KAJIAN SUMBERDAYA TERUMBU KARANG

UNTUK PENGEMBANGAN EKOWISATA BAHARI

DI PERAIRAN KECAMATAN SEMAU, KABUPATEN

KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ADI NEXON TOMYAN LANGGA

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis “Kajian Sumberdaya Terumbu Karang untuk Pengembangan Ekowisata Bahari di Perairan Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur” adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, September 2010

ADI NEXON TOMYAN LANGGA. A Study on Coral Reefs Resources for Marine Ecotourism Development in Semau Waters, Kupang District, East Nusa Tenggara Province. Supervised by YUSLI WARDIATNO and NEVIATY PUTRI ZAMANI.

The waters of Semau Subdistrict have the potential of coral reef resources but not managed optimally for tourism activities because to lack of scientific information. This study aimed to: analyze the suitability, estimate the value of the visual seascape and images of biota, knowing the public perception and development patterns of coral reefs resources for the development of sustainable marine ecotourism in the waters of Semau Subdistrict. The data collection method is to use transect quadrant method for coral reefs, underwater visual census for reef fishes and interview for visual value. The conditions of social, economic, cultural and perception community knew through direct interviews with local residents. Formulas used for the management plan are suitability index tourism, scenic beauty estimation, zoning and SWOT analysis. The results show that coral reef resources in the waters of Semau Subdistrict feasible to be developed for two types of marine ecotourism. Diving tourism is located in the waters of Kambing Island and the Tanjung Uikalui, snorkeling tourism is located in Uiasa and Otan with appropriate category. Value of the visual landscape and images of biota coral reefs are high enough to be used as an object for development of marine ecotourism. Must local communities and government are very supportive to the development of the existing coral reef resources as a location for marine ecotourism. The strategy which is priority is the implementation of marine ecotourism activities, particularly diving and snorkeling tours in sustainable way and economic improvement of society through alternative livelihoods.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2010

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

KAJIAN SUMBERDAYA TERUMBU KARANG

UNTUK PENGEMBANGAN EKOWISATA BAHARI

DI PERAIRAN KECAMATAN SEMAU, KABUPATEN

KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ADI NEXON TOMYAN LANGGA

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Kajian Sumberdaya Terumbu Karang untuk Pengembangan Ekowisata Bahari di Perairan Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Nama Mahasiswa : Adi Nexon Tomyan Langga

Nomor Pokok : C252080344

Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc Ketua Komisi

Dr. Ir. Neviaty Putri Zamani, M.Sc Anggota Komisi

Diketahui

Prof. Dr. Ir. Mennofatria Boer, DEA Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, M.S

Tanggal Ujian: 21 September 2010 Tanggal Lulus:

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas penyertaan dan perlindungan-Nya sehingga laporan penelitian yang berjudul “Kajian Sumberdaya Terumbu Karang untuk Pengembangan Ekowisata Bahari di Perairan Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur” dapat diselesaikan. Manfaat dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi berbagai pihak dalam upaya pemanfaatan sumberdaya terumbu karang sebagai objek dalam kegiatan ekowisata bahari dan sebagai arahan bagi pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya terumbu karang untuk pengembangan ekowisata bahari di perairan Kecamatan Semau.

Ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc dan Dr. Ir. Neviaty Putri Zamani, M.Sc selaku komisi pembimbing yang dengan kesabaran dan ketulusan hati dalam pembimbingan, memberikan masukan, motivasi serta meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran mulai dari rencana penelitian hingga penulisan tesis ini.

Penyusunan tesis ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Sekolah Pascasarjana IPB.

2. Institut Pertanian Bogor, Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan (SPL) IPB Prof. Dr. Ir. Mennofatria Boer, DEA beserta staf khususnya Pak Zainal, Pak Dindin, Ibu Ola dan Mas Adji atas kesempatan, ilmu serta pelayanan yang penuh kasih selama penulis menuntut ilmu.

3. Ir. Agustinus M. Samosir, M.Phil selaku penguji luar komisi pada ujian tesis yang telah memberikan banyak masukan dalam penyempurnaan tesis ini. 4. Rektor Universität Bremen dan Pimpinan Leibniz Zentrum für Marine

Tropenökologi (ZMT) Prof. Dr. Venugopalan Ittekkot beserta staf, khususnya Dr. Claudia Schultz, Frau Lies, Bruder Peter, dan Frau Janina atas kerjasama dan pelayanan yang baik selama studi di Bremen, Jerman.

5. Dr. Ir. M. Mukhlis Kamal, M.Sc yang sudah mengurus keberangkatan ke Universität Bremen, Jerman.

6. Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc yang telah memberikan saran, koreksi, dan masukan yang berharga selama penulisan tesis.

7. Coral Reef Rehabilitation and Management Program II-World Bank (COREMAP II WB) yang memberikan bantuan beasiswa selama studi Pascasarjana.

9. Teman-teman S2 SPL-COREMAP II-WB angkatan 2008 atas semangat dan kebersamaan yang terjalin selama studi khususnya Simon, Ralf, Hery, Barnabas, Imelda dan Ivon.

10. Teman-teman yang telah membantu penelitan di lapangan dan penulisan tesis yaitu: Gunawan, Jizrael, Wido, Dance, Bapak Salmun, Lily, Bambang, Bapak Ledoh sekeluarga, Oca, Maxi, Deni Funai, Jimy, Jojo, Jubir, Jali, Lexi, Pak Sisko, Ibu Lucana, Pak Doni, Pak Ishak, Ibu Meri, Ibu Rambu, dan Ibu Ety atas bantuan, tenaga, dan waktunya yang diberikan kepada penulis selama penelitian di lapangan.

11. Saudara-saudari ku: Persekutuan Uikumene IPB, FTTI, Gamanusratim, Jemaat Betel Oesapa Tengah, Jemaat Gloria Lotelutun, Jemaat Rayon 27 GPIB Zebaoth, Jemaat SJK Bogor, Jemaat Perki Bremen, Jemaat GIB Bremen, Baptish Church Bremen, Sdr. Yafet, Sdr. Husin, Sdr. Tom, Sdri. Retno, Bapak Yadi sekeluarga, Sdr. Adi Puling, Sdr. Deni, Bapak Purba dan ibu, Bpk. M. Wattimena, Bapak GA. Watimmena dan ibu, Kak Lusi, Pak Ajat, Tante Pau, Om Luky yang setia mendoakan dan memotivasi ku dalam menyelesaikan studi.

Akhirnya dalam semua pergumulanku, kiranya tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. TUHAN Memberkati.

Bogor, September 2010

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Oebafok, 15 Mei 1975 dari Ayah Johan Langga dan Ibu Theresia Langga Foeh. Penulis merupakan putra pertama dari empat bersaudara.

xix

3.3 Metode Pengumpulan Data dan Informasi ……… 16

3.3.1 Data Primer ………. 16

3.3.2 Data Sekunder ………. 19

3.4 Analisa Data ……… 19

3.4.1 Analisis Data Ekologi ……….. 19

3.4.2 Analisis Matriks Kesesuaian untuk Lokasi Wisata ……… 20

3.4.3 Analisis Penzonasian Kawasan Terumbu Karang ………. 23

3.4.4 Analisis Nilai Visual Ekosistem Terumbu Karang ………. 23

xx

4.2 Kondisi Lingkungan Perairan ……….. 35

4.3 Kondisi dan Potensi Sumberdaya Alam ……….. 36

4.3.1 Kondisi Terumbu Karang ……… 37

4.3.2 Ikan Karang ………. 39

4.4 Kesesuaian Kawasan untuk Lokasi Ekowisata Bahari ……… 42

4.4.1 Selam……… 42

4.4.2 Snorkeling ……… 43

4.5 Rencana Zonasi Pengembangan Kawasan Wisata Selam dan Snorkeling ……… 44

4.6 Estimasi Nilai Visual Ekosistem Terumbu Karang ………. 46

4.7 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat ………. 53

4.8 Persepsi Masyarakat ………. 58

4.9 Strategi Pengembangan Kawasan Ekowisata Bahari ……….. 60

5 KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan ………. 67

5.2 Saran………. 67

DAFTAR PUSTAKA ………. 69

xxi

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Daftar parameter lingkungan yang diukur di lokasi penelitian ... 16

2 Daftar penggolongan komponen dasar penyusun ekosistem terumbu karang berdasarkan lifeform karang dan kodenya ... 17

3 Kriteria penilaian persentase penutupan karang ... 19

4 Matriks kesesuaian wisata bahari kategori wisata selam ... 21

5 Matriks kesesuaian wisata bahari kategori wisata snorkeling ... 22

13 Penyusunan rangking strategi analisis SWOT ... 30

14 Rangking alternatif rencana strategi ... 30

15 Jumlah penduduk Kecamatan Semau tahun 2009 ... 31

16 Persentase mata pencaharian penduduk Kecamatan Semau ... 32

17 Parameter kualitas air di lokasi penelitian ... 36

18 Lebar hamparan karang di lokasi penelitian ... 37

19 Jenis lifeform hard coral pada masing masing lokasi penelitian ... 39

20 Indeks keragaman ikan karang di lokasi penelitian ... 41

21 Nilai IKW untuk wisata selam pada lokasi penelitian ……… 43

22 Hasil perhitungan matriks IKW kategori wisata selam untuk lokasi penelitian ... 43

23 Nilai IKW untuk wisata snorkeling pada lokasi penelitian ... 44

24 Hasil perhitungan matriks IKW kategori wisata snorkeling untuk lokasi penelitian ……… 44

xxii

26 Nilai SBE berdasarkan kelas SBE pada setiap karakteristik

ekosistem terumbu karang ... 49

27 Pengelompokan nilai SBE dari foto ikan berdasarkan kategori tinggi, sedang, dan rendah ……….. 50

28 Nilai SBE berdasarkan kelas SBE pada masing-masing foto ikan ... 51

29 Pengelompokan nilai SBE dari foto fauna bentic berdasarkan kategori tinggi, sedang, dan rendah untuk ... 52

30 Nilai SBE berdasarkan kelas SBE pada masing-masing foto fauna bentic ... 53

31 Jenis dan jumlah respomdem yang diwawancara ……… 58

32 Matrik internal factor evaluation (IFE) ……….. 61

33 Matrik external factor evaluation (EFE) ... 61

34 Penyusunan rangking strategi untuk analisis SWOT ... 62

xxiii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Bagan kerangka pemikiran penelitian ... 4

2 Peta lokasi penelitian (Sumber: Dinas Hidro-Oseanografi 2005) …… 15

3 Skema peletakan transek kuadrat pada transek garis ... 17

4 Persentase penutupan lifeform di perairan Kecamatan Semau ... 37

5 Kelimpahan individu ikan di lokasi penelitian ... 40

6 Kelimpahan spesies ikan berdasarkan kelompok utama di lokasi penelitian ... 41

7 Peta zonasi kesesuaian ekowisata bahari kategori wisata selam dan snorkeling di perairan Kecamatan Semau ... 46

8 Nilai SBE foto landscape dari lokasi penelitian ... 47

9 Nilai SBE foto ikandari lokasi penelitian ... 50

10 Nilai SBE foto fauna bentic dari lokasi penelitian ... 52

11 Tingkat umur responden ………. 54

12 Tingkat pendidikan responden ... 54

13 Persentase mata pencaharian responden ... 56

14 Tingkat pendapatan responden ... 57

xxiv

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Foto lokasi penelitian ………. 77

2 Kuisioner untuk analisis social, ekonomi, budaya dan persepsi masyarakat ……….. 79

3 Jumlah nelayan di Kecamatan Semau …..……….. 82

4 Jenis alat tangkap ikan di Kecamatan Semau ……… 83

5 Jumlah perahu di Kecamatan Semau …..……… 84

6 Hasil analisis lifeform pada masing-masing stasiun penelitian dengan metode transek kuadran……..……… 85

7 Jenis dan kelimpahan individu ikan karang pada masing-masing stasiun penelitian ………. 86

8 Peta rencana zonasi taman wisata alam laut Teluk Kupang ……….. 91

9 Peta rencana detail tata ruang Pulau Semau tahun 2003-2013……… 92

10 Foto seascape (pemandangan) dari lokasi penelitian ..……….. 93

11 Foto ikan dari lokasi penelitian ………….……… 96

12 Foto fauna bentic dari lokasi penelitian ……… 99

13 Nilai SBE dari masing-masing foto seascape (pemandangan) …….. 101

14 Nilai SBE dari masing-masing foto ikan ……… 102

15 Nilai SBE dari masing-masing foto fauna bentic ………. 103

16 Penilaian bobot internal factor evaluation (IFE) ……….. 104

17 Penilaian bobot eksternal factor evaluation (EFE) ……… 105

xxi

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Daftar parameter lingkungan yang diukur di lokasi penelitian ... 16

2 Daftar penggolongan komponen dasar penyusun ekosistem terumbu karang berdasarkan lifeform karang dan kodenya ... 17

3 Kriteria penilaian persentase penutupan karang ... 19

4 Matriks kesesuaian wisata bahari kategori wisata selam ... 21

5 Matriks kesesuaian wisata bahari kategori wisata snorkeling ... 22

13 Penyusunan rangking strategi analisis SWOT ... 30

14 Rangking alternatif rencana strategi ... 30

15 Jumlah penduduk Kecamatan Semau tahun 2009 ... 31

16 Persentase mata pencaharian penduduk Kecamatan Semau ... 32

17 Parameter kualitas air di lokasi penelitian ... 36

18 Lebar hamparan karang di lokasi penelitian ... 37

19 Jenis lifeform hard coral pada masing masing lokasi penelitian ... 39

20 Indeks keragaman ikan karang di lokasi penelitian ... 41

21 Nilai IKW untuk wisata selam pada lokasi penelitian ……… 43

22 Hasil perhitungan matriks IKW kategori wisata selam untuk lokasi penelitian ... 43

23 Nilai IKW untuk wisata snorkeling pada lokasi penelitian ... 44

24 Hasil perhitungan matriks IKW kategori wisata snorkeling untuk lokasi penelitian ……….. 44

xxii

26 Nilai SBE berdasarkan kelas SBE pada setiap karakteristik

ekosistem terumbu karang ... 49

27 Pengelompokan nilai SBE dari foto ikan berdasarkan kategori tinggi, sedang, dan rendah ……….. 50

28 Nilai SBE berdasarkan kelas SBE pada masing-masing foto ikan ... 51

29 Pengelompokan nilai SBE dari foto fauna bentic berdasarkan kategori tinggi, sedang, dan rendah untuk ... 52

30 Nilai SBE berdasarkan kelas SBE pada masing-masing foto fauna bentic ... 53

31 Jenis dan jumlah respomdem yang diwawancara ……… 58

32 Matrik internal factor evaluation (IFE) ……….. 61

33 Matrik external factor evaluation (EFE) ... 61

34 Penyusunan rangking strategi untuk analisis SWOT ... 62

xxiii

Halaman

1 Bagan kerangka pemikiran penelitian ... 4

2 Peta lokasi penelitian (Sumber: Dinas Hidro-Oseanografi 2005) …… 15

3 Skema peletakan transek kuadrat pada transek garis ... 17

4 Persentase penutupan lifeform di perairan Kecamatan Semau ... 37

5 Kelimpahan individu ikan di lokasi penelitian ... 40

6 Kelimpahan spesies ikan berdasarkan kelompok utama di lokasi penelitian ... 41

7 Peta zonasi kesesuaian ekowisata bahari kategori wisata selam dan snorkeling di perairan Kecamatan Semau ... 46

8 Nilai SBE foto landscape dari lokasi penelitian ... 47

9 Nilai SBE foto ikandari lokasi penelitian ... 50

10 Nilai SBE foto fauna bentic dari lokasi penelitian ... 52

11 Tingkat umur responden ………. 54

12 Tingkat pendidikan responden ... 54

13 Persentase mata pencaharian responden ... 56

14 Tingkat pendapatan responden ... 57

xxv

Halaman

1 Foto lokasi penelitian ………. 77

2 Kuisioner untuk analisis social, ekonomi, budaya dan persepsi masyarakat ……….. 79

3 Jumlah nelayan di Kecamatan Semau …..……….. 82

4 Jenis alat tangkap ikan di Kecamatan Semau ……… 83

5 Jumlah perahu di Kecamatan Semau …..……… 84

6 Hasil analisis lifeform pada masing-masing stasiun penelitian dengan metode transek kuadran……..……… 85

7 Jenis dan kelimpahan individu ikan karang pada masing-masing stasiun penelitian ………. 86

8 Peta rencana zonasi taman wisata alam laut Teluk Kupang ……….. 91

9 Peta rencana detail tata ruang Pulau Semau tahun 2003-2013……… 92

10 Foto seascape (pemandangan) dari lokasi penelitian ..……….. 93

11 Foto ikan dari lokasi penelitian ………….……… 96

12 Foto fauna bentic dari lokasi penelitian ……… 99

13 Nilai SBE dari masing-masing foto seascape (pemandangan) …….. 101

14 Nilai SBE dari masing-masing foto ikan ……… 102

15 Nilai SBE dari masing-masing foto fauna bentic ………. 103

16 Penilaian bobot internal factor evaluation (IFE) ……….. 104

17 Penilaian bobot eksternal factor evaluation (EFE) ……… 105

1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki ciri khas tersendiri karena terdiri atas gugusan pulau yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengenalan potensi wilayah secara tepat dan benar melalui suatu kajian secara ilmiah akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan wilayah pada masa mendatang di bidang pariwisata yang menawarkan keindahan alam yang unik ini. Menurut Libosada (1998) mayoritas wisatawan menginginkan pariwisata bersifat alami yang dikenal dengan nama ekowisata. Ekowisata tidak hanya melakukan perjalanan tetapi juga memperoleh pengalaman berwisata di suasana lingkungan yang merefleksikan keunikan secara alami, terpelihara secara lestari, dan memperoleh pengalaman melakukan interaksi aktif dengan masyarakat setempat untuk mengenal lebih jauh tentang budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial masyarakat.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu provinsi kepulauan yang memiliki beragam sumberdaya alam yang dapat dijadikan sebagai kawasan wisata. Mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi NTT memiliki kesempatan untuk mengelola sumberdaya alamnya sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah tetapi tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pulau Semau merupakan pulau kecil yang berada di bagian barat Pulau Timor dan berbatasan langsung dengan Laut Timor. Salah satu wilayahnya adalah Kecamatan Semau yang terletak sekitar 3 km dari Kupang sebagai ibu kota Provinsi NTT. Perairan Kecamatan Semau memiliki potensi sumberdaya pesisir dan lautan yang masih alami dan belum dikelola secara optimal. Salah satu potensinya adalah sumberdaya terumbu karang. Menurut Ninef et al.

(2000) tutupan karang hidup di Perairan Semau adalah 29%.

pengelolaannya. Pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan sangat membutuhkan data dan informasi yang tepat sehingga kajian yang dihasilkan berkualitas ilmiah yang baik dan pelaksanaannya berlangsung secara optimal.

Perairan Kecamatan Semau yang memiliki potensi sumberdaya terumbu karang, jika dikelola dengan baik bisa menjadi kawasan ekowisata karena terdapat berbagai jenis karang, ikan karang, biota laut lainnya dan pemandangan laut yang cukup indah. Kegiatan ekowisata bahari diharapkan mampu melindungi sumberdaya terumbu karang dari aktifitas manusia yang serius akibat pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab. Selain itu kegiatan ekowisata dapat memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan hubungan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian yang tepat agar pemanfaatannya mengacu pada prinsip konservasi. 1.2 Rumusan Permasalahan

Wilayah perairan Kecamatan Semau memiliki potensi sumberdaya terumbu karang yang cukup baik namun tidak dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan karena kurangnya data dan informasi ilmiah. Mengantisipasi timbulnya permasalahan tersebut, perlu adanya upaya untuk memperoleh informasi dan data yang lengkap sehingga menjadi acuan bagi kajian pengembangan sumberdaya terumbu karang yang mampu memberikan manfaat yang lebih positif. Berdasarkan hal tersebut, perumusan masalah dalam pengembangan ekowisata bahari di perairan Kabupaten Semau sebagai berikut: a. Apakah sumberdaya terumbu karang yang ada di perairan Kecamatan Semau

memiliki kesesuaian untuk pengembangan ekowisata bahari.

b. Apakah nilai visual pemandangan dan biota-biota dari sumberdaya terumbu karang yang ada di perairan Kecamatan Semau cukup mendukung dalam upaya pengembangan ekowisata bahari di wilayah tersebut.

c. Apakah ada kesiapan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ekowisata bahari di Perairan Kecamatan Semau.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kesesuaian sumberdaya terumbu karang bagi pengembangan ekowisata di perairan Kecamatan Semau.

2. Mengestimasi nilai visual pemandangan dan biota-biota dari sumberdaya terumbu karang yang ada di perairan Kecamatan Semau.

3. Mengetahui persepsi masyarakat dalam pengembangan ekowisata bahari di perairan Kecamatan Semau.

4. Menentukan strategi yang menjadi prioritas dalam upaya pengembangan ekowisata bahari yang berkelanjutan di perairan Kecamatan Semau.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi berbagai pihak dalam upaya pemanfaatan sumberdaya terumbu karang sebagai objek dalam kegiatan ekowisata bahari dan sebagai arahan bagi pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya terumbu karang untuk pengembangan ekowisata bahari di perairan Kecamatan Semau.

1.5 Kerangka Pemikiran

Potensi sumberdaya terumbu karang yang terdapat di perairan Kecamatan Semau sangat berpeluang untuk pengembangan kegiatan ekowisata bahari. Guna mendukung rencana pengembangan tersebut, perlu tersedianya informasi ilmiah yang cukup sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan pengelolaan perairan Kecamatan Semau sebagai kawasan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya tetapi tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

berkelanjutan terhadap sumberdaya yang ada di perairan Kecamatan Semau dalam jangka panjang. Pendekatan sosial, ekonomi, serta budaya akan menganalisis persepsi masyarakat dalam mendukung pengembangan ekowisata bahari di wilayah perairan Kecamatan Semau. Analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threat) akan merumuskan rencana strategi yang menjadi prioritas dalam pengembangan sumberdaya terumbu karang untuk kegiatan ekowisata bahari di perairan Kecamatan Semau berdasarkan hasil perhitungan indeks kesesuaian wisata, scenic beauty estimation, dan persepsi masyarakat. Hasil penzonasian dan analisa SWOT dipadukan untuk menentukan strategi yang tepat dalam upaya pengembangan ekowisata bahari di perairan Kecamatan Semau. Secara skematis kerangka pemikiran dari penelitian ini disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1 Bagan kerangka pemikiran penelitian. Masalah:

Kurangnya informasi ilmiah

Ekowisata Bahari

Potensi sumberdaya terumbu karang di perairan Kecamatan Semua

Pendekatan ekologi Pendekatan sosek dan budaya

Analisa kesesuaian ekowisata bahari

Scenic beauty estimation (SBE) ekowisata bahari

Analisa persepsi masyarakat ekowisata bahari

Penzonasian kawasan wisata bahari

Analisa SWOT

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ekosistem Terumbu Karang

Terumbu karang memiliki keunikan di antara komunitas lautan yang seluruhnya dibentuk oleh kegiatan biologis. Terumbu adalah endapan-endapan masif yang penting dari kalsium karbonat (CaCO3) yang dihasilkan oleh karang (filum Cnidaria, kelas Anthozoa, ordo Scleractinia) dengan sedikit tambahan dari alga berkapur dan organisme-organisme lain yang mengeluarkan CaCO3. Terdapat dua kelompok karang yang berbeda yaitu hermatipik dan ahermatipik. Karang hermatipik dapat menghasilkan terumbu sedang ahermatipik tidak dapat menghasilkan terumbu (Nybakken 1992).

Perbedaan mendasar antara hermatipik dan ahermatipik adalah di dalam jaringan karang hermatipik terdapat sel-sel tumbuhan yang bersimbiosis dengan alga yang disebut zooxanthellae, sedangkan dalam ahermatipik tidak bersimbiosis. Hal tersebut menyebabkan terumbu karang bisa berkembang dengan baik di daerah tropis karena zooxanthellae dapat melakukan proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari yang selalu tersedia sepanjang tahun (Birkeland 1997).

Komponen biota terpenting di suatu terumbu karang adalah hewan karang batu (stony coral), hewan yang tergolong scleractinia yang kerangkanya terbuat dari bahan kapur, alga berkapur, dan organisme-organisme lain yang mengeluarkan CaCO3. Hewan karang batu umumnya merupakan koloni yang terdiri dari banyak jenis individu berupa polip yang bentuk dasarnya seperti mangkok dengan tepian berumbai-umbai (tentakel). Pada umumnya berukuran sangat kecil (beberapa mili meter) tetapi ada pula yang besar hingga beberapa puluh sentimeter seperti pada jenis Fungia. Tiap polip tumbuh dan mengendapkan kapur yang membentuk kerangka (Nybakken 1992).

2.1.1 Sebaran dan Jenis

dibandingkan di Atlantik. Jumlah karang hermatipik yang ada di Indo-Pasifik sebanyak 88 genera dengan 700 species sedangkan di Atlantik 26 genera dan 35 species.

Menurut Supriharyono (2007), mengingat binatang karang hidupnya bersimbiosis dengan zooxanthellae yang melakukan proses fotosintesa, maka pengaruh cahaya adalah penting sekali. Terkait dengan pengaruh cahaya tersebut terhadap karang, maka faktor kedalaman juga membatasi kehidupan binatang karang. Menurut Kinsman (1964), secara umum karang tumbuh baik pada kedalaman kurang dari 20 m. Tidak sedikit spesies karang yang tidak mampu bertahan pada kedalaman hanya satu meter, disebabkan oleh karena kekeruhan air dan tingkat sedimentasi yang tinggi. Suhu perairan juga merupakan faktor pembatas pertumbuhan karang. Hal ini terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan biota karang (polip karang dan zooxanthellae). Biota karang masih mentoleransi suhu tahunan maksimum sampai kira-kira 36-400C dan suhu minimum sebesar 180C (Nybakken 1992). Menurut Supriharyono (2000), bahwa suhu yang paling baik untuk pertumbuhan karang sekitar antara 25-290C. Tekanan hydrodinamis seperti arus dan gelombang akan memberikan pengaruh terhadap bentuk pertumbuhan karang dan mendatangkan makanan berupa plankton. Pertumbuhan karang pada daerah berarus akan lebih baik dibandingkan dengan perairan tenang (Nybakken 1992).

Salinitas air laut rata-rata di daerah tropis adalah sekitar 350/00, dan binatang karang hidup subur pada kisaran salinitas sekitar 34-360/00 (Kinsman 1964). Pengaruh salinitas terhadap kehidupan binatang karang sangat bervariasi tergantung pada kondisi perairan laut setempat dan pengaruh dari alam seperti run-off, badai, hujan, sehingga kisaran salinitas bisa sampai dari 17.5-52.50/00 (Birkeland 1997).

Degradasi terumbu karang disebabkan oleh 2 penyebab utama yaitu alam dan akibat kegiatan manusia. Faktor alam umumnya disebabkan oleh gangguan alam seperti predator dan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, pemanasan global, banjir, serta bencana alam lainnya seperti el-nino sedangkan degradasi

menggunakan alat dan metode yang merusak, (3) penangkapan yang berlebih, (4) pencemaran perairan, (5) kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, dan (6) kegiatan pembangunan di wilayah hulu (Westmacott et al. 2000).

2.1.2 Peranan dan Fungsi

Menurut Soeharsono (1996), secara alamiah, ekosistem terumbu karang memiliki berbagai peranan antara lain:

1. Sebagai lingkungan hidup karena merupakan tempat tinggal, berlindung, mencari makan, serta berkembang biak bagi biota yang hidup didaerah karang dan sekitarnya,

2. Sebagai pelindung fisik karena dapat berfungsi sebagai pemecah ombak dan penahan arus,

3. Sebagai ekosistem yang menghasilkan berbagai produk yang bernilai ekonomis penting, seperti berbagai jenis ikan karang, teripang dan moluska, serta

4. Sebagai sumber keindahan karena dapat dijadikan daerah rekreasi dan taman laut.

2.2 Ekowisata

a. Wisata berbasis alamiah (nature-based tourism),

b. Kawasan konservasi sebagai pendukung obyek wisata (consevation supporting tourism),

c. Wisata yang sangat peduli lingkungan (environmentally aware tourism), d. Wisata yang berkelanjutan (sustainable tourism).

Ekowisata dalam teori dan prakteknya tumbuh dari kritik terhadap pariwisata massal yang dipandang merusak terhadap landasan sumberdayanya yaitu lingkungan dan kebudayaan. Kritik ini melahirkan berbagai istilah baru antara lain adalah pariwisata alternatif, pariwisata yang bertangung jawab, pariwisata berbasis komunitas, dan ekowisata (Aoyama 2000). Alasan umum penggunaan konsep ini adalah karena dapat menggambarkan pariwisata yang termasuk: bukan pariwisata berskala besar atau massal, mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan, dan mempererat hubungan antar bangsa.

Aoyama (2000) menyatakan bahwa dalam perkembangannya beberapa kriteria standar tentang bagaimana seharusnya ekowisata diterima secara umum yaitu:

- Melestarikan lingkungan karena jika ekowisata bukan merupakan suatu instrumen konservasi maka akan mendegradasi sumberdaya.

- Secara ekonomis menguntungkan karena jika tidak menguntungkan, maka tidak akan ada modal yang akan kembali untuk konservasi, dan tidak akan ada insentif bagi pemanfaatan sumberdaya alternatif.

- Memberi manfaat bagi masyarakat khususnya tingkat kesejahteraannya . Menurut Libosada (1998), pemilihan ekowisata sebagai konsep pengembangan bagi wisata pesisir didasarkan pada beberapa unsur utama, yaitu: a. Sangat bergantung pada kualitas sumberdaya alam, peninggalan sejarah dan

budaya,

b. Melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan dan pengelolaan,

c. Meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap alam, nilai-nilai peninggalan sejarah, dan budaya,

Menurut Yulianda (2007), ekowisata adalah pariwisata yang menyangkut perjalanan ke kawasan alam secara alami karena sumberdaya alam yang berada didalamnya belum terganggu (masih alami) serta dengan tujuan untuk mengagumi, meneliti dan menikmati pemandangan yang indah, tumbuh-tumbuhan serta binatang maupun kebudayaan yang berada di wilayah tersebut.

2.3 Perencanaan Pengembangan Ekowisata

Suatu wilayah bila akan dikembangkan menjadi suatu kawasan pariwisata membutuhkan perencanaan yang baik, komprehensif, dan terintegrasi sehingga dapat mencapai sasaran (objektivitas) sebagaimana yang dikehendaki dan dapat meminimalkan munculnya dampak-dampak yang negatif, baik dari sudut pandang ekologis, ekonomis maupun sosial budaya dan hukum (Wiharyanto 2007).

Pada dasarnya unsur-unsur lingkungan hidup dapat dikembangkan sebagai objek wisata bila unsur-unsur lingkungan hidup tersebut dapat dipersiapkan secara baik melalui kemampuan manusia dengan sentuhan teknologinya serta dapat memenuhi kebutuhan wisatawan (Wiharyanto 2007). Pembangunan kepariwisataan memerlukan keterpaduan, kecermatan studi dan perencanaan agar tidak terjerumus dalam pembangunan prasarana dan wisata dengan mengorbankan obyek atau sumberdaya wisatanya sendiri. Pembangunan kepariwisataan perlu memperhatikan tuntutan kebutuhan (demand) wisatawan, tetapi tidak perlu hanya berorientasi pada pasar semata. Pembangunan kepariwisataan perlu keterpaduan dalam perencanaan dan memformulasikan tujuannya (Joyosuharto 2001).

Proses perencanaan pembangunan pariwisata menurut Yoety (1997) dapat dilakukan dalam 5 tahap yaitu:

1. Melakukan inventarisasi fasilitas yang tersedia dan potensi yang dimiliki. 2. Melakukan penaksiran (assessment) terhadap pasar pariwisata internasional

dan nasional serta memproyeksikan aliran / lalu lintas wisatawan.

3. Memperhatikan analisis berdasarkan keunggulan daerah (region) secara komparatif, sehingga dapat diketahui daerah yang permintaannya lebih besar daripada persediaannya.

4. Melakukan perlindungan terhadap sumberdaya alam dan budaya yang ada. 5. Melakukan penelitian kemungkinan perlunya penanaman modal.

terumbu karang yang ada secara berkelanjutan tanpa menimbulkan dampak yang merugikan. Hal ini penting karena kegiatan wisata bahari memadukan 2 sistem yaitu: kegiatan manusia dan ekosistem laut. Adanya kegiatan wisata bahari sangat tergantung pada sumberdaya alam, diantaranya terumbu karang dan apabila terjadi kerusakan akan menurunkan mutu daya tarik pariwisata (Yulianda 2007).

Menurut Damanik (2006) persyaratan yang harus dipenuhi untuk keberlanjutan pariwisata yaitu:

1. Wisatawan mempunyai kesadaran untuk mengkonsumsi produk dan jasa wisata secara selektif dalam arti bahwa produk tersebut tidak diperoleh dengan mengeksploitasi sumberdaya secara berlebihan,

2. Produk wisata didorong ke produk berbasis lingkungan dan peka terhadap budaya lokal,

3. Masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan, implementasi dan monitoring pengembangan wisata,

4. Masyarakat harus memperoleh keuntungan secara adil dari kegiatan wisata, 5. Posisi tawar masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya pariwisata

semakin meningkat.

2.4 Pengembangan Ekowisata Bahari

Jenis wisata yang memanfaatkan wilayah pesisir dan laut ada yang secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan langsung diantaranya berperahu, berenang, snorkeling, selam, dan memancing. Kegiatan tidak langsung seperti kegiatan olah raga pantai dan piknik menikmati atmosfer laut (Nurisyah 2001). Konsep pariwisata bahari didasarkan pada view, keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan seni budaya dan karakteristik masyarakat sebagai kekuatan dasar yang dimiliki masing-masing daerah.

Arifin (2008) mengemukakan syarat-syarat yang diperlukan untuk kegiatan pariwisata bahari khususnya selam antara lain: (1) persen penutupan karang, (2) kecerahan perairan, (3) jenis life form, (4) jenis ikan karang, (5) kecepatan arus, dan (6) kedalaman terumbu karang dengan rinciannya sebagai berikut:

dengan nilai kecerahan 80-100% adalah lokasi yang sesuai untuk wisata selam dan snorkeling. Kawasan terumbu karang dengan kecerahan 20-50% masih layak untuk wisata selam dan snorkeling. Kawasan terumbu karang dengan nilai kecerahan kurang dari 20% dianggap tidak sesuai.

b. Persentase penutupan komunitas karang, jenis lifeform, dan jenis ikan karang; potensi karang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wisata selam dan snorkeling terdiri dari karang keras, karang lunak, dan biota yang berasosiasi dengan terumbu karang. Komunitas-komunitas ini mempunyai daya tarik bagi wisatawan karena memiliki variasi morfologi dan warna yang menarik. Parameter karang yang digunakan untuk kesesuaian wisata selam dan snorkeling adalah persentase penutupan karang dan jenis lifeform. Tingginya persentase penutupan karang, jenis lifeform,

dan ikan karang, merupakan faktor penentu suatu kawasan terumbu karang sebagai lokasi wisata selam dan snorkeling.

c. Kecepatan arus; berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan wisatawan dalam menyelam dan melakukan snorkeling. Kecepatan arus yang relatif lemah merupakan syarat ideal untuk wisata selam. Arus yang kuat dapat membahayakan keselamatan penyelam, kecepatan arus terbaik untuk keperluan wisata selam adalah 0-17 cm/detik (Arifin et al. 2002).

d. Kedalaman terumbu karang; kedalaman perairan menentukan pertumbuhan dan keberadaan karang. Nybakken (1992) menyatakan bahwa pengaruh kedalaman berhubungan dengan faktor lingkungan seperti cahaya, pergerakan air, suhu dan salinitas. Secara umum kedalaman yang masih layak untuk pertumbuhan karang berkisar 1 0 -1 5 m.

Kawasan memiliki tingkat kesesuaian yang berbeda yaitu antara sangat sesuai dan sesuai dalam pemanfaatannya untuk menerima wisatawan. Sesuai dengan rekomendasi dari Davis dan Tisdell (1996); Scheleyer dan Tomalin (2000); Zakai dan Chadwick (2002); de Vantier dan Turak (2004) salah satu upaya dalam pengelolaan untuk mengurangi tekanan dari aktifitas yang dapat merusak karang yaitu mengurangi atau membatasi waktu untuk wisata selam dan

dengan kedalaman 3-6 m hanya untuk wisata snorkeling sedangkan kedalaman di atas 6 m untuk wisata selam. Pelaksanaan pariwisata bahari akan berhasil apabila memenuhi komponen: kelestarian lingkungan alami, kesejahteraan penduduk yang mendiami wilayah tersebut, kepuasan pengunjung yang menikmatinya, dan keterpaduan komunitas dengan area pengembangannya (Nurisyah 2001).

Pengembangan pariwisata tanpa perencanaan dan pengelolaan yang baik akan mengakibatkan penurunan mutu kawasan yang tidak diharapkan, sebagai akibatnya adalah hilangnya kawasan yang menarik bagi wisatawan. Fasilitas dan lokasi adalah faktor utama yang menyebabkan hilangnya dan penurunan mutu sumberdaya pesisir. Pemilihan lokasi yang tidak sesuai menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan pemilihan pengembangan, baik sekarang maupun yang akan datang. Banyaknya dampak negatif yang terjadi akibat kesalahan dalam melakukan pendugaan terhadap karakteristik proses alami kawasan pesisir (kerusakan akibat badai atau ombak) adalah sebagai penyebab kegagalan perencanaan tata guna lahan, yang mengakibatkan rapuhnya ekosistem dan infrastruktur (Arifin 2008).

Pengembangan pariwisata bahari yang berwawasan lingkungan akan memberikan jaminan terhadap kelestarian dan keindahan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan jenis-jenis biota dan ekosistem utamanya. Pembangunan pariwisata bahari yang optimal dan berkelanjutan menurut Gunn (1994), dapat dicapai apabila kegiatan tersebut dapat mencapai empat aspek sebagai berikut: 1. Mempertahankan kelestarian dan keindahan lingkungan (alam).

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan tersebut. 3. Menjamin kepuasan pengunjung.

4. Meningkatkan keterpaduan dan unity pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan zona pengembangannya.

Wisata bahari merupakan salah satu bentuk wisata potensial yang termasuk di dalam kegiatan ”clean industry”. Pelaksanaan wisata bahari dianggap berhasil apabila memenuhi berbagai komponen yakni berkaitan dengan kelestarian lingkungan alami, kesejahteraan penduduk yang mendiami wilayah tersebut, kepuasan pengunjung yang menikmatinya, dan keterpaduan komunitas dengan area pengembangannya. Wisata bahari akan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat apabila memperhatikan komponen-komponen tersebut (Holden 2000).

2.5 Analisis SWOT

Menurut Rangkuti (1997), Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) adalah indentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis tersebut didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats).

Pelaksanaan ekowisata di suatu tempat perlu dilakukan analisis SWOT terlebih dahulu. Hal yang sangat penting dikenali adalah keadaan (keindahan, daya tarik) yang spesifik atau unik dari obyek wisata yang bersangkutan. Selanjutnya prasarana yang tersedia apakah lancer atau tidak lancar, nyaman atau tidak nyaman, sudah lengkap atau masih harus diadakan dan sebagainya. Tersedianya sumberdaya manusia yang terlatih sangat berhubungan dengan tingkat pendidikan dan budaya masyarakatnya (Fandeli et al. 2000).

Fandeli (1995) menjelaskan bahwa kegiatan kepariwisataan harus dilaksanakan setelah ditentukan tujuan dan sasaran strategis. Suatu strategi adalah suatu rencana yang direkayasa untuk menyelasikan suatu misi. Misi itu harus direncanakan dalam parameter kekuatan dan kelemahan dari organisasi kepariwisataan, kesempatan, dan ancaman dalam lingkungan. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasikan strategi yang perlu dikembangkan dalam rangka pengusahaan ekowisata. Penyusunannya mempertimbangkan berbagai kondisi internal lokasi yaitu strength dan weakness serta kondisi eksternal yaitu

3. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu

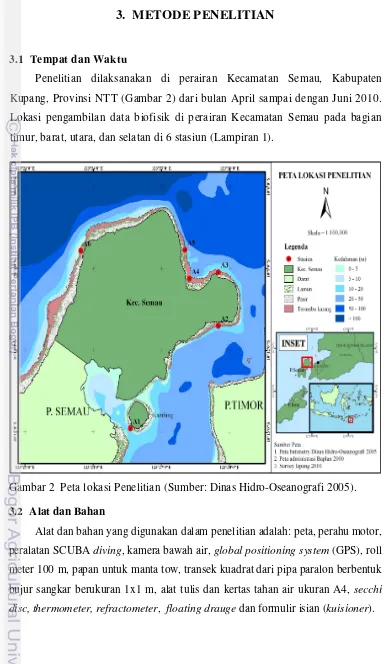

Penelitian dilaksanakan di perairan Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT (Gambar 2) dari bulan April sampai dengan Juni 2010. Lokasi pengambilan data biofisik di perairan Kecamatan Semau pada bagian timur, barat, utara, dan selatan di 6 stasiun (Lampiran 1).

Gambar 2 Peta lokasi Penelitian (Sumber: Dinas Hidro-Oseanografi 2005). 3.2 Alat dan Bahan

3.3 Metode Pengumpulan Data dan Informasi 3.3.1 Data Primer

Data-data primer yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Parameter Lingkungan

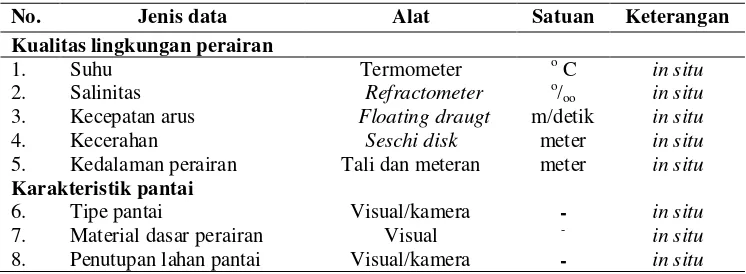

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut (Tabel 1): Tabel 1 Daftar parameter lingkungan yang diukur di lokasi penelitian.

No. Jenis data Alat Satuan Keterangan

Kualitas lingkungan perairan

1. Suhu Termometer o C in situ 2. Salinitas Refractometer o/oo in situ

3. Kecepatan arus Floating draugt m/detik in situ 4. Kecerahan Seschi disk meter in situ 5. Kedalaman perairan Tali dan meteran meter in situ

Karakteristik pantai

6. Tipe pantai Visual/kamera - in situ 7. Material dasar perairan Visual - in situ 8. Penutupan lahan pantai Visual/kamera - in situ

2) Kondisi Terumbu Karang

Pengamatan terumbu karang dilakukan dengan menggunakan metode manta tow dan transek kuadrat. Khusus metode transek kuadrat, penentuan luasan areal pengamatan yaitu 10 m x 10 m yang dimodifikasi dengan metode line intercept transect (LIT) sepanjang 50 m sejajar dengan garis pantai (English et al. 1997). Penelitian ini dilakukan dengan 2 tahapan pengamatan yaitu pertama dengan metode manta tow untuk mengetahui kondisi karang secara keseluruhan guna penentuan titik pengamatan dan yang berikutnya dengan metode transek kuadrat untuk menghitung jumlah individu karang dalam luasan terumbu karang.

Teknik pelaksanaan di lapangan yaitu: penetapan transek garis untuk penentuan arah dan jarak yang konstan dari pemasangan transek kuadrat. Transek kuadrat diletakkan sejajar bentangan pita roll meter sepanjang 50 m. Setiap transek kuadrat diletakkan secara menyilang dalam luasan 10 m. Pengamatan ini dilakukan 3 kali ulangan dengan interval jaraknya 10 m (Gambar 3).

10 m 10 m

Gambar 3 Skema peletakan transek kuadrat pada transek garis.

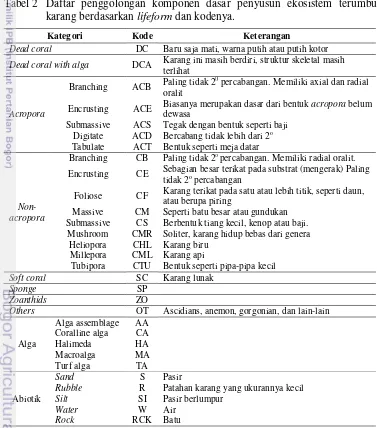

Tabel 2 Daftar penggolongan komponen dasar penyusun ekosistem terumbu karang berdasarkan lifeform dan kodenya.

Kategori Kode Keterangan

Dead coral DC Baru saja mati, warna putih atau putih kotor

Dead coral with alga DCA Karang ini masih berdiri, struktur skeletal masih terlihat

Acropora

Branching ACB Paling tidak 2

0 percabangan. Memiliki axial dan radial

oralit

Encrusting ACE Biasanya merupakan dasar dari bentuk acropora belum

dewasa

Submassive ACS Tegak dengan bentuk seperti baji

Digitate ACD Bercabang tidak lebih dari 2o

Tabulate ACT Bentuk seperti meja datar

Non-acropora

Branching CB Paling tidak 2o percabangan. Memiliki radial oralit.

Encrusting CE Sebagian besar terikat pada substrat (mengerak) Paling

tidak 2o percabangan

Foliose CF Karang terikat pada satu atau lebih titik, seperti daun,

atau berupa piring

Massive CM Seperti batu besar atau gundukan

Submassive CS Berbentuk tiang kecil, kenop atau baji.

Mushroom CMR Soliter, karang hidup bebas dari genera

Heliopora CHL Karang biru

Millepora CML Karang api

Tubipora CTU Bentuk seperti pipa-pipa kecil

Soft coral SC Karang lunak

Sponge SP

Zoanthids ZO

Others OT Ascidians, anemon, gorgonian, dan lain-lain

Alga

3) Ikan Karang

Pengamatan ikan karang menggunakan metode underwater fish visual census (UVC) dengan melakukan pencatatan ikan yang dijumpai dalam daerah transek. Posisi transek sama dengan posisi LIT. Ikan-ikan yang dijumpai pada jarak 2.5 m di sebelah kiri dan kanan garis transek sepanjang 50 m dicatat jenis dan jumlahnya. Luas bidang yang teramati per transeknya yaitu 5 x 50 = 250 m2.

Identifikasi jenis ikan karang mengacu kepada Matsuda et al. (1984) dan Kuiter (1992). Sedangkan khusus untuk ikan kerapu (grouper) digunakan acuan dari Randall and Heemstra (1991) serta Heemstra dan Randall (1993). Hasil ini kemudian dikelompokkan dalam 3 kelompok utama yaitu ikan target, indikator, dan major menurut English et al. (1997) yaitu:

a. Ikan-ikan target yaitu ikan ekonomis penting dan biasa ditangkap untuk konsumsi. Biasanya ikan-ikan ini menjadikan terumbu karang sebagai tempat pemijahan dan daerah asuhan. Ikan-ikan target ini diwakili oleh famili Serranidae(ikan kerapu), Lutjanidae(ikan kakap), Lethrinidae(ikan lencam), Nemipteria (ikan kurisi), Caesionidae (ikan ekor kuning), Siganidae (ikan baronang), Haemulidae (ikan bibir tebal), Scaridae (ikan kakak tua), dan Acanthuridae (ikan kapol).

b. Ikan-ikan indikator yaitu jenis ikan karang yang khas mendiami daerah terumbu karang dan menjadi indikator kesuburan ekosistem daerah tersebut. Ikan-ikan indikator ini diwakili oleh famili Chaetodontidae (ikan kepe-kepe). c. Ikan-ikan mayor yaitu jenis ikan berukuran kecil, pada umumnya berukuran

antara 5-25 cm, dengan karakteristik pewarnaan yang beragam sehingga dikenal sebagai ikan hias. Kelompok ikan ini pada umumnya ditemukan melimpah, baik dalam jumlah individu maupun jenisnya. Ikan-ikan ini sepanjang hidupnya berada di terumbu karang dan diwakili oleh famili Pomacentridae (ikan betok laut), Labridae (ikan sapu-sapu), Breniidae (ikan peniru) dan Apogonidae (ikan serinding).

4) Data Sosial, Ekonomi, dan Budaya

tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa responden adalah individu, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan staf dinas yang turut berpengaruh dalam pengambilan kebijakan baik langsung maupun tidak langsung pada pengembangan ekowisata bahari di wilayah tersebut.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari data tingkat kerusakan terumbu karang, data potensi wilayah pariwisata, dan rencana pengembangan oleh pemerintah daerah setempat, serta rencana tata ruang wilayah. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan seperti laporan atau data-data perencanaan dari instansi terkait, laporan hasil survey atau penelitian, artikel-artikel terkait lainnya serta peta-peta yang tersedia.

3.4 Analisis Data

3.4.1 Analisis Data Ekologi a. Persentase Tutupan Karang

Data yang diperoleh dari metode transek kuadrat didokumentasi dengan kamera bawah air, kemudian dianalisis persentasi penutupan karang dan penyusun substrat dasar lainnya dengan menggunakan program analisa Image-J. Prinsip kerjanya adalah dengan cara mengkonversi foto dari pemotretan objek di bawah air dengan satuan meter (sesuai ukuran transek kuadrat 1x1 m) ke dalam satuan piksel; selanjutnya dilakukan digitasi koloni karang, biota, dan substrat dasar lainnya. Persentase tutupan karang dihitung dengan rumus (English et al. 1997):

Per sentase tutupan ( %) = x 100

Data kondisi penutupan terumbu karang yang diperoleh dari persamaan di atas kemudian dikategorikan berdasarkan Gomez dan Yap (1988) (Tabel 3):

Tabel 3 Kriteria penilaian persentase penutupan karang.

Persentase penutupan (%) Kriteria penilaian

b. Keragaman dan Jenis Ikan karang

Analisis data ikan karang dilakukan dengan menghitung indeks keanekaragaman, jumlah individu, dan jenis ikan per stasiun.

- Indeks keanekaragaman

Indeks keanekaragaman dimaksud untuk mendapatkan gambaran populasi melalui jumlah individu masing-masing jenis dalam suatu komunitas. Perhitungannnya menggunakan rumus Shannon-Wiener (Krebs 1972):

H′= − p ln p

Keterangan:

H′ = indeks keanekaragaman Shannon-Wiener s = jumlah spesies ikan karang

p = proporsi kelimpahan individu dari satu individu ke i (ni/N) ni = jumlah individu tiap jenis

N = jumlah total

- Jumlah jenis dan individu ikan

Jumlah jenis dan individu ikan karang dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus yang diformulasikan oleh Odum (1971) sebagai berikut:

Jumlah Jenis/ individu Ikan = juml ah jeni s/ individu ikan pada pengamatan ke−i l uas stasi un yang diamati

3.4.2 Analisis Matriks Kesesuaian untuk Lokasi Wisata

Kegiatan wisata bahari yang dikembangkan disesuaikan dengan potensi sumberdaya dan peruntukkannya. Analisis kesesuaian pemanfaatan wisata bahari berbasis konservasi mencakup penyusunan matriks kesesuaian, pembobotan dan peringkat, serta analisis indeks kesesuaian setiap kategori wisata bahari.

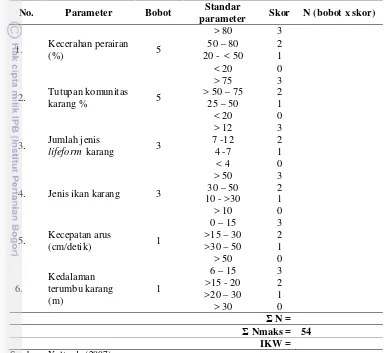

3.4.2.1 Matriks Kesesuaian untuk Wisata Selam

Menurut Yulianda (2007) bahwa kesesuaian ekowisata bahari dalam kategori wisata selam mempertimbangkan 6 parameter dan penilaiannya dikelompokan dalam 4 klasifikasi (Tabel 4). Penentukan indeks kesesuaian untuk wisata selam dengan menggunakan rumus:

IKW = N

Keterangan:

IKW = Indeks kesesuaian wisata

N = Nilai parameter ke-i (bobot x skor)

N = Nilai maksimum dari suatu kategori wisata

Tabel 4 Matriks kesesuaian ekowisata bahari kategori wisata selam.

No. Parameter Bobot Standar

Sumber : Yulianda (2007)

3.4.2.2 Matriks Kesesuaian untuk Wisata Snorkeling

Menurut Yulianda (2007) bahwa kesesuaian wisata bahari kategori wisata

snorkeling mempertimbangkan 7 parameter dan penilaiannya dikelompokan dalam 4 klasifikasi (Tabel 5). Selanjutnya penentukan indeks kesesuaian untuk wisata snorkeling menggunakan rumus:

IKW = N

Keterangan:

IKW = Indeks kesesuaian wisata

N = Nilai parameter ke-i (bobot x skor)

N = Nilai maksimum dari suatu kategori wisata

Tabel 5 Matriks kesesuaian ekowisata bahari kategori wisata snorkeling.

No. Parameter Bobot Standar parameter Skor N (bobot x skor)

Ketentuan kelas kesesuaian untuk wisata snorkeling sebagai berikut (modifikasi Yulianda 2007):

Kelas kesesuaian ekowisata bahari kategori wisata selam dan snorkeling

dibagi dalam tiga kelas yang didefenisikan sebagai berikut (yang dimodifikasi oleh Yulianda 2007):

1) Kelas S1, sangat sesuai (highly suitable): kawasan ekosistem terumbu karang tidak mempunyai pembatas yang berat untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata bahari (selam dan snorkeling) secara lestari dan mempunyai faktor pembatas yang kurang berarti terhadap kondisi kawasan tersebut, dan tidak menambah masukan untuk dikembangkan sebagai objek wisata bahari.

2) Kelas S2, sesuai (suitable): kawasan ekosistem terumbu karang sesuai untuk dimanfaatkan sebagai kawasan wisata bahari secara lestari. Faktor pembatasnya mempengaruhi pemanfaatan kawasan tersebut, sehingga diperlukan upaya tertentu dalam membatasi pemanfaatan yakni upaya konservasi dan rehabilitasi yang melindungi ekosistem ini dari kerusakan.

3) Kelas N, tidak sesuai (not suitable): kawasan ekosistem terumbu karang yang mengalami tingkat kerusakan yang tinggi, sehingga tidak memungkinkan untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari. Sangat disarankan untuk dilakukan perbaikan secara berkelanjutan dengan teknologi tinggi dengan tambahan biaya dan memerlukan waktu yang cukup lama memulihkannya melalui konservasi dan rehabilitasi kawasan tersebut.

3.4.3 Analisis Penzonasian Kawasan Terumbu Karang

Analisis penzonasian kawasan pada penelitian ini yaitu arahan pengembangan kawasan wisata bahari dengan melakukan pemetaan kesesuaian wisata menggunakan analisis keruangan. Berdasarkan analisis ini dihasilkan peta kesesuaian untuk kegiatan wisata selam dan snorkeling. Penzonasian menggunakan analisis keruangan untuk mengidentifikasi pemanfaatan ruang dengan analisis sistem informasi geografis (SIG) dan program ArcGis 9.3.

3.4.4 Analisis Nilai Visual Ekosistem Terumbu Karang

Adapun tahapan dalam penentuan nilai SBE adalah sebagai berikut:

a. Penentuan hamparan titik pengamatan dan pengambilan foto yaitu hamparan karang dan organisme yang berasosiasi dengan karang di stasiun penelitian. b. Seleksi foto yaitu foto yang akan diperlihatkan pada responden merupakan

hasil seleksi dari seluruh foto yang diambil. Seleksi dilakukan dengan memilih foto yang dianggap dapat mewakili keanekaragaman ekosistem terumbu karang yang dilihat pada hamparan karang di stasiun penelitian. Mengurangi bias akibat pengaruh cahaya perairan maka khusus untuk foto dilakukan editing dengan menggunakan software ACDSee. Hal tersebut maksudkan agar foto yang diperlihatkan pada responden memiliki kualitas gambar yang sama dengan aslinya.

c. Penilaian oleh responden yaitu responden yang dipilih dari wisatawan asing atau lokal, pelaku wisata selam atau penyelam yang memiliki sertifikat selam minimal A1, aparat pemerintah, dan masyarakat di sekitar lokasi penelitian. Jumlah responden yang dipilih sebayak 50 orang, penilaian oleh responden dalam bentuk memperlihatkan foto yang telah dipilih dalam bentuk kuisoner dari setiap foto yang ditampilkan, responden akan menilai setiap foto lalu memberikan skor 1-10 dimana skor 1 menunjukan nilai yang paling tidak disukai sedangkan skor 10 menunjukan nilai yang paling disukai.

d. Penilaian nilai visual dengan menggunakan metode SBE diawali dengan tabulasi data, perhitungan frekuensi setiap skor (f), perhitungan frekuensi kumulatif (cf) dan cumulative probabilities (cp). Selanjutnya dengan menggunakan tabel z ditentukan nilai z untuk setiap nilai cp. Khusus untuk nilai cp = 1.00 atau cp = (z = ± ∞) digunakan rumus perhitungan cp = 1 – 1 / (2n) atau cp = 1 / (2n) (Daniel dan Boster 1976). Rata-rata nilai z yang diperoleh untuk setiap fotonya kemudian dimasukan dalam rumus SBE yang diformulasikan oleh Daniel dan Boster (1976) sebagai berikut:

SBEx = (Zx - Zo) x 100 Keterangan:

SBEx = Nilai penduga pada nilai keindahan pemandangan seascape/foto melalui foto ke-x

Zx = Nilai rata-rata z untuk seascape/foto ke-x

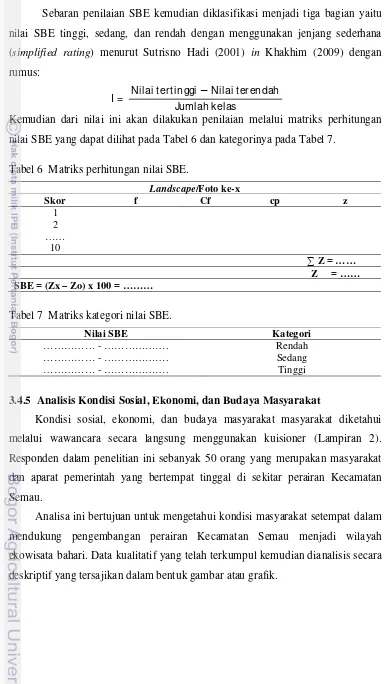

Sebaran penilaian SBE kemudian diklasifikasi menjadi tiga bagian yaitu nilai SBE tinggi, sedang, dan rendah dengan menggunakan jenjang sederhana (simplified rating) menurut Sutrisno Hadi (2001) in Khakhim (2009) dengan rumus:

I = Nilai ter tinggi−Nilai terendah Juml ah kelas

Kemudian dari nilai ini akan dilakukan penilaian melalui matriks perhitungan nilai SBE yang dapat dilihat pada Tabel 6 dan kategorinya pada Tabel 7.

Tabel 6 Matriks perhitungan nilai SBE.

Landscape/Foto ke-x

Tabel 7 Matriks kategori nilai SBE.

Nilai SBE Kategori

……… - ………. Rendah ……… - ………. Sedang ……… - ………. Tinggi

3.4.5 Analisis Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat

Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat masyarakat diketahui melalui wawancara secara langsung menggunakan kuisioner (Lampiran 2). Responden dalam penelitian ini sebanyak 50 orang yang merupakan masyarakat dan aparat pemerintah yang bertempat tinggal di sekitar perairan Kecamatan Semau.

3.4.6 Analisis Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat diketahui melalui wawancara secara langsung menggunakan kuisioner (Lampiran 2) terhadap responden sebanyak 50 orang yang dianggap sebagai masyarakat dan aparat pemerintah yang mengetahui keberadaan sumberdaya terumbu karang di perairan Kecamatan Semau. Analisa ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dukungan pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan perairan Kecamatan Semau menjadi wilayah ekowisata bahari. Data kualitatif yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif yang tersajikan dalam bentuk tabel, gambar, atau grafik.

3.4.7 Analisis Strategi Pengelolaan

Analisa strategi pengelolaan untuk upaya pengembangan ekowisata bahari di perairan Kecamatan Semau dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threat). Analisis SWOT dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi (Rangkuti 1997). Analisis strategi rencana pengembangan ekowisata di perairan Kabupaten Semau menggunakan metode analisis SWOT yang lebih difokuskan pada faktor ekologi. Komponen-komponen yang telah diidentifikasi dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan analisis yang menerapkan kriteria sesuai dengan data kuantitatif dan deskripsi keadaan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis SWOT sebagai berikut: a. Analisis matriks internal factor evaluation (IFE) dan external factor

evaluation (EFE)

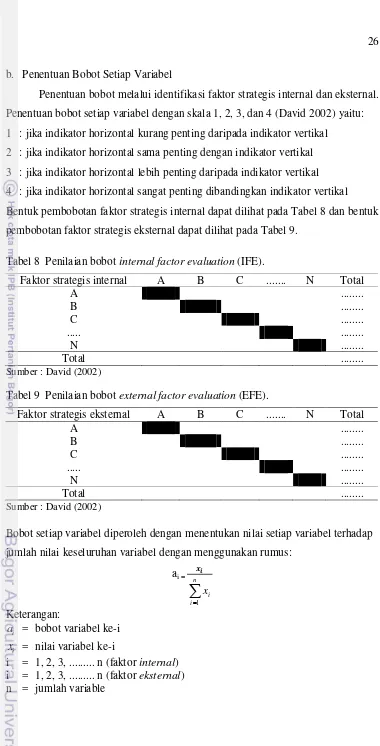

b. Penentuan Bobot Setiap Variabel

Penentuan bobot melalui identifikasi faktor strategis internal dan eksternal. Penentuan bobot setiap variabel dengan skala 1, 2, 3, dan 4 (David 2002) yaitu: 1 : jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator vertikal

2 : jika indikator horizontal sama penting dengan indikator vertikal 3 : jika indikator horizontal lebih penting daripada indikator vertikal 4 : jika indikator horizontal sangat penting dibandingkan indikator vertikal Bentuk pembobotan faktor strategis internal dapat dilihat pada Tabel 8 dan bentuk pembobotan faktor strategis eksternal dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 8 Penilaian bobot internal factor evaluation (IFE).

Faktor strategis internal A B C ... N Total

Tabel 9 Penilaian bobot external factor evaluation (EFE).

Faktor strategis eksternal A B C ... N Total

Bobot setiap variabel diperoleh dengan menentukan nilai setiap variabel terhadap jumlah nilai keseluruhan variabel dengan menggunakan rumus:

c. Penentuan Peringkat atau Rangking

Penentuan peringkat/rangking merupakan pengukuran terhadap pengaruh masing-masing variabel yang menggunakan nilai peringkat dengan skala 1-4 terhadap faktor strategis yang dimiliki objek wisata (Rangkuti 1997). Skala penilaian peringkat matriks IFE untuk faktor kekuatan adalah sebagai berikut: 1 = kekuatan yang kecil 3 = kekuatan yang besar

2 = kekuatan sedang 4 = kekuatan yang sangat besar Sedangkan untuk faktor kelemahan sebagai berikut:

1 = kelemahan yang sangat berarti 3 = kelemahan yang kurang berarti 2 = kelemahan yang cukup berarti 4 = kelemahan yang tidak berarti

Skala pemberian nilai peringkat matriks EFE untuk faktor peluang sebagai berikut:

1 = peluang rendah, respon kurang 3 = peluang tinggi, respon di atas rata-rata 2 = peluang sedang, respon rata-rata 4 = peluang sangat tinggi, respon superior Sedangkan untuk faktor ancaman sebagai berikut:

1 = ancaman sangat besar 3 = ancaman sedang 2 = ancaman besar 4 = ancaman kecil

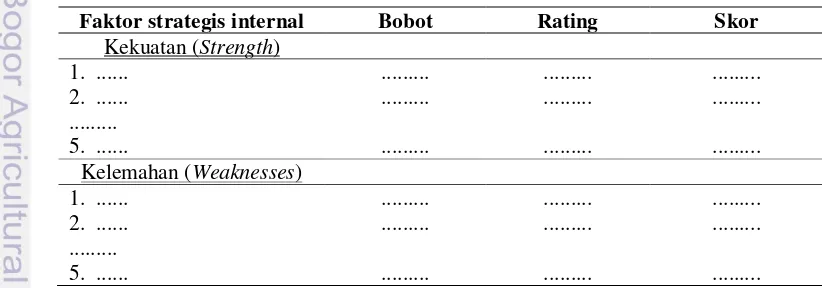

Kemudian nilai dari pembobotan dikalikan dengan peringkat pada setiap faktor dan semua hasil kali tersebut dijumlahkan secara vertikal untuk memperoleh total skor pembobotan berkisar antara 1-4 dengan rata-rata 2.5. Total skor pembobotan IFE di bawah 2.5 menunjukan bahwa kondisi internal yang lemah sedangkan jika berada di atas 2.5 maka menunjukan bahwa kondisi internal yang kuat. Matriks IFE dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 Matriks internal factor evaluation (IFE).

Faktor strategis internal Bobot Rating Skor

Matriks EFE digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan eksternal dengan melakukan klasifikasi terhadap peluang dan ancaman. Total skor pembobotan EFE berkisar antara 1-4 dengan rata-rata 2.5. Total skor pembobotan EFE di bawah 2.5 menunjukan bahwa kondisi eksternal yang lemah, sedangkan jika berada di atas 2.5 menunjukan bahwa kondisi eksternal yang kuat. Matriks EFE dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11 Matriks external factor evaluation (EFE).

Faktor strategis eksternal Bobot Rating Skor

Peluang (Opportunities)

Keterikatan faktor internal dan eksternal tersebut digambarkan dalam bentuk matriks SWOT (Tabel 12). Matriks SWOT ini dapat disusun dalam beberapa strategi alternatif atau prioritas untuk menangani akan kelemahan dan ancaman yang ada.

Tabel 12 Matriks SWOT.

IFE EFE

STRENGHTS (S) WEAKNESS (W)

S1 W1

S2 W2

Dst Dst

OPPOTUNITIES (O) STRATEGI S-0 STRATEGI W-O O1 (Strategi menggunakan (Strategi meminimalkan O2 Kekuatan untuk Kelemahan untuk Dst memanfaatkan peluang) memanfaatkan peluang) THREATHS (T) STRATEGI S-T STRATEGI W-T T1 (Strategi menggunakan (Strategi meminimalkan T2 Kekuatan untuk Kelemahan untuk Dst mengatasi ancaman) menghindari ancaman) Sumber : David (2002)

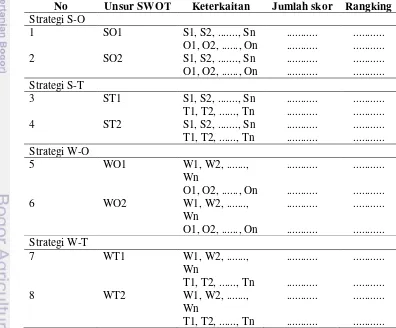

Tabel 13 Penyusunan rangking strategi analisis SWOT.

Unsur Kekuatan/Strenght (S) Kelemahan/Weaknesses (W)

Peluang/Opportunities (O) ... ... Ancaman/Threath (T) ... ...

d. Pembuatan Tabel Rangking Alternative Strategi

Jumlah skor pembobotan merupakan penjumlahan semua skor dari faktor-faktor strategis yang terkait. Jumlah skor dimaksud dapat menentukan rangking prioritas strategi. Rangking ditentukan berdasarkan urutan jumlah skor terbesar sampai dengan yang terkecil yang menjadi alternatif rencana strategi (Tabel 14).

Strategi yang dihasilkan merupakan suatu keputusan teknis yang membantu pemerintah untuk mendisain suatu rencana kerja jangka panjang. Keputusan pemerintah diharapkan didukung oleh masyarat sehingga pelaksanaannya tidak merugikan salah pihak dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Tabel 14 Rangking alternatif rencana strategi.

No Unsur SWOT Keterkaitan Jumlah skor Rangking

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Umum 4.1.1 Geografis

Nusa Bungtilu adalah nama asli Pulau Semau. Nusa Bungtilu artinya pulau bunga tiga warna dari kapas sebagai bahan dasar tenun pakaian adat. Ketiga warna tersebut adalah warna hitam, putih, dan merah. Sejak tahun 2006 wilayah Pulau Semau ini dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Semau dan Kecamatan Semau Selatan. Kecamatan Semau yang beribukota di Uitao dengan luas wilayah 143.42 km2. Wilayah pemerintahannya dibagi menjadi delapan desa yaitu: Uiasa, Hansisi, Huilelot, Uitao, Otan, Bokonusan, Letbaun, dan Batuinan. Secara geografis, Kecamatan Semau berbatasan dengan :

- Laut Sawu di sebelah utara,

- Teluk Tenau dan Selat Semau di sebelah timur,

- Kecamatan Semau Selatan dan Selat Semau di sebelah selatan, dan - Laut Sawu dan Teluk Kupang di sebelah barat.

4.1.2 Penduduk

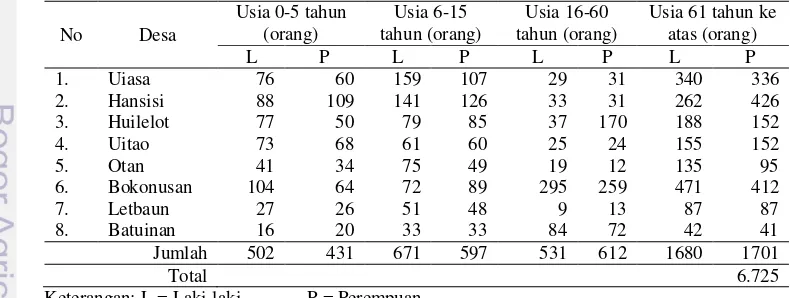

Jumlah penduduk di Kecamatan Semau adalah 6.725 orang dengan rincian laki-laki : 3.384 orang dan perempuan : 3.441 orang (Tabel 15).

Tabel 15 Jumlah penduduk Kecamatan Semau tahun 2009.

Data ini menunjukan bahwa pada umumnya penduduk Kecamatan Semau berada pada usia produktif dan angkatan kerja dibandingkan yang lainnya. Secara umum mata pencaharian utama dari masyarakat Kecamatan Semau adalah petani ladang atau kebun dan nelayan.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kupang (2009) pertumbuhan ekonomi Kecamatan Semau mengalami peningkatan sebesar 6,12% dibandingkan tiga tahun sebelumnya karena adanya peningkatan usaha di bidang perikanan dengan pendapatan per kapita sebesar Rp.1.700.066 per tahun. Pendapatan penduduk Kecamatan Semau. Secara umum persentase mata pencaharian penduduk Kecamatan Semau yang tinggi adalah sebagai petani (Tabel 16).

Tabel 16 Persentase mata pencaharian penduduk Kecamatan Semau.

No. Jenis mata

Sumber: BPS Kabupaten Kupang (2009)

4.1.3 Perumahan

Penduduk Kecamatan Semau pada tahun 2009 dari 2.338 rumah tangga sekitar 86% keluarga telah memiliki rumah sendiri dan sisanya masih menumpang di rumah orang lain dan menyewa atau mengontrak rumah orang.

4.1.4 Fasilitas Umum

Fasilitas umum yang terdapat Kecamatan Semau yang menunjang kelangsungan masyarakat setempat yakni:

a. Pendidikan

Jumlah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 12 buah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 2 buah dan Sekolah Menengah Umum (SMU) hanya 1 buah di Desa Otan.

b. Kesehatan

Puskesmas 1 buah, Puskesmas Pembantu 8 buah dan Balai Pengobatan sebanyak 2 buah.

c. Peribadatan

Gereja Kristen Protestan sebanyak 37 buah, Gereja Kristen Katolik sebanyak 2 buah, dan Mesjid sebanyak 2 buah.

d. Air bersih

Tersedianya air bersih wilayah ini berasal dari mata air sebanyak 4 buah yaitu di Desa Uiasa, Huilelot, Uitao dan Otan serta embung sebanyak 10 buah yang sebagian besar airnya berasal dari tadah hujan. Sedangkan pemenuhan kebutuhan air bersih yang lainnya berasal dari sumur gali.

e. Ekonomi

Usaha skala kecil berupa kios sebanyak 214 buah dan penginapan sebanyak 2 buah yang kurang terawat milik Hotel Flobamor di Desa Uiasa.

f. Listrik

Sebagian besar rumah tangga yang ada di Kecamatan Semau menggunakan penerangan lampu sebagai alat penerang pada malam hari (70.49%). Penduduk yang menggunakan penerangan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang hanya beroperasi pada malam hari kecuali pada hari minggu sebesar 28.94% dan 0.56% menggunakan penerangan listrik non PLN.

g. Transportasi