Anwar, T. B., Angina Pektoris Tidak Stabil, e-USU Repository Universitas Sumatera

Utara, 2004:1-2.

Bhalli, M. A., Kayani, A. M., Samore, N. A., “Frequency of Risk Factor In Male And

Female Patients with Acute Coronary Syndrome”, Journal of The College of Physicians and Surgeons Pakistan 2011, Vol 21 (5): 271-275.

Broadbent, A., Reynolds, A., Moon, L., Monitoring Acute Coronary Syndrome Using

National Hospital Data, Australian Institute of Health and Welfare, 2011: 3-5

Butt, Z., Shahbaz, U., Hashmi, A.T., Naseem, T., Khan, M.Z., Bukhari, M.H., “Frequency

of Conventional Risk Factor in Patients with Acute Coronary Syndrome in Males and

Females”, Pathology Department, King Edward Medical University, Lahore, 2010: 55-

57.

Erne, P., Gutzwiller, F., […], Radovanovic,D., “Characteristic and Outcome In Acute

Coronary Syndrome Patients with and without Established Modifiable Cardiovascular

Risk Factors: Insights from the Nationwide AMIS Plus Registry 1997-2010. 2012:

231-232: Originally published online 2012: 2 pages,2012. Doi: 10.1161/CIR 0b013e3182009701.

Farissa, I. P., Komplikasi Pada Pasien Infark Miokard Akut ST-Elevasi (STEMI) Yang

Mendapat Maupun Tidak Mendapat Terapi Reperfusi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2012: 7.

Furqan, A., Faktor Yang Dapat Dimodifikasi Dan Tidak Dapat Dimodifikasi Pada Penderita Sindroma Koroner Akut Di RSUP. H. Adam Malik Medan, e-USU Repository Universitas Sumatera Utara, 2013: 10-15.

Heitman, J., “Acute Coronary Syndrome”. 2013 : 8-9 : Originally published online 2013: 2

Huma, S., Tariq, R., Amin, D. F., Mahmood, K. T,. “Modifiable and Non-Modifiable

Predisposing Risk Factors of Myocardial Infacrtion- A Review, J. Pharm and Science

Res.vol 14 (1), 2012: 1649-1653

Kanichay, R., Wilsdon, T., Connolly, S., Sauri, L., The Economical and Societal Burden of

Acute Coronary Syndrome in Canada, Charles River Associates, 2010: 3.

Kim, M. C., Kini, A. S., Fuster, V., 2008. Definitions of Acute Coronary Syndromes.

Dalam: Hurst’s The Heart. 12th ed. China: Mc Graw Hill: 1311.

Kumar, A., Cannonn, C. P., Acute Coronary Syndrome: Diagnosis And Management,

Mayo Clin Proc, Part 1, 2009: 84(10): 918.

Lyrawati, P., Sindroma Koroner Akut-Farmakologi, Terjemahan Fletcher G, 2008: 1-2.

Malau, M. A., Hubungan Penyakit Jantung Koroner Dengan Tingkat Hipertensi Di RSUP

Haji Adam Malik Medan Periode Juni-Desember 2010, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, 2011: 20.

Myrtha, R., Patofisiologi Sindroma Koroner Akut, CDK-192 2012: 39 (4): 261-264.

Oktarina, R., Karani, Y., Edward, Z., Hubungan Kadar Glukosa Darah Saat Masuk Rumah

Sakit Dengan Lama Hari Rawat Pasien Sindrom Koroner Akut (SKA) Di RSUP Dr.

M. Djamil Padang, Jurnal Kesehatan Andalas, 2013, 2(2): 94.

Roger, V. L., Go, A. S., […], Rosett, J. W., “Heart Disease And Stroke Statistics,” American Heart Association, Circulation. 2011: 123: e18-e209: originally published

online 2010: 2 pages,2010. doi: 10.1161/CIR.0b013e3182009701.

Sastroasmoro, S., dan Ismael, S., 2008. Dasar-dasar Metodologi Penelitian Klinis. 3rd ed.

Jakarta: Sagung Seto.

Singh, P.S., Singh, G., Singh, S.K., “Clinical Profile And Risk Factors in Acute Coronary

Torry, S. R. V., Panda, A. L., Ongkowijaya, J., Gambaran Faktor Resiko Penderita

Sindrom Koroner Akut, Bagian/SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran

Unsrat, 2013:1-8.

Watty, M., Prevalensi Penyakit Jantung Hipertensi Pada Pasien Gagal Jantung Kongestif

Yang Dirawat Di Unit Rawat Kardiovaskular RSUP Haji Adam Malik Pada Tahun

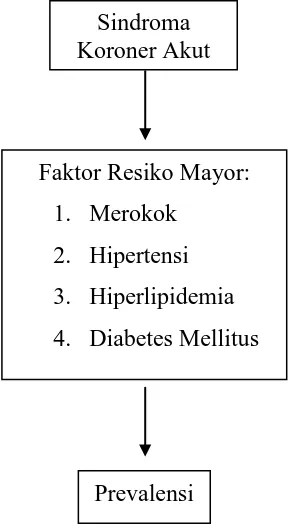

BAB 3

KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL

3.1 Kerangka Teori

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka kerangka teori dalam penelitian ini adalah:

Gambar 6: Kerangka Teori

Sindroma Koroner Akut

Disrupsi Plak, Trombosis

Stabilisasi Plak dan Kecenderungan Mengalami Ruptur

Perkembangan : Peran Proses Inflamasi

Inisiasi : Peran Endotel

Pembentukan Plak Sklerotik

Klasifikasi :

Angita Pektoris Tidak Stabil (APTS) Infark Miokard Tanpa

Segmen ST Elevasi (NSTEMI) Infark Miokard Dengan Segmen ST

Elevasi (STEMI) Faktor Resiko Mayor :

Merokok Hipertensi Hiperlipidemia Diabetes Mellitus

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka kerangka konsep dalam penelitian ini adalah:

Gambar 7: Kerangka Konsep

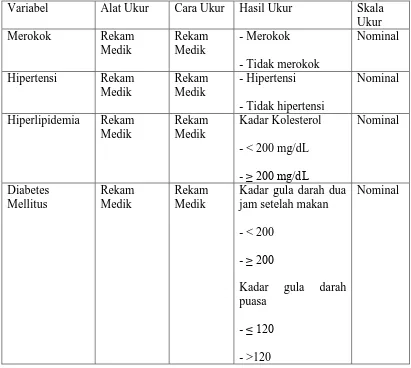

3.3 Definisi Operasional

Faktor-faktor yang dapat dimodifikasi adalah faktor-faktor yang memperbesar kemungkinan seseorang untuk menderita SKA akibat dari gaya hidup seseorang dan faktor ini dapat dimodifikasi. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah:

a) Merokok adalah kebiasaan merokok sehari-hari yang dilakukan penderita SKA yang sesuai dengan rekam medik periode Januari – Desember tahun 2013.

b) Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah arterial penderita SKA yang diklasifikasikan berdasarkan JNC VII yang sesuai dengan rekam medik periode Januari – Desember tahun 2013.

Sindroma Koroner Akut

Faktor Resiko Mayor:

1. Merokok 2. Hipertensi 3. Hiperlipidemia 4. Diabetes Mellitus

c) Hiperlipidemia adalah adanya peningkatan kadar kolesterol >200 mg/dL pada penderita SKA sesuai dengan rekam medic periode Januari - Desember tahun 2013.

d) Diabetes mellitus adalah adanya peningkatan kadar gula darah puasa >120 mg/dl atau kadar gula sewaktu >200 mg/dl pada penderita SKA sesuai dengan rekam medic periode Januari – Desember tahun 2013.

Tabel 1: Skala Pengukuran Faktor Resiko Mayor Variabel Alat Ukur Cara Ukur Hasil Ukur Skala

Ukur

Merokok Rekam

Medik

Rekam Medik

- Merokok

- Tidak merokok

Nominal

Hipertensi Rekam Medik

Rekam Medik

- Hipertensi

- Tidak hipertensi

Nominal

Hiperlipidemia Rekam Medik

Rekam Medik

Kadar Kolesterol

- < 200 mg/dL

- ≥ 200 mg/dL

Nominal Diabetes Mellitus Rekam Medik Rekam Medik

Kadar gula darah dua jam setelah makan

- < 200

- ≥ 200

Kadar gula darah puasa

- ≤ 120

- >120

Nominal

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain penelitian cross sectional dimana pada penelitian ini dilakukan observasi data untuk menggambarkan tentang prevalensi faktor resiko mayor pada pasien sindroma koroner akut yang dirawat di unit rawat kardiovaskular RSUP.

Haji Adam Malik berdasarkan data sekunder, yakni rekam medik pasien.

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Lokasi ini dipilih karena rumah sakit ini telah memiliki unit rawat kardiovaskular dan merupakan rumah sakit rujukan. Waktu pengambilan dan pengumpulan data penelitian dilaksanakan pada bulan Januari - Desember 2013.

4.3 Populasi dan Sampel 4.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi penelitian adalah seluruh pasien dengan diagnosis sindroma koroner akut yang dirawat di unit rawat kardiovaskular Rumah Sakit Haji Adam Malik selama periode Januari 2013 sampai Desember 2013.

4.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili populasi yang akan diambil. Besar sampel yang digunakan ialah dengan metode total sampling, dimana sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua populasi yang sesuai dengan kriteria penelitian.

hiperlipidemia dan diabetes mellitus yang tercatat dalam rekam medik, sementara kriteria eksklusi yang digunakan adalah pasien yang tidak mempunyai salah satu faktor resiko mayor dan juga bukan dalam kriteria sindroma koroner akut pada rekam medik.

4.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari rekam medik di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam

Malik Medan. Dari data sekunder tersebut kemudian dilakukan observasi untuk mengetahui faktor resiko mayor dan jenis sindroma koroner akut yang diderita oleh pasien tersebut.

4.5 Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisa data dibagi dalam beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis/interpretasi data dan pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian ini, setelah data dikumpulkan dan dicatat kemudian diolah menggunakan program komputer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

5.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RSUP Haji Adam Malik Medan yang berlokasi di Jalan Bunga Lau No. 17, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan. Rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit kelas A sesuai dengan SK Menkes No. 355/Menkes/SK/VII/ 1990. RSUP Haji Adam Malik Medan telah memiliki fasilitas kesehatan yang memenuhi standar dan tenaga kesehatan yang kompeten. Selain itu, RSUP Haji Adam Malik Medan juga merupakan rumah sakit rujukan untuk wilayah pembangunan A yang meliputi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat dan Riau sehingga dapat dijumpai pasien dengan latar belakang yang sangat bervariasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 502/

Menkes/ IX/ 1991 tanggal 6 September 1991, RSUP Haji Adam Malik Medan ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

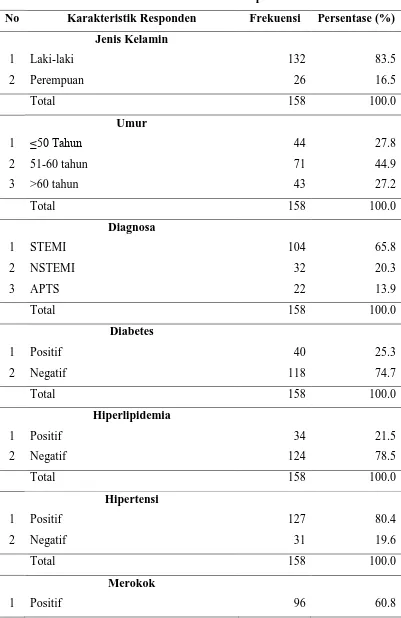

5.1.2 Karakteristik Responden

Tabel 2: Distribusi Karakteristik Responden

No Karakteristik Responden Frekuensi Persentase (%) Jenis Kelamin

1 Laki-laki 132 83.5

2 Perempuan 26 16.5

Total 158 100.0

Umur

1 ≤50 Tahun 44 27.8

2 51-60 tahun 71 44.9

3 >60 tahun 43 27.2

Total 158 100.0

Diagnosa

1 STEMI 104 65.8

2 NSTEMI 32 20.3

3 APTS 22 13.9

Total 158 100.0

Diabetes

1 Positif 40 25.3

2 Negatif 118 74.7

Total 158 100.0

Hiperlipidemia

1 Positif 34 21.5

2 Negatif 124 78.5

Total 158 100.0

Hipertensi

1 Positif 127 80.4

2 Negatif 31 19.6

Total 158 100.0

Merokok

1 Positif 96 60.8

2 Negatif 62 39.2

Total 158 100.0

Dari tabel 5.1 distribusi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 132 orang (83,5%) dan perempuan sebanyak 26 orang (16,5%). Berdasarkan umur dapat diketahui bahwa responden

kelompok umur ≤50 tahun sebanyak 44 orang (27,8%), kelompok umur 51-60 tahun sebanyak 71 orang (44,9%), dan kelompok umur >60 tahun sebanyak 43 orang (27,2%). Diagnosis STEMI sebanyak 104 orang (65,8%), NSTEMI 32 orang (20,3%) dan APTS sebanyak 22 orang (13,9%), diabetes sebanyak 40 orang (25,3%) dan non diabetes sebanyak 118 orang (74,7%), hiperlipidemia sebanyak 34 orang (21,5%) dan tidak ada hiperlipidemia sebanyak 124 orang (78,5%), hipertensi sebanyak 127 orang (80,4%) dan tidak ada hipertensi sebanyak 31 orang (26,6%), pasien positif merokok sebanyak 96 orang (60,8%) dan tidak merokok sebanyak 62 orang (39,2%).

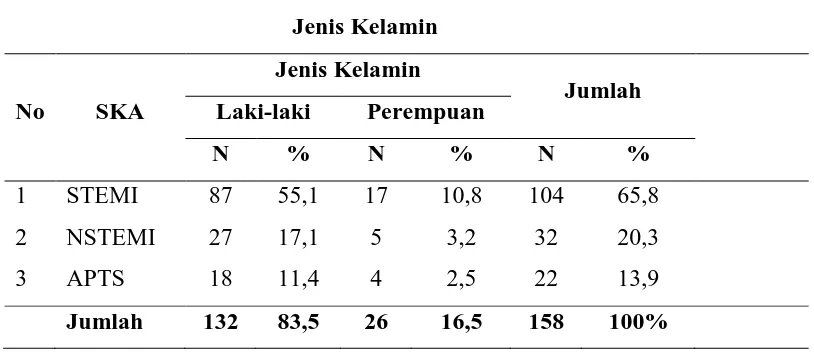

5.1.3 Hasil Analisis Data

Tabel 3: Prevalensi Faktor Resiko Mayor pada SKA berdasarkan Jenis Kelamin

No SKA

Jenis Kelamin

Jumlah Laki-laki Perempuan

N % N % N %

1 STEMI 87 55,1 17 10,8 104 65,8

2 NSTEMI 27 17,1 5 3,2 32 20,3

3 APTS 18 11,4 4 2,5 22 13,9

Jumlah 132 83,5 26 16,5 158 100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui prevalensi faktor resiko mayor pada SKA berdasarkan jenis kelamin dari 104 pasien SKA dengan STEMI ada 87 (55,1%) pasien laki-laki dan 17 (10,8%) pasien perempuan.

Dari 32 pasien SKA dengan NSTEMI ada 27 orang (17,1%) pasien laki-laki dan 5 orang (3,2%) pasien perempuan.

Dari 22 pasien SKA dengan APTS ada 18 (11,4%) pasien laki-laki dan hanya 4 orang (2,5%) pasien perempuan.

Dapat disimpulkan bahwa pasien dengan faktor resiko mayor pada SKA paling banyak terdapat pada STEMI dengan jenis kelamin laki-laki.

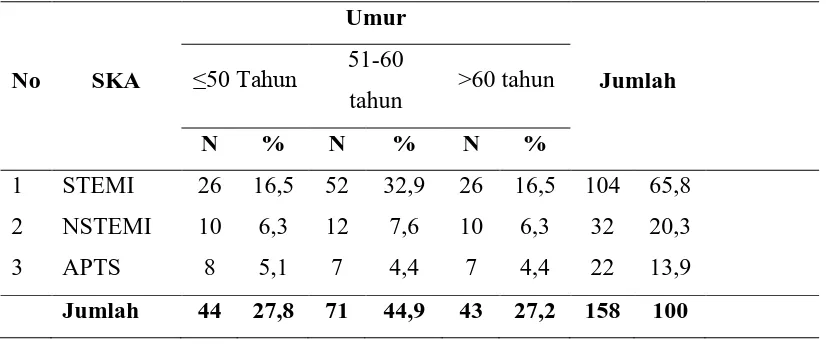

Umur

No SKA

Umur

Jumlah ≤50 Tahun 51-60

tahun >60 tahun

N % N % N %

1 STEMI 26 16,5 52 32,9 26 16,5 104 65,8 2 NSTEMI 10 6,3 12 7,6 10 6,3 32 20,3

3 APTS 8 5,1 7 4,4 7 4,4 22 13,9

Jumlah 44 27,8 71 44,9 43 27,2 158 100

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui prevalensi faktor resiko mayor pada SKA berdasarkan umur dari 104 pasien SKA dengan STEMI sebanyak 26 pasien (16,5%) umur ≤50 Tahun, Pada umur 51-60 tahun terdapat 52 pasien (32,9%) dan sebanyak 26 pasien (16,5%) umur >60 tahun.

Dari 32 pasien SKA dengan NSTEMI sebanyak 10 pasien (6,3%) umur ≤50 Tahun, 12 pasien (7,6%) umur 51-60 tahun dan 10 pasien

(6,3%) umur >60 tahun.

Dari 22 pasien SKA dengan APTS ada 8 pasien (5,1%) umur ≤50 Tahun, 7 pasien (4,4%) umur 51-60 tahun dan 7 pasien (4,4%) umur >60 tahun.

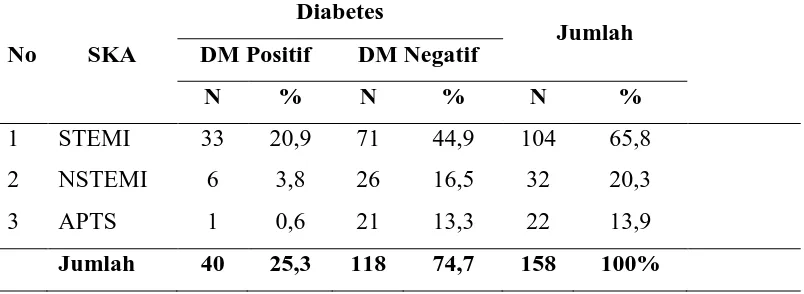

Tabel 5: Prevalensi Faktor Resiko Mayor pada SKA Berdasarkan DM

No SKA

Diabetes

Jumlah DM Positif DM Negatif

N % N % N %

1 STEMI 33 20,9 71 44,9 104 65,8

2 NSTEMI 6 3,8 26 16,5 32 20,3

3 APTS 1 0,6 21 13,3 22 13,9

Jumlah 40 25,3 118 74,7 158 100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui prevalensi faktor resiko mayor pada SKA berdasarkan diagnosa DM dari 104 pasien SKA dengan STEMI ada 33 pasien (20,9%) DM positif dan 71 pasien (44,9%) DM negatif.

Dari 32 pasien SKA dengan NSTEMI ada 6 pasien (3,8%) DM positif dan 26 pasien (16,5%) DM negatif.

Dari 22 pasien SKA dengan APTS hanya 1 pasien (0,6%) DM positif dan sebanyak 21 pasien (13,3%) DM negatif.

Hiperlipidemia

No SKA

Hiperlipidemia

Jumlah Positif Negatif

N % N % N %

1 STEMI 27 17,1 77 48,7 104 65,8

2 NSTEMI 5 3,2 27 17,1 32 20,3

3 APTS 2 1,3 20 12,7 22 13,9

Jumlah 34 21,5 124 78,5 158 100

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui prevalensi faktor resiko mayor pada SKA berdasarkan hiperlipidemia dari 104 pasien SKA dengan STEMI ada 27 pasien (17,1%) positif hiperlipidemia dan sebanyak 77 pasien (48,7%) negatif hiperlipidemia.

Dari 32 pasien SKA dengan NSTEMI ada 5 pasien (3,2%) positif hiperlipidemia dan sebanyak sebanyak 27 pasien (17,1%) negatif hiperlipidemia.

Dari 22 pasien SKA dengan APTS ada 2 pasien (1,3%) positif

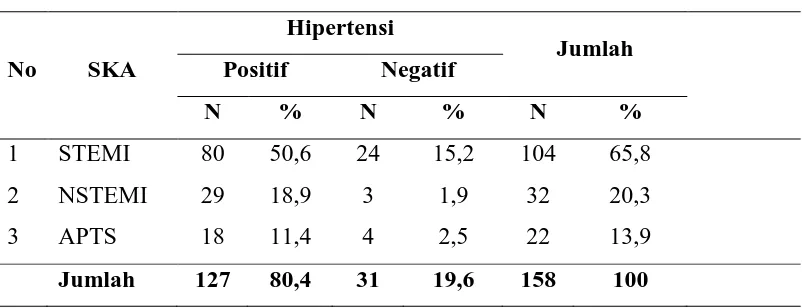

Tabel 7: Prevalensi Faktor Resiko Mayor pada SKA Berdasarkan Hipertensi

No SKA

Hipertensi

Jumlah Positif Negatif

N % N % N %

1 STEMI 80 50,6 24 15,2 104 65,8

2 NSTEMI 29 18,9 3 1,9 32 20,3

3 APTS 18 11,4 4 2,5 22 13,9

Jumlah 127 80,4 31 19,6 158 100

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui prevalensi faktor resiko mayor pada SKA berdasarkan hipertensi dari 104 pasien SKA dengan STEMI sebanyak 80 pasien (50,6%) positif hipertensi dan sebanyak 24 pasien (15,2%) hipertensi negatif.

Dari 32 pasien SKA dengan NSTEMI sebanyak 29 pasien (18,9%) positif hipertensi dan sebanyak 3 pasien (1,9%) negatif hipertensi.

Dari 22 pasien SKA dengan APTS sebanyak 18 pasien (11,4%) positif hipertensi dan hanya 4 pasien (2,5%) negatif hipertensi.

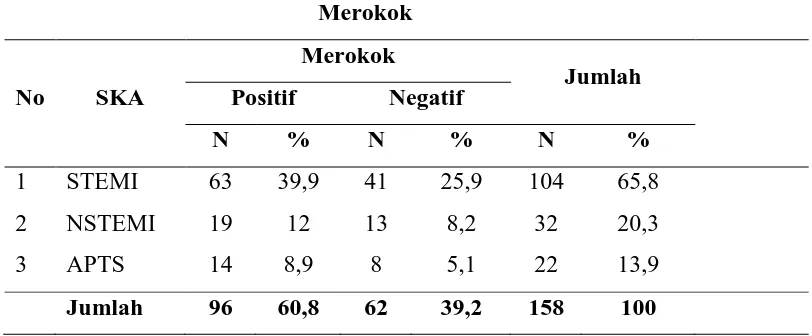

Merokok

No SKA

Merokok

Jumlah Positif Negatif

N % N % N %

1 STEMI 63 39,9 41 25,9 104 65,8

2 NSTEMI 19 12 13 8,2 32 20,3

3 APTS 14 8,9 8 5,1 22 13,9

Jumlah 96 60,8 62 39,2 158 100

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui prevalensi faktor resiko mayor pada SKA berdasarkan pasien merokok, dari 104 pasien SKA dengan STEMI sebanyak 63 pasien (39,9%) positif merokok dan sebanyak 41 pasien (25,9%) tidak merokok.

Dari 32 pasien SKA dengan NSTEMI sebanyak 19 pasien (12%) positif merokok dan sebanyak 13 pasien (8,2%) tidak merokok.

Dari 22 pasien SKA dengan APTS sebanyak 14 pasien (8,9%) positif merokok dan sebanyak 8 pasien (5,1%) tidak merokok.

5.2. Pembahasan

Dari hasil analisis data berdasarkan karakteristik responden (tabel 5.1) diperoleh hasil berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 132 orang (83,5%) dan perempuan sebanyak 26 orang (16,5%). Berdasarkan umur dapat diketahui bahwa responden kelompok umur ≤50 tahun

tidak ada hipertensi sebanyak 42 orang (26,6%), pasien positif merokok sebanyak 96 orang (60,8%) dan tidak merokok sebanyak 62 orang (39,2%).

5.2.1 Faktor Resiko Mayor pada SKA berdasarkan Jenis Kelamin Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui prevalensi faktor resiko mayor pada SKA berdasarkan jenis kelamin dari 104 pasien SKA dengan STEMI ada 87 (55,1%) pasien laki-laki dan 17 (10,8%) pasien

perempuan. Dari 32 pasien SKA dengan NSTEMI ada 27 orang (17,1%) pasien laki-laki dan 5 orang (3,2%) pasien perempuan. Dari 22 pasien SKA dengan APTS ada 18 (11,4%) pasien laki-laki dan hanya 4 orang (2,5%) pasien perempuan. Dapat disimpulkan bahwa pasien dengan faktor resiko mayor pada SKA paling banyak terdapat pada STEMI dengan jenis kelamin laki-laki.

Menurut Government of Western Australia Department of Health, dana yang dikeluarkan untuk pasien-pasien SKA lebih pada laki-laki dari perempuan. Ini karena pasien laki-laki lebih cenderung untuk mempunyai SKA.

5.2.2. Faktor Resiko Mayor pada SKA Berdasarkan Umur

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui prevalensi faktor resiko mayor pada SKA berdasarkan umur dari 104 pasien SKA dengan STEMI sebanyak 26 pasien (16,5%) umur ≤50 Tahun, 52 pasien (32,9%) umur 51-60 tahun dan sebanyak 10 pasien (6,3%) umur >60 tahun. Dari 32 pasien SKA dengan NSTEMI sebanyak 10 pasien (6,3%) umur ≤50 Tahun, 12 pasien (7,6%) umur 51-60 tahun dan 10 pasien (6,3%) umur >60 tahun. Dari 22 pasien SKA dengan APTS ada 8 pasien (5,1%) umur ≤50 Tahun, 7 pasien (4,4%) umur 51-60 tahun dan 7 pasien (4,4%) umur >60 tahun. Dapat disimpulkan bahwa pasien dengan faktor resiko mayor pada SKA paling banyak terdapat pada STEMI umur 51-60 tahun.

menyatakan bahwa pasien SKA paling banyak terdapat dalam kelompok usia 51-60 tahun.

5.2.3 Faktor Resiko Mayor pada SKA Berdasarkan DM

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui prevalensi faktor resiko mayor pada SKA berdasarkan diagnosa DM dari 104 pasien SKA dengan STEMI ada 33 pasien (20,9%) DM positif dan 71 pasien (44,9%) DM

negatif. Dari 32 pasien SKA dengan NSTEMI ada 6 pasien (3,8%) DM positif dan 26 pasien (16,5%) DM negatif. Dari 22 pasien SKA dengan APTS hanya 1 pasien (0,6%) DM positif dan sebanyak 21 pasien (13,3%) DM negatif. Dapat disimpulkan bahwa pasien dengan faktor resiko mayor pada SKA paling banyak terdapat pada STEMI dengan DM positif.

Menurut Hashmi A.T et al, DM merupakan salah satu faktor resiko mayor pada SKA dan juga untuk Ischemic Heart Disease. Dari hasil studinya lebih dari 80% dari populasi umum mempunyai salah satu dari faktor resiko mayor untuk SKA.

5.2.4 Faktor Resiko Mayor pada SKA Berdasarkan Hiperlipidemia Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui prevalensi faktor resiko mayor pada SKA berdasarkan hiperlipidemia dari 104 pasien SKA dengan STEMI ada 27 pasien (17,1%) positif hiperlipidemia dan sebanyak 77 pasien (48,7%) negatif hiperlipidemia. Dari 32 pasien SKA dengan NSTEMI ada 5 pasien (3,2%) positif hiperlipidemia dan sebanyak sebanyak 27 pasien (17,1%) negatif hiperlipidemia. Dari 22 pasien SKA dengan APTS ada 2 pasien (1,3%) positif hiperlipidemia dan sebanyak 20 pasien (12,7%) negatif hiperlipidemia. Dapat disimpulkan bahwa pasien dengan faktor resiko mayor pada SKA paling banyak terdapat pada

STEMI dengan positif hiperlipidemia.

kepada dua macam yaitu LDL dan HDL. LDL merupakan kolesterol buruk yang akan menyebabkan sebuah plak dalam arteri koroner. Manakala HDL merupakan kolesterol yang baik dan dikenali sebagai cardioprotective yang bisa menyingkirkan LDL dari arteri koroner.

5.2.5 Faktor Resiko Mayor pada SKA Berdasarkan Hipertensi Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui prevalensi faktor resiko mayor pada SKA berdasarkan hipertensi dari 104 pasien SKA dengan

STEMI sebanyak 80 pasien (50,6%) positif hipertensi dan sebanyak 24 pasien (15,2%) hipertensi negatif. Dari 32 pasien SKA dengan NSTEMI sebanyak 29 pasien (18,9%) positif hipertensi dan sebanyak 3 pasien (1,9%) negatif hipertensi. Dari 22 pasien SKA dengan APTS sebanyak 18 pasien (11,4%) positif hipertensi dan hanya 4 pasien (2,5%) negatif hipertensi.

Dapat disimpulkan bahwa pasien dengan faktor resiko mayor pada SKA paling banyak terdapat pada STEMI dengan positif hipertensi.

Menurut penelitian Paul Erne (2012), pada pasien SKA yang mempunyai faktor resiko hipertensi adalah paling terbanyak antara faktor resiko mayor yang lain. Pada penelitian Juli Heitman (2013) menyatakan bahwa hipertensi bisa menyebabkan arteri koroner rusak. Hipertensi dan MI mempunyai suatu hubungan yang kuat sehingga di United States 69% orang yang mengalami nyeri dada pertama mempunyai tekanan darah yang tinggi.

5.2.6 Faktor Resiko Mayor pada SKA Berdasarkan Merokok

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui prevalensi faktor resiko mayor pada SKA berdasarkan pasien merokok, dari 104 pasien SKA dengan STEMI sebanyak 63 pasien (39,9%) positif merokok dan

sebanyak 41 pasien (25,9%) tidak merokok. Dari 32 pasien SKA dengan NSTEMI sebanyak 19 pasien (12%) positif merokok dan sebanyak 13 pasien (8,2%) tidak merokok. Dari 22 pasien SKA dengan APTS sebanyak

merokok. Dapat disimpulkan bahwa pasien dengan faktor resiko mayor pada SKA paling banyak terdapat pada STEMI dengan positif merokok.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian faktor resiko mayor pada pasien SKA Periode Januari - Desember 2013 yang dirawat inap di RSUP H. Adam Malik Medan diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prevalensi faktor resiko mayor pada pasien STEMI sebesar 104

orang (65,8%), NSTEMI sebesar 32 orang (20,3%) dan APTS sebesar 22 orang (13,9%).

2. Prevalensi faktor resiko mayor yang terbanyak pada pasien STEMI adalah hipertensi dengan sebesar 80 orang (50,6%). 3. Prevalensi faktor resiko mayor yang terbanyak pada pasien

NSTEMI adalah hipertensi dengan sebesar 29 orang (18,9%). 4. Prevalensi faktor resiko mayor yang terbanyak pada pasien

APTS adalah hipertensi dengan sebesar 18 orang (11,4%). 5. Faktor resiko mayor pada pasien SKA paling banyak terdapat

pada pasien laki-laki dengan hipertensi sebesar 127 orang (80,4%).

6.2 Saran

1. Diharapkan melalui penelitian ini, tenaga kesehatan dapat mengenali dan mengawal faktor resiko mayor dari terjadinya SKA.

2. Diharapkan kepada masyarakat untuk peduli mengenai faktor resiko mayor pada SKA dan dapat mengambil tindakan preventif.

3. Menjadi sumber informasi dalam penanggulangan SKA

4. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ini dan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sindroma Koroner Akut

2.1.1 Definisi Sindroma Koroner Akut

Sindroma koroner akut (SKA) adalah sebuah kondisi yang melibatkan ketidaknyamanan dada atau gejala lain yang disebabkan oleh kurangnya oksigen ke otot jantung (miokardium). Sindroma koroner akut

ini merupakan sekumpulan manifestasi atau gejala akibat gangguan pada arteri koronaria (Torry et al, 2012).

2.2 Klasifikasi Sindroma Koroner Akut

Sebelum era fibrinolitik, infark miokardium dibagi menjadi Q-wave dan non Q-Q-wave. Pembagian ini berdasarkan evolusi gambaran elektrokardiogram (EKG) yang terjadi pada beberapa hari setelah serangan. Infark miokardium tipe Q-wave menggambarkan adanya infark transmural. Sedangkan infark non Q-wave menggambarkan infark yang terjadi hanya pada lapisan subendokardium. Pada saat ini, istilah yang dipakai adalah STEMI (ST elevation myocardial infarction), NSTEMI (non ST elevation myocardial infarction), dan angina pektoris tidak stabil (Myrtha, 2012). Oleh itu, sindroma koroner akut mencakup penyakit jantung koroner yang bervariasi mulai dari (Torry et al, 2012):

i. angina pektoris tidak stabil

ii. infark miokard tanpa ST-elevasi (NSTEMI) iii. infark miokard dengan ST-elevasi (STEMI)

Ketiganya merupakan suatu spektrum klinis yang disebut sindroma koroner akut (Myrtha, 2012). Ketiga gangguan ini disebut sindroma koroner akut karena gejala awal serta manajemen awal sering serupa

2.2.1 Angina Pektoris Tidak Stabil

Istilah lain yang sering digunakan untuk angina tidak stabil (ATS) adalah Angina preinfark, Angina dekubitus, dan Angina kresendo. Insufisiensi koroner akut atau sindroma koroner pertengahan. Bentuk ini merupakan kelompok suatu keadaan yang dapat berubah seperti keluhan yang bertambah progresif, sebelumnya dengan angina stabil atau angina pada pertama kali. Angina dapat terjadi pada saat istirahat maupun bekerja. Pada patologi biasanya ditemukan daerah iskemik miokard yang

mempunyai ciri tersendiri (Anwar, 2004).

Sindroma ATS telah lama dikenal sebagai gejala awal dari infark miokard akut (IMA). Banyak penelitian melaporkan bahwa ATS merupakan resiko untuk terjadinya IMA dan kematian. Beberapa penelitian retrospektif menunjukkan bahwa 60-70% penderita IMA dan 60% penderita mati mendadak pada riwayat penyakitnya mengalami gejala prodroma ATS. Sedangkan penelitian jangka panjang mendapatkan IMA terjadi pada 5-20% penderita ATS dengan tingkat kematian 14-80%. ATS menarik perhatian karena letaknya di antara spektrum angina pektoris stabil dan infark miokard, sehingga merupakan tantangan dalam upaya pencegahan terjadinya infark miokard (Anwar, 2004).

Angina pektoris tidak stabil adalah suatu spektrum dari sindroma iskemik miokard akut yang berada di antara angina pektoris stabil dan infark miokard akut. Terminologi ATS harus tercakup dalam kriteria penampilan klinis sebagai berikut (Anwar, 2004):

i.Angina pertama kali

Angina timbul pada saat aktifitas fisik. Baru pertama kali dialami oleh penderita dalam priode 1 bulan terakhir

ii.Angina progresif

Angina timbul saat aktifitas fisik yang berubah polanya dalam 1

bulan terakhir, yaitu menjadi lebih sering, lebih berat, lebih lama, timbul dengan pencetus yang lebih ringan dari biasanya dan tidak

menderita angina pektoris stabil. iii.Angina waktu istirahat

Angina timbul tanpa didahului aktifitas fisik ataupun hal-hal yang dapat menimbulkan peningkatan kebutuhan O2 miokard. Lama angina sedikitnya 15 menit.

iv.Angina sesudah IMA

Angina yang timbul dalam periode dini (1 bulan) setelah IMA

2.2.2 Infark Miokard tanpa elevasi segmen ST

Infark miokard akut tanpa elevasi segmen ST (NSTEMI) adalah oklusi sebagian dari arteri coroner tanpa melibatkan seluruh ketebalan miokardium, sehingga tidak ada elevasi segmen ST pada EKG (Farissa, 2013). Secara klinis angina pektoris tidak stabil memiliki diagnosis yang sama dengan NSTEMI tetapi pada APTS tidak dijumpai kerusakan miokard dan dijumpai pada gambran EKG yang abnormal atau EKG normal dan juga tidak terjadi peningkatan troponin (Furqan, 2013).

2.2.3 Infark Miokard dengan elevasi segmen ST

Infark miokard akut dengan elevasi segmen ST (ST Elevation Myocardial Infarct) merupakan bagian dari spektrum sindroma koroner akut (SKA) yang terdiri atas angina pektoris tidak stabil, IMA tanpa elevasi segmen ST, dan IMA dengan elevasi segmen ST (Farissa, 2013).

Infark miokard akut dengan elevasi ST (STEMI) terjadi jika aliran darah koroner menurun secara mendadak akibat oklusi trombus pada plak aterosklerotik yang sudah ada sebelumnya. Trombus arteri koroner terjadi secara cepat pada lokasi injuri vaskuler, dimana injuri ini dicetuskan oleh faktor-faktor seperti merokok, hipertensi, dan akumulasi lipid (Farissa, 2013).

Hampir semua kasus infark miokardium disebabkan oleh aterosklerosis arteri koroner. Untuk memahaminya secara komprehensif diperlukan pengetahuan tentang patofisiologi iskemia miokardium. Iskemia miokardium terjadi bila kebutuhan oksigen lebih besar daripada suplai oksigen ke miokardium. Oklusi akut karena adanya trombus pada arterikoroner menyebabkan berkurangnya suplai oksigen ke miokardium (Gambar 1). Contoh lain, pada pasien dengan plak intrakoroner yang bersifat stabil, peningkatan frekuensi denyut jantung dapat menyebabkan

terjadinya iskemi karena meningkatkan kebutuhan oksigen miokardium, tanpa diimbangi kemampuan untuk meningkatkan suplai oksigen ke miokardium (Myrtha, 2012).

Gambar 1: Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan oksigen

miokardium

Jika terjadi penyempitan arteri koroner, iskemia miokardium merupakan peristiwa yang awal terjadi. Daerah subendokardial merupakan daerah pertama yang terkena, karena berada paling jauh dari aliran darah. Jika iskemia makin parah, akan terjadi kerusakan sel miokardium. Infark miokardium adalah nekrosis atau kematian sel miokardium. Infark miokardium dapat terjadi nontransmural (terjadi pada

faktor yang berperan dalam progresi SKA dapat dilihat pada gambar 2 (Myrtha, 2012).

Gambar 2: Faktor-faktor yang berperan untuk terjadinya SKA

2.3.1 Pembentukan Plak Ateroskerotik

Pada saat ini, proses terjadinya plak aterosklerotik dipahami bukan proses sederhana karena penumpukan kolesterol, tetapi telah diketahui

bahwa disfungsi endotel dan proses inflamasi juga berperan penting. Proses pembentukan plak dimulai dengan adanya disfungsi endotel karena faktor-faktor tertentu. Pada tingkat seluler, plak terbentuk karena adanya sinyal-sinyal yang menyebabkan sel darah, seperti monosit, melekat ke lumen pembuluh darah (Myrtha, 2012).

2.3.1.1 Inisiasi Proses Aterosklerosis : Peran Endotel

Beberapa faktor resiko koroner turut berperan dalam proses aterosklerosis, antara lain hipertensi, hiperkolesterolemia, diabetes, dan merokok. Adanya infeksi dan stres oksidatif juga menyebabkan kerusakan endotel. Faktor-faktor resiko ini dapat menyebabkan kerusakan endotel dan selanjutnya menyebabkan disfungsi endotel. Disfungsi endotel memegang peranan penting dalam terjadinya proses aterosklerosis. Jejas endotel mengaktifkan proses inflamasi, migrasi dan proliferasi sel, kerusakan jaringan lalu terjadi perbaikan, dan akhirnya

menyebabkan pertumbuhan plak. Endotel yang mengalami disfungsi ditandai hal-hal sebagai berikut (Myrtha, 2012) :

i. Berkurangnya bioavailabilitas nitrit oksida dan produksi endothelin-1 yang berlebihan, yang mengganggu fungsi hemostasis vaskuler

ii. Peningkatan ekspresi molekul adhesif (misalnya P-selektin, molekul adhesifantarsel, dan molekul adhesif sel pembuluh darah, seperti Vascular Cell Adhesion Molecules-1 [VCAM1])

iii. Peningkatan trombogenisitas darah melalui sekresi beberapa substansi aktif lokal.

2.3.1.2 Perkembangan Proses Aterosklerosis: Peran Proses Inflamasi Jika endotel rusak, sel-sel inflamatorik, terutama monosit, bermigrasi menuju ke lapisan subendotel dengan cara berikatan dengan molekul adhesif endotel. Jika sudah berada pada lapisan subendotel, sel-sel ini mengalami differensiasi menjadi makrofag. Makrofag akan mencerna LDL teroksidasi yang juga berpenetrasi ke dinding arteri, berubah menjadi sel foam dan selanjutnya membentuk fatty streaks (Myrtha, 2012).

Gambar 3: Pembentukan fatty streaks

Makrofag yang teraktivasi ini melepaskan zat-zat kemoatraktan dan sitokin (misalnya monocyte chemoattractant protein-1, tumor necrosis factor α, IL-1, IL-6, CD40, dan c-reactive protein) yang makin mengaktifkan proses ini dengan merekrut lebih banyak makrofag, sel T, dan sel otot polos pembuluh darah (yang mensintesis komponen matriks ekstraseluler) pada tempat terjadinya plak. Sel otot polos pembuluh darah bermigrasi dari tunika media menuju tunika intima, lalu mensintesis kolagen, membentuk kapsul fibrosis yang menstabilisasi plak dengan cara membungkus inti lipid dari aliran pembuluh darah. Makrofag juga menghasilkan matriks metalloproteinase (MMPs), enzim yang mencerna matriks ekstraseluler dan menyebabkan terjadinya disrupsi plak (Gambar 3) (Myrtha, 2012).

2.3.1.3 Stabilitas Plak dan Kecenderungan Mengalami Ruptur

LDL yang termodifikasi meningkatkan respons inflamasi oleh makrofag. Respons inflamasi ini memberikan umpan balik, menyebabkan lebih banyak migrasi LDL menuju tunika intima, yang selanjutnya mengalami modifikasi lagi, dan seterusnya. Makrofag yang terstimulasi akan memproduksi matriks metalloproteinase yang mendegradasi kolagen. Di sisi lain, sel otot pembuluh darah pada tunika intima, yang membentuk kapsul fibrosis, merupakan subjek apoptosis. Jika kapsul fibrosis menipis, ruptur plak mudah terjadi, menyebabkan paparan aliran

darah terhadap zat-zat trombogenik pada plak. Hal ini menyebabkan terbentuknya bekuan (Myrtha, 2012).

[image:32.595.225.470.490.672.2]Proses proinflamatorik ini menyebabkan pembentukan plak dan instabilitas. Sebaliknya ada proses antiinflamatorik yang membatasi pertumbuhan plak dan mendukung stabilitas plak. Sitokin seperti IL-4 dan TGF-β bekerja mengurangi proses inflamasi yang terjadi pada plak. Hal ini terjadi secara seimbang seperti pada proses penyembuhan luka. Keseimbangan ini bisa bergeser ke salah satu arah. Jika bergeser ke arah pertumbuhan plak, maka plak semakin besar menutupi lumen pembuluh darah dan menjadi rentan mengalami rupture (Gambar 4) (Myrtha, 2012).

Gambar 4: Pembentukan lesi aterosklerotik yang semakin kompleks

2.3.1.4 Disrupsi Plak, Trombosis, dan SKA

seiring berjalannya waktu. Kebanyakan akan tetap stabil. Gejala muncul bila stenosis lumen mencapai 70-80%. Mayoritas kasus SKA terjadi karena ruptur plak aterosklerotik. Plak yang ruptur ini kebanyakan hanya menyumbat kurang dari 50% diameter lumen. Mengapa ada plak yang ruptur dan ada plak yang tetap stabil belum diketahui secara pasti. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa inti lipid yang besar, kapsul fibrosa yang tipis, dan inflamasi dalam plak merupakan predisposisi

untuk terjadinya ruptur (Myrtha, 2012).

Setelah terjadi ruptur plak maupun erosi endotel, matriks subendotelial akan terpapar darah yang ada di sirkulasi. Hal ini menyebabkan adhesi trombosit yang diikuti aktivasi dan agregasi trombosit, selanjutnya terbentuk trombus. Trombosit berperan dalam proses hemostasis primer. Selain trombosit, pembentukan trombus juga melibatkan sistem koagulasi plasma. Sistem koagulasi plasma merupakan jalur hemostasis sekunder. Kaskade koagulasi ini diaktifkan bersamaan dengan sistem hemostasis primer yang dimediasi trombosit. Proses hemostasis primer maupun sekunder bisa dilihat pada gambar 5 (Myrtha, 2012).

Ada 2 macam trombus yang dapat terbentuk:

a. Trombus putih: merupakan bekuan yang kaya trombosit. Hanya menyebabkan oklusi sebagian.

Gambar 5: Skema pembentukan trombus dan target farmakologi obat-obat

penghambat pembentukan trombus

2.4 Gambaran Klinis

SKA merupakan suatu kontinuum. Gejala muncul apabila terjadi ketidakseimbangan antara suplai oksigen dan kebutuhan oksigen jantung. Angina stabil ditandai dengan adanya plak ateroskerosis dengan stenosis permanen. Gejala klinis muncul apabila kebutuhan oksigen melebihi suplai oksigen ke jantung (latihan, stres). Jika terjadi dalam jangka waktu lama, biasanya didapatkan aliran darah kolateral yang signifikan. Angina tidak-stabil terjadi karena menurunnya perfusi ke jantung (disrupsi plak menyebabkan terbentuknya trombus dan penurunan perfusi) atau peningkatan kebutuhan oksigen (oxygen mismatch). Trombus biasanya bersifat labil dengan oklusi tidak menetap. Pada angina tidak stabil, miokardium mengalami stres tetapi bisa membaik kembali. NSTEMI terjadi bila perfusi miokardium mengalami disrupsi karena oklusi trombus persisten atau vasospasme. Adanya trombolisis spontan, berhentinya vasokonstriksi, atau adanya sirkulasi kolateral membatasi

disrupsi plak dan thrombosis menyebabkan oklusi total sehingga terjadi iskemia transmural dan nekrosis (Myrtha, 2012).

2.5 Faktor Resiko Sindroma Koroner Akut

Berdasarkan buku kardiologi oleh Bender (2006), diketahui bahwa faktor risiko seseorang untuk menderita SKA ditentukan melalui interaksi dua atau lebih faktor risiko antara lain: faktor yang tidak dapat dikendalikan (nonmodifiable factors) dan faktor yang dapat dikendalikan

(modifiable factors). Faktor yang dapat dikendalikan, yaitu: merokok, hipertensi, hiperlipidemia, diabetes mellitus, stress, makanan tinggi lemak, dan kurang fisik. Sedangkan faktor yang tidak dapat dikendalikan, yaitu: usia, jenis kelamin, suku/ras, dan riwayat penyakit keluarga (Furqan, 2013).

2.5.1 Faktor Resiko Mayor 2.5.1.1 Hipertensi

Hipertensi pada koroner jantung biasanya disebabkan meningkatnya tekanan darah dan mempercepat timbulnya aterosklerosis. Peningkatan tekanan darah menyebabkan beban jantung menjadi berat, sehingga menyebabkan hipertrofi ventrikel kiri (faktor miokard) pada akhirnya menyebabkan angina dan infark miokardium. Keadaan ini tergantung dari berat dan lamanya hipertensi. Peningkatan tekanan darah yang menetap, menurut Anwar (2004), akan menimbulkan trauma langsung terhadap dinding pembuluh darah arteri koronaria, sehingga memudahkan terjadinya aterosklerosis koroner (faktor koroner). Hal ini menyebabkan angina pektoris, insufisiensi koroner dan miokard infark lebih sering didapatkan pada penderita hipertensi dibandingkan orang normal dalam penggunaan oksigen oleh miokardium (Furqan, 2013).

Hiperlipidemia meningkatkan konsentrasi lemak dalam darah. Secara klinis, hiperlipidemia merupakan akumulasi berlebih salah satu lemak utama dalam darah sebagai kelainan metabolisme ataupun kelainan transportasi lemak. Pada buku Hurst’s dijelaskan bahwa kolesterol merupakan prasyarat terjadi penyakit koroner pada jantung. Kolesterol akan berakumulasi di lapisan intima dan media pembuluh arteri koroner. Jika hal tersebut terus berlangsung, akan membentuk plak sehingga pembuluh arteri coroner yang mengalami inflamasi atau terjadi

penumpukan lemak akan mengalami aterosklerosis (Fuster et al, 2010). Hiperlipidemia juga disebabkan karena abnormalnya lipoprotein dalam darah. Hal ini disebabkan karena meningkatnya LDL kolesterol dan menurunnya HDL kolesterol (Kumar, 2009).

Peningkatan kadar kolesterol dan trigliserida dapat mengindikasikan adanya faktor resiko untuk aterosklerosis. Kadar kolesterol di atas 180 mg/dL pada orang berusia 30 tahun atau kurang, atau di atas 200 mg/dL untuk berusia lebih dari 30 tahun. Bila kadar kolesterol di atas 200 mg/dL merupakan faktor resiko terjadinya penyakit jantung koroner. Hiperkolesterolemia berkaitan erat dengan proses aterosklerosis pada usia 30-49 tahun, bila kadar kolesterol mencapai 260 mg/dL, kemungkinan terjadinya klinis aterosklerosis 3-5 kali dibandingkan dengan kadar kolesterol 220 mg/dL. Di bawah usia 50 tahun, hiperkolesterolemia mengungguli faktor resiko hipertensi, obesitas dan faktor (Furqan, 2013).

2.5.1.3 Merokok

Merokok dapat mengubah metabolisme, khususnya dengan meningkatnya kadar kolersterol darah dan di samping itu dapat menurunkan HDL. Tingginya kadar kolesterol darah mempunyai

pengaruh yang besar terhadap terjadinya penyakit jantung koroner (Furqan, 2013).

kematian mendadak akibat penyakit jantung koroner pada laki-laki perokok 10x lebih besar dari pada bukan perokok dan pada perempuan perokok 4,5x lebih daripada bukan perokok. Hal ini disebabkan meningkatnya beban miokard yang dipicu oleh katekolamin dan menurunnya komsumsi O2 akibat inhalasi CO sehingga menimbulkan takikardi, vasokonstriksi pembuluh darah, mengubah permeabilitas dinding pembuluh darah dan merubah 5-10 % Hb menjadi karboksi -Hb.

Semakin sering menghisap rokok akan menyebabkan kadar HDL kolesterol makin menurun. Penurunan kadar HDL kolesterol pada perempuan lebih besar dibandingkan laki–laki perokok. Efek merokok ini akan berdampak langsung pada peningkatan tingkat diabetes disertai obesitas dan hipertensi, sehingga orang yang merokok cenderung lebih mudah terjadi proses aterosklerosis dari pada yang bukan perokok (Furqan, 2013).

Merokok juga dapat mengubah konsentrasi serum lemak, terjadi peningkatan peroksidasi LDL lalu dimetabolisme oleh makrofag, gangguan intoleransi glukosa dan resistensi insulin sehingga terjadi peningkatan tekanan darah. Jika frekuensi dan intensitas merokok meningkat, maka kecenderungan terjadi kerusakan pembuluh darah lebih tinggi sehingga lebih mudah terjadi aterosklerosis (Furqan, 2013).

2.5.1.4 Diabetes Mellitus

Diabetes Melitus (DM) adalah suatu sindroma klinis kelainan metabolik, ditandai oleh adanya hiperglikemia dan hiperlipidemia yang disebabkan oleh defek sekresi insulin atau keduanya. Dalam penelitian Suyono (2003), diabetes melitus merupakan faktor resiko penyakit jantung koroner dengan perbandingan dua kali lebih tinggi disbanding

Dengan tingginya kadar insulin pada penderita DM dalam sirkulasi darah menjadi salah satu faktor meningkatnya aterosklerosis (Furqan, 2013).

Menurut Supriyono (2008), yang dimaksud dengan penderita DM dengan kadar gula darah puasa >120 mg/dl atau kadar gula sewaktu >200 mg/dl akan cenderung mengalami aterosklerosis pada usia yang lebih dini dan penyakit yang ditimbulkan lebih cepat dan lebih berat pada penderita diabetes dari pada non- diabetes. Pada keadaan ini, insulin berdampak penting dalam metabolisme lipid dan kelainan-kelainan lipid pada

penderita diabetes. Selain meupakan faktor resiko penyakit jantung koroner, diabetes berkaitan dengan adanya abnormalitas metabolisme lipid, obesitas, hipertensi sistemik dan peningkatan trombogenesis (peningkatan tingkat adhesi platelet dan peningkatan kadar fibrinogen (Furqan, 2013).

2.5.2 Faktor Resiko Minor

Antara faktor minor sindroma koroner akut adalah berikut (Anwar, 2004):

a) Obesitas b) Stress

c) Kurang olahraga d) Laki-laki

e) Perempuan menopause

2.6 Terapi Sindroma Koroner Akut

Sejak 1960‐an, ketika terapi standard menjadi istirahat penuh (bed rest) dan defibrilasi (jika diperlukan), angka kematian infark miokard akut menurun terus. Penurunan yang stabil ini disebabkan oleh beberapa faktor (Lyrawati, 2008):

a) Meningkatnya informasi dan edukasi untuk masyarakat mengenai perlunya mencari bantuan medis sesegera mungkin jika ada dugaan terjadi nyeri dada/jantung.

‐

c) Tersedianya obat trombolisis (pada ~1980‐an)

d) Pengembangan angioplasi koroner dan stent (pada ~1990an)

e) Diketahuinya faktor resiko yang dapat dimodifikasi (misalnya hipertensi, diabetes, merokok) dan strategi penatalaksanaannya. Artikel ini akan membahas terapi obat terkini untuk SKA dan pentingnya intervensi koroner perkutan primer (primary percutaneous coronary intervention, PCI) sebagai alternatif trombolisis pada infark miokard akut.

Keberhasilan terapi SKA bergantung pada pengenalan dini gejala dan transfer pasien segera ke unit/instalasi gawat darurat. Terapi awal untuk semua SKA, yang diberikan oleh tenaga paramedik ataupun pada unit/instalasi gawat darurat sebenarnya sama. Manifestasi angina tidak stabil dan MI akut seringkali berbeda. Umumnya, gejala MI akut bersifat parah dan mendadak, sedangkan infark miokard tanpa elevasi segmen ST (NSTEMI) atau angina tidak stabil berkembang dalam 24‐72 jam atau

lebih. Pada kedua kasus tersebut tujuan awal terapi adalah untuk menstabilkan kondisi, mengurangi rasa nyeri dan kecemasan pasien. Stabilisasi akan tercapai dengan berbagai tindakan. Oksigen diberikan untuk menjaga kadar saturasi dan memperbaiki oksigen yang sampai ke miokard. Diamorfin 5 mg (jika perlu diikuti dengan injeksi intravena perlahan 2,5‐5 mg) diberikan sebagai analgesik dan untuk mengurangi

kecemasan pasien. Selain itu juga menurunkan respon adrenalin, frekuensi nadi (heart rate) dan tekanan darah, dan kebutuhan oksigen miokard. Morfin 10 mg diikuti dengan dosis 5‐10mg injeksi intravena perlahan merupakan alternatif pilihan jika diamorfin tidak dapat digunakan (Lyrawati, 2008).

Metoklopramid 10 mg intravena diberikan untuk mengatasi mual, dan gliseril trinitrat sublingual untuk menurunkan atau meredakan nyeri

platelet yang teraktivasi, dan dikatalisis oleh enzim siklooksigenase 1 (COX‐1). Pasien yang diduga infark miokard harus diberi aspirin (300

mg) secepat mungkin untuk membatasi trombus. Aspirin menghambat COX‐1 dalam platelet, menghambat produksi TXA‐2 dan agregasi

platelet. Pasien yang alergi aspirin diberi clopidogrel 300 mg (Lyrawati, 2008).

Pada saat tiba di rumah sakit, pasien akan dihubungkan dengan pencatat elektrokardiogram. Hitung darah komplit juga harus dilakukan, demikian juga kadar urea dan elektrolit, uji fungsi hati, fungsi tiroid, profil lipid dan kadar gula. Pada kondisi ini, semua pasien dengan elevasi segmen ST atau left bundle branch block baru dianggap menunjukkan infark miokard akut. Diperlukan reperfusi segera dengan trombolisis atau PCI primer. Pasien nyeri dada yang tidak menunjukkan elevasi segmen ST dianggap sebagai pasien NSTEMI/angina tidak stabil, dan kadar troponin harus diperiksa 12 jam setelah onset nyeri dada (Lyrawati, 2008).

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sindroma Koroner Akut (SKA) adalah sebuah kondisi yang melibatkan ketidaknyamanan dada atau gejala lain yang disebabkan oleh kurangnya oksigen ke otot jantung (miokardium). SKA ini merupakan

sekumpulan manifestasi atau gejala akibat gangguan pada arteri koronaria. SKA mencakup penyakit jantung koroner yang bervariasi mulai dari angina pektoris tidak stabil dan infark miokard tanpa elevasi segmen ST sampai infark miokard dengan elevasi segmen ST. Ketiga gangguan ini disebut sindroma koroner akut karena gejala awal serta manajemen awal sering serupa (American Heart Association, 2011).

Menurut data statistik American Heart Association (AHA) 2008, pada tahun 2005 jumlah penderita yang menjalani perawatan medis di Amerika Serikat akibat SKA hampir 1,5 juta orang dengan 1,1 juta orang (80%) menunjukkan kasus Angina Pektoris Tidak Stabil (APTS) atau Infark Miokard Tanpa Elevasi Segmen ST (NSTEMI), sedangkan 20% kasus tercatat menderita Infark Miokard dengan Elevasi Segmen ST (STEMI) (Oktarina, 2013).

National Hospital Discharge Survey (NHDS) dan National Heart, Lung And Blood Institute (NHLBI), mengatakan bahwa 671000 pasien SKA telah keluar dari rawat inap hospital yaitu sebanyak 384000 orang laki-laki dan 287000 orang perempuan. Perkiraan tersebut didapati dari jumlah pasien yang didiagnosa dengan Infark Miokard (MI) sebanyak 577000 orang dan pasien APTS sebanyak 94000 orang (AHA, 2011).

Pada penelitian yang telah dilakukan di RSUP Prof. dr. R. D.

Menurut laporan WHO, pada tahun 2004, penyakit MI merupakan penyebab kematian utama di dunia. Terhitung sebanyak 7,2 juta (12,2%) kematian terjadi akibat penyakit ini di seluruh dunia. MI adalah penyebab kematian nomor dua pada negara berpenghasilan rendah, dengan angka mortalitas 2,47 juta (9,4%). Di Indonesia pada tahun 2002, penyakit MI merupakan penyebab kematian pertama, dengan angka mortalitas 220.000 (14%) (Torry et al, 2012).

Secara garis besar, faktor resiko SKA dapat dibagi dua. Pertama

adalah faktor risiko yang dapat diperbaiki (reversible) atau bisa diubah (modifiable), yaitu: hipertensi, hiperlipidemia, merokok, obesitas, diabetes mellitus, hiperurisemia, aktivitas fisik kurang, stress, dan gaya hidup (life style). Faktor resiko seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat penyakit keluarga adalah faktor-faktor yang tidak dapat diperbaiki (Torry et al, 2012).

Hipertensi merupakan suatu kondisi peningkatan tekanan darah

arterial yang menetap. Pada tahun 2003, JNC VII mengklasifikasikan

tekanan darah sistolik normal di bawah 120 mmHg dan tekanan darah

diastolik di bawah 80 mmHg. Hipertensi dikategorikan menjadi dua

tingkat yaitu dengan hipertensi tingkat 1 dan hipertensi tingkat 2 (Malau, 2011).

Hiperlipidemia merupakan meningkatkan konsentrasi lemak dalam

darah. Secara klinis, hiperlipidemia dinyatakan sebagai

hiperkolesterolemia, hipertrigliserida atau keduanya yang merupakan

akumulasi berlebih salah satu lemak utama dalam darah sebagai kelainan

metabolisme ataupun kelainan transportasi lemak (Furqan, 2013).

Merokok merupakan salah satu faktor resiko terbesar pada

penyakit tidak menular. Menurut data Susenas tahun 2001, jumlah perokok

di Indonesia sebesar 31,8%. Jumlah ini meningkat menjadi 32% pada

tahun 2003, dan meningkat lagi menjadi 35% pada tahun 2004. Pada tahun

2006, The Global Youth Survey (GYTS) melaporkan 64,2% atau 6 dari 10

anak sekolah yang disurvei terpapar asap rokok selama mereka di rumah.

mengejutkan lagi adalah 30,9% atau 3 diantara 10 pelajar menyatakan

pertama kali merokok pada umur dibawah 10 tahun (Furqan, 2013).

Penelitian Anwar (2004) menunjukkan laki-laki yang menderita

DM resiko penyakit jantung koroner 50% lebih tinggi daripada orang

normal, sedangkan pada perempuan resikonya menjadi 2x lipat. Pada

penelitian Waspadji (2003) menunjukkan adanya hubungan penderita DM

dengan penyakit jantung koroner (Furqan, 2013).

1.2. Rumusan Masalah

Berapakah prevalensi faktor resiko mayor pada pasien SKA periode Januari-Desember 2013 yang rawat inap di RSUP Haji Adam Malik?

1.3 Tujuan Penelitian 1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui prevalensi faktor resiko mayor pada pasien SKA periode Januari-Desember 2013 yang rawat inap di RSUP Haji Adam Malik.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Memperoleh informasi tentang seberapa besar prevalensi faktor resiko mayor pada pasien STEMI, NSTEMI dan APTS periode Januari-Desember 2013 yang rawat inap di RSUP Haji Adam Malik.

2. Mengetahui prevalensi pasien STEMI, NSTEMI dan APTS pada pasien SKA periode Januari-Desember 2013 yang rawat inap di RSUP Haji Adam Malik.

1. Melalui penelitian ini, tenaga kesehatan dapat mengenali dan mengawal faktor resiko mayor dari terjadinya SKA.

2. Meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai faktor resiko mayor pada SKA dan dapat mengambil tindakan preventif. 3. Menjadi sumber informasi dalam penanggulangan SKA di

peringkat nasional.

4. Dapat mengembang ilmu dalam bidang ini dan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.

PREVALENSI FAKTOR RESIKO MAYOR PADA PASIEN SKA YANG DIRAWAT INAP DI RSUP H. ADAM MALIK MEDAN PERIODE

JANUARI 2013 HINGGA DESEMBER 2013

Abstrak

Sindroma Koroner Akut (SKA) adalah sebuah kondisi yang melibatkan ketidaknyamanan dada atau gejala lain yang disebabkan oleh kurangnya oksigen ke otot jantung (miokardium). SKA ini merupakan sekumpulan manifestasi atau gejala akibat gangguan pada arteri koronaria. SKA mencakup penyakit jantung koroner yang bervariasi mulai dari angina pektoris tidak stabil dan infark miokard tanpa elevasi segmen ST sampai infark miokard dengan elevasi segmen ST. Ketiga gangguan ini disebut sindroma koroner akut karena gejala awal serta manajemen awal sering serupa. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain penelitian cross sectional dimana pada penelitian ini dilakukan observasi data untuk menggambarkan tentang prevalensi faktor resiko mayor pada pasien sindroma koroner akut yang dirawat di unit rawat kardiovaskular RSUP H.Adam Malik Medan berdasarkan data sekunder yakni rekam medik pasien. Faktor resiko mayor pada pasien sindroma koroner akut yang diobservasi adalah hipertensi, diabetes mellitus, hiperlipidemia dan merokok.

Populasi dalam penelitian adalah seluruh pasien dengan diagnosis sindroma koroner akut yang dirawat di unit rawat kardiovaskular RSUP H.Adam Malik Medan selama periode Januari 2013 sampai Desember 2013, dengan sampel sebesar 158 orang. Penelitian ini menunjukkan prevalensi faktor resiko mayor pada pasien STEMI sebesar 104 orang (65,8%), NSTEMI sebesar 32 orang (20,3%) dan APTS sebesar 22 orang (13,9%). Prevalensi faktor resiko mayor pada pasien STEMI, NSTEMI dan APTS adalah hipertensi, masing-masing sebesar 80 orang (50,6%), 29 orang (18,9%) dan 18 orang (11,4%).

PREVALENCE OF MAJOR RISK FACTORS IN PATIENT WITH ACUTE CORONARY SYNDROME WHO WERE TREATED IN

CARDIOVASCULAR CARE UNITS IN HAJI ADAM MALIK HOSPITAL IN MEDAN DURING PERIOD JANUARY 2013 TO DECEMBER 2013

Abstract

Acute coronary syndrome (ACS) is a condition that involves chest discomfort or other symptoms caused by lack of oxygen to the heart muscles (myocardium). ACS is a set of manifestations or symptoms due to the disturbances in the coronary arteries. ACS includes coronary heart disease, ranging from unstable angina pectoris and myocardial infarction without ST-segment elevation up to myocardial infarction with ST-segment elevation. All three of these disorders are called Acute Coronary Syndrome because the initial symptoms and initial management are often similar. This research is a descriptive study with a cross sectional design in which the study was conducted to describe the observation of data on the prevalence of major risk factors in patient with acute coronary syndrome who were treated in cardiovascular care units in Haji Adam Malik Hospital in Medan, based on the secondary data which is the patients’ medical record. The major risk factors in patients with acute coronary syndrome observed were hypertension, diabetes mellitus, hyperlipidaemia and smoking.

The population in the study was all the patients with a diagnosis of acute coronary syndrome who were treated in cardiovascular care units Haji Adam Malik Hospital in Medan during the period January 2013 to December 2013, with a sample of 158 patients. This study showed that the prevalence of major risk factors in patients with STEMI by 104 people (65.8%), NSTEMI by 32 people (20.3%) and UAP by 22 people (13.9%). The prevalence of major risk factors in patients with STEMI, NSTEMI and UAP is hypertension, respectively by 80 people (50.6%), 29 (18.9%) and 18 (11.4%).

Keywords: ACS, STEMI, NSTEMI, UAP, Diabetes Mellitus, Hypertension, Hyperlipidaemia, Smoking

KORONER AKUT PERIODE JANUARI HINGGA DESEMBER 2013 YANG RAWAT INAP DI RSUP. HAJI ADAM MALIK

KARYA TULIS ILMIAH

Oleh:

SASHITHARRAN S/O NALLATHAMBI 110100511

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PREVALENSI FAKTOR RESIKO MAYOR PADA PASIEN SINDROMA KORONER AKUT PERIODE JANUARI HINGGA DESEMBER 2013

YANG RAWAT INAP DI RSUP. HAJI ADAM MALIK

“Karya Tulis Ilmiah ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan Sarjana Kedokteran”

Oleh:

SASHITHARRAN S/O NALLATHAMBI 110100511

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2014

Prevalensi Faktor Resiko Mayor Pada Pasien Sindroma Koroner Akut Periode Januari hingga Desember 2013 Yang Rawat Inap di RSUP H.

Adam Malik

Nama : SASHITHARRAN S/O NALLATHAMBI Nim : 110100511

Dosen Pembimbing Dosen

Penguji I

(dr.Cut Aryfa Andra, Sp.JP) (dr.Ronald

Sitohang, Sp.B)

NIP : 19811117 200604 2 002 NIP : 19500201

197902 1 002

Dosen Penguji II

(dr.Mahrani Lubis, M.Ked(Ped), Sp.A)

NIP:19801117 200812 2

Medan, 12 Januari 2015 Dekan

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

NIP : 19540220 198011 1 001

PREVALENSI FAKTOR RESIKO MAYOR PADA PASIEN SKA YANG DIRAWAT INAP DI RSUP H. ADAM MALIK MEDAN PERIODE

JANUARI 2013 HINGGA DESEMBER 2013

Abstrak

Sindroma Koroner Akut (SKA) adalah sebuah kondisi yang melibatkan ketidaknyamanan dada atau gejala lain yang disebabkan oleh kurangnya oksigen ke otot jantung (miokardium). SKA ini merupakan sekumpulan manifestasi atau gejala akibat gangguan pada arteri koronaria. SKA mencakup penyakit jantung koroner yang bervariasi mulai dari angina pektoris tidak stabil dan infark miokard tanpa elevasi segmen ST sampai infark miokard dengan elevasi segmen ST. Ketiga gangguan ini disebut sindroma koroner akut karena gejala awal serta manajemen awal sering serupa. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain penelitian cross sectional dimana pada penelitian ini dilakukan observasi data untuk menggambarkan tentang prevalensi faktor resiko mayor pada pasien sindroma koroner akut yang dirawat di unit rawat kardiovaskular RSUP H.Adam Malik Medan berdasarkan data sekunder yakni rekam medik pasien. Faktor resiko mayor pada pasien sindroma koroner akut yang diobservasi adalah hipertensi, diabetes mellitus, hiperlipidemia dan merokok.

Populasi dalam penelitian adalah seluruh pasien dengan diagnosis sindroma koroner akut yang dirawat di unit rawat kardiovaskular RSUP H.Adam Malik Medan selama periode Januari 2013 sampai Desember 2013, dengan sampel sebesar 158 orang. Penelitian ini menunjukkan prevalensi faktor resiko mayor pada pasien STEMI sebesar 104 orang (65,8%), NSTEMI sebesar 32 orang (20,3%) dan APTS sebesar 22 orang (13,9%). Prevalensi faktor resiko mayor pada pasien STEMI, NSTEMI dan APTS adalah hipertensi, masing-masing sebesar 80 orang (50,6%), 29 orang (18,9%) dan 18 orang (11,4%).

Kata Kunci: SKA, STEMI, NSTEMI, APTS, Diabetes Mellitus, Hipertensi, Hiperlipidemia, Merokok

PREVALENCE OF MAJOR RISK FACTORS IN PATIENT WITH ACUTE CORONARY SYNDROME WHO WERE TREATED IN

CARDIOVASCULAR CARE UNITS IN HAJI ADAM MALIK HOSPITAL IN MEDAN DURING PERIOD JANUARY 2013 TO DECEMBER 2013

Abstract

Acute coronary syndrome (ACS) is a condition that involves chest discomfort or other symptoms caused by lack of oxygen to the heart muscles (myocardium). ACS is a set of manifestations or symptoms due to the disturbances in the coronary arteries. ACS includes coronary heart disease, ranging from unstable angina pectoris and myocardial infarction without ST-segment elevation up to myocardial infarction with ST-segment elevation. All three of these disorders are called Acute Coronary Syndrome because the initial symptoms and initial management are often similar. This research is a descriptive study with a cross sectional design in which the study was conducted to describe the observation of data on the prevalence of major risk factors in patient with acute coronary syndrome who were treated in cardiovascular care units in Haji Adam Malik Hospital in Medan, based on the secondary data which is the patients’ medical record. The major risk factors in patients with acute coronary syndrome observed were hypertension, diabetes mellitus, hyperlipidaemia and smoking.

The population in the study was all the patients with a diagnosis of acute coronary syndrome who were treated in cardiovascular care units Haji Adam Malik Hospital in Medan during the period January 2013 to December 2013, with a sample of 158 patients. This study showed that the prevalence of major risk factors in patients with STEMI by 104 people (65.8%), NSTEMI by 32 people (20.3%) and UAP by 22 people (13.9%). The prevalence of major risk factors in patients with STEMI, NSTEMI and UAP is hypertension, respectively by 80 people (50.6%), 29 (18.9%) and 18 (11.4%).

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kurniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini tepat pada waktunya. Karya tulis ilmiah ini berjudul “Prevalensi Faktor Resiko Mayor Pada Pasien Sindroma Koroner Akut Periode Januari – Desember 2013 yang Rawat Inap di RSUP Haji Adam Malik”,

yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan sarjana kedokteran program studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Dalam pelaksanaan penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, saran dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Prof.dr.Gontar Alamsyah Siregar, Sp.PD-KGEH.

2. Dosen Pembimbing, dr.Cut Aryfa Andra, Sp.JP yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan pengarahan serta saran, nasehat dan dorongan semangat kepada penulis selama penulisan karya tulis ilmiah ini hingga selesai. Juga kepada dr. Ronald Sitohang, Sp.B dan dr. Mahrani Lubis, M.Ked (Ped), Sp.A selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun untuk penelitian ini. 3. Semua pihak RSUP Haji Adam Malik Medan yang telah membantu dalam

mengerjakan karya tulis ilmiah ini.

4. FK-USU serta memberikan masukan, saran, dan dukungan yang sangat bermanfaat dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.

5. Keluarga penulis yang telah banyak memberikan dukungan sehingga karya

tulis ilmiah ini dapat selesai.

Vadivelan dan teman-teman lain yang tidak mungkin disebutkan satu per satu atas bantuan, doa dan dukungan yang diberikan dalam suka dan duka.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya tulis ilmiah ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan selama penulis melaksanakan penulisan karya tulis ilmiah ini. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu, masyarakat dan FK-USU.

Medan, 12 Januari 2015 Penulis,

(Sashitharran s/o Nallathambi )

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN ... i

ABSTRAK ... ii

ABSTRACT ... iii

KATA PENGANTAR ... iv

DAFTAR ISI ... vi

DAFTAR TABEL ... viii

DAFTAR GAMBAR ... ix

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 2

1.3 Tujuan Penelitian ... 3

1.3.1 Tujuan Umum ... 3

1.3.2 Tujuan Khusus ... 3

1.4 Manfaat Penelitian ... 3

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sindroma Koroner Akut ... 4

2.1.1 Definisi Sindroma Koroner Akut ... 4

2.2 Klasifikasi Sindroma Koroner Akut ... 4

2.2.1 Angina Pektoris Tidak Stabil ... 4

2.2.2 Infark Miokrd Tanpa Elevasi Segmen ST ... 6

2.2.3 Infark Miokard Dengan Elevasi Segmen ST... 6

2.3 Patofisiologi Sindroma Koroner Akut... 6

2.3.1 Pembentukan Plak Aterosklerotik ... 8

2.3.1.1 Inisiasi Proses Aterosklerosis: Peran Endotel ... 8

2.3.1.2 Perkembangan Proses Aterosklerosis: Peran Proses Inflamasi ... 8

2.3.1.3 Stabilitas Plak dan Kecenderungan Mengalami Ruptur ... 9

2.3.1.4 Disrupsi Plak, Trombosis dan SKA ... 10

2.4 Gambaran Klinis ... 12

2.5 Faktor Resiko Sindroma Koroner Akut ... 12

2.5.1 Faktor Resiko Mayor ... 12

2.5.1.1 Hipertensi ... 12

2.5.1.2 Hiperlipidemia ... 13

2.5.1.3 Merokok ... 13

2.5.2 Faktor Resiko Minor ... 15

2.6 Terapi Sindroma Koroner Akut ... 15

BAB 3 KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL 3.1 Kerangka Teori ... 17

3.2 Kerangka Konsep ... 18

3.3 Definisi Operasional ... 18

BAB 4 METODE PENELITIAN 4.1 Jenis Penelitian ... 20

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian ... 20

4.3 Populasi dan Sampel ... 20

4.3.1 Populasi ... 20

4.3.2 Sampel ... 20

4.4 Teknik Pengumpulan Data ... 21

4.5 Pengolahan dan Analisis Data ... 21

BAB 5 HASIL PENELITIAN 5.1 Hasil Penelitian ... 22

5.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian ... 22

5.1.2 Karakteristik Responden ... 22

5.1.3 Hasil Analisis Data ... 24

5.2 Pembahasan ... 30

5.2.1 Faktor Resiko Mayor pada SKA berdasarkan Jenis Kelamin ... 31

5.2.2 Faktor Resiko Mayor pada SKA Berdasarkan Umur ... 31

5.2.3 Faktor Resiko Mayor pada SKA Berdasarkan DM ... 31

5.2.4 Faktor Resiko Mayor pada SKA Berdasarkan Hiperlipidemia ... 32

5.2.5 Faktor Resiko Mayor pada SKA Berdasarkan Hipertensi ... 32

5.2.6 Faktor Resiko Mayor pada SKA Berdasarkan Merokok ... 33

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan... 34

6.2 Saran ... 34

DAFTAR PUSTAKA ... 35 LAMPIRAN 1

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1 Skala Pengukuran Faktor Resiko Mayor... 19

2 Tabel Distribusi Karekteristik Responden ... 23

3 Tabel Prevalensi Faktor Resiko Mayor Berdasarkan Jenis Kelamin ... 25

4 Tabel Prevalensi Faktor Resiko Mayor Berdasarkan Umur ... 26

5 Tabel Prevalensi Faktor Resiko Mayor Berdasarkan DM ... 27

6 Tabel Prevalensi Faktor Resiko Mayor Berdasarkan Hiperlipidemia... 28

7 Tabel Prevalensi Faktor Resiko Mayor Berdasarkan Hipertensi ... 29

8 Tabel Prevalensi Faktor Resiko Mayor Berdasarkan Merokok ... 30

Gambar Halaman

1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keseimbangan Oksigen

Miokardium ... 7

2 Faktor-Faktor Yang Berperan Untuk Terjadinya SKA ... 7

3 Pembentukan Fatty Streaks ... 9

4 Pembentukan Lesi Ateroskerotik Yang Semakin Kompleks ... 10

5 Skema Pembentukan Trombus Dan Target Farmakologi Obat-Obat Penghambat Pembentukan Trombus ... 11

6 Kerangka Teori... 17