PENGETAHUAN LOKAL SUKU MORONENE

DALAM SISTEM PERTANIAN

DI SULAWESI TENGGARA

OLEH

:NUR ARAFAH

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ABSTRAK

NUR ARAFAH. Pengetahuan Lokal Suku Moronene dalam Sistem Pertanian di Sulawesi Tenggara. Dibimbing oleh HAD1 S. ALIKODRA dan CECEP KUSMANA.

Penelitian ini dilaksanakan pada komunitas Suku Moronene mulai bulan Pebruari sampai Mei 2002. Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah menggali pengetahuan lokal Suku Moronene dalam sistem pertanian dan mengkaji peranannya dalam pengelolaan sumberdaya alam khususnya dalam sistem pertanian berkelanjutan.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan desain penelitian melalui studi orientasi, studi eksplorasi dan studi konfirmasi yang dipadukan dengan metode Partisipatory Local Appraisal (PLA) dengan teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pertanian merupakan bagian integral dari sistem kehidupan (way of life) Suku Moronene baik secara ekonomi, sosial dan budaya, masih mempraktekan pengetahuan lokal secara masih turun temurun khususnya pada tanaman padi (Pae). Pengetahuan lokal tersebut dilakukan melalui upacara yang dipimpin oleh Tetua Adat atau Tompuroo (dukun obat tanaman) mulai dari penentuan lokasi (Mooto w ita, Mompaseki, Mekilala, Mo 'o oli); pembukaan lahan (Unlowu, Humuni, Mewale); penanaman (Tinao Molonu, Olimpopo); pemeliharaan (Mopupu, Mosie Manu-Manu); panen (Mobelai Pae, Moisa); pasca panen (Mewowosui);

Pengetahuan lokal Suku Moronene berperan penting dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan khususnya dalam sistem pertanian, yaitu: secara ekologi mengkonservasi tanah dan air dari kerusakan dan pencemaran, pelestarian biodiversity, pemanfaatan sumberdaya lokal melalui konsepsi pemeliharaan hutan dan satwa. Secara Ekonomi, terpeliharanya cadangan dan sumber makanan, bahan baku obat-obatan, sumber utama pendapatan melalui pernungutan hasil hutan dan

.

kebun, alternatif pendapatan rumah tangga, pemeliharaan tanaman dan hewan dengan cara memanfaatkan hasil alam secara optimal; Secara Sosial Budaya adalah memelihara sistem nilai dan budaya melalui upacara dan interaksi sosial, tetap berfungsinya lembaga adat sebagai alat pengaturan sistem dan solidaritas sosial kemasyarakatan.Manifestasi falsafah Kototo dan Tanduale merupakan salah satu instrumen dalam mengatasi kecenderungan pergeseran fungsi pengetahuan lokal dalam masyarakat baik secara kultural maupun struktural yang berpotensi menimbulkan konflik.

PENGETAHUAN LOKAL SUKU MORONENE

DALAM SISTEM PERTANIAN

DI SULAWESI TENGGARA

OLEH r

NUR ARAFAH

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

PENGETAHUAN LOKAL SUKU MORONENE DALAM SISTEM PERTANIAN DI SULAWESI TENGGARA

adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, September 2002 Yang membuat pernyataan,

Hai Manusia, sesunggulznya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di s k i Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesunggulznya Allalz Maka Mengetahui lagi Malza Mengenal.

(Q.S. Al Hujuraat : 13)

Katakanlah: "Dia-lah Allalz, Yang Malza Esa,

Allah adalalt Tulzan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan,

dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia"

PENGETAHUAN LOKAL SUKU MORONENE

DALAM SISTEM PERTANIAN

DI SULAWESI TENGGARA

OLEH

:

NUR ARAFAH

Tesis

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Pengetahuan Lokal Suku Moronene Dalam Sistem Pertanian di Sulawesi Tenggara

Nama : Nur Arafah

NRP : P10500002

Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Menyetujui,

1 . Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Hadi S. Alikodra, MS. Ketua

Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, MS. Anggota

Mengetahui,

2. Ketua Program Studi

Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Prof. Dr.Ir. M. Sri Saeni, MS.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di gugusan Kepulauan Tukang Besi (Taman Nasional Wakatobi sekarang) tepatnya di Desa Mandati, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 18 Oktober 1970 sebagai putra keempat dari lima bersaudara dari pasangan orang tua Haeruma dan Wamaria (almarhumah).

Pada tahun 1989 diterima di Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo (Unhalu) Program Studi Agronomi dan menyelesaikan studi (Sl) tahun 1995. Sejak tahun 2000 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Pascasarjana (S2) pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL) Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor. Penulis mendapat sponsor pendidikan Beasiswa Program Pascasarjana (BPPS) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Sejak tahun 1998, penulis bekerja sebagai staf pengajar pada Program Studi Agronomi Fakultas Pertanian Unhalu Kendari, Sulawesi Tenggara. Penulis juga aktif sebagai peneliti pada Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Unhalu, sehingga minat dan perhatian terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan terus terbina. Disamping itu mengikuti berbagai kursus dan pelatihan dibidang lingkungan.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas Ridha dan Hidayah-Nya penyusunan tesis ini dapat diselesaikan. Karya tulis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL) Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB).

Keberhasilan penyusunan tesis ini berkat bantuan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak terutama dari Komisi Pembimbing. Untuk itu perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Hadi S Alikodra, MS dan Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, MS masing- masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pembimbing yang telah mengarahkan, mendorong dan membimbing penulis mulai penyusunan proposal sampai menjadi tesis sekarang ini.

2. Rektor dan Direktur Program Pascasarjana IPB serta seluruh pimpinan dan staf pengajar Program Studi PSL yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman selama menjadi mahasiswa IPB. 3. Rektor dan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo di Kendari atas izin

dan dorongan untuk melanjutkan studi PPS IPB.

4. Camat Rarowatu, Camat Rumbia dan aparatnya serta seluruh masyarakat Moronene, atas bantuan selama penelitian.

5. Orang Tua, Mertua dan isteri serta anak-anak tersayang kupersembahkan karya ini, atas dukungan dan do'a selama ini.

Disadari bahwa tesis ini pasti ada kekurangannya, sehingga saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan dikemudian hari. Semoga karya tulis ini dapat memenuhi fungsinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi Suku Moronene di Suiawesi Tenggara.

Bogor, September 2002

DAFTAR IS1

Halaman

...

DAFTAR IS1 v

...

DAFTAR TABEL vii

...

DAFTAR LAMPIRAN i x

I

.

PENDAHULUAN...

1.1. Latar Belakang...

1.2. Rumusan Masalah...

1.3. Kerangka Pemikiran...

1.3.1. Kerangka Dasar Penelitian...

1.3.2. Kerangka Operasional Penelitian...

1.4. Tujuan dan Manfaat1.4.1. Tujuan

...

1.4.2. Manfaat...

I1

.

TINJAUAN PUSTAKA...

2.1. Pengetahuan Lokal...

2.2. Sistem Pertanian Berkelanjutan2.3. Masyarakat Lokal dan Pengelolaan Sumberdaya Alam ...

I11

.

METODE PENELITIAN...

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian...

3.1.

1. Tempat Penelitian...

3.1.2. Waktu Penelitian...

3.2. Variabel yang Diamati...

3.3. Bahan dan Alat...

3.4. Desain Penelitian...

3.5. Jenis dan Sumber Data... 3.6. Metode Penarikan Sampel

... 3.7. Teknik Analisis dan Pengolahan Data

...

3.7.1. Teknik Analisis Data3.7.2. Pengolahan Data

...

VI

.

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN...

4.1. Asal Usul dan Perkembangan Suku Moronene 30

...

4.2. Sejarah Singkat Terbentuknya Kecamatan Rarowatu 33

...

4.3. Letak dan Luas Wilayah 35

...

4.3.1. Letak Wilayah 35

...

4.3.2. Luas Wilayah 36

...

4.4. Gambaran Umum Kawasan 37

... .

...

4.4.2. Sosial 41

...

4.4.3. Ekonomi 52

...

4.4.4. Budaya 60

V

.

HASIL DAN PEMBAHASAN...

5.1. Hasil 64

...

5.1.1. Karateristik Responden 64

5.1.2. Pengetahuan Lokal Suku Moronene dalam Sistem Pertanian

...

69...

5.2. Pembahasan 86

...

5.2.1. Kelestarian Ekologi 86

...

5.2.2. Kelestarian Ekonomi 94

5.2.3. Kelestarian Sosial Budaya

...

100VI

.

KESIMPULAN DAN SARAN6.1. Kesimpulan

...

108...

6.2.Saran 110

...

DAFTAR PUSTAKA 112

DAFTAR TABEL

Halaman

1

.

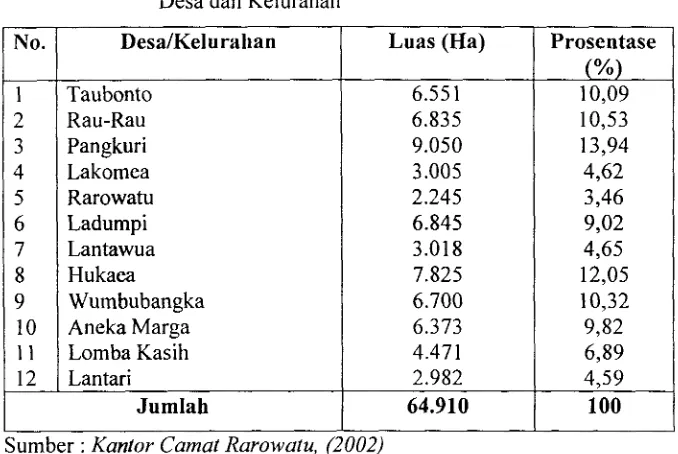

Luas Wilayah Kecamatan Rarowatu Menurut Desa dan...

Kelurahan 36

...

.

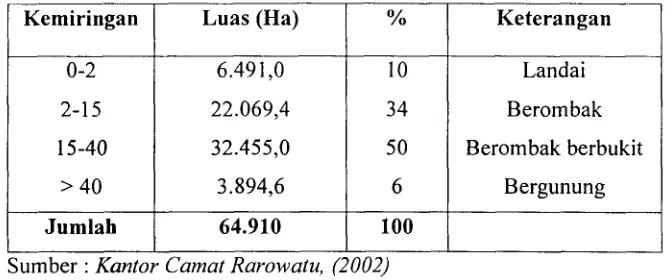

2 Topografi Kecamatan Rarowatu 37

...

.

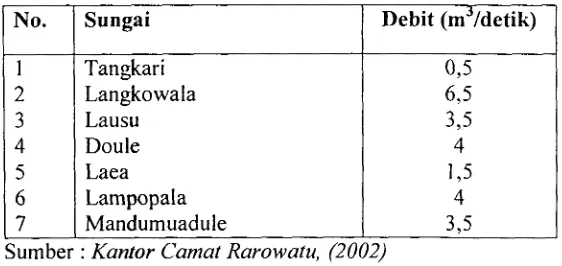

3 Sungai dan Debit Air di Kecamatan Rarowatu 38

...

.

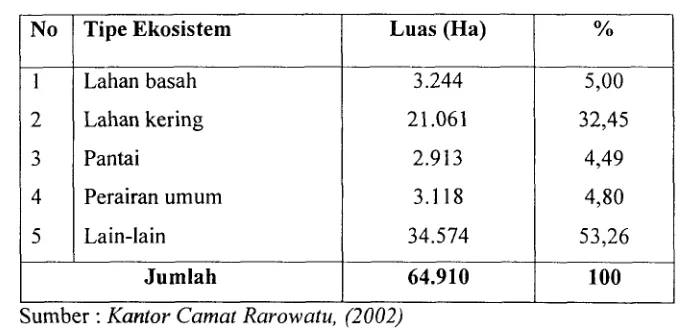

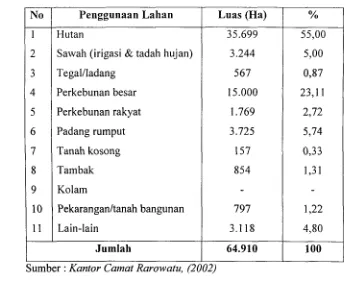

4 Pola Penggunaan Lahan Menurut Ekosistem 39

...

.

5 Luas Lahan Menurut Penggunaannya

6

.

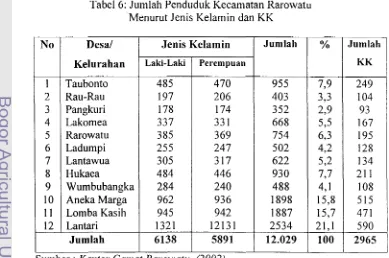

Jumlah Penduduk Kecamatan Rarowatu Menurut JenisKelamin dan KK

...

...

.

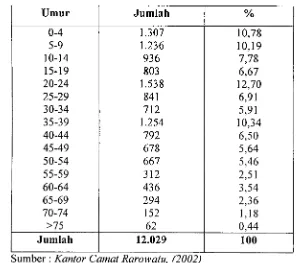

7 Keadaan Penduduk Menurut Umur

8

.

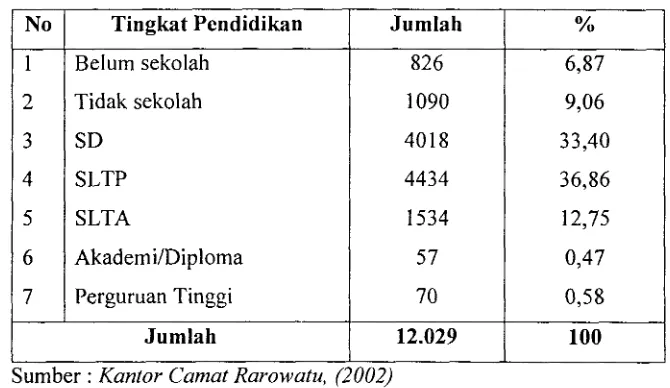

Keadaan Penduduk Kecamatan Rarowatu Menurut Tingkat...

Pendidikan...

.

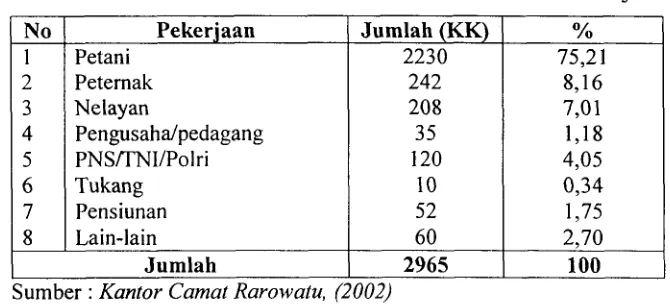

9 Keadaan Penduduk Kecamatan Rarowatu Menurut Pekerjaan

.

...

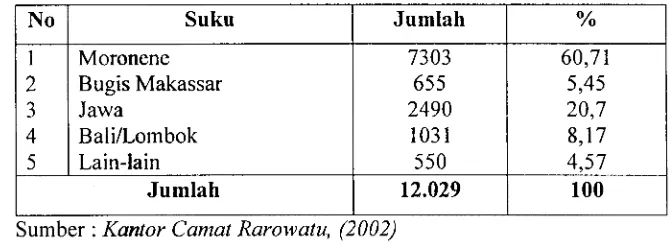

10 Keadaan Penduduk Kecamatan Rarowatu Menurut Suku

...

.

1 1 Keadaan Penduduk Kecamatan Rarowatu Menurut Agama

...

.

12 Banyaknya Lembaga Ekonomi Pertanian di Kecamatan Rarowatu 13

.

Banyaknya Sekolah Menurut Murid dan Guru di Kecamatan...

Rarowatu...

.

14 Banyaknya Transportasi di Kecamatan Rarowatu

15

.

Banyaknya Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kecamatan...

Rarowatu16

.

Banyaknya Sarana Peribadatan di Kecamatan Rarowatu...

...

.

17 Komoditas Utama Menurut sub Sektor

.

...

18 Pola Usaha Tani di Kecamatan Rarowatu

19

.

Tingkat Penerapan Teknologi pada Petani di Kecamatan Rarowatu...

20.

Karateristik Kelompok Tani di Kecamatan Rarowatu...

21

.

Umur Responden...

64...

22

.

Jenis Kelamin Responden 6526

.

Status Tani Responden...

67...

27

.

Luas Lahan Garapan Responden 6828

.

Lama Usaha Tani Responden...

68...

29.

Penentuan Waktu Tanam Berdasarkan Posisi Bintang 78 30.

Nilai Usaha Tani Komoditas Utama di KecamatanDAFTAR LAMPIRAN

Halaman

...

.

1 Peta Sebaran Suku Moronene 1 15

...

.

2 Kuisioner Pedoman Wawancara Responden 1 16

...

.

3 Daftar Nama Informan Kunci (Key Informant) 12 1

...

I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengetahuan lokal (indigenous knowledge) telah menjadi perbincangan

dan kajian yang serius para ahli lingkungan sebagai suatu solusi dalam

pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang semakin parah akibat

kesalahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Masalah pengelolaan sumberdaya dan lingkungan adalah pencerminan dari

akibat adanya kerniskinan, keterbelakangan pembangunan dan sekaligus masalah

yang menyertai pelaksanaan pembangunan. Masalah ini telah menimbulkan

kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan secara kualitas dan kuantitas.

Sebagai contoh, di Indonesia laju kerusakan hutan tiap tahun mencapai 1,5 - 2,5

juta hektar, penyusutan danau akibat sedimentasi dari 774 ribu menjadi 308 ribu

hektar, dan terumbu karang yang masih bagus tinggal6,2 % (Alikodra, 2002).

Persoalan pengelolaan sumberdaya alam termasuk sistem pertanian adalah

penggunaan input tinggi seperti penggunaan pestisida, pemupukan berlebihan,

benih berherbisida, mekanisasi dengan memanfaatkan bahan bakar minyak,

pembukaan lahan secara tidak terkendali serta pengelolaan lahan yang melebihi

daya dukungnya. Akibatnya terjadi pencemaran tanah dan air, erosi dan terjadinya

degradasi lahan dan penggundulan tanah sehingga produktivitas pertanian

menurun dan kerusakan lingkungan semakin parah (Reijntjes, et. al., 1999;

Supriatna, 1998). Pertumbuhan populasi yang semakin besar dimana kebutuhan

lahan pertanian, pemukiman memaksa manusia menggunaan lahan tidak

2

Kemunduran kualitas dan kuantitas sumberdaya pertanian akan membawa

implikasi serius bagi kehidupan manusia saat ini maupun yang akan datang. Oleh

karena itu diperlukan berbagai upaya langkah tertentu yang secara alami tersedia

dalam bentuk kearifan atau nilai-nilai pengetahuan masyarakat untuk mendukung

sistem pertanian berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dengan

tetap memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan.

Pemilihan pengetahuan lokal masyarakat didasarkan pada kenyataan

bahwa saat ini upaya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dengan

menggunakan berbagai instrumen teknologi, tidak saja diperhadapkan pada

sulitnya proses adaptasi bagi petani, akan tetapi terdapat kendala pada aplikasi

yang tidak sesuai dengan budaya maupun kemampuan masyarakat. Dilain pihak,

petani juga dihadapkan dengan berbagai kasus bahwa teknologi seringkali

membawa persoalan baru yang berakibat lebih buruk bagi kelangsungan

sumberdaya dan lingkungan hidup (Edmunds dan Letey, 1973). Sehingga pada

kondisi masyarakat petani yang relatif miskin dan terkebelakang, penggalian nilai-

nilai pengetahuan lokal sebagai bentuk kearifan masyarakat merupakan

pendekatan alternatif dalam pengelolaan sumberdaya alam dalam sistem pertanian

secara berkelanjutan.

Beberapa contoh pengetahuan lokal seperti Sasi (sistem penangkapan ikan di Maluku); Tondoa, Ompo, Kolo, Kaindea dan Motika (sistem penangkapan ikan dan pertanian) pulau-pulau kecil di Sulawesi Tenggara, merupakan sistem

pengetahuan lokal disamping menjamin kelestarian sumberdaya alam, juga

menjamin kehidupan dan masyarakat setempat, karena dengan sistem tersebut,

1.2. Perurnusan Masalah

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi disamping berdampak

positif juga berdampak negatif yaitu terkurasnya sumberdaya alam dan

terancamnya kualitas lingkungan. Lebih menyedihkan adalah tergusurnya

masyarakat lokal dengan nilai-nilai pengetahuan yang selama ini sebagai

instrumen pendukung lestarinya sumberdaya alam (Gunawan et al., 1998). Inovasi pada prinsipnya merupakan suatu keharusan bagi perkembangan dan produktifitas

pertanian, namun dalam prakteknya terdapat kendala seperti sulitnya proses

adaptasi dan aplikasinya yang terbatas bagi pengetahuan masyarakat.

Suku Moronene saat ini mempunyai persoalan dalam akses sumberdaya

alam terutama yang bermukim di sekitar Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai

(TNRAW). Pengetahuan lokal sebagai bagian dari sistem budaya yang mereka

anut tidak cukup meyakinkan pemerintah setempat untuk melestarikan

sumberdaya di sekitarnya, sehingga seringkali timbul konflik (Tekad, 2000;

Anonim, 2002). Pemerintah setempat tidak cukup informasi dan metode

komunikasi mengenai pengetahuan lokal masyarakat setempat yang dipandang

"arif" sehingga perlu dipelihara sebagai aset dalam pembangunan nasional dan

daerah. Permasalahannya adalah :

1. Pengetahuan lokal apa yang dianut Suku Moronene dalam sistem

pertaniannya.

2. Bagaimana peranan pengetahuan lokal tersebut dalam pengelolaan

1.3. Kerangka Pemikiran

1.3.1. Kerangka Dasar Penelitian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup memberikan perhatian yang cukup besar pada peran serta dan tanggung

jawab masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan

karena persoalan lingkungan sangat terkait dengan interaksi manusia sebagai

mahluk sosial. Sumaatmadja, (1989) mengatakan interaksi yang bersifat positif

dalam mengembangkan daya dukung lingkungan seperti simbiosis mutualisme

antara manusia dan lingkungannya. Tetapi interaksi yang negatif dapat

menimbulkan masalah sosial yaitu terjadinya eksploitasi dalam pemanfaatan

sumberdaya secara berlebihan yang tidak memperhatikan daya dukung

lingkungan.

Pertumbuhan dan pertambahan populasi manusia telah menimbulkan

perilaku yang tidak serasi dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik, sosial

budaya maupun politik. Kebutuhan akan bahan pangan sebagai kebutuhan fisik

yang mendesak, rasa ingin berkuasa dan dihargai sebagai kebutuhan batiniah

dapat mendesak lingkungan melalui berbagai tekanan baik itu hutan yang

dikonversi sebagai lahan pertanian, merebut pengaruh melalui budaya dan partai

politik, padahal secara ekologi tidak serasi karena terjadinya dominasi oleh unsur

lingkungan terhadap lingkungan lainnya.

Persoalan lingkungan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan

biofisik semata, akan tetapi dipengaruhi pula oleh faktor manusia sebagai subyek

di dalamnya.' Ini berarti bahwa penanganan persoalan lingkungan harus dimulai

melalui pola-pola kebudayaannya secara turun temurun maupun dari berbagai

pengalaman dalam hidup bermasyarakat.

Selama ini masyarakat lokal dipandang sebagai mahluk yang bodoh dan

tertinggal serta bahkan mengancam kelestarian pengelolaan sumberdaya alam dan

lingkungan sehingga harus diarahkan sesuai dengan program yang telah

direncanakan. Pandangan seperti ini jelas harus segera ditinggalkan mengingat

akan berdampak buruk bagi partisipasi dan eksistensi masyarakat setempat.

Padahal pada masyarakat terasing secara nyata telah membuktikan keberadaan

mereka selama ini justru telah memelihara dan melestarikan sumberdaya alam

disekitarnya melalui pola kebiasaan atau kearifannya. Kerusakan lingkungan pada

kawasan adat terjadi setelah masuknya pendatang dari luar yang mengeksploitasi

sumberdaya setempat (Poenvanto, 2000).

1.3.2. Kerangka Operasional Penelitian

Teknologi masyarakat (indigenous technology) sebagai bagian dari

pengetahuan lokal hasil karya masyarakat yang secara turun temurun

dilaksanakan, sebenarnya merupakan aset intelektual bangsa Indonesia yang

banyak tersebar di seluruh penjuru tanah air. Namun perhatian terhadap

pengetahuan lokal seperti ini masih sangat kurang atau bahkan cenderung tidak

ada. Justru yang terjadi adalah memberi perhatian yang lebih besar kepada

teknologi impor yang acap kali tidak terintegrasi dengan penguasaan dan

pengembangan teknologi impor itu sendiri. Sehingga bukan saja kita cenderung

inemiliki ketergantungan yang tinggi atas impor teknologi seperti bahan baku

teknologi yang kita tiru dari luar pada kenyataannya tidak men~perkuat

berkembang dan menguatnya kemampuan teknologi sendiri (Taufik, 2002).

Perkembangan pengetahuan masyarakat diakui relatif sangat lambat

dibandingkan dengan pesatnya teknologi asing yang dikembangkan oleh negara

maju. Walaupun teknologi tersebut makin lama makin tertinggal sehingga perlu

ada penyesuaian yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ironisnya,

pengetahuan lokal melalui teknologi masyarakat yang dinilai "kuno" oleh

masyarakat kita sendiri, kini ditenggarai mulai banyak yang dicuri oleh bangsa

asing untuk dikembangkan dan dimiliki. Untuk itu, pemahaman masyarakat dan

kepedulian pemerintah atas konteks legal hak kepemilikan intelektual memang

perlu ditingkatkan menjadi kekayaan budaya bangsa yang tidak temilai harganya

sehingga dapat dimanfaatkan terus menerus menjadi sumber devisa bagi negara

dan pendapatan daerah sejalan dengan semangat otonomi.

Semangat otonomi daerah sangat relevan, dan bahkan kunci untuk

mendorong pengembangan aset pengetahuan lokal dan upaya perlindungan

hukumnya. Kerjasama sinergis antara stakeholders perlu ditumbuhkan bagi proses kreatif dan inovatif setempat untuk mendorong pengembangan dan pengelolaan

yang lebih efektif atas potensi indigenous knowledge di setiap daerah, sebab kekhasan potensi dan karakteristik lokal menjadi salah satu faktor penting

pembangunan daya saing ekonomi (Arifin, 2001).

Kini makin disadari bahwa pemecahan terhadap persoalan akses

sumberdaya produktif (termasuk teknologi) dan pemberdayaan biasanya akan

efektif dilakukan pada tataran terdekat dengan kehidupan masyarakat baik politik, .

8

itu, potensi modal sosial pada tingkat lokal merupakan faktor yang tidak dapat

diabaikan. Pengalaman empirik negara maju menunjukan bahwa investasi dalam

pengetahuan dan teknologi acap kali paling efektif dan efisien pada tataran

komunitas lokal atau daerah, sehingga perlu didorong terciptanya lingkungan

yang mendukung pengembangan pengetahuan lokal di setiap daerah.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan kerangka pemikiran,

maka tujuan peneiitian ini adalah :

1. Menggali pengetahuan lokal Suku Moronene dalam sistem pertanian di

Sulawesi Tenggara.

2. Mengkaji peranan pengetahuan lokal Suku Moronene dalam pengelolaan

sumberdaya alam, khususnya dalam sistem pertanian berkelanjutan.

1.4.2. Manfaat

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat mengiventarisir jenis-jenis pengetahuan lokal Suku Moronene dalam

sistem pertanian di Sulawesi Tenggara.

2. Diketahui peranan pengetahuan lokal Suku Moronene dalam sistem pertanian

berkelanjutan.

3. Masukan bagi pemerintah dalam mendayagunakan potensi masyarakat lokal

dan strategi operasional dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan,

khususnya dalam sistem pertanian berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.

11. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengetahuan Lokal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999) dijelaskan bahwa

pengetahuan berasal dari kata tahu yang berarti mengerti sesudah melihat atau menyaksikan atau mengalami. Jadi pengetahuan adalah segala sesuatu yang

diketahui berkenan dengan sesuatu ha1 dan merupakan kumpulan pengalaman

dalam kurun waktu yang lama.

Konsep pengetahuan lokal menurut Mitchell et a1 ., (2000) berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional. Pengetahuan lokal

adalah kumpulan pengetahuan dan cara berpikir yang berakar dalam kebudayaan

suatu kelompok manusia, yang merupakan hasil pengamatan selama kurun waktu

yang lama (Babcock 1999). Sedangkan menurut Zakaria (1994), pada dasarnya

pengetahuan lokal (local knowledge) atau kearifan tradisional dapat didefinisikan

sebagai pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu

yang mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan yang berkenan dengan model-

model pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Kearifan

tersebut berisikan gambaran tentang anggapan masyarakat yang bersangkutan

tentang hal-ha1 yang berkaitan dengan struktur lingkungan, fungsi lingkungan,

reaksi alam terhadap tindakan-tindakan manusia, dan hubungan-hubungan yang

sebaiknya tercipta antara manusia (masyarakat) dan lingkungan alamnya. Kearifan

dalam banyak kasus sangat erat kaitannya dengan agama misalnya Agama Katolik

banyak mengilharni kearifan budaya masyarakat Timor-Timur (Baramuli, 1996),

10

Kearifan lokal itu merupakan hasil pengamatan dan pengalaman

masyarakat di dalam proses interaksi yang terus menerus dengan lingkungan yang

ada di sekitarnya. Oleh karena kearifan lingkungan itu merupakan pengetahuan

yang ada di dalam suatu kebudayaan tertentu, maka corak suatu kearifan

tradisional itu dicirikan oleh corak kebudayaan dimana kearifan lingkungan

(ecological wisdom) menjadi bagian darinya. Sehingga citra lingkungan dapat

saja didasarkan pada ilmu pengetahuan yang bercorak rasionalistik dan

intelektualistik maupun pada sistem religi yang bercorak kosmis magis (Zakaria,

1994). Pengetahuan lokal masyarakat pada dasarnya adalah hasil dari berbagai

proses coba-coba yang dilakukan secara turun-temurun dan apa yang terbukti

berhasil, itu yang dikembangkan untuk mendukung lestarinya kehidupan.

Lestarinya kehidupan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam dan

lingkungan terjadi karena mereka telah menerapkan sistem pengelolaan yang

memperhatikan aspek konservasi baik didasari ataupun tidak. Salah satu

pengelolaan sumberdaya alam bagi masyarakat lokal adalah sistem konservasi

pertanian (Manik, 2000)

Dalam banyak masyarakat, pengetahuan lokal sebagai bentuk kearifan

bukan satu komoditas (seperti disiplin ilmu tertentu di universitas), tetapi

merupakan bagian integral indentitas sosiokultural kelompok masyarakat yang

mempunyai kaitan erat sekali dengan identitas etnis (Babcock, 1999). Dijelaskan

pula bahwa di Indonesia terdapat banyak kasus penggunaan kearifan masyarakat

dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan, seperti sistem produksi ikan air

1 1

pantai timur Sumatera yang mengolah daerah pasang surut yang ditanami padi dan

kelapa jika hasil padi mulai menurun.

Penerapan kearifan masyarakat, ada beberapa ha1 yang perlu ditegaskan,

yaitu pertama, bahwa kearifan masyarakat tidak perlu dibatasi hanya pada

masyarakat tradisional, pinggiran, terasing, miskin dan sebagainya. Kearifan

tersebut terdapat dimana-mana. Kedua, kita tidak perlu mempertentangkan antara

ilmu yang serba logis, rasional dan terstruktur, dengan kearifan atau pengetahuan

mereka yang tidak logis, tidak rasional dan sebagainya, karena pada dasarnya,

setiap manusia mempunyai kapasitas yang sama untuk bertindak rasional dan

logis berdasarkan fakta, asumsi-asumsi, peluang, hambatan dan nilai-nilai yang

mereka pegang (Babcock, 1999).

Pengetahuan lokal dalam pengelolaan lingkungan dan pertanian

merupakan koreksi psikologis terhadap dampak negatif dari revolusi hijau yang

ditandai dengan perkembangan teknologi pertanian. Akibanya dari penerapan

teknologi tersebut adalah, ternyata signifikan dalam penurunan daya dukung

lingkungan bagi kehidupan di muka bumi (Haryadi, 1999). Untuk menanggulangi

ha1 tersebut, diperlukan kajian mengenai kearifan tradisional masyarakat yang

secara turun temurun terbukti dapat menyelamatkan lingkungan dan kehidupan

masyarakat itu sendiri. Seperti pengetahuan lokal sistem produksi sapi di Malang

Selatan telah memperkaya khasanah teknologi produksi ternak sapi dalam

pemanfaatan kawasan pertanian konservasi (Subagiyo et. al., 1999). Bahkan dengan mengabaikan pengetahuan lokal ini, Pemerintah Kanada pada bulan juli

1992 mengumumkan penutupan tempat penangkapan ikan cod selama dua tahun

12

kehilangan lapangan kerja. Hal ini terjadi menurut Mitchell, et. al., (2000) karena

pemerintah mengabaikan peringatan pengetahuan nelayan setempat tentang

habitat dan migrasi ikan serta waktu penangkapan yang tepat.

Namun kearifan masyarakat ini mulai cenderung hilang seiring dengan

perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat, yang disinyalir oleh Babcock

(1999) bahwa hilangnya tersebut diakibatkan secara dominan oleh adanya

paradigma sains. Pendekatan ini sangat erat kaitannya dengan paradigma

pembangunan yang menganggap bahwa segala yang bersifat kecil, sederhana,

alami, pedesaan harus dirubah menjadi besar, kompleks, buatan manusia, dan

kekotaan. Demikian pula dengan sistem pendidikan dan kebijakan pemerintah

yang cenderung mengabaikan hak-hak adat masyarakat. Oleh karena itu

inventarisasi pengetahuan lokal merupakan agenda utama dalam pengelolaan

sumberdaya alam dan lingkungan seiring dengan kompleksnya persoalan

pembangunan dalam berbagai dimensi kehidupan sosial ekonomi, budaya dan

bahkan politik.

Untuk menerapkan pengetahuan lokal secara baik, maka perlu diadakan

pendekatan dan kerjasama dengan berbagai pihak. Mitchell, at. al., (2000)

menyarankan agar diadakan pendekatan kemitraan dan partisipasi yang lebih

sistemik dalam pengelolaan lingkungan agar kegagalan yang telah dicontohkan

oleh sistem penangkapan ikan cod di Lautan Atlantik oleh Pemerintah Kanada dan

kegagalan pemberantasan hama wereng di Indonesia tidak perlu terjadi karena

model yang dikembangkan ilmuwan seringkali tidak tepat. Sebab selaina ini

13

pengetahuan lokal dapat memberikan "kebenaran mendasar" untuk membantu

mengkaj i asumsi dasar atau model bagi para pengelola atau penganalisa.

Apabila pengetahuan lokal dipahami oleh ilmuwan, banyak metode sosial

tradisional dalam mengumpulkan informasi terutama pemakaian survey dengan

kuisioner dan survey sosial mengantarkan apa yang disebut partisipasi lokal.

Tujuan partisipasi lokal adalah untuk membantu memberdayakan masyarakat

lokal, dan membimbing mereka dalaln menentukan, memahami dan

menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Teknik ini dapat diterapkan bukan

hanya di negara berkembang akan tetapi juga di negara maju. (Mitchell, at. al., 2000)

2.2. Sistem Pertanian Berkelanjutan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999) dijelaskan bahwa sistem

adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga

membentuk suatu totalitas. Sedangkan pertanian adalah suatu kegiatan proses

hayati pada areal (lahan) tertentu dengan memanfaatkan anasir iklim (Reijntjes, et.

al., 1999).

Jadi sistem pertanian merupakan seperangkat gagasan, elemen-elemen

kebudayaan, keterampilan, teknik, praktek, prasangka dan kebiasaan yang

terintegrasi secara fungsional dalam suatu masyarakat, berkaitan dengan

hubungan mereka dengan tanah dan pertaniannya (Rahardjo, 1999). Reijntjes, et. al. (1999) mendefinisikan sistem pertanian adalah suatu susunan khusus kegiatan usaha tani yang dikelola berdasarkan kemampuan fisik, biologis dan sosial

14

Pembahasan mengenai sistem pertanian telah dilakukan D. Whittlesey

dalam Rahardjo, (1 999) mengemukakan ada sembilan corak sistem pertanian, yakni : ( 1 ) bercocok tanam di ladang ; (2) bercocok tanam tanpa irigasi ; (3)

bercocok tanam menetap dengan irigasi sederhana berdasarkan tanaman pokok

padi; (4) bercocok tanam menetap dengan irigasi sederhana tanpa tanaman padi ;

(5) bercocok tanam lautan tengah ; (6) pertanian buah-buahan ; (7) pertanian

komersial ; (8) pertanian komersial dengan mekanisasi ; dan (9) pertanian

perkebunan mekanisasi. Sedangkan Smith dan Zofp dalam Rahardjo (1999) mengemukakan bahwa sistem pertanian terdiri atas : (1) cocok tanam tepian

sungai ; (2) sistem bakar ; (3) sistem tajak ; (4) sistem bajak bersahaya ; (5) sistem

bajak yang telah maju ; dan (6) pertanian yang sistem pertanian mekanik.

Sistem pertanian sebagai proses hayati yang terjadi menunjukkan campur

tangan manusia atau hewan terhadap tanaman yang dibudidayakan. Campur

tangan tersebut dapat dilakukan dalam pengelolaan tanah, pemupukan,

pemberantasan hama dan penyakit, pemupukan, penggunaan bibit unggul dan

pengairan yang tepat. Campur tangan manusia dalam sistem pertanian tradisional,

petani jarang atau tidak pernah mensuplai hara yang berasal dari pupuk kimia.

Ketersediaan hara terpenuhi melalui daur ulang hara dengan pengembalian sisa

tanaman atau ternak kedalam tanah. Artinya bahwa pertanian terutama di daerah

tropis sangat bergantung pada sumberdaya alam, pengetahuan, keterampilan dan

institusi lokal (Budianta, 1996). Sistem pertanian ini berkembang melalui proses

panjang secara coba-coba dimana akhirnya ditemukan keseimbangan antara

masyarakat dan basis sumberdaya. Sistem pengelolaan tradisional memiliki

hubungan komunikasi terus terjalin karena dikelola oleh lembaga adat atau desa

(Mardiyanto, 1997). Inilah yang kemudian memungkinkan sistem pertanian

tradisional disebut sistem pertanian berkelanjutan sebab seluruh kegiatan

pertanian selalu didasarkan pada proses yang alami dan berusaha menghindari

sesuatu yang mempunyai resiko diluar pengetahuan mereka (Manik, 2000).

Kata "keberlanjutan" sekarang ini digunakan secara meluas dalam lingkup

prorgram pembangunan dan pengelolaan sumberdaya. Menurut Reijntjes, et. al.,

(1999) keberlanjutan dapat diartikan sebagai "menjaga agar suatu upaya terus

berlangsung, kemampuan untuk bertahan dan menjaga agar tidak merosot".

Dalam konteks pertanian, keberlanjutan pada dasarnya berarti kemampuan untuk

tetap produktif sekaligus tetap mempertahankan basis sumberdaya. Sedangkan

Technical Advisory Committee of the CGIAR dalam Reijntjes, et. al., (1999),

mendefinisikan bahwa "pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumberdaya

yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang

berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan

melestarikan sumberdaya alam".

Jika dikaitkan dengan pertanian berkelanjutan, maka pertanian tradisional

yang menggunakan hasil adaptasi dengan alam lingkungannya, maka sistem

pertanian tradisional sesungguhnya merupakan sistem pertanian berkelanjutan.

Hanya persoalannya bahwa sistem pertanian tradisional pada masa sekarang

kurang begitu menarik karena hasil yang dicapai dalam pertanian tidak besar

dibanding dengan memakai teknologi dan input yang tinggi. Reijntjes, et. al.,

(1999) mengatakan, sistem pertanian tradisional yang terus dikembangkan dalam

dan nilai-nilai asing, maka sistem tersebut akan sangat n~embantu dalaln

produktifitas pertanian, tapi kalau tidak maka akan terjadi kerusakan sumberdaya

alam dan desintegrasi masyarakat lokal.

Namun demikian penerapan sistem pertanian berkelanjutan menurut

Budianta, (1996) bukan berarti sama sekali tidak menggunakan pupuk kimiawi

atau pupuk organik dan pertisida buatan, tetapi membatasi pemakaian berlebihan.

Model pertanian berkelanjutan memilih, menggunakan cara yang tepat dan praktis

melalui pengelolaan tanaman dan tanah yang efisien dan ekonomis. Pengelolaan

pertanian berkelanjutan disamping peningkatan produksi diperhatikan, sistem

ekologi tetap diperhatikan sebagai suatu konsep dinamis yang terhadap

kemungkinan perubahan kebutuhan populasi global yang terus meningkat,

sehingga pengelolaan sumberdaya merupakan perpaduan dari maksimalisasi

ekonomi dan minimalisasi ekologi. Artinya secara ekonomi sumberdaya alam

dapat dimanfaatkan secara optimal namun tetap memperhatikan kesimbangan

ekologi dan kelestarian sumberdaya tersebut agar dapat dimanfaatkan anak cucu

kita dimasa yang akan datang (Soemarwoto, 1997).

Sistem pertanian tradisional merupakan kebudayaan tradisional yang

mengacu pada cara hidup (way of life) masyarakat desa yang belum dirasuki oleh penggunaan teknologi modern serta sistem ekonomi uang. Atau dengan rumusan

lain, pola kebudayaan tradisional adalah produk dari besarnya pengaruh alam

terhadap masyarakat yang hidup bergantung pada alam. Besarnya pengaruh alam

terhadap pola kebudayaan masyarakat desa akan ditentukan oleh ; ( I ) sejauhmana

ketergantungan mereka terhadap pertanian ; (2) tingkat teknologi ; dan (3) sistem

17

menjadi faktor determinan bagi terciptanya kebudayaan tradisional, yakni

kebudayaan tradisional akan tercipta apabila masyarakat amat tergantung kepada

pertanian, tingkat teknologi rendah dan produksi hanya untuk memenuhi

kebutuhan keluarga.

Kebudayaan tradisional biasanya identik dengan perladangan berpindah

sehingga terkadang dituding sebagai penyebab terjadinya degradasi lahan.

Argumentasi ini didasarkan bahwa dengan penghasilan yang pas-pasan

memungkinkan mereka (petani) hanya mengandalkan jagung dan ubi kayu serta

petani sayur-sayuran di lereng-lereng bukit yang rentan terhadap laju degradasi

lahan, sehingga perlu ada konservasi. Namun program konservasi lahan bukan

satu-satunya jalan menanggulangi masalah degradasi lahan, terutama di lahan

kering, karena degradasi lahan sangat berkaitan dengan isu ekonomi secara

keseluruhan. Beberapa rekomendasi makro yang mungkin efektif untuk

menurunkan tingkat degradasi lahan, pengurangan tekanan penduduk, dan

peningkatan serta pemantapan strategi yang mampu meningkatkan pendapatan

petani seperti pembatasan luas lahan, diversifikasi tanaman dan lapangan kerja

serta agroindutri (Arifin,200 1).

Sebenarnya masyarakat telah mempraktekkan beberapa cara pertanian

konservasi yang disamping dapat mencegah degradasi lahan juga menambah

pendapatan keluarga seperti agroforestri yaitu perpaduan antara tanaman

kehutanan dan pertanian (Budianta, 1996). Aplikasi sistem pertanian-kehutanan

(agroforestry) sebenarnya telah banyak diterapkan di beberapa lokasi lahan kering

yang memiliki tingkat kemiringan curam, sekaligus sebagai pelengkap teknologi

18

Tulang Bawang di Lampung dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, kombinasi

pohon durian dan kayu karet tua berada di puncak gunung, lalu tanaman mangga,

pohon cengkah dan lada tua serta kopi di bagian agak bawah. Pada bagian datar

petani umumnya menanam tanaman pangan dan palawija, yang biasanya juga

ditutupi rumput gajah untuk makanan ternak dan beberapa kayu bakar

disekitarnya (Arifin, 2001). Dijelaskan pula bahwa walaupun sistem pertanian

kehutanan masih menganut pola tradisional dalam kaidah sistem pertanian

berkelanjutan, akan tetapi sistem ini petani umumnya dapat memperoleh

pendapatan yang tidak kalah besar dibandingkan dengan petani lahan sawah tadah

hujan atau yang beririgasi seadanya yang hanya berproduksi tidak lebih dari dua

ton perhektar. Artinya bahwa, disana masih banyak kemungkinan untuk

meningkatkan pendapatan petani melalui sistem agroforestri dengan mengganti

tanaman keras dan buah-buahan dengan variaetas yang lebih baik dan

berproduktifitas tinggi.

Dalam kebijakan pembangunan pertanian 2001 -2004, digariskan beberapa

kebijakan umum dalam menentukan langkah-langkah pembangunan sektor

pertanian yang berhubungan dengan masyarakat pedesaan yang masih tradisional

yaitu mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman

sumberdaya pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin

tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada

tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan tingkat pendapatan petani

19

2.3. Masyarakat Lokal dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Masyarakat lokal didefinisikan cukup beragam, namun beberapa elemen

dasar biasanya termasuk antara lain : (1) keturunan penduduk asli suatu daerah

yang kemudian dihuni oleh sekelompok masyarakat luar yang lebih kuat, (2)

sekelompok orang yang mempunyai bahasa, tradisi, budaya dan agama yang

berbeda dengan kelompok yang dominan, (3) selalu diasosiasikan dengan

beberapa tipe kondisi ekonomi masyarakat, (4) keturunan masyarakat pemburu,

nomadik, peladang berpindah, (5) masyarakat dengan hubungan sosial yang

menekankan pada kelompok, pengambilan keputusan dan pengelolaan

sumberdaya secara bersama (Mitchell, et. al., 2000).

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berbasis masyarakat,

tidak terlepas dari pandangan manusia yang menempatkan kepentingan manusia

sendiri disebut antroposentrisme (Soemanvoto, 2001). Hal ini didasarkan pada

kenyataannya bahwa berbagai kegiatan manusia seperti ekonomi, telah

mempengaruhi lingkungan hidup karena penggunaan sumberdaya, produksi

limbah dan modifikasi lingkungan hidup. Dengan berbagai kerusakan ini

menyebabkan kepentingan manusia terganggu. Namun kemudian pandangan ini

mendapat kritikan dari berbagai pihak karena melihat bahwa persoalan lingkungan

bukan hanya kepentingan manusia sebab lingkungan hidup mempunyai nilai

(value) sebab kepentingan lingkungan juga mencangkup eksistensi mahluk lain

yang harus dihormati. Sebab dalam ha1 ini, pandangan antroposentris justru akan

mengabaikan kepentingan masyarakat tradisional yang kehidupannya sangat

20

Meskipun masyarakat lokal (petani) sudah menerapkan sistem modern

dalam pengelolaan sumberdaya alam dengan penggunaan input luar dan teknologi

yang tinggi, namun ciri pengelolaan lokal masih sering dijumpai. Ciri tersebut

menurut Subagiyo, et al., (1999) terlihat dalam sistem pertanian yang memiliki prinsip: pandangan holistik, dimana ulnumnya petani masih percaya bahwa alam

memiliki suatu kekuatan gaib sehingga alam harus diperlakukan dengan hati-hati;

pertanian berdasarkan masyarakat seperti penggunaan tenaga kerja maupun dalam

pengelolaan berdasarkan sistem sosial budaya; pemanfaatan sumberdaya lokal

secara optimal; perlindungan tanah dan daur ulang unsur alami dan peminimalan

resiko; serta teknik-teknik yang khas setempat; masih kuatnya sistem budaya

dalam pengambilan keputusan bersama.

Dalam konteks partisipasi masyarakat setempat, pengelolaan sumberdaya

dapat dipandang sebagai proses belajar baik bagi masyarakat itu sendiri maupun

pada orang luar (modern) yang perlu mencontoh kearifan masyarakat setempat.

Artinya bahwa berbagai kepentingan dalarn pengelolaan sumberdaya dapat

dipertemukan guna menserasikan antara kebutuhan pembangunan dan

kepentingan lingkungan dimana manusia itu berada harus dilindungi. Sistem

pengetahuan lokal akan mendorong terjadinya pendekatan kemitraan dan

partisipasi yang lebih sistemik dalam pengelolaan sumberdaya (Mitchell, et. a!.,

2000).

Pada masyarakat modern, bila dikaji pentingnya lingkungan bagi

kehidupannya, sebenarnya kearifan ini pasti secara ekonomis menguntungkan.

Misalnya pada masyarakat kota yang telah terlatih dengan pola kebersihan,

2 1

kebiasaan menabung dan mencari penghasilan merupakan suatu upaya ekonomis

dalam mempertahankan eksistensinya (Babcock, 1999). Secara ekologis kearifan

masyarakat jelas mempertahankan eksistensi kelestarian sumberdaya alam baik

yang bersifat biotik maupun abiotik. Maka sebaiknya dalam melihat persoalan

lingkungan harus terkait antara tiga ha1 yang disingkat sebagai pendekatan ABC

(abiotic, biotic, cultural) sebagai konsep ekologi dalam pengelolaan sumberdaya

dan lingkungan. Secara ekologi kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan

memungkinkan pemeliharaan komunitas alami dan adanya konservasi yang secara

ekonomi tetap dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan

tanpa perlu melakukan pemenuhan dari sumber lainnya dalam mendukung sistem

kehidupan dan pranata budaya masyarakat (Manan dan Arafah, 2000).

Namun demikian bahwa perbedaan pandangan dalam pengelolaan

sumber >days alam antara pemerintah dengan masyarakat lokal kerap terjadi, dan bahkan antara petani tradisional dan modern. Seperti yang kemukakan oleh

Poenvanto (2000) bahwa pada masyarakat yang menerapkan sistem pertanian di

padang rumput yang sedikit agak intensif dan semi permanen, alang-alang

(Imperata cylindrica) sering dianggap sebagai penutup tanah, sumber pakan

ternak murah, tempat perburuan binatang dan bahan pembuat atap rumah.

Sebaliknya dalam pandangan pemerintah atau petani ekstensif, alang-alang adalah

jenis tanaman pengganggu, yang dapat merusak keadaan tanah, sumber utama

bahaya kebakaran dan saingan tanaman budidaya.

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan termasuk pembangunan

sistem pertanian dan usaha agribisnis yang menggunakan sumberdaya alam

22

Oleh karena itu upaya pelestarian sumberdaya keanekaragaman hayati perlu

ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan sistem pertanian yang

berkelanjutan. Upaya pelestarian itu dikembangkan dalam bentuk-bentuk kebun

koleksi plasma nutfah maupun pelestarian habitat alami (asli) ekosistem tanaman

disetiap daerah dengan menumbuhkembangkan kelembagaan lokal dan

melegalisasi hak ulayat masyarakat lokal (Anonim, 200 1).

Sehingga dalam berbagai studi etnografi, perbedaan cara memandang

persoalan masyarakat lokal harus didasarkan kepentingan apa yang harus

dilakukan dalam pembinaan dan pemberdayaan oleh pemerintah. Sebab

masyarakat lokal tentu lebih tahu apa yang terbaik bagi mereka berdasarkan

pengalaman, sehingga orang luar dapat secara jernih mendeskripsikan secara tepat

serangkaian prilaku pada kejadian-kejadian dimana mereka berpartisipasi

111. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1. Tempat Penelitian

Dari 7 (tujuh) kecamatan sebaran komunitas Suku Moronene di Sulawesi

Tenggara, Kecainatan Rarowatu, Kabupaten Buton dipilih sebagai lokasi

penelitian. Untuk memperoleh informasi dan data'yang dibutuhkan ditetapkan

empat desa sebagai tempat pengambilan sampel yaitu Desa Rau-Rau, Desa

Rarowatu, Desa Wumbubangka dan Desa Ladumpi. Untuk jelasnya lokasi

penelitian di Kecamatan Rarowatu dapat dilihat pada peta lokasi (Gambar 1).

Pemilihan daerah tersebut sebagai pengambilan sampel didasarkan pada

pertimbangan bahwa :

a. Kecamatan Rarowatu merupakan pusat kebudayaan dan daerah penyebaran

Suku Moronene.

b. Sebahagian besar Suku Moronene yang hidup dari pertanian dan masih

mempraktekkan sistem pertanian tradisional.

c. Kondisi demografi dan georafis serta sosial ekonomi dan budaya yang

-

Jalan raya I-..-..-

Batas kabupaten-...-

Batas kecamatan4

Sungai & anak sungai0 lbukota kecamatan I

-4

Lokasi penelitian2 5

3.1.2. Waktu Penelitian

Jadwal kegiatan dibagi dalam dua tahap. Pertama adalah penelitian

lapangan berlangsung selama 4 (empat) bulan (Pebruari

-

Mei 2002). Tahap keduaselama 2 (dua) bulan (Juni-Juli 2002) untuk penyusunan laporan (tesis).

3.2. Variabel yang Diamati

Variabel yang diamati dalam penelitian ini difokuskan pada :

1. Pengetahuan lokal masyarakat dalam sistem usaha tani tradisional seperti

penentuan dan pembukaan lokasi; pengolahan lahan; penanaman;

pemeliharaan tanaman; dan panen.

2. Peranan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam khususnya

dalam sistem pertanian berkelanjutan meliputi aspek-aspek: ekologi yang

berhubungan dengan konservasi; ekonomi berupa inanfaat sosial ekonomi;

dan sosial budaya berupa sistem sosial budaya (Reijntjes, et. al., 1999;

Budianta, 1996; Babcock, 1999).

3.3. Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis

menulis, rol film, kamera, alat perekam (tape recorder), kompas, peta bumi dan

kuisioner.

3.4. Desain Penelitian

Karena fenomena yang diteliti bersifat kualitatif, maka desain penelitian

dilakukan melalui studi orientasi yaitu studi pengenalan lapangan dan data

eksplorasi yaitu memahami fenomena dan gejala lapangan untuk pengumpulan

data yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian kebenarannya dicek di

lapangan melalui studi konzrmasi yaitu wawancara langsung dengan masyarakat

(Soehartono, 1999; Sitorus, 1998).

Penelitian ini kualitatif karena berangkat dari asumsi dasar bahwa realitas

sosial adalah fakta subyektif mengenai perilaku manusia yang harus dipahami dari

sisi pandang subyek yang diteliti serta bersifat naturalistik yaitu memahami

peristiwa yang terjadi secara alami dalam konteks yang alami tanpa memanipulasi

setting penelitian (Taylor dan Bondan, 1984; Patton, 1990; Denzin dan Lincoln,

1994, dalam Sitorus, 1998).

3.5. Jenis dan Sumber Data

Data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data

yang berasal langsung dari masyarakat seperti hasil wawancara, diskusi

mendalam, dan pengamatan lapangan. Data sekunder adalah data yang diambil

dari intansi pemerintah, swasta. seperti kondisi geografis, demografi, sarana dan

prasarana, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan hidup.

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara:

1. Wawancara dengan menggunakan kuisioner tidak terstruktur dan diskusi

mendalam secara informal maupun formal. Model kuisioner yang digunakan

lnengacu pada model kuisioner perencanaan pengelolaan lingkungan hidup

daerah (PPLHD) (Anonim, 1999).

2. Observasi lapangan yaitu dengan melakukan pengamatan lapangan di daerah

27

Untuk kemantapan data yang diperoleh, peneiitian ini dipadukan dengan

metode Partisipatory Local Appraisal (PLA) yaitu metode identifikasi masyarakat

lokal untuk mendapatkan informasi atau tindakan lokal yang terus-menerus dan

pengembangan institusi (Mitchell et al., 2000; Chambers, 1996). Metode ini

terdiri atas sumber sekunder (majalah, buku, jurnal, peta, dokumen, koran),

wawancara, observasi langsung, diskusi dan lokakarya.

Contoh populasi penelitian (responden) adalah masyarakat Kecamatan

Rarowatu dan dipilih 4 desa sebagai sampel. Responden adalah masyarakat lokal

Suku Moronene yang dianggap mewakili dan mengetahui masalah yang diteliti

dengan kriteria responden adalah kepala keluarga (KK) mempunyai mata

pencaharian pokok sebagai petani, khususnya petani yang mengusahakan tanaman

padi. Pertimbangannya bahwa tanaman padi merupakan tanaman yang diusahakan

sebagian besar oleh masyarakat dan tanaman padi merupakan tanaman yang

mempunyai nilai sosial dan budaya bagi Suku Moronene.

3.6. Metode Penarikan Sampe

Metode pengambilan sampel dibagi kedalam dua tahapan yakni : pertama,

mencari informasi awal sebagai arah atau pedoman dalam pengumpulan data yang

berasal dari masyarakat setempat dan mengetahui pengetahuan lokal. Penarikan

sampel pada tahap ini dilakukan secara sengaja (non probability) berdasarkan

purposive sampling yaitu sampel yang diambil secara sengaja berdasarkan tujuan

penelitian dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan alokasi sampel yang

berimbang (Soehartono, 1999), yaitu menetapkan 10 orang informan kunci (key

2 8

Moronene seperti Kepala Wilayah Kecamatan 1 (satu) orang ; Kepala Desa 2

(dua) orang; Pemangku Adat Suku Moronene 1 (satu) orang, Tokoh Masyarakat

Moronene 3 (tiga) orang; Dukun Pengobatan Tanaman (Tompuroo) 2 (dua) orang;

Kepala Pertanian Kecamatan 1 (satu) orang;

Kedua, pengambilan data di lapangan dengan tujuan mengetahui praktek

pengetahuan lokal dan peranannya dalam sistem pertaniannya. Penarikan sampel

dilakukan dengan acak sederhana (simple random sampling) dengan

pertimbangan kondisi populasi homogen (Soehartono, 1999).

Jumlah responden diambil 15 % dari jumlah KK tiap desa (lihat Tabel 6), dengan rincian sebagai berikut; Desa Rau-Rau 15 responden, Desa Rarowatu 28

responden, Desa Ladumpi 15 responden dan Desa Wumbubangka 12 responden,

sehingga responden berjumlah 70 orang. Sampel 15 % didasarkan bahwa populasi

mempunyai kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang homogen (Singarimbun dan

Effendi, 1989; Soehartono, 1999) dan pada penelitian kualitatif yang diutamakan

adalah ketepatan informasi bukan pada besarnya sample (Sitorus, 1998)

3.7. Teknis Analisis dan Pengolahan Data

3.7.1. Teknis Analisis Data

Berhubung fenomena yang diamati adalah bersifat kualitatif, maka analisis

data dilakukan secara deslwiptzf yaitu memberikan gambaran tentang urutan

kegiatan masyarakat (petani) dalarn sistem pertanian dan menjelaskan peranan

pengetahuan lokal masyarakat tersebut dalam pengelolaan sisteln pertanian

29

Teknik ini dipakai dengan pertimbangan bahwa aspek etnografi

(kebudayaan suatu etnis) yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan

lingkungan aka