49

Lampiran 1. Alat dan Bahan

Alat

Kantong Serasah Benang Nylon

Cool Box Tali

GPS Refractometer

51

Lampiran 1. Lanjutan

Botol Winkler Kamera Digital

pH meter Jarum Suntik

Lampiran 1. Lanjutan

Bahan

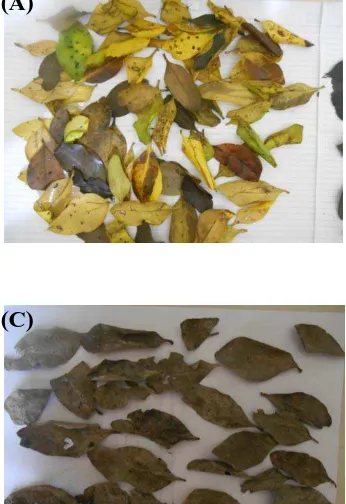

Serasah Daun A. marina Bahan Metode Winkler

53

Lampiran 2. Prosedur Penelitian

Pengambilan serasah daun Kantong serasah diikat di lantai

A. marina hutan pohon mangrove

Kantong serasah yang diambil Kantong serasah dibersihkan setiap periode pengamatan

Serasah dikeringkan di atas Koran Sampel serasah di ovenkan

Lampiran 3. Parameter Fisika dan Kimia Perairan

Hari ke-

Parameter Fisika dan Kimia Perairan

Stasiun Suhu (oC)

Salinitas (‰)

pH Oksigen Terlarut (mg/l) 0

Stasiun I 28 25 6.8 2.4

Stasiun II 28 28 6.6 2.8

Stasiun III 30 29 6.8 2.4

15

Stasiun I 27 21 7.1 2.5

Stasiun II 29 25 6.7 2.1

Stasiun III 28 26 7.4 2.1

45

Stasiun I 31 27 7.8 2.0

Stasiun II 31 25 7.3 2.4

Stasiun III 31 24 7.5 2.2

75

Stasiun I 30 25 6.8 2.4

Stasiun II 31 25 6.7 2.2

55

Lampiran 4. Pengamatan Parameter Fisika dan Kimia Perairan

Pengukuran pH Pengukuran DO

Lampiran 5. Berat Kering Serasah Daun A. marina (g)

Stasiun 15 30 45 60 75

Stasiun I U1 13,9 9,2 9,1 6,0 5,2

U2 12,7 9,7 9,2 8,3 5,8

U3 11,8 8,9 8,1 5,8 4,3

Sub Total 38,4 27,8 26,4 20,1 15,3

Rata-rata 12,8 9,2 8,8 6,7 5,1

Stasiun II U1 12,4 9,8 6,7 6,6 4,4

U2 12,4 12,2 9,9 7,7 5,5

U3 14,7 12,2 11,2 8,1 6,0

Sub Total 39,5 34,2 27,8 22,4 15,9

Rata-rata 13,1 11,0 8,8 7,4 5,3

Stasiun III U1 11,7 11,0 9,7 7,0 6,1

U2 13,8 8,9 8,9 6,6 5,9

U3 12,6 10,8 7,3 6,3 5,4

Sub Total 38,1 30,7 25,9 19,9 17,4

57

Lampiran 6. Perhitungan laju dekomposisi metode Olson (Olson, 1963 diacu oleh Prabudi, 2013)

Xt/Xo = e -kt

Lampiran 6. Lanjutan

B. Sampling 2 (Hari ke-30)

59

C. Sampling 3 (Hari ke-45)

61

Lampiran 6. Lanjutan

D. Sampling 4 (Hari ke-60)

Lampiran 6. Lanjutan

E. Sampling 5 (Hari ke-75)

63

Lampiran 6. Lanjutan

Stasiun III Xo = 50 g Xt = 5,8 t = 0,205

5,8

50 = �

−��

-kt = ��5,8

50

-kt = ln 0,116 -0,205k = -2,154 k =−2,154

−0,205

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, M dan Ni’matuzahroh. 2000. Perubahan Suksesif Biota Dekomposer dalam Proses Dekomposisi Serasah Mangrove. Jurnal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Airlangga. 1(33)

Annas, S. 2004. Produksi dan Laju Dekomposisi Serasah Mangrove Jenis Avicennia marina (Api-Api) di Hutan Mangrove Way Penet Labuhan Maringgai, Lampung. [Skripsi] Program Studi Ilmu Kelautan Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Aprianis, Y. 2011. Produksi dan Laju Dekomposisi Serasah Acacia crassicarpa di PT Arara Ababi. Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat, Riau. 4 (1) : 41-47. Armita, D. 2011. Analisis Perbandingan Kualitas Air di Daerah Budidaya Rumput

Laut dengan Daerah tidak Ada Budidaya Rumput Laut, di Dusun Malelaya, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. [Skripsi]. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Atmanegara, A. 2009. Aplikasi Penginderaan Jauh dan SIG untuk Penatagunaan Lahan Mangrove di Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara Medan. Badrun, Y. 2008. Analisis Kualitas Perairan Selat Rupat Sekitar Aktivitas Industri

Minyak Bumi Kota Dumai. Jurnal Ilmu Lingkungan, (2) : 58-79

Barus, T. A. 2004. Pengantar Limnologi Studi tentang Ekosistem Daratan. Universitas Sumatera Utara press, Medan.

Daulat, A., Mariska, A. K., Rizki, A. A., Widodo, S. P. 2014. Sebaran Kandungan CO2 Terlarut di Perairan Pesisir Selatan Kepulauan Natuna. Jurnal Depik. 3 (2) : 166-177.

Dewi, N. 2009. Laju Dekomposisi Serasah Daun Avicennia marina pada Berbagai Tingkat Salinitas. [Skripsi]. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Farooqui, Z., Pirzada, J. S., Munawwer, R. 2014. Changes in Organic, Inorganic Contents, Carbon Nitrogen Ratio in Decomposing Avicennia marina and Rhizophora mucronata Leaves on Tidal Mudflats in Hajambro Creek, Indus Delta, Pakistan. The Jounal of Tropical Life Science. 4 (1) : 37-45.

Galaxy, H., Arief. P., Dony. A. 2013. Produksi dan Laju Dekomposisi Serasah Daun Mangrove di Pulau Los Kota Tanjungpinang. Jurnal (1) : 61-90.

Gunarto. 2003. Konservasi Mangrove sebagai Pendukung Sumber Hayati Perikanan Pantai. Jurnal Litbang Pertanian, 23 (1). 15-21.

Halidah. 2014. Penyebaran Alami Avicennia marina (Forsk) Vierh dan Sonneratia alba Smith pada Substrat Pasir di Desa Tiwoho, Sulawesi Utara. Indonesian Rehabilitation Forest Journal, 1 (1) 51-58.

Handayani, T. 2004. Laju Dekomposisi Serasah Mangrove Rhizopora mucronata di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Jakarta. [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Hardjowigeno, H, S. 2003. Ilmu Tanah. Akademi Pressindo, Jakarta

Hasibuan, S. A. 2011. Laju Dekomposisi Serasah Daun Avicennia marina setelah Aplikasi Fungi Aspergillus sp. pada berbagai Tingkat Salinitas [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor, Bogor

Hiariey, L. S. 2009. Identifikasi Nilai Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove di Desa Tawiri, Ambon. Jurnal Organisasi dan Manajemen. 5 (1) : 23-34. Indriani, Y. 2008. Produksi dan Laju Dekomposisi Serasah Daun Mangrove

Api-Api (Avicennia Marina Forssk.Vierh) Di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tanggerang, Provinsi Banten, [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Johan, T., I dan Ediwarman. 2011. Dampak Penambangan Emas terhadap Kualitas Air Sungai Singingi di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Jurnal Ilmu Lingkungan, Riau.

Mahmudi, M., K. Soewardi., C. Kusmana., A. Damar dan H. Hardjomidjojo. 2008. Laju Dekomposisi Serasah Mangrove Reboisasi. Jurnal Perikanan. 11 (1): 19 – 25.

Mukhlis. 2007. Analisis Tanah Tanaman. USU Press, Medan.

Odum, E. P. 1993. Dasar-Dasar Ekologi. Edisi Ketiga. Penerjemah Tjahjono Samingan. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Panjaitan. A., Yunasfi., Dan Tajuddin. S. 2015. Laju Dekomposisi Serasah Daun Rhizophora mucronata dan Kontribusinya terhadap Nutrisi di Perairan Pantai Serambi Deli Kecamatan Pantai Labu. Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan.

47

Sagupta, G. 2010. Daya Dukung Lingkungan Perairan Tambak Desa Mororejo Kabupaten Kendal. [Jurnal]. Saintek Perikanan Vol. 4, (1) Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Diponegoro, Semarang.

Setiawan, M. A. 2013. Laju Dekomposisi Serasah Daun Rhizopora mucronata pada berbagai Tingkat Salinitas. Jurnal Program Strata 1 Ilmu Kelautan. Universitas Padjajaran, Bandung.

Setyawan, A. D. dan K. Winarno. 2006. Pemanfaatan Langsung Ekosistem Mangrove di Jawa Tengah dan Penggunaan Lahan di Sekitarnya, Kerusakan dan Upaya Restorasinya. 7 (3): 282-291.

Siddiqui, P. J. A., F. Zafar., E. V. Ehsan., R. Munawwer and S. Sheema. 2009. Studies on Decomposition Rates of Avicennia and Rhizophora Leaves on Tidal Mudflats in Active Indus Deltaic Area of Pakistan. Journal Int. J. Phycol. Phycocem. 5 (1) : 93-98

Simanjuntak, M. 2012. Kualitas Air Laut Ditinjau dari Aspek Zat Hara, Oksigen Terlarut dan pH di Perairan Banggai, Sulawesi Tengah. [Jurnal]. Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis Vol. 4, (2). 290-303. Bidang Dinamika Laut Penelitian Oseanografi, Jakarta.

Sunarto. 2003. Peranan Dekomposisi dalam Proses Produksi pada Ekosistem Laut. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Talib, M. F. 2008. Struktur dan Pola Zonasi (Sebaran) Mangrove serta Makrozoobenthos yang Berkoeksistensi, di Desa Tanah Merah dan Oebelo Kecil Kabupaten Kupang. [Skripsi] Program Studi Ilmu dan Teknologi Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor, Bogor

Tewary, C. K,V. Pandey dan J.s. Singh, 1982. Soil and Litter Respiration Rates and Different Microhabitatsof A Mix oak-outer Forest and Their Control by edaphic condition and substrat quality. Plant and Soil, 65:233-238

Thaher, E. 2013. Laju Dekomposisi Serasah Rhizophora mucronata dengan Aplikasi Fungi Aspergillus sp. pada berbagai Tingkat Salinitas. [Skripsi]. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Ulqodry, T. Z. 2008. Produktifitas Serasah Mangrove dan Potensi Kontribusi Unsur Hara di Perairan Mangrove Tanjung Api-Api Sumatera Selatan. [Tesis]. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Yulma. 2012. Kontribusi Bahan Organik dari Mangrove Api-Api (Avicennia marina) sebagai Bahan Evaluasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove. [Tesis]. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

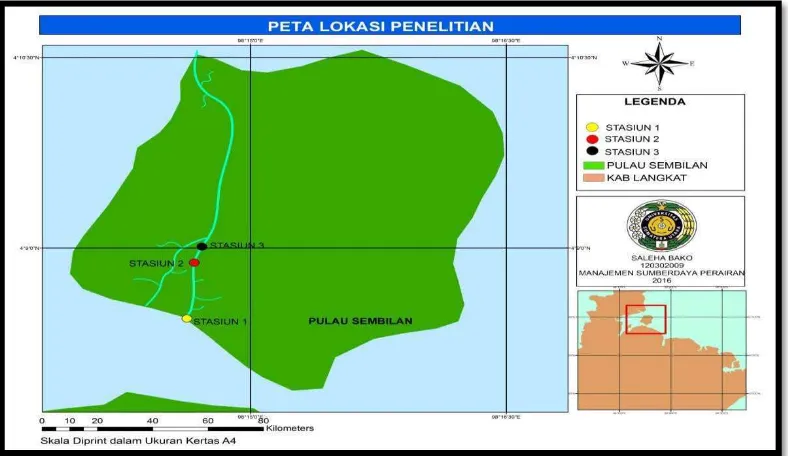

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2016. Pengambilan sampel dilakukan di Pulau Sembilan, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat Sumatera Utara, dan analisis di lakukan di Laboratorium Riset & Teknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Peta lokasi dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Peta lokasi penelitian.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah kantong serasah (litter bag) berukuran 40 x 30 cm yang terbuat dari Nylon, jarum, benang nylon, oven,

(pH), refraktrometer (salinitas), DO meter (DO), botol winkler, Erlenmeyer, alat tulis dan koran.

Bahan yang digunakan terdiri dari bahan kimia untuk analisa air dan sample air yaitu MnSO4, KOH-KI, H2SO4, Na2S2O3, amilum dan aquades.

Prosedur Penelitian

Penentuan Stasiun Pengambilan Sampel

Penentuan stasiun dilakukan dengan metode purposive sampling. Terdapat 3 stasiun dengan penentuan stasiun berdasarkan ketersediaan jenis mangrove A. marina di Pulau Sembilan.

Stasiun I secara geografis memiliki koordinat 4º8’35”LU dan 98º14’38”BT. Stasiun ini didominasi mangrove jenis A. marina serta lokasi ini berada di tepi pantai. Stasiun I dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Stasiun I

22

Gambar 8. Stasiun II

Stasiun III secara geografis memiliki koordirdinat 4º8’39”LU dan 98º14’39”BT. Stasiun ini memiliki ketersediaan mangrove yang cukup banyak memiliki kerapatan yang tinggi dan didominasi oleh jenis A. Marina. Stasiun ini memiliki kondisi tanah yang berlumpur dan dekat dengan tambak warga. Stasiun III dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Stasiun III

Pengambilan Sampel Serasah Daun A. marina

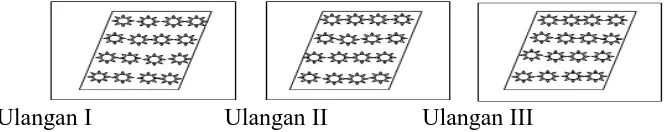

analitik selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong serasah. Setelah daun dimasukkan, kantong serasah di jahit kemudian di beri lubang pada dua sisi kantong serasah diikatkan pada lokasi yang sudah di tentukan.

Pada sampling pertama (hari ke-15) sampel diambil secara acak dan sampel yang diambil tiap stasiunnya adalah 3 kantong. Kantong serasah dibersihkan selanjutnya sampel di bentangkan di atas koran untuk dikeringkan sehingga diperoleh berat basah pada serasah.

Selanjutnya sampel dikeringkan dengan oven selama 1 x 24 jam. Setelah dikeringkan dengan oven, sampel ditimbang dengan timbangan analitik untuk memperoleh berat kering. Kemudian sampel digunakan untuk analisis unsur hara C, N, dan P yang di analisis di Laboratorium Riset & Teknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Analisis unsur hara dilakukan pada hari ke 0 (kontrol), 15, 45, dan 75. Laju dekomposisi serasah daun A. marina dihitung dari penyusutan bobot serasah yang terdekomposisi.

40 cm

30 cm

Gambar 10. Plot kantong serasah sebanyak 16 kantong tiap stasiun.

Ulangan I Ulangan II Ulangan III

24

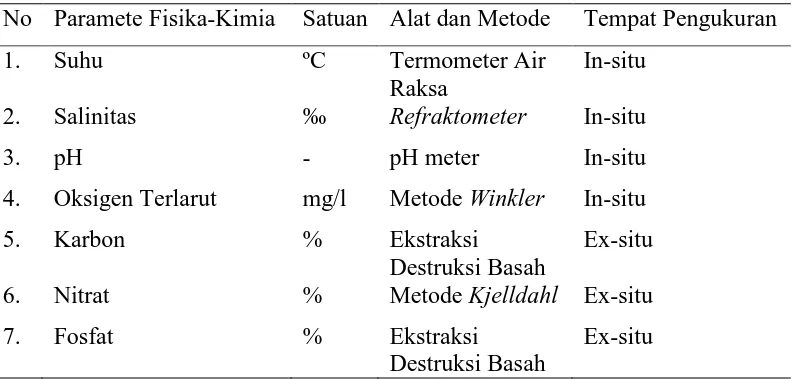

Tabel 2. Alat dan Satuan pada Parameter Fisika dan Kimia Perairan

No Paramete Fisika-Kimia Satuan Alat dan Metode Tempat Pengukuran

1. Suhu ºC Termometer Air

Raksa

In-situ

2. Salinitas ‰ Refraktometer In-situ

3. pH - pH meter In-situ

4. Oksigen Terlarut mg/l Metode Winkler In-situ

5. Karbon % Ekstraksi

Laju Dekomposisi Serasah Daun Mangrove A. marina

Pendugaan nilai laju dekomposisi serasah dilakukan menurut persamaan berikut (Prabudi, 2013) :

Xt =Berat Serasah Setelah Periode Pengamatan Ke –T X0 = Berat Serasah Awal

e = Bilangan Logaritma Natural (2,72) k = Nilai Laju Dekomposisi

Analisis unsur hara (C, N dan P)

Analisis unsur hara C organik pada daun dilakukan dengan metode Walkley and Black (Mukhlis, 2007) :

Kadar C dalam daun = �.��� (�,����−�,�)

��� x100 %

Keterangan :

b = BKM-BKP

BKM = Bobot kering serasah daun setelah pemanasan 105oC BPK = Bobot kering serasah daun setelah pemanasan 375oC

Analisis kandungan unsur hara N total dengan menggunakan metode Kjedal (Mukhlis, 2007) :

Kadar N dalam daun =���,������

� x 100 %

Keterangan:

a = Selisih Volume (ml)

b = Bobot bahan kering dalam 0,1 gr tepung daun 0,014 = Normalitas HCL

Sedangkan penentuan kadar fosfor dilakukan dengan menggunakan metode pengabuan kering dengan pengekstraksi HCL 25%. Setelah melalui pengenceran, fosfor diubah menjadi phospomolibidic dengan larutan ammonium molybdate-boric acid. Kemudian direduksi dengan larutan pereduksi ascorbic

acid menimbulkan warna biru yang dapat diukur kerapatan optiknya dengan

spectrophotometer pada panjang gelombang tertentu. Tahap selanjutnya adalah

26

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Parameter Fisika dan Kimia Perairan

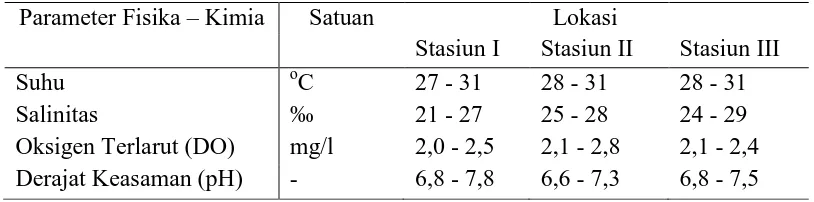

Parameter fisika dan kimia perairan yang diukur pada saat penelitian adalah suhu, salinitas, oksigen terlarut (O2), dan derajat keasaman (pH). Pengukuran parameter fisika dan kimia perairan dilakukan sebanyak 4 kali pada setiap stasiun. Pada setiap stasiun di lokasi penelitian memiliki perbedaan nilai parameter fisika dan kimia perairan. Kisaran nilai parameter fisika dan kimia perairan di lokasi penelitian disajikan pada Tabel 3 dan Lampiran 3.

Tabel 3. Kisaran nilai parameter fisika dan kimia perairan Parameter Fisika – Kimia Satuan Lokasi

Stasiun I Stasiun II Stasiun III

Suhu oC 27 - 31 28 - 31 28 - 31

Salinitas ‰ 21 - 27 25 - 28 24 - 29

Oksigen Terlarut (DO) mg/l 2,0 - 2,5 2,1 - 2,8 2,1 - 2,4 Derajat Keasaman (pH) - 6,8 - 7,8 6,6 - 7,3 6,8 - 7,5

Laju Dekomposisi

(A) (B)

(C) (D)

(E)

(F)

28

Gambar 13. Berat Kering Serasah Daun A. marina

Laju dekomposisi serasah daun A. marina selama 75 hari menunjukkan penurunan nilai yang cukup besar pada periode awal pengamatan. Nilai laju dekomposisi serasah daun A. marina pada hari ke 75 di stasiun I bernilai 11,13, stasiun II bernilai 10,94 dan stasiun III bernilai 10,50. Laju dekomposisi serasah dapat dilihat pada gambar 14 dan Lampiran 6.

Makrozobenthos

Makrozobenthos merupakan penghancur serasah daun A. marina yang pertama. Jenis makrozobenthos yang terdapat di dalam serasah daun A. marina lebih banyak di jumpai pada stasiun I daripada stasiun yang lainnya. Jenis makrozobenthos yang terdapat pada serasah daun A. marina dapat dilihat pada Gambar 15 (Tabel 4).

(A)

(B)

(C)

Gambar 15. Jenis makrozobenthos pada kantong serasah daun A. marina ; (A) siput (Littorina sp.), (B) kepiting (Uca pugnax), (C) cacing (Lumbricus terrestris).

Tabel 4. Jenis-jenis makrozobenthos yang ditemukan di dalam kantong serasah daun A. marina

Kelas Ordo Genus

Gastropoda Mesogastropoda Eubonia, Telescopium

Crustaceae Decapada Chiromantes

30

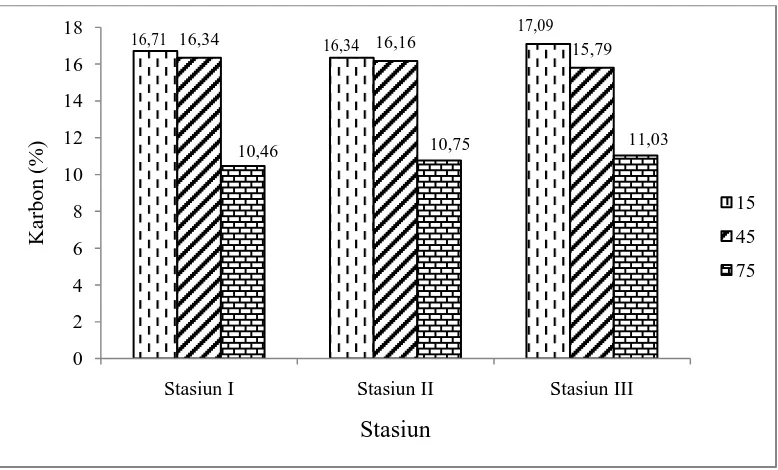

Kandungan Unsur Hara Karbon, Nitrogen dan Fosfor

Berdasarkan hasil dari laboratorium Riset & Teknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, kandungan unsur hara karbon (C) pada daun A. marina tertinggi pada hari ke 15 yaitu pada stasiun III, stasiun I dan stasiun II yaitu pada stasiun III sebesar 17,09%, stasiun I sebesar 16,71%, dan stasiun II sebesar 16,34%. Sedangkan nilai terendah terdapat pada hari ke 75 yaitu pada stasiun I sebesar 10,46%. Kandungan unsur hara karbon dapat dilihat pada Gambar 16 dan Lampiran 7.

Gambar 16. Kandungan Unsur Hara.Karbon pada Serasah Daun A. marina Berdasarkan hasil dari laboratorium, kandungan unsur hara nitrogen (N) pada serasah daun A. marina tertinggi terdapat di hari ke 45, yaitu pada stasiun II dan stasiun III dengan nilai yang sama sebesar 1,76%, dan stasiun I sebesar 1,57%. Sedangkan nilai terendah terdapat pada hari ke 15 yaitu pada stasiun III dengan nilai sebesar 0,78%. Kandungan unsur hara nitrogen dapat dilihat pada Gambar 17.

Stasiun I Stasiun II Stasiun III

Gambar 17. Kandungan Unsur Hara Nitrogen pada Serasah Daun A. marina Berdasarkan hasil dari laboratorium, kandungan unsur hara fosfor (P) pada serasah daun A. marina yang diperoleh menunjukkan nilai yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu berbeda antara selang hari sampling. Nilai unsur hara fosfor yang tertinggi terdapat di hari ke 15 pada stasiun II yaitu 0,14%. Sedangkan nilai terendah pada stasiun I yaitu 0,09%. Kandungan unsur fosfor dapat dilihat pada Gambar 18.

Gambar 18. Kandungan Unsur Hara Fosfor pada Serasah Daun A. marina

1,18

Stasiun I Stasiun II Stasiun III

N

Stasiun I Stasiun II Stasiun III

32

Rasio C/N merupakan salah satu indikator dalam laju dekomposisi serasah daun A. marina. Hasil analisis diketahui nilai C/N tertinggi terdapat pada hari ke 15 yaitu pada stasiun III sebesar 21,91%. Nilai C/N terendah terdapat pada hari ke 45 stasiun III yaitu sebesar 8,97%. Rasio C/N pada Serasah daun A. marina dapat dilihat pada Gambar 19.

Gambar 19. Rasio C/N pada Serasah Daun A. marina

Pembahasan

Parameter Fisika dan Kimia Perairan

Kondisi umum perairan Pulau Sembilan selama penelitian di gambarkan melalui informasi nilai parameter kualiatas air (Tabel 3). Parameter kualitas air berpengaruh terhadap laju dekomposisi serasah daun A. marina di Pulau Sembilan. Kisaran masing-masing nilai parameter fisika dan kimia perairan Pulau Sembilan meliputi suhu, salinitas, oksigen terlarut (DO), dan derajat keasaman (pH). Nilai parameter fisika dan kimia perairan dapat dijelaskan sebagai berikut.

14,16

Stasiun I Stasiun II Stasiun III

Suhu

Suhu perairan Pulau Sembilan Dusun II berkisar antara 27 – 31°C. Suhu terendah adalah 27°C dan suhu tertinggi adalah 31°C. Perbedaan suhu disebabkan oleh waktu pengambilan parameter suhu yang berbeda. Suhu 31°C ditemukan pada setiap stasiun, hal ini disebabkan pengukuran suhu dilakukan pada siang hari. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilaporkan oleh Panjaitan, dkk., (2015), bahwa suhu di Pantai Serambi Deli, stasiun I berkisar 27 – 31°C, pada stasiun II dan stasiun III berkisar 28 – 31°C. Suhu pada tiap stasiun tergolong tinggi, hal ini disebabkan oleh pengukuran suhu yang dilakukan pada siang menjelang sore hari. Penyebab lainnya adalah wilayah pengambilan merupakan daerah yang terbuka, sehingga intensitas cahaya yang diterima tinggi.

Suhu yang sesuai bagi kehidupan dan produksi daun mangrove adalah suhu rata-rata daerah tropis yaitu 26 – 32°C dan kisaran suhu yang diukur di setiap stasiun pengamatan termasuk dalam kisaran tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa suhu di lokasi penelitian sesuai untuk pertumbuhan mangrove. Sesuai dengan Baku Mutu pada kepmen LH No. 51 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa suhu air laut yang ideal untuk mangrove adalah 28 – 32°C (MNLH, 2004).

Salinitas

34

zonasi spesies mangrove. Tingginya kisaran salinitas pada stasiun III disebabkan lokasinya lebih dekat kearah air laut dan rendahnya kisaran salinitas pada stasiun I karena lokasinya lebih jauh dari arah air laut dan tidak terlalu dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

Derajat Keasaman (pH)

Derajat keasaman (pH) adalah jumlah ion hidrogen yang terdapat dalam larutan. Berdasarkan hasil dari pengukuran pH diperoleh kisaran nilai tertinggi terdapat pada stasiun I yaitu berkisar 6,8 – 7,8 diikuti dengan stasiun III yaitu berkisar 6,8 – 7,5 dan stasiun II yaitu berkisar 6,6 – 7,3. Hal ini sesuai dengan penelitian Wibisana (2004) yang menyatakan bahwa nilai pH berkisar antara 6,9 – 8,18 merupakan pH perairan cenderung bersifat basa termasuk kisaran normal bagi pH air laut Indonesia yang pada umumnya bervariasi berkisar antara 6,0 – 8,5. Menurut Daulat, dkk., 2014 mengacu kepada standar baku mutu air laut yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup No. 51 tahun 2004, pH yang disyaratkan untuk menunjang kehidupan biota laut adalah 7 – 8,5.

Oksigen Terlarut (DO)

2012) bahwa oksigen terlarut dalam laut dimanfaatkan oleh organisme perairan untuk respirasi dan penguraian zat-zat organik oleh mikro-organisme. Oksigen terlarut merupakan salah satu penunjang utama kehidupan di laut dan indikator kesuburan perairan. Kadar oksigen terlarut yang ada dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan zat organik menjadi zat anorganik.

Laju Dekomposisi Serasah Daun A. marina

Dekomposisi dapat didefinisikan sebagai penghancuran bahan organik mati secara gradual yang dilakukan oleh agen biologi maupun fisika (Sunarto, 2003). Proses dekomposisi serasah daun A. marina terjadi selama 75 hari. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan berat kering dan perubahan fisik serasah daun A. marina yang bervariasi (Gambar 8 dan Gambar 9). Rata-rata berat kering berbeda-beda pada setiap stasiun. Pada hari ke-75, bobot berat kering serasah daun A. marina pada stasiun I adalah sebesar 5,1, stasiun II sebesar 5,3, dan pada stasiun III adalah sebesar 5,8. Nilai bobot kering terendah terdapat pada stasiun I sebesar 5,1yang artinya pada stasiun I mengalami laju dekomposisi paling cepat. Hal ini sesuai dengan literatur (Indriani, 2008), yang menyatakan bahwa perubahan bobot kering serasah daun Avicennia marina mengalami penurunan dengan lamanya penguraian per 15 hari. Penurunan bobot kering daun terbesar terlihat pada stasiun I yaitu pada daerah dekat dengan aliran air laut yang berfungsi untuk memberikan asupan air laut bagi tambak-tambak di sekitarnya.

36

gugur terjadi penguraian bahan-bahan organik yang dilakukan oleh dekomposer yang ditandai dengan berkurangnya berat serasah. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilaporkan oleh (Farooqui, dkk., 2014), bahwa laju dekomposisi daun mangrove A. marina dan R. mucronata menunjukkan kehilangan berat yang sangat cepat pada awal penelitian dan selanjutnya laju dekomposisi mengalami penurunan hingga sisa periode penelitian. Hasil penelitian yang sama juga dilaporkan oleh (Annas, 2004), bahwa laju dekomposisi serasah daun A.marina berkisar antara 4,13-7,27 g/m2. Dekomposisi serasah A.marina yang terbesar terdapat pada stasiun I dan yang paling cepat terdapat pada periode 15 hari pertama, hal ini di tandai dengan besar bobot penyusutan yang hilang selama penelitian.

Menurut (Prabudi, 2013), kecepatan terdekomposisi mungkin berbeda-beda dari waktu ke waktu tergantung faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor lingkungan mempengaruhi laju dekomposisi serasah daun A. marina yang terjadi perubahan pada kantong serasah yang ditandai dengan tumbuhnya lumut pada kantong serasah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang yang dilaporkan oleh (Gultom, 2009), yang menyatakan bahwa kantong serasah yang berisi daun mulai berlumut artinya terjadi proses humifikasi. Proses tersebut dipengaruhi oleh keadaan iklim atau kondisi lingkungan. Proses humifikasi tergantung pada kondisi tanah, aktivitas mikroorganisme, serta aktivitas manusia. Menurut (Prabudi, 2013), kecepatan terdekomposisi mungkin berbeda-beda dari waktu ke waktu tergantung factor-faktor yang mempengaruhinya.

Makrozobenthos

Makrozobenthos yang ditemukan pada kantong serasah A. marina adalah kelas dari Gastropoda, Crustaceae, dan Turbellaria. Keanekaragaman makrozobenthos terdapat pada semua stasiun tetapi kelimpahannya terdapat pada stasiun I. Jenis makrozobenthos tersebut merupakan jenis yang umum dijumpai pada kawasan hutan mangrove. Hal ini sesuai dengan (Talib, 2008), bahwa beberapa jenis invertebrata makrobentik yang bias dijumpai di habitat mangrove antara lain adalah dari jenis krustasea seperti lobster lumpur (Thalassina sp.), kepiting bakau, serta beberapa jenis dari gastropoda, polychaeta, brachyurans, dan sipunculida.

38

mangrove sendiri membutuhkan serasah daun sebagai pakan dimana makroorganisme dan mikroorganisme membutuhkan karbohidrat dan protein. Hal ini didukung oleh penelitian (Siddiqui, dkk., 2009) bahwa makrobentos berperan penting dalam laju dekomposisi di hutan mangrove Indus Delta, Pakistan. Kepadatan makrobentos mempengaruhi laju dekomposisi. Kehidupan makrobentos dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan semakin tinggi suhu akan meningkatkan aktivitas makrobentos yang juga akan mempercepat laju dekomposisi. Menurut (Prabudi, 2013), makrobenthos merupakan mikroorganisme yang berfungsi sebagai pendekomposer awal pada serasah daun R. stylosa. Makrobenthos dapat menguraikan bahan organik menjadi karbohidrat

dan protein. Serasah daun R. stylosa dapat bermanfaat sebagai bahan makanan dari cacing, kepiting dan siput sehingga jumlah dari makrobenthos sangat mempengaruhi dari proses laju dekomposisi serasah daun.

Jumlah makrobenthos pada setiap stasiunnya didominasi oleh jenis cacing yang selalu ditemukan pada setiap periode pengambilan kantongan serasah daun A. marina. Cacing mendominasi sejak periode awal hingga akhir penelitian dan

Umumnya makrozobenthos dapat dijumpai dalan jumlah yang lebih banyak pada substrat lumpur berpasir hingga lumpur dibandingkan dengan substrat pasir (Badrun, 2008).

Kandungan Unsur Hara Karbon, Nitrogen dan Fosfor

Kandungan unsur hara di dalam serasah daun mangrove A. marina dapat dimanfaatkan oleh hewan air, tumbuhan maupun mikroorganisme di wilayah hutan mangrove. Laju dekomposisi yang ditandai dengan berkurangnya bobot serasah daun dapat menunjukkan adanya kandungan unsur hara yang dilepas dari serasah daun. Nilai laju dekomposisi serasah daun yang tinggi (cepat) memberi dugaan tingginya kandungan unsur hara yang terlepas dari serasah daun. Menurut (Ulqodry, 2008), bahwa kualitas nutrisi yang tinggi akan menghasilkan proses dekomposisi yang lebih cepat. Kandungan unsur hara yang dianalisis meliputi karbon, nitrogen dan fosfor.

Berdasarkan hasil penelitian, kandungan unsur hara karbon memiliki nilai yang tertinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilaporkan oleh (Yulma, 2012), bahwa kandungan bahan organik karbon (C) pada serasah mangrove jauh lebih besar dari kandungan nitrogen (N) maupun fosfor (P). A. marina mengandung bahan organik karbon 47,93%, nitrogen 0,35%, fosfor

40

Karbon (C-Organik)

Kandungan unsur hara karbon dalam serasah daun A. marina yang terdekomposisi mengalami penurunan pada awal pendekomposisian yang terjadi di stasiun III, stasiun I dan stasiun II yaitu pada hari ke 15 dan hari ke 45 kemudian mengalami penurunan kembali pada hari ke 75. Kandungan unsur hara karbon dengan lama dekomposisi 15 hari pada stasiun III sebesar 17,09%, stasiun I sebesar 16,71% dan stasiun II sebesar 16,34%. Kandungan karbon mengalami penurunan pada hari ke 45 yakni stasiun I sebesar 16,34%, stasiun II sebesar 16,16% dan stasiun III sebesar 15,79%. Kandungan karbon pada hari ke 75 yaitu stasiun I sebesar 10,46%, stasiun II sebesar 10,75% dan stasiun III sebesar 11,03%. Sesuai dengan yang dinyatakan Ulqodry (2008), bahwa kandungan unsur hara karbon cenderung menurun seiring dengan penambahan waktu dekomposisi dan pengurangan ukuran partikel serasah.

Berdasarkah hasil kandungan unsur hara karbon dalam serasah daun A. marina (Gambar 16) selama 15 hari sampai 75 hari terdapat perbedaan kandungan

unsur hara tiap stasiunnya dan mengalami penurunan pada awal pendekomposisian, hari ke- 45 sampai hari ke- 75. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilaporkan oleh (Setiawan, 2013), bahwa kandungan unsur hara karbon pada tingkat salinitas selama hari pengamatan menunjukkan hasil yang tetap.

Nitrogen (N)

terdapat di stasiun III pada hari ke 15 dengan nilai 0,78% . Berdasarkan hasil dari Gambar 17, dijelaskan bahwa peningkatan kadar unsur hara nitrogen terjadi pada hari ke 15 sampai hari ke 45 selanjutnya serasah mengalami penurunan unsur hara nitrogen pada hari ke 75. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilaporkan oleh (Yunasfi, 2006), bahwa peningkatan kandungan unsur hara nitrogen terjadi pada serasah yang mengalami dekomposisi selama 15 hari sampai 105 hari, kandungan unsur hara nitrogen mengalami penurunan pada hari 120 sampai hari ke 135. Menurut (Indriani, 2008), bahwa faktor yang mempengaruhi penguraian (dekomposisi) bahan organik adalah suhu, kelembaban, tata udara tanah, pengolahan, dan pH tanah. Faktor-faktor tersebut juga dapat mempengaruhi kandungan nitrogen total dalam laju dekomposisi.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan nilai kandungan nitrogen pada setiap stasiun dan lama waktu proses pendekomposisian yang dilakukan di lapangan, hal ini diduga oleh aktifitas makrobentos yang terdapat pada tempat serasah itu di letakkan dan aktifitas fungi yang terdapat pada serasah daun A. marina yang membantu proses dekomposisi serasah yang menyebabkan

perbedaan kadar nitrogen. Seperti yang dinyatakan oleh Ulqodry (2008), serasah yang memiliki kandungan unsur hara nitrogen (N) tinggi cenderung disukai oleh dekomposer karena lebih mudah dicerna (digestibility).

Fosfor (P)

42

terendah terdapat pada stasiun I yaitu 0,09%. Kandungan fosfor di stasiun III mengalami peningkatan, dimana hari ke 15 bernilai 0,09%, hari ke 45 bernilai 0,14%, dan hari ke 75 yaitu 0,13%. Kandungan fosfor pada stasiun III memiliki kadar yang berbeda tanpa menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Handayani, (2004) yang menyatakan bahwa kandungan unsur hara fosfor (P) dalam serasah relatif rendah, disebabkan oleh sifat fosfor (P) yang mudah bergerak didalam tanaman sehingga bila terjadi kekurangan unsur ini pada suatu tanaman. Unsur hara fosfor (P) yang ada pada jaringan tanaman akan dialokasikan ke jaringan yang masih aktif sehingga serasah yang merupakan jaringan tua akan mengandung unsure hara fosfor (P) yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan organ tanaman yang belum jatuh (masih aktif).

Rasio C/N

Hasil analisis yang diperoleh dalam laju dekomposisi serasah daun A. marina menunjukkan bahwa rasio C/N selama periode penelitian memiliki nilai

tanaman, makrobenthos dan mikroorganisme. Berdasarkan hasil yang diperoleh terdapat variasi nilai rasio C/N pada tiap stasiun selama periode pengamatan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilaporkan oleh (Farooqui, dkk., 2014), bahwa rasio C/N rendah pada awal laju dekomposisi A. marina. Rasio C/N meningkat pada hari ke 79 dengan kisaran rasio 25-30%,

selanjutnya rasio C/N menurun hingga hari ke 123 dengan kisaran rasio 5 %.

Upaya Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Tujuan pengelolaan ekosistem mangrove adalah menjaga kelestarian ekosistem mangrove secara kesinambungan sehingga peranan mangrove sebagai sumber unsur hara di perairan tetap terjaga. Adapun upaya pengelolaan yang dapat dilakukan adalah dengan menetapkan ekosistem mangrove sebagai kawasan konservasi/kawasan yang dilindungi dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Laju dekomposisi serasah daun A. marina pada hari ke 75 yaitu pada stasiun I bernilai 11,13, stasiun II bernilai 10,94 dan stasiun III bernilai 10,50. Laju dekomposisi tercepat adalah pada stasiun I dengan nilai 11,13 dan laju dekomposisi terlama adalah terdapat pada stasiun III dengan nilai 10,50.

2. Kandungan unsur hara karbon (C) selama proses dekomposisi 75 hari yaitu stasiun I sebesar 10,46%, stasiun II sebesar 10,75% dan stasiun III sebesar 11,03%. Unsur hara nitrogen (N) yang terdekomposisi pada hari ke 75 yaitu stasiun I sebesar 0,98%, stasiun II sebesar 1,18% dan stasiun III sebesar 1,18%. Kandungan unsur hara fosfor (P) selama proses dekomposisi 75 hari yaitu pada stasiun I sebesar 0,10%, stasiun II sebesar 0,11% dan stasiun III sebesar 0,10%.

Saran

Ekosistem Mangrove

Ekosistem mangrove mempunyai fungsi dan manfaat yang serba guna dan keunikannya sebagai kawasan peralihan antara daratan dan lautan menjadikan kawasan vegetasi mangrove sasaran pembangunan berbagai sektor. Keberadaan kawasan vegetasi mangrove di daerah pasang surut yang lingkungannya mendukung kegiatan perikanan menyebabkan kawasan ini banyak dimanfaatkan untuk usaha pertambakan beberapa jenis ikan dengan mengorbankan vegetasi mangrove (Ukkas dan Zulkifli, 2008).

Ekosistem mangrove merupakan mata rantai utama yang berperan sebagai produsen dalam jaring makanan ekosistem pantai. Ekosistem ini memiliki produktivitas yang tinggi dengan menyediakan makanan berlimpah bagi berbagai jenis hewan laut dan menyediakan tempat berkembang biak, memijah, dan membesarkan anak bagi beberapa jenis ikan, kerang, kepiting, dan udang. Berbagai jenis ikan baik yang bersifat herbivora, omnivora maupun karnivora hidup mencari makan di sekitar mangrove terutama pada waktu air pasang (Gunarto, 2004).

7

merupakan penyebab utama rusaknya ekosistem mangrove di Indonesia. Pembuatan tambak di sekitar pesisir pantai menyebabkan ekosistem mangrove hanya tersisa pada tempat-tempat tertentu yang sangat terisolasi atau ditanam di tepi tambak yang berbatasan dengan pantai atau sungai untuk mencegah abrasi (Setyawan dan Winarno, 2006).

Struktur ekosistem mangrove, secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga tipe formasi (Odum, 1972) yaitu :

1. Mangrove pantai : Struktur horizontal formasi ini daerah laut ke arah darat adalah dari tumbuhan pionir (Sonneratia alba), di ikuti oleh komunitas campuran Sonneratia alba , Avicennia sp. R. apiculata, selanjutnya komunitas murni Rhizophora sp dan akhirnya komunitas campuran Rhizophora sp. Brugueira. Bila genangan berlanjut akan ditemukan komunitas murni Nypa

fructicans di belakang komunitas campuran yang terakhir.

2. Mangrove muara : pada tipe ini pengaruh air laut sama kuat dengan pengaruh air sungai. Mangrove muara dicirikan oleh mintakat tipis Rhizophora sp. Di tepian alur, di ikuti komunitas campuran Rhizophora-Brugueira dan diakhiri komunitas murni Nypa sp.

3. Manrove sungai : pada tipe ini pengaruh air sungai lebih dominan dari pada air laut dan berkembang pada tepian sungai yang relatif jauh dari muara. Mangrove banyak berasosiasi dengan komunitas daratan.

Adapun pembagian kawasan mangrove berdasarkan perbedaan penggenangannya (Atmanegara, 2009) adalah :

2. Zona middle yaitu kawasan (zona) yang terletak di antara laut dan darat. Pada zona ini biasanya akan ditemukan jenis-jenis S. caseolaris, R. alba, B. gymnorhiza, A marina, A. officinalis dan Ceriops tagal.

3. Zona distal, yaitu zona yang terjauh dari laut. Pada zona ini biasanya akan ditemukan jenis-jenis Heritiera litoralis, Pongamia, Pandanus spp., dan Hibiscus tiliaceus.

Gambar 2. Zonasi mangrove dari laut ke darat

Fungsi hutan mangrove menurut Kusmana dkk, (2008) dapat dibedakan kedalam tiga macam, yaitu fungsi fisik, fungsi ekonomi dan biologi seperti berikut:

1. Fungsi fisik

a. Menjaga garis pantai dari erosi agar tetap stabil. b. Mempercepat perluasan lahan.

c. Mengendalikan intrusi air laut.

d. Melindungi daerah belakang mangrove/pantai dari hempasan dan gelombang angin kencang.

9

2. Fungsi Ekonomi.

a. Merupakan penghasil kayu sebagai sumber bahan bakar (arang, kayu bakar) bahan bangunan (balok, atap rumah, tikar).

b. Memberikan hasil hutan bukan kayu seperti madu, obat-obatan, minuman serta makanan.

c. Merupakan lahan untuk produk pangan dan tujuan lain (pemukiman, pertambangan, industri, infrastruktur, rekreasi dan lain-lain).

3. Fungsi ekologi.

a. Merupakan tempat mencari makan (feeding ground), tempat memijah (spawning ground) dan tempat berkembang biak (nursery ground), berbagai jenis ikan, udang, kerang dan biota laut lainnya.

b. Merupakan tempat bersarang berbagai jenis satwa liar (burung). c. Merupakan sumber plasma nutfa.

Mangrove memiliki berbagai macam manfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Bagi masyarakat pesisir, pemanfaatan mangrove untuk berbagai tujuan telah dilakukan sejak lama. Akhir-akhir ini peranan mangrove bagi lingkungan sekitar dirasakan sangat besar setelah berbagai dampak merugikan dirasakan pada berbagai tempat akibat hilangnya mangrove (Prabudi, 2013).

dan sebagai daerah mencari makan (feeding ground) bagi ikan dan biota laut lainnya. Fungsi ekonomis adalah sebagai penghasil kayu untuk bahan baku dan bahan bangunan, bahan makanan dan obat-obatan. Selain itu, fungsi tersebut adalah strategis sebagai produsen primer yang mampu mendukung dan menstabilkan ekosistem laut (Hiariey, 2009).

Avicennia marina

A. marina adalah salah satu jenis mangrove yang masuk ke dalam kategori

mangrove mayor. Status tersebut menyebabkan A. marina hampir selalu ditemukan pada setiap ekosistem mangrove. Masyarakat mengenal A. marina sebagai api-api putih. Kerabat lain A. marina yang biasa dijumpai hidup bersama adalah Avicennia alba atau api-api hitam, Avicennia officinalis atau api-api daun lebar serta Avicennia rumhiana yang mulai jarang ditemukan. Pohon-pohon api-api yang tumbang atau rusak dapat segera tumbuh kembali, sehingga mempercepat pemulihan tegakan yang rusak. Akar napas api-api yang padat, rapat dan banyak sangat efektif untuk menangkap dan menahan lumpur serta berbagai sampah yang terhanyut di perairan. Jalinan perakaran ini juga menjadi tempat mencari makanan bagi jenis kepiting bakau, siput dan teritip (Halidah, 2014).

Morfologi A. marina

A. marina juga di kenal dengan nama api-api. Api-api juga memiliki nama

11

pejapi, papi, atau nyapi. Pohon api-api memiliki beberapa ciri, antara lain memiliki akar napas yakni akar percabangan yang tumbuh dengan jarak teratur secara vertikal dari akar horizontal yang terbenam di dalam tanah. Reproduksinya bersifat kryptovivipary, yaitu biji tumbuh keluar dari kulit biji saat masih menggantung pada tanaman induk, tetapi tidak tumbuh keluar menembus buah sebelum biji jatuh ke tanah. Buah berbentuk bulir seperti mangga, ujung buah tumpul dan panjang 1 cm, daun berbentuk elips dengan ujung tumpul dan panjang daun sekitar 7 cm, lebar daun 3-4 cm, permukaan atas daun berwarna hijau mengkilat dan permukaan bawah berwarna hijau abu-abu dan suram. Bentuknya semak atau pohon dengan tinggi 12 m dan kadang-kadang mencapai 20 m, memiliki akar napas yang berbentuk seperti pensil, bunga bertipe majemuk dengan 8-14 bunga setiap tangkai. Dalam Gambar 3 terlihat rumpun, perakaran daun dan buah dari tanaman A. marina.

Gambar 3. Hutan mangrove yang di dominasi oleh jenis A. marina

(A) (B)

Gambar 5. Daun dan bunga (A) dan buah (B) A. marina

Habitat A. marina

A. marina tumbuh tersebar di sepanjang pantai Afrika Timur dan

Madagaskar hingga ke India, Indo-Cina, Cina Selatan, Taiwan, Thailand, seluruh kawasan Malesia, Kepulauan Solomon, New Caledonia, Australia dan bagian utara New Zealand. Sebagai bagian dari komunitas hutan mangrove, pohon api-api biasanya tumbuh di tepi atau dekat laut. Pohon ditemukan pula tumbuh di rawa-rawa air tawar, tepi pantai berlumpur daerah mangrove, hingga di substrat yang berkadar garam sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena Jenis tanaman A. marina toleran terhadap salinitas sangat tinggi. Memiliki kemampuan menempati

dan tumbuh pada berbagai habitat pasang-surut. Dari beberapa hasil penelitian diketahui bahwa A. marina dapat tumbuh pada substrat yang berpasir kasar, halus maupun lumpur yang dalam (Halidah, 2013 dan Kusmana dkk., 2003).

Faktor Fisika dan Kimia Perairan

a. Suhu

13

diserap dalam bentuk energi panas. Pengukuran suhu sangat perlu untuk mengetahui karakteristik perairan. Suhu air merupakan faktor abiotik yang memegang peranan penting bagi hidup dan kehidupan organisme perairan. Penurunan biomassa dan keanekaragaman organisme ketika suhu air meningkat lebih dari 28oC (Barus, 2004).

b. Oksigen Terlarut (O2)

Oksigen terlarut dalam perairan dapat berasal dari udara dan dari pergerakan air, sumber oksigen terlarut terbesar dalam perairan berasal dari proses fotosintesa tumbuh-tumbuhan air. Kepekatan oksigen terlarut dalam perairan antara lain disebabkan oleh suhu, tingkat penetrasi cahaya yang tergantung pada kedalaman dan kekeruhan air dan kehadiran tanaman untuk proses fotosintesis menambahkan kadar oksigen terlarut diperairan yang masih dapat ditolerir oleh organisme akuatik terutama fitoplankton adalah tidak kurang dari 5 mg/l. Organisme perairan dapat hidup dengan layak dan kegiatan perikanan dapat berhasil kandungan oksigen terlarut tidak kurang dari 4 mg/l. PP No. 82 Tahun 2001, nilai kandungan oksigen terlarut untuk katagori kelas III batas minimal adalah 4 mg/l (Johan dan Ediwarman, 2011).

c. Salinitas

hampir seluruh masa, pada masa awal hidupnya di laut, udang windu memerlukan air berkadar garam antara 29-32 ppt.

d. Derajad keasaman (pH)

Derajad keasaman (pH) atau kadar ion H dalam air merupakan salah satu faktor kimia yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan organisme yang hidup di suatu lingkungan perairan. Tinggi atau rendahnya nilai pH air tergantung dalam beberapa faktor yaitu : kondisi gas-gas dalam air seperti CO2, konsentrasi garam-garam karbonat dan bikarbonat, proses dekomposisi bahan organik di dasar perairan. Derajat keasaman merupakan faktor lingkungan kimia air yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan rumput laut. Pengaruh bagi organisme sangat besar dan penting, kisaran pH yang kurang dari 6,5, akan menekan laju pertumbuhan bahkan tingkat keasamannya dapat mematikan dan tidak ada laju reproduksi sedangkan pH 6,5-9 merupakan kisaran optimal dalam suatu perairan (Armita, 2011).

Laju Dekomposisi Serasah

15

melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan dan mengurangi penguapan. Tinggi rendahnya peranan serasah ini ditentukan oleh kualitas bahan organik tersebut. Semakin rendah kualitas bahan, semakin lama bahan tersebut dilapuk sehingga terjadi akumulasi serasah yang cukup tebal pada permukaan tanah hutan. Produksi serasah yang tinggi maka akan memberikan keuntungan bagi vegetasi untuk meningkatkan produktivitas karena tersedianya sumber hara yang cukup.

Dekomposisi memiliki dimensi kecepatan yang mungkin berbeda dari waktu ke waktu tergantung faktor-faktor yang mempengaruhinya. Proses dekomposisi bahan organik secara alami akan berhenti bila faktor-faktor pembatasnya tidak tersedia atau telah dihabiskan dalam proses dekomposisi itu sendiri. Oksigen dan bahan organik, menjadi faktor kendali dalam proses dekomposisi. Kedua faktor ini terutama oksigen merupakan faktor kritis bagi dekomposisi aerobik. Ketersediaan bahan organik yang berlimpah mungkin tidak berarti banyak dalam mendukung dekomposisi bila faktor lain seperti oksigen tersedia dalam kondisi terbatas (Prabudi, 2013).

Pengambilan serasah daun mangrove A. marina dilakukan pada setiap stasiun. Serasah yang dikumpulkan merupakan serasah yang sudah gugur dan juga serasah yang sudah menua pada pohon mangrove. Serasah daun A. marina kemudian ditimbang seberat 50 g lalu dimasukkan kedalam litter bag. Kantong yang sudah diisi serasah ditempatkan 21 kantongan setiap stasiun, diikatkan pada batang mangrove agar tidak terbawa arus. Laju dekomposisi serasah daun A. marina dilakukan dengan menginkubasi serasah daun A. marina yang

mangrove tersebut dibilas dengan air tawar lalu ditiriskan/dikeringkan kemudian ditimbang bobot basahnya, lalu dimasukkan kedalam amplop sampel. Dimasukkan kedalam oven pada suhu 80oC selama 24 jam, kemudian ditimbang bobot keringnya (Murni dkk, 2015).

Dekomposisi dapat didefinisikan sebagai penghancuran bahan organik mati secara bertahap yang dilakukan oleh agen biologi maupun fisika (Sunarto, 2003). Menurut Hardjowigeno (2003) faktor-faktor yang mempengaruhi penghancuran (dekomposisi) bahan organik adalah :

1. Suhu: suhu tinggi, dekomposisi cepat. Menurut Soenardjo (1999) batasan temperatur optimum untuk bakteri berkisar 27-36°C, yang sangat berpengaruh bagi penguraian serasah mangrove dengan asumsi daun mangrove sebagai dasar metabolisme.

2. Kelembaban: selalu basah, dekomposisi lambat 3. Tata udara tanah: tata udara baik, dekomposisi cepat

4. Pengolahan: tanah yang diolah, tata udara menjadi baik, penghancuran bahan organik cepat

5. pH: tanah dengan pH masam, penghancuran bahan organik lambat.

Proses dekomposisi dimulai dari penghancuran atau pemecahan struktur fisik yang mungkin dilakukan oleh hewan pemakan bangkai terhadap hewan-hewan mati atau hewan-hewan herbivor terhadap tumbuhan dan menyisakannya sebagai bahan organik mati yang selanjutnya menjadi serasah, detritus dengan ukuran kecil.

17

senyawa humus. Perubahan-perubahan bentuk nitrogen dalam tanah dari bahan organik melalui beberapa macam proses yaitu:

1. Aminisasi: Pembentukan senyawa amino dari bahan organik (protein) oleh bermacam-macam (heterogenous) mikroorganisme. Protein R-OH + CO

2 + Energi

2. Amonifikasi: Pembentukan amonium dari senyawa-senyawa amino oleh mikroorganisme.

3. Nitrifikasi: Perubahan dari amonium (NH 4

+

) menjadi nitrit (oleh bakteri Nitrosomonas), kemudian menjadi nitrat (oleh Nitrobakter).

2NH

Unsur Hara yang Terkandung dalam Serasah Daun A. marina

fitoplankton dan zooplankton sehingga keberlangsungan populasi ikan, kerang, udang dan lainnya dapat tetap terjaga.

Kandungan unsur hara yang terdapat dalam daun-daun berbagai jenis mangrove terdiri atas karbon, nitrogen, fosfat, kalium, kalsium dan magnesium. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kandungan unsur hara di dalam daun-daun berbagai jenis mangrove No Jenis Daun Karbon Nitrogen Fosfat Kalium Kalsium Magnesium 1. Rhizophora 50.83 0.83 0.025 0.35 0.75 0.86

2. Ceriops 49.78 0.38 0.006 0.42 0.74 1.07 3. Avicennia 47.93 0.35 0.086 0.81 0.30 0.49 4. Sonneratia 1.42 0.12 1.30 0.98 0.27 0.45 Sumber : Thaher, (2013)

Karbon (C)

Karbon dan oksigen yang terdapat di atmosfer berasal dari pelepasan CO2 dan H2O. Oksigen secara berangsur terbentuk karena renata reproduksi biomassa yang menghasilkan oksigen melampaui sedikit respirasi yang mengkonsumsi oksigen, maka CO2 berperan dalam pembentukan iklim. Karbondioksida berperan besar dalam proses pelapukan secara kimia buatan dan mineral (Gultom, 2009).

Nitrogen (N)

19

sumber-sumber nitrat dalam perairan dapat bermacam-macam yang meliputi bahan organik, limbah industri, limbah rumah tangga, limbah peternakan dan pupuk. Pembusukan bahan organik akan menghasilkan amoniak (NH3) dan dari amoniak akan menjadi amonium (NH4) selanjutkan oleh bakteri nitrit dirubah menjadi nitrit (NO2) selanjutnya dari nitrit dirubah menjadi nitrat (NO3) oleh bakteri nitrat. Perairan yang memiliki kandungan nitrat 0,0-1,0 mg/l dikategorikan pada perairan yang kurang subur (Johan, 2011).

Unsur N dalam tanah berasal dari hasil dekomposisi bahan organik sisa-sisa tanaman maupun binatang. Pemupukan (terutama urea dan ammonium nitrat) dan air hujan. Pengaruh bahan organik terhadap tanah dan terhadap tanaman tergantung pada laju proses dekomposisi (Prabudi, 2013).

Fosfor (P)

Latar Belakang

Desa Pulau Sembilan terdiri atas ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove merupakan suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya toleransi terhadap garam. Mangrove berperan untuk mempertahankan kelangsungan hidup biota laut seperti ikan, udang, kepiting, siput dan biota lainnya. Mangrove juga berfungsi sebagai sumber makanan atau kesuburan pantai, tempat berlindung, berkembang biak atau tempat pembesaran biota laut lainnya.

Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang unik dengan beragam fungsi, baik ekologi maupun ekonomi, karena ekosistem ini berada antara daratan dan lautan. Sebagai ekosistem produktif di pesisir, mangrove menghasilkan serasah yang tinggi sebagai potensi hara yang mendukung produktivitas primer tinggi di ekosistem ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi serasah dan laju dekomposisi serasah adalah jenis tumbuhan, umur tumbuhan, iklim dan karakteristik lingkungan. Banyaknya jenis mangrove dalam komunitas, akan menghasilkan serasah dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan komunitas yang mempunyai jenis mangrove sedikit. Demikian pula laju dekomposisi serasah sebagai bahan organik tergantung pada jumlah dan jenis serasah, serta kondisi lingkungan (Indriani, 2008).

2

dekomposisi serasah di dalam tanah sangat penting dalam pertumbuhan mangrove dan sebagai sumber detritus bagi ekosistem laut dalam menyokong kehidupan berbagai organisme akuatik. Apabila serasah di hutan mangrove ini diperkirakan dengan benar dan dipadukan dengan perhitungan biomassa lainnya, akan diperoleh informasi penting dalam produksi, dekomposisi, dan siklus nutrisi ekosistem hutan mangrove.

Laju dekomposisi sangat erat hubungannya dengan bakteri dan fungi yang merupakan agen utama dalam proses dekomposisi. Terhambatnya proses ini akan berakibat pada terakumulasinya bahan organik yang tidak dapat dimanfaatkan langsung oleh produsen. Serasah yang masuk ke perairan mengalami penguraian atau proses dekomposisi, serasah menjadi senyawa organik sederhana dan menghasilkan hara, sehingga dapat langsung dimanfaatkan oleh tanaman. Peran serasah dalam proses penyuburan tanah dan tanaman tergantung pada laju dekomposisi serasah akan sangat menentukan dalam menciptakan substrat yang baik bagi organisme pengurai seperti bakteri dan fungi (Aprianis, 2011).

Penelitian tentang laju dekomposisi serasah mempunyai arti penting karena serasah merupakan salah satu bagian terbesar dari ekosistem mangrove yang berperan penting terhadap kesuburan perairan melalui dekomposisi. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan suatu penelitian mengenai laju dekomposisi serasah daun mangrove.

Perumusan Masalah

dan lautan. Banyaknya jenis mangrove dalam komunitas, akan menghasilkan serasah dalam jumlah yang besar. Demikian pula laju dekomposisi serasah sebagai bahan organik tergantung pada jumlah dan jenis serasah, serta kondisi lingkungan. Produksi serasah merupakan bagian yang penting dalam transfer bahan organik dari vegetasi dalam tanah. Unsur hara yang dihasilkan dari proses dekomposisi serasah di dalam tanah sangat penting dalam pertumbuhan mangrove dan sebagai sumber detritus bagi ekosistem laut dalam menyokong kehidupan berbagai organisme akuatik. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang laju dekomposisi serasah daun mangrove A. marina untuk menjaga kesuburan tanah dan memberikan sumbangan bahan organik yang merupakan sumber pakan bagi berbagai jenis ikan dan organisme lain. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana laju dekomposisi serasah mangrove A. marina di Desa Pulau Sembilan, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara? 2. Bagaimana kandungan unsur hara karbon (C), nitrogen (N), dan fosfor (P)

pada serasah A. marina di Desa Pulau Sembilan, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara?

Kerangka Pemikiran

4

unsur hara ke perairan sebagai tempat tumbuh dan sumber nutrisi bagi vegetasi mangrove, secara ringkas pemaparannya dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui laju dekomposisi serasah daun mangrove di Desa Pulau Sembilan, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. 2. Untuk mengetahui kandungan unsur hara karbon (C), nitrogen (N) dan fosfor

(P) pada serasah daun mangrove di Desa Pulau Sembilan, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Ekosistem Mangrove

Avicennia marina

Daun Serasah Avicennia marina

Terdekomposisi

Unsur Hara

Pelepasan Unsur Hara ke

Manfaat Penelitian

ABSTRAK

SALEHA BAKO. Laju Dekomposisi Serasah Daun Mangrove Avicennia marina di Perairan Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Dibimbing oleh YUNASFI dan RUSDI LEIDONALD.

Serasah mangrove yang mengalami dekomposisi memberikan sumbangan bahan organik yang merupakan sumber pakan bagi berbagai jenis ikan dan organisme lain di ekosistem mangrove. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui laju dekomposisi serasah daun mangrove A. marina dan mengetahui kandungan unsur hara karbon (C), nitrogen (N) dan fosfor (P) pada serasah daun mangrove A. marina yang dilepas selama proses dekomposisi. Penelitian dilakukan di Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2016. Penentuan stasiun penelitian menggunakan metode purposive sampling pada tiga stasiun dengan penentuan stasiun berdasarkan ketersediaan jenis mangrove A.marina di Pulau Sembilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju dekomposisi serasah daun A.marina pada hari ke- 75 yaitu pada stasiun I bernilai 11,13 stasiun II bernilai 10,94 dan stasiun III bernilai 10,50. Laju dekomposisi tercepat ialah pada stasiun I dengan nilai 11,13 dan laju dekomposisi terlama terdapat pada stasiun III dengan nilai 10,50. Kandungan unsur hara karbon selama proses dekomposisi 75 hari yaitu stasiun I sebesar 10,46%, stasiun II sebesar 10,75% dan stasiun III sebesar 11,03%. Unsur hara nitrogen yang terdekomposisi pada hari ke 75 yaitu stasiun I sebesar 0,98%, stasiun II sebesar 1,18% dan stasiun III sebesar 1,18%. Kandungan unsur hara fosfor selama proses dekomposisi 75 hari yaitu stasiun I 0,10%, stasiun II 0,11% dan stasiun III 0,10%.

SALEHA BAKO. The decomposition rate of Avicennia marina Litter Leaf in Nine Island Pangkalan Susu base Langkat sub-district of North Sumatera Province. Under supervision of YUNASFI and RUSDI LEIDONALD.

The mangrove litter which has been decomposed contributes organic matter as food source for many species of fish and other organisms in the mangrove ecosystem. The purpose of this research is to know the decomposition rate of A. marina litter leaf and to know the nutrient content of carbon (C), nitrogen (N) and phosphorus (P) in the A. marina litter leaf which been released during the decomposition time. This research was done at Nine Island Pangkalan Susu base Langkat sub-district of North Sumatera Province during March until Mei 2016. This research used purposive sampling method at three stations and the determination of the station is done by seeing the availability of A. marina at the Nine Island. The results showed that the decomposition rate of A .marina litter leaf on day 75 are 11,13 in stasiun I, 10,94 in station II and 10,50 in III station. The fastest decomposition rate is the station I with 11,13 and the slowest decomposition rate is the station III with 10,50. The nutrient of carbon during decomposition in 75 days are 10,46% at station I, 10,75% at station II and 11,03% at station III. Nutrientof nitrogen which been decomposed on day 75 are 0,98% in station I, 1,18% in station II and 0,10% in station III. Nutrient of phosphorus during decomposition in 75 days are 0,10% in station I, 0,11% in station II and 0,10% in station III.

LAJU DEKOMPOSISI SERASAH DAUN Avicennia marina

DI PERAIRAN PULAU SEMBILAN KECAMATAN

PANGKALAN SUSU KABUPATEN LANGKAT

PROVINSI SUMATERA UTARA

SKRIPSI

SALEHA BAKO 120302009

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERTANIAN

LAJU DEKOMPOSISI SERASAH DAUN Avicennia marina

DI PERAIRAN PULAU SEMBILAN KECAMATAN

PANGKALAN SUSU KABUPATEN LANGKAT

PROVINSI SUMATERA UTARA

SKRIPSI

SALEHA BAKO 120302009

Skripsi Sebagai Satu diantara Beberapa Syarat untuk Dapat Memperoleh Gelar Sarjana Perikanan di Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan

Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERTANIAN

3

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laju Dekomposisi Serasah Daun Avicennia marina di Perairan Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

Nama : Saleha Bako

NIM : 120302009

Program Studi : Manajemen Sumberdaya Perairan

Disetujui oleh : Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Yunasfi, M.Si Rusdi Leidonald SP, M. Sc

Ketua Anggota

Mengetahui

Dr. Ir. Yunasfi, M.Si

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Saleha Bako

Nim : 120302009

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

LAJU DEKOMPOSISI SERASAH DAUN Avicennia marina DI PERAIRAN

PULAU SEMBILAN KECAMATAN PANGKALAN SUSU KABUPATEN

LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA ini adalah benar merupakan

karya sendiri dan belum di ajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal dan dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Medan, Juli 2016

ABSTRAK

SALEHA BAKO. Laju Dekomposisi Serasah Daun Mangrove Avicennia marina di Perairan Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Dibimbing oleh YUNASFI dan RUSDI LEIDONALD.

Serasah mangrove yang mengalami dekomposisi memberikan sumbangan bahan organik yang merupakan sumber pakan bagi berbagai jenis ikan dan organisme lain di ekosistem mangrove. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui laju dekomposisi serasah daun mangrove A. marina dan mengetahui kandungan unsur hara karbon (C), nitrogen (N) dan fosfor (P) pada serasah daun mangrove A. marina yang dilepas selama proses dekomposisi. Penelitian dilakukan di Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2016. Penentuan stasiun penelitian menggunakan metode purposive sampling pada tiga stasiun dengan penentuan stasiun berdasarkan ketersediaan jenis mangrove A.marina di Pulau Sembilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju dekomposisi serasah daun A.marina pada hari ke- 75 yaitu pada stasiun I bernilai 11,13 stasiun II bernilai 10,94 dan stasiun III bernilai 10,50. Laju dekomposisi tercepat ialah pada stasiun I dengan nilai 11,13 dan laju dekomposisi terlama terdapat pada stasiun III dengan nilai 10,50. Kandungan unsur hara karbon selama proses dekomposisi 75 hari yaitu stasiun I sebesar 10,46%, stasiun II sebesar 10,75% dan stasiun III sebesar 11,03%. Unsur hara nitrogen yang terdekomposisi pada hari ke 75 yaitu stasiun I sebesar 0,98%, stasiun II sebesar 1,18% dan stasiun III sebesar 1,18%. Kandungan unsur hara fosfor selama proses dekomposisi 75 hari yaitu stasiun I 0,10%, stasiun II 0,11% dan stasiun III 0,10%.

SALEHA BAKO. The decomposition rate of Avicennia marina Litter Leaf in Nine Island Pangkalan Susu base Langkat sub-district of North Sumatera Province. Under supervision of YUNASFI and RUSDI LEIDONALD.

The mangrove litter which has been decomposed contributes organic matter as food source for many species of fish and other organisms in the mangrove ecosystem. The purpose of this research is to know the decomposition rate of A. marina litter leaf and to know the nutrient content of carbon (C), nitrogen (N) and phosphorus (P) in the A. marina litter leaf which been released during the decomposition time. This research was done at Nine Island Pangkalan Susu base Langkat sub-district of North Sumatera Province during March until Mei 2016. This research used purposive sampling method at three stations and the determination of the station is done by seeing the availability of A. marina at the Nine Island. The results showed that the decomposition rate of A .marina litter leaf on day 75 are 11,13 in stasiun I, 10,94 in station II and 10,50 in III station. The fastest decomposition rate is the station I with 11,13 and the slowest decomposition rate is the station III with 10,50. The nutrient of carbon during decomposition in 75 days are 10,46% at station I, 10,75% at station II and 11,03% at station III. Nutrientof nitrogen which been decomposed on day 75 are 0,98% in station I, 1,18% in station II and 0,10% in station III. Nutrient of phosphorus during decomposition in 75 days are 0,10% in station I, 0,11% in station II and 0,10% in station III.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sidikalang pada tanggal 14 April 1994. Anak dari pasangan Bapak Raselli Bako dan Ibu Jalirah Pasi merupakan anak kesembilan dari 9 bersaudara.

Pendidikan formal pertama diawali di TK Ar-rohman Pasi pada tahun 1999 dan dilanjutkan di SD Negri 033915, Sidikalang pada tahun 2000-2006. Bersamaan dengan berakhirnya pendidikan dasar, penulis melanjutkan pendidikan di SMP N 5 Berampu dan selesai pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis diterima di MAN Sidikalang dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikannya S1 di Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara melalui jalur undangan.

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Usulan Penelitian dengan judul “Laju Dekomposisi Serasah Daun

Mangrove Avicennia marina di Perairan Pulau Sembilan Kecamatan

Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara”. Proposal ini

membahas mengenai proses dan laju dekomposisi serasah daun mangrove dikawasan perairan Pulau Sembilan Sumatera Utara, Medan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ir. Yunasfi, M.Si selaku ketua komisi pembimbing dan Bapak Rusdi Leidonald, SP. M.Sc selaku anggota komisi pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Yunasfi, M.Si selaku ketua Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan dan Bapak Pindi Patana, S.Hut, M.Sc selaku sekretaris Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan dan seluruh staf pengajar serta pegawai Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ayahanda Raselli Bako dan Ibunda Jalirah Pasi yang selalu member dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada abangda Adiyanto Bako dan kakanda Nurhabiki Bako.

Agnesia dan seluruh teman-teman seperjuangan di angkatan 2012 Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Burhanuddin, Munir dan Amrin, serta berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen sumberdaya perairan.

Medan, Juli 2016

Prosedur Penelitian... 21

KandunganUnsur Hara Karbon, Nitrogen dan Fosfor... 39

No. Teks Halaman

1. Kerangka Pemikiran ... 4

2. Zonasi Mangrove dari Darat ke Laut ... 8

3. Hutan Mangrove yang didominasi leh Jenis A. marina ... 11

4. Akar Napas A. marina yang Tumbuh pada Tanah Lumpur ... 12

5. Daun, Bunga dan Buah A. marina ... 12

6. Peta Lokasi Penelitian ... 20

7. Stasiun I ... 21

8. Stasiun II ... 22

9. Stasiun III ... 22

10.Plot Kantong Serasah sebanyak 16 Kantong setiap Stasiun ... 23

11.Sampel yang dibentangkan di atas Koran ... 23

12.Bentuk Serasah Daun A. marina yang Mengalami Dekomposisi Selama 15 Hari sampai dengan 75 Hari ... 27

13.Berat Kering Serasah Daun A. marina ... 28

14.Nilai Laju Dekomposisi Serasah Daun A. marina ... 28

15.Jenis Makrobentos pada Kantong Serasah Daun A. marina ... 29

16.Unsur Hara Karbon pada Serasah Daun A. marina... 30

17.Unsur Hara Nitrogen pada Serasah Daun A. marina ... 31

18.Unsur Hara Fosfor pada Serasah Daun A. marina ... 31

DAFTAR TABEL

No. Teks Halaman 1. Kandungan Unsur Hara di dalam Daun Jenis Mangrove ... 18 2. Alat dan Satuan pada Parameter Fisika dan Kimia Perairan ... 24 3. Kisaran Nilai Parameter Fisika dan Kimia Perairan ... 26 4. Jenis-jenis Makrobentos yang terdapat pada kantong serasah daun

No Teks Halaman

1. Alat dan Bahan ...

492. Prosedur Penelitian... 52

3. Parameter Fisika dan Kimia Perairan ... 53

4. Pengamatan Parameter Fisika dan Kimia Perairan ... 54

5. Berat Kering Serasah Daun A. marina (g) ... 55

6. Perhitungan Laju Dekomposisi ... 56