UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI

MEDAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

KETIMPANGAN PERTUMBUHAN ANTARA

KOTA MEDAN DAN KABUPATEN LABUHAN BATU

Diajukan Oleh:

NAMA : RITA MELAYANTI

NIM : 040501095

DEPARTEMEN : EKONOMI PEMBANGUNAN

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

ABSTRACT

The main objectives of this research is to analize the unbalanced growth between a Regency and a City, which in this research the regency represented by Labuhanbatu and the city represented by Medan. The data used in this research is secondary data.

The economic growth usually used as a tool tool to measure the progress of a country. However, the growth of a nation does not always show the prosperous of the nation itself. The economic growth come as a result of the combination of production factors. In this research, these production factors are investment, education, and capital.

The result of this research shows that the production factors have signifficant influence for the economic growth. But these factors work better in city. The increasing amount in investment, capital, and education make higher growth than in regency.

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan ketimpangan antara sebuah kabupaten dengan sebuah kota, dimana dalam penelitian ini kabupaten diwakilkan oleh Labuhanbatu dan kota diwakilkan oleh Medan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder.

Pertumbuhan ekonomi dipakai sebagai alat untuk mengukur kemajuan suatu negara. Namun, pertumbuhan sebuah bangsa tidak selalu mencerminkan kesejahteraan bangsa itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi muncul sebagai hasil kombinasi dari faktor-faktor produksi. Dalam penelitian ini, faktor-faktor ini adalah investasi, pendidikan, dan modal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor produksi berpengaruh singinifakan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun faktor-faktor ini bekerja lebih baik di kota. Jumlah investasi, pendidikan, dan modal yang semakin meningkat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih karunia serta kemurahan hati-Nya yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Ketimpangan Pertumbuhan Antara Kabupaten Labuhanbatu dan Kota Medan ”.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara yaitu Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec.

2. Bapak Wahyu Ario Pratomo, S.E., M.Ec, selaku Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan, Universitas Sumatera Utara.

3. Bapak Kasyful Mahalli, S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga selesainya skripsi ini. 4. Bapak Irsyad Lubis Ph. D, selaku dosen pembanding I.

5. Ibu Dra. T. Diana Bakti, M. Si selaku dosen pembanding II.

7. Untuk The Hoetz (M. Hutapea, S.E., R. Sirait, Nora, David, Riami, Irwin) yang selalu setia memberikan dukungan baik moril maupun material.

8. Untuk ’AGAVE’ (Ruth, Rina, Tanti, Luvani, Yanti, Welfa, Tina) yang selalu mendukung dan mendorong penulis.

9. Untuk Spirit Whorsipper (Dina, Enny, Lenika, Merinda, Nova) yang senantiasa memberikan semangat dan doa bagi penulis.

10.Seluruh staff dan pegawai Badan Pusat Statistik Sumatera Utara atas bantuannya dalam memberikan data sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 11.Untuk GMKI terkhusus Komisariat FE USU, yang banyak memberikan

pelajaran dan pemikiran luar biasa yang tidak penulis dapatkan di tempat lain. 12.Teman-teman seperjuangan penulis di Ekonomi Pembangunan Stambuk 2004

dan teman-teman di Lubuk Pakam yang selalu memberikan motivasi.

Penulis menyadari sepenuhnya dengan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki pada penulisan skripsi ini yang tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan. Demi penyempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak yang berkompeten dalam bidang ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.

Medan, Maret 2008

DAFTAR ISI

ABSTRACT ... i

ABSTRAK ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR TABEL ... viii

DAFTAR GAMBAR ... ix

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang ... ... ... 11. 2 Perumusan Masalah ... 6

1. 3 Hipotesis ... 7

1. 4 Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 8

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Teori Pembangunan Ekonomi ... 92. 2 Teori Pertumbuhan Ekonomi ... 12

2.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 16 2. 3 Ketimpangan Antardaerah ... 22

2. 4 Investasi ... 23

2. 4. 1 Pengertian Investasi ... 25

2. 4. 3 Faktor yang Menentukan Investasi ... 28

2. 5 Pendidikan ... 30

2. 6 Tenaga Kerja ... 33

2.6.1 Konsep dan Defenisi ... .. 33

2.6.2 Pengaruh Tenaga Kerja dalam Pembangunan ... 35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3. 1 Ruang Lingkup Penelitian ... 373. 2 Jenis dan Sumber Data ... 37

3. 3 Metode dan Teknik Pengumpulan data ... 38

3. 4 Pengolahan Data ... 38

3. 5 Model Analisis Data ... 38

3. 6 Test of Goodness of Fit ... 40

3. 7 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik ... 43

3. 8 Definisi Variabel Operasional ... 45

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4. 1 Gambaran Umum Daerah Penelitian ... 474. 2 Profil Perekonomian Daerah Penelitian ... 50

4. 3 Analisis dan Pengumpulan Data ... 75

4. 3. 1 Interpretasi Model ... 77

4. 3. 2 Test of Goodness of Fit ... 79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

ABSTRACT

The main objectives of this research is to analize the unbalanced growth between a Regency and a City, which in this research the regency represented by Labuhanbatu and the city represented by Medan. The data used in this research is secondary data.

The economic growth usually used as a tool tool to measure the progress of a country. However, the growth of a nation does not always show the prosperous of the nation itself. The economic growth come as a result of the combination of production factors. In this research, these production factors are investment, education, and capital.

The result of this research shows that the production factors have signifficant influence for the economic growth. But these factors work better in city. The increasing amount in investment, capital, and education make higher growth than in regency.

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan ketimpangan antara sebuah kabupaten dengan sebuah kota, dimana dalam penelitian ini kabupaten diwakilkan oleh Labuhanbatu dan kota diwakilkan oleh Medan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder.

Pertumbuhan ekonomi dipakai sebagai alat untuk mengukur kemajuan suatu negara. Namun, pertumbuhan sebuah bangsa tidak selalu mencerminkan kesejahteraan bangsa itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi muncul sebagai hasil kombinasi dari faktor-faktor produksi. Dalam penelitian ini, faktor-faktor ini adalah investasi, pendidikan, dan modal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor produksi berpengaruh singinifakan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun faktor-faktor ini bekerja lebih baik di kota. Jumlah investasi, pendidikan, dan modal yang semakin meningkat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Secara defenitif, pada awalnya pengertian pembangunan ekonomi diberi pemahaman yang sama dengan pertumbuhan ekonomi (Jhingan, 1988:4-5). Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi atau pendapatan per kapita dari suatu negara yang biasanya diukur dengan GNP (total output barang dan jasa). Dengan pengertian yang seperti ini biasanya untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi digunakan indikator seperti pembentukan modal dan pendapatan per kapita. Sedangkan strategi umum untuk bisa mencapai tujuan itu antara lain melalui modal asing (foreign direct investment) dan industrialisasi.

Ketika akan memulai pembangunan, negara-negara berkembang menghadapi dua permasalahan fundamental yakni ketergantungan ekonomi dan ketidakstabilan politik. Diyakini bahwa pada saat pembangunan ekonomi dikerjakan, stabilitas politik – sebagai conditio sine qua non dapat dilakukannya pembangunan – harus mendapatkan prioritas untuk diusahakan pencapaiannya. Berdasarkan teori pembangunan oleh WW Rostow dan Harrod-Domar, untuk bisa mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan, strategi pembangunan adalah kuncinya. Negara harus dapat mencapai tingkat tabungan dan investasi sebesar 10 sampai 15 persen dari pendapatan nasional. Apa yang dikemukakan Rostow adalah hasil pengamatannya terhadap negara-negara maju yang telah melalui lima tahap pembangunan yaitu tahap masyarakat tradisional, prakondisi tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan, dan konsumsi massa tingkat tinggi. Tahap tinggal landas dianggap sebagai tahap yang paling kritis (critical period) dalam perjalanan pembangunan ekonomi suatu negara.

Seperti teori diatas, dapat dikatakan bahwa negara-negara berkembang menerapkan proses industrialisasi dalam tahap awal pembangunan. Hal ini dilakukan karena tanpa adanya industrialisasi, sulit diharapkan adanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (sustained economic groth). Dalam hal ini, transformasi stuktur dikehendaki karena dipandang sektor pertanian tidak memiliki value added yang tinggi serta term of trade yang rendah.

industri sebagai basis pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan sektor yang lainnya. Sektor industri dituntut untuk bekerja seproduktif dan seefisien mungkin sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya sektor yang lain tidak mencapai pertumbuhan yang signifikan karena cenderung diabaikan. Keyakinan bahwa sektor industri merupakan sektor yang dapat mamacu pertumbuhan memang dapat dipahami namun dapat pula berlebihan jika sektor industri tumbuh tanpa didukung oleh sektor lainnya, khususnya bagi negara yang memiliki endowment factor di sektor pertanian seperti Indonesia. Berdasarkan Teori Sektor (Sector Theory of growth) oleh Clark-Fisher, kenaikan pendapatan per kapita akan diikuti oleh penurunan dalam proporsi sumberdaya yang digunakan dalam sektor pertanian (sektor primer) dan kenaikan dalam sektor sekunder dan kemudian diikuti oleh sektor jasa (sektor tersier). Laju pertumbuhan dalam sektor ini mengalami perubahan.

memasuki fase industrialisasi. Adapun motor-motor penggerak perekonomian Indonesia dari periode ke periode adalah:

1. Sektor pertanian sepanjang dekade 1970-an. 2. Sektor industri sepanjang dekade 1980-an.

3. Sektor perdagangan dan jasa sepanjang dekade 1990-an.

Berubahnya basis perekonomian negara ini dapat dilihat dari laporan World Bank dimana struktur perekonomian kota-kota di Indonesia mengalami pergeseran dari pertanian ke industri. Lembaga ini memperkirakan kontribusi sektor pertanian berkurang dari 20,2% (1990) menjadi 10,5% (2005). Sedangkan peranan sektor industri meningkat dari 27,3% menjadi 42,5%.

Perubahan motor perekonomian ini telah menimbulkan ketimpangan sektoral, dalam hal ini antara sektor industri dan sektor pertanian. Ketimpangan ini disebabkan perbedaan efisiensi dan produktivitas, yang dalam penilaian makro menunjukkan ketimpangan pendapatan antara pelaku ekonomi yang bekerja di sektor industri dengan pelaku ekonomi yang bekerja di sektor pertanian. Ketimpangan ini dapat saja turun pada proses pembangunan yang selanjutnya namun penurunan ketimpangan ini bukan disebabkan peningkatan produktivitas di sektor pertanian melainkan karena menurunnya kinerja sektor industri.

tahun (Kompas, 2007). Angka ini merupakan angka yang tertinggi diantara semua provinsi di Indonesia dan melampaui angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,3%. Perekonomian yang semakin baik ini juga diikuti dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin dari 1.800,10 juta jiwa (2004) menjadi 1.640 juta jiwa (2006). Perekonomian masih didominasi sektor pertanian (28,04%), namun peranan ini cenderung menurunan dan sebaliknya sektor jasa cenderung meningkat (25,14%).

Dikaitkan ke wilayah Sumatera Utara, Kota Medan dan Kabupaten Labuhanbatu adalah dua daerah yang dapat menggambarkan peranan sektor industri dan pertanian dalam perekonomian. Medan adalah daerah yang banyak mengandalkan sektor industri dan informal dalam pertumbuhannya. Sektor swasta adalah motor penggerak roda perekonomian Kota Medan dimana sektor ini menyumbangkan 80% dari total investasi yang ada sedangkan pemerintah melalui kebijakan publiknya hanya menyumbang 20% (BPS, 2005). Sektor pedagangan sampai sekarang masih menjadi sektor yang paling berkembang. Pada tahun 1991, sektor ini pertumbuhannya terbesar (27,90%) diikuti sektor angkutan (18,17%) dan industri (17,84%). Sedangkan sektor pertanian terus menurun sejak tahun 1991 (15,14%) menjadi 3,79% pada tahun 2006. Dengan jumlah penduduk sebesar 2.036.018 jiwa, sebanyak 36.026 dari total 56.444 tenaga kerja usia produktifnya bekerja di sektor industri.

banyak dimanfaatkan untuk sektor ini khususnya perkebunan. Dari luas daerah 9.223 Km2, sebanyak 616.497 Ha lahannya dipakai untuk perkebunan, diikuti hutan (143.617 Ha), persawahan (55.900 Ha), dan bangunan, industri, jalan, pendidikan (31.774 Ha). Sektor industri memang memiliki peranan yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Labuhanbatu (42%) namun yang perlu diperhatikan bahwa sektor pertanian khususnya perkebunan menjadi penyokong perekonomian. Tingginya sumbangan sektor industri terhadap PDRB adalah karena sektor ini berbasis ekspor sehingga transaksi selalu dilakukan dalam jumlah yang besar.

Kota Medan dan Kabupaten Labuhanbatu adalah dua daerah maju dengan pola pengembangan wilayah yang berbeda. Kota Medan berbasis industrialisasi dan Kabupaten Labuhanbatu berbasis Agribisnis. Perbedaan ini telah menimbulkan ketimpangan dimana ketimpangan ini terjadi akibat pembagian faktor-faktor produksi seperti modal, lahan dan tenaga kerja yang tidak merata.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyelesaian skripsi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Ketimpangan Pertumbuhan Antara Medan dan Labuhanbatu.”

1.2Perumusan Masalah

masalah ini diperlukan sebagai suatu cara untuk mengambil keputusan dari akhir penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaruh modal (investasi) yang ditanam pada Kota Medan dan Kabupaten Labuhanbatu terhadap terjadinya ketimpangan antar kedua daerah?

2. Bagaiman pengaruh jumlah tenaga kerja produktif pada Kota Medan dan Kabupaten Labuhanbatu terhadap terjadinya ketimpangan antar kedua daerah?

3. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan pada Kota Medan dan Kabupaten Labuhanbatu terhadap terjadinya ketimpangan antar kedua daerah?

1.3Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang ada dimana kebenaranya masih perlu dikaji dan diteliti melalui data yang terkumpul.

Berdasarkan perumusan di atas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

1. Besarnya modal yang ditanam berpengaruh positif terhadap terjadinya ketimpangan antar kedua daerah.

2. Banyaknya jumlah tenaga kerja berpengaruh positif terhadap terjadinya ketimpangan antar kedua daerah.

1.4Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah modal terhadap timbulnya ketimpangan antar kedua daerah.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh banyaknya tenaga kerja terhadap timbulnya ketimpangan antar kedua daerah.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan terhadap timbulnya ketimpangan antar kedua daerah.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat digunakan sebagai bahan studi atau tambahan literature bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi khususnya Departemen Ekonomi Pembangunan.

2. Menambah, melengkapi sekaligus sebagai pembanding hasil-hasil penelitian yang sudah ada yang menyangkut topik yang sama.

3. Bagi wilayah yang bersangkutan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk mendukung perkembangan wilayah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Dalam pengertian ekonomi yang murni, pembangunan secara tradisional mengandung pengertian kapasitas perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih berada dalam keadaan statis untuk jangka waktu yang lama, untuk menghasilkan dan mempertahankan tingkat kenaikan produksi nasional kotor (PNK).

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita dan lajunya pembangunan ekonomi ditujukan dengan menggunakan tingkat pertambagan PDB (Produk Domestik Brutto) untuk tingkat nasional dan PDRB untuk tingkat wilayah atau regional. Tingkat PDB ini juga ditentukan oleh lajunya pertumbuhan penduduk lebih dari PDRB maka ini menunjukkan perubahan terhadap pendapatan per kapita, maka pertambahan PDRB ini tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pembangunan menyangkut perubahan mendasar dari seluruh struktur ekonomi dan ini menyangkut perubahan-perubahan dalam produksi dan permintaan maupun peningkatan dalam distribusi pendapatan dan pekerjaan. Konsekuensinya adalah diciptakan perekonomian yang lebih beragam.

cenderung meningkat maka dapat dikatakan pembangunan ekonomi sedang berlangsung.

Atas dasar inilah maka pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai suatu proses saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi. Dengan cara ini maka dapat diketahui peristiwa-peristiwa apa saja yang menimbulkan peningkatan maupun penurunan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu tahap pembangunan ke tahap pembangunan lainnya.

Menurut Gant (1971) ada dua tahap dalam tujuan pembangunan yaitu tahap pertama pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Jika tujuan ini sudah tercapai maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat mencukupi segala kebutuhannya.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan (Suryana, 2000:29) antara lain:

1. Dipenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan serta peralatan sederhana dari berbagai kebutuhan yang secara luas dipandang perlu oleh masyarakat yang memerlukan.

3. Dijaminnya hak untuk memperoleh kesempatan kerja yang produktif yang memungkinkan adanya balas jasa yang setimpal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

4. Terbinanya prasarana yang memungkinkan produksi barang dan jasa atau pedagang internasional untuk memperoleh keuntungan dengan kemampuan untuk menyisihkan tabungan untuk pembiayaan usaha-usaha selanjutnya.

5. menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek-proyek.

II. 2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan GNP/GDP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Pertumbuhan merupakan ukuran utama keberhasilan dari suatu pembangunan dan hasil pertumbuhan ekonomi akan dapat pula dinikmati masyarakat sampai dilapisan paling bawah, baik dengan sendirinya atau dengan campur tangan pemerintah.

Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisikal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti perkembangan infrastruktur, jumlah sekolah, pertambahan produksi di semua sektor.

Teori-teori yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan banyak dikemukakan oleh para ahli ekonomi dimana pandangan mereka banyak diarahkan kepada pembangunan di negara-negara berkembang.

a. Teori Klasik

Menurut pandangan Klasik, ada empat factor penentu pertumbuhan ekonomi yakni : jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta teknologi yang digunakan. Para ekonom Klasik memberi perhatian yang besar pada pengaruh perkembangan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Smith, menyatakan pertumbuhan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Pertambahan penduduk akan memperluas pasar yang akan mempertinggi spesialisasi. Proses itu akan terus berlangsung secara kumulatif dimana spesialisasi akan meningkatkan produktivitas. Pendapat yang berbeda diberikan oleh Ricardo dan Malthus dimana mereka berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan menciptakan stationary state. Jumlah penduduk yang semakin besar akan menurunkan pembangunan ke taraf yang lebih rendah dimana penduduk akan menerima upah yang hanya cukup untuk hidup (subsistence level).

b. Teori Schumpeter

Schumpeter memulai analisisnya saat perekonomian sedang dalam keadaan tidak seimnbang. Golongan pengusaha mulai mengakadakan pembaharuan demi mendapatkan keuntungan. Pembaharuan yang mereka lakukan akan memunculkan investasi sehingga perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak produk. Schumpeter membangi investasi ke dalam investasi otonomi (autonomos investment) dan investasi terpengaruh (induced investment). Semakin tinggi tingkat kemajuan suatu perekonomian, semakin terbatas untuk melakukan inovasi sehingga pertumbuhan akan semakin lamban. Pada akhirnya akan terjadi keadaan stationary state namun berbeda dengan pendapat Klasik, keadaan ini terjadi pada saat tingkat pertumbuhan yang tiggi.

c. Teori Harrod-Domar

Teori ini dikembangkan oleh Evsey Domar dan R. F. Harrod yang bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi agar pertumbuhan yang mantap (steady growth) dapat dicapai. Teori ini menggunakan beberapa pemisalan, antara lain:

Pada awal perekonomian mencapai tingkat kesempatan kerja penuh dan alat modal digunakan sepenuhnya.

Perekonomian terdiri atas dua sektor yakni sector rumah tangga dan sector perusahaan.

Rasio modal-produksi sama besarnya

Penanaman modal olehmasyarakat digunakan untuk mengganti alat modal yang tidak dapat dipakai lagi dan untuk memperbesar alat modal yang tersedia. Namun ini tidak akan menambah produksi dan menaikkan pendapatan nasional secara otomatis. Untuk mewujudkannya, keseluruhan permintaan masyarakat haruslah ditambah. Kenaikan ini harus terjadi pada salah satu atau kedua sector. Besarnya pengaruh penanaman modal terhadap perubahan pendapatan nasional ditentukan oleh multiplier.

d. Teori Neo-Klasik

Apabila teori Harrod-Domar didasari oleh analisa Keynes, maka teori Neo Klasik didasari oleh analisa Klasik. Dalam teori ini, permintaan masyarakat tidak menentukan lajunya pertumbuhan. Sebaliknya, pertumbuhan bergantung pada pertambahan dalam penawaran factor produksi. Rasio modal dapat berubah dengan mudah. Artinya, untuk mancapai tingkat produksi tertentu, dapat menggunakan jumlah modal yang berbeda dengan bantuan jumlah tenaga kerja yang berbeda pula. Jika modal yang digunakan loebih besar, jumlah tenaga kerja yang diperlukan akan lebih kecil. Begitu pula sebaliknya. Dengan cara ini, perekonomian akan memiliki kebebasan yang tidak terbatas untuk menentukan gabungan jumlah modal dan tenaga kerja. Pendapat Neo-Klasik mengenai perkembangan ekonomi yaitu:

Adanya akumulasi kapital merupakan factor penting dalam perkembangan ekonomi.

Perkembangan itu merupakan proses yang gradual.

Adanya aspek internasional dalam perkembangan tersebut.

II. 2. 1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Seluruh negara di dunia terus melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Namun pada kenyataannya banyak negara yang tidak mampu untuk mencapai pertumbuhan yang diinginkan. Perbedaan pertumbuhan ini mungkin disebabkan ketidakstabilan politik, kebijakan ekonomi oleh pemerintah, kekayaan alam yang dimiliki, kuantitas dan kualitas tenaga kerja, enterpreneurship yang baik, dan kemampuan mengembangkan teknologi adalah beberapa factor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Ada beberapa faktor yang oleh para ahli ekonomi dipandang sebagai beberapa sumber penting yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, antara lain:

a. Akumulasi modal (capital accumulation).

digunakan dalam proses produksi. Akumulasi modal dapat menambah sumber daya baru seperti pembukaan lahan. Artinya dalam akumulasi modal dituntut untuk mengorbankan konsumsi masa sekarang demi memperoleh konsumsi yang lebih baik di masa depan. Hal ini bisa terjadi karena akumulasi modal akan menambah volume sumber daya yang sudah ada pada saat tertentu dan juga memperbaiki kualitas sumber daya yang ada. Proses pembentukan modal tersebut bersifat kumulatif dan membiayai diri sendiri, serta mencakup tiga hal penting yang saling berkaitan antara lain:

Adanya tabungan nyata dan kenaikannya.

Adanya lembaga keuangan dan perkreditan untuk menggalakkan tabungan dan menyalurkannya ke sasaran yang dikehendaki.

Mempergunakan tabungan itu untuk investasi barang modal.

hanya akan meningkatkan kapasitas produksi melainkan juga meningkatkan kesempatan kerja.

b. Pertumbuhan dan kualitas dari penduduk dan angkatan kerja

Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu factor tambahan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Ditambah dengan pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja, hal ini akan menambah tingkat produktifitas negara yang bersangkutan dimana selanjutnya pertambahan produksi dapat dilakukan dengan lebih cepat daripada pertambahan tenaga kerja.

Ricardo. Adam Smith dan Hirschman menganggap bahwa pertumbuhan populasi bisa juga merangsang pembangunan.

Positif atau negatifnya dampak pertambahan penduduk dalam pembangunan ekonomi sepenuhnya tergantung pada sistem perekonomian negara yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut. Namun yang pasti adalah diperlukan pembatasan pertumbuhan penduduk. Data menunjukkan bahwa negara-negara yang tergolong NICs (newly industralizing countries) di Asia Timur memiliki tingkat penurunan yang cukup besar sanpai hanya satu persen bahkan kurang.

c. Kemajuan teknologi (technological progress)

Komponen ini dianggap oleh sebagian besar ekonom sebagai faktor yang paling penting. Hal ini terajdi karena peran akumulasi kapital telah tergantikan oleh ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Dalam pengertian yang paling sederhana, kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan tradisional. Jika hanya barang-barang modal saja yang bertambah namun tidak diikuti dengan kemajuan teknologi maka kemajuan yang dicapai akan menjadi lebih rendah. Tanpa adanya perekembangan teknologi, produktifitas barang-barang modal tidak akan mengalami perkembangan dan akan tetap pada tingkat yang sama. Akibatnya pertumbuhan ekonomi juga mengalami perkembangan yang kecil.

Kemajuan teknologi yang bersifat netral (neutral technological progress). Terjadi jika teknologi tersebut memungkinkan kita untuk mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi factor input yang sama. Inovasi sederhana seperti pembagian Tenaga kerja dapat mendorong peningkatan output dan kenaikan konsumsi masyarakat.

Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja (labor-saving technological progress).

Kemajuan teknologi dapat berlangsung sedemikian rupa sehingga menghemat pemakaian modal atau tenaga kerja, artinya penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita untuk memperoleh output yang lebih tinggi dari jumlah input tenaga kerja atau modal yang sama.

Kemajuan teknologi yang hemat modal (capital-saving technological progress).

Kemajuan teknologi ini relatif langka karena hampir semua penelitian dalam ilmu pengetahuan dilakukan di daerah-daerah maju dengan menghemat pekerja, bukan menghemat modal. Di negara-negara dunia ketiga yang kaya tenaga kerja dan kurang modal, strategi ini sangat baik dilakukan.

Kemajuan teknologi juga dapat meningkatkan modal dan tenaga kerja. Kemajuan teknologi yang meningkatkan tenaga kerja (labor-augmenting technological progress) terjadi jika penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan mutu atau keterampilan angkatan kerja secara umum. Demikian pula dengan kemajuan teknologi yang meningkatkan modal (capital-augmenting technological progress). Jenis kemajuan ini terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif.

II. 3 Ketimpangan Antardaerah

Peningkatan pendapatan per kapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan telah merata. Sering kali di negara-negara berkembang dalam perekonomiannya lebih menekankan penggunaan modal daripada penggunaan tenaga kerja sehingga keuntungan dari perkonomian tersebut hanya dinikmati sebagian masyarakat saja. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Berkaitan dengan pembangunan ekonomi regional, Williamson (1965) menyatakan bahwa dalam tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih maju, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak bahwa keseimbangan antardaerah dan disparitas berkurang dengan signifikan.

Myrdal (1957) menyatakan bahwa tingkat kemajuan ekonomi antardaerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (backwash effect) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (spread effect) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang memiliki kekuatan di pasar secara normal akan meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antardaerah (Arsyad, 1999).

akumulasi modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki. Adanya heterogenitas dan beragam karateristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antardaerah dan antarsektor ekonomi suatu daerah. Melihat fakta ini dapat dikatakan bahwa disparitas regional merupakan konsekuensi dari pembangunan itu sendiri.

Pendapatan per kapita banyak digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur ketimpangan dalam suatu daerah. Pendapatan ini tidak dilihat dari tinggi tidaknya pendapatan melainkan apakah pendapatan tersebut terdistribusikan secara merata atau tidak ke seluruh masyarakat.

II. 4 Investasi

II. 4. 1 Pengertian Investasi

Investasi atau yang lazim disebut penanaman modal atau kapital merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agrerat. Dalam pembangunan kapital yang dimaksud bukanlah kapital dalam bentuk uang (money capital) tetapi

Dalam Ekonomi Pembangunan, modal lebih banyak ditinjau dari segi produktifitasnya sebagai hasil dari pengaruhnya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam meningkatkan produksi. Barang-barang modal dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Economic directly productive capital, yaitu barang-barang modal yang secara langsung dapat menghasilkan produksi seperti bangunan, mesin, lahan, dsb.

Economic overhead capital, yaitu barang-barang modal yang menjadi landasan atau dasar bagi perekonomian, yang secara tidak langsung dapat menghasilkan atau meningkatkan proses produksi. Misalnya fasilitas transportasi, irigasi, listrik, dsb.

Social overhead capital, adalah barang-mbarang modal yang menjadi dasar atau sarana penting bagi keperluan masyarakat yang secara tidak langsung bermanfaat dalam usaha menghasilkan atau meningkatkan produksi. Misalnya perumahan, sekolah, rumah sakit.

II. 4. 2 Sumber-Sumber Modal dalam Pembangunan

Untuk memperbesar kemampuan berproduksi dan berproduktifitas dalam masyarakat perlu diciptakan modal atau peralatan modal seperti bangunan, mesin, transportasi, dan sebagainya. Namun untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut perlu dilakukan akumulasi modal yang pada dasarnya berasal dari tabungan dalam masyarakat. Sebagai sumber terjadinya atau terjadinya tabungan tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan jenis, dimana penggolongan sumber-sumber tabungan atau capital untuk pembangunan itu dapat ditinjau dari segi cara menjalankannya dan dari segi pihak yang menjalankannya.

Pendapatan yang relatif rendah di negara-negara berkembang menyebabkan tabungan yang diciptakan masyarakat menjadi rendah dan pendapatan pemerintah melalui pajak juga rendah. Hal ini tentu menimbulkan masalah yang serius. Di satu pihak pembangunan memerlukan modal yang cukup besar namun di lain pihak pemerintah tidak memiliki cukup dana untuk membiayai pembangunan.

Modal mungkin bukanlah factor produksi yang paling penting namun modal memiliki posisi yang cukup istimewa dalam pembangunan. Hal ini didasari oleh fakta bahwa melalui modal maka faktor-faktor lain dapat tercipta.

investasi lebih dari sepuluh persen dari produksi nasional. Hal ini diperlukan untuk lepas landas (take off) ke pertumbuhan yang ditopang sendiri. Untuk membiayai kenaikan tersebut diperlukan usaha-usaha pokok seperti penarikan pajak atau tabungan paksa dimana usaha ini berasal dari sector swasta dan pemerintah. Tabungan di negara berkembang relatif rendah karena rendahnya tingkat pendapatan, dan ini terjadi karena rendahnya tingkat produktivitas penduduk. Meskipun pendaptan tidak terbagi secara merata, investasi akan tetap kecil karena penduduk yang pendapatannya lebih tinggi cenderung untuk berkonsumsi lebih mewah dan berlebihan. Tabungan sukarela memiliki kecenderungan untuk tumbuh dengan lebih cepat hanya jika distribusi pendapatan yang tidak merata disebabkan oleh adanya tingkat keuntungan wiraswasta yang tingi

melaksanakan pembangunan lebih besar daripada modal yang dapat dikumpulkan dari dalam negri, maka pengerahan modal luar negri perlu dilakukan. Modal luar negri dapat menghindarkan inflasi dan mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan. Selain itu modal yang berasal dari luar negri biasanya diikuti oleh masuknya teknologi modern dan aliran masuk tenaga-tenaga ahli. Dengan demikian modal luar negri tidak saja hanya dapat mengatasi masalah kekurangan modal tetapi juga meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan. Namun perlu disadari juga bahwa penggunaan modal asing dapat menimbulkan masalah-masalah seperti masalah pembayaran kembali pinjaman (debt-servicing problem). Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak negara berkembang yang tidak dapat melunasi pinjaman yang mereka lakukan pada masa lalu.

Aliran modal dari luar negri juga dapat berupa bantuan luar negri. Bantuan ini dapat berupa pemberian (grant) dan pinjaman luar negri (loan) yang diberikan oleh negara-negara maju atau badan internasional yang khusus dibentuk untuk mengadakan bantuan. Aliran modal dari luar negri lainnya seperti pinjaman dari perusahaan-perusahaan swasta dan badan keuangan swasta, dan penanaman modal asing tidak memenuhi syarat sebagai bantuan luar negri. Dalam pinjaman, negara penerima tidak diwajibkan untuk membayar kembali sedangkan dalam pinjaman negara penerima wajib membayar kembali pinjaman tersebut beserta dengan bunganya.

tabungan riil sehingga sumber-sumber uang yang semula untuk tujuan-tujuan konsumtif dapat diarahkan untuk tujuan-tujuan produktif. Modal ini tidak akan terjadi dengan membentuk lembaga-lembaga keuangan dan perluasan moneter saja tetapi juga perlu diperkirakan adanya suatu struktur pasar yang kuat agar mempengaruhi mobilitas, alokasi kapital, dan dan dapat menyalurkan tabungan ke investasi yang poduktif. Untuk mengukur banyaknya kapital yang diperlukan bagi pembangunan ekonomi ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, antara lain:

Perkiraan tingkat perkembangan penduduk.

Tarhet kenaikan pendapatan riil per kapita.

Angka rasio pertambahan antara investasi dan output (ICOR).

Yang pasti, jika pendapatan per kapita ingin dinaikkan maka akumulasi kapital juga harus semakin besar.

II. 4. 3 Faktor yang Menentukan Investasi

Para penanam modal melakukan investasi dengan tujuan untuk meraih keuntungan. Banyak tidaknya keuntungan yang diperoleh sangat memperoleh jumlah investasi yang dilakukan. Factor utama yang menentukan tingat investasi yaitu:

1. Tingkat keuntungan yang diharapkan

melakukan investasi yang memiliki tingkat pengembalian modal yang lebih besar dari bunga.

2. Suku bunga

Suku bunga membantu para investor untuk menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada para pengusaha dan dapat dilaksanakan. Dalam analisis makroekonomi, analisis mengenai investasi lebih ditekankan kepada menunjukkan peranan suku bunga dalam menentukan tingkat investasi dan akibat perubahan suku bunga atas investasi dan pendapatan nasional.

3. Ramalan keadaan ekonomi di masa depan

4. Kemajuan teknologi

Semakin banyak perkembangan teknologi yang dilakukan, semakin banyak pula inovasi yang dilakukan pengusaha. Untuk mengadakan inovasi-inovasi tersebut, para pengusaha harus membeli barang-barang modal yang baru. Semakin banyak inovasi yang dilakukan semakin banyak pula tingkat investasi yang akan tercapai. Inovasi dalam perekonomian menunjukkan produktifitas yang semakin tinggi yang pada akhirnya pertambahan produksi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

5. tingkat pendapatan nasional dan perubahannya

Pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar pendapatan masyarakat dan menambah permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa. Keuntungan perusahaan akan bertambah yang mendorong perusahaan untuk melakukan lebih banyak investasi. Dalam jangka panjang, pendapatan nasional naik, investasi akan naik juga.

6. keuntungan yang diperoleh perusahaan

Dana investasi diperoleh perusahaan dari keuntungan yang diperolehnya atau hasil pinjaman dari pihak lain. Keuntungan yang semakin besar ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha. Langkah seperti ini akan menambah investasi dalam perekonomian.

II. 5 Pendidikan

dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak, dalam pertumbuhannya (jasmani dan rohani) agar dapat berguna bagi diri sendiri dan bagi masyarakat. Pada dasarnya terdapat tiga kelompok jenis pendidikan, yaitu:

1. Pendidikan formal

Merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah. Biasanya yang terlibat adalah penduduk usia muda yang masih belum bekerja atau yang sedang meningkatkan pengetahuan dan keahliannya. Pendidikan formal ini dapat dikembangkan secara berkelanjutab baik di dalam maupun di luar sekolah.

2. Pendidikan non formal

Pendidikan jenis ini dapat dipandang sebagai program pendidikan yang terorganisasi yang berlangsung di luar sekolah. Kebanyakan pesertanya adalah orang-orang dewasa. Biasanya program pendidikan non formal ini waktunya lebih pendek, focus pada bagian (program) pendidikan yang lebih sempit, dan lebih terkait dengan pengetahuan aplikasi daripada yang terdapat dalam program pendidikan formal.

3. Pendidikan informal

Merupakan pendidikan yang berlangsung di luar kerangka lembaga pendidikan formal maupun di luar program pendidikan yang terorganisir. Orang yang mempelajari berbagai hal yang penting di rumah, di tempat kerja, dan di lingkungan masyarakat. Pendidikan ini sering dikatakan sebagai pendidikan seumur hidup (Kamaluddin; 1998).

pembangunan tidak mungkin diwujudkan jika manusia-manusia yang melaksanakannya tidak memiliki kualitas yang baik. Dalam hal ini, modal fisik dan SDA hanyalah merupakan factor produktif yang pasif sedangkan manusia adalah factor yang bersifat aktif, yang menghimpun modal, mengeksploitasi SDA, membangun organisasi social, ekonomi, dan politik, serta melaksanakan pembangunan nasional. Namun system pendidikan perlu diprogram dan dilaksanakan dengan lebih terarah agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan.

Salah satu tujuan yang mendasar dalam pembangunan adalah pendidikan dimana pendidikan menjadi hal pokok atau kunci untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu pendidikan dapat menjadi komponen pertumbuhan yang vital. Individu yang meperoleh pendidikan cenderung akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula pendapatan yang mungkin diperoleh. Kepada masyarakat secara keseluruhan, peningkatan taraf pendidikan akan memberi manfaat yang mempercepar pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Sumbangan sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain (Sadono Sukino;1994):

1. Manajemen perusahaan-perusahaan modern yang dikembangkan lebih efisien. 2. Penggunaan teknologi modern dalam kegiatan ekonomi dapat lebih cepat

berkembang

3. Pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan daya pemikiran masyarakat. 4. Berbagai pakar, tenaga ahli, dan tenaga terampil yang diperlukan berbagai

kegiatan ekonomi dapat disediakan.

II. 6 Tenaga Kerja

II. 6. 1 Konsep dan Defenisi

bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja artinya mampu melakukan kegiatan yang memiliki kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua pengertian diatas mengadnung aspek kuantitas dalam jumlah arti jumlah penduduk yang mampu bekerja dan aspek kualitas dalam arti jasa kerja yang tersedia dan diberikan untuk produksi. Kemampuan bekerja tersebut diukur dengan usia. Penduduk yang berada dalam usia tersebut disenbut tenaga kerja (man power).

II. 6. 2 Pengaruh Tenaga Kerja dalam Pembangunan

Tenaga kerja merupakan tantangan tersendiri bagi negara berkembang karena umumnya tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dari tahun ke tahun. Kebanyakan negara berkembang tidak mampu menampung tenaga kerjanya dalam berbagai kesempatan kerja yang diadakan baik oleh kegiatan ekonomi yang lama maupun pertambahan kesempatan kerja melalui sektor-sektor lain.

Kapasitas yang rendah di negara berkembang untuk meningkatkan output totalnya harus diimbangi dengan penurunan tingkat perkembangan penduduk sehingga penghasilan riil per kapita akan dapat meningkat. Dengan kapasitas yang rendah maka proses pembangunan akan tertunda. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan di negar berkembang, yaitu:

Adanya tingkat perkembangan penduduk yang relatif tinggi.

dapat menyediakan kesempatan kerja makan akan terjadi pengangguran yang berarti terjadi penurunan standar hidup. Pembangunan akan selalu berlanjut dan untuk mempertahankan proses tersebut diperlukan investasi. Investasi ini berasal dari tabungan masyarakat. Jika sebagian penduduknya menganggur maka akumulasi kapital tidak akan maksimal. Usaha untuk mengadakan tabungan sangat sulit bagi penduduk yang berakibat pada penghambatan pembangunan.

Produktivitas penduduk yang rendah juga berpengaruh negatif bagi pembangunan. Di negara berkembang dimana sebagian besar penduduknya hidup dari sector pertanian, hampir seluruh penghasilannya habis untuk melakukan konsumsi. Akibatnya adalah tingkat investasi yang rendah.

Adanya struktur umur yang tidak favorabel.

Tidak sesuainya tingkat kelahiran dan kematian akan mengakibatkan proporsi yang tidak seimbang antara penduduk golongan usia muda dengan golongan usia dewasa. Ini berhubungan dengan konsep dependency ratio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun) dan penduduk yang produktif (diantara 15-64 tahun). Proporsi yang tidak seimbang ini merugikan pembangunan karena penduduk usia muda cenderung sebagai konsumen yang memperkecil pendapatan per kapita. Selain itu golongan usia muda yang lebih banyak cenderung mengalokasikan factor produksi ke arah investasi social, bukan investasi kapital.

Tingkat urbanisasi memiliki pengaruh yang berbeda di setiap karateristik negara. Di negara maju, dimana penduduknya hanya sedikit di sektor pertanian, urbanisasi terjadi karena uoah yang lebih menarik di sector industri. Untuk negara berkembang, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan perkembangan ekonomi antara sector pertanian dan industri, yaitu jika urbanisasi mengakibatkan kekurangan tenaga kerja di sektor perranian dan kelebihan tenaga kerja di sector industri.

Tidak adanya tenaga kerja yang terdidik dan terlatih.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

3. 1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis pengaruh modal, jumlah tenaga kerja, dan pendidikan terhadap besarnya ketimpangan antara Kabupaten Labuhanbatu dan Kota Medan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan kepustakaan berupa tulisan-tulisan ilmiah, jurnal, artikel, majalah, laporan-laporan penelitian ilmiah yang ada hubungannya dengan topik yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah melakukan pencatatan langsung berupa data time series

yaitu dari tahun 1991 sampai 2006 ( 15 tahun ).

3.4 Pengolahan Data

Penulis menggunakan program komputer E-Views 4.1 untuk mengolah data dalam penulisan skripsi ini.

3.5 Model Analisis Data

Model analisis yang digunakan dalam menganalisis data adalah model ekonometrik. Teknik analisis yang digunakan adalah model kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least Square). Data yang digunakan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik yaitu persamaan regresi linear berganda.

Model persamaannya adalah sebagai berikut : Y = f ( X1, X2, X3 )

Dimana :

Bentuk hipotesis di atas secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

1

akan mengalami peningkatan, ceteris paribus.

2

(Pertumbuhan Ekonomi) akan mengalami penurunan, ceteris paribus.

3 X

Y

> 0 Artinya jika X3 (Tingkat Pendidikan) meningkat maka Y

3. 6 Test of Goodness of Fit ( Uji Kesesuaian ) 3. 6. 1 Koefisien Determinasi ( R–Square )

Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen secara bersama mampu memberi penjelasan terhadap variabel dependen.

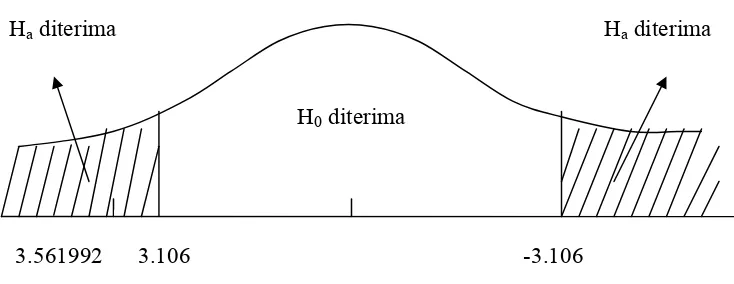

3. 6. 2 Uji t–statistik

Uji t–statistik merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan. Dalam uji ini digunakan hipotesis sebagai berikut :

H0 : bi = b Ha : bi ≠ b

Dimana bi adalah koefisien variabel independen ke-i nilai parameter hipotesis, biasanya b dianggap = 0. Artinya tidak ada pengaruh variabel X1 terhadap Y. Bila nilai t-hitung > t-tabel maka pada tingkat kepercayaan tertentu H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang diuji berpengaruh secara nyata ( signifikan ) terhadap varabel dependen. Nilai t-hitung diperoleh dengan rumus :

t-hitung =

Sbi = Simpangan baku dari variabel independen ke-i Kriteria Pengambilan Keputusan:

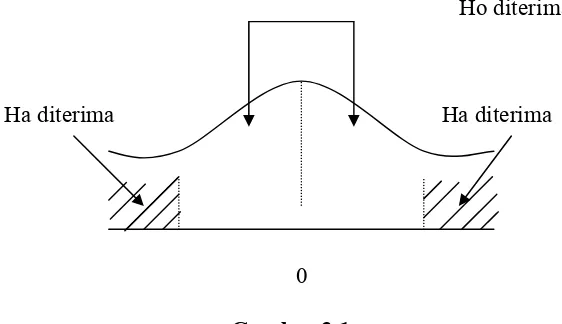

Ho : = 0 Ho diterima (t*<ttabel) artinya variable independen secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

Ha : 0 Ha diterima (t*.ttabel) artinya variable independen secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

Ho diterima

Ha diterima Ha diterima

0

Gambar 3.1

Kurva Uji t statistik 3. 6. 3 Uji F-statistik

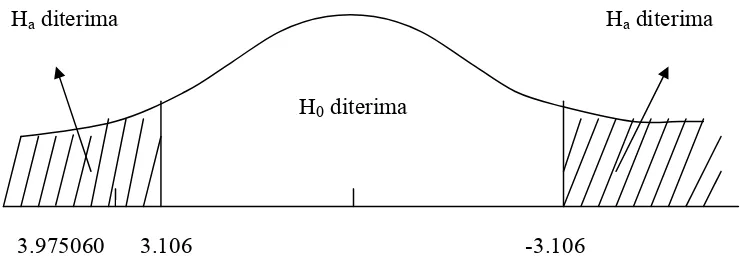

Uji F-statistik ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koefisien regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Ha : b2 = 0 ………... i = 1 ( ada pengaruh )

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai hitung dengan F-tabel. Jika F-hitung > F-tabel maka H0 ditolak, yang berarti variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan rumus :

F-hitung =

R2 = Koefisien Determinasi k = Jumlah variabel independen n = Jumlah sampel

Kriteria pengambilan keputusan:

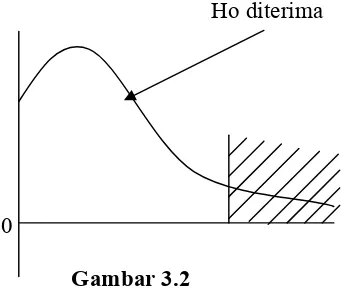

Ho : 1 = 2 = 3 = 0 Ho diterima (F*<Ftabel), artinya variable independen secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

Ho diterima

0

Gambar 3.2

Kurva Uji F statistik

3.6.4 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik a. Multikolinearity

Multikolinearity adalah alat untuk mengetahui apakah ada hubungan yang kuat (kombinasi linear) diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearity dapat dilihat dari R-Square, F-hitung, t-hitung serta standard error. Kemungkinan adanya multikolinearity jika R2 dan F-hitung tinggi sedangkan nilai t-hitung banyak yang tidak signifikan (uji tanda berubah tidak sesuai dengan yang diharapkan).

Adanya multikolinearity dapat ditandai dengan adanya: 1. Standard error tidak terhingga.

3. Tidak satupun t-statistik yang signifikan pada = 10%, = 5%, = 1%.

b. Autokorelasi ( Serial Correlation )

Serial Correlation didefenisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Model regresi linear klasik mengasumsikan autokorelasi tidak terdapat di dalamnya distribusi atau gangguan µi dilambangkan dengan

E ( µ1 : µ2 ) = 0 i ≠ j

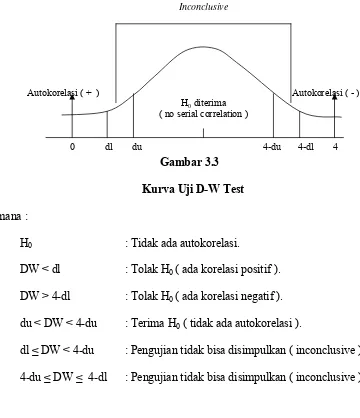

1. Dengan D-W Test ( Uji Durbin-Watson )

Uji Durbin-Watson (D-W Test) digunakan untuk mengetahui apakah di dalam model yang akan digunakan terdapat autokorelasi diantara variable-variabel yang diamati. Uji D-W ini dirumuskan sebagai berikut :

D-hitung =

Bentuk hipotesisnya adalah sebagai berikut : H0 : p = 0, artinya tidak ada autokorelasi H0 : p ≠ 0, artinya ada autokorelasi

Gambar 3.3 Kurva Uji D-W Test Dimana :

H0 : Tidak ada autokorelasi.

DW < dl : Tolak H0 ( ada korelasi positif ). DW > 4-dl : Tolak H0 ( ada korelasi negatif ). du < DW < 4-du : Terima H0 ( tidak ada autokorelasi ).

dl ≤ DW < 4-du : Pengujian tidak bisa disimpulkan ( inconclusive ). 4-du ≤ DW ≤ 4-dl : Pengujian tidak bisa disimpulkan ( inconclusive ).

3.7 Definisi Variabel Operasional

1. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (dinyatakan dalam satuan persen dan berdasarkan harga konstan).

dl du

0 4-du 4-dl 4

H0 diterima ( no serial correlation )

Inconclusive

2. Modal adalah jumlah investasi yang berasal baik dari dalam maupun luar negri yang digunakan untuk kegiatan ekonomi (dinyatakan dalah juta Rupiah). 3. Jumlah tenaga kerja adalah jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun)

baik yang sedang bekerja maupun yang tidak bekerja (dinyatakan dalam jiwa). 4. Tingkat pendidikan adalah jumlah lulusan siswa Sekolah Menengah Pertama

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4. 1 Gambaran Umum Daerah Penelitian 4. 1. 1 Kabupaten Labuhan Batu

Kondisi Geografis

Kabupaten Labuhan Batu dengan ibukaotanya Rantauprapat terletak pada 1o26’00” – 2o11’00” Lintang Utara (LU) dan 91o01’ – 97o07’ Bujur Timur (BT) di Pantai Timur Propinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini berada pada ketinggian 0-2151 di atas permukaan laut (dpl) dengan batas-batas yaitu:

Sebelah utara berbatasan Selat Malaka dan Kabupaten Asahan.

Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Asahan.

Sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Riau.

Penggunaan lahan di Kabupaten Labuhanbatu didominasi oleh perkebunan baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar dengan luas sekitar 586.416 Ha (63,58%), hutan 14,753 %, pertanian tanaman pangan baik lahan sawah maupun lahan kering 11,40% dan penggunaan lain seperti permukiman, tambak, kolam, sementara tidak ditanami, rawa tidak ditanami dan lain-lain 10,23%. Hutan mendominasi wilayah Kabupaten labuhan Batu dengan luas 270.156,35 Hektar. Hutan tersebar di hampir seluruh kecamatan dimana tiga kecamatan dengan hutan terluas antara lain Kecamatan Torgamba (40.155,07 Ha), Kecamatan Kualuh Hulu (32.238,72 Ha), dan Kecamatan Kualuh Hilir (31.058,24 Ha).

Secara topografis sekitar 7.633,26 Ha atau 82,76% wilayahnya mempunyai tingkat kemiringan lahan 0 – 150. Kabupaten Labuhanbatu terbagi atas kawasan pantai dan kawasan lainnya yang terletak pada ketinggian 0 – s/d 2.151 m dari permukaan laut.

Pemerintahan

Kabupaten ini terdiri atas 22 kecamatan dan 242 desa/kelurahan yang semuanya telah definitif. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan analisa kebutuhan serta volume cakupan beban kerja dengan tetap memperhatikan Asas Miskin Struktur dan Kaya Fungsi. Berdasarkan analisa dan pengkajian tersebut diterbitkan 3 (tiga) peraturan Daerah yaitu :

1. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2001 Tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Kata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Dengan diterbitkannya ketiga peraturan ini, maka dibentuk lembaga-lembaga perangkat daerah terdiri dari :

- 15 (lima belas) Dinas Daerah - 7 (tujuh) Badan

- 6 (enam) Kantor

- 22 (dua puluh dua) Kecamatan - 33 (tiga puluh tiga) Kelurahan - 209 (dua Ratus sembilan) Desa

Adapun kondisi aparatur daerah dapat digambarkan bahwa Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan pemerintah kabupaten labuhanbatu dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan sebanyak 10.834 orang. Berdasarkan golongan jumlah terbesar adalah pada golongan III yaitu 65,67% dan terendah adalah golongan I yaitu 2,52 %, Sedangkan berdasar bidang keahlian jumlah terbanyak adalah tenaga guru yaitu 57,28 % dan menurut pendidikan adalah PNS dengan Pendidikan SLTA yaitu 53,07 %.

4. 1. 2 Kota Medan

Kondisi Geografis

Kota Medan berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, sedangkan di sebelah barat, selatan dan timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang. Kota Medan sendiri menjadi kota induk dari beberapa kota satelit di sekitarnya seperti Kota Binjai, Lubuk Pakam, Deli Tua, dan Tebing Tinggi.

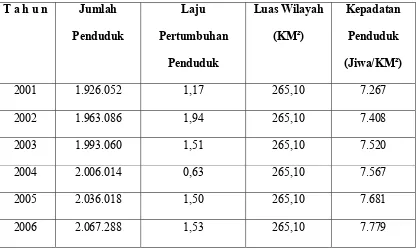

Luas Kota Medan saat ini adalah 265,10 km². Sebelumnya hingga tahun 1972 Medan hanya mempunyai luas sebesar 51,32 km², namun kemudian diedarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1973 yang memperluas wilayah Kota Medan dengan mengintegrasikan sebagian wilayah Kabupaten Deli Serdang. Sebahagian besar wilayah di Kotamadya Medan merupakan dataran rendah yang merupakan tempat pertemuan dua sungai penting, yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli. Kotamadya Medan terdiri atas 21 kecamatan dan 151 kelurahan. Dari luas wilayah Kota Medan dapat dipersentasekan sebagai berikut

Pemukiman 36,3%

Perkebunan 3,1%

Lahan Jasa 1,9%

Sawah 6,1%

Kebun Campuran 45,4%

Industri 1,5%

Hutan Rawa 1,8%

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, penyebutan nama Daerah Tingkat II Kotamadya Medan berubah menjadi Daerah Kota Medan.

Pemerintahan

Administrasi Kota Medan dipimpin oleh seorang walikota, yang saat ini dijabat oleh Abdillah (periode 2005-2010). Wilayah Kota Medan kemudian terdiri atas lagi menjadi 21 kecamatan dan 151 kelurahan yang dibagi dalam 2000 lingkungan.

Adanya pemerintahan daerah berkonsekuensi adanya Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kota Medan adalah Walikota Medan beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kota Medan.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan 2 (dua) bidang urusan yaitu urusan pemerintahan teknis dan urusan pemerintahan umum. Berdasarkan fungsi dan kewenangan tersebut, Walikota Medan membawahi (pimpinan eksekutif tertinggi) seluruh instansi pelaksana Eksekutif Kota.:

4. 2 Profil Perekonomian Daerah Penelitian 4. 2. 1 Kabupaten Labuhan Batu

Kabupaten Labuhan Batu merupakan salah satu sentra perkebunan penghasil kelapa sawit di Sumatera Utara. Kelapa sawit ditanam di seluruh kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu. Produksi kelapa sawit (perkebunan rakyat) pada tahun 2006 yaitu sebesar 1.647.831 ton Dengan total luas tanah 130.227 Ha. Sedangkan untuk tanaman bahan makanan, pada sawah merupakan tanaman dengan produksi terbanyak yaitu 316.337 ton dengan luas lahan 70.704 Ha. Perkebunan sendiri menyita lahan 424.180 hektar atau 46% luas wilayah Kabupaten Labuhan Batu. Hasil utama dari perkebunan adalah kelapa sawit dan karet. Kelapa sawit, misalnya pada tahun 2000 dapat memproduksi 4,3 juta ton dari lahan seluas 292.649 hektar. Dari lahan seluas 118.779 hektar kebun karet, pada tahun 2000 dapat diproduksi 109,3 ribu ton karet.

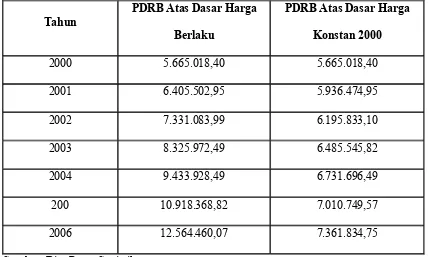

Untuk melihat produktifitas ekonomi (dengan mengabaikan inflasi), maka digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berdasarkan Harga Konstan tahun 2000, PDRB Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2006 adalah sebesar 7.361.834,75 juta rupiah. Sektor pertanian mengalami pertumbuhan terbesar pada tahun 2006 yaitu sebesar 12,30 persen, diikuti sektor industri sebesar 9,71 persen, kemudian sektor perdagangan sebesar 9,01 persen, sektor jasa 6,10 persen, sektor keuangan sebesar 5,55 persen, sektor pertambangan dan –penggalian sebesar 5,40 persen, sektor bangunan sebesar 5,35 persen, sektor pengangkutan sebesar 4,87 persen, sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 3,04 presen.

Tabel 4.1. Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000

Tahun

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000

Dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2000 - 2005, PDRB Kabupaten Labuhanbatu telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan rata-rata perkembangan sebesar Rp.1.050.670,08 juta (atas dasar harga berlaku) dan Rp.269.146,23 juta (atas dasar harga konstan 2000). Pada tahun 2005, PDRB Kabupaten Labuhanbatu atas dasar harga berlaku mengalami perkembangan sebesar Rp.1.484.440,33 juta dari tahun sebelumnya sedangkan atas dasar harga konstan 2000 mengalami perkembangan sebesar Rp.279.053,08 juta. Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2006 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah sebesar 12.654.460.60 juta rupiah. Sektor industri merupakan kontributor utama terhadap PDRB dengan peranan yang mencapai 45,45 persen. Setelah sektor industri diikuti dengan sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 23,30 persen, kemudian sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 16,46 persen, selanjutnya diikuti oleh sektor jasa sebesar 6,12 persen. Sementara sektor-sektor lainnya hanya memberikan total kontribusi sebesar 8,67 persen terhadap perekonomian di Kabupaten Labuhan Batu.

pertumbuhan PDRB pada tahun yang sama, maka PDRB per kapitanya akan semakin kecil atau sebaliknya.

Pertumbuhan PDRB perkapita pada tahun 2005 sebesar 14,73 persen atau meningkat dari Rp.9.998.874,60 pada tahun 2004 menjadi Rp.11.471.610,16 pada tahun 2005 dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Kependudukan dan tenaga Kerja

Berdasarkan hasil Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B), jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2005 sebanyak 951.773 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 0,88 % mengakibatkan kepadatan penduduk daerah Labuhanbatu meningkat dari 102,30 jiwa/Km2 menjadi 103,19 jiwa/Km2. Komposisi penduduk menurut gender Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari 474.895 jiwa penduduk laki-laki (49,90%) dan 476.878 jiwa penduduk perempuan (50,10%). Jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 203.752, yang rata-rata 5 jiwa per rumah tangga. Angka sex rasio sebesar 99,58 % yang berarti perkembangan penduduk perempuan hampir sama dengan penduduk laki-laki.

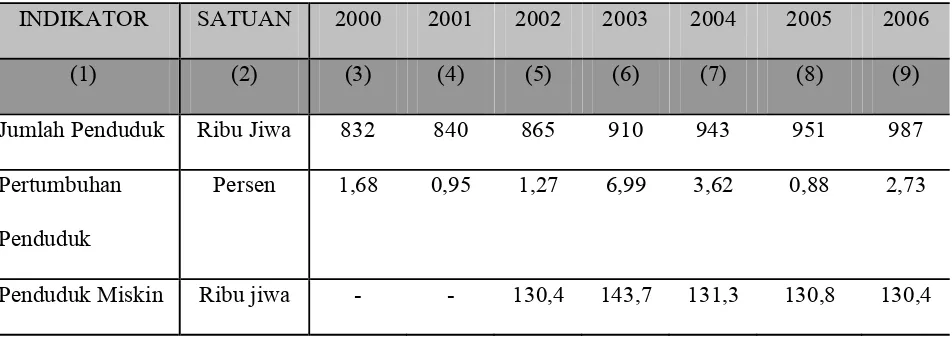

Tabel 4.3. Indikator Kependudukan

INDIKATOR SATUAN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Jumlah Penduduk Ribu Jiwa 832 840 865 910 943 951 987 Pertumbuhan

Penduduk

Persen 1,68 0,95 1,27 6,99 3,62 0,88 2,73

Persentase Catatan : - data tidak tersedia

Sumber: BPS Kabupaten Labuhan Batu

Km2. Penduduk Kabupaten Labuhan Batu lebih banyak pria (498.794 jiwa) daripada wanita (488.363 jiwa) dengan rasio jenis kelamin 102,14%.

Penduduk Kabupaten Labuhanbatu mayoritas bersuku bangsa Batak (45,50 persen) diikuti dengan suku Jawa (44,83 persen), Melayu (3,85 persen), Minang (0,81 persen) dan Aceh (0,21 persen) dan lainnya (4,80 persen). Sedangkan agama yang dianut penduduk Kabupaten Labuhanbatu mayoritas agama Islam (83,71 persen), Kristen Protestan (13,08 persen), Kristen Khatolik (2,10 persen), Budha (1,01 persen), Hindu (0,06 persen) dan lainnya (0,04 persen).

Permasalahan yang paling mendesak dan paling serius saat ini adalah masalah ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama tahun 2002 sampai 2005 memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat. Pada tahun 2002, TPT Labuhanbatu mencapai 5,99 persen, tahun 2003 meningkat menjadi sebesar 12,70 persen. Tahun 2004 juga mengalami peningkatan menjadi 17,62 persen. Meningkatnya pengangguran selain disebabkan terbatasnya kesempatan kerja, bertambah penduduk usia kerja, dan tamatan kerja yang masuk pasar tenaga kerja karena tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun tahun 2005-2006 menunjukkan adanya penurunan sekitar 3,83% dimana jumlah penduduk yang bekerja meningkat sebesar 1,3%.

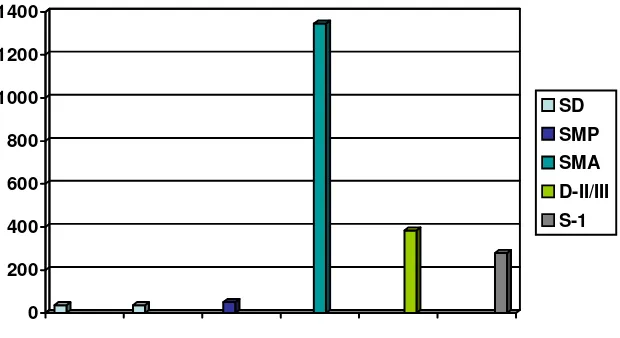

0

Gambar 4.2. Grafik Jumlah Tenaga Kerja Kab. Labuhan Batu Tahun 2006

PendidikanPendidikan tentunya berperan besar dalam perekonomian Kabupaten Labuhan Batu. Pada tahun ajaran 2005/2006 jumlah sekolah dasar ada 733 buah, guru 6.873 orang dan murid 144.616 orang. Sedangkan untuk sekolah lanjutan tingkat pertama terdapat 107 buah sekolah, 2.037 orang guru dan 32.001 orang murid. Sementara untuk sekolah lanjutan tingkat atas terdapat 78 sekolah dengan 1.740 oran guru dan 25.354 orang murid.

Selain sekolah umum, juga terdapat sekolah agama yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta (MIN dan MIS), Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta (MTsN dan MTs Swasta) dan Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta (MAN dan MAS). Adapun jumlah sekolah, guru dahn murid dari sekolah tersebut yaitu :

MIN dan MIS ; 67 sekolah, 487 guru dan 8.270 murid.

MAN dan MAS ; 57 sekolah, 985 guru dan 6.698 murid.

Keadaan pendidikan penduduk secara umum dapat diketahui dari beberapa indikator antara lain angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan angka melek huruf. Untuk mengetahui kondisi pendidikan dapat dilihat dari nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) yaitu perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah penduduk usia sekolah. Tingkat partisipasi sekolah menunjukkan bahwa, penduduk berumur 7 s/d 12 tahun yang sekolah sebesar 98,05 persen pada tahun 2005. Persentase ini menurun dari 98,28 persen dibandingkan dengan tahun 2004 dan meningkat dari 97,10 persen pada tahun 2003. Sementara itu, angka partisipasi sekolah untuk penduduk umur 13 s/d 15 tahun yang sekolah sebesar 86,53 persen pada tahun 2005. Angka ini mengalami penurunan dari 90,62 persen pada tahun 2004 dan mengalami kenaikan dari 81,99 persen pada tahun 2003. Dengan demikian, secara rata-rata angka partisipasi sekolah penduduk umur 7 s/d 15 tahun telah mencapai 94,48 persen pada tahun 2005. Terjadi penurunan angka partisipasi sekolah dari 96 persen pada tahun 2004. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap program pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun. Selain itu kondisi ekonomi yang serba sulit saat ini juga dapat menyebabkan ketidakmampuan masyarakat untuk membiayai pendidikan anak. Dengan adanya bantuan pemerintah ke dunia pendidikan yaitu dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan untuk tahun depan tingkat partisipasi sekolah penduduk umur 7 s/d 15 tahun dapat ditingkatkan.

selebihnya tamat Akademi/Sarjana. Jika dibandingkan dengan tahun 2004 kondisi ini lebih baik di pendidikan tingkat tinggi karena terjadi kenaikan tamatan pendidikan Akademi/Sarjana dari 1,08 persen tahun 2004 menjadi 2,29 persen tahun 2005. Akan tetapi, kondisi lebih buruk terjadi pada penduduk yang tidak/belum tamat SD karena adanya kenaikan dari tahun 23,22 persen tahun 2004 menjadi 27,24 persen tahun 2005.

Dengan semakin menurunnya partisipasi sekolah dan meningkatnya angka penduduk yang belum/tamat SD menyebabkan meningkatnya angka buta huruf dari 1,91 persen pada tahun 2004 menjadi sebesar 3,49 persen tahun 2005.

Kemudian untuk indikator tingkat ketersediaan sarana pendidikan dalam proses belajar mengajar adalah rasio murid dengan guru. Di Kabupaten Labuhan Batu, rasio murid terhadap sekolah pada tahun 2005/2006 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rasio murid SD terhadap sekolah adalah 197. Hal ini menunjukkan bahwa tiap sekolah dasar rata-rata memiliki 197 murid.

Rasio murid SLTP terhadap sekolah adalah 299. Hal ini menunjukkan bahwa tiap SLTP rata-rata memiliki 299 murid.

Rasio murid SLTA terhadap sekolah adalah 325. Hal ini menunjukkan bahwa tiap SLTA rata-rata memiliki 325 murid.

Investasi

Investasi ini digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah dan membiayai belanja pemerintah.

Pertumbuhan Ekonomi

85,02 persen. Gambaran ini menunjukkan bahwa Kabupaten Labuhanbatu sangat tergantung pada ketiga sektor ini.

Kabupaten Labuhan batu termsuk dalam wilayah yang cukup tinggi pertumbuhan ekonominya. Sejak tahun 1991, pertumbuhan ekonomi wilayah ini selalu di atas 8 per sen per tahun. Pertumbuhan paling kecil terjadi tahun 1998 dimana pertumbuhan ekonominya hanya sebesar 1,20 persen. Bahkan angka ini lebih baik dibandingkan wilayah lain yang tingkat pertumbuhannya mengalami minus. Mulai tahun 1999, perekonomian Kabupaten ini mulai bangkit kembali. Pertumbuhan ekonomi yang semakin stabil mulai dapat tercapai. Bahkan pada tahun 2006, kabupaten ini mengalami pertumbuhansebesar 9,59 persen per tahun.

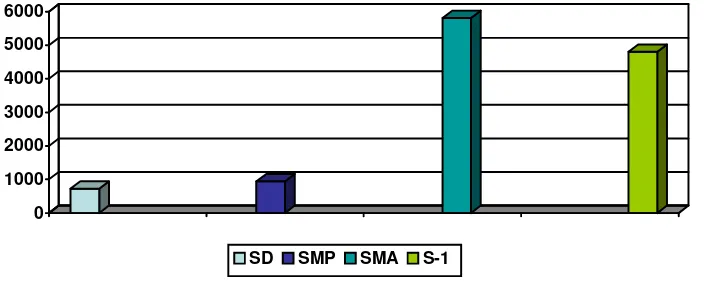

4. 2. 2 Kota Medan

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Medan, tercermin dari perekonomiannya. Perubahan struktur perekonomian kota Medan ditandai oleh perubahan pada komposisi kontribusi sektor primer, sekunderm dan tertier terhadap pembentukan PDRB kota Medan. Proses perubahan tersebut didorong oleh proses akumulasi dan proses perubahan pola konsumsi masyarakat yang timbul bersamaan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk. Struktur ekonomi kota Medan yang demikian membuat kota ini dapat dianggap debagai semi industrialized local.