KAJIAN WAKTU PANEN DAN PEMUPUKAN FOSFOR

TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI

ASIATIKOSIDA TANAMAN

PEGAGAN

(Centella asiatica

L. Urban

)

DI DATARAN TINGGI

SUTARDI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

THE STUDY OF HARVESTING TIME AND PHOSPHORUS

FERTILIZATION TO THE GROWTH AND PRODUCTION

OF

Centella asiatica

L. Urban ASIATICOSIDE IN HIGH

ALTITUDE

ABSTRACT

Centella asiatica L. Urban is easily found in Indonesia and it has many uses in traditional medicine (jamu). In assuring people consuming herbal products of high standard and reliable yield and quality, a standardization process was performed on an Indonesia herb namely pegagan Centella asiatica L. Urban from Boyolali region accession on asiaticoside contents as it bioactive constituent. This experiment was carried out at Gunung Putri experimental station, Cipanas and Research Insitute for Spices Medicinal Crops and Aromatical Cimanggu, Bogor Indonesia from June until December 2007. The research were aimed to inverstigate P2O5 influence to the SPAD Clorophyll number (leaf greenness),

growth and production of Centella asiatica L. Urban asiaticoside. This experiment was splitted into two successive experiments . The First experiment using single factor with randomized complete block design with P2O5 fertilization 0, 36, 72

and 108 kg P2O5/ha, with three replications. The Second experiment using split

plot design. The main factor was harvesting time of 2 months-old (8 WAP) and 4 months-old (16 WAP/week after planting), while the subplot was fertilizing 0, 36, 72 and 108 kg P2O5/ha, with three replications. Asiaticoside contents were

determined by HPLC (High Performance Liquid Chromatography). The results showed that P2O5 influencied insignificant affect on all growth components, but

significantly influenced SPAD chlorophyll number. The highest old and young leaf SPAD chlorophyll number was found at 36 P2O5/ha (26.32 – 40.98 unit) and

42.75 unit. Harvesting time and P2O5 significantly influenced wet weight and dry

biomass production. An interaction between harvesting time 4 months-old and P2O5 significantly to wet weight biomass and the dry weight and also followed by

production of asiaticoside. The highest wet weight and dry biomass was found at 108 kg P2O5/ha were 694.01 and 185.10 g, the highest asiaticoside content were

1.50 %.

RINGKASAN

SUTARDI. Kajian Waktu Panen dan Pemupukan Fosfor Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Asiatikosida Tanaman Pegagan (Centella asiatica L. Urban) di Dataran Tinggi. Dibimbing oleh MUNIF GHULAMAHDI DAN SANDRA ARIFIN AZIZ.

Tanaman pegagan (Centella asiatica L. Urban) merupakan tanaman liar yang banyak tumbuh di ladang, perkebunan, tepi jalan maupun di pekarangan ditemukan di daerah dataran rendah sampai dengan dataran dengan ketinggian 2.500 meter dpl. Pegagan belum banyak dibudidayakan untuk mendapatkan sentuhan teknologi, sehingga diperlukan perbaikan sistem budidaya yang baik dan benar. Manfaat tanaman pegagan adalah sebagai obat kulit, memperbaiki gangguan syaraf dan peredaran darah dan bahan simplisia. Secara empiris pegagan mengandung senyawa asiatikosida yang banyak digunakan sebagai bahan simplisia obat. Panen tanaman pegagan biasanya dilakukan pada umur 3 atau 4 bulan. Senyawa fosfat kaya energi dari metabolit penting untuk menjadi perantara fosforilasi transfer energi dalam proses pertumbuhan organ tanaman sebagai perantara penghasil metabolit sekunder. Peningkatan ketersedian P di tanah Andisols dapat diusahakan dengan beberapa metode yaitu dengan pemberian pupuk organik, pupuk P2O5 dan pengapuran terutama pada pH masam

akibat curah hujan tinggi di dataran tinggi. Persyaratan untuk simplisia kandungan asiatikosidanya tidak boleh kurang dari 0.9 %. Waktu panen dan pemupukan fosfor yang tepat, diharapkan dapat meningkatan produksi asiatikosida menjadi sangat penting diketahui.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh respon fisiologi, pertumbuhan dan produksi biomas, kandungan fitokimia (kualitatif) dan asiatikosida secara kuantitatif tanaman pegagan umur waktu panen dan pemupukan fosfor yang tepat. Percobaan menggunakan rancangan petak terpisah. Model pengolahan data terdiri dari 1. Rancangan Acak Kelompok untuk pengamatan pertumbuhan dan 2. Rancangan Petak Terpisah untuk pengamatan saat panen. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis ragam (uji F) pada taraf 5 %. Jika terdapat pengaruh yang nyata maka dilanjutkan dengan melakukan uji jarak berganda Duncan (Duncan’s multiple range test) dan pola hubungan persamaan regresi. Analisis data dilakukan dengan bantuan program SAS versi 9.1 dan program excel 2005. Penelitian dilakukan mulai bulan Juni sampai Desember 2007. Tempat penelitian di Kebun Percobaan Gunung Putri Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat kebun milik BALITTRO Bogor, pada jenis tanah Andisols dan memiliki ketinggian tempat 1300 meter di atas permukaan laut. Analisis tanah, jaringan dan bioaktif dilaksanakan di laboratorium fitokimia BALITTRO Bogor. Penelitian di lapang menggunakan Rancangan Petak Terbagi (Split Plot Design) dengan petak utama perlakuan umur waktu panen 2 dan 4 bulan, perlakuan anak petak tingkat pemupukan P2O5 yang terdiri atas 4 taraf yaitu 0, 36, 72 dan 108 kg P2O5/ha

diulang 3 kali.

induk, panjang daun, jumlah sulur primer, panjang sulur, panjang daun dan lebar daun, jumlah bunga induk, bobot biomas basah dan kering serta produksi asiatikosida mempengaruhi nyata lebih tinggi dibandingkan dengan umur waktu panen 2 bulan. Sedangkan pada pertumbuhan nilai SPAD klorofil meter daun muda dan tua, bobot akar induk, kandungan P jaringan, diameter tangkai daun, luas daun dan jumlah daun pertanaman dan kandungan asiatikosida waktu panen tidak mempengaruhinya. Pemupukan P2O5 tidak berpengaruh nyata terhadap

semua komponen pertumbuhan, akan tetapi berbeda nyata terhadap nilai SPAD klorofil meter daun muda dan tua lebih baik (42.75) terbaik dibandingkan dengan tanpa pupuk P2O5 (34.99 - 35.65) terendah. Perlakuan pemupukan P2O5

berpengaruh nyata terhadap bobot akar induk, bobot biomas basah dan kering serta produksi asiatikosida. Produksi bobot biomas basah dan kering serta produksi asiatikosida tertinggi pada waktu panen 4 bulan pada dosis pupuk 108 kg P2O5/ha adalah 694.01 dan 185 g, hal yang sama perlakuan tersebut diperoleh

ABSTRAK

SUTARDI. Kajian Waktu Panen dan Pemupukan Fosfor (P2O5) Yang Berbeda

di Tanah Andisols Dataran Tinggi Terhadap Kandungan Asiaticosida Tanaman Pegagan (Centella asiatica L. Urban). Dibimbing oleh MUNIF GHULAMAHDI DAN SANDRA ARIFIN AZIZ.

Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari respon fisiologi, pertumbuhan, produksi biomas, kandungan fitokimia secara kualitatif dan asiaticosida secara kuantitatif tanaman Pegagan (Centella asiatica L. Urban) terhadap perlakuan waktu panen dan pemupukan P2O5 yang berbeda. Penelitian

di lapang dilakukan pada bulan Juli sampai Desember 2007 di Kebun Percobaan BALITTRO yang terletak Gunung Putri, Desa Pacet, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan analisis tanah, jaringan dan biokatif dilaksanakan di laborotoriom fitokimia BOLITTRO Bogor. Percobaan memakai dua pengamatan dari 2 sampai 16 MST (minggu setelah tanam) menggunakan rancangan acak kelompok lengkap ((randomize complete block design). Dosis pupuk P2O5 terdiri dari empat dosis yang meliputi tanpa pupuk 0, 35, 72 dan 108

kg P2O5/ha. Percobaan diulang 3 kali digunakan untuk mengetahui respon

fisiologi dan pertumbuhan adapun alasannya bahwa sebelum waktu panen belum dipengaruhui oleh perlakuan waktu panen. Percobaan dilanjutkan untuk mengetahui pengaruh waktu panen dan pupuk P2O5 menggunakan rancangan

petak terbagi (split plot design). Petak utama waktu panen terdiri dari dua yaitu 2 dan 4 bulan, sedangkan anak petak yaitu 4 dosis pupuk P2O5 yang meliputi

tanpa pupuk 0, 36, 72 dan 106 kg P2O5 /ha. Percobaan diulang tiga kali untuk

mengetahui pengaruh komponen fisiologi, pertumbuhan, produksi biomas dan kandungan fitokimia serta asiaticosida. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemupukan P2O5 tidak berpengaruh nyata terhadap semua komponen

pertumbuhan, akan tetapi berbeda nyata terhadap nilai SPAD klorofil meter daun muda dan tua lebih baik (42.75) terbaik dibandingkan dengan tanpa pupuk P2O5

(34.99 - 35.65) terendah. Perlakuan pemupukan P2O5 berpengaruh nyata terhadap

bobot akar induk, bobot biomas basah dan kering serta produksi asiaticosida. Produksi bobot biomas basah dan kering serta produksi asiaticosida tertinggi pada waktu panen 4 bulan pada dosis pupuk 108 kg P2O5/ha adalah 694.01 dan 185 g,

©

Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 20081. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul Kajian Waktu Panen dan Pemupukan Fosfor Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Asiatikosida Tanaman Pegagan (Centella asiatica L. Urban) di Dataran Tinggi merupakan gagasan dan karya saya berserta komisi pembimbing yang belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan oleh penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, 2008

Sutardi A 151060291

KAJIAN WAKTU PANEN DAN PEMUPUKAN FOSFOR TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI

ASIATIKOSIDA TANAMAN

PEGAGAN (Centella asiatica L. Urban) DI DATARAN TINGGI

SUTARDI

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Agronomi

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul tesis : Kajian Waktu Panen dan Pemupukan Fosfor Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Asiatikosida Tanaman Pegagan (Centella asiatica L. Urban) di Dataran Tinggi Nama : Sutardi

NIM : A 151 060 291

Disetujui

Komisi Pembimbing

Dr.Ir. Munif Ghulamahdi, MS Dr. Ir. Sandra Arifin Aziz, MS Ketua Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Agronomi Dekan Sekolah Pascasarjana

KAJIAN WAKTU PANEN DAN PEMUPUKAN FOSFOR

TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI

ASIATIKOSIDA TANAMAN

PEGAGAN

(Centella asiatica

L. Urban

)

DI DATARAN TINGGI

SUTARDI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

THE STUDY OF HARVESTING TIME AND PHOSPHORUS

FERTILIZATION TO THE GROWTH AND PRODUCTION

OF

Centella asiatica

L. Urban ASIATICOSIDE IN HIGH

ALTITUDE

ABSTRACT

Centella asiatica L. Urban is easily found in Indonesia and it has many uses in traditional medicine (jamu). In assuring people consuming herbal products of high standard and reliable yield and quality, a standardization process was performed on an Indonesia herb namely pegagan Centella asiatica L. Urban from Boyolali region accession on asiaticoside contents as it bioactive constituent. This experiment was carried out at Gunung Putri experimental station, Cipanas and Research Insitute for Spices Medicinal Crops and Aromatical Cimanggu, Bogor Indonesia from June until December 2007. The research were aimed to inverstigate P2O5 influence to the SPAD Clorophyll number (leaf greenness),

growth and production of Centella asiatica L. Urban asiaticoside. This experiment was splitted into two successive experiments . The First experiment using single factor with randomized complete block design with P2O5 fertilization 0, 36, 72

and 108 kg P2O5/ha, with three replications. The Second experiment using split

plot design. The main factor was harvesting time of 2 months-old (8 WAP) and 4 months-old (16 WAP/week after planting), while the subplot was fertilizing 0, 36, 72 and 108 kg P2O5/ha, with three replications. Asiaticoside contents were

determined by HPLC (High Performance Liquid Chromatography). The results showed that P2O5 influencied insignificant affect on all growth components, but

significantly influenced SPAD chlorophyll number. The highest old and young leaf SPAD chlorophyll number was found at 36 P2O5/ha (26.32 – 40.98 unit) and

42.75 unit. Harvesting time and P2O5 significantly influenced wet weight and dry

biomass production. An interaction between harvesting time 4 months-old and P2O5 significantly to wet weight biomass and the dry weight and also followed by

production of asiaticoside. The highest wet weight and dry biomass was found at 108 kg P2O5/ha were 694.01 and 185.10 g, the highest asiaticoside content were

1.50 %.

RINGKASAN

SUTARDI. Kajian Waktu Panen dan Pemupukan Fosfor Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Asiatikosida Tanaman Pegagan (Centella asiatica L. Urban) di Dataran Tinggi. Dibimbing oleh MUNIF GHULAMAHDI DAN SANDRA ARIFIN AZIZ.

Tanaman pegagan (Centella asiatica L. Urban) merupakan tanaman liar yang banyak tumbuh di ladang, perkebunan, tepi jalan maupun di pekarangan ditemukan di daerah dataran rendah sampai dengan dataran dengan ketinggian 2.500 meter dpl. Pegagan belum banyak dibudidayakan untuk mendapatkan sentuhan teknologi, sehingga diperlukan perbaikan sistem budidaya yang baik dan benar. Manfaat tanaman pegagan adalah sebagai obat kulit, memperbaiki gangguan syaraf dan peredaran darah dan bahan simplisia. Secara empiris pegagan mengandung senyawa asiatikosida yang banyak digunakan sebagai bahan simplisia obat. Panen tanaman pegagan biasanya dilakukan pada umur 3 atau 4 bulan. Senyawa fosfat kaya energi dari metabolit penting untuk menjadi perantara fosforilasi transfer energi dalam proses pertumbuhan organ tanaman sebagai perantara penghasil metabolit sekunder. Peningkatan ketersedian P di tanah Andisols dapat diusahakan dengan beberapa metode yaitu dengan pemberian pupuk organik, pupuk P2O5 dan pengapuran terutama pada pH masam

akibat curah hujan tinggi di dataran tinggi. Persyaratan untuk simplisia kandungan asiatikosidanya tidak boleh kurang dari 0.9 %. Waktu panen dan pemupukan fosfor yang tepat, diharapkan dapat meningkatan produksi asiatikosida menjadi sangat penting diketahui.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh respon fisiologi, pertumbuhan dan produksi biomas, kandungan fitokimia (kualitatif) dan asiatikosida secara kuantitatif tanaman pegagan umur waktu panen dan pemupukan fosfor yang tepat. Percobaan menggunakan rancangan petak terpisah. Model pengolahan data terdiri dari 1. Rancangan Acak Kelompok untuk pengamatan pertumbuhan dan 2. Rancangan Petak Terpisah untuk pengamatan saat panen. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis ragam (uji F) pada taraf 5 %. Jika terdapat pengaruh yang nyata maka dilanjutkan dengan melakukan uji jarak berganda Duncan (Duncan’s multiple range test) dan pola hubungan persamaan regresi. Analisis data dilakukan dengan bantuan program SAS versi 9.1 dan program excel 2005. Penelitian dilakukan mulai bulan Juni sampai Desember 2007. Tempat penelitian di Kebun Percobaan Gunung Putri Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat kebun milik BALITTRO Bogor, pada jenis tanah Andisols dan memiliki ketinggian tempat 1300 meter di atas permukaan laut. Analisis tanah, jaringan dan bioaktif dilaksanakan di laboratorium fitokimia BALITTRO Bogor. Penelitian di lapang menggunakan Rancangan Petak Terbagi (Split Plot Design) dengan petak utama perlakuan umur waktu panen 2 dan 4 bulan, perlakuan anak petak tingkat pemupukan P2O5 yang terdiri atas 4 taraf yaitu 0, 36, 72 dan 108 kg P2O5/ha

diulang 3 kali.

induk, panjang daun, jumlah sulur primer, panjang sulur, panjang daun dan lebar daun, jumlah bunga induk, bobot biomas basah dan kering serta produksi asiatikosida mempengaruhi nyata lebih tinggi dibandingkan dengan umur waktu panen 2 bulan. Sedangkan pada pertumbuhan nilai SPAD klorofil meter daun muda dan tua, bobot akar induk, kandungan P jaringan, diameter tangkai daun, luas daun dan jumlah daun pertanaman dan kandungan asiatikosida waktu panen tidak mempengaruhinya. Pemupukan P2O5 tidak berpengaruh nyata terhadap

semua komponen pertumbuhan, akan tetapi berbeda nyata terhadap nilai SPAD klorofil meter daun muda dan tua lebih baik (42.75) terbaik dibandingkan dengan tanpa pupuk P2O5 (34.99 - 35.65) terendah. Perlakuan pemupukan P2O5

berpengaruh nyata terhadap bobot akar induk, bobot biomas basah dan kering serta produksi asiatikosida. Produksi bobot biomas basah dan kering serta produksi asiatikosida tertinggi pada waktu panen 4 bulan pada dosis pupuk 108 kg P2O5/ha adalah 694.01 dan 185 g, hal yang sama perlakuan tersebut diperoleh

ABSTRAK

SUTARDI. Kajian Waktu Panen dan Pemupukan Fosfor (P2O5) Yang Berbeda

di Tanah Andisols Dataran Tinggi Terhadap Kandungan Asiaticosida Tanaman Pegagan (Centella asiatica L. Urban). Dibimbing oleh MUNIF GHULAMAHDI DAN SANDRA ARIFIN AZIZ.

Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari respon fisiologi, pertumbuhan, produksi biomas, kandungan fitokimia secara kualitatif dan asiaticosida secara kuantitatif tanaman Pegagan (Centella asiatica L. Urban) terhadap perlakuan waktu panen dan pemupukan P2O5 yang berbeda. Penelitian

di lapang dilakukan pada bulan Juli sampai Desember 2007 di Kebun Percobaan BALITTRO yang terletak Gunung Putri, Desa Pacet, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan analisis tanah, jaringan dan biokatif dilaksanakan di laborotoriom fitokimia BOLITTRO Bogor. Percobaan memakai dua pengamatan dari 2 sampai 16 MST (minggu setelah tanam) menggunakan rancangan acak kelompok lengkap ((randomize complete block design). Dosis pupuk P2O5 terdiri dari empat dosis yang meliputi tanpa pupuk 0, 35, 72 dan 108

kg P2O5/ha. Percobaan diulang 3 kali digunakan untuk mengetahui respon

fisiologi dan pertumbuhan adapun alasannya bahwa sebelum waktu panen belum dipengaruhui oleh perlakuan waktu panen. Percobaan dilanjutkan untuk mengetahui pengaruh waktu panen dan pupuk P2O5 menggunakan rancangan

petak terbagi (split plot design). Petak utama waktu panen terdiri dari dua yaitu 2 dan 4 bulan, sedangkan anak petak yaitu 4 dosis pupuk P2O5 yang meliputi

tanpa pupuk 0, 36, 72 dan 106 kg P2O5 /ha. Percobaan diulang tiga kali untuk

mengetahui pengaruh komponen fisiologi, pertumbuhan, produksi biomas dan kandungan fitokimia serta asiaticosida. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemupukan P2O5 tidak berpengaruh nyata terhadap semua komponen

pertumbuhan, akan tetapi berbeda nyata terhadap nilai SPAD klorofil meter daun muda dan tua lebih baik (42.75) terbaik dibandingkan dengan tanpa pupuk P2O5

(34.99 - 35.65) terendah. Perlakuan pemupukan P2O5 berpengaruh nyata terhadap

bobot akar induk, bobot biomas basah dan kering serta produksi asiaticosida. Produksi bobot biomas basah dan kering serta produksi asiaticosida tertinggi pada waktu panen 4 bulan pada dosis pupuk 108 kg P2O5/ha adalah 694.01 dan 185 g,

©

Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 20081. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul Kajian Waktu Panen dan Pemupukan Fosfor Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Asiatikosida Tanaman Pegagan (Centella asiatica L. Urban) di Dataran Tinggi merupakan gagasan dan karya saya berserta komisi pembimbing yang belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan oleh penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, 2008

Sutardi A 151060291

KAJIAN WAKTU PANEN DAN PEMUPUKAN FOSFOR TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI

ASIATIKOSIDA TANAMAN

PEGAGAN (Centella asiatica L. Urban) DI DATARAN TINGGI

SUTARDI

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Agronomi

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul tesis : Kajian Waktu Panen dan Pemupukan Fosfor Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Asiatikosida Tanaman Pegagan (Centella asiatica L. Urban) di Dataran Tinggi Nama : Sutardi

NIM : A 151 060 291

Disetujui

Komisi Pembimbing

Dr.Ir. Munif Ghulamahdi, MS Dr. Ir. Sandra Arifin Aziz, MS Ketua Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Agronomi Dekan Sekolah Pascasarjana

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dengan judul Kajian Umur Waktu Panen dan Pemupukan Fosfor Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Asiatikosida Tanaman Pegagan (Centella asiatica L. Urban) di Dataran Tinggi berhasil diselesaikan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan informasi baik secara langsung dan tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr.Ir. Munif Ghulamahdi, MS selaku ketua komisi pembimbing atas bimbingan dan arahan selama melaksanakan penelitian, Dr. Ir. Sandra Arifin Aziz, MS selaku anggota komisi pembimbing atas dorongan moril, motivasi bimbingan yang sangat intensif, masukan dan diskusi selama penyusunan, pelaksanaan penelitian, dan penulisan tesis. Terima kasih penulis ucapkan pada Dr.Ir. Munif Ghulamahdi, MS selaku Ketua Program Studi Agronomi yang telah memberikan saran-saran dan arahan sejak penulis diterima sebagai mahasiswa sekolah pascasarjana IPB Program Studi Agronomi hingga selesai

Terima kasih penulis ucapkan kepada Badan Litbang Pertanian dan KKP3T yang telah berkenan memberikan kesempatan, dana dan kerjasama sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dengan baik. Terima kasih juga kepada Bapak Ir. Bambang Sudaryanto, MS kepala BPTP Yogyakarta yang telah memberikan dorongan dan pengarahan serta berkenan memberikan kesempatan dalam melanjutkan studi S2 di IPB ini.

Penghargaan dan ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya disampaikan kepada Bapak dan Ibu Marto Dikroma, Suradiyanto, Sutarno, Nyono serta seluruh kelurga, atas segala pengorbanan, semangat dan doanya.

Semoga Allah SWT mencatat kebaikan dari semua pihak dan memberikan balasan serta hidayah kepada kita sekalian. Akhirnya penulis berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 25 Agustus 1965 di Sragen, Jawa Tengah dari ayah yang bernama Marto Dikromo dan Ibu Daliyem. Penulis merupakan putra keempat dari tujuh bersaudara.

Tahun 1985 penulis lulus dari SMT Pertanian Jurusan Budi Daya Tanaman, tahun yang sama diterima bekerja sebagai Asisten Lapang di P3HTA DAS JRATUNSELUNA di Salatiga. Penulis sambil bekerja melanjutkan Studi pada jenjang D3 di APP Boyolali lulus tahun 1989. Tahun 1991 penulis melanjutkan studi S1 di Universitas Islam Batik Surakarta lulus tahun 1994. Selama kuliah penulis sebagai pegawai negeri sipil di Badan Litbang Pertanian.

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI………. xi DAFTAR TABEL ……… xii DAFTAR GAMBAR ………... xiv DAFTAR LAMPIRAN……… xv PENDAHULUAN……… 1

Latar Belakang ………... 1 Tujuan Penelitian ………... 4 Hipotesis Penelitian ………... 4 TINJAUAN PUSTAKA

Tanaman pegagan (Centella asiatica L. Urban)……….. 5 Hara Fosfor (P) dan Tanah Andisols di Dataran Tinggi………….. 8 Metabolit Sekunder Tanaman, Pemupukan dan Waktu Panen….... 12 Mekanisme Fosfor dalam Meningkatkan Kandungan Bioaktif ….. 14 BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat ………. . 17 Bahan dan Alat ……… 17 Metode Penelitian ………. 18 Pengamatan ………... 20 Analisis Data ……….... 22 HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Percobaan ………... 23 Sifat Fisik dan Kimia Tanah Andisols ..………... 24 Kajian P2O5 Terhadap Nilai SPAD Klorofil

Meter Daun dan Pertumbuhan Pegagan Umur 2 sampai 16 MST… 26 Nilai SPAD Klorofil Meter Daun ……….. 28 Komponen Pertumbuhan ………... 30 Kajian Umur Waktu Panen dan dan Pupuk P2O5 Terhadap Nilai

SPAD Klorofil Meter Daun, Pertumbuhan dan Produksi

Asiatikosida Pegagan………. 37 Nilai SPAD Klorofil Meter Daun, Kandungan P Jaringan, Total

Serapan P dan Bobot Akar………. 38 Komponen Pertumbuhan ………. ……… 42

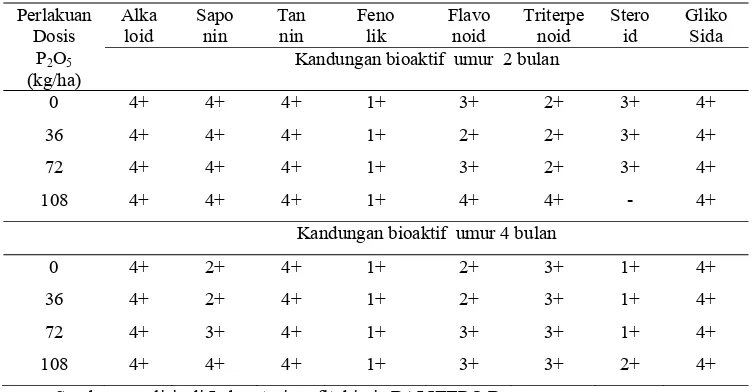

Komponen Produksi ……… ……… 47 Analisis Usaha Budidaya Tanaman Pegagan ………... 57 PEMBAHASAN

Tanah Andisols dan Upaya Pengelolaannya ……….... 60 Analisis Kelayakan Usaha Budidaya Pegagan ……… 65 SIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR TABEL

Halaman 1 Jenis fitokimia, fungsi dan golongan. ……….... .. 15

2 Kriteria penilaian kandungan bioaktif dengan uji fitokimia ... 22

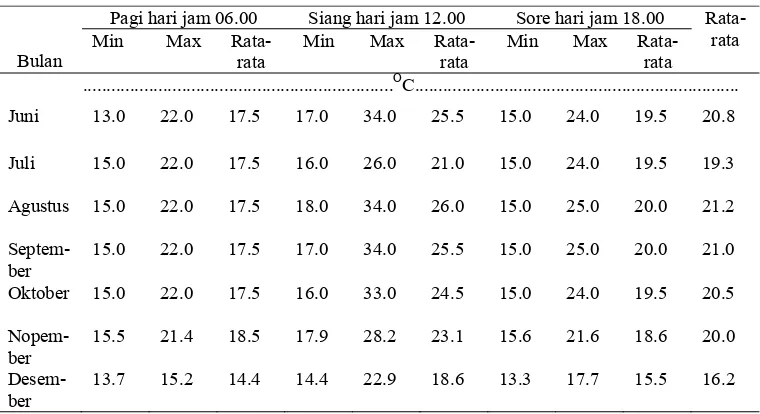

3 Rerata suhu udara bulanan di Desa Sukatani, Kecamatan Pacet,

Kabupaten Cianjur Tahun 2007... 24

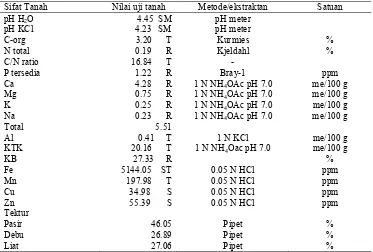

4 Hasil analisis pendahuluan karakteristik tanah Andisols

di Gunung Putri, Cipanas, Cianjur 2007……… 25

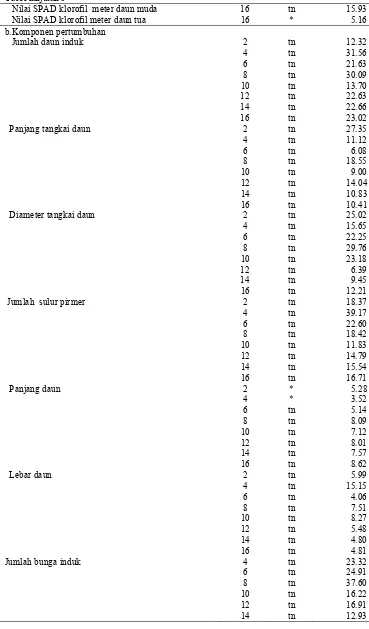

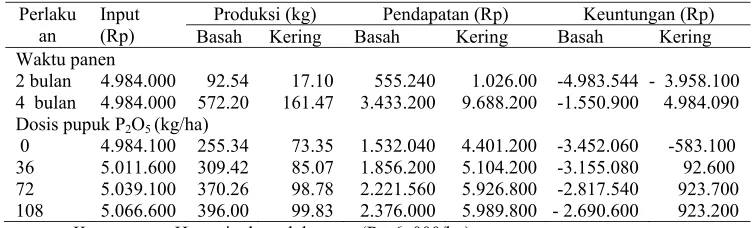

5 Rekapitulasi sidik ragam pengaruh pemberian pupuk P2O5 terhadap

komponen nilai SPAD klorofil meter daun dan pertumbuhan (RAK)…… 26

6 Nilai SPAD klorofil meter daun muda dan daun tua………. 28

7 Pengaruh pemupukan P2O5 terhadap jumlah daun induk ……… 30

8 Pengaruh pemupukan P2O5 terhadap panjang tangkai daun……… 31

9 Pengaruh pemupukan P2O5 terhadap diameter tangkai daun……… 32

10 Pengaruh pupuk P2O5 terhadap jumlah sulur primer……… 32

11 Pengaruh pemupukan P2O5 terhadap panjang daun………. 34

12 Pengaruh pemupukan P2O5 terhadap lebar daun……… . 34

13 Pengaruh pemupukan P2O5 terhadap jumlah bunga induk ……….. 35

14 Pengaruh pemupukan P2O5 terhadap panjang sulur tamaman induk... 35

15 Pengaruh pemupukan P2O5 terhadap jumlah buku tamaman induk……. 36

16 Rekapitulasi sidik ragam pengaruh waktu panen dan pupuk P2O5 terhadap komponen pertumbuhan, produksi dan fisiologi

(Split Plot Design) ………. 37

17 Pengaruh waktu panen dan pupuk P2O5 terhadap nilai SPAD klorofil

meter daun, kandungan P, total serapan P dan bobot akar ……... 39

18 Nilai SPAD klorofil meter daun tua pada berbagai interaksi perlakuan

waktu panen dan dosis pupuk P2O5... 41

19 Pertambahan jumlah daun induk tanaman pegagan pada berbagai

20 Pengaruh waktu panen dan pupuk P2O5 terhadap panjang

tangkai daun terpanjang, diameter tangkai daun terpanjang, jumlah

sulur primer, panjang sulur, panjang daun, lebar daun dan jumlah bunga 44

21 Pengaruh waktu panen dan pupuk P2O5 terhadap jumlah dan luas daun

pertanaman ………...……… 46

22 Pengaruh waktu penen dan pemupukan P2O5 terhadap kandungan

asiotikosida………... 49

23 Bobot biomas basah dan kering pegagan pada berbagai interaksi

perlakuan waktu panen dan dosis pupuk P2O5... 48

24 Pertambahan produksi asiatikosida pegagan pada berbagai interaksi

perlakuan waktu panen dan dosis pupuk P2O5... 54

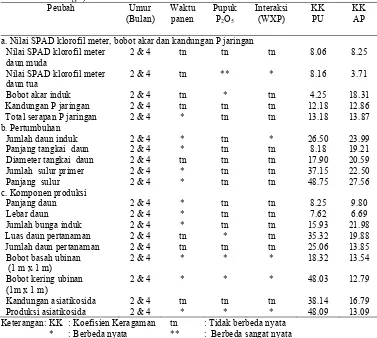

27 Hasil uji fitokimia tanaman pegagan pada umur panen 2 dan 4 bulan…. 55

DAFTAR GAMBAR

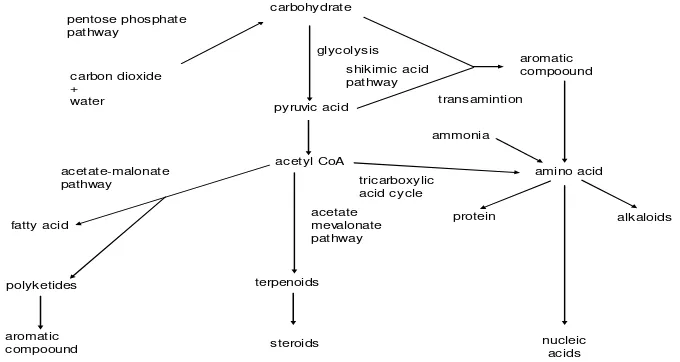

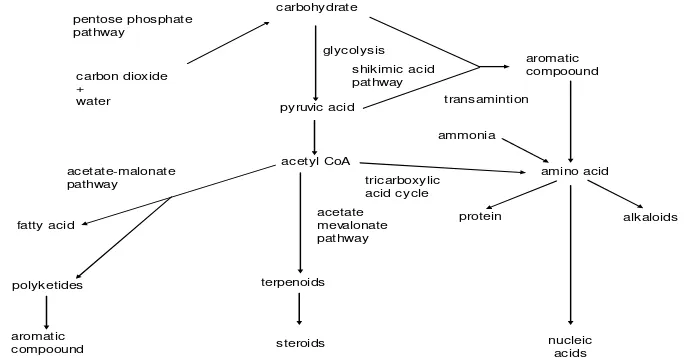

Halaman 1 Lintasan biosintesis metabolit di dalam tanaman

(Vickery dan Vickery 1981)... 12

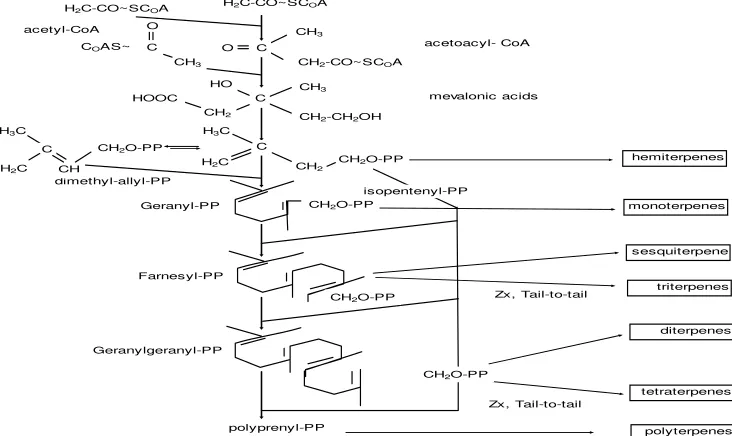

2 Biosintesis senyawa terpenoid (Hess 1986)... 13

3 Nilai SPAD klorofil meter daun muda... 29

4 Interaksi antara pengaruh waktu panen dan dosis P2O5 terhadap

nilai SPAD klorofil meter daun tua... 41

5 Pertambahan jumlah daun induk tanaman pegagan pada berbagai

interaksi perlakuan waktu panen dan dosis pupuk P2O5... 43

6 Pertambahan produksi bobot bimas basah tanaman pegagan akibat perlakuan interaksi perlakuan waktu panen dan dosis

pupuk P2O5... 48

7 Pertambahan produksi bobot biomas kering tanaman pegagan pada berbagai interaksi perlakuan waktu panen dan dosis

pupuk P2O5 ... 49

8 Pertambahan produksi asiatikosida tanaman pegagan pada

berbagai dosis pupuk P2O5………... .. 51

9 Pertambahan serapan P dan asiatikosida tanaman pegagan pada

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1. Denah percobaan………. 75

2. Prosedur uji fitokimia………... 76

3. Prosedur analisa kadar asiaticosida ………... 77

4. Prosedur analisa kadar P jaringan……….. 78

5. Bagan alir penelitian. ………. 79

6. Cara pengukuran nilai SPAD klorofil daun muda, tua dan senecence .. 80

7. Hasil fungsi penduga respon P2O5 kedua macam kadar P2O5 pada

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanaman pegagan (Centella asiatica L. Urban) merupakan tanaman liar

yang banyak tumbuh di ladang, perkebunan, tepi jalan maupun di pekarangan.

Pegagan ini berasal dari Asia tropik, menyukai tanah yang agak lembab, cukup

sinar atau agak terlindung serta dapat ditemukan di daerah dataran rendah sampai

dengan dataran dengan ketinggian 2.500 meter dpl (Hyene 1987; Dalimartha

2000; Januwati dan Yusron 2004). Tanaman ini sering dianggap sebagai gulma

yang kurang diperhatikan manfaatnya. Padahal sebenarnya sudah banyak pula

masyarakat yang telah memanfaatkan pegagan sebagai bahan obat. Sejak jaman

dahulu, pegagan telah dipergunakan sebagai obat kulit, memperbaiki gangguan

syaraf dan peredaran darah. Di daerah Jawa Barat, tanaman pegagan bagian

daunnya juga dikenal sebagai lalapan yang dikonsumsi dalam bentuk segar

maupun direbus (Van Steenis 1997), bahkan ada juga yang mencampurkannya

dalam asinan. Lalapan segar mempunyai khasiat yaitu untuk membersihkan darah

dan memperbaiki gangguan pencernaan (Wijayakusuma et al. 1994). Tanaman

pegagan, pengolahan atau penggunaannya pun tidak terbatas untuk dikonsumsi

secara segar, akan tetapi telah diambil ekstraknya atau diolah menjadi kapsul,

krem dan salep (Lasmadiwati et al. 2002).

Secara empiris pegagan mengandung senyawa asiatikosida yang banyak

digunakan sebagai bahan simplisia obat. Asiatikosida merupakan glikosida

triterpen, derivat alfa amarin dengan molekul gula, terdiri atas 2 glukosa dan 1

rhamnosa (Talalaj dan Czeehowics 1989). Menurut Dalimartha (2000) bahwa

senyawa glikosida triterpenoid yang disebut asiatikosida berperan dalam berbagai

aktivitas penyembuhan penyakit. Salah satu bahan alami yang banyak mengadung

asiatikosida terdapat di tanaman pegagan. Berdasarkan berbagai kajian empiris

khasiat tanaman pegagan mengandung fitokimia terpenoid dengan zat aktif

asiatikosida (Pramono dan Ajiastuti 2004 dan Kristijarti et al. 2004). Asiatikosida

sendiri mempunyai khasiat untuk meningkatkan vitalitas dan daya ingat serta

mengatasi pikun berkaitan erat dengan asam nukleat sebagai dasar penyusunnya

pengobatan usus lambung (Karnig 1988) serta untuk memperlancar peredaran

darah otak karena dapat meluruhkan sumbatan aterosklerosis pada mikrosirkulasi

pembuluh darah otak (Duke 2003). Guna melindungi masyarakat pengguna obat

alami pada tanaman pegagan perlu persyaratan mutu yang baku berdasarkan hasil

penelitian tentang kandungan asiatikosida.

Faktor yang menentukan tinggi rendahnya kuantitas dan kualitas produksi

secara umum adalah penentuan waktu panen yang tepat. Hal yang sama Pantastico

(1986) dan Wibowo (1990) melaporkan bahwa penentuan tingkat kemasakan yang

tepat pada saat umur panen merupakan salah satu aspek agronomi penting untuk

memperoleh produk yang berkualitas tinggi. Umur panen tanaman pegagan

biasanya dilakukan pada umur 3 atau 4 bulan. Selang pemanenan dengan panen

selanjutnya sekitar dua bulan. Hasil produksi total dapat mencapai sekitar 15 – 20

ton/ha segar atau setara 1.5 - 2.5 ton/ha kering (Januwati dan Yusron 2005).

Berdasarkan hasil kajian umur panen 3 – 4 bulan baru dapat menjawab tentang

persyaratan mutu simplisia. Berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh MMI

tahun 1989 adalah kadar abu (tidak lebih 19 %), kadar abu tak larut dalam asam (5

%), kadar sari yang larut dalam air (tidak kurang 6 %) dan kadar sari larut dalam

etanol (tidak kurang 9.0 %), namun belum mensyaratan kandungan

asiotikosidanya. Persyaratan untuk simplisia yang dikeluarkan oleh Badan

Pengawas Obat dan Makanan R I (2004) yaitu kandungan asiatikosidanya tidak

boleh kurang dari 0.9 %, sehingga diperlukan penelitian untuk menentukan umur

waktu panen yang tepat. Peningkatan kandungan asiatikosida menjadi sangat

penting diketahui, dan diduga dipengaruhi oleh umur waktu panen.

Hara fosfor berperan penting dalam metabolisme energi karena

keberadaannya dalam ATP, ADP, AMP dan pirofosfat (PPi). Fosfor juga

merupakan komponen struktural dari sejumlah senyawa penting untuk molekul

pentransfer energi ADP dan ATP. Senyawa fosfat kaya energi dari metabolit

penting untuk menjadi perantara fosforilasi transfer energi dalam proses

pertumbuhan organ tanaman (Salisbury dan Ross 1995). ATP adalah salah satu

contoh nukleotida asam nukleat bebas yang berperan sebagai energi (Toha 2001).

Awal dari kekahatan P signal awal cekaman secara umum meliputi Ribo

perubahan hormonal, nisbah akar/tajuk meningkat, perbanyakan akar rambut dan

pembentukan akar lateral lebih baik. Kedua terjadi perubahan metabolisme atau

pengalihan pada metabolisme sekunder. Sedangkan tanggap fisiologi terjadi

penyerapan P meningkat modifikasi rizhosfer, mobilisasi P internal, perubahan P

internal dan daur ulang P internal (Sopandie 2006).

Peningkatan ketersedian P dapat diusahakan dengan beberapa metode

yaitu dengan pemberian pupuk organik, pupuk P2O5 dan pengapuran terutama

pada pH masam seperti tanah Andisols di daerah dataran tinggi. Pengelolaan

tanah Andisols perlu ditambahkan dalam bentuk pupuk anorganik seperti TSP,

SP-36 dan P-alam serta asam humit dalam bentuk pupuk organik (Santoso dan

Sofyan 2005). Eksudasi asam organik (malat, sitrat dan oksalat) adalah

mekanisme lain tanaman untuk meningkatkan ketersediaan P dari tanah. Asam

organik dapat meningkatkan ketersedian P melalui mekanisme pelarutan senyawa

P sukar larut (Al-P dan Fe-P) dengan penurunan pH atau desorbsi P dari jerapan

dengan pertukaran anion Crowley dan Rengel (2000) dalam Sopandie (2006).

Anion asam organik dapat membentuk komleks dengan Al atau Fe sehingga dapat

melepaskan ion fosfat atau mencegah ion fosfat bereaksi dengan ion Al atau Fe

(Sopandie 2006). Hal ini dapat meningkatkan serapan P pada tanah-tanah masam

seperti tanah Andisols yang mempunyai kandungan P tersedia sangat rendah.

Kandungan P tersedia sangat rendah diperkirakan sama seperti luas tanah andisols

di Indonesia kurang lebih 6.5 juta hektar atau 3.4 % dari total daratan Indonesia

(Arifin 1994). Pengguaan pupuk anorganik seperti pupuk SP-36 diharapkan cukup

baik, karena mudah larut dalam kondisi masam serta dapat melepaskan fosfat

secara lambat (slow released). Agustina (1990) menyatakan bahwa hubungan

dosis pupuk dengan hasil tanaman mengikuti pola kuadratik, artinya pemberian

pupuk tertentu dapat meningkatkan hasil tanaman sebaliknya dosis yang

berlebihan akan mengakibatkan menurunnya hasil tanamam.

Berdasarkan latar belakang di atas sangat menarik untuk mengevaluasi

pengaruh waktu panen dan pemberian pupuk P2O5 terhadap pertumbuhan dan

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mempelajari respon pertumbuhan dan produksi serta kandungan asiatikosida

tanaman pegagan terhadap umur waktu panen dua dan empat bulan.

2. Mempelajari respon pertumbuhan dan produksi serta kandungan bahan

asiatikosida tanaman pegagan terhadap tingkatan pemupukan fosfor yang

berbeda.

3. Mempelajari interaksi pertumbuhan dan produksi asiatikosida tanaman

pegagan terhadap beberapa tingkatan umur waktu panen dan pemupukan

fosfor yang berbeda.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Semakin bertambah umur tanaman semakin bertambah pertumbuhan, biomas

dan kandungan asiatikosida.

2. Terdapat tingkatan pupuk fosfor yang terbaik yang berpengaruh terhadap

komponen pertumbuhan, produksi dan kandungan asiatikosida.

3. Terdapat interaksi antara tingkatan umur waktu panen dan dosis pemupukan

fosfor terbaik terhadap pertumbuhan, produksi dan kandungan senyawa

TINJAUAN PUSTAKA

Tanaman pegagan (Centella asiatica L. Urban) Botani

Tanaman pegagan (Centella asiatica L. Urban) mempunyai sinonim

Hydrocotyle asiatica L. Pes, yang berasal dari Asia Tropik dan dikelompokkan

kedalam golongan tanaman Dicotyledonae, famili Umbelliferae atau Apiaceae

(Heyne 1987).

Pegagan berdasarkan klasifikasi taksonomi (Lembaga Biologi Nasional

1980) termasuk kedalam:

Divisi : Spermatophyta

sub-divisi : Angiospermae

kelas : Dicotyledonae

ordo : Umbillales

famili : Umbilliferae (Apiaceae)

genus : Centella

spesies : Centella asiatica (L). Urban, Hidrocotyle asiatica Linn

Nama daerah atau lokalnya adalah pegagan (Jakarta), antanan (Sunda), daun

kaki kuda (Sumatra), tikusan (Madura), taiduh (Bali), kori-kori (Halmahera),

gagan-gagan atau panigowang (Jawa), pegaga (Aceh), pegago (Minaokabau),

dogauke atau sandanan (Irian), gogauke (Papua), kalotidi manora (Maluku),

bebile (lombok) (Depertemen Kesehatan Republik Indonesia 1989, Santa dan

Bambang 1992; Lasmadiwati et al. 2004). Selain di Indonesia pegagan juga

dikenal di India dan Sri Lanka dengan nama Gotu Kola dan di Cina dikenal

dengan nama Ji Xue Cao yang digunakan untuk memperpanjang umur menurut

kepercayaan masyarakat di Cina. Di negara Perancis dikenal dengan nama

Bevilaque, Hydrocote d’Asie, Cotyiole Asiatique dan sudah ditetapkan sebagai

tanaman obat sejak tahun 1884. Di berbagai negara pegagan sudah secara turun

temurun digunakan sebagai obat tradisional untuk berbagai jenis penyakit

Tanaman pegagan merupakan herba menahun tidak berbatang dengan akar

rimpang pendek serta akar merayap (menjalar) stolon panjang bisa mencapai 2.5

m (Van Steenis 1997, De Padua et al. 1999). Akar terdapat pada buku yang

menyentuh tanah akarnya tunggal bercabang-cabang sedangkan akar serabut

tumbuh pada buku-buku stolon (geragih). Daun tunggal letak basalis atau roset

dengan 2-10 daun. Bentuk daun seperti ginjal (reniformis) ukuran 2-5 x 3-7 cm

tangkai dan daun tegak panjang 9 - 17 cm bagian tangkai daun berlubang. Tepi

daun bergerigi 1 - 7 cm dan kadang-kadang berambut (Wijayakusuma et al.

1994). Pangkal tangkai daun melengkuk ke dalam dan melebar seperti pelepah.

Tulang daun menjari (palmitus). Daun berwarna hijau dan hijau muda. Bunga

putih atau merah muda berbentuk payung tunggal atau 3-5 bunga secara bersama

keluar dari ketiak daun (Wijayakusuma et al. 1994), buah bertipe schyzorcapium,

berwarna kuning coklat atau merah muda kuning, berbelah - berbeluk dua (Van

Steenis 1997; Santa dan Bambang 1992; De Padua et al. 1999).

Manfaat

Pegagan merupakan sayuran yang disukai di beberapa negara-negara di

Asia Tenggara (kecuali Philipina) dan juga di Sri Langka. Daunnya; rasanya

agak pahit bisa dimakan mentah atau dimasak. Di Thailand, Vietnam, Kamboja,

dan Laos daun-daun pegagan banyak dikonsumsi dalam bentuk jus sebagai

minuman. Namun pegagan lebih terkenal sebagai sayuran dan bahan minuman

karena berkaitan dengan kandungan senyawa obat didalamnya (De Padua et al.

1999). Tanaman pegagan termasuk herba yang berkhasiat sebagai anti infeksi,

anti racun, anti rematik, penghenti pendarahan, peluruh kencing, pembersih darah,

memperbanyak pengeluaran empedu, pereda demam, penenang, mempercepat

penyembuhan luka dan melebarkan pembuluh darah. Bagian tanaman yang dapat

dikonsumsi sebagai sayuran adalah daun, sedangkan yang berfungsi untuk obat

adalah seluruh bagian tanaman kecuali akar (Dalimartha 2000). Daun pegagan

juga dapat berfungsi sebagai aromatik namun aromanya akan cepat menghilang

seiring dengan proses pengeringannya (Wren 1956). Pegagan rasa manis bersifat

mendinginkan atau menyejukkan berfungsi membersihkan darah, antilepra,

penurunan panas (antipiretika), menghentikan perdarahan (haemostatika),

meningkatkan syaraf memori dan hiposensitif (Winarto dan Surbakti 2005).

Kandungan asiatikosida membuat pegagan berfungsi sebagai antiinflamasi

sehingga dapat diolah menjadi bahan baku salep untuk mengobati luka

(Lasmadiwati et al. 2005).

Pegagan bermanfaat sebagai tanaman obat karena mengandung komponen

fitokimia seperti: triterpenoid, saponin, flavonoid, tanin, steroid dan glikosida. Zat

aktif yang terdapat dalam pegagan adalah antara lain asiatikosida, asiatic acid,

madekasid dan madekasoid (golongan triterpenoid), sitosterol dan stigmasterol

(golongan steroid) dan vallerin, brahmosida (golongan saponin). Kandungan

kimia yang terdapat pada pegagan yang lain yaitu asiaticoside, thankuniside,

isothankuniside, madecassoside, brahmoside, brahminoside, brahmic acid,

madasiatic acid, meso-inositol, centelloside, carotenoids, hydrocotylin, vellarine,

tanin serta mempunyai kandungan garam mineral seperti kalium, natrium,

magnesium, kalsium dan besi mengandung fosfor, minyak atsiri (1%), pektin

(17.25%), asam amino dan vitamin (Santa dan Bambang 1992; Kusuma et al.

1994; Lasmadiwati et al. 2004)

Adaptasi/Lingkungan Tumbuh

Tanaman pegagan beradaptasi cukup luas ini terbukti mudah tumbuh di

berbagai tempatnya cocok. Pegagan menyukai lingkungan yang lembab, cukup

sinar matahari atau agak terlindung, tumbuh baik di dataran rendah pada

ketinggian sekitar 700 m dpl dan dapat tumbuh pada daerah sampai dengan

ketinggian 2500 m dpl (Dalimartha 2000). Januwati dan Yusron (2005)

melaporkan bahwa ketinggian tempat optimum untuk tanaman pegagan adalah

200 – 800 m dpl, akan tetapi diatas 1000 m dpl produksi biomas rendah,

sebaliknya kandungan asiatikosida diduga lebih tinggi. Secara empiris tanaman

pegagan mempunyai syarat tumbuh spesifik dalam kebutuhan intensitas cahaya

sehingga, yang akan mempengaruhi bentuk morfologi anatomi daun dan

kandungan bioaktifnya (Musyarofah 2006). Tanaman pegagan memiliki

dengan sesama daun lainnya, oleh sebab itu tidak memungkinkan pertumbuhan

daun di bawahnya lebih baik.

Pegagan tidak tahan terhadap tempat terlalu kering, curah hujan tinggi,

intensitas cahaya 30 – 40 % dan dapat tumbuh di semua jenis tanah. Pada jenis

tanah Latosol dengan kandungan liat sedang dapat tumbuh subur dan kandungan

bahan aktifnya cukup tinggi (Januwati dan Yusron (2005). Sedangkan pada jenis

tanah Andisols di dataran tinggi belum banyak diketahui respon pertumbuhan dan

produksinya.

Hara Fosfor (P) dan Tanah Andisols di Dataran Tinggi

Pada umumnya, fungsi P pada tanaman dapat digolongkan dalam tiga

bagian. Fungsi pertama adalah sebagai penyusun makromolekul. Dua contoh

utama atau terpenting dari makromolekul yang melibatkan P adalah senyawa yang

berperan dalam pewarisan sifat dan perkembangan tanaman. Pada biomembran P

membentuk ikatan atau jembatan antara digliserida dan molekul lainya seperti

asam amino, amina, atau alkohol, membentuk fosfatidilikolin (lesitin) yang

menjaga intergritas membran. Fungsi Kedua adalah sebagai unsur pembentuk

senyawa penyimpan dan perpindahan energi. Dua senyawa kaya energi yang

paling umum adalah ATP dan ADP. Energi dalam ATP/ADP terletak pada ikatan

pirofosfat yang pemecahan akan melepaskan energi, yang dikenal proses

fosforilasi. ATP merupakan sumber energi untuk hampir semua proses biologi

membutuhkan energi. Unsur P seperti halnya diperlukan dalam proses fotosintesis

yakni pada fotofosforilasi dan pembentukan ribulosa 1.5-bifosfat. Fungsi ketiga P

adalah sebagai regulator reaksi biokimia malalui fosforilasi yang dapat

mengaktivasi atau inaktivasi protein yang diangap sebagai faktor dalam transduksi

sinyal (Marschner 1995). Secara singkat bahwa pengaruh faktor lingkungan (air,

suhu dan cahaya) selanjutnya tanah dan hara berpengaruh langsung dan tidak

langsung pada produksi bahan kering, rasio tanaman dan kandungan bioaktif

terhadap produksi bioaktif.

Fosfor termasuk hara makro dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak

seperti halnya N, K, Ca, Mg dan S. Kadar P di dalam tanaman 0.1 – 0.4 % lebih

rendah dari kadar N dan K (Tisdale et al. 1985). Fosfor merupakan salah satu

selain nitrogen dan kalium (Soepardi 1983). Sebagian besar P terdapat pada kerak

bumi. Mineral utama yang mempunyai kadar P tinggi adalah apatit. Mineral ini

merupakan persenyawaan karbonat, flour, klor atau hidroksi apatit yang

mempunyai kadar P2O5 antara 15-30 % dan tidak larut dalam air. Dengan adanya

proses pelapukan mineral apatit akan mengalami perubahan yang kemudian akan

membebaskan P dalam ikatan Ca-P. Selanjutnya akan diperoleh bentuk Al-P dan

Fe-P dalam tanah yang jumlahnya tergantung dari tingkat hancuran iklim

(Leiwakabessy dan Sutandi 1998).

Fosfor dalam tanah dibedakan atas P-inorganik dan P-organik. Jumlah dari

kedua bentuk ini disebut total (Leiwakabessy 1988). Pada lapisan olah kadar

P-organik untuk tanah mineral lebih tinggi dari lapisan di bawahnya karena adanya

penimbunan bahan organik (Tisdale et al. 1985). Fofor dalam tanah ada empat

bentuk yaitu: (1) terlarut dalam air (H2PO4-. HPO42-. dan PO43-), (2) terjerap oleh

liat (ristensi P), (3) terfiksasi dan/atau termobilisasi dan (4) P-organik

(Rosmarkam dan Yuwono 2001) dan Lagreid et al. (1999). Sebaliknya

Leiwakabessy (1988) melaporkan bahwa ion fosfat dalam larutan tanah yang

berasal dari mineral primer maupun dari bahan organik dan pupuk segera diubah

menjadi berbagai bentuk tergantung dari keadaan lingkungan.

Pergerakan hara P didalam tanah diserap oleh akar melalui proses difusi

yang didasarkan pada perbedaan konsentrasi unsur hara yang berada pada suatu

tempat dengan tempat yang lain di dalam bentuk larutan tanah. Penyerapan P

oleh tanaman dari tanah adalah penyerapan aktif karena melawan gradien

konsentrasi (Clarkson dan Grignon 1991). Pergerakan ion fosfat menuju akar

tanaman terdiri dari dua cara yakni aliran massa dan difusi (Tisdale et al. 1985).

Kadar P larutan tanah di luar sel akar umumnya hanya 1 µM atau kurang.

sedangkan kadar dalam sitoplasma adalah 103 sampai 104 lebih tinggi. Fosfor

yang diserap tanaman tidak mengalami reduksi akan tetapi tetap dalam bentuk

oksidatif tertinggi (Marschner 1995). Setelah diserap fosfat dapat tetap sebagai P

inorganik atau teresterifikasi (melalui gugus hidrosil) dengan rantai karbon

(C-O-P) sebagai ester sederhana (gula (C-O-P) atau terikat dengan P lainnya dengan ikatan

Tanaman menyerap unsur hara fosfor dalam bentuk ion ortofosfat primer

(H2PO4-) dan ion ortofosfat sekunder (HPO42-) atau fosfor diserap terutama dalam

bentuk ion bervalensi tunggal H2PO4- dan kadang dalam bentuk ion bervalensi

dua HPO42- (Gardner et al. 1991). Menurut Tisdale et al. (1985) kemungkinan

fosfor masih dapat diserap dalam bentuk lain yaitu pirofosfat dan metafosfat.

Mekanisme yang terjadi setelah P diserap oleh akar, mula-mula diangkut ke daun

muda, kemudian dipindah ke daun yang lebih tua. Sebagian besar ester fosfat

merupakan senyawa intermediet dalam mekanisme sebagai biosintesis ataupun

pemecah (Morard 1970 dalam Rosmarkan dan Yuwona 2002).

Perubahan fosfor di akar tanaman dibedakan menjadi tiga fase; pertama

adalah perubahan P anorganik yang baru diserap tanaman menjadi bentuk

senyawa organik. Kedua adalah perubahan P dari ATP (Adenosin Trifosfat)

menjadi ADP (Adenosin Difosfat). Ketiga adalah pemecahan dari pirofosfat atau

fosfat secara hidrolisis (Tisdale 1985).

Fosfor yang diserap tanaman dalam bentuk ion anorganik cepat berubah

menjadi senyawa fosfor organik setelah diserap dalam bentuk H2PO4- umumnya

cepat diesterifikasi melalui gugusan hidroksil berantai C menjadi fosfat berenergi

tinggi (misalnya ATP). Perubahan P anorganik menjadi P organik hanya

memerlukan waktu beberapa menit (Marschner 1986). Walapun P organik ini

cepat dilepas menjadi P anorganik lagi ke dalam jaringan xilem tanaman. Unsur

hara P yang relatif stabil adalah apabila P berada dalam dua ester (C-P-C). Pada

proses glikolisis, respirasi atau fotosintesis energi dilepas dan digunakan untuk

menyusun ikatan pirofosfat yang kaya energi. Fosfor merupakan senyawa

penyusun jaringan tanaman seperti: asam nukleat, fosfolipida dan fitin. Fosfor ini

bersifat mobil atau mudah bergerak antar jaringan tanaman. Kadar optimum fosfor

dalam tanaman pada saat pertumbuhan vegetatif berkisar antara 0.3 – 0.5 % dari

berat kering tanaman (Rosmarkan dan Yuwona 2002).

Sumber pupuk yang digunakan dalam penelitian ini berupa pupuk fosfor

(SP-36) yang diproduksi dalam bentuk pupuk anorganik dengan kandungan P2O5

36 %. Walaupun, industri obat cenderung mensyaratkan budidaya tanaman obat

menggunakan bahan alami saja, sehingga perlu perimbangan pupuk organik

tanaman lebih mudah menyerap, sehingga mendukung pertumbuhan awal yang

baik. diharapkan produksi biomas tinggi dan akhirnya didapatkan kandungan

bioaktif tinggi pula.

Tanah Andisols merupakan tanah yang berkembang dari bahan vulkanik

seperti lahar, abu vulkan, batu apung, sinder dan lava (Tan 1984). Menurut

Rachim dan Suwardi (1999) tanah Andisols adalah tanah yang berwarna hitam

kelam sangat porous, mengandung bahan organik dan liat amorf terutama alofan.

Karakteristik tanah Andisols diantaranya adalah memiliki kandungan bahan

organik yang tinggi, bobot isi rendah, daya menahan air tinggi, mempunyai

konsistensi gembur, kurang plastis dan tidak lengket. Selain itu umumnya tanah

Andisols dicirikan oleh tektur lempung berpasir sampai dengan lempung dan

memiliki reaksi tanah masam sampai dengan agak masam (Tan 1984). Tanah

Andisols memiliki kejenuhan basa rendah, kapasitas tukar kation dan kapasitas

tukar anion tinggi, serta kadar fosfor rendah. karena terfiksasi kuat (Rachim dan

Suwandi 1999). Berdasarkan klasifikasi tanah Pusat Penelitian Tanah dan

Agroklimat (1982), klasifikasinya hampir mirip dengan sistem FAO/UNESCO.

Tanah Andisols adalah tanah-tanah yang umumnya berwarna hitam (epipedon

mollik atau umbrik) dan mempunyai horison kambik, bulk density kurang dari

0.85 g/cm3 banyak mengandung bahan amorf atau lebih dari 60 % terdiri dari abu

vulkanik vitrik cinders atau bahan pyroklastik (Hardjowigeno 2003). Sifat

tanahnya merupakan tanah masih muda dengan kadar P, K dan Al tinggi dan

banyak ditemukan di daerah gunung berapi dataran tinggi. Kandungan fosfor (P)

total tanah Andisols kategori tinggi, namun P kurang tersedia bagi tanaman

karena terfiksasi oleh Al-hidroksida tinggi, Al larut sangat reaktif terhadap anion

seperti fosfat, sulfat atau silikat. Hal yang sama ditegaskan oleh Swastika et al.

(2005) P diikat oleh mineral liat amort dan diikat oleh Al+3. Harborne (1987)

menyebutkan bahwa ragam kandungan fitokimia tanaman dipengaruhi oleh faktor

lingkungan antara lain: faktor iklim (suhu, intensitas cahaya, panjang hari,

kelembaban dan musim), faktor tanah. bahan polusi yang tidak wajar (ozon, gas

-gas industri, asap kendaraan maupun pestisida) dan kompetisi dengan tanaman

Metabolit Sekunder Tanaman, Pemupukan dan Waktu Panen

Metabolit sekunder atau dikatakan sebagai bahan alami merupakan

senyawa yang dihasilkan oleh tanaman dalam jumlah relatif besar, namun tidak

memiliki fungsi langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu

tanaman (Taiz and Zeiger 2002). Metabolit sekunder sangat diperlukan bagi

tumbuhan beberapa diantaranya bermanfaat sebagai mekanisme pertahanan dalam

melawan serangan bakteri, virus, dan jamur sehingga dapat dianalogikan seperti

sistem kekebalan tubuh (Vickery dan Vickery 1981). Penyebaran metabolit

sekunder terbatas, terdapat terutama pada tumbuhan dan mikroorganisme serta

memiliki karakteristik untuk tiap generasi, spesies, dan strain tertentu. Metabolit

sekunder dibentuk dari metabolit primer antara lain asam animo, asetil koenzim

A, asam mevalonat, dan intermediate dari lintasan shikimat (Herbert 1995).

Metabolit sekunder dibagi menjadi kelompok terpenoid, alkaloid, shikimat dan

poliketida berdasarkan pentingnya material pembentukannya (Sell 2005).

Pembentukan metabolit sekunder dipengaruhi oleh banyak faktor antara

lain: suhu, pH, aktivitas air dan intensitas cahaya. Laju reaksi thermal (non foto

kimia) peka terhadap suhu dan beberapa laju reaksi akan meningkat seiring

dengan peningkatan suhu 100C. Lahan yang relatif kering, pH dan kelembaban

tanah adalah merupakan parameter yang relevan untuk terbentuknya metabolisme

sekunder. Metabolit dibentuk melalui lintasan (pathway) yang khusus dari

metabolit primer (Gambar 1).

pentose phosphate pathway

carbohydrate

carbon dioxide +

water pyruvic acid

[image:39.612.145.485.488.669.2]glycolysis shikimic acid pathway aromatic compoound acetyl CoA transamintion ammonia amino acid tricarboxylic acid cycle acetate mevalonate pathway protein alkaloids nucleic acids terpenoids steroids acetate-malonate pathway fatty acid polyketides aromatic compoound

Semua reaksi hidrolisis atau kondensasi dan reaksi hidrasi/dehidrasi

merupakan katalis asam dan reaksi hidrolisis merupakan katalis basa. Air

diperlukan untuk hidrolisis (amida dan ester) dan reaksi hidrasi. Laju reaksi akan

menjadi lambat jika aktivitas air rendah. Sedangkan peningkatan intensitas cahaya

akan meningkatkan laju dari semua reaksi oksidasi dan dekarboksilasi (Alphastep

2003).

Senyawa metabolit sekunder yang paling banyak dikandung tanaman

pegagan adalah dari kelompok triterpenoid. Sedangkan geranyl pyrophosphate

menjadi prekursor dari diterpenoid dan carotenoid (Vickery dan Vickery 1981).

Triterpenoid merupakan senyawa yang memiliki struktur molekuler yang

mengandung rangka karbon dan membentuk isoprene (2-methylbuta-1.3-diene).

Isoprene mempunyai lima atom karbon, sedangkan jumlah atom karbon pada

masing-masing senyawa terpenoid merupakan kelipatan lima karbon (isoprene)

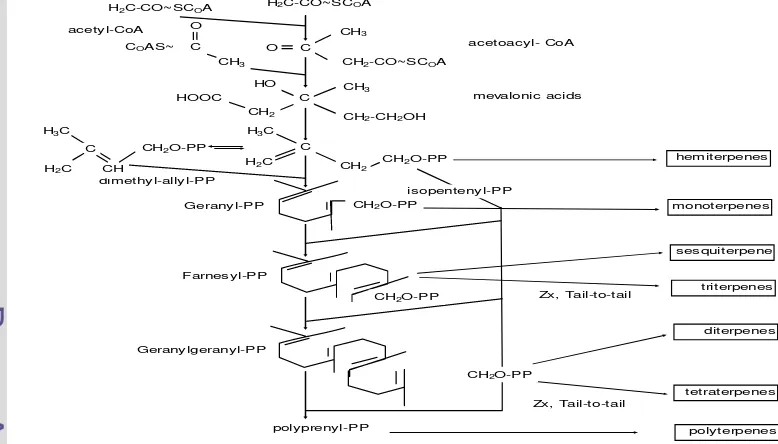

[image:40.612.137.503.394.612.2](Sell 2005). Secara jelas biosintesis senyawa triterpenoid ditunjukkan pada

Gambar 2. acetyl-CoA dimethyl-allyl-PP Geranyl-PP Farnesyl-PP Geranylgeranyl-PP polyprenyl-PP polyterpenes tetraterpenes diterpenes triterpenes sesquiterpene monoterpenes hemiterpenes Zx, Tail-to-tail Zx, Tail-to-tail isopentenyl-PP mevalonic acids acetoacyl- CoA

CH2O-PP

CH2O-PP

CH2O-PP CH2O-PP CH2

C H2C H3C

CH2O-PP

H3C

H2C C CH C C C O CH3 CH3

CH2-CH2OH CH2-CO~SCOA

CH3 HO CH2 HOOC O C COAS~

H2C-CO~SCOA

H2C-CO~SCOA

Gambar 2 Biosintesis senyawa terpenoid (Hess 1986)

Faktor yang menentukan tinggi rendahnya kuantitas dan kualitas produksi

adalah penentuan waktu panen yang tepat. Banyak komoditas ekonomis seperti

waktu panen kurang tepat. Pantastico (1986) dan Wibowo (1990) menyimpulkan

bahwa penentuan tingkat kemasakan yang tepat pada saat umur panen merupakan

salah satu aspek penting dalam upaya memperoleh produk yang berkualitas tinggi.

Mekanisme Fosfor dalam Meningkatkatkan Kandungan Bioaktif

Fosfor berfungsi sebagai merangsang pembentukan akar lebih baik untuk

penyerapan hara dan air, peningkatan jumlah klorofil daun dapat berfotosintesis

baik untuk menghasilkan fotosintat, sehingga senyawa yang kaya energi diserap

oleh akar diangkut melalui xilem menuju tajuk di duga dapat meningkatkan

kandungan senyawa asiatikosida. Salisbury (1995) yang menyimpulkan bahwa

fosfor tak pernah direduksi di dalam tumbuhan dan tetap sebagai fosfat (baik

dalam bentuk bebas maupun terikat) pada senyawa organik sebagai ester. Ester

fosfat terbentuk dengan gula, alkohol, asam, atau fosfat lain (polifosfat). Senyawa

kaya energi itu dapat diduga sebagai intermedete lintasan pentose phosphate

(pathway) dari metabolit primer dan diturunkan dari prekursor ke metabalit

sekunder. Tanaman pegagan mengandung paling banyak adalah senyawa

golongan tirterpenoid. Triterpenoid merupakan senyawa turunan dari prekursor

metabolit primer yang dibiosintesis oleh lintasan acetate mevanolate, akan

menghasilkan geranyl-geranyl pyrophosphate merupakan metabolit primer yang

membentuk monoterpenoid dan turunannya, sedangkan farnesyl pyrophosphate

meningkatkan pembentukan sesquiterpenoid dan konversi dari squalene menjadi

triterpenoid dan steroid. Sedangkan geranyl pyrophosphate menjadi prekursor dari

diterpenoid dan carotenoid (Vickery and Vickery 1981) dan Hess (1986).

Proses pertumbuhan dan produksi tanaman adalah pengaruh iklim mikro.

Lal (1974) melaporkan bahwa pertumbuhan tanaman jagung muda berjalan

lambat pada suhu permukaan tanah di atas 35 oC, kondisi ini sering terjadi di

daerah tropis, khususnya bila permukaan tanah kering. Alvim dalam Lal (1974)

menyatakan bahwa temperatur dau kopi kadang-kadang melampaui temperatur

udara sampai 20 oC. Berdasarkan hasil analisis ketergantungan, laju suhu

seringkali diekspresikan dalam Q10, yaitu laju akan meningkat bila suhu

meningkat atau bertambah 10 oC. Di samping itu beberapa proses tanaman Q10

Secara umum jenis, fungsi dan golongan fitokimia disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Jenis fitokimia, fungsi dan golongan

Jenis fitokimia

Fungsi Golongan Sumber pustaka.

Alkaloid Sebagai obat.

Zat racun,reaksi detoksifikasi hasil metabolisme, faktor pengatur pertumbuhan dan penyedia unsur nitrogen yang diperlukan bagi tumbuhan.

Piridin, tropen, kinolin, isokinolin, indol, imidazol, purin, amin dan steroid. (Mursyidi 1990)

(Mursyidi 1990)

Saponin Toksisitas pada hewan berdarah dingin

Brahmoside, brahminoside dan madecassoside (Vickery dan Vickery 1981)

Vickery dan Vickery (1981) Menimbulkan iritasi yang dapat

menyebabkan muntah dan diare.

Vickery dan Vickery (1981) Untuk bactericidal, fungicidal

jamur, ameobaccidal dan pembrantas serangga

(www.alternativ ehealth com.au 2005),

Untuk bahan anaestesi (www.pioneerhe

rbs.com 2005), Obat penenang dan pereda

kegelisahan (antianxiety)

(www.uspharma cist.com 2005) Madecocassoside dapat memacu

produksi kolagen. Adapun fungsi kolagen sangat besar peranannya dalam regenerasi sel kulit termasuk sel telur (ovum) pada wanita dan sel sperma pada pria

(www.mediaseh at.com 2006).

Flavonoid Penyaring cahaya ultraviolet Kaempferol, quercetin, glikosida

(3-glucosylquercetin dan 3-glucosylkaemferol (Wren 1956) Flvonoid O-glikosid dan C-glikosid

Vickery dan Vickery (1981) Melindungi sel dari radiasi

ultraviolet B (280-320 nm)

Taiz dan Zeiger (2002)

Melindungi kerusakan jaringan

daun

Musyarowah (2007)

Steroid Energi mikroorganisme dan aktivitas hormonal pada hewan.

Trtrasiklik triterpenoid, campesterol, sitosterol dan stigmasterol (Vickery dan Vickery (1981).

Vickery dan Vickery (1981) Oestrogenic dan stigmasserol

sebagai vitamin atau antistiffness factor.

Vickery dan Vickery (1981)

Triterpenoid Anti lepra atau kusta Asiaticoside, asiatic acid, madecassic

Dalimartha (2000) Merangsang pembentukan lemak

dan protein penting untuk ksehatan kulit.

www.iridology-australia.com

2005. Merubah alanine dan prolin

menjadi stuktur kolagen sebagai perawatan gangguan kulit

www.iridology-australia.com

2005. Mempercepat penyembuhan luka

pasca operasi, jerawat, flek hitam pada kulit

www.iridology-australia.com

Akan tetapi Q10 hampir selalu berkurang sejalan dengan bertambahnya temperatur

akhirnya hubungan antara laju pertumbuhan dengan suhu lebih sering secara linier

daripada logaritma. Hubungan yang linier muncul secara signifikan seringkali

dapat diamati ketika laju pertumbuhan kurang dari 20 % dari laju maksimum

pada suhu optimum, di bawah temperatur optimum laju berkurang sangat cepat

seiring meningkatnya suhu. Temperatur optimum seperti halnya untuk proses

yang baik di daerah temperate maupun tropik berkisar antara 20 sampai 25 oC,

akan tetapi tanaman di daerah suhu rendah atau dataran tinggi pada umumnya

tanaman dapat tumbuh kisaran suhu 5 – 30 oC. Sebaliknya kisaran suhu untuk

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat

Percobaan ini dilakukan mulai bulan Juni sampai Desember 2007.

Tempat percabaan di Kebun Percobaan Gunung Putri Cipanas, Kecamatan Pacet,

Kabupaten Cianjur, Jawa Barat kebun milik BALITTRO Bogor, pada jenis

tanah Andisols dan memiliki ketinggian tempat 1300 meter di atas permukaan

laut.

Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang digunakan antara lain bahan tanam 1 aksesi pegagan

yang berasal dari Boyolali, pupuk anorganik dan pupuk organik, bambu atau kayu

dan rumah paranet (25 %) serta pendukung lainnya. Bahan tanam berupa bibit

berasal dari setek yang dibibitkan terlebih dahulu sampai berumur sekitar 3-4

minggu terhitung sejak ditanam. Pupuk yang dipergunakan sesuai dengan

perlakuan yaitu menggunakan pupuk SP-36 dengan kandungan 36 % P2O5, pupuk

Urea 45 % N dan KCl 65 % K2O serta bahan lain-lainya yang berhubungan

dengan penelitian. Bahan kimia yang digunakan adalah standar asiatikosida,

aquabidest, aseton (CH3CN) p.a, larutan asam asetat (CH3COOH) p.a 0.6 %,

aquabidest, asetonitril (Gradient Grade for Liquid Chromatography) dan H2SO4.

Alat-alat yang digunakan antara lain cangkul, timbangan analitik, light

meter LX 103, automatic leaf area meter, SPAD chlorophyll meter, timbangan

digital, termometer bola basah-kering, alat ukur dan alat tulis serta peralatan

pendukung lainnya. Alat-alat lainnya yang digunakan adalah ember plastik,

blower, alat pengiling, ayakan 40 mesh, timbangan analitik, gelas yang bisa

digunakan di laboratorium, kertas saring Whatman nomor 42, kertas saring

Whatman ukuran 2 µm diameter 13 mm (membrane filter) millipore, dan KCKT

Hitachi D-7000.

Analisis fitokimia dan kadar asiatikosida instrumen yang digunakan adalah

KCKT (Kromatografi Cair Kinerja Tinggi) atau HPLC (High Performance Liquid

Chromatography). Uji kualitatif banyak sedikitnya kandungan senyawa bioaktif

tertentu dalam sampel diketahui berdasarkan jumlah pemberian pereaksi (reagent),

Analisis tanah dan jaringan tanaman alat yang digunakan yaitu

Spektrofotometer pada panjang gelombang 693 nm atau sesuai dengan prosedur

juknis dari Balai Penelitian Tanah Bogor tahun 2005. Adapun prosedur kerja

terdapat dalam (Lampiran 4).

Metode Penelitian

Percobaan ini dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Petak

Terbagi (Split Plot Design) dengan petak utama perlakuan umur waktu panen 2

dan 4 bulan, perlakuan anak petak tingkat pemupukan P2O5 yang terdiri atas 4

taraf yaitu 0, 36, 72 dan 108 kg P2O5/ha diulang 3 kali. Di samping itu untuk

mengetahui pertumbuhan tanaman pegagan dari 2 sampai 16 MST (minggu

setelah tanam) pengolahan data dirancang menggunakan faktor tunggal dengan

empat taraf dosis pupuk P2O5 dengan Rancangan Acak Kelompok Lengkap

(Randomize Complete Block Design) diulang 3 kali. Luas plot 3 m x 4 mdengan

jumlah populasi 100 tanaman. Adapun macam perlakuan 4 taraf yaitu 0, 36, 72

dan 108 kg P2O5/ha seperti halnya sama dengan anak petak (Lampiran 1). Adapun

alasannya adalah umur 2 sampai 8 MST belum dipengaruhi oleh perlakuan umur

waktu panen 2 bulan di samping itu umur 10 sampai 16 MST belum dipengaruhi

oleh perlakuan waktu panen 4 bulan. Pengamatan pertumbuhan menggunakan

sampel tanaman pada petak utama perlakuan umur waktu panen 2 bulan

sebaliknya untuk mengetahui pertumbuhan petak utama perlakuan umur panen 4

bulan, masing-masing sampel pengamatan 10 % dari populasi tanaman.

Sedangkan pengamatan pertumbuhan dilakukan setiap 2 minggu. Jarak tanam 30

cm x 40 cm, pupuk dasar 20 ton/ha pupuk kandang sapi, 200 kg Urea/ha dan 200

kg KCl /ha.

Model statistika untuk rancangan acak kelompok yang dipergunakan

adalah: Yij = μ + αi + β j + έ ij

Dimana I = 1,2,3, 4 dan j = 1,2,3

Yij : nilai pengamatan pada perlakuan ke-I, dan ulangan ke-j

μ : rata-rata hasil pengamatan setiap satuan percobaan (rataan umum).

αi : pengaruh perlakuan taraf ke-i

βj : pengaruh ulangan ke-j.

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh perlakuan antara umur waktu

panen dan dosis pupuk P2O5 menggunakan Rancangan Petak Terbagi (Split Plot

Design) dengan petak utama yaitu umur waktu panen yaitu 2 dan 4 bulan. dan

anak petak adalah tingkat pemupukan P2O5. terdiri dari 4 taraf yaitu 0. 36. 72 dan

108 kg P2O5/ha. Dari kedua faktor tersebut diperoleh kombinasi perlakuan

sebanyak 8 satuan (Lampiran 1) percobaan yang diulang 3 kali. Data pengamatan

dilakukan pada umur waktu panen 2 bulan dan 4 bulan pada masing-masing

kombinasi perlakuan dengan dosis pupuk P2O5. Pengambilan contoh dilakukan

secara acak dari 10 % populasi secara diagonal. Data panen biomas basah dan

kering menggunkan ubinan dengan luas 1 m x 1 m, di samping itu juga

digunakan untuk sample analisis bioaktif dan jaringan.

Model rancangan petak terbagi yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

Yijk = μ+ρi+Nj+ ij+Pk+(NP)ij+ ijk

Yijk : Nilai pengamatan perlakuan waktu panen ke-j. jenis pupuk P2O5 ke-k

pada ke-i μ : rata-rata umum

i

ρ : pengaruh kelompok ke-i

j

N : pengaruh perlakuan waktu panen ke-j

ij : galat pada perlakuan waktu panen ke-j dan blok ke-i

Pk : pengaruh perlakuan tingkat pemupukan P2O5 ke-k

(NP)ij : pengaruh interaksi antara taraf perlakuan waktu panen ke-j dan tingkat

pemupukan P2O5 ke-k

ijk : galat pada blok ke-I, perlakuan waktu panen ke-j dan tingkat pemupukan

P2O5 ke-k

i : jumlah ulangan atau blok ; 1,2,3.

j : jumlah perlakuan petak utama (waktu panen) ; 1,2.

k : jumlah perlakuan anak petak (taraf pemupukan P2O5) ; 1,2,3,4.

Pelaksanaan

Pemeliharaan tanaman selama percobaan meliputi: penyulaman.

penyiraman atau pengairan. penyiangan dan pengendalian hama penyakit.

mengganti bibit tanaman yang mati menggunakan bibit yang berumur sama.

Penyiraman atau pengairan dilakukan teratur dengan melihat kondisi lapang. jika

tidak terjadi hujan maka penyiraman atau pengairan dilakukan lebih intensif.

Panen dilakukan pada saat tanaman berumur 2 bulan dan 4 bulan sesuai dengan

perlakuan panen dilakukan dengan memotong daun, tangkai daun dan sulur selain

akar.

Pengamatan

Pengamatan pendahuluan adalah analisis karakterisasi lahan terhadap sifat

fisik dan kimia tanah di samping itu pengamatan curah hujan dan suhu harian di

lokasi penelitian. Pengamatan pegagan di bagi menjadi tiga peubah yaitu nilai

SPAD klorofil meter (greenness), pertumbuhan dan produksi (biomas dan

kandungan bioaktif) yang meliputi :

1. Nilai SPAD klorofil meter melalui derajat intensitas kehijauan daunnya

(greenness)pada daun muda (sink strength) dan daun tua (source strength)

pada sample tanaman yang sudah ditentukan dan selanjutnya diikuti

pengamatan komponen pertumbuhan berikutnya seperti di bawah ini ( No

2 – 11).

2. Pengamatan jumlah daun tanaman induk dilakukan dengan menghitung

terhadap jumlah daun yang sudah terbuka penuh dari induk tanaman.

3. Pengamatan panjang tangkai daun dilakukan dengan mengukur panjang

tangkai daun terpanjang dari tangkai daun induk terpanjang.

4. Pengamatan diameter tangkai daun dilakukan terhadap tangkai daun induk

t