ABSTRAK

PERANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM MELESTARIKAN

SENI BUDAYA

(Studi Identifikasi Masalah Kelembagaan dalam Pelestarian Kesenian Daerah Lampung di Kabupaten Lampung Selatan)

Oleh

IKE SUMARTATI YULIASARI

Kesenian Lampung di Kabupaten Lampung Selatan semakin hari semakin ditinggalkan, hal ini terlihat dari tidak adanya kepedulian generasi penerus dan motivasi dari lembaga adat untuk mempelajari dan melaksanakan latihan rutin. Dalam tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan, terdapat uraian untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan dalam melestarikan seni budaya. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam terhadap narasumber dan juga observasi langsung ke lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelestarian kesenian Lampung di Kabupaten Lampung Selatan.

PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAANKABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM MELESTARIKAN SENI BUDAYA (Studi Identifikasi Masalah Kelembagaan dalam Pelestarian Kesenian Daerah

Lampung di Kabupaten Lampung Selatan)

Oleh

IKE SUMARTATI YULIASARI

(Tesis)

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG

PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM MELESTARIKAN SENI BUDAYA (Studi Identifikasi Masalah Kelembagaan dalam Pelestarian Kesenian Daerah

Lampung di Kabupaten Lampung Selatan)

(Tesis)

Oleh

IKE SUMARTATI YULIASARI

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG

SANWACANA

Bismillah,

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah subhanahuwata’ala, Alhamdulillah, atas kehendakNya jualah Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan

salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada panutan dan tauladan Penulis, Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam, keluarga beliau, shahabat beliau, para tabi’in, tabi’ut tabi’in, dan juga generasi setelah mereka yang senantiasa

berupaya untuk menegakkan dan mengaplikasikan sunnah dalam kehidupan

sehari-hari.

Tesis dengan judul “Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan dalam Melestarikan Seni Budaya (Studi Identifikasi Masalah

Kelembagaan dalam Pelestarian Kesenian Daerah Lampung di Kabupaten Lampung Selatan)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu DR. Bartoven Vivit Nurdin, S.Sos., M.Si, selaku Pembimbing Utama pada penyusunan tesis ini, atas kesediaan waktu, tenaga, dan fikiran yang

diberikan dalam rangka penyusunan tesis ini.

3. Ibu DR. Ari Darmastuti, MA., selaku Penguji Utama pada ujian tesis dan juga selaku Ketua Prodi MIP. Terimakasih atas segala masukan dan saran yang diberikan pada seminar proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian tesis;

4. Bapak Drs. Yana Ekana PS., M.Si., selaku Koordinator Sekretariat Prodi MIP. Terimakasih atas segala bimbingan dan kemudahan yang diberikan kepada Penulis;

5. Ibu Fauziah Arief, SH, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Terimakasih atas do’a dan dukungannya serta ijin yang diberikan kepada Penulis dalam mengikuti perkuliahan dan bimbingan di kampus.

6. Marsono, S.Sn, suamiku tercinta, yang senantiasa memberi dorongan dan semangat untuk menyelesaikan studi di Pasca Sarjana.

7. Anak-anakku tersayang Punden, Terra, Lala, yang selalu memberi semangat yang luarbiasa.

8. Saudaraku, adik-adikku yang berada di Yogyakarta.

9. Bapak Budiman Yakub gelar Khadin Kesuma Yudha, terimakasih atas kesediaan dan waktu yang Bapak berikan kepada Penulis mengenai berbagai Kesenian Daerah Lampung.

10.Staf administrasi MIP FISIP Unila:. Terimakasih atas segala pelayanan dan bantuan yang diberikan kepada Penulis dalam pengurusan administrasi perkuliahan, seminar, ujian, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan MIP FISIP Unila.

11.Rekan-rekan MIP FISIP Unila Angkatan 2010, semuanya. Terimakasih atas kebersamaan kalian. Hari-hari bersama kalian sangat mengesankan dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Juli 2015 Penulis,

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Yogyakarta, pada tanggal 13

Juli1967, sebagai putri pertama dari Bapak RM.

Sumitro Condromulyono dan Ibu Isti Sulamtari yang

keduanya sudah almarhum.

Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Pamardisiwi Yogyakarta lulus tabun 1973, Sekolah Dasar (SD) Negeri Maguwoharjo I Yogyakarta lulus tahun 1979, kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Yogyakarta, diselesaikan pada tabun 1982, Setelab lulus dari SMP, melanjutkan Sekolah Menengab Atas (SMA) Marsudi Luhur Yogyakarta lulus tahun 1985. Maksud hati ingin menjadi Mahasiswa PTN, namun nasib belum mujur, sehingga penulis akhimya bekerja selama hampir dua tabun di perusahaan swasta di Yogyakarta.

Tabun 1987, penulis terdaftar sebagai mabasiswa Fakultas Kesenian Jurusan Seni Tari Program Studi Komposisi Tari pada lnstitut Seni Indonesia Yogyakarta. Penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan menciptakan sebuah karya tari dan mendapat predikat sebagai karya tari terbaik, dan lulus pada tabun 1993.

Tabun 1994, Penulis merantau ke Pulau Sumatra, tepatnya di Propinsi Lampung, untuk melamar sebagai tenaga honorer di Dinas

Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung mulai tanggal 01 April 1996.

Saat in penulis bertugas sebagai abdi Negara di Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan. Pada tahun 2010, Penulis m,endaftar sebagai Mahasiswa

Pascasarjana Universitas Lampungf jurusan Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dinyatakan lulus,

i DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Perumusan Masalah... 7

C. Tujuan Penelitian ... 8

D. Kegunaan Penelitian ... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Organisasi ... 9

B. Birokrasi ... 14

C. Kelembagaan ... ... 19

D. E. A framework of potential roles for governments in private certification…….. Pariwisata dan Kebudayaan ……….. 22 25 BAB III METODE PENELITIAN A. Metode Penelitian... 29

B. Fokus Penelitian... 29

C. Pemilihan Informan... 30

D. Fenomena Yang Diamati... 31

E. Jenis dan Teknis Pengumpulan Data ... 32

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ... 33

G. Lokasi Penelitian ... 33

ii BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan ... 35

B. Kondisi Sosial Budaya ... 39

C. Jumlah, Perkembangan, dan Kepadatan Penduduk ... 40

D. Komposisi Penduduk Menurut Usia Produktif ... 40

E. Besaran Organisasi Kabupaten Lampung selatan ... 42

F. Perumpunan Bidang Pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan ... 43

G. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan ... 47

H. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan ... 48

BAB V PEMBAHASAN A. Kondisi Seni Budaya di Kabupaten Lampung Selatan ... 56

B. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan Dalam Melestarikan Seni Budaya... 67

C. Identifikasi Masalah Kelembagaan dalam Pelestarian Seni Budaya ... 74

BAB VI KESIMPULAN A. Simpulan ... 76

B. Saran ... 78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan salah satu subsektor ekonomi yang cukup mendapatkan

perhatian dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah yang mampu mensejahterahkan tingkat kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan tidak lah terlepas

dari sumber daya yang dimiliki serta keterlihatan para stakeholder dan subsektor ekonomi lainnya, untuk mendukung keberhasilan suatu pengembangan pariwisata. Undang-Undang No.10 Tahun 2009 menyatakan bahwa, pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan

wisata dan didukung berbagai fasilitas serta pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,dan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.38 Thanu 2007, pariwisata

merupakan urusan pemerintah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi ternyata tidak semudah yang

dibayangkan. Banyak permasalahan muncul karena kemampuan dan persepsi daerah-daerah yang variatif, untuk itu ini perlu pengenalan dan kajian lebih jauh untuk mengatasi segala persoalan yang mampu menghambat penyelenggaraan otonomi dan desentralisasi.

Pemberlakukan kebijakan otonomi daerah yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam perspektif pendayagunaan aparatur Negara pada hakekatnya adalah

2 politik dan administarsi yang kompetitif; mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif ; meningkatkan efisiensi pelayanan publik di daerah, serta meningkatkan

transparansi pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik.

Secara konseptual tujuan otonomi daerah adalah untuk mengurangi beban pemerintah pusat dalam bidang urusan pelayanan kepada masyarakat, agar tercapai pelayanan

masyarakat yang efektif dan efisien penggunaan sumberdaya yang lebih efisien, pemantapan perencanaan pembangunan, peningkatan (antisipasi masyarakat, dan peningkatan persatuan

dan kesatuan, serta lebih meningkatkan demokrasi.

Penyelenggaraan otonomi daerah merupaakan wujud penerapan asas desentralisasi bagi berfungsinya suatu sistem pemerintahan yang modern (suryawikarta, 1995) berbagai

alasan mengapa otonomi daerah menjadi sangat penting antara lain adalah : 1) pelaksanaan pelayanan publik dalam kondisi sumberdaya yang semakin terbatas dan semakin langka

(bryant dan White, 1982; 2) semakin tingginya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dan juga kepada pemerintah daerah dalam bidang pembangunan (Korten dalam Siyono

2005).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, penataan kelembagaan berkaitan dengan dua hal, yaitu a) penambahan urusan dan kewenangan pemerintah provinsi b) pengembangan struktur

organisasi pemerintah provinsi. Penambahan urusan yang ada di pemerintah provinsi dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah merupaakn suatu keharusan. Hal ini sesuai dengan

3 operasional, optonomi harus dinyatakan dengan adanya bentuk formal penambahan urusan dan kewenangan dari pemerintah pusat.

Efektifitas pelaksanaan otonomi akan banyak tergantung pada kelancaran dan proses penyerahan itu sendiri. Proses inilah yang seringkali terhambat karena sering terjadi perbedaan persepsi antara organisasi yang menyerahkan dengan yang diserahi dalam hal ini

adalah pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi.

Perubahan yang mendasar dalam organisasi perangkat daerah adalah dengan

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2003 yang kemudian digantikan oleh peraturan pem,erintah No 41 tahun 2007 (PP41/2007) tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengamanatkan beberapa butir perubahan yang harus segera direspon oleh daerah

pemerintah pusat. Beberapa butir perubahan yang harus segera direspon oleh daerah bila tidak menginginkan kesulitan dalam administrasi penganggaran dengan pemerintah pusat

ketimbang prioritas untuk mengekfektifkan penyelenggaraan pemerintah di daerah melalui solusi persoalan-persoalan di daerah.

Standarisasi ini sendiri muncul karena beberapa alasan : 1) ketidaksesuaian nomenklatur lembaga daerah dengan lembaga pusat yang selama ini sering mengakibatkan kesulitan proses penganggaran dan berujung pada inefisiensi penyelenggaraan pemerintah di

daerah; 2) struktur organisasi pemerintah daerah di Indonesia yang cenderung sangat gemuk sehingga berpotensi menghisap sebagian besar alokasi APBD untuk belanja aparatur dan

bukan untuk pos-pos kegiatan lainnya yang lebih produktif bagi kepentingan masyarakat. Namun demikian pada praktiknya, PP 41/2007 juga telah menciptakan berbagai kerumitan mengiringi konsekuensi besar yang menyertainya. Berbagai standarisasi yang dirumuskan

4 untuk melakukan resentraslisasi pemerintahan ketimbang penataan kelembagaan untuk efektifitas pemerintahan daerah.

Sementara itu juga banyak muncul permasalahan internal adalah semua persoalan yang muncul karena kondisi eksisting daerah akibat dari antara lain 1) lemahnya inisiatif dan produktifitas SDM aparatur dan masyarakat, sebagai akibat pengalaman pembangunan

sentralistik yang inisiatif dan kebijakan ditentukan oleh pusat 2) dana pembangunan selama ini tergantung pada alokasi dana dari pusat, sehingga tidak terdapat insentif kuat untuk

mengoptimasi potensi PAD 3) pemberdayaan potensi dari bawah ke atas (bottom up) belum menjadi fenomena 4) pengabaian pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam pembangunan 5) kemiskinan dan keterbelakangan akibat kualitas sumberdaya manusia

masyarakat 6) eksploitasi dan eksplorasi kekayaan alam yang berlebihan 7) orientasi ekonomi penduduk lebih condong ke sektor konsumtif dibandingkan dengan produktif.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup menjanjikan untuk penambahan Pendapatan Daerah yang bisa dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota untuk meningkatkan minat wisatawan perlu dikembangkan budaya tradisional yang unik dan menarik. Tapi pada kenyataan budaya tradisional itu sendiri sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat aslinya sendiri dan ini membutuhkan upaya atau langkah yang bisa dilakukan untuk mempertahankannya.

Permasalahan pelestarian seni budaya belum lama kita menghadapi masalah yang cukup menghebohkan lantaran budaya tradisional negeri kita tercinta ini dianggap telah dicuri oleh salah satu negeri tetangga. Semisal batik, reog, tari tor-tor angklung hingga lagu-lagu rakyat. Pencurian budaya tradisional itu menimbulkan amarah rakyat Indonesia yang tidak rela budaya mereka diakui sebagai milik negara lain.

5 lebih pandai memanfaatkannya untuk kepentingan mereka. Apakah kita memang patut dipersalahkan karena ternyata gagal melindungin budaya bangsa sendiri. Sebenarnya tidak mudah menjawab pertanyaan itu (Fachri Sirads, 2012).

Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekpresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Selain mengekpresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia, kesenian juga mempunyai fungsi lain misalnya mitos berfungsi menentukan norma untuk perilaku yang teratur serta meneruskan adat dan nilai - nilai kebudayaan secara umum, kesenian dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat.

Kesenian dalam pemahaman sempit oleh sementara kalangan dianggap seni ansich. Disana ada seni rupa, musik, tari dan teater. Secara menyeluruh kita dapat memahami kesenian itu lebih luas, tidak sekedar menguraikan ke dalam empat cabang seni tersebut.

Kesenian secara universal dapat dipahami dan dimaknai sebagai refleksikehidupan manusia yang di tuangkan ke dalam berbagai ekspresi. Ekspresi inilah yang memunculkan berbagai jenis seni.

Batasan seperti itu semestinya kesenian mendapat perhatian dan penanganan khusu agar dikenal tidak saja sebagai upaya menyalurkan hobi dan kegemaran, melainkan kesenian dapat dijadikan sarana untuk membentuk perilaku yang dapat kita adopsi dari nilai - nilai edukatif yang terakumulasi di dalam kesenian secara umum.

Perkembangan kesenian di era global saat ini menuntut sikap antisipatif terhadap situasi yang terjadi. Pengaruh budaya global tak dapat dipungkiri lagi akan berpengaruh pada eksistensi kesenian seni sebagai bagian dari kebudayaan memang selalu berkembang mengikuti arus perubahan zaman. Hanya saja bagaimana kita menyikaopi perubahan itru, sehungga substansi kesenian tetap bisa di lestarikan.

Mempertahankan substansi seni dalam memnghadapi era global menjadi sesuatu yang

6 tari, seni musik maupun teater. Dari sumber tradisi itulah berbagai ekspresi seni bisa dikembangkan ke dalam bentuk - bentuk lain yang bersifat kreasi atau modern. Pengembangan bentuk dari konvensional ke kreasi ini sebenarnya merupakan bagian dari upaya pelestarian dalam bentuk atau format baru.

Berbagai upaya dilakukan untuk tetap mempertahankan budaya Lampung yang hampir musnah tergerus modernisasi. Berbagai faktor menjadi penyebab terlupakannya budaya yang ada di antaranya adalah kurang pedulinya generasi penerus terhadap perkembangan budaya Lampung, padahal kalau peneliti perhatikan bahwa Lampung merupakan budaya tradisional yang unik jika dikembangkan akan diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Kendala tersebut antara lain dalam pendanaan fasilitas alat-alat kesenian seperti

gamelan/kulintang, kostum dan tidak menutup kemungkinan kurang nya tenaga ahli di bidang seni yang berperan aktif dalam pelestarian kesenian Lampung .

Pada kenyataannya lembaga seni budaya lokal yang ada di Kabupaten Lampung Selatan lambat laun sudah mulai punah, hal ini disebabkan oleh adanya lembaga seni milik

pemerintah daerah yang selalu mendominasi dalam segala bentuk seperti fasilitas (tempat latihan, alat-alat musik, penari, kostum dll) sudah tentu lembaga seni milih pemerintah selalu mendapat kesempatan untuk tampil di berbagai event, sedangkan lembaga seni yang dikelola

oleh masyarakat / adat sulit untuk mendapat kesempatan dalam penampilan, akhirnya lembaga seni lokal yang dikelola oleh masyarakat semakin terpinggirkan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki peranan yang sangat penting dalam melestarikan kesenian Lampung yang semakin hari semakin ditinggalkan, seperti yang tertuang dalam sasaran Dinas Pariwisata Lampung Selatan yaitu meningkatnya kualitas dan

7 standar pelayanan yang dibutuhkan wisatawan serta mampu menarik minat investor untuk mengembangkan potensi produk pariwisata, seni dan budaya. Ini merupakan sesuatu hal

yang tidak bisa dianggap sebelah mata, perlu adanya perhatian khusus dari seluruh pembuat kebijakan agar tetap lestarinya kesenian tradisional Lampung.

Setiap instansi pemerintah memiliki permasalahan dalam pelaksanaan kegiatannya

tidak terkecuali Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melestarikan kesenian Lampung yang menghadapi berbagai kendala baik itu dalam bentuk pendanaan ataupun di lapangan.

Studi identifikasi masalah kelembagaan perlu dikaji lebih dalam, dalam rangka mencari solusi yang terbaik dalam pengambilan keputusan kebijakan pimpinan di mana dalam hal ini adalah yang terkait dengan pelestarian budaya Lampung yang semakin hari

semakin hilang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk tesis

dengan judul “Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan dalam

Melestarikan Seni Budaya” (Studi identifikasi masalah kelembagaan dalam pelestarian

kesenian daerah Lampung di Kabupaten Lampung Selatan).

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang dikemukan di atas maka penulis merumuskan

masalah yang akan dikaji, yaitu :

1. Masalah-masalah apa saja yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Lampung Selatan dalam Melestarikan Kesenian daerah Lampung di Kabupaten Lampung Selatan?

2. Bagaimana peran Dinas Pariwisata dalam melestarikan kesenian daerah Lampung

8 C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui isu-isu tentang masalah apa saja yang dihadapi Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan dalam Melestarikan Kesenian daerah Lampung di Kabupaten Lampung Selatan.

2. Untuk lebih mengetahui peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan dalam pelestarian kesenian daerah Lampung di Kabupaten Lampung Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, sebagai salah satu kajian terhadap fenomena /gejala-gejala dalam pemerintahan tentang permasalahan yang terjadi di Lembaga Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) di era otonomi daerah. Dengan demikian dapat dijadikan acuan analisis Magister Ilmu Pemerintahan, khususnya konsentrasi terhadap Manajemen Ilmu Pemerintahan secara konseptual.

2. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Selatan untuk menginventarsisir dan mengevaluasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Organisasi

Organisasi yang didirikan pada dasarnya ingin mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama dengan lebih efisien dan efektif dengan tindakan yang

dilakukan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab.Hal ini dapat dilakukan apabila para manajer dan anggotanya mengerti dan memahami dengan benar tentang

organisasi.Karenanya, organisasi disebut dapat dipandang sebagai wadah, proses, perilaku dan alat untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, pendefinisian organisasi yang banyak dilakukan oleh para ahli sekurang-kurangnya mempunyai

unsur-unsur adanya manusia atau orang-orang yang bekerja sama, adanya kerja sama itu sendiri dan adanya tujuan organisasi yang telah disepakati.

Organisasi sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat karena dalam kenyataannya sebagian besar orang hidup dalam suatu organisasi dan menghabiskan waktu hidup mereka sebagai anggota organisasi (sosial, pekerjaan,

sekolah, dan sebagainya). Memang kadang kala kita melihat bahwa suatu organisasi dapat dijalankan dengan lancar, efisien dan cepat serta tanggap terhadap kebutuhan

manusia dan kadang kala dapat menjengkelkan atau membingungkan kita. Namun, organisasi setidak-tidaknya dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif jika

10 Pandangan klasik tentang organisasi dinyatakan oleh Webber dengan

pendapatnya mengenai birokrasi (Thoha, 2000:98).Webber membedakan suatu kelompok kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan.Menurutnya, kelompok

kerjasama adalah suatu tata hubungan sosial yang dihubungkan dan dibatasi oleh aturan-aturan yang sejauh mungkin dapat memaksa sesorang untuk melakukan kerja sebagai suatu fungsinya. Pandangan Webber, suatu organisasi mempunyai kekhasan

sebagai berikut:

1. Melakukan tata hubungan sosial di mana di dalamnya individu dapat melakukan

proses interaksi antara sesamanya,

2. Mempunyai batasan tertentu (boundaries) yang menyebabkan seseorang tidak

bertindak atas kemauannya sendiri,

3. Merupakan suatu kumpulan tata aturan yang mengatur interaksi antar anggotanya,

4. Merupakan suatu kerangka hubungan yang terstruktur di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk menjalankan fungsi tertentu.

Thoha (2000: 99) konsep klasik tentag organisasi seperti yang dinyatakan oleh Chester Bernard.Chester Bernard mendefinisikan organisasi sebagai satu sistem

yang terkoordinasi secara sadar atau suatu kekuatan dua orang manusia atau lebih. Selanjutnya, Bernard menyatakan kekhasan organisasi adalah sebagai berikut:

1. Terdiri dari serangkaian kegiatan yang dicapai melalui proses kesadaran,

kesengajaan dan koordinasi yang bersasaran,

2. Merupakan kumpulan dari orang-orang untuk melaksanakan kegiatan yang

11 3. Memerlukan adanya komunikasi, yakni hasrat dan sebagai anggotanya untuk

mengambil bagian dalam penetapan tujuan organisasi tersebut.

Thoha (2000: 100) juga memuat konsepsi organisasi sebagai pengelompokan

orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana yang dirumuskan oleh Amita Etzioni. Kelompok ini memiliki kekhasan sebagai berikut:

1. Mempunyai pembagian kerja, kekuasaan dan pertanggungjawaban yang dikomunikasikan,

2. Adanya satu atau lebih kekuasaan yang dapat dipergunakan untuk mengendalikan usaha-usaha organisasi yang telah direncanakan dan yang

dapat diarahkan untuk mencapai tujuan, 3. Adanya usaha pergantian kepegawaian.

Thoha (2000: 201) memuat juga beberapa kekhasan yang melekat dalam

suatu organisasi menurut Blake dan Mouton sebagai berikut: 1. Senantiasa mempunyai tujuan,

2. Mempunyai kerangka dan struktur,

3. Mempunyai cara yang memberikan kecakapan bagi anggotanya untuk melaksanakan kerja maupun tujuan,

4. Terdapat proses interaksi hubungan kerja antara orang-orang yang ada di dalamnya,

5. Mempunyai pola kebudayaan sebagai dasar cara hidupnya,

6. Mempunyai hasil-hasil yang ingin dicapainya.

Sedangkan Dessler (1995; 116) mengemukakan pendapatnya tentang

12

“Organisasi dapat diartikan sebagai pengaturan sumber daya dalam suatu kegiatan

kerja, di mana tiap kegiatan: tersebut telah disusun secara sistematika untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada organisasi tersebut masing-masing

personel yang terlibat di dalamnya diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi, di mana tujuan organisasi tersebut dirumuskan secara musyawarah sebagai tujuan bersama yang diwujudkan

secara bersama.

Organisasi dapat dilihat atau ditinjau dari beberapa sudut pandangan, antara lain: a. Organisasi sebagai wadah

Organisai adalah suatu wahana kegiatan yang merupakan tempat beraktifitas saja, yakni kegiatan administrasi dan manajemen.Dalam wadah kegiatan itu, setiap orang harus jelas, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya setiap

hubungan dan tata kerjanya.Pengertian ini merupakan organisasi yang bersifat

“statis” karena hanya melihat strukturnya saja. Handayadiningrat (1991: 42)

memberikan penjelasan bahwa organisasi sebagai wadah yang bersifat statis

karena setiap orang dalam wadah itu harus jelas tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya serta hubungan tata kerjanya. Oleh karena itu, dalam

organisasi yang dipandang sebagai wadah aktifitas, pola struktur harus berdasarkan landasan yang kuat serta benar-benar berorientasi pada masa depan. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadi perubahan di

13 b. Organisasi sebagai suatu proses pembagian kerja

Organisasi sebagai suatu proses pembagia kerja melihat bahwa ada unsur-unsur yang saling berhubungan, yakni sekelompok orang atau individu, kerja sama

dan tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Interaksi dalam organisasi akan terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Hubungan ini terjadi karena sudah ada pembagian

kerja yang jelas dalam suatu sistem.Kerjasama dalam suatu sistem yang teratur ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama.

Pengelompokan orang-orang dalam suatu pekerjaan yang dilakukan akan memungkinkan terjadinya hubungan kerja sama yang formal sesuai dengan

yang telah ditetapkan. Di samping itu dapat pula terjadi hubungan yang sifatnya informal antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok kerja yang lain. Hal ini dapat terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan

pribadi masing-masing individu dalam suatu organisasi.

c. Organisasi sebagai suatu alat dalam mencapai tujuan.

Manusia mendirikan suatu organisasi karena adanya beberapa tujuan dari individu, yang hanya akan tercapai lewat tindakan yang harus dilakukan

dengan kesepakatan-kesepakatan atau persetujuan bersama. Dalam melaksanakan kesepakatan tersebut, kerja akan dapat meringankan, mengefektifkan, mengefisienkan dan mengoptimalkan pencapaian tujuan

yang hendak dicapai bersama. Menurut Gibson et al. (1993: 3), dalam kaitannya dengan tujuan, organisasi mengejar tujuan-tujuan dan

14 tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Organisasi merupakan suatu

alat dalam mencapai tujuan dan sangat diperlukan oleh masyarakat, baik dalam bidang profit maupun jasa (pelayanan). Tujuan organisasi akan

tercapai bilamana tiap-tiap individu yang ada dalam organisasi menyadari tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sehingga pada akhirnya tujuan organisasi akan tercapai.

B. Birokrasi

Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida,

di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer.

Pada rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan

dengan jelas dalam organisasi.Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel.Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan hirarki

kekuasaan.

Definisi birokrasi ini mengalami revisi, di mana birokrasi selanjutnya didefinisikan sebagai:

1. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih

oleh rakyat, dan

15 Berdasarkan definisi tersebut, pegawai atau karyawan dari birokrasi

diperoleh dari penunjukan atau ditunjuk {appointed) dan bukan dipilih {elected).Dapat disimpulkan birokrasi adalah bentuk organisasi yang memiliki

sifat tidak fleksibel dan memiliki aturan yang jelas serta perintah yang harus diikuti.

Kata "birokrasi" dapat diartikan mengandung pengertian: (a) Sistem

pemerintahan yang dyalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan; (b) Cara bekerja atau pekerjaan yang lamban,

serta menurut tata aturan (adat, dsb) yang banyak liku-likunyas dan sebagainya. Menurut Blau dan Meyer,(1987) birokrasi adalah jenis organisasi yang

dirancang untuk menangani tugas-tugas administrasi dalam skala besar serta mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematis. Sementara itu, (Bintoro Tjokroamidjojo1,1993),mengatakan bahwa birokrasi merupakan struktur

sosial yang terorganisir secara rasional dan formal. Jabatan-jabatan dalam organisasi diitegrasikan ke dalam keseluruhan struktur birokrasi. Dengan demikian, birokrasi disusun sebagai hirarki otoritas yang terelaborasi yang

mengutemakan pembagian keija secara terperinci yang dilakukan sistem administrasi, khususnya oleh aparatur pemerintah.

Sehubungan dengan hal ini, Miftah Thoha (2000) mengatakan bahwa birokrasi merupakan kepemimpinan yang diangkat oleh suatu jabatan yang berwenang, dia menjadi pemimpin karena mengepalai suatu unit organisasi

tertentu.Kepemimpinan birokrasi selalu dimulai dari peran yang formal, yang diwujudkan dalam hirarki kewenangan.Dalam hal ini, kewenangan birokrasi

2.

16 merupakan kekuasaan legitimasi jika pimpinan mempunyai otoritas berarti efektif

kepemimpinannya.

Eddhi Sudarto, yang mengutip Weber,(2013) memberikan ciri-ciri

birokrasi sebagai berikut: 1. Kegiatan sehari-hari yang

2. dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi di distribusikan melalui

cara yang telah ditentukan, dan dianggap sebagai tugas resmi;

3. Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hirarkis yaitu bahwa unit yang lebih

rendah dalam sebuah kantor berada di bawah administrator dan pembinaan yang lebih tinggi;

4. Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu sistem peraturan abstrak yang konsisten dan mencakup penerapan aturan tersebut dalam kasus-kasus tertentu;

5. Seorang pejabat yang ideal melaksanakan tugas-tugasnya tanpa

perasaan-perasaan dendam atau nafsu dan oleh karena itu, tanpa persaan-perasaan-perasaan kasih sayang atau auntianisme

6. Pekerjaan dalam suatu organisasi birokratis didasarkan kepada kualifikasi teknis

dan dilindungi dari kemungkinan pemecatan secara sepihak; dan

7. Pengalaman secara universal cenderung mengungkapkan bahwa tipe organisasi

administratif murni yang berciri birokratis dilihat dari sudut pandangan yang semata-mata bersifat teknis, mampu mencapai tingkat efisiensi yang tinggL

Pencirian di atas dirangkum oleh Feisal Tamin,(2004) mengatakan bahwa

birokrasi merupakan suatu struktur otoritas atau organisasi yang didasarkan atas peraturan-peraturan yang jelas dan rasional serta posisi-posisi yang dipisahkan dari

17 Tamin,(2004), mengemukakan bahwa birokrasi ditandai dengan kinerja yang sarat

dengan acuan sebagai berikut:

1. Komitmen terhadap nilai-nilai sosial politik yang telah disepakati bersama

(publicly defined societal values) dan tujuan politik (political purpose); Implementasi nilai-nilai sosial politik yang berdasarkan etika dalam tatanan manajemen publik (provide an ethical basis for public management).

2. Realisasi nilai-nilai sosial politik (exercising social political values);

3. Penekanan pada pekerjaan kebijakan public dalam rangka pelaksanaan mandat

pemerintah (emphasis on public policy in carrying out mandate of government) ; Keterlibatan dalam pelayanan publik (involvement overall quality of publicservices); dan

4. Bekerja dalam rangka penanganan kepentingan umum (operate in public interest).

Konsep birokrasi di atas dapat dikaitkan dengan 4 (empat) fungsi yang diemban sebuah birokrasi negara, yaitu:

1. Fungsi instrumental, yaitu menjabarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan

publik dalam kegiatan-kegiatan rutin untuk memproduksi jasa, pelayanan, komoditi, atau mewujudkan situasi tertentu;

2. Fungsi politik, yaitu memberi input berupa saran, informasi, visi, dan profesionalisme untuk mempengaruhi sosok kebijaksanaan;

3. Fungsi katalis public interest, yaitu mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan

publik dan mengintegrasikaii atau menginkorporasiklannya di dalam

18 4. Fungsi entrepreneurial, yaitu memberi insipirasi bagi kegiatan-kegiatan

inovatif dan non-rutin, megaktifkan sumber-sumber potensial yang ideal, dan menciptakan resource-mix yang optimal untuk mencapai tujuan.

Menurut Mochtar Mas'oed,(1994) birokrasi sebagai aparat negara mempunyai 5 (lima) kelompok fungsi dengan derajat keaktifan yang berbeda. Fungsi paling sederhana dengan tingkat keaktifan paling rendah adalah sekedar melakukan

administrasi.Ini adalah gambaran kaum liberal abad ke-18 mengenai pemerintah yang pasif dan netral.Ia hanya melaksanakan pekerjaan secara administratis mencatat

statistik, dan menyimpan arsip. Kadang-kadang ia digambarkan seperti "tukang jaga malam." Kalau masyarakat libur bekerja, negara tidak boleh ikut campur, tetapi

kalau masyarakat tidur, negara hams menjaga keamanan mereka. Ketika negara sedemikian aktifnya, ia melakukan fungsi arbitrasi dan regulasi. Di sini, ia aktif menerapkan kekuasaan sebagai polisi dan menyelesaikan sengketa antarberbagai

kelompok masyarakat dan mencoba mengendalikan kegiatan kelompok-kelompok masyarakat itu sehingga tidak menimbulkan konflik yang terbuka. Dalam tahap

perkembangan berikut, negara menjadi lebih aktif dalam kehidupan ekonomi dengen menerapkan pengendalian finansial, moneter, dan fiskal.Pemerintah lebih aktif mempengaruhi pasar konsumen, volume uang yang beredar dalam masyarakat, dan

pasok kapital.Misalnya, memberi subsidi suku bunga uang rendah agar investor tertarik melakukan investasi, menetapkan anggaran belanja negara dengan tujuan

19 C. Kelembagaan

"Kelembagaan" merupakan satu konsep yang tergolong membingungkan, dan dapat dikatakan belum memperoleh pengertian yang mantap dalam ilmu

sosiologi.Dalam banyak literatur teoritis, baik berbahasa Inggris maupun Indonesia, istilah "kelembagaan"(social institution) selalu disilangkan dengan "organisasi"(social organization).Kedua kata ini sering sekali menimbulkan perdebatan di antara para

ahli."What constitutes an 'institution* is a subject of continuing debate among social scientistThe term institution and organisation are commonly used interchangeably and this

contributes to ambiguityand confusion"(Norman Uphhof. 1986). "...belum terdapat istilah yang mendapat pengakuan umum dalam kalangan para sarjana sosiologi

untuk menterjemahkan istilah Inggris 'social institution' Ada yang menterjemahkannya dengan istilah 'p

ranata' pula yang 'bangunan sosial" (Soemardjan dan Soemardi,

1964).

Meskipun belum sepakat, namun dapat diyakini bahwa kelembagaan adalah social formibarat organ-organ dalam tubuh manusia yang hidup dalam masyarakat.

Kata "kelembagaan" (Koentjaraningrat, 1997) menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantap (established) yang hidup (constitued) di dalam masyarakat. Suatu

kelembagaan adalah suatu pemantapan perilaku (ways) yang hidup pada suatu kelompok orang. Ia merupakan sesuatu yang stabil, mantap, dan berpola; berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat; ditemukan dalam sistem sosial

tradisional dan modern, atau bisa berbentuk tradisional dan modern; dan berfungsi untuk mengefisienkan kehidupan sosial. Tiap kelembagaan memiliki tujuan

20 serta nilai-nilai dan norma yang sudah disepakati yang sifatnya khas. Kelembagaan

adalah kelompok-kelompok sosial yang menjalankan masyarakat.Tiap kelembagaan dibangun untuk satu fungsi tertentu.Karena itu kita mengenal kelembagaan

pendidikan, kelembagaan-kelembagaan di bidang ekonomi, agama, dan lain-lain.Dunia selalu berisi kelembagaan-kelembagaan, dan semua manusia pasti masuk dalam satu atau lebih kelembagaan.Dalam bidang pembangunan pedesaan dan

pertanian, kelembagaan umumnya dipersempit terutama hanya menjadi kelembagaan kelompok tani, koperasi, subak, kelompok petani peserta program,

dan kelompok pengrajin.

Sebagian besar literatur hanya membanding-banding apa beda

"kelembagaan" dengan "organisasi". Setidaknya ada empat bentuk cara membedakan yang terlihat selama ini, yaitu: (1) Kelembagaan cenderung tradisional, sedangkan organisasi cenderung modem (Uphhof, 1986). Menurut

Horton dan Hunt: "... institution do not have members, they have followers"(Horton dan Hunt, 1984). (2) Kelembagaan dari masyarakat itu sendiri dan organisasi datang dari atas. Tjondronegoro: "... lembaga semakin mencirikan lapisan bawah dan

lemah, dan organisasi mencirikan lapisan tengah dengan orientasi ke atas dan kota" (Tjondronegoro, SMP. 1999). (3) Kelembagaan dan organisasi berada dalam satu

kontinuum, dimana organisasi adalah kelembagaan yang belum melembaga (Uphoff, 1986). Pendapat ini sedikit banyak juga berasal dari dari Huntington yang menyatakan: "Organization and procedures vary in their degree of

institutionalization, institutionalization, is the process by which organisations and procedures acquire value and stability"(Huntington, 1965). Serta, (4) Organisasi

21 ini, organisasi merupakan organ dalam suatu kelembagaan.Keberadaan organisasi

menjadi elemen teknis penting yang menjamin beroperasinya kelembagaan.

Apapun itu, pada prinsipnya, sesuatu hubungan sosial dapat disebut sebagai

sebuah kelembagaan apabila memiliki empat komponen, yaitu adanya: (1) Komponen orang. Orang-orang yang terlibat di dalam satu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas. (2) Komponen kepentingan. Orang-orang tersebut pasti

sedang diikat oleh satu kepentingan atau tujuan, sehingga di antara mereka terpaksa harus saling berinteraksi. (3) Komponen aturan dan aturan. Setiap kelembagaan

mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut. Dan, (4)

Komponen struktur.Setiap orang memiliki posisi dan peran, yang harus dijalankannya secara benar.Orang tidak bisa merubah-rubah posisinya dengan kemauan sendiri.

Agar tidak bikin bingung terus, saya mengajukan pengistilahan baru.Khusus untuk pengembangan agribisnis di pedesaan saya membedakan antara "kelembagaan" dan "lembaga". Kelembagaan adalah sekumpulan jaringan dari

relasi sosial yang melibatkan orang-orang tertentu, memiliki tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur. Kelembagaan dapat berbentuk sebuah

relasi sosial yang melembaga (non formal institution), atau dapat berupa lembaga dengan struktur dan badan hukum (formal institution).Setidaknya ada 8 kelembagaan yaitu: (1) kelembagaan penyediaan input usahatani, (2) kelembagaan penyediaan permodalan, (3)

kelembagaan pemenuhan tenaga kerja, (4) kelembagaan penyediaan lahan dan air irigasi, (5) kelembagaan usahatani, (6) kelembagaan pengolahan hasil pertanian, (7) kelembagaan

22 Tiap kelembagaan dapat dijalankan dengan dua cara, yaitu secara individual (berstruktur

lunak) atau secara kolektif (berstruktur keras).

Lalu, lembaga atau dapat juga disebut 'organisasi', adalah bentuk kelembagaan yang

formal, dengan ciri memiliki struktur yang tegas dan diformalkan. Lembaga menjalankan fungsi kelembagaan, namun dapat satu atau lebih fungsi sekaligus. Contohnya adalah kelompok tani, klinik agribisinis, koperasi, dan lain lain. Kelompok tani misalnya, dapat

menjalankan fungsi penyediaan saprotan sampai dengan pemasaran hasil pertanian.

Secara sederhana bedanya begini. Kata "kelembagaan" mesti diikuti oleh kata kerja,

contohnya "kelembagaan penyediaan modal" dst. Sedangkan, "lembaga" selalu diikuti oleh kata benda, misalnya lembaga koperasi, lembaga Gapoktan, dst.

D. A framework of potential roles for governments in private certification

In theory, governments can respond in at least three ways to the private certifications. First, they may leave them to the market forces. In that case they take the stance that there are no public responsibilities involved. This means that the

governments do not involve themselvesin any private scheme and do not take any roles related to them. Second, governmentsmay accept private certifications as a

valuable new management tool and help to sustainthem with a set of public policies in cooperation with the private actors to achieve a good certification performance. This may also take the form of incorporation of the private regulation in their

23 impede certification or they may aim for the development of theirown standards

and certification scheme as an alternative to and replacement of the private ones.

Studies that deal with the roles of governments particularly address the

second response and aim to define a related set of roles. Several studies further connect these roles to phases of the private certification process, such as initiation, implementation, and monitoring and assessment of the arrangements (e.g. ITC,

2011; KPMG, 2012, Steering Committee, 2012; Gulbrandsen, 2012; Vermeulen and Kok, 2012).

In the initiation phase,governments generally ascribe a limited role. Some governments from the North may play a donor role, what some of them actually do by providing small funds to encourage the development of the sustainability

standards. In some cases, governments may provide technical expertise and safeguard that the interests of the smallholders, as the least powerful actors

involved, get someplace in the standard-setting process.

The main roles of governments are situated in the implementation phase. A rather common distinction is the one between the facilitating role, the supporting

role, and the role as a purchaser. The facilitating role refers to activities to relate the different actors, for example, in the form of technical and administrative advise to

connect the standards to local circumstances and by providing help with trainings of the farmers that need to change their practices. The supporting role goes one step further and includes providing the necessary legal requirements and physical

24 community rights. Support may also include the development of incentives for

farmers to participate and activities to improve consumer awareness and market demand.In

the purchaser role governments may sustain the private certifications with their

procurement policies, for example, in the form of legality requirements or requirements

that specifya level of sustainability of the production process.

The roles regarding monitoring and assessment refer to information disclosure, dissemination of information, and benchmarking. Based on this involvement in the provision of information governments may address the

administrative-technical aspects of certification by promoting principles of transparency and accountability. One step further is attempting to improve

harmonization and equivalence of the many competing standardsand certifications in the field of agricultural commodities.

Characteristic of these studies about the roles of governmentsisthat they are rather normative, in the sense that they take the form of recommendations to develop sustainable certifications. The starting point is always the private

regulations of which the performance should be improved. This objective results in only slightly different sets of roles that are deemed necessary. In that way they suggest a theoretical coherence, while, as empirical research shows, in practice

aspects of these roles may be taken up ad hoc and incremental (Glasbergen and Schouten, forthcoming). The studies also do not differentiate among the different

agricultural commodities to which governments might react in a different way. Last, they do not inform about the development of the roles over time. See table 1

25 E. Pariwisata dan Kebudayaan

Pariwisata atau turisme adalah suatuperjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini.Seorang wisatawanatau turis

adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80km (50mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia4.

Definisi yang lebih lengkap, turisme adalah industri jasa.Mereka menangani jasa

mulai dari transportasi jasa keramahan, tempat tinggaL makanan, minuman, dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan, dll.Dan juga menawarkan tempat

istrihat, budaya, pelarian, petualangan, dan pengalaman baru dan berbeda lainnya.

Banyak negara, bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai sumber pajak

dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan.Oleh karena itu pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai olehOrganisasi Non-Pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk

meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-Iokal. Menurut Undang Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung

olehberbagai fasilitas serta layanan disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.Sedangkan Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang

terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak

26 bangunan, dan karya seni.Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak

terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis.Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbada

budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh.budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif.Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.

Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya: Budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri."Citra yang memaksa" itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti "individualisme kasar" di Amerika,

"keselarasan individu dengan alam" di Jepang dan "kepatuhan kolektif” di Cina.

Citra budaya yang brsifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka. Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktifitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain.

Cultural-27 Determinism.Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nila sosial,norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.

Menurut Edward Burnett Tylor,(1871) kebudayaan merupakan keseluruhan

yangkompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat

seseorang sebagai anggota masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat,(1985) Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekpresikan rasa keindahan dari dalam jiwa

manusia. Selain mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia, kesenian juga mempunyai fungsi lain. Misalnya, mitos berfungsi menentukan norma untuk perilaku yang

teratur serta meneruskan adat dan nilai-nilai kebudayaan. Secara umum, kesenian dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat.

Visi : menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor andalan perekonomian

berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan dalam arti luas. Misi : (1) Meningkatkan dan mengembangkan tingkat profesionalisme pelayanan pariwisata seni dan

budaya melalui kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) (2) meningkatkan dan mengembangkan tingkat profesionalisme pelayanan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan perekonomian masyarakat dan pendapatan Asli Daerah (PAD). (3)

meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja Pariwisata dan Kebudayaan, menumbuhkembangkan apresiasi seni dan budaya masyarakat. (4) memperkenalkan

28 Pengembangan potensi pariwisata secara profesional dengan menjaga kelestarian lingkungan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan kondisi di lapangan dengan gambaran dan keterangan, permasalahan dan

fenomena, tentang pengembangan dan pelestarian kesenian Lampung. Kecenderungan untuk menggunakan metode penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini dianggap

sangat relevan dengan materi penulisan ini, yakni untuk mendapatkan data yang obyektif dan valid dalam rangka memahami pengembangan kepariwisataan dan pelestarian kesenian di Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan.

B. Fokus Pen eli tian

Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (1996: 62) mendefinisikan masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dan

hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Dengan berpedoman pada fokus penelitian, maka peneliti membatasi bidang-bidang temuan dengan

ranah fokus penelitian, sehingga dapat diketahui dengan pasti data mana yang perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang dikumpulkan. Fokus penelitian ini sangat penting untuk dijadikan sebagai sarana untuk memandu dan mengarahkanjalannya penelitian. Ada dua maksud yang ingin

dicapai peneliti dalam menetapkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi inquiry, Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi suatu informasi yang

30 Terkait dengan penelitian ini, maka perhatian peneliti tertuju pada penelitian yanng

berhubungan dengan desain struktur lembaga atau organisasi. Dalam konteks ini, ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada studi kasus tentang identifikasi masalah kelembagaan di Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan.

C. Pemilihan Info rman

Informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling sampling (sampling bertujuan), artinya informan dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informan atau

responden yang terpilih memiliki kapasitas yang sesuai dengan penguasaaninformasi yang menyeluruh tentang masalah penelitian. Tambahan

informasi diperoleh dan informan lainnya dengan teknik snow bowling di mana jumlah informan bertambah sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan.

Kriteria memilih informan sebagai narasumber (key informan) dalam penelitian

merupakan individu atau kelompok yang memiliki posisi strategis dan mengetahui permasalahaan tentang desain struktur organisasi dan lembaga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan. Adapun individu atau kelornpok tersebut

adalah semua stakeholders yang terlibat dalam penyusunan desain struktur organisasi dan lembaga Dinas Pariwisata dan KebudayaanKabupaten Lampung Selatan yang terdiri

dari:

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan.

2. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Lampung Selatan.

3. Kepala Seksi Kesenian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung

31 D. Feno mena yang Di a ma ti

Fenomena dalam penelitiaan ini adalah yang menjadi objek pengamatan peneilitian atau merupakan faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang

diteliti, dalam hal ini adalah permasalahan kelembagaan Dinas Pariwisata Lampung Selatan,

Berdasarkan definisi konseptualyang telah dijelaskan pada BAB II, maka konteks

atau fenomena yang diamati yaitu, 1) dimensi organisasi, sebagai pedoman yang dilaksanakan agar diperoleh struktur organisasi yang baik dan aktifitas organisasi yang

terkait dengan identifikasi permasalahan; dan 2) Pengaruh eksternal maupun internal, yaitu adanya kekuatan politik yang dominan dalam permasalahan kelembagaan.

Mintzberg (1979) menyatakan bahwa pada prinsipnya setiap organisasi itu memiliki lima elemen dasar, yaitu:

1. Strategic Apex, adalah pucuk pimpinan yang memiliki staf pribadi.

2. Middle line, yaitu pimpinan tingkat menengah yang menjadi penghubung antara pucuk pimpinan dan para pelaksana.

3. Operating Core, yaitu para pelaksana yang menjalankan tugas pokok yang berkaitan

secara langsung dengan pencapaian tujuan organisasi.

4. Technostructure, ini adalah para analis yang membantu merumuskan standar dan

membantu organisasi agar dapat beradaptasidengan lingkungannya.

5. Support Staff adalah unit yang mendukung pelaksanaan tugaspara pelaksana (operating

32 Selanjutnya berdasarkan komposisi, peran dan interaksi di antara kelima elemen

dasar tersebut, selanjutnya Inintzberg (1979) mengembangkan lim a model struktur organisasi yaitu

1. Struktur Sederhana (The Simple Structure).

2. Struktur Birokrasi Inikanis (The Machine Bureaucracy) 3. Struktur Birokrasi Profesional (The Proffesional Bureaucracy)

4. Struktur Terbagi (The Divisionalized Form) 5. Struktur Adokrasi (The Adhocracy)

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara

yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan referensi yang

dianggap relevan dengan masalah yang akan diteliti.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik :

1. Wawancara, yakni wawancara lansung yang dilakukan dengan maksud memperoleh keterangan secara lisan dari para informan dengan pertanyaan yang mengacu kepada

variabel-variabel penelitian.

2. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap obyek kajian di lokasi penelitian untuk mengetahui relevansi data dan keterangan dari jawaban responden, serta

33 3. Telaahdokumen, dilakukan dengan jalan menelusuri berbagai dokumen berupa jurnal,

makalah ilmiah, dan dokumen-dokumen berupa arsip laporan-laporan dan lainnya yang berhubungan dengan sasaran penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis dat a dalam penelit ian ini menggunakan met ode kuali tati f

dengan m enggambarkan identifikasi masal ah kel embagaan dan kebijakan pengembangan kepariwisat aan Lampung Sel atan berdasarkan fakt a -fakt a

yang tam pak. P rosedur pengol ahan dat a dal am peneliti an i ni meli puti tahapan : (1) mengkl asi fikasi m at eri data ment ah hasil peneli tian berupa

catat an lapa ngan at au wawancara dan dat a sekunder, (2) mengkl ari fi kasikan at au m engelom pokkan data sesuai vari abel penelit ian, (3) m engolah data berdasarkan ket erkaitan ant ar komponen,

sesuai fokus perm asal ahan dan (4) m enggambarkan secara keseluruhan dan sist em ati k k et erkait an variabel dan i ndikator.

G. Lokasi Penelitian

Dal am penentuan l okasi , Mol eong (2004:86) men yat akan cara t erbaik

ditem puh dengan jal an mempertimbangkan teori, subt anti f dan menj aj aki lapangan untuk mencari kesesuai an dengan ken yat aan yang ada dilapangan sem ent ara itu ket erbatasan geografis dan praktis seperti

34 Lokasi penelit ian i ni dit entukan dengan cara sengaj a(purposive)

yait u pada Dinas Pari wisat a dan Kebuda yaan Kabupat en Lampung Sel atan. P emili han lokasi penel itian ini didasarkan ol eh kei nginan

penelit i dal am m enget ahui identifikasi masal ah dal am mengem bangkan pot ensi kebuda yaan Lam pung . S el ain itu dengan pertim bangan t erhadap waktu, bi a ya, dan te naga juga merupakan faktor yang menentukan pemilihan

lokasi penelitian ini, dan penulis bekerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan, sehingga memudahkan penulis untuk mengambil

data-data yang diperlukan untuk bahan tesis ini. Penelitian dengan menggunakan teknik wawancara mendalam banyak dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Lampung Selatan dan sebagian di kediaman informan. Selain itu peneliti merasa bahwa pelestarian kesenian di Lampung Selatan perlu dilakukan agar tetap terjaga dan bisa jadi warisan luhur budaya bangsa, sedangkan Dinas terkait untuk

pelesetarian kesenian adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan, dikarenakan Kabupaten ini adalah salah satu Kabupaten tertua yang ada di Lampung.

H. Kerangka Pikir

Pengaruh Kesenian Asing Pengaruh Kesenian Daerah Lain

Populasi Penduduk Tidak Dominan Masyarakat/Adat Lampung Harus Aktif

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105o 14’ sampai dengan 105o 45’ Bujur Timur dan 5o 15’ sampai dengan 6o Lintang Selatan.

Mengingat letak yang demikian ini, daerah Kabupaten Lampung selatan seperti halnya daerah – daerah lain di Indonesia merupakan daerah tropis. Kabupaten

Lampung Selatan bagian selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk besar yaitu Teluk Lampung. Di Teluk Lampung terletak sebuah pelabuhan yaitu

Pelabuhan Panjang, dimana kapal – kapal dalam luar negeri dapat merapat. Secara umum , pelabuhan ini merupakan faktor yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi penduduk Lampung. Sejak tahun 1982, Pelabuhan Panjang termasuk

dalam wilayah Kota Bandar Lampung.

Daerah Kabupaten Lampung selatan mempunyai daerah daratan kurang

lebih adalah 210.974, dengan kantor Pusat Pemerintahan di Kota Kalianda, yang diresmikan menjadi Ibukota Kabupaten Lampung Selatan oleh Menteri Dalam

Negeri pada tanggal 11 Februari 1982. Berdasarkan undang-undang Nomor 2 tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Tenggamus, yaitu pemekaran dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahun 2006, terjadi pemekaran

36

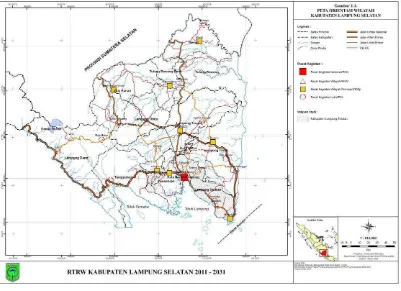

Gambar 1

Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Lampung Selatan

Pada tahun 2008, terjadi pemekaran di Kabupaten Lampung Selatan yaitu,

Kecamatan Tanjung Sari, Way Sulan, Way Panji, dan Kecamatan Bakauheni, dengan demikian jumlah Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan secara

eksisting berjumlah 17 kecamatan, maka wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah

dan Lampung Timur

37

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten

Pesawaran

Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Jawa.

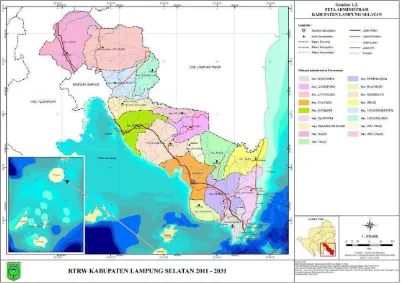

Pada saat penelitian ini dilakukan, Kabupaten Lampung Selatan terdiri atas 17 Kecamatan sebagaimana yang terlihat pada Tabel 1.1 di bawah ini. Secara topografis wilayah ini dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu wilayah dengan

[image:50.595.111.514.411.694.2]relatif datar yang sebagain besar berada di sepanjang pesisir, wilayah berbukit dan gunung yang merupakan wilayah pegunungan Rajabasa.

Gambar 2 Peta Administrasi

38

Tabel 1

Luas Kabupaten Lampung Selatan Dirinci Perkecamatan No Kecamatan Nama Ibukota Luas (Ha)

1. Natar Merak Batin 25.088

2. Jati Agung Marga Agung 16.447

3. Tanjung Bintang Jati Baru 12.972

4. Tanjung Sari Kerto Sari 10.332

5. Katibung Tanjung Ratu 18.862

6. Merbau Mataram Merbau Mataram 11.394

7. WaySulan Karang Pucung 4.654

8. Sidomulyo Sidorejo 15.899

9. Candipuro Titiwangi 8.490

10. Way Panji Sidoharjo 3.845

11. Kalianda Kalianda 17.982

12. Rajabasa Banding 10.039

13. Palas Bangunan 16.557

14. Sragi Kuala Sekampung 9.344

15. Penengahan Pasuruan 12.496

16. Ketapang Bangun Rejo 10.860

17. Bakauheni Hatta 5.713

Jumlah 210.974

39

B. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Lampung pada dasarnya masyarakat yang heterogen secara etnis. Masyarakatnya terdiri dari masyarakat Lampung, Jawa, Sunda, Bali,

Semendo/Ogan dan sebagainya. Masyarakat secara etnis tersebut tercermin juga di Lampung Selatan. Secara umum, masyarakat yang cukup dominan di Kabupaten Lampung Selatan adalah kelompok masyarakat adat Lampung, Jawa,

Bali dan Semendo/Ogan. Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan memiliki berbagai ragam latar belakang budaya, kesukuan, pendidikan, dan agama.

Penduduk daerah ini dapat dikelompokkan dalam masyarakat adat lampung dan kelompok pendatang. Keberadaan kelompok ini telah membentuk suatu

pertalian adat dan budaya yang menjadi suatu akulturasi budaya. Masyrakat adat di Lampung Selatan terdiri dari kelompok adat peminggir dan pepadun. Cirinya adalah genelogis dan sistem kekerabatan patrilineal.

Penduduk Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuknya yang asli memiliki struktur hukum adat tersendiri. Hukum adat tersebut berbeda antara yang satu dengan lainnya. Kelompok-kelompok tersebut menyebar diberbagai tempat, yang

secara umum dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu masyarakat Lampung Peminggir yang merupakan mayoritas suku Lampung di Kabupaten

Lampung Selatan dan kelompok kedua yaitu masyarakat Lampung adat Pepadun. Masyarakat Lampung Peminggir tidak mengenal istilah Pepadun tetapi dengan istilah Saibatin. Saibatin ini secara turun temurun dikenal sebagai orang yang

40

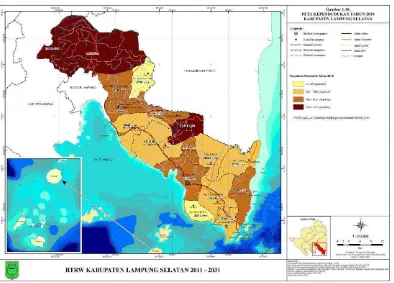

C. Jumlah, Perkembangandan KepadatanPenduduk

Pada tahun 2011 jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Selatan adalah 929.702 jiwa, jumlah yang berjenis kelamin laki-laki masih mendominasi jumlah

penduduk secara keseluruhan yaitu 481.946 jiwa atau 51,83 % dari total jumlah penduduk, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 447.756 jiwa (48,16%).

Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Natar dan yang terkecil di Kecamatan Bakauheni, yaitu 169.539 jiwa dan 20.881 jiwa jumlah keselurahan

penduduk Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian, konsentrasi penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Natar.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Lampung Selatan masih terkonsentrasi di wilayah utara yang dekat dengan pusat Kota Bandar Lampung, yaitu di Kecamatan Natar. Apabila dilihat tingkat kepadatan penduduk, maka kecamatan

yang memiliki kepadatan terbesar di Kabupaten Lampung Selatan terdapat di Kecamatan Natar sebesar 7 jiwa/Ha dan terkecil di Kecamatan Raja Basa sebesar 2 Jiwa/Ha. Sedangkan untuk distribusi penduduk di Kabupaten Lampung Selatan

masih terkonsentrasi di Kecamatan Natar sebesar 18 % dan distribusi penduduk yang terkecil adalah Kecamatan Way Panji dan Bakauheni, yaitu 2%.

D. KomposisiPendudukMenurutUsiaProduktif

Kabupaten Lampung Selatan memiliki persentase penduduk pada kelompok umur muda (0-14 tahun) lebih besar dibandingkan kelompok umur tua (65 tahun

41

Secara pesentase berguna untuk meneliti keadaan struktur penduduk di suatu

daerah, apakah masuk kategori struktur penduduk muda atau tua.

Persentase kelompok usia produktif lebih besar jika dibandingkan usia

non-produktif, yaitu sebesar 62%. Artinya bahwa Kabupaten Lampung Selatan mempunyai sumber daya manusia yang cukup potensial untuk dikembangkan guna mendukung pembangunan di daerah.

Komposisi penduduk merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Agar proses pembangunan berjalan

lancar, kelompok penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) sebaiknya semakin mengecil bila dibandingkan dengan kelompok penduduk usia

produktif (15-64 tahun).

Meningkatkan jumlah penduduk usia tidak produktif justru dapat

menghambat kelancaran proses pembangunan yang s