D

PENGGE

PADA

DINAMIK

EREK BA

(WALKE

A PERTAN

DEPAR

INS

KA POPUL

ATANG PA

ER) (LEPI

NAMAN P

ALDILA

RTEMEN

FAKULT

STITUT P

LASI PAR

ADI KUNI

IDOPTER

PADI DI K

RACHM

PROTEK

TAS PERT

ERTANIA

BOGOR

2012

RASITOID

ING

Scirp

ALDILA RACHMAWATI. Population Dynamics of Egg Parasitoid of Yellow Rice Stem Borers Scirpophaga incertulas (Walker) (Lepidoptera: Pyralidae) on Rice Field in Klaten. Under supervision of HERMANU TRIWIDODO.

Yellow Rice Stem Borers (Scirpophaga incertulas) is an important pest of rice in Indonesia. Currently, most farmers depend on use of insecticides to control the pest and mostly by propalactic and indiscriminate ways. The practices can disrupt the environment and the activities of natural enemies. This study is to observe the dynamic off egg parasitoid of Yellow Rice stem Borers in three subdistrict (Juwiring, Cawas, and Trucuk) in Klaten, Central Java. Egg clusters were collected and reared to note parasitization every other weeks. This study during Februari-October 2012. The most dominant of egg parasitoid at Juwiring, Cawas, and Trucuk was Tetrastichus schoenobii with percentage 67%, 96%, and 43%. Egg parasitoids were found at Juwiring T. schoenobii, Telenomus rowani,

Trichogramma japonicum and Telenomus sp., a hyperparasitoid also discovered at

Juwiring is Trichomalopsis sp., at Cawas T. schoenobii and T. rowani were found, and at Trucuk T. schoenobii, T. rowani, and T. japonicum were found. Parasite of egg clusters at rice crops on 0-4 weeks after transplanting was T. schoenobii, and parasite of egg clusters at rice crops on 6 and 8 weeks after transplanting was T. rowani.

ABSTRAK

ALDILA RACHMAWATI. Dinamika Populasi Parasitoid Telur Penggerek Batang Padi Kuning Scirpophaga incertulas (Walker) (Lepidoptera: Pyralidae) pada Pertanaman Padi di Kabupaten Klaten. Dibimbing oleh HERMANU TRIWIDODO.

Penggerek Batang Padi Kuning (Scirpophaga incertulas) merupakan hama penting di Indonesia. Sekarang ini, sebagian besar petani menggunakan pestisida kimia untuk mengendalikan hama pada lahan pertanian dengan tidak membedakan jenis hama yang menyerang. Cara ini dapat mengganggu lingkungan dan aktivitas musuh alami. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dinamika populasi parasitoid telur penggerek batang padi kuning di 3 kecamatan (Juwiring, Cawas, dan Trucuk) di Kabupaten Klaten. Kelompok telur dikumpulkan dan dipelihara sampai menetas, untuk dicatat parasitisasinya. Penelitian dilakukan dari bulan Februari sampai Oktober 2012. Parasitoid yang dominan di Kecamatan Juwiring, Cawas, dan Trucuk adalah Tetrastichus schoenobii dengan masing-masing persentase sebesar 67%, 96%, dan 43%. Parasitoid telur yang ditemukan di Kecamatan Juwiring adalah T. schoenobii, Telenomus rowani, Telenomus sp.,

Trichogramma japonicum, dan satu hiperparasitoid Trichomalopsis sp.,

sedangkan di Kecamatan Cawas T. schoenobii dan T. rowani, dan di Kecamatan Trucuk T. schoenobii, T. rowani, Telenomus sp. dan T. japonicum. Kelompok telur yang berada pada tanaman padi 0-4 minggu setelah pindah tanam, lebih banyak diparasit oleh T. schoenobii, sedangkan padi umur 6 dan 8 minggu setelah pindah tanam lebih banyak diparasit oleh T. rowani.

DINAMIKA POPULASI PARASITOID TELUR

PENGGEREK BATANG PADI KUNING

Scirpophaga incertulas

(WALKER) (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE)

PADA PERTANAMAN PADI DI KABUPATEN KLATEN

ALDILA RACHMAWATI

A34080070

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Judul Skripsi : Dinamika Populasi Parasitoid Telur Penggerek Batang Padi Kuning Scirpophaga incertulas (Walker)

(Lepidoptera: Pyralidae) pada Pertanaman Padi di Kabupaten Klaten

Nama Mahasiswa : Aldila Rachmawati NIM : A34080070

Tanggal lulus:

Disetujui, Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Hermanu Triwidodo, M.Sc. NIP. 19570122 198103 1 002

Diketahui, Plh. Ketua Departemen

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1990 sebagai anak pertama dari enam bersaudara pasangan Bapak Agus Heriyanto and Ibu Rini Ekawati. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Bekasi, Jawa Barat (2004-2007).

Pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikannya di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) pada kurikulum berbasis mayor-minor. Penulis diterima sebagai mahasiswa Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, IPB dan mengikuti masa Tingkat Persiapan Bersama selama satu tahun. Pada tahun berikutnya penulis melanjutkan pendidikannya dengan Mayor Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian IPB.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah serta kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dinamika Populasi Parasitoid Telur Penggerek Batang Padi Kuning

Scirpophaga incertulas (Walker) (Lepidoptera: Pyralidae) pada Pertanaman Padi

di Kabupaten Klaten”. Penelitian dan penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Penelitian dilaksanakan di lahan pertanaman padi milik petani Kecamatan Juwiring, Cawas, dan Trucuk, Laboratorium Lapang Klinik Tanaman, Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor yang terletak di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, Laboratorium Taksonomi Serangga dan Museum Serangga Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor dari bulan Februari 2012 sampai Oktober 2012.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada

1. Dr. Ir. Hermanu Triwidodo, M.Sc. sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, saran, dan motivasi.

2. Dr. Ir. Titiek Siti Yuliani, SU. sebagai dosen penguji tamu yang telah memberikan saran dan motivasi.

3. Dr. Ir. Nina Maryana, M.Si. yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam proses identifikasi, dan mba Atiek yang telah membantu pembuatan preparat di Laboratorium Taksonomi Serangga dan Museum Serangga Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. 4. Dr. Ir. Tri Asmira Damayanti MAgr. sebagai dosen pembimbing akademik

yang telah memberikan saran dan arahan.

5. Kedua orang tua Agus Heriyanto dan Rini Ekawati yang selalu memberikan dukungan moral, spiritual, dan perhatian, serta adik-adik tersayang Aulia, Amalia, Azizah, Alfajriyanti, dan Akbar atas semangatnya.

6. Seluruh mahasiswa Departemen Proteksi Tanaman, khususnya angkatan 45 atas semangat dan dukungannya, serta Fitri, Sasti, Nuri, Iky, Yan, Adnan, Ranti, Andrix, dan Nisa yang telah banyak membantu.

7. Sahabat seperjuangan Riska DO, Bolang, Minkhaya, Rita, dan Amanda. 8. Teman-teman kosan Wardhatul Jannah Dilla, Tipa, Erna, Pipit, Uthu, Rini,

Pungky, Fera, dan Rei.

9. Pak Purwanto, Pak Wardiono, Mbak Tami, dan warga Klaten yang telah membantu selama proses penelitian.

10.Terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh teman-teman yang tak dapat dituliskan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Bogor, November 2012

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR LAMPIRAN ... ix

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian ... 3

Manfaat Penelitian ... 3

TINJAUAN PUSTAKA ... 4

Penggerek Batang Padi Kuning S. incertulas ... 4

Gejala Sundep dan Beluk ... 4

Musuh Alami ... 5

Pestisida ... 6

BAHAN DAN METODE ... 8

Tempat dan Waktu ... 8

Pengambilan Sampel Kelompok Telur ... 8

Penyiapan Wadah Pemeliharaan Telur ... 9

Pengamatan Lapang ... 10

Penghitungan Kelompok Telur, Larva Hidup, Gagal Menetas, Parasitisasi, dan Total Telur ... 10

Identifikasi Parasitoid ... 10

Analisis Data ... 11

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 12

Keadaan Umum Kabupaten Klaten ... 12

Perbedaan Lokasi antar Kecamatan ... 12

Kelompok Telur S. incertulas ... 15

Larva Hidup ... 18

Kegagalan Menetas ... 18

Parasitisasi ... 19

Penggunaan Pestisida ... 26

KESIMPULAN DAN SARAN ... 28

DAFTAR PUSTAKA ... 29

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Jumlah kelompok telur di 3 kecamatan ... 16

2 Persentase larva S. incertulas yang hidup ... 16

3 Persentase telur gagal menetas ... 20

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1 Gejala sundep dan gejala beluk ... 5 2 Contoh hamparan padi tempat dilakukannya pengambilan kelompok

telur ... 8 3 Rancangan tempat pemeliharaan telur ... 9 4 Sistem tanam, ketersediaan air, dan pola tanam padi di Kecamatan

Juwiring ... 13 5 Sistem tanam, ketersediaan air, dan pola tanam padi di Kecamatan

Cawas ... 14 6 Sistem tanam, ketersediaan air, dan pola tanam padi di Kecamatan

Trucuk ... 15 7 Variasi ukuran kelompok telur ... 15 8 Letak kelompok telur pada padi tanaman umur muda, dan umur

pertengahan ... 17 9 Pembedahan telur yang berisi larva mati dan parasitoid mati ... 19 10 Parasitoid telur PBPK Tetrastichus schoenobii, Telenomus rowani,

Trichogramma japonicum, Telenomus sp., dan hiperparasitoid

Trichomalopsis sp. ... 21

11 Fluktuasi jumlah kelompok telur dan parasitoid di Kecamatan

Juwiring ... 23 12 Fluktuasi jumlah kelompok telur dan parasitoid di Kecamatan

Cawas ... 24 13 Fluktuasi jumlah kelompok telur dan parasitoid di Kecamatan

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Hasil analisis ragam jumlah kelompok telur ... 32

2 Hasil analisis ragam larva hidup ... 33

3 Hasil analisis ragam telur gagal menetas ... 34

4 Hasil analisis ragam parasitisasi ... 35

5 Blanko pengambilan sampel kelompok telur ... 36

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Meningkatnya jumlah penduduk mendorong dilakukannya berbagai usaha peningkatan produksi padi guna mengimbangi kebutuhan beras yang semakin tinggi. Kebutuhan beras di Indonesia sekitar 3 juta ton/bulan, angka ini cukup tinggi bila dibandingkan negara lain (Ucu 2012). Negara Thailand hanya mampu menghasilkan beras 20 juta ton/tahun tetapi mampu mengekspor 10.6 juta ton (Latif 2012), yang artinya Thailand hanya mengkonsumsi beras 9.4 juta ton/tahun. Produksi padi di Indonesia sangat berfluktuatif, berturut-turut dari tahun 2008 sampai 2010 yaitu 60.33, 64.4, dan 66.47 juta ton, sedangkan pada tahun 2011 sebesar 65.76 juta ton gabah kering giling, atau turun sebesar 0.71 juta ton dibandingkan tahun 2010 (BPS 2012). Keadaan yang fluktuatif ini dapat disebabkan oleh adanya gangguan dari organisme pengganggu tanaman (OPT).

areal pertanaman padi seluas 70.000 ha dan lebih dari 10.000 ha telah dinyatakan puso.

Penyebab penggerek batang padi kuning (Scirpophaga incertulas) berubah statusnya menjadi hama penting karena ketersedian air yang mencukupi sehingga penanaman padi dilakukan lebih dari dua kali dalam setahun, dan tidak ada pergiliran tanaman. Hal ini menyebabkan selalu tersedianya persediaan makanan yang tak pernah terputus untuk PBPK. Kondisi ini menguntungkan untuk kelangsungan hidup S. incertulas sehingga populasinya dapat terus meningkat.

Cara umum yang dilakukan petani untuk mengendalikan hama di lapang yaitu dengan menggunakan pestisida kimia. Penggunaan pestisida kimia berspektrum luas digunakan untuk membunuh berbagai macam hama. Penggunaan pestisida kimia yang kurang bijaksana (tidak memenuhi 5T yaitu tepat sasaran, tepat jenis pestisida, tepat konsentrasi, tepat dosis, dan tepat cara aplikasi) dapat menimbulkan dampak negatif seperti resurgensi, resistensi, matinya musuh alami, dan pencemaran lingkungan melalui residu yang ditinggalkan, serta menyebabkan keracunan pada manusia (Suprapti 2012). Dampak jangka panjang penggunaan pestisida kimia lebih merugikan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh.

Selain menggunakan pestisida kimia untuk mengendalikan S. incertulas

menyebabkan terbunuhnya parasitoid ini pada lahan pertanian, sehingga populasi PBPK semakin meningkat. Penggunaan pestisida berpengaruh negatif terhadap keberadaan dan keanekaragaman parasitoid (Hamid et al. 2003).

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika populasi parasitoid telur penggerek batang padi kuning (S. incertulas) di 3 kecamatan (Juwiring, Cawas, dan Trucuk) di Kabupaten Klaten

Manfaat Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

Penggerek Batang Padi Kuning Scirpophaga incertulas

Penggerek batang padi kuning masuk ke dalam ordo Lepidoptera famili Pyralidae. Imago betina S. incertulas dewasa berwana kuning keputih-putihan dan memiliki ciri khas yaitu titik hitam yang jelas pada sayap bagian depan, sedangkan imago jantan berwarna abu kecoklatan dengan titik hitam yang kurang jelas pada sayap depan (Kalshoven 1981).

Telur merupakan sebuah tempat perkembangan embrio, lengkap dengan nutrisi yang dibutuhkan untuk perkembangannya (Vinson 1994). Telur-telur serangga S. incertulas diletakkan berkelompok, tiap kelompoknya tidak sama jumlahnya, dan dibungkus sangat rapat guna melindungi kerusakan akibat faktor luar (Yunus 2012). Kelompok telur berbentuk bulat atau lonjong dan ditutupi oleh rambut-rambut dari ujung abdomen imago betina. Kelompok telur yang pertama diletakkan cenderung berukuran lebih besar dari pada yang diletakkan berikutnya (Umar 1991). Kelompok telur terdiri dari 50–150 butir telur yang diletakkan di pemukaan daun mendekati ujung yang ditutupi oleh sisik (bulu) berwarna coklat keabuan. Imago S. incertulas betina mampu menghasilkan 200–300 butir telur. Waktu inkubasi untuk penetasan telur 4–5 hari, setelah menetas larva tetap berada pada cangkang penutup selama 1 atau 2 hari, larva keluar dari cangkang langsung menggerek pelepah daun padi, atau menyebar lewat udara dengan menggunakan benang sutra yang dihasilkannya, atau dengan cara terapung di atas permukaan air dengan menggunakan potongan daun dari tanaman (Kalshoven 1981). Penambahan telur menetas ternyata sesuai dengan pola penambahan telur diletakkan, hal ini berarti kematian oleh parasit meningkat sesuai dengan kenaikan inangnya (Soehardjan 1976).

Gejala Sundep dan Beluk

fase vegetatif maupun generatif. Gejala serangan S. incertulas dikenal sebagai sundep dan beluk. Gejala sundep terjadi pada tanaman padi fase vegetatif disebabkan oleh larva yang menggerek di dalam pangkal batang sehingga menyebabkan daun menggulung tidak membuka kemudian mengering, dan batang yang terserang mati tetapi tanaman masih dapat mengkompensasi serangan ini dengan munculnya anakan baru, gejala beluk terjadi pada tanaman padi fase generatif disebabkan oleh larva yang menggerek pangkal malai sehingga bulir menjadi hampa dan tidak menghasilkan beras (Pathak 1968).

Gambar 1 Gejala sundep tanaman padi terjadi pada fase vegetatif (a) dan beluk pada fase generatif (b)

Musuh Alami

Populasi S. incertulas di alam dikendalikan oleh musuh alami. Musuh alami dapat berupa patogen, predator, dan parasitoid. Parasitoid merupakan serangga yang pada fase pradewasa (larva) hidup menumpang pada inang tetapi pada fase dewasa (imago) hidup bebas di luar inang (Kartohardjono 2011). Parasitoid telur dapat menekan pertumbuhan serangga hama sejak stadia telur.

Menurut Yasumatsu dan Torii (1968) spesies dari genus Telenomus yang telah teridentifikasi sebagai parasitoid telur pada penggerek batang padi yaitu

Telenomus dignus dan Telenomus rowani. Inang spesifik dari Tetrastichus

schoenobii yaitu Typoryza incertulas dan T. innotata. Soehardjan (1976)

melaporkan bahwa di Ciberes, kabupaten Subang ditemukan 4 parasitoid telur penggerek batang padi kuning (PBPK), yaitu Tertrastichus schoenobii Ferriere (Hymenoptera: Eulophidae), Telenomus rowani Gahan (Hymenoptera: Scelionidae), Trichogramma japonicum (Hymenoptera: Trichogrammatidae), dan satu spesies lainnya yang belum terdentifikasi. Parasitoid T. schoenobii paling besar menekan kepadatan populasi pada stadium telur, sedangkan T. japonicum

dan T. rowani peranannya berganti-ganti. Parasitoid T. schoenobii rata-rata dapat

memangsa tiga butir telur. Kematian pada stadium telur berkisar 18.9-57.6%, dan kematian pada stadium larva 11-98%.

Hasil penelitian Yunus (2012) menunjukkan bahwa di Kabupaten Klaten umumnya ditemukan 3 parasitoid telur S. incertulas yaitu T. schoenobii, T.

rowani, dan T. japonicum. Pada saat kelimpahan parasitoid tinggi muncul satu

spesies yang merupakan hiperparasitoid yaitu Trichomalopsis apanteloctena.

Pestisida

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1973, tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida, yang dimaksud dengan pestisida adalah semua zat kimia, dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:

1. Memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit-penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil pertanian;

2. Memberantas rerumputan;

3. Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan; 4. Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian

tanaman, tidak termasuk pupuk;

5. Memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan peliharaan dan ternak;

6. Memberantas atau mencegah hama-hama air;

7. Memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan;

Pesitida kimia memiliki beberapa kegunaan antara lain dapat diaplikasikan dengan mudah, dapat diaplikasikan hampir disetiap waktu dan tempat, hasilnya dapat dirasakan dalam waktu singkat, dapat diaplikasikan dalam areal yang luas namun dalam waktu yang singkat, mudah diperoleh dan memberikan keuntungan ekonomi terutama dalam jangka pendek. Namun pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme penggangu tanaman (OPT) tidak hanya bersifat racun terhadap OPT tetapi juga dapat memberikan pengaruh yang tidak diinginkan terhadap organisme bukan sasaran, termasuk manusia serta lingkungan hidup. Dampak negatif pestisida yaitu keracunan pada manusia baik secara akut maupun kronis, keracunan terhadap hewan ternak, keracunan terhadap biota air, keracunan terhadap satwa liar, kematian musuh alami, kenaikan populasi OPT, timbulnya resistensi, residu penggunaan pestisida, dan menghambat perdagangan seperti penolakan masuknya suatu produk pertanian karena terdapat residu pestisida di dalam produk tersebut (Suprapti 2011).

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di lahan pertanian petani Kecamatan Juwiring, Cawas, dan Trucuk, Laboratorium Lapang Klinik Tanaman, Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor yang berada di Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, dan Laboratorium Taksonomi Serangga dan Museum Serangga Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2012 sampai Oktober 2012.

Pengambilan Sampel Kelompok Telur

Lokasi pengambilan sampel kelompok telur S. Incertulas dilakukan di 3 kecamatan. Masing-masing kecamatan terdiri dari 3 desa, dan masing-masing desa ditentukan 3 hamparan. Tiga kecamatan tersebut yaitu:

1. Kecamatan Juwiring dengan 3 desa yaitu Desa Bulurejo, Kwarasan, dan Tlogorandu

2. Kecamatan Cawas dengan 3 desa yaitu Desa Karangasem, Pogung, dan Tirtomarto

3. Kecamatan Trucuk dengan 3 desa yaitu Desa Wonosari, Kradenan, dan Sumber.

Pengambilan kelompok telur masing-masing desa dilakukan sebanyak 5 kali setiap 2 minggu sekali. Pengambilan kelompok telur dilakukan dengan transek hamparan menyusuri pematang sawah dari ujung ke ujung atau hingga ditemukan 25 kelompok telur (Gambar 2).

Hamparan yang diamati terdiri dari sejumlah patok, ukuran untuk setiap patok ±1200 m². Kelompok telur yang ditemukan dimasukkan ke dalam tabung berdiameter 4 cm dan tinggi 4.5 cm.

Penyiapan Wadah Pemeliharaan Telur

Tempat pemeliharaan kelompok telur menggunakan dua buah gelas plastik dengan ukuran yang berbeda. Ukuran gelas yang satu lebih kecil dari yang lainnya. Gelas yang berukuran lebih kecil dilubangi bagian bawahnya. Kelompok telur dan kapas lembab diletakkan di dalam gelas berukuran lebih besar kemudian gelas berukuran kecil diletakkan menumpuk di atas gelas berukuran lebih besar kemudian bagian gelas paling atas ditutup dengan menggunakan kain kassa seperti yang terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Rancangan tempat pemeliharaan kelompok telur (a) tempat pemeliha-raan telur yang dibuat di laboratorium (b)

Penggunaan tempat seperti ini dimaksudkan untuk memberi ruang hidup yang berbeda antara larva penggerek dengan parasitoid, sehingga dengan mudah parasitoid dan larva dapat dipisahkan. Parasitoid yang menetas terbang ke wadah bagian atas dengan melewati lubang, sedangkan larva tetap berada pada wadah bagian bawah.

a Kain kassa

penutup

Gelas ukuran sedang

Kapas lembab

Gelas kecil

Kelompok telur

S. incertulas

Pengamatan Lapang

Pengamatan lapang dilakukan dengan memperhatikan lingkungan sekitar tempat penelitian, pola tanam padi, intensitas penggunaan pestisida, dan untuk memperoleh informasi dilakukan wawancara kepada petani setempat. Petani yang diwawancara berjumlah 30 orang untuk setiap kecamatan.

Penghitungan Kelompok Telur, Larva Hidup, Telur Gagal Menetas,

Parasitisasi, dan Total Telur

Kelompok telur yang diambil dari setiap desa dihitung dan dipindahkan ke wadah pemeliharaan kemudian disimpan sampai menetas. Setelah telur menetas, dilakukan penghitungan jumlah larva dan parasitoid yang hidup dan keluar. Larva yang menetas dihitung persentasenya dengan menggunakan rumus:

% %

Sedangkan jika parasitoid yang muncul, persentase parasitisasinya dihitung dengan menggunakan rumus:

% %

Setelah larva menetas atau setelah masa penetasan telur habis, dilakukan pembedahan kelompok telur, dengan tujuan untuk mengetahui jumlah telur yang tidak menetas. Persentase telur yang gagal menetas dihitung dengan menggunakan persamaan:

% %

Untuk penghitungan total telur dihitung dengan menggunakan rumus:

Identifikasi Parasitoid Telur S. incertulas

Pests and Their Arthropod Parasites and Predators, oleh Alberto T Barrion dan James A. Litsinger. Proses identifikasi dilakukan berdasarkan pengamatan karakter morfologi tubuh parasitoid.

Analisis Data

Pengolahan data dilakukan untuk melihat perbedaan jumlah kelompok telur, persentase larva hidup, persentase telur gagal menetas, dan persentase parasitisasi antar kecamatan untuk masing-masing waktu pengamatan. Data hasil penghitungan kemudian dilanjutkan dengan uji selang berganda Duncan pada taraf nyata 5%. Analisis statistika dilakukan dengan menggunakan program

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten terletak di Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah selatan Kabupaten Gunung Kidul, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Sleman. Kabupaten Klaten merupakan salah satu lumbung padi di Jawa Tengah. Saat ini lebih dari 80% hasil produksi pertanian pangan di Kabupaten Klaten adalah beras. Dari total lahan yang digunakan untuk bertanam padi, hampir 60% diantaranya beririgasi teknis, sebagian besar sisanya beririgasi semi teknis, dan hanya sebagian kecil yang merupakan lahan irigasi tadah hujan (Istiaji 2011).

Pola tanam di Kecamatan Juwiring, Delanggu, Polanharjo, dan Wonosari adalah padi-padi-padi. Wilayah-wilayah ini memiliki daerah tergenang sepanjang tahun sehingga ketersediaan air membuat petani menanam padi sepanjang tahun, hal ini justru mengakibatkan kegagalan panen paling banyak karena serangan wereng batang cokelat (Istiaji 2011).

Perbedaan Lokasi antar Kecamatan

Gambar 4 Sistem tanam tidak serempak (Yuliani, TS) (a), ketersediaan air mencukupi (Yuliani, TS) (b), dan pola tanam padi sepanjang tahun di Kecamatan Juwiring (c)

Varietas Inpari 13 merupakan bantuan dari pemerintah daerah setempat. Namun masih ada sebagian kecil petani yang menggunakan benih padi varietas lainnya seperti Inpari 1, IR 64, Situ Bagendit, dan Ciherang. Jarak tanam yang digunakan 20×20 cm sampai 25×25 cm. Penggunaan pupuk kimia di Kecamatan Juwiring lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Cawas dan Trucuk. Pupuk yang biasa dipakai petani yaitu pupuk NPK dan dosis pupuk yang digunakan untuk ukuran satu patok lebih dari 100 kg/patok, sedangkan untuk penggunaan pupuk organik atau kotoran hewan hanya beberapa orang saja yang menggunakannya. Frekuensi penyemprotan pestisida pada Kecamatan Juwiring paling tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Cawas dan Kecamatan Trucuk karena penyemprotan dilakukan secara rutin 2-5 kali penyemprotan hingga waktu panen. OPT pada Kecamatan Juwiring hanya dikendalikan dengan menggunakan pestisida kimia dan petani tidak pernah mengendalikan dengan cara lain.

Berbeda dengan Kecamatan Juwiring, Kecamatan Cawas merupakan lahan pertanian dengan irigasi tadah hujan semi teknis. Kecamatan Cawas mengalami masa sulit air pada musim tanam ketiga (Gambar 5b). Pertanaman padi di Kecamatan Cawas berlangsung serempak (Gambar 5a). Petani lebih banyak menanam padi varietas IR 64 (41%). Namun tidak sedikit petani yang menanam varietas lain seperti Inpari 13, Situ Bagendit, Ciherang, Mekongga, Bunda Sri Madrim, dan Bestari.

Gambar 5 Sistem tanam serempak (a), ketersediaan air musim tanam ketiga (b), pola tanam padi-padi-palawija di Kecamatan Cawas (c)

Jarak tanam yang biasa digunakan petani adalah 20×20 cm. Penggunaan pupuk kimia tidak terlalu tinggi seperti di Kecamatan Juwiring, karena pemupukan untuk satu patok kurang dari 100 kg/patok, sedangkan untuk penggunaan kotoran hewan, hanya beberapa petani yang menggunakan kotoran hewan sebagai pupuk organik. Penggunaan pestisida kimia dilakukan untuk mengendalikan OPT. Penyemprotan dilakukan secara rutin 2-4 kali sampai panen.

Sistem irigasi di Kecamatan Trucuk yaitu semi teknis, pada musim tanam ketiga petani menanam palawija atau bukan padi karena kesulitan air. Tanaman bukan padi yang biasa ditanam adalah tembakau, jagung, dan kacang kedelai. Sistem tanam di Kecamatan Trucuk berlangsung serempak (Gambar 6a). Varietas padi yang banyak ditanam di Kecamatan Trucuk adalah IR 64 (43.4%). Namun petani lainnya ada juga yang menanam varietas lain seperti Way Apo Buru, Sri Madim, Inpari 13, Situ Bagendit, Mekongga, Mentik wangi, dan Ciherang. Jarak tanam yang digunakan 20×20 cm. Panggunaan pupuk kimia kurang dari 100kg/patok, sedangkan untuk penggunaan pupuk organik dari kotoran hewan lebih banyak, dibandingkan dengan petani di daerah Cawas dan Juwiring. Pengendalian OPT tidak hanya dengan pestisida kimia tetapi juga dengan menggunakan pestisida nabati yang dibuat bersama oleh kelompok tani.

Gambar 6 Sistem tanam serempak (a), ketersediaan air musim tanam ketiga (b) menjadikan pola tanam padi-padi-palawija di Kecamatan Trucuk (c)

Kelompok Telur S. incertulas

Jumlah kelompok telur yang ditemukan di setiap kecamatan pada tiap kali pengamatan selalu berbeda. Kelompok telur yang menempel di daun diambil beserta helai daun sepanjang 3 cm, karena apabila tidak diambil dengan daunnya maka kelompok telur menjadi hancur dan rusak. Ukuran kelompok telur bervariasi mulai dari 0.3-1.0 cm (Gambar 7b).

Gambar 7 Kelompok telur diamati di bawah mikroskop (a) dan variasi ukuran kelompok telur (b)

Berdasarkan Tabel 1, jumlah kelompok telur terbanyak ditemukan di Kecamatan Juwiring, hal ini karena Kecamatan Juwiring merupakan lahan

a b c

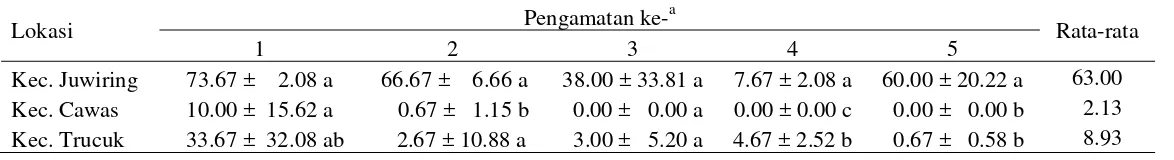

Tabel 1 Jumlah kelompok telur di 3 kecamatan

Lokasi Pengamatan

ke-a

Rata-rata

1 2 3 4 5

Kec. Juwiring 73.67 ± 2.08 a 66.67 ± 6.66 a 38.00 ± 33.81 a 7.67 ± 2.08 a 60.00 ± 20.22 a 63.00 Kec. Cawas 10.00 ± 15.62 a 0.67 ± 1.15 b 0.00 ± 0.00 a 0.00 ± 0.00 c 0.00 ± 0.00 b 2.13 Kec. Trucuk 33.67 ± 32.08 ab 2.67 ± 10.88 a 3.00 ± 5.20 a 4.67 ± 2.52 b 0.67 ± 0.58 b 8.93 a

Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji duncan pada taraf 5%

Tabel 2 Persentase larva S. incertulas yang hidup

Lokasi Pengamatan

ke-a

Rata-rata

1 2 3 4 5

Kec. Juwiring 57.20 ± 6.34 a 7.12 ± 7.05 a 4.11 ± 4.89 a 63.07 ± 9.69 a 18.40 ± 16.90 a 29.98 Kec. Cawas 1.04 ± 1.80 c 0.00 ± 0.00 a 0.00 ± 0.00 a 0.00 ± 0.00 b 0.00 ± 0.00 b 0.21 Kec. Trucuk 41.00 ± 6.20 b 0.44 ± 0.75 a 13.25 ± 22.95 a 44.41 ± 16.60 a 33.30 ± 57.70 ab 26.49 a

Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji duncan pada taraf 5%

pertanian irigasi teknis dengan ketersediaan air mencukupi sepanjang tahun. Petani memanfaatkan keadaan ini dengan terus menanam padi terus-menerus, yang menyebabkan ketersediaan inang di lapang untuk S. incertulas selalu ada. Padi yang ditanam dua kali setahun mengakibatkan serangga inang cenderung mampu mempertahankan populasinya dari satu musim tanam ke musim tanam berikutnya (Hamid et al. 2003).

Kelompok telur lebih banyak ditemukan pada tanaman muda, dibandingkan dengan tanaman tua, karena unsur nitrogen (N) lebih banyak pada tanaman muda dibandingkan dengan tanaman tua, pendapat ini didukung oleh Yani (1985) yang mengemukakan bahwa kekurangan N biasanya menyebabkan pertumbuhan tanaman tertekan dan menimbulkan gejala klorosis yang mula-mula timbul pada daun tua sedangkan daun muda tetap berwarna hijau. Petani di Kecamatan Juwiring biasa memberi pupuk pada saat awal penanaman. Pupuk N yang tinggi dapat membuat tanaman menjadi sukulen. Jika tanaman mengandung unsur N banyak maka tanaman lebih lunak sehingga lebih mudah diserang oleh larva S. incertulas. Menurut Bernays (1990), aplikasi pupuk N yang tinggi tidak akan berdampak pada biologi serangga tetapi akan merubah morfologi, biokimia, dan fisiologi dari tanaman inang.

Gambar 8 Kelompok telur ditemukan pada tanaman umur 2 MST (a), dan tanaman umur 5 MST (b)

Kelompok telur pada tanaman muda biasanya ditemukan di atas permukaan daun dan agak mendekati ujung daun (Gambar 8a), namun pada tanaman tua biasanya ditemukan di bawah permukaan daun dan jauh dari ujung daun (Gambar 8b). Jumlah kelompok telur di Kecamatan Trucuk dan Cawas lebih kecil dari jumlah kelompok telur yang ditemukan di Kecamatan Juwiring, hal ini karena pada musim tanam ketiga air sedikit di Kecamatan Trucuk dan Cawas sehingga petani mengganti tanamannya dengan tanaman selain padi yang dapat menyebabkan siklus hama terputus sehingga keberadaan kelompok telurnya di Kecamatan Cawas dan Trucuk tidak sebanyak di Kecamatan Juwiring.

Larva Hidup

Kelompok telur yang dipelihara dalam gelas plastik membutuhkan waktu sampai dengan 1 minggu untuk menetas (karena tidak semua kelompok telur memiliki umur yang sama), pendapat ini didukung oleh Soehardjan (1976) yang mengemukakan bahwa stadia telur bervariasi antara 6 sampai 9 hari. Dari kelompok telur yang menetas dapat keluar larva S. incertulas, parasitoid, ataupun larva S. incertulas dan parasitoid. Larva yang keluar dihitung jumlahnya dengan menggunakan counter.

Berdasarkan Tabel 2, persentase larva hidup tertinggi terdapat pada Kecamatan Juwiring. Hal ini membuktikan bahwa S. incertulas telah beradaptasi dengan baik terhadap lingkungannya, sehingga untuk S. incertulas pada Kecamatan Juwiring memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih baik dibandingkan S. incertulas di Kecamatan Cawas dan Trucuk. Kondisi ini didukung dengan adanya ketersediaan tanaman inang yang tidak pernah terputus, penggunaan insektisida yang kurang bijaksana (tidak memenuhi 5T) serta pemupukan yang berlebihan. Semakin banyak larva yang hidup maka semakin banyak populasi serangga ini pada generasi selanjutnya.

Kegagalan Menetas

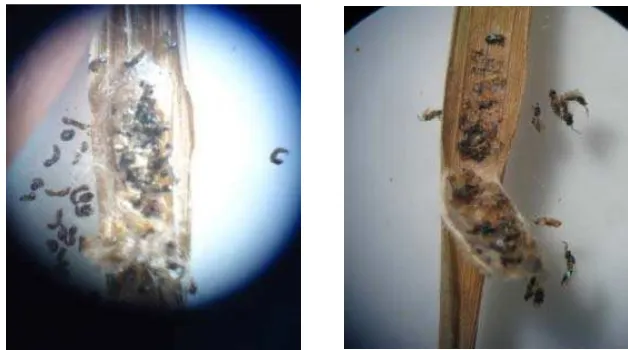

Gambar 9 Pembedahan telur yang berisi larva mati (a) dan parasitoid mati (b)

Berdasarkan Tabel 3, persentase kegagalan menetas pada 3 kecamatan tidak berbeda nyata. Telur yang menetas dapat keluar sebagai larva S. incertulas

atau jika telur terparasit akan keluar sebagai parasitoid, sedangkan telur yang tidak menetas dapat disebabkan oleh infeksi patogen sehingga larva mati sebelum keluar dari telur, atau embrio telur tidak berkembang. Menurut Yunus (2012) di lapang sering terjadi kerusakan kelompok telur karena pengaruh faktor luar, penyebabnya adalah air pengairan sebagai akibat curah hujan yang tinggi.

Parasitisasi

Tingkat parasitisasi parasitoid ditentukan oleh keberadaan inang. Berdasarkan Tabel 4 persentase parasitisasi tertinggi terdapat pada Kecamatan Juwiring diikuti oleh Kecamatan Trucuk dan Cawas. Keberadaan telur di Kecamatan Juwiring selalu ada sehingga dapat menjadi inang untuk parasitoid telur S. incertulas. Berbeda dengan Kecamatan Cawas dan Trucuk yang memiliki pertanaman padi serempak dan setiap musim tanam ketiga tanaman dirotasi dengan tanaman selain padi seperti kedelai, jagung, tembakau, dan lainnya. Hal ini mengakibatkan terputusnya persediaan tanaman inang bagi PBPK

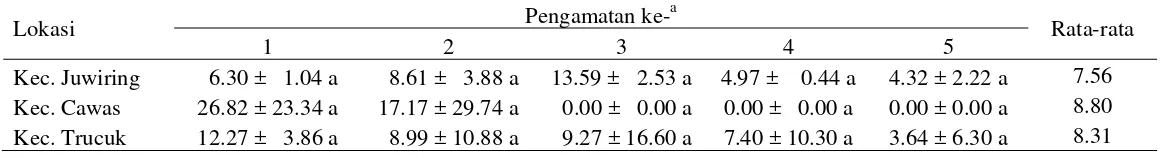

Tabel 3 Persentase telur gagal menetas

Lokasi Pengamatan

ke-a

Rata-rata

1 2 3 4 5

Kec. Juwiring 6.30 ± 1.04 a 8.61 ± 3.88 a 13.59 ± 2.53 a 4.97 ± 0.44 a 4.32 ± 2.22 a 7.56 Kec. Cawas 26.82 ± 23.34 a 17.17 ± 29.74 a 0.00 ± 0.00 a 0.00 ± 0.00 a 0.00 ± 0.00 a 8.80 Kec. Trucuk 12.27 ± 3.86 a 8.99 ± 10.88 a 9.27 ± 16.60 a 7.40 ± 10.30 a 3.64 ± 6.30 a 8.31 a

Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji duncan pada taraf 5%

Tabel 4 Persentase parasitisasi

Lokasi Pengamatan

ke-a

Rata-rata

1 2 3 4 5

Kec. Juwiring 36.40 ± 6.72 a 84.27 ± 8.50 a 82.30 ± 7.19 a 31.96 ± 9.32 a 77.30 ± 17.10 a 62.45 Kec. Cawas 65.11 ± 56.43 a 16.16 ± 27.99 a 0.00 ± 0.00 b 0.00 ± 0.00 b 0.00 ± 0.00 b 16.25 Kec. Trucuk 46.73 ± 5.56 a 57.24 ± 50.06 a 10.81 ± 18.72 b 48.19 ± 11.90 a 29.70 ± 51.40 ab 38.53

a

Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji duncan pada taraf 5%

[image:31.792.112.686.281.360.2]sehingga jumlah serangga ini tidak semakin tinggi pada musim tanam selanjutnya. Keberadaan telur S. incertulas yang sedikit menyebabkan keberadaan parasitoid sedikit. Fluktuasi kelimpahan individu yang muncul sangat bergantung pada pola kelimpahan kelompok telur S. incertulas (Yunus 2012).

[image:32.612.133.506.251.455.2]Identifikasi parasitoid yang keluar dari kelompok telur dilakukan dengan menggunakan buku kunci identifikasi Taxonomy of rice insect pests and their arthopod parasites and predators, oleh Alberto T Barrion dan James A Litsinger.

Gambar 10 Parasitoid telur PBPK di 3 kecamatan Tetrastichus schoenobii (a)

Telenomus rowani (b), Trichogramma japonicum (c), dan

Telenomus sp. (d), serta hiperparasitoid Trichomalopsis sp.

Identifikasi dilakukan berdasarkan pengamatan karakter morfologi pada tubuh serangga. Parasitoid yang ditemukan pada Kecamatan Juwiring, Cawas, dan Trucuk adalah Tetrastichus schoenobii Ferriere (Hymenoptera: Eulophidae),

Telenomus rowani Gahan (Hymenoptera: Scelionidae), Telenomus sp., dan

Trichogramma japonicum Ashmead (Hymenoptera: Trichogrammatidae). Hasil

ini tidak sesuai dengan pernyataan Yunus (2012), ditemukan 3 jenis parasitoid telur yaitu Tetrastichus schoenobii, Telenomus, rowani, dan Trichogramma

japonicum. Hal ini terjadi mungkin karena perbedaan tempat dan waktu penelitian

yang digunakan, sehingga memungkinkan keanekaragaman yang berbeda pada c

b a

tempat yang berbeda. Ketiga parasitoid ini diketahui juga menyerang kelompok telur penggerek batang padi putih (PBPP) saat terjadi ledakan di Karawang pada awal 1990-an (Rauf 2000). Hiperparasitoid yang ditemukan di Kecamatan Juwiring yaitu Trichomalopsis sp. (Gambar 10e), namun diduga spesies ini merupakan Trichomalopsis apanteloctena Crawford (Hymenoptera: Pteromalidae), pendapat ini didukung oleh Yunus (2012) yang juga menemukan spesies ini saat kelimpahan parasitoid tinggi.

Berdasarkan buku identifikasi Taxonomy of Rice Insect Pests and Their Arthropod Parasites and Predators, ciri morfologi parasitoid telur Tetrastichus

schoenobii yaitu tubuh berwarna biru metalik atau berkilau hijau, antena cokelat

kecuali skapus berwarna kuning dengan sensor cokelat pada jantan, tungkai berwarna kuning, toraks halus dan berkilau, abdomen betina berelongasi, dan abdomen jantan berbentuk agak oval (Gambar 10a). Ciri morfologi Telenomus

rowani yaitu metasoma panjang dan licin, antena jantan berwarna kuning, antena

jantan berbentuk moniliform atau seperti manik-manik, sedangkan bentuk antena betina menggada ke bagian ujung, dan panjang skapus betina 4.9 kali lebarnya (Gambar 10b). Ciri morfologi Trichogramma japonicum yaitu bentuk ovipositor lebih ramping daripada tibia ketiga, antena jantan memiliki rambut panjang, genitalia jantan agak oval berelongansi (Gambar 10c).

Jumlah kelompok telur di Kecamatan Juwiring setiap minggunya tidak jauh berbeda, namun pada pengamatan ketiga jumlahnya sangat menurun, hal ini terjadi karena pada pengamatan ketiga, hamparan lebih banyak terdapat patok yang berisi tanaman berumur tua dan patok kosong. Kelompok telur di Kecamatan Juwiring dapat ditemukan dari pengamatan pertama hingga pengamatan kelima, sehingga pengamatan parasitoid dapat dilakukan dari pengamatan pertama hingga pengamatan kelima.

Kecamatan Cawas dan Trucuk. Keanekaragaman serangga baik parasitoid maupun inang yang tinggi mungkin disebabkan oleh jumlah pengambilan contoh yang lebih banyak (Hamid et al. 2003). Jumlah kelompok telur dipengaruhi oleh jumlah inang. Di Kecamatan Juwiring berlangsung sistem tanam tidak serempak dengan pola tanam padi-padi-padi sehingga ketersediaan inang selalu ada. Penanaman padi terus menerus dan tumpang tindih mendorong meningkatnya populasi wereng coklat (Sosromarsono dan Soemawinata 1986).

Gambar 11 Fluktuasi jumlah kelompok telur dan parasitoid telur di Kecamatan Juwiring

Jumlah parasitoid yang tinggi menyebabkan munculnya hiperparasitoid. Hiperparasitoid yang ditemukan di Kecamatan Juwiring yaitu Trichomalopsis sp., namun diduga spesies ini merupakan Trichomalopsis apanteloctena. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yunus (2012) pada saat kemelimpahan parasitoid tinggi akan muncul satu spesies hiperparasitoid yaitu Trichomalopsis apanteloctena. Menurut Nakamatsu dan Tanaka (2004) hiperparasitoid Trichomalopsis

apanteloctena merupakan suatu idiobion ektoparasitoid pada prapupa atau pupa

parasitoid Cotesia kariyai (Nakamatsu dan Tanaka 2004).

Jumlah kelompok telur S. incertulas pada Kecamatan Cawas sangat rendah sehingga keragaman jenis parasitoid rendah pula. Gambar 12 menunjukkan bahwa

0 500 1000 1500 2000 2500

1 2 3 4 5

Jum lah kelom pok telu r dan pa rasi toid Pengamatan

ke-Kelompok Telur PBPK

Tetrastichus schoenobii Telenomus rowani

Trichogramma japonicum Telenomus sp.

kelompok telur hanya ditemukan pada pengamatan pertama dan kedua. Pada pengamatan ke 3, 4, dan 5 tidak ditemukan kelompok telur, sehingga tidak dapat dilakukan pengamatan parasitoid untuk pengambilan ke 3, 4, dan 5. Hal ini menunjukkan bahwa S. incertulas lebih menyukai tanaman pada masa awal tanam, sedangkan pada pengamatan selanjutnya tidak lagi ditemukan kelompok telur. Parasitoid telur yang ditemukan pada Kecamatan Cawas hanya 2 jenis yaitu

[image:35.612.136.502.252.430.2]T. schoenobii dan T. rowani

Gambar 12 Fluktuasi jumlah kelompok telur dan parasitoid telur di Kecamatan Cawas

Ketersediaan air yang sedikit pada musim tanam ketiga di Kecamatan Cawas membuat petani daerah ini menanam tanaman selain padi. Pada musim tanam ketiga petani menanam tanaman selain padi seperti kedelai, jagung, tembakau, dan lainnya. Rotasi tanaman seperti ini dapat memutus siklus hidup serangga S. incertulas karena ketersediaan inang bagi serangga ini tidak tersedia selama 1 musim tanam. Populasi S. incertulas yang rendah menyebabkan jumlah kelompok telur rendah sehingga munculnya jumlah dan keragaman parasitoid menjadi rendah.

Gambar 13 menunjukkan bahwa kelompok telur di Kecamatan Trucuk lebih banyak ditemukan di pengamatan 1 dibandingkan dengan pengamatan

0 50 100 150 200 250

1 2 3 4 5

Jum

lah kelom

pok

telur

dan

para

si

toid

Pengamatan

ke-Kelompok telur PBPK

Tetrastichus schoenobii Telenomus rowani

Trichogramma japonicum Telenomus sp.

selanjutnya, karena pada saat pengamatan 1 tanaman masih berumur sangat muda yang sebagian besar tanaman baru saja dipindah tanam. Namun kelompok telur masih dapat ditemukan sampai pengamatan kelima, sehingga pengamatan parasitoid dapat dilakukan hingga pengambilan sampel kelima.

Parasitoid yang ditemukan di Kecamatan Trucuk lebih beragam dibandingkan dengan Kecamatan Cawas. Namun karena jumlah kelompok telur tidak sebanyak di Kecamatan Juwiring sehingga kelimpahan parasitoid tidak tinggi maka tidak ditemukan hiperparasitoid pada Kecamatan Trucuk. Parasitoid yang ditemukan pada daerah ini yaitu T. schoenobii, T. rowani, Telenomus sp.,

[image:36.612.128.504.314.516.2]dan T. japonicum.

Gambar 13 Fluktuasi jumlah kelompok telur dan parasitoid telur di Kecamatan Trucuk

Berdasarkan Gambar 14, persentase T. schoenobii pada Kecamatan Juwiring 67%, Cawas 96%, dan Trucuk 43%, yang merupakan persentase tertinggi pada setiap kecamatan. Hal ini menunjukkan T. schoenobii memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan, sehingga parasitoid ini dapat mendominasi di Kecamatan Juwiring, Cawas, dan Trucuk.

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

1 2 3 4 5

Jum lah kelom pok telur dan parasitoid y ang ditem ukan Pengamatan

ke-Kelompok telur PBPK

Tetrastichus schoenobii Telenomus rowani

Trichogramma japonicum Telenomus sp.

s p s 3 k M G m T s i

Di K sehingga dap pengamatan

schoenobii l

[image:37.612.147.473.249.511.2]3 yang ber kelompok te MST. Gambar 14 Peng mempengaru Terbunuhny seperti yan insektisida le 12 Kecamatan pat diketahu

ke 1, 2, 3, 4 lebih banyak rumur 0-6 elur pada pen

Persentase kecamata

ggunaan pest uhi kelimp ya musuh ala g dikemuka ebih sering t % 20% 1% Kecamata 39% 15% Kecam Trucuk dan ui umurnya. U

4, 5 yaitu 0 M k memarasit MST, seda ngamatan ke e parasitisas an Pengg tisida yang pahan S.

ami dapat m akan oleh terdapat pad 67% % 0% an Juwiring % 3% 0% matan Trucuk

n Cawas pe Umur tanam MST, 2 MST

kelompok t angkan T.

e 4 dan 5 ya

i masing-m gunaan Pest kurang bijak incertulas meningkatkan Istiaji (201 da hamparan % 43% k

enanaman b man padi di K T, 4 MST, 6 elur pada pe

rowani leb

aitu saat tana

asing jenis

tisida

ksana (tidak dan paras n populasi S.

12) kecendr dengan ting 4% 0% Kecamata T. scho T. row T. japo Teleno Tricho berlangsung Kecamatan T 6 MST, dan engamatan k ih banyak aman berum

parasitoid p

k memenuhi sitoidnya d

incertulas m

rungan pen gkat kerusaka 96% % 0% 0% an Cawas oenobii wani onicum omus sp. omalopsis sp. serempak Trucuk saat 8 MST. T.

ke 1, 2, dan memarasit mur 6 dan 8

pada setiap

i 5T) dapat di lapang.

meningkat, nyemprotan

Kecamatan Juwiring merupakan kecamatan dengan penggunaan pestisida tertinggi dibandingkan 2 kecamatan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara pada Kecamatan Juwiring jenis pestisida yang digunakan lebih beragam dengan frekuensi penyemprotan yang lebih tinggi yaitu 2 sampai 5 kali semprot sampai masa panen. Menurut Alfitra (2011), petak yang lebih sering dilakukan penyemprotan insektisida, lebih banyak ditemukan pada petak dengan keparahan serangan WBC berat. Jenis bahan aktif pestisida yang biasa dipakai oleh petani Kecamatan Juwiring yaitu fipronil, alfametrin, difekonazol, lamda sihalotrin, profenofos, klorantranilprol dan tiametoksin, etonfeproks, karbosulfan, karbofuran, klorfiripos dan sipermetrin, tebukonazol, dan dimehipo. Jenis bahan aktif pestisida yang digunakan di Kecamatan Cawas yaitu alfametrin, difekonazol, tiodikarb, fipronil dan karbofuran. Bila dibandingkan dengan Kecamatan Juwiring penggunaan bahan aktif di Kecamatan Cawas lebih sedikit sehingga lingkungan dan musuh alami lebih terjaga keseimbangannya. Alasan inilah yang menyebabkan keberadaan telur di Kecamatan Cawas sangat rendah. Di Kecamatan Trucuk bahan aktif pestisida yang biasa digunakan petani yaitu imidakloprid, deltametrin, alfametrin, difekonazol, karbofuran, klorpirifos, dan lamda sihalotrin.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Parasitoid telur yang ditemukan di Kecamatan Juwiring yaitu Tetrastichus

schoenobii, Telenomus rowani, Trichogramma japonicum, Telenomus sp., dan

ditemukan 1 hiperparasitoid yaitu Trichomalopsis sp. Parasitoid yang ditemukan di Kecamatan Cawas yaitu T. schoenobii dan T. rowani. Parasitoid yang ditemukan di Kecamatan Trucuk yaitu T. schoenobii, T. rowani, T. japonicum,

dan Telenomus sp. Parasitoid telur yang paling dominan dari ketiga kecamatan

yang diamati adalah T. schoenobii persentase dominasinya di Kecamatan Juwiring, Cawas, dan Trucuk yaitu sebesar 67%, 96%, dan 43%. T. schoenobii

lebih banyak memarasit kelompok telur yang diletakkan pada tanaman padi umur 0-6 MST, sedangkan T. rowani lebih banyak memarasit kelompok telur yang diletakkan pada tanaman umur 6 dan 8 MST.

Saran

Perlu dilakukan penelitian mengenai perbanyakan parasitoid telur yang ditemukan yaitu Tetrastichus schoenobii, Trichogramma japonicum, dan

DAFTAR PUSTAKA

Alfitra R. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keparahan Serangan Wereng Batang Cokelat Nilaparvata lugens STAL. (Hemiptera: Delpachidae) Pada Pertanaman Padi di Kabupaten Klaten [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Barrion AT, Litsinger JA. 1994. Taxonomy of Rice Insect Pests and Their Arthropod Parasites and Predators. Di dalam: Heinrich EA, editor. Biology and Management of Rice Insect. Manila (PH): 13 – 361.

Bernays EA. 1990. Insect – Plant Interaction. Boca Raton, Fla (USA): CRC Press. BPS. 2012. Produksi padi, jagung, dan kedelai (angka tetap 2011 dan angka

ramalan 2012). Berita Resmi Statistik [internet] [diunduh 2012 Oktober 11]. Tersedia pada: http://www.bps.go.id/tnmn_pgn.php.

Hamid H, Buchori D, Triwidodo H. 2003. Keanekaragaman Parasitoid dan Parasitisasinya pada Pertanaman Padi di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun 10(3): 85-90 [internet] [diunduh 2012 November 13]. Tersedia pada:

http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/9204/Hasmiandy_Ha mid_keanekaragaman.pdf.

Istiaji B. 2011. Analisis Faktor Kunci Penyebab Ledakan Populasi Hama Wereng Coklat Nilaparvata lugens Stal di Kabupaten Klaten [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Kalshoven LGE. 1981. The Pest of Crops in Indonesia. P.A. Van Der Laan, penerjemah. Jakarta: PT. Ichtiar Baru – Van Hoeve.

Kartohardjono A. 2011. Penggunaan Musuh Alami sebagai Komponen Pengendalian Hama Padi Berbasis Ekologi. Pengembangan Inovasi Pertanian. 4(1): 29-46

Latif A. 2012 Mei 15. Hama Penggerek Batang Serang Tanaman Padi. Kompas

[internet] [diunduh 2012 November 13]. Tersedia pada http://regional.kompas.com/read/2012/05/15/19581752/Hama.Penggerek. Batang.Serang.Tanaman.Padi.

Latif S. 2012 Januari 31. Thailand Kehilangan Gelar Eksportir Beras. Viva News [internet] [diunduh 2012 Oktober 11]. Tersedia pada http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/284272-thailand-kehilangan-gelar-eksportir-beras.

Li LY. 1994. Worldwide Use of Trichogramma for Biological Control on different Crops. Guangzhou (CN): CABI Publishing.

Nakamatsu Y, Tanaka T. 2004. Food Resources Use of Hyperparasitoid

Trichomalopsis apanteloctena (Hymenoptera: Pteromalidae), an Idiobiotic

Ectoparasitoid. Annals Entomol. Soc. America 97(5): 994-999.

Pathak MD. 1968. Ecology of Common Insect Pest of Rice. Annual Review of

Rauf A. 2000. Parasitisasi Telur Penggerek Batang Padi Putih, Scirpophaga

innotata (Walker) (Lepidoptera: Pyralidae), saat terjadi ledakan di

Karawang pada Awal 1990-an. Buletin Hama dan Penyakit Tumbuhan. 12(1): 1-10.

Rugaya A. 2010. Keragaan Hasil-Hasil Teknologi Pengendalian Hama Penggerek Batang Padi Putih (Scirpophaga innotata Walker). Prosiding Seminar Ilmiah dan Pertengahan Tahunan PEI dan PFI XX Komisariat Daerah

Sulawesi Selatan; 2010 Mei 27; Balai Proteksi Tanaman Hortikultura

Maros; Sulawesi Selatan (ID): PEI. hlm. 247-251

Soehardjan M. 1976. Dinamika Populasi Penggerek Kuning Padi Tryporyza

Incertulas (Walker) (Pyralidae, Lepidoptera) [Disertasi]. Bandung (ID):

Institut Teknologi Bandung.

Sosromarsono S, Soemawinata T. 1986. Wereng Coklat dan Masalah Pengendaliannya di Indonesia. Di dalam: Manuwoto S, editor. Prosiding Diskusi Ilmiah Wereng Coklat dan Pengendaliannya. Diskusi ilmiah Hama Wereng Coklat dan Usaha Pengendaliannya. 1986 Desember 22; Bogor. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. hlm 7-11

Suprapti. 2011. Pedoman Pembinaan Penggunaan Pestisida. Indonesia (ID): Kementrian Pertanian

Ucu KR. 2012 April 03. Konsumsi Beras Tiga Juta Ton per Bulan. Republika

Online [internet] [diunduh 2012 Oktober 11]. Tersedia pada

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/04/03/m1wer6-indonesia-konsumsi-beras-tiga-juta-ton-per-bulan.

Umar M. 1991. Siklus Hidup dan Statistika Demografi Penggerek Batang Padi Kuning Scirpophaga incertulas Walker (Lepidoptera: Pyralidae) [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor

Vinson SB. 1994. Physiological Interaction between Egg Parasitoids and Their Hosts. Texas (USA): CABI Publishing.

Wiyono S. 2007. Perubahan Iklim dan Ledakan Hama dan Penyakit Tanaman [internet]. Bogor; [diunduh 2012 November 13]. Tersedia pada: repository.ipb.ac.id/handle/123456789/30756.

Yani M. 1985. Pengaruh Kelembaban Tanah, Pupuk N, dan Pupuk K, Terhadap Mati Kecambah (Pythium sp.) pada Tanaman Cabai (Capsicum annum L.) Suatu Uji Rumah Kaca [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Peratanian Bogor. Yasumatsu K, Torii T. 1968. Impact of Parasites, Predators, and Disease on Rice

Pests. Annual Review of Entomology.13: 295-324.

Yunus M. 2012. Kehidupan Scirpophaga incertulas dan Peran Trichogamma

japonicum sebagai Pengendali Populasi. Yogyakarta (ID): Universitas

Lampiran 1 Hasil analisis ragam jumlah kelompok telur di Kecamatan Juwiring, Cawas, dan Trucuk

Sumber DB JK KT F hit Pr > F

Pengamatan 1

Perlakuan 2 6213.555556 3106.777778 7.29 0.0247 Galat 6 2555.333333 425.888889

Total terkoreksi 8 8768.888889

Pengamatan 2

Perlakuan 2 8456.000000 4228.000000 243.92 <.0001 Galat 6 104.000000 17.333333

Total terkoreksi 8 8560.000000

Pengamatan 3

Perlakuan 2 2678.000000 1339.000000 3.43 0.1014 Galat 6 2340.000000 390.000000

Total terkoreksi 8 5018.000000

Pengamatan 4

Perlakuan 2 11083.55556 5541.77778 1558.62 <.0001 Galat 6 21.33333 3.55556

Total terkoreksi 8 11104.88889

Pengamatan 5

Perlakuan 2 7120.888889 3560.444444 26.09 0.0011 Galat 6 818.666667 136.444444

Lampiran 2 Hasil analisis ragam larva hidup di Kecamatan Juwiring, Cawas, dan Trucuk

Sumber DB JK KT F hit Pr > F

Pengamatan 1

Perlakuan 2 5057.269622 2528.634811 85.36 <.0001 Galat 6 177.738933 29.623156

Total terkoreksi 8 5235.008556

Pengamatan 2

Perlakuan 2 95.4600222 47.7300111 2.84 0.1353 Galat 6 100.7129333 16.7854889

Total terkoreksi 8 196.1729556

Pengamatan 3

Perlakuan 2 275.994200 137.997100 0.75 0.5112 Galat 6 1101.217400 183.536233

Total terkoreksi 8 1377.211600

Pengamatan 4

Perlakuan 2 6304.062467 3152.031233 25.46 0.0012 Galat 6 742.826933 123.804489

Total terkoreksi 8 7046.889400

Pengamatan 5

Perlakuan 2 9123.25936 4561.62968 4.66 0.0602 Galat 6 5878.10727 979.68454

Lampiran 3 Hasil analisis ragam telur gagal menetas di Kecamatan Juwiring, Cawas, dan Trucuk

Sumber DB JK KT F hit Pr > F

Pengamatan 1

Perlakuan 2 664.657356 332.328678 1.78 0.2475 Galat 6 1121.321733 186.886956

Total terkoreksi 8 1785.97908

Pengamatan 2

Perlakuan 2 140.442022 70.221011 0.21 0.8187 Galat 6 2036.578667 339.429778

Total terkoreksi 8 2177.020689

Pengamatan 3

Perlakuan 2 289.4358222 144.7179111 1.65 0.2690 Galat 6 527.0693333 87.8448889

Total terkoreksi 8 816.5051556

Pengamatan 4

Perlakuan 2 85.1653556 43. 0826778 1.21 0.3608 Galat 6 212.8942667 35.4823778

Total terkoreksi 8 299.0595222

Pengamatan 5

Perlakuan 2 32.3213556 16.1606778 1.09 0.3596 Galat 6 89.2281333 14.8713556

Lampiran 4 Hasil analisis ragam persentase parasitisasi di Kecamatan Juwiring, Cawas, dan Trucuk

Sumber DB JK KT F hit Pr > F

Pengamatan 1

Perlakuan 2 2081.467089 1040.733544 0.85 0.4740 Galat 6 7367.828133 1227.971356

Total terkoreksi 8 9449.259222

Pengamatan 2

Perlakuan 2 7057.15940 3528.57970 3.15 0.1161 Galat 6 6722.67040 1120.44507

Total terkoreksi 8 13779.82980

Pengamatan 3

Perlakuan 2 11999.94096 5999.97048 44.75 0.0002 Galat 6 804.45787 134.07631

Total terkoreksi 8 12804.

Pengamatan 4

Perlakuan 2 3611.252467 1805.626233 24.06 0.0014 Galat 6 450.330333 75.055056

Total terkoreksi 8 4061.582800

Pengamatan 5

Perlakuan 2 9123.25936 4561.62968 4.66 0.0602 Galat 6 5878.10727 979.68454

Lampiran 5 Blanko pengambilan sampel kelompok telur

Blanko Pengamatan per Hamparan

Kecamatan : Desa : Hamparan :

Petak Umur Jumlah Kelompok Telur

yang ditemukan Keterangan

Lampiran 6 Blanko wawancara petani

Wawancara Lapang

Nama : Kecamatan :

Luasan : Desa :

Bagaimana pola tanam petani? Asal benih?

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Pupuk yang digunakan, dosis penggunaan, kapan dilakukan pemupukan?

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Apakah lahan petani pernah terkena penggerek batang padi kuning?

Jika Ya :

1. Berapa umur tanaman saat terserang penggerek batang padi kuning? ____________________________________________________________ 2. Pengendalian apa saja yang pernah dilakukan (selain pestisida)?

____________________________________________________________ Apakah pernah menggunakan pestisida?

Pestisida apa yang digunakan (merek dagang)?

____________________________________________________________ Bagaimana cara penggunaanya? (disemprot/ditabur, dicampur dengan pestisida lain atau dipisah)

____________________________________________________________ Asal pestisida? Berapa dosisnya per hektar?

____________________________________________________________ Dalam seminggu berapa kali dilakukan penyemprotan?

____________________________________________________________ Apakah tetap dilakukan penyemprotan jika tidak ada hama (penyemprotan rutin)?

__________________________________________________________________ Apakah petani menggunakan pupuk organik? Apa saja? Kapan? Berapa banyak? __________________________________________________________________

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Meningkatnya jumlah penduduk mendorong dilakukannya berbagai usaha peningkatan produksi padi guna mengimbangi kebutuhan beras yang semakin tinggi. Kebutuhan beras di Indonesia sekitar 3 juta ton/bulan, angka ini cukup tinggi bila dibandingkan negara lain (Ucu 2012). Negara Thailand hanya mampu menghasilkan beras 20 juta ton/tahun tetapi mampu mengekspor 10.6 juta ton (Latif 2012), yang artinya Thailand hanya mengkonsumsi beras 9.4 juta ton/tahun. Produksi padi di Indonesia sangat berfluktuatif, berturut-turut dari tahun 2008 sampai 2010 yaitu 60.33, 64.4, dan 66.47 juta ton, sedangkan pada tahun 2011 sebesar 65.76 juta ton gabah kering giling, atau turun sebesar 0.71 juta ton dibandingkan tahun 2010 (BPS 2012). Keadaan yang fluktuatif ini dapat disebabkan oleh adanya gangguan dari organisme pengganggu tanaman (OPT).

areal pertanaman padi seluas 70.000 ha dan lebih dari 10.000 ha telah dinyatakan puso.

Penyebab penggerek batang padi kuning (Scirpophaga incertulas) berubah statusnya menjadi hama penting karena ketersedian air yang mencukupi sehingga penanaman padi dilakukan lebih dari dua kali dalam setahun, dan tidak ada pergiliran tanaman. Hal ini menyebabkan selalu tersedianya persediaan makanan yang tak pernah terputus untuk PBPK. Kondisi ini menguntungkan untuk kelangsungan hidup S. incertulas sehingga populasinya dapat terus meningkat.

Cara umum yang dilakukan petani untuk mengendalikan hama di lapang yaitu dengan menggunakan pestisida kimia. Penggunaan pestisida kimia berspektrum luas digunakan untuk membunuh berbagai macam hama. Penggunaan pestisida kimia yang kurang bijaksana (tidak memenuhi 5T yaitu tepat sasaran, tepat jenis pestisida, tepat konsentrasi, tepat dosis, dan tepat cara aplikasi) dapat menimbulkan dampak negatif seperti resurgensi, resistensi, matinya musuh alami, dan pencemaran lingkungan melalui residu yang ditinggalkan, serta menyebabkan keracunan pada manusia (Suprapti 2012). Dampak jangka panjang penggunaan pestisida kimia lebih merugikan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh.

Selain menggunakan pestisida kimia untuk mengendalikan S. incertulas

menyebabkan terbunuhnya parasitoid ini pada lahan pertanian, sehingga populasi PBPK semakin meningkat. Penggunaan pestisida berpengaruh negatif terhadap keberadaan dan keanekaragaman parasitoid (Hamid et al. 2003).

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika populasi parasitoid telur penggerek batang padi kuning (S. incertulas) di 3 kecamatan (Juwiring, Cawas, dan Trucuk) di Kabupaten Klaten

Manfaat Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

Penggerek Batang Padi Kuning Scirpophaga incertulas

Penggerek batang padi kuning masuk ke dalam ordo Lepidoptera famili Pyralidae. Imago betina S. incertulas dewasa berwana kuning keputih-putihan dan memiliki ciri khas yaitu titik hitam yang jelas pada sayap bagian depan, sedangkan imago jantan berwarna abu kecoklatan dengan titik hitam yang kurang jelas pada sayap depan (Kalshoven 1981).

Telur merupakan sebuah tempat perkembangan embrio, lengkap dengan nutrisi yang dibutuhkan untuk perkembangannya (Vinson 1994). Telur-telur serangga S. incertulas diletakkan berkelompok, tiap kelompoknya tidak sama jumlahnya, dan dibungkus sangat rapat guna melindungi kerusakan akibat faktor luar (Yunus 2012). Kelompok telur berbentuk bulat atau lonjong dan ditutupi oleh rambut-rambut dari ujung abdomen imago betina. Kelompok telur yang pertama diletakkan cenderung berukuran lebih besar dari pada yang diletakkan berikutnya (Umar 1991). Kelompok telur terdiri dari 50–150 butir telur yang diletakkan di pemukaan daun mendekati ujung yang ditutupi oleh sisik (bulu) berwarna coklat keabuan. Imago S. incertulas betina mampu menghasilkan 200–300 butir telur. Waktu inkubasi untuk penetasan telur 4–5 hari, setelah menetas larva tetap berada pada cangkang penutup selama 1 atau 2 hari, larva keluar dari cangkang langsung menggerek pelepah daun padi, atau menyebar lewat udara dengan menggunakan benang sutra yang dihasilkannya, atau dengan cara terapung di atas permukaan air dengan menggunakan potongan daun dari tanaman (Kalshoven 1981). Penambahan telur menetas ternyata sesuai dengan pola penambahan telur diletakkan, hal ini berarti kematian oleh parasit meningkat sesuai dengan kenaikan inangnya (Soehardjan 1976).

Gejala Sundep dan Beluk

fase vegetatif maupun generatif. Gejala serangan S. incertulas dikenal sebagai sundep dan beluk. Gejala sundep terjadi pada tanaman padi fase vegetatif disebabkan oleh larva yang menggerek di dalam pangkal batang sehingga menyebabkan daun menggulung tidak membuka kemudian mengering, dan batang yang terserang mati tetapi tanaman masih dapat mengkompensasi serangan ini dengan munculnya anakan baru, gejala beluk terjadi pada tanaman padi fase generatif disebabkan oleh larva yang menggerek pangkal malai sehingga bulir menjadi hampa dan tidak menghasilkan beras (Pathak 1968).

Gambar 1 Gejala sundep tanaman padi terjadi pada fase vegetatif (a) dan beluk pada fase generatif (b)

Musuh Alami

Populasi S. incertulas di alam dikendalikan oleh musuh alami. Musuh alami dapat berupa patogen, predator, dan parasitoid. Parasitoid merupakan serangga yang pada fase pradewasa (larva) hidup menumpang pada inang tetapi pada fase dewasa (imago) hidup bebas di luar inang (Kartohardjono 2011). Parasitoid telur dapat menekan pertumbuhan serangga hama sejak stadia telur.

Menurut Yasumatsu dan Torii (1968) spesies dari genus Telenomus yang telah teridentifikasi sebagai parasitoid telur pada penggerek batang padi yaitu

Telenomus dignus dan Telenomus rowani. Inang spesifik dari Tetrastichus

schoenobii yaitu Typoryza incertulas dan T. innotata. Soehardjan (1976)

melaporkan bahwa di Ciberes, kabupaten Subang ditemukan 4 parasitoid telur penggerek batang padi kuning (PBPK), yaitu Tertrastichus schoenobii Ferriere (Hymenoptera: Eulophidae), Telenomus rowani Gahan (Hymenoptera: Scelionidae), Trichogramma japonicum (Hymenoptera: Trichogrammatidae), dan satu spesies lainnya yang belum terdentifikasi. Parasitoid T. schoenobii paling besar menekan kepadatan populasi pada stadium telur, sedangkan T. japonicum

dan T. rowani peranannya berganti-ganti. Parasitoid T. schoenobii rata-rata dapat

memangsa tiga butir telur. Kematian pada stadium telur berkisar 18.9-57.6%, dan kematian pada stadium larva 11-98%.

Hasil penelitian Yunus (2012) menunjukkan bahwa di Kabupaten Klaten umumnya ditemukan 3 parasitoid telur S. incertulas yaitu T. schoenobii, T.

rowani, dan T. japonicum. Pada saat kelimpahan parasitoid tinggi muncul satu

spesies yang merupakan hiperparasitoid yaitu Trichomalopsis apanteloctena.

Pestisida

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1973, tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida, yang dimaksud dengan pestisida adalah semua zat kimia, dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:

1. Memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit-penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil pertanian;

2. Memberantas rerumputan;

3. Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan; 4. Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian

tanaman, tidak termasuk pupuk;

5. Memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan peliharaan dan ternak;

6. Memberantas atau mencegah hama-hama air;

7. Memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan;

Pesitida kimia memiliki beberapa kegunaan antara lain dapat diaplikasikan dengan mudah, dapat diaplikasikan hampir disetiap waktu dan tempat, hasilnya dapat dirasakan dalam waktu singkat, dapat diaplikasikan dalam areal yang luas namun dalam waktu yang singkat, mudah diperoleh dan memberikan keuntungan ekonomi terutama dalam jangka pendek. Namun pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme penggangu tanaman (OPT) tidak hanya bersifat racun terhadap OPT tetapi juga dapat memberikan pengaruh yang tidak diinginkan terhadap organisme bukan sasaran, termasuk manusia serta lingkungan hidup. Dampak negatif pestisida yaitu keracunan pada manusia baik secara akut maupun kronis, keracunan terhadap hewan ternak, keracunan terhadap biota air, keracunan terhadap satwa liar, kematian musuh alami, kenaikan populasi OPT, timbulnya resistensi, residu penggunaan pestisida, dan menghambat perdagangan seperti penolakan masuknya suatu produk pertanian karena terdapat residu pestisida di dalam produk tersebut (Suprapti 2011).

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di lahan pertanian petani Kecamatan Juwiring, Cawas, dan Trucuk, Laboratorium Lapang Klinik Tanaman, Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor yang berada di Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, dan Laboratorium Taksonomi Serangga dan Museum Serangga Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2012 sampai Oktober 2012.

Pengambilan Sampel Kelompok Telur

Lokasi pengambilan sampel kelompok telur S. Incertulas dilakukan di 3 kecamatan. Masing-masing kecamatan terdiri dari 3 desa, dan masing-masing desa ditentukan 3 hamparan. Tiga kecamatan tersebut yaitu:

1. Kecamatan Juwiring dengan 3 desa yaitu Desa Bulurejo, Kwarasan, dan Tlogorandu

2. Kecamatan Cawas dengan 3 desa yaitu Desa Karangasem, Pogung, dan Tirtomarto

[image:56.612.106.479.343.720.2]3. Kecamatan Trucuk dengan 3 desa yaitu Desa Wonosari, Kradenan, dan Sumber.

Pengambilan kelompok telur masing-masing desa dilakukan sebanyak 5 kali setiap 2 minggu sekali. Pengambilan kelompok telur dilakukan dengan transek hamparan menyusuri pematang sawah dari ujung ke ujung atau hingga ditemukan 25 kelompok telur (Gambar 2).

Hamparan yang diamati terdiri dari sejumlah patok, ukuran untuk setiap patok ±1200 m². Kelompok telur yang ditemukan dimasukkan ke dalam tabung berdiameter 4 cm dan tinggi 4.5 cm.

Penyiapan Wadah Pemeliharaan Telur

[image:57.612.159.509.423.529.2]Tempat pemeliharaan kelompok telur menggunakan dua buah gelas plastik dengan ukuran yang berbeda. Ukuran gelas yang satu lebih kecil dari yang lainnya. Gelas yang berukuran lebih kecil dilubangi bagian bawahnya. Kelompok telur dan kapas lembab diletakkan di dalam gelas berukuran lebih besar kemudian gelas berukuran kecil diletakkan menumpuk di atas gelas berukuran lebih besar kemudian bagian gelas paling atas ditutup dengan menggunakan kain kassa seperti yang terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Rancangan tempat pemeliharaan kelompok telur (a) tempat pemeliha-raan telur yang dibuat di laboratorium (b)

Penggunaan tempat seperti ini dimaksudkan untuk memberi ruang hidup yang berbeda antara larva penggerek dengan parasitoid, sehingga dengan mudah parasitoid dan larva dapat dipisahkan. Parasitoid yang menetas terbang ke wadah bagian atas dengan melewati lubang, sedangkan larva tetap berada pada wadah bagian bawah.

a Kain kassa

penutup

Gelas ukuran sedang

Kapas lembab

Gelas kecil

Kelompok telur

S. incertulas

Pengamatan Lapang

Pengamatan lapang dilakukan dengan memperhatikan lingkungan sekitar tempat penelitian, pola tanam padi, intensitas penggunaan pestisida, dan untuk memperoleh informasi dilakukan wawancara kepada petani setempat. Petani yang diwawancara berjumlah 30 orang untuk setiap kecamatan.

Penghitungan Kelompok Telur, Larva Hidup, Telur Gagal Menetas,

Parasitisasi, dan Total Telur

Kelompok telur yang diambil dari setiap desa dihitung dan dipindahkan ke wadah pemeliharaan kemudian disimpan sampai menetas. Setelah telur menetas, dilakukan penghitungan jumlah larva dan parasitoid yang hidup dan keluar. Larva yang menetas dihitung persentasenya dengan menggunakan rumus:

% %

Sedangkan jika parasitoid yang muncul, persentase parasitisasinya dihitung dengan menggunakan rumus:

% %

Setelah larva menetas atau setelah masa penetasan telur habis, dilakukan pembedahan kelompok telur, dengan tujuan untuk mengetahui jumlah