ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN NON TARIF TERHADAP

KINERJA EKSPOR HORTIKULTURA INDONESIA KE

NEGARA-NEGARA ASEAN +3

DARMIATI DAHAR

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER

INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul “Analisis Dampak Kebijakan Non Tarif terhadap Kinerja Ekspor Hortikultura Indonesia ke Negara-negara ASEAN +3” adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Maret 2014

Darmiati Dahar NIM H151110161

RINGKASAN

DARMIATI DAHAR. Analisis Dampak Kebijakan Non Tarif terhadap Kinerja Ekspor Hortikultura Indonesia ke Negara-negara ASEAN +3 . Dibimbing oleh RINA OKTAVIANI dan WIWIEK RINDAYATI.

Perdagangan pertanian dihadapkan pada hambatan tarif dan non tarif. WTO telah menetapkan tingkat tarif yang diberlakukan untuk komoditas dagang pada seluruh negara baik negara maju maupun negara berkembang. Adanya batasan tarif yang diberlakukan dalam perdagangan, membuat negara untuk melakukan tindakan non tarif. Salah satu tujuan dari tindakan non tarif (non tariff measures/NTM) ini yaitu sebagai proteksi pada produsen domestik dalam menghadapi persaingan impor dengan produk asing. Penggunaan NTM yang paling banyak diberlakukan yaitu Sanitary and Phytosanitary (SPS) dan

Technical Barriers to Trade (TBT). Pemberlakuan SPS dan TBT juga banyak ditemukan di kawasan Asia. Salah satu kerjasama tingkat regional yang berkembang adalah ASEAN +3. ASEAN +3 ini dipelopori oleh negara-negara ASEAN, Cina, Jepang, dan Korea.

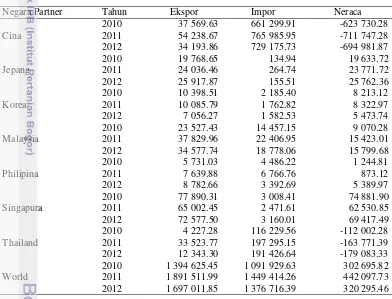

Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN yang juga merupakan negara agraris memiliki potensi yang besar dalam sektor pertaniannya. Neraca perdagangan hortikultura Indonesia ke negara-negara ASEAN + 3 menunjukkan neraca yang bagus. Ini dikarenakan ekspor hortikultura Indonesia ke seluruh di dunia menunjukkan neraca yang positif. Walaupun, ada ekspor dengan negara tujuan yang negatif. Selain itu, potensi produksi hortikultura yang masih bisa dikembangkan. Oleh karenanya, penelitian mengenai dampak NTM terhadap ekspor hortikultura Indonesia ke negara-negara ASEAN +3 perlu dilakukan. Dengan adanya penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai kebijakan perdagangan dalam bentuk NTM.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja perdagangan ekspor subsektor hortikultura di Indonesia; mendeskripsikan pemberlakuan NTM pada subsektor hortikultura di negara-negara ASEAN +3; menganalisis dan mengestimasi dampak pemberlakuan NTM terhadap kinerja ekspor pertanian subsektor hortikultura. Hortikultura terdiri atas beberapa kelompok yaitu tanaman hias, sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dengan kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu 2010-2012. Penelitian ini difokuskan pada ekspor hortikultura Indonesia ke negara-negara ASEAN +3. NTM yang dikaji yaitu SPS dan TBT. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis panel data dengan model gravity.

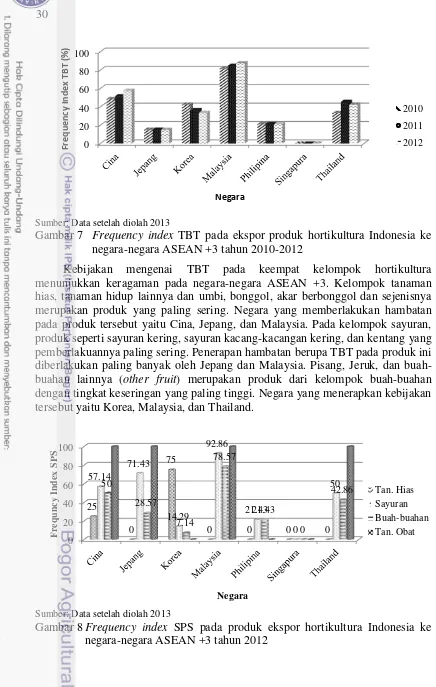

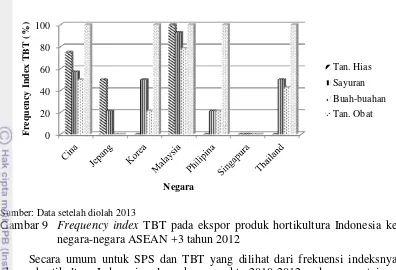

Pendekatan yang digunakan dalam mengukur besaran NTM pada penelitian ini adalah frequency index dan coverage ratio. Secara umum untuk SPS dan TBT yang dilihat dari frekuensi indeksnya selama kurun waktu 2010-2012 pada negara ASEAN +3 mengalami peningkatan khususnya dengan negara tujuan Cina dan Malaysia. Negara tujuan yang paling banyak memberlakukan NTM adalah Malaysia dan negara yang sama sekali tidak memberlakukan NTM adalah Singapura. Berdasarkan coverage ratio SPS dan TBT pada setiap negara ASEAN +3 menunjukkan nilai yang hampir sama yaitu sebesar 100%. Kelompok hortikultura yang paling banyak terkena NTM yaitu pada kelompok tanaman hias dan sayuran.

Hasil dari analisis model data panel gravity menunjukkan bahwa NTM berupa SPS dan TBT berpengaruh negatif pada ekspor produk hortikultura Indonesia ke negara-negara ASEAN +3. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh yaitu populasi negara pengimpor, GDP per kapita negara pengimpor, jarak ekonomi, dan NTM (SPS dan TBT). NTM dan jarak ekonomi berpengaruh negatif pada ekspor produk hortikultura Indonesia ke negara-negara ASEAN +3. Untuk SPS dan TBT yang didekati dengan dua pendekatan dalam model (frequency index dan coverage ratio) menunjukkan koefisien yang tidak terlalu besar dengan tanda negatif masing-masing sebesar 0.006 dan 0.003.

Implikasi kebijakan yang dapat disarankan pada penelitian ini yaitu upaya dalam memenuhi persyaratan/ketentuan SPS dan TBT oleh setiap negara harus saling mendukung. Ketentuan mengenai SPS dan TBT dipelihara dan diperkuat dengan saling membantu dalam menerapkan dan mengambil keuntungan dari perjanjian yang ada. Implikasi selanjutnya adalah pemerintah sebaiknya mendukung pelaku usaha agribisnis hortikultura dengan memberikan sosialisasi yang lebih efektif mengenai pemenuhan syarat SPS dan TBT. Terakhir, implikasinya yaitu pembuat kebijakan dalam hubungannya dengan ekspor produk hortikultura sebaiknya mempertimbangkan karakteristik dari SPS dan TBT.

SUMMARY

DARMIATI DAHAR. Impact Analisys of ASEAN’s +3 Non Tariff Measures (NTM) on the Performance of Indonesian Horticulture Exports. Supervised by RINA OKTAVIANI and WIWIEK RINDAYATI.

Agricultural trading nowadays is facing the tariff and non tariff barriers. WTO has been set the tariff rate which applied to trade commodities for in entire countries either developed or developing countries. The existence of tariff limitation that already occurred into global trading imposes the country to conduct non-tariff measures (NTM). One of the main point of NTM is the protection of domestic producers facing import competition with foreign products. Utility of NTM that most widely applied NTM is Sanitary and Phytosanitary (SPS) and Technical Barriers to Trade (TBT). The implementation of SPS and TBT are also commonly occurred in Asia. One of the extending regional cooperation is ASEAN +3 which is led by ASEAN countries, China, Japan, and Korea.

Indonesia as one of the ASEAN countries which has a huge potential in agricultural sector. Indonesia has a positive balance of trade on horticulture towards ASEAN +3 countries due the positive balance Indonesian export horticulture of the global trading, regardless there are some negative exports trade with others countries which still exist. Furthermore, potential horticulture production is still able to being developed. Thus, it is necessary to exploring the research about impact of NTM for Indonesian horticultural exports towards the ASEAN +3 countries. This research is expected to provides knowledge about trade policy by NTM system.

The aim of this study are describing the performance of the export trade of horticultural subsector in Indonesia; describing the application of NTM in the horticultural subsector in the ASEAN +3 countries; analyzing and estimating the impact of the implementation of the NTM on the performance of horticultural exports which is NTM was about SPS and TBT. Horticultural consists of several groups of floriculture/ornamental plants, vegetables, fruits, and medical herbs. The data used in this research is a secondary data with a period of last three years that occurred on 2010-2012 and focused on the Indonesian horticultural exports towards the ASEAN +3 countries. The approach used in this study is a descriptive approach and data analysis with gravity models.

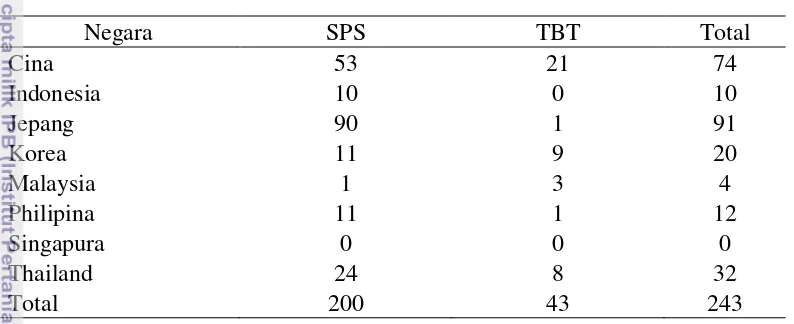

Indonesia’s trade balance to ASEAN +3 countries showed deficit for China and Thailand either in the group of vegetable or fruit while other countries (Japan, Korea, Malaysia, Philipina, and Singapore) derived surplus. Non tariff measures such as SPS and TBT which is imposed by ASEAN +3 countries have been applying 200 and 43 policies. The country which is not imposing the products NTM horticulture is Singapore.

each ASEAN +3 shows almost the same value that is equal to 100%. Horticulture group most affected NTM is ornamental plants and vegetables.

The results of the analysis of the gravity panel data model showed that the SPS and TBT a negative effect on the export of horticultural products from Indonesia to ASEAN +3 countries. There are several factors that affecting the population of the importing country, GDP per capita of importing countries, economic distance, and NTM (SPS and TBT). NTM and economic distance have a negative effect on the export of horticultural products from Indonesia to ASEAN +3 countries. For SPS and TBT were approached by the two approaches in the model (frequency index and coverage ratio) indicates that the coefficient is not quite large with a negative sign respectively 0.006; 0.003, and 0.006.

Policy implications can be suggested in this study is an attempt to meet the requirements/provisions of the SPS and TBT by each country should be mutually supportive. Provisions on SPS and TBT maintained and strengthened by helping each other in implementing and taking advantage of the existing agreements. Further implication is that the government should support the horticultural agribusiness entrepreneurs by providing a more effective dissemination regarding eligibility of SPS and TBT. Finally, the implication that policy makers in relation to the export of horticultural products should consider the characteristics of the SPS and TBT.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN NON TARIF TERHADAP

KINERJA EKSPOR HORTIKULTURA INDONESIA KE

NEGARA-NEGARA ASEAN +3

DARMIATI DAHAR

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

Pada

Program Studi Ilmu Ekonomi

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Analisis Dampak Kebijakan Non Tarif terhadap Kinerja Ekspor Hortikultura Indonesia ke Negara-negara ASEAN +3

Nama : Darmiati Dahar

NIM : H151110161

Disetujui oleh

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Rina Oktaviani, MS. Dr. Ir. Wiwiek Rindayati, M.Si Ketua Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Ilmu Ekonomi

Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono , M.Si Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc Agr

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah yang berjudul “Analisis Dampak Kebijakan Non Tarif terhadap Kinerja Ekspor Hortikultura Indonesia ke Negara-negara ASEAN +3” dapat diselesaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada : 1. Prof. Dr. Ir. Rina Oktaviani, MS. dan Dr. Ir. Wiwiek Rindayati, M.Si, sebagai

komisi pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahannya kepada penulis.

2. Prof. Dr. Muhammad Firdaus, SP., MSi., sebagai dosen penguji luar komisi atas saran dan kritiknya.

3. Dr. Ir. Sri Mulatsih, MScAgr., selaku dosen penguji perwakilan program studi Ilmu Ekonomi.

4. Orang tua penulis Muh. Dahar Mangngungjungi dan Runciasmi Daming, saudara penulis Putrawal Dahar, S.Kom., Al Chudri Dahar, Al Azhar Dahar, Dian Prasakti Dahar, dan Rinda Safitri serta keluarga besar penulis, terima kasih atas doa dan dukungannya kepada penulis.

5. Semua teman-teman Ilmu Ekonomi angkatan 2011, terima kasih telah memberikan bantuan, masukan, dan semangat kepada penulis.

6. Teman-teman dari Makassar terima kasih atas semangat dan bantuannya. 7. Rektor, Dekan dan Rekan-rekan kerja Universitas Ichsan Gorontalo atas

bantuan dan semangat yang diberikan kepada penulis selama menjalani studi. 8. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, atas bantuan beasiswa BPPS kepada

penulis selama menjalani studi di Program Studi Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor.

Demikian, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat

Bogor, Maret 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR LAMPIRAN xi

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang 1

Rumusan Masalah 5

Tujuan Penelitian 7

Manfaat Penelitian 7

Ruang Lingkup Penelitian 7

2 TINJAUAN PUSTAKA

Perdagangan Internasional 7

Hambatan Perdagangan 9

Non Tariff Measures (NTM) 10

Model Gravity 15

Tinjauan Penelitian Terdahulu 16

Kerangka Pemikiran 17

Hipotesis Penelitian 18

3 METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data 19

Metode Analisis 19

Definisi Operasional 21

4 GAMBARAN UMUM

Perkembangan Perdagangan Produk Hortikultura Indonesia 23 Non Tariff Measures (NTM) Hortikultura Indonesia 26 5 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Model Gravity 34

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ekspor Hortikultura Indonesia

35

Dampak NTM Ekspor Hortikultura Indonesia ke Negara-negara ASEAN +3

39

6 SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan 40

Implikasi Kebijakan 41

Saran Penelitian Lanjutan 42

DAFTAR PUSTAKA 42

DAFTAR TABEL

1 PDB Atas Dasar Harga Berlaku 2000-2011 (dalam milliar rupiah) 3 2 Kinerja ekspor dan impor hortikultura Indonesia ke Negara-negara

ASEAN +3

4

3 Jenis dan sumber data yang digunakan 19

4 Jumlah NTM yang diberlakukan pada produk hortikultura di negara-negara ASEAN +3 tahun 2000-2012

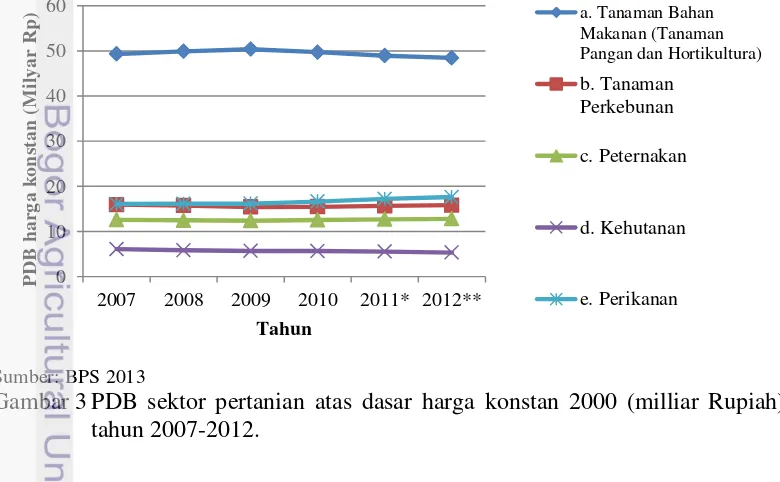

3 PDB Sektor Pertanian atas dasar harga konstan 2000 (Milliar rupiah) tahun 2007-2012

22

4 Nilai PDB Hortikultura Tahun 2007-2011 berdasarkan harga berlaku (dalam miliar rupiah)

23

5 Ekspor hortikultura Indonesia pada negara-negara ASEAN +3, 2012

25

6 Frequency index SPS pada ekspor produk hortikultura Indonesia ke negara-negara ASEAN +3 tahun 2010-2012

29

7 Frequency index TBT pada ekspor produk hortikultura Indonesia ke negara-negara ASEAN +3 tahun 2010-2012

30

8 Frequency index SPS pada produk ekspor hortikultura Indonesia ke negara-negara ASEAN +3 tahun 2012

30

9 Frequency index TBT pada ekspor produk hortikultura Indonesia ke negara-negara ASEAN +3 tahun 2012

31

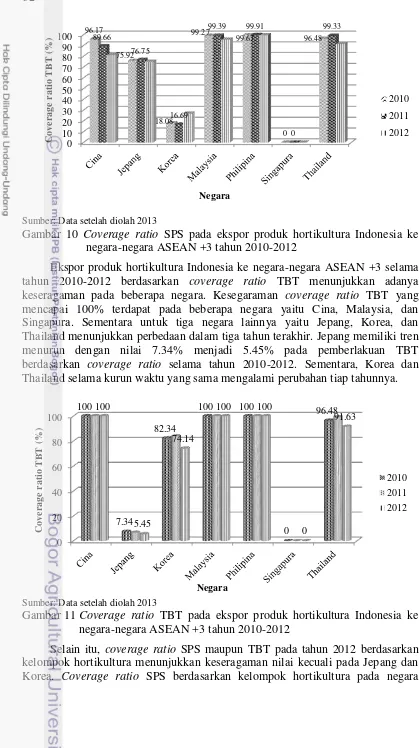

10 Coverage ratio SPS pada ekspor produk hortikultura Indonesia ke negara-negara ASEAN +3 tahun 2010-2012

32

11 Coverage ratio TBT pada ekspor produk hortikultura Indonesia ke negara-negara ASEAN +3 tahun 2010-2012

32

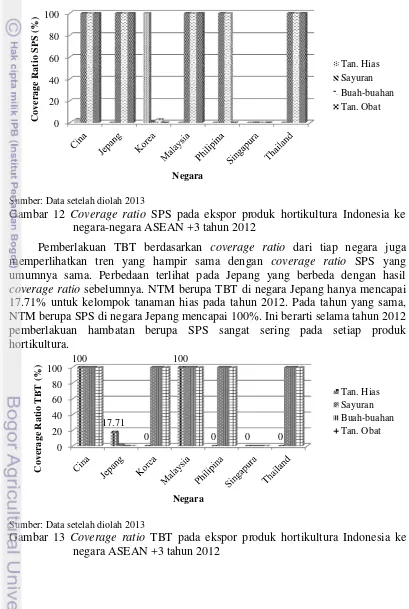

12 Coverage ratio SPS pada ekspor produk hortikultura Indonesia ke negara-negara ASEAN +3 tahun 2012

33

13 Coverage ratio TBT pada ekspor produk hortikultura Indonesia ke negara ASEAN +3 tahun 2012

DAFTAR LAMPIRAN

01 Cakupan Kode HS Hortikultura 45

02 Neraca perdagangan beberapa komoditas hortikultura Indonesia ke negara-negara ASEAN +3 tahun 2010-2012 (1000 USD)

46

03 Kinerja Ekspor impor hortikultura Indonesia ke negara-negara ASEAN +3 berdasarkan kelompok komoditi tahun 2012 (1000 USD)

47

04 Trade Balance Hortikultura Indonesia ke negara-negara ASEAN +3 berdasarkan kelompok komoditi tahun 2010-2012 (1000 USD)

48

05 Uji Asumsi Dasar 49

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ratifikasi pembentukan World Trade Organization (WTO) telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 7 tahun 1994. Melalui ratifikasi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi semua perjanjian yang terkandung di dalamnya, termasuk Perjanjian Pertanian (Agreement on Agriculture = AoA) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen WTO. Terdapat tiga pilar utama dalam AoA-WTO, yaitu: (1) Akses Pasar (Market Access); (2) Subsidi Domestik (Domestik Supports); dan (3) Subsidi Ekspor (Exports Subsidies). Selain itu, juga terdapat perlakuan khusus dan berbeda (S & D) yang merupakan bagian inklusif dari ketiga elemen AoA-WTO sehingga perlu dimanfaatkan untuk tujuan ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan (Malian 2004). Perjanjian pertanian yang dibentuk oleh WTO ini semakin menunjukkan fokus dunia terhadap sektor pertanian. Perdagangan pertanian yang banyak dilakukan oleh negara baik ekspor maupun impor, mengharuskan setiap negara mempunyai daya saing dan proteksi pada sektor pertanian. Oleh karenanya, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi selaku importir dan eksportir.

Perdagangan yang dilakukan menghadapi hambatan baik tarif maupun non tarif. WTO menetapkan tingkat tarif yang diberlakukan untuk komoditas dagang pada seluruh negara baik negara maju maupun negara berkembang. Adanya batasan tarif yang diberlakukan dalam perdagangan, membuat negara untuk melakukan tindakan non tarif. Salah satu tujuan dari tindakan non tarif (non tarif measures/NTM) yaitu sebagai proteksi pada produsen domestik dalam menghadapi persaingan impor dengan produk asing. Beberapa tahun terakhir ini, terjadi peningkatan penelitian pada tindakan non tarif dalam perdagangan pangan dan pertanian diantaranya Mellado et al (2010); Lema et al (2011); ITC (2013); dan Beghin (2013). Tindakan ini sering digunakan untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan impor. Tindakan non tarif (NTM) ini tidak sama seperti tarif. NTM seringkali sebagai akibat dari prosedur peraturan.

International Trade Centre/ITC (2013) menyatakan bahwa NTM mendapat perhatian khusus dari eksportir dan importir di negara berkembang. Hal ini dikarenakan NTM merupakan hambatan utama dalam perdagangan internasional dan dapat mencegah akses pasar. Sebagai perusahaan eksportir mencari akses ke pasar luar negeri. Sementara sebagai importir produk perlu mematuhi berbagai persyaratan dalam perdagangan termasuk regulasi teknis, standar produk, dan prosedur kepabeanan.

2

barang internasional. Pengaruh NTM pada perdagangan sebagai tujuan utama dari kebijakan (misalnya kuota dan larangan), atau tujuan kebijakan yang lain (misalnya pengendalian mutu dan persyaratan kemasan).

Menurut perjanjian WTO, penggunaan NTM diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Misalnya yang termasuk perjanjian hambatan teknis perdagangan (TBT) atau kebijakan kebersihan dan kesehatan (SPS) yang keduanya dinegosiasikan selama putaran Uruguay. Perjanjian ini dimaksudkan untuk memungkinkan pemerintah mencapai tujuan kebijakan yang sah bahkan jika hal ini dapat menyebabkan peningkatan biaya perdagangan. Namun, NTM kadang-kadang digunakan dengan tujuan untuk menghindari aturan-aturan perdagangan bebas (ITC 2013).

Bachetta dan Beverelli (2012) dalam Beghin (2013) mengemukakan bahwa NTM mencakup semua instrumen kebijakan selain tarif mulai dari persyaratan pelabelan hingga kebijakan makro yang mempengaruhi perdagangan. Langkah-langkah sebagai tarif telah sangat berkurang dan kadang-kadang dihilangkan melalui perdagangan global dan perjanjian preferensi yang banyak seperti WTO dan FTA (Perjanjian perdagangan regional). Terdapat beberapa jenis NTM, khususnya Sanitary and Phitosanitary (SPS) dan Technical Barriers to Trade

(TBT) telah bertambah semakin banyak.

Penggunaan kebijakan SPS lebih banyak pada sektor pertanian dan produk yang berasal dari hewan. Kebijakan SPS ini sebagai kontrol yang sangat penting untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan dari konsumen dan melindungi lingkungan. UNCTAD (2013) bahwa akibat dari penggunaan tersebut, lebih dari 60 % produk yang berhubungan dengan pangan ditemukan akan terpengaruh oleh setidaknya salah satu dari bentuk tindakan SPS ini. Selain itu, TBT dapat diterapkan pada sektor yang lebih luas dan memang ditemukan lebih merata pemberlakuannya pada seluruh sektor ekonomi. Penggunaannya paling banyak pada tekstil, sepatu, makanan olahan, dan kimia.

Pada liberalisasi tarif dan pembatasan kuantitatif, telah berkembang perhatian yang semakin difokuskan mengenai dampak hambatan yang lain. Banyak diantaranya yang tidak secara eksplisit terkait dengan perdagangan pada ekpor pangan dan pertanian. Henson (2001) bahwa banyak langkah-langkah teknis mengenai kualitas makanan dan persyaratan sanitary dan phytosanitary

(SPS) yang dapat menghambat perdagangan, khususnya dalam kasus negara-negara berkembang. Langkah-langkah teknis yang banyak diterapkan pada perdagangan pertanian dan produk pangan yaitu antara lain peratuaran keamanan pangan, persyaratan pelabelan, kualitas dan komposisi standar.

Penggunaan SPS dan TBT juga banyak diberlakukan di kawasan Asia. Sehingga tidak sedikit penelitian yang mengkaji mengenai hambatan non tarif ini. Penelitian tersebut antara lain adalah Aloka et al. (2009) mengenai dampak NTM pada ekspor pertanian di Srilanka; Nguyen (2010) tentang ekspor Vietnam; Chen

et al. (2008) mengenai efek SPS dari perspektif eksportir di Cina. Selain itu, banyaknya kerjasama tingkat regional di kawasan Asia. Terdapat beberapa kerjasama tingkat regional yang sudah berlangsung di antaranya adalah ASEAN

3

Masyarakat Ekonomi Asia Timur (East Asian Economic Community, EAEC) yang dipelopori oleh negara-negara ASEAN, Cina, Jepang dan Korea Selatan atau dikenal dengan sebutan ASEAN +3. Kerjasama regional ASEAN+3 dimaksudkan untuk menjadikan kawasan ini sebagai kutub baru pertumbuhan dunia, selain

European Union (EU) di Benua Eropa dan North American Free Trade Area

(NAFTA) di Kawasan Amerika Utara (Purwanto 2011).

Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN yang juga sebagai negara agraris memiliki potensi yang besar dalam sektor pertaniannya. Akan tetapi, potensi ini belum dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sektor pertanian memiliki beberapa subsektor seperti tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Potensi yang belum termanfaatkan dengan maksimal ini terlihat dari jumlah masyarakat miskin yang identik dengan masyarakat pedesaan atau pertanian.

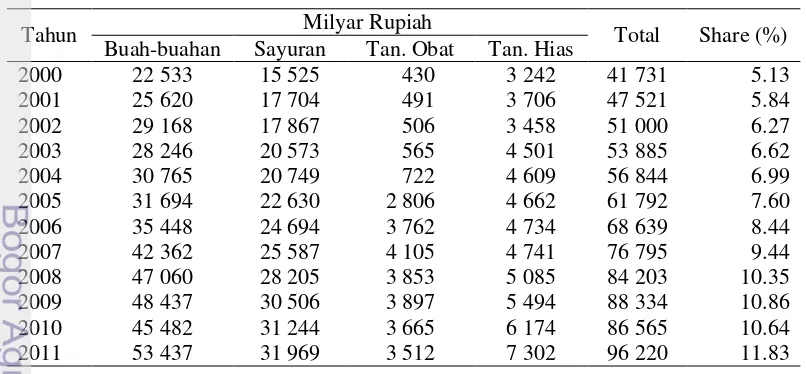

Salah satu subsektor yang berperan penting dan juga menunjang ketahanan pangan yaitu subsektor hortikultura. Dimana subsektor hortikultura ini terdiri atas sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias. Kontribusi sektor pertanian tanaman hortikultura terhadap produk domestik bruto selama periode 2000-2011, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 hanya sebesar Rp41 731 M, hingga tahun 2011 menjadi Rp96 220 M. Perkembangan ini berlaku untuk ke empat kelompok komoditas tanaman hortikultura. Keempat kelompok komoditas tersebut adalah buah-buahan, sayuran, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias. Selain itu, kelompok buah-buahan memberikan konstribusi yang cukup besar mencapai Rp53 437 M pada tahun 2011, yang kemudian diikuti oleh sayuran sebesar Rp31 969 M, tanaman hias sebesar Rp7 302 M, dan tanaman biofarmaka sebesar Rp3 512 M di tahun yang sama. Hortikultura memberikan share yang cukup besar sekitar 11.83% pada PDB Indonesia. Nilai tersebut menjadi tambahan devisa bagi pendapatan nasional.

Tabel 1 PDB atas dasar harga berlaku 2000 – 2011

Tahun Milyar Rupiah Total Share (%)

Buah-buahan Sayuran Tan. Obat Tan. Hias

2000 22 533 15 525 430 3 242 41 731 5.13

Sumber: Hasil kajian Dirjen Hortikultura 2012

4

sebagai salah satu sub sektor pertanian yang mempunyai arti yang cukup strategis dalam perekonomian nasional.

Dilihat dari laju pertumbuhan hortikultura lebih cepat dibandingkan dengan komoditas pangan lainnya. Pertumbuhan hortikultura diperkirakan akan terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2012) pengeluaran rata-rata per kapita sebulan, masyarakat Indonesia untuk sayuran dan buah-buahan pada tahun 2011 masing-masing sebesar 4.31 dan 2.15%. Konsumsi per kapita yang meningkat bersamaan dengan jumlah penduduk yang bertambah telah mendorong peningkatan konsumsi total hortikultura selama beberapa tahun terakhir ini. Akan tetapi, jumlah hortikultura yang dikonsumsi masyarakat masih jauh dari rekomendasi FAO sebesar 67 kg per kapita per tahun. Selama periode 2002-2012, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat untuk konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan di Indonesia sekitar 40 kg per kapita per tahun.

Tabel 2 Kinerja ekspor dan impor hortikultura Indonesia ke negara-negara ASEAN +3 tahun 2010-2012 (000 USD)

Negara Partner Tahun Ekspor Impor Neraca

Cina

5

Pengembangan subsektor hortikultura dalam perspektif paradigma baru tidak hanya terfokus pada upaya peningkatan produksi komoditas saja namun terkait dengan isu-isu strategis dalam pembangunan yang lebih luas. Pembangunan subsektor hortikultura juga mengacu pada pencapaian target sukses Kementerian Pertanian yaitu peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu, pengembangan subsektor hortikultura juga untuk mengantisipasi meningkatnya nilai impor komoditas hortikultura dan sebaliknya harus mampu meningkatkan nilai ekspor (Ibrahim 2012). Situasi perdagangan yang semakin liberal dapat dimanfaatkan sehingga kinerja produksi dan perdagangan dari komoditas ekspor Indonesia harus dapat bersaing dengan negara-negara produsen utama lainnya. Upaya menembus pasar ekspor komoditas hortikultura pun masih mengalami hambatan dari negara-negara tujuan. Indonesia dengan kondisi pasar hortikultura ke negara-negara ASEAN +3 harus mampu merebut akses pasar dengan memenuhi persyaratan yang diberikan oleh negara tujuan.

Subsektor hortikultura beberapa tahun terakhir ini menjadi topik yang banyak diperbincangkan di kalangan akademisi maupun praktisi. Hal ini dikarenakan jumlah kebutuhan untuk konsumsi semakin meningkat. Dimana masyarakat semakin sadar akan pentingnya mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan bagi kesehatan. Ibrahim (2012) mengemukakan bahwa pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Hortikultura melakukan beberapa refocusing terhadap kegiatan strategis pada program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk hortikultura berkelanjutan sehingga penyaluran dan pemanfaatannya lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. Refocusing tersebut dilakukan dengan melakukan pengembangan komoditas utama pada lokasi sentra produksi.

Ekspor hasil pertanian menjadi salah satu program yang dicanangkan pemerintah (Kementrian Pertanian) dalam dua belas program pembangunan pertanian untuk periode 2010-2014. Untuk mengekspor hasil pertanian, sebelumnya pemerintah juga membuat program strategis dalam hal peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga memprogramkan peningkatan kualitas perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati. Hal ini berhubungan dengan kondisi pasar global yang dalam perdagangannya lebih banyak memberlakukan hambatan non tarif.

Rumusan Permasalahan

6

seperti preferensi tarif umum UNCTAD dan berbagai skema preferensial yang diberikan kepada negara-negara yang paling membutuhkan. Fakta bahwa liberalisasi tarif secara umum terbukti berhasil dalam menyediakan akses pasar yang sebenarnya telah menarik perhatian lebih lanjut pada Non Tarif Measures

(NTM) sebagai penentu utama dalam membatasi akses pasar (UNCTAD 2013). Tindakan non tarif mencakup kebijakan yang sangat beragam yang berlaku bagi negara pengekspor dan pengimpor barang. Beberapa NTM digunakan dengan jelas sebagai instrument kebijakan yang komersial. Misalnya kuota, subsidi, langkah-langkah pertahanan perdagangan, dan pembatasan ekspor. Selain itu, terdapat pula kebijakan non trade, misalnya mengenai tindakan teknis. Terlepas dari tujuan NTM untuk proteksi atau mengatasi kegagalan pasar, NTM diperkirakan memiliki efek distorsi pada perdagangan internasional. Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah khususnya kebijakan non tarif memberikan hambatan perdagangan dalam bentuk yang baru dalam perdagangan dengan negara lain. Perdagangan dengan negara ASEAN +3 dihadapkan dengan banyaknya hambatan-hambatan baru yang menjauhkan tujuan dari perdagangan bebas dengan kurang atau pun tidak adanya hambatan.

Sanitary and Phitosanitary (SPS) dan Techincal Barriers to Trade (TBT) memiliki dampak perdagangan yang paling banyak diakui atau pun diterapkan oleh negara-negara maju. Berdasarkan yang dikemukakan oleh UNCTAD (2013) bahwa SPS dan TBT paling banyak diberlakukan oleh seluruh negara di dunia. Dalam langkah-langkah regulasi yang paling umum digunakan adalah SPS dan TBT dengan pemberlakuan 15-30% dari produk perdagangan. Tingginya angka kejadian dari ketentuan SPS dan TBT ini menimbulkan kekhawatiran bagi pengekspor dari negara berkembang. Ketentuan ini memaksakan kualitas dan keamanan dan perpajakan yang tepat.

Hambatan-hambatan yang diterapkan negara tujuan pada produk hortikulturanya mengharuskan Indonesia sebagai negara pengekspor memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi. Sehingga dengan demikian, perlu dikaji lebih lanjut mengenai SPS dan TBT yang diterapkan oleh negara tujuan ekspor hortikultura Indonesia. BPS (2013) mencatat bahwa adanya peningkatan produksi dari tahun ke tahun, dengan produksi pada tahun 2007 untuk keseluruhan hortikultura mencapai 698 juta ton. Jumlah ini terus menunjukkan peningkatan hingga tahun 2012 dengan jumlah sebesar 1 101 juta ton. Atau dengan pertumbuhan dari tahun 2007 sebesar 7.69% dan menjadi 12.12% pada tahun 2012.

Potensi produksi yang meningkat dari tahun ke tahun, hortikultura Indonesia memiliki potensi ekspor yang besar. Indonesia sebagai negara agraris dengan agroklimat yang bagus untuk hortikultura. Perdagangan hortikultura di kawasan ASEAN +3 menjadi salah satu kajian menarik untuk diteliti. Penggunaan NTM di kawasan ASEAN +3 memberikan dampak pada perdagangan. Dampak dari NTM pada subsektor hortikultura menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut. Terdapat beberapa permasalahan yang ada untuk diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja ekspor subsektor hortikultura di Indonesia?

2. Bagaimana pemberlakuan NTM pada subsektor hortikultura di negara-negara ASEAN+3?

7

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan pada uraian sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan kinerja ekspor subsektor hortikultura di Indonesia.

2. Mendeskripsikan pemberlakuan NTM pada subsektor hortikultura di negara-negara ASEAN +3.

3. Menganalisis dan mengestimasi dampak pemberlakuan NTM terhadap kinerja ekspor pertanian subsektor hortikultura.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan secara umum dan khususnya pada kawasan ASEAN +3 mengenai kebijakan perdagangan yang diambil dalam bentuk Non Tariff Measures (NTM). Dan sebagai tambahan pengetahuan lebih pada dampak dari NTM terhadap arus ekspor pada subsektor hortikultura. Serta memberikan masukan bagi pemerintah atau pun stakeholder terkait dengan kebijakan perdagangan khususnya NTM.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu pada arus ekspor perdagangan Indonesia dengan negara ASEAN (Malaysia, Philipina, Singapura, dan Thailand) dan tiga negara maju Asia Timur (Korea, Jepang, dan Cina). Pada penelitian ini membahas sektor pertanian khususnya pada subsektor hortikultura. Subsektor hortikultura terdiri dari empat kelompok besar yaitu buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan. Penelitian ini menggunakan model data panel. Data yang digunakan untuk analisis pada penelian ini dengan range tahun 2010-2012. Untuk estimasi NTM dikhususkan pada Sanitary dan Phytosanitary

(SPS) dan Technical Barriers Trade (TBT).

2

TINJAUAN PUSTAKA

Perdagangan Internasional

8

Gejala globalisasi terjadi dalam kegiatan finansial, produksi, investasi, dan perdagangan yang kemudian mempengaruhi tata hubungan ekonomi antar bangsa. Proses globalisasi itu telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan antar negara, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia, sehingga batas-batas antar negara dalam berbagai praktik dunia usaha/bisnis seakan-akan dianggap tidak berlaku lagi (Halwani 2002).

Selain hubungan saling ketergantungan (interdependence) antar negara, adanya kecenderungan terpisahnya kegiatan ekonomi dimana proses kegiatan ekonomi produksi industri pengolahan semakin melemah. Hal ini berakibat pada tidak berkembangnya produksi barang primer. Pada akhirnya menyebabkan merosotnya harga komoditi primer yang disebabkan oleh permintaan yang berkurang, merosotnya nilai tukar perdagangan dari sektor pertanian, sementara produksi yang terus menerus meningkat. Umumnya negara di dunia menghadapi perkembangan tersebut dengan melakukan berbagai langkah penyesuaian yang cenderung proteksionis. Munculnya berbagai blok perdagangan atau penerapan perundang-undangan yang jelas proteksionis.

Halwani (2002) lebih lanjut mengemukakan bahwa globalisasi ekonomi ditandai dengan makin menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional, regional, ataupun internasional. Adanya komunikasi dan transportasi yang semakin canggih; lalu lintas devisa yang semakin bebas; ekonomi negara yang makin terbuka; penggunaan secara penuh keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara; metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang makin efisien; dan semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di hampir seluruh dunia, menjadi penyebab dari menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara keseluruhan.

Perdagangan internasional secara teori membahas hubungan ekonomi antar negara di dunia yang merupakan refleksi dari munculnya saling ketergantungan (interdependence) antara satu negara dengan negara lainnya karena adanya perbedaan dalam memiliki dan mengakses faktor-faktor produksi (resources) yang dibutuhkan. Suatu negara mungkin memiliki sumber daya alam yang melimpah tetapi tidak memiliki teknologi dan modal untuk memprosesnya, sebaliknya negara lainnya miskin sumber daya alam tetapi memiliki teknologi yang mampu menjadikan sumber daya alam tersebut lebih dekat pada penggunaan akhir dan memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Teori-teori perdagangan secara umum banyak memusatkan perhatian pada persoalan pola perdagangan internasional yang dapat berbeda dan bergeser karena perbedaan dalam memiliki dan mengakses faktor-faktor produksi (Prabowo 2006).

9

perdagangan internasional telah menjadi semakin penting bagi perekonomian dunia.

Tingkat partisipasi pada perdagangan internasional bersifat bebas (free), sehingga keikutsertaan suatu negara pada kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela. Abidin (2000) bahwa menurut pendapat sebagian pakar ekonomi, perdagangan antar negara sebaiknya dibiarkan secara bebas dengan seminimum mungkin pengenaan tarif dan hambatan lainnya. Hal ini didasari argumen bahwa perdagangan yang lebih bebas akan memberikan manfaat bagi kedua negara pelaku dan bagi dunia, serta meningkatkan kesejahteraan yang lebih besar dibandingkan tidak ada perdagangan. Namun karena terdapat perbedaan penguasaan sumberdaya yang menjadi komponen pendukung daya saing, sebagian pakar yang lain berpendapat liberalisasi pasar berpotensi menimbulkan dampak negatif karena mendorong persaingan pasar yang tidak sehat. Atas dasar itu maka timbul pandangan pentingnya upaya-upaya proteksi terhadap produksi dalam negeri dan kepentingan lainnya dari tekanan pasar internasional melalui pemberlakuan kendala atau hambatan perdagangan.

Pada kondisi semakin kuatnya tekanan untuk meliberalisasi pasar, efektivitas pemberlakuan kendala atau hambatan tersebut dalam perdagangan akan menentukan derajat keterbukaan pasar. Keterbukaan pasar semakin tinggi bila pemerintah suatu negara menurunkan tarif (bea masuk) produk yang diperdagangkan (tariff reduction) dan menghilangkan hambatan-hambatan non tarif (non tariff barriers). Hal sebaliknya terjadi bila pemerintah cenderung menaikkan tarif dan meningkatkan hambatan non tarif. Liberalisasi perdagangan mewarnai perdagangan komoditas di pasar internasional dalam era globalisasi saat ini, tidak terkecuali perdagangan pangan. Sebagai negara ekonomi terbuka dan ikut meratifikasi berbagai kesepakatan kerjasama ekonomi dan perdagangan regional maupun global, tekanan liberalisasi melalui berbagai aturan kesepakatan kerjasama tersebut bukan tidak mungkin pada akhirnya akan berbenturan dengan kebijakan internal dan mengancam kepentingan nasional.

Hambatan Perdagangan

Pada umumnya dalam perdagangan internasional, negara mendapatkan keuntungan dengan peningkatan perdagangannya. Para ekonom berpendapat bahwa perdagangan internasional adalah perdagangan yang baik, tetapi perdagangan bebas merupakan perdagangan yang terbaik. Dengan analisis tentang kebijakan perdagangan yang lebih rinci, mereka mendasarkan pandangannya bahwa perdagangan bebas umumnya lebih disukai daripada perdagangan dengan ada restriksi parsial.

10

perdagangan selalu dikemukakan sebagai suatu alat yang perlu diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional, dalam kenyataannya hal tersebut lebih bertolak belakang dari kepentingan sepihak dari kelompok-kelompok tertentu yang memang paling diuntungkan oleh pemberlakuan hambatan-hambatan perdagangan (Salvatore 1997).

Halwani (2002) mengemukakan bahwa proteksi secara umum ditujukan sebagai tindakan untuk melindungi produksi dalam negeri terhadap persaingan barang impor di pasaran dalam negeri. Secara luas perlindungan ini juga mencakup untuk promosi ekspor. Sedangkan metode proteksi yang dilakukan menyangkut sistem pungutan tarif (pajak) terhadap barang impor yang masuk ke dalam negeri. Tarif merupakan pajak yang dikenakan atas barang impor. Pajak atas barang impor itu biasanya tertulis dalam bentuk pernyataan Surat Keputusan (SK) atau undang-undang.

Tarif terhadap barang impor merupakakan salah satu hambatan perdagangan internasional. Pengenaan tarif tersebut tentunya ada pihak yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan. Adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi yang telah diatur sebelumnya, menjadikan perdagangan yang akan dilakukan tidak sebebas yang diharapkan oleh negara-negara tertentu. Lindert et al. (1993) mengemukakan tentang keburukan dan kebaikan dari tarif. Tarif hampir selalu menurunkan kesejahteraan dunia. Tarif juga biasanya menurunkan kesejahteraan masing-masing negara, termasuk negara yang mengenakan tarif. Sebagai aturan umum, manfaat apa pun yang dapat diberikan oleh pengenaan tarif bagi suatu negara, cara lainnya dengan melakukan yang lebih baik.

Tarif adalah pajak atau cukai yang dikenakan untuk suatu komoditi yang diperdagangkan lintas batas territorial. Ditinjau dari aspek asal komoditi, ada dua macam tarif yakni tarif impor (import tariff) dan tarif ekspor (export tariff). Tarif impor merupakan pajak yang dikenakan untuk setiap komoditi yang diimpor dari negara lain sedangkan tarif ekspor adalah pajak untuk suatu komoditi yang diekspor. Kemudian jika ditinjau dari mekanisme perhitungannya, jenis tarif terbagi atas tarif ad valorem (ad valorem tariffs) adalah pajak yang dikenakan berdasarkan angka persentase tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor; tarif spesifik (specific tariffs) dikenakan sebagai beban tetap unit barang yang diimpor; dan tarif campuran (compound tariff) adalah gabungan dari keduanya, yaitu mengenakan pungutan dalam jumlah tertentu dan juga memungut dalam bentuk persen (Salvatore 1997).

Non Tarif Measures (NTMs)

11

mengurangi pendapatan potensial riil dunia. Cakupan NTM dapat terus berkembang menjadi lebih luas seiring dengan pemerintah yang dengan cerdik mengembangkan langkah baru untuk menolong produsen domestiknya dari persaingan dengan pihak asing.

NTM mencakup semua instrumen selain tarif, mulai dari persyaratan pelabelan hingga makro yang mempengaruhi kebijakan perdagangan. Tindakan ini telah tumbuh sebagai pengurangan tarif yang besar dan kadang-kadang dihapuskan melalui banyak perjanjian komprehensif dan perdagangan preferensial, seperti WTO dan sebelumnya, serta perjanjian perdagangan regional (RTAs/Regional Trade Agreements). Di antara NTM, khususnya tindakan SPS (Sanitary dan Phytosanitary) dan hambatan teknis perdagangan (TBTs/Technical Barriers to Trade) telah diproliferasi/dikembangkan. Tindakan ini memiliki banyak kesamaan tindakan standar yang mempengaruhi biaya dan potensi permintaan dengan mengatasi ketidaksempurnaan pasar (informasi asimetris), pengaruh eksternal (Baccheta dan Beverelli dalam Beghin 2013).

Istilah NTM meliputi sejumlah tindakan yang bukan tarif, dan definisi dari NTM agak komprehensif dengan daftar yang cukup panjang. Secara umum untuk definisi NTM oleh Von Lampe, OECD, Nicita, UNCTAD, dan Rau, LEI, cukup berbeda antara satu sama lain. Tetapi dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa istilah NTM mengacu pada tindakan dan tidak mengacu pada kondisi yang berlaku yang ada di negara seperti infrastruktur, kualifikasi dan pemerintahan. NTM cenderung dipicu oleh kurangnya sarana transportasi yang efisien dan jalan sebagai contoh yang berkontribusi terhadap kemungkinan NTM membatasi pengaruh perdagangan (Mellado et al. 2010).

Sejak tahun 1994, UNCTAD mulai mengumpulkan dan mengklasifikasikan

Non Tariff Barriers (NTBs) berdasarkan Coding System of Trade Control Measures (TCMCS). Coding system ini kemudian mengklasifikasikan tariffs,

para-tariffs, dan Non Tariff Measures (NTMs) ke dalam 100 sub kategori. Coding system ini kemudian digunakan untuk membangun database NTM yang disebut database Trade Analysis and Information System (TRAINS). Kemudian kerja sama yang dibangun oleh UNTAD dan World Bank mengembangkan TRAINS menjadi system yang dapat diakses oleh peneliti-peneliti di dunia melalui aplikasi software yang disebut World Integrated Trade Solution (WITS).

Melalui klasifikasi dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dapat dibedakan antara inti NTM, seperti tingkat tarif kuota dan pajak ekspor, dan langkah-langkah tradisional lainnya. Berdasarkan kategori klasifikasi utama oleh UNCTAD tersebut fokus utama pada NTM adalah kebijakan perdagangan. Terdapat enam belas klasifikasi yang dibuat oleh UNCTAD. Enam kategori utama yaitu price control measures; finance measures;

automatic licensing measures; quantity control measures; monopolistic measure; dan technical measures.

12

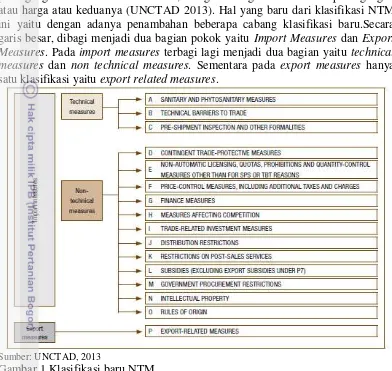

Non tariff measures (NTM) didefinisikan sebagai kebijakan-kebijakan selain tarif yang secara potensial dapat memiliki pengaruh ekonomi pada perdagangan komoditi internasional, dengan mengubah kuantitas perdagangan atau harga atau keduanya (UNCTAD 2013). Hal yang baru dari klasifikasi NTM ini yaitu dengan adanya penambahan beberapa cabang klasifikasi baru.Secara garis besar, dibagi menjadi dua bagian pokok yaitu Import Measures dan Export Measures. Pada import measures terbagi lagi menjadi dua bagian yaitu technical measures dan non technical measures. Sementara pada export measures hanya satu klasifikasi yaitu export related measures.

Sumber: UNCTAD, 2013

Gambar 1 Klasifikasi baru NTM SPS dan TBT

Sanitary and Phytosanitary (SPS) dan Technical Barriers to Trade (TBT) merupakan bagian dari technical measures. Kebijakan SPS termasuk peraturan dan pembatasan dengan tujuan untuk melindungi manusia, hewan atau tumbuhan hidup atau kesehatan. Sementara untuk TBT membahas mengenai semua peraturan teknis lainnya, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang diberlakukan bukan dengan tujuan perdagangan. Misalnya untuk menjamin keamanan, kualitas, dan perlindungan lingkungan, dan sebagainya).

Tindakan SPS seperti hukum, keputusan, regulasi, kebutuhan, standar dan prosedur untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan. Untuk hambatan teknis perdagangan (TBT) merupakan regulasi/standar yang mengacu pada spesifikasi teknis dari suatu produk dan adanya sistem kesesuaian penilaian. Menurut UNCTAD (2013) definisi dari

13

manusia, tumbuhan hidup atau hewan dari hewan yang membawa penyakit; untuk melindungi hewan atau tanaman dari hama, penyakit atau organisme penyebab penyakit. Selain itu, untuk mencegah atau membatasi kerusakan lainnya terhadap suatu negara dari entry, pembentukan atau penyebaran hama, dan melindungi keanekaragaman hayati. Hal ini termasuk tindakan yang diambil untuk melindungi kesehatan dari ikan dan fauna liar, serta hutan dan tumbuhan liar.

Definisi technical barriers to trade (TBT) menurut UNCTAD (2013) adalah tindakan yang mengacu pada regulasi teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian dengan peraturan teknis dan standar, termasuk langkah-langkah yang tercakup dalam perjanjian SPS. Regulasi teknis merupakan dokumen yang menetapkan karakteristik produk atau yang terkait dengan proses dan cara produksinya, termasuk yang berlaku dalam ketentuan administratif. Hal ini juga dapat mencakup simbol, pengemasan, penandaan atau pelabelan seperti yang digunakan pada produk, proses atau cara produksi. Prosedur penilaian kesesuaian adalah prosedur yang digunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menentukan bahwa persyaratan relevan dalam peraturan teknis atau memenuhi standar, yang mungkin mencakup antara lain prosedur pengambilan sampel, pengujian dan inspeksi, evaluasi, dan sebagainya.

Perjanjian SPS dan TBT diperbolehkan untuk diadopsi oleh anggota WTO. Kedua perjanjian ini memuat ketentuan mengenai bantuan teknis dan perlakuan khusus dan berbeda (special and differential treatment) untuk membantu negara berkembang dan negara yang kurang berkembang (developing and least developed countries/DC and LDC) untuk melaksanakan dan memanfaatkan perjanjian ini. Disdier et al. (2007) menyatakan bahwa walaupun adanya dukungan dengan perjanjian SPS dan TBT, negara DC dan LDC menghadapi kesulitan dalam pelaksanannya. Protes yang secara teratur terhadap meningkatnya penggunaan SPS dan TBT oleh negara-negara maju. Penggunaan SPS dan TBT ini dilihat sebagai bentuk proteksionisme yang terselubung. Meningkatnya notifikasi SPS dan TBT dan potensi penggunaannya dalam cara proteksionis yang dapat menjadi sumber sengketa perdagangan antar negara. Sengketa yang banyak terjadi terdapat pada ketentuan SPS dibandingkan dengan ketentuan TBT. Banyaknya sengketa ini menjadi salah satu fokus pada perdagangan untuk segera diselesaikan.

Hambatan Non Tarif Lainnya

14

Hambatan-hambatan tersebut hadir dimaksudkan untuk menghalangi masuknya barang impor ke suatu negara. Hambatan-hambatan perdagangan non tarif atau proteksionisme baru semakin menonjol dan menjadi lebih penting dibanding tarif. Ancamannya terhadap arus perdagangan internasional secara bebas juga lebih membahayakan (Salvatore 1997).

Pada kebijakan pengadaan pemerintah, didasarkan karena instansi pemerintah adalah pembeli besar pada barang dan jasa. Mereka menarik konsumen untuk pemasok asing. Carbaugh (2005) mengemukakan bahwa jika pemerintah membeli barang dan jasa hanya dari pemasok dengan biaya terendah, maka pola perdagangan tidak akan berbeda secara signifikan dari apa yang terjadi dalam pasar yang kompetitif. Husted dan Melvin (2010) ketika pemerintah (pusat dan daerah) membeli barang dan jasa, mereka sering dibatasi oleh mandat legislatif untuk membeli dari produsen domestik.

Contoh lain dari hambatan non tarif yaitu regulasi sosial. Regulasi sosial mencoba untuk memperbaiki berbagai efek samping yang tidak diinginkan dalam ekonomi berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Regulasi sosial ini berlaku untuk isu-isu tertentu, misalnya mengenai kualitas lingkungan, dan pengaruh dari perilaku perusahaan di berbagai industri seperti mobil, baja, dan bahan kimia (Carbaugh 2005). Kemudian mengenai praktek penilaian khusus, dimana tingkat pengumuman tarif dapat mengacaukan jika dikenakan terhadap basis artificial dengan harga yang meningkat. Hal ini dapat dengan mudah ditangani secara empiris, dengan membandingkan pendapatan dari tarif dan nilai impor. Kemudian menyimpulkan persentase tarif yang benar (Deardoff and Stern 1997).

Salah satu bentuk hambatan perdagangan non tarif yang paling penting dewasa ini adalah pembatasan ekspor “secara sukarela” (VERs/Voluntary Export Restraints). Konsep ini mengacu pada kasus dimana negara pengimpor mendorong atau bahkan memaksa negara lain untuk mengurangi ekspornya

“secara sukarela”. Alasannya adalah dengan impor dikhawatirkan akan

melumpuhkan sektor tertentu dalam perekonomian domestik (Salvatore 1997). Menurut Salvatore (1997) subsidi ekspor merupakan pembayaran langsung atau pemberian keringanan pajak dan bantuan subsidi kepada para eksportir atau calon eksportir nasional dan/atau pemberian pinjaman berbunga rendah kepada para pengimpor asing dalam rangka memacu ekspor suatu negara. Subsidi ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan produsen sehingga dapat mendorong peningkatan ekspor sehingga permintaan impor meningkat sementara harga dunia menurun.

15

yang meningkatkan biaya impor dengan cara yang hampir sama dengan tindakan tarif. Dibedakan dalam empat kelompok yaitu biaya kepabeanan; biaya dan pajak tambahan; pajak internal dan biaya yang dipungut dari impor; dan penetapan penilaian bea cukai (Mellado et al. 2010).

Model Gravity

Model gravity telah lama menjadi salah satu model empiris yang paling sukses di bidang ekonomi.Sangat baik dalam pengamatan variasi yang besar pada interaksi ekonomi dalam perdagangan dan faktor pergerakannya. Head (2003) bahwa persamaan gravity merupakan formulasi yang popular untuk analisis statistik antara arus bilateral dengan entitas geografis yang berbeda.

Model gravity didasarkan pada hukum gravitasi Newton. Newton

mengusulkan “The Law of Universal Gravitation” pada tahun 1687. Newton

menyatakan bahwa gaya gravitasi antara dua benda secara langsung dipengaruhi secara proporsional oleh massa dari kedua benda dan sebaliknya secara proporsional dipengaruhi oleh arah kuadrat antara keduanya. Secara matematis hukum tersebut menyatakan bahwa gaya tarik menarik antara dua benda i dan j ditentukan oleh:

(1)

Dimana notasi tersebut didefinisikan Fij adalah gaya/kekuatan tarik menarik. Mi dan Mj adalah massa/berat. Dij adalah jarak antara dua objek. Dan G adalah konstanta gravitasi yang tergantung pada unit pengukuran untuk berat dan kekuatan.

Pada konteks perdagangan, model ini menyatakan intensitas perdagangan antara negara-negara akan berhubungan secara positif dengan pendapatan nasional masing-masing negara dan berhubungan terbalik dengan jarak antara keduanya (Yuniarti 2007). Gravity model dapat menjelaskan aliran perdagangan internasional dengan baik. Anderson (2011) bahwa persamaan ini pertama kali digunakan oleh Ravenstein (1884) dengan menerapkannya pada migrasi di UK. Persamaan ini digunakan pertama kali untuk aliran perdagangangan internasional oleh Tinbergen (1962) yang menjelaskan aliran perdagangan bilateral oleh mitra dagang pada GNP dan jarak geografi antar negara.

Persamaan gravitasi dapat dianggap sebagai semacam representasi singkat penawaran dan permintaan. Jika negara i adalah negara asal, maka Mi mewakili jumlah total yang bersedia dipasok ke semua pelanggan. Sementara Mj mewakili jumlah total tujuan negara j yang diminta. Jarak bertindak sebagai semacam pajak

“wedge” yang memberlakukan biaya perdagangan dan menghasilkan arus

keseimbangan perdagangan yang lebih rendah.

Sifat perkalian persamaan gravitasi berarti bahwa dapat diperoleh logaritma natural dan mendapatkan hubungan linier antara arus perdagangan dan ukuran ekonomi dan jarak. Seperti yang dikemukakan oleh Anderson (2011) dengan persamaan sebagai berikut:

(2)

16

Disertakannya error termϵij memberikan bahwa persamaan dapat diestimasi oleh regresi kuadrat terkecil biasa (ordinary least squares). Diharapkan diperoleh

estimasi dengan α = β = ρ = 1.

Ada banyak aplikasi empiris dari model gravity dikarenakan banyaknya variasi dari persamaan gravity. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah model gravitasi diterapkan untuk menjelaskan perdagangan bilateral, variabel dependen dari persamaan gravitasi selalu variabel perdagangan.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Disdier et al. (2008) menganalisis efek perdagangan dari tindakan SPS dan TBT pada produk tropis dan diversifikasinya. Meneliti sampai sejauh mana dan untuk apa sanitasi dan phytosanitary produk dan persyaratan teknis dibawah hukum publik yang merupakan hambatan untuk ekspor produk tropis dan diversifikasi untuk masuk di pasar negara-negara maju yaitu Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Australia, dan Swiss. Tujuan dari penelitian ini juga untuk menghasilkan analisis yang berorientasi solusi dan untuk mengidentifikasi kebijakan yang mungkin ditanggapi.

Penelitian oleh Eita (2008) yaitu determinan dari ekspor Namibia dengan pendekatan model gravity. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan ekspor Namibia dengan menggunakan pendekatan model gravity. Hasilnya menunjukkan bahwa kenaikan GDP importir dan GDP Namibia menyebabkan ekspor juga meningkat. Sementara jarak dan GDP per kapita importir berhubungan dengan penurunan ekspor. GDP per kapita Namibia dan nilai tukar riil tidak berpengaruh pada ekspor. Penelitian ini menunjukkan adanya ekspor potensial yang belum dimanfaatkan antara lain Australia, Belgia, Kenya, Mauritius, Belanda, Portugal, Afrika Selatan, Switzerland, dan Inggris. Hasil ini penting untuk formulasi/perumusan kebijakan perdagangan dalam rangka memastikan bahwa potensi ekspor Namibia dimanfaatkan sebaik mungkin dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Gomel et al. (2012) meneliti tentang pengaruh standar internasional pada arus ekspor Turki ke negara Uni Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak standar internasional pada arus ekspor Turki ke negara EU. Turki telah secara positif bersama anggota perjanjian Custom Union dengan Uni Eropa dengan tanpa menjadi anggota EU dan perdagangan secara intensif dengan anggota inti persatuan tersebut. Penelitian ini menggunakan data sertifikasi ISO 9000 sebagai pendekatan untuk standar internasional. Penelitian ini mengadopsi model grafity dengan sampel dari negara-negara Uni Eropa 15 (EU15). Penelitian ini menggunakan panel gravity. Hasil dari penelitian ini menyarankan adopsi ISO 9000 di promosi ekspor Turki ke parner dagang Eropa yang mungkin diindikasi dari signal kualitas produk yang tinggi.

17

error component dari model gravity. Hasil estimasi menunjukkan bahwa arus ekspor meningkat secara proporsional dengan GDP, dan bahwa formasi/susunan dari AFTA menghasilkan ciptaan perdagangan yang signifikan antar anggota. Penelitian ini menyarankan kebijakan fasilitasi perdagagan dapat berperan penting pada pengaturan tingkat AFTA.,

Penelitian oleh Nguyen (2010) mengenai determinan arus ekspor Vietnam dengan pendekatan statis dan dinamis panel gravity. Penelitian ini menguji faktor penting dengan teknik baru yang berpengaruh pada arus ekspor Vietnam. Regresi statis dan dinamis model gravity ditemukan bahwa adanya korelasi yang kuat antara arus ekspor Vietnam dengan tahun sebelumnya. Dan model dinamis yang sesuai dengan data lebih baik daripada model statis. Pertumbuhan ekspor Vietnam berkorelasi positif dengan pertumbuhan pendapatan Vietnam dan parner dagangnya. Selain itu, biaya transpor memiliki efek yang signifikan pada performa ekspor Vietnam. Faktor penting lainnya termasuk nilai tukar dan keanggotan ASEAN dari parner dagang.

Lema et al. (2011) meneliti tentang dampak penilaian NTM pada perdagangan internasional terbuka jeruk. Penelitian ini menganalisis regulasi SPS pada perdagagan jeruk dengan menggunakan model gravity panel data non-linier yang diestimasi dengan Poisson Pseudo-Maximum Likelihood (PPML). Menganalisa ekspor dari Argentina, Spanyol, Amerika Serikat, Meksiko, Afrika Selatan, dan Turki ke pelaku parner dagang mereka selama periode 1995-2005. Data diperoleh dari database UNCTAD. Tindakan SPS dianalisis dari data yang diperoleh dari SPS Information Management System di WTO, International Food and Food Safety, dan beberapa sumber yang terkait. Hasil ekonometrik mengenai efek SPS menunjukkan perbedaan untuk kasus global dan dua studi kasus khusus. Tindakan SPS memiliki efek negatif dan secara marginal pada perdagangan dunia. Efek negatif tetapi tidak signifikan ditemukan untuk ekspor Argentina dan Spanyol. Ditemukan bahwa nilai tukar riil sebagai determinan penting untuk ekspor lemon Argentina berpengaruh signifikan dan positif. Selain itu, efek perbatasan berhubungan negatif dengan jarak dari parner dagang untuk ekspor Spanyol.

Kerangka Penelitian

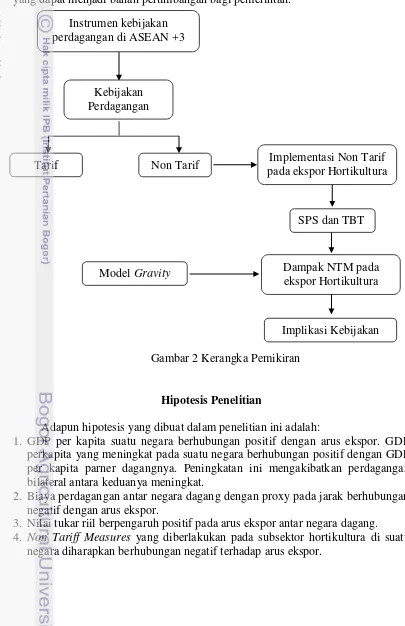

Kerjasama antara ASEAN dan negara kawasan Asia Timur khususnya Cina, Jepang, dan Korea semakin erat. Kerjasama ini kemudian lebih sering disingkat menjadi ASEAN +3. Dalam rangka memajukan kesejahteraan antar anggota dalam ASEAN +3 ini, banyak perjanjian-perjanjian yang dibuat. Salah satunya mengenai kebijakan perdagangan yaitu Non Tarif Measures (NTM). Untuk mencapai liberalisasi perdagangan, hambatan yang ada antar negara harus dapat dikurangi. Sehingga dalam pelaksanaannya banyak yang terkena dampaknya baik secara langsung maupun tidak. Salah satu implementasi non tarif yang paling banyak digunakan yaitu sanitary dan phitosanitary (SPS) dan technical barriers to trade (TBT) di hortikultura.

18

banyak memungkinkan pemerintah untuk mengekspor produk hortikultura yang diminta oleh negara tujuan khususnya ke negara-negara ASEAN +3. Penggunaan SPS dan TBT ditemukan paling banyak pada sektor pertanian dan makanan olahan. SPS dan TBT pada hortikultura berguna untuk melindungi manusia, hewan, dan tumbuhan hidup, serta menghindari adanya transfer penyakit tanaman. Analisis dampak SPS dan TBT pada hortikultura digunakan model gravity. Penelitian ini menghasilkan implikasi kebijakan yang terkait dengan perdagangan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah.

Gambar 2 Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis yang dibuat dalam penelitian ini adalah:

1. GDP per kapita suatu negara berhubungan positif dengan arus ekspor. GDP perkapita yang meningkat pada suatu negara berhubungan positif dengan GDP per kapita parner dagangnya. Peningkatan ini mengakibatkan perdagangan bilateral antara keduanya meningkat.

2. Biaya perdagangan antar negara dagang dengan proxy pada jarak berhubungan negatif dengan arus ekspor.

3. Nilai tukar riil berpengaruh positif pada arus ekspor antar negara dagang. 4. Non Tariff Measures yang diberlakukan pada subsektor hortikultura di suatu

negara diharapkan berhubungan negatif terhadap arus ekspor.

Implementasi Non Tarif pada ekspor Hortikultura

SPS dan TBT

Dampak NTM pada ekspor Hortikultura Model Gravity

Implikasi Kebijakan Instrumen kebijakan

perdagangan di ASEAN +3

Kebijakan Perdagangan

19

3

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data berasal dari berbagai sumber. Rincian data yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 Jenis dan sumber data yang digunakan

Jenis Data Sumber Keterangan

Non Tariff Measures (NTM) WTO

Populasi UNCTAD Jiwa

GDP Per Kapita WDI Juta US $

Ekspor /Impor WITS Juta US $

Jarak CEPII Km

Nilai Tukar UNCTAD, World Bank Rp/Dollar

IHK/CPI WDI

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua analisis yaitu analisis deskriptif dan analisis data panel dengan model gravity.

Analisis Deskriptif

Analisis yang digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai kinerja perdagangan subsektor hortikultura Indonesia dan kebijakan perdagangan berupa NTM khususnya SPS dan TBT yang diberlakukan di negara ASEAN +3. Bagian ini terdiri atas dua sub pokok bahasan. Pertama membahas mengenai kinerja perdagangan pada subsektor hortikultura terhadap negara-negara ASEAN +3. Kemudian yang kedua membahas kebijakan yang terkait dengan SPS dan TBT di negara-negara ASEAN +3 pada subsektor hortikultura.

Pada bagian ini akan dilakukan analisis pemberlakuan SPS dan TBT dengan menggunakan pendekatan inventory (inventory approach). Pendekatan ini melakukan inventarisasi kebijakan-kebijakan non tarif khususnya SPS dan TBT yang dilakukan oleh setiap negara. Pendekatan ini dilakukan dengan menghitung

frequency index dan coverage index pada periode waktu yang disesuaikan dengan ketersediaan data.

UNCTAD (2013) menyatakan bahwa frequency index hanya untuk menghitung ada tidaknya suatu NTM dan persentase seringnya suatu produk satu atau lebih yang diterapkan NTM. Coverage ratio merupakan persentase dari perdagangan suatu produk yang dikenakan NTM pada negara pengimpor dan memberikan ukuran pentingnya NTM impor secara keseluruhan. Frequency index

20

Perhitungan frequency index dan coverage ratio dapat dibandingkan dengan pemberlakuan NTM (SPS dan TBT) di masing-masing negara pada empat kelompok subsektor hortikultura. Jumlah komoditi hortikultura dalam penelitian ini didasarkan pada kode HS 2000 dengan keempat kelompok komoditi hortikultura yaitu tanaman hias (kode HS: 06); sayuran (kode HS: 07); buah-buahan (kode HS: 08) dan tanaman obat (kode HS: 0910). Cakupan produk yang digunakan dalam penelitian dengan keempat kelompok hortikultura secara keseluruhan berjumlah 33 kode HS (Lampiran 1). Merujuk pada metodologi yang digunakan oleh Bora et al. (2002), frequency index dan coverage ratio dapat

MkT = jumlah produk k dengan total tahun dari jumlah yang diimpor.

VkT = nilai produk k dengan total tahun dari jumlah yang diimpor.

Frequency Index dan coverage ratio merupakan metode pengukuran non tariff measures. Nilai frequency index dan coverage ratio akan berada pada rentang nilai

0-100. Sehingga semakin kecil nilai frequency index yaitu mendekati 0 menunjukkan

semakin sedikit penggunaan NTM oleh suatu negara. Sebaliknya semakin besar nilai frequency index mendekati 100 menunjukkan semakin banyak penggunaan NTM oleh

suatu negara. Semakin tinggi nilai frequency index menunjukkan negara tersebut

semakin protektif terhadap perdagangan. Nilai coverage ratio yang semakin kecil

menunjukkan cakupan produk yang terkena kebijakan semakin kecil, sedangkan coverage ratio yang semakin besar menunjukkan cakupan produk yang terkena kebijakan semakin luas.

Analisis Model Gravity

21

nilai tukar riil. Variabel independennya adalah nilai ekspor Indonesia pada negara partner dagangnya. Periode waktu yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu tahun 2010-2012. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh lebih lengkap dengan kurun waktu tersebut.

Dampak NTM dilihat melalui SPS dan TBT dalam model. Model yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada model gravity yang dibuat oleh Fontagne et al. (2005) dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Pada penelitian ini digunakan dua model dengan variabel untuk mengukur dampak NTM yaitu dengan pendekatan pada Coverage Ratio (CR) dan Frequency Index (FI). Dari kedua model tersebut dapat dilihat bagaimana dampak NTM baik SPS maupun TBT pada suatu produk. Sehingga secara ekonometrika model POPjt = Populasi negara pengimpor j pada tahun t (jiwa)

GDPCjt = GDP per kapita negara pengimpor j pada tahun t (juta $US) DISTij = Jarak ekonomi antara negara ekportir i dan importir j (km)

CR SPSijt = Coverage ratio SPS negara pengimpor j pada negara pengekspor i pada tahun t (persen).

CR TBTijt = Coverage ratio TBT negara pengimpor j pada negara pengekspor i pada tahun t (persen).

FI SPSijt = Frequency index SPS negara pengimpor j pada negara pengekspor i pada tahun t (persen).

FI TBTijt = Frequency index SPS negara pengimpor j pada negara pengekspor i pada tahun t (persen).

ERijt = nilai tukar riil negara pengekspor i terhadap negara pengimpor j pada tahun t (Rp/dollar).

Definisi Operasional

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam model penelitian ini antara lain:

1. Ekspor (Exp) merupakan total ekspor dari produk hortikultura Indonesia ke negara mitra dagangnya.

2. Populasi (Pop) merupakan total jumlah penduduk di negara tujuan ekspor (negara pengimpor) dalam satu tahun, dinyatakan dalam satuan jiwa.

3. GDP Per Kapita (GDPC) yaitu jumlah pendapatan rata-rata dari penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu.

22

5. Coverage Ratio TBT (CR TBT) merupakan ukuran NTM berupa TBT yang dihitung dengan nilai impor suatu produk (persen).

6. Frequency Index SPS (FI SPS) merupakan ukuran seberapa seringnya NTM berupa SPS yang dikenakan pada suatu produk, yang diukur dalam arus perdagangan, yang merupakan pendekatan yang mewakili biaya transportasi.

∑

9. Real Exchange Rate (ER) merupakan nilai tukar riil negara pengekspor dan negara pengimpor yang diperoleh dari :