KEEFEKTIFAN INSEKTISIDA NABATI

DENGAN DUA METODE EKSTRAKSI YANG BERBEDA

SANI NIHLATUSSANIA

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN FAKULTAS PERTANIAN

ABSTRAK

SANI NIHLATUSSANIA. Keefektifan Insektisida Nabati dengan Dua Metode Ekstraksi yang Berbeda. Dibimbing oleh DADANG.

Tujuan penelitian adalah untuk membandingkan keefektifan ekstrak daun

Tephrosia vogelii (kacang babi/Fabaceae), rimpang Alpinia purpurata

(lengkuas merah/Zingiberaceae), biji Swietenia mahagoni (mahoni/Meliaceae) dan Annona muricata (sirsak/Annonaceae) yang dihasilkan dengan metode maserasi dan fermentasi terhadap mortalitas dan penghambatan makan larva

Spodoptera litura (F.) (Lepidoptera: Noctuidae). Setiap ekstrak yang diperoleh diuji terhadap larva instar pertama S. litura dengan metode residu pada daun menggunakan metode celup daun. Taraf konsentrasi yang digunakan untuk perlakuan ekstrak maserasi yaitu 0.125%, 0.25%, 0.5%, 1%, dan kontrol; sedangkan ekstrak fermentasi yaitu 1%, 5%, 10%, 20%, dan kontrol. Berdasarkan persentase mortalitas, diketahui bahwa ekstrak A. muricata, S. mahagoni, dan

A. purpurata maserasi lebih aktif daripada ekstrak fermentasi dengan persentase mortalitas tertinggi yang diperoleh berturut-turut 90%, 86%, dan 38%. Ekstrak

T. vogelii fermentasi sama efektifnya dengan ekstrak maserasi, dengan persentase mortalitas tertinggi yang diperoleh berturut-turut 60% dan 62%. Berdasarkan nilai LC50 dan rendemen hasil maserasi, diketahui bahwa proses ekstraksi dengan metode maserasi lebih efisien karena membutuhkan bahan tumbuhan lebih sedikit. Untuk ekstraksi dengan metode maserasi dibutuhkan biji A. muricata sejumlah 4.03 g, biji S. mahagoni 1.79 g, dan daun T. vogelii 6.22 g; sedangkan ekstraksi dengan metode fermentasi dengan masa perendaman 48 jam dibutuhkan biji

S. mahagoni sejumlah 21.58 g dan daun T. vogelii 13.84 g. Berdasarkan persentase penghambatan makan, diketahui bahwa semua jenis ekstrak yang dihasilkan dengan metode maserasi cenderung lebih aktif daripada metode fermentasi, dengan persen penghambatan makan tertinggi yang diperoleh ekstrak

T. vogelii sebesar 82.93%, S. mahagoni 79.81%, A. muricata 62.16%, dan

A. purpurata 35.73%.

KEEFEKTIFAN INSEKTISIDA NABATI

DENGAN DUA METODE EKSTRAKSI YANG BERBEDA

SANI NIHLATUSSANIA

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Proteksi Tanaman

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN FAKULTAS PERTANIAN

Judul Skripsi : Keefektifan Insektisida Nabati dengan Dua Metode Ekstraksi yang Berbeda

Nama Mahasiswa : Sani Nihlatussania

NIM : A34070061

Disetujui,

Prof. Dr. Ir. Dadang, M.Sc. Dosen Pembimbing

Diketahui,

Dr. Ir. Abjad Asih Nawangsih, M.Si. Ketua Departemen

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Salatiga pada tanggal 12 November 1988 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara dari ayah M. Abdoel Basyir Zakaria dan ibu Nuryani Munawaroh.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Salatiga pada tahun 2007 dan pada tahun yang sama diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) pada kurikulum berbasis mayor-minor.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah subhaanahu wa ta’aalaa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “Keefektifan Insektisida Nabati dengan Dua Metode Ekstraksi yang Berbeda”. Penelitian dan penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB). Penelitian dilaksanakan sejak April sampai Oktober 2011 di Laboratorium Fisiologi dan Toksikologi Serangga dan Laboratorium Bakteriologi Tumbuhan, Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Dadang, M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis.

2. Dr. Ir. Giyanto, M.Si. yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis.

3. Dr. Ir. Endang Nurhayati, MS. selaku dosen penguji tamu yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis.

4. Keluarga M. Abdoel Basyir Zakaria yang selalu memberikan doa dan dorongan semangatnya.

5. Rekan-rekan penelitian di Laboratorium Fisiologi dan Toksikologi Serangga: Rizky Arifiansyah, Herma Amalia, SP., Hendi Irawan, dan Dadang Muhammad Hasyim.

6. Rekan-rekan penelitian di Laboratorium Bakteriologi Tumbuhan: Elysa Fitri, Yayu Siti Nurhasanah, Tatit Sastrini, Nurul Widyanti, dan Nur Izza Faiqotul Himmah.

7. Teman-teman angkatan 44 yang telah banyak memberikan dorongan semangatnya (Mey Fitriyani, Triastuti Prasetyoningrum, Vishora Satyani, Osmond Vito Eliazar, dll.).

8. Teman-teman Wisma Cendrawasih atas dorongan semangatnya.

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi perkembangan ilmu pestisida.

Bogor, Februari 2012

DAFTAR ISI

Kandungan dan Aktivitas Biologi Senyawa Bahan Tumbuhan Sumber Insektisida Nabati ... 7

Penyiapan Bahan Tumbuhan Sumber Insektisida Nabati ... 12

Ekstraksi Bahan Tumbuhan Sumber Insektisida Nabati ... 12

Metode Maserasi ... 12

Metode Fermentasi ... 13

Pengujian Keefektifan Ekstrak Insektisida Nabati ... 15

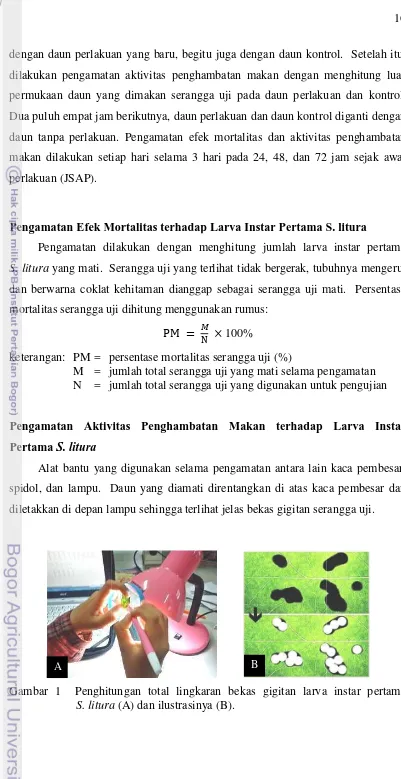

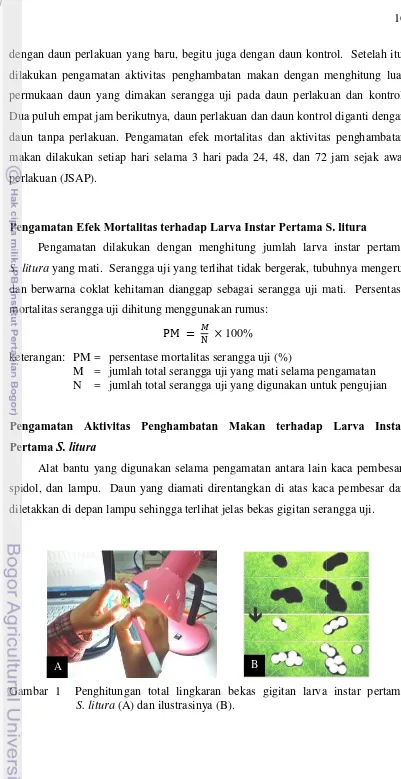

Pengamatan Efek Mortalitas terhadap Larva Instar Pertama S. litura ... 16

Pengamatan Aktivitas Penghambatan Makan terhadap Larva Instar Pertama S. litura ... 16

Pengolahan Data ... 17

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 18

Hasil Ekstraksi Bahan Tumbuhan Sumber Insektisida Nabati ... 18

Perbandingan Keefektifan Ekstrak Insektisida Nabati ... 19

Perbandingan Pengaruh Insektisida Nabati terhadap Mortalitas S. litura ... 19

Perbandingan Pengaruh Insektisida Nabati terhadap Penghambatan Makan S. litura ... 22

Pembahasan Umum ... 25

KESIMPULAN DAN SARAN ... 28

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Bobot dan persentase rendemen hasil ekstraksi bahan tumbuhan

dengan metode maserasi ... 18

2 Karakteristik larutan bahan tumbuhan sumber insektisida nabati

selama dan sesudah proses ekstraksi dengan metode fermentasi .... 19

3 Perbandingan efek mortalitas ekstrak insektisida nabati dengan dua metode ekstraksi yang berbeda terhadap larva instar pertama

S. litura ... 20 4 Penduga parameter toksisitas ekstrak insektisida nabati terhadap

larva instar pertama S. litura ... 21 5 Perbandingan efek penghambatan makan ekstrak insektisida nabati

dengan dua metode ekstraksi yang berbeda ... 24

6 Perbandingan luas permukaan daun yang dimakan larva instar pertama S. litura antara perlakuan dengan ekstrak maserasi dan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Insektisida nabati adalah insektisida yang berbahan aktif senyawa metabolit

sekunder tumbuhan yang mampu memberikan satu atau lebih aktivitas biologi

baik pengaruh pada aspek fisiologi maupun tingkah laku hama tanaman, seperti

penghambatan aktivitas makan dan peneluran, pengatur pertumbuhan dan

perkembangan serangga, kematian/mortalitas, dan sebagainya; serta memenuhi

syarat-syarat untuk digunakan dalam pengendalian hama tanaman, seperti efektif,

efisien, dan aman (Dadang dan Prijono 2008). Intensitas penggunaan dan

pengembangan produk insektisida nabati semakin meningkat terutama

dikarenakan permintaan masyarakat terhadap produk sayuran dan buah yang aman

semakin meningkat. Pekuwali (2011) menyatakan bahwa beberapa petani di

sentra bisnis sayuran organik di Kota Medan mengakui bahwa sayuran organik

semakin diminati karena adanya kesadaran masyarakat tentang manfaat

mengonsumsi sayuran organik. Selain itu, insektisida nabati memiliki beberapa

kelebihan yang tidak dimiliki oleh insektisida sintetik. Kelebihan tersebut antara

lain insektisida nabati bersifat mudah terurai di alam, relatif aman terhadap

organisme bukan sasaran termasuk musuh alami, dapat dipadukan dengan

komponen lain pengendalian hama terpadu (PHT), dan dapat memperlambat laju

resistensi (Dadang dan Prijono 2008).

Salah satu hal penting yang berkaitan dengan aplikasi insektisida nabati di

lapangan adalah mengenai kualitas insektisida nabati yang digunakan. Salah satu

faktor yang mempengaruhi kualitas insektisida nabati adalah metode ekstraksi

yang digunakan. Berdasarkan metode yang dipublikasikan Kardinan (2002) dan

Sudarmo (2007), dapat diambil kesimpulan bahwa metode ekstraksi insektisida

nabati yang mungkin diterapkan oleh masyarakat secara luas adalah metode

perendaman menggunakan pelarut air. Hal ini dikarenakan penggunaan air

sebagai pelarut dalam proses ekstraksi ternyata lebih murah dan mudah didapat

dibandingkan dengan pelarut organik.

Walaupun cenderung murah dan mudah didapat dalam penerapannya, hasil

2

efektif dibandingkan dengan pelarut organik. Tohir (2010) menyebutkan bahwa

biji Annona muricata sebanyak 100 g yang diekstraksi dengan air (1:3, v/v) menurunkan aktivitas makan Spodoptera litura sebesar 27%, sedangkan biji

A. muricata sebanyak 25 g yang diekstraksi dengan metanol sebanyak 100 ml ternyata dapat menurunkan aktivitas makan lebih tinggi yaitu 49.8%. Hal ini

menunjukkan bahwa pelarut metanol lebih baik dalam proses ekstraksi senyawa

yang bersifat antifeedant terhadap S. litura dibandingkan dengan pelarut air. Berdasarkan fakta di atas, pengembangan metode ekstraksi alternatif yang

efektif dan efisien sangat dibutuhkan. Jika metode alternatif yang efektif dan

efisien telah dikembangkan, hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan

minat para petani untuk menggunakan insektisida nabati dalam pengendalian

hama di lapangan, terutama para petani yang mengekstraksi sendiri bahan

tumbuhan yang akan digunakan.

Salah satu metode ekstraksi alternatif yang berpotensi untuk dikembangkan

adalah ekstraksi menggunakan metode fermentasi. Metode ini menggunakan

isolat mikroba dalam prosesnya. Salah satu jenis mikroba yang berpotensi untuk

digunakan adalah bakteri selulolitik. Alasan dipilihnya bakteri selulolitik adalah

karena bakteri ini mampu menghasilkan kompleks enzim yang dapat

mendegradasi bahan organik, seperti lignin, selulosa, dan hemiselulosa yang

merupakan komponen utama dinding sel tumbuhan (Meryandini et al. 2009, Saraswati et al. 2007). Dengan adanya sistem enzim dalam proses ekstraksi bahan tumbuhan sumber insektisida nabati, diharapkan dapat mempermudah

senyawa aktif yang terkandung larut ke dalam pelarut yang digunakan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan membandingkan keefektifan ekstrak daun

Tephrosia vogelii (kacang babi/Fabaceae), rimpang Alpinia purpurata (lengkuas merah/Zingiberaceae), biji Swietenia mahagoni (mahoni/Meliaceae) dan

Annona muricata (sirsak/Annonaceae) yang diekstrak dengan metode ekstraksi yang berbeda, yaitu maserasi menggunakan pelarut organik dan fermentasi

3

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai

potensi metode ekstraksi bahan tumbuhan sumber insektisida nabati dengan

metode fermentasi menggunakan bakteri selulolitik, sehingga dapat dijadikan

sebagai salah satu pilihan dalam pencarian metode alternatif ekstraksi bahan

TINJAUAN PUSTAKA

Ekstraksi Insektisida Nabati

Ekstraksi adalah metode umum yang digunakan untuk mengambil produk

dari bahan alami, seperti jaringan tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan

sebagainya. Ekstraksi dapat dianggap sebagai langkah awal dalam rangkaian

kegiatan pengujian aktivitas biologi tumbuhan yang dianggap atau diduga

mempunyai pengaruh biologi pada suatu organisme. Untuk menarik komponen

non polar dari suatu jaringan tumbuhan tertentu dibutuhkan pelarut non polar,

seperti petroleum eter atau heksana, sedangkan untuk komponen yang lebih polar

dibutuhkan pelarut yang lebih polar juga, seperti etanol atau metanol (Dadang dan

Prijono 2008).

Metode Maserasi

Menurut Dadang dan Prijono (2008), salah satu metode ekstraksi insektisida

nabati yang dapat digunakan adalah metode maserasi. Teknik ini dilakukan

dengan cara merendam bahan-bahan tumbuhan yang telah dihaluskan/digiling

dalam pelarut terpilih, kemudian disimpan untuk jangka waktu tertentu.

Penyimpanan biasa dilakukan pada suhu ruang (Handa et al. 2008). Teknik ini biasanya digunakan jika kandungan senyawa organik yang ada dalam

bahan-bahan tumbuhan tersebut cukup tinggi dan telah diketahui jenis pelarut yang dapat

melarutkan dengan baik senyawa-senyawa yang akan diisolasi. Pelarut yang

digunakan sebaiknya tidak mudah menguap, dan untuk mengekstrak senyawa

kimia tersebut dari bahan alam membutuhkan waktu yang cukup lama.

Dari hasil ekstraksi di atas akan didapatkan filtrat (zat terlarut dalam

pelarut). Untuk mendapatkan filtrat yang baik, artinya tidak mengandung

partikel-partikel bahan tumbuhan baik partikel halus maupun kasar, namun hanya

senyawa kimia tumbuhan yang terlarut dalam pelarut, maka hasil ekstraksi

sebaiknya disaring menggunakan kertas saring. Kualitas hasil penyaringan sangat

tergantung pada jenis dan kualitas kertas saring yang digunakan.

Setelah didapatkan filtrat yang baik, langkah selanjutnya adalah

5

membiarkan filtrat pada wadah terbuka, namun hal ini sangat berbahaya jika

dilakukan dan membutuhkan waktu yang lama. Untuk mendapatkan hasil

penguapan pelarut yang cepat dan aman digunakan alat penguap yaitu

rotary evaporator. Alat ini bekerja secara sederhana yaitu menguapkan pelarut dan menyisakan ekstrak tumbuhan dalam labu. Proses penguapan sangat

tergantung pada beberapa faktor, seperti suhu penangas, tekanan vakum, suhu air

yang bersirkulasi, dan putaran labu.

Setelah penguapan selesai, akan dihasilkan ekstrak tumbuhan yang mungkin

dapat berbentuk padatan (solid) atau cairan (liquid). Biasanya ekstrak yang dihasilkan dari ekstraksi awal ini (ekstraksi dari bahan tumbuhan) disebut sebagai

ekstrak kasar (crude extract). Untuk mengetahui berat ekstrak yang didapat, berat labu awal ditimbang terlebih dahulu, kemudian pada akhir proses penguapan

kembali dilakukan penimbangan. Selisih berat tersebut menunjukkan berat ekstrak

yang didapat. Dalam beberapa kegiatan, hasil penguapan dibiarkan terlebih

dahulu beberapa lama sebelum dilakukan penimbangan.

Metode Fermentasi

Komponen utama dinding sel tumbuhan. Sebagian besar materi biologi mengandung selulosa (43% sampai 45%), hemiselulosa (25% sampai 30%), dan

lignin (15% sampai 22%) yang semuanya termasuk ke dalam golongan sakarida.

Selulosa terdiri atas rantai polimer glukosa panjang. Hemiselulosa dan lignin juga

demikian, tetapi struktur yang dimiliki hemiselulosa cenderung tidak jelas

(amorphous), sedangkan lignin memiliki ikatan senyawa yang berbeda dan cenderung lebih sulit untuk terdegradasi. Hal ini yang menjadi alasan

diperlukannya perlakuan awal terhadap bahan tumbuhan yang akan digunakan.

Tujuan dari perlakuan awal ini adalah membuka struktur fisik dari jaringan

tumbuhan sehingga memberikan akses kepada enzim untuk mendegradasi

selulosa. Perlakuan yang biasa dilakukan adalah dengan penggilingan bahan

tumbuhan menjadi serbuk (Wyman et al. 2004).

6

metabolisme mikroba dalam substrat. Proses fermentasi diawali dengan

terabsorbsinya kompleks enzim selulase (glukanase dan beta-glukosidase) pada

permukaan partikel lignoselulosa yang tidak larut. Enzim glukanase akan

mengubah selulosa yang merupakan polisakarida menjadi selobiosa yang

merupakan disakarida. Pada tahap selanjutnya, enzim beta-glukosidase mengubah

selobiosa menjadi glukosa yang merupakan monosakarida. Jika enzim yang

pertama terabsorbsi pada permukaan partikel, sebaliknya enzim yang kedua

terbebas dalam larutan (Wyman et al. 2004).

Pada proses fermentasi selulosa yang menggunakan mikroba seperti bakteri,

terdapat periode dimana enzim selulase belum dihasilkan. Periode tersebut

biasanya berlangsung selama 4 sampai 48 jam. Tahap awal terjadinya fermentasi

selulosa ditandai dengan dihasilkannya gelembung udara yang tampak tersebar.

Seiring dengan bertambahnya selulosa yang larut, larutan akan menjadi semakin

keruh. Pada hari ketiga, biasanya pertumbuhan bakteri dan sintesis kompleks

enzim selulase akan terhenti (Weimer dan Zeikus 1977).

Hasil fermentasi selulosa oleh bakteri antara lain etanol, asam asetat, asam

format, asam propionat, asam laktat, asam butarat, gas hidrogen (H2) dan

karbondioksida (CO2), serta metana (sumber karbon berasal dari asam asetat dan

CO2). Selain itu, pada akhir proses fermentasi biasanya akan terjadi penurunan

pH sampai 5 dan pengurangan jumlah gelembung udara dikarenakan

bertambahnya konsentrasi etanol dalam substrat (Weimer dan Zeikus 1977,

Marston 1948).

Bakteri selulolitik. Bakteri ini disebut selulolitik karena memproduksi kompleks enzim ekstraselular, yaitu sistem hidrolitik yang menghasilkan

hidrolase yang berfungsi untuk mendegradasi selulosa dan hemiselulosa, serta

sistem oksidatif yang bersifat ligninolitik dan berfungsi mendegradasi lignin.

Enzim ekstraselular dihasilkan untuk mendegradasi senyawa berukuran besar

menjadi kecil dan larut dalam air. Kemampuan bakteri selulolitik dalam

menghasilkan kompleks enzim ternyata berbeda-beda tergantung sumber karbon

7

berserat), dan hemiselulosa lebih lambat dibandingkan dengan senyawa

polisakarida yang lebih sederhana (amilum, disakarida, dan monosakarida)

(Saraswati et al. 2007).

Bakteri selulolitik biasanya hidup bebas di luar organisme lain, tetapi ada

sebagian kecil yang hidup dalam saluran pencernaan hewan (mamalia, serangga,

dan lain-lain). Berdasarkan penelitian Roger et al. (1989), dua spesies utama bakteri selulolitik yang ditemukan dalam sistem pencernaan hewan ternak adalah

Bacteroides succinogenes dan Ruminococcus flavefaciens. Purwadaria et al.

(2003) menemukan Bacillus pumilus yang bersifat selulolitik dalam sistem pencernaan rayap; Anand et al. (2009) menemukan B. circulans,

Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter sp., Citrobacter freundii,

Serratia liquefaciens, dan Aeromonas sp. yang bersifat selulolitik dalam sistem pencernaan Bombyx mori instar kelima. Selain itu, bakteri selulolitik dapat ditemukan di tempat yang mengandung senyawa organik yang berasal dari

sisa-sisa bahan tumbuhan yang telah mati, misalnya di tanah atau di tempat sampah

(Saraswati et al. 2007). Fatehah et al. (2011) melaporkan bahwa dalam tanah di sekitar pertanaman pisang ditemukan bakteri Clostridium sp., Paenibacillus urinalis, dan Staphylococcus pasteuri yang bersifat selulolitik.

Kandungan dan Aktivitas Biologi Senyawa Bahan Tumbuhan Sumber Insektisida Nabati

Sirsak (Annona muricata Linn.)

Biji A. muricata mengandung senyawa alkaloid (annonain) dan minyak 42% sampai 45%. Daun dan bijinya dapat digunakan sebagai insektisida,

larvasida, repellent (penolak serangga), dan antifeedant (penghambat aktivitas

makan) dengan cara kerja sebagai racun kontak dan perut. Ekstrak daun

A. muricata dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan hama belalang dan hama-hama lainnya (Kardinan 2002, Raintree Nutrition 2004).

Asmanizar et al. (2008) melaporkan bahwa biji A. muricata yang diekstrak menggunakan aseton dapat memberikan efek mortalitas terhadap imago

8

mencapai 100% pada konsentrasi ekstrak A. muricata tertinggi yaitu 0.5%. Pada laporan lain (Tohir 2010), disebutkan bahwa biji A. muricata sebanyak 25 g yang diekstrak dengan metanol sebanyal 100 ml dapat menghambat aktivitas makan

Spodoptera litura sebesar 49.8%.

Lengkuas Merah (Alpinia purpurata K. Schum.)

Selain minyak atsiri, rimpang A. purpurata juga mengandung golongan senyawa flavonoid, fenol, terpenoid, dan sedikit alkaloid. Secara keseluruhan,

rimpang A. purpurata mengandung minyak atsiri 1%, metilsinamat, sineol, kamfer, d-pinen, galangin, eugenol, camphor, galangol, dodekatriena, dan

cadineae. Rimpang A. purpurata sering digunakan sebagai obat panu, kadas, bercak kulit, demam, radang telinga, bronkhitis, masuk angin, dan diare

(Permadi 2008, Sukandar et al. 2009, Sirat dan Liamen 1995).

Mahoni (Swietenia mahagoni (L.) Jacq.)

Ekstrak kasar biji S. mahagoni mengandung alkaloid, terpenoid,

antraquiones, cardiac glikosides, saponin, dan minyak volatil (Sahgal et al.

2009). Majid et al. (2004) melaporkan bahwa minyak biji S. mahagoni

mengandung sedikit asam lemak tak jenuh antara lain myrictic acid, palmitic acid,

stearic acid, oleic acid, dan arachidic acid; dengan persentase relatif berturut-turut 0.56%, 52.01%, 36.01%, 0.88%, dan 9.12%.

Majid et al. 2004 juga melaporkan bahwa ekstrak biji S. mahagoni dapat memberikan efek mortalitas pada ikan predator spesies Anabas testudineus.

Ekstrak 50% etil asetat biji S. mahagoni dapat mematikan ikan A. testudineus

sampai 90% pada dosis 500 ppm. Pada konsentrasi 5%, ekstrak biji S. mahagoni

yang diekstrak dengan pelarut metanol dapat menghambat aktivitas makan larva

Plutella xylostella sampai 100%. Selama pengamatan, tampak bahwa larva menolak untuk memakan daun kubis yang telah dicelupkan ke dalam sediaan

9

Kacang Babi (Tephrosia vogelii Hook. F.)

Bagian tanaman yang biasa digunakan sebagai bahan sumber insektisida

nabati adalah daunnya. Hal ini sesuai dengan pemeriksaan kualitatif ekstrak

T. vogelii bunga ungu dengan TLC gel silika menunjukkan perbedaan pola bercak antara ekstrak daun dan biji. Ekstrak daun T. vogelii bunga ungu mengandung senyawa nonpolar lebih banyak yang tampaknya menyebabkan ekstrak bersifat

aktif (Abizar dan Prijono 2010). Senyawa kimia yang terkandung dalam daun

T. vogelii antara lain rotenon, deguelin, tefrosin, dan rotenolon (Delfel et al.

1970).

Hasil penelitian Delobel dan Malonga (1987) menunjukkan bahwa ekstrak

daun T. vogelii bersifat toksik terhadap hama gudang Caryedon serratus

(Coleoptera: Bruchidae). Perlakuan menggunakan serbuk daun T. vogelii yang dicampurkan dengan kacang tanah dengan perbandingan 1:40 (w/w)

menyebabkan kematian C. serratus sampai 98.8% dalam waktu 13 hari. Selain itu, perlakuan tersebut menyebabkan imago C. serratus gagal meletakkan telur 30 hari setelah perlakuan.

Penelitian lain menunjukkan bahwa ekstrak daun T. vogelii juga memiliki efek antifeedant terhadap penggerek polong Cajanus cajan (Helicoverpa armigera, Maruca testulalis, Etiella zinckenella, dan Lampides spp.) di lapang. Perlakuan menggunakan 200 lembar daun T. vogelii yang diekstrak dengan 1 liter air dan disemprotkan pada bunga C. cajan sebanyak 4 kali dengan interval 10 sampai 15 hari dapat mengurangi tingkat kerusakan polong sampai 18%

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Fisiologi dan Toksikologi

Serangga dan Laboratorium Bakteriologi Tumbuhan, Departemen Proteksi

Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) mulai April sampai

Oktober 2011.

Bahan Tumbuhan Sumber Insektisida Nabati

Bahan tumbuhan yang digunakan sebagai sumber ekstrak insektisida nabati

antara lain daun Tephrosia vogelii (kacang babi/Fabaceae) yang diperoleh dari kebun organik Bina Sarana Bakti, Cisarua, Bogor; rimpang Alpinia purpurata

(lengkuas merah/Zingiberaceae) yang diperoleh dari pasar Bogor; biji Swietenia mahagoni (mahoni/Meliaceae) yang diperoleh dari Laboratorium Fisiologi dan Toksikologi Serangga; dan biji Annona muricata (sirsak/Annonaceae) yang diperoleh dari pasar Bogor.

Penyiapan Tanaman Media Uji

Daun cabai (Capsicum annuum L.) varietas SPH 77 digunakan sebagai media pengujian keefektifan insektisida nabati. Benih cabai disemai dalam

nampan semai yang telah diisi campuran sekam bakar dan pupuk kompos dengan

perbandingan 3:1. Setelah berumur kurang lebih 4 minggu setelah tanam (MST),

bibit cabai dipindah ke polybag berkapasitas 5 kg (25 cm x 25 cm) yang telah diisi campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 3:1. Pemeliharaan

yang dilakukan meliputi pemupukan, penyiraman, dan pengendalian hama.

Pupuk NPK diberikan setelah tanaman cabai berumur kurang lebih 8 MST.

Pemberian pupuk NPK berikutnya dilakukan setelah panen pertama. Penyiraman

dilakuan setiap pagi atau sore hari. Pengendalian hama seperti kutu-kutuan

dilakukan dengan menyemprot permukaan bawah daun menggunakan air yang

11

pengendalian karena intensitas serangannya rendah. Setelah tanaman berumur

kurang lebih 10 MST, daun cabai dapat digunakan sebagai media pengujian.

Perbanyakan Serangga Uji

Serangga yang digunakan dalam pengujian keefektifan insektisida nabati

adalah Spodoptera litura (F.) (Lepidoptera: Noctuidae) instar pertama. Perbanyakan serangga uji diawali dengan pemeliharaan larva S. litura di laboratorium. Larva S. litura diperoleh dari pertanaman talas di Situ Gede, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Larva yang diperoleh dimasukkan ke

dalam wadah plastik pemeliharaan (34.5 cm x 26.5 cm x 7 cm) dengan tutup

berkain kasa. Bagian dasar wadah pemeliharaan dialasi kertas buram agar cairan

yang keluar bersama kotoran S. litura bisa segera diserap. Setiap wadah pemeliharaan diisi maksimal 40 ekor larva.

Selama pemeliharaan, pakan yang digunakan adalah daun talas. Daun talas

diperoleh dari pertanaman talas liar yang ada di sekitar kampus IPB Dramaga.

Daun talas yang akan dijadikan pakan dicuci terlebih dahulu dengan air yang

mengalir. Setelah dicuci, daun ditiriskan sebelum diberikan ke larva. Daun talas

berukuran sedang diberikan setiap pagi dan sore hari masing-masing sebanyak

1 lembar. Setiap mengganti pakan, wadah pemeliharaan dibersihkan dari

kotoran-kotoran larva dan dilakukan penggantian kertas buram.

Setelah mencapai instar ke-6 akhir (prapupa), pada bagian dasar wadah

pemeliharaan diberikan serbuk gergaji yang telah disterilisasi di dalam oven

selama kurang lebih 15 menit pada suhu 105 °C. Serbuk gergaji ditempatkan di

dasar wadah pemeliharaan bagian pinggir dan bagian tengahnya dikosongkan

(membentuk bingkai kotak). Di atas serbuk gergaji diberikan 2 lembar kertas

buram. Larva S. litura dan pakannya diletakkan di atasnya.

Setelah S. litura menjadi pupa, dipindahkan ke wadah yang dibuat khusus untuk imago S. litura berkopulasi dan bertelur, yaitu berupa wadah plastik berbentuk silinder (diameter 16 cm dan tinggi 16 cm). Dinding bagian dalam

wadah secara keseluruhan dilapisi kertas buram. Bagian atas wadah ditutup

menggunakan tutup kasa. Setiap wadah pemeliharaan diisi maksimal 30 buah

12

madu (perbandingan air dan madu 9:1) yang diserapkan pada kapas dan

diletakkan di atas tutup kasa. Imago yang telah berkopulasi akan meletakkan

telurnya pada permukaan kertas buram.

Jika kelompok telur yang dihasilkan sudah cukup banyak dan warnanya

sudah agak gelap (abu-abu kehitaman), telur dipanen. Telur dipanen dengan menggunting kertas buram yang menjadi tempat bertelur S. litura sesuai ukuran kelompok telur yang dihasilkan. Kelompok telur yang didapat dimasukkan ke

dalam wadah plastik berbentuk silinder yang lebih kecil (diameter 6 cm dan

tinggi 6.5 cm). Setelah telur menetas, larva S. litura segera digunakan untuk pengujian.

Penyiapan Bahan Tumbuhan Sumber Insektisida Nabati

Daun T. vogelii dikeringanginkan selama seminggu, kemudian dipotong menjadi bagian-bagian kecil. Sebaliknya, rimpang A. purpurata dipotong menjadi bagian-bagian kecil terlebih dahulu sebelum dikeringanginkan selama seminggu.

Biji S. mahagoni dan A. muricata dikupas kulitnya sehingga didapat bagian endospermanya, kemudian dikeringanginkan selama seminggu juga. Semua

bahan tumbuhan dikeringanginkan di tempat yang teduh (tidak terkena sinar

matahari secara langsung) dan kering. Setelah kering, setiap bahan tumbuhan

digiling menggunakan blender hingga menjadi serbuk. Setiap bahan tumbuhan yang sudah digiling diayak menggunakan pengayak kawat kasa berjalinan

0,5 mm.

Ekstraksi Bahan Tumbuhan Sumber Insektisida Nabati Metode Maserasi

Setiap bahan tumbuhan sebanyak 200 g dimasukkan ke dalam labu

erlenmeyer, kemudian ditambahkan metanol teknis yang terlebih dahulu diuapkan

menggunakan rotary evaporator (agar diperoleh metanol murni) sampai semua bahan tumbuhan terendam, lalu disimpan selama 2 malam (48 jam). Rendaman

masing-masing bahan tumbuhan disaring menggunakan corong kasa yang dialasi

13

penguapan yang diperoleh digunakan kembali untuk merendam bahan tumbuhan

hasil penyaringan selama 2 malam juga, kemudian diuapkan kembali

menggunakan rotary evaporator. Setiap ekstrak yang diperoleh disimpan dalam lemari pendingin pada suhu ± 4 °C hingga saat digunakan.

Penyiapan Sediaan Ekstrak yang Diperoleh dari Metode Maserasi.

Ekstrak T. vogelii sebanyak 0.5 g dicampur dengan pelarut metanol, Solvesso R-100, dan pengemulsi Tween-80 (9:1:5) sebanyak 0.48 ml; kemudian

ditambahkan akuades sampai volumenya menjadi 50 ml. Konsentrasi akhir

metanol, Solvesso R-100, dan Tween-80 adalah 0.96%. Akuades yang

mengandung pelarut metanol, Solvesso R-100, dan Tween-80 digunakan sebagai

larutan kontrol. Untuk ekstrak A. muricata, A. purpurata, dan S. mahagoni

dicampur dengan pelarut aseton dan pengemulsi Tween-80 (5:1) sebanyak 0.6 ml;

kemudian ditambahkan akuades sampai volumenya menjadi 50 ml. Konsentrasi

akhir metanol dan Tween-80 adalah 1.2%. Semua larutan ekstrak dikocok

menggunakan pengocok ultrasonik agar diperoleh ekstrak yang tersuspensikan

secara merata dalam akuades. Selanjutnya, dilakukan pengenceran pada tiap

suspensi ekstrak sehingga diperoleh konsentrai 1%, 0.5%, 0.25%, dan 0.125%.

Metode Fermentasi

Perbanyakan bakteri selulolitik. Isolat bakteri yang digunakan selama proses ekstraksi diperoleh dari Laboratorium Bakteriologi Tumbuhan dan sudah

diuji positif menghasilkan enzim yang mampu mendegradasi selulosa. Isolat

bakteri tersebut berasal dari saluran pencernaan kambing dan diisolasi dari

kotorannya. Sebelum proses ekstraksi, bakteri dibiakkan terlebih dahulu pada

media Natrium Agar (NA) dengan komposisi: akuades 100 ml, beef extract 0.3 g,

peptone 0.5 g, dan bacto agar 1.5 g. Semua bahan dimasukkan ke dalam labu erlenmeyer lalu diaduk sampai semua bahan padat larut dalam akuades, kemudian

media disterilkan menggunakan autoklaf selama 15 menit pada suhu 121 °C dan

tekanan 1 atm.

Setelah dibiakkan pada media NA, isolat bakteri diperbanyak pada media

14

dan dextrose 2 g. Sebelum media dibuat, kulit kentang dikupas, kemudian dicuci dan dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selanjutnya,

kentang direbus dalam akuades sampai tekstur kentang menjadi lunak. Hasil

rebusan disaring untuk diambil sarinya. Setelah itu, ditambahkan dextrose dan akuades sampai volumenya menjadi 100 ml lagi, lalu diaduk sampai dextrose

larut. Media PDB yang sudah selesai dibuat dimasukkan ke dalam 25 buah

tabung reaksi (masing-masing 5 ml). Media disterilkan menggunakan autoklaf

pada suhu dan tekanan yang sama dengan proses sterilisasi media NA.

Untuk perbanyakan bakteri, sebanyak 1 ose isolat bakteri dimasukkan ke

dalam media PDB dan dihomogenkan menggunakan Vortex. Media PDB yang berisi isolat bakteri diinkubasikan selama ± 36 jam sambil dikocok menggunakan

shaker. Selama pengocokan, ujung tabung ditutup menggunakan alumunium foil tanpa diberi seal. Setelah masa inkubasi, isolat bakteri segera digunakan untuk proses ekstraksi.

Ekstraksi insektisida nabati dengan metode fermentasi. Setiap bahan tumbuhan ditimbang sebanyak 10, 5, 2.5, dan 0.5 g; kemudian dimasukkan ke

dalam wadah ekstraksi dan ditambahkan akuades sampai volumenya menjadi

45 ml. Setelah itu, ditambahkan isolat bakteri yang telah diperbanyak dalam

media PDB sehingga didapat larutan sebanyak 50 ml dengan konsentrasi bahan

tumbuhan 20%, 10%, 5%, dan 1%. Untuk kontrol, larutan hanya berisi akuades

dan isolat bakteri. Selanjutnya, wadah ditutup dengan alumunium foil dan

diinkubasikan sampai 48 jam.

Pada 24, 36, dan 48 jam setelah isolat bakteri dimasukkan; dilakukan

pengadukan terhadap larutan bahan tumbuhan. Pengadukan dilakukan agar terjadi

perputaran udara dalam larutan sehingga diharapkan pertumbuhan bakteri dapat

terjadi secara merata. Setelah 48 jam, dilakukan penyaringan terhadap ekstrak

hasil fermentasi. Penyaringan dilakukan menggunakan saringan berjalinan

± 0.1 mm. Sediaan ekstrak hasil penyaringan disimpan dalam lemari pendingin

15

Pengujian Keefektifan Ekstrak Insektisida Nabati

Pengujian dilakukan dengan metode residu pada daun menggunakan metode

celup daun. Pengujian dilaksanakan menggunakan rancangan acak lengkap

(RAL) faktorial dengan 2 faktor. Faktor pertama adalah jenis metode ekstraksi

yang digunakan, meliputi ekstraksi dengan pelarut organik (maserasi) dan bakteri

selulolitik (fermentasi). Faktor kedua adalah jenis bahan tumbuhan sumber

ekstrak yang digunakan meliputi daun T. vogelii, rimpang A. purpurata, biji

S. mahagoni dan A. muricata. Setiap perlakuan diulang sebanyak 5 kali.

Daun yang digunakan dalam pengujian diusahakan berukuran seragam dan

tidak terserang penyakit. Daun cabai dicelup satu per satu ke dalam suspensi

ekstrak dengan konsentrasi tertentu sampai basah merata lalu ditiriskan. Daun

kontrol dicelupkan ke dalam larutan kontrol yang sesuai. Setelah tiris, tangkai

daun dibalut dengan kapas dan seal dari batas helai daun dan tangkai sampai ujung kapas kecuali bagian paling ujung. Bagian kapas yang tidak tertutup seal

dicelupkan ke dalam akuades sampai akuades mencapai setengah bagian kapas.

Selanjutnya, bagian tersebut dibalut juga menggunakan seal.

Pemberian akuades yang diserapkan pada kapas bertujuan daun perlakuan

tetap segar sampai pengamatan selesai dilakukan. Pembalutan tangkai dan kapas

secara keseluruhan menggunakan seal dilakukan untuk mencegah serangga uji meminum akuades yang diserapkan pada kapas, sehingga didapat data yang lebih

akurat karena larva hanya memakan daun yang sudah diberi perlakuan

menggunakan sediaan ekstrak tumbuhan.

Setiap daun perlakuan dan daun kontrol diletakkan secara terpisah di dalam

cawan petri (diameter 9 cm) yang dialasi kertas tisu yang ukurannya melebihi

diameter cawan (satu daun per cawan). Cawan diletakkan pada posisi terbalik.

Alas tisu diletakkan pada bagian tutup cawan, sedangkan bagian dasar cawan

ditutupkan di atas tisu. Dengan demikian, bagian tutup dan dasar cawan tersekat

tisu sehingga serangga uji tidak dapat keluar dari cawan.

Sebanyak 10 ekor larva instar pertama S. litura yang baru menetas dimasukkan ke dalam cawan petri, kemudian diberikan daun kontrol atau daun

perlakuan sesuai konsentrasinya. Setelah 24 jam, dilakukan pengamatan efek

dengan daun perlakua

kuan yang baru, begitu juga dengan daun kontr

atan aktivitas penghambatan makan dengan m

ang dimakan serangga uji pada daun perlaku

m berikutnya, daun perlakuan dan daun kontrol

an. Pengamatan efek mortalitas dan aktivitas

etiap hari selama 3 hari pada 24, 48, dan 72

Mortalitas terhadap Larva Instar Pertama S

dilakukan dengan menghitung jumlah larva

. Serangga uji yang terlihat tidak bergerak, tubuhn

at kehitaman dianggap sebagai serangga uji m

uji dihitung menggunakan rumus:

PM 100%

persentase mortalitas serangga uji (%)

jumlah total serangga uji yang mati selama pe jumlah total serangga uji yang digunakan untuk pe

tivitas Penghambatan Makan terhadap

ng digunakan selama pengamatan antara lain

pu. Daun yang diamati direntangkan di atas kac

n lampu sehingga terlihat jelas bekas gigitan ser

hitungan total lingkaran bekas gigitan larva

17

Bekas gigitan tampak membentuk wilayah dengan warna lebih muda daripada

bagian daun yang tidak digigit. Bekas gigitan larva instar pertama S. litura yang teramati selama pengamatan pada umumnya berbentuk lingkaran (diameter

± 0.5 mm). Jumlah lingkaran bekas gigitan tersebut dihitung untuk mendapatkan

jumlah total bagian permukaan daun yang dimakan serangga uji.

Selain lingkaran, bekas gigitan serangga uji juga memiliki bentuk tidak

beraturan. Untuk menghitungnya, dilakukan estimasi terhadap jumlah lingkaran

berdiameter ± 0.5 mm yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh wilayah bekas

gigitan yang bentuknya tidak beraturan. Untuk mempermudah proses

penghitungannya, digunakan spidol (diameter ujung ± 0.5 mm) untuk memberi

tanda titik pada wilayah bekas gigitan sampai penuh (lihat Gambar 6B). Jumlah

tanda titik tersebut diasumsikan sebagai jumlah bekas gigitan serangga uji yang

berbentuk lingkaran dengan diameter ± 0.5 mm. Setelah diperoleh jumlah total

lingkaran bekas gigitan serangga uji, nilai tersebut dikalikan dengan 0.196 mm2

(luas lingkaran bekas gigitan serangga uji yang dijadikan patokan) sehingga

diperoleh luas permukaan daun cabai yang dimakan serangga uji.

Persentase penghambatan makan dihitung menggunakan rumus:

B 1 − x 100%

keterangan: B = persentase penghambatan makan (%)

Ap = luas permukaan daun yang dimakan dari perlakuam (mm2) Ak = luas permukaan daun yang dimakan dari kontrol (mm2)

Pengolahan Data

Data mortalitas dan penghambatan makan yang diperoleh diolah dengan

sidik ragam yang dilanjutkan dengan uji selang berganda Duncan pada

taraf nyata 5% menggunakan paket program Statistical Analysis System (SAS) 9.1.3 (SAS Institute 1990). Data mortalitas yang diperoleh juga diolah dengan

metode probit (Finney 1971) untuk menghitung nilai LC (lethal concentration) tiap ekstrak menggunakan program POLO-PC (LeOra Software 1987).

Penghitungan nilai LC hanya dilakukan pada data hasil perlakuan ekstrak dengan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Ekstraksi Bahan Tumbuhan Sumber Insektisida Nabati

Hasil ekstraksi menggunakan metode maserasi yang terbanyak diperoleh

dari biji S. mahagoni, diikuti daun T. vogelii, biji A. muricata, dan rimpang

A. purpurata (Tabel 1). Ekstrak yang diperoleh dari biji S. mahagoni berbentuk campuran cairan kental berwarna coklat muda transparan dan padatan yang

berwarna coklat muda bertekstur lunak. Ekstrak daun T. vogelii berbentuk cairan kental dan lengket berwarna hijau tua pekat. Ekstrak biji A. muricata berupa cairan kental berwarna coklat tua transparan. Ekstrak rimpang A. purpurata

berbentuk campuran cairan kental berwarna coklat kemerahan transparan dan

padatan yang berwarna coklat kemerahan pekat dan lengket.

Tabel 1 Bobot dan persentase rendemen hasil ekstraksi bahan tumbuhan

Bobot akhir merupakan bobot ekstrak kasar yang diperoleh setelah filtrat diuapkan.

b

Nilai rendemen diperoleh menggunakan rumus: (bobot akhir/bobot awal)x 100%.

Pada proses ekstraksi menggunakan metode fermentasi, beberapa perubahan

tampak pada larutan selama proses fermentasi, antara lain terjadi perubahan warna

larutan, timbul gelembung udara di antara bahan tumbuhan sumber ekstrak, dan

terjadi pengentalan larutan (Tabel 1). Warna larutan yang menjadi keruh

menunjukkan selulosa telah terdegradasi dan larut dalam akuades. Terjadinya

pengentalan larutan menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri. Timbulnya

gelembung udara menunjukkan telah dimulainya proses fermentasi (Weimer dan

19

kecuali ekstrak S. mahagoni berwarna oranye kecoklatan. Kepekatan warna tiap ekstrak meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi bahan tumbuhan

dalam larutan. Volume yang didapat setiap ekstrak menurun seiring dengan

meningkatnya konsentrasi bahan tumbuhan dalam larutan.

Tabel 2 Karakteristik larutan bahan tumbuhan sumber insektisida nabati selama dan sesudah proses ekstraksi menggunakan metode fermentasi

Sumber

Tanda + menunjukkan jumlah gelembung udara dan tingkat kekentalan larutan. Semakin banyak tanda + yang dimiliki suatu ekstrak, semakin banyak gelembung udara yang terlihat dan semakin tinggi tingkat kekentalannya.

Perbandingan Keefektifan Ekstrak Insektisida Nabati

Perbandingan Pengaruh Insektisida Nabati terhadap Mortalitas S. litura

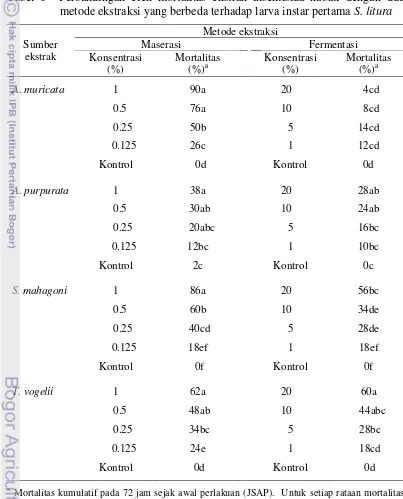

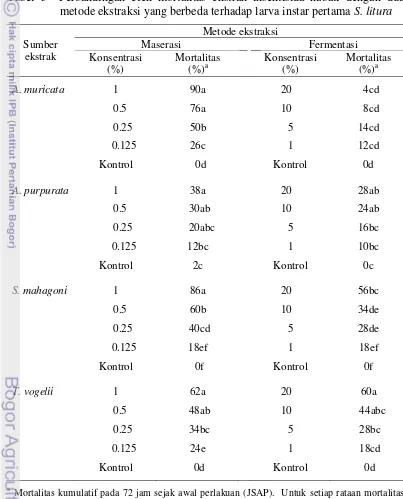

Pengaruh tiap ekstrak terhadap persentase mortalitas larva instar pertama

S. litura ditunjukkan pada Tabel 3. Perlakuan yang dapat menyebabkan kematian serangga uji ≥ 80% pada konsentrasi tertinggi adalah ekstrak A. muricata dan

20

< 50% pada konsentrasi tertinggi adalah ekstrak A. purpurata maserasi maupun fermentasi dan A. muricata fermentasi. Perlakuan yang menyebabkan kematian serangga uji 50% sampai 79% (sedang) adalah ekstrak T. vogelii maserasi maupun fermentasi dan S. mahagoni fermentasi.

Tabel 3 Perbandingan efek mortalitas ekstrak insektisida nabati dengan dua metode ekstraksi yang berbeda terhadap larva instar pertama S. litura

Sumber

21

Pada perlakuan ekstrak A. muricata, perlakuan dengan ekstrak fermentasi kurang aktif dalam memberikan efek mortalitas terhadap serangga uji. Hal ini

terlihat dari persentase mortalitas tertinggi yang dihasilkan sebesar 14%,

sedangkan perlakuan dengan ekstrak maserasi mencapai 90%. Pada perlakuan

ekstrak A. purpurata, persentase mortalitas tertinggi yang dihasilkan perlakuan ekstrak fermentasi cenderung tidak berbeda nyata dengan ekstrak maserasi, yaitu

masing-masing sebesar 38% dan 28%. Pada perlakuan ekstrak S. mahagoni, perlakuan dengan ekstrak fermentasi menghasilkan persentase kematian sebesar

56% yang berbeda nyata dengan ekstrak maserasi yaitu 86%. Pada perlakuan

ekstrak T. vogelii maserasi maupun fermentasi, persentase mortalitas tertinggi yang diperoleh kedua perlakuan tidak berbeda nyata yaitu masing-masing sebesar

60% dan 62%.

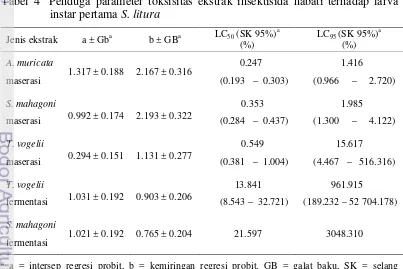

Tabel 4 menunjukkan nilai LC (lethal concentration) ekstrak insektisida nabati yang digunakan dalam perlakuan. Penghitungan nilai LC hanya dilakukan

pada ekstrak yang menghasilkan kematian serangga ≥ 50% pada saat

pengujian. Nilai LC merupakan tolok ukur toksisitas suatu bahan.

22

Berdasarkan nilai LC50 dan LC95, ekstrak A. muricata maserasi paling aktif terhadap larva instar pertama S. litura dengan nilai LC50 dan LC95 berturut-turut 0.25% dan 1.42%; diikuti ekstrak S. mahagoni maserasi (0.35% dan 1.98%) dan ekstrak T. vogelii maserasi (0.55% dan 15.62%).

Untuk ekstraksi dengan metode maserasi, dari nilai LC50 dan persentase

rendemen yang dihasilkan dari ekstrasi maserasi (Tabel 1), dapat diketahui jumlah

bahan tumbuhan sumber ekstrak kering yang dibutuhkan untuk menghasilkan

kematian serangga sebesar 50%. Untuk ekstraksi biji A. muricata dibutuhkan bahan tumbuhan sebanyak 4.03 g, untuk biji S. mahagoni sebanyak 1.79 g, dan untuk daun T. vogelii sebanyak 6.22 g. Dari jumlah tersebut dapat diketahui bahwa pada ekstrasi biji A. muricata maserasi membutuhkan bahan tumbuhan kering lebih banyak daripada biji S. mahagoni, walaupun nilai LC50-nya lebih rendah.

Untuk ekstraksi dengan metode fermentasi dengan masa perendaman

48 jam, dari nilai LC50 dapat diketahui bahwa selama proses ekstraksi dibutuhkan

biji S. mahagoni sebanyak 21.58 g dan daun T. vogelii sebanyak 13.84 g. Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa pada ekstraksi menggunakan metode fermentasi

dengan masa inkubasi 48 jam membutuhkan bahan tumbuhan ekstrak lebih

banyak untuk menghasilkan persentase mortalitas yang sama dibandingkan

dengan metode maserasi.

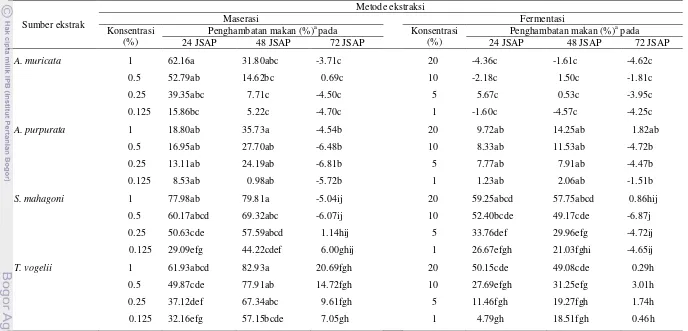

Perbandingan Pengaruh Insektisida Nabati terhadap Penghambatan Makan S. litura

Pengaruh penghambatan makan tiap ekstrak terhadap larva instar pertama

S. litura ditunjukkan pada Tabel 5. Perlakuan yang dapat menyebabkan penghambatan aktivitas makan ≥ 75% pada konsentrasi tertinggi adalah ekstrak

T. vogelii dan S. mahagoni maserasi. Sebaliknya, perlakuan yang menyebabkan

penghambatan makan < 50% pada konsentrasi tertinggi adalah ekstrak

A. purpurata maserasi maupun fermentasi. Perlakuan yang menyebabkan persentase penghambatan makan serangga uji 50% sampai 70% (sedang) adalah

23

Tabel 5 Perbandingan efek penghambatan makan ekstrak insektisida nabati dengan dua metode ekstraksi yang berbeda

Sumber ekstrak

Metode ekstraksi

Maserasi Fermentasi

Konsentrasi (%)

Penghambatan makan (%)a pada Konsentrasi

(%)

Penghambatan makan (%)a pada

24 JSAP 48 JSAP 72 JSAP 24 JSAP 48 JSAP 72 JSAP

A. muricata 1 62.16a 31.80abc -3.71c 20 -4.36c -1.61c -4.62c

0.5 52.79ab 14.62bc 0.69c 10 -2.18c 1.50c -1.81c

0.25 39.35abc 7.71c -4.50c 5 5.67c 0.53c -3.95c

0.125 15.86bc 5.22c -4.70c 1 -1.60c -4.57c -4.25c

A. purpurata 1 18.80ab 35.73a -4.54b 20 9.72ab 14.25ab 1.82ab

0.5 16.95ab 27.70ab -6.48b 10 8.33ab 11.53ab -4.72b

0.25 13.11ab 24.19ab -6.81b 5 7.77ab 7.91ab -4.47b

0.125 8.53ab 0.98ab -5.72b 1 1.23ab 2.06ab -1.51b

S. mahagoni 1 77.98ab 79.81a -5.04ij 20 59.25abcd 57.75abcd 0.86hij

0.5 60.17abcd 69.32abc -6.07ij 10 52.40bcde 49.17cde -6.87j

0.25 50.63cde 57.59abcd 1.14hij 5 33.76def 29.96efg -4.72ij

0.125 29.09efg 44.22cdef 6.00ghij 1 26.67efgh 21.03fghi -4.65ij

T. vogelii 1 61.93abcd 82.93a 20.69fgh 20 50.15cde 49.08cde 0.29h

0.5 49.87cde 77.91ab 14.72fgh 10 27.69efgh 31.25efg 3.01h

0.25 37.12def 67.34abc 9.61fgh 5 11.46fgh 19.27fgh 1.74h

0.125 32.16efg 57.15bcde 7.05gh 1 4.79gh 18.51fgh 0.46h

a

Nilai penghambatan makan yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji selang berganda Duncan pada taraf nyata 5%. JSAP = jam sejak

24

Pada perlakuan ekstrak A. muricata, perlakuan dengan ekstrak fermentasi menghasilkan penghambatan aktivitas makan yang kurang baik. Hal ini terlihat

dari persentase penghambatan makan tertinggi yang dihasilkan sebesar 5.67%

pada 24 jam sejak awal perlakuan (JSAP), sedangkan perlakuan dengan ekstrak

maserasi mencapai 62.16% pada 24 JSAP. Pada perlakuan ekstrak A. purpurata, perlakuan dengan ekstrak maserasi menunjukkan hasil yang cenderung lebih

tinggi dengan persentase penghambatan makan sebesar 35.73% pada 24 JSAP,

sedangkan ekstrak fermentasi sebesar 14.25% pada 48 JSAP.

Pada perlakuan ekstrak S. mahagoni, perlakuan dengan ekstrak maserasi menghasilkan persentase pernghambatan makan lebih tinggi dengan nilai yang

berbeda nyata yaitu sebesar 79.81% pada 48 JSAP, sedangkan ekstrak fermentasi

sebesar 59.25% pada 24 JSAP. Pada perlakuan ekstrak T. vogelii, perlakuan ekstrak maserasi dan fermentasi menghasilkan persentase penghambatan makan

yang berbeda nyata juga. Persentase penghambatan makan tertinggi pada

perlakuan dengan ekstrak maserasi sebesar 82.93% pada 48 JSAP, sedangkan

ekstrak fermentasi sebesar 50.15% pada 24 JSAP.

Luas permukaan daun yang dimakan pada daun kontrol perlakuan maserasi

dan fermentasi ternyata menunjukkan nilai yang berbeda nyata; baik pada

24, 48, maupun 72 JSAP (Tabel 6). Hal yang sama juga terlihat pada daun yang

diberi ekstrak tumbuhan. Secara keseluruhan, terlihat bahwa luas permukaan daun

yang dimakan serangga uji pada perlakuan fermentasi lebih rendah daripada

maserasi. Pada perlakuan menggunakan ekstrak A. muricata, S. mahagoni, dan

T. vogelii; perbedaan luas permukaan daun yang dimakan secara nyata mulai terlihat pada 48 JSAP; sedangkan pada ekstrak A. purpurata baru terlihat pada 72 JSAP. Perbedaan ini masih terlihat pada 72 JSAP untuk semua perlakuan. Hal

ini diperkirakan karena pada daun perlakuan yang diberi ekstrak fermentasi

tercium bau amonia (terlihat pada 12 JSAP), teramati serangga uji sebagian besar

tidak berada pada permukaan daun, melainkan berada di atas alas tisu atau pada

tutup cawan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa adanya massa bakteri selulolitik

dalam ekstrak tumbuhan dapat menurunkan luas permukaan daun yang dimakan

25

Tabel 6 Perbandingan luas permukaan daun yang dimakan larva instar pertama

S. litura antara perlakuan menggunakan ekstrak maserasi dan fermentasi

Perlakuan Metode

ekstraksi

Luas permukaan daun yang dimakan tiap larva (mm2)a

24 JSAPb 48 JSAPb 72 JSAPb

Kontrol maserasi 4.467a 4.425a 4.296a

fermentasi 2.870b 2.815b 2.596b

A. muricata maserasi 2.982a 4.111a 4.807a

fermentasi 2.714a 3.181b 2.478b

A. purpurata maserasi 2.713a 2.859a 3.824a

fermentasi 2.627a 2.666a 3.005b

S. mahagoni maserasi 2.245a 1.744a 2.341a

fermentasi 1.858a 1.253b 1.409b

T. vogelii maserasi 2.508a 2.196a 3.679a

fermentasi 2.069a 1.362b 2.759b

a Setiap luas permukaan daun yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji selang berganda Duncan pada taraf nyata 5%.

b JSAP = jam sejak awal perlakuan.

Pembahasan Umum

Berdasarkan persentase mortalitas yang diperoleh, diketahui bahwa ekstrak

A. muricata fermentasi kurang aktif dibandingkan dengan ekstrak A. muricata

maserasi. Pada ekstrak A. purpurata dan S. mahagoni fermentasi, walaupun dapat memberikan efek mortalitas dan penghambatan makan terhadap larva instar

pertama S. litura, persentase keduanya tidak setinggi ekstrak maserasi. Persentase mortalitas yang dihasilkan perlakuan ekstrak T. vogelii fermentasi cenderung tidak berbeda nyata dengan ekstrak maserasi. Berdasarkan persentase penghambatan

makan yang diperoleh, diketahui bahwa semua ekstrak fermentasi kurang aktif

dibandingkan dengan ekstrak maserasi.

Kurang efektifnya ekstrak tumbuhan yang dihasilkan melalui metode

fermentasi adalah kurang diperhatikannya faktor-faktor yang mempengaruhi

selama proses fermentasi. Faktor tersebut antara lain tingkat keasaman (pH),

26

Dalam penelitian ini, selama proses fermentasi tidak dilakukan pengaturan

terhadap tingkat keasaman dan suhu dari larutan bahan tumbuhan sumber ekstrak

yang digunakan.

Mengenai jenis substrat yang digunakan, diduga yang menyebabkan proses

fermentasi berjalan kurang maksimal adalah adanya senyawa-senyawa tertentu

yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri atau kerja kompleks enzim yang

dihasilkan. Pada ekstraksi biji A. muricata dan S. mahagoni, hal ini diduga karena kedua bahan tersebut mengandung asam lemak tak jenuh. Berdasarkan penelitian

yang dilakukan Hwang et al. (2001), diketahui bahwa penambahan asam lemak tak jenuh, seperti arachidonic acid dan oleic acid pada proses fermentasi selulosa oleh mikroba dari sistem pencernaan sapi dapat menurunkan produksi gas dalam

substrat, tingkat keasaman substrat, dan jumlah bahan yang terdegradasi. Hal ini

dikarenakan asam lemak tak jenuh tersebut bersifat toksik terhadap mikroba yang

digunakan.

Awan et al. (1980) melalui penelitiannya membuktikan bahwa dalam minyak biji A. muricata terkandung asam lemak tak jenuh sebesar 71.93%, sedangkan biji S. mahagoni sebesar 0.88% untuk oleic acid dan 9.12% untuk

arachidic acid (Majid et al. 2004). Berdasarkan nilai-nilai tersebut, diketahui bahwa asam lemak tak jenuh yang terkandung dalam biji A. muricata lebih banyak daripada biji S. mahagoni. Hal ini berarti biji A. muricata lebih bersifat toksik terhadap bakteri yang digunakan. Hal ini terlihat selama proses fermentasi,

pada larutan A. muricata tidak terlihat adanya gelembung udara yang menunjukkan bahwa proses fermentasi tidak terjadi. Setelah dilakukan

penyimpanan ekstrak selama 24 jam, terlihat larutan menjadi encer dan jernih

kembali pada larutan dengan taraf konsentrasi 10% dan 20%. Hal ini

menunjukkan bahwa bakteri awalnya masih bisa tumbuh walaupun terhambat.

Pada ekstraksi biji S. mahagoni, masih terjadi proses fermentasi jika dilihat dari banyaknya gelembung udara yang terbentuk karena asam lemak tak jenuh

yang terkandung lebih rendah. Pada penelitian yang lain, disebutkan bahwa

27

Salmonella typhi, dan S. aureus dengan zona hambat berturut-turut 13, 15, dan 2 mm (Majid et al. 2004).

Pada ekstraksi rimpang A. purpurata, diketahui bahwa selama proses fermentasi gelembung udara yang terlihat tidak sebanyak ekstrak yang lain dan

larutan yang mengalami pengentalan hanya pada konsentrasi 1% dan 5%. Hal ini

menunjukkan bahwa pertumbuhan bakteri selulolitik dalam substrat terhambat

sehingga bahan yang terdegradasi rendah. Terutama pada larutan dengan

konsentrasi bahan tumbuhan sebesar 10% dan 20%. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan Sukandar et al. (2009), diketahui bahwa minyak atsiri rimpang

A. purpurata pada konsentrasi 20% (w/v) dapat menghambat pertumbuhan dan aktivitas bakteri Bacillus subtilis, Pseudomonas aerugonisa, dan Staphylococcus aureus dengan diameter zona hambat berturut-turut 17.6, 17.6, dan 19.5 mm. Hal ini diduga karena di dalam rimpang A. purpurata terdapat senyawa antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, seperti sineol dan dodekatriena.

Terkait dengan jenis pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi

fermentasi, akuades yang digunakan merupakan pelarut yang bersifat non polar.

Pelarut non polar hanya akan menarik senyawa yang bersifat non polar juga. Hal

ini diduga menjadi sebab ekstrak fermentasi menjadi kurang efektif dibandingkan

dengan ekstrak maserasi. Penambahan pelarut organik yang bersifat polar (etanol,

metanol, dll.) diharapkan dapat melarutkan senyawa yang bersifat polar sehingga

didapatkan ekstrak yang lebih efektif karena mengandung senyawa metabolit

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan persentase mortalitas, diketahui bahwa ekstrak

Annona muricata, Swietenia mahagoni, dan Alpinia purpurata maserasi lebih aktif daripada ekstrak fermentasi; dengan persentase mortalitas tertinggi yang

diperoleh berturut-turut sebesar 90%, 86%, dan 38%. Ekstrak Tephrosia vogelii

fermentasi sama efektifnya dengan ekstrak maserasi, dengan persentase mortalitas

tertinggi yang diperoleh masing-masing sebesar 60% dan 62%. Berdasarkan nilai

LC50 dan rendemen hasil ekstrasi maserasi, diketahui bahwa proses ekstraksi

dengan metode maserasi lebih efisien karena membutuhkan bahan tumbuhan lebih

sedikit. Berdasarkan persentase penghambatan makan, diketahui bahwa semua

jenis ekstrak yang dihasilkan dengan metode maserasi lebih aktif daripada

fermentasi, dengan persen penghambatan makan tertinggi yang diperoleh ekstrak

T. vogelii sebesar 82.93%, S. mahagoni 79.81%, A. muricata 62.16%, dan

A. purpurata 35.73%.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai ekstraksi dengan metode

fermentasi yang disertai dengan pengaturan pH dan suhu dari larutan bahan

tumbuhan sumber ekstrak. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai

potensi enzim selulase dalam proses ekstraksi tumbuhan yang dihasilkan terlebih

dahulu oleh bakteri sebelum dicampurkan dengan larutan bahan tumbuhan sumber

ekstrak agar diperoleh hasil fermentasi yang maksimal. Selain itu, perlu

dilakukan percobaan dengan penambahan pelarut organik yang bersifat polar

DAFTAR PUSTAKA

Abizar M dan Prijono D. 2010. Aktivitas insektisida ekstrak daun dan biji

Tephrosia vogelii J. D. Hooker (Leguminosae) dan ekstrak buah

Piper cubeba L. (Piperaceae) terhadap larva Crocidolomia pavonana (F.) (Lepidoptera: Crambidae). JHPT Trop 10:1-12.

Anand AAP, Vennison SJ, Sankar SG, Prabhu DIG, Vasan PT, Raghuraman T, Geoffrey CJ, dan Vendan SE. 2009. Isolation and characterization of bacteria from the gut of Bombyx mori that degrade cellulose, xylan, pectin, and starch and their impact on digestion. Journal of Insect Science 10(107):1-20.

Asmanizar, Djamin A, dan Idris AB. 2008. Effect of selected plant extract on mortality of adult Sitophilus zeamais Mootschulsky (Coleoptera: Curculionidae), a pest of stored rice grains. Malays. Appl. Bio. 37(2):41-46. Awan AJ, Kar A, dan Udoudoh PJ. 1980. Preliminary studies on seeds of

Annona muricata Linn. Plant Foods Hum Nutr 30:163-168.

Dadang dan Ohsawa K. 2000. Penghambatan aktivitas makan larva

Plutella xylostella (L). (Lepidoptera: Yponomeutidae) yang diperlakukan ekstrak biji Swietenia mahagoni Jacq. (Meliaceae). Buletin Hama dan Penyakit Tumbuhan 12(1):27-32.

Dadang dan Prijono D. 2008. Insektisida Nabati: Prinsip, Pemanfaatan, dan Pengembangan. Bogor: Departemen Proteksi Tanaman, Institut Pertanian Bogor.

Delfel NE, Tallent WH, Carlson DG, dan Wolff IA. 1970. Distribution of rotenone and deguelin in Tephrosia vogelii and separation of rotenoid-rich fractions. J. Agr. Food Chem. 18(3):385-390.

Delobel A dan Malonga P. 1987. Insecticidal properties of six plant materials against Caryedon Serratus (Ol.) (Coleoptera: Bruchidae). J. Stored Prod. Res. 23(3):173-176.

Fatehah AGN, Jailani S, Norazwina Z, dan Roziah HK. 2011. Identification of anaerobic cellulolytic bacteria isolated from banana plantation soil. UMTAS

20:74-80.

Finney DJ. 1971. Probit Analysis. Ed ke-3. Cambridge: Cambrigde Univ Press. Handa SS, Khanuja SPS, Longo G, dan Rakesh DD, editor. 2008. Extraction

Technologies for Medicinal and Aromatic Plants. Trieste: International Centre for Science and High Technology.

Haug RT. 1980. Composting Engineering. Michigan: Ann Arbor Science. Hwang IH, Kim HD, Shim SS, Lee SS, dan Ha JK. 2001. Effect of unsaturated

30

Kardinan A. 2002. Pestisida Nabati: Ramuan dan Aplikasi. Ed ke-4. Jakarta: Penebar Swadaya.

LeOra Software. 1987. POLO-PC User’s Guide. Petaluma (CA): LeOra Software.

Majid MA, Rahman LMM, Shipar MAH, Uddin MH, dan Chowdhury R. 2004. Physico-chemical characterization, antimicrobial activity and toxicity analysis of Swietenia mahagoni seed oil. Int. J. Agri. Biol. 6(2):350-354. Marston HR. 1948. The fermentation of cellulose in vitro by organisms from the

rumen of sheep. 42:564-574.

Meryandini A, Widosari W, Maranatha B, Sunarti TC, Rachmania N, dan Satria H. 2009. Isolasi bakteri selulolitik dan karakterisasi enzimnya.

Makara Sains 13(1):33-38.

Minja EM, Silim SN, dan Karuru OM. 2002. Efficacy of Tephrosia vogelii crude leaf extract on insects feeding on pigeonpea in Kenya. ICPN. 9:49-51. Pekuwali D. 2011. Bisnis sayuran organik kian menggairahkan. Medan Bisnis.

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2011/11/17/66815/bisnis_sayu ran_organik_kian_menggairahkan/#.TuQNM3qDu_w [11 Desember 2011].

Permadi A. 2008. Membuat Kebun Tanaman Obat. Jakarta: Pustaka Bunda. Purwadaria T, Marbun PA, Sinurat AP, dan Ketaren PP. 2003. Perbandingan

aktivitas enzim selulase dari bakteri dan kapang hasil isolasi dari rayap.

JITV 8(4):213-219.

Raintree Nutrition. 2004. Presence of Compounds in Graviola (Annona muricata). Carson City: Raintree Nutrition, inc.

Roger V, Fonty G, dan Gouet P. 1989. Adhesion of rumen cellulolytic bacteria to cellulose: a different mechanism for Bacteroides succinogens s85 and for

Ruminococcus flavefaciens 007? AJAS 2(3):462-464.

Sahgal G, Ramanathan S, Sasidharan S, Mordi MN, Ismail S, dan Mansor SM. 2009. Phytochemical and antimicrobial activity of Swietenia mahagoni

crude methanolic seed extract. Tropical Biomedicine 26(3):274-279.

Saraswati R, Santosa E, dan Yuniarto E. 2006. Organisme perombak bahan organik. Pupuk Organik dan Pupuk Hayati 211-230.

SAS Institute. 1990. SAS/STAT User’s Guide. Ed ke-4. Cary (North Carolina): SAS Institute.

Simmonds MSJ, Blaney WM, Monache FD, dan Bettolo GBM. 1990. Insect antifeedant activity associated with compounds isolated from species of

Lonchocarpus and Tephrosia. Journal of Chemical Ecology. 16(2):365-380.

Sirat HM dan Liamen MR. 1995. Chemical constituents of Alpinia purpurata.

Pertanika J. Sci. & Techno! 3(1):67-71.

31

Sukandar D, Radiastuti N, dan Utami S. 2009. Aktivitas antibakteri minyak atsiri rimpang lengkuas merah (Alpinia purpurata) hasil distilasi. Jurnal Biologi Lingkungan 3(2):94-100.

Tohir AM. 2010. Teknik ekstraksi dan aplikasi beberapa pestisida nabati untuk menurunkan palatabilitas ulat grayak (Spodoptera litura Fabr.) di laboratorium. Buletin Teknik Pertanian 15(1):37-40.

Weimer PJ dan Zeikus JG. 1977. Fermentation of cellulose and cellobiose by

Clostridium thermocellum in the absence and presence of

Methanobacterium thermoautitrophicum. Applied and Environmental Microbiology 33(2):289-297.

ABSTRAK

SANI NIHLATUSSANIA. Keefektifan Insektisida Nabati dengan Dua Metode Ekstraksi yang Berbeda. Dibimbing oleh DADANG.

Tujuan penelitian adalah untuk membandingkan keefektifan ekstrak daun

Tephrosia vogelii (kacang babi/Fabaceae), rimpang Alpinia purpurata

(lengkuas merah/Zingiberaceae), biji Swietenia mahagoni (mahoni/Meliaceae) dan Annona muricata (sirsak/Annonaceae) yang dihasilkan dengan metode maserasi dan fermentasi terhadap mortalitas dan penghambatan makan larva

Spodoptera litura (F.) (Lepidoptera: Noctuidae). Setiap ekstrak yang diperoleh diuji terhadap larva instar pertama S. litura dengan metode residu pada daun menggunakan metode celup daun. Taraf konsentrasi yang digunakan untuk perlakuan ekstrak maserasi yaitu 0.125%, 0.25%, 0.5%, 1%, dan kontrol; sedangkan ekstrak fermentasi yaitu 1%, 5%, 10%, 20%, dan kontrol. Berdasarkan persentase mortalitas, diketahui bahwa ekstrak A. muricata, S. mahagoni, dan

A. purpurata maserasi lebih aktif daripada ekstrak fermentasi dengan persentase mortalitas tertinggi yang diperoleh berturut-turut 90%, 86%, dan 38%. Ekstrak

T. vogelii fermentasi sama efektifnya dengan ekstrak maserasi, dengan persentase mortalitas tertinggi yang diperoleh berturut-turut 60% dan 62%. Berdasarkan nilai LC50 dan rendemen hasil maserasi, diketahui bahwa proses ekstraksi dengan metode maserasi lebih efisien karena membutuhkan bahan tumbuhan lebih sedikit. Untuk ekstraksi dengan metode maserasi dibutuhkan biji A. muricata sejumlah 4.03 g, biji S. mahagoni 1.79 g, dan daun T. vogelii 6.22 g; sedangkan ekstraksi dengan metode fermentasi dengan masa perendaman 48 jam dibutuhkan biji

S. mahagoni sejumlah 21.58 g dan daun T. vogelii 13.84 g. Berdasarkan persentase penghambatan makan, diketahui bahwa semua jenis ekstrak yang dihasilkan dengan metode maserasi cenderung lebih aktif daripada metode fermentasi, dengan persen penghambatan makan tertinggi yang diperoleh ekstrak

T. vogelii sebesar 82.93%, S. mahagoni 79.81%, A. muricata 62.16%, dan

A. purpurata 35.73%.