I

KAJIAN PERUBAHAN PENUTUP LAHAN DENGAN MENGGUNAKAN

TEKNIK PENGINDERAAN JAUH MULTI-TEMPORAL

DI DAERAH ALIRAN SUNGAI BODRI

SKRIPSI

Diajukan dalam rangka penyelesaian studi Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Sains

Oleh.

Adnan Yollanda NIM. 3250406003

JURUSAN GEOGRAFI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “Kajian Perubahan Penutup Lahan dengan Menggunakan Teknik Penginderaan Jauh Multi-Temporal di Daerah Aliran Sungai Bodri”, ini telah mendapat persetujuan untuk dilanjutkan dalam ujian skripsi.

Semarang, 07 September 2011

Menyetujui

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. Tjaturahono BS, M.Si Drs. Moch. Arifien, M.Si

NIP. 19621019 1988031 002 NIP. 19550826 1983031 003

Mengetahui Ketua Jurusan Geografi Universitas Negeri Semarang

Drs. Apik Budi S, M.Si

iii

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitian Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada.

Hari : Kamis

Tanggal : 12 September 2011 Penguji Utama

Drs, Satyanta Parman. M.T.

NIP. 19611202 1990021

Penguji I Penguji II

Drs. Tjaturahono BS, M.Si. Drs. Moch. Arifien, M.Si.

NIP. 19621019 1988031 002 NIP. 19550826 1983031 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Drs. Subagyo, M.Pd.

iv

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 12 September 2011

Adnan Yollanda

v

MOTO DAN PERSEMBAHAN

M OTTO

a) Perjalanan seribu bat u bermula dari sat u langkah. (L ao Tze)

b) Cara unt uk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, t ahun depan anda akan t ahu banyak hal yang sekarang t idak diket ahui, dan anda t ak akan menget ahui masa depan jika anda menunggu-nunggu. (William Feat her)

c) Belajarlah dari kesalahan orang lain. Anda t ak cukup lama unt uk melakukan semua kesalahan it u sendiri. (M art in Vanbee)

PERSEM BAH AN

Skripsi saya persembahkan unt uk

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Kajian Perubahan Penutup Lahan dengan Menggunakan Teknik Penginderaan Jauh Multi-Temporal

Tahun 1992-2009 di Daerah Aliran Sungai Bodri” yang merupakan salah satu syarat untuk melengkapi persyaratan gelar Sarjana Sains Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang ini dapat terselesaikan.

Keberhasilan serta penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak dengan rendah hati disampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Soedijono Sastroatmodjo, M.Si., Rektor Universitas Negeri Semarang.

2. Drs. Subagyo, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

3. Ketua Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Bapak Drs. Apik Budi S, M.Si., atas ijin penelitian.

4. Pembimbing I, Bapak Drs. Tjaturahono Budi Sanjoto, M.Si., terima kasih atas arahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Pembimbing II, Bapak Drs. Moch. Arifin, M.Si., atas arahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Penguji utama, Bapak Drs. Satyanta Parman, M.T., atas arahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

vii

8. Staf perpustakaan Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang gedung C-5 lantai 2 Ibu Kun, atas bantuanya dalam studi pustaka. 9. Staf tata usaha Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri

Semarang gedung C-1 lantai 2 Ibu Kus, atas bantuanya pengurusan administrasi.

10. Almamater SDN 3 Ledok, SMPN 3 Cepu, SMAN 2 Cepu dan Geografi-Unnes, atas bekal ilmu.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dukungan dari semua pihak yang disebutkan di atas mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 12 September 2011

viii

SARI

Adnan Yollanda. 2011. Kajian Perubahan Penutup Lahan dengan Menggunakan Teknik Penginderaan Jauh Multi-Temporal Tahun 1992-2009 di Daerah Aliran Sungai Bodri. Skripsi, Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Drs. Tjaturahono Budi Sanjoto, M.Si. dan Drs. Moch. Arifien, M.Si.

Kata Kunci: Kajian, Perubahaan, Penutup Lahan, Penginderaan Jauh, Multi-Temporal, Daerah Aliran Sungai.

Pertumbuhan penduduk akan berpengaruh terhadap kebutuhan akan lahan, namun karena ketersediaan lahan terbatas menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan atau perubahan penutup lahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana perubahan kelas penutup lahan dan apakah perubahan tersebut masih sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal ?. Penelitian ini bertujuan, mengetahui perubahan kelas penutup lahan di DAS Bodri serta mengetahui kesesuaian perubahan penutup lahan terhadap kawasan budidaya RTRW Kabupaten Kendal.

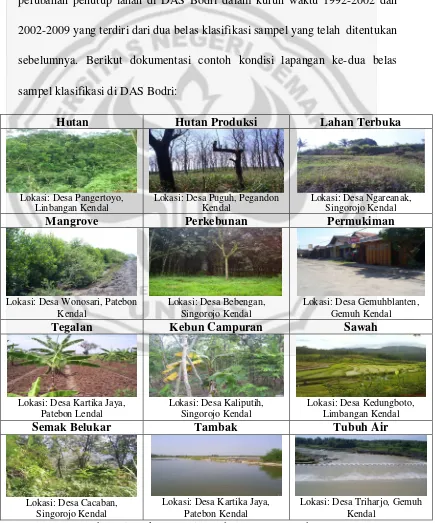

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wilayah DAS Bodri, sedangkan sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua belas jenis penutup lahan hasil modifikasi dari sistem klasifikasi standar kehutanan skala 1:250.000. Variabel dalam penelitian ini ada 3 yaitu, kondisi penutup lahan DAS Bodri tahun 1992, 2002 dan tahun 2009. Penelitian ini menggunakan analisis data penginderaan jauh spasial multi-temporal, data yang digunakan adalah citra landsat 5 tahun perekaman 1992 dan 2002, landsat 7 tahun 2009, dan RTRW Kabupaten Kendal tahun 2006.

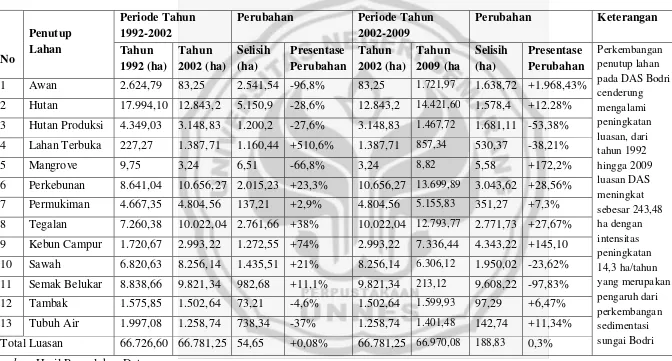

Hasil penelitian, daerah aliran sungai Bodri merupakan DAS yang berada di Propinsi Jawa Tengah. Secara morfologi DAS Bodri terbagi menjadi dua wilayah yaitu kawasan pegunungan atau bergelombang pada hulu dan kawasan dataran rendah atau landai di bagian hilir. Perubahan penutup lahan di DAS Bodri secara garis besar dipengaruhi oleh. (1) Berkurangnya luasan hutan menjadi tegalan, kebun campuran dan perkebunan. (2) Perubahan penutup lahan hutan produksi menjadi tegalan dan kebun campur. (3) Peningkatan luasan perkebunan yang dipengaruhi oleh alih fungsi lahan hutan dan semak belukar menjadi perkebunan dengan jenis vegetasi buah-buahan dan tanaman industri. (4) Alih fungsi sawah menjadi permukiman. (5) Peningkatan luasan tegalan yang dipengaruhi oleh sistem rotasi penanaman, dan (6) Perkembangan luasan tambak yang dipengaruhi oleh sedimentasi sungai Bodri. Hasil uji keakuratan citra dihasilkan tingkat kesesuaian sebesar 88% dimana dari 110 lokasi uji kesesuaian terdapat 13 lokasi yang tidak sesuai. Sedangkan tingkat kesesuaian antara perubahan penutup lahan dengan kawasan budidayaRTRW Kabupaten Kendal tahun 2006 hanya tambak dengan tingkat kesesuaian 100%, sedangkan pada perkebunan, permukiman, tegalan, dan sawah memiliki tingkat kesesuaian >60 %.

ix

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii

PENGESAHAN KELULUSAN... iii

PERNYATAAN ... iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... v

KATA PENGANTAR ... vi

SARI ... viii

DAFTAR ISI ... ix

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ... xv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1

B. Rumusan Masalah ... 5

C. Tujuan Penelitian ... 5

D. Manfaat Penelitian ... 5

E. Penegasan Istilah ... 6

F. Sistematika Penulisan Skripsi ... 7

x

B. Perubahan Penutup Lahan ... 11

C. Penginderaan Jauh ... 13

D. Citra Landsat ... 15

E. DEM/SRTM ... 20

F. Interpretasi Citra Secara Dijital ... 21

1. Import/Load Data ... 21

2. Koreksi Radiometrik Citra ... 22

3. Koreksi Geometrik Citra ... 23

G. Klasifikasi Terbimbing ... 25

H. Daerah Aliran Sungai (DAS) ... 26

BAB III METODE PENELITIAN A.Lokasi Penelitian ... 29

B.Populasi dan Sampel ... 29

C.Uji Kesesuaian Citra... 30

D.Variabel Penelitian ... 31

E.Teknik Pengumpulan Data ... 32

1. Pengumpulan Data Citra Penginderaan Jauh ... 32

2. Obsrvasi ... 32

F.Alat dan Bahan ... 33

G.Teknik Analisis Data ... 33

H.Diagram Alir ... 36

xi

1. Gambaran Umum DAS Bodri ... 37

2. Pengolahan Citra ... 48

3. Supervised Classification ... 61

4. Perubahan Kelas Penutup Lahan DAS Bodri Tahun 1992-2009 ... 76

5. Uji Kesesuaian Citra ... 111

6. Kesesuaian Perubahan Kelas Penutup Lahan terhadap Kawasan Budidaya RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2006... 114

B. PEMBAHASAN ... 128

1. Prosedur Pengolahan Citra ... 128

2.Supervised Classification ... 130

3. Perubahan Kelas Penutup Lahan DAS Bodri Tahun 1992-2009 ... 131

4. Pengaruh Perubahan Penutup Lahan Terhadap Kawasan Budidaya Kabupaten Kendal ... 134

BAB V SIMPULAN DAN SARAN A. SIMPULAM ... 136

B. SARAN... 138

DAFTAR PUSTAKA ... 139

xii

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Karakteristik Saluran pada Landsat TM ... 18

2. Nama dan Panjang Gelombang pada Landsat ETM+ ... 19

3. Klasifikasi Kelas Penutup Lahan ... 30

4. Jenis Tanah Mayoritas DAS Bodri ... 42

5. Tipe Curah Hujan Menurut Schmidt dan Ferguson ... 45

6. Tipe Iklim Pesisir DAS Bodri ... 45

7. Tipe Iklim Pegunungan DAS Bodri ... 46

8. Penutup Lahan Tahun 1992 ... 66

9. Penutup Lahan Tahun 2002 ... 70

10.Penutup Lahan Tahun 2009 ... 74

11.Perubahan Kelas Penutup Lahan Tahun 1992-2009 ... 77

12.Jumlah Penduduk Kabupaten Kendal ... 94

13.Uji Keakuratan Citra... 111

14.Persebaran Penutup Lahan pada Kawasan Budidaya ... 116

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.Citra Landsat ... 16

2.Hidrologi dan Pengelolaan DAS ... 28

3.Diagram alir prosedur penilaian perubahan penutup lahan ... 36

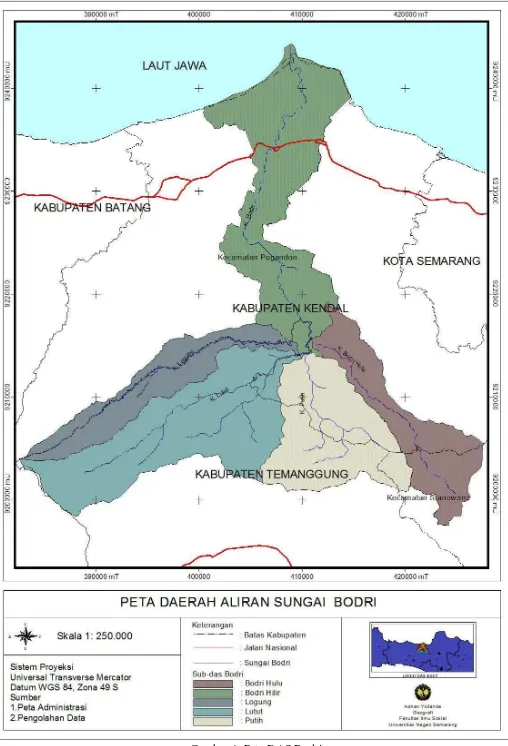

4.Peta DAS Bodri ... 38

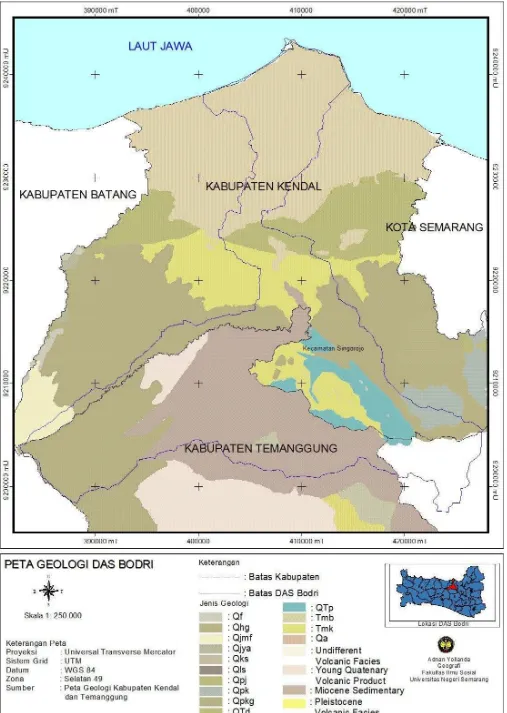

5.Peta Geologi DAS Bodri ... 40

6.Peta Jenis Tanah DAS Bodri ... 43

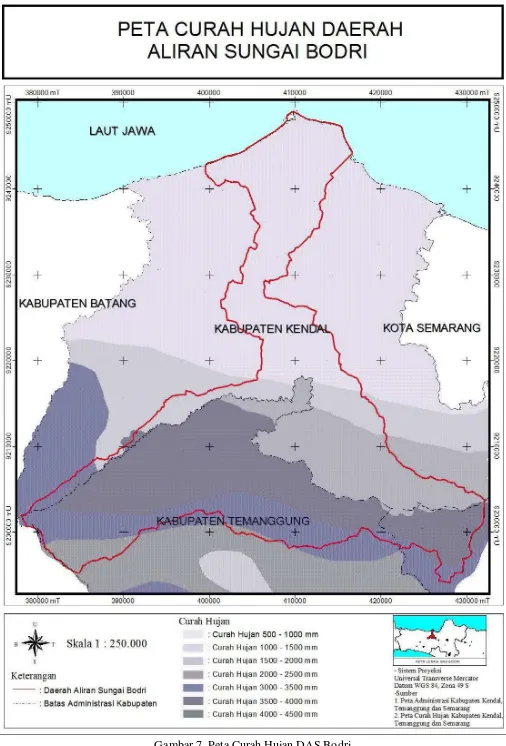

7.Peta Curah Hujan DAS Bodri ... 47

8.Ekstrak dan Impor Data Citra Satelit ... 50

9.Hasil Crooping Citra Landsat Tahun 1992, 2002, dan 2009 ... 60

10.Proses Otomatisasi Pengenalan Obyek Supervised Classification ... 61

11.Perbandingan Hasil Klasifikasi 8 dan 13 sampel ... 63

12.Peta Penutup Lahan Tahun 1992... 67

13.Peta Penutup Lahan Tahun 2002... 71

14.Peta Penutup Lahan Tahun 2009... 75

15.Dokumentasi Dua belas Penutup Lahan ... 76

16.Grafik Penutup Lahan Hutan ... 79

17.Peta Penutup Lahan Hutan ... 78

18.Alih Fungsi Lahan Hutan Kecamatan Singorojo ... 80

19.Grafik Penutup Lahan Hutan Produksi... 81

20.Alih Fungsi Hutan Produksi Kecamatan Pagendon ... 82

21.Peta Penutup Lahan Hutan Produksi ... 83

22.Grafik Penutup Lahan Lahan Terbuka ... 84

23.Peta Penutup Lahan Terbuka ... 85

24.Alih Fungsi Perkebunan di Kecamatan Singorojo ... 86

25.Grafik Penutup Lahan Mangrove ... 87

26.Peta Penutup Lahan Mangrove ... 26

xiv

28.Analisis Proses Perubahan Land Cover Pada Citra ... 90

29.Dokumentasi Kebun Sengon tahun 2009 ... 91

30.Alih Fungsi Lahan menjadi Perkebunan Kecamatan Jumo ... 91

31.Peta Penutup Lahan Perkebunan ... 96

32.Grafik Penutup Lahan Permukiman ... 92

33.Peta Penutup Lahan Permukiman ... 95

34.Grafik Tegalan (Pertanian Lahan Kering) ... 96

35.Alih Fungsi Sawah menjadi Tegalan di Kecamatan Patebon ... 97

36.Peta Penutup Lahan Tegalan ... 98

37.Grafik Penutup Lahan Kebun Campur ... 99

38.Alih Fungsi Semak Belukar Pengamatan di Kecamatan Kandangan... 100

39.Peta Penutup Lahan Kebun Campuran ... 101

40.Grafik Penutup Lahan Sawah ... 102

41.Peta Penutup Lahan Sawah ... 103

42.Grafik Semak Belukar ... 103

43.Alih Fungsi Semak Belukar di Kecamatan Kandangan ... 104

44.Peta Penutup Lahan Semak Belukar ... 106

45.Grafik Penutup Lahan Tambak ... 107

46.Peta Penutup Lahan Tambak ... 108

47.Grafik Penutup Lahan Tubuh Air ... 109

48.Peta Penutup Lahan Tubuh Air ... 110

49.Penutup Lahan Tahun 2009 dan Dokumentasi Uji Kesesuaian ... 112

50.Peta Rencana Kawasan Budidaya Kabupaten Kendal Tahun 2006 ... 115

51.Peta Kesesuaian Budidaya Perkebunan ... 119

52.Peta Kesesuaian Kawasan Budidaya Permukiman ... 121

53.Peta Kesesuaian Kawasan Budidaya Tegalan... 123

54.Peta Kesesuaian BudidayaSawah ... 125

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Langkah Kerja ... 141

2. Uji Kesesuaian Citra ... 150

3. Deliniasi Batas DAS ... 155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan dan penggunaan ruang untuk memadahi kegiatan manusia, salah satunya adalah kebutuhan akan lahan. Di atas lahan inilah masyarakat melakukan berbagai kegiatan, baik secara indifidual maupun kelompok. Keterbatasan sumber daya lahan akan mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan yang menyebabkan terjadinya perubahan kondisi penutup lahan, hal tersebut disebabkan kebutuhan lahan yang berbanding terbalik dengan ketersediaan akan lahan. Penutup lahan merupakan suatu kenampakan fisikal yang sulit ditinjau pada daerah yang luas, karena proses perubahan penutup lahan terjadi pada jangka waktu yang lama. Kondisi penutup lahan pada suatu daerah memiliki keragaman yang berbeda dengan kondisi penutup lahan pada daerah lainya, selain itu penutup lahan berpengaruh pula terhadap ekosistem serta kehidupan manusia secara langsung maupun tidak. Penutup lahan sangat menarik untuk dipelajari, dengan memperhatikan kondisi dan pola penutup lahan kita dapat mengetahui kondisi fisikal dan sosial pada suatu wilayah.

konstruksi artifisial yang menutup permukaan lahan. Penutup/tutupan lahan berkaitan dengan jenis kenampakan di permukaan bumi, seperti bangunan, danau, vegetasi. Sedangkan penggunaan lahan adalah semua jenis penggunaan atas lahan manusia, mencakup penggunaan untuk pertanian hingga lapangan olahraga, rumah mukim, rumah makan, rumah sakit hingga kuburan. Dalam penelitian ini penutup lahan di artikan secara alami (natural) dan secara artifisial. Penutup lahan pada penelitian ini menggambarkan kontruksi vegetasi dan buatan yang menutup permukaan lahan (Burley dalam Lo, 1996). Konstruksi tersebut seluruhnya tampak secara langsung dari citra penginderaan jauh. Tiga kelas data secara umum yang tercakup dalam penutup lahan adalah struktur fisik yang dibangun oleh manusia, fenomena biotik seperti vegetasi alami, tanaman pertanian dan kehidupan binatang, dan tipe pembangunan.

topografi (punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkanya melalui anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama menuju laut ([email protected]). Adanya tekanan penduduk terhadap kebutuhan lahan baik untuk kegiatan pertanian, perumahan, industri, rekreasi maupun kegiatan lain, akan menyebabkan perubahan penutup lahan. Perubahan penutup lahan pada DAS akan berpengaruh pula terhadap rencana tata ruang wilayah pemerintahan kota maupun kabupaten, sehingga monitoring permasalahan DAS harus ditanggulangi oleh seluruh pemerintah yang masuk dalam suatu unit pengelolaan DAS.

gambaran kondisi fisikal maupun sosial pada daerah penelitian berdasarkan kondisi dan pola perkembangan penutup lahan.

Citra (image) dijital merupakan data yang digunakan dalam teknik penginderaan jauh, citra dijital bersifat representatif dua dimensi dari suatu obyek di dunia nyata, pada bidang penginderaan jauh citra merupakan gambaran sebagian permukaan bumi sebagaimana terlihat dari ruang angkasa (satelit). Citra dijital pada dasarnya merupakan data rekaman sensor dalam bentuk raster, matriks dan grid, setiap elemennya disebut sebagai pixsel (picture element) yang nilai koordinatnya diketahui dan intensitasnya (nilai) rata-rata pada seluruh kawasan permukaan bumi yang diwakili oleh piksel (Prahasta, 2008). Data penginderaan jauh yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra Landsat multi-temporal tahun perekaman 1992, 2002 dan 2009, karena dengan alasan kemudahan data yang didapatkan secara gratis dan kualitas citra landsat yang cukup baik. Landsat sendiri merupakan satelit sumber daya milik Amerika Serikat yang diluncurkan sejak tahun 1972. Landsat yang sudah mengorbit saat ini adalah Landsat generasi ke-tujuh (Landsat 7). Landsat 7 dengan sensor ETM+ (Edvanced Thematic Mapper Plus), yang diluncurkan bulan April 1999 (Purwadhi dan Sanjoto, 2008).

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Kajian Perubahan Penutup Lahan dengan Menggunakan Teknik Penginderaan Jauh

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimana perubahan kelas penutup lahan yang terjadi di DAS Bodri tahun 1992-2009 berdasarkan teknik penginderaan jauh?

2. Apakah perubahan tersebut masih sesuai dengan kawasan budidaya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal tahun 2006?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perubahan kelas penutup lahan di DAS Bodri tahun 1992- 2009 berdasarkan teknik penginderaan jauh.

2. Mengetahui kesesuaian perubahan penutup lahan terhadap kawasan budidaya RTRW Kabupaten Kendal tahun 2006.

D. Manfaat Penelitian

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan dan pengalaman bagi peneliti dalam mempraktikan teori yang telah didapat dan mampu mewujudkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan diwaktu yang akan mendatang.

2. Akademis

3. Untuk Pembangunan

Dari penelitian ini diharapkan akan menambah atau memberikan masukan untuk pembangunan daerah, karena dengan penelitian ini diharapkan dapat:

a) Menyajikan informasi kondisi kelas penutup lahan di DAS Bodri pada tahun 1992, 2002, dan 2009

b) Mengetahui pengaruh perubahan penutup lahan terhadap kawasan budidaya RTRW Kabupaten Kendal tahun 2006.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dari penelitian yang berjudul ”Kajian Perubahan Penutup Lahan dengan Menggunakan Teknik Penginderaan Jauh

Multi-Temporal di Daerah Aliran Sungai Bodri”, dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam menangkap isi dan memperoleh gambaran dari obyek yang dikaji. Beberapa istilah yang perlu diberi batasan adalah:

1. Kajian

Hasil mengkaji (KBBI, 2006).

2. Perubahan

Hal (keadaan) berubah, peralihan, pertukaran, perbaikan aktivitas tetap yang tidak menambah jumlah jasadnya (KBBI, 2006).

3. Penutup Lahan

4. Penginderaan Jauh

Penginderaan jauh merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi mengenai obyek dan lingkunganya dari jarak jauh tanpa sentuhan fisik (Lo, 1996).

5. Multi-Temporal

Daerah yang sama pada waktu berbeda (Purwadhi dan Sanjoto, 2008).

6. DAS

Daerah Aliran Sungai merupakan ekosistem alam yang dibatasi oleh punggung bukit/igir (Kumaat, 2009).

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Bagian Awal (prawacana), Bagian Pokok, dan Bagian Akhir.

1. Bagian Awal

Halaman judul, sari, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran– lampiran.

2. Bagian Pokok

Bagian Pokok terdiri dari lima bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, berisi halaman judul, sari, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran–lampiran.

data DEM (Digital Elevation Model)/SRTM (Shutle Radar Topography Mission), citra Landsat, interpretasi citra dijital, klasifikasi terbimbing

(supervised classification), dan DAS (Daerah Aliran Sungai).

Bab III Metodologi Penelitian, berisi tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel, uji kesesuaian citra, variabel penelitian, alat dan bahan, analisis data serta diagram alir penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan,. mengupas hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi kondisi umum daerah penelitian, hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

Bab V kesimpulan dan saran, berisikan kesimpulan tentang hasil penelitian dan saran yang berisikan masukan-masukan bagi peneliti dan pihak-pihak yang terkait.

3. Bagian Akhir

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penutup Lahan

Lahan merupakan material dasar dari suatu lingkungan (situs) yang diartikan berkaitan dengan sejumlah karakteristik alami yaitu iklim, geologi, tanah, topograpi, hidrologi, dan biologi (Aldrich dalam Lo,1996). Penggunaan lahan merupakan aktifitas manusia pada dan kaitanya dengan lahan, yang biasanya tidak secara langsung tampak dari citra. Penggunaan lahan merupakan aktivitas manusia pada dan dalam kaitanya dengan lahan, yang biasanya tidak secara langsung tampak dari citra. Penggunaan lahan telah dikaji dari beberapa sudut pandang yang berlainan, sehingga tidak ada satu definisi yang benar-benar tepat di dalam keseluruhan konteks yang berbeda (Campbell dalam Lo, 1996). Hal ini memungkinkan, misalnya melihat penggunaan lahan dari sudut pandang kemampuan lahan dengan jalan mengevaluasi lahan dalam hubunganya dengan bermacam-macam karakteristik alami.

untuk dapat menduga kegiatan manusia dan penggunaan lahan. Namun, ada aktifitas manusia yang tidak dihubungkan secara langsung dengan tipe penutup lahan, seperti aktivitas rekreasi (Anderson et al dalam Lo, 1996). Masalah-masalah lainya termasuk penggunaan ganda yang dapat terjadi secara simultan atau terjadi secara alternatif; penyusunan penggunaan vertikal dan struktur dan ukuran areal minimum dari pemetaan. Selanjutnya, pemetaan penggunaan lahan dan penutup lahan membutuhkan beberapa keputusan bijak harus dibuat dan peta hasil tidak dapat dihindari mengandung beberapa derajat digeneralisasi menurut skala dan tujuan aplikasi (Lo, 1996).

Batasan mengenai penggunaan lahan yang berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu (permukiman, perkotaan, persawahan). Penggunaan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Pengertian istilah penggunaan lahan biasanya digunakan untuk mengacu pemanfaatan masa kini (present of current land use). Oleh karena aktifitas manusia di bumi bersifat dinamis, maka perhatian seringkali ditujukan baik kepada perubahan penggunaan lahan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Informasi penggunaan lahan adalah penutup lahan permukaan bumi, kegunaan penutup lahan tersebut pada suatu daerah. Informasi penggunaan lahan berbeda dengan informasi penutup lahan yang dapat dikenali secara langsung dari citra penginderaan jauh (Purwadhi dan Sanjoto, 2008).

acuan dalam proses interprestasi citra penginderaan jauh untuk tujuan pemetaan penutup lahan. Banyak sistem klasifikasi penutup yang telah dikembangkan, yang dilatarbelakangi oleh kepentingan tertentu atau pada waktu tertentu.

B. Perubahan Penutup Lahan

Alih fungsi atau perubahan penutup/penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan yang lainnya diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan yang lainnya diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain pada suatu waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada suatu daerah pada kurun waktu yang berbeda. Lama waktu perubahan disesuaikan dengan tujuan pengamatan/penelitian.

Penutup/penggunaan lahan bersifat tidak tetap namun lebih bersifat dinamis, setiap saat akan berubah sesuai dengan kemauan atau keinginan pemilik lahan. Pengambilan keputusan seorang dalam penggunaan lahan semakin meningkat, sedangkan lahan baik dari segi kuantitas maupun kualitas lahan terbatas. Pemerintah Indonesia berusaha mendorong penggunaan atau pemanfaatan lahan secara intensif. Namun pengambilan keputusan seseorang untuk memanfaatkan lahan, bergantung pada pengetahuan mereka tentang informasi berbagai aspek lingkungan, dimana pengetahuan tersebut akan mempengaruhi persepsi dan kesadaran dalam memilih alternatif penggunaan atau pemanfaatan lahan yang sesuai dan tidak merusak lingkungan.

diperoleh dari citra multi-temporal (daerah yang sama pada waktu yang berbeda). Informasi perubahan penutup lahan atau penggunaan lahan di wilayah pedesaan dan di wilayah perkotaan terus berlangsung, seperti perubahan lahan kering (tegalan) menjadi area usaha atau menjadi perumahan, atau lahan hutan menjadi permukiman, dan lain-lain. Interprestasi citra satelit secara temporal dapat memberikan gambaran dan informasi tentang perubahan penutup lahan/penggunaan lahan daerah kajian

Prosedur penilaian perubahan penutup lahan dari citra penginderaan jauh multi temporal juga dapat dilakukan menggunakan jenis citra yang berbeda, namun peta masing-masing yang dibuat harus skala dan sistem proyeksi yang sama. Peta yang mempunyai skala dan sistem proyeksi yang sama baru dapat dibandingkan.

Tahapan pelaksanakan analisis penilaian perubahan penutup lahan dari citra temporal sebagai berikut. (1) Pra-pengolahan data merupakan restorasi citra, yaitu mengkoreksi kesalahan secara sistematik yang disebabkan oleh

1. Penajaman citra (enchamment) dengan proses interpolasi untuk menentukan harga suatu fungsi pada titik posisi antar sampel.

2. Membuat citra komposit.

Klasifikasi citra dilakukan secara terbimbing (supervised). Metode klasifikasi dengan kemungkinan maksimum (maximum likelihood) dengan pemilihan sampel (contoh kelas) secara sengaja berdasarkan pengalaman dalam menginterprestasikan citra satelit, tampilan citra komposit pada layar monitor, pengetahuan medan (kondisi kenyataan di lapangan), dan data bantu. Pengambilan sampel dilakukan dengan poligon-poligon, yang setiap sampel harus benar-benar homogen.

3. Proses ulang butir 1 hingga butir 6 data temporal untuk deteksi perubahan. 4. Proses overlay hasil klasifikasi citra multi-temporal untuk informasi

perubahan penutup/penggunaan lahan dan menghitung luas perubahan setiap jenis penutup lahan (Purwadhi dan Sanjoto, 2008).

C. Penginderaan Jauh

Penginderaan jauh adalah identifikasi dan pengkajian obyek-obyek pada jarak jauh dengan menggunakan energi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarakan. Penginderaan jauh meliputi penggunaan sejumlah sistem sensor yang berbeda termasuk kamera yang terkenal untuk mengenali dan mengukur obyek-obyek, masing-masing menggunakan suatu bagian yang berbeda dari spektrum elektromagnetik.

Sistem elektronik pada penginderaan jauh mempunyai kelebihan dalam hal penggunaan spektrum elektromagnetik yang lebih luas, kemampuan yang lebih besar dan lebih pasti dalam membedakan karakteristik spektral obyek, dan proses analisis yang lebih cepat karena digunakanya komputer. Kejelasan dalam membedakan karakteristik spektral obyek sangat penting karena dalam pengenalan obyek sangat penting artinya dalam penginderaan jauh karena pengenalan obyek pada dasarnya dilakukan dengan mengenali dan membedakan karakteristik spektral obyek yang bersangkutan. Berbeda dengan interprestasi secara visual yang keterbatasanya terletak pada kekurangmampuan untuk mengevaluasi pola spasial. Oleh karena itu kedua cara ini sebaiknya dipilih atau mungkin cara paduanya, kesemuanya harus disesuaikan terhadap tujuan aplikasinya penginderaan jauhnya (Sutanto, 1994).

D. Citra Landsat

Gambar 1. Satelit Landsat (Satelit-inderajablogspot.com)

Sistem Landsat milik Amerika Serikat ini mempunyai 5 (lima) instrumen pencitraan (imaging instrument) atau sensor, yaitu Return Beam Vidicon (RBV); Sistem Return Beam Vidicon (RBV) adalah instrumen semacam televisi yang mengambil citra “snapshot” dari permukaan bumi di sepanjang track lapangan satelit yang berukuran 185 km x 185 km pada setiap interval waktu tertentu. Pada Landsat-1 dan 2, multispektral RBV mempunyai resolusi 80 m, sementara pada Landsat-3, RBV menggunakan band

Pankromatik dan resolusi 40 meter. Sistem RBV ini menggunakan tiga kamera televisi, dengan kepekaan spektral masing-masing kamera sama dengan satu lapis film inframerah berwarna dengan komposisi sebagai berikut : Saluran 1 peka terhadap gelombang hijau (0,475 – 0,575 ), Saluran 2 peka terhadap gelombang merah (0,580 – 0,680 µm) dan Saluran 3 peka terhadap gelombang inframerah (0,690 – 0,890 µm).

MSS merupakan suatu alat scanning mekanik yang merekam data dengan cara menyiami (scanning) permukaan bumi dalam jalur-jalur (baris). Sensor MSS ini menyiami 6 baris secara simultan (six-line scan). Oleh karena lebar setiap baris adalah 79 m, maka 6 baris setara dengan 474 m. Untuk satu scene ada sekitar 360 six-line scans yang meliputi areal seluas 185 km x 185 km. Dalam satu baris, terdapat overlap sekitar 23 meter (10%) antar pixelnya, sehingga pixel yang berukuran 79 m x 79 m (pixel aktual) disampel kembali dengan jarak titik pusat pixel 56 m. Saluran MSS memiliki tujuh saluran, namun yang digunakan hanya saluran 4 (0,5 – 0,6 µm) sampai dengan saluran 7 (0,8 – 1,1

µm). Saluran 1 ~ 3 digunakan oleh sensor RBV. Panjang gelombang yang digunakan pada setiap saluran Landsat MSS adalah : Saluran 4 gelombang hijau (0, 5 – 0,6 µm), saluran 5 gelombang merah (0,6 – 0,7 µm), saluran 6 gelombang inframerah dekat (0,7 – 0,8 µm), dan saluran 7 gelombang inframerah dekat (0,8 – 1,1 µm).

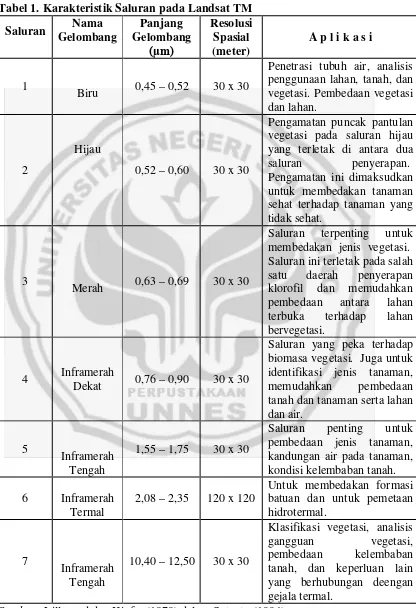

Tabel 1. Karakteristik Saluran pada Landsat TM

Penetrasi tubuh air, analisis penggunaan lahan, tanah, dan vegetasi pada saluran hijau yang terletak di antara dua saluran penyerapan. Pengamatan ini dimaksudkan untuk membedakan tanaman sehat terhadap tanaman yang tidak sehat.

3

Merah 0,63 – 0,69 30 x 30

Saluran terpenting untuk membedakan jenis vegetasi. Saluran ini terletak pada salah

Enhanced Thematic Mapper (ETM). Berikut merupakan tabel karakteristik saluran TM (Satelit-inderajablogspot.com).. Sensor ETM (Enhanced Thematic Mapper) merupakan pengembangan dari sensor TM (Thematic Mapper). Pengembangan tersebut antara lain berupa: Penambahan saluran pankromatik dengan panjang gelombang 0,50 – 0,90 µm, saluran pankromatik ini mempunyai resolusi spasial sebesar 15 x 15 meter. Dan perbaikan resolusi saluran termal menjadi 60 meter. Sedangkan desain untuk 6 saluran yang lain sama seperti pada sensor TM. Citra ETM seharusnya diperoleh dari Landsat-6, namun satelit tersebut gagal mencapai orbit. Nama dan panjang gelombang pada Landsat ETM+ dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Nama dan Panjang Gelombang pada Landsat ETM+

Saluran Nama Gelombang Panjang Gelombang (µm)

1 Biru 0,45 – 0,52

2 Hijau 0,52 – 0,60

3 Merah 0,63 – 0,69

4 Inframerah Dekat 0,76 – 0,90

5 Inframerah Pendek 1,55 – 1,75

6 Inframerah Termal 10,40 – 12,50

7 Inframerah Pendek 2,09 – 2,35

8 Pankromatik 0,50 – 0,90

Sumber : Satelit-inderajablogspot.com

(HRMSI). ETM+ didesain untuk keberlanjutan dari program Landsat-4 dan 5, dimana sampai saat ini datanya masih dapat diakses atau direkam. Pola orbitnya juga dibuat sama dengan Landsat-4, 5 dan 6, yaitu dengan lebar sapuan/liputan sebesar 185 km. Desain daripada ETM+ sama seperti ETM pada Landsat-6 namun ditambah dengan dua sistem model kalibrasi untuk mengeliminasi gangguan radiasi matahari (dual mode solar callibrator systems) dengan penambahan lampu kalibrasi untuk fasilitas koreksi radiometrik (Satelit-inderajablogspot.com)

E. DEM (Digital Elevation Model) SRTM (Shutle Radar Topography Mission)

SRTM (Shutle Radar Topography Mission) merupakan pesawat ulang-alik yang mempunyai misi untuk mendapatkan data penginderaan jauh berupa elevasi atau ketinggian permukaan bumi, data ini selanjutnya dikenal sebagai

DEM (digital elevation model). Pesawat ulang alik ini bekerja selama 11 hari (februari 2000) untuk menyiam seluruh permukaan bumi dengan menggunakan sistem radar (band C:5,6 cm), data yang dihasilkan memiliki resolusi spasial sebesar 3 detik (setara 90 meter), yang perlu diperhatikan dalam penggunaan data DEM dari SRTM ini adalah bahwa data ketinggianya merupakan ketinggian permkaan bumi termasuk tutupan lahanya. Dalam hal ini termasuk pula ketinggian tajuk (pohon) dan juga gedung-gedung, dikarenakan daya tembus radar dengan gelombang 5,6 cm sangat terbatas tidak mampu menembus batang/ranting.

ketinggian pada SRTM adalah nilai ketinggian dari datum WGS1984, bukan dari permukaan laut. Tapi karena datum WGS1984 hampir berimpit dengan permukaan laut maka untuk skala tinjau dapat diabaikan perbedaan diantara keduanya (www.raharjo.org).

F. Interprestasi Citra Secara Dijital

Pra-pengolahan data penginderaan jauh dijital mencakup rektifikasi (pembetulan) dan restorasi (pemugaran atau pemulihan) citra. Citra merupakan prosedur operasi agar diperoleh data yang sesuai dengan aslinya. Citra sensor penginderaan jauh mengalami berbagai distorsi yang disebabkan oleh gerakan sensor saat perekaman data, faktor media antara, dan faktor obyeknya sendiri, sehingga perlu dibetulkan atau dipulihkan kembali. Pengolahan data dijital adalah suatu subyek ilmu dan teknik yang sangat luas dan tidak jarang menggunakan prosedur matematik yang komplek (Purwadhi dan Sanjoto, 2008). Tahapan pengolahanya adalah:

1. Import/Open/Load Data

Langkah pertama dalam pemgolahan data citra adalah membuka data atau mengimport data satelit yang akan digunakan ke dalam format yang sesuai dengan format perangkat lunak yang digunakan (Er-Mapper atau Ilwis atau yang lain). Data citra pada umumnya disimpan ke dalam media CD ROM atau media penyimpanan lainya. Jenis data yang bisa dibuka.di-load ke dalam perangkat lunak adalah data raster dan data vektor.

definitif citra penginderaan jauh adalah gambaran suatu obyek dari pantulan atau pancaran obyek, yang direkam oleh sistem perekaman data dapat bersifat optik, analog dan dijital. Data vektor adalah data yang tersimpan dalam bentuk titik, garis, dan polygon/area. Contoh data vektor adalah data dari hasil digitasi sistem informasi geografis seperti lokasi pengambilan sampel, jalan/penggunaan lahan. Er-Mapper maupun Ilwis juga akan membuat dua file hasil dari mengimport data vektor (Pusat Data Penginderaan Jauh, 2005).

2. Koreksi Radiometrik Citra

penyebab di atas, maka koreksi radiometrik secara umu dapat dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipe berikut ini:

a. Koreksi radiometrik yang disebabkan oleh kondisi atmosfir. Koreksi ini diberlakukan sebagai akibat berbagai kondisi atmosfir yang menyebabkan penyerapan dan hamburan radiasi sinar matahari. Oleh karena itu, radiasi yang dipantulkan atau dipancarkan oleh suatu obyek

path-radiance (hamburan atmosfir) perlu dikoreksi.

b. Koreksi radiometrik yang disebabkan oleh sudut azimuth atau ketinggian matahari dan topografi. Radiasi sinar matahari direfleksikan dan disebarkan ke permukaan bumi dengan adanya perbedaan sudut ini, terdapat area-area nampak lebih terang. Sementara relief topografi dapat dikoreksi dengan menggunakan parameter sudut antara arah radiasi sinar matahari dan vektor normal permukaan tanah.

c. Koreksi radiometrik yang disebabkan oleh sensitivitas sensornya. Jika sensor yang digunakan dari jenis optik, maka area-area yang terletak dipinggiran citra cenderung bernuansa agak gelap jika dibandingkan dengan area-area yang terletak di tengah citra. Koreksi pada kondisi dapat dilakukan dengan menerapkan rumus matematis (prahasta, 2008).

3.Koreksi Geometrik Citra

dalamnya. Geometrik citrapenginderaan jauh mengalami pergeseran, karena orbit satelit sangat tinggi dan medan pandangan yang kecil, maka terjadi distorsi geometrik. Kesalahan geometri citra dapat terjadi karena posisi dan maupun sikap sensor pada saat satelit mengindera bumi, kelengkungan dan putaran bumi serta adanya relief atau ketinggian yang berbeda dari permukaan bumi yang diindera. Akibat dari kesalahan geometrik ini maka posisi piksel dari data inderaja satelit tersebut tidak sesuai dengan posisi (lintang dan bujur) yang sebenarnya (Purwadhi dan Sanjoto, 2008).

dilakukan terhadap (citra dijital) foto udara. Sementara registrasi adalah proses yang dilakukan untuk menyesuaikan atau menyamakan bentuk (aligning) dua citra dijital hingga satu sama lainya dapat di-overlay-kan untuk kemudian dibandingkan. Sedangkan rotasi adalah proses memutar orientasi sebuah citra. Dan, reprojection adalah proses yang dilakukan untuk mentransformasikan citra dari suatu datum dan sistem proyeksi peta ke datum dalam sistem proyeksi peta yang lain (Prahasta, 2008).

G. Klasifikasi Terbimbing (Supervised Classification)

Proses klasifikasi dengan pemilihan kategori informasi yang diingninkan dan memilih training area untuk tiap kategori penutup lahan yang mewakili sebagai kunci interprestasi merupakan klasifikasi terbimbing

(supervised classification). Klasifikasi terbimbing digunakan data penginderaan jauh multispektral yang berbasis numerik, maka pengenalan polanya merupakan proses otomatik dengan bantuan komputer. Konsep penyajian data dalam bentuk numeris/grafik atau diagram klasifikasi terbimbing yang didasarkan pada pengenalan pola spektral (spectral pattern recognition) yang terdiri atas tiga tahap, yaitu:

1. Tahap training sample : analisis menyusun “kunci interprestasi” dan mengembangkan seara numerik spektral untuk setiap kenampakan menggunakan training areas

2. Tahap klasifikasi : setiap pixel pada serangkaian data citra dibandingkan setiap kategori pada kunci interprestasi numerik, yaitu mnentukan nilai

strategi klasifiksi. Setiap pixel kemudian diberi nama sehingga diperloeh

matrik multidimensi untuk menentukan jenis kategori penutup lahan yang diinterprestasikan.

3. Tahap keluaran : hasil matrik dideliniasi sehingga terbentuk peta penutup lahan, dan dibuat tabel matrik luas berbagai jenis tutupan lahan pada citra (Purwadhi dan Sanjoto, 2008).

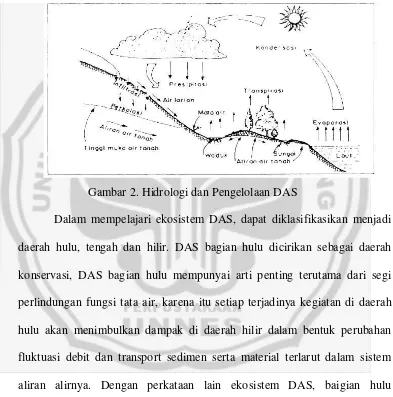

H. Daerah Aliran Sungai

Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkanya melalui anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama ke laut atau danau. Linsley (1980) dalam Direktorat dan Konservasi Sumberdaya Air (2005) menyebut DAS sebagai” A river of drainage basin in the entire area drained by a stream or system of

connecting streams such that all stream flow originating in the area

discharged through a single outlet”.

peternakan, perikanan, industri dan masyarakat. Keberhasilan pengelolaan DAS diindikasikan dengan memperkecil fluktuasi debit, beban sedimen sungai, serta terjaganya kelestarian sumber-sumber air. Oleh karena itu, usaha-usaha konservasi tanah dan air perlu dilkukan secara terintegrasikan dengan usaha pengembangan sumber-sumber air dan kedua upaya tersebut harus dilaksanakan secara simultan.

Pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang cukup pesat menyebabkan peningkatan kebutuhan manusia akan sumberdaya. Pemenuhan kebutuhan penduduk akan menyebabkan eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Untuk itu, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya alam harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu, sehingga diharapkan sumberdaya alam dapat dimanfaatkan selama mungkin untuk kepentingan manusia secara lestari dan berkelanjutan.

Adanya tekanan penduduk terhadap kebutuhan lahan baik untuk kegiatan pertanian, perumahan, industri, rekreasi, maupun kegiatan lain akan menyebabkan perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan yang paling besar pengaruhnya terhadap kelestarian sumberdaya air adalah perubahan dari kawasan hutan ke penggunaan lainnya seperti, pertanian, perumahan ataupun industri.

penutup lahan yang tidak bijaksana (tidak disertai penanganan tindakan konservasi), sehingga hujan yang jatuh sebagian besar akan menjadi aliran permukaan (Run-off).

Gambar 2. Hidrologi dan Pengelolaan DAS

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Daerah yang menjadi obyek penelitian ini adalah wilayah DAS Bodri. Penentuan batas DAS dilakukan dengan pemanfaatan metode penginderaan jauh dan sistem informasi geografis menggunakan data DEM/SRTM 90 meter tahun 2000. Data yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah citra satelit Landsat tahun perekaman 1992, 2002, dan 2009.

B. Populasi dan Sampel

Desain penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang memanfaatkan teknik penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis. Penentuan populasi dan sampel disesuaikan dengan teknik penginderaan jauh memanfaatkan metode Supervised Classification (klasifikasi terbimbing). Populasi dan sampel penelitian ini dijelaskan pada uraian berikut:

1. Populasi adalah himpunan individu atau obyek yang banyakanya terbatas atau tidak terbatas adalah himpunan individu atau obyek yang dapat diketahui atau diukur dengan jelas jumlah maupun batasnya (Tika, 2005). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah wilayah DAS Bodri. 2. Sampel adalah sebagian dari obyek atau individu-individu yang mewakili

Tabel 3. Klasifikasi Kelas Penutup Lahan

7 Tegalan (Pertanian lahan kering)

8 Kebun Campur (Pertanian Lahan Kering Campur

Sumber: Modifikasi Rekalkulasi Kelas Penutup Lahan Indonesia

Klasifikasi penutup lahan pada tabel tersebut dimodifikasi berdasarkan dua puluh tiga rekalkulasi kelas penutup lahan Indonesia skala 1:250.000 Departemen Kehutanan, yang bertujuan agar sesuai dengan kajian lokasi penelitian.

C. Uji Kesesuaian Citra

yang dipakai untuk pengambilan sampel adalah hasil klasifikasi terbimbing tahun 2009. Metode menggunakan teknik metode acak sederhana (Simple Random Sampling) karena lokasi DAS yang luas dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pengambilan metode sampel titik sistematis.

∑ Titik benar

Tingkat Kebenaran Interpretasi = X 100% ∑ Titik yang di survei

Nilai keakuratan dapat diketahui dengan menggunakan rumus di atas, yaitu dengan membandingkan jumlah titik survei yang benar dengan jumlah titik keseluruhan survei (Danoedoro, 2005) dalam (Mufarika, 2008).

D. Variabel Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan informasi citra Landsat multi-temporal

yang artinya daerah yang sama pada waktu berbeda (Purwadhi dan Sanjoto, 2008). Variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Penutup lahan DAS Bodri tahun 1992

Hasil luasan penutup lahan DAS Bodri menggunakan citra satelit Landsat 5 tahun 1992, melalui tahapan supervised classification (klasifikasi terbimbing).

2. Penutup lahan DAS Bodri tahun 2002

3. Penutup lahan DAS Bodri tahun 2009

Hasil luasan penutup lahan DAS Bodri menggunakan citra satelit Landsat 7 tahun 2009, melalui tahapan supervised classification (klasifikasi terbimbing).

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data Citra Penginderaan jauh

Data penginderaan jauh adalah data hasil perekaman obyek dengan menggunakan sensor buatan. Data ini dapat berupa citra foto dan non-foto atau data numerik. Data numerik umumnya direkam pada Computer Compatible Tape (CCT). Data ini bisa dipesan melalui instansi-instansi tertentu, baik dalam maupun luar negeri (Tika , 2005). Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti men-download langsung citra satelit Landsat

multi-temporal tahun perekaman 1992, 2002 dan 2009. Landsat (Land Satelite) sendiri merupakan citra satelit sumberdaya milik Amerika serikat yang diluncurkan sejak tahun 1972 yang sekarang dapat didapatkan secara mudah dan gratis melalui situs www.glovis.usgs.gov.

2. Observasi

F. Alat dan Bahan

1. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Citra Landsat Multi-temporal tahun perekaman 1992, 2002 dan 2009. b) Data DEM (Digital Elevation Model) SRTM (Shutle Radar

Topography Mission) 90 meter tahun 2000.

c) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal tahun anggaran 2006.

2. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Perangkat keras (Hardware) yang digunakan berupa seperangkat personal computer (PC).

b) Perangkat lunak (Software) ArcView 3.3, ERMapper 7.0 dan free/open source GIS:ILWIS 3.0.

c) GPS (Global Positioning System) untuk menentukan titik lokasi (cek lapangan).

d) Kamera dijital untuk mendokumentasikan penutup lahan dilapangan. e) Alat tulis menulis untuk mencatat data dan informasi yang didapat.

G. Analisis Data dengan Teknik Penginderaan Jauh Multi-Temporal

radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Metode penginderaan jauh dan SIG dapat dilakukan melalui enam tahap, yaitu.

1. Perumusan masalah dan tujuan 2. Evaluasi kemampuan/landasan teori 3. Pemilihan prosedur

4. Persiapan 5. Interpretasi data

6. Penyajian laporan (Moh. Pabundu Tika, 2005).

Dalam penelitian ini ada 3 tahapan garis besar skema analisis dan pengolahan data dengan penginderaan jauh (remote sensing) dan sistem informasi geografis.

1. Tahapan pertama

Tahapan ini dilakukan deliniasi Batas DAS secara dijital dengan menggunakan sumber data DEM (Digital Elevation Model) SRTM (Shutle Radar Topography Mission) 90 meter tahun 2000 dengan memanfaatkan free/open portable ILWIS 3.0.

2. Tahapan kedua

Analisis dan pengolahan data menggunakan teknik penginderaan jauh

(remote sensing) menggunakan software ER-Mapper. Dalam tahapan ini dilakukan prosedur pengolahan data citra satelit Landsat tahun 1992, 2002 dan 2009, berupa.

(2). Koreksi atmosferik (3). Koreksi geometrik (4). Penajaman citra (5). Cropping citra 3. Tahapan ketiga

Analisis dan pengolahan data yang terakhir kembali menggunakan ER-Mapper, dengan menerapkan metode klasifikasi terbimbing (Supervised Classification), yaitu proses klasifikasi dengan pemilihan kategori informasi yang diinginkan dan memilih training area untuk tiap kategori penutup lahan yang mewakili sebagai kunci interprestasi, yang terdiri dalam 3 tahapan.

(1). Tahap training sampel : analisis menyusun “kunci interpretasi” dan mengembangkan secara numerik spektral untuk setiap kenampakan menggunakan training areas

(2). Tahap klasifikasi : setiap pixel pada serangkaian data citra dibandingkan setiap kategori pada kunci interpretasi numerik, yaitu menentukan nilai pixel yang tak kenal dan paling mirip dengan kategori yang sama. Setiap pixel kemudian diberi nama sehingga diperoleh matrik multidimensi untuk menentukan jenis kategori penutup lahan yang diinterprestasi.

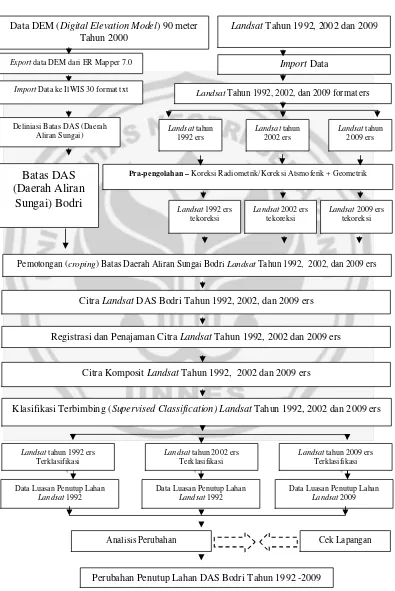

H. Diagram Alir

Gambar 3. Diagram alir prosedur penilaian perubahan penutup lahan

Pra-pengolahan – Koreksi Radiometrik/Koreksi Atsmoferik + Geometrik

Pemotongan (croping) Batas Daerah Aliran Sungai Bodri Landsat Tahun 1992, 2002, dan 2009 ers

Perubahan Penutup Lahan DAS Bodri Tahun 1992 -2009 Import Data

Landsat Tahun 1992, 2002, dan 2009 format ers erformat ers

Landsat 2002 ers tekoreksi

Cek Lapangan Analisis Perubahan

Citra Landsat DAS Bodri Tahun 1992, 2002, dan 2009 ers

Registrasi dan Penajaman Citra Landsat Tahun 1992, 2002 dan 2009 ers

Citra Komposit Landsat Tahun 1992, 2002 dan 2009 ers

Klasifikasi Terbimbing (Supervised Classification) Landsat Tahun 1992, 2002 dan 2009 ers Data DEM (Digital Elevation Model) 90 meter

Tahun 2000

Export data DEM dari ER Mapper 7.0

Import Data ke IlWIS 30 format txt

Deliniasi Batas DAS (Daerah

Landsat Tahun 1992, 2002 dan 2009

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum DAS Bodri

a. Lokasi Penelitian

DAS Bodri merupakan DAS yang terletak di propinsi Jawa Tengah yang masuk pada tiga wilayah administrasi Kabupaten, yaitu Kabupaten Temanggung, Kendal dan Kabupaten Semarang. Sebagian besar DAS Bodri berada di wilayah Kabupaten Kendal dengan luasan sebesar 33.873,68 ha atau dengan presentase hampir 50,58% dari luasan DAS. Lokasi Das Bodri terletak pada posisi 382625 mT-427748 mT dan 9197518 mU-9244257 mU, terbagi menjadi 4 sub DAS utama yaitu Sub DAS lutut dan Logung berada di wilayah Kecamatan Tretep, Jumo, Candiroto dan sebagian Kecamatan Patean, Sub DAS Putih berada di Kecamatan Singorojo, Kandangan, sebagian Limbangan dan Sumowono dan Sub DAS Bodri Hulu berada di Kecamatan Sumowono, sebagian Limbangan dan Kecamatan Singorojo.

b. Kondisi Geologi DAS Bodri

Stratigrafi regional pada kawasan ini menurut peta geologi lembah Magelang-Semarang yang diterbitkan direktorat geologi bandung (1975) dalam Laporan Departemen PU (Pekerjaan Umum) SDA (2006), tatanan stratigrafi Kabupaten Kendal dan sekitarnya dapat dikelompokan menjadi beberapa formasi sebagai berikut. (1) Formasi Kalibiuk (Tm), formasi ini terletak secara tidak selaras di atas formasi cipluk dengan litologi terdiri dari napal pejal di bagian atas dan setempat mengandung karbon, napal sisipan batu pasir tufan dan batu gamping. (2) Formasi Damar (qtd), formasi ini terletak tidak selaras di atas formasi kalibening dan terdiri dari batu pasir tufan, konglomerat, breksi, vulkanik dan tufa. (3) Breksi Volkanik (Qb), formasi ini terdiri dari breksi volkanik, aliran lava, tufa batu pasir tufaan dan batu lempung, Kev. Breksi aliran dan lahar dengan sisipan 2 aliran kecil lava dan tufa halus sampai kasar. Satun ini secara setempat mencakup batu pasir tufaan dan batu lempung dengan moluska. (4) Endapan Aluvium (Qa), terdiri dari kerikil pasir kerakal dan lanau dengan tebal 1-3 meter yang merupakan endapan sungai. (Departemen PU SDA, 2006).

c. Jenis Tanah DAS Bodri

Jenis tanah di DAS Bodri sebagian besar terbagi menjadi dua wilayah yaitu bagian bawah di Kabupaten Kendal merupakan wilayah yang mempunyai wilayah pesisir, yang memiliki jenis tanah sebagian besar berupa aluvial. Aluvial merupakan tanah yang terbentuk dari bahan induk lempung dan pasir yang berselang seling. Material lempung merupakan materil yang sangat halus dan mudah tersuspensi dalam air. Karenanya material lempung yang paling akhir terendap dan dapat tersebar hingga jauh perairan. Jenis tanah ini cukup subur dan tersebar pada sebagian daratan aluvial, dataran banjir dan rataan pasang surut. Tanah jenis ini mempunyai kemampuan yang cukup tinggi, sehingga bentuk penggunaan lahannya berupa persawahan dengan pengairan teratur dan sebagian berupa tambak. Sedangkan untuk bagian atas di Kabupaten Temanggung jenis tanah sebagian besar adalah latosol tanah ini berwarna netral sampai asam berwarna coklat, coklat kemerahan sampai merah. Produktifitasnya sedang sampai tinggi dan digunakan untuk lahan pertanian padi, tembakau dan perkebunan. Dan regosol, jenis tanah ini bersifat netral sampai asam dengan warna putih, coklat kekuning-kuningan, coklat atau kelabu serta hitam. Produktifitas tanah ini sedang sampai tinggi dan cocok untuk pertanian dan perkebunan

Mediteran serta tanah Podzolik dan Regosol. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Jenis Tanah Mayoritas DAS Bodri

No Jenis

Tanah Kecamatan Keterangan

1 Aluvial Kecamatan Cepiring, Patebon, Kendal, Produktifitas tanah ini dari rendah sampai tinggi dan digunakan untuk pertambakan, pertanian padi dan palawija, serta permukiman.

Tanah ini berwarna netral sampai asam berwarna coklat, coklat kemerahan sampai merah. Produktifitasnya sedang sampai tinggi dan digunakan untuk kekuning-kuningan, coklat atau kelabu serta hitam. Produktifitas tanah ini sedang sampai tinggi dan cocok untuk merah sampai coklat. Produktifitasnya sedang sampai tinggi dan biasa digunakan untuk sawah, tegal, kebun buah-buahan, padang rumput dan permukiman. biasanya digunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan dan berpotensi sebagai lahan galian golongan C.

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kendal dan Peta jenis Tanah Kabupaten Temanggung

d. Kondisi Iklim DAS Bodri

Iklim sangat dipengaruhi oleh suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, curah hujan dan durasi sinar matahari. Penentuan tipe iklim suatu daerah dapat ditentuka dengan berbagai metode. Salah satu metode yang sering digunakan adalah klasifikasi tipe curah hujan menurut Schmidt dan Ferguson. Penentuan tipe curah hujan menurut klaisifikasi ini hanya memperhatikan unsur hujan dan memerlukan data hujan bulanan paling sedikit 10 tahun. Kriteria yang digunakan adalah penentuan bulan kering, bulan lembab, dan bulan basah.

Bulan basah adalah bulan dimana rata-rata curah hujannya lebih dari 100 mm. Bulan kering adalah bulan dimana rata-rata curah hujannya kurang dari 60 mm. Bulan lembab adalah bulan dimana rata-rata curah hujannya antara 60-100 mm. Penentuan tipe curah hujan menurut Schmidt dan Ferguson tersebut dinyatakan dengan nilai “Quotient” (Q), dimana Q adalah perbandingan rerata jumlah bulan kering dan rerata jumlah bulan basah yang dinyatakan dalam persen, rumus penentuan nilai Q adalah:

Jumlah bulan kering

Q = x 100% Jumlah bulan basah

Tabel 5. Tipe Curah Hujan Menurut Schmidt dan Ferguson

C 0,333≤Q<0,600 Agak basah

D 0,600≤Q<1,000 Sedang

E 1,000≤Q<1,670 Agak kering

F 1,670≤Q<3,000 Kering

G 3,000≤Q<6,000 Sangat kering

H 7000≤Q Luar biasa kering

Sumber: www.wikipedia.org

Secara morfologi DAS Bodri terbagi menjadi dua, yaitu wilayah yang masuk pada kawasan pesisir dengan kondisi wilayah landai (dataran rendah) dan wilayah yang masuk dalam wilayah pegunungan (dataran tinggi) dengan sifat gelombang. Kondisi tersebut menyebabkan perbedaan curah hujan yang diterima masing-masing, sehingga akan berpengaruh terhadap sifat iklim. Berdasarkan perhitungan curah hujan menurut Schmidt dan Ferguson didapatkan perbedaan kondisi iklim pada kawasan DAS Bodri seperti pada tabel 6 dan 7.

Tabel6. Tipe Iklim Pesisir DAS Bodri

No Tahun Curah Hujan

12,9÷19,5=0,66% Sifat Rata-rata 10 Tahun = D (Sedang)

Tabel 7. Tipe Iklim Pegunungan DAS Bodri

2,8÷8,2=0,34% Sifat Rata-rata 10 Tahun = C (Agak Basah)

Sumber: Hasil analisis data curah hujan tahun 2011

2. Pengolahan Citra

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan 3 program RS-GIS, yang pertama adalah ArcView 3.3 yang digunakan dalam pembuatan layout

data raster maupun vektor. Kedua adalah ILWIS 3.0, dalam penelitian ini digunakan untuk membantu pendeliniasian batas DAS secara otomatis atau dijital. Program Ketiga adalah ER-Mapper, perangkat lunak ini digunakan hampir pada seluruh olah data penelitian. Salah satunya adalah proses pengolahan citra yang terdiri dari tahapan: import data, koreksi citra, croping, hingga penerapan metode Supervised Clasification. Pengolahan citra dijelaskan pada uraian berikut ini.

a.Sumber Data : Citra Satelit Landsat Tahun 1992, 2002 dan 2009

lebih data SLC-Off atau SLC-On sehingga menghasilkan satu data mosaik yang memuat informasi dari beberapa tanggal perolehan. Keadaan ini juga banyak menimbulkan masalah dari sisi keakuratan data yang diinginkan.

Perbaikan dalam pengolahan citra tahun 2009 dengan menggunakan software frame and fill yang direkomendasikan oleh NASA. Citra yang digunakan adalah landsat 7 perekaman bulan juni tahun 2009 sebagai frame, dengan kondisi citra cloud cover 12% quality 9. Sebagai

filler (pengisi) digunakan landsat 7 tanggal perekaman bulan mei tahun 2009 dengan kondisi cloud cover 8% quality 9. Secara garis besar proses perbaikan hanya menutup garis {-} pada citra yang digunakan sebagai

frame, dengan menggunakan citra yang digunakan sebagai filler . Sebaiknya citra yang digunakan pada tahun yang sama untuk memberikan gambaran atau kondisi pada tahun tersebut. Contoh perbaikan pada tahun 2009 menggunakan pengisi tahun 2003, hasil citra tersebut tidak bisa dikatakan sebagai kondisi tahun 2009. Tetapi apabila pengisi menggunakan tahun 2009 bulan yang berbeda, maka dapat dipastikan citra tersebut memberikan gambaran kondisi tahun 2009.

b.Impor Data

Ekstrak data menghasilkan 7 file data berdasarkan saluran band dalam format TIFF, kemudian dilakukan import data dan dirubah dalam format ers, agar dapat dilaksakan prosedur kerja berikutnya seperti pada gambar 8 berikut.

Gambar 8. Ekstrak dan Impor Citra Satelit

Langkah kerja prosedur impor pada gambar 11 memanfaatkan

software ER-Mapper, yaitu dengan memasukan jumlah band 1 hingga 7 pada masing-masing citra. Pada prosedur impor tahun 1992 kode 7 band

yang dimasukan adalah p120r65_5t19920716_nn1-nn7.tiff dengan hasil keluaran p120r65_5t19920716.ers. Pada citra tahun 2002 dihasilkan sebanyak 7 band dengan kode L72120065_06520020805_B10- B70.tiff dengan hasil data keluaran L72120065_06520020805.ers, sedangkan pada citra tahun 2009 dengan penggabungan dua citra band 1-7 adalah Citra ter-impor

komposit 321

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

Ekstrak Data rar. Menjadi

tiff

L71120065_06520090605_B10- B70_reg.tiff dengan data hasil keluaran L71120065_0652009060_reg.ers.

c.Koreksi Geometrik

Koreksi geometrik yang diterapkan pada citra landsat tahun 1992, 2002 dan 2009 dilakukan koreksi geometrik triangulation bertujuan umtuk mempresisikan posisi di wilayah yang memiliki relief kasar pada DAS Bodri. Kemudian dilanjutkan dengan koreksi polynomial dengan membandingkan data citra yang dianggap telah terkoreksi atau akurat yaitu citra Landsat tahun 1989. Pengolahan geometrik setiap tahunya berbeda, berikut pengolahanya.

1) Koreksi Geometrik Tahun 1992

Koreksi pada citra tahun 1992 pertama menggunakan koreksi

triangulation sebanyak 58 dan dilanjutkan dengan polynomial

sebanyak 54 GCP (Ground Control Point) berikut ini.

# "51" 4756.861 2892.656 4756.851 2892.637 0.0210

Koreksi pada citra tahun 1992 pertama menggunakan koreksi

triangulation sebanyak42, dan dilanjutkan dengan polynomial

# "64" 4716.815 2802.508 4716.676 2802.317 0.2361

Koreksi geometrik pada landsat tahun 2009 bertujuan untuk menyamakan atau mereposisi citra satelit agar sesuai dan sama dengan kondisi riil spasial. Berikut 42 titik triangulation dan 53 polynomial

titik ikat yang digunakan dalam format txt.

# Point Cell-X Cell-Y Cell-X Cell-Y RMS

Koreksi radiometrik bertujuan untuk menghilangkan pengaruh yang disebabkan oleh kondisi atmosfer. Koreksi ini diberlakukan sebagai akibat berbagai kondisi atmosfer yang menyebabkan penyerapan dan hamburan radiasi sinar matahari. Oleh karena itu, radiasi yang dipantulkan atau dipancarkan oleh suatu obyek hamburan atmosfer perlu dikoreksi. Proses koreksi radiometrik dalam penelitian ini dengan cara menguarangi semua bilangan dijital pada band

yang kemudian dilanjutkan dengan show statistics pada program pengolahan ER-Mapper 7.0. Pada masing-masing citra tahun 1992, 2002, dan 2009 memiliki kondisi gangguan dari atmosferik yang berbeda. Kondisi tersebut dapat di amati pada nilai statistik citra pada

band 1-7, berikut ini.

Median 73.000 53.000 43.000 55.000 63.000

menggunakan fungsi lanjut dari ILWIS yaitu pendeliniasian batas DAS secara otomatis dari data DEM yang ada. Secara prinsip, urut-urutan kerjanya sebagai berikut.

1) DEM Visualitation

Fungsi DEM visualitation memungkinkan pengguna untuk memperoleh gambaran yang lebih gamblang mengenai kondisi topografi di lokasi dimaksud. Fungsi ini menggambarkan kembali DEM dengan hillshade (tampilan dengan bayangan topografi) dan pewarnaan yang sesuai dengan keinginan pengguna.

2) Fill Sinks

Fungsi fill sinks menghilangkan depression atau sinks, yaitu kondisi dimana terdapat perbedaan elevasi yang mencolok dengan cakupan yang sangat kecil. Untuk pengolahan data dalam lingkup kajian hidrologi, hal ini dapat mengganggu perhitungan maka perlu dihilangkan terlebih dahulu.

3) Flow Direction

Fungsi ini membuat analisis mengenai jumlah akumulasi aliran dari suatu lereng. Sebagai hasil akhir akan terdapat informasi arah aliran pada setiap piksel.

4) Flow Accumulation

5) Drainage Network Extraction

Fungsi ini membuat analisis mengenai jaringan sungai yang terdapat pada suatu liputan wilayah tertentu. Dasar informasi yang digunakan adalah Flow Accumulation, namun pada beberapa kasus beberapa data tambahan dapat digunakan sebagai pendukung.

6) Drainage Network Ordering

Fungsi ini membuat analisis mengenai ordo-ordo (tingkatan) dalam jaringan sungai. Informasi yang dibutuhkan dalam membuat ordering ini adalah Drainage Networking.

7) Catchment Extraction

Fungsi ini adalah yang terpenting dalam pendeliniasikan batas-batas DAS. Informasi yang dibutuhkan adalah Drainage Network Ordering

dan Dijital Elevation Model yang telah dibersihkan lewat proses Fill Sinks.

8) Catchment Merge

Fungsi ini menyatukan sub DAS yang dibuat dalam proses Catchment Extraction kedalam suatu kesatuan outlet yang ditentukan.

Setelah batas DAS dihasilkan dari pengolahan tersebut, segera dilaksanakan pemotongan citra tahun 1992, 2002, dan 2009 menggunakan

3. Supervised Classificaton

Metode pengamatan perubahan penutup lahan menggunakan teknik klasifikasi terbimbing, data yang digunakan adalah citra multispektral yang berbasis numerik yaitu citra landsat tahun 1992, 2002 dan 2009. Pengenalan polanya merupakan proses otomatik dengan bantuan komputer, konsep penyajian data dalam bentuk numeris/grafik atau diagram yang didasarkan pada pengenalan pola spektral (spectral pattern recognition) (Purwadhi dan Sanjoto 2008). Penjelasan pengenalan obyek dan proses klasifikasi tersebut digambarkan pada gambar 10.

Band 5

Gambar 10. Proses Otomatisasi Pengenalan Obyek Supervised Classification

pada band atau saluran yang digunakan ke dalam beberapa kelas atau kelompok berdasarkan suatu kriteria (kategori) obyek. Hasil dalam proses ini berupa peta tematik dengan bentuk raster, setiap piksel yang terdapat di dalam kelas ini (hasil klasifikasi) diasumsikan memiliki karakteristik yang homogen. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengekstrak pola-pola respon spektral (terutama yang dominan) yang terdapat di dalam citra itu sendiri, berupa kelas-kelas penutup lahan.