DALAM PENGElOlAAN REPRODUKSI SAPI PERAH

..

S K R I P S I

oleh

BENNY LlLII{ ERNAWATI

B. 160496

FAKUL.TAS KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BENNY LILIK ERNAWATI. Pemeriksaan Kebuntingan Pada

Sapi Perah Dan Kepentingannya Dalam Pengelolaan ReprQ

duksi Sapi Perah (dibawah perobimbing utama SOEBADI

PARTODlHARDJO dan perobimbing pembantu BAMBANG

PURWAN-TARA) •

Ternouth (1983) dan Arthur (1975) menyatakan, bahwa

pemeriksaan kebuntingan pada sapi adalah digunakan untuk

mengetahui dan memperoleh keterangan tentang status

repro-duksi pada seekor sapi at au sekuropulan ternak sapi.

Meto-de terbaik yang digunakan didalaro pelaksanaan pemeriksaan

kebuntingan pada sapi perah adalah eksplorasi manual

mela-lui rektal.

Salisbury and VanDemark (1961) roengeroukakan suatu ー・セ@

dapat, bahwa didalam usaha pengelolaan reproduksi sapi

pe-rah, met ode peroeriksaan kebuntingan per rektal merupakan

salah satu cara yang dapat digunakan untuk roendiagnosa ter

hadap kemungkinan adanya penyakit penyebab infertilitas

dan sterilitas secara cepat dan teliti. Peroeriksaan keburr

tingan per rektal juga sangat roerobantu dalam evaluasi kebe£

hasilan pelaksanaan program Inseminasi Buatan (IE).

Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Parsonson

(1961), kasus gangguan reproduksi yang pernah ditemukan

pa-da sebuah perusahaan sapi perah meliputi 262 kasus

penderi-ta sispenderi-ta folikel dan sispenderi-ta luteal, 345 kasus adalah

(1970) menambahkan. kasus kemajiran yang lain adalah

per-tumbuhan uterus yang abnormal. sista pada dinding vagina.

hipoplasia ovarium dan kadang-kadang ditemukan tumor ッカ。セ@

rium.

DALAM PENGELOLAAN REPRODUKSI セゥャNpi@ PERil.H

SKRIPSI

oleh

EBNNY LILIK ERNAWATI

B. 16 0496

Sarjana Kedokteran Hewan

SKRIPSI INI TELAE DIPERIKSA

DAN DISETUJUI OLEH

Prof. Dr. Soebadi Partodihardjo Pembimbing Utama

Drh. Bam1'l ng Purwantar Pembimbing Pembantu

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Dokter Hewan pada

Fakultas Kedokteran Hewan

Institut Pertanian Bogar

}'AKULTAS IU;DOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ayahnda. ibunda Berta

kakak dan adik-adikku

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Tuhan Yang

Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya

kepa-da penulis, sehingga penulis kepa-dapat menyelesaikan skripsi

ini.

Skripsi ini diajukan sebagai syarat bagi Sarjana Kedok

teran Hewan untuk memperoleh gelar Dokter Hewan pada Fakul-.

tas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor. Kami

menya-dari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh

ka-renanya segala kritik dan saran yang membangun sangat

diha-rapkan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima

kasih yang tak terhingga kepada Bapak Soebadi Partodihardjo

yang telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini,

demikian pula kepada Sdr. Drh. Bambang Purwantara.

Disamping itu, rasa terima kasih juga penulis

sampai-kan kepada segenap staf perpustakaan FKH-IPB, BPPH-Bogor,

dan BFT Ciawi-Bogor yang telah menyediakan ー・イーオウエ。ォX。ョァケセL@

dan rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak membantu

menye-lesaikan skripsi ini, semoga amal baik yang telah

dilimpah-kan pada kami mendapat balasan yang setimpal dari Allah swt.

Mudah-mudahan skripsi ini ada manfaatnya sebagai karya

ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Bogor, Desember 1984

Judul

...

iRingkasan ... i i

Kata Pengantar ... iv

Da:ftar lsi ..

..

.... ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ..

.. .. .. ....

.... ..

.... ..

.. ....

.. .... .. ..

.. .. .. ....

Da:ftar Tabel..

.. ..

..

..

....

.. ....

.. ....

..

..

..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....

....

Da:ftar Gambar ..

..

....

.... ..

.. .. .... .. ..

..

.... ..

....

.... .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ....

.. .. .. .. ....

Bab

I.

II.

III.

IV.

V.

Pendahuluan

.. .. .. ..

..

.. .. .. .. ..

..

..

..

..

.. .. .. .. ..

..

..

....

..

.

..

.

..

.. ..

..

Siklus Reproduksi Pada Sapi Perah Betina • •1 • Puoertas ..

..

..

.

. .

..

.

..

.

..

...

....

.

.

..

...

...

...

..

.

....

. .

2. Siklus Berahi

.

..

.. ..

..

.

..

.

.

..

..

... . .

....

...

..

.

..

.

..

..

Fertilisasi

..

..

...

..

....

.... ..

.

. .

.. ...

..

.

.

.. ..

.. ..

...

..

.

4. Kebuntingan..

.

..

. .

..

.

.

. .

. .

... . .

.. ... .

...

..

.

....

.

Tehnik Pemeriksaan Kebuntingan.

.. ..

..

.

..

.

.. ..

..

.. ..

1 • Anatomi Alat Reproduksi Sapi Betina •••

2. Metode Pemeriksaan Kebuntingan

...

Pemeriksaan Kebuntingan Dalam Pengelolaan

Reproduksi Sapi Perah ••.••••.••.••.•••••••

1 •

2.

Pemeriksaan Kebuntingan dalam Pelaksa naan Program Inseminasi Buatan ••••• ZMセN@

Palpasi per-rektal dalam Pengawasan Penyakit Penyebab Infertilitas Dan ste

rilitas . . . -:-.

Kesimpulan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Daftar Pus taka

T.abel 1. Lamanya berbagai periode siklus berahi

dan jarak post partum pada sapi perah

Tabel 2. Umur kebuntingan pada berbagai jenis

• • • • • • • 7

sapi perah ••••••••.•...•••....•...••..•••• 18

Tabel 3. Karakteristik perkembangan uterus pada

sapi bunting 35 - 91 hari ••••••••••••••• セ@ ••• 35 Tabel 4. Karakteristik perkembangan uterus pada

sapi bunting 3 - 9 bulan •••••••••••••••••••• 36

[image:9.600.61.491.119.346.2]1. Reaksi akrosom spermatozoa dan penetrasi

sper-matozoa ke dalam ovum ••....•...•..•...•...• 12

2. Anatomi organ reproduksi sapi betina •••••••••••••• 20

3. Diagram sistem pembuluh darah arterial pada

saluran reproduksi sapi betina ••••••....•••••••••• 21

4. Diagram tulang pelvis sapi betina, dan

cara-cara palpasi per rektal . . . • . 26

5. Hubungan antara kadar progesteron dalam susu

pada sa pi laktasi dengan waktu setelah

dila-kukan inseminasi . . . • . . . • . • . • • • 28

6. Uterus sapi bunting 70 hari

.

.

. .

. . . .

.

.

. . .

.

. .

. .

. .

.

31 7. Uterus sapi bunting 90 hari • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 32 8. Uterus sapi bunting 110 hari • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 33 9. Uterus sapi menjelang akhir kebuntingan • • • • • • • • • • • 34 10. Macam-macam pertumbuhan abnormal pada alatreproduksi sapi betina . . . . • . . • . . . • . . • . . . • • 43

Di Indonesia susu merupakan salah satu sumber protein

hewani dengan skala produksi 'yang masih rendah, dibawah ォセ@

butuhan yang diperlukan. Dengan sernakin rneningkatnya ォ・ウセ@

daran rnasyarakat terhadap pentingnya gizi serta kebutuhan

sebagai bahan baku industri pengolahan susu dan rnengingat

produksi susu dalarn negeri hanya rnencapai

±

17,5% dari se-luruh kebutuhan, maka perlu adanya pemikiran terhadapusa-ha penambausa-han jumlah sapi perah untuk rneningkatkan

produk-si susu.

Sehubungan dengan usaha rneningkatkan produksi susu,

rnaka diperlukan suatu cara dan keahlian tertentu untuk

rne-nanggulangi terjadinya penurunan jumlah populasi ternak ウセ@

pi perah sebagai akibat serangan berbagai macam penyakit

reproduksi, baik yang bersifat infeksius atau non-infeksius

berupa gangguan fungsi fisiologis yang pad a umumnya masih

banyak merupakan masalah di Indonesia.

Perneriksaan kebuntingan adalah salah satu cara dengan

menggunakan metode khusus untuk menentukan keadaan hewan

bunting atau tidak. Selain itu perneriksaan kebuntingan

dapat digunakan untuk rnembantu dalam pelaksanaan program

Inserninasi Buatan (IB) dan untuk mendiagnosa terhadap

ke-mungkinan adanya kelainan dalam saluran reproduksi hewan.

Hafez, 1974 (dikutip dari Zernjanis 1970) menyatakan,

bahwa met ode yang dapat digunakan untuk mendiagnosa

rek-tal, harmon assay dan penentuan karakteristik kimia fisik

daripada sekresi vagina dan serviks. Dari beberapa

meto-de tersebut, metometo-de pemeriksaan kebuntingan melalui

palpa-si rektal merupakan met ode yang umum dan praktis digunakan

disamping metode pengukuran kadar hormon progesyeron dalam

susu yang pernah dicoba untuk mendiagnosa kebuntingan pada

perusahaan sapi perah (Laing, 1970 dalam Hafez 1980).

Pemeriksaan kebuntingan didalam pengelolaan

reproduk-si sapi perah selain mempunyai kegunaan untuk membantu

da-lam pelaksanaan program Inseminasi Buatan, juga berg una 、セ@

lam pengawasan terhadap penyakit penyebab infertilitas dan

sterilitas yang merupakan faktor penting dalam pengelolaan

reproduksi sapi perah. Penggunaan metode pemeriksaan

ke-buntingan melalui palpasi rektal selain cepat dan mempunyai

ketepatan yang tinggi. juga dapat digunakan untuk mendiag

nosa dengan segera dan kemungkinan untuk dilakukan ー・ュ・イゥセ@

saan secara lengkap terhadap organ reproduksi (Hafez 1980).

Dengan demikian melalui cara pemeriksaan kebuntingan

diharapkan dapat membantu usaha peningkatan jumlah populasi

ternak. khususnya dalam usaha pengembangan ternak sapi

Siklus reproduksi adalah serangkaian kejadian biologik

ke1amin yang me1iputi proses reproduksi da1am tubuh dari ウセ@

atu makh1uk hidup, yang berlangsung secara sarnbung

menyarn-bung hingga terlahir generasi baru (Partodihardjo, 1980).

Arthur (1975) menyatakan, bahwa siklus reproduksi

dia-tur oleh adanya pengaruh timbal balik antara sistem syaraf

pusat dengan kelenjar pituitary anterior dan ovarium.

Partodihardjo (1980) mengernukakan pendapatnya, bahwa

secara garis besar proses reproduksi meliputi periode pube£

tas, siklus berahi, fertilisasi dan kebuntingan.

1. Pubertas

Hawk and Bellows (dalam Hafez 1980) menjelaskan, bahwa

pubertas atau dewasa kelamin adalah periode dalam pertumbuh

an yang ditandai dengan mulai berfungsinya garnet untuk

mem-produksi benih. Selain itu juga dijelaskan, bahwa pubertas

pacla 5api betina ditandai dengan keadaan sa pi yang sudah 5i

ap menerima pejantan. Kadang-kadang disertai dengan

ovula-5i spontan.

Menurut pendapat Morrow et a1 (dalam Hafez 1980),

pu-bertas pada anak sapi perah ditunjukkan oleh kebiasaan

es-trus beberapa minggu sebelum terjadinya ovulasi pertama.

Cole and Cupps (1969) menyatakan, bahwa saat pubertas

dite-tapkan sebagai umur hewan untuk memulai aktivitas

Hawk and Bellows (dalam Hafez 1980) menjelaskan,

bah-wa pubertas terjadi pada umur yang berbeda-beda.

Perbeda-an tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama

fak-tor genetik, pertumbuhan dan makanan. Pendapat ini

diper-jelas oleh Fincher et al (1956) yang mengatakan, bahwa

de-ngan pemberian makanan yang sangat baik pada anak sapi

pe-rah, pubertas kadang-kadang dapat dicapai lebih awal dan

pada umur 6 - 8 bulan mulai rnenunjukkan gejala berahi.

Partodihardjo (1980) menambahkan, bahwa pubertas juga

dipe-ngaruhi oleh faktor sosial.

Selain itu Cole and Cupps (1969) menjelaskan, bahwa

pada sapi Friesian Holstein (FE) pubertas rata-rata

terja-di pada umur 9 - 18 bulan dengan berat badan mencapai

seki-tar 260 kg.

Menurut pendapat Stewart (1979), pubertas pada sapi

FE terjadi pada umur 13,2 bulan dan untuk sapi Shorthorn

terjadi pada umur 11,1 bulan, sedangkan sapi Jersey

menca-pai pubertas pada umur 11,9 bulan. Selain itu dijelaskan

juga, bahwa umur pubertas dipengaruhi juga oleh kesehatan

lingkungan.

2. Siklus Berahi

Satu siklus berahi adalah jarak antara berahi yang

sa-tu sampai dengan berahi berikutnya (Partodihardjo 1980).

Arthur (1975) menjelaskan, bahwa terjadinya siklus

be-sar pada rnamalia rnencapai puncak berahi pada saat terjadi

pelepasan satu atau lebih ovum. Ternouth (1983)

menyata-kan, bahwa panjang siklus berahi pada sapi dibedakan

anta-ra sikIus pendek yang terjadi kuanta-rang dari 18 hari, dan

si-klus panjang yang berkisar antara 25 - 48 hari. Sedangkan

pada sapi perah siklus berahi berkisar antara 17 - 24 hari,

dengan rata-rata 21 hari (Hawk and Bellows dalam Hafez,

1980).

Toelihere (1981) membagi siklus berahi dalam dua

ta-hap, yaitu tahap folikuler yang meliputi proestrus dan

es-trus; dan tahap luteal yang meliputi metestrus dan

dies-trus. Sedangkan Arthur (1975) dan Fincher セ@ セ@ (1956)

membagi siklus berahi dalam lima tahap, yaitu tahap

proes-trus, esproes-trus, metesproes-trus, diestrus dan anestrus. Selain \

itu Ternouth (1983), Partodihardjo (1980) dan 20elihere

(1981) juga menyatakan, bahwa secara umum sikIus berahi ュセ@

liputi tahap proestrus, estrus, metestrus dan diestrus.

Proestrus adalah tahap sebelum estrus, dimana folikel

de Graaf bertumbuh (Toelihere 1981). Pertumbuhan folikel

tersebut terjadi atas pengaruh Follicle Stimulating

Hormo-ne (FSH) , dengan menghasilkan sejumlah estradiol yang ウ・セ@

kin bertambah (Baker dalam Ternouth, 1983). Pada tahap

ini keadaan uterus meluas, mukosa uterus padat dan

udema-tUB, dan kelenjar menjadi aktif (Arthur 1975). Disamping

itu vagina menjadi hiperemis, serviks mulai mengalami

re-laksasi dan sekresi serviks menjadi lebih cair dan

rnulai rnenampakkan gejala berahi, walaupun belum mau IDeneri

IDa pejantan untuk mengadakan kopulasi (Partodihardjo 1980).

Estrus sering diartikan sebagai tahap penerimaan

pe-jantan (Arthur 1975). Pada tahap ini serviks dalam

keada-an relaksasi, vagina meluas, vulva merah dkeada-an bengkak

(Ba-ker dalam Ternouth, 1983 dan Partodihardjo 1980).

Ditam-bahkan oleh Arthur (1975), bahwa kelenjar serviks dan

ke-len jar uterus banyak mengeluarkan cairan ke-lendir yang

ken-tal. Dengan palpasi rektal terhadap ovarium diternukan ada

nya folikel yang matang. Ovarium terasa sedikit menonjol,

licin dan halus pada salah satu permukaannya. Pada sapi

perah estrus terjadi selama 12 - 24 jam, dan ovulasi エ・イェセ@

di 10 - 11 jam setelah akhir estrus, sedangkan estrus

per-tama setelah partus terjadi sesudah 32 - 69 hari. Menurut

pendapat Hawk and Bellows (dalam Hafez 1980), estrus pada

sapi perah terjadi selama 13 - 17 jam dan ovulasi terjadi

25 - 32 jam setelah mulai estrus, sedangkan jarak estrus

pertama dengan kelahiran berkisar antara 20 - 70 hari.

Metestrus adalah tahap segera setelah estrus, dimana

korpus luteum tumbuh secara cepat dari sel-sel granulosa

folikel yang telah pecah (Arthur 1975 dan Toelihere 1981).

Tahap metestrus sebagian besar berada dibawah pengaruh ィッセ@

mon progesteron yang dihasilkan pleh korpus luteum (Toe

li-here 1981). Selain itu Partodihardjo (1980) menambahkan,

bahwa pada tahap ini sapi telah menolak pejantan untuk

ak-tivitas kopulasi. Ditambahkan juga oleh Arthur (1975), bah

menjadi sangat aktif, sedangkan sekresi dari vagina

menja-di berkurang. Serviks mulai menutup, kadang-kadang

diser-tai dengan sedikit perdarahan yang mengalir dari uterus ke

vagina (Partodihardjo 1980). Pendapat ini diperkuat oleh

Baker (.dalam Ternouth 1983) yang menyatakan, bahwa dalam

tahap ini

30%

kejadian yang menunjukkan terjadinya perda-rahan pada sapi. Toelihere (1981) menambahkan, bahwata-hap ini berlangsung selama 3 - 5 hari.

rabel 1. Lamanya berbagai periode siklus berahi dan jarak

postpartum pada sapi perah.

No. Periode

1. estrus (jam)

2. ovulasi setelah awal

estrus (jam)

3. panjang siklus estrus

(bari)

4. proses kelahiran dengan

ovulasi pertama (hari)

5. proses kelahiran dengan

estrus pertama (hari)

6. proses kelahiran dengan

involusi uterus (hari)

Lama Selang

13 - 17

25 - 32

17 - 24

10 - 40

20 - 70

32 - 50

Ra"Ga-rata 15 29 21 20 34 45

Diestrus adalah tahap terakhir dan terlama dalam

si-klus berahi pada ternak mamalia (Toelihere 1981). Korpus

luteum menjadi matang dan bertambah aktif untuk menghasil

kan progesteron (Baker dalam Ternouth 1983). Selain itu

dijelaskan juga oleh Arthur (1975); dalam fase ini uterus

dalam keadaan relax dan serviks menutup, sedangkan lendir

vagina berkurang dan lengket juga mukosa vagina menjadi ーセ@

cat. Fase ini berlangsung selama 13 hari, dan pada fase

ini mulai terjadi perkembangan folikel-folikel primer dan

sekunder yang akhirnya kembali ke fase proestrus

(Toelihe-re 1981).

3. Fertilisasi

Austin, 1957 (dikutip oleh Salisbury and VanDemark

1961) mengatakan, bahwa fertilisasi adalah peristiwa 「・イエセ@

munya ovum dan spermatozoa yang diikuti dengan proses

ber-satunya kedua jenis sel tersebut. Anderson (dalam Cole and

Cupps 1977) dan Swenson (1970) menjelaskan, bahwa proses

fertilisasi secara umum meliputi tahap kapasitasi spermatQ

zoa di dalam saluran reproduksi betina dan tahap penetrasi

spermatozoa ke dalam ovum.

3.1. Kapasitasi Spermatozoa Dalam Saluran Reproduksi Bet.ina

Menurut Swenson (1970), kapasitasi spermatozoa ュセ@

rupakan salah satu perjalanan spermatozoa di dalam

dalam usaha membuahi ovum.

Proses kapasitasi spermatozoa terjadi di dalam

uterus dan oviduct, yang berlangsung dalam dua

meka-nisme yaitu mekanisme pembuangan faktor dekapasitasi

dari sel spermatozoa dan pengaktifan enzim akrosom

(reaks1 akrosom) (Anderson dalam Cole and Cupps,

1977).

Anderson (dalam Cole and Cupps

1977)

juga menje-laskan, bahwa faktor dekapasitasi ada di dalam plasmaseminal yang menyelimuti spermatozoa. Penghilangan

faktor dekapasitasi mungkin hasil pengaktifan satu

atau lebih enzim akrosom, yang meliputi akrosin dan ne

uraminidaselike. Kemudian diikut1 dengan reaksi

pele-bUran membran plasma dan membran akrosom sebelah luar

dari sel spermatozoa, sehingga terjadi pembebasan

en-zim yang membantu spermatozoa untuk menembus kumulus

oophorus dan korona radiata.

Partodihardjo

(1980)

menambahkan, bahwa reaksi akrosom yang berupa perubahan membran spermatozoa Hセ@langnya akrosom) terjadi pada batas pertemuan istmus

dan ampula atau "Ampula-Isthmus Junction" (ll IJ).

Menurut hasil pengamatan Anderson (dalam Cole and

Cupps

1977),

kapasitasi spermatozoa normal terjadi di-bawah pengaruh kadar estrogen yang tinggi. Kapasitasidi dalam uterus lebih responsif terhadap pengaruh

hor-mon daripada kapasitasi yang terjadi di dalam oviduct.

Menurut pendapat Austin and Bishop, 1957 Hセᆳ

tip oleh Salisbury and VanDemark 1961), proses

pene-trasi spermatozoa ke dalam ovum yang terjadi di

bagi-an ampula dari oviduct, meliputi penembusbagi-an terhadap

lapis sel granulosa, zona pellucida dan membran vitel

lin yang merupakan dinding sel ovum.

Mann, 1944 and Meyer, 1967 (dikutip oleh

Salis-bury and" VanDemark 1961); dan Cole and Cupps (1977)

menjelaskan, bahwa enzim hyaluronidase yang dihasilkan

selama reaksi akrosom berfungsi mencairkan a5am

hialu-ronik yang merupakan perekat sel-sel granulosa.

Kemu-dian spermatozoa dapat dengan mudah menyusup ke

dalam-nya dan berusaha untuk menembus zona pellucida.

Austin, 1957 (dalam Salisbury and VanDemark 1961)

menjelaskan, bahwa dengan posisi kepala menyentuh dan

menusuk, spermatozoa berusaha menembus zona pellucida.

Disamping itu Cole and Cupps (1977) menambahkan,

bah-wa dengan adanya enzim proteolitik akrosoma termasuk

akrosin yang disebut juga dengan trypsinlike enzyme

atau acrosomal proteinase, spermatozoa dapat menembus

zona pellucida.

Diikuti oleh pendapat Jamane, 1956 (dikutip oleh

Salisbury and VanDemark 1961), bahwa setelah

spermato-zoa menembus zona pellucida, segera masuk ke dalam

ru-ang perivitellin yru-ang kemudian dengan posisi kepala ウセ@

gai akibatnya terjadilah aktivitas ovum dengan

membtuk tonjolan keeil, yang disebabkan oleh pengaruh

en-zim yang dibawa spermatozoa ke dalam ovum terhadap

a-sam hialuronik dalam ovum. Diikuti oleh pendapat

Aus-tin, 1957 (dalam Salisbury and VanDemark 1961), bahwa

dengan terbentuknya tonjolan tersebut spermatozoa

da-pat lebih mudah menyusup ke dalam sitoplasma sel ov,urn.

Kemudian kepala spermatozoa putus dan mengembang,

se-hinggga tampak tidak berbentukj inti sel memudar dan

nukleoli jelas, dengan membran disekelilingnya, yang

bersifat basofilik. Diikuti dengan peristiwa

terurai-nya kromosom inti sel spermatozoa dan ovum, kemudian

berpasangan dan membentuk inti baru (Zamboni et al 1970

-dikutip oleh Cole and Cupps, 1977; dan Partodihardjo.

1980).

Menurut Austin, 1957 (dikutip oleh Salisbury and

VanDemark 1961), bahwa setelah tubuh spermatozoa masuk

ke sitoplasma ovum, kepala spermatozoa melebur

kemudi-an pronuklei jkemudi-an tkemudi-an dkemudi-an bet ina saling menyatu dkemudi-an

mem-bentuk inti baru yang kemudian berkembang hingga terben

.

-tuk makhluk baru. Waktu yang di'butuhkan mulai dari pel!!

bentukan pronuklei sampai terjadi pembelahan pertama di

perkirakan berkisar antara 12 - 20 jam.

Menurut Toelihere (1981). waktu yang dibutuhkan m,!;!;

lai dari penetrasi spermatozoa sampai pembelahan

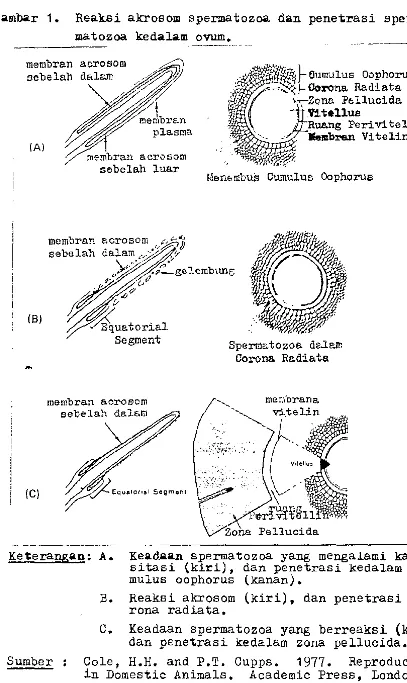

Gambar 1. Reaksi akrosom spermatozoa dan penetrasi sper-matozoa kedalam ovum.

-membran aorosom

sebelah dalam

OOセ@

Cumulus Oophorus00rona. Radiata

(A) (8)

-(e), dp

\

rnembran plasmamembran acrosom sebelah luar

membran aerosom .,<-"'/J

h . 1 ."

Pellucida ,

telluB i

ャjNZZZセZセAー・イゥ@ v:i tellin!

<:

Vi telinI

セセhbセ@

I

Menembus Cumulus Oophorus

sebela (le. 。ュjZGセBB@ .'.1'./

Bセ@

Nセ・[、・ュ「オョ・@

qセセ@

セオ・Nエッイゥ・Nャ@

Segmentmembran aero scm

sebelah dal.E.m

Spermatozoa 、。セ。ュ@

Corona Radiata

Pellucida

; i

,

I I

I.

II

I'

; I

, II

; I

, I

i

I

,.

IKeterangan: A. Keadaan spermatozoa yang mengalami kapa-sitasi (kiri), dan penetrasi kedalam ku-mulus oophorus (kanan).

B. Reaksi akrosom (kiri). dan penetrasi ko-rona radiata.

C. Keadaan spermatozoa yang berreaksi (kiri), dan penetrasi kedalam zona pellucida.

[image:22.607.76.483.60.743.2].

.4. Kebuntingan

,

.' Salisbury and VanDemark (1961) dan Partodihardjo (1980)

mengatakan, bahwa periode kebuntingan adalah peri ode yang

dimulai dari terjadinya fertilisasi sampai terjadi

kelahir-an normal; dkelahir-an di dalam masa pertumbuhkelahir-an kebuntingkelahir-an

meli-puti periode ovum, periode embrio, dan periode fetus.

4.1. Periode Ovum

Partodihardjo (1980) berpendapat, bahwa periode

ovum adalah periode yang dimulai dari terjadinya

fer-tilisasi sampai dengan terjadinya implantasi. Menurut

Salisbury and VanDemark (1961), periode ovum pada sapi

adalah jarak dari mulai terjadinya fertilisasi sampai

sekitar 12 hari umur kebuntingan.

Salisbury and VanDemark (1961) juga menjelaskan,

bahwa pada periode ini sel telur yang berhasil dibuahi

(zygote) mulai turun secara perlahan menuju ke uterus.

Pendapat ini diperjelas oleh Arthur (1975) yang

menga-takan, bahwa pergerakan zygote menuju uterus terjadi

sebagai hasil kontraksi peristaltik dan gerak silia di

dalam oviduct.

Winters セ@ aI, 1942 (dikutip oleh Asdell 1955)

dan Arthur (1975) menambahkan, bahwa pergerakan zygote

ke uterus terjadi setelah 90 jam, dan pada tahap ini

zygote terdiri dari 16 sel yang akan membelah lagi mea

130 - 140 jam merupakan tahap morula dalam zygote

sa-pi (Salisbury and VanDemark 1961).

Patten, 1948 (dikutip oleh Salisbury and VanDemark

1961) mengatakan, bahwa sekitar umur 7 hari zygote

pa-da sapi mulai membentuk lekukan bulat yang disebut

de-ngan blastocyt. Diikuti oleh pendapat Arthur (1975),

bahwa setelah 9 hari blastocyt dengan cepat memanjang

dan pada sapi hampir memenuhi seluruh tanduk kornua

yang bunting.

Winters, 1942 dan Hamilton and Laing, 1946 Hセᆳ

tip oleh Salisbury and VanDemark 1961) dan Greenstein

and Foley, 1958 (dikutip oleh Swenson 1970)

menambah-kant bahwa blastocyt telah ditemukan sekitar 8 - 12 ha

ri setelah pembuahan. Implantasi zygote di dalam

ute-rus sapi terjadi antara 2 - 5 minggu umur kebuntingan

(Chang 1952 dan Wimsatt 1975 dikutip oleh Cole and Cupps

1977).

Menurut pendapat Winters et al (dalam Asdell 1955)

dan Greenstein and Foley, 1958 (dalam Swenson 1970), ゥセ@

plantasi zygote pada sapi terjadi antara 30 - 35 hari

umur kebuntingan.

Salisbury and VanDemark (1961) berpendapat, bahwa

setelah umur 6 hari zona pellucida mulai memisah dan sel

menekan keluar, kemudian membentuk lapisan sel dan dari

lapisan ini tumbuh membran. Pada hari ke dua belas

zy-gote mulai menempel di permukaan dinding uterus. Asdell

(1955) menarnbahkan, bahwa proses pernbelahan sel terjadi

•

4.2. Periode Embrio

Greenstein and Foley, 1958 (dikutip oleh Swenson

1970) menjelaskan, bahwa setelah terjadi proses imp laB

tasi embrio membentuk hubungan yang tetap dengan

endo-metrium dan terjadi proses pertumbuhan plasenta.

Win-ters, 1942 (dikutip oleh 0alisbury and VanDemark 1961)

dan Asdell (1955) menambahkan, bahwa periode embrio セ@

da sapi terjadi pada umur kebuntingan 13 - 45 hari,

yang dicirikan dengan mulai terbentuknya sebagian

be-sar organ tubuh.

Menurut pendapat Partodihardjo (1980), periode em

brio adalah peri ode yang dimulai dari implantasi

sam-pai dimulainya pembentukan alat-alat tubuh bag ian

da-lam. Pendapat ini diperjelas oleh Salisbury and VanDe

mark (1961) yang mengatakan, bahwa selama peri ode

per-tumbuhan embrio mulai terbentuk organ tubuh yang

meli-puti organ hati, paru-paru, jantung, pankreas, sistem

syaraf, sistem saluran pencernaan, sistem kerangka,

dan saluran urogenital. Disamping itu Greenstein (1958)

dan Grimes et al (dikutip oleh Salisbury and VanDemark

1961) menambahkan, bahwa jantung mulai berdenyut pada

umur kebuntingan sekitar 21 - 22 hari.

Greenstein, 1958 (dikutip oleh Salisbury and Van

Demark 1961) dan Cole and Cupps (1977) juga mengatakan,

bahwa pada periode embrio juga terjadi pertumbuhan

pla-senta dan membran ekstra embrionik yang meliputi yolk

tumbuh bebas sampai umur kebuntingan mencapai 180

-210 hari pada peri ode fetus (Swett セ@ al dalam Asdell,

1955).

Foley and Reece (1953) dan Melton セセL@ 1951 (di

kutip oleh Salisbury and VanDemark 1961) menjelaskan,

bahwa pada saat embryo mencapai umur 30 - 35 hari kho

rion mulai mengikatkan pada kotiledon di uterus induk.

Pada umur 35 - 45 hari perlekatan semakin kuat.

Jum-lah kotiledon pada sa pi yang berfungsi rata-rata

ber-kisar 100 - 120 buah (Arthur 1975).

Asdell (1955) menjelaskan, bahwa pada periode ・セ@

bryo makanan diperoleh dari induk melalui khorionnya

dengan melalui tali umbilicus disalurkan ke embryo.

Disamping セエオ@ Asdell (1955) juga menjelaskan, 「。セ@

wa pada umur kebuntingan 35 hari kornua yang bunting

mulai menggelembung, karena terjadi perluasan ruang

khorio-allantois yang penuh berisi cairan sehingga オエセ@

rus meluas dan mudah untuk dilakukan diagnosa

kebun-tingan. Salisbury and VanDemark,(1961) menambahkan,

bahwa pada peri ode embryo yang berumur 45 hari

mempu-nyai ukuran panjang 3,3 em dan berat sekitar 2,5 gram.

4.3. Periode Fetus

Swenson (1970) dan Partodihardjo (1980)

mengata-kan, bahwa periode fetus merupakan kelanjutan dari

pe-riode pertumbuhan embryo.

periode fetus adalah periode yang dimulai dari 46 he

ri setelah perkawinan sampai terjadi kelahiran

nor-mal. Dijelaskan juga, bahwa pada periode ini diciri

kan oleh terjadinya perubahan ukuran fetus,

pembagi-an pertumbuhpembagi-an ypembagi-ang meliputi pertulpembagi-angpembagi-an dpembagi-an

pemben-tukan rambut serta perubahan lain yang meliputi

ter-bentuknya kelopak mata dan anggota badan.

Foley and Reece (1953), Melton and Butler (1951);

Swett and Fohrman (1948) dan Winters and Comstock

(1942) (dikutip oleh Salisbury and VanDemark 1961) ュセ@

negaskan. bahwa folikel rambut mulai terlihat pada

mur kebuntingan 90 hari dan pewarnaan terjadi pada

u-mur 110 hari. Sedangkan pertumbuhan rambut pada seki

tar moncong dan mata mulai kelihatan pada umur 150 he

ri dan pada umur 230 hari mulai menutupi tubuh.

Disamping itu Cole and Cupps (1977) dan

Salisbu-ry and VanDemark (1.961) menjelaskan, bahwa pada

mula-nya ukuran berat fetus bertambah secara lambat sekali.

Lebih dari setengah pertambahan berat fetus terjadi se

lama 2 - 3 bulan terakhir kebuntingan.

Salisbury and VanDemark (1961) menambahkan,

bah-wa berat total uterus bisa mencapai sekitar 75 kg

ter-gantung pada keturunan, umur dan ukuran sapi.

Disamping itu Salisbury and VanDemark (1961)

ju-ga menjelaskan, bahwa berat total akhir kebuntinju-gan me

liputi 60% berat fetus, 10% berat membran fetus dan ka

cairan amniotik. Dijelaskan juga, bahwa setelah 40

-60 hari umur kebuntingan pada sa pi dapat diperiksa se

cara klinis, karena adanya pertumbuhan korpus luteum

pada ovari.

Asdell (1955) dan Salisbury and VanDemark (1961)

menjelaskan, bahwa urour kebuntingan pada sapi perah

untuk semua jenis sa pi perah berkisar antara 278 - 284

hari, kecuali Brown Swiss kebuntingan berakhir pada ウセ@

kitar 290 hari.

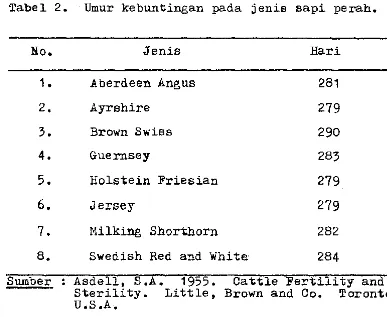

Tabel 2.Umur kebuntingan pada jenis sapi perah.

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8. JenisAberdeen Angus

Ayrshire

Brown Swiss

Guernsey

Holstein Friesian

Jersey

t>!ilking Shorthorn

Swedish Red and White:

Hari 281 279 290 283 279 279 282 284

[image:28.608.98.485.311.628.2]Jainudeen and Hafez (dalam Hafez 1980) mengemukakan

pendapatnya, bahwa salah satu tujuan pemeriksaan ォ・「オョエゥョセ@

an pada sapi adalah memungkinkan untuk mengetahui sedini

mung kin bahwa sapi tidak bunting, supaya kehilangan waktu

produksi sebagai hasil kegagalan pembuahan dapat

diperpen-dek dengan memilih pengobatan yang tepat. Kemudian

diiku-ti oleh pendapat Baker (dalam セ・イョッオエィ@ 1983), bahwa penge;!:

tian tentang anatomi alat reproduksi dan fisiologi siklus

reproduksi pada sapi dan pemilihan tehnik pemeriksaan yang

tepat. adalah penting sebagai pengetahuan dasar petugas p.§.

meriksa kebuntingan.

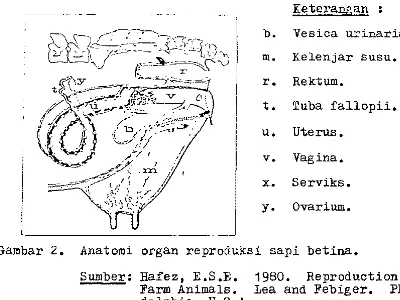

1. Anatomi Alat Reproduksi Sapi Betina

Asdell (1955) dan Partodihardjo (1980) menggambarkan,

bahwa secara anatomik alat reproduksi sapi betina terdir.i

dari : ovarium, saluran reproduksi yang t.erbagi menjadi ovi

duct atau tuba fallapii, uterus, vagina; dan alat kelamin

luar yang terdiri dari vulva dan klitaris.

Ovarium merupakan bag ian alat kelamin sapi betina yang

utama, dengan fungsinya sebagai pengbasil ova (telur)

(Par-todihardjo, 1980). Disamping itu Asdell (1955) juga

menga-takan. bahwa pada sa pi juga berfungsi menghasilkan harmon

yang berfungsi mengantral pubertas. pertumbuhan dan

pemeli-haraan saluran reproduksi. Dikatakan juga. bahwa ovarium

-Keteraggan • •

b. Vesica urinaria.

m. Kelenjar susu.

r. Rektum.

t. Tuba fallopii.

u. uterus.

v. Vagina.

x. Serviks.

y. Ovarium.

Gambar 2. Anatomi organ reproduksi sapi betina.

Sumber: Rafez, E.S.E.

1980.

Reproduction inFarm Animals. Lea and Febiger.

Phila-delphia, U.S.A.

4 cm dengan bentuk oval dan permukaan yang agak kasar. P

a

da sapi dewasa masing-masing ovarium beratnya mencapai

15-20 gram, meskipun sebelah kanan biasanya lebih besar

dari-pada sebelah kiri dan lebih aktif melepaskan telur.

Oviduct atau tuba fallopii pada sapi mempunyai

ukur-an pukur-anjukur-ang 20 - 25 em, dengukur-an membentuk corong yukur-ang besar

pada ujungnya yang disebut dengan infundibulum. Bagian ovl

duct ini akan menegang pada saat terjadi ovulasi dan

ber-fungsi menerima telur yang dilepaskan oleh ovarium (Asdell,

1955) •

Hafez

(1980)

menjelaskan, bahwa uterus pada sapiada-lah tipe bipartitus yang terdiri dari dua tanduk uterus

(cornua), korpus, dan serviks uteri. Kedua sisi uterus di

[image:30.603.64.464.75.375.2]Pendapat ini diperjelas oleh Asdell (1955). bahwa kornua

pada sapi dewasa panjangnya meneapai 35 - 40 em. dan

pan-jang serviks meneapai 9 - 10 em dengan diameter 4 em.

Se-dangkan pada sapi muda (anak sapi) panjang serviks

menea-pai 6 em dengan diameter 2 em. Pada permukaan lapisan d!..

lam uterus (endometrium) セ・イ、。ー。エ@ karunkula yang berjumlah

.:!:. 100 buah. dengan diameter masing-masing 15 mm dan

tersu-sun secara tidak beraturan.

Dijelaskan juga oleh Asdell (1955), bahwa vagina pada

sapi mempunyai ukuran panjang 20 - 30 em. dan terletak

di-antara rektum. vesica urinaria dan urethra. Sedangkan vu.l

va mempunyai ukuran panjang kedalam .:!:.. 10 em. dan klitoris

sebagian besar dalam keadaan tersembunyi.

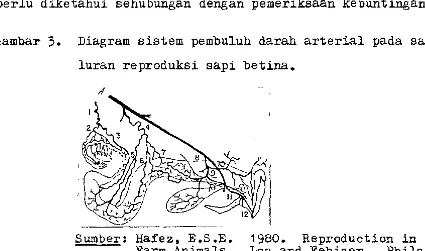

Sistem peredaran darah arterial adalah sebagai ー・ャ・セ@

kap anatomi organ reproduksi pada sapi bet ina yang juga

perlu diketahui sehubungan dengan pemeriksaan kebuntingan.

Gambar 3. Diagram sistem pembuluh darah arterial pada

sa-lUran reproduksi sapi betina.

Sumber: Hafez. E.S.E. 1980. Reproduction in

[image:31.605.68.493.453.704.2]Dijelaskan oleh Hafez (1980), bahwa

!.

uterina media ada-lah saada-lah satu cabang dari!.

iliaca interna atau!.

セ@セ@ externa, yang dengan melalui cabang-cabangnya darah

di-alirkan ke seluruh bagian organ reproduksi. Pada uterus

yang merupakan daerah pertumbuhan fetus, arteri ini akan

mengalir semakin deras sesuai dengan bertambahnya umur

ke-buntingan.

2. Metode Pemeriksaan Kebuntingan

Jainudeen and Hafez (dalam Hafez 1980) mengatakan, bah

wa diagnosa kebuntingan pada sapi perah dapat dilakukan

de-ngan menggunakan met ode klinik atau metode laboratorium.

Penggunaan kedua metode ini tergantung dari jenis hewan,

umur kebuntingan, beaya, ketelitian dan kecepatan untuk ュ・セ@

diagnosa. Berdasarkan beberapa pertimbangan terse but

dia-tas, metode yang biasa digunakan adalah metode klinik

de-ngan cara palpasi rektal dan pengukuran kadar hormonal

sa-lah satu met ode laboratorium. Pendapat ini diperkuat oleh

Ternouth (1983) dan Arthur (1975) yang mengatakan, bahwa

palpasi rektal adalah cara terbaik untuk digunakan dalam pe

meriksaan kebuntingan pada sapi. yang dapat memberikan 「。セ@

nyak sekali keterangan secara cepat tentang penyebab terja

dinya infertilitas dan mengetahui sedini mungkin status

re-produktif pada sapi.

2.1. Palpasi Rektal

tujuan mendiagnosa kebuntingan pada sapi dengan cara

palpasi rektal adalah untuk mendeteksi adanya

pembe-saran uterus yang terjadi sesuai dengan umur

kebun-tingan hewan, dengan melalui eksplorasi manual terha

dap uterus. Gara ini mempunyai ketelitian yang tinE..

gi, yang dapat digunakan untuk mendiagnosa umur

ke-buntingan muda Hセ@ 45 bari), dan status

kebuntingan-nya dapat diketahui dengan segera.

Cara melakukannya dijelaskan oleh Arthur (1975),

bahwa sebelum pemeriksaan dimulai operator gendaknya

mengenakan sepatu karet tinggi, baju panjang yang

bersifat melindungi dengan lengan baju yang pendek.

Tangan yang akan digunakan untuk mengeksplorasi dicu

ci lebih dahulu, kemudian diberi pelicin dengan ュ・セ@

gunakan air dan sabun sampai batas lengan. Dalam ォセ@

adaan sudah siap operator berdiri di belakang sapi

yang akan diperiksa, dan operator diusahakan dapat

berdiri pada dataran yang samadengan tempat sapi yang

akan diperiksa. Ternak diusahakan dalam posisi berdi

ri tegak dan dalam keadaan yang tenang, bila perlu

ada asisten yang membantu menahan sapi yang

diperik-sa. Untuk mengurangi ketegangan, dapat dilakukan

de-ngan cara menjepit bagian belakang sapi yang

diperik-sa. Pendapat ini diperkua" oleh Ternouth (1983) yang

mengatakan, bahwa dalam pemeriksaan salah satu tangan

operator memegang ekor kemudian dengan posisi agak mi

(keru-cut) secara perlahan-lahan ditekankan melalui anus

masuk ke dalam rektum. Dengan perlahan-lahan dan ーセ@

nuh perasaan. di sepanjang permukaan bawah rektum ta

ngan didorong masuk sampai mencapai posisi lantai

pelvis dan menemukan serviks. Pada sapi Bos Indicus,

serviks cenderung meluas dan letaknya sering lebih

ke pinggir pelvis pada abdomen.

Disamping itu Jainudeen and Hafez (dalam Hafez

1980) mengatakan, bahwa setelah operator memasukkan

salah sa.u tangannya ke dalam rektum sapi, kemudian

dilakukan eksplorasi manual terhadap uterus untuk ュセョ@

deteksi adanya pembesaran uterin yang terjadi karena

kebuntingan.

Ternouth (1.983) menambahkan, bahwa jika banyak

ditemukan feces dalam rektum, hendaknya dibersihkan

lebih dahulu untuk mempermudah masuknya tangan lebih

jauh ke dalam.

Zemjanis (dalam Ternouth 1983) menjelaskan, bah

wa untuk dapat mencapai uterus eksplorasi dilakukan

dengan menggerakkan tangan dalam posisi tertutup ke

bawah dan lebih ke permukaan atas tanduk uterin

sam-pai tercasam-pai percabangan tanduk uterine Setelah men

capai kornua, dengan menggunakan jari telunjuk

dite-kankan pada permukaan at as secara lebih menyamping

dan kemudian diperkirakan ukuran masing-masing

kor-nua berdasarkan adanya pembesaran dan kepadatan yang

ケ。イセ@ mengatakan, bahwa tangan diulurkan ke bag ian 、セ@

pan melebihi lekukan (bifureatio) bag ian dorsal,

ke-mudian uterus ditarik ke belakang dan masing-masing

bag ian bebas kornua dipalpasi kemudian diperkirakan

keadaannya.

Arthur (1975) menjelaskan, bahwa tidak jarang

ditemui uterus dalam keadaan terangkat keatas atau

kesalah satu sisi yang disebabkan oleh tekanan

kan-tong urin yang terisi penuh urin. Dalam keadaan ini

hendaknya diusahakan organ kembali ke posisi semula

(posisi normal).

Pemeriksaan dilanjutkan dengan melakukan

palpa-si kedua ovarium. Dijelaskan juga oleh Arthur (1975),

bahwa pada sapi muda dalam keadaan tidak bunting atau

bunting muda, letak ovarium berada dipinggir pelvis

yang terletak pada setiap sisi dan sedikit dibawah

pereabangan kornua. Sedangkan pada sapi tua ovarium

terletak di dalam cavum abdominal kira-kira

5 -

8 emdi depan pelvis.

Arthur (1975) selanjutnya menyatakan, bahwa

ta-ngan didorong terus ke depan sampai melebihi batas

siku. Pada kebuntingan lebih dari Sセ@ bulan fetus da

lam keadaan terapung, dan dengan menggunakan telapak

tangan dan jari tang an fetus akan teraba yang

eende-rung tenggelam bila disentuh. Apabila fetus tidak

teraba, diagnosa dapat dilakukan dengan eara ュ。ョァ。セ@

se-cara perlahan-lahan 8 - 10 cro ke depan pinggir

pel-vis.

Jainudeen and Hafez (dalam Hafez 1980)

menyata-kan, bahwa dengan eksplorasi manual melalui palpasi

rektal dapat juga dilakukan perabaan terhadap pulsus

A. uterina media yang terletak pada sisi kornua yang

bunting. Arteri ini dapat dicapai melalui dinding

rektal dan dapat dirasakan adanya desiran (fremitus)

dari arteria terse but. Pada pertengahan umur

kebun-tingan keadaan arteri ini lebih mengarah ke samping

[image:36.608.87.503.347.709.2]dan sedikit ke depan lubang illium (Arthur 1975).

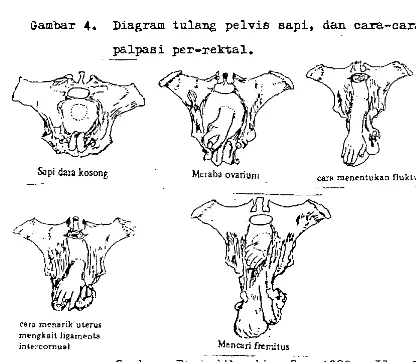

Gambar 4. Diagram tulang pelvis sapi, dan cara-cara

palpasi per-rektal.

Su pi clara kosong

cara menarik uterus mengkait ligamenta intercomual

Meraba ovariurn

Meneari fremitus

-

--,----I

cara menentukan fluktuasi I

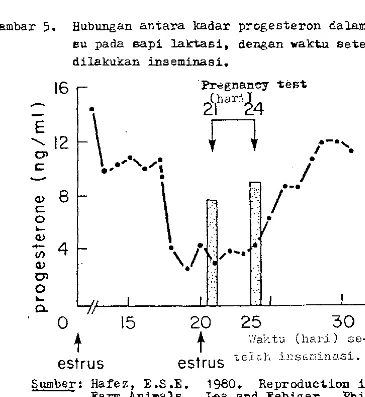

2.2. Pengukuran Kadar Progesteron

Robertson and Sarda (dalam Rafez 1980) ュ・ョェ・ャ。ウセ@

kan, bahwa kadar progesteron pada sapi tidak bunting

akan berkurang sesuai dengan keadaan korpus luteum

yang akan mengalami regresi. Sedangkan pad a sapi bun

ting kadar progesteron tidak berkurang bahkan akan me

ningkat karena korpus luteum menjadi persisten atau

berkembang. Dengan adanya perbedaan ini, maka

pengu-kuran kadar progesteron dapat dipergunakan sebagai 、セ@

sar untuk mendiagnosa kebuntingan pada sapi terutama

untuk umur kebuntingan muda.

Menurut hasil pengamatan Hafez (1980) dinyatakan,

bahwa metode pengukuran kadar progesteron

penggunaan-nya lebih mengarah jika digunakan untuk mendiagnosa

sapi yang tidak bunting.

Pope セ@ セ@ (dalam Hafez 1980) menjelaskan, bahwa

ada hubungan tertutup antara kadar progesteron dalam

plasma darah dengan kadar di dalam susu pada sapi

pe-rah laktasi. Bishop et セ[@ Dobson and Fitzpatrick; Heap セ@ all Pennington .!U all Pope et al (dalam Hafez

1980) memperjelas, bahwa kadar progesteron dalam susu

kira-kira dua kali kadar progesteron dalam plasma

da-rah pada umur kebuntingan muda. Pengukuran kadar pro

gesteron dalam susu kemungkinan besar dapat membantu

untuk mendiagnosa kebuntingan pada sapi perah yang me

men-jelaskan, bahwa analisa progesteron dalam susu

meru-pakan met ode yang baik sekali untuk memonitor aktivi

tas ovarium pada sejumlah sapi perah, dan mempelajari

keadaan abnormal sekresi progesteron. Kadar progeste

ron dalam susu sapi tidak bunting(2 ng!ml susu, yang

diambil pada 21 hari setelah inseminasi (Hafez 1980).

Gambar 5. Hubungan antara kadar progesteron dalam BU

flU pada sapi laktasi, dengan waktu setelah

dilakukan inseminasi.

--E

... 12

0> c:

-Q)

8

r-c:

o

...

Q) ..-II) Q) 0>o

... 4r-/ Ie.

I I0

t

estrus

I

15

I : ... I

,

20

25

30

t

GLGス。セZ@ tu (lHU'i)Bf.)-estrus

telch ゥiセsgャセャゥョ。Nウゥ@ •Sumber: Hafez, E.S.E. 1980. Reproduction in

Farm Animals. Lea and Febiger.

Phila-delphia, U.S.A.

Heap セ@ セ@ (dalam Hafez 1980) membuktikan ォ・「・ョ。セ@

an met ode tersebut dengan mengambil sejumlah contoh bセ@

BU sa pi yang telah diinseminasi setelah 21, 24, dan 42

[image:38.607.121.486.228.625.2]berkisar antara 77.5% - 8596 untuk sapi bunting, dan

85.796 - 10ryh untuk sapi tidak bunting.

Bulman and Lamming (1978) menjelaskan, bahwa yang

dilakukan dalam metode pengukuran kadar progesteron

adalah men cat at dan mengumpulkan data dari setiap

sa-pi yang akan diperiksa mengenai kadar progesteron

pa-da saat estrus pertama pa-dan beberapa hari setelah dila

kukan inseminasi.

Fu= (dalam Bulman and Lamming 1978) menambahkan.

bahwa bahan yang diperlukan dalam met ode analisa

REPRODUKS I SAPr PERAH

Kruif and Brand (1978) mengemukakan pendapatnya,

bah-wa keuntungan memiliki perusahaan sapi perah ditentukan

0-leh jumlah susu yang dihasilkan dan sejumlah anak sapi yang

dilahirkan.

Salisbury and VanDemark (1961) menjelaskan, bahwa

me-ngetahui dengan pasti status reproduksi sapi betina adalah

besar kegunaannya didalam pengelolaan reproduksi sapi perah.

Pemeriksaan kebuntingan merupakan salah satu cara untuk

me-ngatasi sedini mungkin terhadap kemungkinan adanya penyakit

penyebab infertilitas dan sterilitas yang bersifat

merugi-kane Disamping itu pemeriksaan kebuntingan juga dapat

di-gunakan untuk membantu pelaksanaan program lnseminasi

Buat-an (IB).

1. PRE Dalam Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan

1.1. Diagnosa Kebuntingan

Ternouth (1983) menyatakan, bahwa pemeriksaan

ke-buntingan merupakan salah sa.u cara untuk memonitor dan

membuktikan basil Inseminasi Buatan secara cepat dan la

yak. Dengan melalui palpasi rektal dapat diketahui

se-cara pasti sapi dalam keadaan bunting dan dari hasil pe

ngamatan tidak menunjukkan estrus kembali selama satu

and VanDemark, 1961 ( dikutip oleh Ternouth 1983), bah

wa satu siklus berahi yang dipergunakan sebagai dasar

diagnosa hasil IB adalah berkisar antara 28 - 35 hari.

Menurut pendapat Anderson, 1965 (dikutip oleh Ternouth

1983), interval waktu yang digunakan sebagai dasar

di-agnosa hasil IB adalah 30 - 60 hari.

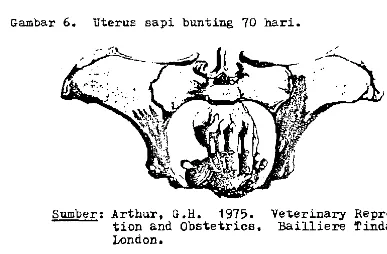

Ternouth (1983) menjelaskan, bahwa mendiagnosa ォセ@

buntingan melalui palpasi rektal pada umur kebuntingan

muda dapat ditemukan beberapa perubahan di dalam

ute-rus yang meliputi penipisan dinding uteute-rus,

pengumpul-an cairpengumpul-an allpengumpul-antois di dalam kedua tpengumpul-anduk kornua ypengumpul-ang

mulai dapat ditemukan pacta umur kebuntingan 8 minggu,

dan hilangnya bagian runcing di ujung tanduk kornua.

Gambar 6. uterus sapi bunting 70 hari.

Sumber: Arthur, G.H. 1975.

tion and Obstetrics. London.

veterinary Reproduc

Bailliere セゥョ、。ャャM[@

Disamping itu Ternouth (1983) juga menjelaskan,

bahwa pada sapi dara fremitus dalam A. uterina media

[image:41.605.86.473.410.664.2]Kotiledon mulai dapat ditemukan pada umur kebuntingan

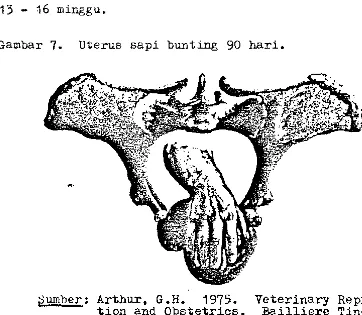

[image:42.603.103.465.119.434.2]13 - 16 minggu.

Gambar 7. Uterus sapi bunting 90 hari.

Sumber: Arthur, G.H. 1975.

tion and Obstetrics. London.

Veterinary Reprodue Bailliere Tindal17

Menurut pendapat Arthur (1975), kotiledon pertama kali

dapat dikenali melalui palpasi rektal pada umur

kebun-tingan antara

3t - 4

bulan, dengan cara meraba garistengah sepanjang 8 - 10 em di depan agak ke bawah pin£

gir pelvis. Menurut Salisoury and VanDemark (1961) dan

Ternouth (1983), bahwa ketrampilan seseorang untuk dapat

melldiagnosa kebuntingan seeara tepat hanyalah mungkin

BGtelah umur kebuntingan mencapai 60 hari atau lebih.

Wisconsin (dalam Salisbury and VanDemark 1961) ュセ@

ngatakan, bahwa metode klinik sangat memuaskan untuk

mendiagnosa kebuntingan apabila dalam palpasi dapat

Ternouth

(1983),

bahwa kantong amnion dapat dipalpasi pada umur kebuntingan 5 minggu dan cara ini telahdi-gunakan oleh beberapa operator dalam mendeteksi kebun

tingan dan menentukan umur kebuntingan.

Ternouth

(1983)

juga mengemukakan pendapatnya エ・セ@tang perubahan yang terjadi di dalam uterus pada umur

kebuntingan diatas tiga bulan, bahwa serviks dalam

ke-adaan tertarik ke arah pinggir pelvis dan sementara ka

rena berat turun ke lantai pelvis. Fetus mencapai

ab-domen pada umur kebuntingan antara 5 - 7 bulan.

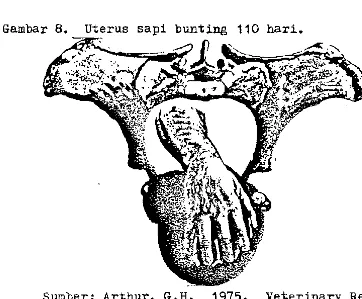

Menurut pendapat Arthur

(1975),

bahwa セ・エオウ@ dapatdipalpasi pada umur kebuntingan 120 - 160 hari dan

da-lam prakteknya lebih dari 50% dapat dilakukan,

walau-pun dalam kasus lain mungkin £etu8 tidak dapat dipalpa

si.

Gambar 8. Uterus sapi bunting 110 hari.

Sumber: Arthur, G.H. 1975.

tion and Obstetrics. London.

[image:43.607.98.460.450.749.2]Gambar

9.

Uterus sapi menjelang akhir kebuntingan.Sumber: Arthur, G.H. 1975. tion and Obstetrics. London.

Veterinary Reprodue Bailliere セゥョ、。ャャセ@

Ternouth (1983) menegaskan, bahwa diagnosa

kebun-tingan dapat dipastikan bila dapat dipalpasi fetus,

ko-tiledon atau fremitus. Fada umur kebuntlngan tiga bulan

diameter arteri pada sisl kornua bunting 0,3 cm dengan

fremitus redup; dan pada umur kebuntingan empat bulan

diameter arteri menjadi dua kali lipat dengan fremitus

jelaS, sedangkan pada umur kebuntingan delapan bulan di

ameter arteri mencapai 1,3 em dengan fremitus sangat ェセ@

las.

Tabel 3.

I

KARAKTERISTIK PERKEMBANGAN UfERUS PADA SAPI BUNTING 35 - 91 liARIUMUR PANJANG (liARI) FETUS

tCm)

35 + 1.0

42 2.5

49 + 3.75

56 5.0

59 :!:. 6.0

63 7.3

70 10.0

77 + 11.0

84

:!:. 14.091 + 15.0

VOLUME TOTAL UKURAN KO CAlRAN fィセal@ TlLEDON

(ml) (Cm)

150

!. 150

112 190 475 855 760 870 2.5x1.3

CIRI-CIRI LAIN

Kantong amnion ber

1

bentuk bola denga

diameter 3.2 cm.

Kantong amnion

0-val berukuran 5.1

x 3.8 cm.

Diameter kornua

bunting 5.1-&.4cm

Diameter kornua

bunting 7.6-8.9cm,

kadang-kadang ada

:fremitus.

Sumber: Arthur, G.H. 1975. Veterinary r・ーイッ、オ」エセッョ@ and Obstetrics. Bailliere Tindall, London.

[image:45.613.58.495.87.631.2]Tabel 4.

IUl'iU'RTPOSlS1: FErUS ANJAN(

(BULAh) FETUS

3 4 5 6 7 8 9

I

(Gm)Dekat ke ba-wah pinggir pelvis.

15

Tengah ven- 28 tral dinding

bawah pinggir pelvis.

Di bawah dan

I

40 lebih kekanan dari garis エセ@ ngah.Pada lantai ab 52 domen lebih kk kanan dari gal ris tengah.

'Dibawah men-capai garis tengah.

70

Kaki depan/kal 80 ki belakang

mendekat pinE.

I

gir pelvis @da garis te-ngah.

Kepala dan

ォセQ@

90 ki depan!kakiI belakang dalarr ruang pelvis.

kapセktセristik@ PERKEMBANGAN UTERUS PADA SAPI BUNnNG 3 - 9 BULAN.

F· R EWT'[ U S

CilIRAN FETA L1illON

1m

CURNOA GRA VID CORNUA NON-GRAVIDVOLUME totセiャセヲeᄋ@ KlfRJIN KOTr:..

(ml) (Cm)

870 2.5x1.3

3080 3.8x1.9

3905 4.5x2.5

セ@ 6680 5.1x3.2

セ@ 8640 5.7x3.2

セ@ 8160 6.4x3.8

!13920 6.4x3.8

DIAMETER

ARTERI (Gm)

0.3

0.6

0.9

1 •. 3

1.3

1.3

1.3

FREMITUS

I

DIA1'lliTlill ART£RI サcAャャセ@Redup Jelas Jelas Sangat jelas Sangat jelas Sangat jelas sangat jelas 0.3 0.3 0.6 0.9 0.9 1.3 1.3 FREJ>1ITUS

Tidak ada

Tidak ada

セゥ、。ォ@ ada

Tidak ada

Redup

Jelas

Sangat jelas

Sumber:- Arthur, gセhN@ 1975. Veterinary Reproduction Arid O-bstetric. TailliereT-ind-all, New York.

1983. Dairy Cattle Research Techniques. Brisbane,

Ternouth, J .R. Australia.

,,,"

GIRl-GIRl LAIN

Fetus sebesar tikus besar.

Lekukan pada uterus dapat diten-tukan. .i<'etus sebesar kucing ke-cil.

Jika fetus dapat dipalpasi, akar terasa pindah tempat bila terse,! tuh.

Fetus sebesar anjing kecil.

Fetus sebesar anjing sedang.

Fetus sebesar anjing besar.

[image:46.1229.128.1145.80.714.2]juga merupakan salah satu kriteria daripada diagnosa

kebuntingan. Pendapat ini diperjelas oleh Arthur (1975),

bahwa di permukaan ovarium pada sapi bunting dapat 、ゥエセ@

mukan tonjolan yaitu korpus luteum verum (graviditatum)

yang bertahan sepanjang periode kebuntingan. Korpus ャセ@

teum graviditatum mempunyai ukuran yang lebih besar

da-ripada korpus luteum dalam siklus berahi. Beratnya be£

kisar antara 3,9 - 7,5 kg dengan warna berkisar antara

kuning - orange - kecoklatan. Apabila dipalpasi terasa

tumpul di bagian jaringan lutealnya dan terasa keras.

1.2. Diferensial Diagnosa

Arthur (1975) dan Ternouth (1983) mengatakan,

bah-wa keadaan sapi bunting sering diasalahkan dengan kasus

pyometra. Menurut pengamatan Arthur (1975) dan Soulsby,

1968 (dikutip oleh Stewart 1979), kejadian pyometra

da-lam sekumpulan ternak sering disebabkan oleh infeksi

Trichomonas fetus, yang ditandai dengan adanya

perluas-an uterus dperluas-an korpus luteum yperluas-ang bertahperluas-an seperti pada

sapi bunting.

Soulsby, 1968 (dikutip oleh Stewart 1979) dan

Ter-nouth (1983) juga menerangkan, bahwa pada kasus

pyome-tra keadaan dinding uterus menebal, kemudian jika dipal

paSi tidak ditemukan kotiledon dan fremitus. Pada ォ。セ@

sus lain misal: mumifikasio fetus, dapat dirasakan

cair-Dari hasil pengamatan Arthur (1975) terhadap

ba-nyak kasus infeksi oleh

1.

fetus, kematian fetus banyak terjadi pada umur kebuntingan antara 5 - 6 bulan,teta-pi korpus luteum tetap bertahan. Penyerapan fetus

ter-jadi secara bertahap mulai dari membran fetus, kemudian

cairan fetus dan jaringan lunak sehingga fetus

menge-ring dan berkerut (parsonson 1962 dan Arthur 1975).

Disamping itu Ternouth (1983) juga menjelaskan,

bahwa kebuntingan dapat dibedakan dari sejumlah keadaan

lain yang meliputi kandung kemih, endometritis,

resolu-si uteri yang dini, resoluresolu-si uteri yang lambat. Pada

perabaan kandung kemih tidak dirasa adanya bagian 。ョセᆪ@

kornua, dan leher kandung kemih sejajar dengan serviks.

Demikian juga tidak teraba adanya fetus dan kotiledon.

Pada keadaan resolusi uteri yang dini tidak ditemukan

kotiledon dan fremitus, walaupun fremitus dapat ditemE

kan pada lima hari pertama. Serviks jelas meluas dan

tanda-tanda trauma sering ada, tetapi keadaan tubuh dan

perkembangan ambing sering memberi kesan sapi baru saja

melahirkan. Pada keadaan resolusi uteri yang lambat di

temukan keadaan dinding uterus menebal dan serviks melu

as. Korpus luteum ada pada salah satu ovari, tetapi ja

rang ditemukan.

Parsonson (1962) menjelaskan, bahwa pada kasus

en-dometritis terlihat mengalir jonjot-jonjot mukopurulen

dipalpasi teraba dinding kornua melembek dan meruncing

ke bagian ujung tanduk kornua yang sedikit bergelung

dan tidak ditemukan adanya cairan fetal yang mengisi

kornua (Ternouth 1983).

Ternouth (1983) juga menambahkan, bahwa pada

kea-daan mumilikasi fetus tidak ditemukan cairan alantois,

kotiledon dan fremitus seperti pada sapi bunting.

Da-lam keadaan ini fetus mengeras seperti batu dan

krepi-tasi sering jelas teraba.

2. Palpasi per-rektal dalam Pengawasan Penyakit Penyebab Infertilitas dan Sterilitas

2.1. Etiologi

Parsonson (1962) mengatakan, bahwa kemajiran pada

perusahaan peternakan sapi perah bukan hanya problem

dalam masalah pengelolaan reproduksi, tetapi juga

me-nyangkut masalah produksi susu yang dihasilkan. Dengan

demikian kasus kemajiran baik yang bersifat permanen

ataupun エ・ューセイ・イ@ adalah faktor penting dalam usaha

pe-ternakan sapi perah.

Disamping itu Parsonson (1962) juga mengatakan ber

dasarkan hasil pengamatannya, bahwa kasus reproduksi

yang ditemukan pada sebuah perusahaan peternakan sapi

perah meliputi 262 kasus penderita sista folikel dan

sista luteal, 345 kasus endometritis dan pyometra dan

108 kasus abortus. Abortus tersebut terjadi pada umur

27,7% dari jumlah kasus abortus tersebut disebabkan

0-leh infeksi Brucella abortus.

Laing (1970) menjelaskan. bahwa penyebab kasus ke

majiran digolongkan dalam bentuk infeksius dan ョッョMセ@

feksius. Non-infeksius meliputi keadaan inaktif

fung-si ovari, degenerafung-si fung-sista pada folikel de Graaf,

per-tumbuhan abnormal yang meliputi perper-tumbuhan abnormal

uterus. sista pada dinding vaginal. sista pada mesosal

pinx. hipoplasia ovarium dan neoplasma pada alat

kela-min. Sedangkan bentuk infeksius yang sering ditemukan

meliputi kasus endometritis dan kasus abortus.

Menurut pendapat Stewart (1979), penyebab kasus

kemajiran dibedakan dalam lima golongan yang meliputi

faktor genetik, ketidakse1mbangan kelenjar endokrin,

faktor kesehatan lingkungan, hubungan faktor genetik

dengan kesehatan lingkungan, dan faktor infeksi

penya-「セ@

Lagerlof, 1934 dan Eriksson (dalam Laing 1970) dan

Stewart (1979) menjelaskan, bahwa kasus hipoplasia ッカセ@

rium pada sapi perah dipengaruhi oleh faktor genetik.

Pendapat ini oleh Settergren, 1954 dan 1961 (dalam

la-ing 1970) dibuktikan, bahwa kasus hipoplasia ovarium

banyak terjadi pada sapi jenis Swedish Highland yang pu

tih.

Menurut hasil penelitian Summers セセL@ 1974

(da-lam Stewart 1979), bahwa pada sekumpulan ternak sapi pe

menderita kasus hipoplasia ovarium dan

7,1%

dari sekumpulan ternak sapi perah jenis Shorthorn menderita ィゥーセ@

plasia kedua ovariumnya. Laing

(1970)

dan Stewart(1979)

mengemukakan pendapatnya, bahwa faktor kesehatan

Iing-kungan yang meliputi iklirn, nutrisi (energi, protein,

mineral, vitamin) dan manage men mempunyai pengaruh

ter-hadap perkernbangan fungsi ovarium. Disamping itu Garm,

1949

(dikutip oleh Stewart1979)

juga menjelaskan, bahwa faktor keseimbangan kelenjar endokrin 「・イー・ョァセイオィ@

terhadap terjadinya sista folikel.

Ternouth

(1983)

mengatakan, bahwa mempernatikandan mengamati secara teliti terhadap kesehatan hewan da

lam sekelompok ternak adalah penting sebagai us aha

ter-hadap pencegahan penyebaran kasus kemajiran yang

bersi-fat infeksius. Pendapat ini diperjelas oleh Stewart

(1979),

bahwa penyebab kasus kernajiran yang bersifat in feksius dapat terjadi oleh infeksi bakteri termasukchlamydia, infeksi protozoa, infeksi virus dan intekei

jamur. Parsonson

(1962),

Laing(1970)

dan Stewart(1979)

menambahkan, bahwa kasus kemajiran yang bersifat

infek-sius pada umumnya menyebabkan kematian fetus, endometri

tis dan pyometra.

Laing

(1970)

juga menambahkan, bahwa infeksi olehbakteri ke dalam uterus menyebabkan terbentuknya toxin

yang kemudian menginfeksi ovarium dan akhirnya dapat me

nyebabkan degenerasi sistik pada folikel de Graaf.

dan Friesian, akibat gangguan fungsi kelenjar

pituita-E1

anterior karena laktasi yang tinggi (Garm dalamla-ing, 1970).

2.2. Diagnosa

Mylrea (1962) menjelaskan, bahwa pemeriksaan organ

kelamin sapi betina melalui palpasi per-rektal

dilaku-kan setiap minggu sampai didiagnosa dalam keadaan

bun-ting atau dalam keadaan yang infertil. Kemudian dilaku

kan pemeriksaan yang lebih teliti bila sapi menunjukkan

ada perkembangan yang abnormal.

Parsonson (1969) dan Laing (1970) menambahkan, bah

wa dengan melalui pemeriksaan per-rektal dapat

dipalpa-si adanya kelainan dalam alat reprodukdipalpa-si , berupa

per-turobuhan abnormal, keadaan sista ovariuro dan hipoplasia

ovarium.

Clark, 1971 (dalam Stewart 1979) dan Campbell and

Trueman (dalam stewart 1979) menjelaskan, bahwa untuk

kasus kemajiran yang bersifat infeksiwselain dilakukan

palpasi rektal terhadap pembentukan sista luteal,

diag-nosa dapat diperkuat dengan uji serologis terhadap

in-feksi Leptospirosis, VibrioSiS, dan Brucellosis.

Dennet, 1976 (dalam Stewart 1979); Mellick et セL@

1965, Dufty, 196'1, Philpott, 1968 (dalam Clark 1971) ju

ga menjelaskan, bahwa untuk memperkuat diagnosa

terha-dap infeksi olah Trichomoniasis dan Vibriosis terha-dapat di

Gambar 10. Macam-macam pertumbuhan abnormal pada alat reproduksi sapi betina.

Sumber: Laing, J.A. 1970. Fertility and Infertility in The Domestic Animals. Bailliere Tindall and Cassell, London.

1. Sista pada mesosalpinx.

[image:53.600.140.511.59.731.2]3. Hipoplasia kompleta pada ovarium kiri.

5. Sista pada dindin