SKRIPSI

KAJIAN SUSUT PASCA PANEN DAN PENGARUH KADAR AIR GABAH TERHADAP MUTU BERAS GILING VARIETAS CIHERANG

(Studi Kasus di Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang).

Oleh LISTYAWATI

F24103050

2007

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KAJIAN SUSUT PASCA PANEN DAN PENGARUH KADAR AIR GABAH TERHADAP MUTU BERAS GILING VARIETAS CIHERANG

(Studi Kasus di Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang).

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN pada Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan

Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor

Oleh : LISTYAWATI

F24103050

2007

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

KAJIAN SUSUT PASCA PANEN DAN PENGARUH KADAR AIR GABAH TERHADAP MUTU GILING BERAS VARIETAS CIHERANG

(Studi Kasus di Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang).

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN pada Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan

Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor

Oleh : LISTYAWATI

F24103050

Dilahirkan pada tanggal 22 November 1984 Di Bekasi, Jawa Barat

Tanggal lulus : 21 Juni 2007 Menyetujui:

Bogor, Juli 2007

Prof. Dr. Ir. Rizal Syarief, DESS Dr. Ir. Nugraha Edhi Suyatma, DEA Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Mengetahui,

Listyawati. F24103050. Kajian Susut Pasca Panen dan Pengaruh Kadar Air Gabah Terhadap Mutu Beras Giling Varietas Ciherang (Studi Kasus di Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang). Di bawah bimbingan : Prof. Dr. Ir. Rizal Syarief, DESS dan Dr. Ir. Nugraha Edhi Suyatma, DEA. (2007)

RINGKASAN

Beras varietas Ciherang merupakan salah satu beras varietas unggul, namun dalam pemasarannya beras ini belum banyak dikenal oleh masyarakat banyak. Hal ini disebabkan karena beras Ciherang biasa dipasarkan tanpa merek. Beras varietas Ciherang ini banyak ditanam di daerah Karawang, Jawa Barat dikarenakan iklim dan keadaan tanah yang cocok untuk pertumbuhan beras varietas Ciherang ini. Salah satu daerah yang menanam beras varietas Ciherang ini adalah Kecamatan Telagasari, yang terletak di Kabupaten Karawang.

Keberhasilan dari upaya peningkatan produksi beras selain dengan upaya pembudidayaan dan perluasan lahan, juga sangat dipengaruhi oleh jumlah loss atau susut yang terjadi mulai dari pemanenan padi hingga penggilingan gabah menjadi beras. Salah satu kendala besar yang dihadapi oleh petani adalah masih tingginya loss pasca panen. Apabila kita dapat menekan jumlah loss yang terjadi selama pasca pemanenan, maka produktivitas beras secara nasional juga akan meningkat dan hal ini dapat memberikan keuntungan bagi berbagai pihak, mulai dari petani, masyarakat, juga pemerintah. Oleh sebab itu peneliti mencoba untuk menganalisis susut pasca panen yang terjadi di Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil pengamatan, susut pasca panen yang terjadi di Kecamatan Telagasari adalah sebesar 8%, yang meliputi susut pemanenan sebesar 0.3%, susut perontokan sebesar 4.6%, susut pengeringan sebesar 1.3%, dan susut penggilingan sebesar 1.8%

RIWAYAT PENULIS

Penulis dilahirkan di Bekasi, 22 November 1984 dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis memulai pendidikannya di TK Mardi Yuana, dan selanjutnya penulis meneruskan pendidikannya di SD Mardi Yuana, SLTP Mardi Yuana, dan SMUN 3 Bogor. Pendidikan terakhirnya dia tempuh di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Penulis menyelesaikan tugas akhirnya dengan melakukan penelitian yang berjudul ” Kajian Susut Pasca Panen dan Pengaruh Kadar Air Gabah terhadap Mutu Beras Giling Varietas Ciherang ( Studi Kasus di Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang)”. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Desember 2006 sampai dengan bulan April 2007. Penelitian ini bertempat di Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, dan juga laboratorium ITP.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya lah skripsi ini

dapat saya selesaikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Rizal Syarief, DESS. selaku Dosen Pembimbing Akademik

sekaligus dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan,

masukan, dorongan, dan saran Bapak selama ini.

2. Dr. Ir. Nugraha Edhi Suyatma, DEA selaku Dosen Pembimbing II. Terima

kasih atas masukan, dorongan dan saran Bapak selama saya

menyelesaikan tugas akhir saya.

3. Dr.Ir. Yadi Haryadi, Msc selaku dosen penguji. Terima kasih atas

kesediaan bapak sebagai penguji.

4. Keluargaku : Papa, Mama, Novi. Terima kasih telah memberikan

semangat, keceriaan, penghiburan, dan dukungannya. I love u all

5. Bapak Ujang, selaku pengurus KUD yang telah membantu saya selama di

Karawang

6. Bapak Hasanuddin dan Ibu Kurnia yang telah bersedia rumahnya

ditumpangi oleh saya selama berada di Karawang

7. Para petani di Kecamatan Telagasari, karawang yang telah membantu saya

memperoleh data untuk penelitian saya

8. Petugas Dinas Pertanian Karawang, terimakasih atas bantuan dan

dukungannya selama saya menjalankan penelitian di Karawang

9. Kak Pahrudin, terima kasih karena sudah mau bersusah-susah menemani

saya dan menjadi guide selama saya di Karawang.

10.Bapak Sulyaden yang telah membantu saya di Laboratorium Metatron

11.Sahabat-sahabatku : Rika, Aji, Agnes, Anas, Fena, Titin, Thia, Dina.

Thanks for all. Thanks for our beautiful friendships, thanks for your

supports, thanks for everything.

12.Teman-teman satu bimbinganku, Beti dan Natalia. Tetap semangat yah

dalam menjalankan penelitian dan tugas akhir. Perjuangan kita selama 4

tahun akan ditentukan disini. Terima kasih atas dukungan dan

13.Teman-teman TPG 40 : Andreas, Agus, Eko, Bebe, Lasty, Dion, Andal,

Wayan, Ari, Angel, Gilang, dan semua teman-teman sekalian yang tidak

dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih untuk semua dukungannya.

14.Teman-teman SMPku : Ribkah, Heny, Kurniawan, Ito makasih yah buat

dukungannya selama penelitian dan pembuatan skripsi ini.

15.Para teknisi di Laboratorium ITP : Ibu Rubiyah, Teh Ida, Pak Gatot, Pak

Koko, Pak Rojak, Ibu Sri, dan teknisi lainnya yang telah membantu saya

dalam menyelesaikan penelitian saya

16.Program B dan Teh Dewi, terima kasih atas bantuannya dan dukungannya.

17.Semua pihak yang telah membantu, dan tidak dapat disebutkan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR TABEL ...v

DAFTAR GAMBAR ... vi

DAFTAR LAMPIRAN ... vii

I. PENDAHULUAN ...1

A. LATAR BELAKANG ...1

B. TUJUAN ...2

C. MANFAAT ...2

II. TINJAUAN PUSTAKA ...3

A. BERAS ...3

B. TANAMAN PADI ...7

C. BERAS CIHERANG ...8

D. PASCA PANEN ...8

E. KADAR AIR GABAH ...14

III. METODOLOGI PENELITIAN ...16

A. BAHAN ...16

B. ALAT ...16

C. METODE PENELITIAN ...16

1. Analisis Karakteristik Fisik ...16

2. Analisis Susut Pasca Panen ...19

3. Analisis Pengaruh Kadar Air terhadap Beras Giling ...22

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN ...23

A. ANALISIS KARAKTERISTIK FISIK ...23

B. ANALISIS SUSUT PASCA PANEN ...30

1. Susut Pemanenan ...31

2. Susut Perontokan ...34

3. Susut Pengeringan ...37

C. ANALISIS PENGARUH KADAR AIR GABAH TERHADAP BERAS

GILING ...40

V. KESIMPULAN DAN SARAN ...47

A. KESIMPULAN ...47

B. SARAN ...47

DAFTAR PUSTAKA ...49

DAFTAR TABEL

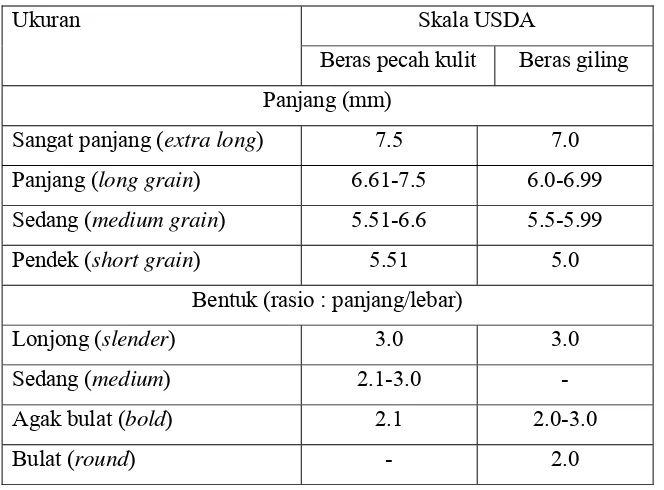

Tabel 1. Standardisasi tipe beras berdasarkan

ukuran dan bentuk biji ... 4

Tabel 2. Klasifikasi dan jumlah rekomendasi parameter kualitas beras ... 5

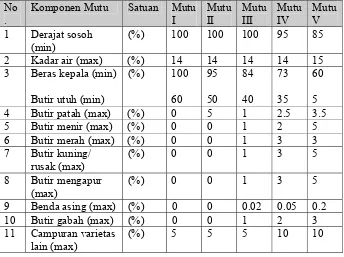

Tabel 3. Spesifikasi persyaratan mutu beras giling(SNI 01-6128-1999) ... 6

Tabel 4.Mutu beras : RSNI 01-6128-200x ... 6

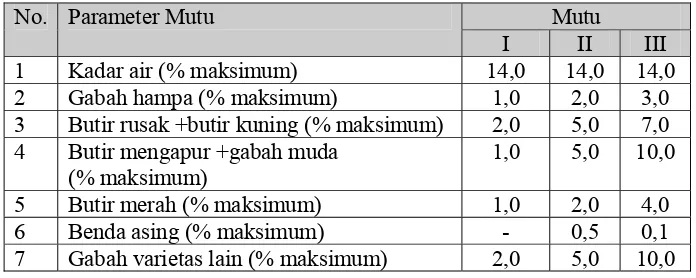

Tabel 5. Mutu gabah menurut SNI 0224-1987-0 ... 7

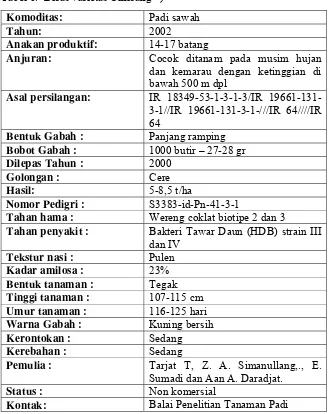

Tabel 6. Beras varietas Ciherang ... 9

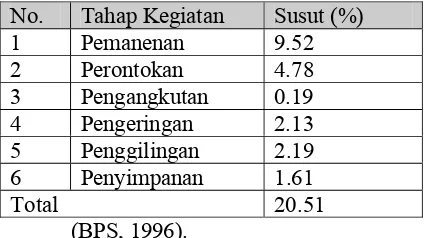

Tabel 7. Persentase susut pasca panen menurut BPS 1996... 12

Tabel 8. Ukuran dan Nisbah Gabah dan Beras Ciherang ... 23

Tabel 9. Kualitas Gabah Varietas Ciherang ... 23

Tabel 10. Karakteristik Fisik Beras Varietas Ciherang ... 25

Tabel 11. Pemisahan Beras Pecah Kulit ... 28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hama lembing yang menyerang

padi di Kecamatan Telagasari ... 24

Gambar 2. Skema pengaruh perlakuan

prapanen terhadap mutu beras. ... 30

Gambar 3. Grafik perhitungan susut

pasca panen di Kecamatan Telagasari ... 31

Gambar 4. Proses perhitungan susut pemanenan untuk perhitungan gabah yang

hilang (a), dan perhitungan gabah total hasil panen (b) ... 32

Gambar 5. Sabit biasa (kiri) dan sabit bergerigi (kanan) ... 33

Gambar 6 (a) Proses perhitungan susut perontokan

dengan menggunakan alas kontrol dan alas petani

dan (b). Penggebotan dengan menggunakan alas kontrol.. ... 35

Gambar 7. Grafik hubungan antara kadar air

DAFTAR LAMPIRAN

A. LATAR BELAKANG

Nasi merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat

Indonesia. Selain rasanya yang enak, nasi juga memiliki kecocokan untuk

dipadukan dengan berbagai lauk. Oleh sebab itu sebagian besar

masyarakat Indonesia menyukai nasi sebagai makanan pokok. Nasi yang

rasanya enak akan dihasilkan dari beras yang berasal dari beras yang

berkualitas bagus, yang salah satunya ditentukan oleh varietasnya.

Beras varietas Ciherang tergolong ke dalam beras unggulan. Hanya

saja masyarakat belum banyak mengetahui jenis beras ini. Hal ini

disebabkan karena jenis beras ini banyak dijual tanpa merek di pasaran.

Padahal luas produksi beras Ciherang ini menempati urutan nomor satu di

Jawa Barat pada musim tanam 2004 (Hermanto, 2006).

Beras yang akan diteliti oleh penulis adalah beras varietas

Ciherang yang berasal dari Karawang. Varietas Ciherang ini sekarang

mulai meluas penyebarannya. Uji yang dilakukan terhadap beras varietas

Ciherang ini diantaranya meliputi uji fisik untuk mengetahui karakteristik

fisik dari beras ini.

Mutu gabah dan kadar air gabah sebelum digiling dapat

mempengaruhi rendemen dan mutu beras giling yang dihasilkan. Bila

gabah yang akan digiling mencapai kadar air yang optimum maka akan

diperoleh rendemen dan mutu beras giling yang baik pula. Oleh sebab itu

perlu adanya pengeringan gabah yang tepat hingga mencapai kadar air

optimum tersebut.

Masalah utama dalam penanganan pasca panen padi yang sering

dialami oleh petani adalah tingginya kehilangan hasil selama pasca panen.

Kegiatan pasca panen meliputi proses pemanenan padi, penyimpanan

padi, perontokan padi, pengeringan gabah, dan penggilingan gabah hingga

menjadi beras. Masing-masing tahapan pasca panen tersebut

gabah dalam jumlah yang lebih besar. Oleh sebab itu diperlukan suatu

perhitungan besarnya penyusutan yang terjadi selama pemanenan, mulai

dari pemanenan padi, hingga pengeringan dan penggilingan, yang akan

berguna untuk menentukan tindakan dan upaya berlanjut yang berguna

untuk meningkatkan produksi beras ke depannya dengan mengurangi

penyusutan yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan studi lapang langsung

ke Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, untuk menghitung

penyusutan yang terjadi selama pemanenan. Selain itu penulis juga

mempelajari pengaruh kadar air gabah terhadap rendemen dan mutu beras

giling varietas Ciherang yang dihasilkan.

B. TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mempelajari karakteristik fisik beras varietas Ciherang

2. Menghitung susut pasca panen beras varietas Ciherang di

Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang

3. Mempelajari pengaruh kadar air gabah terhadap rendemen dan

mutu beras giling yang dihasilkan

C. MANFAAT

Manfaat yang bisa diperoleh melalui penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui mutu fisik beras varietas Ciherang yang dapat

dijadikan acuan untuk produksi beras berlabel

2. Mengetahui penyebab terjadinya kehilangan saat pemanenan dan

mendapatkan solusi untuk mengurangi kehilangan hasil panen

tersebut

3. Mengetahui kadar air gabah yang optimum untuk mendapatkan

A. BERAS

Beras merupakan tanaman Graminae yang termasuk ke dalam

genus Oryza Linn. Ada dua macam spesies yang biasa ditanam, yaitu spesies Oryza sativa Linn dan Oryza glaberrina. Spesies Oryza sativa Linn merupakan jenis spesies yang banyak ditanam di berbagai belahan

dunia, sedangkan spesies Oryza glaberrina merupakan beras spesifik yang biasa ditanam di daerah kecil di Afrika Barat (Grist, 1959).

Beras merupakan sumber utama kalori bagi sebagian besar rakyat

Indonesia. Pangsa beras pada konsumsi kalori total adalah 54,3%, atau

dengan kata lain setengah dari intake kalori masyarakat Indonesia bersumber dari beras (Harianto, 2001).

Berdasarkan ukuran dan bentuk beras, dalam standardisasi mutu

beras di pasaran internasional terdapat empat tipe ukuran panjang beras,

yaitu biji sangat panjang (extra long), biji panjang (long grain), biji sedang (medium grain), dan biji pendek (short grain). Berdasarkan nisbah panjang/ lebar, beras juga dibagi atas empat tipe, yaitu lonjong (slender), sedang (medium), agak bulat (bold), dan bulat (round) (Damardjati dan Purwani, 1991).

Secara umum, mutu beras dapat dikategorikan ke dalam 4

kelompok, yaitu (i) mutu giling, (ii) mutu rasa dan mutu tanak, (iii) mutu

gizi, dan (iv) standar spesifik untuk penampakan dan kemurnian biji

(misalnya besar dan bentuk beras, kebeningan (transluency), dan beras chalky). Sedangkan dalam program pemuliaan padi, komponen mutu beras dapat dikelompokkan atas (i) rendemen giling, (ii) penampakan, bentuk,

dan ukuran biji, dan (iii) sifat-sifat tanak dan rasa nasi (Damardjati dan

Purwani, 1991).

Mutu beras giling dikatakan baik apabila hasil dari proses

penggilingan diperoleh beras kepala yang banyak dengan beras patah

minimal. Mutu giling ini juga ditentukan dengan banyaknya beras putih

dengan nilai ekonomis dari beras. Salah satu kendala utama bagi produksi

beras adalah banyaknya beras yang pecah sewaktu digiling. Hal ini dapat

menyebabkan menurunnya mutu beras (Allidawati dan Kustianto, 1989)

Penggolongan beras berdasarkan ukuran dan bentuk biji telah

ditentukan oleh USDA seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Standardisasi tipe beras berdasarkan ukuran dan bentuk biji

Ukuran Skala USDA

Beras pecah kulit Beras giling

Panjang (mm)

Sangat panjang (extra long) 7.5 7.0

Panjang (long grain) 6.61-7.5 6.0-6.99

Sedang (medium grain) 5.51-6.6 5.5-5.99

Pendek (short grain) 5.51 5.0

Bentuk (rasio : panjang/lebar)

Lonjong (slender) 3.0 3.0

Sedang (medium) 2.1-3.0 -

Agak bulat (bold) 2.1 2.0-3.0

Bulat (round) - 2.0

Selain skala USDA, penggolongan tipe beras juga dilakukan oleh

Tabel 2. Klasifikasi dan jumlah rekomendasi parameter kualitas beras (Ayap et al., 2001).

Parameter Klasifikasi Jumlah

Rekomendasi Beras pecah kulit

(Brown rice)

Good (G) ≥ 80,0% ≥75.0 % (F hingga G) Fair (F) 75,0-79,0%

Poor (P) ≤75,0% Beras giling (Milled

rice)

Premium (Pr) ≥70,1% ≥ 65.1 % (G1 hingga Pr) Tingkat 1 (G1) 65,1-70,0%

Tingkat 2 (G2) 60,1-65,0% Tingkat 3 (G3) 55,1-60,0% Beras kepala (Head

rice)

Premium (Pr) ≥57,0% ≥48.0 % (G1 hingga Pr) Tingkat 1 (G1) 48,0-56,9%

Tingkat 2 (G2) 39,0-47,9% Tingkat 3 (G3) 30,0-38,9% Panjang beras (Grain

length)

Extra Long (EL)

≥7,5 mm ≥6.5 mm (L hingga EL) Long (L) 6,6-7,4 mm

Medium (M) 5.5-6.5 mm Short (S) ≤5.4 mm Bentuk beras (Grain

shape)

Slender (S) ≥3.0 ≥3.0 (Slender) Intermediate

(I)

2.0-3.0

Bold (B) ≤2.0 Pengapuran (Chalky

grains)

Premium (Pr) ≤ 2.0 % ≤5.0 % (G hingga Pr) Tingkat 1 (G1) 2.0-5.0 %

Tingkat 2 (G2) 5.1-10.0 % Tingkat 3 (G3) 10.1-15.0 % Kadar amilosa

(Amylose content)

Ketan (W) 0.0-2.0 % 20.1-25.0 % (Sedang) Sangat rendah

(VL)

2.1-10 %

Rendah (L) 10,1-15,0% Sedang (I) 20,1-25,0% Tinggi (H) >25% Suhu Gelatinisasi

(Gelatinization temperature)

Tinggi (H) 1-2 Tinggi-sedang (HI)

3

Sedang (I) 4-5 Rendah (L) 6-7

Spesifikasi persyaratan mutu beras giling telah diatur dalam SNI

01-6128-1999. Mutu beras giling menurut SNI ini dibedakan menjadi

beras mutu I, mutu II, mutu III, mutu IV, dan mutu V. Persyaratan mutu

Tabel 3. Spesifikasi persyaratan mutu beras giling(SNI 01-6128-1999)

No .

Komponen Mutu Satuan Mutu I Mutu II Mutu III Mutu IV Mutu V 1 Derajat sosoh

(min)

(%) 100 100 100 95 85

2 Kadar air (max) (%) 14 14 14 14 15

3 Beras kepala (min)

Butir utuh (min)

(%) 100 60 95 50 84 40 73 35 60 5

4 Butir patah (max) (%) 0 5 1 2.5 3.5

5 Butir menir (max) (%) 0 0 1 2 5

6 Butir merah (max) (%) 0 0 1 3 3

7 Butir kuning/ rusak (max)

(%) 0 0 1 3 5

8 Butir mengapur (max)

(%) 0 0 1 3 5

9 Benda asing (max) (%) 0 0 0.02 0.05 0.2

10 Butir gabah (max) (%) 0 0 1 2 3

11 Campuran varietas lain (max)

(%) 5 5 5 10 10

Saat ini telah dibuat RSNI mengenai mutu beras giling untuk

menggantikan SNI tahun 1999 tersebut. Beberapa perubahan yang terjadi

misalnya derajat sosoh untuk beras mutu III, pada SNI tahun 1999 yaitu

sebesar 100%, sedangkan berdasarkan RSNI, derajat sosoh untuk beras

giling mutu III yaitu sebesar 95%. Selain itu pada RSNI juga perubahan

terhadap komponen mutu beras lainnya seperti yang terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4.Mutu beras : RSNI 01-6128-200x

No Komponen mutu Satuan Mutu

I II III IV V

1 Derajat sosoh (min) (%) 100 100 95 95 95

2 Kadar air (max) (%) 14 14 14 14 14

3 Butir kepala (min) (%) 95 89 78 73 60

4 Butir patah total (max) (%) 5 10 20 25 35

5 Butir menir (max) (%) 0 1 2 2 5

6 Butir merah (max) (%) 0 1 2 3 3

7 Butir kuning/rusak (max)

(%) 0 1 2 3 5

8 Butir mengapur (max) (%) 0 1 2 3 5

9 Benda asing (max) (%) 0 0.02 0.0

2 0.0 5

0.2 0 10 Butir gabah (max) Butir/

100gr

Berbeda dengan beras, persyaratan mutu gabah tidak mengalami

perubahan hingga saat ini. Persyaratan mutu gabah ini diatur dalam SNI

0224-1987-0, yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Mutu gabah menurut SNI 0224-1987-0

No. Parameter Mutu Mutu

I II III

1 Kadar air (% maksimum) 14,0 14,0 14,0

2 Gabah hampa (% maksimum) 1,0 2,0 3,0

3 Butir rusak +butir kuning (% maksimum) 2,0 5,0 7,0 4 Butir mengapur +gabah muda

(% maksimum)

1,0 5,0 10,0

5 Butir merah (% maksimum) 1,0 2,0 4,0

6 Benda asing (% maksimum) - 0,5 0,1

7 Gabah varietas lain (% maksimum) 2,0 5,0 10,0

B. TANAMAN PADI

Tanaman padi dapat tumbuh pada daerah bersuhu tinggi dan

mendapat sinar matahari yang lama. Temperatur rata-rata yang dibutuhkan

untuk pertumbuhan tanaman padi ini berkisar antara 20-37.8oC (Grist,

1959). Pertumbuhan tanaman padi ini dipengaruhi oleh suhu daerah

penanaman, lamanya daerah tersebut terkena sinar matahari, keadaan

tanah, pH tanah, kandungan sulfit pada tanah, dan salinitas tanah (Grist,

1959). Padi baru dapat dipanen setelah mencapai kematangan, yaitu

berkisar antara 90-260 hari, tergantung kepada lingkungan dan kondisi

iklim (Grist, 1959).

Varietas padi sawah yang berpotensi menghasilkan gabah dalam

jumlah yang tinggi dapat ditentukan dari tipe tanaman padinya. Tipe

tanaman padi yang dapat menghasilkan gabah dalam jumlah yang banyak

yaitu padi yang tanamannya pendek, tidak rebah, penyebaran cahayanya

baik, daunnya tegak, daun benderanya lebih tinggi daripada malai,

daunnya pendek dan tegak, pembentukan anakannya baik, dan anakan

Tanaman padi juga dapat mengalami rebah dalam kondisi tertentu.

Tentu saja tanaman padi yang rebah ini akan merugikan petani karena

dapat padi akan menjadi lebih rentan dari kerusakan. Faktor-faktor yang

mempengaruhi kerebahan tanaman padi yaitu tinggi tanaman, dimana

semakin tinggi tanaman maka semakin tinggi pula kecenderungan untuk

rebah; cara bertanam, dimana cara bertanam pindah lebih tahan terhadap

rebah karena dasar tanamannya lebih terbenam; tipe pelepah daun;

ketebalan batang, dimana semakin tebal batang semakin tahan terhadap

rebah; hujan dan angin; intensitas cahaya; jarak tanam; dan jumlah pupuk

(Anonim, 1980).

C. BERAS CIHERANG

Beras Ciherang merupakan salah satu beras varietas unggul.

Berdasarkan data survei MT 2005, beras Ciherang menempati urutan

pertama berdasarkan luas tanam, mengalahkan beras varietas IR 64,

terutama di daerah Jawa Barat. Beras Ciherang unggul dengan luas tanam

0.73 juta ha, atau 33% lebih luas dari areal tanam IR 64 (Hermanto, 2006).

Ciherang ini merupakan beras hasil persilangan beras IR 64 dengan beras

varietas lain, oleh sebab itu beras varietas Ciherang ini memiliki sifat

unggul yang mirip dengan IR 64, yaitu memiliki hasil dan mutu beras

yang tinggi. Ciri-ciri umum dan morfologi beras varietas Ciherang

ditampilkan pada Tabel 6.

D. PASCA PANEN

Secara umum mutu beras dipengaruhi oleh empat faktor utama,

yaitu sifat genetik, lingkungan dan kegiatan prapanen, perlakuan

pemanenan, dan perlakuan pasca panen (Damardjati, 1988). Rangkaian

kegiatan pasca panen di tingkat petani sangat mempengaruhi terjadinya

butir patah pada beras. Rangkaian kegiatan pasca panen ini meliputi

kegiatan pemanenan, perontokan, pembersihan, pengeringan, pengemasan,

penyimpanan, dan penggilingan.

Allidawati dan Kustianto (1989) menyatakan bahwa

stress. Ketahanan ini dikenal sebagai crack resistance. Secara umum, varietas atau galur yang berukuran beras panjang (6.61 mm) dan yang

mempunyai pengapuran dalam endospermanya akan menghasilkan beras

kepala lebih sedikit bila dibandingkan dengan yang berukuran medium

(5.50-6.60 mm). Sifat ini dapat diturunkan secara genetik. Jumlah beras

kepala ini akan sangat menentukan mutu dan harga beras di pasaran.

Tabel 6. Beras varietas Ciherang *)

Komoditas: Padi sawah

Tahun: 2002

Anakan produktif: 14-17 batang

Anjuran: Cocok ditanam pada musim hujan

dan kemarau dengan ketinggian di bawah 500 m dpl

Asal persilangan: IR 18349-53-1-3-1-3/IR 19661-131-3-1//IR 19661-131-3-1-///IR 64////IR 64

Bentuk Gabah : Panjang ramping Bobot Gabah : 1000 butir – 27-28 gr Dilepas Tahun : 2000

Golongan : Cere

Hasil: 5-8,5 t/ha

Nomor Pedigri : S3383-id-Pn-41-3-1

Tahan hama : Wereng coklat biotipe 2 dan 3

Tahan penyakit : Bakteri Tawar Daun (HDB) strain III dan IV

Tekstur nasi : Pulen

Kadar amilosa : 23%

Bentuk tanaman : Tegak Tinggi tanaman : 107-115 cm Umur tanaman : 116-125 hari Warna Gabah : Kuning bersih

Kerontokan : Sedang

Kerebahan : Sedang

Pemulia : Tarjat T, Z. A. Simanullang,., E. Sumadi dan Aan A. Daradjat.

Status : Non komersial

Kontak: Balai Penelitian Tanaman Padi *) Litbang Deptan, 2002

Umur panen padi dapat ditentukan berdasarkan beberapa hal, yaitu

umur tanaman menurut deskripsi varietas, kadar air gabah, metode

dan Hasanuddin, 1997). Waktu (umur) panen berdasarkan umur tanaman

sesuai dengan deskripsi varietas dipengaruhi oleh beberapa faktor

diantaranya varietas, iklim, dan tinggi tempat, sehingga umur panennya

berbeda berkisar antara 5-10 hari. Berdasarkan kadar air, padi yang

dipanen pada kadar air 21-26% memberikan hasil produksi optimum dan

menghasilkan beras bermutu baik (Damardjati,1979; Damardjati et al.,1981).

Cara lain dalam penentuan umur panen yang cukup mudah

dilaksanakan adalah metode optimalisasi.Dengan metode optimalisasi,

padi dipanen pada saat malai berumur 30 – 35 hari setelah berbunga rata

(HSB) sehingga dihasilkan gabah dan beras bermutu tinggi (Rumiati dan

Soemadi,1982). Penentuan saat panen yang umum dilaksanakan petani

adalah didasarkan kenampakan malai, yaitu 90 – 95 % gabah dari malai

tampak kuning (Rumiati, 1982). Berdasarkan pengamatan secara visual,

pemanenan sudah dapat dilakukan apabila bagian ujung malai sudah

berwarna jernih dan keras serta sebagian besar biji pada pangkal malai

sudah dalam keadaan keras (Damardjati, 1979).

Secara praktis, maka cara penetapan panen dengan melihat warna

bulir banyak dilakukan oleh petani Indonesia. Penetapan warna bulir ini

berkaitan erat dengan fase pematangan bulir secara fisiologis. Menurut

Tjiptadi dan Nasution (1976), berdasarkan hal ini maka dikenal beberapa

stadia matang bulir padi sebagai berikut :

a. Stadia matang susu

Stadia matang susu terjadi pada saat malai padi mulai

terlihat terkulai. Apabila butir gabah dipijit akan terdapat cairan

berwarna putih susu. Pengangkutan zat-zat hara dari daun ke

bulir terjadi pada stadia ini. Sekalipun gabahnya sudah memiliki

daya untuk berkecambah, namun demikian panen pada stadia ini

akan sangat merugikan hasilnya, karena walaupun gabah ini

memiliki volume maksimum namun pada waktu dikeringkan,

b. Stadia matang kuning

Seluruh pertanaman tampak menguning, dan bagian yang

masih hijau adalah bagian buku-buku daun sebelah atas. Isi

gabah sudah mengeras, tetapi dengan pijitan tangan isi gabah

masih patah. Pengangkutan zat-zat hara dari daun ke malai

sudah berakhir.

c. Stadia matang penuh

Buku-buku daun sebelah atas telah menjadi berwarna

kuning tua, sedangkan batang-batang mulai kering. Isi gabah

tidak dapat dipecahkan dengan pijitan tangan. Isi gabah (tepung)

menjadi putih / bening tergantung dari varietas. Bagi varietas

padi yang mudah rontok, pada stadia ini gabah masih belum

rontok dari malainya.

d. Stadia matang mati (mutlak)

Seluruh pertanaman sudah terlihat mati, dan isi gabah

mudah mengeras dan kering. Pada varietas yang mudah rontok,

dengan menggoyangkan tanaman sedikit saja maka gabah dapat

jatuh.

Menurut Tjiptadi dan Nasution (1976), pemanenan sebaiknya

dilakukan pada stadia matang kuning agar menghindari pencurian dan

cuaca buruk seperti angin kencang yang dapat merontokkan gabah,

menghindari gabah rontok karena apabila dipanen terlambat berakibat

kehilangan butir gabah yang lemas, rontok terlebih dahulu. Pemanenan

dilakukan pada stadia matang kuning ini juga untuk mendapatkan

rendemen yang maksimum.

Menurut Setyono et al.(2001), titik kritis kehilangan hasil pada pemanenan padi terutama terjadi pada tahap : 1) pemotongan padi, 2)

pengumpulan potongan padi, dan 3) pada proses perontokan. Kehilangan

tersebut umumnya disebabkan oleh perilaku para pemanen, baik disengaja

maupun tidak disengaja.

Alat panen yang sering digunakan dalam pemanenan padi, adalah

diintroduksikannya varietas –varietas unggul baru padi yang memiliki

potensi hasil tinggi dan berpostur pendek, maka terjadi perubahan

penggunaan alat panen dari ani-ani ke penggunaan sabit biasa/sabit

bergerigi. Dalam pemanenan padi tersebut menyebabkan kehilangan hasil

rendah (Damardjati et al.,1988, Nugraha et al., 1990).

Data kehilangan hasil nasional menurut BPS tahun 1996

ditampilkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Persentase susut pasca panen menurut BPS 1996

No. Tahap Kegiatan Susut (%)

1 Pemanenan 9.52

2 Perontokan 4.78

3 Pengangkutan 0.19

4 Pengeringan 2.13

5 Penggilingan 2.19

6 Penyimpanan 1.61

Total 20.51 (BPS, 1996).

Cara panen dengan mesin perontok akan menimbulkan kerusakan

mekanis pada gabah yang berupa keretakan biji akibat pukulan oleh alat

perontok yang berbentuk jeruji-jeruji. Keretakan tersebut mempunyai

hubungan erat dengan kepatahan beras setelah digiling (Damardjati dan

Purwani, 1991). Persentase beras kepala yang tinggi akan mempengaruhi

mutu pasar, dimana semakin tinggi persen beras kepala maka harganya

akan semakin tinggi pula.

Penggilingan beras berfungsi untuk menghilangkan sekam dari

bijinya dan lapisan aleuron, sebagian maupun seluruhnya agar

menghasilkan beras yang putih serta beras pecah sekecil mungkin. Setelah

gabah dikupas kulitnya dengan menggunakan alat pecah kulit, kemudian

gabah tersebut dimasukkan ke dalam alat penyosoh untuk membuang

lapisan aleuron yang menempel pada beras. Selama penyosohan terjadi

penekanan terhadap butir beras sehingga terjadi butir patah. Menir

merupakan kelanjutan dari butir patah menjadi bentuk yang lebih kecil

daripada butir patah (Damardjati, 1988).

Nilai rendemen beras giling dipengaruhi oleh banyak faktor yang

adalah faktor yang mempengaruhi rendemen melalui pengaruhnya

terhadap mutu gabah sebagai bahan baku dalam proses penggilingan, yang

meliputi varietas, teknik budidaya, cekaman lingkungan, agroekosistem,

dan iklim. Kelompok kedua merupakan faktor penentu rendemen yang

terlibat dalam proses konversi gabah menjadi beras, yaitu: teknik

penggilingan dan alat penggilingan. Kelompok ketiga menunjukkan

kualitas beras, terutama derajat sosoh yang diinginkan, karena semakin

tinggi derajat sosoh, maka rendemen akan semakin rendah.

Susut mutu dari suatu hasil giling dapat diidentifikasikan dalam

nilai derajat sosoh serta ukuran dan sifat butir padi yang dihasilkan.

Umumnya semakin tinggi derajat sosoh , persentase beras patah menjadi

semakin meningkat pula. Ukuran butir beras hasil giling dibedakan atas

beras kepala, beras patah, dan menir (Anonim, 1983).

Susut giling juga dipengaruhi oleh mutu gabah pra penggilingan.

Faktor mutu gabah yang paling berpengaruh adalah kadar air dan

persentase gabah hampa serta kotoran atau benda asing. Selain itu susut

giling dipengaruhi oleh perlakuan pra penggilingan seperti pengeringan,

pembersihan, maupun teknologi penggilingan yang digunakan (Anonim,

1983).

Damardjati (1988), telah mengamati perubahan struktur biji beras

selama proses pematangan biji hingga lewat matang yang diamati

menggunakan mikroskop elektron scanning. Apabila umur gabah yang dipanen masih muda, maka umumnya terbentuk biji mengapur yang

berwarna putih kelam karena ikatan antar granula pati masih longgar dan

belum kompak. Ikatan antar granula pada biji yang telah matang menjadi

padat dan kompak, dengan butiran-butiran protein yang terdapat di

sela-sela granula pati yang berfungsi sebagai pengepak. Sebaliknya pada biji

lewat matang, akan tampak struktur retakan-retakan dalam biji dan terjadi

pengkerutan granula-granula pati sehingga mengurangi kekompakan

ikatan antar granula.

Biji yang dipanen muda , karena ikatan antar granula pati masih

penggilingan, dan lebih mudah rusak dalam penyimpanan oleh infestasi

serangga dan penyakit. Sebaliknya, biji yang dipanen lewat matang

banyak mengalami keretakan sejak dari lapang yang menyebabkan mudah

pecah sewaktu penggilingan (Damardjati, 1988).

E. KADAR AIR GABAH

Gabah dan serealia lainnya dipandang merupakan bahan pangan

yang penting karena sifatnya yang mampu mempertahankan mutu selama

penyimpanan dengan baik. Kadar air merupakan faktor utama yang

menentukan daya simpan gabah yang dipengaruhi oleh suhu, oksigen,

kondisi biji, lama penyimpanan, dan faktor biologik (cendawan dan

serangga) (Damardjati, 1988).

Dalam kondisi normal, sekam memiliki peranan besar dalam

melindungi beras terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cendawan,

walaupun secara tidak langsung. Biji padi yang disimpan dalam

kelembaban nisbi 80% dan suhu 22-25oC, memiliki kadar air

kesetimbangan 13.9% untuk gabah dan 14,9% untuk beras pecah kulit dan

beras giling. Selain sebagai barrier terhadap penetrasi cendawan, sekam juga dapat mencegah timbulnya ketengikan dengan melindungi lapisan

dedak yang kaya akan minyak dari kerusakan mekanis selama pemanenan,

penggilingan, dan penanganan selanjutnya (Damardjati, 1988).

Beras dan gabah sama seperti organisme hidup lainnya,

mengalami respirasi. Pada proses respirasi ini akan dihasilkan CO2, air

dan energi. Bersama dengan gabah maupun itu sendiri, organisme yang

berasosiasi dengannya akan bernapas dan berkontribusi terhadap

keseluruhan aktivitas pernapasan , terutama di dalam kondisi dimana

kadar air gabah, kelembaban relatif (RH), dan suhu mendukung

pertumbuhan mikrobial (Siebenmorgen dan Meullenet, 2004).

Laju respirasi yang tinggi, terutama respirasi yang terjadi dalam

waktu yang lama akan menyebabkan kerusakan pada beras maupun gabah.

Kerusakan ini diantaranya perubahan warna dari biji menjadi berwarna

disimpan dalam keadaan kadar air yang tinggi. Laju respirasi ini dihitung

berdasarkan laju terbentuknya CO2. Laju respirasi ini juga akan

meningkatkan suhu dan menyebabkan timbulnya hot spot (titik panas) pada gabah (Siebenmorgen dan Meullenet, 2004).

Menurut Webb dan Calderwood (1977) diacu dalam Wadsworth

(1994), kadar air gabah berkaitan erat dengan rendemen beras kepala dan

derajat gilingnya. Dalam percobaannya, Webb dan Calderwood ini

melakukan penggilingan pada berbagai varietas beras dengan berbagai

range kadar air (6-18%). Gabah dengan kadar air yang berbeda ini

kemudian digiling dengan menggunakan alat penggiling yang telah diatur

pada tekanan yang berbeda-beda, untuk mendapatkan empat derajat giling

yang berbeda (well milled, reasonably well milled, lightly milled, dan undermilled). Gabah dengan kadar air rendah (6-10%) lebih tahan terhadap penggilingan pada setiap setting penggilingan dibandingkan dengan gabah dengan kadar air tinggi (14-16%). Selain itu gabah dengan

kadar air rendah membutuhkan tekanan yang lebih tinggi daripada gabah

dengan kadar air tinggi agar didapatkan beras dengan derajat giling/

derajat sosoh yang tinggi pula. Pada derajat sosoh yang sama, gabah

dengan kadar air yang tinggi menghasilkan rendemen beras kepala yang

lebih tinggi 1-3% dibandingkan dengan rendemen beras kepala yang

A. BAHAN

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabah,

beras pecah kulit, dan beras varietas Ciherang.

B. ALAT

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cera Moisture Tester, plastik, terpal 6 x 8 m, terpal 6 x 4 m, sabit, alat penggebot padi, karung, kotak pengukur densitas beras, tali rafia, tampah,

mesin penggiling padi, mesin penyosoh beras, husker skala lab merek Satake, alat penyosoh beras skala lab Satake, oven pengering, Whiteness Meter Kett, Grain Moisture Tester G-Won, timbangan, jangka sorong, Hardness Meter.

C. METODE PENELITIAN

1. Analisis Karakteristik Fisik

a. Ukuran dan Bentuk Gabah serta Beras Giling

Pengukuran panjang dan lebar gabah dan beras dilakukan

dengan menggunakan alat jangka sorong merek Carnier Valiper,

150x 0.05 mm, 6 x 1/128 in. Gabah dan diukur dengan 3 kali

ulangan dan pada masing-masing ulangan diambil 10 gabah untuk

diukur panjang, lebar, dan nisbah panjang/ lebarnya.

b. Densitas Beras

Densitas beras dihitung dengan menuangkan beras kepala

utuh pada alat pengukur densitas berbentuk kubus dengan volume 1

liter. Beras yang sudah dituang kemudian diratakan dan ditimbang

bobotnya.

c. Persentase Butir Hampa dan Kotoran

Sampel gabah sebanyak 100 gram ditempatkan pada

seluruh kotoran dan butir hampa jatuh ke tanah karena perbedaan

bobot.

d. Butir Hijau, Butir Kuning/ Rusak, dan Butir Berkapur

Sampel BPK (beras pecah kulit) diambil sebanyak 50 gram.

Kemudian dari sampel tersebut dianalisis secara manual butir

hijau, butir kuning rusak, dan butir berkapur, kemudian

masing-masing ditimbang dan dihitung presentasenya terhadap bobot awal

contoh. Beras pecah kulit ini adalah beras yang masih mempunyai

lapisan dedak, dan merupakan hasil dari gabah yang digiling

menggunakan alat Testing Husker Roll.

Perhitungan butir hijau, butir kuning/ rusak, butir mengapur

adalah sebagai berikut :

Bobot masing-masing tipe butir

B(%) = x 100%

Bobot sampel awal (50 gr)

e.Derajat Sosoh Beras

Penentuan derajat sosoh dilakukan secara visual dengan

indera mata. Derajat sosoh 100% yaitu jika dari hasil penyosohan

semua lembaga, seluruh lapisan katul bagian luar, semua kulit ari

bagian dalam, dan sedikit endosperm telah dilepaskan dari butir

beras tersebut, sedangkan derajat sosoh 95% adalah tingkat

terlepasnya sebagian besar bekatul dan lembaga dari butir beras

sehingga sisa yang terlepas sebesar 5%, demikian juga dengan

derajat sosoh 85%, lapisan bekatul dan lembaga yang melekat atau

belum terlepas pada butir beras sekitar 15%. Penentuan derajat

sosoh dengan cara ini bersifat subyektif , tapi cara penentuan ini

masih dipakai dalam analisis mutu beras karena mudah, murah,

dan cepat.

f. Derajat Putih

Pengukuran derajat putih beras dilakukan dengan

menggunakan MgO yang memiliki derajat putih 81.6 sebagai

standarnya. Pengukuran derajat putih beras dilakukan pada beras

utuh maupun beras yang sudah ditepungkan.

g. Chalkiness

Chalkiness pada beras Ciherang ini ditentukan dengan melakukan pengamatan secara visual. Beras kepala varietas

Ciherang dilihat secara visual apakah terdapat kekeruhan atau

adanya pengapuran, yang ditandai dengan adanya warna putih

keruh yang terdapat pada butiran beras. Tingkat kekeruhannya

dinilai dengan score, yaitu 0 (bening), 1 (sedikit berkapur/ kurang dari 10%), 5 (pengapuran sedang/ 10-20%), dan 9 (pengapuran

besar/ >20%).

h. Sudut Curah (Angle of Repose) (AOAC, 1984)

Pengukuran sudut curah dilakukan dengan menuangkan

secara langsung beras dan gabah varietas Ciherang,

masing-masing sebanyak 300 gram melalui suatu corong. Jarak antara

ujung corong dengan alas yaitu 15 cm. Selanjutnya beras yang

membentuk gunungan tersebut diukur diameter dan tingginya.

Pengukuran sudut curah dihitung dengan mengunakan rumus :

tinggi Sudut curah = arc tan

½ diameter

i. Bobot Seribu Butir Beras Giling dan Gabah

Beras giling dipilih beras kepalanya kemudian dihitung sampai

seribu butir. Selanjutnya beras tersebut ditimbang bobotnya.

Perhitungan bobot seribu butir ini dilakukan sebanyak 3 kali

ulangan. Perhitungan bobot seribu butir gabah juga dilakukan

dengan cara yang sama dengan perhitungan bobot seribu butir

2. Analisis Susut Pasca Panen

a. Susut Pemanenan

Susut atau losses pemanenan dilakukan dengan cara menghitung jumlah gabah yang hilang atau tercecer pada saat panen

atau pemotongan padi. Mula-mula dibuat ubinan secara acak pada

petak sawah yang berbeda, sebesar 1.5 m x 1.5 m, sebanyak 4

ulangan. Selanjutnya dilakukan pemotongan padi dengan

menggunakan sabit biasa, dan hasil pemotongan tersebut langsung

dimasukkan ke dalam karung untuk menjaga agar butiran gabah

tidak berceceran. Gabah atau padi yang tertinggal pada ubinan 1.5 m

x 1.5 m dikumpulkan dan ditimbang bobotnya (BH). Selanjutnya

padi yang sudah dikarungkan digebot/ dirontokkan dengan

menggunakan alas 6 m x 4 m, dan dihitung bobotnya (BP). Gabah

yang masih tertinggal di malai padi diasag satu per satu dan

ditimbang bobotnya (BA). Perhitungan susut dilakukan dengan

membandingkan jumlah gabah yang tercecer sewaktu panen dengan

jumlah gabah total yang dihasilkan.

Perhitungan susut panen adalah sebagai berikut :

BH

Spn = x 100%

BH+ BP+ BA

Dengan : BH: Bobot yang hilang

BP: Bobot hasil perontokan ubinan BA : Bobot asag

b. Susut Perontokan (Puspitasari, 2001)

Susut perontokan dilakukan dengan membandingkan

perontokan yang biasa dilakukan petani dengan kontrol. Kegiatan

yang dilakukan adalah, petani melakukan perontokan di atas alas/

lamporan miliknya tetapi di bawah alas tersebut dialasi oleh alas

berukuran 6 m x 8 m. Setelah berangkasan padi digebot, dilakukan

asag atau penyisiran pada malai untuk merontokan butiran gabah

yang masih tertinggal. Hasil perontokan pada alas petani dihitung

sebagai hasil produksi, sedangkan hasil dari alas kontrol dan asag

dihitung sebagai gabah yang tercecer. Kemudian hasil panen di alas

petani ditambah hasil di alas kontrol dan asag dihitung sebagai hasil

panen yang seharusnya.

Perhitungan susut perontokan adalah sebagai berikut :

Keterangan :

BP : Bobot gabah hasil perontokan petani BT : Bobot gabah yang tercecer di alas kontrol BA : Bobot gabah hasil asag

c. Susut Pengeringan (Puspitasari, 2001)

Perhitungan susut pada saat pengeringan dilakukan dengan

cara membandingkan cara penjemuran petani dengan kontrol. Untuk

cara kontrol yaitu dengan menjemur gabah di atas lamporan dan

selama penjemuran relatif diawasi. Sedangkan cara petani adalah

dengan menjemur gabah di atas lantai jemur dan tidak diawasi.

Kemudian bobot akhir masing-masing perlakuan dihitung lalu

dibandingkan dengan bobot awal sebelum dijemur. Hasil kontrol

dikurangi hasil dengan cara petani dihitung sebagai susut.

Perhitungan susut penjemuran adalah sebagai berikut :

Spj (%) = Sbk-Sbp

Sbk : Susut bobot kontrol ( %) Sbp : Susut bobot petani ( %)

BT + BA

Bm – Ba Sbk/Sbp = x 100 Bm

Bm : Bobot sampel awal

Ba : Bobot sampel akhir setelah dijemur

Bm dan Ba dihitung dalam keadaan kadar air 14%, konversi bobot

dalam keadaan kadar air 14 % adalah sebagai berikut :

100 – Ka

BK = x BB

100 – 14

BK : Bobot sampel pada kadar air 14 % BB : Bobot sampel pada kadar air sebenarnya Ka : Kadar air sampel

d. Susut Penggilingan (Puspitasari, 2001)

Susut penggilingan dihitung dengan membandingkan

rendemen beras yang digiling di Penggilingan KUD Telagasari,

Kabupaten Karawang dengan rendemen beras yang digiling di

laboratorium. Kegiatan ini dilakukan dengan 2 kali ulangan. Bobot

gabah yang digiling di laboratorium sebanyak 500 gram

masing-masing ulangan, sedangkan bobot gabah yang digiling di KUD

Telagasari jumlahnya tidak tentu, karena bergantung dari bobot

gabah per karungnya.

Rumus perhitungan susut penggilingan adalah sebagai

berikut :

Rk – Rp

Spg = x 100% Rk

Bobot beras giling (output)

Rk/Rp = x 100%

Bobot gabah ( input )

3. Analisis Pengaruh Kadar Air terhadap Beras Giling

Pengukuran pengaruh kadar air gabah terhadap mutu dan

rendemen beras dilakukan dengan memvariasikan kadar air gabah

sebelum digiling. Gabah sebanyak masing-masing 200 gram

dikeringkan dengan hingga mencapai 3 kadar air yang berbeda, yaitu

12%, 14%, dan 16%. Pengeringan gabah dilakukan pada suhu 40oC -

50oC hingga gabah memiliki kadar air sebesar 16%, 14%, dan 12%.

Pengkondisian gabah ini dilakukan masing-masing sebanyak 2

ulangan untuk kadar air yang berbeda. Gabah yang sudah mencapai

kadar air yang diinginkan ini selanjutnya digiling hingga dihasilkan

beras giling. Beras giling yang dihasilkan dihitung sebagai rendemen

hasil. Dan selanjutnya beras giling ini dipisahkan beras kepala, butir

patah, dan menir, dan dihitung persentasenya untuk dilihat mutu beras

yang dihasilkan.

Berdasarkan persyaratan yang dikeluarkan oleh Bulog, beras

kepala merupakan merupakan beras yang memiliki ukuran lebih besar

dari 6/10 bagian beras utuh. Beras patah memiliki ukuran butiran 2/10

bagian sampai 6/10 bagian beras utuh, dan menir memiliki ukuran

lebih kecil dari 2/10 bagian beras utuh atau melewati lubang ayakan

2,0 mm (Waries, 2006). Selain itu tingkat kekerasan dari

masing-masing butiran gabah juga diukur dengan menggunakan alat Hardness meter.

Perhitungan rendemen beras giling adalah sebagai berikut :

Bobot beras giling + menir

Rendemen (%) = x 100%

A. ANALISIS KARAKTERISTIK FISIK

Analisis karakteristik fisik merupakan upaya pendahuluan untuk

mengetahui mutu dan sifat fisik dari beras varietas Ciherang ini. Analisa

ini dapat digunakan untuk standardisasi mutu beras yang merupakan

bagian dari penanganan pasca panen primer. Karakteristik fisik dari beras

Ciherang ini juga dapat berguna untuk identifikasi lainnya. Hasil analisis

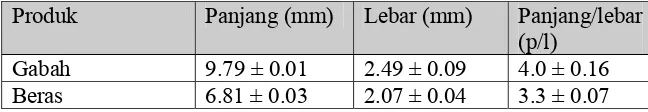

[image:36.612.176.500.282.338.2]ukuran dan lebar gabah dan beras Ciherang dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Ukuran dan nisbah gabah dan beras Ciherang

Produk Panjang (mm) Lebar (mm) Panjang/lebar

(p/l)

Gabah 9.79 ± 0.01 2.49 ± 0.09 4.0 ± 0.16

Beras 6.81 ± 0.03 2.07 ± 0.04 3.3 ± 0.07

Berdasarkan perhitungan nisbah panjang/ lebar beras varietas

Ciherang dapat disimpulkan bahwa beras varietas Ciherang ini merupakan

beras berukuran panjang (Long (6.6- 7.4 mm)), dan berbentuk lonjong (Slender, ≥ 3.0) (Ayap et al., 2001). Menurut Allidawati dan Kustianto (1989), konsumen beras di Indonesia biasanya menyukai beras dengan

ukuran panjang medium (M) sampai panjang (L), dan pasaran

internasional lebih menyukai beras berukuran panjang (L). Hal ini

menunjukkan bahwa beras Ciherang ini dapat menjadi beras yang dapat

diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Tabel 9. Kualitas gabah varietas Ciherang

Komponen Mutu Besaran

Bobot seribu butir gabah 25.61 g/ 1000 butir

Butiran hampa dan kotoran 4,3%

Angle of repose 29.31 ± 2.24o

Berdasarkan data pada Tabel 9. bobot seribu butir gabah Ciherang yaitu sebesar 25.61 g/1000 butir gabah. Nilai ini lebih kecil dibandingkan

[image:36.612.167.497.548.630.2](2002), yaitu sebesar 27-28 g/1000 butir gabah. Bobot gabah yang

berkurang atau tidak sesuai dengan bobot yang diharapkan dapat

disebabkan karena kondisi setelah pembungaan yang tidak

menguntungkan, misalnya karena kurangnya unsur-unsur hara yang

tersedia (Taslim, H et al.,1989).

Butir hampa dan kotoran yang terdapat pada gabah varietas

Ciherang ini adalah sebesar 4.3%. Jumlah ini tergolong besar, dan bahkan

tidak memenuhi mutu gabah III menurut SNI 0224-1987-0 mengenai

mutu gabah. Kemungkinan hal ini disebabkan adanya gabah selain butir

hampa yang ikut terbuat sewaktu diayak. Selain itu menurut Damardjati

(1979), pemanenan yang dilakukan pada kematangan yang tidak tepat

akan menghasilkan penurunan mutu giling dan rendemen beras. Beras

yang dipanen sebelum masak akan banyak mengandung gabah hampa,

butir kapur, dan beras pecah yang tinggi.

Berdasarkan pengamatan peneliti, sebagian besar sawah di

Kecamatan Telagasari telah dipanen sebelum waktunya karena pengaruh

cuaca yang buruk dan adanya hama lembing/ kepinding tanah

(Scotinophara coarctata). Hama lembing ini juga diperkirakan menjadi penyebab meningkatnya jumlah gabah hampa karena hama lembing ini

[image:37.612.184.448.464.593.2]menyerang butiran-butiran gabah, sehingga gabah menjadi kopong.

Gambar 1. Hama lembing yang menyerang padi di Kecamatan Telagasari.

Sudut curah suatu bahan dapat dijadikan suatu indikator kasar

untuk menentukan kemudahan suatu bahan tersebut mengalir dalam

menyatakan bahwa sudut curah sebesar ≤ 35o menandakan bahwa bahan

tersebut mudah mengalir, sudut curah 35-45o menandakan bahwa bahan

tersebut sedikit bersifat kohesif, sudut curah sebesar 45-55o menandakan

bahwa bahan bersifat kohesif (kehilangan sifat mudah mengalir), dan

sudut curah ≥ 55o menandakan bahan bersifat sangat kohesif dan sulit

mengalir. Gabah Ciherang ini memiliki sudut curah sebesar 29.31o. Nilai

ini menunjukkan bahwa gabah Ciherang ini termasuk ke dalam bahan

yang mudah mengalir, sehingga ini termasuk bahan yang mudah dikemas

[image:38.612.176.513.278.377.2]dan disimpan.

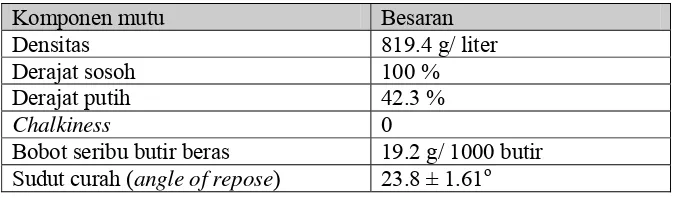

Tabel 10. Karakteristik fisik beras varietas Ciherang

Komponen mutu Besaran

Densitas 819.4 g/ liter

Derajat sosoh 100 %

Derajat putih 42.3 %

Chalkiness 0

Bobot seribu butir beras 19.2 g/ 1000 butir Sudut curah (angle of repose) 23.8 ± 1.61o

Berdasarkan data pada Tabel 10, densitas beras merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menentukan karakteristik

fisik dari beras Ciherang sekaligus untuk membedakan beras Ciherang

dengan beras varietas lainnya. Berdasarkan pengukuran, diperoleh

densitas beras Ciherang sebesar 819.4 g/ liter.

Pengukuran derajat sosoh meskipun dinyatakan secara kuantitatif,

namun pengukurannya masih dilakukan dengan cara visual, sehingga

masih bersifat subjektif. Derajat sosoh merupakan tingkat pembuangan

lembaga, lapisan perikarp, dan aleuron dari butiran beras dalam proses

penyosohan. Derajat sosoh dan persentase beras patah merupakan

komponen utama yang menentukan mutu beras di Indonesia.

Beras Ciherang berdasarkan penelitian ini memiliki derajat sosoh

100%. Beras dengan derajat sosoh 100% menunjukkan bahwa seluruh

lapisan katul bagian luar, semua kulit ari bagian dalam, dan sedikit

endosperm telah dilepaskan dari butir beras tersebut. Semakin tinggi

sosohnya rendah biasanya akan cepat mengalami ketengikan, karena beras

tersebut masih memiliki lapisan dedak aleuron yang memiliki kandungan

lemak yang tinggi (15-20%) (Kunze et al., 2004).

Sebagian besar konsumen menyukai beras dengan derajat sosoh

yang tinggi, karena beras dengan derajat sosoh yang tinggi memiliki

penampakan yang putih dan bersih. Namun sebenarnya beras dengan

derajat sosoh yang tinggi justru memiliki nilai gizi yang lebih redah

dibandingkan dengan beras dengan derajat sosoh rendah ataupun beras

pecah kulit. Hal ini disebabkan karena pada beras dengan derajat sosoh

yang tinggi, semua bagian yang mengandung nilai gizi tinggi seperti

aleuron telah dihilangkan. Meskipun begitu, beras dengan derajat sosoh

yang tinggi lebih tahan dalam hal penyimpanan dibandingkan dengan

beras dengan derajat sosoh rendah, karena beras dengan derajat sosoh

rendah mudah mengalami ketengikan.

Berbeda halnya dengan konsumen, derajat sosoh yang tinggi

kadang dianggap merugikan bagi para produsen. Hal ini disebabkan

karena semakin tinggi derajat sosoh beras maka bobotnya akan berkurang.

Selain itu semakin tinggi derajat sosoh juga kemungkinan menyebabkan

butir patah semakin besar. Oleh sebab itu biasanya para produsen

menggiling beras sampai derajat sosoh tertentu yang dianggap

menguntungkan.

Derajat putih beras diukur dengan alat Whiteness Meter Kett, dengan menggunakan standar MgO yang memiliki derajat putih 81.6%.

Beras Ciherang ini memiliki derajat putih sebesar 42.3%. Menurut

Damardjati dan Purwani (1991), kadar protein beras berkorelasi negatif

dengan derajat putih beras tetapi berkorelasi positif dengan rendemen

beras kepala. Diduga hubungan ini terutama disebabkan oleh struktur

protein beras yang sebagian besar berbentuk butiran protein (protein bodies). Butiran protein di dalam endosperm beras berperan sebagai pengepak granula pati. Makin tinggi protein maka beras akan semakin

meningkat kekerasannya dan juga akan semakin tahan terhadap gesekan

rendah untuk waktu yang sama. Hal ini menyebabkan derajat putih biji

semakin menurun.

Chalkiness atau pengapuran dapat disebabkan karena adanya pengepakan yang tidak rapat dalam sel- sel endosperm. Dikenal beberapa

pengapuran dalam beras matang yaitu white core apabila pengapuran terletak pada bagian tengah endosperm dan tepi pada sisi ventral, white belly apabila pengapuran terjadi pada pertengahan dari sisi ventral, dan white back apabila pengapuran terdapat sepanjang sisi dorsal (Damardjati, 1988).

Chalkiness menurut Ikehashi dan Khush (1979) terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu white center atau white core, white belly, milky white, dan opaque. Milky white merupakan beras yang memiliki pengapuran hampir di seluruh permukaan, kecuali pada bagian pinggirnya, sedangkan

opaque memiliki butiran yang semua bagiannya mengalami pengapuran yang disebabkan karena pengisian yang tidak sempurna. Chalkiness ini dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga lingkungan (Brekenridge,

1979). Beras Ciherang memiliki nilai chalkiness 0 atau di dalam beras ini tidak ditemukan adanya pengapuran.

Menurut Allidawati dan Kustianto (1989), pengapuran pada beras

ini akan hilang sewaktu dimasak dan tidak akan mempengaruhi rasa dan

kepulenan nasi serta nilai gizinya. Namun selama ini konsumen lebih

memilih beras dengan penampakan yang bening atau tingkat

pengapurannya sedikit.

Pengapuran dalam endosperma ini selain diatur oleh faktor genetik

juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti infeksi oleh

penyakit blas leher dan temperatur udara pada fase pengisian butir. Suhu

udara yang tinggi juga pada fase ini akan memperbesar pengapuran , dan

sebaliknya pada daerah yang lebih rendah suhu udaranya, pengapuran ini

dapat dikurangi. Oleh karena itu galur-galur hasil seleksi dari dataran

tinggi dengan pengapuran beras kecil harus diuji kembali pada lingkungan

Beras Ciherang memiliki sudut curah sebesar 23.8o. Hal ini

menunjukkan beras Ciherang ini tergolong bahan yang mudah mengalir,

[image:41.612.167.464.161.243.2]artinya beras ini juga mudah untuk disimpan, dipindahkan, dan diangkut.

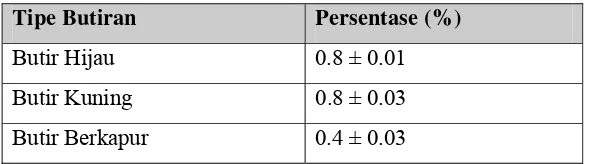

Tabel 11. Pemisahan beras pecah kulit

Tipe Butiran Persentase (%)

Butir Hijau 0.8 ± 0.01

Butir Kuning 0.8 ± 0.03

Butir Berkapur 0.4 ± 0.03

Butir kuning adalah butir utuh dan atau patah yang sebagian atau

keseluruhan bijinya berwarna kuning. Penyebab utama warna kuning dari

biji tersebut adalah adanya peragian , pembusukan, atau pertumbuhan

jamur karena kurang sempurnanya proses pengeringan gabah setelah

panen. Gabah dari hasil panen musim hujan yang tidak sempat segera

dikeringkan akan banyak menghasilkan butir kuning (Damardjati dan

Purwani, 1991). Berdasarkan data pada Tabel 11., butir kuning dari beras Ciherang ini adalah sebesar 0.8 ± 0.03%. Jumlah ini masih memenuhi

standar SNI 0224-1987-0 untuk mutu gabah kualitas I.

Butir berkapur dari beras Ciherang ini yaitu sebesar 0.4 ± 0.03 %,

sedangkan butir hijau sebesar 0.8 ± 0.01%. Jumlah butir berkapur dan

butir hijau ini masih memenuhi mutu I untuk gabah, sesuai dengan SNI

0224-1987-0 untuk gabah. Menurut Ayap et al.(2001), beras yang memiliki chalky grain ≤ 2% dapat digolongkan ke dalam beras Premium. Oleh sebab itu beras varietas Ciherang ini dapat digolongkan ke dalam

beras Premium atau memiliki tingkatan kualitas terbaik.

Butir berkapur dapat berasal dari biji yang masih muda atau

karena pertumbuhan yang kurang sempurna. Butir berkapur ini juga dapat

disebabkan karena adanya faktor genetik (Damardjati dan Purwani, 1991).

Adanya butir hijau dan butir mengapur merupakan sifat varietas di

samping pengaruh lingkungan dan pengelolaan. Jarak tanam yang kurang

rapat akan memperbanyak jumlah anakan yang akan membentuk

serempak sehingga persentase butir hijau meningkat. Begitu juga dengan

perlakuan pemupukan N yang terlalu banyak dapat menimbulkan banyak

anakan. Banyaknya anakan dapat menyebabkan terbentuknya lebih

banyak daun, sehingga luas daun pada tiap satuan luas lahan atau ILD

(Indeks Luas Daun) lebih besar. Hal ini akan menyebabkan daun saling

menutupi sehingga proses fotosintesis dan proses pemasakan biji tidak

sempurna karena sinar matahari yang dibutuhkan terhalang oleh daun

(Damardjati dan Purwani, 1991).

Butir hijau banyak terbentuk apabila tanaman padi tumbuh dengan

daun-daun yang saling menutupi (IDL=Indeks Luas Daun, lebih besar dari

7) selama fase pematangan. Sedangkan butir mengapur akan banyak

terbentuk apabila proses pematangan gabah berlangsung pada suhu tinggi,

sehingga proses ini berjalan terlalu cepat. Suhu optimum untuk pemasakan

gabah adalah 29oC di siang hari pada 15 hari setelah heading (munculnya malai), selanjutnya 15 hari berikutnya adalah 26oC (siang) dan 16oC

(malam) (Partohardjono et al., 1982).

Partohardjono et al. (1982) juga menyatakan bahwa ketidakmatangan gabah terutama disebabkan karbohidrat yang terbentuk

tidak cukup untuk mengisi sejumlah spikelet yang ada dan asimilasi

karbon setelah heading terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah gabah yang terbentuk. Di samping itu, pematangan spikelet dalam malai yang

terbentuk oleh tunas-tunas lambat akibat pemupukan berat N setelah

diferensiasi malai adalah sangat buruk.

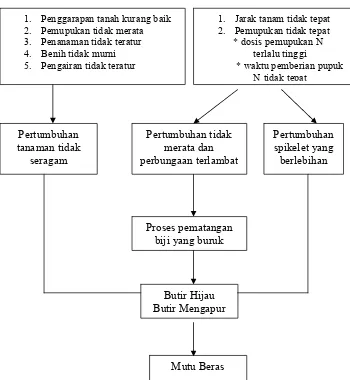

Damardjati dan Purwani (1991) membuat skema terbentuknya

Gambar 2. Skema pengaruh perlakuan prapanen terhadap mutu beras.

B. ANALISIS SUSUT PASCA PANEN

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kehilangan hasil pada

saat pemanenan, yaitu umur panen padi, sifat varietas, sistem panen, dan

alat panen yang digunakan. Padi yang dipanen pada saat belum mencapai

keadaan masak secara penuh, maka akan menyebabkan gabah menjadi

tidak mudah dirontokkan, dan sebaliknya apabila gabah dipanen lewat

masa masaknya maka akan sangat mudah dirontokkan. Apalagi apabila

beras yang dirontokkan berasal dari varietas yang memang mudah rontok.

Beras varietas Ciherang ini merupakan jenis beras yang gabahnya cukup

mudah dirontokkan.

1. Penggarapan tanah kurang baik 2. Pemupukan tidak merata 3. Penanaman tidak teratur 4. Benih tidak murni 5. Pengairan tidak teratur

Pertumbuhan tanaman tidak

seragam

1. Jarak tanam tidak tepat 2. Pemupukan tidak tepat * dosis pemupukan N

terlalu tinggi

* waktu pemberian pupuk N tidak tepat

Pertumbuhan tidak merata dan perbungaan terlambat

Pertumbuhan spikelet yang berlebihan

Proses pematangan biji yang buruk

Butir Hijau Butir Mengapur

Perhitungan Susut Pasca Panen 0.3 4.6 1.3 1.8 0 1 2 3 4 5 Susut Pemanenan

Susut Perontokan Susut Pengeringan

Susut Penggilingan tahapan pasca panen

% su su t p asca pa ne n

Menurut Setyono et al. (1998), faktor penyebab kehilangan hasil panen diantaranya karena banyak gabah rontok saat pemotongan padi dan

pengumpulan, banyak malai padi yang tertinggal saat pengumpulan

potongan malai padi, banyak gabah yang tercecer pada saat perontokan

dengan cara digebot, dan perontokan yang kurang bersih, sehingga masih

banyak butir gabah yang masih menempel pada malainya.

Hasil perhitungan susut pasca panen di Kecamatan Telagasari

[image:44.612.170.495.246.411.2]disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Grafik perhitungan susut pasca panen di Kecamatan Telagasari

1. Susut Pemanenan

Berdasarkan hasil perhitungan pada Gambar 3. dapat dilihat bahwa total penyusutan pasca panen di Kampung Mekar Sari, Desa

Telaga Mulya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang adalah

sebesar 8%. Menurut Damardjati (1979), penyusutan hasil padi sejak

dipanen hingga penyimpanan adalah sekitar 10-37%. Penyusutan/

losses yang terjadi pada saat pemanenan cukup kecil, yaitu sebesar 0.3%. Susut pemanenan ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan

susut pemanenan nasional, yaitu 9.52% (BPS, 1996). Perbedaan

persentase susut pasca panen ini dapat disebabkan karena perbedaan

metode yang digunakan untuk perhitungan susut pemanenan,

perbedaan tempat, serta perbedaan tahapan pasca panen yang dihitung.

dibatasi pada saat proses pemanenan/ pemotongan padi. Perhitungan

loss selama pengangkutan dari tempat pemotongan padi ke tempat perontokan tidak dihitung, karena diasumsikan tidak ada gabah yang

hilang selama pengangkutan. Hal ini disebabkan karena padi langsung

dimasukkan ke dalam karung setelah dipotong dengan menggunakan

sabit.

Penyusutan pada saat pemanenan ini dapat disebabkan karena

para petani masih menggunakan cara-cara tradisional pada waktu

pemanenan. Alat yang digunakan oleh petani di Kecamatan Telagasari

untuk memotong batang padi adalah sabit biasa. Penggunaan sabit

biasa ini akan meningkatkan resiko tercecernya gabah yang lebih

besar, karena tenaga yang dibutuhkan cukup besar, sehingga

menimbulkan goyangan yang dapat menyebabkan butiran padi

tercecer pada saat dipotong. Setyono et al. (1998) menyatakan bahwa goyangan dan tarikan batang padi yang terlalu kuat pada saat panen

dan juga kadar air gabah yang relatif rendah (21-23%) akan

memperbesar persentase gabah yang rontok dan hilang.

[image:45.612.185.513.418.582.2]

(a) (b)

Gambar 4. Proses perhitungan susut pemanenan untuk perhitungan gabah yang hilang (a), dan perhitungan gabah total hasil panen (b)

Saat ini Departemen Pertanian sudah menyarankan penggunaan

sabit gerigi, yang ketajamannya akan meningkat seiring dengan

bergerigi diharapkan dapat membantu mengurangi kehilangan pada

saat pemanenan, tetapi tetap dapat mengefisienkan waktu pemanenan.

Menurut Soemardi dan Thahir (1991), sabit bergerigi dengan jarak 2

mm, kedalaman 2 mm, dan kemiringan gigi 45o akan mempercepat

[image:46.612.184.470.199.292.2]pemotongan dan mengurangi susut.

Gambar 5. Sabit biasa (kiri) dan sabit bergerigi (kanan)

Sistem pemanenan yang biasanya dilakukan di Kecamatan

Telagasari ini adalah sistem keroyokan. Sistem keroyokan ini artinya

pemanenan dilakukan oleh banyak orang sekaligus, dimana upah yang

diperoleh disesuaikan dengan banyaknya hasil yang didapat oleh

masing-masing orang. Sistem keroyokan ini memiliki keutungan

membuat pemanenan lebih cepat selesai. Tetapi kerugiannya yaitu

banyak pemanen yang ingin memanen dengan cepat, akibatnya

goyangan pada saat memanen lebih besar dan menyebabkan gabah

yang rontok lebih banyak. Sebaiknya dilakukan pemanenan dengan

sistem kelompok, artinya membatasi jumlah orang yang memanen

padi.

Pada sistem pemanenan berkelompok ini jumlah pemanen

dibatasi jumlahnya, dan hanya yang mendapat ijin dari penggaraplah

yang boleh ikut memanen. Upaya ini dapat menurunkan jumlah gabah

yang tercecer, tetapi kelemahan dari sistem ini yaitu waktu yang

diperlukan untuk memanen seluruh sawah menjadi lebih lama.

Pemanenan dengan sistem berkelompok dan proses perontokan

dengan menggunakan alat perontok dapat membantu mengurangi

ini meliputi kehilangan pada semua tahapan proses pemanenan dan

pasca panen.

Setelah padi selesai dipanen biasanya padi ditumpukkan begitu

saja di atas sawah. Padi ini akan ditumpuk sampai siap untuk

dirontokkan keesokan harinya setelah padi pada beberapa bagian

sawah telah selesai dipanen. Hal ini dapat menimbulkan tercecernya

atau rontoknya gabah dari malai-malai padi tersebut. Apalagi gabah

Ciherang ini sangat mudah rontok atau terlepas dari malainya. Oleh

sebab itu sebaiknya disediakan tempat untuk menampung malai-malai

padi yang baru dipanen tersebut, misalnya dengan menggunakan alas

terpal atau karung untuk mengangkut padi yang siap dirontokkan. Hal

ini bertujan agar jumlah gabah yang tercecer dapat dikurangi.

2. Susut Perontokan

Perontokan adalah proses yang dilakukan setelah pemanenan

dilakukan. Biasanya para petani melakukan perontokan padi sehari

setelah pemanenan dilakukan. Proses perontokan padi ini dilakukan

apabila seluruh proses pemanenan selesai dilakukan.

Perontokan padi di Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang

ini dilakukan dengan cara menggebot padi pada alat perontok atau alat

penggebot yang terbuat dari kayu atau bambu. Batang padi yang sudah

dipanen kemudian dipukul-pukulkan ke alat penggebot sebanyak 7-8

kali hingga butir-butir gabah terlepas. Para petani biasanya

menngunakan alas terpal yang berukuran sekitar 2 m x 3 m. Bahkan

karena harga terpal yang dianggap cukup mahal bagi petani, sebagian

besar petani mengggunakan alas yang terbuat dari beberapa karung

bekas yang disambungkan dan dijahit.

Peneliti mencoba untuk menghitung loss yang diperoleh dengan menggunakan bantuan alas terpal besar berukuran 6 m x 8 m. Alas

terpal besar ini diletakkan di bawah alas yang biasa digunakan oleh

dan dihitung bobotnya. Hasil inilah yang selanjutnya dikonversi ke

perhitungan berdasarkan luas lahan per Hektarnya.

(a) (b)

Gambar 6 (a) Proses perhitungan susut perontokan dengan menggunakan alas kontrol dan alas petani, dan (b). Penggebotan dengan menggunakan alas kontrol.

Susut perontokan yang terjadi adalah sebesar 4.6 ± 0.25%. Susut

perontokan ini masih lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan

susut nasional dalam tahapan perontokan, yaitu sebesar 4.78%. Susut

yang terjadi pada saat perontokan ini dapat terjadi karena alas yang

digunakan petani kurang besar. Ukuran alas atau biasa disebut

lamporan yang umumnya digunakan oleh petani berkisar antara 2 m x

2 m sampai 3 m x 3 m. Sebagian besar petani di Kecamatan Telagasari

ini membuat sendiri lamporannya dari karung-karung bekas yang

disambungkan dan dijahit membentuk bujur sangkar. Berdasarkan

pengamatan dapat dillihat bahwa banyak butiran-butiran gabah yang

terlempar keluar alas pada saat perontokan dilakukan, dan tercecer

begitu saja di tanah. Jumlah yang tercecer ini mencapai 0,1 kg untuk

ubinan sebesar 2,5 m x 2,5 m. Nilai ini setara dengan kehilangan

sebesar 160 kg gabah untuk 1 Ha sawah. Hal ini menunjukkan bahwa

di Desa Telaga Mulya dengan luas lahan sawah sebesar 60 Ha saja

telah terjadi kehilangan sebesar 9,6 ton gabah.

Perontokan dilakukan dengan cara menggebot atau

[image:48.612.177.504.141.288.2]bambu atau kayu. Jumlah pukulan yang disarankan oleh Departemen

Pertanian adalah sebanyak 10-12 kali. Hal ini dimaksudkan agar

butir-butir gabah dapat terlepas semua. Pada kenyataannya, para petani

biasanya hanya memukul-mukulkan batang padi tersebut sebanyak 7-8

kali. Hal ini menyebabkan masih ada gabah yang tertinggal di batang

padi.

Fenomena ini menyebabkan banyak orang yang menjadi

pengasak. Pengasak adalah orang yang di luar tenaga pemanen yang

pekerjaannya mengumpulkan gabah, malai yang tercecer, padi tidak

terpotong, atau gabah tidak terontok untuk dirinya sendiri setelah

pemanenan atau perontokan selesai (Setyono, 2006). Adanya

pengasak ini terkadang menyebabkan para pemanen sengaja tidak

merontokkan malai padi secara maksimal, sehingga hasil yang

didapatkan pengasak lebih banyak.

Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan hasil gabah yang

tertinggal di batang padi, setelah dikumpulkan (diasag) dan ditimbang,

mencapai 0,2 kg gabah untuk ubinan 2,5 m x 2,5 m. Hal ini setara

dengan kehilangan sebesar 320 kg per Ha sawah.

Dengan demikian, jumlah total kehilangan pada tahapan

perontokan ini adalah sekitar 480 kg per ha sawah, dimana 160 kg loss didapatkan dari gabah yang tercecer di sekitar lamporan dan loss sebesar 320 kg berasal dari gabah hasil asag. Jumlah ini merupakan

angka yang cukup besar, yang apabila dapat dikurangi maka dapat

membantu meningkatkan pendapatan maupun produksi beras nasional.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi susut

perontokan ini adalah dengan menggunakan alas atau lamporan yang

lebih luas. Peneliti mencoba menggunakan alas sebesar 6 m x 8 m

sebagai pembanding. Gabah yang dihasilkan dari penggunaan alas

yang lebih luas ini 4% lebih banyak dibandingkan gabah yang

dihasilkan dari penggunaan alas petani. Penggunaan alas yang