(Studi Kasus Nelayan Dusun Ciawitali, Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat)

RATNA PATRIANA I34061214

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

(Studi Kasus Nelayan Dusun Ciawitali, Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat)

RATNA PATRIANA

SKRIPSI

Sebagai Bagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

pada

Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

Indonesia is an archipelagic state which has a large number of peoples live in coastal areas and have a significant dependence to the coastal resources. These resources are vulnerable to several factors, including climate change, one of the most influencing factors. Climate change further threatens ocean with higher temperature, sea-level rise, and circulation shifts. The threats can be damage on many economic sectors, especially fisheries sector. The fishers tend to have more adaptive capacity and do some economic strategies to help themselves surviving their lives.

The research objective (1) to analyze the perception of fishers about recent impact of climate change on their coastal areas; (2) to identify the impacts of climate change on fisheries activity; (3) to identify fishers’s adaptation and economic strategies according to climate change.

The result shows that (1) almost all the fishers have a high perception about recent impact of climate change on their coastal areas. They have considered the ecological change based on their usual activity; (2) climate change affects the hurricane and damage on water resource in settlement areas. On the fisheries activity, climate change causes fishing season and location disorder. Storms and extreme waves on the ocean are the other challenges that cause the risk of fishing activity rise; (3) the fishers do the adaptation and economic strategies in terms of climate adaptation, coastal resources adaptation, division of work in the family, multiple livelihoods and escaping from fisheries.

RATNA PATRIANA. POLA ADAPTASI NELAYAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM (Studi Kasus Nelayan Dusun Ciawitali, Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat) (Di Bawah Bimbingan ARIF SATRIA).

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki jutaan masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dari sumberdaya pesisir. Kesejahteraan jutaan masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh kelestarian ekosistem pesisir yang rentan akan ancaman dari berbagai faktor, salah satunya adalah perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak-dampak perubahan iklim pada ekosistem pesisir yang mempengaruhi kegiatan ekonomi nelayan serta kehidupan sosialnya, untuk kemudian menganalisis pola adaptasi serta strategi ekonomi yang dilakukan oleh nelayan tersebut untuk meminimalisir dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.

Tahap awal penelitian adalah melakukan survai kepada nelayan untuk menggambarkan persepsinya terhadap dampak ekologis perubahan iklim serta keterkaitan karakteristik dan perilaku komunikasi nelayan dengan dengan persepsi terhadap perubahan iklim tersebut. Dari survai yang dilakukan kepada 47 responden dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh nelayan Ciawitali memiliki persepsi yang tinggi akan terjadinya perubahan iklim di wilayah Ciawitali dan tidak ada hubungan yang signifikan antara karakteristik nelayan serta perilaku komunikasi nelayan terhadap pembentukan persepsi ini. Eratnya hubungan antara nelayan dengan sumberdaya pesisir menyebabkan berbagai perubahan yang terjadi dapat ditafsirkan secara mandiri oleh nelayan sebagai dampak perubahan iklim tanpa terkait karakteristik serta perilaku komunikasi nelayan.

Berdasarkan perspektif nelayan Ciawitali, perubahan iklim telah menyebabkan terjadinya dampak ekologis berupa perubahan musim ikan dan kekacauan musim angin. Pada kesehatan lingkungan dan pemukiman masyarakat Ciawitali, perubahan iklim berdampak pada terganggunya sumber-sumber air serta ancaman angin puting beliung di wilayah pemukiman penduduk. Pada kegiatan perukanan tangkap, perubahan iklim menyebabkan sulitnya menentukan musim penangkapan ikan, sulitnya menentukan lokasi penangkapan ikan, meningkatnya resiko melaut, serta perubahan sistem pengetahuan dan kepercayaan nelayan, peran wanita, serta posisi sosial nelayan.

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI YANG BERJUDUL

“POLA ADAPTASI NELAYAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM (STUDI KASUS NELAYAN DUSUN CIAWITALI, DESA PAMOTAN, KECAMATAN KALIPUCANG, KABUPATEN CIAMIS, JAWA BARAT)” BELUM PERNAH DIAJUKAN PADA PERGURUAN TINGGI LAIN ATAU

LEMBAGA MANAPUN UNTUK TUJUAN MEMPEROLEH GELAR

AKADEMIK TERTENTU. SAYA JUGA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI

INI BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI DAN TIDAK

MENGANDUNG BAHAN-BAHAN YANG PERNAH DITULIS ATAU

DITERBITKAN OLEH PIHAK LAIN KECUALI SEBAGAI BAHAN

RUJUKAN YANG DINYATAKAN DALAM NASKAH.

Bogor, Februari 2011

Ratna Patriana

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Ratna Patriana

NRP : I34061214

Departemen : Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

Judul Skripsi : Pola Adaptasi Nelayan Terhadap Perubahan Iklim (Studi Kasus Nelayan Dusun Ciawitali, Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat) dapat diterima sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat pada Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Arif Satria, SP, M.Si NIP. 19710917 199702 1 003

Mengetahui,

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Ketua

Dr. Soeryo Adiwibowo, MS NIP. 19550630 198103 1 003

Ratna Patriana (penulis) lahir di Bogor pada 24 Oktober 1989. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Pramono dan Ibu Yuliati. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Cantang Jaya, di Kedung Halang, Bogor pada tahun 1993-1995, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Negeri Cantang Jaya, Bogor selama 1995-1999. Saat kelas 5 SD, orang tua penulis dipindahtugaskan ke Purwakarta, sehingga penulis melanjutkan pendidikan sejak kelas 5 SD hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) di Purwakarta. Sekolah Dasar penulis lanjutkan di SD Negeri Cigelam 2 Purwakarta di tahun 1999-2001, setelah lulus penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Purwakarta pada tahun 2001-2004, kemudian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Purwakarta, dengan program akselerasi, sehingga masa SMA penulis hanya dihabiskan dalam waktu dua tahun yaitu selama tahun 2004-2006. Setelah lulus jenjang pendidikan SMA, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Pertanian Bogor melalui jalur USMI pada tahun 2006, dan pada tahun 2007 penulis mulai menekuni bidang ilmu sosial dan menjalani masa studi sarjana di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas

rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian serta

penulisan skripsi yang berjudul Pola Adaptasi Nelayan Terhadap Perubahan Iklim

ini. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar

Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia,

Institut Pertanian Bogor.

Penelitian ini membahas mengenai pola adaptasi serta strategi ekonomi

yang dilakukan oleh nelayan untuk menyiasati berbagai dampak perubahan iklim

yang terjadi di wilayah pesisir. Penelitian dilakukan terhadap masyarakat nelayan

Dusun Ciawitali, Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Ciamis, Jawa

Barat pada bulan Juni hingga September tahun 2010. Penulis mengucapkan

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, serta pihak-pihak

yang telah banyak membantu baik dalam proses penelitian maupun penulisan

skripsi ini.

Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan

nyata terhadap berbagai kebijakan pengelolaan wilayah pesisir serta memutus

rantai kemiskinan yang masih menjerat nelayan hingga saat ini.

Bogor, Februari 2011

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT atas karunia akal,

kemampuan, kesehatan, segala rahmat dan hidayah-Nya yang menyertai penulis

sehingga penulisan skripsi ini dapat dilakukan. Pada kesempatan ini penulis juga

menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang berperan baik

secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Dr. Arif Satria, SP, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi atas bimbingan,

pengetahuan serta dukungan moral yang sangat berharga sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Dr. Rizaldi Boer selaku direktur CCROM (Center for Climate Risk and

Opportunity Management).

3. Pak Kustiwa dan seluruh staf IPPHTI (Ikatan Petani Pengendalian Hama

Terpadu Indonesia) di Rawa Apu atas dukungan moral dan materil yang

diberikan kepada penulis selama masa penelitian.

4. Pak Jum’an dan seluruh nelayan Ciawitali atas ketulusan, semangat,

persaudaraan, pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga.

5. Bapak Pramono dan Ibu Yuliati, orang tua terhebat di muka bumi ini.

6. Dr. Arya H. Dharmawan dan Dr. Sarwititi S. Agung, selaku dosen penguji

skripsi.

7. Kakakku Rio dan adikku Krisna.

8. Bulek Muji, Mbah Mujiono, Mbah Budi, Bulek Ninik dan semua sanak

keluarga di Bogor atas dukungan moral dan materil kepada penulis.

9. Mustaghfirin, S.Pi sebagai pemecah batu pertama penelitian ini.

10. Rinaldi Yusuf, S.Kpm atas pencerahan data kuantitatif; Niaw dan Elhaq,

saudara satu bimbingan yang baik sekali; serta keluarga besar KPM ’43.

11. Ina Marina S.Kpm, sahabatku.

12. Mbak Eny, kakak yang sangat sabar mengajari banyak hal.

13. Mbak Dian, Kak Annas, Kak Beta serta seluruh keluarga besar

LAWALATA-IPB.

Nomor Teks Halaman

DAFTAR ISI ... xi

DAFTAR TABEL ... xiv

DAFTAR GAMBAR ... xvi

DAFTAR LAMPIRAN... xvii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 3

1.3 Tujuan Penelitian... 3

1.4 Kegunaan Penelitian ... 3

BAB II PENDEKATAN KONSEPTUAL... 5

2.1 Tinjauan Pustaka ... 5

2.1.1 Perubahan Iklim... 5

2.1.1.1 Dampak Ekologis Perubahan Iklim pada Ekosistem Laut dan Pesisir ... 8

2.1.1.2 Dampak Sosial-Ekonomi Perubahan Iklim pada Wilayah Pesisir.. 10

2.1.2 Masyarakat Nelayan... 12

2.1.2.1 Klasifikasi Nelayan ... 13

2.1.2.2 Karakteristik Nelayan... 14

2.1.3 Strategi Adaptasi... 16

2.1.4 Strategi Ekonomi ... 20

2.1.5 Persepsi ... 21

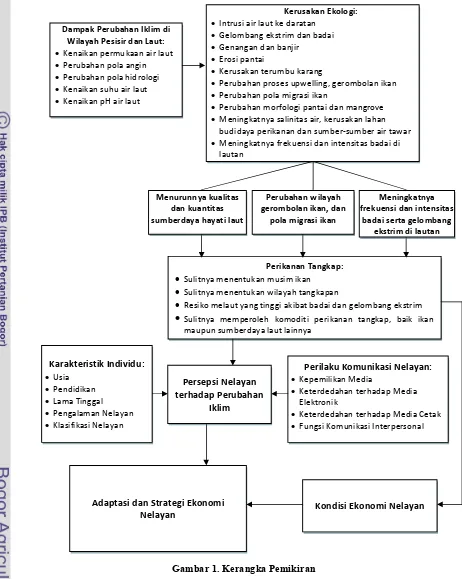

2.2 Kerangka Pemikiran ... 22

2.3 Hipotesis Pengarah ... 26

2.4 Hipotesis Uji... 26

2.5 Definisi Konseptual ... 26

2.6 Definisi Operasional ... 27

BAB III METODE PENELITIAN ... 32

3.1 Metode Penelitian ... 32

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian... 33

3.3 Teknik Pemilihan Responden dan Informan... 33

3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data ... 34

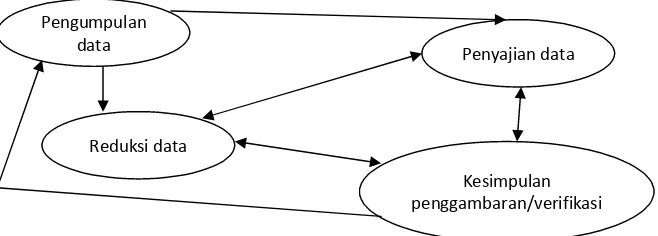

3.5 Teknik Analisis Data ... 35

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ... 38

4.1 Kondisi Geografis... 38

4.1.1 Konteks Desa... 38

4.4 Sarana dan Prasarana ... 45

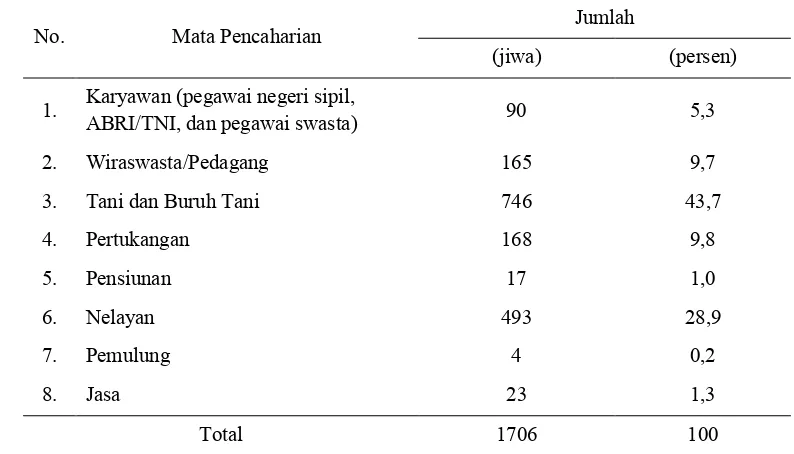

4.5 Mata Pencaharian ... 46

BAB V SOSIO-EKOLOGI NELAYAN... 48

5.1 Kondisi Umum Sosio-Ekologi Nelayan ... 48

5.2 Karakteristik Nelayan ... 50

5.3 Pola Produksi Nelayan... 53

5.3.1 Armada dan Peralatan Tangkap... 54

5.3.2 Pemetaan Wilayah Tangkapan ... 55

5.3.3 Musim Penangkapan Ikan ... 58

BAB VI KARAKTERISTIK DAN PERILAKU KOMUNIKASI RESPONDEN PENELITIAN ... 61

6.1 Karakteristik Responden Penelitian... 61

6.1.1 Usia ... 61

6.1.2 Pendidikan ... 62

6.1.3 Lama Tinggal di Ciawitali... 62

6.1.4 Pengalaman Nelayan... 63

6.1.5 Klasifikasi Nelayan... 64

6.2 Perilaku Komunikasi Responden Penelitian ... 65

6.2.1 Kepemilikan Media... 65

6.2.2 Keterdedahan Terhadap Media Elektronik ... 66

6.2.3 Keterdedahan Terhadap Media Cetak... 67

6.2.4 Fungsi Komunikasi Interpersonal... 68

BAB VII PERSEPSI NELAYAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DAN HUBUNGANNYA DENGAN KARAKTERISTIK SERTA PERILAKU KOMUNIKASI NELAYAN... 69

7.1 Persepsi Nelayan Terhadap Perubahan Iklim ... 69

7.2 Hubungan antara Persepsi Nelayan Terhadap Perubahan Iklim dengan Karakteristik Individu ... 70

7.2.1 Hubungan antara Persepsi Nelayan Terhadap Perubahan Iklim dengan Usia Responden ... 70

7.2.2 Hubungan antara Persepsi Nelayan Terhadap Perubahan Iklim dengan Pendidikan Responden... 71

7.2.3 Hubungan antara Persepsi Nelayan Terhadap Perubahan Iklim dengan Lama Tinggal Responden di Ciawitali ... 72

7.2.4 Hubungan antara Persepsi Nelayan terhadap Perubahan Iklim dengan Pengalaman Nelayan... 73

Kepemilikan Media... 76

7.3.2 Hubungan antara Persepsi Nelayan terhadap Perubahan Iklim dengan Keterdedahan terhadap Media Elektronik... 77

7.3.3 Hubungan antara Persepsi Nelayan terhadap Perubahan Iklim dengan Keterdedahan Terhadap Media Cetak... 78

7.3.4 Hubungan antara Persepsi Nelayan terhadap Perubahan Iklim dengan Fungsi Komunikasi Interpersonal... 79

7.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nelayan Terhadap Perubahan Iklim... 80

BAB VIII DAMPAK PERUBAHAN IKLIM PADA KEGIATAN PRODUKSI NELAYAN... 82

8.1 Dampak Ekologis ... 82

8.2 Dampak Sosial-Ekonomi ... 84

BAB IX ADAPTASI DAN STRATEGI EKONOMI NELAYAN... 91

9.1 Adaptasi Iklim ... 91

9.2 Adaptasi Sumberdaya Pesisir ... 91

9.3 Adaptasi Alokasi Sumberdaya Manusia dalam Rumah Tangga ... 93

9.3.1 Optimalisasi Tenaga Kerja Rumah Tangga ... 94

9.3.2 Tani-Nelayan ... 95

9.3.3 Jasa Pengangkutan ... 96

9.4 Adaptasi Melalui Keluar dari Kegiatan Perikanan (Escaping from Fisheries) ... 97

9.4.1 Buruh... 98

9.4.2 Petani... 98

9.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Adaptasi dan Strategi Ekonomi serta Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Nelayan... 99

BAB X PENUTUP ... 105

10.1 Kesimpulan ... 105

10.2 Saran... 106

DAFTAR PUSTAKA ... 108

Nomor Teks Halaman

Tabel 1. Negara-Negara Emiter Karbon... 7

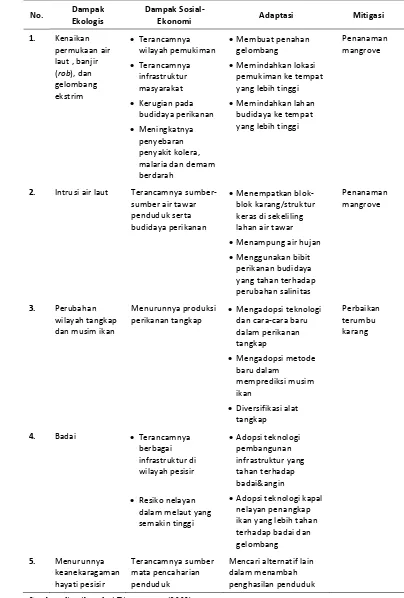

Tabel 2. Dampak dan Strategi Adaptasi-Mitigasi Perubahan iklim... 19

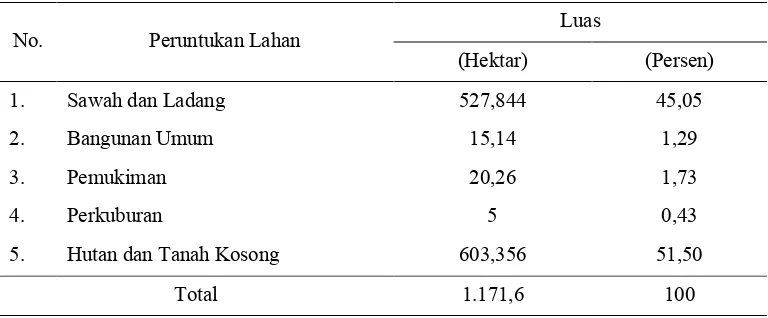

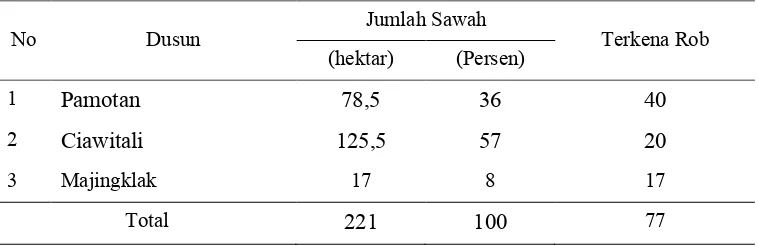

Tabel 3. Peruntukan Lahan Desa Pamotan ... 42

Tabel 4. Jumlah Sawah di Setiap Dusun serta Kerawanannya Terkena Rob ... 43

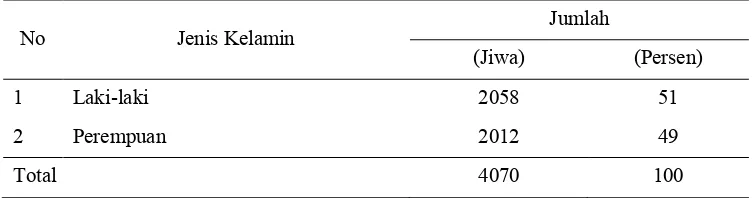

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin... 44

Tabel 6. Jumlah Kepala Keluarga di Setiap Dusun... 44

Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian ... 47

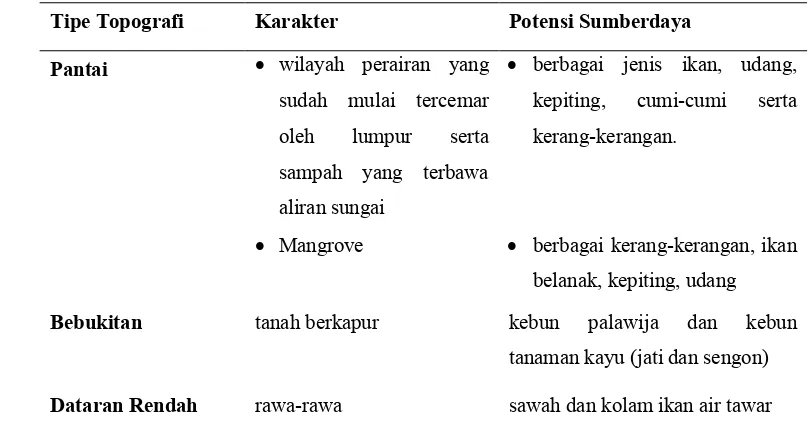

Tabel 8. Tipe Topografi, Karakter dan Potensi Sumberdaya Dusun Ciawitali .. 48

Tabel 9. Pranata Mangsa... 51

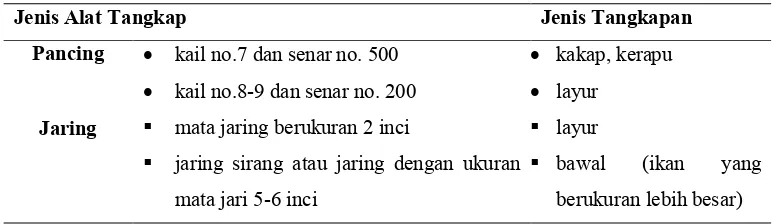

Tabel 10. Jenis Alat Tangkap (Jaring dan Pancing)... 55

Tabel 11. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Usia ... 61

Tabel 12. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan ... 62

Tabel 13. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Lamanya Tinggal di Ciawitali ... 63

Tabel 14. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Pengalaman Bekerja Sebagai Nelayan ... 63

Tabel 15. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Klasifikasi Nelayan.. 64

Tabel 16. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Kepemilikan Media.. 65

Tabel 17. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Keterdedahan Terhadap Media Elektronik... 66

Tabel 18. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Tingkat Keterdedahan Terhadap Media Cetak... 67

Tabel 19. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Fungsi Komunikasi Interpersonal ... 68

Tabel 20. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Persepsinya Terhadap Perubahan Iklim ... 69

Tabel 21. Hubungan antara Persepsi Nelayan Terhadap Perubahan Iklim dengan Usia Responden ... 71

Tabel 22. Hubungan antara Persepsi Nelayan terhadap Perubahan Iklim dengan Pendidikan Responden ... 72

Tabel 23. Hubungan antara Persepsi Nelayan Terhadap Perubahan Iklim dengan Lama Tinggal Responden di Ciawitali ... 73

Tabel 24. Hubungan antara Persepsi Nelayan terhadap Perubahan Iklim dengan Pengalaman Nelayan... 74

Tabel 25. Hubungan antara Persepsi Nelayan terhadap Perubahan Iklim dengan Klasifikasi Nelayan... 75

Keterdedahan terhadap Media Cetak ... 78 Tabel 29. Hubungan antara Persepsi Nelayan terhadap Perubahan Iklim dengan

Fungsi Komunikasi Interpersonal... 80 Tabel 30. Pilihan Strategi dan Adaptasi Nelayan, Faktor yang Mempengaruhi

Nomor Teks Halaman

Gambar 1. Kerangka Pemikiran ... 25

Gambar 2. Komponen Analisis Data: Model Interaktif... 35

Gambar 3. Peta Wilayah Tangkapan Nelayan Ciawitali ... 57

Gambar 4. Kalender Musim Nelayan Ciawitali ... 59

Nomor Lampiran Halaman

Lampiran 1. Kebutuhan Data, Metode, Jenis, dan Sumber Data ... 111

Lampiran 2. Kuesioner Penelitian ... 112

Lampiran 3. Daftar Responden... 116

Lampiran 4. Buku Kode... 117

Lampiran 5. Pedoman Wawancara Mendalam... 119

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara maritim dengan 70% wilayahnya

diliputi oleh lautan. Secara geografis, wilayah pesisir dan lautan Indonesia terletak

di antara dua benua yaitu Asia dan Australia, serta diantara dua samudra yaitu

Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak yang strategis serta variasi iklim

musiman yang terjadi di dalamnya menyebabkan Indonesia memiliki

keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi (mega biodiversity) yang merupakan aset berharga bagi bangsa ini. Selain itu Indonesia juga merupakan

negara dengan garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah Amerika Serikat,

Kanada dan Federasi Rusia, yaitu sepanjang 95.181 km sebagaimana dinyatakan

oleh PBB pada tahun 2008. Di sepanjang garis pantai inilah, hidup jutaan

masyarakat pesisir Indonesia. Satria (2002) menggambarkan karakteristik sosial

masyarakat pesisir yang berbeda dari masyarakat lainnya, karena perbedaan

karakteristik sumberdaya yang dihadapi.

Terancamnya ekosistem pesisir akibat berbagai gangguan dan potensi

kerusakan lingkungan yang marak akhir-akhir ini perlu disoroti lebih dalam

karena wilayah pesisir merupakan sumber penghidupan bukan hanya masyarakat

pesisir namun juga keseluruhan bangsa Indonesia. Pencemaran air sungai,

deforestasi dan degradasi hutan, praktek penangkapan ikan yang merusak serta

perubahan iklim merupakan sejumlah faktor yang dapat mengancam kelestarian

wilayah pesisir. Salah satu ancaman yang cukup besar datang dari perubahan

iklim yang terjadi akibat pemanasan global. Pemanasan global merupakan

peningkatan suhu rata-rata bumi akibat meningkatnya konsentrasi berbagai gas di

atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Fenomena ini terjadi akibat

aktivitas manusia itu sendiri. Penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan, serta

kerusakan lingkungan melalui deforestasi dan degradasi lahan memberi kontribusi

Kerusakan ekologi yang disebabkan oleh berbagai perubahan tentunya

akan mempengaruhi kondisi berbagai komponen ekosistem yang turut terganggu

akibat perubahan iklim. Menurut Chen (2008) salah satu kerusakan yang terjadi

akibat pemanasan global adalah pemutihan terumbu karang (coral bleaching). Pemutihan terumbu karang ini tentunya mempengaruhi biota laut lainnya yang

hidup dalam ekosistem tersebut. Selama ini telah diketahui bahwa terumbu karang

merupakan habitat hidup bermacam-macam jenis ikan. Kerusakan terumbu karang

yang terjadi dapat mempengaruhi populasi ikan dan kemudian mempengaruhi

aktivitas melaut para nelayan (Satria, 2009). Selain itu perubahan iklim juga

menyebabkan meningkatnya intensitas dan frekuensi badai di lautan dan pesisir

(Diposaptono, 2009). Hal ini tentunya juga menyebabkan terganggunya aktivitas

melaut para nelayan, bagian dari masyarakat pesisir yang memiliki

ketergantungan yang sangat besar terhadap sumberdaya laut dan pesisir.

Kondisi perubahan iklim yang mengganggu ekosistem laut tentunya dapat

memperpuruk kehidupan ekonomi para nelayan yang menggantungkan kehidupan

pada penangkapan ikan laut. Dahuri (2003) menyebutkan bahwa kebutuhan

manusia yang semakin meningkat, sementara daya dukung alam bersifat terbatas

menyebabkan potensi kerusakan sumberdaya alam menjadi semakin besar. Hal ini

menjadi suatu kekhawatiran tersendiri mengingat Kusnadi, dkk. (2007)

menyebutkan kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir di berbagai

kawasan secara umum ditandai oleh kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya,

rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) serta kapasitas berorganisasi

masyarakatnya. Dengan demikian dibutuhkanlah suatu strategi adaptasi yang

dapat diterapkan pada masyarakat nelayan tradisional untuk menyiasati berbagai

perubahan ekologis yang disebabkan oleh perubahan iklim global. Strategi

adaptasi ini tentunya bukan hanya bermanfaat untuk menyelamatkan

perekonomian nelayan tapi juga menjaga ekosistem laut dan pesisir melalui suatu

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, adapun

perumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1) Bagaimana persepsi nelayan terhadap perubahan iklim?

2) Sejauh mana gejala-gejala perubahan iklim mempengaruhi kegiatan

ekonomi nelayan perikanan tangkap?

3) Bagaimana pola adaptasi yang dilakukan nelayan dalam menghadapi

perubahan ekologis lautan sebagai dampak perubahan iklim?

4) Bagaimana strategi ekonomi yang dilakukan nelayan dalam menyiasati

kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh perubahan iklim?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, diperoleh tujuan penulisan

sebagai berikut:

1) Menganalisis persepsi nelayan terhadap perubahan iklim.

2) Menganalisis sejauh mana gejala-gejala perubahan iklim mempengaruhi

kegiatan ekonomi nelayan perikanan tangkap.

3) Mengidentifikasi pola adaptasi yang dilakukan nelayan dalam menghadapi

perubahan ekologis lautan sebagai dampak perubahan iklim.

4) Menganalisis strategi ekonomi yang dilakukan nelayan dalam menyiasati

kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak:

1) Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian

lebih lanjut mengenai adaptasi nelayan terhadap perubahan iklim.

2) Bagi masyarakat luas, hasil dari penelitian ini dapat menjadi satu model

pola adaptasi yang dapat bermanfaat bagi pengembangan adaptasi

3) Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan informasi yang diharapkan

dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang menentukan kebijakan

2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Perubahan Iklim

Menurut pendapat seorang pakar iklim IPB, Prof. Dr. Ir. Murdiyarso, yang

dituliskan dalam Diposaptono (2009), perubahan iklim merupakan perubahan

unsur-unsur iklim dalam jangka waktu panjang (50 sampai 100 tahun) yang

dipengaruhi oleh kegiatan manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca

(GRK). Sejalan dengan pendapat tersebut, Tauli-Corpuz dkk. (2009) berpendapat

bahwa perubahan iklim adalah perubahan segala sesuatu dari iklim, dimana iklim

didefinisikan sebagai “cuaca rata-rata” dan merupakan perwujudan dari sebuah

sistem yang sangat rumit yang terdiri dari lima komponen yang saling

berinteraksi: atmosfer (udara), hidrosfer (air), kriosfer (bagian bumi yang

membeku), permukaan tanah, dan biosfer (bagian bumi tempat adanya

kehidupan).

Hal paling nyata dari perubahan iklim adalah pemanasan global.

Pemanasan global adalah pertambahan rata-rata suhu permukaan bumi dan lautan

yang tercatat dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya (Tauli-Corpuz dkk.,

2009). Pemanasan global terjadi akibat emisi dari gas rumah kaca (Diposaptono,

2009; Satria, 2009; Tauli-Corpuz dkk., 2008). Gas rumah kaca yang menangkap

panas di dalam atmosfer adalah karbondioksida (CO2), metana (NH4), klorofluorokarbon atau CFC (Satria, 2009), nitrat oksida, ozon, uap air

(Diposaptono, 2009), sulfur heksaklorida, HFCs (senyawa hidro fluoro) dan PFCs

atau Perfluorokarbon1. Diposaptono (2009) menggambarkan proses efek rumah kaca sebagai kondisi dimana sinar matahari yang memancarkan gelombang

pendek leluasa menerobos masuk ke rumah kaca. Namun, ketika bumi

memancarkan gelombang panjang ke atmosfer, gelombang ini tertahan oleh

rumah kaca. Akibatnya, gelombang panjang yang bersifat panas tadi terjebak di

dalam rumah kaca, kemudian suhu di dalam rumah kaca meningkat karena efek

1

pemanasan dari bumi tertahan di atap kaca tersebut. Tauli-Corpuz (2009)

menggambarkan efek rumah kaca terjadi ketika gas-gas ini menyerap sebagian

dari radiasi inframerah (panas) yang memantulkan kembali panas yang

terperangkap oleh GRK di dalam atmosfer kita dimana atmosfer bertindak seperti

dinding kaca dari rumah kaca, yang membiarkan sinar matahari masuk tetapi

menahan panasnya tetap di dalam.

Diposaptono (2009) berpendapat bahwa perubahan iklim terjadi secara

alami terkait dengan proses alam yang sangat panjang (evolusi) dalam rentang

waktu 4,5 milyar tahun silam. Namun fenomena yang terjadi saat ini adalah

perubahan yang terjadi lebih cepat dari yang seharusnya. Hal ini penting disoroti

mengingat penyebab-penyebab pemanasan global ini berasal dari faktor-faktor

antropogenis yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Meningkatnya emisi

GRK disebabkan oleh aktivitas ekonomi manusia yang mengkonsumsi energi

fosil seperti bahan bakar minyak, batu bara dan sejenisnya serta diperparah oleh

deforestasi (Diposaptono, 2009; Satria, 2009), degradasi lahan gambut serta

kebakaran hutan (Marr, 2009). Semenjak revolusi industri pertengahan abad 18,

intensitas dan inefisiennya pembakaran kayu, arang, minyak dan gas, diikuti oleh

konversi lahan besar-besaran telah mengakibatkan meningkatnya konsentrasi

GRK di atmosfer. Tumbuhan berperan dalam mengubah CO2 menjadi oksigen. Dengan tidak adanya tumbuhan, ketersediaan oksigen terbatas, sehingga bakteri

memproduksi metana. Penggunaan pupuk buatan di akhir abad 19 juga

menyebabkan pelepasan nitrogen oksida, salah satu GRK, ke udara. Selain itu,

semenjak tahun 1920 aktivitas industri menggunakan sejumlah campuran karbon

buatan yang digunakan untuk mesin pendingin, fire suppression, dan sebagainya yang menghasilkan GRK yang sangat kuat (UNEP, 2009).

Salah satu dampak yang cukup parah dirasakan pada sektor pertanian dan

ketahanan pangan. Negara berkembang yang sebagian besar penduduknya

menggantungkan hidup di sektor pertanian memperoleh dampak yang besar dari

perubahan iklim sebagaimana disebutkan dalam IPCC (2007) bahwa perubahan

iklim mempengaruhi produksi pertanian terutama di wilayah Asia Timur dan Asia

(Peng et al., 2004 dalam IPCC, 2007). Dengan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi yang tinggi serta urbanisasi, diproyeksikan angka

kelaparan di beberapa negara berkembang semakin tinggi (IPCC, 2007).

Diperkirakan di Afrika, sekitar 60-90 juta hektar akan terkena kekeringan dan

dirugikan sekitar 26 milyar USD di tahun 2060 (Satria, 2009). Siapakah

sebenarnya yang bertanggung jawab atas terjadinya pemanasan global ini?

Berikut tabel yang menunjukan negara-negara penghasil emisi karbon di dunia.

Tabel 1. Negara-Negara Emiter Karbon

Negara

Pangsa terhadap Total Dunia (%)

Emisi Karbon per Kapita (t CO2)

1990 2004 1990 2004

Amerika Serikat 21.2 20.9 19.3 20.6

Cina 10.6 17.3 2.1 3.8

Rusia 8.7 5.3 13.4 10.6

India 3.0 4.6 0.8 1.2

Jepang 4.7 4.3 8.7 9.9

Jerman 4.3 2.8 12.3 9.8

Kanada 1.8 2.2 15.0 20.0

Inggris 2.6 2.0 10.0 9.8

Indonesia 0.9 1.3 1.2 1.7

Brazil 0.9 1.1 1.4 1.8

Thailand 0.4 0.9 1.7 4.2

Sumber: Human Development Report (2007) dalam Satria (2009)

Data tersebut menunjukan bahwa hingga tahun 2004, negara-negara maju

masih mendominasi emisi karbon di dunia, meski jumlah penduduknya hanya 15

persen dari penduduk di dunia (Satria, 2009). Sementara dari data yang telah

disebutkan sebelumnya, dampak yang sangat besar menimpa penduduk di

negara-negara berkembang akibat perubahan iklim ini. Human Development Report

(2007 dalam Satria, 2009) melaporkan bahwa akibat dari pemanasan global, kurun waktu 2000-2004, sekitar 262 juta orang telah terkena bencana iklim

(climate disaster) dan 98 persen diantaranya adalah penduduk dari dunia ketiga. Di negara dunia ketiga sendiri, Cina dan India memberi kontribusi yang cukup

Cina dan India masih jauh dibawah emisi karbon per kapita negara-negara maju

seperti Amerika, Rusia, Jepang, Jerman, Kanada dan Inggris. Besarnya emisi

karbon yang dihasilkan oleh Cina dan India ini pun terjadi akibat jumlah

penduduk kedua negara tersebut yang tinggi.

2.1.1.1 Dampak Ekologis Perubahan Iklim pada Ekosistem Laut dan Pesisir Ekosistem diartikan sebagai kelompok makhluk hidup dan tak hidup yang

saling berinteraksi. Perubahan iklim menyebabkan berbagai perubahan dalam

ekosistem laut antara lain disebabkan oleh perubahan temperatur, dan keasaman

akibat penyerapan CO2oleh lautan (UNEP, 2009; Chen, 2008). Dampak-dampak yang ditimbulkan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Naiknya permukaan air laut akibat meningkatnya suhu atmosfer dan

mencairkan lapisan gletser dan es abadi di kutub utara (Diposaptono,

2009; UNEP, 2009; IPCC, 2007; Chen, 2008; Tauli-Corpuz, 2009; Satria,

2009). Kenaikan permukaan air laut ini kemudian menyebabkan berbagai

dampak sebagai berikut:

a) Kerusakan ekosistem mangrove akibat naiknya permukaan air laut

(Satria, 2009; Diposaptono, 2009; UNEP, 2009; Tauli-Corpuz,

2009) yang kemudian menyebabkan:

i) Meningkatnya erosi pantai karena hilangnya peredam ombak,

arus serta penahan sedimen (Dipsaptono, 2009; UNEP, 2009;

Tauli-Corpuz, 2009)

ii) Meningkatnya pencemaran dari sungai ke laut karena tidak

adanya penyaring polutan (Satria, 2009; Diposaptono, 2009)

iii) Terganggunya habitat berbagai makhluk hidup yang

menggantungkan hidupnya pada ekosistem mangrove. Hal ini

mengingat peran ekosistem mangrove yang merupakan

penyangga ekosistem disekitarnya dan berperan dalam

melestarikan keanekaragaman hayati, dimana berbagai jenis

wilayah tersebut. Selain itu hutan mangrove juga berperan

sebagai kawasan pemijahan, daerah asuhan, dan mencari

makan bagi ikan, udang dan kerang-kerangan (Diposaptono,

2009)

b) Banjir, badai dan gelombang ekstrim (Diposaptono, 2009)

c) Intrusi air laut ke daratan (Diposaptono, 2009; Tauli-Corpuz,

2009) yang juga menyebabkan:

i) Meningkatnya salinitas air di sumber-sumber air tawar

penduduk (Diposaptono, 2009; UNEP, 2009; Tauli-Corpuz,

2009)

ii) Meningkatnya salinitas air di lahan-lahan budidaya perikanan

(Diposaptono, 2009)

d) Perubahan pola sedimentasi (Chen, 2008; Diposaptono, 2009)

2) Kenaikan suhu permukaan air laut (UNEP, 2009; Diposaptono, 2009;

Chen, 2008) yang kemudian menyebabkan:

a) Kerusakan terumbu karang melalui fenomena pemutihan terumbu

karang atau coral bleaching (Chen, 2008; UNEP, 2009; Satria, 2009; Tauli-Corpuz, 2009)

b) Perubahan upwelling, gerombolan ikan dan wilayah tangkapan ikan (Chen, 2008; Diposaptono, 2009)

c) Perpindahan berbagai spesies hewan karena ketidaksesuaian

kondisi tempat hidup yang berubah akibat meningkatnya suhu

(Chen, 2008; UNEP, 2009; Tauli-Corpuz, 2009)

3) Menurunnya salinitas air laut (Chen, 2008; Satria, 2009) yang kemudian

menyebabkan perpindahan berbagai spesies hewan karena ketidaksesuaian

kondisi tempat hidup yang berubah (Chen, 2008; UNEP, 2009;

Tauli-Corpuz, 2009)

4) Perubahan curah hujan, pola hidrologi dan pola angin (Chen, 2008;

Diposaptono, 2009; UNEP, 2009; Tauli-Corpuz, 2009). Hal ini kemudian

menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas badai di lautan

5) Meningkatnya keasaman air laut (menurunnya pH lautan),

menyebabkan:

a) Kerusakan terumbu karang melalui fenomena pemutihan terumbu

karang (Chen, 2008; UNEP, 2009; Satria, 2009; Tauli-Corpuz,

2009) yang kemudian menyebabkan terganggunya rantai makanan

di lautan (Satria, 2009; Diposaptono, 2009; Chen, 2008;

Tauli-Corpuz, 2009)

b) Perpindahan berbagai spesies hewan karena ketidaksesuaian

kondisi tempat hidupnya yang berubah, baik akibat kerusakan

terumbu karang, perubahan suplai nutrisi, serta menurunnya pH

(Chen, 2008; UNEP, 2009; Tauli-Corpuz, 2009)

2.1.1.2 Dampak Sosial-Ekonomi Perubahan Iklim pada Wilayah Pesisir Berbagai kerusakan ekosistem pesisir terjadi akibat perubahan iklim

seperti yang telah dipaparkan sebelumnya menyebabkan terganggunya aktivitas

masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupannya terhadap berbagai

sumberdaya pesisir, baik secara ekonomi maupun secara spasial. Dampak

sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh perubahan iklim antara lain:

1) Pada kesehatan lingkungan dan pemukiman masyarakat, perubahan iklim

menyebabkan:

a) Terancamnya persediaan air bersih penduduk akibat intrusi air laut ke

daratan dan perubahan curah hujan (IPCC, 2007; Diposaptono, 2009:

Tauli-Corpuz, 2009).

b) Meningkatnya penyebaran berbagai penyakit yang dibawa oleh vektor

dan air seperti kolera, hepatitis, malaria dan demam berdarah (IPCC,

2007; Diposaptono, 2009).

c) Terancamnya pemukiman yang berada di wilayah pesisir akibat banjir

(rob), gelombang ekstrim dan badai (IPCC, 2007; Diposaptono, 2009). Dampak yang lebih buruk akan dialami oleh masyarakat di

2) Pada perikanan, perubahan iklim berdampak kepada:

a) Kerugian yang terjadi pada perikanan budidaya sebagai akibat dari:

i) Hilang/berkurangnya ikan-ikan di tambak karena tersapu banjir

ataupun tergenangnya lahan budidaya, baik karena curah hujan

yang tinggi ataupun akibat gelombang pasang (Diposaptono, 2009)

ii) Terganggunya kesehatan berbagai komoditas perikanan budidaya

akibat meningkatnya salinitas air di lahan perikanan budidaya

(Diposaptono, 2009).

iii) Kerusakan infrastruktur budidaya perikanan akibat kenaikan

permukaan air laut, erosi, banjir (rob), dan gelombang ekstrim (Diposaptono, 2009). Sebagai gambaran, saat ini Indonesia

memiliki sekitar 400 ribu ha lahan budidaya tambak dan berbagai

infrastruktur perikanan yang menjadi tumpuan ekonomi

masyarakat pesisir.

b) Menurunnya produksi perikanan tangkap, sebagai akibat dari:

i) Sulitnya menentukan musim penangkapan ikan karena perubahan

pola migrasi ikan akibat perubahan suhu permukaan laut,

stratifikasi kolom air yang menyebabkan perubahan proses

upwelling(Diposaptono, 2009; Chen, 2008; Satria, 2009).

ii) Sulitnya menentukan wilayah tangkapan ikan sebagai dampak dari

perubahan pola migrasi ikan serta kerusakan terumbu karang

(Diposaptono, 2009; Chen, 2008; Satria, 2009).

iii) Berkurangnya stok ikan-ikan karang akibat kerusakan terumbu

karang yang kemudian akan juga akan mempengaruhi kondisi

ekonomi sekitar 30 juta nelayan di dunia yang bergantung pada

ketersediaan ikan-ikan karang (Satria, 2009).

iv) Berkurangnya ketersedian stok ikan akibat peningkatan suhu dan

perubahan sirkulasi laut seperti yang diungkapkan dalam IPCC

report(2007) dimana tangkapan ikan tuna di Asia Timur dan Asia Tenggara yang memenuhi hampir seperempat total produksi tuna

v) Menurunnya produksi perikanan tangkap non-ikan akibat

kerusakan terumbu karang. Supriharyono (2007) menyebutkan

sejumlah organisme yang bernilai ekonomi yang kehidupannya

bergantung pada terumbu karang, yaitu penyu, udang barong,

octopus, conches, kerang, oyster, rumput laut, kima dan teripang. vi) Resiko melaut yang semakin tinggi akibat ancaman meningkatnya

badai dan gelombang ekstrim akibat perubahan iklim

(Diposaptono, 2009)

2.1.2 Masyarakat Nelayan

Horton et. al. (1991 dalam Satria, 2002) mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, cukup lama hidup

bersama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan

melakukan sebagian besar kegiatannya di dalam kelompok tersebut. Soekanto

(1990) menyebutkan bahwa pada dasarnya manusia memiliki dua hasrat dalam

dirinya, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan sesamanya atau manusia lain

di sekelilingnya serta keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alam

sekelilingnya. Suatu masyarakat merupakan sistem adaptif, oleh karena

masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi pelbagai kepentingan dan untuk

dapat bertahan. Berkaitan dengan definisi masyarakat tersebut, Satria (2009)

mengartikan masyarakat pesisir sebagai sekumpulan masyarakat yang hidup

bersama dan mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan

yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumberdaya

pesisir.

Dalam Satria (2002) disebutkan bahwa sosiologi masyarakat pesisir

direkonstruksi dari basis sumberdaya. Berbeda dengan sosiologi pedesaan yang

berbasis pada society, sosiologi masyarakat pesisir lebih berbasis pada sumberdaya, sehingga kajian-kajian sosiologi masyarakat pesisir bersumber pada

aktivitas masyarakat yang terkait dengan sumberdaya perikanan. Nelayan

merupakan bagian dari masyarakat pesisir yang memiliki ketergantungan yang

tinggi terhadap sumberdaya perikanan. Kusnadi (2007) mendefinisikan desa

menangkap ikan di laut. Dalam Satria (2002) disebutkan bahwa nelayan sebagai

orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut terbagi berdasarkan

status penguasaan kapital, yaitu nelayan pemilik dan nelayan buruh. Nelayan

pemilik atau juragan adalah orang yang memiliki sarana penangkapan, seperti

kapal/perahu, jaring dan alat tangkap lainnya. Sedangkan nelayan buruh adalah

orang yang menjual jasa tenaga kerja sebagai buruh dalam kegiatan penangkapan

ikan di laut, atau anak buah kapal (ABK).

Ditjen Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan (2007)

mendefinisikan nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan

dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Sementara

orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut

alat-alat perlengkapan ke dalam perahu/kapal, tidak dimasukkan sebagai nelayan.

Tetapi ahli mesin dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkap

dimasukkan sebagai nelayan, walaupun mereka tidak secara langsung melakukan

penangkapan.

2.1.2.1 Klasifikasi Nelayan

Ditjen Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan (2007)

mengklasifikasikan nelayan berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan

pekerjaan operasi penangkapan, yaitu:

1) Nelayan penuh yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan

untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air

lainnya/tanaman air.

2) Nelayan sambilan utama yaitu nelayan yang sebagian besar waktu

kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan

ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Disamping melakukan pekerjaan

penangkapan, nelayan kategori ini dapat pula mempuyai pekerjaan lain.

3) Nelayan sambilan tambahan yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu

Satria (2002) menggolongkan nelayan menjadi empat tingkatan yang

dilihat dari kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada), orientasi pasar, dan

karakteristik hubungan produksi, yaitu:

1) Peasant-fisher atau nelayan tradisional yang biasanya lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri (subsistence). Umumnya masih menggunakan alat tangkap tradisional dayung atau sampan tidak bermotor

dan masih melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja utama.

2) Post-peasant fisher, yaitu nelayan dengan penggunaan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju seiring dengan perkembangan

motorisasi perikanan. Dengan daya tangkap yang lebih besar dan surplus

dari hasil tangkapan itu, nelayan jenis ini sudah mulai berorientasi pasar

dan tenaga kerjanya tidak bergantung pada anggota keluarga saja.

3) Commercial fisher, yaitu nelayan yang telah berorientasi pada peningkatan keuntungan dengan skala usaha yang besar, jumlah tenaga

kerja dengan status yang berbeda dari buruh hingga manajer, serta

teknologi yang digunakan lebih modern dan membutuhkan keahlian

tersendiri dalam pengoperasian kapal maupun alat tangkapnya.

4) Industrial fisher, yaitu nelayan skala besar yang dicirikan dengan majuya kapasitas teknologi penangkapan maupun jumlah armadanya. Berorientasi

pasar ekspor (ikan kaleng dan ikan beku), relatif padat modal, dan

melibatkan buruh nelayan sebagai anak buah kapal (ABK) dengan

organisasi kerja yang kompleks.

2.1.2.2 Karakteristik Masyarakat Nelayan

Satria (2002) menguraikan secara singkat karakteristik masyarakat pesisir

sebagai representasi komunitas desa-pantai dan desa terisolasi, dari berbagai

aspek:

1) Sistem Pengetahuan

Pengetahuan tentang teknik penangkapan ikan umumnya diperoleh secara

turun temurun berdasarkan pengalaman empirik. Kuatnya pengetahuan

hidup sebagai nelayan. Pengetahuan lokal (indigenous knowledge) tersebut merupakan kekayaan intelektual yang hingga kini terus

dipertahankan.

2) Sistem Kepercayaan

Secara teologi, nelayan masih memiliki kepercayaan yang kuat bahwa laut

memiliki kekuatan khusus dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan

agar keselamatan dan hasil tangkapan semakin terjamin. Namun seiring

berjalannya waktu, berbagai tradisi dilangsungkan hanya sebagai salah

satu instrumen stabilitas sosial dalam komunitas nelayan.

3) Peran Wanita

Umumnya selain banyak bergelut dalam urusan domestik rumah tangga,

istri nelayan tetap menjalankan aktivitas ekonomi dalam kegiatan

penangkapan di perairan dangkal, pengolahan ikan, maupun kegiatan jasa

dan perdagangan. Istri nelayan juga dominan dalam mengatur pengeluaran

rumah tangga sehari-hari sehingga sudah sepatutnya peranan istri-istri

nelayan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam setiap program

pemberdayaan.

4) Struktur Sosial

Struktur yang terbentuk dalam hubungan produksi (termasuk pasar) pada

usaha perikanan, perikanan tangkap maupun perikanan budidaya,

umumnya dicirikan dengan kuatnya ikatan patron-klien. Kuatnya ikatan ini merupakan konsekuensi dari sifat kegiatan penangkapan ikan yang

penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Pada perikanan budidaya, patron

meminjamkan modal kepada para nelayan lokal untuk pembudidayaan

ikan. Dengan konsekuensi, hasilnya harus dijual kepada patron dengan

harga yang lebih murah. Ciri yang kedua adalah stratifikasi sosial. Bentuk

stratifikasi masyarakat pesisir Indonesia sangat beragam. Seiring

moderninasi akan terjadi diferensiasi sosial yang dilihat dari semakin

bertambahnya jumlah posisi sosial atau jenis pekerjaan sekaligus terjadi

bersifat horisontal, melainkan vertikal dan berjenjang berdasarkan ukuran

ekonomi, prestise atau kekuasaan.

5) Posisi Sosial Nelayan

Di kebanyakan masyarakat, nelayan memiliki status yang relatif rendah.

Rendahnya posisi sosial nelayan ini merupakan akibat dari keterasingan

nelayan sehingga masyarakat bukan nelayan tidak mengetahui lebih jauh

cara hidup nelayan. Hal ini terjadi akibat sedikitnya waktu dan

kesempatan nelayan untuk berinteraksi dengan masyarakat lain karena

alokasi waktu yang besar untuk kegiatan penangkapan ikan dibanding

untuk bersosialisasi dengan masyarakat bukan nelayan yang memang

secara geografis relatif jauh dari pantai. Secara politis posisi nelayan kecil

terus dalam posisi dependen dan marjinal akibat dari faktor kapital yang

dimilikinya sangatlah terbatas.

2.1.3 Strategi Adaptasi

Soekanto (1983:7 dalam M. Mawardi J., 2003) mengartikan adaptasi sebagai proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan, memanfaatkan

sumber-sumber terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem, penyesuaian

dari kelompok-kelompok maupun pribadi terhadap lingkungan dan proses untuk

menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Adaptasi sebagai suatu proses sosial

dapat diamati dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya asosiatif dan disosiatif.

Kegiatan yang asosiatif dapat berbentuk kerjasama, akomodasi, dan asimilasi;

sedangkan yang disosiatif dapat berbentuk konflik, kontravensi, dan persaingan

(Pudjiwati Sayogyo, 1980:10 dalam M. Mawardi J., 2003)

Diposaptono (2009) mendefinisikan adaptasi perubahan iklim merupakan

upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim baik yang sifatnya reaktif

maupun antisipatif. Sedangkan mitigasi perubahan iklim sebagai upaya yang

dilakukan untuk mengurangi emisi gas-gas rumah kaca dari sumbernya atau

dengan meningkatkan kemampuan alam dalam menyerap emisi tersebut. Wacana

perubahan iklim di Indonesia sendiri sebenarnya telah muncul sejak masa

Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan yang disusun oleh Kantor Menteri

Negara Lingkungan Hidup tahun 1997, telah dipaparkan mengenai strategi

pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan lautan berkaitan dengan pengelolaan

dampak perubahan iklim dan tsunami. Rencana pengelolaan ini mencakup:

1) Observasi yang sistematik dan penelitian masalah samudera, dinamika

atmosfir, sosial-ekonomi, dampak lingkungan terhadap perubahan iklim,

kenaikan permukaan laut, dan penyimpangannya.

2) Pengembangan pencegahan, penanggulangan, dan upaya perbaikan atas

dampak tsunami, perubahan iklim, dan kenaikan permukaan laut bagi

populasi manusia dan sumberdaya laut yang ada.

3) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dampak kenaikan permukaan

laut dan tsunami.

Perencanaan adaptasi pada suatu daerah tidak dapat berdiri sendiri

melainkan berjalan dengan inisiasi sektoral yang lebih luas seperti perencanaan

pengelolaan sumberdaya air, perlindungan wilayah pesisir serta perencanaan

manajemen bencana (IPCC, 2007). IPCC Third Assesment Report (TAR) yang

dikutip kembali dalam IPCC Fourth Assesment Report (2007) telah

mengemukaan pentingnya pemahaman mengenai:

1) Adaptasi aktual untuk mengobservasi perubahan iklim serta

variabilitasnya

2) Perencanaan adaptasi terhadap perubahan iklim dalam desain

infrastruktur, manajemen wilayah pesisir serta aktivitas lainnya

3) Mengukur kerentanan kondisi alam akibat perubahan iklim serta kapasitas

adaptasinya

4) Kebijakan pembangunan, di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) serta internasional, nasional dan inisiatif lokal lainnya, yang memfasilitasi program mengenai proses

dan aksinya (Adger et al., 2005; Tompkins et al., 2005; West and Gawith, 2005).

Dalam IPCC report (2007) dikatakan bahwa strategi adaptasi dan mitigasi

aktor yang terlibat di dalamnya, climatic zone, level pembangunan negara tersebut ataupun kombinasi dari kategori-kategori yang telah disebutkan ataupun

kategori lainnya. Dengan demikian, strategi yang diterapkan pada suatu daerah

tentu disesuaikan dengan fenomena perubahan iklim yang terjadi pada suatu

wilayah, seberapa besar dampak dan pada sektor apa dampak tersebut

memerlukan strategi adaptasi dan mitigasi.

Berikut disajikan sejumlah strategi adaptasi yang dapat dilakukan

Tabel 2. Dampak dan Strategi Adaptasi-Mitigasi Perubahan iklim

No. Dampak Ekologis

Dampak

Sosial-Ekonomi Adaptasi Mitigasi

1. Kenaikan permukaan air laut , banjir (rob), dan gelombang ekstrim Terancamnya wilayah pemukiman Terancamnya infrastruktur masyarakat

Kerugian pada budidaya perikanan

Meningkatnya penyebaran penyakit kolera, malaria dan demam berdarah

Membuat penahan gelombang

Memindahkan lokasi pemukiman ke tempat yang lebih tinggi

Memindahkan lahan budidaya ke tempat yang lebih tinggi

Penanaman mangrove

2. Intrusi air laut Terancamnya sumber-sumber air tawar penduduk serta budidaya perikanan

Menempatkan blok-blok karang/struktur keras di sekeliling lahan air tawar

Menampung air hujan

Menggunakan bibit perikanan budidaya yang tahan terhadap perubahan salinitas

Penanaman mangrove

3. Perubahan wilayah tangkap dan musim ikan

Menurunnya produksi perikanan tangkap

Mengadopsi teknologi dan cara-cara baru dalam perikanan tangkap

Mengadopsi metode baru dalam

memprediksi musim ikan

Diversifikasi alat tangkap

Perbaikan terumbu karang

4. Badai Terancamnya berbagai infrastruktur di wilayah pesisir

Resiko nelayan dalam melaut yang semakin tinggi

Adopsi teknologi pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap badai&angin

Adopsi teknologi kapal nelayan penangkap ikan yang lebih tahan terhadap badai dan gelombang 5. Menurunnya keanekaragaman hayati pesisir Terancamnya sumber mata pencaharian penduduk

Mencari alternatif lain dalam menambah penghasilan penduduk

2.1.4 Strategi Ekonomi

Carner (1984 dalam Widodo, 2009) menyatakan bahwa terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh rumah tangga miskin pedesaan antara lain:

1) Melakukan beraneka ragam pekerjaan meskipun dengan upah yang

rendah.

2) Memanfaatkan ikatan kekerabatan serta pertukaran timbal balik dalam

pemberian rasa aman dan perlindungan.

3) Melakukan migrasi ke daerah lain biasanya migrasi desa-kota sebagai

alternatif terakhir apabila sudah tidak terdapat lagi pilihan sumber nafkah

di desanya.

Dharmawan (2001 dalam Iqbal, 2004) mengklasifikasikan dua jenis strategi nafkah dalam keluarga petani, yaitu:

1) Strategi nafkah normatif, yaitu strategi dalam kategori tindakan positif dengan basis kegiatan sosial-ekonomi, misalnya kegiatan produksi,

migrasi, strategi substitusi dan sebagainya. Kategori ini juga disebut

‘peaceful ways’, karena sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

2) Strategi nafkah ilegal, yaitu strategi dalam kategori negatif, dnegan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Seperi merampok, mencuri,

melacur, korupsi dan sebagainya. Kategori ini disebut non-peaceful ways, karena cara yang ditempuh umumnya dengan melakukan tekanan fisik dan

tekanan.

Menurut Scoones (1998 dalamIqbal, 2004), terdapat empat sumber yang dibutuhkan dalam ekonomi rumah tangga, agar strategi nafkah bisa

dioperasionalkan, yaitu:

1) Ketersediaan modal alam dalam bentuk sumber-sumber alam

2) Modal ekonomi atau keuangan

3) Ketersediaan sumberdaya manusia dalam bentuk pendidikan, keahlian dan

pengetahuan

4) Ketersediaan modal sosial (dan politik) dalam bentuk hubungan dan

Menurut Widodo (2009) terdapat dua macam tipe strategi yang tidak

dapat terpisahkan dalam strategi nafkah rumah tangga miskin, yaitu strategi

ekonomi dan strategi sosial. Strategi ekonomi bekaitan dengan pola nafkah ganda,

optimalisasi tenaga kerja rumahtangga dan migrasi. Sedangkan strategi sosial

adalah pemanfaatan asuransi sosial pada lembaga kesejahteraan lokal dan

penggunaan jejaring sosial.

Satria (2009) menyebutkan beberapa strategi mata pencaharian yang dapat

dilakukan untuk memutus rantai kemiskinan nelayan. Pertama, mengembangkan strategi nafkah ganda. Tujuannya agar nelayan tidak bergantung pada hasil

penangkapan saja. Pengembangan dan penguatan strategi ganda ini perlu

dilakukan terutama pada nelayan lapisan bawah. Salah satu aspek yang

diperlukan untuk mendukung strategi ini adalah kebijakan permodalan. Kedua, mendorong ke arah laut lepas. Kendalanya tidak hanya teknologi, tapi juga modal

dan budaya. Menangkap ikan di laut lepas sangatlah kompleks, mencakup

manajemen usaha, organisasi produksi, perbekalan, ketahanan fisik, pemahaman

perilaku ikan, pengoperasian kapal, jaring dan lainnya. Sehingga selain

dibutuhkan teknologi, para nelayan ini juga membutuhkan pelatihan (magang)

untuk menggali pengalaman dan pengetahuan di usaha penangkapan skala

menengah dan besar. Ketiga, mengembangkan diversifikasi alat tangkap untuk mengantisipasi variasi musim. Dengan diversifikasi alat tangkap ini

memungkinkan nelayan bisa melaut sepanjang tahun.

2.1.5 Persepsi

Rakhmat (2005) mendefinisikan persepsi sebagai pengalaman tentang

objek, pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubugan-hubungan yang

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah

memberikan makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli). Akibat adanya stimulus, individu memberikan reaksi (respon) berupa penerimaan atau penolakan

terhadap stimulus tersebut. Thoha (1983 dalam Erwina 2005) mendefinisikan persepsi sebagai proses kognitif yang dapat terjadi pada setiap orang dalam

memahami informasi mengenai lingkungannya, yang dapat diperoleh melalui

merupakan penafsiran unik terhadap suatu situasi, bukan merupakan suatu

pencatatan yang sebenarnya dari situasi tersebut.

David Krech dan Richard S. Crutchfield (1977 dalam Rakhmat, 2005) menyebutkan dua faktor yang menentukan persepsi, yaitu:

1) Faktor fungsional, yaitu faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk faktor personal. Persepsi bersifat

selektif secara fungsional. Hal ini berarti bahwa objek-objek yang

mendapat tekanan dalam persepsi biasanya objek yang memenuhi tujuan

individu yang melakukan persepsi, seperti pengaruh kebutuhan, kesiapan

mental, suasana emosional, dan latar belakang budaya terhadap persepsi.

2) Faktor struktural, yaitu faktor yang berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Sifat-sifat

perseptual dan kognitif dari substruktur ditentukan pada umumnya oleh

sifat-sifat struktur secara keseluruhan.

Persepsi berhubungan dengan karakteristik individu dan perilaku

komunikasi. Jenis dan bentuk rangsangan (stimuli) yang diterima merupakan

faktor struktural dan secara fungsional, persepsi individu ditentukan oleh

karakteristiknya (Rahmat, 1989 dalam Danudireja, 1998). Karakteristik personal seperti umur, tingkat pendidikan, pengalaman, status sosial ekonomi,

keanggotaan pada suatu organisasi, serta perilaku mencari informasi, merupakan

peubah yang berhubungan dengan persepsi dan sikap terhadap inovasi (Harun,

1987 dalamDanudireja, 1998).

2.2 Kerangka Pemikiran

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, perubahan iklim di wilayah

pesisir menyebabkan terjadinya kenaikan permukaan air laut, perubahan pola

hidrologi, pola angin, perubahan suhu dan keasaman air laut. Berbagai perubahan

ini menyebabkan terjadinya perubahan ekologis, antara lain: intrusi air laut ke

daratan; gelombang ekstrim dan badai; genangan dan banjir; erosi pantai;

kerusakan terumbu karang; perubahan proses upwelling, gerombolan ikan;

meningkatnya salinitas air, kerusakan lahan budidaya perikanan dan

sumber-sumber air tawar; meningkatnya frekuensi dan intensitas badai di lautan.

Perubahan pola hidrologi di lautan menyebabkan perubahan proses

upwelling. Perubahan upwellingmenyebabkan perubahan lokasi gerombolan ikan atau fish schooling. Sementara kenaikan suhu dan keasaman air laut juga menyebabkan perubahan pola migrasi ikan. Perubahan lokasi gerombolan ikan

dan pola migrasi ikan ini tentunya menyebabkan perubahan musim dan wilayah

tangkapan ikan (fishing ground) para nelayan ikan tangkap.

Perubahan pola hidrologi, pola angin disertai dengan kenaikan permukaan

air laut menyebabkan meningkatnya intensitas dan frekuensi badai serta

gelombang ekstrim yang terjadi di lautan. Hal ini juga menjadi kendala serius

bagi para nelayan perikanan tangkap terutama para nelayan tradisional dengan

keterbatasan teknologi penangkapan ikan.

Perubahan tingkat keasaman air laut dapat menyebabkan kerusakan

terumbu karang. Terumbu karang juga merupakan biota laut yang peka terhadap

kenaikan suhu lautan. Perubahan iklim yang telah menyebabkan kenaikan suhu

air laut dan tingkat keasaman air laut ini menyebabkan terjadinya pemutihan

terumbu karang atau coral bleaching, satu bentuk kerusakan terumbu karang. Sejumlah organisme yang bergantung kepada terumbu karang sebagai habitat

hidupnya seperti ikan karang, penyu, udang barong, octopus, conches, kerang, oyster, rumput laut, kima dan teripang yang juga merupakan sumber makanan yang bernilai ekonomis bagi masyarakat pesisir, dan mengalami penurunan akibat

kerusakan terumbu karang ini.

Secara teoritis, berbagai perubahan yang terjadi pada ekosistem laut dan

pesisir ini dapat mempengaruhi berbagai aktivitas nelayan dalam mencari ikan

dengan dampak yang sangat mungkin terjadi adalah penurunan produksi

perikanan tangkap. Pola adaptasi bagi para nelayan dibutuhkan untuk menyiasati

berbagai perubahan ekologis yang dapat mengganggu aktivitasnya mencari ikan.

Hal ini perlu dilakukan mengingat nelayan merupakan bagian masyarakat yang

paling rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim karena kehidupan

Persepsi sebagai suatu proses kognitif dapat terjadi pada nelayan dalam

memahami informasi mengenai lingkungannya yang mengalami perubahan

tersebut. Persepsi nelayan mengenai perubahan iklim ini dipengaruhi oleh dua

faktor, yaitu karakteristik nelayan serta perilaku komunikasi nelayan tersebut.

Terbentuknya suatu persepsi mengenai perubahan lingkungan ini selanjutnya

dapat mempengaruhi aspek psikomotorik berupa adaptasi terhadap perubahan

yang dipersepsikannya tersebut.

Pola adaptasi nelayan dalam menghadapi perubahan iklim ini terbagi

menjadi dua. Pertama, adaptasi perikanan tangkap yang dapat berupa adaptasi

teknologi penangkapan ikan, teknologi memprediksi musim ikan dan sebagainya.

Kedua, strategi ekonomi nelayan dalam menghadapi kerugian ekonomi akibat

kerusakan ekologi. Strategi ekonomi ini dapat berupa berbagai alternatif yang

dilakukan nelayan untuk menunjang kehidupan ekonominya yang mengalami

kerugian akibat menurunnya produksi perikanan tangkap. Alur kerangka

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Keterangan:

: Hubungan Pengaruh

Perikanan Tangkap: Sulitnya menentukan musim ikan

Sulitnya menentukan wilayah tangkapan

Resiko melaut yang tinggi akibat badai dan gelombang ekstrim

Sulitnya memperoleh komoditi perikanan tangkap, baik ikan maupun sumberdaya laut lainnya

Kerusakan Ekologi: Intrusi air laut ke daratan

Gelombang ekstrim dan badai

Genangan dan banjir

Erosi pantai

Kerusakan terumbu karang

Perubahan proses upwelling, gerombolan ikan

Perubahan pola migrasi ikan

Perubahan morfologi pantai dan mangrove

Meningkatnya salinitas air, kerusakan lahan budidaya perikanan dan sumber-sumber air tawar

Meningkatnya frekuensi dan intensitas badai di lautan

Dampak Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Laut: Kenaikan permukaan air laut

Perubahan pola angin

Perubahan pola hidrologi

Kenaikan suhu air laut

Kenaikan pH air laut

Meningkatnya frekuensi dan intensitas

badai serta gelombang ekstrim di lautan Perubahan wilayah

gerombolan ikan, dan pola migrasi ikan Menurunnya kualitas

dan kuantitas sumberdaya hayati laut

Adaptasi dan Strategi Ekonomi Nelayan

Kondisi Ekonomi Nelayan Persepsi Nelayan

terhadap Perubahan Iklim

Perilaku Komunikasi Nelayan: Kepemilikan Media

Keterdedahan terhadap Media Elektronik

Keterdedahan terhadap Media Cetak

Fungsi Komunikasi Interpersonal

Karakteristik Individu: Usia

Pendidikan

Lama Tinggal

Pengalaman Nelayan

2.3 Hipotesis Pengarah

1) Diduga terjadi penurunan produksi perikanan tangkap akibat perubahan

ekologis yang terjadi sebagai dampak dari perubahan iklim.

2) Diduga terdapat strategi adaptasi yang diterapkan nelayan dalam

menghadapi perubahan kondisi ekosistem laut akibat perubahan iklim

yang meliputi:

a) Adopsi teknologi penangkapan ikan yang lebih canggih/adaptif, baik

dalam alat tangkap, maupun kapal penangkapan ikan yang diterapkan

oleh nelayan.

b) Teknik dalam memprediksi musim ikan dan wilayah tangkapan ikan

untuk menyiasati permasalahan penentuan musim ikan dan wilayah

tangkap yang diterapkan oleh nelayan.

c) Strategi dalam memprediksi musim melaut serta frekuensi badai di

lautan yang diterapkan oleh nelayan.

3) Diduga terdapat strategi ekonomi yang dilakukan oleh nelayan untuk

menyiasati kondisi perekonomian yang terganggu akibat penurunan

produksi perikanan.

4) Diduga persepsi masyarakat terhadap perubahan iklim mempengaruhi

keputusannya dalam melakukan adaptasi perubahan iklim.

2.4 Hipotesis Uji

1) Diduga karakterisitik individu berhubungan terhadap persepsi nelayan

mengenai perubahan iklim.

2) Diduga perilaku komunikasi berhubungan terhadap persepsi nelayan

mengenai perubahan iklim.

2.5 Definisi Konseptual

1) Perubahan iklim adalah perubahan unsur-unsur iklim yang mempengaruhi

berbagai perubahan pada atmosfer (udara), hidrosfer (air), kriosfer (bagian

bumi yang membeku), permukaan tanah, dan biosfer (bagian bumi tempat

2) Dampak ekologis perubahan iklim pada ekosistem laut adalah berbagai

perubahan yang terjadi pada keseluruhan komponen biotik dan abiotik

yang terdapat pada laut dan pesisir sebagai akibat langsung maupun tidak

langsung dari perubahan iklim.

3) Dampak ekonomi perubahan iklim pada wilayah pesisir adalah perubahan

pendapatan masyarakat yang bermatapencaharian dan menggantungkan

hidup pada sumberdaya pesisir sebagai akibat langsung maupun tidak

langsung dari perubahan iklim.

4) Dampak sosial perubahan iklim pada wilayah pesisir adalah perubahan

berbagai aspek kesejahteraan masyarakat pesisir sebagai akibat langsung

maupun tidak langsung dari perubahan iklim.

5) Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang memiliki ketergantungan

ekonomi terhadap sumberdaya perikanan tangkap, secara aktif melakukan

pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman

air, serta membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait

dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumberdaya pesisir.

6) Adaptasi perubahan iklim merupakan upaya untuk mengatasi dampak

perubahan iklim baik yang sifatnya reaktif maupun antisipatif.

7) Adaptasi perikanan tangkap adalah berbagai upaya yang dilakukan

nelayan untuk menyiasati dampak buruk yang ditimbulkan perubahan

iklim yang mempengaruhi aktivitasnya mencari ikan di laut.

8) Strategi ekonomi nelayan merupakan bentuk adaptasi lainnya yang

berkaitan dengan pola nafkah ganda, optimalisasi tenaga kerja

rumahtangga dan migrasi nelayan untuk meminimalisir kerugian ekonomi

akibat menurunnya produksi perikanan sebagai dampak perubahan iklim.

2.6 Definisi Operasional

1) Persepsi nelayan terhadap perubahan iklim adalah penafsiran masyarakat

nelayan terhadap perubahan-perubahan ekologis yang terjadi akibat

perubahan iklim. Pengukuran persepsi dilihat melalui

pernyataan tentang pengalaman dan pengetahuan responden mengenai

perubahan iklim. Penilaian menggunakan skala berjenjang, dengan

ketentuan, 1 = tidak setuju; 2 = ragu-ragu; dan 3 = setuju. Penilaian

persepsi responden terhadap perubahan iklim ini terbagi menjadi dua

kategori:

a) Rendah, apabila total skor berkisar antara 10 sampai 19.

b) Tinggi, apabila total skor berkisar antara 20 sampai 30.

2) Karakteristik individu adalah ciri-ciri yang melekat pada individu meliputi

usia, pendidikan, lama tinggal di Ciawitali, pengalaman nelayan serta

klasifikasi nelayan.

a) Usia adalah lama hidup responden dari sejak lahir sampai dengan saat

dilakukannya penelitian, terbagi dalam kategori:

i) Umur muda, jika umur responden yang sama atau di bawah

rata-rata.

ii) Umur tua, jika umur responden di atas rata-rata.

b) Pendidikan adalah tingkat belajar yang pernah dilalui oleh responden.

Tingkat belajar ini meliputi pendidikan formal responden yang terbagi

dalam kategori:

i) Rendah, jika tamat atau tidak tamat SD atau sederajat.

ii) Sedang, jika tamat SMP atau sederajat.

iii) Tinggi, jika tamat SMA atau sederajat.

c) Lama tinggal di Ciawiali adalah jumlah waktu yang telah dilalui oleh

responden menempati tempat tinggalnya di Ciawitali, dengan kategori

sebagai berikut:

i) Rendah, jika responden tinggal di Ciawitali selama 15 tahun

atau kurang dari 15 tahun.

ii) Tinggi, jika responden telah tinggal di Ciawitali selama lebih

dari 15 tahun.

Penggunaan skala ini berdasarkan diskusi yang dilakukan bersama

Terpadu Indonesia) yang telah melakukan survai di Desa Pamotan

sebelumnya.

d) Pengalaman nelayan adalah lamanya responden bekerja sebagai

nelayan yang dikategorikan sebagai berikut:

i) Rendah, jika responden bekerja sebagai nelayan selama 15

tahun atau kurang dari 15 tahun.

ii) Tinggi, jika responden telah bekerja sebagai nelayan selama

lebih dari 15 tahun.

Penggunaan skala ini berdasarkan diskusi yang dilakukan bersama

nelayan serta LSM IPPHTI yang telah melakukan survai di Desa

Pamotan sebelumnya.

e) Klasifikasi nelayan adalah penggolongan nelayan berdasarkan

prioritasnya bekerja sebagai nelayan dibandingkan dengan pekerjaan

lain ya