PERMASALAHAN PENGUTAMAAN

PENGGUNAAN PESTISIDA DALAM USAHATANI KUBIS

DI KECAMATAN CISARUA DAN MEGA MENDUNG

KABUPATEN BOGOR

OLEH

:SUDIRMAN TUTU

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ABSTRAK

SUDIRMAN TUTU. Permasalahan Pengutamaan Penggunaan Pestisida Dalam

Usahatani Kubis. Dibimbing oleh HERMANU TRIWIDODO dan BAMBANG S.

UTOMO.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mencari cara yang terbaik u n a pemasya-.&atan penerapan PHT pada pertanaman kubis dengan melihat pola penggunaan dan alasan pengutamaan penggunaan pestisida dalam budidaya kubis. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei Pengetahuan, Sikap d m Tindakan petani kubis di Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, pada awal bulan September sampai dengan Nopember 2000.

Enam puluh (60) petani responden diwawancarai d&ngan menggunakan kuesioner yang terstruktur. Pertanyaan mengenai keadaan sosial-ekonomi, pengetahuan terhadap hama pefiyakit tanaman kubis dan musuh alaminya, sikap petani terhadap pengelolaan hama penyakit dan budidaya tanaman.

Kondisi wilayah Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung cukup baik untuk budidaya kubis termasuk jenis tanaman sayuran lainnya. Hanya saja Program PHT di wilayah tersebut belurn pemah dimasyarakatkan. Petani yang umumnya berpzndidikan Sekolah Dasar dan mempunyai tanggungan keluarga 3-5

orang serta mengusahakan lahan yang relatif sempit masih tetap melakukan sistim tanam secara monokultur. Mereka masih mengutamakan pula penggunaan pestisida dalam pengendalian hama penyakit tanaman. Pengetahuan mereka terhadap hama penyakit dan musuh alaminya serta dampak negatif penggunaan pestisida masih rendah.

Pengetahuan mereka mengenai budidaya tanaman kubis secara mum

sudah baik, seperti pemilihan benih bermutu, pemindahan bibit tepat waktu pemeliharaan tanaman di persemaian maupun di pertanaman. Sedangkan untuk penggunaan pupuk padat dan pupuk cair maupun penggunaan kapur umumnya belum sesuai dengan dosis anjuran.

Petani mengutamakan pestisida dalam mengendalikan hama penyakit kubis karena petani belum menemukan pengendalian hama penyakit selain pestsida. tekanan biologis mendorong petani melakukan penyemprotan secara berjadwal, kelompok tani tidak aktif dan kelembagaan petani yang tidak berfungsi, optimalisasi penyuluh lapangan rendah, tersedia banyak pestisida di pasaran termasuk pestisida yang sudah dilarang penggunaannya serta informasi distributor yang tidak obyektif.

Sikap petani dalam melakukan penyemprotan secara bejadwal dan mengutamakan pestisida menunjukkan rendahnya pengetahuan mereka dalam ha1 pengelolaan hama penyakit tanaman kubis maupun terhadap musuh alaminya.

SURAT PEFNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

Pennasalahan Pengutamaan -Penggunaan Pestisida Dalam Usahatani

Kubis di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung Kabupten Bogor

adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pemah dipublikasikan.

Semua sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas

d m dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, 13 Mei 2002

PERMASALAHAN PENGUTARlAAN PENGGUNAAN

PESTISIDA DALAM USAHATAN1 KUBIS

DI KECAMATAN CISARUA DAN MEGA MENDUNG

KABUPATEN BOGOR

OLEH :

SUDIRMAN TUTU

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Sains pada

Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Permasalahan Pengutamaan Penggunaan Pestisida Dalam

Usahatani Kubis di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung

Kabupaten Bogor

Nama : Sudirman Tutu

NRP : 98135PHT

Program Studi : Entomologi - Fitopatologi

Menyetujui : 1. Komisi Pembimbing

Dr. Ir. I-Iermanu Triwidodo, MSc. Ketua

Ir. Bambang S. Utomo. MDS Anggota

Mengetahui,

2. Ketun Program Studi Program Paseasarjana Entomologi - Fitopatologi

frida Manuwoto, M.Sc

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 24 Oktober 1955 di Jeneponto, Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan sebagai anak kesembilan dari sembilan bersaudara

dari Ibu Hj. H. Daeng Intang (Alm.) dan Ayahanda Haji P. Daeng Tutu.

Penulis setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Pertanian Menengah

Atas di Ujung Pandang pada tahun 1974, bekerja sebagai tenaga honorer selama

lebih kurang 2 tahun. Melanjutkan studi di Fakultas 'Pertanian (Program Diploma

- Pendidikan Ahli Penyuluhan Pertanian = PAPP) Universitas Hasanuddin Ujung Pandang tahun ajaran 197711978 dan menyelesaikan studi pada tahun 1980. Pada

tahun 1981-1985, penulis bekerja sebagai penyuluh pertanian di Sulawesi Selatan.

Penulis melanjutkan studi di Fakultas Pertanian Jurusan Hama dan Penyakit

Tumbuhan di Universitas yang sama pada tahun 1983 dan memperoleh gelar

Sarjana Pertanian tahun 1986.

Sejak tahun 1987 sampai sekarang, penulis bekeja sebagai staf di Badan

Sumberdaya Manusia Pertanian Jakarta yang sebelum reorganisasi dikenal dengan

Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian.

Pada tahun ajaran 199811999, penulis mendapat beasiswa dari Departemen

Pertanian melalui Proyek Sumberdaya Sarana dan Prasarana Badan DIKLAT

Pertanian Jakarta untuk mengikuti Program Magister Sains di Program

Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Penulis menikah dengan Hasrawati Tola dan dikaruniai 3 orang anak

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Komisi Pembimbing :

Bapak Dr. Ir. Hermanu Triwidodo, M.Sc., sebagai ketua; Bapak Ir. Bambang S.

Utomo, MDS sebagai anggota serta kepada Bapak Didin, atas segala bimbingan,

petunjuk dan saran-saran sejak perencanaan dan pelaksanaan penelitian hingga

penulisan tesis ini.

Kepada Bapak Badri dan keluarganya di Caarua, penulis menyampaikan

terima kasih atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penelitian di

lapangan. Kepada Penyuluh, PHP, Mantri Tani, staf unsur terkait dan segenap

pihak yang turut membantu pelaksanaan penelitian ini yang tidak dapat saya

sebutkan satu per satu, diucapkan pula terima kasih atas bantuan morilnya dalam

pelayanan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Badan Sumberdaya

Manusia Pertanian Departemen Pertanian, penulis mengucapkan terima kasih atas

dorongan moril sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Ucapan terima

kasih yang sama juga disampaikan kepada Pemimpin Proyek Sumberdaya Sarana

dan Prasarana Badan DIKLAT Pertanian dan segenap staf atas kesempatan dan

dukungan biaya sehingga proses penyelesaian studi penulis dapat be jalan lancar.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor IPB, Direktur Program

Pascasarjana dan staf, Ketua Program Studi Entomologi-Fitopatologi, serta

IPB, atas kesempatan, ilmu pengetahuan, bimbingan serta bantuan yang telah

penulis dapatkan di IPB.

Dorongan, bantuan dan petunjuk yang sangat berarti dari Bapak Dr. Ir.

Baharuddin Baso Tika, MS. (Bupati KDH Tk I1 Jeneponto, Sulawesi Selatan) d m

Bapak Abdul Gani Sarro (Kapten KM SINABUNG), Ibu (Mertua) Hj. Hafsjah Karaeng Bola serta Ibu asuh Hj. M. Daeng Tjaya, yang untuk semua itu diucapkan terima kasih yang sebesar-besamya.

Akhimya kepada istriku dan anak-anakku tercinta yang telah merelakan

waktunya, pengertian dan dorongannya selarna masa studi penulis serta selumh

keluarga dan saudari-saudaraku diucapkan terima kasih yang sebesar-besamya.

Lebih dari itu, kepada Ibundaku yang sangat kucintai yang telah meninggal

sebelum penulis mengikuti studi "semoga ketekunan hati Ibunda mendoakan

penulis semasa hidupnya", mendapat pahala dan limpahan rahrnat Allah Yang

Maha Kuasa. Kepada Ayahanda, penulis menghaturkan sembah sujud atas doa

dan dorongan yang diberikan.

Bogor, Mei 2002

DAFTAR

IS1

Halaman DAFTAR TABEL

...

xiDAFTAR LAMPIRAN

...

xiPENDAHULUAN

...

1 Latar Belakang...

1. .

Tujuan Penelltlan

...

2 TINJAUAN PUSTAKA...

3METODOLOGI

...

10...

HASIL DAN PEMBAHASAN 12

Hasil

...

12...

Keadaan Umum Wilayah 12

. .

...

Karakterlstlk Petani 13

...

Karakteristik Usahatani 13

...

Pengetahuan Petani...

. Budidaya Kubis. Hama dan Penyakit (Ulat Kubis, Bercak Daun. dan Akar

...

Gada)

...

.

Musuh Alami Ulat KubisPengendalian Akar Gada

...

.

...

.

Pengendalian Ulat Kubis dan Bercak Daun...

.

Pengendalian Dengan Cara Non.Kimiawi...

. Pengendalian Hama Terpadu

...

. Pestisida dan Penyemprotan 23

...

. Dampak Penggunaan Pestisida 23

...

Sikap Petani 24

...

.

Kerasionalan Penggunaan Pestisida 24. . ...

.

Pencampuran Pest~slda 25...

.

Kepeduliaan Dalam Penggunaan Pestisida 25Halaman

Pembahasan

...

...

Pengetahuan...

Sikap...

Tindakan...

Faktor-faktor Penyebab Pengutamaan Penggunaan Pestisida

...

Faktor-faktor Lain Sebagai Penyebab Penggunaan Pestisida

KESIMPULAN DAN SARAN

...

...

Kesimpulan

...

Saran

DAFTAR PUSTAKA

...

...

DAFTAR

TABEL

Nomor Teks Halaman

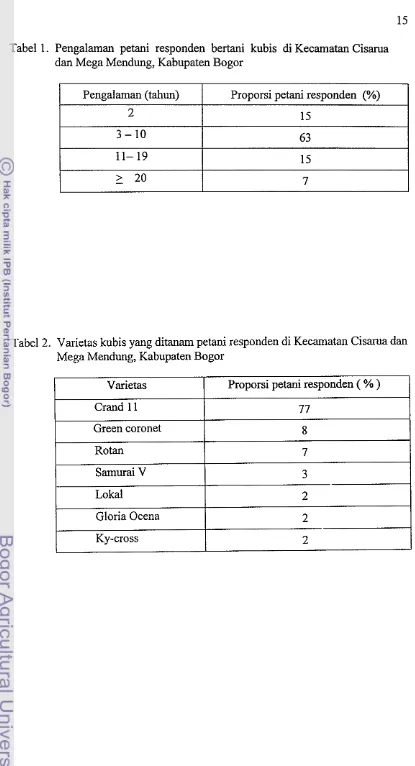

1. Pengalaman petani responden dalam bertani kubis di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung, Kabupaten Bogor..

...

152. Varietas kubis yang ditanam petani responden di Kecamatan Cisama dan Mega Mendung, Kabupaten Bogor

...

153. Pemyataan petani responden bila setelah menyemprot ulat kubis tidak

segera mati

...

264. Pemyataan petani responden bila 3 hari sebelum panen masih dijumpai serangan hama

...

265. Jenis hama dan penyakit pada tanaman kubis yang dilaporkan petani responden di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung, Kabupaten

Bogor

...

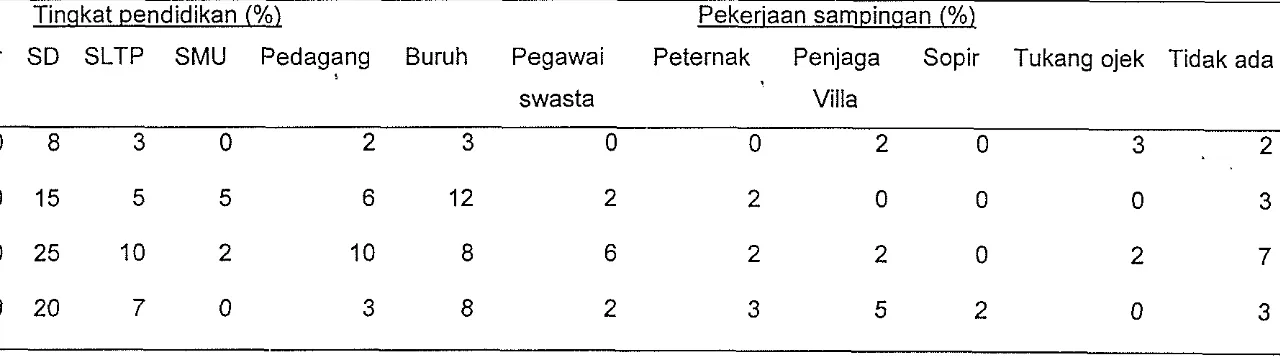

26Nomor Lampiran Halaman

1. Karakteristik petani kubis di tinjau dari segi Umur, Tingkat pendidikan dan Pekerjaan sampingan di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung,

Kabupaten Bogor..

...

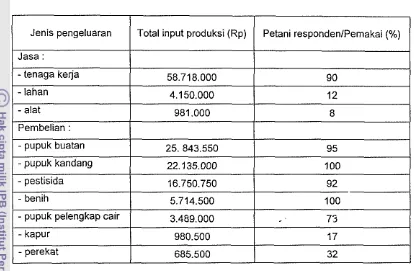

5 12. Total input produksi yang dikeluarkan petani responden selama musim

tanam 2000

...

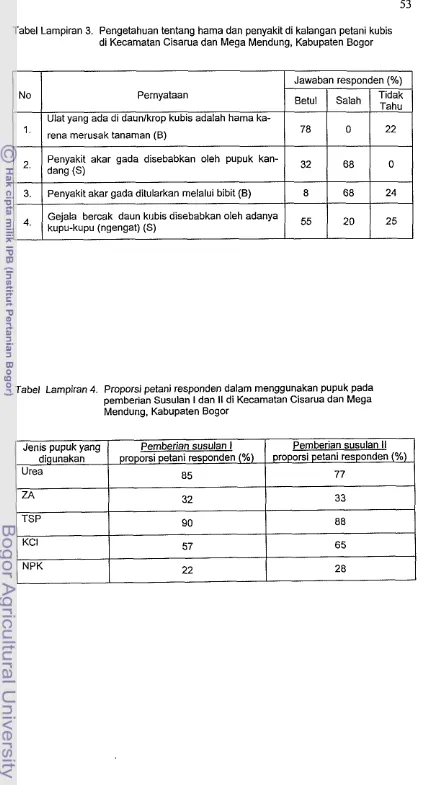

52 3. Pengetahuan tentang hama dan penyakit di kalangan petani kubisdi Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung, Kabupaten Bogor

...

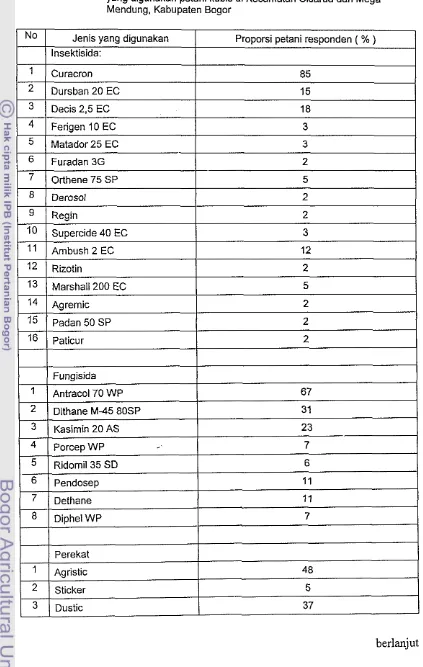

53 4. Proporsi petani responden dalam menggunakan pupuk pada pemberianSusulan I dan I1 di Kecamatan Cisarua dan Mega Mndung, Kabupaten

Bogor

...

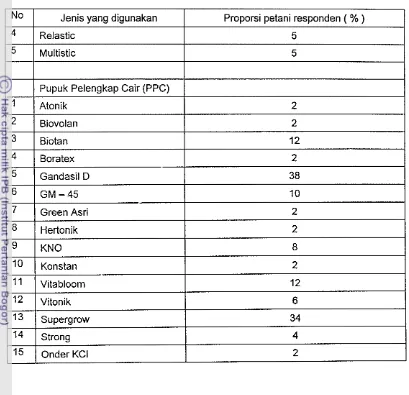

535. Jenis insektisida, fingisida, perekat dan pupuk pelengkap cair (PPC) yang digunakan petani kubis di Kecamatan Cisarua dan Mega Mndung,

...

Kabupaten Bogor 54

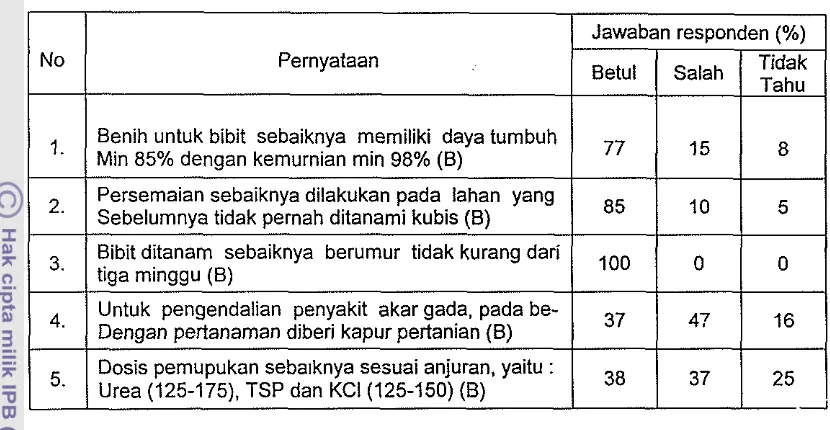

6. Pengetahuan tentang budidaya tanaman di kalangan petani kubis

Nomor Lampiran Halaman 7. Pengetahuan tentang musuh alami di kalangan petani kubis

di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung, Kabupaten Bogor

...

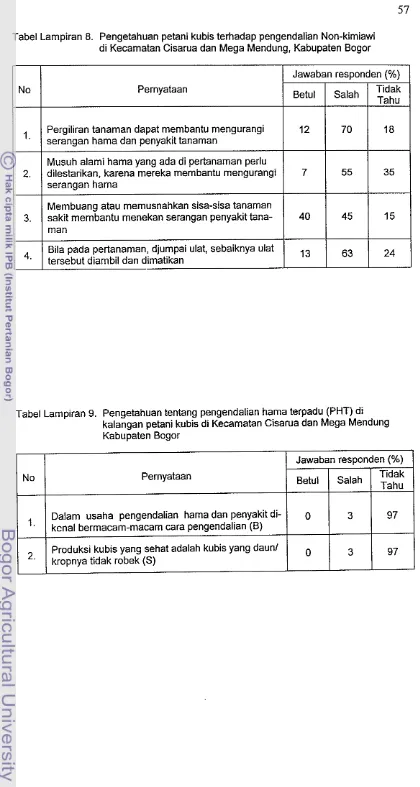

56 8. Pengetahuan petani kubis terhadap pengendalian Non-kimiawidi Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung, Kabupaten Bogor

...

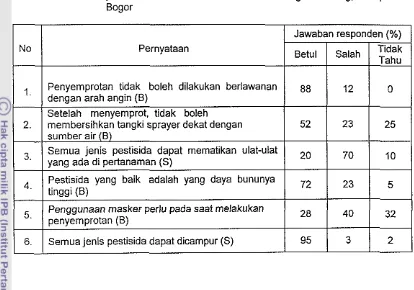

579. Pengetahuan tentang pengendalian hama terpadu di kalangan petani kubis di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung, Kabupaten

Bogor

...

5710. Pengetahuan tentang pestisida dan penyemprotan di kalangan petani kubis di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung, Kabupaten

Bogor

...

5811. Pengetahuan petani kubis terhadap darnpak penggunaan pestisida di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung, Kabupaten

Bogor

...

58 12. Sikap kerasionalan petani kubis pada penggunaan pestisidadi Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung, Kabupaten Bogor

...

5913. Sikap petani kubis terhadap kecenderungan mencampur pestisida

di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung, Kabupaten Bogor

...

5914. Sikap kepeduliaan petani kubis pada penggunaan pestisida

di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung, Kabupaten Bogor

...

6015. Tindakan pengelolaan organisme pengganggu tanaman (OPT) di kalangan petani kubis di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung,

...

Kabupaten Bogor 60

16 .Jenis pestisida yang digunakan petani kubis di Kecamatan Cisarua

...

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kubis mempakan tanaman hortikultura yang penting bagi manusia dan

dimanfaatkan sebagai pelengkap makanan pokok serta salah satu sumber mineral

dan vitamin. Umurnnya kubis dikonsumsi setelah diolah, namun sebagian

masyarakat mengkonsumsi langsung tanpa direbus. Oleh karenanya perlu

'diupayakan agar produksi kubis sehat dan tidak mengandung racun yang

membahayakan manusia, termasuk adanya residu pestisida.

Hanya disayangkan bahwa penggunaan pestisida pada tanaman kubis

masih tinggi (Rauf A. dkk. 1994). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Suyanto (1994), bahwa biaya penggunaan pestisida yang dikeluarkan oleh petani

kubis mencapai 30% dari biaya produksi total. Meskipun demikian, petani masih

tetap mengutamakan penggunaan pestisida dalam pengendalian hama. Cara

aplikasi berjadwal yang dilakukan oleh petani di pedesaan dan meningkatnya

penggunaan pestisida pada sayuran temtama kubis, pada giliran berikutnya akan

menimbulkan dampak yang lebih serius, yaitu terhadap kesehatan, hama semakin

resisten terhadap insektisida, dan pencemaran lingkungan hidup pada umumnya.

Penggunaan pestisida menurut Flint dan van den Bosh (1981) dapat mempakan

altematif terakhir apabila dilakukan suatu sistem pengendalian harna melalui

pendekatan ekonomi dan ekologi yang dikenal sebagai pengendalian hama terpadu

2

PHT merupakan salah satu upaya untuk mengurangi bahkan kalau

mungkin meniadakan penggunaan pestisida. Hanya dalam penerapannya

seringkali menemukan banyak hambatan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mencari cara yang terbaik untuk

pemasyarakatan penerapan PHT pada pertanaman kubis dengan melihat pola

penggunaan dan alasan pengutamaan penggunaan pestisida dalam budidaya

kubis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumhangan

TINJAUAN PUSTAKA

Kubis

Kubis banyak diusahakan di daerah pegunungan dan dataran tinggi

seperti Lembang, Pangalengan dan Pacet (Jawa Barat), Wonosobo d m

Tawangmangu (Jawa Tengah), Tengger dan Pujon (Jawa Timur), serta Tanah

Karo (Sumatera Utara) (Sunarjono 1980).

Kubis bunga diperbanyak dengan biji, dan untuk luasan 1 ha diperlukan i

400 g biji, dengan jarak tanam 70 cm

x

50 cm. Pupuk kandang digunakan 1 kgllubang tanam sedangkan pupuk buatan yang terdiri dari pupuk Nitrogen (2 gUrea

+

4,5 g ZA), pup& Fosfor (9 g TSP) dan Kalium (7 g KCL) diberikan sebelum tanam pada tiap lubang tanam. Pemupukan kedua dilakukan pada umurtanarnan di lapangan i 4 minggu yang terdiri dari 2 g Urea dan 4,5 g ZA per

tanaman. Total dosis pupuk yang diperlukan untuk lahan seluas 1 ha adalah 30 ton pupuk kandang, 100 kg Urea, 250 kg ZA, 250 kg TSP dan 200 kg KCL

(Satrosiswojo dkk. 1993).

Hama dan Penyakit

Hama-hama utama pada tanaman kubis adalah Agrotis ipsilon Hufn

(Ulat tanah hitarn), Plutella xylostella (L) (Lepidoptera: Yponomeutidae, dan Crocidolomia binotalis Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) (Anonim 1981).

Sudarmo (1994) mengemukakan bahwa Agrotis ipsilon (Hufn)

(Lepidoptera: Noctuidae) atau dikenal dengan uret atau ulat tanah adalah ulat

pemakan daun pada kubis. Ulat biasanya merusak dengan cara memotong bagian

4

tanaman yang berumur 1-2 minggu. Apabila terjadi serangan hama dengan

intensitas yang tinggi dan meliputi areal yang luas maka perlu dikendalikan secara

kimiawi dengan insektisida (Suyanto 1994).

Ngengat Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Yponomeutidae),

mempakan hama penting tanaman Curcifera di Indonesia temtama di dataran

tinggi. Pengendalian hama ini dapat dilakukan secara kultur teknis yaitu dengan

penanaman tumpangsari antara wortel dengan kubis. Sedangkan cara kimiawi

dilakukan dengan menggunakm insektisida Bacillus thuringiensis.

Crocidolomia binotalis Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) adalah ngengat

kubis yang ulatnya memsak daun dan menyebabkan gulungan daun kubis menjadi

tidak sempurna (Sudarmo 1994).

Penyakit-penyakit utama pada tanaman kubis adalah : Busuk Hitam

(Xanthomonas campestris), Akar Gada (Plasmodiophora brassica), Bercak Daun

(Alternaria sp.) dan Penyakit Rebah Kecambah (Rhizoctonia sp.) (Anonim 1981).

Xanthomonas campestris (Penyakit Busuk Hitam : Black rot). Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas campestris pv. Campestris (Pamm.)

Dye. Sinonim:

X.

campestris pv. Campestris (Pamm.) Dowson, BacillusCampesbis Pamm. Pseudomonas Campestris (Pamm.) E.F.Sm., Bacterium

Campestris (Pamm.) E.F.Sm, B. Campestris (Pamm.) Chester, dan Phytomonas Campeslris (Pamm.) Bergey et al. (Anonim 1997).

Pengendaliannya adalah dengan pergiliran tanaman, menanam benih

sehat, perlakuan benih dengan air panas, perlakuan tanah persemaian

(desinfektan), eradikasi tanaman terserang, penggunaan mulsa, serta menanam

5

Plasmodiophora brassica (Penyakit Akar BengkakIAkar GadaIAkar

Pekuk : Club root). Patogennya adalah Plasmodiophora brassicae Wor. (Anonim

1997).

Pengendalian kimiawi dapat dilakukan dengan aplikasi fungisida yang

efektif.

Menund Sudarmo (1992) bahwa ha1 teknis yang perlu diperhatikan

dalam penggunaan pestisida adalah ketepatan penentuan dosis. Dosis adalah

jumlah pestisida daIam liter atau kilogram yang digunakan untuk mengendalikan

hama atau penyakit tiap satuan luas tertentu atau tiap tanaman yang dilakukan

dalam satu kali aplikasi atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dosis bahan aktif

adalah jumlah bahan aktif pestisida yang dibutuhkan untuk keperluan satuan luas

atau satuan volume larutan.

Ada tiga macam konsentrasi yang perlu diperhatikan dalam ha1

penggunaan pestisida yaitu : (1) konsentrasi bahan aktif, yaitu persentase bahan

aktif suatu pestisida dalam larutan yang sudah dicampur dengan air, (2)

konsentrasi formulasi, yaitu banyaknya pestisida dalam cc atau gram setiap liter air, (3) konsentrasi laiitan atau konsentrasi pestisida, adalah persentase

kandungan pestisida dalam suatu larutan jadi.

Insektisida untuk hama tanaman kubis menurut Baehaki (1994), terdiri

atas 4 golongan, yaitu : Insektisida Organofosfat, Insektisida Karbamat, Insektisida Organik Campwan, dan Insektisida Botani. Sedangkan cara kerja

insektisida yang dikemukakan oleh Oka (1995) ialah bagaimana efeknya dan

6

masuk ke dalam tubuh serangga hama ia akan mempengaruhi proses hidup hama

itu. Efek-efek yang terlihat adalah mati, sakit, perubahan perilaku, pertumbuhan,

metabolisme atau kapasitas reproduksinya. Misalnya : 1) racun-racun perut masuk

ke dalam perut serangga hama melalui mulut, diabsorpsi ke dalam tubuh melalui

saluran pencemaan, 2 ) racun kontak pada umumnya masuk ke dalam tubuh hama

melalui kontak tubuh serangga dengan permukaan daun yang mengandung racun

tersebut sehingga merusak sistim syaraf dan pemafasan hama, 3) fumigan, mudah

sekali menguap dan masuk ke dalam tubuh serangga hama dalam bentuk gas

melalui sistim pemafasannya, 4 ) racun sistemik diaplikasikan pada daun, batang,

buah-buahan atau akar diabsorpsi oleh tanaman kemudian racun tersebut bergerak

meialui sistim vaskuler menuju bagian-bagian yang tidak terkena perlakuan racun

itu. Selma hama memakan, racun itu juga akan ikut termakan, 5 ) racun penyebab

mati lemas (suffocation) adalah racun yang menyurnbat saluran pemafasan

sehingga tidak dapat bemafas akhimya hama tersebut mati.

Akibat Samping Penggunaan Pestisida

Penggunaan pestisida yang berlebihan dapat menyebabkan resistensi

hama, resujensi hama, timbulnya hama sekunder, terdapatnya residu pestisida

dalam bahan makanan dan pencemaran lingkungan (Untung 1992; Oka 1995).

Pemantauan residu sipermetrin, etrin, delatametrin dan profenofos pada tanaman

kubis yang dilakukan oleh Soeriaatmadja dan Sastrosiswojo (1988) (dalam Oka

1995) di Kabupaten Bandung dan Garut menunjukkan kadar yang dapat

membahayakan konsurnen. Asefat (konsentrasi formulasi 0,2 - 0,4%) yang

diaplikasikan pada tanaman kubis meninggalkan residu dalam tanaman tersebut

7

Salah satu sifat insektisida yang penting untuk diperhatikan adalah residu

insektisida baik residu yang ada pada produk maupun residu yang tertinggal pada

lingkungan. Residu insektisida dalam bahan makanan khususnya sayuran, selain

berasal dari insektisida yang langsung diaplikasikan pada tanaman dapat juga

karena kontaminasi atau karena tanarnan ditanam pada tanah yang mengandung

residu insektisida yang persisten.

Rata-rata konsentrasi residu insektisida pada tanaman kubis di Lembang

adalah 6,05 m a g , di Pengalengan 3,53 mgkg dan di Kertasari 8,06 mgkg. Dari hasil penelitian tersebut ternyata kadar residu yang terkandung dalam tanaman

kubis relatif tinggi sehingga perlu dilakukan berbagai upaya agar tanaman sayuran

yang ditanam oleh para petani bebas dari residu insektisida (Nurmala 1992).

Pengendalian HamaTerpadu (PHT)

Penerapan PHT pada tanaman kubis bertujuan untuk mengurangi

pemakaian pestisida dan residu pestisida yang tertinggal sehingga tanaman kubis

bebas dari senyawa-senyawa beracun yang dapat membahayakan manusia.

Menurut Oka (1995) PHT adalah suatu teknologi pengendalian hama

yang memanfaatkan berbagai cabang ilmu dalam satu rarnuan yang serasi yang

satu memperkuat yang lain. Falsafah PHT menghendaki agar penerapannya di

lapangan lentur, fleksibel sesuai dengan kondisi ekologi setempat dan keadaan

sosial/budaya masyarakat yang hidup di suatu daerah. Jadi bukan merupakan

"paket" teknologi yang h a s dapat dilaksanakan sama di semua kondisi. PHT

mengembalikan fungsi petani ke kedudukannya yang sebenamya, karena PHT

sifatnya lentur dan dinamis dalam penerapannya di lapangan maka petani hams

8

hams rnampu untuk menjadi pengamat, penganalisis ekosistem, pengambil

keputusan pengendalian, dan sebagai pelaksana teknologi pengendalian yang

sesuai dengan prinsip-prinsip PHT.

Petani dan Organisasinya

Organisasi petani merupakan kelembagaan yang perlu ada dalam

lingkungan masyarakat petani. Petani selaku pengelola usahatani, secara individu

tampaknya tidak banyak yang dapat diiarapkan dari hasil usahatani mereka

sehingga perlu ada organisasi petani. Organisasi petani menghimpun petani dan

anggota kelompok tani dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu

yang telah mereka tetapkan (Anonim 2002).

Di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung kelompok tani yang pernah

dibentuk tidak berfungsi. Salah satu faktor penyebabnya karena kelompok tani

tersebut dibentuk. Artinya terbentuknya kelompok tani bukan atas kesadaran

petani itu sendiri.

Penyuluhan dan Agribisnis

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian akan beijalan dengan produktif,

efektif dan efisien apabila didukung oleh kelembagaan, sarana dan prasarana serta

anggaran yang memadai.

Berkaitan dengan itu pula, menurut Saragih (2000) bahwa pertanian

hanyalah salah satu bagian dari agribisnis yakni hanya production operation on the farm, sedangkan agribisnis mencakup 3 (tiga) sektor yaitu :

9

manufacture and distribution of farm supplies) seperti industri ago-kimia

(industri pupuk, industri pestisida, industri obat-obatan hewan), industri agro-

otomotif (industri alat dan mesin pertanian, industri peralatan pertanian, industri

mesin dan peralatan industri pengolahan hasil pertanian) dan industri

pembibitanlperbenihan tanamanfhewan.

Kedua, sektor pertanian dalam arti luas @reduction operations on the

farm) disebut juga on-farm agribisnis, yaitu pertanian tanaman pangan, tanaman

hortikultura, tanaman obat-obatan, perkebunan, petemakan, perikanan lzut dan air

tawar serta kehutanan.

Ketiga, sektor industri hilir pertanian atau disebut juga agribisnis hilir

yakni kegiatan industri yang mengolah hasil hilir yakni kegiatan industri yang

mengolah hasil pertanian menjadi produk-produk olahan baik produk antaia

(intermediate product) maupun produk akhir (storage, processing and distribution

offarm commodities and items made for them).

Dengan perkataan lain pembangunan Agribisnis merupakan

pembangunan industri dan pertanian serta jasa sekaligus. Keberhasilan agribisnis

METODOLOGI

Penelitian dilakukan di dua lokasi yaitu Kecamatan C i s m a d m

Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor pada awal bulan September 2000

sampai dengan akhir bulan Nopember 2000. Penelitian dilakukan dengan

menggunakan metode survei yang dilakukan dengan dua tahap kegiatan, yaitu

pertama tahap persiapan yang m e m u s k a n topik permasalahan yang akan

digunakan dalam wawancara, kedua tahap survei dengan menggmakzn metode

Pengetahuan, Sikap cian Tindakan. Pemilihan petani responden dilakukan

berkaitan dengan informasi dzri Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten

Bogor Tahun 2000. Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung merupakan sentra

pertanaman kubis selain pertanaman hortikultura lainnya. Petani di lokasi tersebut

urnumnya menggunakan pestisida dalam kegiatan usahatani sayuran termasuk

untuk budidaya kubis. Di lokasi penelitian belum pemah dimasyarakatkan

penerapan PHT.

Penyebaran lokasi responden dilakukan berdasarkan domisili petani,

dengan pertimbangan mudah menemukan petani dan tersedia cukup waktu.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan

kuesioner yang terstruktur. Pertanyaan dalam kuesioner mencakup keadaan

sosial-ekonomi, pengetahuan terhadap hama penyakit tanaman kubis dan musuh

alaminya, sikap petani terhadap pengelolaan hama penyakit dan budidaya

tanaman. Untuk melengkapi data lainnya dilakukan juga wawancara tidak

terstruktur selain petani kubis, juga terhadap Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL),

11

dinas terkait. Wawancara dilakukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Sunda.

Untuk kelancaran komunikasi dalam mewawancarai 60 orang petani responden,

dibantu oleh satu orang kontak tani sebagai asisten lapangan. Untuk merekam

pemahaman dan persepsi responden tentang hama, penyakit dan musuh alami,

wawancara dilengkapi dengan alat peraga berupa spesimen hama atau foto gejala

serangan penyakit, dan dilakukan di lapangan dan di rumah. Diharapkan dari

wawancara dapat meliput informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Analisis Data

Data hasil pengamatan dan wawancara dianalisis secara deskriptif dan

disajikan dalam bentuk tabulasi, sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil analisis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Keadaan Umum Wilayah

Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung yang dipilih sebagai lokasi

sampel memiliki topografi bergelombang sampai pegunungan. Berdasarkan data

BPS dan Departemen Pertanian tahun 1998, lokasi tersebut terletak pada ketinggian 700 -1 100 m dpl., dengan derajat kemasaman @H) berkisar antara 5-8.

Jenis tanah umumnya latosol coklat, dengan tekstur tanah remah (gembur). Curah

hujan 3524 mm selarna satu ta!!un (199912000). Suhu rata-rata harian berkisar

20°C

-

35"C, serta kelembaban nisbi udara (RH) berkisar antara 7&90%.Lahan usahatani di lokasi penelitian sebagian besar diusahakan untuk

komoditas yang cocok untuk dataran tinggi termasuk sayuran dataran tinggi. Jenis

sayuran yang banyak diusahakan selain kubis dan wortel, juga terdapat kentang,

cabe, caisin, tomat, bawang dam, sawi, brocoli, kacang merah, tales, buncis,

ditanam secara tumpangsari.

Penerapan PHT di lokasi penelitian tersebut belum pemah

dimasyarakatkan. Petani mengenal istilah PHT melalui televisi, sesama petani

dan ada juga dari petugas pertanian. Oleh karenanya pengetahuan petani

responden tentang musuh alami dan cara pengendalian secara PHT di lokasi

13

Karakteristik Petani

Petani responden di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung umumnya

mempunyai pekerjaan sarnpingan. Umur petani berkisar 21-59 tahun dengan

tingkat pendidikan sebagian besar Sekolah Dasar (Tabel Lampiran 1).

Jumlah tanggungan keluarga para petani umumnya berkisar 3-5 orang

(68%), 6-8 orang (27%) dan 1-2 orang (5%). Status pemilikan lahan adalah milik

sendiri (72%) atau menyewa lahan (17%) dan bagi hasil (1 1%). Luas lahan yang diusahakan untuk pertanaman kubis relatif sempit, umumnya berkisar 0,l-0,5 ha

(72%), di bawah 0,l ha

(7%)

dan yang mengusahakan di ztas 0,5-1,5 ha hanya (5%). Pengalaman bertani kubis cukup beragam, tetapi umumnya 3-10 tahun(63%) (TabeI 1).

Karakteristik Usahatani

Untuk mencapai hasil produksi kubis yang tinggi, petani harus

menyediakan berbagai input mulai dari penanaman sampai panen. Input produksi

tertinggi dikeluarkan oleh umumnya petani di Kecamatan Cisarua dan Mega

Mendung adalah tenaga ke rja, pupuk dan pestisida (Tabel Lampiran 2).

Sekitar 93% tanaman kubis di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung

ditanam secara monokultur dan 7% ditanam secara tumpangsari. Tanaman

tumpangsari dengan kentang (3%), caisin (2%) dan cabe (2%). Petani yang melakukan penanaman secara tumpangsari ini terutama yang memiliki lahan

garapan kurang dari 0,l ha. Hasil yang diperoleh dari tanaman tumpangsari

dipergunakan untuk membeli pupuk dan pestisida. Belum ada petani responden

yang melakukan sistem tanam sacara tumpangsari antara kubis dengan tomat

14

penelitian. Sebagian petani (52%) menanam wortel secara turnpangsari dengan

tanaman sayuran lain seperti cabe, tomat, bawang dam, kentang, caisin, dll.

Rotasi tanaman yang dilakukan masih berkisar pada tanaman yang memiliki famili

yang sama seperti sawi, dan caisin. Varietas kubis yang ditanam oleh urnumnya

petani adalah Grand 11 (77%) (Tabel 2), karena Grand 1 1 mudah diperoleh dan

memiliki daya tumbuh baik serta produksi memadai.

Petani di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung melakukan penyemaian

sendiri, dengan cara langsung yaitu benih kubis disebar setelah direndam terlebih

dahvlu ke dalam air panas. Sebagian besar petani menempatkan persemaian pada

lahan yang sebelumnya tidak pernah ditanami kubis (85%) dan pada lahan bekas

pertanaman kubis (5%). Ada pula menempatkan di halaman nunah dengan

maksud lebih mudah melakukan perawatan (10%).

Sekitar 84% petani responden pernah mendengar tentang pengapuran

pada lahan pertanaman kubis yang bersurnber dari penyuluh (22%), sesama petani

kubis (33%), media massa (12%) dan dari petugas kios saprotan (17%). Dari

kelompok yang pemah mendengar tentang pengapuran, 5% selalu melakukannya,

32% kadang-kadang melakukan dan 47% yang tidak pernah melakukan. Kapur yang diberikan urnumnya 86% dibawah dosis yang dianjurkan. Hal ini pula

mungkin yang menyebabkan 12% petani responden menjawab salah dan 31%

ragu-ragu atas pernyataan bahwa penyakit akar gada dapat berkurang apabila lahan

pertanaman diberi kapur. Sekitar 57% yang memberikan jawaban betul atas

Tabel 1. Pengalaman petani responden bertani kubis di Kecamatan Cisama dan Mega Mendung, Kabupaten Bogor

Tabel 2. Varietas kubis yang ditanam petani responden di Kecamatan Cisama dan Mega Mendung, Kabupaten Bogor

Pengalaman (tahun)

2 3 - 10 11- 19 >

- 20

Proporsi petani responden (%)

15 63 15 7 Varietas Crand 11 Green coronet Rotan Samurai V - Lokal Gloria Ocena Ky-cross

[image:111.577.79.494.46.812.2]16

Pupuk kandang yang paling urnurn di,-akan di Kecamatan Cisarua maupun Mega Mendung adalah kotoran ayam (go%), karena jenis pupuk kandang

ini lebih mudah diperoleh. Sisanya menggunakan kotoran domba dengan alasan

untuk merangsang pertumbuhan lebih cepat. Hanya saja tidak banyak tersedia

sehingga kurang yang menggunakan.

Pencampwan pupuk kandang dengan pupuk buatan pada pemupukan

dasar sering dilakukan oleh petani (12%), yang mencampur pupuk kandang

dengan furadan (8%) dan yang mencampur pupuk kandang dengan kapw (13%). Pupuk buatan yang digunakan pada pemupukan dasar tersebut adalah TSP dan

KCL. Sedangkan jenis pupuk buatan yang digunakan oleh petani terdiri atas Urea,

ZA, TSP dan KCL karena mereka telah mengetahui bahwa pemupukan yang

lengkap adalah campuran UreaIZA, TSP, dan KC].

Penggunaan pupuk Urea dan ZA umurnnya dilakukan oleh petani pada

pemupukan susulan I dan I1 (Tabel Lampiran 4), temasuk penggunaan pupuk pelengkap cair (PPC) yang diberikan disekitar pekarangan dengan alasan agar

dapat merangsang pertumbuhan lebih cepat.

Sekitar 66% petani yang menggunakan PPC dengan alasan bahwa PPC

dapat meningkatkan hasil panen, 17% beranggapan bahwa penggunaan PPC

adalah pemborosan, dan sebagian petani lain tidak menggunakannya karena tidak

yakin dengan manfaatnya. PPC ini diapiikasikan bersamaan dengan

penyemprotan pestisida yang diaplikasikan tersendiri (tidak mencampur). PPC

yang umum digunakan adalah Gandasii D (38%) dan Supergrow (34%) (Tabel

Pengetahuan Petani

Budidaya Kubis

Pengetahuan petani tentang budidaya kubis secara umum cukup baik.

Mereka (100%) memindahkan bibit sesuai dengan petunjuk teknis pertanian yaitu

tidak kurang dari 3 minggu, begitu pula dalam memilih benih dan tempat

persemaian sudah baik. Hanya saja dalam penggunaan kapur dan pupuk belum

sesuai dengan dosis yang dianjurkan (Tabel Lampiran 6). Hama dan Penyakit (Ular Kubis, Bercak Daun dan Akar Gada)

Pengetahan petani responden tentang ulat kubis dan akar gada sudah

baik, kecuali gejala bercak daun masih rendah. Petani sudah mengetahui bahwa

kerusakan dam adalah sebagai akibat dari serangan ulat kubis. Mereka juga

mengetahui bahwa ngengat adalah induk dari ulat kubis. Dari pengalaman,

mereka berpendapat bahwa apabila banyak ngengat di pertanaman, ulat daunpun

semakin banyak dan kerusakan daun bertambah. Bahkan mereka juga

berpendapat, kecuali penyakit akar gada, semua kerusakan daun pada tanaman

adalah akibat serangan hama.

Mengenai gejala bercak daun, hanya 20% petani yang menjawab salah

atas pemyataan bahwa gejala bercak daun disebabkan oleh kupu-kupulngengat

(Tabel Lampiran 3).

Di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung penyakit akar gada oleh

petani disebutnya penyakit gondok. Penyakit ini menghambat pertumbuhan

bahkan apabila seluruh tanaman terserang, menyebabkan gaga1 panen. Walaupun

18

memahami penyakit ini. Hanya 13% petani yang mengetahui bahwa penyakit akar

gada disebabkan oleh microorganisme, 55% yang berpendapat penyebabnya

adalah tanah yang kurang subur dan 32% beranggapan sebagai akibat pupuk

kandang yang tidak baik. Mereka juga berpendapat bahwa akar gada dapat

ditularkan melalui tanah (68%), melalui pupuk kandang atau benihhibit 15%

(masing-masing) dan hanya 1 orang yang berpendapat melalui angin (2%).

Sebanyak 40% petani menyatakan bahwa serangan penyakit akar gada sudah ada sejak 3 tahun laiu, 33% bahwa lzbih 5 tahun lalu, dan yang menyatakan belurn

sampai 5 tahun (27%). Sebagian besar petani (83%) menyatakan tanamannya

pemah terserang penyakit akar gada dan 17% tidak pemah terserang.

Berdasarkan pengalaman petani penyakit akar gada menimbulkan

gangguan perakaran sehingga mengakibatkan kelainan pada pertumbuhan

tanaman. Menurut Semangun (1991) penyakit ini dapat tersebar setempat oleh air

drainase, alat-alat pertanian, tanah yang tertiup angin, hewan dan bibit-bibit.

Berbeda yang dilaporkan Suryaningsih (1481) bahwa penyakit akar gada dapat

disebarkan oleh pupuk kandang.

Musuh Alami Ulat Kubis

Istilah musuh alami atau musuh hama oleh petani di Kecamatan Cisarua

dan Mega Mendung beium dikenal. Petani beranggapan bahwa semua serangga

yang ada di pertanaman adalah perusak tanarnan, kecuali laba-laba karena mereka

sering melihat memangsa serangga lainnya. Sekitar 28% petani yang menjawab

betul atas pemyataan bahwa laba-laba adalah musuh alami hama dan hanya 22%

yang meyakini bahwa bila tanaman kubis disemprot dengan pestisida, musuh

19

bahwa apabila musuh alami terbunuh karena penyemprotan, maka serangga ulat

meningkat.

Dalam kaitan dengan Diadegma, semua petani responden belum pernah

melihatnya sehingga mereka tidak yakin atas pemyataan bahwa serangga

Diadegma adalah musuh alami ulat kubis (15%) dan yang menjawab tidak tahu

atas pemyataan tersebut (85%) (Tabel Lampiran 7).

Pzngendalian Akar Gada

Petani di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung dalam pengendalian

penyakit akar gada sudah baik. Mereka menggunakan kapur (dolomit) yang dilakukan sebelum tanam atau pada saat selesai mengolah tanah. Hanya saja di

bawah dosis yang dianjurkan. Selain penggunaan kapur, mereka juga melakukan

pengendalian secara kultur teknis atau mekanis yaitu pada saat masih muda,

tanaman dicabut dan kemudian disulam. Setelah tua, tanaman yang terserang akar

gada biasanya dibiarkan saja. Dilakukan juga pembenaman sisa-sisa tanaman

kubis di lahan kubis sampai membusuk, sehingga dapat menjadi sumber inokulum

bagi musim tanam berikutnya (Rauf A. dkk. 1994). Sisanya melakukan

pembongkaran dan pemusnahan sisa-sisa tanaman kubis atau tindakan lainnya.

Sekitar 57% petani memberikan pemyataan betul dengan pendapat bahwa

penyakit akar gada dapat berkurang apabila lahan pertanaman diberi kapur, 12%

tidak yakin dan 31% tidak tahu.

Pengendalian Ulat Kubis dun Bercak Daun

Pada umumnya pengetahuan petani terhadap pengendalian ulat kubis dan

20

saja mereka melakukan secara kimiawi. Sebanyak 87% menggunakan pestisida

dalam mengendalikan ulat kubis dan bercak daun, dan ada pula yang

mengkombinasikan dengan cara mekanis (memungut ulat) yaitu bila terdapat

serangan hama setempat-setempat (13%).

Jenis pestisida yang umurn digunakan oleh petani dalam mengendalikan

hama dan penyakit adalah Curacron 500 EC (Insektisida) (85%), Antracol 70 WP

(fungisida) (55%), sedangkan perekat menggunakan Agristic. Insektisida,

fungisida, maupun perekat yang digunakan oleh petani adalah lebih dari satu

macam. Dalam aplikasi penyemprotan, pencampuran pestisida sering dilakukan

oleh petani. Alasan dari pencampuran adalah

untuk

efisiensi waktu, menghemat biaya dan untuk mengendalikan beberapa hama dan penyakit sekaligus (TabelLampiran 13). Alasan efisiensi ini biasanya berlaku untuk pericampuran berbagai

jenis pestisida (fungisida, insektisida, dan perekat). Ada beberapa petani

mencampur insektisida dengan fungisida dengan anggapan bahwa dapat berfungsi

sebagai perekat. Dari 34 merk pestisida yang digunakan umumnya didasarkan

pada pengalaman sendiri (72%). Sisanya berdasarkan saran dari petani lainnya dan petugas pertanian atau harganya relatif lebih murah. Untuk kegiatan

penyemprotan ini, umumnya petani di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung

(73%) melakukan sendiri atau mengupahkan kepada orang lain (27%).

Penyemprotan pestisida yang dilakukan oleh petani responden umumnya

berjadwal (68%), yang melakukan penyemprotan apabila terlihat ada daun yang

rusak (18%), dan bila petani melihat ada kupu-kupu keciungengat di pertanaman

(14%). Sedangkan bila petani melihat ada serangan hama setempat-setempat,

21

dilakukan untuk mencegah meluasnya serangan hama. Hanya 8% yang

menyemprot pada tanaman yang ada ulatnya atau memungut ulat (14%). Bila

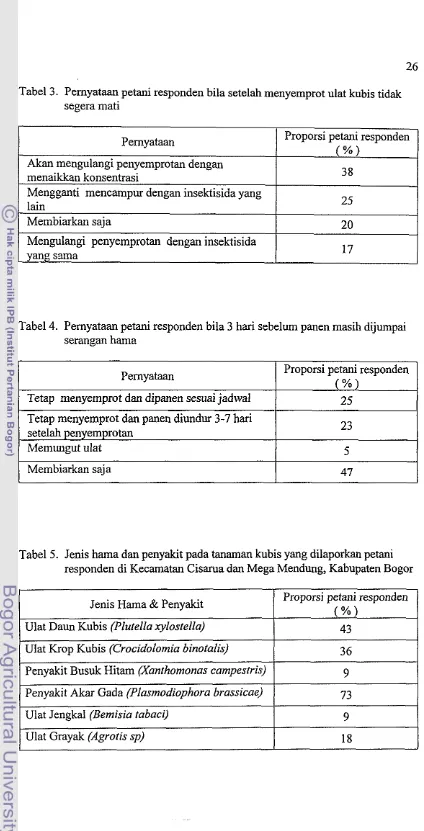

setelah disemprot ulat kubis tidak segera mati, petani menyatakan akan

mengulangi penyemprotan dengan menaikkan konsentrasi atau dengan mengganti

mencampur dengan insektisida yang lain. Kadang-kadang membiarkan saja atau

mengulangi penyemprotan (Tabel 3).

Bila 3 hari sebelum panen masih dijumpai serangan hama, petani tetap

menyemprot dan dipanen sesuai jadwal, atau diundur 3-7 hari setelah penyenprotan. Beberapa petani responden melakukan secara mekanik

(memungut ulat) dan sebagian tetap membiarkan saja (Tabel 4).

Pengendalian Dengan Cara Non-Kimiawi

Pengendalian dengan cara non-kimiawi, secara umum petani responden

belum menunjukkan sikap yang mendukung terhadap cara pengendalian tersebut.

Meskipun diantara mereka ada yang meldrukan rotasi tanaman tetapi maksud

mereka bukan bertujuan untuk mengurangi serangan hama dan penyakit

melainkan semata-mata hanya untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik

(Tabel Lampiran 8).

Pengendalian Hama Terpadu (PHT)

Pengetahuan petani tentang PHT di kalangan petani kubis di Kecamatan

22

Dari yang pernah mendengar hanya ada 2 orang yang mengaku pernah

mengenal dan mengikuti SL-PHT untuk komoditi kubis secara swadaya. Dari hasil wawancara dengan petani, menyatakan tidak tahu dengan pendapat bahwa

produksi kubis yang sehat adalah kubis yang daunikropnya tidak robek serta ada

bermacam-macam cara pengendalian hamalpenyakit dalam PHT (97%) (masing-

masing) (Tabel Lampiran 9).

Setelah dijelaskan kepada responden bahwa melalui PHT, jumlah

penyemprotan dapat berkurang dari 12x menjadi 3x, sebanyak 98% petani

responden menyatakan tertarik dengan PHT. Salah satu pertimbangan mereka

karena faktor ekonomi, karena program PHT adalah salah satu diantaranya

t bertujuan mengurangi penggunaan pestisida dalam usaha pengendalian hama

penyakit. Hanya 1 orang memsa tidak yakin dengan PHT.

Hanya disayangkan karena dalam usaha perlindungan tanaman dengan

menerapkan konsepsi PHT masih terbatas pada tanaman pangan, khususnya

tanaman padi. Penerapan PHT pada komoditas lainnya masih banyak menghadapi

kendala baik teknis maupun sosial ekonomi (Wardoyo 1991).

Menurut Rauf A. dkk. (1994), permasalahan yang mernbentang dalam penerapan PHT hams mampu kita artikan sebagai tantangan, dan peluang untuk

mengatasi tantangan itu sebagian telah melekat pada petani. Rendahnya tingkat

pengenalan PHT disebabkan rendahnya dinamika kelompok dan dukungan

kelembagaan petani di lokasi tersebut. Disamping itu juga karena belum di

23

Pestisida dun Penyemprotan

Pengetahuan petani responden tentang pestisida dan penyemprotan cukup

baik. Sebagian besar petani (88%) menyatakan betul atas pendapat bahwa

penyemprotan tidak boleh dilakukan berlawanan dengan arah angin, dan 72%

yang setuju bahwa pestisida yang baik adalah yang daya bunuhnya tinggi. Akan

tetapi 95% berpendapat bahwa semua jenis pestisida dapat dicampur dan 20% yang berpendapat, semua jenis pestisida dapat mematikan ulat-ulat yang ada di

pertanaman. Sebagian pula petani berpendapat bahwa perlu menggunakan

masker pada saat melakukan penyemprotan (28%) dan tidak boleh membersihkan

tangki sprayer dekat dengan sumber air setelah menyemprot (52%) (Tabel

Lampiran 10).

Alasan ~ e t a n i tidak mengenakan masker pada saat melakukan

penyemprotan, karena tidak praktis dan bahkan berpendapat bahwa pestisida

berbahaya hanya pada serangga hama saja dan terhadap manusia tidak (40%).

Dampak Penggunaan Pestisida

Pengetahuan petani tentang dampak penggunaan pestisida rendah. Petani

kurang memahami adanya dampak residu pestisida terhadap tanaman dan

pengar& residu pestisida sistemik yang bisa tertinggal di dalam jaringan tanaman.

Sekitar 30% petani responden yang setuju dengan pendapat bahwa

tanaman yang sering disemprot pestisida dapat mengandung racun sehingga

berbahaya bagi konsumen, dan 33% yang setuju dengan pemyataan bahwa berkurangnya udang dan berbagai jenis ikan yang hidup di sungai berkaitan

24

dengan pendapat bahwa penyemprotan yang terlalu sering dapat menyebabkan

hama dan penyakit resisten terhadap pestisida (Tabel Lampiran 11).

Sikap Petani

Kerasionalan Penggunaan Pesfisida

Sikap petani dalam penggunaan pestisida kurang rasional. Diketahui darj

hasil wawancara dengan responden yang urnurnnya (95%) setuju atas pernyataan

bahwa penyemprotan pestisida dilakukan seawal mungkin begitu terlihat gejala

serangan hama dan penyakit. Hanya 45% responden yang menyatakan tidak

setuju bila setelah penyeinprotan turun hujan, keesokan harinya pertanaman perlu

disemprot lagi. Sebagian besar pula (87%) yang setuju dengan pernyataan hanya

dengan melakukan penyemprotan secara berjadwal, kita dapat menyelamatkan

h a i l panen. Terdapat 78% petani setuju dengan pernyataan bila harga hasil panen meningkat penyemprotan perlu dilakukan lebih sering, dan sekitar 72% setuju

dengan pemyataan bila tetangga menyemprot, menunjukkan kita juga perlu

melakukan penyemprotan. Hanya sebagian (53%) yang setuju dengan pernyataan

bila tersedia cukup uang untuk membeli pestisida penyemprotan sebaiknya

dilakukan secara berjadwal (Tabel Lampiran 12).

Penyemprotan berjadwal dimaksudkan petani adalah untuk mencegah

kehilangan hasil yang lebih besar. Menurut Suyanto (1994) dapat berakibat

meningkatnya biaya produksi yang dapat mempengaruhi m e n m y a keuntungan

nyata yang diperoleh, dan dapat menimbulkan pencemaran Iingkungan dimana-

25

Pencampuran Pestisida

Semua petani responden mempunyai kecenderungan untuk melakukan

pencampuran pestisida. Kecendemgan ini dapat dilihat dari sikap petani yang

menyatakan setuju bahwa pencampuran pestisida menghemat waktu (88%),

menghemat biaya pelaksanam penyemprotan (65%). Ada pula yang berpendapat

bahwa dengan mencampur pestisida beberapa jenis hama dan penyakit dapat

dikendalikan sekaligus (27%).

Faktor lain yang mendorong petani untuk melakukan pencampuran

pestisida adalah kurangnya pengetahuan petani tsntang kelemahan dari

pencampuran pestisida yang dapat menurunkan daya bunuhnya (22%) (Tabel

Lampiran 13). Meskipun pencampuran tersebut mempertimbangkan tentang

waktu, akan tetapi telah menunjukkan ketidzkefisienan dalam menggunakan

sumberdaya yang ada (RauCA. dkk. 1994).

Kepedulian Dalam Penggunaan Pestisida

Kepedulian petani dalam menggunakan pestisida masih kurang.

Sebanyak 68% petani setuju dengan pernyataan bahwa pestisida yang sering

digunakan telah mempunyai izin dari pemerintah sehingga dianggap tidak

berbahaya bagi konsumen. Akan tetapi mereka juga tidak setuju dengan

pemyataan bahwa penyemprotan pestisida dapat juga menyebabkan serangga lain

ikut terbunuh (58%) (Tabel Lampiran 14). Pendapat ini tampaknya berkaitan

dengan pengetahuan petani yang tidak mengetahui tentang dampak negatif dari

pestisida. Sebagai contoh, ketika mereka mencampur pestisida ataupun

Tabel 3. Pemyataan petani responden bila setelah menyemprot ulat kubis tidak segera mati

Tabel 4. Pemyataan petani responden bila 3 hari sebelum panen masih dijumpai serangan hama

Pemyataan

Akan mengulangi penyemprotan dengan menaikkan konsentrasi

Mengganti mencampur dengan insektisida yang lain

Membiarkan saja

Mengulangi penyemprotan dengan insektisida yang s m a

Proporsi petani responden

( % )

38

25 20 17

Tabel 5. Jenis hama dan penyakit pada tanaman kubis yang dilaporkan petani responden di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung, Kabupaten Bogor

Pemyataan

Tetap menyernprot dan dipanen sesuai jadwal

Tetap menyemprot dan panen diundur 3-7 hari setelah penyemprotan

Memungut ulat

Membiarkan saja

Proporsi petani responden

( % ) 25 23 5 47

Jenis Hama & Penyakit Ulat Daun Kubis (Plutella xylostella)

Ulat Krop Kubis (Crocidolomia binotalis)

Penyakit Busuk Hitam (Xanrhomonas campestris)

Penyakit Akar Gada (Plasmodiophora brassicae)

Ulat Jengkal (Bemisia (abaci)

Ulat Grayak (Agroris sp)

Proporsi petani responden

27

Sikap kepedulian petani terhadap dampak pestisida pada dirinya,

konsumen, ikan yang hidup di perairan serta mahluk lain yang ber,wa yang ada

di pertanaman masih kurang (TabeI Larnpiran 11).

Tindakan Pengelolaan Organisme Pengganggu Tanaman

Tindakan pengelolaan OPT oleh petani di Kecamatan Cisarua dan Mega

Mendung masih rendah. Petani yang melakukan pengamatan dengan frekuensi

pengamatan lebih dari 8x dalam sebulan tetapi tidak be rjadwal(20%), 5-8x (38%)

dan kurang dari 5x (42%). Mereka melakukan pengamatan denga? maksud hanya

ingin mengetahui ada atau tidaknya serangan hamalpenyakit. Apabila ada

serangan mereka memutuskan untuk melakukan penyemprotan. Hanya sebagian

petani responden yang menyatakan setuju bila tanaman terserang ulat 3 hari

menjelang panen, penyemprotan tetap dilakukan dan dipanen sesuai jadwal(25%),

dan bila setelah penyemprotan temyata ulat kubis tidak mati, penyemprotan

diulangi dengan konsentrasi dinaikkan (38%) (Tabel Lampiran 15). Umurnnya

mereka setuju dengan pernyataan bahwa seandainya ditemukan ulat pada

pertanaman maka seluruh tanaman disemprot dengan segera (78%), dan

penyemprotan dilakukan secara be rjadwaI(68%).

Hama dan penyakit penting yang ada di pertanaman kubis yang

dilaporkan petani di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung (Tabel 5).

.

. Usahatani sayuran di lokasi tersebut merupakan sumber pendapatanutama bagi petani sehingga mereka tidak mau menanggung resiko kehilangan

hasil yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup keluarganya. Untuk itu

28

masih menitik beratkan pada penggunaan pestisida dalam mencegah tejadinya

kerugian akibat jasad pengganggu tanaman tersebut.

Berdasarkan pengalaman di lahan petani, serangan beberapa hama dan

penyakit yang disebutkan di atas tidak begitu tinggi. Keadaan ini antara lain

disebabkan semua petani melakukan pengendalian intensif dengan pestisida.

Mereka melakukan penyemprotan pada tanamannya selama satu musim tanam

cukup beragam. Yang terbanyak antara 11- 20x sebanyak (50 %), dan dibawah 5-

PEMBAHASAN

Seperti disebutkan dalam metode bahwa data survei PST dapat digunakan

untuk identifikasi masalah. Oleh karena itu, pembahasan ini diarahkan untuk

mengungkapkan permasalahan yang tampak dan ada kaitannya dengan PHT.

Dengan demikian, titik tolak untuk mengidentifikasi masalah adalah memahami

apa yang seharusnya diketahui dan dilaksanakan oleh petani kubis dan apa yang

mereka ketahui dan laksanakan (Rauf A. clkk. 1994). Berdasarkan hasil suwei, pennasalahan tersebut diungkapkan dibawah ini.

Pengetahuan

Pengetahuan petani tentang budidaya kubis di Kecamatan Cisarua dan

Mega Mendung secara m u m cukup baik, seperti : waktu pemindahan bibit,

pemilihan benih dan penempatan persemaian. Hanya ada beberapa ha1 yang

memerlukan perbaikan, seperti : sistem tanam, pengapuran dan dosis

pemberiannya. Penanaman secara monokultur masih mendominasi. Kurangnya

petani yang melakukan penanaman secara tumpangsari tampaknya mereka

beranggapan bahwa produksi kubis tidak dapat maksimal. Mereka sebsnarnya

belum mengetahui bahwa penanaman kubis secara turnpangsari dapat menekan

serangan hama dan penyakit. Sedangkan pemberian kapur pada lahan pertanaman

kubis hanya berkisar 37%. Dari jumlah yang sering mengapur umumnya

...

memberikan dibawah dosis anjuran (86%). Kecuali pupuk padat dan PPC digunakan secara berlebihan. Penggunaan yang berlebihan ini, diduga kurangnya

infonnasi dari penyuluh tentang hal tersebut sehingga mereka menggunakan hanya

30

Ketidakefisienan penggunaan pupuk dan PPC sebagai akibat masih

rendahnya pengetahuan mereka tentang ha1 tersebut. Hal ini dapat mendukung

perkembangan hama dan penyakit (Oka 1995).

Sebagian besar petani yang belurn mau melakukan pengapuran,

tampaknya berkaitan dengan persepsi mereka bahwa pengapuran tidak dapat

mengurangi serangan penyakit tersebut. Persepsi ini lahir karena dosis

pengapuran yang diberikan oleh umumnya petani yang telah mengapur masih

lebih rendah dari pada yang dianjurkan. Salah satu penyebab timbulnya penyakit

akar gada adalah kondisi tanah yang kurang bagus (kemasaman tanah tinggi).

Untuk menetralisir kondisi tanah semacam itu dapat diatasi dengan pemberian

kapur pertanian pada lahan pertanaman sekitar 2 - 4 ton per hektar. Pemberian ini bertujuan mengurangi gangguan penyakit akar gada (Suyanto 1994).

Kurangnya pengetahuan petani tentang penyebab timbulnya akar gada

dan penyebab tertularnya, juga disebabkan kurang aktifnya penyuluh dalam

menyampaikan informasi kepada petani berkaitan dengan penyakit tersebut.

Dari pengalaman yang diperoleh selama bertani tampaknya menambah

pengetahuan mereka tentang kerusakan tanaman yang ditimbulkan oleh hama dan

penyakit. Mereka mengetahui bahwa kerusakan tanma11 kubis disebabkan oleh

ulat daun. Petani mengetahui juga bahwa keberadaan ulat daun, apabila ngengat

banyak di pertanaman. Juga mereka memahami bahwa penyebab bercak daun

bukan karena ngengat. Menurut Oka (1995) kerusakan dam pada tanaman kubis

umumnya di sebabkan larva Plutella xylostella dan Crocidolomia binotalis.

Gejala bercak daun disebabkan oleh jamur Alternaria brassica (Berk.)

31

spora jamur dapat disebarkan oleh agensia-agensia seperti angin, air, burung,

serangga, hewan lain serta manusia (Agrios 1996).

Ketidaktahuan petani tentang musuh alami hama (Diadegma), selain karena tidak yakin dengan adanya musuh alami di pertanaman, juga tidak

mengenal tentang serangga tersebut. Hanyalah laba-laba yang mereka golongkan

sebagai serangga yang ada di pertanaman tidak merusak tanaman. Pengenalan

musuh alami diperlukan ketekunan melihat di lapangan. Hal ini tidak mudah

dilakukan oleh umumnya petani di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung mengingat kegiatan mereka di luar usahatani memerlukan cukup waktu. Bahkan

kadang-kadang melebihi waktu dari kegiatan usahataninya itu sendiri. Hal ini

pula bersamaan dengan belum adanya kegiatan SL-PHT di lokasi penelitian.

Pengendalian ulat kubis yang

di!akukan

oleh petani responden masihmenitik beratkan pada penggunaan pestisida dengan cara berjadwal. Penggunaan

pestisida secara berlebihan oleh hampir semua petani responden telah menyita

sebagian besar dari biaya produksi (Suyanto 1994). Juga dapat menciptakan dosis

subletal yang dapat memacu timbulnya resistensi (Oka 1995). Selain secara

ekonomis tidak menguntungkan, penggunaan pestisida yang berlebihan juga tidak

layak secara ekologis dan sosial (Darmawan 1994).

Pengendalian akar gada yang dilakukan oleh sebagian petani responden

di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung adalah dengan menggunakan kapur.

Ada pula yang memilih menempatkan persemaian di lahan yang belum pemah

ditanami kubis dengan tujuan menekan perkembangan penyakit akar gada.

Tindakan ini menunjukkan adanya perhatian sebagian petani dalam ha1

32

pengapuran dengan pertimbangan faktor sosial dan ekonomi. Mereka memilih

lebih kepada pengendalian secara kultur teknis dan mekanis dari pada mengapur.

Rendahnya pengetahuan petani responden tentang konsep PHT, selain

masih kurangnya informasi tentang ha1 tersebut juga karena belum dilakukan

pemasyarakatannya. Konsekuensinya petani di Kecamatan Cisarua dan Mega

Mendung tetap mengutamakan penggunaan pestisida dalam melakukan

pengendalian hama penyakit.

Meskipun penggunaan pestisida merupakan salah satu faktor yang tidak

dapat ditinggalkan dalam mempertahankan produksi, nanlun petani responden

belum mempertimbangkan segi ekonomi dan lingkungan. Pengendalian hama

penyakit kubis yang dilakukan petani dengan menggunakan pestisida, tampaknya

terkait dengan faktor psikologis, yaitu sikap kekhawatiran petani terhadap resiko

kegagalan panen bila pertanaman tidak disemprot.

Penggunaan satu jenis pestisida kadang-kadang dilakukan petani

responden untuk mengendalikan hama penyakit. Alasan mereka, pestisida mampu

membunuh semua serangga hama. Pendapat ini berkaitan dengan kurangnya

pengetahuan mereka tentang komposisi bahan aktif dari setiap jenis pestisida. Hal

yang dapat memacu timbulnya resistensi pada Plutella xylostella yaitu dengan

penaggunaan satu jenis pestisida secara terus menerus (Oka 1995).

Pengendalian dengan cara Non-kimiawi maupun rotasi tanaman belurn

banyak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan pemasyarakatan PHT yang sampai

sekarang belum diterapkan di daerah tersebut. Namun demikian ketika mendapat

33

Hanya saja informasi atau teknologi pengendalian yang dibutuhkan petani di

Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung sampai sekarang belum ada.

Untuk itu PHT melalui kegiatan SL-PHT perlu dimasyarakatkan di

kalangan petani sayuran. Meskipun dalam penerapan PHT kadang-kadang

menemui kendala, namun untuk mengatasi kendala itu diperlukan "konsep" yang

tepat. Menurut Wardoyo (1991) penerapan PHT, selain komoditi padi masih

banyak menghadapi kendala teknis dan sosial ekonomi.

Sikap

Sikap kerasionalan petani dalam penggunaan pestisida masih kurang.

Seringnya petani melakukan penyemprotan secara berjadwal menunjukkan sikap

kurang rasional. Tampaknya sikap seperti ini sudah melekat pada din petani

kubis. Secara ekonomi penyemprotan bejadwal kurang menguntungkan

(Sunarjono 1971). Sedangkan dari aspek ekologi dapat menimbulkan pencemaran

lingkungan yang dapat berakibat negatif terhadap musuh alami maupun terhadap

mahluk hidup lainnya (Tnharso 1994). Untuk memperbaiki sikap petani

diperlukan pendekatan persuasif dan intensif kepada petani dan keluarganya.

Hanya sekarang ini kelompok tani yang pemah dibentuk di Kecamatan Cisarua

dan Mega Mendung, tidak iagi berfungsi. Penyuluhpun yang jumlahnya terbatas

di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung kesulitan dalam pelaksanaan tugas

penyuluhan secara mcrata kepada petani.

Kecenderungan petani responden untuk mencampur pestisida juga

menunjukkan sikap yang kelim. Mereka umurnnya berpendapat bahwa semua

jenis pestisida dapat