KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

F I R M A N

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

FIRMAN C. 451050061. Model Bioekonomi Pengelolaan Sumberdaya Rajungan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan. Dibimbing oleh ACHMAD FAHRUDIN dan MOCH. PRIHATNA SOBARI.

Kepunahan sumberdaya perikanan merupakan masalah serius yang mengancam masyarakat dunia akhir-akhir ini, sehingga diperlukan model pengelolaan yang optimal, efisien, namun berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemanfaatan optimal dari sumberdaya Rajungan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan. Parameter ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga, biaya input dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan parameter biologi seperti r (pertumbuhan biologi), q (koefisien daya tangkap), K (carrying capacity) yang diestimasi dengan menggunakan CYP (1992). Alat tangkap yang dioperasiokan untuk menangkap sumberdaya rajungan adalah jaring insang tetap, jaring klitik, dan dogol. Hasil perhitungan pada tingkat bunga 39 persen menunjukkan bahwa biomass optimal (x*) 578.022,64 ton per tahun, penangkapan optimal (h) 344.123,09 ton per tahun dan upaya optimal (E*) 99.303,84 per trip per tahun, sedangkan rente ekonomi atas sumberdaya rajungan diperoleh sebesar Rp6.118.710.000,71 per tahun.

FIRMAN. C 451050021. Bio-economic Model of Rajungan Resources Management in Pangkajene and Kepulauan District of South Sulawesi Province. Supervisor by ACHMAD FAHRUDIN and MOCH. PRIHATNA SOBARI

Scarcity of fisheries resources is a one of the serious problem for international community, so, optimality, efficiency, and sustainability of the fisheries recources management is very important. The aim of this research is to analysis optimal uses of Portunus spp in Pangkajene and Kepulauan Distrik of South Sulawesi Province. Economic parameters that used in this research are price, real input cost (corected by consumer price index of South Sulawesi Province). The biology parameters that used in this research are; r (intrinsict growth), q (catch ability coefficient), K (carrying capacity) estimated by CYP (1992). Equipment of fisheries resources are set gill net, shrimp gill net, and danish saine. Result of this research with discount rate 39 percent showed that optimal biomass (X*) 578,022.64 ton, optimal harvest (h) 344,123.09 ton and optimal effort (E*) 99.303,84 per trip with economic resources rent Rp6,118.710.000.71

©

Hak Cipta milik Institut Pertanian Bogor tahun 2008 Hak cipta dilindungi Undang-Undang1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam tesis saya yang berjudul :

MODEL BIOEKONOMI PENGELOLAAN SUMBERDAYA RAJUNGAN DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN

merupakan gagasan dan hasil penelitian tesis saya sendiri, dengan pembimbingan para Komisi Pembimbing, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan rujukannya. Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di perguruan tinggi lain.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, Januari 2008

KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Oleh

F I R M A N

C 451050021

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada Program Studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika (ESK)

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

N a m a : F i r m a n N R P : C. 451050021

Program Studi : Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika (ESK).

Disetujui : Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Achmad Fahrudin, M.Si. Ir. Moch. Prihatna Sobari, M.S. K e t u a Anggota

Diketahui, Ketua Program Studi

Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika,

Prof. Dr. Ir.H. Tridoyo Kusumastanto,M.S.

Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr.Ir.Khairil Anwar Notodiputro, MS.

Penulis dilahirkan di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Januari 1966 sebagai anak kelima dari H M Said Alie dan Hj Sitti Asyik. Penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Makassar pada tahun 1985 dan melanjutkan sekolah Strata 1 di Jurusan Akuntansi STIE/YPUP Makassar, dan selesai pada tahun 1996. Pada tahun 2005 penulis melanjutkan kuliah pada program Magister IPB pada Program Studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika (ESK).

Dengan selesainya Penulisan Tesis ini, penulis menyampaikan puji syukur ke Hadirat Allah SWT, karena semua ini dapat dilakukan atas perkenan-Nya. Selain itu, penelitian dan penulisan Tesis ini tidak terlepas juga dari bantuan dan dorongan baik dari keluarga, dosen pembimbing mau pun teman-teman ikut membantu selama proses penelitian dan penulisan Tesis ini.

Pertama-tama ingin penulis sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada Dr. Ir. Achmad Fahrudin, MS dan Ir. Moch. Prihatna Soebari, MS., selaku Komisi Pembimbing dalam membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian laporan tesis ini.

Tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Prof. Dr. Ir. H. Tridoyo Kusumastanto, MS., selaku ketua program studi serta seluruh Staf Pengajar Program Studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika (PS-ESK) yang telah memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penulis untuk menimba ilmu serta memberi pencerahan pengetahuan selama masa perkuliahan. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan di PS-ESK, Bahar, Solihin, Irmadi, Muzakir , Aspar, Dewi, Eka, Fera, Ovie, serta seluruh rekan-rekan dari Forum ESK.

Ucapan terma kasih, penulis haturkan kepada, Ayahanda, Ibunda, Kakak, Adik serta seluruh keluarga atas dukungan moril, materil dan spirituil kepada penulis selama ini, apa yang telah diberikan pada penulis selama ini mungkin tidak akan mampu terbalas.

Bissmillahirrahmanirrahim. Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, petunjuk dan hidayah-Nya, sehingga senantiasa dapat melaksanakan segala aktivitas keseharian dalam ridho-Nya, begitu pula dengan penyusunan Tesis “Model Bioekonomi Pengelolaan Sumberdaya Rajungan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan” bisa terselesaikan.

Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan, menjadi sebuah keharusan untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Pendekatan aspek biologi dan aspek ekonomi menjadi penting mengingat tujuan utama pemanfaatan sumberdaya. Dalam Tesis ini menggambarkan pendekatan analisis pengelolaan sumberdaya rajungan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan.

Akhirnya penulis berharap bahwa dengan penulisan Tesis ini dapat dijadikan sebagai bahan arahan kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan yang berkelanjutan.

Bogor, Januari 2008

Halaman DAFTAR TABEL ... DAFTAR GAMBAR ... DAFTAR LAMPIRAN...

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 3

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 4

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 5

2.1 Karakteristik Rajungan (Portunus spp)... 5

2.2 Optimasi Sumberdaya Perikanan ... 6

2.3 Model Dinamik Ekonomi Sumberdaya Perikanan... 14

2.4 Degradasi dan Depresiasi Sumberdaya Perikanan ... 17

III. KERANGKA PEMIKIRAN ... 19

IV. METODE PENELITIAN ... 22

4.1 Metode Penelitian ... 22

4.2 Sumber Data... 22

4.3 Metode Pengumpulan Sampel ... 22

4.4 Metode Analisa Data ... 23

4.4.1 Standarisasi Alat Tangkap ... 23

4.4.2 Standarisasi Biaya... 24

4.4.3 Estimasi Harga dan Biaya ... 24

4.4.4 Estimasi Discount Rate ... 25

4.4.5 Model Bioekonomi Sumberdaya Perikanan ... 26

4.4.6 Analisis Optimasi Dinamik ... 28

4.4.7 Analisis Laju Degradasi ... 29

V. GAMBARAN UMUM... ... 30

5.1 Kondisi Geografis ... 30

5.2 Potensi Perikanan ... 30

5.3 Produksi Perikanan dan Alat Tangkap di Kabupaten Pangkajene danKepulauan... 31

5.3.1 Jaring Insang Tetap... 32

5.3.2 Jaring Klitik... 33

5.3.3 Dogol... 34

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 36

6.1 Keragaan Perikanan Rajungan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ... 36

6.2.2 Estimasi Parameter Biologi ... 38

6.2.3 Estimasi Parameter Ekonomi ... 39

6.2.4 Estimasi Discount Rate... 41

6.2.5 Estimasi Produksi Lestari... 42

6.3 Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Rajungan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ... 46

6.3.1 Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Akses Terbuka ... 48

6.3.2 Rezim Pengelolaan Sole Owner... 49

6.3.3 Rezim Pengelolaan MSY ... 50

6.4 Analisa Laju Degradasi/Depresiasi Perikanan Rajungan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ... 51

6.5 Analisa Optimasi Dinamik Sumberdaya Perikanan Rajungan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan... 54

6.6 Kebijakan dalam Pengelolaan Sumberdaya Rajungan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ... 56

VII. SIMPULAN DAN SARAN ... 59

Simpulan ... 59

Saran ... 59

DAFTAR PUSTAKA ... 61

Halaman 1. Formula Perhitungan Pengelolaan Rajungan dari Berbagari

Rezim ... 27

2. Produksi dan Persentase dari Tujuh Jenis Perikanan Demarsal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ... 31

3. Produksi dan Jumlah Alat Tangkap yang menangkap Rajungan... 32

4. Jumlah Produksi Ikan Berdasarkan Alat Tangkap... 36

5. Produksi Rajungan dan Alat Tangkap ... 38

6. Estimasi Parameter Biologi dengan Fungsi Logistik ... 39

7. Biaya Perunit Effort dan Rata-rata Biaya dari Masing-masing Alat Tangkap... 40

8. Perbandingan antara Produksi Aktual dan Produksi Lestari dari Masing-masing Alat Tangkap ... 41

9. Perbandingan Antara Produksi Aktual dan Produksi Lestari ... 43

10.Jumlah Effort Produksi Aktual dan Produksi Lestari ... 44

11.Hasil Estimasi Paramter Biologi dan Ekonomi ... 46

12.Hasil Analisis Bioekonomi dan Berbagai Rezim Pengelolaan... 47

13.Hasil Analisis Koefisien Laju Degradasi Sumberdaya Perikanan Tangkap... 51

14.Hasil Analisis Koefisien Laju Depresiasi Sumberdaya Perikanan Tangkap... 53

15 Hasil Pemecahan Analitik Melalui Program MAPLE 95 ... 54

Halaman

1. Hubungan antara Biomass dengan Waktu dalam Pertumbuhan

Populasi Ikan ... 8

2. Hubungan Antara Biomass dengan Pertumbuhan Populasi Ikan ... 9

3. Kurva Produksi Lestari... 10

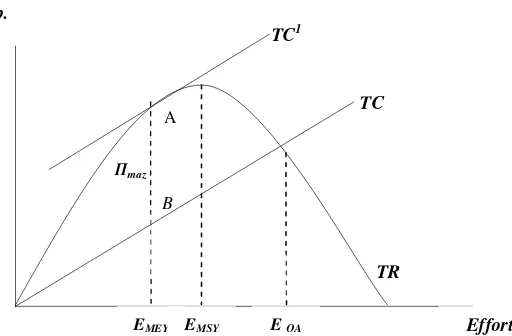

4. Model Gordon-Schaefer ... 12

5. Kurva Gordon-Schaefer dalam Biomass ... 14

6. Kerangka Pendekatan Studi... 20

7. Kerangka Operasional Penelitian... 21

8. Perkembangan Produksi Rajungan dengan Alat Tangkap Jaring Insang Tetap, Jaring Klitik dan Dogol ... 37

9. Grafik Perkembangan Produksi Aktual dan Lestari ... 43

10. Grafik Hubungan Antara Catch dan Effort ... 45

11 Kurva Hubungan Antara Catch dan Effort ... 46

12 Kondisi Berbagai Rezim Pengelolaan Sumberdaya Rajungan .. 47

13 Perbandingan Rezim Pengelolaan Sumberdaya Rajungan ... 50

14 Grafik Trajektori Koefisien Laju Degradasi Sumberdaya Rajungan ... 52

15 Grafik Trajektori Koefisien Laju Depresiasi Sumber Daya Rajungan... 53

Halaman 1. Peta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ... 64 2. Peta Daerah Penangkapan Rajungan ... 65 3. Data Produksi dan Effort, Produksi Aktual dan Lestari

Sumberdaya Rajungan... 66 4. Standarisasi Alat Tangkap ... 67 5. Perhitungan Struktur Biaya Penangkapan Rajungan dengan

Menggunakan Indeks Harga Konsumen ... 68 6. Perhitungan Discount Rate Model Kula ... 69 7. Solusi Bioekonomi Pengelolaan Sumberdaya Rajungan ... 71 8. Hasil Perhitungan Laju Degradasi dan Depresiasi

Sumberdaya Rajungan ... 72 9. Hasil Pemecahan Analitik dengan Program MAPLE 95 ... 73 10. Jaring Insang Tetap yang digunakan oleh Nelayan,

Proses Penebaran Jaring dan Penarikan Jaring ... 78 11. Jaring Klitik dan Perahu yang digunakan oleh Nelayan ... 79 12. Proses Setting Dogol, Proses Houling Dogol, Otter Board,

Kapal Dogol yang digunakan Selama Penelitian,

Posisi Dogol Saat diturunkan ... 80 13. Rajungan In Shore dan Off Shore Hasil Tangkapan

Nelayan ……… .. 81

1.1 Latar Belakang.

Luas laut Indonesia sekitar 5,8 juta km2 (0,3 juta km perairan torritorial 2,8 juta km perairan nusantara, luas ZEE 2,7 juta km2), 81.000 km panjang garis pantai, sebanyak 17.504 pulau memberikan harapan tersendiri menjadi primer mover pembangunan nasional. Pembangunan perikanan sebagai bagian dari pembangunan kelautan lebih diarahkan pada upaya untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan, memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan ekspor serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Pengalaman telah membuktikan bahwa selama krisis ekonomi ternyata sektor yang berbasis sumberdaya alam telah menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi krisis. Sektor perikanan yang merupakan salah satu sektor pembangunan yang berbasis kepada sumberdaya alam semestinya dapat dioptimalkan menjadi salah satu pilar keunggulan kompetitif bangsa dalam pembangunan ekonomi nasional.

Sektor perikanan dapat berperan dalam pemulihan dan pertumbuhan perekonomian bangsa ini karena potensi sumberdaya ikannya yang besar mau pun keragamannya. Selain itu, sumberdaya ikan merupakan sumberdaya alam yang selalu dapat diperbaharui (renewable resources), sehingga dapat bertahan dalam jangka panjang apabila diikuti dengan pengelolaan yang baik. Indonesia dengan luas laut sekitar 5,8 juta km2 dan bentangan pantai sepanjang 81.000 km (Dahuri R ; SP Ginting ; MJ Sitepu 1996) terkandung beraneka ragam jenis ikan terutama yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti udang, tuna, cakalang, kakap tongkol, tenggiri, cumi-cumi dan berbagai jenis ikan karang (kerapu, baronang), ikan hias, kerang, rumput laut dan rajungan.

domestik mau pun ekspor. Negara tujuan ekspor komoditas rajungan adalah Negara Singapura, Hongkong, Jepang, Malaysia, Taiwan dan Amerika Serikat.

Tantangan untuk memelihara sumberdaya secara berkelanjutan merupakan permasalahan yang cukup kompleks dalam pembangunan perikanan. Sumberdaya perikanan dikategorikan sebagai sumberdaya yang dapat pulih, namun pertanyaan yang sering muncul adalah seberapa besar ikan yang dapat dimanfaatkan tanpa harus menimbulkan dampak negatif untuk masa mendatang. Keberlanjutan merupakan kata kunci dalam pembangunan perikanan yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi sumberdaya dan kesejahteraan masyarakat perikanan itu sendiri (Fauzi A 2004).

Bertitik tolak dari pendekatan ekonomi pengelolaan perikanan yang dikembangkan oleh Gordon HS 1954 bahwa sifat akses terbuka sumberdaya perikanan menyebabkan siapa saja dapat berpartisipasi untuk mengeksploitasi sumberdaya tersebut tanpa harus memilikinya. Kondisi perikanan yang tak terkontrol ini akan menyebabkan kelebihan tangkap secara ekonomi (economic overfishing) apabila tidak dilakukan pengelolaan yang baik. Selain itu, nelayan berlomba-lomba untuk meningkatkan upaya penangkapan (effort), sehingga memaksa untuk melakukan penangkapan ke daerah yang lebih jauh. Upaya penangkapan yang dilakukan untuk mengeksploitasi sumberdaya perikanan akan memerlukan biaya yang sebanding dengan jarak daerah penangkapan (fishing ground) dari pantai. Dengan kata lain, unit biaya penangkapan (cost effort) yang dibutuhkan untuk melakukan penangkapan ikan pada daerah perairan lepas pantai akan jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan daerah perairan pantai.

Pengetahuan akan ukuran ikan yang layak tangkap, musim pemijahan dan karakteristik biologis lainnya haruslah dipahami. Selain itu, mengingat sumberdaya ikan tersebut bersifat dinamis, selalu berubah menurut ruang dan waktu, maka pemahaman tentang perubahan-perubahan tersebut serta faktor-faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi perubahan tersebut haruslah pula dipahami sebagai landasan dalam pengelolaan perikanan tangkap.

mengeksploitasi sumberdaya tersebut. Peningkatan eksploitasi sumberdaya rajungan belum tentu dapat meningkatkan pendapatan. Apabila hal ini tidak diimbangi dengan pengelolaan yang tepat akan menyebabkan terjadinya pengurasan (depletion) terhadap sumberdaya tersebut yang tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kepunahan. Berdasarkan hal ini maka menarik untuk melakukan penelitian dengan judul Model Bioekonomi Pengelolaan Sumberdaya Rajungan.

1.2 Rumusan Masalah

Produksi rajungan dalam kurun tiga belas tahun terakhir mulai tahun 1993 sampai dengan 2006 di Sulawesi Selatan sangat berfluktuasi. Peningkatan produksi secara signifikan terjadi pada lima tahun terakhir (1999 – 2003). Peningkatan ini berkolerasi langsung dengan tembusnya produk rajungan olahan di pasar ekspor pada tahun tersebut, meski pun setiap tahun mengalami kenaikan produksi, akan tetapi laju kenaikan tersebut cenderung turun dari tahun ke tahun. Tahun 1999 - 2000 kenaikan produksi 717,9 ton, tahun 2001 kenaikan produksi sebesar 571,5 ton, tahun 2002 kenaikan produksi sebesar 324,9 ton dan tahun 2003 terjadi penurunan produksi secara drastis sebesar 448,4 ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2003).

ini terjadi pada sebagian besar perairan Selat Makassar, khususnya pada wilayah administrasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan pengelolaan sumberdaya rajungan secara optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

1) Bagaimana pemanfaatan sumberdaya rajungan dengan menggunakan alat tangkap jaring insang tetap, dilihat secara biologi dan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2) Tidak adanya pengelolaan yang optimal untuk perikanan rajungan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

3) Apakah telah terjadi degradasi dan depresiasi dari sumberdaya rajungan.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian yaitu :

1) Mengidentifikasi keragaan dan potensi aktual serta lestari dari sumberdaya rajungan dengan menggunakan alat tangkap jaring insang tetap.

2) Menghitung tingkat pemanfaatan optimal sumberdaya rajungan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

3) Menganalisis laju degradasi dan depresiasi sumberdaya rajungan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2.1 Karakteristik Rajungan (Portunus pelagicus)

Jenis kepiting dan rajungan diperkirakan sebanyak 234 jenis yang ada di Indo Pasifik Barat, di Indonesia ada sekitar 124 jenis. Moosa MK, Baharudin dan H Razak (1980), lebih lanjut dijelaskan empat jenis di antaranya dapat dimakan (edible crab), yaitu rajungan (Portunus pelagicus), rajungan bintang (Portunus sanguinolentus), rajungan karang (Charybdis feriatus) dan rajungan angin (Podopthalmus vigil). Jenis rajungan yang menjadi target penangkapan adalah rajungan (Portunus pelagicus) karena mendominasi jumlah dari rajungan yang tertangkap (Adam 2005).

Rajungan adalah termasuk hewan perenang aktif, tetapi saat tidak aktif, hewan tersebut mengubur diri dalam sedimen menyisakan mata, antena di permukaan dasar laut dan ruang insang terbuka (Fish SA 2001). Menurut Muslim (2000) pada umumnya udang dan kepiting keluar pada waktu malam untuk mencari makan. Binatang ini keluar dari tempat-tempat persembunyiannya dan bergerak menuju tempat yang banyak makanan. Perbedaan fase bulan memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkah laku rajungan, yaitu ruaya dan makan. Pada fase bulan gelap, rajungan tidak melakukan aktivitas ruaya, dan berkurangnya aktifitas pemangsaan. Hal tersebut ditunjukkan dengan perbedaan jumlah hasil tangkapan antara fase bulan gelap dan bulan terang. Rajungan cenderung lebih banyak tertangkap saat fase bulan terang dibandingkan dengan pada fase bulan gelap. Oleh sebab itu waktu yang paling baik untuk menangkap binatang tersebut ialah malam hari saat fase bulan terang.

periode singkat atau pendek setelah telur berkembang dikeluarkan ke dalam air (Potter et al. 1983 diacu dalam Kangas MI 2000).

Tingkah laku betina keluar dari pasir dan melihat disekitarnya pada saat sore hari sebelum memijah, adalah awal dari proses dimana kunci waktu penetasan telur untuk periode saat tingkah laku aktifitas makan dari zona, memungkinkan untuk makan dengan sukses. Telur dan larva rajungan adalah planktonik. Telur menetas setelah 15 hari pada suhu 24 derajat celcius. Fase larva meliput 5 tahap. Selama fase larva, rajungan dapat terbawa hanyut sejauh 80 km menuju laut sebelum kembali untuk tinggal di perairan pantai dangkal (Williams 1982 diacu dalam Kangas MI 2000).

Rajungan menjadi dewasa sekitar usia satu tahun. Ukuran saat kematangan terjadi dapat berubah terhadap derajat garis lintang atau lokasi dan antar individu di lokasi mana pun. Perkiraan umur rata-rata rajungan dari lebar karapas tertentu dapat bervariasi. Pada umur 12 bulan, lebar karapas rata-rata rajungan adalah 90 mm. Rajungan jantan dan betina umumnya mencapai kematangan seksual pada ukuran lebar karapas 7 hingga 9 cm. Rajungan pada ukuran tersebut berumur sekitar satu tahun. (Kumar M et al. 2000; Fish SA; 2000 Mf Crab 2002).

2.2 Optimasi Sumberdaya Perikanan

Salah satu sumberdaya alam yang menjadi andalan bagi sektor ekonomi di Indonesia adalah sumberdaya perikanan. Sebagai sumberdaya yang dapat pulih atau renewable resource memerlukan managemen pengelolaan yang tepat, sehingga memberikan rente yang optimal bagi masyarakat dengan tetap sumberdaya itu lestari untuk generasi mendatang. Secara implisit pernyataan tersebut mengandung dua makna, yaitu makna ekonomi dan makna biologi. Dengan demikian, pemanfaatan optimal sumberdaya ikan harus mengakomodasi kedua aspek tersebut. Oleh karena itu, pendekatan bioekonomi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan merupakan hal yang harus dipahami oleh setiap pelaku yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan (Fauzi A 2004).

spesies ikan memiliki kemampuan untuk berproduksi yang melebihi kapasitas produksi (surplus), sehingga apabila surplus ini dipanen (tidak lebih dan tidak kurang), maka stok ikan akan mampu bertahan secara berkesinambungan

(sustainable). Pendekatan biologi dengan menggunakan model surplus produksi ini sendiri merupakan salah satu pendekatan dari tiga pendekatan umum yang biasa digunakan khususnya untuk perikanan yang multi spesies. Dua pendekatan lainnya, yaitu Total Biomass Schaefer Model (TBSM) yang dikembangkan oleh Brown et,al. pada tahun 1976, Pope pada tahun 1979, Pauly pada tahun 1979, dan Panayatou pada tahun 1985 serta pendekatan independent single species yang dikembangkan oleh Anderson dan Ursin pada tahun 1976 dan May et.al pada tahun 1979 memerlukan data dan perhitungan yang ekstensif, sehingga sulit diterapkan pada wilayah yang memiliki multi spesies (Fauzi A 2004).

Para pakar biologi perikanan seperti yang dilaporkan Munro GR (1981) mencoba menurunkan sustainable yield curve yang didasarkan pada keseimbangan populasi ikan atau biomas ikan. Populasi ikan diasumsikan akan tumbuh karena terdapat kelahiran dalam populasi itu (recruitment), adanya pertumbuhan ikan dalam populasi tersebut (growth), kemudian populasi ikan tersebut dibatasi oleh kematian alami yang disebabkan oleh predator dan keterbatasan lingkungan perairan. Keterbatasan lingkungan itu terjadi karena : 1) Persediaan makanan dalam perairan. Persediaan makanan bukan hanya

diperlukan oleh ikan dalam perairan, tetapi juga oleh organisme lain yang terdapat dalam perairan tersebut

2) Ketersediaan oksigen. Oksigen diperlukan bukan hanya oleh ikan yang dalam perairan tetapi berbagai organisme dalam kolom air juga memerlukan oksigen. Kolom air memerlukan oksigen untuk menetralisir pencemaran yang ada dalam perairan, dalam ilmu ekologi disebut sebagai daya asimilasi.

3) Keterbatasan ruang karena ada kendala fisik dan kimiawi yang implisit terdapat dalam kolom air, sehingga ikut membatasi ruang hidup populasi ikan (Zulham A 2005).

pertumbuhan alami populasi ikan, sehingga dinamika pertumbuhan populasi tersebut dapat dituliskan sebagai :

) (x F dt dx

= ... (2.1)

Disamping itu, karena perairan tersebut mempunyai daya dukung lingkungan yang disebut Shcaefer M (1957) sebagai carrying capacity (K) yang menunjukkan kemampuan lingkungan untuk menopang kehidupan populasi ikan. Interaksi berbagai pertumbuhan dalam populasi itu oleh Schaefer M (1957) disebut sebagai intrinsic growth rate (r). Jumlah populasi akan mencapai K, jika selama priode t pertumbuhan populasi x adalah nol. Dengan demikian pertumbuhan populasi ikan menurut Schaefer M (1957) dapat dituliskan sebagai :

− =

K x rx dt dx

1 ... (2.2)

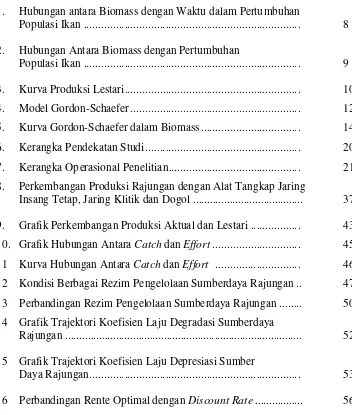

Jumlah biomas ikan yang mencapai carrying capacity dapat dilihat pada tampilan Gambar 1. Gambar 1 tersebut menunjukkan, pada rentang waktu tertentu tingkat pertumbuhan populasi relatif rendah, namun karena persediaan makanan yang melimpah maka pertumbuhan populasi ikan F(x) akan meningkat. Kemudian karena kendala yang terdapat pada lingkungan, maka F(x) akan mencapai maksimum dan kemudian menurun. Pertumbuhan F(x) itu akan mencapai nol pada saat biomassa x sama dengan K, karena lingkungan tidak mampu lagi mendukung pertambahan populasi ikan. Secara grafik hubungan biomassa dengan daya dukung lingkungan digambarkan seperti tampak pada Gambar 1.

Gambar 1. Hubungan antara Biomas dengan waktu dalam pertumbuhan Populasi ikan (Fauzi A 2004).

Biomas (x)

K

0 Waktu

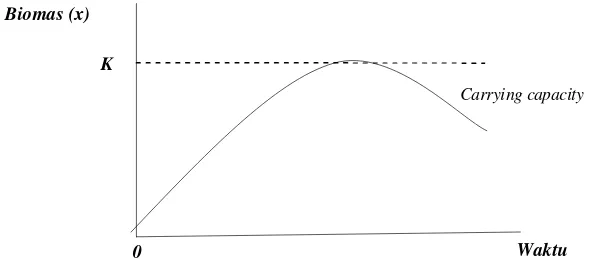

Hubungan antara biomassa dengan laju biomassa atau F(x), dapat dilihat pada Gambar 2. Gambar 2 menunjukkan bahwa biomassa ikan akan cepat bertambah sampai x* seiring dengan kemampuan lingkungan mensuplai oksigen, makanan dan ruang untuk kehidupan ikan, namun setelah batas itu pertambahan biomassa ikan akan berjalan lambat karena faktor lingkungan. Secara grafik hubungan biomassa dengan tingkat pertumbuhan populasi ikan digambarkan pada Gambar 2.

Jika fungsi pertambahan stok ikan tersebut dimasukkan kemampuan nelayan menangkap ikan h(E), maka persamaan dinamika populasi ikan di perairan dapat dituliskan sebagai :

) (

1 h E

K x rx dt dx

− −

= ... (2.3)

Dimana fungsi produksi yang sering digunakan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan adalah :

qxE

h= ... (2.4)

Dengan kofisien teknologi (q) diasumsikan 1. Dalam kondisi keseimbangan, besarnya perubahan stok ikan sama dengan nol, sehingga diperoleh antara laju pertumbuhan antara biomas dengan hasil tangkapan. Hubungan tersebut dapat dinyatakan secara matematis :

x*

Gambar 2 Hubungan antara Biomas dengan Pertumbuhan Populasi Ikan (Fauzi A 2004)

Biomas K

F(x’)

qxE K

x

rx =

−1 ... (2.5)

Sehingga kalau kita pecahkan persamaan diatas untuk x, akan diperoleh :

− =

r qE K

x 1 ... (2.6)

Kemudian dengan mensubtitusikan persamaan (2.6) kedalam persamaan (2.4) maka diperoleh hasil tangkapan atau produksi lestari yang dituliskan dalam bentuk :

− =

r qE qKE

h 1 ... (2.7)

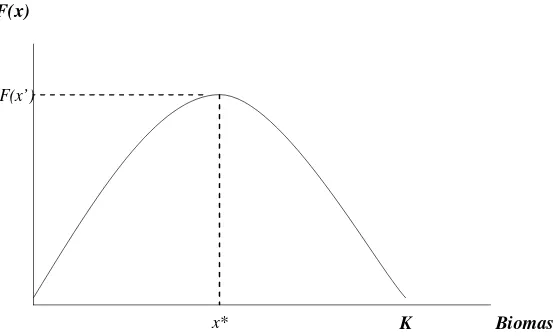

Persamaan (2.7) merupakan persamaan kuadratik dalam E, karena parameter yang lain, yaitu q, K dan r adalah kostanta. Kurva produksi lestari ini dikenal dengan istilah Yield Effort Curve, seperti tampak pada Gambar 3.

Pada Gambar 3, menunjukkan bahwa jika tidak ada aktifitas perikanan (upaya) sama dengan nol, maka produksi juga akan menjadi nol. Ketika upaya terus dinaikkan, pada titik (Emsy), akan diperoleh produksi yang maksimum. Produksi pada titik ini disebut sebagai titik Maximum Sustainable Yield (MSY). Sifat dari kurva Produksi Lestari yang berbentuk kuadratik, peningkatan upaya

Input E max

E msy hmsy

h(x)

yang terus-menerus setelah melewati titik MSY, tidak akan dibarengi dengan peningkatan produksi lestari. Produksi akan turun kembali, bahkan mencapai titik nol, yang terjadi pada titik upaya maksimum (Emax). Hubungan di atas belum

memiliki arti apa pun dari pandangan ekonomi, karena tidak diperolah informasi mengenai besarnya tambahan biaya yang diperlukan setiap penambahan satu unit

effort, atau besarnya tambahan pendapatan setiap penambahan satu unit hasil tangkapan.

Dari konsep sederhana biologi tersebut, Gordon menambahkan faktor ekonomi dengan memasukkan faktor harga dan biaya. Untuk mengembangkan model Gordon-Schaefer ini beberapa asumsi akan digunakan untuk memudahkan pemahaman. Asumsi-asumsi tersebut antara lain:

a) Harga per satuan output (Rp per kg) diasumsikan konstan atau kurva permintaan diasumsikan elastis sempurna.

b) Biaya persatuan upaya (c) dianggap konstan

c) Spesies sumberdaya ikan bersifat tunggal (single species) d) Struktur pasar bersifat kompetitif

e) Hanya faktor penangkapan yang diperhitungkan (tidak memasukkan faktor pascapanen dan lain sebagainya).

Dengan menggunakan kurva sustainable yield effort yang telah diturunkan sebelumnya, maka dengan mengalikan harga dan produksi lestari diperoleh karva penerimaan (TR=ph). Demikian juga, dengan mengalikan biaya per satuan input dengan upaya (effort) diperoleh kurva total biaya (TC=cE) yang linier terhadap upaya. Jika digabungkan fungsi penerimaan dan biaya tersebut dalam suatu gambar, akan diperoleh kurva seperti pada Gambar 4.

Dalam Gambar 4, menunjukkan inti dari model Gordon-Schaefer mengenai pengelolaan perikanan dalam usia rezim pengelolaan yang berbeda. Pada kondisi pengelolaan yang bersifat terbuka (open access), keseimbangan pengelolaan akan dicapai pada tingkat upaya EOA, dimana penerimaan total (TR)

biaya yang dikeluarkan untuk mengekstraksinya. Tingkat upaya pada posisi adalah tingkat upaya dalam kondisi keseimbangan yang oleh Gordon disebut sebagai bioeconomic equilibrium of open access fishery atau keseimbangan bionomik dalam kondisi akses terbuka. Pada kondisi akses terbuka (tidak ada pengaturan) setiap input E > EOA akan menimbulkan biaya yang lebih besar dari penerimaan, sehingga menyebabkan input berkurang sampai dengan kembali ke titik E=EOA artinya akan banyak pelaku perikanan (nelayan) keluar dari industri perikanan. Sebaliknya, jika terjadi kondisi di mana E < EOA , penerimaan akan lebih besar dari biaya. Dalam kondisi akses terbuka, hal ini akan menyebabkan bertambahnya pelaku perikanan (nelayan) masuk (entry) ke industri perikanan.

Entry ini akan terus sampai dengan manfaat ekonomi terkuras habis (driven to zero) sehingga tidak ada lagi insentif untuk entry mau pun exit, serta tidak ada perubahan pada tingkat upaya yang sudah ada. Kondisi ini identik dengan ketiadaannya hak pemilikan (property rights) pada sumberdaya atau lebih tepatnya adalah ketiadaan hak kepemilikan yang bisa dikuatkan secara hukum

(enforceable) (Fauzi A 2004).

Gordon kemudian melihat bahwa, jika input dikendalikan pada tingkat

E=E*, manfaat ekonomi akan diperoleh secara maksimum (sebesar jarak AB, dimana terjadi garis paralel antara kurva TC dan garis yang menyentuk kurva TR).

TR

A

EMEY EMSY E OA Effort

Rp.

TC

Πmaz

B

TC1

Tingkat upaya ini sering disebut sebagai Maximum Economic Yield (MEY) atau produksi yang maksimum secara ekonomi, dan merupakan tingkat upaya yang optimal secara sosial (socially optimum). Jika dibandingkan dengan tingkat upaya pada keseimbangan open access dengan tingkat upaya optimal secara sosial (E0),

maka akan terlihat bahwa kondisi open access menimbulkan terjadinya alokasi sumberdaya alam yang tidak tepat karena kelebihan faktor produksi (tenaga kerja, modal) tersebut bisa dialokasikan untuk kegiatan ekonomi lainnya yang lebih produktif (Fauzi A 2004).

Selain itu, dari Gambar 4, dapat dilihat juga bahwa tingkat upaya yang dibutuhkan untuk mencapai titik optimal secara sosial (E0) jauh lebih kecil

dibandingkan dengan yang dibutuhkan untuk mencapai titik MSY (EMSY). Cara lain untuk melihat model keseimbangan Gordon-Schaefer adalah dari sisi hubungan penerimaan dan biaya dengan biomassa (x). Hal ini dapat dilakukan karena GS dibangun dengan asumsi keseimbangan jangka panjang. Dalam kondisi keseimbangan jangka panjang tesebut, maka persamaan (5) dapat ditulis sebagai berikut: − = K x rx

h 1 ... (2.8)

Sehingga penerimaan total dapat ditulis sebagai fungsi dari biomassa, atau dituliskan sebagai berikut:

− = = K x prx x pF x

TR( ) ( ) 1 ... (2.9)

Demikian juga halnya dengan fungsi biaya dapat ditulis sebagai fungsi biomassa, yaitu: qx x cF qx h c cE TC ) ( = = =

... ... (2.10)

= K x r q c x

TC( ) ... ... (2.11)

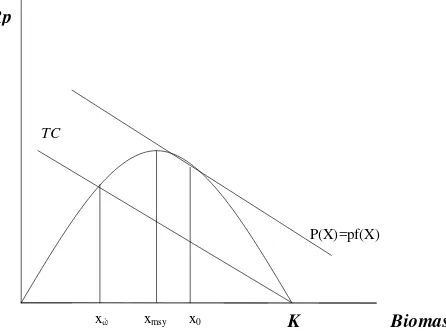

merupakan fungsi yang bersifat linier terhadap x dengan slope yang negatif. Kedua fungsi tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.

Dari tampilan kedua gambar tersebut terlihat konsistensi dari teori Gordon bahwa keseimbangan open access dicirikan oleh terlalu banyak input dengan sedikit biomas (dikenal istilah “too many boat chasing to few fish”). Hal ini terjadi karena sifat akses yang terbuka, menjadikan stok sumberdaya (x) akan diekstraksi sampai titik yang terendah. Sebaliknya, pada tingkat MEY, input yang dibutuhkan tidak terlalu banyak, namun keseimbangan biomas diperoleh pada tingkat yang lebih tinggi (Gambar 5) (Fauzi A 2004).

2.3. Model Dinamik Ekonomi Sumberdaya Perikanan

Pengembangan model statik menjadi dinamis telah dimulai sejak tahun 1970-an. Pendekatan dinamis dalam pengelolaan sumberdaya ikan menurut Fauzi A (2004), mulai berkembang dan banyak digunakan sebagai analisis setelah publikasi artikel Clark C dan Munro G (1975). Clark C dan Munro G (1975) diacu dalam Fauzi A (2004) menggunakan pendekatan kapital untuk memahami aspek intertemporal dari pengelolaan sumberdaya ikan, karena sumberdaya ikan dianggap sebagai stok ikan yang dapat tumbuh melalui proses reproduksi alamiah. Dalam model dinamik yang menyangkut aspek pengelolaan yang bersifat intertemporal, aspek tersebut ditentukan dengan penggunaan discount rate. Peran

Rp

TC

xώ x0 K

P(X)=pf(X)

Biomass

xmsy

discount rate sangat penting dalam teori kapital karena akan berpengaruh dalam pembentukan akumulasi kapital, baik man-made capital mau pun natural capital.

Pengelolaan sumberdaya perikanan yang optimal dalam konteks dinamik dapat diartikan sebagai perhitungan tingkat upaya dan panen optimal yang yang menghasilkan discounted present value (DPV) surplus sosial, yang dalam hal ini surplus sosial ditentukan oleh rente ekonomi dari sumberdaya (resource rent)

(Fauzi A 2004).

Pada pendekatan kapital menurut Anna S (2003) biaya korbanan

(opportunity cost) untuk mengeksploitasi sumberdaya dapat diperhitungkan melalui rente ekonomi optimal (optimal economic rent) yang diperoleh dari pengelolaan sumberdaya perikanan secara optimal. Nilai uang (investasi) menurut Clark C (1985) diacu dalam Adrianto L (1992) pada masa datang dapat diukur dengan nilai sekarang (present value) dengan persamaan:

( )

t ti P P

+ =

1 0

dimana P0adalah nilai uang pada masa sekarang, Ptadalah nilai uang pada masa datang, i adalah tingkat bunga aktual dan t adalah waktu (tahun). Faktor

( )

1+i −tadalah discount factor yang dapat dituliskan dalam bentuk eksponensial :

(

)

t te

i

−=

−δ+

1

atau δ =ln( )

1+idimana δ adalah tingkat diskon sumberdaya over time ( annual continues discount rate), sedangkan i adalah tingkat bunga aktual yang diperoleh dari hasil pengurangan tingkat bunga nominal dikurangi laju inflasi per tahun. Oleh karena itu nilai uang secara matematis dapat dituliskan kembali sebagai :

t t

P

e

P

0=

−δDalam penelitian ini, pengelolaan sumberdaya yang optimal didekati dengan menggunakan pendekatan teori kapital, seperti yang dikembangkan oleh Clark C dan Munro G (1975), dimana manfaat dari ekploitasi sumberdaya perikanan sepanjang waktu ditulis sebagai :

∫

∞

= ∫

0 max

t

) , ( )

(x h x E F x t x − = = ∂ ∂ • ...(2-12) max 0≤h≤h

Penyelesaian dengan model diskrit dapat dilakukan dengan teknik

Langrangian dan pemecahan model kontinyu dapat dilakukan dengan

menggunakan solusi Hamiltonian (Clark C (1976;1985) diacu dalam Adrianto L (1992). Bentuk persamaan Hamiltonian adalah sebagai berikut :

)) , ( ) ( ( )) ( ), (

(h t x t F t h x E

H =π +µt − ...(2-13) Persamaan (2-13) kemudian diberlakukan Pontryagins Maximum Principles

sebagai berikut :

0 )) ( ), ( ( = − ∂ ∂ = ∂ ∂ t h t x t h h

H π µ

...(2-13a) t t t t t t t t t t x h x F x F x x H t ∂ ∂ − ∂ ∂ − ∂ = − ∂ ∂ − ∂ = ∂ ∂ − ∂ = = ∂ ∂ (.) (.) )) ( ' ( ) ( ' (.) µ π π π µ µ µ µ ...(2-13b) t t

t x F x h

t x − = = ∂ ∂ )

( ...(2-13c)

Dalam kondisi stabil (steady state) µ= x=0, maka persamaan (2-13) dapat menjadi: t t t t t t t x h x F h x h x F ∂ ∂ = ∂ ∂ − ∂ ∂ ⇒ = ∂ ∂ − ∂ ∂

− '( )) (.) (.) 0 (.) '( ) (.) (.)

(δ π π δ π π π ...(2-14)

Dari persamaan (2-14) tersebut, kemudian diperoleh melalui Modifield Golden Rule sebagai berikut:

δ π π = ∂ ∂ ∂ ∂ + ∂ ∂ h h x x h x x F ) , ( ) , ( ...(2-15)

dimana F(x) adalah pertumbuhan alami dari stok ikan,

x h x

∂

∂π( , ) adalah rente

marjinal akibat perubahan biomass, ∂π(x,h) ∂h adalah rente marjinal akibat perubahan produksi. Parameter ekonomi dan biologi ditentukan oleh besaran c

koefisien penangkapan. ( ) F'(x) x x F = ∂ ∂

adalah produktivitas marjinal dari

biomass yang merupakan turunan pertama dari F(x) terhadap x.

Tingkat biomass (x) yang optimal dapat dihasilkan melalui persamaan di atas. Hasil solusi Clark C (1985) menunjukan bahwa tingkat biomass optimal (x*)

dengan menggunakan fungsi pertumbuhan Logistik secara matematis dapat dinotasikan sebagai berikut:

+ − + + − + = − − − r x K r K x r K x

x 1 δ 1 δ 8 δ

4 1

2

*

...(2-16a)

Tingkat x* ini dapat digunakan untuk menghitung tingkat pemanfaatan optimal

(h*) dan tingkat upaya optimal (E*), yaitu sebagai berikut :

− = K x rx

h* * 1 * ...(2-16b)

* * *

qx h

E = ...(2-16c)

Setelah tingkat biomass, produksi dan upaya optimal diperoleh, maka nilai manfaat atau rente sumberdaya perikanan yang optimal (π*) dapat diperoleh melalui persamaan berikut :

* * *) (

*= p h h −cE

π ...(2-17)

2.4. Degradasi dan Depresiasi Sumberdaya Perikanan

sendiri. Degradasi sumberdaya alam pesisir dan laut, kebanyakan terjadi karena perbuatan manusia (anthropogenic), baik akibat aktifitas produksi penangkapan ikan, maupun karena aktifitas nonproduksi, seperti pencemaran akibat limbah domestik maupun industri (Fauzi A dan S Anna , 2004).

Deplesi diartikan sebagai tingkat/laju pengurangan stok dari sumberdaya alam tidak dapat diperbarukan (non-renewable resource). Sedangkan depresiasi diartikan sebagai pengukuran degradasi yang ditentukan dengan nilai ekonomi atau dirupiahkan. Moneterisasi dalam pengukuran depresiasi harus mengacu pada pengukuran nilai riil, bukan pada nilai nominal. Oleh karena itu untuk menghitungnya harus mengacu pada beberapa indikator perubahan harga, seperti inflasi, indeks harga konsumen (IHK), dan sebagainya, yang berlaku untuk setiap komoditi sumberdaya alam pesisir dan laut (Fauzi A dan S Anna 2005).

Deplesi, degradasi dan depresiasi sumberdaya pesisir dan laut disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor alam dan manusia, faktor endogenous maupun

eksogenous, dan kegiatan yang bersifat produktif dan nonproduktif. Deplesi dan degradasi diperparah pula oleh adanya berbagai gejala kerusakan lingkungan. Pada sumberdaya perikanan, degradasi dan depresiasi terjadi sebagai akibat dari tekanan lingkungan dan tangkap lebih (overfishing). Perubahan present value of rent dari sumberdaya secara intertemporal dapat menggambarkan tingkat kerusakan lingkungan dan depresiasi sumberdaya alam. Sumberdaya alam dikatakan terdepresiasi jika present value of rent pada saat ini lebih kecil dari

present value of rent pada saat yang lalu (Fauzi A dan S Anna 2005).

Mengetahui tingkat/laju degradasi sangat penting untuk menentukan langkah-langkah pengelolaan sumberdaya perikanan lebih jauh. Terutama dalam mengambil suatu kebijakan pengelolaan, apakah perlu dilakukan pengurangan atau penambahan effort, aktifitas ekstraksi dan bahkan menghentikan ekstraksi terhadap sumberdaya tersebut.

Pembangunan sektor perikanan dan kelautan selama ini, masih berkutat pada permasalahan-permasalahan klasik nasional dan lokal, seperti: rendahnya pemodalan, lemahnya dukungan sarana dan prasana, rendahnya skill sumberdaya manusia serta metode penangkapan yang umumnya bersifat tradisional. Pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan menjadi kunci pembangunan perikanan nasional. Pada umumnya kendala utama yang dihadapi dalam regulasi pengelolaan sumberdaya perikanan adalah sifat alamiah ikan yang beruaya, serta sangat tergantung pada kondisi lingkungannya. Kedua hal tersebut menjadi kunci pertumbuhan ikan tersebut. Pengelolaan sumberdaya khususnya sumberdaya alam yang dapat pulih (renewable resouce) seperti halnya perikanan, membutuhkan pengkajian aspek-aspek biologi, ekonomi.

Selama ini, terutama dekade terakhir, pendekatan-pendekatan sumberdaya alam terbarukan, telah dilakukan dengan perpaduan antara aspek-aspek ekonomi dan lingkungan. Banyak model coba dikembangkan, untuk menduga suatu model pengelolaan yang lebih komprehensip, khususnya pengelolaan sumberdaya yang memang sangat terbatas.

Khusus untuk pengelolaan sumberdaya rajungan, pendekatan aspek biologi, ekonomi menjadi sangat penting mengingat sifat sumberdaya rajungan sangat bergantung pada faktor-faktor tersebut. Untuk pengelolaan sumberdaya rajungan, perlu memperhatikan aspek biologi seperti pertumbuhan intrinsik, natalitas dan mortalitas. Faktor ekonomi seperti, biaya produksi, volume tangkapan.

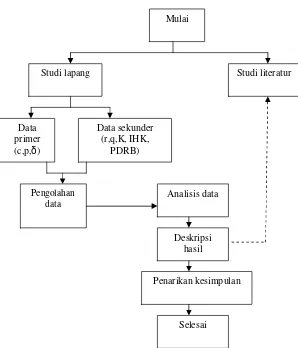

Pendekatan studi yang telah ditentukan, selanjutnya dijabarkan dalam alur penelitian. Alur penelitian ini, menjadi acuan terstruktur dalam pelaksanaan penelitian, sehingga efisiensi dan efektifitas penelitian dapat dicapai. Untuk lebih jelas mengenai alur penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 7.

Aspek biologi: Estimasi parameter biologi (r,q,K)

[image:35.612.141.488.82.529.2]Fungsi produksi lestari MSY

Gambar 6 Kerangka Pendekatan Studi Pengelolaan Sumberdaya Rajungan

Analisis bionomi: Aspek biologi dan Aspek ekonomi

Aspek ekonomi:

Estimasi harga dan biaya (c,p)

Estimasi discount rate (δ)

Analisis depresiasi Analisis optimalisasi statis

(Kondisi MEY) Analisis optimasi dinamis

Optimalisasi kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan

di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan Sumberdaya Rajungan

Mulai

Studi lapang Studi literatur

Data primer (c,p,δ)

Data sekunder (r,q,K, IHK,

PDRB)

Pengolahan data

Analisis data

Deskripsi hasil

Penarikan kesimpulan

[image:36.612.163.461.88.436.2]Selesai

4.1 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini, dihimpun data dan informasi, baik yang bersifat primer mau pun sekunder, sebagai hasil dari observasi lapangan, wawancara mau pun kajian laporan dan literatur.

4.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperlukan meliputi:

1) Data biaya operasional penangkapan rajungan yang terdiri atas, biaya bahan bakar minyak, oli, air bersih, konsumsi (makanan dan rokok) dan biaya variabel selama melaut per trip.

2) Data biaya retribusi seperti: keamanan laut, retribusi tambat.

3) Data biaya pemeliharaan alat tangkap dan armada penangkapan rajungan. 4) Data harga rajungan

5) Data daerah penangkapan (fishing ground) dan fishing base nelayan rajungan. Pengambilan data primer difokuskan pada kegiatan penangkapan rajungan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengisian kuesioner.

Pengumpulan data sekunder lebih banyak bersifat data urut waktu (time series data) selama 13 tahun, meliputi data produksi dan input yang digunakan

(effort), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), indeks harga konsumen

(Consumer Price Index). Data sekunder ini bersumber dari dinas/instansi/lembaga seperti Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi dan Kabupaten, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kabupaten.

4.3 Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel adalah secara sengaja (purposive sampling).

masing-masing jenis alat sebanyak 5 sehingga jumlah seluruhnya 15 orang, sementara lokasi sampling dibagi menjadi 2 lokasi utama yaitu Pulau Sagara dan Pulau Saugi, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

4.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif menjelaskan kondisi aktual pengelolaan sumberdaya rajungan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Analisis kuantitatif menjelaskan melalui penggunaan metode analisis, yaitu untuk menilai status dan kondisi potensi lestari dan optimal sumberdaya rajungan, digunakan analisis bioekonomi.

4.4.1 Standarisasi Alat Tangkap

Mengingat beragamnya alat tangkap yang digunakan untuk menangkap sumberdaya rajungan (jaring insang tetap, jaring klitik dan dogol di wilayah penelitian, dan alat yang dominan untuk menangkap rajungan adalah jaring insang tetap. Untuk mengukur dengan satuan yang setara dengan jaring insang tetap, maka dilakukan standarisasi effort antar alat tangkap dengan teknik standarisasi mengikuti yang dikembangkan oleh King (1995) diacu dalam Anna S (2003), yaitu :

it it

it D

E =ϕ ... (4.1) Dengan

std it it

U U =

ϕ

... (4.2)dimana :

it

E = effort dari alat tangkap yang distandarisasi

it

D = jumlah hari laut (fishing days) dari alat tangkap i pada waktu t it

ϕ

= nilai kekuatan menangkap (fishing power) dari alat tangkap i pada periode tit

U = catht per unit effort (CPUE) dari alat tangkap i pada periode t std

4.4.2 Standarisasi Biaya

Standarisasi biaya per unit effort (unit standardized effort) mengikuti pola standarisasi yang digunakan Anna S (2003) yang secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

(

)

+ =∑ ∑

= = = n i t t j t it n t t et CPI h h h E TC n C 1 1 1 1 100 1 π ... (4.3) Dimana:Cet = biaya per unit standarisasi effort pada periode t

TCt = biaya total untuk alat tangkap i untuk i = 1,2

Et = Total standarisasi effort untuk alat tangkap i

Ha = produksi alat tangkap i pada waktu t

(

)

∑

hi+hj = total produksi rajungan untuk seluruh alat tangkap N = jumlah alat tangkapCPIt = indeks harga konsumen pada periode t

4.4.3 Estimasi Harga dan Biaya

Parameter ekonomi yang mempengaruhi model bioekonomi dalam perikanan tangkap adalah biaya penangkapan dalam (c) dan harga hasil tangkapan

(p). Biaya penangkapan dalam kajian bioekonomi model Gordon-Schaefer didasarkanpada asumsi bahwa hanya faktor penangkapanyang diperhitungkan. Biaya rata-rata diperoleh dari:

c = n

ci

∑

...(4.4)Keterangan :

c = biaya penangkapan nominal rata-rata (Rp) per hari paer tahun

ci = biaya penangkapan nominal responden ke-i

c = jumlah responden

Harga ikan yang digunakan merupakan harga rajungan rata-rata pada tahun 2007, yang diperoleh melalui wawancara dengan nelayan. Harga rajungan rata-rata diperoleh dari:

p =

n pi

∑

...(4.5)p = harga rajungan nominal rata-rata (Rp) per kg

pi = harga rajungan nominal responden ke-i

Biaya penangkapan dan harga rajungan yang digunakan dalam perhitungan adalah biaya penangkapan dan harga rajungan riil, yang diperoleh melalui estimasi biaya penangkapan dan harga rajungan nominal dengan Indek Harga Konsumen yang berlaku untuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu Indek Harga Konsumen Provinsi Sulawesi Selatan. Dari hasil estimasi tersebut akan diperoleh biaya penangkapan dan harga rajungan riil rata-rata selama tahun 1995-2006.

4.4.4. Estimasi Discount Rate

Nilai discount rate (δ) yang digunakan adalah market discount rate

sebesar 12%, sebagai pembanding dengan discount rate dengan pendekatan Ramsey didekati dengan teknik yang digunakan Anna S (2003) yang diadopsi dari teknik yang dikembangkan oleh Kula (1984). Pada dasarnya menggunakan formula yang sama dengan formula Ramsey, bahwa real discount rate (r)

didefinisikan sebagai :

r=ρ−γg ……… (4.6)

dimana ρ menggambarkan pure time preference, γ adalah elastisitas pendapatan terhadap konsumsi sumberdaya alam dan g adalah pertumbuhan ekonomi (Newel and Pizer 2001). Kula (1984) diacu dalam Anna S (2003) mengestimasi laju pertumbuhan dengan meregresikan :

t

Ct ln

ln =α0−α1 ………..(4.7)

dimana t adalah periode waktu dan Ct adalah konsumsi per kapita pada periode t. Hasil regresi ini akan menghasilkan formula elastisitas, dimana :

t Ct

ln ln

1 ∂

∂ =

α ………(4.8)

Persamaan tersebut di atas secara metematis dapat disederhanakan menjadi

∆ ∆ =

t t C

C

4.4.5. Model Bio-Ekonomi Sumberdaya Perikanan

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis stok rajungan digunakan model surplus produksi. Model ini mengasumsikan stok ikan sebagai penjumlahan biomass dengan persamaan :

( )

xt ht F t x − = ∂ ∂... (4.10)

dimana:

F(xt) : laju pertumbuhan alami,

ht : laju penangkapan

Bentuk model fungsional untuk menggambarkan stok biomass, digunakan bentuk Logistik, yaitu:

t t t t h K x rx t x − − = ∂ ∂

1 ... (4.11)

Dimana r adalah laju pertumbuhan intrinsik, K adalah daya dukung lingkungan. Jika sumberdaya perikanan mulai dieksploitasi oleh nelayan, maka laju eksploitasi sumberdaya perikanan dalam satuan waktu tertentu diasumsikan merupakan fungsi dari input (effort) yang digunakan dalam menangkap ikan dan stok sumberdaya yang tersedia. Dalam bentuk fungsional hubungan itu dapat dituliskan sebagai berikut :

h(t) = H(E(t),X(t) ... (4.12) Selanjutnya diasumsikan bahwa laju penangkapan linear terhadap biomass dan effort sebagaimana ditulis berikut :

t t

t qE x

h = ... (4.13)

Dimana q adalah koefisien kemampuan penangkapan dan Et adalah upaya penangkapan. Dengan mengasumsikan kondisi keseimbangan (equilibrium) maka kurva tangkapan-upaya lestari (yield-effort curve) dari kedua fungsi di atas dapat ditulis sebagai berikut :

2 2 E r K q qKE

ht t

−

= ...(4.14)

pendugaan kofisien yang dikembangkan oleh Clarke RP, SS Yoshimoto, dan SG Pooley (1992) atau sering dikenal sebagai metode CYP persamaan matematis ditulis sebagai berikut :

( ) ( ) ( )

1(

(

)

) ( ) (

)(

1)

2 ln 2 2 ln 2 2

ln + + +

+ − + − + +

= t t t

t E E

r q U r r qK r r

U ...(4.15)

Dengan meregresikan hasil tangkap per unit input (effort), yang disimbolkan dengan U pada periode t+1, dan dengan U pada periode t, serta penjumlahan input pada periode t dan t+1, akan diperoleh koefisien r,q dam K

secara terpisah. Selanjutnya setelah disederhanakan persamaan (3.20) dapat diestimasikan dengan OLS melalui :

) (

) ln( )

ln(Un+1 =

β

1 +β

2 Un +β

3 En+En+1 ... (4.16) Dengan demikian nilai parameter r,q dan K pada persamaan (4.15) dapat diperoleh melalui persamaan berikut : [image:42.612.127.513.510.703.2]q e K r q r r r C / ) 2 ( ) 1 /( ) 1 ( 2 ) 2 /( ) 2 ( 3 2 2 1 + = + − = + − = β β β ...(4.17)

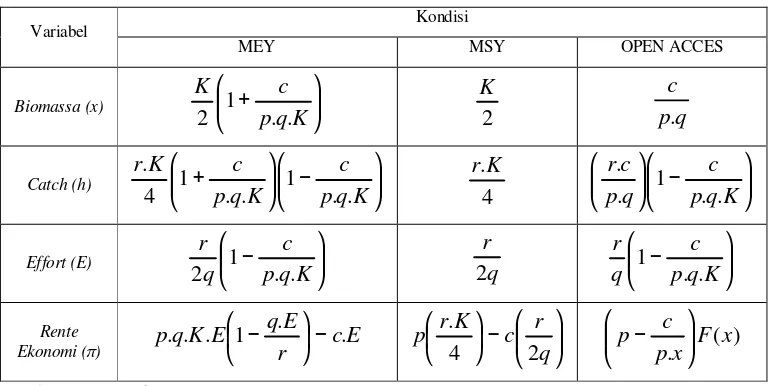

Dengan diperolehnya nilai r, q, dan K, maka dapat dikatakan solusi pengelolaan sumberdaya ikan rajungan melalui pendekatan bio-ekonomik. Pendekatan tersebut dapat dihitung dengan pendekatan model CYP seperti tabel 1:

Tabel 1 Formula Perhitungan Pengelolaan Ikan Rajungan dari berbagai Rejim Kondisi

Variabel

MEY MSY OPEN ACCES

Biomassa (x)

+ K q p c K . . 1 2 2 K q p c .

Catch (h)

− + K q p c K q p c K r . . 1 . . 1 4 . 4 .K r − K q p c q p c r . . 1 . .

Effort (E)

− K q p c q r . . 1 2 q r

2

− K q p c q r . . 1 Rente

Ekonomi (π) r cE

E q E K q

p. . . 1 . − . − − q r c K r p 2 4 . ) ( .x F x p c p −

4.4.6 Analisis Optimasi Dinamik

Dalam model dinamik sumberdaya ikan diasumsikan dikelola secara privat yang bertujuan memaksumumkan manfaat ekonomi dari sumberdaya tersebut. Secara matematis, pengelolaan sumberdaya ikan dalam kontek dinamik dapat ditulis dalam bentuk :

(

)

t(

t t)

t

t

t

t x ,h

1 max 0

π

ρ

δ

π

π

= + =∑

∞ = ...(4.21)dengan kendala :

t t t

t x F x h

x+1− = ( )− ...(4.22) Atau dalam bentuk fungsi yang kontinyu ditulis sebagai :

∫

∞ = − = 0 ) ( ), ( ( ) ( max t tdt e t h t xt π δ

π ...(4.23)

dengan kendala :

) ( ) ( (x t h t F x t x − = = ∂ ∂ • , 0 ) (t ≥

x 0≤h(t)≤hmax...(4.24) Pemecahan kedua versi dinamik di atas akan menghasilkan Golden Rule

untuk pengelolaan sumberdaya ikan dalam bentuk : δ π π = ∂ ∂ ∂ ∂ + ∂ ∂ h x x F / / ...(4.25)

dan F(x)=h... (4.26) atau: − + − = qx c p qx ch K x r 2 2 1

δ ... (4.27)

dan − = = K x rx h x

4.4.7 Analisis Laju Degradasi

Analisis laju degradasi sumberdaya perikanan sangat penting untuk melihat sejauh mana pemanfaatan sumberdaya berpengaruh terhadap kondisi sumberdaya tersebut. Estimasi laju degradasi sumberdaya perikanan, secara matematis ditentukan dengan memanfaatkan hasil riset Anna S (2003). Berdasarkan hasil riset tersebut diperoleh suatu model penentuan koefisien atau laju degradasi (ǿD) untuk sumberdaya rajungan. Persamaan berikut digunakan untuk mengestimasi laju degradasi rajungan sebagai berikut:

0 1

1

h h e

D δ

φ +

= ... (4.29)

dimana:

hδ : produksi lestari

h0 : produksi aktual

ΦD : koefisien atau laju degradasi

Model ini menunjukkan adanya perubahan mendasar dari keadaan sumberdaya perikanan di suatu kawasan. Dalam hal ini, produksi lestari dijadikan tolok ukur penentuan laju dan prosentase degradasi sumberdaya perikanan. Oleh karena itu, perhitungan model tersebut melibatkan perhitungan produksi lestari model Schaefer (1954). Model estimasi parameter biologi untuk penghitungan produksi lestari dengan menggunakan model pertumbuhan logistik, dilakukan dengan menggunakan model estimasi CYP yang dikembangkan Clarke, Yoshimoto, dan Pooley (1992).

Ada pun untuk menghitung laju depresiasi submerdaya, pada dasarnya sama dengan formula perhitungan laju degradasi, hanya dalam hal ini parameter parameter ekonomi menjadi variabel yang menentukan perhitungan laju depresiasi ini, yaitu dirumuskan sebagai berikut:

0

1 1

π πδ φ

e R

+

= ... (4.30)

dimana:

Πδ = rente lestari Π0= rente aktual

5.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak antara 110°BT dan 4°40’LS dengan 8°00’LS atau terletak di pesisir Pantai Barat Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas daratan rendah dan pegunungan. Dataran rendah seluas 73.721 ha, membentang dari garis pantai barat ke timur terdiri atas persawahan, rawa-rawa, dan tambak. Daerah pegunungan dengan ketinggian 100 – 1.000 meter di atas permukaan laut terletak di sebelah Timur, batu cadas dan sebagian mengandung batu bara serta berbagai jenis batu marmer. Batas administrasi sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru, sebelah Selatan dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur dengan Kabupaten Bone, dan sebelah Barat dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali (BPS 2003).

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri atas 12 kecamatan daratan dan 3 kecamatan kepulauan, dengan luas wilayah 1.112,29 km2 dan berjarak 51 km dari Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan kepulauan terdiri atas Kecamatan Liukang Tuppabiring dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 15 yang tediri atas 42 pulau; Kecamatan Liukang Tangaya 9 desa/kelurahan yang terdiri atas 56 pulau; Kecamatan Liukang Kalmas 7 desa/kelurahan yang terdiri atas 19 pulau.

5.2 Potensi Perikanan

penting seperti ikan kembung 1.820,4 ton, ikan layang 1.111 ton, ikan kerapu 29,4 ton, jenis udang 766,1 ton, serta rajungan 669,4 ton pada tahun 2004 (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2004).

5.3 Produksi Perikanan dan Alat Tangkap di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

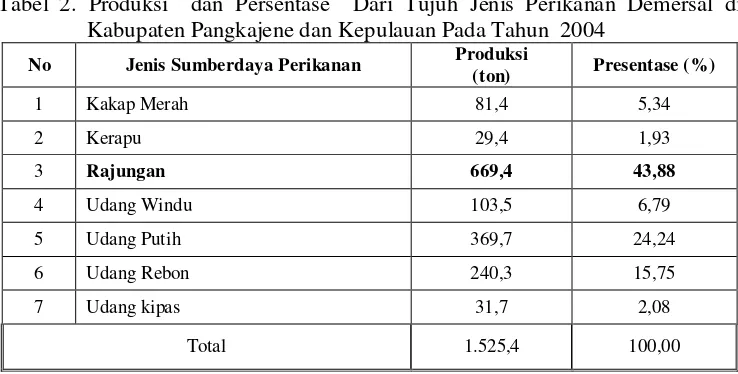

Produksi Rajungan pada tahun 2004 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menempati urutan pertama dari tujuh komoditas perikanan demersal yang menjadi hasil tangkapan unggulan di daerah ini. Kemudian disusul dengan produksi udang putih sebesar 369,5 ton per tahun, atau sebesar 24 persen dari total produksi perikanan demarsal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Produksi dan Persentase Dari Tujuh Jenis Perikanan Demersal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pada Tahun 2004

No Jenis Sumberdaya Perikanan Produksi

(ton) Presentase (%)

1 Kakap Merah 81,4 5,34

2 Kerapu 29,4 1,93

3 Rajungan 669,4 43,88

4 Udang Windu 103,5 6,79

5 Udang Putih 369,7 24,24

6 Udang Rebon 240,3 15,75

7 Udang kipas 31,7 2,08

Total 1.525,4 100,00

Sumber: Data diolah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep periode tahun 1995 – 2004.

[image:46.612.134.503.335.522.2]

dengan nelayan jaring klitik dan dogol, karena pengoperasian kedua alat tangkap ini dilakukan dengan cara menyeret, jaring sehingga diharapkan tidak mengganggu jaring insang yang telah dipasang.

[image:47.612.131.508.275.379.2]Bagan tancap dan serok merupakan alat tangkap yang dioperasikan di perairan pantai pada jarak 0 mil sampai 3 mil laut. Tujuan utama dari kedua alat tersebut adalah untuk menangkap ikan, karena dioperasikan di perairan yang kedalamannya relatif dangkal, maka alat ini juga dapat menangkap rajungan yang berada di sekitar pantai dengan jumlah produksi yang sangat rendah.

Tabel 3. Produksi dan jumlah alat tangkap yang menangkap rajungan tahun 1995, 2000 dan 2004 di Kabupaten Pangkajene dan Kepualuan

Tahun

1995 2000 2004

No Alat tangkap

Jumlah (unit)

Produksi (ton)

Jumlah (unit)

Produksi (ton)

Jumlah (unit)

Produksi (ton)

1 Jaring Insang Tetap 367 201,2 430 454 1013 607,5

2 Jaring Klitik 215 117,9 243 197,2 252 34,7

3 Dogol 8 0,5 156 17,9 79 2,6

Sumber: Data diolah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan periode tahun 1995 – 2004.

5.3.1 Jaring Insang Tetap

Secara umum, konstruksi jaring insang tetap (bottom gillnet) terdiri atas badan jaring (webbing), tali ris atas dan bawah, pelampung (float), pemberat (sinker), tali pemberat (singker line), tali selambar, pelampung tanda dan pemberat tambahan. Jaring insang tetap yang digunakan di lokasi penelitian dibuat sendiri oleh nelayan dan target utama hasil tangkapan adalah rajungan. Badan jaring terbuat dari benang tali PE nomor 4 yang di buka atau diurai kemudian di rajut menjadi jaring. Ukuran mata jaring (mesh size) 3 – 4,5 inci, panjang jaring/tali ris antara 45 – 60 meter setiap utas (pieces), dan lebar jaring 90 cm. Pelampung terbuat dari bahan karet sendal yang dipotong-potong dengan ukuran tertentu. Pemberat terbuat dari timah hitam yang berdiameter 0,73 cm dengan berat 1 gram setiap pemberat. Jumlah pemberat untuk setiap jaring sekitar 1.000 buah. Pelampung tanda terbuat dari gabus atau botol aqua besar.

penggerak yang digunakan umumnya adalah merek Jiangdong dengan kekuatan 16 – 24 PK.

Pengoperasian jaring insang tetap dilakukan selama 14 – 24 jam. Ada nelayan yang memasang alatnya (setting) pada pukul 17.00 sore dan baru ditarik (hauling) pada keesokan harinya pukul 6.00 pagi (14 jam), kemudian alat diambil untuk dibawa pulang.