TESIS

OLEH:

dr. MUHAMMAD JALALUDDIN ASSUYUTHI CHALIL

NIM: 087114013

PERBANDINGAN EFEK KLONIDIN 2

µ

g/Kg INTRAVENA DAN

LIDOKAIN 2% 1.5 mg/Kg INTRAVENA UNTUK MENCEGAH

KENAIKAN TEKANAN INTRA OKULER (TIO) SELAMA

TINDAKAN INTUBASI ENDOTRAKHEAL

PROGRAM MAGISTER KLINIK – SPESIALIS

DEPARTEMEN/SMF ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA/

Judul : Perbandingan Efek Klonidin 2µg/Kg Intravena dan Lidokain 2% 1.5 mg/Kg Intravena untuk Mencegah Kenaikan Tekanan Intra Okuler (TIO) selama Tindakan Intubasi Endotrakheal

Nama : dr. Muhammad Jalaluddin Assuyuthi Chalil

Program Megister : Magister Kedokteran Klinik

Konsentrasi : Anestesiologi dan Terapi Intensif

Menyetujui,

Ketua Program Megister

(dr. Hasanul Arifin, SpAn, KAP, KIC) NIP: 19510423 197902 1 003

Ketua TKP – PPDS

(dr. H. Zainuddin Amir, SpP(K)) NIP: 19540620 198011 1 001 Pembimbing III

(Prof.dr. Aslim Sihotang, SpM (K)) NIP: 130 521 828

Pembimbing I

(Dr.dr. Nazaruddin Umar, SpAN, KNA) NIP: 19510712 198103 1 002

Pembimbing II

Telah diuji pada Tanggal : 04 Februari 2012

PANITIA PENGUJI TESIS

1. dr. Hasanul Arifin, SpAn, KAP, KIC NIP: 19510423 197902 1 003

2. dr. Asmin Lubis, DAF, SpAn, KAP, KMN NIP: 19530121 197902 1 001

TESIS

OLEH

dr. MUHAMMAD JALALUDDIN ASSUYUTHI CHALIL

Pembimbing I : Dr. dr. NAZARUDDIN UMAR, SpAn, KNA Pembimbing II : dr. DADIK WAHYU WIJAYA, SpAn Pembimbing III : Prof. dr. ASLIM SIHOTANG, SpM(K)

PERBANDINGAN EFEK KLONIDIN 2

µ

g/Kg INTRAVENA DAN

LIDOKAIN 2% 1.5 mg/Kg INTRAVENA UNTUK MENCEGAH

KENAIKAN TEKANAN INTRA OKULER (TIO) SELAMA

TINDAKAN INTUBASI ENDOTRAKHEAL

Tesis Ini Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Kedokteran Klinik

di Bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif pada Fakultas Kedokteran

Universitas Sumatera Utara

PROGRAM MAGISTER KLINIK – SPESIALIS

DEPARTEMEN/SMF ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA/

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrah maanir raahiim,

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT karena atas ridho, rahmat

dan karunia– Nya kepada saya sehingga dapat mengikuti Program Pendidikan

Dokter Spesialis I Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran

Universitas Sumatera Utara serta menyusun dan menyelesaikan penelitian ini

sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian pendidikan keahlian dibidang

Anestesiologi dan Terapi Intensif . Shalawat dan salam saya sampaikan kepada

Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-nya Radhiallahu’anhum

ajma’in yang telah membawa perubahan dari zaman kejahiliyahan ke zaman

berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan

penghargaan kepada:

Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Syahril Pasaribu, dr., DTM&H,

MSc., SpA(K), Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara,

Prof. dr. Gontar Alamsyah Siregar, SpPD-KGEH, yang telah memberikan

kesempatan untuk mengikuti Program Pendidkan Dokter Spesialis I Anestesiologi

dan Terapi Intensif di Universitas Sumatera Utara ini. Bapak Direktur RSUP.H.

Adam Malik Medan, Direktur RSUD. Dr. Pirngadi Medan, serta Direktur RS.

Haji Medan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk belajar dan

bekerja di lingkungan rumah sakit ini.

Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada Prof.dr.Achsanuddin

Hanafie, SpAn KIC sebagai ketua Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif

FK USU/RSUP H Adam Malik Medan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada

dan Terapi Intensif. Dr. dr. Nazaruddin Umar, SpAn KNA sebagai sekretaris

Departemen, dr. Akhyar H. Nasution, SpAn, KAKV sebagai sekretaris Program

Studi, serta dr.Ade Veronica HY, SpAn, KIC sebagai Kepala Instalasi

Anestesiologi dan Terapi Intensif RSUP. H. Adam Malik Medan.

Terima kasih saya sampaikan kepada Dr. dr. Nazaruddin Umar, SpAn,

KNA sebagai pembimbing I, dr. Dadik Wahyu Wijaya, SpAn sebagai

pembimbing II, Prof. dr. Aslim Sihotang, SpM (K) sebagai pembimbing III, Dr.

Ir. Erna Mutiara, M.Kes sebagai pembimbing statistik yang banyak membantu

dalam penelitian ini khususnya dalam hal metodologi penelitian dan analisa

statistik.

Rasa hormat dan terima kasih kepada semua guru-guru kami, dr. A. Sani

P. Nasution, SpAn KIC, dr. Chairul M. Mursin, SpAn, Prof. dr. Achsanuddin

Hanafie, SpAn KIC, dr. Hasanul Arifin, SpAn, KAP, KIC, Dr. dr. Nazaruddin

Umar, SpAn, KNA, dr. Asmin Lubis, DAF, SpAn, KAP, KMN, dr. Akhyar H.

Nasution, SpAn KAKV, dr. Yutu Solihat, SpAn KAKV, dr. Nadi Zaini, SpAn,

Dr. Soejat Harto, SpAn, KAP, dr. Muhammad AR, SpAn, dr. Syamsul Bahri,

SpAn, dr. Walman Sitohang, SpAn, dr. Tumbur, SpAn, dr. Ade Veronica HY,

SpAn KIC, dr Tjahaya Indra Utama, dr. Nugroho K.S, SpAn, SpAn, dr. Dadik

Wahyu Wijaya, SpAn, dr. M. Ihsan, SpAn, dr. Guido M. Solihin, SpAn, dr. Qodri

FT, SpAn, KAKV, dr. Romy F Nadeak, SpAn.

Terima kasih kepada seluruh teman-teman residen Anestesiologi dan

Terapi Intensif FKUSU, terutama kepada: dr. Ferdinand AC, dr. Andri Faizal, dr.

Raka JP, dr. Mumia, dr. M. Teguh P dan dr. Haryo atas kerja sama dan bantuan

serta dorongannya selama ini. Terima kasih kepada teman-teman residen Ilmu

Bedah, Ilmu Kebidanan dan Kandungan, THT, Penyakit Mata dan bidang ilmu

kedokteran lainnya yang banyak berhubungan dengan bidang Anestesiologi dan

Anestesiologi, perawat ICU dan perawat lainnya yang banyak berhubungan

dengan kami. Terima kasih juga kepada seluruh pasien dan keluarganya sebagai

“guru” kedua kami dalam menempuh pendidikan spesialis ini

Terima kasih yang tak terhingga kepada keempat orang tua saya, ayahanda

H. Chaliluddin Usman Batubara – Hj. Rahmah Tanjung, H. M. Yunus Rasiman –

Hj. Zuharni atas doa’-doa’ yang telah dipanjatkan kehadirat Allah demi

keberhasilan, keselamatan dan kemudahan saya dalam menjalani pendidikan ini,

atas kasih sayang yang tidak berkesudahan, pengorbanan yang tidak terkira, jerih

payah yang tidak terbalaskan. Semoga Allah memberikan mereka umur yang

berkah, kesehatan yang sempurna dan ketenangan di dalam hatinya. Terima

kasihku jua teruntuk istriku tercinta, dr. Yunnie Trisnawati, M.Ked (Ped), SpA

atas pengorbanan, kesabaran, kesetiaannya kepadaku selama pendidikan ini.

Semoga Allah menganugrahkan anak-anak yang sholeh kepada kami. Demikian

juga kepada adik-adikku: Ahmad Almunawar Abror, Abdul Hafiz Alkhairi, SPi,

M.Sholahuddin Al aiyubi, Am.Komp, Raudhatul Marhamah, Am.Keb, Raudhatul

Inayah, Am.Keb, Raudhatul Jannah, Yudhie Dhamanhuri, SE dan Gunawan

Pradana, SH yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materil

selama saya mengikuti program pendidikan ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita

berserah diri dan memohon rahmat dan pengampunan. Mudah-mudahan ilmu

yang didapat, bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat, agama,bangsa

dan negara.

Wassalamua’laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 04 Februari 2012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... iv

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR GRAFIK ... xiv

ABSTRAK ... xvi

ABSTRACT ... xvii

BAB 1 ... 1

PENDAHULUAN ... 1

1.1 LATAR BELAKANG ... 1

1.2 RUMUSAN MASALAH ... 8

1.3 HIPOTESIS ... 8

1.4 TUJUAN PENELITIAN ... 8

1.4.1 Tujuan umum ... 8

1.4.2 Tujuan khusus ... 8

1.5.1 Manfaat akademis ... 9

1.5.2 Manfaat praktis ... 9

BAB 2 ... 10

TINJAUAN PUSTAKA ... 10

2.1. JALAN NAFAS ... 10

2.1.1. Anatomi ... 10

2.1.2. Pipa endotrakhea (ETT) ... 12

2.1.3. Laringoskop rigid ... 13

2.1.4. Teknik laringoskopi dan intubasi ... 14

2.2. Mekanisme respon hemodinamik terhadap laringoskopi dan intubasi endotrakheal ... 18

2.3. STRESS RESPONSE ... 21

2.4. STRESS HORMONE ... 23

2.5. LIDOKAIN ... 24

2.5.1. Struktur, rumus bangun ... 24

2.5.2. Famakokinetik ... 25

2.5.4. Toksisitas Lidokain ... 27

2.6. KLONIDIN ... 29

2.6.1. Struktur,rumus bangun ... 29

2.6.2. Farmakokinetik ... 30

2.6.3. Mekanisme kerja ... 30

2.6.4. Efek samping ... 34

2.6.5. Hipertensi rebound ... 35

2.7. FISIOLOGI HUMOUR AKUEUS DAN TEKANAN INTRAOKULER (TIO) ... 36

2.7.1. Humor akueus ... 36

2.7.2. Tekanan vena episkleral ... 37

2.8. TEKANAN INTRAOKULER (TIO) ... 38

2.9. TONOMETER ... 39

2.9.1. Jenis ... 39

2.9.2. Klasifikasi ... 40

2.9.3. Tonometer schiotz ... 41

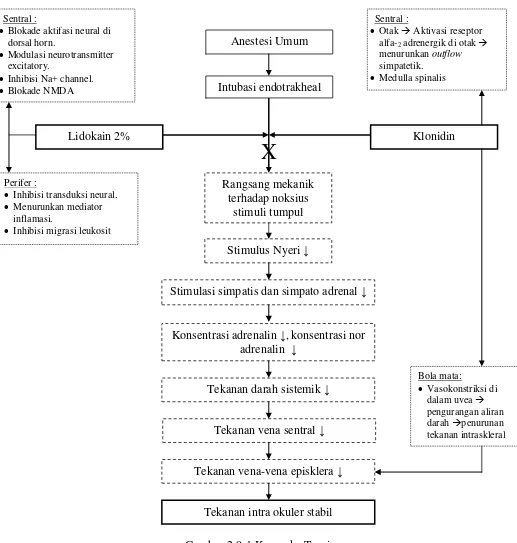

KERANGKA TEORI ... 44

BAB 3 ... 46

METODOLOGI PENELITIAN ... 46

3.1. DESAIN PENELITIAN ... 46

3.2. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN ... 46

3.2.1. Tempat ... 46

3.2.2. Waktu ... 46

3.3. POPULASI DAN SAMPEL ... 46

3.3.1. Populasi ... 46

3.3.2. Sampel ... 46

3.4. KRITERIA INKLUSI DAN EKSKLUSI ... 47

3.4.1. Kriteria Inklusi ... 47

3.4.2. Kriteria Eksklusi ... 47

3.4.3. Kreiteria drop out ... 47

3.5. BESAR SAMPEL ... 47

3.6. ALAT, BAHAN DAN CARA KERJA ... 48

3.6.1. Alat dan Bahan ... 48

3.7. IDENTIFIKASI VARIABEL ... 51

3.7.1. Variabel Independent ... 51

3.7.2. Variabel Dependent ... 51

3.8. RENCANA MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA ... 51

3.9. DEFINISI OPERASIONAL ... 52

3.10. MASALAH ETIKA ... 53

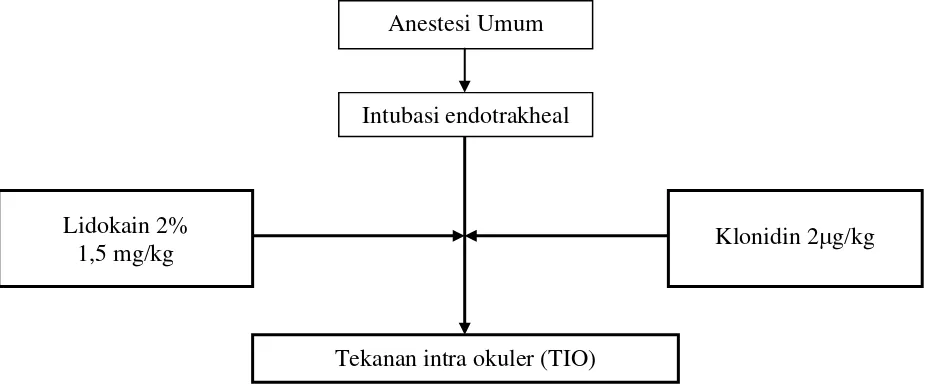

3.11. ALUR PENELITIAN ... 54

BAB 4 ... 55

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 55

4.1. HASIL ... 55

4.1.1. Karekteristik Pasien ... 55

4.1.2. Perbandingan Profil Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler Pre anesthesia antar Kelompok ... 56

4.1.3. Perbandingan Profil Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler 1 Menit sebelum Intubasi (T-0) antar Kelompok ... 57

4.1.5. Perbandingan Profil Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler 2 Menit

setelah Intubasi (T-2) antar Kelompok ... 58

4.1.6. Perbandingan Profil Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler 3 Menit

setelah Intubasi (T-3) antar Kelompok ... 58

4.1.7. Pebandingan Nilai Rata-Rata Profil Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler

(TIO) antara T-pre dengan T-0, T-1, T-2, dan T-3 di dalam Kelompok A .. 59

4.1.8. Pebandingan Nilai Rata-Rata Profil Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler

(TIO) antara T-pre dengan T-0, T-1, T-2, dan T-3 di dalam Kelompok B .. 60

4.1.9. Perbandingan Rata-Rata Persentase Penurunan Tekanan Sitolik antar

Kelompok ... 62

4.1.10. Perbandingan Rata-Rata Persentase Penurunan Tekanan Diastolik antar

Kelompok ... 62

4.1.11. Perbandingan Rata-Rata Persentase Penurunan MAP antar Kelompok .... 63

4.1.12. Perbandingan Rata-Rata Persentase Penurunan Laju Nadi antar Kelompok

63

4.1.13. Perbandingan Rata-Rata Persentase Penurunan Tekanan Intra Okuler (TIO)

antar Kelompok ... 64

BAB 5 ... 71

KESIMPULAN DAN SARAN ... 71

5.1. KESIMPULAN ... 71

5.2. SARAN ... 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1-1 Anatomi jalann nafas ... 10

Gambar 2.1-2 Susunan cartilago yang menyusun laring ... 11

Gambar 2.1-3 Saraf simpatis pada jalan nafas ... 12

Gambar 2.1-7 ETT dengan mandren yang dibentuk mirip stik hoki ... 15

Gambar 2.1-8 Posisi aman dan intubasi dengan blade macinthos ... 16

Gambar 2.1-9 Gambaran glotis selama laringoscopi dengan blade ... 17

Gambar 2.5-1 Rumus bangun lidokain ... 25

Gambar 2.5-2 Mekanisme kerja anestesi lokal ... 26

Gambar 2.5-3 Hubungan tanda dan gejala anestesi lokal dengan ... 28

Gambar 2.6-1 Rumus bangun klonidin ... 29

Gambar 2.6-2 Respon yang dapat dimediasi oleh reseptor –reseptor ... 31

Gambar 2.9-1 Tonometer Schiotz ... 41

Gambar 2.9-1 Kerangka Teori ... 44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1-1. Prosedur operasi mata terbuka ... 3

Tabel 2.1-2 Patokan ukuran ETT ... 13

Tabel 2.1-3 Komplikasi dari intubasi ... 18

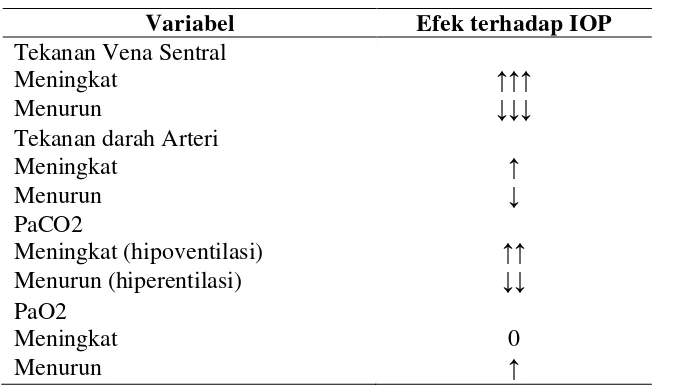

Tabel 2.8-1 Efek kardiopulmonal terhadap TIO ... 38

Tabel 2.9-1 Konversi tonometer Schiotz ... 43

Tabel 4.1-1 Karekteristik Data Penelitian ... 55

Tabel 4.1-2 Uji Shapiro-Wilk ... 56

Tabel 4.1-3 Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler Pre Anesthesia ... 56

Tabel 4.1-4 Perbandingan Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler 1 Menit sebelum Intubasi (T-0) antar Kelompok ... 57

Tabel 4.1-5 Perbandingan Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler 1 Menit setelah Intubasi (T-1) antar Kelompok ... 57

Tabel 4.1-6 Perbandingan Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler 2 Menit setelah Intubasi (T-2) antar Kelompok ... 58

Tabel 4.1-7 Perbandingan Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler 3 Menit setelah Intubasi (T-3) antar Kelompok ... 58

Tabel 4.1-8 Pebandingan Nilai Rata-Rata Profil Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler (TIO) antara T-pre dengan T-0, dan T-1 di dalam Kelompok A .. 59

Tabel 4.1-9 Pebandingan Nilai Rata-Rata Profil Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler (TIO) antara T-pre dengan T-2, dan T-3 di dalam Kelompok A .. 60

Tabel 4.1-10 Pebandingan Nilai Rata-Rata Profil Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler (TIO) antara T-pre dengan T-2, dan T-3 di dalam Kelompok B .. 60

Tabel 4.1-11 Pebandingan Nilai Rata-Rata Profil Hemodinamik dan Tekanan Intra Okuler (TIO) antara T-pre dengan T-2, dan T-3 di dalam Kelompok B .. 61

Tabel 4.1-12 Perbandingan Rata-Rata Persentase Penurunan Tekanan Sitolik antar Kelompok ... 62

Tabel 4.1-14 Perbandingan Rata-Rata Persentase Penurunan MAP antar Kelompok ... 63

Tabel 4.1-15 Perbandingan Rata-Rata Persentase Penurunan Laju Nadi antar Kelompok ... 63

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI ... 80

LAMPIRAN 2 : JADWAL TAHAPAN PENELITIAN ... 81

LAMPIRAN 3 : PENJELASAN MENGENAI PENELITIAN ... 82

LAMPIRAN 4 : LEMBAR PERSETUJUAN SEBAGAI SUBJEK PENELITIAN . 84 LAMPIRAN 5 : LEMBARAN OBSERVASI PERIOPERATIF PASIEN ... 85

LAMPIRAN 6 : RANDOMISASI BLOK SAMPEL DAN DAFTAR SAMPEL ... 86

LAMPIRAN 7 : SURAT PERSETUJUAN KOMISI ETIK ... 87

ABSTRAK

Latar Belakang. Intubasi endotrakheal merupakan tindakan yang rutin dilakukan pada pasien-pasien yang menjalani operasi intra okuler dengan anestesi umum untuk menjaga patensi jalan nafas, memberikan akses pembedahan yang lebih baik dan memfasilitasi

ventilasi paru untuk mengendalikan PaCO2

Tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan obat alternatif dalam upaya pencegahan kenaikan TIO selama tindakan intubasi endotrakheal.

. Akan tetapi, tindakan intubasi itu sendiri dapat menimbulkan takikardi, hipertensi, dan peningkatan tekanan intra okuler (TIO). Keadaan ini dapat membahayakan pasien-pasien yang disertai hipertensi dan penyakit

kardiovaskular, glaukoma dan penetrating eye injury. Setiap faktor yang dapat

meningkatkan TIO akan menyebabkan drainase humor aqueous atau pengeluaran humor

vitreous melalui luka dan dapat mengakibatkan komplikasi yang serius berupa kerusakan fungsi penglihatan secara permanen.

Metode. Setelah mendapat persetujuan dari komite etik penelitian bidang kesehatan Fakultas Kedokteran USU, penelitian dilakukan dengan desain uji klinis acak tersamar ganda terhadap 40 pasien bedah elektif dengan intubasi endotrakheal, berusia antara 18-40 tahun, dengan status fisik ASA 1 atau 2. Pasien dibagi menjadi 2 kelompok (A dan B), masing-masing 20 orang. Kelompok A diberikan Klonidin 2µg/kgBB intravena 30 menit sebelum intubasi endotrakheal, sedangkan kelompok B diberikan Lidokain 2% 1,5 mg/kgBB intravena 2 menit sebelum tindakan. Semua pasien dipremedikasi dengan midazolam 0,1 mg/kgBB intravena dan pethidin 1 mg/kgBB intravena 5 menit sebelum intubasi. Induksi dilakukan dengan menggunakan propofol 2 mg/kgBB intravena dan rokuronium 1 mg/kgBB intravena 2 menit sebelum intubasi. Pengukuran profil hemodinamik (tekanan darah sistolik dan diastolik, tekanan arteri rata-rata, laju nadi) dan TIO dilakukan dalam 4 urutan waktu, yaitu sebelum tindakan anestesi (T-pre), 1 menit sebelum intubasi (T-0), 1 menit setelah intubasi (T-1), serta pada menit ke-2 dan ke-3 setelah intubasi (T-2 dan T-3). Pengukuran TIO dilakukan pada mata kanan dengan

Tonometri Schiotz. Uji hipotesis dilakukan dengan Mann whitney test dengan p<0,05

dianggap bermakna.

Hasil. Data karekteristik pasien tidak didapatkan perbedaan yang bermakna diantara kedua kelompok penelitian. Baik pada kelompok A maupun B, didapatkan penurunan profil hemodinamik dan TIO yang bermakna antara saat T-pre dengan T-0, T-1, T-2, dan

T-3 (p<0,05). Namun secara statistik, penurunan tersebut tidak menunjukkan perbedaan

yang bermakna antara kedua kelompok penelitian (p>0,05).

Kesimpulan. Kedua obat ini mempunyai kemampuan yang sama dalam menumpulkan respon hemodinamik dan menurunkan TIO, serta mencegah kenaikan TIO akibat tindakan intubasi endotrakheal.

ABSTRACT

Background. Endotracheal intubation is routinely performed during general anaesthesia in patients undergoing intraocular surgery to secure a clear airway, allowing good

surgical access and facilitating ventilation of the lungs to control of PaCO2

Aim. The aim of this study is to found alternative medicine in order to prevent the increase of intraocular pressure (IOP) during endotracheal intubation.

. However,

intubation is associated with tachycardia, hypertension and an increase in intraocular

pressure (IOP). Such situations are likely to be harmful to the patients with hypertension,

cardiovascular disease, glaucoma, and penetrating eye injury. Any factor that may increases IOP will tend to cause drainage of aqueous humour or extrusion of the vitreous humour through the wound. The latter is a serious complication that can permanently damage vision.

Method. After approval by the local ethics committee, a double blind and randomized clinical trial on 40 patients of ASA 1 or 2 aged 18-40 years who had undergone elective surgery using endotracheal intubation was conducted. The patients were divided into two groups (group A, n=20, and group B, n=20). Group A was administered clonidine

2µg.kg-1 IV 30 minute prior to endotracheal intubation, meanwhile group B was

administered lidocain 2% 1,5 mg.kg-1 IV 2 minutes before intubation. All of the patients

had received midazolam 0,1 mg.kg-1 IV and pethidine 1 mg.kg-1 IV as pre-medication 5

minutes before intubation. General anaesthesia was induced 2 minutes before intubation

with propofol 2 mg.kg-1 IV followed by rocuronium 1 mg.kg-1

Result. Patient characteristics data showed no differences between two groups. Hemodynamic profile and IOP within both groups A and B was showed significance

reduction between T-pre and T-0, T-1, T-2 and T-3 (p<0,05). But statistically, the decline

did not show significant differences between treatment groups (p>0,05).

IV to facilitate tracheal intubation. Hemodynamic profile (systolic and diastolic blood pressure, mean arterial pressure, heart rate) and IOP were measured on the right eye using the Schioetz tonometer in 4 sequences of time, before pre-medication (T-pre), 1 minute before intubation (0), and 1, 2, and 3 minutes after endotracheal intubation (1, 2, and T-3). Non-parametric data was compared between group by Mann Whitney test. Statistical significance was assumed if p<0,05.

Conclusion. Both drugs have the same ability in blunting the hemodynamic response and lowering the IOP, and preventing the increase in IOP caused by endotracheal intubation.

ABSTRAK

Latar Belakang. Intubasi endotrakheal merupakan tindakan yang rutin dilakukan pada pasien-pasien yang menjalani operasi intra okuler dengan anestesi umum untuk menjaga patensi jalan nafas, memberikan akses pembedahan yang lebih baik dan memfasilitasi

ventilasi paru untuk mengendalikan PaCO2

Tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan obat alternatif dalam upaya pencegahan kenaikan TIO selama tindakan intubasi endotrakheal.

. Akan tetapi, tindakan intubasi itu sendiri dapat menimbulkan takikardi, hipertensi, dan peningkatan tekanan intra okuler (TIO). Keadaan ini dapat membahayakan pasien-pasien yang disertai hipertensi dan penyakit

kardiovaskular, glaukoma dan penetrating eye injury. Setiap faktor yang dapat

meningkatkan TIO akan menyebabkan drainase humor aqueous atau pengeluaran humor

vitreous melalui luka dan dapat mengakibatkan komplikasi yang serius berupa kerusakan fungsi penglihatan secara permanen.

Metode. Setelah mendapat persetujuan dari komite etik penelitian bidang kesehatan Fakultas Kedokteran USU, penelitian dilakukan dengan desain uji klinis acak tersamar ganda terhadap 40 pasien bedah elektif dengan intubasi endotrakheal, berusia antara 18-40 tahun, dengan status fisik ASA 1 atau 2. Pasien dibagi menjadi 2 kelompok (A dan B), masing-masing 20 orang. Kelompok A diberikan Klonidin 2µg/kgBB intravena 30 menit sebelum intubasi endotrakheal, sedangkan kelompok B diberikan Lidokain 2% 1,5 mg/kgBB intravena 2 menit sebelum tindakan. Semua pasien dipremedikasi dengan midazolam 0,1 mg/kgBB intravena dan pethidin 1 mg/kgBB intravena 5 menit sebelum intubasi. Induksi dilakukan dengan menggunakan propofol 2 mg/kgBB intravena dan rokuronium 1 mg/kgBB intravena 2 menit sebelum intubasi. Pengukuran profil hemodinamik (tekanan darah sistolik dan diastolik, tekanan arteri rata-rata, laju nadi) dan TIO dilakukan dalam 4 urutan waktu, yaitu sebelum tindakan anestesi (T-pre), 1 menit sebelum intubasi (T-0), 1 menit setelah intubasi (T-1), serta pada menit ke-2 dan ke-3 setelah intubasi (T-2 dan T-3). Pengukuran TIO dilakukan pada mata kanan dengan

Tonometri Schiotz. Uji hipotesis dilakukan dengan Mann whitney test dengan p<0,05

dianggap bermakna.

Hasil. Data karekteristik pasien tidak didapatkan perbedaan yang bermakna diantara kedua kelompok penelitian. Baik pada kelompok A maupun B, didapatkan penurunan profil hemodinamik dan TIO yang bermakna antara saat T-pre dengan T-0, T-1, T-2, dan

T-3 (p<0,05). Namun secara statistik, penurunan tersebut tidak menunjukkan perbedaan

yang bermakna antara kedua kelompok penelitian (p>0,05).

Kesimpulan. Kedua obat ini mempunyai kemampuan yang sama dalam menumpulkan respon hemodinamik dan menurunkan TIO, serta mencegah kenaikan TIO akibat tindakan intubasi endotrakheal.

ABSTRACT

Background. Endotracheal intubation is routinely performed during general anaesthesia in patients undergoing intraocular surgery to secure a clear airway, allowing good

surgical access and facilitating ventilation of the lungs to control of PaCO2

Aim. The aim of this study is to found alternative medicine in order to prevent the increase of intraocular pressure (IOP) during endotracheal intubation.

. However,

intubation is associated with tachycardia, hypertension and an increase in intraocular

pressure (IOP). Such situations are likely to be harmful to the patients with hypertension,

cardiovascular disease, glaucoma, and penetrating eye injury. Any factor that may increases IOP will tend to cause drainage of aqueous humour or extrusion of the vitreous humour through the wound. The latter is a serious complication that can permanently damage vision.

Method. After approval by the local ethics committee, a double blind and randomized clinical trial on 40 patients of ASA 1 or 2 aged 18-40 years who had undergone elective surgery using endotracheal intubation was conducted. The patients were divided into two groups (group A, n=20, and group B, n=20). Group A was administered clonidine

2µg.kg-1 IV 30 minute prior to endotracheal intubation, meanwhile group B was

administered lidocain 2% 1,5 mg.kg-1 IV 2 minutes before intubation. All of the patients

had received midazolam 0,1 mg.kg-1 IV and pethidine 1 mg.kg-1 IV as pre-medication 5

minutes before intubation. General anaesthesia was induced 2 minutes before intubation

with propofol 2 mg.kg-1 IV followed by rocuronium 1 mg.kg-1

Result. Patient characteristics data showed no differences between two groups. Hemodynamic profile and IOP within both groups A and B was showed significance

reduction between T-pre and T-0, T-1, T-2 and T-3 (p<0,05). But statistically, the decline

did not show significant differences between treatment groups (p>0,05).

IV to facilitate tracheal intubation. Hemodynamic profile (systolic and diastolic blood pressure, mean arterial pressure, heart rate) and IOP were measured on the right eye using the Schioetz tonometer in 4 sequences of time, before pre-medication (T-pre), 1 minute before intubation (0), and 1, 2, and 3 minutes after endotracheal intubation (1, 2, and T-3). Non-parametric data was compared between group by Mann Whitney test. Statistical significance was assumed if p<0,05.

Conclusion. Both drugs have the same ability in blunting the hemodynamic response and lowering the IOP, and preventing the increase in IOP caused by endotracheal intubation.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pasien-pasien mata umumnya memiliki risiko khusus terhadap tindakan

anestesi. Pasien biasanya datang dengan umur yang ekstrim, sangat muda atau

justru sangat tua. Oleh karenanya, kondisi medis yang mendasari keadaan pasien

tersebut dapat memperberat risiko anestesi, demikian juga halnya respon pasien

terhadap obat-obat anestesi yang diberikan. Seringnya, pasien-pasien mata yang

mendapat pengobatan sehubugan dengan penyakit mata yang mereka derita dapat

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tatalaksana anestesi. Terdapat

variasi data mortalitas yang berkaitan dengan tindakan anestesi pada

operasi-operasi mata sejak tahun 1960 sampai 1970-an, yaitu berkisar antara 0.06% –

0.16% tanpa membedakan apakah pasien mendapat tindakan anestesi lokal atau

umum.1 Quigley pada tahun 1974 menyatakan bahwa morbiditas yang berkaitan

dengan tindakan anestesi pada pembedahan mata termasuk di dalamnya mual,

muntah, perdarahan retrobulbar, perforasi dan hilangnya humor vitreous.

Pengetahuan mengenai anatomi dan fisiologi mata merupakan hal yang

penting bagi seorang dokter anestesi, diantaranya adalah pemahaman tentang

tekanan intra okuler (TIO) serta bagaimana tekanan tersebut dapat dipengaruhi

oleh beberapa penyakit dan obat-obatan, termasuk obat-obat yang digunakan

dalam tindakan anestesi.

2

3

Karena, salah satu tujuan penting dalam tatalaksana

anestesi selama tindakan pembedahan mata adalah mengupayakan agar TIO tetap

terkendali. Terutama sekali pada tindakan pembedahan mata sistem terbuka,

dimana variasi perubahan TIO yang besar selama pembedahan dapat berakibat

terjadinya kerusakan pada fungsi penglihatan paska operasi. Pada pasien-pasien

seperti ini, tindakan-tindakan yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya suatu

peningkatan TIO, termasuk stres mekanik ataupun farmakologik, haruslah

Usaha-usaha untuk mengendalikan TIO dalam rentang nilai yang fisiologis

(berkisar antara 10-20 mmHg) merupakan suatu keharusan untuk

mempertahankan kondisi anatomis yang diperlukan untuk fungsi refraksi dan

penglihatan yang optimal. Pentingnya TIO pada seorang dokter anestesi adalah

sebagai berikut:

1) Pasien dengan peningkatan TIO yang terjadi secara akut atau kronis

yang menjalani tindakan pembedahan korektif.

2) Pasien dengan peningkatan TIO kronik yang menjalani tindakan

pembedahan non-ophthalmic.

3) Pasien dengan tindakan pembedahan bola mata terbuka akibat adanya

penetrating eye injury.

4) Beberpa obat dan tindakan yang digunakan dalam anestesi yang dapat

mempengaruhi TIO.

Tekanan intra okuler membantu untuk menjaga bentuk dan organel di dalam

bola mata. Variasi tekanan yang temporer umumnya dapat ditoleransi oleh mata

normal. Kedipan mata meningkatkan tekanan intra okuler sebanyak 5 mmHg

hingga dapat mencapai 26 mmHg. Ketika bola mata terbuka selama tindakan

operasi (tabel1.1-1) atau setelah perforasi traumatik, tekanan intra okuler akan

mendekati tekanan atmosfer. Beberapa faktor yang normalnya meningkatkan

tekanan intra okuler dapat mengakibatkan terjadinya penurunan volume intra

okuler yang disebabkan oleh mengalirnya humor aqueous atau keluarnya humor

vitreous melalui luka yang ada. Penyebab terakhir merupakan komplikasi serius

yang dapat memperburuk penglihatan secara permanent. 5

Intubasi trakhea, merupakan tindakan yang rutin dilakukan pada

pasien-pasien yang menjalani operasi intra okuler dengan anestesi umum untuk menjaga

patensi jalan nafas, memberikan akses pembedahan yang lebih baik dan

memfasilitasi ventilasi paru untuk mengendalikan PaCO 6

intubasi itu sendiri mempunyai efek terhadap terjadinya takikardia, hipertensi,

peningkatan TIO, dan tekanan intra kranial.8,9

Tabel 1.1-1. Prosedur operasi mata terbuka

Ekstraksi Katarak

6

Perbaikan laserasi kornea

Transplantasi kornea (penetrasi keratoplasti) Iridektomi perifer

Pengambilan benda asing Perbaikan ruptur bola mata

Implantasi lensa intraokuler sekunder

Trabekulektomi (dan prosedur penyaringan lain) Vitrektomi (anterior dan posterior)

Perbaikan kebocoran dari luka

Keadaan tersebut dapat membahayakan pasien-pasien yang disertai

hipertensi dan penyakit kardiovaskuler10, space-occupying lesion (SOL) di intra

kranial, glaukoma, dan penetrating eye injury.1,9,11 Setiap faktor yang dapat

meningkatkan TIO akan menyebabkan drainase humor aqueous atau pengeluaran

humor vitreous melalui luka dan dapat mengakibatkan komplikasi yang serius

berupa kerusakan fungsi penglihatan secara permanen.12

Banyak penelitian yang telah menunjukkan bahwa peningkatan TIO yang

signifikan dapat terjadi sebagai akibat tindakan laringoskopi dan intubasi.13

Respon hemodinamik terhadap tindakan laringoskopi dan intubasi tampaknya

mempunyai efek yang lebih signifikan terhadap peningkatan TIO dari pada akibat

pemberian suksinilkolin.12-18 Laringoskopi dan intubasi akan menyebabkan

kenaikan TIO sebesar 10-20 mmHg.5,19 Muntah, batuk dan bucking pada tindakan

intubasi endotrakheal menyebabkan peningkatan TIO yang dramatis mencapai

30-40 mmHg.13,20 Hal ini mungkin berkaitan dengan respon simpatis kardiovaskuler

akibat intubasi trakhea.19 Fluktuasi yang kecil dari tekanan darah arteri juga

ketika terjadi hipertensi dan akan turun secara signifikan apabila terjadi hipotensi.

Di lain pihak, perubahan tekanan vena juga memiliki pengaruh yang besar

terhadap TIO. Muntah, batuk, bucking dan maneuver valsava, dapat

mengakibatkan terbendungnya sistem vena, yang akan mengganggu outflow

humor aqueous dan meningkatkan volume darah koroidal.13 Peningkatan TIO

terjadi segera setelah intubasi trakhea (dalam 20 detik)21 dan akan menghilang

setelah 1 atau 2 menit.21- 23

Dikatakan bahwa, respon hemodinamik akibat laringoskopi dan intubasi

trakhea mencerminkan suatu peningkatan aktivitas simpatoadrenal akibat

stimulasi pada orofaringeal dan laringotrakheal.24,25 Reaksi ini tidak dapat dicegah

dengan pemberian premedikasi rutin.26,27 Shribman et al, telah menunjukkan

bahwa ujung afferent utama terhadap stimulus yang bertanggung jawab pada

respon adrenergik mungkin adalah struktur supraglotik.28 Stimulasi adrenergik

dapat menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah yang berakibat pada

peningkatan tekanan vena sentral (hubungannya lebih dekat terhadap kenaikan

TIO dari pada terhadap tekanan darah arteri). Stimulasi adrenergik juga

meningkatkan tahanan aliran humor aqueous antara bilik depan dan kanal

Schlemm’s.29

Bharti N dkk (2008), melakukan penelitian terhadap 60 pasien ASA 1 atau

2, membandingkan perubahan TIO antara pasien yang diintubasi dengan ILMA

(intubating laryngeal mask airway) dengan yang diintubasi secara konvensional

menggunakan laringoskop. Pada akhir penelitian diperoleh bahwa terjadi

peningkatan TIO yang bermakna dari nilai baseline dibandingkan setelah tindakan

intubasi trakhea, yaitu dari 7,2+1,4 menjadi 16,8+5,3 mmHg (p<0,01) dan tidak

kembali ke level preintubasi selama 5 menit. Tekanan arteri rata-rata juga

menunjukkan peningkatan yang bermakna setelah intubasi trakhea, yaitu dari nilai

preintubasi selama 5 menit. Sedangkan laju jantung pada kedua kelompok

sama-sama mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan nilai preintubasi (p<0,05).9

Banyak cara telah dicoba untuk mengurangi insidensi dan keparahan yang

ditimbul akibat respon hemodinamik selama tindakan intubasi trakhea, seperti

penggunaan opioid30, zat anestesi lokal baik secara topikal31 ataupun diberikan

secara intravena32-34, obat penghambat α- atau β-adrenergik35,36,

angiotensin-converting enzyme inhibitor, klonidin, obat-obat vasodilator seperti sodium

nitroprusside, prostaglandin E1

Mahajan RP et al (1988)14, melaporkan dalam hasil penelitiannya tentang

nitrogliserin (NTG) intranasal dan TIO selama anestesi umum. Mereka melakukan

dua penelitian yang terpisah mengenai efek NTG terhadap TIO. Dalam penelitian

pertama, 12 orang dewasa PS-ASA 1 mendapat 3 ml larutan NTG (2mg/3ml)

yang diberikan secara intranasal selama steady-state anestesi umum, diperoleh

penurunan TIO yang bermakna bersama dengan turunnya tekanan darah arteri dan

vena sentral. Pada penelitian kedua, terhadap 30 orang pasien yang terbagi

menjadi 2 kelompok secara random tersamar ganda. Kelompok 1 mendapat

normal salin 3 ml dan kelompok 2 mendapat NTG 2mg/3ml, keduanya diberikan

secara intranasal 2 menit sebelum induksi. Induksi anestesi dilakukan dengan

thiopental lalu diikuti pemberian suksinilkolin 1,5mg/kgBB. Diakhir penelitian

didapat bahwa pasien pada kelompok 1 mengalami kenaikan TIO yang bermakna

setelah pemberian suksinilkolin. Sedangkan pada kelompok 2, peningkatan TIO

setelh pemberian suksinilkolin dan setelah intubasi trakhea secara signifikan lebih

rendah dibandingkan dengan kelompok 1.

dan obat-obat calcium channel-blocking.37

Warner et al (1989)38, melakukan penelitian tentang efek lidokain,

suksinilkolin dan intubasi trakhea terhadap TIO pada anak-anak dengan PS-ASA

1 berusia antara 18 bulan sampai 7 tahun yang menjalani koreksi strabismus yang

dianestesi dengan halotan dan nitrous oksid (NO). Dalam penelitian tersebut

sebelum laringoskopi, menyebabkan kenaikan TIO yang tidak bermakna antara

saat segera sebelum dengan saat setelah intubasi trakhea.

Zimmerman AA et al (1996)39, melakukan penelitian terhadap 60 orang

pasien PS-ASA I atau II yang dirandom, bertujuan untuk menilai apakah

kombinasi propofol dan alfentanil dapat mencegah peningkatan TIO akibat

pemberian suksinilkolin dan intubasi endotrakhea selama tindakan rapid sequence induction (RSI). Mereka menyimpulkan bahwa kombinasi propofol dan alfentanil

mencegah kenaikan TIO akibat pemberian suksinilkolin dan RSI.

Mowafi HA et al (2003)40, melaporkan hasil penelitiannya tentang

perubahan TIO selama tindakan laparoskopi pada pasien-pasien yang dianestesi

dengan propofol total intravenous anesthesia (TIVA) dibandingkan dengan

anestesi inhalasi isofluran. Setelah melakukan penelitian terhadap 40 orang wanita

dewasa PS-ASA I atau II untuk operasi laparoskopi ginekologi elektif, mereka

menyimpulkan bahwa propofol TIVA dapat menurunkan TIO selama laparoskopi

dan mungkin merupakan obat pilihan bila pengendalian TIO selama operasi

diperlukan.

Georgiou M et al (2002)12, telah melakukan penelitian tentang sufentanil

atau klonidin untuk meredam kenaikan TIO selama RSI. Sebanyak 32 orang

pasien dengan PS-ASA I-III yang telah terjadwal untuk tindakan operasi

non-ophthalmik ikut dalam penelitian yang bersifat prospektif, tersamar ganda dan

teracak. Diakhir peneltian mereka menyimpulkan bahwa sufentanil 0,05µg/kgBB

intravena dapat menghambat kenaikan TIO yang berhubungan dengan pemberian

suksinilkolin selama RSI. Dilain pihak, klonidin gagal menunjukkan efek yang

sama. Hal ini mungkin disebabkan efek puncak klonidin (tercapai setelah 30-60

menit) yang belum adekuat saat dilakukannya RSI.

pada pasien-pasien yang menjalani operasi non-ophthalmic. Tiga puluh dua pasien

usia 16-60 tahun, PS-ASA I-II yang telah terjadwal untuk tindakan operasi

non-ophthalmic ikut dalam penelitian ini. Mereka menyimpulkan bahwa anestesi

umum dengan remifentanil sebagai analgetik akan menurunkan TIO.

Moeini HA et al (2006)19, telah melaporkan hasil peneltiannya mengenai

efek lidokain dan sufentanil dalam mencegah kenaikan tekanan intra okuluer

akibat suksinilkolin dan intubasi endotrakhea. Sebanyak 210 pasien ikut

berpartisipasi dalam penelitian yang bersifat uji klinis tersamar ganda ini. Dari

hasil penelitian disimpulkan bahwa premedikasi dengan lidokain dan sufentanil

tidak hanya mencegah kenaikan TIO akibat pemberian suksinilkolin, laringoskopi

dan intubasi trakhea, akan tetapi juga menurunkan TIO, sehingga memberikan

kondisi yang lebih baik selama pembedahan.

Yavascaoglu B et al (2007)41, telah melakukan penelitian tentang

perbandingan esmolol dan deksmedetomidin untuk melemahkan TIO dan respon

hemodinamik terhadap laringoskopi dan intubasi trakhea, yang melibatkan 60

pasien PS-ASA I-II, berusia 18-60 tahun, yang menjalani tindakan pembedahan

non-ophthalmic elektif. Pada akhir penelitian mereka menyimpulkan bahwa

deksmedetomidin lebih efektif dari pada esmolol dalam mencegah respon

hemodinamik dan kenaikan TIO pada saat intubasi trakhea.

Dari uraian latar belakang penelitian tadi, maka dapat ditarik beberapa

permasalahan yang menyebabkan peneltian ini penting untuk dilakukan, yaitu:

a) Sebagai seorang ahli anestesi harus mampu melakukan managemen

anestesia terhadap pasien-pasien dengan trauma okuli terbuka,

pasien-pasien yang memerlukan pencegahan kenaikan TIO selama

pembedahan mata, pasien dengan gangguan TIO yang akan

menjalani tindakan pembedahan non-ophthalmic dengan anestesi

b) Tindakan laringoskopi dan intubasi trakhea dapat menyebabkan

teraktivasinya simpatoadrenal akibat stimulasi pada orofaringeal dan

laringotrakheal, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kenaikan

TIO

c) Dari beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan, belum ada

yang membandingkan efek antara klonidin dosis 0,2µg/kgBB

intravena dengan lidokain 2% dosis 1,5mg/kgBB intravena dalam

upaya pencegahan kenaikan TIO saat laringoskopi dan intubasi

trakhea.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Apakah ada perbedaan efek klonidin 2µg/kg intravena dan lidokain 2% 1.5

mg/kg intravena untuk mencegah kenaikan tekanan intra okuler selama tindakan

intubasi endotrakheal.

1.3 HIPOTESIS

Ada perbedaan efek klonidin 2µg/kg intravena dan lidokain 2% 1.5 mg/kg

intravena untuk mencegah kenaikan tekanan intra okuler selama tindakan intubasi

endotrakheal.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

1.4.1 Tujuan umum

Untuk memperoleh obat alternatif dalam mencegah kenaikan tekanan intra

okuler selama tindakan intubasi endotrakheal.

1.4.2 Tujuan khusus

a. Untuk mengetahui efek klonidin 2µg/kg intravena dalam mencegah

b. Untuk mengetahui efek lidokain 2% 1.5 mg/kg intravena dalam mencegah

kenaikan tekanan intra okuler selama tindakan intubasi endotrakheal

c. Untuk mengetahui perbandingan efek kedua obat, sehingga diketahui obat

mana yang lebih efektif dalam mencegah kenaikan tekanan intra okuler

selama tindakan intubasi endotrakheal

1.5 MANFAAT PENELITIAN

1.5.1 Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan

tambahan dalam penelitian lanjutan tentang usaha-usaha pencegahan kenaikan

tekanan intra okuler selama tindakan intubasi endotrakheal.

1.5.2 Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam

pemberian adjuvan sebagai usaha pencegahan kenaikan tekanan intra okuler

selama tindakan intubasi endotrakheal pada keadaan berikut:

a. Pasien-pasien dengan tekanan intra okuler tinggi yang akan menjalani

tindakan pembedahan non-ophthalmik

b. Pasien-pasien dengan cedera bola mata terbuka yang memerlukan

tindakan intubasi endotrakheal selama pembedahan

c. Pasien-pasien yang memerlukan tindakan intubasi endotrakheal selama

pembedahan bola mata, baik elektif maupun emergensi, yang

memerlukan pengendalian tekanan intra okuler.

d. Pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi yang memerlukan tindakan

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.JALAN NAFAS

2.1.1. Anatomi

Ada dua gerbang untuk masuk ke jalan nafas pada manusia yaitu hidung

yang menuju nasofaring (pars nasalis), dan mulut yang menuju orofaring (pars

oralis). Kedua bagian ini di pisahkan oleh palatum pada bagian anteriornya, tapi

kemudian bergabung di bagian posterior dalam faring (gambar 2.1.1-1).

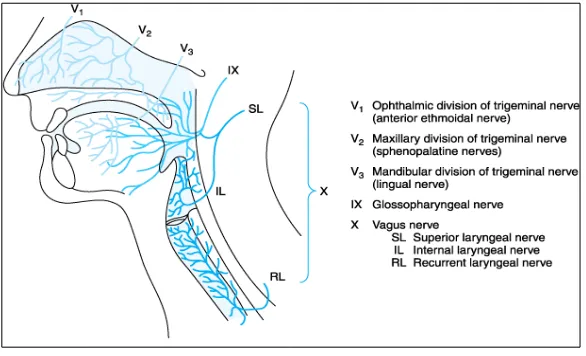

Gambar 2.1-1 Anatomi jalann nafas6

Faring berbentuk U dengan struktur fibromuskuler yang memanjang dari

dasar tengkorak menuju kartilago krikoid pada jalan masuk ke esofagus. Bagian

depannya terbuka ke dalam rongga hidung, mulut, laring, nasofaring, orofaring

dan laringofaring (pars laryngeal). Nasofaring dipisahkan dari orofaring oleh garis

imaginasi mengarah ke posterior. Pada dasar lidah, secara fungsional epiglotis

memisahkan orofaring dari laringofaring (atau hipofaring). Epiglotis mencegah

Laring adalah suatu rangka kartilago yang diikat oleh ligamen dan otot. Laring

disusun oleh 9 kartilago (gambar 2.1-2) : tiroid, krikoid, epiglotis, dan (sepasang)

aritenoid, kornikulata dan kuneiforme.

Gambar 2.1-2 Susunan cartilago yang menyusun laring6

Saraf sensoris dari saluran nafas atas berasal dari saraf kranial (gambar

2.1-3). Membran mukosa dari hidung bagian anterior dipersarafi oleh divisi

ophthalmic (V1) saraf trigeminal (saraf ethmoidalis anterior) dan di bagian

posterior oleh divisi maxila (V2) (saraf sphenopalatina). Saraf palatinus mendapat

serabut saraf sensori dari saraf trigeminus (V) untuk mempersarafi permukaan

superior dan inferior dari palatum molle dan palatum durum. Saraf lingual

(cabang dari saraf divisi mandibula [V3

Cabang dari saraf fasialis (VII) dan saraf glosofaringeal untuk sensasi rasa

di daerah tersebut. Saraf glosofaringeal juga mempersarafi atap dari faring, tonsil

dan bagian dalam palatum molle. Saraf vagus (saraf kranial ke 10) untuk sensasi

jalan nafas dibawah epiglotis. Saraf laringeal superior yang merupakan cabang

dari saraf vagus dibagi menjadi saraf laringeus eksternal yang bersifat motoris dan ] saraf trigeminal) dan saraf glosofaringeal

(saraf kranial yang ke 9) untuk sensasi umum pada dua pertiga bagian anterior dan

saraf laringeus internal yang bersifat sensoris untuk laring antara epiglotis dan pita

suara. Cabang vagus yang lainnya yaitu saraf laringeal rekuren, mempersarafi

laring dibawah pita suara dan trakhea6

Gambar 2.1-3 Saraf simpatis pada jalan nafas6

2.1.2. Pipa endotrakhea (ETT)

Endotracheal tube (ETT) digunakan untuk mengalirkan gas anestesi

langsung ke dalam trakhea dan mengizinkan untuk kontrol ventilasi dan

oksigenasi. Pabrik menentukan standar ETT (American National Standards for

Anesthetic Equipment; ANSI Z-79). ETT kebanyakan terbuat dari

polyvinylchloride. Pada masa lalu, ETT diberi tanda “IT” atau “Z-79” untuk

indikasi ini telah dicoba untuk memastikan tidak beracun. Bentuk dan kekakuan

dari ETT dapat dirubah dengan pemasangan mandren. Ujung pipa diruncingkan

untuk membantu penglihatan dan pemasangan melalui pita suara. Pipa Murphy

memiliki sebuah lubang (mata Murphy) untuk mengurangi resiko sumbatan pada

bagian distal tube bila menempel dengan carina atau trakhea. Tahanan aliran

udara terutama tergantung dari diameter pipa, tapi ini juga dipengaruhi oleh

panjang pipa dan lengkungannya. Ukuran ETT biasanya dipola dalam milimeter

untuk diameter internal atau yang tidak umum dalam scala Prancis (diameter

kompromi antara memaksimalkan flow dengan pipa ukuran besar dan

meminimalkan trauma jalan nafas dengan ukuran pipa yang kecil.6

Kebanyakan ETT dewasa memiliki sistem pengembungan balon yang terdiri

dari katup, balon petunjuk (pilot balloon), pipa pengembangkan balon, dan balon

(cuff). Katup mencegah udara keluar setelah balon dikembungkan. Balon petunjuk

memberikan petunjuk kasar dari balon yang digembungkan. Inflating tube

dihubungkan dengan klep. Dengan membuat trakhea yang rapat, balon ETT

mengijinkan dilakukannya ventilasi tekanan positif dan mengurangi kemungkinan

aspirasi. Pipa yang tidak berbalon biasanya digunakan untuk anak-anak untuk

meminimalkan resiko dari cedera karena tekanan dan post intubation croup.6

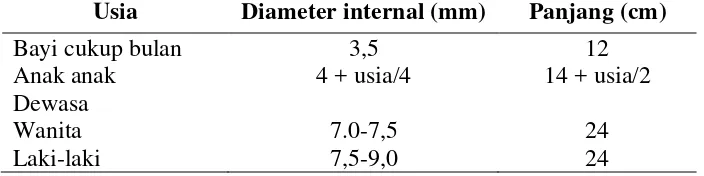

Tabel 2.1-1 Patokan ukuran ETT

Usia Diameter internal (mm) Panjang (cm)

Bayi cukup bulan 3,5 12

Anak anak 4 + usia/4 14 + usia/2

Dewasa

Wanita 7.0-7,5 24

Laki-laki 7,5-9,0 24

2.1.3. Laringoskop rigid

Laringoskop adalah instrumen untuk pemeriksaan laring dan untuk fasilitas intubasi trachea. Handle biasanya berisi batre untuk cahaya bola lampu pada

ujung blade, atau untuk energi fiberoptic bundle yang berakhir pada ujung blade.

Cahaya dari bundle fiberoptik tertuju langsung dan tidak tersebar. Laringoskop

dengan lampu fiberoptic bundle dapat cocok digunakan diruang MRI. Blade

Macintosh dan Miller ada yang melengkung dan bentuk lurus. Pemilihan dari

blade tergantung dari kebiasaan seseorang dan anatomi pasien. Disebabkan karena

tidak ada blade yang cocok untuk semua situasi, klinisi harus familier dan ahli

2.1.4. Teknik laringoskopi dan intubasi

2.1.4.1. Indikasi Intubasi

Pamasangan TT merupakan bagian rutin dari pemberian anestasi umum.

Intubasi bukan prosedur bebas resiko, bagaimanapun, tidak semua pasien dengan

anestesi umum memerlukan intubasi, tetapi TT dipasang untuk proteksi, dan

untuk akses jalan nafas. Secara umum, intubasi adalah indikasi untuk pasien yang

memiliki resiko untuk aspirasi dan untuk prosedur operasi meliputi rongga perut

atau kepala dan leher. Ventilasi dengan face mask atau LMA biasanya digunakan

untuk prosedur operasi pendek seperti cytoskopi, pemeriksaan dibawah anestesi,

perbaikan hernia inguinal dan lain lain.6

2.1.4.2. Persiapan untuk laringoskopi rigid

Persiapan untuk intubasi termasuk memeriksa perlengkapan dan posisi

pasien. ETT harus diperiksa. Sistem inflasi cuff pipa dapat diuji dengan

menggembungkan balon dengan menggunakan spuit 10 ml. Pemeliharaan tekanan

balon menjamin balon tidak mengalami kebocoran dan katup berfungsi.6

Beberapa dokter anestesi memotong ETT untuk mengurangi panjangnya

dengan tujuan untuk mengurangi resiko dari intubasi bronkhial atau sumbatan

akibat dari pipa kinking. Konektor harus ditekan sedalam mungkin untuk

menurunkan kemungkinan terlepas. Jika mandren digunakan ini harus dimasukan

ke dalam ETT dan ini ditekuk menyerupai stik hoki. Bentuk ini untuk intubasi

dengan posisi laring ke anterior. Blade harus terkunci di atas handle laringoskop

dan bola lampu dicoba berfungsi atau tidak. Intensitas cahanya harus tetap

walaupun bola lampu bergoyang. Sinyal cahaya yang berkedap kedip karena

lemahnya hubungan listrik, perlu diingat untuk mengganti batre. Extra blade,

handle, ETT (1 ukuran lebih kecil atau lebih besar) dan mandren harus

disediakan. Suction diperlukan untuk membersihkan jalan nafas pada kasus

Keberhasilan intubasi tergantung dari posisi pasien yang benar. Kepala

pasien harus sejajar atau lebih tinggi dengan pinggang dokter anestesi untuk

mencegah ketegangan bagian belakang yang tidak perlu selama laringoskopi.

Rigid laringoskop memindahkan jaringan lunak faring untuk membentuk garis

langsung untuk melihat dari mulut ke glotis yang terbuka. Elevasi kepala sedang

(sekitar 5-10 cm diatas meja operasi) dan ekstensi dari atlantoocipito joint

menempatkan pasien pada posisi sniffing yang diinginkan. Bagian bawah dari

tulang leher adalah fleksi dengan menepatkan kepala diatas bantal.6

Gambar 2.1-4 ETT dengan mandren yang dibentuk mirip stik hoki6

Persiapan untuk induksi dan intubasi juga meliputi preoksigenasi rutin.

Preoksigenasi dengan beberapa (4 dari total kapasitas paru paru) kali nafas dalam

dengan 100% oksigen memberikan ekstra margin of safety pada pasien yang tidak

mudah diventilasi setelah induksi. Preoksigenasi dapat dihilangkan pada pasien

yang mau di face mask, yang bebas dari penyakit paru, dan yang tidak memiliki

Gambar 2.1-5 Posisi aman dan intubasi dengan blade macinthos6

2.1.4.3. Intubasi Orotrakheal

Laringoskop dipegang oleh tangan kiri. Dengan mulut pasien terbuka lebar,

blade dimasukan pada sisi kanan dari orofaring dengan hati-hati untuk

menghindari gigi. Geserkan lidah ke kiri dan masuk menuju dasar dari faring

dengan pinggir blade. Puncak dari lengkung blade biasanya di masukan ke dalam

vallecula, dan ujung blade lurus menutupi epiglotis. Dengan blade lain, handle

diangkat dan jauh dari pasien secara tegak lurus dari mandibula pasien untuk

melihat pita suara. Terperangkapnya lidah antara gigi dan blade dan pengungkitan

dari gigi harus dihindari. ETT diambil dengan tangan kanan, dan ujungnya

dilewatkan melalui pita suara yang terbuka (abduksi). Balon ETT harus berada

dalam trakhea bagian atas tapi diluar laring. Langingoskop ditarik dengan hati-

hati untuk menghindari kerusakan gigi. Balon dikembungkan dengan sedikit udara

yang dibutuhkan untuk tidak adanya kebocoran selama ventilasi tekanan positif,

untuk meminimalkan tekanan yang ditransmisikan pada mukosa trakhea.

Merasakan pilot balon bukan metode yang dapat dipercaya untuk menentukan

Setelah intubasi, dada dan epigastrium dengan segera diauskultasi dan

capnogragraf dimonitor untuk memastikan ETT ada di intratrakheal. Jika ada

keragu-raguan tentang apakah pipa dalam esophagus atau trakhea, cabut lagi ETT

dan ventilasi pasien dengan face mask. Sebaliknya, pipa diplester atau diikat untuk

mengamankan posisi.6

Gambar 2.1-6 Gambaran glotiss selama laringoscopi dengan blade yang melengkung.

Lokasi pipa yang tepat dapat dikonfirmasi dengan palpasi balon pada sternal

notch sambil menekan pilot balon dengan tangan lainnya. Balon jangan ada diatas

level kartilago cricoid, karena lokasi intralaringeal yang lama dapat menyebabkan

suara serak pada paska operasi dan meningkatkan resiko ekstubasi yang tidak

disengaja. Posisi pipa dapat dilihat dengan radiografi dada, tapi ini jarang

diperlukan kecuali dalam ICU.6

2.1.4.4. Komplikasi laringoskopi dan intubasi

Komplikasi laringoskopi dan intubasi termasuk hipoksia, hiperkarbia,

malfungsi ETT. Komplikasi-komplikasi ini dapat terjadi slama laringoskopi atau

intubasi, saat ETT dimasukkan, dan setelah ekstubasi.6

Tabel 2.1-2 Komplikasi dari intubasi

Selama laringoskopi dan intubasi Malposisi

Intubasi esophagus Intubasi bronchial Trauma jalan nafas Gigi rusak

Lacerelasi lidah, bibir dan mucosa Dislokasi mandibula

2.2.Mekanisme respon hemodinamik terhadap laringoskopi dan intubasi endotrakheal

King et al27, merupakan salah satu dari beberapa kelompok studi awal

yang melakukan pengamatan pada respon hemodinamik terhadap tindakan

laringoskopi dan intubasi endotrakheal (LETI). Mereka mengusulkan bahwa

disritmia jantung, hipertensi, dan takikardia berhubungan dengan LETI sebagai

akibat dari penurunan tonus vagal ataupun peningkatan aktivitas simpatoadrenal.

Mereka berdalil bahwa penigkatan tekanan darah arteri lebih disebabkan karena

pengikatan curah jantung (CO) daripada peningkatan tahanan pembuluh darah

sistemik (SVR). Mereka mencatat bahwa respon tekanan darah tampaknya lebih

mudah diblok secara komplet dengan lebih mendalamkan level anesthesia dari

pada meningkatkan laju jantung (HR). Mereka juga mencatat bahwa laringoskopi

sendiri dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, sedangkan intubasi akan

Bedford42 telah menggambarkan suatu saling ketrekaitan antara sistem

saraf pusat (CNS) dan respon kardiovaskuler. Selama LETI, peingkatan respon

hemodinamik terjadi karena jalan nafas atas (laring, trakhea, dan karina) memiliki

refleks sistem saraf simpatetis yang dapat bereaksi tidak hanya dengan substansi

atau subjek yang berkontak langsung padanya, tetapi juga terhadap faktor lain,

seperti level anestesi yang ringan (light level of anesthesia). Refleks penutupan

glottis (laringospasme) adalah respon motorik jalan nafas atas terhadap light

anesthesia. Nervus glossopharyngeal berada di superior permukaan anterior

epiglottis. Nervus glossopharyngeal dan vagus, keduanya merupakan jalur afferen

untuk terjadinya refleks laringospasme dan respon hemodinamik pada tindakan

LETI. Nervus vagus memiliki jalur sensorik yang berasal dari daerah setentang

bagian distal epiglottis posterior sampai ke jalan nafas bagian bawah. Karena

terjadinya laringospasme dimediasi oleh jalur vagal efferen ke glottis, maka

refleks ini dapat timbul selama light anesthesia, yaitu ketika ujung-ujung saraf

sensorik yang diinervasi oleh vagal di jalan nafas atas terstimulasi.

Respons kardiovaskuler pada saat tindakan LETI dimediasi oleh sistem

saraf simpatis dan parasimpatis. Respon saraf parasimpatis adalah adalah

terjadinya sinus bradikardi, yang sering sekali terinduksi pada infan dan

anak-anak kecil, akan tetapi terkadang dapat juga terjadi pada orang dewasa. Karena

refleks ini dimediasi oleh peningkatan tonus vagal pada nodus sinoatrial, hal ini

menunjukkan adanya suatu respon monosinaptik terhadap stimulus noksius yang

terjadi.42

Respon simpatis pada tindakan LETI berupa sinus takikardia. Derbyshire

et al43,44 melaporkan bahwa pada saat intubasi endotrakheal tidak hanya disertai

peningkatan aktivitas simpatetik, akan tetapi juga disertai meningkatnya aktivitas

katekolamin adrenomedullari. Respon hipertensi dan takikardi yang biasa terjadi

pada tindakan intubasi endotrakheal dihasilkan oleh aktifitas jalur-jalur efferen

dan glossopharyngeus ke sistem saraf simpatetik, melalui batang otak dan medulla

spinalis, meyakinkan adanya suatu respons otonomik yang diffus, termasuk

peningkatan letupan dari serabut-serabut cardioaccelerator, pelepasan

norpeineprin dari terminal saraf adrenergik pada vascular beds, dan pelepasan

epinefrin dari medulla adrenal. Karena pelepasan rennin dari apparatus

juxtaglomerular ginjal diaktivasi oleh beta-adrenergik, maka aktivasi sistem

rennin-angiotensin juga turut ambil bagian dalam mencetuskan respon hipertensi

pada LETI.42,45

Dalam suatu penelitian tentang respon kardiovaskuler terhadap LETI,

dilakukan evaluasi terhadap respon laringoskopi dan intubasi trakheal secara

terpisah. Dengan menggunakan intubasi nasotrakheal serat optik secara sadar

sehingga stimulus akibat laringoskopi rigid dan suksinilkolin dapat dihindari,

Ovassapian et al46, telah melaporkan bahwa peningkatan maksimum pada

tekanan darah terjadi selama insersi pipa endotrakheal melalui hidung. Sedangkan

peningkatan laju jantung maksimum terjadi selama penempatan pipa endotrakheal

di dalam trakhea. Hal ini hampir sama dengan penelitian Shribman et al28, yang

meneliti tentang respon kardiovaskluer dan katekolamin terhadap laringoskopi

dengan dan tanpa intubasi endotrakheal. Mereka mendapati bahwa terjadi

peningkatan tekanan darah dan konsentrasi katekolamin yang bersirkulasi secara

signifikan pada saat tindakan laringoskopi dengan atau tanpa intubasi. Akan

tetapi, intubasi berkaitan dengan peningkatan laju jantung yang bermakna,

sementara hal ini tidak terjadi jika hanya dilakukan laringoskopi saja. Finfer et

al47, membandingkan laringoskopi langsung dengan intubasi menggunakan serat

optik. Mereka mendapatkan bahwa, baik intubasi dengan laringoskopi dan

bronkhoskopi menghasilkan kenaikan tekanan darah dan laju jantung yang

signifikan. Sehingga tampak bahwa peningkatan maksimum pada tekanan darah

terjadi pada saat laringoskopi, sedangkan laju jantung akan maksimum meningkat

2.3.STRESS RESPONSE

Tubuh kita akan beraksi terhadap stimulus eksternal, mulai dari cedera

ringan sampai yang bersifat massif, baik lokal maupun umum (general). Respon

yang bersifat umum dapat berupa aktivasi sistem endokrin, reaksi metabolik serta

reaksi biokimia di seluruh tubuh. Besarnya respon sangat bergantung pada

keparahan, intensitas dan durasi stimulus. Pemicu terjadinya refleks respon

tersebut, serta pemicu bekerjanya beberapa substansi yang saling mempengaruhi

yaitu antara aksis pituitari-hipothalamus, sistem hormon neuro-endokrin klasik

dan sistem saraf otonomik disebut dengan stress response atau alarm reaction.48,49

Respon lokal meruapakan hal yang penting untuk proses penyembuhan dan

pertahanan melawan infeksi. Respon ini melibatkan mediator-mediator, produk

sel endothelial pembuluh darah dan bahkan produk intraseluler dari sel tunggal.49

Stress response menyebabkan sekresi dari beberapa hormon anabolik dan

katabolik yang menghasilkan suatu hipermetabolisme disertai akselerasi pada

hampir seluruh reaksi biokimiawi. Efek dari Stress response (The

neuro-endocrinal outflow) dapat berupa:

• Perubahan pada sistem kardiovaskuler: peningkatan curah jantung, laju jantung, tekanan darah, peningkatan kontraktilitas miokardium

dan meningkatnya kebutuhan oksigen

• Distribusi volume darah: vasokonstriksi perifer dan splanchnic,

vasodilatasi pembuluh darah koroner dan serebral

• Perubahan pada respiratori: peningkatan laju nafas

• Perubahan pada cairan dan elektrolit: retensi garam dan air

• Koagulasi: terjadi hiperkoagubiliti dan fibrinolisis

• Immunosuppression: infeksi luka

• Perubahan pada metabolik: mobilisasi substrat, hiperglikemia

Stimuli utama untuk terjadinya refleks neuroendokrin di dalam tubuh

adalah:

1) Hipotensi: berkurangnya volume darah yang bersirkulasi efektif

yang disebabkan oleh suatu alasan apapun (seperti trauma,

perdarahan, luka bakar, infark miokard, tamponade jantung, sepsis,

kolaps neurogenik, dan lain sebagainya), akan diindera oleh

baroreseptor di aorta, karotis dan arteri renalis, sesuai dengan

seberapa besar kehilangan volum yang terjadi. Terjadi baik secara

langsung, yaitu melalui jalur otonom sentral untuk mengaktivasi

pelepasan hormon pituitari seperti ACTH, vasopressin, growth

hormone, beta endorphin, maupun secara tidak langsung melalui

sistem saraf simpatetik untuk mengaktivasi pelepasan katekolamin,

glucagon, mencegah pelepasan insulin dan pada akhirnya

menyebabkan retensi natrium dan air serta peningkatan laju

jantung, tekanan darah dan gula darah.48,50

2) Oksigen, karbondioksida dan ion hydrogen

Perubahan pada konsentrasi oksigen, CO2

3) Ansietas dan emosional

dan ion hydrogen dalam

darah akan mencetuskan respon kardiovaskuler, pulmonal dan

neuroendokrin melalui aktivasi kemoreseptor di perifer, aorta dan

carotid bodies.49

Ketakutan, ansietas, emosional, serta ketegangan secara signifikan

dapat menurunkan toleransi terhadap nyeri. Stimulus ini melalui

sistem limbik terutama pada region amigdala hipokampus dan

nukleus batang otak bagian bawah yang kemudian sinyal akan

ditransmisi hipothalamus posterior, selanjutnya akan diteruskan ke

pituitari.49

4) Temperatur

a. Obat anestesi: siklopropan, eter dapat menyebabkan

pelepasan katekolamin

b. Laringoskopi dan intubasi

Stimulasi mekanis pada saluran pernafsan atas melalui

hidung, epifaring, laringofaring, dengan jalur afferen

dibawah oleh nervus glossopharyngeus dan yang berasal

dari pohon trakheobronkhial melalui nervus vagus.

c. Light anaesthesia

d. Nyeri

6) Sensitisasi perifer

7) Sensitisasi sentral

8) Pembedahan, dan

9) Luka49

2.4.STRESS HORMONE

Respon refleks neuroendokrin terhadap suatu cedera terdiri dari:

1) Autokrin (respon otonomik), terdiri dari:

a. Katekolamin

Katekolamin plasma akan meningkat segera setelah cedera

dan mencapai konsentrasi puncak dalam 24 sampai 48 jam

tergantung pada keparahannya. Hormon ini akan memicu

aktifitas metabolik, hemodinamik dan modulasi hormon.

Epineprin akan menyebabkan glikogenolisis hepatik,

glukoneogenesis, lipolisis pada jaringan adipose, ketogenesis

meningkatkan resistensi insulin, mencegah ambilan glukosa

oleh sel. Sedangkan efek langsung pada sistem

kardio-respiratori adalah meningkatnya laju jantung, kontraktilitas

miokard, tekanan darah dan laju nafas.

c. Insulin49

2) Endokrin, yaitu hormon-hormon yang berada dibawah kendali

hipothalamus-pituitari

a. Kortisol

b. Growth hormone

c. Arginin vasopressin

d. Aldosteron

e. Rennin-angiotensin

3) Parakrin, terdiri dari: jaringan lokal yang teraktivasi, sistem sel

endothelial pembuluh darah, dan sel tunggal. Semuanya memicu

respon selama terjadinya perdarahan, inflamasi, sepsis dan bentuk

lain dari cedera sel.50 Keadaan ini akan melepaskan sel-sel mediator

seperti: sitokin, leukotrin, prostaglandin, histamine, serotonin, TNF,

interleukin I, II, VI, plasminogen aktifator, ekisanoid,

kallikrein-kinin dan mediator-mediator lainnya.49

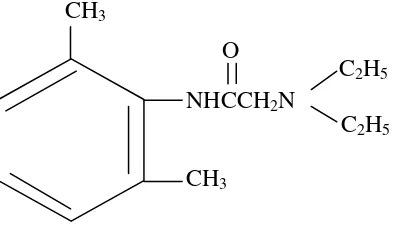

2.5.LIDOKAIN

2.5.1. Struktur, rumus bangun

Lidokain merupakan obat anestesi lokal dari golongan amide. Di sintesa

pertama sekali dengan nama dagang xylocaine oleh Nils Lofgren tahun 1943.

Rekan kerjanya Bengt Lundqvist melakukan ekperimen pertama sekali tahun

1948. Lidokain terdiri dari satu gugus lipofilik (biasanya merupakan suatu cincin

aromatik) yang dihubungkan suatu rantai perantara (jenis amida) dengan suatu

gugus yang mudah mengion (amine tersier). Anestesi lokal merupakan basa

lemah. Dalam penerapan terapeutik, mereka umumnya disediakan dalam bentuk

garam agar lebih mudah larut dan stabil. Di dalam tubuh mereka biasanya dalam

bentuk basa tak bermuatan atau sebagai suatu kation. Perbandingan relatif dari

dua bentuk ini ditentukan oleh harga pKa-nya dan pH cairan tubuh, sesuai dengan

2.5.2. Famakokinetik

Lidokain efektif bila diberikan secara intra vena. Pada pemberian intra vena

mula kerja 45-90 detik. Kadar Puncak plasma dicapai dalam waktu 1-2 menit dan

waktu paruh 30-120 menit. Lidokain hampir semuanya dimetabolisme dihepar

menjadi monoethylglcinexcylidide melalui oksidatif dealkylation, kemudian

diikuti dengan hidrolisis menjadi xylidide. Monoethylglcinexcylidide mempunyai

aktivitas sekitar 80% dari lidokain sebagai antidisritmia sedangkan xylidide hanya

mempunyai aktifitas antidisritmia 10%. Xylidide dieksresi dalam urin sekitar 75%

dalam bentuk 4-hydroxy-2,6-dimethylaniline. Lidokain dalam plasma 50% terikat

oleh albumin.

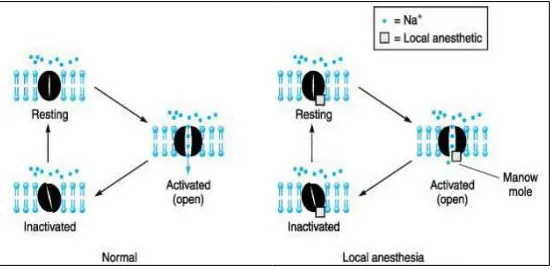

2.5.3. Mekanisme kerja

Ada dua pendapat kerja lidokain sebagai analgesi, meskipun efek analgesi

ini tidak jelas. Mekanisme lidokain sebagai analgesik menghambat suatu enzim

yang mensekresi kinin atau memblok C nosiseptor lokal secara langsung.

Penghambatan saluran ion natrium dan blokade yang bersifat reversible sepanjang

konduksi akson periferal dari serabut saraf Aδ dan digambarkan oleh Carlton

1997 dengan tujuan target analgesik pada dorsal horn medulla spinalis.52

Sebagai anestesi lokal, lidokain menstabilisasi membran saraf dengan cara

mencegah depolarisasi pada membran saraf melalui penghambatan masuknya ion CH3

NHCCH2N

CH3 O

C2H5

C2H5

natrium. Obat anestesi lokal mencegah transmisi impuls saraf (blokade konduksi)

dengan menghambat perjalanan ion sodium (Na+) melalui saluran ion selektif Na+

dalam membran saraf (butterworth dan stricharrtz 1990). Saluran Na+ sendiri

merupakan reseptor spesifik untuk molekul anestesi lokal. Kemacetan pembukaan

saluran Na+ oleh molekul anestesi lokal sedikit memperbesar hambatan

keseluruhan permeabilitas Na+. Kegagalan permeabilitas saluran ion terhadap Na+,

memperlambat peningkatan kecepatan depolarisasi sehingga ambang potensial

tidak dicapai dan dengan demikian potensial aksi tidak disebarkan.

Saluran Na+ ada dalam keadaan diaktivasi-terbuka, tidak diaktivasi tertutup

dan istirahat- tertutup selama berbagai fase aksi potensial. Pada membran saraf

istirahat, saluran Na+ di distribusi dalam keseimbangan diantara keadaan istirahat–

tertutup dan tidak diaktivasi-tertutup.

Gambar 2.5-2 Mekanisme kerja anestesi lokal

Dengan ikatan yang selektif terhadap saluran Na+ dalam keadaan tidak

diaktivasi-tertutup, molekul anestesi lokal menstabilisasi saluran dalam

konfigurasi ini dan mencegah perubahan mereka menjadi dalam keadaan

istirahat-tertutup dan diaktivasi-terbuka terhadap respon impuls saraf. Saluran Na+ dalam

keadaan tidak diaktivasi-tertutup tidak permeable terhadap Na+ sehingga konduksi

impuls saraf dalam bentuk penyebaran potensial aksi tidak dapat terjadi. Hal ini

diartikan bahwa ikatan obat anestesi lokal pada sisi yang spesifik yang terletak