PERBANDINGAN EFEKTIFITAS DEXAMETHASON 0,2

MG/kgBB I.V DENGAN LIDOKAIN 2% 1,5 MG/kgBB I.V

UNTUK MENCEGAH NYERI TENGGOROKAN SETELAH

INTUBASI ENDOTRAKEAL PADA ANESTESI UMUM

TESIS

Oleh :

JOHN FRANS SITEPU

PROGRAM MAGISTER KLINIK-SPESIALIS

DEPARTEMEN / SMF ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

RSUP H. ADAM MALIK MEDAN

PERBANDINGAN EFEKTIFITAS DEXAMETHASON 0,2

MG/kgBB I.V DENGAN LIDOKAIN 2% 1,5 MG/kgBB I.V

UNTUK MENCEGAH NYERI TENGGOROKAN SETELAH

INTUBASI ENDOTRAKEAL PADA ANESTESI UMUM

Oleh :

JOHN FRANS SITEPU

Tesis Ini Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Anestesiologi dan Terapi Intensif Program Pendidikan Dokter

Spesialis

Anestesiologi dan Terapi Intensif

PROGRAM MAGISTER KLINIK‐SPESIALIS

Departemen

/

SMF

Anestesiologi

dan

Terapi

Intensif

Fakultas

kedokteran

Universitas

Sumatera

Utara

/

RSUP

H.

Adam

Malik

Medan

JUDUL :PERBANDINGAN EFEKTIFITAS DEXAMETHASON 0,2 MG/KGBB IV DENGAN LIDOKAIN 1,5 MG/KGBB IV UNTUK MENCEGAH NYERI TENGGOROKAN SETELAH INTUBASI ENDOTRAKEAL PADA ANESTESI UMUM

Nama Mahasiswa : John Frans Sitepu

Program Magister : Magister kedokteran Klinik

Konsentrasi : Anestesiologi dan Terapi Intensif

Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

dr. Muhammad AR, SpAn. dr. Asmin Lubis, DAF.SpAn. KAP. KMN NIP.19600701 198702 1 002 NIP. 19530121 197902 1 001

Ketua Program Magister Ketua TKP-PPDS

Telah diuji pada

Tanggal : 01 Oktober 2011

PANITIA PENGUJI TESIS

1. dr. Soejat Harto, SpAn.KAP

NIP. 1950506198611001

2. dr. Chairul Mursin, SpAn.

NIP. 130 605 510

3. dr. Hasanul Arifin, SpAn. KAP. KIC

KATA

PENGANTAR

Assalamu’Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT karena atas ridho, rahmat

dan karunia– Nya kepada saya sehingga dapat mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara serta menyusun dan menyelesaikan penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian pendidikan keahlian dibidang Anestesiologi dan Terapi Intensif . Shalawat dan salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat‐nya Radhiallahu’anhum ajma’in yang telah membawa perubahan dari zaman kejahiliyahan ke zaman berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar‐besarnya kepada:

Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Program Pendidkan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif di Universitas ini. Bapak Direktur RSUP H Adam Malik Medan, Direktur RS Pirngadi Medan dan Direktur RS Haji Mina Medan, Direktur RSUD Gayo Lues Blangkejeren, Direktur Rumkit Tk II Putri Hijau Medan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk belajar dan bekerja di lingkungan rumah sakit tersebut.

besarnya juga saya sampaikan kepada dr. Hasanul Arifin, SpAn. KAP. KIC sebagai Ketua Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif, Dr. dr. Nazaruddin Umar, SpAn. KNA sebagai Sekretaris Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, dr. Akhyar Hamonangan Nasution, SpAn. KAKV sebagai Sekretaris Program Studi.

Terima kasih saya sampaikan kepada dr. Muhammad AR, SpAn, sebagai pembimbing I penelitian ini, dr. Asmin Lubis, DAF. SpAn. KAP. KMN. sebagai pembimbing II penelitian ini serta kepada dr. Arlinda Wahyuni, MKes sebagai pembimbing statistik yang banyak membantu dalam penelitian ini khususnya dalam hal metodologi penelitian dan analisa statistik.

Rasa hormat dan terima kasih kepada semua guru‐guru kami, dr. A. Sani P. Nasution, SpAn.KIC, dr. Chairul M. Mursin, SpAn, Prof. dr. Achsanuddin Hanafie, SpAn KIC, dr. Hasanul Arifin, SpAn. KAP. KIC, Dr. dr. Nazaruddin Umar, SpAn. KNA, dr. Asmin Lubis, DAF. SpAn, KAP. KMN, dr. Akhyar H. Nasution, SpAn. KAKV, dr. Yutu Solihat, SpAn. KAKV, dr. Nadi Zaini, SpAn, Dr. Soejat Harto, SpAn.KAP, dr. Muhammad A R, SpAn, dr. Syamsul Bahri, SpAn, dr. Walman Sitohang, SpAn, dr. Tumbur, SpAn, dr. Veronica HY, SpAn KIC, dr Tjahaya Indra Utama, SpAn, dr. Nugroho K.S, SpAn, dr. Dadik Wahyu Wijaya, SpAn, dr. M. Ihsan, SpAn. KMN, dr. Guido M. Solihin, SpAn, dr. Qadri F. Tanjung, Sp. An. KAKV, dr. Romi F. Nadeak, Sp. An dan dr. Andriamuri P. Lubis, Sp. An.

Kandungan, THT, Penyakit Mata dan bidang ilmu kedokteran lainnya yang banyak berhubungan dengan bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif. Terima kasih kepada rekan‐rekan kerja perawat dan penata Anestesiologi, perawat ICU dan perawat lainnya yang banyak berhubungan dengan kami. Terima kasih juga kepada seluruh pasien dan keluarganya sebagai “guru” kedua kami dalam menempuh pendidikan spesialis ini.

Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Bapakku Lesna Sitepu dan Mamakku Nurliana Perangin angin, terhadap kasih sayangnya tidak berkesudahan, pengorbanannya tidak terkira, jerih payahnya tidak terbalaskan. Terima kasih kepada istriku tercinta, dr. Deasy Linda Yati Samosir atas pengorbanannya, kesabarannya dan kesetiaannya. Kepada anakku Thalita Saqhy sitepu yang menginspirasi dan memberi dorongan untuk mewujudkan harapan yang lebih baik . Demikian juga kepada Bapak dan Ibu Mertua saya H. Dayat Samosir dan Hj. Nur Delima Sihombing, Amkeb yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materil selama saya mengikuti program pendidikan ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita berserah diri dan memohon rahmat dan pengampunan. Mudah‐mudahan ilmu yang didapat, bermanfaat sebanyak‐banyaknya untuk masyarakat, agama,bangsa dan negara.

Medan, September 2011

John Frans Sitepu

DAFTAR

ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... iv

DAFTAR TABEL... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

ABSTRAK ... ix

ABSTRACT ... xi

BAB I ...1

PENDAHULUAN ...1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2. Rumusan Masalah ... 4

1.3. Hipotesis ...4

1.4. Tujuan penelitian... 4

1.4.1. Tujuan umum ... 4

1.4.2. Tujuan khusus... 4

1.5. Manfaat penelitian ... 5

BAB II ...6

TINJAUAN PUSTAKA ... 6

2.1. Intubasi Endotrakeal ... 6

2.1.1 Tujuan Intubasi Endotrakeal ... 7

2.1.2 Indikasi dan Kontraindikasi... 7

2.1.3 Posisi Pasien untuk Tindakan Intubasi ... 8

2.1.4 Persiapan intubasi endotrakeal... 9

2.1.5 Cara Intubasi Endotrakeal ... 10

2.2. Pipa Endotrakeal. ... 11

2.2.1. Cuff Sistem Pada Pipa Endotrakeal ... 13

2.4. KORTIKOSTEROID ... 19

2.4.1 Farmakodinamik... 20

2.4.2. Farmakokinetik ... 23

2.4.3. Penggunaan Klinis... 25

2.4.4. Kontraindikasi... 25

2.5. LIDOKAIN ... 26

2.5.1. Farmakokinetik ... 28

2.5.2. Mekanisme Kerja... 28

2.5.3. Efek terhadap jantung ... 31

2.5.4. Toksisitas Lidokain... 32

2.6. KERANGKA TEORI ... 34

2.7. KERANGKA KONSEP ... 35

METODE PENELITIAN... 36

3.1. Desain Penelitian... 36

3.2. Tempat dan waktu ... 36

3.2.1. Tempat ... 36

3.2.2. Waktu ... 36

3.3. Populasi Penenelitian ... 37

3.4. Sampel dan cara pemilihan sampel... 37

3.5. Estimasi Besar Sampel... 38

3.6. Kriteria Inklusi dan Eksklusi ... 38

3.6.1. Kriteria inklusi... 38

3.6.2. Kriteria Eksklusi ... 39

3.7. Kriteria Drop Out... 39

3.8. Cara Kerja ... 39

3.9. Alur Penelitian ... 43

3.10. Identifikasi Variabel ... 44

3.10.1. Variabel Bebas ( Independent ) ... 44

3.11. Defenisi Operasional ... 44

3.12. Pengolahan dan Analisis Data ... 47

3.13. Masalah Etika ... 47

BAB IV ...49

HASIL PENELITIAN... 49

4.1. Karakteristik sampel penelitian pada kedua kelompok ...49

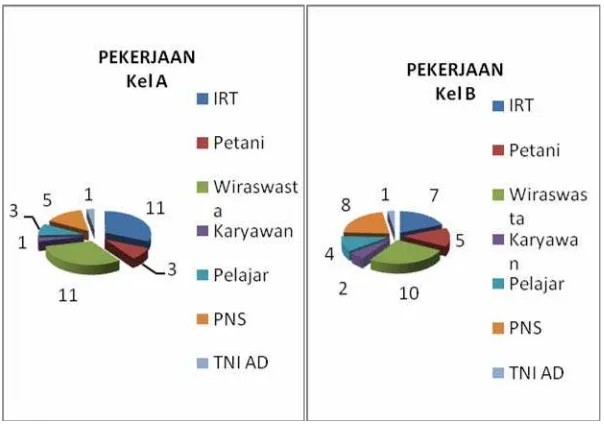

4.2. Jenis pekerjaan.pendidikan dan suku pada kedua kelompok penelitian ...51

4.3. Jenis operasi pada kedua kelompok penelitian...55

4.4. Lama tindakan anestesi pada kedua kelompok penelitian ... 56

4.5. Tekanan Cuff Pipa Endotrakeal pada kedua kelompok penelitian...57

4.6. Angka kejadian nyeri tenggorokan pada kedua kelompok ...58

4.7. Hubungan lama tindakan anestesi dengan nyeri tenggorokan ...63

4.8. Perubahan hemodinamik pada kedua kelompok ...65

PEMBAHASAN ...68

BAB VI ...74

KESIMPULAN DAN SARAN ... 74

6.1. Kesimpulan ... 74

6.2. Saran...74

BAB VII ...76

DAFTAR PUSTAKA... 76

BAB VIII ...83

LAMPIRAN ...83

DAFTAR

TABEL

Tabel 1. Panduan Ukuran Pipa Endotrakeal ...12

Tabel 2. Jenis-jenis kortikosteroid, potensi dan masa kerja ...20

Tabel 3. Efek Glukokortikoid terhadap berbagai system ...20

Tabel 4. Interaksi Kortikosteroid dengan Obat-obat lain ...24

Tabel 5. Physicochemical obat anestesi lokal ...27

Tabel 6. Sistem skor untuk nyeri tenggorokan setelah operasi...41

Tabel 7. Karakteristik sampel penelitian kedua kelompok...47

Tabel 8. Jenis pekerjaan pada kedua kelompok...49

Tabel 9. Tingkat pendidikan pada kedua kelompok...50

Tabel 10. Jenis suku pada kedua kelompok...51

Tabel 11. Jenis operasi pada kedua kelompok...53

Tabel 12. Lama tindakan anestesi pada kedua kelompok...54

Tabel 13. Tekanan cuff pipa endotrakeal pada kedua kelompok...55

Tabel 14. Angka kejadian nyeri tenggorokan jam ke-1...56

Tabel 15. Angka kejadian nyeri tenggorokan jam ke-6...57

Tabel 16. Angka kejadian nyeri tenggorokan jam ke-12...58

Tabel 17. Angka kejadian nyeri tenggorokan secara umum pada kedua kelompok...60

Tabel 18. Hubungan lama operasi dengan nyeri tenggorokan kelompok Dexamethason...61

Tabel 19. Hubungan lama operasi dengan nyeri tenggorokan kelompok Lidokain...61

Tabel 20. Hubungan lama operasi dengan nyeri tenggorokan...62

Tabel 21. Perubahan Hemodinamik pada kelompok Dexamethason...63

DAFTAR

GAMBAR

Gambar 1. Sniffing Position ...8

Gambar 2. Alat-alat Intubasi Endotrakeal\...10

Gambar 3. Murphy Tracheal Tube ...11

Gambar 4. Anatomi aliran darah pada sub mukosa Trakea ...13

Gambar 5. Efek tekanan Cuff pada aliran darah mukosa ke mukosa trakea anterior ...15

Gambar 6. Efek tekanan Cuff pada arteriol submukosa posterior ...15

Gambar 7. Alat ukur tekanan cuff ETT ...16

Gambar 8. Struktur kimia Dexamethason ...19

Gambar 9. Efek Glukokorticoid sebagai anti inflamasi ...22

Gambar 10. Struktur kimia Lidokain ...27

Gambar 11. Mekanisme kerja obat analgetik ...30

Gambar 12. Diagram pekerjaan kedua kelompok...50

Gambar 13. Diagram pendidikan kedua kelompok...51

Gambar 14. Diagram suku kedua kelompok...52

Gambar 15. Diagram jenis operasi kedua kelompok...54

Gambar 16. Persentase angka kejadian nyeri tenggorokan...60

ABSTRAK

Latar Belakang, Nyeri tenggorokan merupakan komplikasi yang sering dijumpai

pada pasien dengan anestesi umum yang menggunakan intubasi endotrakeal yang sulit dikontrol walaupun nyeri pembedahan dikontrol dengan baik menggunakan analgesia sistemik. Nyeri tenggorokan setelah operasi adalah nyeri inflamasi yang menyebabkan rasa tidak nyaman, sakit, atau rasa gatal di tenggorokan dan dapat menyebabkan sakit menelan. Faktor yang memicu terjadinya nyeri tenggorokan setelah operasi antara lain trauma laringoscopy, tekanan cuff dan iritasi oleh pipa endotrakeal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan obat yang lebih efektif untuk mencegah nyeri tenggorokan setelah intubasi endotrakeal pada anestesi umum.

Metode, penelitian ini dilakukan dengan uji klinis acak, tersamar ganda. Setelah mendapat persetujuan dari komite etik FK USU Medan, dikumpulkan sebanyak 72 sampel penelitian, laki‐laki dan perempuan, umur 16‐65 tahun, status fisik ASA 1‐2 yang menjalani operasi elektif dengan anestesi umum intubasi endotrakeal. Sampel dibagi menjadi dua kelompok secara randomisasi masing‐masing 35 subjek untuk kelompok A dan 37 subjek untuk kelompok B. Kelompok A menggunakan Dexamethason 0,2 mg/kgBB IV dan kelompok B menggunakan Lidokain 1,5 mg/kgBB IV. Kemudian dipantau insidensi dan derajat keparahan nyeri tenggorokan pada jam ke‐1, jam ke‐6 dan jam ke‐12 setelah operasi. Data hasil penelitian diuji dengan uji‐t, dan uji Chi‐kuadrat, uji korelasi diuji dengan korelasi Spearman’s.

tenggorokan antara kedua kelompok. Angka kejadian nyeri tenggorokan pada jam ke‐12 pada kelompok A, nyeri tidak sakit menelan 8.6 %, nyeri disertai sakit menelan 11.4 %. Kelompok B, nyeri tidak sakit menelan 18.9 %, nyeri disertai sakit menelan 5.4 %. Dengan analisa Chi‐Square didapat hasil p= 0.166, berarti tidak ada perbedaan bermakna insidensi dan derajat keparahan nyeri tenggorokan antara kedua kelompok. Secara umum pada kelompok A angka kejadian nyeri tenggorokan 31.4 %, pada kelompok B 35.1 %.

Kesimpulan, Tidak ada perbedaan efektifitas antara Dexamethason 0,2 mg/kgBB IV

dengan Lidokain 1,5 mg/kgBB dalam hal mencegah nyeri tenggorokan setelah intubasi endotrakeal pada anestesi umum.

ABSTRACT

Background, Sorethroat is a common complication in patients with general

anesthesia using endotracheal intubation is difficult to control despite surgical pain well controlled with systemic analgesia. Sorethroat after surgery is a painful inflammation that causes discomfort, pain, or itching in the throat and can cause pain swallowing. Factors that triggered the sore throat after surgery include trauma laringoscopy, cuff pressure and irritation by the endotracheal tube. The purpose of this study was to obtain more effective drugs to prevent sore throat after endotracheal intubation in general anesthesia.

Method, The study is randomized, double‐blind clinical trials,. After receiving approval from the ethics committee FK USU Medan, collected as many as 72 samples of the study, men and women, aged 16‐65 years, ASA physical status 1‐2 who underwent elective surgery with general anesthesia endotracheal intubation. The samples were divided into two randomized groups of 35 subjects each for group A and 37 subjects for group B. Group A uses Dexamethason 0.2 mg / kg IV and group B using Lidocaine 1.5 mg / kg IV. Then monitored the incidence and severity of sore throats in the first hour, hour of the 6th and 12th hours after surgery. Data from the study were tested by t‐test, and Chi‐square test, correlation test was tested with Spearman's correlation.

incidence and severity of sore throat between the two groups. The incidence of sore throat at the 12nd hour in group A, sorethroat no pain swallowing 8.6%, sorethroat with pain swallowing 11.4%. Group B, sorethroat no pain swallowing 18.9% sorethroat with pain swallowing 5.4%. With Chi‐Square analysis of the results obtained p = 0166, mean there is no significant difference in the incidence and severity of sore throat between the two groups. Generally, the incidence of sore throat in group A 31.4 %, in group B 35.1 %

Conclusion, There was no difference in effectiveness between Dexamethason 0,2 mg/kg IV with Lidokain 1,5 mg/kg IV in term of preventing sore throat after endo tracheal intubation in general anesthesia.

ABSTRAK

Latar Belakang, Nyeri tenggorokan merupakan komplikasi yang sering dijumpai

pada pasien dengan anestesi umum yang menggunakan intubasi endotrakeal yang sulit dikontrol walaupun nyeri pembedahan dikontrol dengan baik menggunakan analgesia sistemik. Nyeri tenggorokan setelah operasi adalah nyeri inflamasi yang menyebabkan rasa tidak nyaman, sakit, atau rasa gatal di tenggorokan dan dapat menyebabkan sakit menelan. Faktor yang memicu terjadinya nyeri tenggorokan setelah operasi antara lain trauma laringoscopy, tekanan cuff dan iritasi oleh pipa endotrakeal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan obat yang lebih efektif untuk mencegah nyeri tenggorokan setelah intubasi endotrakeal pada anestesi umum.

Metode, penelitian ini dilakukan dengan uji klinis acak, tersamar ganda. Setelah mendapat persetujuan dari komite etik FK USU Medan, dikumpulkan sebanyak 72 sampel penelitian, laki‐laki dan perempuan, umur 16‐65 tahun, status fisik ASA 1‐2 yang menjalani operasi elektif dengan anestesi umum intubasi endotrakeal. Sampel dibagi menjadi dua kelompok secara randomisasi masing‐masing 35 subjek untuk kelompok A dan 37 subjek untuk kelompok B. Kelompok A menggunakan Dexamethason 0,2 mg/kgBB IV dan kelompok B menggunakan Lidokain 1,5 mg/kgBB IV. Kemudian dipantau insidensi dan derajat keparahan nyeri tenggorokan pada jam ke‐1, jam ke‐6 dan jam ke‐12 setelah operasi. Data hasil penelitian diuji dengan uji‐t, dan uji Chi‐kuadrat, uji korelasi diuji dengan korelasi Spearman’s.

tenggorokan antara kedua kelompok. Angka kejadian nyeri tenggorokan pada jam ke‐12 pada kelompok A, nyeri tidak sakit menelan 8.6 %, nyeri disertai sakit menelan 11.4 %. Kelompok B, nyeri tidak sakit menelan 18.9 %, nyeri disertai sakit menelan 5.4 %. Dengan analisa Chi‐Square didapat hasil p= 0.166, berarti tidak ada perbedaan bermakna insidensi dan derajat keparahan nyeri tenggorokan antara kedua kelompok. Secara umum pada kelompok A angka kejadian nyeri tenggorokan 31.4 %, pada kelompok B 35.1 %.

Kesimpulan, Tidak ada perbedaan efektifitas antara Dexamethason 0,2 mg/kgBB IV

dengan Lidokain 1,5 mg/kgBB dalam hal mencegah nyeri tenggorokan setelah intubasi endotrakeal pada anestesi umum.

ABSTRACT

Background, Sorethroat is a common complication in patients with general

anesthesia using endotracheal intubation is difficult to control despite surgical pain well controlled with systemic analgesia. Sorethroat after surgery is a painful inflammation that causes discomfort, pain, or itching in the throat and can cause pain swallowing. Factors that triggered the sore throat after surgery include trauma laringoscopy, cuff pressure and irritation by the endotracheal tube. The purpose of this study was to obtain more effective drugs to prevent sore throat after endotracheal intubation in general anesthesia.

Method, The study is randomized, double‐blind clinical trials,. After receiving approval from the ethics committee FK USU Medan, collected as many as 72 samples of the study, men and women, aged 16‐65 years, ASA physical status 1‐2 who underwent elective surgery with general anesthesia endotracheal intubation. The samples were divided into two randomized groups of 35 subjects each for group A and 37 subjects for group B. Group A uses Dexamethason 0.2 mg / kg IV and group B using Lidocaine 1.5 mg / kg IV. Then monitored the incidence and severity of sore throats in the first hour, hour of the 6th and 12th hours after surgery. Data from the study were tested by t‐test, and Chi‐square test, correlation test was tested with Spearman's correlation.

incidence and severity of sore throat between the two groups. The incidence of sore throat at the 12nd hour in group A, sorethroat no pain swallowing 8.6%, sorethroat with pain swallowing 11.4%. Group B, sorethroat no pain swallowing 18.9% sorethroat with pain swallowing 5.4%. With Chi‐Square analysis of the results obtained p = 0166, mean there is no significant difference in the incidence and severity of sore throat between the two groups. Generally, the incidence of sore throat in group A 31.4 %, in group B 35.1 %

Conclusion, There was no difference in effectiveness between Dexamethason 0,2 mg/kg IV with Lidokain 1,5 mg/kg IV in term of preventing sore throat after endo tracheal intubation in general anesthesia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk melakukan pembedahan diperlukan tindakan anestesi yang dapat berupa anestesi umum atau regional. Masing‐masing teknik anestesi ini mempunyai keuntungan dan kerugian . Salah satu komplikasi setelah operasi khususnya yang menggunakan intubasi endotrakeal adalah dijumpainya nyeri tenggorokan. Nyeri tenggorokan merupakan komplikasi yang sering dijumpai pada pasien dengan anestesi umum yang menggunakan intubasi endotrakeal yang sulit dikontrol walaupun nyeri pembedahan dikontrol dengan baik menggunakan analgesia sistemik . Dilaporkan angka kejadian nyeri tenggorokan setelah operasi mencapai lebih dari 90 %. Faktor‐faktor yang memicu terjadinya nyeri tenggorokan setelah operasi antara lain trauma mukosa laring akibat laringoscopi, pemasangan pipa lambung, suctioning, bentuk cuff Endotrakeal Tube (ETT), tekanan pada perfusi kapiler mukosa laring dan kontak antara ETT dengan pita suara atau dinding posterior faring. Telah banyak dilakukan penelitian untuk mengurangi terjadinya komplikasi dari anestesi umum, salah satunya adalah mengurangi insiden nyeri tenggorokan pasca anestesi umum dengan teknik intubasi.1

melaporkan insiden nyeri tenggorokan 21 – 65 %. Hassan Ali dkk melaporkan insiden nyeri tenggorokan 15 – 94 % yang berpotensi menyebabkan komplikasi terhadap hipertensi, disritmia jantung, perdarahan paska bedah, bronkospasme, dan peningkatan tekanan intra okuler dan intra kranial. K Hara dan K Maruyama mendapatkan insiden nyeri tenggorokan 30,6 % pada hari operasi dan 11,1 % pada hari setelah operasi. Hingis dkk menemukan insiden nyeri tenggorokan setelah pembedahan ambulatory dengan menggunakan intubasi endotrakeal sebanyak 45,4 %. Thomas Mencke dkk melaporkan intubasi dengan menggunakan succinylcholin terdapat insiden nyeri tenggorokan 29 dari 74 pasien sedangkan yang menggunakan rocuronium 21 dari 76 pasien yang diobservasi di Post Anesthesia Care Unit (PACU). K. Maruyama dkk mendapatkan insiden nyeri tenggorokan 50 % dan 55 % untuk suara serak sesaat setelah selesai pembedahan.1‐5,8,12,22,44

Beberapa cara telah dilakukan untuk mengatasi nyeri tenggorokan dan suara

insiden nyeri tenggorokan setelah operasi. Chakip M. Ayoub dkk menggunakan betamethason 0,05 % yang setara dengan 3 mg prednisolon sebagai lubrikasi pipa endotrakeal dibandingkan dengan water soluble gel.1,2,6,7,9,43

Hasan Ali Soltani dan Omid Aghadavoudi dalam penelitiannya menyatakan penggunaan lidokain untuk intracuff atau lidokain 1,5 mg/kgBB I.V pada akhir pembedahan menurunkan frekuensi nyeri tenggorokan dan suara serak setelah operasi. Azim Honarmand dan Mohammadreza Safavi membandingkan lidokain 1 mg/kgBB I.V, lidokain 1,5 mg/kgBB I.V, beclomethason inhaler 50 ug dan normal salin intra vena. Ali NP dkk membandingkan lidokain 2%, air dan udara untuk mengisi cuff ETT. P. Herlevsen dkk membandingkan lidokain spray dengan plasebo dan hasilnya adalah tidak ada perbedaan bermakna antara kedua kelompok. Dari beberapa penelitian tersebut, lidokain yang digunakan secara intravena maupun sebagai bahan pengisi cuff ETT dapat menurunkan insiden nyeri tenggorokan dan suara serak, namun bila dengan cara spray lidokain tidak efektif bila dibandingkan dengan lidokain intravena. Walaupun nyeri tenggorokan setelah operasi dengan intubasi endotrakeal dapat hilang dengan spontan tanpa pengobatan, penanganan pencegahan untuk menurunkan frekuensinya masih direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas pasien setelah operasi.3,10,11,14,44

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan pertanyaan atau masalah sebagai berikut :

Apakah Dexamethason 0,2 mg/kgBB/ I.V lebih efektif dibandingkan dengan Lidokain 1,5 mg/kgBB/I.V dalam hal mencegah nyeri tenggorokan setelah intubasi endotrakeal pada anestesi umum.

1.3. Hipotesis

Dexamethason 0,2 mg/kgBB/ I.V lebih efektif dibandingkan dengan Lidokain 1,5 mg/kgBB/I.V dalam hal mencegah nyeri tenggorokan setelah intubasi endotrakeal pada anestesi umum.

1.4. Tujuan penelitian

1.4.1. Tujuan umum

Mendapatkan alternatif obat yang lebih efektif untuk mencegah nyeri tenggorokan setelah intubasi endotrakeal pada anestesi umum.

1.4.2. Tujuan khusus

1. Mengetahui perbandingan efektifitas dexamethason 0,2 mg/kgBB I.V dengan lidokain 1,5 mg/kgBB I.V dalam menurunkan angka kejadian nyeri tenggorokan setelah intubasi endotrakeal pada anestesi umum.

2. Mengetahui angka kejadian nyeri tenggorokan setelah intubasi endotrakeal pada anestesi umum dengan menggunakan dexamethason 0,2 mg/kgBB I.V.

4. Mengetahui hubungan antara lama pembedahan dengan angka kejadian nyeri tenggorokan setelah intubasi endotrakeal pada anestesi umum.

1.5. Manfaat penelitian

1. Mendapatkan angka kejadian nyeri tenggorokan setelah intubasi endotrakeal pada anestesi umum dengan obat pencegahan.

2. Mendapatkan obat yang lebih efektif untuk mencegah nyeri tenggorokan setelah intubasi endotrakeal pada anestesi umum.

3. Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya untuk mendapatkan obat yang tepat untuk mencegah nyeri tenggorokan setelah intubasi endotrakeal pada anestesi umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Intubasi Endotrakeal

Perlengkapan jalan nafas yang ditempatkan ke dalam trakea sudah

diperkenalkan sejak abad ke‐19 ketika dipergunakan untuk resusitasi pada kasus orang tenggelam. Keterampilan prosedur ini sudah mulai sempurna sejak kira‐kira 100 tahun yang lalu oleh Chevalier Jackson seorang spesialis otorinolaringologi. Laryngoskop Jackson telah didesain tetapi secara cepat dimodifikasi oleh ahli anestesiologi untuk keperluan intubasi endotrakeal. Arthur E. Guedel, Ralph M. Waters, dan Ivan Macintosh telah secara cepat memanfaatkan pipa trakeal, dipergunakan untuk menjaga jalan nafas pasien, memberikan ventilasi positif ke dalam paru‐paru, dan akses yang tepat untuk lapangan operasi pada pembedahan kepala dan leher.15

2.1.1 Tujuan Intubasi Endotrakeal

Tujuan dilakukannya intubasi endotrakeal adalah untuk membersihkan saluran trakeobronkial, mempertahankan jalan nafas agar tetap paten, mencegah aspirasi serta mempermudah pemberian ventilasi dan oksigenasi bagi pasien operasi. Pada dasarnya, tujuan intubasi endotrakeal adalah :

a. Mempermudah pemberian anesthesia.

b. Mempertahankan jalan nafas agar tetap bebas serta mempertahankan kelancaran pernapasan.

c. Mencegah kemungkinan terjadinya aspirasi lambung ( pada keadaan tidak sadar, lambung penuh dan tidak ada reflex batuk ).

d. Mempermudah pengisapan sekret trakeobronkial.

e. Pemakaian ventilasi mekanis yang lama.

f. Mengatasi obstruksi laring akut.17

2.1.2 Indikasi dan Kontraindikasi

Indikasi bagi pelaksanaan intubasi endotrakeal menurut Gisele tahun 2002 antara lain :

a. Keadaan oksigenasi yang tidak adekuat yang tidak dapat dikoreksi dengan pemberian suplai oksigen melalui masker nasal.

c. Kebutuhan untuk mengontrol dan mengeluarkan sekret pulmonal atau sebagai bronchial toilet.

d. Menyelenggarakan proteksi terhadap pasien dengan keadaan yang gawat atau pasien dengan refleks akibat sumbatan yang terjadi.

e. Pada pasien yang mudah timbul laringospasme.

f. Trakeostomi.

g. Pada pasien dengan fiksasi vocal cord.17

2.1.3 Posisi Pasien untuk Tindakan Intubasi

Gambaran klasik yang benar adalah leher dalam keadaan fleksi ringan, sedangkan kepala dalam keadaan ekstensi. Ini disebut sebagai Sniffing in the air position. Kesalahan yang umum adalah mengekstensikan kepala dan leher.16,17

Gambar 1. Sniffing Position18

2.1.4 Persiapan intubasi endotrakeal

Persiapan untuk intubasi termasuk mempersiapkan alat‐alat dan memposisikan pasien. ETT sebaiknya dipilih yang sesuai. Pengisian cuff ETT sebaiknya di tes terlebih dahulu dengan spuit 10 milliliter. Jika menggunakan stylet sebaiknya dimasukkan ke ETT.

Berhasilnya intubasi sangat tergantung dari posisi pasien, kepala pasien harus setentang dengan pinggang anestesiologis atau lebih tinggi untuk mencegah ketegangan pinggang selama laringoskopi. Persiapan untuk induksi dan intubasi juga melibatkan preoksigenasi rutin. Preoksigenasi dengan nafas yang dalam dengan oksigen 100 %.18

Persiapan untuk intubasi antara lain :

a) Jalur intravena yang adekuat

b) Obat‐obatan yang tepat untuk induksi dan relaksasi otot

c) Pastikan alat suction tersedia dan berfungsi

d) Peralatan yang tepat untuk laringoskopi termasuk laryngoskop dengan blade yang tepat, ETT dengan ukuran yang diinginkan, jelly, dan stylet

e) Pastikan lampu laringoskop hidup dan berfungsi serta cuff ETT berfungsi

g) Monitor pasien termasuk elektrokardiografi, pulse oksimeter dan tekanan darah noninvasive

h) Tempatkan pasien pada posisi Sniffing Position selama tidak ada kontraindikasi

i) Alat‐alat untuk ventilasi

j) Alat monitoring karbon dioksida untuk memastikan ETT dalam posisi yang tepat.19

Gambar 2. Alat‐alat Intubasi Endotrakeal 19

2.1.5 Cara Intubasi Endotrakeal

tampak aritenoid dan pita suara yang tampak keputihan berbentuk huruf V. Jeratan bibir antara gigi dan blade laringoskop sebaiknya dicegah. Tracheal tube diambil dengan tangan kanan dan ujungnya dimasukkan melewati pita suara sampai balon pipa tepat melewati pita suara. Bila perlu, sebelum memasukkan pipa asisten diminta untuk menekan laring ke posterior sehingga pita suara akan dapat tampak dengan jelas. Bila mengganggu, stylet dapat dicabut. Ventilasi atau oksigenasi diberikan dengan tangan kanan memompa balon dan tangan kiri memfiksasi. Balon pipa dikembangkan dan daun laringoskop dikeluarkan selanjutnya pipa difiksasi dengan plester.

Dada dipastikan mengembang saat diberikan ventilasi. Sewaktu ventilasi, dilakukan auskultasi dada dengan steteskop, diharapkan suara nafas kanan dan kiri sama. Bila dada ditekan terasa ada aliran udara di pipa endotrakeal. Bila terjadi intubasi endotrakeal yang terlalu dalam akan terdapat tanda‐tanda berupa suara nafas kanan berbeda dengan suara nafas kiri, kadang‐kadang timbul suara wheezing, sekret lebih banyak dan tahanan jalan nafas terasa lebih berat. Jika ada ventilasi ke satu sisi seperti ini, pipa ditarik sedikit sampai ventilasi kedua paru sama. Sedangkan bila terjadi intubasi ke daerah esofagus maka daerah epigastrium atau gaster akan mengembang, terdengar suara saat ventilasi (dengan stetoskop), kadang‐kadang keluar cairan lambung, dan makin lama pasien akan nampak semakin membiru. Untuk hal tersebut pipa dicabut dan intubasi dilakukan kembali setelah diberikan oksigenasi yang cukup.16,18

[image:32.612.138.538.114.235.2]

Gambar 3. Murphy tracheal tube.18

Pipa endotrakeal digunakan untuk menghantarkan gas anestesi langsung ke trakea dan memfasilitasi ventilasi dan oksigenasi. Pipa endotrakeal biasanya terbuat dari plastik Polyvinyl Chlorida yang merupakan cetakan dari bentuk jalan napas setelah dilembutkan karena terpapar dengan temperature tubuh. Bahan dari ETT juga harus bersifat radiopaq untuk mengetahui posisi ujung distal ke karina dan transparan agar dapat dilihat sekresi atau aliran udara yang dibuktikan oleh adanya pengembunan uap air pada lumen pipa selama ekshalasi. Bentuk dan rigiditas ETT dapat diubah dengan penggunaan stylet. Ujung dari pipa dapat dimiringkan untuk membantu penglihatan dan masuknya melewati pita suara. Pipa Murphy memiliki lubang ( Murphy Eye ) untuk menurunkan resiko oklusi bagian bawah pipa yang berbatas langsung dengan carina atau trakea. Resistensi aliran udara terutama tergantung dari diameter pipa, tetapi juga dipengaruhi oleh panjang dan lekukan pipa. Ukuran ETT biasanya didesain dalam millimeter dari diameter internal, atau kadang kadang dalam skala French ( diameter eksternal dalam millimeter dikalikan 3 ). Pemilihan diameter pipa selalu berdasarkan antara aliran maksimal dengan ukuran besar dan trauma jalan napas yang minimal.15,18

Usia Diameter Dalam (mm) Panjang (cm)

Bayi 3,5 12

Anak 4 + usia/4 14 + umur/2

Dewasa

Perempuan 7,0‐7,5 24

Laki Laki 7,5‐9,0 24

Keterangan : mm= millimeter cm= sentimeter

2.2.1. Cuff Sistem Pada Pipa Endotrakeal

Cuff high volume low pressure dikatakan memiliki efek minimal terhadap gangguan

mukosa trakea dari pada cuff high pressure low volume. Cuff low pressure kadang kadang dengan mudah menjadi over inflasi sehingga menghasilkan tekanan yang akan melewati tekanan perfusi kapiler.

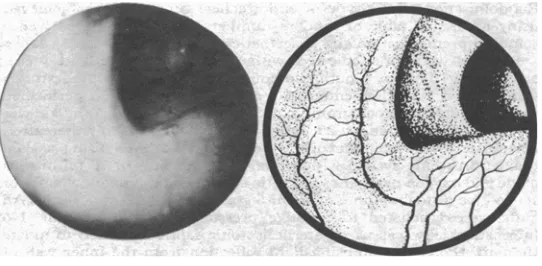

[image:34.612.138.409.212.345.2]

Gambar 4. Anatomi aliran darah pada sub mukosa Trakea.23

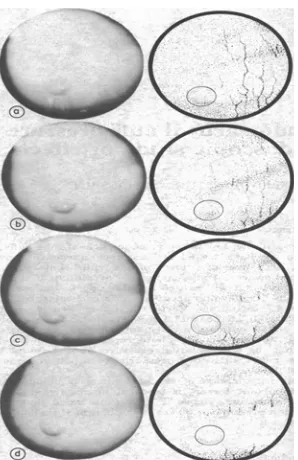

[image:35.612.117.266.117.347.2] [image:35.612.321.466.118.349.2]

Gambar 5. Efek tekanan cuff pada aliran darah mokosa ke mukosa trakea anterior a. 30 cmH2O. b. 40 cmH2O. c. 50 cmH2O. d. 100

cmH2O.23

Gambar 6. Efek tekanan cuff pada arteriol submukosa posterior. a. 30 cmH2O. b. 40 cmH2O. c. 80 cmH2O. d. 100 cmH2O.23

25 cmH2O atau tekanan minimal untuk mencegah kebocoran selama ventilasi menghasilkan minor injury pada mukosa trakea yang kontak dengan cuff, dan tidak ada perbedaan antara kedua tekanan.23,24

[image:36.612.179.384.202.412.2]

Gambar 7. Alat ukur tekanan cuff ETT, Endotest ® ( RUSCH )

antara 20 – 30 cmH2O. Papiya Sengupta dkk dalam akhir penelitiannya menganjurkan bahwa tekanan cuff harus diukur dengan manometer dan, bila perlu dikoreksi. Pada penelitian sebelumya menyatakan bahwa tekanan cuff selalu diluar dugaan bila diukur dengan palpasi manual. Braz dkk menemukan tekanan cuff sampai 40 cmHg pada 91 % pasien di PACU setelah anestesi dengan N2O, 55 % pada pasien ICU (Intensive Care Unit) dan 45 % pada pasien PACU (Post Anesthesia Care Unit) dengan anestesi tanpa N2O. Jose Reinaldo dkk dalam artikelnya menyimpulkan bahwa tekanan cuff TT di ICU dan PACU secara rutin sangat tinggi dan sangat signifikan tinggi dengan penggunaan N2O. tekanan cuff ETT harus rutin diukur untuk meminimalisasi trauma pada trakea.25,26

2.3. Nyeri Tenggorokan pasca general anestesi intubasi endotrakeal

Nyeri tenggorokan adalah rasa tidak nyaman, sakit, atau rasa gatal di tenggorok dan menyebabkan rasa sakit pada saat menelan. Nyeri tenggorokan setelah operasi merupakan nyeri inflamasi yang terjadi pada 90 % pasien dengan intubasi endotrakeal. Faktor faktor yang menyebabkan termasuk ukuran ETT dan jenis cuff yang digunakan menunjukkan faktor penting sebagai penyebab. Penyebab utama adalah iritasi oleh pengisian cuff pipa endotrakeal pada mukosa trakea. Hal tersebut sering terjadi pada bagian posterior pita suara, daerah medial aritenoid dan posterior dari krikoid serta bagian anterior dari trakea. Cuff pipa endotrakeal diimplikasikan sebagai penyebab dari kerusakan yang serius pada mukosa trakea akibat intubasi yang lama. Penggunaan tekanan tinggi pada mukosa trakea juga dapat menyebabkan nyeri tenggorokan. Intubasi endotrakeal rutin pada pembedahan elektif dapat menyebabkan perubahan patologis, trauma dan kerusakan syaraf dimana pada akhirnya menyebabkan nyeri tenggorokan.

mmHg (39 cmH20) menyebabkan mukosa trakea menjadi iskemik. Penggunaan tekanan yang tinggi pada mukosa trakea sangat berperan terhadap terjadinya nyeri tenggorokan setelah operasi. Ketika cuff dengan dinding tipis, low pressure diperkenalkan, aliran darah tidak terganggu dalam tekanan 80‐120 mmHg, walaupun demikian tekanan cuff yang direkomendasikan harus dipertahankan pada tekanan <20 mmHg (26 cmH2O). Tekanan Cuff yang lebih dari 30 cmH2O dalam waktu 15 menit cukup untuk menyebabkan perubahan histology pada mukosa trakea dengan low pressure high volume dapat menyebabkan tekanan yang tinggi pada mukosa trakea pada penggunaan N2O disebabkan oleh N2O yang dapat berdiffusi kedalam cuff ETT. Walaupun tergolong dalam komplikasi minor nyeri tenggorokan setelah operasi dapat menyebabkan rasa yang sangat tidak aman pada pasien. Nyeri ini sangat sulit untuk dikontrol walaupun nyeri setelah operasi dapat ditangani dengan analgetik sistemik.27,28,43,50

merokok lebih dari 20 batang/hari mempunyai angka kejadian komplikasi jalan napas atas pasca anesthesia 6 kali lebih banyak dibandingkan dengan pasien yang tidak merokok. Walaupun nyeri tenggorokan setelah operasi dapat hilang dengan spontan tanpa pengobatan, penanganan pencegahan dapat meningkatkan kwalitas perawatan pasien setelah operasi.44,49

2.4. KORTIKOSTEROID

[image:39.612.161.495.268.474.2]

Gambar 8. Struktur kimia Dexamethason34

dan elektrolit. Hormone glukokortikoid hidrokortison dan kortikosteron disintesis oleh bagian dalam korteks adrenal ( zona fasikulata dan zona retikularis ) dan mempunyai efek kompleks pada metabolisme karbohidrat dan protein. Selama 50 tahun terakhir, berbagai campuran sintetis dengan properti yang sama dengan hidrokortison disintesis dan beberapa diantaranya telah digunakan pada dunia kedokteran.30

Tabel 2. Jenis‐jenis kortikosteroid, potensi dan masa kerja34

Obat Potensi Anti Inflamasi Masa Kerja Kortisol Kortison Fludrokortison Prednison Prednisolon 6α‐Metylprednisolon Triamkinolon Betamethason Dexamethason 1 0,8 10 4 4 5 5 25 25 Pendek Pendek Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Panjang Panjang

Keterangan : Pendek : 8‐12 jam ; Sedang ; 12‐36 jam ; Panjang : 36‐72 jam

2.4.1 Farmakodinamik

Tabel 3. Efek glukokortikoid terhadap berbagai sistem.33

Fungsi Terhadap Tubuh

Deskripsi Aktifitas

Anti Inflamasi Stabilisasi membran lisosom dan mencegah pelepasan enzim proteolitik selama proses inflamasi.

Regulasi

Tekanan Darah

Metabolisme Karbohidrat dan Protein

Menurunkan protein di otot, meningkatkan asam amino plasma, meningkatkan aktifitas enzim yang diperlukan untuk glukogenesis, dapat menyebabkan diabetes, dan menyebabkan resistensi insulin.

Metabolisme Lemak

Menyebabkan penggunaan lemak sebagai energy ( efek positif ), dan menyebabkan akumulasi cadangan lemak di tubuh, menyebabkan buffalo humb dan moon face.

Gangguan

Respone Immune

Menurunkan produksi limfosit dan Eosinofil dengan cara menyebabkan atrofi kelenjar timus, mencegah pelepasan sitokin, menurunkan aktifitas sel B dan T pada respone immune.

Stress Sebagai mekanisme proteksi, kortikosteroid dilepaskan selama priode stress. Pelepasan adrenalin atau noradrenalin oleh medulla adrenal selama stress.

Gangguan

Sistem Syaraf Pusat

Menyebabkan eksitasi neuron atau otak, menyebabkan euporia, kecemasan, depresi, psikosis, dan meningkatkan aktifitas motor pada sebagian individu.

2.4.1.1. Efek Anti Inflamasi dan Immunosuppressif

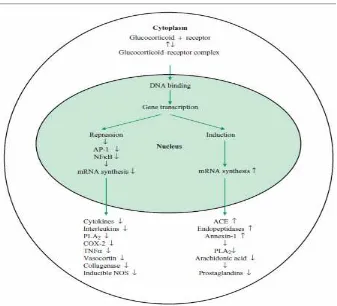

Glukokortikoid secara dramatis menurunkan manifestasi dari inflamasi. Hal ini disebabkan oleh efeknya yang besar pada konsentrasi, distribusi dan fungsi leukosit perifer dan efek supresinya pada sitokin inflamasi dan kemositokin dan mediator‐ mediator inflamasi. Karakteristik dari inflamasi adalah ekstravasasi dan infiltrasi leukosit ke dalam jaringan. Proses ini diperantarai oleh interaksi molekul white cell dengan endothelial cell dan dihambat oleh glukokortikoid.31

proinflamatory termasuk prostaglandin,leukotriens dan faktor aktivasi trombosit dihambat. Steroid menghasilkan efek tersebut dengan menstimulasi sintesis leukosit protein ( lipocortin ) yang menghambat phospolipase A2. Enzim ini

ditempatkan pada membrane sel, menghancurkan sel dan bertanggung jawab pada formasi asam arachidonat, pendahulu sebagian besar mediator inflamasi. Kortikosteroid juga mensuppresi reseptor encoding gen phospolipase A2, COX‐2 dan

IL‐2.

Glukokortikoid mendepresi fungsi monosit/makrofag dan menurunkan sirkulasi limfosit ( sel T ) khususnya T‐helper. Pelepasan IL‐1 dan IL‐2 dihambat. Transportasi limfosit menuju antigen dan produksi antibodi dihambat.32

[image:42.612.145.482.352.658.2]

Semua respon inflamasi dihambat oleh glukokortikoid, kecuali pada penyebabnya. Pada inflamasi akut glukokortikoid menurunkan transudasi jaringan dan edema, menurunkan diapedesis neutrophil dan makropag dan mencegah jalur immunoglobulin ke jaringan inflamasi. Tepatnya, glukokotikoid menurunkan akumulasi dan aktivitas limfosit dan neutrophil pada jaringan inflamasi, terutama menurunkan sintesis dan pelepasan sitokin, interleukin dan faktor perlekatan sel.

Kebanyakan glukokortikoid memiliki potensi anti inflamasi yang berbeda‐ beda, kortisone dan hidrokortison rata‐rata 30 kali kurang kuat dari betamethason atau dexamethason.30

2.4.1.2. Efek Samping

Penggunaan jangka panjang atau jangka pendek dengan dosis tinggi dapat menimbulkan gejala dan tanda Cushing Syndrome yaitu penyakit yang disebabkan oleh produksi endogen yang berlebihan dari hormone glukokortikoid. Beberapa gejala dan tandanya termasuk punggung kerbau ( punggung belakang leher ), moon face, kulit berminyak dan jerawat, osteoporosis, garis‐garis merah pada perut dan panggul, kulit gelap dan kegemukan. Dua kategori dari efek toksik yang disebabkan oleh penggunaan terapi kortikosteroid yaitu, disebabkan dari withdrawal terapi steroid dan pemakaian dalam waktu lama. Efek samping dari kedua kategori tersebut sangat potensial mengancam nyawa dan sangat dianjurkan untuk penilaian hati‐hati terhadap resiko dan keuntungannya pada setiap pasien.33,34

2.4.2. Farmakokinetik

steroid hidrokortison dan kortikosteron dibawa dengan ikatan kuat oleh globulin plasma ( transcortin ). Pada hal lain glukokortikoid alami dan sintetik di bawa oleh albumin. Dua protein plasma di perhitungkan untuk hampir semua ikatan steroid, kortikosteroid binding globulin ( CBG, transcortin ) dan albumin. CBG adalah α‐ globulin yang disekresi oleh hati yang memiliki ikatan kuat dengan steroid dimana albumin mempunyai ikatan yang rendah. Farmakokinetik dari glukokortikoid mungkin tidak menggambarkan masa kerjanya, beberapa metabolitnya merupakan derivate yang aktif. Beberapa steroid ( dexamethason dan betamethason ) mungkin berefek 48‐72 jam. Glukokortikoid juga di absorbsi ke sistemik dari tempat suntikan pada penggunaan lokal, seperti ruang sinovial, konjungtiva, kulit dan saluran nafas.

[image:44.612.111.559.390.690.2]30,34

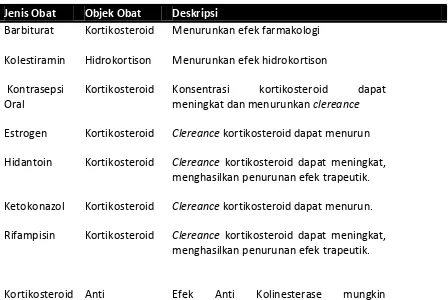

Tabel 4. Interaksi kortikosteroid dengan obat‐obat lain.33

Jenis Obat Objek Obat Deskripsi

Barbiturat Kortikosteroid Menurunkan efek farmakologi Kolestiramin Kontrasepsi Oral Hidrokortison Kortikosteroid Menurunkan efek hidrokortison

Konsentrasi kortikosteroid dapat meningkat dan menurunkan clereance

Estrogen Kortikosteroid Clereance kortikosteroid dapat menurun

Hidantoin Kortikosteroid Clereance kortikosteroid dapat meningkat, menghasilkan penurunan efek trapeutik.

Ketokonazol Kortikosteroid Clereance kortikosteroid dapat menurun.

Rifampisin Kortikosteroid Clereance kortikosteroid dapat meningkat, menghasilkan penurunan efek trapeutik.

Kortikosteroid Kortikosteroid Kortikosteroid Kortikosteroid Kortikosteroid Kortikosteroid Kortikosteroid Kolinesterase Anti Koagulan oral Digitalis Isoniazid Diuretic boros Kalium Salisilat Somatrem Teophilin berantagonis pada miastenia grafis

Membutuhkan pengurangan dosis anti koagulan. Kortikosteroid dapat menurunkan efek anti koagulan.

Pada saat penggunaan dapat menyebabkan toksisitas digitalis yang dihubungkan dengan hipokalemia Menurunkan konsentrasi serum isoniazid Dapat menyebabkan hipokalemia

Kortikosteroid akan menurunkan kadar salisilat pada serum dan mengurangi efektifitasnya.

Efek pertumbuhan Somatrem dapat dihambat

Peningkatan aktifitas farmakologi

2.4.3. Penggunaan Klinis

Glukokortikoid dapat digunakan secara oral maupun parenteral, atau sebagai terapi local pada kulit, persendian, saluran pernapasan, mata dan telinga. Steroid intravena sering digunakan pada keadaan darurat seperti shock anafilaksis dan status asmatikus. Dosis tinggi steroid dapat digunakan secara aman dengan resiko komplikasi yang tidak berarti pada pasien dengan terapi jangka pendek. Kerugiannya, steroid intravena tidak langsung bekerja dan membutuhkan waktu 3‐6 jam untuk memberikan efek maksimum.30

2.4.4. Kontraindikasi

peptikum, inflammatory bowel desease, hipertensi, osteoporosis, riwayat kejang atau diabetes. Glukokortikoid termasuk dalam obat Pregnancy Category C sehingga harus hati‐hati bila digunakan pada wanita hamil dan menyusui.33

2.5. LIDOKAIN

Obat anestesi local sintetik pertama ditemukan adalah golongan ester, prokain diperkenalkan oleh Einhorn pada tahun 1905. Lidokain disintetik sebagai obat anestesi lokal golongan amida oleh Lofgren pada tahun 1943. Lidokain merupakan obat yang mula kerja cepat, kuat dan masa kerja lebih panjang dibandingkan prokain. Tidak seperti prokain, lidokain efektif sebagai obat topical dan memiliki efektifitas tinggi sebagai obat anti aritmia. Karena alasan ini, lidokain dijadikan obat standar terhadap obat anestesi lokal lainnya.

Obat anestesi lokal terdiri dari lipofilik dan hidrofilik secara terpisah dihubungkan oleh rantai hydrocarbon. Perbedaan penting antara golongan ester dan golongan amida adalah rantai penghubung antara lipofilik dan hidrofiliknya, ester ( ‐CO‐ ) dan amida ( ‐NHC‐ ), berhubungan dengan tempat metabolism dan potensial terhadap reaksi alergi.35 Lidokain terdiri dari gugus lipofilik ( biasanya merupakan suatu cincin aromatic ) yang dihubungkan suatu rantai perantara ( jenis amide ) dengan suatu gugus yang mudah mengion ( amine tersier ). Anestesi merupakan basa lemah. Dalam penerapan trapeutik, mereka umumnya disediakan dalam bentuk garam agar lebih mudah larut dan stabil.

Gambar 10. Struktur kimia Lidokain3

Tabel 5. Physicochemical obat anestesi lokal.3

Nama Obat

pKa

Mula

Kerja

Potensi Toksisitas Ikatan

Protein

Lama

kerja

Bupivakain Tinggi Tinggi Lama

Levobupivakain 8,1

Tinggi Sedang Lama

Etidokain Tinggi Tinggi Lama

Lidokain Sedang Rendah Sedang

Mepivakain Sedang Rendah Sedang

Prilokain Sedang Rendah Sedang

Ropivakain Sedang Sedang Lama

Kokain Tinggi Lama

Amethokain Sedang Sedang Sedang

Prokain Rendah Rendah Pendek

2.5.1. Farmakokinetik

Lidokain efektif bila diberikan secara intra vena. Pada pemberian intra vena mula kerja 45‐90 detik. Kadar puncak plasma dicapai dalam waktu 1‐2 menit dan waktu paruh 30‐120 menit. Hampir semuanya lidokain dimetabolisme di hepar menjadi monoethylglcinexcylidide melalui oksidatif dealkylation, kemudian diikuti dengan hidrolisis menjadi xylidide. Monoethylglcinexcylidide mempunyai aktivitas sekitar 80 % dari lidokain sebagai antidisritmia sedangkan xylidide hanya mempunyai aktivitas antidisritmia 10 %. Xylidide diekskresi dalam urin sekitar 75 % dalam bentuk 4‐hydroxy‐2,6‐dimethylaliniline. Lidokain dalam plasma 50 % terikat oleh albumin. Pada penderita payah jantung dan penyakit hepar dosis harus dikurangi karena waktu paruh dan volum distribusinya akan memanjang.38

2.5.2. Mekanisme Kerja

Anestesi lokal memblok hantaran syaraf dengan menurunkan atau mencegah peningkatan permeabilitas membrane terhadap Na+ di mana secara normal dihasilkan oleh depolarisasi ringan membrane. Mekanisme ini disebabkan langsung oleh interaksi dengan voltase gerbang natrium chanel. Sebagai agen anestesi pada syaraf, ambang batas untuk rangsangan listrik meningkat secara gradual, aksi potensial menurun, hantaran impuls menjadi lambat dan hantaran syaraf gagal. Local anestesi dapat memblok chanel K+ dalam konsentrasi tinggi.34

Sebagai anestesi lokal, lidokain menstabilisasi membrane syaraf dengan cara mencegah depolarisasi pada membrane syaraf melalui penghambatan masuknya ion natrium. Obat anestesi lokal mencegah transmisi impuls syaraf ( blokade konduksi ) dengan menghambat perjalanan ion Natrium ( Na+ ) melalui saluran ion

selektif Na+ dalam membrane syaraf ( butterworth dan stricharrtz 1990 ). Saluran

memperbesar hambatan keseluruhan permeabilitas Na+. Kegagalan permeabilitas saluran ion terhadap ion Natrium, memperlambat peningkatan kecepatan depolarisasi sehingga ambang potensial tidak dicapai dan dengan demikian potensial aksi tidak disebarkan.

Saluran Na+ ada dalam keadaan diaktivasi‐terbuka, tidak diaktivasi tertutup dan istirahat‐tertutup selama berbagai fase aksi potensial. Pada membrane syaraf istirahat, saluran Na+ didistribusi dalam keseimbangan diantara keadaan istirahat‐ tertutup dan tidak diaktivasi‐tertutup. Dengan ikatan yang selektif terhadap saluran Na+ dalam keadaan tidak diaktivasi‐tertutup, molekul anestesi lokal menstabilisasi saluran dalam konfigurasi ini dan mencegah perubahan mereka menjadi dalam keadaan istirahat‐tertutup dan diaktivasi‐terbuka terhadap respon impuls syaraf. Saluran Na+ dalam keadaan tidak diaktivasi‐tertutup tidak permeabel terhadap Na+

sehingga konduksi impuls syaraf dalam bentuk penyebaran potensial aksi tidak dapat terjadi. Hal ini diartikan bahwa ikatan obat anestesi lokal pada sisi yang spesifik yang terletek pada bagian sebelah dalam saluran Na+ sebaik penghambatan

saluran Na+ dekat pembukaan eksternalnya mempertahankan saluran ini dalam keadaan tidak diaktivasi‐tertutup.18

Bila konsentrasi yang meningkat dari suatu anestesi lokal diterapkan pada suatu serabut syaraf, maka nilai ambang eksitasi akan meningkat, konduksi impuls lambat, kecepatan potensial aksi menurun, amplitude potensial berkurang, dan akhirnya kemampuan untuk membangkitkan potensial aksi akan hilang. Efek progresif ini diakibatkan oleh adanya ikatan antara anestesi lokal dengan saluran ion Natrium yang semakin meningkat. Pada setiap saluran ion, ikatan menghasilkan penghambatan arus ion Natrium. Apabila arus ion Natrium dihambat sepanjang serabut syaraf maka impuls yang melewati daerah yang dihambat tidak terjadi. Pada dosis minimum yang diperlukan untuk menghambat impuls, potensial aksi tidak dipengaruhi secara berarti.35

Bila lidokain digunakan secara intravena, konsentrasi neurotransmitter acethylcholin meningkat pada cairan cerebrospinal, dimana akan menyebabkan penghambatan descending pain pathway yang menghasilkan analgesia kemungkinan pengikatan reseptor muskarinik, inhibisi reseptor glysin, dan pelepasan opioid endogen yang pada akhirnya menyebabkan analgesia. Di samping mekanisme ini, ketika lidokain sampai pada spinal cord langsung atau secara tidak langsung menurunkan post sinap depolarisasi diperantarai oleh N‐methyl‐D‐ aspartate. Lidokain intravena menurunkan respon inflamasi dari iskemik jaringan dan kerusakan jaringan.36

system sensorik. Penggunaan bolus lidokain 2 mg/kg BB sama dengan yang dinyatakan Wallace et al.yang menunjukkan penurunan pain score dan bersamaan dengan pengurangan ukuran lapangan receptive dimana nyeri ditunjukkan. Mula kerja terhadap penghambatan aktivitas neuron pada dorsal horn spinal setelah intra vena lidokain terjadi dalam 5‐7 menit. Aksi anti hiperalgesia pada sistemik lidokain terutama pada spinal cord. Efek analgesik lidokain intra vena diperkuat tidak hanya menghambat Channel Natrium, tetapi juga memblok N‐methyl‐D‐aspartate dan reseptor neurokinin. Pada pemberian tunggal lidokain intra vena menghasilikan konsentrasi lidokain yang kuat dan cukup lama dalam CSF untuk beraksi pada dorsal horn. Oleh karena itu disarankan penggunaan lidokain intra vena untuk menekan impuls nociceptive.39

2.5.3. Efek terhadap jantung

automatisasi, ritme dan konduktivitas jantung. Dosis intra vena 2‐4 mg/kg BB terhadap kontraktilitas jantung pada manusia minimal.18,38

2.5.4. Toksisitas Lidokain

Gelala awal dari komplikasi SSP adalah rasa tebal lidah, agitasi, disorientasi, euphoria, pandangan kabur dan mengantuk. Toksisitas lidokain terhadap CNS terjadi secara bifasik. Manifestasi awal adalah eksitasi SSP dengan masalah berupa kejang. Manifestasi yang berikutnya adalah depresi SSP dengan berhentinya kejang dan diikuti dengan hilangnya kesadaran, depresi nafas, hingga berhentinya nafas. Efek bifasik ini terjadi karena obat anestesi lokal memblok inhibitory pathway ( menghasilkan stimulasi ) dan kemudian dengan cepat memblok inhibitory dan excitatory pathway ( menghasilkan hambatan luas SSP). Konsentrasi tinggi dalam serum dari suatu anestesi lokal menyebabkan efek pada kardiovaskular. Lidokain memblok Channel Natrium melalui mekanisme fast‐in slow‐out. Pada jantung mekanisme ini mendepresi depolarisasi selama fase 0 potensial aksi jantung dan mungkin menyebabkan aritmia. Tambahannya konduksi yang melalui Sinoatrial Node dan Atrioventricular Node di tekan. Bila tidak diobati, toksisitas lidokain dapat menyebabkan kejang, depresi dan henti napas, hipotensi, henti jantung dan kematian.

CD50 adalah dengan 2‐4 mg/kgBB bolus cepat intra vena. Toksisitas lidokain tidak akan terjadi dengan konsentrasi plasma kurang dari 5 mcg/ml.

Saat ini dilaporkan dosis bervariasi antara 1‐1,5 mg/kgBB bolus intravena. Secara umum dosis ini menghasilkan konsentrasi plasma 1,3 – 3,7 mcg/ml. Pada dosis ini tidak ada peningkatan toksisitas lidokain.40,41

Tujuan utama dari pengobatan toksisitas lidokain adalah pertahankan jalan napas dan penanganan terhadap kejang. Penanganan toksisitas lidokain adalah hentikan segera pemberian obat dan persiapan untuk penanganan reaksi yang terjadi. Pastikan oksigenasi yang adekuat melalui facemask atau intubasi. Anticonvulsan seperti benzodiazepin dan barbiturat adalah obat pilihan untuk mengatasi kejang yang terjadi, phenytoin tidak efektif dan sebaiknya dicegah. Pada reaksi yang berat system kardiovaskular dimonitor dan terapi supportif berupa cairan intra vena dan vasopressor diperlukan. Asidosis metabolik dapat terjadi sehingga penggunaan natrium bikarbonat dapat dipertimbangkan.40

2.6.

KERANGKA TEORI

GENERAL ANESTESI INTUBASI ENDOTRAKEAL NYERI TENGGOROKAN DEXAMETHASON LIDOKAIN TEKANAN CUFF TRAUMAIRITASI TRAKEA

INFLAMASI Iskemik

Stabilisasi membran

Analgetik

Pelepasan Mediator

Sitokin ,COX‐2,TNFα, PTG

Aktifitas Neutropyl dan limfosit meningkat

Eksitasi sensorik neuron

Hambatan chanel

Natrium

Hambatan

Descending Pathway

2.7.

KERANGKA KONSEP

GENERAL ANESTESI

INTUBASI ENDOTRAKEAL

NYERI TENGGOROKAN

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode randomized block clinical trial secara double blind.

3.2. Tempat dan waktu

3.2.1. Tempat

Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan

Rumah Sakit Haji Mina Medan

Rumkit KESDAM I/BB Puteri Hijau Medan

3.2.2. Waktu

Februari 2011 s/d Agustus 2011

3.3. Populasi Penenelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh pasien yang menjalani pembedahan elektif dengan general anestesi intubasi endotrakeal di Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan, Rumah Sakit Haji Mina Medan dan Rumkit KESDAM I/BB Puteri Hijau Medan.

3.4. Sampel dan cara pemilihan sampel

Sampel penelitian ini adalah populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

Sampel diambil dari pasien yang di operasi dengan general anestesi intubasi dengan status fisik : ASA 1‐2.

1. Setelah dihitung secara statistik, seluruh sampel dibagi secara random menjadi 2 (dua) kelompok.

2. Randomisasi blok dilakukan oleh relawan dengan memakai tabel angka random. Dengan menjatuhkan pena kertas tabel random, ujung pena merupakan angka mulai urutan. Pilih 2 angka dengan digit ke‐11 ke kanan membentuk pola berurut dari angka pertama tadi sampai diperoleh sesuai besar sampel yang telah ditentukan. Sesuaikan sekuens pada angka yang terpilih, kemudian susun sekuens tersebut sesuai dengan nomer amplop ( sekuens terlampir ). Kelompok A mendapat dexamethason 0,2 mg/kgBB dan kelompok B mendapat Lidokain 1,5 mg/kgBB. Obat disiapkan oleh relawan yang membuat randomisasi (peneliti dan pasien tidak mengetahui komposisi obat dalam spuit).

3.5. Estimasi Besar Sampel

Besar sampel dalam penelitian ini menggunakan Rumus :

Dimana :

Zα = 1,642 / : 5 %

P1 = Nilai Proporsi keberhasilan untuk kelompok Dexamethason : 80 %

P2 = Nilai Proporsi keberhasilan untuk kelompok Lidokain : 60 % ( Beda klinis yang dianggap penting = 20 % )

Dari Rumus diatas didapatkan keseluruhan sampel sebanyak 64 orang.

Karena penelitian ini mempunyai kriteria drop out maka sampel ditambah 10‐15 % dari keseluruhan sampel. 10 % dari 64 adalah 6,4 maka besar sampel adalah 64 + 6 = 70 orang, dimana 35 orang untuk kelompok Dexamethason dan 35 orang untuk kelompok Lidokain.

3.6. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

3.6.1. Kriteria inklusi

1. Bersedia ikut dalam penelitian

2. Usia 15 – 65 tahun

3. PS ASA 1 ‐2

4. Malampati I‐II

5. Lama operasi yang diperkirakan 60 – 240 menit

6. Pasien dengan posisi terlentang selama operasi

3.6.2. Kriteria Eksklusi

1. Pasien dengan pembedahan kepala dan leher

2. Penggunaan pipa nasogastrik

4. Pasien dengan terapi steroid

5. Pasien dengan kontraindikasi terhadap dexamethason dan lidokain

3.7. Kriteria Drop Out

1. Usaha intubasi lebih dari dua kali

2. Lama operasi kurang dari 1 (satu) jam atau lebih dari 4 (empat) jam

3. Adanya trauma pada jalan napas pada saat intubasi dan ekstubasi

4. Pasien tidak kooperatif pada saat penilaian nyeri tenggorokan

3.8. Cara Kerja

Persiapan pasien dan obat

menyiapkan obat oleh relawan yang melakukan randomisasi, obat tersebut diberikan ke peneliti di dalam amplop putih.

b. Kedua kelompok menjalani prosedur persiapan operasi elektif.

Pada hari penelitian

1. Obat disiapkan oleh relawan yang melakukan randomisasi pada saat akan dilakukan penelitian, kedua obat dicampur dengan normal salin sampai 5 ml dan di masukkan ke dalam spuit 5 ml.

2. Setelah pasien memasuki kamar operasi, dipasang alat pantau ( noninvasiv monitoring ) pada pasien dan dicatat data mengenai tekanan darah, laju nadi

dan laju napas.

3. Pasien dipasang infus dengan jarum no 18G dan diberikan preloading cairan Ringer Lactat 10 ml/kgBB.

4. Pasien dipremedikasi dengan midazolam 0,1 mg/kgBB dan Pethidin 1 mg/kgBB.

5. Kedua kelompok dipasang dan dihubungkan dengan elektroda alat monitor neuro muskular ( TOF Watch®, Organon Teknika, Netherland ), dinilai TOF ratio ( dalam % ) dari tampilan layar alat.

6. Sepuluh menit kemudian kelompok A diberikan injeksi Dexamethason 0,2 mg/kgBB IV, kelompok B diberikan injeksi Lidokain 2% 1,5 mg/kgBB IV.