ABSTRACT

EFFECT of KEPOK BANANA PEEL (Musa acuminata) to HEPATOCYTE of RAT (Rattus norvegicus) INDUCED by ASPIRIN

By

DESTI NURUL QOMARIYAH

Hepatotoxicity is liver damage caused disruption of physiological functions of the liver. The damage that occurs can be caused by an infectious agent and the use of drugs. One drug that can trigger hepatotoxicity is aspirin. Hepatotoxicity occurred along with an increase in the incidence of diseases that require long aspirin therapy. Liver damage can be overcome by using medicinal plants (herbal). Plants containing rich in antioxidants as a hepatoprotective agent is a kepok banana peel. The aim of this study was to determine the effect of kepok banana peel extract to hepatocyte of rat induced by aspirin. This study method is experimental with randomized controlled design with a pattern posttest control group design. The samples of this study were 25 white rats (Rattus norvegicus) Sprague Dawley strain and calculated based on the frederer’s formula. The result showed that the average damage of hepatocyte on rat induced by aspirin is 88%, whereas the effective dose kepok banana peel extract (100 mg/kg) got damage by 22%. The conclusion of this study was aspirin at toxic doses can cause liver damage and kepok banana peel extract is able to provide optimal improvement on liver damage induced by aspirin.

ABSTRAK

PENGARUH EKSTRAK KULIT PISANG KEPOK (Musa acuminata) TERHADAP HEPAR TIKUS (Rattus norvegicus) YANG DIINDUKSI ASPIRIN

Oleh

DESTI NURUL QOMARIYAH

Hepatotoksisitas adalah kerusakan pada hati yang menyebabkan terganggunya fungsi kerja hati secara fisiologis. Kerusakan yang terjadi dapat disebabkan oleh agen infeksius dan penggunaan

obat−obatan. Salah satu obat yang dapat mencetuskan terjadinya hepatotoksisitas adalah aspirin.

Hepatotoksisitas yang terjadi seiring dengan peningkatan angka kejadian penyakit yang membutuhkan terapi aspirin yang lama. Kerusakan hati ini dapat diatasi dengan menggunakan

tanaman−tanaman obat (herbal). Tanaman yang mengandung kaya antioksidan sebagai zat hepatoprotektor adalah kulit pisang kepok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pemberian ekstrak kulit pisang kepok terhadap hepar tikus yang diinduksi aspirin. Metode penelitian ini adalah eksperimental dengan rancangan acak terkontrol dengan pola post test control group design. Sampel penelitian adalah tikus putih (Rattus norvegicus) galur Sprague dawley berjumlah 25 ekor yang dihitung berdasarkan rumus frederer. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa rerata kerusakan hepar tikus yang diinduksi aspirin sebesar 88%, sedangkan pada pemberian dosis efektif ekstrak kulit pisang kepok (100 mg/kgBB) didapatkan kerusakan sebesar 22%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberian aspirin pada dosis toksik dapat menyebabkan kerusakan hepar dan ekstrak kulit pisang kepok mampu memberikan perbaikan yang optimal pada kerusakan hepar yang diinduksi aspirin.

PENGARUH EKSTRAK KULIT PISANG KEPOK (Musa acuminata) TERHADAP HEPAR TIKUS (Rattus norvegicus) YANG DIINDUKSI ASPIRIN

Oleh

DESTI NURUL QOMARIYAH

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA KEDOKTERAN

Pada

Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

PENGARUH EKSTRAK KULIT PISANG KEPOK (Musa acuminata)

TERHADAP HEPAR TIKUS (Rattus novergicus) YANG DIINDUKSI ASPIRIN

Skripsi

Oleh

Desti Nurul Qomariyah

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

v DAFTAR GAMBAR

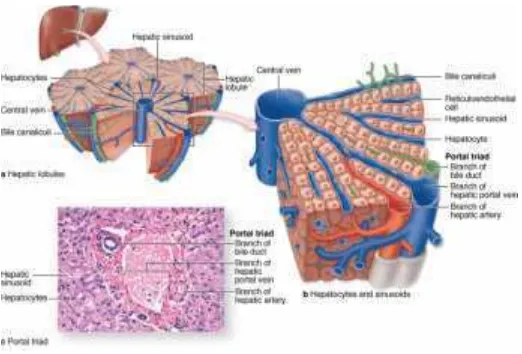

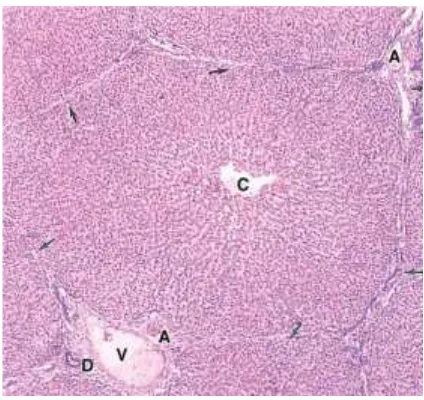

Gambar 1 Histologi hati normal ... ... ... ... ... ... ...9

Gambar 2 Lobulus Hati ... ... ... ... ... ... ... ...10

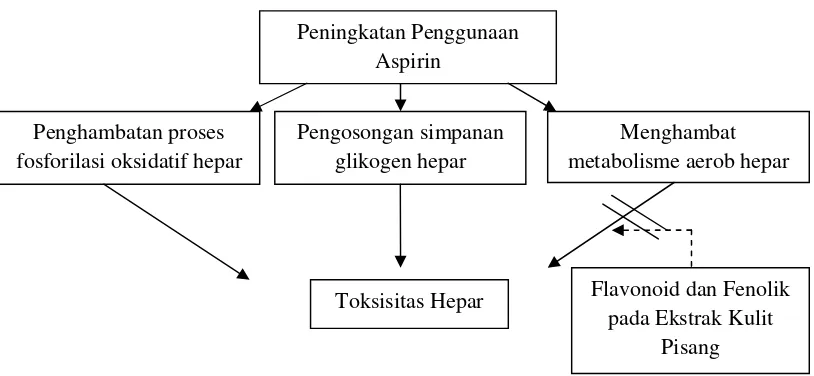

Gambar 3 Kerangka Teori... ... ... ... ... ... ... ...24

Gambar 4 Kerangka Konsep... ... ... ... ... ... ... ....24

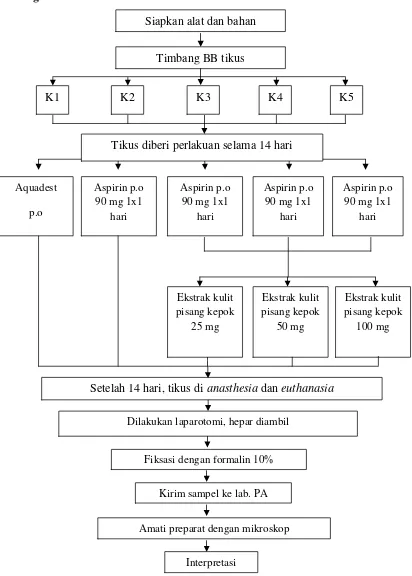

Gambar 5 Diagram Alur Penelitian... ... ... ... ... ... ....36

Gambar 6 Sel hepar tikus putih kelompok K+...40

Gambar 7 Sel hepar tikus putih kelompok K−... ... ... ... ...41

Gambar 8 Sel hepar tikus putih kelompok K3... ... ... ... ...41

Gambar 9 Sel hepar tikus putih kelompok K4... ... ... ... ...42

Gambar 10 Sel hepar tikus putih kelompok K5... ... ... ... ...42

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... i

DAFTAR TABEL... iv

DAFTAR GAMBAR ... v

DAFTAR LAMPIRAN ... vi

BAB I PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang ... 1

1.2Perumusan Masalah ... 4

1.3Tujuan Penelitian ... 4

1.4Manfaat Penelitian ... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Hati ... 6

2.1.1 Anatomi Hati ... 6

2.1.2 Fisiologi Hati ... 7

2.1.3 Histologi Hati ... 9

2.1.4 Histopatologi Hati ... 13

2.2 Pisang Kepok ... 16

2.2.1 Klasifikasi... 16

ii

2.2.3 Kandungan Kulit Pisang Kepok dan Fungsinya ... 17

2.3 Aspirin ... 18

2.4 Toksisitas Apsirin pada Hepar ... 20

2.5 Tikus Putih (Rattus norvegicus) galur Sprague dawley ... 21

2.5.1 Klasifikasi Tikus Putih ... 21

3.4.3.1 Alat dalam pembuatan preparat histopatologi 29 3.5 Prosedur Penelitian ... 29

iii

3.5.2 Prosedur pemberian ekstrak kulit pisang kepok ... 30

3.5.3 Prosedur perlakuan ... 31

3.6 Diagram Alur penelitian……… 36

3.7 Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel .... 37

3.7.1 Identifikasi Variabel ... 37

3.7.1.1 Variabel Independen ... 37

3.7.1.2 Variabel Dependen……… 37

3.7.2 Definisi Operasional Variabel………. ... 37

3.8 Analisis Data ... 38

3.9 Ethical Clearance ... .. 38

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1Hasil Penelitian……… 39

4.2 Pembahasan……… 47

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan……… 52

5.2 Saran………... 52

vi DAFTAR SINGKATAN

ATP : Adenosin Tri Phospate

BPOM : Badan Pengawas Obat dan Makanan

COX : Cyclooxygenase

EtOH : Etanol

FMIPA : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

GST : Glutation S−Transferase

HE : Hematoksilin

IACUC : Institusional Animal Care and Use Committee

IP : Intraperitoneal

iv DAFTAR TABEL

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel... ... ... ... ... ...37

Tabel 2 Hasil persentase kerusakan hepar tikus putih... ... ... ...43

Tabel 3 Hasil rata rata gambaran histopatologi hepar... ... ... ...44

Tabel 4Hasil analisis Saphiro−Wilk... ... ... ... ... ... ...46

Bismillahirrahmannirrahim…

Kupersembahkan karya ini untuk kedua orang tuaku tercinta, kakak-kakak ku

terkasih dan semua sahabat-sahabat ku tersayang.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1994, dari pasangan Ayahanda Purn.

Slamet Ali Yunus dan Ibunda Sri Murtiningsih dan merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara

(Kakak Evi Febriani dan Dewintha Airene Novianti).

Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) diselesaikan di TK Sukatani Permai Depok pada tahun

2000, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN Sindang Karsa I Depok pada tahun 2006,

Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 11 Depok pada tahun 2009, dan

Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAN 1 Depok pada tahun 2012.

Tahun 2012, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa penulis pernah aktif pada organisasi PMPATD Pakis Rescue Team,

PTBMMKI (Perhimpunan Tim Bantuan Medis Mahasiswa Kedokteran Indonesia) dan Forum

SANWACANA

Puji syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan

hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu

tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W, keluarga, sahabat dan kita para

pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi Ini Berjudul “PENGARUH EKSTRAK KULIT PISANG KEPOK

(Musa acuminata) TERHADAP HEPAR TIKUS (Rattus norvegicus) YANG

DIINDUKSI ASPIRIN” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

Kedokteran di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Dr. dr. Muhartono, M. Kes, Sp.PA selaku Dekan Fakultas Kedokteran

Universitas Lampung sekaligus Pembimbing Utama yang sudah bersedia

meluangkan waktu dan kesediaannya untuk memberikan bimbingan,

kritik, saran serta nasihat yang bermanfaat dalam proses penyelesaian

skripsi ini;

3. dr. Khairun Nisa Berawi, M. Kes, AIFO selaku Pembimbing Kedua yang

telah bersedia untuk meluangkan waktu, memberikan bimbingan, kritik,

saran, dan nasihat kepada saya untuk senantiasa menyempurnakan

4. Prof. Dr. dr. Efrida Warganegara, M. Kes, Sp.MK selaku Pembahas yang

telah bersedia meluangkan waktu, memberikan masukan, kritik, saran dan

nasihat bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini;

5. dr. Mukhlis Imanto, Sp.THT selaku Pembimbing Akademik atas waktu

dan bimbingannya selama proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran

Universitas Lampung;

6. Seluruh Staf Dosen FK Unila atas ilmu yang telah diberikan kepada

penulis untuk menambah wawasan yang menjadi landasan untuk mencapai

cita-cita;

7. Seluruh staf pengajar program studi pendidikan dokter unila atas ilmu

yang telah diberikan kepada saya untuk menambah ilmu pengetahuan yang

menjadi landasan untuk mencapai cita-cita;

8. Seluruh Staf Tata usaha, administrasi, akademik, pegawai dan karyawan

FK Unila;

9. Ayahanda tercinta, Purn. Slamet Ali Yunus terima kasih atas doa, kasih

sayang, nasihat serta bimbingan yang telah diberikan untuku, serta selalu

mengingatkanku untuk selalu mengingat Allah SWT. Semoga Allah SWT

selalu melindungi dan menjadikannya ladang pahala;

10.Ibunda, Sri Murtiningsih, terima kasih atas doa, kasih sayang, nasihat serta

bimbingan yang telah diberikan untuku, setiap doa yang terlontar selalu

menjadi penguat untukku menjalani hari-hariku disini

11.Kakak-kakak saya, mbak Ani dan mbak Novi atas segala doa dan motivasi

12.Keluargaku di Lampung, Bukan Genk (Andika Yusuf, Fairuz

Rabbaniyyah, Farida Hakim, Ferina Nur Haqiqi, Gheavani Legowo, Hani

Zahiyyah, Hanifah Rahmania, Idzni Mardhiyah, Nico Aldrin, Nindriya

Kurniandari, Ratna Agustina) terimakasih atas segala keceriaan, pelajaran

hidup, semangat, canda tawa, tangis dan segala ilmu yang telah diberikan.

Uhibukifillah, till we meet again in……….Jannah.

13.Tim penelitian saya (Deborah Natasha dan Fauziah Paramitha) atas

kerjasamanya dalam melakukan penelitian ini selama 2 bulan penuh

walaupun lelah menghampiri namun tetap bersemangat untuk

menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan maksimal;

14.Sahabat-sahabat saya GP (Adietya Bima, Alexander Dicky, Bobi Kurnia,

Fairuz Rabbaniyah, Ivani ridwan, Karina Nellova, Luqmanul Hakim, M.

Ridho Ansori, Nico Aldrin, Radian Pandhika) atas segala kegilaan dan

momen kebahagiaan yang dapat menghilangkan beban pikiran selama ini.

15.Sahabat-sahabat Pakis alias Idak Galau alias Cewetngets (Ade Marantika,

Ajeng Defri, Amri Yusuf, Debby Aprilia, Elly Rahmawati, Istigfariza,

Karina Nellova, Leon L. Gaya, M. Ridho Ansori, Martin Paskal, Ria Rizki

Jayanti, Septyne Rahayuni, Silvi Qiroatul, Singgih Suhan Nanto,

Zygawindi Nur Hayati) atas segala keceriaan, perjuangan MUNAS

JAMNAS 2015 yang tidak akan pernah terlupakan, tawa canda dan kabum

tinut tinut yang tiada hentinya.

16. Teman-teman sejawat angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu per

17.Kakak-kakak dan adik-adik tingkat (2002-2015) yang sudah memberikan

semangat kesatuan Fakultas Kedokteran UNILA.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Semoga penelitian yang sederhana ini dapat memberikan wawasan dan manfaat

bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, Desember 2015

Penulis

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hepatotoksisitas merupakan kerusakan pada hati yang berkaitan dengan

gangguan fungsi kerja hati, yang dapat disebabkan oleh agen infeksius dan

penggunaan obat−obatan (Victor, 2006). Salah satu obat yang dapat

mengakibatkan hepatotoksisitas adalah aspirin (Katzung et al., 2009). Aspirin

termasuk golongan salisilat, salah satu jenis nonsteroidal anti−inflammatory

drugs atau NSAIDs yang banyak digunakan untuk pengobatan nyeri ringan

sampai sedang. Efek aspirin antara lain sebagai analgesik (melawan sakit dan

nyeri), anti piretik (menurunkan demam), anti inflamasi serta anti koagulan

(Nuraeni, 2007).

Dewasa ini terjadi peningkatan pemakaian aspirin yang berbanding lurus dengan

angka kejadian penyakit yang mebutuhkan terapi aspirin dalam kurun waktu

yang panjang. Salah satu contoh penyakit tersebut adalah penyakit

kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler memiliki angka kejadian 57,9%, yang

2

Hepatotoksisitas akibat aspirin dapat terjadi akibat penggunaannya dalam kurun

waktu lama atau melebihi dosis (Katzung et al., 2009). Kerusakan hati yang

disebabkan oleh aspirin yaitu menghambat metabolisme aerob glukosa di hepar

sehingga terjadi gangguan fungsi hati dalam melakukan kinerjanya (Irvanda,

2007). Kerusakan hati ini dapat diatasi dengan menggunakan tanaman−tanaman

obat (Kemenkes, 2011).

Tanaman obat dilaporkan lebih aman dibandingkan dengan obat sintetik (Javed

et al., 2006). Indonesia yang beriklim tropis merupakan negara dengan

keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Indonesia

memiliki 25.000−30.000 spesies tanaman yang merupakan 80% dari jenis

tanaman di dunia dan 90% dari jenis tanaman di Asia. Hasil inventarisasi yang

dilakukan PT Eisai pada 1986 terdapat sekitar tujuh ribu spesies tanaman di

Indonesia yang digunakan masyarakat sebagai obat khususnya oleh

pengembangan obat tradisonal Indonesia menjadi fitofarmaka industri jamu dan

didaftarkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia

sebanyak 283 spesies tanaman (Warintek, 2011).

Tanaman yang saat ini sedang dikembangkan penelitiannya adalah tanaman

pisang (Imam et al., 2011). Salah satu provinsi penghasil pisang terbanyak di

Indonesia adalah Lampung yang mencapai jumlah produksi sebanyak 5.037.472

3

Sepertiga bagian dari seluruh total produksi tersebut merupakan kulit pisang

(Hartono, 2013).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fatemeh dikemukakan bahwa secara in

vitro kulit pisang memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan

dengan bagian tanaman pisang lainnya. Aktivitas antioksidan pada kulit pisang

mencapai 94,25% pada konsentrasi 125 µ g/ml sedangkan pada bagian buah

pisang hanya sekitar 70% pada konsentrasi 50 mg/ml (Fatemeh et al., 2012;

Shodehindeet al., 2013). Antioksidan yang dimiliki oleh kulit pisang antara lain

flavonoid dan fenolik memiliki manfaat sebagai hepatoprotektor melalui

mekanisme detoksifikasi dengan jalan meningkatkan ekspresi enzim Glutation

S−Transferase(GST) yang mampu meningkatkan aktivitas antioksidan endogen

hati (Mahardikasari, 2013).

Peneliti melihat dengan adanya potensi dari provinsi Lampung ini sebagai

sumber kulit pisang dan adanya masalah hepatotoksisitas yang ditimbulkan oleh

aspirin. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mempunyai keinginan untuk

menguji ekstrak kulit pisang kepok pada gambaran histopatologi hepar tikus

4

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pada

penelitian kali ini peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh ekstrak kulit

pisang kepok terhadap perubahan histopatologi hepar tikus (Rattus norvegicus)

yang diinduksi aspirin.

1.3 Tujuan penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengaruh ekstrak kulit pisang kepok terhadap

histopatologi hepar tikus(Rattus norvegicus) yang diinduksi oleh aspirin.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk melihat perubahan histopatologi hepar tikus (Rattus norvegicus)

yang diinduksi aspirin sebelum dan sesudah diberikan ekstrak kulit

pisang kepok.

2. Untuk mengetahui dosis efektif ekstrak kulit pisang kepok yang

berpengaruh terhadap perubahan histopatologi hepar tikus (Rattus

5

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian kali ini adalah :

1.4.1 Untuk Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dalam

mengembangkan bidang keilmuan sehingga dapat menjadi hal baru

sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Untuk masyarakat

Penelitian ini dapat memanfaatkan kandungan antioksidan yang dimiliki

kulit pisang kepok yang semula hanya dianggap limbah sehingga di sisi

lain dapat mengurangi limbah rumah tangga sehingga kesehatan

masyarakat menjadi lebih baik.

1.4.3 Untuk Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memajukan kawasan Lampung dengan

menonjolkan pisang kepok sebagai ciri khas dan senatiasa mendapat

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hati

2.1.1 Anatomi Hati

Hati adalah kelenjar terbesar yang terdapat dalam tubuh manusia dengan

berat kurang lebih 1,5 kg (Mescher, 2007). Hati merupakan organ viseral

terbesar yang terletak di bawah tulang rusuk (Sloane, 2004).

Hati mempunyai tekstur yang lunak, lentur, dan terletak di bagian atas

cavitas abdominalis tepat berada di bawah diaphragma. Sebagian besar hati

terletak di hemidiaphragma dextra dan profunda arcus costalis dextra

memisahkan hati dari pleura, pericardium, cor, dan pulmo (Snell, 2006).

Suplai darah pada hati (70%−80%) berasal dari vena porta yang berasal

dari lambung, usus, dan limpa, sisanya (20%−30%) disuplai oleh arteri

hepatica. Seluruh zat yang diserap melalui usus tiba di hati melalui vena

porta hepatica, kecuali lipid kompleks (kilomikron), yang diangkut melalui

7

menampung, mengubah dan mengumpulkan metabolit dari darah.

Pengeluaran ini terjadi dalam empedu, suatu sekret eksokrin dari hati yang

penting untuk pencernaan lipid di usus. Hati juga menghasilkan protein

plasma, seperti albumin, fibrinogen dan berbagai protein pembawa lainnya

(Mescher, 2007).

2.1.2 Fisiologi Hati

Hati adalah organ metabolik yang sangat penting dalam tubuh, organ ini

dilihat sebagai pabrik biokimia utama (Sherwood, 2012). Fungsi hati antara

lain:

1. Metabolisme karbohidrat

Fungsi hati dalam metabolisme karbohidrat adalah menyimpan glikogen

dalam jumlah besar, mengkonversi galaktosa dan fruktosa menjadi

glukosa, glukoneogenesis, dan membentuk banyak senyawa kimia yang

penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat (Guyton et al.,

2008).

2. Metabolisme lemak

Fungsi hati dalam metabolisme lemak adalah dengan mengsekresikan

garam empedu yang membantu pencernaan lemak melalui efek

deterjennya (emulsifikasi) sehingga mempermudah penyerapan lemak

8

3. Metabolisme protein

Fungsi hati dalam metabolisme protein adalah deaminasi asam amino,

pembentukan ureum untuk mengeluarkan amonia dari cairan tubuh, dan

interkonversi beragam asam amino dan membentuk senyawa lain dari

asam amino (Guytonet al.,2008).

4. Sintesis Protein Plasma

Hati memproduksi banyak protein. Kebanyakan protein tersebut

merupakan proten fase akut yaitu protein yang diproduksi dan di

sekresikan ke dalam plasma apabila terdapat rangsangan stress. Protein

lainnya yang diproduksi adalah protein yang mengangkut steroid dan

hormone lain dalam plasma serta faktor−faktor pembekuan. Protein

tersebut antara lain albumin, orosomukoid, antiproteaseɑ 1dan lain−lain

(Ganong, 2008).

5. Lain−lain

Fungsi hati yang lainnya adalah sebagai tempat penyimpanan vitamin,

dan menyimpan besi dalam bentuk ferritin. Hati membentuk zat−zat

yang digunakan untuk koagulasi darah dalam jumlah banyak dan

mengeluarkan atau mengekskresikan obat−obatan, hormon dan zat lain

9

2.1.3 Histologi Hati

Sel−sel hati atau hepatosit menghasilkan sel epitel yang berkelompok

membentuk lempeng−lempeng yang saling berhubungan. Hepatosit tersusun

berupa ribuan lobulus hati kecil polihedral yang merupakan unti fungsional

dan struktural hati. Setiap lobulus memiliki tiga sampai enam area portal di

bagian perifernya dan suatu venula yang disebut vena sentral di bagian

pusatnya. Zona portal di sudut lobulus terdiri atas jaringan ikat dengan suatu

venula (cabang vena portal), arteriol (cabang arteri hepatica) dan duktus

epitel kuboid (cabang sistem duktus biliaris)−ketiga struktur yang disebut

trias porta (Mescher, 2007).

Gambar 1. Histologi hati normal (Sumber: Mescher, 2007)

Venula tersebut mengandung darah dari vena mesenterica superior dan

10

dari aorta abdominalis. Duktusnya membawa empedu yang dibuat oleh

sel−sel parenkim (hepatosit) dan akhirnya mencurahkan isinya ke dalam

duktus hepatikus. Area portal juga memiliki serabut saraf dan pembuluh

limfe. Pada beberapa hewan (misalnya babi) setiap lobulus terpisah dari

lobulus lain oleh selapis jaringan ikat sehingga lobulus dapat dikenali

dengan jelas. Pada manusia, lobulus berkontak erat hampir disetiap sisinya

dan lebih menentukan batas yang jelas antar berbagai lobulus (Mescher,

2007).

Gambar 2. Lobulus Hati. Arteriola (A), Venula (V), Duktus biliari (D), Venula sentralis (C) (Sumber: Mescher, 2007).

Hepatosit merupakan sel eksokrin dan endokrin dari lobulus hepatis.

Hepatosit membentuk suatu dinding tebal yang membatasi rongga

11

rongga sinusoidal. Komponen−komponen yang menyusun trias portal yang

terdapat pada jaringan ikat, dipisahkan oleh lapisan tipis yang

memisahkannya dengan lobul hepatis. Darah dari vena portal dan arteri

hepatis mengalir ke sinusoid dan bermuara di venula sentral. Hepatosit

mempunyai 2 bagian yaitu bagian basolateral dan bagian apikal. Bagian

basolateral mengandung banyak mikrovili dan bagian apikal membatasi

kanalikulus biliaris (Kierszenbaum & Tres, 2012).

Sinusoid lebar yang tidak teratur ini hanya terdiri atas lapisan diskontinu sel

endotel bertingkap. Sel−sel endotel terpisah dari hepatosit di bawahnya oleh

suatu lamina basal tipis yang tidak kontinu dan suatu celah perisinusoid

(celah Disse) yang sangat sempit. Mikrovili hepatosit menonjol ke dalam

celah tersebut demi terjadinya pertukaran antara sel tersebut dan plasma.

Pertukaran ini penting secara fisiologis bukan saja karena banyaknya

makromolekul (misalnya lipoprotein, albumin, fibrinogen) yang disekresi ke

dalam darah oleh hepatosit, tetapi juga karena hati mengambil dan

mengatabolisme sejumlah besar molekul besar ini (Mescher, 2007).

2.1.3.1 Hepatosit

Hepatosit merupakan sel polihedral besar, dengan enam atau lebih

permukaan, dan berdiameter 20−30 μ m. Pada sediaan yang dipulas

dengan hematosilin dan eosin (H dan E), sitoplasma hepatosit

12

berjumlah hingga 2000 per sel. Hepatosit memiliki inti sferis besar

dengan nukleolus. Sel−sel tersebut sering memiliki dua atau lebih

nukleolus dan sekitar 50% darinya bersifat polipoid, dengan dua,

empat, delapan atau melebihi jumlah kromosom diploid normal. Inti

polipoid ditandai dengan ukuran yang lebih besar, yang

proporsional dengan sifat ploid−nya (Mescher, 2007).

Hepatosit secara aktif mensintesis protein untuk kepentingan

metabolisme tubuh. oleh karena itu sel ini mempunyai banyak

sekali ribosom, retikulum endoplasma kasar dan badan golgi.

Karena kebutuhan hepatosit akan energi yang banyak, tiap−tiap sel

menandung 2000 mitokondria. Sel−sel yang terletak didekat vena

sentral mengandung dua kali lebih banyak mitokondira namun lebih

kecil dibandingkan dengan mitokondria pada hepatosit di area

periportal (Gartner & Hiatt, 2007).

Permukaan setiap hepatosit berkontak dengan dinding sinusoid,

melalui celah Disse, dan dengan permukaan hepatosit lain. Di

tempat dua hepatosit berkontak, terbentuk suatu celah tubular di

antara kedua sel ini yang disebut kanalikulus biliaris (Mescher,

13

Kanalikuli, bagian pertama sistem duktus biliaris, adalah celah

panjang berdiameter 1−2 μ m. Kanalikuli hanya dibatasi membran

plasma dari dua hepatosit, yang menjulurkan sedikit mikrovili di

bagian dalamnya. Membran sel di dekat kanalikuli ini diikat dengan

kuat oleh taut erat. Taut celah juga terdapat di antara hepatosit,

yang memungkinkan tempat komunikasi antar sel dan koordinasi

aktivitas sel−sel (Mescher, 2007).

2.1.4 Histopatologi Hati

2.1.4.1 Jejas reversibel

a. Pembengkakan Sel

Pembengkakan merupakan manifestasi pertama yang ada

hampir pada semua bentuk jejas sel, sebagai akibat pergeseran

air ekstraseluler ke dalam sel, akibat gangguan pengaturan ion

dan volume karena kehilangan Adenosin Tri Phospate (ATP)

(Chandrasoma & Taylor, 2005).

Bila air berlanjut tertimbun dalam sel, vakuol−vakuol kecil

jernih tampak dalam sitoplasma yang diduga merupakan

retikulum endoplasma yang melebar dan menonjol keluar atau

segmen pecahannya. Gambaran jejas nonletal ini

kadang−kadang disebut degenerasi hidropik atau degenerasi

14

tampak edematosa (degenerasi balon) dengan sitoplasma

ireguler bergumpal dan rongga−rongga jernih yang lebar

(Robbinset al., 2007).

b. Perlemakan Hati

Perlemakan hati merupakan akumulasi trigliserida dalam sel−sel

parenkim hati. Akumulasi timbul pada keadaan berikut:

1. Peningkatan mobilisasi lemak jaringan yang menyebabkan

peningkatan jumlah asam lemak yang sampai ke hati;

2. Peningkatan kecepatan konversi dari asam lemak menjadi

trigliserida di dalam hati karena aktivitas enzim yang terlibat

meningkat;

3. Penurunan oksidasi trigliserida menjadi asetil−koA dan

penurunan bahan keton;

4. Penurunan sintesis protein akseptor lipid (Chandrasoma &

Taylor, 2005).

2.1.4.2 Jejas Ireversibel

a. Nekrosis

Nekrosis sel dapat terjadi langsung atau dapat mengikuti

degenerasi sel (jejas reversibel). Gambaran mikroskopik dari

nekrosis dapat berupa gambaran piknosis, karioreksis, dan

15

yaitu nekrosis fokal, nekrosis zona, nekrosis submasif. Nekrosis

sel hati fokal adalah nekrosis yang terjadi secara acak pada satu

sel atau sekelompok kecil sel pada seluruh daerah

lobulus−lobulus hati. Nekrosis ini dikenali pada biopsi melalui

badan asidofilik (councilman) yang merupakan sel hati nekrotik

dengan inti piknotik atau lisis dan sitoplasma terkoagulasi

berwarna merah muda. Selain itu dapat dikenali juga pada

daerah lisis sel hati yang dikelilingi oleh kumpulan sel kupffer

dan sel radang (Chandrasoma & Taylor, 2005).

Nekrosis zona sel hati adalah nekrosis sel hati yang terjadi pada

regio−regio yang identik disemua lobulus hati, sedangkan

nekrosis submasif merupakan nekrosis sel hati yang meluas

melewati batas lobulus, sering menjembatani daerah portal

dengan vena sentralis (bridging necrosis) (Chandrasoma &

Taylor, 2005).

b. Fibrosis

Fibrosis merupakan akumulasi matriks ekstraseluler yang

merupakan respon dari cedera akut atau kronik pada hati. Pada

tahap awal, fibrosis mungkin terbentuk di dalam atau di sekitar

saluran porta atau vena sentralis atau mungkin mengendap

16

penyembuhan terhadap cedera. Cedera pada hepatosit akan

mengakibatkan pelepasan sitokin dan faktor solubel lainnya

oleh sel kupffer serta sel tipe lainnya pada hati. Faktor−faktor

ini akan mengaktivasi sel stelat yang akan mensintesis sejumlah

besar komponen matriks ekstraseluler (Robbinset al., 2007).

c. Sirosis

Berlanjutnya fibrosis dan cedera parenkim menyebabkan hepar

terbagi−bagi menjadi nodus hepatosit yang mengalami

regenerasi dan dikelilingi oleh jaringan parut. Jaringan parut ini

disebut sirosis (Robbinset al., 2007).

2.2 Pisang Kepok

Pisang merupakan buah terbanyak kedua di dunia. Sekitar 16% dari total jumlah

buah dunia merupakan pisang (FAO, 2009).

2.2.1 Klasifikasi

Klasifikasi botani tanaman pisang adalah sebagai berikut:

Divisi : Spermatophyta

Sub divisi : Angiospermae

Kelas : Monocotyledonae

17

Genus : Musa

Spesies :Musa spp. (Warintek, 2011)

2.2.2 Jenis−jenis pisang

Jenis pisang dibagi menjadi empat:

a. Pisang yang dapat dimakan buahnya tanpa perlu diolah (dimasak)

yaitu M. paradisiaca var Sapientum, M. nana atau disebut juga M.

cavendishii, M. sinensis, misalnya pisang ambon, susu, raja,

cavendish, barangan dan mas.

b. Pisang yang dapat dimakan setelah buahnya diolah (dimasak) yaitu

M. paradisiaca forma typica atau disebut juga M. paradisiaca

normalis, misalnya pisang nangka, tanduk dan kepok.

c. Pisang berbiji yaitu M. brachycarpa yang di Indonesia dimanfaatkan

daunnya, misalnya pisang batu dan klutuk.

d. Pisang yang diambil seratnya misalnya pisang manila (abaca)

(Warintek, 2011).

2.2.3 Kandungan Kulit Pisang Kepok dan Fungsinya

Kulit pisang mempunyai kandungan flavonoid dan fenolik

(Venkatarangaiah et al., 2014). Flavonoid dan fenolik merupakan

antioksidan yang dapat berfungsi sebagai hepatoprotektor (Rahardianet

al., 2010). Kandungan antioksidan tersebut terkandung lebih banyak

18

Flavonoid merupakan senyawa polifenol yang bersifat polar sehingga

mudah larut di dalam air, etanol, methanol, butanol dan aseton.

Flavonoid mempunyai fungsi sebagai zat anti mikroba, anti inflamasi

serta anti oksidan. Melalui mekanisme penghambatan pada jalur

metabolisme asam arakhidonat, pembentukan prostaglandian dan

pelepasan histamin flavonoid berfungsi sebagai anti inflamasi atau

memperlambat proses peradangan (Mahardikasari, 2013).

Flavonoid juga memiliki manfaat sebagai hepatoprotektor (Pinzaru et

al., 2011). Cara kerja flavonoid sebagai hepatoprotektor adalah dengan

proses detoksifikasi dengan jalan meningkatkan ekspresi enzim

Gluthation S−Transferase (GST) yang merupakan antioksidan endogen

pada hati. Enzim GST berfungsi untuk detoksifikasi dengan mengubah

zat yang kurang polar menjadi lebih polar melalui pengikatan senyawa

elektron aktif yang tidak berpasangan pada zat toksik (Mahardikasari,

2013).

2.3 Aspirin

Aspirin merupakan obat yang efektif sebagai anti−inflmasi, meskipun aspirin

mungkin lebih efektif sebagai analgesik. Aspirin diabsorbsi begitu saja dan cepat

dihidrolisis menjadi asam asetat dan salisilat oleh esterase dalam jaringan dan

19

dapat menjadi jenuh sehingga fraksi yang tidak terikat meningkat seiring dengan

meningkatnya konsentrasi total. Di luar kandungan dalam tubuh total sebesar

600 mg, peningkatan dosis salisilat tersebut dapat waktu meningkatkan

konsentrasi salisilat secara tidak proporsional. Seiring meningkatnya dosis

aspirin, waktu paruh eliminasi salisilat meningkat dari 3−5 jam (untuk dosis 600

mg/hari) menjadi 12−16 jam (dosis >3,6 gr/hari). Alkalinisasi urine

meningkatkan laju ekskresi salisilat bebas dan konjugatnya yang larut dalam air

(Katzunget al., 2009).

Aspirin merupakan penghambat nonselektif untuk kedua isoform COX

(cyclooxygenase), tapi salisilat lebih tidak efektif dalam menghambat kedua

isoform tersebut. Salisilat non−terasetilasi dapat bekerja sebagai penangkap

radikal oksigen. Aspirin secara ireversibel menghambat COX dan menghambat

agregasi trombosit, sementara salisilat non−terasetilasi tidak. Hal ini disebabkan

aspirin secara ireversibel menghambat COX trombosit sehingga antitrombosit

aspirin bertahan selama 8−10 hari (sesuai masa hidup trombosit) (Katzunget al.,

2009).

Aspirin dapat menurunkan insidensi serangan iskemik transien, angina tak stabil,

trombosis arteri koronaria dengan infark miokard, dan trombosis pascagraft pirau

20

2.4 Toksisitas aspirin pada hepar

Golongan salisilat (termasuk aspirin) memproduksi efek toksik di hati dengan

dua cara. Proses pertama adalah hepatotoksisitas yang diinduksi oleh dosis

aspirin dan biasanya terjadi pada kadar plasma aspirin di atas 150 μ g/l. Efek

toksik di hati yang kedua sering terjadi pada pasien dengan abnormalitas jaringan

ikat. Hanya sekitar 5% dari populasi golongan kedua yang mempunyai gejala

seperti hepatomegali, anoreksia, nausea, danjaundice(Irvanda, 2007).

Pengaruh aspirin dalam penghambatan proses fosforilasi oksidatif serupa dengan

pengaruh yang ditimbulkan 2,4−dinitrofenol. Pada dosis toksik, aspirin dapat

menghambat metabolisme aerob dari beberapa enzim dehidrogenase di hepar dan

jaringan lainnya, dengan cara berkompetisi dengan koenzim nukleotida piridin

dan penghambatan beberapa enzim oksidase yang membutuhkan nukleotida

sebagai koenzim, seperti xanthin oksidase (Irvanda, 2007).

Efek serius lainnya yang dapat ditimbulkan aspirin di hepar mencakup

pengosongan simpanan glikogen di hepar. Dosis toksik aspirin mampu

mengurangi metabolisme aerob dari glukosa, meningkatkan kinerja enzim

glukosa−6−fosfatase serta sekresi glukokortikoid. Penting untuk disimak bahwa

meskipun insidens toksisitas aspirin rendah pada dosis kuratif, namun efeknya

pada dosis toksik amat berbahaya terhadap hepar. Terlebih aspirin termasuk

21

2.5 Tikus Putih (Rattus norvegicus)galur Sprague Dawley

2.5.1. Klasifikasi Tikus Putih

Klasifikasi tikus putih adalah:

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Mamalia

Ordo : Rodentia

Subordo : Odontoceti

Familia : Muridae

Genus : Rattus

Spesies :Rattus norvegicus(Narendra, 2007)

2.5.2 Jenis Tikus Putih

Tikus putih atau tikus albino galur outbred lebih sering digunakan untuk

penelitian di laboratorium dibandingkan galur inbred. Beberapa contoh

jenis tikus putih galur outbred adalah Wistar, Sprague dawley, dan Long

Evans. Sprague dawley merupakan galur yang lebih cepat tumbuh

dibandingkan tikus Wistar. SedangkanLong Evans merupakan galur yang

lebih kecil dibandingkan tikus Wistar atau Sprague dawley. Galur Fisher

344 danLewis adalah tikus putih galurinbredyang paling banyak dipakai

22

2.5.3 Biologi Tikus Putih

Tikus putih (Rattus norvegicus) sering dipakai menjadi hewan percobaan

karena tikus merupakan hewan yang mewakili kelas mamalia sehingga

keutuhan organ, kebutuhan nutrisi, metabolisme biokimia, sistem

reproduksi, pernafasan, peredaran darah, serta ekskresinya menyerupai

manusia. Tikus juga dapat secara alami menderita suatu penyakit, seperti

hipertensi dan diabetes, dan juga sering dipakai dalam studi nutrisi,

tingkah laku, kerja obat, dan toksikologi (Animal Care Program, 2011).

Tikus putih (Rattus norvegicus) galur Sprague dawley mempunyai

beberapa sifat yang menguntungkan, antara lain dapat berkembang biak

dalam waktu yang cepat, mudah dipelihara dalam jumlah banyak, lebih

tenang, dan ukurannya lebih besar daripada tikus lainnya. Tikus putih

galur Sprague dawley juga memiliki ciri−ciri lainnya seperti albino,

kepala kecil, ekor yang lebih panjang dibandingkan badannya,

temperamennya baik, kemampuan laktasi yang tinggi, dan tahan terhadap

perlakuan. Keuntungan utama tikus putih (Rattus norvegicus) galur

Sprague dawley adalah ketenangan dan kemudahan penanganannya

23

2.6 Kerangka Teori

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kulit pisang memiliki

kandungan antioksidan yang dapat berfungsi sebagai hepatoprotektor antara lain

flavonoid dan fenolik (Rahardian et al., 2010). Mekanisme antioksidan tersebut

bekerja sebagai hepatoprotektor adalah dengan meningkatkan ekspresi enzim

GST yang merupakan antioksidan endogen pada hati yang dapat mencegah

ikatan zat−zat beracun ke DNA, RNA maupun bagian hepatosit lainnya

(Mahardikasari, 2013).

Mekanisme Aspirin yang dapat mengganggu fungsi hati adalah dengan cara

penghambatan proses fosforilasi oksidatif yaitu menghambat metabolisme aerob

dari beberapa enzim di hepar dan jaringan lainnya, dengan cara berkompetisi

dengan koenzim nukleotida piridin dan mmenghambat beberapa enzim oksidase

yang membutuhkan nukleotida sebagai koenzim, seperti xanthin oksidase.

Mekanisme lainnya yaitu berupa pengosongan simpanan glikogen di hepar.

Dosis toksik aspirin juga mampu mengurangi metabolisme aerob dari glukosa,

meningkatkan kinerja enzim glukosa−6−fosfatase serta sekresi glukokortikoid

(Irvanda, 2007).

Melihat uraian di atas berdasarkan mekanisme kerja antioksidan pada kulit

pisang dan peranan aspirin dalam membuat kerusakan pada hepar, diharapkan

24

menghambat kerja toksik aspirin. Berdasarkan keterangan−keterangan tersebut

maka tersusunlah kerangka teori yang disajikan pada gambar 3.

Gambar 3.Kerangka teori pengaruh ekstrak kulit pisang kepok terhadap hepar tikus putih yang diinduksi aspirin.

2.7 Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada penelitian kali ini tersaji pada gambar 4.

25

2.8 Hipotesis

Terdapat pengaruh pemberian ekstrak kulit pisang kepok terhadap gambaran

26

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan metode rancangan

acak terkontrol dengan pola post test control group design. Penelitian dilakukan

dengan cara membandingkan hasil observasi pada kelompok eksperimental dan

kontrol. Subjek penelitian yang akan digunakan adalah 25 ekor tikus putih (Rattus

norvegicus) jantan dewasa galur Sprague dawley, sehat, umur 3 sampai 4 bulan

dengan berat badan 100 sampai 200 gram yang dibeli dari Institut Pertanian

Bogor dan dikelompokkan secara randomisasi ke dalam 5 kelompok.

3.2 Waktu dan Tempat

Penelitian dilakukan selama empat bulan dengan tempat penelitian di Fakultas

Kedokteran Universitas Lampung, pembuatan ekstraksi di Fakultas Matematika

dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lampung dan pembuatan

preparat histopatologi di laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran

27

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah tikus jantan galurSprague dawley, umur 3−4 bulan,

berat badan 100−200 gram yag diperoleh dari Fakultas Kedokteran Hewan

Institut Pertanian Bogor. Sampel penelitian sebanyak 25 ekor dipilih secara acak

dan dibagi ke dalam 5 kelompok perlakuan sesuai dengan rumus Frederer

(Bintari, 2014).

Rumus Frederer, rumus yang digunakan dalam penentuan besar sampel untuk uji

eksperimental yakni t(n−1) >15. Dimana t merupakan kelompok perlakuan dan n

adalah besar sampel setiap kelompok.

5(n−1) >15

5n−5 >15

5n >20

n>4

Jadi, sampel yang digunakan tiap kelompok percobaan sebanyak 5 ekor (n>4) dan

jumlah kelompok yang akan digunakan adalah 5 kelompok sehingga penelitian ini

akan menggunakan 25 ekor tikus putih dari populasi yang ada.

3.3.1 Kriteria Inklusi

1. Jantan

2. Berat Badan (BB) 100−200 gram

28

4. Sehat (rambut tidak kusam, rontok, botak, dan aktif)

3.3.2 Kriteria Ekslusi

1. Mati selama waktu penelitian dilakukan

2. Adanya penurunan Berat Badan (BB) lebih dari 10% selama masa

adaptasi di laboratorium

3. Sakit (penampakan rambut kusam, rontok atau botak dan aktivitas

kurang atau tidak aktif).

3.4 Bahan dan Alat Penelitian

3.4.1 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan yaitu aspirin dengan aspirin 90 mg, ekstrak kulit

pisang kepok dengan dosis 125 mg/kgBB, 250 mg/kgBB dan 500

mg/kgBB, aquadest, alkohol 96%, tikus putih jantan dewasa galur

Sprague dawley, pakan dan minum tikus (Nirmalaet al.,2012).

3.4.2 Bahan Kimia

Bahan yang digunakan untuk membuat preparat histologis dengan metode

paraffin meliputi: larutan formalin 10% untuk fiksasi, alkohol 70%,

alkohol 96%, alkohol absolut, etanol, xylol, pewarna Hematoksisilin dan

29

3.4.3 Alat Penelitian

1. Alat selama Perlakuan

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah neraca analitik

metler toledo,dengan tingkat ketelitian 0,01 gram untuk menimbang

berat tikus, spuit oral 1cc dan 5cc, minor set untuk membedah perut

tikus (laparatomi), kandang tikus, botol minum tikus, mikroskop

cahaya, gelas ukur dan pengaduk, dan kamera digital.

2. Alat dalam Pembuatan Preparat Histopatologi

Alat pembuat preparat histopatologi yang digunakan adalah object

glass, deck glass, tissue cassette, rotary microtome, oven, waterbath,

platening table, autotechnicome processor, staining jar, staining rack,

kertas saring,histoplast, danparaffin dispenser.

3.5 Prosedur Penelitian

3.5.1 Prosedur Pemberian Aspirin

Penentuan dosis yang diberikan pada perlakuan terhadap tikus

berdasarkan hasil konversi dari manusia berat badan 70 kg ke tikus

dengan berat badan 200 gram. Angka konversi dari manusia ke tikus

adalah 0,018. Pada manusia, dosis aspirin pada manusia dewasa dengan

berat badan 70 kg adalah 5 g/hari. Pemakaian dosis harian aspirin sebesar

30

pertama pemakaian. Sehingga, dosis aspirin yang diberikan pada tikus

dengan berat 200 gram adalah 0,018x5.000=90 mg. Sediaan aspirin yang

digunakan adalah aspirin tablet 500 mg. Aspirin tersebut dihancurkan

dengan cara digerus dan dilarutkan dalam 5,5 ml aquadest. Jadi dalam 1

ml larutan terdapat 90 mg aspirin. Diberikan peroral satu kali sehari pada

pagi hari sebelum pemberian pakan standar.

3.5.2 Prosedur Pemberian Ekstrak Kulit Pisang Kepok

Dosis ekstrak kulit pisang yang efektif digunakan pada tikus adalah 250

mg/kgBB (Nirmala et al., 2012). Hasil penelitian inilah yang mendasari

penggunaan 3 dosis ekstrak kulit pisang yaitu 125 mg/kgBB, 250

mg/kgBB dan 500 mg/kgBB. Jadi perhitungan dosis untuk tikus dengan

berat 200 gram adalah

200 gr berat tikus = 0,2 kg

Dosis pertama : 125 mg/kgBB X 0,2 kg=25 mg

Dosis kedua : 250 mg/kgBB X 0,2 kg=50 mg

Dosisi ketiga : 500 mg/kgBB X 0,2 kg=100 mg.

Pembuatan ekstrak kulit pisang kepok menggunakan dua kilogram kulit

pisang kepok dipotong−potong lalu dikeringkan di dalam oven selama 24

jam. Kulit−kulit ini kemudian direndam dalam EtOH (etanol) selama 24

jam. Setelah itu rendaman diuapkan, hasilnya berupa ekstrak etanol

kasar. Dari dua kilogram kulit pisang diperoleh sekitar 150 ml ekstrak

31

pada kulit pisang matang, karena berdasarkan uji in vitro, ekstrak etanol

kasar dan kulit pisang matang memiliki aktivitas antioksidan yang

tertinggi.

3.5.3 Prosedur Perlakuan

1. Tikus sebanyak 25 ekor dikelompokkan dalam 5 kelompok. Kelompok

I sebagai kelompok kontrol normal, dimana hanya akan diberi

akuades. Kelompok II sebagai kontrol positif, dimana diberikan

aspirin dengan dosis 90 mg. Kelompok III adalah kelompok perlakuan

coba dengan pemberian ekstrak kulit pisang kepok dosis 25 mg,

kelompok IV diberikan ekstrak kulit pisang kepok dengan dosis 50

mg, dan kelompok V diberikan ekstrak kulit pisang kepok dengan

dosis 100 mg. Ekstrak kulit pisang kepok diberikan setelah 2 jam

induksi aspirin dosis 90 mg. Masing−masing diberikan secara per oral

selama 14 hari. Selama 1 minggu tiap−tiap kelompok tikus

diadaptasikan sebelum diberi perlakuan.

2. Ukur Berat Badan (BB) tikus sebelum perlakuan

3. Mencekoki tikus dengan aspirin dan ekstrak kulit pisang kepok selama

14 hari. Tikus tetap diberikan makanad libitum.

4. Setelah dihentikan, 5 tikus jantan dari masing-masing kelompok

dianastesi dengan Ketamine−xylazine 75−100 mg/kg+5−10 mg/kg

secara Intraperitoneal (IP) kemudian tikus di euthanasia berdasarkan

32

metode cervical dislocation dengan cara ibu jari dan jari telunjuk

ditempatkan dikedua sisi leher di dasar tengkorak atau batang ditekan

ke dasar tengkorak. Sedangkan posisi tangan lainnya, berada pada

pangkal ekor atau kaki belakang dengan cepat ditarik sehingga

menyebabkan pemisahan antara tulang leher dan tengkorak.

5. Setelah tikus dipastikan mati, dilakukan laparotomi, hati tikus diambil

untuk pembuatan sediaan mikroskopis. Pembuatan sediaan

mikroskopis menggunakan metode paraffin dan pewarnaan HE

(Hematoksilin).

6. Sampel hati difiksasi dengan formalin 10%

7. Teknik pembuatan preparat histopatologi, antara lain :

a.Fixation

Spesimen berupa potongan organ hepar yang telah dipotong

kemudian segera difiksasi dengan formalin 10% selama 24 jam,

kemudian potongan dicuci dengan air mengalir sebanyak 3‒5 kali.

b.Trimming

Potongan kelenjar yang telah terfiksasi dikecilkan hingga ukuran

±3 mm.

c. Dehidrasi

Dehidrasi bertujuan untuk mengeluarkan air yang terdapat di

dalam jaringan. Potongan organ hepar berturut‒turut direndam

dalam alkohol 70% selama 0,5 jam (2 kali), alkohol 96% selama

33

d.Clearing

Clearingbertujuan untuk membersihkan sisa alkohol yang terdapat

dalam jaringan. Tahap ini dilakukan dengan memasukan jaringan

kedalam larutan xylol I dan xylol II, masing‒ masing selama 1

jam.

e. Impregnasi

Impregnasi merupakan tahapan pmenuhi pori-pori atau celah-celah

yang berada pada hepatosit. Tahap ini dilakukan menggunakan

paraffin selama 1 jam dalam oven suhu 65°C sebanyak 2 kali.

f.Embedding

Sisa paraffin yang masih tersisa di dalam jaringan dibersihkan

dengan memanaskan beberapa saat di atas api dan diusap dengan

kapas. Paraffin cair disiapkan dengan memasukkan paraffin ke

dalam cangkir logam dan dimasukkan dalam oven dengan suhu

diatas 58°C. Kemudian paraffin cair dituangkan ke dalam base

mole. Jaringan yang telah diimpreg dipindahkan satu persatu dari

tissue cassette ke dasar base mole dengan mengatur jarak yang satu

dengan yang lainnya. Biarkan membeku kemudian lepaskan tissue

cassette dari base mole. Blok parafin telah siap dipotong dengan

mikrotom.

g.Cutting

Sebelum dipotong, blok didinginkan terlebih dahulu di lemari es.

34

halus dengan ketebalan 4−5 mikron. Pemotongan jaringan

dilakukan dengan menggunakan rotary microtome dengan

disposable knife. Kemudian dipilih lembaran potongan yang paling

baik, diapungkan pada air, dan dihilangkan kerutannya dengan

cara menekan salah satu sisi lembaran jaringan tersebut dengan

ujung jarum dan sisi yang lain ditarik menggunakan kuas runcing.

Lembaran jaringan dipindahkan ke dalam water bath pada suhu

60oC selama beberapa detik sampai mengembang sempurna.

Dengan gerakan menyendok, lembaran jaringan tersebut diambil

dengan slide bersih dan ditempatkan di tengah atau pada sepertiga

atas atau bawah. Slide yang berisi jaringan ditempatkan pada

inkubator (suhu 37oC) selama 24 jam sampai jaringan melekat

sempurna.

h. Staining(pewarnaan)

Setelah dipastikan jaringan melekat sempurna padaobject glass,

lalu dilakukan proses pewarnaan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Lakukan deparafinisasi dalam larutan xylol I selama 3

menit, larutanxylol II selama 3 menit dan larutanxylol III

selama 3 menit.

2. Lakukan hidrasi pada alkohol 100% selama 2 menit,

alkohol 95% selama 2 menit, alkohol 80% selama 2 menit,

35

3. Pulasan inti menggunakan larutan meyer hematoksilin

selama 15 menit, lau dialiri air mengalir dan eosin selama

1 menit untuk pewarnaan sitoplasma.

4. Proses selanjutnya adalah dehidrasi dengan menggunakan

alkohol 70% sebanyak 3 celupan, alkohol 80% sebanyak 3

celupan, alkohol 95% sebanyak 3 celupan dan alkohol

100% sebanyak 3 celupan.

5. Setelah itu dilakukan penjernihan kembali dengan

menggunakan larutan xylol I selama 2 menit dan larutan

xylolII selama 2 menit.

i. Mounting

Dengan entelan dan tutup dengan deck glass Pemeriksaan

mikroskopis pada pewarnaan Hematoksilin‒ Eosin dilakukan

dengan mengamati degenerasi bengkak keruh yang merupakan

hasil efek kemopreventif ekstrak pada slide pada hepar. Degenarasi

bengkak keruh pada organ hepar tikus dilihat dengan melakukan

pengamatan sediaan histopatologi menggunakan mikroskop

dengan perbesaran 400x.

j. Pembacaan Slide

Dengan mikroskop Slide diperika dengan 5 lapang pandang

36

Setelah 14 hari, tikus dianasthesiadaneuthanasia

Dilakukan laparotomi, hepar diambil

37

3.7 Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel

3.7.1 Identifikasi Variabel

1. Variabel Independen

a. Perlakuan coba: pemberian ekstrak kulit pisang kepok dan aspirin

b. Perlakuan kontrol negatif: pemberian aspirin tanpa ekstrak kulit pisang

kepok

2. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah kerusakan hepar.

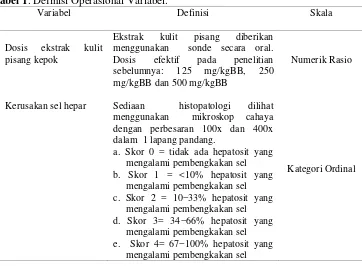

3.7.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah dosis ekstrak kulit pisang kepok dan

kerusakan hepar disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel.

Variabel Definisi Skala

Dosis ekstrak kulit pisang kepok

Ekstrak kulit pisang diberikan menggunakan sonde secara oral. Dosis efektif pada penelitian sebelumnya: 125 mg/kgBB, 250 mg/kgBB dan 500 mg/kgBB

Numerik Rasio

38

3.8 Analisis Data

Analisis data penelitian diproses dengan aplikasi pengolahan data. Dengan tingkat

signifikansi p=0,05. Hasil penelitian dianalisis secara statistik dengan uji

normalitas data (Saphiro−Wilk). Didapatkan data tidak berdistribusi normal maka

alternatifnya dipilih uji Kruskal−Wallis. Hipotesis dianggap bermakna dengan

p<0.05. Lalu dilanjutkan dengan analisis uji statisticMann Whitney.

3.9 Etik Penelitian

Penelitian ini telah disetujui oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas

Kedokteran Universitas Lampung sesuai dengan surat persetujuan etik nomor

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pemberian aspirin pada dosis 90 mg/kgBB dapat membuat kerusakan pada

hepar tikus putih (Rattus norvegicus).

2. Pemberian ekstrak kulit pisang kepok dapat memberikan perbaikan pada

hepar tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi aspirin.

3. Pemberian ekstrak kulit pisang kepok pada dosis 100 mg/kgBB memberikan

perbaikan yang optimal pada kerusakan hepar tikus putih (Rattus norvegicus)

yang diinduksi aspirin.

5.2 Saran

1. Diharapkan dapat di lanjutkan nya penelitian tentang manfaat ekstrak kulit

pisang kepok untuk organ tubuh lainnya dalam memperbaiki kerusakan.

2. Peneliti lain disarankan untuk menguji efek toksik dan efektifitas dari ekstrak

kulit pisang kepok.

3. Peneliti lain disarankan untuk menelaah lebih lanjut mengenai kandungan zat

53

Daftar Pustaka

Akbar B. 2010. Tumbuhan Dengan Kandungan Senyawa Aktif yang Berpotensi

Sebagai Bahan Antifertilitas. Jakarta: Adabia Press.

Animal care program. 2011. Guide For The Care and Use of Laboratory Animals.

Washington DC: The National Academies Press.

Bintari GS. 2014. Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) as gastroprotector of

mucosal cell damage.Majority Unila. 3(5): 77−84.

Chandrasoma, Taylor. 2005. Ringkasan Patologi Anatomi. Jakarta: EGC.

Clarinta U, Muhartono, Fiana DN. 2014. The role of giving 40% ethanol of

mangosteen rind (Garcinia mangostana L.) against rifampicin−induced hepar

histopathology appearance in male rat. Majority Unila. 3(2): 164−72.

FAO. 2009. The State of Food and Agriculture: Livestock in balance. Roma:

54

Fatemeh SR, Saifullah R, Abbas FMA, Azhar ME. 2012. Total phenolics, flavonoids

and antioxidant activity of banana pulp and peel flours: influence of variety

and stage of ripenes. International Food Research Journal. 19(3): 1041−46.

Ganong WF. 2008. Review of Medical Physiology. New York: The McGraw−Hill

Companies.

Gartner PL, Hiatt JL. 2007. Color Textbook of Histology. China: Elsevier Saunders.

Guyton AC, Hall JE. 2008. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran, Edisi ke−11. Jakarta:

EGC penerbit buku kedokteran.

Hartono D. 2013. Bioetanol dari kulit pisang kepok dengan proses fermentasi.

Skripsi. Banda Aceh: Universitas Malikussaleh.

Hendra J, Suprapto, Mulyanti N. 2008. Teknologi Budidaya Pisang. Bandar

Lampung:Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

Imam MZ, Akter S, Mazumder EH, Rana S. 2011. Antioxidant activities of different

parts of Musa sapientum L. ssp. sylvestris fruit. Journal of Applied

Pharmaceutical Science. 1(10): 68−72.

Irvanda R. 2007. Pengaruh pemberian aspirin berbagai dosis per oral terhadap

gambaran histopatologi hepar. Artikel Karya Tulis Ilmiah. Semarang:

55

Jain N, Shrivastava R, Raghuwanshi AK, Shrivastava VK. 2012. Aspirin induced

changes in serum acp, alp, got, gpt, bilirubin, and creatinine in corelation with

histopatological changes in liver and kidney of female albino rat.

International Journal of Applied Pharmaceutics. 3(4): 9−11.

Javed I, Iqbal Z, Rahman ZU, Khan FH, Muhammad F, Aslam B. et al. 2006.

Antihyperlipidaemic efficacy of Trachyspermum ammi in albino rabbits.

Pakistan Vet. Journal. 26(1): 23−9.

Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ. 2009. Katzung Basic & Clinical Pharmacology,

11th ed. United States of America: Lange.

Kemenkes. 2010. Riset Kesehatan Dasar. Jakarta: Badan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan Kementrian Kesehatan RI.

Kemenkes. 2011. Formularium Obat Herbal Asli Indonesia. Jakarta: Direktorat

Jendral Bina Gizi dan KIA.

Kierszenbaum AL, Tres LL. 2012. Histology and Cell Biology, 3rd ed. United States

of America: Elsevier Saunders.

Kumar S, Mishra CK, Ahuja A, Rani A, Nema RK. 2012. Phytoconstituents aand

pharmacological activities of Musa paradisiaca Linn. Asian Journal of

56

Mahardikasari LW. 2013. Uji toksisitas akut ekstrak batang pisang ambon (Musa

paradisiaca var. Sapientum) terhadap mencit (Mus musculus) dengan

parameter LD50. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.

Mescher AL. 2007. Junqueira’s Basic Histology Text & Atlas, 12th ed. United States:

Lange.

Narendra DW. 2007. Pengaruh dehidrasi dengan pemberian bisacodyl terhadap

gambaran hematokrit tikus putih jantan (Rattus Norvegicus). Skripsi. Bogor:

Institut pertanian Bogor.

Nirmala M, Girija K, Lakshman K, Divya T. 2012. Hepatoprotective activity of Musa

paradisiaca on experimental animal models. Asian Pac J Trop Biomed. 2(1):

11−5.

Nuraeni D. 2007. Pengaruh pemberian aspirin dosis toksik per oral terhadap

gambaran histopatologi gaster, duodenal dan jejunum tikus wistar. Artikel

karya tulis ilmiah. Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

Pane ER. 2013. Uji aktivitas senyawa antioksidan dari ekstrak metanol kulit pisang

raja (Musa paradisiaca Sapientum). Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah IAIN

Raden Fatah. 3(2): 76−81.

Pinzaru LA, Hadaruga DI, Hadaruga NG, Corpas L, Grozescu F, Peter F. 2011.

57

dsc−molecular modeling correlatio. Digest Journal of Nanomaterialsand

Biostructures. 6(4): 1605−17.

Rahardian MRR, Mulyadi, Nurkhasanah. 2010. Efek hepatoprotektor ekstrak etanol

kelopak bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L.) pada tikus sprague dawley

yang diinduksi 7,12−dimetilbenzena(α)antrasen: kajian sgot, sgpt, alp dan

gambaran histopatologi hepar. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana

Farmasi Universitas Ahmad Dahlan.

Robbins SL, Cotran RS, Kumar V. 2007. Buku Ajar Patologi Edisi ke−7. Jakarta:

EGC.

Sherwood L. 2012. Anatomi dan Fisiologi Manusia dari Sel ke Sistem. Jakarta: EGC.

Shodehinde SA, Oboh G. 2013. Antioxidant properties of aqueous extracts of unripe

Musa paradisiaca on sodium nitroprusside induced lipid peroxidation in rat

pancreas in vitro. Asian Pacific Journal Tropical Biomed. 3(6): 449−57.

Singh S, Prakash P. 2014. Evaluatin of antioxidant activity of banana peels (Musa

acuminata) extracts using different extraction methods. Chemical Science

Transactions. 4(1): 158−60.

Sloane E. 2004. Anatomi dan Fisiologi Untuk Pemula. Jakarta: EGC.

Snell RS. 2006. Anatomi Klinik Untuk Mahasiswa Kedokteran Edisi ke−6. Jakarta:

58

Venkatarangaiah K, Krishnappa P, Kumar S, Rajanna S, Haris M, Keriyappa V.

2014. Pharmacological properties of corm ethanol of Musa Paradisiaca (L.)

CV. Puttabale. World Journal Of Pharmacy And Pharmaceutical Sciences.

3(5): 1362−83.

Victor J, Navarro MD, John R, Senior MD. 2006. Drug−Related Hepatotoxicity. The

New England Journal of Medicine. 3(54): 731−9.

Warintek. 2011. Prospek dan arah pengembangan agribisnis pisang. [diakses pada

tanggal 20 Februari 2015]. Tersedia dari: