PERENCANAAN PENGGUNAAN LAHAN

PASCATAMBANG NIKEL UNTUK MENDUKUNG

PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

MUHAMMAD SIRAZ TUNI NRP. A156110101

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS

DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul Perencanaan Penggunaan Lahan Pascatambang Nikel untuk Mendukung Pengembangan Wilayah di Kabupaten Halmahera Timur adalah benar-benar karya saya dengan arahan dan masukan dari komisi pembimbing yang belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2013

Muhammad Siraz Tuni

RINGKASAN

MUHAMMAD SIRAZ TUNI. Perencanaan Penggunaan Lahan Pascatambang Nikel untuk Mendukung Pengembangan Wilayah di Kabupaten Halmahera Timur. Dibimbing oleh BABA BARUS dan ISKANDAR.

Pengembangan wilayah dilaksanakan melalui optimasi pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara harmonis, serasi dan terpadu melalui pendekatan yang bersifat komprehensif. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengembangan wilayah diperlukan penataan ruang, yaitu proses yang dimulai dari penyusunan rencana tata ruang dengan mengalokasikan rencana ruang sumberdaya alam dan buatan secara optimal. Halmahera Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara dengan potensi sumberdaya mineral yang besar, yaitu pertambangan nikel. Namun, sumberdaya mineral yang tersedia belum memberikan dampak yang berarti bagi lingkungan hidup masyarakat.

Pemanfaatan sumberdaya alam menjadi salah satu tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur untuk meningkatkan perekonomian wilayah. Pengelolaan sumberdaya alam (pertambangan nikel) telah dimulai sebelum wilayah ini dimekarkan, tepatnya pada tahun 1997 ketika eksploitasi tambang nikel dilakukan oleh PT. Aneka Tambang (persero) Tbk. Vegetasi tutupan lahan semakin berkurang dengan adanya aktivitas penambangan dan jumlah produksi pertanian tiap kecamatan terganggu. Aktivitas penambangan dapat memberikan dampak dari segi lingkungan seperti perubahan vegetasi, topografi, dan lainnya. Kawasan sekitar pertambangan akan terancam, apabila tidak direklamasi. Pada tahun 2012 pemerintah daerah telah mengeluarkan izin usaha pertambangan sebanyak 44 IUP, yaitu 12 IUP dalam tahap eksploitasi dan 32 IUP tahap eksplorasi.

Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan pascatambang nikel yang mendukung perkembangan wilayah melalui beberapa pendekatan yaitu : analisis dan prediksi perubahan tutupan lahan; evaluasi tingkat perkembangan wilayah dari data PDRB dan identifikasi komoditas basis tiap kecamatan; serta membuat arahan penggunaan lahan pascatambang nikel. Metode yang digunakan dalam menjawab tujuan penelitian adalah klasifikasi penggunaan lahan yang memanfaatkan data citra Landsat ETM-7 (resolusi menengah). Perubahan tutupan lahan dianalisis menggunakan matriks transisi. Simulasi tutupan lahan menggunakan model Marcov Chain untuk memprediksi tutupan lahan berdasarkan tahun estimasi. Trend perkembangan wilayah dianalisis menggunakan dua parameter yaitu PDRB dan komoditas basis (jumlah produksi pertanian). PDRB dimanfaatkan untuk melihat perkembangan ekonomi wilayah tiap tahun periode 2000-2010. Location Quotient (LQ), Localization Index (Li), dan Specialization Index (Si) digunakan untuk mengetahui komoditas basis tiap kecamatan. Arahan penggunaan lahan pascatambang nikel dilakukan berdasarkan sintesis tujuan 1 dan 2 yang mempertimbangkan fungsi ruang dalam RTRW Kabupaten Halmahera Timur.

luasan. Perubahan terjadi pada jenis bukaan tambang dan pemukiman, keduanya terkonsentrasi di bagian tengah wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Timur, yaitu Kecamatan Wasile, Kecamatan Wasile Selatan, Kecamatan Maba, dan Kecamatan Kota Maba. Jenis tutupan lahan hutan, kebun campuran, sawah, dan tegalan/semak/belukar mengalami penurunan luasan.

Trend perkembangan ekonomi wilayah terlihat meningkat dari tahun ke tahun, rata-rata meningkat 0,8% sejak tahun 2000-2010, namun peningkatan ini cukup rendah sehingga tidak mampu berkontribusi besar untuk perkembangan wilayah. Potensi sektor basis untuk Padi terindikasi di Kecamatan Wasile, Kecamatan Wasile Timur dan Kecamatan Maba Tengah. Palawija terindikasi di Kecamatan Wasile Selatan, sedangkan Sayur-sayuran di Kecamatan Wasile dan Wasile Timur. Buah-buahan terindikasi pada Kecamatan Wasile Selatan, dan perkebunan di Kecamatan Maba Selatan serta Kecamatan Maba. Selain itu, potensi sektor perikanan terindikasi pada Kecamatan Maba Selatan dan Kecamatan Maba Utara. Perkembangan ekonomi wilayah dan komoditas basis tiap kecamatan belum berkembang, sehingga perlu adanya arahan perencanaan penggunaan lahan pascatambang nikel yang sesuai dengan fungsi ruang, yaitu tanaman pangan, perkebunan rakyat, hutan tanaman rakyat, dan hutan.

Arahan penggunaan lahan pascatambang nikel dilakukan berdasarkan potensi komoditas basis dan hasil analisis perubahan tutupan/penggunaan lahan yang berada pada fungsi ruang tertentu. Untuk kecamatan yang memiliki potensi komoditas basis tanaman pangan yang berada di Area Penggunaan Lain (APL) akan diarahkan untuk pengembangan Tanaman Pangan yang memanfaatkan lokasi pascatambang. Kecamatan dengan potensi komoditas basis perkebunan akan dimanfaatkan untuk pengembangan lahan Perkebunan Rakyat dengan pendekatan fungsi ruang, yaitu berada pada Area Penggunaan Lain dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Sedangkan yang berada di kawasan Hutan Lindung (HL) akan dikembalikan menjadi kawasan hutan, begitupun dengan Taman Nasional Ake Tajawe Lolobata. Kata Kunci : Perencanaan Penggunaan Lahan, Lahan Pascatambang Nikel,

SUMMARY

MUHAMMAD SIRAZ TUNI. Land Use Planning of Ex- Nickel Mining for Support Regional Development in East Halmahera Regency. Supervised by BABA BARUS and ISKANDAR.

Regional development is applied through the optimization of utilization available resources in harmony and integrated through comprehensive approach. To achieve optimal results in the regional development, it requires a spatial planning, namely a process starting from preparation of spatial plan to allocate natural resources and artificial resources optimally. East Halmahera is one of the regency in North Maluku Province with great potential of mineral resources, namely nickel. However, the available mineral resources have not provided a significant impact on community living environment.

The utilization of natural resources becomes one of the goals by the government of East Halmahera Regency to improve the regional economy. Management of natural resources (mining nickel) has been started before this region expanded, precisely in 1997 when exploitation of nickel mine conducted by PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk. Since that, vegetation of land use/cover decreases with the mining activities and agricultural production of each sub-district is disturbed. Mining activities could have an impact to environment such as vegetation changes, topography disturbed, and others. Around mining areas endangered, if not reclaimed.In 2012 the local government has issued the lisence of mining as many as 44, namely 12 in the exploitation stage, and 32 in exploration stage.

This research aims to utilize ex-nickel mining land for support regional growth. Several analytical approaches are implemented such as: analysis and prediction of land use/cover changes; evaluation of regional growth rate of GDP data and identification of leading commodity of each sub-district; make direction land use planning of ex-nickel mining. The land use/cover was generated trough utilizing of Landsat ETM-7 (medium resolution). Land use/cover changes were analyzed using the transition matrix. Land use/cover simulation used Marcov Chain model to predict land use/cover based on estimate year. Trends of regional growth were analysed using two paramaters, namely GDP and leading commodity (amount of agricultural production). GDP was utilized to view the regional economic growth every year, period of 2000-2010. Location Quotient (LQ), Localization Index (Li), and Specialization Index (Si) were used to find out leading commodity of each sub-district. Direction of ex-nickel mining land is based on the synthesis from the purpose 1 and 2 considering the spatial function of East Halmahera Regency.

The trend of regional economic growth has been rising from year to year. The average increased 0.8% since 2000-2010, but the increase was fairly low, so it could not have contributed to regional growth. Potential of base commodity for paddy field was indicated in Wasile sub-district, East Wasile sub-district, and Middle Wasile district. Secondary crops was indicated in South Wasile sub-district, whereas vegetables was Wasile sub-district and East Wasile sub-district. Fruits was indicated in South Wasile sub-district, and plantations was indicated South Maba sub-district and Maba sub-district. In addition to the potential of the fisheries sector was indicated at South Maba district and North Maba sub-district. Regional economic growth and base commodityinevery sub-district had not been developing, so it would need a direction for land use planning of ex-nickel mining appropriateto the spatial function, namely food crops, smallholder plantation, community plantation forests, and forest.

Direction of land use planning of ex-nickel mining was controlled by base commodity potential and the result of land use/cover changes analysis accordance to the spatial function. Sub-districts having food crops base commodity potential located in non forest region (Area Penggunaan Lain), is directed to the development of food crops utilizing ex-nickel mining area. Sub-district that having base commodity of plantation will be utilized for development of smallholder accordance spatial zonation, namely located at area other uses and forest plantation which is the Limited Production Forest.Mean while the license of nickel mining that located in the Protected Forest will be returned to it original plan forest, likewise the Ake Tajawe Lolobata National Park.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2013

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan lirik, atau tinjauan suatu masalah dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

PERENCANAAN PENGGUNAAN LAHAN

PASCATAMBANG NIKEL UNTUK MENDUKUNG

PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

MUHAMMAD SIRAZ TUNI

TESIS

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Perencanaan Penggunaan Lahan Pascatambang Nikel untuk Mendukung Pengembangan Wilayah di Kabupaten Halmahera Timur

Nama : Muhammad Siraz Tuni NRP : A156110101

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr Ir Baba Barus, MSc Dr Ir Iskandar

Ketua Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan

Ilmu Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana IPB

Prof Dr Ir Santun R.P. Sitorus Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr.

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini. Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang dalam kehidupannya telah banyak memberikan suri tauladan bagi umat manusia guna mengetahui kebenaran yang beliau bawa.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada pihak-pihak yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan karya ini berupa arahan, bimbingan, serta motivasi yang dimana ini merupakan langkah awal dalam meraih gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada : 1. Yang tercinta kedua orang tua Ayahanda Alm. Serma. ABD.R. Tuni dan

Ibunda Hadjar Ismail yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendoakan, memelihara dan memberikan bimbingan serta pengorbanan yang sangat besar dalam kehidupan penulis.

2. Bapak Dr. Ir. Baba Barus M,Sc. dan Bapak Dr. Ir. Iskandar selaku dosen pembimbing dengan kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing sehingga membuka wawasan penulis dalam menyelesaikan karya ini.

3. Segenap dosen dan staf manajemen Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah IPB yang telah memberikan ilmu paling berharga selama penulis mengikuti proses kehidupan sebagai mahasiswa.

4. Rekan-rekan seperjuangan PWL 2011 yang sangat kompak dalam kebersamaannya, terima kasih atas arahan-arahan serta nasehat yang bersifat membangun bagi penulis baik dalam hal perkuliahan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

5. Yang tercinta adinda Fitriyani Syahrir yang telah banyak memberikan motivasi serta spirit yang besar kepada penulis dengan penuh kasih sayang dalam menyelesaikan karya ini.

6. Serta semua pihak yang namanya tidak tercantum juga telah memberikan andil secara ikhlas membantu penulis dalam berbagai hal “Thanks For All”.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa hasil dari karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran positif yang bersifat membangun dalam mengembangkan karya ini, sehingga dapat berguna bagi kita semua, insya Allah, AMIN.

Bogor, Agustus 2013

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iii

DAFTAR LAMPIRAN iii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 3

Manfaat Penelitian 3

Kerangka Pikir 3

TINJAUAN PUSTAKA 5

Pertambangan Nikel di Kabupaten Halmahera Timur 5

Teknik Penambangan Nikel 5

Reklamasi Lahan Pascatambang 8

Konsepsi Wilayah 9

Pengembangan Wilayah 10

Sektor Basis 11

Perencanaan Tata Guna Lahan 12

Kebijakan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Halmahera Timur 13 Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

(MP3EI) 13

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Timur 14

METODOLOGI PENELITIAN 17

Lokasi Penelitian 17

Tahap Pengumpulan Data 17

Jenis Data 17

Sumber Data 17

Alat Penelitian 17

Tahap Analisis Data 18

Tahap Analisis Citra 20

Tahap Simulasi Perubahan Tutupan Lahan (MCA) 21 Tahap Analisis Perkembangan Wilayah (Entropy Index) 22 Tahap Analisis Potensi Tiap Kecamatan (LQ, Li, dan Si) 23 Analisis Deskriptif Kualitatif untuk Menyusun Arahan Penggunaan

Lahan Pascatambang 24

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 25

Aspek Fisik Dasar Wilayah 25

Letak Geografis 25

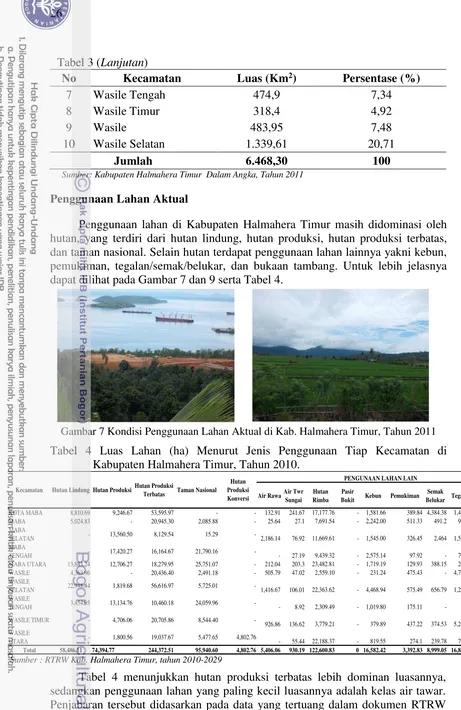

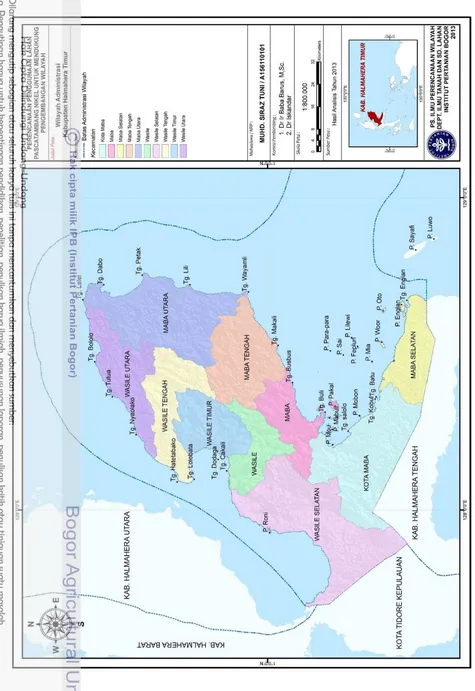

Penggunaan Lahan Aktual 26

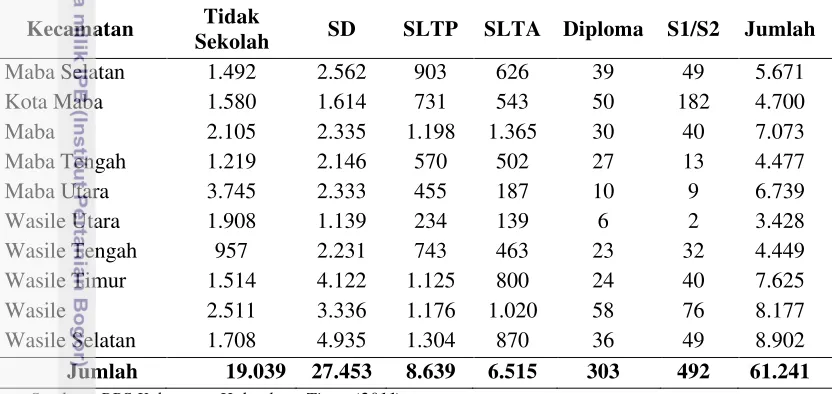

Jumlah dan Kepadatan Penduduk 29 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 30

Potensi Pertambangan Nikel 30

Potensi Hasil Pertanian 34

Perekonomian 36

HASIL DAN PEMBAHASAN 37

Analisis dan Prediksi Perubahan Tutupan Lahan 37

Tutupan Lahan Tahun 2004 dan 2012 37

Perubahan Tutupan Lahan Periode 2004-2012 41 Simulasi Perubahan Tutupan Lahan Tahun 2020 42 Trend Perkembangan Ekonomi Wilayah dan Komoditas Basis 43 Analisis Trend Perkembangan Ekonomi Wilayah 43 Potensi Berdasarkan Komoditas Basis Tiap Kecamatan 47 Arahan Penggunaan Lahan Pascatambang Nikel 49

SIMPULAN DAN SARAN 57

Simpulan 57

Saran 58

DAFTAR PUSTAKA 58

LAMPIRAN 61

RIWAYAT HIDUP 69

DAFTAR TABEL

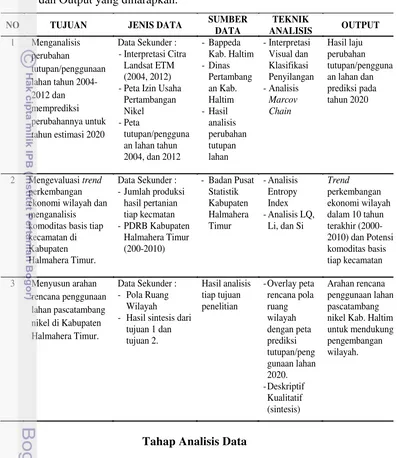

Halaman 1 Keterkaitan Antara Tujuan, Jenis Data, Sumber Data, Teknik Analisis,

dan Output yang diharapkan 18

2 Matriks Transisi Perubahan Tutupan lahan 20

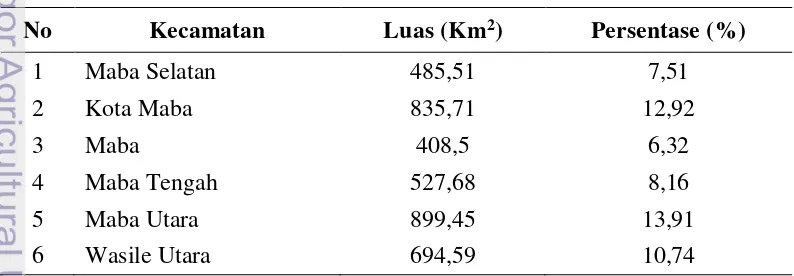

3 Luas Tiap Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2011 25 4 Luas Lahan (ha) Menurut Jenis Penggunaan Tiap Kecamatan di Kabupaten

Halmahera Timur, Tahun 2010 26

5 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Halmahera Timur,

Tahun 2010 29

6 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Halmahera

Timur, Tahun 2010 30

7 Hasil Produksi Pertanian Tiap Kecamatan 34

8 PDRB Harga Berlaku di Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2000 dan 2010 36 9 Tutupan/Penggunaan Lahan dan Kenampakkan pada Citra Satelit 37 10 Matriks Transisi Perubahan Tutupan/Penggunaan Lahan Tahun 2004-2012 41 11 Luas Perubahan Tutupan/Penggunaan Lahan di Kabupaten Halmahera Timur 42 12 Luas Tutupan Lahan 2020 Berdasarkan Prediksi MarcovChain dan

13 Nilai Entropi Wilayah Berdasarkan Data PDRB (2000-2010) 46

14 Hasil Analisis Location Quotient (LQ) 48

15 Hasil Analisis LocalizationIndex (Li) 48

16 Hasil Analisis SpecializationIndex (Si) 49

17 Sintesis Penelitian 54

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Kerangka Pikir Penelitian 4

2 Struktur dan Komposisi Lahan Sebelum Penambangan 6

3 Bagan Alir Proses Penelitian 19

4 Diagram Alir Perubahan Tutupan Lahan 21

5 Alur Kerja MarcovChain 22

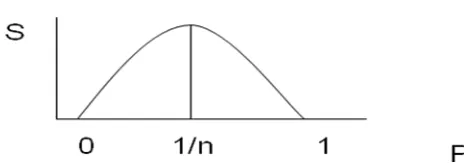

6 Nilai Entropi Pada Berbagai Nilai Peluang 23

7 Kondisi Penggunaan Lahan Aktual 26

8 Peta Administrasi Kabupaten Halmahera Timur 27

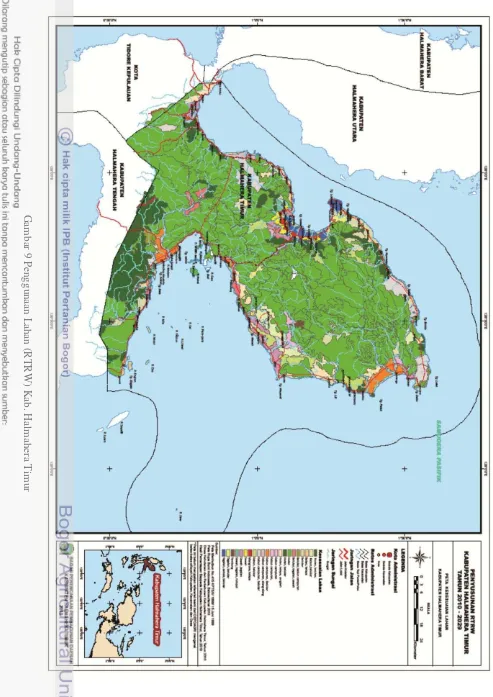

9 Peta Penggunaan Lahan (RTRWK) 28

10 Peta Sebaran Penduduk Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2010 31 11 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2010 33

12 Sebaran Kordinat IUP 36

13 Tutupan/Penggunaan Lahan Tahun 2004 40

14 Tutupan/Penggunaan Lahan Tahun 2012 41

15 Tutupan/Penggunaan Lahan Hasil Prediksi Tahun 2020 (MCA) 45

16 Fungsi Ruang Berdasarkan RTRWK 46

17 Persentase Entropi 47

18 Nilai Entropi Total Pertanian dan Pertambangan (2000-2010) 48

19 Peta Sebaran Nilai LQ >1 52

20 Peta Sebaran Nilai LQ <1 53

21 Peta Sebaran Nilai Si 54

22 Peta Arahan Perencanaan Penggunaan Lahan Pascatambang Nikel 57

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Visualisasi Lapangan 61

2 Nama Perusahaan dengan Luas Wilayah Operasi Produksi 64 3 Nama Perusahaan dengan Luas Wilayah Ekplorasi 64 4 Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Harga Berlaku di Kabupaten

5 Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Harga Berlaku di Kabupaten

Halmahera Timur, Tahun 2010-2012 65

6 Total Entropi Wilayah (2000-2010) 66

7 Nilai Pij 66

8 Nilai Qij 67

9 Nilai Rij 67

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengembangan wilayah pada dasarnya mempunyai tujuan agar wilayah itu berkembang menuju tingkat perkembangan yang diinginkan (Djakapermana 2010). Pengembangan wilayah dilaksanakan melalui optimasi pemanfaatan sumberdaya yang dimilikinya secara harmonis, serasi dan terpadu melalui pendekatan yang bersifat komprehensif. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengembangan wilayah diperlukan penataan ruang, yaitu proses yang dimulai dari penyusunan rencana tata ruang dengan mengalokasikan rencana ruang sumberdaya alam dan buatan secara optimal. Dalam meningkatkan perekonomian suatu wilayah, faktor kebijakan pemerintah sangat kuat untuk mempengaruhi terjadinya alihfungsi lahan. Pertambangan merupakan sumber devisa besar bagi negara dan khususnya daerah. Pertambangan dianggap sebagai aset besar untuk membangun daerah, apalagi daerah itu merupakan daerah yang baru dimekarkan.

Kabupaten Halmahera Timur merupakan salah satu dari beberapa Kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang dimekarkan pada tahun 2003. Wilayah ini memiliki sumberdaya alam yang melimpah, khususnya pertambangan nikel. Hal ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten, jumlah produksi tambang nikel di wilayah ini pada tahun 2010 yaitu sebesar 8.107.290,101 metrik ton. Berdasarkan peta Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Halmahera Timur, terdapat 12 izin untuk eksploitasi dan 32 izin untuk eksplorasi, 3 di antaranya merupakan perusahaan non-nikel.

Pengelolaan sumberdaya alam di wilayah ini didukung oleh adanya program pemerintah pusat, yaitu dokumen Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang memposisikan Kabupaten Halmahera Timur sebagai sentra pengolahan nikel di Kawasan Timur Indonesia. Program ini memungkinkan banyaknya perusahaan pertambangan yang masuk dan melakukan pembukaan lahan tambang. Pembukaan lahan tambang berdampak terhadap perubahan tutupan lahan atau terjadi alihfungsi lahan. Saefulhakim dan Otsubo (dalam Rustiadi 2009) menjelaskan pada dasarnya aspek permintaan lahan berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah untuk meningkatkan efisiensi sosial ekonomis, peningkatan efisiensi industri dan kelembagaan, penurunan tingkah laku spekulatif dan pengontrolan peningkatan jumlah penduduk dan sebagainya. Perubahan tutupan lahan menjadi penting apabila menimbulkan dampak ekologi, sosial, dan ekonomi.

ekonomi wilayah, namun menurut Li et al. (2011) walaupun aktivitas tambang memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan, tetapi aktivitas tersebut mampu membangkitkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Power dalam Maimunah (2012) menemukan fakta berbeda dari dampak pertumbuhan ekonomi wilayah di daerah yang kaya sumberdaya mineral. Negara atau daerah yang memilih untuk mengekspor sumberdaya alam dibanding menggunakannya untuk kebutuhan domestik dan manufaktur akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Larondellea dan Haase (2012) telah melakukan kajian mengenai sebelum dan sesudah penambangan (ex-mining) serta penggunaan lahan yang terganggu dari aktivitas penambangan. Menurut Larondellea dan Haase (2012) pertambangan terbuka (open-pit) terus meningkat di seluruh dunia. Masalah yang sering dihadapi adalah isu lingkungan. Oleh karena itu, hasil kajian yang dilakukan Larondellea dan Haase (2012) adalah memanfaatkan potensi alam dan ekosistem yang ada agar dapat menjadi rujukan dalam melakukan reklamasi lahan pascatambang. Berbagai metoda dalam melakukan reklamasi lahan pascatambang telah dilakukan, salah satunya oleh Sullivan dan Amacher (2012) tentang optimalisasi penanaman pohon kayu dan kebijakan reklamasi hutan pada permukaan tanah tambang batubara. Sullivan dan Amacher (2012) menemukan cara menanam pohon kayu yang sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, pemanfaatan lahan bekas tambang harus sesuai dengan karakteristik fisik lahan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk penanaman pohon kayu serta mampu memberikan kontribusi bagi wilayah setempat.

Pemulihan lahan pascatambang (reklamasi) yang dilakukan oleh perusahaan tambang nikel di Kabupaten Halmahera Timur terkesan hanya mengembalikan lahan tersebut layaknya peruntukkan sebelumnya, agar tidak melahirkan masalah seperti kerusakan lingkungan. Kenyataannya lahan pascatambang nikel dapat dimanfaatkan sesuai dengan komoditas basis tiap kecamatan di wilayah ini. Oleh karena itu, sasaran melakukan perencanaan penggunaan lahan pascatambang yang ingin diteliti adalah mengoptimalkan lahan pascatambang untuk dapat mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Halmahera Timur, yang dilihat berdasarkan aspek pendukung perkembangan wilayah.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya maka rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Halmahera Timur dilakukan di kawasan budidaya dan non budidaya kehutanan (Kawasan Hutan Lindung dan Taman Nasional Ake Tajawe Lolobata), sehingga perlu adanya pemantauan perubahan tutupan/penggunaan lahan di wilayah ini serta prediksi pembukaan lahan pada tahun mendatang. Hal ini merupakan bagian dari dampak aktivitas pertambangan nikel yang secara keruangan dapat merubah vegetasi dan topografi wilayah.

diketahui kontribusi sektor pertambangan terhadap PAD Kabupaten Halmahera Timur.

3. Belum adanya pemanfaatan komoditas basis tiap kecamatan sebagai rujukan dalam pemanfaatan lahan pascatambang nikel yang digunakan untuk peningkatan hasil produksi pertanian di Kabupaten Halmahera Timur.

Dari perumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perubahan tutupan/penggunaan lahan periode tahun 2004-2012 dan prediksinya untuk tahun 2020?

2. Bagaimana tingkat perkembangan ekonomi wilayah dan apa saja potensi komoditas basis tiap kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur?

3. Bagaimana arahan perencanaan penggunaan lahan pascatambang nikel berdasarkan kebijakan RTRW Kabupaten Halmahera Timur?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah : 1. Menganalisis perubahan tutupan/penggunaan lahan periode tahun 2004-2012

dan memprediksi perubahannya untuk tahun estimasi 2020 di Kabupaten Halmahera Timur.

2. Mengevaluasi trend perkembangan ekonomi wilayah dan menganalisis komoditas basis tiap kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur.

3. Menyusun arahan rencana pengembangan penggunaan lahan pascatambang nikel di Kabupaten Halmahera Timur.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam melakukan perencanaan penggunaan lahan pascatambang nikel untuk mendukung pengembangan wilayah.

Kerangka Pikir

Aktivitas pertambangan nikel dapat mempengaruhi suatu wilayah dari aspek keruangan dan ekonomi. Secara keruangan aktivitas pertambangan nikel berada di kawasan budidaya, namun diduga telah terjadi pembukaan lahan di kawasan Hutan Lindung dan Taman Nasional Ake Tajawe Lolobata, sehingga perlu adanya pemantauan perubahan tutupan lahan. Aspek ekonomi yang paling dominan dari

output aktivitas pertambangan adalah hasil produksi tambang nikel di Kabupaten Halmahera Timur yang mencapai 8.107.290,101 metrik ton pada tahun 2010 (BPS 2012). Hasil ini ternyata belum memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan wilayah Kabupaten Halmahera Timur. Nilai tersebut seharusnya mampu menjadi penggerak perekonomian wilayah.

Timur. Banyaknya perusahaan tambang nikel di wilayah ini ternyata masih jauh dari yang diharapkan, karena belum terlihat pertumbuhan ekonomi wilayah yang tinggi. Oleh karena itu, peningkatan ekonomi wilayah dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan pascatambang nikel yang memaksimalkan komoditas basis tiap kecamatan agar mampu menumbuhkan ekonomi wilayah dari sektor pertanian.

Hipotesis dari penelitian ini, yaitu secara keruangan aktivitas pertambangan nikel dapat mempengaruhi tutupan/penggunaan lahan (perubahan vegetasi dan topografi kawasan) yang juga memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Halmahera Timur. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian Perubahan

Tutupan Lahan

Arahan Perencanaan Penggunaan Lahan Pascatambang Nikel

Kabupaten Halmahera Timur

Pengelolaan Sumberdaya Alam

Pertambangan Nikel

Dampak Keruangan

Dampak Ekonomi

Perkembangan Ekonomi Wilayah

Produksi Komoditas Basis

Hasil Prediksi Tutupan/ Penggunaan Lahan VS

TINJAUAN PUSTAKA

Pertambangan Nikel di Kabupaten Halmahera Timur

Pertambangan dan energi merupakan sektor pembangunan penting bagi Indonesia. Industri pertambangan telah menyumbang sekitar 11,2% dari nilai ekspor Indonesia dan memberikan kontribusi sekitar 2,8% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Industri pertambangan mempekerjakan sekitar 37.787 jiwa tenaga kerja di Kabupaten Halmahera Timur, suatu jumlah yang tidak sedikit. Namun dari sisi lingkungan hidup, pertambangan dianggap paling merusak dibanding kegiatan-kegiatan eksploitasi sumberdaya alam lainnya. Pertambangan dapat mengubah bentuk bentang alam, merusak dan atau menghilangkan vegetasi, menghasilkan limbah tailing, maupun batuan limbah, serta menguras air tanah dan air permukaan. Jika tidak direhabilitasi, lahan-lahan bekas pertambangan akan membentuk kubangan raksasa dan hamparan tanah gersang yang bersifat asam.

Menurut (Sajogyo Institut. 2011) pertambangan merupakan model ekstraksi sumberdaya alam dengan memindahkan sejumlah material yang memanfaatkan teknik pengerukan. Hal ini berkaitan dengan pembukaan lahan yang dilakukan perusahaan tambang nikel untuk mendapatkan material tambang. Aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Halmahera Timur dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan bertambahnya perusahaan tambang nikel yang mendapatkan izin usaha pentambangan.

Perusahaan tambang yang pertama kali masuk di wilayah Kabupaten Halmahera Timur adalah PT. Aneka Tambang. Perusahaan tambang ini beroperasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 490.K/24.01/DJP/2000 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Ekploitasi KW97PP0443, tanggal 20 September 2000. Luas wilayah daerah Kuasa Pertambangan (KP) yang dikuasakan melalui permohonan konsesi Antam adalah 39.040 Ha. 30 Pemberian KP ekploitasi ini merupakan peningkatan sebagian dari wilayah KP Eksplorasi D.U. 358/Maluku yang telah berjalan sebelumnya. Lokasi penambangan Antam yang paling besar berada di tiga titik utama di Maba, dan masing-masing titik eksploitasi dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan pelaksana atau sub-kontraktor yakni PT. Mineral Bhakti, mengerjakan pengerukan di pulau Gee, PT. Yudhistira Bumi Bhakti, mengerjakan pengerukan di Tanjung Buli, dan PT. Minerima Bhakti melakukan pengerukan di Tanjung Moronopo. Sementara untuk pulau Pakkal yang lahannya telah “dibebaskan” oleh Antam telah dieksploitasi pada tahun 2012.

Teknik Penambangan Nikel

Penambangan bijih nikel di Halmahera Timur dilakukan dengan metoda

open pit mining. Setiap jenjang dihubungkan jalan masuk tambang dengan jalan utama tambang. Penambangan dimulai dari overburden, limonit, saprolit dan berhenti pada batuan kasar (bedrock).

biasanya dilakukan bersama-sama dengan pembersihan lahan (land clearing) menggunakan alat dorong (bulldozer). Pengupasan tanah penutup ini bertujuan untuk menyikap biji nikel (Zubayr, 2009). Tahapan dari teknik penambangan nikel adalah sebagai berikut :

a. Tahap Prakonstruksi (Eksplorasi)

Pada tahapan ini, proses kegiatan hanya berupa survey lapangan dan penelitian geoteknik, serta kompensasi penggunaan lahan. Lebih jelasnya uraian kegiatan tersebut dan kaitannya dengan dampak lingkungan akan diperlihatkan berikut ini :

Survey Lapangan dan Penelitian Geoteknik

Kegiatan ini merupakan pemetaan dan eksplorasi awal seperti pemboran serta test pit. Sedangkan untuk penelitian geoteknik yaitu penelitian tentang batuan, tanah, dan daya dukung yang digunakan dalam ekslorasi.

Kompensasi Penggunaan Lahan

Pada bagian ini pihak perusahaan akan memberikan kompensasi untuk masyarakat yang lahannya masuk dalam areal penambangan (kontrak karya/IUP).

b. Tahap Konstruksi (Persiapan Eksploitasi)

Pada tahap ini kegiatan terfokus pada mobilisasi dan demobilisasi peralatan, penambahan dan peningkatan jalan tambang, pembangunan sarana penunjang, pengupasan tanah pentup (overburden) dan penumpukkan tanah penutup. Struktur dan komposisi lahan sebelum penambangan dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Struktur dan Komposisi Lahan Sebelum Penambangan Uraian kegiatan pada tahap ini adalah sebagai berikut :

Mobilisasi dan demobilisasi peralatan

Pembangunan dan peningkatan jalan tambang

Pembangunan dan peningkatan jalan tambang dimaksudkan untuk menambah, memperluas dan meningkatkan kualitas jalan tambang yang telah ada sebelumnya. Dampak yang timbul akibat kegiatan ini antara lain perubahan komponen ruang lahan dan tanah, penurunan kualitas udara, gangguan berupa getaran, perubahan iklim mikro, gangguan terhadap siklus hidrologi, peningkatan erosi tanah dan sedimentasi, penurunan kualitas air. Pembukaan lahan

Pembukaan lahan dilakukan untuk membersihkan lokasi penambangan yang masih tertutup vegetasi. Akibat kegiatan tersebut maka akan terjadi dampak lingkungan berupa perubahan komponen ruang seperti berubahnya topografi, lahan dan tanah. Selain itu, dapat mengakibatkan penurunan kualitas udara, perubahan iklim mikro, gangguan terhadap siklus hidrologi, peningkatan erosi tanah dan sedimentasi, penurunan kualitas air, gangguan terhadap biota darat (flora dan fauna) dan gangguan terhadap biota perairan. Pembangunan sarana penunjang

Pembangunan sarana penunjang berupa pembangunan fasilitas akomodasi, perkantoran dan laboratoriun dalam menunjang aktivitas penambangan. c. Tahap Operasional (Eksploitasi)

Kegiatan-kegiatan dalam tahapan eksploitasi adalah sebagai berikut : Pengupasan tanah penutup (overburden)

Pengupasan tanah penutup (overburden) berupa pengupasan tanah pucuk

(top soil) dan penggalian tanah penutup yang menutupi lapisan yang mengandung bijih nikel. Akibat kegiatan tersebut, maka akan terjadi dampak lingkungan pada komponen ruang, lahan dan tanah, penurunan kualitas udara gangguan berupa bising dan getaran, gangguan terhadap siklus hidrologi, peningkatan erosi tanah dan sedimentasi, penurunan kualitas air, gangguan terhadap biota perairan.

Penimbunan tanah penutup

Penimbunan tanah penutup, terutama tanah pucuk dilakukan karena akan digunakan sebagai material reklamasi dan reboisasi pada tahap pasca penambangan. Akibat kegiatan tersebut, maka akan terjadi dampak lingkungan pada komponen ruang, lahan dan tanah, penurunan kualitas udara gangguan berupa bising dan getaran, gangguan terhadap siklus hidrologi, peningkatan erosi tanah dan sedimentasi, penurunan kualitas air, gangguan terhadap biota perairan.

Penambangan bijih

Penambangan bijih merupakan kegiatan eksploiasi lapisan yang mengandung bijih nikel setelah tanah penutupnya dikupas. Akibat kegiatan tersebut, maka akan terjadi dampak lingkungan pada komponen ruang, lahan dan tanah, penurunan kualitas udara gangguan berupa bising dan getaran, gangguan terhadap siklus hidrologi, peningkatan erosi tanah dan sedimentasi, penurunan kualitas air, gangguan terhadap biota perairan. Penyaringan

terjadi dampak lingkungan berupa penurunan kualitas udara, gangguan berupa bising dan getaran.

Pengangkutan

Aktivitas berupa pengangkutan material tambang dari lokasi tambang ke tempat penampungan (stockpile) melalui jalan produksi. Akibat kegiatan tersebut, maka akan terjadi dampak lingkungan berupa penurunan kualitas udara gangguan berupa bising dan getaran.

Penimbunan bijih

Penimbunan bijih dilakukan di tempat penampungan (stoskpile). Kegiatan ini menggunakan alat-alat berat berupa buldozer dan escavator. Akibat kegiatan tersebut, maka akan terjadi dampak lingkungan berupa penurunan kualitas udara gangguan berupa bising dan getaran.

Reklamasi Lahan Pascatambang

Pertambangan merupakan kegiatan dengan penggunaan lahan yang bersifat sementara, oleh karena itu lahan pasca penambangan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif lainnya. Reklamasi merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kembali kegunaan lahan yang terganggu akibat dari penambangan. Ruang lingkup dari reklamasi yaitu pemulihan lahan pasca penambangan untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologinya serta mempersiapkan lahan pasca penambangan untuk pemanfaatan selanjutnya. Menurut Suhartanto (2007) dalam Yusuf (2008), reklamasi lahan adalah suatu upaya pemanfaatan, perbaikan dan peningkatan kesuburan lahan yang rusak secara alami maupun pengaruh manusia melalui penerapan teknologi maupun pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari kegiatan reklamasi lahan pasca penambangan harus didekatkan dengan kondisi wilayah tersebut, selain itu faktor masyarakat atau sosial masyarakat perlu ditinjau dalam melakukan proses reklamasi. Hal ini karena tujuan akhir dari reklamasi merupakan pilihan optimal dari berbagai keadaan dan kepentingan (Yusuf 2008). Proses reklamasi merupakan kepentingan masyarakat banyak, sehingga tujuan reklamasi tidak boleh hanya ditentukan sendiri oleh perusahaan pertambangan yang bersangkutan. Penetapan tujuan reklamasi dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Jenis mineral yang ditambang

b. Sistem penambangan yang digunakan c. Keadaan lingkungan setempat

d. Keadaan dan kebutuhan sosial-ekonomis masyarakat setempat e. Keekonomian investasi mineral

f. Perencanaan tata ruang yang telah ada

dua dampak yang berarti yaitu timbulnya ekosistem baru yang mungkin sangat berbeda dengan ekosistem asli, dan akan terjadi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh hilangnya fungsi alami lahan tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2008), menjelaskan bahwa Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) 2004, pada lokasi pasca penambangan yang berupa sumuran (pit) dapat dipilih beberapa metode reklamasi sesuai dengan kondisi lapangan. Pertama dengan menimbun kembali lokasi pasca penambangan dan selanjutnya menyebarkan tanah pucuk sebagai media penanaman kembali. Kedua, dengan melandaikan lereng pasca penambangan dan selanjutnya penyebaran tanah pucuk dilakukan di lereng dan dengan demikian penanaman tumbuhan dilakukan di lereng pasca penambangan. Hal inilah yang mendasari bahwa kemiringan lereng harus relatif landai agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Metode lainnya adalah dengan menjadikan lokasi pascatambang sebagai kolam untuk budidaya ikan. Metode penerapan reklamasi dengan penanaman kembali sangat bergantung pada ketersediaan top soil, sedangkan metode membentuk kolam tergantung pada kualitas air (asam atau tidak, ada tidaknya zat-zat berbahaya atau logam berat).

Konsepsi Wilayah

UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007, menjelaskan definisi wilayah sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Menurut Djakapermana (2010), konsep wilayah dalam proses penataan ruang harus meliputi konsep ruang wilayah ekonomi, ruang wilayah sosial, budaya, ruang wilayah ekologi, dan ruang wilayah politik.

Berdasarkan pengertian wilayah pada UU penataan ruang tersebut, maka terdapat dua aspek yang harus diperhatikan dalam konsep wilayah yaitu: pertama, dalam wilayah ada unsur-unsur yang saling terkait yaitu ruang dengan fungsi lindung yang harus selalu dijaga keberadaannya dan ruang dengan fungsi budidaya sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk kelangsungan hidupnya, yang pada dasarnya keduanya tidak bisa hidup dan berkembang serta

survive (berkelanjutan) secara sendiri-sendiri; kedua, adanya pengertian deliniasi fungsi berdasarkan koordinasi geografis (batasan berdasarkan titik-titik koordinat) yang deliniasinya bisa wilayah administrasi (pemerintahan) dan wilayah fungsi tertentu lainnya. Setiap konsep pengembangan wilayah yang dilakukan perlu adanya suatu pendekatan sistem yang mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara keseluruhan (komprehensif) dan terpadu (integralistik/saling terpadu).

yang terkait dengan budaya adat dan berbagai perilaku masyarakatnya, misalnya wilayah adat/marga, suku, maupun wilayah pengaruh kerajaan; (4) wilayah politik adalah deliniasi wilayah yang terkait dengan batasan administrasi, yaitu batasan ruang kewenangan kepala pemerintahan yang mengatur dan mengelola berbagai sumberdaya alam dan pemanfaatannya untuk kepentingan pengembangan wilayah yang akan diatur dan yang menjadi kewenangan politiknya selaku penguasa wilayah (Rustiadi et al. 2004).

Pengembangan Wilayah

Konsep pengembangan wilayah umumnya berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah. Konsep pengembangan wilayah ini dikemukakan oleh Hirchman (1958) dan Myrdal (1957) dalam Djakapermana (2010), bahwa konsep pengembangan wilayah dikaitkan dengan aspek pengaturan ruang. Konsep ini mempertegas adanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dalam suatu entitas wilayah. Konsep ini didasari atas pemikiran, bahwa kondisi yang terjadi saat itu semua pertumbuhan ekonomi wilayah terjadi secara tidak merata. Kondisi tersebut dalam artian, yang tumbuh berkembang akan semakin berkembang, sementara yang tidak berkembang semakin terbelakang dan terhisap oleh yang sudah berkembang (Djakapermana 2010). Selain itu, tujuan pengembangan wilayah diartikan setiap tindakan yang dilakukan bersama para pelakunya dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan bagi wilayah itu sendiri (Mulyanto 2008).

Levy (1988) dalam Sadyohutomo (2008) mengemukakan ada tiga pendekatan teori merencana yang dapat dipilih dalam melakukan proses perencanaan kota dan wilayah yaitu model pendekatan The Rational Comprehensive Model, Disjointed Incrementalism, dan Mixed Scanning. Perjalanan konsep pengembangan wilayah telah mengalami perkembangan dan saling koreksi terhadap satu teori dengan teori lainnya. Di Indonesia, konsepsi pengembangan wilayah juga telah mengalami perkembangan dan koreksi untuk setiap periodenya (Djakapermana dan Djumantri 2002). Mulai dari pengembangan wilayah dengan pengembangan sektoral dan parsial pada era tahun 1960-an, kutub pertumbuhan (growth pole) yang lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur, regionalisasi dengan basis wilayah fungsional (fuctional region) yaitu membagi wilayah Indonesia dengan satuan-satuan wilayah ekonomi (SWE), sampai dengan konsep pengembangan wilayah pada era tahun 2000-an dengan pendekatan lingkungan, khususnya dengan lahirnya UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007.

nyaman, produktif, dan berkelanjutan, dan berbasis mitigasi bencana untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan kehidupan, dan penghidupan.

Berdasarkan landasan undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan konsepsi pengembangan wilayah di Indonesia by legal dan empirikal haruslah mengikuti kaidah pendekatan yang bersifat gabungan, yaitu adanya struktur ruang yang terdiri dari pusat-pusat permukiman sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan sosial secara hirarkis (growth pole) sebagai pusat yang akan memberikan penjalaran perkembangan, dan jaringan infrastruktur wilayah sebagai media/alat untuk menjalarkannya yaitu jaringan transportasi (jalan, pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan link-nya), listrik, telepon, energi dan jaringan sumberdaya air, dan pola ruang yang terdiri dari pengaturan kawasan yang berfungsi lindung (ecological approach) seperti hutan lindung, hutan taman nasional, hutan bakau, taman buru dan lainnya serta kawasan budidaya untuk kegiatan manusia meningkatkan produktivitasnya bagi tumbuh dan berkembang ekonomi wilayah dan kegiatan sosial seperti untuk kegiatan pertambangan, industri, pariwisata, perikanan, dan kawasan permukiman.

Sektor Basis

Kemampuan memacu pertumbuhan suatu wilayah atau negara sangat tergantung dari keunggulan atau daya saing sektor-sektor ekonomi di wilayahnya. Nilai strategis setiap sektor dalam memacu menjadi pendorong utama (prime mover) pertumbuhan ekonomi wilayah berbeda-beda. Sektor ekonomi suatu wilayah dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu sektor basis dimana kelebihan dan kekurangan yang terjadi dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut menyebabkan terjadinya mekanisme ekspor dan impor antar wilayah. Artinya industri basis ini akan menghasilkan barang dan jasa, baik untuk pasar domestik daerah maupun pasar luar wilayah/daerah. Sektor non basis adalah sektor dengan kegiatan ekonomi yang hanya melayani pasar di daerahnya sendiri, dan kapasitas ekspor ekonomi daerah belum berkembang (Rustiadi etal. 2011).

Pendekatan yang digunakan dalam melihat potensi sektor basis dan bukan basis di suatu wilayah adalah Location Quotient (LQ), Localization Index (Li), dan Specialization Index (Si). Pendekatan tersebut dimanfaatkan untuk melihat perbandingan relatif antara kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas dalam suatu wilayah.

Perencanaan Tata Guna Lahan

Perencanaan tata guna lahan merupakan suatu proses perencanaan terhadap penggunaan atau pemanfaatan lahan dan alternatif pola tata guna lahan dengan mempertimbangkan faktor pengembangannya, baik fisik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Tujuan perencanaan penggunaan lahan antara lain adalah untuk melakukan penentuan pilihan dan penerapan salah satu pola tata guna lahan yang terbaik dan sesuai dengan kondisi yang ada sehingga diharapkan dapat mencapai sasaran tertentu (Riyadi dan Bratakusumah 2003).

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, perencanaan tata guna lahan merupakan suatu penerapan kontrol oleh manusia terhadap suatu ekosistem untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan lahan tersebut, yang juga merupakan suatu siklus permanen untuk memenuhi kebutuhan manusia, tanpa merusak lingkungan di sekitarnya.

Komposisi pemanfaatan dan perencanaan tata guna lahan dari suatu wilayah dipengaruhi oleh luas, topografi (kontur, bentuk, struktur tanah), jenis tanah, populasi (pertumbuhan penduduk, migrasi), kelompok etnis, transportasi (infrastruktur), dan sebagainnya. Secara khusus perencanaan tata guna lahan terbagi dalam dua bagian yaitu :

a. Tata guna lahan di perkotaan b. Tata guna lahan di pedesaan

Tata guna lahan yang ditetapkan di daerah perkotaan akan berbeda dengan yang ditetapkan di pedesaan. Tata guna lahan di perkotaan biasanya lebih difokuskan pada lahan-lahan permukiman, gedung perkantoran, dan pertamanan, sedangkan tata guna lahan di pedesaan biasanya lebih ditekankan pada arable land (tanah yang dapat ditanami). Hal ini tentunya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kultur atau kebiasaan hidup masyarakat sehari-hari, di samping itu karena area lahan di pedesaan relatif lebih luas dibandingkan dengan perkotaan. Perkotaan lebih bersifat majemuk (heterogen) sedangkan di pedesaan cenderung homogen, baik kultur maupun mata pencahariannya. Penduduk biasanya bergerak pada bidang pertanian yang sangat tergantung pada lahan.

Lahan secara geografis merupakan lapisan permukaan bumi dalam pengertian sebagai suatu hamparan, memiliki dimensi tempat, satuan luas, sebagai media tumbuh tanaman, sebagai tempat aktivitas manusia dan hewan, serta mengandung arti yang lebih luas dari pengertian tanah (Riyadi dan Bratakusumah. 2003). Tanah memiliki pengertian yang lebih spesifik daripada lahan dan merupakan komponen dari lahan. Tanah tidak mesti berbentuk sebagai suatu hamparan.

Kebijakan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Halmahera Timur

Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia merupakan perangkat dari janji politik Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, janji ini dimuat dalam perencanaan berjangka yaitu Jangka Panjang dua puluh tahunan (RPJPN) dari 2005 - 2025, yang diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasinal tahunan (RPJMN) lima tahunan sesuai putaran politik pemilihan presiden, selanjutnya diimplementasi setiap satu tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 memiliki substansi atau muatan perencanaan pembangunan yang dibagi ke dalam 3 buku. Masing-masing buku mempunyai domain yang berbeda, dimana dalam buku pertama kental akan domain prioritas nasional secara umum, domain buku kedua memperlihatkan isu sektoral dan sinergisitasnya, sedangkan domain buku ketiga sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pelaksanaan MP3EI dilakukan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) kegiatan ekonomi utama. Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama yaitu:

1. Mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 (enam) Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu: Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali– Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku.

2. Memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (locally integrated, globally connected).

3. Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi.

MP3EI merupakan pelengkap dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, hal ini menyebabkan posisi MP3EI hanya berupa acuan untuk dilaksanakan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya MP3EI belum tentu mendapatkan dukungan dari bawah dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota karena adanya sistem otonomi daerah.

Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku terdiri dari Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Sesuai dengan tema pembangunannya, Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku merupakan pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional. Secara umum, Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku. Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun di sisi lain terdapat beberapa masalah yang harus menjadi perhatian dalam upaya mendorong perekonomian di koridor ini.

Akibat resesi global, permintaan nikel sempat menurun dalam kurun waktu tahun 2006 – 2008. Namun demikian, diperkirakan permintaan nikel akan kembali meningkat mulai tahun 2010 untuk memenuhi kebutuhan Cina dan Taiwan yang semakin besar. Diperkirakan harga jual nikel akan mencapai USD 8 per pon pada tahun 2012, setelah mencapai mencapai titik terendah pada tahun 2009, yakni USD 6,7 per pon.

Di Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku, nikel terdapat di Weda, Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara. Tantangan terbesar dalam percepatan dan perluasan kegiatan pertambangan nikel adalah menciptakan industri hilir dari pertambangan nikel khususnya dalam pemurnian (refining) hasil produksi nikel. Indonesia belum memilki fasilitas pemurnian nikel padahal kegiatan pemurnian memberikan nilai tambah yang sangat tinggi.

Pada saat ini, lebih dari 50 persen nikel yang diekspor dalam bentuk bijih nikel. Dari 190 Ribu Ton Bijih nikel yang diproduksi Indonesia per tahunnya, hanya sekitar 80 Ribu Ton nikel yang diekspor dalam bentuk matte. Selain itu, pengolahan nikel hanya sebatas kegiatan pertambangan dan peleburan, belum dalam bentuk produk dengan pertambahan nilai yang lebih tinggi, sehingga perlu dikembangkan industri pengolahan nikel yang bernilai lebih tinggi.

Kendala lain dalam pertambangan nikel adalah terhambatnya peningkatan tahap kegiatan eksplorasi menjadi tahap operasi dan produksi atau pembukaan area baru karena lambatnya penerbitan Izin Usaha Pertambangan, yang biasanya terkait dengan lambatnya pengurusan Izin Pinjam Pakai Lahan Hutan atau lambatnya penerbitan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Beberapa tantangan investasi di pertambangan nikel, adalah masalah regulasi yang belum konsisten antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan antara kementerian satu dan lainnya. Selain itu, investor juga masih menghadapi masalah perizinan pertambangan nikel. Di lain pihak, pertambangan nikel juga menimbulkan beberapa masalah lingkungan, seperti polusi udara, penurunan kualitas tanah, sengketa tanah, dan gangguan ekosistem, disamping tantangan sosial berupa banyaknya imigran dari luar kawasan. Oleh karena itu, strategi utama pengembangan industri nikel adalah meningkatkan kegiatan investasi pertambangan nikel yang memenuhi aspek lingkungan dan aspek sosial.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Timur

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya. Pola ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran lebih rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan daya dukung sumberdaya wilayah yang dimiliki serta mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

dalam Keppres No. 32 tahun 1990 mengenai Pengelolaan Kawasan Lindung yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan (Undang-Undang No. 24 Pasal 1 ayat 8 tahun 1992 dan Keputusan Presiden RI No. 32 tahun 1992).

Pengembangan kawasan lindung bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan, dan menjaga keseimbangan ekosistem antarwilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Timur. Rencana pengembangan kawasan lindung di Kabupaten Halmahera Timur mengacu pada konsep dan strategi pengembangan serta analisis kesesuaian lahan bagi pengembangan kawasan lindung.

Secara fisik kawasan lindung dibedakan menjadi : (1) Kawasan Kehutanan :

a. Hutan konversi, yaitu kawasan suaka alam, pelestarian alam, taman buru. b. Hutan lindung, yaitu kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan

lainnya yang mempunyai skor lebih besar dari 175. (2) Kawasan non-hutan :

k. Kawasan lain non-hutanyang mempunyai skor lebih besar dari 125.

Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan. Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah :

1) Kawasan yang memberikan pelindungan kawasan bawahannya, antara lain kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air.

2) Kawasan perlindungan setempat, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air.

3) Kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

5) Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama budidaya, yaitu kawasan hutan produksi, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan permukiman.

Di samping Keppres no 57/1989 dan Keppres no 32/1990, aspek lainnya yang juga turut dipertimbangkan dalam mengarahkan fungsi berbagai kawasan budidaya di Kabupaten Halmahera Timur adalah :

1) Potensi sumberdaya alam dan kesesuaian lahan, seperti potensi pertanian, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.

2) Lingkungan buatan, yang tercermin dari pola penggunaan lahan dan sebaran pusat-pusat aktivitasnya.

3) Zonasi rawan bencana, meliputi rawan gempa, rawan tsunami, rawan banjir, rawan longsor, rawan abrasi pantai, dan sebagainya.

4) Sinergitas, keterkaitan, dan kemungkinan konflik antar penggunaan lahan. 5) Ketersediaan prasarana wilayah, seperti: aksesibiltas, ketersediaan fasilitas

umum dan fasilitas sosial, serta jaringan utilitas. 6) Keseimbangan pertumbuhan wilayah.

7) Kelestarian fungsi ekosistem keseluruhan.

Di dalam Pasal 51 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menyebutkan tentang pola pengelolaan kawasan budidaya sebagai berikut :

1) Pola pengelolaan kawasan budidaya bertujuan untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia untuk menyerasikan pemanfaatan ruang serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

2) Pengelolaan kawasan budidaya dilakukan secara seksama dan berdayaguna sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan budidaya dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis seperti daya dukung dan kesesuaian tanah, aspek sosial serta aspek-aspek keruangan seperti sinergi kegiatan-kegiatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

3) Pengelolaan kawasan budidaya diselenggarakan untuk :

a. Terwujudnya pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

b. Terhindarkannya konflik pemanfaatan sumberdaya dengan pengertian pemanfaatan ruang harus bedasarkan pada prioritas kegiatan yang memberikan keuntungan terbesar pada masyarakat.

4) Pola pengelolaan kawasan budidaya meliputi langkah-langkah pengelolaan kawasan budidaya dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budidaya.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Maluku Utara, yaitu Kabupaten Halmahera Timur. Secara geografis lokasi penelitian terletak di bagian timur dari wilayah Provinsi Maluku Utara yang berada pada 0º 40' -1º 4' Lintang Utara dan 126º 45' - 129º 30' Bujur Timur. Secara administasi lokasi penelitian terbagi atas 10 kecamatan dan 73 desa. Sebagian besar desa di wilayah penelitian berhadapan langsung dengan teluk atau laut lepas (± 75% desa memiliki garis pantai, sedangkan 25% lainnya berada di daerah pegunungan). Secara keseluruhan, luas wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Timur adalah 14.202,02 Km2, yang dibagi menjadi 6.468 Km2 (46%) untuk luas daratan dan 7.695,82 Km2 (54%) untuk luas lautan.

Kabupaten Halmahera Timur memiliki luas wilayah daratan yang relatif terbatas (650.619 Ha) dan karakter wilayah yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil. Wilayah perairan laut Kabupaten Halmahera Timur terdiri dari ± 27 pulau kecil. Sebagian besar pulau-pulau kecil tersebut tidak berpenghuni, beberapa di antaranya bahkan belum terpetakan.

Tahap Pengumpulan Data

Jenis Data

Pada penelitian ini data yang digunakan yaitu data sekunder. Jenis data sekunder antara lain : citra Landsat ETM-7, peta izin usaha pertambangan, peta pola ruang, peta status lahan, PDRB Kabupaten Halmahera Timur, jumlah penduduk, dokumen RTRWK, data kabupaten dalam angka, data izin usaha pertambangan, dan beberapa data penting lainnya.

Sumber Data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa instansi baik pemerintahan maupun non-pemerintahan. Dari instansi pemerintahan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Timur (BAPPEDA), Dinas Pertambangan Kabupaten Halmahera Timur, Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Timur, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Timur, serta Kementerian ESDM. Sedangkan dari non-pemerintahan yaitu WWF-Indonesia dan Jaringan Masyarakat Tambang (JIMAT).

Alat Penelitian

Dari penjelasan tahap pengumpulan data di atas, maka berikut ini disajikan keterkaitan antara tujuan, jenis data, sumber data, teknik analisis, dan output yang diharapkan dalam penelitian ini. Selebihnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Keterkaitan Antara Tujuan, Jenis Data, Sumber Data, Teknik Analisis, dan Output yang diharapkan.

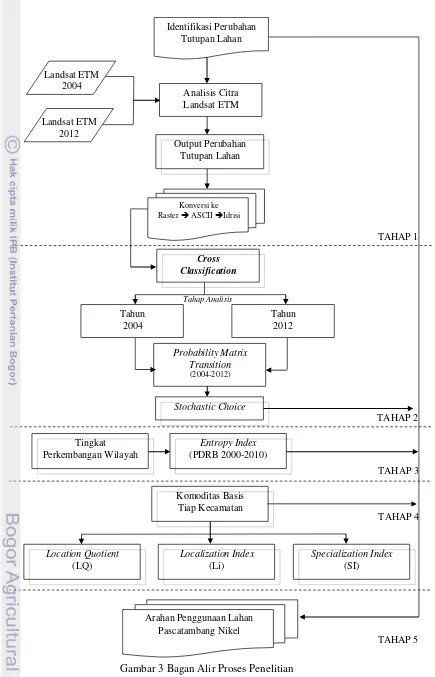

Tahap Analisis Data

Pada bagian ini, dijelaskan teknik analisis data yang digunakan dalam menjawab tujuan penelitian. Teknik analisis adalah sebagai berikut: (1) Analisis perubahan tutupan/penggunaan lahan untuk melihat perubahan yang terjadi periode tahun 2004-2012 dan melakukan prediksi tutupan/penggunaan lahan pada tahun 2020 ; (2) Analisis trend perkembangan ekonomi wilayah serta menganalisis potensi komoditas basis tiap kecamatan ; (3) Membuat arahan rencana pengembangan penggunaan lahan pascatambang nikel berdasarkan tujuan penelitian pertama, dan kedua yang mempertimbangkan kebijakan fungsi ruang wilayah dalam dokumen RTRW Kabupaten Halmahera Timur. Untuk lebih jelasnya tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Bagan Alir Proses Penelitian

TAHAP 2 TAHAP 1

StochasticChoice

Tahap Analisis

ProbabilityMatrix Transition (2004-2012) Tahun

2004

Tahun 2012 Konversi ke

Raster ASCII Idrisi Identifikasi Perubahan

Tutupan Lahan

Analisis Citra Landsat ETM

Output Perubahan Tutupan Lahan Landsat ETM

2012 Landsat ETM

2004

Cross Classification

Arahan Penggunaan Lahan Pascatambang Nikel

TAHAP 4 Komoditas Basis

Tiap Kecamatan

SpecializationIndex

(SI)

LocationQuotient

(LQ)

LocalizationIndex

(Li)

TAHAP 3 Tingkat

Perkembangan Wilayah

EntropyIndex

(PDRB 2000-2010)

Tahap Analisis Citra

Klasifikasi Tutupan Lahan dan Deteksi Perubahan

Klasifikasi dilakukan secara visual dengan memanfaatkan software GIS yang didasarkan pada tiga hirarki klasifikasi tutupan lahan yaitu sekunder, primer, dan tersier. Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan unsur-unsur interpretasi yaitu rona/warna, tekstur, pola, ukuran, bentuk, bayangan, dan situs. Terdapat tiga kegiatan dalam interpretasi data citra satelit yaitu mendeteksi adanya objek, identifikasi objek yang telah dideteksi, dan analisis dengan keterangan yang lebih lanjut.

Klasifikasi tutupan lahan dikelompokkan ke dalam kelas-kelas guna untuk mendapatkan gambaran sederhana dari karakteristik suatu objek yang diamati. Tutupan lahan dibagi menjadi 6 kelas yaitu bukaan tambang, hutan, pemukiman, kebun campuran, sawah, dan tegalan/semak /belukar.

Deteksi perubahan tutupan lahan dilakukan setelah diperolehnya data tutupan lahan 2004 dan 2012. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan matriks transisi yang menyajikan informasi perubahan tutupan lahan periode 2004-2012. Matriks transisi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Matriks Transisi Perubahan Tutupan Lahan Ke 2012

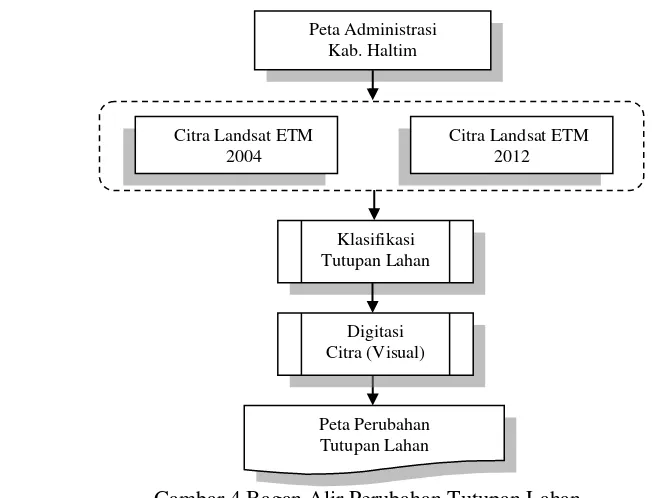

Gambar 4Bagan Alir Perubahan Tutupan Lahan

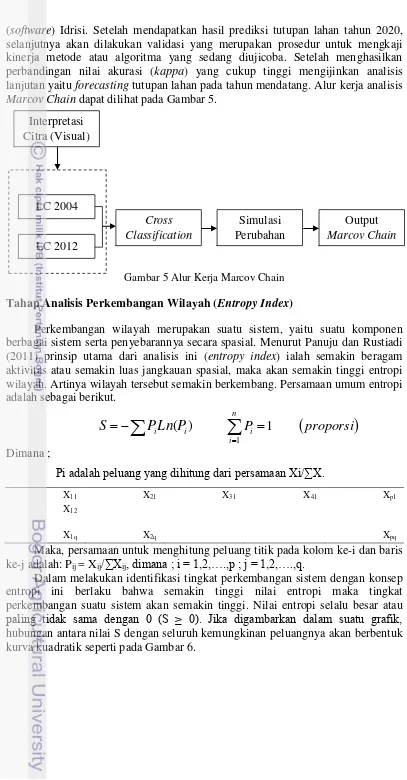

Tahap Simulasi Perubahan Tutupan Lahan (Marcov Chain Analysis)

Marcov chain merupakan salah satu teknik analisis dalam membuat prediksi atau simulasi perubahan tutupan lahan yang memanfaatkan 2 titik tahun data atau lebih. Metode ini mengasumsikan bahwa perubahan yang terjadi masa depan memiliki pola dan peluang serupa dengan pola perubahan pada periode sebelumnya. Yang et al. (2011) mengatakan Marcov Chain dapat memprediksi penggunaan lahan dan tutupan lahan suatu wilayah untuk 20 tahun mendatang, lahan garapan, kawasan hutan akan terus menurun sedangkan 4 jenis penggunaan lahan atau tutupan lahan secara bertahap akan meningkat seperti lahan perumahan dan industri di daerah akan meningkat cepat. Selain itu, Trisasongko et al. (2009) menegaskan persamaan Markov Chain dibangun menggunakan distribusi penggunaan lahan/tutupan lahan pada awal dan akhir masa pengamatan yang terepresentasikan dalam suatu vektor (matriks satu kolom), serta sebuah matriks transisi (transition matrix). Hubungan ketiga matriks tersebut adalah sebagai berikut.

Dimana:

(Ut) merepresentasikan peluang setiap titik yang terklasifikasikan sebagai kelas (U) pada waktu (t). (LCua) menunjukkan peluang suatu kelas (u) menjadi

kelas lainnya pada rentang waktu tertentu.

Data yang digunakan untuk mensimulasikan tutupan lahan tahun 2020 dibangun dari data tutupan lahan tahun 2004 dan tutupan lahan tahun 2012. Data yang dimanfaatkan berformat raster (pixel), menggunakan perangkat lunak

Klasifikasi Tutupan Lahan

Digitasi Citra (Visual)

Peta Perubahan Tutupan Lahan Peta Administrasi

Kab. Haltim

Citra Landsat ETM 2004

(software) Idrisi. Setelah mendapatkan hasil prediksi tutupan lahan tahun 2020, selanjutnya akan dilakukan validasi yang merupakan prosedur untuk mengkaji kinerja metode atau algoritma yang sedang diujicoba. Setelah menghasilkan perbandingan nilai akurasi (kappa) yang cukup tinggi mengijinkan analisis lanjutan yaitu forecasting tutupan lahan pada tahun mendatang. Alur kerja analisis

Marcov Chain dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5 Alur Kerja Marcov Chain

Tahap Analisis Perkembangan Wilayah (Entropy Index)

Perkembangan wilayah merupakan suatu sistem, yaitu suatu komponen berbagai sistem serta penyebarannya secara spasial. Menurut Panuju dan Rustiadi (2011) prinsip utama dari analisis ini (entropy index) ialah semakin beragam aktivitas atau semakin luas jangkauan spasial, maka akan semakin tinggi entropi wilayah. Artinya wilayah tersebut semakin berkembang. Persamaan umum entropi adalah sebagai berikut.

Dimana ;

Pi adalah peluang yang dihitung dari persamaan Xi/∑X.

X11 X21 X31 X41 Xp1

X12

X1q X2q Xpq

Maka, persamaan untuk menghitung peluang titik pada kolom ke-i dan baris ke-j adalah: Pij = Xij/∑Xij, dimana ; i = 1,2,….,p ; j = 1,2,….,q.

Dalam melakukan identifikasi tingkat perkembangan sistem dengan konsep entropi ini berlaku bahwa semakin tinggi nilai entropi maka tingkat perkembangan suatu sistem akan semakin tinggi. Nilai entropi selalu besar atau paling tidak sama dengan 0 (S ≥ 0). Jika digambarkan dalam suatu grafik, hubungan antara nilai S dengan seluruh kemungkinan peluangnya akan berbentuk kurva kuadratik seperti pada Gambar 6.

Gambar 6 Nilai Entropi Pada Berbagai Nilai Peluang

Dari grafik tersebut diketahui nilai maksimum entropi diperoleh pada saat nilai peluangnya sama dengan 1/n, dimana n adalah jumlah seluruh titik (sektor, komponen, jangkauan spasial). Nilai entropi maksimum tersebut akan sama dengan ln (n). Pada nilai ln (n) tersebut, terjadi dalam kondisi seluruh lokasi dan atau aktivitas memiliki nilai sama. Dalam kondisi tersebut dapat diartikan bahwa seluruh aktivitas berkembang dengan peluang perkembangan yang sama. Sementara itu nilai maksimum sama dengan 0 yang terjadi pada saat seluruh aktivitas dan atau seluruh lokasi sama dengan 0.

Tahap Analisis Potensi Tiap Kecamatan (LQ, Li, dan Si)

Metode analisis LQ digunakan untuk melihat potensi sektor basis pada tiap kecamatan yang tersebar di Kabupaten Halmahera Timur. LQ dimanfaatkan untuk mengetahui pemusatan aktivitas di suatu wilayah dengan cakupan wilayah agregat yang lebih luas dan dapat mengidentifikasi keunggulan komparatif dari suatu wilayah dengan asumsi : (1) Kondisi geografis relatif sama, (2) Pola-pola aktivitas bersifat seragam, (3) Setiap aktivitas menghasilkan produk yang sama.

Rumus umum dari persamaan Location Quotient (LQ) adalah sebagai aktivitas di tiap wilayah beserta interpretasi dari analisis LQ antara lain sebagai berikut :

- Jika nilai LQ > 1, berarti perkembangan aktivitas di unit wilayah ke-i lebih tinggi dari perkembangan rataan seluruh unit wilayah atau indikasi adanya pemusatan aktivitas di unit wilayah ke-i.

- Jika nilai LQ = 1, berarti perkembangan aktivitas di unit wilayah ke-i sama dengan rataan seluruh unit wilayah (unit wilayah ke-i mempunyai pangsa aktivitas yang setara dengan pangsa rataan aktivitas tersebut di seluruh unit wilayah).

- Jika LQ < 1, berarti perkembangan aktivitas di unit wilayah ke-i lebih kecil dari rataan perkembangan aktivitas tersebut di seluruh unit wilayah (unit