commit to user

i

HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN IBU DAN

PRAKTEK PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI

DENGAN STATUS GIZI BAYI USIA 6 SAMPAI 12 BULAN

(Di Puskesmas Karangmalang, Kabupaten Sragen)

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Kesehatan Program Studi Magister Kedokteran Keluarga

Minat Utama Pendidikan Profesi Kesehatan

Oleh :

Jatuningsih Yulianti S 540809012

PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

commit to user

commit to user

HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN IBU DAN

PRAKTEK PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI

DENGAN STATUS GIZI BAYI USIA 6 SAMPAI 12 BULAN

(Di Puskesmas Karangmalang, Kabupaten Sragen)

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Kesehatan Program Studi Magister Kedokteran Keluarga

Minat Utama Pendidikan Profesi Kesehatan

Oleh :

Jatuningsih Yulianti

S 540809012

PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Jatuningsih Yulianti NIM : S 540809012

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul “ Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Ibu dan Praktek Pemberian Makanan Pendamping ASI Dengan Status Gizi Bayi usia 6 Sampai 12 Bulan (Di Puskesmas Karangmalang, Kabupaten Sragen)” adalah betul-betul karya sendiri. Dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Surakarta, Desember 2010 Yang membuat pernyataan

commit to user

vi

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan segala karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis bisa

menyelesaikan tesis dengan judul “Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Ibu

dan Praktek Pemberian Makanan Pendamping ASI Dengan Status Gizi Pada Bayi

Usia 6 Sampai 12 Bulan (Di Puskesmas Karangmalang Kabupaten Sragen)”

dengan baik dan lancar.

Tesis ini kami tulis selain sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

Magister Kedokteran Keluarga dengan minat utama Pendidikan Profesi Kesehatan

pada program pasca sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta juga untuk

memberikan wacana bagi pihak yang berkepentingan dalam upaya perbaikan

status gizi pada bayi usia 6 sampai 12 bulan.

Dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak

pihakyang memberi dorongan, semangat dan masukan yang sangat berarti bagi

penulis. Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis

menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah memberkan kesempatan kepada penulis untuk

menempuh pendidikan pascasarjana (S2).

2. Prof. Dr. dr. Didik Tamtomo, MM, M.Kes. PAK selaku Ketua Program Studi

Magister Kedokteran Keluarga Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

commit to user

vii

3. Prof. Dr. dr. Ambar Mudigdo, Sp. PA dan dr. Ety Poncorini, M.Pd selaku

Dewan Pembimbing tesis.

4. Segenap dosen Program Studi Magister Kedokteran Keluarga Pascasarjana

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak memberikan bekal

pengetahuan yang tiada ternilai dan sangat berarti bagi penulis.

5. dr. Dwi Astuti, M.Kes selaku Kepala Puskesmas Karangmalang, Kabupaten

Sragen yang telah memberikan ijin penelitian.

6. Staf dan Karyawan Puskesmas Karangmalang, Kabupaten Sragen yang telah

membantu dalam pelaksanaan penelitian.

7. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Magister Kedokteran Keluarga

Minat Utama Pendidikan Profesi Kesehatan Angkatan 2009-2010

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

8. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak

langsung yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Penyusunan tesis ini sudah kami usahakan semaksimal mungkin, namun

tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan baik dari segi isi ataupun tulisan,

untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi

kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya kami berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi

penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Surakarta, Desember 2010

commit to user

v

PERSEMBAHAN

Allah SWT, ya azza wajalla

Karyaku ini kupersembahkan Untuk :

· Suamiku tercinta dan anakku tersayang , terima kasih atas doa,

dorongan, kasih sayang, pengertian serta kesabarannya dalam

memberikan semangat sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan

baik.

· Kedua orangtuaku tercinta yang selalu memberikan doa, semangat dan

dukungannya. Cinta, kasih sayang dan pengorbananmu takkan hilang

sampai kapanpun.

· Kakak dan adikku tersayang, terima kasih atas cinta dan dukungannya,

semoga Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Amin

· Sahabat-sahabatku terima kasih atas semangat dan dukungannya

commit to user

viii DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL………... i

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING... ii

HALAMAN PENGESAHAN TESIS………. iii

PERNYATAAN... iv

PERSEMBAHAN... v

KATA PENGANTAR... vi

DAFTAR ISI... viii

DAFTAR TABEL... x

DAFTAR GAMBAR... xi

DAFTAR LAMPIRAN... xii

ABSTRAK... xiii

ABSTRACT... xiv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah……….. 1

B. Perumusan Masalah... 4

C. Tujuan Penelitian... 4

D. Manfaat Penelitian... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kajian Teori... 6

commit to user

ix

C. Kerangka Pemikiran... 41

D. Hipotesis... 42

BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis dan Rancangan Penelitian... 43

B. Tempat dan Waktu Penelitian... 43

C. Populasi Sampel... 43

D. Desain Ukuran Sampel... 43

E. Variabel Penelitian... 44

F. Definisi Operasional... 44

G. Alat dan Metode Pengumpulan Data... 46

H. Metode Pengolahan dan Analisis Data... 47

I. Uji Validitas dan Reliabilitas... 50

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian... 52

B. Pembahasan... 64

C. Keterbatasan Penelitian... 71

BAB. V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan... 72

B. Saran... 72

DAFTAR PUSTAKA... 74

commit to user

xi

DAFTAR GAMBAR

commit to user

x

DAFTAR TABEL

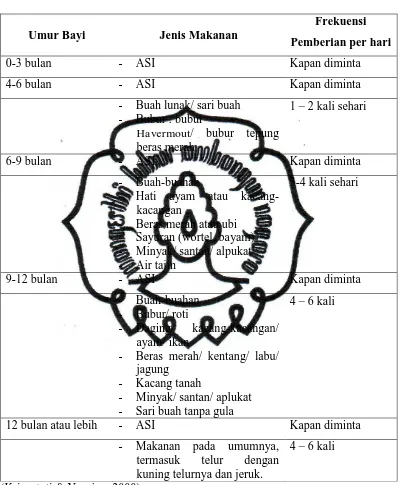

Tabel 2.1 Jadwal Pemberian MP-ASI Menurut Umur Bayi... 21

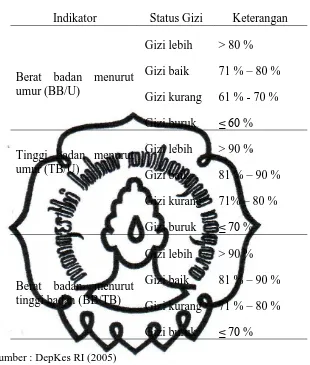

Tabel 2.2 Status Gizi Berdasarkan Indeks Antropometri... 36

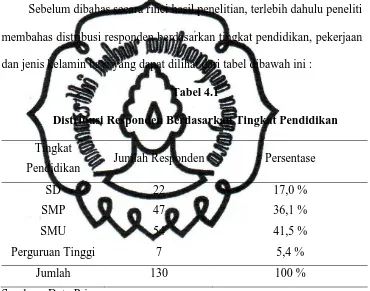

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan... 53

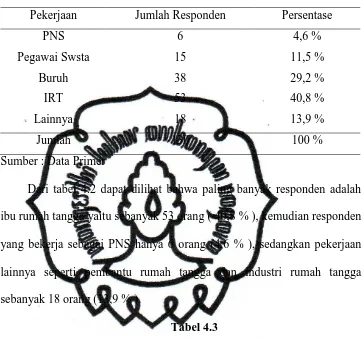

Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan... 54

Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin bayi... 54

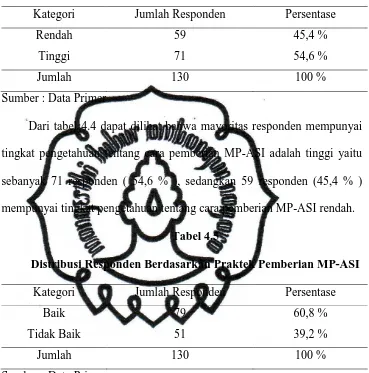

Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan... 55

Tabel 4.5 Distribusi Responden BerdasarkanPraktek Pemberian MP-ASI... 55

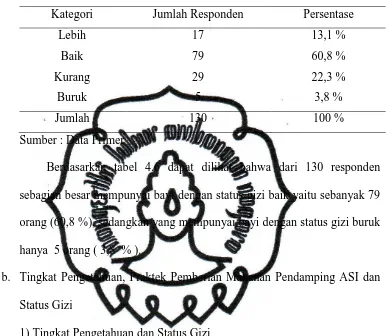

Tabel 4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Status Gizi Bayi... 56

Tabel 4.7 Tingkat Pengetahuan Responden Berdasarkan Status Gizi Bayi... 56

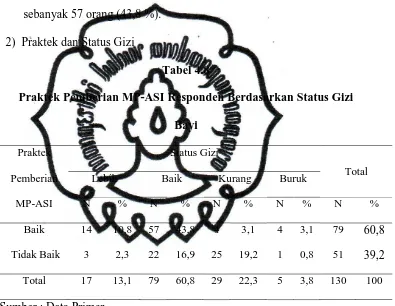

Tabel 4.8 Praktek Pemberian MP-ASI Berdasarkan Status Gizi Bayi... 57

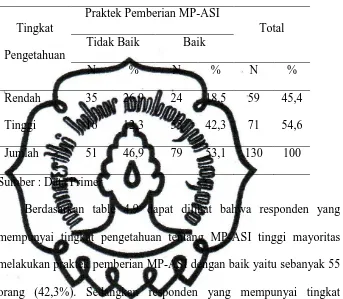

Tabel 4.9 Tingkat Pengetahuan dan Praktek Pemberian MP-ASI... 58

Tabel 4.10 Hasil Uji Bivariat... 59

Tabel 4.11 Hasil Uji t... 61

Tabel 4.12 Hasil Uji F... 62

commit to user

xii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Uji Validitas... 77

Lampiran 2. Hasil Uji Reliabilitas... 79

Lampiran 3. Permohonan Ijin Penelitian... 80

Lampiran 4. Surat Rekomendasi... 81

Lampiran 5. Kuesioner Tingkat Pengetahuan Ibu... 82

Lampiran 6. Kuesioner Praktek Pemberian MP-ASI... 84

commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM yang memiliki

fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas.

Bukti empiris menunjukkan bahwa hal ini sangat ditentukan oleh status gizi

yang baik. Status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang

dikonsumsi. Masalah gizi kurang dan buruk dipengaruhi langsung oleh faktor

konsumsi pangan dan penyakit infeksi. Secara tidak langsung dipengaruhi

oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan

politik. Apabila gizi kurang dan gizi buruk terus terjadi dapat menjadi faktor

penghambat dalam pembangunan nasional . Secara perlahan kekurangan gizi

akan berdampak pada tingginya angka kematian ibu, bayi, dan balita, serta

rendahnya umur harapan hidup. Selain itu, dampak kekurangan gizi terlihat

juga pada rendahnya partisipasi sekolah, rendahnya pendidikan, serta

lambatnya pertumbuhan ekonomi (Bapenas, 2007 ).

Nutrisi merupakan salah satu penentu kualitas Sumber Daya Manusia.

Kekurangan nutrisi yang diperlukan tubuh akan mengakibatkan efek yang

sangat serius, seperti kegagalan pertumbuhan fisik, menurunnya IQ,

commit to user

penyakit, serta meningkatkan resiko terjangkit penyakit dan kematian

( Liaumalia, 2006).

Sampai saat ini masih terdapat empat masalah gizi utama, salah

satunya adalah masalah Kurang Energi Protein (KEP) yang banyak diderita

oleh kelompok anak umur dibawah lima tahun (balita). Menurut berat

ringannya KEP dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu : ringan, sedang dan

buruk. Atau sering juga disebut gizi buruk, gizi kurang, gizi baik dan gizi

lebih (Sihadi, 1999).Gizi buruk merupakan salah satu masalah gizi yang perlu

mendapat perhatian yang serius, menurut hasil survey kesehatan

nasional(susenas) pada tahun 1989 prevalensi gizi buruk anak balita adalah

6,3%. Prevalensi ini meningkat menjadi 11,56% pada tahun 1995 dan

menurun menjadi 8,0% pada tahun 2002 (PERSAGI, 2004).

Kurang gizi atau gizi buruk dinyatakan sebagai penyebab tewasnya 3,5

juta anak di bawah usia lima tahun (balita) di dunia. Mayoritas kasus fatal gizi

buruk berada di 20 negara, yang merupakan negara target bantuan untuk

masalah pangan dan nutrisi. Negara tersebut meliputi wilayah Afrika, Asia

Selatan, Myanmar, Korea Utara, dan Indonesia. Hasil penelitian yang

dipublikasikan dalam jurnal kesehatan Inggris The Lanchet ini

mengungkapkan, kebanyakan kasus fatal tersebut secara tidak langsung

menimpa keluarga miskin yang tidak mampu atau lambat untuk berobat,

kekurangan vitamin A dan zinc selama ibu mengandung balita, serta menimpa

commit to user

ini terhitung lebih dari sepertiga kasus kematian anak di seluruh dunia (Malik,

2008).

Berbagai penelitian membuktikan lebih dari separuh kematian bayi dan

balita disebabkan oleh keadaan gizi yang jelek. Resiko meninggal dari anak

yang bergizi buruk 13 kali lebih besar dibandingkan anak yang normal. WHO

memperkirakan bahwa 54% penyebab kematian bayi dan balita didasari oleh

keadaan gizi anak yang jelek (Irwandy, 2007).

Prevalensi nasional Gizi Buruk pada Balita adalah 5,4% ; dan Gizi

Kurang pada Balita adalah 13,0%. Keduanya menunjukkan bahwa baik target

Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk pencapaian program

perbaikan gizi (20%), maupun target Millenium Development Goals pada

2015 (18,5%) telah tercapai pada 2007. Namun demikian, sebanyak 19

provinsi mempunyai prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang diatas prevalensi

nasional (Depkes RI, 2008).

Gizi kurang pada anak dapat terjadi karena tidak cukupnya makanan

tambahan dan adanya penyakit infeksi. Penurunan kejadian kurang gizi dapat

dicapai dengan peningkatan status gizi, yaitu dengan mencukupi kebutuhan

bayi dan anak melalui pemberian Air Susu Ibu dan Makanan Pendamping Air

Susu Ibu yang adekuat (Krisnatuti, 2000).

Air Susu Ibu memenuhi seluruh kebutuhan bayi terhadap zat gizi untuk

pertumbuhan dan kesehatan sampai bayi berumur enam bulan. Sesudah itu Air

Susu Ibu tidak dapat lagi memenuhi seluruh kebutuhan, karena itu bayi

commit to user

yang berumur enam bulan lebih terdiri dari dua unsur pokok yaitu Air Susu

Ibu ( atau buat sejumlah ibu yang tidak dapat meneteki anaknya

mempergunakan susu formula ) dan makanan tambahan. Komposisi dan

konsistensi makanan tambahan bayi harus disesuaikan dengan perkembangan

fisiologis dan psikomotor atau dengan kata lain disesuaikan dengan umurnya

( Suhardjo, 2009 ).

Perlu diketahui weaning period ( periode penyapihan ) yang dimulai

pada usia enam bulan merupakan masa rawan. Karena pemberian Makanan

Pendamping Air Susu Ibu yang tidak sesuai baik jenis maupun jumlahnya

akan memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang bayi. Padahal pada

periode ini bayi sedang dalam masa tumbuh kembang. Periode ini juga

merupakan dasar bagi kemampuan anak untuk mengkonsumsi berbagai jenis

makanan pada periode selanjutnya. Praktek pemberian makanan pada masa ini

berkaitan erat dan harus disesuaikan dengan perkembangan ketrampilan

makan anak. Ketidaksesuaian dalam pemberian makan pada anak dapat

menimbulkan masalah kesulitan makan pada anak terutama di usia balita

( Dini Kasdu, 2004 ).

Menurut SDKI 2007 pencapaian pemberian Makanan Pendamping Air

Susu Ibu usia 6-12 bulan di Indonesia pada tahun 2007 mencapai 75%,

sedangkan pemberian Air Susu Ibu pada bayi usia 0 – 6 bulan baru mencapai

32,4 %. Di Propinsi Jawa Tengah pencapaian pemberian Makanan

Pendamping Air Susu Ibu sudah mencapai 83,98%. Dinas Kesehatan

commit to user

tahun 2009 yang dilakukan secara acak pada 26 Puskesmas di Kabupaten

Sragen. Dari hasil PSG (BB/U) tahun 2009 berdasarkan Puskesmas

didapatkan hasil prosentasi gizi buruk 3,9 %, gizi kurang 5,0 % dan gizi baik

91,1 %. Dari hasil tersebut Puskesmas Karangmalang merupakan wilayah

dengan kasus gizi buruk dan gizi kurang tertinggi di Kabupaten Sragen .

Berdasarkan survey yang dilakukan peneliti di Puskesmas

Karangmalang Kabupaten Sragen dan menurut penyampaian ibu-ibu kader

dan petugas gizi dari Puskesmas Karangmalang masih banyak ibu-ibu yang

belum mengetahui tentang praktek cara memberikan Makanan Pendamping

Air Susu Ibu pada anaknya yang meliputi jenis makanan, waktu dan porsi

pemberiannya. Untuk itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti hubungan

tingkat pengetahuan ibu dan praktek pemberian Makanan Pendamping Air

Susu Ibu dengan status gizi pada bayi usia 6-12 bulan di Puskesmas

Karangmalang Kabupaten Sragen.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan penelitian adalah :

“Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dan praktek

pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu dengan status gizi pada bayi

usia 6-12 bulan di Puskesmas Karangmalang Kabupaten Sragen?”

commit to user

1. Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang pemberian

Makanan Pendamping Air Susu Ibu dengan status gizi bayi usia 6 sampai

12 bulan di Puskesmas Karangmalang, Kabupaten Sragen.

2. Mengetahui hubungan antara praktek pemberian Makanan Pendamping

Air Susu Ibu dengan status gizi bayi usia 6-12 bulan di Puskesmas

Karangmalang, Kabupaten Sragen.

3. Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dan praktek

pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu dengan status gizi pada

bayi usia 6-12 bulan di Puskesmas Karangmalang Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Diharapkan dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan

tentang cara pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu, dan status

gizi pada bayi usia 6-12 bulan di Puskesmas Karangmalang Kabupaten

Sragen.

2. Praktis

a. Ibu-ibu

Diharapkan dapat mengetahui pentingnya pemberian makanan

pendamping Air Susu Ibu terutama pada bayi usia 6 – 12 bulan ,

sehingga pertumbuhan anak dapat berjalan normal sesuai dengan

umur.

commit to user

Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemegang program

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka

mencegah terjadinya gizi kurang dan gizi buruk pada anak balita serta

dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam menentukan tindak

commit to user

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengetahuan

a. Pengertian

Pengetahuan adalah kedalaman peserta didik dapat menghadapi,

mendalami, memperdalam perhatian seperti cara manusia menyelesaikan

masalah tentang konsep-konsep baru dan kemampuan dalam belajar di

kelas. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting bagi

terbentuknya tindakan seseorang. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan

akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh

pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah

orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Pengukuran atau

penelitian pada umumnya dilakukan melalui tes atau wawancara dengan

alat bantu berupa kuesioner berisi materi yang diukur dari responden

(Silberman, 2001).

Pengetahuan berasal dari kata tahu, artinya seseorang mempunyai

pengetahuan tentang suatu tertentu yang didapat dari pendidikan formal,

nonformal atau informal. Pengetahuan berarti segala sesuatu yang

diketahui, kepandaian yang berkenaan dengan suatu hal

commit to user

Pengetahuan adalah kesan didalam pikiran manusia sebagian hasil

penggunaan panca indranya, yang berbeda kepercayaan (beliefs),

takhayul(superstitions) dan penerangan yang keliru (misinformations)

(Soekanto, 2005).

Pengetahuan adalah merupakan hasil ”tahu” dan ini terjadi setelah

orang melakukan pengindraan terhadap suatu subjek tertentu. Pengindraan

terjasi melalui panca indra manusia yakni : indra penglihatan,

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan

manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoadmodjo, 2007).

b. Domain kognitif pengetahuan

Pengetahaun yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai

6 tindakan yaitu :

1) Tahu (Know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah

dipelajari sebelumnya. Termasuk dalam pengetahuan tingkat ini

adalah mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang telah

diterima. Oleh sebab itu ”tahu” ini adalah merupakan tingkat

pengetahuan yang paling rendah. Kita kerja untuk mengukur

bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari, antara lain :

menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan

commit to user 2) Memahami (Comprehension)

Memahami diartikan sebagaisuatu kemampuan menjelaskan

secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat

menginterprestasikan materitersebut secara benar. Orang yang

telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan,

menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya

nterhadap objel yang dipelajari.

3) Aplikasi (Application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi

yang telah dipelajari pada situasi kondisi riil (sebenarnya). Aplikasi

disini dapat diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum,

rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalamkonteks atau situasi

yang lain.

4) Analisis (Analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau

suatu objek ke dalam komponen-komponen tetapi masih dalam

suatu struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu

sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan

kata-kata kerja, dapat meggambarkan (membuat bagan),

membedakan, mengelompokan, dan sebagainya.

5) Sintesis (Synthesis)

Sintesis menunjuk kepada suatu komponen untuk meletakkan atau

commit to user

yang baru. Dengan kata lain sintesis itu suatu kemampuan untuk

menyusun formulais baru dari formulasi-formulasi yang ada,

misalnya : dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkas,

dapat menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori atau

rumusan-rumusan yang telah ada.

6) Evaluasi (Evaluatiaon)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan

justifikasi atau penelitian terhadap suatu materi atau objek.

Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan

semdiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang sudah ada.

(Notoatmodjo, 2007).

Dalam penelitian ini tingkat pengetahuan yang diteliti

difokuskan pada domain kognitif aplikasi.

c. Sumber Pengetahuan dan Faktor yang Mempengaruhi

Pengetahuan biasanya diperoleh dari pengalaman yang berasal

dari berbagai macam sumber, misalnya : media massa, elektronika,

buku petunjuk, petugas kesehatan, media poster, kerabat dan

sebagainya. Pengetahuan ini dapat berbentuk keyakinan tertentu

(Soekonto, 2005).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah :

1) Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan,

commit to user 2) Informasi

Seseorang yang mempunyai sumber informasi yang lebih banyak

akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas.

3) Budaya

Tingkah laku manusia atau kelompok manusia dalam memenuhi

kebutuhan yang meliputi sikap dan kepercayaan.

4) Pengalaman

Sesuatu yang pernah dialami seseorang akan menambah

pengatahuan tentang sesuatu yang bersifat non formal.

5) Sosial Ekonomi

Tingkat kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

d. Cara Memperoleh Pengetahuan

1) Penemuan secara kebetulan

Pengetahuan yang sifatnya tanpa direncanakan dan

diperhitungksn terlebih dahulu. Penemuan semacam, walaupun

kadang-kadang bermanfaat tidak dap[at dipakai dalam suatu cara

kerja ilmiahkarena keadaannya yang tidak pasti/kurang mendekati

kepastian. Dengan demikian hal datangnya penemuan tidak dapat

diperhitungkansecara berencana dan tidak selalu memberikan

gambaran yang sesungguhnya.

2) Hal untung-untungan

Penemuan melalui cara percobaan dan

commit to user

pada metode ini. Manusia lebih bersikap aktif untuk mengadakan

percobaan-percobaan berikutnya yang sifatnya memperbaiki

kesalahan-kesalahan yang terjadi pada percobaan-percobaan

terdahulu.

3) Kewibawaan

Penghormatan terhadap pendapat dan atau penemuan yang

oleh seseorang atau lembaga tertentu yang dianggap mempunyai

kewibawaan atau wewenang.

4) Usaha-usaha yang bersifat spekulatif

Dari sekian banyak kemungkinan dipilihkan salah satu

kemungkinan walaupun pilihan tersebut tidaklah didasarkan pada

keyakinan apakah pilihan tersebut merupakan cara yang

setepat-tepatnya.

5) Pengalaman

Berdasarkan pikiran kritis, akan tetapi pengalaman belum

tentu teratur dan bertujuan. Mungkin pengalaman tersebut hanya

untuk dicatat saja.

6) Penelitian Ilmiah

Suatu metode yang bertujuan untuk memepelajari satu atau

beberapa gejala denagn jalan analisis dan pemeriksaan yang

mendalam terhadap fakta masalah yang disoroti untuk kemudian

mengusahakan pemecahannya (Soekanto, 2005).

commit to user

e. Cara Pengukuran Pengetahuan

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara

atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari

subjek penelitian atau responden (Silberman, 2001).

2. Praktek (Practice)

a. Pengertian

Praktek adalah respon nyata dari seseorang terhadap suatu objek,

setelah seseorang mengetahui stimulus kemudian menmgadakan

penilaian atau pendapat terhadap yang diketahui. Proses selanjutnya

diharapkan ia akan melaksanakan atau mempraktekkan hal-hal yang

diharapkan atau yang disikapinya tersebut dalam bentuk tindakan.

Praktek individu terhadap suatu obnjek dipengaruhi oleh persepsi

individu tentang kegawatan objek, kerentanan, faktor sosio psikologi,

pengaruh media masa, anjuran orang lain serta perhitungan untung

ruginya dari praktek tersebut. Praktek ini dibentuk oleh pengalaman

interaksi individu dengan lingkungan, khususnya yang menyangkut

pengetahuan.

b. Tingkatan praktek :

1) Persepsi (Perception)

Mengenal dan memilih berbagai objeksehubungan dengan

tindakanyang akan diambil adalah merupakan praktik tingkat

commit to user 2) Respon Terpimpin (Guided response)

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan

sesuai dengan contoh adalah merupakan indikator praktek tingkat

dua.

3) Mekanisme (Mechanism)

Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar

secara otomatis, atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan, maka

ia sudah mencaoai praktek tingkat tiga.

4) Adopsi (Adoption)

Adaptasi adalah suatu praktek atau tindakan yang sudah

berkembang dengan baik, tindakan itu sudah dimodifiksikan tanpa

mengurangi kebenaran tindakan tersebut (Sarwono, 1993).

3. MP-ASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu)

a. Pengertian

MP-ASI adalah makanan tambahan selain ASI yang diberikan

kepada bayi setelah bayi berusia 6 bulan. Selain MP-ASI, ASI harus

tetap diberikan kepada bayi, paling tidak sampai 24 bulan. MP-ASI

merupakan makanan tambahan bagi bayi. Makanan ini harus menjadi

pelengkap yang dapat memenuhi kebutuhan bayi. Hal ini menunjukkan

bahwa MP-ASI berguna untuk menutupi kekurangan zat-zat gizi yang

commit to user

MP-ASI dapat juga disebut makanan pelengkap atau makanan

padat, adalah makanan tambahan yang secara berangsur-angsur

diberikan kepada bayi untuk memenuhi kebutuhan gizi, sebelum bayi

diberi makanan anak. Sesudah anak disapih, makanan tambahan

lama-kelamaan akan menjadi makanan pokok. Sari buah atau buah-buahan

segar, makanan lumat dan makanan lembek secara berturut-turut dapat

diberikan sebagai makanan tambahan (RSCM & Persatuan Ahli Gizi

Indonesia, 1994).

b. Tujuan

Pemberian MP-ASI bertujuan untuk melengkapi zat gizi bayi

yang sudah berkurang. Mengembangkan kemampuan bayi untuk

menerima bermacam-macam makanan. Dengan berbagai rasa dan

bentuk mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan

menelan, mencoba beradaptasi terhadap makanan yang mengandung

kadar energi tinggi (Suhardjo, 2009).

Bayi perlu mendapatkan tambahan energi dan zat-zat gizi yang

diperlukan, karena ASI tidak dapat memenuhi kebutuhan bayi secara

terus menerus. Perkembangan anak yang normal dapat diketahui

dengan cara melihat kondisi motorik halus, motorik kasar, bahasa dan

sosial anak (Krisnatuti, 2000).

c. Syarat-syarat MP-ASI

Agar pemberian MP-ASI dapat terpenuhi dengan sempurna

commit to user

digunakan. Makanan tambahan untuk bayi harus mempunyai sifat fisik

yang baik, yaitu rupa dan aroma yang layak. Selain itu dilihat dari segi

kepraktisannya, makanan tambahan bayi sebaiknya sudah disiapkan

dengan waktu pengolahan yang singkat. Makanan pendamping ASI

harus memenuhi persyaratan khusus tentang jumlah zat-zat gizi yang

diperlukan bayi, seperti protein, energi, lemak, vitamin, mineral, dan

zat-zat tambahan lainnya. MP-ASI hendaknya mengandung protein

bermutu tinggi dengan jumlah yang mencukupi (Roger, 1999).

Makanan yang dianjurkan

1) Bubur tepung beras atau beras merah yang dimasak dengan

menggunakan cairan atau kaldu daging dan sayuran, susu formula

(ASI) atau air.

2) Buah-buahan yang dihaluskan atau menggunakan blender seperti

pepaya, pisang, apel, melon dan alpukat.

3) Sayur-sayuran dan kacang-kacangan yang direbus kemudian

dihaluskan menggunakan blender.

4) Daging pilihan yang tidak berlemak kemudian di blender

5) Ikan yang diblender Sebaiknya ikan yang digunakan adalah ikan

yang tidak berduri.

Makanan yang tidak dianjurkan

1) Makanan yang mengandung protein gluten yaitu tepung terigu

barley, biji gandum dan kue yang terbuat dari tepung terigu.

commit to user

diare pada bayi. Hal ini disebabkan karena reaksi gluten

intolerance.

2) Hindari pemberian gula, garam, bumbu masak atau penyedap rasa.

3) Makanan terlalu berlemak

4) Buah-buahnan yang terlalu asam seperti jeruk dan sirsak

5) Makanan terlalu pedas atau bumbu terlalu tajam

6) Buah-buahan yang mengandung gas seperti durian, cempedak.

Sayuran yang mengandung gas seperti kol, kembang kol, lobak.

Keduaq makanan tersebut dapat membuat perut bayi kembung.

7) Kacang tanah dapat menyebabkan alergi atau pembengkakanpada

tenggoroknan sehingga bayi sulit bernapas.

8) Kadangkala telur dapat memacu alergi, berikan secara bertahap dan

denga porsi kecil. Jika bayi alergi segera dihentikan.

9) Madu dapat mengandung spora yang sangat membahayakan bayi

(Lituhayu R, 2008).

d. Mutu MP-ASI

Mengingat MP-ASI sangat dibutuhkan untuk dapat memenuhi

asupan zat gizi pada bayi usia 6-12 bulan yang sering disebut usia

kritis, maka MP-ASI diharuskan memenuhi minimal empat kriteria

atau indikator mutu yakni : a) mutu fisik, dan organoleptik, meliputi

antara lain aroma, konsistensi kelenturan, penampilan dan rasa; b)

mutu kimiawi yaitu berupa komposisi zat gizi dan jumlah

commit to user

energi atau energy density (ED) yaitu jumlah energi yang dihasilkan

dalam satu gram produk siap makan menghasilkan 120-140 kalori; dan

d) mutu biologi, meliputi mutu protein seperti nilai Protein Efficiency

Ratio (PER) atau protein skor atau komposisi asam amino, dan

ketersediaan hayati, vitamin dan mineral (Depkes, 2002).

Mempersiapkan MP-ASI yang bermutu baik tidak dapat

didasari hanya kepada insting seorang ibu. Pengetahuan dan praktek

diperlukan secara khusus dalam teknologi rumah tangga, agar dapat

memenuhi kebutuhan bayi yang relatif lebih tinggi untuk setiap

kilogram berat badan dibandingkan dengan kebutuhan orang dewasa

(Sunawang, 2002). Susunan hidangan disesuaikan dengan pola menu

seimbang. Bentuk dan porsi makanan disesuaikan dengan faal bayi

serta memperhatikan kebersihan lingkungan dan perorangan

(Suhardjo,2009).

e. Pola Makan Anak

Pola makanan anak balita yang dianjurkan dalam sehari adalah

makanan seimbang yang terdiri atas : (a) sumber zat tenaga, (b)

sumber zat pembangun, (c) sumber zat pengatur. Semuanya dalam

bentuk makanan pokok, lauk-pauk, buah-buahan, makanan kecil, air

minum yang bersih, dan ASI (RSCM & Persatuan Ahli Gizi Indonesia,

1994).

Menurut Lituhayu. R (2008) ada lima prinsip pemberian

commit to user

diberi ASI saja; b) Setelah bayi berumur 4 bulan baru diberi makanan

berupa bubur encer dan pada usia 6 bulan mulai diberi nasi tim saring,

selanjutnya pada usia 9 bulan bayi sudah mulai dikenalkan dengan nasi

tim tanpa disaring; c) ikan, telur, kacang-kacangan, tempe dan bahan

lainnya dapat ditambahkan pada bubur atau nasi tim; d) Beragam

sayuran dan buah-buahan dapat diberikan sebagai sumber vitamin dan

mineral; dan e) Anak diberi makan dengan frekuensi empat kali sehari.

f. Beberapa hal yang penting untuk pemberian makanan pertama

1) Berikan makanan pertama bayi pada waktu yang tepat

Bila bayi diberi ASI maka berikan makan waktu cadangan ASI

agak sedikit, biasanya sore hari. Dan jangan memberikan makan

setelah minum ASI atau saat bayi masih kelihatan kenyang.

2) Suasana yang tepat

Cari suasana yang lebih baik waktu bayi sedang segar ceria. Jangan

memberikan makanan pada bayi pada saat mereka mengantuk

3) Siapkan waktu makan yang lama

Sebaiknay jangan memberikan makanan pada bayi saat orang tua

sedang sibuk atau terburu-buru, karena proses pengenalan makanan

pertama memerlukan waktu yang lumayan lama.

4) Persiapkan tempat untuk makan

Siapkan kursi atau kereta bayi. Pilihh sendok yang berlekuk dan

commit to user 5) Mulailah dengan perlahan

Reaksi setiap bayi mungkin berbeda. Pertama mungkin hanya perlu

menyisipkan makanan dibibirnya, jika dia suka pasti akan

membuka mulutnya dan meminta lebih banyak.

6) Tahu kapan harus berhenti

Jika bayi sudah kehilangan minat sebaiknya makan jangan

dilanjutkan lagi. Tandanya bisa berupa rewel, kepla dipalingkan,

mulut ditutup atau makanan dikeluarkan lagi (Lituhayu R, 2008).

g. Waktu pemberian MP-ASI

Menurut Lituhayu R (2008) MP-ASI sebaiknya diberikan setelah anak

berusia 6 bulan. Hal ini dikarenakan :

1) Pemberian makan setelah bayi berumur 6 bulan memberikan

perlindungan besar dari berbagai macam penyakit. Hal ini

disebabkan sistem imun bayi berusia kurang dari 6 bulan

sempurna, sehingga pemberian makan yang terlalu dini sama saja

denagn membuka pintu gerbang masuknya berbagai jenis kuman.

2) Sistem pencernaan bayi berumur 6 bulan sudag relatif sempurna

dan siap menerima MP-ASI.

3) Mengurangi resiko terkena alergi akibat pada makanan. Saat bayi

berumur kurang dari 6 bulan, sel-sel di sekitar usus belum siap

mengolah kandungan dari makanan.

4) Menunda pemberian MP-ASI hingga 6 bulan melindungi bayi dari

commit to user

h. Jadwal Pemberian MP-ASI

Hasil penelitian Rosidah (2003) menunjukkan bahwa

pengetahuan, sikap dan paktek ibu dalam pemberian MP-ASI dengan

baik berhubungan secara signifikan dengan perkembangan bayi.

Penelitian juga menunjukkan adanya pengaruh pemberian MP-ASI

terhadap peningkatan berat badan bayi. Semakin baik cara pemberian

MP-ASI maka semakin meningkat berat badannya dan berat badan

bayi yang normal juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan

bayi. Cara pemberian makanan tambahan yang dipraktekkan oleh

ibu-ibu pada umumnya sudah memenuhi syarat pertumbuhan dan

perkembangan bayinya. Sangat banyak alasan yang menyebabkan

seseorang mengkonsumsi makanan tambahan (MP-ASI), selain agar

kecukupan gizinya terpenuhi, yang paling penting adalah agar

pertumbuhan dan perkembangan anak bisa tumbuh dengan baik (Clark,

1998). Hal-hal yang perlu diketahui mengenai cara pemberian

commit to user

Tabel 2.1 Jadwal Pemberian MP-ASI, Menurut Umur Bayi, Jenis Makanan dan Frekuensi Pemberian

commit to user

i. Cara Mengolah dan Menyimpan MP-ASI

1) Cara mengolah MP-ASI

Pada prinsipnya cara mengolah MP-ASI tak jauh berbeda dengan

makanan keluarga. Cucilah bersih bahan-bahan yang akan

dimasak. Untuk memudahkan bayi mencerna makanannya, amaka

sayuran, daging atau ikan harus dimask terlebih dahulu. Teknik

yang dapat digunakan adalahdirebus, dikukus, atau dengan

menggunakan microwave. Selanjutnya makanan dapat dihaluskan

dengan blender atau saringan. Tambahkan ASI atau susu atau jus

buah. Gunakan air bekas merebus sayuran untuk mengencerkan.

2) Cara menyimpan dan menyajikan MP-ASI

a) Makanan siap saji atau makanan instan

- Simpan makanan jauh dari uap, suhu panas dan produk

denagn aroma menyengat. Hindari tempat yang lembab.

- Dengarkan bunyi penutup saat membuka kemasannya

(umumnya dalanm bentuk botol selai). Jika tidak ada bunyi

jangan berikan pada bayi . Ini pertanda kemasan telah

kemasukan udara sehinggga ada kemungkinan kemnasukan

bakteri.

- Jangan memberikan makanan pada bayi langsung dari

kemasannya , gunakan piring, jangan pula mengembalikan

commit to user

- Tutup kembali kemasan dan simpan di kulkas maksimum 3 hari.

- Hati-hati saat akan memanaskan makanan instant untuk bayi.

Bisa-bisa makanan jadi terlalu panas.

b) Makanan hasil olahan

- Dinginkan dalam waktu singkat sebelum disimpan di lemari es.

Makanan yang disimpan dengan cara ini bisa tahan selama 24

jam.

- Simpan dalam wadah untuk sekali makan. Bila inginj di

konsumsi untuk 3 kali. Bagi menjadi 3 bagian dan

masing-masing ditaruh dalam wadah tertutup, kemudian simpan dalam

lemari es.

- Untuk memanaskan kembali bisa dengan mengukus atau

merendam dengan air panas.

- Cukup panaskan satu kali. Hindari pemanasan berulang kali.

- Sisa makanan dipiring bayi sebaiknya segera dibuang karena

kemungkinan sudah terkontaminasi bakteri (Lituhayu R,

2008).

4. Status Gizi

Menurut Robinson dan Weighley (1984) (cit Paryanto, 1996)

Status gizi adalah keadaan kesehatan yang berhubungan dengan

penggunaan makanan oleh tubuh. Sedangkan menurut Habicht (1979) (cit

Prawirohartono, 1996) menyebutkan status gizi adalah tanda-tanda atau

commit to user

satu pihak dan pengeluaran oleh organisme di pihak lain yang terlihat

melalui variabel tertentu. Variabel itu selanjutnya disebut indikator

misalnya berat badan, tinggi badan, umur dan sebagainya.

Almatsier (2000) menyebutkan bahwa status gizi adalah keadaan

tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi.

Kemudian PERSAGI (2004) mendefinisikan status gizi adalah keadaan

keseimbangan antara asupan zat gizi dan kebutuhan zat gizi oleh tubuh

untuk berbagai keperluan proses biologi. Selanjutnya Supariasa et al.

(2002) mengatakan keadaan kesehatan tubuh seseorang atau kelompok

diakibatkan oleh konsumsi dan penyerapan serta penggunaan zat gizi. Zat

gizi seseorang dikatakan baik apabila terdapat keseimbangan antara

perkembangan fisik dan mental orang tersebut, status gizi dipengaruhi oleh

dua faktor yaitu konsumsi makanan dan faktor kesehatan.

Keadaan kurang gizi menurut Suharjo (1996) disebabkan oleh

masukan (make) energi dan protein yang sangat kurang dalam waktu yang

cukup lama. Keadaan ini akan lebih cepat terjadi bila anak mengalami

diare dan infeksi penyakit lain. Keadaan kehidupan yang miskin

mempunyai hubungan yang erat dengan timbulnya kondisi kurang energi

commit to user

a. Penilaian Status Gizi

Menurut Jelliffe (1989) (cit Supriarsa dkk, 2002) mengatakan

penilaian status gizi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cara

langsung dan cara tidak langsung. Penilaian status gizi secara langsung

dibagi menjadi empat penilaian yaitu : antropometri, klinis, biokimia

dan biofisik. Penilaian status gizi secara tidak langsung terdiri dari tiga

yaitu survei konsumsi makanan, statistik vital dan faktor ekologi.

Pengertian dan penggunaan metode penilaian status gizi

menurut Supriarsa dkk (2002) adalah

1) Penilaian Status Gizi secara Langsung

a) Antropometri

(1) Pengertian

Secara umum antropometri adalah artinya ukuran tubuh

manusia. Ditinjau dari sudut pandang gizi, maka antropometri

berhubungan dengan berbagai macam cara pengukuran dimensi

tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan

tingkat gizi. Berbagai jenis ukuran tubuh antara lain : berat

badan, tinggi badan, lingkar lengan atas dan tebal lemak di

commit to user

(2) Penggunaan

Secara umum digunakan untuk melihat ketidakseimbangan

asupan protein dan energi. Ketidakseimbangan ini terlihat pada pola

pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak, otot

dan jumlah air dalam tubuh. Indikator yang sering dipakai dalam

penelitian status gizi anak balita di masyarakat secara antropometri

adalah indikator berat badan menurut umur (BB/U) yang

menunjukkan secara sensitif status gizi saat ini (saat diukur) karena

mudah berubah namun indikator BB/U tidak spesifik karena berat

badan selain dipengaruhi oleh umur juga dipengaruhi oleh tinggi

badan, indikator panjang badan menurut umur (PB/U)

menggambarkan status gizi masa lalu, sedangkan indikator menurut

berat badan panjang badan (BB/PB) menggambarkan secara sensitif

dan spesifik status gizi saat ini (Soekirnan, 2000).

(3) Keunggulan antropometri

Sebelum menguraikan tentang keunggulan antropometri ada

baiknya mengenal apa yang mendasari penggunaan antropometri.

Beberapa syarat yang mendasari penggunaan antropometri adalah ;

(a) Alatnya mudah didapat dan digunakan, seperti dacin, pita lingkar

lengan atas, mikrotoa, dan alat pengukuran panjang bayi yang

commit to user

(b) Pengukuran dapat dilakukan berulang-ulang dengan mudah dan

objektif. Contohnya, apabila terjadi kesalahan pada pengukuran

lingkar lengan atas pada anak balita, maka dapat dilakukan

pengukuran kembali tanpa harus persiapan alat uang rumit.

Berbeda dengan pengukuran status gizi dengan metode biokimia,

apabila terjadi kesalahan maka harus mempersiapkan alat dan

bahan terlebih dahulu yang relatif mahal dan rumit.

(c) Pengukuran bukan hanya dilakukan dengan tenaga khusus

profesional, juga oleh tenaga lain setelah dilatih untuk itu.

(d) Biaya relatif murah, karena alat mudah didapat dan tidak

memerlukan bahan-bahan lainnya.

(e) Hasilnya mudah disimpulkan, karena mempunyai ambang batas

(cut off points) dan baku rujukan yang sudah pasti.

(f) Secara ilmiah diakui kebenarannya. Hampir semua negara

menggunakan antropometri sebagai metode untuk mengukur

status gizi masyarakat, khususnya untuk penapisan (screening)

status gizi. Hal ini dikarenakan antropometri diakui

kebenarannya secara ilmiah.

Memperhatikan faktor di atas, maka dibawah ini akan diuraikan

keunggulan antropometri gizi sebagai berikut :

(a) Prosedurnya sederhana, aman dan dapat dilakukan dalam jumlah

commit to user

(b) Relatif tidak membutuhkan tenaga ahli, tetapi cukup dilakukan

oleh tenaga yang sudah dilatih dalam waktu singkat dapat

melakukan pengukuran antropometri. Kader gizi (posyandu)

tidak perlu seorang ahli, tetapi dengan pelatihan singkat ia dapat

melaksanakan kegiatannya secara rutin.

(c) Alatnya mudah, mudah dibawa, tahan lama, dapat dipesan dan

dibuat di daerah setempat. Memang ada alat antropometri yang

mahal dan harus diimpor dari luar negeri, tetapi penggunaan alat

itu hanya tertentu saja seperti “ Skin Fold Caliper” untuk

mengukur tebal di bawah kulit.

(d) Metode ini tepat dan akurat, akrena dapat dibakukan.

(e) Dapat mendeteksi atau menggambarkan riwayat gizi di masa

lampau.

(f) Umumnya dapat mengidentifikasi status gizi sedang, kurang, dan

gizi buruk, karena sudah ada ambang batas yang jelas.

(g) Metode antropometri dapat mengevaluasi perubahan status gizi

pada peride tertentu, atau dari suatu generasi ke generasi

berikutnya.

commit to user (4) Kelemahan Antropometri

Di samping keunggulan metode penentuan status gizi secara

antropometri, terdapat pula beberapa kelemahan.

(a) Tidak sensitif

Metode ini tidak dapat mendeketsi status gizi dalam waktu

singkat. Di samping itu tidak dapat membedakan kekurangan zat

gizi tertentu seperti zink danFe.

(b) Faktor di luar gizi (penyakit, genetik, dan penurunan penggunaan

energi) dapat menurunkan spesifikasi dan sensitivitas

pengukuran antropometri.

(c) Kesalahan yang terjadi pada saat pengukuran dapat

mempengaruhi presisi, akurasi, dan validitas pengukuran

antropometri gizi.Kesalahan ini terjadi karena:

- Pengukuran

- Perubahan hasil pengukuran baik fisik maupun komposisi

jaringan

- Analisis dan asumsi yang keliru

(d) Sumber kesalahan, biasanya berhubungan dengan:

- Latihan petugas yang tidak cukup.

- Kesalahan alat atau alat tidak ditera.

commit to user

(5) Jenis Parameter

Antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan

mengukur beberapa parameter. Parameter adalah ukuran tunggal dari

tubuh manusia, anatra lain: umur, berat badan, tinggi badan, lingkar

lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul dan tebal

lemak di bawah kulit. Di bawah ini akan diuraikan parameter itu.

(a) Umur

Faktor umur sangat penting dalam penentuan status gizi.

Kesalahan penentuan umur akan menyebabkan interpretasi status

gizi menjadi salah. Hasil pengukuran tinggi badan dan berat

badan yang akurat, menjadi tidak berarti bila tidak disertai

dengan penentuan umur yang tepat.

Menurut Puslitbang Gizi Bogor (1980), batasan umur digunakan

adalah tahun umur penuh (Completed Year) dan untuk anak umur

0-2 tahun digunakan bulan usia penuh (Completed Month).

Contoh : Tahun usia penuh (Completed Year)

Umur : 7 tahun 2 bulan, dihitung 7 tahun

6 tahun 11 bulan, dihitung 6 tahun

Contoh : Bulan Usia penuh (Completed Month)

Umur : 4 bulan 5 hari, dihitung 4 bulan

3 bulan 27 hari, dihitung 3 bulan

Di perdesaan banyak keluarga yang tidak mempunyai catatan

commit to user

menulis angka yang mudah seperti: 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun,

dan 3 tahun.

(b) Berat Badan

Berat badan merupakan ukuran antropometri yang terpenting dan

paling sering digunakan pada bayi baru lahir (neonatus). Berat

badan digunakan untuk mendiagnosa bayi normal atau BBLR.

Dikatakan BBRL apabila berat bayi lahir dibawah 2500 gram

atau di bawah 2,5 kg. pada masa bayi-balita, berat badan dapat

dipergunakan untuk melihat laju pertumbuhan fisik maupun

status gizi, kecuali terdapat kelainan klinis seperti dehidrasi,

asites, edema dan adanya tumor. Di samping itu pula berat badan

dapat dipergunakan sebagai dasar perhitungan dosis obat dan

makanan.

Berat badan menggambarkan jumlah protein, lemak, air dan

mineral pada tulang, pada remaja, lemak tubuh cenderung

meningkat, dan protein obat menurut. Pada orang yang edema

dan asites terjadi penambahan ciran dalam tubuh. Adanya tumor

dapat menurunkan jaringan lemak dan otot, khususnya terjadi

pada orang kekurangan gizi.

(c) Tinggi Badan

Tinggi badan merupakan parameter yang penting bagi keadaan

yang telah lalu dan keadaan sekarang, jika umur tidak diketahui

commit to user

kedua yang pentihng, karena dengan menghubungkan berat

badan terhadap tinggi badan (Quac stick), faktor umur dapat

dikesampingkan.

Pengukuran tinggi badan untuk anak balita yang sudah dapat

berdiri dilakukan dengan alat pengukur tinggi mikrotoa

(microtoise) yang mempunyai ketelitian 0,1 cm.

(6) Indeks Antropometri

Parameter antrometri merupakan dasar dari penilaian status gizi.

Kombinasi antara beberapa parameter disebut Indek Antropometri.

Beberapa indeks antropometri yang sering digunakan yaitu Berat

Badan menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U),

dan berat badan mennurut Tinggi badan (BB/TB).

(a) Berat Badan Menurut Umur (BB/ U)

Dalam keadaan noramal, dimana keadaan kesehatan baik dan

keseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan zat gizi terjamin,

maka berat badan berkembang mengikuti pertambahan umur.

Sebaliknya dalam keadaan yang abnormal, terdapat 2

kemungkinan perkembangan berat badan, yaitu dapat

berkembang cepat atau lebih lambat dari keadaan normal.

Berdasarkan karakteristik berat badan ini, maka indeks berat

badan menurut umur digunakan sebagai salah satu pengukuran

commit to user

indeks BB/U lebih menggambarkan status gizi seseorang saat ini

(current nutritional status).

Ø Kelebihan Indeks BB/ U

Indeks BB/U mempunyai beberapa kelebihan antara lain:

- Lebih mudah dan lebih cepat dimengerti oleh masyarakat

umum.

- Baik untuk mengukur status gizi akut atau kronis.

- Berat badan dapat berfluktuasi.

- Sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan kecil.

- Dapat mendeteksi kegemukan (over weight).

Ø Kelemahan Indek BB/ U

Disamping mempunyai kelebihan, indeks BB/ U juga

mempunyai beberapa kekurangan, antara lain:

- Dapat mengakibatkan interpretasi status gizi yang keliru

bila terdapat edema maupun asites.

- Di daerah pedesaan yang masih terpencil dan tradisional,

umur sering sulit ditaksir secara tepat karena pencatatan

umur yang belum baik.

- Memerlukan data umur yang akurat, terutama untuk anak

dibawah usia lima tahun.

- Sering terjadi kesalahan dalam pengukuran, seperti .

- Secara operasional sering mengalami hambatan karena

commit to user

tidak mau menimbang anaknya, karena dianggap seperti

barang dagangan, dan sebagainya.

(b) Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U)

Ø Keuntungan Indeks TB/ U

- Baik untuk menilai status gizi masa lampau.

- Ukuran panjang dapat dibuat sendiri, murah dan mudah

dibawa.

Ø Kelemahan Indeks TB/ U

- Tinggi badan tidak cepat naik, bahkan tidak mungkin

turun.

- Pengukuran relatif sulit dilakukan karena anak harus

berdiri tegak, sehingga diperlukan dua orang untuk

melakukannya.

- Ketepatan umur sulit didapat.-

(c) Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/ TB)

Berat badan memiliki hubungan yang linear dengan tinggi badan.

Dalam keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah

dengan pertumbuhan tinggi badan dengan kecepatan tertentu.

Ø Keuntungan indeks BB/ TB

- Tidak memerlukan data umur

- Dapat membedakan proporsi badan (gemuk, normal dan

commit to user Ø Kelemahan indeks BB/ TB

- Tidak dapat memberikan gambaran, apakah anak tersebut

pendek, cukup tinggi badan atau kelebihan tinggi badan

menurut umurnya, karena faktor umur tidak

dipertimbangkan.

- Dalam praktek sering mengalami kesulitan dalam

melakukan pengukuran panjang. Tinggi badan pada

kelompok balita.

- Membutuhkan dua macam alat ukur.

- Pengukuran dua macam alat ukur.

- Pengukuran relatif lebih lama.

- Membutuhkan dua orang yang melakukannya.

- Sering terjadi kesalahan dalam pembacaan hasil

pengukuran, terutama bila dilakukan oleh kelompok

non-profesional

Sampai saat ini masih terdapat masalah yang berkaitan dengan

informasi status gizi berdasarkan pada data antropometri. Masalah yang

banyak dijumpai di lapangan yaitu beragamnya penggunaan istilah status

gizi dan penggunaan baku rujukan.

Departemen Kesehatan RI sesuai hasil pertemuan pakar gizi yang

diselenggarakan oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)

bekerjasama dengan UNICEF Indonesia dan LIPI pada bulan Januari

2000, menyepakati penyeragaman istilah status gizi dan buku antropometri

commit to user

Tabel 2.2 Status gizi Berdasarkan Indeks Antropometri

Indikator Status Gizi Keterangan

Berat badan menurut

Pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk

menilai status gizi masyarakat. Metode ini didasarkan atas

perubahan-perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan

ketidakcukupan zat gizi. Hal ini dapat dilihat pada jaringan epitel

supervisial seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada

orang-orang yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar

commit to user

Metode ini umumnya untuk survei secara cepat. Survei ini

dirancang untuk mendeteksi secara cepat tanda-tanda klinis secara

umum dari kekurangan salah satu atau lebih zat gizi. Disamping itu

digunakan untuk mengetahui tingkat status gizi seseorang dengan

melakukan pemeriksaan fisik yaitu tanda dan gejala atau riwayat

penyakit.

c) Biokimia

Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan

spesimen yang diuji secara laboratoris yang dilakukan pada

berbagai jaringan tubuh antara lain darah, urine, tinda dan beberapa

jaringan tubuh seperti hati dan otot.

Metode ini digunakan untuk suatu peringatan bahwa

kemungkinan akan terjadi keadaan mal nutrisi yang lebih parah

lagi. Banyak gejala klinis yang kurang spesifik, maka penentuan

kimia faali dapat lebih banyak menolong untuk menemukan

kekurangan gizi yang spesifik.

d) Biofisik

Penentuan status gizi secara biofisik adalah metode penelitian

status gizi dengan melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan)

commit to user

digunakan dalam situasi tertentu seperti kejadian buta senja

epidemik. Cara yang digunakan adalah tes adaptasi gelap.

2) Penilaian Status Gizi secara Tidak Langsung

a) Survei Konsumsi Makanan

Survei konsumsi makanan adalah metode penentuan status

gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi

yang dikonsumsi. Pengumpulan data konsumsi makanan dapat

memberikan gambaran tentang konsumsi berbagai zat gizi pada

masyarakat, keluarga dan individu. Survei ini dapat

mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi.

2) Statistik Vital

Pengukuran status gizi dengan statistik vital adalah dengan

menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka

kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian akibat

penyebab tertentu dan data lain yang berhubungan dengan gizi.

3) Faktor Ekologi

Bengeoa mengungkapkan bahwa mal nutrisi merupakan

masalah ekologi sebagai hasil interaksi beberapa faktor fisik,

commit to user

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian mengenai hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dan

praktek pemberian makanan pendamping ASI dengan status gizi bayi usia 6

sampai 12 bulan sejauh ini diketahui peneliti belum pernah dilakukan oleh

peneliti lain.

Namun peneliti menemukan penelitian yang relevan dengan penelitian

yang sekarang. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sugiyanto (2006),

dengan judul Pengetahuan dan praktek pemberian makanan pendamping ASI

hubungannnya dengan perkembangan bayi usia 6 sampai 12 bulan di

Puskesmas Jetis I, Bantul Yogyakarta, dengan hasil bahwa ada pengetahuan

dan praktek ibu dalam pemberian makanan pendamping ASI berhubungan

secara bersama-sama terhadap perkembangan bayi.

Atmanto (2008), dengan judul hubungan antara tingkat pendidikan ibu,

pendapatan keluarga, dan modal social dengan status gizi anak balita di

Kabupaten Sragen, dengan hasil bahwa pendidikan ibu, pendapatan keluarga

dan modal soaial berturut-turut memiliki hubungan yang signifikan terhadap

status gizi anak balita.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sugiyanto (2006)

dengan penelitian sekarang adalah terletak pada variable tingkat pengetahuan

dan praktek pemberian makanan pendamping ASI serta metode penelitian

yaitu deskriptif. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh

Atmanto (2008) dengan penelitian sekarang adalah variable status gizi.

commit to user

sekarang adalah variable dependen yaitu perkembangan bayi usia 6 sampai 12

bulan, responden, tempat waktu dan jumlah sample yang diteliti. Sedangkan

perbedaan penelitian oleh Atmanto (2008) dengan penelitian sekarang adalah

pada variable independent yaitu tingkat pendidikan, pendapatan keluarga dan

modal social kemudian responden, tempat, waktu dan jumlah sample yang

commit to user

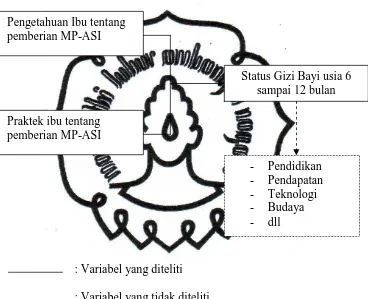

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Ibu dan Praktek

Pemberian Makanan Pendamping ASI dengan Status Gizi pada bayi usia

6 – 12 bulan.

: Variabel yang diteliti

: Variabel yang tidak diteliti

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Ibu

dan Praktek Pemberian Makanan Pendamping ASI dengan Status Gizi pada

bayi usia 6 – 12 bulan. Pengetahuan Ibu tentang pemberian MP-ASI

Status Gizi Bayi usia 6 sampai 12 bulan

Praktek ibu tentang pemberian MP-ASI

commit to user

D. Hipotesis

1. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang pemberian makanan

pendamping ASI dengan status gizi bayi usia 6 sampai 12 bulan di

Puskesmas Karang Malang Kabupaten Sragen.

2. Ada hubungan antara praktek pemberian makanan pendamping ASI

dengan status gizi bayi usia 6 – 12 bulan di Puskesmas Karang Malang

Kabupaten Sragen.

3. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dan praktek pemberian

makanan pendamping ASI dengan status gizi bayi usia 6 – 12 bulan di

commit to user

43

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasional analitik

dengan rancangan cross sectional. Variabel bebas dan variabel terikat

dianalisa secara bersamaan pada waktu yang sama (Nur Salam, 2003).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas Karangmalang

Kabupaten Sragen dari bulan Juni sampai November 2010.

C. Populasi Sampel

Ibu bayi usia 6 -12 bulan di wilayah Puskesmas Karangmalang

Kabupaten Sragen yaitu sebesar 537 orang.

D. Desain Ukuran Sampel

Pada penelitian ini data akan dianalisis menggunakan analisis bivariat

dan multivariat. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan teknik

cluster random sampling yaitu peneliti tidak mendaftar semua anggota atau

unit melainkan cukup mendaftar banyaknya kelompok atau gugus yang ada

dalam populasi tersebut. Kemudian mengambil sampel berdasarkan gugus

atau kelompok tersebut (Notoadmodjo, 2005). Penelitian ini dilakukan di

Wilayah kerja Puskesmas Karangmalang, Kabupaten Sragen yang terdiri dari

10 desa dimana peneliti mengambil sampel sebesar 30 %. Pengambilan

commit to user

di Wilayah Puskesmas Karangmalang secara random, dimana yang terpilih

sebagai desa sampel adalah Desa Plumbungan, Desa Kroyo dan Desa

Jurangjero. Kemudian semua bayi usia 6 sampai 12 bulan yang berdomisili di

di tiga desa tersebut diambil sebagai sampel. Jumlah bayi usia 6 sampai 12

bulan di Desa Plumbungan adalah sebesar 41 bayi, dan jumlah bayi di Desa

Kroyo adalah sebesar 51 bayi, sedangkan bayi usia 6 sampai 12 bulan di Desa

Jurangjero adalah sebesar 38 bayi, sehingga jumlah sampel dalam penelitian

ini adalah 130 responden.

E. Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas : Pengetahuan ibu tentang pemberian Makanan

Pendamping ASI dan praktek ibu tentang pemberian Makanan

Pendamping ASI

2. Variabel Terikat : Status gizi bayi usia 6-12 bulan.

F. Definisi Operasional

1. Pengetahuan Ibu tentang Cara Pemberian MP-ASI

Adalah pemahaman ibu tentang materi pengertian, tujuan dan

manfaat pemberian Makanan Pendamping ASI kepada bayi usia 6-12

bulan. Pernyataan mempunyai pola jawaban benar dan salah. Pernyataan

jawaban benar mendapat skor nilai 1, sementara pernyataan yang salah

mendapat angka 0. pengetahuan didapat dari penjumlahan skor jawaban

benar. Skala pengukuran yang digunakan dalam variabel ini adalah

interval. Untuk keperluan analisis deskriptif maka pengetahuan

dikategorikan tinggi jika responden mempunyai skor 15 – 20 dan

commit to user

15. Kriteria pengetahuan menurut Arikunto (2002) adalah pengetahuan

tinggi jika diperoleh skor 76 – 100 % dari total skor, sedangkan

pengetahuan dikatakan rendah jika diperoleh skor kurang dari 76 % dari

total skor.

2. Praktek Ibu tentang Pemberian MP-ASI

Adalah tindakan ibu secara langsung yang berhubungan dengan

pemberian makanan selain ASI yang diberikan bersamaan dengan pola

pemberian ASI pada bayi usia 6-12 bulan. Pernyataan praktek mempunyai

pola jawaban ya dan tidak. Variabel praktek ibu tentang cara pemberian

Makanan Pendamping ASI diperoleh dari penjumlahan skor jawaban ya

pada masing-masing pernyataan. Skala pengukuran yang disunakan pada

variabel ini adalah interval. Untuk keperluan analisis deskriptif maka

variabel praktek dikategorikan menjadi baik dan tidak baik, responden

mendapat skor baik jika jumlah jawaban ya sebanyak 24 – 31 (76-100%)

dan kategori tidak baik jika jumlah jawaban ya kurang dari 24 (<76%).

3. Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan

yang ditentukan dengan antropometri yang menggunakan indikator berat

badan dan umur. Penentuan status gizi dengan menggunakan rumus persen

terhadap median yaitu perbandingan antara berat badan bayi dengan

median baku NCHS. Instrumen yang digunakan adalah KMS, timbangan

commit to user

Skala pengukuran dalam variabel status gizi ini adalah interval. Untuk

keperluan analisis deskriptif maka variabel status gizi dikategorikan

menjadi 4 macam yaitu status gizi lebih (> 80 %), status gizi baik (71 % –

80 %), status gizi kurang (61 % - 70 %), dan status gizi buruk (≤ 60 %).

G. Alat dan Metode Pengumpulan Data

Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui pengetahuan dan praktek

tentang cara pemberian Makanan Pendamping ASI adalah kuesioner.

Kuesioner untuk pengetahuan ibu tentang cara pemberian Makanan

Pendamping ASI diisi oleh ibu yang mempunyai bayi usia 6-12 bulan. Bentuk

kuesionernya tertutup, yaitu kuesioner dengan alternatif jawaban yang sudah

disediakan oleh peneliti dan responden tinggal memberi tanda tertentu pada

lembar jawaban yang telah tersedia. Kuesioner tersebut terdiri dari beberapa

pernyataan, yang meliputi : jadwal pemberian Makanan Pendamping ASI

menurut umur bayi, jenis makanan dan frekuensi pemberiannya. Sebelum

kuesioner diberikan pada responden, peneliti mengajukan informed consent

dahulu kepada responden. Apabila responden sudah bersedia kemudian diberi

lembar kuesioner untuk diisi sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan dan

dikumpulkan kembali untuk diolah datanya.

Cara pengumpulan data untuk praktek ibu tentang cara pemberian

Makanan Pendamping ASI adalah dengan cara wawancara dan menggunakan

alat bantu kuesioner terhadap ibu-ibu yang mempunyai bayi usia 6-12 bulan

commit to user

dilakukan oleh peneliti, petugas gizi Puskesmas dan dibantu oleh Bidan Desa

Peralatan yang diperlukan untuk menilai status gizi bayi usia 6-12 bulan

adalah KMS, timbangan dacin standard dan tabel baku antropometri standard

WHO-NCHS.

H. Metode Pengolahan dan Analisis Data

1. Uji Korelasi Pearson Product Moment

Uji bivariat Korelasi Pearson Product Moment digunakan untuk

mengetahui kuat lemahnya hubungan antar variabel. Besar kecilnya angka

korelasi adalah sebagai berikut :

· 0 – 0,25 : korelasi sangat lemah (dianggap tidak ada)

· > 0, 25 – 0,5 : korelasi cukup

· > 0,5 – 0,75 : korelasi kuat

· > 0,75 – 1 : korelasi sangat kuat

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi merupakan suatu teknik untuk menentukan

ketergantungan satu variabel dependent dengan satu atau lebih variabel

independent. Regresi linier berganda digunakan untuk melihat hubungan

tingkat pengetahuan ibu dan praktek pemberian MP-ASI dengan status gizi

bayi usia 6 sampai 12 bulan. Model empiriknya adalah sebagai berikut :

Y = a + b1X1 + b2X2 Keterangan :

Y : Status Gizi