PENGARUH POLA PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI (MP-ASI) TERHADAP STATUS GIZI PADA BAYI 6-12 BULAN

DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS

TESIS

Oleh :

SUMARTINI 097032039/IKM

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

THE INFLUENCE OF COMPLEMENTARY FEEDING PATTERN ON THE NUTRITIONAL STATUS OF INFANT 6-12 MONTHS

IN MEDAN AMPLAS SUBDISTRICT

THESIS

By

SUMARTINI 097032039/IKM

MAGISTER OF PUBLIC HEALTH STUDY PROGRAM FACULTY OF PUBLIC HEALTH

UNIVERSITY OF NORTH SUMATERA MEDAN

PENGARUH POLA PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI (MP-ASI) TERHADAP STATUS GIZI PADA BAYI 6-12 BULAN

DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Magister Kesehatan (M.Kes) dalam Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Studi Administrasi dan Kebijakan Gizi Masyarakat

pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara

OLEH

SUMARTINI 097032039/IKM

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Judul Tesis : PENGARUH POLA PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI (MP-ASI) TERHADAP STATUS GIZI PADA BAYI 6-12 BULAN DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS

Nama Mahasiswa : Sumartini Nomor Induk Mahasiswa : 097032039

Program Studi : S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Minat Studi : Administrasi dan Kebijakan Gizi Masyarakat

Menyetujui Komisi Pembimbing :

(Dr. Ir. Evawany Aritonang, M.Si Ketua

)

Anggota

(Dra. Jumirah, Apt, M.Kes)

Ketua Program Studi

(Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si)

Dekan

(Dr. Drs. Surya Utama, M.S)

PERNYATAAN

PENGARUH POLA PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI (MP-ASI) TERHADAP STATUS GIZI PADA BAYI 6-12 BULAN

DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS

TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Medan, Desember 2011

Telah diuji pada

Tanggal : 12 Oktober 2011

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Ir. Evawany Aritonang, M.Si Anggota : 1. Dra. Jumirah, Apt, M.Kes

ABSTRAK

Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk di Puskesmas Amplas periode tahun 2008, 2009 dan 2010 mengalami mengalami kenaikan. Pada tahun 2008 ditemukan balita gizi buruk sebanyak 17 balita (0,3%) dan gizi kurang 69 balita (1,3%). Pada tahun 2009 ditemukan balita gizi buruk 22 balita (0,4%) dan gizi kurang 96 balita (1,9%) dan pada tahun 2010 balita gizi buruk 27 balita (0,5%) dan gizi kurang sebanyak 116 balita (2,1%).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pola pemberian makanan pendamping ASI (jenis makanan, frekuensi makan, jumlah makanan, dan waktu pertama kali pemberian MP-ASI)) terhadap status gizi bayi 6-12 bulan di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. J

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemberian MP-ASI meliputi jenis makanan tambahan, konsumsi energi dan protein serta frekuensi konsumsi makan berpengaruh terhadap status gizi bayi 6-12 bulan (p<0,05). Usia pertama kali pemberian MP-ASI tidak berpengaruh terhadap status gizi bayi 6-12 bulan (p>0,05) di Kecamatan Amplas Medan Kota.

enis penelitian adalah survey explanatory

research dengan desain cross sectional. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei

sampai dengan Juli 2011. Populasi sebanyak 3.457 ibu yang memiliki bayi berumur 6-12 bulan dan jumlah sampel diperoleh 100 ibu. Data pola pemberian MP-ASI diperoleh melalui wawancara menggunakan kuesioner dan food recall 24 jam. Status gizi bayi diukur berdasarkan indeks BB/U menurut rujukan WHO-2005. Data dianalisis menggunakan uji Regresi Logistik.

Kepada Dinas Kesehatan dan instansi terkait disarankan menggalakkan kembali program ASI Ekslusif dan melaksanakan penyuluhan secara kontinu tentang bahan atau jenis makanan yang bergizi, murah dan mudah diperoleh di lingkungan sekitarnya serta kegiatan praktek pengelolaan keanekaragaman makanan di posyandu sehingga masyarakat mengetahui gizi makanan yang baik untuk diterapkan dalam keluarga dan masyarakat dalam memenuhi status gizi bayi.

ABSTRACT

The prevalence of bad and worst malnutrition of children under five in Amplas Health Centre Medan city was increased respectively in 2008, 2009 and 2010 period. In 2008, it was found worst malnutrition for 17 (0,3%) children under five, and less malnutrition for 69 (1,3%). In 2009, it was found bad malnutrition for 22 (0,45) children under five and 96 (1,95) children under five and in 2010, it was found bad malnutrition for 27 (0,5%) children under five and less malnutrition for 116 (2,1%) children under five.

The objective of this research was to analyze the influence of complementary mother’s milk feeding pattern (type of food, eating frequency, amount of energy and protein consumption at the first time of mother’s milk feeding) on the nutrient status of children under five aged 6-12 old months in Medan Amplas District, Medan City. This research was survey explanatory, conducted on May through July 2011.

The results of research showed that the pattern of complementary feeds action include additional types of food, the consumption of energy and protein intake and meal frequency influence on the nutritional status of infants 6-12 months (p <0.05). The age for the first time of mother’s milk feeding did not have influence on nutrient status for the children under five aged 6-12 old months (p>0,05) in Medan Amplas District, Medan City.

The population were all mothers with children aged 6-12 old months for 3,457 persons and the sample was taken for 100 mothers. Data the influence of companion mother’s milk feeding pattern collection were collected through interview referring to the questionnaire and 24-hour food recall. The nutritional status of infants measured by the index weight / age according to reference who-2005. The data were analyzed using Logistics Regression test.

It is suggested to Medan District Health Office and related institution to encourage and maintain exclusive mother’s milk feeding as well as to give counselling continuously regarding the type of food with good nutrient, inexpensive and easy to get in their surrounding. Various food management practice should be carried out in Integrated Health Service Centre for the socialization of good food nutrient to be applied in family to fulfill the status of nutrient of children under five.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah

memberi rahmat dan hidayat-Nya sehingga dengan izin-Nya penulis dapat

menyelesaikan tesis yang berjudul ”Pengaruh Pola Pemberian Makanan Pendamping

ASI (MP-ASI) terhadap Status Gizi pada Bayi 6-12 Bulan di Kecamatan Medan

Amplas”.

Tesis ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan

pendidikan Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Studi Administrasi

dan Kebijakan Gizi Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas

Sumatera Utara Medan.

Dalam menyusun tesis ini, penulis mendapat bantuan, dorongan dan

bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan

terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, D.T.M&H.,

M.Sc (CTM)., Sp.A, (K).

2. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Dr. Drs. Surya

Utama, M.S atas kesempatan penulis menjadi mahasiswa Program Studi S2 Ilmu

Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera

Utara.

3. Ketua Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan

Masyarakat Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si dan

Pembimbing dan Anggota Komisi Pembimbing Dra. Jumirah, Apt, M.Kes yang

telah membimbing kami dan memberikan masukan serta saran dalam

penyelesaian tesis ini .

4. Tim Komisi Penguji Dr. Ir. Zulhaida Lubis, M.Kes dan Anggota Komisi Penguji

Ernawati Nasution, S.K.M, M.Kes yang telah banyak memberikan saran,

bimbingan dan perhatian selama penulisan tesis.

6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Kabid PMK dan Kapus Medan Amplas

yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam

rangka menyelesaikan pendidikan pada Program Studi S2 Ilmu Kesehatan

Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan.

7. Para dosen, staf dan semua pihak yang terkait di lingkungan Program Studi S2

Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Studi Administrasi dan Kebijakan Gizi

Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

8. Ucapan terima kasih yang tulus saya tujukan kepada ayahanda H. Samidjo dan

Ibunda Hj. Suziah serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril

serta doa dan motivasi selama penulis menjalani pendidikan.

9. Teristimewa buat suami Edy Sofyan, S.E, M.M dan ananda Amanda Chayara

Alima dan Dinda Rameyza Alia berkat merekalah saya termotivasi untuk

menyelesaikan studi ini.

10. Teman-teman seperjuangan di Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat,

khususnya teman-teman Gizi, Diana, Nita, Iwan, Buk Mariani dan Kak Yus atas

Akhirnya saya menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu, saran dan

kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini, dengan

harapan, semoga tesis ini bermanfaat bagi pengambil kebijakan di bidang kesehatan

dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Medan, Desember 2011

Penulis

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Sumartini dilahirkan di Seruway tanggal 13 Januari 1972.

Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan H. Samidjo dan Hj.

Suziah, sudah menikah dan dikaruniai putri kembar.

Penulis menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Pertamina Rantau

pada tahun 1984, menamatkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Pertamina Rantau

pada tahun 1987, menamatkan Sekolah Menengah Atas di SMA Jaya Langsa pada

tahun 1990, menamatkan sekolah di Akademi Gizi (AKZI) Sutan Oloan Medan pada

tahun 1994, menamatkan Sarjana S1 Kesehatan Masyarakat di STIKes Helvetia pada

tahun 2006.

Penulis memulai karir pada tahun 1994 di PT Nestle Indonesia Jakarta sampai

tahun 1995. Bekerja pada PT. Servier Indonesia dari tahun 1995-1996. Pada tahun

1996 sampai dengan 2004 sebagai PNS di Puskesmas Perbaungan Kabupaten

Serdang Bedagai, dan pada tahun 2004 sampai sekarang bertugas pada Dinas

DAFTAR ISI

2.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian MP-ASI .. 19

BAB 4. HASIL PENELITIAN ... 45

4.1. Gambaran Lokasi Penelitian ... 45

4.2. Hasil Penelitian ... 47

4.2.1. Karakteristik Ibu ... 47

4.2.2. Karakteristik Bayi ... 49

4.2.3. Status Gizi Bayi ... 49

4.2.4. Pola Pemberian MP-ASI Bayi Berdasarkan Jenis Makanan Tambahan pada Kelompok Umur Bayi ... 50

4.2.5. Pola Pemberian MP-ASI Bayi Berdasarkan Konsumsi Energi Protein pada Kelompok Umur Bayi ... 50

4.2.6. Pola Pemberian MP-ASI Bayi Berdasarkan Frekuensi Konsumsi Makan pada Kelompok Umur Bayi ... 51

4.2.7. Pola Pemberian MP-ASI Bayi berdasarkan Usia Pertama Kali diberi Makan pada Kelompok Umur Bayi ... 52

4.2.8. Hubungan Jenis Makanan dengan Status Gizi pada Bayi 6-12 Bulan di Kecamatan Medan Amplas ... 53

4.2.9. Hubungan Konsumsi Energi dan Protein dengan Status Gizi pada Bayi 6-12 Bulan di Kecamatan Medan Amplas ... 53

4.2.10. Hubungan Frekuensi Konsumsi Makan dengan Status Gizi pada Bayi 6-12 Bulan di Kecamatan Medan Amplas ... 55

4.2.11. Hubungan Usia Pertama Kali diberi Makan dengan Status Gizi pada Bayi 6-12 Bulan di Kecamatan Medan Amplas ... 55

4.2.12. Pengaruh Pola Pemberian Makanan Pendamping ASI (Jenis Makanan, Frekuensi Konsumsi Makan, dan Jumlah Energi Protein) terhadap Status Gizi pada Bayi 6-12 Bulan di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan ... 56

BAB 5. PEMBAHASAN ... 59

5.1. Pengaruh Jenis Makanan dengan Status Gizi pada Bayi 6-12 Bulan di Kecamatan Medan Amplas... 59

5.2. Pengaruh Konsumsi Energi Protein terhadap Status Gizi pada Bayi 6-12 Bulan di Kecamatan Medan Amplas ... 61

5.3. Pengaruh Frekuensi Makanan terhadap Status Gizi pada Bayi 6-12 Bulan di Kecamatan Medan Amplas ... 62

5.4. Pengaruh Frekuensi Makanan terhadap Status Gizi pada Bayi 6-12 Bulan di Kecamatan Medan Amplas ... 63

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN ... 65

6.1. Kesimpulan ... 65

6.2. Saran ... 66

DAFTAR PUSTAKA ... 67

DAFTAR TABEL

No. Judul Halaman

2.1. Estimasi Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Anak

Indonesia ... 17

2.2. Jadwal Pemberian Makanan Tambahan Menurut umur Bayi,

Jenis Makanan, dan Frekuensi Pemberian Makanan ... 23

2.3. Jadwal Pemberian Makanan Tambahan pada Bayi

(Rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia /IDAI) ... 24

2.4. Makanan Tambahan Anak Usia 6 – 24 bulan ... 26

2.5. Penilaian Status Gizi Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, BB/TB

Standar Baku Antropometri Menurut WHO 2005 ... 31

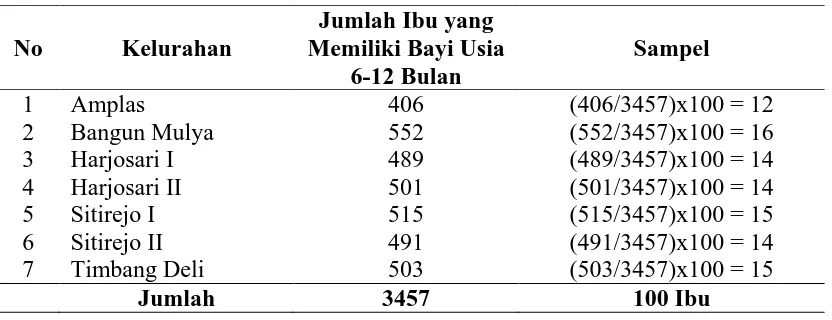

3.1 Jumlah Ibu yang memiliki Bayi Usia 6-12 Bulan sebagai Sampel Penelitian di Setiap Kelurahan di Kecamatan Medan Amplas

Kota Medan ... 39

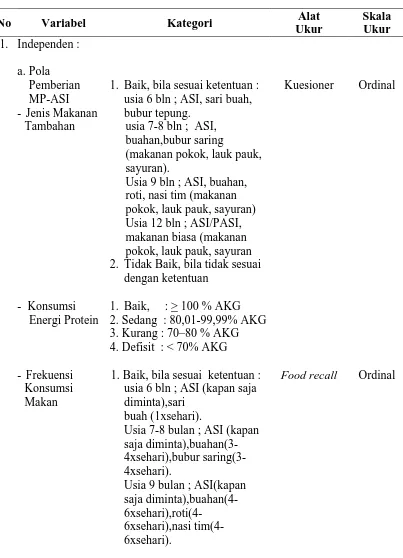

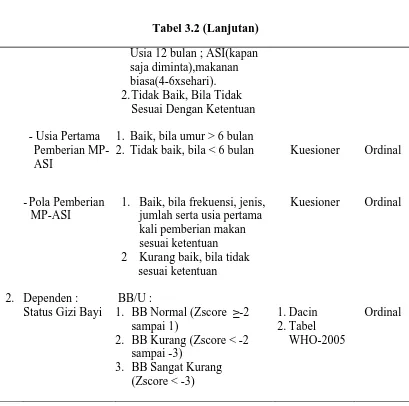

3.2 Skala Pengukuran Variabel Independen dan Variabel Dependen . 42

4.1. Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ... 46

4.2 Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan ... 46

4.3. Distribusi Sarana Kesehatan ... 47

4.4. Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu Berdasarkan Umur, Agama, Jumlah Anak, Pendidikan, Pekerjaan Orangtua, dan

Penghasilan per Bulan ... 48

4.5. Distribusi Frekuensi Karakteristik Bayi Berdasarkan Umur,

Berat Badan ... 49

4.6. Distribusi Status Gizi Bayi Berdasarkan BB/U ... 49

4.7. Tabulasi Silang Jenis Makanan Tambahan Berdasarkan

4.8. Tabulasi Silang Konsumsi Energi Berdasarkan Kelompok Umur

Bayi ... 51

4.9. Tabulasi Silang Konsumsi Protein Berdasarkan Kelompok

Umur Bayi ... 51

4.10. Tabulasi Silang Frekuensi Konsumsi Makanan Berdasarkan

Kelompok Umur Bayi ... 52

4.11. Distribusi Frekuensi Pola Pemberian MP-ASI Bayi Berdasarkan

Usia Pertama Kali diberi Makan ... 52

4.12. Hubungan Jenis Makanan Tambahan dengan Status Gizi pada

Bayi 6-12 Bulan di Kecamatan Medan Amplas ... 53

4.13. Hubungan Konsumsi Energi dengan Status Gizi pada Bayi 6-12

Bulan di Kecamatan Medan Amplas ... 54

4.14. Hubungan Konsumsi Protein dengan Status Gizi pada Bayi 6-12

Bulan di Kecamatan Medan Amplas ... 54

4.15. Hubungan Frekuensi Konsumsi Makan dengan Status Gizi pada

Bayi 6-12 Bulan di Kecamatan Medan Amplas ... 55

4.16. Hubungan Usia Pertama Kali diberi Makan dengan Status Gizi

pada Bayi 6-12 Bulan di Kecamatan Medan Amplas ... 56

4.17. Hasil Uji Regresi Logistik Pola Pemberian Makanan Pendamping ASI (Jenis Makanan, Konsumsi Energi dan Protein serta Frekuensi Konsumsi Makan) terhadap Status Gizi pada

DAFTAR GAMBAR

No. Judul Halaman

2.1. Penyebab Kurang Gizi Pada Anak (Unicef, 1998) ... 35

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul Halaman

1. Surat Izin Penelitian dari Program Studi S2 Ilmu Kesehatan

Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat USU 69

2 Surat Izin Penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Medan ... 70

3 Surat Telah Selesai Meneliti dari Dinas Kesehatan Kota Medan ... 71

4. Kuesioner Penelitian ... 72

5. Pengolahan Data ... 75

ABSTRAK

Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk di Puskesmas Amplas periode tahun 2008, 2009 dan 2010 mengalami mengalami kenaikan. Pada tahun 2008 ditemukan balita gizi buruk sebanyak 17 balita (0,3%) dan gizi kurang 69 balita (1,3%). Pada tahun 2009 ditemukan balita gizi buruk 22 balita (0,4%) dan gizi kurang 96 balita (1,9%) dan pada tahun 2010 balita gizi buruk 27 balita (0,5%) dan gizi kurang sebanyak 116 balita (2,1%).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pola pemberian makanan pendamping ASI (jenis makanan, frekuensi makan, jumlah makanan, dan waktu pertama kali pemberian MP-ASI)) terhadap status gizi bayi 6-12 bulan di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. J

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemberian MP-ASI meliputi jenis makanan tambahan, konsumsi energi dan protein serta frekuensi konsumsi makan berpengaruh terhadap status gizi bayi 6-12 bulan (p<0,05). Usia pertama kali pemberian MP-ASI tidak berpengaruh terhadap status gizi bayi 6-12 bulan (p>0,05) di Kecamatan Amplas Medan Kota.

enis penelitian adalah survey explanatory

research dengan desain cross sectional. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei

sampai dengan Juli 2011. Populasi sebanyak 3.457 ibu yang memiliki bayi berumur 6-12 bulan dan jumlah sampel diperoleh 100 ibu. Data pola pemberian MP-ASI diperoleh melalui wawancara menggunakan kuesioner dan food recall 24 jam. Status gizi bayi diukur berdasarkan indeks BB/U menurut rujukan WHO-2005. Data dianalisis menggunakan uji Regresi Logistik.

Kepada Dinas Kesehatan dan instansi terkait disarankan menggalakkan kembali program ASI Ekslusif dan melaksanakan penyuluhan secara kontinu tentang bahan atau jenis makanan yang bergizi, murah dan mudah diperoleh di lingkungan sekitarnya serta kegiatan praktek pengelolaan keanekaragaman makanan di posyandu sehingga masyarakat mengetahui gizi makanan yang baik untuk diterapkan dalam keluarga dan masyarakat dalam memenuhi status gizi bayi.

ABSTRACT

The prevalence of bad and worst malnutrition of children under five in Amplas Health Centre Medan city was increased respectively in 2008, 2009 and 2010 period. In 2008, it was found worst malnutrition for 17 (0,3%) children under five, and less malnutrition for 69 (1,3%). In 2009, it was found bad malnutrition for 22 (0,45) children under five and 96 (1,95) children under five and in 2010, it was found bad malnutrition for 27 (0,5%) children under five and less malnutrition for 116 (2,1%) children under five.

The objective of this research was to analyze the influence of complementary mother’s milk feeding pattern (type of food, eating frequency, amount of energy and protein consumption at the first time of mother’s milk feeding) on the nutrient status of children under five aged 6-12 old months in Medan Amplas District, Medan City. This research was survey explanatory, conducted on May through July 2011.

The results of research showed that the pattern of complementary feeds action include additional types of food, the consumption of energy and protein intake and meal frequency influence on the nutritional status of infants 6-12 months (p <0.05). The age for the first time of mother’s milk feeding did not have influence on nutrient status for the children under five aged 6-12 old months (p>0,05) in Medan Amplas District, Medan City.

The population were all mothers with children aged 6-12 old months for 3,457 persons and the sample was taken for 100 mothers. Data the influence of companion mother’s milk feeding pattern collection were collected through interview referring to the questionnaire and 24-hour food recall. The nutritional status of infants measured by the index weight / age according to reference who-2005. The data were analyzed using Logistics Regression test.

It is suggested to Medan District Health Office and related institution to encourage and maintain exclusive mother’s milk feeding as well as to give counselling continuously regarding the type of food with good nutrient, inexpensive and easy to get in their surrounding. Various food management practice should be carried out in Integrated Health Service Centre for the socialization of good food nutrient to be applied in family to fulfill the status of nutrient of children under five.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan kualitas hidup manusia dimulai sedini mungkin sejak masih bayi.

Salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas

manusia adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI). Pemberian ASI semaksimal mungkin

merupakan kegiatan penting dalam pemeliharaan anak dan persiapan generasi

penerus di masa depan (Depkes RI, 2004)

Usia 0-24 bulan merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang

pesat, sehingga kerap diistilahkan sebagai ”periode emas” sekaligus ”periode kritis”.

Periode emas dapat diwujudkan apabila pada masa ini bayi dan anak memperoleh

asupan gizi yang sesuai untuk tumbuh kembang optimal. Sebaliknya apabila bayi dan

anak pada masa ini tidak memperoleh makanan sesuai kebutuhan gizinya, maka

periode emas akan berubah menjadi periode kritis yang akan mengganggu tumbuh

kembang bayi dan anak, baik pada saat ini maupun masa selanjutnya (Depkes, 2006).

Untuk mencapai tumbuh kembang optimal, di dalam Global Strategi For

Infant and Young Child Feeding, WHO/UNICEF merekomendasikan empat hal

penting yang harus dilakukan yaitu pertama memberikan Air Susu Ibu kepada bayi

segera dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir, kedua memberikan hanya Air Susu

Ibu (ASI) saja atau pemberian ASI secara Eksklusif sejak lahir sampai bayi

sejak bayi berusia 6 bulan sampai 24 bulan. Dan keempat meneruskan pemberian ASI

sampai anak berusia 24 bulan atau lebih (Depkes RI, 2006).

Masa pertumbuhan bayi berumur 6-12 bulan membutuhkan asupan gizi tidak

hanya cukup dengan ASI saja, karena produksi ASI pada saat itu semakin berkurang

sedangkan kebutuhan bayi semakin meningkat seiring bertambahnya umur dan berat

badan, oleh karena itu bayi harus mendapat makanan pendamping selain

ASI (MP-ASI) untuk menutupi kekurangan zat-zat gizi yang terkandung di dalam

ASI. Pengetahuan masyarakat yang rendah tentang jenis dan cara mengolah makanan

bayi dapat mengakibatkan terjadinya kekurangan gizi pada bayi (Krisnatuti, 2006).

ASI memiliki manfaat yang sangat besar, maka sangat disayangkan bahwa

pada kenyataan penggunaan ASI Eksklusif belum seperti yang diharapkan. Hal ini

disebabkan karena ibu sibuk bekerja dan hanya diberi cuti melahirkan selama tiga

bulan. Selain itu masih banyak ibu yang beranggapan salah sehingga tidak menyusui

secara Eksklusif, karena ibu takut dengan menyusui akan merubah bentuk payudara

menjadi jelek, dan takut badan akan menjadi gemuk. Dengan alasan inilah ibu

memberikan makanan pendamping ASI, karena ibu merasa ASI nya tidak mencukupi

kebutuhan gizi bayinya sehingga ibu memilih susu formula karena lebih praktis

(Roesli, 2002).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Departemen Kesehatan sudah lama

mencanangkan anjuran bagi para ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif kepada

bayinya, tapi pelaksanaan anjuran tersebut masih jauh dari harapan. Masih banyak ibu

Indonesia sudah mendapat MP-ASI secara dini pada umur kurang dari satu bulan.

Bahkan pada umur 2-3 bulan bayi ada yang sudah mendapat makanan padat (Irawati,

2005).

Jenis makanan prelakteal yang diberikan cukup beragam antar daerah

tergantung kebiasaan di daerah tersebut. Pada riskesdas 2010 jenis makanan

prelakteal yang paling banyak diberikan kepada bayi baru lahir yaitu susu formula

sebesar (71,3%), Madu (19,8%) dan air putih (14,6%). Jenis yang termasuk kategori

lainnya meliputi kopi, santan, biscuit, kelapa muda dan kurma (Riskesdas, 2010).

Berdasarkan Riskesdas 2010, persentase bayi yang menyusui Eksklusif

sampai dengan 6 bulan adalah 15,3%. Inisiasi menyusu dini kurang dari satu jam

setelah bayi lahir adalah 29,3%, tertinggi di Nusa Tenggara Timur 56,2% dan

terendah di Maluku 13,0% sedangkan di Sumatera Utara 20,2%. Sebagian besar

proses mulai menyusui dilakukan pada kisaran waktu 1-6 jam setelah bayi lahir tetapi

masih ada 11,1% proses mulai disusui dilakukan setelah 48 jam. Cakupan ASI

eksklusif di Indonesia masih rendah jauh dari rata-rata dunia yaitu sebesar 38%.

Pencapaian program pemberian ASI eksklusif di propinsi Sumatera Utara

pada tahun 2008 sebesar 36,72%. Hasil ini masih dibawah target nasional yaitu

sebesar 80% (Dinkes Propinsi Sumatera Utara, 2009)

Sedangkan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif kota Medan pada

tahun 2009 adalah sebesar 1,32%, masih sangat rendah dibandingkan pencapaian

Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) secara dini sangatlah

berbahaya, apalagi jika disajikan tidak secara higienis karena menyebabkan

masuknya berbagai jenis kuman,. Bayi yang mendapatkan MP-ASI sebelum berumur

enam bulan lebih banyak terserang diare, sembelit, batuk pilek, dan panas

dibandingkan bayi yang hanya mendapatkan ASI eksklusif. Selain itu pemberian

makanan padat secara dini akan menyebabkan kerusakan saluran pencernaan dan

menimbulkan penyumbatan saluran pencernaan (Lily L, 2005).

Menurut WHO pemberian MP-ASI harus sesuai dengan waktu pemberian

yang tepat, memadai, aman untuk dikonsumsi. Bayi yang diberi MP-ASI dalam

waktu yang semakin awal memiliki kecenderungan mempunyai status gizi yang

kurang dibandingkan dengan bayi yang diberikan MP-ASI tepat pada waktunya yaitu

mulai usia enam bulan (Depkes RI, 2000).

Beberapa penelitian menyatakan bahwa keadaan kurang gizi pada bayi dan

anak disebabkan karena kebiasaan memberikan MP-ASI yang tidak tepat. Keadaan

ini memerlukan penanganan tidak hanya penyediaan pangan, tetapi dengan

pendekatan yang lebih komunikatif sesuai dengan tingkat pendidikan dan

kemampuan masyarakat. Selain itu ibu-ibu kurang menyadari bahwa setelah bayi

berumur 6 bulan memerlukan MP-ASI dalam jumlah dan mutu yang semakin

bertambah, sesuai dengan pertambahan umur bayi dan kemampuan alat cerna nya.

Pemberian makanan tambahan pada bayi sebaiknya diberikan setelah usia

bayi lebih dari enam bulan atau setelah pemberian ASI eksklusif karena pada usia

mendapatkan makanan tambahan akan lebih rentan terhadap penyakit infeksi seperti

infeksi telinga dan pernapasan, diare, resiko alergi, gangguan pertumbuhan dan

perkembangan bayi (Arisman, 2004).

Fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa ibu-ibu tidak memberikan ASI

secara Eksklusif tetapi lebih memilih memberikan susu formula atau makanan

tambahan pada bayi kurang dari enam bulan. Karena masih banyak ibu-ibu yang

belum mengetahui manfaat pemberian ASI secara Eksklusif. Sebagian ibu

menganggap bahwa dengan memberikan makanan tambahan akan memenuhi

kebutuhan gizi bayi dan bayi tidak akan merasa kelaparan. Hal ini berbahaya dilihat

dari sistem pencernaan bayi belum sanggup mencerna atau menghancurkan makanan

secara sempurna (Boedihardjo, 1994).

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2002) menyatakan bahwa

persentase ibu yang memberikan makanan tambahan terlalu dini kepada bayi usia 2-3

bulan sebanyak (32%) dan bayi 4-5 bulan sebanyak (69%) di Indonesia. Sejalan

dengan hal ini, hasil penelitian padang (2007) menyatakan bahwa sebesar 52,15%

bayi sudah mendapat makanan tambahan di bawah usia enam bulan di Kecamatan

Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Baso (2007) dalam Pardosi (2009)

mengenai studi pertumbuhan bayi yang diberi makanan pendamping ASI Pabrik dan

Non Pabrik di Kabupaten Gowa. Di dapatkan bahwa makanan pendamping ASI

Pabrik telah diberikan sejak bayi berusia kurang dari empat bulan (54,4%) dan

pendamping ASI non pabrik yang diberikan adalah buah (0,5%) dan bubur (0,6%).

Sedangkan jenis makanan pabrik adalah susu. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa makanan pendamping ASI pabrik lebih banyak digunakan.

Menurut Manalu (2008) menyatakan bahwa sebagian besar anak sudah

diberikan makanan tambahan sebelum umur 5 bulan yaitu sebesar 80,49% dan yang

paling rendah adalah pada umur 5-7 bulan yaitu sebesar 19,51%. Adapun MP-ASI

yang diberikan adalah nasi bubur dengan tambahan garam,atau nasi bubur dengan

lauk, atau nasi keras dengan sayur saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

frekuensi makan anak yang terbanyak adalah 2x sehari yaitu sebesar 63,41% dan

yang terendah adalah 1x sehari sebesar 9,76%. Dari hasil penelitian didapat bahwa

anak yang frekuensi makannya sedikit memiliki status gizi yang tidak baik.

Survei pendahuluan yang dilakukan peneliti pada bulan November 2010

dengan beberapa ibu –ibu yang tinggal di kecamatan Medan Amplas adalah bahwa

rata-rata mereka sudah memberikan MP-ASI pada bayinya pada saat umur satu atau

dua bulan dengan pisang, bubur nasi atau MP-ASI pabrikan, susu formula, alasan

nya mereka takut bayinya kurang kenyang dan kurang gizi bila hanya diberikan ASI

saja. Data yang diperoleh dari Puskesmas Amplas tahun 2008 berdasarkan indeks

BB/U gizi buruk sebanyak 17 balita (0,3%) dan gizi kurang 69 Balita (1,3%), pada

tahun 2009 gizi buruk 22 balita (0,4%) dan gizi kurang 96 balita (1,9%) dan pada

tahun 2010 gizi buruk 27 balita (0,5%) dan gizi kurang sebanyak 116 orang (2,1%).

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh

pola pemberian MP-ASI (jenis makanan, konsumsi energi protein, frekuensi makan,

usia pertama kali pemberian MP-ASI) terhadap status gizi pada bayi 6-12 bulan di

1.2. Permasalahan

Adanya pemberian MP-ASI yang terlalu dini pada bayi dengan pisang, bubur

nasi atau MP-ASI pabrikan, rendah nya cakupan ASI Eksklusif serta tinggi nya status

gizi kurang pada bayi di Kecamatan Medan Amplas, sehingga ingin diteliti

bagaimana pengaruh pola pemberian MP-ASI terhadap status gizi pada bayi 6-12

bulan di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tahun 2011.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

menganalisa pengaruh pola pemberian Makanan Pendamping ASI (jenis makanan,

jumlah energi protein, frekuensi makan, dan waktu pertama kali pemberian MP-ASI)

terhadap status gizi bayi 6-12 bulan di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tahun

2011.

1.4. Hipotesis

Ada pengaruh pola pemberian Makanan Pendamping ASI (jenis makanan,

konsumsi energi protein, frekuensi makan, dan umur pertama kali pemberian

MP-ASI) terhadap status gizi pada bayi 6-12 bulan di Kecamatan Medan Amplas Kota

Medan

1.5. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara yang benar dalam

2. Memberikan masukan bagi pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kota

Medan, dalam membuat perencanaan program Makanan Pendamping ASI

dalam perbaikan gizi, dan bagi petugas kesehatan untuk memberikan bantuan

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)

Makanan Pendamping ASI adalah makanan atau minuman yang mengandung

zat gizi, diberikan pada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan

gizi selain dari Air Susu Ibu (Depkes RI, 2006). Makanan pendamping ASI ini

diberikan pada bayi karena pada masa itu produksi ASI semakin menurun sehingga

suplai zat gizi dari ASI tidak lagi memenuhi kebutuhan gizi anak yang semakin

meningkat sehingga pemberian dalam bentuk makanan pelengkap sangat dianjurkan

(WHO, 2000).

Makanan tambahan berarti memberi makanan lain selain ASI dimana selama

periode pemberian makanan tambahan seorang bayi terbiasa memakan makanan

keluarga. Pemberian makanan tambahan merupakan proses transisi dari asupan yang

semata berbasis susu menuju ke makanan yang semi padat. Untuk proses ini juga

dibutuhkan keterampilan motorik oral. Keterampilan motorik oral berkembang dari

refleks menghisap menjadi menelan makanan yang berbentuk bukan cairan dengan

memindahkan makanan dari lidah bagian depan ke lidah bagian belakang

(Depkes, 2000).

Istilah untuk makanan pendamping ASI bermacam-macam yakni makanan

pelengkap, makanan tambahan, makanan padat, makanan sapihan, weaning food,

makanan peralihan, beiskot (istilah dalam bahasa jerman yang berarti makanan selain

pengertian bahwa ASI maupun pengganti ASI (PASI) untuk berangsur berubah ke

makanan keluarga atau orang dewasa (Depkes RI, 2004).

2.1.1 Jenis Makanan Tambahan

a. Makanan tambahan lokal

Makanan tambahan lokal adalah makanan tambahan yang diolah di rumah

tangga atau di Posyandu, terbuat dari bahan makanan yang tersedia setempat, mudah

diperoleh dengan harga terjangkau oleh masyarakat, dan memerlukan pengolahan

sebelum dikonsumsi oleh bayi. Makanan tambahan lokal ini disebut juga dengan

makanan pendamping ASI lokal (MP-ASI Lokal) (Depkes RI, 2006).

Pemberian makanan tambahan lokal memiliki beberapa dampak positif, antara

lain ibu lebih memahami dan terampil dalam membuat makanan tambahan dari

pangan lokal sesuai dengan kebiasaan dan sosial budaya setempat, sehingga ibu dapat

melanjutkan pemberian makanan tambahan secara mandiri, meningkatkan partisipasi

dan pemberdayaan masyarakat serta memperkuat kelembagaan seperti posyandu,

memiliki potensi meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penjualan hasil

pertanian, dan sebagai sarana dalam pendidikan atau penyuluhan gizi

(Depkes RI, 2006).

b. Makanan tambahan olahan pabrik

Makanan tambahan hasil olahan pabrik adalah makanan yang disediakan

dengan olahan dan bersifat instan dan beredar dipasaran untuk menambah energi dan

Makanan tambahan pabrikan disebut juga makanan pendamping ASI pabrikan

(MP-ASI pabrikan) atau makanan komersial. Secara komersial, makanan bayi

tersedia dalam bentuk tepung campuran instan atau biskuit yang dapat dimakan

secara langsung atau dapat dijadikan bubur (Krisnatuti, 2000).

Sunaryo (1998) dalam Krisnatuti (2000) menyatakan bahwa untuk membuat

makanan bayi harus memenuhi petunjuk dan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1) Formula

Formula harus dibuat berdasarkan angka kecukupan gizi bayi dan balita, bahan baku

yang diizinkan, criteria zat gizi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral.

2) Proses Teknologi

Pemilihan proses teknologi berkaitan dengan spesifikasi produk yang

diinginkan, tingkat sanitasi dan higienitas yang dikehendaki, faktor keamanan

pangan, serta mutu akhir produk.

3) Higiene

Produk jadi makanan tambahan harus memenuhi syarat-syarat seperti bebas

dari mikroorganisme pathogen, bebas dari kontaminan hasil pencemaran mikroba

penghasil racun atau alergi, bebas racun, harus dikemas tertutup sehingga terjamin

sanitasinya dan disimpan di tempat yang terlindung.

4) Pengemasan

Kemasan yang dipakai harus terbuat dari bahan yang kuat, tidak beracun,

tidak mempengaruhi mutu inderawi produk (dari segi penampakan, aroma, rasa dan

5) Label

Persyaratan label makanan bayi harus mengikuti codex standard 146-1985,

dengan informasi yang jelas, tidak menyesatkan konsumen, komposisi bahan-bahan

tercantum dalam kemasan, nilai gizi produk dan petunjuk penyajian.

Makanan tambahan pabrikan seperti bubur susu diperdagangkan dalam

keadaan kering dan pre-cooked, sehingga tidak perlu dimasak lagi dan dapat

diberikan pada bayi setelah ditambah air matang seperlunya.

Bubur susu terdiri dari tepung serealia seperti beras, maizena, terigu ditambah

susu dan gula, dan bahan perasa lainnya. Makanan tambahan pabikan yang lain

seperti nasi tim yakni bubur beras dengan tambahan daging, ikan atau hati serta

sayuran wortel dan bayam, dimana untuk bayi kurang dari 10 bulan nasi tim harus

disaring atau di blender terlebih dahulu. Selain makanan bayi lengkap (bubur susu

dan nasi tim) beredar pula berbagai macam tepung baik tepung mentah maupun yang

sudah matang (pre-cooked) (Pudjiadi, 2000).

2.1.2 Tujuan dan Manfaat Pemberian Makanan Tambahan

Tujuan pemberian makanan pendamping ASI adalah untuk menambah energi

dan zat-zat gizi yang diperlukan bayi karena ASI tidak dapat memenuhi kebutuhan

bayi secara terus menerus, untuk mencapai pertumbuhan perkembangan yang

optimal, menghindari terjadinya kekurangan gizi, mencegah resiko masalah

gizi, defesiensi zat gizi mikro (zat besi, zink, kalsium, vitamin A, vitamin C dan

folat), menyediakan makanan ekstra yang dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan

sakit, membantu perkembangan jasmani, rohani, psikomotor, mendidik kebiasaan

yang baik tentang makanan dan memperkenalkan bermacam-macam bahan makanan

yang sesuai dengan keadaan fisiologis bayi (Husaini, 2001).

Pemberian makanan tambahan pada bayi juga bertujuan untuk melengkapi

ASI (mixed feeding) dan diperlukan setelah kebutuhan energy dan zat-zat gizi tidak

mampu dipenuhi dengan pemberian ASI saja. Pemberian makanan tambahan

tergantung jumlah ASI yang dihasilkan oleh ibu dan keperluan bayi yang bervariasi

dalam memenuhi kebutuhan dasarnya diantaranya untuk mempertahankan kesehatan

serta pemulihan kesehatan setelah sakit, untuk mendidik kebiasaan makan yang baik

mencakup penjadwalan waktu makan, belajar menyukai makanan (Sembiring, 2009).

Menurut Suharjo (1999) dalam Pardosi (2009) Pemberian MP-ASI

bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan zat gizi anak, menyesuaikan kemampuan alat

cerna dalam menerima makanan tambahan dan merupakan masa peralihan dari ASI

ke makanan keluarga. Selain untuk memenuhi kebutuhan bayi terhadap zat-zat gizi,

pemberian makanan tambahan merupakan salah satu proses pendidikan dimana bayi

diajar untuk mengunyah dan menelan makanan padat, serta membiasakan

selera-selera baru.

2.1.3 Komposisi Makanan Tambahan

Makanan tambahan yang baik adalah makanan yang kaya energy, protein dan

mikronutrien (terutama zat besi, zink, kalsium, vitamin A, vitamin C dan

fosfat), bersih dan aman, tidak ada bahan kimia yang berbahaya atau toksin, tidak ada

panas atau asin, mudah dimakan bayi, disukai bayi, mudah disiapkan dan harga

terjangkau (Rosidah, 2004).

Bahan makanan tambahan pada bayi dibedakan atas 2 golongan yaitu hewani

dan nabati. Golongan hewani terdiri dari ikan, telur, daging. Golongan nabati terdiri

dari buah-buahan, sayur-sayuran, padi-padian (Baso, 2007).

Makanan tambahan yang baik adalah makanan yang mengandung sejumlah

kalori atau energi (karbohidrat, protein dan lemak), vitamin, mineral dan serat untuk

pertumbuhan dan energi bayi, disukai oleh bayi, mudah disiapkan dan harga yang

terjangkau. Makanan harus bersih dan aman, terhindar dari pencemaran

mikroorganisme dan logam, serta tidak kadaluarsa (Kepmenkes RI, 2007).

Karbohidrat diperlukan sebagai sumber energi yang paling murah, untuk

mencukupi kebutuhan energi dianjurkan sekitar 60-70% energi total berasal dari

karbohidrat. Pada ASI dan sebagian besar susu formula bayi, 40-50% kandungan

kalorinya berasal dari karbohidrat terutama laktosa (Krisnatuti, 2000).

Protein ASI rata-rata 1,15g/100ml sehingga apabila bayi mengkonsumsi ASI

selama 4 bulan pertama (sekitar 600-900ml/hari). Pertambahan Protein pada bayi

yang diberi MP-ASI pertama kali ( usia 6-12 bulan) pertambahan Protein nya tidak

terlalu besar. Semakin bertambah usia bayi maka protein yang dibutuhkan semakin

meningkat. Setelah menginjak usia satu tahun bayi membutuhkan protein sekitar dua

kali lipat pada masa sebelum nya (Krisnatuti, 2000). Kacang-kacangan merupakan

sumber protein nabati yang baik untuk bayi dan sebagai bahan campurannya

Lemak merupakan sumber energi dengan konsentrasi tinggi. Lemak berfungsi

sebagai sumber asam lemak esensial, pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta member

rasa gurih dan sedap pada makanan. Apabila energi dan protein sudah terpenuhi maka

kecukupan gizi lemak yang dianjurkan tidak dicantumkan karena secara langsung

kecukupan lemak sudah terpenuhi (Krisnastuti, 2000).

Vitamin yang dibutuhkan terdiri dari vitamin yang larut dalam lemak dan

vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D,

E, dan K, sedangkan yang larut dalam air adalah vitamin vitamin C, B1, Riboflavin,

Niasin, B6, B12, asam folat, dan vitamin lain yang tergolong vitamin B kompleks

(Krisnastuti, 2000). ASI tidak mengandung vitamin D dalam konsentrasi yang

dibutuhkan bayi. Vitamin ini secara alami dihasilkan oleh kulit ketika terpapar sinar

matahari, dan bila bayi sering berjemur di daerah panas atau matahari beberapa kali

seminggu maka kulitnya akan menghasilkan semua vitamin D yang dibutuhkan bayi

(Satyanegara, 2004).

Mineral dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Unsur Fe (besi) dan

I (iodium) merupakan 2 jenis mineral bayi yang jarang terpenuhi yang mengakibatkan

anemia dan gondok. Bayi tidak dilahirkan dengan cadangan zat besi yang memadai

yang akan melindungi bayi dari anemia. Jika bayi diberi ASI maka kebutuhan zat

besinya dapat terpenuhi sehingga tidak dibutuhkan tambahan. Setelah bayi berumur 6

bulan, bayi harus mulai diberikan makanan yang mengandung zat besi (sereal,

pertumbuhan yang sehat (Satyanegara, 2004). Jenis mineral lainnya yang dibutuhkan

bayi seperti kalsium, fosfor dan seng (Krisnastuti, 2000).

2.2. Pola Pemberian Makanan Tambahan

Air Susu Ibu (ASI) memenuhi seluruh kebutuhan bayi terhadap zat-zat gizi

yaitu untuk pertumbuhan dan kesehatan sampai berumur enam bulan, sesudah itu ASI

tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan bayi. Makanan tambahan mulai diberikan umur

enam bulan satu hari. Pada usia ini otot dan saraf di dalam mulut bayi cukup

berkembang dan mengunyah, menggigit, menelan makanan dengan baik, mulai

tumbuh gigi, suka memasukkan sesuatu ke dalam mulut nya dan berminat terhadap

rasa yang baru (Rosidah,2004).

Makanan tambahan yang baik adalah kaya energi, protein, dan mikronutrien

(terutama zat besi, zink, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan folat), bersih dan aman,

tersedia didaerah anda dan harga terjangkau serta mudah disiapkan (Depkes, 2006).

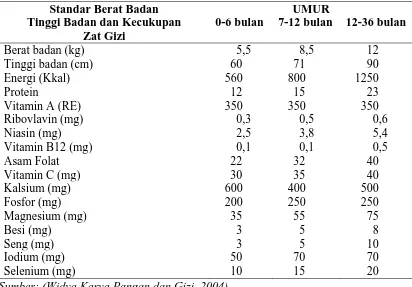

Jumlah zat gizi yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh bayi dapat dilihat pada

setiap Recommended Dietary Allowance (RDA) yang telah diestimasikan berdasarkan

Tabel 2.1 Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Anak Indonesia

Standar Berat Badan UMUR

Tinggi Badan dan Kecukupan Zat Gizi

Sumber: (Widya Karya Pangan dan Gizi, 2004)

Angka kebutuhan diatas bukanlah suatu kebutuhan minimum dan maksimum,

akan tetapi dapat dipakai untuk mengetahui tingkat konsumsi dari suatu populasi.

2.2.1 Risiko /Dampak Pemberian MP-ASI Dini

Risiko pemberian makanan tambahan pada bayi usia kurang dari enam bulan

berbahaya karena pemberian makanan yang terlalu dini dapat menimbulkan solute

load hingga dapat menimbulkan hyperosmolality, kenaikkan berat badan yang terlalu

cepat dapat menyebabkan obesitas, alergi terhadap salah satu zat gizi yang terdapat

dalam makanan yang diberikan pada bayi. Bayi yang mendapat zat-zat tambahan

dalam makanan padat yang dipasarkan terdapat zat pewarna atau zat pengawet yang

membahayakan dalam penyediaan dan penyimpanan makanan (Pudjiadi, 2000).

Pemberian makanan tambahan pada bayi sebelum umur tersebut akan

menimbulkan risiko sebagai berikut (Ariani, 2008):

a) Seorang anak belum memerlukan makanan tambahan saat ini, makanan tersebut

dapat menggantikan ASI, jika makanan diberikan maka anak akan minum ASI

lebih sedikit dan produksi ASI ibu akan lebih sedikit sehingga akan lebih sulit

untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak.

b) Anak mendapat faktor perlindungan dari ASI lebih sedikit sehingga resiko infeksi

meningkat.

c) Risiko diare meningkat karena makanan tambahan tidak sebersih ASI.

d) Makanan yang diberikan sebagai pengganti ASI sering encer, bubur nya berkuah

dan sup karena mudah dimakan bayi, makanan ini memang membuat lambung

penuh tetapi memberikan nutrient sedikit.

e) Ibu mempunyai risiko lebih tinggi untuk hamil lagi.

Pemberian makanan padat terlalu dini sering dihubungkan dengan

meningkatnya kandungan lemak dan berat badan pada anak-anak. Makanan tambahan

yang diberikan pada bayi cenderung mengandung protein dan lemak tinggi sehingga

pada akhirnya akan berdampak pada konsumsi kalori yang tinggi dan mengakibatkan

2.2.2 Faktor –faktor yang Memengaruhi Pemberian MP-ASI

Beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian makanan pendamping ASI

yaitu tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan penduduk, sosial ekonomi, begitu pula

faktor kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang turun temurun

mengenai pemberian MP-ASI pada bayi.

1. Tingkat Pengetahuan

Menurut Notoatmojo (2000), pengetahuan adalah hasil tahu dan ini terjadi

setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap subyek tertentu. Pengetahuan ibu

adalah faktor yang penting dalam pemberian makanan tambahan pada bayi karena

dengan pengetahuan yang baik, ibu tahu kapan waktu pemberian makanan yang tepat.

Pengetahuan dapat diperoleh dari informasi yang disampaikan orang lain, media

cetak media elektronik, atau penyuluhan-penyuluhan. Pengetahuan didukung oleh

pendidikan karena pendidikan merupakan suatu proses untuk mengembangkan semua

aspek kepribadian manusia meliputi pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan

sehingga terjadi perubahan perilaku yang positif.

Ketidaktahuan tentang akibat pemberian makanan pendamping ASI dini dan

cara pemberian nya serta kebiasaan yang merugikan kesehatan, secara langsung

maupun tidak langsung menjadi penyebab masalah gizi kurang pada anak, khususnya

pada anak dibawah 2 tahun (DepKes, 2000).

2. Tingkat pendidikan

Pendidikan adalah segala usaha untuk membina kepribadian, mengembangkan

Pendidikan bukan sekedar usaha pemberian informasi dan keterampilan tetapi

diperluas ruang lingkup nya sehingga mencakup usaha mewujudkan kehidupan

pribadi sosial yang memuaskan. Makin tinggi tingkat pendidikan, pengetahuan dan

keterampilan maka terdapat kemungkinan makin baik tingkat ketahanan pangan

keluarga, makin baik pola pengasuhan anak, makin mengerti waktu yang tepat

memberikan makanan tambahan bagi bayi serta mengerti dampak yang ditimbulkan

jika makanan tersebut diberikan terlalu dini. Ibu yang berpendidikan akan memahami

informasi dengan baik penjelasan yang diberikan oleh petugas kesehatan, selain itu

tidak akan terpengaruh dengan informasi yang tidak jelas.

3. Sosial Ekonomi

Status sosial ekonomi berhubungan erat dengan pekerjaan dan pendapatan

orang tua yang nanti nya bepengaruh terhadap konsumsi energi. Ibu yang bekerja

akan berpengaruh terhadap pola asuh anak, ibu menjadi kurang perhatian dan kurang

dekat dengan anak karena sebagian besar waktu siang digunakan untuk bekerja diluar

rumah. Selain itu pemberian ASI untuk bayipun semakin berkurang.

Orang tua yang mempunyai pendapatan tinggi akan mempunyai daya beli

yang lebih tinggi pula, sehingga memberikan peluang yang lebih besar untuk memilih

berbagai jenis makanan. Adanya peluang tersebut mengakibatkan pemilihan jenis

makanan dan jumlah makanan tidak lagi didasarkan pada kebutuhan dan

pertimbangan kesehatan, termasuk pada pemberian makanan pendamping ASI bagi

Pemberian makanan pendamping ASI terlalu dini bisa terjadi karena orang tua

terlalu sibuk dengan pekerjaan diluar rumah dan pengasuhan anak diserahkan kepada

orang lain. Banyak sekali orang tua yang memberikan makanan pendamping sebelum

usia 6 bulan. Umumnya banyak ibu yang beranggapan bahwa jika anak nya kelaparan

diberi makanan akan tidur nyenyak belum lagi anggapan masyarakat seperti orang tua

terdahulu bahwa anak mereka dulu yang diberi makanan pada umur 2 bulan sampai

sekarang dapat hidup sehat, alasan lain bahwa saat ini gencarnya promosi makanan

bayi yang belum mengindahkan ASI eksklusif sampai 6 bulan (Lily, 2005).

2.3. Pola Pemberian Makanan Pada Bayi

Pola makan adalah cara yang ditempuh seseorang/sekelompok orang untuk

memilih makanan dan mengkonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis,

psikologis, budaya dan sosial (Suhardjo, 1986).

Menurut Kartini (2006), yang mengutip pendapat Lie goan hong menyatakan

pola makan adalah berbagai informasi yang memberikan gambaran mengenai macam

dan jumlah bahan makanan yang dimakan setiap hari oleh satu orang dan merupakan

cirri khas untuk satu kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan menurut baliwati

(2004) pola konsumsi makan adalah susunan jenis dan jumlah makanan yang

dikonsumsi seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu.

2.3.1 Pola Makan pada Bayi Usia 0-6 Bulan

Tahun pertama khususnya enam bulan pertama, adalah masa yang sangat

dengan cepat, tetapi juga pembentukan psikomotor dan akulturasi terjadi dengan

cepat. ASI harus merupakan makanan utama pada masa ini. Biasanya makanan

tambahan ASI diperlukan pada trimerter ke dua yaitu pada anak setelah berumur

enam bulan.

ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi, berikanlah ASI saja sampai bayi

berumur 6 bulan (ASI Eksklusif). Kontak fisik dan hisapan bayi akan merangsang

produksi ASI terutama 30 menit pertama setelah lahir. Pada periode ini ASI saja

sudah dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi (Depkes, 2000).

Kolustrum harus segera diberikan kepada bayi ,walaupun jumlah nya sedikit

namun sudah memenuhi kebutuhan gizi bayi pada hari-hari pertama. Sebaiknya

jangan memberikan makanan atau minuman seperti air kelapa, air tajin, air the, madu,

pisang, dan lain-lain) pada bayi sebelum diberikan ASI karena sangat membahayakan

kesehatan bayi dan mengganggu keberhasilan menyusui.

Pada umumnya bayi yang baru lahir mempunyai jadwal makan yang tidak

teratur, bayi bisa makan sebanyak 6-12 kali atau lebih dalam 24 jam tanpa jadwal

yang teratur. Menyusui bayi dapat dilakukan setiap 3 jam alasannya karena lambung

bayi akan kosong dalam waktu 3 jam sehabis menyusui. Sejalan dengan

bertambahnya usia jarak antara waktu menyusui menjadi lebih lama, karena kapasitas

Beberapa contoh menu sehat makanan untuk bayi sesuai dengan kebutuhan

gizi seperti berikut:

Tabel 2.2 Jadwal Pemberian Makanan Tambahan Menurut Umur Bayi, Jenis Makanan, dan Frekuensi Pemberian Makanan

Usia Bayi Jenis Makanan Berapa Kali Sehari

0-6 bulan ASI 10-12 kali sehari

6-7 bulan ASI Saat dibutuhkan

Buah lunak/sari buah

Bubur: bubur havermout/bubur tepung beras merah

1-2 kali

7-9 bulan ASI Saat dibutuhkan

Buah-buahan

Hati ayam atau kacang-kacangan Beras merah atau ubi

Sayuran (wortel, bayam) Minyak/santan/advokad Air tajin

3-4 kali

9-12 bulan ASI Saat dibutuhkan

Buah-buahan Sari buah tanpa gula

4-6 kali

12-24 bulan ASI Saat dibutuhkan

Makanan pada umumnya, termasuk telur dengan kuning telurnya dan jeruk

4-6 kali

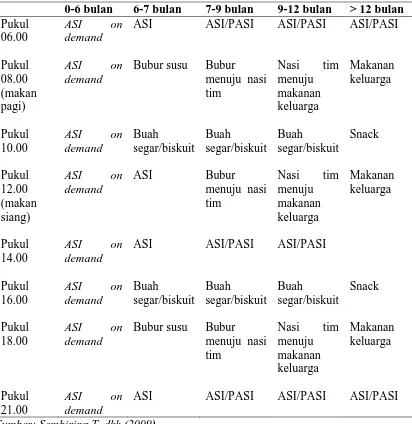

Tabel 2.3 Jadwal Pemberian Makanan Tambahan pada Bayi (Rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia /IDAI)

0-6 bulan 6-7 bulan 7-9 bulan 9-12 bulan > 12 bulan

Pukul 06.00

ASI on demand

ASI ASI/PASI ASI/PASI ASI/PASI

Pukul

ASI ASI/PASI ASI/PASI ASI/PASI

Sumber: Sembiring T, dkk (2009)

2.3.2 Pola Makan pada Bayi Usia 6-12 Bulan (ASI dan MP-ASI)

Seorang bayi untuk tumbuh dan menjadi lebih aktif, gizi nya tidak cukup

sampai umur 6 bulan. Setelah itu produksi ASI semakin berkurang sedangkan

kebutuhan bayi semakin meningkat seiring bertambah umur dan berat badannya.

Makanan tambahan yang baik adalah kaya energi, protein, dan mikronutrien

(terutama zat besi, zink, kalsium, vitamin A, vitamin C dan folat), bersih dan aman,

tidak terlalu pedas atau asin, mudah dimakan oleh anak, disukai anak, harga

terjangkau dan mudah disiapkan (Depkes RI, 2006).

Walaupun bayi telah diperkenalkan dengan makanan tambahan sebagai tahap

awal, perkenalkan dengan bubur dan sari buah dua kali sehari sebanyak 1-2 sendok

makan penuh. Frekuensi pemberian bubur ini, lambat laun harus ditingkatkan.

Menginjak umur 7-9 bulan porsi kebutuhannya dapat ditingkatkan yaitu sebanyak 3-6

sendok penuh tiap kali makan, paling tidak empat kali sehari keadaan bubur harus

tetap disaring, apabila bayi masih tampak lapar dapat diberi makanan kecil misalnya

roti kering, pisang. Pada umur 9 bulan berikan bubur yang tidak disaring atau nasi tim

yang dibuat dari bahan makanan bergizi tinggi (WHO, 2004).

Menginjak usia 10-12 bulan bayi sudah dapat diberi bubur yang dicacah untuk

mempermudah proses penelanan. Setelah berumur satu tahun bayi mulai mengenal

makanan yang dimakan oleh seluruh anggota keluarga. Seorang bayi harus makan 4-5

kali sehari. Makanan anak harus terdiri dari makanan pokok, kacang-kacangan,

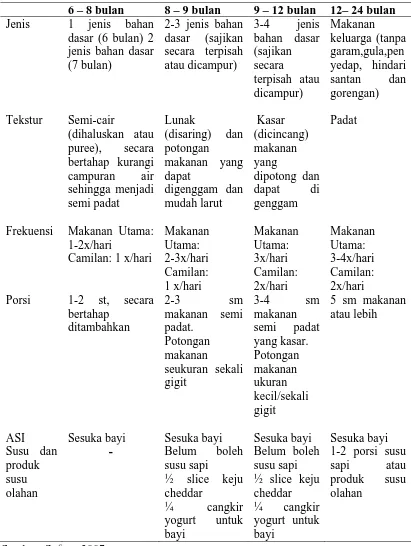

Tabel 2.4 Makanan Tambahan Anak Usia 6 – 24 bulan

Tekstur Semi-cair

(dihaluskan atau

Frekuensi Makanan Utama: 1-2x/hari

2.4. Status Gizi Bayi

Keadaan gizi adalah keadaan akibat dari keseimbangan antara konsumsi dan

penyerapan zat gizi dan penggunaan zat-zat gizi tersebut atau keadaan fisiologis

akibat dari tersedianya zat gizi dalam seluler tubuh. Sehingga status gizi dapat

diartikan sebagai ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel

tertentu, atau perwujudan dari nutrisi dalam bentuk variabel tertentu

(Supariasa dkk, 2002).

Status gizi merupakan suatu keadaan tubuh yang disebabkan konsumsi

makanan dan penggunaan zat gizi. Status gizi seseorang dipengaruhi oleh jumlah dan

jenis yang dikonsumsi dan penggunaan nya dalam tubuh. Apabila konsumsi makanan

dalam tubuh terganggu dapat mengakibatkan status gizi jelek dan biasanya disebut

kurang gizi (Almatsier, 2004).

2.4.1 Penilaian Status Gizi pada Anak

Penilaian status gizi pada dasarnya merupakan proses pemeriksaan keadaan

gizi seseorang dengan cara mengumpulkan data penting, baik yang bersifat objektif

maupun subjektif, untuk kemudian dibandingkan dengan baku yang telah tersedia

(Arisman, 2006)

Menurut Supariasa dkk (2001), penilaian status gizi dapat dilakukan dengan

dua cara yaitu: penilaian status gizi secara langsung dan penilaian status gizi secara

1. Penilaian status gizi secara langsung

Penilaian status gizi secara langsung dibagi menjadi empat penilaian yaitu :

1. Secara antropometri : dengan mengukur berat badan, tinggi badan, atau mengukur

bagian tubuh seperti lingkar atas, lingkar kepala, tebal lapisan lemak dan lain-lain.

2. Secara klinis : dengan pemeriksaan keadaan jasmani oleh dokter atau orang yang

sudah terlatih. Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang

dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Hal tersebut dapat dilihat pada

jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau organ-organ yang

dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid.

3. Secara biokimia : dengan pemeriksaan specimen yang diuji secara laboratoris

yang dilakukan pada berbagai jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang digunakan

antara lain: urine, tinja, darah, beberapa jaringan tubuh lain seperti hati dan otot.

4. Secara biofisik : dengan melihat kemampuan fungsi (khusus nya jaringan) dan

melihat perubahan struktur dari jaringan.

2. Penilaian status gizi secara tidak langsung

Penilaian status gizi secara tidak langsung dibagi menjadi 3 penilaian yaitu :

1. Survei konsumsi makanan: Adalah suatu metode penentuan status gizi secara

tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi.

Kesalahan dalam survei makanan bisa disebabkan oleh perkiraan yang tidak tepat

dalam menentukan jumlah makanan yang dikonsumsi balita, kecenderungan

yang bernilai sosial tinggi, keinginan melaporkan konsumsi vitamin dan mineral

tambahan kesalahan dalam mencatat (food record).

2. Statistik vital: Adalah dengan cara menganalisa data beberapa statistik kesehatan

seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian akibat

penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi.

3. Faktor Ekologi: malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi

beberapa faktor fisik, biologis, dan lingkungan budaya. Jumlah makanan yang

tersedia sangat tergantung dari keadaan ekologi seperti iklim, tanah, irigasi dll.

2.4.2. Penilaian Status Gizi Secara Antropometri

Di masyarakat, cara pengukuran status gizi yang paling sering digunakan

adalah antropometri gizi. Antropometri telah lama dikenal sebagai indikator untuk

penilaian status gizi perseorangan maupun masyarakat. Pengukuran antropometri

dapat dilakukan oleh siapa saja dengan hanya memerlukan latihan yang sederhana

(Depkes, 2000).

Selain itu pengukuran antropometri memiliki metode yang tepat, akurat

karena mempunyai ambang batas dan rujukan yang pasti, pengukuran antropometri

juga mempunyai prsedur yang sederhana dan dapat dilakukan dalam jumlah sampel

yang besar (Supariasa, 2002)

Indeks yang umum digunakan dalam menilai status gizi adalah berat badan

menurut umur (BB/U), Tinggi badan menurut umur (TB/U), berat badan menurut

1. Berat badan menurut umur (BB/U)

Berat badan adalah satu parameter yang sangat sensitif terhadap

perubahan-perubahan yang mendadak, misalnya karena terserang penyakit infeksi, menurunnya

nafsu makan, atau menurunnya makanan yang dikonsumsi. Berat badan adalah

parameter antropometri yang sangat labil, oleh sebab itu indeks BB/U lebih

menggambarkan status gizi seseorang saat ini.

2. Tinggi badan menurut umur (TB/U)

Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan

pertumbuhan skeletal. Pada keadaan normal, tinggi badan tumbuh seiring dengan

pertambahan umur. Pertumbuhan tinggi badan tidak seperti berat badan, relatif

kurang sensitif terhadap masalah kekurangan gizi dalam waktu yang pendek.

Pengaruh defisiensi zat gizi terhadap tinggi badan akan nampak dalam waktu yang

relatif lama. Indeks TB/U disamping menggambarkan status gizi masa lalu, juga erat

kaitannya dengan status sosial ekonomi.

3. Berat badan menurut tinggi badan (BB/TB)

Berat badan memiliki hubungan yang linear dengan tinggi badan. Dalam

keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah dengan pertumbuhan tinggi

badan dengan kecepatan tertentu. Indeks BB/TB merupakan indikator yang baik

untuk menilai status gizi saat ini. Indeks BB/TB adalah indeks yang independen

terhadap umur.

Penggunaan berat badan dan tinggi badan akan lebih jelas dan sensitif/peka

BB/TB, menurut standar WHO bila prevalensi kurus/wasting < -2SD diatas 10%

menunjukkan suatu daerah tersebut mempunyai masalah gizi yang sangat serius dan

berhubungan langsung dengan angka kesakitan.

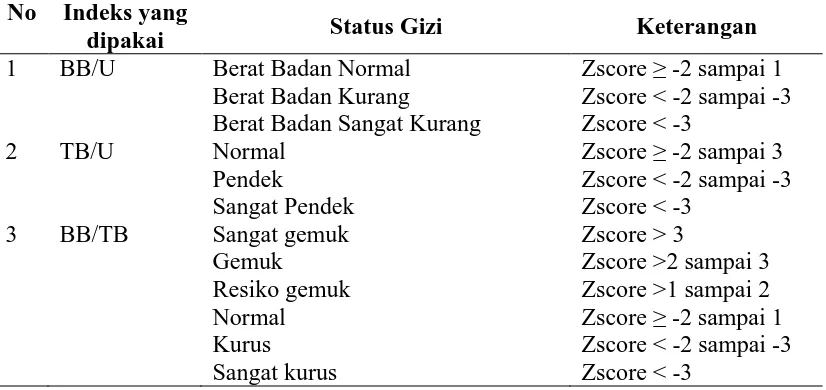

Tabel 2.5 Penilaian Status Gizi Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, BB/TB Standar Baku Antropometri Menurut WHO 2005

No Indeks yang

dipakai Status Gizi Keterangan

1 BB/U Berat Badan Normal

Berat Badan Kurang

Berat Badan Sangat Kurang

Zscore ≥ -2 sampai 1

Zscore >2 sampai 3 Zscore >1 sampai 2 Zscore ≥ -2 sampai 1 Zscore < -2 sampai -3 Zscore < -3

Sumber : Interpretasi Indikator Pertumbuhan Depkes 2008

2.4.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Status Gizi Pada Bayi

Status gizi dipengaruhi oleh konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi

di dalam tubuh. Bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi dan digunakan secara

efisien akan tercapai status gizi optimal yang memungkinkan pertumbuhan

fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja dan kesehatan secara umum pada tingkat

setinggi mungkin (Almatsier, 2001).

Ada dua faktor yang berperan dalam menentukan stautus gizi seseorang yaitu

1. Faktor Gizi Internal

Faktor gizi internal adalah faktor-faktor yang menjadi dasar pemenuhan

tingkat kebutuhan gizi seseorang, yaitu nilai cerna makanan, status kesehatan, status

fisiologis, kegiatan, umur, jenis kelamin dan ukuran tubuh. Secara langsung status

gizi dipengaruhi oleh asupan gizi dan penyakit infeksi yang mungkin diderita anak.

Kedua penyebab langsung ini sangat terkait dengan pola asuh anak yang diberikan

oleh ibu/pengasuh nya. Dan penyebab tidak langsung adalah ketahanan pangan di

keluarga, Pola pengasuhan anak serta pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan.

Ketiga faktor ini saling terkait dengan pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan

keluarga (Dinkes Sumatera Utara, 2010)

2. Faktor Gizi Eksternal

Faktor gizi eksternal adalah faktor-faktor yang berpengaruh diluar diri

seseorang, yaitu daya beli keluarga, latar belakang sosial budaya, tingkat pendidikan

dan pengetahuan gizi, jumlah anggota keluarga dan kebersihan lingkungan.

2.5. Pola Makan dan Status Gizi

Konsumsi makanan berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Kondisi

status gizi baik dapat dicapai bila tubuh memperoleh cukup zat gizi yang akan

digunakan secara efesien, sehingga memungkinkan terjadinya pertumbuhan fisik,

perkembangan otak, kemampuan kerja untuk mencapai tingkat kesehatan optimal

(Roesli, 2005). Hal ini sesuai dengan penelitian Munawaroh (2006) di Kabupaten

Pekalongan yang menyatakan bahwa Balita dengan pola makan yang tidak baik

mempunyai resiko untuk mengalami status gizi kurang 8,1 kali lebih besar dari pada

Menurut Manalu (2008) penelitian di Desa Palip Kecamatan Silima

Pungga-pungga Kabupaten Dairi. pada pengelompokan anak menurut pola makan diketahui

bahwa anak yang memiliki pola makan yang baik maka status gizi nya baik sebanyak

(86%), dan anak yang memiliki pola makan tidak baik tetapi ststus gizi nya baik

sebanyak (13,6%), sedangkan anak yang memiliki pola pola makan baik tetapi status

gizi nya tidak baik ada sebanyak (42,1%) dan anak yang memiliki pola makan tidak

baik dan status gizinya juga tidak baik ada sebesar (57,9%). Analisa statistik

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pola makan dengan status gizi

anak (p<0,05).

Berdasarkan hasil penelitian Mahlia Y (2009) di Kecamatan Pangkalan Susu

Langkat terlihat bahwa pola asuh makan menurut waktu pertama kali pemberian

MP-ASI ternyata pertumbuhan bayi yang tergolong tidak normal lebih banyak pada bayi

yang di beri MP-ASI kurang dari 6 bulan (85,5%). Dari hasil uji chi square

menunjukkan bahwa ada hubungan antara waktu pertama kali pemberian MP-ASI

terhadap pertumbuhan bayi.

2.6. Landasan Teori

Menurut WHO, terjadinya kekurangan gizi dalam hal ini gizi kurang dan gizi

buruk lebih di pengaruhi oleh beberapa faktor yakni, penyakit infeksi dan asupan

makanan yang secara langsung berpengaruh terhadap kejadian kekurangan gizi, pola

asuh serta pengetahuan ibu juga merupakan salah satu faktor yang secara tidak

Faktor yang menyebabkan kurang gizi telah di perkenalkan UNICEF dan

telah digunakan secara international, yang meliputi beberapa tahapan penyebab

timbulnya kurang gizi pada anak balita, baik penyebab langsung dan tidak

langsung, akar masalah dan pokok masalah. Berdasarkan Soekirman dalam materi

Aksi Pangan dan Gizi nasional (Depkes RI, 2000), penyebab kurang gizi dapat

dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, penyebab langsung yaitu makanan anak dan penyakit infeksi yang

mungkin diderita anak. Penyebab gizi kurang tidak hanya disebabkan makanan yang

kurang tetapi juga karena penyakit. Anak yang mendapat makanan yang baik tetapi

karena sering sakit diare atau demam dapat menderita kurang gizi. Demikian pula

anak yang makannya tidak cukup cukup baik maka daya tahan tubuh akan melemah

dan mudah terserang penyakit. Kenyataan nya baik makanan maupun penyakit secara

bersama-sama merupakan penyebab kurang gizi.

Kedua, penyebab tidak langsung yaitu ketahanan pangan di keluarga, pola

asuh, serta pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Ketahanan pangan adalah

kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota keluarga

dalam jumlah yang cukup dan baik mutu nya. Pola pengasuhan adalah kemampuan

keluarga untuk menyediakan waktunya, perhatian dan dukungan terhadap anak agar

dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, dan sosial.

Pelayanan kesehatan dan sanitasi lingkungan adalah tersedianya air bersih dan sarana

Status gizi anak balita dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut Unicef (1998),

penyebab kurang gizi pada anak balita sebagaimana terlihat pada gambar 2.1.

Pengangguran, inflasi, kurang pangan dan kemiskinan

Gambar 2.1. Penyebab Kurang Gizi pada Anak (Unicef, 1998)

Makanan tidak seimbang Infeksi wanita dan keluarga, kurang

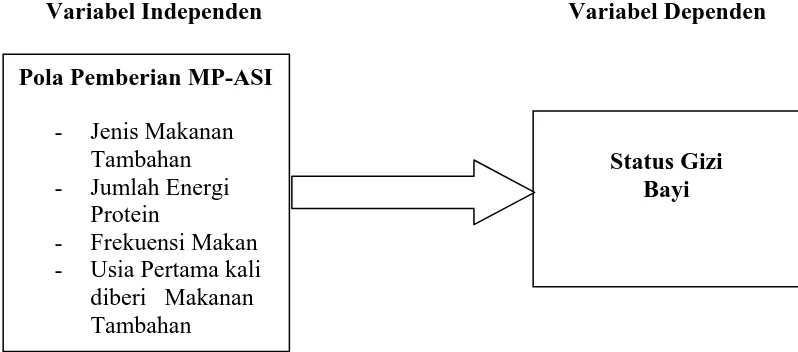

2.7. Kerangka Konsep

Berdasarkan tujuan penelitian serta tinjauan pustaka di atas, maka dapat

disusun kerangka konsep penelitian ini sebagai berikut :

Variabel Independen Variabel Dependen

Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian Pola Pemberian MP-ASI

- Jenis Makanan Tambahan - Jumlah Energi

Protein

- Frekuensi Makan - Usia Pertama kali

diberi Makanan Tambahan

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei explanatory research dengan

desain cross sectional yang bertujuan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel

penelitian dan menguji hipotesis yang dirumuskan sebelumnya (Singarimbun, 1989).

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, dengan

pertimbangan bahwa di Kecamatan Medan Amplas pencapaian program ASI

eksklusif nya 1,7% apabila dibandingkan dengan target pencapaian sebesar 80%

maka persentase pencapaian ASI Eksklusif di kecamatan Medan Amplas masih

sangat rendah, disamping itu juga tinggi nya praktek pemberian MP-ASI dini pada

bayi kurang dari 6 bulan. Untuk kasus gizi kurang di Kecamatan Medan Amplas ada

116 kasus gizi kurang (5,4%) apabila tidak ditangani secara serius akan menjadi gizi

buruk (Dinkes Medan, 2010).

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2011.

3.3. Populasi dan Sampel 3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki bayi

berusia 6-12 bulan yang berdomisili di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tahun