diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Bogor, Juli 2012

and DANIEL MONINTJA

HARIWISUDO dan DANIEL MONINTJA.

Kawasan Konservasi Laut adalah merupakan salah satu pertahanan terakhir di dalam melindungi sumberdaya laut dan pesisir khususnya yang berada di pulau kecil. Kawasan konservasi laut masih dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai salah satu penghambat di dalam mereka melakukan aktivitas baik menangkap ataupun memanfaatkan sumberdaya laut yang ada. Hegemoni ini terus berkembang sampai saat ini, pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam mengatur dan mengelola sumberdaya perikanan yang semakin menurun. Sampai saat ini Kabupaten Kepulauan Sitaro belum memiliki Kawasan Konservasi Laut, dimana kawasan ini dimaknai sebagi penjaga keseimbangan ekosistem dimasa akan datang oleh karena itu penelitian ini mencoba membangun suatu konsep perencanaan yang terstruktrur lewat suatu model perencanaan kawasan perikanan tangkap berbasis konservasi laut. Kondisi perairan yang masih alami dari Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan luas perairan sebesar 585 782,057 ha dan luas daratan dari masing>masing pulau sebesar 38 501,691 ha memberikan suatu harapan kedepan bahwa dengan melakukan pengelolaan yang baik akan memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan sumberdaya perikanan. Disisi yang lain, sumberdaya perikanan khususnya perikanan tangkap masih belum terdata dengan baik sehingga informasi yang didapat tidak akurat terhadap kondisi eksisting sumberdaya laut dan pesisir khususnya perikanan tangkap. Penelitian ini mencoba mengungkapakan seberapa besar potensi sumberdaya pesisir dan laut di pulau>pulau kecil dengan model perencanaan sistematik kawasan konservasi laut dan skenario model tingkat pemanfaatan sumberdaya lestari ikan karang khususnya spesies ikan target.

Peta Rupa Bumi Indonesia dan Peta RTRW Kabupaten Kepulauan Sitaro sebagai dasar pijakan dalam melakukan analisis spasial. Sedangkan analisis geometrik

terumbu mengacu pada (OBIA). Selanjutnya untuk

melihat kondisi terumbu karang dilakukan (LIT) dan

komposisi ikan karang khususnya spesies target dilakukan

(UVC). Selanjutnya komposisi hasil survei terumbu dan ikan karang dianalisis untuk melihat sebaran terumbu karang, biomassa ikan, MSY tekanan rendah dan MSY tekanan tinggi pada masing>masing lokasi penelitian. Untuk mempersiskan model yang dianalisis, maka untuk menetapkan satu kawasan konservasi dengan melakukan pengembangan lewat model skenario sistematik kawasan konservasi dengan menggunakan perangkat lunak Marxan.

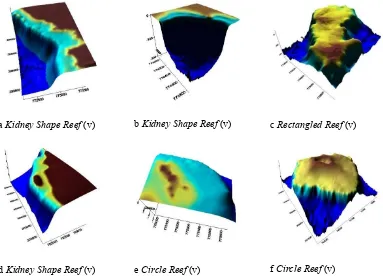

Hasil analisis terdeskripsi dari masing>masing lokasi menunjukan bahwa variasi model geometrik terumbu teridentifikasi terdapat empat model yaitu

dan menyebar pada

hampir semua pulau>pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Sedangkan komposisi sebaran terumbu karang menunjukkan bahwa untuk klaster Pulau Siau memiliki komposisi tutupan yang baik terutama berada pada Pulau Pahepa2, Pulau Mahoro1 dan Pulau Mahoro2 dengan variasi tutupan antara 50,04 %> 50,92 %. Selanjutnya komposisi biomassa ikan target mengidikasikan kondisi sumberdaya ikan di lokasi studi. Seperti hasil perhitungan untuk lokasi penelitian Desa Ondong dan Pulau Pahepa1 menunjukkan perbedaan dimana komposisi biomassa di Desa Ondong sebesar 5 012,18 kg ha>1 lebih besar jika dibandingkan dengan Pulau Pahepa1 sebesar 4 801,16 kg ha>1. Selanjutnya

skenario MSY0.5 menunjukkan hal yang sama yaitu Desa Ondong sebesar

5 012,175 kg ha>1sedangkan Pulau Pahepa1 sebesar 4 801,158 kg ha>1.

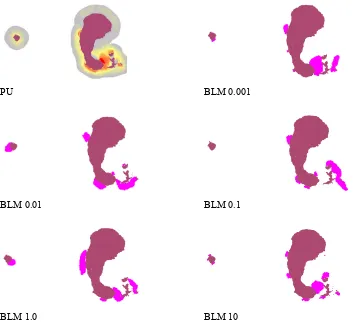

Perancangan kawasan konservasi dengan menggunakan satuan unit perancanaan yang berbentuk heksagon dengan 5 jenis simulasi/

(0.001, 0.01, 0.1, 1, 10). Marxan menyeleksi luas rekomendasi kawasan konservasi di Pulau Siau sebesar 286,50 ha dari total luas perairan di Kabupaten Kepulauan Sitaro sebesar 585 782,057 ha. Area>area rekomendasi yang dihasilkan oleh Marxan tersebar di sekitar Pulau Mahoro, Pulau Pahepa, Pulau Buhias, Pulau Siau bagian selatan, Perairan Balirangeng > Pulau Pahepa bagian barat, Pulau Makalehi, dan Desa Ondong. Untuk Pulau Biaro daerah seluas 4 528,80 ha yang terseleksi oleh Marxan adalah perairan sebelah barat (Tanjung Lesa) dan sebelah utara (Desa Karungo). Area>area yang terpilih ( ) oleh Marxan tersebut akan dikaji kembali berdasarkan ukuran wilayah larang ambil, jarak antar kawasan konservasi, bentuk kawasan konservasi, dan kedalaman perairan. Hasil kajian yang dilakukan pada penelitian ini menetapkan 11 area yang akan dijadikan wilayah kawasan konservasi, sesuai dengan hasil dari seleksi areal oleh Marxan. Kesebelas kawasan konservasi yang terseleksi tersebut tersebar tersebar di sekitar Pulau Mahoro, Pulau Pahepa, Pulau Buhias, Pulau Siau bagian selatan, Perairan Balirangeng > Pulau Pahepa bagian barat, Pulau Makalehi, Desa Ondong, Pulau Pasige, Tanjung Lesa, perairan sebelah barat (Tanjung Lesa) dan sebelah utara (Desa Karungo) dengan total luas area sebesar 5 343,25 ha dari total keseluruhan luas perairan Kabupaten Kepulauan Sitaro sebesar 585 782,057 ha.

!

"

# $"% !

Penguji pada Ujian Tertutup : Prof. Dr. Ir. Mulyono Baskoro, M.Sc : Dr. Mustarudin, STP

Penguji pada Ujian Terbuka : Prof. Dr. Ir.Rudy Tarumingkeng, M.F : Dr. Ir. Tiene Gunawan, M.Sc

NRP : C462070161

Disetujui, Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. John Haluan, M.Sc

Ketua Dr. Ir Budy Wiryawan, M.ScAnggota

Dr. Ir. Sugeng Hariwisudo, M.Si Anggota

Prof. Dr. Ir. Daniel Monintja Anggota

Diketahui,

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Mulyono S. Baskoro, M.Sc Dr.Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr

disiapkan selain untuk memenuhi ketentuan di dalam menempuh proses studi, juga untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai tujuan yang ditetapkan. Penyusun menyadari disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan dan disadari pula bahwa tanpa dukungan dan arahan dari Komisi Pembimbing, tulisan ini tidak dapat disiapkan dengan semestinya. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. John Haluan, M.Sc, selaku ketua Komisi Pembimbing, begitu pula dengan Dr.Rer.Nat. Ir. Budy Wiryawan, M.Sc, Dr. Ir. Sugeng Hariwisudo, M.Si dan Prof. Dr. Ir. Daniel Monintja yang memberikan arahan dan masukan mengenai persiapan penyusunan disertasi ini. Ucapan terima kasih juga kepada Program Studi Sistem dan Pemodelan Perikanan Tangkap (SPT) IPB dan staf administrasi atas bantuannya selama penulis kuliah.

Selama kuliah, penulis mendapatkan bantuan fasilitas, inspirasi, dan teman diskusi dari rekan>rekan kerja dan ilmuwan senior. Penulis ingin berterima kasih kepada Prof. Dr. Mulyono Baskoro dan Dr Yopi Novita, S.Pi, M.Si (IPB); Dr.Ir.Unstain Rembet, M.Si dan Ir. Peter Barce Assa,M.Sc, Ph.D (Universitas Sam Ratulangi); Ir Raymond Kemur, M.Sc (ADB & Universitas Pelita Harapan); Elvan Ampou, S.IK, M.Sc (BROK Bali); Anna Kuswardani, S.Si, M.T, Ph.D (Qing Dao University, LITBANG KP), Rossana di Donnato, Ph.D (Genoa University), Claudio Vasapollo, Ph.D (Napoly University) dan Dr M. Karnan, M.Si (Universitas Mataram). Penulis juga sangat berterima>kasih kepada semua peneliti yang membantu penulis selama penelitian Franky Runtukahu, S.Pi, M.Sc, Roger Lantang, S.IK, Agnes Moningkey, S.Pd.

Penulis juga berterima>kasih pada Ir Esther Lunita Mamarimbing (istri); Gita Gloria Kumaat (anak); atas kesabarannya memberikan waktu belajar kepada penulis. Penulis juga berterima>kasih atas iringan doa dari orang tua selama penulis kuliah. Tidak semua orang yang membantu penulis dalam penelitian ini dapat disebutkan. Penulis ingin berterima>kasih pada semua yang belum disebut di halaman ini. Selama kuliah di Sekolah Pascasarjana IPB, penulis mendapat dukungan finansial beasiswa BPPS (2007>2010), bantuan studi dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (2010), Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (2010 – 2011) dan beasiswa penulisan disertasi (2012) dari DitJen DIKTI. Sebagai suatu hasil proses belajar, baik isi maupun susunan dari tulisan ini disadari tidak lepas dari kekurangan dan kekeliruan. Walaupun demikian, penulis berharap semoga kehadiran disertasi ini dapat memenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan studi selanjutnya.

putri bernama Gita Gloria Kumaat. Penulis mengalami pendidikan di SD GMIM Kinilow (1978>1984), SMPN II Kakaskasen (1984>1987), SMA Kristen Tomohon (1987>1990). Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Sam Ratulangi pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Program Studi Ilmu dan Teknologi Kelautan (1990 > 1995).

Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Master of Science dan mendapat beasiswa dari$ $ " (IIP) diUniversità Politecnica delle Marche

Ancona (2005 – 2006) Facoltà di Scienze, Dipartimento di Scienze del Mare (DiSMar) dengan judul Thesis %

$ ' . Dalam kurun waktu 1995 – 1999 penulis bekerja

sebagai staf teknis konsultan perencana di PT. Surveying Engineering Consultan (Secon) Bandung dan sejak tahun 1999, penulis di terima menjadi staf pengajar di Jurusan Geografi Universitas Negeri Manado (UNIMA).

Penulis mulai meneliti geomorfologi pantai dan terumbu karang pada tahun 1995, sejak tahun 2004 penulis menjadi anggota Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) cabang Sulawesi Utara. Penulis juga terdaftar sebagai anggota Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) dan Masyarakat Penginderaan Jauh Indonesia (MAPIN). Penulis juga berkesempatan untuk mempresentasikan makalah ilmiah di Simposium Nasional Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) dengan judul

dan The 3rdHATHI & IARS

$ ( ) ) dengan judul

. Kedua makalah tersebut merupakan salah satu bagian dari tulisan disertasi ini.

Penulis melanjutkan pendidikan Doktor (S3) di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2007 di Program Studi Sistem dan Pemodelan Perikanan Tangkap (SPT). Selama menempuh pendidikan di IPB Bogor penulis mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia lewat BPPS DIPA DIKTI. Selama studi, penulis telah mempublikasikan tiga tulisan ilmiah, yakni: “ !( ##! (,(,% ), #, ' "& & #*,)#- ! ), #,#! &-# * #%# '#! / 0 (&”

(* + , -./.0 -1 2 .3 ! .4-40 “ / - & - ,/*, ), #,

' "& 1 / ) !"#!##! '#$#%#! ' !% +#%& * *#%&% ) &'#!#! -#!('#) & #*,)#- ! ), #,#! &-# ” (% " " .4 /.0 --15..6 7 .4-.) dan

“ !# &%&% ) - !%& %-# & ) &'#!#! -#!('#) & #*,)#- ! ), #,#! &-# ”

( 7)$'8 9$ :8)$8 * ; " < =/.0

DAFTAR ISI...xxi

DAFTAR TABEL...xxiii

DAFTAR GAMBAR ... xxv

DAFTAR LAMPIRAN...xxvii

1 PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 3

1.3 Tujuan Penelitian ... 8

1.4 Manfaat Penelitian ... 8

1.5 Kerangka Pikir ... 9

2 TINJAUAN PUSTAKA ... 13

2.1 Perikanan Berkelanjutan ... 13

2.2 Kawasan Konservasi Laut... 17

2.3 Peran Kawasan Konservasi Laut dan Perikanan Tangkap... 20

2.4 Sistem Informasi Geografis penentuan Kawasan Konservasi Laut... 23

2.5 Konektivitas Populasi Kawasan Konservasi Laut ... 27

2.6 Integrasi Horizontal Jejaring Kawasan Konservasi Laut dan Pengelolaan Perikanan Tangkap... 30

2.7 Penelitian>Penelitian Terdahulu yang Relevan... 32

3 METODOLOGI PENELITIAN... 37

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 37

3.2 Metode Pengumpulan Data... 37

3.3 Analisis Data... 41

3.3.1 Analisis geometrik terumbu karang ...41

3.3.2 Analisis sumberdaya terumbu karang dan ikan karang...44

3.3.3. Analisis spasial perancangan Kawasan Konservasi Laut...47

4 GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN... 57

4.1 Kondisi fisik Kabupaten Kepulauan Sitaro... 57

4.2 Kondisi Hidro>Oseanografi dan Bathimetri Kabupaten Kepulauan Sitaro... 60

4.2.1 Bathimetri...60

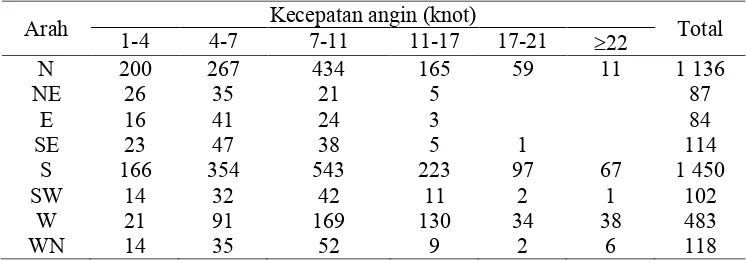

4.2.2 Kecepatan angin...61

4.2.1 Gelombang laut ...62

4.2.3 Pasang surut ...64

4.2.4 Arus laut...66

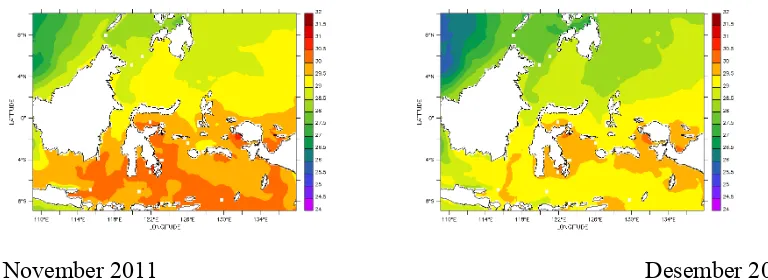

4.2.5 Suhu permukaan laut...69

4.2.6 Geomorfologi pulau kecil. ...72

4.3. Sumberdaya Pesisir dan Laut Kabupaten Kepulauan Sitaro... 74

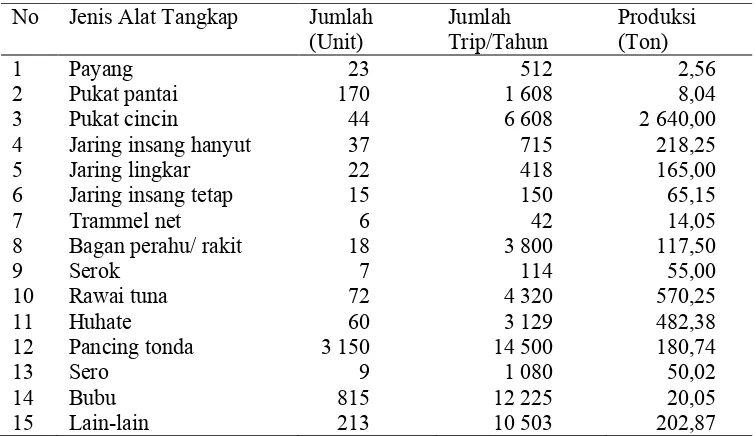

4.4 Sumberdaya Perikanan Laut Kabupaten Kepulauan Sitaro. ... 79

5 HASIL PENELITIAN ... 87

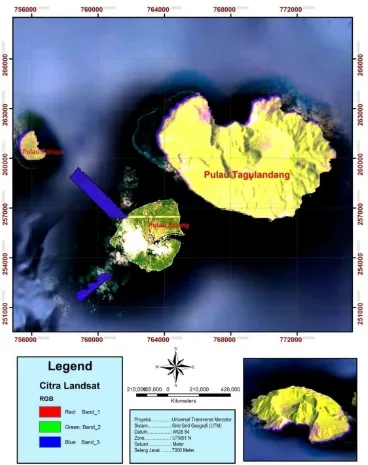

5.1 Citra Landsat ETM 7 Kabupaten Kepulauan Sitaro ... 87

5.2 Geomorfologi Terumbu Karang Kabupaten Kepulauan Sitaro. ... 90

5.2.1 Biocenosis terumbu karang Pulau Siau...91

5.2.2 Biocenosis terumbu karang Pulau Tagulandang dan Pulau Biaro ...98

5.3.1 Terumbu karang Pulau Siau...106

5.3.2 Terumbu karang Pulau Tagulandang dan Pulau Biaro ...111

5.4 Sumberdaya Ikan Karang Kabupaten Kepulauan Sitaro ... 118

5.4.1 Kondisi ikan karang Pulau Siau. ...118

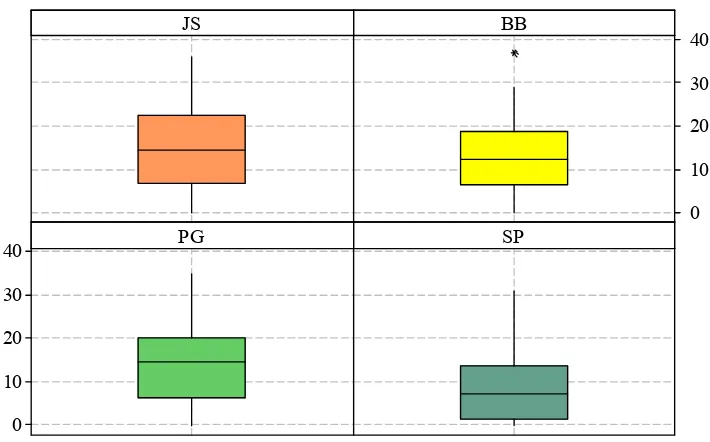

5.4.2 Biomassa dan MSY ikan target Pulau Siau ...119

5.4.3 Kondisi ikan karang Pulau Tagulandang dan Biaro...122

5.4.4 Biomassa dan MSY ikan target Pulau Tagulandang dan Pulau Biaro....126

5.5 Evaluasi Alat Tangkap Perikanan Terumbu Kabupaten Kepulauan Sitaro .... 127

5.5.1 Unit alat tangkap ikan karang ...131

5.5.2 Upaya penangkapan dan Catch Per Unit Effort (CPUE) ...132

5.6 Perencanaan KKL Kabupaten Kepulauan Sitaro... 136

5.6.1 Pengaturan dan analisis skenario KKL Pulau Siau...136

5.6.2 Pengaturan dan analisis skenario KKL Pulau Tagulandang ...143

5.6.3 Pengaturan dan analisis skenario KKL Pulau Biaro ...147

5.7 Model Kawasan Konservasi dan Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Sitaro... 150

6 PEMBAHASAN ... 157

6.1 Model Geometrik Terumbu Pulau Kecil Kabupaten Kepulauan Sitaro ... 157

6.2 Model skenario tingkat pemanfaatan lestari perikanan terumbu karang pulau kecil Kabupaten Kepulauan Sitaro... 162

6.3 Model sistematik Kawasan Konservasi Laut (KKL) dan Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Sitaro ... 166

6.4 Model SITARO (Model Sistem Terintegrasi Rancangan Kawasan Konservasi Laut)... 171

7 KESIMPULAN DAN SARAN... 175

7.1 Kesimpulan ... 175

7.2 Saran ... 176

DAFTAR PUSTAKA ... 177

1 Jenis dan teknik pengumpulan data... 40

2 Kriteria persentase tutupan karang hidup... 45

3 Penentuan nilai faktor denda (SPF) konservasi ... 49

4 Penentuan nilai bobot biaya... 50

5 Frekuensi kecepatan angin rata>rata di Kabupaten Kepulauan Sitaro ... 62

6 Komponen harmonik pasang surut di Kabupaten Kepulauan Sitaro ... 65

7 Muka air laut dan elevasi pasang surut di Kabupaten Kepulauan Sitaro... 66

8 Nisbah Formzhal di Kabupaten Kepulauan Sitaro... 66

9 Jumlah rumah tangga perikanan... 80

10 Jumlah unit penangkap ikan... 80

11 Morfologi terumbu karang Pulau Siau... 95

12 Morfologi terumbu karang Pulau Tagulandang dan Pulau Biaro ... 102

13 Keberadaan terumbu karang di Pulau Siau ... 110

14 Keberadaan terumbu karang di Pulau Tagulandang dan Biaro... 116

15 Struktur komunitas ikan target di Pulau Siau... 118

16 Total B0, MSY0.1dan MSY0.50 Pulau Siau ... 121

17 Struktur komunitas ikan target di Pulau Tagulandang dan Pulau Biaro ... 124

18 Total B0, MSY0.1dan MSY0.5Pulau Tagulandang dan Pulau Biaro... 126

19 Jumlah nelayan dan alat tangkap di Kabupaten Kepulauan Sitaro ... 128

20 Famili ikan karang yang tertangkap masing>masing alat tangkap... 131

21 > ? 8 (CPUE) ikan target di Pulau Siau ... 132

22 > ? 8 (CPUE) ikan target di Pulau Tagulandang ... 133

23 > ? 8 (CPUE) ikan target di Pulau Biaro ... 135

24 Skenario nilai faktor denda konservasi Pulau Siau... 137

25 Skenario nilai faktor denda biaya Pulau Siau ... 140

26 Skenario nilai faktor denda konservasi Pulau Tagulandang... 145

27 Skenario nilai faktor denda biaya Pulau Tagulandang ... 145

28 Skenario nilai faktor denda konservasi Pulau Biaro... 148

1 Alur pikir rencana penelitian... 11 2 Kurva mobius unsur>unsur pembangunan berkelanjutan... 15 3 Sistem perikanan berkelanjutan (Charles 2001) ... 17 4 Langkah>langkah Marxan... 26 5 Peta Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro... 38 6 Hirarki teknik pengolahan data geomorfologi terumbu karang ... 43 7 Hirarki klas struktur , gemorfik zone dan bentik habitat... 44 8 Bentuk hexagon untuk satuan perencanaan ... 51 9 Pengubah panjang batas atau% < ... 52

10 Alur untuk Marxan dengan ArcView dan CLUZ... 54 11 Diagram alir analisis data dengan Marxan... 56 12 Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro... 58 13 Peta bathimetri Kabupaten Kepulauan Sitaro ... 60 14 ! kedalaman laut gugusan kepulauan Sitaro ... 61

15 Mawar angin Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 1998> 2007... 61 16 % simulasi tinggi gelombang signifikan (Hs)... 64

17 % simulasi pola arus permukaan ... 68

18 % suhu permukaan laut ... 71

19 % rata>rata SPL (a) musim barat dan (b) musim timur ... 72

20 Peta Topografi Kabupaten Kepulauan Sitaro... 74 21 Peta sebaran terumbu karang di Pulau Siau ... 77 22 Peta sebaran terumbu karang di Pulau Tagulandang ... 78 23 Peta di Kabupaten Kepulauan Sitaro ... 79 24 Peta RTP Pulau Siau di Kabupaten Kepulauan Sitaro... 81 25 Peta RTP Pulau Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro ... 82 26 Peta RTP Pulau Biaro di Kabupaten Kepulauan Sitaro ... 83 27 Peta satuan pengembangan klaster Kabupaten Kepulauan Sitaro... 85 28 a. Citra Landsat Biaro dan Tagulandang; b.Citra Landsat Siau... 87 29 Citra Landsat hasil koreksi geometrik Pulau Siau ... 88 30 Citra Landsat hasil koreksi geometrik Pulau Tagulandang... 89 31 Citra Landsat hasil koreksi geometrik Pulau Biaro... 90 32 Peta c ))$terumbu karang Pulau Siau... 92

33 Persentasi bentik habitat Pulau Siau ... 93 34 Persentasi luasan terumbu Pulau Siau... 94 35 ! 3D gugusan Pulau Siau ... 96

36 > skematik Pulau Kapuliha... 96

37 > skematik Pulau Mahoro... 97

38 > skematik Pulau Pahepa... 97

41 Persentasi bentik habitat Pulau Tagulandang dan Pulau Biaro... 100 42 Persentasi luasan terumbu Pulau Tagulandang dan Biaro ... 101 43 ! 3D gugusan Pulau Tagulandang dan Biaro ... 103

44 > skematik Pulau Pasige ... 104

45 > skematik Pulau Biaro Utara... 104

46 > skematik Tanjung Lesa... 105

47 dan lokasi penelitian P.Tagulandang dan P.Biaro 106

48 Teknik pengambilan data dengan metode< $ ; ... 107

49 Peta sebaran terumbu karang Pulau Siau ... 108 50 Persentasi tutupan terumbu karang Pulau Siau ... 111 51 Peta sebaran terumbu karang Pulau Tagulandang dan Biaro... 114 52 Persentasi tutupan terumbu karang Pulau Tagulandang dan Biaro... 117 53 Peta lokasi?@>ikan target Pulau Siau ... 120

54 Komposisi B0, MSY0.1dan MSY0.5Pulau Siau... 122

55 Peta lokasi?@>ikan target Pulau Tagulandang ... 123

56 Peta Peta lokasi?@>ikan target Pulau Biaro ... 125

57 Komposisi B0, MSY0.1dan MSY0.5P.Tagulandang dan P. Biaro... 127

58 Grafik sebaran nelayan Kabupaten Kepulauan Sitaro ... 129 59 Jumlah unit alat tangkap Kabupaten Kepulauan Sitaro ... 130 60 % tangkapan harian (kg) unit alat tangkap Pulau Siau ... 133

61 % tangkapan harian (kg) unit alat tangkap Pulau Tagulandang... 134

62 % tangkapan harian (kg) unit alat tangkap Pulau Biaro... 135

63 " Pulau Siau dalam bentuk hexagon ... 138

64 " Pulau Makalehi dalam bentuk hexagon ... 139

65 Skenario model sistematik Kawasan Konservasi Pulau Siau ... 142 66 Hubungan persentasi target konservasi dengan persentasi luas habitat dan luas

habitat Pulau Siau ... 143

67 " ? Pulau Tagulandang dalam bentuk hexagon... 144

68 Hubungan persentasi target konservasi dengan persentasi luas habitat dan luas habitat Pulau Tagulandang... 146

69 " ? Pulau Biaro dalam bentuk hexagon... 147

1 " < " ... 190

2 A /A%$70 " ; ... 191

3 A /A%$70 " " ... 192

4 A /A%$70 " ... 193

5 A /A%$70 " ... 194

6 A /A%$70 ! A ... 195

7 A /A%$70 % ? ... 196

8 A /A%$70 ; < ... 197

. #-# #'#!(

Adagium sebuah karya studi penulis kebangsaan Belanda, Hugo Grotius pada tahun 1609 (Rais 2004), menjustifikasi bahwa laut tidak dapat dirusak oleh kegiatan manusia, oleh sebab laut tidak memerlukan perlindungan (Kitchener 2000). Pemikirannya menjadikan sebuah prinsip “

”, sebuah konsep yang membawa pengaruh dalam kebijakan>kebijakan di lautan dengan mengabaikan fakta dari dampak terhadap laut itu sendiri dan manusia (Pet & Mous 2002; Kusumastanto 2003). Sangat umum terjadi adalah rendahnya perhatian, manusia hanya akan memperhatikan apa yang menjadi miliknya (Djakapermana 2010) dan kurang peduli dengan apa yang menjadi milik bersama ( ) (Rais 2004), atau dengan kata lain, mereka hanya akan peduli pada apa yang menjadi perhatian mereka secara individu (Barker 1958

Pet dan Mous 2002).

US$ 3,2 miliar, konsumsi ikan 28 kg kapita>1tahun>1, penyerapan tenaga kerja 7,7

juta orang, dan kontribusi terhadap (PDB) nasional 3,1%.

Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

meluncurkan program yang bernama " 7 +

(MPAG), dalam upaya merealisasikan dari target kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan sebesar 20 juta hektar. Pertengahan Tahun 2012, Indonesia telah berhasil menetapkan kawasan konservasi laut seluas 15,5 juta ha atau 77,5 persen.

Fakta tersebut tidaklah mengherankan, sebagian wilayah Indonesia terletak pada pusat segi tiga terumbu karang ( ), negeri ini dikaruniai wilayah pesisir dan lautan dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia (De Vantier

2005). Tingginya keanekaragaman hayati tersebut bukan hanya disebabkan oleh letak geografis yang begitu strategis, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti variasi iklim musiman, arus atau massa air laut yang memengaruhi massa air dari dua samudera (Kenchington 2003; De Vantier . 2005), serta keragaman tipe habitat dan ekosistem yang terdapat di dalamnya (Green

. 2008). Keanekaragaman hayati di wilayah pesisir dan laut meliputi keanekaragaman genetik, spesies dan ekosistem (White 2006; Weeks . 2009).

Provinsi Sulawesi Utara, memiliki 258 pulau kecil yang sudah secara resmi di daftarkan di badan dunia Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dan telah diverifikasi secara detail. Sedangkan, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro yang kemudian disebut dengan Kabupaten Kepulauan Sitaro memiliki 33 buah pulau dimana 10 pulau yang berpenghuni dan 23 pulau yang tidak berpenghuni serta Pulau Makalehi adalah pulau terluar. Bertolak dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2009 konsep tata ruang yang di rencanakan adalah konsep pengelolaan kawasan budidaya terdiri dari kawasan pertanian dan kawasan perkebunan, konsep peruntukan

kawasan pariwisata terdiri dari konsep , konsep

pariwisata dan konsep . Kabupaten Kepulauan

Sitaro juga merupakan salah satu bagian dalam pengelolaan

terbentuknya konektivitas antar kawasan konservasi dalam mengontrol degradasi lingkungan laut dari kehancuran.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 (sebagaimana telah diubah di dalam UU No. 12 Tahun 2008), menyatakan bahwa kewenangan kabupaten/kota untuk mengelola sumberdaya wilayah laut sepertiga dari kewenangan provinsi 12 mil yang meliputi kewenangan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan sumberdaya alam dan tanggung jawab untuk melestarikannya. Hal yang sama dalam pengelolaan kawasan konservasi ditegaskan pada UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil. Kabupaten Kepulauan Sitaro sampai saat ini belum memiliki regulasi dan acuan yang memuat perencanaan wilayah pada sektor perikanan dan kawasan konservasi. Peraturan pendukung lainnya dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, yang dimaknai pentingnya melakukan perlindungan terhadap ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetik ikan.

. ,/,%#! #%# #2

Kawasan Konservasi Laut (KKL) adalah wilayah di laut memiliki batas yang jelas dan dilindungi untuk mencapai tujuan tertentu. Karakteristik yang utama dari kawasan ini adanya status wilayah larang ambil atau “ & ”.

konservasi menyediakan luas wilayah sebesar 20% (Boersma & Parrish 1999; Franklin . 2003; Roberts 2000); target konservasi antara 30%, 40%, dan 50% (Airamé . 2003; Derous . 2007); 10 – 40% (Lieberknecht . 2004).

Sedangkan oleh PISCO (" $ >

A 0 memberikan kisara antara 20 >60%. Angka>angka ini tentu saja dengan

memperhatikan faktor yang sangat penting untuk perikanan tangkap harus termasuk di dalamnya. Sebagai contoh, seluruh lokasi pemijahan ikan harus masuk ke dalam wilayah larang>ambil – pertimbangannya, ialah bahwa lokasi pemijahan ikan terdapat pada wilayah yang sangat terbatas atau kecil, sangat penting untuk mempertahankan keberlanjutan perikanan dan lokasi pemijahan ikan cenderung mudah terancam ( ) dari penangkapan berlebih.

pengganti spesies terumbu, fungsi ekologi dan jasa ekosistem. Bukti ilmiah lain mengindikasikan bahwa banyak spesies ikan dan bentik organisme lainnya bermigrasi untuk melakukan pemijahan ( ) pada lokasi dengan struktur geomorfik tertentu di pulau>pulau kecil seperti ,

dan yang memiliki bentuk bervasiasi.

Lebih jauh lagi potensi lestari dari perikanan terumbu sendiri belum banyak diungkapkan, metode pendekatan Schaefer untuk surplus produksi perikanan memiliki kelemahan, model Schaefer ini hanya bisa diterapkan pada

kondisi perikanan yang dan , kondisi poplasi ikan dalam

keadaan setimbang, data hasil tangkapan dan alat tangkap akurat serta

(cpue), merupakan indeks dari kelimpahan stok ikan dilaut. Sehingga dasar pertimbangan ini dalam mendukung perikanan berkelanjutan dengan model tingkat pemanfaatan perikanan tekanan rendah (MSY0.1) dan tinggi (MSY0.5)

mampu menjawab kebutuhan managemen pengelolaan Kawasan Konservasi. Ketika aturan di dalam wilayah larang>ambil mulai diterapkan, dia mulai memberikan dampak langsung dalam periode waktu jangka pendek. Secara teoritis, hal ini berawal dari peningkatan jumlah, ukuran dan potensi reproduksi yang berasal dari dalam wila yah larang>ambil yang melimpah keluar, ialah daerah penangkapan bagi nelayan, keuntungan kedua ialah kemungkinan menurunnya variabilitas hasil tangkap karena kemungkinan pengaruh seperti kegagalan reproduksi alami, yang sering terjadi pada kondisi tidak ada wilayah larang>ambil.

Sampai saat ini, masih sangat kuat persepsi masyarakat nelayan, dan bahkan pemerintah bahwa sumberdaya laut tidak pernah habis. Persepsi ini menjadi kendala utama dalam usaha untuk menetapkan suatu wilayah sebagai kawasan konservasi laut. Disisi lain, nelayan selalu bisa mencari daerah operasi penangkapan baru jika di tempat yang lama ikannya sudah habis, sebagai dampak dari prinsip terhadap pemanfaatan sumberdaya perikanan. Kedua masalah tersebut di atas menyebabkan kesulitan dalam membuka kesadaran masyarakat bahwa sumberdaya laut bersifat terbatas dan berdampak negatif terhadap ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya penolakan yaitu (The Nature Conservancy 2003): (1) penerapan Kawasan Konservasi dianggap akan membatasi wilayah penangkapan

nelayan melalui pengurangan antara 10 – 30% dari luas

sebelumnya; (2) kehilangan ekonomi jangka pandek ( 5 )

sebagai akibat dari pembatasan wilayah operasi penangkapan; (3) Kawasan Konservasi sebagai alat untuk memperbaiki pengelolaan perikanan masih sangat baru dan belum diketahui secara luas oleh kalangan masyarakat nelayan, sehingga mereka belum merasakan dampaknya secara langsung; (4) belum meluasnya kesadaran masyarakat akan keuntungan ekonomi jangka panjang dari keberadaan Kawasan Konservasi; dan (5) tidak terlibatnya dari generasi mendatang yang juga mendapat hak untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada saat ini secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, aspek>aspek yang berhubungan dengan pengelolaan perikanan perlu kajian ilmiah untuk mendapatkan skenario pengelolaan terbaik. Pendekatan yang dalam penelitian ini adalah membuat suatu

" " ; % < .

Tekanan yang terjadi di wilayah perairan akibat $?? /$ ?

? 0 9 dan perikanan tangkap yang merusak ( ).

Kegiatan$?? ini berupa kegiatan perikanan yang illegal, tidak dilaporkan

dan tidak sesuai dengan aturan. Oleh Wiryawan (2005), mendeskripsikan kegiatan$?? ini juga termasuk pada penyimpangan penggunaan alat yang

(Miththapala 2008). Kegiatan > kegiatan tersebut mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan menurunnya sumberdaya ikan. Menurunnya sumberdaya ikan oleh Green . (2007; 2010), melaporkan telah terjadi penurunan secara global

sebesar 52% dari total (MSY) yang ada di dunia,

umumnya yang mengalami tangkap lebih ( ) yaitu spesies ekonomis penting (Zabel . 2003). Pada pertengahan 2012 ini, Indonesia berhasil menetapkan kawasan konservasi laut seluas 15.5 juta ha atau 77.5 persen dari target sebesar 20 juta ha pada 2020, komitmen ini perlu di tunjang dengan sinergitas antara stakeholders dan pemerintah disamping penelitian>penelitian ilmiah yang menunjang pembentukan kawasan konservasi laut. Disisi lain oleh Wiadnya . 2011, bahwa sampai saat ini Kawasan Konservasi Laut yang baru belum selesai dikerjakan sehingga perlu pengaturan yang jelas untuk membatasi pengunaan sumberdaya dan menyusun kerangka managemen yang

jelas ( ).

Berdasarkan kompleksitas masalah yang ada di lokasi penelitian yang muncul akibat faktor dan , maka model perencanaan perikanan di Kawasan Konservasi Kabupaten Kepulauan Sitaro, mengindikasikan sejumlah permasalahan yang berkenaan dengan keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir. Untuk menuntun penelaahannya dalam kebutuhan penelitian ini di ungkapkan dalam bentuk pertanyaan yaitu:

1) Bagaimana model geometrik terumbu, model tingkat pemanfaatan perikanan tekanan rendah (MSY0.1) dan tinggi (MSY0.5) dapat menjawab kebutuhan

pemanfaatan ruang pada suatu Kawasan Konservasi dan mendukung keberlanjutan pengelolaan perikanan tangkap?

2) Bagaimana bentuk, ukuran dan luas Kawasan Konservasi Laut dalam penerapannya untuk kawasan perikanan tangkap? Faktor>faktor apakah yang mendukung kawasan perikanan tangkap di dalam suatu Kawasan Konservasi?

.3 ,4,#! ! &-&#!

Tujuan umum dari penelitian ini adalah melahirkan suatu kerangka konsep tentang model perencanaan perikanan tangkap pada suatu kawasan konservasi laut dengan menggunakan konsep spasial yang terencana dan terstruktur, dimana dapat menjawab akar permasalahan yang sudah dirumuskan di atas. Secara khusus penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1) Menganalisis kawasan perikanan tangkap dan kawasan konservasi laut melalui pemetaan komponen>komponen biofisik ( ) pulau kecil khususnya perikanan terumbu karang berbasis geometri terumbu.

2) Menganalisis kawasan perikanan tangkap dan kawasan konservasi laut melalui simulasi model dengan menyusun skenario>skenario model tingkat pemanfaatan perikanan .

3) Menyusun model kawasan konservasi laut sistematik lewat konsep pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan.

.5 #!0##- ! &-&#!

Penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai arahan dalam penyusunan konsep pengelolaan perikanan tangkap pada satu kawasan konservasi. Sampai saat ini, nelayan tradisional yang memanfaatkan kawasan laut dan pesisir untuk menangkap ikan, ruang geraknya dibatasi oleh zona>zona di kawasan konservasi laut. Zona yang dibuat seperti suatu tembok atau pagar. Sitem zonasi yang sekarang diterapkan akan mudah apabila aplikasinya di lingkungan darat atau terrestrial sedangkan di lingkungan perairan sulit di aplikasikan oleh karena ikan akan bergerak keluar masuk mengikuti sistem dinamika perairan dimana air yang bersifat fluida akan selalu mengalir akibat pengaruh fisik perairan. Aktivitas penangkapan ikan hanya boleh dilakukan diluar zona yang ditetapkan sebagai zona inti, zona ini statis tidak dengan asumsi bahwa ikan yang ditangkap nelayan juga tidak diam, melainkan bergerak ( ) ke daerah lain. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat membuat suatu model perencanaan perikanan (khususnya perikanan tangkap) di

kawasan konservasi lewat pendekatan ekologi ( ) dan sosial

untuk berkegiatan menangkap ikan khususnya di zona>zona khusus. Konsep zonasi yang direkomendasikan dari penelitian ini adalah konsep yang dinamik dimana, terdapat perpaduan teknologi dan pengetahuan tradisional (

) nelayan yang dikomparasi menjadikan suatu konsep pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan di kawasan konservasi laut.

.6 #!('# &'&

Dalam rangka memecahkan masalah analisis model perencanaan kawasan perikanan berbasis konservasi di Kabupaten Kepulauan Sitaro dirumuskan kedalam kerangka pikir sebagai berikut:

1) Skema dasar penelitian yang terdiri atas latar belakang, masalah, tujuan dan manfaat penelitian;

2) Skema landasan teori berpijak pada beberapa dasar teori dimana mengikuti trend penelitian yang ada yaitu: tinjauan mengenai perikanan tangkap di kawasan konservasi laut, perikanan berkelanjutan (konsep

) dan sistem informasi spasial sebagai konsep penilaian suatu kawasan konsevasi laut yang sejalan dengan keberlanjutan sumberdaya ikan;

3) Skema “model perencanaan kawasan perikanan berbasis konservasi di Kabupaten Kepulauan Sitaro ” melalui pendekatan spasial sebagai “alat” di dalam membahas keseluruhan prosedur penelitian, kemudian iterasi selanjutnya adalah sebagai berikut:

(1) Langkah pertama, pendekatan secara ekologis yaitu: melakukan pengumpulan data bio>fisik dan sosial ekonomi sumberdaya hayati yang ada di wilayah pesisir yaitu konsep survei

klasifikasi morfologi terumbu ( ) (Morri

2004; Deshmukh 2005; Masselink 2007; dan

Rovere . 2010) dan (Olenin & Ducrotoy 2006; Bianchi 2007). Kemudian secara berurutan di analisis pengembangan model dan skenario dari hasil pengumpulan data lapangan (

alamiah lokasi penelitian dengan model yang akan di bangun, dari proses inilah pembuatan dan imlementasi pengelolaan perikanan berbasis ekosistem akan tergambar (Garcia 2003; Polidoro . 2012).

(2) Langkah kedua, membuat skenario model perikanan lestari dengan pendekatan MSY tekanan perikanan rendah (MSY0.1)

dan MSY tekanan perikanan tinggi (MSY0.5) di dalam

mendukung pengambilan keputusan taktis perencanaan kawasan perikanan tangkap (Gavaris 2009; Toonen . 2011).

(3) Langkah ketiga, model spasial dengan perangkat lunak ArcView 3.3 software Marxan dan CLUZ (Ball dan Possingham 2000; Barmawi dan Dermawan 2007; Klein . 2009). Skenario penetapan model simulasi dengan menetapkan konservasi dan fitu sosial>ekonomi dapat memberikan bantuan dalam menentukan daerah konservasi secara sistematik berdasarkan data dan skenario perencanaan yang telah

disiapkan (Grantham . 2008; Watts . 2009 dan

. &'#!#! ' #!4,-#!

Isu>isu pembangunan berkelanjutan ( ) saling

berkaitan antara ilmu dan teknologi telah berkembang sejak lama (Clark & Dickson 2003). Oleh Hilborn (2007) dalam artikel berjudul

< 9 bahwa lebih seabad masalah

berkelanjutan di Johannesburg pada tahun 2002 mendeklarasikan bahwa; samudera, laut, pulau dan wilayah pantai merupakan satu komponen terpadu dan essensial dari ekosistem bumi yang sangat penting bagi ketersediaan pangan global yang aman untuk menjaga kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan ekonomi banyak negara, terutama di negara>negara berkembang. Memastikan pembangunan samudera yang berkelanjutan, membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang efektif, termasuk pada tingkat global dan regional, diantara badan>badan yang ber>kepentingan dan tindakan>tindakan di segala tingkatan (WSSD 2002).

Pola pembangunan berkelanjutan tidak dipahami sebagai kembali kepada pola lama tradisional atau ke era sebelum industrialisasi, tetapi pola ini tetap berbasis pada keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dengan dasar bahwa pertumbuhan dan berbagai aktvitas ekonomi memiliki lingkungan yang kemampuan daya dukungnya terbatas (Djakapermana 2010). Dengan dasar seperti ini oleh Widodo & Suadi (2006) merujuk bahwa pembangunan berkelanjutan akan memiliki implikasi ganda yaitu: (1) pentingnya membangun ekonomi dengan pertumbuhan yang sehat untuk kesejahteraan dan (2) secara bersamaan juga harus melindungi kualitas lingkungan.

Pemantauan atas bentuk baru ini perlu dilakukan secara ketat untuk mengetahui dan menilai berhasi atau tidaknya pelaksanaannya dan mendorong pencapaian sasaran yang telah ditentukan (Djakapermana 2010). Penilaian difokuskan pada keberhasilan ketiga aspek terkait yang tak terpisahkan, yakni aspek social,ekonomi dan lingkungan (Munasinghe 2010). Munasinghe menggambarkan ketiga aspek penopang pembangunan berkelanjutan tersebut dalam suatu segitiga mobius yang disajikan pada Gambar 2.

Munasinghe (2010) dan Djakapermana (2010) menjelaskan bahwa prinsip> prinsip keberjanjutan ada tiga (3) yaitu: (1) menghargai integritas ekologi dan warisan budaya lingkungan manusia (dimensi lingkungan); (2) pemuasan terhadap kebutuhan manusia melalui efisiensi pemanfaatan sumberdaya (dimensi ekonomi); dan (3) konservasi dan pengembangan manusia dan potensi sosial

(dimensi sosial budaya). Dalam Science Daily yang berjudul

(http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100211141134.htm), bahwa ada satu kekhawatiran dari badan dunia tersebut mengenai ketidakberlajutan pangan di laut, oleh karena itu peningkatan pemahaman tentang di laut menjadi isu global dalam mempertahankan keberlanjutan sumberdaya perikanan di dunia.

#/*# , +# / *&,% ,!%, 7,!%, ) /*#!(,!#! * ' #!4,-#!

(Munasinghe 2007)

Dalam satu argument oleh pakar ekonomi lingkungan Prof Martin D Smith

dari ! ? B ' 8 memberi catatan bahwa

Oleh Charles (2001), pembangunan berkelanjutan (Gambar 3) dapat dilihat

di dalam beberapa aspek yaitu: (1) : memelihara

keberlanjutan stok/biomass sehingga melewati daya dukungnya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas ekosistem sebagai perhatian utama; (2)

5 : memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan pelaku

perikanan pada tingkat individu. Mempertahankan atau mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi merupakan perhatian keberlanjutan;

(3) : keberlanjutan kesejahteraan dari sisi komunitas atau

masyarakat haruslah menjadi perhatian pembangunan perikanan yang

berkelanjutan; (4) : menyangkut pemeliharaan aspek

finansial dan administrasi yang sehat sebagai prasyarat ketiga pembangunan perikanan.

Keberlanjutan dan ketidakberlanjutan (Bode & Whintle 2009) di dalam pengelolaan perikanan adalah sebuah sistem yang saling mengkait, memberikan sinyal bahwa pengelolaan sumberdaya perikanan cukup rumit bila di bandingkan dengan pengelolaan sumberdaya alam lainnya terutama yang bersifat terrestrial (Kay dan Alder 2005). Dengan demikian, oleh OECD (2011) pengelolaan perikanan memerlukan rencana yang baik dan harus disetujui dan didukung oleh

segenap (pemangku kepentingan). Dengan melibatkan seluruh

terbuka, kesenjangan sosial>ekonomi, dan kemiskinan (Charles 2001; Lam & Pauly 2010).

#/*# 3 &%- / ) &'#!#! * ' #!4,-#! 8 2# % 9

. #$#%#! !% +#%&

seharusnya melindungi lebih dari 20 % (Stevens . 2006) atau 10 – 30 % (Rodwell 2002; Halpern . 2010), namum kesepakatan tentang seberapa besar habitat yang harus dilindungi keanekaragaman hayati lautnya dalam menjamin konektivitas ekologi belum ada (Eagles . 2002). Salah satu contoh KKL yang dibentuk untuk menjamin konektivitas ekologi antar KKL adalah KKL

+ > yang meliputi 10 KKL dengan perbedaan habitat yang

beranekaragam (http://www.worldwildlife.org/what/wherewework/gulfofca/). Pengertian KKL sebagai terjemahan resmi dari " 7

(MPA) diadopsi dari IUCN ($ ? > '

(Boitani 2008; Toropova 2010), KKL dibagi kedalam beberapa

kategori yang dapat disetarakan dengan jenis KKL di Indonesia, definisi kategori tersebut adalah sebagai berikut: Kawasan Konservasi Laut adalah perairan pasang surut termasuk kawasan pesisir dan pulau>pulau kecil, termasuk tumbuhan dan hewan di dalamnya, serta termasuk bukti peninggalan sejarah dan sosial budaya di bawahnya, yang dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif, baik dengan melindungi seluruh atau sebagian wilayah tersebut. Ward & Evans (2001) mendefinisikan Kawasan Konservasi Laut adalah suatu wilayah di laut dengan batas geografis yang tegas dan jelas, ditetapkan untuk dilindungi melalui perangkat hukum atau aturan mengikat lainnya, dengan tujuan konservasi sumberdaya hayati dan kegiatan perikanan yang berkelanjutan di sekitar (luar) wilayah KKL.

Kawasan konservasi laut sering dianggap sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi konservasi keanekaragaman hayati (Van Teffeelen & Moilanen 2008). Namun kawasan konservasi laut juga dapat memainkan peran penting di dalam pengelolaan perikanan dan pariwisata (Baker 2000). Selama ini, manfaat perikanan dan pariwisata dipandang sebagai hasil samping dari pelestarian keanekaragaman hayati (Villa . 2002), namun para ilmuwan dan manajer akhir>akhir ini mengubah cara pandang tersebut dengan memberikan penekanan pada manfaat kawasan konservasi laut (Lowry . 2009). Kawasan konservasi laut memungkinkan dikembangkan lewat langkah>langkah pengelolaan yang sesuai dengan kondisi setempat (Gaines . 2010b). Langkah>langkah

peraturan tentang sarana tangkap dan izin bagi operator di bidang industri pariwisata (Eagles 2002; Helpern & Warner 2003) dan tidak bersifat khas daerah (Robert 2001). Kawasan konservasi laut memungkinkan dilakukan pemanfaatan secara khusus untuk kawasan>kawasan tertentu dan melakukan pelarangan terhadap pemanfaatan serupa untuk wilayah>wilayah disekitarnya (Klein 2008). Misalnya, larangan penangkapan dapat dilakukan di wilayah> wilayah pemijahan (Planes 2009; Pelc 2010), penangkapan dengan alat tangkap sederhana (ISRS 2004) masih dapat diijinkan untuk dilakukan di kawasan>kawasan di sekitar wilayah pemijahan tersebut (White 2006;

Licuanan 2008).

Oleh The Nature Conservancy (2003) menginformasikan bahwa aplikasi Kawasan Konservasi Laut sebagai alat ukur pengelolaan perikanan tangkap lebih memungkinkan untuk menggantikan metode sebelumnya karena beberapa alasan: (1) wilayah yang dilindungi relatif lebih terbatas sehingga pengawasan dan penegakan hukum lebih memungkinkan untuk dilakukan; (2) Kawasan Konservasi Laut menjadi penyedia sumberdaya ikan bagi wilayah di luarnya yang mengalami tangkap lebih; dan (3) lebih memberikan kepastian bagi keberlanjutan ketersediaan sumberdaya jika wilayah di sekitarnya mengalami deplesi sumberdaya karena mengalami tekanan penangkapan yang berlebihan. Dengan demikian, KKL bisa menjadi alternatif solusi bagi kegagalan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di Indonesia (Dermawan 2007; Dermawan & Mulyana 2008).

.3 #! #$#%#! !% +#%& #,- #! &'#!#! #!('#)

Khusus untuk kepentingan perikanan berkelanjutan, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Kawasan Konservasi Laut bermanfaat bagi usaha penangkapan ikan di wilayah sekitarnya (Gell & Roberts 2002; Gell & Roberts 2003; Ward & Hegerl 2003; Wiadnya . 2005; Green 2007; Mora 2009). Laporan dari Gell & Roberts (2002) membuktikan keberhasilan KKL terhadap perikanan di sekitarnya yang didapat dari 16 kasus Kawasan Konservasi Laut pada berbagai negara. Robert . (2001) menyatakan bahwa hasil tangkapan nelayan artisanal meningkat 46 – 90% setelah penerapan Kawasan Konservasi Laut selama 5 tahun. Mumby dan Harborne (2010), dalam riset mereka di Laut Karibia melihat kemampuan penutupan kembali terumbu karang yang secara signifikan akan memproduksi kelimpahan ikan di kawasan tersebut.

2004). Bagaimanapun negara>negara pantai di dunia sekarang merasa bahwa pentingnya melakukan pengelolaan secara bertanggung jawab lingkungan laut termasuk pemulihan suberdaya perikanan dan perlindungan sumberdaya hayati (Roberts . 2004).

The Nature Conservancy (2003), Kawasan Konservasi Laut yang terlindungi dengan baik, secara ekologis akan mengakibatkan beberapa hal berikut terkait dengan perikanan: (1) habitat yang lebih cocok dan tidak terganggu untuk pemijahan induk; (2) meningkatnya jumlah stok induk; (3) ukuran ( & ) dari

stok induk yang lebih besar; dan (4) dan hasil reproduksi lebih banyak. Sebagai akibatnya, terjadi kepastian dan keberhasilan pemijahan pada wilayah Kawasan Konservasi. Keberhasilan pemijahan di dalam wilayah Kawasan Konservasi Laut dibuktikan memberikan dampak langsung pada perbaikan stok sumberdaya perikanan di luar wilayah Kawasan Konservasi Laut (Gell & Robert 2002; PISCO 2002). IUCN (2008) bahwa peran Kawasan Konservasi Laut adalah melalui: (1) ekspor telur dan larva ke luar wilayah KKL

yang menjadi wilayah nelayan; (2) kelompok ; (3)

penambahan stok yang siap ambil di dalam wilayah penangkapan. Indikator keberhasilan yang bisa dilihat adalah peningkatan hasil tangkapan nelayan di luar kawasan konservasi setelah beberapa saat setelah dilakukan penerapan KKL secara konsisten. Seberapa jauh efektivitas Kawasan Konservasi Laut mampu memenuhi fungsi (peran) tersebut akan sangat tergantung pada pembatasan yang diterapkan pada kegiatan perikanan dan jenis pemanfaatan lainnya, model, bentuk maupun posisi/letak wilayahnya, khususnya ukuran zona/wilayah yang dijadikan

perlindungan ( ) dibandingkan dengan zona pemanfaatan

(penangkapan).

ukuran ikan yang lebih besar, dan komposisi spesies yang lebih alami (27 studi ditinjau dalam Roberts & Hawkins (2000). Pembuktian ilmiah sekarang sedang dikembangkan untuk mengetahui manfaat komersial dari KKL (3 studi ditinjau dalam Roberts & Hawkins (2000). Roberts . (2001) melaporkan bahwa sebuah jejaring terdiri dari 5 KKL yang berukuran kecil di St. Lucia diketahui telah meningkatkan hasil tangkapan nelayan tradisional antara 40 dan 90%, sementara KKL di Merrit Island National Wildlife Refuge (Florida) telah meningkatkan persediaan jumlah dan ukuran ikan bagi pemancing rekreasional di perairan sekitarnya sejak tahun 1970an. Setelah mempelajari pengaruh KKL terhadap perikanan lobster di Selandia Baru (Kelly 2000) bisa disimpulkan bahwa emigrasi dari lobster ke dalam wilayah penangkapan di sekitarnya menurunkan kerugian jangka panjang yang akan diderita oleh nelayan lokal dari hilangnya kesempatan menangkap lobster.

Mekanisme peningkatan biomasa dan ukuran individu ikan>ikan ekonomis penting di dalam kawasan larang>ambil dapat memberikan manfaat bagi perikanan komersial di sekitarnya melalui (Roberts & Hawkins, 2000; Robert . 2002; Fogarty . 2007): (1) 5 , penyebaran ikan muda dan dewasa dari dalam

kawasan larang>ambil ke wilayah perikanan di sekitarnya, (2) ekspor telur dan/atau larva yang bersifat planktonik dari wilayah larang>ambil ke wilayah perikanan di sekitarnya dan (3) mencegah hancurnya perikanan tangkap secara keseluruhan jika pengelolaan perikanan di luar kawasan larang>ambil mengalami kegagalan.

Selain itu, Roberts & Hawkins (2000) menyatakan bahwa seringnya kecenderungan nelayan untuk memfokuskan kegiatan penangkapan di dekat wilayah perlindungan (C C) menunjukan bukti manfaat dari kawasan

telah dilakukan berbagai penelitian di beberapa Negara (Leisher . 2007), antara lain: peningkatan produksi telur di dalam Kawasan Konservasi Laut hingga 10 kali lipat, kelimpahan jumlah ikan di dalam Kawasan Konservasi Laut hingga 2 sampai 9 kali lipat, peningkatan ukuran rata>rata ikan di dalam Kawasan Konservasi Laut antara 33 – 300 %, peningkatan keanekaragaman spesies di dalam Kawasan Konservasi Laut antara 30 – 50 %, dan peningkatan hasil tangkapan ikan di luar cagar alam antara 40 – 90 %.

Secara tidak langsung, kawasan konservasi perairan dapat memberikan sumbangan yang cukup besar bagi perekonomian setempat dengan cara membuat wilayah tersebut menarik sebagai tujuan ekowisata (UNEP 2009). Misalnya, di Wakatobi National Park, Operation Wallacea menawarkan kombinasi riset dan wisata bawah air, yang memberikan sumbangan besar bagi perekonomian masyarakat di pulau Hoga (Smith 2009). Di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat setiap turis yang akan melakukan wisata selam diwajibkan membayar kepada pemerintah daerah, dan pendapatan ekstra ini mendorong pemerintah daerah untuk membentuk jaringan Wilayah Perlindungan Laut yang dapat menjaga kelestarian terumbu karang di Raja Ampat (Mangubhai 2008).

.5 &%- / !0 /#%& ( #0&% ) ! !-,#! #$#%#! !% +#%&

#,-Proses perencanaan Kawasan Konservasi telah mengalami perubahan baik di darat maupun di laut, proses ini dilakukan melalui perencanaan Kawasan Konservasi yang sistematik (Possingham . 2000). Perencanaan Kawasan Konservasi yang sistematik ini berfokus pada lokasi, disain dan managemen kawasan lindung yang secara komprehensif menampilkan biodiversitas setiap wilayahnya (Mace . 2010). Dalam menentukan daerah konservasi, daerah perencanaan potensial yang luas, maka banyak kemungkinan daerah yang akan dipilih sebagai daerah konservasi. Proses pemilihan tersebut merupakan suatu sistem (proses) yang memenuhi kriteria ekologis dan sosial ekonomi suatu

Kawasan Konservasi. Marxan ( ) ! ? 8

7 0 dalam hal ini dapat memberikan bantuan dalam menentukan daerah

mencoba berbagai skenario perencanaan kawasan yang berbeda dan melihat hasilnya. Dari hasil tersebut perencana dapat memilih skenario terbaik untuk perencanaan kawasan konservasi.

Perangkat lunak Marxan pada mulanya adalah produk dari desertasi Ph.D Ian Ball (2000) dengan supervisi Prof. Hugh Possingham. ; '

> /;'>0 ?> % mendanai sebuah proyek dimana Ian Ball

mengintegrasikan dengan Arcview. adalah perangkat lunak

perencanaan konservasi terestrial yang merupakan ekstensi program siman berbasis Fortran 77. Siman merupakan program yang ditulis oleh Departemen Matematika Terapan, Universitas Adelaide dengan dana 8 7

/870. Marxan dikembangkan sebagai sebuah produk pengembangan Spexan

untuk memenuhi kebutuhan + % ) " 7

(GBRMPA). Kemudian ? ' 9 turut mendanai dalam

pengembangan Marxan selanjutnya dan memberikan masukan teknis dalam

penerapan perangkat lunak ini dalam Proyek ) " .

Kemudian ; ' > 8 7 menjadi

nara sumber selama pengembangan dan sharing perangkat lunak ini. Basis dari analisis Marxan ini adalah model ekosistem (Meerman 2005). Sebuah ekosistem merupakan tempat yang sangat kompleks dimana organisme hidup dengan lingkungan fisiknya, dan ekosistem juga merupakan tempat interaksi antar organisme serta interaksi organisme dengan lingkungan. Dalam hal ini ekosistem dipresentasikan secara spasial melalui peta – peta konservasi.

Suatu perlu dibuat untuk membatasi area yang akan

dianalisis atau akan dibuat perencanaan konservasinya karena tidak semua area yang ada pada setiap peta – peta konservasi tersebut dipergunakan. "

dapat berdasarkan pada batas alamiah, batas administrasi atau berdasarkan

lunak untuk daerah terestrial yang telah dikembangkan sebelumnya yaitu Spexan. Marxan didesain untuk melakukan prosesnya secara otomatis, sehingga desainer wilayah konservasi dapat mencoba berbagai skenario dan melihat seperti apa hasilnya nanti (Meerman 2005). Perangkat lunak Marxan ini bekerja

menggunakan . 7 tersebut memiliki

prinsip kerja yang terbagi menjadi tiga langkah yaitu ,

, dan . Ketiga langkah dari

berfungsi untuk mencari nilai yang paling rendah. Sehingga langkah tersebut dapat dianalogikan seperti sebuah robot yang melakukan misi pencarian permukaan yang paling rendah di suatu daerah. Robot yang memiliki empat lengan tersebut diturunkan untuk mengukur tinggi permukaan secara langsung. Kemudian apabila daerah yang diukur oleh lengan robot memiliki permukaan lebih rendah daripada permukaan dibawah badan robot itu maka robot akan bergerak menuju permukaan yang diukur oleh lengan robot yang memiliki tinggi permukaan lebih rendah, langkah tersebut disebut dengan

. Namun langkah ini masih memiliki kelemahan yaitu, robot tidak dapat bergerak ke permukaan yang tinggi dahulu untuk kemudian menemukan daerah yang permukaannya lebih rendah. Untuk mengurangi kelemahan tersebut robot diperintahkan mundur terlebih dahulu setelah mendarat dan belum jauh melangkah untuk mendapatkan dasar lembah yang baru, langkah ini disebut

dengan . Langkah terakhir di dalam algoritma

yaitu , langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan untuk bertemu dengan daerah yang permukaannya lebih rendah dengan

mengulangi langkah dan , langkah ini

#/*# 5 #!('#27 #!('#2 # :#!

Keterangan gambar:

Proses dapat dijelaskan secara analogi digambarkan sebagai berikut (Steinback & Klein

2008):

a) Sebuah robot mencari kehidupan di Planet Mars dengan asumsi adalah kehidupan yang paling

mungkin berada di daratan rendah. Masalah untuk menemukan daerah letaknya terendah di Planet Mars dengan robot, mirip dengan masalah mencari himpunan yang paling efisien di kawasan konservasi (dengan meminimalkan fungsi tujuan). Dalam kedua masalah ini, ada banyak alternatif .

b) Jadi, bagaimana robot menemukan daerah dataran terendah? Ukur ketinggian tanah langsung di

bawah tubuh robot. Secara acak lengan robot akan memilih dan mengukur ketinggian tanah.

c) Jika tanah di bawah lengan lebih rendah dari dasar robot, kemudian robot bergerak ke titik

diukur dari lengannya.

d) Tapi, ini adalah strategi yang keliru, karena berada di dasar area

e) Robot bisa terperangkap di dasar area. akan bekerja di sekitar masalah ini

karena dengan menggunakan .

f) % , lebih sering terjadi pada awal proses

g) Banyak pengulangan (dalam hal ini, banyak robot mendarat di seluruh Planet Mars)

.6 ! '-&+&-#% ), #%& #$#%#! !% +#%&

#,-Kawasan Konservasi Laut dapat di rancang untuk meningkatkan upaya> upaya pelestarian keanekaragaman hayati, meningkatkan hasil perikanan dan melindungi khususnya spesies yang rentan terhadap degradasi lingkungan (Palumbi . 2003). Efektivitas penyelenggaraan Kawasan Konservasi Laut tergantung dari keberadaan dari luasan kawasan tersebut berdasarkan kriteria ekologis (Halpern & Warner 2003). Hal ini berlaku di Kawasan Konservasi yang memberikan input berkesinambungannya pengelolaan perikanan terhadap produksi sehingga menambah nilai ekonomis Kawasan Konservasi (Palumbi 2003), hal ini akan berdampak pada adanya pemberlakuan untuk membatasi aktivitas penangkapan di kawasan tersebut (Turpie . 2006). Meskipun telah banyak penelitian yang merujuk kesuksesan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut sebagai daerah penangkapan (Ward & Hegerl 2003; Sunde & Isaacs 2008) akan tetapi informasi mengenai sebaran larva yang berperan di dalam siklus hidup ikan dan daerah penangkapan ikan belum banyak tersedia (Jones . 2007).

Meningkatnya keragaman, intensitas dan dampak pertumbuhan manusia di laut (Jones 2007), kemungkinan akan mengurangi potensi konektivitas antar populasi dimana akan terjadi penurunan jumlah populasi dan meningkatnya fragmentasi. Ini berarti bahwa ketahanan hidup suatu spesies tergantung pada tingkat penyebaran suatu spesies (Kinlan & Gaines 2003). Seperti yang di gambarkan oleh Shanks (2003), dinamika air laut yang ekstrem terhadap proses penyebaran larva di lautan akan menyebabkan sebaran larva dari beberapa meter dari tempat pemijahannya menjau ratusan kilometer menjauhi daerah pemijahan. Spesies dengan kemampuan penyebaran yang luas mungkin kurang rentan terhadap kepunahan global, disisi lain spesies dan penyakit dengan potensi sebaran yang luas menimbulkan ancaman secara global lebih besar terhadap keanekaragaman hayati laut. Masalah yang dihadapi sekarang adalah bahwa sebenarnya jarak penyebaran larva sudah tangkap lebih, terancam dan atau spesies invasis jarang diketahui (Jones 2007). Sementara teknologi baru mengarah kepada penemuan>penemuan penting menyangkut skala penyebaran (Thorrold . 2002; Palumbi . 2003; Levin 2003) sampai sekarang belum diketahui sedangkan informasi yang berhubungan dengan manajemen sudah terinformasi dengan baik (Sale . 2005).

mengatasi ancaman utama kerusakan masiv yang dilakukan oleh manusia dan alam (Jones . 2007).

Kawasan Konservasi Laut, mungkin terbatas manfaatnya dimana masih adanya kerugian dan fragmentasi habitat di laut, polusi dan perubahan ilkim ikut berkontribusi pada degradasi keanekaragaman hayati di laut (Jameson . 2002; Aronson & Precth 2006). Juga, apabila Kawasan Konservasi Laut hanya menghasilkan pindahnya daerah>daerah potensi penangkapan (Hillborn

2004; 2006), potensi dan manfaat perlindungan keanekaragaman hayati di dalam Kawasan Konservasi Laut bisa terpenuhi, akan tetapi potensi kenakeragaman hayati yang ada di luar Kawasan Konservasi mengalami kerusakan (Jones . 2007). Dalam beberapa situasi, rancangan jejaring Kawasan Konservasi untuk manajemen perikanan dan konservasi keanekaragaman hayati memiliki tujuan yang berbeda. Ukuran optimal untuk Kawasan Konservasi keanekaragaman hayati cenderung ukurannya lebih besar dari Kawasan Konservasi yang dirancang untuk melindungi stok ikan dan meningkatkan rekrutmen penangkapan ikan yang berdampingan (Hastings & Botsford 2003). Kawasan Konservasi Laut yang arealnya luas mungkin ideal untuk keanekaragaman hayati karena mencakup lebih banyak spesies, tetapi masih dapat membatasi stok ikan untuk di bawah tingkat lestari. Sedangkan daerah konservasi yang luasannya kecil lebih menyediakan ’’payung” pelindung bagi keanekaragaman hayati spesies yang menetap dan belum tentu memberikan perlindungan yang efektif untuk spesies yang memiliki mobilitas tinggi (Hilborn . 2004; Nardi . 2004). Jones (2007) dalam merancang suatu Kawasan Konservasi yang perlu diperhatikan adalah rentangan sebaran dari spesies>spesies yang berperan di kawasan yang nantinya direncanakan.

James . 2002) dan model metapopulation (Armnsworth 2002; Hastings & Bosworth 2006).

.; !- ( #%& &< !-# 4# &!( #$#%#! !% +#%& #,- #!

!( ##! &'#!#! #!('#)

Eksploitasi sumberdaya perikanan yang tidak terkontrol mengakibatkan kehancuran ekosistem pesisir dan laut, terlebih di pulau>pulau kecil. Oleh Indrajaya . 2011 dalam buku mereka berjudul “Integrasi Horizontal Jejaring Kawasan Konservasi Perairan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap”, mengurai secara detail bagaimana mengintegrasikan suatu kawasan konservasi yang bisa disandingkan dengan suatu pengelolaan perikanan tangkap. Tidak mudah mensinergikan konsep tersebut, apalagi terjadi egoisme antar sektor yang sudah membudaya di dalam birokrasi kita. Wacana penggabungan antara jejaring Kawasan Konservasi Laut (KKL) dengan pengelolaan perikanan di Indonesia tidak terlepas dari beberapa isu global perikanan yaitu: (1) menurunnya hasil tangkapan di seluruh dunia; (2) terlalu banyak nelayan sedangkan ikan dan kerang>kerangan di laut makin menipis; (3) permintaan pasar yang tinggi dan (4) ketidakmampuan ilmuwan, manajer dan politikus untuk berbuat banyak dari dampak makin menurunnya sumberdaya ikan (Pearce 2002 Indrajaya

. 2011).

Kepedulian terhadap isu tersebut tidak lagi menjadi isu yang dinyatakan oleh satu sektor (perikanan) atau oleh media lokal maupun nasional, tetapi paper ilmiah di jurnal bergengsi di tingkat international, seperti dan '

(Myers & Worm 2003; Worm . 2009). Penangkapan berlebih atau D 5 B sudah menjadi kenyataan pada berbagai perikanan tangkap di dunia

( ) dimana oleh Restrepo . 1998 menjelaskan tahapan prinsip kehati>hatian yaitu:

(1) Pandangan kedepan yang bijaksana

(2) Mempertimbangkan sesuatu yang tidak pasti/tidak diketahui dengan menjadi lebih konservatif

(3) Pembentukkan kerangka hukum/sosial untuk perikanan, termasuk aturan kontrol akses, pelaporan data, perencanaan dan manajemen proses

(4) Pelaksanaan tindakan sementara untuk menjaga sumberdaya sampai manajemen rencana selesai dilaksanakan

(5) Menghindari hasil yang tidak diinginkan/tidak diterima seperti eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya, kelebihan panenan, hilangnya keanekaragaman hayati dan dislokasi sosial ekonomi masyarakat

(6) Spesifikasi tujuan yang jelasuntuk pengelolaan target operasional (7) Evaluasi calon kawasan

(8) Kampanye tata cara pelaksanaan, pemantauan dan penegakan

Erogette & Egouchi 2011 mendisain suatu Kawasan Konservasi berbasis ekosistem dengan pendekatan kehati>hatian pada basis model yang mereka kembangkan adalah berdasar pada tujuan manajemen itu sendiri. Konsep ini

dengan mengacu pada . Habitat yang dipakai sebagai

adalah lumba>lumba ( ). Pierce (2006) mendata bahwa keberadaan kawasan konservasi di seluruh dunia adalah sebesar 1% dari total

kawasan yang ada, sehingga perlu tersedia konservasi

biodiversitas/keanekaragaman, penganggaran jangka panjang untuk menjaga keseimbangan sumberdaya di laut dan pengelolaan dapat dilakukan secara

bersamaan. Worm . 2009 dalam * menyatakan bahwa E;

E

.= ! &-&#!7 ! &-&#! #2, , >#!( +#!

Penelitian>penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ada indikasi bahwa Kawasan Konservasi memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap meningkatnya kelimpahan ikan di kawasan tersebut. Perkembangan ilmu dan teknologi juga tidak terlepas dari pengembangan model perencanaan Kawasan Konservasi Laut. Beberapa penelitian yang terkait adalah seperti yang sudah dilakukan oleh Posingham . 2000, penelitian mereka berjudul , mereka mengembangkan teori konservasi yang di buat oleh Mac Arthur dan Wilson di tahun 1963 yang masih bersifat klasik dan masih banyak kesalahan di dalam mengidentifikasi setiap kawasan yang ada.

Kemudian penelitian yang sama juga di lakukan oleh Rossana di Donato

pada tahun 2008 dengan disertasinya berjudul +$

B & 7

" /! +$ 5

0 melakukan

beberapa teknik algoritma untuk menentukan suatu Kawasan Konservasi yang tepat di pulau>pulau kecil laut Mideterania (Italy). Teknik yang dipakai adalah penetapan daerah konservasi lewat sekuen logis berbasis komputer yaitu

MARXAN ( ) ! ? 8 7 .

Keberhasilan di Filipina di dalam mengelola jejaring Kawasan Konservasi Laut seperti yang di laporkan oleh Castilo . (2004); Licuanan (2006) dan Alino (2007) tentang pengelolaan Kawasan Konservasi lebih khusus jejaringnya dengan pendekatan spasial, sosial ekonomi dan hidrodinamika. Sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan Kawasan Konservasi. Pendekatan yang mereka lakukan bedasar pada teori “ 8 ”, konsep awalnya

adalah bahwa jumlah nelayan meningkat maka stok berkurang, nelayan akan mencari ikan target besar namun dengan berjalannya waktu nelayan akhirnya menangkap ikan lebih kecil karena stok ikan mengalami penurunan. Proses ini oleh Gareth Hardin sebagai , karena pasokan tidak dapat lagi mengatasi permintaan. Untuk mencegahF G tersebut, ada beberapa solusi

membatasi usaha nelayan dalam menangkap ikan atau privatisasi lahan pesisir, akan tetapi hal ini tidaklah mudah menurut mereka, hal yang terutama adalah berlatih transparan dalam pengambilan keputusan dan penegakan hukum di dalam penglolaan perikanan di Kawasan Konservasi. Filipina sendiri dalam "

9 > , pada setiap kota pesisir di wajibkan untuk menetapkan setidaknya

15% (limabelas persen) dari luas total pantainya untuk ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Laut. Kawasan Konservasi Laut secara merupakan alat dalam manajemen perikanan (tropis), akan tetapi sama halnya dengan di Indonesia sendiri beberapa keterbatasan seperti ketidakpastian data dan informasi pendukung berkenaan dengan produksi perikanan.

Kemudian penelitian lain dilakukan oleh Treml . (2008) dalam

tulisannya berjudul 5

yang dilakukan oleh mereka adalah melihat sejauhmana konektivitas antar populasi dengan mengunakan parameter oseanografi untuk melihat keterkaitan antarpopulasi. Penelitian ini adalah

pendekatan baru yang sedang di kembangkan oleh ? H di

kawasan > ; , kajian struktur ruang sebagai jejak larva yang di kaji

dengan algoritma>algoritma pemodelan hidrodinamik dapat menjawab konektivitas antar populasi.

Edward Game (2010), yang juga berasal dari ? H

dan sekarang bekerja di ; ' > Indonesia melakukan

pengembangan model zona dinamis, dimana selama ini di kawasan>kawasan konservasi lebih di kenal dengan zona yang bersifat statis. Edward Game meneliti zona dinamik untuk di terapkan di kawasan konservasi laut.

Demikian juga oleh Roverre . 2010 dengan judul penelitian + 5

" 7 F$ % G

/< '( 0, mereka melakukan pemetaan di kawasan

konservasi Pulau Bergigi dengan mereview kembali zonasi yang ada, dengan mempertimbangkan pembuatan model baru yaitu zona dinamik dalam penetapan zona kawasan konservasi dengan kawasan perikanan.

Di Indonesia oleh Asiningrum (2009), dalam disertasinya berjudul

$ , mesintesa bahwa peran pulau kecil secara geomorfologi pulau akan

berkaitan erat dengan karakteristik biogeofisik pulau kecil, pertumbuhan ekosistem laut dan perikanan pantai. Penelitian ini menjawab bahwa peran tipologi pulau kecil berkontribusi terhadap keberlanjutan pengelolaan perikanan dengan memperhatikan kondisi biogeofisik pulau kecil.

Penelitian>penelitan tentang geomorfologi terumbu karang khusus membahas tentang keterkaitan tipologi habitat terumbu karang dengan bentuk bentang alam sudah banyak dilakukan akan tetapi tersedianya informasi yang berkaitan dengan sifat fisik terumbu dalam penentuan kawasan konservasi masih sangat kurang. Andréfouët & Wantiez (2010) tentang > &

?'8 >A (

: ; < ' > Heyman &

Wright (2011) tentang + 8 <

: " 7 / + !

) ' 0

perlu dilindungi adalah 50 %. Airamé . (2003); Derous (2007), menguji target antara 30%, 40 %, dan 50 % dan Lieberknecht . (2004), membuat kisaran target 10 – 40 %, sedangkan laporan oleh PISCO, "

$ > A , memberikan kisaran antara

3

Metode penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan berbasis spasial. Secara khusus, pengambilan keputusan dengan memanfaatkan sistem informasi geografis sebagai pendukung di dalam suatu kawasan konservasi laut dan perikanan tangkap.

3. '#%& #! #'-, ! &-&#!

Lokasi penelitian di rencanakan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro disingkat dengan Sitaro. Kabupaten Kepulauan Sitaro adalah merupakan Kabupaten baru hasil dari pemekaran Kabupaten Sangihe secara resmi dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro (Gambar 5). Terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Utara dan terdiri dari 47 buah pulau dan 10 pulau di antaranya berpenghuni. Luas total kabupaten ini adalah sekitar 38 501,691ha dengan jumlah penduduk sebanyak 63 355 jiwa (http://www.sulut.go.id/dataweb/sitaro.pdf.) Kabupaten Kepulauan Sitaro juga

termasuk di dalam satu rangkaian 2 8 (WWF 2004;

De Vantier 2005).

Selain pada lokasi kegiatan tersebut, kegiatan penelitian dalam pengolahan dan analisis data di laksanakan di ruang kerja Laboratorium Daerah Penangkapan Ikan, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB. Periode waktu penelitian selama semester Ganjil 2010/2011 hingga Semester Genap 2011/2012, dan kegiatan penelitian lapangan berlangsung selama Februari 2011 – Juni 2011.

3. - !(,/), #! #-#

(1) Peta digital dan analog yang di keluarkan oleh Bakosurtanal berupa

peta rupa bumi Indonesia (RBI), citra Landsat

(http://earthexplorer.usgs.gov/) dan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro.

/.0 Data pasang surut pengamatan mengenai sifat>sifat fisik air laut dan

dinamikanya dilakukan selama pelaksanaan penelitian di lapangan, untuk data pengamatan pasang surut dengan metoda untuk pengamatan sifat dinamika air waktu pendek yaitu selama 14 hari. Hasil untuk pengukuran pasang surut didapatkan konstanta harmonik pasang surut yang kemudian di hitung elevasi pasang surut seperti:

: 7 ; /:7;0, < 7 ; /<7;0 dan

< / <0 Sedangkan nisbah Formzal adalah untuk

menduga sifat dari pasang surut di lokasi penelitian.

(3) Data bathimetri data pengukuran topografi dasar perairan di lakukan dengan menggunakan peralatan>peralatan survei standar dari

$ : A & (IHO) yaitu dengan

menggunakan sebagai alat pemancar gelombang

untuk mendapatkan data kedalaman secara digital,

+ " (GPS) secara melakukan

pencacahan posisi geografi (' dan 8 ), selanjutnya data>

data yang di dapatkan kemudian di ekstrak ke dalam perangkat lunak

Surfer 10.0 untuk dibuat (DEM) 2D atau 3D

disajikan dalam bentuk peta>peta geomorfologi terumbu pulau kecil.

/I0 Data ekosistem terumbu karang, yang di amati adalah bentuk dan tipe

karang alami dengan menggunakan metoda < $ ;

(LIT). Zonasi bentuk dan tipe pertumbuhan karang akan dipetakan

dengan menggunakan + " (GPS) pada setiap

titik pengambilan sampel (transek). Pengamatan ini bertujuan untuk membuat zonasi penentuan tipe substrat yang sesuai, bersamaan dengan pelaksanaan LIT juga di amati kehadiran ikan yang berasosiasi dengan karang. Bentuk>bentuk pertumbuhan karang seperti

#* !&% #! - '!&' ) !(,/), #! #-#

Komponen Metode

Pengumpulan Data

Sumber Data Alat/Bahan yang digunakan

,-,)#! # #!(

8) % !-#%& -,-,)#!9 < $ ; ; " $ ;

Pengukuran langsung J ,9 ,

, Meteran,+ "

(GPS),< ?

K , Perahu

survei

'#! # (

-8%- ' &'#!? )#!4#!(7*

#-*& /#%%# @ 9

< $

;

Pengukuran Langsung FISHBASE,

J 9

Meteran,+ "

(GPS),<

? >

K , Buku

petunjuk

bergambar,Perahu survei

#%#!( ,

,-8 ? ? @

9

7 Pengukuran Langsung Palem Pasang Surut,

Theodolit, GPS, Buku Pencatat, Perahu Survei,

<

# #/#!

#,-8/ - ?'2,%,% # #2 - ,/*,9

% Pengukuran Langsung 8 L@

, GPS, Kompas Geologi, Perahu survei, notebook, meteran

#%& -#!('#)#!

#! #- -#!('#)

> Wawancara & Pengamatan

langsung

GPS, kuesioner, perahu survei

,-,)#! #!( + + > Citra Satelit Citra Landsat, GPS

,-,)#! #/,! Citra Satelit Citra Ladsat,GPS

# #2 !>, + > Wawancara Kuesioner, GPS

# #2 ,/*#7

,/*#

+ > Pengamatan langsung

& Wawancara Perahu survei, GPS

&%2&!( ( ,! 8 # #2 - ,/*,9

+ > Pengamatan langsung

& Wawancara

Perahu survei, GPS

#-# ,'%& '#!

&

Pustaka Wawancara, Dinas Kelautan& Perikanan, BPS Kuesioner, Data digital

,2, /,'##!

#,-! ! > ) ( B

http://coralreefwatch.noaa.gov/ Satellite > 'A77/' A 7 7 0

) ( #0& ! ! Citra radar SRTM

http://eros.usgs.gov/ Citra SRTM () ;

)

serta tipe terumbu seperti dan ,

(5) Data sensus visual ikan, adalah untuk menghitung jumlah dan panjang total ikan ( ), me