KOMUNIKASI PETANI PADA PELATIHAN ADAPTASI

PERUBAHAN IKLIM (CDCCAA)

DI KECAMATAN

PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON

AFNIDA SHOFFATI NOORFAJRIA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Komunikasi Petani pada Pelatihan Adaptasi Perubahan Iklim (CDCCAA) di Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Januari 2016

Afnida Shoffati Noorfajria

AFNIDA SHOFFATI NOORFAJRIA. Komunikasi Petani pada Pelatihan Adaptasi Perubahan Iklim (CDCCAA) di Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon. Dibimbing oleh DJUARA P. LUBIS dan RESFA FITRI

Perubahan iklim merupakan permasalahan global yang terjadi saat ini, dan salah satu dari banyaknya permasalahan yang diakibatkan perubahan iklim adalah masalah pertanian. Petani memiliki kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai panduan dalam kegiatan pertanian. Namun, adanya perubahan iklim membuat mereka harus mampu beradaptasi dengan pola pertanian baru. Mereka diwajibkan untuk mengetahui terlebih dahulu musim tanam yang tepat untuk menghindari gagal panen nanti. Petani juga harus mampu melaksanakan kegiatan mitigasi dan adaptasi agar dapat menangani dampak perubahan iklim pada lahan pertaniannya. Meskipun demikian, para petani yang paling rentan terhadap masalah ini justru tidak memiliki pengetahuan terhadap perubahan iklim, padahal, petani sangat membutuhkan pengetahuan tersebut agar dapat berdaptasi dan terus melakukan usaha taninya meskipun pada musim kemarau.

Untuk alasan tersebut Kementerian Pertanian bekerja sama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency) membuat program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan adaptasi petani dalam menghadapi perubahan iklim bernama CDCCAA (Capacity Development for Climate Change Adaptation in

Agriculture and Other Relevant Sectors). Akan tetapi, suatu program tidak akan

berjalan dengan baik jika tidak ada komunikasi yang baik juga. Petani harus mengerti betapa pentingnya kegiatan mitigasi dan adaptasi, dan seberapa bahayanya perubahan iklim pada sektor pertanian, sehingga, jika petani sudah memiliki pengetahuan tersebut, diharapkan dapat merubah persepsi dan sikap petani terhadap perubahan iklim, sehingga petani ikut serta dalam kegiatan adaptasi. Selain hal tersebut, untuk meningkatkan kapasitas adaptasi petani, penyuluh juga harus tahu apa kebutuhan petani lokal, dan apa permasalahan ilkim pada daerah tersebut, sehingga selain meningkatkan kapasitas adaptif, petani diharapkan menjadi berdaya dan mandiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku komunikasi pada program yang diindikasikan oleh pengetahuan petani tentang perubahan iklim, sikap petani menghadapi perubahan iklim dan kecenderungan petani untuk bertindak setelah pelatihan. Berdasarkan survei dari 50 peserta pelatihan di Kabupaten Cirebon Kecamatan Panguragan, dan analisis SEM diketahui bahwa karakteristik individu berpengaruh signifikan terhadap proses komunikasi program pelatihan CDCCAA, dan faktor kosmopolitas berpengaruh signifikan juga pada perilaku petani terhadap risiko iklim perubahan. Selain itu, proses komunikasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku risiko perubahan iklim, dan penilaian dari pelatihan program tidak berpengaruh secara signifikan juga terhadap proses komunikasi.

AFNIDA SHOFFATI NOORFAJRIA. Communication of Farmers Training Adaptation to Climate Change (CDCCAA) in District Panguragan Cirebon. Supervised by DJUARA P. LUBIS and RESFA FITRI

Climate change is a global problem that occurs at this time, and one of the many problems caused by climate change is the problem of agriculture. Farmers have local wisdom passed down from generation to generation as a guide in farming activities. However, the existence of climate change makes them must be able to adapt to new agricultural patterns. They are required to know in advance the appropriate planting season in order to avoid crop failure later. Farmers also need to be able to implement the mitigation and adaptation activities to could handle the impact of climate change on agricultural land. Nonetheless, the farmers who are figure most susceptible to this problem are precisely not to have such knowledge, actually, farmers really need this knowledge to be able to adapt and continue to do his farming business although in the dry season.

For these reasons the Ministry of Agriculture in collaboration with JICA (Japan International Cooperation Agency) create a training program that is devoted to improving the adaptability of farmers in the face of climate change named CDCCAA (Capacity Development for Climate Change Adaptation in Agriculture and Other Relevant Sectors). However, a program will not run properly if there is not good communication as well. Farmers should understand the importance of mitigation and adaptation activities, and how dangerous climate change in the agricultural sector, so that, if farmers already have such knowledge, is expected to change the perception and attitude of farmers to climate change, so that the farmers participating in the activities of adaptation. In addition, to increase the adaptive capacity of farmers, agricultural extension must also know what the needs of local farmers, and what climate problems in those area, so that besides to increasing the adaptive capacity, farmers are expected to become empowered and independent.

The present study was aimed to evaluate the factors that influence of the communications programs that are indicated by the farmers' knowledge about climate change, the attitude of farmers facing climate change and the farmers tendency to act after the training. Based on the survey of 50 trainees in the Panguragan Subdistrict Cirebon Regency, and SEM analysis it is known that the individual characteristics significantly influence the communication process CDCCAA training program, and cosmopolity factors have also significant influence on the behavior of farmers against the risk of climate change. In addition, the communication process not significantly influence with attitudes to climate change risk, and assessment of training rogram not significantly influence with communication process also.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON

AFNIDA SHOFFATI NOORFAJRIA

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NIM : 1352130091 '

;,

Ketua Proram Studi

Komunkasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan

Tnggal Ujian: 5 Januri 2016

Disetujui oleb

Komisi

Pembimbin-Dketahui o leh

Pl St

Anggota

Tanggal Lulus:

'

1

5

segala karunia-Nya sehingga laporan penelitian ini berhasil diselesaikan. Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2015 sampai dengan Mei 2015 berjudul Komunikasi Pada Pelatihan Petani Terhadap Adaptasi Kerentanan Perubahan Iklim (Program CDCCAA di Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon).

Ungkapan terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada Ibu, adik,

serta segenap keluarga atas do‟a dan kasih sayangnya. Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr Ir Djuara P Lubis,MS dan Dr Ir Resfa Fitri,MPl ST selaku pembimbing tugas akhir, serta Dr Ir Ninuk Purnaningsih,MSi yang telah memberikan saran kepada penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada staf pengajar, serta rekan-rekan Pasca Sarjana Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB. Rasa hormat, penulis sampaikan kepada para petani Desa Panguragan, Desa Kalianyar, serta para penyuluh di BP3K Panguragan yang telah memberikan rasa kekeluargaan dan kepercayaan kepada penulis untuk bersama-sama berdiskusi mengenai permasalahan perubahan iklim pada sektor pertanian, dan bantuannya dalam proses penelitian. Terima kasih juga kepada JICA dan Direktorat Pengelolaan Air dan Irigasi, Kementerian Pertanian yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian pada programnya.

Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat.

Bogor, Januari 2016

DAFTAR ISI

Fakta Mengenai Perubahan Iklim dan Penyebabnya 6

Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian di Indonesia 7

Perubahan Iklim dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial 8

Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim 10

Pengembangan Masyarakat 12

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Terhadap Perubahan Iklim 13

Komunikasi risiko adaptasi kerentanan perubahan iklim 15

Pelatihan Program Capacity Development for Climate Change

Adaptation in Agriculture and other Relevants Sectors (CDCCAA)

21

Validitas dan Reliabilitas Instrumen 31

Pengumpulan Data 32

5 PERILAKU KOMUNIKASI SAAT PELATIHAN PROGRAM CDCCAA DAN HUBUNGANNYA DENGAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

43

Perilaku Komunikasi Saat Pelatihan Program CDCCAA 43

Perilaku Komunikasi Saat Pelatihan Program CDCCAA dan Hubungannya Dengan Karakteristik Individu

44

Perilaku Komunikasi Saat Pelatihan Program CDCCAA dan Hubungannya Dengan Penilaian Terhadap Pelatihan Program

45

6 PERILAKU TERHADAP RISIKO PERUBAHAN IKLIM PELATIHAN PROGRAM CDCCAA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN

CDCCAA dan Hubungannya Dengan Kekosmopolitan Perilaku Terhadap Risiko Perubahan Iklim Pelatihan Program CDCCAA dan Hubungannya Dengan Perilaku Komunikasi Saat Pelatihan Program

54

7 KESIMPULAN DAN SARAN 61

Kesimpulan 61

Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN 67

1 Komunikasi risiko dan adaptasi perubahan iklim 17

2 Komunikasi perubahan iklim yang efektif 18

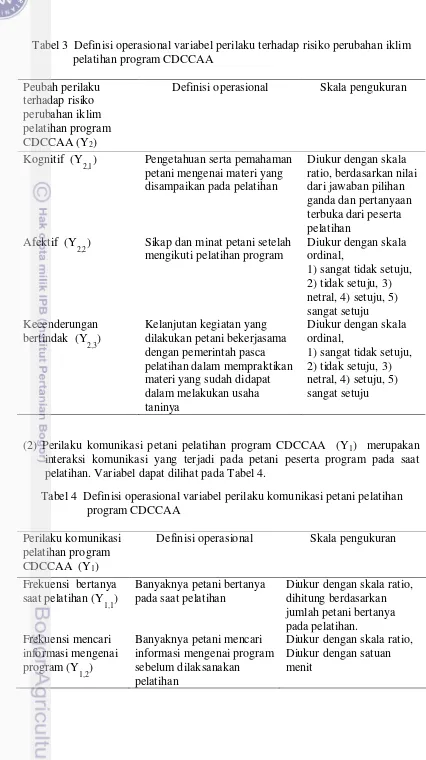

3 Definisi operasional variabel perilaku terhadap risiko perubahan iklim pelatihan program CDCCAA

25

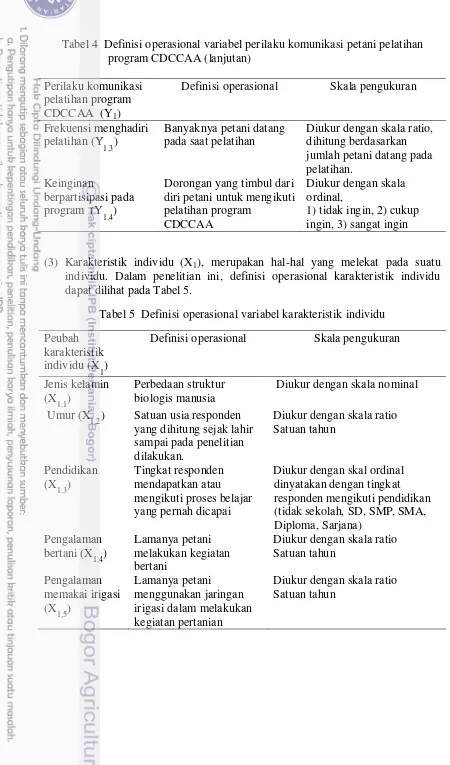

4 Definisi operasional variabel perilaku komunikasi petani pelatihan program CDCCAA

25

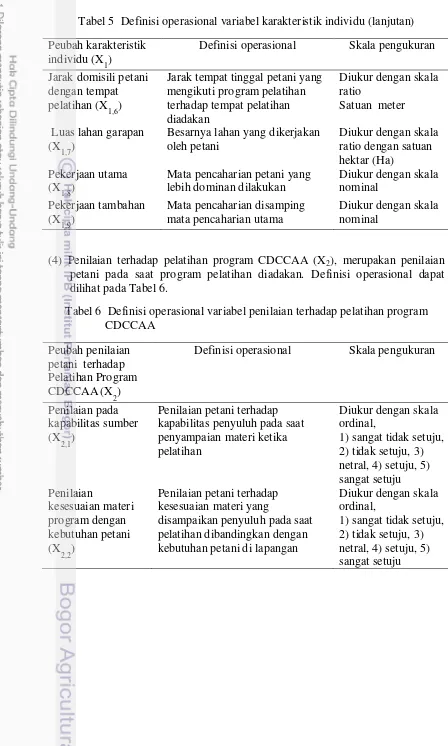

5 Definisi operasional variabel karakteristik individu 26

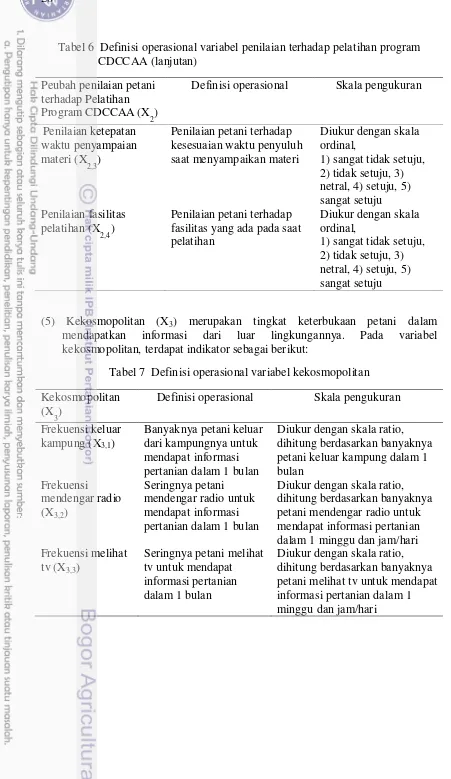

6 Definisi operasional variabel penilaian terhadap pelatihan program CDCCAA

27

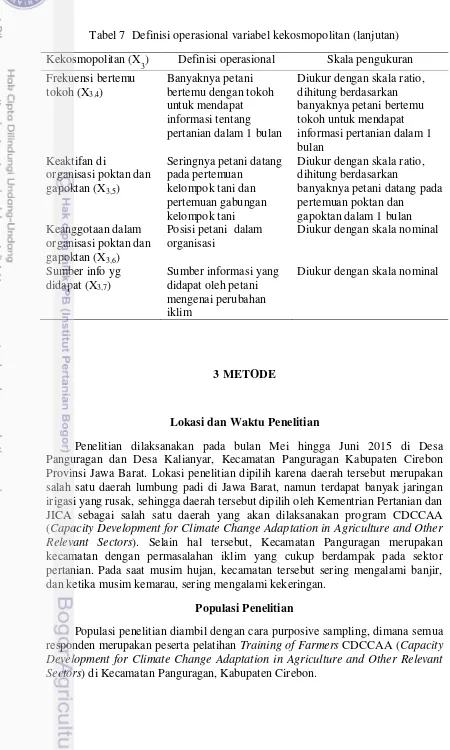

7 Definisi operasional variabel kekosmopolitan 28

8 Deskripsi Desa Kalianyar dan Desa Panguragan tahun 2015 34

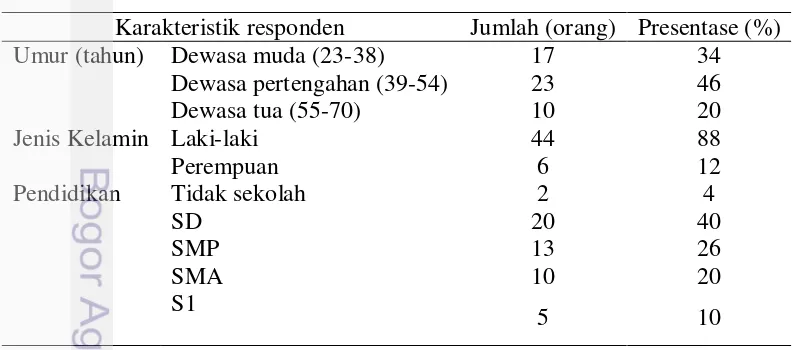

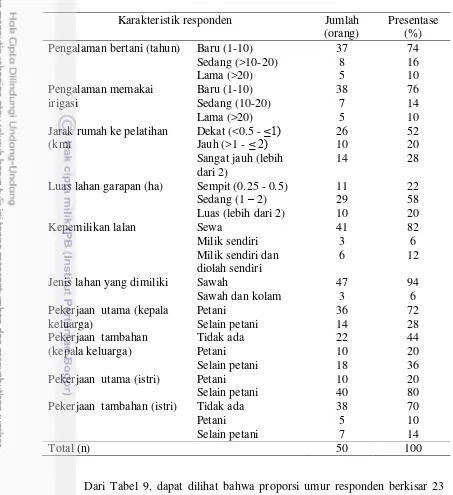

9 Karakteristik individu responden program pelatihan CDCCAA di Kecamatan Panguragan tahun 2015

40

10 Jumlah dalam persen responden menurut perilaku komunikasi pada pelatihan CDCCAA di Kecamatan Panguragan tahun 2015

43

11 Nilai outer loading variabel X1 (karakteristik individu) 44

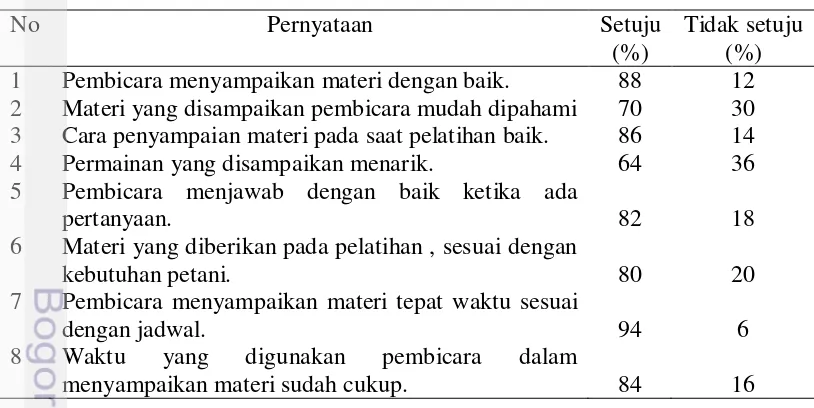

12 Penilaian terhadap pembicara menurut peserta saat pelatihan CDCCAA di Kecamatan Panguragan tahun 2015

45

13 Penilaian terhadap fasilitas menurut peserta saat pelatihan CDCCAA di Kecamatan Panguragan tahun 2015

46

14 Nilai outer loading variabel X2 (penilaian terhadap program) 47 15 Sebaran jawaban kognitif responden program pelatihan CDCCAA di

Kecamatan Panguragan tahun 2015

48

16 Prosentase skor afektif dan kecenderungan bertindak responden program pelatihan CDCCAA di Kecamatan Panguragan tahun 2015

49

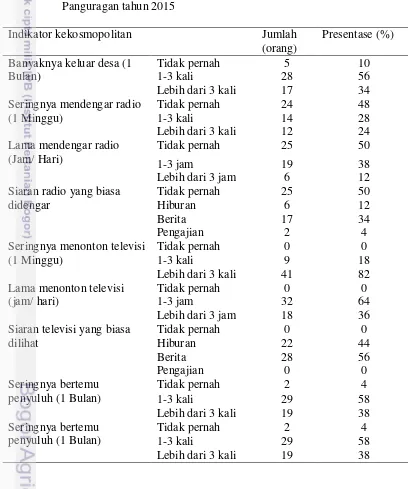

17 Kekosmopolitan responden program pelatihan CDCCAA di Kecamatan Panguragan tahun 2015

51

18 Nilai outer loading variabel X3 (kekosmopolitan) 54

19 Nilai outer loading variabel Y1 (perilaku komunikasi saat pelatihan) 55 20 Nilai outer loading variabel Y2 (perilaku terhadap risiko perubahan

iklim)

56

DAFTAR LAMPIRAN

1 Uji Validitas dan Reliabilitas 66

2 Analisa SEM dengan menggunakan software statistik SMART PLS 67

3 Dokumentasi Penelitian 70

1 Kerangka berpikir komunikasi petani pada pelatihan adaptasi perubahan iklim (CDCCAA) di Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.

23

2 Model PLS komunikasi petani pada pelatihan adaptasi perubahan iklim (CDCCAA) di Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.

57

3 Model bootsrap komunikasi petani pada pelatihan adaptasi perubahan iklim (CDCCAA) di Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi alam yang sangat luar biasa. Dengan iklimnya yang tropis, kondisi Indonesia berpotensi untuk memiliki sumber daya pertanian yang baik, dan hal tersebutlah yang menjadi keunggulan di Indonesia sebagai negara agraris. Akan tetapi, teknologi serta pembangunan yang semakin banyak justru menjadi bumerang bagi pelakunya, hal tersebut disebabkan karena pengembangan teknologi dan pembangunan tersebut tidak disertai dengan penjagaan alam dan penanggulangan dampak yang benar. Adanya campur tangan pihak asing, dan terjadi modernisasi tanpa pemeliharaan yang baik pada alam serta ditambah juga pertambahan penduduk yang juga berarti bertambahnya keinginginan manusia, maka terjadilah kerusakan lingkungan yang berakibat pula pada perubahan iklim.

Menurut Bjorkman (2007), perubahan iklim terjadi karena banyaknya kerusakan di muka bumi. Kerusakannya terutama terjadi melalui produksi gas rumah kaca, yaitu gas yang memiliki efek yang sama dengan atap sebuah rumah kaca. Gas-gas itu memungkinkan sinar matahari menembus atmosfer bumi sehingga menghangatkan bumi, tetapi gas-gas ini mencegah pemantulan kembali sebagian udara panas ke ruang angkasa. Akibatnya, bumi dan atmosfer, perlahan-lahan memanas. Gas rumah kaca utama yang terus meningkat adalah karbon dioksida. Gas ini adalah salah satu gas yang secara alamiah keluar ketika manusia menghembuskan napas, juga dihasilkan dari pembakaran batu bara, atau kayu, atau dari penggunaan kendaraan berbahan bakar bensin dan solar. Sebagian dari karbon dioksida ini dapat diserap kembali, antara lain melalui proses fotosintesis yang merupakan bagian dari proses pertumbuhan tanaman atau pohon. Namun, kini kebanyakan negara memproduksi karbon dioksida secara jauh lebih cepat ketimbang kecepatan penyerapannya oleh tanaman atau pohon, sehingga konsentrasinya di atmosfer meningkat secara bertahap.

Berubahnya iklim dapat dilihat pada Laporan Keempat dari

Intergovernmental Panel on Climate Change Assessment Report 4/AR4 IPCC

akhir tahun 2007 . Laporan ini menyebutkan perubahan suhu akhir-akhir ini telah berdampak kepada banyak sistem fisik dan biologis alam. Laporan kelompok kerja yang bertanggung jawab atas pengetahuan dan teknologi (Scientific &

Technology) bahkan memperkirakan akhir abad 21, suhu bumi akan naik sebesar

1.8–4ºC, sedangkan permukaan air laut akan naik setinggi 28 – 43 cm. Dalam data IPCC pada tahun sebelumnya, yaitu 2001 disebutkan bahwa dari tahun 1850-1899, 2001-2005 peningkatan suhu sebesar 0,76°C dan peningkatan air laut diperkirakan sebesar 1.8 mm pada periode 1961 sampai 2003 (Mochamad 2013).

pertanian, terjadinya penguapan yang semakin banyak membuat curah hujan juga semakin meningkat yang dapat mengakibatkan banjir dan sekaligus menyebabkan kekeringan di tempat lain, hal tersebut pula yang merubah pola tanam serta keberhasilan panen para petani. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut dan kondisi alam semakin terpuruk, maka Indonesia akan mengalami rawan pangan (Lal 2013).

Perubahan iklim ini juga sudah menjadi permasalahan lintas negara. Pada pertemuan negara-negara anggota PBB di Kyoto, Jepang pada Desember 1997, dan menghasilkan Protokol Kyoto. Protokol tersebut berisi bahwa negara-negara yang telah meratifikasinya bersepakat untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida dan gas rumah kaca (GKR). Indonesia sendiri menandatangani ratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2004 dan Indonesia akan mendapatkan dana untuk melakukan proyek yang dapat mengurangi gas rumah kaca yang telah banyak disumbangkan oleh negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang, setra negara-negara di Eropa (Wardhana 2010), padahal perubahan iklim tidak disebabkan oleh Indonesia saja, dan dengan meratifikasi protokol tersebut, Indonesia mejadi negara yang harus menanggung penaggulangan risiko perubahan iklim, padahal permasalahan perubahan iklim merupakan permasalahan global, dan sudah seharusnya semua negara bekerja sama untuk menaggulanginya, tidak hanya dibebankan pada negara yang memiliki hutan yang luas saja.

Kerusakan alam dan perubahan iklim akan berdampak paling tinggi pada komunitas masyarakat yang paling miskin dan justru tidak memiliki sumbangsih terhadap perubahan iklim tersebut. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat melakukan upaya untuk mencegah adanya dampak dari perubahan iklim karena tidak ada kemampuan. Para buruh tani, penduduk atau suku yang asli pada suatu daerah, penduduk yang tinggal di tepi pantai, merupakan beberapa contoh para komunitas yang sangat rentan pada perubahan iklim. Mereka hanya bisa beradaptasi untuk menghadapinya. Adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan suatu proses yang masyarakat memiliki kemampuan dari dalam dirinya sendiri dalam menghadapi ketidak pastian (iklim) dimasa datang (Word Bank, 2008 dalam Handoko, Sugiarto dan Syaukat, 2008). Menurut Mochamad (2013), apa yang terjadi pada dunia saat ini adalah akibat dari perubahan iklim yang tentunya bagi negara-negara yang rentan menjadikan dirinya dalam situasi dan kondisi yang sama dalam menempatkan adaptasi sebagai aspek yang penting dan mendesak (priority and urgent). Dalam hal ini masyarakat mampu mengembangkan cara-cara tertentu yang dapat mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim dengan melakukan penyesuaian dan perubahan secara tepat pada aktivitas mereka. Hal ini dapat berupa penyesuaian teknologi hingga perubahan tingkah laku individual, seperti perubahan jenis tanaman ketika ketersediaan air mulai menipis (Handoko et al. 2008).

Climate Change Adaptation in Agriculture and Other Relevant Sectors) yang ditujukan untuk mengkomunikasikan dampak perubahan iklim serta peningkatan kapasitas adaptif terutama pada sektor irigasi pada petani dan merubah persepsi petani terhadap perub iklim, karena dari beberapa dampak perubahan iklim, masalah pengairan pada lahan pertanian harus segera diatasi, dan Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah lumbung padi di Jawa Barat, sehingga program tersebut merupakan kegiatan prioritas di Kabupaten Cirebon.

Akan tetapi, kegiatan atau program tersebut tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada komunikasi yang baik juga. Petani harus mengerti betapa pentingnya kegiatan mitigasi dan adaptasi, dan seberapa bahayanya perubahan iklim pada sektor pertanian, sehingga, jika petani sudah memiliki pengetahuan tersebut, diharapkan dapat merubah persepsi dan sikap petani terhadap perubahan iklim, sehingga ikut serta dalam kegiatan adaptasi. Selain hal tersebut, untuk meningkatkan kapasitas adaptasi petani, penyuluh juga harus tahu apa kebutuhan petani lokal, dan apa permasalahan ilkim pada daerah tersebut, sehingga selain meningkatkan kapasitas adaptif, petani diharapkan menjadi berdaya dan mandiri. Namun tidaklah mudah untuk mengkomunikasikan risiko dari perubahan iklim, karena informasi perubahan iklim adalah informasi yang tidak menentu, dalam artian, dapat terjadi kapan saja, bisa sangat cepat, maupun sangat lambat, sehingga dibutuhkan strategi komunikasi yang baik dalam menyampaikan pesannya. Peneliti, yang lebih mengerti secara teknis mengenai perubahan iklim dan bagaimana cara beradaptasi harus merubah terminologi dan strategi komunikasi untuk kejasama yang lebih baik (baik petani maupun non petani), serta meyakinkan bahwa penduduk mengerti mengenai isu perubahan iklim, dimana peneliti mengembangkan tingat ketahanan dari adanya perubahan cuaca berdasarkan strategi mitigasi dan adaptasi (Buys et al. 2011) dan penyuluh sebagai penyampai pesan langsung ke petani tidak hanya menyampaikan informasi mengenai risiko perubahan iklim saja kepada petani, namun juga harus bisa menginspirasi petani untuk berbuat sesuatu terhadap masalah tersebut. Menurut Bray et al. (2011) faktor yang mempengaruhi bagaimana risiko ditafsirkan, mencakup karakteristik individu serta persepsi seseorang dan cara mengkomunikasikannya akan memberikan pengaruh terhadap pemahaman yang sistematis tentang kerentanan pada individu, dengan demikian karakteristik yang dimiliki setiap orang akan mempengaruhi persepsi, sikap, pengetahuan serta tindakan yang berbeda ketika diberikan informasi dari penyuluh.

Penelitian Pittman et al. (2011) menyatakan bahwa ketidakmampuan untuk mengatur dan bekerja sama dapat menjadi hambatan besar untuk adaptasi. Beradaptasi dengan kondisi ekonomi, iklim dan sosial masih cukup menantang dan sulit tercapai dalam kasus-kasus tertentu, irigasi telah secara signifikan mengurangi eksposur terhadap kekeringan dan variabilitas curah hujan namun dikarenakan faktor ekonomi, kelembagaan dan kondisi sosial, dan nilai-nilai lokal, mengakibatkan pertanian irigasi belum dikembangkan secara maksimal. Sulitnya beradaptasi membuat persepsi petani memandang perubahan iklim sebagai sesuatu yang tidak penting untuk ditanggulagi.

Perilaku petani juga merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk melihat bagaimana komunikasi perubahan iklim dilakukan. Menurut Hallam, Bowden dan Kasprzyk (2012), dalam menjalani hidup sehari-hari, petani umumnya akan melakukan apa yang mereka selalu lakukan, apa impuls yang memberitahu untuk mereka lakukan, atau mengikuti apa yang petani lain lakukan, bahkan ketika hal tersebut mungkin bukan pilihan yang paling menguntungkan bagi mereka, petani tidak melakukan analisis biaya manfaat yang rumit ketika dihadapkan dengan pilihan. Prendergast et al (2008) dalam Hallam, Bowden dan Kasprzyk (2012) berfokus pada tiga pendorong utama perilaku yaitu faktor eksternal (keuangan dan biaya usaha), faktor internal (kebiasaan dan proses kognitif) dan faktor sosial (perilaku yang dipelajari, nilai-nilai pribadi dan sosial, dinamika kelompok, dan komitmen sosial). Beberapa perbedaan faktor penentu perilaku tersebut, seharusnya menentukan pula bagaimana pesan dan kebijakan perubahan iklim disampaikan, karena tidak semua petani memiliki pola pikir dan status ekonomi yang sama sehingga dapat langsung mempraktikan teori yang telah disampaikan (OECD 2012).

Masalah-masalah yang terjadi tersebut, diduga merupakan perbedaan persepsi mengenai perubahan iklim, sehingga pelatihan merupakan salah satu inisiasi cara untuk menanggulangi risiko dari perubahan iklim, dibutuhkan juga analisis komunikasi program pelatihan, untuk melihat seberapa jauh pengetahuan, sikap petani, serta perubahan perilaku petani, serta tindakan apa yang dilakukan setelah mengikuti pelatihan dari materi yang sudah diberikan oleh penyuluh, dan seperti apa penyuluh mengemas pesan,untuk membentuk persepsi petani mengenai perubahan iklim, karena menurut Somerville dan Hassol (2011), komunikasi perubahan iklim yang efektif tidak harus berupa ceramah ataupun perkuliahan, namun sebuah percakapan dimana seseorang benar-benar meningkat rasa kepeduliannya. Wirth, et al. (2014) juga menyatakan bahwa komunikasi yang efektif pada perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya kesadaran, meningkatnya pengetahuan, memotivasi untuk melakukan tindakan.

komunikasi pada saat pelatihan tersebut, dan bagaimana faktor-faktor tersebut berpengaruh pada perilaku terhadap risiko perubahan iklim yang dilihat dari tindakan yang akan dilakukan petani bersama pemerintah setelah adanya pelatihan tersebut untuk upaya meningkatkan hasil pertanian serta memperbaiki sistem irigasi meskipun terdapat ancaman bahaya dari perubahan iklim.

Perumusan Masalah

Informasi mengenai perubahan iklim merupakan informasi yang tidak pasti (bersifat prediksi), sehingga sulit untuk mengkomunikasikannya. Selama ini perubahan iklim juga hanya dikomunikasikan pada kalangan akademisi, padahal petani di Indonesia membutuhkan informasi mengenai perubahan iklim, permasalahan utama dari penelitian ini adalah bagaimana mengkomunikasikan informasi dari risko perubahan iklim kepada petani, dimana informasi perubahan iklim merupakan informasi yang sulit dipahami oleh petani. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimana perilaku komunikasi saat pelatihan program CDCCAA pada petani?

b. Apakah karakteristik individu berhubungan dengan perilaku komunikasi saat pelatihan program CDCCAA?

c. Apakah perilaku komunikasi saat pelatihan program CDCCAA berhubungan dengan karakteristik individu dan penilaian pelatihan program?

d. Apakah perilaku terhadap risiko perubahan iklim pada pelatihan berhubungan dengan perilaku komunikasi saat pelatihan program dan tingkat kekosmopolitan?

Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana komunikasi pelatihan adaptasi perubahan iklim pada petani dapat berkontribusi dalam mengatasi dampak perubahan iklim terhadap pertanian dengan membentuk persepsi perubahan iklim pada petani. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

a. Mendeskripsikan perilaku komunikasi saat pelatihan program CDCCAA pada petani.

b. Menganalisis hubungan karakteristik individu dengan perilaku komunikasi saat pelatihan program CDCCAA.

c. Menganalisis hubungan perilaku komunikasi saat pelatihan program CDCCAA dengan penilaian pelatihan program.

Manfaat Penelitian

a. Mengetahui tingkat pemahaman petani tentang dampak perubahan iklim. b. Mengetahui bagaimana petani beradaptasi terhadap perubahan iklim.

c. Mengetahui evaluasi program sehingga dapat digunakan instansi terkait untuk mengembangkan strategi komunikasi perubahan iklim yang lebih efektif.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup wilayah kajian penelitian yang dilakukan meliputi petani di Desa Kalianyar dan Desa Panguragan, Kabupaten Cirebon yang yang mengikuti pelatihan program CDCCAA. Ruang lingkup peubah yang dibahas terbatas pada peubah bebas yang merupakan karakteristik individu (umur, pendidikan formal, pengalaman bertani, pengalaman memakai irigasi, jarak domisili petani dengan tempat pelatihan, luas lahan garapan, pekerjaan utama, pekerjaan tambahan) dan penilaian petani terhadap pelatihan program CDCCAA (kapabilitas sumber kesesuaian materi program dengan kebutuhan petani, ketepatan waktu penyampaian materi, fasilitas pelatihan).

Pada peubah terikat yaitu perilaku komunikasi petani saat pelatihan program CDCCAA (frekuensi bertanya pada saat pelatihan berlangsung, frekuensi petani mencari informasi mengenai program CDCCAA, frekuensi petani menghadiri pelatihan program CDCCAA, keinginan petani berpartisipasi pada program CDCCAA) dan perilaku terhadap risiko perubahan iklim pada pelatihan program CDCCAA (kognitif, afektif, kecenderungan bertindak setelah pelatihan, dimana variabel-variabel tersebut merupakan persepsi petani terhadap perubahan iklim).

2 TINJAUAN PUSTAKA

Fakta Mengenai Perubahan Iklim dan Penyebabnya

Tahun 1998, 1997 dan 1995 merupakan tahun terpanas dalam dekade dan abad terpanas. Berdasarkan data iklim yang disampaikan oleh Pusat Data Iklim Nasional Amerika Serikat, pada akhir abad ke 20 ini bumi mengalami pemanasan sebesar 0.25°C setiap tahun (Pearce 2003 dalam Mochamad 2013 ). Data yang dimuat dalam OFDA/CRED International Disaster Database (2007, dalam Mochamad 2013), menyebut bahwa tahun 1990-an merupakan periode dimana terdapat sepuluh bencana terbesar di Indonesia sepanjang periode tahun 1907 dan 2007. Sebagian besar bencana tersebut sangat terkait dengan iklim, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan ledakan penyakit. Total kerugian ekonomi mencapai kurang lebih 26 milyar dimana 70% dikontribusikan oleh iklim (Mochamad 2013).

Penelitian Lal (2013) juga menyebutkan bahwa, salah satu tantangan keamanan pangan adalah pada perubahan iklim, karena perubahan iklim mebuat tanah terdegradasi oleh erosi dan ketidak seimbangan unsur tanah. Ketersedian air juga menurun, belum lagi jika penduduk bertambah banyak serta adanya persaingan lahan untuk bidang non pertanian, dengan alasan tersebut, maka dibutuhkan kebijakan dari pemerintah agar perubahan iklim tidak menimbulkan krisis pangan.

Khusus mengenai Indonesia, disebutkan bahwa kawasan Selatan akan mengalami penurunan curah hujan dan sebaliknya kawasan Utara akan mengalami peningkatan curah hujan. Ancaman kekeringan akibat gejala El-Nino tentunya pula akan menjadi faktor pendorong kebakaran hutan yang selama ini telah menghilangkan jutaan hektar lahan hutan. Menurut Irawan (2006), frekuensi kejadian El-Nino cenderung meningkat dengan durasi yang semakin panjang, tingkat anomali iklim yang semakin besar, dan siklus kejadian yang semakin pendek. Anomali iklim tersebut menyebabkan penurunan curah hujan dan ketersediaan air irigasi yang selanjutnya berimplikasi para penurunan produksi pangan sebesar 3.06% untuk setiap kejadian El-Nino

Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian di Indonesia

lahan sawah di beberapa wilayah di Sumatera dan Jawa. Dari 5.14 juta ha lahan sawah yang dievaluasi, 74 ribu ha di antaranya sangat rentan dan sekitar satu juta ha rentan terhadap kekeringan. Kekeringan yang lebih luas terjadi pada tahun-tahun El Nino, dimana rata-rata luas wilayah pertanaman padi yang mengalami kekeringan pada periode 1989-2006 lebih dari 2.000 ha per kabupaten, antara lain di Pantai Utara Jawa Barat, terutama Kabupaten Indramayu, sebagian Pantai Utara Nanggroe Aceh Darusalam, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan Lombok.

Selain kekeringan, di tempat lain, dampak perubahan iklim juga berpotensi menimbulkan banjir pada lahan pertanian, serta longsor pada daerah pertanian di dataran tinggi. Hal ini diakibatkan oleh pola curah hujan yang berubah. Imbasnya adalah pada tanaman pangan yang sifatnya sangat peka terhadap air (tidak boleh terlalu banyak maupun terlalu sedikit), hal tersebut dapat berdampak pada berkurangnya produksi saat panen, bahkan kegagalan panen maupun kerusakan lahan pertanian. Menurut Banlitbang Pertanian (2011) pergeseran pola hujan mempengaruhi sumberdaya dan infrastruktur pertanian yang menyebabkan bergesernya waktu tanam, musim, dan pola tanam, serta degradasi lahan. Adanya kecenderungan pemendekan musim hujan dan peningkatan curah hujan di Bagian Selatan Jawa dan Bali mengakibatkan perubahan awal dan durasi musim tanam, sehingga mempengaruhi indeks penanaman (IP), luas areal tanam, awal waktu tanam dan pola tanam. Mundurnya awal musim hujan selama 30 hari dapat menurunkan produksi padi di Jawa Barat dan Jawa Tengah sebanyak 6.5% dan di Bali mencapai 11% dari kondisi normal. Sebaliknya, di Bagian Utara Sumatera dan Kalimantan ada kecenderungan perpanjangan musim hujan dengan intensitas yang lebih rendah, yang mengakibatkan pemanjangan musim tanam dan peningkatan IP. Namun produktivitas lahan di Sumatera dan Kalimantan tidak sebaik di Jawa.

Selain permasalahan-permasalahan tersebut, terdapat dampak perubahan iklim yang berimbas pada menurunnya produktifitas ternak, meskipun belum dilakukan lebih lanjut, namun kekeringan dapat mengurangi pakan alami pada ternak. Selain itu, kelembaban udara yang berubah juga membuat hama dan virus pada tanaman berkembang dengan baik.

Perubahan Iklim dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial

Hal ini mendorong kita untuk beradaptasi secara bijaksana terhadap perubahan iklim, sehingga kita dapat menyesuaikan diri dan memperkuat ketahanan dalam mengamankan tujuan-tujuan pembangunan nasional.

Bjorkman (2007) menyatakan kenaikan muka air laut yang dapat menggenangi ratusan pulau dan menenggelamkan batas wilayah negara Indonesia. Musim tanam dan panen yang tidak menentu diselingi oleh kemarau panjang yang menyengsarakan. Banjir melanda sebagian besar jalan raya di berbagai kota besar di pesisir. Air laut menyusup ke delta sungai, menghancurkan sumber nafkah pengusaha ikan. Anak-anak menderita kurang gizi akut. Itu bukan berita perubahan iklim kita yang biasa. Umumnya berita perubahan iklim di Indonesia berkisar pada soal penggundulan hutan secara besar-besaran, kebakaran hutan, kerusakan lahan rawa, serta hilangnya serapan karbondioksida, yang menempatkan Indonesia sebagai penyumbang utama pemanasan global. Bangsa Indonesia juga akan menjadi korban utama perubahan iklim, dan bila kita tidak segera belajar beradaptasi dengan lingkungan yang baru ini, jutaan rakyat akan menanggung akibat buruknya. Perubahan iklim mengancam berbagai upaya Indonesia untuk memerangi kemiskinan. Dampaknya dapat memperparah berbagai risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh rakyat miskin, serta menambah beban persoalan yang sudah di luar kemampuan mereka untuk menghadapinya. Dengan demikian, perubahan iklim menghambat upaya orang miskin untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi diri sendiri dan keluarga mereka.

Dalam laporannya, Bjorkman (2007) mengutarakan beberapa ancaman utama perubahan iklim terhadap rakyat miskin, antara lain:

1. Sumber nafkah - Pengaruh perubahan iklim lebih berat menimpa masyarakat paling miskin. Banyak di antara mereka mencari nafkah di bidang pertanian atau perikanan sehingga sumber-sumber pendapatan mereka sangat dipengaruhi oleh iklim. Apakah itu di perkotaan ataukah di pedesaan mereka pun umumnya tinggal di daerah pinggiran yang rentan terhadap kemarau panjang, misalnya, atau terhadap banjir dan longsor. Terlalu banyak atau terlalu sedikit air merupakan ancaman utama perubahan iklim. Dan ketika bencana melanda mereka nyaris tidak memiliki apapun untuk menghadapinya.

2. Kesehatan - Curah hujan lebat dan banjir dapat memperburuk sistem sanitasi yang belum memadai di banyak wilayah kumuh di berbagai daerah dan kota, sehingga dapat membuat masyarakat rawan terkena penyakit-penyakit yang menular lewat air seperti diare dan kolera. Suhu tinggi dan kelembapan tinggi yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan kelelahan akibat kepanasan terutama di kalangan masyarakat miskin kota dan para lansia. Dan suhu yang lebih tinggi juga memungkinkan nyamuk menyebar ke wilayah-wilayah baru - menimbulkan ancaman malaria dan demam berdarah dengue.

4. Air - Pola curah hujan yang berubah-ubah juga mengurangi ketersediaan air untuk irigasi dan sumber air bersih. Di wilayah pesisir, kesulitan air tanah disertai kenaikan muka air laut juga akan memungkinkan air laut menyusup ke sumber-sumber air bersih.

Sejauh ini, perhatian terhadap perubahan iklim terutama difokuskan pada

„mitigasi‟ dan utamanya pada upaya-upaya untuk menurunkan karbon dioksida. Semua tindakan ini penting, tetapi bagi masyarakat termiskin, yang hanya punya andil kecil saja terhadap emisi gas tersebut, prioritas yang paling mendesak adalah menemukan berbagai cara untuk mengatasi kondisi lingkungan hidup yang baru

ini yaitu beradaptasi. Meski mereka tidak menyebutnya dengan istilah „adaptasi‟, banyak yang telah berpengalaman dalam „adaptasi‟ ini. Orang-orang yang tinggal di daerah yang rawan banjir, misalnya, sejak dulu sudah membangun rumah panggung. Para petani di wilayah yang sering mengalami kemarau panjang sudah belajar untuk melakukan diversifikasi pada sumber pendapatan mereka, misalnya dengan menanam tanaman pangan yang lebih tahan kekeringan dan dengan mengoptimalkan penggunaan air yang sulit didapat, atau bahkan berimigrasi sementara untuk mencari kerja di tempat lain. Yang masih perlu dilakukan sekarang ini adalah mengevaluasi dan membangun di atas kearifan tradisional yang sudah ada itu untuk membantu rakyat melindungi dan mengurangi kerentanan sumber-sumber nafkah mereka (Bjorkman, 2007).

Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim

Dalam literatur perubahan iklim, kerentanan dianggap fungsi paparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptif dari sistem (Yohe dan Tol 2002; Smit dan Pilifosova 2003; Turner et al. 2003; Ford dan Smit 2004; Luers 2005; Smit dan Wandel 2006; Muda et al. 2010 dalam Spence dan Pidgeon 2009). Paparan mengacu pada sifat stimulus dan sejauh mana sistem ini tidak dilindungi dari efek stimulus ini, yang merupakan refleksi dari karakteristik hunian, atau sensitivitas, sistem (Downing 2003; Smit dan Pilifosova 2003; Smit dan Wandel 2006 dalam Spence dan Pidgeon 2009). Karakteristik hunian dilihat dari sosial, politik, ekonomi, budaya, kelembagaan dan kondisi lingkungan yang menentukan sensitivitas atau kemampuan sistem untuk merespon stimulus (Smit dan Wandel 2006 dalam Spence dan Pidgeon 2009).

Sedangkan menurut Daze, et al. (2009) kerentanan terhadap perubahan iklim didefinisikan sebagai derajat yang mana sistem rentan terhadap, atau tidak bisa menghadapi, berbagai dampak buruk perubahan iklim, termasuk keberagaman iklim dan iklim ekstrim. Kerentanan adalah sebuah fungsi karakter, ukuran kekuatan, dan laju keberagaman iklim yang mana sistem terpapar, sensitivitasnya, dan kemampuan adapatifnya. Untuk memastikan program pembangunan bisa mengurangi kerentanan manusia terhadap perubahan iklim, kita harus memahami siapa yang rentan terhadap dampak perubahan iklim tersebut dan mengapa. Kemudian, kita harus menerapkan informasi ini dengan merancang, mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan.

pendidikan, sosial ekonomi dan lingkungan yang kesemuanya dibentuk oleh

proses politik dan ekonomi (Kelly and Adger 2000; O‟Brien et al. 2004 dalam Mochamad 2013). Apa yang menjadi penekanan terhadap faktor-faktor non iklim, mencerminkan betapa urgensinya aspek sosial dan lingkungan dimana ekonomi yang berkembang dapat tumbuh secara berkelanjutan. Terganggunya keseimbangan ini sangat berpengaruh terhadap kuat atau rendahnya kehidupan sosial, lingkungan dan ekonomi dari ancaman dan dampak perubahan iklim. Pada dimensi sosial dan fisik, respon antisipasi perubahan iklim harus mencakup keduanya. Antisipasi melalui adaptasi bertujuan untuk meningkatkan atau memperkuat pembangunan manusianya. Tujuan ini lebih ditekankan pada aspek ketahanan ekonomi dari masyarakatnya. Tujuan berikutnya adalah membangun kapasitas atau kemampuan untuk merespon melalui kegiatan membangun ketahanan dan mengelola risiko bencana akibat iklim. Terakhir, menekan dampak yang ditimbulkan (OECD 2009 dalam Mochamad 2013). Secara struktural dan kelembagaan, kapasitas menghadapi perubahan iklim mengakui pandangan struktural yang menjelaskan struktur sosial, ekonomi dan politik serta institusi yang berperan dalam pembuatan keputusan (Pelling 1997; Adger 1999 dalam Mochamad 2013). Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Hinkel (2010) yang menyatakan bahwa kerentanan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam hal kebijakan dan penelitian mengenai perubahan iklim.

Perubahan iklim akan berimbas kepada komunitas masyarakat yang termiskin, mereka tidak dapat merubah keadaan dan mengurangi dampak perubahan iklim, namun mereka dapat beradaptasi untuk dapat bertahan dalam kondisi yang telah berubah. Menurut Rivera dan Wamsler (2014), adaptasi serta pendidikan perubahan iklim telah menjadi hal yang mendesak dalam mengatasi meningkatnya risiko perubahan iklim. Pernyataan tersebut didukung oleh Mochamad (2013) yang menyatakan bahwa untuk menanggulangi risiko perubahan iklim, maka dibutuhkan adanya pemahaman yang utuh antara adaptasi perubahan iklim dan prosedur serta system penanggulangan bencana melalui kemampuan untuk mengidentifikasi praktek pengurangan risiko dan dampak bencana dalam bingkai adaptasi perubahan iklim. Dengan demikian proyek adaptasi sepatutnya turut dalam memberikan pemikiran dan konsepnya mengenai penanggulangan bencana dalam bingkai adaptasi perubahan iklim dan menyusun

strategi kampanye dan pendidikan mengenai perubahan iklim dan

penanggulangan bencana di daerah masing-masing.

global merupakan tanggung jawab global. Namun, bagaimanapun, satu-satunya cara bagi kita semua untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim adalah dengan beralih ke bentuk-bentuk pembangunan yang lebih berkelanjutan, belajar untuk hidup dengan cara-cara yang menghargai dan serasi dengan lingkungan hidup kita. Mulai dari desa yang paling terpencil hingga ke perkotaan yang paling modern kita semua merupakan satu kesatuan sistem alam yang kompleks, dan rentan terhadap berbagai kekuatan alam. Begitu iklim berubah, manusia harus berubah pula dengan cepat (Bjorkman 2007).

Pengembangan Masyarakat

Program pelatihan CDCCAA merupakan program pemberdayaan masyarakat pada tingkat akar rumput, yaitu pada masyarakat petani, dimana petani diharapkan dapat meningkatkan kapasitas adaptifnya untuk menghadapi perubahan iklim. Menurut Ife dan Tesoriero (2006) pengembangan masyarakat seharusnya mempertimbangkan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat, karena anggota masyarakat memiliki pengalaman dari masyarakat tersebut tentang kebutuhan akan masalah-masalahnya, kekuatan dan kelebihannya, dan ciri-ciri khasnya. Pada dasarnya, masyarakat lokallah sebenarnya menjadi “ahli”, karena masyarakat lokal memiliki pengetahuan, kearifan dan keahlian, dan peran pekerja masyarakat adalah untuk mendengar dan belajar dari masyarakat akan kebutuhan mereka.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Terhadap Perubahan Iklim

Karakteristik Petani

Karakteristik personal merupakan merupakan hal-hal yang melekat pada individu. Menurut Rogers (2003) terdapat kategori dari karakteristik penerima pesan inovasi, Rogers (2003) menyatakan bahwa terdapat indikasi bahwa umur yang lebih muda dapat mempengaruhi penerimaan pesan. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Rachmawati (2009) yang menyatakan bahwa umur petani merupakan faktor yang berhubungan dengan efektivitas komunikasi karena umur menggambarkan pengalaman seseorang yang menyebabkan adanya perbedaan dalam pengetahuan, sikap dan tindakan. Umur akan sejalan dengan pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan pertumbuhan alamiah. Umur yang lebih tua tampaknya cenderung lebih berhati-hati sehingga terkesan kurang responsif atau lambat. Sebenarnya bukan berarti tidak mau menerima pesan atau perubahan tetapi petani yang berumur tua mempunyai pertimbangan praktis seperti kesehatan, kekuatan fisik yang kurang mendukung atau ingin menikmati masa tua individu yang memiliki pendidikan formal lebih tinggi serta terpelajar juga lebih dapat menerima pesan inovasi, selain umur, menurut Lieske el al. (2013) jenis kelamin juga dapat menentukan respon terhadap penyajian informasi.

Status ekonomi juga mempengaruhi penerimaan pesan, pada penelitian ini, status ekonomi diindikasikan pada luas lahan yang digarap, pekerjaan utama dan pekerjaan tambahan, karena luas lahan garapan akan mempengauhi jumlah penghasilan yang didapat oleh petani. Selain untuk melihat tingkat pendapatan, informasi mengenai pekerjaan utama dan pekerjaan tambahan juga perlu dicari untuk melihat seberapa besar petani yang benar-benar menekuni bidang pertanian. Rogers (2003) menambahkan, bahwa individu yang memiliki unit yang lebih besar (dalam penelitian ini adalah luas lahan yang lebih besar), lebih dapat menerima pesan inovasi karena penerimaan pesan inovasi selalu beriringan dengan faktor kemakmuran, serta kelas sosial penerima pesan.

Pengalaman bertani, menurut Tamba (2007) dalam Syatir (2014) petani yang memiliki pengalaman bertani lebih lama akan lebih memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan dalam mengelola usaha taninya sendiri serta dapat mempertanggungjawabkan hasilnya. Pada penelitian ini, responden juga merupakan petani pengguna irigasi, maka diperlukan informasi pengalaman penggunaan irigasi dalam melakukan usaha tani, karena seperti halnya pengalaman dalam bertani, pengalaman memakai irigasi juga akan membuat petani memiliki wewenang dalam mengelola jaringan irigasi.

Penilaian Petani Terhadap Pelatihan

Mors, et al. (2010), menyatakan bahwa ketidakpuasan seseorang akan informasi akan berakibat pada gagalnya masyarakat untuk memahami sehingga tidak mempertimbangkan pesan inovasi, sehingga penilaian kesesuaian materi dengan kebutuhan akan mempengaruhi penerima pesan untuk menangkap pesan dari penyuluh dalam menyampaikan materi. Ketepatan waktu dalam menyampaikan materi berkaitan dengan durasi penyuluh dalam menyampaikan pesan. Menurut Karyatiwinangun (2011) dalam Syatir (2014), durasi merupakan lamanya waktu yang digunakan untuk mengakses pesan atau informasi. Durasi penyuluh dalam menyampaikan pesan seharusnya tepat waktu agar petani dapat menyerap informasi dengan baik. Pada saat mendengarkan suatu informasi, tidak hanya kredibilitas penyuluh serta karakter individu saja yang mempengaruhi efektivitas komunikasi, tetapi juga dari segi lingkungan dimana pesan informasi disampaikan. Menurut Aronson, Wilson dan Akert (2005) pesan dapat saja tidak masuk ke jalur pemikiran utama, padahal jika pesan masuk ke dalam jalur pemikiran utama dapat merubah sikap lebih lama, sedangkan jalur pemikiran luar hanya merubah sikap hanya sementara. Fakor fisik ruangan yang kurang nyaman, suara penyampai pesan yang kurang keras karena tidak ada pengeras suara, serta tidak adanya fasilitas yang dibutuhkan agar penyampaian pesan menjadi efektif.

Perilaku Komunikasi Petani saat Pelatihan

Komunikasi merupakan kunci utama dari efektivitas program. Komunikasi yang baik dapat membuat seseorang memiliki keinginan atau motivasi untuk melakukan sesuatu hal. Menurut Sardiman (2006) motivasi merupakan daya penggerak dari dalam untuk melakukan kegaiatan untuk mencapai tujuan. Keinginan atau motivasi tersebut juga bersinergi dengan aktivitas komunikasi dari petani pada pelatihan program tersebut, antara lain adalah frekuensi menghadiri pelatihan program, frekuensi bertanya pada saat pelatihan, serta frekuensi mencari informasi program. Menurut Agustini (2009) frekuensi itu sendiri merupakan salah satu cara untuk menyatakan suatu keterdedahan pesan. Penelitian Syatir (2014) memperkuat hal tersebut karena frekuensi mengakses informasi dapat diartikan berapa sering masyarakat menggunakan sumber informasi untuk kepentingan usaha taninya sebagai indikator dari keterdedahan sumber informasi.

Kekosmopolitan

Menurut penelitian Simanjuntak (2014) kekosmopolitan adalah keterbukaan seseorang pada informasi melalui kunjungan lainnya untuk mendapatkan berbagai sumber informasi. Rogers dan Shoemaker (1971) dalam Simanjuntak (2014) mengemukakan bahwa orang yang memiliki sifat kekosmopolitan yang tinggi, biasanya mencari informasi dari sumber di luar lingkungannya, dengan demikian, seseorang yang mempunyai pergaulan luas dan mempunyai kecepatan pencarian informasi yang diperlukan, berarti ia adalah seorang yang kosmopolit.Sebaliknya, orang yang kurang kosmopolit, cenderung tergantung pada tetangga atau teman-temannya dalam lingkungan yang sama yang diandalkan sebagai sumber informasi.

Pada penelitian Hapsari (2012), tingkat kekosmopolitan adalah tingkat keterbukaan responden berkaitan hubungan dengan orang lain, yaitu frekuensi responden berintraksi dengan berkunjung keluar desa, konsultasi dengan penyuluh, konsultasi dengan tokoh masyarakat, tukar menukar informasi, mencari informasi melalui media komunikasi. Rogers (2003) menyatakan bahwa kekosmopolitan merupakan bagian dari perilaku berkomunikasi dari individu, dan kekosmopolitan tersebut merupakan derajat dimana indidvidu mengorientasikan dirinya kepada sistem sosial diluar lingkungannya.

Komunikasi Risiko Adaptasi Kerentanan Perubahan Iklim

Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa isu lingkungan saat ini yang sedang disorot oleh seluruh dunia adalah perubahan iklim, namun meskipun sedang marak dibahas, menurut Mors et al. (2010) tingkat pengetahuan dan kepedulian masyarakat masih rendah. Dengan alasan tersebut, maka dibutuhkan komunikasi yang bertujuan agar tercipta kepedulian dan pengetahuan yang lebih terhadap isu tersebut.

Hal tesebut diperkuat oleh Wirth et al. (2014) yang menyatakan bahwa meskipun pengetahuan mengenai pengaruh perubahan iklim dan adaptasi serta kerentanannya sudah banyak dipelajari oleh para peneliti, namun tidak banyak menyebabkan tindakan adaptasi yang cukup baik oleh pembuat kebijakan, para pelaku bisnis ataupun masyarakat umum. Bagaimana informasi tersebut disampaikan merupakan hal yang sangat penting untuk memotivasi dan mendukung tindakan adaptasi. Hal tersebut juga dapat dikarenakan perubahan iklim merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan sulit untuk dikomunikasikan serta dipahami oleh masyarakat awam (Akerlof et al. 2012; Roeser 2012; Moser 2010; CRED 2009 dalam Wirth et al. 2014). Selain itu, berbagai macam kepentingan masyarakat membuat tindakan adaptasi bukanlah merupakan tindakan yang tidak mendesak untuk dilakukan oleh masyarakat. Ditambah lagi karena kurangnya kesadaran masyarakat, atau lebih buruk adalah kesalahpahaman mengenai perubahan iklim, dapat mengurangi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi atau melakukan upaya dukungan adaptasi (Seacrest et al. 2000; Lorenzoni et al. 2007; Jude 2008 dalam Bray et al. 2011).

Dengan alasan tersebut, dibutuhkan komunikasi yang baik agar dapat mengkomunikasikan risiko adanya perubahan iklim. Menurut Morton et al.

(2010), ketidakpastian iklim merupakan tantangan besar dalam

merupakan isu utama bagi mereka yang terlibat dalam proses komunikasi perubahan iklim. Komunikasi risiko juga merupakan hal yang rumit untuk disampaikan karena menyangkut dengan persepsi seseorang secara psikologi (Bray et al. 2011). Akan tetapi, Buys et al. (2011) menyatakan bahwa hal yang paling utama untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat adalah memberikan persepsi mengenai resiko dan pengertian mengenai perubahan iklim. Persepsi merupakan proses-proses yang digunakan untuk mencoba memahami sesuatu (Baron, Byrne 2003). Pernyataan tersebut didukung oleh Bray et al. (2011) yang menyatakan persepsi terhadap resiko merupakan alat yang manjur untuk menginformasikan bagaimana cara untuk mengkomunikasikan saran dari para ilmuwan untuk mengatur hubungan untuk pembangunan dari strategi adaptasi untuk masyarakat. Persepsi risiko terhadap perubahan iklim sangat bergantung pada kondisi sosial, budaya, dan ekonomi di mana orang mengalami risiko, dan persepsi mempengaruhi perilaku (Patt dan Schröter 2008 dalam Karrer 2012), Selain memperhatikan persepsi risiko pada individu, identifikasi hambatan kognitif dan perubahan perilaku juga dianggap penting untuk keberhasilan strategi penyampai pesan lingkungan. Strategi mana yang paling efektif dalam mendorong perilaku pro lingkungan tergantung pada hambatan tertentu yang menghambat individu untuk bertindak pro lingkungan (Steg dan Vlek 2008 dalam Karrer 2012). Menurut penelitian Arbuckle, Morton dan Hobbs (2013), perubahan perilaku manusia diperlukan untuk mengurangi kontribusi penyebab perubahan iklim, dan dukungan untuk tindakan dari pemerintah sebaiknya merupakan tindakan yang menyebabkan perubahan-perubahan pada tingkah laku. Persepsi kerentanan dan kekhawatiran-kekhawatiran tentang dampak perubahan iklim terhadap mata pencaharian pertanian menjadi faktor penting untuk dukungan petani untuk adaptif atau melakukan tindakan mitigasi (Howden et al. 2007 dalam Arbuckle, Morton dan Hobbs 2013). Sikap dapat menjadi prediktor kuat dari perilaku atau penerimaan ide (Ajzen 1991;. Dietz et al 2005 dalam Arbuckle, Morton dan Hobbs 2013). Studi konservasi pertanian pada praktek adopsi telah menemukan hubungan positif antara kesadaran masalah lingkungan, sikap terhadap solusi potensial, dan kemauan untuk mengadopsi solusi tersebut (Prokopy et al. 2008 dalam Arbuckle, Morton dan Hobbs 2013). Selain itu, ketika terdapat situasi yang dapat dianggap sebagai masalah, sikap dan tindakan yang bersifat memperbaiki, lebih prediktif untuk perubahan perilaku (McCown 2005 dalam Arbuckle, Morton dan Hobbs 2013).

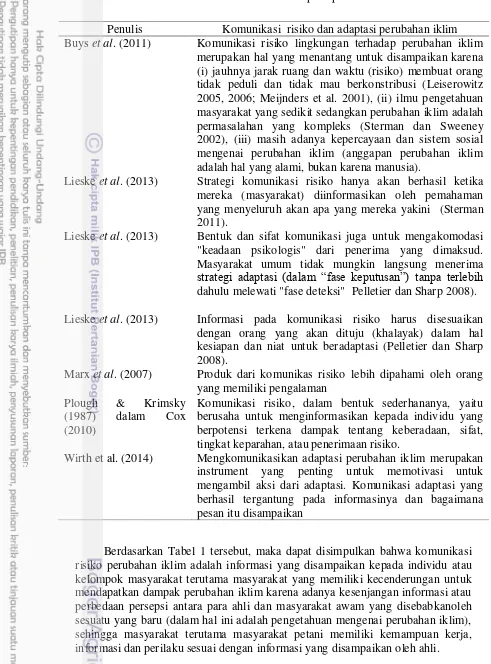

Tabel 1 Komunikasi risiko dan adaptasi perubahan iklim

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi risiko perubahan iklim adalah informasi yang disampaikan kepada individu atau kelompok masyarakat terutama masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk mendapatkan dampak perubahan iklim karena adanya kesenjangan informasi atau perbedaan persepsi antara para ahli dan masyarakat awam yang disebabkanoleh sesuatu yang baru (dalam hal ini adalah pengetahuan mengenai perubahan iklim), sehingga masyarakat terutama masyarakat petani memiliki kemampuan kerja, informasi dan perilaku sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh ahli.

Penulis Komunikasi risiko dan adaptasi perubahan iklim

Buys et al. (2011) Komunikasi risiko lingkungan terhadap perubahan iklim merupakan hal yang menantang untuk disampaikan karena (i) jauhnya jarak ruang dan waktu (risiko) membuat orang tidak peduli dan tidak mau berkonstribusi (Leiserowitz 2005, 2006; Meijnders et al. 2001), (ii) ilmu pengetahuan masyarakat yang sedikit sedangkan perubahan iklim adalah permasalahan yang kompleks (Sterman dan Sweeney 2002), (iii) masih adanya kepercayaan dan sistem sosial mengenai perubahan iklim (anggapan perubahan iklim adalah hal yang alami, bukan karena manusia).

Lieske et al. (2013) Strategi komunikasi risiko hanya akan berhasil ketika mereka (masyarakat) diinformasikan oleh pemahaman yang menyeluruh akan apa yang mereka yakini (Sterman 2011).

Lieske et al. (2013) Bentuk dan sifat komunikasi juga untuk mengakomodasi "keadaan psikologis" dari penerima yang dimaksud. Masyarakat umum tidak mungkin langsung menerima

strategi adaptasi (dalam “fase keputusan”) tanpa terlebih

dahulu melewati "fase deteksi" Pelletier dan Sharp 2008).

Lieske et al. (2013) Informasi pada komunikasi risiko harus disesuaikan dengan orang yang akan dituju (khalayak) dalam hal kesiapan dan niat untuk beradaptasi (Pelletier dan Sharp 2008).

Marx et al. (2007) Produk dari komunikas risiko lebih dipahami oleh orang yang memiliki pengalaman

Plough & Krimsky

(1987) dalam Cox

(2010)

Komunikasi risiko, dalam bentuk sederhananya, yaitu berusaha untuk menginformasikan kepada individu yang berpotensi terkena dampak tentang keberadaan, sifat, tingkat keparahan, atau penerimaan risiko.

Pada intinya, komunikasi risiko perubahan iklim bertujuan untuk menaikan kapasitas adaptif dari masyarakat, sehingga kerentanan terhadap perubahan iklim akan berkurang. Kapasitas adaptif sendiri mengacu pada kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keterpaparan yang membatasi kerusakan, memanfaatkan peluang dan mengatasi dampak (Wheaton dan MacIver 1999; Bryant et al, 2000; Yohe dan Tol 2002; Smit dan Pilifosova 2003; Füssel dan Klein 2006; Smit dan Wandel 2006 dalam Spence & Pidgeon 2009). Kapasitas adaptif dipengaruhi oleh ekonomi kekayaan, teknologi, informasi, infrastruktur, pengetahuan dan keterampilan, modal sosial dan lembaga-lembaga di tingkat lokal dan tingkat regional (dan nasional) yang dinamis setiap waktu dan berinteraksi dengan proses sosial-ekonomi dan politik yang lebih luas (Watts dan Bohle 1993; Adger 2000, 2003; Smit dan Pilifosova 2001, 2003; Klein dan Smith 2003; Smit dan Wandel 2006; Belliveau et al. 2006 dalam Spence & Pidgeon 2009).

Untuk mencapai keberhasilan komunikasi risiko perubahan iklim, maka Wirth et al. (2014) menyatakan definisi kerja untuk keberhasilan komunikasi adaptasi dengan berdasarkan empat kriteria, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran dampak perubahan iklim, kerentanan dan kebutuhan adaptasi,

2. Peningkatan pengetahuan tentang pilihan-pilihan adaptasi, sehingga meningkatkan kapasitas adaptif,

3. Memotivasi untuk mengambil tindakan adaptasi, sehingga memberikan kontribusi untuk perubahan perilaku,

4. Bantuan untuk mencapai penerimaan atas tindakan adaptasi lain dengan konsekuensi yang mungkin negatif (misalnya, penerimaan untuk bangunan bendungan yang juga menghalangi pandangan sungai).

Keberhasilan dari komunikasi risiko perubahan iklim juga didukung dengan komunikasi yang efektif. Untuk lebih memahami komunikasi yang efektif, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Komunikasi perubahan iklim yang efektif

Penulis Komunikasi efektif

Mors, et al. (2010)

Tabel 2 Komunikasi perubahan iklim yang efektif (lanjutan)

Dengan melihat Tabel 2, dapat disimpulkan, komunikasi perubahan iklim akan efektif jika terdapat perubahan sikap dan persepsi serta meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan, disebabkan oleh informasi yang telah disampaikan, serta hasil dari komunikasi tersebut dapat mengispirasi masyarakat untuk melakukan sesuatu terhadap permasalahan atau paparan risiko perubahan iklim yang mereka hadapi. Pengetahuan itu sendiri menurut penelitian Awaliah (2012) merupakan kesan di dalam pikiran seseorang sebagai hasil penggunaan panca indera. Pengetahuan terdiri dari sekumpulan informasi yang dipahami, yang diperoleh melalui proses belajar selama hidup dan dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat penyesuaian diri maupun lingkungannya sedangkan sikap dapat diartikan sebagai perasaan, pikiran dan kecenderungaan seseorang yang kurang lebih bersifat permanen mengenai aspek-aspek tertentu dalam lingkungannya. Sikap juga adalah kecenderungan evaluatif terhadap suatu obyek atau subyek yang memiliki kosekuensi yakni bagaimana seseorang berhadapan dengan obyek sikap. Sikap adalah suatu reaksi evaluasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu atau seseorang yang ditunjukkan dalam kepercayaan, perasaan atau perilaku seseorang (Van den Ban dan Hawkins 1999 dalam Awaliah 2012).

Hamidi (2010) juga menyatakan bahwa komunikasi dapat dikatakan efektif jika pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh komunikan, komunikan bersikap atau berperilaku seperti yang dikehendaki oleh komunikator dan ada kesesuaian antar komponen. Jika komunikasi diharapkan efektif maka pesan-pesannya perlu dikemas sedemikian rupa sehingga sesuai atau merupakan kebutuhan komunikan. Menarik perhatian, dalam arti baru dan tidak biasa. Simbol yang digunakan hendaknya mudah dipahami, meliputi bahasa, istilah, kata-kata atau kalimatnya. Jika komunikator menganjurkan menggunakan sesuatu, maka hendaknya sesuatu tersebut mudah didapat dengan menggunakan cara tertentu, termasuk tentang tempatnya (Schramm 1973 dalam Hamidi 2010). Selain pesan harus memenuhi kualifikasi tertentu agar komunikasi efektif, komponen komunikator pun juga harus memiliki kualifikasi karakter tertentu. Komunikator yang efektif memmpunyai karakter atau ethos yang meliputi good sense (pikiran yang baik), good moral character (akhlak yang baik), dan good will (maksud yang baik) (Aristoteles 1954 dalam Hamidi 2010). Hovland dan Weiss (1951) dalam Hamidi (2010) menyebut ethos dengan kredibilitas komunikator yang terdiri dari expertise dan trustworthiness (komunikator yang mempunyai keahlian dan dapat dipercaya.

Penulis Komunikasi efektif

Wirth, et al. (2014)

Komunikasi yang efektif pada perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya kesadaran, meningkatnya pengetahuan, memotivasi untuk melakukan tindakan

Boon (2013)

Dipandang dari komponen komunikan, komunikasi yang efektif akan terjadi jika komunikan mengalami internalisasi, identifikasi diri dan ketundukan (Kelman 1975 dalam Hamidi 2010). Komunikan mengalami proses internalisasi, jika komunikan menerima pesan yang sesuai dengan sistem nilai yang dianut. Komunikan merasa memperoleh sesuatu yang bermanfaat, pesan yang disampaikan memiliki rasionalitas yang dapat diterima.internalisasi bisa terjadi jika komunikan memiliki ethos atau kredibilitas (ahli dan dapat dipercaya), karenanya komunikasi bisa efektif. Identifikasi terjadi pada komunikan, jika komunikan merasa puas dengan meniru atau mengambil pikiran atau perilaku dari orang atau kelompok lain (komunikator). Identifikasi akan terjadi pada diri komunikan jika komunikatornya memiliki daya tarik (attractivennes). Ketaatan pada diri komunikan akan terjadi, jika komunikan yakin akan mengalami kepuasan, mengalami reaksi yang menyenangkan, memperoleh reward atau balasan positif dan terhindar dari punishment (keadaan, kondisi yang tidak enak) dari komunikator, jika menerima atau menggunakan isi pesannya (Hamidi 2010).

Menurut Wirth et al. (2014) terdapat delapan faktor paling penting untuk memotivasi orang untuk melakukan adaptasi yaitu info dari web, melihat film tentang adaptasi, membaca di media masa, membaca publikasi, menghadiri workshop atau event, melalui handphone, melalui kompetisi (contoh: desa paling bersih), dan laporan dari penelitian. Akan tetapi, terlepas darimana sumber yang didapat seseorang agar termotivasi untuk melakukan adaptasi, terdapat faktor dari pesan, agar informasi tersebut menjadi komunikasi yang efektif dan lebih mudah diterima yaitu jika pesan memiliki kalimat yang sederhana (perubahan iklim merupakan hal yang rumit disampaikan, maka kalimat yang sederhana akan mempermudah penerima pesan untuk menangkap arti dari sumber pesan), teks teknis sedikit (tidak banyak menggunakan kata-kata atau bahasa yang rumit untuk dimengerti), dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Dalam penyampaian pesan, juga terdapat hambatan kognitif utama yang mencegah individu terlibat dalam tindakan pro-lingkungan, yaitu (Tasquier, Pongiglione, Levrini 2014):

a. Tidak individual, tetapi kolektif, artinya adalah permasalahan perubahan iklim dianggap sebagai masalah yang kolektif, sehingga membuat individu memberikan pembenaran kepada diri sendiri jika mereka tidak melakukan tindakan untuk adaptasi, dan beranggapan hanya pelaku utama saja (penyebab terbesar terjadinya perubahan iklim) yang seharusnya melakukan tindakan adaptasi dan mitigasi.

b. Terlalu besar atau terlalu kecil, artinya adalah pengetahuan mengenai efek perubahan iklim pada seseorang bisa jadi terlalu kecil (sedikit) dan hal tersebut membuat individu merasa efek perubahan iklim tidak relevan dalam kehidupan sehari-hari mereka (merasa pengetahuan itu tidak penting) atau bisa jadi terlalu besar, sehingga individu tersebut sangat merasa ketakutan dan tidak berdaya sehingga justru mengabaikan masalah untuk menghindari rasa takut dan rasa bersalah.

atau melakukan sesuatu yang dampaknya hanya dinikmati di masa depan (bukan sekarang).

Jenis solusi tidak hanya mempertimbangkan perbaikan teknis di lapangan untuk mengatasi permasalahan sosial dan perubahan lingkungan, tetapi solusi juga termasuk membuat konsep komunikasi yang efektif dan penggunaan paparan informasi serta tanggapan dari orang-orang terhadap dampak perubahan iklim saat ini sebagai cara untuk merenungkan dan mempertimbangkan kembali norma sosial dan nilai-nilai sosial yang mendasari permasalahan yang ada (Wise et al. 2013).

Pelatihan Program Capacity Development for Climate Change Adaptation in Agriculture and other Relevants Sectors (CDCCAA)

Perubahan iklim merupakan hal yang sangat berpengaruh pada sektor pertanian, sehingga dibutuhkan penanganan adaptasi agar dampak peubahan iklim dapat segera diitangani. Untuk meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim pada petugas, penyuluh dan petani, maka Kementerian Pertanian bekerjasama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency) menyusun program dengan judul Capacity Development for Climate Change Adaptation in

Agriculture and other Relevants Sectors (CDCCAA). Petani akan mengikuti

kegiatan training of farmer (TOF) yang dilaksanakan selama lima hari. Kegiatan yang dilakukan meliputi pelatihan dari penyuluh, forum grup diskusi, games dan kunjungan ke BMKG Jatiwangi, Kabupaten Majalengka dan ke proyek pembangunan Waduk Jati Gede di Kabupaten Sumedang, dimana waduk tersebut jika sudah beroperasi aliran airnya akan membantu Kabupaten Cirebon untuk mengatasi kekeringan. Pelatihan yang diberikan kepada petani meliputi materi mengenai informasi cuaca dan iklim untuk pertanian, mitigasi, adaptasi dan antisipasi perubahan iklim, pengelolaan lahan dan air, konservasi sumber daya air, pengantar kalender tanam, pembuatan pupuk organik, pelatihan pembuatan perakngkap terhadap tikus perusak padi dan penguatan kelembagaan petani.

Menurut Slamet (2003) dalam Marliati et al. (2008) program penyuluhan pembangunan yang efektif dan efisien dapat dikembangkan oleh tenaga-tenaga profesional di bidang penyuluhan pembangunan. Hal ini hanya memungkinkan apabila program penyuluhan diwadahi oleh sistem kelembagaan penyuluhan yang jelas dan pelaksanaanya didukung oleh tenaga-tenaga yang kompeten di bidang penyuluhan. Pelatihan untuk petani, selain penyuluh harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai apa yang disampaikannya, penyuluh juga harus dapat menyampaikan pesan dengan baik, karena audiens yang penyuluh hadapi adalah petani yang berumur dewasa dan memiliki pengalaman di lapangan, dan yang diharapkan dari pelatihan atau pendidikan yang ditujukan kepada orang dewasa tersebut adalah (Fazel 2013) menstransformasi pengetahuan yang didapat kedalam ketrampilan sesuai dengan apa yang didapat, dimana inti dari pembelajaran kepada orang dewasa berada pada pemusatan pada orang yang diberikan pengetahuan, berdasarkan pengalaman, serta terdapat hubungan antara pengajar dan orang yang diberi pengetahuan.

harus lebih menekankan aspek pemberdayaan, dilaksanakan secara multi disiplin, menciptakan kondisi pembelajaran yang lebih kondusif dalam konteks pemberdayaan masyarakat serta memberikan pengalaman langsung pada masyarakat agar mampu berpikir dalam memecahkan masalahnya. Suwardi (2011) juga menambahkan bahwa pelaksanaan penguatan kapasitas perlu

dilaksanakan secara sistemik oleh seluruh fasilitator dengan memperhatikan pengembangan skala usaha, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal yang telah disebutkan di atas sangat dibutuhkan pada pelatihan CDCCAA, karena sasaran program adalah petani yang sudah dewasa yang telah memiliki pengalaman, sehingga membutuhkan para penyuluh yang handal dan proses pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, agar dapat diterima oleh petani dan hasil dari pelatihan diharapkan dapat menguatkan kapasitas adaptif petani untuk menghadapi perubahan iklim.

Kerangka Berpikir dan Hipotesis

Kerangka Berpikir

Gambar 1 Kerangka berpikir komunikasi petani pada pelatihan adaptasi perubahan iklim (CDCCAA) di Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.

Perilaku Komunikasi saat pelatihan program CDCCAA (Y1)

Frekuensi bertanya saat pelatihan (Y1,1) Frekuensi mencari informasi mengenai program

(Y1,2)

Frekuensi menghadiri pelatihan (Y1,3) Keinginan berpartisipasi pada program (Y1,4)

Penilaian terhadap pelatihan program

Pengalaman memakai irigasi (X1,5)

Jarak domisili petani dengan

Frekuensi keluar kampung (X3,1) Frekuensi mendengar radio (X3,2) Frekuensi melihat tv (X3,3) Frekuensi bertemu tokoh (X3,4) Keaktifan di organisasi poktan dan

Hipotesis:

Dari kerangka berpikir diatas, maka dapat disusun hipotesis penelitian meliputi:

1. Terdapat hubungan nyata antara karakteristik individu dengan perilaku komunikasi pelatihan program CDCCAA.

2. Terdapat hubungan nyata antara penilaian petani terhadap pelatihan program CDCCAA dengan perilaku komunikasi pelatihan program CDCCAA.

3. Terdapat hubungan nyata antara perilaku komunikasi pelatihan program CDCCAA dengan perilaku terhadap risiko perubahan iklim pelatihan program CDCCAA.

4. Terdapat hubungan nyata antara kekosmopolitan dengan perilaku terhadap risiko perubahan iklim pelatihan program CDCCAA.

Definisi Operasional

Definisi operasional memberikan batasan atau arti suatu variabel dengan merinci hal yang harus dikerjakan oleh peneliti untuk meneliti untuk mengukur variabel tersebut (Silalahi 2012). Pada rancangan penelitian dengan variabel terikat efektifitas komunikasi risiko perubahan iklim pada pelatihan program CDCCAA:

(1) Perilaku terhadap risiko perubahan iklim pelatihan programCDCCAA(Y2).