ANALISIS USAHATANI NENAS BOGOR DI KECAMATAN

TAMANSARI KABUPATEN BOGOR

BANGARANI MASAH NADILA

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Analisis Usahatani Nenas Bogor di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

ABSTRAK

BANGARANI MASAH NADILA. Analisis Usahatani Nenas Bogor di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor. Dibimbing oleh NUNUNG KUSNADI.

Nenas Bogor merupakan komoditas terkenal di Kabupaten Bogor. Meskipun nenas bogor merupakan salah satu komoditas khas dan unggulan daerah, namun kini nenas bogor seakan menghilang dari pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem agribisnis usahatani nenas bogor serta kontribusi usahatani nenas bogor untuk rumahtangga. Hasil penelitian dijabarkan dengan cara deskriptif dan dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem agribisnis memiliki performa yang kurang baik dan membuat petani memperoleh penerimaan yang rendah dan biaya yang tinggi. Kontribusi nenasbogor sangat kecil (dibawah 10%) karena usahatani nenas bogor sudah tidak lagi dijadikan sebagai penghasil penerimaan utama bagi keluarga petani.

Kata kunci: agribisnis nenas bogor, kontribusi penerimaan terhadap peneriman tunai rumahtangga,

ABSTRACT

BANGARANI MASAH NADILA. Farm Analysis of Bogorian Pineapple (Nenas Bogor) in Tamansari Subdistric Bogor Regency. Supervised by NUNUNG KUSNADI.

Bogorianian Pineapple (Nenas Bogor) is a famous pineapple in Bogor. Although bogorian pineapple is one of unique and flagship commodity in Bogor, this commodities is being scarces in market. The objectives of the study were to describe the agribusiness systems and its contribution to household income. This study were perfomed by using desctriptive and quantitive analysis. The result showed that the agribusiness systems have poor performance and it caused low revenue and high cost. The bogorian pineapple contribution of household cash receipts was very small (below 10%) because it was no longer used as a main source of household income.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

pada

Departemen Agribisnis

ANALISIS USAHATANI NENAS BOGOR DI

KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR

BANGARANI MASAH NADILA

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Analisis Usahatani Nenas Bogor di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor

Nama : Bangarani Masah Nadila NIM : H34100148

Disetujui oleh

Dr Ir Nunung Kusnadi, MS Pembimbing

Diketahui oleh

Dr Ir Dwi Rachmina, MSi Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Januari 2014 ini ialah usahatani, dengan judul Analisis Pendapatan Petani Nenas Bogor di Desa Tamansari dan Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS selaku dosen pembimbing skripsi, Ibu Dr. Ir. Dwi Rachmina, Msi selaku dosen penguji utama dan Ibu Eva Yolynda, SP. MM selaku dosen penguji dari Komisi Pendidikan Departemen Agribisnis yang telah banyak memberikan saran dalam tulisan ini. Terimakasih kepada Bapak Subarja selaku masyarakat di Desa Sukaluyu, Bapak Kobarsih Selaku Kepala BP4K Kecamatan Tamansari, Bapak Sukandar selaku penyuluh di Desa Sukaluyu, serta Bapak Weli selaku perangkat Desa Tamansari yang telah banyak membantu selama pengambilan data di Desa Tamansari dan Desa Sukaluyu.

Ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada ayah, ibu, adik, serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan moril serta doa. Terimakasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang berada pada naungan Fakultas Ekonodmi dan Mnanjemen, Departemen Agribisnis dan BEM FEM Kabinet Progresif, serta kepada Guntur Arief Wicaksono, atas segala dukungan, bantuan dan doa.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Rumusan Masalah 4

Tujuan Penelitian 5

Manfaat Penelitian 5

Ruang Lingkup Penelitian 6

TINJAUAN PUSTAKA 6

Luas Lahan dan Produktivitas Daerah 6

Struktur Biaya dan Penerimaan Usahatani 7

Analisis Pendapatan Petani dan Efisiensi Usahatani 9

KERANGKA PEMIKIRAN `10

Kerangka Pemikiran Teoritis 10

Kerangka Pemikiran Operasional 13

METODE 14

Lokasi dan Waktu Penelitian 14

Jenis dan Sumber Data 15

Metode Penarikan Sampel dan Pengumpulan Data 15

Metode Pengolahan dan Analisis Data 15

GAMBARAN UMUM WILAYAH LOKASI PENELITIAN 19

Karakteristik Wilayah 19

Karakteristik Petani Responden 20

HASIL DAN PEMBAHASAN 21

Sistem Agribisnis Nenas Bogor 22

Analisis Keragaan Usahatani dan Pendapatan Rumahtangga Petani Nenas 30 Kontribusi Penerimaan Tunai Usahatani Nenas Terhadap Penerimaan Tunai

Rumahtangga 38

SIMPULAN DAN SARAN 40

Saran 41

DAFTAR PUSTAKA 42

LAMPIRAN 44

RIWAYAT HIDUP 46

DAFTAR TABEL

1 Lima kabupaten dengan jumlah pohon buah nenas terbanyak di Jawa

Barat tahun 2007-2011 3

2 Jumlah pohon nenas di Kabupaten Bogor dan nilai peningkatan

pertahun pada 2007-2011 3

3 Luas dan pola pemanfaatan lahan di Kecamatan Tamansari tahun 2013 20 4 Karakteristik responden petani nenas di Desa Tamansari dan Desa

Sukaluyu Kecamatan Tamansari 21

5 Rata-rata luas lahan pengusahaan nenas petani menurut klasifikasi responden berdasarkan luas lahan pengusahaan nenas pada tahun 2013 22 6 Rata-rata luas penguasaan lahan pertanian pada petani responden

menurut klasifikasi responden berdasarkan luas penguasaan lahan

pertanian pada tahun 2013 22

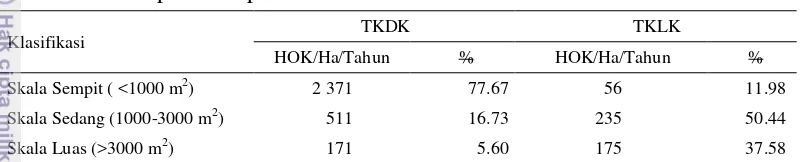

7 Penggunaan tenaga kerja usahatani nenas bogor menurut klasifikasi responden berdasarkan luas lahan pengusahaan nenas bogor dalam satu

tahun produksi pada tahun 2013 27

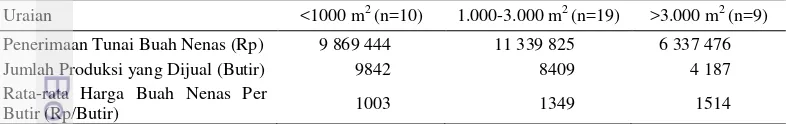

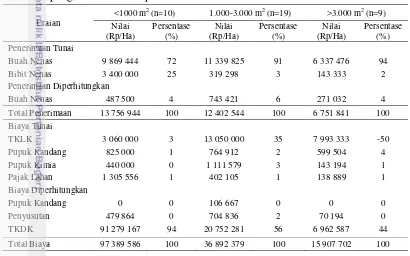

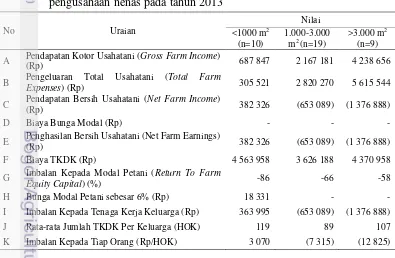

8 Rata-rata penerimaan tunai buah nenas, jumlah produk yang dijual, dan harga jual nenas di tingkat responden pada tahun 2013 30 9 Struktur biaya dan penerimaan usahatani nenas bogor pada petani

responden menurut klasifikasi responden berdasarkan luas lahan

pengusahaan nenas pada tahun 2013 32

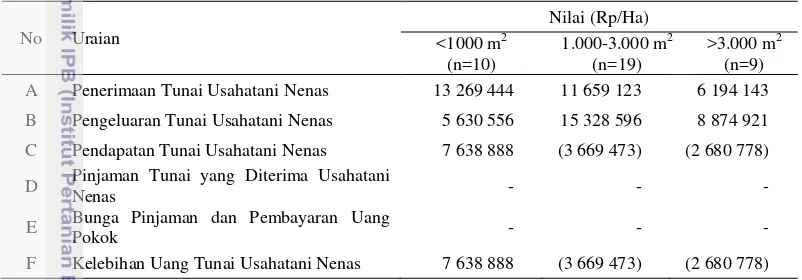

10 Analisis arus uang tunai usahatani nenas bogor pada petani responden menurut klasifikasi responden berdasarkan luas lahan pengusahaan

nenas pada tahun 2013 34

11 Perubahan penerimaan tunai buah nenas saat terjadi perubahan terhadap harga output dan jumlah produksi pada tahun 2013 35 12 Analisis balas jasa terhadap faktor produksi pada rumahtangga petani

responden menurut klasifikasi responden berdasarkan luas lahan

pengusahaan nenas pada tahun 2013 36

13 Analisis rasio penerimaan dan biaya (R/C Ratio) pada petani responden menurut klasifikasi responden berdasarkan luas lahan pengusahaan

nenas pada tahun 2013 38

14 Kontribusi luas lahan pengusahaan nenas terhadap luas pengusahaan lahan pertanian petani responden menurut klasifikasi responden berdasarkan luas penguasaan lahan pertanian pada tahun 2013 39 15 Kontribusi penerimaan usahatani nenas bogor terhadap penerimaan

DAFTAR GAMBAR

1 Komoditas nenas yang dijual di pasar-pasar di Kabupaten Bogor 4 2 Kerangka Pemikiran Operasional Analisis Usahatani Nenas Bogor di

Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor 14

DAFTAR LAMPIRAN

1. Karakteristik petani responden di Desa Tamansari dan Desa Sukaluyu 44

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Daerah-daerah di Indonesia memiliki komoditas yang berbeda untuk dikembangkan, tergantung dari kesesuaian aspek teknis, ekonomi, dan sosial masing-masing wilayah. Beberapa komoditas tersebut memiliki nama yang khas yang sesuai dengan lokasi pengembangannya. Nama daerah yang melekat pada suatu komoditas menandakan kekhasan sehingga komoditas yang dikembangkan di suatu daerah memiliki ciri berbeda dengan komoditas sejenis yang dikembangkan di daerah lain. Kekhasan tersebut menyebabkan komoditas dengan nama daerah memiliki peluang pasar yang baik dan tidak jarang pula komoditas ini ditemui di luar daerah pengembangannya. Contoh-contoh komoditas dengan nama daerah yang kini berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan khas daerah adalah beras cianjur, duku palembang, ubi cilembu, dan talas bogor.

Beras cianjur atau dikenal dengan nama beras pandan wangi merupakan komoditas yang membawa nama daerah. Kini beras cianjur merupakan salah satu komoditas unggulan khas daerah Kabupaten Cianjur1. Dari sisi pemasaran, beras cianjur memiliki peluang pasar yang cukup baik. Dengan rasa yang khas maka harga jual yang ditawarkan komoditas ini dapat mencapai Rp 9.000-Rp 12.000/Kg2. Harga jual yang relatif tinggi serta kesesuaian lahan di Kabupaten Cianjur menyebabkan banyak petani yang mengusahakan komoditas padi. Hal ini terlihat dari luas lahan komoditas padi di Kabupaten Cianjur dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Jawa Barat. Dari total luas lahan padi di Jawa Barat yang mencapai 2.025.145 Ha pada tahun 2012, luas lahan padi di Kabupaten Cianjur mencakup 8% dari total luas lahan padi di Jawa Barat dan termasuk dalam lima kecamatan dengan luas lahan padi terbesar di Jawa Barat3.

Sama halnya dengan beras cianjur, duku palembang membawa nama daerah dan kini komoditas ini berkembang pesat. Wilayah pemasaran komoditas mencapai luar Pulau Sumatera dengan harga jual berkisar Rp 10.000/Kg atau dua kali lipat harga pasaran di Sumatera Selatan, yaitu antara Rp5.000-Rp 8.000/Kg. Prospek bisnis yang baik ini menyebabkan petani tertarik untuk mengusahakan duku palembang, terbukti dengan perkembangan luas lahan duku di Sumatera Selatan yang terus meningkat. Luas lahan duku di Sumatera Selatan berada pada peringkat kedua tertinggi di Indonesia setelah Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu Provinsi Provinsi Sumatera Selatan memiliki pertumbuhan luas lahan per tahun yang mencapai 65% dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan luas lahan terbesar terjadi pada tahun 2012 dimana luas lahan duku meningkat menjadi sebesar 4.118 Ha, terjadi peningkatan sebesar 400% dibandingkan tahun 2011 dengan luas lahan 1.071 Ha4.

Kementrian Pertanian Republik Indonesia. Basisdata Statistik Pertanian. [Internet]. [diunduh 2014 Januari 27]. Tersedia pada www.pertanian.go.id

4

2

Nama daerah yang melekat pada suatu komoditas tidak hanya berasal dari nama kabupaten atau kota saja, tetapi ada pula nama desa yang melekat pada nama komoditas, contohnya ubi cilembu. Ubi cilembu merupakan komoditas yang berasal dari Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Walaupun bukan komoditas yang dikembangkan di daerah sentra produksi5, komoditas ubi cilembu memiliki prospek bisnis yang sangat baik. Menurut Humas Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual, ubi cilembu merupakan komoditas dengan pemasaran yang karena komoditas ini sudah diekspor hingga ke Asia. Ubi cilembu secara rutin diekspor ke Jepang dengan kuantitas sebanyak 15 Ton dalam sekali pengiriman dalam kurun waktu dua minggu sekali6. Kini dengan kekhasan berupa citarasa yang unik, Kementrian Hukum dan HAM RI memberikan paten kepada ubi cilembu, yaitu berupa sertifikasi indikasi geografis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan dayasaing produk pertanian dengan cara menjual keunikan serta citarasa produk pertanian yang dihasilkan suatu daerah yang tidak dimiliki oleh daerah lain7.

Contoh lain dari komoditas yang menggunakan brand berupa nama daerah adalah talas bogor. Komoditas khas Kabupaten Bogor ini memiliki ukuran yang lebih besar sehingga jenis talas bogor ini lebih unggul dibandingkan dengan talas lain. Peluang pasar bagi komoditas talas kian terbuka karena inovasi produk olahan talas makin berkembang. Selain itu peluang ekspor komoditas talas terbuka akibat beberapa negara yang memilih komoditas talas sebagai alternatif pangan. Salah satu negara dengan tingkat permintaan talas yang tinggi adalah negara Jepang dengan tingkat permintaan sebanyak 480.000 Ton/tahun8. Peluang pasar yang cukup baik inilah yang menyebabkan komoditas talas bogor menjadi salah satu komoditas pilihan petani.

Sebagai salah satu komoditas yang menggunakan nama daerah, nenas bogor merupakan satu komoditas yang menjadi salah satu produk unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor9. Meskipun menjadi salah satu komoditas unggulan, perkembangan nenas di Kabupaten Bogor masih jauh tertinggal, terutama bila dibandingkan dengan sentra produksi utama nenas di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Subang. Walaupun Kabupaten Bogor beradai di peringkat kedua di Jawa Barat, tetapi jumlah tanaman nenas di Kabupaten Bogor jauh lebih sedikit dibandingkan Kabupaten Subang sebagai produsen terbesar nenas di Jawa Barat. Jumlah pohon nenas di Kabupaten Bogor dan kabupaten lainnya di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 1. Selain itu, walaupun dikenal dengan nenas bogor, tetapi komoditas yang dikembangkan di Kabupaten Bogor tidak hanya nenas bogor,

5

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. 2014. Sentra Produksi Komoditas Unggulan Jawa Barat dan Unggulan Nasional. [Internet]. [diunduh 2014 Januari 27] Tersedia pada http://diperta.jabarprov.go.id/

6

.Direktorat Jenderal HAK Kekayaan Intelektual. 2013. Sertifikat Indikasi Geografis Bagi Ubi Cilembu Sumedang . [Internet]. [diunduh 2014 Januari 27] Tersedia pada http://119.252.161.170/sertifikat-indikasi-geografis-bagi-ubi-cilembu-sumedang/

7

.Bisnis Jabar. 2012. Ubi Cilembu : Produk Unggulan Jabar yang Sudah Dipatenkan. [Internet]. [Diunduh 2014 Januari 27] Tersedia pada www.bisnis-jabar.com

8

Bisnis UKM. 2013. Potensi Bisnis Talas di Indonesia Masih Terbuka. [Internet]. [diunduh 27 Januari 2014] Tersedia pada www.bisnisukm.com

9

3 tetapi terdapat komoditas nenas lain, seperti nenas subang dan nenas palembang, walaupun dikembangkan dalam jumlah yang sangat kecil.

Tabel 1. Lima kabupaten dengan jumlah pohon buah nenas terbanyak di Jawa Barat tahun 2007-2011

Kabupaten Tahun (Pohon/Tahun)

2007 2008 2009 2010 2011

Bogor 1 306 158 1 356 191 1 329 537 2 666 746 2 663 501 Subang 81 513 734 62 009 752 53 352 150 63 035 455 63 159 815 Tasikmalaya 318 328 335 258 343 868 367 942 377 016 Ciamis 329 003 326 358 297 438 247 943 241 925 Cianjur 288 337 265 544 259 596 251 284 344 682 Jawa Barat 85 078 997 65 522 457 56 772 755 73 923 027 67 659 889 Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat (2014)

Walaupun sejak tahun 2010 jumlah pohon nenas di Kabupaten Bogor meningkat hingga dua kali lipat dari tahun sebelumnya dan rata-rata persentase peningkatan jumlah pohon per tahun mencapai 26% pada tahun 2007-2011, hal ini belum mampu mengubah dominasi Kabupaten Subang sebagai kabupaten dengan jumlah pohon terbanyak di Jawa Barat. Semakin banyak jumlah pohon nenas yang ditaman maka semakin luasnya lahan pengusahaan nenas di suatu daerah. Secara tidak langsung hal ini dapat mengindikasikan tinggi atau rendahnya produksi nenas yang dihasilkan oleh suatu daerah.

Tabel 2. Jumlah pohon nenas di Kabupaten Bogor dan nilai peningkatan per tahun pada 2007-2011

Tahun Luas Lahan Nenas (Pohon) Peningkatan per Tahun (%)

2007 1 306 158

2008 1 356 191 4

2009 1 329 537 -2

2010 2 666 746 101

2011 2 663 501 0

Rata-Rata Peningkatan Jumlah Pohon Nenas 26

Sumber: Dinas dan Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat (2014) Meskipun Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan jumlah pohon nenas terbanyak kedua di Jawa Barat dan memilika nilai rata-rata peningkatan jumlah pohon nenas per tahun yang cukup besar, tetapi persentase tanaman nenas Kabupaten Bogor terhadap total pohon nenas di Jawa Barat tidak mencapai 5%. Hal ini menyebabkan suplai nenas yang dihasilkan Kabupaten Bogor sangat sedikit dan menyebabkan pasar di Kabupaten Bogor menyuplai komoditas nenas yang berasal dari luar Kabupaten Bogor, seperti Kabupaten Subang. Hal ini menyebabkan nenas bogor menghilang dari pasar.

4

alasan yang menyebabkan ketertarikan petani dalam mengusahakan nenas bogor. Semakin baik tingkat keuntungan dan pendapatan yang diperoleh petani maka nenas bogor menjadi sangat potensial untuk dikembangkan dilihat dari banyaknya jumlah petani yang mengusahakannya, begitu pula sebaliknya. Hal ini menyebabkan pentingnya untuk menganalisis kegiatan usahatani nenas bogor.

Perumusan Masalah

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, komoditas nenas di Kabupaten Bogor tidak berkembang dengan baik. Salah satu jenis nenas yang dibudidayakan di Kabupaten Bogor adalah jenis nenas bogor. Nenas bogor merupakan sebutan bagi jenis nenas yang pada umumnya dibudidayakan di Kabupaten Bogor, yaitu jenis Nenas Gati, Nenas Mahkota, atau Nenas Kapas. Bila dilihat dari segi agronomi dan segi permintaan nenas bogor sangat sesuai dan dapat berkembang dengan baik. Dari segi agronomi, nenas bogor ini sangat cocok untuk ditaman di beberapa daerah di Kabupaten Bogor karena memiliki kesesuaian terhadap suhu, curah hujan, pH tanah serta ketinggian lahan. Dari segi permintaan, tingkat permintaan yang berasal dari pasar-pasar seperti Pasar Bogor dan Pasar TU dapat mencapai 1.000 butir/hari10. Tetapi keadaan alam dan tingkat permintaan yang cukup baik belum tentu mendukung perkembangan suatu komoditas.

Kini nenas bogor kalah bersaing dengan jenis nenas lain, hal ini ditunjukkan oleh gambar 1. Menurut gambar satu, komoditas nenas yang ditemukan di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Bogor bukanlah nenas bogor. Jenis nenas yang ditemukan banyak yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan (nenas palembang), Kabupaten Blitar (nenas blitar atau nenas jawa), dan Kabupaten Subang (nenas subang atau nenas madu). Nenas bogor terutama saat bukan musim panen raya sangat sulit ditemukan di pasar bogor, sangat jauh berbeda dengan jenis nenas lain yang hampir dapat ditemukan di pasar setiap hari.

Gambar 1. Komoditas a) nenas palembang yang dijual di Pasar Anyar; b) nenas blitar yang dijual di Pasar Ciherang; c) Komoditas nenas subang yang dijual di Perempatan Bubulak.

Ada beberapa alasan yang membuat petani tertarik untuk mengusahakan nenas bogor, salah satunya dapat dilihat dari sistem agribisnis komoditas tersebut. Agribisnis nenas bogor dapat dibagi dari empat subsistem, yaitu subsistem

10

Bogor Sehat. 2014. Budidaya Nanas dari Cijeruk Kabupaten Bogor. [Internet]. [diunduh 19 Mei 2014]. Tersedia pada http://www.bogorsehat.com/index.php/berita-cijeruk/467-budidaya-nanas-dari-cijeruk-kabupaten -bogor.html

5 pengadaan input (subsistem hulu), subsistem budidaya (subsistem on-farm), subsistem pascapanen (susbsitem hilir), serta subsistem penunjang. Performa keempat subsistem ini akan mempengaruhi agribisnis nenas dan dapat mempengaruhi petani, terutama dalam hal meningkatkan performa usahahatani dan meningkatkan pendapatan petani. Karena nenas bogor dianggap tidak berkembang dengan baik, maka ada kemungkinan penyebab tidak berkembangnya nenas bogor disebabkan oleh tidak baiknya performa salah satu atau bahkan semua subsistem dalam agribisnis nenas bogor.

Penyebab utama yang menyebabkan petani tertarik atau tidak dalam mengusahakan suatu komoditas adalah insentif yang diterima. Intensif merupakan faktor utama dari semua kegiatan bisnis, termasuk dalam kegiatan bisnis pertanian. Dengan kecenderungan untuk melakukan kegaiatan usahatani pada skala yang tidak terlalu luas dan modal yang terbatas, petani akan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomis terutama untuk meningkatkan penerimaan dan pendapatan bagi rumahtangga petani. Untuk menganalisis kegiatan usahatani terutama usahatani nenas, maka penting menganalisis performa usahatani nenas bogor.

Analisis usahatani tidak hanya menganalisis masing-masing susbsistem agribisnis dan keterkaitannya dalam menghasilkan penerimaan dan pendapatan, tetapi juga menganalisis sejauh mana kontribusi komoditas nenas dalam menghasilkan penerimaan bagi keluarga petani. Nilai kontribusi ini menunjukkan seberapa besar penerimaan yang diperoleh bila dibanding dengan penerimaan keluarga.

Untuk menganalisis perkembangan nenas bogor dengan cara menganalisis usahatani nenas bogor, maka pertanyaan-pertanyaan yang penting dijawab dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem agribisnis nenas bogor?

2. Bagaimana prospek agribisnis nenas bogor dilihat dari keragaan usahatani nenas bogor?

3. Berapa peranan atau kontribusi penerimaan tunai usahatani terhadap penerimaan tunai rumahtangga petani nenas?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditulis sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan sistem agribisnis nenas bogor; 2) Mengukur prospek agribisnis dengan melihat keragaan usahatani nenas bogor; 3) Menghitung kontribusi penerimaan tunai usahatani terhadap penerimaan tunai rumahtangga petani nenas.

Manfaat Penelitian

6

kontribusi kegiatan usahatani nenas dalam rumahtangga petani sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan performa dan tingkat keuntungan yang didapat dari kegiatan usahatani nenas bogor.

Ruang Lingkup Penelitian

Perhitungan pendapatan usahatani menggunakan perhitungan untuk satu tahun berdasarkan biaya dan penerimaan pada tahun 2013 Petani yang menjadi responden merupakan petani yang memiliki lahan 0,01 – 1 hektar, dengan pertimbangan petani tersebut telah melakukan panen selama minimal satu tahun yaitu sejak awal tahun 2013 Perhitungan penerimaan usahatani dilakukan dengan cara menghitung produksi dikalikan dengan harga jual, baik produk utama dan produk sampingan yang diterima oleh responden Modal petani yang dikeluarkan dalam bentuk rupiah diasumsikan sebagai total biaya tunai dan biaya diperhitungkan yang dikeluarkan oleh petani tetapi tidak termasuk biaya tenaga kerja dalam keluarga (TKDK).

TINJAUAN PUSTAKA

Luas dan Produktivitas Lahan

Potensi suatu daerah dalam pengembangan suatu komoditas dapat dilihat dari luas lahan dan produktivitas komoditi tersebut. Hal ini menunjang performa suatu daerah dalam menghasilkan produk dengan kuantitas yang lebih baik serta kuantitas yang lebih banyak sehingga menjadikan daerah tertentu lebih unggul dibandingkan dengan daerah lainnya. Banyak daerah di Indonesia yang memiliki komoditi khas, seperti Provinsi Lampung yang terkenal dengan komoditi nenas, Kabupaten Bogor yang terkenal dengan komoditi talas, Kabupaten Bandung Barat memiliki berbegai komoditis sayuran, Kabupaten Kuningan dengan ubi jalar, serta Kabupaten Cianjur dan Karawang yang terkenal dengan komoditi padi. Banyak dari daerah-daerah tersebut yang hingga kini masih memiliki keunggulan dari segi luas lahan dan produktivitas, tetapi banyak pula yang seakan menghilang dari pasaran karena kalah bersaing dengan produk yang dihasilkan daerah lain, seperti halnya nenas bogor.

Kabupaten dan Kota Bogor merupakan daerah yang terkenal dengan komoditi talas sehingga walaupun terdapat di pusat kota tetapi masih banyak yang mengusahakan talas. Menurut Dinas Pertanian Kota Bogor dalam Silalahi (2009) maka terdapat lima daerah yang menjadi sentra produksi di Kota Bogor, salah satunya adalahan Kelurahan Situgede Kecamatan Bogor Barat. Dibandingkan dengan dua kecamatan lain yaitu Bogor Barat dan Bogor selatan, keduanya memiliki luas lahan dan produksi yang lebih tinggi tetapi dari segi produktivitas Kecamatan Bogor Barat memiliki produktivitas tertinggi di Kota Bogor.

7 Hal ini menjadikan beras sebagai komoditi khas daerah Kabupaten Cianjur. Perkembangan komoditi beras terlihat di Cianjur sangat terlihat dari luas lahan pada kurun waktu 13 tahun terakhir. Menurut Departemen Pertanian (2014) dibandingkan dengan Kabupaten Sukabumi, luas lahan yag dimiliki Kabupaten Cianjur pada tahun 2000-2007 masih lebih kecil dibandingkan dengan Kabupaten Sukabumi. Tetapi setelah tahun 2008, secara konsisten luas lahan padi terus meningkat dan memiliki angka yang klebih baik dibandingkan denggan Kabupaten Sukabumi. Selain dua kabupaten ini, di Jawa Barat Sentra produksi padi terletak di Kabupaten Karawang dan Indramayu. Kabupaten lainnya yang mengusahakan komoditi beras adalah Kabupaten Darmaga. Walaupun hanya memiliki luas lahan sebesar 85.201 Ha pada tahun 2011 atau hanya 4% dari presentase luas lahan padi di Jawa Barat, Kabupaten Bogor memiliki banyak petani yang mengusahakan padi.

Ubi Jalar merupakan salah satu komoditi diversifikasi pangan yang banyak diusahakan di Indonesia, terutama di Jawa Barat. memiliki Sejak tahun 2005-2009 luas lahan ubi jalar mengalami stagnasi, tetapi produktivitas dan produksi cenderung meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir.Produktivitas nasional pada tahun 2005 sebesar 10,4 Ton/Ha dan pada tahun 2009 mencapai 11 Ton/Ha. Produktivitas ubi jalar di Jawa Barat mencapai 13,9 Ton/H. Sebagai sentra produksi, produktivitas ubijalar di Kabupaten Kuningan pada tahun 2009 adalah sebesar 17,4 Ton/Ha. Nilai ini merupakan produktivitas tertinggi di Jawa Barat. Pada Kabupaten Bogor, produktivitas ubi jalar adalah sebesar 14,9 Ton/Ha (Departemen Pertanian 2014). Dari segi luas lahan pada tahun 2009 Kabupaten Kuningan memiliki luas panen sebesar 19% dari total luas panen di Jawa Barat, sedangkan Kabupaten Bogor memiliki luas panen sebesar 13% dari total luas panen di Jawa Barat (Departemen Pertanian 2014).

Nenas merupakan salah satu komoditi ekspor yang menjadi primadona di Indonesia. Hal ini karena di Indonesia terdapat perusahaan pengekspor nenas yaitu PT Great Giant Pinnaple yang dapat meningkatkan PDB negara melalui ekspor buah nenas dalam kaleng yang dijalankan. Perusahaan yang terletak di Propinsi Lampung ini berkembang cukup pesat sehingga mempengaruhi luas lahan nenas di Indonesia. Sejak tahun 2006 hingga kini, luas lahan nenas di Propinsi lampung mencapai lebih dari 40% total luas lahan nenas di Indonesia. Selain Propinsi Lampung, di Jawa Barat terdapat sentra nenas lainnya yaitu pada Kabupaten Subang dan Kabupaten Bogor. Sejak tahun 2006, rata-rata luas lahan di Jawa Barat mencapai 15% dari total luas lahan nenas di Indonesia, tetapi pada tahun 2007 dan 2012 terjadi penurunan luas lahan (Departemen Pertanian 2014).

Struktur Biaya dan Penerimaan Usahatani

8

akibat dari faktor alam yang menyebabkan penggunaan input menjadi semakin bertambah atau bahkan semakin berkurang.

Beberapa penelitian yang dilakukan pada tanaman pangan yaitu talas,padi, dan ubi jalar, memiliki biaya tunai yang lebih besar dibandingkan dengan biaya diperhitungkan. Kegiatan usahatani talas yang diteliti oleh Silalahi (2009), usahatani padi dengan metode non SRI yang dilakukan oleh Mulyaningsih (2010), usahatani padi yang diteliti oleh Sumarna (2012), dan usahatani ubijalar yang diteliti oleh Khotimah (2010) memiliki biaya tunai sebesar lebih dari 65% dari biaya total, sedangkan penelitian Mulyaningsih (2010) terhadap usahatani padi metode SRI dan penelitian Gultom (2011) tentang usahatani padi sehat memiliki nilai biaya tunai kurang dari 60%. Hasil berbeda didapat dari penelitian terkait tanaman hortikultura. Hasil penelitian Suraya (2010) terkait dengan komoditi tomat, penelitian Utomo (2012) tentang komoditi wortel, dan Oktaviana (2013) tentang komoditi jamur merang menunjukkan bahwa biaya tunai mencapai presentase lebih dari 70% dari biaya total. Pada penelitian Maulina (2012) dan Hakim (2013) tentang komoditi kentang, biaya tunai memiliki presentase mencapai 95% dari total biaya.

Banyak hal yang termasuk dalam biaya tunai, diantaranya adalah Tenaga Kerja Luar Keluarga (TKLK), benih, pupuk, obat-obatan, dan lainnya. Dalam beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Silalahi (2009), Mulyaningsih (2010), Gultom (2011), Khotimah (2010), Nurmala (2011), dan Suraya (2010), TKDK menjadi elemen terbesar dalam biaya tunai, yaitu sebesar 21%-49% dari nilai biaya total. Hal berbeda terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Sumarna (2012) dan Utomo (2012) karena komponen terbesar dalam biaya tunai adalah biaya sewa lahan, serta biaya pupuk (Maulina 2012), benih (Hakim 2013), dan mulsa (Nugraha 2010). Dalam biaya diperhitungkan, elemen yang relatif menyumbang presentase terbesar dalam biaya total adalah Tenaga Kerja Dalam Keluarga (TKDK), tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2013) komponen benih yang memiliki jumlah presentase terbesar, yaitu sebesar lebih dari 60% dari biaya total.

Bila melihat pada komoditi nenas, terdapat banyak perbedaan dari segi biaya dibadingkan dengan komoditas tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Dari segi perbandingan biaya tunai dengan biaya diperhitungkan, usahatani nenas yang diteliti oleh Dalimunthe (2008), Siregar (2010), dan Wardani (2012) menunjukkan bahwa biaya diperhitungkan lebih besar daripada biaya tunai, dengan presentase sebesar 59%-88% dari biaya total. Komponen terbesar dalam biaya diperhitungkan berbeda-beda pada tiap penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dalimunthe (2008), komponen terbesar dalam biaya diperhitungkan adalah bibit (49% dari total biaya). Komponen TKDK menjadi komponen terbesar dalam penelitian Siregar (2010) dan Wardani (2012) yaitu sebesar 35% dari total biaya.

9 menggunakan metode SRI mendapatkan penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode konvensional. Pada penelitian tentang kemitraan yang dilakukan Sumarna (2012) terhadap komoditi padi padi dan Utomo (2012) terhadap komoditi wortel, hasil penerimaan yang lebih besar didapat pada petani mitra. Dari hasil penelitian Maulia (2012), penerimaan usahatani kentang varietas Atlantic lebih besar dibandingkan varietas Granola. Perbedaan ini disebabkan karena produktivitas lahan yang lebih tinggi, harga jual yang lebih tinggi, atau kualitas hasil panen yang dihasilkan lebih baik dibandingkan metode pembanding.

Analisis Pendapatan Petani dan Efisiensi Usahatani

Nilai dari pendapatan atas biaya tunai yang didapatkan oleh petani akan bernilai lebih besar dibandingkan dengan pendapatan atas biaya total. Hal ini karena pendapatan atas biaya tunai hanya menggunakan biaya tunai sebagai perhitungan, sedangkan biaya diperhitungkan tidak termasuk didalamnya. Seperti dalam hal penerimaan, nilai pendapatan dapat dibandingkan berdasarkan perbedaan input, jenis jalinan kerjasama, dan luas lahan yang digunakan dalam kegiatan usahatani. Pendapatan yang diterima petani padi metode SRI (Mulyaningsih 2010), petani padi (Sumarna 2012) dan wortel (Utomo 2012) yang menjalin kemitraan, petani jamur dengan metode Styrofoam (Oktaviana 2013), petani kentang varietas Atlantic (Maulia 2012), serta petani nenas yang menerapkan SOP (Dalimunthe 2008) menerima pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode pembandingnya. Hal ini terjadi karena struktur penerimaan dan biaya yang berbeda antara masing-masing metode.

Efisiensi usahatani dapat dilihat dari Return Per Cost Ratio atau dapat disebut nilai R/C. Bila nilai R/C lebih besar dari satu maka kegiatan usahatani dilakukan secara efisien karena penerimaan lebih besar dibandingkan dengan biaya atau nilai yang dikorbankan. Semakin besar nilai R/C, maka kegiatan usahatani akan semakin efisien. Besaran nilai R/C tidak terlepas dari komponen biaya dan penerimaan. Komponen biaya berbanding terbalik dengan nilai R/C, sedangkan komponen penerimaan akan berbanding lurus dengan nilai R/C.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Silalahi (2009), Mulyaningsih (2010), Sumarna (2012), Gultom (2011), Khotimah (2010), Nurmala (2011), Suraya (2010), Utomo (2012), Oktaviana (2013), Maulina (2012), Hakim (2013) biaya tunai lebih besar dibandingkan dengan biaya diperhitungkan sehingga menghasilkan nilai R/C atas biaya tunai yang lebih tinggi terhadap nilai R/C atas biaya total, tetapi nilainya tidak akan berbeda jauh antara keduanya. Nilai R/C terhadap biaya tunai lebih besar dibandingkan dengan nilai R/C biaya total dengan perbandingan maksimal 2:1. Semakin besar presentase biaya diperhitungkan terhadap biaya total, maka nilai R/C terhadap biaya tunai akan semakin besar. Hal ini terlihat dari penelitian yang dilakukan pada Dalimunthe (2008), Siregar (2010), dan Wardani (2012) yang menghasilkan nilai R/C terhadap biaya tunai lebih dari tiga kali lipat bila dibandingkan dengan nilai R/C terhadap biaya total.

10

dengan daerah unggulan yaitu Kabupaten Kuningan, dengan perbandingan pada Kabupaten Bogor sebesar 2,96 dan 1,51 (Nurmala 2011) serta di Kabupaten Kuningan sebesar 1,67 dan 1,24 (Khotimah 2010). Pengusahaan nenas lebih efisien dilakukan pada daerah unggulan, yaitu Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor dan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Nilai R/C atas biaya tunai tertinggi dimiliki oleh petani nenas dengan metode SPO di Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk yaitu sebesar 7,79 (Dalimunthe 2008), sedangkan nilai R/C atas biaya total tertinggi dimiliki oleh petani nenas di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur yaitu sebesar 2,26 (Wardani 2012).

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran Teoritis

Terdapat tiga alat analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis sistem agribisnis nenas bogor, analisis keragaan usahatani usahatani nenas bogor, serta kontribusi penerimaan tunai usahatani nenas bogor terhadap penerimaan tunai rumahtangga. Ketiga alat analisis ini akan membantu menjelaskan tentang prospek usahatani nenas bogor secara keseluruhan, apakah nantinya nenas bogor akan berkembang karena menguntungkan bagi petani, atau akan ditinggalkan dan petani beralih untuk menanam komoditas atau melakukan kegiatan matapencaharian lain diluar pertanian. Prospek usahatani nenas akan dilihat berdasarkan dua prinsip utama dari kegiatan usahatani, yaitu efektif dan efisien. Dikatakan efektif bila petani atau produsen dapat mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya (yang dikuasai) sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan tertentu; dan dikatakan efisien bila pemanfaatan sumberdaya tersebut menghasilkan keluaran (output) yang melebihi masukan (input) (Soekartawi, 2002).

Sistem Agribisnis Nenas Bogor

Agribisnis merupakan bisnis berbasis pertanian, dimana didalamnya terdapat subsistem-subsistem yang saling terkait untuk menciptakan suatu nilai tambah yang keuntungan bagi setiap pelaku usaha didalamnya, salah satunya adalah petani. Agribisnis nenas bogor terdiri dari empat subsistem, yaitu subsistem pengadaan input (subsistem hulu, subsistem budidaya (on-farm), subsistem pasca produksi (subsistem hilir), serta subsistem lembaga pendukung. Masing-masing subsistem akan dianalisis secara kualitatif berdasarkan performa masing-masing subsektor serta hubungan timbal balik dari salah satu subsektor ke subsektor lainnya.

11 biasanya dikaitkan dengan harga. Semakin banyak ketersediaan faktor produksi, semakin rendah biaya yang dikeluarka menyebabkan subsistem ini memiliki performa yang baik.

Menurut Rifai (1960) yang diacu dalam Tjakrawiralaksana dan Soeriaatmadja (1983) usahatani didefinisikan sebagai organisasi dari alam, kerja dan modal yang ditujukan kepada produksi di lapangan pertanian. Ada empat unsur pokok usahatani yang sering disebut sebagai faktor-faktor produksi, yaitu lahan, tenaga kerja, modal dan manajemen (Tjakrawiralaksana dan Soeriaatmadja, 1983). Masing-masing faktor produksi ini akan dianalisis berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu satu tahun, terkait dengan penggunaan faktor produksi serta hasil yang diterima oleh petani akibat pengorganisasian faktor-faktor produksi. Kegiatan subsistem budidaya ini sangat berhubungan erat dengan subsistem hulu, karena penggunaan faktor produksi sangat berpengaruh pada efektifitas kegiatan usahatani yang dilakukan. Selain itu faktor modal terutama uang tunai sangat berpengaruh dalam penggunaan faktor produksi. Faktor subsistem budidaya yang baik adalah apabila petani mendapatkan nilai produksi yang sesuai atau bahkan lebih besar daripada nilai biaya yang dikeluarkan, tercermin pada produksi atau produktivitas lahan yang tinggi.

Subsistem pascapanen atau biasanya disebut sebagai subsistem hilir yang diteliti terbatas pada kegiatan pengolahan dan pemasaran. Subsistem ini akan dianalisis terkait kegiatan apa saja yang dilakukan pada subsistem ini serta peranannya dalam meningkatkan added value sehingga dapat meningkatkan penerimaan bagi petani terutama dalam peningkatan harga jual. Kegiatan pengolahan terkait dengan penggunaan faktor produksi tambahan yang digunakan untuk mengubah nenas segar menjadi produk turunan buah nenas. Kegiatan pemasaran terkait dengan perubahan peran petani dari produsen menjadi penjual. Dalam kegiatan pemasaran perlu diperhatikan pembeli nenas serta harga jual yang diterima oleh masing-masing pelaku pemasaran.

Subsistem penunjang merupakan seluruh jenis kegiatan atau organisasi yang berfungsi untuk mendukung ketiga subsistem utama, yaitu subsistem hulu, subsistem budidaya, dan subsistem hilir. Beberapa lembaga yang mendukung subsistem dalam agribisnis adalah kelompok tani, pemerintah kabupaten atau kecamatan, dan penyuluh lapangan. Bentuk dukungan yang diberikan oleh masing-masing lembaga berbeda-beda, sehingga untuk melihat baik atau tidaknya subsistem ini maka diperlukan cara penilaian yang berbeda pula. Secara umum masing-masing lembaga akan dinilai berdasarkan seberapa jauh perannya untuk meningkatkan performa ketiga subsistem, seperti meningkatkan harga jual yang diterima oleh petani, meningkatkan produktivitas lahan dengan teknik budidaya yang baik, atau dengan cara meningkatkan akses modal pada petani kecil.

Keragaan Usahatani Nenas Bogor

12

kriteria dalam mengukur efektif dan efisiennya kegiatan usahatani dapat dilihat melalui beberapa alat analisis, yaitu struktur biaya dan penerimaan, arus uang tunai yang berasal dari kegiatan usahatani, serta analisis balas jasa terhadap faktor produksi, termasuk analisis rasio penerimaan dan biaya (R/C Ratio).

Dari segi biaya dan penerimaan, kegiatan usahatani dikatakan memiliki performa yang baik apabila biaya memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai penerimaan, baik dari sisi tunai dan non tunai (diperhitungkan). Selain penggunaan input dapat menentukan pola usahatani yang dilakukan oleh petani. Semakin tinggi biaya tunai yang digunakan oleh petani, maka kegiatan usahatani yang dilakukan semakin intensif sehingga kegiatan usahatani yang dilakukan cenderung komersil. Petani bersedia untuk menggunakan biaya tunai atau usaha lebih besar karena tujuan dari dilakukannya usahatani bergeser dari memenuhi kebutuhan keluarga menjadi untuk mengejar keuntungan.

Analisis yang dilakukan dapat dipisah berdasarkan tunai dan total (gabungan antara tunai dan non-tunai). Analisis arus uang tunai dapat dilakukan berdasarkan komponen biaya dan penerimaan tunai yang dimiliki oleh petani. Konsep arus uang tunai mengacu pada pemikiran bahwa tujuan utama petani adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga dibutuhkan perhitungan tentang sejauh mana uang dalam bentuk kas yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan keluarga petani (Soekartawi, 2011). Konsep arus uang tunai memiliki komponen utama, yaitu penerimaan tunai usahatani (farm recepient) dan pengeluaran tunai (farm payment). Dalam kegiatan usahatani, nilai kelebihan uang tunai usahatani menjadikan salah satu acuan apakah kegiatan usahatani nenas bogor memiliki prospek yang baik. Semakin tinggi nilai kelebihan uang tunai usahatani nenas maka kegiatan usahatani tersebut efektif dan memiliki kontribusi dalam meningkatkan penerimaan rumahtangga.

Dalam kegiatan usahatani khususnya kegiatan usahatani subsisten, biasa menggunakan komponen diperhitungkan. Dengan memperhitungkan komponen biaya dan penerimaan yang diterima tidak dalam bentuk uang, maka dapat menggambarkan tingkat penampilan usahatani secara keseluruhan. Alat ukut untuk menggambarkan performa usahatani berdasarkan komponen tunai dan non tunai adalah analisis balas jasa terhadap faktor produksi. Analisis ini dapat menunjukkan sejauh mana penggunaan suatu atau gabungan faktor produksi dapat menghasilkan output dengan nilai yang lebih besar daripada nilai korbanannya (biaya). Masing-masing analisis balas jasa memiliki nilai ukur yang berbeda, tetapi semakin besar nilai dihasilkan, baik dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk persentase, maka faktor produksi digunakan secara efisien sehingga memiliki performa yang baik.

13 dihitung. Bila semakin besar nilai tingkat imbalan dibandingkan dengan upah harian bila petani bekerja di lahan lain, maka kegiatan usahatani yang dilakukan di lahan sendiri akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan bekerja di lahan orang lain.

Alat analisis lain yang dapat digunakan berdasarkan komponen biaya dan penerimaan total adalah analisis penerimaan per biaya (R/C Ratio). Analisis R/C menunjukkan besar penerimaan yang diperoleh sebagai manfaat dari setiap rupiah yang dikeluarkan. Saat nilai nalisis R/C Rasio dapat mengukur efektifitas usahatani dengan melihat apakan biaya mampu menghasilkan penerimaan dengan nilai yang lebih besar. Selain itu nilai R/C dapat menunjukkan tingkat efisiensi dan produktivitas rupiah biaya dalam menghasilkan penerimaan.

Kontribusi Penerimaan Usahatani Nenas terhadap Penerimaan Tunai Rumahtangga

Rumahtangga petani pada umunya tidak hanya dibiaya oleh satu jenis matapencaraharian sehingga kegiatan-kegiatan tersebut menghasilkan penerimaan yang berbeda dalam sehingga kontribusi dalam penerimaan tunai rumahtangga berbeda pula. Nilai penerimaan ini akan dibandingkan dengan total penerimaan dalam bentuk persentase (%). Persentase ini dapat menunjukkan seberapa besar kegiatan usahatani lain dalam berkontribusi menghasilkan uang tunai bagi keluarga. Semakin berar nilai kontribusi usahatani dibandingkan dengan matapencaharain atau komoditas lainnya akan mengindikasikan bahwa kegiatan usahatani nenas telah menjadi kegiatan utama untuk menghidupi keluarga petani sehingga petani akan sulit untuk berpindah untuk mengusahakan komoditas atau matapencaharian lain.

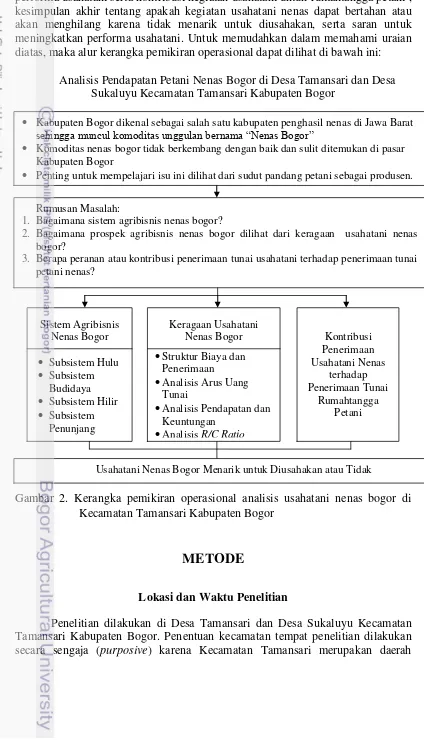

Kerangka Pemikiran Operasional

Nenas bogor merupakan salah satu komoditas khas Kabupaten Bogor yang sudah diusahakan sejak dulu, tetapi kini menghilang dari pasar-pasar di Kabupaten Bogor dan suplai nenas lain seperti nenas subang dan nenas palembang terus membanjiri pasar-pasar di Kabupaten Bogor. Salah satu alasan mengapa suplai nenas dari daerah lain sangat mudah ditemukan di pasar di Kabupaten Bogor adalah karena berdasarkan data pada tabel 1 dan tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah tanaman nenas di Kabupaten Bogor sangat jauh lebih rendah dibandingkan di daerah lain, contohnya adalah Kabupaten Subang, sehingga mempengaruhi jumlah produksi nenas yang dihasilkan di Kabupaten Bogor. Selain itu komoditas nenas yang ditanam di Kabupetan Bogor tidak hanya jenis nenas bogor seperti nenas gati, nenas mahkota, atau nenas kapas, sehingga nenas bogor makin sulit ditemukan di pasaran.

14

performa usahatani serta kontribusi kegiatan usahatani untuk rumahtangga petani , kesimpulan akhir tentang apakah kegiatan usahatani nenas dapat bertahan atau akan menghilang karena tidak menarik untuk diusahakan, serta saran untuk meningkatkan performa usahatani. Untuk memudahkan dalam memahami uraian diatas, maka alur kerangka pemikiran operasional dapat dilihat di bawah ini:

Analisis Pendapatan Petani Nenas Bogor di Desa Tamansari dan Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor

Gambar 2. Kerangka pemikiran operasional analisis usahatani nenas bogor di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Tamansari dan Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor. Penentuan kecamatan tempat penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) karena Kecamatan Tamansari merupakan daerah

Usahatani Nenas Bogor Menarik untuk Diusahakan atau Tidak Rumusan Masalah:

1. Bagaimana sistem agribisnis nenas bogor?

2. Bagaimana prospek agribisnis nenas bogor dilihat dari keragaan usahatani nenas bogor?

3. Berapa peranan atau kontribusi penerimaan tunai usahatani terhadap penerimaan tunai petani nenas?

Kabupaten Bogor dikenal sebagai salah satu kabupaten penghasil nenas di Jawa Barat

sehingga muncul komoditas unggulan bernama “Nenas Bogor”

Komoditas nenas bogor tidak berkembang dengan baik dan sulit ditemukan di pasar Kabupaten Bogor

Penting untuk mempelajari isu ini dilihat dari sudut pandang petani sebagai produsen.

15 penghasil nenas bogor terbesar kedua di Kabupaten Bogor. Sementara itu penentuan desa dilakukan atas dasar bahwa Desa Sukaluyu merupakan desa penghasil komoditas nenas terbesar di Kecamatan Tamansari, dan peneliti memilih Desa Tamansari karena merupakan desa yang pada tahun 2011 mendapat bantuan dari pemerintah untuk pengembangan Nenas bogor. Penelitian dilakukan pada bulan Maret – April 2014.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari petani responden. Data primer yang diambil berupa data terkait profil responden dan rumah tangga respoden (jumlah anggota keluarga, penerimaan dan pengeluaran di luar usahatani) , komponen biaya dan penerimaan usahatani nenas dan non nenas (rincian kegiatan usahatani, jumlah aset dan modal, biaya dan penerimaan usahatani nenas dan selain nenas). Data primer akan dijelaskan secara deskriptif atau dengan menggunakan metode kuantitatif. Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk menunjang data primer yang didapat dari dinas atau instansi terkait, seperti Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, data yang berasal dari buku, penelitian terdahulu, serta artikel dari internet terkait dengan topik dan komoditas yang dipilih oleh responden

Metode Penarikan Sampel dan Pengumpulan Data

Jumlah petani yang diambil sebagai sampel sebanyak 38 responden, mengacu pada batas minimum sebaran normal metode statistika yaitu sebanyak 30 orang. Metode penarikan sampel adalah menggunakan metode snowball sampling, karena informasi tentang petani nenas diperoleh dari informan sebelumnya. Pengumpulan data primer dengan cara observasi (pengamatan langsung) dan dengan memberikan pertanyaan kepada responden dengan acuan berupa kuesioner. Pengisian kuesioner bertujuan untuk mendapatkan data kuantitatif berupa angka untuk informasi struktur biaya dan penerimaan, serta data kualitiatif terkait dengan subsistem agribisnis nenas bogor. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian terdapat pada Lampiran 1.

Metode Pengolahan dan Analisis Data

16

rasio penerimaan dan biaya (R/C). Data bersifat kuantitatif akan diolah dengan software Microsoft Excel 2007.

Deskripsi Sistem Agribisnis Nenas Bogor

Deskripsi sistem agribisnis nenas bogor akan dimulai dari sarana produksi dilihat dari segi harga, ketersediaan, serta aksesibilitas terhadap sarana produksi, kemudian melihat dari sisi subsistem budidaya (on-farm) mulai dari pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman hingga panen, subsistem hilir yang berupa berupa pemasaran dan pengolahan hasil, serta subsistem penunjang dilihat berdasarkan kemampuan masing-masing lembaga dalam meningkatkan performa subsistem hulu, subsistem budidaya dan subsistem hilir. Secara tidak langsung melalui hasil deskripsi dapat memberi penjelasan tentang hasil produksi serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan usahatani.

Analisis Penerimaan dan Biaya Usahatani

Menurut Soekartawi (2002), biaya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: (a) biaya tetap/ fixed cost; dan (b) biaya tidak tetap/variable cost. Biaya tetap didefinisikan sebagai biaya yang nilainya relatif tetap dan terus dikeluarkan walaupun hasil produksinya besar ataupun kecil, contohnya adalah biaya irigasi, sewa tanah, pajak, dan alat pertanian. Biaya variabel biasanya didefinisikan sebagai biaya yang besar-kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang ingin dicapai, seperti penggunaan pupuk, dan tenaga kerja. Cara menghitung biaya adalah dengan mengalikan jumlah fisik dengan harga per satuan (dalam rupiah). Tetapi apabila besarnya biaya tidak dapat ditentukan dengan rumus, maka dapat ditetapkan berdasarkan nilainya saja (dalam bentuk rupiah).

Menurut Tjakrawiralaksana dan Soeriaatmadja (1983), menentukan output fisik terdapat tiga cara, yaitu dengan menentukan satu masa panen, menentukan luasan lahan tertentu dengan penggunaan lahan satu komoditas selama jangka waktu tertentu (satu tahun), dan menentukan keseluruhan usahatani selama jangka waktu tertentu (satu tahun). Sedangkan cara menghitung output usahatani sama dengan cara menghitung biaya, yaitu dengan menghitung berdasarkan ukuran jumlah fisik serta dengan mengukur berdasarkan nilai uang yang dihasilkan. Penerimaan atau dengan kata lain adalah pendapatan kotor usahatani (Gross Farm Income) merupakan perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual (Soekartawi 2002). Pernyataan ini dapat dituliskan sebagai berikut:

(1) TR = Y.Py atau TC = Q.Pq

yaitu: TR = Total Penerimaan TC = Total Biaya

Y = Satuan fisik output Q = Satuan fisik input Py = Harga Y

Pq = Harga Q

Bila macam kegiatan usahatani yang diusahakan adalah lebih dari satu, maka rumus (1) berubah menjadi:

17

dengan n = jumlah macam tanaman yang diusahakan atau input yang digunakan.

Analisis Arus Uang Tunai

Keragaan usahatani dapat dibedakan berdasarkan bentuk uang tunai atau tidak yang digunakan dalam kegiatan usahatani. Untuk kegiatan usahatani subsisten , analisis arus kas tunai sangat penting untuk dilakukan agar dapat melihat berapa uang tunai yang dihasilkan oleh keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut ini merupakan tahapan untuk menganalisis arus uang tunai `(Soekartawi 2011):

1 – 2 = 3 + 4 – 5 = 6 + 7 = 8 Keterangan:

1 Penerimaan Tunai Usahatani 2 Pengeluaran Tunai Usahatani 3 Pendapatan Tunai Usahatani

4 Pinjaman Tunai yang Diterima Petani

5 Bunga Pinjaman dan Pembayaran Uang Pokok 6 Kelebihan Uang Tunai Usahatani

7 Penerimaan Tunai dari Luar Usahatani 8 Pendapatan Tunai Rumahtangga Petani

Analisis Balas Jasa Terhadap Faktor Produksi

Pendapatan bersih usahatani merupakan pengurangan dari nilai total produksi terhadap keseluruhan pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan usahatani, tetapi tidak termasuk pengeluaran untuk tenaga kerja keluarga. Pendapatan bersih usahatani ( Net Farm Income) diukur untuk melihat seberapa besar imbalan yang diterima keluarga petani karena penggunaan faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja luar keluarga. Menurut Soekartawi (2011), cara menghitung pendapatan bersih usahatani adalah sebagai berikut:

Net Farm Income = Gross Farm Income – Total Farm Expenses

Keterangan:

Gross Farm Income, yaitu produksi dikalikan harga jual

Total Farm Expenses, yaitu biaya tunai + biaya diperhitungkan (tidak termasuk biaya tenaga kerja keluarga dan bunga pinjaman).

Pendapatan bersih merupakan komponen penting dalam analisis balas jasa terhadap faktor produksi dengan cara menguranginya dengan beberapa komponen seperti nilai TKDK dan nilai modal. Perhitungan balas jasa atau imbalan terhadap faktor produksi ini dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya (Soekartawi 2011):

1 Penghasilan Bersih Usahatani (Net Farm Earnings)

Perhitungan ini didapat dengan cara mengurangi pendapatan bersih usahatani dengan bunga yang dibayarkan kepada modal pinjaman.

18

Nilai ini diperoleh dari perhitungan pendapatan bersih dikurangi dengan nilai tenaga kerja keluarg. Dinyatakan dalam persen terhadap seluruh modal petani. 3 Imbalan Kepada Modal Petani (Return To Equity Capital)

Nilai didapat melalui perhitungan pendapatan bersih dikurangi dengan nilai tenaga kerja keluarga, dibagi dengan modal petani.

4 Imbalan Kepada Tenaga Kerja Keluarga (Return To Family Labour) Penghasilan bersih usahatani dikurangi bunga modal yang diperhitungkan 5 Imbalan Per Orang (Return Per Man)

Nilai ini merupakan hasil pembagian antara nilai imbalan kepada tenaga kerja keluarga dengan nilai HOK yang digunakan dalam satu musim perhitungan.

Berikut ini merupakan cara perhitungan dari analisis balas jasa terhadap faktor-faktor produksi (Soekartawi 2011):

Lambang Keterangan A Pendapatan Kotor Usahatani

B Pengeluaran Total Usahatani

C Pendapatan Bersih Usahatani (A - B)

D Penghasilan Bersih Usahatani (C - Bunga Modal Pinjaman) E Imbalan Kepada Seluruh Modal

− ������ �

� ��� �� 100%

F Imbalan Kepada Modal Petani

− ������ �

�� �� � 100%

G Imbalan Kepada Tenaga Kerja Keluarga (D – Bunga Modal Petani ) H Imbalan Per Orang (G/ Jumlah HOK)

Analisis Rasio Penerimaan dan Biaya

Analisis R/C digunakan untuk menganalisis tingkat efisiensi kegiatan usahatani dengan membandingkan berapa rupiah prenerimaan yang dihasilkan apabila mengelarkan biaya sebanyak satu rupiah. Perhitungan R/C dirumuskan sebagai berikut:

R/C atas Biaya Tunai = Total Penerimaan/ Total Biaya Tunai = TR/Biaya Tunai

R/C atas Biaya Total = Total Penerimaan / Total Biaya

19

Kontribusi Penerimaan Usahatani Nenas terhadap Penerimaan Rumah Tangga

Penerimaan tunai rumahtangga petani merupakan total penerimaan yang diterima seluruh anggota keluarga petani dari kegiatan ekonomi. Kegiatan yang dimaksud dibagi menjadi dua kegiatan utama yaitu kegiatan usahatani dan kegiatan di luas usahatani. Pada kegiatan usahatani, masing masing kegiatan dibedakan berdasarkan jenis komoditi yang diusahakan, sedangkan pada kegiatan non-usahatani kegiatan dibedakan berdasarkan sumber mata pencahariannya, seperti kegiatan berdagang, menjadi pegawai, membuka jasa, dan lainnya. Pendapatan tunai usahatani merupakan salah satu komponen yang diperlukan untuk menghitung kontribusi usahatani nenas terhadap pendapatan rumah tangga petani. Berikut ini merupakan cara untuk menghitung kontribusi penerimaan usahatani nenas terhadap penerimaan rumahtangga:

Kontribusi % = Penerimaan Tunai Usahatani Nenas

Penerimaan Tunai Rumahtangga x 100%

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Karakteristik Wilayah

Kecamatan Tamansari merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki luas 2.164 Ha. Kecamatan Tamansari memiliki delapan desa, 25 Lingkungan/Dusun, 91 RW, dan 360 RT. Secara administrasi Kecamatan Tamansari memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Ciomas dan Bogor Selatan Sebelah Barat : Berbatasan dengan Gunung Salak

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Tenjolaya dan Kecamatan Dramaga

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk

Kecamatan Tamansari memiliki delapan desa, yaitu Desa Sukamantri, Desa Sirnagalih, Desa Pasir Eurih, Desa Tamansari, Desa Sukaresmi, Desa Sukaluyu, Desa Sukajadi, dan Desa Sukajaya. Masing-masing desa pada umumnya dapat dilalui dengan kendaraan beroda dua maupun beroda empat karena jalan di Kecamatan Tamansari sebagian besar sudah beraspal. Kecamatan Tamansari memiliki jarak 27,5 Km dari Ibukota Kabupaten, 120 Km dari Ibukota Propinsi Jawa Barat, serta 65 Km dari Ibukota Negara yaitu Jakarta.

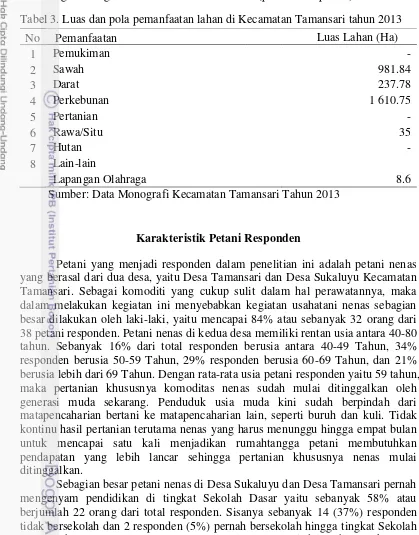

Menurut luasan lahan dan pemanfaatan lahan di Kecamatan Tamansari, sebanyak 981,94 Ha lahan di Kecamatan Tamansari merupakan sawah, 237,78 Ha merupakan lahan darat, dan sebanyak 1610,75 Ha merupakan lahan perkebunan.Berikut merupaan tabel 3 yang berisi keterangan mengenai luas tanah dan pemanfaatan lahan di Kecamatan Tamansari.

20

dan kawasan hijau dengan mengintensifkan dan melestarikan tanaman tahunan dan mengadakan gerakan rehabilitasi lahan kritis (penanaman pohon).

Tabel 3. Luas dan pola pemanfaatan lahan di Kecamatan Tamansari tahun 2013

No Pemanfaatan Luas Lahan (Ha)

1 Pemukiman -

2 Sawah 981.84

3 Darat 237.78

4 Perkebunan 1 610.75

5 Pertanian -

6 Rawa/Situ 35

7 Hutan -

8 Lain-lain

Lapangan Olahraga 8.6

Sumber: Data Monografi Kecamatan Tamansari Tahun 2013

Karakteristik Petani Responden

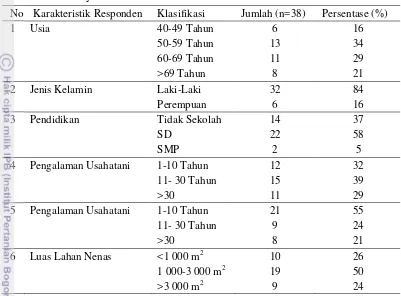

Petani yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah petani nenas yang berasal dari dua desa, yaitu Desa Tamansari dan Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari. Sebagai komoditi yang cukup sulit dalam hal perawatannya, maka dalam melakukan kegiatan ini menyebabkan kegiatan usahatani nenas sebagian besar dilakukan oleh laki-laki, yaitu mencapai 84% atau sebanyak 32 orang dari 38 petani responden. Petani nenas di kedua desa memiliki rentan usia antara 40-80 tahun. Sebanyak 16% dari total responden berusia antara 40-49 Tahun, 34% responden berusia 50-59 Tahun, 29% responden berusia 60-69 Tahun, dan 21% berusia lebih dari 69 Tahun. Dengan rata-rata usia petani responden yaitu 59 tahun, maka pertanian khususnya komoditas nenas sudah mulai ditinggalkan oleh generasi muda sekarang. Penduduk usia muda kini sudah berpindah dari matapencaharian bertani ke matapencaharian lain, seperti buruh dan kuli. Tidak kontinu hasil pertanian terutama nenas yang harus menunggu hingga empat bulan untuk mencapai satu kali menjadikan rumahtangga petani membutuhkan pendapatan yang lebih lancar sehingga pertanian khususnya nenas mulai ditinggalkan.

21 tingginya risiko inefisiensi penggunaan faktor produksi serta hasil produksi yang tidak optimal.

Tabel 4 Karakteristik responden petani nenas di Desa Tamansari dan Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari

No Karakteristik Responden Klasifikasi Jumlah (n=38) Persentase (%)

1 Usia 40-49 Tahun 6 16

50-59 Tahun 13 34 60-69 Tahun 11 29 >69 Tahun 8 21 2 Jenis Kelamin Laki-Laki 32 84

Perempuan 6 16

3 Pendidikan Tidak Sekolah 14 37

SD 22 58

SMP 2 5

4 Pengalaman Usahatani 1-10 Tahun 12 32 11- 30 Tahun 15 39

>30 11 29

5 Pengalaman Usahatani 1-10 Tahun 21 55 11- 30 Tahun 9 24

>30 8 21

6 Luas Lahan Nenas <1 000 m2 10 26 1 000-3 000 m2 19 50 >3 000 m2 9 24

HASIL DAN PEMBAHASAN

Luas lahan merupakan dasar klasifikasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap petani reponden. Bila dibagi berdasarkan skala usaha, maka sebanyak 10 orang (26%) petani responden memiliki lahan kurang dari 1.000 m2, 19 orang (50%) responden memiliki luas lahan 1.000-3.000 m2, sedangkan 9 orang (24%) lainnya memiliki lahan lebih dari 3.000 m2. Pengusahaan usahatani nenas dalam lahan yang cenderung sempit merupakan indikasi bahwa petani melakukan kegiatan usahatani untuk tujuan subsisten (memenuhi kebutuhan keluarga) dan tidak untuk tujuan komersil. Selain itu semakin sempitnya lahan mengindikasikan bahwa semakin kecilnya modal yang miliki oleh petani. Hal ini berpengaruh pada struktur biaya dan penerimaan yang diterima petani.

22

biaya, dan lainnya. Kegiatan analisis yang menggunakan pengklasifikasian berdasarkan luas lahan usahatani nenas adalah analisis struktur biaya dan penerimaan, analisis arus kas tunai, analisis balas jasa terhadap faktor produksi, serta analisis R/C rasio.

Tabel 5. Rata-rata luas lahan pengusahaan nenas petani menurut klasifikasi responden berdasarkan luas lahan pengusahaan nenas pada tahun 2013 Uraian Luas Pengusahaan Nenas (m

2

)

Sempit (n=10)a Sedang (n=19)b Luas (n=9)c Total (n=38) Rata-rata 500 1 747 6 278 2 492

Sedang = Luas lahan 1.000-3.000 m2

c

Luas = Luas lahan > 3.000m2

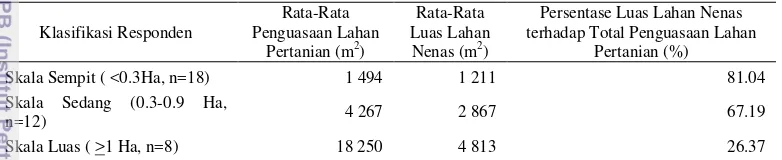

Klasifikasin lainnya adalah klasifikasi berdasarkan luas penguasaan lahan pertanian. Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa petani diklasifikasikan sebagai petani lahan sempit ( <0,3 Ha), petani lahan sedang ( 0,3-0,9 Ha), dan petani lahan luas (> 1 Ha). Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa kegiatan usahatani nenas bukanlah satu-satunya komoditas yang diusahakan oleh rumahtangga petani, sehingga untuk melihat kontribusi usahatani nenas bagi rumahtangga petani maka penting untuk melihat besarnya (dalam persentase) luas lahan pertanian yang digunakan untuk usahatani nenas dan melihat kontribusi penerimaan yang dihasilkan nenas dibandingkan dengan komoditas lain atau kegiatan matapencaharian lainnya.

Tabel 6. Rata-rata luas penguasaan lahan pertanian pada petani responden menurut klasifikasi responden berdasarkan luas penguasaan lahan pertanian pada tahun 2013

Uraian Luas Penguasaan Lahan Pertanian (m2)

Sempit (n=18)a Sedang (n=12)b Luas (n=8)c Total (n=38) Rata-rata 1 494 4 267 18 250 5 897

23 aksesibilitas dan semakin banyak ketersediaan sarana produksi di pasaran maka subsistem ini memiliki performa yang semakin baik. Selain itu sarana produksi akan dinilai berdasarkan besar atau kecilnya korbanan (dalam bentuk biaya) dalam menggunakan suatu input. Hal ini sangat dipengaruhi kepemilikan dan aksesibilitas modal masing-masing petani.

Bibit merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas buah yang dihasilkan. Untuk menghasilkan buah yang berkualitas dan produksi yang banyak, bibit yang digunakan adalah jenis Nenas Gati atau Nenas Mahkota dengan usia minimal 12 bulan dan sudah panen sebanyak satu kali, karena biasanya setelah masa panen satu kali tanaman nenas mengeluarkan tunas. Kebutuhan bibit petani nenas yang mencapai 30.000/Ha dapat dipenuhi dengan beberapa cara, yaitu dari anakan yang tumbuh dari tanaman nenas milik sendiri, cara membeli, atau meminta bibit yang dimiliki petani lain. Pada tahun 2013, harga jual bibit di Desa Tamansari dan Sukaluyu dapat mencapai Rp300/bibit. Pada umumya petani tidak memiliki masalah dalam mengakses bibit karena bibit mudah didapatkan dan harga jual bibit cenderung murah bahkan kadang tidak membutuhkan biaya. Hal ini terjadi karena petani memiliki hubungan yang baik dengan warga desa sekitar sehingga untuk memperoleh bibit terkadang petani hanya perlu meminta bibit dari tetangga sehingga tidak mengeluarkan biaya pembelian.

Lahan merupakan faktor produksi yang berfungsi sebagai tempat budidaya nenas. Sebesar lebih dari 90% petani melakukan kegiatan usahatani di tanah garapan. Terdapat perbedaan penguasaan lahan di Desa Tamansari dan Desa Sukaluyu. Tanah garapan di Desa Tamansari dimiliki oleh satu orang. Lahan tersebut tidak disewakan tetapi dikenakan biaya retribusi penggunaan lahan yaitu sebesar Rp 20.000-Rp 50.000/tahun. Besarnya biaya yang dikeluarkan tidak tergantung dari luas lahan yang digarap, tetapi sesuai dengan kemampuan dan keinginan petani garap. Tanah garapan di Desa Sukaluyu merupakan tanah negara yang digunakan secara bebas oleh masyarakat. Lahan tersebut tidak disewakan ataupun tidak dikenai biaya penggunaan. Dalam penggunaan lahan, petani tidak memiliki perjanjian tertulis terkait dengan ketentuan penggunaan lahan sehingga petani tidak memiliki kuasa apabila sewaktu-waktu lahan yang mereka gunakan diambil alih oleh pemilik sah. Petani di kedua desa memiliki permasalahan lain yaitu keterbatasan lahan. Lahan pertanian di kedua desa sudah mulai berkurang dan petani tidak mampu untuk membeli atau memperluas lahan garapannya akibat terbatasnya modal yang dimiliki oleh petani.

24

sedangkan tenaga kerja perempuan sebesar Rp 20.000 dengan waktu kerja yang sama, yaitu sejak jam 7 hingga jam 12 (rata-rata lima jam). TKLK tersedia pada masing-masing desa karena sebagian masyarakat desa ada yang berprofesi sebagai buruh tani. Tetapi mahalnya upah serta kemampuan membayar upah sangat rendah sehingga petani mengandalkan TKDK sebagai pelaku kegiatan budidaya.

Pupuk dan obat-obatan merupakan input yang penting untuk menjaga tanaman agar tumbuh optimal. Meskipun begitu, petani nenas bogor di kedua desa umumnya tidak menggunakan pupuk kimia dan obat-obatan, serta menggunakan pupuk kandang dalam jumlah sedikit. Dari total responden sebanyak 38 orang, sebanyak 8 responden atau 21% petani hanya menggunakan pupuk kandang, sebanyak sebanyak 7 responden atau 18,4% petani menggunakan pupuk kandang, pupuk kimia serta obat-obatan, seperti Pupuk Urea dan Round-Up. Dan mayoritas responden yaitu sebanyak 23 orang (60,5%) tidak menggunakan pupuk. Rata-rata penggunaan pupuk kandang pada petani adalah sebesar 30 karung/tahun. Satu karung memiliki massa kurang lebih 30 Kg, sehingga dapat disimpulkan penggunaan pupuk kandang pada petani adalah sebesar 90 Kg/Tahun, yang dapat diperoleh dengan cara membeli, meminta pupuk pada warga desa yang memiliki kandang, atau menggunakan kotoran ternak yang berasal dari kandang milik sendiri. Pupuk kandang yang selalu tersedia menyebabkan petani tidak merasakan kesulitan untuk mengakses input ini, tetapi keterbatasan modal menjadi halangan utama bagi petani dalam membeli pupuk terutama pupuk kimia. Selain itu opini mengenai nenas bogor yang dapat berkembang baik walaupun tidak diberi pupuk juga mendukung petani untuk tidak melakukan pemupukan.

Alat-alat pertanian yang pada umumnya digunakan oleh petani adalah berupa cangkul, kored, garpu tanah, semprotan (sprayer), golok, parang, topi caping, dan sepatu boat. Daya tahan alat berbeda-beda tergantung dari jenis alat, kualitas alat yang dibeli, serta intensitas pemakaian alat. Alat-alat yang sering digunakan pada umumnya adalah kored, garpu serta sepatu boat memiliki daya tahan rata-rata 1-3 tahun. Pada umumya alat-alat pertanian dapat dibeli di pasar atau toko alat pertanian terdekat sehingga petani tidak kesulitan dalam mengakses input ini. Petani yang memiliki keterbatasan modal tetap harus membeli alat pertanian sehingga petani akan cenderung membeli alat pertanian yang murah tetapi kualitas lebih buruk sehingga menyebabkan petani sering membeli alat baru.

Secara keseluruhan sarana produksi yang dibutuhkan dalam kegiatan usahatani nenas dapat diperoleh dengan mudah karena tersedia pada pasar atau bahkan dapat diperoleh dalam desa, tetapi keterbatasan modal menjadi penghalang untuk menggunakan sarana produksi. Kemampuan petani yang rendaha dalam mengeluarkan biaya terutama biaya tunai seperti biaya TKLK, pupuk, serta obat-obatan menyebabkan penggunaan sarana produksi menjadi rendah. Hal ini menimbukan peluang petani untuk memiliki hasil panen dengan kuantitas dan kualitas yang lebih rendah.

Subsistem Budidaya (On-Farm)