EVALUASI PENDAHULUAN GALUR CABAI KERITING

(

Capsicum annuum

L.) IPB

HASTIA WINDRI PANGESTIKA

AGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Evaluasi Pendahuluan Galur Cabai Keriting (Capsicum annuum L.) IPB adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Februari 2015

Hastia Windri Pangestika

ABSTRAK

HASTIA WINDRI PANGESTIKA. Evaluasi Pendahuluan Galur Cabai Keriting (Capsicum annuum L.) IPB. Dibimbing oleh MUHAMAD SYUKUR dan SINTHO WAHYUNING ARDIE.

Tanaman cabai (Capsicum annuum L.) merupakan salah satu tanaman hortikultura yang memiliki nilai ekonomis dan merupakan komoditas sayuran serta rempah yang penting di dunia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui daya hasil 7 galur cabai keriting IPB. Percobaan disusun berdasarkan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak dengan 1 faktor dan 3 ulangan. Faktor perlakuan merupakan genotipe cabai yang terdiri atas 7 galur cabai, yaitu (Yuni, SSP, F4111120-4-1, F4120111-2-1, F4159120-1-2, F4120159-3-5, dan F4120002-9-3) dan 3 varietas pembanding (Lembang 1, Kencana, dan C 120). Tiap ulangan merupakan 1 bedeng berukuran 1 m x 5 m yang ditanami 20 tanaman. Pengamatan dilakukan terhadap 10 tanaman contoh pada tiap ulangan terhadap variabel pertumbuhan kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan bobot buah per tanaman dan estimasi produktivitas yang tinggi, galur F4111120-4-1, F4159120-1-2 dan F4120002-9-3 berpotensi untuk dikembangkan menjadi varietas cabai keriting berdaya hasil tinggi.

Kata kunci: cabai keriting, karakter vegetatif, karakter generatif

ABSTRACT

HASTIA WINDRI PANGESTIKA. Preliminary Evaluation of Several Lines of IPB Curly Chili (Capsicum annuum L.). Supervised by MUHAMAD SYUKUR and SINTHO WAHYUNING ARDIE.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Agronomi dan Hortikultura

EVALUASI PENDAHULUAN GALUR CABAI KERITING

(

Capsicum annuum

L.) IPB

HASTIA WINDRI PANGESTIKA

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Januari 2014 ini ialah Evaluasi Pendahuluan Galur Cabai Keriting (Capsicum annuum L.) IPB.

Terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada ayahanda Rido Murjoko, Ibunda Setyowati Sri Windrati, Adik Rizal Arif Windriatmoko atas doa, kasih sayang, dan dukungannya. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Prof Dr Muhamad Syukur, SP MSi dan Ibu Dr Sintho Wahyuning Ardie, SP MSi selaku pembimbing yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr Ir Diny Dinarti, MSi selaku pembimbing akademik, dan Ibu Siti Marwiyah, SP MSi selaku dosen penguji saat ujian skripsi. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr Ir Irmansyah, MSi selaku Kepala Asrama TPB IPB. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Undang dan Kak Abdul atas bantuannya selama pelaksanaan penelitian, Lingkaran Cahaya, keluarga besar Senior Resident Asrama TPB IPB, keluarga besar Laboratorium Pemuliaan Tanaman IPB, teman-teman AGH angkatan 47, serta pihak lain atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis serta bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bogor, Februari 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan 1

Hipotesis 2

TINJAUAN PUSTAKA 2

Botani dan Morfologi 2

Syarat Tumbuh Cabai 3

Pemuliaan Cabai 3

METODOLOGI 4

HASIL DAN PEMBAHASAN 8

Kondisi Umum 8

Tinggi Tanaman, Lebar Tajuk, Diameter Batang, Panjang Daun,

dan Lebar Daun 9

Umur Berbunga, Umur Mulai Panen, Panjang Buah, Bobot per Buah Bobot Buah per Tanaman, Produktivitas, dan Estimasi Jumlah Buah 11

Karakter Kualitatif 10 Genotipe Cabai Keriting 13

Koefisen Nilai Korelasi Antar Karakter Kuantitatif 14

SIMPULAN DAN SARAN 15

Simpulan 15

Saran 15

DAFTAR PUSTAKA 16

LAMPIRAN 18

DAFTAR TABEL

1. Identitas materi genetik 10 genotipe pembanding 5 2. Rekapitulasi sidik ragam peubah 10 genotipe cabai 9 3. Tinggi tanaman, lebar tajuk, diameter batang, panjang daun, dan lebar

daun pada tujuh galur dan tiga varietas pembanding 10 4. Umur berbunga, umur panen, panjang buah, bobot per buah, bobot

buah per tanaman, dan produktivitas pada tujuh galur dan tiga varietas

pembanding 12

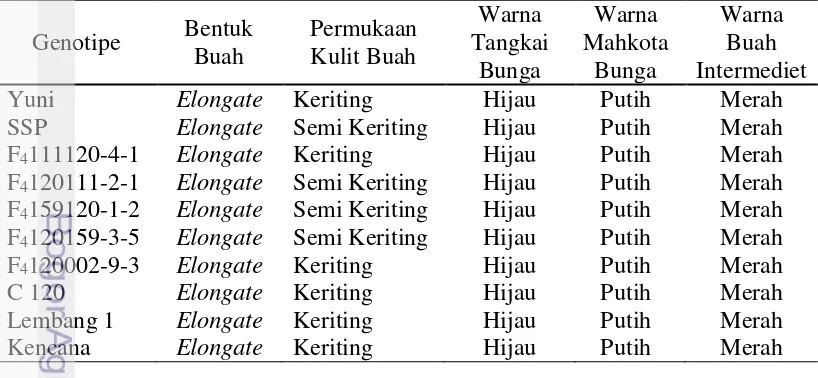

5. Bentuk buah, permukaan kulit buah, warna tangkai bunga , warna mahkota bunga, dan warna buah tua 7 galur cabai keriting IPB dan 3

varietas pembanding 14

DAFTAR GAMBAR

1. Kondisi bibit 10 genotipe cabai keriting saat pindah tanam 6 2. Bibit genotipe Yuni yang dinaungi dengan pelepah pisang 6 3. Gejala kerusakan tanaman cabai akibat hama dan penyakit 8 4. Bentuk dan luas daun 10 genotipe cabai keriting 10

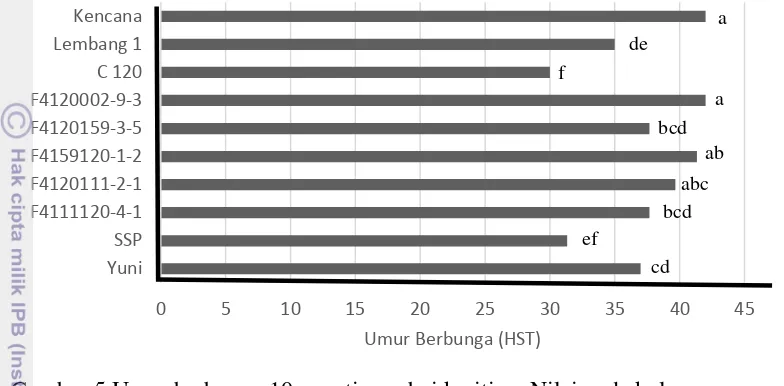

5. Umur berbunga 10 genotipe cabai keriting 11

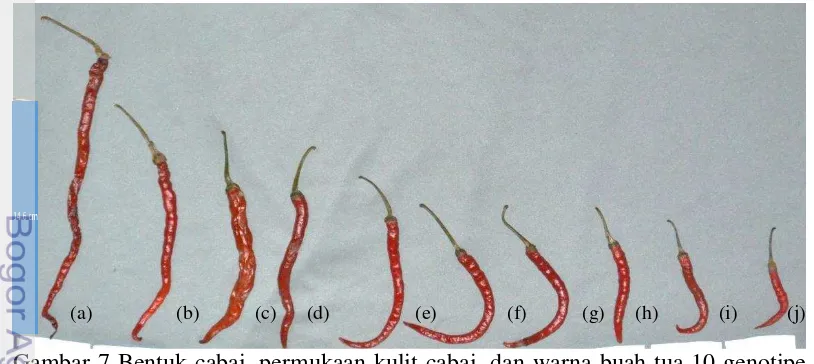

6. Umur mulai panen 10 genotipe cabai keriting 11 7. Bentuk cabai, permukaan kulit cabai, dan warna buah intermediet 10

genotipe cabai keriting 13

8. Warna tangkai bunga, warna mahkota bunga, bentuk bunga 10

genotipe cabai keriting 14

DAFTAR LAMPIRAN

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanaman cabai (Capsicum sp.) merupakan salah satu tanaman hortikultura yang memiliki nilai ekonomis dan merupakan komoditas sayuran serta rempah yang penting di dunia. Bagian yang dimanfaatkan adalah buah cabai yang memiliki berbagai kegunaan diantaranya sebagai bahan masakan, bahan baku industri bumbu masakan, farmasi, dan jamu (Kusandriani dan Muharam 2005). Berke (2000) menyatakan bahwa Capsicum annuum L. merupakan salah satu spesies dari sekitar 20 – 30 spesies dalam genus Capsicum yang telah dibudidayakan. Selain C. annuum, C. frutescens, C. baccatum, C. pubescens, dan C. chinense merupakan spesiesyang telah dibudidayakan. Jenis cabai C. annuum L. dan C. frutescens merupakan jenis yang dibudidayakan secara luas di seluruh dunia dari lima spesies Capsicum lainnya (Permadi dan Kusandriani 2006). Cabai besar, paprika, dan cabai keriting merupakan tiga tipe cabai pada spesies C. annuum berdasarkan keragaan buahnya. Cabai keriting memiliki karakterisitik lebih tahan penyakit dan buahnya tidak mudah busuk karena kulitnya tipis dan mempunyai rasa yang sangat pedas (Djarwaningsih 2005).

Produksi cabai secara nasional pada tahun 2013 mencapai 1 726.38 juta ton, meningkat 4.04 % dari tahun 2012. Produksi cabai nasional didominasi oleh cabai besar dan cabai keriting (58.69%), sedangkan sebagian lainnya (41.31%) adalah produksi cabai rawit (BPS 2014). Walaupun produksi cabai nasional terus meningkat, permintaan pasar akan cabai juga terus meningkat. Usaha untuk meningkatkan produktivitas cabai sangat perlu dilakukan dalam upaya pemenuhan permintaan yang terus meningkat. Beberapa kendala yang menyebabkan rendahnya produktivitas diantaranya adalah faktor varietas dengan daya hasil rendah. Selain itu, serangan hama dan penyakit penting yang seringkali dapat menurunkan hasil atau bahkan menyebabkan kegagalan panen (Kusandriani 1996a). Perakitan varietas unggul merupakan upaya penting dalam meningkatkan produktivitas cabai (Syukur et al. 2012).

Tujuan pemuliaan cabai pada umumnya adalah untuk memperbaiki daya dan kualitas hasil. Tujuan lainnya adalah mengembangkan varietas yang lebih baik untuk lahan pertanian baru (seperti lahan marginal) dan mengembangkan varietas baru yang tahan terhadap hama dan penyakit (Sudarka et al. 2009). Tahap akhir dari kegiatan pemuliaan tanaman adalah pengujian atau evaluasi. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui keunggulan calon varietas tanaman pada lingkungan produksi tertentu.

Bagian Genetika dan Pemuliaan Tanaman Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB telah merakit varietas cabai untuk menghasilkan varietas unggul baru sejak tahun 2000. Menurut Direktorat Riset dan Inovasi IPB (2013) saat ini telah didapatkan 8 varietas cabai keriting yang diharapkan mampu bersaing dengan varietas cabai keriting lainnya.

Tujuan Penelitian

2

Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat minimal satu galur harapan yang lebih baik daripada varietas pembanding dan galur uji lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Botani dan Morfologi

Cabai (Capsicum annuum L.) merupakan salah satu spesies dari sekitar 20-30 spesies dalam genus Capsicum yang telah dibudidayakan. Berke (2000) menyatakan bahwa selain C. annuum spesies lain yang telah dibudidayakan adalah

C. baccatum, C. pubescens, C. chinense dan C. frutescens. Capsicum annuum L. dan Capsicum frutescens merupakan tanaman sayuran dibudidayakan secara luas di seluruh dunia (Permadi dan Kusandriani 2006). Capsicum annuum L. dikenal sebagai cabai merah, yang terdiri atas cabai merah besar, cabai keriting, dan paprika (Badan Litbang Pertanian 2011).

Cabai memiliki morfologi tanaman berupa terna tegak atau perdu, tidak berduri, licin atau berbulu. Tanaman cabai berbentuk semak, batangnya berkayu, tipe percabangan tegak atau menyebar (Kusandriani 1996b). Batang utama cabai tegak lurus dan kokoh, tinggi tanaman sekitar 30 – 37.5 cm, diameter batang antara 1.5 – 3.0 cm. Batang utama berkayu dan berwarna cokelat kehijauan. Pembentukan kayu pada batang utama mulai terjadi pada umur 30 hari setelah tanam (HST). Setiap ketiak daun akan tumbuh tunas baru yang dimulai pada umur 10 HST. Namun, tunas-tunas ini harus dihilangkan (dirempel) sampai batang utama menghasilkan bunga pertama tepat di antara cabang primer. Cabang primer inilah yang harus dipelihara dan tidak dirempel sehingga bentuk percabangan dari batang

utama ke cabang primer berbentuk huruf “Y”, demikian pula antara cabang primer

ke cabang sekunder (Setiadi 1993). Perakaran yang dimiliki tanaman cabai adalah akar tunggang yang terdiri atas akar utama dan akar lateral. Akar lateral mengeluarkan serabut, mampu menembus kedalaman tanah mencapai 50 cm dan melebar sampai 45 cm (Wiryanta 2002).

Daun cabai merupakan daun tunggal yang muncul di tunas-tunas samping dan tersusun spiral. Daun cabai umumnya berwarna hijau atau hijau tua dengan bentuk daun delta, oval, ataupun lanset (Syukur et al. 2012).

Bunga cabai berbentuk seperti terompet, sama dengan bunga pada tanaman keluarga Solanaceae lainnya. Bunga cabai merupakan bunga lengkap yang terdiri atas kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Bunga cabai juga merupakan bunga berkelamin dua karena benang sari dan putik terdapat dalam satu tangkai. Bunga cabai keluar dari ketiak daun (Wiryanta 2002).

3 agak mulus. Ukuran kedua cabai ini bisa mencapai sebesar ibu jari (Tarigan dan Wiryanta 2003).

Biji cabai yang melekat sepanjang plasenta berjumlah sekitar 140 buah. Ukuran biji pada cabai berbeda, tergantung ukuran buah. Biji cabai mempunyai bagian yang keras yang didalamnya terdapat endosperm dan ovule. Warna dari biji

C. annuum berwarna kuning jerami, hanya C. pubescens yang berwarna hitam (Kusandriani 1996b). Ukuran rata-rata sebagian benih cabai adalah 2.5 – 6.5 mm dan dengan lebar 0.5 – 5 mm (Chen dan Lott 1992).

Syarat Tumbuh Cabai

Cabai merah dapat dibudidayakan di dataran rendah maupun dataran tinggi, pada lahan sawah atau tegalan dengan ketinggian 0 – 1 000 m dpl. Tanah yang baik untuk pertanaman cabai adalah yang berstruktur remah atau gembur, subur, banyak mengandung bahan organik (BPPTP 2008).

Tanah andosol merupakan jenis tanah yang kaya akan bahan organik, sehingga cocok untuk budidaya tanaman cabai. Selain itu, jenis tanah yang sesuai untuk tanaman cabai adalah yang memiliki drainase yang baik. Derajat kemasaman tanah (pH) yang paling ideal untuk pertumbuhan tanaman cabai adalah 6.0 – 6.5 (Syukur 2012).

Pertumbuhan yang optimal pada tanaman cabai membutuhkan intesitas cahaya matahari sekurang-kurangnya selama 10 – 12 jam untuk fotosintesis, pembentukan bunga dan buah, serta pemasakan buah (Wiryanta 2002). Kekurangan sinar matahari dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman cabai menjadi lemah, pucat, dan memanjang (Tani 2008).

Curah hujan yang ideal untuk tanaman cabai, yaitu 600 – 1 250 mm tahun-1 atau 50 – 105 mm bulan-1. Curah hujan yang rendah menyebabkan tanaman kekeringan, sehingga tanaman cabai kerdil, layu, bahkan mati. Curah hujan yang tinggi membuat lahan penanaman tergenang dan menyebabkan tingginya intensitas serangan bakteri Ralstonia solanacearum serta cendawan (Syukur 2012).

Pemuliaan Cabai

Pemuliaan tanaman pada mulanya hanya didasarkan pada seni saja, yaitu pemilihan dalam populasi tanaman didasarkan atas perasaan, keterampilan, kemampuan serta petunjuk yang terlihat pada tanaman. Tanaman yang terpilih selanjutnya dikembangbiakkan untuk dapat memenuhi kebutuhan petani. Pemuliaan tanaman pada akhirnya dikembangkan sebagai suatu teknologi yang merakit keragaman genetik menjadi suatu bentuk yang lebih bermanfaat bagi manusia (Sudarka et al. 2009).

Kegiatan pemuliaan tanaman diawali dengan melakukan koleksi berbagai galur tanaman sebagai sumber plasma nutfah yang nantinya akan diidentifikasi dan dikarakterisasi. Beberapa plasma nutfah dipilih sebagai tetua berdasarkan hasil identifikasi dah karakterisasi, kemudian dijadikan bahan persilangan (hibridisasi) atau langsung diseleksi dengan menggunakan metode pemuliaan yang tepat. Tahap selanjutnya yaitu evaluasi terhadap hasil pemuliaan tersebut sebelum kultivar dilepas (Sujiprihati et al. 2008).

4

sendiri, sehingga metode pemuliaanya disesuaikan dengan metode-metode yang berlaku umum bagi tanaman menyerbuk sendiri. Metode yang paling banyak digunakan adalah galur murni, seleksi massa, pedigree, Bulk-population, dan silang balik (back cross) (Allard 1960). Meskipun demikian, tanaman cabai dapat melakukan pernyerbukan silang tergantung dari morfologi bunganya. Melakukan isolasi terhadap bunga merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyerbukan silang (Kusandriani dan Permadi 1996).

Sasaran pemuliaan cabai diantaranya adalah untuk perbaikan daya hasil, perbaikan karakter hortikultura, perbaikan resistensi terhadap hama dan penyakit, perbaikan terhadap cekaman lingkungan, terutama terhadap kekeringan dan salinitas tinggi. Pemuliaan cabai diharapkan dapat memperoleh karakter unggul. Karakter unggul tersebut diantaranya adalah produktivitas tinggi, umur panen genjah, tahan terhadap hama dan penyakit, daya simpan buah lebih lama, tingkat kepedasan tertentu, dan kualitas buah sesuai selera konsumen (Syukur et al. 2012).

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Genetika dan Pemuliaan Tanaman, Departemen Agronomi dan Hortikultura, Faperta IPB dan kebun percobaan IPB Leuwikopo, Dramaga – Bogor. Lokasi penelitian terletak pada ketinggian 250 m di atas permukaan laut. Penelitian dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2014.

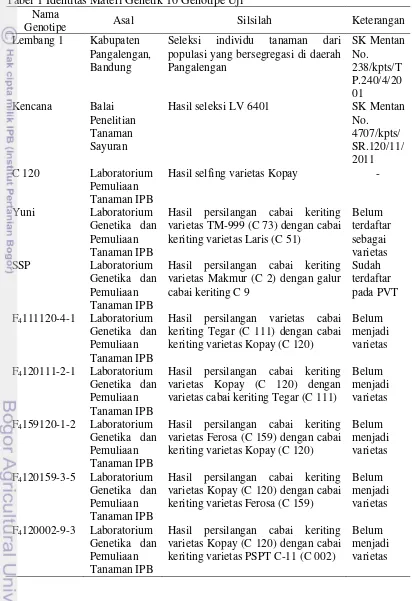

Percobaan ini menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT) faktor tunggal dengan tiga ulangan. Faktor perlakuan adalah genotipe yang terdiri atas galur Yuni, SSP, F4120111-2-1, F4111120-4-1, F4159120-1-2, F4120159-3-5, F4120002-9-3, dan 3 varietas pembanding yaitu Lembang 1, Kencana, dan C 120. Silsilah varietas cabai pembanding yang digunakan dalam penelitian ini ditampilkan pada Tabel 1.

Setiap ulangan terdiri atas 1 bedeng berukuran 1 m x 5 m. Setiap bedeng terdiri atas 20 tanaman dengan jarak tanam 0.5 m x 0.5 m. Jumlah tanaman contoh pada setiap ulangan adalah 10 tanaman. Model rancangan yang digunakan menurut Gomez dan Gomez (1995) adalah:

Yij = μ+τi + βj + εij ; (i=1,....10, j=1,....3) Keterangan :

Yij = pengamatan pada perlakuan ke-i dan kelompok ke-j

μ = rataan umum

τi = pengaruh perlakuan ke-i

βj = pengaruh kelompok ke-j

εij = pengaruh galat pada perlakuan ke-i dan kelompok ke-j

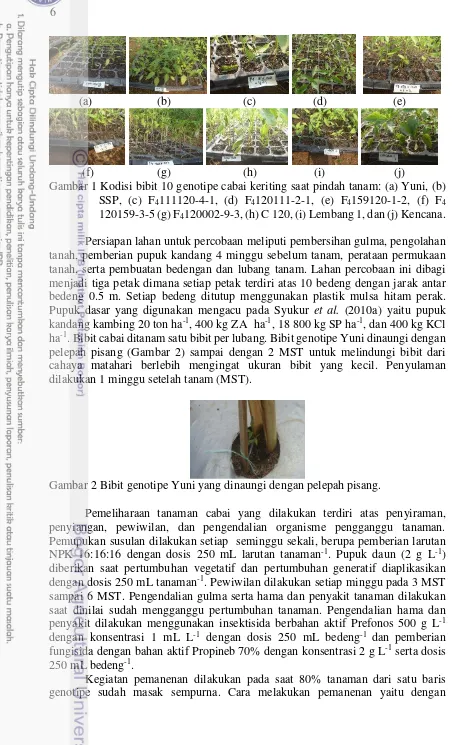

5 70 % dengan konsentrasi 2 g L-1 dengan dosis masing-masing 83 mL tray-1. Bibit dipindahtanamkan ke lahan saat berumur 6 minggu setelah semai. Ukuran bibit pada saat pindah tanam bervariasi, tergantung pada genotipe (Gambar 1). Genotipe Yuni memiliki ukuran bibit yang agak kecil pada 6 minggu setelah semai (Gambar 1a).

Tabel 1 Identitas Materi Genetik 10 Genotipe Uji Nama

Genotipe Asal Silsilah Keterangan Lembang 1 Kabupaten

Pangalengan, Bandung

Seleksi individu tanaman dari populasi yang bersegregasi di daerah

Hasil seleksi LV 6401 SK Mentan No.

Hasil selfing varietas Kopay -

Yuni Laboratorium Genetika dan Pemuliaan Tanaman IPB

Hasil persilangan cabai keriting varietas TM-999 (C 73) dengan cabai keriting varietas Laris (C 51)

Belum

Hasil persilangan cabai keriting varietas Makmur (C 2) dengan galur

Hasil persilangan varietas cabai keriting Tegar (C 111) dengan cabai keriting varietas Kopay (C 120)

Belum

Hasil persilangan cabai keriting varietas Kopay (C 120) dengan varietas cabai keriting Tegar (C 111)

Belum

Hasil persilangan cabai keriting varietas Ferosa (C 159) dengan cabai keriting varietas Kopay (C 120)

Belum

Hasil persilangan cabai keriting varietas Kopay (C 120) dengan cabai keriting varietas Ferosa (C 159)

Hasil persilangan cabai keriting varietas Kopay (C 120) dengan cabai keriting varietas PSPT C-11 (C 002)

6

(a) (b) (c) (d) (e)

(f) (g) (h) (i) (j)

Gambar 1 Kodisi bibit 10 genotipe cabai keriting saat pindah tanam: (a) Yuni, (b) SSP, (c) F4111120-4-1, (d) F4120111-2-1, (e) F4159120-1-2, (f) F4 120159-3-5 (g) F4120002-9-3, (h) C 120, (i) Lembang 1, dan (j) Kencana. Persiapan lahan untuk percobaan meliputi pembersihan gulma, pengolahan tanah, pemberian pupuk kandang 4 minggu sebelum tanam, perataan permukaan tanah, serta pembuatan bedengan dan lubang tanam. Lahan percobaan ini dibagi menjadi tiga petak dimana setiap petak terdiri atas 10 bedeng dengan jarak antar bedeng 0.5 m. Setiap bedeng ditutup menggunakan plastik mulsa hitam perak. Pupuk dasar yang digunakan mengacu pada Syukur et al. (2010a) yaitu pupuk kandang kambing 20 ton ha-1, 400 kg ZA ha-1, 18 800 kg SP ha-1, dan 400 kg KCl ha-1. Bibit cabai ditanam satu bibit per lubang. Bibit genotipe Yuni dinaungi dengan pelepah pisang (Gambar 2) sampai dengan 2 MST untuk melindungi bibit dari cahaya matahari berlebih mengingat ukuran bibit yang kecil. Penyulaman dilakukan 1 minggu setelah tanam (MST).

Gambar 2 Bibit genotipe Yuni yang dinaungi dengan pelepah pisang.

Pemeliharaan tanaman cabai yang dilakukan terdiri atas penyiraman, penyiangan, pewiwilan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Pemupukan susulan dilakukan setiap seminggu sekali, berupa pemberian larutan NPK 16:16:16 dengan dosis 250 mL larutan tanaman-1. Pupuk daun (2 g L-1) diberikan saat pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan generatif diaplikasikan dengan dosis 250 mL tanaman-1. Pewiwilan dilakukan setiap minggu pada 3 MST sampai 6 MST. Pengendalian gulma serta hama dan penyakit tanaman dilakukan saat dinilai sudah mengganggu pertumbuhan tanaman. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan menggunakan insektisida berbahan aktif Prefonos 500 g L-1 dengan konsentrasi 1 mL L-1 dengan dosis 250 mL bedeng-1 dan pemberian fungisida dengan bahan aktif Propineb 70% dengan konsentrasi 2 g L-1 serta dosis 250 mL bedeng-1.

7 memetik cabai satu demi satu selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik dan diberi label meliputi nomor tanaman, genotipe, dan tanggal panen.

Pengamatan yang dilakukan meliputi peubah vegetatif dan generatif. Karakter yang diamati dalam penelitian ini berdasarkan Descriptor for capsicum

(IPGRI 1995) adalah:

1. Tinggi tanaman (cm), diukur dari pangkal batang sampai tajuk tertinggi pada saat 50% tanaman telah terbentuk buah.

2. Lebar tajuk (cm) diukur dari titik tajuk terlebar setelah panen kedua. 3. Diameter batang (mm) diukur pada pertengahan batang jarak antara

permukaan tanah hingga percabangan dikotomus setelah panen pertama. 4. Ukuran daun (cm) diukur ketika tanaman sudah dewasa yaitu berupa

panjang dan lebar daun. Panjang daun diukur dari pangkal daun sampai ujung daun, sedangkan lebar daun diukur pada lebar daun terbesar. Daun diambil 10 buah pada masing-masing genotipe dan ulangan.

5. Umur berbunga (HST), jumlah hari setelah tanam hingga 50% tanaman di dalam petak telah berbunga pada percabangan pertama.

6. Umur mulai panen (HST), jumlah hari setelah tanam hingga 50% tanaman di dalam petak telah memiliki buah masak pada percabangan pertama. 7. Warna tangkai bunga : hijau muda, hijau, dan hijau tua, diamati dengan

melihat lima bunga dari tiap genotipe.

8. Warna mahkota bunga : putih, kuning terang, kuning, kuning-hijau, ungu dengan dasar putih, putih dengan dasar ungu, dan putih dengan garis ungu, ungu, diamati dengan melihat lima bunga dari masing-masing genotipe. 9. Warna buah tua diamati pada buah yang sudah masak penuh.

10.Bentuk buah : elongate, campanulate, blocky, diamati setelah panen kedua. 11.Permukaan kulit buah: halus, semi keriting, dan keriting, dari buah masak

yang sudah dipanen

12.Panjang buah (cm) dari pangkal hingga ujung buah diukur dari 10 buah segar setelah panen kedua.

13.Bobot per buah (g) diukur dari 10 buah segar setelah panen kedua dan dirata-ratakan.

14.Bobot buah per tanaman (g), yaitu jumlah keseluruhan bobot buah (layak pasar dan tidak layak pasar) yang dipanen dari 10 tanaman contoh mulai panen kedua.

K = asumsi 80% tanaman tumbuh dengan baik (Syukur et al. 2010b) 16.Estimasi jumlah buah per tanaman = h er

er h

Data hasil pengamatan pada sifat kuantitatif diolah menggunakan uji F pada taraf α 0.05 untuk mengetahui adanya pengaruh nyata antara genotipe yang diteliti. Karakter yang berpengaruh nyata dianalisis lanjut menggunakan Duncan’s Multiple

8

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum

Benih yang disemai sebagian besar tumbuh dengan baik dengan daya kecambah pada persemaian di atas 80%. Benih yang tidak tumbuh hingga selang tiga hari diganti dan disulam dengan yang baru. Sebagian besar tanaman di persemaian tumbuh dengan baik. Beberapa hama dan penyakit hama yang ditemukan saat persemaian, yaitu kutu daun persik dan rebah kecambah (Phytium debaryanum).

Penelitian di Kebun Percobaan IPB Leuwikopo dilakukan pada awal bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2014 saat intensitas curah hujan berkisar antara 84.7 hingga 702 mm bulan-1, dengan suhu rata-rata 24.6 oC – 26.5 oC, dan kelembaban udara 83% – 89% (berdasarkan data BMKG stasiun klimatologi Dramaga Bogor 2014). Suhu ideal untuk pertumbuhan tanaman cabai adalah 21 0C

– 25 0C. Cuaca panas dapat menyebabkan polen infertil dan menurunkan pertumbuhan (Tindall 1986).Curah hujan yang ideal untuk tanaman cabai, yaitu 600 – 1 250 mm tahun-1 atau 50 – 105 mm bulan-1. Curah hujan saat penelitian tergolong tinggi jika dibandingkan dengan curah hujan optimum tanaman cabai. Curah hujan yang tinggi membuat lahan penanaman tergenang dan menyebabkan tingginya intensitas serangan bakteri Ralstonia solanacearum serta cendawan (Syukur 2012). Tingginya curah hujan saat penelitian menyebabkan tingginya intensitas penyakit saat di lapang.

Beberapa penyakit yang ditemukan di lapang antara lain, antraknosa (Colletotricum sp.), busuk buah, layu fusarium (Fusarium oxysporum), dan daun keriting kuning (Gemini virus). Tanaman yang terserang Gemini virus terlihat daunnya menjadi keriting dan kuning. Penyakit yang ditemukan merupakan penyakit yang biasa ditemukan pada cabai pada saat musim hujan. Banyaknya tanaman yang terkena antraknosa menyebabkan penyemprotan pestisida yang semakin sering, sehingga menyebabkan daun cabai seperti terbakar. Beberapa hama tanaman yang terindentifikasi di lapang yaitu belalang (Valanga nigricornis), semut, trips (Thrips parvispinus), lalat buah (Bactrocera dorsalis), kutu daun persik (Myzus persicae), dan ulat grayak (Spodoptera litura). Belalang dan ulat menyerang daun mengakibatkan daun sobek dan berlubang, sedangkan trips menyebabkan daun menjadi berkerut dan bercak klorosis serta mengakibatkan daun bawah berwarna perak seperti tembaga. Beberapa gejala kerusakan tanaman akibat hama dan penyakit ditampakkan pada Gambar 3.

(a) (b) (c) Gambar 3 Gejala kerusakan tanamanan akibat hama dan penyakit: (a) kutu daun

9

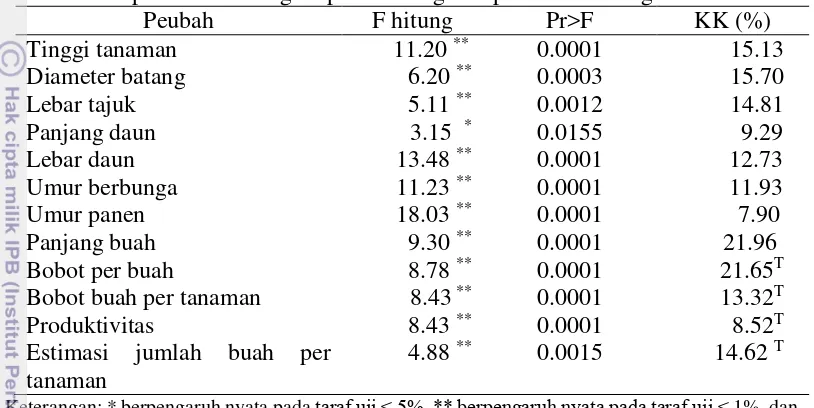

Hasil analisis ragam (Tabel 2) menunjukan bahwa genotipe berpengaruh nyata terhadap seluruh peubah yang diamati. Nilai koefisien keragaman menunjukkan derajat pengaruh lingkungan dan faktor lainnya yang tidak terkendalikan pada suatu percobaan (Gomez dan Gomez 1995).

Tabel 2 Rekapitulasi sidik ragam peubah 10 genotipe cabai keriting

Peubah F hitung Pr>F KK (%)

Keterangan: * berpengaruh nyata pada taraf uji ≤5%, ** berpengaruh nyata pada taraf uji ≤ 1%, dan

T data diolah menggunakan transformasi dengan menggunakan rumus X* = Ln (X);

KK = koefisien keragaman

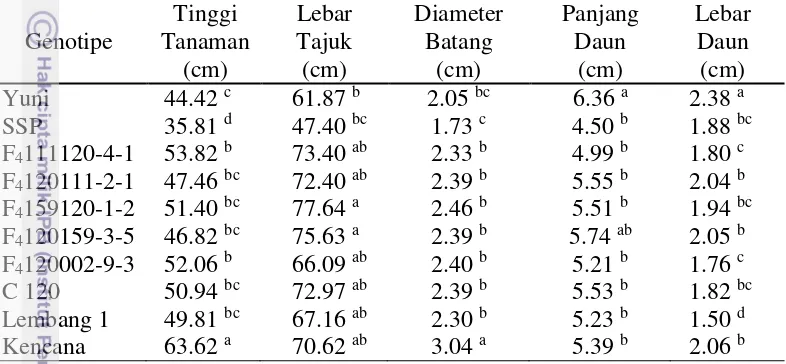

Tinggi Tanaman, Lebar Tajuk, Diameter Batang, Panjang Daun, dan Lebar Daun

Peubah tinggi tanaman pada genotipe yang diuji terdapat pada rentang nilai 35.81 – 63.62 cm. Genotipe dengan nilai tinggi tanaman terendah adalah SSP dan tertinggi adalah Kencana. Seluruh genotipe menunjukan tidak berbeda nyata dengan varietas pembanding, kecuali genotipe SSP. Seluruh genotipe berbeda nyata dengan varietas pembanding Kencana dan akan tetapi tidak berbeda nyata dengan varietas pembanding Lembang 1 dan C 120 kecuali pada genotipe SSP.

Nilai lebar tajuk pada genotipe yang diuji terdapat pada rentang 47.40 – 77.64 cm. Genotipe dengan nilai lebar tajuk terendah adalah SSP dan tertinggi adalah F4159120-1-2. Peubah lebar tajuk menunjukan seluruh genotipe uji tidak berbeda nyata dengan varietas pembanding. Diameter batang dari genotipe yang diuji terdapat pada rentang nilai 1.73 – 3.04 cm. Genotipe dengan nilai diameter batang terendah adalah SSP dan tertinggi adalah Kencana. Seluruh diameter batang genotipe yang diuji menunjukkan tidak berbeda nyata terhadap varietas pembanding, kecuali pada genotipe SSP menunjukan berbeda nyata dengan varietas pembanding. Genotipe SSP memiliki diameter paling kecil dibandingkan dengan seluruh genotipe uji (Tabel 3).

10

dengan nilai lebar daun terendah adalah Lembang 1 dan tertinggi adalah Yuni. Seluruh nilai lebar daun genotipe yang diuji menunjukkan tidak berbeda nyata terhadap varietas pembanding, kecuali genotipe Yuni. Genotipe Yuni memiliki lebar daun paling paling lebar dibandingkan dengan seluruh genotipe uji dan varietas pembanding. Bentuk daun ditampilkanpadaGambar4.

Tabel 3 Tinggi tanaman, lebar tajuk, diameter batang, panjang daun, dan lebar daun pada tujuh genotipe uji dan tiga varietas pembanding cabai keriting Genotipe

Keterangan: Nilai pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukan tidak berbeda nyata berdasarkan DMRT pada taraf α 5%.

Gambar4Bentuk daun 10 genotipe cabai keriting:(a)F4111120-4-1, (b) F4120159-3-5, (c) F4159120-1-2, (d) F4120111-2-1, (e) F4120002-9-3, (f) C 120, (g) Yuni, (h) SSP, (i) Lembang 1, dan (j) Kencana.

Umur Berbunga, Umur Panen, Panjang Buah, Bobot per Buah, Bobot Buah per Tanaman, Produktivitas dan Estimasi Jumalah Buah

Umur berbunga pada genotipe yang diuji terdapat pada rentang nilai 30 – 42 HST. Genotipe dengan umur berbunga paling cepat adalah C 120 dan paling lama adalah F4120002-9-3 dan Kencana. Seluruh genotipe yang diuji tidak menunjukkan berbeda nyata terhadap varietas pembanding, minimal terhadap satu varietas pembandingnya (Gambar 5). Umur panen pada genotipe yang diuji terdapat pada rentang 72 – 93 HST. Genotipe dengan nilai umur panen paling cepat adalah Yuni dan SSP dan yang terlama adalah Kencana. Seluruh genotipe yang diuji tidak

(a) (b) (c) (d) (e)

11 berbeda nyata terhadap varietas pembanding kecuali genotipe Yuni dan SSP, minimal terhadap satu varietas pembandingnya. Genotipe Yuni dan SSP memiliki umur panen paling cepat dibandingkan dengan seluruh genotipe uji dan varietas pembanding (Gambar 6).

Gambar 5 Umur berbunga 10 genotipe cabai keriting. Nilai pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukan tidak berbeda nyata berdasarkan DMRT pada taraf α 5%

Umur berbunga cabai yang lebih cepat dapat menyebabkan umur panen lebih cepat (Syukur et al. 2010b). Menurut Hilmayanti et al. (2006), dalam rangka perbaikan hasil panen, maka perbaikan karakter umur berbunga melalui program pemuliaan juga perlu dilakukan. Karakter umur berbunga awal (genjah) merupakan salah satu karakter unggul dari suatu tanaman.

Gambar 6 Umur mulai panen 10 genotipe cabai keriting. Nilai pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukan tidak berbeda nyata berdasarkan DMRT pada taraf α 5%

12

Panjang buah pada genotipe yang diuji terdapat pada rentang 8.56 – 17.31 cm. Genotipe yang memiliki panjang buah tertinggi adalah C 120 dan terendah adalah Lembang 1. Panjang buah seluruh genotipe uji lebih panjang dibandingkan dengan varietas Lembang 1 dan Kencana, akan tetapi lebih pendek dari varietas C 120. Genotipe F4120002-9-3 tidak berbeda nyata dengan varietas Lembang 1 dan Kencana serta memiliki panjang buah yang lebih pendek dari C 120 (Tabel 4). Tabel 4 Umur berbunga, umur panen, panjang buah, bobot per buah, bobot buah

per tanaman, dan produktivitas pada tujuh genotipe uji dan tiga varietas pembanding cabai keriting berbeda nyata berdasarkan DMRT pada taraf α 5%

Menurut Badan Standarisasi Nasional (1998), cabai besar termasuk ke dalam kriteria mutu I jika mempunyai panjang 12 - 14 cm, mutu II dengan panjang 9 - 11 cm dan mutu III dengan panjang < 9 cm. Menurut Sayaka et al. (2008), salah satu industri yang berbahan baku cabai di Indonesia mensyaratkan kualitas cabai dengan ukuran panjang 9.5 -14.5 cm. Dengan demikian, berdasarkan Tabel 3, panjang cabai galur Yuni, SSP, F4111120-4-1, F4159120-1-2, dan F4120159-3-5 sesuai dengan kriteria cabai industri dan termasuk ke dalam kriteri mutu I. Galur F4120111-2-1 dan F4120002-9-3 sesuai dengan kriteria cabai industri dan termasuk ke dalam kriteri mutu II.

13 dan F4120002-9-3 berbeda nyata dengan varietas pembanding. Genotipe tersebut memimiki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan genotipe uji dan varietas pembanding (Tabel 4).

Permadi dan Kusandriani (2006) menyatakan bahwa jika petani menggunakan benih unggul dan sistem budidaya intensif maka produktivitas cabai dapat mencapai 12 ton ha-1. Menurut Sayaka et al. (2008) PT Heinz ABC Indonesia mensyaratkan varietas yang ditanam petani dapat berproduksi 700 – 900 g per tanaman. Berdasarkan data Tabel 4, bobot buah per tanaman cabai genotipe SSP, F4111120-4-1, F4159120-1-2, dan F4120002-9-3 berturut-turut 909.2 g, 889.2 g, 918 g, dan 1 032.4 g. Hal tersebut menunjukan bahwa keempat genotipe tersebut sudah memenuhi syarat varietas cabai yang dapat ditanam di Indonesia menurut Sayaka et al. (2008).

Estimasi jumlah buah pada 10 genotipe yang diuji terdapat pada rentang 44.85 – 398.83 buah. Genotipe dengan jumlah buah terendah adalah Kencana dan tertinggi adalah F4120002-9-3. Seluruh genotipe uji memiliki jumlah buah lebih banyak dibandingkan dengan 3 varietas pembanding. Berdasarkan uji lanjut DMRT genotipe F4111120-4-1, F4159120-1-2, F4120002-9-3 berbeda nyata dengan 3 varietas pembanding.

Karakter Kualitatif 10 Genotipe Cabai Keriting

Bentuk buah genotipe uji yang diamati tidak menunjukkan perbedaan dengan varietas pembanding. Karakter bentuk buah seluruh genotipe adalah

elongate. Kategori permukaan kulit buah, yaitu keriting dan semi keriting. Genotipe yang memiliki permukaan kulit semi keriting adalah SSP, F4120111-2-1, F4159120-1-2, dan F4120159-3-5, sedangkan enam lainnya memiliki permukaan kulit keriting (Gambar 7).

Gambar 7 Bentuk cabai, permukaan kulit cabai, dan warna buah tua 10 genotipe cabai keriting: (a) C 120, (b) F4111120-4-1, (c) SSP, (d) F4120002-9-3, (e) F4120111-2-1, (f) F4159120-1-2, (g) Kencana, (h) F4120159-3-5, (i) Yuni, dan (j) Lembang 1.

Genotipe yang diuji menunjukkan tidak terdapat perbedaan warna tangkai bunga, warna mahkota bunga, dan warna buah intermediet genotipe uji dengan varietas pembanding. Genotipe uji dengan varietas pembanding memiliki karakter

14

warna tangkai bunga yang sama, yaitu berwarna hijau. Warna mahkota bunga juga tidak menunjukkan perbedaan antara genotipe yang diuji dengan varietas pembanding, yaitu berwarna putih (Gambar 8). Buah yang dihasilkan pada genotipe uji dan varietas pembanding menunjukkan warna yang sama, yaitu merah (Tabel 5).

Gambar 8 Warna tangkai bunga, warna mahkota bunga, dan bentuk bunga 10 genotipe cabai keriting: (a) Kencana, (b) Yuni, (c) F4120111-2-1, (d) Lembang 1, (e) F41591120-1-2, (f) F4111120-4-1, (g) SSP, (h) F4120159-3-5, (i) C 120, dan (j) F4120002-9-3

Karakter kualitatif pada tanaman sangat sedikit dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sehingga tanaman akan memiliki kecenderungan ciri yang sama walaupun ditanam di lingkungan atau tempat yang berbeda (Syukur et al. 2012). Pengamatan pada karakter kualitatif rawan terjadi perbedaan hasil. Hal tersebut umum terjadi karena adanya perbedaan persepsi antar peneliti.

Tabel 5 Bentuk buah, permukaan kulit buah, warna tangkai bunga, warna mahkota bunga, dan warna buah intermediet pada tujuh genotipe uji dan tiga F4111120-4-1 Elongate Keriting Hijau Putih Merah F4120111-2-1 Elongate Semi Keriting Hijau Putih Merah F4159120-1-2 Elongate Semi Keriting Hijau Putih Merah F4120159-3-5 Elongate Semi Keriting Hijau Putih Merah F4120002-9-3 Elongate Keriting Hijau Putih Merah

C 120 Elongate Keriting Hijau Putih Merah

Lembang 1 Elongate Keriting Hijau Putih Merah

Kencana Elongate Keriting Hijau Putih Merah

Koefisien Nilai Korelasi Antar Karakter Kuantitatif

Korelasi antar karakter menunjukkan keterkaitan antar nilai-nilai yang diperoleh oleh tiap-tiap karakter. Korelasi antar karakter bisa bernilai positif atau negatif. Korelasi positif artinya karakter tersebut berbanding lurus terhadap perubahan nilainya, sedangkan korelasi negatif artinya karakter tersebut berbanding terbalik dengan perubahan nilainya.

(a) (b) (c) (d) (e)

15 Nilai korelasi peubah pada penelitian menunjukkan bahwa peubah bobot buah per tanaman berkorelasi nyata positif dengan peubah bobot per buah. Hal tersebut berarti semakin tinggi bobot per buah, maka akan semakin tinggi pula bobot buah per tanaman. Peubah bobot buah pertanaman berkorelasi nyata negatif pada peubah umur panen, tinggi batang, dan diameter batang. Hal ini berarti bahwa semakin singkat umur mulai panen maka akan semakin besar bobot buah per tanaman yang diperoleh. Semakin kecil tinggi tanaman dan diameter batang, maka akan semakin besar bobot buah per tanaman (Lampiran 1).

Peubah lebar tajuk, lebar daun dan panjang daun berkorelasi negatif terhadap peubah jumlah buah. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Pradipta et al.

(2009), yang menunjukkan bahwa buah cabai dihasilkan pada cabang tanaman yang membentuk tajuk. Semakin lebar tajuk maka jumlah cabang pada suatu tanaman akan semakin banyak sehingga akan menghasilkan buah yang lebih banyak.

Lebar tajuk tanaman yang lebih besar diharapkan dapat menghasilkan buah yang lebih banyak. Selain bertambahnya jumlah buah, lebar tajuk yang lebih besar juga diharapkan memiliki jumlah daun yang lebih banyak sehingga dapat meningkatkan hasil fotosintat. Bertambahnya hasil fotosintat juga diharapkan terjadi pada daun yang memiliki panjang dan lebar daun yang lebih besar.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Genotipe F4111120-4-1, F4159120-1-2 dan F4120002-9-3 memiliki karakter sebagai calon varietas unggul. Genotipe tersebut memiliki nilai yang lebih besar pada sebagian besar karakter vegetatif dan generatif dibandingkan seluruh genotipe yang diuji. Genotipe F4111120-4-1, F4159120-1-2 dan F4120002-9-3 memiliki bobot buah per tanaman, jumlah buah dan produktivitas yang tinggi dibandingkan dengan seluruh genotipe uji.

Saran

16

DAFTAR PUSTAKA

Allard RW. 1960. Principles of Plant Breeding. John Wiley and Sons, Inc. New York (AS). 485p.

[Balitbangtan] Badan Litbang Pertanian. 2011. Kiat Sukses Berinovasi Cabai. Jakarta (ID): Agro Inovasi. 7 hlm.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2014. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Cabai 2009-2013. [internet]. [diunduh 2014 Desember 25]. Tersedia pada: http://www.bps.go.id.

[BSN] Badan Standardisasi Nasional. 1998. Standar Nasional Indonesia Cabai Merah Segar. [internet]. [diunduh 2014 November 12]. Tersedia pada: http://pphp.deptan.go.id/xplore/files/MUTU-STANDARISASI/STANDAR-MUTU/Standar_nasional/SNI_Tph/Produk%20segar/SNI%2001-4480 1998_Cabai%20merah%20segar.pdf

[BPPTP] Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. 2008. Teknologi Budidaya Cabai Merah. [internet]. [diunduh 2013 Desember 03]. Tersedia pada: http://lampung.litbang.deptan.go.id/ teknologibudidayacabai.pdf Berke TG. 2000. Hybrid seed production in Capsicum. hal. 49-67. Dalam A.S. Basra ed. Hybrid seed production in vegetables: rationale and methods in selected crops. New York (AS): Haworth Press.

Chen P, Lott JN. (1992) Studies of Capsicum annuum seed: structure, storage reserves, and mineral nutrients. Canadian Journal of Botany 70: 518 - 529 [Dirjen BP Horti] Direktorat Jendral Bina Produksi Hortikultura. 2008. Upaya

Perbaikan Industri Benih Untuk Mengurangi Import Benih serta Pengembangan Sentra Produksi Benih Hortikultura. [internet]. [diunduh 2013 November 27]. http://www.hortikultura.deptan.go.id.

Direktorat Riset dan Inovasi IPB. 2013. Buku Varietas Tanaman Unggul Institut Pertanian Bogor. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Djarwaningsih T. 2005. Capsicum spp. (cabai) asal, pesebaran, dan nilai ekonomi. J. Biodiversitas 6 (4): 292 – 296.

Gomez KA, Gomez AA. 1995. Prosedur Statistik utuk Penelitian Pertanian. Sjamsudin E, Baharsjah JS, penerjemah. Jakarta (ID): UI Pr. Terjemahan dari:

Statistical Procedures for Agricultural Research.

Hilmayanti I, Dewi W, Murdaningsih, Rahardja M, Rostini N, Setiamihardja R. 2006. Pewarisan karakter umur berbunga dan ukuran buah cabai merah (Capsicum annuum L.). Zuriat 17:86-93.

[IPGRI] International Plant Genetic Resources Institute. 1995. Description for

Capsicum (Capsicum spp.). [internet]. [diunduh 2013 Desember 02]. Tersedia pada: http://indoplasma.or.id/deskriptor/IPGRI/deskriptorcabe.pdf

Kusandriani Y. 1996a. Botani tanaman cabai merah. Dalam Duriat AD, Hadisoeganda AWW, Soetiarso TA dan Prabaningrum L. Teknologi Produksi Cabai Merah. Lembang (ID): Balai Penelitian Sayuran. hal 20-27.

17 Permadi AH, Kusandriani Y. 2006. Pemuliaan tanaman cabai. hal. 22 – 35. Dalam

Santika A (ed.). Agribisnis Cabai. Jakarta (ID): Penebar Swadaya.

Pradipta A. 2009. Evaluasi daya hasil empat cabai (capsicum annuum l.) hibrida IPB di kebun percobaan leuwikopo [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Rubatzky VE, Yamaguchi M. 1999. Sayuran Dunia 3 : Prinsip Produksi dan Gizi

(diterjemahkan dari : Principles, Production, Nutritive Values, penerjemah : C. Herison). Bandung (ID): Institut Teknologi Bandung. 320 hal.

Sayaka B, Yusastra IW, Sajuti R, Supriyati, Sejati WK, Agustian A, Supriyatna Y, Anugrah IS, Elizabeth R, Ashari, Situmorang J. 2008. Pengembangan kelembagaan partnership dalam pemasaran komoditas pertanian. Ringkasan Eksekutif Laporan Akhir Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Departemen Pertanian.

Setiadi I. 1993. Bertanam Cabai. Jakarta (ID): Penebar Swadaya

Sobir. 1994. Stabilitas superiotas beberapa genotipe cabai pada lingkungan kering [tesis]. Bogor (ID): Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.

Sudarka W, Sarwadana I, Wijana I, dan Pradnyawati N. 2009. Pemuliaan Tanaman. Bali (ID): Universitas Udayana.

Sujiprihati S, Syukur M, Yunianti R. 2008. Pemuliaan tanaman cabai, hal 1-6.

Dalam Tim Peneliti Cabai (Ed.). Budidaya Tanaman Cabai. Bogor (ID): Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Syukur M, Sujipriharti S, Daryanto A. 2010a. Heterosis dan daya gabung karakter agronomi cabai (capsicum annuum l.) hasil persilangan half dialel. J. Agron. Indonesia 38 (2) : 113 – 121.

Syukur M, Sujipriharti S, Yunianti R, Kusumah DA. 2010b. Evaluasi daya hasil cabai hibrida dan daya adaptasinya di empat lokasi dalam dua tahun J. Agron. Indonesia 38 (1) : 43 – 51.

Syukur M. 2012. Cabai Prospek Bisnis dan Teknologi Mancanegara. Jakarta (ID) : Agriflo

Syukur M, Sujiprihartini S, Yunianti R. 2012. Teknik Pemuliaan Tanaman. Jakarta (ID): Penebar Swadaya.

Tani TBK. 2008. Pedoman Bertanam Cabai. Bandung (ID): CV Yrama Widya. 120 hal.

Tarigan S, Wiryanta W. 2003. Bertanam Cabai Hibrida secara Intensif. Jakarta (ID): Agromedia Pustaka.

Tindall HD. 1986. Vegetable In The Tropics. Paperback (GB): ELBS

18

Lampiran 1 Nilai korelasi antar karakter kuantitatif yang diamati.

Keterangan : * = berkorelasi nyata pada taraf 5% ** = berkorelasi nyata pada taraf 1%, tn = tidak berkorelasi nyata pada taraf 5%, PD = panjang daun, UP = umur panen, TT = tinggi tanaman, DB = diameter batang, LT = lebar tajuk, LD = lebar daun, UB = umur berbunga, PB = panjang buah, BB = bobot per buah, BT = Bobot buah per tanaman, dan JB = estimasi jumlah buah.

PD UP TT DB LT LD UB PB BB BT JB

PD - -0.218tn -0.106tn 0.044tn 0.194tn 0.768** -0.071tn 0.187tn -0.091tn -0.160tn -0.149tn UP - 0.767** 0.767** 0.527** -0.191tn 0.571** -0.279tn -0.444* -0.363* -0.259tn

TT - 0.820** 0.625** -0.112tn 0.461* -0.202tn -0.500** -0.406* -0.288tn

DB - 0.661** 0.034tn 0.451* -0.184tn -0.448* -0.505** -0.415*

LT - 0.027tn 0.293tn 0.202tn -0.306tn -0.169tn -0.088tn

LD - 0.119tn 0.135tn 0.188tn 0.021tn -0.038tn

UB - -0.571** -0.310tn 0.084tn 0.196tn

PB - 0.406** 0.243tn 0.138tn

BB - 0.475* 0.201tn

BT - 0.975*

JB -

19

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tangerang, Banten pada tanggal 4 Januari 1993. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Bapak Rido Murjoko dan Ibu Setyowati Sri Windrati.

Tahun 2004 penulis lulus dari SDN Kunciran 06 Tangerang, kemudian pada tahun 2007 penulis menyelesaikan pendidikan di SMPN 11 Tangerang. Penulis melanjutkan ke SMA Muhammadiyah 18 Jakarta dan lulus pada tahun 2010. Penulis diterima di Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2010 melalui ujian tulis jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menjadi mahasiswa di Institut Pertanian Bogor, penulis aktif dalam beberapa organisasi dan kepanitiaan. Penulis aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama periode 2010/2011. Penulis menjadi pengurus di Lembaga Dakwah Kampus Al-Hurriyyah pada tahun 2010 – 2012, aktif di organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Pertanian periode 2011/2012. Penulis tercatat sebagai Senior Resident pendamping Asrama TPB IPB Tahun 2012

– 2014 dan menjadi sekretaris Manajemen Program asrama TPB IPB pada tahun 2013 – 2014. Penulis mengikuti kegiatan PKM tingkat IPB tahun 2013, penulis juga menjadi asisten praktikum mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada tahun 2012