Jenis, Kelimpahan, dan Distribusi Larva dan Juvenil Ikan Di

Muara Sungai Citepus dan Sukawayana, Teluk Palabuhanratu,

Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat

Variety, Abundance, and Distribution of Fish Larvae and Juveniles in Citepus and Sukawayana Estuaries, Gulf of Palabuhanratu, Sukabumi, West Java

Oleh:

Syahrul Rifai C24070023

Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK, IPB

ABSTRAK

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui jenis, kelimpahan, dan distribusi larva dan juvenil ikan dan keterkaitan faktor lingkungan terhadap penyeberan. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret-Juli dengan selang waktu pengambilan contoh sebanyak 1 bulan sekali. Lokasi penelitian dibagi menjadi empat lokasi yaitu muara Citepus dan Sukawayana yang mengarah ke sungai dan muara Citepus dan Sukawayana yang mengarah ke laut. Alat tangkap yang digunakan selama penelitian adalah sirib untuk muara yang mengarah ke sungai dan larva net untuk muara yang mengarah ke laut. Terdapat 19 jenis spesies , 12 genus, dan 6 famili yang tertangkap dengan jumlah total individu sebanyak 1087 individu. Ikan yang tertangkap sebagian besar berada pada fase postlarva dan juvenil. Muara Citepus yang mengarah ke sungai memiliki kepadatan tertinggi sebesar 166 ind/m2 dan terendah pada muara Citepus yang mengarah ke laut dengan kepadatan 10 ind/m2. Larva Sicyopterus

sp dan Ambassis vachelli memiliki kelimpahan yang tinggi di muara yang mengarah ke sungai sedangkan di muara yang mengarah ke laut yaitu Secutor indicius. Muara Citepus yang mengarah ke laut memiliki kekayaan spesies yang paling tinggi sebsar 1,34. Pola distribusi atau penyebaran ikan cenderung menunjukkan pola distribusi secara acak. Muara Sukawayana yang mengarah ke laut memiliki nilai keanekaragaman (H') tertinggi sebesar 1.77, keseragaman (E) tertinggi yaitu 0.91 dan dominansi (C) terendah sebesar 0,21 sehingga lokasi tersebut lebih stabil dibandingkan lokasi lain. Menurut Pariwono et al.

(1998) arus pada bulan Maret dan April mencapai 75 cm/detik sedangkan bulan Mei, Juni, dan Juli kecepatan arus sebesar 50 cm/detik. Selama pengambilan contoh suhu perairan berkisar antara 26-28,5 oC. Salinitas di muara Citepus dan Sukawayana yang mengarah ke sungai berkisar antara 3,8-36 ‰ sedangkan di muara Citepus dan Sukawayana yang mengarah ke laut berkisar antara 30-31,5 ‰. Kekeruhan muara Citepus dan Sukawayana yang mengarah ke sungai berkisar antara 0-18 NTU. Hampir di semua lokasi, parameter suhu berkorelasi negatif terhadap kelimpahan.

51

5.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Jenis larva dan juvenil yang banyak ditemukan adalah Sicyopterus sp. Sicyopterus sp. dan Ambassis vachelli memiliki kelimpahan yang relatif

tinggi di muara yang mengarah ke sungai, sedangkan di muara yang

mengarah ke laut spesies Secutor indicius yang memiliki kelimpahan tertinggi.

Struktur komunitas muara Sukawayana yang mengarah ke laut memiliki

nilai keanekaragaman (H’) dan keseragaman (E) tertinggi dan dominansi

(C) yang paling rendah dibandingkan dengan muara Citepus yang mengarah

ke laut, sedangkan struktur komunitas muara Sukawayana yang mengarah

ke sungai memiliki nilai keanekaragaman (H’) dan keseragaman (E)

tertinggi dan dominansi (C) yang paling rendah dibandingkan dengan muara

Citepus yang mengarah ke sungai.

Selama pengambilan contoh, disemua lokasi menunjukkan bahwa parameter

suhu berkorelasi negatif terhadap kelimpahan.

5.2 Saran

Perlu dilakukannya kajian tentang unsur hara dan kondisi pasang surut di

masing-masing lokasi agar dapat menggambarkan pola sebaran larva dan

juvenil yang lebih akurat di Teluk Palabuhanratu.

Pengambilan contoh yang dilakukan baik di muara yang mengarah ke sungai maupun laut seyogyanya menggunakan effort yang sama.

Pengambilan contoh larva dan juvenil serta pengukuran parameter fisika

1

1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumberdaya ikan di suatu perairan akan sangat dipengaruhi oleh proses

recruitment. Recruitment merupakan masuknya individu ke dalam populasi. Jika recruitment besar maka sumberdaya ikan di suatu perairan juga akan semakin besar. Pemijahan ikan akan menghasilkan suatu bakal calon anak baru yang akan

berkembang menjadi dewasa nantinya dan melakukan reproduksi sehingga bisa

melangsungkan fungsi ekologisnya. Keberhasilan dari faktor reproduksi akan sangat

berpengaruh terhadap populasi dari suatu spesies ikan.

Muara Sungai Citepus, Kecamatan Palabuhanratu dan muara Sungai

Sukawayana, Kecamatan Cikakak yang terletak di Teluk Palabuhanratu merupakan

daerah nursery ground karena banyak ditemukan larva ikan. Larva-larva tersebut harus beradaptasi dan bertahan dari berbagai macam pengaruh baik internal maupun

eksternal seperti faktor lingkungan dan predator.

Faktor lingkungan merupakan faktor yang harus dikaji dalam hal distribusi

dan kelimpahan dari larva karena faktor lingkungan tersebut memegang peranan

penting bagi kehidupan atau aktivitas larva ikan di perairan. Pada fase larva, tingkat

mortalitas tinggi karena peka terhadap predator dan perubahan lingkungan seperti

suhu, salinitas bahkan ketersediaan makanan di alam (Olii 2003) sehingga apabila

kondisi lingkungan tidak sesuai atau tidak tercukupi maka larva akan mati.

Ichthyoplankton merupakan tahapan awal (stadia telur, larva, juvenil) dari

dari daur hidup ikan (Olii 2003). Dalam rangka terwujudnya pengelolaan yang

lestari, maka perlu dilakukan kajian mengenai pengaruh faktor fisika dari perairan

Teluk Palabuhanratu terhadap larva ikan. Kajian tersebut diharapkan dapat

memberikan arahan mengenai keberadaan ichthyoplankton di Teluk Palabuhanratu

agar tetap lestari mengingat larva atau impun tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat

sekitar Palabuhanratu sebagai sumber makanan yang pada tahun 1994 mencapai 25

ton per tahun (Affandi and Aktani 1994).

Pemahaman tentang biologi ikan sangatlah penting dimulai dengan

2

kehidupannya (Olii 2003). Pemahaman tersebut dimulai dengan mengidentifikasi

larva ikan. Berdasarkan hal tersebut Teluk Palabuhanratu dipilih sebagai lokasi

penelitian. Selain itu, Palabuhanratu merupakan perairan unik yang merupakan

tempat nursery ground bagi spesies ikan sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai keberadaan, kelimpahan, dan distribusi dari larva ikan

mengingat studi tentang larva masih sangat jarang dilakukan dan penelitian tentang

hal terkait terakhir dilakukan oleh H. C. Delsman pada tahun 1929.

1.2 Perumusan Masalah

Sumberdaya ikan merupakan potensi semua jenis ikan yang dapat

dimanfaatkan. Sebagian besar ikan dalam siklus hidupnya mengalami fase

perkembangan dimulai dari telur, larva, juvenil, dan ikan. Ketersediaan suatu

sumberdaya di perairan sangat dipengaruhi oleh jumlah larva ikan yang mampu

bertahan hidup dari berbagai faktor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain faktor internal dan faktor

eksternal. Faktor internal antara lain penyakit, kemampuan daya tahan tubuh dari

larva. Faktor eksternal misalnya predator, penangkapan, makanan, dan faktor

lingkungan. Faktor lingkungan dan makanan merupakan faktor yang memegang

peranan penting bagi kehidupan dan aktivitas organisme di perairan. Faktor

lingkungan merupakan faktor pembatas bagi kelangsungan hidup dari larva dan

juvenil. Pengaruhnya akan terlihat jelas dalam hal kekayaan spesies, kelimpahan

spesies, kepadatan spesies, pola distribusi dan penyebaran dari larva dan juvenil.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi adalah aktivitas nyalawean di Teluk Palabuhanratu yang akan menghambat proses migrasi ikan-ikan baik yang akan

menuju ke laut maupun masuk ke sungai sehingga apabila penangkapan terhadap

larva dan juvenil dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat akan berdampak

pada recruitment dari ikan-ikan yang habitatnya di Palabuhanratu dan juga akan memberikan dampak negatif bagi populasi ikan serta berpengaruh pada

3

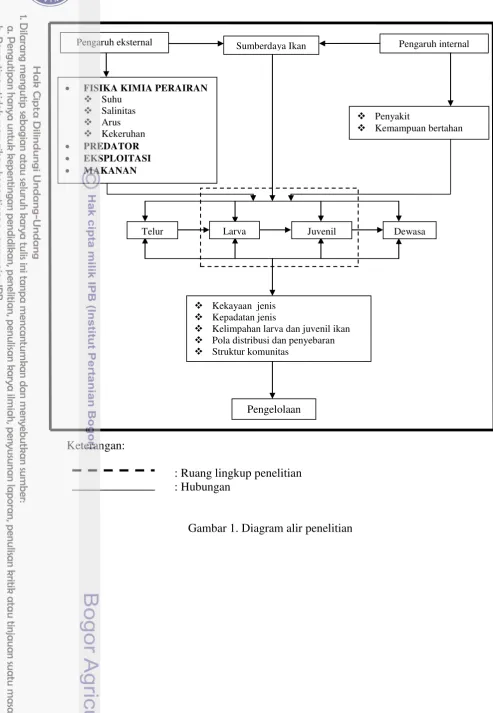

Keterangan:

: Ruang lingkup penelitian : Hubungan

Gambar 1. Diagram alir penelitian FISIKA KIMIA PERAIRAN

Suhu Salinitas Arus Kekeruhan

PREDATOR

EKSPLOITASI

MAKANAN

Kekayaan jenis Kepadatan jenis

Kelimpahan larva dan juvenil ikan Pola distribusi dan penyebaran Struktur komunitas

Sumberdaya Ikan

Pengaruh eksternal Pengaruh internal

Penyakit

Kemampuan bertahan

Pengelolaan

4

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui jenis, kelimpahan, dan struktur komunitas larva dan juvenil ikan

di perairan Teluk Palabuhanratu

2. Mengetahui kaitan antara pola distribusi larva dan juvenil ikan dan kondisi

lingkungan di Teluk Palabuhanratu

1.4 Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai

kondisi larva ikan muara sungai di sekitar Palabuhanratu sehingga nantinya dapat

memberikan gambaran mengenai dasar pertimbangan bagi pengelolaan perikanan

5

2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teluk Palabuhanratu

Teluk Palabuhanratu terletak di pantai selatan Jawa Barat, Kabupaten

Sukabumi dengan posisi geografis 6o57’- 7o07’LS dan 106o22’-106o23’ BT dan

mempunyai hubungan bebas dengan Samudera Hindia. Pantai Palabuhanratu terbagi

menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Cisolok, Kecamatan Palabuhanratu, dan

Kecamatan Ciemas. Perairan ini merupakan tempat bermuaranya sungai Cimadiri,

Citepus, Cidadap, Cipalabuhan (Pariwono et al. 1988).

Selanjutnya Pariwono et al. (1988) mengemukakan bahwa sebagian besar daratan berupa topografi berbukit dengan tingkat kesuburan cukup tinggi yang

dicirikan dengan daerah dekat pantai. Topografi dasar perairan dangkal di

Palabuhanratu dapat ditemukan hingga jarak 300 m dari garis pantai dan mempunyai

kedalaman hingga 200 m. Semakin jauh jarak dari pantai terdapat lereng kontinen

dengan kedalaman lebih dari 600 m.

Arus pantai selatan Jawa ini sering berlawanan arah dengan arus di laut

dalam (Samudera Hindia). Kecepatan arus pantai tersebut mencapai 75 cm/detik

pada bulan Februari yang kemudian melemah dan mencapai 50 cm/detik dalam

bulan April hingga Juni. Pada bulan Agustus arus pantai berubah arah menjadi ke

barat dengan kecepatan arus sekitar 75 cm/detik. Sampai bulan Oktober, arah arus

pantai tetap ke barat tetapi kecepatan berkurang menjadi 50 cm/detik. Kecepatan

angin di Teluk Palabuhanratu berkisar antara 1-15 mil/jam. Kisaran suhu di kawasan

pantai Teluk Palabuhanratu berkisar antara 25-28oC, dimana suhu rata-rata pada

akhir musim timur adalah 26,57oC dan pada musim hujan sebedsar 27,78oC. Pada

kedalaman 50 m, kisaran suhu berkisar antara 23,37oC pada akhir musim timur dan

28,72oC pada musim hujan. Tingkat salinitas perairan Teluk Palabuhanratu berkisar

6

2.2 Ichthyoplankton

Ichtyoplankton merupakan cabang ilmu yang membahas tentang larva ikan

yang bersifat planktonik atau merupakan cabang ilmu ichthyologi yang membahas

tentang stadia larva yang sifatnya sangat ditentukan oleh lingkungan terutama dalam

pergerakan dan migrasinya (Sulistiono et al. 2001). Ichthyoplankton menurut Olii (2003) muncul setelah beberapa ahli membedakannya berdasarkan istilah plankton

yang berarti pengembara dan ichthyes yang berarti ikan atau dengan kata lain ikan yang masih bersifat planktonis. Organisme ini dikategorikan sebagai meroplankton

atau plankton sementara, dimana hanya sebagian dari hidupnya bersifat sebagai

plankton. Adapun setelah dewasa mereka menjalani kehidupan sebagai perenang

yang aktif yang masuk dalam kategori nekton.

2.3 Biologi Larva Ikan

Menurut Sjafei et al. (1992), proses reproduksi ikan dapat dibagi menjadi dalam tiga periode, yaitu periode pre-spawning, periode spawning, dan periode post-spawning. Proses pre-spawning merupakan proses berlangsungnya persiapan gonad untuk menghasilkan sperma dan sel telur. Proses spawning merupakan proses pengeluaran telur dan sperma dan pembuahan telur oleh sperma. Proses post-spawning dimulai dari perkembangan telur yang telah dibuahi, penetasan telur dari pembesaran dari telur menjadi embrio, dan larva sampai menjadi ikan.

Awal periode larva ditandai dengan munculnya kemampuan embrio untuk

menangkap organisme makanan dari luar. Pada fase ini, struktur larva yang

berkembang adalah organ pernafasan dan juga ditandai pula dengan pertumbuhan

organ-organ embrio dan organ-organ larva seperti organ pernafasan pada

lipatan-lipatan sirip, pada daerah pektoral, tutup insang, jari-jari keran dan jelambir.

Organ-organ ini akan digantikan oleh Organ-organ-Organ-organ yang sama fungsinya dan akan menetap

atau menghilang karena fungsinya tidak diperlukan lagi. Akhir dari periode ini

adalah rangka aksial mulai terbentuk dan lipatan-lipatan sirip tengah menghilang

(Sjafei et al. 1992).

Selanjutnya Effendie (2002) mengemukakan bahwa larva ikan yang baru

biasanya ditetaskan dalam keadaan terbalik karena kuning telurnya banyak

7

larva akan kembali ke awal. Larva ikan yang baru ditetaskan pergerakannya hanya

sewaktu-waktu saja dengan menggerakkan bagian ekornya ke kiri dan ke kanan

dengan banyak diselingi oleh waktu istirahat karena tidak dapat mempertahankan

keseimbangan posisi tegak.

Effendie (2002) menjelaskan, perkembangan larva dibagi menjadi dua tahap

yaitu prolarva dan postlarva. Prolarva masih mempunyai kantung kuning telur, tubuhnya transparan dengan beberapa butir pigmen. Sirip dada dan ekor sudah

berkembang tetapi belum sempurna bentuknya dan kebanyakan prolarva yang baru keluar dari cangkang telur ini tidak mempunyai sirip perut yang nyata melainkan

hanya bentuk tonjolan saja. Mulut dan rahang belum berkembang dan ususnya

masih merupakan tabung yang lurus. Sistem pernapasan dan peredaran darahnya

belum sempurna. Makanannya hanya didapatkan dari sisa kuning telur yang belum

habis dihisap.

Masa postlarva adalah masa larva mulai dari hilangnya kantung kuning telur sampai terbentuknya organ baru atau selesainya taraf penyempurnaan

organ-organ yang telah ada sehingga pada masa akhir dari postlarva tersebut secara morfologis sudah mempunyai bentuk yang hampir sama dengan induknya. Sirip

dorsal sudah mulai dapat dibedakan, demikian juga sirip ekor yang sudah terbentuk

garisnya. Pada masa ini, ikan sudah berenang lebih aktif dan kadang-kadang

memperlihatkan sifat bergerombol (Effendie 2002).

Tingginya tingkat kematian alami bagi telur dan larva ikan dalam suatu

populasi dipengaruhi oleh faktor endogeneous dan eksogenous. Faktor endogenous

memegang peranan penting untuk melindungi suatu populasi dalam mendapatkan

makanan sehingga terhindar dari pemangsa dan bahaya lainnya. Faktor eksogenous

berupa proses eksternal biologis dan karakter fisik lingkungan seperti kekurangan

makanan, pemangsa, penyakit, parasit, polusi, racun, dan tekanan psikologis yang

mungkin menyebabkan kematian individu (Sulistiono et al. 2001)

Keberlangsungan hidup larva sangat tergantung pada jumlah makanan yang

ada. Ketersediaan makanan sangat dipengaruhi oleh lingkungan (Laevastu and Hayes 1981). Sulistiono et al. (2001) menjelaskan bahwa ukuran mulut dan tingkat perubahan mulut merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap perbedaan

8

2.4 Pola Distribusi Larva Ikan

Pengetahuan mengenai pola distribusi larva ikan sangat penting (Brodeur

and Rugen 1994). Selanjutnya pada hal yang sama Brodeur and Rugen (1994) menjelaskan pula bahwa pola distribusi vertikal dari larva ikan ada dua macam,

yaitu Tipe I dengan penjelasan bahwa larva akan melakukan migrasi ke permukaan

pada malam hari. Sedangkan Tipe II dari distribusi larva merupakan kebalikan dari

Tipe I, yaitu larva akan cenderung ke kolom perairan saat siang hari. Laevastu and Hela (1970) memiliki pendapat lain mengenai migrasi vertikal. Menurutnya, vertikal

migrasi yang dilakukan oleh larva ikan pelagis didasarkan pada beberapa

fitoplankton melakukan fotosintesis untuk menghasilkan zat beracun bagi hewan

pemangsa sehingga larva melakukan migrasi vertikal ke kolom perairan untuk

menghindar dari zat tersebut. Lalu pada malam hari melakukan migrasi ke

permukaan untuk mencari makan.

2.5 Identifikasi Larva

Leis and Ewart (2000) menjelaskan terdapat empat macam cara untuk mengidentifikasi larva ikan diantaranya menggunakan literatur, metode biokimia,

metode seri atau bertahap, dan metode pemeliharaan. Metode yang pertama adalah

metode dengan menggunakan literatur. Dalam metode ini, proses indentifikasi

dilakukan dengan menggunakan literatur atau sumber bacaan untuk menentukan

jenis dari spesies larva. Metode seri merupakan metode yang banyak digunakan

dalam hal identifikasi larva ikan. Namun, dalam metode ini membutuhkan banyak

bahan, untuk dapat mengumpulkan larva dalam berbagai ukuran. Dalam penggunaan

metode ini menyebabkan kemungkinan tercampurnya larva-larva ikan saat

pengumpulan sehingga dapat mengarah terhadap salahnya dalam proses identifikasi.

Metode biokimia dapat dipadukan dengan metode seri atau bertahap untuk

memudahkan dalam proses identifikasi. Namun, kelemahan dari metode ini adalah

tidak praktis dalam hal identifikasi larva ikan, tetapi metode ini hasil akhir dalam

proses identifikasi biasanya baik (Leis and Ewart 2000). Hunter (1984) in Leis and Ewart (2000) menambahkan proses identifikasi dalam metode pemeliharaan

dilakukan suatu laboratorium, dimulai dari telur yang dibuahi oleh ikan dewasa

9

dengan larva yang ada di alam. Kondisi laboratorium dapat merubah perkembangan

larva secara normal, pigmentasi yang berbeda, proporsi tubuh, dan karakter meristik

(Balxter 1984; Hunter 1984 in Leis and Ewart 2000). Selanjutnnya Leis and Ewart (2000) myomer, usus, gelembung renang, duri di kepala, mata, bentuk sirip, ukuran,

morfometrik, meristik, dan pigmentasi dapat dijadikan karakteristik dalam

menggambarkan larva.

2.6 Parameter Fisika

2.6.1 Cahaya

Penetrasi cahaya ke dalam air sangat dipengaruhi oleh intensitas dan sudut

datang cahaya, kondisi permukaan air, dan bahan-bahan yang terlarut dan

tersuspensi di dalam air (Boyd 1988; Welch 1952 in Effendi 2003). Jeffries and Mills (1996) in Effendi (2003) menambahkan cahaya merupakan sumber utama dalam ekosistem perairan, cahaya memiliki dua fungsi utama, yaitu:

1. Memanasi air sehingga terjadi perubahan suhu dan berat jenis (densitas) dan

selanjutnya menyebabkan terjadinya pencampuran massa dan kimia air.

Perubahan suhu juga mempengaruhi tingkat kesesuaian perairan sebagai habitat

bagi suatu organisme akuatik, karena setiap organisme akuatik memiliki kisaran

suhu minimum dan maksimum bagi kehidupannya.

2. Merupakan sumber energi bagi proses fotosintesis alga dan tumbuhan.

Cahaya merupakan faktor lingkungan yang penting untuk kehidupan ikan

dan organisme akuatik lainnya (Laevastu and Hayes 1981). Menurut Laevastu and Hela (1970), cahaya memiliki pengaruh penting bagi pemijahan ikan dan bagi larva.

Cahaya dapat mempengaruhi waktu kematangan gonad ikan. Pemijahan biasanya

berlangsung pada kondisi dimana suhu yang tepat dan penetasan terjadi pada saat

makanan melimpah. Secara tidak langsung faktor suhu sulit dipisahkan dari efek

cahaya (Sullivan and Fisher 1953 in Laevastu and Hela 1970). Allen (1909) in Laevastu and Hela (1970) mengemukakan bahwa cahaya diawal musim semi mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup dari larva. Hal ini disebabkan secara

tidak langsung bahwa jumlah produksi bahan organik di perairan sangat dipengaruhi

10

Cahaya secara langsung mempengaruhi penglihatan dari ikan. Banyak ikan

yang memanfaatkan cahaya untuk membantu dalam mencari makan, menerima

signal untuk memijah, dan tempat berlindung. Cahaya memicu ikan untuk

melakukan migrasi dan perpindahan secara vertikal ketika ingin memijah dan

berpengaruh terhadap pola pertumbuhan (Laevastu and Hayes 1981).

2.6.2 Suhu

Suhu merupakan suatu ukuran dari energi kintetik rata-rata dari

molekul-molekul (Odum 1992). Suhu di laut merupakan salah satu faktor penting bagi

kehidupan organisme di lautan, karena suhu mempengaruhi baik aktivitas

metabolisme maupun perkembangbiakan dari organisme-organisme tersebut

(Hutabarat and Evans 1985).

Suhu air permukaan di perairan Indonesia umumya berkisar antara 28-31oC.

Di lokasi tempat terjadinya penaikan massa air (upwelling) suhu permukaan bisa turun menjadi 25oC. Hal ini disebabkan karena air dingin dari lapisan bawah

terangkat ke atas. Suhu air di daerah dekat pantai biasanya lebih tinggi daripada di

lepas pantai (Nontji 2005).

Menurut Nontji (2005), suhu air di permukaan di pengaruhi oleh kondisi

meteorologi seperti curah hujan, penguapan, kelembaban udara, kecepatan angin dan

intensitas radiasi matahari. King (1963) menambahkan bahwa perubahan suhu

terhadap kedalaman dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah panas yang diserap,

efek konduksi panas, perpindahan massa air oleh arus, pergerakan vertikal dari air.

Sebaran suhu secara vertikal di perairan Indonesia umunya mempunyai pola

seperti Gambar 2. Sebaran suhu secara vertikal dibedakan menjadi tiga lapisan yaitu,

lapisan hangat di bagian atas, lapisan termoklin di tengah dan lapisan dingin di

bagian paling bawah. Secara alami lapisan permukaan lebih hangat daripada lapisan

lain karena mendapat radiasi matahari secara langsung (Nontji 2005) dan King

(1963) menambahkan sebaran suhu di permukaan sangat dipengaruhi oleh distribusi

sinar matahari yang diterima. Nontji (2005) mengemukakan bahwa lapisan

termoklin merupakan lapisan dimana suhu menurun dengan cepat secara kedalaman.

Karena suhu turun maka densitas air meningkat. Tebal lapisan termoklin bervariasi

11

dan dingin. Makin ke bawah maka suhu akan berangsur-angsur turun hingga pada

kedalaman lebih 1.000 m suhu biasanya kurang dari 5oC.

Gambar 2. Sebaran vertikal suhu secara umum di Perairan Indonesia. A: Lapisan hangat; B: Lapisan termoklin; C: Lapisan Dingin

(Nontji 2005)

Effendi (2003) menjelaskan bahwa peningkatan suhu menyebabkan

peningkatan kecepatan metabolisme dan respirasi organisme air dan mengakibatkan

peningkatan konsumsi oksigen. Peningkatan suhu perairan sebesar 10oC

menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi oksigen dari organisme akuatik

sekitar 2-3 kali lipat. Menurut Sullivan (1954) in Laevastu and Hela (1970) ikan akan memilih suhu yang sesuai kerena akan berdampak aktivitasnya. Selain itu,

perubahan suhu perairan akan berdampak pada stimulus sistem syaraf ikan, proses

metabolisme, dan aktivitas tubuh ikan.

Peningkatan suhu merupakan faktor pengontrol dari pemijahan dan

recruitment karena kebanyakan ikan memijah selama musim panas atau saat suhu meningkat (Pohlor 1984 in de Castro et al. 2005). Menurut Laevastu and Hayes (1981) setiap spesies memiliki batas suhu yang berbeda untuk melakukan

pemijahan. Laevastu and Hela (1970) menambahkan bahwa pengaruh suhu sangat terlihat jelas pada kebiasaan ikan selama pemijahan dan sebelum pemijahan pun

akan suhu memberikan pengaruh terhadap perkembangan kematangan gonad ikan.

12

merupakan fase kritis dan akan mempengaruhi kemampuan mengapung (buoyancy) dari telur ikan.

2.6.3 Arus

Menurut Nontji (2005) arus merupakan gerakan mengalir suatu massa air

yang dapat disebabkan oleh tiupan angin, atau karena perbedaan dalam dimensitas

air laut atau dapat pula disebabkan oleh gerakan bergelombang panjang. Selain itu

juga bisa disebabkan karena pasang surut.

Arus dibagi menjadi tiga bagian. Pertama arus yang disebabkan kerena

distribusi dari densitas laut, arus yang secara langsung disebabkan oleh angin, dan

disebabkan karena pasang surut (Sverdrup et al. 1960). Menurut Wibisono (2005) besar kecilnya arus disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kecepatan angin.

Kecepatan angin dapat menimbulkan gaya gesek di permukaan laut. Faktor

selanjutnya adalah tahanan dasar. Walaupun sifat fisik air selalu mencari tempat

yang lebih rendah, namun makin tinggi tahanan dasar maka arus akan semakin

lemah. Selain itu kecepatan arus dipengaruhi oleh gaya koriolis. Efek ini timbul

akibat gerak rotasi bumi dan posisi bumi dalam mengitari matahari, serta berperan

dalam menetukan arah arus. Perbedaan densitas merupakan faktor yang

mempengaruhi kecepatan arus. Arus ini bersama dengan drift current membentuk arus umum atau horizontal. Arus yang timbul sebagai akibat dari perbedaan suhu

dan salinitas mengontrol distribusi suhu dan salinitas di samudera.

Gerlach et al. (2006) menjelaskan bahwa arus laut merupakan faktor utama dalam hal penyebaran larva. Doherty (1987); Milich et al. (1992); Thorrold (1992) in Brogan (1993) menjelaskan faktor fisik seperti kecepatan arus akan mempengaruhi sistem penglihatan dari perkembangan larva, perilaku atau respon

terhadap cahaya, dan kemampuan berenang.

2.6.4 Salinitas

Salinitas adalah konsentrasi total ion yang terdapat dalam perairan (Boyd

13

semua karbonat dikonversi menjadi oksida, semua bromida dan iodida digantikan

oleh klorida, dan semua bahan organik telah dioksidasi (Effendi 2003).

Nontji (2005) menjelaskan bahwa sebaran salinitas di laut dipengaruhi oleh

berbagai faktor seperti pola sirkulasi air, penguapan, curah hujan, dan aliran sungai

yang masuk ke laut. Di perairan samudera salinitas normal berkisar antara 33-37 ‰,

namun kisaran salinitas tersebut bisa berubah tergantung pada masukan air tawar ke

laut melalui sungai, melalui tanah, dan penguapan di bagian permukaan perairan.

King (1963) menjelaskan bahwa salinitas dipengaruhi oleh musim, tekanan,

angin. Salinitas di perairan laut bebas memiliki salinitas yang lebih tinggi daripada

di sekitar perairan pesisir. Perbedaan salinitas tersebut disebabkan karena perairan

pesisir masih dipengaruhi oleh masukan air tawar dari daratan atau dari sungai.

Laevastu and Hela (1970) salinitas perairan pesisir lebih kecil karena dipengaruhi oleh dari daratan. Selain itu, salinitas berpengaruh terhadap pengaturan tekanan

osmotik pada ikan dan kemampuan mengapung (buoyancy) telur ikan pelagis.

Salinitas sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan biota laut. Salinitas yang

mendekati optimum akan membuat larva ikan bertahan dan mengalami pertumbuhan

yang optimum (Davis and Calabrese 1964). Salinitas mempengaruhi fisiologis kehidupan organisme dalam hubungannya dengan penyesuaian tekanan osmotik

antara sitoplasma dengan lingkungan. Pengaruh ini berbeda pada setiap organisme

baik itu fitoplankton, zooplankton, dan ichthyoplankton. Pengaruh salinitas terhadap

ikan dewasa sangat kecil karena salinitas di laut relatif lebih stabil yaitu berkisar

antara 30-36 ‰, sedangkan larva biasanya cepat menyesuaikan diri terhadap tekanan

osmotik. Namun demikian, ikan cenderung lebih memilih air dengan kadar salinitas

yang sesuai dengan tekanan osmotik tubuhnya, hal ini langsung akan sangat

mempengaruhi distribusi ikan (Rahmawati 2004).

Hoar and Randall (1969) menjelaskan bahwa kemampuan bertahan larva untuk bertahan terhadap salinitas tergantung pada dua faktor, yaitu kemampuan dari

cairan tubuh untuk bertahan dari kondisi tidak normal melalui pengaturan tekanan

osmotik dan konsentrasi cairan di dalam tubuh, yang kedua yaitu kemampuan cairan

14

2.6.5 Kekeruhan

Menurut Effendi (2003), kekeruhan menggambarkan sifat optik air yang

ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh

bahan-bahan yang terdapat dalam air. Kekeruhan disebabkan oleh adanya bahan-bahan organik

dan anorganik yang tersuspensi dan terlarut (misalnya lumpur dan pasir halus),

maupun bahan anorganik dan organik yang berupa plankton dan mikroorganisme air

(APHA 1976; Davis and Cornwell 1991 in Effendi 2003). Effendi (2003) menyatakan, kekeruhan yang tinggi dapat menyebabkan terganggunya sistem

osmoregulasi, misalnya pernafasan dan daya lihat organisme akuatik, serta dapat

menghambat penetrsi cahaya ke dalam air.

Salonen et al. (2009) menyatakan bahwa kondisi dari larva sangat tergantung oleh faktor kekeruhan air. Utne-Palm (2002) in Salonen et al. (2009) kekeruhan sangat mempengaruhi siklus hidup ikan dan akan menjadi masalah dalam bagi ikan

yang menggunakan penghilatannya untuk menangkap mangsa. Kekeruhan yang

tinggi dapat menghambat proses migrasi dari ikan (Bell 1963 in Pauleybet al. 1989). Selanjutnya Bianchi (1963) in Pauleya et al. (1989) menambahkan sedimen tersuspensi pada tingkat 103 ppm, oksigen terlarut dengan konsentrasi dibawah 6.9

15

3.

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di muara Sungai Citepus, Kecamatan Palabuhanratu dan

muara Sungai Sukawayana, Kecamatan Cikakak, Teluk Palabuhanratu, Kabupaten

Sukabumi. Survei lokasi dan penetapan stasiun pengamatan dilakukan pada

pertengahan Desember 2010 dan pertengahan Februari 2011. Penelitian

dilaksanakan pada bulan Maret hingga Juni 2011 dengan periode pengambilan data

setiap satu bulan sekali pada keadaan bulan gelap.

Gambar 3. Peta lokasi penelitan, memperlihatkan aliran sungai-sungai yang bermuara ke Teluk Palabuhanratu. Kotak-kotak berwarna adalah lokasi

pengambilan contoh

3.2 Penentuan Stasiun

Di perairan Teluk Palabuhanratu terdapat beberapa muara sungai yaitu

Sungai Cikeueus, Cimandiri, Citepus, Sukawayana, Cimaja, Citiis. Dalam penelitian

ini, muara yang mengarah ke sungai dan muara yang mengarah ke laut baik Citepus

maupun Sukawayana dijadikan sebagai lokasi untuk penelitian. Di sekitar muara Sukawayana

16

yang mengarah ke sungai dan muara yang mengarah ke laut tersebut masing-masing

dilakukan pengambilan data larva dan juvenil ikan.

3.3 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah perahu nelayan, termometer

(pembacaan skala Hg) untuk mengukur suhu perairan, Global Positioning System (Lampiran 2.) untuk penentuan lokasi stasiun penelitian, kamera digital, larva net dan sirib untuk mengambil contoh larva, hand refraktometer untuk mengukur salinitas perairan, timbangan digital mikroskop, botol sampel, penggaris, baki, dan

alat bedah. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah formalin 4%, alat

tulis, dan buku identifikasi larva ikan.

3.4 Prosedur Penelitian

3.4.1 Pengumpulan data larva

Pengambilan contoh larva dan juvenil dibagi menjadi dua lokasi yaitu di

muara yang mengarah ke sungai dan muara yang mengarah ke laut. Di daerah

Citepus dibagi menjadi dua lokasi yaitu muara Citepus yang mengarah ke sungai

dan muara Citepus yang mengarah ke laut. Daerah Sukawayana dibagi menjadi dua

lokasi pula yaitu muara Sukawayana yang mengarah ke sungai dan muara

Sukawayana yang mengarah ke laut. Pengambilan contoh di muara yang mengarah

ke sungai baik di muara Sungai Citepus maupun Sukawayana dilakukan pada sore

hari pada pukul 15.00-18.00 WIB sedangkan pengambilan contoh di muara sungai

arah laut dilakukan pada pukul 03.00-06.00 WIB. Pengambilan contoh dilakukan

pada bulan gelap sekitar tanggal 25-28 berdasarkan kalender Hijriah.

Tahap pertama yang dilakukan adalah penetuan titik lokasi pengambilan

contoh dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) dan mendokumentasikan lokasi penelitian dengan kamera digital. Pengukuran suhu

dengan menggunakan termometer secara in-situ dan pengambilan contoh air untuk pengukuran salinitas dan kekeruhan yang disimpan dibotol sampel. Pengambilan

17

masyarakat sekitar. Jenis sirib yang digunakan berbentuk segitiga samakaki dengan panjang alas 1 meter dan panjang kaki 1,5 meter dan memiliki jaring halus dengan

meshsize ± 5 mm. Selanjutnya dilakukan penyusuran dari muara sungai ke arah hulu dengan jarak ± 5 meter dan dengan penangkapan dilakukan pula dengan berdasarkan

arus datang ke arah muara sungai dengan selang waktu yang digunakan adalah 30

menit. Contoh larva dan juvenil yang didapatkan dimasukkan ke dalam botol sampel

lalu di awetkan dengan menggunakan formalin 4%.

Penangkapan di muara yang mengarah arah laut dilakukan dengan jarak ± 1

km dari bibir pantai dan menggunakan perahu nelayan. Setelah itu, dilakukan

penetuan titik pengambilan lokasi pengambilan contoh dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) dan mendokumentasikan lokasi penelitian dengan kamera digital. Setelah itu dilakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termometer

secara in-situ dan pengambilan contoh air untuk pengukuran salinitas dan kekeruhan yang disimpan ke dalam botol sampel. Penangkapan larva dan juvenil dilakukan

dengan menggunakan larva net. Ada dua jenis larva net yang digunakan. Larva net yang pertama memiliki diameter 60 cm, tinggi ± 2 meter dan memiliki jaring yang

kaku dengan meshsize 350-500 µmeter. Larva net yang ke- 2 merupakan modifikasi, berbentuk persegi dengan luas permukaan 1 m2, tinggi ± 2 meter dan memiliki jaring

dengan meshsize 5 mm. Setelah itu, dilakukan penyisiran perairan menggunakan perahu yang melawan arus dengan kecepatan ± 2 knot secara horizontal selama

kurang lebih 10-15 menit dengan tiga hingga lima kali ulangan. Contoh larva dan

juvenil yang didapatkan dimasukkan ke dalam botol sampel lalu di awetkan dengan

menggunakan formalin 4%.

Contoh air yang didapatkan dilakukan analisis salinitas dengan hand refraktometer dan kekeruhan dengan turbidity meter di Laboratorium Produktivitas Lingkungan, Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan

Ilmu Kelautan (IPB) , sedangkan contoh larva dan juvenil yang didapat selanjutnya

di pisihakan/sortir berdasarkan lokasi. Setelah itu, di Laboratorium Biologi Makro 1,

Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu

Kelautan (IPB) dilakukan penggantian pengawet dengan alkohol 70% dan dilakukan

identifikasi jenis dari larva ikan dengan menggunakan petunjuk identifikasi larva

18

3.4.2 Pengumpulan data parameter fisika dan kimia

Pengumpulan data parameter fisika dan kimia dilakukan secara langsung di

lokasi penelitian dan di laboratorium. Pengukuran data yang dilakukan secara

langsung adalah suhu (oC) dengan menggunakan termometer. Pengukuran data yang

dilakukan di laboratorium antara lain kekeruhan (NTU) dengan menggunakan

turbidity meter, salinitas (‰) dengan menggunakan hand refraktometer. Data arus (cm/detik) yang digunakan diperoleh dengan menggunakan data sekunder.

3.4.3 Identifikasi larva dan juvenil ikan

Metode identifikasi larva dan juvenil yang digunakan adalah perpaduan

antara metode seri dengan metode litetatur. Sumber pustaka Leis and Ewart (2000), Fisher and Whitehead (1974), dan Allen (1999). Identifikasi yang pertama kali dilakukan adalah dengan mengelompokkan ikan kedalam fase larva dan juvenil.

Fase larva ditandai dengan tubuh yang transparan sedangkan fase juvenil ditandai

dengan bentuk dan warna yang menyerupai induknya serta pada fase ini biasanya

ditandai dengan kelengkapan sirip yang lengkap.

Contoh larva dan juvenil yang diperoleh dilakukan pengukuran proporsi

tinggi tubuh (BD) terhadap panjang tubuh (BL) larva dan juvenil. Setelah itu,

dilakukan pengelompokkan berdasarkan Leis and Ewart (2000) yaitu very elongate (BD < 10% BL), elongate (BD 10-20% BL), depth moderate (BD 20-40% BL), deep to very deep (BD >400% BL). Setelah itu, identifikasi yang digunakan dengan mengamati morfologi luar, mulut, dan usus dari larva dan juvenil dengan

menggunakan mikroskop. Selain itu, identifikasi juvenil dengan sumber pustaka

Fisher and Whitehead (1974) dan Allen (1999) dilakukan dengan mengamati secara fisik (morfologi).

3.5 Analisis Data

3.5.1 Kekayaan spesies (Richness Index)

Indeks ini digunakan untuk mengetahui banyak atau sedikitnya spesies serta

19

menambahkan kekayaan spesies (Richness Index) dijelaskan dengan Menhinick Index dengan rumus:

Keterangan:

D : Indeks kekayaan spesies

S : Jumlah spesies pada satu sampel

N : Jumlah sel/ekor dari biota dalam satu spesies atau sampel

3.5.2 Kepadatan larva dan juvenil ikan

Kepadatan populasi merupakan jumlah individu per satuan luas (Brower et al. 1990) dengan rumus:

Keterangan:

D : Kepadatan spesies (ind/m2)

ni : Jumlah total individu suatu jenis larva i (ind) A : Luas seluruh stasiun contoh (m2)

3.5.3 Kelimpahan larva dan juvenil ikan

Kelimpahan larva ikan menurut Romimohtarto and Juwana (1999) in Prasetyati (2004) merupakan banyaknya larva ikan per satuan luas dengan daerah

pengambilan contoh, dengan rumus:

Keterangan:

N : Kelimpahan larva ikan (ind/m3) n : Jumlah larva ikan (ind)

20

3.5.4 Pola penyebaran larva dan juvenil ikan

Brower et al. (1990) menjelaskan bahwa pola peyebaran atau distribusi dari larva dapat jelaskan dengan menggunakan Morisita Index of Dispersion dengan persamaan:

Keterangan:

Id : Indeks Morisita

n : Jumlah seluruh stasiun pengambilan contoh N : Jumlah seluruh individu dalam total n

∑X2

: Kuadrat jumlah jenis larva per stasiun per lokasi pengambilan contoh

Nilai indeks yang diperoleh dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Id < 1, pola penyebaran larva ikan cenderung acak

Id = 1, pola penyebran larva ikan cenderung seragam

Id > 1, pola penyebaran larva ikan cenderung berkelompok

Setelah itu, dilakukan uji stastistik, yaitu uji Chi-Square dengan persamaan:

Keterangan:

x2 : Uji Chi-Square n : Jumlah pengamatan

X2 : Kuadrat jenis larva ikan yang ditemukan per stasiun contoh N : Jumlah seluruh individu larva ikan

Nilai Chi-Square yang didapat kemudian dibandingkan dengan nilai Chi-Square dengan selang kepercayaan 95% (α = 0.05). Jika nilai x2 hitung yang diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan nilai x2 tabel maka tidak berbeda nyata

yang berarti pola sebaran dari larva dan juvenil ikan bersifat acak.

3.5.5 Struktur komunitas larva dan juvenil ikan

Komunitas larva dalam suatu ekosistem perairan terdiri dari beranekaragam

jenis dengan jumlah individu yang berbeda masing-masing spesies. Menurut Basmi

(1999) tiga unsur pokok dalam komunitas adalah jumlah macam spesies, jumlah

21

ketiga komponen ini digambarkan melalui Indeks Shannon and Weaver. Odum (1971) menjelaskan rumus Indeks Keanekaragaman adalah

; dengan

Keterangan:

H’ : Indeks Diversitas Shannon-Wiener s : Jumlah spesies dalam komunitas larva Pi : Sebagai proporsi jenis ke-i

ni : Jumlah total individu larva i

N : Jumlah seluruh individu dalam total n

Indeks Keseragaman digunakan untuk melihat keseragaman dari suatu

komunitas (Basmi 1999). Odum (1971) menjelaskan dengan rumus dengan rumus:

; dengan

Keterangan:

E : Indeks Keseragaman

H’ : Indeks Diversitas atau Keanekaragaman S : Jumlah spesies

Struktur komunitas larva tersusun dari berbagai jenis populasi yang memiliki

jumlah yang berbeda-beda. Indeks Simpson merupakan salah satu indeks untuk

memperoleh infomarsi jenis larva yang mendominasi dalam perairan (Basmi 1999).

Odum (1971) menjelaskan persamaan Indeks Simpson adalah:

;dengan

Keterangan:

C : Indeks Dominansi

s : Jumlah spesies dalam komunitas larva Pi : Sebagai proporsi jenis ke-i

ni : Jumlah total individu larva i

N : Jumlah seluruh individu dalam total

3.4.5 Keterkaitan parameter lingkungan dengan larva dan juvenil ikan

Keterkaitan antara pola distribusi larva ikan dengan parameter lingkungan,

22

dengan:

X : Parameter lingkungan

Y : Kelimpahan larva dan juvenil

Untuk mengetahui keterkakaitan antara faktor fisika dengan kelimpahan

larva maka dilakukan analisis regresi dengan model persamaan sebagaai berikut:

Dengan persamaan penduganya adalah

Keterangan:

Y : Kelimpahan larva dan juvenil

x1, x2, …, x4 : Peubah bebas parameter fisika (suhu, salinitas, arus, kekeruhan)

b0 : Interceps

b1, b2, …, b3 : Koefisien regresi

Nilai R2 atau koefisien determinasi (%) digunakan untuk menggambarkan

seberapa besar model yang digunakan mewakili kondisi yang ada di alam. Kisaran

R2 berkisar antara 0-100%. Semakin besar kisaran koefisien determinasi maka

model yang digunakan semakin mewakili kondisi di alam. Koefisien korelasi (r)

digunakan untuk menggambarkan keeratan hubungan antara parameter lingkungan

dengan kelimpahan larva dan juvenil. Jika nilai r < 0.5 maka hubungan antara

parameter lingkungan dengan distribusi larva kurang erat. Jika nilai 0.5 ≤ r > 0.7 maka hubungan antara parameter lingkungan dengan distribusi larva erat. Jika nilai r

23

4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Muara Sungai

4.1.1 Muara Sungai Citepus

Muara Sungai Citepus terletak di Kecamatan Palabuhanratu pada koordinat

lintang 6o58'47.30" dan bujur 106o31'34.80". Muara sungai ini memiliki bukaan

mulut muara sungai ± 3 meter dan memiliki mulut pantai dengan luas ± 1 kilometer

dan memiliki substrat pasir. Air muara Sungai Citepus cenderung berwarna coklat

dengan kekeruhan yang cukup keruh. Muara Sungai Citepus merupakan salah satu

objek wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat, sehingga aktivitas di muara

sungai ini cukup padat. Selain itu, muara Sungai Citepus merupakan tempat

bermuaranya aliran Sungai Citepus yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat

MCK (mandi, cuci, dan kakus) sehingga terkadang banyak terdapat limbah rumah

tangga yang bermuara ke laut.

24

4.1.2 Muara Sungai Sukawayana

Muara Sungai Sukawayana terletak di Kecamatan Cikakak dengan koordinat

lintang 6o57'48.24” dan bujur 106o30'11.20". Muara sungai ini memiliki bukaan

mulut muara sungai ± 3 meter. Kondisi perairan di muara sungai ini relatif keruh.

Muara Sungai Sukawayana memiliki jenis substrat batu berpasir. Air sekitar muara

Sungai Sukawayana cenderung coklat dengan kekeruhan yang cukup keruh. Di

sekitar muara Sungai Sukawayana banyak terdapat pepohonan. Aktivitas muara

sungai ini sangat sedikit. Lokasi ini jarang dijadikan sebagai lokasi wisata oleh

masyarakat. Sungai Sukawayana juga dijadikan tempat untuk MCK.

Gambar 5. Kondisi perairan muara Sungai Sukawayana

4.2 Aktivitas Nyalawean

Aktivitas nyalawean di pesisir laut Teluk Palabuhanratu contohnya di muara Sungai Citepus dan muara Sungai Sukawayana terjadi pada bulan tertentu setiap

tanggal 25 Hijriah khususnya bulan Maulud. Nyalawean merupakan aktivitas

penangkapan “impun” dengan menggunakan sirib. Impun merupakan larva-larva ikan yang tertangkap. Saat musimnya, kelimpahan impun yang tertangkap sangat

melimpah. Impun biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai sumber

25

4.3 Komposisi Jenis dan Kelimpahan Larva dan Juvenil Ikan

Total larva dan juvenil ikan yang didapatkan berjumlah 1087 individu,

dengan komposisi 6 famili, 12 genus, dan 19 spesies. Spesies yang ditemukan

berada dalam fase larva dan juvenil. Jumlah spesies yang ditemukan di muara yang

mengarah ke sungai lebih banyak dibandingkan di muara yang mengarah ke laut

dengan jumlah spesies yang ditemukan sembilan spesies.

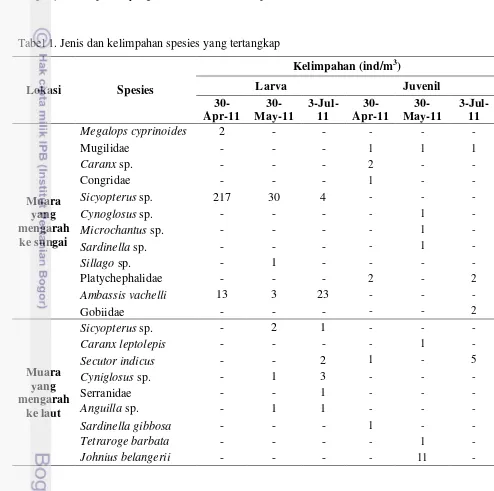

Tabel 1. Jenis dan kelimpahan spesies yang tertangkap

Lokasi Spesies

Kelimpahan (ind/m3)

Larva Juvenil

30-Apr-11 30-May-11 3-Jul-11 30-Apr-11 30-May-11 3-Jul-11 Muara yang mengarah ke sungai

Megalops cyprinoides 2 - - - - -

Mugilidae - - - 1 1 1

Caranx sp. - - - 2 - -

Congridae - - - 1 - -

Sicyopterus sp. 217 30 4 - - -

Cynoglosus sp. - - - - 1 -

Microchantus sp. - - - - 1 -

Sardinella sp. - - - - 1 -

Sillago sp. - 1 - - - -

Platychephalidae - - - 2 - 2

Ambassis vachelli 13 3 23 - - -

Gobiidae - - - 2

Muara yang mengarah

ke laut

Sicyopterus sp. - 2 1 - - -

Caranx leptolepis - - - - 1 -

Secutor indicus - - 2 1 - 5

Cyniglosus sp. - 1 3 - - -

Serranidae - - 1 - - -

Anguilla sp. - 1 1 - - -

Sardinella gibbosa - - - 1 - -

Tetraroge barbata - - - - 1 -

Johnius belangerii - - - - 11 -

Selama pengambilan contoh, larva Sicyopterus sp. memiliki kelimpahan total terbesar di muara yang mengarah ke sungai dengan nilai kelimpahan sebesar 241

26

memiliki kelimpahan total terbesar selama pengambilan contoh yaitu sebesar 9

ind/m3. Selain itu, Caranx sp., Sardinella sp., dan Cynoglossus sp. ditemukan di muara yang mengarah ke sungai juga di temukan di muara yang mengarah ke laut.

Spesies yang ditemukan di bagan didominasi oleh larva Sicyopterus sp. dengan kelimpahan total adalah 1284 ind/m3. Kelimpahan spesies lain yang ditemukan

memiliki kelimpahan yang berbeda-beda (Tabel 1).

Selama pengambilan contoh juga didapatkan spesies lain (ikan dan non ikan)

dalam pada fase ikan dewasa dengan nilai kelimpahan dan jumlah individu yang

berbeda-beda (Tabel 2).

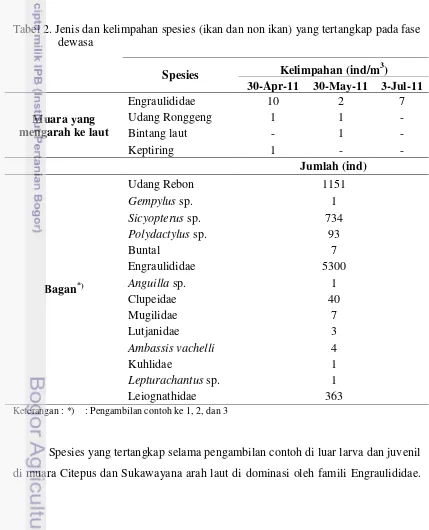

Tabel 2. Jenis dan kelimpahan spesies (ikan dan non ikan) yang tertangkap pada fase dewasa

Keterangan : *) : Pengambilan contoh ke 1, 2, dan 3

Spesies yang tertangkap selama pengambilan contoh di luar larva dan juvenil

di muara Citepus dan Sukawayana arah laut di dominasi oleh famili Engraulididae.

Spesies Kelimpahan (ind/m

3

)

30-Apr-11 30-May-11 3-Jul-11

Muara yang mengarah ke laut

Engraulididae 10 2 7

Udang Ronggeng 1 1 -

Bintang laut - 1 -

Keptiring 1 - -

Jumlah (ind)

Bagan*)

Udang Rebon 1151

Gempylus sp. 1

Sicyopterus sp. 734

Polydactylus sp. 93

Buntal 7

Engraulididae 5300

Anguilla sp. 1

Clupeidae 40

Mugilidae 7

Lutjanidae 3

Ambassis vachelli 4

Kuhlidae 1

Lepturachantus sp. 1

27

Selain itu, spesies lain yang tertangkap adalah bintang laut, kepiting, serta udang

ronggeng (Tabel 2). Berdasarkan Tabel 2, pada pengambilan contoh ke-1 dan 2 tidak

didapatkan contoh larva dan juvenil dari muara yang mengarah ke sungai dan muara

yang mengarah ke laut. Namun, contoh tersebut lebih dominan didapatkan dari

bagan yang berasal dari Citepus dan Sukawayana. Kondisi arus pada pengambilan

contoh ke- 1 dan 2 relatif lebih besar dibandingkan pada pengambilan contoh ke- 3,

4, dan 5. Spesies yang tertangkap di bagan selama pengambilan contoh di dominasi

oleh famili Engraulididae sehingga jumlah individu yang tertangkap relatif besar

dibandingkan spesies lainnya. Speseis lain yang ditemukan dalam jumlah yang besar

antara lain family Leiognathidae, Sicyopterus sp., dan udang rebon dalam fase postlarva.

Menurut Pariwono et al. (1998) arus pada bulan Maret dan April mencapai 75 cm/detik. Pada bulan Mei, Juni, dan Juli arus di Palabuhanratu relatif tenang dan

lebih kecil dari bulan Maret dan April yaitu sebesar 50 cm/detik. Gerlach et al. (2006) menambahkan bahwa arus laut merupakan faktor utama dalam hal

penyebaran larva. Arus akan mempengaruhi kebiasaan ikan, antara lain membawa

telur ikan spawning ground ke nursery ground, dari nursery ground ke feeding ground, menyebabkan migrasi pada ikan dewasa, arus (pasang surut) akan mengakibatkan terjadinya migrasi diurnal, arus akan mempengaruhi distribusi dan

kelimpahan ikan. Arus juga memiliki kecepatan maksimum bagi larva ikan

(Laevastu and Hela 1970). Misalnya larva ikan herring (clupea) kecepatan maksimum agar menunjang perkembangannya adalah 0.6-1 cm/detik (Bishai 1970

in Laevastu and Hela 1970).

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi tidak didapatkannya contoh larva

dan juvenil ikan adalah faktor alat tangkap yang digunakan yaitu diameter larva net yang relatif kecil dan elastisitas dari jaring yang kaku. Pada pengambilan contoh

ke-3, 4, dan 5 dibuat modikasi larva net dengan luas permukaan 1 m2 dengan meshsize jaring 5 mm.

Faktor lain yang menyebabkan tidak didapatkannya contoh larva dan juvenil

pada pengambilan contoh ke- 1 adalah terjadinya fenomena super moon. Bagan yang terdapat di Teluk Palabuhanratu adalah bagan apung dengan menggunakan alat

28

Citepusmaupun Sukawayana lebih disebabkan karena faktor sinar lampu yang

digunakan saat penangkapan oleh nelayan. Sinar yang dipantulkan oleh lampu ke

perairan memiliki kemampuan menarik perhatian ikan untuk migrasi ke permukaan.

Menurut Thorson (1996) in Sulistiono et al (2001) pada tahap awal kehidupan larva bersifat fototaksis positif sehingga larva akan mengapung bebas diperairan. Namun

adapula beberapa larva sangat sensitif terhadap cahaya dan tekanan sehingga mereka

hanya menenmpati tingkatan pada kolom air. Menurut Yami (1987) in Magdalena (2010) pemikatan oleh suatu sumber pencahayaan tidak hanya tergantung kepada

sifat fototaksis positif dari ikan tersebut, tetapi juga oleh faktor ekologis yang

berpengaruh terhadap makhluk hidup lainnya. Pada mulanya yang tertarik adalah

zooplankton, kemudian diikuti oleh ikan kecil akhirnya ikan besar.

Penangkapan larva dan juvenil banyak dilakukan pada bulan gelap dan pada

bulan tertentu. Berdasarkan hasil informasi masyarakat sekitar, kelimpahan larva

dan juvenil khususnya Sicyopterus sp. meningkat pada bulan-bulan tertentu sekitar tanggal 25 pada kalender Hijriah. Penentuan bulan terang dan bulan gelap

berdasarkan siklus bulan. Pada bulan terang, cahaya yang dipantulkan ke perairan

bersifat menyebar, sehingga ikan pun akan menyebar rata akibat pantulan cahaya.

Pada bulan gelap ikan cenderung mengelompok sehingga dalam hal penangkapan

[image:30.595.69.512.38.810.2]lebih banyak yang tertangkap dibandingkan bulan terang.

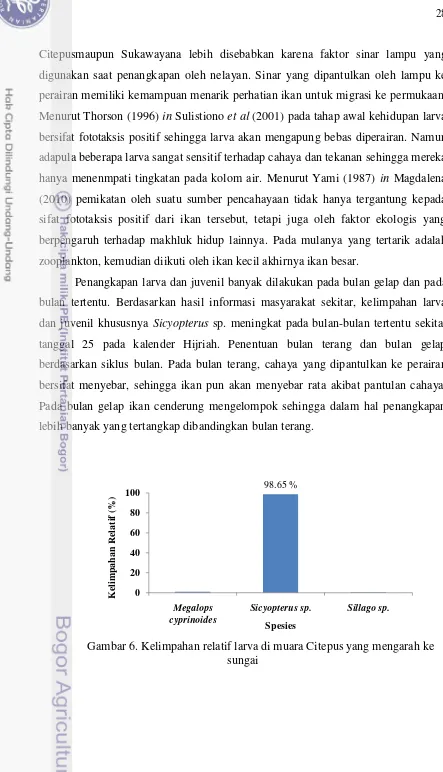

Gambar 6. Kelimpahan relatif larva di muara Citepus yang mengarah ke sungai

98.65 %

0 20 40 60 80 100

Megalops cyprinoides

Sicyopterus sp. Sillago sp.

K

elim

pa

ha

n

Rela

tif

(

%)

29

Gambar 7. Kelimpahan relatif juvenil di muara Citepus yang mengarah ke

sungai

Terdapat 10 jenis spesies ikan yang tertangkap selama pengampilan contoh

dengan masing-masing tiga jenis larva dan tujuh jenis juvenil. Selama pengambilan

contoh di muara Citepus yang mengarah ke sungai larva dari Sicyopterus sp. memiliki kelimpahan tertinggi dengan total kelimpahan sebanyak 220 ind/m3

dengan kelimpahan relatif sebesar 98.65%. Jenis juvenil dari famili Platycephalidae

memiliki kelimpahan tertinggi dibandingkan dengan spesies lain yaitu sebesar 4

[image:31.595.142.484.85.271.2]ind/m3 dengan kepadatan relatif sebesar 33.33%.

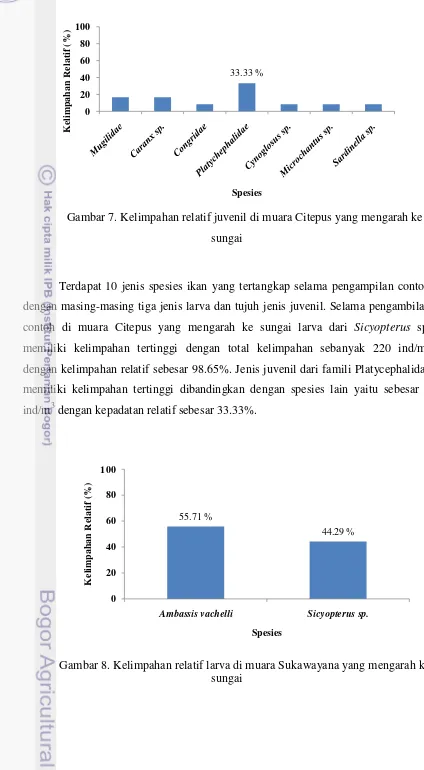

Gambar 8. Kelimpahan relatif larva di muara Sukawayana yang mengarah ke sungai 33.33 % 0 20 40 60 80 100 K elim pa ha n Rela tif ( %) Spesies 55.71 % 44.29 % 0 20 40 60 80 100

Ambassis vachelli Sicyopterus sp.

30

Gambar 9. Kelimpahan relatif juvenil di muara Sukawayana yang mengarah ke sungai

Jumlah spesies yang tertangkap selama pengambilan contoh di muara

Sukawayana yang mengarah ke sungai adalah empat jenis dengan dua jenis larva

dan dua jenis juvenil. Larva dari spesies Ambassis vachelli memiliki kelimpahan larva tertinggi yaitu sebesar 39 ind/m3 dengan kelimpahan realatif sebesar 55.71%.

Selain itu, spesies Sicyopterus sp. memiliki kelimpahan relatif sebesar 44.29%. Sedangkan untuk juvenil di muara Sukawayana yang mengarah ke sungai famili

Gobiidae memiliki kelimpahan juvenil tertinggi dengan persentase kelimpahan

relatif sebesar 66.67%.

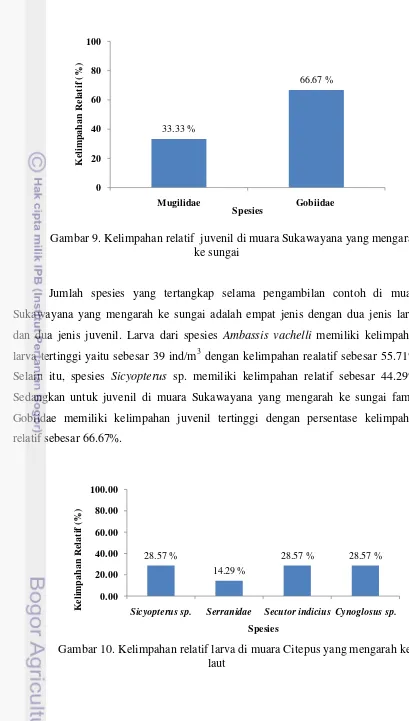

Gambar 10. Kelimpahan relatif larva di muara Citepus yang mengarah ke laut 33.33 % 66.67 % 0 20 40 60 80 100 Mugilidae Gobiidae K elim pa ha n Rela tif ( %) Spesies 28.57 % 14.29 %

28.57 % 28.57 %

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Sicyopterus sp. Serranidae Secutor indicius Cynoglosus sp.

31

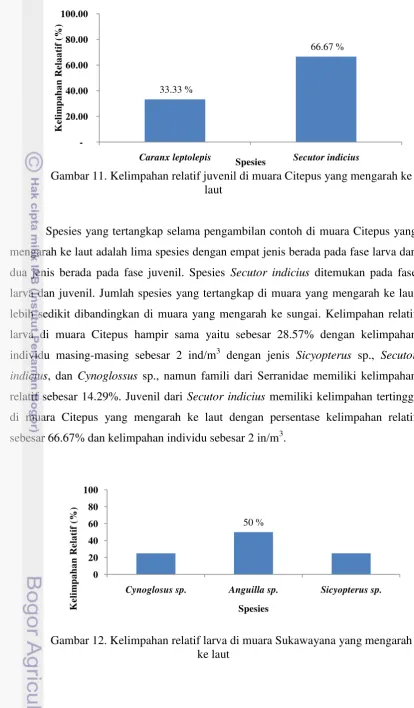

Gambar 11. Kelimpahan relatif juvenil di muara Citepus yang mengarah ke laut

Spesies yang tertangkap selama pengambilan contoh di muara Citepus yang

mengarah ke laut adalah lima spesies dengan empat jenis berada pada fase larva dan

dua jenis berada pada fase juvenil. Spesies Secutor indicius ditemukan pada fase larva dan juvenil. Jumlah spesies yang tertangkap di muara yang mengarah ke laut

lebih sedikit dibandingkan di muara yang mengarah ke sungai. Kelimpahan relatif

larva di muara Citepus hampir sama yaitu sebesar 28.57% dengan kelimpahan

individu masing-masing sebesar 2 ind/m3 dengan jenis Sicyopterus sp., Secutor indicius, dan Cynoglossus sp., namun famili dari Serranidae memiliki kelimpahan relatif sebesar 14.29%. Juvenil dari Secutor indicius memiliki kelimpahan tertinggi di muara Citepus yang mengarah ke laut dengan persentase kelimpahan relatif

[image:33.595.98.513.77.786.2]sebesar 66.67% dan kelimpahan individu sebesar 2 in/m3.

Gambar 12. Kelimpahan relatif larva di muara Sukawayana yang mengarah ke laut 33.33 % 66.67 % -20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Caranx leptolepis Secutor indicius

K elim pa ha n Rela a tif ( %) Spesies 50 % 0 20 40 60 80 100

Cynoglosus sp. Anguilla sp. Sicyopterus sp.

32

Gambar 13. Kelimpahan relatif juvenil di muara Sukawayana yang mengarah ke laut

Spesies yang tertangkap di muara Sukawayana yang mengarah ke laut

berjumlah tujuh spesies dengan tiga jenis larva dan empat jenis juvenil. Larva yang

memiliki kelimpahan tertinggi di muara Sukawayana yang mengarah ke laut adalah

jenis Anguilla sp. dengan nilai kelimpahan 2 ind/m3 dan persentasi kelimpahan sebesar 50%. Sama seperti Gambar 11, di muara Sukawayana yang mengarah ke

laut, juvenil dari spesies Secutor indicius memiliki kelimpahan yang lebih besar pada lokasi tersebut yaitu sebesar 4 ind/m3 dengan kepadatan relatif sebesar 57.14%.

Individu lain yang ditemukan (Gambar 13) memiliki kelimpahan yang lebih rendah

dibandingkan Secutor indicius.

Sicyopterus sp. merupakan famili dari Gobiidae. Banyaknya larva Sicyopterus sp. yang tertangkap disebabkan muara Citepus dan Sukawayana yang mengarah ke sungai merupakan daerah migrasi spesies tersebut. Saat pengambilan

contoh terjadi migrasi Sicyopterus sp. ke muara yang mengarah ke sungai pada fase postlarva dan juvenil. Menurut masyarakat sekitar di teluk Palabuhanratu pada tanggal 25 Hijriah pada bulan April-Juni kelimpahan larva dari Sicyopterus meningkat akibat dari aktivitas ruaya dari laut ke sungai. Menurut Sanches-Velasco

et al. (1996) in Nursid (2002) kelompok larva tersebut dalam hidupnya sangat tergantung pada estuaria. Jenkins and Boseto (2007) menjelaskan larva Sicyopterus sp. termasuk jenis ruaya amphidromus yaitu melakukan ruaya mencari makan. Pemijahan berlangsung di sungai dan saat penetasan ke laut. Saat ikan pada fase

postlarva dan juvenil spesies tersebut kembali lagi ke muara yang mengarah ke sungai untuk mencari makan dan pembesaran.

57.14 % 0 20 40 60 80 100

33

Larva Anguilla sp. dan Congridae merupakan jenis ikan katadromus yaitu spesies bermigrasi dari tawar ke laut untuk pemijahan (Kenninsh 1990 in Nursid 2002). Larva Megalops cyprinoides merupakan jenis spesies anadromus yang dapat hidup pada salinitas 0-40 ‰. Saat pengambilan contoh larva ini ditemukan di daerah

muara yang mengarah ke sungai. Menurut Jayaseelan (1998); Fish Base (2002) in Nursid (2002) pada spesies ini, saat dewasa ditemukan di laut, tetapi pada fase larva

dan juvenil banyak yang tinggal di estuaria atau hutan mangrove. Selain itu, spesies

ini kawin di laut dan pemijahan berlangsung sepanjang tahun.

Jenis spesies Tetraroge barbata dan Ambassis termasuk dalam freshwater migrant. Jenis migrasi ini, pemijahan dilakukan di perairan tawar dan ada di perairan tawar dan estuari sepanjang tahun (Jenkins and Boseto 2007). Ditemukannya spesies Tetraroge barbata di daerah laut sekitar muara di bahwa spesies tersebut merupakan spesies euryhaline sehingga memiliki kisaran salinitas yang luas. Jenkins and Boseto (2007) mengelompokkan spesies Caranx sp. termasuk dalam marine migrant yaitu spesies dengan kisaran salinitas yang luas (euryhaline) yang melakukan pemijahan di laut dan menggunakan daerah estuari untuk pembesaran juvenil dan

dewasa.

Kelimpahan larva dan juvenil di muara Citepus yang mengarah ke sungai

lebih besar dibandingkan muara Sukawayana yang mengarah ke sungai. Faktor yang

menyebabkan melimpahnya larva dan juvenil di daerah muara Citepus yang

mengarah ke sungai diduga karena daerah tersebut merupakan daerah migrasi dari

larva Sicyopterus sp. dan ketersediaan makanan lebih banyak dibandingkan muara Sukawayana yang mengarah ke laut. Faktor lain adalah lebar garis pantai muara

Citepus yang mengarah ke sungai lebih panjang dibandingkan muara Sukawayana.

Selain itu, di muara Citepus tersebut dijadikan kawasan objek wisata oleh

masyarakat sekitar sehingga hanya spesies-spesies tertentu yang dapat beradaptasi

dilokasi tersebut. Banyaknya spesies Ambassis vachelli di muara Sukawayana diduga kawasan tersebut merupakan kawasan yang tepat bagi pembesaran dari larva

dan juvenil tersebut. Secara morfologi, muara tersebut memiliki substrat pasir dan

berbatu sehingga saat pengambilan contoh banyak bersembuyi di bebatuan dan

34

Selain itu, larva dan juvenil dari Secutor indicius termasuk dalam famili Leiognathidae. Spesies tersebut termasuk dalam estuarine migrant. Pemijahan dilakukan di estuari dan larva berkembang di laut. Sehingga migrasi yang dilakukan

anra estuari atau muara dengan habitat yang sejenis

Camargo & Isaac (2003); Re (2005) in Bonecker et al. (2009) menambahkan kelimpahan ikan dan larva ikan di estuari sangat dipengaruhi oleh musim, morfologi

dari muara, masuknya air laut, dinamika pasang surut, arus, dan ketersediaan

makanan. Laevastu and Hela (1970) menyatakan bahwa perubahan suhu akan mempengaruhi distribusi dan kelimpahan ikan. Banyak ikan yang melakukan

migrasi dari perairan yang suhunya tinggi ke perairan yang suhunya lebih rendah.

Secara tidak langsung migrasi tersebut dipengaruhi oleh kelimpahan dari makanan.

Selain itu, kelimpahan dipengaruhi oleh tekanan psikologis dan kerusakan fisik,

blooming alga dan racun, polusi, penyakit dan pencemaran, dan pemangsaan (Sulistiono 2001).

Romomiharto and Juwana (1999) in Nursid (2002) menyatakan bahwa ekosistem estuaria merupakan ekosistem yang produktif, rapuh, dan sekaligus penuh

dengan sumberdaya. Ekosistem ini mendapat subsisdi energi, karena pasang surut

banyak membantu dalam menyebarkan zat-zat hara. Sehingga akan berkorelasi

dengan ketersediaan makanan, maka menyebabkan kelimpahan di muara lebih besar

dibandingkan di laut. Dando (1984) in Nursid (2002) spesies ikan laut banyak menggunakan estuaria untuk berlindung dan mencari makan karena estuaria kaya

akan nutrient. Dandao (1984) in Nursid (2002) menambahkan bahwa banyak spesies ikan laut masuk ke muara atau naik ke perairan tawar untuk bertelur tetapi pada

35

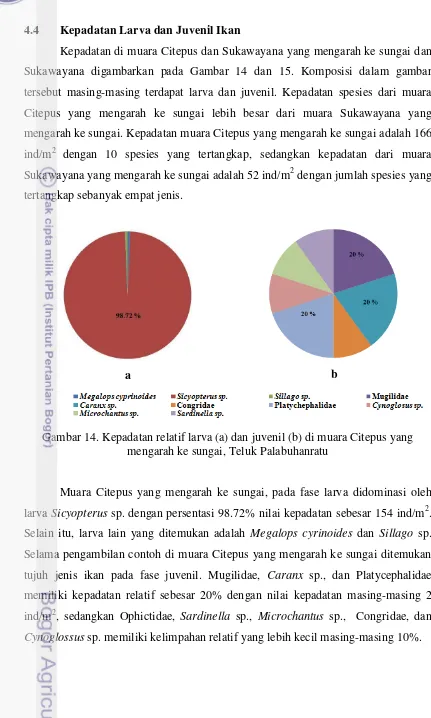

4.4 Kepadatan Larva dan Juvenil Ikan

Kepadatan di muara Citepus dan Sukawayana yang mengarah ke sungai dan

Sukawayana digambarkan pada Gambar 14 dan 15. Komposisi dalam gambar

tersebut masing-masing terdapat larva dan juvenil. Kepadatan spesies dari muara

Citepus yang mengarah ke sungai lebih besar dari muara Sukawayana yang

mengarah ke sungai. Kepadatan muara Citepus yang mengarah ke sungai adalah 166

ind/m2 dengan 10 spesies yang tertangkap, sedangkan kepadatan dari muara

Sukawayana yang mengarah ke sungai adalah 52 ind/m2 dengan jumlah spesies yang

[image:37.595.84.515.62.780.2]tertangkap sebanyak empat jenis.

Gambar 14. Kepadatan relatif larva (a) dan juvenil (b) di muara Citepus yang mengarah ke sungai, Teluk Palabuhanratu

Muara Citepus yang mengarah ke sungai, pada fase larva didominasi oleh

larva Sicyopterus sp. dengan persentasi 98.72% nilai kepadatan sebesar 154 ind/m2. Selain itu, larva lain yang ditemukan adalah Megalops cyrinoides dan Sillago sp. Selama pengambilan contoh di muara Citepus yang mengarah ke sungai ditemukan

tujuh jenis ikan pada fase juvenil. Mugilidae, Caranx sp., dan Platycephalidae memiliki kepadatan relatif sebesar 20% dengan nilai kepadatan masing-masing 2

ind/m2, sedangkan Ophictidae, Sardinella sp., Microchantus sp., Congridae, dan Cynoglossus sp. memiliki kelimpahan relatif yang lebih kecil masing-masing 10%.

36

Gambar 15. Kepadatan relatif larva (a) dan juvenil (b) di muara Sukawayanan arah sungai, Teluk Palabuhanratu

Spesies ikan yang terdapat di muara Sukawayana yang mengarah ke sungai

antara lain Sicyopterus sp., Ambassis vachelli., Mugilidae, dan Gobiidae. Masing-masing spesies berada pada fase yang berbeda. Ambassis vachelli dan Sicyopterus sp. yang tertangkap berada pada fase larva, sedangkan Mugilidae dan Gobiidae

berada pada fase juvenil. memiliki komposisi kepadatan yang berbeda. Larva

Sicyopterus sp. memiliki persentasi kepadatan relatif 44.91% dengan nilai kepadatan spesies 22 ind/m2. Komposisi kepadatan spesies dari Ambassis vachelli pada fase postlarva adalah 27 ind/m2 dengan persentasi kepadatan relatif sebesar 55.10%. Selama pengambilan contoh di muara Sukawayana yang mengarah ke sungai, famili

Mugilidae memiliki prensentasi kepadatan relatif sebesar 33.33% dengan nilai

kepadatan spesies sebesar 1 ind/m2. Sedangkan untuk spesies Gobiidae memiliki

persentasi kepadatan spesies 66.67% dengan nilai kepadatan spesies sebesar 2

ind/m2.

Persentasi kepadatan spesies ikan yang tertangkap selama pengambilan

contoh di muara Citepus yang mengarah ke laut dan di muara Sukawayana yang

mengarah ke laut (Gambar 16 dan 17) memiliki nilai persentasi kepadatan dan nilai

kepadatan spesies yang berbeda-beda. Nilai kepadatan tertinggi adalah di muara

Citepus yang mengarah ke laut dengan nilai 10 ind/m2 dengan lima spesies ikan,

sedangkan disekitar muara Sukawayana yang mengarah ke laut memiliki kepadatan

16 ind/m2 dengan spesies yang tertangkap sebanyak tujuh jenis. Komposisi jenis

37

spesies ikan di setiap lokasi berbeda-beda. Selain itu, fase ikan pada lokasi ini juga

berbeda-beda mulai dari larva, juvenil, dan ikan.

Gambar 16. Kepadatan relatif larva (a) dan juvenil (b) di muara Citepus yang mengarah ke sungai, Teluk Palabuhanratu

Spesies-spesies ikan yang terdapat di muara Citepus yang mengarah ke laut

pada fase larva adalah Sicyopterus sp., Cynoglossus sp, Secutor indicius, dan Serranidae, sedangkan pada fase juvenil adalah Caranx sp. dan Caranx leptolepis. Larva Secutor indicius memiliki nilai kepadatan spesies 3 ind/m2 dengan persentasi kepadatan relatif 37.5%. Untuk spesies larva Sicyopterus sp., larva Cynoglossus sp. masing-masing memiliki nilai kepadatan sebesar 2 ind/m2 dengan persentasi

kepadatan sebesar 25%. Spesies Secutor indicius pada fase juvenil di muara Citepus yang mengarah ke laut memiliki kepadatan sebesar 2 ind/m2 dengan kepadatan

relatif 66.67%.

Spesies yang tertangkap selama pengambilan contoh di muara Sukawayana

yang mengarah ke laut sebanyak tujuh jenis dengan tiga jenis larva dan empat jenis

juvenil. Larva yang ditemukan antara lain larva Sicyopterus sp., Cynoglossus sp., dan Anguilla sp. sedangkan juvenil yang ditemukan adalah Secutor indicius, Sardinella sp., Tertaroge barbata, Johniuss belangerii. Larva dari Anguilla sp. memiliki kelimpahan larva tertinggi yaitu 2 ind/m2 dengan persentasi kepadatan

relatif sebesar 50%.

38

Gambar 17. Kepadatan relatif larva (a) dan juvenil (b) di muara Sukawayana yang mengarah ke laut, Teluk Palabuhanratu

Sama seperti pengambilan contoh di muara Citepus yang mengarah ke laut,

di Sukawayana komposisi kepadatan ikan tertinggi adalah spesi