PEMANFAATAN LIMBAH PADAT

PROSES PENGOLAHAN AGAR PT AGARINDO BOGATAMA

SEBAGAI MEDIA TANAM HORTIKULTURA

AHMAD KAMALUDDIN AFIF

DEPARTEMEN TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

RINGKASAN

AHMAD KAMALUDDIN AFIF. C34063209. Pemanfaatan Limbah Padat Proses Pengolahan Agar PT Agarindo Bogatama sebagai Media Tanam Hortikultura. Dibimbing oleh LINAWATI HARDJITO.

Limbah padat proses pengolahan agar berpotensi untuk digunakan sebagai pupuk/media tanam karena agar dihasilkan dari rumput laut yang merupakan jenis makhluk hidup. Pupuk asal limbah rumput laut kaya unsur hara alkalis seperti Ca dan Mg. Perlunya pemanfaatan dan pengolahan limbah proses pengolahan agar dan kebutuhan pupuk organik yang ke depan akan semakin tinggi, mendorong peneliti melakukan penelitian untuk melihat seberapa jauh pengaruh pemberian pupuk dari limbah agar terhadap pertumbuhan tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sifat fisik dan kimia limbah agar, menganalisis pengaruh kandungan limbah agar terhadap pertumbuhan tanaman, selanjutnya memanfaatkan limbah industri tersebut sebagai media tumbuh tanaman.

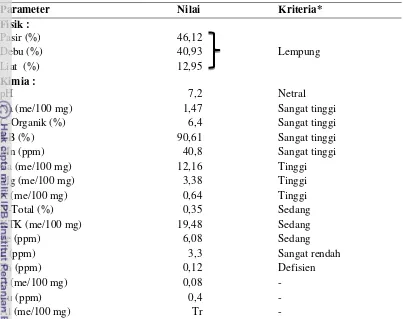

Hasil analisis kandungan hara limbah padat proses pengolahan agar adalah pH 7,2 (netral), C-Organik 6,40% (sangat tinggi); N 0,35% (sedang); Fosfor 31,6 ppm (sangat rendah); Ca 12,16 me/100 g (tinggi); Mg 3,38 me/100g (tinggi); K 0,64 me/100 g (tinggi), Na 1,47 me/100 g (sangat tinggi); KTK 19,48 me/100 g

(sedang); KB 90,61% (sangat tinggi); H 0,08 me/100 g; Fe 6,08 ppm; Cu 0,40 me/100 g; Zn 0,12 me/100 g; Mn 40,80 me/100 g; tekstur limbah

termasuk kategori lempung.

Tanaman uji yang digunakan pada penelitian ini adalah pakcoy dan selada. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yakni penelitian pendahuluan dan utama. Penelitian pendahuluan bertujuan untuk mengetahui pengaruh campuran media pada berbagai taraf terhadap pertumbuhan tanaman, untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam menentukan taraf perlakuan pada penelitian utama. Adapun taraf perlakuan pada penelitian utama yaitu limbah agar 10% (P1), limbah agar 15% (P2), limbah agar 20% (P3), kompos 10% (K1), kompos 15% (K2), kompos 20% (K3), dan tanah 100% (T0). Pengamatan dilakukan setiap minggu selama 35 hari pada 0HST (Hari Setelah Transplantasi), 7 HST, 14 HST, 21 HST, 28 HST dan 35 HST. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL).

PEMANFAATAN LIMBAH PADAT

PROSES PENGOLAHAN AGAR PT AGARINDO BOGATAMA

SEBAGAI MEDIA TANAM HORTIKULTURA

AHMAD KAMALUDDIN AFIF C34063209

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Judul : Pemanfaatan Limbah Padat Proses Pengolahan Agar PT Agarindo Bogatama Sebagai Media Tanam Hortikultura

Nama : Ahmad Kamaluddin Afif NRP : C34063209

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Dr. Linawati Hardjito, M.S. NIP.19620528 198703 2 003

Mengetahui,

Ketua Departemen Teknologi Hasil Perairan

Dr. Ir. Ruddy Suwandi, M.S., M.Phil NIP.19580511 198503 1002

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul Pemanfaatan Limbah Padat Proses Pengolahan Agar PT Agarindo Bogatama Sebagai Media Tanam Hortikultura adalah benar merupakan karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Agustus 2011

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pati, pada tanggal 8 November 1988. Sebagai anak ke-dua dari tiga bersaudara dari Bapak Ahmad Tamlikhan (Alm) dan Ibu Ulfatin Nazikhah. Penulis memulai pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah dan lulus pada tahun 2000. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Margoyoso dan lulus pada tahun 2003. Selanjutnya Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tayu diselesaikan pada tahun 2006.

Pada tahun 2006 penulis lulus seleksi masuk IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk Institut Pertanian Bogor (USMI).

Penulis memilih program studi Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Selama menjalani pendidikan akademik, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama (BEM TPB), BEM Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan juga BEM Keluarga Mahasiswa IPB. Kegiatan keilmiahan yang pernah diikuti diantaranya Program Kreativitas Mahasiswa

(PKM), dengan judul “Nata dari rumput laut Euchuema cotonii (Nata de cotonii)

kaya akan serat dengan sistem pemasaran front line retailer” (Didanai DIKTI).

Selama kuliah penulis mendapatkan bantuan beasiswa dari Karya Salemba Empat pada tingkat dua, dan Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) pada tingkat tiga dan empat. Penulis aktif sebagai Sekretaris Eksekutif di Lembaga Swadaya Masyarakat Institute for Regional Investment and Development Studies (IRIDS).

Penulis melakukan penelitian dengan judul ”Pemanfaatan Limbah Padat Proses Pengolahan Agar PT Agarindo Bogatama Sebagai Media Tanam

Hortikultura” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana perikanan

KATA PENGANTAR

Senandung syukur tak terkira kepada Allah SWT, yang telah mengalirkan nafas kehidupan dan yang telah menjadikan diri ini sebagai salah satu hamba-Nya dalam mencari ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian ini dengan baik. Penulis menyelesaikan laporan penelitian dengan judul

”Pemanfaatan Limbah Padat Proses Pengolahan Agar PT Agarindo Bogatama

Sebagai Media Tanam Hortikultura”. Laporan penelitian ini dibuat sebagai salah

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini, terutama kepada:

1. Dr. Linawati Hardjito, M.S.selaku dosen pembimbing, atas segala bimbingan dan pengarahan yang diberikan kepada penulis.

2. Dr. Ir. Ruddy Suwandi, MS, MPhil selaku Ketua Departemen Teknologi Hasil Perairan.

3. Dr. Agoes, M. Jcoeb, dpil. Biol. selaku koordinator kemahasiswaan Departemen Teknologi Hasil Perairan, fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

4. Dra. Pipih Suptijah, MBA selaku dosen pembimbing akademik dan pembimbing praktek lapang penulis, atas segala bimbingan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.

5. Segenap dosen dan staf administrasi Departemen Teknologi Hasil Perairan yang membantu dalam kelancaran administrasi penulis.

6. Kasubdit Kesejahteraan Mahasiswa Direktorat Kemahasiswaan IPB, Ibu Megawati Simanjuntak SP, M,Si atas motivasi, arahan dan bimbingannya

sebagai „guru kehidupan‟ yang mengajarkan manajemen berkarya.

7. Ibunda tercinta Ulfatin Nazikhah yang telah memberikan doa, kasih sayang, cinta, motivasi, nasehat, restu dan ketulusan kepada penulis hingga saat ini. 8. Teman-teman THP 43 dan kakak tingkat yang telah banyak membantu penulis

9. Sahabat-sahabat satu perjuangan di Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa IPB Kabinet Generasi Inspirasi, yang memompa semangat untuk terus berkarya, indah pada waktunya.

10. Teman-teman THP 43 atas persahabatan dan keceriaan yang mengharukan. 11. Mbak Rahma, mas Febri, mas Alip, pak Maryono, mbak Vera, mbak Novi,

bibi, dan erwin yang menjadi teman terbaik selama penelitian di laboratorium. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dalam penyempurnaan laporan penelitian ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Bogor, Agustus 2011

DAFTAR ISI

4.1Karakteristik Fisik dan Kimia Limbah Agar ... 15

4.2Pengaruh Media Tanam terhadap Pertumbuhan Pakcoy dan Selada ... 19

4.3Pengaruh Media Tanam terhadap Pertumbuhan Pakcoy ... 21

4.3.1 Pengaruh Perlakuan Media Tanam terhadap Tinggi Pakcoy ... 21

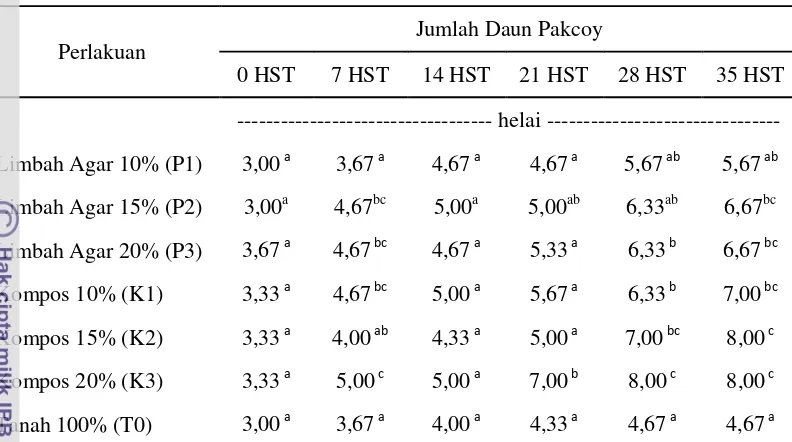

4.3.2 Pengaruh Perlakuan Media Tanam terhadap Jumlah Daun Pakcoy ... 23

4.3.3 Pengaruh Perlakuan Media Tanam terhadap Lebar Daun Pakcoy ... 24

4.4Pengaruh Media Tanam terhadap Pertumbuhan Selada ... 27

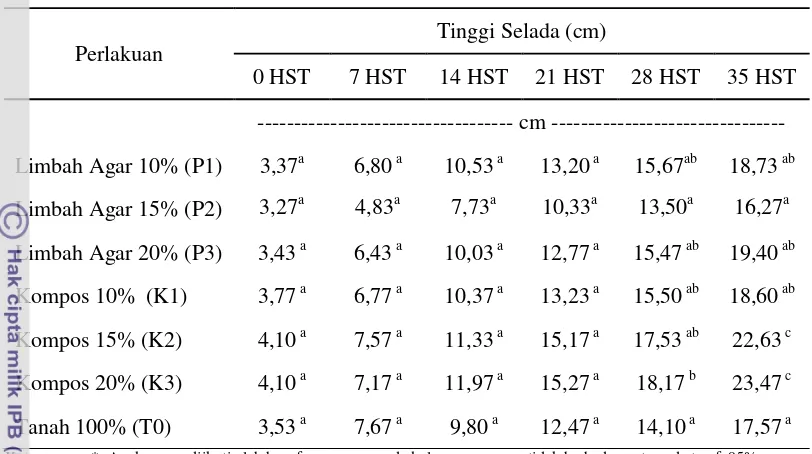

4.4.1 Pengaruh Perlakuan Media Tanam terhadap Tinggi Selada ... 27

4.4.2 Pengaruh Perlakuan Media Tanam terhadap Jumlah Daun Selada ... 29

4.4.3 Pengaruh Perlakuan Media Tanam terhadap Lebar Daun Selada ... 30

4.4.4 Pengaruh Perlakuan Media Tanam terhadap Bobot Selada ... 31

4.5Nilai Ekonomis Pemanfaatan Limbah Padat Proses Pengolahan Agar ... 33

5. KESIMPULAN DAN SARAN ... 35

5.1Kesimpulan ... 35

5.2Saran ... 35

6. DAFTAR PUSTAKA... 36

LAMPIRAN ... 39

DAFTAR TABEL

No Teks Halaman

1. Kandungan kimia rumput laut kering (Gellidium sp) dan agar-agar

(dalam 100 gram) ... 4

2. Kandungan unsur hara kompos secara umum... 7

3. Karakteristik fisik dan kimia limbah padat proses pengolahan agar .. 16

4. Rekapitulasi hasil analisis sidik ragam pengaruh perlakuan media tanam terhadap pertumbuhan pakcoy dan selada ... 20

5. Pengaruh perlakuan media tanam terhadap tinggi pakcoy ... 22

6. Pengaruh kelompok perlakuan jenis media tanam terhadap jumlah daun pakcoy ... 24

7. Pengaruh perlakuan media tanam terhadap lebar daun pakcoy ... 25

8. Pengaruh perlakuan media tanam terhadap bobot pakcoy ... 26

9. Pengaruh perlakuan media tanam terhadap tinggi selada………. ... 28

10.Pengaruh perlakuan media tanam terhadap jumlah daun selada ... 30

11.Pengaruh perlakuan media tanam terhadap lebar daun selada ... 31

12.Pengaruh perlakuan media tanam terhadap bobot selada ... 32

13.Komposisi kimia limbah agar rumput laut Gracillaria sp. dan beberapa ikan tawar dan payau ……… 33

DAFTAR GAMBAR

No Teks Halaman

1. Diagram alir penelitian pendahuluan ... 11

2. Diagram alir penelitian utama ... 11

3. Penyemaian benih ... 12

4. Media tanam limbah agar ... 13

5. Pertumbuhan tanaman pakcoy ... 20

DAFTAR LAMPIRAN

No Halaman 1. Hasil Penilaian PROPER 2010 Peringkat Merah 152

Perusahaan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ... 40

2. Kriteria Peringkat PROPER ... 41

3. Model rancangan penelitian utama ... 42

4. Hasil analisis fisik dan kimia limbah agar ... 43

5. Kriteria penilaian hasil analisis tanah (Balai Penelitian Tanah 2005)... 44

6. Hasil analisis sidik ragam tinggi pakcoy ... 45

7. Hasil analisis sidik ragam jumlah daun pakcoy ... 46

8. Hasil analisis sidik ragam lebar daun pakcoy ... 47

9. Hasil analisis sidik ragam bobot pakcoy ... 47

10.Hasil analisis sidik ragam tinggi selada ... 47

11.Hasil analisis sidik ragam jumlah daun selada ... 48

12.Hasil analisis sidik ragam lebar daun selada... 50

13.Hasil analisis sidik ragam bobot selada ... 50

14.Diagram bobot total, bobot tajuk dan bobot akar tanaman pakcoy pada saat panen (21 HST)……... 51

1 PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Salah satu jenis rumput laut yang dimanfaatkan dalam olahan industri hasil perairan adalah Gracillaria sp. dan Gellidium sp., dimana kedua jenis ini mampu menghasilkan senyawa hidrokoloid yang disebut agar. Pasar agar dunia tahun 2001 mencapai 7.630 ton dengan kebutuhan bahan baku sekitar 76.000 ton Dengan demikian, peluang pasar yang masih harus dipenuhi sebanyak 11.000 ton rumput laut kering setiap tahunnya.

Kebutuhan agar yang terus meningkat, menjadikan industri rumput laut semakin meningkatkan produksinya. Sebagaimana kegiatan pengolahan hasil perairan lainnya, industri agar ini juga menghasilkan limbah, dimana setiap harinya industri penghasil agar menghasilkan limbah padat sebanyak 65-70% dari bahan baku yang masuk (Kim et al. 2007).

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) 2010 melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), terdapat 152 perusahaan yang memperoleh peringkat merah karena dianggap kurang baik dalam pengelolaan limbah. Salah satu perusahaan tersebut adalah PT Agarindo Bogatama, dimana perusahaan ini merupakan produsen dan pemasok tepung agar-agar terbesar kedua di dunia yang berlokasi di Tangerang (Lampiran 1). Perusahaan dikategorikan merah karena upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi (Lampiran 2) (KLH 2010).

penimbunan sudah tidak mampu lagi menampung limbah hasil produksi. Di satu sisi, limbah agar berpotensi untuk digunakan sebagai media tanam yang kaya unsur hara, karena limbah yang berasal dari rumput laut mengandung unsur hara alkalis seperti Ca dan Mg, serta kandungan selulosa yang dapat meningkatkan porositas untuk menopang pertumbuhan tanaman. Media tanam merupakan media yang dapat digunakan untuk menyimpan air dan unsur hara serta melepaskannya pada perakaran secara perlahan-lahan, tidak mudah melapuk, tersedianya udara yang cukup bagi perakaran, mudah didapat dan relatif murah harganya (Tirta 2006).

Kandungan unsur hara limbah padat proses pengolahan agar, sangat bermanfaat bagi tanaman dan tanah, misalnya Mg yang dibutuhkan tanaman sebagai penyusun klorofil dan Ca mampu mengendalikan pH tanah yang asam. Dalam proses penanaman, biasanya Ca dan Mg ditambahkan dalam bentuk dolomit (Saputra 2008). Kalium (K) berperan dalam proses fisiologis, metabolik dalam sel, perkembangan akar, mempertinggi daya tahan terhadap kekeringan dan penyakit (Hardjowigen 1987). Mangan (Mn) berperan untuk kelancaran proses asimilasi dan merupakan komponen penting dalam berbagai enzim (Lingga 1998). Boron (B) berperan dalam pembelahan dan pembesaran sel.

Perlunya pemanfaatan limbah padat proses pengolahan industri agar dan kebutuhan unsur hara tambahan yang diperlukan tanaman, yang kedepan akan semakin tinggi karena permintaan produksi tanaman sayur yang semakin meningkat (Sutanto 2002), mendorong peneliti untuk melakukan penelitian untuk melihat seberapa jauh pengaruh pemanfaatan media tanam dari limbah agar terhadap pertumbuhan tanaman. Hasil penelitian ini diharapkan akan mengarah kepada penerapan prinsip “Zero Waste Industry”, yang bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat.

1.2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1) Menganalisis sifat fisik dan kimia limbah agar

2) Menganalisis pengaruh penambahan limbah agar terhadap produksi tanaman pakcoy dan selada

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumput Laut

Alga laut diklasifikasikan menjadi makroalga dan mikroalga. Makroalga terdiri dari banyak sel dan berbentuk koloni (Castro dan Huber 2003). Makroalga termasuk alga merah, alga hijau, dan alga coklat dan umumnya disebut dengan rumput laut. Struktur rumput laut lebih kompleks daripada alga uniselular. Rumput laut tidak memiliki daun, batang, dan akar sejati. Bagian tubuhnya disebut dengan thallus, dapat berupa filamen, lembaran tipis berdaun banyak, persegi dengan kulit keras, atau lumut raksasa (Anggadiredja et al. 2008).

Sebagai sumber gizi, rumput laut memiliki kandungan karbohidrat (gula atau vegetable-gum), protein, sedikit lemak, dan abu yang sebagian besar merupakan senyawa garam natrium dan kalium. Selain itu, rumput laut juga mengandung vitamin-vitamin, seperti vitamin A, B1, B2, B6, B12, dan C; betakaroten; serta mineral, seperti kalsium, fosfor, zat besi dan yodium (Yunizal 2002 dalam Rosulva 2008).

Analisis kandungan asam amino dari Gelidium amansii, Gracilaria verucosa, Grateloupia filicina, Ulva Lactuca dan enteromorpha sp. menunjukkan bahwa rumput laut tersebut mengandung asam amino esensial yang lengkap dan jumlahnya relatif lebih tinggi dibandingkan provisional pattern asam amino yang ditetapkan oleh FAO/WHO. Dengan demikian, protein yang larut dalam alkali dari kelima jenis rumput laut tersebut memiliki kualitas yang baik (Anggadiredja et al. 2008). Uji proksimat yang dilakukan pada ampas rumput laut kering didapatkan presentase masing-masing komponen kadar air adalah 11,28%, kadar abu 36,05%, kadar lemak 0,42%, kadar protein 1,86%, kadar serat kasar 8,96% dan karbohidrat 41,43% (Harvey 2009).

2.2Agar

ulangan dari pasangan dua unit molekul agarose dan agaropektin (Anggadiredja et al. 2008).

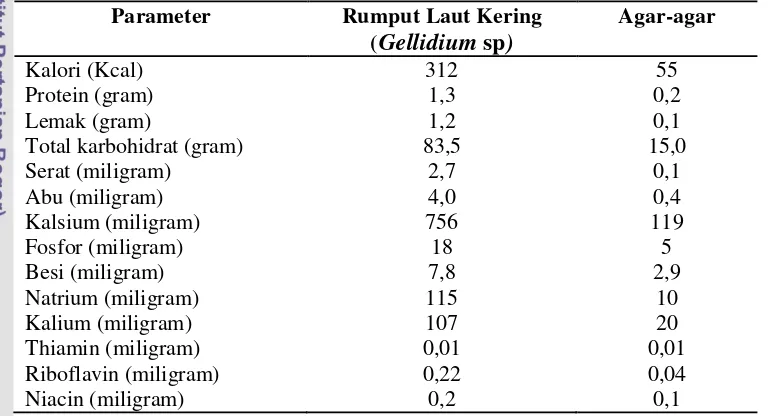

Agar-agar sebenarnya adalah karbohidrat dengan berat molekul tinggi yang mengisi dinding sel rumput laut. Hidrokoloid ini tergolong kelompok pektin dan merupakan suatu polimer yang tersusun dari monomer galaktosa (Rosulva 2008). Agar memiliki kemampuan sebagai pengental, pembentuk gel, penstabil, dan memperbaiki tekstur makanan. Sebagian besar, agar digunakan oleh industri makanan dalam bentuk jelly, ice cream, makanan kaleng (daging dan ikan), roti, permen, manisan, dan selai (Anggadiredja et al. 2008). Kandungan kimia rumput laut kering Gellidium sp dan agar-agar dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kandungan kimia rumput laut kering (Gellidium sp) dan agar-agar

Total karbohidrat (gram) 83,5 15,0

Serat (miligram) 2,7 0,1

Abu (miligram) 4,0 0,4

Kalsium (miligram) 756 119

Fosfor (miligram) 18 5

Besi (miligram) 7,8 2,9

Natrium (miligram) 115 10

Kalium (miligram) 107 20

Thiamin (miligram) 0,01 0,01

Riboflavin (miligram) 0,22 0,04

Niacin (miligram) 0,2 0,1

Sumber : Yunizal (2002) dalam Rosulva (2008)

2.3 Pakcoy (Brassica rappa cv. Pakcoy)

Pakcoy tumbuh baik pada suhu 20-250C dengan jenis tanah yang cocok adalah aluvial berpasir sampai lempung berliat dengan pH 5,5-7 pada tanah gambut dan latosol. Tanah latosol terdapat di daerah dengan curah hujan 2000-7000 mm setahun, pada umumnya mempunyai sifat kimia yang kurang menguntungkan, tetapi secara sifat fisik menguntungkan. Penanaman dapat dilakukan dengan menambah pupuk kandang organik dan pupuk buatan. Budidaya dilakukan selama 40-45 hari, perkecambahan terjadi dalam 3-5 hari. Pakcoy dapat dipanen pada bagian daun yang belum dewasa sudah membuka sempurna, bagian tajuknya dapat dimakan. Panen dilakukan paling cepat 3 minggu setelah persemaian (Siemonsma dan Pileuk 1994).

2.4 Selada (Lactuca sativa L.)

Selada (Lactuca sativa L.) merupakan tanaman yang baik dibudidayakan di area yang banyak hujan. Tanaman ini diklasifikasikan dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Asterales, family Compositae, genus Lactuca. Selada daun memiliki karakteristik berdaun dengan urat daun yang halus dan tidak membentuk crop. Selada crop membentuk crop yang padat dan pada bagian dalam terdapat daun yang tipis. Selada cos memiliki daun yang sempit namun panjang, berbentuk silinder dan tidak kompak (Grubben dan Sukprakarn 1994).

Salada yang ditanam di dataran rendah cenderung lebih cepat berbunga dan berbiji. Selada membutuhkan suhu 17-280C untuk tumbuh secara normal, namun terdapat kultivar yang tahan panas dan dapat tumbuh pada suhu lebih dari 300C. Tanaman selada yang tidak toleran suhu tinggi membutuhkan naungan karena kurang tahan cahaya matahari yang terik dan cuaca panas. Keadaan dengan suhu tinggi, pada suhu lebih dari 300 C menyebabkan selada yang tidak tahan suhu tinggi terhambat proses perkecambahannya, menghambat pertumbuhan tanaman dan dapat menyebabkan rasa pahit. Selada daun tumbuh baik pada tanah lempung berpasir, berdrainase baik dengan pH 6-6,8. Meskipun demikian, selada masih toleran terhadap tanah-tanah yang miskin hara apabila diberi pengairan dan pupuk organik yang memadai (Rubatzky dan Yamaguchi 1997).

bahan organik, gembur, remah, dan tidak mudah tergenang air. Selada dapat tumbuh baik dengan pH 6,0-6,8 atau idealnya 6,5. Bila pH terlalu rendah perlu dilakukan pengapuran (Pracaya 2002).

Selada merupakan sayuran yang dipanen pada masa vegetatif, sehingga kebutuhan unsur nitrogen harus terpenuhi, agar mendapat hasil yang baik. Sarief (1985), menjelaskan bahwa nitrogen merupakan unsur hara utama bagi pertumbuhan tanaman, kekurangan nitrogen akan menyebabkan hambatan pertumbuhan tanaman yang berakibat pada rendahnya hasil tanaman.

Waktu pemanenan selada tergantung pada tipe dan kultivar. Selada tipe daun dapat dipanen antara 30-50 hari setelah disemai (Grubben dan Sukprakarn 1994). Bobot panen ideal selada adalah 171 gram per tanaman dan 19,2 ton/ha dengan asumsi jarak tanam 20 cm, namun kriteria ini tergantung pada varietas dan kategori panen yang diinginkan.

2.5 Kompos

Kompos merupakan salah satu pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang asal bahannya berasal dari makhluk hidup, dimana sebagian besar pupuk organik berbentuk padatan seperti pupuk kandang dan kompos. Melalui bantuan teknologi, pupuk organik dapat dibuat dalam bentuk cair. Seiring meningkatnya kesadaran akan lingkungan, maka perkembangan terakhir menunjukkan bahwa produksi dan permintaan pupuk organik semakin meningkat. Bahan organik dan pupuk kandang adalah bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan atau hewan atau produk sampingan seperti pupuk kandang ternak atau unggas, jerami padi yang dikompos atau residu tanaman lainnya, kotoran pada saluran air, bungkil, pupuk hijau, dan potongan leguminosa (Bawolye 2006).

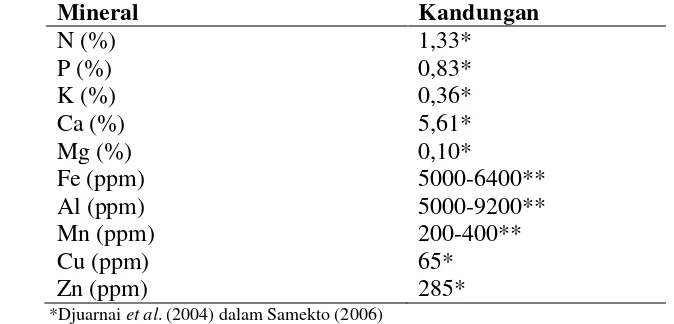

Kandungan bahan organik yang tinggi dalam kompos sangat penting untuk memperbaiki kondisi tanah. Berdasarkan hal tersebut dikenal dua peranan kompos yakni soil conditioner dan soil ameliorator. Soil conditioner yaitu peranan kompos dalam memperbaiki struktur tanah, terutama tanah kering, sedangkan soil ameliorator berfungsi dalam memperbaiki kemampuan tukar kation pada tanah. Kompos yang baik untuk digunakan sebagai media tanam yaitu yang telah mengalami pelapukan secara sempurna, ditandai dengan perubahan warna dari bahan pembentuknya (hitam kecoklatan), tidak berbau, memiliki kadar air yang rendah, dan memiliki suhu ruang. Tabel 2 menyajikan kandungan hara kompos secara umum.

Tabel 2. Kandungan unsur hara kompos secara umum

Mineral Kandungan

*Djuarnai et al. (2004) dalam Samekto (2006) **Musnamar (2003)

2.6 Limbah Padat Proses Pengolahan Agar

Sebesar 65% rumput laut kering menghasilkan limbah yang belum diolah dan dioptimalkan dengan baik di Indonesia. Besarnya potensi dan prospek pengolahan rumput laut masih belum diimbangi dengan penanganan pengolahannya, sehingga limbah tersebut cenderung terbuang dan hanya menjadi sampah organik (Anonima 2007).

ini mengandung nitrogen dan fosfor yang dimana merupakan limbah perairan yang sangat berbahaya (Saputra 2008).

Hasil studi Mandela (2010) mengindikasikan bahwa komposisi kimia limbah agar-agar mencakup kadar air, kadar lemak, kadar protein, dan kadar abu. Berdasarkan uji proksimat, limbah agar-agar mengandung kadar air sebesar 90,11% (bb), kadar lemak sebesar 0,53% (bb) dan kadar protein sebesar 0,66% (bb). Protein sangat baik untuk pertumbuhan tanaman karena kandungan nutrisinya baik, namun proses dekomposisi dari protein ini akan menghasilkan bau tidak sedap yang sangat disukai oleh mikroba (Samekto 2006). Kadar abu yang terkandung dalam limbah agar-agar sebesar 0,19% (bb). Kadar abu terkait dengan kandungan mineral suatu bahan. Kandungan abu atau mineral pada bahan tergantung dari jenis bahan dan cara pengabuannya. Kadar abu yang tinggi menunjukkan bahwa masih banyak terdapat kandungan mineral di dalam suatu bahan pangan, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis proksimat dapat diketahui bahwa limbah agar-agar mengandung mineral yang cukup untuk dimanfaatkan sebagai pupuk.

3 METODE

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2010 hingga Januari 2011. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Hasil Perairan, Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan Laboratorium Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan antara lain pH indikator, pengaduk, pisau, kertas label, mistar/penggaris, timbangan, bejana plastik, dan plastik polybag. Bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain limbah agar, benih selada (Lactuca sativa L.), pakcoy (Brassica rapa L.), tepung ikan, arang sekam, kompos dan tanah.

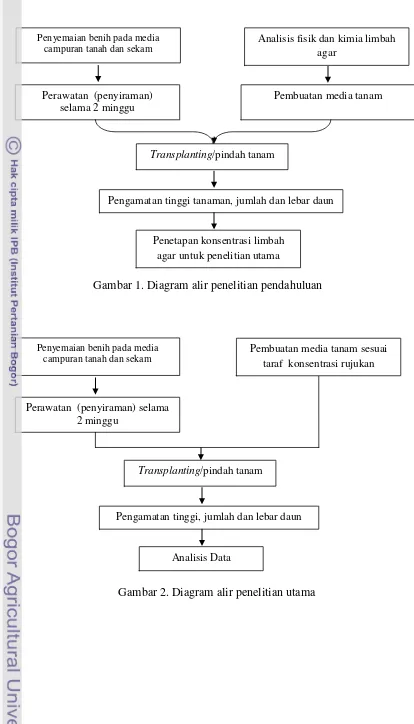

3.3Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yakni penelitian pendahuluan dan utama. Dalam penelitian pendahuluan dilakukan pembuatan media tanam, pengukuran pH tanah, analisis fisik dan kimia limbah agar, penyemaian benih, pengamatan tinggi, jumlah dan lebar daun. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh campuran media pada berbagai taraf terhadap pertumbuhan tanaman, untuk selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam menentukan taraf dan kombinasi perlakuan pada penelitian utama. Penambahan tepung ikan dilakukan dengan dugaan rendahnya kandungan nitrogen pada limbah agar sehingga diharapkan dapat mencukupi kebutuhan pertumbuahan tanaman. Adapun kombinasi dan taraf perlakuan yang diuji pada penelitian pendahuluan ini adalah : 1. Limbah Agar 45%,Tepung Ikan 5%,Tanah 50%

2. Limbah Agar 30%,Tepung Ikan 33,3%,Tanah 66,7% 3. Limbah Agar 18%,Tepung Ikan 2%,Tanah 80% 4. Limbah Agar 95%,Tepung Ikan 5%

5. Limbah Agar 90%,Tepung Ikan 5%, Kompos 5% 6. Limbah Agar 95%, Kompos 5%

8. Limbah Agar 90%, Kompos 10% 9. Tanah 100%

Berdasarkan pengukuran tinggi, jumlah dan lebar daun diperoleh pertumbuhan yang paling optimal adalah pada perlakuan 3 (limbah agar 18%, tepung ikan 2%, tanah 80%), sedangkan perlakuan dengan kadar limbah 30% ke atas pertumbuhannya cenderung berada di bawah kontrol (tanah 100%). Penggunaan tepung ikan tidak dilanjutkan pada penelitian utama karena menunjukkan efek menghambat terhadap pertumbuhan tanaman yang diduga karena konsentrasi tepung ikan yang ditambahkan terlalu besar. Selain itu, penggunaan tepung ikan juga merangsang kehadiran hama berupa belatung dari lalat yang hinggap pada media. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pada penelitian utama diputuskan untuk lebih fokus pada penggunaan limbah agar dan kompos.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan di atas ditetapkan taraf perlakuan sebagai berikut, untuk diterapkan pada penelitian utama:

1. P1 : Limbah Agar 10%

Gambar 1. Diagram alir penelitian pendahuluan

Gambar 2. Diagram alir penelitian utama Perawatan (penyiraman)

selama 2 minggu

Pembuatan media tanam

Pengamatan tinggi tanaman, jumlah dan lebar daun

Transplanting/pindah tanam

Penyemaian benih pada media campuran tanah dan sekam

Analisis fisik dan kimia limbah agar

Penetapan konsentrasi limbah agar untuk penelitian utama

Penyemaian benih pada media campuran tanah dan sekam

Perawatan (penyiraman) selama 2 minggu

Pengamatan tinggi, jumlah dan lebar daun

Transplanting/pindah tanam

Pembuatan media tanam sesuai taraf konsentrasi rujukan

Setiap perlakuan diulang 3 kali, sehingga terdapat 21 satuan percobaan untuk masing-masing jenis sayuran. Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian utama adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Model linier yang digunakan pada penelitian ini adalah :

Yij= µ + βi + Pj+ εij

Keterangan :

Yij = Rataan pertumbuhan tanaman setiap perlakuan µ = Nilai tengah umum

βi = Pengaruh ulangan ke-i

Pj = Pengaruh perlakuan media tanam ke-j

εij = Galat i =1,2,3

Bentuk hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

H0 = perlakuan limbah agar tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman H1 = perlakuan limbah agar berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis ragam (Anova) pada taraf kepercayaan 95 persen (P<0,05). Jika hasil analisis ragam berbeda nyata, dilanjutkan dengan uji lanjut DMRT (Duncan Multiple Range Test) pada taraf kepercayaan 95% dan 99%.

3.4 Pelaksanaan Penelitian 1) Penyemaian Benih

Penyemaian benih dilakukan sebelum pembuatan media tanam. Benih disemai dalam tray berukuran 60 cm x 30 cm dengan menggunakan media campuran tanah, sekam dan kompos (perbandingan 1:2:1). Penyiraman dilakukan setiap dua hari sekali sampai empat belas hari umur benih siap untuk dilakukan pindah tanam (transplantasi).

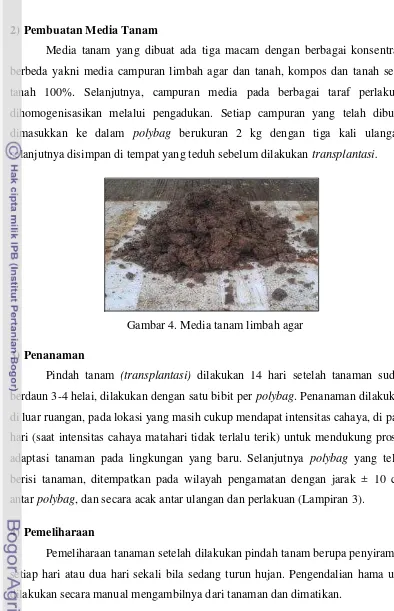

2) Pembuatan Media Tanam

Media tanam yang dibuat ada tiga macam dengan berbagai konsentrasi berbeda yakni media campuran limbah agar dan tanah, kompos dan tanah serta tanah 100%. Selanjutnya, campuran media pada berbagai taraf perlakuan dihomogenisasikan melalui pengadukan. Setiap campuran yang telah dibuat, dimasukkan ke dalam polybag berukuran 2 kg dengan tiga kali ulangan, selanjutnya disimpan di tempat yang teduh sebelum dilakukan transplantasi.

Gambar 4. Media tanam limbah agar

3) Penanaman

Pindah tanam (transplantasi) dilakukan 14 hari setelah tanaman sudah berdaun 3-4 helai, dilakukan dengan satu bibit per polybag. Penanaman dilakukan di luar ruangan, pada lokasi yang masih cukup mendapat intensitas cahaya, di pagi hari (saat intensitas cahaya matahari tidak terlalu terik) untuk mendukung proses adaptasi tanaman pada lingkungan yang baru. Selanjutnya polybag yang telah berisi tanaman, ditempatkan pada wilayah pengamatan dengan jarak ± 10 cm antar polybag, dan secara acak antar ulangan dan perlakuan (Lampiran 3).

4) Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman setelah dilakukan pindah tanam berupa penyiraman setiap hari atau dua hari sekali bila sedang turun hujan. Pengendalian hama ulat dilakukan secara manual mengambilnya dari tanaman dan dimatikan.

5) Pemanenan

6) Pengamatan

Pengamatan dilakukan terhadap 21 tanaman uji, di mana setiap tanaman ditempatkan per polybag. Parameter pengamatan tersebut meliputi :

a. Tinggi tanaman

Pengukuran tinggi tanaman dilakukan pada seluruh tanaman dalam satuan perlakuan yang diukur dari permukaan tanah sampai ujung daun tertinggi. Pengukuran dilakukan pada 0 HST hingga 35 HST dengan frekuensi seminggu sekali.

b. Jumlah daun per tanaman

Daun yang dihitung adalah daun hidup yang telah terbuka secara sempurna. Perhitungan jumlah daun dilakukan mulai 0 HST hingga 35 HST, dengan frekuensi seminggu sekali.

c. Lebar daun

Pengukuran lebar daun dilakukan pada seluruh tanaman, yang diukur pada daun terlebar dan yang telah terbuka sempurna setiap tanaman. Pengukuran lebar daun selada dilakukan mulai 21 HST, kemudian dilanjutkan seminggu sekali, untuk daun pakcoy diukur pada 28 HST dan 35 HST.

d. Bobot total, bobot tajuk dan bobot akar

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Fisik dan Kimia Limbah Padat Proses Pengolahan Agar

Terdapat 16 elemen penting yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tiga belas unsur fungsional yang diperoleh tanaman dalam tanah antara lain nitrogen (N), fosfor (P), kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg), dan sulfur (S). Unsur-unsur tersebut diperlukan dalam jumlah banyak sehingga disebut unsur hara makro. Apabila tanaman kekurangan unsur hara makro akan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Unsur besi (Fe), mangan (Mn), tembaga (Cu), seng (Zn), boron (Bo), molybdenum (Mo), dan klor (Cl) digunakan dalam jumlah sedikit sehingga disebut unsur hara mikro. Jika kekurangan unsur hara mikro, maka tanaman tidak akan tumbuh dengan optimal. Tiga unsur lainnya yang merupakan unsur makro, yakni karbon (C) dan oksigen (O) diperoleh langsung dari udara, serta hidrogen (H) diperoleh baik langsung maupun tidak langsung dari dalam tanah (Soepardi 1983).

Tabel 3. Karakteristik fisik dan kimia limbah padat proses pengolahan agar

Sumber : Kriteria penilaian hasil analisis tanah (Balai Penelitian Tanah 2005)

Kandungan N total dalam limbah agar adalah 0,35%. Nilai ini telah memenuhi standar N-total yang baik untuk tanaman yaitu 0,21-0,5% (Balai Penelitian Tanah 2005). Tanaman sangat membutuhkan unsur hara nitrogen pada masa pertumbuhan vegetatif, di mana nisbah C/N yang tinggi pada produk akhir menunjukkan mikroorganisme akan aktif memanfaatkan nitrogen untuk membentuk protein yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Nisbah C/N yang baik berada pada kisaran 15-20 (Sutanto 2002), sehingga diperlukan ketersediaan unsur hara nitrogen dalam jumlah cukup yang diantaranya dapat diperoleh dari limbah agar yang digunakan sebagai media tanam. Hal ini sesuai dengan literatur bahwa limbah agar-agar mampu meningkatkan kandungan nitrogen total. Kekurangan nitrogen akan menyebabkan hambatan pertumbuhan tanaman yang berakibat pada rendahnya hasil tanaman, daun kuning, serta mempengaruhi penyerapan P dan K serta pembentukan protein (Suwandi 2009).

Penelitian Tanah 2005). Kalium (K) sebagai unsur hara esensial agak mobil seperti N. Cadangan K dalam tanah cukup banyak. Meskipun hanya sebagian kecil K tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman, hara K mudah bergerak, terlindi, dan terikat oleh permukaan koloid tanah. Kekurangan K mempengaruhi sistem perakaran, tunas, pembentukan pati, dan translokasi gula (Suwandi 2009).

Kandungan Ca dalam limbah agar adalah sebesar 12,16 me/100 g, sedangkan kandungan Mg 3,38 me/100 g dan Na 1,47 me/100 g. Nilai Ca dan Mg ini tergolong tinggi karena standar Ca total tanah, yaitu sekitar 6-10 me/100 g dan standar Mg sekitar 1,1-2,0 me/100 g. Sementara itu, nilai Na tergolong sangat tinggi jika dibandingkan dnegan standar Na yakni 0,4-0,7 me/100 g (Balai Penelitian Tanah 2005). Limbah agar yang berasal dari rumput laut kaya unsur hara alkalis seperti Ca dan Mg, karena rumput laut yang hidup di air laut kaya akan mineral, menyerap unsur tersebut dan terakumulasi di dalam jaringan (Saputra 2008). Ca dan Mg merupakan unsur makro sekunder yang sering terlupakan pengelolaannya dalam usaha tani. Unsur tersebut tersedia di tanah dan berkurang akibat intensifnya pengelolaan lahan untuk produksi tanaman (Suwandi 2009). Kekurangan Mg pada tanaman mengganggu unsur penyusun klorofil daun, yang ditandai oleh warna kuning di antara tulang-tulang daun yang menua (Tisdale et al. 1975; Tandon dan Kimmo 1993; Wien 1997 dalam Suwandi 2009). Gejala tanaman kekurangan Ca, yaitu terhambatnya pertumbuhan pucuk (titik tumbuh), kemudian pertumbuhan tanaman kerdil dan mati (Marshner 1997; Baker dan Pilbean 2006 dalam Suwandi 2009). Magnesium (Mg) dibutuhkan tanaman sebagai penyusun klorofil, sedangkan Kalsium (Ca) mampu mengendalikan pH tanah yang asam (Saputra 2008).

menjadi kelewat tua, berwarna mengkilap dan kemerahan. Selain itu tepi daun, cabang, dan batang terdapat warna merah ungu yang lambat laun berubah menjadi kuning (Lingga 1998). Kadar Fosfat dapat ditambahan dengan memanfaatkan limbah perikanan seperti tulang ikan yang banyak mengandung garam mineral fosfat sebesar 200 mg per 100 gram bahan. Limbah perikanan sangat potensial dijadikan sebagai tambahan hara mineral tanaman, karena mengandung protein, lemak, vitamin dan garam-garam mineral. Bagian tulang ikan mengandung garam mineral fosfat, seperti kalsium fosfat dan keratin fosfat (Adawyah 2008).

Kandungan C-organik adalah karbon organik yang dapat menyediakan unsur hara yang cukup tinggi bagi tanah (Sumarsono 2008). Berdasarkan analisis sifat kimia limbah agar, kandungan C-organik yaitu 6,40%. Kandungan C-organik ini tergolong sangat tinggi, karena standar kandungan C-organik tanah yaitu sekitar 2-3% (Pusat Penelitian Tanah 1983).

Kapasitas Tukar Kation (KTK) limbah agar adalah 19,48 me/100 g. KTK suatu tanah merupakan kemampuan koloid tanah dalam menyerap dan mempertahankan kation. Nilai KTK ini tergolong sedang, karena standar kandungan KTK adalah 17-24 me/100 g (Pusat Penelitian Tanah 1983). Pertukaran kation merupakan suatu proses bolak-balik (reversible) antara kation-kation yang dipertukarkan. Kation-kation-kation tersebut antara lain Ca2+, Mg2+, H+, K+, Na+, NH4+, dan lain-lain. Reaksi-reaksi ini merupakan reaksi yang sering terjadi di dalam tanah terutama dalam hal penyediaan dan kehilangan hara tanaman. KTK limbah agar termasuk sedang, yaitu 19,48 me/100 g. Nilai KTK tanah sangat beragam dan tergantung dari sifat dan ciri tanah. Besar kecilnya KTK dipengaruhi oleh reaksi tanah, tekstur atau jumlah liat, jenis mineral liat, bahan organik, dan pengapuran atau pemupukan (Hardjowigen 1987).

Hara mikro yang terkandung dalam limbah agar diantaranya adalah Fe 6,08 ppm; Cu 0,40 me/100 g; Zn 0,12 me/100 g; dan Mn 40,80 me/100 g. Nilai Fe ini tergolong cukup karena standar Fe total tanah adalah > 4,5 ppm (Balai Penelitian Tanah 2005).

Selanjutnya media limbah agar memiliki kandungan pasir 46,12%, debu 40,93%, dan liat 12,95%. Berdasarkan segitiga tekstur, tanah ini termasuk dalam kategori tekstur lempung yang masih cocok untuk pertumbuhan pakcoy dan selada. Selain menambah hara, limbah agar dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas tukar kation, menambah kemampuan tanah menahan air, dan meningkatkan kegiatan biologi tanah. Pada beberapa tanah masam, bahan organik dapat meningkatkan pH tanah (menetralkan Al dengan membentuk kompleks Al-organik), meningkatkan ketersediaan unsur mikro misalnya melalui khelat unsur mikro dengan bahan organik serta tidak menimbulkan polusi lingkungan (Hardjowigen 1987).

4.2 Pengaruh Media Tanam terhadap Pertumbuhan Pakcoy dan Selada

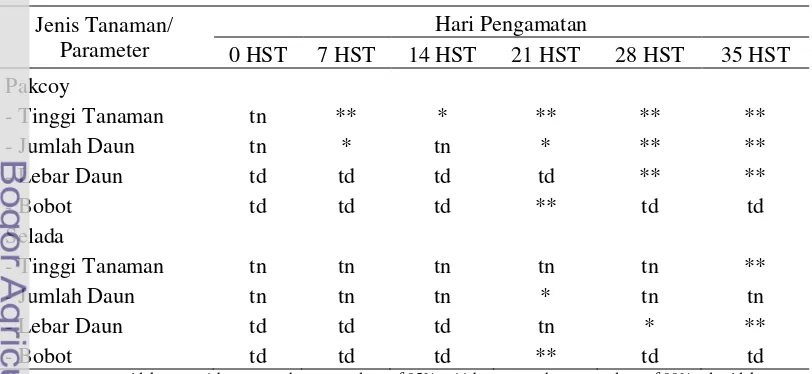

Rekapitulasi hasil analisis sidik ragam pengaruh perlakuan media tanam terhadap pertumbuhan pakcoy dan selada disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rekapitulasi hasil analisis sidik ragam pengaruh perlakuan media tanam terhadap pertumbuhan pakcoy dan selada

Jenis Tanaman/

Keterangan : tn=tidak nyata; * berpengaruh nyata pada taraf 95%; ** berpengaruh nyata pada taraf 99%; td =tidak diamati

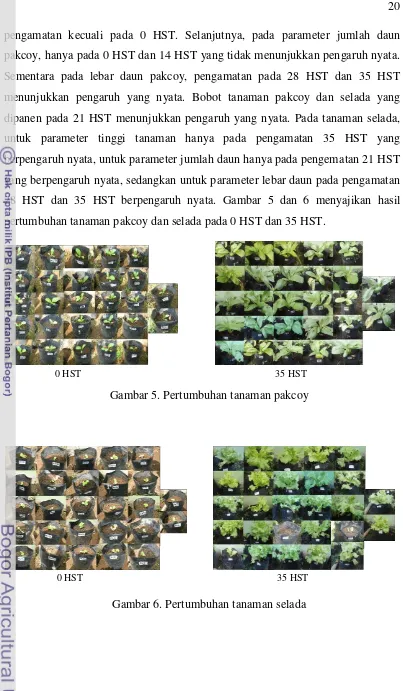

pengamatan kecuali pada 0 HST. Selanjutnya, pada parameter jumlah daun pakcoy, hanya pada 0 HST dan 14 HST yang tidak menunjukkan pengaruh nyata. Sementara pada lebar daun pakcoy, pengamatan pada 28 HST dan 35 HST menunjukkan pengaruh yang nyata. Bobot tanaman pakcoy dan selada yang dipanen pada 21 HST menunjukkan pengaruh yang nyata. Pada tanaman selada, untuk parameter tinggi tanaman hanya pada pengamatan 35 HST yang berpengaruh nyata, untuk parameter jumlah daun hanya pada pengematan 21 HST yang berpengaruh nyata, sedangkan untuk parameter lebar daun pada pengamatan 28 HST dan 35 HST berpengaruh nyata. Gambar 5 dan 6 menyajikan hasil pertumbuhan tanaman pakcoy dan selada pada 0 HST dan 35 HST.

Gambar 5. Pertumbuhan tanaman pakcoy

Gambar 6. Pertumbuhan tanaman selada

0 HST 35 HST

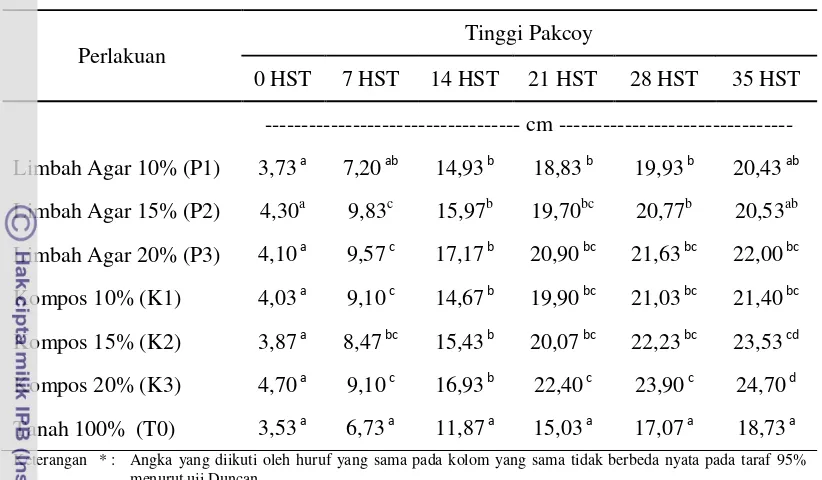

4.3 Pengaruh Media Tanam terhadap Pertumbuhan Pakcoy 4.3.1 Pengaruh Perlakuan Media Tanam terhadap Tinggi Pakcoy

Tabel 5. Pengaruh perlakuan media tanam terhadap tinggi pakcoy

Berdasarkan parameter tinggi tanaman, diketahui bahwa perlakuan menggunakan media limbah agar 20 % (P3) untuk tanaman pakcoy pada penelitian ini menghasilkan tinggi terbaik diantara media limbah agar lainnya, bahkan P3 masih melampaui perlakuan kontrol (T0) dan K1. Pertumbuhan tinggi tanaman dengan media kompos adalah yang paling tinggi dibandingkan tanaman dengan media limbah agar dan tanah dimungkinkan karena kontribusi unsur N dari kompos lebih banyak 5 kali lipat dibandingkan dari limbah agar (kompos 1,8%; limbah agar 0,35%).

4.3.2 Pengaruh Perlakuan Media Tanam terhadap Jumlah Daun Pakcoy

Secara keseluruhan, pertumbuhan jumlah daun paling optimal adalah pada perlakuan kompos 15% (K2) dan kompos 20% (K3). Hal ini disebabkan adanya pembelahan sel pada tanaman sebagai akibat asupan nutrisi yang berasal dari pupuk kompos yang mencukupi. Namun demikian, dari kelompok perlakuan dengan menggunakan limbah agar, perlakuan limbah agar 20% (P3) cenderung menunjukkan pertumbuhan jumlah daun paling optimal pada 35 HST.

Tabel 6. Pengaruh perlakuan media tanam terhadap jumlah daun pakcoy

Keterangan * : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 95% menurut uji Duncan.

Data penelitian di atas menunjukkan bahwa meskipun tanaman dengan menggunakan media kompos cenderung lebih bagus dibanding limbah agar, namun secara statistik tidak berbeda nyata. Jika dibandingkan dengan kontrol tanah 100 % (T0), terlihat bahwa perlakuan media limbah agar maupun kompos memberikan hasil yang berbeda nyata. Hal tersebut dikarenakan limbah agar-agar mengandung unsur hara yang merupakan elemen penting untuk pertumbuhan dan pertumbuhan tanaman. Elemen tersebut meliputi unsur makro, yakni C, H, O, N, P, K, Ca, Mg dan S, serta unsur mikro yaitu Mn, Cu, Fe, Mo, dan Zn (Soepardi 1983). Berdasarkan analisis mineral limbah agar-agar yang dilakukan Mandela (2010), limbah agar-agar terbukti mengandung berbagai macam unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Kandungan mineral tersebutlah yang membantu tanaman pakcoy melakukan pembelahan sel yang meningkatkan pertumbuhan pakcoy setiap minggunya.

4.3.3 Pengaruh Perlakuan Media Tanam terhadap Lebar Daun Pakcoy

Perbedaan perlakuan media tanam terhadap lebar daun pakcoy memberikan pengaruh yang nyata secara statistik. Hasil analisis uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa pada 28 HST terdapat perbedaan yang nyata antara T0 dengan P3, K1, K2 dan K3; antara K3 dengan perlakuan P1, P2, K1 dan T0. Pada 35 HST atau saat umur panen, perbedaan nyata terlihat antara T0 dengan semua perlakuan lainnya, kecuali dengan P1; serta antara K3 dengan semua perlakuan lainnya. Jika dilihat pada kelompok perlakuan limbah agar, perlakuan limbah agar 20% (P3) menunjukkan pertumbuhan lebar daun paling optimal dibanding perlakuan lainnya, bahkan dibandingkan dengan perlakuan kompos 10% (K1). Artinya, perlakuan menggunakan media limbah agar 20% masih dapat menggantikan media kompos pada taraf 10%. Hasil analisis sidik ragam selengkapnya disajikan pada Lampiran 8a sampai 8g.

Tabel 7. Pengaruh perlakuan media tanam terhadap lebar daun pakcoy

Perlakuan

4.3.4 Pengaruh Perlakuan Media Tanam terhadap Bobot Pakcoy

Kisaran rataan bobot total pakcoy yaitu 5,50 gram pada perlakuan tanah 100% (T0) hingga 11,75 gram pada perlakuan limbah agar 20% (P3) (Tabel 8). Hasil analisis Duncan mengindikasikan bahwa perbedaan yang nyata pada bobot total dan bobot tajuk pakcoy ditemukan antara P3 dengan semua perlakuan lainnya; antara P1 dan K1 dengan P2, P3, K3 dan T0. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perlakuan limbah agar 20% (P3) cenderung lebih baik dibandingkan semua perlakuan kompos (K1, K2 dan K3). Hasil analisis sidik ragam selengkapnya disajikan pada Lampiran 9a sampai 9c.

Tabel 8.Pengaruh perlakuan media tanam terhadap bobot pakcoy

Perlakuan

Bobot Pakcoy

Bobot Tajuk Bobot Akar Bobot Total --- gram ---

Keterangan *: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 95% menurut uji Duncan.

Berdasarkan analisis mineral limbah agar-agar yang dilakukan Mandela (2010), limbah agar-agar terbukti mengandung berbagai macam unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Kandungan mineral tersebutlah yang membantu tanaman pakcoy melakukan pembelahan sel yang meningkatkan pertumbuhan pakcoy setiap minggunya. Limbah agar-agar juga mengandung hormon auksin dan sitokinin yang dapat meningkatkan daya tumbuh tanaman untuk tumbuh, berbunga dan berbuah serta ditunjang pula oleh adanya sifat hidrokoloid pada rumput laut yang dapat dimanfaatkan untuk penyerapan air (daya serap tinggi) dan menjadi substrat yang baik untuk mikroorganisme tanah (Saputra 2008).

4.4 Pengaruh Perlakuan Media Tanam terhadap Pertumbuhan Selada 4.4.1 Pengaruh Perlakuan Media Tanam terhadap Tinggi Selada

Tabel 9. Pengaruh perlakuan media tanam terhadap tinggi selada Keterangan *: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 95%

menurut uji Duncan.

Berdasarkan hasil analisis lanjut Duncan, pada pengamatan terdapat perbedaan yang nyata pada 28 HST antara T0 dengan K3; sementara pada hari terakhir pengamatan atau 35 HST perbedaan yang nyata antara P2 dengan K2, K3 dan T0, antara K2 dan K3 dengan semua perlakuan lainnya. Perlakuan limbah agar 15% (P2), cenderung menunjukkan pertumbuhan tinggi yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan kompos 10% (K1) dan kontrol tanah 100% (T0). Hasil analisis sidik ragam selengkapnya disajikan pada Lampiran 10a sampai 10g. Secara umum perlakuan kompos dengan taraf paling tinggi mampu menghasilkan tinggi tanaman yang lebih besar dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini terkait dengan serapan N dan P oleh tanaman yang lebih besar akibat pemberian perlakuan kompos, Secara umum perlakuan kompos memiliki kandungan N-total lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan limbah agar. Dengan demikian, potensi N yang disumbangkan oleh kompos ke dalam tanah lebih besar dibandingkan dengan limbah.

memiliki peran penting dalam pertumbuhan tanaman, dimana N-total merupakan unsur makro penting bagi tanaman untuk merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, khususnya batang, cabang, dan daun, serta dalam pembentukan hijau daun yang berguna dalam proses fotosintesis. Kalsium (Ca) dapat mempengaruhi keberadaan mikroba tanah dan menguraikan bahan organik. Magnesium (Mg) dapat membentuk hijau daun secara sempurna. Adapun kalium (K) berperan dalam proses fisiologis, metabolik dalam sel, perkembangan akar, mempertinggi daya tahan terhadap kekeringan dan penyakit (Hardjowigen 1987).

4.4.2 Pengaruh Perlakuan Media Tanam terhadap Jumlah Daun Selada

Tabel 10. Pengaruh perlakuan media tanam terhadap jumlah daun selada Keterangan * : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 95%

menurut uji Duncan.

4.4.3 Pengaruh Perlakuan Media Tanam terhadap Lebar Daun Selada

Kisaran rataan lebar daun selada pada 35 HST berada di antara 8,13 cm pada perlakuan tanah 100% (T0) hingga 11,93 cm pada perlakuan kompos 20% (K3). Artinya, secara keseluruhan pertumbuhan lebar daun paling optimal adalah pada perlakuan kompos 20% (K3). Lebar daun pada tanaman selada yang menggunakan perlakuan media tanam kompos cenderung lebih lebar dibandingkan pada tanaman yang menggunakan perlakuan limbah agar. Daun yang lebar lebih banyak menerima sinar matahari sehingga laju fotosintesis akan meningkat. Hasil fotosintesis berupa karbohidrat yang terbentuk semakin banyak. Karbohidrat akan ditransportasikan ke seluruh bagian tanaman dan diakumulasikan dalam bentuk pembesaran dan pemanjangan organ-organ tanaman (Suwandi 2009).

tidak berbeda nyata dengan perlakuan kompos 10 % (K1) dan 15% (K2). Artinya perlakuan dengan media tanam limbah agar 15% (P2) masih memberikan hasil pertumbuhan lebar daun yang sama dengan kompos 10% (K1). Hasil analisis sidik ragam selengkapnya disajikan pada Lampiran 12a sampai 12g.

Tabel 11. Pengaruh perlakuan media tanam terhadap lebar daun selada

Perlakuan

4.4.4 Pengaruh Perlakuan Media Tanam terhadap Bobot Selada

Secara keseluruhan, bobot tanaman selada yang paling optimal adalah pada perlakuan limbah 20% (P3), yang diukur dalam satu kali saat pemanenan pada 21 HST. Hal ini diduga adanya pembelahan sel pada tanaman sebagai akibat asupan nutrisi yang berasal dari limbah agar yang mencukupi.

Tabel 12. Pengaruh perlakuan media tanam terhadap bobot selada

Perlakuan

Bobot Selada

Bobot Tajuk Bobot Akar Bobot Total --- gram ---

Keterangan *: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 95% menurut uji Duncan.

Hasil pengamatan pada Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa perlakuan limbah agar 20% (P3) memberikan hasil terbaik pada bobot tanaman dibandingkan semua perlakuan lainnya. Data bobot tanaman ini menunjukkan bahwa limbah agar pada taraf 20% merupakan konsentrasi terbaik untuk menghasilkan pertumbuhan optimal tanaman selada pada penelitian ini. Diagram nilai bobot tanaman selada dan data pengamatannya dapat dilihat pada Lampiran 15. Pertumbuhan bobot yang baik ini, diduga karena limbah agar mengandung Ca, Mg, dan K yang tinggi dan bermanfaat untuk perumbuhan pucuk daun (Ca), penyusun klorofil (Mg), penunjang sistem perakaran dan tunas (K). Selain itu, limbah agar berasal dari rumput laut yang memilliki sifat hidrokoloid yang dapat dimanfaatkan untuk penyerapan air (penyimpan cadangan nutrisi) dan kandungan selulosa yang dapat meningkatkan porositas penunjang pertumbuhan tanaman, serta sebagai substrat yang baik untuk mikroorganisme tanah (Saputra 2008).

pembentukan sejumlah protein tertentu, dan membantu asimilasi (Lingga 1988). Bahan organik yang dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan hara tanaman ini diantaranya adalah limbah perikanan. Tabel 13 menyajikan data komposisi kimia limbah agar dan beberapa ikan tawar dan payau.

Tabel 13. Komposisi kimia limbah agar rumput laut Gracillaria sp. dan beberapa ikan tawar dan payau

Komposisi kimia ikan yang dominan adalah air. Protein ikan banyak mengandung asam amino esensial. Mineral yang banyak terdapat dalam ikan adalah kalsium, fosfor, dan kalium. Bagian yang dapat dimakan pada ikan kira-kira hanya sebesar 70 %. Kepala, ekor, sirip, dan isi perutnya merupakan limbah perikanan yang kebanyakan tidak dapat digunakan sebagai makanan (Ferazuma 2010). Oleh karena itu pemanfaatan limbah perikanan sebagai bahan untuk menambah unsur hara yang dibutuhkan tanaman, dapat dilakukan. Hal ini juga dapat menjawab tantangan kebutuhan unsur tambahan hara yang semakin meningkat, namun ketersediaanya terbatas (Sutanto 2002).

4.5 Nilai Ekonomis Pemanfaatan Limbah Padat Proses Pengolahan Agar

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa pertumbuhan optimal pada tanaman uji pakcoy dan selada dicapai dengan menggunakan perlakuan limbah agar 20% (P3), yang ditunjukkan dengan hasil bobot tanaman yang paling baik dibandingkan perlakuan lainnya. Adapun bobot tanaman terbaik dengan menggunakan media kompos, pada tanaman pakcoy dicapai oleh perlakuan kompos 20% (K3), sedangkan pada selada dicapai oleh perlakuan kompos 15% (K2), tetapi bobot K2 tanaman selada tidak berbeda nyata dengan perlakuan K1 dan K3. Bobot tanaman merupakan parameter utama pengamatan yang

menunjukkan tingkat pertumbuhan suatu tanaman, di mana pada saat panen petani menghitung nilai ekonomis hasil tanam dari parameter bobot tersebut. Dengan demikian, untuk melihat nilai ekonomis limbah agar dibandingkan perlakuan kompos berdasarkan penelitian ini adalah perbandingan harga antara limbah agar 20% (P3) dibandingkan dengan kompos 20% (K3) untuk tanaman pakcoy, serta perbandingan harga antara P3 dan kompos 10% (K1) untuk tanaman selada. Perhitungan ekonomis pemanfaatan limbah agar disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Perbandingan nilai ekonomis limbah padat proses pengolahan agar

Pakcoy Selada

Komponen Limbah agar 20% Kompos 20% Kompos 10 %

Kebutuhan 1 hektar lahan(kg) 4000 kg 4000 kg 2000 kg Harga (Rp/kg)* Rp 150,- Rp 2.000,- Rp 2000,- Total Harga (Rp/ha lahan) Rp 600.000,- Rp 8.000.000,- Rp 4.000.000,- Keterangan * : berdasarkan harga di Dramaga Tani dan PT Agarindo Bogatama pasar per

Desember 2010

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil analisis kandungan hara limbah padat proses pengolahan agar adalah pH 7,2 (netral), C-Organik 6,40% (sangat tinggi); N 0,35% (sedang); Fosfor 31,6 ppm (sangat rendah); Ca 12,16 me/100 g (tinggi); Mg 3,38 me/100g (tinggi); K 0,64 me/100 g (tinggi), Na 1,47 me/100 g (sangat tinggi); KTK 19,48 me/100 g (sedang); KB 90,61% (sangat tinggi); H 0,08 me/100 g; Fe 6,08 ppm; Cu 0,40 me/100 g; Zn 0,12 me/100 g; Mn 40,80 me/100 g; tekstur limbah termasuk kategori lempung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan optimal pada tanaman uji pakcoy dan selada dengan menggunakan media limbah agar, dicapai oleh perlakuan limbah agar 20% (P3). Berdasarkan perhitungan kelayakan nilai ekonomis, penambahan media tanam menggunakan limbah agar 20% lebih ekonomis dibandingkan kompos 20%, dengan perbandingan harga 1:13 untuk tanaman uji pakcoy, dan 1:6 untuk tanaman uji selada.

5.2 Saran

6 DAFTAR PUSTAKA

Adawyah R. 2008. Pengolahan dan Pengawetan ikan. Jakarta : PT Bumi Aksara Anggadiredja J, Achmad Z, Heri P. 2008. Rumput Laut. Jakarta : Penebar

Swadaya.

Anonima. 2007. Limbah rumput laut bahan baku pupuk organik. www. rumputlaut.org [19 November 2008].

Anonim. 2010. Environmentally Friendly Fertilizer from Seaweed. 2010. Artikel dalam Koran Jakarta, January 18, 2010. http://www.oseanografi.lipi.go.id/

en/component/content/article/21-berita-koran/779-pupuk-ramah-lingkungan-dari- rumput-laut.html.

Arrifin. 1998. Pemanfaatan kalium untuk meningkatkan daya tahan tanaman kacang hijau terhadap kekeringan. Jurnal Agrista 22: 58-62.

Astawan. 2010. Kandungan Gizi Ikan Lele. http://abon lele.

blogspot.com/2010/06/ kandungan-gizi-ikan-lele.html. [26 April 2011]. Balai Penelitian Tanah. 2005. Petunjuk Teknis Analisis Kimia Tanah, Tanaman,

Air, dan Pupuk. Bogor : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.

Bawolye J. 2006. Bahan organik dan Pupuk Kandang. Sumber : IRRI Rice Knowledge Bank (masukan dari V. Balasubramanian dan M.Bell).

http://www.pustaka-deptan.go.id/publikasi/wr276057.pdf. [30Agustus 2008].

Budiono. 2008. Produksi rumput laut naik 10%. www.okezone.com [11 Februari 2009].

Castro P, Michael H. 2003. Marine Biology. 4th ed. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.

Ferazuma H. 2010. Substitusi Tepung Kepala Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus sp) untuk Meningkaatkan Kandungan Kalsium Crackers. [skripsi]. Deperteman gizi mmasyarakat. IPB. 2010

Grubben, G.J.H, Sukprakarn S. 1994. Lactuca sativa L., p. 186-190. In : J. S Siemonsma and K. Piluek (Eds). Plant Resources pf South-East Asia Vegetables. Prosea Foundation.

Hardjowigen S. 1987. Ilmu Tanah. Jakarta: PT Mediyatama Sarana Perkasa. Harvey F. 2009. Produksi Bioetanol dari Limbah Karegenan. [skripsi] Bogor.

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Insitut Pertanian Bogor

[KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2010. Pupuk Ramah Lingkungan dari Rumput Laut. Artikel dalam Koran Jakarta. www.oseanografi.lipi.go.id/en/component/content/article/21beritakoran/77 9-pupuk-ramah-lingkungan-dari-rumput-laut.html. [18 January 2010]. [KLH] Kementerian Lingkungan Hidup. 2010. Laporan Hasil Penilaian Program

Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta : Kementerian Lingkungan Hidup.

Lingga P. 1998. Petunjuk Penggunaan Pupuk. Jakarta: Penebar Swadaya

Mandela. 2010. Pengaruh Pupuk Limbah Agar-Agar terhadap Pertumbuhan Semai Mahoni (Swietenia macrophylla, King) di Media Tailing tambang emas PT Antam UBPE Pongkor). [skripsi]. Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Insitut Pertanian Bogor

Marshner. 1997. Mineral Nutrition of Higher Plants. Second Edition. New York:

Acedmic Press.

Musnamar EI. 2003. Pupuk organik: Cair dan Padat, Pembuatan, Aplikasi. Jakarta: Penebar Swadaya.

Purwanti A. 2009. Pengaruh Aplikasi Bahan Organik terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Sayuran dalam Nethouse. [skripsi]. Bogor : Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Pusat Penelitian Tanah. 1983. Standar Sifat Kimia Tanah. Bogor : Pusat Penelitian Tanah

Rosulva I. 2008. Pembuatan Bakso dari rumput laut Gellidiumsp.dengan Khitosan sebagai absorben. [skripsi]. Bogor : Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Rubatzaky VE, Yamaguchi M. 1997. Sayuran Dunia I Prinsip Produksi dan Gizi. ITB, Bandung. 313 hal. Edisi Kedua.

Samekto R. 2006. Pupuk Kompos. Klaten: PT Intan Sejati.

Saputra DR. 2008. Aplikasi Bioteknologi Pemanfaatan Limbah Rumput Laut.

Jakarta: Kanisius.

Sarief S. 1985. Kesuburan dan Pemupukan Tanah Pertanian. Bagian Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Pajajaran. Bandung. 220 hal.

Siemonsma JS, Pileuk K. 1994. Plant Resources of South-East Asia and Vegetales 8. PROSEA Foundation. Bogor.

Soepardi G. 1983. Sifat dan Ciri Tanah. Jurusan Tanah. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. 591 hal.

Sutanto R. 2002. Penerapan Pertanian Organik. Yogyakarta : Kanisius

Suwandi A. 2006. Pengaruh Penggunaan Kompos Kambing sebagai Tambahan Larutan Anorganik dalam Sistem Hidroponik Rakit Apung pada Budidaya Selada (Lactuca sativa L.). [Skripsi]. Fakultas Pertanian. Universitas Djuanda. Bogor.

Suwandi. 2009. Menakar Kebutuhan Hara Tanaman dalam Pengembangan Inovasi Budi Daya Sayuran Berkelanjutan. Pengembangan Inovasi Pertanian 2(2), 2009: 131-147. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta.

Tirta IG. 2006. Pengaruh Beberapa Jenis Media Tanam dan Pupuk Daun terhadap Pertumbuhan Vegetatif Anggrek Jamrud (Dendrobium macrophyllum A. Rich). [skripsi]. Jurusan Biologi. FMIPA. Univesitas Negeri Surakarta. Surakarta.

Tisdale, SL, Nelson WL. 1975. Soil Fertility and Fertilizer. 3rd ed. Mac Millan Publ. Co. Inc. New York. 694 p.

Tisdale, SL, Nelson WL, Beaton JD, Havlin JL. 1999. Soil Fertility and Fertilizers. 6th edition. Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey. 499 p.

Lampiran 2. Kriteria Peringkat PROPER

Lampiran 3. Model rancangan penelitian utama

Lampiran 5. Kriteria penilaian hasil analisis tanah (Balai Penelitian Tanah 2005). Parameter tanah Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi

C (%) 1 1-2 2-3 3-5 >5

Sangat masam Masam Agak masam Netral Agak alkalis Alkalis pH H2O <4,5 4,5-5,5 5,5-6,5 6,6-7,5 7,6-8,5 >8,5

Unsur mikro DTPA* Defisiensi Marginal Cukup

Zn (ppm) 0,5 0,5-1,0 1,0

Fe (ppm) 2,5 2,5-4,5 4,5

Mn (ppm) 1,0 - 1,0

Lampiran 6. Hasil analisis sidik ragam tinggi pakcoy 6a. 0 HST

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig,

Antar Kelompok 3,591 6 ,598 2,055 0,130

Dalam Kelompok 3,787 13 ,291

Total 7,378 19

6b. 7 HST

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig.

Antar Kelompok 26,085 6 4,348 5,309 0,006**

Dalam Kelompok 10,645 13 ,819

Total 36,730 19

Keterangan : ** berpengaruh nyata pada taraf 99%

6c. 14 HST

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig,

Antar Kelompok 58,125 6 9,687 4,589 0,010*

Dalam Kelompok 27,445 13 2,111

Total 85,570 19

Keterangan : * berpengaruh nyata pada taraf 95%

6d. 21 HST

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig,

Antar Kelompok 94,558 6 15,760 7,144 0,002**

Dalam Kelompok 28,680 13 2,206

Total 123,238 19

Keterangan : ** berpengaruh nyata pada taraf 99%

6e. 28 HST

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig,

Antar Kelompok 80,891 6 13,482 5,777 0,004**

Dalam Kelompok 30,338 13 2,334

Total 111,230 19

Keterangan : ** berpengaruh nyata pada taraf 99%

6f. 35 HST

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig,

Antar Kelompok 69,812 6 11,635 7,555 0,001**

Dalam Kelompok 20,020 13 1,540

Total 89,832 19

Lampiran 7. Hasil analisis sidik ragam jumlah daun pakcoy 7a. 0 HST

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig,

Antar Kelompok 1,083 6 ,181 0,880 0,536

Dalam Kelompok 2,667 13 ,205

Total 3,750 19

7b. 7 HST

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig.

Antar Kelompok 5,083 6 ,847 4,130 0,015*

Dalam Kelompok 2,667 13 ,205

Total 7,750 19

Keterangan : * berpengaruh nyata pada taraf 95%

7c. 14 HST

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig,

Antar Kelompok 2,550 6 ,425 1,381 0,293

Dalam Kelompok 4,000 13 ,308

Total 6,550 19

7d. 21 HST

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig, Antar Kelompok 13,533 6 2,256 4,398 0,012*

Dalam Kelompok 6,667 13 ,513

Total 20,200 19

Keterangan : * berpengaruh nyata pada taraf 95%

7e. 28 HST

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig, Antar Kelompok 19,533 6 3,256 4,883 0,008**

Dalam Kelompok 8,667 13 ,667

Total 28,200 19

Keterangan : ** berpengaruh nyata pada taraf 99%

7f. 35 HST

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig, Antar Kelompok 26,050 6 4,342 6,640 0,002**

Dalam Kelompok 8,500 13 ,654

Total 34,550 19

Lampiran 8. Hasil analisis sidik ragam lebar daun pakcoy 8a. 28 HST

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig. Antar Kelompok 20,250 6 3,375 5,078 0,007**

Dalam Kelompok 8,640 13 ,665

Total 28,890 19

Keterangan : ** berpengaruh nyata pada taraf 99%

8b. 35 HST

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig. Antar Kelompok 21,228 6 3,538 5,250 0,006**

Dalam Kelompok 8,760 13 ,674

Total 29,988 19

Keterangan : ** berpengaruh nyata pada taraf 99%

Lampiran 9. Hasil analisis sidik ragam bobot pakcoy 9a. Bobot total

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig. Antar Kelompok 62.454 6 10.409 24.380 0.000**

Dalam Kelompok 5.123 12 0.427

Total 67.577 18

Keterangan : ** berpengaruh nyata pada taraf 99%

9b. Bobot tajuk

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig. Antar Kelompok 48.889 6 8.148 13.711 0.000**

Dalam Kelompok 7.132 12 0.594

Total 56.021 18

Keterangan : **berpengaruh nyata pada taraf 99%

9c. Bobot akar

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig.

Antar Kelompok 1.558 6 0.260 2.976 0.051

Dalam Kelompok 1.047 12 0.087

Total 2.604 18

Lampiran 10. Hasil analisis sidik ragam tinggi selada 10a. 0 HST

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig, Antar Kelompok 1,840 6 ,307 1,819 0,172 Dalam Kelompok 2,192 13 ,169

10b. 7 HST

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig,

Antar Kelompok 6,211 6 1,035 0,759 0,614

Dalam Kelompok 17,738 13 1,364

Total 23,950 19

10c. 14 HST

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig,

Antar Kelompok 10,996 6 1,833 0,652 0,689

Dalam Kelompok 36,553 13 2,812

Total 47,550 19

10d. 21 HST

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig,

Antar Kelompok 22,394 6 3,732 1,784 0,179

Dalam Kelompok 27,198 13 2,092

Total 49,592 19

10e. 28 HST

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig,

Antar Kelompok 37,479 6 6,246 1,929 0,151

Dalam Kelompok 42,087 13 3,237

Total 79,566 19

10f. 35 HST

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig,

Antar Kelompok 90,274 6 15,046 5,900 0,004**

Dalam Kelompok 33,152 13 2,550

Total 123,426 19

Keterangan : ** berpengaruh nyata pada taraf 99%

Lampiran 11. Hasil analisis sidik ragam jumlah daun selada 11a. 0 HST

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig,

Antar Kelompok 4,167 6 ,694 2,355 0,092

Dalam Kelompok 3,833 13 ,295

11b. 7 HST

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig,

Antar Kelompok 2,700 6 ,450 ,688 0,663

Dalam Kelompok 8,500 13 ,654

Total 11,200 19

11c. 14 HST

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig.

Antar Kelompok 3,617 6 ,603 0,840 0,561

Dalam Kelompok 9,333 13 ,718

Total 12,950 19

11d. 21 HST

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig,

Antar Kelompok 10,000 6 1,667 3,611 0,025*

Dalam Kelompok 6,000 13 ,462

Total 16,000 19

Keterangan : * berpengaruh nyata pada taraf 95%

11e. 28 HST

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig,

Antar Kelompok 13,000 6 2,167 2,347 0,093

Dalam Kelompok 12,000 13 ,923

Total 25,000 19

11f. 35 HST

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat Rataan F-Hitung Sig,

Antar Kelompok 21,467 6 3,578 0,943 0,498

Dalam Kelompok 49,333 13 3,795