THE REPRESENTATION OF POWER IN TEACHER’S SPEECH ACTS IN INDONESIAN LANGUAGE LEARNING

OF THE ELEVENTH A GRADE OF SMPN 10 KOTABUMI IN ACADEMIC YEAR 2013/2014

By

JULLY ANDRY YANTO

The formulation of the problem of this research is how the representation of power in teacher’s speech acts in Indonesian language learning of the eleventh A grade of SMPN 10 Kotabumi in academic year 2013/2014. The aims of the research are to describe kinds of representation of power in teacher’s speech acts in Indonesian language learning of the eleventh A grade of SMPN 10 Kotabumi in academic year 2013/2014.

The research method used was qualitative descriptive. Meanwhile, the data in this research was taken from the teacher’s speech acts consisting of the representation of power in directive, assertive, and expressive. The data collecting technique used was observation, recording, and field note. Moreover, the data was analyzed by using heuristic and interactive analysis.

Based on the data analysis, it was found that there is the representation of power in teacher’s speech acts in the form of directive, assertive, and expressive. Furthermore, the representation of power of the directive speech acts, the type of power used in this speech acts are the position power, coercion, rewards, skills, and charisma. Meanwhile, the representation of power in assertive speech acts, the type of power used in this speech acts are the power of coercion, skills, and rewards. Finally, the representation of power of the expressive speech acts, the type of power used in this speech acts are the position power, coercion and rewards.

REPRESENTASI KEKUASAAN PADA TINDAK TUTUR GURU DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS VIII A

SMP NEGERI 10 KOTABUMI TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Oleh

JULLY ANDRY YANTO

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana representasi kekuasaan pada tindak tutur guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia Kelas VIII A SMP Negeri 10 Kotabumi tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk representasi kekuasaan pada tindak tutur guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas VIII A SMP Negeri 10 Kotabumi tahun pelajaran 2013/2014.

Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Data penelitian berupa tindak tutur guru yang di dalamnya terdapat representasi kekuasaan. Tindak tuturnya berupa tindak tutur direktif, asertif ekspresif guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas VIII A. Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, teknik rekam, dan catatan lapangan. Analisis data dilakukan dengan analisis heuristik dan model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan adanya representasi kekuasaan pada tindak tutur guru. Wujud representasi kekuasaan pada tindak tutur guru meliputi representasi kekuasaan pada tindak tutur direktif, asertif, dan ekspresif. Representasi kekuasaan pada tindak tutur direktif guru, jenis kekuasaan yang digunakan dalam tuturan ini adalah kekuasaan jabatan, paksaan, penghargaan, keahlian, dan kharisma. Representasi kekuasaan pada tindak tutur asertif guru, jenis kekuasaan yang digunakan dalam tuturan ini adalah kekuasaan paksaan, keahlian, dan penghargaan. Representasi kekuasaan pada tindak tutur ekspresif guru, jenis kekuasaan yang digunakan dalam tuturan ini adalah kekuasaan jabatan, paksaan, dan penghargaan.

REPRESENTASI KEKUASAAN PADA TINDAK TUTUR GURU DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA

KELAS VIII A SMP NEGERI 10 KOTABUMI TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Oleh

JULLY ANDRY YANTO

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

Pada

Program Pascasarjana Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Lampung

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG BANDARLAMPUNG

Penulis lahir di Kotabumi, pada tanggal 23 Juli 1978. Anak ke tujuh dari sepuluh bersaudara, buah kasih pasangan Salman dan Painah. Pendidikan yang penulis tempuh, yakni SD Negeri 3 Tanjung Aman, Kotabumi, Lampung Utara lulus 1990, SMP Negeri 5 Kotabumi, Lampung Utara lulus tahun 1993, STM Negeri Tanjung Karang, Bandarlampung lulus tahun1996, S-1 STKIP Muhammadiyah Kotabumi, Lampung lulus tahun 2003. Pada tahun 2012, penulis tercatat sebagai mahasiswa S-2 Unila pada program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah.

Yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

(Surat Al Alaq: 1 s.d. 5)

Menjaga semangat dan kerjakan “Keep spirit and do it” (Andre spirit)

Kebaikan dalam kata-kata menimbulkan kepercayaan Kebaikan dalam berpikir menimbulkan kedalaman Kebaikan dalam memberi menimbulkan kasih sayang

Tesis ini penulis persembahkan dan hadiahkan kepada 1. Istriku tersayang (Iin Alpini, S.E.)

2. Buah hatiku (Kaia Fathiha Kandreinz)

3. Orang tuaku dan mertuaku (Salman, Painah, Kardiman, Anis)

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya tesis ini dapat terselesaikan.

Tesis ini berjudul “Representasi Kekuasaan pada Tindak Tutur Guru dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas VIII A SMP Negeri 10 Kotabumi Tahun Pelajaran 2013/2014” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister pendidikan pada program Pascasarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini tidak lepas dari bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Prof. Dr. Sugeng Hariyanto, M.S., selaku rektor Universitas Lampung;

2. Dr. Bujang Rahman, M.Si. selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

3. Prof. Dr. Sudjarwo, M.S., selaku direktur pascasarjana Universitas Lampung; 4. Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku ketua ketua jurusan Pendidikan

Program Studi Pascasarjana Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, yang dengan sabar memberikan motivasi, bimbingan, arahan, saran, dan kritik dalam penyelesaian tesis ini; 6. Dr. Wini Tarmini, M.Hum., selaku pembimbing kedua yang telah

memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam penyelesaian tesis ini;

7. Dr. Mulyanto Widodo, M.Pd., selaku pembahas pada seminar proposal dan hasil, yang telah memberikan nasihat, saran-saran, dan kritik dalam penyelesaian tesis ini;

8. Dr. Karomani, M.Si., selaku pembimbing akademik, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan;

9. Bapak dan Ibu dosen Program Pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;

10. Masamah, S.Pd., selaku kepala SMP Negeri 10 Kotabumi, yang telah memberikan izin penelitian pada penulisan tesis ini;

11. Orang tua dan mertuaku tercinta yang selalu memberikan motivasi dan doa yang tiada terputus untuk keberhasilan penulis;

12. Istriku dan anakku tersayang (Iin Alpini dan Kaia Fathiha Kandreinz) yang senantiasa memberikan motivasi dan doa untuk keberhasilan penulis;

13. Nilayati, A.Md. Pd., selaku guru SMP Negeri 10 Kotabumi, yang telah bersedia menjadi sumber data penelitian;

kritik dan saran dari pembaca yang membangun demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Harapan penulis semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandarlampung, April 2014 Penulis,

Halaman

ABSTRAK ....…………...……….…... i

HALAMAN JUDUL....…………...……….….. iii

HALAMAN PERSETUJUAN... iv

HALAMAN PENGESAHAN... v

LEMBAR PERNYATAAN... vi

RIWAYAT HIDUP... vii

MOTO... viii

PERSEMBAHAN... ix

SANWACANA..…………...….……….. x

DAFTAR ISI... xii

DAFTAR TABEL... xv

DAFTAR SINGKATAN…..…....……….………... xvi

I. PENDAHULUAN...……....…….……… 1

1.1 Latar Belakang Masalah ...……...………...….…. 1 1.2 Rumusan Masalah...…... 1.3 Tujuan Penelitian ... 1.4 Manfaat Penelitian ... 1.5 Ruang Lingkup Penelitian ...

9 10 10 11 II. KAJIAN PUSTAKA ...

2.1 Pendekatan Pragmatik ... 2.2 Pengertian Representasi ... 2.3 Hakikat Kekuasaan ... 2.4 Jenis-jenis Kekuasaan ... 2.5 Hakikat Tindak Tutur ... 2.6 Jenis-jenis Tindak Tutur ... 2.7 Representasi Kekuasaan dalam Tindak Tutur ... 2.7.1 Representasi Kekuasaan dalam Tindak Tutur Direktif ... 2.7.1.1 Representasi Kekuasaan dalam Perintah ... 2.7.1.2 Representasi Kekuasaan dalam Permintaan ... 2.7.1.3 Representasi Kekuasaan dalam Larangan ... 2.7.1.4 Representasi Kekuasaan dalam Persilaan ... 2.7.1.5 Representasi Kekuasaan dalam Saran ... 2.7.1.6 Representasi Kekuasaan dalam Pertanyaan ... 2.7.2 Representasi Kekuasaan dalam Tindak Tutur Asertif ... 2.7.2.1 Representasi Kekuasaan dalam Menegaskan ... 2.7.2.2 Representasi Kekuasaan dalam Menunjukkan ...

2.7.2.4 Representasi Kekuasaan dalam Menilai ... 2.7.3 Representasi Kekuasaan dalam Tindak Tutur Ekspresif ...

2.7.3.1 Representasi Kekuasaan dalam Pernyataan Rasa Senang ... 2.7.3.2 Representasi Kekuasaan dalam Pernyataan Rasa

Tidak Senang ... 2.8 Pembelajaran di SMP ... 2.9 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP ...

32 33 33 33 34 35 III. METODE PENELITIAN...

3.1 Desain Penelitian ... 3.2 Data dan Sumber Data ... 3.3 Teknik Pengumpulan Data ... 3.3.1 Pengamatan (Obsevasi) ... 3.3.2 Teknik Rekam ... 3.3.3 Catatan Lapangan ... 3.4 Teknik Analisis Data ...

3.4.1 Model Analisis Data ... 3.4.2 Langkah Analisis Data ...

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN……….

4.1 Hasil ... 4.2 Pembahasan ... 4.2.1 Representasi Kekuasaan pada Tindak Tutur Direktif Guru ...

4.2.1.1 Representasi kekuasaan dalam Perintah

(RKTD-Perintah) ... 4.2.1.2 Representasi kekuasaan dalam Permintaan

(RKTD-Permintaan) ... 4.2.1.3 Representasi kekuasaan dalam Larangan

(RKTD-Larangan) ... 4.2.1.4 Representasi kekuasaan dalam Persilaan

(RKTD-Persilaaan) ... 4.2.1.5 Representasi kekuasaan dalam Saran

(RKTD-Saran) ... 4.2.1.6 Representasi kekuasaan dalam Pertanyaan

(RKTD-Pertanyaan) ... 4.2.2 Representasi Kekuasaan pada Tindak Tutur Asertif Guru ...

4.2.2.1 Representasi kekuasaan dalam Menegaskan

(RKTA-Menegaskan) ... 4.2.2.2 Representasi kekuasaan dalam Menunjukkan

(RKTA-Menunjukkan) ... 4.2.2.3 Representasi kekuasaan dalam Mempertahankan

(RKTA-Mempertahankan) ... 4.2.2.4 Representasi kekuasaan dalam Menilai

(RKTA-Menilai) ... 4.2.3 Representasi Kekuasaan pada Tindak Tutur Ekspresif

Senang (RKTA-Senang) ... 4.2.3.2 Representasi kekuasaan dalam Pernyataan Rasa

Tidak Senang (RKTA-Nonsenang) ... V. SIMPULAN DAN SARAN...

5.1 Simpulan ... 5.2 Saran ... DAFTAR PUSTAKA... LAMPIRAN...

Tabel Halaman

Struktur Kurikulum SMP/MTs ....…………..………...…….…... 35

Representasi Kekuasaan pada Tindak Tutur Direktif Guru ... 101

Representasi Kekuasaan pada Tindak Tutur Asertif Guru ... 112

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bahasa merupakan alat komunikasi antarmanusia. Manusia berbahasa setiap hari untuk berkomunikasi. Berbahasa adalah suatu kebutuhan, artinya berbahasa merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia karena dengan berbahasa manusia dapat berkomunikasi, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain, juga dapat menyampaikan pikiran, perasaan kepada orang lain.

Dalam proses komunikasi, seseorang berusaha untuk tidak hanya dipahami apa yang dituturkan, tetapi juga ingin dipercaya, dipatuhi, dihormati, dan dibedakan. Dengan kata lain, bahasa yang dituturkan bukan sekedar alat komunikasi melainkan alat untuk menguasai orang, artinya penutur dapat memengaruhi mitra tutur agar mau mengikuti sesuai tujuan yang diinginkan penutur. Dengan demikian, bahasa juga mempunyai fungsi sebagai alat kekuasaan.

Dalam kegiatan tindak tutur, diperlukan penutur dan mitra tutur. Penutur tidak sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga membangun hubungan sosial dengan mitra tutur. Penutur perlu memiliki cara tertentu agar tuturannya dapat dipahami oleh mitra tutur.

Dalam konteks proses pembelajaran di kelas, penutur “guru” sedangkan mitra tutur “peserta didik” atau bisa sebaliknya, peserta didik bisa sebagai penutur dan guru sebagai mitra tutur. Jadi, antara guru dan peserta didik harus memiliki kemampuan pragmatik. Kemampuan pragmatik seorang guru akan memengaruhi tindak tuturannya, semakin baik kemampuan pragmatiknya maka semakin baik pula tindak tuturnya di kelas, baik itu tindak tutur direktif, asertif, komisif, ekspresif, dan deklarasif.

Selain itu, ditemukan pula kondisi yang tidak ideal dalam memakai tindak tutur pada proses pembelajaran. Misalnya, ada seorang siswa bertanya kepada gurunya tentang pelajaran, tetapi seorang guru tidak dapat menjawabnya.

Siswa : “Bu, mohon dijelaskan tentang perbedaan paragraf argumentasi dengan paragraf eksposisi!”

Guru : “Sehubungan waktunya habis, saya jelaskan besok saja.” Fenomena ini sering ditemui dalam proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan kekuasaan guru pada tindak tuturnya.

Guru merupakan ‘tokoh kunci’ dalam menghidupkan proses pembelajaran. Siswa sebagai ‘subjek belajar’ mesti digerakkan, dibelajarkan dalam suasana yang kondusif. Ini akan berlangsung efektif kalau guru bisa mengajak siswa berinteraksi dan berkomunikasi yang berkualitas dan bermakna. Guru akan bisa berkomunikasi efektif apabila memiliki kompetensi pragmatik. Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan di dalam komunikasi (Wijana, 2009: 4). Ilmu ini membekali para guru untuk ‘piawai’ menyampaikan pesan (baca-materi pembelajaran) yang bermakna bagi siswa. Bermakna berarti tuturan guru bisa langsung dicerna siswa sebagai ‘bahan baku’ siswa untuk berpikir karena mengajak siswa berpikir merupakan inti dari proses pembelajaran. Dengan kata lain, berpikir akan memfokuskan siswa untuk belajar sekaligus meningkatkan prestasi siswa.

apabila guru membahasakannya dengan berbelit-belit, tidak komunikatif. Akibatnya, jangan heran dalam suatu kesempatan, siswa sering beropini dan ‘menilai’ guru: “enak belajar dengan bapak/ibu guru itu” atau “tidak enak belajar dengan bapak/ibu guru itu, tidak nyambung”. Opini ini diasumsikan berasal dari penggunaan bahasa guru yang tidak komunikatif.

Terkait dengan hal di atas, biasanya seorang guru selalu merasa memiliki kekuasaan dalam melakukan tindak tutur di kelas. Kekuasaan tersebut adalah kekuasaan yang dibangun atas dasar manfaat, bisa juga disebut kekuasaan keahlian. Selanjutnya Jumadi (2005: 8) menyatakan bahwa representasi kekuasaan tindak tutur guru di kelas direpresentasikan dengan menggunakan tindak tutur tertentu. Dengan berbagai tindak tutur itu, guru dan siswa membangun budaya komunikasi yang menunjukkan adanya proses saling memengaruhi atau bahkan saling mendominasi.

mitra tutur untuk menghidupkan kipas angin.

Tindak tutur komisif dan deklarasi tidak dibahas dalam penelitian ini karena karakter dan daya ilokusinya tidak merepresentasikan kekuasaan penutur. Rohmadi (2004:32) Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan segala hal yang disebutkan dalam ujarannya, misalnya bersumpah, berjanji, mengancam, menyatakan kesanggupan. Contoh tindak tutur komisif kesanggupan adalah “Saya sanggup melaksanakan amanah

ini dengan baik”. Tuturan itu mengikat penuturnya untuk melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Hal ini membawa konsekuensi bagi dirinya untuk memenuhi apa yang telah dituturkannya tetapi tidak memiliki efek kekuasaan terhadap mitra tutur.

Tindak tutur deklarasi juga tidak dibahas dalam penelitian ini karena karakter dan daya ilokusinya tidak merepresentasikan kekuasaan penutur. Rohmadi (2004:32) Tindak tutur deklarasi merupakan tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang baru. Contoh tindak tutur deklarasi membatalkan adalah “Ibu tidak jadi membelikan adik mainan”. Tindak tutur ini hanya bersifat mendeklarasikan maksud penutur tanpa mengikat mitra tutur untuk melakukan sesuatu. Penutur tidak mempunyai maksud atau tujuan tertentu ketika menyampaikan tuturannya. Hal ini menunjukkan bahwa tindak tutur deklaratif tidak merepresentasikan kekuasaan.

mitra tutur. Tindak tutur direktif misalnya, memesan, memerintah, memohon, menuntut, memberi nasihat. Tindak tutur direktif amat potensial mempresentasikan kekuasaannya. Daya ilokusi tindak tutur ini menghendaki agar mitra tutur melakukan sesuatu sesuai dengan maksud tuturan penutur. Dalam realisasinya, penggunaan tindak tutur ini mempresentasikan kekuasaan pemakainya. Misalnya, ketika guru akan memulai pembelajaran di kelas, terlihat mejanya kotor sekali.Meja ini bersih sekali ya?(guru sambil melirik ketua kelas). Konteks tuturan tersebut bukan sekedar menunjukkan informasi yang sebenarnya, tetapi guru mengharapkan agar ketua kelas mau membersihkan meja guru. Artinya, secara tidak langsung guru memerintahkan siswa (ketua kelas) untuk membersihkan meja guru yang kotor. Tindak tutur guru tersebut, menunjukkan bahwa guru merepresentasikan kekuasaan pada tindak tutur direktif.

Sementara itu, tindak tutur asertif merupakan tindak tutur yang juga potensial mempresentasikan kekuasaan. Daya ilokusi tindak tutur ini mempunyai keselarasan dengan fungsi pembelajaran di kelas. Pada ilokusi ini, penutur terikat pada kebenaran yang diungkapkan, misalnya menegaskan, menunjukkan, mempertahankan, dan menilai. Pada pembelajaran di kelas siswa dituntut untuk mengembangkan potensi dirinya, baik menyangkut aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Untuk mencapai hal itu, tentunya diperlukan akses informasi. Dalam konteks ini, penutur yang memiliki akses informasi atau keahlian tertentu, tentunya akan lebih mempunyai kekuasaan dibandingkan dengan yang lain. Perhatikan tuturan di bawah ini dalam Jumadi (2005: 89).

Guru : “Anak-anak, Ibu bagi kelompok, ya?” Siswa : “Ya, Bu.”

kelompok saja.”

Siswa : “Sisa dua orang masuk kelompok mana, Bu?”

Guru : “Sisa dua orang, nanti ibu masukkan ke kelompok 1 atau 2” Siswa : “Bagaimana mereka saja Bu yang menentukkan masuk

kelompok mana?”

Guru : “Dah, biar ibu saja yang menentukkan.”

Tuturan tersebut terjadi ketika proses pembelajaran di kelas, guru membagi kelompok. Dalam tuturan tersebut terdapat tuturan yang mengungkapkan tindak tutur asertif guru. Ketika siswa mengusulkan agar dua orang yang tidak masuk kelompok, siswa itulah yang menentukkan ia masuk kelompok mana. Guru memberikan penegasan bahwa yang berhak menentukkan siswa tersebut masuk kelompok mana adalah guru tersebut. Penegasan itu akan mempresentasikan kekuasaan guru.

Tindak tutur ekspresif merupakan tindak tutur yang menyatakan perasaan sikap penutur terhadap suatu keadaan. Fungsi ilokusi ini mengungkapkan atau mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan, misalnya, mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memberi maaf, mengecam, memuji (Leech, 1993: 164). Melalui tindak tutur ini, guru dapat menilai, mengecam, memuji pikiran dan perasaan siswa. Dengan demikian, guru dapat menggunakan kekuasaannya untuk menilai, mengecam, memuji pikiran dan perasaan siswa. Perhatikan tuturan di bawah ini dalam Jumadi (2005: 102)

Guru : “Siapa yang mau tanya?” Siswa : “Saya, Bu.”

Guru : “Silakan, Nak!”

Siswa : “Dalam pementasan drama, hal-hal apa saja yang dapat dinilai, Bu?”

Guru : “Bagus pertanyaannya” (Guru sambil menunjukkan jempolnya)

Konteks tuturan di atas terjadi saat proses pembelajaran berlangsung. Guru merasa senang karena siswanya bertanya dengan pertanyaan yang berkualitas. Tindak tutur tersebut menunnjukkan tindak tutur ekspresif guru yang menyatakan rasa senang. Hal ini, menununjukkan juga kekuasaan guru pada tindak tutur ekspresifnya.

Penelitian tentang representasi kekuasaan yang terkait dengan tindak tutur belum banyak dilakukan oleh para peneliti. Jumadi (2005) dalam disertasinya meneliti tentang representasi kekuasaan dalam wacana kelas. Subjek penelitiannya adalah guru dan siswa kelas 2 SMA Negeri 1 Malang dalam pembelajaran matematika, fisika, biologi, bahasa Indonesia, dan geografi. Hasil penelitiannya adalah berupa tindak tutur yang merepresentasikan kekuasaan guru dan kekuasaan siswa dalam wacana kelas.

Dari deskripsi di atas menunjukkan bahwa penelitian mengenai representasi kekuasaan yang diteliti Jumadi (2005) terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini. Hal tersebut nampak pada penelitian peneliti yang meneliti tentang representasi kekuasaan pada tindak tutur guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas VIII A SMP Negeri 10 Kotabumi, yang di dalamnya mendeskripsikan representasi kekuasaan pada tindak tutur guru saja, sedangkan penelitian Jumadi (2005) meneliti tentang representasi kekuasaan guru dan kekuasaan siswa dalam wacana kelas 2 SMA di berbagai bidang studi (matematika, fisika, biologi, bahasa Indonesia, dan geografi).

tutur yang digunakan oleh guru-siswa, tampak guru menggunakan kekuasaannya untuk mendominasi siswa. Representasinya terlihat pada tuturan guru yang yang selalu mengontrol perilaku siswa. Guru selalu merasa otoriter dan mayor sedangkan siswa dianggap pihak minor. Guru menyiapkan apa saja dan siswa dianggap pihak yang tidak tahu apa-apa.

Atas dasar pemikiran tersebut, kajian tentang representasi kekuasaan pada tindak tutur guru dalam pembelajaran kelas ini dilakukan. Representasi kekuasaan yang dimaksudkan adalah bagaimana seseorang menggambarkan, menampilkan, mewakilkan kekuasaan (mendominasi, memengaruhi, memaksa aktivitas orang lain) pada tindak tuturnya. Konteks seseorang di sini adalah guru dan orang lain adalahsiswa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah representasi kekuasaan pada tindak tutur direktif guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas VIII A SMP Negeri 10 Kotabumi tahun pelajaran 2013/2014?

2. Bagaimanakah representasi kekuasaan pada tindak tutur asertif guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas VIII A SMP Negeri 10 Kotabumi tahun pelajaran 2013/2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk representasi kekuasaan pada tindak tutur direktif guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia.

2. Mendeskripsikan bentuk-bentuk representasi kekuasaan pada tindak tutur asertif guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia.

3. Mendeskripsikan bentuk-bentuk representasi kekuasaan pada tindak tutur ekspresif guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat-manfaat yang dapat diambil baik secara teoretis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam khasanah kebahasaan khususnya dalam ranah studi pragmatik dan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian sejenis yang lain secara mendalam. 2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Subjek penelitian adalah guru yang bernama Nilayati, A.Md.Pd. dan siswa kelas VIII A SMP Negeri 10 Kotabumi tahun pelajaran 2013/2014.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pendekatan Pragmatik

Pragmatik merupakan kajian terhadap makna penutur yang disesuaikan dengan konteksnya sehingga memungkinkan untuk lebih mengetahui hal yang dikomunikasikan daripada yang dikatakan. Pemahaman makna dalam perspektif pragmatik dipengaruhi oleh ekspresi jarak relatif yang menyebabkan penutur mempertimbangkan apa yang dikatakan dan tidak dikatakan. Pengkajian bahasa secara pragmatik dapat memberikan keuntungan, yaitu dapat membicarakan makna yang dimaksudkan oleh orang-orang, asumsi-asumsi mereka, maksud atau tujuan mereka, dan jenis-jenis tindakan yang mereka ajukan ketika bertutur.

Menurut Charles Moris (1983) dalam Djajasudarma (2012: 71) Pragmatik adalah

language in use, studi terhadap makna ujaran dalam situasi tertentu. Sifat-sifat bahasa dapat dimengerti melalui pragmatik, yakni bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi. Pragmatik merupakan kajian tentang tata cara bagaimana para penutur dan petutur dapat memakai dan memahami tuturan sesuai dengan konteks situasi yang tepat (Mulyana, 2005: 78).

kemampuan pemakai bahasa menghubungkan serta penyerasian kalimat-kalimat dan konteks-konteks secara tepat.

Menurut Wijana (2009: 4) pragmatik mempelajari makna secara eksternal. Kata “bagus” secara internal bermakna “baik dan tidak buruk”, dan kata “presiden” secara internal bermakna “kepala negara”. Namun secara eksternal kata “bagus” bisa bermakna sebaliknya, seperti terlihat pada dialog berikut ini!

(1) Ayah : Bagaimana ujian bahasa Indonesiamu? Anton : Wah, hanya dapat 45, Pak.

Ayah : Bagus, besok jangan belajar. Nonton terus saja. (2) Awas presidennya datang!

Kata “bagus” pada kalimat (1) tidak bermakna “baik” atau “tidak buruk”, tetapi sebaliknya. Sementara itu, kalimat (2) digunakan untuk menyindir, kata “presiden” dalam kalimat (2) tidak bermakna “kepala negara”, tetapi bermakna seseorang secara ironis pantas mendapatkan sebutan itu.

Dari beberapa pendapat tentang pragmatik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah tata cara bagaimana para penutur dan petutur berkomunikasi sesuai dengan konteks tuturannya yang tepat.

2.2 Pengertian Representasi

Stuart Hall (1997) dalam http://sinaukomunikasi-wordpress.com menyatakan bahwa proses produksi dan pertukaran makna antara manusia atau antarbudaya yang menggunakan gambar, simbol dan bahasa adalah disebut representasi. Media paling sering digunakan dalam produksi dan pertukaran makna adalah bahasa melalui pengalaman-pengalaman yang ada dalam masyarakat. Representasi merupakan media penyampaian pesan, berekspresi dan mengkomunikasikan ide, konsep atau perasaan kita, yang kesemuanya merupakan transmisi penyampai makna.

Unsur penting yang terdapat dalam proses formasi kelompok adalah representasi. Karena kelompok sosial tidak bisa ditetapkan sebelumnya, kelompok itu tidak ada disuusun dalam pembelajaran. Kondisi semacam itu menyebabkan seseorang membicarakan atau bertindak atas nama kelompok. Representasi pada dasarnya berarti bahwa kita bisa direpresentasikan oleh wakil kita ketika secara fisik kita tidak ada (Jorgensen dan Philips, 2010: 86).

Istilah representasi mengacu pada bagaimana seseorang, kelompok, atau gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan sebagaimana mestinya. Representasi penting dalam hal apakah seseorang, kelompok, atau gagasan tersebut ditampilkan sebagaimana mestinya dan bagaimana representasi tersebut ditampilkan (Badara, 2012: 56).

menggambarkan sesuatu hal. Maksudnya adalah bagaimana cara seseorang dalam memaknai, mewakilkan, mengomunikasikan, atau menggambarkan sesuatu.

2.3 Hakikat Kekuasaan

Para pakar memiliki konsep yang berbeda-beda mengenai kekuasaan. Perbedaan sudut pandang akan menghasilkan penjelasan yang berbeda pula tentang kekuasaan. Fairclough dalam Jumadi (2005: 26) menyatakan kekuasaan sebagai kapasitas transformatif dan konsepsi rasional. Kapasitas transformatif adalah kapasitas agen-agen untuk memengaruhi jalannnya peristiwa. Konsepsi rasional adalah kekuasaan atas pihak lain dan berkaitan dengan dominasi oleh para individu atau kolektif.

Robbbins (2002: 182) menyatakan bahwa kekuasaan mengacu pada suatu kemampuan bahwa si A harus memengaruhi perilaku si B untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dilakukan oleh si B. Dalam definisi ini terimplikasi bahwa (1) suatu potensi yang tidak perlu diaktualisasikan agar menjadi efektif, (2) suatu hubungan yang saling ketergantungan, dan (3) bahwa si B mempunyai keleluasaan terhadap perilaku dirinya sendiri.

Weber dalam Jumadi (2005:26) menyatakan bahwa kekuasaan merupakan kemungkinan pemaksaan seseorang atas perilaku orang lain. Sejalan dengan Weber, Bachrach dan Baratz menyatakan bahwa kekuasaan menentukan orang lain untuk menurut.

mendominasi, memaksa aktivitas orang lain atau sebuah kelompok menuju suatu tujuan bersama.

2.4 Jenis-jenis Kekuasaan

Lee dalam Jumadi (2005: 27) membagi kekuasaan menjadi tiga jenis, yaitu (1) kekuasaan yang dibangun atas paksaan, (2) kekuasaan yang dibangun atas manfaat, dan (3) kekuasaan yang dibangun atas prinsip kehormatan. Jika digunakan kekuasaan paksaan, orang melakukannya bukan untuk memengaruhi orang lain, melainkan memaksa mereka agar menurut. Dalam hal ini kepatuhan dicapai lewat ancaman, paksaaan fisik, atau apapun yang dilakukan untuk membangkitkan rasa takut pada pihak yang didominasi. Kekuasaan manfaat didasarkan pada asumsi pertukaran dan landasan keadilan. Keadilan artinya bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sama-sama transaksinya layak. Sementara itu, kekuasaan atas prinsip kehormatan didasarkan pada sikap menghargai, menghormati, bahkan mengasihi.

French dan Raven dalam Robbins (2002: 183) membagi kekuasaan menjadi lima jenis dasar atau sumber kekuasaan, yakni kekuasaan karena paksaan, kekuasaan penghargaan, kekuasaan jabatan, kekuasaan keahlian, dan kekuasaan kharisma. 1. Kekuasaan Paksaan

2. Kekuasaan Penghargaan

Seseorang mematuhi keinginan atau perintah orang lain karena dengan berbuat begitu ia mendapatkan keuntungan positif. Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang dapat memberikan suatu penghargaan yang menurut pandangannya merupakan sesuatu yang bernilai, maka orang tersebut akan memiliki kekuasaan atas dirinya, penghargaan tersebut dapat berbentuk apa saja yang menurutnya berharga. Jadi, kekuasaan penghargaan merupakan kemampuan seseorang untuk memberikan penghargaan kepada orang lain (pengikutnya) karena kepatuhan mereka.

3. Kekuasaan Jabatan

Dalam suatu kelompok formal, mungkin akses yang paling sering bagi seseorang memperoleh kekuasaan adalah melalui jabatan. Kekuasaan jabatan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain karena posisinya. Seseorang yang tingkatannya lebih tinggi memiliki kekuasaan atas pihak yang kedudukannya lebih rendah. Dalam konteks ini adalah antara guru dan siswa, dimana guru memiliki kekuasaan yang lebih tinggi sebagai atasan dan siswa sebagai pihak yang lebih rendah (bawahan).

4. Kekuasaan Keahlian

5. Kekuasaan Kharisma

Kekuasaan kharisma adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang karena gaya kepribadian atau perilaku orang yang bersangkutan (memiliki karisma dan menjadi panutan). Kekuasaan kharisma timbul karena adanya kekaguman pada orang lain dan keinginan untuk menjadi orang tersebut, baik sikap dan tingkah lakunya.

Dari beberapa pendapat tentang jenis-jenis kekuasaan di atas, peneliti mengacu pada teori kekuasaan French dan Raven yang menyatakan bahwa kekuasaan terbagi menjadi lima jenis dasar atau sumber kekuasaan, yakni kekuasaan karena paksaan, kekuasaan penghargaan, kekuasaan jabatan, kekuasaan keahlian, dan kekuasaan kharisma.

2.5 Hakikat Tindak Tutur

Prinsip-prinsip pragmatik mengilustrasikan beberapa asumsi-asumsi yang diajukan ke dalam suatu percakapan. Namun, untuk tujuan apakah sebenarnya percakapan dilakukan? Beberapa hal tentang percakapan sebagai pertukaran informasi, penjagaan tali persahabatan sosial, kekerabatan dan sebagainya, negosiasi status dan peranan, pengambilan keputusan serta pelaksanaan tindak bersama. Dengan demikian, percakapan dapat memenuhi fungsi yang berbeda-beda. Salah satu pendekatan analisa fungsi bahasa dalam percakapan adalah melalui teori tindak tutur.

tuturan sebagai produk tindak verbal.

Chaer (2010: 50) tindak tutur merupakan gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungan ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya.

Selanjutnya Rohmadi (2004: 30) peristiwa tutur (speech event) merupakan gejala sosial dan terdapat interaksi antara penutur dalam situasi dan tempat tertentu, maka tindak tutur lebih cenderung sebagai gejala individual, bersifat psikologis dan ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Jika dalam peristiwa tutur orang menitikberatkan pada tujuan peritiwa, maka dalam tindak tutur lebih memperhatikan makna atau arti tindak dalam tuturan itu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak tutur merupakan suatu ujaran yang mengandung tindakan sebagai suatu fungsional dalam komunikasi yang mempertimbangkan aspek situasi tutur.

2.6 Jenis-jenis Tindak Tutur

Searle dalam bukunya Act: An Essay in the Philoshopy of Language

1. Tindak Lokusi

Tidak tutur lokusi adalah tindak tutur yang dimaksudkan untuk menyatakan sesuatu; tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan makna kalimat sesuai dengan makna kata itu di dalam kamus dan makna kalimat itu menurut kaidah sintaksisnya. Fokus lokusi adalah makna tuturan yang diucapkan, bukan mempermasalahkan maksud atau fungsi tuturan itu. Rahardi (2003: 71) mendefinisikan bahwa lokusi adalah tindak bertutur dengan kata, frasa, dan kalimat sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat itu. Lokusi dapat dikatakan sebagai the act of saying something. Tindak lokusi merupakan tindakan yang paling mudah diidentifikasi karena dalam pengidentifikasiannya tidak memperhitungkan konteks tuturan (Rohmadi, 2004: 30).

Contoh tindak tutur lokusi adalah ketika seseorang berkata “badan saya lelah sekali”. Penutur tuturan ini tidak merujuk kepada maksud tertentu kepada mitra tutur. Tuturan ini bermakna bahwa si penutur sedang dalam keadaan lelah yang tersangat sangat, tanpa bermaksud meminta untuk diperhatikan dengan cara misalnya dipijit oleh si mitra tutur. Penutur hanya mengungkapkan keadaannya yang tengah dialami saat itu. Contoh lain misalnya kalimat “Sandy bermain gitar”. Kalimat ini dituturkan semata-mata untuk menginformasikan sesuatu tanpa tendensi untuk melakukan sesuatu apalagi untuk memengaruhi lawan tuturnya.

2. Tindak Ilokusi

maksud dan fungsi atau daya tuturan. Pertanyaan yang diajukan berkenaan dengan tindak ilokusi adalah “untuk apa ujaran itu dilakukan” dan sudah bukan lagi dalam tataran“apa makna tuturan itu?”

Rohmadi (2004: 31) mengungkapkan bahwa tindak ilokusi adalah tindak tutur yang berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu dan dipergunakan untuk melakukan sesuatu. Contoh tindak tutur ilokusi adalah “udara panas”. Tuturan ini mengandung maksud bahwa si penutur meminta agar pintu atau jendela segera dibuka, atau meminta kepada mitra tutur untuk menghidupkan kipas angin. Jadi jelas bahwa tuturan itu mengandung maksud tertentu yang ditujukan kepada mitra tutur. Contoh lain, kalimat “Suseno sedang sakit”. Jika kalimat ini dituturkan kepada mitra tutur yang sedang menyalakan televisi dengan volume yang sangat tinggi, berarti tuturan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan informasi, tetapi juga menyuruh agar mengecilkan volume atau bahkan mematikan televisi.

3. Tindak Tutur Perlokusi

Tuturan yang diucapkan penutur sering memiliki efek atau daya pengaruh (perlocutionary force). Efek yang dihasilkan dengan mengujarkan sesuatu itulah yang oleh Austin (1962) dinamakan perlokusi. Efek atau daya tuturan itu dapat ditimbulkan oleh penutur secara segaja, dapat pula secara tidak sengaja. Tindak tutur yang pengujaran dimaksudkan untuk memengaruhi mitra tutur inilah merupakan tindak perlokusi.

menakut-nakuti, menyenangkan, mempermalukan, menarik perhatian, dan lain sebagainya (Leech, 2011: 322).

Contoh tuturan yang merupakan tindak perlokusi: “ada hantu!”

“sikat saja!” “dia selamat, Bu.”

Tiga kalimat tersebut masing-masing memiliki daya pengaruh yaitu menakut-nakuti, mendorong, dan melegakan .

Sehubungan dengan pengertian tindak tutur di atas, tindak tutur digolongkan menjadi lima jenis oleh Searle (Rohmadi, 2004:32; Leech, 1993: 164). Kelima jenis itu adalah tindak tutur representatif (asertif) , direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi. Berikut penjelasan kelimanya.

1. Representatif (Asertif)

2. Direktif

Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan sesuai apa yang disebutkan di dalam tuturannya. Tindak tutur direktif disebut juga dengan tindak tutur impositif. Yang termasuk ke dalam tindak tutur jenis ini antara lain tuturan meminta, mengajak, memaksa, menyarankan, mendesak, menyuruh, menagih, memerintah, mendesak, memohon, menantang, memberi aba-aba. Contohnya adalah “Bantu aku memperbaiki tugas ini”. Contoh tersebut termasuk ke dalam tindak tutur jenis direktif sebab tuturan itu dituturkan dimaksudkan penuturnya agar melakukan tindakan yang sesuai yang disebutkan dalam tuturannya yakni membantu memperbaiki tugas. Indikator dari tuturan direktif adalah adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh mitra tutur setelah mendengar tuturan tersebut.

3. Ekspresif

“Pertanyaanmu bagus sekali” (memuji), “Gara-gara kecerobohan kamu, kelompok kita didiskualifikasi dari kompetisi ini”(menyalahkan), “Selamat ya, Bu, anak Anda perempuan”(mengucapkan selsangat).

4. Komisif

Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan segala hal yang disebutkan dalam ujarannya, misalnya bersumpah, berjanji, mengancam, menyatakan kesanggupan. Contoh tindak tutur komisif kesanggupan adalah “Saya sanggup melaksanakan amanah ini dengan baik”. Tuturan itu mengikat penuturnya untuk melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Hal ini membawa konsekuensi bagi dirinya untuk memenuhi apa yang telah dituturkannya. Contoh tuturan yang lain adalah “Besok saya akan datang ke pameran lukisan Anda”, “Jika sore nanti hujan, aku tidak jadi berangkat ke Solo”.

5. Deklarasi

Tindak tutur deklarasi merupakan tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang baru. Tindak tutur ini disebut juga dengan istilah isbati. Yang termasuk ke dalam jenis tuturan ini adalah tuturan dengan maksud mengesankan, memutuskan, membatalkan, mengabulkan, mengizinkan, menggolongkan, mengangkat, mengampuni, memaafkan. Tindak tutur deklarasi dapat dilihat dari contoh berikut ini.

a. Ibu tidak jadi membelikan adik mainan. (membatalkan) b. Bapak memaafkan kesalahanmu. (memaafkan)

Dalam penelitian ini, jenis tindak tutur yang dipakai adalah tindak tutur asertif, direktif, dan ekspresif.

2.7 Representasi Kekuasaan dalam Tindak Tutur

2.7.1 Representasi Kekuasaan dalam Tindak Tutur Direktif

Tindak tutur direktif sangat potensial mempresentasikan kekuasaan. Daya ilokusi tindak tutur ini menghendaki agar mitra tutur (selanjutnya disebut ‘T’) melakukan sesuatu sesuai dengan maksud tuturan Penutur (selanjutnya disebut ‘P’). Dalam realisasinya, penggunaan tindak tutur ini mempresentasikan kekuasaan pemakainya.

2.7.1.1 Representasi Kekuasaan dalam Perintah

Sebagai salah satu jenis direktif, perintah (requirements) mempunyai karakteristik tertentu. Back dan Harnish dalam Jumadi (2005: 58) menyebutkan karakteristik perintah sebagai berikut. Di dalam menuturkan suatu tuturan tertentu, P memerintah T untuk melakukan sesuatu jika P mengekpresikan: (a) keyakinan bahwa tuturannya, di dalam otoritasnya terhadap T, merupakan alasan yang cukup bagi T untuk melakukan sesuatu; dan (b) maksud bahwa T melakukan sesuatu karena tuturan P.

dominatif. Namun dilihat dari konteks proses pembelajaran di kelas secara makro, gejala tersebut terkait dengan budaya dominatif yang masih banyak digunakan dalam sistem pembelajaran di sekolah kita. Dalam budaya pembelajaran yang dominatif, aturan-aturan sekolah, materi pembelajaran, sistem evaluasi, dan buku-buku pelajaran cenderung ditentukan oleh sekolah atau guru.

Secara keseluruhan, para peserta tutur dalam pembelajaran lebih banyak menggunakan bentuk-bentuk perintah langsung. Penggunaan perintah langsung mempunyai kadar restriksi lebih tinggi daripada perintah tak langsung. Sifat dominatif kekuasaan itu semakin berkurang jika perintah itu menggunakan kata sapaan orang kedua Anda atau Saudara.

2.7.1.2 Representasi Kekuasaan dalam Permintaan

Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa juga menggunakan direktif dengan bentuk permintaan (requestives). Bila dibandingkan dengan perintah, permintaan mempunyai kadar restriksi lebih rendah sehingga kekuasaan yang direpresentasikan pun cenderung lebih humanis. Hal ini bisa dilihat dari langsung-tidaknya permintaan, modalitas yang dipilih, dan panjang tuturan yang membangun permintaan (Jumadi, 2005: 71)

2.7.1.3 Representasi Kekuasaan dalam Larangan

Pada dasarnya direktif dengan larangan (prohibitives) juga berisi perintah, tetapi perintah negatif, yaitu agar T tidak melakukan sesuatu. Sebagai salah satu bentuk direktif, larangan mempunyai karakteristik tersendiri. Sebagaimana telah disinggung di depan bahwa daya kekuasaan larangan cenderung tinggi.

Bach dan Harnish dalam Jumadi (2005: 71) memberikan karakteristik tindak tutur melarang dengan formula sebagai berikut. Dalam menuturkan suatu tuturan tertentu, P melarang T untuk melakukan sesuatu jika P mengekspresikan: (a) keyakinan bahwa tuturannya, dalam hubungan otoritas di atas T, dan (b) maksud bahwa karena tuturan P itu, T tidak melakukan sesuatu.

Tindak tutur dalam larangan cenderung menunjukkan kekuasaan yang dominatif penuturnya. Dominatif penuturnya dimaksudkan bahwa penutur mempunyai legitimasi yang tinggi kepada siapa dan untuk apa larangan itu dilakukan (Jumadi, 2005:75)

2.7.1.4 Representasi Kekuasaan dalam Persilaan

Penggunaan persilaan dalam pembelajaran di kelas cenderung dalam bentuk tindak tutur direktif yang merepresentasikan kekuasaan paling humanis. Walaupun paling humanis, tetap menunjukkan kekuasaan penuturnya. Hal ini masih dapat dirasakan dominasi hubungan posisi peran P terhadap T (Jumadi. 2005: 79).

2.7.1.5 Representasi Kekuasaan dalam Saran

Saran (advisories) merupakan bentuk direktif yang banyak juga digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam tindak tutur di kelas, guru banyak menggunakan saran.

Ditinjau dari maksudnya, berbagai saran digunakan guru dapat dipilah menjadi dua jenis. Pertama, saran yang dimaksudkan agar siswa melakukan sesuatu yang positif, misalnya perlunya menaati peraturan kelas, perlunya memiliki buku dan LKS, perlunya belajar dengan tekun. Kedua, saran yang dimaksudkan agar siswa tidak melakukan hal yang negatif, misalnya saran agar tidak membuat keonaran di kelas; saran agar siswa tidak terlambat masuk kelas; saran agar siswa tidak takut menampilkan gagasannya di kelas; saran agar siswa tidak terlambat dalam mengumpul tugas; saran agar tekun belajar.

2.7.1.6 Representasi Kekuasaan dalam Pertanyaan

Pertanyaan tergolong salah satu bentuk direktif. Bach dan Harnish menyatakan ciri pertanyaan sebagai berikut. Ketika menuturkan tuturan tertentu, P menanyai T apakah menjawab pertanyaan atau tidak jika P mengekspresikan: (a) keyakinan bahwa P menanyai T apakah menjawab pertanyaan atau tidak, dan (b) maksud bahwa P menyampaikan kepada T apakah menjawab pertanyaan atau tidak boleh karena keinginan P.

Sebagai salah satu bentuk direktif, pertanyaan juga berpotensi mempresentasikan kekuasaan. Daya ilokusi pertanyaan menghendaki T memberikan informasi sebagaimana dimaksudkan oleh tuturan P. Bahkan, hasil kajian ini menunjukkan bahwa pertanyaan, sebagai salah satu bentuk ilokusi tak langsung, dapat mengimplikasikan perintah.

2.7.2 Representasi Kekuasaan dalam Tindak Tutur Asertif

Tindak tutur asertif juga salah satu tindak tutur yang cukup potensial mempresentasikan kekuasaan, baik kekuasaan guru maupun . Gejala ini terkait dengan karakteristik pembelajaran di kelas sebagai domain pendidikan dan pembelajaran. Tindak tutur ini mempunyai fungsi untuk memberi tahu orang-orang mengenai sesuatu. Fungsi tersebut tentu sangat penting dalam pembelajaran di kelas karena proses transfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam proses pembelajaran tidak terlepas dari proses memberi tahu.

Representasi kekuasaan pada tindak tutur asertif, antara lain menegaskan, menunjukkan, mempertahankan, dan menilai. Representasi pada masing-masing bentuk asertif tersebut mengarah pada terbentuknya sifat kekuasaan tertentu.

2.7.2.1 Representasi Kekuasaan dalam Menegaskan

Penggunaan tindak asertif dengan bentuk menegaskan (assert) banyak dijumpai dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari perspektif etnografi komunikasi dari Hymes penggunaan tindak tutur menegaskan terkait dengan berbagai tujuan, misalnya untuk menghilangkan keragu-raguan, memberikan penekanan, memberikan klarifikasi, atau yang lain.

Sebagai salah satu bentuk asertif, menegaskan juga berpotensi mempresentasikan kekuasaan. Daya ilokusi pernyataan P menghendaki T yakin dan tidak ragu dengan apa yang dimaksudkan oleh tuturan P. Kekuasaan yang terbangun ketika menegaskan adalah kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian dalam tuturannya akan menghilangkan keragu-raguan T, memberikan penekanan, atau memberikan klarifikasi tentang suatu hal.

2.7.2.2 Representasi kekuasaan dalam Menunjukkan

Tindak asertif dengan bentuk menunjukkan (suggest) banyak digunakan dalam pembelajaran. Daya ilokusi bentuk ini membuat T memahami atau mengetahui sesuatu sebagaimana ditunjukkan oleh tuturan P.

menunjukkan adalah kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian dalam konteks tuturannya, T akan memahami atau mengetahui sesuatu sebagaimana ditunjukkan oleh tuturan P.

2.7.2.3 Representasi Kekuasaan dalam Mempertahankan

Tindak asertif dengan bentuk mempertahankan (maintain) juga banyak digunakan dalam pembelajaran kelas. Bentuk mempertahankan lebih sering digunakan dalam kelas-kelas yang menerapkan teknik pembelajaran yang mendorong siswa secara aktif terlibat di dalam proses pembelajaran. Dalam proses diskusi, tanya jawab, atau sejenisnya bentuk mempertahankan sering digunakan.

Bagi guru, tindak mempertahankan ini sering dilakukan ketika siswa mencoba mempertanyakan kebijakan atau pun materi pembelajaran yang diberikan. Bentuk mempertahankan yang dilakukan guru biasanya bukan dimaksudkan untuk dominasi, tetapi justru untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman atau kesalahan konsep pada diri siswa.

2.7.2.4 Representasi Kekuasaan dalam Menilai

Tindak asertif dengan bentuk menilai (appraise) juga cukup menonjol penggunaannya dalam pembelajaran kelas. Bentuk menilai biasanya diwujudkan dengan proposisi tertentu yang berisi argumen-argumen untuk menguatkan bentuk penilaiannya.

Bach dan Harnish dalam Jumadi (2005: 99) memberi karakteristik menilai sebagai berikut. Ketika menuturkan suatu tuturan tertentu, P menilai apabila P mengekspresikan (a) keyakinan tentang suatu hal yang didasrkan pada prosedur pencarian kebenaran, dan (b) maksud bahwa T percaya tentang hal tersebut sebab P memiliki dukungan tentang hal itu.

Dalam konteks pembelajaran di kelas, bentuk menilai ini bisa digunakan oleh guru atau pun siswa. Akan tetapi, yang sering ditemukan tindakan guru menilai siswa atau siswa menilai siswa lain, jarang ditemukan siswa menilai guru, kecuali dimintai pendapat oleh guru. Aspek yang dinilai menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.

2.7.3 Representasi Kekuasaan dalam Tindak Tutur Ekspresif

Tindak tutur ekspresif ternyata juga merepresentasikan kekuasaan guru. Tindak tutur ekspresif merupakan bentuk tindak tutur yang menyatakan apa yang dirasakan oleh P. Dengan tindak tutur ini, P mengekspresikan keadaan-keadaan psikologis tentang pertanyaan-petanyaan rasa senang, rasa tidak senang, perasaan pedih, perasaan luka, perasaan gembira, perasaan duka, ucapan terima kasih, ucapan selamat.

2.7.3.1 Representasi Kekuasaan dalam Pernyataan Rasa Senang

Bentuk-bentuk pernyataan rasa senang banyak digunakan dalam tindak tutur pembelajaran di kelas, baik oleh guru maupun siswa. Guru merupakan peserta tutur yang lebih banyak menggunakan tindak tutur ekspresif ini. Bentuk pernyataan rasa senang biasanya merupakan respon terhadap tindakan T yang menurut ukuran pendidikan dan pengajaran bernilai positif. Penggunaan bentuk pernyataan rasa senang tersebut cenderung mempresentasikan kekuasaan penghargaan.

Penggunaan tindak ekspresif dalam pernyataan rasa senang merepresentasikan kekuasaan guru. Jenis tindak tutur ini cenderung digunakan untuk merespon sikap atau perilaku siswa yang positif dan memacu siswa untuk ikut terlibat dalam pembelajaran.

2.7.3.2 Representasi Kekuasaan dalam Pernyataan Rasa Tidak Senang

sikap yang baik menurut ukuran pendidikan dan pengajaran. Tindak tutur ekspresif dalam pernyataan rasa senang biasanya merepresentasikan kekuasaan paksaan. (Jumadi, 2005: 58 – 108).

Kekuasaan paksaan yang digunakan P bisa dalam bentuk hukuman atau bisa juga untuk menghentikan perilaku negatif atau perilaku yang kurang baik dilihat dari ukuran pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, kekuasaan yang direpresentasikan melalui tindak tutur ini cenderung dominatif.

2.8 Pembelajaran di SMP

SMP (Sekolah Menengah Pertama) merupakan salah satu sekolah yang ada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional RI. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, struktur kurikulum SMP/MTs meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas VII sampai dengan Kelas IX. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut.

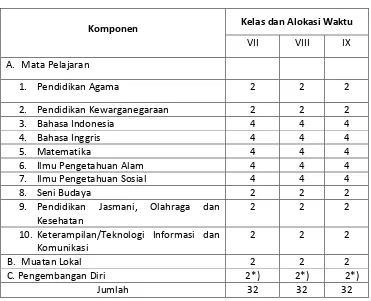

a. Kurikulum SMP/MTs memuat 10 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri seperti tertera pada Tabel 1.

c. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 40 menit.

Tabel 2.1 Struktur Kurikulum SMP/MTs

Komponen Kelas dan Alokasi Waktu

VII VIII IX

A. Mata Pelajaran

1. Pendidikan Agama 2 2 2

2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2

3. Bahasa Indonesia 4 4 4

4. Bahasa Inggris 4 4 4

5. Matematika 4 4 4

6. Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 4

7. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4

8. Seni Budaya 2 2 2

9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

2 2 2

10. Keterampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi

2 2 2

B. Muatan Lokal 2 2 2

C. Pengembangan Diri 2*) 2*) 2*)

Jumlah 32 32 32

2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

Berdasarkan struktur muatan kurikulum di atas, pembelajaran bahasa Indonesia di SMP dalam satu minggu adalah empat jam pelajaran, satu jam pelajaran alokasi waktunya adalah 40 menit, artinya jika dibagi menjadi 2 x pertemuan maka setiap pertemuan adalah 2 x 40 menit = 90 menit.

2.9 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP

suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku berpikir, bersikap, maupun berbuat sedangkan mengajar diartikan sebagai usaha menciptakan sistem lingkungan yang terdiri atas komponen pengajar, tujuan pengajaran, peserta didik, materi pelajaran, metode pengajaran, media pengajaran, dan faktor administrasi serta biaya yang memungkinkan terjadinya proses belajar secara optimal.

Belajar mengajar artinya sebuah proses yang dilakukan oleh guru dan siswa yang di dalamnya terjadi interaksi dan komunikasi dua arah antara guru dan siswa atau sebaliknya.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah sebuah proses belajar mengajar yang optimal, di dalamnya terjadi interaksi dan komunikasi dua arah yang ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku, baik tingkah laku berpikir, bersikap atau pun berbuat.

cukup populer dalam pengajaran bahasa adalah pendekatan komunikatif (Iskandarwassid, 2011: 55)

Adapun ciri-ciri pembelajaran bahasa dengan pendekatan komunikatif adalah sebagai berikut:

a. acuan berpijaknya adalah kebutuhan peserta didik dan fungsi bahasa;

b. tujuan belajar bahasa adalah membimbing peserta didik agar mampu berkomunikasi dalam situasi sebenarnya;

c. silabus pengajaran harus ditata sesuai dengan fungsi pemakaian bahasa; d. peranan tata bahasa dalam pengajaran bahasa tetap diakui;

e. tujuan utama adalah komunikasi yang bertujuan;

f. peran pengajar sebagai pengelola kelas dan pembimbing peserta didik dalam berkomunikasi diperluas.

Berkenaan dengan pembelajaran bahasa Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Standar Nasional Pendidikan Pasal 7 menempatkan pembelajaran bahasa Indonesia SMP/MTs tersebar ke dalam kelompok mata pelajaran berikut.

1. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.

melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

3. Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/ MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.

Dari pengelompokkan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa menunjang keberhasilan dalam mempelajari bidang studi lainnya. Pembelajaran bahasa mencakup tiga kelompok mata pelajaran yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan SMP/MTs/SMPLB*/Paket B adalah sebagai berikut:

1. berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun;

2. menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana; 3. menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis

dalam bahasa Indonesia sederhana.

1. Mendengarkan

Memahami pembelajaran lisan dalam kegiatan wawancara, pelaporan, penyampaian berita radio/TV, dialog interaktif, pidato, khotbah/ceramah, dan pembacaan berbagai karya sastra berbentuk dongeng, puisi, drama, novel remaja, syair, kutipan, dan sinopsis novel.

2. Berbicara

Menggunakan pembelajaran lisan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, pengalaman, pendapat, dan komentar dalam kegiatan wawancara, presentasi laporan, diskusi, protokoler, dan pidato, serta dalam berbagai karya sastra berbentuk cerita pendek, novel remaja, puisi, dan drama.

3. Membaca

Menggunakan berbagai jenis membaca untuk memahami berbagai bentuk pembelajaran tulis, dan berbagai karya sastra berbentuk puisi, cerita pendek, drama, novel remaja, antologi puisi, novel dari berbagai angkatan.

4. Menulis

Melakukan berbagai kegiatan menulis untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk buku harian, surat pribadi, pesan singkat, laporan, surat dinas, petunjuk, rangkuman, teks berita, slogan, poster, iklan baris, resensi, karangan, karya ilmiah sederhana, pidato, surat pembaca, dan berbagai karya sastra berbentuk pantun, dongeng, puisi, drama, puisi, dan cerpen.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang representasi kekuasaan pada tindak tutur direktif, asertif, dan ekspresif guru. Hal ini sejalan dengan pendapat Sukmadinata (2009: 72) menyatakan bahwa penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Selanjutnya, metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data, sifat-sifat serta hubungan fenomena-fenomena yang sedang diteliti sesuai dengan sifat alamiah data itu sendiri dalam Djajasudarma (2012: 16).

Penelitian ini memfokuskan pada bentuk representasi kekuasaan pada tindak tutur guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bentuk representasi kekuasaan berupa tindak tutur direktif, asertif, dan ekspresif. Penelitian ini melibatkan guru sebagai penutur dan peserta didik/siswa sebagai mitra tutur maupun peserta didik sebagai penutur dan guru sebagai mitra tutur. Bentuk interaksi berupa komunikasi antara guru dan peserta didik tentu saja melibatkan konteks atau situasi tutur, sehingga jelaslah penelitian ini merupakan penelitian pragmatik.

3.2 Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa wacana percakapan lisan yang di dalamnya terdapat tindak tutur direktif, asertif, dan ekspresif guru yang menggambarkan bentuk representasi kekuasaan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas VIII A, SK/KD (1) menemukan pokok-pokok berita (apa, siapa, mengapa, dimana, kapan, dan bagaimana) yang didengar atau ditonton melalui radio/televisi, (2) mengemukakan kembali berita yang didengar/ditonton melalui radio/ televisi, (3) menjelaskan alur cerita, pelaku, dan latar novel (asli atau terjemahan), (4) mengo-mentari kutipan novel remaja (asli atau terjemahan), (5) menulis teks berita secara singkat, padat, jelas, (6) menulis puisi bebas. Tuturan-tuturan tersebut dihasilkan oleh guru dan siswa sewaktu berdialog, berinteraksi, dan berkomunikasi yang diperoleh dalam proses pembelajaran di kelas. Penentuan data dilakukan dengan memperhatikan ciri-ciri tindak tutur direktif, aserif, dan ekpresif yang menggambarkan bentuk representasi kekuasaan guru.

kekuasaan tindak tutur direktif, asertif, dan ekspresif. Tuturan-tuturan tersebut didapatkan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas VIII A SMP Negeri 10 Kotabumi tahun pelajaran 2013/2014.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahap mengumpulkan data. Data yang dimaksud adalah fenomena lingual khusus yang berkaitan langsung dengan masalah yang dimaksud. Data merupakan bahan jadi penelitian.

3.3.1 Pengamatan (Observasi)

Pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan atau observasi nonpartisipasi. Peneliti hanya menyimak tanpa melibatkan diri selama pembelajaran berlangsung. Observasi nonpartisispai selama penelitian dilaksanakan waktunya disesuaikan sampai peneliti mendapatkan data yang cukup. Peneliti berada di ruang kelas bersama guru dan siswa ketika pembelajaran berlangsung. Peneliti melaksanakan pengamatan secara intensif agar memperoleh data yang alamiah mengenai representasi kekuasaan pada tindak tutur asertif, direktif, dan ekspresif dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia kelas VIII A, SMP Negeri 10 Kotabumi tahun pelajaran 2013/2014.

Pelaksanaan observasi, sebagai teknik utama dalam kajian ini, dilakukan oleh penulis, sebagai instrumen kajian. Penggunaan instrumen manusia (human

instrument) didasari oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: (1)

(5) memungkinkan pemrosesan data secepat mungkin, segera setelah data dikumpulkan, (6) memungkinkan untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terhadap data yang dikumpulkan, (7) memungkinkan untuk menggali informasi yang lain, yang tidak direncanakan, yang tidak terduga lebih dahulu, atau yang tidak lazim (Rusminto, 2010: 11)

3.3.2 Teknik Rekam

Teknik rekam adalah teknik penjaringan data dengan merekam penggunaan bahasa. Rekaman tersebut dapat dilakukan dengan alat perekam seperti tape recorder, camcorder. Data yang dapat direkam adalah data yang berbetuk data lisan (Kesuma, 2007:45). Yang perlu diperhatikan adalah dalam proses perekaman harus dilakukan sewajar mungkin sehingga penutur sumber data tidak menyadari bahwa kegiatan percakapan tersebut sedang direkam (Kesuma, 2007:45)

3.3.3 Catatan Lapangan

Catatan lapangan merupakan alat pengumpul data yang sangat penting digunakan oleh pengamat ketika pengamatan. Menurut Bogdan dan Biklem dalam Moleong (2011: 209) catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi pengumpulan data. Peneliti menggunakan catatan lapangan agar data yang dikumpulkan dapat terorganisasi dengan baik.

3.4 Teknik Analisis Data 3.4.1 Model Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (Miles dan Huberman). Dalam model analisis interaktif ini seluruh proses analisis data meliputi kegiatan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan yang bersifat terus-menerus dan saling terjalin satu dengan yang lain (Rusminto, 2010: 17).

Mekanisme analisis data dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

PENGUMPULAN DATA

Pengamatan/Observasi

Rekaman

Catatan Lapangan

TEMUAN TELAAH Representasi

kekuasaan dalam tindak tutur

Fungsi kekuasaan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia

PENYIMPULAN Penyimpulan dan verifikasi temuan sesuai dengan fokus telaah PENYAJIAN DATA Pengkodean REDUKSI DATA Identifikasi Deskripsi Klasifikasi DATA TELAAH Tuturan Rekaman Catatan Lapangan SUMBER DATA

Tuturan Guru terhadap Siswa dalam Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia

Kekuasaan Tindak Tutur Guru dalam Bentuk Direktif, Asertif, dan Ekspresif

3.4.2 Langkah Analisis Data

Pelaksanaan analisis data dilakukan dalam dua tahapan, yakni (1) analisis selama pengumpulan data dan (2) analisis setelah pengumpulan data. Analisis selama pengumpulan data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Munculnya catatan lapangan (terutama yang reflektif) sudah menunjukan analisis data. Data yang telah tekumpul dianalisis sesegera mungkin agar diperoleh informasi yang sebenarnya dan alamiah sesuai kenyataan. Analisis setelah pengumpulan data dilakukan setelah data yang diperlukan terkumpul.

Secara umum, analisis data dalam kajian ini ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1) Reduksi Data

Peneliti melaksanakan pereduksian data, yakni kegiatan mendeskripsikan, mengidentifikasi data kajian yang terkumpul, baik berupa tuturan maupun catatan lapangan. Secara teknis, langkah ini dilakukan dengan memberikan tanda-tanda terhadap data yang berkaitan dengan tujuan kajian. Deskripsi dan identifikasi representasi kekuasaan difokuskan pada berbagai tindak tutur direktif, asertif, dan ekspresif yang mengindikasikan kekuasaan.

Dalam reduksi data peneliti melaksanakan identifikasi, deskripsi, dan klasifikasi. Tahapan ini, peneliti juga menggunakan analisis heuristik untuk menentukan apakah tuturan-tuturan tersebut masuk dalam pengkodean tindak tutur direktif, asertif, atau ekspresif.

hipotesis-hipotesis dan kemudian mengujinya berdasarkan data-data yang tersedia. Bila hipotesis tidak teruji, maka akan dibuat hipotesis yang baru. Seluruh proses ini, terus berulang sampai akhirnya tercapai suatu pemecahan (berupa hipotesis yang teruji kebenarannya, yaitu hipotesis yang tidak bertentangan dengan evidensi yang ada) Leech (1993: 61).

Berikut contoh analisis heuristik.

1. Permasalahan (Interpestasi tuturan) “Wah kursi ini bersih sekali ya”

2. Hipotesis

1) Guru hanya menyatakan bahwa kursi yang akan didudukinya tersebut memang bersih.

2) Guru hanya menyatakan bahwa kursi yang akan didudukinya tersebut banyak debunya.

3) Guru menyuruh salah satu siswanya untuk membersihkan kursi tersebut.

3. Pemeriksaan

1) Dituturkan guru pada saat proses pembelajaran. 2) Pembelajaran terjadi di laboratorium bahasa yang

jarang dipakai.

3) Kursi yang akan didudukinya tersebut banyak debunya.

4) Pada saat bertutur guru sambil melirik lap pembersih/kemoceng.

4.a. Pengujian 3 berhasil 4.b. Pengujian 1,2 gagal

Tuturan pada contoh di atas termasuk kalimat memberitahukan, tetapi setelah diperiksa dengan menggunakan analisis heuristik dengan memasukkan data-data direktif, tuturan “Wah kursi ini bersih sekali ya” itu memiliki tiga hipotesis kemudian ketiga hipotesis tersebut diuji berdasarkan fakta atau data yang ada di lapangan. Setelah diuji ternyata hipotesis 1 dan 2 gagal sedangkan hipotesis 3 berhasil. Hal ini karena dilihat dari konteks tuturan yang melatarinya (guru menuturkan di dalam ruang laboratorium bahasa yang jarang digunakan pada proses pembelajaran berlangsung).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak tutur tersebut adalah tindak tutur direktif perintah. Setelah langkah ini dilakukan, tahapan berikutnya adalah pengkodean.

2) Penyajian Data

Tahap penyajian data dilaksanakan dengan pengkodean. Pengkodean data menggunakan kaidah sebagai berikut.

a. RKTD-Perintah (representasi kekuasaan tindak tutur direktif jenis perintah). b. RKTD-Permintaan (representasi kekuasaan tindak tutur direktif jenis

peermintaan).

c. RKTD-Larangan (representasi kekuasaan tindak tutur direktif jenis larangan). d. RKTD-Persilaan (representasi kekuasaan tindak tutur direktif jenis persilaan). e. RKTD-Saran (representasi kekuasaan tindak tutur direktif jenis saran).

g. RKTA-Menegaskan (representasi kekuasaan tindak tutur asertif jenis menegaskan).

h. RKTA-Menunjukkan (representasi kekuasaan tindak tutur asertif jenis menunjukkan).

i. RKTA-Mempertahankan (representasi kekuasaan tindak tutur asertif jenis mempertahankan).

j. RKTA-Menilai (representasi kekuasaan tindak tutur asertif jenis menilai). k. RKTE-Senang (representasi kekuasaan tindak tutur ekspresif yang

mengungkapkan rasa senang).

l. RKTE-Nonsenang (representasi kekuasaan tindak tutur ekspresif yang mengungkapkan rasa tidak senang).

Selanjutnya hasil tersebut dianalisis untuk mempermudah proses penyimpulan dan verifikasi.

3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang representasi kekuasaan pada tindak tutur guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia Kelas VIII A SMP Negeri 10 Kotabumi tahun pelajaran 2013/2014 disimpulkan sebagai berikut.

1. Wujud representasi kekuasaan pada tindak tutur direktif guru menunjukkan ada enam jenis tuturan yang menggambarkan representasi kekuasaan, yaitu (1) representasi kekuasaan dalam perintah, jenis kekuasaan yang digunakan dalam tuturan ini adalah kekuasaan jabatan, kekuasaan paksaan dan kekuasaan kharisma, representasi kekuasaan ditandai dengan bentuk tuturan perintah langsung ke siswa, (2) representasi kekuasaan dalam permintaan, jenis kekuasaan yang banyak digunakan dalam tuturan ini adalah kekuasaan jabatan dan kekuasaan paksaan, representasi kekuasaan dalam permintaan ditandai dengan penanda kata “tolong, coba, minta, harap, ayo, sini”, (3) representasi kekuasaan dalam larangan, representasi kekuasaan dalam larangan ditandai dengan penanda kata“jangan, tidak”,jenis kekuasaan yang digunakan dalam tuturan ini adalah kekuasaan jabatan, kekuasaan paksaan, dan kekuasaan keahlian, (4) representasi kekuasaan dalam persilaan, representasi kekuasaan dalam persilaan ditandai dengan penanda kata

representasi kekuasaan dalam pernyataan saran, jenis kekuasaan yang digunakan dalam tuturan ini adalah kekuasaan penghargaan, kekuasaan paksaan, dan kekuasaan jabatan, representasi kekuasaan dalam pernyataan saran ditandai dengan penanda kata “sebaiknya, lebih baik, banyak-banyak,

caranya seperti ini”, (6) representasi kekuasaan dalam pertanyaan,

menunjukkan ada tuturan pertanyaan langung dan pertanyaan tidak langsung yang mengandung maksud perintah, jenis kekuasaan yang digunakan dalam tuturan ini adalah kekuasaan paksaan dan kekuasaan jabatan.

2. Wujud representasi kekuasaan pada tindak tutur asertif guru menunjukkan ada empat jenis tuturan, yaitu (1) representasi kekuasaan dalam menegaskan, jenis kekuasaan yang digunakan dalam tuturan ini adalah kekuasaan keahlian, (2) representasi kekuasaan dalam menunjukkan, jenis kekuasaan yang digunakan dalam tuturan ini adalah kekuasaan keahlian dan kekuasaan penghargaan, (3) representasi kekuasaan dalam mempertahankan, jenis kekuasaan yang digunakan dalam tuturan ini adalah kekuasaan keahlian dan kekuasaan paksaan, (4) representasi kekuasaan dalam menilai, jenis kekuasaan yang digunakan dalam tuturan ini adalah kekuasaan keahlian dan kekuasaan penghargaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan di atas, penulis sarankan hal-hal sebagai berikut.

1. Bagi peneliti berikutnya, jangkauan penelitian ini dapat diperluas. Dalam hal ini, peneliti berikutnya perlu melakukan penelitian sejenis dengan latar, subjek, dan masalah yang lebih luas sehingga jangkauan wawasan penelitian ini semakin luas dan mantap. Selain itu, peneliti berikutnya juga dapat melakukan penelitian sejenis dengan kajian terapan ilmu yang berbeda, bisa dikaitkan dengan ilmu semantik, sosiolingusitik, dan terapan ilmu lainnya. Dengan demikian, kepercayaan terhadap hasil penelitian ini akan semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Badara, Aris. 2012.Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Chaer, Abdul. 2010.Kesantunan Berbahasa. Jakarta: Rineka Cipta.

Djajasudarma, T. Fatimah. 2012.Wacana dan Pragmatik. Bandung: Refika Aditama.

http://sinaukomunikasi.wordpress.com/2013/07/20/mengenal-cultural-studies teori-postcolonial-dan-postrukturalisme/ diakses 7 Desember 2013 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar. 2011.Strategi Pembelajaran Bahasa.

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Jorgensen, Marianne W dan Louise J. Phillips. 2010.Analisis Wacana: Teori & Metode. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jumadi. 2005.Representasi Kekuasaan dalam Wacana Kelas. Jakarta: Depdiknas.

Kesuma, Tri Mastoyo Jati. 2007.Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa. Yogyakarta: Carasvatibooks.

Leech, Geoffrey N (M.D.D. Oka Penerjemah). 1993. Prinsip-prinsip Pragmatik. Jakarta: