Skripsi

POLA INTERAKSI INTERNAL MASYARAKAT PEMUKIMAN KUMUH (Studi deskriptif: Jl. Juanda Kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun)

Di susun

Oleh :

Ester Verawaty Pasaribu 070901018

DEPARTEMEN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui oleh :

Nama : Ester Verawaty Pasaribu

NIM : 070901018

Departemen : Sosiologi

Judul : POLA INTERAKSI INTERNAL MASYARAKAT

PEMUKIMAN KUMUH

(STUDI DESKRIPTIF : JL. JUANDA KELURAHAN JATI

KECAMATAN MEDAN MAIMUN)

Dosen Pembimbing Ketua Departemen

(Dra. Linda Elida, M.Si) (Dra. Lina Sudarwati, M.Si) NIP. 131967683 NIP. 19660318 198903 2 001

Dekan

ABSTRAK

Kota Medan sebagai kota terbesar ke tiga di Indonesia tidak terlepas dari masalah kebutuhan dan permukiman. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ditambah dengan jumlah rumah yang dianggap belum layak dan arus urbanisasi menyebabkan kota Medan semakin kekurangan perumahan dan permukiman terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pertumbuhan kota yang cenderung cepat mengakibatkan kota tidak mampu menyediakan prasarana dan sarana yang layak dan memadai bagi kehidupan masyarakat, seperti sarana kesehatan, penerangan, terutama perumahan. Ketidakmampuan menyediakan sarana perumahan yang memadai ini menimbulkan adanya pemukiman-pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh banyak ditemukan di kota Medan salah satu diantaranya adalah pemukiman yang dekat dengan bantaran sungai Deli yaitu pemukiman yang berada pada kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun. Interaksi dapat ditemukan pada masyarakat ini adalah ketika berada di bantaran sungai. Aktifitas-aktifitas yang mereka lakukan seperti mandi di air sungai, memberihkan peralatan dapur. Ketika melakukan aktifitas tersebut mereka saling berinteraksi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi deskriptif. Adapun yang menjadi lokasi penelitiannya adalah di Jl. Juanda kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun. Adapun yang menjadi popoulasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal pada pemukiman kumuh di kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner dan observasi (pengamatan).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus , karena

berkat, rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang

berjudul “Pola Interaksi Internal Masyarakat Pemukiman Kumuh (Studi Deskriptif : Jl. Juanda Kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun)”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana

Strata 1 dengan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Departemen Sosiologi Universitas Sumatera Utara. Dalam proses

penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan baik berupa waktu,

tenaga, pemikiran, kritikan, saran, kerjasama dalam penelitian ini.

Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis baik secara

material maupun spiritual terutama kepada :

1. Kedua orangtua yang saya sangat sayangi dan sangat saya cintai. Terimakasih

buat Ayahanda St. Tumpal Pasaribu, SP.d dan Ibunda Debora Sitorus, SP.d

yang selalu memberikan motivasi, semangat kepada ananda dan doa-doa yang

selalu kalian panjatkan. Terimakasih buat cinta dan kasih yang selalu kalian

berikan. Ananda berharap Tuhan yang akan memberikan kasih dan berkat yang

terus melimpah buat keluarga kita.

2. Bapak Prof. Dr. Badaruddin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

3. Ibu Dra. Lina Sudarwati, M.Si sebagai Ketua Departemen Sosiologi sekaligus

Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis

selama kuliah di Departemen Sosiologi.

4. Ibu Dra. Linda Elida, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak

meluangkan waktu untuk memberikan dan menyumbangkan ide-ide serta saran

dan kritikan dari awal penulisan hingga penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen dan staf di Departemen Sosiologi yang telah mendidik dan

memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di

Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Sumatera Utara.

6. Untuk Kak Feni dan Kak Bety, terima kasih karena selalu memberikan

kemudahan dalam urusan administrasi kuliah.

7. Kepada seluruh responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat kelurahan

Jati.

8. Untuk Kakak, abang dan adikku tersayang, Martha Junita Pasaribu, SP.d,

Daniel Fresly Pasaribu, Amd, Josua Fransen Pasaribu dan Marthin Fernando

Pasaribu terima kasih telah memberikan nasehat dan doanya.

9. Buat Ayu Wulandari dan Rini Syahfitri terima kasih atas waktu yang telah kita

lewati bersama dalam suka dan duka tetap setia walaupun berbeda.

10.Buat teman-teman stambuk 2007 terimakasih buat semangat dan dukungan

kalian.

11.Buat senior dan junior Departemen Sosiologi terimakasih buat motivasi dan doa

12.Untuk teman-teman Naposo Bulung HKBP Perumnas Batu Onom yang selalu

memberikan motivasi, semangat dan selalu mendoakan penulis dalam

penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penelitian dan penyelesaian skripsi ini masih

terdapat ketidaksempurnaan. Namun penulis berharap agar skripsi ini nantinya dapat

bermanfaat bagi pembaca. Semoga penelitian ini dapat pula menjadi pedoman pada

penelitian-penelitian selanjutnya.

Medan, September 2011

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAKSI ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI... v

DAFTAR TABEL... viii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah ...1

1.2. Perumusan Masalah ...8

1.3. Tujuan Penelitian ...8

1.4. Manfaat Penelitian ...8

1.5. Kerangka Teori ...9

1.6. Defenisi Konsep ...11

1.7. Operasional Variabel...13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Interaksi sosial... 17

2.2. Interaksionisme Simbolik ... 18

2.3. Kerjasama... 20

2.4. Assimilasi... 22

2.5. Akulturasi ... 26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian ...32

3.2. Lokasi Penelitian...32

3.3. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel 3.3.1. Populasi ...33

3.3.2. Sampel ...34

3.3.3. Purposive Sampling ...35

3.4. Teknik Pengumpulan Data 3.4.1. Data primer ...36

3.4.2. Data sekunder...36

3.5. Teknik Analisis Data ...37

3.6. Jadwal Kegiatan ...38

3.7. Keterbatasan Penelitian...38

BAB IV HASIL DAN ANALISA DATA PENELITIAN 4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian ...40

4.2. Penyajian Data Penelitian ... 45

4.2.1. Karakteristik Responden ... 50

4.2.2. Keadaan sosial Responden... 58

4.3. Analisa Data ... 100

5.1. Kesimpulan ... 104

5.2. Saran... 105

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jadwal Kegiatan Penelitian ... 38

Tabel 4.1. Jumlah penduduk berdasarkan agama... 45

Tabel 4.2. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan terakhir... 46

Tabel 4.3. Jumlah penduduk berdasarkan suku... 47

Tabel 4.4. Jumlah Lembaga Pendidikan ... 48

Tabel 4.5. Jumlah rumah ibadah ... 49

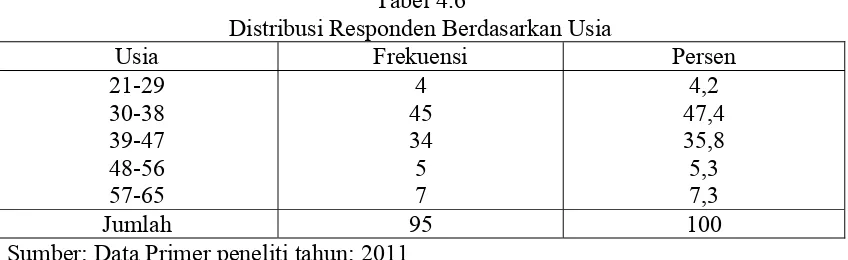

Tabel 4.6. Distribusi Responden Berdasarkan Usia... 51

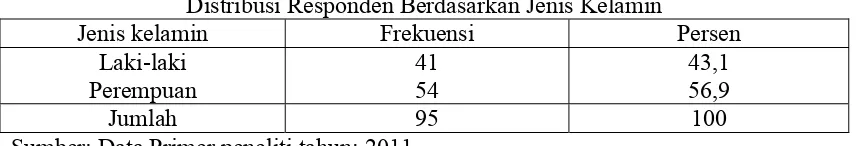

Tabel 4.7. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ... 52

Tabel 4.8. Distribusi Responden Berdasarkan Status Perkawinan... 53

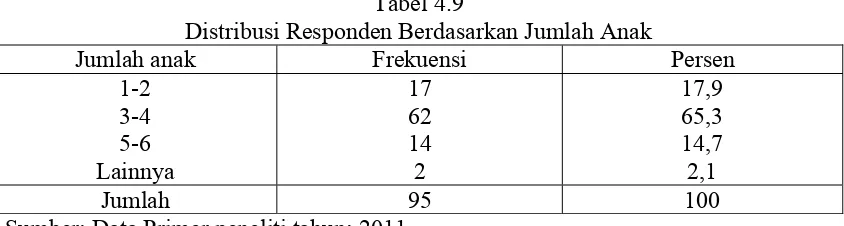

Tabel 4.9. Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Anak ... 54

Tabel 5.0. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir ... 55

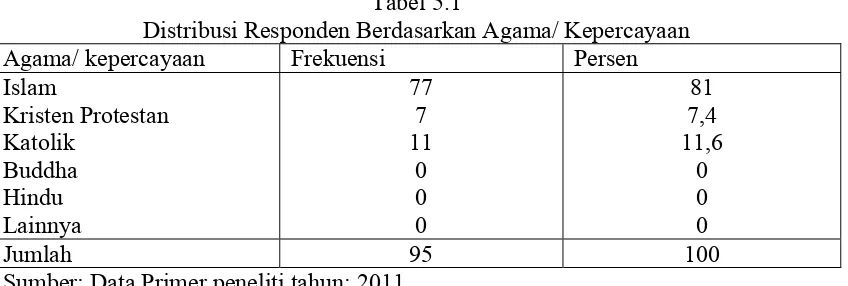

Tabel 5.1. Distribusi Responden Berdasarkan Agama/Kepercayaan... 56

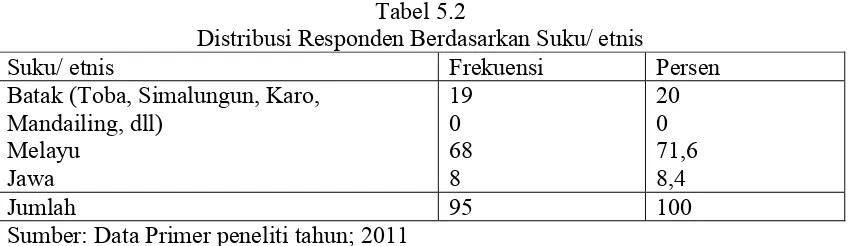

Tabel 5.2. Distribusi Responden Berdasarkan Suku/Etnis... 57

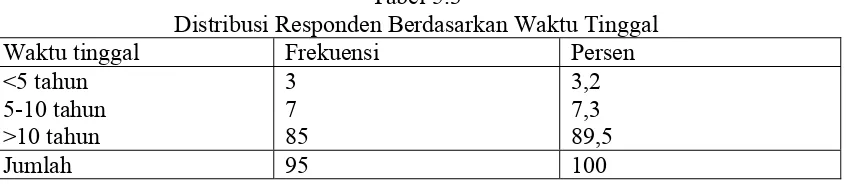

Tabel 5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Waktu Tinggal ... 58

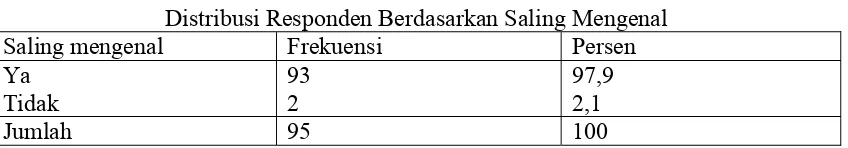

Tabel 5.4. Distribusi Responden Berdasarkan Saling Mengenal ... 59

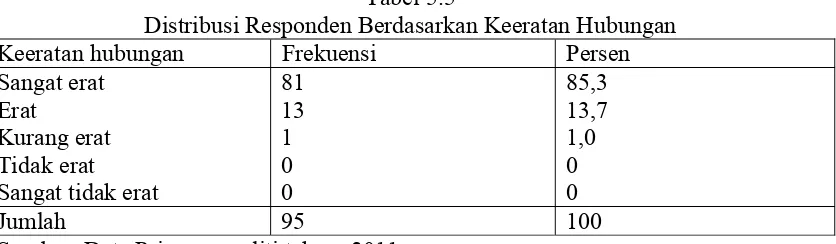

Tabel 5.5. Distribusi Responden Berdasarkan Keeratan Hubungan ... 61

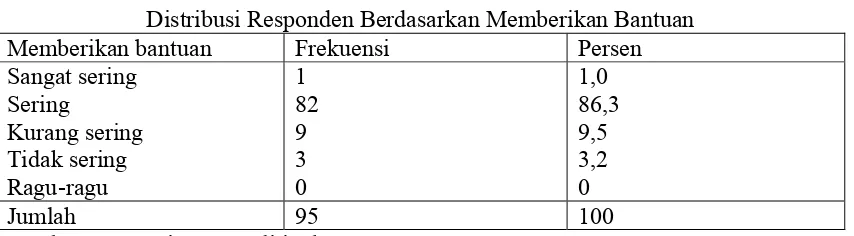

Tabel 5.6. Distribusi Responden Berdasarkan Memberikan Bantuan ... 62

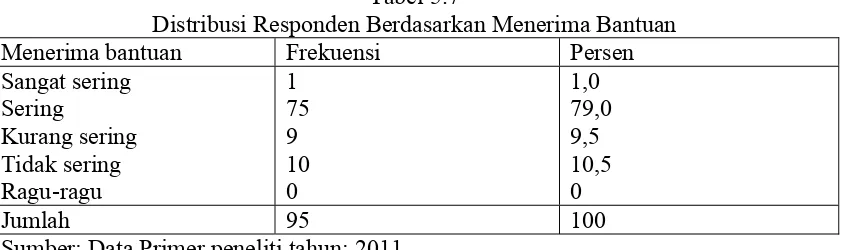

Tabel 5.7. Distribusi Responden Berdasarkan Menerima Bantuan ... 63

Tabel 5.8. Distribusi Responden Berdasarkan Intensitas Mengunjungi ... 64

Tabel 6.0. Distribusi Responden Berdasarkan Interaksi memperhatikan Jenis

Kelamin... 66

Tabel 6.1. Distribusi Responden Berdasarkan Interaksi memperhatikan Usia ... 67

Tabel 6.2. Distribusi Responden Berdasarkan Interaksi memperhatikan

pendidikan ... 68

Tabel 6.3. Distribusi Responden Berdasarkan Interaksi memperhatikan

suku bangsa ... 70

Tabel 6.4. Distribusi Responden Berdasarkan Interaksi memperhatikan status

perkawinan... 71

Tabel 6.5. Distribusi Responden Berdasarkan Interaksi memperhatikan

agama ... 72

Tabel 6.6. Distribusi Responden Berdasarkan Interaksi memperhatikan status sosial

ekonomi ... 73

Tabel 6.7. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Kenyamanan Berinteraksi

Menurut Jenis Kelamin ... 74

Tabel 6.8. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Kenyamanan Berinteraksi

Menurut Usia ... 75

Tabel 6.9. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Kenyamanan Berinteraksi

Menurut Pendidikan... 76

Tabel 7.0. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Kenyamanan Berinteraksi

Menurut Suku Bangsa... 78

Tabel 7.1. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Kenyamanan Berinteraksi

Tabel 7.2. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Kenyamanan Berinteraksi

Menurut Pendapatan ... 80

Tabel 7.3. Distribusi Responden Berdasarkan Keaktifan Kerjasama Pada Acara

Perkawinan... 81

Tabel 7.4. Distribusi Responden Berdasarkan Keaktifan Kerjasama Pada Acara

Kematian ... 82

Tabel 7.5. Distribusi Responden Berdasarkan Keaktifan Kerjasama Pada Acara

Adat... 84

Tabel 7.6. Distribusi Responden Berdasarkan Keaktifan Kerjasama Pada Acara

Keagamaan... 85

Tabel 7.7. Distribusi Responden Berdasarkan Keaktifan Kerjasama Pada Acara

Kebersihan Lingkungan ... 86

Tabel 7.8. Distribusi Responden Berdasarkan Keaktifan Kerjasama Pada Acara

Keamanan Lingkungan ... 87

Tabel 7.9. Distribusi Responden Berdasarkan Mempelajari Budaya ... 88

Tabel 8.0. Distribusi Responden Berdasarkan Kebebasan Berbudaya ... 89

Tabel 8.1. Distribusi Responden Berdasarkan Konflik Setelah Kebebasan

Berbudaya ... 90

Tabel 8.2. Distribusi Responden Berdasarkan Konflik Internal (dalam rumah

tangga) ... 91

Tabel 8.3. Distribusi Responden Berdasarkan Konflik antara warga ... 92

Tabel 8.5. Distribusi Responden Berdasarkan Konflik Antara

Kelompok Tertentu ... 93

Tabel 8.6. Distribusi Responden Berdasarkan Memiliki Anak... 94

Tabel 8.7. Distribusi Responden Berdasarkan Memiliki Anak... 95

Tabel 8.8. Distribusi Responden Berdasarkan Mendampingi

Anak Dalam Bepergian ... 96

Tabel 8.9. Distribusi Responden Berdasarkan Mengantar

Anak Kesekolah Dan Menjemput Anak Dari Sekolah ... 97

Tabel 9.0. Distribusi Responden Berdasarkan Mendampingi

Anak Sewaktu Belajar (Mengerjakan Pekerjaan Rumah)... 98

Tabel 9.1. Distribusi Responden Berdasarkan Memberikan Motivasi

ABSTRAK

Kota Medan sebagai kota terbesar ke tiga di Indonesia tidak terlepas dari masalah kebutuhan dan permukiman. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ditambah dengan jumlah rumah yang dianggap belum layak dan arus urbanisasi menyebabkan kota Medan semakin kekurangan perumahan dan permukiman terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pertumbuhan kota yang cenderung cepat mengakibatkan kota tidak mampu menyediakan prasarana dan sarana yang layak dan memadai bagi kehidupan masyarakat, seperti sarana kesehatan, penerangan, terutama perumahan. Ketidakmampuan menyediakan sarana perumahan yang memadai ini menimbulkan adanya pemukiman-pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh banyak ditemukan di kota Medan salah satu diantaranya adalah pemukiman yang dekat dengan bantaran sungai Deli yaitu pemukiman yang berada pada kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun. Interaksi dapat ditemukan pada masyarakat ini adalah ketika berada di bantaran sungai. Aktifitas-aktifitas yang mereka lakukan seperti mandi di air sungai, memberihkan peralatan dapur. Ketika melakukan aktifitas tersebut mereka saling berinteraksi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi deskriptif. Adapun yang menjadi lokasi penelitiannya adalah di Jl. Juanda kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun. Adapun yang menjadi popoulasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal pada pemukiman kumuh di kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner dan observasi (pengamatan).

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Perumahan dan pemukiman adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh

kota-kota besar pada negara yang sedang berkembang. Kota Medan sebagai kota

terbesar ke tiga di Indonesia tidak terlepas dari masalah kebutuhan perumahan dan

permukiman ini. Kota Medan dengan luas wilayah 265,10 km2 mempunyai jumlah

penduduk 2.097.610 jiwa dan dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,28%

pertahun. Menurut Data Sumatera Utara Dalam Angka tahun 2010 dari jumlah

penduduk tersebut 7,17 % diantaranya adalah penduduk miskin dengan kondisi

rumah yang masih belum dianggap layak adalah sebesar 24,28 %. Tingginya tingkat

pertumbuhan penduduk ditambah dengan jumlah rumah yang dianggap belum layak

dan arus urbanisasi menyebabkan Kota Medan semakin kekurangan perumahan dan

permukiman terutama bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kota Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Medan memiliki

gedung-gedung yang bertingkat, memiliki mall yang megah. Dibalik hal tersebut

terdapat juga pemukiman kumuh yang letaknya tidak berjauhan dari gedung-gedung

dan mall tersebut. Pertumbuhan kota yang cenderung cepat mengakibatkan kota tidak

mampu menyediakan sarana dan prasarana yang layak dan memadai bagi kehidupan

masyarakat, seperti sarana kesehatan, penerangan, terutama perumahan.

Ketidakmampuan menyediakan sarana perumahan yang memadai ini menimbulkan

Daerah-Departemen Dalam Negeri, suatu permukiman atau daerah perkampungan

dinyatakan kumuh dan miskin memiliki beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Kriteria sosial ekonomi

Kriteria sosial ekonomi dapat dilihat dari sebagian besar penduduknya

berpenghasilan dan berpendidikan rendah, sebagian besar penduduknya

bekerja di sektor informal kota, lingkungan pemukiman, rumah, fasilitas dan

prasarana dibawah standar minimal sebagai tempat bermukim misalnya

kepadatan penduduk yang tinggi >200 jiwa/ha, kepadatan bangunan >110

bangunan/ha, kondisi fasilitas lingkungan terbatas, kawasan permukiman

rawan terhadap banjir.

2. Kriteria dari letak lokasi

Kriteria dari letak lokasinya seperti lokasi pemukiman kumuh berada di lokasi

sangat strategis dalam mendukung fungsi kota yang direncanakan sebagai

bangunan komersial, lokasi pemukiman kumuh yang kurang strategis

mendukung fungsi kota yang dapat memberikan pelayanan kepada

masyarakat kota dan lingkungan pemukiman kumuh yang terletak di loksi

berbahaya menurut rencana induk kota areal diperuntukkan bagi jalur

pengaman seperti bantaran sungai, jalan kereta api, jalur listrik tegangan

tinggi .

3. Kriteria berdasarkan jenis dan aktifitas pekerjaan penduduk permukiman

Jenis dan aktifitas pekerjaan pemukiman kumuh dilakukan umumnya tidak

terorganisir, tidak menentu jumlah jam kerjanya, tidak ada perlindungan/

peraturan dari pemerintah, jenis usaha umumnya berskala kecil yang sangat

tergantung pada teknologi sederhana, usaha merupakan milik keluarga, lokasi

umumnya bersifat sementara yang menyatu dengan tempat tinggal,

kualifikasi/ keterampilan diperoleh di luar pendidikan formal dan dalam

pelaksanaan usaha belum menggunakan sistem manajemen. (Error! Hyperlink reference not valid. diakses pada tanggal 21 september 2010, pukul 10.52 wib).

Masyarakat yang tinggal di kelurahan Jati memiliki tingkat pendidikan

rata-rata hanya sampai sekolah menengah atas, kemudian rata-rata-rata-rata dari masyarakat

memiliki pekerjaan hanya sebagai tukang becak dengan pendapatan yang tidak

menentu. Apabila dilihat dari jenis usaha dikategorikan sebagai usaha berskala kecil

dan menyatu dengan tempat tinggal seperti menjual makanan ringan ataupun kedai

kopi. Hal ini sangat tidak layak apabila dilihat dari segi lokasi dimana masyarakat

yang juga bertempat tinggal di sekitar bantaran sungai Deli yang sudah tercemar oleh

sampah rumah tangga dan kotoran lainnya.

Pemukiman kumuh yang berada di Jl. Juanda merupakan salah satu

pemukiman kumuh yang berada di kota Medan. Pemukiman ini letaknya dekat

dengan sungai yang sebenarnya tidak layak digunakan oleh masyarakat sekitar.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, sungai ini tetap digunakan oleh

masyarakat tersebut. Masyarakat menggunakan air sungai tersebut untuk mandi yang

dapur yang dilakukan oleh kaum ibu. Masyarakat saling berinteraksi di sungai

tersebut, misalnya hal yang dilakukan ibu-ibu sewaktu berada di sungai tersebut yaitu

bercerita hal-hal yang sederhana seperti masakan apa yang hendak dimasak, bercerita

mengenai kehidupan keluarga mereka. Di bantaran sungai merupakan salah satu

tempat masyarakat Kelurahan Jati berinteraksi. Bukan hanya itu yang terdapat pada

pemukiman kumuh ini, terdapat juga banyak tumpukan sampah di ujung jalan yang

sangat bau dan kotor. Di tempat tumpukan sampah ini juga masyarakat Kelurahan Jati

berinteraksi. Hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat di tempat tumpukan sampah

ini adalah mengumpulkan barang-barang bekas yang masih dapat dipergunakan dan

juga dapat dijual. Sewaktu mengumpulkan barang-barang bekas tersebut, masyarakat

tesebut berinteraksi baik itu berkompetisi untuk memperoleh barang bekas dan juga

saling bersenda gurau.

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan–

kebutuhan, baik kebutuhan material maupun spiritual. Kebutuhan itu bersumber dari

dorongan-dorongan alamiah yang dimiliki setiap manusia semenjak dilahirkan.

Lingkungan hidup merupakan sarana di mana manusia berada sekaligus menyediakan

kemungkinan-kemungkinan untuk dapat mengembangkan kebutuhan-kebutuhan.

Oleh karena itu, antara manusia dengan lingkungan hidup terdapat hubungan yang

saling mempengaruhi. Hubungan-hubungan sosial yang terjadi secara dinamis yang

menyangkut hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok,

atau kelompok dengan kelompok dan berhubungan satu dengan yang lain disebut

Interaksi sosial adalah syarat utama bagi terjadinya aktifitas sosial dan

hadirnya kenyataan sosial, kenyataan sosial didasarkan pada motivasi individu dan

tindakan-tindakan sosialnya. Ketika berinteraksi seorang individu atau kelompok

sosial sebenarnya tengah berusaha atau belajar bagaimana memahami tindakan sosial

seorang individu atau kelompok sosial lain. Interaksi sosial akan berjalan dengan

tertib dan teratur dan anggota masyarakat bisa berfungsi secara normal, yang

diperlukan bukan hanya kemampuan untuk bertindak sesuai dengan konteks

sosialnya, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk menilai secara objektif perilaku

pribadinya dipandang dari sudut sosial masyarakatnya. Manusia telah mempunyai

naluri untuk bergaul dengan sesamanya semenjak dia dilahirkan di dunia. Hubungan

dengan sesamanya merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia, oleh karena

dengan pemenuhan kebutuhan tersebut dia akan mendapat memenuhi

kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tanpa berhubungan atau melakukan interaksi dengan manusia

lain tidak akan bertahan hidup.

Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu,

individu dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial

merupakan proses komunikasi diantara orang-orang untuk saling mempengaruhi

perasaan, pikiran dan tindakan. Interaksi sosial akan berlangsung apabila seorang

individu melakukan tindakan dan dari tindakan tersebut menimbulkan reaksi individu

yang lain. Interaksi sosial terjadi jika dua orang atau lebih saling berhadapan, bekerja

sama, berbicara, berjabat tangan atau bahkan terjadi persaingan dan

pertikaian.Interaksi sosial merupakan hubungan tersusun dalam bentuk tindakan

dapat kita amati atau rasakan bahwa apabila sesuai dengan norma dan nilai dalam

masyarakat, interaksi tersebut akan berlangsung secara baik, begitu pula sebaliknya,

manakala interaksi sosial yang dilakukan tidak sesuai dengan norma dan nilai dalam

masyarakat, interaksi yang terjadi kurang berlangsung dengan baik. ( Soekanto,

2009;67)

Secara teoritis, sekurang-kurangnya ada dua syarat bagi terjadinya suatu

interaksi sosial, yaitu terjadinya kontak sosial dan komunikasi. Terjadinya suatu

kontak sosial tidaklah semata-mata tergantung dari tindakan, tetapi juga tergantung

kepada adanya anggapan terhadap tindakan tersebut. Sedangkan aspek terpenting dari

komunikasi adalah bila seseorang memberikan tafsiran pada sesuatu atau

perikelakuan orang lain. Dalam komunikasi sering kali muncul berbagai macam

penafsiran terhadap makna sesuatu atau tingkahlaku orang lain yang mana itu semua

ditentukan oleh perbedaan konteks sosialnya. Komunikasi melalui isyarat-isyarat

sederhana adalah paling elementer dan yang paling pokok dalam komunikasi. Tetapi,

pada masyarakat manusia “isyarat” komunikasi yang dipakai tidaklah terbatas pada

bentuk komunikasi ini. Hal ini disebabkan karena manusia mampu menjadi objek

untuk dirinya sendiri (dan juga sebagai subjek yang bertindak) dan melihat

tindakan-tindakannya seperti orang lain dapat melihatnya. Dengan kata lain, manusia dapat

membayangkan dirinya secara sadar dalam perilakunya dari sudut pandang orang

lain. Sebagai akibatnya, mereka dapat mengonsentrasikan perilakunya dengan

sengaja untuk membangkitkan tipe respons tertentu dari orang lain. . ( Bagong, 2004;

Faktor-faktor yang mendasari proses terbentuknya interaksi sosial adalah

imitasi yaitu proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain, baik

sikap penampilan, gaya hidupnya, bahkan apa-apa yang dimilikinya; indentifikasi

yaitu adalah upaya yang dilakukan oleh seorang individu untuk menjadi sama

(identik) dengan individu lain yang ditirunya; sugesti adalah rangsangan, pengaruh,

stimulus yang diberikan sesorang individu kepada individu lain sehingga orang yang

diberi sugesti menuruti atau melaksanakan tanpa berpikir kritis dan rasional; motivasi

yaitu rangsangan pengaruh, stimulus yang diberikan seorang individu kepada

individu lain, sehingga orang yang diberi motivasi menuruti tahu melaksanakan apa

yang dimotivasikan; simpati adalah proses kejiwaan, dimana seorang individu merasa

tertarik kepada seseorang atau kelompok orang, karena sikapnya, penampilannya,

wibawanya atau perbuatannya yang sedemikian rupa dan empati yaitu mirip dengan

simpati, akan tetapi tidak semata-mata perasaan kejiwaan saja. Empati dibarengi

dengan perasaan organisme tubuh yang sangat intens/dalam. ( Soekanto, 2009; 70)

Semua manusia yang hidup di dunia ini pasti akan melakukan yang namanya

interaksi. Sama seperti masyarakat yang bertempat tinggal di pemukiman kumuh juga

melakukan interaksi terhadap sesamanya di lingkungan sekitar dimana dia hidup.

Untuk itu, peneliti ingin meneliti bagaimana interaksi yang terjadi pada masyarakat

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah

tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor sosial apa saja yang kontributif pada pola interaksi sosial

masyarakat pemukiman kumuh ?

2. Bagaimana pola interaksi yang terjadi pada masyarakat pemukiman

kumuh tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Didalam sebuah penelitian, memang membutuhkan cara pandang tujuan.

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui faktor sosial yang kontributif pada pola interaksi sosial

masyarakat pemukiman kumuh tersebut.

2. untuk mengetahui bagaimana pola interaksi yang terjadi di pemukiman

kumuh tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori, menambah

wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pola interaksi

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan

kajian ilmiah bagi penulis dan mampu juga sebagai referensi dan rujukan

penelitian yang terkait dalam penitian ini.

1.5. Kerangka Teori

Interaksi sosial adalah proses saling mempengaruhi dalam hubungan timbal

balik antara individu dengan individu,individu dengan suatu kelompok, suatu

kelompok dengan kelompok lain. Interaksi berasal dari kata action yang berarti tindakan, inter artinya berbalas-balasan. Interaksi sosial dapat disebut juga proses orang-orang yang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan.

Interaksi dapat terjadi karena adanya kontak sosial dan komunikasi. Jadi, interaksi

sosial adalah proses dimana orang-orang yang menjalin kontak dan berkomunikasi

saling pengaruh mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Interaksi terjadi antara

individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok

dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Yang terpenting dalam

interaksi sosial adalah pengaruh timbal balik. Interaksi tidak mungkin terjadi apabila

tidak memenuhi syarat yaitu kontak dan komunikasi. Interaksi sosial dapat kita lihat

secara nyata diinstitusi keluarga. (

http://www.scribd.com/doc/12892816/Interaksi-Sosial diakses pada tanggal 10 Mei 2011, pukul 13.05 wib).

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga

dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap

keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan

darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah

tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan

menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga diakses pada tanggal 10 Mei 2011, pukul

12.59). Fungsi keluarga beberapa diantaranya adalah untuk mengatur penyaluran

dorongan seks; reproduksi berupa pengembangan keturunan pun selalu dibatasi

dengan aturan yang menempatkan kegiatan ini dalam keluarga; keluarga berfungsi

untuk menyosialisasikan anggota baru masyarakat sehingga dapat memerankan apa

yang diharapkan darinya,keluarga mempunyai fungsi afeksi yaitu keluarga

memberikan cinta kasih kepada seorang anak; keluarga memberikan status kepada

seorang anak bukan hanya status yang diperoleh seperti status yang terkait dengan

jenis kelamin, urutan kelahiran dan hubungan kekerabatan tetapi juga termasuk di

dalamnya status yang diperoleh orang tua yaitu status kelas sosial tertentu; keluarga

memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang

bersifat kejiwaan. ( Sunarto 2004: 64). Intitusi keluarga merupakan ruang lingkup

yang dapat kita lihat terjadinya interaksi sosial. Selain itu, ruang lingkup lain yang

dapat kita lihat terjadinya interaksi sosial adalah masyarakat.

Marion Levy mengemukakan empat kriteria yang perlu dipenuhi agar dapat

disebut masyarakat yaitu kemampuan bertahan melebihi masa hidup seorang

individu, rekrutmen seluruh atau sebagian anggota melalui reproduksi, kesetiaan pada

swasembada. Inkeles mengemukakan suatu kelompok hanya dapat kita namakan

masyarakat bila kelompok tersebut memenuhi kriteria tersebut atau bila kelompok

tersebut dapat bertahan stabil untuk beberapa generasi walaupun sama sekali tidak

ada orang atau kelompok lain di luar kelompok tersebut.

Seseorang tokoh sosiologi modern, Talcott Parsons pun merumuskan kriteria

adanya masyarakat. Menurutnya masyarakat ialah suatu sistem sosial yang

swasembada, melebihi masa hidup individu normal, dan merekrut anggota secara

reproduksi biologis dan serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya.

Seorang tokoh sosiologi modern Edward Shils, pun menekankan pada aspek

pemenuhan keperluan sendirin dibaginya dalam tiga komponen: pengaturan diri,

reproduksi sendiri, dan penciptaan diri. Dari berbagai rumusan ini Nampak bahwa

konsep masyarakat mempunyai makna khusus, dan bahwa berbeda dengan

penggunaan kata masyarakat dalam bahasa sehari-hari, dalam sosiologi tidak semua

kelompok dapat disebut masyarakat. ( Sunarto 2004: 54)

1.6. Defenisi Konsep

Konsep merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara

abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian.

Konsep sangat diperlukan dalam penelitian agar dapat menjadi masalah dan

menghindari timbulnya kekacauan ataupun kesalahan-kesalahan yang dapat

a. Interaksi sosial

Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan

individu, individu dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok.

Interaksi sosial merupakan proses komunikasi diantara orang-orang untuk saling

mempengaruhi perasaan, pikiran dan tindakan. Interaksi berasal dari kata action yang berarti tindakan, inter artinya berbalas-balasan. Interaksi sosial dapat disebut juga proses orang-orang yang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan

tindakan. Interaksi dapat terjadi karena adanya kontak sosial dan komunikasi.

b. Pemukiman kumuh

Permukiman kumuh mengandung dua pengertian, yaitu ; daerah slumsdan

daerah squatter. Sekilas secara fisik antara daerah "slum" dan "squatter" hampir sama, namun sesungguhnya berbeda dalam cara pengertiannya. Jika daerah slums

merupakan daerah-daerah permukiman yang diakui, tetapi karena kemiskinan yang

diderita penghuninya sehingga tidak dapat membiayai pembangunan lingkungannya.

Sedangkan daerah squatter adalah permukiman kumuh dan miskin yang diperoleh

dengan cara melanggar hukum, yaitu dengan cara menempati ruang-ruang publik

terbuka yang semestinya tidak diperuntukkan bagi permukiman dan penghunian.

Pemukiman kumuh Kelurahan Jati merupakan pemukiman kumuh slum. 1.7. Operasionalisasi Variabel

Defenisi operasional melekatkan arti pada suatu konstruk dengan cara

menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan yang perlu untuk mengukur konstruk

spesifikasi kegiatan peneliti dalam mengukur suatu variabel atau

memanipulasikannya. Suatu defenisi operasional merupakan semacam buku

pegangan yang berisi petunjuk bagi peneliti. ( Silalahi 2009: 119).

Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi operasional adalah:

Faktor-faktor sosial yang kontributif dalam interaksi:

a. Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah kelas atau kelompok yang terbentuk dalam suatu

spesies sebagai sarana atau sebagai akibat digunakannya proses reproduksi seksual

untuk mempertahankan keberlangsungan spesies itu.Jenis kelamin merupakan suatu

akibat dari dimorfisme seksual, yang pada manusia dikenal menjadi laki-laki dan

perempuan. (http://id.wikipedia.org/wiki/Jenis_kelamin diakses pada tanggal 18 Mei

2011 pukul 11.39 wib)

b. Usia

Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan

suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Umur diakses pada tanggal 18 Mei 2011 pukul 11.43

wib). Age adalah tingkat usia yang ditandai perkembangan sosial tertentu ( usia sosial

(Soekanto 1985 : 14)

c. Pendidikan

Pendidikan berasal dari kata pedagogi (paedagogie, Bahasa Latin) yang

berarti pendidikan dan kata pedagogia (paedagogik) yang berarti ilmu pendidikan

yang berasal dari bahasa Yunani. Pedagogia terdiri dari dua kata yaitu ‘Paedos’

paedagogos ialah seorang pelayan atau bujang (pemuda, pen) pada zaman Yunani

Kuno yang pekerjaannya mengantar dan menjemput anak-anak (siswa, pen) ke dan

dari sekolah. Perkataan paedagogos yang semula berkonotasi rendah (pelayan,

pembantu) ini, kemudian sekarang dipakai untuk nama pekerjaan yang mulia yakni

paedagoog (pendidik atau ahli didik atau guru).

Dari sudut pandang ini pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan

seseorang dalam membimbing dan memimpin anak menuju ke pertumbuhan dan

perkembangan secara optimal agar dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab.

Pendidikan berkaitan erat dengan segala sesuatu yang bertalian dengan

perkembangan manusia mulai perkembangan fisik, kesehatan keterampilan, pikiran,

perasaan, kemauan, sosial, sampai kepada perkembangan Iman. Perkembangan ini

mengacu kepada membuat manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia

meningkatkan hidupnya dan kehidupan alamiah menjadi berbudaya dan

bermoral(http://id.shvoong.com/socialsciences/education/2043347-pengertian

pendidikan/#ixzz1MfzNgKI8 diakses pada tanggal 18 Mei 2011 pukul 11.45 wib).

d. Suku bangsa

Kelompok etnik atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang

anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya

berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku pun ditandai oleh

pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut dan oleh kesamaan

(http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa diakses pada tanggal 18 Mei 2011

pukul11.49 wib)

e. Status perkawinan

Kawin adalah status dari mereka yang terikat dalam perkawinan pada saat

pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka

yang kawin sah, secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya) tetapi juga

mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai

suami istri. Cerai hidup adalah status dari mereka yang hidup berpisah sebagai suami

istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Cerai mati adalah status dari mereka yang

suami/istrinya telah meninggal dunia dan belum kawin lagi.

(http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/928/950/ diakses pada tanggal 19 Mei 2011 pukul 12.20

wib)

f. Agama

Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya

dengan ajaran kebhaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan

kepercayaan tersebut. Kata "agama" berasal dari bahasa Sansekerta āgama yang berarti "tradisi". Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang

berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja re-ligare yang berarti "mengikat kembali". Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya

kepada Tuhan. (http://id.wikipedia.org/wiki/Agama diakses pada tanggal 18 mei 2011

g. Status sosial ekonomi

Status sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam

masyarakat, status sosial ekonomi adalah gambaran tentang keadaan seseorang atau

suatu masyarakat yang ditinjau dari segi sosial ekonomi, gambaran itu seperti tingkat

pendidikan, pendapatan dan sebagainya.

(http://drsuparyanto.blogspot.com/2010/07/konsep-dasar-status ekonomi diakses pada

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Interaksi sosial

Interaksi sosial adalah sebagai atau merupakan dasar dari proses-proses sosial,

sebab tanpa adanya interaksi tidak mungkin kehidupan bersama akan terjalin.

(Wiyarti, 2008; 95). Bentuk proses sosial adalah interaksi sosial karena interaksi

sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial

adalah merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut

hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun

antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu,

interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling

berbicara atau bahkan saling berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan

bentuk-bentuk interaksi sosial. Walaupun orang-orang yang bertemu muka tersebut

tidak saling berbicara atau tidak saling menukar tanda-tanda, interaksi sosial telah

terjadi, karena masing-masing sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan

perubahan-perubahan dalam perasaan maupun syaraf orang yang bersangkutan, yang

disebabkan oleh minyak wangi, suara berjalan, dan sebagainya. Semuanya itu

menimbulkan kesan di dalam pikiran seseorang, yang kemudian menentukan

tindakan apa yang akan dilakukan.

Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua

syarat yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Kata kontak berasal dari bahasa

terjadi apabila terjadi hubungan badaniah. Sebagai gejala sosial itu tidak perlu berarti

terjadi hubungan badaniah, karena orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak

lain tanpa menyentuhnya, seperti misalnya cara berbicara dengan pihak lain tersebut.

Komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran perilaku orang lain ( yang

berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap), perasaan-perasaan yang

ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian

memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain

tersebut. Dengan adanya komunikasi tersebut, sikap-sikap dan perasaan-perasaan

suatu kelompok manusia atau orang-perseorangan dapat diketahui oleh

kelompok-kelompok lain atau orang-orang lainnya. Dalam komunikasi kemungkinan sekali

terjadi pelbagai macam penafsiran terhadap tingkah laku orang lain. Dengan

komunikasi memungkinkan kerja sama antara orang perorangan atau antara

kelompok-kelompok manusia dan memang komunikasi merupakan salah satu syarat

terjadinya kerja sama. Akan tetapi, tidak selalu komunikasi menghasilkan kerjasama

bahkan suatu pertikaian mungkin akan terjadi sebagai akibat salah paham atau karena

masing-masing tidak mau mengalah. (Bagong, 2004;16)

2.2. Interaksi Simbolik

Untuk mempelajari interaksi sosial digunakan pendekatan tertentu, yang

dikenal dengan interaksionisme simbolik. Diantara berbagai pendetan yang

digunakan untuk mempelajari interaksi sosial, dijumpai pendekatan yang dikenal

dengan nama interaksi simbolik. Pendekatan ini bersumber pada pemikiran George

ini adalah interaksi sosial, kata simbolik mengacu pada penggunaan simbol-simbol

dalam interaksi.

Menurut Leslie White, simbol merupakan suatu nilai atau maknanya diberikan

kepadanya oleh mereka yang mempergunakannya. Menurut white makna atau nilai

tersebut tidak berasal dari atau ditentukan oleh sifat-sifatyang secara instrinsik

terdapat dalam bentuk fisiknya. Makna suatu simbol menurut White hanya dapat

ditangkap melalui cara nonsensoris yaitu melalui cara simbolik.

Herbet Blumer, salah seorang penganut pemikiran mead, berusaha

menjabarkan pemikiran Mead mengenai interaksionisme simbolik. Menurut Blumer

pokok pikiran interaksionisme simbolik ada tiga, yang pertama ialah bahwa manusia

bertindak (act) terhadap sesuatu (thing) atas dasar makna (meaning) yang dipunyai

sesuatu tersebut baginya. Blumer selanjutnya mengemukakan bahwa makna yang

dipunyai sesuatu berasal atau muncul dari interaksi sosial antara seseorang dengan

sesamanya. Pokok pikiran ketiga yang dikemukakan Blumer ialah bahwa makan

diperlakukan atau diubah melalui suatu proses penafsiran yang digunakan orang

dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya. Yang hendak ditekankan Blumer di

sini adalah bahwa makna muncul dari interaksi tersebut tidak begitu saja diterima

oleh seseorang melainkan ditafsirkan terlebih dahulu. ( Sunarto 2000 : 38)

2.3. Kerja sama (Kooperasi)

Kooperasi berasal dari dua kata latin, co yang berarti bersama-sama dan

operani yang berarti bekerja. Kooperasi merupakan perwujudan minat dan perhatian orang untuk bekerja bersama-sama dalam suatu kesepahaman, sekalipun motifnya

dapat kita jumpai dalam kelompok dan masyarakat manusia mana pun, baik pada

kelompok-kelompok yang kecil maupun pada satuan-satuan kehidupan yang besar.

Pada dasarnya, proses sosial yang namanya kooperasi ini selalu sudah diperkenalkan

kepada setiap anak manusia sejak kecil, ketika dia masih hidup di dalam keluarga

orang tuanya. Dalam keluarga-keluarga dan juga di dalam komunitas-komunitas

tradisional yang kecil, bentuk-bentuk usaha kooperasi itu mungkin masih sederhana

saja. Akan tetapi, di dalam masyarakat nasional atau kota yang serbakompleks,

jalinan kooperasi itu tidak bisa lagi dibilang sederhana.

Di dalam kelompok-kelompok kecil seperti keluarga dan

komunitas-komunitas tradisional. Proses sosial yang namanya kooperasi ini cenderung bersifat

spontan. Inilah kooperasi yang terbentuk secara wajar di dalam kelompok-kelompok

yang disebut kelompok primer. Di dalam kelompok-kelompok ini individu-individu

cenderung membaurkan diri dengan sesamanya di dalam kelompok, dan

masing-masing hendak berusaha menjadi bagian dari kelompoknya. Di dalam

kelompok-kelompok primer yang kecil dan bersifat tatap muka seperti ini, orang perorangan

cenderung lebih senang bekerja dalam tim selaku anggota tim dari pada bekerja

sendiri sebagai perorangan.

Berbeda halnya dengan kooperasi yang terjadi di dalam kelompok-kelompok

primer, kooperasi yang ada di dalam kelompok sekunder itu lebih bersifat

direncanakan secara rasional dan sengaja daripada bersifat spontan atau berlandaskan

emosi solidaritas. Kelompok-kelompok yang sedikit banyak bersifat terencana dan

Dalam kenyataannya, realisasi kooperasi itu diusahakan melalui berbagai

macam usaha. Setidak-tidaknya ada empat macam bentuk usaha kooperasi:

1. Tawar-menawar (bargaining) yang merupakan bagian dari proses pencapaian

kesepakatan untuk pertukaran barang atau jasa.

2. Kooptasi (cooptation) yaitu usaha ke arah kerja sama yang dilakukan dengan

jalan menyepakati pimpinan yang akan ditunjuk untuk mengendalikan

jalannya organisasi atau kelompok.

3. Koalisi (coalition) yaitu usaha dua organisasi atau lebih yang sekalipun

mempunyai struktur berbeda-beda hendak mengajar tujuan yang sama dengan

cara kooperatif.

4. Patungan (joint-venture), yaitu usaha bersama untuk mengusahakan suatu

kegiatan, demi keuntungan bersama yang akan dibagi nanti, secara

proporsional dengan cara saling mengisi kekurangan masing-masing partner.

(Bagong, 2004;59).

2.4. Asimilasi

Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Ia ditandai dengan

adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara

orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk

mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan

memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Apabila

tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok tersebut lakukan asimilasi ke dalam

suatu kelompok manusia atau masyarakat, dia tidak lagi membedakan dirinya dengan

kelompok tersebut yang mengakibatkan bahwa mereka dianggap sebagai orang asing.

Dalam proses asimilasi, mereka mengindentifikasikan dirinya dengan

kepntingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok. Apabila dua kelompok

manusia mengadakan asimilasi, batas-batas antara kelompok-kelompok tadi akan

hilang dan keduanya lebur menjadi satu kelompok. Secara singkat, proses asimilasi

ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walau kadangkala bersifat

emosional dengan tujuan-tujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit

mencapai integrasi dalam organisasi, pikiran dan tindakan.

Proses-proses asimilasi akan timbul apabila :

1. Ada perbedaan kebudayaan antara kelompok-kelompok manusia yang hidup

pada suatu waktu dan pada suatu tempat yang sama.

2. Para warga dari masing-masing kelompok yang berbeda-beda itu di dalam

kenyataannya selalu bergaul secara intensif dalam jangka waktu yang cukup

lama.

3. Demi pergaulan mereka yang berlangsung secara intensif itu, masing-masing

pihak menyesuaikan kebudayaan mereka msing-masing sehingga terjadilah

proses saling penyesuaian kebudayaan diantara kelompok-kelompok itu,

Sementara itu, beberapa factor yang diketahui dapat mempermudah terjadinya

1. Sikap dan kesediaan menenggang. Apabila toleransi dapat dihidupkan

diantara kelompok-kelompok manusia yang berbeda budaya itu, maka proses

asimilasi akan mudah dilangsungkan tanpa banyak hambatan yang berarti .

2. Sikap menghadapi orang asing berikut kebudayaannya. Sikap demikian ini

akan memudahkan pendekatan-pendekatan warga dari kelompok-kelompok

yang saling berbeda itu.

3. Kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang. Kesempatan di bidang

ekonomi yang seimbang begini akan memberikan kemungkinan pada setiap

pihak untuk mencapai kedudukan tertentu berkat kemampuannya. Hal yang

demikian jelas akan menetralisir perbedaan-perbedaan kesempatan yang

terjadi akibat kebudayaan yang berlainan dan berbeda-beda, yang oleh karena

itu akan memudahkan asimilasi.

4. Sikap terbuka golongan penguasa. Sikap terbuka golongan penguasa akan

meniadakan kemungkinan diskriminasi oleh kelompok mayoritas terhadap

kelompok minoritas, dan tiadanya diskriminasi antar kelompok akan

memudahkan asimilasi.

5. Kesamaan dalam berbagai unsur kebudayaan. Sekalipun kebudayaan

masing-masing kelompok itu tidak sepenuhnya sama, namun sering kita saksikan

bahwa dalam hal-hal atau unsur-unsur tertentu terdapat kesamaan. Kian

6. Perkawinan campuran. Misalnya antara warga kelompok mayoritas dan warga

kelompok minoritas, atau antara anggota golongan penjajah dan golongan

anggota terjjah sering pula merupakan langkah penting di dalam usaha-usaha

penyelenggaraan asimilasi.

7. Musuh bersama dari luar. Ancaman musuh bersama dari luar sering pula

diperkirakan akan memperkuat rasa persatuan di dalam masyarakat. Sadar

akan adanya ancaman musuh bersama, golongan di dalam masyarakat sering

melupakan perbedaan-perbedannya dan karenanya lalu mudah berasimilasi.

Proses asimilasi tidaklah akan terjadi apabila antarkelompok tidak tumbuh

sikap toleransi dan saling berempati. Faktor-faktor yang disebutkan di atas

kiranya akan mendorong lahirnya kedua sikap yang diprasyaratkan itu. Selain

faktor-faktor yang mempercepat asimilasi, ada pula beberapa faktor yang

justru menghambat terjadinya asimilasi. Faktor-faktor tersebut antara lain

adalah:

1. Terisolasinya kebudayaan sesuai golongan tertentu di dalam masyarakat

2. Kurangnya pengetahuan suatu golongan tertentu mnegenai kebudayaan yang

dipunyai oleh golongan lain di dalam masyarakat.

4. Perasaan superior yang bercokol di hati para warga golongan pendukung

kebudayaan tertentu yang mengakibatkan sikap meremehkan oleh mereka

yang berperasaan superior ini terhadap kebudayaan kelompok lain

5. Perbedaan ciri badaniah antarkelompok, seperti misalnya warna kulit yang

menandakan bahwa perbedaan antarkelompok yang ada itu tak hanya bersifat

budayawi, tetapi juga rasial.

6. Perasaan in-group yang kuat, artinya bahwa para warga kelompok yang ada

itu merasa sangat terikat kepada kelompok dan kebudayaannya

masing-masing.

7. Gangguan-gangguan diskriminatif yang dilancarkan oleh golongan-golongan

yang berkuasa terhadap golongan minoritas.

8. Perbedaan kepentingan dan pertentangan pribadi antara para warga kelompok

yang akhirnya bisa membawa-bawa pertentangan antarkelompok.( Bagong,

2004;62)

2.5. Akulturasi

Telah kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk yang dinamis. Tidak jarang

manusia melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dalam sejarah

kebudayaan dunia, kita ketahui bahwa suku-suku bangsa di dunia sering kali

melakukan perpindahan (migrasi) ini baik akibat adanya ancaman alam maupun

karena kebutuhan untuk mencari bahan makanan. Nenek moyang bangsa Indonesia

Malaya dan Indonesia. Perpindahan seperti ini menyebabkan terjadinya pertemuan

antarkelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Akibatnya, individu

dalam kelompok itu dihadapkan dengan unsur kebudayaan para pendatang tersebut.

Interaksi antarindividu yang berbeda dengan kebudayaan ini menyebabkan

masing-masinh individu mengalami proses sosial tertentu. Diantaranya adalah akulturasi.

Akulturasi (acculturation atau culture contact) adalah proses sosial yang

timbul bila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan

unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga

unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan

sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Secara

singkat, akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan atau lebih sehingga membentuk

kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Akulturasi adalah

suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan

kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing.

Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya

sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri.

Akulturasi merupakan sebuah istilah dalam ilmu Sosiologi yang berarti proses

pengambil alihan unsur-unsur (sifat) kebudayaan lain oleh sebuah kelompok atau

individu. (http://sansanice.blogspot.com/2010/08/akulturasi.html diakses pada tanggal

14 oktober 2010 pukul 13.20 wib)

menghilangkan unsur-unsur asli dari kedua kebudayaan tersebut. Akulturasi adalah

fenomena yang timbul sebagai hasil jika kelompok-kelompok manusia yang

mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda bertemu dan mengadakan kontak secara

langsung dan terus-menerus; yang kemudian menimbulkan perubahan dalam pola

kebudayaan yang original dari salah satu kelompok atau kedua-duanya. akulturasi

sama dengan kontak budaya yaitu bertemunya dua kebudayaan yang berbeda melebur

menjadi satu menghasilkan kebudayaan baru tetapi tidak menghilangkan kepribadian

atau sifat kebudayaan aslinya (http://ulyniamy.wordpress.com/2010/05/21/akulturasi/

diakses pada tanggal 14 oktober 2010 pukul 13.10 wib)

2.6. Konflik

Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak akan lenyap

dari sejarah. Selama kita masih hidup tidak akan mungkin kita menghapus konflik

dari dunia ini. Baik konflik intrapersonal dan interpersonal dan juga konflik antar

kelompok merupakan bagian konstitutif dari sejarah manusia. Berbagai macam hal

seperti perbedaan selera, perbedaan pendapat dapat mengakibatkan konflik.

Masalahnya adalah apabila konflik berlanjut hingga melahirkan kekerasaan.

Konflik sebagai proses ternyata dipraktikkan juga secara luas di dalam

masyarakat. Berbeda hal dengan kompetisi yang selalu berlangsung di dalam suasana

“damai”, konflik adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan

orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman

kekerasan. Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya

sampai ke taraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang

sebagai lawan atau saingannya.

Banyak faktor telah menyebabkan terjadinya konflik-konflik . perbedaan

pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik-konflik

antarindividu, dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan

pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Kecuali

perbedaan pendirian, perbedaan kebudayaan pun menimbulkan konflik-konflik.

Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antarindividu, akan

tetapi malahan antarkelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan

menimbulkan pola-pola kepribadian dan poal-pola perilaku yang berbeda pula di

kalangan khalayak kelompok yang luas, sehingga apabila terjadi konflik-konflik

karena alas an ini, konflik tersebut akan bersifat konflik antark lompok.

Kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda pun memudahkan terjadinya konflik. Mengajar

tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompokmakan

bersaing akan berkonflik untuk memperbutkan kesempatan dan sarana.

Perbedaan pendirian, budaya, kepentingan , dan sebagainya tersebut sering

terjadi pada situasi-situasi perubahan sosial. Dengan demikian, perubahan-perubahan

sosial itu secara tidak langsung dapat dilihat sebagai penyebab juga terjadinya

(peningkatan) konflik-konflik sosial. Perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam

masyarakat akan mengakibatkan berubahnya system nilai-nilai yang berlaku dalam

masyarakat. Dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat ini akan menyebabkan

Tak perlu diragukan lagi, proses sosial yang namanya konflik itu adalah suatu

proses yang bersifat disosiatif. Namun demikian, sekalipun sering berlangsung

dengan keras dan tajam, proses-proses konflik itu sering pula mempunyai

akibat-akibat yang positif bagi masyarakat. Konflik-konflik yang berlangsung daalam

diskusi, misalnya, jelas akan unggul,sedangkan pikiran-pikiran yang kurang terkaji

secara benar akan tersisih. Positif tidaknya akibat konflik-konflik memang tergantung

pula dari struktur sosial yang menjadi ajang berlangsungnya konflik.

Salah satu akibat positif yang lain dari suatu konflik itu adalah bertambahnya

solidaritas intern dan rasa in-group suatu kelompok. Apabila terjadi pertentangan

antara kelompok-kelompok, solidaritas antaranggota di dalam masing-masing

kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang pada

situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya

konflik dengan pihak-pihak luar. Sejalan dengan peristiwa di atas, konflik-konflik

antarkelompok pun memudahkan perubahan dan perubahan kepribadian individu.

Apabila terjadi pertentangan antara dua kelompok yang berlainan, individu-individu

akan mudah mengubah kepribadiannya untuk mengidentifikasikan dirnya secara

penuh dengan kelompoknya. Tak terbantahkan, konflik juga menerbitkan

akibat-akibatyang negatif. Dalam konflik-konflik fisik, seperti peperangan, korban-korban

akan berjatuhan dan jumlah harta benda akan hancur-luluh.(Bagong, 2004; 69)

Beberapa titik tolak konflik:

Manusia hidup selalu berkonflik. Konflik ada di alam dan hadir dalam

kehidupan manusia.

b. Konflik menciptakan perubahan

Konflik merupakan salah satu cara bagaimana sebuah keluarga, komunitas,

perusahaan, dan masyarakat berubah. Konflik juga mengubah pemahaman,

mendorong kita untuk memobilisasi sumber daya dengan cara-cara yang baru.

c. Konflik selalu mempunyai dua sisi

Secara inheren konflik membawa potensi resiko dan potensi manfaat.

d. Konflik menciptakan energy

Energy dapat merusak dan juga bersifat kreatif. Konflik memiliki sifat

mengikat dan membawa sifat memisahkan.

e. Konflik dapat menjadi produktif atau non-produktif

Konflik yang produktif mengacu pada permasalahannya, kepentingan/minat,

prosedur dan nilai-nilai pemahamannya. Konflik yang paling non-produktif

mengacu pada pembentukan prasangka terhadap lawan, komunikasi

memburuk.

f. Konflik mengandung berbagai makna

Konflik adalah drama yang dapat dianalisis dengan memahami siapa, apa,

BAB III

METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan

pendekatan yang bertujuan memperoleh data dari lapangan dalam bentuk angka yang

kemudian dianalisis.

Studi deskriptif dalam hal ini adalah penelitian yang bertujuan untuk

menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel

yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang

terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran tentang

kondisi, situasi, ataupun variabel tersebut ( Bungin, 2009: 36 ).

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di lingkungan kumuh Jl. Juanda Kelurahan

Jati Kecamatan Medan Maimun. Lokasi penelitian ini diambil berdasarkan

pertimbangan diantaranya adalah lokasi tersebut meruapakan salah satu pemukiman

kumuh, lokasi yang mudah dijangkau oleh peneliti, tersedianya transportasi yang

memadai dan hemat biaya.

3.3.1 Populasi

Populasi adalah jumlah total dari seluruh unit atau elemen di mana penyelidik

tertarik. Populasi adalah seluruh unit-unit ynag darinya sampel dipilih. Populasi dapat

berupa organisme, orang atau sekelompok orang, masyarakat, organisasi, benda,

objek, peristiwa, atau laporan yang semuanya memiliki ciri dan harus didefenisikan

secara spesifik dan tidak secara mendua (Silalahi 2009 : 253)

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang bertempat tinggal pada pemukiman

kumuh di Kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun dengan jumlah 1791 orang

(Laki-laki 813 orang dan perempuan 978 orang).

3.3.2 Teknik Penarikan Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Oleh karena itu,

sampel harus dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap populasi dan bukan populasi

itu sendiri (Bambang 2005 : 119). Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin

diteliti. Oleh karena itu, sampel harus dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap

populasi dan bukan populasi itu sendiri (Bailey, 1994:83). Untuk menghitung

besarnya sampel didasarkan pada pendapat Taro Yamane (Rakhmat, 1995:99) yang

mengajukan pilihan ukuran sampel berdasarkan tingkat presisi 10% dan tingkat

kepercayaan 90%.

Rumus yang dikemukakan Taro Yamane adalah :

N

Dimana,` n : Besarnya sampel

N : Besarnya populasi

d : Presisi atau derajat kebebasan (peneliti menetapkan 10% atau d = 0,1)

Dari rumus Taro Yamane tersebut, maka besar sampel yang ditarik pada

penelitian ini adalah :

N

n =

N (d)2 + 1

1791

n =

1791 (0,1)2 + 1

1791

n =

17,91 + 1

1791

n =

18, 91

n = 94, 71

Dari proses penjumlahan melalui rumus Taro Yamane diatas maka didapat

sampel sebanyak 95 orang responden. Sedangkan teknik untuk menarik sampelnya

dilakukan dengan cara :

3.3.3 Purposive Sampling

Pemilihan sampel purposive atau bertujuan, kadang-kadang disebut juga

sebagai judgement sampling merupakan pemilihan kepada siapa subjek yang ada

dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Karena itu,

menentukan subjek atau orang-orang terpilih harus sesuai dengan ciri-ciri khusus

yang dimiliki sampel itu. Peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian atas

karakteristik anggota sampel yang dengannya diperoleh data yang sesuai dengan

maksud penelitian (Silalahi 2009 : 272 )

Dengan kriteria sebagai berikut :

- Pengemudi becak : 31 orang ( masyarakat yang pekerjaannya sebagai

pengemudi becak)

- Pedagang : 30 orang ( masyarakat yang pekerjaannya sebagai pedagang )

- Ibu rumah tangga : 34 orang ( masyarakat yang pekerjaannya sebagai ibu

rumah tangga)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

penelitian yang bersangkutan secara obejektif. Dalam hal ini, teknik pengumpulan

data yang dilakukan penelitian ini dibagi menjadi dua cara yaitu:

3.4.1 Data primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data atau sumber responden

dilapangan. Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan

mengadakan studi lapangan yaitu:

Metode Angket

Metode ini juga disebut sebagai metode kuesioner. Metode angket berbentuk

rangkaian atau kumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah

pertanyaan, kemudian dikirim kepada responden untuk diisi. Setelah diisi, angket

dikirim kembali atau dikembalikan ke petugas atau peneliti (Bungin 2001: 130)

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber

sekunder yaitu dengan mengumpulkan data dan mengambil informasi dari beberapa

literature diantaranya adalah buku-buku referensi, dokumen majalah, jurnal, internet,

yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, sumber data

sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan,

membantu member keterangan sebagai pelengkap dan bahan pembanding. ( Bungin,

2001;129)

3.5 Analisis Data

Dalam proses penelitian setelah data yang dikumpulkan dan diperoleh, maka

model kuantitatif dapat dilakukan dengan tiga tahap, yaitu (1) pengolahan data; (2)

pengorganisasian data; (3) penemuan hasil. Pada analisis ini pengtetahuan dan

pengukuran yang cermat menurut ilmu statistik sangat diperlukan ( Suyanto, 2005 :

57 ).

3.6 Jadwal Penelitian

BULAN No Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Pra Proposal √

2 ACC Judul √

3 Penyusunan Proposal Penelitian √ √

4 Seminar Proposal Penelitian √

5 Revisi Proposal Penelitian √

6 Penelitian Ke Lapangan √

7 Pengumpulan Data dan Analisis Data √

8 Interpretasi Data

9 Bimbingan Skripsi √ √ √ √

10 Penulisan Laporan Akhir √ √

11 Sidang Meja Hijau √

3.7. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian mencakup uraian tentang keterbatasan dan hambatan

penulisan yang digunakan maupun keterbatasan peneliti sendiri. Keterbatasan dalam

penelitian ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman yang

dimiliki oleh peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian ilmiah.

Selain itu, peneliti juga belum menguasai secara penuh tehnik dan metode

penelitian sehingga dapat menjadi keterbatasan dalam menyajikan dan mengolah

data. Akan tetapi kendala tersebut dapat diatasi melalui proses bimbingan skripsi dan

peneliti berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang mendukung penelitian

ini.

Walaupun terdapat berbagai keterbatasan, peneliti tetap berusaha semaksimal

mungkin dalam mengumpulkan informasi dari responden serta informasi yang

BAB IV

HASIL DAN ANALISA PENELITIAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di wilayah kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun

Propinsi Sumatera Utara dengan ibukota adalah kota Medan. Pada zaman dahulu

Kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaan tanahnya berawa-rawa

kurang lebih seluas 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi Kota Medan ini dan

semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sungai-sungai itu adalah Sei Deli, Sei Babura,

Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan dan Sei Sulang

Saling/Sei Kera. http://www.pemkomedan.go.id/images/orang_payung.jpgPada

mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus lokasinya

terletak di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan

Medan dengan Deli (Medan–Deli). Setelah zaman kemerdekaan lama kelamaan

istilah Medan Deli secara berangsur-angsur lenyap sehingga akhirnya kurang popular.

Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai dari Sungai Ular (Deli Serdang)

sampai ke Sungai Wampu di Langkat sedangkan Kesultanan Deli yang berkuasa pada

waktu itu wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah diantara kedua sungai

penelitian dari Van Hissink tahun 1900 yang dilanjutkan oleh penelitian Vriens tahun

1910 bahwa disamping jenis tanah seperti tadi ada lagi ditemui jenis tanah liat yang

spesifik. Tanah liat inilah pada waktu penjajahan Belanda ditempat yang bernama

Bakaran Batu (sekarang Medan Tenggara atau Menteng) orang membakar batu bata

yang berkwalitas tinggi dan salah satu pabrik batu bata pada zaman itu adalah Deli

Klei.

Mengenai curah hujan di Tanah Deli digolongkan dua macam yakni :

Maksima Utama dan Maksima Tambahan. Maksima Utama terjadi pada bulan-bulan

Oktober s/d bulan Desember sedang Maksima Tambahan antara bulan Januari s/d

September. Secara rinci curah hujan di Medan rata-rata 2000 pertahun dengan

intensitas rata-rata 4,4 mm/jam. Menurut Volker pada tahun 1860 Medan masih

merupakan hutan rimba dan disana sini terutama dimuara-muara sungai diselingi

pemukiman-pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan semenanjung Malaya.

Pada tahun 1863 orang-orang Belanda mulai membuka kebun Tembakau di Deli yang

sempat menjadi primadona Tanah Deli. Sejak itu perekonomian terus berkembang

sehingga Medan menjadi Kota pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera

Utara.

Kota Medan memiliki luas 26.510 hektar (265,10 km²) atau 3,6% dari

keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan

kota/kabupaten lainya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah

penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3° 30' – 3°

cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di atas

permukaan laut.

Secara administratif, batas wilayah Medan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang

Kota Medan memiliki beberapa kecamatan, salah satu diantaranya adalah

Kecamatan Medan Maimun. Sebelum pemekaran Kecamatan Medan Maimun dahulu

bergabung dengan Kecamatan Medan Baru. Tahun 1988 terjadi pemekaran di

Kotamadya Medan. Maka berdirilah Kecamatan Medan Maimun. Kecamatan Medan

Maimun ini terdapat bangunan peninggalan sejarah kejayaan Kesultanan Deli masa

dahulu yaitu Istana Maimun yang terletak di Kelurahan Sukaraja.Walaupun bukan

sebagai daerah pusat industri di Kecamatan Medan Maimun ini juga terdapat

beberapa Industri sebagai Potensi dan Produk Unggulan, seperti Konveksi Pakaian

Jadi, Roti Bika Ambon, Anyaman Rotan, Perabot rumah tangga dari kayu, Sepatu,

Syrup marquisa, Kerupuk.

Kecamatan Medan Maimun terletak di wilayah Selatan Kota Medan dengan

batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Johor

- Sebelah Baratberbatasan denganKecamatan Medan Polonia

- Sebelah Timurberbatasan denganKecamatan Medan Kota

Kecamatan Medan Maimun mempunyai beberapa kelurahan diantaranya adalah

Kelurahan Sukaraja, Kelurahan AUR, Kelurahan Jati, Kelurahan Hamdan, Kelurahan

Sei Mati, dan Kelurahan Kampung Baru. Kelurahan Jati pada awalnya adalah sebuah

kebun sayur yang juga ditumbuhi oleh pepohonan jati yang rimbun sehingga

melindungi tanaman sayur warga dari sinar matahari secara langsung yang dapat

merusak tanaman sayur tersebut. Menurut pengakuan ibu Masni, salah seorang warga

kelurahan Jati yang telah tinggal sejak tahun 1950 sampai sekarang, kelurahan jati

memang dahulunya banyak ditanamani pohon jati. Namun seiring dengan

perkembangan zaman yang semakin modern kelurahan jati pun dimekarkan sehingga

kelurahan jati yang cukup luas dipecah menjadi dua dengan kelurahan yang sekarang

dikenal orang-orang dengan kelurahan Hamdan. Kelurahan Jati yang awalnya kebun

sayur warga yang ditanami pohon jati dengan semakin banyaknya pendatang di

kelurahan Jati maka semakin lama pepohonan jati sudah tidak dapat ditemukan di

daerah kelurahan Jati. Banyak pula warga yang sudah tidak mengetahui asal mula

dari kelurahan Jati tersebut.

Kelurahan Jati ini dapat dikatakan pemukiman kumuh atau slum area karena pemukiman kumuh ini merupakan pemukiman kumuh yang mendukung apabila

dilihat dari kriteria sosial ekonomi, kriteria letak lokasi dan kriteria berdasarkan jenis