GAMBARAN HISTOPATOLOGI ORGAN LIMPA PADA

KALONG ASAL GORONTALO

RAHAYU WORO WIRANTI

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Gambaran Histopatologi Organ Limpa pada Kalong Asal Gorontalo adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, September 2013

Rahayu Woro Wiranti

ABSTRAK

RAHAYU WORO WIRANTI. Gambaran Histopatologi Organ Limpa pada Kalong Asal Gorontalo. Dibimbing oleh EKOWATI HANDHARYANI.

Acerodon celebensis dan Pteropus hypomelanus merupakan spesies dari Chiroptera yang tinggal di Gorontalo. Kedua spesies diketahui sebagai kalong yang berpotensi sebagai reservoir dari beberapa kasus zoonosis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status kesehatan kalong Gorontalo melalui gambaran histopatologi limpa. Sembilan sampel digunakan pada penelitian ini yang terdiri atas tujuh limpa Acerodon celebensis dan dua limpa Pteropus hypomelanus yang telah terfiksasi dalam larutan Buffered Neutral Formalin 10%. Pengamatan dilakukan dengan melihat keadaan pulpa merah dan pulpa putih menggunakan pewarnaan Hematoxylin-Eosin, Congo Red, dan Periodic Acid Schiff. Sembilan sampel dengan pewarnaan Hematoxylin-Eosin memperlihatkan adanya peradangan dan akumulasi yang berlebihan dari pigmen hemosiderin. Hasil dengan pewarnaan Congo Red memperlihatkan dua sampel positif adanya akumulasi amiloid dan pewarnaan Periodic Acid Schiff memperlihatkan enam sampel positif adanya akumulasi karbohidrat. Tiga dari enam sampel positif

Periodic Acid Schiff menunjukkan adanya mikroorganisme yang diduga termasuk kelompok mikosis sistemik. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan peradangan yang bersifat kronis pada limpa kalong dan diduga akibat infeksi sistemik dari

Blastomyces dermatitidis.

Kata kunci: Acerodon celebensis, histopatologi, kalong, limpa, Pteropus hypomelanus

ABSTRACT

RAHAYU WORO WIRANTI. Histopathological Overview of Gorontalo’s Bat Spleen. Supervised by EKOWATI HANDHARYANI.

Acerodon celebensis and Pteropus hypomelanus are species of Chiroptera that lived at Gorontalo. Those species are known as fruit bats that has potential as reservoir host for several zoonosis cases. The aim of this study was to determine the health status of Gorontalo’s fruit bats through the overview histopathology of spleen. Nine samples were used in this research that consist of seven spleens of

Acerodon celebensis and two spleens of Pteropus hypomelanus that had been fixed in a solution of Buffer Neutral Formalin 10%. Observations were made by looking at the state of the red pulp and white pulp by using three different staining is Hematoxylin-Eosin, Congo Red, and Periodic Acid Schiff. Nine samples were observed by using Hematoxylin-Eosin showed the presence of inflammation and excessive accumulation of hemosiderin pigment. The result of Congo Red staining showed two positive samples with the presence accumulation of amyloid and Periodic Acid Schiff staining showed six positive samples with the presence accumulation of carbohydrates. Three samples of six positive samples showed microorganisms were suspected belongs to systemic mycosis. The conclusions of this research showed chronic inflammation in fruit bats spleen and were suspected due to systemic infection of Blastomyces dermatitidis.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan

pada

Fakultas Kedokteran Hewan

GAMBARAN HISTOPATOLOGI ORGAN LIMPA PADA

KALONG ASAL GORONTALO

RAHAYU WORO WIRANTI

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Gambaran Histopatologi Organ Limpa pada Kalong Asal Gorontalo Nama : Rahayu Woro Wiranti

NIM : B04090014

Disetujui oleh

drh. Ekowati Handharyani, MSi, PhD, APVet Pembimbing I

Diketahui oleh

drh. Agus Setiyono, MS, PhD, APVet Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia dan rahmat-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Karya ilmiah dengan judul Gambaran Histopatologi Organ Limpa pada Kalong Asal Gorontalo merupakan suatu studi kasus mengenai kalong Gorontalo yang dilaksanakan sejak Maret 2012. Studi kasus dilakukan dengan melihat gambaran secara histopatologi pada organ limpa untuk mengetahui status kesehatan kalong Gorontalo.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu drh. Ekowati Handharyani, MSi, PhD, APVet selaku pembimbing. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada staf Bagian Patologi, Departemen Klinik, Reproduksi, dan Patologi Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor dan teman sepenelitian penulis yaitu Suannisa Nur Utami dan Irnanda Hary Widyanti yang telah membantu selama pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, adik (Yuliana Endah RA), sahabat paus tercinta (Dwi Utari Rahmiati, Yusti Maulida, dan Septiana Eka Sari), serta teman-teman Geochelone FKH 46 atas segala doa, dukungan, dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan informasi yang didapatkan dapat menjadi masukan terhadap kesehatan hewan dan manusia.

Bogor, September 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR viii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 2

TINJAUAN PUSTAKA 3

METODE 6

Bahan 6

Alat 6

Prosedur 6

HASIL DAN PEMBAHASAN 9

SIMPULAN 13

DAFTAR PUSTAKA 14

DAFTAR TABEL

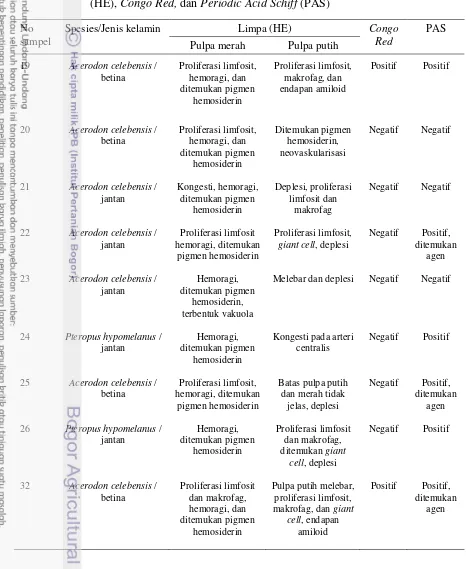

1 Gambaran histopatologi limpa dengan pewarnaan Hematoksilin-Eosin

(HE), Congo Red, dan Periodic Acid Schiff (PAS) 10

DAFTAR GAMBAR

1 Pulpa merah dengan pigmen hemosiderin warna coklat dan pulpa putih terlihat proliferasi limfosit, makrofag, dan endapan amiloid 11

2 Deposit amiloid 12

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memiliki iklim tropis berpotensi mendukung berkembangnya berbagai macam jenis tumbuhan dan hewan. Keberagaman jenis ini tersebar di seluruh daerah Indonesia dengan mengikuti persebaran hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki keanekaragaman tanaman yang dimanfaatkan oleh hewan sebagai sumber kehidupan. Berbagai spesies hewan liar dapat berkembang biak dengan baik di Indonesia. Inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki potensi yang besar pula dalam penyebaran penyakit asal hewan liar.

Keadaan Indonesia sekarang ini memudahkan terjadinya transmisi penyakit yang bersifat infeksius dari hewan liar ke manusia. Penebangan lahan hutan dan buruknya pengawasan akan jual beli hewan liar merupakan salah satu penyebab yang paling utama. Hewan liar banyak diperdagangkan selain sebagai barang koleksi yang bernilai jual mahal juga sebagai bahan pangan konsumsi yang dipercaya memiliki khasiat tertentu dalam menyembuhkan penyakit. Kepercayaan ini banyak berkembang di masyarakat, khususnya masyarakat daerah Sulawesi.

Hewan liar yang saat ini mendapat perhatian khusus adalah kelelawar buah yang biasa disebut kalong. Kalong memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, antara lain sebagai pemencar biji buah-buahan, penyerbuk bunga, dan penghasil pupuk guano (Suyanto 2001). Kalong juga memiliki jangkauan terbang yang jauh sehingga sangat bermanfaat dalam penyebaran dan distribusi tanaman. Selain itu, sifat kalong yang berkoloni menjadikan kalong sebagai objek wisata, terutama di daerah yang banyak memiliki gua-gua.

Kalong selain berdampak positif pada ekosistem juga memiliki dampak negatif yaitu dalam hal penyebaran penyakit. Kalong memiliki karakteristik sebagai reservoir dimana kalong dapat terinfeksi suatu agen infeksius dan tidak menunjukkan gejala klinis pada kalong. Agen infeksius yang menyerang biasanya berbahaya pada kesehatan manusia/zoonosis (Omatsu et al. 2007).

Saat ini populasi kalong di Indonesia telah mengalami penurunan seiring dengan hilangnya habitat kalong akibat penebangan hutan secara besar-besaran di Indonesia, penangkapan yang intensif untuk transaksi jual beli, dan penangkapan untuk konsumsi masyarakat. Tingginya tingkat perburuan pada kelelawar, maka kelelawar digolongkan dalam daftar Appendix I dan II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES), yaitu perdagangannya dilarang untuk hewan dalam daftar Appendix I dan perdagangannya dijaga secara ketat untuk hewan dalam daftar Appendix II. Ini bertujuan untuk tetap menjaga keberadaan hewan tersebut dalam populasi dan terhindar dari kepunahan (CITES 2011). Selain itu, kalong termasuk dalam hewan dengan kemampuan reproduksi yang lambat sehingga populasinya akan semakin menurun apabila perburuan terus dilakukan.

2

bersifat zoonosis adalah Hendra virus, Nipah virus (Sasaki et al. 2012), dan rabies-like Lyssavirus (Mickleburgh et al. 2002). Selain infeksi virus ditemukan juga adanya infeksi sistemik blastomikosis pada kalong India (Raymond et al. 1997).

Ancaman zoonosis dari kalong ke manusia inilah yang mendorong perlu dilakukannya identifikasi keadaan kesehatan kalong, khususnya kalong daerah Sulawesi dimana keanekaragaman jenis dan tingkat konsumsi masyarakat akan kalong tinggi. Spesies kalong yang dapat ditemukan di daerah Sulawesi antara lain

Pteropus alecto, Dobsonia minor, Dobsonia exoleta, Acerodon celebensis,

Pteropus dobsoni, Pteropus hypomelanus, Dobsonia moluccensis, dan Pteropus griseus (IUCN 1992).

Spesies kalong Sulawesi yang akan diidentifikasi keadaan kesehatannya adalah Acerodon celebensis dan Pteropus hypomelanus. Identifikasi dengan melakukan pemeriksaan secara histopatologi pada organ limpa yang merupakan salah satu organ pertahanan tubuh. Limpa memiliki respon imun terhadap antigen yang berada dalam darah. Limpa melakukan filtrasi benda asing dalam darah dan sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Limpa terdiri atas dua struktur utama yaitu pulpa merah dan pulpa putih (Cesta 2006).

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi dalam upaya awal pencegahan penyebaran penyakit kalong ke masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi sehingga terhindar dari bahaya zoonosis.

Perumusan Masalah

Populasi kalong di Sulawesi yang tinggi memiliki potensi besar sebagai agen penyebar penyakit (reservoir). Spesies kalong yang telah diteliti berpotensi sebagai reservoir adalah Acerodon celebensis dan Pteropus hypomelanus. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi agen penyakit dengan melihat gambaran histopatologi pada organ limpa kedua spesies tersebut.

Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini untuk menguraikan potensi Acerodon celebensis dan Pteropus hypomelanus sebagai reservoir penyakit infeksius. Tujuan khusus dari penelitian ini untuk membuktikan adanya infeksi agen dengan melihat perubahan patologis organ limpa dengan bantuan pewarnaan Hematoksilin-Eosin dan pewarnaan khusus yaitu Congo Red dan Periodic Acid Schiff (PAS).

Manfaat Penelitian

3

TINJAUAN PUSTAKA

Kelelawar

Kelelawar merupakan mamalia ordo Chiroptera dengan distribusi penyebaran terbesar kedua setelah rodensia (West et al. 2007). Kata Chiroptera berasal dari bahasa Yunani yaitu cheir yang berarti tangan dan pteron yang berarti sayap. Ordo Chiroptera terbagi atas dua subordo yaitu Megachiroptera (pemakan buah) dan Microchiroptera (pemakan serangga). Kelelawar yang termasuk dalam subordo Megachiroptera memiliki ukuran yang besar, telinga tidak memiliki tragus/antitragus, jari sayap kedua memiliki cakar, dan terdiri atas dua tulang jari. Kelelawar yang termasuk dalam subordo Microchiroptera memiliki ukuran yang kecil, telinga memiliki tragus/antitragus, jari sayap kedua tidak memiliki cakar dan tulang jari (Suyanto 2001).

Kelelawar mendiami hampir sebagian wilayah dunia yang memiliki iklim sedang dan tropis seperti Indonesia. Famili kelelawar yang diketahui mendiami wilayah Indonesia antara lain Pteropodidae, Megadermatidae, Nycteridae, Vespertilionidae, Rhinolophidae, Mollosidae, Hipposideridae, Emballonuridae, dan Rhinopomatidae (Suyanto 2001).

Kelelawar secara umum memiliki karakteristik dan keadaan fisiologi yang unik. Karakteristik unik kelelawar antara lain tergolong hewan nokturnal yaitu hewan yang aktif pada malam hari dan kelelawar mampu untuk dapat bertahan hidup pada keadaan karbon dioksida dan ammonia tinggi. Keadaan fisiologi unik kelelawar antara lain suhu tubuh kelelawar mencapai 35 ºC sampai 39 ºC. Beberapa jenis kelelawar seperti Vespertilionidae, Rhinopomatidae, dan Mollisidae memiliki kemampuan bertahan dengan suhu tubuh dan metabolisme yang rendah atau hibernasi. Selain itu, kelelawar memiliki perkembangbiakan yang relatif lambat. Dalam satu tahun, kelelawar hanya berkembang biak sekali dengan masa kebuntingan 3–6 bulan dan jumlah anak satu (Calisher et al. 2006).

Kelelawar sebagai satwa liar memiliki potensi yang besar sebagai pembawa penyakit zoonotik dan menyebabkan munculnya emerging disease. Kelelawar merupakan reservoir alami dari agen infeksius terutama virus. Virus yang terdeteksi terdapat kelelawar yaitu virus Rabies, Lyssavirus, Henipavirus, Ebola virus, Severe Acute Respiratory Syndrome – Coronavirus Like virus (SARS-CoV-Like virus), Menangle dan Tioman virus. Selain itu, terdapat juga Alphavirus, Flavivirus, dan Bunyavirus yang menginfeksi kelelawar melalui arthropoda (Calisher et al. 2006). Kelelawar di negara dengan iklim sedang berperan sebagai pembawa virus penyebab penyakit Japanese Encephalitis pada musim dingin (Winoto et al. 1995).

4

Kemampuan kalong dalam jarak tempuh terbang yang jauh berperan dalam transmisi virus. Ketika kalong dalam keadaan hibernasi, maka virus akan terus bereplikasi dan menginfeksi lebih lanjut. Henipavirus yang terdiri atas Hendra virus dan Nipah virus juga menginfeksi kalong. Hendra virus menginfeksi melalui plasenta, sedangkan pada Nipah virus melalui urin (Vigant dan Lee 2011).

Infeksi virus tertentu pada kalong tidak menyebabkan kalong sakit dan bersifat patogen di manusia karena pada kalong ditemukan adanya respon imunitas yang bersifat bawaan dan dapatan yang secara kualitatif dan kuantitatif berbeda dengan manusia (Calisher et al. 2006). Darah, saliva, urin, dan sekresi yang lainnya sebagai sumber penularan dan penyebaran penyakit.

Acerodon celebensis

Spesies kalong ini termasuk dalam ordo Chiroptera dan famili Pteropodidae. Spesies ini tergolong dalam sub-ordo Megachiroptera yaitu kelelawar pemakan buah. Acerodon celebensis memiliki ciri-ciri morfologi antara lain warna rambut coklat kekuningan, memiliki tonjolan memanjang pada bagian tengah permukaan geraham bawah dan bagian dalam depan geraham atas, dan memiliki ekor sangat kecil (Suyanto 2001).

Kalong ini memiliki hubungan yang erat dengan kalong yang berasal dari genus Pteropus dan hanya terbatas terdapat di garis Wallacea Barat (Koopman 1989). Hal ini menyebabkan sering terjadi kesalahan dalam identifikasi Acerodon celebensis terutama pada susunan gigi (Bergmans dan Rozendaal 1988).

Acerodon celebensis merupakan jenis kalong endemik daerah Sulawesi. Spesies ini ditemukan pada daerah dataran rendah sampai dengan daerah dengan 1 500 m dpl. Spesies ini memiliki habitat pada pohon dan sering ditemukan pada bambu. Pohon yang sering digunakan sebagai habitat adalah pohon kelapa dan sukun (Hutson et al. 2008).

Saat ini, Acerodon celebensis termasuk dalam kategori konservasi Appendix II CITES dan banyak dilindungi pada Taman Nasional Dumoga-Bone. Ini dilakukan sebagai tindakan perlindungan akibat tingginya tingkat perburuan spesies ini di Sulawesi (IUCN 1992).

Kalong di dalam kehidupan masyarakat Watansoppeng, Sulawesi Selatan dipercaya dapat membawa keberuntungan (Hutson et al. 2008). Di sisi lain, terdapat ancaman zoonosis yang melibatkan kalong ini sebagai reservoir dan potensial menunjukkan adanya 3 jenis Henipavirus dan 2 jenis Rubulavirus yang baru. Ini diidentifikasi pada spesies Acerodon celebensis pada daerah Paguyaman, Gorontalo (Sasaki et al. 2012).

Pteropus hypomelanus

Spesies ini termasuk dalam subordo Megachiroptera (pemakan buah) dan famili Pteropodidae. Kalong jenis ini terdapat pada wilayah Indonesia-Australia termasuk Philipina, Papua New Guinea, dan Pulau Solomon (Jones dan Kunz 2000). Kalong ini memiliki nama lain seperti kalong kecil, lesser flying fox, the island fox, dan variable flying foxes. Penamaan ini disesuaikan dengan distribusi secara geografi.

Pteropus hypomelanus termasuk dalam kelompok kalong genus Pteropus

5 itu, yang menjadi ciri utama adalah basal ledge belakang pada geraham tumbuh dengan sangat baik (Suyanto 2001). Kata hypomelanus berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu hypo yang berarti bawah dan melan yang berarti hitam (Jones dan Kunz 2000).

Buah-buahan yang menjadi makanan kalong antara lain mangga, jambu, pisang. Selain itu, kalong ini juga memakan biji-bijian, kacang, nektar, dan bunga (Francis et al. 2008). Predator utama untuk kalong jenis ini adalah manusia. Kalong ini banyak dimanfaatkan manusia sebagai makanan sehingga populasi mengalami penurunan akibat perburuan dan kalong ini termasuk dalam kategori konservasi Appendix II CITES (CITES 2011).

Kalong jenis ini pernah dilaporkan terinfeksi Hendra dan Nipah virus. Selain itu, diketahui juga pernah terinfeksi Tioman virus yang termasuk dalam Rubulavirus. Kejadian ini dilaporkan terjadi di Pulau Tioman, Malaysia (Sasaki et al. 2012).

Limpa

Hewan dan manusia memiliki sistem pertahanan tubuh yang bertugas dalam menjaga kesehatan tubuh dari serangan agen-agen infeksius. Tugas tersebut dilaksanakan oleh sistem limphoretikuler yang terbagi atas organ limfoid primer dan sekunder. Limpa termasuk dalam organ limfoid sekunder. Organ limfoid primer bertugas membentuk dan melakukan deferensiasi sel-sel limfosit, sedangkan organ limfoid sekunder bertugas melakukan fungsi pertahanan tubuh.

Limpa memiliki respon imun terhadap antigen yang berada di darah dan sebagai filter benda asing yang berada di darah dan sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Limpa terdiri atas struktur pulpa merah dan pulpa putih. Pulpa merah terdiri atas splenic cords dan venous sinuses. Splenic cords terdiri atas sel retikular, serat retikular, dan makrofag, sedangkan venous sinuses terdapat di seluruh pulpa merah dan berbatasan langsung dengan zona marginal. Pulpa putih terdiri atas tiga subkompartemen yaitu periarteriolar lymphoid sheath (PALS), folikel limfoid, dan zona marginal. Zona marginal adalah wilayah yang terletak diantara pulpa merah dengan PALS dan folikel limfoid (Cesta 2006).

Faktor-faktor yang berpengaruh pada keadaan fisiologis limpa antara lain spesies, umur, dan genetik. Gangguan pada organ limpa dapat terjadi akibat efek toksin secara langsung maupun tidak langsung, sebagai target dari suatu bahan karsinogen, infeksi agen infeksius, dan metastasis neoplasia (Suttie 2006).

Infeksi pada limpa ditandai dengan adanya infiltrasi sel limfosit baik pada pulpa merah maupun pulpa putih. Perubahan pada struktur limpa memiliki dampak pada keadaan sistem kekebalan tubuh. Perubahan struktur yang menimbulkan kerusakan fungsi limpa menyebabkan kelemahan dan terganggunya sistem kekebalan tubuh.

6

METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Juni 2013 bertempat di Laboratorium Patologi, Departemen Klinik, Reproduksi, dan Patologi, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor.

Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian antara lain sembilan organ limpa yang terdiri atas tujuh organ limpa Acerodon celebensis dan dua organ limpa

Pteropus hypomelanus, ketamine HCl 10 mg/kg BB, Buffered Neutral Formalin

(BNF) 10%, alkohol bertingkat (70%, 80%, 90%, 95%), alkohol absolut (I,II,III),

xylol (I,II,III), paraffin cair, akuades, pewarna Hematoksilin-Eosin, pewarna

Congo Red, alkali alkohol, Schiff reagent, periodic acid 1%, asam asetat 1%, air sulfit, air, dan zat perekat entellan.

Alat

Peralatan yang digunakan dalam penelitian, antara lain cawan petri, tempat penampung, pisau pemotong organ, pinset, tissue basket, automatic tissue processor, frozen tissue embedding machine, mikrotom putar, lemari es, object glass, cover glass, dan mikroskop cahaya.

Prosedur Perlakuan dan Sampling Organ

Sampel organ limpa merupakan hibah dari tim peneliti kerjasama antara FKH-IPB dengan Center for Zoonosis Control, Hokkaido University, Japan. Sampel organ limpa yang digunakan berasal dari kalong spesies Acerodon celebensis dan Pteropus hypomelanus dari daerah Gorontalo yang telah mengalami euthanasia dengan pemberian ketamine HCl dan telah terfiksasi dalam

Buffered Neutral Formalin/BNF 10%. Pemrosesan Jaringan

7 Tahapan selanjutnya adalah penanaman dalam parafin. Sampel jaringan dimasukkan ke dalam parafin cair I, II, dan III selama 2 jam. Kemudian dimasukkan dalam frozen tissue embedding machine untuk diubah dalam bentuk blok parafin. Kemudian blok parafin dibekukan dalam lemari es. Setelah itu, blok dipotong menggunakan mikrotom putar setebal 3–5 µm. Supaya hasil potongan tidak mengkerut, maka potongan diletakkan diatas permukaan air yang bersuhu 45 ºC. Hasil potongan diletakkan pada object glass dan disimpan dalam inkubator bersuhu 60 ºC sampai akan dilakukan pewarnaan.

Pewarnaan Hematoksilin-Eosin (HE)

Pewarnaan Hematoksilin-Eosin menggunakan dua jenis pewarna yaitu pewarna yang bersifat asam (Hematoksilin) dan pewarna yang bersifat basa (Eosin). Pewarnaan ini digunakan untuk melihat morfologi organ secara umum.

Langkah awal dengan melakukan deparafinisasi yaitu object glass dari inkubator dimasukkan ke dalam xylol III dan II selama 3 menit dan xylol I selama 5 menit. Kemudian dilakukan rehidrasi dengan alkohol absolut III sampai alkohol 80%, masing-masing selama 3 menit dan alkohol 70% selama 5 menit. Kemudian dibilas dengan akuades.

Selanjutnya sediaan dimasukkan dalam zat warna Hematoksilin selama 8 menit. Kemudian dibilas dengan air mengalir dan dan dimasukkan dalam zat warna Eosin selama 2–3 menit. Bilas dengan air mengalir kembali.

Langkah selanjutnya adalah dehidrasi kembali dengan dimasukkan dalam alkohol 95% sebanyak 10 celupan. Kemudian dilanjutkan dalam alkohol absolut selama masing-masing 2 menit. Selanjutnya dimasukkan dalam larutan xylol

untuk penjernihan. Setelah itu, dikeringkan dan ditutup dengan cover glass yang direkatkan dengan zat perekat entellan. Kemudian dikeringkan kembali dan diberi label. Preparat siap untuk diamati.

Pewarnaan Congo Red

Langkah awal dengan melakukan deparafinisasi yaitu object glass dari inkubator dimasukkan ke dalam xylol III dan II selama 3 menit dan xylol I selama 5 menit. Kemudian dilakukan rehidrasi dengan alkohol absolut III sampai alkohol 80%, masing-masing selama 3 menit dan alkohol 70% selama 5 menit. Kemudian dibilas dengan akuades.

Kemudian object glass dimasukkan dalam pewarna Congo Red selama 1 jam dan dibilas dengan air mengalir dan akuades sebanyak 3 kali. Selanjutnya dimasukkan dalam alkali alkohol selama 15 detik dan dibilas dengan air mengalir dan akuades sebanyak 2 kali. Setelah itu, dimasukkan dalam Hematoksilin selama 3 menit dan dibilas kembali dengan air mengalir selama 1 menit.

Langkah selanjutnya, dilakukan dehidrasi kembali dalam alkohol 95%, alkohol absolut I,II, dan III. Kemudian dilakukan penjernihan kembali dengan

xylol I,II,III. Setelah itu, dikeringkan dan direkatkan cover glass dengan menggunakan zat perekat entellan. Preparat siap diamati.

Pewarnaan Periodic Acid Schiff (PAS)

8

80%, masing-masing selama 3 menit dan alkohol 70% selama 5 menit. Kemudian dibilas dengan akuades.

Kemudian object glass dimasukkan dalam asam asetat 1% selama 5 menit. Kemudian dioksidasi dalam periodic acid 1% segar selama 10 menit dan dibilas dengan akuades sebanyak 3 kali, masing-masing 5 menit. Selanjutnya dimasukkan dalam Schiff reagent selama 30 menit. Setelah itu, dibilas dengan air sulfit sebanyak 3 kali, masing-masing 2 menit. Kemudian dibilas dengan air mengalir selama 10 menit dan dilanjutkan dibilas dengan akuades. Setelah itu, dimasukkan dalam Hematoksilin dan dibilas kembali dengan air mengalir dan akuades.

Langkah selanjutnya, dilakukan dehidrasi kembali dalam alkohol 95%, alkohol absolut I,II, dan III. Kemudian dilakukan penjernihan kembali dengan

xylol I,II,III. Setelah itu, dikeringkan dan direkatkan cover glass dengan menggunakan zat perekat entellan. Preparat siap diamati.

Pengamatan Limpa

Pengamatan dilakukan secara kualitatif pada sediaan yang sudah diwarnai dengan HE dibawah mikroskop cahaya. Selain pengamatan dengan pewarnaan HE dilakukan juga pengamatan pada pewarnaan Congo Red dan PAS.

Parameter yang diamati pada sediaan HE adalah lesio mikroskopik dari pulpa merah dan pulpa putih. Parameter yang diamati pada pewarnaan Congo Red

adalah endapan amiloid. Hasil pewarnaan dikatakan positif apabila ditemukan material berwarna orange, yang berarti mengandung amiloid. Adanya endapan amiloid pada organ limpa menunjukkan indikasi penuaan atau peradangan yang bersifat kronis.

9

HASIL DAN PEMBAHASAN

Limpa merupakan organ limfatik yang terbesar dalam tubuh yang berfungsi sebagai salah satu organ pertahanan tubuh dan kaya akan suplai darah. Limpa dilindungi oleh kapsula dan trabekula yang berisi pembuluh darah, pembuluh limfe, dan syaraf. Limpa terdiri atas dua kompartemen penting yaitu pulpa merah dan pulpa putih (Cesta 2006).

Pulpa merah terdiri atas subkompartemen yaitu splenic cords dan sinus venosus. Pulpa putih terdiri atas tiga subkompartemen penting yaitu periarteriol lymphoid sheath (PALS), folikel, dan zona marginal. PALS merupakan kumpulan limfosit yang mengelilingi arteri centralis yang merupakan percabangan dari arteri utama limpa. Daerah PALS didominasi oleh limfosit T, sedangkan daerah folikel yang membentuk germinal center dan zona marginal didominasi limfosit B (Ross dan Pawlina 2011).

Perubahan-perubahan pada pulpa merah dan pulpa putih tersebut dapat digunakan untuk mengetahui gambaran patologis limpa dan keadaan kesehatan kalong. Perubahan yang terjadi secara patologis pada limpa dapat dilihat dengan bantuan pewarnaan HE dan pewarnaan khusus yaitu Congo Red dan PAS.

Sembilan sampel dengan pewarnaan HE memperlihatkan bahwa pulpa merah dan putih telah mengalami perubahan dari gambaran normal. Pulpa merah dari sebagian besar sampel terlihat dipenuhi dengan eritrosit dan pigmen hemosiderin, sedangkan pulpa putih terlihat adanya proliferasi limfosit dan makrofag. Selain terjadi proliferasi ditemukan juga adanya deplesi pulpa putih pada lima sampel yaitu sampel nomor 21, 22, 23, 25, dan 26. Gambaran ini ditemukan baik pada spesies Acerodon celebensis maupun Pteropus hypomelanus.

Gambaran pulpa merah dan pulpa putih dari setiap sampel dengan pewarnaan HE ditunjukkan dalam Tabel 1.

Pulpa merah diketahui memiliki fungsi untuk membantu proses filtrasi darah dan degradasi eritrosit atau sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Eritrosit yang sudah tua akan dihancurkan oleh sistem retikulo endotelial (RES) seperti makrofag dalam pulpa limpa. Eritrosit yang pecah akan menyebabkan hemoglobin keluar dan mengalami pemecahan menjadi heme dan globin. Heme selanjutnya akan menghasilkan pigmen zat besi seperti hemosiderin. Secara fisiologis, besi bebas dari heme akan disimpan untuk dibentuk menjadi eritrosit yang baru. Hemosiderin yang berlebihan akan menyebabkan kondisi hemosiderosis yang mengarah pada adanya hemolisis secara besar-besaran (Ross dan Pawlina 2011).

Sembilan sampel memperlihatkan adanya akumulasi pigmen hemosiderin yang berwarna coklat secara berlebihan. Akumulasi ini mengindikasikan bahwa telah terjadi degradasi eritrosit secara besar-besaran akibat adanya hemolisis dan telah terjadi fagositosis oleh makrofag yang menghasilkan hemosiderin berwarna coklat. Pulpa merah dan pulpa putih juga mengalami proliferasi limfosit dan makrofag yang menunjukkan bahwa limpa kalong mengalami peradangan yang dikenal dengan splenitis (Cesta 2006).

10

vakuolisasi pada sinus histiosit limpa (Cesta 2006) dan endapan amiloid ditemukan pada sampel nomor 32 yang mengarah pada proses penuaan atau peradangan yang bersifat kronis. Deposit amiloid sering terjadi pada bagian zona marginal pulpa putih (Carlton dan McGavin 1995).

Tabel 1 Gambaran histopatologi limpa dengan pewarnaan Hematoksilin-Eosin (HE), Congo Red, dan Periodic Acid Schiff (PAS)

No sampel

Spesies/Jenis kelamin Limpa (HE) Congo

Red

Melebar dan deplesi Negatif Negatif

11 Adanya perubahan secara mikroskopis dapat diketahui dengan melakukan pewarnaan, salah satunya dengan pewarnaan HE. Penggunaan pewarnaan HE pada pulpa merah menunjukkan warna merah akibat tingginya kandungan eritrosit dalam pembuluh darah. Hal ini berbeda dengan pulpa putih. Pulpa putih apabila diwarnai dengan pewarnaan HE menunjukkan warna ungu akibat tingginya konsentrasi dari jumlah limfosit kecil (Bacha dan Bacha 2000).

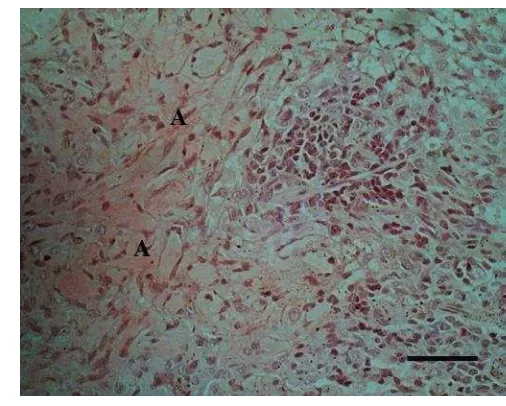

Gambaran secara mikroskopik dengan pewarnaan HE pada organ limpa ditunjukkan pada Gambar 1 yang memberikan gambaran yang jelas tentang perubahan-perubahan patologis limpa. Perubahan yang terjadi antara lain adanya akumulasi pigmen hemosiderin yang berlebihan pada pulpa merah, proliferasi limfosit dan makrofag serta endapan amiloid pada pulpa putih. Perubahan pada Gambar 1 memperlihatkan keadaan yang sama pada sembilan sampel organ yang diamati dengan pewarnaan HE.

Gambar 1 Pulpa merah terlihat pigmen hemosiderin (H) warna coklat dan pulpa putih (P) terlihat proliferasi limfosit, makrofag, dan endapan amiloid. Pewarnaan HE, bar = 80 µm

Perubahan patologis yang terlihat dengan pewarnaan HE dapat diperkuat dengan dilakukannya pewarnaan khusus yaitu Congo Red dan PAS. Pewarnaan

Congo Red digunakan untuk melihat endapan amiloid secara lebih jelas yang mengindikasikan adanya dugaan penuaan atau proses peradangan yang bersifat kronis. Dua dari sembilan sampel organ limpa kalong memberikan hasil positif terhadap pewarnaan Congo Red yaitu sampel nomor 19 dan 32.

Penggunaan pewarnaan Congo Red memberikan hasil amiloid positif seperti pada Gambar 2 yang menunjukkan warna orange pada mikroskop. Pengamatan amiloid dengan mikroskop cahaya akan berwarna orange, dengan mikroskop polarisasi akan berwarna hijau birefringence, dan dengan flourescein isothiocyanate filter akan berwarna berwarna yellow-orange. Deposit amiloid ini menunjukkan bahwa peradangan yang terjadi pada sampel limpa bersifat kronis. Selain itu, endapan amiloid juga berhubungan dengan proses penuaan (Macfarlane

12

Gambar 2 Deposit amiloid (A). Pewarnaan Congo Red, bar = 40 µm Pewarnaan PAS juga digunakan untuk melihat endapan karbohidrat secara lebih jelas yang mengindikasikan adanya dugaan hiperglisemia atau infeksi mikroorganisme tertentu pada kalong. Enam dari sembilan sampel organ limpa kalong menunjukkan pewarnaan PAS positif. Ini menunjukkan adanya dugaan hiperglisemia pada limpa kalong dan berhubungan erat dengan diet kalong yang beraneka ragam. Selain itu, ditemukan tiga dari enam sampel yang positif terhadap pewarnaan PAS menunjukkan adanya temuan mikroorganisme yang sedang mengalami budding berwarna magenta seperti pada Gambar 3.

Mikroorganisme tersebut secara morfologi dengan menggunakan pewarnaan PAS diduga termasuk dalam kelompok mikosis sistemik yaitu Blastomyces dermatitidis. Temuan tersebut sama dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Wilson et al. (2006) yang menunjukkan adanya bentuk mikroorganisme yang sama dengan pewarnaan yang sama yaitu PAS yang mengindikasikan infeksi dari

Blastomyces dermatitidis pada organ kelenjar mammari kuda.

Blastomyces dermatitidis termasuk dalam kelompok dimorfik fungi yaitu memiliki fase kapang pada suhu 25 °C dan fase khamir pada suhu 37 °C. Temuan pada tiga organ limpa kalong tersebut diduga mikroorganisme berada dalam fase khamir. Blastomyces dermatitidis memperbanyak diri dengan melakukan budding

(Songer dan Post 2005). Infeksi utama dari khamir ini adalah pada organ paru-paru. Penularan terjadi melalui inhalasi konidia yang akan masuk dan berkembang dalam paru-paru. Selain ditemukan pada organ paru-paru dapat ditemukan pada limfonodus, mata, kulit, alat reproduksi jantan, alat reproduksi betina, tulang, persendian, hati, limpa, dan ginjal. Ini menunjukkan bahwa infeksi Blastomyces dermatitidis bersifat sistemik (Jubb et al. 2006).

13 1997). Infeksi pada kalong ini dijadikan salah satu dasar identifikasi untuk dugaan adanya infeksi Blastomyces dermatitidis pada kalong Gorontalo.

Jenis khamir lain yang diketahui juga bersifat sistemik adalah Histoplasma capsulatum (Jubb et al. 2006). Tetapi, apabila dilihat secara morfologi bentuk

budding-nya berbeda dengan temuan pada limpa kalong Gorontalo. Sifat sistemik yang ditandai dengan temuan pada berbagai organ dan temuan pada jenis kalong membantu identifikasi mikroorganisme yang ditemukan pada organ limpa kalong. Identifikasi tersebut mengarah adanya dugaan infeksi Blastomyces dermatitidis

pada kalong Gorontalo yaitu Acerodon celebensis dan Pteropus hypomelanus.

Gambar 3 Mikroorganisme yang diduga Blastomyces dermatitidis (Bd). Pewarnaan PAS, bar = 40 µm

Hasil identifikasi Blastomyces dermatitidis pada kalong memberikan informasi bahwa kalong dapat menjadi host dan reservoir dari infeksi Blastomyces dermatitidis. Berdasarkan sifat tersebut, kalong berpotensi sebagai sumber penularan pada manusia (Raymond et al. 1997). Informasi mengenai potensi penularan dari kalong ke manusia dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pada masyarakat yang mengkonsumsi kalong.

SIMPULAN

Gambaran pulpa merah dan pulpa putih pada limpa Acerodon celebensis dan

14

DAFTAR PUSTAKA

Aronoff SC. 1996. Histoplasmosis. Di dalam: Wahab AS, editor. Ilmu Kesehatan. Volume 2. Jakarta (ID): EGC.

Bacha WJ, Bacha LM. 2000. Color Atlas of Veterinary Histology. Ed ke-2. Philadelphia (US): Williams & Wilkins.

Bergmans W, Rozendaal FG. 1988. Notes collections of fruit bats from Sulawesi and some off-lying islands (Megachiroptera). Zool Verh Leiden. 248:1-74. Calisher CH, Childs JE, Field HE, Holmes KV, Schountz T. 2006. Bats: important

reservoir hosts of emerging viruses. Clin Microbiol Rev. 19(3):531.

Carlton WW, McGavin MD. 1995. Thomson’s Special Veterinary Pathology. Ed ke-2. St.Louis (US): Mosby.

Cesta MF. 2006. Normal structure, function, and histology of the spleen. Toxicol Pathol. 34:455-465.

CITES. 2011. Checklist of CITES Spesies. Geneva (CH): CITES Secretariat. Francis C, Rosell AG, Bonaccorso FA, Heaney L, Molur S, Srinivasulu C. 2008.

Pteropus hypomelanus. Di dalam: IUCN Red List of Threatened Species. [diunduh pada 14 Feb 2013]. Tersedia pada: http://www.iucnredlist.org. [IUCN] International Union for Conservation of Nature and Natural Resources.

1992. Old World Fruit Bats. London (UK): Oxford Pr.

Jones D, Kunz T. 2000. Pteropus hypomelanus. Mammalian Spesies. 693:1-6. Jubb KVF, Kennedy PC, Palmer NC. 2006. Pathology of Domestic Animals. Ed

ke-5. Ontario (US): Elsevier Science.

Koopman KF. 1989. Distributional patterns of Indo-Malayan bats (Mammalia: Chiroptera). Di dalam: American Museum Navitates [Internet]. [diunduh pada 14 Feb 2013]. Tersedia pada: http://digitallibrary.amnh.org.

Mickleburgh SP, Hutson AM, Racey PA. 2002. A review of the global conservation status of bats. Oryx. 36(1):18-34.

Omatsu T, Watanabe S, Akashi H, Yoshikawa Y. 2007. Biological characters of bats in relation to natural reservoir of emerging viruses. CIMID. 30:357-374. Raymond JT, White MR, Kilbane TP, Janovits EB. 1997. Pulmonary

blastomycosis in an Indian fruit bat (Pteropus giganteus). J Vet Diagn Invest.

9:85-87.

Rejeki DS. 2005. Faktor risiko lingkungan yang berpengaruh terhadap kejadian Leptospirosis berat [tesis]. Semarang (ID): Diponegoro Univ Pr.

Ross MH, Pawlina W. 2011. Histology: A Text and Atlas. Ed ke-6. Philadelphia (US): Williams & Wilkins.

15 Songer JG, Post KW. 2005. Veterinary Microbiology: Bacterial and Fungal

Agents of Animal Disease. Missouri (US): Elsevier Science. Suttie AW. 2006. Histopathology of the spleen. Toxicol Pathol. 34:466.

Suyanto A. 2001

.

Kelelawar di Indonesia. Kartikasari SN, editor. Bogor (ID): Puslitbang-Biologi LIPI.Vigant F, Lee B. 2011. Hendra and Nipah infection: pathology, models, and potential therapies. Infectious Disorders-Drug Targets. 11:315-336.

West G, Heard D, Caulkett N. 2007. Zoo Animal and Wildlife Immobilization and Anesthesia. Iowa (US): Blackwell Scientific.

Wilson JH, Olson EJ, Haugen EW, Hunt LM, Johnson JL, Hayden DW. 2006. Systemic blastomycosis in a horse. J Vet Diagn Invest. 18:615-619.

16

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Wonosobo pada tanggal 25 Januari 1992 dari ayah Mugiharno, S.Pd (Alm) dan ibu Dra. Esti Andriyani. Penulis adalah putri pertama dari dua bersaudara. Tahun 2009 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Wonosobo dan pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB dan diterima di Fakultas Kedokteran Hewan.