ANALISIS POTENSI SUMBERDAYA LAHAN UNTUK

PENGEMBANGAN SAP1 POTONG

DI KABUPATEN KARO

MARKUS MALAU

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis "Analisis Potensi Sumberdaya Lahan untuk Pengembangan Sapi Potong di Kabupaten Karo" adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Februari 2007

Markus Malau

ABSTRAK

MARKUS MALAU. Analisis Potensi Sumberdaya Lahan untuk Pengembangan

Sapi Potong di Kabupaten Karo (Potential Analysis of Land Resources for Beef

Cattle Development in Karo Regency). Dibimbiig oleh ATANG SUTANDI, UUP S. WIRADISASTRA.

Sumberdaya lahan, temak dan hijauan makanan temak (HMT) merupakan komponen yang berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan sapi potong. Lahan yang optimal untuk pengembangan sapi potong adalah yang sesuai lingkungan ekologis dan mampu menghasilkan makanan temak yang cukup, berkualitas dan kontinyu. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi jenis-jenis penggunaan lahan untuk pengembangan sapi potong; (2) menentukan kesesuaian lahan sebagai lingkungan ekologis sapi potong; (3)

menentukan kesesuaian lahan untuk tanaman HMT yang dorninan dan potensi

untuk dikembangkan serta bagaimana tingkat ketersediaannya (daya dukung); serta (5) menentukan prioritas dan arahan lahan pengembangan sapi potong. Analisis yang digunakan melalui pendekatan penginderaan jauh (inderaja), Sistem

Informasi Geografis (SIG) dan Microsoft Excel.

Melalui analisis dan pengolahan citra satelit Landsat TM7 diidentifikasi jenis-jenis penggunaan lahan yang berpotensi untuk pengembangan sapi potong,

yakni lahan-lahan usahatani yang mendukung penyediaaan pakan HMT antara lain: sawah, tegalan, kebun campwan, semak/rerumputan, dan lahan terbuka

dengan luas 135.000 Ha (62% dari luas wilayah penelitian). Hasil analisis

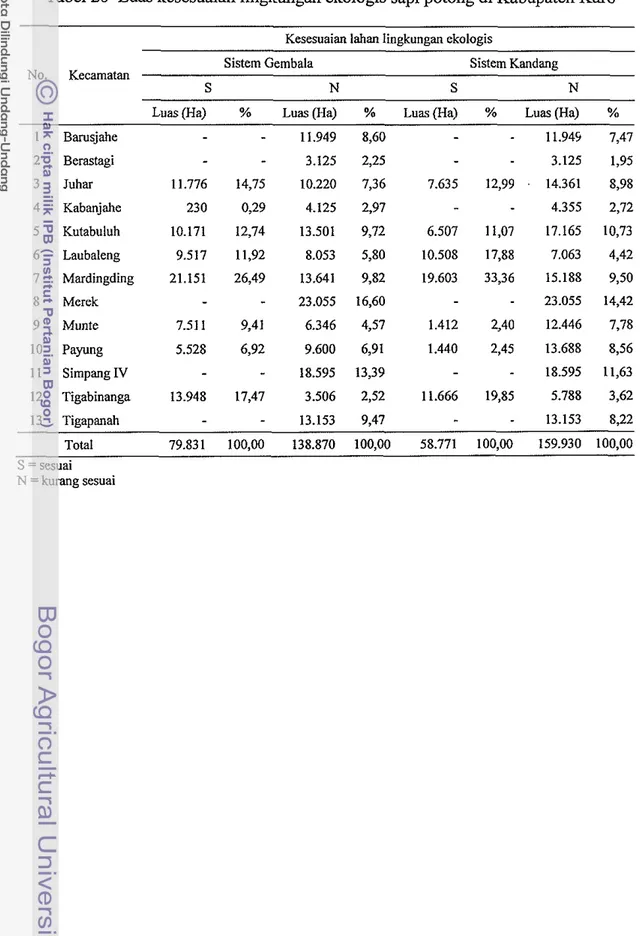

menunjukkan bahwa sebahagian besar wilayah Kabupaten Karo kwang sesuai sebagai lingkungan ekologis sapi potong baik sistem gembala maupun kandang,

dengan faktor pembatas utama adalah terrain (lereng dan elevasi) serta

temperature humidity index (THI). Lahan yang sesuai lingkungan ekologis sapi potong pada pemeliharaan sistem gembala mencapai 79.831 Ha (36,50%) sedangkan sistem kandang 58.771 Ha (26,87%).

Total daya dukung @D) HMT pada kesesuaian lahan aktual mencapai

93.567 satuan temak (ST) sehingga mampu menampung tarnbahan temak sapi

potong sebesar 43.585 ST sedangkan pada keadaan kesesuaian lahan potensial

mencapai 133.371 ST dengan kapasitas peningkatan (KP) sapi potong sebesar

83.388 ST. Berdasarkan tingkat ketersediaan HMT pada keadaan kesesuaian lahan

aktual, sebagian besar lahan berada pada status rawan sampai sangat kritis

mencapai 75.908 Ha (34.71% dari luas wilayah kabupaten) dengan rata-rata DD

hijauan sebesar 1,32 ST/Ha sedangkan pada kesesuaian lahan potensial, tingkat

ketersediaan HMT pada status aman sebanding dengan status rawan sampai

sangat kritis.

Berdasarkan landuse, lahan tegalan dan sawah mempunyai kemampuan

menyediakan HMT yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan lahan-lahan lainnya. Pada keadaan kesesuaian lahan aktual rata-rata DD hijauan pada lahan tegalan dan sawah masing-masing 1,30 dan 0,96 ST/Ha, sedangkan pada keadaan kesesuaian lahan potensial 1.79 dan 1,36 ST/Ha.

51.403 ST atau rata-rata 1,41 ST/Ha sedangkan pada sistem kandang, lahan

prioritas I mempunyai total DD sebesar 46.984 ST sehingga marnpu menerima

tarnbahan sapi potong sebanyak 3 1.304 ST atau rata-rata 1,37 ST/Ha.

Arahan lahan untuk pengembangan sapi potong di Kabupaten Karo adalah sistem diversifikasi pada lahan tegalan dan sawah. Untuk sistem gembala, luas areal dengan diversifikasi lahan sawah pada keadaan kesesuaian lahan potensial

mencapai 20.422 Ha (9,34% dari luas kabupaten) dengan KP sapi potong 27.000

ST (1,32 ST/Ha) sedangkan pada sistem diversifikasi lahan tegalan 15.932 Ha

(7,28%) dengan KP sapi potong 24.403 ST (4,39 ST/Ha). Sedangkan untuk sistem

kandang luas areal dengan diversifikasi lahan sawah pada keadaan kesesuaian

O

Hak

cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2007

Hak cipta dilindungi

ANALISIS POTENSI SUMBERDAYA LAHAN

UNTUK

PENGEMBANGAN SAP1 POTONG

DI KABUPATEN KARO

MARMUS MALAU

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Sains pada

Program Studi

Ilmu

Perencanaan Wilayah

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Judul Tesis : Analisis Potensi Sumberdaya Lahan untuk Pengembangan Sapi Potong di Kabupaten Karo

Narna : Markus Malau

NRP : A253050134

Disetujui

Komisi Pembimbing

Ketua

Diketahui

yang tercinta Fran.sisf&a

BSitumorang, Stefani rihn Patric&Hanison

atas doa, fiarapan rihn du&ungan k a h n sehma ini

...

Ucapan syu(ur:

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa di Surga atas segala rahrnat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul "Analisis Potensi Sumberdaya Lahan untuk Pengembangan Sapi Potong di Kabupaten Karo".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian tulisan ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan semua pihak, maka perkenankan penulis menyampaikan ucapan terirna kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Ir. Atang Sutandi, M.Si, Ph.D dan Bapak Prof. Dr. Ir. Uup S.

Wiradisastra, M.Sc selaku pembimbing serta Bapak Prof. Dr. Ir. Junaidi A. Rachim selaku penguji luar komisi, yang telah banyak memberikan biibingan dan saran;

2. Ketua Program Studi Dr. Ir. Eman Rustiadi, M.Agr dan segenap dosen pengajar serta asisten pada program studi Ilmu Perencanaan Wilayah, atas bimbingan dan dukungannya.

3. Pimpinan Pusbindiklati-en-Bappenas yang telah memberikan kesempatan

kepada penulis untuk mengikuti program studi dan memberikan beasiswa tugas belajar ini.

4. Kepala Kantor PDE (Bapak Ir. Mulia Barus, M.Si) beserta staf dan

Pemerintah Kabupaten Karo atas dukungan, bantuan dan ijin yang telah diberikan selama melaksanakan tugas belajar di Institut Pertanian Bogor

5. Segenap staf Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah yang telah membantu

kelancaran penulis selama studi.

6. Bapak Ir. Suratman, peneliti pada Puslittanak Bogor yang telah memberikan referensi, konsultasi dan masukan.

7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah Sekolah

Pascasarjana IPB tahun 200512006 atas bantuan, kerjasama dan dukungannya.

8. Kedua orangtua dan mertua, ifo dan lae J. Simatupang (Padang) serta adek-

adekku atas doa, motivasi dan dukungannya.

9. Lae Daniel, Shanty, Men-Eko (Jakarta) atas bantuan dan dorongan semangat.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik secara moril maupun matenl dalam penyelesaian tulisan ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan keiemahan, namun penulis berharap tulisan ini mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kisaran pada tanggal 23 September 1969 dari bapak

3.R Malau dan ibu H br. Sitanggang. Penulis merupakan putra kedua dari tujuh

bersaudara.

Sekolah dasar hingga menengah atas diselesaikan di Bukittinggi Sumatera

Barat. Tahun 1988 penulis lulus dari SMA Negeri 3 Bukittinggi dan pada tahun

yang sama lulus seleksi mas& pada jurusan Produksi Temak Fakultas Petemakan Universitas Andalas Padang melalui jalur undangan PMDK dan tarnat tahun 1995. Kesempatan untuk melanjutkan ke Sekolah Pascasarjana IPB pada Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah diperoleh pada tahun 2005 atas ijin tugas belajar dari Pemerintah Kabupaten Karo dan beasiswa pendidikan dari Pusat Pembinaan, P e n d i d i dan Pelatihan Perencana (PusbiidiMatren) Bappenas.

Saat ini penulis bekerja pada Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE) Kabupaten Karo Provinsi Surnatera Utara, dengan tugas utama antara lain membantu dalam perencanaan dan penerapan teknologi informasi dalam rangka

DAFTAR IS1

Hataman

DAFTAR TABEL

...

xi...

DAFTAR GAMBAR xii DAFTAR LAMPIRAN...

xiiiPENDAHULUAN Latar Belakang

...

1Perumusan Masalah

...

3Tujuan Penelitian

...

3...

Manfaat Penelitian 3...

Keterbatasan Penelitian 4 TINJAUAN PUSTAKA...

Sapi Potong Evaluasi Sumberdaya Lahan...

Karakteristik dan Kualitas Lahan...

Kesesuaian Lahan...

Sumberdaya Lahan untuk Pengembangan Ternak Ruminansia...

Hijauan Makanan Ternak...

...

Daya Dukung Hijauan Makanan Ternak Pola Pengembangan dan Bentuk Usaha Sapi Potong...

...

Sistem Informasi Geografis Penginderaan Jauh untuk Penutupan/Penggunaan Lahan...

BAHAN DAN METODE...

Lokasi dan Waktu Penelitian 23 Bahan...

.

.

Kerangka Pem~hran...

Metode dan Analisis...

...

Identifikasi Jenis Penutupank'enggunaan Lahan...

Penilaian Kesesuaian Lingkungan Ekologis Sapi Potong Penilaian Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Hijauan Ternak..

Identifikasi Tingkat Ketersediaan Hijauan Makanan...

Ternak Prioritas dan Arahan Lahan Pengembangan Ternak Sapi Potong...

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN Penutupan dan Penggunaan Lahan...

38Penduduk

...

39Iklim

...

40Topografi

...

46...

Satuan Lahan dan Tanah

Hidrologi

...

...

Keadaan dan Kesuburan Tanah

. .

...

Kondisi Umum Petemakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penutupan dan Penggunaan Lahan

...

Kesesuaian Lingkungan Ekologis Sapi Potong...

Kesesuaian Lahan Tanaman Hiiauan Makanan Temak .,...

Kesesuaian Lahan Tanaman Padi Sawah (Olyza sativa)

...

Kesesuaian Lahan Tanaman Padi Gogo .

...

Kesesuaian Lahan Tanaman Jagung...

Kesesuaian Lahan Tanaman Ubi Jalar...

Kesesuaian Lahan Tanaman Kacang Hijau...

...

Kesesuaian Lahan Tanaman Rurnput Gajah

Kesesuaian Lahan Tanaman Rumput Setaria

...

...

Kesesuaian Lahan Tanaman Rumput Alam

Kesesuaian Lahan Tanaman Leguminosa

...

...

Ketersediaan Hijauan Makanan Temak

...

Prioritas dan Arahan Lahan

...

Prioritas Arahan Lahan

Arahan Lahan Pengembangan

...

...

SIMPULAN DAN SARAN

...

DAFTAR PUSTAKA

...

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Jenis dan sumber peta dan data sekunder

...

232 Kriteria penilaian kesesuaian lingkungan ekologis untuk sapi

gembala

...

303 Kriteria penilaian kesesuaian lingkungan ekologis untuk sapi

kandang

...

30 4 Kriteria status daya dukung hijauan makanan temak berdasarkan indeksdaya dukung

...

335 Karakterisasi pakan limbah tanaman pangan

...

336 Karakterisasi potensi sumber pakan alami pada tiap penggunaan

lahan

...

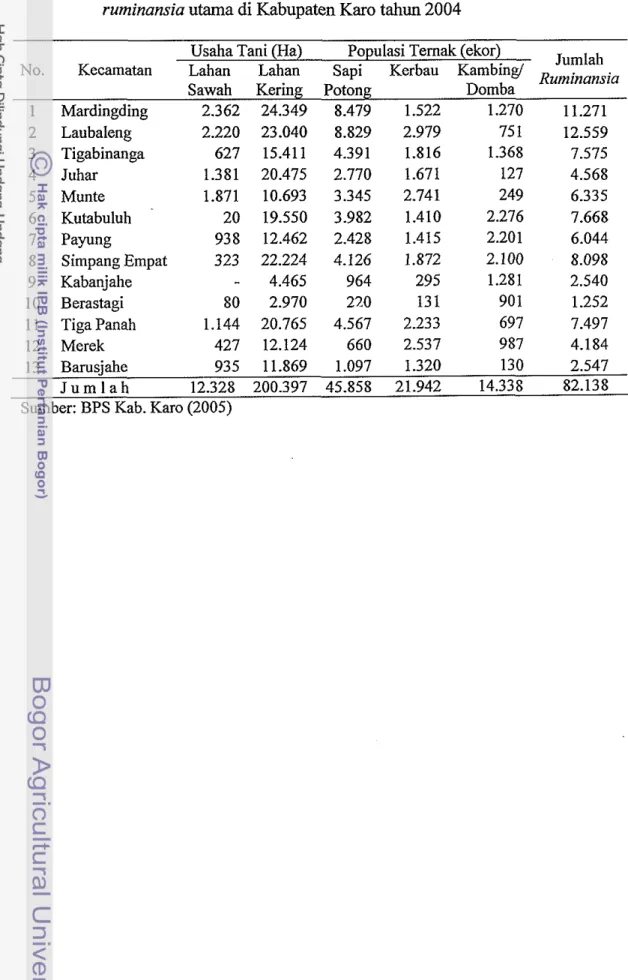

337 Nilai satuan temak (ST) ruminansia utama di Kabupaten Karo tahun

2005

...

348 Matrik prioritas arahan lahan pengembangan sapi potong

...

349 Luas wilayah dan penutupanlpenggunaan lahan Kabupaten Karo

...

menurut data BPS (2005) dan peta digital RBI 38

10 Luas wilayah. jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten

tahun 2005

...

39 1 1 Rata-rata curah hujan di Kabupaten Karo di sembilan stasiunpengamatan tahun 1985 . 2005

...

4012 Zona agroklimat berdasarkan jumlah bulan basah dan kering di

Kabupaten di 9 stasiun pengamatan tahun 1985-2005

...

4313 Rata-rata suhu udara di stasiun Kutagadung tahun 19962005 dan

stasiun tongkoh tahun 2000-2005

...

4314 Rata-rata persentase kelembaban nisbi di stasiun Kutagadung tahun

1996-2005 dan stasiun Tongkoh tahun 2000-2005

...

4415 Bentuk wilayah dan luas lahan berdasarkan kelerengan di

Kabupaten Karo

...

4616 Ketinggian dan luas wilayah di Kabupaten Karo

...

4617 Jenis-jenis tanah dominan yang dijumpai di Kabupaten Karo

...

5518 Jenis tanah yang dijumpai di Kabupaten Karo menurut Taksonomi Tanah (1975) dan Dudal & Soepraptohardjo (1960)

...

56 19 Perkembangan populasi sapi potong di Kabupaten Karo tahun2000-2005

...

5920 Luas penggunaan lahan sawah dan lahan kering serta populasi temak

...

21 Jenis penutupan dan pengggunaan lahan di Kabupaten Karo tahun 2005 berdasarkan interpretasi citra Landsat TM7

...

22 Luasan dan jenis penggunaan lahan per kecamatan di Kabupaten Karo(Ha)

.. . .. . . .. . . .. . .

.

.

..

..

... .

.

.

..

.. . . .. . .. .. .. . . .. . . .. . . . .. .

.. . .. . . .. . . . .. .. . .. .. . .. . ..

.

.

.

..

.. .. . . .. . .

23 Persentase luasan dan jenis penggunaan lahan per kecamatan di Kabupaten Karo

...

24 Kesesuaian lingkungan ekologis sapi potong di Kabupaten Karo

...

25 Sebaran lahan sesuai lingkungan ekologis sapi potong berdasarkan

Ianduse

. ... . .. . .. . .. .. .... ... .. ... ..

....

.

.. .. .. . . .. .. ... ...

...

..

.. ...

.. ... .. ... . ...

..

... .. .. .. ..

...

26 Luas kesesuaian lingkungan ekologis sapi potong di Kabupaten Karo

...

27 Kesesuaian lahan tanaman padi sawah di Kabupaten Karo

...

28 Kesesuaian lahan tanaman padi gogo di Kabupaten Karo...

29 Kesesuaian lahan tanaman jagung di Kabupaten Karo...

30 Kesesuaian lahan tanaman ubi jalar di Kabupaten Karo

...

3 1 Kesesuaian lahan tanaman kacang hijau di Kabupaten Karo...

32 Kesesuaian lahan tanaman rumput gajah di Kabupaten Karo...

33 Kesesuaian lahan tanaman rumput setaria di Kabupaten Karo

...

34 Kesesuaian lahan tanaman rumput dam di Kabupaten Karo

...

35 Kesesuaian lahan tanaman legurninosa di Kabupaten Karo

...

36 Tingkat kepadatan usaha temak ruminansia di Kabupaten Karo tahun

2005

..

.

.

. . .

. .

. . . .

. . .

.

.

. . .

. . .

. .

. . .

. . .

. .

.

. . .

.

. . .

. .

. .

.

. . .

. . .

. . .

.

. . .

.

..

.

..

.

37 Status daya dukung hijauan makanan ternak di Kabupaten Karo tahun

2005

...

38 Daya dukung hijauan makanan temak dan kapasitas peningkatan sapi potong menurut kecamatan di Kabupaten Karo

...

39 Sebaran status daya dukung potensial pada lahan usahatani di Kabupaten Karo

...

40 Daya dukung hijauan makanan temak berdasarkan landuse di

Kabupaten Karo

...

41 Jenis tanaman sumber hijauan menurut musim tanam pada lahansawah dan tegalan di Kabupaten Karo

...

42 Daya dukung hijauan makanan temak berdasarkan musim tanarn pada lahan sawah dan tegalan di Kabupaten Karo

...

43 Prioritas arahan lahan dan kapasitas peningkatan sapi potong sistemgembala di Kabupaten Karo

...

45 Arahan lahan pengembangan sapi potong sistem gembala di

Kabupaten Karo

...

I07 46 Arahan lahan pengembangan sapi potong sistem kandang diKabupaten Karo

...

10747 Arahan lahan pengembangan sapi potong sistem GEMBALA menurut kecamatan di Kabupaten Karo pada keadaan kesesuaian

lahan AKTUAL

...

109 48 Arahan lahan pengembangan sapi potong sistem KANDANGmenurut kecarnatan di Kabupaten Karo pada keadaan kesesuaian

lahan AKTUAL

...

109 49. Arahan lahan pengembangan sapi potong sistem GEMBALAmenurut kecamatan di Kabupaten Karo pada kesesuaian lahan

POTENSIAL

...

10850 Arahan lahan pengembangan sapi potong sistem KANDANG

menurut kecamatan di Kabupaten Karo pada kesesuaian lahan

DAFTAR

GAMBAR

Halaman

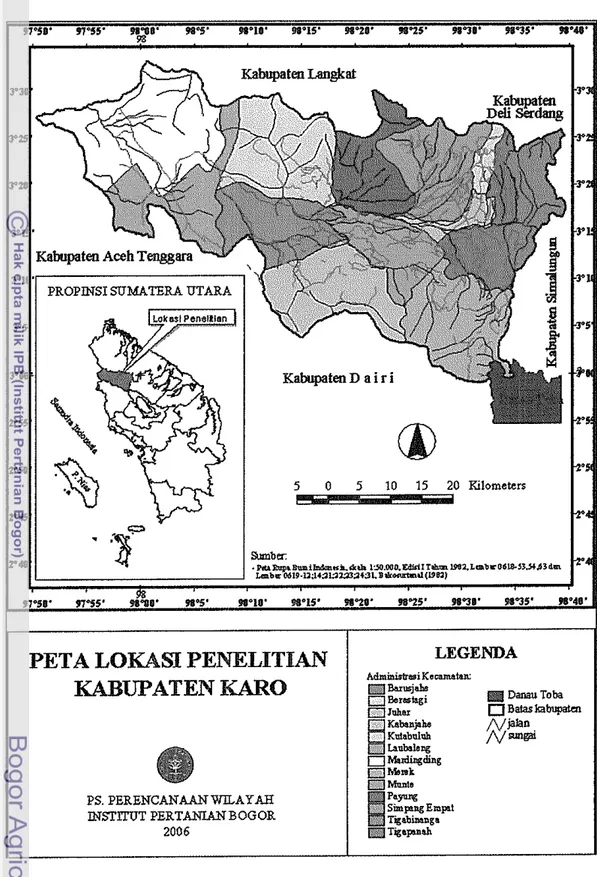

1 Peta lokasi penelitian Kabupaten Karo Provinsi Surnatera Utara

...

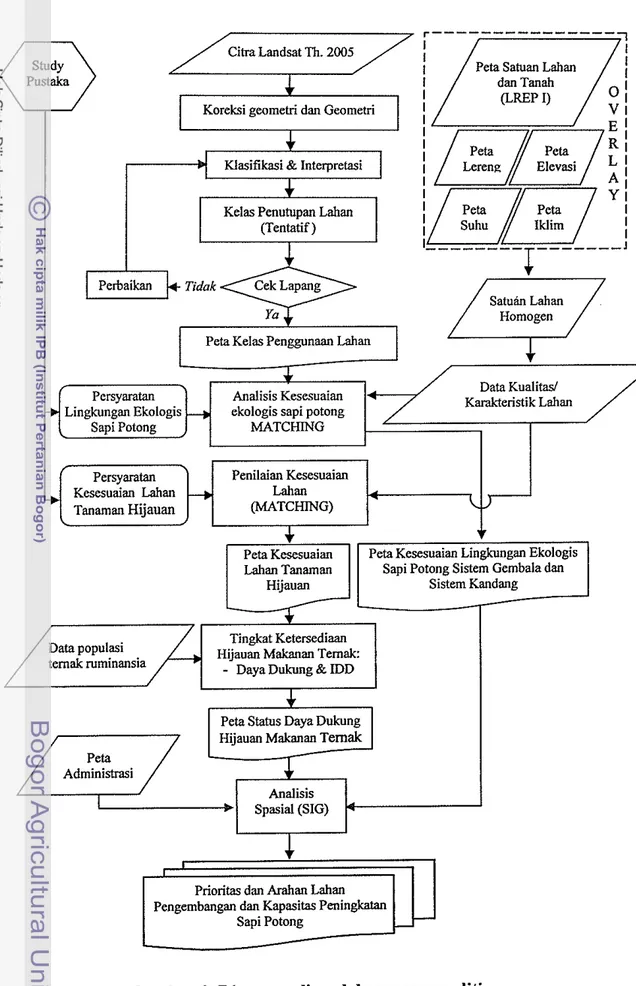

2 Diagram alir kerangka pemikiran

...

3 Diagram alir pelaksanaan penelitian

...

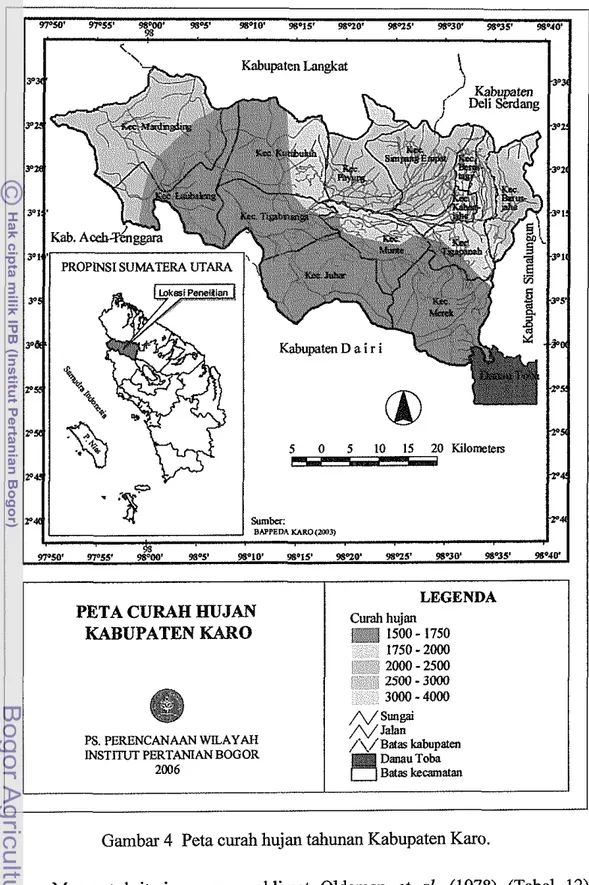

4 Peta curah hujan Kabupaten Karo

...

:

...

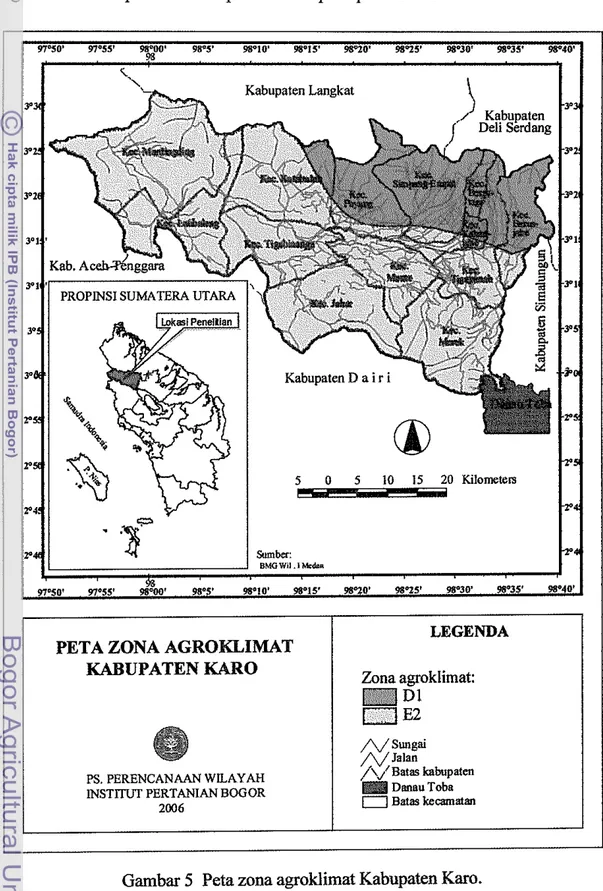

5 Peta zona agroklimat Kabupaten Karo

...

6 Peta estirnasi suhu berdasarkan elevasi diKabupaten Karo

...

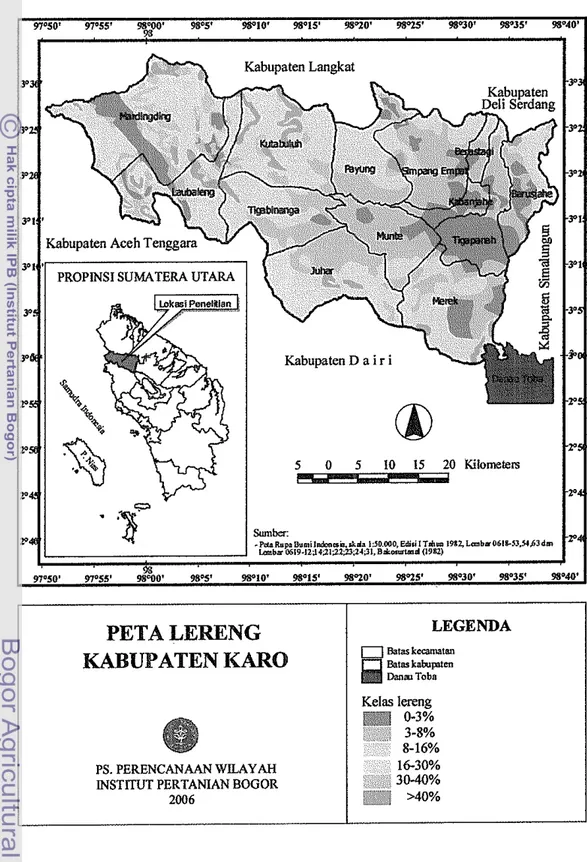

7 Peta lereng Kabupaten Karo

...

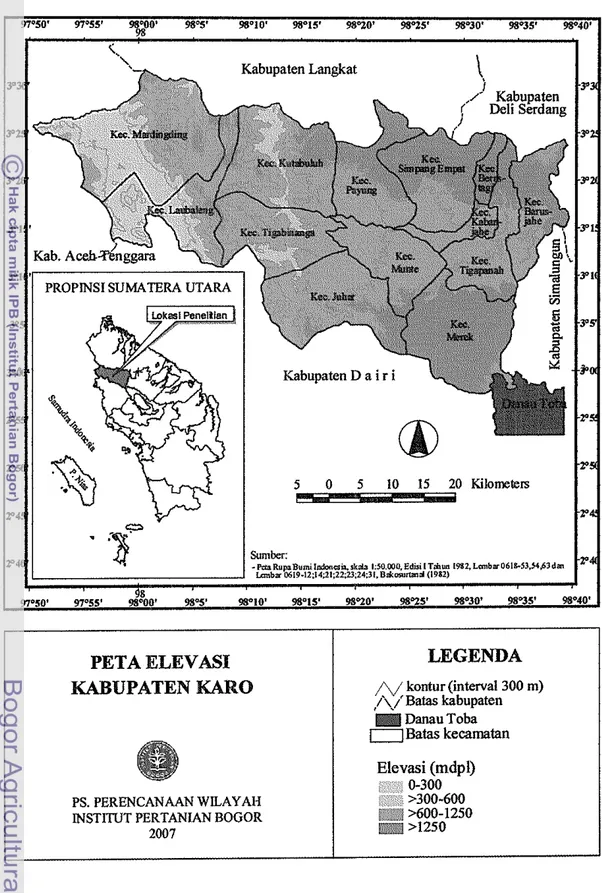

8 Peta elevasi Kabupaten Karo

...

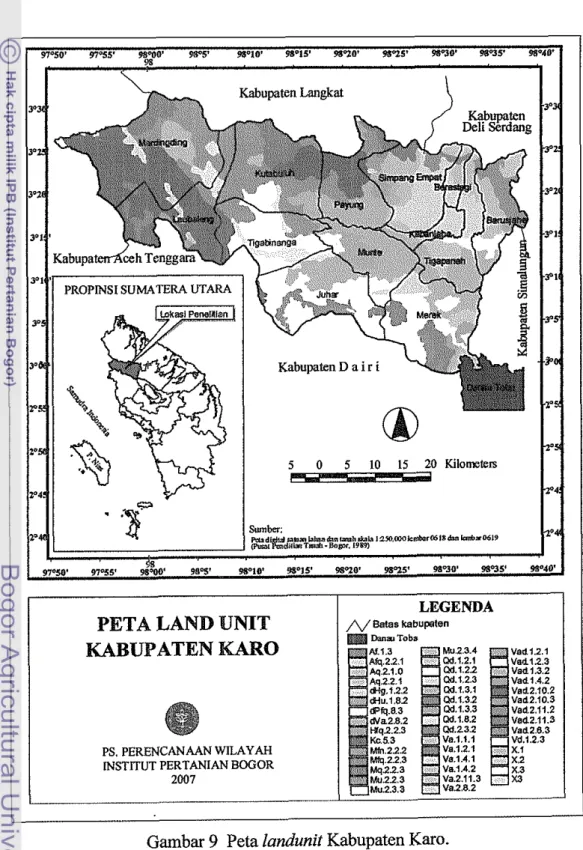

9 Peta landunit Kabupaten Karo

...

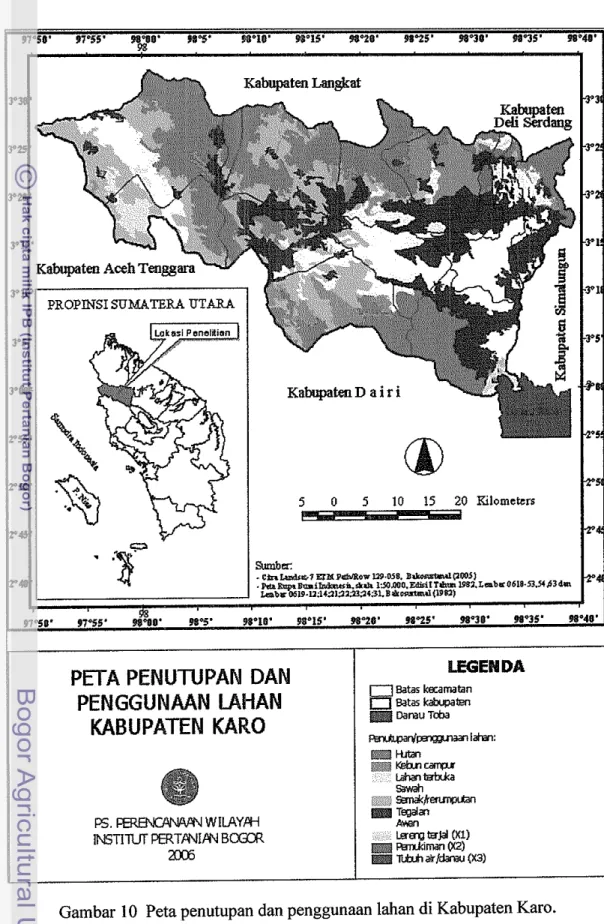

10 Peta penutupan dan pengggunaan lahan di Kabupaten Karo

...

11 Peta kesesuaian lingkungan ekologis sapi potong sistem gembala di

Kabupaten Karo

...

12 Peta kesesuaian lingkungan ekologis sapi potong sistem kandang di Kabupaten Karo...

...

13 Peta kesesuaian lahan tanaman padi sawah di Kabupaten Karo

...

14 Peta kesesuaian lahan tanaman padi gogo di Kabupaten Karo

...

15 Peta kesesuaian lahan tanaman jagung di Kabupaten Karo

...

16 Peta kesesuaian lahan tanaman ubi jalar di Kabupaten Karo

...

17 Peta kesesuaian lahan tanaman kacang hijau di Kabupaten Karo

...

18 Peta kesesuaian lahan tanaman rumput gajah di Kabupaten Karo

...

19 Peta kesesuaian lahan tanaman rumput setaria di Kabupaten Karo

...

20 Peta kesesuaian lahan tanaman rumput alam di Kabupaten Karo

...

21 Peta kesesuaian lahan tanaman legurninosa di Kabupaten Karo

...

22 Peta status daya dukung hijauan makanan temak di Kabupaten Karo

23 Peta prioritas arahan lahan pengembangan sapi potong sistem

gembala di Kabupaten Karo

...

24 Peta prioritas arahan lahan pengembangan sapi potong sistem

...

kandang di Kabupaten Karo

25 Peta arahan lahan pengembangan sapi potong sistem gembala di Kabupaten Karo

...

DAFTAR LAMPIRAN

1. Asumsi tingkat perbaikan kualitas lahan aktual untuk menjadi potensial

menurut tingkat pengelolaannya

...

1202 Legenda satuan lahan dan tanah Kabupaten Karo

...

1213 Kualitas dan karakteristik Lahan di Kabupaten Karo

...

1224 Analisis kimia tanah di beberapa kecamatan di Kabupaten Karo

...

1335

Kesesuaian lingkungan ekologis sapi potong di Kabupaten Karo dan faktor penghambat...

134Latar Belakang

Pembangunan subsektor petemakan memegang peranan penting dan

menjadi bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional

dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan petani, menyediakan lapangan kerja, peningkatan ketahanan pangan

serta penghasil pupuk organik. Pertambahan penduduk dan tingkat pendapatan

yang terus meningkat menuntut ketersediaan pangan bergizi asal remak. Untuk

menjamin ketersediaan pangan tersebut perlu upaya peningkatan produksi dan

populasi ternak, salah satunya melahi pengembangan temak ruminansia sesuai

dengan daya dukung dan potensi surnberdaya lahan di suatu wilayah.

Dalam usaha peningkatan produksi temak ruminansia terdapat hubungan

yang erat antara aspek lahan, hijauan makanan temak dan ternak yang tak

terpisahkan satu sarna lain dalam usaha tani. Apabila salah satu aspek tersebut

tidak ada maka produksi yang akan dihasilkan tidak akan memuaskan dan

mungkin akan menyebabkan kegagalan dalam usaha. Lahan merupakan modal

utama sebagai tempat hidup temak ruminansia sekaligus sebagai penghasil

hijauan makanan temak. Oleh karena itu, agar dapat tercapai peningkatan

produksi temak yang optimal diperlukan lahan yang sesuai sebagai lingkungan

ekologis ternak dan mampu menghasilkan hijauan makanan temak dalarn jurnlah

dan kualitas yang cukup dan kontinyu.

Kontribusi subsektor petemakan terhadap perekonomian Kabupaten Karo

cukup besar. S t m k h u perekonomian Kabupaten Karo pada tahun 2004 didorninasi

sektor pertanian yang menyumbang 62,58 % dari total PDRB Kabupaten Karo.

dimana subsektor peternakan memberikan kontribusi sebesar 8,42 % menempati

urutan ketiga setelah tanaman bahan makanan dan tanaman perkebunan rakyat

(BPS, 2005). Jumlah sapi potong di Kabupaten Karo tahun 2004 sebanyak 45.858

ekor merupakan populasi yang paling banyak dipelihara dibandingkan dengan

temak besar lainnya.

Pengembangan temak sapi potong di Kabupaten Karo mempunyai prospek

lahan yang masih cukup luas, potensi sumberdaya petani peternak, dan permintaan terhadap daging sapi yang tems meningkat. Aspek pemasaran temak

sapi juga belum menjadi kendala. Di samping itu, sapi potong potensial

dikembangkan di Kabupaten Karo, di samping untuk kebutuhan daging dan

sumber tenaga kerja temtama pengolahan tanah dan penarik barang, juga mengingat hasil sampingan berupa kotoran ternak, sebagai sumber bahan organik

dan sumber hara potensial bagi tanaman. Sebaliknya bahan limbah pertanian dapat

digunakan sebagai masukan untuk usaha petemakan. Adanya keterkaitan antara

usaha tani dengan peternakan ini dapat meningkatkan pendapatan petani.

Kabupaten Karo merupakan daerah pertanian utama khususnya tanaman

pangan dan hortikultura di Sumatera Utara. Pola pengembangan sapi potong di

Kabupaten Karo tidak terlepas dari penggunaan lahan dan perkembangan usaha

pertanian terutama sawah dan tegaladadang. Di daerah pertanian intensif seperti

Kabupaten Karo, jenis pakan yang diberikan pada temak ruminansia seperti sapi

potong terdiri atas hijauan dan konsentrat, namun sebagian besar berupa pakan

hijauan. Pakan hijauan yang mempakan sumber serat kasar, berasal dari rumput

segar yang ditanam pada pematang sawah, tegalan dan lahan lainnya serta dari

limbah pertanian seperti jerami padi, jerami jagung atau jerami kacang-kacangan.

Fluktuasi pakan hijauan dipengaruhi oleh tataguna lahan dan pola tmam dan

musim panen komoditi pertanian untuk menghasilkan limbah pertanian seperti

jerami padi, jagung, ubi jalar, kacang-kacangan dan lain-lain.

Luasnya lahan sawah dan lahan kering di Kabupaten Karo sangat

memungkinkan dilakukan pengembangan pola integrasi temak-tanaman.

Keterpaduan antara temak dan tanaman pertanian

ini

dapat saling menunjang dansaling menguntungkan melalui pemanfaatan tenaga sapi untuk mengolah tanah

dan kotoran sapi untuk pupuk organik sementara lahan sawah dan ladang

menghasilkan limbah untuk pakan temak seperti jerami padi, jagung dan kacang-

kacangan. Pola integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pakan

temak. Dengan demikian, peluang potensi pengembangan peternakan khususnya

temak ruminansia cukup terbuka lebar dengan mengoptimalkan pemanfaatan

Perumusan Masalah

Pengembangan usaha sapi potong di Kabupaten Karo tidak berjalan

sebagaimana diharapkan karena usaha tersebut belum sepenuhnya didasarkan

pada potensi sumberdaya wilayah yang ada, baik potensi sumberdaya lahan

sebagai penyedia pakan ternak maupun lingkungan yang optimal untuk kehidupan

temak sapi itu sendiri. Kondisi ini dapat menyebabkan jumlah populasi dan

produksi lambat berkembang. Oleh sebab itu diperlukan kajian tentang potensi

sumberdaya lahan yang menyeluruh -untuk kepentingan perencanaan

pembangunan khususnya dalam pengembangan usaha sapi potong di Kabupaten

Karo agar optimal dan lebih terarah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat

dirumuskan pernasalahan sebagai berikut:

a. Belurn adanya penelitianlkajian tentang kesesuaian lahan untuk li~lgkungan

ekologis sapi potong dan kesesuaian lahan untuk hijauan makanan temak serta

daya dukungnya.

b. Potensi lahan di Kabupaten Karo belum dirnanfaatkan secara optimal bagi

pengembangan sapi potong.

c. Ketersediaan hijauan makanan temak belum terpenuhi dan dinilai secara

kualitas bagi pengembangan sapi potong.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengidentifikasi jenis penggunaan lahan untuk pengembangan temak sapi

potong.

2. Menentukan kesesuaian lahan sebagai lingkungan ekologis sapi potong.

3. Menentukan kesesuaian lahan untuk tanaman hijauan makanan temak sapi

potong yang dominan dan potensi untuk dikembangkan serta tingkat

ketersediaannya.

4. Menentukan arahan pengembangan temak sapi potong berdasarkan potensi

sumberdaya lahan dan kelayakan usahatemak.

Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kabupaten dalam perencanaan

pembangunan, khususnya untuk pengembangan petemakan sapi potong.

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dan swasta yang bergerak dalam

usaha pengembangan sapi potong di Kabupaten Karo.

3. Tersedianya sistem informasi meldui analisis potensi lahanlwilayah untuk

pengembangan petemakan khususnya temak sapi potong di Kabupaten Karo.

Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan yang ada daIam penelitian ini antara lain:

1. Peta satuan tanah yang digunakan terbatas pada informasi dari peta satuan

tanah skala tingkat tinjau yang dikeluarkan Puslitanah (1982).

2. Evaluasi lahan hanya dilaksanakan lebih bersifat kualitatif sehingga hanya

memadai untuk arahan pengembangan pada tingkat awal.

3. Perhitungan produksi bahan kering hijauan makanan temak untuk setiap kelas

kesesuaian lahan didasarkan pada asumsi hasil penelitian dari tempat lain

(data sekunder).

TINJAUAN

PUSTAKA

Sapi Potong

Temak sapi merupakan temak ruminansia besar yang memiliki kemampuan

tinggi untuk mengubah hijauan yang berkualitas rendah menjadi produk yang

bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam bentuk daging. Temak ini juga dapat

memanfaatkan hasil sampingdimbah pertanian dan industri sebagai pakan pokok

hidup dan produksi (Muljadi et al., 1992). Kegunaan temak dalam kehidupan

petani meliputi antara lain: (a) sebagai sumber tenaga kerja; (b) pengubah hasil

limbah pertanian dan rumput dam; (c) sebagai tabungan dan cadangan uang tunai;

dan (d) sebagai sumber pupuk organik (Natasasmita dan Mudikdjo, 1980).

Pemilihan suatu bangsa sapi menurut Blakely (1985), tergantung pada

kesukaan petemak, keadaan lingkungan, kemampuan adaptasi, efisiensi produksi,

kemampuan memelihara dan menyusui anak, ukuran badan, pertambahan berat

badan, dan sifat-sifat lain yang cocok dengan keinginan petemak yang

bersangkutan. Jenis sapi yang dipelihara dan sudah lama ada di Indonesia serta

sudah dianggap sebagai sapi lokal adalah sapi Bali (termasuk Bos indicus), sapi

Ongole (Bos indicus) serta Peranakan Ongole (PO), sapi Madura, sapi Jawa, sapi

Sumatera dan sapi Aceh yang semuanya dianggap sebagai k e t m a n sapi Bos

sondaicus dan Bos indicus. Di antara bangsa sapi yang besar populasinya adalah

sapi Bali, sapi Ongole serta Peranakan OngoIe dan sapi Madura (Natasasmita dan

Mudikdjo, 1980).

Faktor iklim sebagai salah satu faktor lingkungan memiliki pengaruh besar

terhadap kehidupan temak sapi potong. Menurut Sugeng (1998) faktor lingkungan

tersebut meliputi: suhu, kelembaban, curah hujan. Faktor lingkungan yang tidak

sesuai akan mejadi beban berat bagi kehidupan sapi. Sifat iklim di daerah tropis di

Indonesia tergolong panas dan lembab ditandai oleh kelembaban udara rata-rata di

atas 60%, curah hujan rata-rata di atas 1.800 d t a h u n dan perbedaan antara suhu

siang dan malarn hari tidak begitu mencolok yakni sekitar 2-5°C.

Temperature humidity index (THI) merupakan faktor yang mempengaruhi

produksi dan perkembangbiakan sapi. Temperature humidity index (THI) yang

lingkungan terhadap kenyamanan suatu makhluk hidup yang mengkombinasikan

temperatur dan kelembaban (AMS, 2006). Faktor THI berhubungan dengan

kemampuan sapi potong dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya

sehingga dapat mengganggu produksi. Amundson et al. (2006) mengungkapkan

pengaruh lingkungan terhadap tingkat kebuntingan pada sapi potong diiana

untuk hari ke 0-60 periode breeding, nilai THI optimum adalah 68,O sedangkan

ambang batas THI di mana sapi akan beradaptasi adalah 72,9. Pengurangan

tingkat kebuntingan kemungkinan besar ketika rata-raia THI sama atau melebihi

dan 72,9. Selanjjutnya, Berman (2005) menyatakan, temperature humidity index

(THI) digunakan untuk menaksir tekanan (stress) yang berkaitan dengan panas

termasuk sensasi kenyamanan dengan lingkungan berbeda yakni kelembaban

udara dan temperatur pada kecepatan udara rendah

.

Ketersediaan air harus diperlctungkan dalam usaha petemakan sapi potong.

Sapi yang kekurangan air menyebabkan aktivitas sel-sel tubuhnya

akan

terganggusehingga tubuh sakit dan perturnbuhannya akan terganggu. Kebutuhan air bagi

tiap ekor sapi dewasa diperhitungkan rata-rata 40 liter sehari dan dalam kondisi di

padang penggembalaan diusahakan jarak untuk mencapai sumber air tidak lebih

dari 1,6

km

agar sapi tidak terlalu letih.Evaluasi Sumberdaya Lahan

Lahan mempakan bagian dari bentang lahan (landscape) yang mencakup

pengertian lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi dan

vegetasi dimana faktor-faktor tersebut secara potensial akan berpengaruh terhadap

penggunaannya (FAO, 1976). Lahanddam pengertian yang lebih luas termasuk

yang telah dipengaruhi oleh berbagai aktivitas flora, fauna dan manusia baik

dimasa lalu maupun saat sekarang.

Evaluasi lahan mempakan penilaian keragaan (performance) lahan bila

digunakan untuk tujuan yang spesifik. Hal ini termasuk pelaksanaan dan

interpretasi dari survei dasar seperti iklii, tanah, vegetasi dan aspek-aspek

lainnya dari lahai~ dalam hal persyaratan dari bentuk-bentuk 'pilihan dari

penggunaan lahan (FAO, 1976). Agar bernilai dalam perencanaan, cakupan

dalam konteks fisik, ekonomi dan sosial daerah yang dipertimbangkan dan

perbandingannya h a s mengikutsertakan pula pertimbangan ekonomi.

Djaenuddin et al. (2003a) mengemukakan bahwa evaluasi lahan adalah

proses dalam menduga kelas kesesuaian lahan dan potensi lahan untuk

penggunaan tertentu, baik untuk pertanian maupun non pertanian. Kelas

kesesuaian lahan suatu wilayah untuk suatu pengembangan pertanian pada

dasamya ditentukan oleh kecocokan sifat fisik lingkungan yang mencakup iklim,

tanah, terrain mencakup lereng, topografirelief, batuan di permukaan dan di

dalam penampang tanah serta singkapan batuan (rock outcrop), hidrologi, dan

persyaratan penggunaan lahan atau persyaratan turnbuh tanaman. Kecocokan

antara sifat fisik lingkungan dari suatu wilayah dengan persyaratan penggunaan

atau komoditas yang dievaluasi memberikan gambaran atau informasi bahwa

lahan tersebut potensial dikembangkan untuk komoditas tersebut. Hal ini

memberikan pengertian bahwa jika lahan tersebut digunakan untuk penggunaan

tertentu dengan mempertimbangkan berbagai asumsi mencakup masukan yang

diperlukan, akan mampu memberikan hasil (keluaran) sesuai yang diharapkan.

Evaluasi lahan perlu untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya lahan untuk

penggunaan tertentu. Pada dasamya evaluasi sumberdaya lahan membutuhkan

keterangan-keterangan yang menyangkut 3 (tiga) aspek utama, yaitu: lahan,

penggunaan lahan dan ekonomis. Data tentang lahan dapat diperoleh dari kegiatan

survey tanah. FA0 (1976) menyatakan bahwa satuan peta lahan dalam survey

biasanya digambarkan dengan sifat lahan. Sifat lahan yang diidentifikasi dan

diinterpretasi antara lain: landform, litologi, relief dan lereng, tingkat torehan,

elevasi, pola drainase, dan landuse yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Landform atau bentuk permukaan bumi adalah bentukan alam mengenai

permukaan bumi yang terjadi melalui serangkaian proses yang disebut proses

geomorfii (geomorphic process). Landform mempunyai hubungan erat dengan

fisiografi, litologi, topografi, mineralogi, tanah dan lain-lain. Dengan demikian

dalam penelitian tanah, khususnya survei tanah, pemahaman dan penelaahan

fisiografi dan landform sangat penting. Satuan fisiografilandform merupakan

Litologi atau bahan induk adalah massa lunak bersusunan anorganik atau

organik yang menjadi awal pembentukan tanah. Bahan induk bersusunan an-

organik berasal dari pelapukan batuan induk sedangkan bahan induk bersusunan

organik berasal dari bahan induk organik. Informasi geologi dan pengetahuan

tentang litologi setempat bertujuan menentukan penetapan nama bahan induk dan

sifat-sifatnya. Bahan induk dibedakan dalarn dua grup yaitu bahan lepasnunak dan

bahan

kukuh.

Bahan lepasl lunak sebagian besar berbahan sedimen atau bahanlapukan yang terdapat di atas batuan keras. Sedangkan bahan kukuh berupa

batuan yang keras seperti batuan beku serta sebagian batuan sedimen dan

metamorfik.

Tingkat torehan, diindikasikan dengan kerapatan drainase (drainage

density) atau kerapatan lembah (valley density). Informasi tentang tingkat torehan

bertujuan menentukan tingkat erosi yang telah terjadi, baik pada masa lampau

maupun pada masa sekarang. Informasi ini dapat diperoleh dari hasil interpretasi

peta rupabumi, foto udara atau citra lainnya dan dari pengamatan lapangan.

Relief dan lereng, m e ~ p a k a n aspek topografi yang berguna untuk

mengetahui bentuk wilayah &bat adanya perbedaan ketinggian alami ataupun

buatan dan besarnya lereng yang dominan, misalnya bentuk wilayah datar sampai

agak datar mempunyai kelerengan 0-3% dengan perbedaan tinggi <5 meter,

berombak mempunyai kelerengan 3-8% dengan perbedaan ketinggian 5-15 meter,

dan seterusnya.

Elevasi, menyatakan ketinggian tempat dari permukaan laut (diiyatakan

dalam meter). Data ketinggian ini dapat diperoleh dari hasil pengukman langsung

dengan altimeter, Global Positioning System (GPS) atau data yang ada pada peta

rupa bumi/topogrd.

Drainase dan pola drainase. Drainase menyatakan mudah tidaknya air

hilang dar tanah. Berdasarkan klas drainasenya, tanah dibedakan menjadi klas

drainase terhambat (tergenang) sampai sangat cepat (air sangat cepat hilang dari

tanah. Pola drainase adalah bentukan jaringan sungai dan-anak-anak sungai yang

bempa alur-alur, proses dan bentukannya sangat dipengaruhi oleh jenis batuan

induk yang menyusun suatu lanskap. Pola drainase dapat diintepretasi dari peta

daerah kerucut volkan muda), braided (daerah yang mempunyai aliran sungai deras karena lereng curam seperti pegunungan, kipas aluvial), dendritik (daerah

datar-bergelombang dari batuan induk homogen dan tidak kukuh (tuf volkan,

batuliat), dan lain-lain.

Landuse atau penggunaan lahan, secara umum dipengaruhi oleh keadaan

tanah dan ketersediaan air. Tipe penggunaan lahan atau Land Utilization Types

(LUT) yang dapat dikembangkan disuatu wilayah akan sangat ditentukan oleh

keadaan sifat tanah dan fisik lmgkungannya. Kriteria utama yang digunakan

dalam menentukan klasifikasi penggunaan lahan dan vegetasi diutamakan pada

jenis dan vegetasi permanen yang terdapat di daerah bersangkutan. informasi ini

bertujuan mendapatkan gambaran tentang keadaan penggunaan lahan yang telah

ada pada saat kegitan dilakukan (present landuse).

Karakteristik dan Kualitas Lahan

Karakteristik lahan adalah sifat atau atribut lahan yang dapat diukurl

diestimasi, contohnya: sudut lereng, curah hujan, tekstur tanah, kapasitas air

tersedia, biomassa vegetasi dan sebagainya (FAO, 1976). Setiap satuan peta

lahanftanah yang dihasilkan dari kegiatan survei atau pemetaan sumberdaya lahan,

karakteristiknya dirinci dan diuraikan yang mencakup keadaan fisik lingkungan

dan tanahnya. Data tersebut digunakan untuk keperluan interpretasi dan evaluasi

lahan bagi komoditas tertentu.

Setiap karakteristik lahan yang digunakan secara langsung dalam evaluasi

biasanya mempunyai interaksi satu sama lain. Karenanya F A 0 (1976)

mengemukakan bahwa dalam interpretasi perlu mempertimbangkan atau

memperbdmgkan antara lahan dengan penggunaan lahan hendaknya

menggunakan kualitas lahan. Namun dalam praktek, karakteristik lahan sering

juga digunakan dalam evaluasi lahan.

Kualitas lahan (land quality) adalah sifat-sifat atau atribut yang bersifat kompleks dari sebidang lahan. Setiap kualitas lahan mempunyai keragaan

(performance) yang berpengaruh terhadap kesesuaiannya bagi penggunaan tertentu. Kualitas lahan ada yang bisa diestirnasi atau diukur secara langsung di

Kualitas lahan kemungkiian berperan positif dan negatif terhadap penggunaan

lahan tergantung dari sifat-sifatnya. Kualitas lahan yang berperan positif adalah

sifatnya menguntungkan bagi suatu penggunaan, sebaliknya kualitas lahan yang

bersifat negatif karena keberadaannya akan merugikan (merupakan kendala)

terhadap penggunaan tertentu, sehingga merupakan faktor penghambat atau

pembatas. Kenyataan menunjukkan bahwa kualitas lahan yang sama bisa

berpengaruh terhadap lebih dari satu penggunaan. Demikian pula satu jenis

penggunaan lahan tertentu akan dipengaruhi oleh berbagai kualitas lahan.

Contoh kualitas lahan untuk produksi temak, menurut FA0 (1976) dalam

Hardjowigeno dan Widiatmaka (2001) meliputi:

Semua kualitas lahan yang mempengaruhi pertumbuhan tanamanihijauanl

rumput temak, antara lain: ketersediaan air, ketersediaan hara, ketersediaan

oksigen di perakaran, daya memegang unsur hara, kondisi untuk

perkecambahan, mudah tidaknya diolah, kadar gararn, WUI-unsur beracun,

kepekaan erosi, hama dan, penyakit tanaman, bahaya banjir, suhu, sinar

matahari dan periode fotosintesis, iklim, kelembaban udara dan masa kering

untuk pematangan tanaman.

*

Kesulitan-kesulitan Hiyang mempengamhi tern&,*

Ketersediaan air minum untuk temak*

Penyakit-penyakit tern&,Nilai nutrisi dari rumput;

Sifat racun dari rumput;

*

Ketahanan terhadap kerusakan rumput;*

Ketahanan terhadap erosi akibat penggembalaan;Menurut Djaenudin et al. (2003a), karena jumlah karakteristik lahan cukt~p

banyak maka untuk kepentingan evaluasi lahan bisa dipilih dan ditentukan sesuai

dengan keperluan dan kondisi lokal di wilayah yang akan dievaluasi. Untuk

evaluasi lahan pada skala kecil (tingkat tinjau skala 1:250.000) dengan skala besar

(tingkat detil skala 1: 10.000) perlu dipertimbangkan mengenai jumlah dan macam

kualitas serta karakteristik lahan sebagai parameter yang akan digunakan. Sebagai

contoh, parameter untuk evaluasi lahan yang digunakan pada tingkat tinjau, tentu

ketersediaan dan kualitas data pada masing-masing tingkat pemetaan tanah

tersebut.

Kesesuaian Lahan

Kesesuaian lahan adalah kecocokan dari suatu tipe lahan tertentu bagi

penggunaan yang direncanakan (FAO, 1976). Sebagai contoh, lahan sesuai untuk

irigasi, tambak, pertanian tanaman semusim, tanaman hijauan pakan ternak, dan

lain-lain. Lebih spesifik lagi kesesuaian lahan dapat ditinjau dari sifat-sifat fisik

lingkungannya, yang terdiri atas iklim, tanah, topografi, hidrologi dan atau

drainase yang sesuai untuk suatu usahatani atau komoditas tertentu yang produktif.

Menurut Djaenudi et al. (2003a), dalam menilai kesesuaian lahan ada

beberapa cara, antara lain: dengan perkalian parameter, penjumlahan, atau

menggunakan hukum minimum y a h memperbandingkan (matching) antara

kualitasl karakteristik lahan sebagai parameter dengan kriteria kelas kesesuaian

lahan yang telah disusun berdasarkan persyaratan penggunaan atau persyaratan

tumbuh tanaman atau komoditas lainnya yang dievaluasi.

Proses klasifikasi kesesuaian lahan adalah penilaian dan pengelompokan

lahan dari area tertentu dengan menentukan kesesuaiannya bagi penggunaan

tertentu. Penilaian kesesuaian lahan tersebut dibedakan menurut kategori sebagai

berikut (FAO, 1976):

Ordo. Kelas kesesuaian lahan menunjukkan apakah lahan dinilai sebagai

sesuai (S) atau tidak sesuai (N) bagi penggunaan yang dipertimbangkan. Ordo S

mempakan lahan dimana penggunaan yang lestari dengan jenis yang

dipertimbangkan diharapkan akan menghasilkan keuntungan yang mendukung

pemberian input, tanpa resiko kemsakan yang tidak dapat diterima terhadap

sumberdaya lahan. Ordo N merupakan lahan yang mempunyai kualitas yang tidak

memungkinkan penggunaan yang lestari dalam bentuk penggunaan yang

dipertimbangkan.

Kelas. Kelas mencerminkan derajat kesesuaian. Umtan kelas diyatakan

dengan angka, yang makin rendah kesesuaiannya makin besar angkanya pada

-

Kelas S1 (san~at sesuai): Lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau faktorpembatas yang bersifat minor dan tidak akan mereduksi produktivitas lahan

secara nyata

-

Kelas S2 (cukuu sesuai]: Lahan mempunyai faktor pembatas, dan faktorpembatas ini berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan

input (masukan). Pembatas tersebut biasanya dapat di atas oleh petani sendiri.

-

Kelas S3 (sesuai marginal): Lahan mempunyai faktor pembatas yang berat,dan faktor pembatas ini berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan

tambahan input yang lebii banyak daripada lahan yang tergolohg S2. Untuk

mengatasi faktor pembatas pada S3 memerlukan modal tinggi, sehingga perlu

adanya bantuan atau campur tangan pemerintah atau pihak s w a s h

-

Kelas N1 (tidak sesuai pada saat ini). Lahan yang mempunyai faktor pembatasyang berat tetapi masih memungkinkan diatasi, tetapi tidak dapat diperbaiki

dengan tingkat pengelolaan dengan modal normal. Keadaan pembatas

sedemikian besamya, sehingga mencegah penggunaan lahan yang lestari

dalam jangka panjang.

- Kelas N2 (tidak sesuai selamanya). W a n yang mempunyai faktor pembatas

pemlanen yang mencegah segala kemungkinan penggunaan lahan yang lestari

dalam jangka panjang.

Subkelas. Subkelas mencerminkan macam hambatan, misalnya kelembaban,

bahaya erosi, dan lain-lain. Subkelas dinyatakan dengan humf kecil, misalnya

S2n1, S2e, S3me, dimana m = moisture (kelembaban); e = erosion (erosi). Pada

kelas S1 tidak ada subkelas.

Sumberdaya Lahan untuk Pengembangan Ternak Ruminansia

Faktor sumberdaya lahan berkaitan sangat erat dengan usaha pengembangm

tenlak rrrminnnsin, sebagai tempat hidup dan sebagai penghasil hijauan pakan

temak. Menurut Suratrnan el al. (198) W a s a r k a n kehutuhan lahan, txsaha

pctcrnakan dapat dibedakan nlenjadi dua, yaitu: usaha petemakan yang berbasis

Iahan dan usaha petemakan yang tidak behasis 1ah.m. Menrmrt Dinktomt

peternakan didasarkan pada posisi bahwa: (a) lahan adalah sumber pakan untuk

ternak (b) semua jenis lahan cocok sebagai sumber pakan (c) pemanfaatan lahan

untuk peternakan diartikan sebagai usaha penyerasian antara peruntukan lahan

dengan sistem pertanian, (d) hubungan antara lahan dengan ternak bersifat

dinamis.

Dalam usaha peningkatan produksi, terdapat hubungan segitiga antara lahan

dengan ternak dan hijauan makanan ternak yang merupakan satu kesatuan organis

yang tak terpisahkan dalam usaha tani. Bila salah satu tidak ada maka produksi

yang dihasikan tidak akan memuaskan dan mungkin akan menyebabkan

kegagalan dalam usaha (Susetyo, 1980). Jenis penggunaan l a h k yang dapat

dimanfaatkan oleh peternak antara lain: lahan sawah, tegalan, padang

penggembalaan, dan lahan perkebunan dengan tingkat kepadatan tergantung pada

keragaman dan intensitas tanaman, ketersediaan air, jenis sapi potong yang

dipelihara. Lahan-lahan tersebut memungkinkan pengembangan pola integrasi

ternak-tanaman yang mempakan proses yang saling menunjag dan saling

menguntungkan melalui pemanfaatan tenaga sapi untuk mengolah tanah dan

kotoran sapi untuk pupuk organik sementara lahan sawah dan ladang

menghasilkan l i b a h unsuk pakan ternak seperti jerami padi, jagung dan kacang-

kacangan. Pola integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pakan

ternak, sedangkan kebun dan hutan memberikan sumbangan rumput lapaugan dan

jenis tanaman lain. Pemanfaatan pola integrasi ini diiarapkan dapat meningkatkan

ketersediaan pakan sepanjang tahun, sehingga dapat meningkatkan produksi dan

produktivitas ternak (Ryadi, 2004)

Kelompok ternak ruminansia lebih banyak terpaut pada sumberdaya lahan

dibandingkan dengan kelompok unggas yang pasokan input produksinya dapat

b e d dari luar wilayah bersangkutan sepanjang sarana transportasi dan

pendukung tersedia dengan baik (Lembaga Penelitian IPB, 2001). Lebii lanjut

dinyatakan bahwa penyebaran temak mrninmia akan lebih baik kalau didasarkan

atas faktor-faktor sumberdaya lahan (seperti pola penggunaan lahanlkapasitas

tampung ternak) dan ketersediaan sumberdaya manusia khususnya tenaga keja

Menurut Natasasmita dan Mudikdjo (1980), untuk memperhitungkan potensi

suatu wilayah untuk mengembangkan temak secara teknik, maka perlu dilihat

populasi temak yang ada di wilayah tersebut dihubungkan dengan potensi

makanan ternak yang dihasilkan oleh wilayah yang bersangkutan. Untuk

memperhitungkan potensi wilayah mtuk produksi ternak herbivora @emakan

hijauan) maka perhitungan kepadatan temak teknis yang diperlukan adalah jurnlah

satuan temak (ST) temak herbivora saja. Semakin rendah angka kepadatan

teknisnya, maka berarti kemungkinan wilayah tersebut mempunyai potensi yang

tinggi untuk pengembangan temak. Dari angka kepadatan teknis maka

akan

didapatkan gambaran kasar tentang potensi suatu wilayah untuk pdngembangan

temak. Potensi yang sesungguhnya akan ditentukan oleh tingkat produksi hijauan

makanan temak di wilayah bersangkutan. Kemampuan produksi hijauan makanan

temak akan bergantung kepada: (1) Derajat kesuburan tanah, (2) Iklim, (3)

Tataguna tanah, dan (4). Topografi. Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk

memperhitungkan potensi yang sesungguhnya, maka hanya tanah-tanah yang

potensial untuk menghasilkan hijauan makanan ternak saja yang diperhitungkan,

misalnya tanah pertanian, perkebunan, padang penggembalaan dan sebahagian

dari kehutanan.

Hijauan Makanan Ternak

Hijauan makanan temak (Hh4T) merupakan semua bahan yang berasal

dari tanaman dalam bentuk dam-daunan. Kelompok hijauan makanan temak

meliputi bangsa rumput (gramineae), leguminosa, dan hijauan dari tumbuhan lain

seperti daun nangka, waru, dan lain-lain. Hijauan sebagai bahan makanan temak

dapat diberikan dalam dua macam bentuk, yaitu hijauan segar dan hijauan kering.

Hijauan segar berasal dari hijauan segar seperti rumput segar, leguminosa segar

dan silase, sedangkan hijaun kering berasal dari hijauan yang sengaja diieringkan

(hay) ataupun jerarni kering (AAK, 2005).

Khususnya di Indonesia, bahan hijauan memegang peranan penting karena

diberikan dalam jumlah besar. Temak ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing

dan domba yang diberi hijauan sebagai bahan tunggal, masih dapat

2005). Bulo (2004) menyatakan, dalam pengembangan temak ruminansia di Indonesia, hijauan makanan temak adalah faktor yang sangat penting dengan

komposisi yang terbesar yakni 70-80% dari total biaya pemeliharaan.

Menurut Reksohadiprojo 1984, jenis tanaman budidaya maupun alami

yang m u m dipergunakan sebagai hijauan makanan temak terdii atas: (1) jenis

rumput-rumputan (gramineae); (2) peperduan/semak (herba); dan (3) pepohonan.

Ada banyak pilihan tersedia bagi spesies hijauan yang berpotensi tinggi,

diantaranya adalah: (a) rumput aladapangan antara lain, rumput para

(Brachiaria mutica), rumput benggala (Panicum maximum), rumput kolonjono

(Panicum muticum), rumput buflel (Cenchrus ciliaris) dan lain-lain; @) peperduan,

baik berupa legum seperti kacang gude (Cajanus cajan), komak (Dolochos lablab)

dan lain-lain; dan peperduan lainnya dari limbah tanaman pangan pertanian antara

lain: jerami padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi jalar, daun ubi kayu dan lain-

lain; (c) legum pohon antara lain: sengon laut (Albazia falcataria), lamtoro

(Leucaena leucocephala), kaliandra (Calliandra calothyrsus), turi (Sesbania sp)

dan lainlain. Menurut Manurung (1996), hijauan leguminosa mempakan sumber

protein yang penting untuk temak ruminansia. Keberadaannya dalam ransum

temak akan meningkatkan kualitas pakan.

Limbah Pertanian adalah hasil ikutan dari pengolahan tanaman pangan

yang produksinya sangat tergantung pada jenis dan jumlah areal penanaman atau

pola tanam dari tanaman pangan disuatu wilayah (Makkar, 2002). Menurut

Natasasmita dan Mudikdjo (1980) produksi l i i b a h pertanian yang dapat

dimanfaatkan sebagai hijauan makanan ternak akan sangat tergantung kepada tata

guna tanah dan pola pertaniannya. Beberapa macam jenis liibah pertanian yang

dapat diianfaatkan antara lain: jerami padi, jerami jagung, jerami kacang tanah,

pucuk tebu, dan lain-lain. Hasil limbah tanaman palawija pada umumnya bernilai

gizi lebih tinggi daripada jerami padi atau jerami jagung. Pemanfaatan limbah

pertanian untuk temak tersebut akan mendukung integrasi usaha peternakan

dengan usaha pertanian baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan.

Menurut Preston dan Willis (1974), pemberian limbah padi pada ransum

sapi penggemukan sangat menentukan dalam p e r t a m b b bobot badan dan

dapat digunakan tanaman leguminosa, dengan perbandingan 75 persen konsentrat

dan 25 persen leguminosa (Nasrullah et al., 1996). Cara ini selain dapat

meningkatkan kualitas ransum, juga akan memberikan keuntungan, terutama pada

penggemukan sapi lokal.

Batubara et al. (2002) mengatakan sebahagian besar daerah petemakan

ruminansia (sapi, kerbau, domba dan kambing) di Asia Tenggara memanfaatkan

limbah pertanian (crop residue) seperti jerami pa&, jerami jagung dan pucuk tebu

untuk pakan temak pada musim kering. Demikian pula di daerah pertanian

tanaman pangan yang intensif diiana sumber hijauan pakan temak ruminansia

sangat terbatas, sehingga limbah tanaman pangan mempakan altematif

yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung produksi temak ruminansia.

Produksi limbah pertanian dapat diestimasi berdasarkan asumsi dari

perbandingan antara produk utama dengan limbahnya. OIeh karena itu, estimasi

produksi limbah pertanian dapat menunjukkan perbedaan yang disebabkan oleh

perbedaan angka konversi (rasio) yang digunakan. Produksi limbah pertanian

disuatu wilayah, dapat diperkirakan berdasarkan luas areal panen dari tanaman

pangan tersebut (Jayasuriya, 2002).

Daya Dukung Hijauan Makanan Ternak

Daya dukung digunakan sebagai b a n dari jumlah individu dari spesies

yang dapat didukung oleh lingkungan tertentu. Secara m u m , daya dukung

berkaitan dengan produktifitas ekosistem. Daya dukung sifatnya tidak tetap, daya

dukung bervariasi bergantung pada faktor dam seperti fluktuasi cuaca dan

i

k

l

i

m

,

dan ini juga secara kontinyu dimodifikasi oleh kegiatiin manusia dan level

teknologi. (Conant, 1983). Daya ddcmg dapat digunakan sebagai alat dalam suatu

kegiatan pembangunan berkelanjutan.

Pengertian daya dukung sudah diienal di kalangan pakar biologi, petemak

sapi dan pengelola satwa liar. Pada spesies hewan, daya dukung dapat

didefinisikan sebagai populasi maksirnum yang dapat didukung dalam suatu

habitat (Khanna et al., 1999).

Produktifitas suatu daerah dalam penyediaan hijauan makanan temak

terhadap temak yang dipelihara khususnya sapi potong. Daya dukung atau daya

tampung temak ruminansia dalam suatu wilayah menunjukkan populasi

maksimum suatu jenis ternak ruminansia yang bisa ditopang di wilayah tersebut

berkenaan dengan kemampuan wilayah dalam menyediakan pakan hijauan.

Populasi temak suatu wilayah yang sudah melebihi daya tampungnya

menunjukkan adanya kebutuhan introduksi teknologi untuk meningkatkan

produktifitas wilayah dalam memproduksi pakan hijauan. Daya tampung ternak

ditentukan melalui perhitungan luas dan daya tampung masing-masing jenis

penggunaan lahan. (Lembaga Penelitian IPB, 200 1).

Menurut Sumanto dan Juarini (2006), daya dukung hijauan makanan

ternak adalah kemampuan suatu wilayah menghasilkan pakan terutama hijauan

yang dapat menampung kebutuhan bagi sejumlah populasi ternak ruminansia

dalam bentuk segar maupun kering tanpa melalui pengolahan dan tanpa tambahan

khusus. Nilai daya dukung tersebut diperoleh dari total hijauan pakan tercerna

yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan pakan tercerna sejumlah populasi ternak di

wilayah tersebut. Daya dukung hijauan dihitung berdasarkan kebutuhan 1 satuan

temak (ST) sapi potong dalam satu tahun, C i a kebutuhan pakan = populasi

temak (ST)

x

1,14 ton Berat Kering Cerna (BKC)/tahun (umumnya ST dewasa=

250 kg).

Produksi hijauan merupakan produksi relatif untuk masing-masing kelas

kesesuaian yang dikuantifikasikan dalam bentuk perkiraan persentase

produktifitas terhadap tingkat produktifitas maksirnum dengan selang dimana S1

= 80-loo%, S2 = 60-SO%, S3 = 41-60% dari produksi rata-rata masing-masing

hijauan atau daya dukung lahan, sedangkan kelas

N

tidak diperhitungkan(Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2001).

Indeks Daya dukung (IDD) merupakan perbandingan antara total produksi

hijauan pakan temak dengan kebutuhan ternak ruminansia yang ada pada suatu

wilayah. Nilai indeks ini memberikan gambaran apakah suatu jenis hijauan

makanan temak cukup atau tidak dalam memenuhi kebutuhan ternak pada suatu

/

wilayah. Indeks daya dukung hijauan makanan ternak d i t u n g dari total pakan

dari masing-masing limbah pertanian yang tersedia terhadap jumlah kebutuhan

Juarini (2006), IDD mempunyai 4 (empat) kriteria yaitu: (1) wilayah sangat kritis,

dengan IDD 5 1;

(2)

wilayah kritis, dengan IDD >1-2; (3) wilayah rawan, denganIDD > 1,5-2; dan (4) wilayah aman, dengan IDD > 2. Masing-masing nilai IDD

tersebut mempunyai makna sebagai berikut:

Nilai 5 1 : Temak tidak mempunyai pilihan dalam memanfaatkan sumber

yang tersedia, terjadi pengurasan sumberdaya dalam agro-

ekosistemnya, d m tidak ada hijauan alami maupun limbah

yang kembali melakukan siklus haranya;

Nilai 21- 1,5 : Temak telah mempunyai pilihan untuk memanfaatkan

sumberdaya tetapi belum terpenuhi aspek konsewasi;

Nilai > 1,5

-

2 : Pengembangan bahan organik ke alam pas-pasan;Nilai

>

2 : Ketersediaan sumberdaya pakan secara fimgsional mencukupikebutuhan lingkungan secara efisien.

Pola Pengembangan dan Bentuk Usaha Sapi Potong

Menurut Yusdja dan Ilham (2004), Indonesia memiliki tiga pola

pengembangan sapi potong rakyat dimana ketiga pola ini dapat diembangkan

pada suatu daerah berdasarkan potensi sumberdaya lahan dan pakan. Pertama,

pengembangan sapi potong yang tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan

usaha pertanian terutama sawah dan ladang. Artinya disetiap wilayah persawahan

dan perladangan yang luas maka di sana banyak ditemukan temak sapi. Petemak

memelihara sapi dengan tujuan sebagai sumber tenaga k e j a terutarna pengolahan

tanah dan penarik barang. Oleh karena itu pertumbuhan pertanian akan

mendongkrak pertumbuhan jumlah sapi. Pada sisi lain, perkembangan usaha

pertanian berhubungan erat dengan perkembangan penduduk. Penduduk akan

semakin padat di wilayah yang mempunyai lahan yang subur. Keadaan

i

n

i

menciptakan struktur usaha petemakan berskala kecil. Pola kedua, adalah

pengembangan sapi yang tidak terkait dengan pengembangan usaha pertanian.

Pola ini te jadi di wilayah yang tidak subur, sulit air, temperatur tinggi, dan sangat

jarang penduduk seperti NIT, NTB dan sebagian Sulawesi. Pada umumnya, pada

wilayah seperti ini terdapat padang-padang yang luas yang tidak dapat digunakan

sapi potong yang benar-benar padat modal, dalam usaha skala besar, namun usaha

ini hanya terbatas pada pembesaran sapi bakalan menjadi sapi potong. Perusahaan

penggemukan ini yang dikenal dengan feedlotiers menggunakan sapi bakalan

impor untuk usaha penggemukan. Menurut Sugeng (1998), mengingat kondisi

Indonesia yang mempakan negara agraris maka sektor pertanian tidak dapat

terlepas dari berbagai sektor yang lain diantaranya sub sektor petemakan. Faktor

pertanian dan penyebaran penduduk di Indonesia ini menentukan penyebaran

usaha temak sapi. Masyarakat petemak yang bermata pencaharian bertani tidak

bisa lepas dari usaha temak sapi, baik untuk tenaga, pupuk dan sebagainya

sehingga maju berarti rnenunjang produksi pakan ternak bempa hijauan, hasil

ikutan pertanian berupa biji-bijian atau pakan penguat.

Untuk membuat strategi pengembangan temak ruminansia sesuai dengan

karakteristik dan potensi lahannya, menurut Suratman et al. (1998) pola

pengembangan peternakan dapat mengacu pada pola sebagai berikut:

- IntensiJikasi/diversiJikasi: pengembangan petemakan dilakukan secara intensif,

temak dikandangkan atau digembalakan secara terkendali, diaritkan, disuplai

pakan. Umumnya pola ini dilakukan bersamaan dengan usaha pertanian

lainnya, temak digembalakan bergiliran dengan lahan- tanaman pangan atau

bersamaan disatu lahan yang sama (bagi tanaman yang tidak mudah terganggu

oleh temak);

-

Ektens@kasi: pola pengembangan ternak dengan cara digembalakan pada lahan yang bukan sebagai lahan usaha budidaya pertanian.Sedangkan bentuk usaha petemakan di Indonesia menurut Natasasmita dan

Mudikdjo (1980) pada umumnya dilakukan secara tradisional yang ditandai

dengan: (1) motivasinya berhubungan dengan kedudukan sosial, agruna, sebagai

kesenangan (hobby), sebagai tabungan atau sehubungan dengan usaha

pertaniannya, yaitu sebagai sumber tenaga kerja dalam pengolahan lahan atau

sebagai surnber pup&, (2) diusahakan secara kecil-kecilan sebagai usaha

sambilan dan perhitungan rugi laba tidak menonjol; (3) dilakukan dengan

Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem informasi geografis (SIG) dapat diartikan secara harafiah sebagai

suatu komponen yang terdiri atas perangkat keras, pemngkat lunak, data geografis

dan surnberdaya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk menangkap,

menyimpan, memperbaiki, memperbahami, mengelola, memanipulasi,

mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi

berbasis geografis (F'untodewo et al., 2003). Secara spesifik SIG didefinisikan

sebagai suatu sistem berdasarkan komputer yang mempunyai kemampuan untuk

menangani data yang bereferensi geografi yang mencakup (a) pemasukan, @)

manajemen data (penyimpanan data dan pemanggilan lagi), (c) manipulasi dan

analisis, dan (d) pengembangan produk dan pencetakan (Aronoff, 1989 dalam

Barus d m Wiradisastra, 2000).

Berdasarkan operasinya, Sistem informasi geografi dapat dibedakan menjadi

dua kelompok yaitu: (1) SIG secara manual, dan (2) SIG secara terkomputer atau

SIG otomatis. SIG manual beroperasi memanfaatkan peta cetak ( k e r n /

transparan), bersifat data analog dan biasanya terdii atas beberapa unsur data

termasuk peta-peta, lembar material transparansi untuk tumpang tindii, foto u d ~ a

dan foto lapangan, laporan-laporan statistik dan laporan-laporan survei lapangan.

Sedangkan SIG terkomputer beroperasi sudah dengan menggunakan komputer

sehingga datanya merupakan data dijital namun memerlukan peralatan-peralatan

khusus yang membutuhkan keterarnpilan khusus pula dan membutuhkan biaya

yang besar terutama pada tahap awal pembentukannya. Keuntungan SIG otomatis

dibandingkan dengan SIG manual adalah pada tahap analisis dari penggunaan

data yang berulang-ulang, kompleks dan menggunakan data yang sangat besar

jumlahnya (Barus dan Wiradisastra, 2000). Selanjutnya dikatakan bahwa, salah

satu contoh penggunaan SIG manual adalah dalam perencanaan penggunaan lahan

seperti perencanaan penentuan wilayah pengembangan komoditas tertentu dalam

proses evaluasi kesesuaian lahan yakni dengan membandingkan antara kualitas

lahan dengan persyaratan turnbuh komoditas yang bersangkutan (crop

requirement). Data sumberdaya lahan yang diperlukan adalah (1) data iklim

yang relevan dengan keperluan tanaman, (3) data penggunaan lahan, (4) data

peruntukan lahan, dan (5) data sosial ekonomi.

Wiradisastra (1989) mengemukakan bahwa sistem informasi sumberdaya

a l d l a h a n dikembangkan dengan tujuau agar dalam menjawab kebutuhan

informasi dan analisis dapat lebih fleksibel sehingga kemajuan-kemajuan dan

perubahan-perubahan baru dapat selalu dipertimbangkan untuk meningkatkan

ketelitian dan updating sesuai dengan berkembangnya waktu. Salah satu tujuan

adalah dalam menjawab kebutuhan analisis kelayakan lahan bagi usaha pertanian

dalam hubungan penatagunaan lahan atau evaluasi lahan. Evaluasi lahan adalah

proses yang merupakan penghubung antara sistem infomasi dengan pengguna

informasi yang pada umumnya para perencana.

Sistem infomasi geografis (SIG) mempunyai ciri utarna yakni

kemampuannya mengintegrasikan data, baik yang sejenis maupun gabungan data

spasial seperti data penginderaan jauh dengan data non-spasial (atribut) seperti

data perpustakaan dan data lapangan. Oleh sebab itu, integrasi SIG dengan

teknologi GPS (Global Positioning System) dan inderaja benginderaan jauh)

sebagai surnber input data, akan sangat bemanfaat untuk mendapatkan h a i l yang

lebih baik, akurat dan up to date. Salah satu bentuk data GPS adalah berbentuk

titik tinggi dan koordiiat, yang selanjutnya dapat diinterpolaszkan pada SIG.

Bentuk integrasi SIG dan inderaja misalnya adalah pemanfaatan foto udara atau

citra satelit diiana hasil interpreiasi foto udara atau citra dipindahkan kesuatu

peta. Tahap selanjutnya, peta tersebut dapat didigitasi untuk diiasukkan ke dalam

SIG.

Penginderaan Jauh untuk PenutupadPenggunaan Lahan

Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi

tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh

dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau daerah yang

dikaji. Pada berbagai hal, penginderaan jauh dapat diartikan sebagai suatu proses

membaca. Dengan menggunakan sensor kita mengumpulkan data dari jarak jauh

yang dapat dianalisis untuk medapatkan infomasi tentang objek, daerah atau

Perkembangan teknologi satelit penginderaan jauh dewasa ini

memungkinkan dilakukannya pemetaan sumberdaya aladahan. Untuk maksud

identifikasi dan pemetaan jenis tanaman dari citra Landsat, cara yang paling

efektif adalah dengan mengamati pada dua saluran atau lebii secara bersama-

sarna dengan bantuan alat pengamat wama aditif atau melakukan interpretasi pada

citra paduan wama. Menurut Hanggono (1999), analisis jenis penutupant

penggunaan lahan dilakukan melalui pengolahan citra dengan tahapan yakni: (1)

penyiapan citra asli, dan (2) analisis dan interpretasi citra. Tahap penyiapan

dilakukan ketika akan menggunakan sebuah citra satelit, yakni dengan melakukan

koreksi geometri (akibat pengaruh rotasi dan bentuk bumi, efek panoramik,

perubahan kecepatan dan variasi ketinggian satelit) dan koreksi radiometri, untuk

mengurangi kesalahan perekaman nilai pixel yang diakibatkan adanya pengaruh

azimut matahari dan kondisi atmosfer seperti kabut aerosol, dan sebagainya.

Sedangkan tahap analisis dan interpretasi citra dilakukan dengan klasifikasi dan

interpretasi visual citra. Interpretasi citra secara visual dapat dilakukan dengan dua

metode, yaitu penajaman citra (image enhancement) dan visualisasi dalam warna

semu (color composite). Penajaman citra bertujuan meningkatkan kontras objek-

objek geografis yang tergambar pada citra Sedangkan penampilan dalam

komposisi wama semu, seringkali lebih mempermudah pengenalan objek melalui

perbedaan wama.

Tujuan dari suatu prosedur analisis citra adalah untuk mendapatkan

deskripsi dan kelas penutupan dan penggunaan lahan secara menyeluruh

mengenai lokasi penelitian. Salah satu penerapan yang sering dilakukan adalah

segmentasi atau klasifikasi citra dengan tujuan men&asilkan informasi tutupan

lahan. Klasifikasi citra dilakukan secara terbimbiig (supervised classz~cation)

dengan metode kemiripan maksimum (maximum likehood classification atau

BAHAN

DAN METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara

(Gambar 1) terletak di dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan. Secara geografis

terletak antara 2'50' - 3'19' Lintang Utara dan 97'55' - 98'38' Bujur Timur

dengan batas-batas wilayah adalah:

- SebelahUtara : Kabupaten Langkat dan Deli Serdang

-

Sebelah Selatan : Kabupaten Dairi dan Kabupaten Samosir '- Sebelah Timur : Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun

-

Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Tenggara (Provinsi NAD)Penelitian dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan September 2006.

Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan

data primer yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Data tersebut berupa peta,

citra satelit dan data tabular, seperti ditunjukkan pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Jenis dan sumber peta dan data sekunder

No. Jenis Data Skala Tahun Bentuk Sumber Data

Peta dan citra satelit

Peta satuan lahan dan tanah

Lembar Medan (0619) dan

Lembar Sidikalang (0618) Peta Rupabumi Kabupaten Karo Peta administrasi Kabupaten Ka