DESAIN

PENGELOLAAN

KEBUN PLASMA

KELAPA

SAWIT

BERKELANJUTAN

Studi Kasus Pada PIR-Trans Kelapa Sawit

P.T.P.

Mitrrm Ogan

Di

Kabupaten Ogan

Komering

Uu,

Propinsi Sumatra Selatan

t

OLEH:

ASDAR ISWATI

SEKOLAH

PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN

BOGOR

ABSTRAK

ASDAR ISWATI. Desain Pengelolm

Kebun

Plasma Kelapa Sawit Berkelanjutan: Studi Kasus pada PIR-Trans Kelapa Sawit P.T.P. Mitra Ogan Di Kabupaten Ogan Kornering Ulu, Prophi Sumatera Selatan. Dibimbing olehWUP S. WDUDISASTRA (sebagai ketua), F. GUNARWAN SURATMO,

BUNASOR

SANIM, danKUKUH

MURTILAKSONO (sebagai anggota).Koosep Pola PIR-Trans kelapa sawit merupakan pelaksanaan pembangunan pekebunan kelapa sawit yang tanggung jawab petani. Untuk mewujudkan

tmggung jawab tersebut diperlukan upaya untuk merubah perilaku dan memotivasi petani meIdui suatu organiwi petaoi yaitu Kelompok Tani

(POKTAN) dan Koperasi Unit Desa (KLD). Tetapi kemmpuan POKTAN masih relatif rendah dm peranan KUD behm e&&tif, sehingga menyebabkan petani plasma tidak mampu mengola kebutmya secara berkehjutan. Akibatnya produksihya rendah, te rjadi degradasi sifat kimia-fisika-biologi tanah, dan pendapatan petani rendah Untuk mengatasi hd ini maka diperlukan pengelolaan

kebun plasma kelapa sawit yang berkelanjutae

Tujuan penelitian ini adatah menemukan teknik pengelolaan kebun plasma kelapa sawit secara berkelanjutaa Untuk mencapai tujuan ini, terdapat tujuan spesifik yang menunjaag yaitu: (1) mengevaluasi tingkat d e g r h i tanah, (2) mengevaluasi kelas kesesuaian lahan, (3) mengevaluasi potensi produksi TB

S,

(4) mengevaluasi kwnampuan kelompoktani

(POKTAN),

( 5 ) menganalisis kelayakan W i d tingkat petani dm tingkat perus-.P d t i a n dilakukm di PIR-Trans kelapa sawit P.T.P. Mitra Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Sdatan Klasifhsi kesesuaian lahan berdasarkan sistem CSWFAO (1983) dm PPKS (1995). Kemampuan POKTAN d i d s i s dengan analisis Biplot dm median. Kelayakan hansial diaaalisis dengan NPV

(net present vaZue), gross

B/C,

FIRR

@rmanczal intern2 rate return), dan pq6ackperiod (PBP).

Hasil penelith menunjukkan bahwa dalam pengelolaan kebun plasma sewa berkdanjutan (Pl) merupakan fungsi dari jenis tanah (T), kdringan lereng (L),

kemampuan p+tarxi

0,

pendapatan petani (E), dan budaya (B), dirurnuskansebagai PI = f (T,

L,

E,

M,B).

kern terjadi degradasitanah

akibat penurunan kejenuhan basa pada tmgkat sedang sampai tinggi, akibat peningkatan bobot isi rendah, akibat penurunan permeabilitas tanah sedmg, akibat penurunan bahan organik rendah; Kdas kesesuaian -1 untuk tanaman kelapa sawit pada tanah Podsolik Kromik menurun dari S3 mmj~diN,

Podsolik Plintik menurun dari S2 menjadi S3 danN,

selain itu bertambah fhktor penghambat setensi unsur hara(pH) dan ketersediaan unsur hara (K) (CSWFAO) serta jumlah bulan kering (PPKS); Potensi produksi TBS yang dicapai 65% dari produksi ideal kelas kesesuaian lahan,; Kemampuan POKTAN lemah, afdeling G > D > F >

B;

Usahatani kelapa sawit P.T.P MitraOgan

diniiai layak dan layak dilanjutkan; nilai indikator kelayakan finansial kebun plasma rata-rata(NPV

= Rp.5.253.630,-, gross B/C = I, 16, FIRR = 17,19%, PBP net benefit rata-rata = 1,97 tahun,

PBP

net benfit kumulatif =7,78 tahun); kebun inti (NPV = Rp. 17.778.832.200,-, gross B/C = 1,13, FIRR = 19,75%, PBP net benefit rata-rataABSTRACT

ASDAR ISWAiT. A Design of SusWu~bk Maqgement of An Oil Palm Pbmm P W m : Care Stucfy in Oil Palm PIR-Tram of

P.

T.

Mipa Ogan Planicrfion,Ogan Komering Ulu Distrct, Souik Sumutem

Utoder

g i r t h of UUP S. KR4DISAS?7U (a Chimum), F. GWARWA1V SURRWO, BUNASORSANtM,and KUKUH h4VRTTLAKSOhrO (as C-pervised).

According to Oil Palm PIR-Trans Management concept, tkf m e r has a full

repmu3iZity for the whole management of the crop. To uctudise the f m e r repnsibilig f m e r organizafion such as and POKTAhr me needed In the actual sifuation the role of those organizafizafion is not eflecfively#tmfion as planned 2% situation lead to the in@iZi@ of the f m e r to carry out crop

mamgement,which ultimately resulted in low yield of the crop, chemical, physical d biological &ga&tion of the oil palm farm,

a&

need longer time top d c e .

To

overcome ihe probkm a design of sustuimble management ofpla;mta oil palm is nee&d

?he main objective of the present reswch is lo create technical sustainable

oil palm management. The objective will be pursued through wrious ew2uIion ofi (1) soil &gradation, (2) land sui&bility, (3) fresh ftlrit putential, (4)

P O K T .

mpbilify, (5) financial fmeaSlbili@ d y s i s of the farmer mad c m p y .The research was conducted in Oil Pnlm PIR-Trans of P.E M i ~ u Ogmt Plantation, Ogm Komering

Ulu

District, South Stunatera. Class~$cation of soilakgra fion was cmried out w'ng FA0 (1976) d Lmya (1996), Lmd suitability Classification momling fo C W A O (1983) and PPKY (1 995). Further d y s i s

of P O K T . capability wing biplot imabsis mmd median una&sis, a d fifirmcial feasibility of fanner by net present value

WY),

gross B/C, ftnmtcial internal ratereturn ( ; F I N , pybac period

PBP)

m e wi% result shaved t k t su~fainable mmgement of p h a oil palm isfinction of soil chmacteristic

m,

slope @), fmmer capbilitym,

fmer incomefi),

andculture

0.

The equation isPZ

=f

(T, L,M,

E, B). It causedthe soil&gradafimwas occurring in the form of medium to high &creme ond soil bme saturation, ZQW 6u1R &nsity increase, medium permmBi2ig &crease, m d low C-urgmric

&crease;

Latad

suitabilig C S W A O criteria of P&oZic Chromic so11 lowered from S3 to hr, Podsolic Plintic from S2 toS3

mmd El, and aczliitiod limiting factorwere fmnd in the fm of nutrient retention @H), mtfrient avaihbility(maiilable

K,,

following P P H criteria there was an irmdicafiafion of increaing d y monthperid; Yield potential reached only 65% i h l equivalent. POKTAN capability is weak, qfdeling

G

> D>

F > 3; Financial femiibilify of furmer mtd companym e feasible, t ~ c u f o r f i n m c i d fmeaSIbilify of f m e r W V = Rp. 5.253-630,-, gross

B/C

= 1,16, FIRR = I7,19%, PBP average net benefit = 1,97 tahwn, PBP cumuiutif net b e n t =7,78 -);and conspmry(NPV

= Rp. 17.778.832.200,-,gross B/C = I , 13, FIRR = 19,75%, PBP average net bene$t = 1,62 fahun, PBP

SURAT

PERNYATAAN

Saya mmyatakaa s e b e n a r - U p bahwa @a pernyatam ddam disertasi saya yang berjudul:

DESAXN

P E N G E L O W

KEBUN

PLASMA

KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Studi

b s u s

Pada PIR-Trans Kelapa Sawit

P.T.P.

Mitm

Ogan

Di Kabupaten

Ogan K o m e ~ g

Ulu,

Propinsi Sumatra Sdatan

Merupakan

hasil

penelitian disertasi saya sendin, dengan pembimbingan para Komisi Pembimbing, kecYali yang dengan jelas ditunjukkan rujukamya. Disertasi ini belum pernah -&an untuk memperoleh gelar pada program sejenis di perguruan t@gi lain.Semua data dan itlformasi yang di@an tehh dinyatakan secara jdas clan dapat diperiksa kebenaranya.

Bogor, April 2004

DESAIN

PENGELOLAAN

KEBUN

PLASMA

KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Studi

Kasus

Pada

PIR-Trans Kelapa

Sawit

P.T.P.

M i h

Ogan

Di

Kabupaten

Ogan Komering

Ulu,

Propinsi Sumatra Selatsn

OLEH:

ASDAR XSWATI

Disertasi

sebagai &ah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada

Program Studi Pengelolm Sumberdaya Alam dan Lhgkmgan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Discrtasi : DESAIN PENGELOLAAN KEBUN KELAPA

SAWIT

BERKELANSUTAN(Studi K w s Pada Kebun Plasma PIR-Trans Kelapa Sawit P.T.P. Mitra Ogan, Di Kabupaten Ogan Komering Ulu,

Sumatera Selatan) Nama Mahasiswa : M a r Iswati Nomor Pokok : 985062

Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

I. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. F. Gunarwan Suratmo. M F Prof. ~ r \ Ir. Bunasor Sanim. MSc

h g g o i a Anggota

Mengetahui,

2. Ketua Program Studi Pengelolaan 3. Dekan Sekolah Pascasarjana Sumberday a Alam dan Linghmgan

Pen& dilahirkan di Kediri pada tanggal 10 April I960 sebagai anak

dari pasangan Slamet dan Istijah. Peadidikan sarjana ditempuh di Jurusan

Tanah, Fakultas Pertanian M t u t Pertanian Bogor (IPB), lulus pada tahun 1984.

Pada tahun 1987 penulis diterima di Pro- Studi Ilmu Tan& Spesifikasi Evaluasi Lahan pada Program Pascamjam IPB, beasiswa Team Management

Program Doktor (TMPD), lulus pada

tahun

1992. Pada bulan Agustus 1998melanjutkan Program Doktor pada Program Studi Pengeloiaan Sumberdaya Alam

dm Lh&mgan

(PSL) pada perguruan tinggi yang sama, dengan BeasiswaProgram Pascasajana (BPPS).

Sejak tahun 1985 penulis mengabdi sebagai Staf Pengajar Jurusan Ilmu Tanah

Fakultas Pertanian Universitas L.ampg. Pada tahun 1985

-

1987 penulismengajar mata kuliah geologi umum., mineralogi kimia tanah, dm

kesuburan tan& Pada tahun 1992

-

1998 penulis mengajar mata kuliah geomorfobgi dmanalisis

landscape, dasar-dasar interpretsrsi foto udara, evaluasiPRAKATA

Puji syukur perzulis p m j h kehadirat Allah S.W.T atas segala rahmat dan k d a - N y a , sehingga penuIis dapat menyeledam -tan penelit. dan

menumgkannya dalam disestasi ini. Penelitian

dilakukan

sdama 13 bulanwet200 1 sampai April 2002).

Terima kasii penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Ir. Uup S. W~~adimtrsr, MSc.

sebagai ketua komisi pembimbhg, sera Prof.

Dr.

Ir.F.

Gunarwan Suratmo,MF.,

Prof. Dr.

Ir. Bunasor

S a t h , MSc., Dr. Ir. Kukuh Murtilaksono, M.S., sebagai anggota komisi p d i m b ' h g , yang telah banyak memberikan araban dmbimb'mgan sejak perencanaan pelaksaaaan pendtian hmgga p e n y e l d

disertasi; kepada p-ji luw ko* yaitu : Dr. Ir. Surjono R. Sutjahjo, M.S., Dr. Ir. Sudradjat, MSc.,

Dr.

Ir. Didiek Hadjar Goenadi, MSc., APU.Ucapan terima kasih jugs penulis mnpaikm kepada BPPS atas kesempatan dm biaya yang diberikan untulc mengikuti Program Doktor, kepada Yayasau Supersemar dan Pernerintah Daerafi T i t I Lamp~ampung atas bantuan biaya peaelitim. Kepada Ir. Soedjai sebagai Direktur P.T. P e r k e b w Mitra Ogan, Ir.

Andalusia sebagai ADM kebun inti, dan Ir. Khairul Mas Udin A r t g a i ADM

kebun plasma atas ijin, pengarahan, dan bantuan y m g diberikan selama penulis melaksanakan penelitian; keluarga Bapak Mahmud Riyad yang telah

rn-fbditas tempat ti@ selama penulis melaksanakan penelitian di k e h Kepada

selama a d s i s tanah. Kepada k. Rosari Tyas Wudani MMA sebagai staf Deptmu, Ir. Mudjiati MMA dm Zr. Nanik MMA sebagai staf Ditjenbun, atas p e n g a r h y a di dabm menen- lokasi penelitiaa dan pengumpulan data

awal. Kepada Ir. Samsul Bahi, M.S. atas batltuamya dalam pengmtan dan

pengambilan contoh tanah, kepada Nina Widiana Darojati

SP

atas bantumyadalam analisis GIs.

Pada kesempatan ini penulis sarnpaikan rasa terima kasih setinggi-thgghya

kepada kedua orang tua p d yang telah memberikan landasan pendidikan

yang baik; kepada almarhumh Bulik Sri Kanidjah atas dukungan dm semangat

yang diberikan sejak penulis menempub pendidikan di Perguruan Tinggi; kepada Dr.

Ir.

Sri Djuniwati, MSc. atas dukungan moril dan nasehat-nasehatnya sehinggamemacu penulis dalam menyelesaikan studi; kepada Keluarga Kolonel Punto

Djatmiko dan h. J, Pudjohadiwijono atas dukungan moril dan mate*, kepada Adik-adikku (Zr. Gathut D.P,

MBA;

Drg Sri Lest* Sp.; Drg Dyah Suharti; Drs. Praptiwi) atas d-an moril dan material yang diberikan, serta atas pengertianNomor Judul Halaman

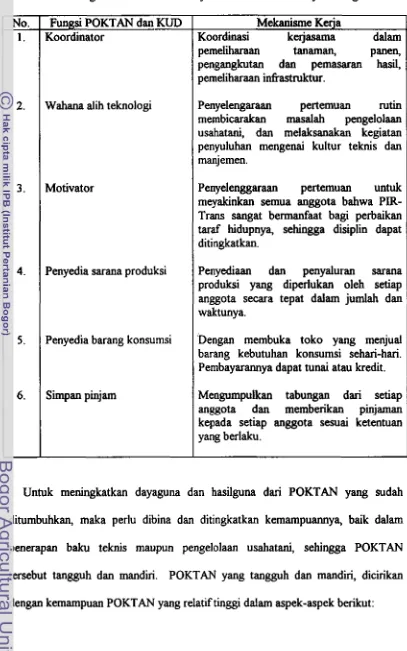

2. Fungsi dan Mekanisme Kerja

POKTAN

dan KUD yangDiingidm

...

393. Perbedaan Andisis Finanshl dan Analisis Ekonomi dalam

Analisis Biaya M W t Proyek Panbaagunan Pertmian

..

42 4. Kebutuhan Data untuk Pengelolaan DAS, PengelolaanWhyah Pesisir, E v a l h Lahmm, dan Pereacanaan

Whyah

...

525 . Data Curah Hujan, Hari Hujan, Kelebihan Air, dan Defisit

air Di Lokasi Peaelitkin pada T&un 1 99 1

-

ZOO0 ... 5 56 . Jenis Tanah, Fisiogra& Bentuk Whyab, Bahan Induk,

dm Luasan Setiap Jenis Tanah di Lokasi fendtian

...

597. Tahun Tanam Kelapa Sawit di Kebun PlaFma dan Kebun

Inti

...

628. Jumlah Petani yang D i t e m p a h di Satuan Pemukiman

(SP)

pada Setiap Tahun Tanam KebunP

h

...

639. Rats-rata Pendapatan Keluarga Petani Plasma Perbulan

P.

T.P. Mitra Ogan pada Tahun 200 1...

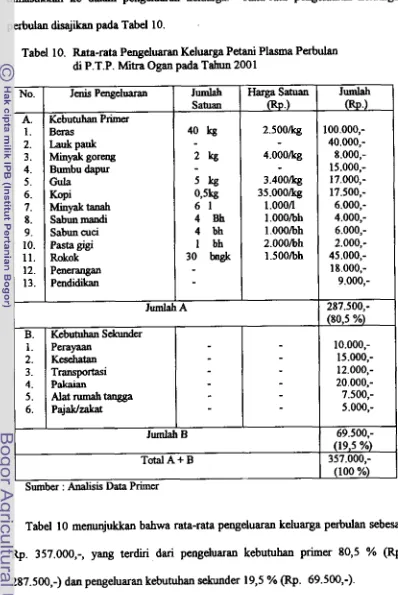

67 10. Rata-rata Pageharan Keluarga Perbdan Petmi PlasmaP.T.P. Mitra Ogm pada Tahun 200 1

...

6812. J u d h Contoh Tanah yang Diambid dari Afdelmg

B

danI3

...

.

.

.

... 76 13. Contoh Tanah yang Dianalisis Sifat Kimia Fisiknya di...

Laboratorium 79

14. Jumlah Peagurus

POKTAN

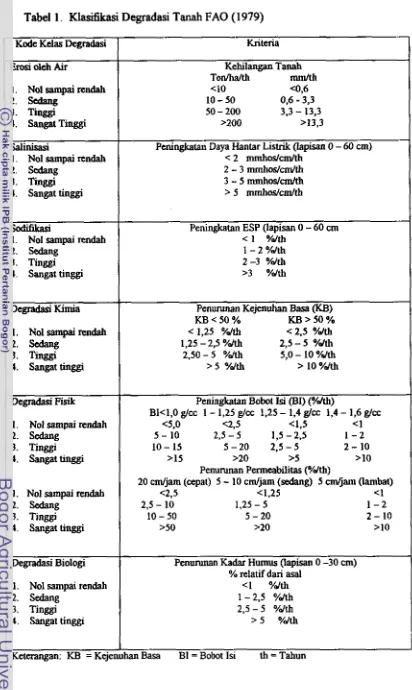

dm Petani yangParameter dan Kriteria K h i f h i Degradasi Tanah

(FAO, 1979 dan Lwnya, 19%)

...

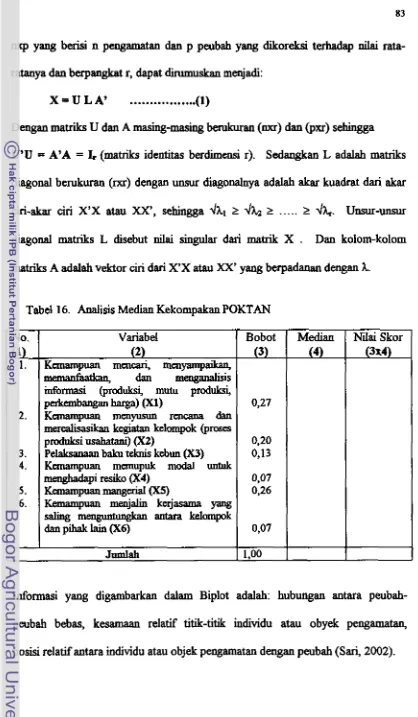

Analisis Median Kekompakan

POKTAN

...

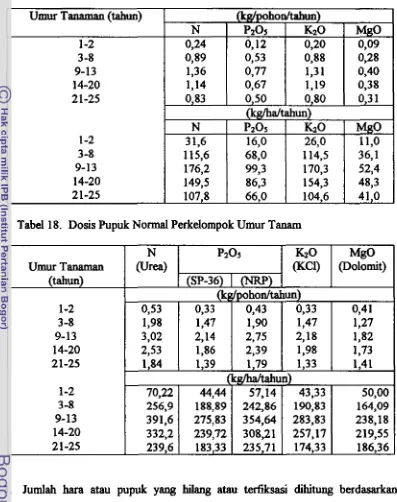

Dosis Ham N o r d Perkelompok Umur Tanam

...

...

Dosis Pupuk N o d Perkelompok Umur TanamRats-rata Tmgkat Degradasi Tanah di Kebun Plasma

...

Afdeling I3 (SP-2) dan MelingD

(SP-4)Cluster Degradasi Di Kebun Plasma P.T.P. Mitra Ogm

...

P-value Peubah yang Mempengaruhi Degradasi

...

Degrdasi Cluster pada Kaplsag yang B d e d a dalam Satu Hamparan

...

N

r

l

a

i

P-value Uji T-Student Sifkt Kimia Tanah Antua...

Tanaman dan Di PiringanKdas Kesesuaian Lahm dan Potensi Produksi

TBS

Afdeling B...

Kelas Kesesuaian

Laban

dm Potensi ProduksiTBS...

AfdelingDRata-rata Potensi Produksi TBS Kebun Plasma pada

...

Umur (8-

1 1 Tahun)Kategori Potensi Produksi

TBS

yang Dicapai Kebun...

Plasma

Ndai Korelasi Kanonik (r) dm Komponen $if& Fisik dan

...

Kimia TanahP-value Peubah yang Mempenganh Produksi TBS

...

Peubah yang Berkorelasi dengan Produksi TBS pada

Peak- Totd Produksi TBS Kebun

P

b

dmInti P.T.P. Mitra Ogan Tahun 1994

-

2000 . .. .

. . ..

.. .

.. . .

Produksi TBS/Ha Kebua Plagmadan

K&un Inti padaTahun 1994 - 2000 Berdasarkan Tahun Tanam

. .

. . ..

. . .. . .

Potensi Pro* yang Dicupi Kebun Plasma dan Kebun

Inti

...

... ......

...... ... ... ... ... ... ... ... ...

.*.... ... ... . .. ..

Rata-rata Potensi Produksi TBS yang Dicapai Kebun Plasma dm Kebun Inti Setiap Tahun Tanam

. . .

Nilai Skor Variabel Penilaian K e k o m p h POKTAN

. . . .

Koefisien Kebaikan Suai Komponen Kemampuan

POKTAN

.

.

. .

. .

. .

. . .

Perubahan Kepemilikan Kaphg Petani Kebun Plasma

.

. .

Kategori Kemampuan POKTAN Kebm Plasma

. . . .. .

N

i

l

a

i

Indikator Kehyakan Finansial P.T.P. Mitra Ogm . . .Total Pen- dan Biaya Usahatmi Kelapa Sawit P.T.P. Mitra Ogm Selama 25 T h n (Rp. x 1.000,-)

... ...

Kategori Pendapatan Petani Plasma Perhhun Perkapling . .Nilai I n h t o r Kehyakan F i m n d W s i s Sensithitas Usahahti Kelapa Sawit P.T.P. Mitra Ogan

Persentase Perubahm Niloli Indikgtor Kelayakm Finansial terhadap Perubahan Total

Gross

Benefit, Total Cost, danMsa Manfaat

. . .

* *. . .

P-value

Analisis

Generalized Liner Model (GLM) Produksi TBS . . . .. . .

.Rats-rats Produksi

TBS

Berdasarkan Interaksi Komponen yang Berpengaruh (KunampuPOKTAN,

Pendapatan P e t e Degradasi Tanah) . . ..

. . .. .

. . . . ... Skor Komponen Ekologi, Sosid, dan Ekonomi KebunPlasma Kdapa Sawit P.T.P. Mitra Ogan

. . . ..

Perkiraan Dosis Pupuk Tamman Kelapa Sawit

...

M m g h a d mHara Terangkut oleh TBS (kghhhun) ...

Ham Terimobilisasi dahm Batang, Pelepah, dan Dam

...

(kglhdtahun )Hara Terangkut oleh TBS dan Terimobilisasi

...

(kghdtahun)

Kandungan N, P205, &O, dan

Mg

Tanah Podsolik Kromilr; Podsolik Plintik, dan Kambisol Phtik Sesudah...

Ditaartmi

Dosis Hara N o d Perkelompok Umur Tanman pada

...

Tanah Podsolik KromikDosis Ham Normal Perirelompok Umur Tanaman pada

...

T dPodsolik PhtikDO& Hara Normal Perkelompok Umur Tanaman pada Tanah Kambisol Plintik

...

Dosis Fupuk N o d Perkelompok

Umur

Tanaman pada...

Tanah Podsolik Kromik..

Dosis Pupuk Normal Perkelompok U r n Tanaman pada

...

Tanah Podsolik Plintik

Nomor Judul Halaman

4. Penyebaran Curah Hujm Bulanim Rata-rata Selma 10 54 Tahun (1 99 1 - 200 1)

5 . Peta Geologi Lokasi P e n e h n

. . .

. .

. . .

.. . .

.

.

587. Peta Lokasi Penelitian

. . .

70 8. Lokasi Pengukuran dan Pengamatan B i o W Lhgkmgandi

Afdehg B. . .

. .

. . .

.

. . .

.. . .

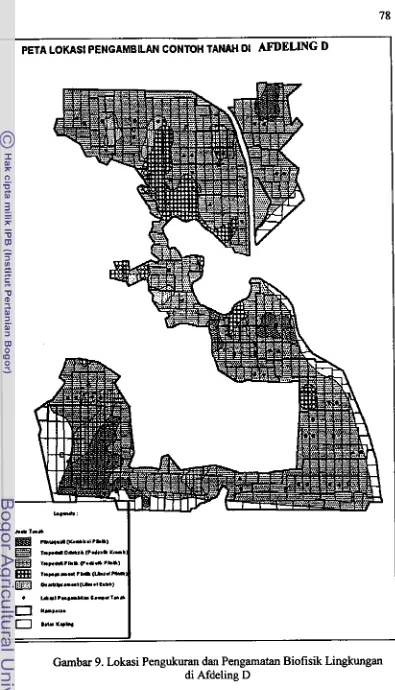

779. Lokasi Pengukuran dm Pengamtan Biofisik -,I

di

Afdeliag D. . .

. .

. . .

.

. . .

.. . .

.. . .

.

.

.

. . .

7810. Perkembangan Total Produksi

TBS

Kebun Plasmad m

Inti Tahun 1994 - 2000

. . . .

.

. . .

.

. . .

. .. . . .. .

1111 1

.

Sebaran Froduksi Berdasarkan Tahun T m m . . . . .. . . .

. .

11312. Hubmgan antara Unrur Tan- dengan Produksi

TBS

Kebun Plasma

. . .

.

.

. . .

. . .

. . .

.

. .

. . .

11513. Htlbungan antaraumw Tanaman dengan Produksi

TBS

Kebun

Inti

.. . .

.. . .

.

. . .

. .. . .

11514. Gambar Biplot Kemampuan

POKTAN

Kebun PlasmaAfd*

B

(SP-2),D

(SP4),F

(SP4), H (SP-8). . .

.

. ..

1181 5 . Faktor-faktor yang mempengaruhi Kelestariaa

[image:17.603.81.516.67.765.2]Nomor

1. Tabel Heterogenitsts Umur Tamman Kelapa Sawit di

...

Kebun Plasma dan IntiP.T.P.

Mitra OganTabel DaRar Pertanyaan dan K r i h Penilaian

...

Variabel Kemampwn POKTANTabel D a h Patanyaan Produksi dan Pengelolaan

...

Kebun Plrrsma

Tabel Daftar Pertanyaan Harga TBS dm Pendapatan

...

Petani PerKK

Peta Hamparan dan Kapling Afd-

B.

D, F,H

Peta Had Overlay Peta Hampatan dm Kapling dengan...

Peta Jenis Tanah Afd%mg B, D,F,

HPeta Hasil Overlay Peta Hamparan dm Kaphg dengan Peta Kelas L e r q Afiddhg B,

D,

F, H

...

Tabel S a w L a b Contoh Tanah yang Diambil dari

...

Afdeltng BTabel Saturn Lahan Contoh Tanah yang Diambil dari Afdeling D

...

Tabel Pengums

POKTAN,

Jumlah Anggota, dan KomposisiAsal

Petani yang Diwawancarai di AfdelingB , D , F , H

...

Tabel Petani yang D i w a w d di Afdeling B,

D,

F, H dan Jumlah Pohon di Kaplingnya...

TabeI Kriteria K m a i a n Lahan untuk Kelapa Sawit...

Sistem CSRlFAO (1983)The1 Kiteria Kesesuaian L a b

untuk Kelapa Sawit

sistem PPKS (Lubi, Pdoengan, dan Hutorno, 1995)

. .

Tabel Potensi Produksi Kelapa Sawit Berumur 3 - 25

...

Tabel Sit Kimisr dan

F

&

Tanah Aktual Di AfdehgD

. . .

,. . .

..

. ..

.

.

.

. . . .

. .. . .... . .

.. .

. . .. . .

.Tabel Produksi TBS, h&te&& Lahan, Pengelohm, dan Budaya Perkaphg Kebua Plasma

di

Afd-. . .

. . .

Tabel Produksi TBS, Karaktwistik Lahan, Pengdolaan,

dan Budaya Perkapling Kebun Plasma di Afdehg D

. .

Tabel Perkembangan Produksi

TBS

Kebun Plasma P.T.P. mitra Ogan pada Tahun 1994 - 2000.

..

. . ..

..

Tabel Perkembangan Produksi TBS Kebun Inti pada P.T.P. Mitra Ogan

Tahun

1994-

2000...

.

.

. .

.

.

. .

. .

. . .

Tabel Skor Komponen Kemampuan

POKTAN

SP-2, SP-4, SP-6, SP-8.. . . .. . . . .. . .

. . .. . .

.. .

.

. . .

Tabel Biaya lnvestasi Kebun Plasma P.T.P. Mitra Ogan Perm (2 h h )

. . .

Tabel Biaya Investasi Kebun Inti P.T.P. Mitra Ogan . . .

Tabel Angsuran K d h Petani Plasma P.T.P. Utra

Ogan PerKK

. . .

.

.

.

. . .

. .

.

. . .

.

. .

.

....

. . .

. .

- . . < .Tabel Angfllrao kredit Peru-

lnti

P.T.P. Mitra Ogan. . .

. .

. . .

.

. . .

,. . .

Tabel Pengeloh Kebun Meling B oleh Petani yang Diwawancarai . . .

.

. . .

.

. . . .

.. .

Tabel Pengelolaan Kebun Afdeling

D

oleh Petani yang Diwawancarai. . .

.

. . .

Tabel Peagelolaan Kebun Afdehg F oleh Petani yang Diwawancarai

. . .

.

. . .

.. .

. . ..

. . .. . .

Tabel Pengelolaan Kebun Afdeling H oleh Petani yang Diwawancarai. . . .

. . . .. .

. . . ..

.. .

.. . .

.

. . .

,. . .

Tabd Bhya Produksi Kebun Plasma Meling

D

P & l p ~ (Rp. X 1.000,-)...

Tabel Biaya Prdukti K&un Plasma Afd-

F

...--

...

Pdcapling @p. X 1 .OOO,-).

.

.

.

Tabel Biaya Pro- Kebun PlaPma A f d d i q H

...

Perkaphlg (R.p. x 1.000,-)T&el Biaya Produksi Perusaharra

M

(Rp. x 1 -000,-)...

Tabel b i l dan Peqjualan Pros Perusaha Inti

TaM Tingkat Degradasi Tanah di Kebun P b

...

Afdeling

B

.

.

...

Tabel Tingkat Degradasi T a d di Kebun Plasma

...

AfdelingD

Tabel

ifa at

K i m q Fisika, dan Biologi Tanah Di Antara Tanaman dan Piringan di Kebun Plasma Afdetiag B...

Tabel Sifat Kimia, Fisika, dan Biologi Tanah Di Antara

...

Tanaman dm Piringan di Kebun Plasma Afdeling D...

Tabel Korelasi Antar Peubah Produksi TBS

Tabel Korelasi Antar Peubah Produksi

TBS pada

...

...Setiap Jenis Tanah

.

.

.

Tabel Kriteria P e n d a b SZht Kimin Tanah

(PPT,

...

1983)Tabel Luas Kebun Plasm P.T.P. Mitra Ogan Tiap

...

AfdehgTabel Luas Kebun Inti P.T.P. Mitra Ogan Tiap

... ...

Afdeling

.

.

Gambar Hubungan Pot& Produksi Kelapa Sawit

...

dengan Umur Tanaman (PPKS)T M

Analsis

Kelayakan F i n a n d Usahatani Kebun Kehpa Sawit Afdeling B...

Tabel

Analsis

Kelayakan Finansial Umhatani Kebun Kelapa Sawit AfdeEng D...

Tabel Analsis KeIayakan Fbnsial Usahatmi Kebun

...

...

Kelapa Sawit Afdeling F

.

.

Tabel

Aaalsis

Kelayakan Finand Usahatani Kebun...

Kelapa Sawit Afdeling HTabel

Analsis

Kelayakan Finand Perkebunan...

Kelapa Sawit Perusafiaan Inti P.T.P. Mitra Ogan

Tabel

Analsis

Sktivitas Kekyakm Finansial... Usahatani Kebun Kelapa Sawit Afdehng B

Tabel Analsis S&tivitas Kelayakan Finamid

...

Usahatani Kebun Kelapa Sawit Afdehg D

Tabel

Analsis

Sensitivitas Kelayakm F ' i...

Usahatmi Kebun Kelapa Sawit Afdeling FTabel Analsis Sensitivitas Kelayakm Fhmial

...

Usahatani Kebun Kelapa Sawit Afdehg GPerudaan Inti Rakyat

(PIR)

merupakan pola dari pengembangan subseirtorperkebunan yang mernadukan perusahaan perkebunan dan para petani dalam

suatu proses produksi. Perusahaan perkebunan berfmgsi sebagai inti, sedangkan

usahatani petani menipakan plasmanya. Paduan tersebut menciptakan suatu

usaha dalam suatu unit ekonomi yang utuh, meliputi komponen fisik, sumberdaya manusia, dm sumberdaya sosial pada suatu lokasi tertentu dalarn suatu

mekanisme kemitraan yang tumbuh secara wajar dan berkesinambungan. Pola

PIR

ini dikembangkan di wilaysth yang baru dengan menghadirkankeseluruhm komponen pembangunan di lokasi tersebut. Dalarn ha1 ini

komponen agribisnis dihadirkan mulai dari usahatani, pengolahan, dan

p m m a n . Sumber dana operasional berasal dari pemerintah dan bank. Dana

pemerintah berasal dari bantuan kredit luar negeri dan dana mumi. Petani peserta

terdiri dari transmigran dan atau petani lokal (LPP, PSE, PzPA, 1 995).

Pada tahun 1983 dimulai PIR-Swasta Kelapa Sawit dengan perusahaan swasta

sebagai inti dan pemerintah berperanan sebagai wadah koordinasi. Pada era ini

beberapa pemsahaan perkebunan negara ditugasi untu k mengemb ang kan perkebunan yang dikenal dengan PIR-Akselerasi. Untuk memantapkan pelaksanaan pola PR maka diterbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1986, yang isinya berupa instruhi kepada sembilan Menteri, Gubemut Bank Indonesia, dan Ketua BKPM untuk mengadakan kerjasarna dan koordinasi dalam

program tranmigmi. D e w kelumya

INPRES

Nomor 1 Tahun 1986 PIR- Swasta Kelapa Sawit dm PEL-Akselerasi menjadi pola PIR ymg dikaitkan dengm Transmigrasi (PIR-Trans) mitjenbun, 1 986), sehmgga pengembanganperkebunan melalui pola P R - T m mencakup pengembangan p e r k e b m yang

meliputi komponen kebun inti, kebun plasma, pemukiman, dan unit pengolahan

hasil. Selanjutnya kebun inti dan unit pengolahan dikelola dan dirniliki

perusahaan inti, sedangkan kebun plasma yang telah sesuai standar fisik kebun yang ditetapkan dialihkan kepemilikanny a dari perusahaan inti kepada petani peserh (Ditjenhutbun, 2000).

Berdwkan konsep PIR-Trans, Pola PIR-Trans kelapa sawit berarti pelaksanaan pembangunan perkebunm keiapa sawit pada hakekatnya merupakan

tanggung jawab petani sendiri beserta keluarganya, sedangkan pemerintah atau pihak lain sifatnya hanya memberikan bantuan yang dapat diwujudkan dalam

bentuk bimbingan, penyduhan, kredit modal keja, s a r m produksi, dm kemudahan h y a . Ddam ran& mewujudkan tanggung jawab tersebut diperlukan upaya untuk merubah perilaku dm memotivasi petani agar bersedia

mengadopsi teknologi, 3-a daiam pengelofaan usahatani kebunnya dapat

diterapkan baku teknis ymg berlaku. Dengan demikian dtharapkan akan terwujudnya suatu penerapan teknologi yang berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan elisien), sehingga pendapatan petani beserta keluarganya dapat

ditingkatkan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan terbentuknya suatu

organisasi yang dapat mendukung usaha peningkatan produksi, pemerataan pendapatan, dm kesejahteraan peserta seperti misalnya Kelompok Tani

menunjukkan bahwa: (1) kemampuan

POKTAN

dalam menunjaug pengelohusahatani kelapa sawit PR-BUN masih relatif rendah, dan (2) peraazln KUD

beium efektif sebagai wahana alih teknologi dm sebagai motivator terhadap

anggotanya. Kernampuan

POKTAN

yang relatif rendah dan perananKUD

yang belum efektif menyebabkan petani plasma tidak mampu mengelola kebunnya seam berkelanjutan, sehingga mengakibatkan tejadiny a degmdasi tanah,produksi tidak optimal, dan pendapatan petani rendah.

Tanah daerah pengembangan kelapa sawit di Indonesia sebagian besar

60%) merupakan tanah-tanah yang b & h induk bukan VOWS ( d i m e n

tersier), sehingga memiliki kesuburan tanah rendah baik dalam sifat fisik dan

kimiany a. Tanah berbahan induk sedimen tersier sangat mudah tererosi walaupun

kemiringan lerengnya hanya 5%. Untuk mengatasi keadaan ini, jika ditinjau dari

sisi kimia tanah maka diperiukan upaya olah tanah konservasi yang meliputi: (1)

pembuatan tanggul bersambung untuk mengurangi lunman air di permukaan tanah (run o f l pada d a y a h yang kernitingan lerengnya >5%, (2) penanaman

tanaman penutup tanah untuk meningkatkan kandungan bahan organik, ( 3 )

pemupukan tanamanan dengan dosis tinggi dan berimbang sehingga dapat

m e n e m a n dan memantapkan agregat tanah (Adiwiganda, Lubis, dm

Poeloengan, 1996). Erosi tanah merupakan penyebab utama kerusakan tanah,

intensitasnya dipengaruhi oieh keadaan tanah, kondisi penutup tanah, curah

hujm, dm kemiringan lereng. Hasil penelitian Pushparajah ( 1983) menunjukkan

bahwa kehhgan tanah akibat erosi pada keadaan tanah tanpa penutup tanah

kacangan, dengan penu tup kacangan, dan dengan penutup dami berturut-turut

Kelapa sawit sebagai tamman benunur panjang juga medadan pengar&

spesifik terhadap penurunan sifat hi& dan kimia tanah. Sebagai contoh terjadinya

pemadatan tanah (Adiwiganda, Lubis, dan Poeloengan, 1996).

Jadi kuem ketidakmampuan petani dalam mengeloh kebunnya secara

berkelanjutan, tingkat kesuburan tmah y ang rendah, tanah mudah tererosi, dm

penurunan sifat kimia dan fisika tanah aktbat umur kelapa sawit y q panjang,

maka diperlukan peningkatan pengelolaan, sehingga produksi dm mberdaya

1

- serta petani sejahtera. Untuk mencapai ha1 ini menurut Thrupp (1996),

perlu dilakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat ekologi, sosial dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan Agenda 21 Indonesia (1997) yang menyatakan bahwa untuk menghadapi tantangan masa depan, perlu dilakukan perubahan

strategi pembangunan di sektor pertanian dm pedesaan yang diarwhkan pada praktek pertban yang mernperhatikan aspek lingkungan dalam proses

produksinya dengan tujuan akhir adalah tersedianya pangan dan s h e r makanan lainnya secara berkelanjutan dan atnan bagi kesehatan masyarakat.

2. Perurnusan Mrsalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi pennasalahan dalam penelitian adalah:

(1) Tejadinya degradasi sifat fisik, kimia, dan bioiogi tanah terutarna yang

diakibatkan oleh erosi tanah pada waktu pembukaan lahan untuk

pembangunan kebun kelapa sawit dan pengelolaan kebun kelapa sawit yang tidak berkelanjutm.

(3) Kualitas &daya petani rendah sehingga kemampuan swadaya petani

rendah dan tidak mampu mendukung kemajuan industri, twutarna dalam pengdolaan kebunnya s e m berkelanjutan.

(4) Pengelolaan kebun plasma kelapa sawit belum optimal.

Sdah satu cara untuk mengatasi terjadinya degradasi sumberdaya dam,

melestarikan produksi kelapa sawit, dm meningkatkan kesejahteraan petani

plasma addah pengelolm kebun kelapa sawit yang berkelanjutan. Karena

pengeloh berkelanjutan mempakan suatu pengelolaan sehingga sumberdaya

dam dan produb lestari. Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kebun plasma kelapa sawit adalah petmi, jadi tejadinya degradasi lingkungan di kebun

plasma PIR-Trans Kelapa Sawit disebabkan oleh rendahnya baik kuditas

sumberdaya dam maupun sumberdaya petani. Untuk meningkatkan halitas

sumberdaya dam yang rendah diperlukan tingkat pengelolaan kebun yang lebih

baik dari hanya memberikan input produksi dm meningkat kan konservasi tanah.

Untuk mewujudkan pengelolaan yang seperti itu diperlukan kualitas sumberdaya

petani yang

tinggi.

Oleh karena itu, untuk peningkatan halitas sumberdayapetani diperiukan seleksi dan pembinaan petani sejak prakonversi kebun plasma

hingga pasca pelmasan W i t dengan cara penyuluhan secara intensif dan

berkesinarnbungan.

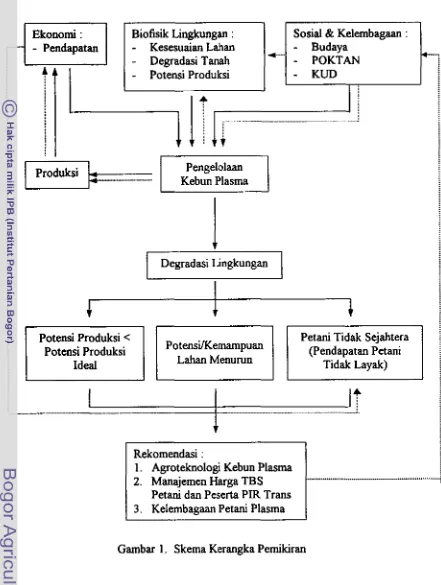

S

kerna kerangka pemikiran ini disajikan pada Gambar 1 danPotensi Produksi <

Potensi Produksi PotensilKemarnpuan Lahan Menurun

4 Biofisik Lingkungan :

+--.

Degradasi Tanah Potensi Produksi

Petani Tidak Sejahtera (Pendapatan Petani

Tidak Layak)

I

... " ... " ... ... +. . . . . .

i

I

i

Sosial & Kelembagaan :

-

Budaya-

POKTAN [image:27.601.82.523.99.684.2]-

KUDGambar 1. Skema Kerangka Pemikiran Rekomendasi :

1 . Agroteknologi Kebun Plasma 2. Manajemen Harga TB

S

Petani dm Peserta

PIR

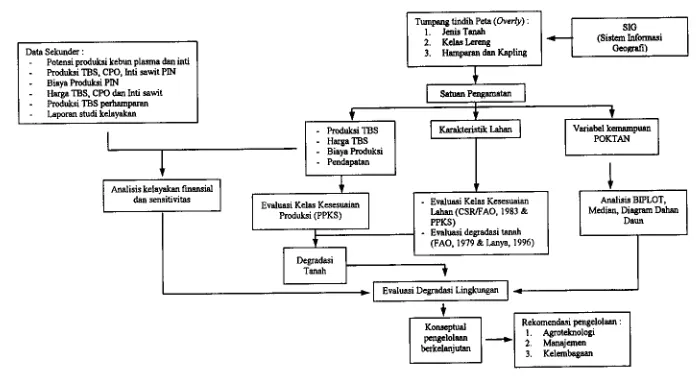

Trans 3. Kelembagaan Petani PlasmaData Sekunder :

- P a m i pduksi kebun plasma clan inti

-

Prcduksi TBS, CFO, lnti sawit PIN-

BiayaProduksiPm-

Hatga TBS, CPO dan Inti sawit-

ProduksiTBSperhmparan- Laporan studi kehyakan

-.

i

-penpametanI

.c

.c

-

M T B S K a n k k h k L a h-

HqaTBS POKTAN-

Biaya Produki-

Pendapatant

dan senaitivihs E v a l w i Kelas

Kesesuaian

-

EPaluasi Kelas Kesesuaian Analisis BIPLOT, Froduksi (PPKS) Lahm (CSRIFAO, 1983 & Median, Diagram DahanPPKS) Daun

-

E d w i degradasi tanah(FAO, 1979 & Imp, 1996)

Degradasi

Tanah

t

[image:28.845.71.768.100.477.2]Evduasi Degradasi Lingkungan 4

4. Tujum Peaelitian

P d t i a n ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menemukan teknik pengdolaan kebun plasma kelapa sawit yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi petani plasma. Untuk mencapai tujuan utarna ini terdapat tujuan

spesifik yang menunj ang, yaitu :

(1) Mengevaluasi tingkat degradasi tanah.

(2) Mengevhasi kelas kesesuaian lahan sebelum dan sesudah ditanami kelapa

sawif.

(3) Mengeduasi potensi produksi tandan buah segar

(TBS)

kelapa sawit dikebun plasma dm kebun inti.

(4) Mengevaluasi kemampuan POKTAN.

( 5 ) Menganalrsis kelayakan finansial tingkat petani dan tingkat perusaham.

5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik dalarn bidang ilmiah

maupun ddam bidang pelestarian lingkungan kebun kelapa sawit. Dalam bidang ilmiah penelitian ini akan memberikan kontribusi berupa:

(1) Metode untuk mengatasi terdegradasiny a tanah pada lahan kebun plasma

kelapa sawit sehingga sumberdaya darn dan produksi kelapa sawit

berkelanjutan (lestari).

(2) Teknik pengelolaan kebun plasma kelapa sawit sehmgga produksi dan

Lebih lmjut penehian

ini

-gat diharapkan ddam bidang usahatani kelapasawit yang berkelanjutan, yaitu bempa:

(1) Metode pengelolaan kebun kelapa sawit sehingga p d u k s i kelapa sawit

meaingkat dan lestari, tetapi sumberdaya alam tidak rusak.

(2) Teknik peningkatan kemampuan swadaya petani sehngga kehidupan petani

11.

TINJAUAN

PUSTAKA

1. Konsep Dasar Pertanian Berkelanj utan

Konsep pembangunan pert anian berkdanjutan (sustaimbk agriculture or

ecolugjcally sustainable agriculture) (PPBL) telah berkembang sangat jauh dm

bervarirmsi tergantung pada mdut pandang dan konteks pennasalahan yang

dihadapi, sehingga berkembang berbagai istilah untuk pertanim berkelanjutan.

Walaupun demikian konsep dan tujuannya relatif sama yaitu mengintegrasikan

hgkungan ddam aktivitas perhian. Oleh karena itu, doui berbagai mdut

pandang k o w pembangunan pertanian berkelanjutan disimpulkan bahwa

dalam mengevaluasi pembangunan pertanian berkelanjutan pa@ tidak hams

mencakup tiga u w r penting: (1) mampu menyediakan kebuhrhan makanan dan

gizi dasar bagi penduduk; (2) mempertahankan dm atau meningkatkan

keuntungan usahatani serta meningkatkan kualitas kehidupan petani dan masyarakat secara keselwdm; dan (3) mempertahanlran dan atau meningkatkan

kualitas lingkungan terutama sumberdaya lahan dm air. Dalam ha1 ini biaya

sosid atau lingkungan yang ditimbulkannya harus ikut diperhitungkan.

Pertanian berkelanjutan diddnisikan sebagai pertanian berj angkst panjang

yang meningkatkan kualitas Iingkungan dan sumberdstya yang diperlukan untuk kegiatan pertmian. Pertanian ini menyediakan makanan pokok manusia dan kebutuhan serat, secara ekonomi dapat meningkatkan kualitas hidup petani dm masyarakat secara keseluruhan

(US

Society of Agronomy, 1 989).Konsep perspektif pertanian berkelanjutan menurut Josephson (1 99 l), ada

1. Perspektif ekologi, terutama memperhatikan k e l e s ~ a n proses-proses ekologi wilayah pengelolaan produksi.

2. Perspektif kdestarian sosid, terutama memperhatikan pengmh-pengaruh

sistem pertanian y m g berbeda pada kekuatan organisasi sosid dan kebiasaan kebudayaan kehidupan pedesaan.

3. Perspektif kelestarian organisasi, terutarna memperhatikan kelestarian

organisasi, terutama memperhatikan kelestarian organisasi atau institusi yang

menjalankan dan mengelola aktivitas pembangunan pertanian.

Selanjutnya Thrupp (1 996) mengemukakan bahwa unsur-unsur pendekatan

pertanian berkelmjutan terdiri dari praktek-praktek ekologi, tanggung jaw&

- sosial dm semangat ekonomi (Gambar 3). Pendekatan ini sesuai dengan siat

sistem pertanian berkelanjutan yang dikemuMan Triwidodo (2000), yaitu :

1. S e a m ekonomi dapat dipertanggung jawabkan, artinya petmi memproduksi

pada tingkat yang cukup dm stabil, dengan tingkat resiko yang dapat

ditolerir .

2. Berwawasan ekologis, artinya kualitas lingkungan dipelihara atau

dihgkatkan, serta mmberdaya dam dikonservasi. Sistem pertanian yang

berwawasan ekologi addah sistem yang what dm mempunyai -k yang tinggi terhadap tekanan dan gangguan.

4. Manusiawi artinya menghormati eksistensi dm memperhkukan dengan bijak

semua jenis mahluk.

5 . Mampu beradapbsi artinya mampu untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi

yang seldu berubah, seperti pertumbuhan populasi, kebijaksanaan baru, serta

tuntutan pasar.

KetahaMnpangan Pemberdayaan -t

Bernuansa teknologi

keselarnatan penduduk

Gambar 3. Unsur-unsur Pendekatan Pertanian Berkelanjutan Secara Umum (Thrupp, 1996), Hlrnn. 8

1.1. Implikasi Pertanian Berkelanjutan

Dalam mewujudkan PPBL bisa ditempuh dengan penerapan metode dan sistem pertanian yang ramah f ingkungan. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai perubahan atau perbaikan sistem dalam proses produksi baik dalarn pemakaian

Salah satu sasaran utma kebijaksanaan yang berwawasan lingkungtuz adalah dengan mengembmgkan sistem pertanian yang mernpunyai dampak y m g tidak m e r u d lingkungan. Menurut Triwidodo (2000), ha1 ini merupakan manifestasi

dari sifat sistem pertanian berkelanjutan, yaitu dimanifestasikm dalarn bentuk

upaya Pertanian Berkelanjutan dengan input rendah, dengan karakteristik sebagai

beriku t :

1. Bempaya rnengintegrasikan pengelolaan kesuburan tanah, kesesuaian lahan dan petemakan.

2. Penggunam secara efisien unsur hara, air dan energi, serta sedapat munghn

mendaur-hgnya melalui upaya pencegahan te j adinya deplesi dm polusi .

3. Penggunaan input Iuar hanya untuk mengkompensasi defisiensi lokal.

4. Merupakm praktek pertanian yang spesifik lokal.

5 . Menday- pengetahuan dan teknologi pribumi, pengalaman dan

pengetahuan universal secara serstsi.

6 . Menehkan upaya mempedankan tingkat produksi yang konsisten.

Yakin (1997), mengemukakan bahwa karena implikasi PPBL temtama

terhadap produkst, maka dalam pengexnbangannya di Indonesia bisa menghadapi

kendala sebagai berikut :

1. Perbedaan persepsi tentang konsep pembangunan berkelanjutan. Banyak

yang menganggap bahwa pembangunan pertanian berkelanjutan berarti bagaimana cara agar sektor pertanian bisa menghasilkan produksi yang cukup

(swasembada) dari waktu ke waktu, lapangan kerja, dan pendapatan usahatani, walaupun dalam pencapaim tujuan tersebut seringkdi diikuti

2. Kondisi lapangan, terutama petani yang umumnya mempunyai I&m

usahatani yaug kecil dan terpencar-pencar, serta sistem pemifkan atau

pengusahaan ymg bervariasi, bisa menjadi d a h tersendiri dalam

pelaksanaannya. Dengan usahatani yang kecil, petani cenderung berusaha

menghasiikan produksi yang tinggi, atau dengan kata lain mereka hams menggunakan pertanian yang intensif.

Mengingat kedua kendala tersebut di atas, maka penerapan konsep PPBL di

lndonesia harus diarahkan pada penerapan sistem pert anian y ang berkelanjutan

daripada penerapan peraturan dan instrumen ekonomi. Penerapan sistem

pertanisln yang berkelanjutan tersebut misalnya pengembangan Pengendalian

J h m Terpadu

(PHT),

penerapan pola tanam dan rotasi tanaman yang cocok serta diversidmi tanaman dan pengaturan irigasi.Tindakan-tindakm dan perubahan-perubahan kebiljaksanaan yang

direkomendasikan untuk mengatasi pembatas-pembatas dm mernperkuat serta

pengembangan kerjasama secara efektif untuk pertanian berkelanjutan menurut

Thrupp (1 996) meliputi:

1. Penggunaan dm penyebarluasan prinsip-prinsip agroekologi dm praktek-

praktek p d a pertanian.

2.

Ke

rjasama yang memperkuat dan merubah antar kelompok yang terlibat dalam organisasi.3. Peninglratan perhasan informasi .

4. Perubahan kebijaksslnaan pemerintah untuk menghilangkan subsidi

agrokimia dan mendorong inovasi agro-ekologi .

6. Peningkatan bantuan yang mendorong pendirian Iokasi pengembdian pelestmian.

7. Mendirikan tempat pendidikan dan kornunikasi untuk mengelola tindakan-

tindakan.

1.2. Pengelolslan Lahan yang Berkelstnjutan

Menurut Lal (1 994), indeks pertanian berkelanjutan (Is) mem pakan fungsi dari

produktivitas perkapita per unit input pada sumberdaya terbatas (Pi), perubahan

sifat-sifat tanah atau proses-proses yang mendukung kehidupan (Sp), penurunan sumberdaya air atm perubahan halitas air (Wt), dm perubahan faktor-faktor

iklim (Ct), yang dirumuskan sebagai berikut: Is = f (Pi, Sp,

Wt,

Ct)tAkbir-alrhir ini, tekanan penduduk mengakibatlcan intesitas penggunaan lahan

lebii besar sehingga degdasi l a b yang terjadi menjadi isu penting. Hal ini telah mendorong diskusi mengenai kelestarian sistem. Diantaranya Konsep

Pengeloh

Lahan

yang berkelanjutan, yaitu sistem teknologi y ang bertujuanmenyatukan prinsip-prinsip ekonomi dm sosial ekonomi dalam pengelolaan

lahan untuk pertanian dan penggunaan lainnya secara turun-temurun (Eswaran,

1992).

Dua ha1 yang menjadi tantangan pengelofaan lahan yang berkelanjutan adalah:

(1) mempertahankan atau meningkatkan produktivitas dan halitas sumberdaya

lahan untuk lahan-lahan dunia yang baik dan utama, dm (2) mengelola lahan-

lahan terdegradasi sehingga secara lingkungan kualitasnya dapat diterima dan

secara ekonomi produktivitasny a dapat dipertahankan. Hal ini menj adi dasar

Pengelohan hhan yang berkelanjutan dan khususnya diperkuat berdasahn

ilmu pengetahuan, m e r u p h daftar prioritas AGENDA 21. Dalam hat ini

d i p e r l h penelitim, khususnya :

1 . Mengembangkan, menerapkan, dan mengadakan alat-alat yang ddipedukan

untuk pengelolaan Iahan y ang berkelanjutan.

2. Mengembangh halitas hidup yang ditunjukkan oleh wilayah yang sehat, masyarakat sejahtera, kestabilan lingkungan dan ekonorni.

3. Pendekatan-pendekatan ekonorni yang rasional terhadap pengembangan

lingkungan dan melakukm pengelolaan sumberdaya lebih baik.

4. Membantu perumusan kebijakan jangka panjang, pengelolaan resiko dm menilai teknologi. Hal ini khususnya memerlukan:

a. Interaksi mtara ilmu pengetahuan dm pembuatan keputusan.

b. Penunman dan aplihi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu murni.

c. Perbailcan kejasama antar ilmuwan dan meningkat km kejasarna dengan ilmuwan dalam membantu sebagian kecil dunia.

d. Partisispasi orang dalam menyusun prioritas bukan hanya pengembangan wilayah tetapi juga dalam penelitian.

2.1. Sejarah Kelrpa Sawit Di Indonesia

Tanaman kelapa sawit berasal dari Guinea Afiika, p e m ditanam di

Indonesia di Kebun Raya Bogor sebanyak dua pohon pada tahun 1848. Bibit

berasal dari Bourbon atau Mauritius. Pada saat

ini

yang hidup tinggal satusawit di Indonesia d m Malaysia. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia dimulai pada tahun 191 1 oleh Adrien H d e t di sungai Liput Aceh Timur dm Kebun

Pulau Raja Sumatra Timur. Usaha perkebunan ini berkembang dan pada tahun 1925 telah mencapaj 25.000 ha. Sekarang kefapa sawit telah ditanarn

di

daerahAceh, Sumatra Timur, Sumatra Barat,

Riau, Jambi, Bangka,

Jawa Bmt,Kalimantan Barat, Kahantan Timur, Sulawesi

,

dm Irian Barat (Sutaryanto,1999).

Luas meal perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada thun 1998 mencapai

2.788.783. hektar (ha), pada tahun 2000 diperkirakan meningkat menjadi

3.174.726 ha. Komposisi kepedkan l&an kelapa sawit tehesar adalah

Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang menguasai 51 %, disusul oleh Perkebunan Rakyat (PR) sebesar 32 % dan Perkebunan Besar Negara (PBN) 17 %. Sebagai

h a d dari perkembangan areal perkebunan kelapa sawit, maka produksi minyak

sawit mentah (m& palm oil) pada tahun 1 998 sebesar 5 $4 juta ton, pada tahun 2000 diperkirakan menjadi 6,22 juta ton. Produksi cmde palm oil (CPO) terbesar dibilkan oleh PBS sebesar 45 %, kemudian menyusul PBN sebesar 31 %, dan

PR 24 % (Ditjenhutbun, 2000).

2.2. Persyrmratan Tumbuh Tanaman Kelnpr Sawit

Kelapa sawit akan tumbuh dengan baik di daerah tropis dengan curah hujan

1500 - 4000 d t h , optimum 1800 - 2500 mmlth. Tidak memiiiki defisit air

28" C. P e n y h a n mathari 100 % diperlukan minimal 5 j a m h i optimal 7 j&. Jika penyinaran kurang, pembentukan bunga betina akan menurun

sehingga produksi akan b e r m . Kelapa sawit turnbuh di segala jenis tanah

d e w syarat drainase baik, solum dalam minimal 80 cm, agak masam pH 4 - 6,

topografi datar, landai sampai bergelombang. Pada tanah gambut hasilnya baik

juga (Sutaqanto, 1 999).

Tanaman kelapa sawit ini tersebar p d a segala jenis tanah, yaitu Uliisol,

Incepiisol, Entisol, Andisol, dan HistosoL. Di beberapa lokasi juga terdapat pada

tanah Orisol. Keragaan pertumbuhan dan produksiny a ternyata sejalan dengan

kondisi tanah dan lahannya (Adiwiganda, Purba, dan Poeloengan, 1996). Hal ini

ditunjukkan oleh hasil survei dan penelitian tanah yang dilakukan oleh

Adiwiganda,

Lubis,

dan Purba (1 994) y ang membuktikan bahwa kelapa sawitdapat tumbuh dm berproduksi -a optimal pada thgkat keragaman

karakteristik tanah d m lingkungan dengan selang yang sangat lebar, yakni: (1)

mulai dari tanah Histosol, Entisol, Inceplisol, dm Ultisol, ( 2 ) berada pada tanah-

tanah yang berasal dari bahan induk aluvium, batuan liat, batuan pasir, tuf

vo1kanis masam sarnpai intemedier, batuan beku dan lava, (3) berproduksi deagan baik pada lahan dari berbagai formasi geoiogi.

2.3. Kamkteristik Tanaman Kelapa Sawit

Batang kelapa sawit tumbuh lurus keatas, diameter batang 40

-

60 cm dm pangkalnya membesar . Pertumbuhan meninggi setelah berumur 4 tahun.Kecepatan pertumbuhan 25

-

40 cmltahun. Di dam dapat mencapai tinggi 60 m,diusahakan biasanya mulai lepas setelah tanaman berumur 10 hhm. Dimulai

dari mana saja tetapi biasanya dimulai dari pertengahan tinggi pohon.

Setislp pohon kdapa sawit terdapat 40 - 50 pelepah daun, jika tidak dipotong

dapat mencapai 60 peiepah. Panjang pelepah daun dapat lebi dari 9 m, helai daun di bagian tengah paling panjang, dapat mencapai lebih dari 1,2 m, ddam

satu pelepah terdapat 100

-

160 pasang daun. Pertumbuhan pelepah dam padatanaman muda (4

-

6 tahun) mencapai 30-

40 pelepah, pada tanaman tua 20-

25pelepah. Susunan pertumbuhan pelepah daun mengikuti rumus 1-3-9 artinya tiap

pupus sekah keluar 3 pelepah, pelepah ke-9 tepat berada di bawah pelepah ke-1 (Sutaryanto, 1 999).

Kelapa sawit termasuk tanaman berakar serabut dengm sumnan akar sebagai

berikut: (1) akar serabut primer, (2) akar serabut sekunder, (3)

akou

serabuttersier, (4) akar serabut kwarter, (5) tudung akar (Fatmawati dan Ginting, 1989 dalam Harabap, 1999). Penyebaran akar kelapa sawit digambarkan sebztgai

berikut: akar primer tumbuh dari pangkal batang dalam tanah kearah =ping

(horisontal) dm ke b a d (vertikal), dan befingsi sebagai jangkar bagi tanaman.

Akar sekunder tumbuh dari

akar primer,

juga ke arah horisontal dan vertikal.Akar tersier keluar dari akar sekunder, terutama dari akar sekunder yang

horisontal dekat pennukaan tanah, dan dari

akar

tersier keluar akar barter. Akaryang aktif menyerap air dan hara adalah akar tersier dan akar kwarter.

Tergantung pada varietas tanaman dan jenis tanah, akar kelapa sawit dapat

dan b a r t e r berturut-tumt 6 -1 0 mm, 2 - 4 mm, 0,7 - 2 rnm, dan 0,l

-

0,3 mrn(Lubis, 1 992 $dam Harahap 1999).

Tanaman kelapa sawit mulai berbunga pada umur 20 - 30 bulan. Pada setiap

pelepah dam &an keluar satu bunga yaitu bunga jantan, bunga betina atau bunga

banci (hermaprodit). Primordia bunga atau bakal bunga sudah terbentuk 33

-

34bulan sebelum bunga masak. Bunga kelapa sawit berumah satu. Pada satu pohon terdapat bunga jantan dm bunga betina yang terdapat pada tandan bunga berlainan. Tetapi kadang-kadang terdapat satu tandan bunga yang rnempunyai baik bunga j antan maupun bunga betina (hemprodit).

Buah kelapa sawit pada urnurnnya termsun dalam dua lapis. Buah yang sudah tua kemudian rontok dm disebut buah brondolan. Dari saat penyerbukan sampai

buah masak dan rontok memerlukan waktu 5 - 6 bulan. Buah terdiri dari kulit buah (epicarp), daging budsabut ( m e s q ) , tempurung/cangkang (emharp),

inti sawitkernel/ biji (endosperm), dan lembaga (embryo). Daging buah yang

berserabut banyak mengandung minyak mentah

(CPO),

sedang kernel mengandung minyak intisawi t . Proses pembentukan minyak berlangsung selarna24 hari sampai tingkat pematangan buah. Minyak yang berasal dari daging buah

mengandung karotin hingga wama minyak menjadi jingga. Tandan buah segar

(TBS) terdiri dari beberapa lapis, lapis luar dan dalarn. Lapis luar lebih =pat

3. Konscp Dasar Degradrmsi Tanah

Menurut Lal (1 998), degradasi tanah dipengaruhi oleh kualitas tanah, daya lenting tanah, ikiim dan cuaca, dan pengelolaan termasuk penggunaan lahan dan

sistem pertanian. Di samping itu, degradasi tanah juga dipengaruhi oleh faktor-

faktor sosid, seperti tekanan penduduk, kesehatan dan kerniskinan.

Degradasi tanah merupakan kehilangan produktivitas dm kegunaan aktual

atau potensial. Hal ini menyatakan secara langsung penurunan inheren tanah dalam m e n g h a s i l ~ barang-barang ekonomi dm menampilkan fungsi-hngsi

yang berhubungan dengan pengaturan lingkungan.

Degradasi tanah ditandai bilamana tanah tidak dapat menampilkan satu atau

beberapa fungsinya, wdaupun suiit melestarikan semua fungsi dalam waktu yang

s a m karem beberapa merupakan eksklusif satu sama lain. Dua fungsi langsung

kebanyakan tanah addah mengenai kesejahteraan manusia, produktivitas

pertanrorn dan basitas yang mengatur lingkungan. Keduanya tergantung pada

kuditas tanah dan sifat-sifat yang relevan. Karena itu, degradasi tanah meliputi perubahan-perubahan yang tidak sesuai untuk sifat-sifat tanah yang membatasi atau mengurmgi kemampuan tanah menampilkan fungsinya.

Pada prinsipnya degradasi tanah ada dua macam yaitu: (1) degradasi alami,

disebabkm oleh faktor-faktor pembentu k tanah, te jadi lambat dan (2) degradasi antropogenik, disebabkan oleh aktivitas manusia, terjadi cepat. Degradasi

antropogenik pada prinsipnya ada tiga mekanisme, yaitu industri, perkotaan (urban), dan pertanian. Proses degradasi tanah oleh industri dalam bentuk polusi

melalui buangan padat dan d r , pemadatan dan erosi. Proses degradasi tanah oleh pertanian ada tiga kategori, yaitu fisik, kimia, dm biologi..

Proses-proses degradasi tanah tidak berhubungan dengan kerentanan relatif ekosistem. Hal ini menggarnbarkan situasi dimana keseimbangan antara

ketahanan tanah secara alami dengan vegetasi penutup dan agresivitas iklim yang telah terganggu oleh campur tangan manusia (Oldeman, 1994).

3.1. Tipe Degradasi Tanah di Lahan Pertanian

Proses-proses utama degradasi tanah adalah pemindahan lapisan atas tanah

oleh erosi air dan

angin,

penurunan kapasitas tanah memegang air, peningkatanaliran pennukaan dan peningkatan secara perlahan-lahan konsentrasi garam-

garam iarut dalam zone perakaran tanah (Abrol and Sehgd, 1994).

Menurut Oldeman (1 994), dua kategori proses-proses degradasi tanah y ang

dikenali adalah: (1) Kelompok yang berhubungan dengan pemindahan bahan- bahan tanah, yaitu erosi tanah oleh kekuatan air atau kekuatan angin, dan (2)

kdompok kemerosotan tanah in situ, yaitu proses degradasi kimia, fisika dan

biolog i

Erosi air

Erosi air adalah pemindahan bahan tanah oleh air sehingga dapat mempunyai

beberapa &bat negatif. Pemindahan sebagian lapisan atas yang subur

mengurangi kapasitas produksi tanah, sementara pada kasus-kasus yang ekstrim

kedalaman perakaran rnenjadi terbatas untuk tanaman pertanian. Walaupun

mengukur penurunan produksi tanarnan yang disebabkan oleh erosi tanah sulit,

kebilmgan kesuburan alami tanah. Pada tanafi-tanah rentan *agile) deqm

stabilitas s t r u k t d rendah aliran permukaan berperan penting mempercepat

proses torehan parit, sehingga merusak tanah dan membuat terrain tidak sesuai

untuk pertanian. Dalam pendekatan Global Assesmenr of Soil Degrahiion

(GLASOD),

dibedakan dua bentuk erosi air:1. Kebilangan lapisan atas tanah

Bentuk erosi air ini umumnya diketahui sebagai erosi iembar. Erosi ini

hampir terjadi d i m saja di bawah berbagai macam iklim, kondisi tanah dm

penggunaan lahan. Kehilangan lapisan atas tanah ini sering didahului dengan