PENGELOLAAN PERIKANAN PUKAT CINCIN

BERBASIS EKOLOGI-EKONOMI

(Studi Kasus: Perikanan di Perairan Selat Sunda)

WIDYANTI OCTORIANI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Pengelolaan perikanan pukat cincin berbasis ekologi-ekonomi (studi kasus: perikanan di perairan Selat Sunda) adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, September 2015

Widyanti Octoriani

RINGKASAN

WIDYANTI OCTORIANI. Pengelolaan perikanan pukat cincin berbasis ekologi-ekonomi (studi kasus: perikanan di perairan Selat Sunda). Dibimbing oleh ACHMAD FAHRUDIN dan MENNOFATRIA BOER.

Selat Sunda merupakan perairan yang memiliki potensi perikanan besar di Indonesia. Hasil tangkapan ikan dari Selat Sunda sebagian besar didaratkan di Kabupaten Pandeglang, salah satunya adalah di PPP Labuan. Pukat cincin merupakan alat tangkap dengan produksi paling banyak di Selat Sunda. Target tangkapan pukat cincin adalah ikan ekonomis penting, seperti tembang, kembung, tenggiri, tongkol, dan layang. Harga jual ikan yang tinggi dan tuntutan ekonomi menyebabkan pengoprasian pukat cincin terus ditingkatkan, sehingga dapat mengancam kelestarian sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan di Indonesia bersifat gabungan, oleh karena itu penelitian ini menganalisis pengelolaan sumber daya perikanan dengan menggunakan pendekatan multispesies yang didasarkan pada alat tangkap pukat cincin. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi tingkat eksploitasi aktual multispesies, tingkat eksploitasi optimal dan tingkat kelestarian multispesies dengan model bioekonomi multispesies, menganalisis kelayakan finansial relatif usaha penangkapan dengan pukat cincin serta usaha di luar sektor perikanan, dan merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang tertangkap pukat cincin secara berkelanjutan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2014-Oktober 2014 dan Maret 2015 di PPP Labuan, Banten, tepatnya di TPI II. Data yang digunakan terdiri atas data primer (panjang ikan dan kuisioner), dan data sekunder (data statistik perikanan dari DKP Kabupaten Pandeglang). Analisis data meliputi parameter pertumbuhan, ukuran pertama matang gonad, ukuran pertama kali tertangkap, mortalitas dan laju eksploitasi, laju kelangsungan hidup, bioekonomi multispesies, bioekonomi kompetisi multispesies, laju degradasi dan depresiasi, kelayakan finansial relatif, dan analisis pemangku kepentingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi aktual multispesies yang tertangkap pukat cincin berada pada kondisi tangkap lebih. Hasil tersebut didukung nilai survival rate yang rendah, yang diduga karena tingginya tekanan

penangkapan. Panjang pertama kali tertangkap (Lc) lebih kecil dari panjang pertama kali matang gonad (Lm). Upaya optimal (EMEY) hasil analisis bioekonomi

kompetisi lebih kecil daripada EMEY yang tanpa mempertimbangkan hubungan

antar spesies. Hasil analisis bioekonomi menunjukkan bahwa spesies tembang, tenggiri, tongkol, layang diindikasikan telah mengalami biology overfishing dan economic overfishing. Meskipun begitu, hanya spesies tembang yang mengalami

depresiasi tahun 2009. Hasil analisis kelayakan finansial relatif menunjukkan bahwa sektor perikanan dengan alat tangkap pukat cincin lebih menguntungkan dari sektor pertanian dan peternakan. Pengelolaan perikanan pukat cincin dengan mengurangi hari melaut; memperbesar ukuran mata jarring; monitoring, controlling, dan law enforcement; serta human development.

SUMMARY

WIDYANTI OCTORIANI. Purse seine Fisheries Management Based on Ecology-Economy (Case Study: Fisheries in Sunda Strait). Supervised by ACHAMAD FAHRUDIN and MENNOFATRIA BOER.

Sunda Strait is waters that have great fisheries potential in Indonesia. The catches of the Sunda Strait mostly landed in Pandeglang, one of which is in the PPP Labuan. Purse seine is fishing gear with the highest production in the Sunda Strait. Purse seine target are fish with important economic value, such as fringescale sardinella, island mackerel, spanish mackerel, kawakawa, and indian scad. The high price of fish and economic demands lead purse seine operation continuously increasing, so it can threaten the sustainability of fisheries resources. Fisheries resources in Indonesia are multispecies, therefore this research analyzed the management of fisheries resources by using a multispecies approach which based on purse seine fishing gear. The purpose of this research is evaluating the actual level of multispecies exploitation, optimal exploitation level and level of multispecies sustainability with multispecies bioeconomic models, analyzing the relative financial feasibility of purse seine fishing business, and businesses outside the fisheries sector, formulating sustainably resource management policies of fish caught by purse seine. This research conducted from May 2014-October 2014, and March 2015, at Coastal Fishing Port (PPP) of Labuan, Banten, specifically at TPI II. Data used in this research consisted of primary data (length fish and kuisioner) and secondary data (statistic data of fisheries from DKP Pandeglang District). Analysis data consisted of the growth parameters, fish length at first capture, fish length at first maturity, mortality and exploitation rate, survival rate, multispecies bioeconomic, multispecies competition bioeconomy, degradation and depretiation rate, relative financial feasibility, and stakeholder analysis.

The results showed that the actual exploitation of multispecies that caught by purse seine was in overexploitation condition. These results were supported by a low survival rate value, which is allegedly due to high fishing pressure. Fish length at first capture (Lc) was smaller than the fish length at first maturity (Lm). Optimal effort (EMEY) from bioeconomic competition analysis was smaller than

EMEY without considering the relationships between species. Bioeconomic

analysis results showed that fringescale sardinella, spanish mackerel, kawakawa, and indian scad were indicated to have biological overfishing and economic overfishing. However, only fringescale sardinella was depreciated in 2009. The relative financial feasibility analysis show that the fisheries sector with purse seine fishing gear more profitable than agriculture and farms. Purse seine fisheries management carried out by reducing fishing days; increase the mesh size; monitoring, controlling, and law enforcement; and human development.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan

PENGELOLAAN PERIKANAN PUKAT CINCIN

BERBASIS EKOLOGI-EKONOMI

(Studi Kasus: Perikanan di Perairan Selat Sunda)

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2015

PRAKATA

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat kelimpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun tesis ini dengan judul “Pengelolaan Perikanan Pukat Cincin Berbasis Ekologi-Ekonomi (Studi Kasus: Perikanan di Perairan Selat Sunda)”. Tesis ini merupakan hasil penelitian sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister pada program studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Institut Pertanian Bogor yang telah memberikan kesempatan menempuh studi di departemen Manajemen Sumberdaya Perairan.

2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan atas biaya penelitian melalui Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), DIPA IPB Tahun Ajaran 2014, kode Mak: 2013.089.521219, Penelitian Dasar untuk Bagian, Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitan dan Pengabdian kepada Masyarakat, IPB dengan judul “Dinamika Populasi dan Biologi Reproduksi Beberapa Ikan Ekologis dan Ekonomis Penting di Perairan Selat Sunda, Provinsi Banten” yang dilaksanakan oleh Prof Dr Ir Mennofatria Boer, DEA (sebagai ketua peneliti) dan Dr Ir Rahmat Kurnia, MSi (sebagai anggota peneliti).

3. Dr Ir Achmad Fahrudin, MSi dan Prof Dr Ir Mennofatria Boer, DEA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan saran dalam penyelesaian tesis.

4. Dr Ir Isdrajad Setyobudiandi, M Sc selaku dosen penguji luar komisi.

5. Keluarga, Bapak (Drs Heru Bagyo Widodo), ibu (Dra Dwi Fitriyanti), adik (Julio Candra Wijaya) atas kasih sayang, doa, dan dukungan baik secara moral ataupun material.

6. Teman-teman program sinergi S1-S2 Departemen MSP, teman-teman SPL 2013 dan 2014.

7. Staff Tata Usaha dan civitas MSP.

8. Teman-teman Kos Chatralaya: Yanti, Wira, Wulan, dan Desi.

9. Serta semua pihak yang telah mengambil bagian dalam pemberian masukan dan saran selama penyusunan tesis.

Semoga tulisan ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 3

Manfaat Penelitian 4

Ruang Lingkup Penelitian 4

2 METODE PENELITIAN 5

Waktu dan Lokasi 5

Alat dan Bahan 6

Jenis Data dan Sumber Data 6

Metode Pengambilan Contoh 7

Analisis Data 8

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 19

Hasil 19

Pembahasan 42

4 SIMPULAN DAN SARAN 54

Simpulan 54

Saran 55

DAFTAR PUSTAKA 55

LAMPIRAN 59

DAFTAR TABEL

1 Upaya dan produksi alat tangkap pukat cincin 2

2 Hasil tangkapan utama pukat cincin 3

3 Penentuan TKG secara morfologi 7

4 Rangkuman kebutuhan dan analisis data 8

5 Hubungan antar spesies berdasarkan ketergantungan ekologi 15 6 Ukuran kuantitatif terhadap kepentingan dan pengaruh stakeholders 18

7 Daftar nama kapal pukat cincin yang mendaratkan di TPI II Labuan 23 8 Parameter pertumbuhan spesies dominan yang tertangkap pukat

cincin 28

9 Mortalitas dan laju eksploitasi spesies dominan yang tertangkap

pukat cincin 29

10 Tingkat kelangsungan hidup spesies dominan yang tertangkap pukat

cincin 30

11 Parameter biologi spesies yang tertangkap pukat cincin 30 12 Koefisien ketergantungan antar spesies yang tertangkap pukat cincin 31 13 Biaya penangkapan riil spesies yang tertangkap pukat cincin 31 14 Harga riil spesies yang tertangkap pukat cincin 32 15 Rata-rata rente ekonomi spesies yang tertangkap pukat cincin 33 16 Tingkat pemanfaatan spesies yang tertangkap pukat cincin pada

rezim pengelolaan MEY, MSY, OA, dan aktual 33

17 Hubungan kompetisi spesies tembang dengan spesies kembung 35 18 Hubungan kompetisi spesies tenggiri dengan spesies tongkol 35 19 Hubungan kompetisi spesies kembung dengan spesies layang 36 20 Hubungan kompetisi spesies tongkol dengan spesies layang 36 21 Implementasi model bioekonomi kompetisi spesies tembang dengan

spesies kembung 37

22 Implementasi model bioekonomi kompetisi spesies tenggiri dengan

spesies tongkol 37

23 Implementasi model bioekonomi kompetisi spesies kembung dengan

spesies layang 38

24 Implementasi model bioekonomi kompetisi spesies tongkol dengan

spesies layang 38

25 Nilai R/C ratio pada bidang perikanan, pertanian, dan peternakan 40

26 Break Event Point (BEP) pada bidang perikanan, pertanian, dan

peternakan 41

27 Payback Period (PP) pada bidang perikanan, pertanian, dan

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka pemikiran penelitian 5

2 Lokasi penelitian di PPP Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten 6

3 Matriks pengaruh dan kepentingan 18

4 Pukat cincin di PPP Labuan 19

5 Kontruksi jaring pukat cincin kecil 20

6 Mata pencaharian penduduk Desa Teluk 21

7 Komposisi armada penangkapan di Kabupaten Pandeglang 22

8 Perkembangan armada pukat cincin 22

9 Perkembangan upaya tangkap (trip) pukat cincin 23 10 Rata-rata komposisi hasil tangkapan pukat cincin 24 11 Perkembangan hasil tangkapan spesies tembang 25 12 Perkembangan hasil tangkapan spesies kembung 25 13 Perkembangan hasil tangkapan spesies tenggiri 26 14 Perkembangan hasil tangkapan spesies tongkol 26 15 Perkembangan hasil tangkapan spesies layang 27

16 Kurva keseimbangan pada kondisi MSY 34

DAFTAR LAMPIRAN

1 Bentuk morfologi spesies yang tertangkap pukat cincin 59 2 Proses penentuan laju mortalitas total (Z) melalui kurva yang

dilinerakan berdasarkan data panjang 60

3 Pergeseran modus frekuensi panjang speies tembang 62 4 Pergeseran modus frekuensi panjang spesies kembung 63 5 Pergeseran modus frekuensi panjang spesies kembung perempuan 64 6 Pergeseran modus frekuensi panjang spesies kembung laki-laki 65 7 Pergeseran modus frekuensi panjang spesies tongkol 66 8 Pergeseran modus frekuensi panjang spesies layang 67 9 Pendugaan pertumbuhan spesies tembang dengan software ELEFAN

I 68

10 Pendugaan pertumbuhan spesies kembung dengan software ELEFAN

I 70

11 Pendugaan pertumbuhan spesies kembung perempuan dengan

software ELEFAN I 72

12 Pendugaan pertumbuhan spesies kembung laki-laki dengan software

ELEFAN I 74

13 Pendugaan pertumbuhan spesies tongkol dengan software ELEFAN I 76

14 Pendugaan pertumbuhan spesies layang dengan software ELEFAN I 78

15 Pendugaan ukuran rata-rata matang gonad spesies tembang 80 16 Pendugaan ukuran rata-rata matang gonad spesies kembung 81 17 Pendugaan ukuran rata-rata matang gonad spesies kembung

perempuan 81

18 Pendugaan ukuran rata-rata matang gonad spesies kembung laki-laki 81 19 Pendugaan ukuran rata-rata matang gonad spesies tongkol 82 20 Pendugaan ukuran rata-rata matang gonad spesies layang 82 21 Pendugaan ukuran pertama kali tertangkap spesies tembang 83 22 Pendugaan ukuran pertama kali tertangkap spesies kembung 84 23 Pendugaan ukuran pertama kali tertangkap spesies kembung

perempuan 85

24 Pendugaan ukuran pertama kali tertangkap spesies kembung laki-laki 85 25 Pendugaan ukuran pertama kali tertangkap spesies tongkol 85 26 Pendugaan ukuran pertama kali tertangkap spesies layang 86 27 Mortalitas dan laju eksploitasi spesies tembang 87 28 Mortalitas dan laju eksploitasi spesies kembung 88 29 Mortalitas dan laju eksploitasi spesies kembung perempuan 88 30 Mortalitas dan laju eksploitasi spesies kembung laki-laki 88 31 Mortalitas dan laju eksploitasi spesies tongkol 89 32 Mortalitas dan laju eksploitasi spesies layang 89

33 Model surplus produksi spesies tembang 90

34 Model surplus produksi spesies kembung 91

35 Model surplus produksi spesies tenggiri 92

36 Model surplus produksi spesies tongkol 93

37 Model surplus produksi spesies layang 94

DAFTAR LAMPIRAN (Lanjutan)

39 Kuisioner sektor perikanan 96

40 Jenis makanan spesies tembang, kembung, tenggiri, tongkol, dan

layang 100

41 Kuisioner untuk kelayakan finansial sektor pertanian 100 42 Kuisioner untuk kelayakan finansial sektor peternakan 101

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perairan Selat Sunda merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan (WPP-RI) 572. Selat Sunda merupakan salah satu perairan yang memiliki potensi perikanan besar di Indonesia, baik perikanan pelagis maupun demersal. Hasil tangkapan ikan dari Selat Sunda didaratkan di Kabupaten Pandeglang. Kecamatan yang memiliki potensi perikanan yaitu Kecamatan Labuan, Pagelaran, Panimbang, dan Sumur. Kabupaten Pandeglang memiliki panjang pantai 307 km yang membentang sepanjang pesisir barat dan selatan Kabupaten Pandeglang sampai perbatasan Kecamatan Malingping (Kabupaten Lebak). Letak Kabupaten Pandeglang yang berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan dan Selat Sunda di sebelah barat menjadikan banyak penduduk yang berprofesi sebagai nelayan. Menurut DKP Pandeglang (2014), alat tangkap pukat cincin merupakan alat tangkap dengan produksi paling banyak yaitu sebesar 3 690.44 ton. Jumlah armada pukat cincin di Kabupaten Pandeglang terus meningkat setiap tahunnya. Pukat cincin merupakan alat tangkap untuk menangkap ikan pelagis, namun pada kenyataannya juga menangkap ikan demersal. Sumber daya ikan pelagis merupakan salah satu sumber daya perikanan yang paling melimpah dan ditangkap untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, secara tidak langsung sumber daya ikan pelagis mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perekonomian nasional pada umumnya dan kesejahteraan nelayan pada khususnya. Menurut DKP Pandeglang (2014), pukat cincin menangkap spesies tembang, tongkol, layang, kembung, tenggiri, layur, dan lain-lain. Kenyataan bahwa pukat cincin menangkap lebih dari satu spesies disebut dengan multispesies. Kondisi tersebut yang menjadikan pengelolaan perikanan belum efektif dilakukan.

Menurut Charless (1988) in Yew (1996), eksploitasi perikanan tergantung

pada manajemen objektif yang ingin dicapai. Selama bertahun-tahun tujuan pengelolaan perikanan mencakup tujuan secara biologi, ekonomi, dan sosial. Perikanan seperti halnya sektor ekonomi lain, juga merupakan salah satu aktivitas yang memberikan kontribusi kesejahteraan terhadap masyarakat, termasuk nelayan di Kabupaten Pandeglang. Hal ini yang mendorong perlunya pengelolaan sumber daya ikan tidak hanya menggunakan pendekatan ekologi dan biologi, namun juga aspek ekonomi untuk mencapai tujuan keberlanjutan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi. Namun, model yang diaplikasikan di berbagai perairan belahan bumi belum ada yang mampu menghambat laju kerusakan sumber daya perikanan. Kondisi ini yang menyebabkan isu tangkap lebih dan kelangkaan terhadap sumber daya perikanan semakin meluas. Pada usaha perikanan tangkap, permasalahan yang sering terjadi adalah tingkat penangkapan ikan di suatu wilayah yang melebihi potensi lestarinya (maximum sustainable yield) sehingga muncul fenomena tangkap lebih (overfishing). Tangkap lebih

dapat berakibat pada penurunan hasil tangkapan per satuan upaya (catch per unit effort), yang kemudian menurunkan pendapatan nelayan. Fluktuasi hasil

2

Tabel 1 Upaya dan produksi alat tangkap pukat cincin

Tahun Upaya (trip) Produksi (ton) Produksi per trip (kg)

2003 4 571 2 664.00 582.80

Model-model pengelolaan perikanan konvensional sebagian besar dikembangkan untuk spesies tunggal pada perikanan industri di belahan bumi utara bagian barat, sehingga tidak cocok diterapkan pada perikanan daerah tropis yang berskala kecil dan bersifat multigear-multispecies. Sumber daya perikanan di

perairan tropis seperti Indonesia bersifat gabungan atau multispesies, yaitu satu alat tangkap dapat menangkap beberapa spesies ikan. Menurut Pope (1991), penelaahan spesies tunggal tidak bisa memberikan saran jangka menengah yang ilmiah pada perikanan gabungan. Kompleksitas sumber daya perikanan di Indonesia menyebabkan perlunya pengkajian pengelolaan sumber daya perikanan dengan menggunakan pendekatan multispesies. Menurut Mattos et al. (2006),

strategi pengelolaan terbaik dalam istilah ekonomi dan biologi merupakan aplikasi bersama dari beberapa tindakan pengelolaan yang memenuhi pernyataan

stakeholder, serta keseimbangan biologis dan ekonomis antara kegiatan dan upaya

untuk membangun kembali stok. Hubungan antara ekologi dan ekonomi adalah bahwa sumber daya alam digunakan sebagai modal stok alam dalam ekonomi, seperti asset ekonomi. Sumber daya alam mempunyai kontribusi dalam produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk kontribusi tersebut adalah secara langsung berhubungan dengan menjaga kualitas dan layanan sumber daya alam sepanjang waktu (Barbier EB 1993 in Destilawaty 2012). Pendekatan

ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya perikanan tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi tentang kondisi stok sumber daya ikan, tetapi juga memberikan informasi mengenai keberlanjutan stok untuk masa depan. Pendekatan ekonomi juga bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan nelayan melalui pendapatan maksimal dari perikanan, serta menjaga keberlanjutan kehidupan nelayan di pesisir. Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dengan menggunakan pendekatan multispesies yang didasarkan pada alat tangkap pukat cincin yang mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan keterlibatan stakeholder.

Perumusan Masalah

Sumber daya ikan di perairan Selat Sunda sebagian besar sudah berstatus

overfishing atau overexploited. Hal ini terjadi karena intensitas penangkapan yang

3 hal itu belum cukup untuk intervensi kebijakan karena yang juga paling penting adalah seberapa besar economic overfishing terjadi (Fauzi 2010). Faktor yang

mempengaruhi kondisi overexploited antara lain: 1) perubahan teknologi yang

dapat meningkatkan hasil dan mengurangi biaya penangkapan, 2) faktor lingkungan seperti pencemaran, 3) alat tangkap dengan hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang tinggi, 4) kegagalan peraturan untuk mencegah overharvesting (Hartwick & Olewiler 1998 in Destilawaty 2012). Mengacu pada

poin pertama, pukat cincin termasuk alat tangkap yang efisien karena dalam satu kali trip penangkapan dapat memperoleh hasil tangkapan sangat banyak. Selanjutnya mengacu pada poin tiga, alat tangkap pukat cincin merupakan alat tangkap dengan hasil tangkapan terbanyak dan diduga sebagian besar merupakan hasil tangkapan sampingan. Kurang selektifnya pukat cincin menyebabkan beberapa ikan demersal ikut tertangkap. Hasil tangkapan utama pukat cincin pada tahun 2013 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Hasil tangkapan utama pukat cincin

Spesies Produksi (ton)

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan pengelolaan perikanan pukat cincin secara berkelanjutan di Selat Sunda.

1. Bagaimana tingkat eksploitasi aktual multispesies yang tertangkap pukat cincin di Selat Sunda?

2. Bagaimana tingkat eksploitasi optimal dan tingkat kelestarian multispesies yang tertangkap pukat cincin dengan menggunakan model bioekonomi multispesies?

3. Bagaimana kelayakan finansial relatif usaha penangkapan ikan dengan alat tangkap pukat cincin dibandingkan usaha lain?

4. Bagaimana kebijakan pengelolaan perikanan multispesies dengan alat tangkap pukat cincin dan keberlanjutan usaha nelayan di Kabupaten Pandeglang dapat terjaga dengan baik?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengevaluasi laju eksploitasi aktual multispesies yang tertangkap pukat cincin di Selat Sunda berdasarkan data tangkapan yang didaratkan di PPP Labuan, Banten.

4

3. Mengevaluasi kelayakan finansial relatif usaha penangkapan ikan dengan alat tangkap pukat cincin dan usaha lain di luar sektor perikanan.

4. Merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang tertangkap pukat cincin secara berkelanjutan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa informasi ilmiah yang dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengelolaan sumber daya ikan yang tertangkap pukat cincin secara berkelanjutan. Bagi stakeholder, penelitian ini

dapat dijadikan bahan referensi dalam perumusan kebijakan untuk pengelolaan sumber daya ikan yang tertangkap pukat cincin di Selat Sunda.

Ruang Lingkup Penelitian

Pukat cincin merupakan alat tangkap yang memberikan hasil tangkapan paling banyak di perairan Selat Sunda. Pukat cincin dianggap kurang selektif karena selain menangkap ikan pelagis, pukat cincin juga menangkap ikan demersal. Sumber daya ikan bersifat multispesies dan milik bersama (common property) dengan rezim pengelolaan akses terbuka (open access), sehingga tidak

ada pengontrolan terhadap pemanfaaatan sumber daya ikan. Keadaan ini menjadikan sumber daya ikan terancam tangkap lebih, sehingga dapat mengancam keberadaannya di masa mendatang. Selain itu, usaha penangkapan ikan juga menimbulkan permasalahan ekonomi dan sosial. Pada kenyataannya selama ini usaha penangkapan belum dapat memberikan kesejahteraan kepada para nelayan.

Pada mulanya pengelolaan sumber daya perikanan hanya didasarkan pada faktor biologi, dengan pendekatan yang disebut Maximum Sustainable Yield

5 Terjadinya penurunan sumber daya disebabkan oleh tidak adanya atau kurangnya hak kepemilikan yang efektif, sehingga kerangka institusional atau kelembagaan dan perundang-undangan (aturannya) perlu dirancang dan diimplementasikan. Dengan demikian, perlu juga dilakukan analisis aspek sosial untuk mengetahui keterlibatan stakeholder. Panayataou (1992) in Widodo &

Suadi (2006) menegaskan bahwa kerangka teori tersebut harus mampu mengakomodasi tujuan biologi/ekologi, ekonomi, dan sosial. Alur lengkap kerangka pemikiran disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1 Kerangka pemikiran penelitian

2

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada Mei 2014 hingga Oktober 2014, kemudian tahap kedua pada Maret 2015. Penelitian tahap pertama dilakukan untuk memperoleh data primer biologi ikan yang diteliti. Kemudian penelitian tahap kedua dilakukan untuk memperoleh data primer ekonomi perikanan pukat cincin dan keterlibatan stakeholder. Lokasi

6

Banten. Wawancara dilaksanakan di TPI II yang merupakan tempat pendaratan bagi ikan hasil tangkapan pukat cincin.

Gambar 2 Lokasi penelitian di PPP Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu penggaris, timbangan digital, cool box, plastik, alat bedah, kamera digital, peta, dan alat tulis.

Bahan yang digunakan yaitu spesies tembang (Sardinella fimbriata), kembung

(Rastrelliger faughni), kembung perempuan (Rastrelliger brachysoma), kembung

laki-laki (Rastrelliger kanagurta), tongkol (Euthynnus affinis), layang

(Decapterus russelli) (Lampiran 1), dan kuisioner.

Jenis Data dan Sumber Data

7 produksi (rupiah), yang dikelompokkan ke dalam enam spesies yaitu tembang, kembung, tenggiri, tongkol, layang, dan lainnya.

Metode Pengambilan Contoh

Pengambilan contoh data primer biologi dilakukan dengan metode penarikan contoh acak berlapis berdasarkan ukuran ikan (besar, sedang, dan kecil). Metode ini dipilih agar ikan yang diteliti dapat mewakili kelompok ukuran. Spesies yang menjadi objek penelitian yaitu tembang (Sardinella fimbriata),

kembung (Rastrelliger faughni), kembung perempuan (Rastrelliger brachysoma),

kembung laki-laki (Rastrelliger kanagurta), tongkol (Euthynnus affinis), dan

layang (Decapterus russelli). Spesies-spesies tersebut diidentifikasi berdasarkan

buku panduan FAO. Selanjutnya spesies tersebut diukur panjangnya, lalu dibedah dan diamati jenis kelamin serta tingkat kematangan gonadnya (TKG) di Laboratorium Biologi Perikanan, Bagian Manajemen Sumberdaya Perikanan, Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Menurut Effendie (2002), penentuan TKG ikan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Penentuan TKG secara morfologi

TKG Betina Jantan

I Ovari seperti benang, panjangnya sampai ke depan rongga tubuh, serta permukaannya licin

Testes seperti benang, warna merah jernih, ujungnya terlihat di rongga tubuh

II Ukuran ovari lebih besar, warna

kekuning-kuningan dan telur belum terlihat jelas Ukuran testes lebih besar, warna seperti susu III Ovari berwarna kuning dan secara

morfologi telur mulai terlihat Permukaan testes tampak bergerigi, warna lebih putih, dan ukuran lebih besar IV Ovari semakin besar, telur berwarna kuning,

mudah dipisahkan, mengisi hingga rongga perut

Testes semakin pejal dan dalam keadaan diawetkan testes mudah putus

V Ovari berkerut, dinding tebal, butir telur sisa

terdapat di dekat pelepasan Testes bagian belakang kempis dan di bagian dekat pelepasan mulai berisi

Data primer ekonomi diperoleh melalui wawancara dan kuisioner kepada nelayan pukat cincin yang dipilih melalui metode purposive sampling. Menurut

Max-well (1997) in Teddlie & Yu (2007), purposive sampling adalah jenis

8

dianalisis yaitu peternakan ayam. Responden yang diwawancarai dari sektor pertanian dan peternakan masing-masing berjumlah tiga orang. Rangkuman kebutuhan dan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Rangkuman kebutuhan dan analisis data

No Tujuan Data Analisis Data

eksploitasi optimal dan tingkat kelestarian multispesies yang

2. Total penerimaan (P) 1.2. Analisis Analisis R/C ratioBreak Event Point 3. Analisis Payback Period 4. Hasil analisis data dari

tujuan satu, dua, dan

Keterangan : P adalah data primer dan S adalah data sekunder

Analisis Data

Sebaran Frekuensi Panjang dan Parameter Pertumbuhan

Sebaran frekuensi panjang ditentukan menggunakan frekuensi spesies dominan yang tertangkap pukat cincin di Selat Sunda. Langkah-langkah analisis sebaran frekuensi panjang meliputi:

1. Menentukan jumlah kelas panjang yang dibutuhkan 2. Menentukan lebar selang kelas

9 4. Sebaran frekuensi panjang yang telah ditentukan di dalam selang kelas panjang yang sama, akan diplotkan ke dalam sebuah grafik. Grafik menggambarkan kelimpahan ikan yang tertangkap berdasarkan kelas panjang.

Pendugaan parameter pertumbuhan (L∞ dan K) menggunakan program

FISAT (FAO-ICLARM Stock Assesment Tools) II versi 1.2.2, software ELEFAN I,

dengan metode normal separation (NORMSEP). Pendugaan terhadap nilai t0

(umur teoritik ikan pada saat panjang sama dengan nol) diperoleh melalui persamaan Pauly (1983) in Sparre & Venema (1999):

log (-t0) = 0.3922 – 0.2752 logL∞ – 1.038 logK (1)

Lt adalah panjang ikan pada saat umur t (mm), L∞ adalah panjang asimtotik ikan

(mm), K adalah koefisien laju pertumbuhan (mm/satuan waktu), t adalah umur ikan, t0 adalah umur ikan pada saat panjang sama dengan nol (tahun).

Ukuran Pertama Kali Matang Gonad

dan selang kepercayaan 95% bagi Lm dibatasi sebagai: antilog (m±1.96 x {X2 ∑ -

-1/2 (4)

m adalah logaritma panjang ikan pada kematangan gonad pertama, Xk adalah

logaritma nilai tengah kelas panjang yang terakhir ikan matang gonad 100%, x adalah logaritma pertambahan panjang pada nilai tengah, pi adalah proporsi ikan

matang gonad pada kelas panjang ke-i dengan jumlah ikan pada selang panjang ke-i, ni adalah jumlah ikan pada kelas panjang ke-i, qi adalah 1-pi, Lm adalah

panjang ikan pertama kali matang gonad (mm).

Ukuran Pertama Kali Tertangkap

Ukuran pertama kali tertangkap (Lc) dihitung dengan metode kantung berlapis (covered conden method). Hasil dari perhitungan tersebut membentuk

kurva ogif yang berbentuk sigmoid. Ukuran pertama kali tertangkap diduga melalui metode Beverton & Holt (1957) in Sparre & Venema (1999):

e xp a-b (5)

SL adalah nilai estimasi, L adalah nilai tengah panjang kelas (mm), a dan b adalah konstanta. Sedemikian sehingga, a dan b dapat dihitung melalui dugaan regresi linear:

ln

10

SLc adalah frekuensi kumulatif relatif, L adalah nilai tengah panjang kelas (mm). Adapun Lc dapat dihitung melalui:

c - ba (7)

Lc adalah panjang ikan pertama kali tertangkap (mm), a dan b adalah konstanta.

Mortalitas dan Laju Eksploitasi

Parameter mortalitas meliputi mortalitas alami dan mortalitas penangkapan (Sparre & Venema 1999). Mortalitas total (Z) diduga dengan kurva tangkapan yang dilinearkan berdasarkan data komposisi panjang sedemikian sehingga diperoleh hubungan:

ln = h – Z t( , (8) Persamaan diatas diduga melalui persamaan regresi linear sederhana y = b0+b1x,

dengan y = ln t C , , sebagai ordinat, x = ( , sebagai absis, dan Z = - b1

(Lampiran 2).

Laju mortalitas alami (M) diduga dengan menggunakan rumus empiris Pauly (1980) in Sparre & Venema (1999) sebagai berikut:

M . e xp - . - . ln ∞ . ln . ln (9)

M adalah laju mortalitas alami (per tahun), L∞ adalah panjang asimtotik pada

persamaan pertumbuhan Von Bertalanffy (mm), K adalah koefisien pertumbuhan, t0 adalah umur ikan pada saat panjang sama dengan nol, T adalah rata-rata suhu

permukaan air tahunan (ºC).

Setelah laju mortalitas total (Z) dan laju mortalitas alami (M) dihitung, laju mortalitas penangkapan diperoleh melalui:

F = Z – M (10)

Laju eksploitasi (E) ditentukan dengan membandingkan laju mortalitas penangkapan (F) dengan laju mortalitas total (Z):

E F (11)

F adalah laju mortalitas penangkapan (per tahun), Z adalah laju mortalitas total (per tahun), M adalah laju mortalitas alami (per tahun), E adalah laju eksploitasi.

Survival Rate

Perhitungan tingkat kelangsungan hidup atau survival rate dengan

mengikuti model eksponensial banyak digunakan dalam model perikanan.

Survival rate suatu spesies dalam suatu perairan dapat dihitung melalui (Pelletier et al. 2009):

SR = exp[- F M ] (12)

11

Catch per Unit Effort (CPUE)

Pendekatan pengukuran jumlah stok ikan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik monitoring hasil tangkapan per upaya tangkap (catch per unit effort = CPUE) dari alat tangkap pukat cincin yang beroperasi. Menurut

Gulland (1983), penghitungan CPUE bertujuan untuk mengetahui kelimpahan dan tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan pada suatu perairan. Untuk mendapatkan nilai CPUE maka terlebih dahulu ditentukan proporsi upaya tangkap untuk masing-masing spesies. Kemudian nilai CPUE untuk konsep multispesies diperoleh melalui:

Est = ∑

(13)

dimana:

E = ∑Est (14)

Est adalah proporsi atau upaya tangkap (trip) spesies ke-s pada tahun t, Cst adalah

hasil tangkapan spesies ke-s pada tahun t (ton), E adalah total upaya dengan alat tangkap pukat cincin (trip), s adalah spesies 1, 2, … ,6.

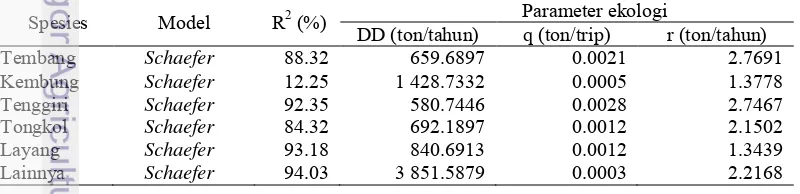

Estimasi Parameter Biologi

Parameter biologi terdiri dari intrinsic growth (r), catchability coefficient

(q), dan carrying capacity (DD). Parameter biologi multispesies diestimasi

melalui model Schaefer. Pemilihan model Schaefer berdasarkan evaluasi model secara statistik berdasarkan nilai R2. Menurut Fauzi (2010), estimasi parameter

biologi (r, q, dan DD) diperoleh dari data urut waktu (time series) produksi

Ct adalah hasil tangkapan tahun ke-t (ton), Et adalah upaya penangkapan tahun

ke-t (ke-trip), CPUEt adalah hasil tangkapan per satuan upaya tahun ke-t (ton/trip), r

adalah laju pertumbuhan alami (ton/tahun), DD adalah daya dukung lingkungan (ton/tahun), q adalah koefisien daya tangkap (ton/trip), a dan b adalah konstanta.

Menurut Fauzi A (2010) & Sularso (2005) in Kekenusa et al. (2014),

meskipun a dan b dapat diduga, namun akan terjadi masalah “curse of dimensionality”, dimana ada tiga parameter yang akan diduga (r, q, dan DD)

dengan dua konstanta (a dan b). Oleh karena itu, tidak mungkin nilai masing-masing r, q, dan DD dapat dihitung. ntuk menghindari “curse of dimensionality”

12

Teknik yang digunakan oleh Fauzi (1999) in Fauzi (2010) untuk menduga salah

satu parameter q melalui Algoritma Fox:

q̂t = ln | ztCP E t -m b ztCP E t -m b | (ztm-zt) (18)

dimana:

zt = - (a/b) – Et* (19)

dan

Et* = Et Et (20)

Nilai q adalah rata-rata geometrik dari nilai q, a dan b adalah konstanta hasil regresi CPUE dengan E, dan nilai m =2 untuk fungsi logistik. Setelah nilai q diketahui, maka nilai r dan DD dapat dihitung melalui:

DD = qa (21)

r = q bDD (22)

Estimasi Parameter Ekonomi Estimasi biaya penangkapan

Biaya operasional penangkapan diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden. Biaya penangkapan per upaya tangkap terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Dalam kajian bioekonomi model Gordon-Schaefer biaya penangkapan didasarkan pada asumsi bahwa hanya faktor penangkapan yang diperhitungkan dan dianggap konstan, sehingga dalam penelitian ini biaya penangkapan didefinisikan sebagai biaya variabel per trip. Selain upaya tangkap, biaya penangkapan juga dihitung secara proporsional berdasarkan hasil tangkapan melalui (Zulbainarni 2011):

cst ∑CCst

st (23)

dimana:

c ∑cst (24)

cst adalah proporsi biaya penangkapan pukat cincin spesies ke-s (rupiah), c adalah

total biaya penangkapan pukat cincin (rupiah).

Kemudian biaya yang telah didapatkan dikonversi ke pengukuran riil dengan cara menyesuaikannya dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang berlaku di Kabupaten Pandeglang, guna mengeliminir pengaruh inflasi.

cst IH IH stdt cstd (25)

cst adalah biaya riil pada tahun ke-t (rupiah), cstd adalah biaya nominal pada tahun

standar (tahun 2013) (rupiah), IHKt adalah Indeks Harga Konsumen komoditas

ikan pada tahun t, IHKstd adalah Indek Harga Konsumen komoditas ikan pada

13

Estimasi harga ikan

Harga ikan diperoleh dari data sekunder DKP Pandeglang. Data harga ikan yang diperoleh kemudian dikonversi ke pengukuran riil dengan cara menyesuaikan dengan IHK yang berlaku di Kabupaten Pandeglang. Secara matematis dinotasikan sebagai berikut (Fauzi & Anna 2005):

Pst IH IH t

std Pstd (26)

Pst adalah biaya riil spsies ke-s pada tahun ke-t (rupiah), Pstd adalah biaya nominal

pada tahun standar (tahun 2013) (rupiah), IHKt adalah Indeks Harga Konsumen

komoditas ikan pada tahun t, IHKstd adalah Indeks Harga Konsumen komoditas

ikan pada tahun standar (tahun 2013).

Estimasi rente ekonomi

Profit atau keuntungan sangat tergantung dengan total pemasukan dan biaya pengeluaran. Menurut Pham (2014), profit dapat dihitung melalui:

= GR-(c+bp) (27)

adalah profit perikanan pukat cincin (rupiah), GR adalah pendapatan kotor (rupiah), c adalah biaya variabel (rupiah), dan bp adalah bunga pinjaman dari bank (jika ada).

Pengelolaan dengan Pendekatan Bioekonomi

Pengelolaan pada kondisi Maximum Sustainable Yield (MSY)

Pengelolaan dengan pendekatan MSY merupakan tingkat pemanfaatan maksimum dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan, namun tidak mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi. Pengelolaan multispesies perikanan sumber daya pada kondisi MSY dapat dihitung melalui (Zulbainarni 2011):

xs MSY = DDs (28)

Es MSY = qrs

s (29)

Cs MSY = DDsrs (30)

Cs MSY adalah hasil tangkapan spesies ke-s maksimum lestari (ton), xs MSY adalah

biomassa spesies ke-s makimum lestari (ton), danEs MSY adalah upaya tangkap

spesies ke-s maksimum lestari (trip).

Pengelolaan pada kondisi Maximum Economic Yield (MEY)

Pengelolaan dengan pendekatan MEY merupakan tingkat pemanfaatan maksimum yang memberikan rente ekonomi maksimal dengan tetap mejaga kelestarian sumber daya ikan. Menurut Dichmont et al. (2009), operasionalisasi

14

sumber daya perikanan pada kondisi MEY dapat dihitung melalui (Zulbainarni 2011):

Pengelolaan multispesies pada kondisi Open Access (OA)

Menurut Sobari (2003), open access adalah gambaran kegiatan perikanan

sedemikian sehingga tidak ada yang bertanggung jawab (users) dalam

pemeliharaan kelestarian sumber daya karena nelayan bebas menangkap dimana saja. Tingkat upaya penangkapan pada kondisi pengelolaan open access (OA)

diperoleh pada saat tercapai keseimbangan bioekonomi (rente ekonomi sama dengan nol), dapat dihitung melalui (Zulbainarni 2011):

Xs OA = (pcs

Terdapat beberapa hubungan timbal balik antar spesies atau ketergantungan antar spesies yaitu hubungan kompetisi (competition), manga-pemangsa ( prey-predator), dan hubungan bebas (independent). Spesies yang dikaji dalam

15 layang (ton); x6 adalah spesies lainnya (ton); r adalah laju pertumbuhan alami

spesies (ton/tahun); DD adalah daya dukung lingkungan spesies (ton/tahun); ai

adalah koefisien ketergantungan.

Setelah nilai-nilai a1, a2, a3, a4, a5, dan a6 diketahui, maka jenis hubungan

antar spesies dapat diputuskan melalui Tabel 5.

Tabel 5 Hubungan antar spesies berdasarkan ketergantungan ekologi Ketergantungan ekologi Spesies 1 Spesies 2

Kompetisi 0 0

Hubungan antar spesies dapat dikategorikan berkompetisi jika nilai a1, a2, a3,

a4, a5, dan a6 pada persamaan 37 bernilai negatif. Koefisien ketergantungan antar

spesies (x1 dan x2) dapat diperoleh melalui modifikasi model logistik dan

menggunakan Model Lotka-Voltera (Anderson & Seijo 2010):

dx

2. Angka sisi kanan dari persamaan di atas adalah efek dari kelimpahan spesies yang berkompetisi dari waktu ke waktu (x2.t) yang dinyatakan melalui �12x2.t;

dimana �12 adalah parameter ketergantungan kompetisi untuk spesies-1.

Ketika �12 < 1, maka efek spesies 2 pada spesies 1 adalah lebih kecil dari

efek spesies 1 pada anggotanya sendiri. Ketika �12 > 1, maka efek spesies 2 pada

spesies 1 adalah lebih besar dari efek spesies 1 pada anggotanya sendiri.

Tingkat upaya penangkapan yang optimal dengan mempertimbangkan ketergantungan ekologi perikanan dapat diperoleh malalui (Anderson & Seijo 2010):

E1MEY = cr r-c rr DDpq rr -DD DD pqprqrr E DD p qqr EDD pqq r (40)

E2MEY = c rr -cr r DDp qr r-DD DD p qprqrr EDD pqq r E DD p qqr (41)

Analisis Laju Degradasi

Degradasi dapat diartikan sebagai tingkat atau laju penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources).

16

DG

E P C Co (42)

adalah laju degradasi, adalah produksi lestari pada periode t (ton),

adalah produksi aktual pada periode t (ton).

Produksi lestari dapat dihitung melalui (Schaefer 1957 in Salmah 2012):

qDDE- q DDr E (43)

adalah produksi lestari (ton), q adalah koefisien daya tangkap (ton/trip), DD adalah daya dukung lingkungan (ton/tahun), E adalah upaya penangkapan (trip), r adalah laju pertumbuhan alami (ton/tahun).

Analisis Laju Depresiasi

Analisis depresiasi sumber daya ditujukan untuk mengukur perubahan nilai moneter dari pemanfaatan sumber daya alam, atau dengan kata lain depresiasi merupakan pengukuran degradasi yang dirupiahkan. Menurut Susilo (2010), laju depresiasi dapat dihitung melalui:

DP E P

(44)

adalah laju depresiasi, adalah rente lestari pada periode t (rupiah), adalah rente aktual pada periode t (rupiah).

Analisis Finansial Relatif

Analisis kelayakan finansial relatif dimaksudkan untuk menilai keberhasilan usaha pada suatu bidang produksi dengan menilai besarnya keuntungan yang diperoleh. Analisis yang dilakukan meliputi R/C ratio, Break Event Point (BEP)

dan Payback Period (PP). Revenue Cost Ratio (R/C)

Analisis R/C ratio merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui

besarnya keuntungan yang didapatkan. Menurut Rahmawati et al. (2011), analisis

R/C ratio didapatkan setelah membandingkan nilai penerimaan dengan total biaya

oprasional. Analisis R/C ratio juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana

hasil yang diperoleh pada usaha tersebut dikatakan layak atau tidak, digunakan analisis pertimbangan antara penerimaan total dan pengeluaran total yang dapat dihitung melalui (Kholifah 2012):

R/C ratio = C (45)

TR adalah penerimaan total atau total revenue (rupiah/trip), TC adalah

pengeluaran total atau total cost (rupiah/trip).

Menurut Pujianto et al. (2013), jika R/C > 1, maka usaha dikategorikan

17

Break Event Point (BEP)

Break event point merupakan kondisi ketika penerimaan pendapatan

perusahaan (total revenue) sama dengan biaya yang ditanggungnya (total cost). Total revenue (TR) merupakan perkalian jumlah unit barang yang terjual dengan

harga satuannya, sedangkan total cost (TC) merupakan penjumlahan biaya tetap

dan biaya variabel. Pertemuan antara TR dan TC digunakan untuk melihat keseimbangan antara keuntungan kotor dan biaya produksi, yang berarti pada titik tersebut tidak terjadi kerugian dan keuntungan. Nilai BEP dapat dihitung melalui (Kholifah 2012):

BEP = 1 - CFC

⁄ (46)

BEP (Break Event Point) adalah titik impas, FC (Fixed Cost) adalah biaya tetap

(rupiah), TVC (Total Variable Cost) adalah total biaya variabel (rupiah/trip), TR

(Total Revenue) adalah total penerimaan (rupiah). Payback Period (PP)

Payback Period (PP) adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup

kembali pengeluaran investasi (initial cash investment) yang menggunakan aliran

kas. Payback Period (PP) merupakan rasio antara initial cash investment dengan cash inflow, yang hasilnya berupa satuan waktu. Nilai PP dapat dihitung melalui

(Saputra et al. 2011):

PP = kas masuk bersihnilai investasi x tahun (47) Menurut Nugraha et al. (2014), jika nilai PP < 3 tahun, maka pengembalian

modal usaha dikategorikan cepat, jika nilai PP berkisar antara 3-5 tahun, maka pengembalian modal usaha dikategorikan sedang, dan jika nilai PP > 5 tahun, maka pengembalian modal usaha dikategorikan lambat.

Analisis Stakeholder

Menurut Grimble (1995), analisis stakeholders adalah pendekatan untuk

memahami sistem dengan mengidentifikasi pelaku utama atau stakeholders dalam

sistem, dan menilai kepentingan masing-masing dalam sistem tersebut.

Stakeholders mencakup semua orang yang mempengaruhi dan atau dipengaruhi

oleh kebijakan, keputusan, dan tindakan sistem. Stakeholders dapat berupa pribadi,

masyarakat, kelompok sosial atau institusi, dengan demikian termasuk juga pembuat kebijakan, perencana dan administrator dalam pemerintahan dan organisasi lainnya serta pengguna komersial dan subsisten. Stakeholders yang

akan diwawancarai yaitu masyarakat sekitar PPP Labuan, Anak Buah Kapal (ABK), nelayan pemilik kapal, pengepul, agen, pengusaha perikanan, pengurus koprasi, pedagang, konsumen, masyarakat, petugas TPI, perangkat desa, staff DKP Pandeglang, dan staff TNI Angkatan Laut. Tahapan analisis stakeholder

yang dilakukan yaitu (Grimble 1995):

1. Mengidentifikasi tujuan utama analisis

2. Mengembangkan pemahaman tentang sistem dan pembuat keputusan dalam sistem

18

4. Menyelidiki kepentingan, karakteristik, dan keadaan stakeholder

5. Mengidentifikasi pola dan konteks interaksi antar stakeholder

6. Menetapkan pilihan untuk pengelolaan

Penetapan skor menggunakan pertanyaan untuk mengukur tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholders adalah modifikasi dari model yang

dikembangkan oleh Abbas (2005) yaitu pengukuran data berjenjang lima yang disajikan pada Tabel 6. Nilai skor dari pertanyaan-pertanyaan dijumlahkan dan nilainya dipetakan ke dalam bentuk matriks kepentingan dan pengaruh.

Tabel 6 Ukuran kuantitatif terhadap kepentingan dan pengaruh stakeholders

Skor Nilai Kriteria Keterangan

Kepentingan stakeholders

5 20-25 Sangat tinggi Sangat bergantung pada keberadaan sumber daya 4 16-20 Tinggi Ketergantungan tinggi pada keberadaan sumber daya 3 11-15 Cukup tinggi Cukup bergantung pada keberadaan sumber daya 2 6-10 Kurang tinggi Ketergantungan pada keberadaan sumber daya kecil 1 0-5 Rendah Tidak bergantung pada keberadaan sumber daya Pengaruh stakeholders

5 20-25 Sangat tinggi Sangat mempengaruhi pengelolaan perikanan pukat cincin 4 16-20 Tinggi Mempengaruhi pengelolaan perikanan pukat cincin 3 11-15 Cukup tinggi Cukup mempengaruhi pengelolaan perikanan pukat cincin 2 6-10 Kurang tinggi Kurang mempengaruhi pengelolaan perikanan pukat cincin 1 0-5 Rendah Tidak mempengaruhi pengelolaan perikanan pukat cincin

Setelah tahapan di atas, kemudian dibuat tabel tingkat kepentingan dan pengaruh setiap aktor (Lampiran 3, bagian kelima). Tahapan selanjutnya adalah penafsiran matriks tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholders terhadap

pengelolaan perikanan pukat cincin dengan menggunakan stakeholders grid

dengan bantuan Microsoft Excel. Hasil analisis stakeholders dikategorikan

menurut tingkat kepentingan dan pengaruh yang diilustrasikan pada Gambar 3.

19

3

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gambaran Umum Alat Tangkap Pukat Cincin

Pukat cincin (purse seine) merupakan alat tangkap aktif untuk menangkap

ikan-ikan pelagis yang umumnya hidup membentuk kawasan dalam kelompok besar. Pukat cincin tergolong jaring lingkar (surrounding nets), karena dalam

pengoperasiannya jaring akan membentuk pagar dinding melingkar yang mengelilingi kawanan ikan yang akan ditangkap. Menurut Akbar (2003), kapal pukat cincin dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kapal pukat cincin besar dan kecil. Kapal pukat cincin besar memiliki ukuran kapal di atas 60 GT dan kapasitas mesin di atas 140 PK, sedangkan kapal pukat cincin kecil memiliki ukuran kapal di bawah 60 GT dan kapasitas mesin di bawah 140 PK. Menurut Wijopriono (2003), kapal pukat cincin dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu kapal pukat cincin besar, sedang, dan kecil. Kapal pukat cincin besar memiliki panjang lebih dari 24 m dan dilengkapi masin penggerak lebih dari 240 HP, kapal pukat cincin sedang memiliki panjang 19-24 m dan dilengkapi mesin penggerak antara 160-240 HP, sedangkan kapal pukat cincin kecil memiliki panjang 12-18 m dan dilengkapi satu atau dua mesin outboard berukuran 25-30 HP, dengan waktu melaut tidak lebih

dari empat hari. Berdasarkan urairan di atas, kapal pukat cincin di PPP Labuan tergolong pukat cincin kecil. Kapal pukat cincin di PPP Labuan berukuran 12-15 GT, ukuran jaring 1.5-2.0 inchi, dengan waktu melaut maksimal empat hari. Kapal pukat cincin di PPP Labuan dilengkapi lampu sebagai alat bantu penangkapan, karena target tangkapan pukat cincin adalah ikan fototaksis positif atau menyenangi cahaya, seperti kembung dan tembang (Nugraha 2014). Pukat cincin di PPP Labuan disajikan pada Gambar 4.

20

Pengoperasian pukat cincin diawali dengan menemukan gerombolan ikan. Selanjutnya lampu dihidupkan dan alat tangkap diturunkan (setting). Tahap

selanjutnya yaitu melingkari gerombolan ikan (surrounding). Kemudian tali kerut

pada bagian bawah jaring ditarik sehingga jaring membentuk kantong dan menjebak ikan (pursing). Setelah ikan terperangkap, jaring ditarik ke kapal

(hauling). Jika ikan dalam jaring terlalu banyak dan jaring sulit ditarik, maka

sebagian ikan diambil dengan serok. Ikan-ikan yang diperoleh selanjutnya dimasukkan ke dalam palka dan diberi es agar awet. Kontruksi jaring pukat cincin disajikan pada Gambar 5.

Gambar 5 Kontruksi jaring pukat cincin kecil Sumber: Nugraha (2014)

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

21 (sapi dan kerbau) di Provinsi Banten. Penetapan wilayah pengembangan ternak potong ini didasarkan atas kesesuaian lahan, klimatologi, dan topografi yang sangat memungkinkan bagi pengembangan ternak tersebut. Penilaian kesesuaian ini didasarkan pada ketersediaan pakan ternak, rumput alam, rumput unggul, maupun limbah pertanian lainnya. Kemudian sektor peternakan dengan komoditas ayam ras dan itik dikembangkan di kawasan Kecamatan Banjar, Pagelaran, dan Panimbang. Seperti hal nya dengan sektor pertanian, sektor peternakan juga dapat dikembangkan lagi karena sarana dan prasarana jalan baik, jaringan listrik dan telepon memadai, serta tenaga kerja sangat tersedia sekali.

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan terletak di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Berdasarkan hasil wawancara dengan para nelayan, diketahui bahwa nelayan melakukan penangkapan di sekitar perairan Selat Sunda. Fishing ground yang sering

didatangi nelayan yaitu perairan di sekitar Pulau Rakata, Pulau Krakatau, Pulau Panaitan, dan lain-lain. Desa Teluk merupakan daerah dataran rendah, dengan ketinggian 1.5 meter di atas permukaan laut. Desa Teluk mempunyai iklim tropis dengan curah hujan tinggi sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap aktivitas pertanian seperti pola tanam. Secara administratif, Desa Teluk berbatasan dengan Desa Caringin di sebelah Utara, Desa Labuan dan Kalanganyar di sebelah Selatan, Desa Banyumekar di sebelah Timur, dan Selat Sunda di sebelah Barat. Luas PPP Labuan yaitu 15.66 km2. Kawasan pengembangan pelabuhan dibatasi oleh Sungai Cipunteun Agung. Kondisi Desa Teluk yang berbatasan dengan Selat Sunda menyebabkan potensi perikanan berkembang dan banyak penduduk bekerja sebagai nelayan. Data mata pencaharian penduduk di Desa Teluk menurut sensus terkahir disajikan pada Gambar 6.

Gambar 6 Mata pencaharian penduduk Desa Teluk

Jumlah penduduk Desa Teluk adalah 5 110 orang laki-laki dan 5 679 orang perempuan. Penduduk Desa Teluk yang bekerja sebagai nelayan sebanyak 70%. Pekerjaan yang dikelompokkan dalam lain-lain pada diagram di atas yaitu pemulung, penyedia jasa, dan pensiunan.

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan mempunyai tiga gedung TPI. Gedung TPI I terletak di sisi muara sungai, dan merupakan tempat pendaratan sumber daya ikan demersal. Gedung TPI II terletak di tepi pantai dengan jarak ±

22

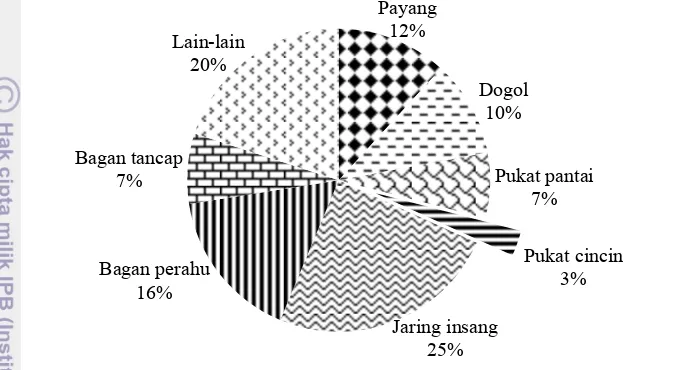

50 meter dari garis pantai, dan merupakan tempat pendaratan sumber daya ikan pelagis. Kemudian gedung TPI III terletak di dekat pasar ikan. Armada pukat cincin dan payang mendaratkan hasil tangkapannya di TPI II, sedangkan rampus dan dogol mendaratkan hasil tangkapannya di TPI I. Komposisi armada penangkapan di Kabupaten Pandeglang tahun 2013 disajikan pada Gambar 7.

Gambar 7 Komposisi armada penangkapan di Kabupaten Pandeglang Sumber: DKP Pandeglang (2014)

Armada penangkapan yang banyak beroperasi di Kabupaten Pandeglang adalah jaring insang, dengan presentase sebesar 25%. Presentase armada pukat cincin hanya 3 %, yang mengartikan bahwa jumlah armada pukat cincin lebih sedikit dibandingkan armada penangkapan lainnya. Meskipun jumlah pukat cincin sedikit, namun pukat cincin mampu menghasilkan hasil tangkapan paling banyak.

Perkembangan Pukat Cincin

Jumlah armada pukat cincin berfluktuasi. Jika penggunaan alat tangkap tidak dapat diatur, maka dapat mengancam kelestarian sumber daya perikanan. Perkembangan armada pukat cincin disajikan pada Gambar 8.

Gambar 8 Perkembangan armada pukat cincin Sumber: DKP Pandeglang (2014)

Payang 12%

Dogol 10%

Pukat pantai 7%

Pukat cincin 3%

Jaring insang 25% Bagan perahu

16% Bagan tancap

7%

23 Data runtun waktu selama sebelas tahun menunjukkan bahwa jumlah armada pukat cincin berfluktuasi cenderung meningkat di beberapa tahun terakhir. Jumlah armada pukat cincin terbanyak pada tahun 2013 yaitu sebanyak 44 unit. Keadaan ini terjadi karena pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak melakukan pembatasan armada pukat cincin. Pemerintah Kabupaten Pandeglang terus mendukung pengoperasian pukat cincin, karena dianggap dapat menghasilkan hasil tangkapan paling banyak dan menyumbang retribusi daerah.

Menurut data TPI II, jumlah pukat cincin yang mendaratkan hasil tangkapannya di TPI II Labuan pada tahun 2014 sebanyak sebelas armada. Daftar armada pukat cincin yang mendaratkan hasil tangkapannya di TPI II Labuan disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7 Daftar kapal pukat cincin yang mendaratkan di TPI II Labuan No Nama kapal Jumlah ABK (orang)

1 Adikara 30

2 Bakti 30

3 Dewa 30

4 Asih 02 30

5 Sri Langgeng 30

6 Nelayan Maju 30

7 Maju Mapan 30

8 STJ 30

9 Bintang Pahala 30

10 Inkamina 30

11 Asih 01 30

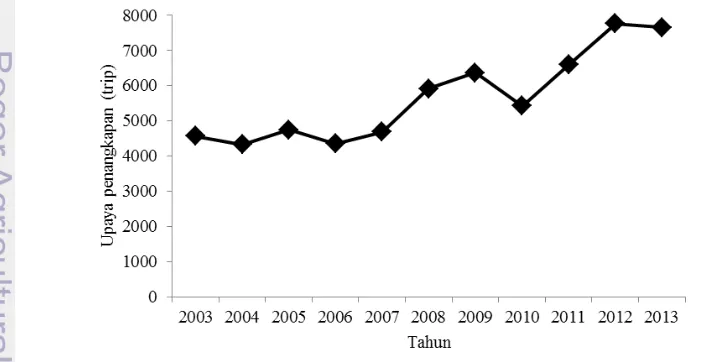

Pukat cincin yang beroperasi di Selat Sunda merupakan pukat cincin jenis satu perahu. Jumlah tenaga kerja tiap unit armada pukat cincin berkisar antara 25-30 orang. Pukat cincin di Selat Sunda beroperasi selama dua hingga empat hari dalam sekali trip. Pukat cincin beroperasi selama 15-20 hari dalam satu bulan, atau sebanyak lima hingga enam kali trip. Waktu senggang ketika tidak melaut digunakan nelayan untuk istirahat. Selain jumlah armada pukat cincin, jumlah hari melaut (trip) juga bervariasi setiap tahunnya. Perkembangan upaya tagkap (trip) pukat cincin disajikan pada Gambar 9.

24

Jumlah hari melaut (trip) mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Terjadi peningkatan trip pada tahun 2011 dan 2012 dari tahun sebelumnya. Peningkatan atau penurunan jumlah hari melaut (trip) dapat disebabkan oleh bertambahnya atau berkurangnya jumlah armada pukat cincin yang beroperasi di Selat Sunda. Hal ini dapat terjadi kapan saja karena sumber daya perikanan bersifat open access, artinya siapa saja boleh memanfaatkan sumber daya tersebut. Selain itu,

seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak membatasi pengoperasian pukat cincin.

Komposisi Hasil Tangkapan Pukat Cincin

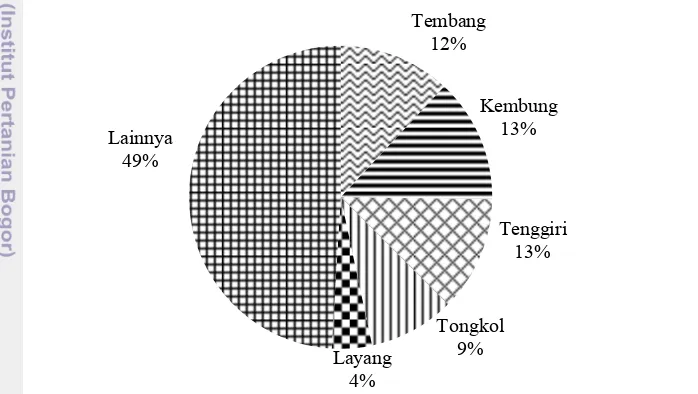

Pukat cincin yang beroperasi di Selat Sunda menangkap berbagai spesies, antara lain yaitu tembang, kembung, tenggiri, tongkol, dan layang. Kondisi bahwa pukat cincin menangkap berbagai spesies, menyebabkan perlu peninjauan proporsi berdasarkan dari hasil tangkapan masing-masing spesies. Rata-rata proporsi hasil tangkapan pukat cincin selama sebelas tahun disajikan pada Gambar 10.

Gambar 10 Rata-rata komposisi hasil tangkapan pukat cincin Sumber: DKP Pandeglang (2014)

Proporsi hasil tangkapan pukat cincin dapat menjelaskan bahwa upaya penangkapan pukat cincin proporsi terbesarnya digunakan untuk menangkap kembung dan tenggiri, masing-masing yaitu sebesar 13%. Kemudian tembang 12%, tongkol 9%, layang 4% dan lainnya sebesar 49%. Spesies lainnya adalah penjumlahan beberapa spesies yang jumlahnya relatif kecil, seperti layur, julung-julung, kurisi, bawal hitam, dan cumi-cumi.

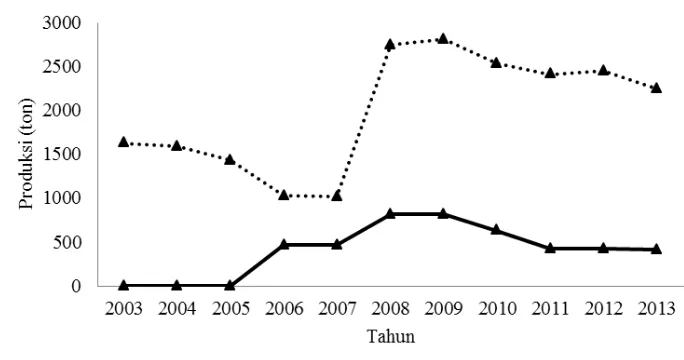

Perkembangan Hasil Tangkapan Dominan Pukat Cincin

Hasil tangkapan dominan pukat cincin yaitu tembang, kembung, tenggiri, tongkol, dan layang. Produksi spesies-spesies tersebut berfluktuasi dalam periode tahun 2003-2013. Menurut DKP Pandeglang (2014), secara rincin perkembangan hasil tangkapan dominan pukat cincin disajikan pada Gambar 11, Gambar 12, Gambar 13, Gambar 14, dan Gambar 15.

25

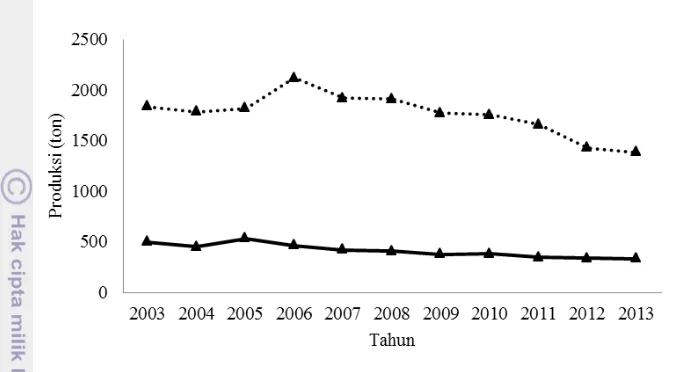

Gambar 11 Perkembangan hasil tangkapan spesies tembang

Spesies tembang mengalami peningkatan produksi pada tahun 2008. Selanjutnya pada tahun 2011-2013 produksi tembang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yang berarti. Namun beberapa tahun terakhir produksi spesies tembang mengalami penurunan. Pada tahun 2003-2005 spesies tembang tidak ditemukan tertangkap oleh pukat cincin. Selain ditangkap oleh pukat cincin, spesies tembang juga ditangkap oleh payang, dogol, pukat pantai,

gillnet, bagan perahu, bagan tancap, dan pancing.

Gambar 12 Perkembangan hasil tangkapan spesies kembung

Spesies kembung tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yang berarti setiap tahunnya. Pada tahun 2003-2013, spesies kembung selalu tertangkap pukat cincin. Selain pukat cincin, spesies kembung juga ditangkap oleh payang, dogol, pukat pantai, gillnet, bagan perahu, bagan tancap, dan pancing.

26

pukat cincin. Kondisi tersebut juga mengartikan bahwa spesies kembung lebih sesuai ditangkap dengan pukat cincin dibandingkan alat tangkap yang lain.

Gambar 13 Perkembangan hasil tangkapan spesies tenggiri

Spesies tenggiri tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yang berarti setiap tahunnya. Produksi tertinggi tenggiri pada tahun 2006, sedangkan terendah pada tahun 2013. Pada tahun 2003-2013, spesies tenggiri selalu tertangkap pukat cincin. Selain pukat cincin, spesies tenggiri juga ditangkap oleh payang, dogol, pukat pantai, gillnet, bagan perahu, bagan tancap, dan pancing.

Gambar 14 Perkembangan hasil tangkapan spesies tongkol

27

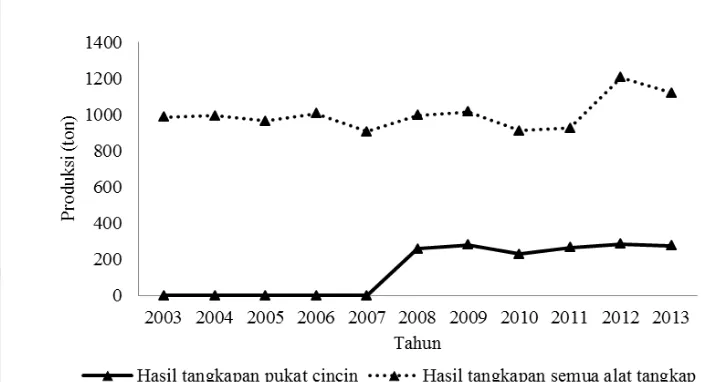

Gambar 15 Perkembangan hasil tangkapan spesies layang

Produksi spesies layang selama tahun 2003-2011 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yang berarti. Pada tahun 2012 spesies layang mengalami peningkatan produksi dari tahun sebelumya. Selama tahun 2003-2007 spesies layang tidak tertangkap oleh pukat cincin. Selain pukat cincin, spesies layang juga ditangkap oleh payang, dogol, pukat pantai, gillnet, bagan perahu,

bagan tancap, dan pancing.

Sebaran Frekuensi Panjang dan Parameter Pertumbuhan

Pertumbuhan pada populasi sumber daya ikan dapat dianalisis melalui perubahan modus frekuensi panjang. Sebaran frekuensi panjang setiap pengambilan contoh akan menunjukkan perubahan modus nilai tengah panjang setiap waktunya (Lampiran 3, Lampiran 4, Lampiran 5, Lampiran 6, Lampiran 7, dan Lampiran 8).

28

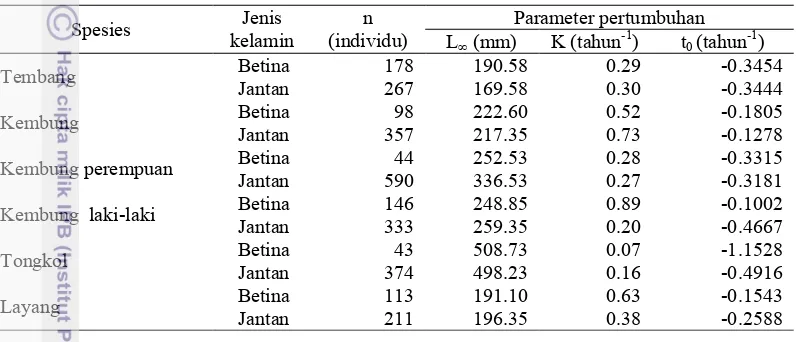

Parameter pertumbuhan yang terdiri dari L∞, K, dan t0 diperoleh

berdasarkan data panjang total selama enam kali pengambilan contoh. Parameter pertumbuhan spesies dominan yang tertangkap pukat cincin disajikan pada Tabel 8, Lampiran 9, Lampiran 10, Lampiran 11, Lampiran 12, Lampiran 13, dan Lampiran 14.

Tabel 8 Parameter pertumbuhan spesies dominan yang tertangkap pukat cincin Spesies kelamin Jenis (individu) n L Parameter pertumbuhan

∞ (mm) K (tahun-1) t0 (tahun-1)

Tembang Betina Jantan 178 267 190.58 169.58 0.29 0.30 -0.3454 -0.3444

Kembung Betina Jantan 357 98 222.60 217.35 0.52 0.73 -0.1805 -0.1278

Kembung perempuan Betina Jantan 590 44 252.53 336.53 0.28 0.27 -0.3315 -0.3181

Kembung laki-laki Betina Jantan 146 333 248.85 259.35 0.89 0.20 -0.1002 -0.4667

Tongkol Betina Jantan 374 43 508.73 498.23 0.07 0.16 -1.1528 -0.4916

Layang Betina Jantan 113 211 191.10 196.35 0.63 0.38 -0.1543 -0.2588

Parameter pertumbuhan pada penelitian ini diasumsikan mengikuti rumus Von Bertalanffy, sehingga dari hasil analisis menggunakan program ELEFAN I diperoleh nilai parameter pertumbuhan diantaranya panjang asimtotik (L∞) dan

koefisien pertumbuhan (K). Kemudian umur ikan ketika panjang sama dengan nol (t0) diperoleh melalui rumus empiris Pauly. Pada spesies tembang, kembung,

dan tongkol panjang asimtotik spesies berjenis kelamin betina lebih besar dibandingkan jantan. Kemudian pada spesies kembung perempuan, kembung laki-laki, dan layang, spesies berjenis kelamin jantan memiliki panjang asimtotik yang lebih besar dibandingkan betina.

Ukuran Pertama Kali Matang Gonad

29

Ukuran Pertama Kali Tertangkap

Panjang pertama kali tertangkap adalah panjang ikan yang ke-50% dari ikan tertangkap di suatu perairan (Mahrus 2012). Ukuran pertama kali tertangkap dihitung menggunakan data frekuensi dan selang kelas panjang. Analisis panjang pertama kali tertangkap spesies tembang betina dan jantan, masing-masing adalah 135.9725 mm dan 131.1546 mm (Lampiran 21). Analisis panjang pertama kali tertangkap spesies kembung betina dan jantan, masing-masing adalah 169.6695 mm dan 146.4743 mm (Lampiran 22). Analisis panjang pertama kali tertangkap spesies kembung perempuan betina dan jantan, masing-masing adalah 194.0552 mm dan 145.2680 mm (Lampiran 23). Analisis panjang pertama kali tertangkap spesies kembung laki-laki betina dan jantan, masing-masing adalah 184.1676 mm dan 192.5039 mm (Lampiran 24). Analisis panjang pertama kali tertangkap spesies tongkol betina dan jantan, masing-masing adalah 249.5291 mm dan 237.0281 mm (Lampiran 25). Analisis panjang pertama kali tertangkap spesies layang betina dan jantan, masing-masing adalah 158.4729 mm dan 156.9446 mm (Lampiran 26).

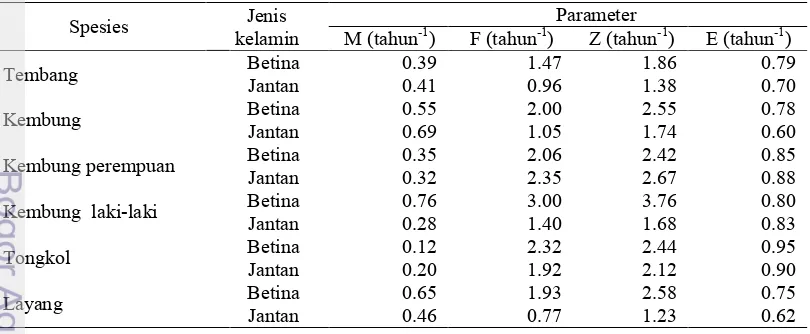

Mortalitas dan Laju Eksploitasi

Pendugaan mortalitas dilakukan dengan kurva hasil tangkapan yang dilinearkan sehingga berbasis data panjang. Mortalitas terdiri dari mortlitas alami dan mortalitas penangkapan. Mortalitas dan laju eksploitasi spesies dominan yang tertangkap pukat cincin disajikan pada Tabel 9, Lampiran 27, Lampiran 28, Lampiran 29, Lampiran 30, Lampiran 31, dan Lampiran 32.

Tabel 9 Mortalitas dan laju eksploitasi spesies dominan yang tertangkap pukat cincin

Spesies kelamin Jenis M (tahun-1) F (tahun-1) Parameter Z (tahun-1) E (tahun-1)

Tembang Betina Jantan 0.39 0.41 1.47 0.96 1.86 1.38 0.79 0.70

Kembung Betina Jantan 0.55 0.69 2.00 1.05 2.55 1.74 0.78 0.60

Kembung perempuan Betina Jantan 0.35 0.32 2.06 2.35 2.42 2.67 0.85 0.88

Kembung laki-laki Betina Jantan 0.76 0.28 3.00 1.40 3.76 1.68 0.80 0.83

Tongkol Betina Jantan 0.12 0.20 2.32 1.92 2.44 2.12 0.95 0.90

Layang Betina Jantan 0.65 0.46 1.93 0.77 2.58 1.23 0.75 0.62