DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN (REDD)

(STUDI KASUS AREAL IUPHHK PT. SARI BUMI KUSUMA

DI KALIMANTAN TENGAH)

GUSTI HARDIANSYAH

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi yang berjudul: Potensi Pemanfaatan Sistem TPTII Untuk Mendukung Upaya Penurunan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) (Studi Kasus Areal IUPHHK-PT. Sari Bumi Kusuma di Kalimantan Tengah) adalah karya saya sendiri dengan arahan Komisi Pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada Perguruan Tinggi manapun. Sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbirkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir disertasi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bogor, September 2011

Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) (A case study in concession of PT.Sari Bumi Kusuma in Central Kalimantan). Under the supervision of RIZALDI BOER as Chairman, DUDUNG DARUSMAN and CECEP KUSMANA as member of advisory committee.

PT. Sari Bumi Kusuma (SBK) in Central Kalimantan is one of forest concessionaires in Indonesia that adopt the Intensive Sylviculture System (TPTII), while the most common system in Indonesia is Selective Cutting and Planting System (TPTI). Through TPTII sylviculture system, only selected timber are allowed to be harvested (diameter ≥ 40 cm), which then followed by strip line planting activity. The TPTII system is likely able to prevent degradation of forest resource compare to common TPTI system, thus it has potency to reduce greenhouse gas emission (GHG).

The objectives of this research were: (1) to compare the carbon dynamics between forest production area that use TPTII and one using TPTI, (2) to valuate the carbon economy of the two sylviculture systems, and (3) to analyze the community needs for land in supporting REDD implementation. The Methodology used in this study included the measurement of above ground biomass in seven TPTII locations with twenty two sample plots with size of 10 x 25 meters. In each planting line, one tree sample from the age of 1–7, 12, 15 and 20 years were taken for destructive sampling and used for developing allometric equations. The measurement of above ground biomass of the TPTI system was conducted at other neighboring company that has moderate performance according to independent assessment institution (LPI). The financial analysis of carbon over 25 years was performed using BCR and NPV methods.Community needs for land was assessed in three villages, through interview with 47 respondents (indepth interview). The data was analyzed using non parametric approach (wilcoxon), parametric statistic (regression) and Analytical Hierarchy Process (AHP).

The results showed that TPTII activities are able to reduce forest degradation and are estimated to be able to absorb carbon emission of 5.930.046,67 tons through its 25 years strip line planting of the area of 90.000 ha (in average of 3.600 ha per year). In the area of TPTI from the equal area, potency of carbon sequestration was 1.661.107,12 tons. The delta of carbon sequestration of TPTII compared to TPTI in 25 years period was 4.268.939,55 Tons of C or equal to 15.652.778,33 tons of CO2. The financial feasibility of carbon

sequestration in zero cutting (alternative-1) of TPTII compare to that TPTI as baseline is not feasible at the price level US$ 5-25 per ton C, with rate of interest of 10%-14%, both for the line planting (alternative -2) and selective logging in both of the line planting and or in the intermediate line (alternative-3) is financially feasible at the price level US$5 pertonC. Integration of TPTII and development activities has potency to decrease deforestation for 25 years of the area of 81.425 ha, or be able to reduce carbon emission of 20.397.920,43 tons C, which equal to sequestration of 74.792.374,91 tons of CO2.

This research recommend that tree harvesting in PT. SBK is better to be carried out in 25thyear. A carbon incentive/compensation mechanism for company and community is needed, and the minimum feasible price for carbon is USD 25 per ton. Empowerment of community through development of community-based productive economic is needed as an integrative effort with establishment of coordination forum that involves local government, management of Bukit Baka Bukit Raya national park, PT SBK and other concessionaires.

Kasus Areal IUPHHK- PT. Sari Bumi Kusuma di Kalimantan Tengah). Dibawah bimbingan Rizaldi Boer sebagai ketua dan Cecep Kusmana,dan Dudung Darusman

sebagai anggota

Sistem Silvikultur Intensif (TPTII) dibangun untuk meningkatkan produktivitas sumberdaya hutan. Pengelolaan TPTII yang diikuti dengan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan diduga dapat mengurangi deforestasi dan degradasi sumberdaya hutan. Hal ini sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN – GRK) nasional untuk menurunkan emisi nasional. Besaran penurunan emisi pada kegiatan ini perlu dianalisis sehingga sumbangan sistem TPTII dalam mendukung penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi Hutan (REDD) bisa diketahui lebih detil. Studi ini dilakukan di areal IUPHHK-HT PT. Sari Bumi Kusuma Kalimantan Tengah.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (a) seberapa besar potensi karbon yang dikelola melalui sistem silvikultur TPTII, (b) bagaimana model dinamika karbon pada sistem Silvikultur TPTII berdasarkan kajian ekologi, ekonomi dan sosial dalam skema sistem REDD, (c) bagaimana konsep kebutuhan lahan bagi masyarakat untuk kegiatan pembangunan hutan dengan sistem TPTII dan konservasi karbon melalui REDD dan (d) sejauhmana keunggulan sistem TPTII sebagai model pengelolaan hutan produksi dalam menekan emisi karbon akibat adanya proses deforestasi dan degradasi hutan.

Tujuan penelitian adalah (a) menghitung potensi karbon yang dikelola melalui sistem silvikultur TPTII, (b) membangun dan menganalisis dinamika karbon hutan pada sistem Silvikultur TPTII, (c) menganalisis kebutuhan lahan bagi masyarakat untuk kegiatan pembangunan hutan dengan sistem TPTII dan konservasi karbon REDD, (d) menganalisis keunggulan sistem TPTII sebagai model pengelolaan hutan produksi dalam upaya untuk menekan emisi karbon akibat adanya proses deforestasi dan degradasi hutan. Adapun sebagai bahan pertimbangan pengelolaan hutan yang lestari dalam kerangka perdagangan karbon dan program dalam global warming.

Metodologi yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi pengukuran biomassa di atas permukaan tanah pada areal TPTII dilakukan pada 7 lokasi dengan 22 plot sampel berukuran 10 x 25 meter dan pada setiap plot diambil satu pohon dengan destructive sampling dan metode allometrik (umur 1 - 7 tahun). Perhitungan karbon hutan primer dilakukan pada areal PT.SBK dan perhitungan areal TPTI dilakukan pada perusahaan lain dengan kinerja sedang. Penilaian kelayakan analisa finansial karbon selama 25 tahun menggunakan metode BCR dan NPV. Deskripsi analisa kebutuhan lahan masyarakat dilakukan pada 3 desa, dengan jumlah responden 47 orang yang diwawancara mendalam (indepth interview) dengan menggunakan pendekatan statisik non parametrik (wilcoxon), statistik parametrik (regresi) serta metode analisis hirarki proses (AHP).

0,18 D . Dimana D = diameter pohon, ρ = kerapatan kayu (gram/cm ), k = persen karbon bagian pohon. Nilai koefisien determinasi (R2) pada model pendugaan karbon total sebesar 95,99%.

Hasil penelitian terhadap dinamika perubahan (proyeksi) cadangan karbon sistem TPTI dan TPTII menunjukkan bahwa potensi penyerapan karbon di areal TPTII tegakan meranti dalam 25 tahun pada jalur tanam rata-rata sebesar 120,20 ton C/ha dan di jalur antara sebesar 47,43 ton C/ha, pada kayu mati dan serasah dianggap tetap sehingga total potensi penyerapan karbon di areal TPTII sebesar 167,63 ton C/ha dalam 25 tahun. Sedang di areal TPTI pada periode yang sama, potensi karbon terserap pada tanaman sebesar 34,80 ton C/ha, sehingga kontribusi ketersediaan (penyerapan) karbon pada areal TPTII relatif lebih besar yaitu 132,83 ton C/ha dibanding pada areal TPTI.

Dengan perencanaan luas tanam 90.000 ha atau rata-rata pertahun 3.600 ha, maka setelah 25 tahun, total penyerapan karbon di areal PT. SBK (sistem TPTII) diperkirakan 5.930.046,67 ton C. Jumlah total ini lebih besar daripada penjumlahan jalur tanam ditambah jalur antara, karena pada areal total TPTII sudah termasuk karbon pada serasah dan kayu mati. Sementara pada areal TPTI dengan luas yang sama menghasilkan potensi penyerapan karbon 1.661.107,12 ton C. Ini menunjukkan bahwa rata-rata perbedaan potensi penyerapan TPTII lebih tinggi daripada TPTI sebesar 4.268.939,55 Ton C dalam luasan 90,000 ha selama 25 tahun. Dalam skema perdagangan karbon yang diperhitungkan adalah emisi CO2

maka kegiatan TPTII di areal PT. SBK setelah 25 tahun mampu menyerap emisi karbon lebih tinggi daripada TPTI sebesar 4.268.939,55 Ton C yang setara dengan 15.652.778,33 ton CO2-e.

Pembinaan masyarakat pada areal TPTII diduga mampu mengurangai (menunda) laju degraasi dan deforestasi rata-rata 3.257 ha/tahun dan jika dihitung selama 25 tahun maka kegiatan ini berpotensi menyelamatkan hutan seluas 81.425 ha dan ini setara dengan 20.397.920,43 ton C yang setara dengan 74.792.374,91 ton CO2. Total potensi pengurangan

laju degradasi dan deforestasi (REDD) pada kegiatan TPTII PT. SBK selama 25 tahun sebesar 24.737.810,23 ton C yang setara dengan 90.705.304,19 ton CO2.

Hasil analisis biaya dan pendapatan menunjukkan penebangan selektif di jalur tanam (alternatif-2) maupun penebangan di jalur tanam dan jalur antara (alternatif-3) akan menghasilkan keuntungan yang positif, sementara pada alternatif-1 tanpa penebangan keuntungan dihasilkan sangat rendah (negatif), baik pada tingkat harga US$ 5, 15 maupun 25 per ton C (belum memperhitungkan suku bunga).

Berdasarkan analisis kelayakan TPTII yang hanya mempertimbangkan manfaat karbon (alternatif -1), diketahui tidak layak secara finansial pada harga karbon U$ 5 – 25 per ton C, suku bunga (10 %, 12 % dan 14 %) dan perubahan biaya (biaya turun dan naik) masing-masing 15 %, yang ditunjukkan oleh nilai NPV negatif dan BCR < 1. Sedangkan pada alternatif -2 penebangan kayu selektif di jalur tanam layak pada suku bunga 10% serta alternatif-3 penebangan jalur tanam dan tebang pilih jalur antara diketahui layak pada tingkat tingkat suku bunga yang tinggi (14 %) sengan harga karbon U$ 5 ton per C. Oleh sebab itu implementasi perdagangan karbon pada sistem TPTII hanya akan feasible jika harga karbon > U$ 25 per ton C dan atau menerapkan alternatif dalam bentuk penebangan selektif di jalur tanam dan jalur antara serta memperpanjang daur tebangan sehingga tingkat penyerapan karbon lebih besar.

tenaga kerja, (c) kepastian usaha semakin meningkat dengan parameter konflik yang menurun, keamanan kawasan meningkat, letak ladang/pemukiman semakin jauh, aksesibilitas ke dalam kawasan, tanggungjawab sosial dan kepastian usaha masyarakat meningkat serta berjalan dengan baik setelah adanya TPTII, dan (d) kebutuhan hidup minimal masyarakat berdasarkan pendekatan pendapatan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 9.115.600/tahun/KK, atau setara Rp. 759.633 /bulan/KK (Rp.152.920/kapita/bulan). Kedua nilai ini masih dibawah standar kemiskinan Bank Dunia yaitu sebesar Rp. 300.000/kapita/bulan.

Hasil analisis kebutuhan lahan dan alternatif pilihan masyarakat sekitar hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dalam kerangka REDD yaitu: (a) proyeksi lahan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk berladang bagi 35% KK, luas ladang 3,4 ha/KK, rotasi ladang 5 tahun, dan laju pertumbuhan penduduk 4,59%/tahun mengalami peningkatan setiap tahun dan melewati ambang batas ketersediaan APL 25.600 ha (tahun ke 28), sedang pada total areal tidak efektif seluas 57.600 ha (APL dan kawasan lindung, eks tebangan dan perambahan) hanya mampu menampung kegiatan perladangan sampai tahun ke 45. Sehingga pada tahun ke 46, kegiatan perladangan berpeluang masuk ke dalam areal TPTII, Taman Nasional dan HPH lain, (b) pemilihan tanaman unggulan sebagai kompensasi yang diberikan kepada masyarakat dalam konteks konservasi karbon dengan proporsi yang lebih dari 70% diminati oleh masyarakat adalah Karet, Meranti, dan Tengkawang sedangkan tanaman gaharu, mahoni, dan sengon relatif sedikit, (c) masyarakat bersedia menerima kompensasi rata-rata sebesar Rp. 607.352,-/ha/tahun atau Rp.50.612.-/ha/bulan, (d)jumlah kompensasi yang paling layak untuk melibatkan masyarakat dalam kerangka konservasi karbon yaitu antara Rp. 324.000/ha/bulan sampai Rp. 380.000/ha/bulan

Untuk mendukung penerapan model pengelolaan hutan produksi dengan sistem TPTII dalam menekan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia, perlu skenario kebijakan pengelolaan lahan dan sosial masyarakat disekitar hutan dengan cara, sebagai berikut: (a) jumlah perladangan ditekan minimal 20% kepala keluarga peladang dari kondisi saat ini, (b) luas ladang 2 ha per kk dengan rotasi per 3 tahun, serta (d) mengembangkan kebijakan pembinaan yang melibatkan Pemerintah Daerah, Pengelola Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, dan pengusaha hutan lainnya. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa dengan TPTII dan pembinaan terpadu akan mampu mengurangi laju perladangan dibanding tanpa TPTII yaitu seluas 3.372 ha/tahun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencatumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi IPB

(STUDI KASUS AREAL IUPHHK PT. SARI BUMI KUSUMA

DI KALIMANTAN TENGAH)

Oleh

GUSTI HARDIANSYAH

P 062050604

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor

pada program studi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2. Dr. Ir. Teddy Rusolono, MP

(Staf Pengajar Fakultas Kehutanan IPB & Biometrika Hutan Fakultas Kehutanan IPB)

Penguji pada Ujian Terbuka : 1. Dr. Ir. Hadi Daryanto, DEA

(Sekjend. Kementrian Kehutanan RI)

2. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F.Trop (Staf Pengajar Fakultas Kehutanan IPB &

(Studi Kasus Areal IUPHHK PT. Sari Bumi Kusuma Di Kalimantan Tengah)

Nama Mahasiswa : Gusti Hardiansyah

Nomor Pokok : P 062050604

Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Rizaldi Boer, M.Sc Ketua

Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, M.Sc Prof. Dr. Ir. Dudung Darusman, MA

Anggota Anggota

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pengelolaan Dekan Sekolah Pascasarjana Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, M.Sc Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc.Agr

Rentanitas keberlanjutan sumberdaya hutan dengan sistem pengelolaan yang telah dilakukan selama kurun waktu tiga dasawarsa terakhir, selain memberikan manfaat ekonomi jangka pendek disadari pula telah menimbulkan eksternalitas negatif kerusakan sumberdaya hutan seperti deforestasi maupun degradasi hutan. Eksternalitas negatif terjadi diduga karena sistem pengelolaan hutan Indonesia, khususnya kawasan hutan alam produksi sangat berorientasi kepada pengambilan nilai manfaat langsung (seperti kayu) dan ”gagal” untuk mulai melakukan ”penanaman”. Dis-orientasi yang terjadi menyebabkan sistem kelola hutan alam produksi cenderung bias terhadap nilai manfaat tidak langsung seperti jasa lingkungan penyerapan karbon yang diketahui sangat berperan dalam perlindungan lingkungan global.

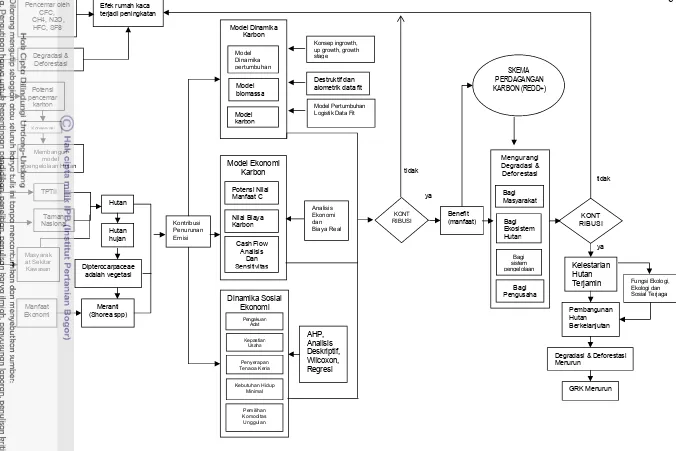

Penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu: (1) membangun model konservasi karbon yang mengintegrasikan model dinamika karbon dan nilai ekonominya, serta model sosial ekonomi masyarakat melalui sistem silvikultur intensif pada tegakan meranti dalam mendukung skema perdagangan karbon, dan (2) mengintegrasikan model konservasi karbon dalam upaya mencegah laju deforestrasi.

Penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr Ir. Rizaldi Boer, M.Sc selaku Ketua Komisi Pembimbing, dan kepada Anggota Komisi Pembimbing Bapak Prof. Dr Ir. Cecep Kusmana, M.Sc dan Bapak Prof Dr Ir. Dudung Darusman MA, yang telah berkenan membimbing dan memberikan arahan dalam menyusun dan menyelesaikan disertasi ini. Ucapan terima kasih yang sama disampaikan pula kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Surjono H. Sutjahjo, MS, Dr. Ir. Dahrul Syah, Msc.Agr dan Bapak Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS yang memberikan dukungan untuk menyelesaikan disertasi.

Ucapan terima kasih yang khusus disampaikan kepada Jajaran Direksi PT. Sari Bumi Kusuma /Alas Kusuma Group: Bpk Suhadi, Bpk Imbran Susanto, Bpk Nana Suparna, Bpk Mamat Mulyana, Bpk Tri Hardjanto, Bpk Adlin dan staff

lainnya; Rektor Universitas Tanjungpura dan Jajaran Fakultas Kehutanannya: Prof. Dr. Ir. Thamrin Usman, DEA, Prof. Dr. Khairil Effendi, Prof. Dr. Ir. Abdurrani

Sutopo, Budiman, dan lainnya. Termasuk staf di Program studi PSL-IPB seperti: Ririn, Suli, Herlina, Chris, Iwan dan Toib.

Untuk kedua Orang tua yang terkasih Ayahnda H. Gusti Machmud Hamid dan Ibunda Hj. Utin Trimurti yang tak bosannya menasehati supaya penulis bersikap pantang menyerah dan bertanggung jawab. Kepada isteri penulis Ir. Hj. Fitri Antini dan keempat anak ku yang cakep; Gusti Muhammad Fatrah, Gusti Muhammad Falih, Gusti Muhammad Fiqry dan Gusti Muhammad Fauzy, penulis sampaikan penghargaan atas pengertian, kesabaran dan pengorbanannya selama empat tahun yang sulit; Abangnda Drs. H. Gusti Adi Martadinata, MM., Gusti Andi Kusumajaya, Kakanda Dra. Utin Lesti Purwanti dan Adinda Utin Yulianti, SH., serta saudara/i keluarga besar di kampung halaman yang berharap menempuh pendidikan pasca sarjana di luar Kalbar, terima kasih atas kepedulian dan doanya. Sedianya Penulis tidak dapat menyelesaikan pendidikan dan disertasi ini tanpa dukungan semuanya.

Di atas segala yang awal dan yang akhir, penulis bersujud dan bersyukur kepada Yang Maha Pemberi berkah, rahmah dan hidayah yakni Allah SWT, Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini sebagai tugas akhir menyelesaikan pendidikan S-3 di Sekolah Pascasarjana IPB Bogor. Tak lupa penulis sampaikan salam kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan kita semua digolongkan pada pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan disertasi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Amiiin.

Bogor, September 2011

Gusti Hardiansyah, Lahir 30 November 1967 di Kota Pontianak Kalimantan Barat, putra ke empat dari pasangan Bpk H. Gusti Machmud Hamid dan Ibu Hj. Utin Trimurti yang berdarah dayak melayu Ngabang dan, akrab dipanggil Dedhen.

Pendidikan sarjana (S1) ditempuh pada Universitas Tanjungpura (UNTAN) Fakultas Pertanian jurusan Kehutanan, lulus tahun 1991. Pendidikan magister sains (S2) ditempuh pada Washington State University, USA bidang Natural Resource Science spesialisasi Ekonomi Kehutanan, lulus tahun 1996 serta pada tahun yang sama pula penulis menyelesaikan pendidikan profesional Manajemen Mutu Terpadu di Manitoba University di Canada dan mendapat gelar QAM (Quality Assurance Management). Kesempatan untuk melanjutkan ke program doktor (S3) pada program studi Pengelolaan Sumber Daya Alam & Lingkungan (PSL) Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) diperoleh pada bulan September 2005.

i

DAFTAR GAMBAR ... ix

DAFTAR LAMPIRAN ... xiii

BAB I PENDAHULUAN... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Kerangka Pemikiran ... 2

1.3. Perumusan Masalah... 7

1.4. Tujuan Penelitian... 7

1.5. Hipotesis ... 8

1.6. Manfaat Penelitian ... 8

1.7. Novelty ... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 9

2.1. Konsep REDD (Reducing Emissions From Deforestation and Degradation) di Indonesia ... 9

2.2. TPTII (Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif) ... 11

2.3. Skema Perdagangan Karbon ... 13

2.4. Model Penilaian Ekonomi Manfaat Kandungan Karbon Tegakan Hutan ... 17

2.5. Model Pengelolaan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan... 18

BAB III KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN ... 20

3.1. Letak dan Luas ... 20

3.2. Pengelolaan Hutan ... 22

3.3. Kondisi Fisik Lokasi ... 23

3.4. Kondisi Vegetasi ... 24

3.5. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat ... 25

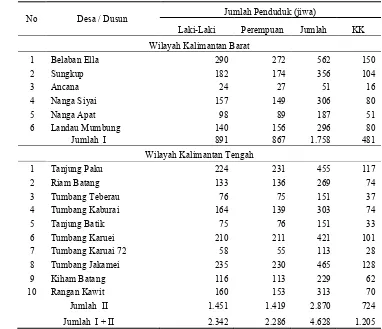

3.5.1. Demografi ... 25

3.5.2. Sosial Ekonomi ... 27

3.5.3. Sosial Budaya ... 29

BAB IV ANALISIS CADANGAN KARBON PADA TEGAKAN HUTAN PRODUKSI ... 31

4.1. Pendahuluan ... 31

4.1.1. Latar Belakang ... 31

ii

4.2.3. Rancangan Penelitian ... 34

4.2.4. Prosedur Penelitian ... 36

4.3. Hasil dan Pembahasan ... 47

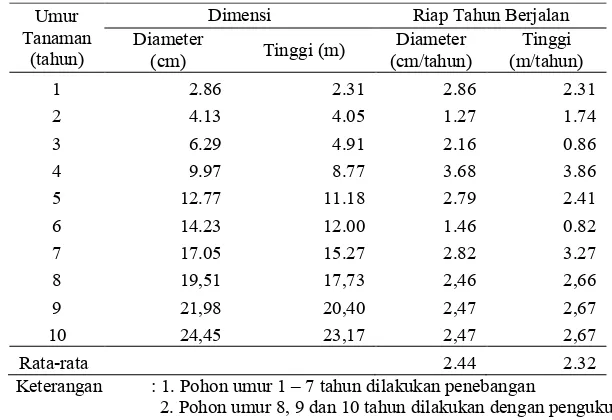

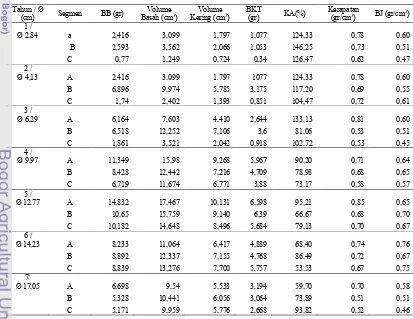

4.3.1. Potensi Pertumbuhan Meranti pada Sistem Silvikultur Intensif... 47

4.3.2. Potensi Lingkungan bagi Pertumbuhan Meranti... 47

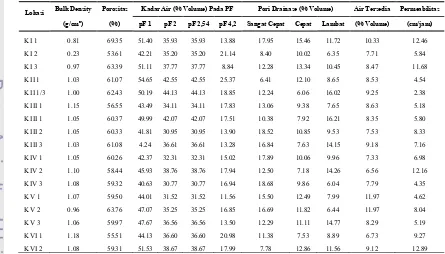

4.3.3. Potensi Biomassa dan Karbon Ekosistem Hutan pada Sistem Silvikultur Intensif ... 52

4.3.4. Potensi Biomassa Tanaman ... 56

4.3.5. Potensi Biomassa pada Beberapa Sistem Silvikultur di SBK ... 64

4.3.6. Potensi Karbon Ekosistem Hutan pada Beberapa Sistem Pengelolaan Hutan... 67

4.3.7. Potensi Karbon Pada Areal TPTII Perhektar .... 71

4.3.8. Model Pendugaan Potensi Karbon ... 72

4.3.9. Root – Shoot Ratio... 73

4.4. Kesimpulan dan Saran ... 73

4.4.1. Kesimpulan ... 73

4.4.2. Saran ... 75

BAB V DINAMIKA PERUBAHAN (PROYEKSI) CADANGAN KARBON PADA SISTEM TPTI DAN TPTII ... 76

5.1. Pendahuluan ... 76

5.1.1. Latar Belakang ... 76

5.1.2. Tujuan ... 77

5.2. Metode Penelitian ... 77

5.2.1. Tempat dan Waktu ... 77

5.2.2. Analisis Data ... 77

5.3. Hasil dan Pembahasan ... 80

5.3.1. Potensi Biomasa dan Karbon ... 80

5.3.2. Perbandingan Potensi Karbon pada TPTII dan TPTI untuk REDD... 94

5.4. Kesimpulan dan Saran... 96

5.4.1. Kesimpulan ... 96

iii

6.1.1. Latar Belakang ... 98

6.1.2. Permasalahan ... 100

6.1.3. Tujuan ... 100

6.2. Metode Penelitian ... 101

6.2.1. Tempat dan Waktu ... 101

6.2.2. Bahan dan Alat ... 101

6.2.3. Unit Contoh ... 101

6.2.4. Metode Pendugaan Nilai Ekonomi Karbon Sistem TPTII ... 101

6.3. Hasil dan Pembahasan ... 114

6.3.1. Manfaat Ekonomi Karbon ... 114

6.3.2. Biaya Produksi Pengelolaan TPTI Intensif ... 121

6.3.3. Analisa Biaya dan Manfaat Pembangunan TPTII Dalam Skema Perdagangan Karbon ... 124

6.3.4. Perbandingan Nilai Manfaat Ekonomi Karbon Pada Sistem TPTII dengan Tipologi Pengelolaan Hutan TPTI... 132

6.4. Kesimpulan dan Saran ... 134

6.4.1. Kesimpulan ... 134

6.4.2. Saran ... 135

BAB VII DINAMIKA SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN MODEL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN SISTEM TPTII ... 136

7.1. Pendahuluan ... 136

7.1.1. Latar Belakang ... 136

7.1.2. Tujuan ... 137

7.2. Metode Penelitian ... 137

7.2.1. Tempat dan Waktu ... 137

7.2.2. Bahan dan Alat ... 137

7.2.3. Sampel Penelitian ... 137

7.2.4. Jenis dan Sumber Data ... 139

7.2.5. Analisa Data ... 140

7.3. Hasil dan Pembahasan ... 144

7.3.1. Keragaan Sosial Masyarakat... 144

iv

7.3.6. Kepastian Usaha... 154

7.3.7. Kebutuhan Hidup Minimum ... 155

7.4. Kesimpulan dan Saran ... 156

7.4.1. Kesimpulan ... 156

7.4.2. Saran ... 157

BAB VIII ANALISIS KEBUTUHAN LAHAN DAN EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP DALAM KERANGKA REDD... 159

8.1. Pendahuluan ... 159

8.1.1. Latar Belakang ... 159

8.1.2. Tujuan ... 160

8.2. Metode Penelitian ... 160

8.2.1. Waktu dan Tempat ... 160

8.2.2. Sampel Penelitian ... 160

8.2.3. Jenis dan Sumber Data ... 160

8.2.4. Analisis Data ... 161

8.3. Hasil dan Pembahasan ... 164

8.3.1. Kebutuhan Lahan Masyarakat ... 164

8.3.2. Pemilihan Tanaman Unggulan Sebagai Bentuk Kompensasi Yang Diberikan Kepada Masyarakat Dalam Konteks Konservasi Karbon ... 167

8.3.3. Aspek Sosial Ekonomi Lainnya dari Konservasi Karbon ... 168

8.4. Kesimpulan dan Saran ... 172

8.4.1. Kesimpulan ... 172

8.4.2. Saran ... 173

BAB IX POTENSI PENERAPAN MODEL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DENGAN SISTEM TPTII DALAM MENEKAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DI INDONESIA ... 174

9.1. Pendahuluan ... 174

9.1.1. Latar Belakang ... 174

9.1.2. Permasalahan ... 174

9.1.3. Tujuan ... 175

v

9.3. Hasil Dan Pembahasan ... 179

9.3.1. Potensi Penurunan Emisi Dari Pelaksanaan TPTII dalam Kerangka REDD... 179

9.3.2. Skenario Konservasi Hutan dalam Kerangka Penerapan Sistem TPTII Terhadap Laju Perladangan Berpindah Masyarakat ... 182

9.3.3. Analisis Kelayakan Ekonomi dari Sistem TPTII dalam Frame REDD... 189

9.3.4. Analisis Sosial dari Sistem TPTII dalam Frame REDD... 190

9.3.5. Implikasi Penerapan Kebijakan Sistem TPTII dalam Mengurangi Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan... 191

9.3.6. Keunggulan Sistem Silvikultur TPTII Dalam Kerangka REDD Untuk Menjawab Konsep Sustainable Forest Management... 196

9.4. Kesimpulan dan Saran ... 199

9.4.1. Kesimpulan ... 199

9.4.2. Saran ... 201

BAB X. PEMBAHASAN UMUM ... 203

BAB XI. KESIMPULAN DAN SARAN ... 210

11.1. KESIMPULAN ... 210

11.2. SARAN ... 212

DAFTAR PUSTAKA ... 215

vi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

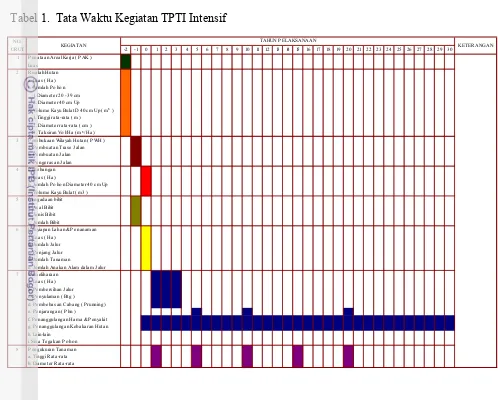

Tata Waktu Kegiatan TPTI Intensif ………

Jumlah Penduduk Desa-desa yang Memiliki Akses terhadap Areal Unit Manajemen HPH PT Sari Bumi Kusuma………

Perkembangan Perladangan Dalam 6 Tahun Terakhir di Dalam kawasan konsesi PT. Sari Bumi Kusuma - Kalteng...

Jumlah Plot Contoh dan Jumlah Pohon yang Ditebang Menurut Tahun dan Luas Penanaman ...

Pertumbuhan Meranti pada Sistem TPTII di SBK Nanga Nuak...

Potensi Fisik Tanah di Areal Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif SBK Nanga Nuak...

Potensi Kimia Tanah di Areal Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif SBK Nanga Nuak ...

Kondisi Fisik dari Tanaman Meranti pada Jalur Tanaman TPTII di SBK Nanga Nuak ...

Kondisi Fisik dari Serasah pada areal TPTII di SBK Nanga Nuak...

Kondisi Fisik dari Tanaman Mati pada areal TPTII di SBK Nanga Nuak ...

Potensi Biomassa Meranti pada areal TPTII di PT. SBK Nanga Nuak...

Model Pendugaan Biomassa Tanaman Meranti di PT. SBK Nanga Nuak...

Perbandingan Antara Dugaan Biomassa Pendekatan Model Dinamika dan Hasil Laboratorium (Hasil Penelitian) dengan Model Brown (1996)...

Potensi Biomassa Tanaman pada Ekosistem Hutan dengan Sistem TPTII di PT. SBK Nanga Nuak...

Potensi Biomassa Tanaman pada Ekosistem Hutan dengan Sistem TPTI di PT. SJM Kalimantan Barat...

vii 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

yang dikelola dengan Sistem TPTII...

Uji t Student Potensi Karbon (Kg) Berdasarkan Dimensi Tanaman ...

Potensi Karbon pada Areal TPTII di PT. SBK Nanga Nuak...

Rumus Pendugaan Karbon Meranti pada Sistem TPTII di PT. SBK Nanga Nuak...

Perbandingan antara Potensi Karbon di Areal Bekas Tebangan dengan Hutan Primer PT. SBK ...

Riap Diameter pada Hutan Bekas Tebangan...

Perbandingan Potensi Karbon Selama 25 tahun pada Areal TPTII dan Areal TPTI...

Potensi Penyerapan Karbon pada Areal Jalur Tanam selama 25 tahun...

Potensi Penyerapan Karbon pada Areal Jalur Antara selama 25 tahun (Tahun 1999-2023)...

Potensi Penyerapan Karbon pada Areal TPTII selama 25 tahun di PT. SBK...

Potensi Penyerapan Karbon pada Areal TPTI selama 25 tahun...

Analisis Kelayakan dan Sensitivitas Ekonomi Potensi Penyerapan Karbon dengan Alternatif Tanpa Penebangan dan Penebangan di Jalur Tanam dan Jalur Antara di Areal TPTII di PT. SBK Kalimantan Tengah, menggunakan Baseline Potensi Karbon TPTI di HPH Pembanding di Kalimantan, Pada Areal Tanam seluas 3.600 Ha dengan Daur 50 tahun, pada Kondisi terjadi Perubahan Biaya, Suku Bunga, dan Harga Karbon (dalam Jutaan Rupiah)...

Potensi dan Nilai Karbon Menurut Model Pengelolaan Hutan pada Berbagai Tingkat Harga (asumsi menggunakan pendekatan riap dan tanpa memperhitungkan suku bunga, umur daur 25 dan 50 Tahun)... ...

viii 32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

dan Setelah Pelaksanaan TPTII ...

Skala Penilaian Paramater Kepastian Usaha, Sebelum dan Setelah Pelaksanaan TPTII. ...

Jumlah Penduduk Desa-desa Binaan PT SBK Kalimantan Tengah ...

Rekapitulasi Data Perladangan Masyarakat Binaan di Kalimantan Tengah Tahun 2006 ...

Uji Wilcoxon masing-masing faktor yang berpengaruh dalam menentukan besaran pengakuan adat. ...

Hasil Analisis Regresi Luas Tanam TPTII Terhadap

Penyerapan Tenaga Kerja Harian Pembinaan Hutan di HPH PT. SBK……...

Uji wilcoxon Tingkat Pendapatan Masyarakat serta kepastian usaha setelah adanya TPTII ……….

Uji Wilcoxon masing-masing faktor yang berpengaruh dalam menentukan Kepastian Usaha dari Kegiatan Silvikultur TPTII ...

Penentuan Skala Penting Berdasarkan Skala (Saaty, 1986)...

Luas Kesediaan Menanam Konservasi Karbon...

Proyeksi Kebutuhan Lahan Untuk Perladangan Masyarakat Di Lokasi Penelitian... ...

Kapasitas Daya Dukung APL terhadap Degradasi dan Deforestasi dengan atau tanpa Sistem Pengelolaan TPTII dan Pembinaan Terpadu...

141

142

145

147

149

151

153

154

163

171

188

ix

1. Kerangka Pemikiran Potensi Pemanfaatan Sistem TPTII Untuk Mendukung Upaya Penurunan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)...

2. Sketsa Teknis Penerapan Sistem TPTII di PT SBK………..

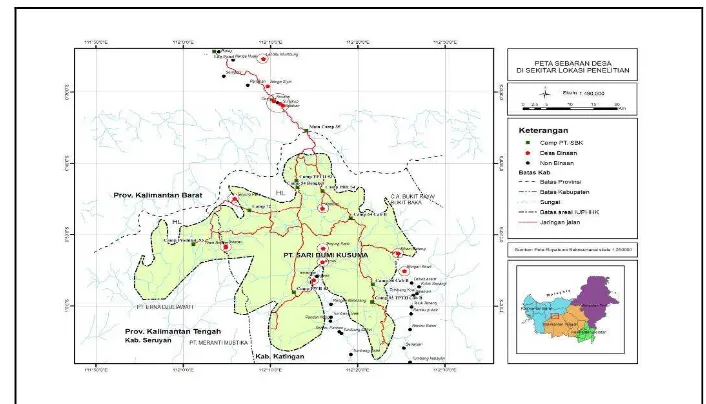

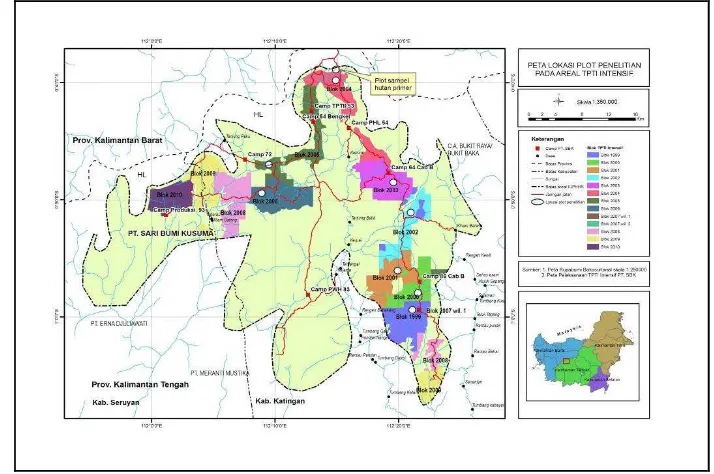

3. Peta Lokasi Penelitian ………...………

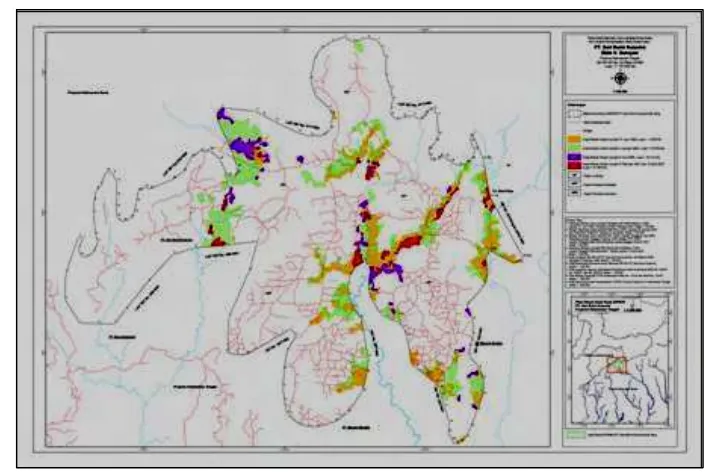

4. Peta Tutupan Hutan dan Lahan di Lokasi Penelitian...

5. Teknis Penerapan Sistem TPTJ di HPH PT. Sari Bumi Kusuma ...

6. Kondisi Vegetasi TPTJ di HPH PT Sari Bumi Kusuma...

7. Peta Sebaran Desa di Sekitar HPH PT Sari Bumi Kusuma...

8. Sistem Sosial Ekonomi TPTJ di HPH PT Sari Bumi Kusuma...

9. Peta Perkembangan Areal Bukan Hutan Tahun 1999-2007 di PT. Sari Bumi Kusuma Unit Seruyan...

10. Peralatan yang digunakan dalam Penelitian...

11. Lokasi Plot Penelitian di Areal TPTII PT. SBK...

12. Pengukuran Dimensi Pohon...

13. Ilustrasi Penentuan Biomassa Suatu Segmen Batang Pohon...

14. Pengukuran Biomassa Pohon di Lapangan...

15. Plot Contoh untuk Pengukuran Biomassa Kayu Mati dan Serasah ..

16. Plot Contoh untuk Pengukuran Karbon Tanah ...

17. Grafik Pertumbuhan Meranti dan Persamaan untuk Menduga Pertumbuhan Meranti Berdiameter 28, 36 dan 49,40 cm...

18. Potensi Biomassa Meranti pada areal TPTII di PT. SBK Nanga Nuak...

6

12

20

21

23

24

25

26

28

33

35

37

37

38

42

43

58

x

20. Perbandingan Dugaan Biomassa yang Dikembangkan dari Model Penelitian dan Model Brown terhadap Potensi Biomassa Meranti Sebenarnya di SBK...

21. Selisih Dugaan Biomassa antara Rumus Brown dengan Rumus dari Penelitian ini...

22. Perbandingan Biomassa Tanaman pada Ekosistem Hutan pada beberapa Tipe Lahan di PT. SBK Nanga Nuak...

23. Potensi Karbon Areal Bekas Tebangan Perlima Tahun...

24. Potensi Karbon Areal Bekas Tebangan tahun 1989 – 1998

berdasarkan Survei IHMB (Perhitungan karbon oleh Penulis, 2010)

25. Potensi Karbon Areal Bekas Tebangan tahun 1999 – 2008

berdasarkan Survei IHMB (perhitungan karbon oleh Penulis, 2010)

26. Proyeksi Riap (Pertumbuhan) Diameter Tanaman Meranti ...

27. Perbandingan Stok Karbon pada TPTII, TPTI dan Virgin Forest...

28. Kurva Sigmoid Potensi Karbon di Jalur Tanam TPTII periode 100 tahun (ton C/Ha)……….

29. Perbandingan dan Pertumbuhan Potensi Karbon pada Areal TPTII dan Areal TPTI setelah 25 tahun (1999-2023)...

30. Perbandingan Laju Penyerapan C perhektar di Areal TPTII dan TPTI BAU pada Tiga Alternatif (50 tahun)...

31. Delta Laju Penyerapan C perhektar di Areal TPTII terhadap TPTI BAU (Baseline) dari Ketiga Alternatif (50 tahun)...

32. Nilai Ekonomi Potensi Penurunan Emisi Karbon Pertahun di Areal TPTII dengan Alternatif Tanpa dan atau dengan Penebangan (50 Tahun)...

33. Nilai Ekonomi Potensi Kayu di Areal TPTII dengan Alternatif Penebangan...

34. Jumlah dan Persentase Biaya Pembangunan Areal TPTI Intensif (Rp/ha atau Rp/m3)...

63

63

66

81

82

82

84

88

90

95

115

116

118

120

xi

36. Biaya, Pendapatan dan Keuntungan dengan Alternatif Tanpa Penebangan dan Alternatif Penebangan di Areal TPTII...

37. Nilai NPV Ketiga Alternatif di Areal TPTII dengan TPTI BAU (baseline), seluas 3.600 Ha dan Periode 50 tahun……...

38. Peta Lokasi Desa Sampel Penelitian...

39. Rata-rata Produksi Petani ...

40. Rata-rata Pendapatan Responden ...

41. Produktivitas Tenaga Kerja Pembinaan Hutan Menurut Tahun dan Luas Tanam di HPH PT SBK...

42. Rata-rata Pendapatan Responden Sebelum dan Setelah Adanya TPTII (Rp/tahun)...

43. Pengeluaran Total Tahunan Masyarakat...

44. Proporsi Makanan dan Non makanan terhadap Total Pengeluaran...

45. Struktur Hirarki Pemilihan Jenis Tanaman ...

46. Proyeksi Luas Areal Perladangan Dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan TPTII. ...

47. Hasil Pembobotan Akhir dalam Pemilihan Jenis Pohon...

48. Proporsi Pengetahuan Masyarakat Terhadap Konservasi Karbon, Kesukaan Masyarakat dalam Menanam Pohon, dan Kesediaan ikut dalam Konservasi Karbon...

49. Proporsi Keterlibatan Lembaga dalam Konservasi Karbon pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pemeliharaan, dan Pemantauan..

50. Kesediaan Menerima Kompensasi Konservasi Karbon/Ha/ Tahun..

51. Pola Penebangan Berdasarakan Analisis Smith dan Applegate (2002) ...

52. Perbandingan Potensi Karbon pada TPTII dan TPTI ...

126

128

138

148

148

152

153

155

155

164

165

167

169

170

172

180

xii

54. Proyeksi Luas Areal Perladangan Tidak Ada PMDH dan TPTII Tidak Diterapkan dalam Pengusahaan Hutan ...

55. Proyeksi Kebutuhan Lahan Perladangan Setelah Ada Pembinaan Terpadu (PMDH+) dan peningkatan kegiatan TPTII...

185

xiii

1. Potensi Karbon Tanaman Meranti (Shorea leprosula, Shorea parvifolia, Shorea platyclados, dan Shorea johorensis) PT. SBK... 2. Potensi Tanaman Meranti yang Ditebang untuk Menghitung

Biomassa... 3. Potensi Karbon Pohon pada Jalur Antara... 4. Potensi Karbon Pancang pada Jalur Antara... 5. Potensi Karbon Tumbuhan Bawah pada Jalur Antara... 6. Potensi Karbon Serasah pada Jalur Antara... 7. Potensi Karbon pada Kayu Mati... 8. Potensi Karbon Pohon dan Serasah pada Areal Virgin Forest PT.

SBK... 9. Potensi Karbon Pancang pada Areal Virgin Forest PT. SBK…... 10. Potensi Karbon Tumbuhan Bawah pada Areal Virgin Forest di PT.

SBK... ... 11. Potensi karbon pada areal bekas tebangan tahun 1 - 20 berdasarkan

survei IHMB dan potensi karbonnya dihitung oleh penulis... 12. Potensi Karbon pada Areal TPTII Selama 100 Tahun... 13. Perbandingan Potensi Karbon TPTII, TPTI dan Virgin Forest

selama 100 Tahun ... 14. Potensi Karbon di Areal TPTI PT . SJM (Pohon dan Pancang

Umur 1 s/d 3 Tahun Setelah Tebang, Semai)... 15. Perkembangan Potensi Karbon pada Jalur Tanam PT SBK... 16. Perkembangan Potensi Karbon pada Jalur Antara PT SBK... 17. Perkembangan Potensi Karbon Total Kegiatan TPTII PT SBK... 18. Perkembangan Potensi Karbon Total Kegiatan TPTI Perusahaan

Lain... ... 19. Perbandingan Penyerapan Karbon setelah 25 tahun TPTII dan

TPTI... 20. Perhitungan Laju Pertumbuhan Karbon Tahun Berjalan dengan

Alternatif Tanpa Penebangan dan Penebangan di Areal TPTII PT. SBK dengan Baseline TPTI di Perusahaan lain... 21. Perhitungan Volume dan Nilai Produksi Kayu dengan Alternatif

xiv

Tanpa Penebangan dan Skenario Penebangan (Jalur Tanam dan Jalur Antara) pada Areal TPTII HPH PT Saribumi Kusuma Seluas 3.600 Ha dan Umur Daur 50 tahun dengan pendekatan

perhitungan laju penambahan karbon pada areal TPTII dengan Baseline TPTII (Harga Karbon US$ 5/ton, Biaya Tetap, Suku Bunga 10%) (Dalam Jutaan Rupiah)... 24. Contoh Tabel Analisis Biaya Manfaat Karbon dengan Alternatif

Tanpa Penebangan dan Skenario Penebangan (Jalur Tanam dan Jalur Antara) pada Areal TPTII HPH PT Saribumi Kusuma Seluas 3.600 Ha dan Umur Daur 50 tahun dengan pendekatan

perhitungan laju penambahan karbon pada areal TPTII dengan Baseline TPTII (Harga Karbon US$ 15/ton, Biaya Tetap, Suku Bunga 10%) (Dalam Jutaan Rupiah)... 25. Contoh Tabel Analisis Biaya Manfaat Karbon dengan Alternatif

Tanpa Penebangan dan Skenario Penebangan (Jalur Tanam dan Jalur Antara) pada Areal TPTII HPH PT Saribumi Kusuma Seluas 3.600 Ha dan Umur Daur 50 tahun dengan pendekatan

perhitungan laju penambahan karbon pada areal TPTII dengan Baseline TPTII (Harga Karbon US$ 25/ton, Biaya Tetap, Suku Bunga 10% (Dalam Jutaan Rupiah)... 26. Summary Output Regresi Pengaruh Luas Tanam Terhadap

Penyerapan Tenaga Kerja Pembinaan Hutan (Binhut)... 27. Karakateristik Sosial Ekonomi Responden (keadaan ekonomi

pertanian, keadaan ekonomi keluarga, persepsi masyarakat terhadap hutan dan HPH, persepsi pengakuan adat, tenaga kerja, persepsi kepastian usaha, CDM, kelembagaan dan konflik)……… 28. Proyeksi Luas Areal Perladangan selama 25 tahun dan 50 tahun

dengan kondisi eksisting ada pembinaan dan ada TPTII di HPH PT. SBK Kalteng……….. 29. Proyeksi Luas Areal Perladangan selama 25 tahun dan 50 tahun

dengan skenario ada pembinaan dan tidak ada TPTII di HPH PT. SBK Kalteng………. 30. Proyeksi Luas Areal Perladangan selama 25 tahun dan 50 tahun

dengan skenario tidak ada pembinaan dan tidak ada TPTII di HPH PT. SBK Kalteng ... 31. Proyeksi Luas Areal Perladangan selama 25 tahun dan 50 tahun

dengan skenario optimis ada pembinaan dan ada TPTII di HPH PT. SBK Kalteng serta ada dukungan kebijakan pembinaan masyarakat dari pihak Pemerintah Daerah, Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, dan Pengusaha Hutan Lainnya...

266

269

272

275

276

280

281

282

Dalam konteks global emisi gas rumah kaca (GRK) cenderung meningkat setiap tahunnya. Sumber emisi GRK dunia berasal dari emisi energi (65%) dan non energi (35%). Emisi energi terbesar berasal dari listrik (24%), industri (14%), transportasi (14%), bangunan (8%) dan energi lainnya (5%). Sementara emisi dari non energi, terbesar berasal dari perubahan penggunaan lahan kehutanan (18%), pertanian (14%) dan limbah (3%) (Stern, 2007).

Deforestasi merupakan salah satu bentuk perubahan penggunaan lahan kehutanan yang berkontribusi terhadap emisi karbon dan perubahan iklim global, dan hal ini juga terjadi di Indonesia. Pada tahun 2000, emisi GRK total Indonesia untuk tiga GRK utama (CO2, CH4 dan N2O) tanpa penggunaan

lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (LULUCF) dan kebakaran gambut mencapai 556.499 Gg CO2e. Dengan masuknya LULUCF, total emisi GRK dari Indonesia meningkat secara signifikan sampai sekitar 1,377,753.41 Gg CO2e (SNC, 2010).

Dalam rangka mengurangi permasalahan efek rumah kaca, Indonesia telah ikut berperan aktif melalui ratifikasi Protokol Kyoto (PK), pelaksanaan Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB), sampai kepada pembuatan Bali Action Plan (BAP) dalam COP 13. Salah satu keputusan dari BAP adalah pengurangan emisi global untuk mengatasi perubahan iklim dengan tindakan kerjasama jangka panjang, saat ini, hingga dan setelah 2012 (Bali Action Plan, 2007. UNFCCC), termasuk didalamnya adalah upaya untuk mengurangi emisi dari degradasi dan deforestasi, sustainable forest management (SFM), sink enhancement(REDD+).

Penerapan TPTI Intensif sebagai salah satu teknik dalam pengelolaan kawasan hutan, telah mulai dilaksanakan oleh beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang pengusahaan hutan. Prinsip dasar dari sistem ini adalah adanya penanaman secara intensif melalui sistem jalur tanam pada areal bekas tebangan (LOA). Penerapan sistem TPTI Intensif ini diharapkan dapat menekan laju degradasi hutan. Dampak positif kegiatan TPTII yang diikuti dengan pembinaan masyarakat sekitar hutan dapat mengurangi laju deforestasi, memberikan manfaat secara ekonomi, sosial budaya dan perlindungan fungsi ekologis kawasan hutan..

Salah satu perusahaan yang merupakan pioner dalam mengembangkan sistem silvikultur Intensif adalah PT. Sari Bumi Kusuma (PT. SBK) yang sejak tahun 1999/2000 telah melakukan kegiatan penanaman sistem jalur tanam secara intensif pada areal LOA. Adanya kegiatan penanaman pada areal bekas tebangan diduga berdampak positif dalam mencegah laju perubahan kawasan hutan ke bukan hutan (deforestasi), serta mengurangi laju degradasi kawasan hutan dalam jangka panjang. Hal ini terjadi sebagai apresiasi dari masyarakat atas kegiatan tebang jalur yang diikuti kegiatan penanaman dan pemeliharaan membuktikan bahwa areal tersebut sudah ada yang mengusahakannya.

Oleh sebab itu, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas sistem TPTI Intensif (TPTII) dalam mencegah deforestasi dan mengurangi degradasi hutan sehingga dapat mengurangi peningkatan gas rumah kaca di atmosfer, maka perlu dilakukan penelitian secara komprehensif, terutama mengenai potensi pemanfaatan sistem TPTI Intensif dalam mendukung penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi Hutan (REDD).

1.2. Kerangka Pemikiran

kekeringan, banjir, badai dan kenaikan muka air laut. Diperkirakan kondisi ini akan mempengaruhi milyaran penduduk pantai, kualitas lingkungan global dan kemampuan negara untuk mempertahankan dan keberlanjutan pembangunan ekonomi di masa depan.

Salah satu GRK yang paling signifikan peningkatannya adalah karbon dioksida (CO2) yang saat ini telah meningkat sekitar 35%, dan diperkirakan

2/3 merupakan akibat langsung dari penggunaan bahan bakar fosil untuk produksi energi. Sementara menurut laporan Stern, (2006), perubahan iklim akibat dari deforestasi dan degradasi hutan diperkirakan lebih dari 18% memiliki konsentrasi di atmosfer.

Untuk mencegah meningkatnya emisi dari sektor kehutanan akibat perubahan penggunaaan lahan kehutanan maka perlu adanya tindakan pengurangan emisi deforestasi dan degradasi hutan (REDD). Pengertian REDD adalah sebuah mekanisme pembayaran kompensasi atas penghindaran pemanfaatan lahan yang menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan, sehingga mampu menahan emisi karbon (Ministry of Forestry, 2008).

Berdasarkan BAP paragraf 1b (iii), REDD+ merupakan pendekatan kebijakan dan insentif positif pada isu-isu yang berkenaan dengan pengurangan emisi yang berasal dari penurunan kerusakan hutan dan tutupan hutan di negara berkembang, peran konservasi, pengelolaan hutan secara lestari serta peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang (Bappenas, Departemen Kehutanan, Departemen Kehutanan dan UN-REDD, 2010). Kegiatan REDD+ ini akan berjalan efektif jika kondisi aksi terhadap perbaikan sosial ekonomi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan terpenuhi.

Model konservasi karbon melalui TPTII Pada Tegakan Meranti dapat digunakan sebagai salah satu adaptasi dalam mendukung skema perdagangan karbon . Sistem TPTII diterapkan di dalam areal hutan alam diduga memiliki peran untuk mengurangi degradasi hutan. Kegiatan TPTII dibangun sebagai suatu aktivitas mencegah degradasi dan deforestasi hutan melalui kegiatan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan pengembangan sistem silvikultur terbaik, pemberian benefit (manfaat) kepada masyarakat dan sektor kehutanan melalui kegiatan social forestryatau pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Aplikasi TPTII sebagai sistem silvikultur terbaik, karena memperhatikan kepentingan konservasi, kelestarian keanekaragaman hayati, keberlanjutan kehidupan masyarakat sekitar dan ke dalam hutan, dan kelangsungan industri. Salah satu kegiatan yang termasuk kedalam kegiatan sistem silvikultur Intensif adalah adanya usaha nyata untuk mengurangi emisi GRK dan degradasi hutan.

Selain itu, kegiatan TPTII juga akan bermanfaat dalam mengurangi terjadinya deforestasi kawasan hutan, dengan cara melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan kawasan hutan agar alih fungsi kawasan berkurang melalui kegiatan penanaman jenis-jenis pohon dengan kombinasi usahatani masyarakat dikenal dengan istilah social forestry. Namun pengembangan program social forestry ini harus didukung oleh adanya sistem pembinaan intensif dan mekanisme insentif dan diinsentif kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Kegiatan pembinaan dan insentif yang dapat dilakukan antara lain dengan mengembangkan sistem pendanaan untuk membangun tanaman-tanaman unggulan diantaranya adalah gaharu (Aquilaria mallaccensis), Karet (Hevea braziliensis), Jarak (Jatrophacucas), dan Meranti (Shorea spp.). Pemberian benefit bagi masyarakat dibangun dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu efek dari peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah terjaminya kelestarian ekosistem hutan.

ha/thn, 1997-2000 sebesar 2,8 juta ha/thn dan 2000-2005 sebesar 1,08 juta ha/tahun. Jika dapat memberikan benefit maka kelestarian hutan akan terjamin Kelestarian ekosisitem hutan akan memberikan dampak positif dalam mempertahankan fungsi ekologis hutan, fungsi ekonomis hutan, dan fungsi sosial. Salah satu fungsi hutan yang terjamin adalah fungsi hutan untuk memitigasi karbon emiter. Hal ini disebabkan karena ekosistem hutan mempunyai kemampuan dalam menyimpan dan menyerap karbon. Kemampuan tanaman dalam menyerap karbon akan berdampak pada pengurangan pencemaran karbon, yang pada akhirnya dapat berdampak pada pengurangan efek rumah kaca.

Untuk itu perlu dilakukan kajian sistem pengelolaan kawasan hutan yang mampu mengurangi terjadinya degradasi dan deforestasi. Dalam kaitan ini ialah dengan mengkaji penerapan sistem TPTII pada tegakan meranti yang telah dilakukan di areal hutan PT Sari Bumi Kusuma (PT. SBK) Kalimantan Tengah, dengan sistem silivikultur lainnya. Aspek yang dikaji meliputi; (a) dinamika karbon, (b) manfaat ekonomi karbon, (c) pola keterlibatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat serta kebutuhan lahan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar areal PT. SBK, dalam upaya mengurangi terjadi deforestasi dan degradasi hutan.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Potensi Pemanfaatan Sistem TPTII Untuk Mendukung Upaya Penurunan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)

Degradasi & Deforestasi Potensi pencemar karbon Konservasi TPTII Membangun model pengelolaan Hutan Taman Nasional Manfaat Ekonomi Hutan Hutan hujan Dipterocarpaceae adalah vegetasi Kontribusi Penurunan Emisi Konsep ingrowth, up growth, growth stage Karbon Model Dinamika pertumbuhan Model biomassa Model karbon Model Ekonomi Karbon Potensi Nilai Manfaat C Nilai Biaya Karbon Cash Flow Analisis Dan Sensitivitas Dinamika Sosial Ekonomi Pengakuan Adat Kepastian Usaha Penyerapan Tenaga Kerja Kebutuhan Hidup Minimal Pemilihan Komoditas Unggulan Destruktif dan alometrik data fit

Model Pertumbuhan Logistik Data Fit

Analisis Ekonomi dan Biaya Real AHP, Analisis Deskriptif, Wilcoxon, Regresi KONT RIBUSI Meranti (Shorea spp) Benefit (manfaat) Mengurangi Degradasi & Deforestasi Bagi Masyarakat Bagi Ekosistem Hutan Bagi sistem pengelolaan Bagi Pengusaha KONT RIBUSI Kelestarian Hutan Terjamin Pembangunan Hutan Berkelanjutan

1.3. Perumusan Masalah

Pertanyaan mendasar yang dikaji dalam kegiatan penelitian adalah 1. Berapa potensi cadangan karbon pada hutan yang dikelola dengan sistem

TPTII dan TPTI ?

2. Bagaimana model dinamika karbon hutan pada sistem Silvikultur TPTII berdasarkan kajian ekologi, ekonomi dan sosial untuk menjawab penyelamatan hutan melalui sistem REDD ?

3. Sejauh mana keunggulan sistem TPTII dibanding TPTI sebagai model pengelolaan hutan produksi dalam upaya untuk menekan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan ?.

4. Bagaimana konsep kebutuhan lahan bagi masyarakat untuk kegiatan ekonomi dan pembangunan hutan dengan sistem TPTII dalam REDD ?.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menghitung potensi karbon yang tersimpan didalam ekosistem hutan yang dikelola melalui sistem silvikultur TPTII dibanding dengan sistem TPTI 2. Membangun dan menganalisis model dinamika karbon hutan pada sistem

Silvikultur TPTII berdasarkan kajian ekologi, ekonomi dan sosial untuk menyelamatkan karbon hutan melalui sistem REDD

3. Menganalisis keunggulan sistem TPTII dibandingkan sistem TPTI sebagai model pengelolaan hutan produksi dalam upaya untuk menekan emisi karbon akibat adanya proses deforestasi dan degradasi hutan.

1.5. Hipotesis

Pelaksanaan sistem pengelolaan hutan melalui sistem TPTII yang disertai pengembangan model sosial ekonomi masyarakat dapat mencegah terjadinya deforestasi dan degradasi hutan dan berpotensi untuk berpartisipasi dalam skema perdagangan karbon.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah diperolehnya (1) model dinamika karbon dalam sistem TPTII dan TPTI yang dapat digunakan untuk menentukan penurunan emisi dari degradasi hutan. (2) Model pengelolaan hutan produksi yang terintegrasi dengan model ekonomi dan sistem sosial budaya masyarakat yang dapat berkontribusi secara signifikan dalam menekan laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia.

1.7. Novelty

Degradation) di Indonesia

Deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak

berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Degradasi hutan adalah

penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon selama periode tertentu yang

diakibatkan oleh kegiatan manusia. Pengurangan emisi dari deforestasi dan

degradasi hutan (REDD) adalah Semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka

pencegahan dan atau pengurangan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon yang

dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional

yang berkelanjutan (Permenhut No. 30 tahun 2009).

Untuk mempercepat penurunan emisi, Indonesia dan negara-negara yang

memiliki hutan tropis pada COP 13 tahun 2007 di Bali, mengusulkan masuknya

skema penurunan emisi melalui

Reducing Emissions from Deforestation and

Degradation

(REDD+) atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi.

Proses REDD merupakan suatu inisiatif untuk pemeliharaan iklim global sebagai

prosedur yang mendorong pemeliharaan lahan-lahan yang berpotensi terdegradasi

melalui pendanaan

carbon trade

.

reference

atau proyeksi kedepan /

future projection

). Negara yang menunjukkan

pengurangan emisi ini dapat menjual kredit karbonnya di pasar internasional atau

tempat lainnya. Madeira (2009) menyebutkan, untuk menjual kredit karbon,

pengusul proyek harus menunjukkan bahwa ia memiliki hak jangka panjang untuk

karbon pada areal tersebut.

Selain tantangan tersebut hal yang tidak kalah pentingnya adalah prinsip

penghormatan terhadap kedaulatan negara, sebagaimana yang dijelaskan oleh

Masripatin (2007), bahwa REDD adalah mekanisme internasional yang bersifat

sukarela (

voluntary

) dan menghormati kedaulatan Negara (

sovereignty

) yang

dimaksudkan untuk memberikan insentif positif bagi negara berkembang yang

berhasil mengurangi emisi dari degradasi dan deforestasi hutan.

Tantangan terberat ke depan adalah dalam hal implementasi. REDD

dipandang sebagai cara "baru dan lebih baik" untuk masa depan. REDD berevolusi

menjadi REDD+ pada CoP di Poznan pada Desember 2008 dan pada negosiasi di

Bonn pada Maret 2009, selanjutnya diyakini bahwa pada pertemuan di

Kopenhagen REDD akan menjadi instrumen penting. Evolusi REDD menjadi

REDD+ meliputi kegiatan konservasi, SFM, dan peningkatan stok karbon hutan

(Abate, 2010).

terhadap kelestarian kawasan hutan maupun terhadap kesejahteran masyarakat di

sekitar kawasan hutan. Menurut Pratiwi (1998) dampak negatif dapat timbul, dari

deforestasi antara lain: (1) dampak terhadap lingkungan (terganggunya siklus air,

erosi, sedimentasi, siklus carbon, nitrogen, fosfor, sulfur, dan lain-lain), (2)

dampak biologi (menurunnya biodiversitas), dan (3) dampak sosial (konflik

dengan penduduk sekitar).

2.2. TPTII (Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif)

Regim silvikultur yang diterapkan di hutan tropis Indonesia secara resmi

baru dimulai pada tahun 1972. Namun demikian Direktorat Pengusahaan Hutan

telah menyepakati penggunaan tebang selektif pada tahun 1968 dengan rotasi

kira-kira 60 tahun (Soerianegara, 1971). Regim silvikultur merupakan suatu proses

yang sistematis dan dirancang serta diterapkan pada tegakan sepanjang hidupnya.

Tindakan silvikultur tersebut berupa pembalakan, yaitu: (1) upaya menciptakan

lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan tegakan tinggal dan (2) tindakan

pemungutan hasil dan regenerasi (upaya untuk memacu pembungaan,

perkecambahan, dan pertumbuhan semai dan pemeliharaan).

Evolusi sistem silvikultur di Indonesia dimulai dengan TPI (Tebang Pilih

Indonesia) pada tahun 1972, berubah menjadi TPTI (Tebang Pilih Tana Indonesia)

tahun 1989, dan selanjutnya TPTJ (Tebang Pilih Tanam Jalur) tahun 1998 dan

terakhir berkembangan dengan sistem silvikultur intensif atau TPTI Intensif yang

dirintis sejak tahun 2000.

untuk mewujudkan TPTII. Melalui program ini

standing stock

dari siklus

penebangan ke siklus penebangan berikutnya harus selalu meningkat baik

produktivitas maupun kualitas produknya. TPTII hanya menggunakan ruang

sebesar 25% sedangkan ruang sisanya (75%) masih disisakan untuk

mempertahankan keanekaragaman hayati, dengan demikian diharapkan fungsi

hutan akan menjadi lebih baik (Soekotjo, 2005).

Adanya kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan TPTI selama ini, maka

diperlukan pengembangan sistem silvikultur dalam pengelolaan hutan alam pada

suatu wilayah dengan mempertimbangkan peningkatan produktivitas (kayu),

kepastian usaha dan tuntutan sosial ekonomi masyarakat setempat. Sistem

silvikultur alternatif yang dapat dikembangkan adalah TPTI Intensif. Menurut

Suparna (2005) pelaksanaan sistem TPTI Intensif mempunyai ciri dasar yaitu:

(1)

Diterapkannya sistem

Reduce Impact Loggin

g (RIL)

(2)

Ruang tumbuh tegakan dibuka mendekati tingkat optimal dengan

fleksibilitas dalam menentukan batas limit diameter pohon yang ditebang

sedemikian rupa sehingga kepentingan pertumbuhan produksi dan

lingkungan cukup terakomodasi secara seimbang

(3)

Dilakukan penanaman sistem jalur secara intensif dengan memasukan

teknologi yang memadai, dengan jarak antar jalur tanam 20-25

(4)

Dilakukan kegiatan bina pilih pada pohon-pohon inti tertentu pada tegakan

alam yang terletak di antara jalur-jalur tanaman.

Tata waktu kegiatan sistem silvikultur TPTI intensif disajikan pada Tabel

1. Adapun tata letak sketsa teknis penerapan TPTI Intensif di PT SBK disajikan

pada Gambar 2.

Keterangan:

: Adalah titik tanam dengan jarak dalam jalur 2,5 m atau dan jarak antara jalurnya 20 m

a – b : Adalah jalur bersih dan bebas naungan dengan lebar 3 meter c – d : Adalah jalur antara dengan lebar 17 meter

Limit diameter rerata tebang pada jalur antara 45 cm

Jalur bebas naungan secara bertahap diperlebar sesuai dengan perkembangan tanaman maksimal 10 meter

Jalur Bersih dan bebas Naungan 3

m

a b

2

,5

m

Jalur Bersih dan bebas Naungan 3

m

a b

c d

17 m 2

,5

m

Jalur Antara

2.3. Skema Perdagangan Karbon

[image:40.612.75.573.107.507.2]Perhatian dunia internasional terhadap iklim bumi baru mengemuka pada

dekade terakhir ketika suhu bumi dirasakan meningkat secara nyata (Omasa

et al

.

1996). Perubahan iklim global dianggap sebagai induk dari semua masalah di

dunia (Griffin 2003). Siklus karbon global sangat dipengaruhi oleh perubahan

penggunaan dan pengelolaan hutan dan pertanian. Manusia memiliki potensi

dalam perubahan pemanfaatan lahan dan manajemen untuk mengubah besarnya

stok karbon hutan (Brown

et al

, 2002).

Tabel 1. Tata Waktu Kegiatan TPTI Intensif

NO.

UR UT -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 P e na ta a n Are a l Ke rja ( P AK ) Lua s

2 R is a la h Huta n a . Lua s ( Ha ) b. J um la h P o ho n 1. Dia m e te r 20 - 39 c m 2. Dia m e te r 40 c m Up

c . Vo lum e Ka yu B ula t D 40 c m Up ( m3 )

1. Tinggi ra ta -rata ( m ) 2. Dia m e te r ra ta -ra ta ( c m ) 3. Ta ks ira n Vo l/Ha ( m3/Ha )

3 P e m buka a n Wila ya h Huta n ( P WH ) a . P e m bua ta n Tra s e J a la n b. P e m bua ta n J a la n c . P e nge ra s a n J a la n 4 P e ne ba nga n

a . Lua s ( Ha )

b. J um la h P o ho n Dia m e te r 40 c m Up c . Vo lum e Ka yu B ula t ( m 3 ) 5 P e nga da a n bibit

a . As a l B ibit b. J e nis B ibit c . J um la h B ibit

6 P e nyia pa n La ha n & P e na na m a n a . Lua s ( Ha )

b. J um la h J a lur c . P a nja ng J a lur d. J um la h Ta na m a n

e . J um la h Ana ka n Ala m da la m J a lur 7 P e m e liha ra a n

a . Lua s ( Ha ) b. P e m be rs iha n J a lur c . P e nyula m a n ( B tg ) d. P e m be ba s a n C a ba ng ( P running ) e . P e nja ra nga n ( P hn ) f. P e na nggula nga n Ha m a & P e nya kit g. P e na nggula nga n Ke ba ka ra n Huta n h. La in-la in

i. S is a Te ga ka n P o ho n 8 P e ngukura n Ta na m a n

a . Tinggi R a ta -ra ta b. Dia m e te r R a ta -ra ta

Pada KTT Bumi (

Earth Summit

) di Rio de Janeiro tahun 1992, para

pemimpin negara di dunia menyepakati beberapa komitmen, salah satunya

menekan laju pemanasan global dan perubahan iklim melalui konvensi PBB untuk

perubahan iklim (

United Nation Framework Confention on Climate Change

–

UNFCCC). Komitmen ini menunjukkan bahwa dunia internasional mulai

menyadari perlunya upaya menyelesaikan masalah dunia secara bersama.

Pertemuan UNFCCC pada COP III Desember 1997 di Kyoto, Jepang

menghasilkan Protokol Kyoto yang mewajibkan negara-negara

Annex

I secara

hukum mengurangi emisi gas rumah kaca minimal 5.25% dari tingkat emisi tahun

1990 (selama periode komitmen I : 2008-2012) (Wibisono 2005). Protokol Kyoto

mengatur mekanisme yang terdiri dari :

Joint Implementation, Clean Development

Mechanism (CDM)

dan

Emission Trading.

REDD sebagai mekanisme baru muncul dalam agenda UNFCCC pada

COP XIII di Bali. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Aforestasi dan Reforestasi

(A/R) CDM sangat sedikit memiliki peluang untuk diimplementasikan dalam

proyek-proyek di sektor kehutanan. Volume perdagangan karbon dari kegiatan

A/R CDM hanya 0.002%, dan sisanya dari kegiatan CDM energi (IFCA 2007).

Hal ini disebabkan oleh kompleksnya aturan dan prosedur perhitungan kredit

penurunan emisi, dan sifat kredit yang dihasilkan tidak permanen seperti halnya

kredit penurunan emisi dari proyek energi.

dan untuk mendukung tindakan awal REDD dan mekanisme kesiapan monitoring

untuk membangun sistem nasional REDD.

REDD merupakan sebuah skema pengurangan emisi melalui penghindaran

atau penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan. REDD tidak secara total

langsung menghentikan aktivitas pemanfaatan hutan maupun rencana konversi

hutan untuk penggunaan ekonomi lainnya. Kredit REDD diperoleh dari hasil

simpanan emisi carbón yang mampu ditahan, dan dinamakan sebagai

baseline.

Baseline

merepresentasikan laja emisi dari masa lalu dan proyeksinya ke masa

yang akan datang sesuai dengan arah pengembangan strategis nasional. REDD

merepresentasikan suatu cara untuk memperoleh nilai baru dari sumber daya alam

karbon yang dapat dikelola dengan mengubah keputusan strategis, sehingga nilai

karbon tersimpan dapat lebih tinggi daripada arah strategi yang semula ditetapkan

(Ministry of Forestry 2008).

Bagaimanapun, dorongan internasional untuk lebih mengembangkan

skema-skema terus tumbuh. Bank Dunia mengusulkan proyek-proyek percontohan

di Papua New Guinea, Costa Rica, Indonesia, Brazil dan Kongo untuk membatasi

emisi karbon dari deforestasi hingga tahun 2009 atau 2010. Sebagai imbalannya

negara-negara tersebut mendapat dana investasi senilai US$ 250 juta (CIFOR

2007).

Konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer dari waktu ke waktu terus

meningkat. Dalam periode 1850 sampai 1998, diperkirakan 270 (+30) Gt karbon

telah dilepaskan ke atmosphere. Sekitar 40% dari karbon yang dilepaskan ini

berasal dari aktifitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan kegiatan

industri (67%) dan pembukaan hutan atau konversi lahan (33%), sedangkan yang

60% berasal dari proses alami yang kemudian diserap kembali oleh laut dan

ekosistem bumi. Oleh karena itu, bila tidak ada upaya untuk menekan emisi gas

rumah kaca ini, maka diperkirakan dalam waktu 100 tahun (tahun 2100),

konsentrasi gas rumah kaca, khususnya CO

2akan mencapai dua kali lipat dari

terjadinya peningkatan suhu global antara 1

oC to 4.5

oC dan tinggi muka air laut

sebesar 60 cm (Boer, 2001).

Indonesia berperan aktif dalam menangani masalah efek rumah kaca, salah

satunya adalah m

elalui UU No. 17/2004, untuk meratifikasi Protokol Kyoto (PK)

dan juga telah membentuk Komnas Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB). PK

sendiri sudah berjalan dan berlaku efektif

.Dengan berlakunya PK, maka Indonesia

dapat berpartisipasi melalui MPB, termasuk melalui sektor kehutanan dengan

proyek penyerapan karbon (

carbon sequestration

). Jenis proyek kehutanan yang

diperkirakan dapat dijadikan AR-CDM diantaranya reforestasi, HTI, agroforestri,

hutan kemasyarakatan (

Social Forestry

), MPTS dan penghijauan. Potensi mitigasi

emisi dari kegiatan ini berkisar antara 53 sampai 306 ton C/ha (Boer, 2004).

Kegiatan penurunan emisi yang bisa memberikan benefit bagi Indonesia

saat ini adalah skema REDD. Menurut Adhikari, 2009, Pasar karbon global ke

depan akan semakin besar baik dari segi volume maupun cakupan kegiatan

terutama melalui masuknya REDD dalam skema perubahan iklim internasional. Di

antara negara-negara yang kaya hutan, Indonesia salah satu negara yang serius

mengejar agenda REDD selama 5 tahun terakhir dengan tujuan mengembangkan

strategi REDD nasional melalui beberapa kegiatan demonstration activity yang

signifikan sampai tahun 2012. Hal ini tidak hanya menyiapkan Indonesia untuk

menerima pembayaran yang besar REDD tetapi juga akan peluang untuk

pengembangan metodologi dan komitmen politik untuk studi REDD yang

akhirnya memicu pasar karbon REDD pada skala global. Menurut statistik,

Indonesia sendiri bisa mendapatkan $ US 15 miliar jika tingkat deforestasi saat ini

dapat dikurangi.

Hutan sebagai suatu ekosistem mempunyai fungsi atau manfaat yang

bermacam-macam, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Menurut

Gregory (1972), hutan selain berfungsi sebagai kawasan produksi yang berperan

dalam produksi kayu dan produk hasil hutan bukan kayu lainnya yang memiliki

fungsi sosial ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga mempunyai fungsi rangkap

sebagai penyerap karbon, pelindung tanah, air, iklim, dan lain-lain (fungsi

hidrologis atau ekologis), bahkan fungsi yang lain seperti: sumber plasma nutfah

dan biodiversitas.

Secara konseptual, penilaian ekonomi total suatu sumberdaya terdiri dari:

(a) nilai guna (

use value

), dan nilai bukan guna (

non-use value

). Tercakup dalam

nilai guna ini yaitu: nilai guna langsung (

direct use value

-DUV), nilai guna tidak

langsung (

indirect use value

-IUV), dan nilai pilihan (

option value -

OV). Sedang

yang tercakup nilai bukan guna yaitu nilai warisan (

bequest value

-BV) dan nilai

eksistensi (

existence value-

EV) (Garrod and Kenneth, 1999).

Berdasarkan konsep penilaian ekonomi diatas, maka konsep penilaian

ekonomi dalam menduga nilai manfaat penyerapan karbon (fungsi ekologis dan

bersifat tidak langsung) pada kawasan hutan produksi, maka metode penilaian

ekonomi manfaat penyerapan karbon dapat diprediksi dengan pendekatan nilai

pasar atau pendekatan pasar pengganti.

Pendekatan penilaian manfaat penyerapan karbon umumnya menggunakan

pendekatan harga pasar atau pasar pengganti dengan mempertimbangkan biaya

yang dikeluarkan dalam proses pembangunan hutan tanaman maupun biaya proses

sertifikasi. Menurut Hufschmidt

et al

. (1983) dan Munasinghe (1993), pendekatan

nilai pasar atau produktivitas merupakan teknik analisis biaya manfaat dengan

menggunakan harga pasar. Pendekatan penghasilan yang hilang memakai harga

pasar atau tingkat upah untuk menilai sumbangan potensial seseorang. Pendekatan

harga pasar pengganti didasarkan pada harga substitusi untuk menilai barang dan

jasa lingkungan tidak ada harganya.

didekati dengan menggunakan analisis kelayakan usaha. Menurut Gittinger

(1986), kelayakn usaha dapat dilakukan dengan pendekatan analisis BCR, NPV

dan IRR. BCR (

Benefit Cost Ratio

) merupakan perbandingan antara total

pendapatan terdiskon dengan total biaya terdiskon, NPV (

Net Present Value

)

merupakan nilai keuntungan bersih pengusahaan saat ini, dan IRR (

Internal Rate

of Return

) merupakan tingkat kemampuan pemanfaatan modal pengembangan

SILIN dan kegiatan konservasi karbon yang dapat memberikan benefit dan dapat

mengembalikan modal pada tingkat bunga tertentu.

2.5. Model Pengelolaan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan

Model pengelolaan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan relatif

kompleks. Hal ini disebabkan karena kawasan hutan berdasarkan status

kepemilikannya dapat terbagi atas kepemilikan privat (masyarakat), hak guna

pakai (BUMD/BUMN) dan swasta, serta kepemilikan hutan berada pada negara

(

state property

). Perusahaan dalam menjalankan roda usahanya mesti selalu

memperhatikan kepentingan masyarakat dengan mengaitkannya pada kebijakan

makro dan mikro ekonomi. Menurut Porter (2006), daya saing yang tinggi

ditentukan oleh keberhasilan makro ekonomi, kestabilan sosial, politik dan

peraturan perundangan. Namun, keberhasilan makro ekonomi yang sesungguhnya

harus dibangun dari keberhasilan mikro ekonomi.

Dalam mengintegrasikan kepentingan nasional, perusahaan dan masyarakat

sekitar hutan, perusahaan perlu mengetahui dengan baik model kehidupan

masyarakat dan status kepemilikan. Status kepemilikan hutan yang beragam dan

adanya masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan dan ketergantungan

terhadap hasil hutan dalam skala tertentu menimbulkan konflik atas penguasaan

lahan. Konflik penguasaaan dan kepemilikan ini berpeluang menimbulkan

kerusakan hutan jika tidak dikelola dengan baik.

3.1. Letak dan Luas

Areal HPH PT. Sari Bumi Kusuma Unit Seruyan (Kelompok Hutan Sungai Seruyan Hulu) berada pada koordinat 111039’00’’ - 112025’00’’ BT dan 00036’00’’ - 01010’00’’ LS. Batas areal HPH PT. Sari Bumi Kusuma Unit Seruyan adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Hutan Lindung

Sebelah Timur : Areal HPH Kayu Waja dan Taman