LAMPIRAN 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ruth Dian Giovanni

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Medan/06 Januari 1995 Warga Negara : Indonesia

Status : Belum Menikah

Agama : Kristen

Alamat : Komp. Tasbi blok PP No. 62 Medan Nomor Handphone : 081262008528

Email : alohomora_iyuth@yahoo.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK Perwari Trisula Medan (1999 – 2000)

2. SD Swasta Methodist Pematangsiantar (2000 – 2006) 3. SMP Swasta Methodist Pematangsiantar (2006 – 2009) 4. SMA Swasta Santo Thomas 1 Medan (2009 – 2012)

Riwayat Pelatihan:

1. Peserta PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru) FK USU 2012 2. Peserta MMB (Manajemen Mahasiswa Baru) FK USU 2012

Riwayat Organisasi:

1. Anggota Seksie Dana Perayaan Natal FK USU 2012 2. Anggota Seksie Acara Try Out FK USU 2014

Lampiran 3

OUTPUT DATA HASIL PENELITIAN

a. Hasil Uji Deskriptif Usia, Jenis Kelamin, Kategori IMT, dan Kategori Albumin

Kategori Umur Responden

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Hipoalbuminemia 89 80.9 80.9 80.9

Normoalbuminemia 21 19.1 19.1 100.0

Kategori IMT

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Std. Deviation .5936 3.62262

Minimum 1.2 14.69

b. Hasil Uji Normalitas Nilai IMT dan Kadar Albumin

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig. Statistic df Sig.

IMT Responden .102 110 .007 .893 110 .000

Albumin Responden .076 110 .135 .937 110 .000

a. Lilliefors Significance Correction

c. Hasil Uji Korelasi Spearman

Correlations

IMT Responden

Albumin Responden

Spearman's rho IMT Responden Correlation Coefficient 1.000 .107

Sig. (2-tailed) . .266

N 110 110

Albumin Responden Correlation Coefficient .107 1.000

Sig. (2-tailed) .266 .

DAFTAR PUSTAKA

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2013. Riset Kesehatan Dasar. Jakarta.

Bargman, J.M., Skorecki, K., 2013. Penyakit Ginjal Kronik. Dalam: Jameson,

J.L., Loscalzo, J. Harrison: Nefrologi dan Gangguan Asam-Basa. Jakarta: EGC, 106-120.

Beciragic A et al., 2015. Correlation Between C-Reactive Protein and Non- enzymatic Antioxidants (Albumin, Ferritin, Uric Acid and Bilirubin) in Hemodialysis Patients. Mater Sociomed, 27(2): 87-90.

Den Hoedt C H et al., 2014. Clinical Predictors of Decline in Nutritional Parameters over Time in ESRD. Clin J Am Soc Nephrol, 9: 318-325.

Espahbodi, F., Khoddad, T., Esmaeili, L., 2014. Evaluation of Malnutrition and its Association With Biochemical Parameters in Patients With End Stage Renal Disease Undergoing Hemodialysis Using Subjective Global Assessment. Nephro Urol Mon., 6(3): e16385.

Fouque D et al., 2008. A proposed Nomenclature and Diagnostic Criteria for Protein-energy Wasting in Acute and Chronic Kidney Disease. Kidney International, 73: 391-398.

Friedman, A.N., Fadem, S.Z., 2010. Reassessment of Albumin as a Nutritional

Marker in Kidney Disease. J Am Soc Nephrol, 21: 223-230.

Janardhan V et al., 2011. Prediction of Malnutrition Using Modified Subjective Global Assessment – dialysis Malnutrition Score in Patients on Hemodialysis. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences: 38-45.

Jha V et al., 2013. Chronic Renal Disease: Global Dimension and Perspectives.

Diperoleh dari: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140- 6736%2813%2960687-X/abstract [Diakses pada 20 Mei 2015] (abstract).

Mak, R.H., Cheung, W.W., Zhan, J., Shen, Q., Foster, B.J., 2012. Cachexia and Protein-energy Wasting in children with Chronic Kidney Disease. Pediatr Nephrol, 27: 173-181.

Mohammed, F.A., Farhood, H.F., Abdul-AtheemWtwt, M., 2014. Prediction of Malnutrition Using Modified Subjective Global Assessment – dialysis Malnutrition Score in Patients on Chronic Hemodialysis. J Community Med. Health Educ, 4: 291.

Montazerifar, F., Karajibani, M., Hassanpour, Z., Pourmofatteh, M., 2015. Study of Serum Levels of Leptin, C-Reactive Protein and Nutritional Status in Hemodialysis Patients. Iran Red Crescent Med J, 17(8).

National Kidney Foundation, 2002. K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease: Evaluation, Classification and Stratification. New

York: National Kidney Foundation, Inc.

O’Callaghan, C., 2009. At a Glance: Sistem Ginjal. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Pratt, D.S., Kaplan, M.M., 2010. Evaluation of Liver Function. In: Longo, D.L., Fauci, A.S. Harrison’s Gastroenterology and Hepatology. China: The McGraw-Hill Companies, 332-337.

Sahathevan S et al., 2015. Assessing protein enery wasting in a Malaysian haemodialysis population using self-reported appetite rating: a cross-

sectional study. BMC Nephrology, 16: 99.

Schieppati, A., Remuzzi, G., 2005. Chronic Renal Diseases as a Public Health Problem: Epidemiology, Social, and Economic Implications. Diperoleh dari:

http://www.nature.com/ki/journal/v68/n98s/full/4496430a.html [Diakses pada 18 Mei 2015].

Sherwood, L., 2012. Fisiologi Manusia: Dari Sel ke Sistem. Edisi Keenam. Jakarta: EGC.

Sedhain, A., Hada, R., Agrawal, R.K., Bhattarai, G.R., Baral, A., 2015. Assessment of Nutritional Status of Nepalese Hemodialysisis Patients by Anthropometric Examinations and Modified Quantitative Subjective Global Assessment. Nutrition and Metabolic Insights, 8:21-27.

Suwitra, K., 2009. Penyakit Ginjal Kronik. Dalam: Sudoyo A.W., Setiyohadi, B., Alwi, I., Simadibrata K, M., Setiati, S. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Edisi Pertama. Cetakan pertama. Jakarta Pusat: Interna Publishing, 1035-1040

Wahyuni, A.S., Azhar, C., Statistika Kedokteran. Jakarta: Bamboedoea

Communication.

Wilson, L.M., 2012. Gagal Ginjal Kronik. Dalam: Price, S.A., Wilson, L.M. Patofisiologi: Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit. Edisi Keenam. Jakarta: EGC, 912-949.

BAB 3

KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL

3.1. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah:

Gambar 3.1. Kerangka Konsep Penelitian

3.2. Definisi Operasional 3.2.1. Gagal Ginjal Kronik

Definisi: Pasien gagal ginjal kronik adalah pasien yang dinyatakan menderita gagal ginjal kronik oleh dokter RSUP H. Adam Malik Medan yang dicatat di rekam medik.

Cara ukur: Melihat hasil diagnosis pasien oleh dokter pada rekam medik. Alat ukur : Rekam medik.

Hasil ukur: Gagal ginjal kronik dan bukan gagal ginjal kronik. Skala ukur: Nominal.

3.2.2. Kadar Albumin

Definisi: Kadar albumin darah pada pasien gagal ginjal kronik yang diperiksa pada awal penerimaan pasien di RSUP H.Adam Malik Medan yang dicatat di rekam medik.

Cara ukur: Melihat hasil pemeriksaan kadar albumin darah yang dicatat di rekam medik.

Alat ukur: Rekam medik.

Hasil ukur: Hipoalbuminemia jika kadar albumin darah < 3,5 g/dl, normoalbuminemia jika kadar albumin darah 3,5 – 5,5 g/dl.

Skala ukur: Numerik.

Kadar Albumin Indeks Massa

3.2.3. Indeks Massa Tubuh (IMT)

Definisi: Nilai indeks massa tubuh pada pasien gagal ginjal kronik yang dihitung dengan memasukkan nilai berat badan dan tinggi badan yang diperiksa pada awal penerimaan pasien di RSUP H. Adam Malik Medan yang dicatat di rekam medik. Cara ukur: Memasukkan data berat badan dan tinggi badan ke dalam rumus:

IMT = berat badan (kg)

[tinggi badan (m)]2

Hasil ukur: Kurus jika IMT < 18,5, normal jika IMT 18,5 – 22,9, gemuk jika IMT ≥ 23.

Skala ukur: Numerik.

3.2.3. Jenis Kelamin

Definisi: Jenis kelamin pasien gagal ginjal kronik yang diperiksa pada awal penerimaan pasien di RSUP H. Adam Malik Medan yang dicatat di rekam medik. Cara ukur: Melihat jenis kelamin yang dicatat di rekam medik.

Alat ukur: Rekam medik.

Hasil ukur: Laki-laki dan perempuan. Skala ukur: Nominal.

3.2.4. Usia

Definisi : Usia pasien gagal ginjal kronik yang ditanyakan di awal penerimaan pasien di RSUP H. Adam Malik Medan yang dicatat di rekam medik.

Cara ukur: Melihat usia pasien yang dicatat di rekam medik. Alat ukur: Rekam medik.

Hasil ukur: Kelompok usia akan dibagi menjadi 5 kelas dengan panjang kelas 10 tahun. Kelas kelompok usia tersebut adalah usia 21-30 tahun, usia 31-40 tahun,

3.3. Hipotesis

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian analitik yang menilai korelasi kadar albumin dengan indeks massa tubuh pada pasien gagal ginjal kronik. Desain

penelitian ini adalah cross sectional study, dimana pengumpulan data dilakukan pada suatu saat dengan cara mengambil data rekam medik pasien gagal ginjal kronik di RSUP H. Adam Malik Medan pada tahun 2014.

4.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RSUP H. Adam Malik Medan. Rumah sakit ini dipilih karena merupakan rumah sakit pendidikan dan rujukan di Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2015 sampai September 2015.

4.3. Populasi dan Sampel 4.3.1. Populasi

Populasi target penelitian adalah data pasien gagal ginjal kronik yang dirawat inap di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2014.

4.3.2. Sampel

Data sampel didapatkan dengan menggunakan teknik total sampling, dimana seluruh jumlah populasi merupakan data sampel. Sampel diperoleh dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Adapun kriteria sampel yang telah ditetapkan pada penelitian ini:

a. Kriteria inklusi

1. Pasien yang didiagnosa menderita gagal ginjal kronik sebagai diagnosis

utama/diagnosis etiologi oleh dokter di RSUP H. Adam Malik.

2. Pasien gagal ginjal kronik yang tercatat di rekam medik RSUP H. Adam Malik Medan pada periode 1 Januari 2014 – 31 Desember 2014.

b. Kriteria eksklusi

1. Pasien yang memiliki gagal ginjal kronik sebagai diagnosis sekunder/diagnosis komplikasi.

2. Pasien mengalami edema.

3. Penderita gagal ginjal kronik yang tidak melakukan pemeriksaan kadar albumin, berat badan, atau tinggi badan.

4.4. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yaitu mengambil data rekam medik yang diperoleh dari bagian bangsal rawat inap RSUP H. Adam Malik Medan pada tahun 2014.

4.5. Metode Pengolahan dan Analisis Data 4.5.1. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh pada penelitian akan diolah melalui beberapa tahapan, yaitu: tahap pertama editing, yaitu memeriksa ketepatan dan kelengkapan data; tahap kedua coding yaitu data yang telah terkumpul dan sudah diperiksa ketepatan dan kelengkapannya kemudian diberi kode oleh peneliti secara manual sebelum diolah dengan komputer; tahap ketiga entry, yaitu data kemudian dimasukkan ke dalam program komputer Statistical Product and Service Solutions (SPSS); tahap keempat cleaning, yaitu pemeriksaan semua data yang telah dimasukkan ke dalam komputer guna menghindari terjadinya kesalahan dalam pemasukan data; dan terakhir tahap kelima saving, yaitu penyimpanan data untuk siap dianalisis.

4.5.2. Analisis Data

Data yang telah disimpan kemudian dianalisis dengan metode univariat dan uji bivariat. Pada penelitian ini, analisis univariat ditampilkan berupa tabel

distribusi frekuensi dari kadar albumin, indeks massa tubuh, jenis kelamin dan kelompok usia pasien gagal ginjal kronik.

menggunakan diagram tebar, dapat terlihat apakah hubungan antara dua variabel linier, atau garis lengkung, atau tidak terdapat suatu pola tertentu. Bila polanya linier, maka dapat ditelusuri lebih lanjut apakah linier positif atau negatif. Hubungan linier positif berarti makin tinggi nilai satu variabel, makin tinggi pula nilai variabel yang lain. Sebaliknya, hubungan linier negatif berarti makin tinggi nilai satu varibel, makin rendah nilai variabel yang lain.

BAB 5

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

5.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik

Medan. Rumah sakit ini dibangun diatas tanah 10 Ha dan terletak di Jalan Bunga Lau No. 17 Km 12 Kecamatan Medan Tuntungan, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit kelas A sesuai dengan SK Menkes No. 335/Menkes/SK/VII/1990 dan juga sebagai Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan SK Menkes No. 502/Menkes/SK/IX/1991 yang memiliki visi sebagai pusat unggulan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Rumah sakit ini juga merupakan pusat rujukan kesehatan untuk wilayah pembangunan A yang meliputi Propinsi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan Riau.

5.1.2. Deskripsi Karakteristik Sampel

Sampel yang diperoleh selama kurun waktu Juli hingga September 2015 adalah sebesar 110 sampel. Karakteristik sampel pada penelitian ini dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, dan kadar albumin.

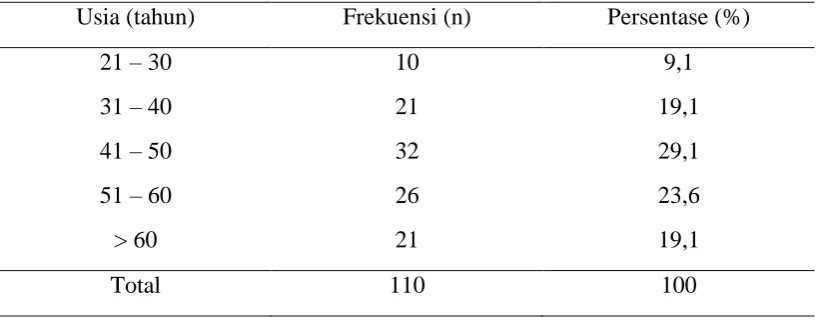

Tabel 5.1. Distribusi Frekuensi Sampel Berdasarkan Usia

Usia (tahun) Frekuensi (n) Persentase (%)

Pada tabel 5.1 terlihat bahwa sampel terbanyak terdapat pada rentang usia 41 – 50 tahun yakni sebanyak 32 orang (29,1%). Usia rata-rata sampel adalah 49,06 tahun, dengan usia tertua adalah 84 tahun dan termuda 22 tahun.

Tabel 5.2. Distribusi Frekuensi Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin Frekuensi (n) Persentase (%)

Laki-laki 49 44,5

Perempuan 61 55,5

Total 110 100

Pada tabel 5.2 terlihat bahwa sampel yang berjenis kelamin laki-laki

adalah sebanyak 49 orang (44,5%) dan perempuan sebanyak 61 orang (55,5%).

Tabel 5.3. Distribusi Frekuensi Sampel Berdasarkan Indeks Massa Tubuh

Indeks massa tubuh (kg/m2) Frekuensi (n) Persentase (%)

Kurus (<18,5) 40 36,4 dengan nilai IMT tertinggi 35,5 dan terendah 14,69.

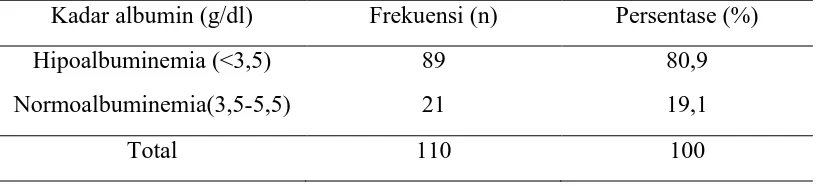

Tabel 5.4. Distribusi Frekuensi Sampel Berdasarkan Kadar Albumin

Kadar albumin (g/dl) Frekuensi (n) Persentase (%)

Hipoalbuminemia (<3,5) 89 80,9

Normoalbuminemia(3,5-5,5) 21 19,1

Pada tabel 5.4 terlihat bahwa sampel terbanyak adalah kelompok hipoalbuminemia yaitu sebanyak 89 orang (80,9%), sedangkan kelompok normoalbuminemia adalah sebanyak 21 orang (19,1%). Kadar albumin rata-rata sampel adalah 2,947 g/dl, dengan kadar albumin tertinggi 4,4 g/dl dan terendah 1,2 g/dl.

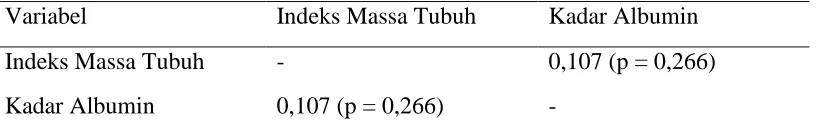

5.1.3. Hasil Analisis Data

Analisis data diawali dengan melakukan uji normalitas data untuk mengetahui data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak, sehingga dapat dilanjutkan ke analisis berikutnya yang sesuai. Setelah dilakukan uji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov, didapatkan bahwa data nilai IMT tidak berdistribusi normal (p= 0,007), sedangkan data nilai kadar albumin berdistribusi normal (p= 0,135).

Analisis berikutnya yang dilakukan adalah uji statistik non-parametrik dengan uji korelasi Spearman karena salah satu variabel tidak berdistribusi normal. Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel numerik yaitu hubungan antara nilai IMT terhadap kadar albumin pasien gagal ginjal kronik RSUP H. Adam Malik Medan. Berdasarkan uji korelasi Spearman didapatkan bahwa tidak terdapat korelasi antara nilai IMT dengan kadar serum albumin (p= 0,266) dengan nilai r = 0,107.

Tabel 5.5. Analisis Uji Korelasi Spearman

Korelasi Indeks Massa Tubuh dengan Kadar Albumin

Variabel Indeks Massa Tubuh Kadar Albumin

Indeks Massa Tubuh - 0,107 (p = 0,266)

5.2. Pembahasan

Albumin sering dijadikan sebagai indikator status nutrisi pada pasien GGK karena nilainya yang relatif rendah. Rendahnya nilai albumin sering beriringan dengan tanda malnutrisi sehingga dapat dijadikan suatu indikator status nutrisi. Meski demikian, penggunaan albumin sebagai indikator status nutrisi masih

kurang dipercaya karena kadar albumin yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor nutrisi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kadar albumin antara lain inflamasi, penyakit penyerta, status hidrasi, infeksi, dan malignansi.

Dari hasil analisis data penelitian didapatkan bahwa kadar albumin tidak berkorelasi dengan nilai IMT (p= 0,266, r= 0,107). Hasil ini sesuai dengan penelitian Sedhain et al. (2015) yang menyatakan bahwa serum albumin tidak dianggap sebagai acuan malnutrisi yang dapat dipercaya (reliable). Hipoalbuminemia adalah suatu manifestasi klinis dari malnutrisi berkepanjangan karena waktu paruhnya yang panjang dan cadangan sintesa albumin di hepar yang sangat besar. Penelitian Janardhan et al. (2011) juga menyebutkan bahwa indikator biokimia untuk malnutrisi seperti albumin, transferin, atau prealbumin dapat dipengaruhi oleh faktor non-nutrisi seperti penyakit hati penyerta, anemia defisiensi besi, dan inflamasi kronik. Penelitian Montazerifar et al. (2015) juga menyebutkan bahwa ekskresi albumin ke urin akibat terganggunya fungsi ginjal dan kebocoran albumin melalui membrane dialisis juga dapat menjadi alasan terjadinya hipoalbuminemia.

Dalam penelitian yang dilakukan Friedman dan Fadem (2010) dinyatakan bahwa suatu studi oleh The Modification of Diet in Renal Disease (MDRD)

mencoba untuk membatasi asupan protein hingga 0,56 g/kg/hari dan mengurangi konsumsi kalori. Meski demikian, kadar serum albumin tetap >4 mg/dl dan tidak

inflamasi sistemik, dengan sedikit bukti yang menyatakan kekurangan asupan nutrisi sebagai penyebab kausatifnya.

Dalam penelitian den Hoedt et al. (2014) dan Beciragic et al. (2015) dinyatakan bahwa terdapat korelasi negatif antara kadar albumin dengan CRP pada pasien GGK, dimana keadaan hipoalbuminemia pasien GGK diiringi dengan peningkatan kadar CRP. Penelitian Zhang et al. menyimpulkan bahwa CRP

adalah salah satu penanda inflamasi paling umum, sehingga muncul argumen yang menyatakan bahwa hipoalbuminemia terjadi adalah karena peningkatan CRP akibat inflamasi sistemik dan bukan karena kekurangan asupan nutrisi. Namun, Sahathevan et al. (2015) menyebutkan bahwa inflamasi memberikan kontribusi terhadap kejadian malnutrisi karena pasien yang mengalami inflamasi berat dapat mengalami penurunan nafsu makan.

Dalam penelitian ini didapatkan bahwa kadar albumin tidak berkorelasi dengan nilai IMT. Hal ini dapat terjadi karena pada pasien-pasien GGK di RSUP H. Adam Malik banyak yang memiliki penyakit penyerta yang dapat meningkatkan proses inflamasi dalam tubuh. Proses inflamasi akan meningkatkan mediator-mediator inflamasi yang dapat menekan nafsu makan, namun belum cukup untuk menyebabkan penurunan status gizi. Peningkatan mediator inflamasi sistemik seperti CRP juga diketahui memiliki korelasi negatif dengan kadar albumin, sehingga penurunan kadar albumin bukan disebabkan oleh penurunan status nutrisinya namun karena inflamasi. Jika pasien memiliki penyakit penyerta berupa penyakit liver, kadar albumin juga dapat terpengaruh. Kelebihan volume cairan tubuh yang umum terjadi pada pasien GGK juga dapat menyebabkan kadar albumin terlihat rendah dalam darah (hemodilusi). Beberapa penjelasan diatas

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasien GGK di RSUP H. Adam Malik Medan paling banyak berasal dari rentang usia 41-50 tahun (29,1%) dengan usia rata-rata sampel adalah 49,06 tahun.

2. Pasien GGK di RSUP H. Adam Malik Medan paling banyak memiliki jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 61 orang (55,5%).

3. Pasien GGK di RSUP H. Adam Malik Medan paling banyak memiliki nilai IMT yang normal (18,5-22,9) yaitu sebanyak 44 orang (40%) dengan nilai IMT rata-rata sampel adalah 20,7975 kg/m2.

4. Pasien GGK di RSUP H. Adam Malik Medan paling banyak mengalami hipoalbuminemia yaitu sebanyak 89 orang (80,9%) dengan kadar albumin rata-rata sampel adalah 2,947 g/dl.

5. Tidak terdapat korelasi antara kadar albumin dengan IMT pada penderita GGK di RSUP H. Adam Malik Medan.

6.2. Saran

1. Dokter dan tenaga kesehatan sebaiknya melakukan pemeriksaan status nutrisi pasien GGK sesegera mungkin, misalnya dengan menggunakan kuesioner SGA, agar morbiditas dan mortalitas yang dapat ditimbulkan oleh malnutrisi

dapat dicegah ataupun ditanggulangi, sehingga tidak memperburuk keadaan pasien.

2. Dokter dan tenaga kesehatan sebaiknya melakukan pendekatan yang lebih baik terhadap pasien GGK khususnya mengenai nutrisi sehingga status nutrisi pasien dapat ditingkatkan.

pemeriksaan pasien dan interpretasinya dengan jelas sehingga tidak ada data yang hilang dan pembaca dapat memahami isi rekam medis dengan baik dan benar.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Penyakit ginjal kronik (PGK) adalah suatu spektrum proses-proses patofisiologis yang berbeda-beda serta berkaitan dengan kelainan fungsi ginjal dan penurunan progresif laju filtrasi glomerulus (LFG) (Bargman dan Skorecki,

2013). Menurut Bargman dan Skorecki (2013), patofisiologi PGK mencakup dua rangkaian mekanisme kerusakan yang luas yakni:

1. Mekanisme pemicu yang spesifik untuk etiologi yang mendasari (misalnya kompleks imun dan mediator inflamasi pada glomerulonefritis jenis tertentu, atau pajanan terhadap toksin pada penyakit tertentu yang mengenai tubulus dan interstisium)

2. Serangkaian mekanisme progresif, melibatkan hiperfiltrasi dan hipertrofi nefron hidup yang tersisa, yang merupakan konsekuensi umum setelah berkurangnya massa ginjal dalam jangka panjang, apapun etiologi yang mendasarinya.

Tabel 2.1. Kriteria Penyakit Ginjal Kronik

Sumber: Suwitra, 2009

Untuk menentukan stadium PGK, nilai LFG perlu diperkirakan. Berikut adalah dua persamaan yang sering dipergunakan untuk memperkirakan nilai LFG: Kriteria Penyakit Ginjal Kronik

1. 1. Kerusakan ginjal (renal damage) yang terjadi lebih dari 3 bulan, berupa kelainan struktural atau fungsional, dengan atau tanpa penurunan LFG, dengan manifestasi:

- Kelainan patologis

- Terdapat tanda kelainan ginjal, termasuk kelainan dalam komposisi darah atau urin, atau kelainan dalam tes pencitraan (imaging tests)

Tabel 2.2. Rumus Penghitungan Laju Filtrasi Glomerulus

Persamaan yang Dianjurkan untuk Memperkirakan Laju Filtrasi Glomerulus (LFG) dengan Menggunakan Konsentrasi Kreatinin Serum (Pcr), Usia, Jenis Kelamin, Ras dan Berat Badan

1. 1. Persamaan dari studi Modification of Diet in Renal Disease Perkiraan LFG (ml/menit per 1,73 m2) = 1,86 x (Pcr)-1,154 x (usia)-0,203 Kalikan dengan 0,742 untuk wanita

Kalikan dengan 1,21 untuk orang Amerika Afrika 2. 2. Persamaan Cockcroft-Gault klasifikasi PGK berdasarkan derajat penyakit sebagai berikut:

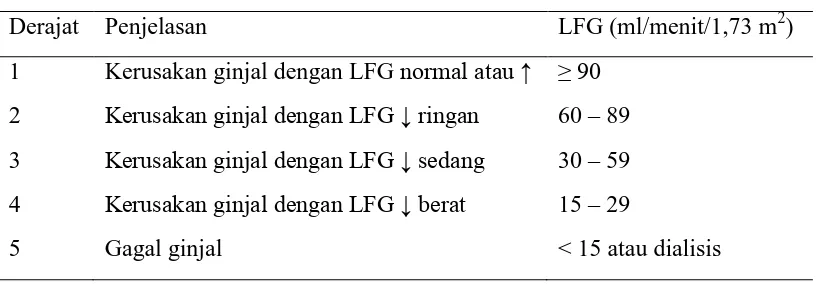

Tabel 2.3. Klasifikasi Penyakit Ginjal Kronik Berdasarkan Derajat Penyakit

Derajat Penjelasan LFG (ml/menit/1,73 m2)

1 Kerusakan ginjal dengan LFG normal atau ↑ ≥ 90

2 Kerusakan ginjal dengan LFG ↓ ringan 60 – 89

3 Kerusakan ginjal dengan LFG ↓ sedang 30 – 59

4 Kerusakan ginjal dengan LFG ↓ berat 15 – 29

5 Gagal ginjal < 15 atau dialisis

Sumber: Suwitra, 2009

lemah, mual, nafsu makan kurang dan penurunan berat badan. Pada LFG di bawah 30%, pasien kemudian memperlihatkan gejala dan tanda uremia yang nyata seperti anemia, peningkatan tekanan darah, gangguan metabolisme fosfor dan kalsium, pruritus, mual, muntah, dan lain sebagainya. Pasien juga akan mudah terkena infeksi seperti infeksi saluran kemih, infeksi saluran napas, maupun infeksi saluran cerna. Selain itu, terjadi gangguan keseimbangan cairan seperti

hipovolemia atau hipervolemia, gangguan keseimbangan elektrolit antara lain natrium dan kalium (Suwitra, 2009).

Tahap akhir dari perjalanan PGK adalah gagal ginjal (end-stage renal disease). Gagal ginjal adalah suatu keadaan dimana terjadi akumulasi toksin,

cairan, dan elektrolit di tubuh yang pada keadaan normal dieksresikan oleh ginjal. Akumulasi toksin, cairan, dan elektrolit ini menyebabkan sindrom uremik yang dapat menyebabkan kematian kecuali jika toksin dikeluarkan dengan terapi sulih ginjal (renal replacement therapy) menggunakan dialisis atau transplantasi ginjal (Bargman dan Skorecki, 2013).

Gagal ginjal dapat dibedakan menjadi gagal ginjal akut dan kronik. Baik gagal ginjal akut maupun kronik meningkatkan kalium, ureum, dan kreatinin plasma, serta menyebabkan asidosis metabolik. Pada gagal ginjal kronik, biasanya terdapat komplikasi kronik yang meliputi anemia akibat eritropoetin yang tidak adekuat, serta penyakit tulang, biasanya dengan kadar kalsium rendah, fosfat tinggi, dan hormon paratiroid yang tinggi. Selain itu, ditemukan ginjal yang kecil

pada ultrasonografi. Hal ini disebabkan oleh atrofi dan fibrosis (O’Callaghan,

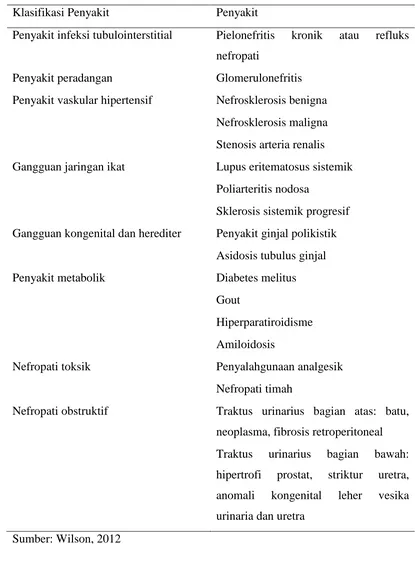

Etiologi gagal ginjal sangat beragam, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.4. Klasifikasi Penyebab Gagal Ginjal Kronik

Klasifikasi Penyakit Penyakit

Penyakit infeksi tubulointerstitial Pielonefritis kronik atau refluks nefropati

Penyakit peradangan Glomerulonefritis

Penyakit vaskular hipertensif Nefrosklerosis benigna

Nefrosklerosis maligna

Stenosis arteria renalis

Gangguan jaringan ikat Lupus eritematosus sistemik

Poliarteritis nodosa

Sklerosis sistemik progresif

Gangguan kongenital dan herediter Penyakit ginjal polikistik

Asidosis tubulus ginjal

Nefropati obstruktif Traktus urinarius bagian atas: batu, neoplasma, fibrosis retroperitoneal

Traktus urinarius bagian bawah: hipertrofi prostat, striktur uretra, anomali kongenital leher vesika urinaria dan uretra

Di Indonesia, etiologi gagal ginjal terbanyak adalah penyakit ginjal hipertensi. Posisi kedua diduduki oleh nefropati diabetika dan posisi ketiga oleh glomerulopati primer. Namun, di Sumatera Utara, etiologi gagal ginjal terbanyak diduduki oleh glomerulopati primer, diikuti oleh nefropati diabetika dan nefropati obstruksi (Pernefri, 2012).

Banyak komplikasi klinis yang timbul seiring dengan penurunan fungsi

ginjal, seperti anemia (karena produksi eritropoietin yang tidak adekuat), penyakit vaskular dan hipertensi (karena hipervolemia akibat retensi natrium dan air dan produksi renin yang berlebihan), dehidrasi (karena pembentukan urin yang sangat encer), pruritus, gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah, anoreksia, dada terbakar, dan gangguan pengecap. Komplikasi lainnya adalah gangguan endokrin yang dapat menyebabkan retardasi pertumbuhan dan kehilangan massa otot, gangguan neurologis dan psikiatrik seperti neuropati perifer, depresi dan ansietas, gangguan fungsi imunologis, hiperlipidemia, dan penyakit jantung seperti perikarditis dan hipertrofi ventrikel kiri (O’Callaghan, 2007).

Keadaan GGK mengharuskan para penderita untuk mengurangi jumlah asupan protein sehingga akumulasi substansi toksik yang dihasilkan dari metabolisme protein berkurang. Menurut National Kidney Foundation (2002) dalam Guideline 9 tentang Association of Level of GFR with Nutritional Status, terdapat beberapa ketentuan untuk nutrisi pasien gagal ginjal kronik:

Tabel 2.5. Ketentuan Nutrisi Pasien Gagal Ginjal Kronik

Ketentuan Nutrisi Pasien GGK

1. Pasien dengan GFR <60 ml/menit/1,73 m2 harus melewati penilaian asupan protein dan asupan energi dan status nutrisi – lihat K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Nutrition in Chronic Renal Failure (CRF), Guidelines 23

and 26.

Guideline 23. Panels of Nutritional Measures for Nondialyzed Patients:

yang termasuk minimal salah satu dari kelompok berikut: 1) Serum albumin

2) Berat badan actual tanpa edema, berat badan standard persen (NHANES II) atau subjective global assessment (SGA)

3) Normalized protein nitrogen appearance (nPNA) atau interview dan

catatan mengenai diet.

Guideline 26. Intensive Nutritional Counseling for Chronic Renal Failure:

Status nutrisi dari individu dengan CRF harus dimonitor dalam interval yang regular.

2. Pasien dengan asupan makanan yang menurun atau malnutrisi harus diberikan suatu modifikasi diet, konseling, dan pengetahuan atau terapi nutrisi khusus – lihat K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Nutrition in Chronic Renal Failure (CRF), Guidelines 24 and 25.

Guideline 24. Dietary Protein Intake for Nondialyzed Patients: “Untuk

individu dengan gagal ginjal kronik (GFR <25 ml/menit) yang tidak melakukan dialisis berkala, tindakan pemberian diet rendah protein sebanyak 0,6 gram protein/kg/hari harus dipertimbangkan. Untuk individu yang tidak dapat menerima rencana tersebut atau yang tidak dapat mempertahankan asupan energi yang cukup dengan perencanaan tersebut, pemberian hingga 0,75 gram

protein/kg/hari dapat disarankan.

Guideline 25. Dietary Energy Intake (DEI) for Nondialyzed Patients:

“Asupan energi dari diet yang disarankan untuk individu dengan gagal ginjal kronik (GFR <25ml/menit) yang tidak melakukan dialisis berkala adalah 35 kkal/kg/hari untuk individu yang berusia di bawah 60 tahun dan 30-35 kkal/kg/hari untuk individu yang berusia 60 tahun dan 60 tahun ke atas.

Sumber: National Kidney Foundation, 2002

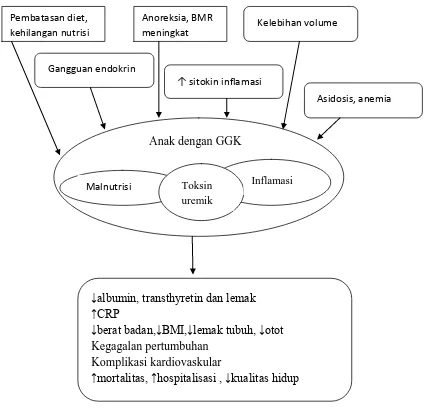

(cachexia) adalah suatu sindrom metabolik kompleks yang berhubungan dengan suatu penyakit dasar dan ditandai dengan kehilangan otot, dengan atau tanpa kehilangan lemak (Mak, Cheung, Zhan, Shen dan Foster, 2012). Menurut Wardlaw, Hampl dan Disilvestro (2004), MEP terjadi akibat konsumsi rutin dari makanan yang tidak cukup mengandung energi dan protein. Insufisiensi energi dan protein kemudian menyebabkan wasting pada tubuh yang terutama terjadi

pada bagian tubuh yang mengandung sedikit lemak (lean tissue) dan meningkatkan kerentanan terhadap kejadian infeksi.

Penyebab malnutrisi pada PGK bersifat multifaktorial. Anoreksia pada pasien PGK dapat terjadi akibat kombinasi dari beberapa faktor, seperti sensasi rasa yang terganggu, refluks gastroesopharingeal, penundaan pengosongan lambung, dan peningkatan level sitokin, seperti IL-1, IL-6, dan TNF-α. Gangguan pada hormon pengatur selera makan seperti leptin dan ghrelin juga dapat menyebabkan anoreksia pada PGK. Peningkatan angka pengeluaran energi pada saat istirahat juga terjadi karena peningkatan aktivitas dari UCPs mitokondrial. Proses inflamasi adalah penyebab penting pada kejadian hilangnya otot (muscle wasting) di PGK. Inflamasi mengaktifkan sistem ubiquitin-proteasom yang

kemudian meningkatkan penghancuran (breakdown) otot. Gangguan pada hormon pertumbuhan seperti IGF-1 menyebabkan terhambatnya pertumbuhan (Mak, Cheung, Zhan, Shen dan Foster, 2012). Keadaan asidosis umum terjadi pada pasien GGK. Pada keadaan asidosis, terjadi stimulasi untuk degradasi asam amino esensial rantai bercabang dan protein otot (NKF-K/DOQI, 2002).

Kriteria untuk diagnosis MEP dibagi atas 4 kategori yaitu indikator biokimia, berat badan yang rendah, penurunan lemak tubuh, dan asupan energi

Tabel 2.6. Kriteria Diagnosis Malnutrisi Energi Protein

Kriteria

Kimiawi serum

Serum albumin <3,8 g per 100 ml

Serum prealbumin (transthyretin) <30mg per 100ml

Serum kolesterol <100mg per 100 ml

Massa tubuh

BMI <23

Penurunan berat badan yang tidak disengaja: 5% selama lebih dari 3 bulan atau

10% selama lebih dari 6 bulan

Persentase lemak tubuh total <10%

Massa otot

Wasting otot: massa otot berkurang 5% selama lebih dari 3 bulan atau 10%

selama lebih dari 6 bulan.

Area lingkar lengan menurun

Penampakan kreatinin

Asupan diet

Rendahnya asupan protein diet yang tidak disengaja <0,80 g/kg/hari selama

paling tidak 2 bulan untuk pasien dialisis atau <0,6 g/kg/hari untuk pasien GGK stadium 2-5

Rendahnya asupan energi diet <25 kkal/kg/hari selama paling tidak 2 bulan

Sumber: Fouque, et al., 2008

itu, diagnosa malnutrisi pada pasien GGK sangat penting agar dapat segera ditangani (Mohammed, Farhood dan Abdul-AtheemWtwt, 2014).

Sumber: Mak, Cheung, Zhan, Shen dan Foster, 2012

Gambar 2.1. Skema Penyebab Malnutrisi Energi Protein

Status nutrisi pasien GGK dapat diperiksa dengan berbagai cara seperti kuesioner Subjective Global Assessment (SGA), antropometri, parameter biokimia, dan berbagai cara lainnya. SGA merupakan suatu metode yang mudah dilakukan dan valid dalam menilai status nutrisi. SGA terdiri dari beberapa bagian yaitu data subjektif (keadaan penyakit, perubahan berat badan), penanda status

nutrisi yang buruk (selera makan, asupan makanan, gangguan gastrointestinal), dan penilaian klinis dari pemeriksa.

Pemeriksaan antropometri meliputi pengukuran IMT dari berat badan dan tinggi badan, pengukuran lingkar lengan atas, dan ketebalan lipatan kulit. Pemeriksaan antropometri terutama IMT sangat mudah dilakukan dan merupakan salah satu parameter objektif dalam menilai status nutrisi (Janardhan, et al., 2011).

Parameter biokimia yang berguna untuk penilaian status nutrisi adalah albumin, prealbumin, dan transferin. Pemeriksaan lain untuk status nutrisi pasien GGK adalah dual-energy X-ray absorptiometry, bioelectric impedance analysis, dan total protein tubuh. Pemeriksaan-pemeriksaan tersebut jarang dilakukan karena pemeriksaannya umumnya sulit, mahal, jarang tersedia, dan tidak praktis untuk pemakaian rutin (Mohammed, Farhood dan Abdul-AtheemWtwt, 2014).

Serum albumin disintesis oleh hepatosit. Albumin memiliki waktu paruh yang panjang sekitar 18-20 hari dan 4% albumin didegradasi setiap hari (Longo dan Fauci, 2010). Albumin memiliki muatan negatif dan merupakan protein yang larut air. Ukuran molekular albumin kira-kira 65kD. Fungsi albumin adalah untuk mempertahankan tekanan osmotik dan berperan dalam transpor berbagai molekul yang bersirkulasi. Level serum albumin ditentukan oleh laju sintesis dan sekresinya, pertukaran antara kompartemen intravaskular dan ekstravaskular, ambilan limfatik, perubahan distribusi volume (termasuk hemodilusi), degradasi protein dan kehilangan dari tubuh (Friedman dan Fadem, 2010).

Asupan nutrisi terutama konsumsi protein dan keadaan suatu penyakit adalah dua faktor yang paling mempengaruhi sintesis album di hepar. Konsumsi protein yang turun memperlambat sintesis mRNA dari albumin dan

mengakibatkan level serum albumin yang lebih rendah. Hal ini umumnya terjadi pada kasus dimana asupan protein sangat rendah hingga dapat diabaikan. Level

Pada pasien PGK, yang menyebabkan penurunan level albumin adalah kondisi-kondisi yang menyertai PGK seperti metabolik asidosis kronik dan inflamasi dari penyakit penyerta. Kerusakan glomerulus tidak menyebabkan seorang penderita PGK lebih rentan terhadap hipoalbuminemia karena individu dengan PGK memiliki masa paruh dan laju degradasi albumin yang sama dengan individu yang sehat (Friedman dan Fadem, 2010).

Serum albumin sering digunakan untuk parameter malnutrisi pada PGK karena nilainya yang rendah. Hipoalbuminemia juga merupakan suatu prediktor mortalitas yang lebih tinggi. Namun, pemakaian albumin sebagai parameter malnutrisi masih banyak diragukan karena masih dapat dipengaruhi oleh beberapa hal di luar faktor nutrisi yakni penyakit liver, inflamasi sistemik atau keadaan volume yang berlebih. Parameter biokimia lain yang banyak digunakan untuk diagnosis malnutrisi adalah serum prealbumin, transferin, kreatinin, indeks kreatinin, dan kolesterol (Janardhan, et al., 2011).

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ginjal merupakan organ yang vital bagi manusia karena mempunyai berbagai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan, yaitu mempertahankan

keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh dan mengeluarkan (mengekskresikan) produk-produk akhir (sisa) metabolisme tubuh, misalnya urea, asam urat, dan kreatinin (Sherwood, 2012). Suwitra (2009) menyatakan bahwa berbagai etiologi dapat menyebabkan proses patofisiologis pada ginjal yang kemudian dapat mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif, dan pada umumnya berakhir dengan gagal ginjal. Keadaan patofisiologis pada ginjal tersebut disebut dengan penyakit ginjal kronik. Penyakit ginjal kronik tahap akhir sering disebut dengan end-stage renal disease atau gagal ginjal.

Penyakit ginjal kronik (PGK) telah berkembang menjadi suatu masalah kesehatan serius di dunia karena jumlahnya yang terus mengalami kenaikan. Prevalensi PGK di dunia diperkirakan sebesar 8-16% (Vivekanand, et al., 2013). Menurut WHO (2002) dan Global Burden of Disease (GBD) Project dalam Schieppati dan Remuzzi (2005), PGK adalah penyebab kematian terbanyak ke-12 dan penyebab kecacatan (disability) ke-17 di dunia.

Di Indonesia, prevalensi gagal ginjal kronik (GGK) yang didiagnosis dokter melalui wawancara adalah sebesar 0,2%. Prevalensi tertinggi didapatkan di Sulawesi Tengah sebesar 0,5%, diikuti Aceh, Gorontalo, dan Sulawesi Utara masing-masing sebesar 0,4%. Prevalensi GGK di Sumatera Utara adalah sebesar

0,2% (Riskesdas, 2013).

Prevalensi GGK di Indonesia meningkat seiring bertambahnya usia. Hal

0,2%. Prevalensi penderita GGK lebih tinggi pada kuintil indeks kepemilikan terbawah dan menengah bawah (0,3%) dibandingkan dengan menengah, menengah atas dan teratas (0,2%). Hasil lain yang ditemukan adalah prevalensi penyakit GGK yang lebih tinggi di pedesaan (0,3%) dan pada orang tidak bersekolah (0,4%) (Riskesdas, 2013).

Penyakit GGK akan menyebabkan suatu penurunan status nutrisi pada

penderita dan dapat berujung pada keadaan malnutrisi. Penyebab turunnya status nutrisi antara lain pembatasan diet protein, penurunan nafsu makan, dan mual muntah. Keadaan ini akan menyebabkan penurunan berat badan pada penderita dan akan terlihat pada penurunan nilai indeks massa tubuh (IMT).

Pemeriksaan status nutrisi pada penderita GGK penting dilakukan karena malnutrisi dianggap sebagai salah satu penanda prognosis yang buruk pada GGK. (Mohammed, Farhood dan Abdul-AtheemWtwt, 2014). Malnutrisi pada penderita GGK dapat menyebabkan berbagai hal, seperti peningkatan kerentanan terhadap infeksi, terganggunya proses penyembuhan luka, rehabilitasi yang buruk, mudah lelah, malaise, dan meningkatnya tingkat hospitalisasi, mortalitas, dan morbiditas (Espahbodi, Khoddad dan Esmaeili, 2013).

Pemeriksaan status nutrisi pada penderita GGK dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan kuesioner Subjective Global Assessment (SGA), antropometri, dan parameter biokimia seperti albumin. Salah satu pemeriksaan antropometri adalah IMT yang sudah umum digunakan sebagai parameter status nutrisi di seluruh dunia. Pemeriksaan albumin rutin dilakukan di rumah sakit dan pemeriksaannya tidak membutuhkan biaya yang besar. Nilai albumin pada pasien GGK umumnya rendah dikarenakan selain terjadi penurunan asupan protein,

terjadi kelebihan cairan tubuh (overhydration) dan kehilangan protein dari urin (Gama-Axelsson, Heimbürger, Stenvinkel, Bárány, Lindholm dan Qureshi,

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah ada korelasi kadar albumin dengan IMT pada pasien GGK di RSUP H. Adam Malik.

1.2. Rumusan Masalah

Apakah terdapat korelasi kadar albumin dengan IMT pada pasien gagal ginjal kronik di RSUP H. Adam Malik Medan?

1.3. Tujuan Penelitian 1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui korelasi antara kadar albumin dengan IMT pada pasien gagal ginjal kronik di RSUP H. Adam Malik Medan.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui distribusi frekuensi pasien gagal ginjal kronik berdasarkan kelompok usia.

2. Untuk mengetahui distribusi frekuensi pasien gagal ginjal kronik berdasarkan jenis kelamin.

3. Untuk mengetahui distribusi frekuensi pasien gagal ginjal kronik berdasarkan indeks massa tubuh.

4. Untuk mengetahui distribusi frekuensi pasien gagal ginjal kronik berdasarkan kadar albumin.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat: 1. Bagi praktik kesehatan.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan tentang hubungan kadar albumin dengan indeks massa tubuh pada penderita gagal

2. Bagi peneliti.

a. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang hubungan kadar albumin dengan indeks massa tubuh pada penderita gagal ginjal kronik.

b. Menumbuhkan jiwa meneliti pada diri sendiri, sehingga di masa depan peneliti mampu melaksanakan penelitian selanjutnya yang lebih baik.

3. Bagi penelitian.

ABSTRAK

Penderita penyakit ginjal kronik mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penyakit GGK akan menyebabkan suatu penurunan status nutrisi pada penderita dan dapat berujung pada keadaan malnutrisi. Keadaan malnutrisi pada pasien dapat terlihat dari penurunan nilai IMT. Albumin adalah salah satu parameter biokimia yang sering digunakan untuk pemeriksaan status nutrisi, tetapi penggunaannya masih diragukan karena dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-nutrisi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk melihat apakah terdapat korelasi antara kadar albumin dengan IMT pada penderita GGK.

Penelitian ini merupakan penelitian analitik yang dilakukan pada bulan Juli-September 2015 di RSUP H. Adam Malik Medan. Data sampel didapatkan dengan menggunakan teknik total sampling, dimana seluruh jumlah populasi yang memenuhi kriteria inklusi merupakan data sampel. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang didapatkan dari rekam medis pasien GGK di RSUP H. Adam Malik Medan pada tahun 2014. Analisa data dilakukan dengan analisis univariat dan bivariat.

Pada penelitian didapatkan bahwa penderita GGK paling banyak memiliki IMT normal (40%) dan mengalami hipoalbuminemia (80,9%). Hasil analisis data dengan uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antara kadar albumin dengan IMT pada penderita GGK (p= 0,266, r= 0,107).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antara kadar albumin dengan IMT pada penderita GGK. Hasil ini dapat diakibatkan karena kadar albumin pada pasien GGK lebih dipengaruhi oleh proses inflamasi dibandingkan asupan nutrisi.

ABSTRACT

The number of chronic kidney disease patients are increasing every year.

Chronic kidney failure (CKF) will cause a degradation of patient’s nutritional

status and can possibly lead to malnutrition. Malnutrition can be observed from a decreasing body mass index (BMI). Albumin is one of the biochemical marker that is frequently used for nutritional status assessment, but the usage is still questionable as its level can be affected by other non-nutritional factors. Therefore, a study is needed in order to find out whether there is a correlation between albumin level and BMI in CKF patients.

This study is an analytic study that was held between July-September 2015 at RSUP H. Adam Malik Medan. Sample was collected by total sampling technique, which means total number of the population that meet the criteria is a

part of the sample. The collected data’s type was secondary data which collected from chronic kidney failure’s patient medical record at RSUP H. Adam Malik

Medan in 2014. Data analysis was done by univariate and bivariate analysis. The study reveals that CKF patients mostly have normal BMI (40%) and hypoalbuminemia (80,9%). Data analysis resulted from Spearman correlation test shows that there is no correlation between albumin level and BMI in CKF patients (p= 0,266, r= 0,107).

This study conclude that there is no correlation between albumin level and BMI in CKF patients. This could happened because albumin level in CKF patients is being affected more by inflammation process instead of nutritional consumption.

Korelasi Kadar Albumin dengan Indeks Massa Tubuh pada

Penderita Gagal Ginjal Kronik di RSUP H. Adam Malik Medan

Tahun 2014

Oleh :

RUTH DIAN GIOVANNI 120100231

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Korelasi Kadar Albumin dengan Indeks Massa Tubuh pada

Penderita Gagal Ginjal Kronik di RSUP H. Adam Malik Medan

Tahun 2014

KARYA TULIS ILMIAH

Oleh :

RUTH DIAN GIOVANNI 120100231

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

ABSTRAK

Penderita penyakit ginjal kronik mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penyakit GGK akan menyebabkan suatu penurunan status nutrisi pada penderita dan dapat berujung pada keadaan malnutrisi. Keadaan malnutrisi pada pasien dapat terlihat dari penurunan nilai IMT. Albumin adalah salah satu parameter biokimia yang sering digunakan untuk pemeriksaan status nutrisi, tetapi penggunaannya masih diragukan karena dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-nutrisi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk melihat apakah terdapat korelasi antara kadar albumin dengan IMT pada penderita GGK.

Penelitian ini merupakan penelitian analitik yang dilakukan pada bulan Juli-September 2015 di RSUP H. Adam Malik Medan. Data sampel didapatkan dengan menggunakan teknik total sampling, dimana seluruh jumlah populasi yang memenuhi kriteria inklusi merupakan data sampel. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang didapatkan dari rekam medis pasien GGK di RSUP H. Adam Malik Medan pada tahun 2014. Analisa data dilakukan dengan analisis univariat dan bivariat.

Pada penelitian didapatkan bahwa penderita GGK paling banyak memiliki IMT normal (40%) dan mengalami hipoalbuminemia (80,9%). Hasil analisis data dengan uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antara kadar albumin dengan IMT pada penderita GGK (p= 0,266, r= 0,107).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antara kadar albumin dengan IMT pada penderita GGK. Hasil ini dapat diakibatkan karena kadar albumin pada pasien GGK lebih dipengaruhi oleh proses inflamasi dibandingkan asupan nutrisi.

ABSTRACT

The number of chronic kidney disease patients are increasing every year.

Chronic kidney failure (CKF) will cause a degradation of patient’s nutritional

status and can possibly lead to malnutrition. Malnutrition can be observed from a decreasing body mass index (BMI). Albumin is one of the biochemical marker that is frequently used for nutritional status assessment, but the usage is still questionable as its level can be affected by other non-nutritional factors. Therefore, a study is needed in order to find out whether there is a correlation between albumin level and BMI in CKF patients.

This study is an analytic study that was held between July-September 2015 at RSUP H. Adam Malik Medan. Sample was collected by total sampling technique, which means total number of the population that meet the criteria is a

part of the sample. The collected data’s type was secondary data which collected from chronic kidney failure’s patient medical record at RSUP H. Adam Malik

Medan in 2014. Data analysis was done by univariate and bivariate analysis. The study reveals that CKF patients mostly have normal BMI (40%) and hypoalbuminemia (80,9%). Data analysis resulted from Spearman correlation test shows that there is no correlation between albumin level and BMI in CKF patients (p= 0,266, r= 0,107).

This study conclude that there is no correlation between albumin level and BMI in CKF patients. This could happened because albumin level in CKF patients is being affected more by inflammation process instead of nutritional consumption.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian ini, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Adapun tujuan penulisan karya

tulis ilmiah ini adalah untuk memaparkan landasan pemikiran dan segala konsep menyangkut penelitian yang telah dilaksanakan. Penelitian yang telah

dilaksanakan ini berjudul “Korelasi Kadar Albumin dengan Indeks Massa Tubuh

pada Penderita Gagal Ginjal Kronik di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun

2014”.

Dalam penyelesaian laporan hasil penelitian ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. dr. Gontar Alamsyah Siregar, Sp.PD-KGEH, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

2. dr. Zaimah Z. Tala, M.S., Sp.GK, selaku dosen pembimbing, terima kasih banyak atas arahan, ilmu, dan waktu yang telah diluangkan untuk membimbing penulis.

3. Dr. dr. Dina Keumala Sari, MG, Sp.GK, selaku dosen penguji I yang telah bersedia menjadi penguji dan memberi pengarahan dan masukan dalam penelitian ini.

4. Ibu Nenni Dwi Aprianti Lubis, S.P., M.Si, selaku dosen penguji II yang telah bersedia menjadi penguji dan memberi pengarahan dan masukan dalam

penelitian ini.

5. Orang tua penulis, dr. Edison Sitanggang, Sp.P dan Dra. Neslianita Sinaga,

dan saudara penulis, Hanna dan Debora, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa selama menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

7. Seluruh staf pengajar dan civitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara atas bimbingan selama perkuliahan dan penulisan karya tulis ilmiah ini.

8. Seluruh staf pegawai di RSUP H. Adam Malik Medan khususnya Instalasi Rekam Medis yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun tata cara penulisannya. Penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki ke arah sempurna. Akhir kata, semoga karya tulis ilmiah ini bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 5 Desember 2015

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Persetujuan……… .... ... ... i

Abstrak……. ... ii

Abstract... ... iii

Kata Pengantar ... iv

Daftar Isi... ... vi

Daftar Tabel ... viii

Daftar Gambar ………... ... ix

Daftar Lampiran ... x

Daftar Singkatan ... xi

BAB 1 PENDAHULUAN ... 1

1. 1. Latar Belakang……….. ... 1

1. 2. Rumusan Masalah ... 3

1. 3. Tujuan Penelitian ... 3

1. 4. Manfaat Penelitian ... 3

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ... 5

BAB 3 KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL ... 16

3. 1. Kerangka Konsep Penelitian ... 16

3. 2. Definisi Operasional... 16

BAB 4 METODE PENELITIAN ... ... 19

4. 1. Jenis Penelitian ... 19

4. 2. Waktu dan Tempat Penelitian ... 19

4. 3. Populasi dan Sampel Penelitian ... 19

4. 4. Metode Pengumpulan Data ... 20

4. 5. Metode Pengolahan dan Analisis Data ... 20

BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... ... 22

5. 1. Hasil Penelitian ... 22

5. 1. 1. Deskripsi Lokasi Penelitian ... 22

5. 1. 2. Deskripsi Karakteristik Sampel ... 22

5. 1. 3. Hasil Analisis Data ... 24

5. 2. Pembahasan ... 25

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN ... ... 27

6. 1. Kesimpulan ... 27

6. 2. Saran ... 27

DAFTAR PUSTAKA ... 29

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

2.1. Kriteria Penyakit Ginjal Kronik……….…... 5

2.2. Rumus Penghitungan Laju Filtrasi Glomerulus.... 6

2.3. Klasifikasi Penyakit Ginjal Kronik Berdasarkan

Derajat Penyakit.………..…. 6

2.4. Klasifikasi Penyebab Gagal Ginjal Kronik……... 8

2.5. Ketentuan Nutrisi Pasien Gagal Ginjal Kronik…. 9

2.6. Kriteria Diagnosis Malnutrisi Energi Protein…… 12

5.1. Distribusi Frekuensi Sampel Berdasarkan Usia…. 22 5.2. Distribusi Frekuensi Sampel Berdasarkan Jenis

Kelamin……….. 23

5.3. Distribusi Frekuensi Sampel Berdasarkan Indeks

Massa Tubuh……….. 23

5.4. Distribusi Frekuensi Sampel Berdasarkan Kadar

Albumin………. 23

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

2.1. Skema Penyebab Malnutrisi Energi Protein... 13

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul Halaman

1 Daftar Riwayat Hidup……… 33

2 Data Induk Subjek Penelitian………. 35

3 Output Data Hasil Penelitian……….. 38

4 Surat Ethical Clearance... 41

DAFTAR SINGKATAN

CRF : Chronic Renal Failure

DEI : Dietary Energy Intake

GBD : Global Burden of Disease

GFR : Glomerular Filtration Rate

GGK : Gagal Ginjal Kronik

IGF-1 : Insulin-like Growth Factor-1

IL-1 : Interleukin-1

IL-6 : Interleukin-6

IMT : Indeks Massa Tubuh

K-DOQI : Kidney Disease Outcomes Quality Initiative

LFG : Laju Filtrasi Glomerulus

MEP : Malnutrisi Energi Protein

mRNA : Messenger Ribonucleic Acid

NHANES : National Health and Nutrition Examination Survey

NKF : National Kidney Foundation

nPNA : Normalized Protein Nitrogen Appearance

Pernefri : Perkumpulan Nefrologi Indonesia

Riskesdas : Riset Kesehatan Dasar

SGA : Subjective Global Assessment

SPSS : Statistical Product and Service Solutions

TNF-α : Tumor Necrosis Factor-α

UCPs : Uncoupling Proteins