ANALISIS POTENSI EKONOMI DAN KEUANGAN

WILAYAH SEBAGAI DASAR PERENCANAAN DALAM

WACANA PEMBENTUKAN PROPINSI KAPUAS RAYA

OLEH RESTU MARTANI

H14104092

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

RINGKASAN

RESTU MARTANI. Analisis Potensi Ekonomi dan Keuangan Wilayah Sebagai Dasar Perencanaan dalam Wacana Pembentukan Propinsi Kapuas Raya (dibimbing oleh WIWIEK RINDAYATI)

Dengan disahkannya UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 mendorong banyak daerah untuk melepaskan diri dari ikatan wilayah administrasi di atasnya. Begitu pula dengan lima Kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu, Melawi dan Sekadau yang ingin membentuk Propinsi Kapuas Raya. termasuk di dalamnya yaitu potensi ekonomi dan keuangan. Kedua potensi tersebut merupakan faktor yang sangat penting karena akan mendukung kemandirian Propinsi Kapuas Raya di masa yang akan datang apabila telah lepas dari Propinsi Kalimantan Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ekonomi dan keuangan, serta membangun model perencanaan pembangunan wilayah di Propinsi Kapuas Raya. Potensi ekonomi dilihat dari sektor yang menjadi basis bagi Propinsi Kapuas Raya yang diukur dengan menggunakan metode Location Quotient (LQ) serta potensi ekonomi daerah berdasarkan perhitungan DAU yang sangat bermanfaat dalam menentukan besarnya DAU yang akan diterima. Sedangkan potensi keuangan dapat diukur melalui seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), seberapa besar rasio PAD, pajak dan retribusi terhadap PDRB serta seberapa besar derajat desentralisasi fiskal Propinsi Kapuas Raya. Untuk membangun model perencanaan pembangunan digunakan analasis gravitasi dan model interaksi ruang yang bermanfaat dalam menentukan pusat pertumbuhan yang terbaik, yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi tertinggi sehingga dapat memebrikan efek multiplier bagi daerah disekitarnya. Selain analisis gravitasi dan model interaksi ruang digunakan pula analasis deskriptif untuk mendapatkan model pembangunan yang sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh Propinsi Kapuas Raya.

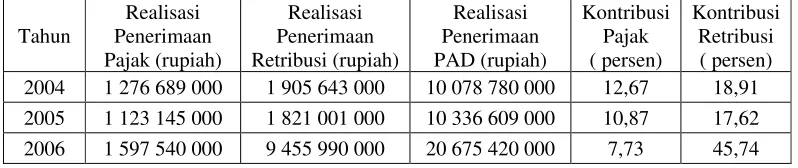

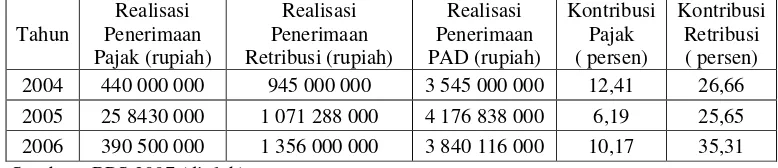

Untuk potensi keuangan, kontribusi pajak dan retribusi masih mengalami fluktuasi dengan rata-rata 18,31 persen dan 27,65 persen. Rasio pajak masih berfluktuasi dengan rata-rata 0,08 persen, rasio retribusi dan PAD meningkat dengan rata-rata 0,19 persen dan 0,55 persen. Derajat desentralisasi fiskal masih sangat rendah, terlihat dari proporsi PAD dan BHPBP yang rendah dengan rata-rata sebesar 2,44 persen dan 9,09 persen serta tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dengan rata-rata sebesar 81,73 persen.

Berdasarkan analisis gravitasi, interaksi antara Kabupaten Sintang dengan Sanggau memiliki nilai tertinggi, ini menandakan bahwa kedua kabupaten tersebut dijadikan sebagai pusat pertumbuhan karena mampu memberikan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dan diharapkan akan memberikan dampak (efek multiplier) terhadap kabupaten yang lainnya. Menurut data potensi, Propinsi Kapuas Raya sangat berpotensi menjadi kawasan agropolitan dengan komoditi kelapa sawit dan karet sebagai komoditi unggulan. Berdasarkan keunggulan komparatif (Comparatif Advantage), pengembangan kawasan agropolitan dengan komoditi unggulan kelapa sawit dikembangkan di Kabupaten Sanggau dan karet di Kabupaten Sintang..

ANALISIS POTENSI EKONOMI DAN KEUANGAN

WILAYAH SEBAGAI DASAR PERENCANAAN DALAM

WACANA PEMBENTUKAN PROPINSI KAPUAS RAYA

OLEH RESTU MARTANI

H14104092

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pada Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

Dengan ini, menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh, Nama Mahasiswa : Restu Martani

Nomor Registrasi Pokok : H14104092 Program Studi : Ilmu Ekonomi

Judul Skripsi : Analisis Potensi Ekonomi dan Keuangan Wilayah Sebagai Dasar Perencanaan Dalam Wacana Pembentukan Propinsi Kapuas Raya

dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

Menyetujui, Dosen Pembimbing,

Dr. Ir. Wiwiek Rindayati, M.Si NIP. 131 653 137

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi,

Dr. Ir. Rina Oktaviani, MS NIP. 131 846 872

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir dengan nama Restu Martani pada tanggal 20 Maret 1986 di Gunung Kidul, Jogyakarta. Penulis merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dari pasangan Noor Siswanto dan Siti Samsilah. Jenjang pendidikan penulis lalui tanpa hambatan, penulis pernah bersekolah di SDN 3 Tomalima, Passo, Ambon dari tahun 1992 hingga tahun 1996 karena orang tua dipindahtugaskan, maka penulis melanjutkan di SDN 15 Pontianak hingga tahun 1998. Pendidikan menengah penulis tempuh di dua sekolah yaitu SLTP N 3 Pontianak pada tahun 1998 hingga 2000 dan SLTP N 2 Karanganom, Klaten hingga tahun 2001 kemudian menamatkan sekolah di SMUN 1 Karanganom, Klaten pada tahun 2004.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “Analisis Potensi Ekonomi dan Keuangan Wilayah Sebagai Dasar Perencanaan Dalam Wacana Pembentukan Propinsi Kapuas Raya”. Pembentukan daerah otonom baru tidaklah mudah karena memerlukan analisis mendalam mengenai potensi yang dimiliki untuk mendukung kemandirian daerah otonom tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai topik ini. Di samping hal tersebut, skripsi ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada pihak-pihak di bawah ini :

1. Allah swt. Hanya dengan rahmat-Mu lah hamba bisa menyelesaikan skripsi ini. Ampunilah hamba-Mu yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang Engkau berikan

2. Ibu Wiwiek Rindayati selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan nasehat-nasehat, masukan, serta kritikan yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini

3. Pak Alla Asmara selaku dosen penguji utama serta Ibu Fifi Diana Thamrin selaku dosen dari Komisi Pendidikan (Komdik) yang telah memberikan saran serta kritikan yang sangat mambangun dan membantu dalam proses perbaikan skripsi ini.

4. Seluruh keluarga, kedua orang tua Bpk. Noor Siswanto dan Ibu Siti Samsilah yang selalu memberi dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Ketiga kakak penulis, yaitu Mbak Ita, Mas Untung dan Mbak Lia. Terima kasih atas dukungan serta omelannya

5. Teman-teman satu bimbingan Irma, Della, dan Anwar. Terima kasih atas dukungan serta perhatiannya.

atas segala dukungan, tangis dan tawa yang memberi warna dalam persahabatan.

7. Sahabat-sahabat Klaten (KMK) : Ningtse, Yunita, Haris, Yodhi, Nanang, Chabib, Tika, Tuti, Ririn, Ari, Shohib, Ringga, Azhar, Catur, Wulan, Mitha, Udin, Rukin. Terima kasih atas canda tawa serta dukungannya

8. Teman-teman di Klaten : Trikun, Anik, Ipul, Mulyono, Dika, Tiwi, Indri, Retno, Ijul, Teguh, Mas Sarmin dan Ipin terima kasih perhatiannya serta dorongan

9. Sahabatku di Pontianak : Bangun Subekti. Terima kasih atas perhatian yang tidak pernah berhenti.

10.Aulia Crew : Tiara, Supi, Irup, Ajeng. Aku merindukan tawa bersama kalian. 11.Adik-adikku di Griya Biru : Avi, Zafira, Eva, Muthi, Cher, Atis, Laila, Yaya,

Mia. Tetap rajin ya

12.Mbak-mbakku di Casper : Mbak Nita dan Mbak Riya. Ayolah semangat. Cepet lulus

13.Adik-adik di FORMASI : Ririn, Devi, Novi, Wina, Vivi

14.Teman-teman yang telah memberikan saran dan kritik pada seminar penulis. Terima kasih atas saran dan kritik yang sangat membantu dalam perbaikan skripsi ini

Bogor, Januari 2009

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... viii

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR GAMBAR ... xiv

DAFTAR LAMPIRAN... xv

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 4

1.3 Tujuan Penelitian ... 7

1.4 Manfaat Penelitian ... 7

1.5 Ruang Lingkup Penelitian ... 8

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 2.1 Tinjauan Teoritis 2.1.1 Pengertian Daerah dan Wilayah ... 9

2.1.2 Pengertian Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi ... 10

2.1.3 Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah ... 13

2.1.4 Konsep Pembentukan dan Pemekaran Daerah/Wilayah ... 16

2.1.5 Fungsi dan Peran Pemerintah ... 18

2.1.6 Keuangan dan Desentralisasi Fiskal ... 19

2.1.7 Struktur Keuangan Daerah... 21

2.1.8 Birokrasi dan Biaya Birokrasi ... 22

2.1.9 Strategi Pembangunan yang Seimbang dan Keseimbangan antar Daerah ... 23

2.1.10 Teori Pusat Pertumbuhan (Cental Place Theory) ... 24

2.1.11 Model Perencanaan Pembangunan Wilayah Agropolitan ... 25

2.2 Tinjauan Empiris ... 27

2.3 Kerangka Pemikiran ... 29

3.2 Metode Analisis Data

3.2.1 Analisis Potensi Ekonomi

3.2.1.1 Analisis Location Quotient (LQ)... 32

3.2.1.2 Analisis Potensi Ekonomi Menurut Perhitungan DAU ... 35

3.2.2 Analisis Potensi Keuangan Daerah 3.2.2.1 Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah ...37

3.2.2.2 Rasio PAD, Pajak, dan Retribusi Daerah ... 38

3.2.2.3 Derajat Desentralisasi Fiskal ... 39

3.2.3 Model Perencanaan Pembangunan Wilayah Berdasarkan Data Potensi Wilayah 3.2.3.1 Analisis Gravitasi dan Interaksi Ruang ... 40

3.2.3.2 Deskripsi Perencanaan Pembangunan Wilayah ... 41

3.3 Konsep dan Definisi Data 3.3.1 Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB) ... 42

3.3.2 PAD, Pajak dan Retribusi ... 42

IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH 4.1 Letak dan Kondisi Geografis ... 44

4.2 Penduduk ... 46

4.3 Kondisi Perekonomian Daerah ... 47

4.4 Kondisi Keuangan Daerah ... 49

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Potensi Ekonomi 5.1.1 Analisis Location Quotient (LQ) ... 52

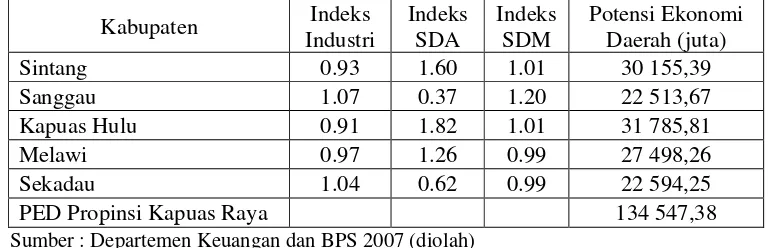

5.1.2 Analisis Potensi Ekonomi Menurut Perhitungan DAU ... 64

5.2. Potensi Keuangan Daerah 5.2.1 Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD ... 66

5.2.2 Rasio PAD, Pajak, dan Retribusi Daerah terhadap PDRB ... 71

5.2.3 Derajat Desentralisasi Fiskal antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ... 78

ANALISIS POTENSI EKONOMI DAN KEUANGAN

WILAYAH SEBAGAI DASAR PERENCANAAN DALAM

WACANA PEMBENTUKAN PROPINSI KAPUAS RAYA

OLEH RESTU MARTANI

H14104092

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

RINGKASAN

RESTU MARTANI. Analisis Potensi Ekonomi dan Keuangan Wilayah Sebagai Dasar Perencanaan dalam Wacana Pembentukan Propinsi Kapuas Raya (dibimbing oleh WIWIEK RINDAYATI)

Dengan disahkannya UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 mendorong banyak daerah untuk melepaskan diri dari ikatan wilayah administrasi di atasnya. Begitu pula dengan lima Kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu, Melawi dan Sekadau yang ingin membentuk Propinsi Kapuas Raya. termasuk di dalamnya yaitu potensi ekonomi dan keuangan. Kedua potensi tersebut merupakan faktor yang sangat penting karena akan mendukung kemandirian Propinsi Kapuas Raya di masa yang akan datang apabila telah lepas dari Propinsi Kalimantan Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ekonomi dan keuangan, serta membangun model perencanaan pembangunan wilayah di Propinsi Kapuas Raya. Potensi ekonomi dilihat dari sektor yang menjadi basis bagi Propinsi Kapuas Raya yang diukur dengan menggunakan metode Location Quotient (LQ) serta potensi ekonomi daerah berdasarkan perhitungan DAU yang sangat bermanfaat dalam menentukan besarnya DAU yang akan diterima. Sedangkan potensi keuangan dapat diukur melalui seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), seberapa besar rasio PAD, pajak dan retribusi terhadap PDRB serta seberapa besar derajat desentralisasi fiskal Propinsi Kapuas Raya. Untuk membangun model perencanaan pembangunan digunakan analasis gravitasi dan model interaksi ruang yang bermanfaat dalam menentukan pusat pertumbuhan yang terbaik, yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi tertinggi sehingga dapat memebrikan efek multiplier bagi daerah disekitarnya. Selain analisis gravitasi dan model interaksi ruang digunakan pula analasis deskriptif untuk mendapatkan model pembangunan yang sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh Propinsi Kapuas Raya.

Untuk potensi keuangan, kontribusi pajak dan retribusi masih mengalami fluktuasi dengan rata-rata 18,31 persen dan 27,65 persen. Rasio pajak masih berfluktuasi dengan rata-rata 0,08 persen, rasio retribusi dan PAD meningkat dengan rata-rata 0,19 persen dan 0,55 persen. Derajat desentralisasi fiskal masih sangat rendah, terlihat dari proporsi PAD dan BHPBP yang rendah dengan rata-rata sebesar 2,44 persen dan 9,09 persen serta tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dengan rata-rata sebesar 81,73 persen.

Berdasarkan analisis gravitasi, interaksi antara Kabupaten Sintang dengan Sanggau memiliki nilai tertinggi, ini menandakan bahwa kedua kabupaten tersebut dijadikan sebagai pusat pertumbuhan karena mampu memberikan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dan diharapkan akan memberikan dampak (efek multiplier) terhadap kabupaten yang lainnya. Menurut data potensi, Propinsi Kapuas Raya sangat berpotensi menjadi kawasan agropolitan dengan komoditi kelapa sawit dan karet sebagai komoditi unggulan. Berdasarkan keunggulan komparatif (Comparatif Advantage), pengembangan kawasan agropolitan dengan komoditi unggulan kelapa sawit dikembangkan di Kabupaten Sanggau dan karet di Kabupaten Sintang..

ANALISIS POTENSI EKONOMI DAN KEUANGAN

WILAYAH SEBAGAI DASAR PERENCANAAN DALAM

WACANA PEMBENTUKAN PROPINSI KAPUAS RAYA

OLEH RESTU MARTANI

H14104092

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pada Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

Dengan ini, menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh, Nama Mahasiswa : Restu Martani

Nomor Registrasi Pokok : H14104092 Program Studi : Ilmu Ekonomi

Judul Skripsi : Analisis Potensi Ekonomi dan Keuangan Wilayah Sebagai Dasar Perencanaan Dalam Wacana Pembentukan Propinsi Kapuas Raya

dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

Menyetujui, Dosen Pembimbing,

Dr. Ir. Wiwiek Rindayati, M.Si NIP. 131 653 137

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi,

Dr. Ir. Rina Oktaviani, MS NIP. 131 846 872

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir dengan nama Restu Martani pada tanggal 20 Maret 1986 di Gunung Kidul, Jogyakarta. Penulis merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dari pasangan Noor Siswanto dan Siti Samsilah. Jenjang pendidikan penulis lalui tanpa hambatan, penulis pernah bersekolah di SDN 3 Tomalima, Passo, Ambon dari tahun 1992 hingga tahun 1996 karena orang tua dipindahtugaskan, maka penulis melanjutkan di SDN 15 Pontianak hingga tahun 1998. Pendidikan menengah penulis tempuh di dua sekolah yaitu SLTP N 3 Pontianak pada tahun 1998 hingga 2000 dan SLTP N 2 Karanganom, Klaten hingga tahun 2001 kemudian menamatkan sekolah di SMUN 1 Karanganom, Klaten pada tahun 2004.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “Analisis Potensi Ekonomi dan Keuangan Wilayah Sebagai Dasar Perencanaan Dalam Wacana Pembentukan Propinsi Kapuas Raya”. Pembentukan daerah otonom baru tidaklah mudah karena memerlukan analisis mendalam mengenai potensi yang dimiliki untuk mendukung kemandirian daerah otonom tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai topik ini. Di samping hal tersebut, skripsi ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada pihak-pihak di bawah ini :

1. Allah swt. Hanya dengan rahmat-Mu lah hamba bisa menyelesaikan skripsi ini. Ampunilah hamba-Mu yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang Engkau berikan

2. Ibu Wiwiek Rindayati selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan nasehat-nasehat, masukan, serta kritikan yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini

3. Pak Alla Asmara selaku dosen penguji utama serta Ibu Fifi Diana Thamrin selaku dosen dari Komisi Pendidikan (Komdik) yang telah memberikan saran serta kritikan yang sangat mambangun dan membantu dalam proses perbaikan skripsi ini.

4. Seluruh keluarga, kedua orang tua Bpk. Noor Siswanto dan Ibu Siti Samsilah yang selalu memberi dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Ketiga kakak penulis, yaitu Mbak Ita, Mas Untung dan Mbak Lia. Terima kasih atas dukungan serta omelannya

5. Teman-teman satu bimbingan Irma, Della, dan Anwar. Terima kasih atas dukungan serta perhatiannya.

atas segala dukungan, tangis dan tawa yang memberi warna dalam persahabatan.

7. Sahabat-sahabat Klaten (KMK) : Ningtse, Yunita, Haris, Yodhi, Nanang, Chabib, Tika, Tuti, Ririn, Ari, Shohib, Ringga, Azhar, Catur, Wulan, Mitha, Udin, Rukin. Terima kasih atas canda tawa serta dukungannya

8. Teman-teman di Klaten : Trikun, Anik, Ipul, Mulyono, Dika, Tiwi, Indri, Retno, Ijul, Teguh, Mas Sarmin dan Ipin terima kasih perhatiannya serta dorongan

9. Sahabatku di Pontianak : Bangun Subekti. Terima kasih atas perhatian yang tidak pernah berhenti.

10.Aulia Crew : Tiara, Supi, Irup, Ajeng. Aku merindukan tawa bersama kalian. 11.Adik-adikku di Griya Biru : Avi, Zafira, Eva, Muthi, Cher, Atis, Laila, Yaya,

Mia. Tetap rajin ya

12.Mbak-mbakku di Casper : Mbak Nita dan Mbak Riya. Ayolah semangat. Cepet lulus

13.Adik-adik di FORMASI : Ririn, Devi, Novi, Wina, Vivi

14.Teman-teman yang telah memberikan saran dan kritik pada seminar penulis. Terima kasih atas saran dan kritik yang sangat membantu dalam perbaikan skripsi ini

Bogor, Januari 2009

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... viii

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR GAMBAR ... xiv

DAFTAR LAMPIRAN... xv

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 4

1.3 Tujuan Penelitian ... 7

1.4 Manfaat Penelitian ... 7

1.5 Ruang Lingkup Penelitian ... 8

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 2.1 Tinjauan Teoritis 2.1.1 Pengertian Daerah dan Wilayah ... 9

2.1.2 Pengertian Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi ... 10

2.1.3 Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah ... 13

2.1.4 Konsep Pembentukan dan Pemekaran Daerah/Wilayah ... 16

2.1.5 Fungsi dan Peran Pemerintah ... 18

2.1.6 Keuangan dan Desentralisasi Fiskal ... 19

2.1.7 Struktur Keuangan Daerah... 21

2.1.8 Birokrasi dan Biaya Birokrasi ... 22

2.1.9 Strategi Pembangunan yang Seimbang dan Keseimbangan antar Daerah ... 23

2.1.10 Teori Pusat Pertumbuhan (Cental Place Theory) ... 24

2.1.11 Model Perencanaan Pembangunan Wilayah Agropolitan ... 25

2.2 Tinjauan Empiris ... 27

2.3 Kerangka Pemikiran ... 29

3.2 Metode Analisis Data

3.2.1 Analisis Potensi Ekonomi

3.2.1.1 Analisis Location Quotient (LQ)... 32

3.2.1.2 Analisis Potensi Ekonomi Menurut Perhitungan DAU ... 35

3.2.2 Analisis Potensi Keuangan Daerah 3.2.2.1 Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah ...37

3.2.2.2 Rasio PAD, Pajak, dan Retribusi Daerah ... 38

3.2.2.3 Derajat Desentralisasi Fiskal ... 39

3.2.3 Model Perencanaan Pembangunan Wilayah Berdasarkan Data Potensi Wilayah 3.2.3.1 Analisis Gravitasi dan Interaksi Ruang ... 40

3.2.3.2 Deskripsi Perencanaan Pembangunan Wilayah ... 41

3.3 Konsep dan Definisi Data 3.3.1 Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB) ... 42

3.3.2 PAD, Pajak dan Retribusi ... 42

IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH 4.1 Letak dan Kondisi Geografis ... 44

4.2 Penduduk ... 46

4.3 Kondisi Perekonomian Daerah ... 47

4.4 Kondisi Keuangan Daerah ... 49

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Potensi Ekonomi 5.1.1 Analisis Location Quotient (LQ) ... 52

5.1.2 Analisis Potensi Ekonomi Menurut Perhitungan DAU ... 64

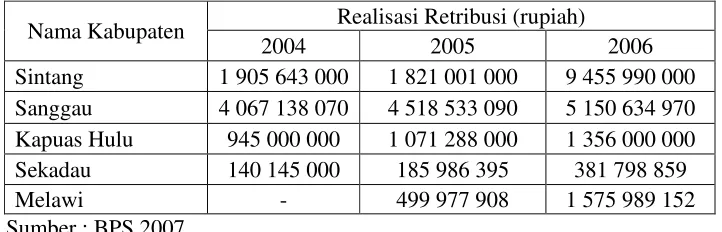

5.2. Potensi Keuangan Daerah 5.2.1 Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD ... 66

5.2.2 Rasio PAD, Pajak, dan Retribusi Daerah terhadap PDRB ... 71

5.2.3 Derajat Desentralisasi Fiskal antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ... 78

5.3.2 Deskripsi Perencanaan Pembangunan Wilayah ... 87

VI. KESIMPULAN DAN SARAN ... 94

DAFTAR PUSTAKA ... 97

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

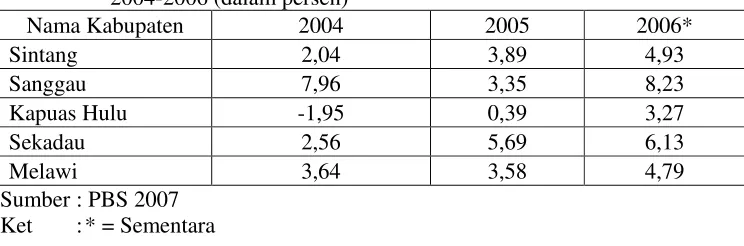

1.1 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten Tahun 2004-2006 Menurut Harga Konstan Tahun 2000 Propinsi Kalimantan

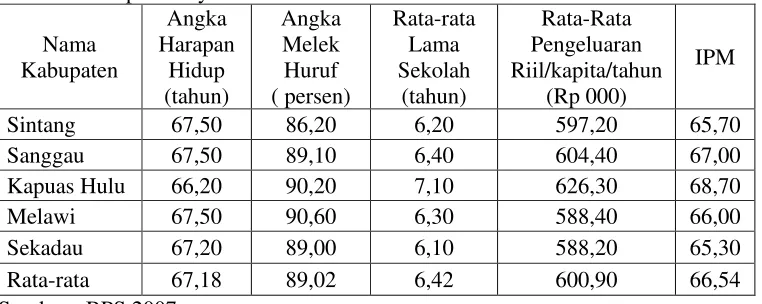

Barat (dalam persen) ... 3 1.2 Sumbangan Daerah Propinsi Kapuas Raya ... 6 4.1 Kabupaten dan Jumlah kecamatan di Propinsi Kapuas Raya ... 44 4.2 Angka Melek Huruf dan Indeks Pembangunan Manuasia di

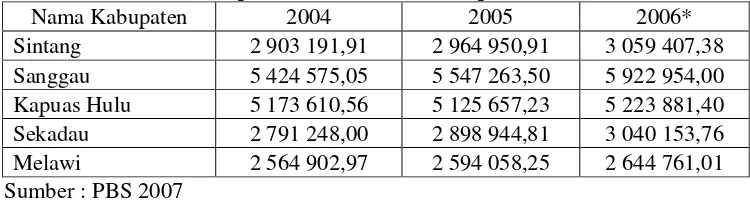

Propinsi Kapuas Raya Tahun 2006 ... 47 4.3 PDRB ADHK Tahun 2000 Propinsi Kapuas Raya Menurut

Kabupaten Tahun 2004-2006 (dalam jutaan rupiah)... 47 4.4 Pendapatan Per Kapita ADHK Tahun 2000 Propinsi Kapuas Raya

Menurut Kabupaten tahun 2004-2006 (balam jutaan rupiah) ... 48 4.5 Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Kapuas Raya Menurut Kabupaten

Tahun 2004-2006 (dalam persen)... 49 4.6 Realiasasi Pajak Propinsi Kapuas Raya Tahun 2004-2006 ... 50 4.7 Realisasi Retribusi Propinsi Kapuas Raya Tahun 2004-2006 ... 50 5.1 Nilai Rata-Rata LQ Propinsi Kapuas Raya Menurut Kabupaten

Terhadap Propinsi Kalimantan Barat, Kapuas Raya dan PDB

Rata-rata Indonesia Tahun 2004-2006 ... 52 5.2 Potensi Ekonomi Daerah Berdasarkan Perhitungan DAU Propinsi

Kapuas Raya ... 65 5.3 Kontribusi Pajak dan Retribusi terhadap PAD Kabupaten Sintang

Tahun 2004-2006... 66 5.4 Kontribusi Pajak dan Retribusi terhadap PAD Kabupaten

Sanggau Tahun 2004-2006 ... 68 5.5 Kontribusi Pajak dan Retribusi terhadap PAD Kabupaten

Kapuas Hulu Tahun 2004-2006 ... 68 5.6 Kontribusi Pajak dan Retribusi terhadap PAD Kabupaten Melawi

Tahun 2005-2006 ... 70 5.7 Kontribusi Pajak dan Retribusi terhadap PAD Kabupaten Sekadau

Tahun 2004-2006 ... 70 5.8 Rasio Pajak dan Retribusi terhadap PDRB ADHK Tahun 2000

Kabupaten Sintang Periode 2004-2006 ... 72 5.9 Rasio PAD Kabupaten Sintangterhadap PDRB ADHK

5.10 Rasio Pajak dan Retribusi terhadap PDRB ADHK Tahun 2000

Kabupaten Sanggau 2004-2006 ... 73 5.11 Rasio PAD terhadap PDRB ADHK Tahun 2000 Kabupaten

Sanggau Tahun 2004-2006 ... 74 5.12 Rasio Pajak dan Retribusi terhadap PDRB ADHK Tahun 2000

Kabupaten Kapuas Hulu 2004-2006 ... 75 5.13 Rasio PAD terhadap PDRB ADHK Tahun 2000 Kabupaten

Kapuas Hulu 2004-2006 ... 76 5.14 Rasio Pajak dan Retribusi terhadap PDRB ADHK Tahun 2000

Kabupaten Melawi 2005-2006 ... 76 5.15 Rasio PAD terhadap PDRB ADHK Tahun 2000 Kabupaten

Melawi Tahun 2005-2006 ... 77 5.16 Rasio Pajak dan Retribusi terhadap PDRB ADHK Tahun 2000

Kabupaten Sekadau 2006 ... 77 5.17 Rasio PAD terhadap PDRB ADHK Tahun 2000 Kabupaten

Sekadau Tahun 2004-2006 ... 78 5.18 Perbandingan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten

Sintang Tahun 2004-2006 ... 79 5.19 Perbandingan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten

Sanggau Tahun 2004-2006 ... 79 5.20 Perbandingan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten

Kapuas Hulu Tahun 2004-2006 ... 80 5.21 Perbandingan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten

Melawi Tahun 2005-2006 ... 80 5.22 Perbandingan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten

Sekadau Tahun 2006 ... 80 5.23 Perbandingan BHPBP terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten

Sintang Tahun 2004-2006 ... 81 5.24 Perbandingan BHPBP terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten

Sanggau Tahun 2004-2006 ... 81 5.25 Perbandingan BHPBP terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten

Kapuas Hulu Tahun 2004-2006 ... 82 5.26 Perbandingan BHPBP terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten

Melawi Tahun 2005-2006 ... 82 5.27 Perbandingan BHPBP terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten

Sekadau Tahun 2006 ... 83 5.28 Perbandingan Sumbangan Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah

5.29 Perbandingan Sumbangan Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2004-2006 ... 84 5.30 Perbandingan Sumbangan Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2004-2006 ... 84 5.31 Perbandingan Sumbangan Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah

Kabupaten Melawi Tahun 2006-2006 Proporsi SD ... 85 5.32 Perbandingan Sumbangan Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah

Kabupaten Sekadau Tahun 2006 ... 85 5.33 Nilai Indeks Gravitasi dan Interaksi Ruang ... 86 5.34 Potensi Luas Wilayah dan Demografi (2006) ... 88 5.35 Keunggulan Komparatif Komoditi Karet dan Kelapa Sawit

Kabupaten Sintang ... 90 5.36 Potensi Komoditi Pertanian dan Perkebunan Propinsi Kapuas Raya

Tahun 2006 ... 104 5.37 PDRB per Kapita dan Jumlah Penduduk Propinsi Kapuas Raya

Tahun 2004-2006 ... 108 5.38 Jarak antara Kabupaten Sintang dengan Keempat Kabupaten yang Lain

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Tahun 2000 Propinsi Kapuas Raya Tahun 2004-2006 ... 97 2. Sektor Keuangan Propinsi Kapuas Raya Tahun 2004-2006 ... 99 3. Potensi Ekonomi Daerah, Potensi Pertanian dan Perkebunan Propinsi

Kapuas Raya ... 100 4. Perhitungan Potensi Ekonomi, Potensi Keuangan dan Keunggulan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah adalah upaya dalam peningkatan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah bertujuan untuk memampukan daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat (Saragih, 2003).

Sebelum memulai pembangunan diperlukan perencanaan pembangunan agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Namun pembangunan yang terjadi di Indonesia tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, di mana pembangunan di Indonesia tidak merata, hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu saja terutama pada Kawasan Barat Indonesia yang dekat dengan Jakarta. Yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian.

Kondisi seperti itu mendorong munculnya desentralisasi dan otonomi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, desentralisasi dan otonomi daerah merupakan pelimpahan serta penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom, sehingga pembangunan tidak lagi dikendalikan oleh pemerintah pusat tetapi telah diserahkan kepada daerah otonom masing-masing. Dengan otonomi daerah berarti telah memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.Dengan disahkannya undang-undang tersebut barakibat banyak daerah yang menuntut untuk dapat merdeka dan lepas dari ikatan administrasi di atasnya dengan menuntut diadakannya pemekaran wilayah.

Salah satu daerah yang menuntut diadakan pemekaran wilayah yaitu Propinsi Kalimantan Barat. Terdapat lima kabupaten yang ingin membentuk propinsi baru menjadi Propinsi Kapuas Raya. Kelima Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu, Melawi dan Sekadau.

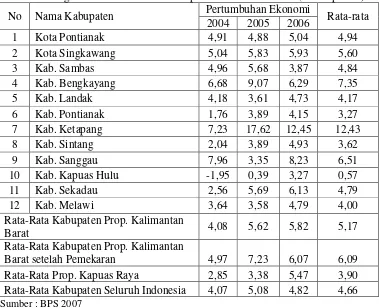

Ketidakmerataan pembangunan dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah. Pertumbuhan ekonomi kabupaten-kabupaten tersebut berkisar antara -1,95 hingga 17,62 persen pada periode tahun 2004 hingga 2006. Kabupaten Ketapang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat tinggi yaitu mencapai 17,62 persen pada tahun 2005 dan menurun menjadi 12,45 persen pada tahun 2006. Namun pertumbuhan ekonomi yang paling rendah terjadi pada Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebesar 3,27 persen bahkan mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif pada tahun 2004 sebesar -1,95 persen. Dari data tersebut terlihat bahwa telah terjadi ketimpangan ekonomi akibat ketidakmerataan pembangunan.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten Tahun 2004-2006 Menurut Harga Konstan Tahun 2000 Propinsi Kalimantan Barat (dalam persen)

Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Kabupaten Seluruh Indonesia 4,07 5,08 4,82 4,66

Sumber : BPS 2007

1.1, pertumbuhan ekonomi Propinsi Kalimantan Barat meningkat dan berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten seluruh Indonesia apabila Propinsi Kapuas Raya terbentuk. Tetapi Propinsi Kapuas Raya pertumbuhan ekonominya berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan indikator dari adanya pembagunan di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menjamin daerah tersebut untuk bisa mandiri, sehingga tidak tergantung terhadap bantuan dari pemerintah pusat dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan ataupun dalam pelaksanaan pembangunan.

1.2. Perumusan Masalah

Pembangunan yang dilakukan haruslah memperhatikan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu dengan melaksanakan otonomi daerah, yaitu dengan melakukan pemekaran wilayah. Propinsi Kapuas Raya merupakan propinsi yang direncanakan akan dimekarkan dari Propinsi Kalimantan Barat. Melalui pemekaran propinsi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena wilayah Propinsi Kalimantan Barat sangat luas (propinsi keempat terluas), dengan adanya pemekaran maka jangkauan teritorial atau rentang kendali dalam melakukan pelayanan publik akan semakin dekat, selain itu jumlah penduduk yang akan dilayani juga semakin sedikit.

mengenai persyaratan pemekaran daerah dan potensi-potensi daerah seperti, potensi ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi keuangan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar daerah otonom yang baru dapat mandiri setelah berhasil lepas dari propinsi induknya dan tidak bergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat.

Dengan adanya otonomi daerah, maka kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya dalam segala bidang menjadi lebih luas, kecuali bidang-bidang yang ditetapkan oleh undang-undang. Peranan pemerintah menjadi sangat penting dalam menentukan keberhasilan dalam menciptakan kemandirian daerah. Perekonomian dan keuangan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang tujuan kemandirian tersebut. Dengan potensi ekonomi yang baik akan menjaga kestabilan perekonomian dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan kondisi perekonomian yang lebih baik. Sedangkan kemampuan keuangan daerah diharapkan memiliki tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang semakin kecil, dengan harapan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki proporsi terbesar dalam penerimaan daerah.

Melawi dan Sekadau, sehingga kedua Kabupaten tersebut harus membagi sumbangan daerah yang diperolehnya kepada kedua Kabupaten tersebut..

Tabel 1.2 Sumbangan Daerah Propinsi Kapuas Raya Tahun 2004-2006 Sumbangan Daerah (juta)

Kabupaten

2004 2005 2006

Sintang 276 219,00 211 506,5 479 944,00

Sanggau 142 394,06 119 247,40 392 130,20

Kapuas Hulu 210 290,00 244 496,00 458 072,00

Melawi - 88 069,00 231 748,00

Sekadau 103 12,94 86 351,58 263 128,00

Sumber : Depkeu 2007

Sebuah propinsi baru hendaknya memiliki kondisi perekonomian dan kondisi keuangan yang baik. Kondisi tersebut akan membantu propinsi yang baru untuk menciptakan sistem pemerintahan (birokrasi) yang baik dan membangun fasilitas-fasilitas publik sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat. Karena untuk menciptakan hal tersebut membutuhkan dana yang sangat besar.

Penelitian ini akan menganalisis potensi-potensi ekonomi serta keuangan yang dimiliki oleh Propinsi Kapuas Raya dengan beberapa permasalahan yaitu : 1. Sektor apa yang menjadi basis bagi perekonomian Propinsi Kapuas Raya? 2. Seberapa besar Potensi Ekonomi Daerah Propinsi (PED) Kapuas Raya

Menurut perhitungan DAU?

3. Bagaimana kontribusi pajak dan retribusi daerah Propinsi Kapuas Raya terhadap PAD di Propinsi Kapuas Raya?

4. Seberapa besar rasio PAD, pajak dan retribusi di Propinsi Kapuas Raya? 5. Seberapa besar tingkat kemandirian fiskal Propinsi Kapuas Raya?

6. Kabupaten apa yang memiliki potensi terkuat untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan bagi Propinsi Kapuas Raya?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi-potensi ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh Propinsi Kapuas Raya dengan cara :

1. Menganalisis sektor yang menjadi basis perekonomian Propinsi Kapuas Raya 2. Menganalisis Potensi Ekonomi Daerah (PED) di Propinsi Kapuas Raya dalam

penentuan DAU

3. Menganalisis kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD di Propinsi Kapuas Raya

4. Menganalisis besarnya rasio pajak, retribusi, dan PAD terhadap PDRB di Propinsi Kapuas Raya

5. Menganalisis tingkat kemandirian fiskal Propinsi Kapuas Raya

6. Menganalisis kabupaten yang memiliki potensi terkuat untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan bagi Propinsi Kapuas Raya

7. Membangun model perencanaan wilayah berdasarkan data potensi wilayah Propinsi Kapuas Raya

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana pembelajaran mengenai masalah perwilayahan (regional) yang merupakan konsentrasi penulis, selain itu penelitian ini merupakan sarana pembelajaran dalam hal menulis karya ilmiah.

Kapuas Raya sehingga pembaca dapat menilai apakah layak untuk dimekarkan atau tidak

3. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan pemekaran Propinsi Kalimantan Barat menjadi Propinsi Kapuas Raya

1.5. Ruang Lingkup

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Pengertian Daerah dan Wilayah

Daerah merupakan wilayah yang dibatasi berdasarkan ruang lingkup kewenangan administrasi daerah. Sedangkan pengertian ruang adalah wadah yang berada pada permukaan bumi termasuk apa yang ada di atasnya dan yang terkandung di dalamnya sepanjang manusia masih dapat menjangkaunya. Dengan demikian, ruang merupakan bagian yang berada di atas permukaan bumi yang berfungsi untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya (Tarigan, 2005).

Wilayah setidaknya harus memiliki unsur lokasi, bentuk, luas , dan fungsi (Tarigan, 2005). Tata ruang yang mempunyai unsur-unsur jarak, lokasi, topografi, dan luas menyusun suatu unit tata ruang yang unik yang disebut wilayah (Budiharsono dalam Dianawati, 2001). Sehingga wilayah dapat didefinisikan sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal.

dan adanya kepentingan kelompok. Oleh karena itu wilayah dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Wilayah Homogen, merupakan wilayah yang mempunyai ciri-ciri yang relatif sama. Misalnya, dalam hal ekonomi ( kesamaan dalam sektor yang menjadi unggulan), kondisi geografi, agama, suku, dan sebagainya. Wilayah homogen dibatasi berdasarkan keseragaman secara internal (internal uniformity).

2. Wilayah Fungsional, adalah suatu wilayah yang didasarkan karena adanya kesamaan secara fungsional. Misalnya, wilayah yang khusus difungsikan untuk dijadikan sebagai kawasan industri seperti Karawang.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Perkembangan perekonomian ini dianalisis dari kenaikan output total (PDB) dari satu sisi dan jumlah penduduk di sisi lain. Proses pekembangan itu terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama di mana dapat terjadi penurunan atau kenaikan, namun secara umum menunjukan kecenderungan untuk naik (Boediono, 1982).

Sementara itu Schumpeter dalam Jhingan (2004) mendefinisikan perkembangan ekonomi sebagai perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Perkembangan ekonomi inilah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang. Sedangkan pertumbuhan adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Pertumbuhan ini yang diacu bagi negara-negara maju.

Menurut Kuznet dalam Jhingan (2003) pertumbuhan ekonomi memiliki 5 ciri, yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan laju kenaikan produk per kapita yang tinggi dibarengi dengan laju partumbuhan penduduk yang cepat

2. Pertumbuhan ekonomi terlihat dari semakin meningkatnya laju pendapatan per kapita terutama sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi atau produktivitas per unit input

3. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan adanya perubahan struktur ekonomi yaitu dari sektor pertanian ke sektor industri jasa

4. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk yang berpindah dari pedesaan ke perkotaan

5. Pertumbuhan ekonomi terjadi karena adanya ekspansi negara maju dan adanya kekuatan dalam hubungan internasional.

2.1.3. Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang diserahkan tersebut mencakup semua kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dalam pertauran pemerintah.

Desentralisasi merupakan transfer kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan kepada publik dari seseorang atau agen pemerintah kepada beberapa individu atau agen lain yang lebih dekat kepada publik yang dilayani (Turner dan Hulme dalam Yuwono, 2001). Yang mendasari adanya transfer ini adalah territorial dan fungsional. Yang dimaksud dengan territorial adalah menempatkan kewenangan pada level yang yang lebih rendah dalam wilayah hirearki yang secara geografis lebih dekat kepada penyedia layanan dan yang dilayani. Sedangkan funsional berarti bahwa transfer kewenangan kepada agen yang secara fungsional terspesialisasi.

Dalam Irayani (2006), menurut UU No.32 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daerah lebih dititikberatkan kepada Kabupaten/Kota, sedangkan propinsi melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur dan daerah propinsi. Sebenarnya dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintah daerah memiliki keuntungan yaitu :

2. Dengan adanya desentralisasi maka pembuatan keputusan dan kebijakan daerah akan lebih efektif dan efisien

Menurut Direktorat Jenderal Otonomi Daerah tahun 2005, penerapan kebijakan desentralisasi mempunyai dua tujuan utama yaitu demokrasi dan kesejahteraan. Tujuan demokrasi memposisikan pemerintah daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal sedangkan tujuan kesejahteraan dicapai melalui penyediaan pelayanan publik secara efisien dan efektif. Sebagai bentuk penerapan kebijakan desentralisasi tersebut adalah kebijakan penataan daerah otonom. Saat ini penataan daerah masih identik dengan pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom, padahal sesungguhnya penataan daerah meliputi pembentukan daerah, penghapusan dan penggabungan daerah (Marfiani, 2007).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memberikan pengertian bahwa bidang dan jenis kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom untuk diatur dan diurus sendiri (Saragih dalam Irayani, 2006). Pemberian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten ataupun Kota didasarkan pada asas desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

yang akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Otonomi daerah yang nyata merupakan keleluasaan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab merupakan perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antar pemerintah pusat dengan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia (Bratakusumah, 2001).

Menurut Halim (2001), yang merupakan ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan Otonomi Daerah adalah :

1. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan serta kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan.

2. Minimalisasi ketergantungan terhadap bantuan pusat, oleh karena itu sumber keuangan terbesar harus bersumber dari PAD yang sangat didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah.

1. Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam urusan pembagian pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaran urusan pemerintahan tersebut

2. Kriteria akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut 3. Kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan

dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan urusan tersebut.

2.1.4. Konsep Pembentukan dan Pemekaran Daerah/Wilayah

Menurut PP Nomor 78 Tahun 2007, pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah propinsi atau daerah kabupaten/kota. Pembentukan daerah bisa berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Sedangkan pemekaran daerah adalah pemecahan daerah propinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.

berdasarkan hasil rapat paripurna, (2) keputusan bupati/walikota ditetapkan dengan keputusan bersama bupati/walikota wilayah calon propinsi tentang persetujuan pembentukan calon propinsi, (3) keputusan DPRD propinsi induk tentang persetujuan pembentukan calon propinsi berdasarkan rapat paripurna, (4) keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon propinsi, (5) rekomendasi Menteri. Syarat teknis meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang terakhir adalah syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Cakupan wilayah yang dimaksudkan dalam proses pembentukan propinsi adalah paling sedikit terdiri dari lima kabupaten/kota. Potensi ekonomi diukur melalui PDRB non migas per kapita, rata-rata pertumbuhan ekonomi dan jumlah sector non basis. Sedangkan kemampuan keuangan diukur melalui rata-rata pertumbuhan PAD selama lima tahun terakhir, rasio PAD terhadap APBD dan rasio PAD terhadap belanja aparat.

minimal lima kabupaten/kota. Untuk pembentukan kabupaten baru, pada peraturan yang lama diperlukan minimal empat kecamatan, kemudian diperketat menjadi minimal lima kecamatan dan untuk pembentukan kota baru dipersyaratkan yang dulunya tiga kecamatan sekarang menjadi empat kecamatan.

Persyaratan pembentukan daerah otonom sudah seharusnya semakin diperketat. Mengingat tren pelepasan berbagai daerah yang timbul setelah disahkannya undang-undang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini penting untuk dilakukan karena pemekaran wilayah yang akan dilakukan haruslah memberikan jaminan bahwa aparatur pemerintahannya mampu untuk melakukan fungsi dalam melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat serta fungsi pemerintahan secara maksimal. Dengan wilayah yang semakin kecil, maka akan memperluas jangkauan pelayanan dan akan mendorong kemauan untuk menuju menjadi daerah yang mandiri secara bersama-sama. Namun terdapat beberapa masalah dalam implementasi pemekaran wilayah yaitu munculnya konflik keuangan mengenai pembagian aset dan pendapatan daerah yang disebabkan adanya ketidakseimbangan antara pendapatan daerah yang diperoleh oleh wilayah induk dan daerah pemekarannya. Ketidakseimbangan itu didukung pula oleh kebutuhan dana yang tidak sedikit dari wilayah induk untuk menyusun anggaran daerah, memberi dukungan pada daerah pemekaran, mengembangkan potensi dan wilayah serta memindahkan lokasi ibukota (Marfiani, 2007).

2.1.5. Fungsi dan Peran Pemerintah

Mangkoesoebroto (2001) pemerintah mempunyai tiga fungsi, yaitu : pertama fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. Kedua, fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan peradilan. Yang terakhir fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti jalan, dam-dam, dan sebagainya

Pemerintah memiliki tiga peran yang dapat diklasifikasikan menjadi : 1. Peranan alokasi, yaitu peranan pemerintah dalam alokasi sumber-sumber

ekonomi. Barang publik, yaitu barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah karena tidak disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Hal ini dapat terjadi karena adanya kegagalan sistem pasar (market failure) di mana sistem pasar tidak dapat menyediakan barang dan jasa publik, karena manfaat barang dan jasa publik tersebut dirasakan oleh banyak orang. 2. Peranan distribusi, yaitu peran pemerintah sebagai alat distribusi pendapatan

atau kekayaan. Di mana distribusi pendapatan sangat tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan memperoleh pendapatan.

3. Peranan stabilisasi. Pemerintah mempunyai tugas untuk menjaga stabilisasi perekonomian. Perekonomian tidak bisa diberikan kepada pihak swasta secara penuh, karena sektor ini sangat peka terhadap goncangan keadaan yang menimbulkan pengangguran dan inflasi.

2.1.6. Keuangan Daerah dan Desentralisasi Fiskal

fungsinya sebagai pemerintah dalam proses pembangunan. Menurut Mangkoesoebroto (2001) teori penerimaan serta pengeluaran pemerintah dijadikan dasar teori keuangan daerah. Dikatakan bahwa penerimaan pemerintah daerah berasal dari penerimaan pajak dan bukan pajak, misalnya penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri, laba badan usaha milik pemerintah, lelang dan sebagainya. Selanjutnya keuangan daerah harus dibukukan dengan terang/transparan, rapi dan pengurusannya dilaksanakan secara sehat termasuk sistem administrasinya. Dengan harapan pemerintah daerah dapat menyusun dan menetapkan APBD sendiri.

2.1.7. Struktur Keuangan Daerah

Keuangan suatu daerah tercermin dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Menurut UU No.33 Tahun 2004 Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (terdiri dari : hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah)

2. Dana Perimbangan, yang terdiri atas : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil terdiri dari : Dana Bagi hasil yang bersumber dari pajak (Pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan) dan sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas dan pertambangan panas bumi).

3. Lain-lain Pendapatan

Sedangkan pembiayaan yang dimaksud dalam UU No.33 Tahun 2004 bersumber dari :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah 2. Penerimaan pinjaman daerah

3. Dana cadangan daerah

2.1.8. Birokrasi dan Biaya Birokrasi

Menurut Salam (2007) birokrasi merupakan konsep organisasi yang dipelopori oleh Max Weber dengan konsep pokok otoritas legal rasional, di mana kekuasaan bersumber pada ketentuan atau peraturan formal. Birokrasi adalah penyelenggaraan kekuasaan oleh administrator yang profesional yang bekerja berdasarkan doktrin pejabat tentang administrasi. Birokrasi berarti pula sebagai cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya. Definisi birokrasi ini mengalami revisi, dimana birokrasi selanjutnya didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat dan cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh pegawai.

Biaya birokrasi merupakan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai pegawai pemerintah yang tidak dipilih oleh rakyat melainkan melalui penunjukan atau ditunjuk. Biayai birokrasi meliputi gaji, tunjangan, sarana dan prasarana kantor atau rumah dinas, hingga pejalanan dinas. Dari data Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2007 terlihat bahwa sebanyak 60 persen hingga 70 persen dana APBN yaitu dana sebesar Rp 457 triliun sampai Rp 534 triliun dari total dana sebesar Rp 763 triliun habis untuk membiayai birokrasi pemerintah, legislatif, dan aparat hukum. Jadi yang digunakan untuk kepentingan masyarakat hanya sebesar 30 persen hingga 40 persen dari total dana APBN tahun 2007 (Wikipedia.com, 2008)

digunakan kepentingan masyarakat serta melaksanakan pembangunan (belanja publik). Menurut Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri yang mengatur mengenai rasionalisasi pembiayaan daerah, perbandingan antara belanja publik dengan belanja birokrasi adalah sebesar 60 : 40 persen atau paling tidak perbandingannya sebesar 50 : 50 persen (Wikipedia.com, 2008).

2.1.9. Strategi Pembangunan yang Seimbang dan Keseimbangan antar Daerah

Strategi pembangunan yang seimbang adalah melaksanakan pembangunan sector pertanian dan industry secara serentak dan serempak. Sektor pertanian merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk di pedesaan, sedangkan komoditas yang dihasilkan sub sector tanaman pangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan peduduk pedesaan dan perkotaan, serta digunakan sebagai bahan baku industry dan sebagian lainnya di kirim ke daerah lain dan juga diekspor.

Strategi pembangunan yang menerapkan keseimbangan antar wilayah serupakan salah satu tujuan strategi pembangunan yang tidak berat sebelah. Pemerintah menyusun perencanaan pembangunan yang tidak dipusatkan di suatu daerah, melainkan di beberapa daerah tergantung kepada besar kecilnya potensi sumber daya dan kondisi geografis daerah-daerah yang bersangkutan. Keseimbngan antar daerah sangat penting artinya bagi suatu wilayh yang luas.

terkait, yang selanjutnya keberhasilan pembangunan di kutub pertumbuhan disebarkan ke daerah-daerah di sekitarnya, sehingga pertumbuhan terjadi secara luas.

2.1.10.Teori Pusat Pertumbuhan (Central Place Theory)

Inti dari Central Place Theory adalah memandang pusat kota sebagai pusat pertumbuhan inti suatu daerah dan menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam model ini terdapat ketergantungan antara pusat kota dengan daerah-daerah di sekitarnya. Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka suatu daerah harus menentukan pusat pertumbuhannya. Dengan adanya pusat pertumbuhan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di sekitarnya. Dalam perkembangan berikutnya pendekatan ini dapat digunakan untuk mengkaji hubungan timbal balik antara desa-kota. Dengan mengembangkan kota diharapkan agar perkembangan ini dapat menetes ke desa-desa melalui arus barang, bahan pangan, urbanisasi dan bahkan modal.

komplementer bagi output yang dihasilkan oleh pusat-pusat pertumbuhan. Dalam rangka pengembangan suatu wilayah maka pusat kota dianggap sebagai tempat sentral bagi pertumbuhan inti di daerah dan menentukan tingkat perkembangan ekonomi secara keseluruhan dengan demikian terjadi interdependensi antara pusat-pusat kota dengan daerah-daerah sekitarnya.

Menurut PP No. 129 Tahun 2000, dalam menentukan pusat kota (ibu kota propinsi) terdapat beberapa kriteria, yaitu :

1. Aspek Ruang. Yang termasuk ke dalam aspek ini adalah kemampuan daerah tersebut dalam memberikan pelayanan bagi seluruh wilayah propinsi baru, calon ibu kota memiliki pola interaksi yang produktif dengan wilayah hinterland nya dan tidak berdekatan dengan ibu kota propinsi lain serta memiliki akses yang baik terhadap sumber air

2. Luas daerah/wilayah yang memadai untuk mendukung aktifitas sosial ekonomi budaya dan politik

3. Jumlah penduduk besar dengan pertumbuhannya yang positif, serta mata pencaharian mayoritas penduduk bukan di sektor pertanian

4. Sarana dan prasarana yang lebih memadai bila dibandingkan dengan kabupaten yang lainnya.

2.1.11. Model Perencanaan Pembangunan Wilayah Agropolitan

tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok dari suatu negara demi mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan (Todaro dan Smith, 2004). Konsep agropolitan diperkenalkan pertama kali oleh McDouglass dan Friedman pada tahun 1974 sebagai jalan keluar dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan. Agropolitan adalah kota pertanian yang mampu memacu berkembangnya sistem dan usaha agribisnis, sehingga dapat melayani, mendorong, menarik dan menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya (Pasaribu dalam Syahrani, 2001).

Menurut Muhammad (2003), pengembangan kawasan agropolitan bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing. Sasaran pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk mengembangkan kawasan pertanian yang berpotensi menjadi kawasan agropolitan, melalui :

1. Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis agar mampu meningkatkan produksi, produktivitas komoditi pertanian serta produk-produk olahan pertanian, yang dilakukan dengan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang efisien

2. Penguatan kelembagaan petani

3. Pengembangan kelembagaan sistem agribisnis (penyedia agroinput, pengelolaan hasil, pemasaran dan penyedia jasa)

Pada dasarnya konsep agropolitan mencoba untuk mengakomodasi dua konsep utama yaitu menetapkan sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama dan diberlakukannya ketentuan-ketentuan mengenai otonomi daerah. Menurut Nasoetion dalam Anugrah (2003) terdapat beberapa syarat kunci agar konsep agropolitan ini dapat diterima dan berjalan dengan baik yaitu :

1. Produksi dengan bobot sektor pertanian, yaitu dengan menekankan sektor pertanian sebagai leading sektor dalam perekonomian.

2. Prinsip ketergantungan dengan aktivitas pertanian hingga ke neuro system aktivitas pertanian tersebut.

3. Prinsip pengaturan kelembangaan, yaitu dengan memberlakukan daerah pelaku agropolitan sebagai unit tunggal wilayah otonom yang mandiri sehingga mampu mengatur perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertaniannya sendiri tetapi tetap terintegrasi secara sinergis terhadap keseluruhan sistem pengembangan wilayahnya.

4. Prinsip seimbang dan dinamis.

2.2. Tinjauan Empiris

sehingga sektor-sektor tersebut layak untuk dikembangkan guna mendukung peningkatan perekonomian lokal Kabupaten Bogor Barat.

Penelitian mengenai kelayakan pemekaran Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dilakukan oleh peneliti dari PT Sabana dengan menggunakan metode skoring menghasilkan kesimpulan bahwa Propinsi NTT belum layak dimekarkan. Hal ini disebabkan karena nilai (skor) propinsi induk dan calon propinsi tidak memenuhi syarat minimal.

Menurut Sembiring (2001) berdasarkan regresi linier yang telah dilakukan bahwa pemasukan yang paling berpengaruh secara signifikan pada Kabupaten Karo adalah retribusi daerah dan pajak daerah. Pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD mempunyai pengaruh yang signifikan antara satu dengan yang lain. Selain itu PAD Kabupaten Karo mempunyai hubungan yang signifikan dengan PDRB serta pendapatan per kapita baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 1993.

ketergantungan daerah Kota Pekanbaru terhadap pemerintah pusat masih tinggi dan belum mampu memenuhi kegiatan belanja daerahnya.

Propinsi Gorontalo merupakan salah satu propinsi yang telah melaksanakan konsep agropolitan dengan baik. Komoditi pertanian yang menjadi unggulan adalah jagung. Dipilihnya komoditi jagung terkait erat dengan keberagaman tanaman hotikultura yang ditanam oleh masyarakat Gorontalo, maka harus dipilh satu komoditi yang paling unggul. Pemerintah Daerah Propinsi akhirnya menetapkan jagung sebagai komoditi unggulan. Konsep agropolitan dapat berhasil karena didukung oleh pemerintah daerah yang melindungi petani jagung yaitu dengan melindungi harga dasar jagung dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) sehingga petani termotivasi untuk menanam jagung.

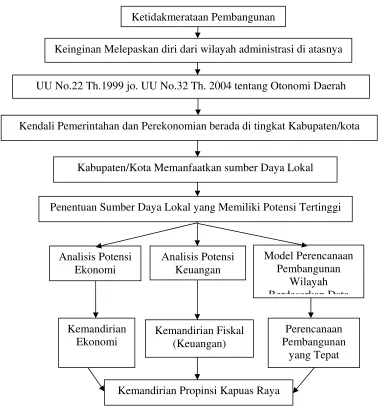

2.3. Kerangka Pemikiran

daerah akan membuat masyarakat di daerah tersebut menjadi lebih makmur menimbulkan rasa ketidakpuasan daerah yang memicu masyarakat untuk merumuskan kembali agenda hubungan kekuasaan pusat-daerah.

Adanya rasa ketidakpuasan dapat ditimbulkan karena adanya ketimpangan pembangunan khususnya pembangunan ekonomi. Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari adanya pengklasifikasian daerah menjadi daerah maju, berkembang, dan tertinggal atau menjadi daerah kaya, sedang, dan miskin. Menurut Wijaya dalam Marfiani (2007) salah satu faktor yang mempengaruhi keterbelakangan suatu daerah adalah rendahnya aktivitas ekonomi yang ada di daerah tersebut.

Untuk melepaskan diri dari tingkatan pemerintahan di atasnya setiap daerah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan yang tertuang di dalam PP No. 78 Tahun 2007. PP ini semakin memperketat persyaratan pemekaran wilayah. Di antara persyaratan-persyaratan tersebut terdapat persyaratan mengenai kemampuan ekonomi dan kemampuan keuangan yang termasuk ke dalam syarat teknis. Kemampuan ekonomi diukur dari PDRB non migas kabupaten-kabupaten yang membentuk Propinsi Kapuas Raya atas dasar harga berlaku, sedangkan kemampuan keuangan diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan dari pemerintah pusat masing-masing kabupaten yang membentuk Propinsi Kapuas Raya. Kedua persyaratan ini merupakan faktor yang sangat penting, karena keduanya akan menjamin keberhasilan serta kemandirian Propinsi Kapuas Raya dimasa yang akan datang tanpa harus bergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat.

tingkat kabupaten/kota, sehingga kendali perekonomian Propinsi Kapuas Raya berada pada kelima kabupaten yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu kabupaten-kabupaten tersebut harus dapat memanfaatkan sumber daya lokalnya secara maksimal agar dapat mandiri.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keinginan Melepaskan diri dari wilayah administrasi di atasnya

Analisis Potensi Ekonomi

Penentuan Sumber Daya Lokal yang Memiliki Potensi Tertinggi

Analisis Potensi Keuangan

Kendali Pemerintahan dan Perekonomian berada di tingkat Kabupaten/kota

Kabupaten/Kota Memanfaatkan sumber Daya Lokal

Kemandirian Ekonomi

UU No.22 Th.1999 jo. UU No.32 Th. 2004 tentang Otonomi Daerah

Kemandirian Fiskal (Keuangan)

Kemandirian Propinsi Kapuas Raya Ketidakmerataan Pembangunan

Model Perencanaan Pembangunan

Wilayah Berdasarkan Data

Perencanaan Pembangunan

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari kelima kabupaten yang akan tergabung ke dalam Propinsi Kapuas Raya, yaitu Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, Sanggau dan Melawi. Data yang diambil berupa data PDRB menurut 9 sektor ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2000 periode 2004-2006 dan data keuangan yang berasal dari laporan Realisasi Penerimaan Daerah Otonom masing-masing kabupaten periode 2004-2006 sera data-data sekunder penunjang lainnya.. Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, BPS Kalimantan Barat, Departemen Keuangan dan media internet.

3.2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan beberapa alat analisis yaitu : 3.2.1. Analisis Potensi Ekonomi

3.2.1.1. Analisis Location Quotient (LQ)

bergerak, seperti tempat-tempat wisata, peninggalan sejarah, museum, dan sebagainya. Sedangkan sektor non basis adalah sektor yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di dalam batas-batas daerah itu sendiri. Sektor ini tidak mengekspor barang, jasa maupun tenaga kerja, sehingga lingkup produksi dan daerah pasar sektor ini hanya bersifat lokal.

Location Quotients (LQ) merupakan sebuah indeks yang mengukur overspecialization atau underspecialization dari sektor tertentu dalam suatu daerah. LQ mengukur tingkat spesialisasi relatif suatu daerah di dalam aktifitas sektor perekonomian tertentu. Pengertian relatif ini dapat diartikan sebagai tingkat spesialisasi yang membandingkan suatu daerah dengan wilayah yang lebih besar di mana daerah yang diamati merupakan bagian dari wilayah tersebut. LQ dapat dinyatakan dalam berbagai terminologi (variabel) seperti jumlah tenaga kerja (employment) dan nilai tambah bruto (PDRB).

Metode LQ pada penelitian ini menggunakan variabel PDRB yaitu dengan membandingkan antara pangsa relatif PDRB sektor i kabupaten-kabupaten di Propinsi Kapuas Raya terhadap PDRB total sektor i di tingkat Propinsi Kalimantan Barat. PDRB yang digunakan merupakan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000. PDRB dapat dijelaskan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Pada penelitian ini PDRB yang digunakan adalah pendekatan produksi, yaitu jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut terdiri dari sembilan sektor lapangan usaha, yaitu :

2. Sektor Pertambangan dan penggalian 3. Sektor Industri pengolahan

2. Sektor Listrik, gas dan air 3. Sektor Bangunan

4. Sektor Perdagangan, hotel dan restoran 5. Sektor Pengangkutan dan komunikasi

6. Sektor Keuangan, persewaan dan jasa pengangkutan 7. Sektor Jasa-jasa lainnya

Secara sistematis, metode LQ dapat dirumuskan sebagai :

LQ = Sa Sia

Sb Sib

Keterangan : Sib = Pendapatan (PDRB) sektor i di wilayah administrasi bawah Sb = Pendapatan (PDRB) total di wilayah administrasi bawah Sia = Pendapatan (PDRB) sektor i di wilayah administrasi atas Sa = Pendapatan (PDRB) total di wilayah administrasi atas

daerah, maka akan meningkatkan pendapatan daerah tersebut dan bisa meningkatkan pendapatan di sektor non basis (dampak multiplier) di wilayah sekitarnya, dengan kata lain sektor basis merupakan penggerak utama perekonomian suatu wilayah.

3.2.1.2. Analisis Potensi Ekonomi Menurut Perhitungan DAU

PADT = Pendapatan Asli Daerah Seluruh Daerah BHPT = Bagi Hasil Pajak Seluruh Daerah

N = Jumlah Daerah

PDRBSNPD = PDRB Sektor Non-Primer Daerah PDRBD = PDRB Daerah

PDRBSNPT = PDRB Sektor Non-Primer seluruh Daerah PDRBT =PDRB Seluruh Daerah

PDRBSSDAD = PDRB Sektor Sumber Daya Alam Daerah

PDRBSSDAT = PDRB Sektor Sumber Daya Alam Seluruh Daerah AKD = Angkatan Kerja Daerah

PD = Populasi Daerah

AKI = Angkatan Kerja Indonesia PI = Populasi Indonesia

Yang dimaksud dengan PDRB sektor non-primer di sini adalah PDRB di luar sektor sumber daya alam, sedangkan PDRB sektor sumber daya alam sendiri terdiri dari PDRB yang berasal dari sektor minyak dan gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan. Angkatan kerja yang digunakan adalah jumlah penduduk yang termasuk ke dalam usia produktif yaitu usia antara 15 sampai dengan 64 tahun.