MUKHAMMAD TAUFIQUR RAKHMAN

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis Analisis Struktur Perekonomian dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kesempatan Kerja di DKI Jakarta adalah karya saya dengan arahan komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Tesis ini.

Bogor, Agustus 2011

MUKHAMMAD TAUFIQUR RAKHMAN. Analysis of Economic Structure and Factors that Influence Job Opportunity in Jakarta. Under direction of SRI MULATSIH and DEDI BUDIMAN HAKIM

This study aimed to determine the structure of economy and factors that affect job opportunity in Jakarta. Author used Shift Share Analysis, Location Quotient and Multiple Regression that was estimated with Least Square Method (OLS) in Semi-Log form. To examine the relations that happened on job opportunity, author used the regional autonomy as a dummy variable, FDI, domestic investment, GDRP, and investment lending rate, with time series data from the period 1993 until 2008. The result of Shift Share Analysis and Location Quotient since the implementation of regional autonomy showed that employment growth from the components of national employment growth, industry mix and competitive advantage were dominated by the tertiary sector, such as trade, hotels, and restaurants; transportations and communications sector; financial sector, renting and business services; and services sector. The four sectors above were also a basic sector in expanding job opportunity. The results of Multiple Regression Analysis showed that the dummy variable of regional autonomy, FDI, domestic investment, GDRP, and investment lending rate had simultaneous effect toward job opportunity. And partially, FDI, domestic investment and investment lending rate had significant effect toward job opportunity. Dummy variable of regional autonomy, FDI, domestic investment and GDRP had positive effect and investment landing rate had negative effect toward job opportunity. While dummy variable of regional autonomy and GDRP had positive and not significant effect toward job opportunity.

MUKHAMMAD TAUFIQUR RAKHMAN. Analisis Perekonomian dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesempatan Kerja di DKI Jakarta. Dibimbing oleh SRI MULATSIH dan DEDI BUDIMAN HAKIM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur perekonomian dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja di DKI Jakarta. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Shift-Share, Loqation Quotient dan Multiple Regression yang ditaksir dengan Metode Kuadrat Terkecil (OLS) dalam bentuk Semi-Log. Adapun variabel yang digunakan untuk menelaah hubungan yang terjadi terhadap Kesempatan Kerja adalah variabel Dummy Otonomi Daerah, PMA, PMDN, PDRB dan Suku Bunga Kredit Investasi. Data yang digunakan runtut waktu (time series) tahun 1993-2008.

Hasil analisis Shift Share dan Loqation Quotient semenjak diterapkannya otonomi daerah menunjukan bahwa pertumbuhan tenaga kerja baik dari komponen pertumbuhan tenaga kerja nasional, bauran industri dan keunggulan kompetitif didominasi oleh sektor tersier, seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa. Demikian pula dengan keempat sektor tersebut yang juga merupakan sektor basis dalam memperluas Kesempatan Kerja. Untuk hasil analisis Multiple Regression menunjukan bahwa variabel Dummy Otonomi Daerah, PMA, PMDN, PDRB dan Suku Bunga Kredit Investasi secara simultan berpengaruh terhadap Kesempatan Kerja. Dan secara parsial, variabel PMA, PMDN dan Suku Bunga Kredit Investasi berpengaruh signifikan terhadap Kesempatan Kerja. Variabel Dummy Otonomi Daerah, PMA dan PMDN serta PDRB berpengaruh positif dan variabel Suku Bunga Kredit Investasi berpengaruh negatif terhadap Kesempatan Kerja. Pada variabel Dummy Otonomi Daerah dan PDRB berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap Kesempatan Kerja.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2011 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

MUKHAMMAD TAUFIQUR RAKHMAN

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Ekonomi

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NRP : H151080151

Disetujui

Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Sri Mulatsih, M.Sc.Agr. Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim, M.Ec.

Ketua Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.S. Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh S.W.T. atas berbagai nikmat, karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis yang merupakan sebagian persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang strata dua Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Sholawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad S.A.W. beserta para keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikutnya hingga Yaumil Akhir nanti. Penelitian dan penulisan tesis ini kiranya merupakan bagian kecil yang dapat penulis susun dan semoga dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Karena sesungguhnya hanya Alloh S.W.T.-lah pemilik kesempurnaan.

Bogor, Agustus 2011

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 1986 dari ayah Abdul Fatah Masykoeri dan ibu Isnaeni Tri Wardani. Penulis merupakan putra kedua dari tiga bersaudara.

Pendidikan formal penulis dimulai sejak tahun 1992 hingga 1998 di SD Negeri Rawamangun 05, kemudian tahun 1998 hingga 2001 di SLTP Negeri 74 Jakarta, dilanjutkan pada tahun 2001 hingga 2004 di SMA Negeri 21 Jakarta. Pada tahun 2004 hingga 2008, penulis melanjutkan pendidikannya pada Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman yang kemudian pada tahun 2008 penulis langsung melanjutkan pendidikannya pada Mayor Ilmu Ekonomi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

DAFTAR TABEL……… xix

DAFTAR GAMBAR………... xxi

DAFTAR LAMPIRAN……… xxiii

I. PENDAHULUAN... 01 1.1. Latar Belakang ... 01 1.2. Perumusan Masalah... 05 1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian... 09 II TINJAUAN PUSTAKA... 11

2.1. Teori Penyerapan Tenaga Kerja ... 11

2.2. Teori Kesempatan Kerja Menurut Keynes ... 14

2.3. Permintaan Tenaga Kerja dari Sisi Perusahaan... 17

2.4. Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi... 19

2.5. Analisis Sektoral dan Struktur Ekonomi ... 22

2.6. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi... 24

2.7. Konsep Otonomi Daerah ... 26

2.8. Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja ... 28

2.9. Analisis Shift Share... 36

2.10. Teori Ekonomi Basis ... 41

2.11. Penelitian Terdahulu... 45

2.12. Hipotesis Penelitian ... 59

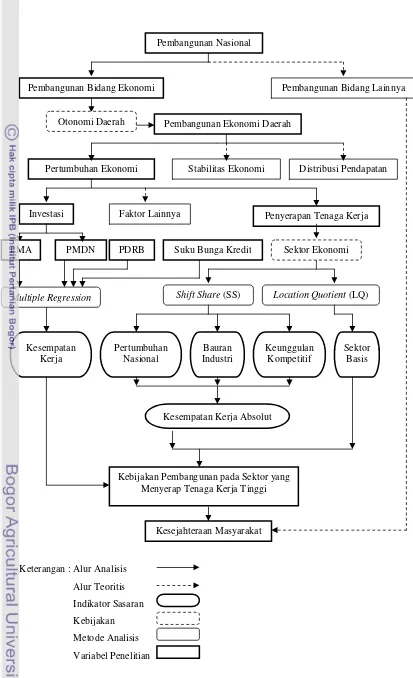

2.13. Kerangka Pemikiran ... 59

III METODOLOGI PENELITIAN ... 63

3.1. Model dan Alat Analisis... 63

3.1.1. Model dan Analisis Shift Share (SS) ... 63

3.1.1.1. Evaluasi Kinerja Sektor-sektor dan Aplikasi Analisis Shift Share... 65

3.1.2. Model dan Analisis Location Quotient (LQ) ... 66

3.1.3. Model dan Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kesempatan Kerja ... 67

3.1.3.1. Uji Asumsi Klasik... 68

3.1.3.2. Uji Dugaan Model... 69

3.2. Jenis, Sumber Data dan Definisi Operasional Variabel ... 71

3.2.1. Jenis dan Sumber Data... 71

3.2.2. Definisi Operasional Variabel... 71

IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 73

4.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian... 73

4.1.1. Keadaan Geografis ... 73

4.1.2. Keadaan Ekonomi dan Demografi ... 74

4.1.3. Visi dan Misi Pembangunan ... 76

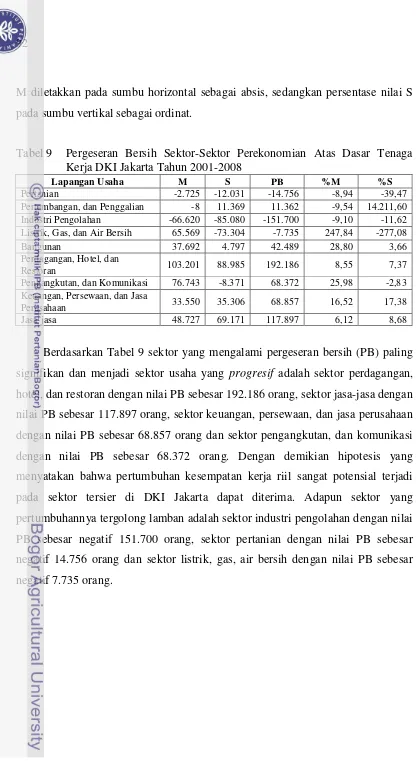

4.2.1.1. Pergeseran Bersih dan Profil Pertumbuhan Kesempatan

Kerja DKI Jakarta Tahun 2001-2008... 91

4.2.2. Analisis Location Quotient (LQ) ... ... 94

4.2.3. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kesempatan Kerja ... 97

4.2.3.1. Uji Asumsi Klasik... 97

4.2.3.2. Hasil Dugaan Model ... 99

4.3. Implikasi Kebijakan ... 113

V KESIMPULAN DAN SARAN ... 117

5.1. Kesimpulan ... 117

5.2. Saran ... 118

DAFTAR PUSTAKA ... 119

Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu

Tahun 2001-2008 ... 3

2 Angkatan Kerja DKI Jakarta menurut Jenis Kegiatan Tahun 2001-2008... 4

3 Penduduk DKI Jakarta dan Nasional Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Tahun 2004-2008 ... 6

4 Jumlah Izin Usaha Tetap, Nilai Realisasi PMA dan Daya Serap Tenaga Kerja Investasi PMA DKI Jakarta Tahun 2004-2008... 6

5 Jumlah Izin Usaha Tetap, Nilai Realisasi PMDN dan Daya Serap Tenaga Kerja Investasi PMDN DKI Jakarta Tahun 2004-2008... 7

6 Laju Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2008 ... 8

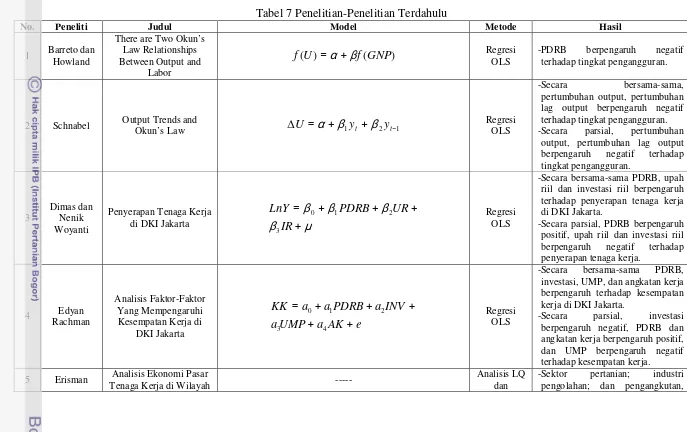

7 Penelitian-Penelitian Terdahulu ... 54

8 Hasil Perhitungan Shift-Share (SS) Struktur Perekonomian Atas Dasar Tenaga Kerja DKI Jakarta Tahun 2001-2008 ... 78

9 Pergeseran Bersih Sektor-Sektor Perekonomian Atas Dasar Tenaga Kerja DKI Jakarta Tahun 2001-2008 ... 92

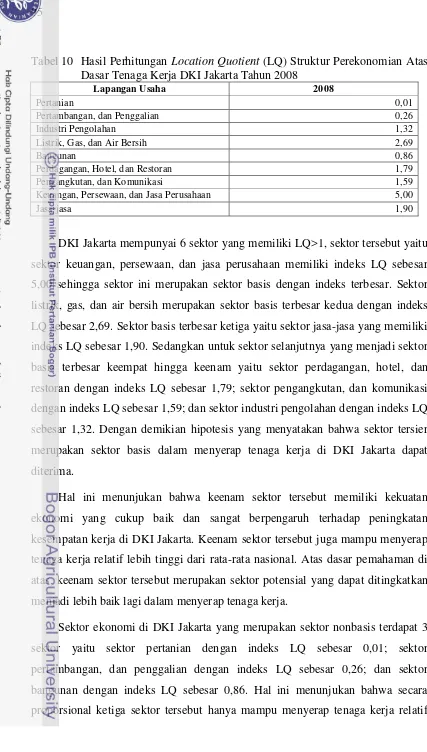

10 Hasil Perhitungan Loqation Quotient (LQ) Struktur Perekonomian Atas Dasar Tenaga Kerja DKI Jakarta Tahun 2008 ... 95

11 Uji Multikolinearitas ... 99

12 Uji Autokorelasi ... 99

13 Hasil Estimasi Koefisien Variabel Penduga... 99

14 Persentase PMA Menurut Bidang Usaha Tahun 2002-2007... 102

15 Persentase PMDN Menurut Bidang Usaha Tahun 2002-2007... 102

16 Perkembangan PMA dan PMDN DKI Jakarta Tahun 1993-2008 ... 105

Tahun 1993-2008 ... 107

19 Matriks Bidang Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta

2 Kurva Investasi... 13

3 Kurva Hukum Okun ... 19

4 Model Analisis Shift Share... 38 5 Profil Pertumbuhan Sektor Perekonomian ... 40

6 Alur Kerangka Pemikiran... 61

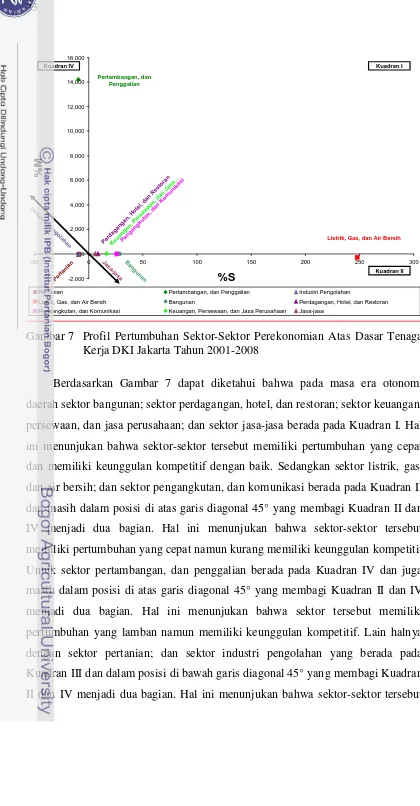

7 Profil Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Atas Dasar

Tenaga Kerja DKI Jakarta Tahun 2001-2008 ... 93

yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Tahun 2001 dan 2008... 123

2 Data Penelitian Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kesempatan

Kerja Di DKI Jakarta Tahun 1993-2008 ... 124

3 Data Penelitian Dalam Bentuk Semi-Logaritma Natural Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kesempatan Kerja Di DKI Jakarta Tahun

1993-2008... 125

4 Hasil Perhitungan Analisis Shift-Share dan Pergeseran Bersih Struktur Perekonomian Atas Dasar Tenaga Kerja Di DKI Jakarta

Tahun 2001 dan 2008 ... 126

5 Hasil Perhitungan Analisis Loqation Quotient Struktur Perekonomian

Atas Dasar Tenaga Kerja Di DKI Jakarta Tahun 2008 ... 128

6 Hasil Regresi Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesempatan Kerja

1 1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara besar dengan pemilikan sumber daya alam yang melimpah, dalam pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan nasional harus mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini juga telah ditegaskan dalam konstitusi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan harus dapat mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian yang tercermin pada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Menurut Kuncoro (2004) terdapat trade off antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemerataan pendapatan dalam suatu pembangunan ekonomi.

Ketika pembangunan ekonomi lebih ditujukan untuk pemerataan pendapatan maka pertumbuhan ekonomi akan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk

mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Sebaliknya, jika pembangunan ekonomi lebih difokuskan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Selain menciptakan pertumbuhan yang tinggi, pembangunan harus pula berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran serta adanya upaya untuk menciptakan kesempatan kerja dan distribusi pendapatan yang merata. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad 1999).

lapangan kerja (Syaukani et al. 2002). Keberhasilan sebuah pemerintahan salah satunya dilihat dari seberapa jauh pemerintahan tersebut berhasil menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya. Penciptaan lapangan kerja yang tinggi akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2001 (Haris 2005) merupakan contoh nyata dari keseriusan pemerintah pusat untuk tidak lagi terlibat secara penuh pada daerah-daerah meskipun masih ada juga campur tangan pemerintah dalam urusan dana bantuan yang diserahkan kepada masing-masing

daerah. Hanya saja dalam hal ini pemerintah tidak bercampur tangan dalam rangka pengalokasian dana dari pemerintah pusat tersebut. Untuk itu, pemerintah

daerah juga harus memikirkan cara agar daerahnya bisa tetap membangun dengan kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Berbagai program untuk meningkatkan nilai investasi daerah pun dilakukan agar daerah tersebut memiliki cukup modal untuk melakukan pembangunan. Diantaranya mencakup program pengadaan sumber pembiayaan investasi dan pengadaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menarik investor. Program-program tersebut antara lain berupa pengembangan kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) hingga penyediaan kawasan khusus untuk industri

Struktur ekonomi DKI Jakarta berdasarkan penduduk DKI Jakarta berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menjelaskan bahwa penciptaan kesempatan kerja selama delapan tahun masih didominasi oleh sektor tersier yang menduduki urutan pertama, yaitu kontribusinya pada tahun 2001 sebesar 73,12 persen, sektor sekunder menduduki urutan kedua dengan kontribusi sebesar 25,67 persen dan sisanya sebesar 1,21 persen oleh sektor primer (BPS 2002). Sampai dengan dengan tahun 2008 sektor yang dominan kontribusinya terhadap penciptaan kesempatan kerja masih diduduki oleh sektor tersier sebesar 78,09 persen, sedangkan sektor sekunder dan sektor primer masing-masing sebesar 21,12 persen dan sebesar 0,80 persen (BPS 2009). Kontribusi masing-masing sektor/lapangan usaha disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Struktur Ekonomi DKI Jakarta berdasarkan Penduduk DKI Jakarta Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Tahun 2001-2008

(Persen)

Tahun Lapangan Usaha

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Pertanian 0,89 0,41 0,50 0,59 0,95 0,40 0,52 0,47

Pertambangan, dan Penggalian 0,32 0,21 0,31 0,27 0,19 0,44 0,33 0,33 Industri Pengolahan 21,39 19,70 19,58 20,88 19,79 18,18 18,44 16,10 Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,46 0,50 0,48 0,41 0,28 0,52 0,44 0,47

Bangunan 3,82 4,01 4,09 4,17 4,42 4,21 4,44 4,54

Perdagangan, Hotel, dan

Restoran 35,28 37,20 36,85 35,58 34,95 36,85 37,36 37,11 Pengangkutan, dan

Komunikasi 8,63 8,68 9,35 8,88 8,23 8,52 9,55 9,59

Keuangan, Persewaan, dan

Jasa Perusahaan 5,94 5,60 6,10 6,19 7,38 7,06 7,21 7,11 Jasa-jasa 23,27 23,69 22,74 23,05 23,81 23,81 21,72 24,27

Jumlah 100 100 100 100 100 100 100 100

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta. 2002-2009. (diolah).

Tabel 2 Angkatan Kerja DKI Jakarta menurut Jenis Kegiatan Tahun 2001-2008

Tahun Bekerja

(orang)

Pengangguran Terbuka

(orang)

Jumlah Angkatan

Kerja (orang)

Pengangguran (%)

2001 3.422.340 605.924 4.028.264 15,04

2002 3.267.526 567.587 3.835.113 14,80

2003 3.379.232 589.682 3.968.914 14,86

2004 3.497.359 602.741 4.100.100 14,70

2005 3.716.206 615.917 4.332.123 14,22

2006 3.921.991 590.022 4.512.013 13,08

2007 3.842.944 552.380 4.395.324 12,57

2008 4.191.966 580.511 4.772.477 12,16

Sumber : BPS Pusat. 2002-2009. (diolah).

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2001 yakni sebanyak 605.924 orang atau sebesar 15,04 persen dari jumlah angkatan kerja 4.028.264 orang. Sedangkan tingkat pengangguran terendah terjadi pada tahun 2008 yakni sebanyak 580.511 orang atau sebesar 12,16 persen dari jumlah angkatan kerja 4.772.477 orang. Perbedaan tingkat pengangguran ini tentu tidak dapat dipisahkan dari proporsi jumlah penduduk bekerja yang berfluktuatif jumlahnya pada tiap tahun antara tahun 2001 hingga 2008.

Oleh karena itu, untuk menyikapi berbagai persoalan pembangunan ekonomi tersebut salah satunya yang dapat dilakukan pemerintah yakni melalui

optimalisasi potensi dan keunggulan kompetitif yang dapat menyerap tenaga kerja dari masing-masing daerah melalui berbagai implementasi sebagai bentuk realisasi kewenangan yang diberikan sejak diberlakukannya otonomi daerah.

Sedangkan dua karakteristik yang umumnya dimiliki daerah-daerah yang mempunyai keunggulan kompetitif tinggi. Pertama, daerah-daerah tersebut memiliki kondisi perekonomian yang baik. Kedua, daerah yang mempunyai keunggulan kompetitif adalah daerah yang memiliki kondisi keamanan, politik, sosial budaya, dan birokrasi yang ramah terhadap kegiatan usaha. Kombinasi antara kedua faktor dan dengan didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang cukup serta kualitas yang baik serta infrastuktur fisik yang memadai akan sangat besar pengaruhnya bagi peningkatan dan perkembangan dunia usaha.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalam penelitian ini akan dikaji mengenai struktur perekonomian dan faktor-faktor yang memengaruhi kesempatan kerja di DKI Jakarta.

1.2. Perumusan Masalah

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan

Tabel 3 Penduduk DKI Jakarta dan Nasional Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Tahun 2004-2008

(Orang)

Tahun DKI Jakarta Nasional

2004 3.497.359 93.722.036

2005 3.716.206 93.958.387

2006 3.921.991 95.456.935

2007 3.842.944 99.930.217

2008 4.191.966 102.552.750

Sumber : BPS Pusat. 2005-2009.

Selama tahun 2004 hingga 2008 terjadi peningkatan jumlah penduduk bekerja di DKI Jakarta, seperti halnya pada tingkat nasional. Pada tahun 2008, penduduk bekerja sebesar 4.191.966 orang dengan komposisi yang terbanyak menurut kota adalah Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, masing-masing 1.091.148 orang; 1.013.159 orang; dan 979.454 orang. Sedangkan untuk kota lainnya di bawah 700 ribu orang. Perkembangan penduduk bekerja selama tahun 2004 hingga 2008 yang memiliki jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebanyak 4.191.966 orang sedangkan yang memiliki jumlah terendah terjadi pada tahun 2004 yaitu sebanyak 3.497.359 orang. Di tingkat nasional perkembangan penduduk bekerja selama tahun 2004 hingga 2008 yang memiliki jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebanyak 102.552.750 orang sedangkan yang memiliki jumlah terendah terjadi pada tahun 2004 yaitu sebanyak

93.722.036 orang

Tabel 4 Jumlah Izin Usaha Tetap, Nilai Realisasi PMA dan Daya Serap Tenaga Kerja Investasi PMA DKI Jakarta Tahun 2004-2008

Jumlah Izin Usaha Tetap

Yang Dikeluarkan Nilai Realisasi PMA

Tahun

Unit Pertumbuhan

(%)

Jumlah (US$)

Pertumbuhan (%)

Daya Serap Tenaga Kerja

Investasi PMA (orang)

2004 229 - 1.867.972.000 2,82 44.324

2005 364 41,67 2.624.156.000 28,82 31.377

2006 330 -10,30 2.635.281.000 0,42 35.241

2007 365 17,24 2.691.830.000 2,1 23.639

2008 434 9,59 2.725.800.000 1,25 43.458

Rata-Rata 344,40 14,55 2.509.007.800 7,08 35.607,80

Perkembangan investasi PMA Provinsi DKI Jakarta dapat diamati pada Tabel 4. Dalam kurun waktu tahun 2004-2005, nilai PMA DKI Jakarta terlihat meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan nilai investasi PMA pada tahun 2006-2008. Rata-rata pertumbuhan nilai realisasi PMA yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2004-2008 mencapai 7,08% per tahun, meningkat dari US$ 1.867.972.000 pada tahun 2004 menjadi US$ 2.725.800.000 pada tahun 2008. Nilai realisasi PMA di tahun 2008 ini tercatat sebagai nilai PMA DKI Jakarta tertinggi dalam kurun waktu tahun 2004-2008. Begitu juga halnya dengan jumlah izin usaha yang dikeluarkan.Sejak tahun 2004, terlihat adanya trend peningkatan dengan rata-rata izin usaha yang dikeluarkan sebanyak 344,40 per tahun. Tahun 2008 pun tercatat sebagai tahun dengan jumlah izin usaha tetap terbesar.

Meskipun iklim PMA DKI Jakarta terus mengalami perbaikan sejak tahun

2006, namun tingkat daya serap tenaga kerja PMA di provinsi ini masih belum bisa berjalan searah dengan perbaikan iklim PMA. Seperti yang teramati dari

Tabel 4, dalam rentang waktu tahun 2006-2008, yaitu masa dimana terjadi trend

peningkatan izin usaha PMA DKI Jakarta, peningkatan daya serap tenaga kerja terlihat tidak serta-merta terjadi. Di tahun 2007 justru terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 11.602 tenaga kerja dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Tabel 5 Jumlah Izin Usaha Tetap, Nilai Realisasi PMDN dan Daya Serap Tenaga Kerja Investasi PMDN DKI Jakarta Tahun 2004-2008

Jumlah Izin Usaha Tetap

Yang Dikeluarkan Nilai Realisasi PMDN

Tahun

Unit Pertumbuhan

(%)

Jumlah (Rp.)

Pertumbuhan (%)

Daya Serap Tenaga Kerja

Investasi PMDN (orang)

2004 25 - 2.425.851.000.000 1,78 5.820

2005 24 -4,00 2.686.000.000.000 9,69 5.969

2006 29 20,83 2.781.710.000.000 3,44 6.860

2007 34 17,24 2.838.339.000.000 2,00 7.653

2008 34 0,00 3.151.300.000.000 9,93 7.396

Rata-Rata 29,20 16,23 2.776.640.000.000 5,37 6.739,60

Sumber : Bappenas dan UI. 2009. (diolah).

dikeluarkan dalam kurun waktu ini teramati sebanyak 29,20 unit per tahun, dengan nilai rata-rata realisasi PMDN per tahunnya mencapai Rp. 2.776,64 miliar. Dampak dari adanya PMDN yang terjadi di provinsi DKI Jakarta, daya serap tenaga kerja dari kegiatan PMDN di provinsi ini masih tetap menunjukan trend

peningkatan dari tahun ke tahun hingga tahun 2008. Rata-rata daya serap tenaga kerja dari PMDN provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 6.739,60 tenaga kerja per tahun dalam kurun waktu tahun 2004-2008.

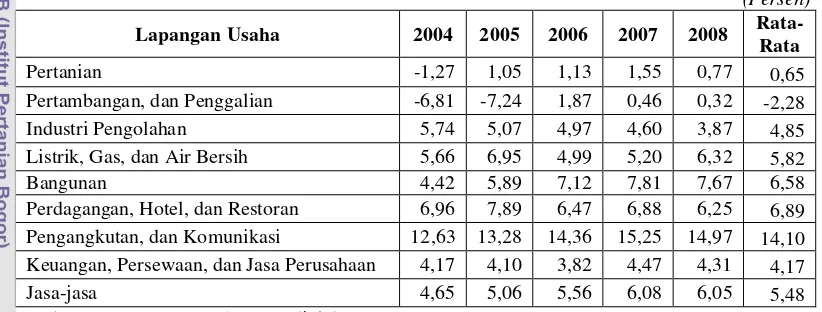

Tabel 6 Laju Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2008

(Persen)

Lapangan Usaha 2004 2005 2006 2007 2008

Rata-Rata

Pertanian -1,27 1,05 1,13 1,55 0,77 0,65

Pertambangan, dan Penggalian -6,81 -7,24 1,87 0,46 0,32 -2,28

Industri Pengolahan 5,74 5,07 4,97 4,60 3,87 4,85

Listrik, Gas, dan Air Bersih 5,66 6,95 4,99 5,20 6,32 5,82

Bangunan 4,42 5,89 7,12 7,81 7,67 6,58

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 6,96 7,89 6,47 6,88 6,25 6,89 Pengangkutan, dan Komunikasi 12,63 13,28 14,36 15,25 14,97 14,10 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 4,17 4,10 3,82 4,47 4,31 4,17

Jasa-jasa 4,65 5,06 5,56 6,08 6,05 5,48

Sumber : BPS Pusat. 2005-2009. (diolah).

Perkembangan sektor ekonomi pada tahun 2004 hingga 2008 menunjukan bahwa sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi adalah sektor-sektor yang tingkat penyerapan tenaga kerjanya rendah dan lebih didominasi oleh sektor tersier, yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Kedua sektor ini tumbuh rata-rata sebesar 14,10 persen dan 6,89

persen. Sementara sektor industri, yang merupakan sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi, ternyata hanya tumbuh sebesar 4.85%.

[image:33.595.105.516.284.440.2]Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah:

1. Berapakah perubahan kesempatan kerja riil di DKI Jakarta akibat unsur laju pertumbuhan kesempatan kerja nasional, bauran industri dan keunggulan kompetitif yang dimiliki menurut sektor-sektor ekonomi di DKI Jakarta? 2. Sektor-sektor manakah yang diidentifikasi sebagai sektor basis di DKI

Jakarta yaitu sektor yang memiliki kesempatan kerja lebih tinggi dari rata- rata nasional?

3. Bagaimana pengaruh PMA, PMDN, PDRB, dan suku bunga kredit terhadap kesempatan kerja di DKI Jakarta.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komponen pembangunan ekonomi daerah dalam kerangka ekonomi regional. Secara khusus

penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pertumbuhan kesempatan kerja riil di DKI Jakarta akibat unsur laju pertumbuhan kesempatan kerja nasional, bauran industri dan keunggulan kompetitif yang dimiliki menurut sektor-sektor ekonomi.

2. Menentukan sektor-sektor basis di DKI Jakarta yaitu sektor yang memiliki kesempatan kerja lebih tinggi dari rata-rata nasional, dan

3. Mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kesempatan kerja di DKI Jakarta.

Sedangkan manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Sebagai informasi dan masukan bagi pembuat kebijakan khususnya pemerintah daerah dalam menyusun strategi dan program pembangunan secara lebih terstruktur, efektif dan efisien serta mengetahui sepenuhnya implikasi eksternalitas dari setiap keputusan yang diambil untuk perencanaan pembangunan daerah dan menentukan arah pembangunan ekonomi daerah.

2.1. Teori Penyerapan Tenaga Kerja

Simanjuntak (2001) menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga dengan batasan umur 15 tahun. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Ananta (1990) dan Sitanggang dan Nachrowi (2004) yang menyatakan bahwa tenaga kerja adalah sebagian dari keseluruhan penduduk yang secara potensial dapat menghasilkan barang dan jasa. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah sebagian penduduk yang dapat menghasilkan barang dan jasa bila terdapat permintaan terhadap barang dan jasa. Angkatan kerja dalam suatu perekonomian digambarkan sebagai penawaran tenaga kerja yang tersedia dalam pasar tenaga kerja. Bellante dan Mark menyatakan bahwa penawaran kerja dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu: jumlah populasi di suatu wilayah, persentase angkatan kerja dan jam kerja (Sitanggang 2003).

Konsep permintaan tenaga kerja dapat dijelaskan dalam ilustrasi berikut ini.

Gambar 1 Kurva Permintaan Tenaga Kerja

Keuntungan yang diperoleh perusahaan akan meningkat pada saat marginal cost (MC) sama dengan marginal revenue (MR). Karena pada pasar persaingan sempurna marginal revenue (MR) sama dengan price (P) maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

) 1 ( ... ... ...

P MR

MC= =

Sumber: Crouch, 1992

Ld=Ld(W/P,K) MPPL;W/P

MPPL1;W/P1

MPPL2;W/P2

L1 L2

Apabila tenaga kerja yang digunakan lebih banyak, maka akan menaikan harga per unitnya, disebut juga upah nominal (W). Output yang meningkat karena MPPL mengakibatkan biaya per unit dari output turut meningkat atau biaya marginal (MC) = W/ MPPL. Berdasarkan persamaan (1) dapat ditulis kondisi

profit maximization:

) 2 ( ... ... ... L MPP P W =

Variabel sebelah kiri pada persamaan (2) adalah perbandingan tingkat upah

dengan tingkat harga barang yang disebut dengan upah riil. Artinya, komoditas

per orang per periode waktu, yang menunjukan bahwa W memiliki ukuran per

orang per periode waktu dan P memiliki ukuran mata uang per komoditas, Jadi:

) 3 ( ... ... ... / / mod ) mod / ( ) / ( tu periodewak orang itas ko itas ko Rp waktu orang Rp P W = =

Upah riil adalah pengembalian waktu kerja terhadap komoditas. Dengan

kata lain adalah kemampuan daya beli terhadap komoditas dari tingkat upah.

Misalkan upah riil adalah (W/P). Hal ini adalah ukuran dari keduanya yaitu

tingkat upah nominal dan tingkat harga barang yang dikendalikan secara

bersama-sama oleh upah riil (diasumsikan bahwa perusahaan adalah penerima harga di

dalam pasar tenaga kerja dan pasar barang). Pada gambar 1 apabila tingkat upah

riil turun ke (W/P)2 maka tenaga kerja L2 yang digunakan, begitu seterusnya.

Kombinasi (W/P)1 dan L1 dan (W/P)2 dan L2 adalah indikasi harga dan jumlah

tenaga kerja yang diminta kemudian disimpulkan bahwa kurva permintaan tenaga

kerja adalah identik dengan kurva MPPL

Apabila perusahaan memiliki persediaan modal yang besar, kurva

permintaan tenaga kerja akan meningkat karena pada tingkat tenaga kerja yang

digunakan, marginal phiysical labour adalah lebih tinggi ketika persediaan modal

lebih besar. Ini memiliki hubungan dengan kenyataan yaitu pada tingkat tenaga

kerja berapapun, setiap tenaga kerja memiliki bagian yang besar dari tingkat

modal untuk bekerja dengan ketika ukuran jumlah modal meningkat. Kemudian

Sumber: Mankiw, 2000 ) 4 ...( ... ... 0 , 0 . ), ,

( 1 < 2 >

= d d d

d K L L

P W L L

Permintaan tenaga kerja adalah fungsi dari upah riil dan tingkat modal.

Disamping itu, Fungsi investasi mengaitkan jumlah investasi atau pada tingkat

bunga riil investasi bergantung pada tingkat bunga riil karena tingkat bunga

adalah biaya pinjaman. Fungsi investasi miring ke bawah yaitu ketika tingkat

bunga naik, semakin sedikit proyek investasi yang menguntungkan (Mankiw

2000).

Gambar 2 Kurva Investasi

Dari Gambar 2 terlihat bahwa kurva investasi memiliki slope negatif

sehingga jika suku bunga naik maka akan semakin sedikit proyek investasi yang

menguntungkan. Para ekonom membedakan antara tingkat bunga nominal dengan

tingkat bunga riil. Tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga yang biasa

dilaporkan dan merupakan tingkat bunga yang dibayar investor ketika meminjam

uang. Tingkat bunga riil mengukur biaya pinjaman yang sebenarnya dan

merupakan tingkat bunga yang menentukan tingkat investasi. Tingkat bunga riil

merupakan tingkat bunga nominal yang dikoreksi karena pengaruh inflasi.

Investasi bergantung pada tingkat bunga riil karena tingkat bunga adalah biaya

pinjaman (Mankiw 2000). Persamaan yang menggambarkan hubungan antara

tingkat inflasi dengan suku bunga riil adalah sebagai berikut:

) 5 ( ... ... )... (r I I =

Kegiatan investasi akan dilaksanakan apabila tingkat pengembalian modal

lebih besar atau sama dengan tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga maka

Fungsi Investasi I(r) Suku Bunga Riil (r)

tingkat investasi yang dilakukan akan mengalami penurunan. Ketika suku bunga mengalami penurunan, investasi akan mengalami peningkatan (Sukirno 1996).

2.2. Teori Kesempatan Kerja menurut Keynes

Menurut Baldwin (1986), dalam teori Keynes mengenai penentuan pendapatan nasional, tingkat investasi tergantung dari faktor-faktor yang sama seperti dalam model Neo-Klasik ialah tingkat keuntungan atau hasil-hasil dari pertambahan investasi dan tingkat suku bunga. Lebih jelasnya, para pengusaha akan terus melakukan penanaman-penanaman modal baru selama tingkat persentase keuntungan marjinalnya masih lebih tinggi daripada suku bunganya. Saat penurunan dalam tingkat suku bunga ataupun suatu kenaikan umum dalam tingkat keuntungan dari proyek-proyek investasi sebagai akibat suatu faktor

misalnya kemajuan teknologi akan mendorong perluasan penanaman modal. Di lain pihak, tingkat penabungan dalam sistem Keynes tidaklah ditentukan dengan

cara yang sama seperti dalam model Neo-Klasik. Keynes menjadikan penabungan (dan penggunaan uang) suatu fungsi hanya dari tingkat pendapatannya. Sedangkan penulis-penulis Neo-Klasik memberi tekanan baik pada segi pendapatan maupun pada segi tingkat suku bunga, terutama pada yang disebut terakhir sebagai faktor-faktor yang menentukan penabungan (pemakaian uang).

Dengan menganggap bahwa tingkat suku bunga di pasar sudah tertentu dan dengan mengandaikan adanya suatu jadwal permintaan investasi yang tertentu pula (suatu jadwal efisiensi modal marjinal) maka kita dapat mula-mula menentukan volume investasi yang akan dilakukan oleh dunia usaha. Jika investasi ini dan suatu fungsi penabungan (serta konsumsi) tertentu sudah diketahui maka tingkat keseimbangan pendapatan nasional lalu ditentukan melalui proses pelipat-gandaan (multiplier process). Menurut Keynes, tingkat pendapatan ini mungkin tidak cukup tinggi untuk menciptakan kesempatan kerja bagi seluruh tenaga kerja yang ada.

sehingga pengangguran turun. Pengaruh dari penurunan-penurunan ini atas kedua komponen pendapatan nasional adalah konsumsi dan investasi. Penurunan harga yang berimbang dengan penurunan tingkat upah tidaklah akan merubah pengeluaran-pengeluaran konsumsi nyata sedangkan kesempatan kerja tergantung pada pengeluaran-pengeluaran untuk konsumsi nyata dan investasi serta tidak akan ada pengaruh penciptaan lapangan kerja dari penurunan harga serta upah. Jika harga-harga turun lebih kecil dari tingkat upah, maka hasil yang sesungguhnya adalah bertambahnya pengangguran. Ini disebabkan oleh akan terjadinya suatu pergeseran dalam pendapatan yang menguntungkan pihak penerima laba yang merupakan suatu golongan pendapatan yang menabung banyak tetapi mengonsumsi sedikit.

Penurunan dalam upah uang dan tingkat harga dapat juga menurunkan

tingkat suku bunga serta memperbesar investasi. Transaksi-transaksi akan memerlukan lebih sedikit uang dan karenanya akan tersedia lebih banyak uang

untuk menaikan harga penawaran kertas-kertas berharga dan menurunkan tingkat suku bunga. Tetapi Keynes menyatakan pula bahwa sekali tingkat suku bunga itu mencapai suatu tingkat rendah tertentu, maka orang-orang dalam sistem ekonomi akan bersedia untuk membiarkan saja semua uang tunai yang disediakan bagi mereka, daripada memanfaatkannya untuk membeli surat-surat berharga yang sudah ada. Tingkat suku bunga tidak akan turun sampai dibawah tingkat ini sedangkan tingkat upah dan harga-harga akan turun. Dengan demikian maka tidak mungkinlah terjadi penambahan investasi lewat jalan ini. Untuk mencegah keruntuhan sistem perekonomian karena harga-harga yang terus turun, maka Keynes mengandaikan bahwa upah uang bersifat fleksibel.

Keynes dan banyak ahli ekonomi lainnya dari tahun 1930-an berpendapat bahwa pengangguran akan tetap bertahan sebagai suatu persoalan jangka panjang kecuali apabila pemerintah memainkan peranan yang lebih besar dalam perekonomian. Dasar yang utama untuk kesimpulan ini adalah pandangan yang pesimis mengenai kesempatan-kesempatan investasi di masa depan. Mereka tidak melihat adanya kemajuan-kemajuan teknologi di dalam bidang investasi, yang dapat disamakan dengan penemuan-penemuan besar abad kesembilanbelas serta awal abad keduapuluh. Daerah-daerah geografi yang dapat dikembangkan tampaknya juga tinggal sedikit, dan bahkan tuntutan investasi dari jumlah penduduk yang berkembang pesat pun sudah menurun. Menurut pandangan mereka maka akibatnya dalam beberapa segi akan lebih buruk daripada keadaan diam menurut teori Klasik. Paling tidak, dalam keadaan diam semua orang

mendapatkan pekerjaan. Tetapi di suatu lingkungan di mana terdapat keseimbangan (ekuilibrium) tanpa kesempatan kerja yang penuh, maka tiadanya

pertumbuhan yang memadai dan pengangguran massal berjalan berdampingan.

Kebijakan utama yang disarankan Keynes untuk mengimbangi prospek-prospek buruk bagi investasi swasta adalah penanganan oleh pihak pemerintah yang ditutup dengan pembiayaan defisit. Pengeluaran biaya-biaya ini secara langsung maupun tidak langsung lewat proses pelipat-gandaan (multiplier) akan memperbesar permintaan dalam keseluruhan barang dan jasa dan mengembalikan pendapatan nasional ke tingkat kesempatan kerja yang penuh. Lagipula, karena sumberdaya-sumberdaya yang tersedia tidak sepenuhnya dimanfaatkan, maka peningkatan dalam pengeluaran secara menyeluruh ini dapatlah dicapai tanpa inflasi.

hanya terdapat dalam industri-industri serta sektor-sektor tertentu saja. Karena adanya kekurangan-kekurangan dan kesulitan-kesulitan dibidang-bidang lain, pembiayaan-pembiayaan dengan defisit sangat mungkin hanya akan menghasilkan suatu kenaikan dalam tingkat harga-harga tanpa disertai penambahan jumlah barang dan jasa.

2.3. Permintaan Tenaga Kerja dari Sisi Perusahaan

Menurut Nainggolan (2009), Dalam memperkirakan penggunaan tenaga kerja, perusahaan akan melihat tambahan output yang akan diperolehnya sehubungan dengan penambahan seorang tenaga kerja. Untuk menganalisis hal tersebut digunakan beberapa asumsi, ini berarti setiap rumah tangga perusahaan sebagai individu tidak dapat mempengaruhi harga atau menghasilkan produksi

(output) maupun untuk faktor-faktor produksi (input) yang digunakan dalam industri adalah suatu faktor yang harus diterima. Tenaga kerja sebagai salah satu

faktor produksi dikombinasikan dengan faktor-faktor produksi lainnya khususnya modal akan menghasilkan suatu output berupa barang dan jasa. Oleh karena itu rumah tangga perusahaan dalam kegiatan menghasilkan produksinya membutuhkan atau meminta jasa tenaga kerja.

Dengan suatu asumsi perusahaan dalam menghasilkan outputnya menggunakan faktor tenaga kerja dan modal (dalam jangka pendek), di mana faktor modal jumlahnya tetap, maka secara matematis fungsi produksi dapat ditulis sebagai berikut:

) ,

(L K

f Q=

dimana :

Q = Jumlah output yang dihasilkam

L = Jumlah sumber tenaga kerja

K = Jumlah sumber modal (jasa barang modal)

Model yang akan digunakan untuk menjelaskan kesempatan kerja dapat

didekati dari fungsi permintaan Hicksian. Fungsi permintaan Hicksian diturunkan

suatu output diperlukan dua faktor input, yaitu tenaga kerja (L) dengan upah per unitnya w dan modal kerja (K) dengan biaya modal sebesar r. Kondisi tersebut secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

) 1 .( ... ... )... ,

(K L

f Q=

Sedangkan biaya totalnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

) 2 ( ... ... ... rK wL TC = +

Dengan minimisasi biaya total untuk setiap n faktor input produksi, dan

menempatkan persamaan (1) sebagai kendala dan persamaan (2) sebagai tujuan,

maka melalui metode langrange fungsi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

) 3 .( ... ... )... , (

(Q f K L

rK

wL+ − −

= λ

l

Turunan parsial (pertama) yang merupakan “kondisi perlu” untuk masalah

optimasi terhadap K, L dan λ harus sama dengan nol adalah sebagai berikut:

) 6 ( ... ... ... 0 ) , ( ) 5 ( ... ... ... 0 ) , ( ) 4 ( ... ... ... 0 ) , ( = − = = ∂ ∂ = ∂ ∂ − = = ∂ ∂ = ∂ ∂ − = = ∂ ∂ L K f Q K L K f r K K L L K f w L L λ λ λ λ l l l l l l

Dengan memanipulasi persamaan (4) dan persamaan (5), maka akan diperoleh:

) 7 ( ... ... ... K L K L MP MP r w atau MP r MP

w = =

Sedangkan λ secara ekonomi dapat diinterpretasikan sebagai suatu biaya marginal

(marginal cost = MC). Dari persamaan (4) dan persamaan (5) dapat diperoleh

nilai pengganda langrange sebagai berikut:

) 8 ( ... ... ... * K L MP r MP w = = λ

w merupakan harga per unit faktor input tenaga kerja dan r merupakan harga per

unit faktor input kapital, sedangkan MPL adalah besarnya tambahan output

sebagai akibat adanya kenaikan per unit faktor input tenaga kerja dan MPK adalah

besarnya tambahan output sebagai akibat adanya kenaikan per unit faktor input

kapital. Dengan demikian:

K L MP r MP w = = *

Sumber: Mankiw, 2000

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil proses minimisasi total cost (TC) akan diperoleh nilai optimal dari penggunaan faktor input (L,K) dan dengan demikian fungsi permintaan dari faktor input (L,K) ini adalah fungsi dari harga input (w, r) dan tingkat produksinya (Q) yang secara matematika dapat dinyatakan sebagai berikut:

[image:44.595.72.483.19.779.2]) 9 .( ... ... )... ,

, ( *

* L w r Q

L =

merupakan fungsi permintaan tenaga kerja.

) 9 .( ... ... )... ,

, ( *

* K w r Q

K =

merupakan fungsi permintaan kapital.

2.4. Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Mankiw (2000), Okun seorang ahli ekonomi, memperkenalkan

Hukum Okun dan menyatakan bahwa terdapat kaitan yang erat antara tingkat

pengangguran dengan GDP (Gross Domestic Product) riil, di mana terdapat

hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran dengan GDP riil. Pernyataan

ini dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kesempatan kerja

dengan GDP riil. Okun menggunakan data tahunan dari Amerika Serikat untuk

menunjukan hukum Okun ini seperti terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Kurva Hukum Okun

Gambar 3 di atas ini merupakan titik sebar dari perubahan dalam tingkat

pengangguran pada sumbu horizontal dan perubahan persentase dalam GDP riil

pada sumbu vertikal. Gambar ini menunjukan dengan jelas bahwa perubahan

dalam tingkat pengangguran dari tahun ke tahun sangat erat kaitannya dengan

Garis Titik Sebaran Pengamatan Perubahan Persentase dalam GDP riil

perubahan dalam GDP riil dari tahun ke tahun, seperti terlihat pada garis titik sebar pengamatan yang berslope negatif.

Salah satu masalah yang biasa muncul dalam ketenagakerjaan adalah ketidakseimbangan antara permintaan tenaga kerja (demand for labour) dan penawaran tenaga kerja (supply of labour) pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan tersebut dapat berupa:

1. Lebih besarnya penawaran tenaga kerja dibanding permintaan tenaga kerja (adanya excess supply of labour).

2. Lebih besarnya permintaan tenaga kerja dibanding penawaran tenaga kerja (adanya excess demand for labour).

Apabila jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk bekerja adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, maka tidak akan ada excess supply for labour maupun excess demand for labour. Pada kondisi seperti ini berarti terjadi tingkat upah keseimbangan di mana semua orang yang ingin bekerja

telah dapat bekerja, berarti tidak ada orang yang menganggur. Apabila terjadi

excess supply of labour berarti ada orang yang menganggur pada tingkat upah tertentu, sedangkan apabila terjadi excess demand of labour berarti masih ada kemungkinan tenaga kerja dapat melakukan negoisasi upah sesuai keinginannya di atas upah keseimbangan.

Lewis dalam Subri (2003) mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah, di mana kelebihan pekerja satu sektor ekonomi akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Lebih murahnya biaya upah asal pedesaaan terutama dari sektor pertanian akan dapat menjadi pendorong bagi pengusaha perkotaan untuk memanfaatkan pekerja tersebut dalam pengembangan industri modern perkotaan. Selama berlangsungnya proses industrialisasi, maka kelebihan penawaran pekerja di sektor pertanian akan terserap.

1. Para penganggur semu (yang tidak menambah output pertanian) dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama.

2. Tahap di mana pekerja pertanian menambah output tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh dapat pula dialihkan ke sektor industri.

3. Tahap ditandai awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan output lebih besar dari perolehan upah institusional, maka dalam kondisi seperti ini kelebihan pekerja terserap ke sektor jasa dan industri yang meningkat terus-menerus sejalan dengan pertumbuhan output dan perluasan usahanya.

Harrod-Domar (Todaro 2000) dalam teori pertumbuhannya menyatakan bahwa secara definitif tingkat pertumbuhan output (Y) dikurangi dengan tingkat

pertumbuhan produktivitas tenaga kerja (Y/L) kurang lebih sama dengan pertumbuhan kesempatan kerja (L). Secara matematis hubungan-hubungan

tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

) 1 ( ... ... ... / ) / ( L L L Y L Y Y Y ∆ = ∆ − ∆

Sementara itu menurut Todaro (2000), bahwa faktor-faktor atau komponen

pertumbuhan ekonomi yang penting dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Akumulasi modal, termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah,

peralatan fisik, dan sumber daya manusia.

2. Perkembangan populasi, yang akan mengakibatkan terjadinya pertumbuhan

angkatan kerja walaupun terlambat.

3. Kemajuan teknologi, terutama untuk sektor industri.

Dengan menggunakan teori Harrod-Domar, Todaro menekankan bahwa

pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya

dengan lebih mengutamakan perkembangan sektor-sektor ekonomi yang padat

karya seperti sektor pertanian dan industri-industri berskala kecil. Apabila

pertumbuhan ekonomi dilihat dari pertambahan output dalam bentuk GDP

konstan, maka akan menghilangkan unsur inflasi di dalamnya. Sementara itu di

akhirnya akan dapat menciptakan kesempatan kerja. Di lain pihak, Arsyad (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung ataupun tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tolak ukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah diantaranya adalah PDRB daerah tersebut dan pertumbuhan penduduk yang bermuara pada tingkat kesempatan kerja. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi. PDRB juga merupakan

jumlah dari nilai tambah yang diciptakan dari seluruh aktivitas ekonomi suatu daerah atau sebagai nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu

daerah. Mengambil analisis makro Produk Domestik Regional Bruto, Mankiw (2000) menjelaskan bahwa secara umum PDRB dapat dihitung berdasarkan harga konstan atau berdasarkan harga berlaku. PDRB menurut harga konstan adalah merupakan ukuran kemakmuran ekonomi yang lebih baik sebab perhitungan output barang dan jasa perekonomian yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga.

2.5. Analisis Sektoral dan Struktur Ekonomi

Suatu perekonomian secara umum dapat dianalisis pada dua aspek, yaitu analisis sektoral dan analisis regional. Kajian tersebut dapat dilakukan untuk tingkat ekonomi nasional maupun untuk tingkat ekonomi daerah (regional/lokal).

Analisis sektoral, baik perekonomian tingkat nasional, tingkat regional (subnasional) maupun tingkat subregional dilihat berdasarkan sektor-sektor kegiatan ekonomi atau lapangan usaha. Hingga saat ini sektor-sektor kegiatan ekonomi atau lapangan usaha dibagi menjadi 9 sektor, yaitu:

1. Sektor Pertanian

3. Sektor Industri Pengolahan

4. Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum 5. Sektor Bangunan

6. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran 7. Sektor Pengangkutan, dan Komunikasi

8. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 9. Sektor Jasa-jasa

Dari 9 sektor di atas dikelompokan kembali menjadi 3, yaitu:

1. Sektor Primer meliputi pertanian; dan pertambangan, dan galian

2. Sektor Sekunder meliputi industri pengolahan; listrik, gas, dan air minum; dan bangunan

3. Sektor Tersier meliputi perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan, dan

komunikasi; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa.

Meminjam istilah Kuznets, perubahan struktur ekonomi umum disebut

transformasi struktural dan dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan yang lainnya dalam komposisi permintaan agregat, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), penawaran agregat (produksi dan penggunaan faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal) yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Todaro 2000).

Struktur ekonomi yang dimaksud disini adalah bangun ekonomi suatu provinsi atas sektor primer (pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan), sektor sekunder (manufaktur, konstruksi), dan sektor tersier (jasa). Perbedaan peran antar sektor primer dan sekunder di setiap provinsi, dapat menggambarkan perbedaan tingkat industrialisasi antar provinsi, dimulai dengan struktur ekonomi dengan sifat pertanian yang dominan hingga industri yang dominan. Struktur ekonomi suatu provinsi pada dasarnya dapat ditelaah atau diukur dari 2 indikator pokok.

bekerja menurut lapangan usaha, status pekerjaan, atau jenis pekerjaannya (Harmini 1997).

2.6. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur corak kegiatan ekonomi. Sedangkan istilah pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara (Sukirno 2006).

Todaro (2000) mengatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan erat dengan perubahan struktural dan sektoral yang tinggi. Beberapa

perubahan komponen utama struktural ini mencakup pergeseran secara perlahan-lahan aktivitas sektor pertanian ke sektor nonpertanian dan dari sektor industri ke

sektor jasa. Suatu wilayah yang sedang berkembang, proses pertumbuhan ekonominya akan tercermin dari pergeseran sektor ekonomi tradisional yaitu sektor pertanian akan mengalami penurunan disatu sisi dan peningkatan peran sektor nonpertanian disisi lainnya.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi regional, menurut Ardani (1992) pada dasarnya teori-teori yang mengemukakan tentang pertumbuhan suatu daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu inward looking theory yakni menganalisis pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh intern daerah itu sendiri, misalnya the export base theory dan the sector theory dan yang kedua,

outward oriented theory yang menekankan pada mekanisme yang mendasari penurunan pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah ke daerah lain. Selanjutnya, pendekatan ini dalam penerapannya antara satu dengan yang lainnya dapat saling melengkapi.

gilirannya akan mengakibatkan perubahan dalam struktur produksi melalui pergeseran kesempatan kerja dan alokasi dana. Tingkat produktivitas yang berbeda pada berbagai sektor ekonomi dan terdapatnya laju pertumbuhan yang berbeda diantara sektor-sektor menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran diantara peran masing-masing sektor terhadap komposisi produk nasional. Hasil produksi sektor pertanian secara absolut dapat terus bertambah akan tetapi kontribusi produk pertanian terhadap produk nasional relatif menurun. Kecenderungan tersebut diikuti oleh meningkatnya produksi sektor industri manufaktur dan sektor jasa. Perubahan struktural juga dapat dilihat dari sudut pergeseran kesempatan kerja, yang dilihat dari jumlah angkatan kerja yang bekerja pada masing-masing sektor produksi. Clark dan Fisher (1940) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara

perubahan struktur produksi dengan struktur kesempatan kerja menurut sektor. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi dapat dicapai dengan: Pertama, peningkatan produktivitas tenaga kerja disetiap sektor; Kedua, bergesernya tenaga kerja dari sektor dengan produktivitas yang lebih rendah ke sektor dengan produktivitas yang lebih tinggi (Suhartono 2009).

Kuznets (1966) dari hasil penelitiannya dengan mengumpulkan data yang berasal dari 13 negara maju (Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Denmark, Norwegia, Swedia, Italia, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang dan Rusia) ingin menunjukan perubahan sumbangan berbagai sektor ekonomi terhadap produksi nasional dalam proses pembangunan ekonomi. Dari penelitiannya (1801-1963) Kuznets membuat kesimpulan mengenai corak perubahan persentase kontribusi berbagai sektor dalam pembangunan ekonomi, sebagai berikut (Sukirno 1984):

menurun paling sedikit sebesar 20 persen dan bahkan sampai 30 persen. Pengecualian terjadi di Australia yang dalam delapan dasawarsa peranan sektor pertanian bertambah besar walaupun dalam jangka waktu tersebut kemajuan ekonominya terus menerus berlangsung.

2. Di 12 negara peranan sektor industri dalam menghasilkan produk nasional meningkat. Pada tahun-tahun awal observasi, kontribusi sektor indusri berkisar 20 sampai 30 persen dari jumlah seluruh produksi nasional. Pada akhir observasi, peranan sektor industri meningkat mencapai 40 persen bahkan ada kalanya mencapai 50 persen dari total produksi nasional.

3. Selama masa observasi, kontribusi sektor-sektor jasa dalam pembentukan produksi nasional tidak mengalami perubahan yang berarti dalam perubahan tersebut dan tidak konsisten sifatnya. Di Swedia dan Australia, peranannya

menurun. Di Kanada dan Jepang peranannya meningkat, dan pada kebanyakan negara peranannya tidak begitu nyata (tidak siginifikan).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penurunan peranan sektor pertanian dalam menciptakan produksi nasional diimbangi dengan kenaikan yang hampir sama besarnya pada sektor industri. Perubahan struktur ekonomi yang digambarkan oleh Kuznets, menunjukan bahwa sektor pertanian mengalami perkembangan produksi yang lebih lamban dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor industri. Tidak terdapatnya perubahan kontribusi sektor jasa dalam produksi nasional, yang berarti perkembangan sektor jasa adalah sama dengan tingkat pertumbuhan produksi nasional.

2.7. Konsep Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu yang berwenang mengelola, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sedangkan desentralisasi dan otonomi daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, dalam penjelasan UU No. 25 Tahun 1999 dikatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah-daerah kabupaten dan kota. Dan tiap-tiap daerah-daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan kepada masyarakat.Sejalan dengan perkembangannya, konsep otonomi daerah pada UU No. 22 Tahun 1999 mengalami penyempurnaan pada UU No. 32

Tahun 2004. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 10 ayat (3) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Menurut undang-undang tersebut, otonomi daerah mencakup semua bidang kecuali pada bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat.

Menurut tinjauan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ada tiga alasan pemerintah meninjau ulang pelaksanaan otonomi daerah dengan mengadakan revisi terhadap UU No. 22 tahun 1999. Ketiga alasan tersebut adalah sebagai berikut:

2. Kecenderungan banyak pemerintah kebupaten/kota untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan sumber-sumber penghasil dana dengan cara menaikkan retribusi dan pajak. Dalam jangka panjang, peningkatan retribusi dan pajak justru akan merugikan daerah yang bersangkutan karena menyulitkan para pedagang dan pengusaha serta menjauhkan para calon investor. Di negara maju, menaikkan pajak adalah langkah terakhir yang ditempuh pemerintah untuk menaikkan pendapatan negara karena merugikan rakyat banyak.

3. Adanya masalah hierarki antara pemerintah daerah pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Kewenangan yang besar yang diberikan kepada kabupaten/kota menimbulkan persepsi di kalangan pejabat pemerintah daerah bahwa mereka tidak lagi terikat dan tunduk kepada pemerintah pusat

tingkat provinsi. Padahal kenyataannya peran gubernur masih tetap penting dalam mengkoordinir para bupati/walikota agar tercipta kerjasama yang baik

dan dikuranginya benturan-benturan di antara mereka.

Sehingga dengan adanya revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004 semakin jelas untuk lebih memfokuskan pada tujuan desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks nasional yakni memelihara keutuhan negara dan bangsa, melembagakan proses seleksi kepemimpinan nasional dan mempercepat pencapaian kemakmuran rakyat. Tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan demokrasi di tingkat lokal, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta melindungi hak-hak masyarakat lokal (LIPI 2002 dalam Nada 2009).

2.8. Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja

negara terutama negara-negara yang sedang berkembang memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam menyediakan kesempatan kerja baru. Jika hal tersebut diabaikan tentu saja adanya pertumbuhan penduduk akan menimbulkan berbagai persoalan terutama terkait pada jumlah pengangguran yang semakin meningkat.

Penduduk memiliki 2 peranan dalam pembangunan ekonomi. Satu dari segi permintaan dan yang lain dari segi penawaran. Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi jika penduduk ini mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti bahwa tingkat pertambahan penduduk yang tinggi disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Jadi pertambahan

penduduk yang rendah tidak ada gunanya bagi pembangunan ekonomi (Irawan dan Suparmoko 1992).

Penduduk juga dapat dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu Penduduk Usia Kerja (PUK) yang di Indonesia dibatasi pada umur 15 tahun ke atas dan Penduduk Diluar Usia Kerja (PDUK). Penduduk Usia Kerja (PUK) atau yang sering disebut tenaga kerja terdiri dari penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (labour force) didefinisikan sebagai jumlah orang yang bekerja ditambah dengan jumlah orang yang menganggur atau mencari pekerjaan. Sedangkan penduduk kelompok bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja dan yang belum ingin bekerja seperti golongan orang yang sedang bersekolah, golongan ibu rumah tangga, dan golongan lainnya seperti penduduk yang cacat mental atau sebab-sebab lain sehingga tidak produktif (Widodo 1990).

dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan). Kesempatan kerja memberikan gambaran besarnya jumlah penyerapan pasar kerja sehingga angkatan kerja yang tidak terserap merupakan masalah suatu negara karena menganggur (Sitanggang 2003).

Menurut Suhartono (2009), proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha biasa dipakai sebagai salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Indikator tersebut juga dapat digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menunjukan struktur perekonomian suatu wilayah. Transformasi ketenagakerjaan menurut lapangan pekerjaan erat kaitannya dengan transformasi struktur produksi dan perbedaan pertumbuhan

produktivitas per pekerja menurut sektor atau lapangan pekerjaan yang terjadi selama pertumbuhan ekonomi berlangsung. Perkembangan produktivitas per

pekerja di suatu negara biasanya dipengaruhi oleh: (1) perkembangan stok barang modal per pekerja; (2) perkembangan mutu tenaga kerja yang tercermin pada perbaikan pendidikan, keterampilan dan kesehatan pekerja; (3) peningkatan skala unit usaha; (4) pergeseran pekerja dari kegiatan yang relatif lebih rendah produktivitasnya ke yang lebih tinggi; (5) perubahan product mix atau komposisi

output pada masing-masing sektor atau subsektor; dan (6) pergeseran teknik produksi dari padat karya ke padat modal.

Proses akumulasi yang terjadi selama pertumbuhan ekonomi menyebabkan antara lain timbulnya gejala:

1. Perkembangan stok barang modal per pekerja

2. Perkembangan mutu tenaga kerja yang tercermin pada perbaikan pendidikan, keterampilan dan kesehatan pekerja

3. Peningkatan skala unit usaha

4. Pergeseran pekerja dari kegiatan yang relatif lebih rendah produktivitasnya ke yang lebih tinggi

kecepatan yang sama, perkembangan produktivitas pada masing-masing sektor dan lapangan pekerjaan juga berbeda-beda. Proses akumulasi di sektor pertanian biasanya berlangsung lebih lambat dari sektor-sektor nonpertanian, sehingga laju pertumbuhan produktivitas di sektor tersebut menjadi lebih lambat dari sektor-sektor nonpertanian.

Bersamaan dengan pergeseran yang terjadi pada struktur PDB/PDRB, struktur ketenagakerjaan juga mengalami pergeseran baik menurut sektor maupun lapangan pekerjaan. Menurut sektornya, ketenagakerjaan terdiri dari sektor pertanian, industri, dan jasa. Rincian sektor dapat dilihat dari lapangan pekerjaan yang dibagi menjadi 9 sektor seperti berikut ini: (1) pertanian; (2) pertambangan, dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas, dan air bersih; (5) bangunan; (6) perdagangan, hotel, dan restoran; (7) pengangkutan, dan

komunikasi; (8) keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; (9) jasa-jasa.

Permintaan tenaga kerja menurut Haryani (2002), berkaitan dengan jumlah

tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi secara keseluruhan. Berapa jumlah tenaga kerja yang diminta di pasar tenaga kerja ditentukan oleh faktor-faktor seperti: tingkat upah, teknologi, produktivitas, kualitas tenaga kerja, fasilitas modal, produk domestik regional bruto, dan tingkat suku bunga.

1. Tingkat Upah

Tingkat upah akan mempengaruhi tingi rendahnya biaya produksi perusahaan. Kenaikan tingkat upah akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit produk yang dihasilkan. Apabila harga per unit produk yang dijual ke konsumen naik, reaksi yang biasanya timbul adalah mengurangi pembelian atau bahkan tidak lagi membeli produk tersebut. Kondisi ini memaksa produsen untuk mengurangi jumlah produk yang dihasilkan, yang selanjutnya juga dapat mengurangi permintaan tenaga kerja. Penurunan jumlah tenaga kerja akibat perubahan skala produksi disebut efek skala produksi (scale effect).

2. Teknologi

Penggunaan teknologi dalam perusahaan akan mempengaruhi berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kecanggihan teknologi saja belum tentu mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja. Karena dapat terjadi kecanggihan teknologi akan menyebabkan hasil produksi yang lebih baik, namun kemampuanya dalam menghasilkan produk dalam kuantitas yang sama atau relatif sama. Dalam menentukan permintaan tenaga kerja lebih dipengaruhi oleh kemampuan mesin untuk menghasilkan produk dalam kuantitas yang jauh lebih besar daripada kemampuan manusia. Misalnya, mesin huller (penggilingan padi) akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja untuk menumbuk padi.

3. Produktivitas

Berapa jumlah tenaga kerja yang diminta dapat ditentukan oleh seberapa tingkat produktivitas dari tenaga kerja itu sendiri. Apabila untuk

menyelesaikan suatu proyek tertentu dibutuhkan 30 karyawan dengan produktivitas standar yang bekerja selama 6 bulan. Namun dengan karyawan yang produktivitasnya melebihi standar, proyek tersebut dapat diselesaikan oleh 20 karyawan dengan waktu 6 bulan

4. Kualitas Tenaga Kerja

Pembahasan mengenai kualitas ini berhubungan erat dengan pembahasan mengenai produktivitas. Mengapa demikian, karena dengan tenaga kerja yang berkualitas menyebabkan produktivitas meningkat. Kualitas tenaga kerja ini tercermin dari tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan kematangan tenaga kerja dalam bekerja.

5. Fasilitas Modal

perusahaan menambah modalnya, maka jumlah tenaga kerja yang dimi