MEASURABLE, REPORTABLE, VERIFIABLE (MRV)

MITIGASI PERUBAHAN IKLIMDI INDONESIA

JANNATA GIWANGKARA

DEPARTEMEN GEOFISIKA DAN METEOROLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

JANNATA GIWANGKARA. The Evaluation onDevelopment and Implementation of Measurable, Reportable and Verifiable (MRV) Climate Change Mitigation In Indonesia. Supervised by AKHMAD FAQIH and FARHAN HELMY.

Various efforts to reduce emissions whether mandatory or voluntaryhave been made by developed and developing countries globally in the context of sustainable development as a response to the climate change impacts. Those emission reduction efforts should be accompanied with a scheme to be recognized internationally. This scheme requires that activities which are being undertaken, should be measurable, reportable, and verifiable, or known as MRV. Indonesia as a developing country, was committed to reduce its emissions voluntarily in 2020 by 26% (about 0.767 GtCO2e) and 41% (about 1.210 GtCO2e) in total with international support. The emission reduction plan was stipulated in the National Action Plans on Greenhouse Gases Emissions Reduction (RAN-GRK). The National Action Plans, which are being built, is expected to obey the MRV scheme in order to be recognized on international scale. This study discusses and elaborates the development and application of MRV schemes in Indonesia from the technical aspects, implementation modeled in one of National Action Plans’s sector, and from the institutional aspect. From the technical aspect, implementations of MRV on National Action Plans are expected to accommodate the essential functions and principles (accurate, efficient, complete, and consistent and comparable way). The MRV in one of National Action Plans’s sector, which is LULUCF and Peatland, requires a comprehensive MRV system regarding to the existence of uncertainties in the measurements of peatland’s emission and carbon stock. From the institutional aspect, the existing MRV schemes should be formed in a single institution that involves all agencies/institutions and have an independent unit to verify the activities which have been carried out in the action plan. In addition,the institution should be able toprovide directions, demands, and technical recommendations.In the future, the MRV systems and institution are expected not only deal with the issue of climate change, but also encompassesa variety of activities aside from the climate change issues.

JANNATA GIWANGKARA. Evaluasi Pengembangan dan Penerapan Measurable, Reportable, Verifiable (MRV) Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia.Dibimbing oleh AKHMAD FAQIH dan FARHAN HELMY.

Berbagai upaya pengurangan emisi, baik yang sifatnya wajib maupun secara sukarela, dilakukan oleh negara-negara maju dan berkembang di seluruh dunia dalam konteks pembangunan berkelanjutan sebagai respon terhadap dampak perubahan iklim.Dalam pelaksanaannya, upaya-upaya pengurangan emisi tersebut harus mengikuti skema tertentu agar dapat diakui secara internasional.Skema tersebut mensyaratkan berbagai kegiatan yang dilakukan dapat terukur (measurable), dapat dilaporkan (reportable), dan dapat diverifikasi (verifiable),atau dikenal dengan istilah MRV.Indonesia sebagai negara berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisinya secara sukarela pada tahun 2020 sebesar 26% (sekitar 0,767 GtCO2e) dan 41% (sekitar 1,210 GtCO2e)secara keseluruhan dengan dukungan internasional.Aksi pengurangan emisi tersebut ditetapkan dalam sebuah Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).RAN-GRK yang sedang dibangun dan ditetapkan diharapkan dapat mengikuti skema MRV agar dapat diakui pada skala internasional.Kajian ini membahas dan mengelaborasi pengembangan dan penerapan skema MRV di Indonesia baik dari aspek teknis,model penerapan pada salah satu rencana aksi, maupun dari aspek kelembagaannya.Dari aspek teknis, pelaksanaan dari sistem MRV dalam RAN-GRK diharapkan mampu mengakomodasi fungsi dan prinsip esensial (akurat, efisien, lengkap, serta konsisten dan dapat dibandingkan) dalam rencana aksinya.Sebagai contoh, implementasi teknis MRV di salah satu sektor RAN-GRK, yakni kehutanan dan lahan gambut, memerlukan suatu sistem yang komprehensif terkait dengan adanya beberapa kesulitan pada perhitungan emisi dan stok karbonnya.Pada aspek kelembagaan, skema MRV yang ada sebaiknya terbentuk dalam satu lembaga yang melibatkan setiap lembaga/instansi yang terkait serta memilikiunit yang independen dalam memverifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan rencana aksi.Sehingga lembaga tersebut diharapkan mampumemberikan arahan, tuntutan, dan rekomendasi teknis pelaksanaan MRV.Kedepannya, sistem dan lembaga MRV yang dibangun diharapkan bukan hanya melingkupi kegiatan di bidang perubahan iklim saja, melainkan melingkupi berbagai kegiatan lainnya di luar isu perubahan iklim.

MEASURABLE, REPORTABLE, VERIFIABLE (MRV)

MITIGASI PERUBAHAN IKLIMDI INDONESIA

JANNATA GIWANGKARA

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Sains pada

Departemen Geofisika dan Meteorologi

DEPARTEMEN GEOFISIKA DAN METEOROLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Reportable,Verifiable

(MRV) Mitigasi Perubahan Iklim di

Indonesia

Nama

: Jannata Giwangkara

Program Studi : Geofisika dan Meteorologi

NIM

: G24061223

Menyetujui,

Pembimbing I, Pembimbing II,

(Akhmad Faqih, S.Si, Ph.D)

(Ir. Farhan Helmy, M.Eng)

NIP: 19800823 200701 1 001

NIP: 19621227 199403 1 001

Mengetahui:

Ketua Departemen,

(Dr. Ir. Rini Hidayati, MS)

NIP: 19600305 198703 2 002

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas kehendak-Nya dan izin-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.Tugas akhir yang berupa praktek lapang atau magang ini dilaksanakan di Kelompok Kerja Mitigasi Dewan Nasional Perubahan Iklim sejak Februari hingga Desember 2010.Tema dalam praktek lapang yang diambil adalah pengembangan skema MRV di Indonesia, dengan judul Evaluasi Pengembangan dan Penerapan Measurable, Reportable, Verifiable (MRV) Mitigasi Perubahan Ikllim di Indonesia.

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Akhmad Faqih, S.Si, P.hD dan Bapak Ir. Farhan Helmy, M.Engyang telah membimbing penulis dalam melakukan tugas akhir ini. Apresiasi dan ungkapan terima kasih juga penulis tujukan kepada kedua orang tua tercinta, almarhum ayahanda tersayang, Sarah Balfas, serta sahabat-sahabat GFMdan rekan-rekan DNPI yang selalu memberi dukungan dan doanya.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan kegiatan dan tulisan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karenanya masukan dan saran sangat penulis harapkan.Akhir kata, penulis berharap tugas akhir yang berbentuk praktek lapang ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan rekan-rekan yang membutuhkan pada umumnya.

Bogor, Juli 2011

Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara pasangan Bapak Achmad Sumantri (Alm) dan Ibu Endang Pratiwi yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 3 September 1988.Selama masa kecilnya hingga lulus SMP, penulis diasuh oleh Omah dan Opahnya di Jatiwangi, Majalengka.

Setelah lulus dari SMA Negeri 2 Bogor pada tahun 2006, penulis diterima sebagai mahasiswa di Institut Pertanian Bogor melalui jalur PMDK (Penulusuran Minat dan Bakat)pada tahun yang sama. Penulis memilih Mayor Meteorologi Terapan pada Departemen Geofisika dan Meteorologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL... v

DAFTAR GAMBAR ...vi

DAFTAR LAMPIRAN...vii

I.

PENDAHULUAN... 1

1.1

Latar Belakang ... 1

1.2

Tujuan ... 1

II.

TINJAUAN PUSTAKA... 1

2.1

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)... 1

2.2

Measureable, Reportable, Verifiable (MRV) ... 2

2.3

Dewan Nasional Perubahan Iklim ... 2

• Kelompok Kerja Mitigasi... 4

III.

METODOLOGI ... 4

3.1

Tempat dan Waktu Kajian ... 4

• Lokasi dan Alasan Pilihan... 4

• Waktu Kajian ... 4

3.2

Batasan Kajian ... 4

3.3

Teknik Kajian ... 5

• Jenis Data ... 5

• Cara Pengumpulan Data... 5

3.4

Metode Analisis Kajian ... 6

IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 6

4.1

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)... 6

4.2

Konsep Measurable, Reportable and Verifiable (MRV) yang Berkembang di Indonesia.. 8

• Proposal/konsep MRV Dewan Nasional Perubahan Iklim ... 9

• Proposal/konsep MRV Kementerian Lingkungan Hidup ... 12

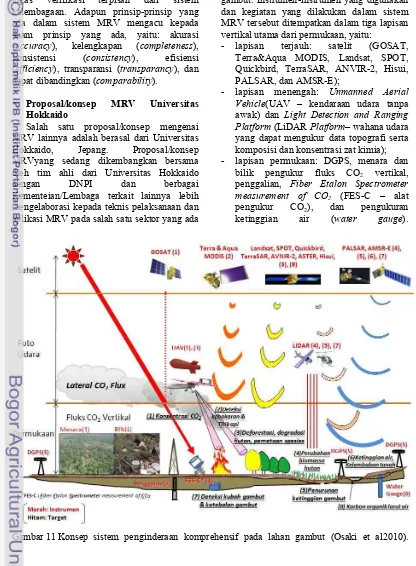

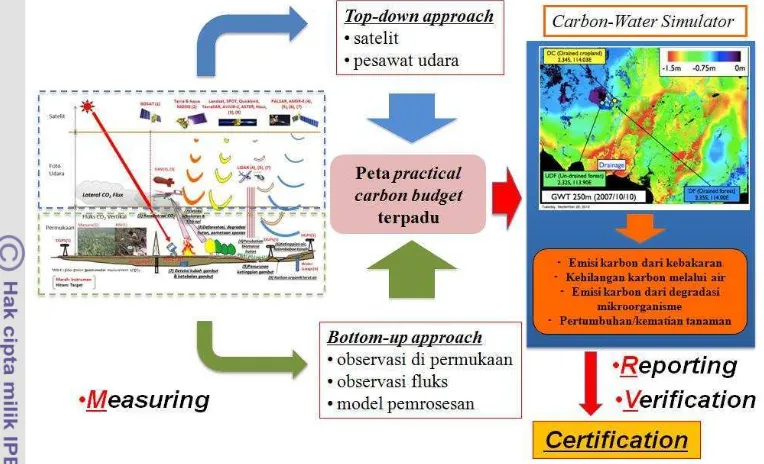

• Proposal/konsep MRV Universitas Hokkaido ... 15

4.3

Studi Kasus Implementasi MRV pada Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut dalam RAN-GRK ... 17

4.4

Tantangan dalam Pembangunan dan Pengembangan MRV di Indonesia ... 19

• Mekanisme MRV ... 19

• Teknis Pelaksanaan MRV ... 20

• Kelembagaan MRV... 20

V.

KESIMPULAN DAN SARAN ... 21

5.1

Kesimpulan ... 21

5.2

Saran ... 21

DAFTAR PUSTAKA ... 22

Halaman

Halaman

Gambar 1

Struktur kelembagaan DNPI. ...4

Gambar 2

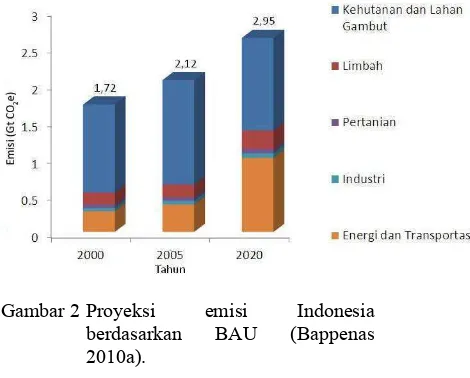

Proyeksi emisi Indonesia berdasarkan BAU (Bappenas 2010a). ... 6

Gambar 3

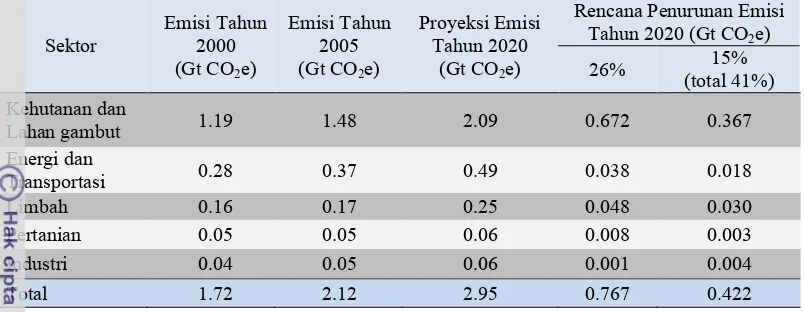

Elemen penting dalam MRV (DNPI 2010b). ... 9

Gambar 4

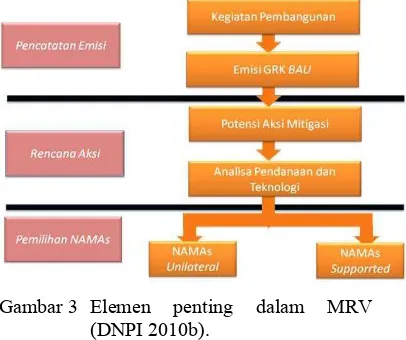

Mekanisme MRV untuk target penurunan emisi 26% (DNPI 2010b). ... 10

Gambar 5

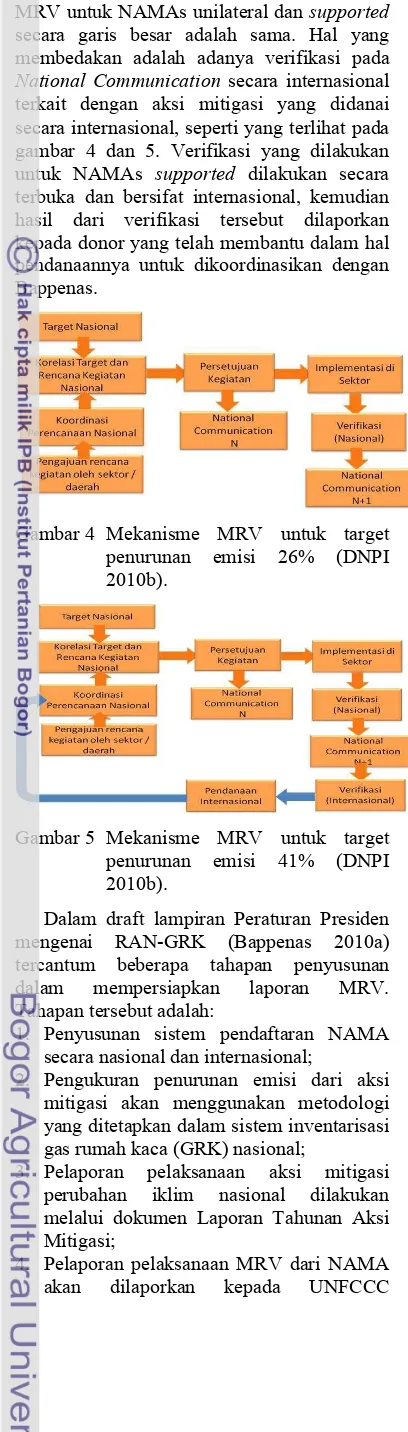

Mekanisme MRV untuk target penurunan emisi 41% (DNPI 2010b). ... 10

Gambar 6

Rekomendasi Kerangka Pengembangan Sistem MRV Nasional (DNPI 2010b). ... 11

Gambar 7

Pelaporan pelaksanaan MRV melalui national communication (KLH 2010). ... 12

Gambar 8

Alur inventarisasi GRK nasional yang diusulkan (KLH 2010). ... 13

Gambar 9

Konsep kelembagaan MRV (Satgas Pembentukan Kelembagaan REDD+ 2010).... 14

Gambar 10

Stuktur organisasi MRV (Satgas Pembentukan Kelembagaan REDD+ 2010). ...15

Gambar 11

Konsep sistem penginderaan komprehensif pada lahan gambut (Osaki et al2010). . 15

Gambar 12

Sistem MRV lahan gambut yang diusulkan (Osaki et al2010). ... 16

Gambar 13

Perkiraan emisi dari LULUCF dan lahan gambut tahun 2005 (DNPI 2010a dengan perubahan). ...18

Gambar 14

Perbandingan estimasi ketebalan dan volume gambut (Stahlhut dan Rieley 2007)..19

Rachmad Sarifudin

Rachmad Sarifudin

Rachmad Sarifudin

Rachmad Sarifudin

Deleted: 3

Deleted: 14

Deleted: 17

Halaman

I.

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakangEmisi gas rumah kaca (GRK) dari seluruh sektor di Indonesia setiap tahunnya mencapai sekitar 2,1 GtCO2e (Giga ton CO2 ekuivalen –nilai emisinya disetarakan dengan emisi CO2) pada tahun 2005 (DNPI 2010a). Seiring dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan, total emisi GRK diperkirakan akan meningkat sampai dengan 3,2 GtCO2e pada tahun 2030. Total emisi yang dihasilkan tersebut berada pada tataran sekitar 4,5% dari emisi GRK secara global. Meningkatnya komposisi gas-gas rumah kaca secara global menyebabkan terjadinya pemanasan global yang pada akhirnya akan berdampak pada perubahan iklim.

Berbagai upaya untuk menurunkan emisi dari berbagai sektor di Indonesia berperan penting dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.Hal tersebut sejalan dengan rencana penurunan emisi di Indonesia sebesar 26% (sekitar 0,767 GtCO2e) dengan upaya sendiri (dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – APBN), serta 41% secara keseluruhan (sekitar 1,210 GtCO2e) dengan dukungan internasional, dari total proyeksi emisi jika tidak melakukan apa-apa (business as usual – BAU) sebesar 2.95 GtCO2e pada tahun 2020. Komitmen untuk menurunkan emisi tersebut digagaskan oleh Bapak Presiden Sulilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Pittsburgh, dan ditegaskan kembali pada Conference of the Parties (COP) 15 di Copenhagen dua tahun lalu.Upaya untuk menurunkan emisi tersebut ditetapkan dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).

Dalam proses penerapannya, timbul sebuah tantangan dalam menyusun suatu mekanisme pemantauan pencapaian targetdari RAN-GRK yang dapat diterima secara internasional, yakni diperlukannya suatu sistem atau skema dalam memantau, menilai, dan memverifikasi kegiatan-kegiatan tersebut.Salah satu prosedur yang diusulkan dariUnited Nations Framework Convention on Climate Change(UNFCCC) adalah MRV.

MRV merupakan kepanjangan dari

measureable, reportable, verifiable, yang dibentuk berdasarkanBali Action Plan pada COP 13.Konsep mengenai MRV masih tergolong baru untuk diterapkan, khususnya untuk negara-negara berkembang.Hal tersebut dikarenakan adanya kendala dalam

keterbatasan pemahaman dan penerapannya mengenai skema MRV itu sendiri, serta keterbatasan mengenai kapasitas kelembagaan dan teknis untuk memantau dan menilai perkembangan kegiatan-kegiatan yang masuk dalam skema MRV, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) sebagai focal point perubahan iklim di Indonesia berupaya untuk memfasilitasi dan membantu mengembangkan skema MRV di Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat salah satu bagian dari MRV, yaitu reporting atau pelaporan akan dilaporkan secara internasional dalam UNFCCC melalui DNPI. Pertimbangan lainnya adalah mengenai adanya keterlibatan berbagai sumber data di lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang perlu dikonsolodasikan secara teknis dalam pembangunan MRV (DNPI 2010b).

1.2 Tujuan

Kajian yang dilakukan bertujuan untuk

mengidentifikasi serta

menganalisispengembangan dan penerapan skema MRV di Indonesia, khususnya teknis pelaksanaan MRV dan kelembagaannya.

II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1Rencana Aksi Nasional PenurunanEmisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)

Berbagai program dan rencana aksi penurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dilakukan di Indonesia terangkum dalam suatu dokumennasional yang dikenal sebagai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Dokumen rencana aksi ini merupakan dokumen kerja hasil kompilasi program-program pengurangan emisi GRK dari sektor-sektor penyumbang emisi di Indonesia,didasarkan kepada pembiayaan yang adamelalui kegiatan yang terintegrasi, terukur, dan dapat

diimplementasikan antara

Selanjutnya, dokumen RAN-GRK yang dibangun diharapkan dapat dijadikan landasan bagi berbagai Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalammelaksanakan berbagai kegiatan penurunan emisi GRK dalam kerangka penurunan laju dampak perubahan iklim global tersebut.Untuk memperkuat dan menegaskan peran dari RAN-GRK ini, pemerintah sedang menetapkan rencana aksi tersebut kedalam Peraturan Presiden yang sampai saat ini masih menunggu untuk disahkan.

Tujuan utama dari RAN-GRKini adalah untuk menurunkan emisi GRK dari sektor-sektor pengemisi (emitter)utama, yaitu lahan gambut, kehutanan, pertanian,limbah, industri, perhubungan dan energi dalam skala nasional dan daerah. Berdasarkan draft lampiran Peraturan Presiden mengenai RAN-GRK, sasaran utama dari RAN-GRK adalah(Bappenas 2010a):

1.Sebagai acuan pelaksanaan penurunan emisi GRK oleh bidang-bidang prioritas di tingkat nasional dan daerah;

2.Sebaga acuan investasi terkait penurunan emisi GRK yang terkoordinasi pada tingkat nasional dan daerah;

3.Sebagai acuan pengembangan strategi dan rencana aksi penurunan emisi GRK oleh daerah-daerah di Indonesia..

Implementasi serta pencapaian target dan sasaran penurunan emisi yang telah ditetapkan dalam RAN-GRK memerlukan adanya dukungan suatu sistem pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala. Bappenas (2010b) mengusulkan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dari kegiatan RAN-GRK ini dilakukan setidaknya setiap satu tahun sekali secara nasional.Pemantauan dan evaluasi dari RAN-GRK ini dilakukan berdasarkan prinsip MRV yang dielaborasi lebih lanjut dalam Bab 2.2.

2.2Measureable, Reportable, Verifiable (MRV)

Dalam konteks internasional, sistem pemantauan dan evaluasi dari upaya-upaya pengurangan emisi oleh negara maju dan berkembang dalam konteks pembangunan berkelanjutan dikenal dengan istilah MRV –

Measurable, Reportable, Verifiable.Secara lebih rinci, MRV merupakan suatu sistem pemantauan dan evaluasi yang dapat diukur (measurable), dapat dilaporkan (reportable), dan dapat diverifikasi (verifiable) dengan baik dan sistematis.Sistem ini digagaskan pada COP (Conference of the Parties – Konferensi

dari Negara-negara anggota UNFCCC)ke-13 yang dilaksanakan pada tahun 2007 di Bali, Indonesia yang tercantum dalam Paragraf 1 (b)(i) dan (b)(ii) (UNFCCC 2007):

(b)(i) Measurable, reportable and verifiable nationally appropriate mitigation commitments or actions, including quantified emission limitation and reduction objectives, by all developed country Parties, while ensuring the comparability of efforts among them, taking into account differences in their national circumstances;

(b)(ii) Nationally appropriate mitigation actions by developing country Parties in the context of sustainable development, supported and enabled by technology, financing and capacity-building, in a measurable, reportable and verifiable manner;

Sehingga secara ringkas MRV dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- MRV merupakan sistem monitoring dan evaluasi dari aksi mitigasi yang akan diambil oleh negara-negara peratifikasi UNFCCC yang dibentuk berdasarkan Bali Action Plan.

- MRV merupakan sistem pelaporan dan verifikasi dari upaya sistem mitigasi yang sudah ada di UNFCCC yaitu compliance

dan national communication.

Dalam pelaksanaannya, sesuai dengan keputusan dari Bali Action Plan, rencana penurunan emisi yang dilakukan oleh negara anggota UNFCCC harus mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku dalam Konvensi dan Protokol Kyoto, yakni semua negara berkewajiban ikut serta dalam upaya stabilisasi gas rumah kaca di atmosfir dengan mengindahkan prinsip yang umum namun dibedakan berdasarkan kewajiban dan kemampuan masing-masing negara, serta

historical responsibilitiesdari emisi gas rumah kaca (GRK) setiap negara.Terkait dengan ketentuan tersebut, sistem yang digunakan dalam memantau dan mengevaluasi pencapaian target dan sasaran RAN-GRK adalah sistem MRV.Hal tersebut dimaksudkan agar ketika aksi mitigasi yang terangkum dalam RAN-GRK dapat dengan mudah dilaporkan secara internasional ke UNFCCC.

2.3Dewan Nasional Perubahan Iklim

denganmaksud untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dalam pengendalian perubahan iklim. Adapun peran dan fungsi dari DNPI diantaranya:

- Merumuskan kebijakan nasional, strategi program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim;

- Mengoordinasikan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pengendalian perubahan iklim yang meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan;

- Merumuskan kebijakan pengaturan mekanisme dan tata cara perdagangan karbon;

- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan tentang pengendalian perubahan iklim;

- Memperkuat posisi Indonesia untuk mendorong negara-negara maju untuk lebih bertanggung jawab dalam pengendalian perubahan iklim.

Dalam struktur kelembagaan DNPI, DNPI diketuai oleh Presiden Republik Indonesia, dengan Prof. Rachmat Witoelar sebagai Ketua Harian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Wakil Ketua. Anggota dari DNPI terdiri dari Menteri-menteri, Sekretariat, dan Kepala Badan yang terkait dengan permasalahan perubahan iklim.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DNPI memiliki dua organ (Gambar 1).Organ pertama adalah kelompok kerja yang berfungsi sebagai wadah think tank untuk mempersiapkan draft ataupun melakukan perbaikan kebijakan perubahan iklim.Kelompok kerja DNPI terdiri dari delapan kelompok kerja (pokja) yang memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Adapun kelompok-kelompok kerja tersebut adalah: Pokja adaptasi; mitigasi; alih teknologi;pendanaan; pasca 2012; kehutanan dan alih tata guna lahan;dasar ilmu

Gambar 1 Struktur kelembagaan DNPI. inventarisasi gas rumah kaca; serta pokja

kelautan. Masing-masing kelompok kerja memiliki ketua/wakil ketua/ sekretaris dan anggota dimana ketua/wakil ketua/sekretaris serta anggota dari masing-masing kelompok kerja berasal dari berbagai Kementerian/Lembaga maupun dari akademisi/profesional yang ada dan terkait dengan perubahan iklim.

Organ selanjutnya adalah sekretariat, yang berfungsi sebagai wadah pendukung untuk dewan dan pelaksanaan berbagai koordinasi. Sekretariat DNPI ini terdiri dari beberapa divisi, antara lain: Divisi mekanisme perdagangan karbon; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keputusan dewan; peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan; perencanaan, peraturan dan kerjasama; serta divisi administrasi umum. Seperti halnya dengan kelompok kerja, masing-masing divisi memiliki unit-unit kerja pendukung dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan.

• Kelompok Kerja Mitigasi

Upaya-upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui aksi mitigasi, yang diamanatkan kepada kelompok kerja mitigasi, diarahkan dalam kerangka pengembangan ekonomi rendah emisi karbon (low carbon economy).Pengembangan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan emisi GRK serendah mungkin. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

- Mengembangkan pangkalan data spasial maupun non-spasial yang terintegrasi baik secara wilayah maupun sektoral;

- Melakukan berbagai kajian pilihan kebijakan dan insentif melalui: (1) pengembangan kurva biaya pengurangan emisi GRK Indonesia – carbon abatement cost curve. (2) strategi pengembangan ekonomi rendah emisi karbon – low carbon growth strategy di tingkat nasional maupun di beberapa provinsi perintis. (3) melakukan identifikasi berbagai faktor-faktor pemungkin (enabler conditions) yang dapat menggerakkan aksi-aksi mitigasi di berbagai tingkatan atau ranah;

- Menyelenggarakan berbagai dialog kebijakan dengan pemangku kepentingan dari sektor terkait, kemudian menyebarluaskannya melalui berbagai media on-line maupun off-line;

- Mendorong pengembangan perangkat analisis kebijakan, metodologi, serta

mekanisme integrasi data bersama dengan berbagai lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

Dalam kaitannya dengan RAN-GRK, kelompok kerja mitigasi diberikan mandat untuk mengembangkan kapasitas teknis, teknologi dan kelembagaan dari sistem MRV yang sedang dibangun.

III.

METODOLOGI

3.1 Tempat dan Waktu Kajian • Lokasi dan Alasan PilihanBentuk tugas akhir yang dilakukan adalah berupa praktek lapangyang bertempat di Kelompok Kerja Mitigasi, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Jakarta.Alasan pemilihan ini didasariolehhasil peninjauan terhadap berbagai Instansi/Lembaga Pemerintah yang memiliki program-program yang memiliki relevansi terhadap tema dari tugas akhir yang sedang dikembangkan.

• Waktu Kajian

Kajian dilaksanakan dalam dua tahap meliputi: (1) Praktek lapang yang dilakukan di DNPI, dan (2) Analisis pengembangan dan penerapan skema MRV di Indonesia.Tahapan yang dilakukan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, yaitu data yang diperoleh pada tahap pertama dipadukan dan dielaborasi dengan tahap kedua yang dipergunakan dalam penulisan tugas akhir.

Tahap pertama, yaitu praktek lapang dilaksanakan di Kelompok Kerja Mitigasi DNPI pada bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai DNPI dan kelompok kerja mitigasi, serta gambaran pendukung lainnya mengenaiRAN-GRK, skema

measurable, reportable dan verifiable(MRV) dan urgensinya dalam RAN-GRK, danberbagai tantangan lain yang muncul dalam pengembangan dan penerapan MRV.

Tahapan selanjutnya adalah tahap dua. Pada tahapan ini dilakukan analisis mengenai aspek kebijakan dan teknis dari penerapan MRV di Indonesia, hingga pada proses penulisan tugas akhir. Tahapan ini dilakukandan dilaksanakan pada bulan Januari 2010 hingga Maret 2011.

Proses pengembangan MRV melibatkan proses teknis maupun kelembagaan, sehingga terdapat kesulitan dalam memperoleh gambaran yang sudah mapan. Oleh karena itu, kajian yang dilakukan merupakan evaluasi dari proses yang sedang berlangsung (status sampai dengan Maret 2011) dan difokuskan pada tingkat nasional.Kesimpulan dari kajian ini kemungkinan dapat berubah sesuai dengan dinamika proses pengembangan MRV yang terjadi.

3.3 Teknik Kajian • Jenis Data

Data merupakan informasi sahih dan terpercaya yang diperlukan untuk kebutuhan analisis dalam suatu kajian.Dalam kajian lapang yang dilakukan, data yang dipergunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder.Data kualitatif menurut Nasution (2003) merupakan pandangan atau pendapat, konsep-konsep,keterangan, kesan-kesan, tanggapan-tanggapan, dan lain-lain tentang sesuatu keadaan yang berhubungan dengan kehidupan manusia.Sedangkan data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka yang dalam kajian ini berupa data statistik, literatur, dan laporan atau publikasi lainnya yang berbentuk angka.

Data primer adalah data yang diperoleh dari informasi dan hasil pengamatan langsung di lapangan, seperti wawancara, diskusi kelompok, focused group discussion (FGD) dan lokakarya yang dilakukan dan diikuti dengan Kementerian/ Lembaga terkait. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari statistik, literatur, dan laporan atau publikasi yang diperoleh dari instansi-instansi terkait.Data ini diperoleh dengan melakukan kegiatan studi kepustakaan terhadap berbagai dokumen dan arsip serta data pendukung yang ada yang bersumber dari instansi-instansi terkait.

• Cara Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam menghimpun data yang dibutuhkan dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Metode wawancara ini dilakukan untuk menghimpun data primer melalui kegiatan tatap muka antara penulis dengan narasumber.Narasumber yang dimaksud adalah pakar dan tenaga ahli yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam mengetahui dan memahami

berbagai aspek mengenai skema MRV.Wawancara yang dilakukan dilakukan kepada beberapa narasumber, diantaranya adalah Kepala Sekretariat, Sekretaris Kelompok Kerja Mitigasi, Ketua Kelompok Kerja LULUCF, Ketua Kelompok Kerja Pasca 2012, serta narasumber lainnya yang berasal dari diskusi kelompok, focused group discussion (FGD) dan lokakarya yang dilakukan dan diikuti dengan Kementerian/ Lembaga terkait.

b. Diskusi Kelompok

Diskusi kelompok merupakan metode pengumpulan data yang umumnya terbuka, meluas, dan tidak terkontrol.Menurut Sumarjo dan Saharudin (2006), hasil dari kegiatan diskusi kelompok digunakan untuk mengevaluasi atau melengkapi data sebelumnya.Dalam beberapa diskusi kelompok yang diikuti, topik yang dibahas secara umum adalah perkembangan dan sharing informasi mengenai MRV.

c. Focused Group Discussion (FGD) dan Lokakarya

Menurut Sumarjo dan Saharudin (2006), FGD merupakan suatu forum yang dibentuk untuk saling membagi informasi dan pengalaman diantara para peserta diskusi dalam satu kelompok untuk membahas satu masalah khusus yang telah terdefinisi sebelumnya.Selain dengan mengikuti FGD, berbagai lokakarya mengenai MRV diikuti.Beberapa FGD dan lokakarya tersebut membahas mengenai strategi dan program terkait MRV yang dilakukan, serta pendalaman lebih lanjut pada satu topik tertentu dalam MRV.

d. Studi Dokumentasi/Arsip

Studi dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan atau literatur (laporan, catatan, serta arsip lainnya) yang bersumber dari Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, Satgas REDD+, Universitas Hokkaido, serta data pendukung lainnya mengenai aspek-aspek yang terdapat dalam skema MRV dan pengembangannya yang relevan dengan topik yang sedang dilakukan seperti hasil keputusan negosiasi internasional,

narasumber serta rangkaian diskusi, lokakarya, dan pertemuan yang pernah diikuti.

3.4 Metode Analisis Kajian

Elaborasi terhadap data dan informasi yang telah terhimpun dirangkum dalam tiga tahapan utama, yaitu:

a. Identifikasidan Analisis Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)

Identifikasi ini dilakukan melalui FGD, lokakarya, serta studi dokumentasi.Hasil dari identifikasi ini berupa data kegiatan penurunan emisi dari berbagai sektor yang dapat dikategorikan berdasarkan aspek MRV yang ada, untuk kemudian diambil satu contoh kegiatan untuk dianalisis dan dielaborasi lebih lanjut.

b. Analisis Pengembangan dan Penerapan Measurable, Reportable and Verifiable (MRV)

Salah satu kegiatan yang dianalisis pada tahapan sebelumnyaakandievaluasi sesuai

dengantahapan dari MRV,

yaitumetodologi pengukuran emisi yang dilakukan proses pembuatan laporan dan mekanisme pelaporan, serta tahapan verifikasi dari kegiatan yang dilakukan. Sejalan dengan penyusunan sistem MRV nasional, DNPI telah melakukan berbagai inisiatif dalam pengembangan sistem MRV dari salah satu kegiatan RAN-GRK yang ada.Sehingga secara keseluruhan pada tahapan ini, teknik yang dilakukan adalah wawancara, diskusi kelompok, serta mengikuti beberapa lokakarya yang diselenggarakan oleh DNPI dan instansi terkait lainnya.

c. Tantangan dalam Pembangunan dan Pengembangan MRV

Penerapan MRV di Indonesia merupakan sesuatu yang baru, sehingga dalam proses pengembangannya masih terdapat berbagai kendala dan tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah aspekteknis dan kelembagaan MRV. Oleh karena itu, kajian yang dilakukan akan lebih mengelaborasi kedua aspek tersebut.

IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Rencana Aksi Nasional PenurunanEmisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yang

dikoordinasikan oleh Bappenas, merupakan kompilasi dari sasaran dan target penurunan emisi sebesar 26% dan 41% dari total proyeksi emisi pada tahun 2020 dari berbagai sektor (DNPI 2010b).Perhitungan target penurunan emisi pada RAN-GRK didasarkan pada data hasil laporan inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2000 dan 2005,yang kemudian diproyeksikan pada tahun 2020. Proyeksi emisi Indonesia pada tahun 2020 tersebutadalah sebesar 2,95 GtCO2e secara Business as Usual(BAU) – tidak dilakukan apa-apa/tanpa rencana aksi dari data emisi tahun 2000 sebesar 1,72 GtCO2e dan 2,12 GtCO2e pada tahun 2005(Bappenas 2010b), seperti yang terlihat pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2 Proyeksi emisi Indonesia berdasarkan BAU (Bappenas 2010a).

Dari data laporan inventarisasi dan hasil proyeksi tersebut, diketahui bahwa penyumbang emisi terbesar di Indonesia berasal dari sektor kehutanan dan lahan gambut, disusul dengan sektor energi dan transportasi, limbah, pertanian, dan sektor industri.Oleh karena itu,kelima sektor tersebut

menjadi sektor-sektor yang

diprioritaskandalam rencana aksi nasional yangdibangun.Adapun proporsi emisi dari masing-masing sektor beserta target penurunan emisinya dapat dilihat secara rinci pada Tabel 1. Dari Tabel 1 tersebut diketahui bahwa total target penurunan emisi yang terukur dari kelima sektor tersebut diperkirakan mencapai 0,767 GtCO2e untuk target 26% serta 0,422 GtCO2e untuk target 41%.

Tabel 1 Target penurunan emisi Indonesia (Bappenas 2010c dengan perubahan)

Rencana Penurunan Emisi Tahun 2020 (Gt CO2e) Sektor

Emisi Tahun 2000 (Gt CO2e)

Emisi Tahun 2005 (Gt CO2e)

Proyeksi Emisi Tahun 2020

(Gt CO2e) 26% 15%

(total 41%) Kehutanan dan

Lahan gambut 1.19 1.48 2.09 0.672 0.367

Energi dan

Transportasi 0.28 0.37 0.49 0.038 0.018

Limbah 0.16 0.17 0.25 0.048 0.030

Pertanian 0.05 0.05 0.06 0.008 0.003

Industri 0.04 0.05 0.06 0.001 0.004

Total 1.72 2.12 2.95 0.767 0.422

Tabel 2 Rencana aksi pada RAN-GRK (Bappenas 2010c dengan perubahan)

Jumlah Rencana Aksi

Sektor Rencana Aksi

Inti Pendukung Kehutanan dan

Lahan gambut

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan sistem jaringan dan tata air, rehabilitasi hutan dan lahan, HTI, HR, Pemberantasan illegal logging, pencegahan deforestasi, pemberdayaan masyarakat

25 34

Energi dan Transportasi

Penggunaan biofuel, mesin dengan standar efisiensi BBM lebih tinggi, memperbaiki TDM, kualitas transportasi umum dan jalan, demand site management, efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan

20 14

Limbah Pembangunan TPA, pengelolaan sampah dengan 3R

dan pengolahan air limbah terpadu di perkotaan 3 3 Pertanian Introduksi varietas padi rendah emisi, efisiensi air

irigasi, penggunaan pupuk organik 7 2

Industri Efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, dan

lain-lain 4 8

Total rencana aksi 59 61 tersebut kemudian dikelompokkan

berdasarkan prioritas dan urgensinya menjadi kegiatan inti dan kegiatan pendukung. Selain dilakukan pengelompokkan, untuk memudahkan proses pelaksanaan dan pengawasan dari rencana aksi tersebut, disusun berbagai indikator dalam matriks kegiatan. Indikator tersebut terdiri dari sasaran, volume kegiatan, periode pelaksanaan, lokasi kegiatan, biaya dan sumbernya, serta penanggung jawab dan atau pelaksana rencana aksi tersebut.

Dari data rencana aksi inti dan pendukung (Tabel 2) tersebut, didapatkan bahwa sektor kehutanan dan lahan gambut memiliki 49% rencana aksi dari total rencana aksi yang ada (terdiri dari 25 rencana aksi inti dan 34 rencana aksi pendukung).Hal tersebut sesuai dengan kapasitas dari sektor kehutanan dan

lahan gambut yang selain sebagai pengemisi(emitter)yang signifikan baik di Indonesia maupun di tataran global, tetapi juga memiliki potensi terbesar dalam menyerap dan menyimpan karbon.Secara lebih khusus, bagian dari kehutanan yang mengemisikan GRK berasal dari alih tata guna lahan dan hutanserta dari lahan gambut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, elaborasi dari kegiatan dalam RAN-GRK selanjutnya lebih mengarahkepada sektor kehutanan dan lahan gambut.Adapun strategi dari rencana aksi sektor kehutanan dan lahan gambut dalam RAN-GRK dibagi menjadi enam hal (Bappenas 2010c):

1. Peningkatan penanaman untuk meningkatkan penyerapan GRK;

3. Perbaikan tata air (jaringan) dan blok-blok pembagi;

4. Penyetabilan elevasi muka air pada jaringan;

5. Optimalisiasi sumberdaya lahan dan air secara optimal tanpa melakukan deforestasi;

6. Penerapan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi GRK serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara optimal.

Apabila ditelaah lebih lanjut, rencana aksi bidang lahan gambut disusun semaksimal mungkin dari data dan informasi yang ada, mengingat adanya berbagai kendala terkait lahan gambut di Indonesia. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya adalah belum tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai lahan gambut, kemampuan yang terbatas dari lahan gambut untuk mendukung kegiatan kehutanan atau pertanian di atasnya, konversi lahan gambut yang terus menerus terjadi untuk kegiatan non-kehutanan, dan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan yang berada di lahan gambut (Bappenas 2010a).

Untuk mendukung rencana aksi dari lahan gambut tersebut, pemerintahsecara khusus membuat arah kebijakan penggunaan lahan gambut sebagai berikut (Bappenas 2010c): 1. Perbaikan dalam pengelolaan lahan

gambut, baik yang berada dalam kawasan hutan maupun kawasan non-hutan; 2. Jika kawasan lahan gambut harus dibuka

untuk kepentingan masyarakat, harus dilakukan kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan air yang berkelanjutan;

3. Penerapan pengelolaan tanah (soil) dan rehabilitasi lahan gambut yang mengalami kerusakan melalui pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, rehabilitasi dan pengelolaan lahan gambut yang terlantar, pengawasan dan penegakan hukum yang ketat dengan menerapkan peraturan perundangan yang berlaku; 4. Konsolidasi, review, dan revisi rencana

tata ruang wilayah untuk mencari kemungkinan ‘land-use swap’ (pengalihan tata guna lahan) dari pemanfaatan lahan gambut ke areal non-lahan gambut (lahan mineral).

Selain melalui kebijakan, pemerintah juga menyiapkan berbagai bentuk intervensi terkait pengelolaan lahan gambut. Bentuk intervensi tersebut diantaranya adalah: pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut, rehabilitasi lahan gambut melalui reboisasi

dan penghijauan, pengaturan tata air secara integratif, serta pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut terlantar(Bappenas 2010c).

4.2 Konsep Measurable, Reportable and Verifiable(MRV) yang Berkembang di Indonesia

Dalam pembangunan suatu sistem MRV nasional, aspek dasar yang perlu diperhatikan adalah mengenai data.Adanya pasokan data yang berkesinambungan dengan periode pelaporan yang konsisten dengan tingkat ketelitian dan kecermatan yang memadai merupakan syarat dari sistem MRV yang kokoh dan dapat dipercaya. IPCC ( Inter-governmental Panel on Climate Change– Panel antar pemerintah dalam perubahan iklim) telah memberikan arahan bagi setiap negara dengan berbagai tingkatan data yang digunakan, yang selanjutnya dikelompokkan kedalam tiga tingkatan (IPCC 2006):

Tingkatan 1: perhitungan emisi yang didasarkan kepada data faktor emisi global/local default. Tingkatan 2: perhitungan emisi yang

didasarkan kepada data pengukuran.

Tingkatan 3: perhitungan emisi yang didasarkan kepada kombinasi data pengukuran aktivitas dan data perhitungan langsung. Setelah adanya kejelasan mengenai tingkatan data yang akan dipakai dalam sistem MRVyang sedang dibangun, langkah selanjutnya adalahmengembangkan konsep MRV secara keseluruhan. Konsep MRV yang menyeluruh tersebut meliputi cakupan kajian yang akan dimasukkan dalam sistem MRV, aspek teknisdan non-teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem MRV, serta kesiapan kelembagaan yang mewadahi keseluruhan kegiatan yang terakomodasi dalam sistem MRV yang dibangun.

Tabel 3 Proposal/konsep pengembangan sistem MRV yang teridentifikasi

Lembaga/Institusi Usulan Proposal/Konsep MRV

Dewan Nasional Perubahan Iklim

• Mekanisme penyusunan dan pelaporanMRV dilakukan melalui 3 tahapan: (i) pencatatan/inventarisasi emisi GRK, (ii) penyusunan rencana aksi, (iii) penyusunan NAMAs.

• Adanya pembedaan mekanisme MRV untuk target penurunan emisi 26% dan 41%.

• Pengembangan sistem MRV mencakup 3 sub-sistem: pengumpulan/akuisisi data, pengolahan/analisis data, pengembangan sistem pelaporan.

Kementerian Lingkungan Hidup

• Mekanisme pelaporan MRV dalam kerangka inventarisasi GRK dilakukan melalui 3 tahapan: (i) inventarisasi dan proyeksi emisi GRK, (ii) perencanaan aksi mitigasi nasional, (iii) laporan pelaksanaan dan pencapaian.

• Pembentukan Sistem Inventarisasi GRK Nasional (SIGN) dalam mendukung sistem MRV yang dibangun.

• Pelaporan pelaksanaan dan pencapaian diakomodasi dalam National Communication.

Satgas Pembentukan Kelembagaan REDD+

• Merumuskan 4 opsi kelembagaan MRV dengan tingkat independensinya.

• Merumuskan struktur organisasi MRV.

Hokkaido University

• Merumuskan sistem MRV yang komprehensif dan spesifik pada lahan gambut.

• Menggunakan 3 tingkatan pengukuran yang detaildan saling terintegrasi pada tahapan pengukurannya, yaitu: lapisan terjauh (satelit), lapisan menengah (foto udara), dan di lapisan permukaan (pengukuran langsung).

Usulan proposal/konsep mengenai MRV yang dirangkum pada tabel 3 mengindikasikan bahwa setiap Kelemterian/Lembaga yang mengusulkan memiliki beberapa kesamaan visi dalam mengembangkan sistem MRV di Indonesia.Kesamaan visi tersebut adalah membentuk suatu sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efisien serta dapat diterima pada tingkat internasional, dapat diterapkan dan diaplikasikan (feasible), dan memiliki tingkat independensi yang tinggi pada level kelembagaannya. Usulan dari masing-masing proposal/konsep mengenai MRV ini dijelaskan secara lebih lanjut pada sub bab ini.

• Proposal/konsep MRV Dewan Nasional Perubahan Iklim

Dalam mempersiapkan penyusunan dan pelaporan mengenai MRV, DNPI membuat tiga tahapan utama (gambar 3), yakni pencatatan/inventarisasi emisi, penyusunan rencana aksi, dan penyusunan NAMAs (pemilihan rencana aksi yang akan dikategorikan untuk masuk kedalam NAMAs unilateral atau NAMAs Supported). NAMAs unilateral merupakan upaya-upaya mitigasi domestik yang dilakukan dengan sumber daya sendiri, sedangkan untuk NAMAs Supported

aksi mitigasi yang dilakukan hanya akan berjalan apabila memperoleh dukungan pendanaan, alih teknologi, dan peningkatan kapasitas dari negara industri.Pada tahapan pencatatan emisi, emisi yang dihasilkan dari setiap kegiatan pembangunan dipersiapkan dan diinventarisasi untuk kemudian disusun berbagai potensi mitigasi yang dapat

dilakukan beserta analisis

pendukungnya.Setelah itu, dipilih aksi mitigasi mana yang masuk kedalam NAMAs.

Gambar 3 Elemen penting dalam MRV (DNPI 2010b).

MRV untuk NAMAs unilateral dan supported

secara garis besar adalah sama. Hal yang membedakan adalah adanya verifikasi pada

National Communication secara internasional terkait dengan aksi mitigasi yang didanai secara internasional, seperti yang terlihat pada gambar 4 dan 5. Verifikasi yang dilakukan untuk NAMAs supported dilakukan secara terbuka dan bersifat internasional, kemudian hasil dari verifikasi tersebut dilaporkan kepada donor yang telah membantu dalam hal pendanaannya untuk dikoordinasikan dengan Bappenas.

Gambar 4 Mekanisme MRV untuk target penurunan emisi 26% (DNPI 2010b).

Gambar 5 Mekanisme MRV untuk target penurunan emisi 41% (DNPI 2010b).

Dalam draft lampiran Peraturan Presiden mengenai RAN-GRK (Bappenas 2010a) tercantum beberapa tahapan penyusunan dalam mempersiapkan laporan MRV. Tahapan tersebut adalah:

1. Penyusunan sistem pendaftaran NAMA secara nasional dan internasional;

2. Pengukuran penurunan emisi dari aksi mitigasi akan menggunakan metodologi yang ditetapkan dalam sistem inventarisasi gas rumah kaca (GRK) nasional;

3. Pelaporan pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim nasional dilakukan melalui dokumen Laporan Tahunan Aksi Mitigasi;

4. Pelaporan pelaksanaan MRV dari NAMA akan dilaporkan kepada UNFCCC

dilakukan melalui Laporan Komunikasi Nasional (National Communication); 5. Penyusunan kerangka kerja yang mengatur

sistem verifikasi secara nasional bagi kedua jenis NAMA;

6. Penyusunan kerangka kerja yang mengatur sistem verifikasi bagi NAMAs yang mendapatkan bantuan internasional; 7. Penyusunan sistem MRV bagi bantuan

dari negara maju yang digunakan dalam pelaksanaan NAMAsyang mendapatkan bantuan internasional.

Untuk tahapan persiapan laporan MRV yang sifatnya nasional (urutan penyusunan pertama, ketiga, keempat, dan keenam) ditetapkan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku secara nasional, sedangkan untuk tahapan yang sifatnya internasional (urutan penyusunan pertama, kelima, ketujuh, dan kedelapan), penyusunannya disesuaikan dengan keputusan COP (Conference of the Parties – Konferensi dari Negara-negara anggota UNFCCC).Pelaksanaan penyusunan di atas dilakukan bersama-sama dari setiap sektor sertaKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Kegiatan mitigasi dan inventarisasi GRK yang tertuang dalam National Communicationtersebut dilaporkan kepada UNFCCC.Kewajiban laporan untuk negara maju (industri) adalah setiap tahun, sedangkan untuk negara berkembang, kewajiban pelaporan ini tidak diatur waktu dan tingkat kecermatan perhitungannya.Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sudah menyerahkan laporan inventarisasi GRK yang pertama pada tahun 1994 dan laporan yang kedua dalam komunikasi nasional kedua (Second National Communication) pada bulan November 2010.

Peran dari MRV dalam rencana aksi yang ada memiliki dua alasan logis berikut (DNPI 2010b): pertama, pencapaian target pengurangan emisi dalam RAN-GRK akan memobilisasi sumberdaya yang besar, baik finansial maupun kelembagaan, di berbagai tingkatan: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, khususnya di areal yang menjadi target penurunan emisi; kedua, apabila terdapat kesenjangan antara rencana aksi dengan implementasi di lapangan, pemerintah diharapkan dapat mengendalikan kesenjangan tersebut sejak awal, sehingga dapat dilakukan intervensi yang tepat dalam setiap tahapan pelaksanaan yang menyimpang.

besar yang datang secara teratur dari berbagai sumber sehingga mampu membangun

baseline informasi yang komprehensif denganvaliditas terjamin. Komponen kelembagaan lain yang perlu diperhatikan adalah independensi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selain bebas dari berbagai konflik kepentingan, lembaga tersebut haruslah memiliki kemampuan teknis dalam mengakomodasi berbagai fungsi esensial. Fungsi-fungsi esensial tersebut diantaranya adalah (DNPI 2010b):

• Mengkonsolidasikan berbagai data dan informasi dari berbagai sumber kedalam suatu basis data yang terintegrasi;

• Mengelola dan mengolah basis data untuk kepentingan pengarsipan maupun analisis;

• Menyusun pelaporan dan verifikasi secara teratur baik untuk kepentingan para pembuat keputusan baik nasional maupun berbagai lembaga yang terkait;

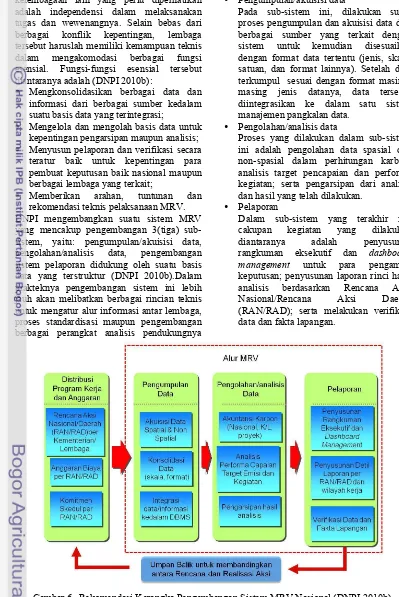

• Memberikan arahan, tuntunan dan rekomendasi teknis pelaksanaan MRV. DNPI mengembangkan suatu sistem MRV yang mencakup pengembangan 3(tiga) sub-sistem, yaitu: pengumpulan/akuisisi data, pengolahan/analisis data, pengembangan sistem pelaporan didukung oleh suatu basis data yang terstruktur (DNPI 2010b).Dalam prakteknya pengembangan sistem ini lebih jauh akan melibatkan berbagai rincian teknis untuk mengatur alur informasi antar lembaga, proses standardisasi maupun pengembangan berbagai perangkat analisis pendukungnya

(Gambar 8).Elaborasi lebih jauh padapengembangan sistem MRV nasional yang diusulkan DNPI dalam masing-masing sub-sistem yang dibangun tersebut antara lain:

• Pengumpulan/akuisisi data

Pada sub-sistem ini, dilakukan suatu proses pengumpulan dan akuisisi data dari berbagai sumber yang terkait dengan sistem untuk kemudian disesuaikan dengan format data tertentu (jenis, skala, satuan, dan format lainnya). Setelah data terkumpul sesuai dengan format masing-masing jenis datanya, data tersebut diintegrasikan ke dalam satu sistem manajemen pangkalan data.

• Pengolahan/analisis data

Proses yang dilakukan dalam sub-sistem ini adalah pengolahan data spasial dan non-spasial dalam perhitungan karbon; analisis target pencapaian dan performa kegiatan; serta pengarsipan dari analisis dan hasil yang telah dilakukan.

• Pelaporan

Dalam sub-sistem yang terakhir ini, cakupan kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah penyusunan rangkuman eksekutif dan dashboard management untuk para pengambil keputusan; penyusunan laporan rinci hasil analisis berdasarkan Rencana Aksi Nasional/Rencana Aksi Daerah (RAN/RAD); serta melakukan verifikasi data dan fakta lapangan.

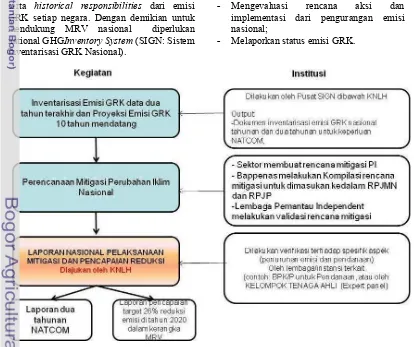

• Proposal/konsep MRV Kementerian Lingkungan Hidup

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga membuat sebuah mekanisme pelaporan pelaksanaan MRV.Mekanisme tersebut meliputi kegiatan yang dilakukan serta peranan dari institusi/lembaga yang terkait. Dalam alur pelaksanaannya, secara umum mekanisme yang diusulkan oleh KLH memiliki tiga tahapan, yaitu terdiri dari kegiatan inventarisasi emisi GRK, perencanaan mitigasi perubahan iklim secara nasional, pelaporan pelaksanaan mitigasi dan pencapaian rencana aksi, serta membuat laporan tersebut dalam bentuk National Communicationsetiap dua tahun dan laporan pencapaian target penurunan emisi sampai pada tahun 2020 (terlihat pada Gambar 7).

Selain mengenai NAMAs, dalam pelaksanaannya MRV harus mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku dalam Konvensi dan Protokol Kyoto, yaitu kewajiban semua negara untuk ikut serta dalam upaya stabilisasi GRK di atmosfir denganmengindahkan prinsip common but differentiated responsibilities and respective capablities

serta historical responsibilities dari emisi GRK setiap negara. Dengan demikian untuk mendukung MRV nasional diperlukan national GHGInventory System (SIGN: Sistem Inventarisasi GRK Nasional).

Sistem Inventarisasi GRK Nasional atau SIGN, merupakan satu sistem mengenai inventarisasi GRK secara nasional yang diusulkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sistem ini memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut (KLH 2010):

- Melaksanakan dan/atau mengkoordinasi-kan proses inventarisasi GRK di tingkat nasional, regional dan lokasi;

- Memantau tingkat dan status emisi GRK nasional;

- Mengevaluasi rencana aksi dan implementasi dari pengurangan emisi nasional;

Melaporkan status emisi GRK.Sistem Inventarisasi GRK Nasional atau SIGN, merupakan satu sistem mengenai inventarisasi GRK secara nasional yang diusulkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sistem ini memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut (KLH 2010):

- Melaksanakan dan/atau mengkoordinasi-kan proses inventarisasi GRK di tingkat nasional, regional dan lokasi;

- Memantau tingkat dan status emisi GRK nasional;

- Mengevaluasi rencana aksi dan implementasi dari pengurangan emisi nasional;

- Melaporkan status emisi GRK.

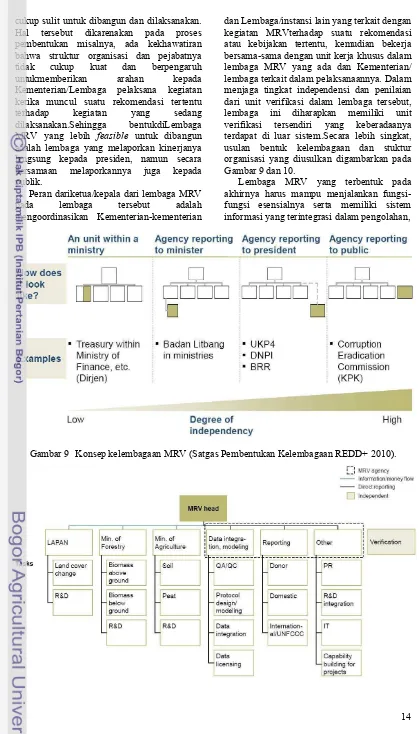

Gambar 8 Alur inventarisasi GRK nasional yang diusulkan (KLH 2010). Dalam penerapannya, diperlukan unit-unit

kerja di setiap sektor dan daerah untuk mengumpulkan data aktivitas terkait dengan inventarisasi GRK secara berkala, misalnya luasan wilayah reboisasi hutan, jumlah timbunan sampah domestik, konsumsi bahan bakar fosil, dan kegiatan lainnya yang menghasilkan atau menyerap emisi GRK. Hasil pengumpulan dan analisis data aktivitas dari sektor dan daerah diolah menjadi status emisi GRK tingkat daerah (profil emisi kota/kabupaten) dan nasional.Status emisi GRK tersebut nantinya digunakan sebagai

bahan penyusunan National

Communication.Alur dari inventarisasi GRK secara nasional dapat dilihat pada Gambar 8.

Pelaporan pelaksanaan MRV melalui

National Communication meliputi peran dari berbagai institusi terkait dan kegiatan yang dilakukannya.Pelaporan tersebut merupakan lanjutan dari alur yang diusulkan sebelumnya.Status emisi dan hasil dari inventarisasi emisi GRK yang dilakukan pada alur yang telah dijelaskan sebelumnya ditambah dengan proyeksi emisi GRK 10 tahun mendatang, menjadi masukan dalam perencanaan mitigasi perubahan iklim nasional di masing-masing sektor. Rencana mitigasi tersebut tertuang dalam RAN-GRK yang dikompilasi oleh Bappenas serta diverifikasi oleh suatu lembaga independen. Hasil dari pelaksanaan mitigasi dan pencapaian penurunan emisi tersebut dilaporkan secara nasional, kemudian

dikembangkan menjadi laporan national communication setiap dua tahunan dan laporan pencapaian target penurunan emisi sebesar 26% di tahun 2020 dalam kerangka MRV.

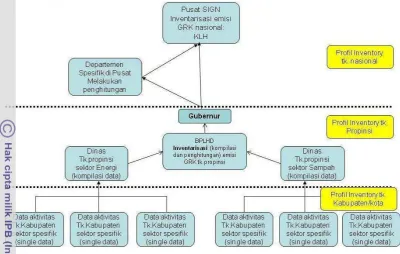

• Proposal/konsep MRV Satgas Pembentukan Kelembagaan REDD+

Berbeda dengan proposal/konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, proposal/konsep mengenai MRV yang dirumuskan oleh Satgas Pembentukan Kelembagaan REDD+ lebih menitikberatkan kepada usulan bentuk kelembagaan MRV.Satuan Tugas Pembentukan kelembagaan REDD+ (Satgas REDD+) yang dibentuk oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bulan September tahun lalu, merumuskan beberapa konsep kelembagaan MRV berikut dengan analisis tingkat independensinya serta struktur organisasinya (dapat terlihat pada Gambar 9 dan 10).

cukup sulit untuk dibangun dan dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan pada proses pembentukan misalnya, ada kekhawatiran bahwa struktur organisasi dan pejabatnya tidak cukup kuat dan berpengaruh untukmemberikan arahan kepada Kementerian/Lembaga pelaksana kegiatan ketika muncul suatu rekomendasi tertentu terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan.Sehingga bentukdiLembaga MRV yang lebih feasible untuk dibangun adalah lembaga yang melaporkan kinerjanya langsung kepada presiden, namun secara bersamaan melaporkannya juga kepada publik.

Peran dariketua/kepala dari lembaga MRV pada lembaga tersebut adalah mengoordinasikan Kementerian-kementerian

dan Lembaga/instansi lain yang terkait dengan kegiatan MRVterhadap suatu rekomendasi atau kebijakan tertentu, kemudian bekerja bersama-sama dengan unit kerja khusus dalam lembaga MRV yang ada dan Kementerian/ lembaga terkait dalam pelaksanaannya. Dalam menjaga tingkat independensi dan penilaian dari unit verifikasi dalam lembaga tersebut, lembaga ini diharapkan memiliki unit verifikasi tersendiri yang keberadaanya terdapat di luar sistem.Secara lebih singkat, usulan bentuk kelembagaan dan stuktur organisasi yang diusulkan digambarkan pada Gambar 9 dan 10.

Lembaga MRV yang terbentuk pada akhirnya harus mampu menjalankan fungsi-fungsi esensialnya serta memiliki sistem informasi yang terintegrasi dalam pengolahan,

Gambar 10 Stuktur organisasi MRV (Satgas Pembentukan Kelembagaan REDD+ 2010). pengarsipan, analisis, maupun visualisasi

informasi yang dapat menggambarkan performa kegiatan tiap sektor yang melaksanakan kegiatan mitigasi perubahan iklim yang transparan dan diakui secara nasional dan internasional. Selain itu, lembaga tersebut juga diharapkan mampu mengevaluasi kinerja dari program-program dalam RAN-GRK tersebut dengan satuan tugas verifikasi terpisah dari sistem kelembagaan. Adapun prinsip-prinsip yang ada dalam sistem MRV mengacu kepada enam prinsip yang ada, yaitu: akurasi (accuracy), kelengkapan (completeness), konsistensi (consistency), efisiensi (efficiency), transparansi (transparancy), dan dapat dibandingkan (comparability).

• Proposal/konsep MRV Universitas Hokkaido

Salah satu proposal/konsep mengenai MRV lainnya adalah berasal dari Universitas Hokkaido, Jepang. Proposal/konsep MRVyang sedang dikembangkan bersama oleh tim ahli dari Universitas Hokkaido

dengan DNPI dan berbagai

Kementeian/Lembaga terkait lainnya lebih mengelaborasi kepada teknis pelaksanaan dan aplikasi MRV pada salah satu sektor yang ada

dalam RAN-GRK, yaitu sektor kehutanan dan lahan gambut.

Pada tahapan pengukuran (measure) dalam proposal/konsep MRV yang dibangun, mengintegrasikan berbagai instrumen penginderaan jauh dan teknologi pengukuran emisi langsung di wilayah kajian dalam kegiatan pengukuran dan pemantauan sumber emisi baik di wilayah hutan, maupun di lahan gambut. Instrumen-instrumen yang digunakan dan kegiatan yang dilakukan dalam sistem MRV tersebut ditempatkan dalam tiga lapisan vertikal utama dari permukaan, yaitu:

- lapisan terjauh: satelit (GOSAT, Terra&Aqua MODIS, Landsat, SPOT, Quickbird, TerraSAR, ANVIR-2, Hisui, PALSAR, dan AMSR-E);

- lapisan menengah: Unmanned Aerial Vehicle(UAV – kendaraan udara tanpa awak) dan Light Detection and Ranging Platform (LiDAR Platform– wahana udara yang dapat mengukur data topografi serta komposisi dan konsentrasi zat kimia);

- lapisan permukaan: DGPS, menara dan bilik pengukur fluks CO2 vertikal, penggalian, Fiber Etalon Spectrometer measurement of CO2 (FES-C – alat pengukur CO2), dan pengukuran ketinggian air (water gauge).

Gambar 12 Sistem MRV lahan gambut yang diusulkan (Osaki et al2010). Dalam sistem tersebut, terdapat delapan

parameter utama yang dapat diukur. Kedelapan parameter yang diukur dan instrumen-instrumen pengukurnya antara lain (Osaki et al 2010):

1. Konsentrasi CO2: GOSAT, UAV, FES-C, serta menara dan bilik pengukur.

2. Kebakaran dan titik api: Terra&Aqua MODIS.

3. Deforestasi, degradasi hutan dan pemetaan spesies: Landsat, SPOT, Quickbird, TerraSAR, ANVIR-2, Hisui, dan UAV. 4. Perubahan biomassa hutan: PALSAR,

AMSR-E, dan LIDAR.

5. Penurunan ketinggian gambut: PALSAR, AMSR-E, LiDAR, dan DGPS.

6. Ketinggian air, kelembaban tanah: PALSAR, AMSR-E, dan water gauge. 7. Kubah dan ketebalan gambut: penggalian. 8. Karbon organik larut air: Landsat, SPOT,

Quickbird, TerraSAR, ANVIR-2, dan Hisui.

Pengukuran konsentrasi CO2 pada sistem dibantu melalui penginderaan jauh dengan memanfaatkan data dari satelit GOSAT.TheGreenhouse Gases Observing Satellite,atau yang disingkat dengan GOSAT, merupakan satelit pertama di dunia yang dapat mengukur konsentrasi karbon dioksida (CO2) dan metana (CH4) yang diluncurkan pada Januari 2009. Satelit ini berada di ketinggian kurang lebih 666 km dari permukaan bumi dengan waktu satu revolusi sekitar 100 menit dan akan kembali melewati titik yang sama yang dilewatinya dalam tiga hari. Dengan

adanya satelit tersebut, pengukuran CO2 dan CH4 dapat menjadi lebih mudah dan efisien.Pengukuran parameter selanjutnya yang dapat dilakukan dengan satelit adalah estimasi kadar kelembaban tanah dengan menggunakan citra ALOS/PALSAR. Mekanisme ekstraksi data kadar kelembaban tanah tersebut berasal dari kapasitas konduktif spesifik pada tanah, yang menggambarkan berbagai tingkatan kekuatan hamburan balik (backscatter strength) dari berbagai jenis kadar air (water content).

Setelah dilakukannya berbagai pengukuran dan analisis terhadap parameter-parameter tersebut, hasil dari analisis yang dilakukan dapat dibuat menjadi beberapa practical carbon budget terpadu, seperti sebaran dan konsentrasi dari emisi karbon dari kebakaran gambut, kehilangan karbon melalui air, emisi karbon dari degradasi mikroorganisme, atau pertumbuhan/kematian tanaman, yang kemudian diikuti dengan pembuatan laporan, verifikasi serta sertifikasi (seperti pada Gambar 12).

karbon organik yang terlarut dalam air) tidak diperlukan.

4.3 Studi Kasus Implementasi MRVpada Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut dalam RAN-GRK

Secara teknis, pelaksanaan MRV untuk sektor yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya hutan,tata guna lahan, alih tata guna lahan hutan dan hutan (Land Use Land Use Change and Forestry – LULUCF), memerlukan data penginderaan jauhdalam konteks pemantauan ataupun verifikasi data lapangan dengan rencana aksi yang disusun.Penggunaan data penginderaan jauh, seperti citra satelityang dikombinasikan dengan foto udara, citra optik dan radar (untuk mengatasi adanya liputan awan yang tidak bisa ditembus oleh citra satelit), dan aplikasi sistem informasi geografi (SIG) merupakan suatu jalan keluar untukmelakukan pemantauan maupun verifikasi kegiatan dilapangan yang efisien dan efektif.Hal tersebut dapat pula diterapkan dalam salah satu bidang dalam RAN-GRK yang membutuhkan perhatian lebih saat ini, yaitu lahan gambut.

Pelepasan karbon dari lahan gambut tropis memberikan tantangan tersendiri. Indonesia merupakan tempat bagigambut tropis yang jumlahnya sekitar 50 persen dari total wilayah gambut tropis dunia (DNPI 2010a). Dalam skenario bisnis seperti biasa/tidak melakukan apa-apa (business as usual – BAU), emisi dari lahan gambut di Indonesia diperkirakan akan meningkat sampai dengan 20 persen dari 772

MtCO2e pada tahun 2005 menjadi 972 MtCO2e pada tahun 2030. Sumber utama emisi terkait gambut ini berasal dari kebakaran dan dekomposisi gambut (DNPI 2010a).

Penelitian dan studi mengenai emisi yang berasal dari lahan gambut di Indonesia masih tergolong sedikit apabila dibandingkan dengan penelitian terhadap emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan maupun perubahan alih tata guna lahan.Beberapa studi mengenai perhitungan emisi yang berasal LULUCF dan lahan gambut sudah dilakukan. Studi tersebutdiantaranya dilakukan oleh

Indonesia Forest Climate Alliance (IFCA),

Center for International Forestry Research

(CIFOR), Bank Dunia, KLH, DNPI, dan beberapa institusi serta peneliti lainnya untuk emisi pada tahun 2005.

Gambar 13 Perkiraan emisi dari LULUCF dan lahan gambut tahun 2005 (DNPI 2010a dengan perubahan).

dan 528 MtCO2e dari LULUCF; 451, 1260, dan 1271 MtCO2e dari kebakaran gambut; serta 379, 600, dan 600 MtCO2e dari dekomposisi gambut. Studi yang dilakukan oleh DNPI bersama konsultan sendiri, perkiraan emisi yang dihasilkan dari LULUCF, kebakaran dan pembusukan gambut berturut-turun adalah 838, 472, dan 300 MtCO2e (DNPI 2010a).Studi dan penelitian berikut hasil perkiraan perhitungan emisi yang dilakukan lainnya dapat dilihat secara rinci pada Gambar 13.

Dari beberapa hasil studi dan penelitian tersebut, masing-masing hasil studi menunjukkan perbedaan pada nilai emisi yang dihasilkan dari lahan gambut dan LULUCF.Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian dalam menghitung emisi yang berasal dari sektor LULUCF dan gambut, khususnya dari lahan gambut.Ketidakpastian dalam pengukuran di gambut diakibatkan oleh struktur biomasa gambut yang dominan berada dibawah permukaan tanah serta adanya kehilangan perhitungan karbon. Sehingga ketika dilakukan pengukuran terhadap emisi dari gambut, terdapat empat faktor yang sangat mempengaruhinya, yakni: pendekatan, metode, model, dan asumsi pengukurannya.

Sebagai contoh, menurut penelitian yang dilakukan oleh Stahlhut dan Rieley (2007), hasil pengukuran dengan menggunakan model tren perubahan (metode 2nd order polynomial)

akan memiliki hasil yang berbeda dengan hasil pengukuran model interpolasi (model pembobotan jarak terbalik atau inverse distance weighting – IDW)maupun dengan model geostatistik (metode Kriging) dan model geostatistik yang dilakukan oleh

Wetlands International, seperti tergambar pada Gambar 14. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa perbedaan hasil pengukuran volume gambut pada model geostatistik yang menggunakan metode Krigging dan yang dilakukan oleh Wetlands International sekitar 5,95 km2 atau sekitar 57 persen. Perbedaan yang sangat besar tersebut juga kemungkinan disebabkan oleh adanya ketidaktersediaannya data luasan gambut yang dalamnya lebih dari 3 meter.

Gambar 14 Perbandingan estimasi ketebalan dan volume gambut (Stahlhut dan Rieley 2007).

4.4 Tantangan dalam Pembangunan dan Pengembangan MRV di Indonesia

Secara makro pengembangan sistem MRV pada dasarnya diarahkan pada pembangunan sistem audit nasional yang terintegrasi yang memverifikasi program atau kegiatan secara administratif maupun verifikasi kegiatan langsung di lapangan. Dengan demikian, tiga hal utama dalam langkah tindak pengembangan MRV adalah: konsensus mengenai MRV, pengembangan kerangka sistem MRV, dan implementasi atau exercise

kegiatan mitigasi dalam kerangka sistem MRV di lapangan.Konsensus mengenai MRV yang masih belum ada kejelasan menjadi kendala utama yang harus segera diselesaikan. Segera setelah terbentuknya suatu konsensus mengenai MRV beserta perangkat pendukungnya, isu lain yang menjadi perhatian adalah exercise dari pelaksanaan MRV.

Penerapan sistem MRV di Indonesia, khususnya pada RAN-GRK dan kegiatan aksi mitigasi perubahan iklim lainnya masih akan dihadapkan pada berbagai kendala. Kendala yang utama yang dihadapi adalah mengenai konsensus mengenai MRV (seperti apa sistem, mekanisme serta bentuk dari lembaga MRV) yang masih belum jelas, teknis pelaksanaan MRV pada setiap tahapannya, serta belum adanya inisiatif untuk implementasi/exercise dari pelaksanaan MRV di lapangan.

• Mekanisme MRV

Sistem MRV yang dimulai dengan tahapan pengukuran, menjadi kendala utama dalam penerapannya di RAN-GRK. Hal tersebut dikarenakan apabila terdapat kendala pada tahapan ini, seperti adanya perbedaan hasil pengukuran emisi, kendala tersebut akan terus berulang pada tahapan selanjutnya. Sebagai contoh, perbedaan hasil pengukuran emisi yang terjadi pada lahan gambut akan menyebabkan kendala pada tahapan verifikasi dari pelaporan kegiatan yang dilakukan di lahan gambut tersebut yang seharusnya dapat diselesaikan pada tahapan sebelumnya.

Kendala tersebut terjadi bukan hanya pada sektor kehutanan dan lahan gambut saja, melainkan dapat terjadi pula pada sektor-sektor lainnya dalam RAN-GRK.Perbedaan diantaranya adalah dalam teknis pengukuran masing-masing sektor.Pada sektor energi dan transportasi misalnya, potensi yang dapat

menimbulkan kendala berada pada perhitungan audit energi, pengukuran emisi dari transportasi (emisi sumber begerak).Potensi lain yang dapat menjadi kendala pada sektor lain diantaranya adalah perhitungan emisi dari sektor limbah, pertanian, dan industri.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa kendala dalam tahapan pengukuran dapat disebabkan dari beberapa faktor.Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah perbedaan pendekatan, metode, model, dan asumsi pengukuran yang digunakan. Solusi dalam mengurangi potensi terjadinya kendala dalam tahapan pengukuran ini dapat dilakukan dengan standardisasi proses perhitungan emisi dari masing-masing sektor (penggunaan asumsi, pendekatan, metode, dan model yang digunakan), kolaborasi dan koordinasi yang baikdalam jaringan penelitian atau proyek dalam bidang pengukuran tertentu, serta pelaporan yang terekam dengan baik dari hasil kajian atau proyek yang berkaitan.

Potensi yang dapat timbul sebagai kendala dalam tahapan berikutnya, yakni pelaporan hasil dari tahapan pengukuran yang dilakukan, diantaranya adalah ketidaksamaan format pelaporan, kelengkapan dari parameter laporan, ketepatan waktu penyelesaian laporan, serta pengelolaan laporan-laporan yang masuk dalam sistem MRV ini.Potensi-potensi yang dapat menjadi kendala tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan konsolidasi format dan parameter laporan, prosedur dan batasan waktu pelaporan, serta manajemen pengelolaan pelaporan yang sistematis dan terstruktur. Selain dari pengelolaan laporan yang baik, akses terhadap laporan yang sudah ada tersebut akan lebih baik apabila dapat diakses oleh Kementerian/Lembaga lain yang terkait, asosias/akademisi yang membutuhkan, maupun organisasi non-pemerintah (LSM nasional/internasional) dan publik pada umumnya.

proses verifikasi (hanya dapat memverifikasi data sekunder), sifat data yang dikhawatirkan subjektif. Selain dari teknis verifikasi, kendala lain yang dapat muncul dalam tahapan ini berasal dari lembaga/instansi yang melakukan verifikasi, yakni adanya konflik kepentingan. Dalam upaya pencegahan terjadinya kendala tersebut, beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah penggunaan data penginderaan jauh dengan menggunakan citra

hyperspectral ataupun foto udara resolusi tinggi, mengadakan asistensi oleh para verifikator di tahapan pengukuran, serta memiliki lembaga verifikasi yang terpisah secara struktur dari lembaga MRV yang dibangun.

• Teknis Pelaksanaan MRV

Selain isu mengenai mekanisme MRV yang harus dihadapi, isu lain yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai teknis penyelenggaraan MRV. Secara garis besar, teknis penyelenggaraan MRV dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu ketersediaan dan akses data, pengumpulan/akuisisi data, serta pengolahan dan pengelolaan data.

Ketersediaan dan a