RENCANA PENGGUNAAN LAHAN UNTUK KOMODITAS

UNGGULAN BERBASIS ANALISIS

MULTI-OBJECTIVE

LAND ALLOCATION

DI KABUPATEN CIANJUR

WISTHA NOWAR

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Rencana Penggunaan Lahan untuk Komoditas Unggulan Berbasis Analisis Multi-Objective Land Allocation di Kabupaten Cianjur adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

WISTHA NOWAR. Rencana Penggunaan Lahan untuk Komoditas Unggulan Berbasis Analisis Multi-Objective Land Allocation di Kabupaten Cianjur. Dibimbing oleh DWI PUTRO TEJO BASKORO dan BOEDI TJAHJONO.

Pengembangan suatu wilayah hendaknya dilakukan dengan memberi konsentrasi yang lebih besar kepada sektor basis atau komoditas yang menjadi unggulan di wilayah tersebut. Kabupaten Cianjur memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian, hal ini dapat dilihat dari share terhadap PDRB yang mencapai lebih dari 40%. Pengembangan sektor pertanian sangat bergantung kepada ketersediaan lahan yang sesuai bagi berbagai komoditasnya. Penggunaan lahan yang tidak mempertimbangkan aspek kesesuaian lahan akan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan sehingga bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang mensyaratkan terwujudnya lingkungan yang lestari sehingga tidak merugikan kepentingan generasi masa yang akan datang. Bagi sektor pertanian penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik yang dimiliki lahan disamping dapat merusak lingkungan juga akan menyebabkan menurunnya produktivitas dari tanaman tersebut, oleh karenanya diperlukan suatu mekanisme dalam mengalokasikan lahan untuk berbagai tujuan penggunaannya. Pengalokasian sumberdaya lahan untuk berbagai tujuan penggunaan hendaknya berdasarkan berbagai aspek pertimbangan sehingga diharapkan dapat memberi hasil yang optimal dari pemanfaatan suatu lahan. Tujuan penelitian: 1) Menentukan sektor / subsektor basis dan komoditas unggulan di Kabupaten Cianjur; 2) Menganalisis kesesuaian lahan untuk komoditas unggulan di Kabupaten Cianjur; 3) Menyusun arahan alokasi lahan untuk komoditas unggulan di Kabupaten Cianjur.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Cianjur dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan pengamatan lapang. Data sekunder diperoleh dari beberapa instansi terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah; Location Quotient (LQ), Differential Shift (DS), Analisis Spasial (matching), AHP dan Multi-Objective Land Allocation (MOLA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanian merupakan sektor basis dengan indeks LQsebesar 3.47, tanaman bahan makanan merupakan subsektor basis dengan indeks LQ sebesar 1.01. Sementara itu melalui analisis LQ dan DS diperoleh komoditas unggulan adalah kacang tanah, kedelai dan padi sawah. Sebagian besar lahan di Kabupaten Cianjur untuk padi sawah, kacang tanah, dan kedelai masuk ke dalam ordo tidak sesuai (N) yaitu sebesar 238,400 ha (67.94%), sisanya 112,478 ha (32.06%) masuk ke dalam ordo sesuai (S). Alokasi lahan untuk padi sawah seluas 58,566 ha tersebar di 32 kecamatan sebagian besar di Cianjur Utara dan Tengah, kacang tanah tersebar di 28 kecamatan mayoritas di Cianjur Selatan dengan luas seluruhnya 24,161 ha. Sementara kedelai tersebar di 23 kecamatan mayoritas berada di Cianjur Selatan dan Tengah dengan luas seluruhnya 14,420 ha.

SUMMARY

WISTHA NOWAR. Land Use Planning for Leading Commodities Based Analysis of Multi-Objective Land Allocation in Cianjur Regency. Supervised by DWI PUTRO TEJO BASKORO and BOEDI TJAHJONO.

Regional development can be carried out with an emphasis on the basic sectors or leading commodities. Cianjur regency has a great potential in the agricultural sector as indicated by Its high GDP share (>40%). The development of the agricultural sector relies heavily on the availability of suitable land for many kind of commodities. Otherwise, land use does not consider aspects of land suitability will lead to environmental degradation so contrary to the principles of sustainable development which requires the establishment of a sustainable environment so as not to harm the interests of future generations. For agricultural land use that is not in accordance with the characteristics of the land not only harming the environment but also lead to decreased productivity of the plant, therefore we need a mechanism to allocate land for any purposes of use. The allocation of land resources for set of plan land use, must be made base on multiple of aspects of the considerations that are expected to provide optimal results from the use of the land. The purpose of this study is threefold: 1) To determine the sector / subsector basis and leading commodity in Cianjur regency; 2) To analyze the suitability of land for leading commodities in Cianjur regency; 3) To develop land allocation for leading commodities in Cianjur regency.

This research was conducted in Cianjur regency by using primary and secondary data. Primary data were obtained from interviews and field observations. Secondary data were obtained from the relevant agencies. The analysis technique used were LQ, DS, Spatial Analysis (matching), AHP and Multi-Objective Land Allocation (MOLA). The results showed that agriculture is a sector basis with a number of LQ is 3.47, the food crops is subsector basis with a number of LQ is 1.01. Meanwhile through LQ analysis and DS obtained leading commodities are peanuts, soybeans and rice paddies. For paddy, peanuts, and soybean most of the land into the Order does not match (N) in the amount of 238,400 hectares (67.94%), the remaining 112,478 hectares (32.06%) into the appropriate Order (S). Allocation of land for paddy area is 58,566 hectares, spread over 32 districts mostly in North and Central Cianjur, peanut spread over 28 districts in South Cianjur majority with a total area is 24,161 hectares. While soybean is spread in 23 sub-districts are mostly in Central and South Cianjur with a total area is 14,420 hectares.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

RENCANA PENGGUNAAN LAHAN UNTUK KOMODITAS

UNGGULAN BERBASIS ANALISIS

MULTI-OBJECTIVE

LAND ALLOCATION

DI KABUPATEN CIANJUR

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2015

Judul Tesis : Rencana Penggunaan Lahan untuk Komoditas Unggulan Berbasis Analisis Multi-Objective Land Allocation di Kabupaten Cianjur Nama : Wistha Nowar

NIM : A156130234

Disetujui oleh

Komisi Pembimbing

Dr Ir Dwi Putro Tejo Baskoro, MSc Ketua

Dr Boedi Tjahjono, MSc Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

Prof Dr Ir Santun R.P. Sitorus

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Juni 2014 ini ialah rencana penggunaan lahan, dengan judul Rencana Penggunaan Lahan untuk Komoditas Unggulan Berbasis Analisis Multi-Objective Land Allocation di Kabupaten Cianjur.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ir Dwi Putro Tejo Baskoro, M.Sc dan Bapak Dr. Boedi Tjahjono, M.Sc selaku pembimbing, serta Bapak Dr Ir Widiaatmaka, DAA yang telah banyak memberi saran. Penghargaan penulis juga sampaikan kepada Bapak Dr. Ir Ernan Rustiadi, Ir Homzar Effendi, MP dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Cabang Cianjur, Bapak Ir. H. Arifin, MM, Ibu Nina Priyantina, SP, MP, Bapak Ir M. Sobur dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur serta Ibu Ir. Hermin Patriyana M.Si dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Cianjur beserta stafnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Pusbindiklatren Bappenas) atas kesempatan untuk melanjutkan pendidikan magister di Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah (PWL) IPB. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada Prof Dr Ir Santun R.P. Sitorus selaku ketua Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah IPB atas bimbingan dan arahannya selama menjalani perkuliahan Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bunda, adik Dian, Mirdha dan isteriku tercinta Satriani Wulandari serta anak-anakku Muhammad Dzakiy Wardari, Ayesha Raqiyya Wardari dan Radhwa Syarafana Wardari atas do’a, dukungan, ketabahan, kesabaran dan pengorbanan kalian selama ini.

Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa program kelas khusus Bappenas angkatan 2013 dan rekan-rekan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana Aceh (IKAMAPA) atas bantuan dan dukungannya selama menjalani perkuliahan sampai penyusunan tesis ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 3

Manfaat Penelitian 3

Kerangka Pemikiran 3

TINJAUAN PUSTAKA 6

Pengembangan Wilayah 6

Basis Ekonomi 8

Komoditas Unggulan 11

Evaluasi Kesesuaian Lahan 15

Arahan Alokasi Penggunaan Lahan 19

METODOLOGI PENELITIAN 22

Lokasi dan Waktu Penelitian 22

Jenis Data dan Alat 23

Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data 23

KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN 33

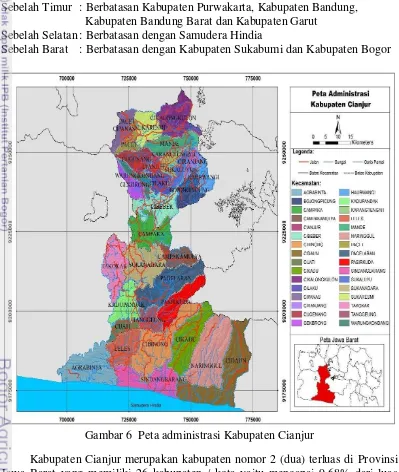

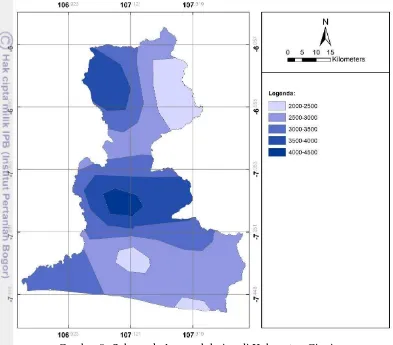

Letak Geografis dan Kondisi Administratif 33

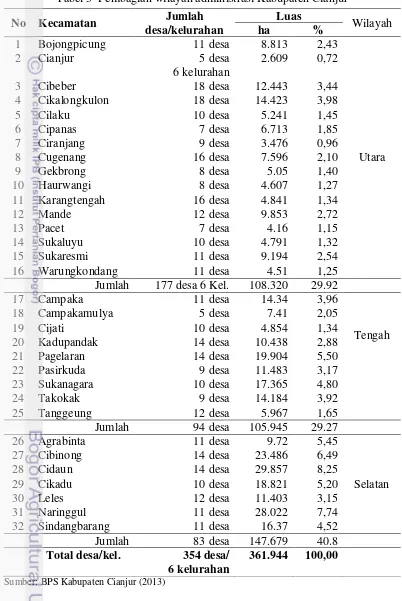

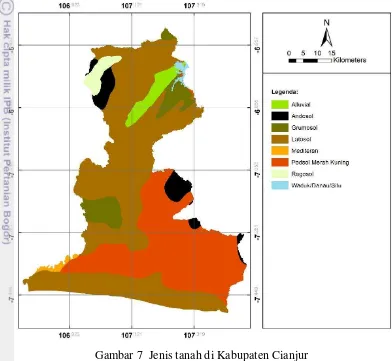

Kondisi Fisik Wilayah 35

Karakteristik Demografi 39

Keadaan Perekonomian 40

HASIL DAN PEMBAHASAN 44

Sektor, Subsektor Basis dan Komoditas Unggulan 44 Kesesuaian Lahan Padi Sawah, Kacang Tanah dan Kedelai 46

Arahan Alokasi Penggunaan Lahan 52

SIMPULAN DAN SARAN 78

Simpulan 78

Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN 83

DAFTAR TABEL

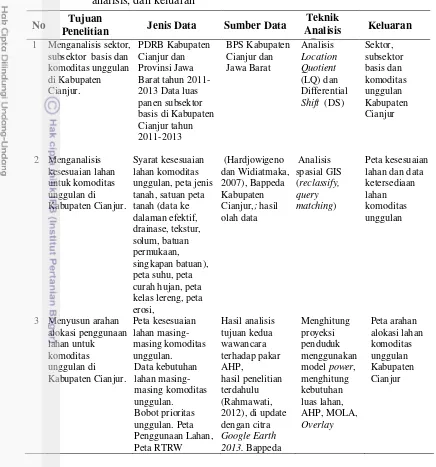

1 Hubungan antara tujuan penelitian, jenis data, sumber data, teknik

analisis dan keluaran 24

2 Nilai Random Index (RI) 31

3 Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Cianjur 34 4 Distribusi persentase share PDRB Kabupaten Cianjur atas dasar harga

konstan 2000 menurut lapangan usaha Tahun 2008 - 2012 41 5 Laju pertumbuhan (%) PDRB Kabupaten Cianjur atas dasar harga

konstan 2000 menurut lapangan usaha Tahun 2008 - 2012 42 6 Indeks LQ sektor ekonomi Kabupaten Cianjur Tahun 2011 - 2013 atas

dasar Harga Konstan 2000 44

7 Indeks LQ subsektor pada sektor pertanian di Kabupaten Cianjur

Tahun 2011-2013 atas dasar harga konstan 2000 44

8 Analisis komoditas unggulan di Kabupaten Cianjur Tahun 2011 - 2013 46

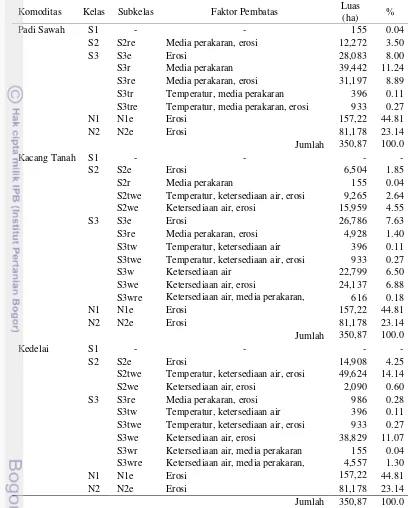

9 Kesesuaian lahan padi sawah, kacang tanah dan kedelai

di Kabupaten Cianjur 47

10 Distribusi Ordo, Kelas dan Subkelas kesesuaian lahan padi sawah,

kacang tanah dan kedelai di Kabupaten Cianjur 51

11 Komponen data untuk menghitung kebutuhan luas lahan 53 12 Uji kebaikan model pendugaan pertumbuhan penduduk 54 13 Luas panen, B/C ratio dan pola tanam padi sawah, kacang tanah, dan

kedelai di Kabupaten Cianjur 59

14 Distribusi kelas kesesuaian lahan komoditas unggulan berdasarkan jenis

penggunaan lahan di Kabupaten Cianjur 62

15 Pembobotan kesesuaian lahan untuk padi sawah 63

16 Pembobotan kesesuaian lahan untuk kacang tanah 63

17 Pembobotan kesesuaian lahan untuk kedelai 64

18 Distribusi alokasi lahan untuk padi sawah, kacang tanah, dan kedelai berdasarkan analisis MOLA di Kabupaten Cianjur 66 19 Perbandingan distribusi alokasi lahan saat ini dan alokasi lahan MOLA 67 20 Distribusi alokasi lahan untuk komoditas unggulan berdasarkan analisis

MOLA dan pergiliran tanam antara padi sawah & kedelai

di Kabupaten Cianjur 70

21 Wilayah pengembangan padi sawah berdasarkan skala prioritas 72 22 Wilayah pengembangan kacang tanah berdasarkan skala prioritas 74 23 Wilayah pengembangan kedelai berdasarkan skala prioritas 76

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka pemikiran penelitian 5

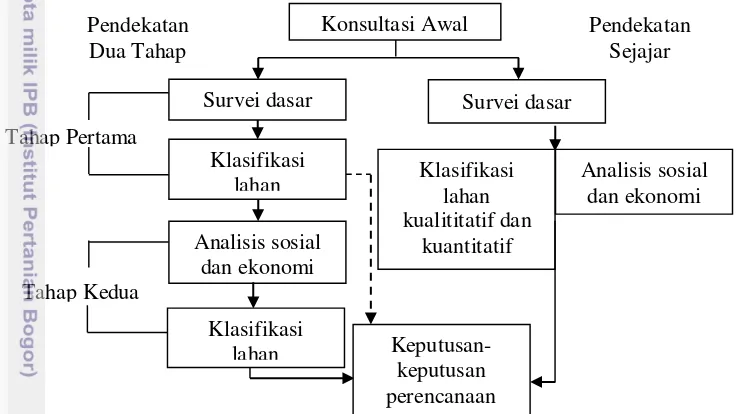

2 Teknik pendekatan dalam evaluasi lahan 18

3 Peta batas administrasi Kabupaten Cianjur 22

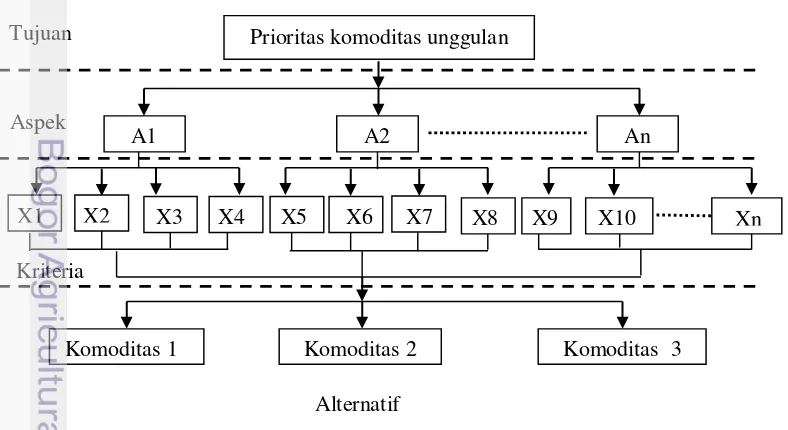

4 Hierarki penentuan bobot prioritas komoditas unggulan 30 5 Analisis arahan alokasi lahan menggunakan MOLA 32

6 Peta administrasi Kabupaten Cianjur 33

8 Sebaran kelas curah hujan di Kabupaten Cianjur 39 9 Distribusi jumlah tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha utama

di Kabupaten Cianjur 40

10 Share sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Cianjur

Tahun 2008-2012 41

11 Perbandingan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan PDRB

Kabupaten Cianjur Tahun 2008 - 2012 43

12 Perbandingan laju pertumbuhan dan share PDRB sektor pertanian

di Kabupaten Cianjur Tahun 2008 - 2012 43

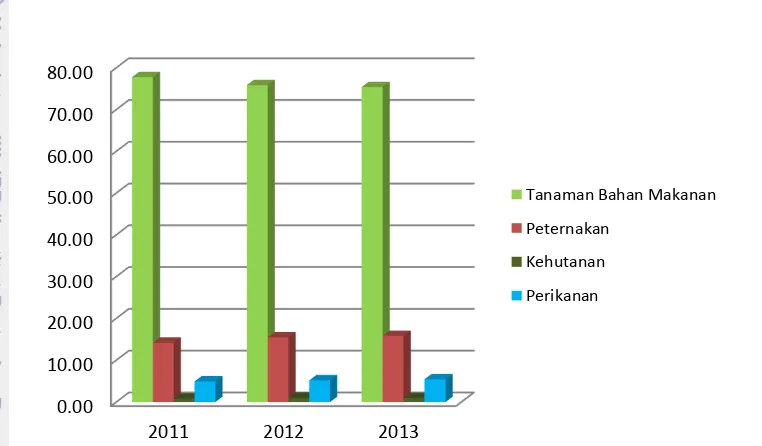

13 Share subsektor terhadap PDRB sektor pertanian Tahun 2011 - 2013

di Kabupaten Cianjur 45

14 Kesesuaian lahan untuk padi sawah di Kabupaten Cianjur 48 15 Kesesuaian lahan untuk kacang tanah di Kabupaten Cianjur 49 16 Kesesuaian lahan untuk kedelai di Kabupaten Cianjur 50 17 Grafik uji kebaikan model eksponensial (a), model linear (b), model

kuadratik (c) dan model power (d) 54

18 Hirarki penentuan bobot prioritas komoditas unggulan menggunakan

pendekatan AHP 55

19 Bobot prioritas komoditas unggulan di Kabupaten Cianjur menggunakan

pendekatan AHP 58

20 Konflik kepentingan penggunaan lahan antara padi sawah, kacang tanah

dan kedelai 60

21 Alur analisis arahan alokasi penggunaan lahan menggunakan MOLA 61 22 Arahan alokasi lahan untuk padi sawah, kacang tanah dan kedelai

di Kabupaten Cianjur berdasarkan analisis MOLA 65 23 Alokasi lahan untuk komoditas unggulan berdasarkan analisis MOLA

dan pergiliran tanam antara padi sawah dan kedelai 69

24 Wilayah prioritas pengembangan padi sawah 71

25 Wilayah prioritas pengembangan kacang tanah 73

26 Wilayah prioritas pengembangan kedelai 75

DAFTAR LAMPIRAN

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Salah satu tujuan pembangunan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Cianjur sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 adalah meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perluasan usaha dan peningkatan produktivitas usaha di bidang perekonomian. Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan tersebut adalah berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing. Oleh karenanya untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan sebuah perencanaan yang tepat dan komprehensif. Keberhasilan perencanaan pembangunan di suatu daerah sangat berkaitan dengan kualitas perencanaan pembangunan yang disusun oleh daerah tersebut. Perbedaan Kondisi daerah akan membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan perlu berbeda pula. Karena potensi pembangunan yang dimiliki setiap daerah sangat bervariasi, maka setiap daerah harus menentukan kegiatan sektor ekonomi yang dominan (Sjafrizal,1997).

Glasson (1977) mengatakan bahwa untuk menjelaskan adanya pertumbuhan pada suatu wilayah dengan menekankan pada hubungan antar sektor yang terdapat dalam perekonomian dan kekuatan-kekuatan pendorong dari satu sektor ke sektor lainnya (baik langsung maupun tidak langsung) sering menggunakan teori perencanaan pembangunan wilayah. Salah satu pendekatan yang relatif sederhana adalah teori basis ekonomi (economic base theory).

Sektor basis memiliki peran penting untuk menentukan pola kebijakan dalam pembangunan regional. Sektor basis pada suatu daerah tertentu berimplikasi pada adanya endowment factor yang melimpah atau dukungan sumberdaya manusia, sehingga daerah tersebut mempunyai keunggulan komparatif yang tinggi pada sektor tertentu. Dengan melihat sektor basis sebagai komoditas ekspor ke daerah lain, dapat diperoleh pola hubungan yang berkaitan antar wilayah serta potensi pengembangan untuk masing-masing wilayah (Richardson,1997).

Menurut Anwar dan Rustiadi (2000), setiap daerah mempunyai sektor-sektor unggulan yang memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan ekonomi wilayah, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kaitannya dampak langsung maupun tidak langsung maka pengembangan terhadap sektor-sektor unggulan ini akan menyebabkan pengembangan sektor-sektor lainnya yang berkaitan dalam suatu wilayah tertentu. Dengan demikian pengembangan wilayah perlu memperhatikan sektor-sektor unggulan yang ada dalam rangka penentuan prioritas sehingga menjadi lebih terfokus.

menaikkan permintaan akan sektor non unggulan. Oleh karena itu menurut (Arsyad, 1999) sektor unggulanlah yang harus dikembangkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Berdasarkan data share distribusi produk domestik regional bruto (PDRB) sejak tahun 2007 - 2011, sektor pertanian selalu memberi kontribusi paling besar yakni berada lebih dari 40% sehingga dapat dikatakan bahwa Kabupaten Cianjur memiliki potensi yang cukup besar pada sektor pertanian. Pengembangan sektor pertanian sangat bergantung kepada ketersediaan lahan yang sesuai untuk berbagai komoditasnya. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan ekonomi maka kebutuhan lahan baik untuk penggunaan pertanian maupun non pertanian juga semakin meningkat. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan naiknya permintaan konsumsi produk-produk pertanian sehingga menyebabkan meningkatnya pula kebutuhan lahan untuk pertanian, disamping itu pertumbuhan penduduk juga akan menyebabkan naiknya pula kebutuhan lahan untuk keperluan perumahan, pabrik, sekolah dan lain – lain. Kondisi ini menjadikan sumberdaya lahan semakin hari semakin langka serta melahirkan konflik kepentingan didalam penggunaannya. Pengalokasian sumberdaya lahan untuk berbagai tujuan penggunaan harus dilakukan dengan cara yang benar dan tepat. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya tidak saja mengurangi daya produktivitasnya, namun juga akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Paradigma pembangunan saat ini berfokus kepada prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), dimana tujuan pembangunan yang ingin dicapai saat ini tidak boleh sampai merugikan kepentingan generasi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu penggunaan suatu lahan harus memperhatikan aspek kesesuaian atau karakteristik lahan.

Perumusan Masalah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 mengamanahkan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perluasan usaha dan peningkatan produktivitas usaha di bidang perekonomian dengan sasaran yang ingin dicapai adalah berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing. Tujuan tersebut memerlukan sebuah konsep arah pembangunan yang jelas dan terarah. Selama ini pengembangan sektor pertanian belum berfokus kepada komoditas yang menjadi unggulan, sehingga pemilihan komoditas yang akan dikembangkan diserahkan sepenuhnya kepada petani. Padahal sejumlah teori menyebutkan bahwa pembangunan atau pengembangan suatu wilayah hendaknya dilakukan dengan memberi konsentrasi yang lebih kepada sektor basis atau komoditas yang menjadi unggulan dari wilayah tersebut. Kondisi ini menyebabkan belum adanya pengaturan alokasi lahan yang sesuai dan terencana, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan produksi suatu komoditas tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

pertanian, maupun antara pertanian dan non pertanian. Konflik kepentingan penggunaan lahan ini perlu ditata dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang paling optimal dari penggunaan suatu lahan. Penggunaan suatu lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan tidak saja menyebabkan menurunnya tingkat produktivitas tetapi juga akan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya yang terencana dalam pengalokasian lahan dengan memperhatikan berbagai aspek. Berdasarkan uraian di atas, maka disusun pertanyaan penelitian (research question) sebagai berikut:

1) Sektor / subsektor apa yang menjadi basis dalam kerangka perekonomian di Kabupaten Cianjur serta apa komoditas unggulan di Kabupaten Cianjur? 2) Bagaimana kesesuaian lahan dalam menunjang pengembangan komoditas

unggulan di Kabupaten Cianjur?

3) Bagaimana arahan alokasi lahan untuk pengembangan komoditas unggulan ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang telah disusun tersebut, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1) Menganalisis sektor, subsektor basis dan komoditas unggulan di Kabupaten Cianjur.

2) Menganalisis kesesuaian lahan untuk komoditas unggulan di Kabupaten Cianjur.

3) Menyusun arahan alokasi penggunaan lahan untuk komoditas unggulan di Kabupaten Cianjur.

Manfaat Penelitian

Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada:

1) Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur sebagai bahan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyusun agenda pembangunan. 2) Pemerhati pengembangan wilayah.

Kerangka Pemikiran

Pembangunan dan pengembangan suatu wilayah merupakan sebuah proses yang terus menerus dilakukan guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta guna mencapai tingkat kemajuan ekonomi secara lebih baik lagi. Perbedaan Kondisi daerah akan membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan berbeda pula. Terkait dengan potensi pembangunan yang dimiliki setiap daerah sangat bervariasi, maka setiap daerah harus menentukan kegiatan sektor ekonomi yang dominan (Sjafrizal,1997).

pengembangan wilayah yang nantinya akan dilakukan. Komoditas unggulan paling tidak memiliki ciri-ciri basis dan berdaya saing baik, yakni unggul secara komparatif dan kompetitif. Kabupaten Cianjur memiliki potensi yang cukup besar pada sektor pertanian, hal ini terlihat dari share PDRB yang mencapai lebih dari 40% selama 10 Tahun terakhir. Sebagai sektor yang berbasis lahan, pengembangan sektor pertanian sangat membutuhkan keberadaan lahan yang sesuai untuk berbagai komoditasnya. Penggunaan lahan yang tidak sesuai menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan, bagi sektor pertanian penggunaan lahan yang tidak sesuai bukan hanya menyebabkan kerusakan lingkungan tetapi juga menyebabkan menurunnya produktivitas suatu tanaman yang pada akhirnya keuntungan yang didapatkan oleh petani menjadi rendah. Oleh karena itu diperlukan evaluasi kesesuaian lahan untuk pengembangan komoditas sektor pertanian agar terwujud pembangunan berkelanjutan dan memberi keuntungan yang optimal bagi petani.

Evaluasi kesesuaian lahan, ketersediaan lahan dan arahan alokasi sumberdaya lahan kini dapat dengan mudah dilakukan dengan bantuan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) yang ada sekarang. Akinci et al. (2013) menyebutkan bahwa Geographical Information System (GIS) dapat menentukan kesesuaian lahan untuk pertanian dan hal-hal lain. Evaluasi kesesuaian lahan terhadap beberapa komoditas pertanian menunjukkan bahwa suatu lahan dapat digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu jenis komoditas karena kriteria kesesuaian lahannya tidak jauh berbeda. Hal tersebut melahirkan konflik kepentingan antar komoditas didalam memanfaatkan suatu lahan. Oleh karena itu didalam perencanaan perlu dilakukan upaya arahan alokasi lahan secara lebih detil dan dapat dinilai secara kuantitatif. Arahan alokasi lahan secara spasial dapat dilakukan dengan pendekatan teknologi sistem informasi geografi (SIG), yakni analisis Multi-Objective Land Allocation (MOLA). Analisis MOLA mampu menjadi solusi terhadap konflik kepentingan pemanfaatan lahan antar komoditas pertanian karena didalam mengalokasikan suatu lahan terhadap beberapa tujuan penggunaannya tersebut mempertimbangkan kesesuaian lahan, bobot prioritas serta kebutuhan luas lahan dari masing-masing komoditas pertanian yang akan dikembangkan. Analisis ini sudah digunakan dalam beberapa penelitian di dunia antara lain oleh Mwasi (2001), Hajehforooshnia et al. (2011) dan Alexander et al. (2012).

Gambar 1 Kerangka pemikiran penelitian

Kriteria kesesuaian lahan Teori

pengembangan wilayah

Mengembangkan sektor basis / komoditas

unggulan

Membutuhkan lahan yang sesuai

Evaluasi kesesuaian lahan

Pembangunan berkelanjutan Produktivitas optimal

Konflik kepentingan penggunaan lahan

Potensi sektor pertanian cukup

besar Pengembangan

wilayah

Lahan sesuai untuk beberapa komoditas

Analisis alokasi pemanfaatan

lahan

Arahan alokasi pemanfaatan lahan Kesesuaian lahan

Kondisi penggunaan lahan

saat ini

Peraturan Daerah

Kebutuhan lahan

Tingkat kepentingan pengggunaan

lahan Sektor

TINJAUAN PUSTAKA

Pengembangan Wilayah

Wilayah menurut Undang-undang nomor 26 tahun 2007 diartikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Dimensi wilayah sangat penting dan merupakan faktor yang harus diperhitungkan dalam menganalisis dan menentukan dimana suatu suatu program atau proyek diletakkan dalam perencanaan pembangunan (Adisasmita, 2008).

Konsep pengembangan wilayah yang dikaitkan dengan aspek penataan ruang telah diperkenalkan oleh Hirschman (1958) dan Myrdall (1957), konsep ini mengatakan adanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah (growth pole). Djakapermana (2010) mengatakan konsep pengembangan wilayah telah mengalami perkembangan dan saling koreksi. Beberapa ahli pengembangan wilayah seperti Rondinelli, Ruddle, Rostow, Friedman, Perroux, Lewis, Hilhorts, Isard, dan lainnya telah melahirkan berbagai konsepsi yang dilatari oleh teori tahapan pertumbuhan Rostow. Di era tahun 2000 teori pengembangan wilayah memadukan aspek ekonomi, pertumbuhan dan lingkungan. McCann dalam Djakapermana (2010) telah membuat model kuantitatif ekonomi wilayah yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan, khususnya dalam menghitung nilai sewa lahan untuk suatu wilayah yang mengalokasikan ruang terbuka hijau (green belt) antara kota dan pedesaannya (hinterland) yang berfungsi untuk preservasi kawasan pedesaan. Konsep pengembangan wilayah di Indonesia juga mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Mulai dari pengembangan wilayah secara sektoral dan parsial, kutub pertumbuhan (growth pole) yang lebih mengutamakan infrastruktur, regionalisasi dengan basis wilayah fungsional (fuctional region) yaitu membagi wilayah Indonesia dengan satuan-satuan wilayah ekonomi (SAE), sampai dengan konsep pengembangan wilayah pada era tahun 2000-an dengan pendekatan lingkungan, khususnya dengan lahirnya Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang yang saat ini diganti dengan Undang-undang nomor 26 tahun 2007. Kini konsepsi pengembangan wilayah di Indonesia harus mengikuti kaidah penataan ruang seperti yang dinyatakan didalam Undang-undang nomor 17 tahun 2006.

tersebar secara tidak merata baik kualitas maupun kuantitasnya. Sementara itu pada dasarnya manusia memiliki keinginan yang tak terbatas sehingga sebelum sumberdaya dapat dimanfaatkan perlu dilakukan inventarisasi, klasifikasi dan evaluasi sumberdaya sampai dapat diketahui persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sehingga manusia dapat memanfaatkannya.

Hasil dari suatu evaluasi sumberdaya menjadi dasar bagi tahap-tahap selanjutnya dalam perencanaan dan pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah pada dasarnya mempunyai tujuan agar wilayah itu berkembang menuju tingkat perkembangan yang diinginkan. Pengembangan wilayah dilaksanakan melalui optimasi pemanfaatan sumberdaya yang dimilikinya secara harmonis, serasi dan terpadu melalui pendekatan yang bersifat komprehensif mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam pengembangan wilayah, perlu terlebih dahulu dilakukan perencanaan penggunaan lahan yang strategis yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi wilayah (strategic land-use development planning) (Djakapermana 2010).

Sementara itu menurut Rustiadi et al. (2011) Pembangunan berbasis pengembangan wilayah memandang pentingnya keterpaduan antar sektoral, spasial, serta pelaku pembangunan di dalam maupun antar daerah. Konsep pembangunan daerah yang berbasis pada sektor/komoditas unggulan ada beberapa kriteria sektor/komoditas sebagai motor penggerak pembangunan suatu daerah, antara lain: mampu memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan dan pengeluaran, mempunyai keterkaitan ke depan dan belakang (Forward dan backward linkage) yang kuat, mampu bersaing (competitiveness), memiliki keterkaitan dengan daerah lain, mampu menyerap tenaga kerja, bertahan dalam jangka waktu tertentu, berorientasi pada kelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal.

Pengembangan wilayah hakikatnya bertujuan agar suatu wilayah berkembang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pengembangan wilayah dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada secara sinergis, serasi, terpadu dan bersifat komprehensif yang mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, fisik serta lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan pengembangan wilayah menuntut dilakukannya proses penataan ruang yang tepat, yakni proses yang dimulai dari penyusunan rencana tata ruang dengan mengalokasikan rencana ruang untuk sumberdaya alam secara optimal. Dalam proses penataan ruang sangat dibutuhkan keakuratan rencana yang ingin dicapai serta informasi dasar mengenai sumberdaya alam.

wilayah dari sisi supply (penawaran). Alasannya adalah penelitian ini diharapkan menghasilkan arahan-arahan rencana penggunaan lahan yang akan digunakan untuk optimalisasi produksi dari komoditas unggulan di wilayah Kabupaten Cianjur.

Basis Ekonomi

Analisis basis ekonomi pertama sekali dikembangkan oleh Robert Murray Haig dalam karyanya tentang Rencana Wilayah New York pada tahun 1928. Secara singkat, berpendapat bahwa kegiatan di sebuah wilayah dibagi menjadi dua kategori yaitu basis dan nonbasis. Industri basis adalah industri yang mengekspor keluar wilayah dan membawa kekayaan dari luar, sementara nonbasis (atau jasa) industri mendukung industri basis. Pada awalnya teori basis ekonomi ini menggunakan data jumlah tenaga kerja untuk mengetahui apakah sebuah industri tersebut masuk kategori basis atau tidak. Teori ini juga dikenal dengan analisis location quotient (LQ). Adapun rumusannya adalah sebagai berikut:

dimana:

ei = Jumlah tenaga kerja industri i di tingkat lokal

e = Total tenaga kerja lokal

Ei = Jumlah tenaga kerja industri i di tingkat wilayah yang dijadikan referensi

E = Total tenaga kerja di wilayah yang dijadikan referensi

Location Quotient (LQ) merupakan metode analisis yang umum digunakan sebagai penentu analisis ekonomi basis yang dikembangkan oleh Rubert Murray Haig pada tahun 1928 (Quintero, 2007). Asumsi yang digunakan dalam analisis ini adalah bahwa (1) kondisi geografis relatif seragam, (2) pola-pola aktivitas bersifat seragam, dan (3) setiap aktivitas menghasilkan produk yang sama. Metode ini lebih bersifat analisis dasar yang dapat memberikan gambaran tentang pemusatan aktifitas atau sektor basis saat ini.

Richardson (1977) mengatakan meskipun teori basis ekonomi memiliki kelemahan, namun teori ini dapat digunakan untuk mengetahui struktur ekonomi suatu wilayah dalam kategori basis dan bukan basis bukan sebagai alat proyeksi jangka pendek ataupun jangka panjang. Selanjutnya Richardson menjelaskan beberapa metode yang digunakan untuk mengkategorisasikan basis atau bukan basis, baik dengan cara langsung maupun tidak langsung. Cara langsung adalah dengan survei, cara ini membutuhkan waktu yang panjang dan juga biaya yang besar. Metode yang paling populer dan sederhana adalah Location Quotient (LQ), sektor yang memiliki nilai LQ lebih dari satu maka dapat dikategorikan sebagai sektor basis. Sebaliknya sektor yang bernilai kurang atau sama dengan satu maka bukan termasuk sektor basis.

dan menjualnya keluar wilayah), atau kedua lapangan usaha bukan termasuk kategori ekspor dimana produknya hanya untuk pasar lokal saja. Galambos dan Schreiber (1978) mengemukakan, meskipun metode langsung memberi keakuratan yang lebih baik namun mereka tidak menyarankannya karena membutuhkan waktu yang lebih lama, tenaga yang lebih banyak serta biaya yang jauh lebih besar. Untuk menghindari tiga keterbatasan metode langsung tersebut, Dinc (2005) menyarankan untuk menggunakan metode tidak langsung yang paling umum digunakan untuk mengklasifikasi lapangan usaha yaitu Location Quotient (LQ).

Penelitian lain terkait dengan basis ekonomi ini pernah dilakukan oleh Kiser (1992) dan Quintero (2007). Kiser (1992) melakukan penelitian diwilayah Texas Amerika Serikat dalam rangka menyusun tesis. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui basis ekonomi diwilayah Texas dengan menggunakan LQ dan SSA. Data yang dipergunakan adalah data ketenagakerjaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara membagi Texas ke dalam 10 wilayah (region) yaitu High Plains, Northwest Texas, The Metroplex, Upper East Texas, Southeast Texas, The Gulf Coast, Central Texas, South Texas, West Texas dan wilayah Upper Rio Grande.

Untuk wilayah High Plains, industri primary copper menjadi kelompok industri yang paling dominan dengan nilai LQsebesar 45.9. Sementara itu dari sisi tingkat pertumbuhan, industri business services adalah yang paling unggul dengan nilai SSAsebesar 1.00. Wilayah Northwest Texas memiliki keunggulan spesialisasi pada kelompok industri plumbing fixtures dengan LQsebesar 20. Sementara itu dari industri aircraft menjadi yang paling kompetitif dengan nilai SSA sebesar 0.469. Selanjutnya wilayah The Metroplex memiliki keunggulan komparatif pada lapangan usaha adminitrasi of economic programs dengan nilai LQ sebesar 11.0 Sementara keunggulan kompetitifnya ada pada lapangan usaha business services dengan nilai SSAsebesar 14.733. Region Upper East Texas lapangan usaha basis adalah industri tanks and tanks components dengan nilai LQ sebesar 125.2 sedangkan lapangan usaha yang menunjukkan pertumbuhan terbaik adalah lapangan usaha health services dengan nilai SSA sebesar 1.083. Untuk wilayah Southeast industri synthetic rubber adalah paling dominan dengan nilai LQsebesar 29.4 sedangkan industri yang memiliki nilai SSA tertinggi adalah heavy construction sebesar 3.815.

Quintero (2007) dalam rangka nmenyusun tesis melakukan penelitian diwilayah Hays County Texas Ameika Serikat dengan judul “Regional Economic Development: An economic Base Study and Shift-Share Analysis of Hays County,

Texas”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ekonomi dari wilayah Hays County, Texas dengan menggunakan pendekatan basis ekonomi untuk menentukan struktur dan komposisi pasar lokal setempat. Metode yang digunakan adalah teknik Location Quotient sehingga dapat diketahui subsektor industri unggulan yang “menggerakkan” ekonomi lokal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menganalisis ekonomi wilayah Hays County dengan menggunakan Shift Share Analysis (SSA) untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi lokal dengan nasional. SSA merupakan metode analisis data tambahan untuk memperkuat kesimpulan penelitian basis ekonomi.

Namun demikian baik LQ maupun SSA juga memiliki keterbatasan seperti teknik-teknik analisis lainnya. Menurut Isserman (1978) keterbatasan dari analisis LQ adalah produktivitas tenaga kerja di seluruh wilayah nasional sama, pola konsumsi masyarakat di suatu wilayah terhadap produk industri i sama dengan pola konsumsi masyarakat di tingkat nasional terhadap produk industri i dan produk yang dihasilkan oleh sebuah industri i di suatu wilayah sama dengan produk yang dihasilkan oleh sebuah industri i di tingkat nasional. Dalam bahasa lain asumsi yang dibangun oleh teknik LQ ini adalah permintaan produk oleh masyarakat akan dipenuhi dulu dari industri di wilayahnya, kekurangannya akan diimpor dari wilayah lain. oleh karena itu analisis LQtidak bisa dilakukan pada asumsi ataupun fakta adanya perbedaan pola permintaan masyarakat dan produksi disuatu wilayah dan di tingkat nasional.

Sementara itu keterbatasan SSA menurut Galambos dan Schereiber (1978) tidak menjelaskan alasan mengapa perubahan pekerjaan terjadi. Beberapa kelemahan lain dari SSA adalah hanya dapat digunakan untuk analisis ex-post, masalah benchmark berkenaan dengan homothetic change, apakah t atau (t+1) tidak dijelaskan dengan baik, ada data periode tertentu ditengah periode pengamatan yang tidak terungkap, tidak bisa digunakan untuk kajian keterkaitan antar sektor dan tidak ada keterkaitan daerah.

Komoditas Unggulan

Komoditas unggulan sangat erat kaitannya dengan metode basis ekonomi, seperti yang dikemukakan oleh Lailia dan Santoso (2014) komoditas unggulan memiliki ciri sebagai komoditas basis, berdaya saing baik, pertumbuhan cepat dan merupakan komoditas yang progresif dan maju. Oleh karena itu komoditas unggulan dapat dirumuskan sebagai komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

Menurut Syafaat dan Supena (2000) dalam Hendayana (2003) langkah menuju efisiensi pembangunan pertanian dapat ditempuh dengan mengembangkan komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif baik ditinjau dari sisi penawaran maupun permintaan. Dari sisi penawaran komoditas unggulan dicirikan oleh superioritas dalam pertumbuhannya pada kondisi biofisik, teknologi, dan sosial ekonomi (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, adat istiadat, dan infrastruktur) petani di suatu wilayah, sedangkan dari sisi permintaan komoditas unggulan dicirikan dari kuatnya permintaan di pasar baik pasar domestik maupun internasional.

Menurut Badan Litbang Pertanian (2003), komoditas unggulan merupakan komoditas andalan yang memiliki posisi strategis untuk dikembangkan di suatu wilayah yang penetapannya didasarkan pada berbagai pertimbangan baik secara teknis (kondisi tanah dan iklim) maupun sosial ekonomi dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya, manusia, infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 memberi batasan bahwa produk unggulan merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

Komoditas unggulan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sektor unggulan. Pendekatan sektoral dibutuhkan untuk menentukan sektor unggulan yang memiliki keterkaitan antar sektor yang kuat dalam menopang perekonomian suatu wilayah. Suatu sektor dikatakan sebagai sektor kunci atau sektor unggulan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang relatif tinggi; 2) menghasilkan output bruto yang relatif tinggi sehingga mampu mempertahankan final demand yang relatif tinggi pula; 3) mampu menghasilkan penerimaan bersih devisa yang relatif tinggi; dan 4) mampu menciptakan lapangan kerja yang relatif tinggi (Arief, 2004).

karakteristik wilayah, penduduk, dan sumberdaya yang berbeda-beda. Hal ini membuat potensi masing-masing daerah akan menjadi berbeda pula dan akan mempengaruhi arah kebijakan pengembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Penetapan komoditas unggulan di suatu wilayah menjadi suatu keharusan dengan pertimbangan bahwa komoditas yang mampu bersaing secara berkelanjutan dengan komoditas yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain adalah komoditas yang secara efisien diusahakan dari sisi teknologi dan sosial ekonomi serta memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

Penentuan komoditas unggulan nasional dan daerah merupakan langkah awal menuju pembangunan pertanian yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi globalisasi perdagangan. Langkah menuju efisiensi dapat ditempuh dengan mengembangkan komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif baik ditinjau dari sisi penawaran maupun permintaan. Dari sisi penawaran komoditas unggulan dicirikan oleh superioritas dalam pertumbuhannya pada kondisi biofisik, teknologi dan kondisi sosial ekonomi petani di suatu wilayah (Hendayana 2003).

Bachrein (2003) penetapan komoditas unggulan di suatu wilayah menjadi suatu keharusan dengan pertimbangan bahwa komoditas-komoditas yang mampu bersaing secara berkelanjutan dengan komoditas yang sama di wilayah lain adalah komoditas yang diusahakan secara efisien dari sisi teknologi dan sosial ekonomi serta memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Selain itu kemampuan suatu wilayah untuk memproduksi dan memasarkan komoditas yang sesuai dengan kondisi lahan dan iklim di wilayah tertentu juga sangat terbatas.

Lebih lanjut Bachrein (2003) menyatakan bahwa penetapan komoditas unggulan perlu dilakukan sebagai acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan oleh penentu kebijakan mengingat berbagai keterbatasan sumberdaya yang dimiliki baik sumberdaya keuangan, sumberdaya manusia, maupun sumberdaya lahan. Selain itu, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan juga diharapkan akan lebih baik karena kegiatan yang dijalankan lebih terfokus pada program yang diprioritaskan. Batasan wilayah dalam penetapan komoditas unggulan biasanya merupakan wilayah administrasi baik di tingkat nasional, Provinsi, maupun kabupaten (Hendayana, 2003; Bachrein 2003).

Ada beberapa metode yang umum digunakan untuk menentukan komoditas unggulan, diantaranya adalah metode Location Quotient (LQ) dan Shift Share Analysis (SSA). Menurut Kiser (1992), untuk menemukan keunggulan atau keuntungan komparatif suatu wilayah dapat menggunakan teknik Location Quotient (LQ), sedangkan untuk mengetahui keunggulan atau keuntungan kompetitif sebuah wilayah maka dapat digunakan Shift Share Analysis (SSA).

nasional. Data yang digunakan untuk komoditas yang berbasis lahan adalah luas area panen, sementara untuk komoditas yang tidak berbasis lahan menggunakan data populasi (ekor). Beberapa penelitian lain terkait dengan komoditas unggulan telah pernah dilakukan di antaranya oleh Hardison (2003), Setiawan (2010), Sari (2008), Baehaqi (2010), dan Happy (2009). Quintero (2007) menggunakan data tenaga kerja dari berbagai sektor lapangan usaha (industri) dalam melakukan analisis LQ dengan rumus sebagai berikut:

Jika nilai LQ lebih besar dari satu maka sebuah industri diidentifikasikan sebagai sebuah industri ekspor atau basis, sementara jika hasil perhitungan kurang atau sama dengan satu maka industri tersebut merupakan industri impor atau bukan basis. Billings dan Johnson (2012) juga menggunakan LQ didalam penelitiannya yang berjudul The Location Quotient as an Estimator of Industry Concentration untuk menentukan pemusatan aktifitas industri di Amerika serikat. Selain itu Morrissey (2014) didalam penelitiannya yang berjudul Producing Regional Production Multipliers for Irish Marine sector Policy: A Location Quotient Approach, menggunakan LQ untuk menganalisis produk regional dominan di Irlandia.

Selain metode LQ, Shift Share Analysis (SSA) juga dapat digunakan untuk mengetahui komoditas unggulan dari sisi pertumbuhannya dari waktu ke waktu. SSA dapat digunakan untuk mengetahui potensi pertumbuhan produksi sektor di suatu wilayah (Rustiadi, 2011). Shift Share Analysis (SSA) adalah sebuah alat analisis penentu ukuran dan sangat berguna untuk permasalahan-permasalahan ekonomi dan analisis spasial (Chen dan Xu, 2007). Sejak pertama sekali dikembangkan oleh Dunn dan Perloff tahun 1960, SSAtelah digunakan secara luas dalam berbagai disiplin ilmu. SSAsangat populer bagi para perencana, ahli geografi dan peneliti wilayah (Chen dan Xu, 2007). SSA telah digunakan dalam bidang ekonomi politik (Harrison dan Kuluver, 1989) dan (Markusen dan Carlson,1989), perdagangan eceran (Andrikopoulos et al. 1990), analisis perpindahan penduduk (Huff dan Sherr , 1967) dan (Plane dan Rogerson, 1989) serta analisis pertumbuhan wilayah (Barff dan Knight, 1988) dan (Claster, 1989).

Menurut Dinc (2004) SSA merupakan analisis yang sangat praktis dalam menduga pengaruh dari struktur perindustrian pada tingkat perekonomian wilayah dan lokal dan memberi petunjuk perindustrian yang tepat dan oleh karena itu dapat menghasilkan sebuah kontribusi yang signifikan untuk memahami dan memilih industri unggulan dalam suatu wilayah, yang dapat membantu membentuk kerjasama industri lokal. Chen dan Xu (2007) mengemukakan bahwa SSAadalah sebuah metode yang sangat bermanfaat untuk meneliti apakah sebuah sektor produktif dalam satu wilayah tumbuh dengan baik.

secara umum. Melalui analisis SSA akan diketahui yang menjadi penyebab utama pergeseran (peningkatan / penurunan) tersebut (Panuju dan Rustiadi, 2012).

Rustiadi (2012) mengemukakan SSA merupakan salah satu analisis untuk memahami pergeseran struktur aktivitas di suatu lokasi tertentu dibandingkan dengan suatu referensi (wilayah yang lebih luas) dalam dua titik waktu. Pemahaman struktur aktivitas dari hasil SSA juga menjelaskan kemampuan berkompetisi (competitiveness) aktivitas tertentu di suatu wilayah secara dinamis atau perubahan aktivitas dalam cakupan wilayah yang lebih luas. Hasil analisis Shift Share menjelaskan kinerja (performancei) suatu aktivitas di subwilayah dan membandingkannya dengan wilayah total. Analisis Shift Share mampu memberikan gambaran sebab-sebab terjadinya pertumbuhan suatu aktivitas di suatu wilayah yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu sebab yang berasal dari dinamika lokal (subwilayah), sebab dari dinamika aktivitas/sektor (total wilayah) dan sebab dari dinamika wilayah secara umum. Shift Share Analysis terdiri dari 3 komponen yaitu komponen Share, komponen Proportional Shift dan komponen Diferential Shift dengan persamaan sebagai berikut:

SSA = ( ..� b = komponen proportional shift c = komponen deferential shift

X.. = nilai total aktifitas agregrat wilayah

X.i = nilai total aktifitas tertentu secara agregrat

Xij = nilai aktifitas tertentu dalam unit wilayah tertentu

t1 = titik tahun akhir

t0 = titik tahun awal

a. Komponen Laju Pertumbuhan Total (komponen share). Komponen ini menyatakan pertumbuhan total wilayah pada dua titik waktu yang menunjukkan dinamika total wilayah.

b. Komponen Pergeseran Proporsional (komponen proportional shift). Komponen ini menyatakan pertumbuhan total aktifitas tertentu secara relatif, dibandingkan dengan pertumbuhan secara umum dalam total wilayah yang menunjukkan dinamika sektor/aktivitas total dalam wilayah.

c. Komponen Pergeseran Diferensial (komponen differential shift). Ukuran ini menjelaskan bagaimana tingkat kompetisi (competitiveness) suatu aktivitas/sektor tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan total sektor/aktivitas tersebut dalam wilayah. Komponen ini menggambarkan dinamika keunggulan atau ketidakunggulan suatu sektor tertentu di subwilayah tertentu terhadap sektor tersebut di subwilayah lain.

Chen dan Xu (2007) membagi hasil SSAke dalam empat kuadran sebagai berikut:

Kuadran 1 : Diferential shift positif dan Proportional Shift positif , bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kenerja yang baik. Kuadran 2 : Diferential shift negatif dan Proportional Shift positif, bermakna

Kuadran 3 : Diferential shift negatif dan Proportional Shift negatif, bermakna kondisi tidak baik, karena kedua komponen baik struktur maupun kompetitif lemah.

Kuadran 4 : Diferential shift positif dan Proportional Shift negatif, bermakna industri dalam wilayah ini memerlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan infrastruktur.

Dalam penelitian ini Shift Share Analysis digunakan untuk mengetahui keunggulan kompetitif komoditas tanaman pangan di Kabupaten Cianjur. Data yang dipergunakan adalah luas panen (ha) komoditas tanaman pangan tahun 2013 dan 2011. Penggunaan data luas panen dimaksudkan lebih merepresentasikan economics land rent.

Evaluasi Kesesuaian Lahan

Kesesuaian lahan adalah penggambaran tingkat kecocokan sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu. Kelas kesesuaian suatu lahan dapat berbeda tergantung tipe penggunaan lahan yang sedang dipertimbangkan (Djaenuddin et al., 2000). Pada prinsipnya penilaian kesesuaian lahan dilaksanakan dengan cara mencocokkan (matching) data tanah dan fisik lingkungan dengan tabel rating kesesuaian lahan yang telah disusun berdasarkan persyaratan penggunaan lahan mencakup persyaratan tumbuh/hidup komoditas pertanian yang bersangkutan, pengelolaan dan konservasi. Pada proses matching hukum minimum dipakai sebagai parameter dalam evaluasi lahan antara lain: kemiringan lereng, temperatur udara, drainase, tekstur, alkalinitas, bahaya banjir/genangan.

Menurut Sitorus (2004) dan Hardjowigeno dan Widiatmaka (2011), evaluasi lahan merupakan proses penilaian potensi suatu lahan untuk penggunaan penggunaan tertentu. Hasil evaluasi lahan digambarkan dalam bentuk peta sebagai dasar untuk perencanaan tataguna lahan yang rasional, sehingga tanah dapat digunakan secara optimal dan lestari. Kebijakan penggunaan lahan didasarkan pada berbagai aspek, yaitu :

1) Aspek teknis, yang menyangkut potensi sumberdaya lahan yang dapat diperoleh dengan cara mengevaluasi kesesuaian lahan;

2) Aspek lingkungan, yaitu dampaknya terhadap lingkungan;

3) Aspek hukum, yaitu harus sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku;

4) Aspek sosial, menyangkut penggunaan lahan untuk kepentingan sosial. 5) Aspek ekonomi, yaitu penggunaan lahan yang optimal yang memberi

keuntungan setinggi-tingginya tanpa merusak lahannya sendiri serta lingkungannya;

6) Aspek politik dan kebijakan pemerintah.

Menurut Hardjowigeno dan Widiatmaka (2011) logika dilakukannya evaluasi lahan adalah :

1) Sifat lahan beragam, sehingga perlu dikelompokkan ke dalam satuan-satuan yang lebih seragam, yang memiliki potensi yang sama.

2) Keragaman ini mempengaruhi jenis-jenis penggunaan lahan yang sesuai untuk masing-masing satuan lahan.

4) Kesesuaian lahan untuk penggunaan tertentu dapat dievaluasi dengan ketepatan tinggi bila data yang diperlukan untuk evaluasi cukup tersedia dan berkualitas baik.

5) Pengambilan keputusan atau penggunaan lahan dapat menggunakan peta kesesuaian lahan sebagai salah satu dasar untuk mengambil keputusan dalam perencanaan tata guna lahan.

Klasifikasi kesesuaian lahan adalah pengelompokan lahan berdasarkan kesesuaiannya untuk tujuan penggunaan tertentu. Pengelompokan ini biasanya dilakukan oleh ilmuwan tanah dengan menggunakan satuan peta tanah (SPT) atau satuan peta lahan (SPL).

Evaluasi lahan menggunakan sebuah prosedur ilmiah adalah penting dalam menaksir potensi dan yang tidak bisa digunakan dari sebidang lahan untuk pertanian (Rossiter,1996).

Elaalem (2013) mengemukakan evaluasi lahan adalah proses penilaian kemampuan lahan ketika digunakan untuk keperluan khusus (tertentu), dengan kata lain evaluasi lahan adalah proses menaksir karakteristik tanah yang tepat ketika akan digunakan untuk sebuah tujuan penggunaan, dalam pengertian ini evaluasi lahan dapat diterima sebagai sebuah alat untuk membuat keputusan tentang lahan. Menurut Dent dan Young (1981) tujuan utama evaluasi lahan adalah untuk menilai potensi lahan untuk berbagai macam alternatif penggunaan lahan dengan membandingkan secara sistematik antara persyaratan dari penggunaan lahan dengan sumberdaya lahan yang ada.

Inti evaluasi kesesuaian lahan adalah membandingkan persyaratan yang diminta oleh tipe penggunaan lahan yang akan diterapkan dengan sifat-sifat atau kualitas lahan yang dimiliki oleh lahan yang akan digunakan. Dengan cara ini maka akan diketahui potensi lahan atau kelas kesesuaian/kemampuan lahan untuk tipe penggunaan lahan tersebut. Inti prosedur evaluasi lahan adalah mula-mula menentukan tipe penggunaan lahan (jenis tanaman dan tingkat pengelolaannya) yang akan diterapkan, kemudian menentukan persyaratan dan pembatas pertumbuhannya dan membandingkan persyaratan penggunaan lahan (pertumbuhan tanaman) tersebut dengan kualitas lahan masing-masing satuan peta lahan, sehingga didapat kelas kesesuaian lahannya secara fisik.

pengelolaan basis data, analisis berbasis spasial, penampilan luaran hasil analisis, serta beberapa fungsi SIG lainnya (Burrough dan McDonnell, 1998).

Struktur klasifikasi kesesuaian lahan menurut kerangka FAO (1976) dapat dibedakan menurut tingkatannya, yaitu :

1) Ordo, keadaan kesesuaian lahan secara global. Pada tingkat ordo kesesuaian lahan dibedakan antara lahan yang tergolong sesuai (S) dan lahan yang tergolong tidak sesuai (N).

2) Kelas, keadaan tingkat kesesuaian dalam tingkat ordo. Pada tingkat kelas, lahan yang tergolong ordo sesuai (S) dibedakan ke dalam tiga kelas, yaitu : lahan sangat sesuai (S1), cukup sesuai (S2) dan sesuai marginal (S3). Lahan yang tergolong ordo tidak sesuai (N) tidak dibedakan ke dalam kelas-kelas. 3) Subkelas, keadaan tingkatan dalam kelas kesesuaian lahan. Kelas kesesuaian

lahan dibedakan menjadi subkelas berdasarkan kualitas dan karakteristik lahan (sifat-sifat tanah dan lingkungan fisik lainnya) yang menjadi faktor pembatas terberat. Faktor pembatas ini sebaiknya dibatasi jumlahnya, maksimum dua pembatas.

4) Unit, adalah keadaan tingkatan dalam subkelas kesesuaian lahan, yang didasarkan pada sifat tambahan yang berpengaruh dalam pengelolaannya.

Sementara itu pembagian kelas kesesuaian lahan menurut FAO 1976 dalam Widiatmaka et al. (2007) adalah sebagai berikut:

1. Kelas S1

Sangat sesuai (highly suitable). Lahan tidak mempunyai pembatas yang besar untuk pengelolaan yang diberikan, atau mempunyai pembatas yang secara tidak nyata berpengaruh terhadap produksi dan tidak akan menaikkan masukan yang telah biasa diberikan.

2. Kelas S2

Cukup sesuai (Moderatly suitable). Lahan mempunyai pembatas-pembatas yang agak besar untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas akan mengurangi produk atau keuntungan dan meningkatkan masukan yang diperlukan.

3. Kelas S3

Sesuai marginal (marginally suitable). Lahan mempunyai pembatas-pembatas yang besar untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas akan mengurangi produksi dan keuntungan atau lebih meningkatkan masukan yang diperlukan.

4. Kelas N1

Tidak sesuai (Curently not suitable). Lahan mempunyai pembatas yang lebih besar, masih memungkinkan diatasi tetapi tidak dapat diperbaiki dengan tingkat pengelolaan dengan modal norma. Keadaan pembatas sedemikian besarnya, sehingga mencegah penggunaan lahan yang lestari dalam jangka panjang.

5. Kelas N2

Tidak sesuai selamanya (permanently not suitable). Lahan mempunyai pembatas permanen yang mencegah segala kemungkinan penggunaan lahan yang lestari dalam jangka panjang.

1. Pendekatan dua tahap (two stage approach). Tahapan pertama terutama berkenaan dengan evaluasi lahan yang bersifat kualitatif, yang kemudian diikuti dengan tahapan kedua yang terdiri dari analisis ekonomi dan sosial. 2. Pendekatan sejajar (parallel approach). Analisis hubungan antara lahan dan penggunaan lahan berjalan secara bersama-sama dengan analisis-analisis ekonomi dan sosial.

Ciri dari proses evaluasi lahan adalah tahapan di mana persyaratan yang dibutuhkan suatu penggunaan lahan dibandingkan dengan kualitas lahan. Fungsi dari evaluasi lahan adalah memberikan pengertian tentang hubungan antara kondisi lahan dan penggunaannya serta memberikan kepada perencana perbandingan serta alternatif pilihan penggunaan yang diharapkan berhasil (FAO, 1976).

Gambar 2 Teknik pendekatan dalam evaluasi lahan

Perencanaan penentuan wilayah pengembangan komoditas tertentu dalam proses evaluasi lahan dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Geografi (SIG). SIG adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi. Untuk keperluan tersebut maka perlu diketahui peta-peta seperti : peta lereng, peta status lahan dan peta penutupan lahan. Operasi selanjutnya adalah overlay berbagai peta tersebut sehingga dapat diperoleh lokasi yang sesuai dengan persyaratan komoditas yang bersangkutan (Barus dan Wiradisastra, 2000).

Kamkar et al. (2014) mengemukakan SIGsebuah alat yang mampu menilai secara cepat kemampuan untuk mengolah agro-ecosystem seperti pendekatan secara sistematik menghemat waktu dan mengurangi biaya yang akan sangat berguna bagi pembuat kebijakan dan petani.

Parametrics karena metode Fuzzy MCEmampu mengakomodasi sifat kontinu dari berbagai atribut tanah dan menghasilkan lebih banyak intuitive distributions nilai kesesuaian lahan untuk zaitun. Hasil dari metode Fuzzy MCE menunjukkan sebagai besar dari wilayah studi (penelitian) merupakan lahan kelas satu (highly suitable) bagi tanaman zaitun. Walke et al (2012) melakukan penelitian evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman kapas di DAS Ringanbodi India dengan teknik Geographic Information System (GIS) dengan pendekatan teknik analisis multictriteria overlay. Data yang digunakan adalah kemiringan lereng, ke dalaman tanah, erosi tanah, drainase, tekstur tanah, bebatuan permukaan, CaCO3 dan data iklim. Hasilnya

menunjukkan bahwa tidak ada lahan di DAS Ringanbodi yang dikategorikan lahan kelas S1 (sangat sesuai). Mayoritas adalah lahan yang tergolong ke dalam kelas S2 (cukup sesuai) yakni seluas 966.7 ha (49.1%). Kelas S3-S2 (hampir cukup sesuai) seluas 469.9 ha (23.8%). Kelas S3 (sesuai /marjinal sedikit) 35.2 ha (1.8%) serta sisanya seluas 326.9 ha (16.6%) adalah kelas N2 (tidak sesuai). Selanjutnya Walke et al (2012) menyimpulkan bahwa penggunaan GIS dan Multicriteria Overlay Analysis sangat besar manfaatnya didalam analisis yang terintegrasi seluruh parameter lahan pada evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman kapas ini.

Kamkar et al (2014) melakukan studi di wilayah Provinsi Golestan Iran untuk menilai kesesuaian lahan tanaman canola dan kedelai. Data yang digunakan diantaranya adalah curah hujan, suhu, kemiringan lereng, tekstur tanah, pH tanah, serta daya hantar listrik. Penelitian ini menilai kesesuaian lahan untuk digunakan secara bergantian antara tanaman canola dengan kedelai, dimana setelah tanaman canola baru kemudian digunakan untuk tanaman kedelai demikian seterusnya. Hasilnya menunjukkan 4,536.8 ha (11.82%) sangat sesuai, 2,475.2 ha (6.45%) sesuai, 13,882.76 (36.17%) cukup sesuai, 4,139.32 ha (34.78%) kurang sesuai dan 4,139.32 ha (10.78%) sangat tidak sesuai. Penelitian ini juga memberi fakta bahwa keseluruhan area yang ditanami kedelai, sebanyak 29.4 ha berada pada kelas yang tidak sesuai untuk kedelai. Lebih lanjut disebutkan dua faktor utama yang menentukan batasan kesesuaian lahan untuk rotasi canola dengan kedelai adalah daya hantar listrik dan pengairan lahan.

Dalam penelitian kami evaluasi kesesuaian lahan ditujukan untuk menilai potensi lahan yang terdapat di Kabupaten Cianjur untuk penggunaan komoditas tanaman pangan yang menjadi unggulan (dianalisis dengan LQ dan SSA). Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan teknik overlay berbagai peta tematik yang terdapat pada software GIS. Data yang digunakan beberapa di antaranya sama dengan data-data yang dipakai pada berbagai penelitian terdahulu, seperti curah hujan, suhu, kelembaban, kemiringan lereng, tekstur tanah, kedalaman tanah, dan penggunaan lahan. Selain data tersebut, ada penambahan satu data lagi yaitu RTRW. Penambahan data RTRW dimaksudkan agar arahan penggunaan lahan di Indonesia tidak hanya sesuai dengan faktor fisik lahan semata tetapi juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Arahan Alokasi Penggunaan Lahan

mengakibatkan meningkatnya kebutuhan lahan untuk non pertanian sekaligus juga untuk pertanian. Sementara pada sisi yang lain mengakibatkan semakin langkanya sumberdaya lahan yang dapat digunakan untuk sektor pertanian khususnya tanaman pangan. Kondisi ini menimbulkan konflik kepentingan penggunaan lahan untuk berbagai komoditas

Menurut Mwasi (2001), geographic information system dengan teknik decision support system dapat digunakan untuk memecahkan masalah konflik penggunaan lahan. Teknik ini mempertimbangkan berbagai macam tujuan penggunaan lahan, luasan kebutuhan lahan yang dapat digunakan bersama sesuai dengan syarat ekologisnya. Salah satu alat analisis yang bisa digunakan dalam menyelesaikan konflik lahan ini adalah decision support system modul yang terdapat pada IDRISI.

Dalam penelitian yang dilakukannya pada tahun 2001 di Baringo Kenya, Mwasi mengamati konflik penggunaan lahan akibat adanya perubahan cara hidup masyarakat dari budaya penggembalaan kepada hidup yang menetap. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan meluas dari area vegetasi menjadi permukaan yang hampir gundul yang terdiri atas kebun, lahan penggembalaan, dan perumahan penduduk terlihat dengan jelas. Proses hidup menetap terjadi dengan cepat di wilayah ini, yang sebagian besar ditempati oleh padang penggembalaan, hal ini menimbulkan dua tipe konflik penggunaan lahan. Pertama, konflik lingkungan yang timbul dari alih fungsi lahan untuk penggunaan yang tidak kompatibel dengan karakteristiknya. Kedua konflik yang tercipta dari persaingan lahan oleh berbagai macam penggunaan lahan seperti padang penggembalaan, pertanian menetap, hutan tanaman industri dan konservasi. Lebih lanjut Mwasi mengemukakan bahwa konflik-konflik ini dapat dihindari melalui perencanaan dan kontrol terhadap perubahan sistem produksi dengan membuat pilihan dan alokasi penggunaan lahan yang konsisten dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Janssen dan Rietveld (1990) mengemukakan bahwa GIS memiliki keterbatasan dalam hal membuat keputusan. Carver dalam Mwasi (2001) menyatakan kebanyakan GIS tidak menyediakan tool yang khusus kepada pengguna untuk evaluasi dan membuat keputusan terhadap masalah-masalah yang bersifat multi kriteria dan tujuan berlawanan. Prosedur tambahan berdasarkan teknik multi-criteria evaluation (MCE) diperlukan untuk mengevaluasi kesesuaian sebuah tempat dalam daerah-daerah yang teridentifikasi layak menggunakan analisis GISstandar (Carver, 1991).

faktor yang menjadi pertimbangan yaitu kepadatan penduduk, kemampuan lahan, kemiringan lereng, curah hujan, jarak dari sungai, tingkat (banyaknya) batuan permukaan, luas wilayah yang terkena erosi, kapasitas tukar kation (KTK), jarak dari jalur listrik, jarak dari jalan raya dan jarak biaya ke pusat perkotaan. Selanjutnya untuk alokasi penggunaan lahan dilakukan melalui analisis multi-objective land allocation (MOLA). Di akhir penelitiannya Mwasi menyimpulkan bahwa decision support system GIS yang berupa analisis multi-objective land allocation (MOLA) dapat digunakan untuk memecahkan masalah akibat terbatasnya lahan sementara kebutuhan lahan tidak terbatas. Selain itu, analisis MOLA juga sangat baik karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan didalam arahannya. Selanjutnya Mwasi (2001) menyarankan untuk hasil yang lebih baik harus teliti dalam menetapkan kriteria penggunaan lahan, artinya buat peta kriteria yang akurat dan gunakan secara flexible tetapi sesuai dengan bobot kriteria tujuan dan sistem prioritas tujuan.

Sejauh ini masih sangat sedikit publikasi ilmiah terkait dengan penggunaan analisis MOLA di dalam penelitian-penelitian yang bertema alokasi penggunaan lahan baik di Indonesia maupun dunia. Selain Mwasi (2001), Hajehforooshnia et al (2011) juga menggunakan MOLA di dalam penelitiannya yang berjudul “Multi -objective land allocation (MOLA) for zoning Ghamishloo Wildlife Sanctuary in Iran”. Perbedaan metodologi penelitian yang dilakukan Hajehforooshnia et al (2011) dengan yang dilakukan terdahulu oleh Mwasi (2001) terletak pada penambahan metode analisis fuzzy untuk menentukan tingkat atau derajat kesesuaian lahan. Penelitian yang dilakukan oleh Hajehforooshnia et al (2011) ini bertujuan membuat zonasi wilayah dilindungi agar menurunkan konflik antara berbagai kemungkinan penggunaan lahan di wilayah cagar alam Ghamishloo Iran. Untuk melakukan zonasi cagar alam pada penelitian ini menggunakan Multi-Criteria Evaluation (MCE) dan Multi-Objective Land Allocation (MOLA).

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

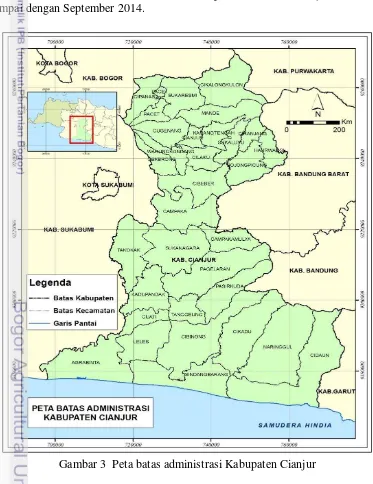

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kabupaten Cianjur secara geografis terletak pada 6021” -7025” Lintang Selatan dan 106042” -107025” Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Cianjur berbatasan di sebelah Utara dengan wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta, sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Garut, dan bagian Selatan merupakan wilayah Samudera Indonesia (Gambar 3). Wilayah Kabupaten Cianjur meliputi areal seluas 361.851 ha terdiri dari 32 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 354 Desa. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan dimulai sejak bulan Juni sampai dengan September 2014.

Jenis Data dan Alat

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa data permintaan komoditas unggulan dan data persepsi para ahli mengenai urutan prioritas komoditas unggulan di Kabupaten Cianjur. Data sekunder yang digunakan berupa data tabulasi seperti data PDRB Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2013, data luas panen komoditas subsektor tanaman pangan Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat, data produksi dan produktivitas subsektor tanaman pangan Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2013, data jumlah penduduk. Selain itu, penelitian ini menggunakan juga beberapa peta dasar dan peta tematik seperti peta administrasi, peta RTRW, peta penggunaan lahan, peta curah hujan, peta suhu, peta erosi, peta kelas lereng, peta jenis tanah dan satuan peta tanah. (Tabel 1).

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, kamera digital, alat petunjuk lokasi (GPS), laptop yang telah terinstall software Microsoft Office, ArcGIS, Global Mapper dan IDRISI.

Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui pendekatan survei lapang dan wawancara. Survei lapang dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang menjadi sentra produksi komoditas unggulan dan dengan cara memfaaatkan citra satelit Google Earth untuk mengetahui kondisi lapang terkini Kabupaten Cianjur, tujuannya adalah untuk memvalidasi terhadap data sekunder yang ada. Selain itu survei lapang dilakukan untuk mengetahui kondisi land use eksisting, yaitu dengan cara mengambil 64 titik lokasi yang akan divalidasi dengan bantuan alat GPS. Sementara itu wawancara dilakukan untuk memperoleh bobot menurut persepsi pakar pertanian atau perencanaan wilayah yang memahami permasalahan pengembangan komoditas unggulan untuk mendukung pengembangan wilayah sehingga menghasilkan urutan prioritas pengembangan komoditas unggulan.