Skripsi

Diajukan untuk Menenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi

Program Studi Psikologi

Disusun oleh:

Elycia Widiastuti

069114084

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI

JURUSAN PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS SANATA DHARMA

JALANAN DENGAN VOLTTNTEER

PROCESS

MODEL

Dosen Pembimbing

ll B BEC

zolo

JALANAN DENGAN VOLTINTEER

PROCESS

MODEL

Dipersipkan dan ditulis oleh: Elycia Widiastuti

069114084

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji adatanggal 15 November 2010 dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Tanda Tangan Nama Lengkap

I

1. V. Didik Suryo Hartoko, S.Psi., M.Si 2. Drs. Hadrianus Watryudi, M.Si 3. MM. Nimas Eki. S, S.Psi, Psi., M.Si

0 gmc ?0I0

Y o g y a k a r t a q o . o r. o . . o o . . . o . . o . . . o .'Fal:ultas Psikologr niversitas Sanata Dharma

Dekan

Dr. Ctristina Siwi Hand-tt* S. psi., M. Si.

a a o

iv

v

Tuhanku “Yesus Kristus”

Bapak dan Mama tercinta

Abang dan Adik-adikku

Yang bertanda tangan ali bawah ini, saya Elycia Widiastuti menlatakan bahwa shipsi saya yang berjudul *studi Deskripstif Te,rrtang pendamping Anak Jalanan dengran Yolunteer Process Mode|'ini tidak menruat karya orang lain kecuali yang telah saya sebut dalam kotipatr dan daftar pustaka sebagaimana layaknyakar5la ilmiah

Yogyakarta

t. .q

.ry?.

. lTlo

Penulis

Elycia Widiastuti

vii ABSTRAK

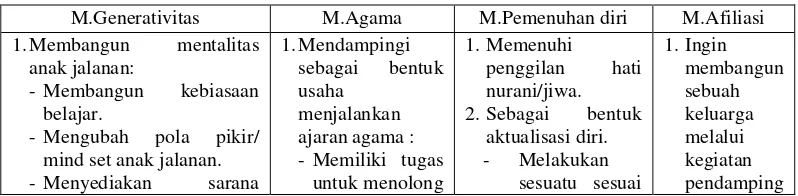

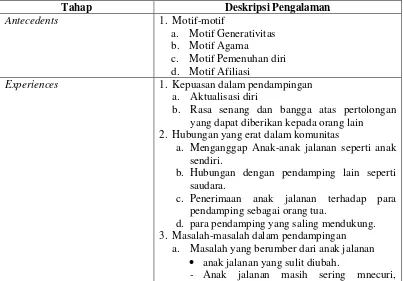

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman para pendamping dalam mendampingi anak jalanan dengan menggunakan model volunteer process. Model volunteer process merupakan kerangka konseptual yang mendeskripsikan pengalaman pendamping dalam tiga tahap yaitu tahap antecedents, experiences, danconsequences. Pengambilan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan 1 orang pendamping dari Rumah singgah Diponegoro, 2 orang pendamping dari Rumah singgah Ahmad Dahlan, dan 2 orang pendamping Rumah singgah Girlan Nusantara. Analisis data dilakukan dengan cara organisasi data dan koding hingga ditemukan tema-tema hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Pada tahap Antecendents motif-motif para pendamping dalam mendamping anak jalanan adalah motif generativitas, motif agama, motif pemenuhan diri, dan motif afiliasi. Pada tahap Experiences,

pendamping memperoleh kepuasan, hubungan yang erat dengan komunitas serta pengalaman mengahadapi masalah. Masalah yang dihadapi oleh para pendamping meliputi masalah yang bersumber dari anak jalanan, masalah struktural rumah singgah, dan masalah yang bersumber dari luar rumah singgah. Para pendamping melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan cara bekerjasama dengan pihak lain, melakukan usaha mandiri, menentukan sikap terhadap anak jalanan, menyakinkan diri untuk mampu menghadapi masalah, dan berserah kepada Tuhan. Pada tahap Consequences,Para pendamping memperoleh hasil adanya perubahan yang lebih baik pada anak jalanan serta masyarakat. para pendamping juga tetap bertahan dalam pendampingan anak jalanan didorong oleh rasa tanggung jawab.

viii

ABSTRACT

This reserach aims at describing the experiences of counselors in the process of street children guidance using volunteer process model. This model is a conceptual framework which describes the experiences of the counselors in three stages; antecedents, experiences, and consequences. Data sampling are done by doing in depth interview with a counselor from rumah singgah Diponegoro, two counselors from rumah singgah Ahmad Dahlan, and two counselors from rumah singgah Girlan Nusantara. Data analysis is done by organizing the data and coding until the themes of research are found. Based on the data analysis, it is found that on the Antecedents strage, the motives of the counselors are generativity, religion, self fulfillment, and afiliation. On the Experiences stage, councelors received satisfation, relation with community and also the experience face the problems. The common problems of the counselors are problem from the street children themselves, problem from inside and/or outside rumah singgah. The counselors did some efforts to solve the problems by making a cooperation with other parties, independent efforts, decide the attitude for the children, convince themselves that they can do this, and surrender to the God. On the Consequences stage, the councelors found tha positif changes with the street children and society. The counselors still survive in the process of the guidance because they feel it is their responsibility.

bertanda tangan di bawah ini:

mernberikan karya sa),a yang berjudul "Studt Deskriptif Tentang Pendamping Anak Jalanan dengan Yolunteer Process ModeP' kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma.

Oleh karena itu, Perpustakaan Sanata Dharma berhak menyimpan, mengalitrkan dalam Bentuk media lain, mengelolanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari sa)ra maupun mernberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebeirarnya. Nama

NIM

Yogyak arta,*.. Penulis

Elycia Widiastuti

: Elycia Widiastuti : 069114084

ffiil

il ?fr'f$

x

menyelesaikan kuliah ataupun mendapatkan gelar Sarjana tetapi juga merupakan

sebuah proses yang membuat penulis semakin mengenal kekuatan dan kelamahan

di dalam diri. Banyak sekali pengalaman yang penulis peroleh selama

menyelesaikan proses penulisan skripsi ini. Mulai dari semangat yang

menggebu-gebu untuk mengerjakan skripsi hingga upaya memotivasi diri sendiri ketika

semangat mulai pudar. Pengalaman bertemu dengan para subjek dan anak jalanan

juga telah memberikan pembelajaran tersendiri bagi penulis tentang kehidupan.

Tentunya ini merupakan sepenggal pengalaman hidup yang akan memberikan

senyum dan tawa haru ketika mengenangnya.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya tidak

terlepas dari campur tangan Dia yang tak terlihat namun selalu ada dalam lubuk

jiwa. Terima kasih kepada My Super Hero “Yesus Kristus” yang selalu

memberikan kekuatan dalam pengharapan. Semua tak kan berarti apa-apa tanpa

penyertaanMu.

Penyertaan Tuhan sangat penulis rasakan dalam diri setiap pribadi yang

telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Seluruh bantuan kalian

tentunya sangat berharga bagi penulis, untuk itu penulis ingin mengucapkan

xi

2. Ibu Dr. Ch. Siwi Handayani, M.Si selaku Dekan Fakultas Psikologi yang telah

membantu dalam proses perijinan.

3. Bapak Minta Istono, S. Psi, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang

telah banyak memberikan dorongan agar segera lulus.

4. Segenap staf Fakultas, Mas Gandung, yang sudah sangat membantu dalam

proses surat menyurat, kroscek nilai serta pendaftaran ujian, Bu Nanik, atas

kerjasamanya saat mengurusi LPJ-LPJ ketika penulis mengikuti kegiatan

kepanitiaan di kampus, Mas Doni, yang telah memberikan palayanan yang

menyenangkan saat mencari buku-buku referensi, Mas Muji, yang telah

membantu penulis saat mengambil mata kuliah praktikum, maaf ya Mas gak

bisa bantu jadi asisten saya mau cepat lulus hehehe, Pak Gie, yang baik hati

dan selalu memberikan senyum tulus ketika berpapasan di kampus.

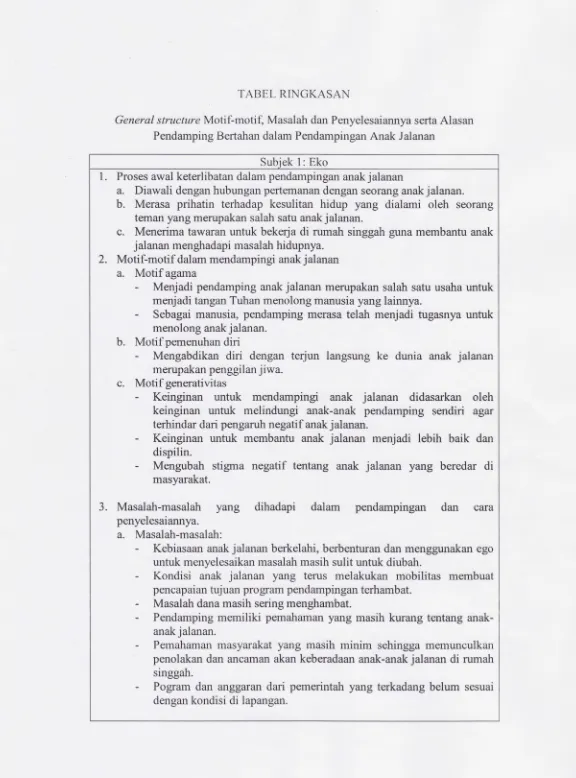

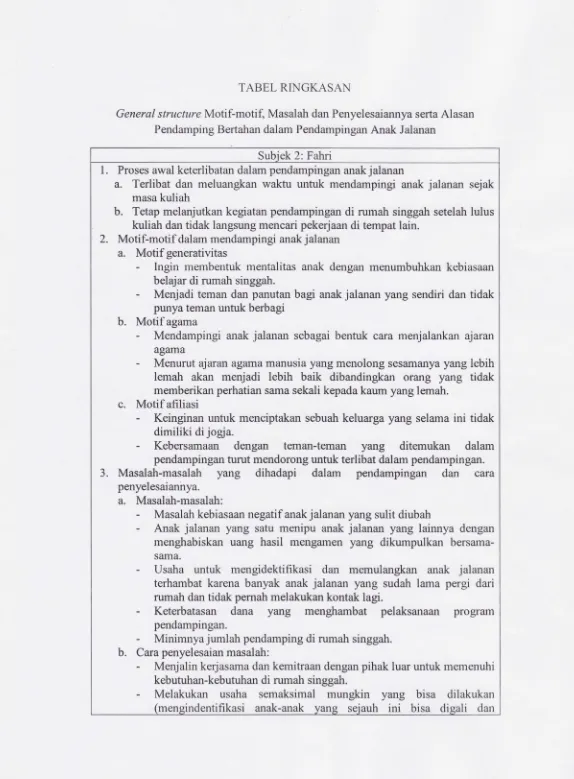

5. Bang “Eko”, Pak “Fahri”, Mba “Bunda”, Pak “Bowo”, dan Om “Yanto, yang

telah bersedia berbagi cerita dan pengalaman untuk membantu proses

penulisan skripsi ini.

6. Bapak Priyono, SH, selaku pimpinan Rumah singga Girlan Nusantara, Bapak

Fauzan Setianegara, selaku pimpinan Rumah singga Diponegoro, dan Bapak

xii

7. Bapak C.Siswa Widyatmoko, S.Psi, M.Si yang telah memberikan kesempatan

untuk menjadi asisten di kelas MPP dan kesempatan bekerjasama di Tim PBB.

8. Bapak “C. Ayan Dihin”, atas doa dan cinta yang tak henti-hentinya untukku

“Anda adalah inspirator saya”, Mama “Filisitas”, yang telah mendidikku

untuk mandiri sejak kecil “Sekarang saya sudah dewasa ma, terima kasih

sudah melahirkan saya ke dunia ini”, Adik-adikku “Maria Vieany Pariani” dan

“Diki Ferdinand”, atas canda tawa dan air mata ketika kita berantem, jangan

bosan-bosan mendengar nasihatku ya, Abangku “Merryo Andreas Chrismana”,

yang telah menemaniku saat pertama kali di Jogja. cepatlah kau menikah.

9. Keluarga keduaku di Kost Palem: Miranda, Noby, Atha, Mba Adel, Mba

Babay, Mbandoels, Aprina, Mba Nana, Mba Wening, Mba Lusi, Mba Puput,

Wene, dan Lia; di Kost Welcome: Karla, Eka, Widya, Mami, Dika, Mba Lily,

Shinta, Shelly, dan Tyas; di Kost Puri liberty: Mida, Ani, Dinar, Irna, Afgred,

dll. Terima kasih telah menjadi rumah dan keluarga bagiku ketika beada di

Jogja, semoga kita masih bisa saling kontak dan maaf kalau aku ada salah ya.

10. Teman-teman yang pernah menyebut diri sebagai BBF “Best Friend

Forever”, Eurike “Ike” Christiani Hutauruk, Lenny Lolita “Zippo” Ginting,

Yohana “Jojo” Yuliastuti Sihombing, terima kasih karena pernah menjadi

rumah untukku, rumah itu sepertinya sekarang sedang sepi kapan-kapan

xiii

11. Teman-teman di Great tim PBB : Pak Siswo, Mba Haksi, Mba Devi, Mba

Via, Mba Astuti, Corry, Budi, Pudji, Nita, dan anggota tim yang sebelumnya,

terima kasih ya atas kebersamaan kita selama ini, banyak pengalaman luar

biasa yang aku dapatkan bersama kalian mulai dari pengalaman meneliti,

bekerja dalam tim, jalan-jalan ke Malang, jalan-jalan ke Bantul serta

persahabatan yang telah kita bina. Sangat senang bertemu dengan kalian

semua.

12. Teman-teman angkatan 2006 : Ari, Timo, Abe, Christ, Yoga, Yupha, Hermin,

Thea, Andien, Nita, Bhekti, Jenny, Riana, Yaya, Emak, Viany, Erisa, Mia,

Lolita, Yesica, serta teman-teman yang lainnya atas kebersamaan kita di

xiv

HALAMAN PERSETUJUAN ………... ii

HALAMAN PENGESAHAN ………... iii

HALAMAN MOTTO ……… iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ……… v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ……… vi

ABSTRAK ………. vii

ABSTRACT ………... viii

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ……….. ix

KATA PENGANTAR ………... x

DAFTAR ISI ……….. xiv

DAFTAR SKEMA ………. xviii

DAFTAR TABEL ……….. xix

DAFTAR LAMPIRAN ……….. xx

BAB I. PENDAHULUAN ………. 1

A. Latar Belakang Masalah ……….... 1

B. Rumusan Masalah………... 7

C. Tujuan Penelitian ……….. 8

D. Manfaat Penelitian ……… 8

BAB II. LANDASAN TEORI ………. 9

xv

4. Pendampingan anak jalanan ………. 13

B. Pendamping Anak Jalanan ………... 15

1. Sukarelawan ……… 17

a. Definisi ………... 17

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang ingin menjadi sukarelawan ……….. 19

c. Sukarelawan dan perilaku prososial ………... 21

C. ModelVolunteerr Process………..……... 22

1. TahapAntecedents………..……..……..……..…… 22

2. TahapExperiences…………..……..……..……..…….. 25

3. TahapConsequences….……..……..……..……..…….. 29

C. Pendamping dan Tahap Perkembangan Generativitas vs Stagnasi ……….. 31

BAB III. METODE PENELITIAN ………... 33

A. Jenis Penelitian ………. 33

B. Subjek Penelitian ………..…….... 34

1. Teknik pengambilan data ……….. 34

2. Karakteristik subjek ……….. 35

C. Pengambilan Data ……..……..……..……..……..……….. 36

1. Metode pengambilan data ……… 36

xvi

2. Dependability ………... 41

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ………. 43

A. Para Pendamping dan Pertemuannya dengan Anak Jalanan .. 43

1. Latar belakang pendamping anak jalanan ………. 43

2. Pertemuan pendamping dengan anak jalanan …………... 48

B. Pengalaman Pendamping Pada TahapAntecendents……… 50

1. Motif-motif dalam mendampingi anak jalanan ……….... 50

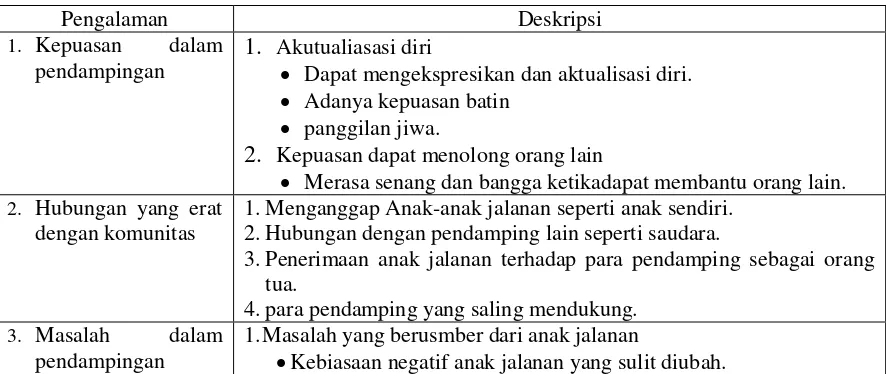

C. Pengalaman Pendamping Pada TahapExperiences……….. 56

1. Kepuasan yang diperoleh dalam mendampingi anak jalanan ……….. 56

2. Hubungan yang erat dengan komunitas pendampingan.... 57

3. Masalah dan cara penyelesaiannya ……….. 58

D. Pengalaman Pendamping Pada TahapConsequences……... 70

1. Perubahan anak jalanan ke arah yang lebih baik ………... 70

2. Perubahan pandangan masyarakat terhadap anak jalanan.. 71

3. Keberlanjutan dalam pendampingan ………. 71

E. Pembahasan Umum ……… 75

BABV. KESIMPULAN DAN SARAN ……….. 83

A. Kesimpulan ……….... 83

xviii

Volunteer Process Model………. 30

Skema 2: Skema Pengalaman Pendamping Anak Jalanan Menurut

xix

Tabel 2: Panduan Wawancara ……… 36

Tabel 3: Jadwal Pelaksanaan Wawancara ………... 38

Tabel 4: Jadwal Pelaksanaan Konfirmasi Hasil Wawancara ………. 41

Tabel 5:General SummaryPengalaman Pendamping Pada Tahap

Antecedents ………. 55

Tabel 6:General SummaryPengalaman Pendamping Pada Tahap

Experiences ………. 68

Tabel 7:General SummaryPengalaman Pendamping Pada Tahap

Consequences ………. 73

Tabel 8:General SummaryPengalaman Pendamping Anak Jalanan

xx

Koding hasil wawancara subjek 2 ……… 101

Koding hasil wawancara subjek 3 ………...…….. 109

Koding hasil wawancara subjek 4 ……….……… 117

Koding hasil wawancara subjek 5 ……… 124

Lembar verifikasi hasil analisis data subjek 1 ………... 126

Lembar verifikasi hasil analisis data subjek 2 ………... 128

Lembar verifikasi hasil analisis data subjek 3………... 130

Lembar verifikasi hasil analisis data subjek 4 ………... 132

Lembar verifikasi hasil analisis data subjek 5 ………... 134

Surat ijin penelitian 1 ……… 135

Surat ijin penelitian 2 ……… 136

Surat ijin penelitian 3 ……… 137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah anak-anak yang berkeliaran di jalanan dari tahun ke tahun terus

mengalami peningkatan. Khusus di kota Yogyakarta, jumlah anak jalanan

pada tahun 2009 meningkat sebanyak 50% dari tahun 2008. Sebagian besar

anak-anak jalanan ini bukanlah penduduk asli Yogyakarta. Dari 1.363 anak

jalanan yang ada, hanya 312 anak jalanan (22,18%) yang merupakan

penduduk asli kota Yogyakarta, 967 anak jalanan (70,98%) berasal dari luar

Yogyakarta, dan sisanya tidak jelas asalnya (“Jumlah Anak Jalanan”, 2009).

Rata-rata anak jalanan ini merupakan anak-anak di bawah umur dan ketika

berada di jalanan, berprofesi sebagai pengamen, pemulung, penyemir sepatu,

peminta-minta, tukang parkir tidak resmi, pembantu di warung lesehan dan

kerajinan kaki lima serta pekerja serabutan. Ada pula anak jalanan yang

bekerja sebagaistreet guideatauThethekyaitu pemberi jasa pengantaran bagi

wisatawan yang datang ke Yogyakarta (Surjono, 2000)

Masalah anak jalanan ini sebenarnya sudah sejak lama menjadi perhatian

pemerintah. Sejak tahun 1970 hingga tahun 2000 pemerintah telah melakukan

berbagai tindakan untuk menangani masalah anak jalanan (Surjono, 2000).

Mulai dari melakukan upaya yang bersifat represif, pembinaan dan kemudian

pendampingan. Mulanya pemerintah memandang anak jalanan sebagai

komunitas yang harus diminimalisasi keberadaannya, kemudian anak jalanan

dipandang sebagai komunitas yang perlu didampingi hingga diberikan

pembinaan.

Pendampingan anak jalanan merupakan upaya yang dilakukan untuk

mengatasi permasalahan anak jalanan. Pendampingan anak jalanan bukan

hanya sekedar upaya menghapus anak-anak dari jalanan melainkan juga

meningkatkan kualitas hidup anak-anak jalanan (Tomy, 2010). Tujuan utama

dari sebuah pendampingan yang diberikan kepada anak jalanan pada intinya

adalah agar anak-anak jalanan tidak lagi kembali ke jalanan dan

mengkondisikan mereka agar tetap memiliki nilai-nilai kemanusiaan tanpa

menimbulkan suatu pola keterikatan kepada para pendamping (Petter Coping

dalam Surjono, 2000).

Pendampingan anak jalanan dapat dilakukan dengan membentuk pos-pos

atau basis-basis yang dijadikan sebagai pusat pelayanan. Secara umum,

terdapat lima basis pendampingan anak jalanan, yaitu Basis Jalanan, Basis

Rumah Singgah, Basis Panti, Basis Masyarakat dan Basis Keluarga (Astutik,

2001). Basis pendampingan yang paling banyak dilaksanakan di Yogyakarta

adalah Basis Rumah Singgah, mengingat karakteristik anak jalanan yang ada

di Yogyakarta sebagian besar berasal dari luar Yogyakarta. Hal ini pulalah

yang mendorong peneliti melakukan penelitian di Rumah Singgah.

Pendampingan di Rumah Singgah bertujuan untuk mengkaji kondisi anak

Di rumah singgah, para pendamping berusaha memberikan sarana-sarana

bagi anak jalanan sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi. Mulai dari

kebutuhan makan, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, pembinaan moral

juga diberikan kepada anak jalanan agar mereka dapat memiliki sikap dan

perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat

(Setiawati, 2005). Proses pendampingan tentunya tidak berhenti sampai di

situ saja, mengingat kemiskinan merupakan faktor yang paling banyak

menyebabkan munculnya anak jalanan maka di rumah singgah, para

pendamping berusaha untuk memberikan alternatif solusi dengan

mengadakan program keterampilan usaha dan memberikan modal (Hartanti,

2008). Pembekalan keterampilan usaha kepada anak jalanan, diharapkan

dapat membantu anak-anak jalanan mendapatkan penghidupan yang layak.

Upaya pendampingan anak jalanan ini dilaksanakan oleh tenaga kerja

yang disebut dengan pendamping anak jalanan. Tenaga kerja tersebut ada dua

macam yaitu yang disebut pekerja sosial profesional dan relawan sosial anak.

Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga

pemerintaha maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan

sosial (Keputusan MenSos RI, 2010). Pekerja sosial dalam kerangka birokrasi

merupakan salah satu saluran pembinaan karir PNS melalui jalur jabatan

fungsional (Hidayat, 2000). Sedangkan Relawan sosial anak adalah seseorang

dan atau kelompok masyarakat baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial

kesejahteraan sosial anak bukan dari instansi sosial pemerintah atas kehendak

sendiri dengan atau tanpa imbalan (Keputusan MenSos RI, 2010).

Pendamping pada dasarnya memiliki peran besar dalam menentukan

keberhasilan program penanganan anak jalanan. Peran pendamping dalam

pendampingan anak jalanan umumnya mencakup empat peran utama, yaitu

sebagai fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis

bagi anak jalanan yang didampinginya (Tomy, 2010).

Peran pendamping sebagai fasilitator merupakan peran yang berkaitan

dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi anak jalanan.

Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model

dan memberi dukungan bagi anak jalanan. Sebagai pendidik, pendamping

berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif

berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bagi anak jalanan.

Peran pendamping sebagai perwakilan masyarakat dilakukan

berhubungan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga

eksternal atas nama dan demi kepentingan anak jalanan yang didampinginya.

pendamping dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan,

menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan jaringan

kerja. Para pendamping dituntut pula untuk dapat melaksanakan tugas-tugas

teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis

sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, dan

Pada kenyataannya usaha para pendamping untuk menjalankan perannya

dalam mengatasi permasalahan anak jalanan melalui pendampingan di rumah

singgah bukanlah hal yang mudah. Terdapat banyak kendala yang dialami

oleh para pendamping yang terjun secara langsung dalam mendampingi anak

jalanan. Pertama-tama, para pendamping dihadapkan pada permasalahan dari

dalam rumah singgah seperti keterbatasan dana untuk menjalankan

program-program pendampingan Dana yang terbatas membuat para pendamping tidak

bisa menjalankan program yang telah disiapkan untuk mendampingi anak

jalanan. Hal ini hampir sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Harmaini (2008) mengenai masalah dana, para pendamping kesulitan untuk

menjalankan program-program bagi anak jalanan karena biaya yang

dibutuhkan sangat banyak sedangkan dana yang dimiliki sangat minim.

Kondisi yang demikian membuat para pendamping mau tidak mau harus

menentukan skala prioritas untuk menjalankan program yang paling

dibutuhkan anak jalanan terlebih dahulu, seperti program pelatihan untuk

peningkatan ekonomi anak jalanan.

Permasalahan lain yang juga dihadapi para pendamping dalam rumah

singgah meliputi lingkungan kerja dan kebijakan seperti imbalan yang tidak

memadai untuk mencukupi kebutuhan. Terbatasnya fasilitas kerja seperti

transportasi dan jaminan kesehatan, serta kurangnya penghargaan dari

lembaga terhadap para pendamping (Moeliono dan Dananto, 2004).

Permasalahan selanjutnya yang dihadapi para pendamping adalah masalah

anak jalanan. Masih banyak masyarakat yang belum bisa menerima

keberadaan anak jalanan sebagai bagian dari masyarakat. Di lingkungan

sosial, stigma-stigma negatif masih menempel pada anak jalanan (Astutik,

2001). Harmaini (2008) menemukan bahwa anak jalanan masih dipandang

sebelah mata dan mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari masyarakat.

Begitu kompleksnya permasalahan dalam pendampingan anak jalanan

telah menghadapkan para pendamping kepada permasalahan baru yang

berpengaruh pada kinerja pendamping. Para pendamping dihadapkan pada

masalah-masalah internal seperti menurunnya motivasi kerja, kejenuhan

dengan pola kerja, dan kehilangan kesabaran karena berbagai masalah pribadi

dan pekerjaan (Moeliono dan Dananto, 2004). Permasalahan ini berpengaruh

pada kelanjutan keterlibatan pendamping dalam pendamping. Dengan adanya

permasalahan-permasalahan tersebut banyak pendamping hanya bertahan

kurang dari dua tahun. Hanya ada segelintir yang tetap bertahan untuk

mendampingi anak-anak jalanan lebih dari lima tahun.

Walaupun usaha pendampingan anak jalanan kerap diwarnai dengan

berbagai masalah, namun pendampingan di rumah singgah juga memberikan

pengalaman yang menyenangkan tersendiri bagi para pendamping.

Sebagaimana yang dialami oleh salah seorang pendamping bernama

Muhammad Yunus, seorang pendamping anak jalanan di Makasar.

Keterlibatannya sebagai pendamping memberikan kebahagiaan tersendiri

baginya. Pendamping merasa bahagia ketika dapat menolong anak-anak

memberikan pendidikan kepada anak jalanan dengan mengajari anak-anak

jalanan membaca dan menulis, pengetahuan umum dan berbagai

keterampilan. Hal ini terus dilakukan Yunus bahkan setelah program Lakzis

selesai (“Di jalanan”, 2009).

Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan, peneliti tertarik untuk

mengungkap pengalaman para relawan pendamping yang mendedikasikan

hidupnya untuk membantu dan mendampingi anak jalanan di rumah singgah.

Pada penelitian ini, peneliti berusaha mengungkap perjalanan karir

pendamping anak jalanan dengan menggunakan kerangka konseptual model

volunteer process tersebut. Menurut model Volunteer process, secara

konseptual perjalanan karir seorang relawan termasuk pendamping anak

jalanan meliputi tiga tahap yaitu antecedents, experiences, danconsequenses

(Omoto dan Snyder, 1995). Tahap antecedents merupakan tahap awal

keterlibatan relawan yang berusaha menggambarkan mengenai hal-hal yang

membuat seseorang dapat terlibat sebagai sukarelawan. Tahap experiences

merupakan tahap yang berisi berbagai pengalaman yang dirasakan oleh

sukarelawan saat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pendamping anak

jalanan. Tahap yang terakhir yaitu consequenses merupakan tahap terakhir

dari perjalanan karir sukarelawan yang berusaha mengungkap konsekuensi

apa yang akan diterima atau dilakukan oleh relawan selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam

penelitian ini adalah:

Bagaimanakah pengalaman pendamping dalam mendampingi anak jalanan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

Mengetahui pengalaman pendamping dalam mendampingi anak jalanan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai tambahan

pengetahuan dalam ilmu psikologi sosial tentang perilaku menolong

khususnya perilaku menolong sebagai seorang sukarelawan.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai informasi tambahan bagi

Rumah singgah, Organisasi sosial dan Yayasan sosial tentang pengalaman

pendamping anak jalanan yang sanggup bertahan dalam kurun waktu

yang cukup lama sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk merekruit

pendamping baru. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai

materi penyuluhan tentang pengalaman mendampingi anak jalanan

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Anak Jalanan 1. Definisi

Anak jalanan adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun, yang

menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan

kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang atau mempertahankan hidupnya

(Shalahuddin, 2004). Agustin (2002) dalam studi kualitatifnya mendefinisikan

anak jalanan sebagai anak berusia 5 sampai dengan 15 tahun yang tidak

bersekolah lagi, tidak tinggal bersama orang tua mereka, serta bekerja di

jalanan dan tempat-tempat umum untuk memperoleh penghasilan.

Secara garis besar anak jalanan dikelompokan dalam tiga kategori

(Surbakti, 1997), yaitu sebagai berikut:

a. Children on the street

Adalah anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi sebagai pekerja

anak di jalan dan masih memiliki hubungan yang kuat dengan orang tua

mereka. Anak-anak jalanan ini bekerja dengan tujuan untuk membantu

perekonomian keluarga karenan tekanan kemiskinan yang tidak dapat

diselesaikan sendiri oleh orang tua.

b. Children of the street

Adalah anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara

sosial maupun ekonomi. Beberapa di antara anak jalanan ini masih

menjalin hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuannya

tidak menentu. Anak-anak ini turun ke jalanan didorong oleh suatu

penyebab, misalnya seperti lari dari rumah.

c. Children from families of the street

Yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan.

Anak-anak ini hidup bersama-sama orang tuanya dengan gaya hidup yang

berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kelompok

anak jalanan ini dapat ditemui dengan mudah di sekitar kolong jembatan,

rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api dan bantaran sungai. Salah satu

ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak

anak masih bayi dan bahkan sejak masih dalam kandungan.

2. Faktor-faktor penyebab munculnya anak jalanan

Literatur menunjukkan bahwa ada berbagai macam faktor penyebab

anak-anak di bawah umur turun ke jalan. Menurut Departemen sosial secara umum

ada tiga tingkatan penyebab keberadaan anak jalanan, yaitu:

a. Tingkat mikro

Pada tingkat mikro faktor penyebab anak turun ke jalan berkaitan

dengan anak dan keluarganya. Biasanya anak turun ke jalan dapat

dikarenakan anak lari dari rumah, disuruh bekerja, ingin berpetualang,

bermain-main atau diajak teman.

Dari sisi keluarga, dapat pula dikarenakan anak terlantar dan

jarang pula anak jalanan mengalami penolakan dari orangtua dan menjadi

korban kekerasan di rumah.

b. Tingkat meso

Pada tingkat meso, faktor keberadaan anak di jalanan terkait dengan

faktor-faktor yang ada di dalam masyarakat. Faktor pertama adalah

kemiskinan, anak-anak merupakan aset dalam masyarakat miskin untuk

membantu meningkatkan kondisi keluarga. Sehingga banyak anak-anak

yang diajarkan untuk bekerja yang berakibat keluar dari sekolah.

Kedua, urbanisasi yang sering terjadi dalam masyarakat turut diikuti

oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Hal ini kemudian

menyebabkan semakin banyaknya anak-anak yang berada di kota dan

akhirny harus bekerja untuk mempertahankan hidup.

Ketiga, faktor penolakan masyarakan terhadap anak jalanan yang

dianggap sebagai calon kriminal. Hal ini membuat anak-anak yang telah

turun ke jalan mengalami kesulitan untuk kembali ke masyarakat.

c. Tingkat makro

Tingkat macro merupakan faktor yang berhungan dengan struktur

makro. Beberapa diantaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan dan

keterbatasan cara penanganan anak jalanan.

Faktor ekonomi meliputi adanya peluang pekerjaan sektor informal

yang tidak terlalu membutuhkan modal keahlian. Sehingga anak-anak lebih

memilih berada di jalan dibanding di bangku sekolah. Hal ini ditambah

yang diskriminatif. Anak jalanan juga dihadapkan pada

ketentuan-ketentuan teknis dan birokratis yang mengalahkan kesempatan belajar.

3. Kehidupan anak jalanan

Paparan mengenai kategori anak jalanan sebelumnya menunjukkan bahwa

terdapat beberapa anak jalanan yang masih berhubungan dengan orangtua dan

keluarganya serta ada pula yang tidak. Sebagian besar anak jalanan telah putus

sekolah dan harus bekerja di jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rata-rata

anak jalanan ini bekerja sebagai pengamen, pemulung, penyemir sepatu, dan

peminta-minta. Selain itu ada pula yang bekerja sebagai tukang parkir tidak

resmi, pembantu di warung lesehan dan kerajinan kaki lima serta perkeja

serabutan. Profesi lainnya yang dimiliki anak jalanan di Yogyakarta adalah

street guide atau Thetek, yaitu pemberi jasa pengantaran bagi wisatawan

(Surjono, 2000).

Kaminsky (dalam Harmaini, 2008) menyebutkan bahwa kondisi kehidupan

di jalan dan bekerja di sektor informal bagi anak jalanan memiliki risiko yang

tinggi. Beberapa masalah dan risiko yang biasa menimpa anak jalanan tersebut

adalah gangguan lalu lintas dapat berupa kecelakaan atau gangguan kesehatan,

gangguan preman dan pelacur, tindak kenakalan bahkan kriminalitas. Anak

jalanan kerap menjadi korban kekerasan baik yang dilakukan oleh sesama anak

jalanan yang lebih tua, preman, masyarkat serta aparat (Surjono, 2000). Tindak

kekerasan yang dialami anak jalanan meliputi kekerasan secara mental, fisik

mental yang paling sering dialami anak. Bentuknya seperti makian, ancaman

dan pemerasan. Kekerasan fisik yang dialami anak jalanan seperti dipukul,

ditendang, dikeroyok hingga ditusuk dengan penda tajam.

Risiko lainnya yang dialami anak-anak jalanan adalah pelecehan seksual

terutama pada anak jalanan perempuan (Shalahuddin, 2010). Risiko ini

merupakan salah satu bentuk kekerasan sesual yang dialami anak jalanan.

Anak jalanan perempuan kerap menjadi korban pelecahan bahkan perkosaan.

Anak jalanan sering dipaksa untuk melayani hawa nafsu orang-orang jalanan

yang lebih tua bahkan ada pula yang menjadi korban pelecehan aparat

keamanan. Perilaku seks bebas pun tidak dapat terhindarkan pada anak jalanan.

Irwanto (1998) pernah melakukan penelitian tentang perilaku seksual anak

jalanan. Hasil penelitiannya menemukan banyak anak jalanan yang telah

melakukan aktivitas seksual sejak usia yang masih sangat dini dengan

berganti-ganti pasangan. Akibatnya penularan HIV/AIDS tidak dapat terhindarkan.

4. Pendampingan anak jalanan

Mengingat tingginya risiko yang dihadapi anak jalanan di lingkungan

kehidupannya, maka diperlukan suatu usaha untuk melindungi anak jalanan

dari risiko tersebut. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah

pendampingan. Pendampingan anak jalanan merupakan upaya yang dilakukan

untuk mengatasi permasalahan anak jalanan. Pendampingan anak jalanan

bukan hanya sekedar usaha menghapus keberadaan anak-anak dari jalanan

Tujuan utama dari sebuah pendampingan yang diberikan kepada anak

jalanan pada intinya adalah agar anak-anak jalanan tidak lagi kembali ke

jalanan dan mengkondisikan mereka agar tetap memiliki nilai-nilai

kemanusiaan tanpa menimbulkan suatu pola keterikatan kepada para

pendamping (Petter Coping dalam Surjono, 2000). Untuk itu, kesejahteraan

anak jalanan tentunya menjadi fokus yang utama dalam pendampingan anak

jalanan. Para pendamping berupaya untuk memfasilitasi anak-anak jalanan

dengan sarana-sarana berupa modal dan peltihan keterampilan usaha sehingga

dapat dijadikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi (Harmaini, 2008; Astutik,

2001).

Pendampingan anak jalanan dapat dilakukan dengan membentuk pos-pos

atau basis-basis yang dijadikan sebagai pusat pelayanan. Secara umum,

terdapat lima basis pendampingan anak jalanan, yaitu Basis Jalanan, Basis

Rumah Singgah, Basis Panti, Basis Masyarakat dan Basis Keluarga (Astutik,

2001).

Pendampingan anak jalanan pada Basis Jalanan merupakan pendampingan

yang dipusatkan di jalanan yang bertujuan sebagai tahap awal penjangkauan

anak jalanan dari lingkungan yang paling dekat dengan mereka. Pendampingan

di Rumah Singgah merupakan pendampingan anak jalanan yang dipusatkan

pada sebuah panti dan bersifat sementara.

Pendampingan berbasis panti merupakan kelanjutan dari pendampingan di

Rumah Singgah dan lebih ditujukan kepada anak-anak jalanan yang tidak

pendampingan yang mengikut sertakan keterlibatan masyarakat dan lembaga

sosial terutama aparat keamanan dan ketertiban yang berkaitan dengan anak

jalanan. Selanjutnya, pendampingan berbasis keluarga merupakan

pendampingan yang menekankan pada pemberdayaan dan peningkatan

keluarga, khususnya orang tua melalui usaha ekonomi produktif serta

peningkatan pemahaman fungsi keluarga dan peran orang tua terhadap anak.

Penelitian mengenai pengalaman pendamping anak jalanan ini berfokus

pada pendampingan yang dilakukan di rumah singgah. Pendampingan di rumah

singgah bertujuan untuk menjangkau anak-anak yang berkeliaran di jalanan

serta memberi keterampilan yang dapat digunakan sebagai mata pencaharian

(Harmaini, 2008). Di rumah singgah, kebutuhan anak jalanan akan makanan,

kesehatan dan pendidikan berusaha terpenuhi sehingga kelak anak-anak jalanan

ini dapat menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan mereka selanjutnya

(Astutik, 2001). Nilai-nilai dan norma dalam berelasi dengan sesama dan orang

tua turut ditanamkan oleh para pendamping kepada anak-anak jalanan melalui

pendampingan di rumah singgah (Saripudin dan Ahmad, 2006).

B. Pendamping Anak Jalanan

Pendamping anak jalanan merupakan orang-orang yang mendedikasikan

hidupnya untuk membantu, mendampingi dan menyelamatkan kehidupan

anak-anak jalanan (Moeliono dan Dananto, 2004). Pada dasarnya, pendamping anak-anak

jalanan dibedakan menjadi dua macam yaitu pendamping yang merupakan

Pendamping yang merupakan pekerja sosial profesional adalah seseorang yang

bekerja baik di lembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki

kompetensi dan profesi pekerjaan sosial (Keputusan Mensos RI, 2010).

Sedangkan pendamping yang merupakan relawan sosial anak adalah seseorang

atau kelompok masyarakat baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial

maupun bukan, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang

kesejahteraan sosial anak atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan

(Keputusan Mensos RI, 2010).

Pendamping pada dasarnya memiliki peran besar dalam menentukan

keberhasilan program penanganan anak jalanan. Peran pendamping dalam

pendampingan anak jalanan umumnya mencakup empat peran utama, yaitu

sebagai fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis

bagi anak jalanan yang didampinginya (Tomy, 2010).

Peran pendamping sebagai fasilitator merupakan peran yang berkaitan

dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi anak jalanan.

Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model dan

memberi dukungan bagi anak jalanan. Para pendamping juga bertugas untuk

melakukan mediasi, negosiasi, pengorganisasian serta pemanfaatan sumber

bagi kepentingan anak jalanan.

Sebagai pendidik, pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi

masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bagi

menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi serta menyelenggarakan

pelatihan bagi anak jalanan.

Peran pendamping sebagai perwakilan masyarakat dilakukan berhubungan

dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas

nama dan demi kepentingan anak jalanan yang didampinginya. pendamping

dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan

media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan jaringan kerja. Mengacu

pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis, para pendamping memiliki

peran teknis untuk tidak hanya mampu menjadi “manager perubahan” yang

mengorganisasikan kelompok. Para pendamping dituntut pula untuk dapat

melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar,

seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin

relasi, bernegosiasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

Pada penelitian kali ini, pendamping anak jalanan yang dilibatkan adalah

pendamping yang merupakan relawan sosial. Untuk itu, kerangka teoritis

tentang pendamping anak jalanan diawali dengan definisi pekerja sukarelawan

dan faktor-faktornya.

1. Sukarelawan a. Definisi

Wilson dan Musick (1997) mendefinisikan sukarelawan sebagai

seseorang yang bekerja secara sukarela dalam sebuah komunitas dengan

cara memberikan waktu dan tenaga demi kebaikan komunitas dan

sebagai sukarelawan formal (Formal volunteer). Sukarelawan formal ini

seperti pekerja di bidang yang lainnya, berada di bawah suatu wadah

organisasi dan untuk bergabung dalan organisasi tersebut perlu melewati

tahap kualifikasi atau seleksi. Para sukarelawan akan mendapatkan imbalan

berupa uang atas tugas yang mereka kerjakan walaupun ada pula relawan

yang sama sekali tidak dibayar atas pekerjaannya.

Bekerja secara sukarela berbeda dengan aktivitas menolong pada

umunya. Perbedaannya terletak pada konteks kedua aktivitas tersebut. Pada

aktivitas bekerja secara sukarela konteksnya adalah organisasi sehingga

biasanya dilakukan oleh beberapa orang secara bersama. Biasanya pekerjaan

ini dilakukan bukan karena adanya relasi yang dekat sebelumnya antara

relawan dan orang yang ditolong. Sedangkan menolong secara umum

merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan bentuk tindakan

menolong sehari-hari seperti menolong orang yang mengalami kecelakaan,

menyeberangkan orang yang sudah tua. Pemberian pertolongan biasanya

didasarkan oleh adanya perasaan wajib untuk menolong karena adanya

hubungan yang erat sebelumnya antara orang yang menolong dan ditolong

(D.H. Smith dan Mcaulay, 1980).

Menurut Sweifach (2008) sukarelawan diartikan sebagai seseorang

yang memberikan bantuan dalam bentuk tenaga, kemampuan dan waktu

kepada orang lain, kelompok, komunitas atau organisasi secara suka rela

tanpa mengharapkan imbalan. Hall (1997) menambahkan menolong secara

Penner (2002) menyebutkan bahwa menjadi sukarelawan merupakan

sebagai salah satu bentuk perilaku menolong yang dilakukan dalam konteks

organisasi, yang telah direncanakan sebelumnya dan berlangsung dalam

periode waktu tertentu. Penner (2004) menyebutkan empat karakteristik

yang membedakan antara menolong sebagai sukarelawan dan perilaku

menolong lainnya, yaitu:

a. Merupakan tindakan telah direncanakan sebelumnya.

b. Merupakan suatu aktivitas yang berlangsung dalam jangka waktu

yang panjang.

c. Merupakan suatu tindakan yang dilakukan bukan karena adanya

kewajiban.

d. Merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam konteks organisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sukarelawan

merupakan orang-orang yang bekerja secara sukarela untuk menolong orang

lain tanpa mengharapkan imbalan dan dilakukan dalam konteks organisasi,

dimana kesejahteraan orang lain merupakan tujuan dari upaya yang

dilakukan.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang ingin menjadi sukarelawan

Penner (2004) mengajukan model Konseptual untuk menggambarkan

faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang sehingga berkeinginan untuk

(1) Karakteristik demografik :Pendidikan

Berbagai literatur secara konsisten menunjukkan bahwa terdapat

hubungan antara karakteristik demografik tertentu dengan aktivitas bekerja

secara sukarela. Penelitian di Amerika kebanyakan menunjukkan adanya

kesamaan karakteristik demografis para sukarelawan yaitu karakteristik

pendidikan. Omoto dan Snyder (1995) menemukan bahwa 50% relawan

AIDS di Amerika memiliki latar belakang pendidikan sarjana dan memiliki

pekerjaan yang tetap. John Wilson (2000 dalam Penner 2004) menyebutkan

bahwa faktor pendidikan turut mempengaruhi kepekaan seseorang terhadap

masalah sekitar, meningkatkan rasa empati dan membangun kepercayaan

diri. Ditambah lagi, mereka tidak mengharapkan imbalan atas apa yang

mereka kerjakan sebagai sukarelawan.

(2) Personal atribut : empati

Personal atribut dalam bentuk keyakinan, sikap, kebutuhan atua

dorongan, motif-motif dan karakteristik kepribadian merupakan

faktor-faktor yang cukup kuat mempengaruhi seseorang untuk menjadi

sukarelawan.Salah satu bentuk personal atribut adalah empati. Atkins et al.

(1999) menemukan adanya hubungan antara peran empati dan keinginan

untuk bekerja secara sukarela.

(3) Tekanan sosial

Tekanan sosial yang dimaksud sebagai faktor yang mempengaruhi

seseorang untuk menjadi sukarelawan adalah faktor sosial yang berupa

sosial secara langsung contohnya adalah adanya permintaan langusng dan

faktor sosial tidak langsung misalnya seperti masalah sosial, bencana alam

dan lain sebagainya.

(4) Volunteer activator

Volunteer activatoradalah cakupan luas berbagai stimulus yang menjadi

berbagai alasan yang kemudian mengaktifkan hasrat atau dorongan untuk

menjadi sukarelawan. Volunteer activator dapat berupa pengalaman hidup

seseorang secara personal yang kemudian menimbulkan pemikiran atau

perasaan tertentu.

c. Sukarelawan dan perilaku prososial

Selain keempat hal diatas, keterlibatan seseorang sebagai sukarelawan

terkait pula dengan perilaku prososial seseorang. Bekerja secara sukarela

merupakan salah satu bentuk perilaku prososial dalam konteks organisasi

yang direncanakan dan berlanjut dalam durasi waktu tertentu (Penner,

2004). Perilaku prososial sendiri didefinisikan sebagai suatu tindakan yang

bertujuan untuk membantu orang lain terlepas dari motif menolong.

Pengalaman para pendamping anak jalanan juga menunjukkan bahwa alasan

mereka untuk berkomitmen menjadi pendamping anak jalanan tidak hanya

terbatas karena adanya keinginan untuk menolong. Terdapat motif lain yang

turut menyertai para pendamping untuk mendampingi anak jalanan.

Penelitian tentang motif untuk bekerja sukarela pernah dilakukan oleh

Devi Damayanti pada mahasiswa yang menjadi sukarelawan di sebuah LSM

mendorong seseorang untuk terlibat sebagai sukarelawan adalah motif

pengembangan diri, altruistik, aktualisasi diri, keinginan untuk memperoleh

pengalaman dan mengaplikasikan ilmu yang telah dimiliki (Damayanti,

2001)

C. ModelVolunteer Process

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model volunteer process untuk

menggambarkan pengalaman para relawan pendamping dalam mendampingi

anak jalanan. Menurut model ini pengalaman menjadi seorang sukarelawan

dapat dijelaskan dalam tiga tahap, yaitu tahap antecedents. experiences dan

consequences(Omoto dan Snyder, 1995).

1. TahapAntecedents

Tahap Antecedent (permulaan) merupakan tahap yang menggambarkan

tentang proses awal keterlibatan seseorang sebagi sukarelawan. Menurut teori

ini, beberapa faktor yang mempengaruhi keterlibatan seorang sukarelawan.

Pertama, personal tribut yang mencakup sifat dan watak penolong yang

dimiliki seseorang. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa ada

perbedaan sifat dan watak antara sukarelawan dan yang bukan sukarelawan.

Atkins et al. (1999) menemukan sukarelawan memiliki empati yang tinggi,

kepedulian kepada orang lain serta memiliki kebutuhan untuk menolong orang

lain yang cukup tinggi. Hal inilah yang pertama-tama muncul dan mendorng

Kedua, keterlibatan seseorang sebagai sukarelawan disebabkan adanya

kebutuhan sosial dan personal serta motivasi untuk menjadi sukarelawan.

Penelitian tentang motif-motif para sukarelawan yang pernah dilakukan oleh

Gidron (1978) terhadap 317 suka relawan pada 4 institusi kesehatan dan

mental. Hasilnya menggambarkan bahwa keinginan untuk bekerja secara

sukarela didorong oleh adanyarewardyang dapat diperoleh dengan melakukan

pekerjaan tersebut. Reward tersebut adalah kesempatan untuk menjalin relasi

dengan orang lain (sosial), kesempatan untuk memperoleh pemenuhan diri

(personal) serta kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi

(ekonomi). Penelitian yang dilakukan oleh Omoto dan Snyder (2002)

menemukan bahwa para suka relawan mengajukan dirinya sebagian besar

didorong oleh orientasi pada orang lain (other-oriented) atau motif-motif

prososial. Data-data lainnya juga menunjukkan bahwa aktivitas suka relawan

dapat pula didorong oleh adanya rasa yang tidak mementingkan diri sendiri

seperti menguntungkan karir seseorang atau mengembangkan relasi sosial

(Clary & Snyder 1999).

Faktor terakhir adalah dukungan sosial dari lingkungan yang dimiliki

seseorang. Omoto dan Snyder (1995) menemukan bahwa seseorang yang

menjadi sukarelawan sebagian besar memiliki lingkungan yang sama dan

mendapatkan dukungan dari lingkungannya. Kebanyakan sukarelawan berasal

dari keluarga yang juga sukarelawan.

Pada penelitian ini, tahap antecedents yang dilalui seorang relawan

berkaitan dengan motif-motif yang mendorong pendamping dalam

mendampingi anak jalanan. Terkait dengan motif-motif menjadi pendamping

anak jalanan, Clary dan Snyder (1998) menggunakan pendekatan fungsional

untuk melihat motif-motif yang mendorong seseorang menjadi pekerja

sukarelawan. Pendekatan fungsional merupakan perspektif motivasional yang

menekankan pada proses personal sosial yang memungkinkan munculnya

keinginan hingga terlibat sebagai seorang sukarelawan. Menurut pendekatan

fungsional terdapat enam fungsi yang menjadi motif seseorang untuk mnejadi

sukarelawan yaitu:

a. Value(Nilai)

Seseorang ingin menjadi sukarelawan didorong oleh nilai-nilai penting

yang dianut seperti nilai altruisme dan nilai kemanusiaan. Nilai altruisme

mendorong seseorang menolong sesama manusia. Pada penelitian terdahulu

ditemukan bahwa para relawan memiliki kepedulian yang lebih kepada orang

lain dibandingkan dengan non relawan.

b. Understanding(Pemahaman)

Keterlibatan seseorang sebagai sukarelawan didorong oleh keinginan untuk

belajar dan mengetahui hal yang baru serta untuk mengasah keterampilan dan

kemampuan yang dimiliki. Penelitian yang dilakukan oleh Gidron (1978)

menunjukkan bahwa para relawan di Institusi kesehatan dan mental memiliki

motifunderstandingdalam menjalankan tugasnya.

Motif seseorang untuk bekerja secara sukarela didorong oleh keinginan

untuk menjalin relasi dengan orang lain. Menjadi sukarelawan dapat

memberikan kesempatan bagi seseorang untuk dapat menjalin relasi dengan

orang lain. Kebersamaan dengan orang lain menjadi pendorong yang kuat bagi

seseorang untuk bekerja sebagai seorang sukarelawan.

d. Career(Karir)

Seseorang terlibat dalam suatu aktivitas volunteerism didorong oleh

keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman yang

diperoleh selama menjadi relawan.

e. Protective(Perlindungan)

Motif ini merupakan motif yang berkaitan dengan fungsi ego, dimana

seseorang terlibat sebagai sukarelawan dikarekan adanya dorongan untuk

megurangi perasaan-perasaan negatif yang ada dalam diri seperti kecemasan,

perasaan bersalah serta masalah-masalah pribadi.

f. Enhancement(Peningkatan)

Motif seseorang untuk terlibat sbegai sukarelawan didorong oleh

keinginan untuk berkembang secara psikologis misalnya seperti meningkatnya

pemahaman tentang diri sendiri dan penerimaan diri.

2. TahapExperiences

Tahap experiences merupakan tahap yang menjelaskan tentang berbagai

pengalaman yang dirasakan setelah seseorang menjadi sukarelawan khususnya

aktivitasnya sebagai sukarelawan. Omoto dan Snyder menyebutkan ada banyak

tolak ukur yang dapat digunakan untuk menggambarkan

pengalaman-pengalaman sebagai sukarelawan.

Pada penelitiannya terdahulu, Omoto dan Snyder (1995) melakukan

penelitian yang berfokus pada kepuasan yang diperoleh para sukarelawan

selama menjalankan tugas dan integrasinya terhadap organisasi yang

menaunginya. Hasilnya menunjukkan bahwa para sukarelawan memperoleh

kepuasan atas apa yang mereka lakukan. Kepuasan para sukarelawan dapat

terpenuhi dikarenakan motif-motif yang pada awalnya mendorong menjadi

sukarelawan terpenuhi dengan katerlibatan sebagai sukarelawan. Integrasi

dengan komunitas juga turut tercapai dengan adanya kesamaan visi dan misi

antara para pendamping dan komunitas yang menaunginya. Hal ini kemudian

mempengaruhi keputusan sukarelawan untuk melajutkan keterlibatannya.

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada pengalaman-pengalaman

relawan pendamping selama mendampingi anak jalanan. Pengalaman tersebut

meliputi suka duka yang dirasakan pendamping, termasuk pengalaman

menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam pendampingan serta hal-hal

yang membuat para pendamping bertahan dalam mendampingi anak jalanan.

Bekerja sebagai seorang pendamping anak jalanan di rumah singgah

bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Pada proses pendampingan, para

pendamping dihadapkan pada beragamnya karakteristik anak jalanan, mulai

dari pendapatan, umur, profesi, pola hubungan dengan keluarga dan masalah

pendamping anak jalanan dimulai dengan menjangkau anak jalanan untuk

dibina di rumah singgah, serta membangun kepercayaan dengan anak-anak

maupun orang tua (Astutik, 2001).

Kompleksnya tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang pendamping

anak jalanan mengantarkan para pendamping ke berbagai permasalahan yang

kompleks pula. Permasalahan muncul dimulai dengan banyaknya tanggapan

yang negatif terhadap adanya kegiatan pendampingan anak jalanan. Harmaini

(2008) menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang memandang negatif

dan berperilaku diskriminatif terhadap anak-anak jalanan. Odhi Shalahudin

(2001) juga menyebutkan bahwa upaya pendampingan yang bertujuan untuk

mensejahterakan anak jalanan ini sering dituduh sebagai organisasi yang

menggerakkan anak jalanan secara liar sehingga upaya semacam ini sering

tidak mendapatkan perhatian. Pendampingan anak jalanan yang dilakukan oleh

para rewalan pendamping juga sering terbentur permasalahan dana. Banyak

program intervensi yang disusun tidak dapat dilaksanakan karena permasalahan

dana (Moeliono dan Dananto, 2004). Dari sisi pendamping sebagai pribadi,

kejenuhan dan hilangnya kesabaran juga pernah terjadi sehingga turut

menurunkan motivasi kerja sebagai pendamping anak jalanan (Moeliono dan

Dananto, 2004).

Secara naluriah manusia akan melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah

yang dihadapi dalam hidupnya termasuk juga para pendamping anak jalanan.

Usaha atau cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini disebut dengan

kognitif dan behavioral yang dilakukan seseorang untuk memodifikasi,

menahan atau menghilangkan stressor yang mengancam (Folkman dan

Lazarus, 1984). Kemampuan coping yang dimiliki seseorang memampukan

seseorang berpikir dan berperilaku secara khusus untuk menghadapi tantangan

atau tekanan yang timbul dari hubungan individu dengan lingkungan,

khususnya yang berkaitan dengan kesejateraannya (Folkman dan Lazarus,

1984).

Selanjutnya Folkaman dan Lazarus (1986), secara garis besar strategi

coping dibedakan atas dua fungsi utama yaitu:

a. Problem focused coping

Strategi coping ini merupakan strategi coping yang berberorientasi

pada masalah yang menjadi stressor. Usaha-usaha yang dilakukan lebih

diarahkan pada penyelesaian masalah. Ciri-ciri strategi coping yang

berorientasi pada masalah adalah adanya usaha yang dilakukan secara aktif

untuk mengatasi masalah, perencanaan, mengesampingkan kegiatan lain,

penundaan perilaku mengatasi masalah serta usaha mencari dukungan

sosial berupa bantuan (Carver, 1989).

b. Emotion focused coping

Strategi coping ini merupakan strategi coping yang lebih beorientasi

pada emosi. Usaha yang dilakukan lebih diarahkan pada usaha untuk

mengurangi atau menghilangkan stress yang dirasakan. Pada strategi ini

seseorang berusaha mengahadapi masalah secara tidak langsung.

dapat berupa pencarian dukungan sosial untuk alasan emosional,

pemaknaan secara positif dan pendewasaan diri, penerimaan, kembali

kepada agama atau dapat pula berupa pengingkaran (Carver, 1989)

Kedua strategi coping ini, biasanya juga dilakukan oleh pendamping ketika

menghadapi berbagai masalah dalam mendampingi anak jalanan. Para

pendamping merasa pertemuan informal antar pendamping, kerjasama antar

LSM serta berekreasi merupakan trategi yang bisa dilakukan untuk mengatasi

berbagai masalah dalam pendampingan Moeliono dan Dananto, 2003). Para

pendamping juga perlu bersikap lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan

keadaan ketika permasalahan dana menjadi penghambat dalam melaksanakan

program-program pendampingan sehingga menyusun ulang program dengan

mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan anak jalanan yang paling mendesak

dapat dilakukan untuk mengatasi masalah dana yang muncul dalam

pendampingan (Harmaini,2000).

3. Tahap Consequences

Tahap consequences merupakan tahap yang membahas tentang hal-hal apa

saja yang diperoleh seseorang setelah menjadi sukarelawan. Konsekuensi ini

meliputi dampak dari keterlibatan seseorang sebagai sukarelawan baik bagi diri

sendiri maupun orang lain. Konsekuensi ini dapat berupa pengetahuan,

perubahan sikap diri sendiri maupun orang lain, relasi dan lain sebagainya.

sukarelawan. Para relawan mengungkapkan bahwa sebagian besar dari mereka

mengalami banyak perubahan sikap dan perilaku terhadap orang-orang yang

mereka layani dan dalam konteks ini adalah anak-anak jalanan. Para relawan

pun dapat semakin mengenal dan mengetahui orang-orang yang mereka layani

(Omoto dan Snyder, 1995).

Menurut Odi Shalahudin (2001) pendampingan terhadap anak jalanan

bukanlah hal yang mudah tetapi mereka tetap mebutuhkan uluran tangan untuk

mengantarkan mereka ke masa depan yang lebih baik. Sejak tahun 1993 hingga

tahun 2000 semakin banyak orang-orang yang memberikan perhatian kepada

anak-anak jalanan. Seperti yang terjadi di Semarang, tujuh LSM luar negeri

turut memberikan perhatian terhadap upaya pengentasan anak jalanan.

Skema 1. Skema Pengalaman Pendamping Anak Jalanan Menurut

Volunteer Process Model

Volunteer Process Model

TahapExperiences

TahapAntecedents

TahapCosequences

Personal Atribut Motivasi Dukungan Sosial

Personal Atribut Personal Atribut Personal Atribut

D. Pendamping dan Tahap Perkembangan Generativity vs Stagnasi

Salah satu faktor pendorong keberadaan anak-anak di jalanan adalahnya

hubungan antara orangtua dan anak yang tidak harmonis. Hasil penelitian yang

dilakukan Surjono (2000) menunjukkan bahwa sekitar 29,5 persen anak jalanan

hanya bertemu dan berkomunikasi dengan orangtuanya sekitar seminggu

hingga sebulan sekali. Bahkan, sekitar 13 persen anak jalanan di Yogyakarta

sama sekali tidak lagi bertemu dan berkomunikasi dengan orang tuanya.

Melihat kondisi yang demikian tujuan keberadaan pendamping di rumah

singgah salah satunya adalah menggantikan keberadaan orangtua untuk

membimbing dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak jalanan yang belum

terpenuhi.

Para pendamping yang berusia antara 30 hingga 60 tahun dihadapkan pada

tugas perkembangan generativitas versus stagnasi (Cremers, 1989; Boeree,

2006). Pada tahap ini, pendamping dihadapkan pada tugas untuk mengabdikan

diri sehingga dapat menyeimbangkan generativitas dan stagnasi. Generativitas

merupakan perluasan cinta kepada masa depan yang tidak mengharapkan

balasan. Perluasan cinta kepada masa depan menyebabkan berkurangnya rasa

mementingkan diri sendiri dan menjadikan para pendamping semakin

produktif. Produktif yang dimaksudkan tidak hanya terbatas pada

menghasilkan keturunan atau melakukan suatu tugas melainkan lebih kepada

membina, membimbing dan melindungi anak-anaknya atau generasi

selanjutnya (Cremers, 1989). McAdams (1992) menambahkan bahwa

pada relasi yang ada di luar keluarga seperti relasi pertemanan, komunitas atau

organisasi kesukarelawanan seperti pendamping sukarelawan anak jalanan ini.

Orang-orang dewasa termasuk pendamping anak jalanan yang berada

ditahap perkembangan ini ada pula yang tidak bisa produktif untuk melakukan

generativitas atau dengan kata lain mengalami stagnasi. Seseorang yang

mengalami stagnasi merasa dirinya tidak dapat berperan dan memberikan

sumbangan kepada orang-orang di sekitarnya termasuk generasi muda (Boeree,

2006). Bentuk lain dari stagnasi yang dialami individu adalah tidak dapat

memaknai hidup yang dijalani sehingga hidup yang dijalani terasa

membosankan. Hal inilah yang membuat seseorang lari kepada kesenangan

semu seperti kesenangan akan materi (Cremers, 1989). Hal ini dapat pula

terjadi pada para pendamping anak jalanan sehingga mereka hanya memikirkan

kesenangan sendiri dan tidak memperdulikan anak jalanan.

Berdasarkan paparan teori di atas, penelitian ini berusaha untuk menjawab

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengalaman pendamping pada tahapantecedents?

2. Bagaimanakah pengalaman pendamping pada tahapexperiences?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif

bertujuan untuk menyajikan gambaran yang spesifik mengenai situasi,

keadaan sosial atau hubungan (Neuman, 2000). Pada penelitian ini, peneliti

akan mendeskripsikan motif-motif para pendamping dalam mendampingi

anak jalanan, masalah-masalah yang dihadapi serta cara-cara yang dilakukan

untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pendampingan anak

jalanan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan proses

penyelidikan untuk memahami suatu masalah-masalah sosial atau manusia

dengan menggunakan tradisi metodologi pemeriksaan yang berbeda.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang

kompleks, menyeluruh, serta informasi yang detail dalam setting penelitian

yang natural (Creswell, 2003). Mack et.al. (2005) mengemukakan bahwa

pendekatan kualitatif efektif digunakan dalam menggali data yang berupa

informasi spesifik tentang nilai-nilai, opini, perilaku, dan konteks sosial

budaya dari sebuah populasi.

B. Subjek Penelitian

1. Teknik pemilihan subjek

Subjek dalam penelitian ini dipilih dengan teknik purposif

sampling yaitu subjek dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan

dengan pertanyaan penelitian. Kriteria subjek penelitian yang dilibatkan

adalah pendamping anak jalanan yang bekerja secara sukarela, bukan

merupakan pekerja sosial profesional, dan telah melakukan

pendampingan lebih dari lima tahun. Jumlah subjek yang dilibatkan

disesuaikan dengan data yang diperoleh. Biasanya hingga data yang

diperoleh jenuh yaitu hingga tidak ada lagi data-data baru yang muncul.

Selain itu jumlah subjek juga tergantung pada ketersediaan waktu dan

sumber data yang sesuai dengan kriteria (Mack, 2005).

Pada penelitian ini, jumlah subjek yang dilibatkan sebanyak lima

orang. Teknik pengambilan subjek dilakukan dengan cara:

a. Mencari subjek sesuai dengan karakteristik yang sudah ditentukan di

sebuah rumah singgah. Peneliti turut berpartisipasi sebagai relawan

pada sebuah rumah singgah.

b. Mengingat data mengenai rumah singgah yang peneliti ketahui

jumlahnya terbatas, peneliti mencari informasi mengenai rumah

singgah di Dinas Sosial Yogyakarta.

c. Berdasarkan informasi yang dimiliki, peneliti mencari subjek di

beberapa rumah singgah sesuai dengan karakteristik yang telah

menanyakan kesediaan subjek untuk berpartisipasi dalam penelitian

ini.

2. Karakteristik subjek

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah orang-orang yang

bekerja sebagai pendamping anak jalanan di rumah singgah, dan telah

melakukan pendampingan kepada anak jalanan di rumah singgah

minimal lima tahun. Pendamping anak jalanan ini terdiri dari empat

laki-laki dan satu perempuan. Tiga di antaranya merupakan pimpinan rumah

singgah.

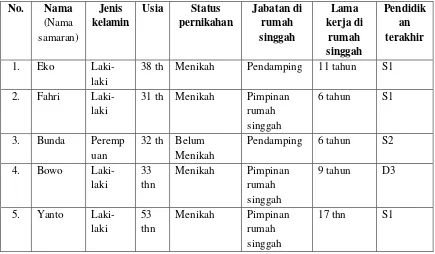

Tabel 1

Data Demografik Subjek Penelitian

No. Nama (Nama samaran) Jenis kelamin Usia Status pernikahan Jabatan di rumah singgah Lama kerja di rumah singgah Pendidik an terakhir

1. Eko

Laki-laki

38 th Menikah Pendamping 11 tahun S1

2. Fahri

Laki-laki

31 th Menikah Pimpinan

rumah singgah

6 tahun S1

3. Bunda Peremp

uan

32 th Belum

Menikah

Pendamping 6 tahun S2

4. Bowo

Laki-laki 33 thn Menikah Pimpinan rumah singgah

9 tahun D3

5. Yanto

Laki-laki 53 thn Menikah Pimpinan rumah singgah

C. Pengambilan Data

1. Metode pengambilan data

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah wawancara. Banister et.al. (dalam Poerwandari, 2005)

mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang

diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara merupakan suatu

teknik pengambilan data yang didesain untuk memperoleh gambaran

yang jelas dari perspektif partisipan (Mack, 2005). Model wawancara

yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur

dengan menggunakan pedoman yang telah disiapkan sebelumnya.

Pedoman wawancara digunakan untuk menjaga agar wawancara terfokus

pada permasalahan penelitian dan memastikan tidak ada hal-hal yang

belum terungkap dalam wawancara.

Wawancara dalam penelitian ini mengungkap data-data mengenai

identitas subjek, latar belakang keterlibatan dalam rumah singgah,

motif-motif yang mendorong untuk mendampingi anak jalanan, masalah yang

dihadapi dan cara-cara yang dilakukan untuk menyelesaikan

masalah-masalah dalam pendampingan serta alasan bertahan sebagai pendamping

anak jalanan.

Tabel 2

Panduan Wawancara

No. Aspek Deskripsi Pertanyaan

1. Identitas subjek. Nama, usia, status pernikahan,pendidikan, lama kerja dan jabatan di rumah singgah.

1. Siapa nama Anda? 2. Berapa usia Anda

sekarang?

belum?

4. Apa pendidikan terakhir Anda?

5. Berapa lama Anda bekerja di rumah singgah?

6. Apa jabatan Anda di rumah singgah? 2. Tahap Antecedents Proses awal keterlibatan dalam pendampingan, motif-motif untuk menjadi

pendamping anak

jalanan

1. Bagaimana cerita awalnya sehingga Anda bisa terlibat dalam pendampingan di rumah singgah?

2. Hal apa yang

mendorong Anda

untuk mendampingi anak-anak jalanan? 3. Tahap

Experiences

Suka duka dalam

pendampingan,

masalah yang

dihadapi, penyelesaian

masalah yang

dilakukan.

1. Apa suka duka yang Anda alami selama mendampingi anak jalanan?

2. Adakah masalah Anda

hadapi dalam

pendampingan?

3. Masalah apa yang Anda alami?

4. Apa yang Anda

lakukan untuk

mengatasi masalah yang Anda hadapi? 5. Apa yang membuat

Anda bertahan sebagai pendamping anak jalanan hingga saat ini?

4. Tahap

Consequences

1. Bagaimana dengan

hasil dari

2. Pelaksanaan pengambilan data

Pengambilan data dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagai

berikut:

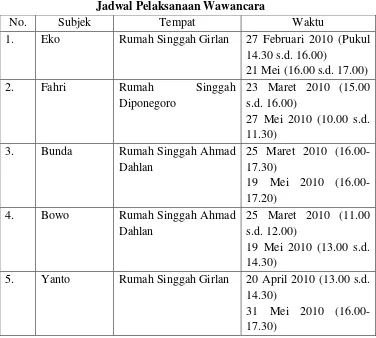

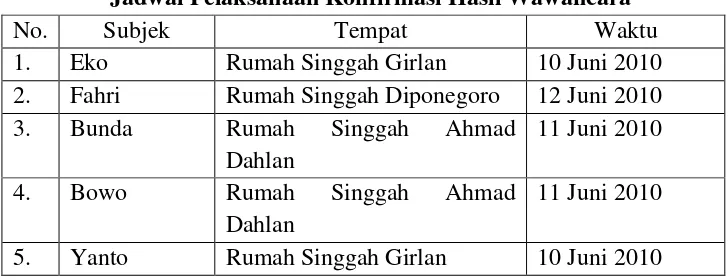

Tabel 3

Jadwal Pelaksanaan Wawancara

No. Subjek Tempat Waktu

1. Eko Rumah Singgah Girlan 27 Februari 2010 (Pukul 14.30 s.d. 16.00)

21 Mei (16.00 s.d. 17.00)

2. Fahri Rumah Singgah

Diponegoro

23 Maret 2010 (15.00 s.d. 16.00)

27 Mei 2010 (10.00 s.d. 11.30)

3. Bunda Rumah Singgah Ahmad

Dahlan

25 Maret 2010 (16.00-17.30)

19 Mei 2010 (16.00-17.20)

4. Bowo Rumah Singgah Ahmad

Dahlan

25 Maret 2010 (11.00 s.d. 12.00)

19 Mei 2010 (13.00 s.d. 14.30)

5. Yanto Rumah Singgah Girlan 20 April 2010 (13.00 s.d. 14.30)

31 Mei 2010 (16.00-17.30)

D. Analisis Data

Tahap-tahap analisis data dimulai dengan melakukan organisasi data,

pengkodean dan analisis. Organisasi data dilakukan agar peneliti dapat

memperoleh kualitas data yang baik, mendokumentasikan analisis yang

dilakukan serta menyimpan data dan analisis yang berkaitan dalam

Organisasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menyimpan

rekaman wawancara, verbatim wawancara, data hasil pengkodean,

data-data yang sudah dikategorisasi dalam tema-tema.

Pengkodean data dilakukan sebelum analisis data. Pengkodean data

dilakukan dengan tujuan data dapat menggambarkan topik yang diteliti

secara lengkap dan detil sehingga peneliti dapat menemukan makna dari data

yang telah dikumpulkan. Peneliti dapat melakukan pengkodean data dengan

cara yang berbeda-beda sesuia dengan apa yang dirasa paling efektif bagi data

yang diperoleh (Poerwandari, 2005). Pada penelitian ini, pengkodean data

dilakukan secara deduktif dan induktif. Pengkodean secara deduktif dilakukan

dengan menggolongkan data berdasarkan tema-tema umum yang tertera

dalam teori. Pengkodean induktif yaitu berdasarkan makna dari sebuah data.

Analisis data dilakukan dengan analisis tematik. Boyatzis (dalam

Poerwandari, 2005) menyebutkan bahwa analisis tematik adalah proses

mengkode informasi sehingga menghasilkan daftar tema, model tema atau

indikator yang kompleks, kualifikasi yang terkait dengan tema atau

penggabungannya. Tema yang dihasilkan memungkinkan diperolehnya

deskripsi mengenai fenomena bahkan interpretasinya.

Poerwandari (2005) menyebutkan secara umum banyak peneliti

menyarankan analisis tematik dapat dilakukan dengan langkah-langkah

sebagai berikut:

1. Membaca transkrip sesegera mungkin setelah transkrip dibuat untuk

2. Membaca transkrip berulang-ulang sebelum melakukan pengkodean

untuk memperoleh ide umum tentang tema. Hal ini perlu dilakukan untuk

menghindari kesulitan dalam pengambilan keputusan.

3. Mencatat pemikiran-pemikiran analitis yang muncul sewaktu-waktu

secara spontan.

4. Membaca kembali data dan catatan analisis secara teratur. Peneliti juga

perlu mencatat secara disiplin tambahan-tambahan pemikiran, pertanyaan

daninsightyang muncul.

E. Pemeriksaan Keabsahan Data 1. Kredibilitas

Kredibilitas adalah istilah yang digunakan untuk mengganti konsep

validitas yang dimaksudkan untuk menunjukkan kualitas penelitian

kualitatif. Kredibilitas penelitian kualitatif ditentukan oleh berhasil

tidaknya sebuah penelitian mengeksplorasi masalah atau

mendeskripsikan setting, proses, kelompok sosial at