BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Ergonomi

Ergonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon yang berarti kerja dan nomos yang berarti dalil, hokum atau peraturan. Sehingga Nurmianto (1996) mendefinisikan istilah ergonomi sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkuangan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen dan desain atau perancangan, sehingga ergonomi dapat diterapkan oleh ahli/pakar diberbagai bidang seperti ahli anatomi, arsitektur, psikologi, teknik industri, evaluasi proses kerja bagi pemerintahan, militer, dan lain-lain (Nurmianto, 1996 :Hal 1). Penerapan ergonomi umumnya diwujudkan dalam aktivitas rancang bangun (design) atau rancang ulang (redesign). Hal ini dapat meliputi perangkat keras seperti misalnya perkakas kerja (tools), bangku kerja (benches), platform, kursi, pegangan alat kerja (workholders), sistem pengendali (controls), alat peraga (displays), jalan/lorong (access way), pintu(doors), jendela(windows), dan lain-lain.

Ergonomi berkenan dengan optimasi, efisiensi, kesehatan, keselamatan dan kenyamanan manusia di tempat kerja, di rumah, dan tempat rekreasi. Didalam ergonomi dibutuhkan studi tentang sistem dimana manusia, fasilitas kerja dan

lingkungannya saling berinteraksi dengan tujuan utama yaitu menyesuaikan suasana kerja dengan manusianya. Ergonomi disebut juga sebagai ”Human

Factors”(Nurmianto, 1996).

Selain itu, ergonomi juga merupakan suatu cabang ilmu yang sistematis, untuk memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan itu dengan efektif, aman dan nyaman (Sutalaksana, 1979 :Hal 61).

Berdasarkan berbagai pendefinisian ergonomi oleh beberapa pakar tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu didalam ergonomi dibutuhkan studi tentang sistem dimana manusia, fasilitas kerja, dan lingkungannya saling berinteraksi satu sama lain. Karena pada kenyataannya manusia memiliki batas-batas kemampuan pada saat berhadapan dengan keadaan lingkungan sistem kerja yang berupa mesin, peralatan kerja, metode dan sistem kerja, prosedur perusahaan, dan lain-lain. Sehingga ergonomi menyangkut keilmuan yang multidisiplin karena mempelajari pengetahuan dari ilmu kehayatan, kejiwaan dan kemasyarakatan.

Maksud dan tujuan dari disiplin ergonomi adalah mendapatkan suatu pengetahuan yang utuh tentang permasalahan-permasalahan interaksi manusia dengan teknologi dan produk-produknya, sehingga dimungkinkan adanya suatu rancangan sistem manusia-manusia (teknologi) yang optimal. Dengan demikian disiplin ergonomi

melihat permasalahan tersebut sebagai suatu sistem dengan pemecahan-pemecahan masalahnya melalui proses pendekatan sistem.

Berikut merupakan beberapa pokok-pokok kesimpulan mengenai disiplin ergonomi, yaitu sebagai berikut :

a. Fokus perhatian dari ergonomi ialah berkaitan erat dengan aspek-aspek manusia didalam perencanaan ”man-made object” dan lingkungan kerja. Pendekatan ergonomi akan ditekankan pada penelitian kemampuan keterbatasan manusia baik secara fisik maupun secara mental psikologis dan interaksinya dalam sistem manusia mesin yang integral. Secara sistematis pendekatan ergonomi kemudian akan memanfaatkan informasi tersebut untuk tujuan rancang bangun, sehingga akan tercipta produk, sistem atau lingkungan kerja yang lebih sesuai dengan manusia. Pada gilirannya rancangan ergonomi yang akan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktivitas kerja, serta dapat menciptakan sistem serta lingkungan yang cocok, aman, nyaman, dan sehat. b. Ergonomi didefinisikan sebagai ”a discipline concerned with designing

man-made object (equipment) so that people can use them efectively and savely and creating environments suitable for human living and work”. Dengan demikian

jelas bahwa pendekatan ergonomi akan mampu menimbulkan “fuctional

effective” dan kenikmatan-kenikmatan dari peralatan fasilitas maupun

c. Maksud dan tujuan utama dari pendekatan disiplin ergonomi diarahkan pada upaya memperbaiki performans kerja manusia seperti menambah kecepatan kerja, accuracy, keselamatan kerja disamping untuk mengurangi energi kerja yang berlebihan serta mengurangi datangnya kelelahan yang terlalu cepat. Disamping itu disiplin ergonomi diharapkan pula dapat memperbaiki pendayagunaan sumber daya manusia serta meminimalkan kerusakan peralatan yang disebabkan oleh kesalahan manusia (human error).

d. Pendekatan khusus yang ada dalam disiplin ergonomi adalah aplikasi yang sistematis dari segala informasi yang relevan yang berkaitan dengan karakteristik dan prilaku manusia di dalam perancangan peralatan, fasilitas dan lingkungan kerja yang dipakai. Untuk ini analisis dan penelitian ergonomi akan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

• Anatomi (struktur), fisiologi (bekerjanya) dan anthropometri (ukuran) tubuh manusia.

• Psikologi yang fisiologis mengenai berfungsinya otak dan sistem syaraf yang berperan dalam tingkah laku manusia.

• Kondisi-kondisi kerja yang dapat mencederai baik dalam waktu yang pendek maupun dalam waktu yang panjang ataupun membuat celaka manusia, dan sebaliknya ialah kondisi-kondisi kerja yang dapat membuat nyaman kerja manusia.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka penelitian dan pengembangan ergonomi akan memerlukan berbagai disiplin keilmuan seperti psikologi, anthopologi, faal/anatomi dan teknologi (engineering).

2.2 Kondisi Lingkungan Fisik Kerja

Manusia sebagai makhluk ”sempurna” tetap tidak luput dari kekurangan, dalam arti kata segala kemampuannya masih dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut bisa datang dari diri sendiri (intern) atau mungkin dari pengaruh luar (extern). Salah satu faktor yang berasal dari luar yaitu faktor lingkungan kerja yaitu semua keadaan yang terdapat disekitar tempat kerja misalnya temperatur, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau-bauan dan lain-lain. (Sutalaksana, 1979).

2.2.1 Temperatur

Tubuh manusia selalu berusaha untuk mempertahankan keadaan normal ini dengan suatu sistem tubuh yang sangat sempurna sehingga dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi diluar tubuhnya. Tetapi kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri inipun ada batasnya, yaitu bahwa tubuh manusia masih dapat menyesuaikan dirinya dengan temperatur luar jika perubahan temperatur luar tubuh ini tidak melebihi dari 20% untuk kondisi panas dan 35% untuk kondisi dingin, semuanya dari keadaan normal tubuh. Dalam keadaan normal tiap anggota

tubuh manusia mempunyai temperatur berbeda-beda seperti bagian mulut sekitar ± 37o C, bagian dada ± 35o C, dan bagian kaki ± 28o C. Tubuh manusia bisa menyesuaikan diri karena kemampuannya untuk melakukan proses konveksi, radiasi dan penguapan jika terjadi kekurangan atau kelebihan panasnya.

Menurut penyelidikan apabila temperatur udara lebih rendah dari 17o C, berarti temperatur udara ini ada dibawah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan diri (35% dibawah normal), maka tubuh manusia akan mengalami kedinginan, karena hilangnya panas tubuh yang sebagian besar diakibatkan oleh konveksi dan radiasi, juga sebagian kecil akibat penguapan. Sebaliknya apabila temperatur udara terlalu panas dibandingkan temperatur normal tubuh, maka akan menerima panas akibat konveksi dan radiasi yang jauh lebih besar dari kemampuan tubuh untuk mendinginkan dirinya melalui sistem penguapannya. Ini menyebabkan temperatur tubuh menjadi ikut naik dengan lebih tingginya temperatur udara. Sebagaimana kita ketahui dan rasakan bahwa temperatur yang terlalu dingin akan mengakibatkan cepat timbulnya kelelahan tubuh dan dalam bekerja cenderung membuat banyak kesalahan (Sutalaksana, 1979).

Kondisi panas sekeliling yang terlalu berlebihan akan mengakibatkan rasa letih dan kantuk, mengurangi kestabilan dan meningkatkan jumlah angka kesalahan kerja (Grandjean, 1986 dan Nurmianto, 1996).

”Internal Climate” suatu ruangan, selama masih dalam batas kenyamanan, maka tidak akan ada masalah, namun jika sudah berada diluar batas kenyamanan akan

menjadi sebuah bahasan yang menarik. Ketidaknyamanan dapat berubah menjadi sebuah gangguan atau bahkan menimbulkan efek-efek psikologis ataupun salah satu nyeri pada fisiologis tergantung apda level dari proses pertukaran panasnya (Nurmantino, 1996).

Menurut penyelidikan untuk berbagai tingkat temperatur akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda seperti berikut (Sutalaksana, 1979):

± 49o C : Temperatur yang dapat ditahan selama 1 jam, tetapi jauh diatas tingkat kemampuan fisik dan mental.

± 30o C : Aktivitas mental dan daya tanggap mulai menurun dan cenderung untuk membuat kesalahan dalam pekerjaan. Timbul kelelahan fisik.

± 24o C : Kondisi optimum.

± 10o C : Kelakuan fisik yang extrim mulai muncul.

2.2.2 Pencahayaan

Pencahayaan sangat mempengaruhi kemampuan manusia untuk melihat obyek secara jelas, tepat, tanpa menimbulkan kesalahan. Kebutuhan akan pencahayaan yang baik, akan makin diperlukan apabila kita mengerjakan suatu pekerjaan yang memerlukan ketelitian karena penglihatan. Pencahayaan yang terlalu suram, mengakibatkan mata pekerja makin cepat lelah, karena mata akan berusaha untuk bisa melihat, dimana lelahnya mata mengakibatkan kelelahan mental, lebih jauh lagi keadaan tersebut bisa menimbulkan rusaknya mata, karena bisa menyilaukan.

Kemampuan mata untuk dapat melihat obyek dnegan jelas dietnukan oleh : ukuran obyek, derajat kontras diantara obyek dan sekelilingnya, luminensi (brightness) dan lamanya melihat. Yang dimaksud dengan derajat kontras adalah perbedaan derajat terang relatif antara obyek dengan sekilingnya, sedangkan luminensi berarti arus cahaya yang dipantulkan oleh obyek. Salah satu contoh yang sederhana, apabila kita membaca buku atau meletakan benda-benda putih, maka warna alas untuk buku mempunyai derajat kontras yang lebih tinggi dibandingkan buku dan alasnya, begitu pula dengan benda-benda putih, agar derajat kontrasnya tinggi harus diletakkan pada alas yang berwarna gelap (Sutalaksana, 1979).

2.2.3 Tingkat Kebisingan

Ada tiga aspek yang menentukan kualitas suatu bunyi yang bisa menentukan tingkat gangguan terhadap manusia, yaitu :

• Lama waktu bunyi tersebut terdengar. Semakin lama telinga kita mendengar kebisingan akan semakin buruk akibatnya bagi pendengaran (tuli).

• Intensitas biasanya diukur dengan satuan desibel (dB), yang menunjukkan besarnya arus energi persatuan luas.

• Frekwensi suara yang menunjukkan jumlah dari gelombang-gelombang suara yang sampai ketelinga kita setiap detik, dinyatakan dalam jumlah getaran perdetik atau Hertz(Hz). Lama telinga kita menerima kebisingan akan mempengaruhi tingkat pendengaran kita (Sutalaksana, 1979).

Berbagai macam kesulitan mendengar ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut:

• Usia • Penyakit

• Kebisingan yang menyebabkan ketulian (Noise Induced Deafness) • Jenis Bahasa

• Pendidikan

Kebisingan yang menyebabkan ketulian ditunjukkan oleh rentang frekwensi 2000-6000 Hz. Para pekerja yang berada pada rentang tersebut harus selalu dites secara periodic pada kemampuan dengarnya (Nurmianto, 1996).

2.2.4 Getaran

Getaran mekanis dapat diartikan sebagai getaran-getaran yang ditimbulkan oleh alat-alat mekanis, yang sebagian getaran ini sampai ketubuh kita dan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan pada tubuh kita. Besarnya getaran ini ditentukan oleh intensitas (meter/detik) dan frekwensi getarnya (getar/detik), getaran mekanis pada umumnya sangat menggangu tubuh karena tidak teraturannya, baik tidak teratur dalam intensitas ataupun frekwensinya. Sedangkan alat-alat yang ada dalam tubuh kitapun mempunyai frekwensi alami, dimana alat yang satu berbeda frekwensi alaminya dengan alat lain. Gangguan terbesar terhadap suatu alat dalam tubuh terjadi apabila frekwensi alam ini beresonansi dengan frekwensi dari getaran mekanis.

Secara umum getaran mekanis ini dapat mengganggu tubuh dalam hal : menpengaruhi konsentrasi kerja dan mempercepat datanya kelelahan, menyebabkan timbulnya beberapa penyakit, diantaranya karena gangguan terhadap mata, syaraf, peredaran darah, otot-otot, tulang-tulang dan lain-lain (Sutalaksana, 1979).

2.2.5 Bau-bauan

Adanya bau-bauan disekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai pencemaran, apalagi kalau bau-bauan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat mengganggu konsentrasi bekerja, dan secara lebih jauh bau-bauan yang terjadi terus-menerus bisa mempengaruhi kepekaan penciuman. Temperatur dan kelembaban merupakan dua faktor lingkungan yang mempengaruhi tingkat ketajaman penciuman seseorang. Oleh karena itu pemakaian ”air conditioning” yang tepat merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk menghilangkan bau-bauan yang mengganggu disekitar tempat kerja (Sutalaksana, 1979).

2.3 ERGOWEB® JOB EVALUATOR TOOLBOX

Penerapan ergonomi saat ini berkembang sesuai dengan berkembangnya teknologi, yaitu dimana kemajuan teknologi memicu berkembangnya ergonomi ke arah yang lebih maju dan praktis. Pembuatan software ergonomi merupakan salah satu solusi yang diberikan untuk mempermudah para ilmuwan, industri, dan pelaku riset dalam melakukan analisis, penelitian, dan perbaikan-perbaikan ergonomi secara

cepat, tepat, dan terarah. Selain itu dengan menggunakan software ergonomi, perhitungan dan proses analisis awal yang biasanya memakan waktu yang lama dapat diselesaikan dengan waktu yang relatif singkat.

Ergoweb® Job Evaluator Toolbox merupakan suatu software yang dibuat oleh Ergoweb Inc. dan University of Utah Research Foundation pada tahun 1999. Software ini dapat digunakan sebagai alat bantu (tool) bagi penelitian ergonomi.

Secara garis besar, Ergoweb®

Job Evaluator Toolbox (Ergoweb® JET) terdiri atas 3

fungsi utama, yaitu sebagai sumber dasar-dasar teori ergonomi, alat bantu untuk mengidentifikasikan masalah ergonomi, dan sebagai alat analisis terhadap suatu masalah ergonomi.

Secara garis besar tool ini terdiri dari 4 (empat) bagian besar, yaitu :

1. Principles of Ergonomics

Merupakan tuntunan yang sangat berguna untuk user yang baru mengerti ergonomi dan juga dapat berguna untuk mengingatkan kita yang telah familiar dengan ilmu dan aplikasi ergonomi.

Bagian Principles of Ergonomics ini hanya berisi teori dasar ergonomi yang disusun seperti index dimana dilakukan pengelompokkan topik sehingga akan mempermudah user yang akan mencari informasi disini.

2. Anthropometry

Merupakan dasar teori mengenai anthropometri, dimana disini disediakan metode tabel dan metode formula yang dapat digunakan untuk membuat estimasi mengenai ukuran tubuh yang anthropometris.

Seperti halnya Principles of Ergonomics yang telah dibahas di atas, format tampilan dan penggunaan dari bagian Anthropometri ini juga menggunakan sistem index, sehingga user tinggal mengklik hyperlink yang diinginkan.

Keistimewaan dari bagian ini adalah disediakannya 2 metode untuk menentukan data anthropometri dari seseorang, yaitu :

• Metode Tabel

Pada pendekatan ini disediakan tabel anthropometri yang terdiri dari gambar tubuh manusia, keterangan ukuran tubuh yang diinginkan, serta persentil untuk mendapatkan ukuran yang diinginkan.

• Metode Formula

Pendekatan ini mempunyai prinsip bahwa ukuran-ukuran bagian-bagian tubuh (misalnya lengan, lengan bawah, paha) memiliki proporsi rata-rata yang pasti dengan tinggi tubuh. Sehingga untuk mendapatkan ukuran suatu bagian tubuh tertentu, maka user hanya perlu melihat gambar untuk mengetahui proporsi

bagian tubuh tersebut dengan tinggi badan, lalu mengalikannya dengan tinggi badan.

Untuk lebih mengetahui secara mendalam, coba klik Anthropometric Data

Sources, baca informasi yang ditunjukkan lalu lihat tabel dan gambar.

3. Ergonomics Analysis Strategy

Pada bagian ini akan diberikan secara garis besar pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dan menghitung faktor resiko ergonomi di tempat kerja.

Seorang peneliti diharapkan dapat menentukan keberadaan resiko ergonomi di tempat kerja beserta bahaya yang diakibatkannya. Terdapat banyak sekali pendekatan yang dapat dilakukan untuk dapat mencapai tujuan tersebut, sehingga sebuah analisis yang sistematis meliputi :

• Penggunaan Passive Surveillance Method untuk menentukan apakah terdapat faktor resiko ergonomi di tempat kerja. Metode ini dilakukan dengan menggunakan data yang sudah ada.

• Penggunaan Active Surveillance Method untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai keberadaan faktor resiko ergonomi di tempat kerja dan menentukan apakah resiko pekerjaan perlu dihitung atau tidak. Survey ini memerlukan pengetahuan langsung dan interaksi dengan tempat kerja yang

diamati sehingga dapat memberikan detail yang lebih baik mengenai kondisi tempat kerja dimana terdapat faktor resiko ergonomi.

Metode ini juga memberikan beberapa alternatif tool dan checklist yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan riset, permasalahan ergonomi yang dihadapi, dan kondisi tempat kerja, dimana masing-masing data untuk tool dan checklist ini dapat diperoleh dengan cara wawancara atau pengamatan langsung di tempat kerja.

4. Control of Ergonomics Risk Conditions

Bagian ini berisi overview mengenai pengendalian dengan konsep engineering,

administrative, dan work practice yang dapat diaplikasikan apabila terdapat sebuah

permasalahan ergonomi. Secara garis besar, kontrol terhadap permasalahan ergonomi dibagi menjadi 3 jenis solusi, yaitu :

• Engineering Controls

Engineering Controls melibatkan penggantian kondisi fisik tempat kerja untuk

menghilangkan atau mengurangi resiko ergonomi. Penyebab utama (faktor resiko sep erti postur, gaya, dan pengulangan kerja yang tidak aman, dll.) diidentifikasi dan

langsung ditujukan kepada modifikasi fisik tempat kerja.

• Administrative Controls

Administrative Controls lebih terfokus pada penggantian organisasi kerja untuk

Biasanya, kontrol ergonomi ini dilakukan dengan cara manipulasi jadwal kerja atau lingkungan kerja dimana pekerjaan dilakukan.

• Work Practice Controls

Work Practice Controls meliputi pelatihan dan penggunaan metode khusus

performansi kerja untuk mengurangi kecenderungan pekerja bekerja dalam resiko ergonomi. Selain berisi tentang strategi pengendalian resiko ergonomi, bagian ini juga memberikan informasi mengenai 6 (enam) konsep dasar yang membentuk suatu parameter untuk pengambilan keputusan dalam pengendalian risiko ergonomi (Control Strategy).

2.3.1 Checklist For Upper Extremity Cummulative Trauma Disorder

Checklist ini merupakan bagian dari tools yang berupa checklist yang terdapat

pada Ergoweb®

Job Evaluator Toolbox (Ergoweb® JET). Checklist ini digunakan

untuk mengidentifikasi pekerjaan yang melibatkan tangan, lengan, bahu, dan atau leher. Bila pada pengisian checklist menunjukkan adanya masalah pada pekerjaan tersebut, maka checklist ini dapat berlanjut ke RULA, sebuah alat yang digunakan untuk mensurvey kerja tubuh bagian atas ( tangan ) secara lebih detail.

Checklist pada Upper Extremity ( tangan, lengan, bahu, leher ) Cumulative

Trauma Tools terdapat beberapa yaitu:

1. Upper Extremity Cumulative Trauma Summary Checklist

Digunakan mengidentifikasi secara cepat pekerjaan mana yang memerlukan analisis tambahan lebih lanjut melalui Upper Extremity Cumulative Trauma Detailed

Checklist. Jawaban “Ya” menunjukkan adanya upper extremity cumulative trauma

disorder risk factors pada pekerjaan dan membutuhkan penyelidikan lebih lanjut dengan Upper Extremity Cumulative Trauma Detailed Checklist.

2. Upper Extremity Cumulative Trauma Detailed Checklist

Checklist ini merupakan checklist yang lebih rinci dibandingkan dengan Upper Extremity Cumulative Trauma Summary Checklist, dimana RULA dapat

diaplikasikan untuk mengenali masalah ergonomi lebih lanjut.

3. Upper Extremity Cumulative Trauma Walk – Trough Checklist

Checklist ini merupakan checklist untuk mengenal secara keseluruhan dari tempat

kerja maupun pekerjaan yang dilakukan. Bila terdapat satu jawaban “Tidak“ berarti kondisi yang ada berhubungan dengan resiko terjadinya cumulative trauma

2.3.2 Rapid Upper Limb Assesment Survey ( RULA )

RULA (Rapid Upper Limb Assessment) merupakan tool yang berbentuk survey untuk mengidentifikasi pekerjaan yang menyebabkan risiko dari cedera yang kumulatif (cumulative trauma disorder) melalui analisis postur, gaya, dan penggunaan otot. Survey ini merupakan screening tool yang mendetail untuk menguji kecenderungan pekerja terhadap risiko cedera pada postur, gaya, penggunaan otot, dan pergerakan pekerja pada saat melakukan pekerjaannya. Tool ini tidak memberikan rekomendasi khusus untuk modifikasi pekerjaan. Tetapi tool ini dirancang untuk menjadi survey yang cepat dan mudah sehingga memudahkan untuk mengetahui apakah diperlukan analisis yang lebih detail.

2.3.2.1 Kapan Menggunakan RULA

RULA Suvey digunakan pada saat :

1. Diperlukan sebuah analisis awal, yang merupakan screening tool untuk memutuskan derajat keterkaitan pekerja dengan risiko pada alat gerak tubuh bagian atas yaitu postur ,kontraksi otot statis, gerakan yang berulang , gaya.

2. Diperlukan sebuah prioritas mengenai pekerjaan yang memerlukan modifikasi. Urutan pekerjaan dengan faktor risiko alat gerak atas ini dapat dibuat dengan

membandingkan nilai dari berbagai pekerjaan yang disurvey dengan menggunakan tool ini.

3. Diperlukan pendekatan untuk pengurangan risiko dengan pertimbangan mendalam untuk pekerjaan dengan risiko pada alat gerak atas. Analis dapat menentukan faktor mana yang berperan banyak pada risiko pekerjaan dengan melihat penilaian dari setiap faktor.

4. Diperlukan analisis sebelum dan sesudah modifikasi tempat kerja. Dengan menilai suatu pekerjaan dengan tool ini sebelum dan sesudah modifikasi kerja, nilai peningkatan kuantitatif relatif terhadap keempat faktor risiko alat gerak atas dapat ditentukan.

2.3.2.2 Asumsi dan Pembatasan Pada RULA Survey

Nilai dari model ini dipengaruhi oleh asumsi yang membatasi ketergantungannya dan cakupan aplikasinya. Namun, tool ini merupakan tool yang berguna ketika diaplikasikan dengan situasi yang tepat dengan menggunakan keputusan yang tepat atas pembatasannya. Asumsi dan pembatasannya adalah sebagai berikut :

1. Faktor risiko yang dipilih dievaluasi. Tool ini tidak mempertimbangkan faktor risiko alat gerak atas seperti :

• Variasi individual pekerja seperti umur, pengalaman, ukuran / kekuatan atau sejarah klinikal

• Faktor lingkungan tempat kerja

• Faktor psikofisikal

2. Pengamatan postur pekerja tidak meliputi analisis terhadap posisi jari (namun, gaya yang mungkin terjadi di sepanjang jari-jari tetap diperhitungkan).

3. Waktu tidak diukur. Faktor ini penting ketika mempertimbangkan kelelahan otot dan kerusakan jaringan lunak dari kontraksi dan gaya isometrik.

4. Gerakan yang berulang-ulang diberikan berat marginal.

5. Tidak dianjurkan adanya pengabaian kerja khusus.

2.3.2.3 Pengumpulan Data RULA

Tool ini didisain untuk analisis terhadap pekerjaan yang ada dengan cara seperti

menggunakan checklist. Tool ini dapat digunakan oleh engineer yang merancang sebuah proses kerja bila dapat dibayangkan posisi tubuh, kontraksi otot statis, gerakan berulang, dan gaya.

Cara termudah untuk menggunakan tool ini adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaannya pada saat anda mereview pekerjaan anda. Lalu, masukkan data yang Anda kumpulkan ke komputer untuk menganalisis pekerjaannya.

Amati pekerja dalam beberapa siklus kerja untuk memilih pekerjaan yang harus dievaluasi. Pilih :

a. Posisi yang ditahan untuk sebagian besar waktu dari siklus kerja.

b. Posisi yang ditahan ketika terdapat muatan kerja terberat.

c. Posisi yang ditahan ketika posisi postur berada pada tingkat terburuk (pembengkokan sendi yang besar).

Hanya salah satu sisi dari tubuh yang diuji. Apabila terdapat beberapa posisi / aktivitas faktor risiko pekerjaan yang tinggi yang berhubungan dengan pekerjaan, survey tiap masalah tersebut.

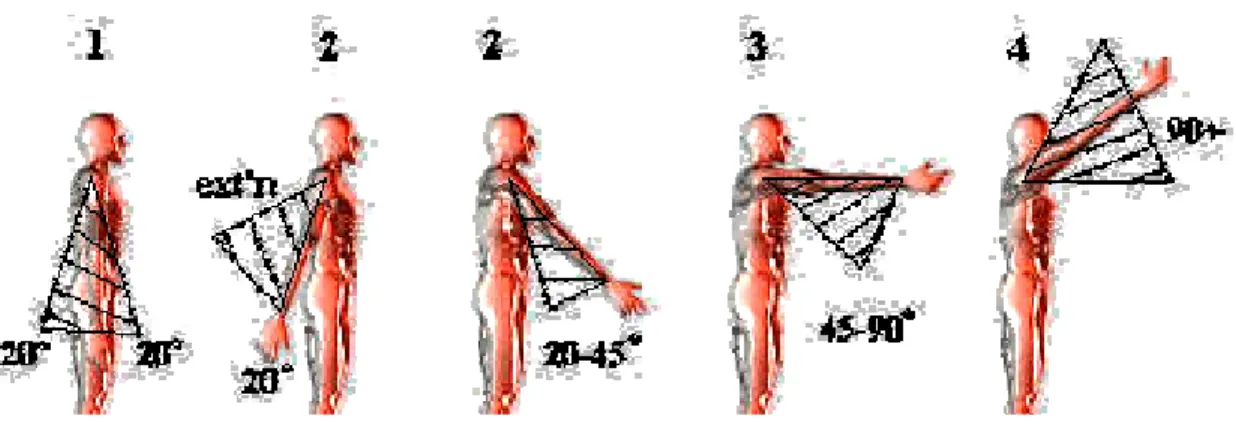

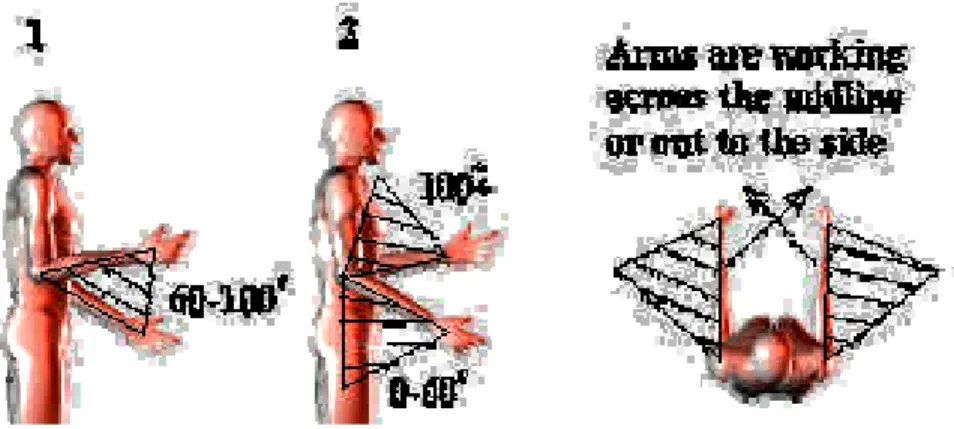

Gambar 2.2 Posisi Lengan Bawah Untuk Analisa RULA

Gambar 2.3 Posisi Pergelangan Tangan Untuk Analisa RULA

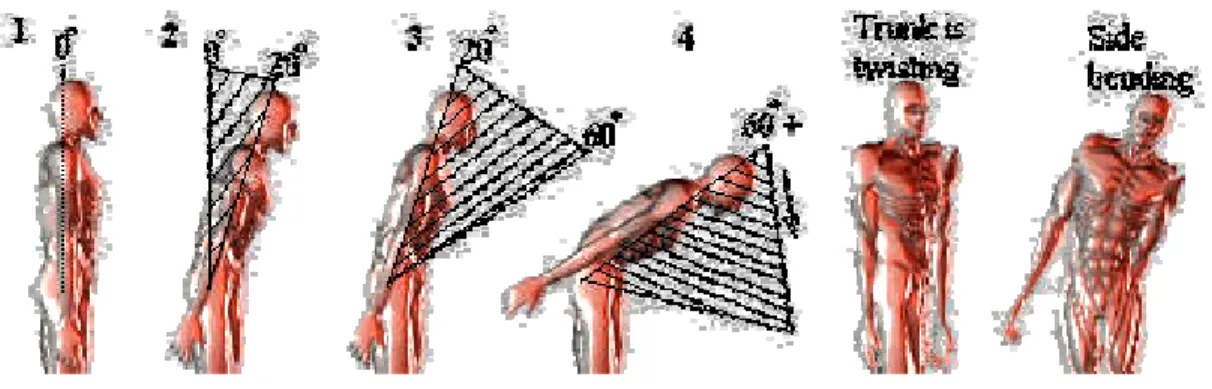

Gambar 2.5 Posisi Tubuh Untuk Analisa RULA

2.4 KUESIONER NORDIC BODY MAP

Postur tubuh dan gerakan serta perubahannya dalam bekerja dapat dinyatakan sebagai sebuah variabel bebas. Jika setiap kondisi dan variabel seperti pekerjaan yang dilakukan dan lingkungannya dapat terkendali, maka dapat mempengaruhi beberapa variabel terikat lainnya. Variabel terikat ini dapat dinilai dari berbagai bidang misalnya : bidang fisiologi yaitu konsumsi energi, denyut jantung rata-rata, tekanan darah, bidang kedokteran yaitu gangguan akut, luka trauma yang terakumulasi, bidang anatomi dan biomekanis sepeerti CT-scan, kalkulasi model, X-rays, bidang teknik yaitu pengamatan tentang postur tubuh, sandaran kursi dan lantai, produktivitas, bidang psikofisik seperti wawancara (baik terstruktur maupun tidak) dan pemberian tingkat subjektif oleh objek percobaan atau pelaksana percobaan. (Kroemer, 2001 : hal 339)

Kuesioner mengenai rasa tidak nyaman atau rasa sakit telah dikembangkan, contohnya di Itali oleh Occhipinti dan kawan-kawan, di Skandinavia oleh Kiorinka, Jonsson, Kilborn, Vinterberg, Biering – Sorensen, Andersson, dan Jorgensen (1987) dan oleh Chaffin dan Andersen (1991) di Amerika serikat. Menurut Andersson, Karlehagen dan Josson (1987), pengguna kuesioner dapat mengakibatkan timbulnya hal-hal yang harus sangat diperhatikan yaitu cara pengumpulan yang berbeda akan mengakibatkan hasil yang berbeda pula. Penggunaan nilai subjektif ini telah mencakup beberapa fenomena yang terjadi dalam psikologis, biomekanis dan pengukuran teknik, serta menjadi cara yang paling mudah untuk dinilai dan diinterpretasikan.(Kroemer, 2001 : hal 339-340)

Kuesioner Nordic Body Map merupakan kuesioner yang digunakan untuk mengetahui ketidaknyamanan pada para pekerja, kuesioner ini paling sering digunakan karena sudah terstandarisasi dan tersusun rapi. Kuesioner ini menggunakan gambar tubuh manusia yang sudah dibagi menjadi 9 bagian utama, yaitu :

1. Leher

2. Bahu

3. Punggung bagian atas

5. Punggung bagian bawah

6. Pergelangan tangan/tangan

7. Pinggang/pantat

8. Lutut

9. Tumit/kaki

Responden yang mengisi kuesioner hanya perlu memberikan tanda “ya “ untuk adanya keluhan dan “tidak” untuk tidak adanya gangguan bagian-bagian tubuh tersebut. Jika diperlukan, gambar tubuh ini dapat dibagi menjadi lebih teliti lagi menjadi 28 bagian tubuh seperti lengan atas bawah kiri dan lengan atas bawah kanan. Setiap responden harus mengisi ada atau tidaknya keluhan yang diderita, baik sebelum maupun sesudah melakukan pekerjaan tersebut.

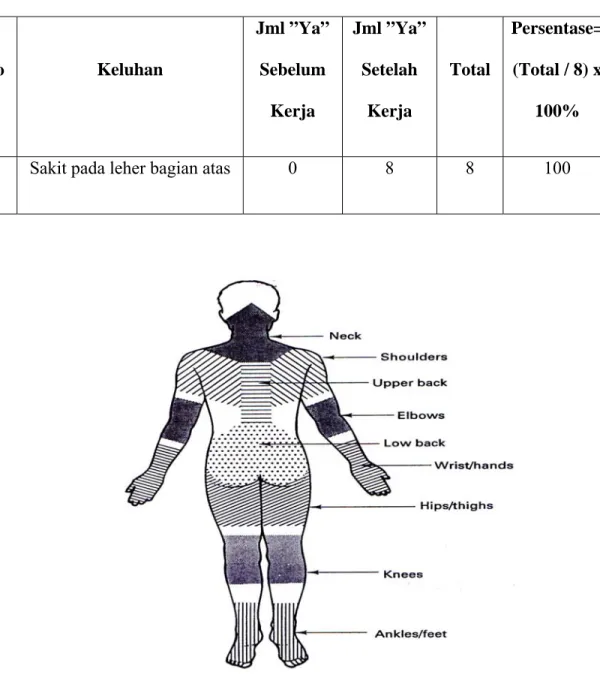

Kemudian akan dihitung banyaknya jawaban yang diberikan para responden dan dihitung persentase setiap anggota tubuh tersebut. Contoh perhitungan Nordic Body map dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Contoh Perhitungan Kuesioner Nordic Body Map No Keluhan Jml ”Ya” Sebelum Kerja Jml ”Ya” Setelah Kerja Total Persentase= (Total / 8) x 100%

1 Sakit pada leher bagian atas 0 8 8 100

Gambar 2.6 Sembilan Bagian Tubuh Dalam Kuesioner Nordic Body Map

2.5 Pengukuran Kerja

2.5.1 Definisi dan Pembagian Pengukuran Kerja

Menurut Sritomo (1995, p169-170) Pengukuran kerja merupakan bagian dari penelitian cara kerja. Pengukuran kerja adalah pengukuran kerja dilihat dari waktu kerja pada saat operator melakukan kerja. Pengukuran kerja merupakan metode penetapan keseimbangan antara kegiatan dengan manusia yang dikontribusikan dengan output yang akan dihasilkan. Pengukuran kerja dibagi menjadi dua yaitu :

1) Pengukuran kerja langsung

Pengukuran kerja langsung adalah pengukuran waktu kerja yang dilakukan secara langsung di tempat dimana pekerjaan diukur dan dijalankan. Cara pengukurannya dilakukan dengan menggunakan alat bantuan seperti jam henti (stopwatch) dan sampling kerja.

2) Pengukuran kerja tidak langsung

Pengukuran tidak langsung adalah pengukuran kerja dengan cara dihitung dengan metode standar data / formula, pengukuran kerja dengan analisa regresi, penetapan waktu baku dengan data gerakan. Atau dengan kata lain si pengamat tidak harus berada di tempat pengukuran kerja. Biasanya dilakukan dengan WF (Work Factor) dan MTM (Methods Time Measurement).

2.5.2 Uji Kecukupan Data

Menurut Ralph M. Barnes (1983 p273-274), dalam melakukan observasi dan pengumpulan data hendaknya melakukan evaluasi terhadap error dari data yang dikumpulkan. Untuk itu perlu untuk diketahui nilai N’, yaitu jumlah observasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan kebenaran data pada tingkat ketelitian dan tingkat kepercayaan yang sudah ditentukan. Berikut adalah rumus N’ dengan 95 persen tingkat kepercayaan dan 5 persen tingkat ketelitian :

(

)

2 2 2 40 ' ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ − =∑

∑

∑

X X X N N , Dimana :• N’ = Jumlah observasi yang diperlukan untuk tingkat kepercayaan 95 % dan tingkat ketelitian 5 %.

• N = Jumlah observasi awal yang dilakukan.

• 40 = Konstanta tingkat ketelitian (5% = 40, 10% = 20). • X = Data waktu yang dikumpulkan.

Menurut Sutalaksana (1979, p135), tingkat ketelitian dan tingkat kepercayaan adalah pencerminan tingkat kepastian yang diinginkan oleh pengukur setelah memutuskan tidak melakukan pengukuran yang sangat banyak. Tingkat ketelitian menunjukkan penyimpangan maksimum hasil pengukuran dari waktu penyelesaian sebenarnya. Sedangkan tingkat kepercayaan menujukkan besarnya kepercayaan pengukur bahwa hasil yang diperoleh memenuhi syarat ketelitian yang ada.

2.5.3 Waktu Baku

Menurut Sritomo (1995, p170), Waktu baku didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja yang memiliki tingkat keahlian rata-rata untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kegunaan dari waktu baku adalah :

• Untuk membuat penjadwalan kerja mengenai seberapa lama suatu pekerjaan berlangsung.

• Untuk merencanakan berapa banyak output yang dapat dihasilkan.

• Untuk mengetahui seberapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam perhitungan untuk menentukan waktu baku adalah :

1. Faktor penyesuaian

Faktor penyesuaian diberikan berkenaan dengan tingkat kecepatan kerja yang dilakukan pekerja dalam melakukan pekerjaannya terkadang dalam melakukan kerja terdapat ketidakwajaran yang dilakukan seperti bekerja sangat cepat seolah diburu waktu, bekerja tanpa kesungguhan, atau kesulitan kerja akibat pengaruh kondisi ruangan kerja yang buruk. Cara menentukan faktor penyesuaian adalah cara Shumard, cara Westinghouse, cara Bedaux, dan cara Objektif

2. Faktor kelonggaran

Faktor kelonggaran diberikan berkenaan dengan adanya sejumlah kebutuhan pekerja diluar kerja yang terjadi selama pekerjaan berlangsung seperti kebutuhan pribadi, hambatan kerja yang tidak dapat dihilangkan, dan kebutuhan untuk melepas lelah.

Menurut Sutalaksana (1979, p140 – 154), Rumus yang digunakan dalam perhitungan waktu baku adalah :

) 1 ( P rata Rata Siklus Waktu Normal Waktu = − × + % % 100 % 100 A Normal Waktu Baku Waktu − × = , dimana : P = Faktor Penyesuaian

A = Persentase Faktor Kelonggaran

2.6 Line Balancing

2.6.1 Latar Belakang Line Balancing

Menurut Mikell P. Groover (2001, p529), line balancing merupakan suatu metode yang digunakan dalam mendesain suatu lini operasi atau perakitan yang dilakukan secara manual. Pada dasarnya dalam suatu lini operasi atau perakitan mengandung banyak elemen kerja yang berdiri sendiri. Dengan urutan kerja elemen tersebut, suatu

lini produksi harus beroperasi sesuai dari tingkat produksi yang spesifik dan menurunkan cycle time.

Atas dasar inilah line balancing digunakan untuk menugaskan individual elemen kerja ke suatu situasi kerja agar semua pekerja memiliki persamaan jumlah kerja yang harus dikerjakan.

2.6.2 Permasalahan Keseimbangan Lintasan Produksi

Persoalan keseimbangan lintasan perakitan bermula dari adanya kombinasi penugasan kerja kepada operator atau grup operator yang menempati tempat kerja tertentu. Karena penugasan elemen kerja (work element) yang berbeda akan menyebabkan perbedaan dalam sejumlah waktu yang tidak produktif dan variasi jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan output produksi tertentu didalam suatu lintasan perakitan.

Masalah kombinasi tersebut menjadi masalah penyeimbangan lintas perakitan, penyeimbangan operasi atau stasiun kerja dengan tujuan untuk mendapatkan waktu yang sama di setiap stasiun kerja sesuai dengan kecepatan produksi yang diinginkan.

Masalah utama yang dihadapi dalam lintasan produksi adalah : (Biegel, 1992) 1. Kendala sistem, yang erat kaitanya dengan maintenance (perawatan)

2. Menyeimbangkan beban kerja pada beberapa stasiun kerja (work station) untuk : a. Mencapai suatu efisiensi yang tinggi

Gejala ketidakseimbangan lintasan produksi :

• Adanya stasiun kerja yang sibuk dan idle yang menyolok

• Adanya work in process (produk setengah jadi) pada beberapa stasiun kerja Sedangkan hal-hal yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan pada lintasan produksi antara lain :

• Rancangan lintasan yang salah

• Peralatan atau mesin sudah tua sehingga seringkali break down dan perlu diset-up ulang

• Operator yang kurang terampil • Metode kerja yang kurang baik

Rancangan lintasan produksi yang seimbang bertujuan:

1. Untuk menyeimbangkan beban kerja yang dialokasikan pada setiap stasiun kerja sehingga pekerjaan dapat selesai dalam waktu yang seimbang dan mencegah terjadinya bottleneck.

2. Menjaga lini perakitan agar tetap lancar dan kontinu berlangsung (Elsayed, 1985)

Pada usaha pencapaian keseimbangan lini, terdapat beberapa cara yang dikenal antara lain:

1. Penumpukan material 2. Pergerakan operator

4. Perbaikan operasi

5. Perbaikan performasi operator 6. Pengelompokan operasi

Pada umumnya, merencanakan suatu keseimbangan di dalam sebuah lintas perakitan meliputi usaha yang bertujuan untuk mencapai suatu kapasitas optimal, dimana tidak terjadi penghamburan fasilitas. Tujuan tersebut dapat tercapai bila :

a. Lintas perakitan bersifat seimbang, setiap stasiun kerja mendapat tugas yang sama nilainya diukur dengan waktu.

b. Stasiun-stasiun kerja berjumlah minimum.

c. Jumlah waktu menganggur di setiap stasiun kerja sepanjang lintas perakitan minimum.

Dengan demikian, criteria yang umum digunakan dalam suatu keseimbangan lintas perakitan adalah :

a. Minimum waktu mengganggur.

b. Minimum keseimbangan waktu senggang(balance delay).

Selain itu ada pula yang menggunakan maksimum efisiensi, tetapi pada prinsipnya ketiga hal tersebut sama. Waktu menganggur biasanya digunakan untuk menyatakan ukuran ketidakseimbangan suatu lintas produksi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keseimbangan lintas perakitan tersebut didasarkan pada hubungan antara :

a. Kesepatan produksi (production rate)

b. Operasi-operasi yang diperlukan dan urut-urutan kebergantungan (sequence) c. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap operasi (work element

time)

d. Jumlah operator / pekerja yang melakukan operasi tersebut

2.6.3 Terminologi Line Balancing

Menurut Mikell P. Groover (2001, p529 – 532), dalam line balancing terdapat beberapa konsep yang digunakan untuk mengukur performansi line balancing

problem. Berikut adalah konsep dan terminology yang digunakan :

1. Work Element

Bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam proses assembly. Umumnya, N didefinisikan sebagai jumlah total dari elemen kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu assembly dan i adalah elemen kerja.

2. Workstation (WS)

Lokasi pada lini assembly atau pembuatan suat produk dimana pekerjaan diselesaikan baik manual maupun otomatis. Jumlah minimum dari stasiun kerja adalah K, dimana K harus ≤ i.

3. Minimum Rational Work Element (Elemen Kerja Terkecil)

Untuk menyeimbangkan pekerjaan dalam setiap stasiun yang ada maka pekerjaan tersebut haus dipecah menjadi elemen-elemen pekerjaan. Elemen kerja minimum adalah elemen pekerjaan terkecil dari suatu pekerjaan yang tidak dapat dibagi lagi.

4. Total Work Content (Total Waktu Pengerjaan)

Jumlah dari seluruh waktu pengerjaan setiap elemen pekerjaan dari suatu lini.

5. Workstation Process Time (Waktu Proses Stasiun Kerja)

Elemen pekerjaan yang diselesaikan dalam satu stasiun kerja dapat terdiri dari satu elemen pekerjaan atau lebih.

Waktu proses dalam stasiun kerja merupakan penjumlahan dari seluruh waktu pengerjaan setiap elemen kerja yang berada di dalam stasiun kerja tersebut.

6. Precedence Constraints (Pembatas Pendahulu)

Dalam menyelesaikan suatu elemen pekerjaan seringkali terdapat urutan-uruatan teknologi yang harus terpenuhi sebelumnya agar elemen itu dapat dijalankan.

Beberapa tipe pembatas dalam keseimbangan lini adalah:

• Pembatas teknologi (technological restriction)

Pembatas ini disebut juga precedence constraints dalam bahasa keseimbangan lintasan. Yang dimaksud dengan pembatas teknologi adalah proses pengerjaan yang sudah tertentu. Urutan proses serta ketergantungannya digambarkan dalam suatu diagram ketergantungan (precedence diagram) dan operating proses chart (OPC).

• Pembatas fasilitas (facility restriction)

Pembatas di sini adalah akibat adanya fasilitas/mesin yang tidak dapat dipindahkan (fasilitas tetap)

• Pembatas posisi (positional restriction)

Membatasai pengelompokan elemen-elemen kerja karena orientasi produk terhadap operator yang sudah tertentu.

• Zoning constraint

Zoning constraint terdiri atas Positive Zoning Constraint dan Negative Zoning Constraint.

7. Precedence Diagram (Diagram Pendahuluan)

Diagram pendahuluan adalah suatu gambaran secara grafis dari suatu

urutan pekerjaan yang memperlihatkan keseluruhan operasi pekerjaan dan ketergantungan masing-masing operasi pekerjaan tersebut dimana elemen

pekerjaan tertentu tidak dapat dikerjakan sebelum elemen pekerjaan yang mendahuluinya dikerjakan lebih dahulu.

8. Balance Delay

Merupakan rasio dari total waktu menggangur dengan keterkaitan waktu siklus dan jumlah stasiun kerja atau dengan kata lain jumlah antara balance

delay dan line efficiency sama dengan 1.

100% n.Wd Wi -n.Wd senggang an waktu Keseimbang n 1 i × =

∑

= Dimana:n = jumlah stasiun kerja

Wd = waktu stasiun terbesar / waktu daur (cyle time)

Wi = waktu sebenarnya pada setiap stasiun kerja

i = 1, 2, 3, …, n

Atau BD = 100% - LE

9. Assembled Product

Produk yang melewati suatu urutan stasiun kerja dimana pekerjaan-pekerjaan diatur dan mencapai stasiun akhir.

10. Cyle Time (CT)

Waktu rata-rata yang dibutuhkan untum menyelesaikan produk dari ini perakitan dengan asumsi setiap assembly mempunyai kecepatan yang konstan. Nilai minimum dari waktu siklus ≥ waktu stasiun yang terpanjang.

TSi max CT≥

11. Delay Time of A Station

Merupakan selisih antara waktu siklus dengan waktu stasiun. Perbedaan antara waktu stasiun dengan waktu siklus atau disebut juga idle time.

∑

= = = n 1 i Wi Wd . n Menganggur Waktu Total Wi Wd Stasiun Menganggur Waktu12. Line Efficiency (Efisiensi Lini)

Rasio dari total waktu stasiun terhadap keterkaitan waktu siklus dengan jumlah stasiun kerja yang dinyatakan dalam persentase.

% 100 ) CT )( K ( TSi LE=

∑

× Dimana :TSi = station time atau waktu stasiun ke-i

CT = cycle time atau waktu siklus terpanjang

13. Station Efficiency (Efisiensi Stasiun Kerja)

Rasio dari waktu stasiun kerja terhadap waktu siklus atau waktu stasiun kerja terbesar. % 100 CT TSi SE= ×

14. Smoothness Index (SI)

Merupakan suatu index yang menunjukkan kelancaran relative dari suatu keseimbangan lini assembly. Suatu smoothness index sempurna jika nilainya 0 atau perfect balance.

2.7 Peta Tangan Kiri Tangan Kanan

Untuk menyempurnakan cara atau metode kerja yang digunakan dalam suatu proses maka perlu dilakukan analisis terhadap pekerjaan itu sendiri. Dan tentu jika setiap stasiun kerja telah disempurnakan, maka untuk memperbaiki proses secara keseluruhan akan lebih mudah dilaksanakan. Untuk mendapatkan gerakan-gerakan yang lebih terperinci, dan terutama untuk mengurangi gerakan yang tidak perlu dan untuk mengatur gerakan-sehingga diperoleh urutan yang terbaik maka diperlukan studi gerakan. Peta tangan kiri dan tangan kanan merupakan suatu alat dari studi gerakan untuk menentukan gerakan-gerakan yang efisien, yaitu gerakan-gerakan yang memang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Sutalaksana, 1979).

Peta ini menggambarkan suatu gerakan pada saat bekerja dan pada saat mengganggur yang dilakukan oleh tangan kiri dan tangan kanan, dan juga menunjukkan perbandingan antara tugas yang dibebankan pada tangan kiri dan tanga nkanan pada saat melakukan suatu pekerjaan, peta ini memperlihatkan semua operasi secara cukup lengkap, yang berarti mempermudah perbaikan operasi tersebut dan sangat praktis untuk memperbaiki suatu pekerjaan manual dimana tiap siklus dari pekerja tadi terjadi dengan cepat dan terus berulang.

Melalui peta ini kita bisa melihat semua operasi secara cukup lengkap, yang berarti mempermudah perbaikan operasi tersebut. Peta ini sangat praktis untuk memperbaiki suatu pekerjaan manual dimana setiap siklus dari pekerja terjadi dengan cepat dan terus berulang, sedangkan keadaan lain, peta ini kurang praktis untuk dipakai sebagai alat penganalisa. Inilah sebabnya dengan menggunakan peta ini kita bisa melihat dengan jelas pola-pola gerakan yang tidak efisien, dan atau bisa melihat adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ekonomi gerakan yang terjadi pada saat pekerja manual tersebut berlangsung.

Pada dasarnya, peta tangan kiri tangan kanan berguna untuk memperbaiki suatu stasiun kerja, sebagaimana peta-peta lain, peta inipun mempunyai kegunaan yang lebih khusus, diantaranya:

1. Menyeimbangkan gerakan kedua tangan dan mengurangi kelelahan

Dengan bantuan studi gerakan dan prinsip-prinsip ekonomi gerakan maka kita bisa mengurangi suatu pekerjaan lengkap menjadi elemen-elemen gerakan yang

terperinci. Setiap gerakan dari pekerjaan ini dibebankan ke setiap tangan sedemikian rupa sehingga seimbang dan memenuhi prinsip ekonomi gerakan. Dimana suatu pekerjaan yang sudah bisa memenuhi prinsip ekonomi gerakan, berarti akan mengurangi kelelahan.

2. Menghilangkan atua mengurangi gerakan-gerakan yang tidak efisien dan tidak produktif, sehingga tentunya akan mempersingkat waktu kerja

Keadaan ini juga bisa dicapai dengan bantuan studi gerakan dan prinsip-prinsip ekonomi gerakan. Kemahiran untuk menguraikan suatu pekerjaan menjadi elemen-elemen gerakan dan kemudian memilih elemen-elemen mana saja yang efektif dan tidak efektif, tentu akan mempengaruhi efisien dan produktivitas kerja. Jika suatu pekerjaan sudah bisa dilaksanakan dengan efisien dan produktif, maka ototmatis waktu penyelesaian pekerjaan tersebut merupakan waktu tersingkat saat itu.

3. Sebagai alat untuk menganalisa tata letak stasiun kerja

Tata letak tempat kerja juga merupakanfaktor yang mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian. Percobaan dengan merubah-rubah tata letak peralatan selain dapat menentukan tat letak yang baik ditinjau dari waktu dan jarak, juga kita bisa menemukan urutan-urutan pengerjaan yang baik dengan prinsip ekonomi gerakan.

4. Sebagai alat untuk melatih pekerjaan baru, dengan cara yang ideal

Kiranya sudah jelas, bahwa peta tangan kiri dan tangan kanan menunjukkan urutan pengerjaan yang terabaik untuk saat itu. Peta ini berfungsi sebagai penuntun terutama bagi pekerja-perkerja baru, sehingga akan mempercepat proses belajar.

2.8 Studi Gerakan (Sutalaksana, 1979)

Studi gerakan atau lazimnya disebut dengan ”motion study” adalah suatu sutid tentang gerakan-gerakan yang dilakukan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dengan studi ini diperoleh gerakan-gerakan standar untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, yaitu rangkaian gerakan-gerakan yang efektif dan efisien. Untuk memperoleh hal tersebut maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kondisi pekerjaan yang ada yaitu kondisi pekerjaan yang memungkinkan dilakukan gerakan-gerakan kerja yang ekonomis. Studi mengenai ini dikenal sebagai studi ekonomi gerakan. Maka dapat didefinisikan bahwa studi gerakan adalah analisa yang dilakukan terhadap beberapa gerakan bagian pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya (Sutalaksana, 1979). Setelah kondisi pekerjaan yang baik diperoleh maka kemudian dilakukan studi gerakan yaitu dengan menganalisa secara seksama berbagai gerakan tubuh manusia (umumnya gerakan tangan) yang ditujukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Studi gerakan ini dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan gerakan-gerakan yang tidak efektif dalam penyelesaian suatu pekerjaan sehingga akan diperoleh penghematan waktu kerja, serta dapat pula menghemat pemakaian fasilitas-fasilitas yang tersedia untuk pekerjaan tersebut. Hal ini disebabkan karena gerakan-gerakan kerja tidak terlepas dari faktor-faktor lainnya, sehingga mesin, peralatan, dan lingkungan kerja akan terbahas bersama-sama. Dengan adanya penghematan-penghematan tersebut maka diharapkan bahwa pekerjaan akan dilaksanakan secara lebih mudah dan laju produksi bisa ditingkatkan.

Untuk mempermudah penganalisaan terhadap gerakan-gerakan yang dipelajari, perlu dikenal dahulu gerakan-gerakan dasar. Seorang tokoh yang telah meneliti gerakan-gerakan dasar secara mendalam adalah Frank B. Gilberth beserta istrinya, Lilian. Ia menguraikan gerakan kedalam 17 gerakan dasar atau elemen gerakan yang dinamai Therblig. Sebagaian besar dari Therblig ini merupakan gerakan-gerakan dasar tangan. Hal ini mudah dimengerti karena pada setiap pekerjaan produksi gerakan tangan merupakan gerakan yang sering dijumpai, terlebih lagi dalam pekerjaan yang bersifat manual. Setiap pekerjaan mungkin hanya dapat diuraikan kedalam empat therblig, sedangkan pekerjaan yang lain mungkin hanya dapat diuraikan kedalam enam therblig. Dalam hal ini, kemampuan untuk menguraikan suatu pekerjaan ke dalam therblig-therblig dengan baik sangat diperlukan karena dengan demikian akan memudahkan penganalisaan gerakan dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya dapat dengan baik pula diketahui gerakan-gerakan yang dapat

menghemat waktu kerja, atau gerakan mana yang sebetulnya tidak diperlukan oleh pekerja.

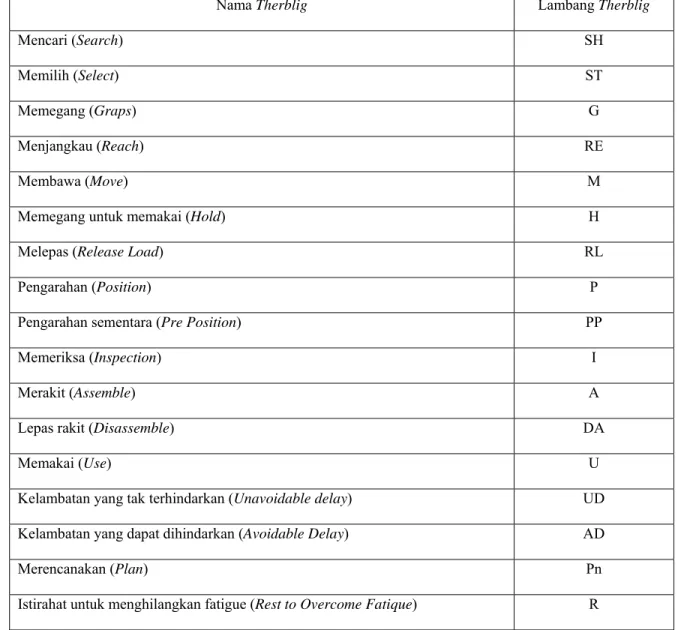

Therblig ini dinyatakan dalam lambang-lambang tertentu, untuk selengkapnya

lihat tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Lambang-Lambang Therblig

Nama Therblig Lambang Therblig

Mencari (Search) SH Memilih (Select) ST Memegang (Graps) G Menjangkau (Reach) RE Membawa (Move) M Memegang untuk memakai (Hold) H

Melepas (Release Load) RL Pengarahan (Position) P Pengarahan sementara (Pre Position) PP

Memeriksa (Inspection) I Merakit (Assemble) A Lepas rakit (Disassemble) DA

Memakai (Use) U Kelambatan yang tak terhindarkan (Unavoidable delay) UD

Kelambatan yang dapat dihindarkan (Avoidable Delay) AD

Merencanakan (Plan) Pn Istirahat untuk menghilangkan fatigue (Rest to Overcome Fatique) R

Sedangkan pengertian dari setiap elemen gerakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

• Mencari (search)

Elemen gerakan mencari merupakan dasar dari pekerja untuk menemukan lokasi obyek. Yang bekerja dalam hal ini adalah mata. Gerakan dimulai saat mata bergerak mencari obyek dan berakhir bila obyek sudah ditemukan. Tujuan dari penganalisaan therblig ini adalah untuk menghilangkan sedapat mungkin gerak yang tidak perlu. Mencari merupakan gerak yang tidak efektif dan masih dapat dihindarkan misalnya dengan menyimpan peralatan atau bahan-bahan pada tempat yang tetap sehingga proses mencari dapat dihilangkan

• Memilih (select)

Memilih merupakan gerakan untuk menemukan suatu obyek yang tercampur, tangan dan mata adalah dua bagian yang digunakan untuk melakukan gerakan ini.

Therblig ini dimulai pada saat tangan dan mata mulai memilih dan berakhir bila

obyek sudah ditemukan. Batas antara mulai memilih dan akhir dari mencari agak sulit untuk ditentukan karena ada pembauran pekerjaan diantara dua gerakan tersebut yaitu gerakan yang dilakukan oleh mata. Gerakan memilih merupakan gerakan yang tidak efektif, sehingga sedapat mungkin elemen gerakan ini harus dihindari.

• Memegang (graps)

Therblig ini adalah gerakan untuk memegang obyek, biasanya didahului oleh

gerakan menjangkau dan dilanjutkan dengan gerakan membawa. Therblig ini merupakan gerakan yang efektif dari suatu pekerjaan dan meskipun sulit untuk dihilangkan namun dalam beberapa hal masih dapat dikurangi.

• Menjangkau (reach)

Pengertian menjangkau dalam therblig adalah gerakan tangan berpindah tempat tanpa beban, baik gerakan mendekati maupun menjauhi obyek. Gerakan ini biasanya didahului oleh gerakan melepas dan diikuti oleh gerakan memegang.

Therblig ini dimulai pada saat tangan mulai berpindah dan berakhir bila tangan

sudah berhenti seperti juga memegang, menjangkau sulit dihilangkan secara keseluruhan dari siklus kerja, yang masin mungkin adalah pengurangan waktu geraknya.

• Membawa (move)

Elemen gerak membawa juga merupakan gerak perpindahan tangan, hanya dalam gerakan ini tangan dalam keadaan dibebani. Gerakan membawa biasanya didahului oleh memegang dan dilanjutkan oleh melepas atau dapat juga oleh pengarahan.

• Memegang untuk memakai (hold)

Pengertian memegang untuk memakai disini adalah memegang tanpa menggerakkan obyek yang dipegang tersebut. Perbedaannya dengan memegang

adalah perlakuan terhadap obyek yang dipegang. Pada memegang dilanjutkan dengan gerak membawa, sedangkan memegang untuk memakai tidak demikian.

Therblig ini merupakan gerakan yang tidak efektif, dengan demikian sedapat

mungkin harus dihilangkan atau paling tidak dikurangi. • Melepas (release hold)

Elemen gerak melepas terjadi bila seorang pekerja melepaskan obyek yang dipegangnya. Bila dibandingkan dengan therblig lainnya, gerak melepas merupakan gerakan yang relatif lebih singkat. Therblig ini dimulai saat pekerja mulai melepaskan tangannya dari obyek dan berakhir bila seluruh jarinya sudah tidak menyentuh obyek lagi. Gerakan ini biasanya didahului oleh gerakan mengangkut atau dapat pula gerakan mengarahkan dan biasanya diikuti oleh gerakan menjangkau.

• Pengarahan (position)

Therblig ini merupakan gerakan mengarahkan suatu obyek pada suatu lokasi

tertentu. Mengarahkan biasanya didahului oleh gerakan mengangkut dan diikuti oleh gerakan merakit. Gerakan ini dimulai sejak tangan mengendalikan obyek dan berakhir saat gerakan merakit atau memakai dimulai.

• Pengarahan sementara (pre position)

Pengarahan sementara merupakan elemen gerak mengarahkan pada suatu tempat sementara. Tujuan dari pengarahan sementara ini adalah memudahkan pemegang apabila obyek tersebut akan digunakan kembali. Dengan demikian untuk satu

siklus berikutnya elemen gerak mengarahkan diharapkan akan berkurang.

Therbilig ini sering terjadi bersama dengan therblig yang lain diantaranya adalah

mengangkut dan melepas. • Memeriksa (inspection)

Therblig ini merupakan pekerjaan memeriksa obyek untuk mengetahui apakah

obyek telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Elemen ini dapat berupa gerakan melihat seperti untuk memeriksa warna, meraba seperti memeriksa kehalusan permukaan, mencium, mendengar dan kadang-kadang merasa dengan lidah. Biasanya pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan obyek dengan suatu standart, sehingga banyak sedikitnya wakut yang di perlukan untuk memeriksa tergantung pada kecepatan operator untuk menemukan perbedaan obyek dengan standar yang dibandingkan.

• Merakit (assemble)

Merakit adalah gerakan untuk menggabungkan suatu obyek dengan obyek lainnya sehingga mejadi suatu kesatuan. Gerakan ini biasanya didahului oleh therblig membawa atau mengarahkan dan dilanjutkan dengan therblig melepas. Pekerjaan perakitan dimulai bila obyek sudah siap dipasang dan berakhir bila obyek tersebut sudah tergabung secara sempurna.

• Lepas rakit (disassemble)

Therblig ini merupakan kebalikan dari therblig perakitan, disini obyek dipisahkan

dilanjutkan oleh membawa dan biasanya juga dilanjutkan oleh melepas. Gerakan ini dimulai pada saat pemegangan atas obyek telah terpisah sempurna. Biasanya akhir dari lepas rakit merupakan awal dari salah satu gerakan membawa atau melepas.

• Memakai (use)

Yang dimaksud memakai disini adalah bila satu tangan atau kedua-duanya dipakai untuk menggunakan alat. Lamanya waktu yang dipergunakan untuk gerak ini tergantung dari jenis pekerjaannya serta keterampilan dari pekerjaanya. • Kelambatan yang tak terhindarkan (unavoidable delay)

Kelambatan yang dimaksud disini adalah kelambatan yang diakibatkan oleh hal-hal yang terjadi diluar kemamuan pekerja. Hal ini timbul karena ketentuan cara kerja yang mengakibatkan satu tangan menganggur sedangkan tangan lainnya bekerja. Kelambatan ini dapat dikurangi dengan mengadakan perubahan atau perbaikan pada proses operasi.

• Kelambantan yang terhindarkan (avoidable delay)

Kelambatan ini disebabkan oleh hal yang ditimbulkan sepanjang kerja oleh pekerjanya baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk mengurangi kelambatan ini harus diadakan perbaikan oleh pekerjanya sendiri tanpa harus merubah proses operasinya.

• Merencanakan (plan)

Merencanakan merupakan proses mental, dimana operator berpikir untuk menentukan tindakan yang akan diambil selanjutnya. Waktu untuk therblig ini sering terjadi pada seorang pekerja baru.

• Istirahat untuk menghilangkan fatique (rest to overcome fatique)

Hal ini terjadi pada setiap siklus kerja, tetapi secara periodic. Waktu untuk memulihkan lagi kondisi badan dari rasa fatique sebagai akibat kerja berbeda-beda, tidak saja karena jenis pekerjaanya tetapi juga karena individu pekerjanya.

2.9 Ekonomi Gerakan (Sutalaksana, 1979 : 108-116)

Ekonomi gerakan berisi prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam perancangan sistem kerja yang baik.

2.9.1 Analisa Kerja (Operation Analysis) dan Prinsip-Prinsip Ekonomi Gerakan (Motion Economy)

Analisa operasi adalah suatu posedur yang dilakukan untuk menganalisa suatu operasi kerja dengan tujuan untuk memperbaiki metode kerja yang selama ini diaplikasikan. Salah satu pendekatan yang dilaksananakan yaitu dengan melakukan identifikasi maksud dan tujuan operasi kerja.

Identifikasi maksud dan tujuan operasi kerja bertujuan untuk mengeliminir atau mengkombinasikan operasi-operasi kerja (yang tidak dibutuhkan) sebelum

memperbaikinya. Banyak elemen-elemen kerja yang sebenarnya tidak diperlukan lagi tetapi jutru dilakukan sekarang. Banyak contoh pekerjaan atau proses yang seharusnya tidak cukup sekedar disederhanakan gerakan kerjanya (atau diperbaiki) akan tetapi harus dihilangkan sama sekali. Biasanya sekali standard kerja rutin ditetapkan, maka sulit sekali untuk membuat perubahan, sekalipun perubahan tersebut akan mengijinkan untuk mengeliminir dan atau menyederhanakan proses yang berlangsung. Penyederhanaan operasi kerja dapat dilakukan melalui perancangan komponen benda kerja.

Proses telaah metode pada prinsipnya akan menitikberatkan pada studi tentang gerakan-gerakan kerja yang dilakukan oleh pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Dari hasil studi ini diharapkan akan menghasilkan gerakan-gerakan standar untuk penyelesaian pekerjaan, yaitu rangkaian gerakan kerja yang efektif dan efisien. Untuk mencapai maksud ini maka terlebih dahulu haruslah diperoleh kondisi pekerjaan yang memungkinkan dilakukannya gerakan-gerakan secara ekonomis. Untuk mendapatkan kondisi kerja yang baik maka perlu diperhatikan faktor yang mempengaruhi yaitu :

1. Penggunaan badan/anggota tubuh manusia serta gerakan-gerakannya.

2. Pengaturan letak area kerja.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka diharapkan akan diperoleh prinsip-prinsip perencanaan dan penetapan kondisi kerja yang sebaik-baiknya.

Secara umum didalam usaha mengembangkan metode kerja dan gerakan kerja ekonomis, maka beberapa hal tersebut ini bisa dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

• Hilangkan gerakan-gerakan kerja yang tidak perlu yang justru memeboroskan tenaga.

• Kombinasikan beberapa aktivitas menjadi aktivitas yang memungkinkan dilaksanakan secara bersamaan.

• Kurangi faktor kelelahan dengan memberi waktu istirahat dan waktu longgar lainnya yang cukup.

• Perbaiki pengaturan tempat kerja dan desain dari fasilitas/peralatan kerja yang ada.

2.9.2 Aplikasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Gerakan (Motion Economy)

Didalam menganalisa dan mengevaluasi metode kerja guna memperoleh metode kerja yang lebih efisien, maka perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi gerakan ( the pinciples of motion economy). Prinsip ekonomi gerakan ini bisa

dipergunakan untuk menganalisa gerakan-gerakan kerja setempat yang terjadi dalam sebuah stasiun kerja ke stasiun kerja yang lainnya.

Prinsip ekonomi gerakan yang dihubungkan dengan tempat kerja berlangsung

• Tempat-tempat tertentu yang tak sering dipindah-pindah harus disediakan untuk semua alat dan bahan sehingga dapat menimbulkan kebiasaan tetap (gerak rutin) • Letakkan bahan dan peralatan pada jarak yang mudah dan nyaman dicapai

pekerja sehingga mengurangi usaha mencari-cari.

• Tata letak dan bahan dan perlatan kerja diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan urut-urutan gerakan terbaik.

• Tinggi tempat kerja (mesin, meja kerja, dll) harus ssuai dengan ukuran tubuh manusia sehingga pekerja dapat melaksanakan kegiatannya dengan mudah dan nyaman.

• Kondisi ruangan pekerja seperti penerangan, temperatur, kebersihan, ventilasi udara, dll yang berkaitan dengan persyaratan ergonomis harus pula diperhatikan benar-benar sehingga dapat diperoleh area kerja yang lebih baik.

Prinsip ekonomi gerakan yang dihubungkan dengan desain peralatan kerja yang dipergunakan

• Kurangi sebanyak mungkin pekerjaan tubuh (manual) apabila hal tersebut dapat dilaksanakan dengan peralatan kerja.

• Usaha menggunakan peralatan kerja yang dapat melaksanakan berbagai macam pekerjaan sekaligus, baik sejenis maupun yang berlainan.

• Siapkan danletakkan semua peralatan kerja pada posisi tepat dan cepat untuk memudahkan pemakaian atau pengambilan pada saat diperlukan tanpa harus bersusah payah mencari-cari. Desain peralatan juga dibuat sedemikian rupa agar memberi kenyamanan genggaman tangan saat digunakan.

• Jika tiap jari melakukan gerakan tertentu maka beban untuk masing-masing jari tersebut haruslah seimbang sesuai energi dan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing jari.

Dalam bukunya “Motion and Time Study : Improving Productivity” (Englewood Cliffs, N.J : Prentice Hall Inc., 1994), Marvin E Mundel membahas dan mensistematisasikan mengenai prinsip-prinsip ekonomi gerakan tersebut sebagai berikut :

1. Eliminasi Kegiatan

• Eliminasi semua kegiatan/aktivitas yang memungkinkan, langkah-langkah atau gerakan-gerakan (dalam hal ini banyak berkaitan dengan aplikasi anggota badan, kaki, lengan, tangan, dll)

• Eliminasi kondisi yang tak beraturan dalam setiap kegiatan. letakkan segala fasilitas kerja dan material/komponen pada lokasi yang tetap (hal ini akan bisa menyebabkan gerakan-garakan kerja yang otomatis).

• Eliminasi penggunaan tangan (baik satu atau keduanya) sebagai “holding device”, karena hal ini merupakan aktivitas tidak produktif yang menyebabkan kerja kedua tangan tidak seimbang.

• Eliminasi gerakan-gerakan yang tidak semestinya, abnormal, dll. Hindari pula gerakan-gerakan yang membahayakan dan melanggar prinsip-prinsip keselamatan atau kesehatan kerja.

• Eliminasi penggunaan tenaga otot untuk melaksanakan kegiatan statis atau fixed position. Demikian pula sebisa mungkin untuk kegunaan tenaga mesin (mekanisasi) seperti power tools, power feeds. Material handling equipment, dll untuk menggantikan tenaga otot.

• Eliminasi waktu kosong (idle time) atau waktu menunggu (delay time) dengan membuat perencanaan/penjadwalan kerja sebaik-baiknya. Idle/delay time bisa ditolerir bilamana hal tersebut diperuntukan secara terencana guna melepaskan lelah.

2. Kombinasi Gerakan atau Aktivitas Kerja

• Gantikan/kombinasikan gerakan-gerakan kerja yang berlangsung pendek atau terputus-putus dan cenderung berubah-ubah arahnya dengan sebuah gerakan yang kontinyu, tidak patah-patah, serta cenderung membentu sebuah curva. • Kombinasikan beberapa aktivitas/fungsi yang mampu ditangani oleh sebuah

• Didistribusikan kegiatan dengan membuat keseimbangan kerja antara kedua tangan. Pola gerakan kerja yang simultan dan simetris akan memberikan gerakan yang paling efektif. Bilamana kegiatan dilaksanakan secara berkelompok maka diupayakan agar supaya terjadi beban kerja yang merata diantara anggota kelompok.

3. Penyederhanaan Kegiatan

• Laksanakan setiap aktivitas/kegiatan kerja dengan prinsip kebutuhan energi otot yang digunakan minimal.

• Kurangi kegiatan mencari-cari obyek kerja (peralatan kerja, material, dll) dengan meletakkannya dalam tempat yang tidak berubah-ubah.

• Letakkan fasilitas kerja berada dalam jangkauan tangan yang normal. Hal ini akan menyebabkan gerakan tangan berada pada jarak yang sependek-pendeknya.

• Sesuaikan letak dari gandles, pedals, levers, buttons, dll dengan memperhatikan dimensi tubuh manusia (anthropomentri) dan kekuatan otot yang di butuhkan.

2.9.3 Prinsip-Prinsip Ekonomi Ekonomi Gerakan Dihubungkan Dengan Tubuh Manusia dan Gerakan-Gerakannya

a. Kedua tangan sebaiknya memulai dan mengakhiri gerakan pada saat yang sama.

b. Kedua tangan sebaiknya tidak menganggur pada saat yang sama kecuali pada saat istirahat.

c. Gerakan kedua tangan akan lebih mudah jika satu terhadap lainnya simetris dan berlawanan arah.

d. Gerakan tangan atau badan sebaiknya dihemat yaitu hanya menggerakkan tangan atau bagian badan yang diperlukan saja untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

e. Sebaiknya para pekerja dapat memanfaatkan momentum untuk membantu pekerjaannya, pemanfaatan ini timbul karena berkurangnya kerja otot dalam bekerja.

f. Gerakan yang patah-patah, banyak perubahan arah akan memperlambat gerakan tersebut.

g. Gerakan balistik akan lebih cepat, menyenangkan dan lebih teliti dari pada gerakan yang dikendalikan.

h. Pekerjaan sebaiknya dirancang semudah-mudahnya dan jika memungkinkan irama kerja harus mengikuti irama yang alamiah bagi sipekerja.

2.9.4 Prinsip-Prinsip Ekonomi Gerakan Dihubungkan Dengan Pengaturan Tata Letak Tempat Kerja

a. Sebaiknya diusahakan agar badan dan peralatan mempunyai tempat yang tetap.

b. Tempatkan bahan-bahan dan peralatan ditempat yang mudah, cepat dan enak untuk dicapai.

c. Tempat penyimpanan bahan yang akan dikerjakan sebaiknya memanfaatkan prinsip gaya berat sehingga bahan yang akan dipakai selalu tersedia ditempat yang dekat untuk diambil.

d. Sebaiknya untuk menyalurkan obyek yang sudah selesai dirancang mekanismenya yang baik

e. Bahan-bahan dan peralatan sebaiknya ditempatkan sedemikian rupa sehingga gerakan-gerakan dapat dilakukan dengan urut-urutan terbaik.

f. Tinggi tempat kerja dan kursi sebaiknya sedemikian rupa sehingga alternatif berdiri atau duduk dalam menghadapi pekerjaan merupakan satu hal yang menyenangkan.

g. Tipe tinggi kursi harus sedemikian rupa sehingga yang mendudukinya bersikap yang baik.

h. Tata letak peralatan dan pencahayaan sebaiknya diatur sedemikian rupa sehingga dapat membentuk kondisi yang baik untuk penglihatan.

2.9.5 Prinsip-Prinsip Ekonomi Gerakan Dihubungkan Dengan Perancangan Peralatan

a. Sebaiknya tangan dapat dibebaskan dari semua pekerjaan bila penggunaan dari perkakas pembantu atau alat yang diapat digerakan dengan kai dapat ditingkatkan.

b. Sebaiknya peralatan dirancang sedemikian rupa agar mempunyai lebih dari satu kegunaan.

c. Peralatan sebaiknya dirancang sedeikian rupa sehingga memudahkan dalam pengunaan dan penyimpanan.

d. Bila setiap jari tangan melakukan gerakan sendiri-sendiri, misalnya seperti pekerjaan mengetik, beban yang didistribusikan pada jari harus sesuai dengan kekuatan masing-masing jari.