PEMBUATAN KARBON AKTIF DARI TEMPURUNG

KEMIRI

Tuty Emilia Agustina*, Tommi Mardi

*Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya

Jl. Raya Palembang – Prabumulih KM 32 Indralaya, Ogan Ilir Sumatra Selatan 30662 Telp. 0711-580303

Abstrak

Karbon aktif adalah karbon yang berbentuk mikrokristal yang telah diproses membentuk porositas internal. Kemiri (Aleurides Moluccana Wild) atau candle adalah salah satu tenaman industri dari family Euphorbiaceae yang tersebar di daerah tropic dan sub tropic. Pada penelitian ini dilakukan pembuatan karbon aktif dari tempurung kemiri adalah dengan mengubahnya menjadi karbon aktif dengan zat aktifator H2SO4 dan HCl. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa daya serap terhadap metilen blue untuk

zat activator H2SO4 cenderung lebih tinggi dari HCl. Sedangkan untuk daya serap terhadap iodium dan

luas permukaan zat activator HCl justru lebih baik dari H2SO4.

Kata Kunci : Karbon Aktif, tempurung kemiri, H2SO4,HCl.

Abstract

Active carbon is microcrystal type carbon, which has been process to fom internal pourous. Kemiri (Aleurides Moluccana Wild) or candle is one of industrial plant from Euphorbiaceae family, its spread from tropic until subtropic area. In this research, explained how to make active carbon from kemiri shell. Its use H2SO4 dan HCl as active agent with metilen blue is better than HCl in absortion power. But when

we as HCl as active agentwith iodium is better than H2SO4 in absortion power and surface width.

Key word : active carbon, kemiri shell, H2SO4,HCl.

1. PENDAHULUAN

Tanaman kemiri banyak ditanam di Indonesia salah satunya dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan merupakan daerah agraris yang memiliki areal pertanian rakyat, perkebunan dan hutan yang luas. Diantara lahan perkebunan yang ada diantaranya perkebunan kemiri.

Salah satu cara untuk meningkatkan nilai ekonomis dan manfaat dari tempurung kemiri adalah dengan mengubahnya menjadi karbon aktif, dengan melewati beberapa tahap pengolahan.

Syarat utama arang yang baik adalah tingginya kandungan unsur karbon di dalam komponen arang, dimana kualitas arang aktif ditentukan berdasarkan Standar Industri Indonesia (SII No. 0258-88).

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara

mendapatkan kondisi operasi yang paling optimal dan zat aktivator yang paling baik digunakan dalam pembuatan karbon aktif dari tempurung kemiri sehingga dapat meningkatkan nilai guna dan nilai ekonomis dari tempurung kemiri tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Pemanfaatan sisa hasil pertanian yaitu

tempurung kemiri sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

2. Mendapatkan kondisi operasi yang optimum dan zat aktivator yang paling baik digunakan dalam pembuatan karbon aktif dari tempurung kemiri.

Hipotesa dari penelitian ini adalah : 1. Tempurung kemiri dapat dibuat menjadi

karbon aktif

2. Besar kecilnya temperatur pembakaran berpengaruh dalam proses pembuatan karbon aktif

3. Zat aktivator yang lebih baik adalah HCl dibandingkan dengan H2SO4

Manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Dapat memanfaatkan hasil samping kemiri

berupa tempurung kemiri.

2. Meningkatkan nilai ekonomi tempurung kemiri yang dibuat menjadi karbon aktif. 3. Mendapatkan kondisi operasi yang optimum

dan zat aktivator yang lebih baik.

Penelitian ini meliputi proses pembuatan karbon aktif dan pengujiannya sesuai syarat SII No. 0258-88. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan karbon aktif pada penelitian ini adalah tempurung kemiri dengan memvariasikan temperatur pembakaran tempurung kemiri untuk dijadikan arang (700ºC, 800ºC, dan 900ºC).

Tanaman Kemiri

Kemiri (Aleurides Moluccana Wild) atau Candle adalah salah satu tanaman industry dari Family Euphorbiaceae yang tersebar di daerah tropik dan subtropik. Menurut WIT dalam Hadad dan Suryana ( 1995 ) tanaman kemiri telah menyebar ke berbagai Negara dunia. Pada tahun 1905 kemiri yang berasal dari Cina di tanam di Amerika Serikat dan tahun 1925-1930 menyebar ke berbagai belahan dunia, antara lain ke Rusia, Argentina, Brazil, Madagaskar, Paraguay, Afrika Selatan dan Autralia. Kemiri masuk ke Indonesia antara tahun 1930-1933 yaitu jenis A. Montana dan A.Furriji. Jenis ini tersebar di Pulau Jawa dan Sumtra. Kemiri banyak terdapat di Indonesia saat ini adalah jenis A. Moluccana. Jenis Moluccana wild berasal dari Malaysia.

Karbon Aktif

Karbon aktif adalah karbon yang terbentuk mikrokristal yang telah diproses membentuk porositas internal. Karbon aktif dicirikan dengan besarnya luas permukaan spesifik 300-2500 m2 / gr, dimana absorbsi fisik dari gas dan uap dari gas dan melarutkan atau mendispersikan zat-zat dari likuid. Karbon aktif dipasarkan dalam bentuk bubuk dan butiran. Bentuk bubuk umumnya digunakan untuk pemakaian pada fase likuid dan disebut karbon fase likuid. Karbon aktif butiran digunakan untuk pemakaian pada fase gas, maka karbon tersebut disebut karbon absorben gas.

Sifat Fisik Karbon Aktif

Luas permukaan merupakan sifat fisik

yang paling penting. Untuk aplikasi khusus luas

permukaan yang tersedia untuk absorbsi tergantung pada ukuran absorbsi dan diameter pori karbon aktif. Pada umumnya, karbon fase likuid mempunyai ukuran pori 3 nm bahkan lebih besar, sedangkan diameter pori pada absorben gas adalah 3 nm dan lebih kecil. Absorben fase likuid memerlukan pori yang lebih besar untuk difusi yang lebih cepat dalam likuid dan ukuran larut absorbsi yang lebih besar. Metode pengujian absorbsi menggunakan zat yang mempunyai range ukuran molekul, karbon fase likuid biasanya dicirikan dengan aktivitasi absorbsi karbon tetraklorida dan benzene.

Kemampuan absorbsi karbon aktif

merupakan sifat yang sangat penting karena sifat ini menentukan berapa banyak zat yang dapat dimurnikan per gram karbon. Karbon aktif dijual dengan harga yang cukup tinggi bila kemampuan absorsinya tinggi..

Densitas bulk atau densitas apperent

dari karbon aktif dan kapasitas absorbsi fisiknya dapat digunakan untuk menentukan kapasitas bed dalam desain sistem absorbsi atau untuk menentukan kelompok karbon yang diperlukan untuk sistem yang ada. Densitas bulk didefinisikan sebagai berat sampel per millimeter sampel. Selama proses aktivasi, volume pori sampel bertambah dan densitas bulk mengecil. Densitas bulk juga berakibat pada kemampuan karbon untuk menyaring.

Range ukuran partikel karbon aktif

merupakan hal yang penting. Laju absorbsi berbanding terbalik terhadap ukuran partikel. Partikel yang lebih kecil memiliki laju absorbsi yang lebih cepat jika dibandingkan dengan partikel dengan ukuran yang lebih besar.

Karakteristik kemampuan menyaring

( filter ability characteristic ) untuk berbagai aplikasi dengan karbon butiran. Karbon butiran ini harus disaring dari zat yang telah dimurnikan dari beberapa proses. Tekanan yang hilang dan laju filter cake merupakan hal yang penting dalam mendesain dan mengoperasikan filter.

Kekuatan mekanik atau kekerasan dan

ketahanan atsiri ( aus ) sangat penting, dimana pressure drop dan hilangnya karbon menjadi perhatian. Titik nyala karbon haruslah cukup tinggi untuk mencegah panas yang tinggi akan terlibat khususnya keton.

Standar mutu karbon aktif yang baik digunakan sebagai absorben, menurut Standar Industri Indonesia ( SII No. 2588-83 ) adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Syarat Mutu Karbon Aktif ( SII No.

0258 - 88 )

Sumber : Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, LIPI 1997

Sifat Kimia Karbon Aktif

Sifat kimia dari karbon aktif adalah komposisi kandungan karbon, Hydrogen, dan pH karbon. Ketidaksesuaian antara bentuk karbon aktif yang diharapkan, berdasarkan luas permukaan dan data distribusi ukuran pori, kapasitas absorbsi aktual yang dapat dijelaskan dengan campuran yang mengandung oksigen pada permukaan karbon. Selain itu pH dan pKa karbon sebagai ukuran keasaman atau kebasaan permukaan campuran yang mengandung oksigen juga akan membantu dalam memprediksi sifat hidrofilik dan absorbsi anion / kation yang disukai oleh karbon.

Pembuatan Karbon Aktif.

Secara umum, karbon aktif dapat dibuat dalam dua tahap yaitu :

a. Proses karbonisasi / pirolisa

(pengarangan )

Proses pengarangan bahan baku untuk pembuatan karbon aktif dengan menggunakan temperatur yang berkisar antara 300-800C sesuai dengan bahan baku yang akan digunakan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi karbonisasi adalah air, bahan baku, kekerasan bahan baku, udara, suhu dan waktu karbonisasi ( Griffin, 1950 )

b. Proses aktivasi

Karbon yang dihasilkan dari proses karbonisasi merupakan karbon yang tak aktif sebagai absorben karena masih mengandung deposit hidrokarbon dan senyawa kimia seperti fenol, kresol, dan xylenol sehingga mempunyai area permukaan spesifik yang

sempit. Aktivasi adalah beberapa proses yang menyebabkan suatu substansi mempunyai sifat sebagai absorben. Proses aktivasi dimaksudkan untuk memperbesar total luas permukaan karbon hasil karbonisasi.

Aktivasi Thermal

Merupakan proses aktivasi yang melibatkan adanya zat pengoksidasi seperti oksida oleh udara pada temperature rendah, uap, CO2 atau aliran

gas pada temperature tinggi ( Pohan, 1993 ).

Aktivasi Kimia

Merupakan proses aktivasi yang melibatkan penggunaan bahan-bahan kimia, baik yang telah ada dalam bon ataupun sengaja ditambahkan untuk menguraikan material selulosa secara kimia. Aktivasi secara kimia dilakukan dengan mencampur material berkarbon dengan reagent pengaktif, lalu campuran dikeringkan dan dipanaskan di dalam retort.

Kegunaan Karbon Aktif

Penggunaan karbon aktif untuk kebutuhan industri-industri di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam 2, yaitu :

a. Penggunaan dalam industri pangan, antara lain :

- Pemurnian gula

Karbon aktif untuk menyerap senyawa nitrogen pada pemurnian gula sehingga proses penyaringan menjadi lebih sempurna, disamping untuk memutihkan warna.

- Pemurnian minyak

Karbon aktif merupakan bahan pemucat untuk menghilangkan warna minyak dengan cara absorben

- Penjernihan air

Karbon aktif untuk filter bed pack merupakan proses filtrasi pengolahan untuk menghilangkan warna, bau, dan menyerap logam-logam yang tidak dikehendaki.

- Bahan makanan lain

Karbon aktif digunakan dalam bahan makanan yang tidak dapat dimurnikan dengan cara pengkristalan dan destilasi bahan kimia. Karbon aktif juga dapat memperbaiki warna dan flavour dari makanan seperti gelatin, cuka dan lain-lain.

No Jenis Uji Persyaratan Butiran Padatan

1 Bagian yang hilang pada pemanasan 950C

Max. 15 % Max. 25 %

2 Air Max. 4,4 % Max. 15 %

3 Abu Max. 2,5 % Max. 10 %

4 Daya serap terhadap I2 Min. 750 mg/g Min.75 mg/g 5 Daya serap terhadap Metilen Blue Min. 60 ml/g Min. 120 ml/g 6 Luas Permukaan - 500-1500

b. Penggunaan dalam industri non pangan, antara lain :

- Industri kimia dan farmasi

Karbon aktif dapat digunakan untuk menurunkan bahan kimia seperti : asam sitrat, asam gallat, asam glutamate, monosodium glutamate, penicillin, natrium benzoate, dan sebagainya. - Pemurnian pelarut

Karbon dapat digunakan untuk memurnikan pelarut yang sudah jenuh dengan zat pelarut yaitu dengan cara mengabsorbsi zat terlarutnya.

- Industri gas, yaitu misalnya dalam hal :

Pemurnian gas

Pengolahan LNG

Katalisator, digunakan untuk reaksi katalisator atau pengangkut vinil chloride dan vinil acetate.

Lain-lain

Pengujian Daya Serap Karbon Aktif Absorbsi Iodine

Proses absorbsi Iodine dan penentuan angka iodine merupakan cara yang sederhana dan cepat untuk menguji luas permukaan spesifik karbon aktif. Angka Iodine diperoleh dari banyaknya milligram iodine terabsorb oleh 1 gr karbon aktif dari satu larutan.

Luas permukaan karbon aktif dengan struktur microporous sebagaimana ditentukan metode iodine sangat rendah. Hal ini disebabkan karena iodine terabsorb sedikit pada permukaan, dan porinya lebih besar daripada 1 nm. Dalam metode ini angka iodine ( In ) karbon aktif dihitung dengan menggunakan rumus :

In = ( a / m ) A …… ( 1 )

Dimana :

a = jumlah iodine terabsorb oleh karbon aktif ( mg )

= 12,693 N1 – 279,246 N2 V

N1 = normalitas iodine

N2 = normalitas larutan natrium thiosulfat

V = volume larutan natrium thiosulfast (ml) m = massa karbon aktif ( gr )

A = faktor koreksi

Absorbsi Methilene Blue

Harga methilene blue ditentukan sebagai jumlah cm3 larutan tak berwarna methilene blue standar dengan 0,2 gr karbon aktif. Larutan standar disiapkan dengan melarutkan 1,5 gr methilene blue C bebas dari ditentukan dengan mentitrasi 15 mg karbon aktif bubuk dengan larutan methilene blue ( 1 gr dm3 ) hingga

larutan berhenti menghilangkan warna setelah 5 menit.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di

Laboratorium Unit Proses dan Laboratorium Bioproses Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, dan berlangsung sejak bulan November sampai Desember 2009.

Bahan yang digunakan

Bahan baku berupa tempurung kemiri Zat aktivator H2SO4 dan HCl

Aquadest

Bahan analisa : I2, Methilene Blue

Alat yang digunakan

Furnace Oven Listrik Neraca analitis Erlenmeyer 250 ml, 500 ml Beker gelas 250 ml, 1000 ml Gelas ukur Corong Mortal Cawan porselen 150 ml Pipet tetes Pengaduk kaca pH meter Prosedur Percobaan

Prosedur Pembuatan Karbon (Pengarangan)

Tempurung kemiri dalam keadaan kering dipotong-potong atau dihancurkan menjadi bagian-bagian kecil-kecil.

Lakukan pembakaran di dalam furnace. Suhu pembakaran ditentukan antara 700 C, 800 C, dan 900 C.

Arang yang dihasilkan kemudian digiling di kurs porselen.

Lakukan pengayakan dengan ukuran 250

m

Didapat 3 macam sampel dengan suhu yang berbeda.

Prosedur Pengaktifan Karbon

Karbon direndam di dalam larutan aktivator H2SO4 dan HCl dengan konsentrasi

masing-masing zat 0,1 M, 0,2 M, dan 0,3 M dengan waktu rendaman selama 15 jam.

Dari langkah diatas didapat sampel pasta arang.

Sampel yang telah didapat kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 200 C.

Dinginkan karbon aktif, kemudian dicuci dengan aquadest hingga pH nya 7, kemudian disaring.

Keringkan dalam oven pada suhu 150 C.

Pengujian Karbon Aktif

Uji bagian yang hilang di pemanasan 950 C

Karbon aktif dipanaskan sampai suhu 950 C dalam furnace. Setelah suhu tercapai , karbon dibiarkan dingin dalam furnace dengan tidak berhubungan dengan udara luar. Setelah dingin dimasukkan ke dalam desikator dan ditimbang.

Bagian yang menguap = x 100% a

b a Dimana :

a = Berat karbon aktif mula-mula (gr) b = Berat karbon aktif setelah dipanaskan (gr)

Uji Kadar Air

Timbang karbon aktif seberat 1 gram dan masukkan ke dalam kurs porselen yang telah dikeringkan dan dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105C selama 1 jam setelah itu didinginkan dalam desikator dan ditimbang.

Kadar air dapat dihitung dengan persamaan berikut : Kadar air = x 100% a b a Dimana :

a = Berat karbon aktif mula-mula (gr) b = Berat karbon aktif setelah dipanaskan (gr)

Uji Kadar Abu

Karbon aktif ditimbang seberat 1 gram, masukkan ke dalam kurs porselen yang telah diketahui beratnya, lalu diabukan dalam furnace secara perlahan setelah semua arang hilang. Nyala diperbesar pada suhu 800 C selama 2 jam. Bila seluruh arang telah menjadi abu, dinginkan dalam desikator lalu timbang sampai bobot tetap.

Kadar abu = berat abu x 100% berat sampel

Uji Absorbsi Methilen Blue

Karbon aktif sebanyak 0,015 gram dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambah 50 ml larutan methilen blue 100 ppm, lalu dikocok selama 30 menit setelah itu disaring. Cairan bening dipipet dan diukur daya serapnya pada panjang gelombang maksimum antara 600 – 700 dengan alat UV visible. Kurva

kalibrasi atau standar laruitan methilen blue dibuat dengan konsentrasi 1,2,3,4,5 ppm.

Menghitung Luas Permukaan

Ditentukan dengan menggunakan data angka methilen blue dengan rumus :

S = Xm N a

M Dimana :

S = luas permukaan sample absorben (m2/gr) Xm = banyaknya methilen blue ( MB ) yang

terabsorbsi 1gr karbon

N = bilangan avogado = 6.02 x 1023 a = ukuran 1 molekul absorben MB

= 197 x 10-20

M = BM absorben MB = 320,5 gr / mol

Uji Daya Serap terhadap Iodium

Timbang karbon aktif 0,5 gr dan campurkan dengan 50 ml larutan Iodium 0,1 N. Kocok dengan alat pengocok selama 15 menit. Setelah itu pindahkan ke dalam tabung

sentrifugal sampai karbon aktif turun. Ambil 10 ml cairan itu dan titrasi.

Uji Rendemen Arang

Karbon yang telah dikeringkan hingga bobotnya tetap lalu ditimbang. Rendemen arang dapat dihitung dengan persamaan berikut :

Rendemen = berat arang x 100 % berat sample

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

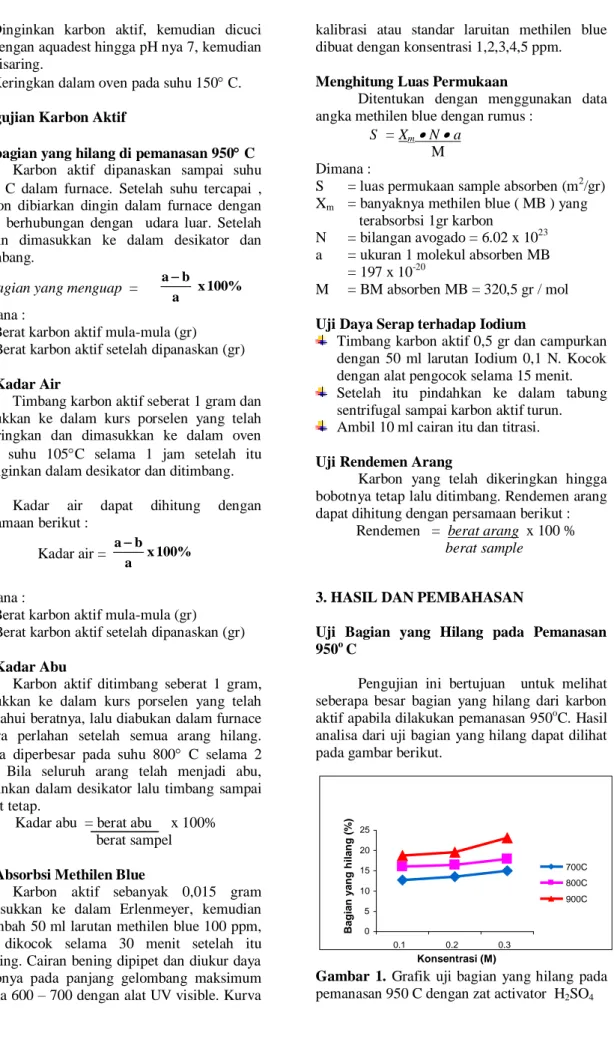

Uji Bagian yang Hilang pada Pemanasan

950o C

Pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar bagian yang hilang dari karbon aktif apabila dilakukan pemanasan 950oC. Hasil analisa dari uji bagian yang hilang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Grafik uji bagian yang hilang pada

pemanasan 950 C dengan zat activator H2SO4 0 5 10 15 20 25 0.1 0.2 0.3 Konsentrasi (M) Bag ia n y a n g h il a n g ( % ) (% ) 700C 800C 900C

Gambar 2. Grafik uji bagian yang hilang pada

pe manasan 950 C dengan zat activator HCl Dari kedua grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah bagian yang hilang pada pemanasan 950oC akan meningkat seiring dengan meningkatnya tempratur pembakaran dan konsentrasi zat aktivator.

Temperatur pembakaran awal sangat mempengaruhi jumlah bagian yang hilang. Hal ini disebabkan karena pada temperatur pembakaran awal yang tinggi (dalam penelitian ini sebesar 900oC) menyebabkan banyaknya komposisi padatan arang yang hilang, sehingga pada proses pemanasan lebih lanjut dengan suhu yang lebih tinggi (950 C), maka akan semakin banyak komposisi bagian yang hilang.

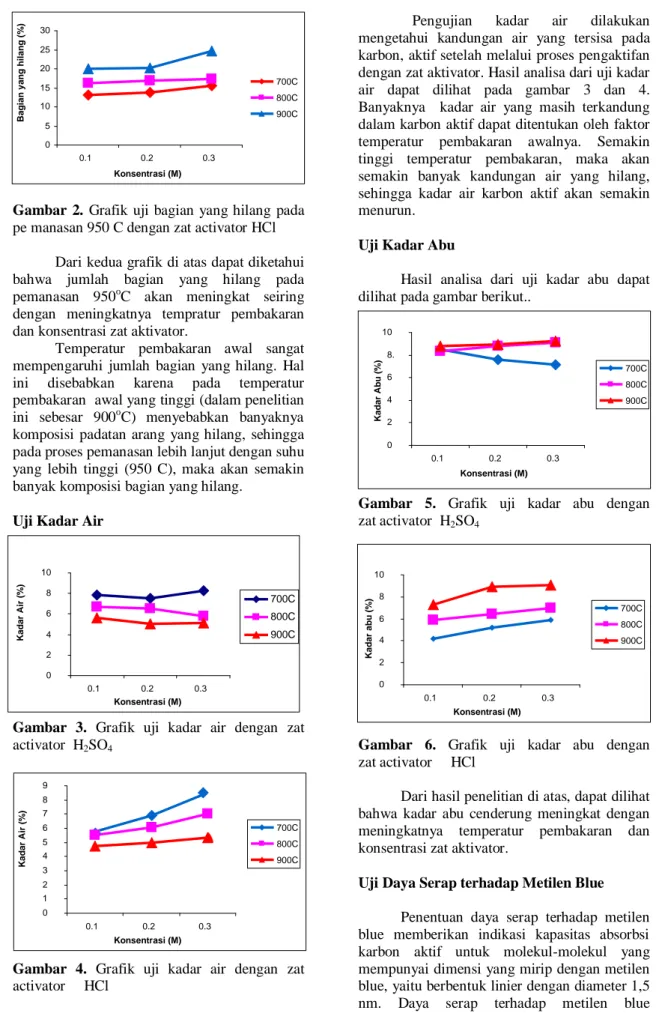

Uji Kadar Air

Gambar 3. Grafik uji kadar air dengan zat

activator H2SO4

Gambar 4. Grafik uji kadar air dengan zat

activator HCl

Pengujian kadar air dilakukan mengetahui kandungan air yang tersisa pada karbon, aktif setelah melalui proses pengaktifan dengan zat aktivator. Hasil analisa dari uji kadar air dapat dilihat pada gambar 3 dan 4. Banyaknya kadar air yang masih terkandung dalam karbon aktif dapat ditentukan oleh faktor temperatur pembakaran awalnya. Semakin tinggi temperatur pembakaran, maka akan semakin banyak kandungan air yang hilang, sehingga kadar air karbon aktif akan semakin menurun.

Uji Kadar Abu

Hasil analisa dari uji kadar abu dapat dilihat pada gambar berikut..

Gambar 5. Grafik uji kadar abu dengan

zat activator H2SO4

Gambar 6. Grafik uji kadar abu dengan

zat activator HCl

Dari hasil penelitian di atas, dapat dilihat bahwa kadar abu cenderung meningkat dengan meningkatnya temperatur pembakaran dan konsentrasi zat aktivator.

Uji Daya Serap terhadap Metilen Blue

Penentuan daya serap terhadap metilen blue memberikan indikasi kapasitas absorbsi karbon aktif untuk molekul-molekul yang mempunyai dimensi yang mirip dengan metilen blue, yaitu berbentuk linier dengan diameter 1,5 nm. Daya serap terhadap metilen blue

0 5 10 15 20 25 30 0.1 0.2 0.3 Konsentrasi (M) Bag ia n y a n g h il a n g ( % ) (% ) 700C 800C 900C 0 2 4 6 8 10 0.1 0.2 0.3 Konsentrasi (M) Kad a r Air ( % ) (% ) 700C 800C 900C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.1 0.2 0.3 Konsentrasi (M) Kad a r Air ( % ) (% ) 700C 800C 900C 0 2 4 6 8. 10 0.1 0.2 0.3 Konsentrasi (M) 700C 800C 900C Kad a r Ab u ( % ) (% ) 0 2 4 6 8 10 0.1 0.2 0.3 Konsentrasi (M) Kad a r a b u ( % ) 700C 800C 900C

merupakan parameter untuk melihat kemampuan karbon aktif dalam menyerap molekul-molekul yang berukuran besar.

Hasil analisa dari pengujian daya serap karbon aktif terhadap metilen Blue dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 7. Grafik uji daya serap terhadap

metilen blue dengan zat activator H2SO4

Gambar 8. Grafik uji daya serap terhadap

metilen blue dengan zat activator HCl

Dari grafik dapat disimpulkan, daya serap terhadap metilen blue cenderung berkurang seiring dengan peningkatan temperature pembakaran dan kenaikan konsentrasi kecuali pada zat activator H2SO4 pada temperature 900 C

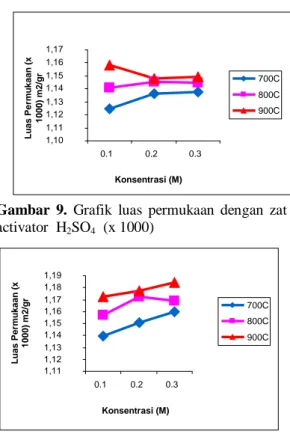

Penentuan Luas Permukaan

Luas permukaan dari suatu karbon aktif dapat diperoleh dari angka metilen blue (Xm) yaitu jumlah gram metilen blue yang diserap oleh tiap gram karbon aktif (adsorben) . Semakin besar angka metilen blue semakin besar pula luas permukaan karbon aktif tersebut. Hasil analisa dari penetuan luas permukaan karbon aktif dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 9. Grafik luas permukaan dengan zat

activator H2SO4 (x 1000)

Gambar 10. Grafik luas permukaan dengan zat

activator HCl (x 1000)

Luas permukaan cenderung meningkat seiring meningkatnya konsentrasi. Sebaliknya Luas Permukaan cenderung menurun seiring meningkatnya tempertur pembakaran,dapat disimpulkan temperature pembakaran optimal 700 C.

Pada data penelitian dihasilkan luas permukaan yuang cukup besar namun daya serapnya lebih kecil, hal ini dapat disebabkan karena permukaan dari karbon arang aktif tersebut ada sebagian yang tidak aktif dakam menyerap atau ada sebagian permukaan dari karbon aktif yang bersifat pasif. Akan tetapi, karbon aktif yang dihasilkan memenuhi standar mutu yang ditetapkan SII No. 0258-88 dimana pada syarat tersebut menyebutkan bahwa luas permukaan karbon aktif berkisar antara 500-1500.

Uji Daya Serap terhadap Iodium (I2)

Hasil analisa dari pengujian daya serap karbon aktif terhadap Iodium dapat dilihat pada gambar berikut. 157 158 159 160 161 162 163 164 165 0.1M 0.2 0.3 Konsentrasi (M) Day a S e ra p T e rh a d a p M e til e n T e rh a d a p M e til e n Blu e ( m l/ g ) (m l/ g ) 700C 800C 900C 153.00 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 0.1 0.2 0.3 Konsentrasi (M) Day a S e ra p T e rh a d a p M e til e n M e til e n (M l/ g ) ) 700C 800C 900C 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 0.1 0.2 0.3 Konsentrasi (M) L u a s P e rm u k a a n ( x 1 0 0 0 ) m 2 /g r 700C 800C 900C 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 0.1 0.2 0.3 Konsentrasi (M) L u a s P e rm u k a a n ( x 1 0 0 0 ) m 2 /g r 700C 800C 900C

Gambar 11. Grafik uji daya serap terhadap

iodium dengan zat activator H2SO4

Gambar 12. Grafik uji daya serap terhadap

iodium dengan zat activator HCl

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah I2 yang diserap cenderung mengalami

penurunan dengan meningkatnya konsentrasi zat aktivator pada tiap-tiap temperatur pembakaran, kecuali pada zat aktivator HCl (temperatur pembakaran 800oC, 0.2M). Daya serap terhadap iodium cenderung menurun seiring peningkatan temperature sehingga temperature optimal nya juga 700 C.

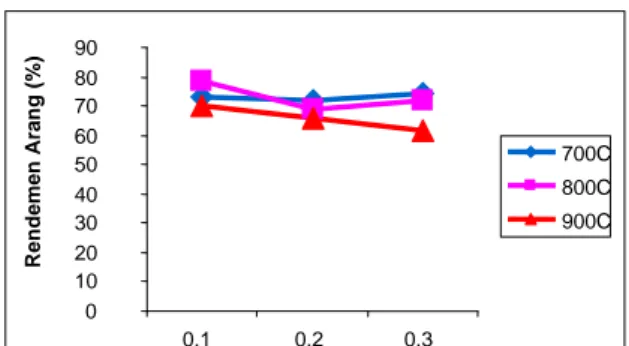

Uji Rendemen Arang

Gambar 13. Grafik uji rendemen arang dengan

zat activator H2SO4

Gambar 14. Grafik uji rendemen arang dengan

zat activator HCl

Pengujian rendemen arang bertujuan untuk mengetahui berapa banyak arang yang tersisa setelah mengalami beberapa proses, dengan menggunakan berat sampel sebanyak 5 gram.

Hasil analisa dari uji rendemen arang dapat dilihat pada gambar berikut.Rendemen arang menurun bahkan ada yang tidak memenuhi syarat (65 %) seiring peningkatan temperature pembakaran.

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat beberapa sampel yang tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan SII No. 0258-88 dimana pada syarat tersebut menyebutkan bawa rendemen arang yang dihasilkan minimal 65 %, yaitu zat aktivator H2SO4 ( 900oC, 0,2 M ) dan

untuk zat aktivator HCl( 900oC, 0,3M).

4. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Tempurung kemiri dapat dimanfaatkan menjadi karbon aktif.

2) Karbon aktif yang diperoleh mempunyai mutu yang telah memenuhi semua standar atau ketetapan Standar Industri Indonesia (SII No. 0258-88) kecuali pada saat pengujian rendemen arang, terdapat beberapa sampel yang tidak memenuhi syarat mutu yang ditetapkan oleh SII No. 0258-88.

3) Ditinjau dari segi ekonomi,kondisi operasi yang optimum adalah 700 C

4) Karbon aktif yang paling baik didapat pada saat tempratur pembakaran 700oC dengan konsentrasi aktivator HCl 0,1 M dengan jumlah bagian yang hilang pada pemanasan 950oC 13,17%, kadar air 5,61 %, kadar abu 4,18%. Daya serap terhadap Iodium 304,56 mg/g, daya serap terhadap metilen blue

0 50 100 150 200 250 300 350 400 0.1 0.2 0.3 Konsentrasi (M) Day a S e ra p T e rh a d a p I o d iu m Io d iu m (M g /g ) ) 700C 800C 900C 0 20 40 60 80 100 0.1 0.2 0.3 Konsentrasi (M) Ren d e m e n Ar a n g ( % ) (% ) 700C 800C 900C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0.1 0.2 0.3 Konsentrasi (M) Ren d e m e n Ar a n g ( % ) (% ) 700C 800C 900C 0 50 100 150 200 250 300 0.1 0.2 0.3 Konsentrasi (M) Day a S e ra p T e rh a d a p I o d iu m Io d iu m (M g /g ) ) 700C 800C 900C

162,39 mg/g. luas permukaan 1139,32 m2/gr rendemen arang 72,82%.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberikan beberapa saran, yaitu :

1) Perlu diteliti lebih lanjut jenis zat aktivator yang dapat memberikan hasil yang lebih baik namun lebih ekonomis.

2) Perlu diteliti lagi bahan dasar lain yang bisa dijadikan karbon aktif yang memiliki kualitas dan nilai ekonomis yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Haryono,Sudarmadji dan Sudarmadji. 1984.Prosesdur Analisa Untuk Bahan Makanan.Yogyakarta.

Vogel. 1985. Buku Teks Analisis Anorganik Kualitatif Makro dan Semimikro, Edisi I. Jakarta: PT. Kalman Media Pustaka.