ANALISIS TINGKAT KERUSAKAN HUTAN MANGROVE DAN ESTIMASI NILAI REHABILITASI KERUSAKAN

HUTAN MANGROVE DI KELURAHAN BIRA KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR

SKRIPSI

SAHARUDDIN 105951101416

PROGRAM STUDI KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR

2021

i

HALAMAN JUDUL

ANALISIS TINGKAT KERUSAKAN HUTAN MANGROVE DAN ESTIMASI NILAI REHABILITASI KERUSAKAN HUTAN MANGROVE DI KELURAHAN BIRA KECAMATAN TAMALANREA

KOTA MAKASSAR

SAHARUDDIN NIM: 105951101416

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian Strata Satu (S-1)

PROGRAM STUDI KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR

2021

ii

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Tingkat Kerusakan Hutan Mangrove Dan

Estimasi Nilai Rehabilitasi Kerusakan Hutan Mangrove Di Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

Nama : Saharuddin Stambuk : 105951101416 Program Studi : Kehutanan Fakultas : Pertanian

Makassar, Februari 2021 Telah diperiksa dan disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Pembimbing I Pembimbing II

Dr.Irma Sribianti ,S.Hut.,M.P Dr.Ir.Hasanuddin Molo.S.Hut.,M.P.,IPM NIDN: 00070117105 NIDN: 0907028202

Diketahui,

Dekan Fakultas Pertanian Ketua Prodi Kehutanan

Dr.H. Burhanuddin, S.Pi., M.P Dr.Ir.Hikmah.S.Hut.,M.Si.,IPM NIDN : 0912066901 NIDN : 0011077101

iii

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul : Analisis Tingkat Kerusakan Hutan Mangrove Dan

Estimasi Nilai Rehabilitasi Kerusakan Hutan Mangrove Di Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

Nama : Saharuddin Stambuk : 105951101416 Program Studi : Kehutanan Fakultas : Pertanian

SUSUNAN KOMISI PENGUJI

NAMA TANDA TANGAN

1. Dr.Irma Sribianti,S.Hut.,M.P (………)

Pembimbing I

2. Dr.Ir.Hasanuddin Molo,S.Hut.,M.P.,IPM (……..…………..) Pembimbing II

3. Dr.Ir.Hikmah.S.Hut.,M.Si.,IPM (……..…………..) Penguji I

4. Ir.M.Daud,S.Hut.,M.Si.,IPM (……..…………..) Penguji II

Tanggal Lulus :

iv

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saharuddin

Tempat Tanggal Lahir : Kaduaja, 20 Agustus 1996

NIM : 105951101416

Program Studi : Kehutanan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS TINGKAT KERUSAKAN HUTAN MANGROVE DAN ESTIMASI NILAI REHABILITASI HUTAN MANGROVE DI KELURAHAN BIRA KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR

Adalah benar-benar merupakan hasil karya yang belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya diterbitkan maupun tidak ditebitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Makassar, Februari 2021

Penulis

v

@Hak Cipta Milik Unismuh, tahun 2021 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unismuh Makassar.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk laporan apapun tanpa izin Unismuh Makassar

vi ABSTRAK

SAHARUDDIN 105951101416. Analisis Tingkat Kerusakan Hutan Mangrove Dan Estimasi Nilai Rehabilitasi Hutan Mangrove di Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar yang dibimbing oleh Irma Sribianti dan Hasanuddin Molo.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat keanekaragaman jenis Mangrove di Kelurahan Bira, untuk mengetahui tingkat kerusakan hutan mangrove dan untuk mengetahui nilai rehabilitasi dari kerusakan hutan mangrove di Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan mulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2020.

Teknik pengambilan data vegetasi mangrove dan tingkat kerusakan mangrove dengan cara survey langsung di lapangan dengan metode garis berpetak (purposive random sampling), yaitu dengan membuat garis transek sepanjang 100 meter dengan lebar 10 meter selanjutnya membuat plot ukuran 20x50 m dengan jumlah 8 plot. Hasil Penelitian ini menunjukkan Keanekaragaman jenis mangrove di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea dimana nilai H’< 1, maka indeks keanekaragaman jenis mangrove menunjukkan bahwa tingkat keanekaragaman spesies sedikit atau rendah, berdasarkan penutupan mangrove dan kerapatan pohon mangrove maka dapat disimpulkan bahwa kriteria hutan mangrove Lantebung masuk dalam kategori baik, dan berdasarkan biaya rehabilitasi yang mengacu pada P.8/KSDAE/SET/REN.2/10/2017 Tentang Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2018, didapatkan total biaya rehabilitasi sebesar Rp. 350.220.000.

Kata kunci: Hutan Mangrove, Kerusakan, Rehabilitasi

vii

KATAPENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Kerusakan Hutan Mangrove dan Estimasi Nilai Rehabilitasi Kerusakan Hutan Mangrove di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar”. Skripsi ini merupakan syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini merupakan proses pembelajaran penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama proses perkuliahan dalam dunia nyata.

Penulis memohon maaf atas segala kekhilafan dan kealfaan yang telah dilakukan selama melakukan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari bimbingan, dukungan, motivasi, saran, serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materiil.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis dalam menyusun skripsi ini, akan tetapi kendala itu dapat diselesaikan dengan baik berkat arahan dan bimbingan yang senantiasa membimbing, memotivasi dan memberi semangat selama penyusunan skripsi ini

viii

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimah kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dorongan , doa dan motivasi kepada penulis.

2. Dr. Burhanuddin, S.Pi,.MP selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Dr.Ir.Hikmah,S.Hut.,M.Si selaku ketua Program Studi Kehutanan Fakultas Peretanian Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Dr.Irma Sribianti, S.Hut.,M.Si.,IPM sebagai dosen Pembimbing I dan

Dr.Ir Hasanuddin Molo,S.Hut.,MP.,IPM sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, kritikan dan nasehat selama proses penyusunan berlangsung demi kelancaran penyelesaiaan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Terima kasih kepada kakanda Samsul Samrin dan Ahmad Sabri yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik 7. Terima Kasih Kepada teman-teman angkatan Kehutanan yang selalu

memotivasi dalam penyusunan skripsi sehingga terselesaikan dengan baik

Makassar, Februari 2021

Penulis

ix DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PENGESAHAN ... ii

HALAMAN KOMISI PENGUJI ... iii

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI ... iv

ABSTRAK ... vi

KATA PENGANTAR ... vii

DAFTAR ISI ... ix

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiv

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Rumusan Masalah ... 4

1.3. Tujuan Penelitian ... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Hutan Mangrove ... 6

2.2. Jenis-Jenis Hutan Mangrove ... 8

2.3. Fungsi dan Manfaat Mangrove ... 9

2.4. Penyebab Kerusakan Mangrove ... 11

2.5. Kebijakan Pemanfaatan Ekosistem Mangrove ... 12

2.6. Pengelolaan Hutan Mangrove ... 13

2.7. Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove ... 14

2.8. Upaya Rehabilitasi Hutan Mangrove Melalui Kegiatan Reboiasi ... 15

2.9. Nilai... 17

2.10. Kerangka Pikir ... 18

x BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian ... 20

3.2. Alat dan Bahan ... 20

3.3. Metode Pengumpulan Data Primer ... 20

3.3.1. Pengumpulan Data Persepsi Masyarakat ... 20

3.3.2. Pengumpulan Data Vegetasi Mangrove ... 20

3.4. Pengumpulan Data Sekunder ... 21

3.5. Analisis Data ... 21

3.5.1. Analisis Persepsi Masyarakat ... 21

3.5.2. Analisis Vegetasi Mangrove ... 22

3.5.3. Tingkat Keanekaragaman Jenis (H’) ... 22

3.5.4. Analisis Tingkat Kerusakan Mangrove ... 24

3.5.5. Nilai Rehabilitasi ... 25

BAB IV KEADAAN UMUM LOKASI 4.1. Geografi dan Iklim ... 26

4.2. Kelurahan Bira ... 35

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1. Tingkat Keanekaragaman Jenis (H’) ... 38

5.2. Vegetasi Mangrove ... 39

5.3. Tingkat Kerusakan Mangrove ... 41

5.4. Nilai Rehabilitasi ... 42

5.5. Fakto-Faktor Penyebab Kerusakan Ekosistem Hutan Mangrove Berdasarkan Persepsi Masyarakat ... 43

xi BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan ... 49 6.2. Saran ... 49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

xii

DAFTAR TABEL

Nomor Teks Halaman

1. Kriteri baku dan pedoman kerusakan mangrove ... 15 2. Letak dan Status Kelurahan di Kecamatan Tamalanrea Tahun 2018 ... 27 3. Luas Wilayah Menurut Kelurahan di Kecamatan Tamalanrea, 2018... 28 4. Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan Di Kota

Makassar, Tahun 2018 ... 29 5. Rata-rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin, dan Penyinaran

Matahari Menurut Bulan di Kota Makassar, Tahun 2018 ... 31 6. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kota

Makassar, Tahun 2018 ... 34 7. Jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Kelurahan Bira

Kec. Tamalanrea Kota Makassar, Tahun 2020 ... 37 8. Keanekaragaman Jenis Mangrove di Kelurahan Lantebung,

Kecamatan Tamalanrea ... 38 9. Kerapatan suatu jenis (K) dan Kerapatan Relatif (KR)Vegetasi

Mangrove, Rhizophora Mucronata dan Avicennia Alba ... 39 10. Frekuensi dan Frekuensi Relatif Mangrove, Rhizophora Mucronata

dan Avicennia Alba ... 39 11. Dominansi dan Dominansi Relatif Mangrove, Rhizophora Mucronata

dan Avicennia Alba ... 40 12. Indeks Nilai Penting Mangrove ... 40

xiii

13. Penutupan Mangrove ... 41 14. Kerapatan Pohon Mangrove ... 42 15. Tingkat Pendidikan Responden Di Kelurahan Bira... 44 16. Jenis Pekerjaan Responden di Sekitar Kawasan Hutan Mangrove

Lantebung ... 45 17. Penghasilan Responden Disekitar Kawasan Hutan Mangrove Lantebung 46 18. Sikap dan Persepsi Responden Terhadap Degradasi Dan

Rencana Rehabilitasi Hutan Mangrove Lantebung ... 47

xiv

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

Teks

1. Kerangka Pikir ... 19

2. Rata-rata Suhu Udara Menurut Bulan di Kota Makassar Tahun 2018 29

3. Rata-rata Kelembaban Udara Rata-rata Menurut Bulan di Kota Makassar Tahun 2018 ... 30

4. Tekanan Udara Menurut Bulan di Kota Makassar 2018 ... 31

5. Kecepatan Angin Menurut Bulan di Kota Makassar, 2018 ... 32

6. Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kota Makassar, 2018 ... 32

7. Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Kota Makassar, Tahun 2018 . 34 8. Persentase Tingkat Pendidikan Responden ... 44

9. Persentase Tingkat Pekerjaan Responden ... 45

10. Persentase Tingkat Penghasilan Respnden ... 46

1 I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu sumber kekayaan alam di negara kita yang merupakan penghasil devisa. Hutan mampu memberikan manfaat yang beraneka ragam bagi kehidupan manusia. Karena hutan memiliki manfaat yang sedemikian besarnya, maka manusia perlu mengelolah hutan agar dapat memberikan manfaat semaksimal mungkin. Saat ini ada sekitar 1,82 juta hektare lahan mangrove yang dalam kondisi rusak atau 52% dari total luas mangrove di Indonesia yang mencapai 3,49 juta ha. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan akan melakukan rehabilitasi mangrove seluas 200 ha di 2020. Perbaikan kondisi ekosistem mangrove dilakukan dengan penanaman mangrove seluas 200 ha di 12 lokasi.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan fungsinya hutan dibagi menjadi tiga yaitu; hutan Produksi, hutan Konservasi dan hutan Lindung. Jasa lingkungan adalah produk sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berupa manfaat tidak langsung (intangible) yang meliputi antara lain jasa wisata alam/rekreasi, jasa perlindungan tata air/hidrologi, kesuburan tanah, pengendalian erosi dan banjir, keindahan, keunikan, penahan abrasi, penyedia pakan, pencegah intrusi, keanekaragaman hayati dan produksi serasa.

Hutan mangrove merupakan lingkungan yang memberi banyak manfaat.

2 Indonesia dikenal sebagai negara mega-biodiversity dalam hal keanekaragaman hayati ( Rahmawaty, 2004). Dengan jumlah pulau mencapai 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km, menyebabkan Indonesia memiliki wilayah pesisir yang sangat luas dan akan menjadi sangat potensial untuk pembangunan wilayah jika dikelola dengan baik. Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut (IUCN, 2007). Wilayah pesisir memiliki karakter yang spesifik dan bersifat dinamis dengan perubahan- perubahan biologis, kimiawi dan geologis yang sangat cepat. Ekosistem wilayah pesisir terdiri dari terumbu karang, ekosistem mangrove, pantai dan pasir, estuary, lamun yang merupakan pelindung alam dari erosi, banjir dan badai serta dapat berperan dalam mengurangi dampak polusi dari darat ke laut. Selain itu wilayah pesisir juga menyediakan berbagai jasa lingkungan dan sebagai tempat tinggal manusia, dan untuk sarana transportasi, tempat berlibur atau rekreasi (Dahuri, et al 2001 dalam Radianto, 2014).

Perubahan yang terjadi pada wilayah pesisir dan laut pada umumnya dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang ada disekitarnya. Tekanan tersebut muncul dari aktivitas pembangunan seperti pembangunan pemukiman dan aktivitas perdagangan karena wilayah pesisir paling rentan terhadap perubahan baik secara alami maupun fisik sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan, salah satunya adalah ekosistem mangrove (Huda, 2008). Ekosistem mangrove di pulau-pulau kecil sering kali mendapat berbagai tantangan, antara lain dampak dari aktivitas manusia yang melakukan pemanfaatan destruktif di sekitar

3 ekosistem mangrove dan faktor alam seperti pemanasan global serta bencana alam. Pengurangan luasan dan menurunnya kualitas perairan ekosistem mangrove adalah ancaman yang serius terhadap suatu Kawasan yang penduduknya sangat bergantung terhadap sumberdaya yang ada di ekosistem mangrove (Schaduw et al, 2011).

Mangrove memiliki jasa ekosistem yang beragam, misalnya penyerapan karbon dan siklus nutrisi (Duke el al., 2007; Dorenbosch et al., 2004) serta memberikan manfaat ekonomi langsung dan tidak langsung misalnya hampir 80%

dari tangkapan ikan yang berada di daerah pesisir umumnya tergantung pada ekosistem mangrove (Elion, 2008). Selain nilai internal dan keindahan mangrove, ekosistem mangrove menyediakan jasa: bertindak sebagai penyerap CO2 di atmosfer, dukungan perikanan, zona penyangga untuk padang lamun dan terumbu karang terhadap dampak beban sedimentasi dari sungai, melindungi masyarakat pesisir dari peningkatan permukaan laut, badai, dan tsunami, menyediakan makanan pokok serat, kayu, bahan kimia, dan obat-obatan bagi masyarakat yang tinggal di dekat ekosistem mangrove (Hijbeek et al., 2013), perlindungan pesisir terhadap gelombang (Barbier et al., 2008), Menyimpan Karbon (Donato et al., 2011). Mengingat manfaat ekologi dan ekonomi yang besar, pengurangan luasan hutan mangrove akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim menjadi perhatian utama (Polidoro et al., 2010).

Faktor kondisi sosial serta kurangnya pemahaman tentang fungsi dan manfaat mangrove juga berpengaruh terhadap kerusakan ekosistem mangrove.

Hal ini secara langsung menimbulkan dampak ekologis yang mengancam

4 kelestarian berbagai biota pesisir yang menjadikan hutan mangrove sebagai habitat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap Kawasan hutan mangrove perlu untuk terus ditingkatkan sehingga keberadaan dan kelestarian hutan mangrove sebagai Kawasan lindung tetap terjaga.

Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 tahun 2004, Mangrove adalah sekumpulan tumbuh-tumbuhan Dicotyledoneae dan atau Monocotyledoneae terdiri atas jenis tumbuhan yang mempunyai hubungan taksonomi sampai dengan taksa kelas (unrelated families) tetapi mempunyai persamaan adaptasi morfologi dan fisiologi terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut.

Mangrove merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi sebagai habitat tempat berkembang biak dan berlindung bagi sumber daya hayati laut dan harus tetap dipelihara kelestariannya. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dapat menimbulkan dampak terhadap kerusakan mangrove, oleh karena itu perlu dilakukan upaya pengendalian. Salah satu upaya pengendalian untuk melindungi mangrove dari kerusakan adalah dengan mengetahui adanya tingkat kerusakan berdasarkan kriteria baku kerusakannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

a. Berapa tingkat keanekaragaman jenis Mangrove di Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota makassar?

5 b. Berapa tingkat kerusakan hutan mangrove di Kelurahan Bira Kecamatan

Tamalanrea Kota Makassar?

c. Berapa nilai rehabilitasi dari kerusakan hutan mangrove di Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah

a. Mengetahui tingkat keanekaragaman jenis Mangrove di Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

b. Mengetahui tingkat kerusakan hutan mangrove di Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

c. Mengetahui nilai rehabilitasi dari kerusakan hutan mangrove di Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

6 II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Hutan Mangrove

Asal kata mangrove tidak diketahui secara jelas dan terdapat berbagai pendapat mengenai asal usul katanya. Macnae (1968) menyebutkan kata mangrove merupakan perpaduan antara bahasa portugis Mangue dan bahasa Inggris Grove. Sementara itu, menurut Mastaller (1997) kata mangrove berasal dari dari Bahasa melayu kuno mangi-mangi yang digunakan untuk menerangkan marga Avicennia alba dan masih digunakan sampai saat ini di Indonesia bagian Timur.

Beberapa ahli mendefinisikan istilah mangrove secara berbeda-beda, namun pada dasarnya merujuk pada hal yang sama. Tomlinson (1986) dan Wightman (1989) mendefinisikan mangrove baik secara tumbuhan yang terdapat di daerah pasang surut maupun sebagai komunitas. Mangrove juga didefinisikan sebagai formasi tumbuhan daerah litoral yang khas di daerah tropis dan subtropis yang terlindung (saenger, dkk, 1983). Sementara itu Soerianegara (1987) mendefinisikan hutan mangrove sebagai hutan yang terutama tumbuh pada tanah lumpur aluvial di daerah pantai dan muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, dan terdiri atas jenis-jenis pohon Avicennia, Sonneratia, Rhizophora, Bruguiera, Ceriops, Lummierra, excoecaria, Xylocarpus, Aegiceras, Scyphiphora dan Nypa.

Indonesia memiliki ekosistem hutan mangrove (mangrove forest) yang cukup luas yaitu ± 2,5 juta hektar melebihi Brazil 1,3 juta ha, Nigeria 1,1 juta ha dan Australia 0,97 juta ha (Noor dkk, 1999 dalam kaunang, 2009). Namun

7 demikian, kondisi mangrove Indonesia baik secara kualitatif dan kuantitatif terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 1982, hutan mangrove di Indonesia tercatat seluas 5.209. 543 ha sedangkan pada tahun 1993 menjadi 2,496.185 juta ha, terjadi penurunan luasan hutan mangrove sekitar 47,92 %. Luas hutan mangrove di Sulawesi Utara pada tahun 1982 adalah 27.300 ha, namu pada tahun 1993 hanya menjadi 4.833 ha. Terjadi penurunan sekitar 17,70 (Dahuri, 2001 dalam kaunang, 2009). Oleh karena itu, perlu adanya pemanfaatan dan upaya konservasi yang berkelanjutan (sustainable)sehingga akan terhindar dari kepunahan.

Ekosistem hutan mangrove disebut juga dengan hutan pasang surut karena hutan ini secara teratur atau selalu digenangi air laut, atau dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan terdapat di daerah litoral yaitu daerah yang berbatasan dengan darat. Ekosistem hutan juga disebut ekosistem hutan payau karena terdapat di daerah payau (estuari), yaitu perairan dengan kadar garam/salinitas antara 0,5 % dan 30 % (Indriyanto, 2006).

Dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan No. 60/Kpts/DJ/1978, hutan mangrove adalah tipe hutan yang terdapat disepanjang pantai atau muaranya sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut.

Sebagian masyarakat hutan mangrove disebut juga hutan bakau, namun menurut Khazali (1998), penyebutan mangrove sebagai bakau nampaknya kurang tepat karena bakau merupakan salah satu nama kelompok jenis tumbuhan yang ada di hutan mangrove.

8 Bakau diartikan sebagai komunitas tumbuhan yang menutupi bagian lahan pasang surut daerah tropika. Populasi tumbuhan yang membentuk komunitas bakau terdiri dari tak ranggas dan belukar yang tidak mempunyai garis kekerabatan dalam hal taksonomi. Namun populasi tumbuhan yang tumbuh di daerah tersebut memiliki beberapa kesamaan dalam hal fisiognomi. Ciri fisiologi, dan penyesuaian struktur terhadap habitat. Kesamaan morfologi antara tumbuhan adalah perdaunan yang berwarna. Hijau tua berkilap bersenada, kesemrawutan dan mempunyai akar udara ( pneumatofora dan kecenderungan vivipar yang dapat dikatakan menonjol (Ewusie,1990 )

Hutan mangrove merupakan komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah tropik dan didominasi oleh tumbuhan yang mempunyai akar napas atau pneumatofora dan mempunyai kemampuan untuk tumbuh di daerah perairan asin.

Jenis tumbuhan yang sering dijumpai dalam ekosistem mangrove adalah genus Avicennia alba, Sonneratia, Rhizophora, Bruguera, ceriops, Xylocarpus, Lumnitzera, aegiceras aegiatilis. Snaeda dan conocarpus (indriyanto,2006).

2.2 Jenis-Jenis Hutan Mangrove

Didunia dikenal banyak jenis mangrove yang berbeda-beda. Tercatat telah dikenali sebanyak sampai dengan 24 famili dan antara 54 sampai dengan 75 spesies (Tomlinson, 1986 dan Field,1995).

Asia merupakan daera yang paling tingi keanekaragaman dan jenis mangrovenya. Di Thailand terdapat sebanyak 27 jenis mangrove, di Ceylon ada 32 jenis, dan terdapat sebanyak 41 jenis di filipina. Di benua Amerika hanya memiliki sekitar 12 spesies mangrove, sedangkan di Indonesia disebutkan

9 memiliki sebanyak tidak kurang dari 89 jenis pohon mangrove, atau paling tidak menurut FAO terdapat sebanyak 37 jenis. Dari berbagai jenis mangrove tersebut, yang hidup di daerah pasang surut, tahan air garam dan berbuah vivipar terdapat sekitar 12 famili (Irwanto, 2006).

Jenis mangrove yang banyak ditemukan di Indonesia antara lain adalah jenis api-api (Avicennia alba sp), bakau (Rhizophora sp.), tanjang (Bruguiera sp.) dan bogem atau pedada (Sonneratia sp.), merupakan tumbuhan mangrove utama yang banyak dijumpai. Jenis-jenis mangrove tersebut adalah kelompok mangrove yang menangkap, menahan endapan dan menstabilkan tanah habitatnya (Irwanto, 2006)

2.3. Fungsi dan Manfaat Mangrove

Ekosistem mangrove merupakan suatu ekosistem peralihan antara daratan dan lautan yang menjadi mata rantai yang sangat penting dalam pemeliharaan keseimbangan siklus biologi di suatu perairan, tempat berlindung dan memijah berbagai jenis udang, ikan, berbagai biota laut, dan juga merupakan habitat seperti burung, primate, reptilia, insekta, sehingga secara ekologis dan ekonomis dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan manusia (Sugandhi, 1993).

Fungsi dan manfaat hutan mangrove dibagi kedalam tiga golongan besar yaitu, secara fisik, dapat menjaga kestabilan garis pantai, mempercepat perluasan lahan, melindungi pantai dari tebing sungai, dan mengolah bahan limbah, secara biologis, merupakan tempat pemijahan dan pembesaran benih-benih ikan, udang dan kerang-kerangan, tempat bersarang dan mencari makan burung-burung, dan habitat alami bagi kebanyakan biota, secara ekonomi, merupakan salah satu

10 daerah pesisir yang cocok untuk tambak, tempat pembuatan garam, rekreasi, dan produksi kayu. (Anwar et, al. 1984). Mangrove memiliki fungsi dan manfaat penting bagi darat dan laut. Berikut fungsi fisik, biologis dan ekonomi:

a. Fungsi Fisik

Sebagai peredam gelombang dan angin badai, pelindung dari abrasi, penahan lumpur dan perangkap sedimen (bengen,2004). Kerapatan pohon mampu meredam atau menetralisir peningkatan salinitas,perakaran yang rapat akan menyerap unsur-unsur yang mengakibatkan meningkatnya salinitas, bentuk- bentuk perakaran yang telah beradaptasi terhadap kondisi salinitas tinggi menyebabkan tingkat salinitas di daerah sekitar tegakan menurut (Arief, 2003).

Selain itu akar-akar mangrove dapat pula menahan adanya pengendapan lumpur yang dibawa oleh sungai-sungai di sekitarnya, sehingga lahan mangrove dapat semakin luas tumbuh keluar.

b. Fungsi Biologis

Sebagai daerah asuhan (nursery ground), daerah mencari makan (feeding ground) berbagai jenis ikan, udang dan berbagai jenis biota laut lainnya, penghasil sejumlah besar detritus dari daun dan dahan pohon mangrove (bengen, 2004).

Daerah hutan mangrove dapat dihuni bermacam-macam fauna. Hewan-hewan darat termasuk serangga, kera pemakan daun-daunan yang suka hidup dibawah naungan pohon – pohonan, ular dan golongan melata lainnya. Hewan laut diwakili oleh golongan epifauna yang beraneka ragam dimana hidupnya menempel pada batang – batang pohon dan golongan infauna yang tinggal di dalam lapisan tanah

11 atau lumpur. Kayu dari pohon mangrove itu sendiri adalah suatu hasil produksi yang berharga (Hutabarat et,al, 1984).

c. Fungsi Ekonomi

Sebagai sumber bahan bakar dan bangunan, lahan untuk perikanan dan pertanian serta tempat tersediannya bahan makanan (Arief, 2003). Selanjutnya nontji (2002) menambahkan bahwa berbagai tumbuhan dari hutan mangrove dimanfaatkan untuk bermacam keperluan. Produk hutan mangrove antara lain digunakan untuk kayu bakar, pembuatan arang, bahan penyamak (tanin), perabot rumah tangga, bahan konstruksi bangunan, obat-obatan dan sebagai bahan untuk industri kertas.

2.4. Penyebab Kerusakan Mangrove

Salah satu kerusakan hutan mangrove disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan urbanisasi karena mereka membuang limbah di sekitar perairan ekosistem hutan mangrove yang tidak jauh dari kota, oleh karena itu diperlukan suatu pengelolaan dalam membuang limbah yang tidak merusak ekosistem mangrove (Lazardi et, al, 2000). Sedangkan menurut Budiman et, al (2001) luas area mangrove di pulau Lombok di laporkan sekitar 3,426,78 ha, namun sebagian dari area tersebut telah terganggu di alih fungsikan sebagai kegiatan tambak dan pemukiman, sehingga diperkirakan bahwa jumlah area mangrove yang belum terganggu sekitar 2,743 ha, di kabupaten Lombok timur. Kerusakan ekosistem mangrove umumnya disebabkan oleh dua faktor utama yaitu secara alami dan buatan manusia, proses alami seperti badai topan dapat merusak dan memporak – porandakan ekosistem mangrove, sedangkan kerusakan ekosistem hutan

12 mangrove akibat campur tangan manusia erat kaitannya dengan konversi lahan mangrove menjadi tambak dan penebangan untuk pemanfaatan kayu dari hutan mangrove (Nybakken, 1988).

2.5. Kebijakan Pemanfaatan Ekosistem Mangrove

Kebijakan adalah sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang mengungkapkan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relawan dengan pengambilan keputusan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah publik (Dunn, 1994). Sebagai disiplin ilmu terapan, kebijakan dapat diharapkan untuk menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal melalui tiga bentuk pertanyaan berikut: nilai yang mencapainya merupakan tolak ukur utama untuk melihat apakah masalah telah selesai, fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan nilai-nilai, dan tindakan penerapannya yang menghasilkan pencapaian nilai-nilai.

Dunn (1994), mengemukakan bahwa kebijakan pada dasarnya terdiri dari tiga elemen yaitu: kebijakan publik (public policies) merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah, selanjutnya diaplikasikan di berbagai bidang termasuk kebijakan lingkungan hidup. Definisi dan formulasi masalah kebijakan sangat tergantung dari keterlibatan para pelaku kebijakan (policy stakeholders), yaitu individu atau kelompok yang mempunyai andil di dalam formulasi kebijakan, karena mereka berpengaruh dan dipengaruhi oleh keputusan dan kebijakan pemerintah, kebijakan lingkungan (policy environment)

13 merupakan konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu-isu kebijakan terjadi dapat dipengaruhi oleh pembuat kebijakan public, dan kebijakan operasional (policy operation) yang didasarkan pada suatu pijakan landasan kerja, yang merupakan dasar dari kebijakan yang ditempuh atau dengan kata lain kebijakan merupakan dasar bagi pelaksanaan atau pengambilan keputusan.

2.6. Pengelolaan Hutan Mangrove

Tujuan utama pengelolaan hutan, termasuk hutan mangrove, adalah untuk mempertahankan produktivitas lahan hutan sehingga kelestarian hasil merupakan tujuan utama pengelolaan hutan, kelestarian produktivitas mempunyai dua arti yaitu kesinambungan pertumbuhan dan kesinambungan hasil panen. (Dahuri, 2001). Selain itu keseriusan atau komitmen pemerintah dalam pengelolaan mangrove sangat menentukan dalam keberlanjutan ekosistem mangrove sehingga untuk itu diperlukan data penelitian ekologi (Kairo et al 2001). Data yang dimaksud adalah luas tutupan mangrove dan kerapatan seperti pada kriteria baku kerusakan mangrove untuk menentukan apakah kondisi mangrove yang ada masih baik atau sudah harus direhabilitasi.

Menurut (Saenger et, al, 1983), menyatakan pengelolaan hutan mangrove harus berdasarkan filosofi konservasi. Hal ini sebagai langka awal dan mencegah semakin rusaknya ekosistem hutan mangrove dan mengoptimumkan konservasi sumberdaya mangrove untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tetap mempertahankan cadangan yang cukup untuk melindungi keanekaragaman flora dan fauna yang hidup di dalamnya.

14 Dalam konteks pengembangan mangrove, rencana pengelolaan hutan mangrove dibuat untuk lokasi-lokasi mangrove yang telah ditetapkan. Rencana pengelolaan ini harus dijadwalkan dan dikoordinasi secara resmi di dalam rencana tata ruang daerah dan rencana tata ruang kabupaten. Rencana-rencana tersebut disusun berdasarkan survey yang akurat untuk mengetahui potensi sumberdaya yang ada dan aspirasi masyarakat yang perlu dinilai dan didengar melalui komunikasi langsung dan dipertimbangkan dalam rencana pengelolaan. Tanpa persetujuan, pengertian dan kerjasama dengan masyarakat setempat, maka rencana pengelolaan tersebut tidak akan berfungsi dengan baik (Alikodra, 1999).

Pengelolaan multiguna mengharuskan sumberdaya dimanfaatkan untuk kepentingan banyak pihak secara seimbang, sehingga terhindar dari orientasi tunggal yang sempit dan berjangka pendek Dahuri,et, al, (2001). Pengelolaan multiguna juga akan membawa jangkauan kegiatan yang beragam sehingga membuka pilihan yang lebih luas bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengelolaan hutan mangrove.

2.7. Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove

Menurut keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove yaitu:

Kriteria Baku Kerusakan Mangrove adalah ukuran batas perubahan fisik dan atau hayati mangrove yang dapat ditenggang. Status kondisi mangrove adalah tingkat kondisi mangrove pada suatu lokasi tertentu yang dinilai berdasarkan kriteria baku kerusakan mangrove. Kawasan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa

15 beserta ekosistemnya. Sempadan pantai mangrove adalah Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai mangrove yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Sempadan sungai mangrove adalah Kawasan tertentu sepanjang sungai yang mempunyai mangrove yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

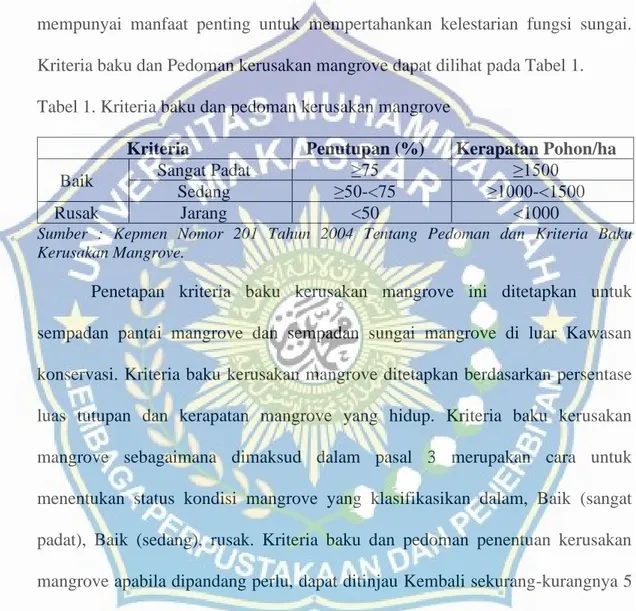

Kriteria baku dan Pedoman kerusakan mangrove dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria baku dan pedoman kerusakan mangrove

Kriteria Penutupan (%) Kerapatan Pohon/ha

Baik Sangat Padat ≥75 ≥1500

Sedang ≥50-<75 ≥1000-<1500

Rusak Jarang <50 <1000

Sumber : Kepmen Nomor 201 Tahun 2004 Tentang Pedoman dan Kriteria Baku Kerusakan Mangrove.

Penetapan kriteria baku kerusakan mangrove ini ditetapkan untuk sempadan pantai mangrove dan sempadan sungai mangrove di luar Kawasan konservasi. Kriteria baku kerusakan mangrove ditetapkan berdasarkan persentase luas tutupan dan kerapatan mangrove yang hidup. Kriteria baku kerusakan mangrove sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan cara untuk menentukan status kondisi mangrove yang klasifikasikan dalam, Baik (sangat padat), Baik (sedang), rusak. Kriteria baku dan pedoman penentuan kerusakan mangrove apabila dipandang perlu, dapat ditinjau Kembali sekurang-kurangnya 5 tahun.

2.8. Upaya Rehabilitasi Hutan Mangrove Melalui Kegiatan Reboisasi

Rehabilitasi lahan adalah suatu upaya dalam pemulihan dan memperbaiki serta meningkatkan kondisi lahan sehingga lahan yang rusak dapat difungsikan secara optimal menjadi lebih baik sehingga media pengaturan tata air, sebagai

16 unsur melindungi alam dan lingkungannya serta menjadi unsur penghasil (Wahono, 2002)

Reboisasi adalah salah satu upaya mengembalikan sumber daya alam yang juga termasuk dalam upaya rehabilitasi. Reboisasi merupakan penanaman kembali (penghijauan) hutan yang telah hilang keberadaannya. Proses rehabilitasi dan reboisasi hutan bakau yang dimulai dari proses penanaman, dirawat dan penyulaman. Hal ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak termasuk masyarakat sekitar (Rochani, 2007).

Keadaan kawasan hutan bakau (mangrove) biasanya terancam karena adanya kegiatan perambahan dan eksploitasi pasir pesisir sehingga perlu adanya kegiatan penghijauan kembali (Antara, 2011). Reboisasi tersebut bertujuan untuk peningkatan kuantitas penutupan lahan seoptimal mungkin dan kaya manfaat untuk masyarakat setempat, sehingga tercipta keselarasan antara fungsi hutan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sebagai upaya pencegahan terjadinya pengrusakan hutan dan mengembalikan fungsi lahan kritis. Sehingga diperlukan upaya rehabilitasi (penanaman kembali) hutan dan lahan yang serius. Definisi lahan kritis yang telah ditetapkan sebagai lahan yang telah mengalami kerusakan dan kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas toleransi. Reboisasi (penanaman kembali) juga dilakukan untuk mencegah beberapa faktor, yaitu:

a. Pencemaran lingkungan b. Untuk melestarikan hutan c. Mencegah adanya banjir

d. Mencegah terjadinya global warming

17 2.9. Nilai

Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia, khususnya mengenai kehidupan dan tindak kebaikan suatu hal, Nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kehidupan manusia. Nilai adalah suatu yang bersifat abstrak, ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan sosial penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi.

Menurut Davis dan Johnson (1987) dalam Sribianti (2008), nilai merupakan persepsi seorang atau harga yang diberikan seseorang terhadap sesuatu pada waktu dan tempat tertentu. Kegunaan, kepuasan, dan kesenangan merupakan istilah lain yang dapat diterima dan berkonotasi nilai atau harga. Ukuran harga ditentukan oleh waktu, barang atau uang yang dikorbankan seseorang untuk memiliki atau menggunakan barang dan jasa yang diinginkan. Nilai ekonomi adalah suatu upaya untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan terlepas dari apakah nilai pasar tersedia atau tidak.

Tujuan valuasi ekonomi pada dasarnya adalah membantu pengambilan keputusan untuk menduga efisiensi ekonomi dari berbagai pemanfaatan yang mungkin dilakukan terhadap ekosistem yang ada di Kawasan pesisir dan laut.

Pengertian nilai atau value, khususnya menyangkut barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan, memang bisa berbeda jika dipandang dari berbagai disiplin ilmu. Secara umum, nilai ekonomi dapat

18 didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya.

2.10. Kerangka Pikir

Ekosistem hutan mangrove yang berada di kelurahan untia memerlukan pengelolaan yang baik sehingga berpotensi untuk mengembangkan ekowisata yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar pesisir untia. Hutan mangrove memiliki keanekaragaman yang banyak sehingga memerlukan rehabilitasi hutan mangrove sehingga ekosistem yang ada di dalamnya bisa berkembang biak dengan baik. Potensi kerusakan mangrove dapat dicegah dengan melakukan rehabilitasi hutan mangrove. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.

19 Gambar 1. Kerangka Pikir

20 III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Lantebung, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 – Desember 2020

3.2. Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah a. Camera

b. Meter Roll c. Tali Rafia d. Pita Meter e. Alat Tulis f. GPS

3.3. Metode Pengumpulan Data Primer

3.3.1. Pengumpulan Data Persepsi Masyarakat

Data pandangan/persepsi masyarakat terhadap penyebab kerusakan ekosistem mangrove dikumpulkan melalui data observasi, wawancara terstruktur menggunakan kuesioner.

3.3.2. Pengumpulan Data Vegetasi Mangrove

Pengambilan data vegetasi mangrove dan tingkat kerusakan mangrove dengan cara survey langsung di lapangan dengan metode garis berpetak (purposive random sampling), yaitu dengan membuat garis transek sepanjang 100

21 meter dengan lebar 10 meter selanjutnya membuat plot ukuran 20 x 50 m dengan jumlah 8 plot.

3.4. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran sumber- sumber Pustaka yang relevan penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan yaitu: kondisi ekologi mangrove, peta sebaran mangrove, peta RT/RW Kota Makassar, kondisi sosial ekonomi masyarakat teluk Makassar. Sumber data tersebut diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Dinas Kehutanan dan Pertanian Kota Makassar, BAPPEDA Kota Makassar, BPS Kota Makassar, Tamalate dan Kelurahan Untia Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

3.5. Analisis Data

3.5.1. Analisis Persepsi Masyarakat

Untuk memperoleh informasi terkait faktor-faktor penyebab kerusakan akan dilakukan wawancara terhadap Key Informan (Informasi Kunci) yang dimaksud terdiri dari 26 orang meliputi, pengelola Kawasan 2 orang, tokoh masyarakat 1 orang, Lurah Bira 1 orang, nelayan 7 orang dan masyarakat sekitar 15 orang.

22 3.5.2. Analisis Vegetasi Mangrove

Komposisi Jenis dan struktur vegetasi dilakukan dengan menganalisis parameter yang mengacu pada Natividad et al, (2015) yaitu:

a. Kerapatan suatu jenis (K), dihitung dengan rumus:

K= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑡𝑎𝑘 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ

b. Kerapatan Relatif (KR), dihitung dengan rumus:

KR= 𝐾𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠

𝐾𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 x 100%

c. Frekuensi (F)

F= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑙𝑜𝑡 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑙𝑜𝑡 d. Frekuensi Relatif, dihitung dengan rumus:

FR= 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 x 100%

e. Dominansi, dihitung dengan rumus:

D=𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑡𝑎𝑘 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ

f. Dominansi Relatif (DR), dihitung dengan rumus:

DR= 𝐷 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠

𝐷 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 x 100%

g. Indeks Nilai Penting:

INP = KR + 𝐹𝑅 + 𝐷𝑅

3.5.3. Tingkat Keanekaragaman Jenis (H’)

Keanekaragaman spesies dapat digunakan untuk menyatakan struktur komunitas keanekaragaman spesies yang tinggi menunjukkan bahwa suatu

23 komunitas memiliki kompleksitas tinggi karena interaksi spesies yang terjadi dalam komunitas itu sangat tinggi.

Suatu komunitas dikatakan memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi jika komunitas itu disusun oleh banyak spesies. Sebaliknya suatu komunitas dikatakan memiliki keanekaragaman spesies yang rendah jika komunitas itu disusun oleh sedikit spesies dan jika hanya ada sedikit saja spesies yang dominan.

Untuk memperkirakan keanekaragaman spesies dipakai analisis Indeks Shannon atau Shannon index of general diversity (H’) (Odum, 1993; Soegianto, 1994).

Keanekaragaman :

H’ = -∑{(ni/n) ln (ni/n)}

Dimana :

H’= Indeks keanekaragaman ni = jumlah individu

n = jumlah total Dengan kriteria

1. Nilai H< 1 menunjukkan bahwa tingkat keanekaragaman spesies pada suatu transek adalah sedikit atau rendah.

2. Nilai 1>H>3 menunjukkan bahwa tingkat keanekaragaman spesies pada suatu transek adalah sedang.

3. Nilai H>3 menunjukkan bahwa tingkat keanekaragaman spesies pada suatu transek adalah melimpah tinggi.

24 3.5.4. Analisis Tingkat Kerusakan Mangrove

Metode yang digunakan untuk menghitung tingkat kerusakan mangrove berpedoman kepada keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang kriteria baku dan pedoman penentuan kerusakan mangrove dengan kriteria (Tabel 1). Kriteria baku tersebut, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

a. Penutupan adalah perbandingan antara luas areal penutupan jenis I (Ci) dan luas dan luas total areal penutupan seluruh jenis (∑C), atau

𝑅𝐶𝑖= (𝐶𝑖/ ∑ C x 100 𝐶𝑖= ∑ BA/A

BA = µ 𝐷𝐵𝐻2/4 Dimana:

𝑅𝐶𝑖 = Penutupan (%),

A = luas total area pengambilan sampel (contoh), BA = Basal Area,

π

= 3, 1416 (konstanta), dan𝐷𝐵𝐻2= CBH/µ (lingkar pohon setinggi dada).

b. Kerapatan pohon adalah perbandingan antara jumlah tegakan jenis I (ni) dan jumlah total seluruh tegakan jenis (∑n), atau:

𝑅𝑑𝑖 = (ni/∑ n) x 100 Dimana:

Rdi = Kerapatan pohon/ha, Ni = Jumlah tegakan jenis I,

25 ∑n = Jumlah total seluruh jenis tegakan

3.5.5. Nilai Rehabilitasi

Biaya rehabilitasi yang diperlukan untuk mengkompensasi injury yang terjadi dapat diketahui melalui studi literatur dengan melihat biaya proyek rehabilitasi yang pernah dilakukan oleh BPDAS Jeneberang Saddang. Biaya rehabilitasi per hektar Rp. 35.022.000. biaya ini mengacu pada P.8/KSDAE/SET.2/10/2017 Tentang Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Tahun 2018. Untuk mengetahui biaya kerusakan Rehabilitasi digunakan rumus sebagai berikut:

TBR = 𝐵𝑅0 x LAR Dimana:

TBR = Total Biaya Rehabilitasi (Rp)

𝐵𝑅0 = Biaya Rehabilitasi berdasarkan tahun penetapan biaya rehabilitasi (Rp/Ha) LAR = Luas Area yang akan di Rehabilitasi (Ha)

Nilai rehabilitasi hutan mangrove diasumsikan dari total biaya untuk rehabilitasi hutan tersebut.

26 IV. KEADAAN UMUM LOKASI

4.1. Geografi dan Iklim

Menurut jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke ibukota Kecamatan berkisar 1 km sampai dengan jarak 5-10 km. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Tamalanrea memiliki batas-batas: Utara – Kecamatan Biringkanaya;

Selatan – Kecamatan Panakkukang; Barat – Selat Makassar; Timur – Kecamatan Biringkanaya. Luas Wilayah Kecamatan Tamalanrea tercatat 31,84 km2 atau 18,2

% dari luas Kota Makassar yang meliputi 8 Kelurahan pada tahun 2018.

Secara Administratif, Kecamatan Tamalanrea terdiri dari 8 Kelurahan, yaitu: Kelurahan Tamalanrea Indah, Tamalanrea Jaya, Tamalanrea, Kapasa, Parangloe, Bira, Buntusu dan Kapasa Raya. Pada tahun 2018, jumlah kelurahan di Kecamatan Tamalanrea memiliki 8 kelurahan dengan 346 RT dan 69 RW.

Kecamatan Tamalanrea merupakan daerah Pantai dan bukan pantai dengan topografi ketinggian antara permukaan laut. Enam Kelurahan daerah bukan pantai yaitu Tamalanrea Indah, Tamalanrea Jaya, Tamalanrea, Kapasa, Buntusu dan Kapasa Raya. Sedang 2 Kelurahan lainnya (Parangloe dan Bira) merupakan daerah pantai. Menurut jaraknya, letak dan masing-masing kelurahan ke ibukota Kecamatan berkisar 1 km sampai dengan jarak 5-10 km.

A. Geografi

Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian selatan pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119021’17,38” bujur Timur dan 508’6,19” Lintang selatan yang berbatasan

27 sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah timur kabupaten Maros, sebelah selatan kabupaten Gowa dan sebelah barat selat Makassar.

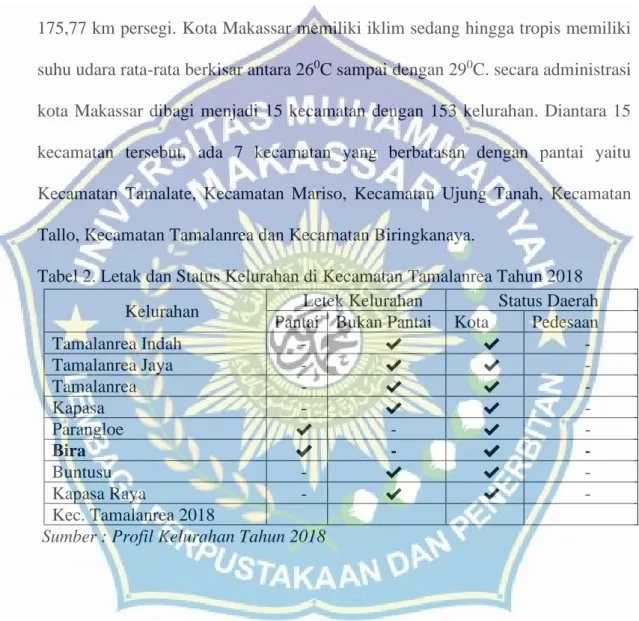

Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-20 (datar) dan kemiringan lahan 3-150 (bergelombang). Luas wilayah kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 260C sampai dengan 290C. secara administrasi kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Diantara 15 kecamatan tersebut, ada 7 kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya.

Tabel 2. Letak dan Status Kelurahan di Kecamatan Tamalanrea Tahun 2018 Kelurahan Letek Kelurahan Status Daerah

Pantai Bukan Pantai Kota Pedesaan

Tamalanrea Indah - ✔ ✔ -

Tamalanrea Jaya - ✔ ✔ -

Tamalanrea - ✔ ✔ -

Kapasa - ✔ ✔ -

Parangloe ✔ - ✔ -

Bira ✔ - ✔ -

Buntusu - ✔ ✔ -

Kapasa Raya - ✔ ✔ -

Kec. Tamalanrea 2018

Sumber : Profil Kelurahan Tahun 2018

28 Tabel 3. Luas Wilayah Menurut Kelurahan di Kecamatan Tamalanrea, 2018

Kelurahan Luas Wilayah (m2)

Persentase Wilayah Terhadap Kecamatan

Tamalanrea Indah 4,74 14,89%

Tamalanrea Jaya 2,98 9,36%

Tamalanrea 2,02 6,35%

Kapasa 2,06 6,32%

Parangloe 6,53 20,51%

Bira 9,26 29,08%

Buntusu 2,13 6,68%

Kapasa Raya 2,12 6,81%

Kec. Tamalanrea 2018 31,84 100,00%

Sumber : SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Tabel 3 kelurahan yang paling luas yaitu Kelurahan Bira dengan luas 9,26 m2 dengan persentase wilayah 29,08 %, sedangkan wilayah yang paling kecil adalah Kelurahan Tamalanrea dengan luas 2,02 m2 dengan persentase wilayah 6,35 %.

B. Iklim

Iklim mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk ketersediaan air, sehingga sangatlah perlu kita memahami keragaman iklim saat ini dan di masa depan. Dengan demikian pemerintah dan masyarakat dapat mengantisipasi perubahan iklim tersebut.

Makassar beriklim tropis dengan musim hujan yang jelas, keragaman hujan erat kaitannya dengan fenomena osilasi selatan-fenomena alamiah yang terjadi di lautan pasifik dan yang mempengaruhi iklim di berbagai daerah.

Peristiwa El Nino cenderung menyebabkan keterlambatan awal musim hujan dan kondisi yang lebih kering sedangkan kejadian La Nina mengakibatkan kondisi yang lebih basah daripada normalnya.

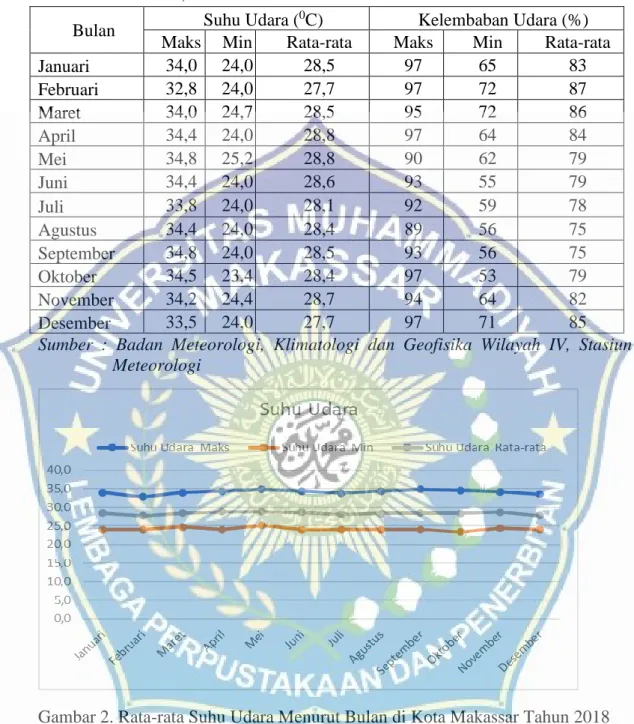

29 Tabel 4. Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan Di Kota

Makassar, Tahun 2018

Bulan Suhu Udara (0C) Kelembaban Udara (%) Maks Min Rata-rata Maks Min Rata-rata

Januari 34,0 24,0 28,5 97 65 83

Februari 32,8 24,0 27,7 97 72 87

Maret 34,0 24,7 28,5 95 72 86

April 34,4 24,0 28,8 97 64 84

Mei 34,8 25,2 28,8 90 62 79

Juni 34,4 24,0 28,6 93 55 79

Juli 33,8 24,0 28,1 92 59 78

Agustus 34,4 24,0 28,4 89 56 75

September 34,8 24,0 28,5 93 56 75

Oktober 34,5 23,4 28,4 97 53 79

November 34,2 24,4 28,7 94 64 82

Desember 33,5 24,0 27,7 97 71 85

Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV, Stasiun Meteorologi

Gambar 2. Rata-rata Suhu Udara Menurut Bulan di Kota Makassar Tahun 2018

30 Gambar 3. Rata-rata Kelembaban Udara Rata-rata Menurut Bulan di Kota

Makassar Tahun 2018

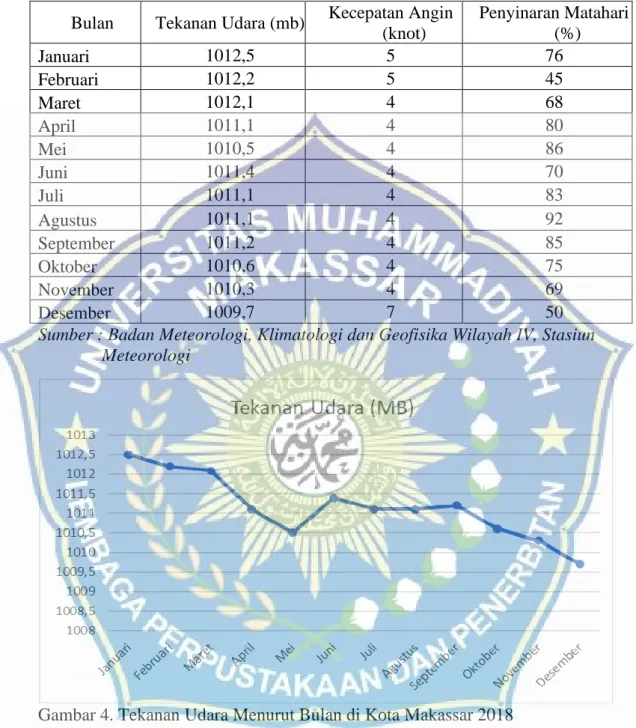

1. Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari

Tekanan menggambarkan gaya per satuan luas pada suatu ketinggian tertentu. Dimana tekanan udara merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan menentukan kerapatan udara selain daripada suhu udara. Pada umumnya makin tinggi suatu ketinggian dari permukaan laut, tekanan udaranya semakin berkurang, karena jumlah molekul dan atom yang ada di atasnya berkurang.

Kecepatan angin, atau velositas gelombang angin, adalah sebuah kuantitas atmosterik fundamental. Kecepatan angin disebabkan oleh pergerakan angin dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, biasanya karena perubahan suhu.

31 Tabel 5. Rata-rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin, dan Penyinaran Matahari

Menurut Bulan di Kota Makassar, Tahun 2018 Bulan Tekanan Udara (mb) Kecepatan Angin

(knot)

Penyinaran Matahari (%)

Januari 1012,5 5 76

Februari 1012,2 5 45

Maret 1012,1 4 68

April 1011,1 4 80

Mei 1010,5 4 86

Juni 1011,4 4 70

Juli 1011,1 4 83

Agustus 1011,1 4 92

September 1011,2 4 85

Oktober 1010,6 4 75

November 1010,3 4 69

Desember 1009,7 7 50

Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV, Stasiun Meteorologi

Gambar 4. Tekanan Udara Menurut Bulan di Kota Makassar 2018

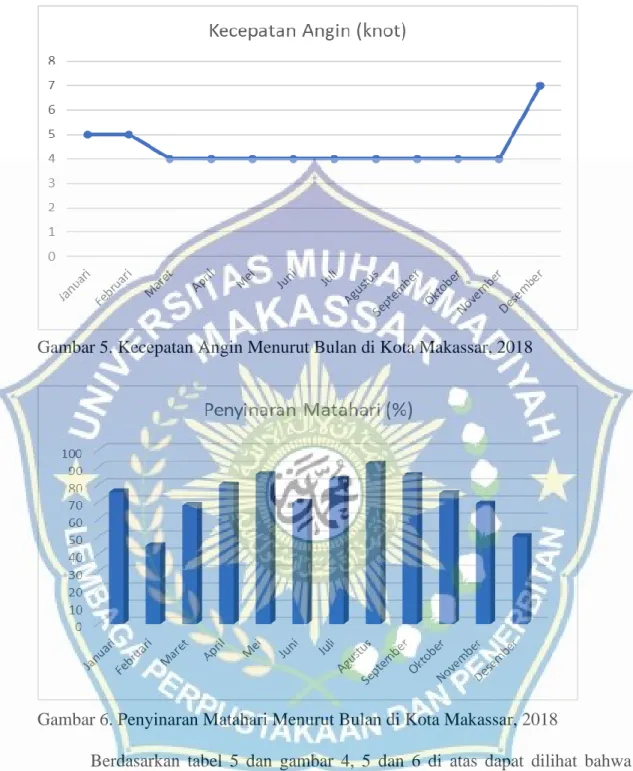

32 Gambar 5. Kecepatan Angin Menurut Bulan di Kota Makassar, 2018

Gambar 6. Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kota Makassar, 2018

Berdasarkan tabel 5 dan gambar 4, 5 dan 6 di atas dapat dilihat bahwa tekanan udara tertinggi adalah pada bulan Januari yaitu 1012,5 mb, sedangkan terendah pada bulan Desember yaitu 1009,7 mb. Sedangkan kecepatan angin tertinggi pada bulan Desember mencapai 7 knot, sedangkan kecepatan angin terendah terjadi pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September,

33 Oktober dan November yaitu 4 knot. Penyinaran matahari tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu 92%, sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Februari yaitu 45%.

2. Curah Hujan dan Hari Hujan

Kota Makassar adalah kota yang letaknya berada dekat dengan pantai, membentang sepanjang koridor Barat dan Utara, lazim dikenal sebagai kota dengan ciri “Waterfront City” di dalamnya mengalir beberapa sungai yang kesemuanya bermuara ke dalam kota (sungai tallo, Sungai Jeneberang, dan sungai pampang).

Sebagai kota yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah dataran rendah, yang membentang dari tepi pantai sebelah barat dan melebar hingga ke arah timur sejauh kurang lebih 20 km dan memanjang dari arah selatan ke utara merupakan koridor utama kota yang termasuk dalam jalur-jalur pengembangan, pertokoan, perkantoran, Pendidikan, dan pusat kegiatan industri di kota Makassar.

Dari dua sungai besar yang mengalir di dalam kota secara umum kondisinya belum banyak dimanfaatkan, seperti menjadikan sebagai jalur alternatif baru bagi transportasi kota.

Berdasarkan keadaan cuaca serta curah hujan, kota makassar termasuk daerah yang beriklim tropis. Jumlah curah hujan dan hari hujan dapat dilihat pada tabel 6.

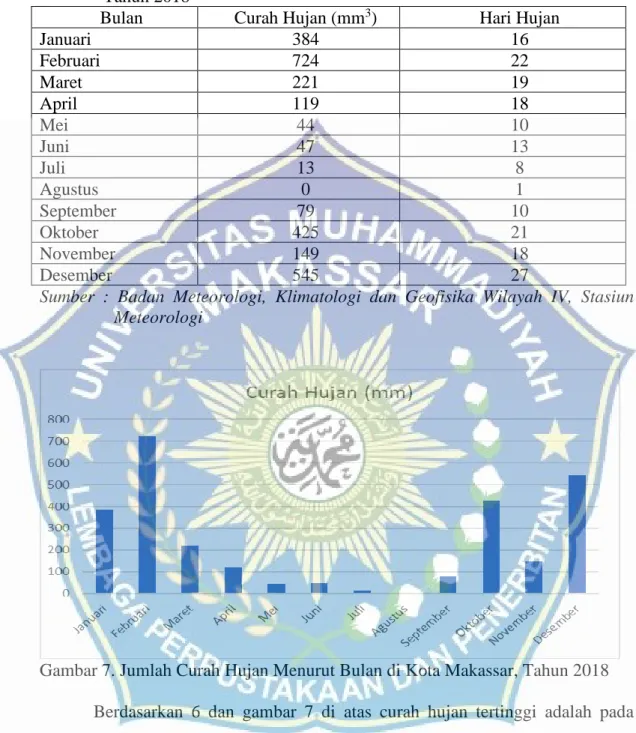

34 Tabel 6. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kota Makassar,

Tahun 2018

Bulan Curah Hujan (mm3) Hari Hujan

Januari 384 16

Februari 724 22

Maret 221 19

April 119 18

Mei 44 10

Juni 47 13

Juli 13 8

Agustus 0 1

September 79 10

Oktober 425 21

November 149 18

Desember 545 27

Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV, Stasiun Meteorologi

Gambar 7. Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Kota Makassar, Tahun 2018 Berdasarkan 6 dan gambar 7 di atas curah hujan tertinggi adalah pada bulan Februari dengan curah hujan mencapai 724 mm3 sedangkan terendah berada pada bulan Agustus dengan jumlah curah hujan 0 mm3. Begitupun dengan hari hujan, bulan Desember memiliki hari hujan terbanyak yaitu 27 hari, sedangkan yang terendah adalah bulan Agustus dengan hari hujan 1 hari.

35 4.2. Kelurahan Bira

Kelurahan Bira adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.Kelurahan Bira memiliki kode wilayah 73.71.14.1005.Memiliki luas sekitar +9,26 Km2 dan terdiri dari 24 RT dan 6 RW Bira dulunya merupakan sebuah kerajaan kecil masa pemerintahan kerajaan Gowa-Tallo yang dikenal dengan nama Kerajaan Bira. Seiring dengan perubahan sistem pemerintahan maka daerah yang merupakan bagian dari wilayah kerajaan Bira dinamai Kelurahan Bira.

Di Kelurahan Bira terdapat beberapa nama kampung yang dikenal oleh masyarakat setempat antara lain:

1. Sangalinna meliputi wilayah RT.05/RW.01

Sangalinna berasal dari kata Appa Sangngali artinya ada empat asal kejadian manusia. Kampung Sangalinna merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Bira, pusat pemerintahan Gallarang Bira, pusat pemerintahan kepala Distrik dan sekarang menjadi pusat pemerintahan Kelurahan.

2. Beroanging yang wilayahnya meliputi RT.05/RW01.

Kampung Beroanging merupakan kumpulan dari tiga nama kampung yaitu, Kampung Beroanging, Kampung Parang dan Kampung Berua.

3. Bontojai yang wilayahnya meliputi RT 06/RW 01.

Nama Kampung Bontojai terdiri dari dua kata yaitu Bonto yang artinya Bukit dan Jai artinya Banyak. Jadi Bontojai artinya banyak bukit. Pemberian nama Bontojai ini merupakan kesepakatan para tokoh masyarakat, dimana penduduk Bontojai ini dulunya tidak berada pada suatu lokasi akan tetapi

36 terpisah-pisah. Ada yang menetap di lokasi Bonto Mate’ne, ada yang di lokasi Kampung Berua dan ada di lokasi Kampung Katambila. Kemudian pada tahun 1964 mereka disatukan dalam suatu wilayah yang dinamakan Kampung Bontojai.

4. Mattoanging yang wilayahnya meliputi RT 04/RW 01

Mattoanging artinya berjemur, terkena paparan cahaya matahari dan terpaan angin yang bertiup dari laut Makassar.

5. Mula Baru yang wilayahnya meliputi RT 04/RW 01.

Kampung Mula Baru adalah pecahan dari kampung Sangalinna.

Pemekaran ini dilakukan karena wilayah Kampung Sangalinna semakin berkembang dan kepadatan penduduk semakin bertambah oleh masyarakat pendatang.

C. Profil Kelurahan Bira 1. Posisi Lokasi

- Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Untia dan Kelurahan Bulurokeng

- Sebelah Selatan Berbatasan dengan kelurahan Kapasa Raya

- Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan Daya

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Parangloe.

37 2. Jumlah Penduduk

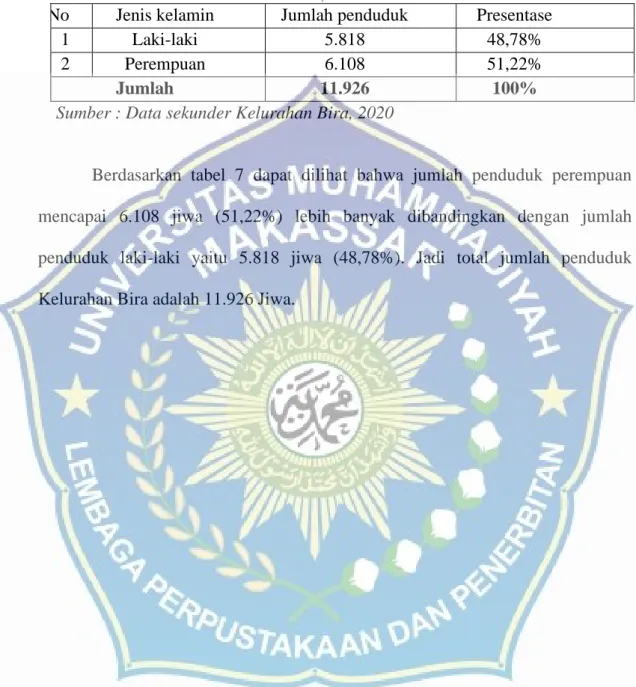

Tabel 7. Jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Kelurahan Bira Kec.

Tamalanrea Kota Makassar, Tahun 2020

No Jenis kelamin Jumlah penduduk Presentase

1 Laki-laki 5.818 48,78%

2 Perempuan 6.108 51,22%

Jumlah 11.926 100%

Sumber : Data sekunder Kelurahan Bira, 2020

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan mencapai 6.108 jiwa (51,22%) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki yaitu 5.818 jiwa (48,78%). Jadi total jumlah penduduk Kelurahan Bira adalah 11.926 Jiwa.

38 V. HASIL DAN PEMBAHASAN

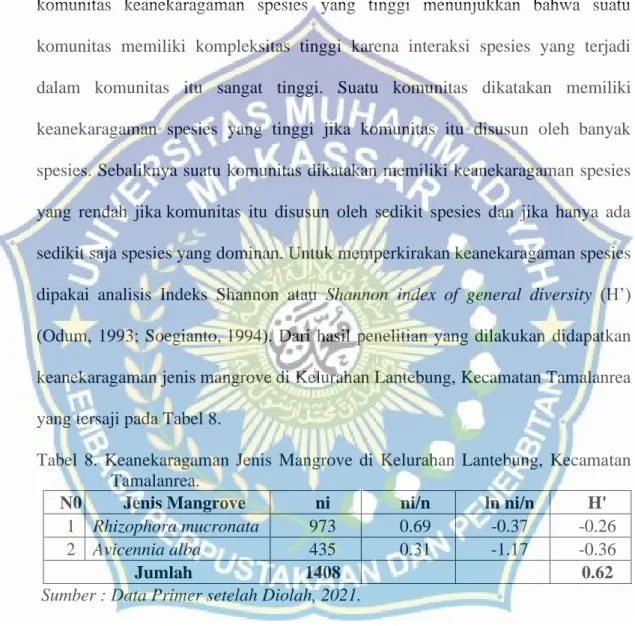

5.1. Tingkat Keanekaragaman Jenis (H’)

Keanekaragaman spesies dapat digunakan untuk menyatakan struktur komunitas keanekaragaman spesies yang tinggi menunjukkan bahwa suatu komunitas memiliki kompleksitas tinggi karena interaksi spesies yang terjadi dalam komunitas itu sangat tinggi. Suatu komunitas dikatakan memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi jika komunitas itu disusun oleh banyak spesies. Sebaliknya suatu komunitas dikatakan memiliki keanekaragaman spesies yang rendah jika komunitas itu disusun oleh sedikit spesies dan jika hanya ada sedikit saja spesies yang dominan. Untuk memperkirakan keanekaragaman spesies dipakai analisis Indeks Shannon atau Shannon index of general diversity (H’) (Odum, 1993; Soegianto, 1994). Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan keanekaragaman jenismangrovedi Kelurahan Lantebung, Kecamatan Tamalanrea yang tersaji pada Tabel 8.

Tabel 8. Keanekaragaman Jenis Mangrove di Kelurahan Lantebung, Kecamatan Tamalanrea.

N0 Jenis Mangrove ni ni/n ln ni/n H' 1 Rhizophora mucronata 973 0.69 -0.37 -0.26

2 Avicennia alba 435 0.31 -1.17 -0.36

Jumlah 1408 0.62

Sumber : Data Primer setelah Diolah, 2021.

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan keanekaragaman jenis mangrove di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea dengan nilai keanekaragaman untuk Rhizophora mucronata -0,26 dan Avicennia alba -0,36 dengan hasil H’ 0,62 dengan nilai tersebut maka nilai H’< 1, maka indeks keanekaragaman jenis mangrove menunjukkan bahwa tingkat keanekaragaman

39 spesies sedikit atau rendah.

5.2. Vegetasi Mangrove

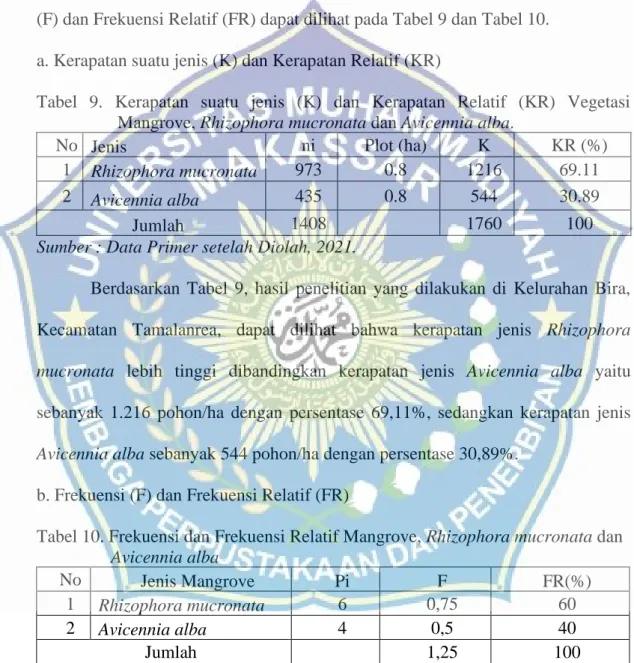

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, didapatkan Kerapatan jenis (K), Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi (F) dan Frekuensi Relatif (FR) dapat dilihat pada Tabel 9 dan Tabel 10.

a. Kerapatan suatu jenis (K) dan Kerapatan Relatif (KR)

Tabel 9. Kerapatan suatu jenis (K) dan Kerapatan Relatif (KR) Vegetasi Mangrove, Rhizophora mucronata dan Avicennia alba.

No Jenis ni Plot (ha) K KR (%)

1 Rhizophora mucronata 973 0.8 1216 69.11

2 Avicennia alba 435 0.8 544 30.89

Jumlah 1408 1760 100

Sumber : Data Primer setelah Diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 9, hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, dapat dilihat bahwa kerapatan jenis Rhizophora mucronata lebih tinggi dibandingkan kerapatan jenis Avicennia alba yaitu sebanyak 1.216 pohon/ha dengan persentase 69,11%, sedangkan kerapatan jenis Avicennia alba sebanyak 544 pohon/ha dengan persentase 30,89%.

b. Frekuensi (F) dan Frekuensi Relatif (FR)

Tabel 10. Frekuensi dan Frekuensi Relatif Mangrove, Rhizophora mucronata dan Avicennia alba

No Jenis Mangrove Pi F FR(%)

1 Rhizophora mucronata 6 0,75 60

2 Avicennia alba 4 0,5 40

Jumlah 1,25 100

Sumber : Data Primer setelah Diolah, 2021.

Hasil penelitian yang tersaji pada Tabel 10, dapat dilihat bahwa frekuensi jenis Rhizophora mucronata yaitu 0,75, dan frekuensi relatifnya 60%, kemudian

40 untuk frekuensi jenis Avicennia alba yaitu 0,5 dan frekuensi relatifnya 40%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa frekuensi jenis mangrove Rhizophora Mucronata peluang untuk ditemukannya pada petak ukur sebesar 0,75 sedangkan jenis mangrove Avicennia alba peluang untuk ditemukannya pada petak ukur sebesar 0,5.

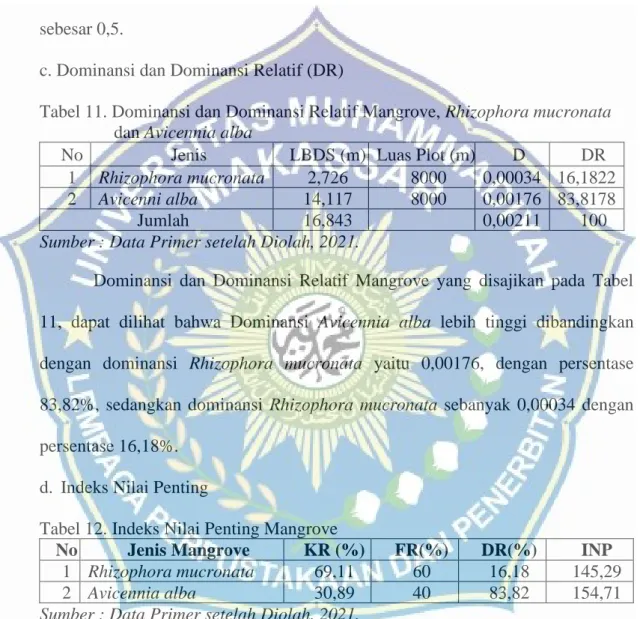

c. Dominansi dan Dominansi Relatif (DR)

Tabel 11. Dominansi dan Dominansi Relatif Mangrove, Rhizophora mucronata dan Avicennia alba

No Jenis LBDS (m) Luas Plot (m) D DR

1 Rhizophora mucronata 2,726 8000 0,00034 16,1822 2 Avicenni alba 14,117 8000 0,00176 83,8178

Jumlah 16,843 0,00211 100

Sumber : Data Primer setelah Diolah, 2021.

Dominansi dan Dominansi Relatif Mangrove yang disajikan pada Tabel 11, dapat dilihat bahwa Dominansi Avicennia alba lebih tinggi dibandingkan dengan dominansi Rhizophora mucronata yaitu 0,00176, dengan persentase 83,82%, sedangkan dominansi Rhizophora mucronata sebanyak 0,00034 dengan persentase 16,18%.

d. Indeks Nilai Penting

Tabel 12. Indeks Nilai Penting Mangrove

No Jenis Mangrove KR (%) FR(%) DR(%) INP 1 Rhizophora mucronata 69,11 60 16,18 145,29

2 Avicennia alba 30,89 40 83,82 154,71

Sumber : Data Primer setelah Diolah, 2021.

Indeks nilai penting ini memberikan suatu gambaran mengenai pengaruh atau peranan suatu jenis tumbuhan mangrove dalam ekosistem dan juga dapat digunakan untuk mengetahui dominansi suatu spesies dalam komunitas mangrove. Indeks nilai penting yang disajikan pada Tabel 12, dapat dilihat bahwa

41 untuk INP dari jenis mangrove Rhizophora mucronata lebih rendah dibandingkan dengan jenis Avicennia alba yaitu sebesar 145,29, sedangkan INP dari jenis mangrove Avicennia alba sebesar 154,71.

5.3. Tingkat Kerusakan Mangrove

Kerusakan hutan mangrove lebih banyak akibat alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak, permukiman, dan perkebunan. Bukan saja akibat alih fungsi tetapi juga pembalakan liar. Kayu mangrove dicuri untuk dijadikan material bangunan, kapal, batu arang dan kayu bakar.

a. Penutupan adalah perbandingan antara luas areal penutupan jenis I (Ci) dan luas dan areal penutupan seluruh jenis (∑C), atau

Tabel 13. Penutupan Mangrove

No Jenis Mangrove BA Ci Rci (%)

1 Rhizophora mucronata 23137.09 1524.18 16.43

2 Avicennia alba 117657.02 7750.79 83.57

Jumlah 9274.974 100

Sumber : Data Primer setelah Diolah, 2021.

Penutupan jenis mangrove di lokasi penelitian yang tersaji pada Tabel 13 dapat dilihat bahwa untuk jenis mangrove Rhizophora mucronata didapatkan persentase penutupan sebesar 16,43% dan untuk jenis mangrove Avicennia alba didapatkan persentase penutupan sebesar 83,57%. Berdasarkan kriteria dan pedoman kerusakan mangrove dapat dilihat bahwa untuk penutupan jenis mangrove Avicennia alba termasuk dalam kategori baik sedangkan untuk jenis mangrove Rhizophora Mucronata termasuk dalam kategori rusak.

b. Kerapatan pohon adalah perbandingan antara jumlah tegakan jenis I (ni)dan jumlah total seluruh tegakan jenis (∑n):