DI JAWA BARAT

©LEPSINDO All right reserved

Penulis: Dr. H. Obsatar Sinaga

Editor : Dadi J. Iskandar

Desain : Adhy M. Nuur

Diterbitkan oleh:

LEPSINDO lepsindo@gmail.com

i

Kata Pengantar

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

K

ecenderungan regionalisme dan terbentuknya berbagai kelompok kerja sama, baik geografis maupun fungsional, mewarnai era percaturan politik dan ekonomi global dewasa ini. Globalisasi tanpa disadari telah merasuki ranah kehidupan masyarakat-bangsa di jagat ini; bahkan telah ikut mengaliri urat nadi tatanan kehidupan negara-negara di muka bumi, termasuk di Indonesia.Sebagai sebuah arus kekuatan yang dampaknya sulit dielakkan oleh Negara mana pun di dunia ini,

mainstreamglobalisasi berwajah kembar: di satu sisi ia membuka peluang besar bagi kemajuan perekonomian Negara-negara yang mampu menyikapi secara proaktif-responsif, dengan bertumpu pada seperangkat kemampuan memanfaatkannya, sedangkan di sisi lain, arus globalisasi dengan segala dampak ikutannya ternyata tidak selalu berdampak menguntungkan, atau jangan-jangan malah merugikan, terutama bagi Negara-negara yang sedang berkembang.

ii

kesempatan yang tersedia. Memang tidak mudah, untuk katakan saja memberi definisi operasional terhadap ungkapan pernyataan tersebut. Dari perspektif akademis misalnya, suatu kajian yang mendalam perlu dilakukan sehingga diperoleh informasi yang akurat dan berguna dalam menghadapi tantangan tersebut. Kendatipun demikian, dapat dikatakan dalam bahasa terang, bahwa optimalisasi dari totalitas kemampuan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki suatu bangsa merupakan kerangka dasar yang visioner yang perlu dikedepankan dalam upaya merespons secara positif arus kekuatan globalisasi. Berbagai pemahaman yang hanya memaknai arus globalisasi sekadar sesuatu hal yang buruk dan menyedihkan— karena kita merasa tidak atau belum siap, semestinya tidak menjadi wacana yang justru dapat mengganggu kesiapan kita menghadapi tantangan besar ini.

Dengan demikian, betapa mutlaknya peningkatan sumber daya manusia dalam arti yang seluas-luasnya, karena hanya dengan cara demikian kita dapat menampilkan keunggulan kompetitif (competitive advantage), atau daya saing yang akan menentukan keberhasilan dan kemajuan ekonomi suatu Negara-bangsa, termasuk bagi bangsa Indonesia.

iii

meningkatnya bobot dan peranan Negara-negara industri di Asia Timur dan Asia Tenggara, antara lain melalui APEC dan AFTA.

Seiring dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana memberikan otonomi yang luas, nyata dan dinamis bagi setiap daerah di Indonesia, tentunya harus merangsang elit-elit danstakeholders

pembangunan di daerah untuk mewujudkan keberhasilan penerapan otonomi daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat daerah yang bersangkutan. Misalnya dengan mengembangkan kualitas produk terunggulkan yang memiliki daya saing ekonomi, selain membangun relasi atau jaringan kerja sama dalam pemasarannya. Dengan demikian, setiap daerah—sesuai dengan pemahaman otonomi yang di dalamnya terdapat desentralisasi, sudah selayaknya memiliki kecenderungan membuka diri, karena hal itu tidak bertentangan dengan globalisasi atau regionalisasi.

iv

kehadiran bukuImplementasi ASEAN Free Trade Agreement di Jawa Barat, yang ditulis Sdr. Dr. H. Obsatar Sinaga. Buku ini sangat menarik karena mengungkapkan, bahwa dalam implementasi AFTA bidang perdagangan komoditas pertanian di Jawa Barat, ditemui beberapa faktor yang cukup berarti. Antara lain: tidak lancarnya komunikasi, terbatasnya sumberdaya, kurang sesuainya perilaku pelaksana, dan tidak jelasnya struktur birokrasi menjadi penyebab tidak tercapainya daya saing Jawa Barat di dalam menghadapi perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Selain itu juga, dalam buku ini mengungkapkan, bahwa implementasi suatu kebijakan tidak terlepas dari keadaan masyarakat atau publik dimana kebijakan tersebut diberlakukan. Buku ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuandansekaligussebagaibahanpertimbangan bagi perumus kebijakan, serta pengayaan informasi bagi masyarakat pada umumnya. Sekaligus buku ini dapat meningkatkan rasa nasionalisme di tengah era globalisasi.

Selamat atas karya ini.

Bandung, Mei 2010

v

Seuntai Kata

G

lobalisasi perekonomian yang sedang berlangsung dewasa ini, maraknya liberalisasi perdagangan, investasi maupun jasa baik pada tingkat regional maupun global telah menuntut negara-negara di seluruh dunia untuk meningkatkan kemampuan bersaingnya seiring dengan semakin terbukanya pasar internasional. Indonesia dalam hal ini juga tidak luput dari tuntutan yang sama dengan komitmen terhadap liberalisasi perdaganganASEAN Free Trade Agreement (AFTA).Hal itu perlu secara saksama dikaji karena dewasa ini pelaksanaan otonomi daerah telah membuka peluang keikutsertaan daerah sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri (Deplu) RI memberikan peluang seluas-luasnya kepada daerah untuk menjalin kerja sama dengan luar negeri. Buku ini merupakan salah satu upaya telaah kritis terhadap proses regionalisme ASEAN melalui implementasi AFTA dengan studi kasus di Jawa Barat.

vi

interdisipliner, khususnya dinamika hubungan internasional di kawasan ASEAN.

Akhir kata, kami berharap kontribusi kami yang tertuang dalam buku ini bukan saja dapat bermanfaat bagi para penstudi dan peminat Hubungan Internasional di Indonesia namun juga dapat memperkaya khasanah referensi Hubungan Internasional berbahasa Indonesia dalam mengem-bangkan disiplin ilmu Hubungan Internasional di Indonesia.

Bandung, Mei 2010

vii Kata Pengantar

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Padjajaran ...i

Seuntai Kata ...v

Daftar Isi ...vii

BAB I PENGANTAR ...1

BAB II REGIONALISME ASEAN: PERSPEKTIF TEORETIS ...17

2.1 Organisasi Internasional ... 17

2.2 Bentuk Organisasi Internasional ... 31

2.3 Konsensus dalam Organisasi Internasional . 34 2.4 Kerja Sama dalam Organisasi Internasional . 38 2.5 Kebijakan... 42

2.5.1 Kebijakan Nasional ... 46

2.5.2 Politik Luar Negeri ... 47

2.5.3 Implementasi Kebijakan ... 50

2.6 Liberalisasi Perdagangan Agro ... 57

2.6.1 Motif Perdagangan dan Tekanan Liberalisasi ... 58

2.6.2 Kebijakan Pemerintah di Bidang Agro . 61 2.6.3 Skenario dan Dampak Liberalisasi ... 62

2.6.3.1 Skenario Liberalisasi ... 62

viii

Pengembangan Usaha Industri Agro .... 68 2.7 Kerangka Kerja untuk Analisis

Implementasi AFTA di Jawa Barat ... 69

BAB III

KONFIGURASI PERKEMBANGAN

LINGKUNGAN REGIONAL ...75 3.1 Lingkungan Strategis ASEAN:

Peluang dan Kendala ... 75 3.2 Struktur Organisasi dan Keanggotaan

ASEAN ... 83 3.3 ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) ... 93 3.4 Kesepakatan AFTA Bagi Indonesia ... 96

BAB IV

STUDI KASUS IMPLEMENTASI

KESEPAKATAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN DI JAWA BARAT (BIDANG

KOMODITAS AGRO) ...107 4.1 Pengembangan Agrobisnis dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD)

Jawa Barat 2005-2025 ... 109 4.2 Faktor-Faktor Daya Saing dan Model

Strategi Pengembangan Ekspor Komoditas Agro Jawa Barat dalam Kerangka AFTA ... 116

4.2.1 Faktor-Faktor Penentu Daya Saing

Jawa Barat ... 116 4.2.2 Strategi Pengembangan Ekspor

Komoditas Agro Jawa Barat dalam

ix

Melakukan Implementasi AFTA Bidang Perdagangan Komoditas Agro

(Model Edward III) ... 123 4.3.1 Kegiatan Komunikasi ... 124 4.3.2 Faktor Transmisi dari Komunikasi ... 130 4.3.3 Kecenderungan dari Para Pelaksana

(Disposisi) ... 160 4.3.4 Struktur Birokrasi (Bureaucratic

Structure) ... 167 4.4 Implikasi Kebijakan ... 173

BAB V

PENUTUP...187

PENGANTAR

P

aska era Perang Dingin interaksi antarnegara dalam pola hubungan internasional sifatnya semakin mengarah pada kompleksitas kepentingan yang lebih berorientasi pada bidang ekonomi daripada konteks hubungan yang mengarah pada politik dan keamanan. Terlihat dengan tumbuhnyakecenderunganregionalismeberdasarkan kepentingan ekonomi negara-negara yang ditandai dengan terwujudnya berbagai kerangka kerja sama bidang ekonomi yang bersifat regional.Sejalan dengan perkembangan politik dan ekonomi dunia yang semakin pesat, kekuatan ekonomi dewasa ini mengacu pada sistem global, gejala pengelompokkan ekonomi regional semakin jelas, ditandai dengan munculnya blok ekonomi yang mengembangkan kerja sama regional sepertiAsia-Pacific Economic Cooperation (APEC),Single European Market(UNI Eropa) dan North America Free Trading Area/NAFTA (Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko).

IM

bidang perdagangan secara koordinatif untuk memperkuat perekonomian regional dalam menghadapi tantangan blok ekonomi regional lain yang menimbulkan keyakinan efektivitas dan modalitas kerja sama internasional.

ASEAN adalah organisasi regional yang merupakan perhimpunan bangsa-bangsa, dibentuk oleh pemerintah lima negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, dengan ditanda-tanganinya deklarasi ASEAN yang terkenal dengan sebutan “Bangkok Declaration” oleh Wakil Perdana Menteri Malaysia dan para Menteri keanggotaan ASEAN mencakup hampir seluruh negara di kawasan Asia Tenggara kecuali keanggotaan negara Kamboja yang sampai saat ini masih ditangguhkan.

Isu mengenai “musuh” bersama, mampu membawa para anggota untuk menyadari pentingnya ASEAN. Ancaman Uni Soviet, misalnya, yang hadir di kawasan Asia Tenggara khususnya di Vietnam mampu memperkuat ikatan ASEAN dengan satu interpretasi bahwa perdamaian dan stabilitas nasional masing-masing negara anggotaASEAN harus ditingkatkan melalui perdamaian dan stabilitas regional.

IM

pembangunan nasional di segala bidang bagi negara anggotanya. Di samping itu juga untuk meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling menguntungkan, membantu menyelesaikan masalah-masalah yang merupakan kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, komunikasi, ilmu pengetahuan, administrasi.

Kerja sama intra-ASEAN bukan koordinasi yang bersifat integratif melainkan kooperatif dengan landasan utama musyawarah, kepentingan bersama, saling membantu dengan semangat ASEAN. Setelah lebih dari 30 tahun, ASEAN terkait dengan proses dinamis yang berlangsung sejak awal perkembangannya, para pendiri maupun pimpinan ASEAN menyadari realitas kehidupan sosial, budaya, ekonomi, latar belakang sejarah maupun sikap politik negara anggotanya masih menentukan saling pengertian satu-sama lain (international understanding) untuk mencapai dan memelihara kelangsungan harmonis di antara anggota. Untuk itu diperlukan adanya koordinasi dalam pencapaian tujuan ASEAN.

IM

dapat diartikan sebagai masa konsolidasi untuk menyelesaikan masalah persepsi yang negatif di antara anggota ASEAN sendiri.

Makna keyakinan tersebut melandasi pula upaya Indonesia untuk lebih memajukan perkembangan ASEAN hingga dewasa ini, yakni sejauh yang termanifestasikan pada kebijakan luar negeri Indonesia dalam bidang kerja sama intra-ASEAN di era globalisasi.

Globalisasi perekonomian yang sedang berlangsung dewasa ini, maraknya liberalisasi perdagangan, investasi maupun jasa baik pada tingkat regional maupun global, menuntut negara-negara di seluruh dunia untuk meningkatkan kemampuan bersaingnya seiring dengan semakin terbukanya pasar internasional. Indonesia pun tidak luput dari tuntutan yang sama dengan komitmen terhadap liberalisasi perdagangan ASEAN Free Trade Agreement (AFTA).

IM

Upaya perwujudan AFTA ini sangat memberikan harapan. Hal itu secara jelas tercermin dari kesediaan negara-negara ASEAN untuk memulai pelaksanaan AFTA terhitung sejak tanggal 1 Januari 1993 ketika semua negara anggota telah menyampaikan jadwal penurunan tarifnya dan mencapai puncaknya pada tahun 2002 ketika suatu kawasan perdagangan bebas AFTA telah terbentuk di Asia Tenggara.

Indonesia mendukung diberlakukannya AFTA secara bertahap melalui skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT), yaitu daftar barang-barang komoditi yang diperjualbelikan antar negara-negara ASEAN yang telah dikurangi tarif bea masuknya. Implementasi penurunan tarif beberapa komoditas yang tertuang dalam ketentuan CEPT dalam agenda AFTA terbagi dalam tiga kelompok yaitu:

1. Katagori CEPT (Fast Track).

2. Katagori Normal (Normal Track) dan

3. Katagori perkecualian sementara (Temporary Exclusion List)

IM

yang termasuk dalam katagori cepat (fast track) yang meliputi 15 kelompok komoditas dan konon mencapai 40% dari volume perdagangan ASEAN, setiap negara anggota ASEAN bahkan diharapkan untuk mengurangi tingkat tarif pada perdagangan intra-ASEAN lebih kecil 5% paling lambat pada akhir tahun 2003.

Untuk komoditas yang termasuk dalam katagori perkecualian (temporary exclusion list), walaupun bersifat untuk sementara, negara anggota mempunyai komitmen moral untuk melepas status eksklusivitas itu pada akhir tahun 2001. Tahapan menuju ke sana telah dimulai, misalnya pada pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-26 di Thailand (September 1994), penurunan tarif kedua jalur pertama (cepat dan normal) dapat diikhtisarkan sebagai berikut: 1. Jalur Normal (normal track)

Komoditas dengan tingkat tarif di atas 20% akan dikurangi hingga 20% sebelum 1 Januari 1998, dan secara bertahap dikurangi dari 20% menjadi 0-5% sebelum 1 Januari 2003. Komoditas dengan tingkat tarif sebesar 20 % atau kurang akan dikurangi hingga 0-5% sebelum 1 Januari 2000.

2. Jalur Cepat (fast track)

IM

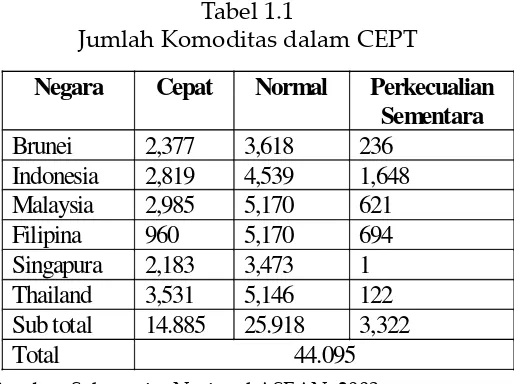

Secara keseluruhan melalui skema CEPT terdapat lebih dari 14.800 komoditas yang termasuk dalam katagori cepat, dan hampir 26.000 dalam katagori perekonomian sementara.

Tabel 1.1

Jumlah Komoditas dalam CEPT

Sumber: Sekretariat Nasional ASEAN, 2003.

Sejak tahun 2003 daftar perkecualian sementara umumnya meliputi bahan kimia, plastik dan sektor kendaraan bermotor yang mencapai lebih dari 45%. Dari daftar perekonomian itu, Indonesia bahkan memasukkan jumlah komoditas terbesar, yaitu sebesar 1.648 terutama pada sektor bahan kimia. Sementara Brunei memasukkan daftar perkecualian sementara pada sektor mesin dan barang-barang elektronik, kendaraan di Malaysia, tekstil di Filipina dan kendaraan di Thailand.

Negara Cepat Normal Perkecualian Sementara Brunei 2,377 3,618 236

Indonesia 2,819 4,539 1,648 Malaysia 2,985 5,170 621 Filipina 960 5,170 694 Singapura 2,183 3,473 1 Thailand 3,531 5,146 122 Sub total 14.885 25.918 3,322

IM

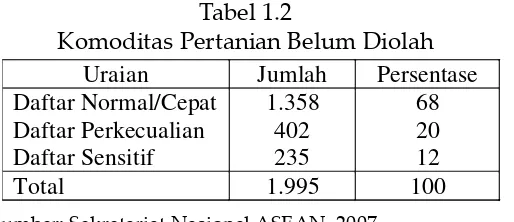

Sementara itu, hasil kesepakatan AEM ke-26 di Thailand (September 1994) juga antara lain memasukkan semua komoditas pertanian yang belum diolah ke dalam skema CEPT. Para anggota ASEAN pun sementara telah mengelompokkan komoditas pertanian ke dalam tiga jalur:

1. Daftar normal/cepat. 2. Daftar perkecualian dan. 3. Daftar sensitif.

Pada pertemuan tingkat Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) dan tingkat Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN (AMAF) telah berhasil menghasilkan sejumlah daftar yang termasuk ke dalam tiga katagori tersebut. Hal yang cukup mengagumkan adalah bahwa 68% dari hampir 200 komoditas yang semula tidak termasuk CEPT, kini telah dimasukkan dalam daftar normal cepat (immediate inclusion).

Tabel 1.2

Komoditas Pertanian Belum Diolah

Sumber: Sekretariat Nasional ASEAN, 2007.

Uraian Jumlah Persentase

Daftar Normal/Cepat

IM

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa komoditas yang masuk daftar cepat/normal sebagai agenda penting AFTA mencatat angka yang tinggi. Hal tersebut sekaligus menjadi penyebab lambatnya proses implementasi kebijakan AFTA secara menyeluruh. Hambatan pelaksanaannya adalah pertama, hambatan prosedur dan administrasi. Kedua, perbedaan tarif efektif di negara-negara anggota ASEAN atas suatu barang yang sama setelah dikenakan MOP (Margin of Preference). Ketiga, perbedaan kebijakan dan program di antara negara-negara atas produk yang termasuk dalam CEPT. Keempat, produk-produk CEPT masih terkena halangan nontarif, seperti pembatasan jumlah impor. Berdasarkan hal tersebut tentu saja dibutuhkan suatu terobosan bagi kerja sama ASEAN.

Meskipun AFTA sudah dilaksanakan sejak tahun 2003, namun pada kenyataannya terus mengalami kemunduran karena terdapat sejumlah produk-produk yang masih dipersoalkan tarifnya, terutama komoditas pertanian. Secara khusus, Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN juga tidak dapat menghindar dari proses liberalisasi perdagangan di kawasan Asia Tenggara ini.

IM

seperti Seknas ASEAN, pemerintahan pusat, dan pemerintah daerah. Hal itu perlu secara saksama dikaji karena dewasa ini pelaksanaan otonomi daerah telah membuka peluang keikutsertaan daerah sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri (Deplu) RI memberikan peluang seluas-luasnya kepada daerah untuk menjalin kerja sama dengan luar negeri.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam beberapa pasalnya mengatur mengenai kerja sama dimaksud. Salah satu di antaranya disebutkan bahwa “daerah dapat mengadakankerjasamayang saling menguntungkan dengan lembaga/badan luar negeri yang diatur dengan keputusan bersama”.

Sementara dalam UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, antara lain disebutkan hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi masyarakat, LSM atau warga negara Indonesia (Pasal 1, Ayat 1).

IM

Negeri, baik pemerintah maupun non-pemerintah (Pasal 5, Ayat 1 dan 2).

Kaitannya dengan implementasi AFTA, Departemen Luar Negeri RI memberi peluang kepada daerah untuk melakukan kerja sama luar negeri dalam kerangkaAFTAdengan berpedoman pada UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Peran Deplu yaitu memadukan seluruh potensi kerja sama daerah agar tercipta sinergi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri. Selain itu, mencari terobosan baru, menyediakan data yang diperlukan dan mencari mitra kerja di luar negeri, mempromosikan potensi daerah di luar negeri, memberikan perlindungan kepada daerah, memfasilitasi penyelenggaraan hubungan luar negeri.

IM

Untuk mencapai tujuan tersebut, UU Nomor 37 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional telah memberikan dasar hukum yang lebih baik bagi koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan hubungan luar negeri. Pola diplomasi yang kini berkembang pun tidak lagi semata-mata bertumpu pada jalur first track diplomacyyang bersifat formal antar pemerintah, melainkan juga semakin sering terlaksana melalui jalursecond track diplomacyyang bersifat informal antarlembaga non-pemerintah.

Kaitannya dengan keterlibatan aktif pemerintahan daerah dalam proses perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara, Propinsi Jawa Barat mempunyai potensi dan peluang yang sangat besar menjadi salah satu pusat perdagangan, jasa, agrobisnis dan agroindustri terkemuka di Indonesia melalui pengembangan kerja sama luar negeri dalam kerangka AFTA.

Lebih lanjut, dasar hukum kerja sama daerah, khususnya Propinsi Jawa Barat, dengan luar negeri yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

IM

4. UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;

5. UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

6. Keputusan Menlu RI Nomor SK.03/A/OT/ X/2003/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Daerah;

7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pedoman Kerja sama antara Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

Secara khusus, di Propinsi Jawa Barat telah dikeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pedoman Kerja sama antara Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

Keputusan Gubernur Jawa Barat ini merupakan salah satu bentuk upaya sungguh-sungguh membangun kerja sama luar negeri dalam rangka pemberdayaan potensi daerah Jawa Barat, termasuk upaya keterlibatan Jawa Barat dalam perdagangan bebas komoditas pertanian di bawah aturan AFTA.

IM

bisnis dengan nilai milyaran dollar sehingga dapat menjadi sumber devisa. Secara demikian pengembangan agrobisnis dan agroindustri dapat memiliki keunggulan komparatif dengan bangsa lain.

Hasil pengamatan awal di lapangan terdapat berbagai kendala yang dihadapi agrobisnis dan agroindustri di Jawa Barat antara lain: pertama, berkenaan dengan ketersediaan sumber logistik bahan baku yang memiliki ketidakpastian yang tinggi karena pemetaan potensi sumber bahan baku belum adikuat serta kapasitas, kualitas, dan kuantitas yang belum memadai karena kerap menerapkan manajemen uji coba (trial and error); kedua, masih terdapat mismanajemen dalam produksi, keuangan, perawatan, persediaan, dan organisasi; ketiga, masih terbatasnya informasi pasar yang dapat menunjang kelancaran distribusi dan pemasaran karena terdapatnya hambatan dalam akses dan distribusi informasi, sistem dan tataniaga, metode distribusi dan transportasi, implementasi MSTQ (Measurement, Standard, Testing and Quality) yang tidak berjalan dengan baik; keempat, masih rendahnya tingkat pelayanan purnajual dan nilai tambah komoditas karena latar belakang pendidikan, pengetahuan, teknologi dan inovasi yang masih rendah di kalangan petani serta standar mutu dan HAKI yang minim.

IM

komunitas pertanian Jawa Barat di dalam menghadapi perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara.

Alasan pemilihan komoditas pertanian karena dalam konteks implementasi AFTA terdapat empat daftar produk yang masuk dalam skema CEPT, yaitu:

- Inclusion list (hambatan nontarifnya harus dihapuskan dalam 5 tahun; tidak ada pembatasan kuantitatif);

- General exception list (daftar produk yang dikecualikan dari skema CEPT oleh suatu negara karena dianggap penting untuk alasan perlindungan keamanan nasional. Misalnya: senjata, amunisi, arkeologis, narkotik, dsb);

- Temporary exclusion list (daftar produk yang dikecualikan sementara untuk dimasukkan dalamskemaCEPT.Misalnya:barang manufaktur, produk pertanian olahan);

- Sensitive list(produk pertanian bukan olahan. Misalnya: beras, gula, produk daging, gandum, bawang putih, cengkeh, dsb.

IM

Indonesia (12%), dan Thailand (15%) pada tahun 2003.

IM

2.1 Organisasi Internasional

Perkembangan peradaban manusia senantiasa memerlukan adanya organisasi yang berkembang mulai dari organisasi yang bentuknya sederhana seperti organisasi keluarga, organisasi rukun tetangga, kelurahan sampai organisasi yang kompleks seperti organisasi negara/pemerintah. Keterkaitan organisasi dengan kehidupan manusia ditegaskan sebagai berikut: “Individu dengan organisasinya adalah tidak mungkin melepaskan diri dari jalin-menjalin. Adalah sangat sulit untuk memikirkan tentang seseorang tanpa orang lain. Orang itu banyak berbuat pada pekerjaannya dan menikmati manfaat yang besar dari organisasi. Keadaan itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang besar dari organisasi” (Hicks dan Gullet, 1995:25).

IM

Begitu juga halnya dalam bidang manajemen, organisasi sangat berkaitan dengan manajemen dalam rangka menunjang pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Organisasi merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Manajemen selalu berkaitan dengan kehidupan organisasional dimana terdapat seseorang atau sekelompok orang yang menduduki jabatan atau tingkatan kepemimpinan dan sekelompok orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Keberhasilan seseorang bukan hanya dilihat dari kemampuannya secara individual, melainkan dari bagaimana kemampuannya dalam melaksanakan salah satu fungsi manajemen yang disebutactuating

yaitu menggerakkan orang lain untuk melakukan tugasnya dalam kegiatan yang telah ditentukan dalam suatu organisasi.

IM

1. Mampu tidaknya kelompok manajerial dalam organisasi menjalankan fungsinya.

2. Tersedianya tenaga operasional yang matang secara teknis dan mempunyai keterampilan sesuai dengan berbagai tuntutan tugas.

3. Tersedianya anggaran yang memadai untuk pembiayaan kegiatan.

4. Tersedianya sarana dan prasarana dalam menjalankan kegiatan.

5. Mekanisme kerja yang tingkat formalitasnya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. 6. Adanya iklim kerja dalam organisasi yang

harmonis.

7. Situasi lingkungan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan kerja.

Faktor tersebut perlu dipahami setiap pimpinan organisasi untuk efektivitas tujuan dan kelangsungan perkembangan organisasi. Efektivitas organisasi merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap organisasi, sedangkan ukuran untuk menentukan efektivitasnya adalah: 1) Produksi, 2) Efisiensi,3)Kepuasan,4)Keadaptasian,5)Pengembangan (Gibson, 1994:34).

IM

“Organization was defined as the process of building, for any enterprise a structure that will provide for the separation of activities to be performed and for the arrangement of these activities in a framework which indicated their hierrachical importance and functional associations. (organisasi sebagai proses pembentukan bagi macam-macam badan usaha, suatu kerangka yang akan memberikan pembagian aktivitas yang dilakukan dan untuk pengaturan aktivitas-aktivitas ini dalam suatu kerangka yang menunjukkan kepentingan tingkatan mereka dan hubungan Internasional)”.

Sedangkan Mooney menyatakan bahwa: “Organisasi merupakan suatu bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya” (Manullang, 1990:67).

Merujuk pada konsep-konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya organisasi mempunyai tiga unsur inti, yaitu:

1. Adanya sekelompok orang-orang

2. Antar hubungan terjadi dalam suatu kerja sama yang harmonis. Kerja sama didasarkan atas hak: a. Kejelasan tujuan;

b. Pemahaman tujuan.

IM

Terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu dipahami oleh setiap anggota organisasi, yaitu: a. Adanya kesatuan arah;

b. Kesatuan perintah; c. Fungsionalisasi;

d. Deliniasi berbagai tugas;

e. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab;

f. Pembagian tugas;

g. Kesederhanaan struktur;

h. Pola dasar organisasi yang relatif permanen; i. Adanya pola pendelegasian wewenang; j. Rentang pengawasan;

k. Jaminan pekerjaan;

l. Keseimbangan antara jasa dan imbalan (Siagian, 1988:94).

Kemudian Allen dalam Sutarto (1988:44) mengemukakan bahwa prinsip organisasi adalah:

a. Objective(tujuan)

b. Distribution of function(pembagian fungsi)

c. Responsibility and authority (tanggung jawab dan wewenang)

d. Delegation(pelimpahan)

e. Supervision(pengawasan)

f. Control(kontrol).

IM

dipilih. Hal ini menyangkut kemampuan seorang pemimpin organisasi untuk menentukan bentuk konfigurasi mana yang efektif dalam menjalankan pencapaian tujuan organisasi.

Jika kebutuhan organisasi sangat kompleks maka diusahakan untuk menggunakan konfigurasi struktural yang kompleks juga. Mintzberg menyatakan bahwa setiap organisasi mempunyai lima bagian dasar:

1. The Operating Core

Para pegawai yang merupakan kelompok pelaksana yang melaksanakan pekerjaan pokok yang berhubungan dengan upaya menghasilkan barang atau jasa.

2. The Strategic Apex

Manajer tingkat puncak merupakan kelompok puncak strategis yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan organisasi.

3. The Middle Line

Para manajer sebagai pimpinan pelaksana yang menjadi penghubung antaraoperating coredengan

strategic apex.

4. The Technostructure

Para analis atau tenaga ahli yang bertanggung jawab atas efektifnya bentuk-bentuk standardisasi tertentu dalam organisasi.

5. The Support Staff

IM

Mengacu kepada pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa bagian yang bersifat mendasar dalam setiap organisasi dapat mendominasi organisasi tersebut. Bila kontrol bertitik berat pada

operating core, konfigurasi ini akan melahirkan birokrasi profesional dan keputusan lebih bersifat desentralistis. Peranan strategic apex yang lebih dominan maka kontrol bersifat sentralistis dan organisasi akan berstruktur sederhana. Jikamiddle management memegang posisi mengontrol, maka organisasi bersifat divisional, karena merupakan kelompok-kelompok pelaksana yang pada dasarnya bersifat otonom. Apabila kontrol dipegang oleh para analis dalam teknostruktur maka akan melahirkan birokrasi mesin karena alat pengendalinya adalah pembakuan (standardisasi) dan jika kontrol dipegang olehSupport staff maka akan melahirkan

adhocracy.

Organisasi mempunyai bermacam ragam dan bentuk juga dapat dilihat dari berbagai faktor. Dilihat dari kepastian tingkatan struktur menurut Hicks dan Gullet ada dua macam, yaitu:

1. Organisasi formal

Organisasi formal adalah organisasi yang mempunyai struktur yang dinyatakan dengan baik yang dapat menggambarkan hubungan-hubungan wewenang, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

2. Organisasi informal

IM

untuk menentukan waktu yang pasti kapan seseorang akan menjadi anggota (Hicks dan Gullet, 1995:103).

Jika dilihat dari pendapat tersebut, jelas bahwa ASEAN merupakan suatu organisasi formal, yang pembentukan dan keanggotaannya ditentukan oleh peraturan.

Struktur organisasi digambarkan secara jelas, dimana terdapat pembagian tugas dan wewenang serta hubungan tugas antar unit-unit yang tergambar dalam struktur organisasinya dengan tujuan yang jelas dan sudah ditetapkan. Di samping itu organisasi disusun melalui berbagai kreasi, komunikasi untuk rencana perluasan organisasi yang disesuaikan dengan kesanggupan organisasi. Hal ini terlihat dari adanya pelaksanaan berbagai pertemuan yang diselenggarakan oleh ASEAN baik itu Konferensi Tingkat Tinggi ataupun Konferensi Tingkat Menteri dan pertemuan lainnya untuk mengkaji tindak, mengevaluasi eksistensinya dan menghasilkan kebijakan-kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak.

Berdasarkan ruang lingkup daerahnya, klasifikasi organisasi terdiri atas:

1. Organisasi Daerah

IM

2. Organisasi Nasional

Organisasi nasional luas wilayahnya meliputi seluruh daerah negara. Misalnya: Pemerintah Pusat.

3. Organisasi Regional

Organisasi regional luas wilayahnya meliputi kawasan tertentu. Misalnya: ASEAN

4. Organisasi Internasional

Organisasi Internasional luas wilayahnya meliputi seluruh atau sebagian negara anggota PBB. Misalnya: WHO (Sutarto, 1988:16).

Istilah umum yang digunakan untuk organisasi Internasional berdasarkan keanggotaannya adalah organisasi yang beranggotakan dua negara atau lebih disebut organisasi Internasional, sedangkan bila dilihat dari ruang lingkupnya bisa berbentuk organisasi Internasional yang bersifat regional dan global. Kedua sifat organisasi tersebut perbedaannya terletak pada ruang lingkup, tujuan dan maksud pendirian organisasi tersebut. Uraian berikut bermaksud untuk menjelaskan istilah organisasi Internasional dengan berbagai pertimbangannya. Organisasi Internasional dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan tujuan dan kontrak antar negara dan bangsa.

IM

1. International organization could be defined in term of its intended purposes (Organisasi Internasional dapat didefinisikan menurut tujuan pembentukkan organisasi tersebut).

2. It could be defined in term of exsiting international institutions or term of ideal models and blueprints for future institutions (organisasi Internasional dapat didefinisikan dengan mengacu pada keberadaan lembaga-lembaga Internasional yang ada atau menurut model ideal dan cetak biru institusi-institusi di masa depan).

3. International organization could be defined as a process approximating government regulation of relations (organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mendekati pengaturan pemerintahan mengenai hubungan di antara para aktor negara dan nonnegara) (Couloumbis dan Wolfe, 1986:276).

Suatu organisasi Internasional dapat dipandang sebagai hal yang ekstrem bila sudut pandangnya adalah mengemukakan kemunculan pemerintah dunia, dan sebaliknya suatu uji coba dalam memacu kerja sama di antara negara-negara berdaulat.

IM

Keberadaan organisasi Internasional dewasa ini semakin kompleks bentuknya, tujuan pembentukan-nya secara umum adalah:

1. Regulation of international relations primarily through techniques of peaceful settlement of diputes among nation states (Regulasi Hubungan Internasional terutama melalui teknik-teknik penyelesaian damai mengenai sengketa antar negara).

2. Minimization, or, at the least, control of international conflict and war(Meminimalkan atau paling tidak mengendalikan konflik/perang Internasional).

3. Promotion of cooperative, developmental activities among nation-states for the social and economic benefit of certain regions or humankind in general

(Meningkatkan kerja sama dan pembangunan sosial ekonomi antar negara baik regional ataupun untuk manusia pada umumnya).

4. Collective defence of a group of nation-states against external threat(Pertahanan bersama sekelompok negara dalam menghadapi ancaman luar) (Couloumbis dan Wolfe, 1986:276).

IM

ataupun ekonomi yang tidak melibatkan pemerintah secara aktif.

Dari sudut pandang prosesnya organisasi Internasional dapat mengandung berbagai makna, paling tepat digambarkan sebagai suatu bentuk yang belum sempurna dari pengaturan global yang telah maju dari pemerintah nasional yang mempunyai kedaulatan dan memiliki klasifikasi khusus.

Perbedaan antara pemerintahan nasional dengan organisasi Internasional menurut Couloumbis dan Wolfe adalah:

1. Subyek pemerintahan pada umumnya meliputi individu-individu, keluarga-keluarga, desa-desa, kelas-kelas sosial, perusahaan, kota dan kelompok-kelompok nasional lainnya.

2. Subyek organisasi Internasional adalah Negara-negara yang mewakili pemerintahannya. Fungsi pemerintahan nasional biasanya inklusif dan sangat dalam meresap pada gaya hidup subyeknya, dan hanya mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap anggotanya dengan fungsi yang terbatas pada aktivitas-aktivitas tertentu.

IM

kedaulatan negara anggota lain. Negara berdaulat dalam arti selama dalam tindakannya itu tidak ada campur tangan asing.

Seringkali organisasi regional didefinisikan berdasarkan letak geografis tertentu dari sistem keanggotaannya. Seperti ASEAN yang merupakan organisasi regional dimana anggota-anggotanya adalah negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara.

Namun organisasi regional bisa juga didefinisikan berdasarkan kepentingan khusus seperti halnya commonwealth, disebut organisasi regional padahal anggotanya tersebar di seluruh dunia sebagai negara bekas jajahan Inggris (Bennet, 1984:347).

Rumusan mengenai organisasi regional yang dapat lebih menjelaskan pengertiannya adalah mengacu pada pendapat bahwa:

IM

Dasar pembentukkan organisasi regional itu bervariasi, bisa berdasarkan kawasan tertentu, sosial, budaya, ekonomi, atau berdasarkan politik, tetapi yang penting adalah merupakan kerja sama antar negara dalam struktur organisasi yang formal. Ciri-ciri keunggulan regionalisme yang disebut oleh Bennett adalah bahwa suatu organisasi regional cenderung alamiah yang berdasarkan kondisi homogenitas dari kepentingan tradisi dan nilai dalam kelompok kecil negara-negara sekitar atau negara tetangga (Bennett, 1984:348).

Integrasi politik, ekonomi dan sosial lebih mudah dilakukan dalam jumlah terbatas dalam kawasan tertentu daripada yang bersifat global. Kerja sama ekonomi regional terbukti lebih efisien dan berhasil dalam pemasaran dunia karena dalam bentuk-bentuk yang lebih kecil. Ancaman terhadap perdamaian lokal di kawasan dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah/negara yang tergabung dalam kawasan tertentu. Adanya berbagai organisasi regional dapat memelihara keseimbangan kekuatan, perdamaian dan keamanan dunia, juga merupakan langkah pertama untuk memelihara perdamaian dan pembangunan dalam bidang-bidang yang telah dikonsensuskan dalam kerangka koordinasi antar pemerintah dan dapat mengakomodasikan perbedaan-perbedaan yang lebih heterogen.

IM

2.2 Bentuk Organisasi Internasional

Dalam buku ini, pembahasan bentuk organisasi dititikberatkan pada IGOs karena dampaknya dalam hubungan antar pemerintah. IGOs diciptakan oleh dua negara berdaulat atau lebih. Mereka mengadakan pertemuan reguler dan mempunyai staf pekerja penuh waktu. Dalam IGOs kepentingan dan kebijakan negara anggota dikemukakan oleh perwakilan secara tetap. Keanggotaannya bersifat sukarela, secara teknik IGOs tidak akan mengganggu kedaulatan negara meskipun mungkin saja pada kenyataannya muncul sebagai pengganggu kedaulatan.

LebihjauhCouloumbisdanWolfemengemukakan, IGOs dikatagorikan berdasarkan keanggotaan atau tujuannya, yaitu bersifat global, regional atau lainnya, contohnya liga bangsa-bangsa (LBB) atau perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dianggap organisasi global dengan keleluasaan anggotanya. IGOs regional seringkali didefinisikan berdasarkan letak geografis seperti ASEAN, atau berdasarkan kepentingan khusus. Organisasi Internasional adalah bentuk keterikatan bersama dari tujuan berdasarkan wilayah, sosial, budaya, ekonomi, politik dan struktur formal yang mengatur persetujuan antar pemerintah. Klasifikasi IGOs adalah sebagai berikut:

IM

sosial-ekonomi, perlindungan hak-hak azasi manusia, dan pembangunan serta pertukaran kebudayaan.

2. General-membership and limited purpose organizations (organisasi yang keanggotaannya umum dan tujuannya terbatas). Organisasi ini juga dikenal sebagai organisasi yang fungsional karena organisasi tersebut diabdikan kepada suatu fungsi yang spesifik. Contoh yang khas adalah badan-badan PBB seperti International Bank For Reconstruction and development (Bank InternasionaluntukRekonstruksidanPembangunan,

World Bank (Bank Dunia), International Labour Organization(ILO/Organisasi Buruh Internasional),

World Health Organization (WHO/Organisasi Kesehatan Internasional), dan United Nations Educational. Scientific, and Cultural Organization

(UNESCO/ Organisasi PBB Bidang Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan).

IM

4. Limited-membership and limited purpose organizations (organisasi yang keanggotaannya dan tujuannya terbatas). Organisasi ini dibagi menjadi organisasi sosial-ekonomi dan organisasi militer/pertahanan. Contohnya adalah: Latin American Free Trade Association (LAFTA/Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Latin). Soviet-East European Common Market(Pasar Bersama Soviet-Eropa Timur) yang disebut Council for Mutual Economic Assistance (CMEA/Dewan Bantuan Ekonomi Bersama), North Atlantic Treaty Organization (NATO/Pakta Pertahanan Atlantik Utara) dan Warsaw Treaty Organization (Warsaw Pact/Pakta Warsawa) (Couloumbis dan Wolfe, 1986 : 278).

Organisasi-organisasi Internasional dapat dilihat dari struktur dan fungsinya. Organisasi ini didirikan berdasarkan pada perjanjian (treaty) atau persetujuan khusus. Negara-negara yang membentuk organisasi internasional sebagai suatu alat dan forum untuk bekerja sama antar negara menawarkan sejumlah manfaat bagi seluruh ataupun sebagian besar negara anggotanya. Area kerja sama organisasi Internasional ini dapat berupa kerja sama di bidang politik, ekonomi, militer, budaya, sosial, teknik, hukum atau kerja sama yang bersifat pembangunan.

IM

1. Menyelenggarakan kerja sama antarnegara/ bangsa;

2. Saluran komunikasi dari berbagai masalah suatu bangsa;

3. Untuk melakukan perubahan kondisi, misalnya dari situasi konflik ke arah kompromistis.

Berdasarkan fungsinya, organisasi Internasional berperan dalam menangani masalah-masalah yang bersifat Internasional yang terjadi sebagai refleksi kompleksitas dan meluasnya kehidupan dunia sehingga tidak dapat diselesaikan secara nasional, khususnya dalam hubungan Internasional.

2.3 Konsensus dalam Organisasi Internasional Perbedaan aspirasi dan keinginan negara-negara anggota ASEAN merupakan fenomena yang harus dipecahkan dalam menyusun program kerja. Setiap negara anggota ASEAN menyadari dan berusaha untuk memadukan program kerja negaranya menjadi program kerja ASEAN yang akan menguntungkan ASEAN. Untuk itu perlu adanya ketepatan dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan kepentingan bersama dan pemilihan beberapa alternatif yang merupakan usulan-usulan dari anggota ASEAN.

IM

kegiatan dari sejumlah pilihan kegiatan adalah apa yang dimaksud dengan keputusan.”

Tingkat keputusannya menjadi sebagai berikut: 1. Keputusan otomatis.

2. Keputusan memori. 3. Keputusan pengamatan.

Pengertian-pengertian yang membedakan kebijakan dengan keputusan, adalah:

1. Kebijakan mempunyai ruang lingkup lebih luas dari keputusan.

2. Penelaahan dalam kebijakan dilakukan pada langkah permulaan dan langkah-langkah selanjutnya.

3. Dalam keputusan tergantung kepada decision making, sedangkan pada kebijakan tergantung pada usaha penelusuran interaksi yang berlangsung antar individu kelompok organisasi (Wahab, 1989:34).

IM

menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.” (Suradinata, 1996:66).

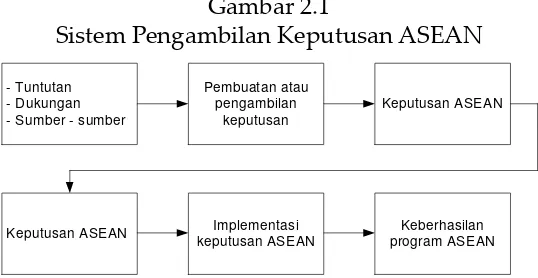

Keputusan merupakan hasil pemilihan beberapa alternatif, jika keputusan merupakan suatu sistem, terdapatinput, processdanoutput,maka pengambilan keputusan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Sistem Pengambilan Keputusan ASEAN

- Tuntutan - Dukungan - Sumber - sumber

Pembuatan atau pengambilan

keputusan

Keputusan ASEAN

Keputusan ASEAN Implementasi keputusan ASEAN

Keberhasilan program ASEAN

Dari gambar tersebut, dalam pengambilan keputusan harus ada masukan yang diolah melalui suatu proses sehingga akan menghasilkan keluaran berupa pemilihan beberapa alternatif yang menyangkut kepentingan bersama. Pengambilan keputusan merupakan bagian dari proses

IM

dalam kerangka eksistensi dan pelaksanaan fungsinya, dikenal suatu mekanisme yang disebut sebagai mekanisme konsensus.

Terdapat berbagai mekanisme konsensus, misalnya melaluivotingdengan perhitungan suara setengah plus satu, dianggap sebagai suara mayoritas dan merupakan konsensus. Atas dasar konsensus ini setiap kebijakan dirancang dan dilaksanakan, karenanya akan membawa konsekuensi kekuatan yang mengikat (secara hukum) bagi negara-negara anggota untuk memenuhinya.

Dalam situasi yang tengah berubah (seperti halnya sistem Internasional dimana organisasi Internasional berbeda), diperlukan adanya suatu proses pembuatan kebijakan yang efektif, yaitu dengan berbasis pada suatu kosensus sosial yang kuat. Konsensus ini diperlukan dalam suatu dunia yang modern, yang menampakkan banyak perbedaan sistem, perubahan sosial yang tidak berimbang serta bermobilitas sosial yang tinggi.

IM

Dalam situasi tertentu, ada “konsensus politik”, yaitu konsensus yang melibatkan hubungan para pelaku yang berimbang atau setidaknya mendekati keseimbangan. Di sini masyarakat terdiri dari unit-unit politik (individu, kelompok dan negara) yang tingkat informasinya tinggi, aktif dan otonom, yang bersama-sama berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan kemakmuran mereka, juga mengakui pentingnya kerja sama dan pengaturan koeksistensi bagi kepentingan mereka masing-masing demi kebaikan seluruh masyarakat. Konsensus di sini dapat diasumsikan sebagai suatu hal yang dipraktekkan dalam suatu masyakarat yang memiliki cukup barang dan jasa untuk memuaskan permintaan dan penawaran dari para anggotanya. Contoh penerapan konsensus ini, misalnya bahwa konsensus dalam hubungan antara AS dengan sekutu NATO-nya yang lebih kecil, seperti Portugal, Yunani dan Turki.

Dengan demikian dalam organisasi Internasional perlu ada konsensus untuk mempersatukan pandangan negara anggotanya, biasanya konsensus dibuat oleh adanya kesederajatan antaranggota, antara lain melalui “one state one vote”. Dalam arti lain, konsensus bisa dilakukan oleh negara-negara yang berperan politik pengaruhnya lebih besar.

IM

diusahakan untuk dihindari, karena berdasarkan pengalaman telah memicu timbulnya peperangan, baik perang dunia maupun perang dingin, sebagian besar disebabkan adanya konflik (mispersepsi). Adanya pemahaman persepsi dengan pengetahuan yang penuh, sebaliknya dapat menghindarkan konflik dan mendorong ke arah kerja sama.

Kerja sama Internasional dapat terjadi karena adanya saling pengertian (mutual understanding) antara negara atau pemerintah yang satu dengan yang lain. Apalagi pada masa sekarang ini setiap negara yang ingin diakui eksistensinya tidak mungkin lagi terpenuhi secara domestik sehingga membutuhkan adanya ikatan dalam bentuk kerja sama untuk memenuhi kesalingtergantungan antar negara.

Dewasa ini kerja sama Internasional dapat diacukan pada kerangka multilateral, yaitu kerangka yang diinginkan oleh suatu kerja sama Internasional karena dapat memberikan pengaturan yang dapat diaplikasikan oleh semua negara anggota, yang sebaliknya memenuhi kriteria nondiskriminatif dan penggabungan secara timbal balik, yang biasanya tercakup dalam suatu persetujuan Internasional.

Suatu konsep kerja sama melibatkan negara secara nyata hingga prinsip-prinsip dan praktek-praktek dari lembaga-lembaga yang ada. Arti kerja sama tersebut menyertakan asumsi tentang each participant’s rational advantage.

IM

Community(EEC).Central American Common Market

(CACM), Association Of South East Asian Nations

(ASEAN), dan lain-lain.

Organisasi-organisasi Internasional ini dapat dibedakan berdasarkan intensitas kerja sama dan tujuan pembentukannya. Terdapat perbedaan antara kerja sama di bidang ekonomi dengan integrasi ekonomi.

Suatu organisasi regional diklasifikasikan sebagai wadah dari kerja sama ekonomi, jika tujuan dari organisasi regional tersebut hanya untuk mengadakan koordinasi dalam kerja sama di bidang ekonomi tanpa mencantumkan perangkat-perangkat kerja sama untuk mencapai suatu integrasi ekonomi. Sedangkan integrasi ekonomi bertujuan untuk memadukan pasar dan perekonomian negara-negara anggota organisasi melalui beberapa tahapan.

Untuk mencapai tujuan mengadakan koordinasi dalam kerja sama di bidang ekonomi tersebut, diperlukan struktur organisasi yang bersifat “supranasional” di mana negara-negara anggota organisasi tersebut bersedia melimpahkan sebagian kedaulatannya, yaitu melalui pengambilan keputusan bersama oleh “organ pusat” yang bersifat mengikat.

Secara teoretis, integrasi ekonomi terdapat beberapa bentuk dan menunjukkan derajat intensitas integrasi, yaitu:

a. Free Trade Area(FTA)

b. Customs Union(CU)

c. Common Market(CM)

IM

e. Total Economic Integration (TEI) (Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 1996:15-17).

a. Free Trade Area(FTA)

Dua negara atau lebih dapat dikatakan membentuk FTA apabila mereka sepakat untuk menghilangkan semua kewajiban impor (import duties) atau hambatan-hambatan perdagangan (trade barriers), baik dalam bentuk tarif (tariff barrier) maupun nontarif (non Tariff barrier) terhadap semua barang yang diperdagangkan di antara mereka, sedangkan terhadap negara-negara bukan anggota, masih tetap diberlakukan menurut ketentuan masing-masing negara. Dalam keadaan terjadi penghapusan tarif di antara sesama anggota, sementara terhadap pihak ketiga tetap dikenakan tarif, dimungkinkan terjadinya trade deflection. Artinya sulit untuk menghindari kemungkinan impor barang dari negara ketiga ke negara anggota yang mengenakan tarif yang relatif tinggi melalui negara yang mengenakan tarif yang relatif rendah.

b. Customs Union(CU)

IM

bukan anggota diberlakukan penyeragaman ketentuan. Hal ini ditempuh untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya trade reflection pada kondisi FTA.

c. Common Market(CM)

Dua negara atau lebih dikatakan membentuk CM jika terpenuhi kondisi CU plus mengizinkan adanya perpindahan yang bebas dari seluruh faktor produksi di antara sesama negara anggota.

d. Economic Union(EU)

Dua negara atau lebih dikatakan membentuk CU jika terpenuhi kondisi CM plus, adanya harmonis dalam kebijakan makroekonomi nasional di antara sesama negara anggota. Dengan begitu dapat dihindari kebijakan yang saling bertentangan dan kontroversial satu sama lain.

e. Total Economic Integration (TEI)

TEI terwujud apabila telah terjadi penyatuan kebijakan makroekonomi maupun sosial dan memfungsikan suatu badan yang “supranasional” dengan kewenangan yang luas dan sangat mengikat.

2.5 Kebijakan

IM

1. Adanyainput

Dalam merumuskan suatu kebijakan yang terpenting adanya masukan, berupa berbagai informasi yang menyangkut kepentingan umum. bukan kepentingan pribadi. Informasi tersebut diharapkan sesuai dengan tuntutan, dukungan dan sumber-sumber yang ada pada masyarakat.

2. Adanya proses

Dari berbagai tuntutan tersebut, pemerintah mempertimbangkan baik buruknya tuntutan tersebut disesuaikan dengan kemampuan dari pemerintah dan manfaatnya bagi kepentingan umum.

3. Adanyaoutput

Hasil dari proses tersebut dapat keluar suatu kebijakan atau peraturan yang diharapkan mampu menjawab berbagai fenomena masyarakat, dan membantu kendala-kendala bagi masyarakat bukan memberatkan (Islamy, 1984:7).

IM

umum. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kebijakan adalah:

1. Jumlah orang yang ikut mengambil keputusan 2. Peraturan pembuatan keputusan

3. Informasi (Surbakti, 1992:190).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan adalah:

1. Lingkungan

2. Persepsi pembuat kebijakan 3. Aktivitas pemerintah

4. Aktivitas masyarakat perihal kebijakan (Surbakti, 1992:194).

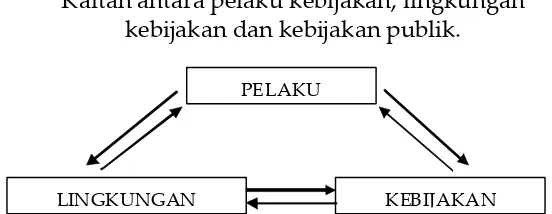

Menurut Dunn, pada dasarnya efektivitas kebijakan sangat tergantung pada tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan, dan isi kebijakan tersebut. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Sumber: Dunn, 1995:63

Gambar 2.2

Kaitan antara pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan dan kebijakan publik.

PELAKU

IM

Hogwood dan Gunn mengelompokkan kebijakan sebagai:

1. Kebijakan sebagai merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu.

2. Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu.

3. Kebijakan sebagai usulan-usulan khusus .

4. Kebijakansebagaikeputusan-keputusanpemerintah. 5. Kebijakan sebagai pengesahan formal.

6. Kebijakan sebagai program. 7. Kebijakan sebagai keluaran. 8. Kebijakan sebagai hasil akhir. 9. Kebijakan sebagai teori dan model.

10. Kebijakan sebagai proses(Wahab, 1989: 13-14).

Telah dijelaskan bahwa kebijakan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan berbagai tindakan terarah. Penyusunan kebijakan dapat dilakukan tidak hanya pada organisasi nasional, tetapi juga pada berbagai organisasi Internasional, baik regional maupun global.

Penyusunan kebijakan yang diambil oleh ASEAN juga merupakan pengambilan keputusan yang ditujukan untuk memecahkan suatu masalah dalam menyusun kebijakan-kebijakan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 1. Adanya dukungan (Support)

2. Adanya tuntutan (Demand)

IM

4. Adanya keputusan (Decision) 5. Adanya tindakan (Action)

6. Adanya kebijakan (Policy) (Islamy, 1984:46).

Faktor-faktor tersebut merupakan proses penyusunan kebijakan meliputi input yaitu dukungan, tuntutan, dan sumber-sumber output

keputusan, tindakan, dan kebijakan (kebijakan ASEAN dalam menghadapi AFTA).

Kebijakan dalam konteks negara yang direferensikan pemerintah adalah serangkaian keputusan yang diproses dan dihasilkan atas kemufakatan bersama pada strategi-strategi di atasnya yang diimplementasikan dalam rangka merespon isu tersebut. Kebijakan ini biasa disebut sebagai “kebijakan luar negeri” karena kebijakan tersebut merupakan respon suatu negara terhadap lingkungan eksternal yang merupakan bagian politik luar negeri. Kebijakan di sini adalah terjemahan dari kata policy, suatu political, yaitu tindakan yang telah disetujui (Lexicon, 1991:290)

Dengan demikian kebijakan dapat dibedakan dari kebijaksanaan, karena kata ini hanya berarti kearifan (wisdom) semata tanpa adanya unsur politis atau berpedoman pada strategi di atasnya, merupakan keputusan spontan dan dijadikan landasan ke dua belah pihak.

2.5.1 Kebijakan Nasional

IM

baik lingkungan yang bersifat multilateral, regional maupun bilateral, dan dalam kerangka organisasi IGOs maupun NGOs.

Kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai suatu strategi yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara/bangsa dalam upaya menghadapi negara lain, untuk mencapai tujuan nasionalnya yang spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. (Plano dan Olton, 1990:5).

Hal tersebut masuk ke dalam konteks kebijakan nasional, yaitu suatu kebijakan negara yang dirancang oleh para pelaku nasional (elit politik nasional) negara tersebut dalam rangka merespons lingkungan eksternalnya.

Kebijakan nasional yang berkaitan dengan operasional pembentukan AFTA perlu dibuat pedomannya berdasarkan pada suatu strategi dengan pertimbangan adanya kemajuan di bidang teknologi dan sistem ekonomi internasional yang membuat suatu negara/bangsa secara ekonomi dan budaya menjadi dekat satu sama lain. Inilah yang akan dimanisfestasikan melalui suatu politik luar negeri.

2.5.2 Politik Luar Negeri

IM

Pendapat berikutnya adalah:

“Reduced to its most fundamental ingredients, foreign policy consists of two elements : national objective to be achieved and means for achieving them. The interaction between national goals and the resources for attaining them is the perennial subject of statecraft. In its ingredients the foreign policy of all nations, great and small, is the same”.

(Jika dilihat dari unsur unsur fundamental, politik luar negeri terdiri dari dua unsur, yaitu tujuan-tujuan nasional yang akan dicapai dan alat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Interaksi antara tujuan-tujuan nasional dengan sumber-sumber untuk mencapainya merupakan suatu subyek kenegaraan yang abadi. Dalam unsur-unsur tersebut terdapat politik luar negeri semua negara, baik besar maupun kecil adalah sama) (Couloumbis dan Wolfe, 1986:125).

IM

1. Nilai yang berada pada tujuan atau tingkat nilai yang mendorong pembuat kebijakan dan penggunaan sumber daya negara untuk mencapai tujuan.

2. Unsur waktu untuk mencapai tujuan.

3. Jenis tuntutan tujuan yang dibedakan terhadap negara lain di dalam sistem.

Tujuantujuanberdasarkankebijakandikategorikan sebagai berikut:

a Core interest and values, yaitu tujuan yang mendorong pemerintah untuk mempertahankan eksistensinya dan yang harus dicapai sepanjang waktu, serta mempertimbangkan perpaduan lingkungan Internasional dan kapabilitas negara. Tujuan inti ini umumnya berhubungan dengan kelangsungan hidup suatu negara dan dinyatakan sebagai prinsip dasar yang harus diterima tanpa dipertanyakan.

b Middle range objectives, adalah tujuan yang relatif kurang penting dan kurang segera dalam pembuatan keputusan dan lebih membutuhkan kerja sama dari negara lain. Banyak hal yang menjadi hirauan pada tujuan ini termasuk di dalamnya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial dan lain sebagainya.

IM

akhir organisasi politik dan ideologi dari sistem Internasional serta peraturan-peraturan hubungan negara tertentu (Holsti, 1987:145).

2.5.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat diidentifi-kasikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Secara sederhana kegiatan implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan penjabaran suatu rumusan kebijakan yang bersifat makro (abstrak) menjadi tindakan yang bersifat mikro (konkret); atau dengan kata lain, melaksanakan keputusan (rumusan) kebijakan yang menyangkut aspek manajerial dan teknis. Proses implementasi baru dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, serta dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Menurut Howlet dan Ramesh (1995:153),“Its is defined as the process whereby programs or policies are carried out; it donotes the translation of plans into practice”.Kemudian Lane (1993:197) dalam bukunya

The Public Sector; Concepts, Models, and Approaches

menyebut Paul A Sabatier sebagai pionir dalam implementasi kebijakan khususnya analisis implementasi. Paul A Sabatier mengemukakan bahwa ada dua model yang dipacu (competing)

IM

“Paul A. Sabatier, a pioneer in implementation analysis, raises some fundamental questions about the nature of implementation in a review of the present state of implementation theory (Sabatier, 1986). Although Sabatier’s analysis of the two competing models of implementation—topdown versus bottom-up implementation….”(Lane, 1993:90).

Jika dilihat dari model pembuatan kebijakan publik maka kedua aspek ini terdapat pada setiap model dari pembuatan kebijakan tersebut, seperti model elite, model proses (sebagai aktivitas politik), dan model inkrementalis menggambarkan pembuatan kebijakan yang didasarkan pada model

top down. Gambar dari modelbottom updapat dilihat pada model kelompok, model kelembagaan dan beberapa model lain yang jika digambarkan akan merupakan model yang berasal dari bawah(bottom up). Lebih lanjut dijelaskan oleh Lane bahwa pada dasarnya implementasi dapat dibedakan berdasarkan implementasi sebagai outcome dan implementasi sebagai suatu proses.

IM

Hubungan antara kebijakan dan program dalam suatu implementasi kebijakan merupakan fungsi dari implementasi program yang mempunyai pengaruh dalam mencapai outcome sebagai konsekuensi dari studi implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan senantiasa melibatkan hasil penulisan dan analisis dari pelaksanaan program nyata yang mempunyai bentuk sebagai sarana yang dapat menjadi sasaran kebijakan yang luas.

Walaupun studi implementasi merupakan suatu pendekatan atau kecenderungan baru dalam studiAdministrasiNegara(administrasipembangunan), pada hakekatnya bukanlah hal yang sama sekali baru, paling tidak dalam arti konsep dan ruang lingkup yang telah lama menjadi bidang perhatian studi administrasi pembangunan. Namun harus diakui bahwa konseptualisasi, model, pendekatan penerapan dalam penulisan dan pengkajian terhadap proses pembangunan nasional, dengan studi kasus terhadap beberapa program pembangunan nasional tertentu, memang merupakan sesuatu yang relatif baru di Indonesia.

IM

dari yang sederhana sampai yang rumit. Faktor tersebut antara lain berupa sumberdaya manusia sampai pada struktur organisasi dan hubungan kerja antarorganisasi; dari masalah komitmen para pelaksana sampai sistem pelaporan yang kurang lancar, dan dari sikap politisi yang kurang setuju sampai faktor lain yang sifatnya kebetulan.

Dalam kenyataan, hal itu dapat mempengaruhi program-program pembangunan, baik dalam arti mendorong keberhasilan maupun menjadi penyebab berbagai kegagalan atau kurang berhasilnya mencapai apa yang telah dinyatakan semula sebagai tujuan kebijakandibandingkandenganapayangsesungguhnya terwujud dan diterima oleh masyarakat. Upaya untuk memahami adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang sesungguhnya terlaksana atau yang diwujudkan dan diterima oleh masyarakat sebagai“outcome” dari kebijakan telah menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya studi implementasi.

Secara umum implementasi adalah meng-hubungkan antara tujuan kebijakan terhadap realisasi dengan hasil kegiatan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Grindle (1980:6) bahwa:

IM

Menurut Lane (1993:191), implementasi dapat dinyatakan dalam formula-formula sebagai berikut: (DF1) Implementation = F = (Intention, Output, Outcome).

Dimana implementasi mengacu kepada menghasilkan output dan outcome yang kongruen dengan maksud awalnya. Dengan demikian implementasi memiliki pengertian ganda, yaitu: (1)“eksekusi”di satu sisi dan, (2)

“fulfil” atau penyelesaian (accomplishment) di sisi lain.

Konsep implementasi mencakup dua hal pokok yaitu program kebijakan (policy) yang kemudian akan menghasilkan outcome. Tujuan-tujuan dari kebijakan dirumuskan oleh berbagai aktor dalam proses politik, sehingga definisi aktor ini meliputi dua kelompok yaitu formator dan implementator.

Dengan mengembangkan formula awal, maka implementasi dapat dikemukakan dalam formula berikut:

(DF2) Implementation = F (Policy, Outcome, Formator, Implementor, Initiator, Time).

Berdasarkan definisi implementasi kebijakan tersebut, maka menurut Lane (1993:91), terdapat dua konsep dalam implementasi yang memiliki fokus yang berbeda, yaitu:

1. Implementasi sebagai tujuan akhir atau pencapaian kebijakan (policy achievement).

IM

sejauh mana keberhasilan implementasi (fungsi penyelesaian/accomplishment function);

2. implementasi sebagai proses atau eksekusi kebijakan yang memberikan fokus pada prosesnya (fungsi sebab akibat/causal function).

Selanjutnya Lane mengemukakan bahwa konsep implementasi memiliki dua aspek, yaitu:

1. Hubungan antara tujuan (objective)dan hasil

(outcome), sisi tanggung jawab (responsibility side);

2. Proses untuk membawa kebijakan kedalam efek yang merupakan sisi keepercayaan(trust side)(Lane, 1993:102)

Berdasarkan sisi tanggung jawab dan kepercayaan tersebut dalam proses kebijakan terdapat dua model, yaitu:

1. Top-down model yang memberikan tekanan berlebih pada sisi tanggungjawab(responsibility);

2. Bottom-up model yang menekankan pada sisi kepercayaan(trust side),yang berusaha untuk memberikan kebebasan kepada implementor, sebagai alat untuk menangani ketidakpastian dengan fleksibilitas dan pembelajaran (Lane, 1993:103).

Proses implementasi adalah kombinasi dari tanggung jawab (responsibility) dan kepercayaan

IM

sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak harus ada, yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan; (2) kelompok target, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, baik perubahan atau peningkatan; dan (3) adanya pelaksana(implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Ketidakberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan yang sering dijumpai antara lain disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya, struktur organisasi yang kurang memadai dan kurang efektif, dan atau karena komitmen (nilai) yang rendah di kalangan pelaksana. Faktor-faktor politik atau waktu yang kurang tepat serta bermacam alasan lainnya, turut pula mempengaruhi sebuah kebijakan atau program hingga tidak dapat terlaksana dengan baik.

Terdapat beberapa teori utama tentang implementasi. Donald S. Van Meter and Ccarl E. Van Horn (1978) menyatakan implementation as a linear process. Pandangan ini melihat implementasi meliputi proses linear yang terdiri atas enam variabel yang mengkaitkan kebijakan dengan

performance: (a) Standar dan tujuan; (b) Sumber daya; (c) Komunikasi dan aktivitas antarorganisasi; (d) Karakteristik agen-agen implementasi; (e) Kondisi ekonomi, dan politik; (f ) Sikap dari pelaksana.

IM

dari pernyataan kebijakan ke dalam tindakan (Cooper, 1998:185). Keterkaitan yang sangat kuat antara perumusan kebijakan dan implementasi dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn (Hogwood and Gunn, 1986:198).

“………there is not sharp divide between (a) formulating a policy and (b) implementing that policy. What happens at the so – called “Implementation” stage will influence the actual policy outcome. Conversely the probability of a successful outcome (which we define for the moment as that outcome desired by the initiators of the policy) will be increased if thought is given as the policy design stage to potential problems of implementation”.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perumusan kebijakan harus dilakukan dalam “perspektif” implementasi, agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif.

2.6 Liberalisasi Perdagangan Agro

IM

Isu liberalisasi perdagangan mewarnai perdagangan komoditas di pasar internasional dalam era globalisasi dewasa ini, tidak terkecuali perdagangan komoditas agro. Sebagai negara ekonomi terbuka dan ikut meratifikasi berbagai kesepakatan kerja sama ekonomi dan perdagangan regional maupun global, tekanan liberalisasi melalui berbagai aturan kesepakatan kerja sama tersebut, bukan tidak mungkin pada akhirnya akan berbenturan dengan kebijakan internal dan mengancam kepentingan nasional.

2.6.1 Motif Perdagangan dan Tekanan Liberalisasi

Menurut Chacholiades (1978:5) partisipasi dalam perdagangan internasional bersifat bebas (free) sehingga keikutsertaan suatu negara pada kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela. Dari sisi internal, keputusan suatu negara melakukan perdagangan internasional merupakan pilihan

IM

sumberdaya dari bahan baku proses produksi (resource endowment) antar negara. Derajat penguasaan sumberdaya dan kemampuan mencapai skala usaha dalam proses produksi secara bersama akan menjadi determinan daya saing dan menentukan arah serta intensitas partisipasi negara dalam pasar internasional (Susilowati, 2003:17).

Ilham (2003:9) menyebut liberalisasi sebagai penggunaan mekanisme harga yang lebih intensif sehingga dapat mengurangi bias anti ekspor dari rezim perdagangan. Disebutkan pula bahwa liberalisasi juga menunjukkan kecenderungan makin berkurangnya intervensi pasar sehingga liberalisasi dapat menggambarkan situasi semakin terbukanya pasar domestik untuk produk-produk luar negeri. Percepatan perkembangan liberalisasi pasar terjadi karena dukungan revolusi di bidang teknologi, telekomunikasi dan transportasi yang mengatasi kendala ruang dan waktu (Kariyasa, 2003:7).

IM

meningkatkan kuantitas perdagangan dunia dan peningkatan efisiensi ekonomi.

Namun demikian, oleh karena terdapat perbedaan penguasaan sumberdaya yang menjadi komponen pendukung daya saing, sebagian pakar yang lain berpendapat liberalisasi pasar berpotensi menimbulkan dampak negatif karena mendorong persaingan pasar yang tidak sehat. Atas dasar itu maka timbul pandangan pentingnya upaya-upaya proteksi terhadap produksi dalam negeri dan kepentingan lainnya dari tekanan pasar internasional melalui pemberlakuan kendala atau hambatan perdagangan (Abidin, 2000: 89).

Pada kondisi semakin kuatnya tekanan untuk meliberalisasi pasar, efektivitas pemberlakuan kendala atau hambatan tersebut dalam perdagangan akan menentukan derajat keterbukaan pasar. Keterbukaan pasar semakin tinggi bila pemerintah suatu negara menurunkan tarif (bea masuk) produk yang diperdagangkan (tariff reduction) dan menghilangkan hambatan-hambatan nontarif(non tariff barriers).Hal sebaliknya terjadi bila pemerintah cenderung menaikkan tarif dan meningkatkan hambatan nontarif.

IM

Makin terbuka dan terintegrasinya perdagangan (pasar) antar negara juga didorong faktor eksternal seperti karena terikat ratifikasi perjanjian perdagangan antar negara, kawasan, atau bahkan yang bersifat global (Anugerah, 2003:69; Kanyasa, 2003:17). Dijelaskan oleh Feridhanusetyawan dan Pangestu (2003:60), tekanan eksternal liberalisasi selain karena dorongan upaya regionalisasi yang terjadi pada akhir 1900-an hingga pertengahan 1990-an (seperti deng1990-an pembentuk1990-an AFTA d1990-an APEC) juga karena keterikatan komitmen terhadap Kesepakatan Putaran Uruguay(the Uruguay Round Agreement) sebagai bagian dari rangkaian putaran GATT (General Agreement on Tax and Tariff) yang kemudian diubah menjadi organisasi formal bernama WTO (World Trade Organization).

Kesepakatan dalam AFTA dan WTO bersifat mengikat (binding), sedangkan dasar kesepakatan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) bersifat sukarela. Namun demikian semangat yang dibawa oleh ketiga bentuk kelembagaan relatif sama, yaitu liberalisasi melalui penurunan kendala perdagangan (tarif dan kendala nontarif).

2.6.2 Kebijakan Pemerintah di Bidang Agro