RAILACO, KABUPATEN ERMERA, TIMOR-LESTE

CORNELIO GAGO

DEPARTEMEN SILVIKULTUR FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Hutan merupakan sumberdaya alam yang tidak ternialai karena didalamnya terdapat keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan berupa kayu dan nonkayu, pengatur tata air, pencegah banjir serta erosi. Gangguan terhadap sumberdaya hutan terus berlangsung, bahkan intensitasnya semakin meningkat dari tahun ketahun. Kerusakan kerusakan tersebut di antaranya disebabkan oleh kebakaran hutan yang merupakan salah satu bentuk gangguan yang semakin sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Struktur komposisi jenis dominan pada suksesi alami yang terbentuk paska kebakaran di hutan sekunder.

Untuk mendapatkan gambaran tentang struktur dan komposisi jenis vegetasi yang tumbuh pada hutan sekunder paska kebakaran, maka dibuat plot penelitian menggunakan metode transek atau jalur dengan panjang jalur 100 m dan lebar 20 m. Untuk mengetahui struktur dan komposisi jenis tegakan dilakukan analisa vegetasi dengan cara Nested Sampling pada petak besar mengandung plot-plot yang lebih kecil. Data hasil pengumpulan pada hutan alam paska kebakaran dan hutan alam tidak terbakar pada hutan sekunder diolah dan di hitung nilai penting berdasarkan tiap tingkatan jenis yang ada. Indeks nilai penting ditentukan melalui penjumlahan nilai kerapatan relatif, dominasi relatif serta frekuensi relatif suatu jenis tanaman

Berdasarkan hasil penelitian terkait suksesi alami paska kebakaran pada hutan sekunder, menunjukan bahwa selama suksesi, struktur komposisi jenis yang mendominasi pada hutan sekunder paska kebakaran tampak berubah pada tiap tingkat pertumbuhan baik semai, pancang, tiang dan pohon. Species yang cenderung menempati hutan alami paska kebakaran tingkat semai dan pancang dari jenis Adina

sp, Eucalyptus urophylla, species yang menempati tingkat tiang dan tingkat pohon

dari jenis Eucalyptus urophylla, Eucalyptus alba. Pada hutan sekunder tidak terbakar jenis yang cenderung menempati tingkat semai dan pancang dari jenis Neolitsea sp,

Macaranga sp, Vitex sp, Peperamia sp dimana keempat jenis ini dominan pada

tingkat semai dan pancang, tinkat tiang dan pohon jenis yang cenderung menempati dari jenis Eucalyptus urophylla, Fagraea sp, Vitex sp, dan Podocarpus sp yang menempati hutan sekunder tidak terbakar. Dominasi jenis pada tingkatan baik semai, pancang, tiang, dan pohon tampak perbedaan. Indeks dominasi jenis pada kedua hutan tersebut tampak ada perbedaan pada tingkat semai, pancang, dan tiang. Hal ini diduga penyebaran jenis-jenis ini dapat dibawah oleh angin, burung dan hewan lainnya yang memakan biji-bijian atau buah sehingga jenis-jenis tertentu tidak muncul pada kondisi hutan paska kebakaran ataupun hutan tidak terbakar.

Abstract

Forest is an invaluable natural resource because inside of forest there are biodiversity as germplasm source, forest product source like wood and non-wood, water system regulator, and flood and erosion preventive. Disturbance of forest resource is keep going on, even it intensity is increasing year to year. One of causal factors of forest damage is forest fire which is one of disturbances is increasingly happen. Negative impact is appear by forest fire is big enough include ecology damage, decreasing of biodiversity, reduced forest economic value and soil productivity, change of micro and global climate. This study is purposed to know dominant structure of type composition in natural succession formed post-fire in secondary forest.

To get description of structure and composition of vegetation type grow in post-fire secondary forest, then it is made research plot using transect method or track with 100m track long and 20m width. To know stand type structure and composition is conducted vegetation analysis through Nested Sampling way in large plot containing smaller plots. Critical value of collecting result data in post-fire natural forest and un-burnt natural forest on secondary forest is processed and counted based on each exist type level. Index of critical value is determined through summation of relative density value, relative domination, and relative frequent in plant type.

Based on research is related to post-fire natural succession in secondary forest shows during succession, structure of composition type dominate post-fire secondary forest is changing in every level of seedling, stake, pole, and tree growth. Species that tend to occupy post-fire natural forest in seedling and stake level is from Adina sp,

Eucalyptus urophylla, species to occupy pole and tree level of Eucalyptus urophylla, Eucalyptus alba. In un-burnt secondary forest tend to occupy seedling and stake level

is from Neolitsea sp, Macaranga sp, Vitex sp, Peperamia sp which is all these types are dominant in seedling and stake level, tree and pole level are tend to occupied

Eucalyptus urophylla, Fagraea sp, Vitex sp, dan Podocarpus sp that occupy un-burnt

secondary forest. Dominant type on seedling, stake, pole, and tree level is seen difference. Dominant index in both forest appear difference in seedling, stake, and pole level. This is thought that spreading of these types are carried by wind, bird, and other animals which eat seed or fruit so particular type is not appear in post-fire forest or un-burnt forest condition.

CORNELIO GAGO

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN SILVIKULTUR

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Timor Leste Nama : Cornelio Gago NRP : E44094803

Menyetujui : Dosen Pembimbing

(Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr.) NIP 19641110 199002 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Silvikultur

(Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr.) NIP 19641110 199002 1 001

Nama : Cornelio Gago No Pokok : E44094803 Nama Ayah : Martinho Marçal Gago Nama Ibu : Francisca de Jesus Babo Tahun Masuk IPB : Agustus 2009

Alamat Rumah : Jl. Maliana Km 80 Kecamatan Hatolia, Kabupaten Ermera - Timor Leste

No. Telp Rumah : -

No. Hp : +6707272533/+6707325148

Judul Skripsi : Suksesi Alami Paska Kebakaran pada Hutan Sekunder, Di Desa Fatuquero, Kecamatan Railaco, Kabupaten Ermera – Timor Leste

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr. Komisi Pembimbing :

Bogor, Mahasiswa

Cornelio Gago NIM. E44094803

1. Bapak dan Ibu yang mendidik dan selalu membawaku dalam doa selama jauh dari mereka

2. Keluarga besar Manutasi atas semua dukungan moral dan material selama melanjutkan kuliah Di IPB.

3. Bapak Ir. Lucio Marçal Gomes sebagai Direktor East Timor Coffee Academy (ETICA)

4. Bapak Germenino dos Reis Amaral sebagai Ketua Yayasan LAHER

5. Keluarga besar East Timor Coffee Academy (ETICA) yang telah memberikan peluang dan dukungan selama kuliah Di IPB

6. Bapak Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr. Sebagai Pembimbing yang memberi arahan dalam penulisan tugas akhir ini.

7. Ibu Ir. Emi Karminarsih, MS. Sebagai dosen penguji dari Departemen MNH 8. Bapak Prof. Dr. Ir. Surdiding Ruhendi, MSc. Sebagai dosen penguji dari

Departemen HH

9. Bapak Dr. Ir. Agus Priyono Kartono, MSi. Sebagai dosen penguji dari Departemen KSHE, atas semua masukan dari tiap dosen penguji untuk perbaikan tulisan ini.

10. Bapak Dr. Ir. Nurheni Wijayanto, MS atas semua saran dan masukan dalam perbaikan penulisan tugas akhir ini

11. Ibu Dr. Ir. Noor Farikhah Haneda, MS. Bapak Dr. Ir. Basuki Wasis, MS. Bapak Dadan Mulyana, S.Hut, MSi. Ibu Kokom Komariah, SE, dan semua dosen dan karyawan Departemen Silvikultur yang telah memberikan ide, arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini

12. Bapak Ir. Julio de Jesus Gomes sebagai Ketua rombongan yang membantu dalam penulisan tugas akhir dan teman-teman Silvikultur 44,45 yang telah membantu dan memotivasi selama kuliah serta semua orang yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu dalam penulisan tugas akhir ini

Kecamatan Railaco, Kabupaten Ermera-Timor Leste adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah tertera dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, April 2011

Cornelio Gago NRP E44094803

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Mahakuasa atas Rahmat dan Berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “Suksesi Alami Paska Kebakaran Pada Hutan Sekunder di Desa Fatuquero, Kecamatan Railaco, Kabupaten Ermera-Timor Leste”. Karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur komposisi jenis dominan pada suksesi alami yang terbentuk paska kebakaran di hutan sekunder.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. sebagai dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan. Penghargaan juga penulis sampaikan kepada Ibu Kokom Komariah, SE, dan semua dosen dan karyawan Departemen Silvikultur yang telah memberikan ide, arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasi kepada Director East Timor Coffee Academy (ETICA) dan jajarannya yang telah memberikan peluang untuk melanjutkan studi di IPB Bogor. Ungkapan terima kasih juga kepada Ayah, Ibu serta seluruh keluarga atas segala doa dan kasih sayang serta dukungannya selama menempuh studi di IPB

Penulis menyadari berbagai kekurangan dan kelemahan dalam penulisan penelitian ini, namun demikian penulis berharap karya ilmiah ini sebagai salah satu sumber yang bermanfaat.

Bogor, April 2011 Cornelio Gago

merupakan anak ke empat dari tujuh bersaudara dari pasangan Ayahanda Martinho Marçal Gago dan Ibunda Francisca de Jesus Babo.

Jenjang pendidikan formal yang ditempuh penulis, yaitu SDN Garuda No.30 Hatolia tahun 1993. Kemudian melanjutkan ke SLTP Negeri Hatolia tahun 1993-1996 dan SKMA Pekanbaru tahun 1993-1996-1999. Pada tahun 2000-2002, penulis bekerja di pemerintahan UNTAET sebagai staf kolektor data pertanian Sub Districk Hatolia.

Pada tahun 2003, penulis melanjutkan pendidikan di salah satu Academi di Timor Leste yaitu East Timor Coffee Academy (ETICA) dimana penulis sambil kuliah dan bekerja di Dinas Kehutanan Daerah Tingkat Dua Ermera. Pada tanggal 23 Januari 2009, penulis mendapatkan gelar Ahli Madya (AMD) yang pada saat itu dihadiri oleh Rektor IPB, Bapak Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MS. Pada tahun yang sama berdasarkan hasil kerjasama (MoU) yang disepakati antara kedua Institut, penulis diterima untuk melanjutkan alih jenjang ke S1 dengan standar Biaya Lokal dan diterima di Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, penulis melaksanakan penelitian dengan Judul : “ Suksesi Alami Paska Kebakaran pada Hutan Alam Sekunder di Desa Fatuquero, Kecamatan Railaco, Kabupaten Ermera-Timor Leste ” di bimbing oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR TABEL ... ix DAFTAR GAMBAR ... x DAFTAR LAMPIRAN ... xi I. PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Tujuan ... 2 1.3 Manfaat ... 3

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 4

2.1 Hutan ... 4

2.2 Macam dan Bentuk Hutan ... 4

2.3 Suksesi ... 5

2.4 Macam dan Tipe Suksesi ... 7

2.5 Proses Terjadinya Suksesi ... 8

2.6 Proses Terjadinya Kebakaran Hutan ... 9

2.7 Tipe dan Klasifikasi Kebakaran Hutan ... 11

III. BAHAN DAN METODE ... 13

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian ... 13

3.2 Bahan dan Alat ... 13

3.2.1. Bahan ... 13

3.2.2. Alat ... 13

3.3 Metode ... 13

3.4 Pengumlanan Data Vegetasi ... 14

3.5 Analisa Data ... 15

3.6 Indeks Dominasi ... 17

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ... 18

4.2 Letak Geografis dan Batas Wilayah ... 18

4.3 Kondisi Vegetasi Hutan ... 18

4.4 Tanah dan Geologi ... 19

4.5 Iklim ... 19

4.6 Sosial Budaya ... 19

4.7 Penduduk dan Mata Pencarian ... 19

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 21

5.1 Hasil ... 21

5.1.1 Komposisi dan Jenis dan Struktur ... 24

5.1.2 Dominasi Jenis Tingkat Semai ... 23

5.1.3 Dominasi Jenis Tingkat Pancang ... 25

5.1.4 Dominasi Jenis Tingkat Tiang ... 26

5.1.5 Dominasi Jenis Tingkat Pohon ... 27

5.1.6 Indeks Dominasi Jenis dan Keragaman Jenis ... 28

5.1.7 Keragaman Jenis ... 30

5.2 Pembahasan ... 31

VI. KESIMPULAN DAN SARAN ... 32

6.1 Kesimpulan ... 32

6.2 Saran ... 34

DAFTAR PUSTAKA ... 35

DAFTAR TABEL

No. Teks Halaman

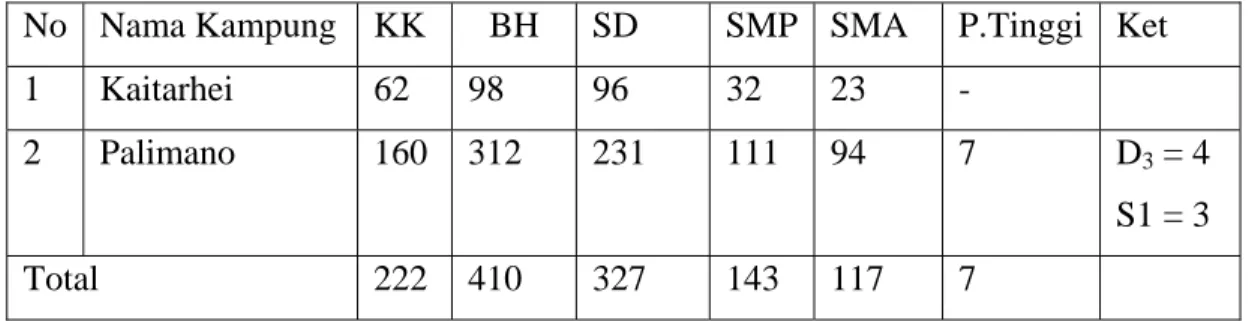

1. Tingkat penduduk dan pendidikan………. . 20

2. Indeks nilai penting tingkat semai ... 25

3. Indeks nilai penting tingkat pancang ... 26

4. Indeks nilai penting tingkat tiang ... 27

No. Teks Halaman

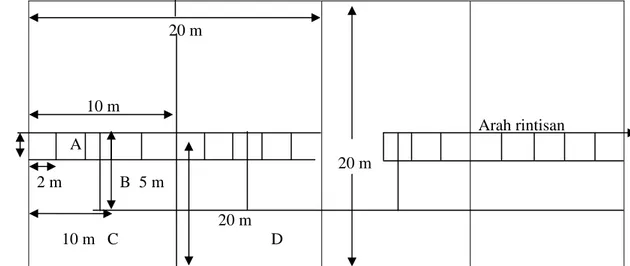

1. Bagan jalur pengamatan ... 14

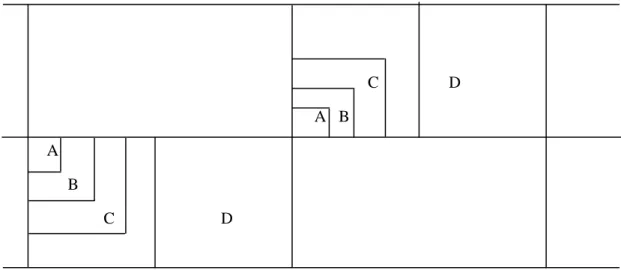

2. Bagan petak contoh pengamatan ... 15

3. Gambar kondisi paska kebakaran ... 21

4. Gambar pengamatan tingkat jenis semai paska kebakaran ... 22

5. Gambar kondisi hutan tidak terbakar ... 23

6. Gambar kondisi pertumbuhan tingkat semai pada hutan tidak terbakar ... 24

7. Gambar histogram perbandingan nilai indeks dominan ... 29

8. Gambar histogram keragaman jenis ... 30

DAFTAR LAMPIRAN

No. Teks Halaman

1. Peta Timor Leste……… 38

2. Peta Wilayah Ermera……….. 39

3. Data jumlah individu jenis tingkat semai, pancang, tiang dan pohon ... 40

4. Data jumlah K, KR, F, FR, dan INP tingkat semai ... 41

5. Data jumlah K, KR, F, FR, dan INP tingkat pancang ... 42

6. Data jumlah K, KR, F, FR, D, DR dan INP tingkat tiang ... 43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan merupakan sumberdaya alam yang tidak ternilai karena didalamnya terdapat keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan berupa kayu dan nonkayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata, dan sebagainya. Namun gangguan terhadap sumberdaya hutan terus berlangsung bahkan intensitasnya semakin meningkat dari tahun ketahun (Istigoni, 2004).

Kerusakan-kerusakan hutan tersebut di antaranya disebabkan oleh kebakaran hutan yang merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya yang mengganggu kesehatan masyarakat, serta sarana transportasi baik darat, perairan, maupun udara (Syaufina, 2008).

Hutan sebagai suatu ekosistem merupakan hasil dari interaksi faktor-faktor biotik dan abiotik. Di dalamnya terdapat suatu persaingan antara individu-individu dari suatu jenis atau dari berbagai jenis jika mempunyai kebutuhan yang sama. Persaingan ini membentuk masyarakat tumbuhan tertentu, macam dan banyaknya jenis serta jumlah individu-individu sesuai dengan keadaan tempat tumbuhnya. Di dalamnya juga terjadi hubungan saling ketergantungan antara anggota masyarakat hutan satu sama lain dan dengan lingkungannya, hingga pada suatu ekosistem hutan terdapat keseimbangan yang dinamis (Soerianegara dan Indrawan, 1976).

Keseimbangan ekosistem hutan sering terganggu baik oleh bencana alam maupun oleh perbuatan manusia. Adanya perilaku atau tindakan manusia yang tidak bijaksana memperlakukan hutan akan menimbulkan permasalahan. Aktivitas manusia

seperti membakar hutan, pembalakan liar, pengembalaan, atau merombak hutan untuk dijadikan tanaman pertanian atau tempat pemukiman telah merubah habitat hutan asli (Hamzah, 1980). Secara alamiah hutan-hutan yang mendapat gangguan (kebakaran) atau dirombak akan kembali menjadi hutan sekunder setelah melalui tahap-tahap suksesi (Hamzah, 1980)

Menurut Soerianegara dan Indrawan (1976), jika hutan hujan mengalami kerusakan oleh alam atau manusia, maka suksesi sekunder yang terjadi biasanya dimulai dengan vegetasi rumput dan semak, kalau tanahnya tidak banyak menderita kerusakan oleh erosi, maka 15 sampai 20 tahun akan terbentuk hutan sekunder muda dan sesudah 50 tahun akan membentuk hutan sekunder tua yang berangsur-angsur akan mencapai klimaks.

Pada dasarnya kondisi vegetasi hutan sekunder di Timor-Leste bervariasi berdasarkan sistem curah hujan yang ada. Variasi curah hujan ini maka dominasi jenis tanaman hutan juga bervariasi dari Utara didominasi oleh jenis Eucalyptus alba,

Tamarindus indicus, di bagian Timur dan Selatan didominasi oleh jenis Pterocarpus indicus, Toona sureni, Tectona grandis, secara predominan di bagian pegunungan

dan perbukitan di dominasi oleh Eucalyptus urophylla dan jenis lainnya. Timor-Leste memiliki kawasan hutan yang begitu luas namun dari hasil pengamatan sepuluh tahun terakhir sangat memprihatinkan akibat pertumbuhan penduduk dan perilaku manusia yang tidak lagi pedulih terhadap kondisi vegetasi hutan sekunder yang ada. Berdasarkan hasil penelitian luas kawasan hutan di Timor-Leste ≤ 200.000 ha dari 16% luas total daratan yang ada. Dari total ini luas kawasan hutan diperkirakan ≤ 20 % (Sundlund et al., 2001). Persentase kekritisan meningkat mulai dari tahun 1974-1999 mencapai 49%-65% dari total areal daratan.

1.2. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Struktur komposisi jenis dominan pada suksesi alami yang terbentuk paska kebakaran di hutan sekunder.

1.3. Manfaat penelitian

Penelitian ini untuk mendapatkan informasi mengenai komposisi dan struktur dominasi dan keragaman jenis tegakan pada vegetasi hutan alam paska kebakaran sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan masyarakat dan pengelolaan hutan di masa-masa akan datang dalam kegiatan rehabilitasi, reboisasi hutan dan lahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. HutanHutan merupakan suatu kawasan atau suatu ekosistem dimana didalamnya terdapat hubungan antara masyarakat tumbuh-tumbuhan yang didalamnya terdapat komponen biotik dan abiotik yang saling ketergantungan satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan merupakan satu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati dan nonhayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan ( UU RI No. 41 Tahun 1999 tetang kehutanan).

Menurut Soerianegara et al., (1982) hutan merupakan masyarakat tetumbuhan yang dikuasai atau didominasi oleh pohon-pohon dan mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda dengan diluar hutan.

2.2. Macam dan Bentuk Hutan

Berdasarkan macam dan bentuknya golongan hutan dapat digolongkan sesuai dengan ketampakan atau ciri khas hutan itu sendiri. Tujuan pengolongan ini untuk dapat memudahkan dalam pengenalan sifat sebuah hutan sehingga kita dapat mengelolah hutan secara bijaksana. Perbedaan jenis-jenis hutan dapat dilihat berdasarkan:

1. Menurut asal yaitu hutan yang berasal dari biji, tunas, serta campuran antara biji dan tunas. Hutan yang berasal dari biji disebut juga “hutan tinggi” karena pepohonannya yang tumbuh cenderung menjulang tinggi dan dapat mencapai umur lebih lanjut, sedangkan hutan tunas dapat disebut juga “ hutan rendah” dengan alasan sebaliknya dan hutan campuran disebut hutan sedang. Pengolongan lain menurut asal dapat dikenal ada dua tipe yaitu hutan Primer ( virgin forest) dan hutan sekunder. Hutan primer adalah hutan yang masih asli belum ada campur tanggan manusia, sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh kembali secara alami setelah ada kerusakan akibat

penebangan, kebakaran yang luas sehingga proses pembentukannya ada campur tanggan manusia.

2. Menurut cara permudaan hutan dapat digolongkan kedalam dua yaitu hutan permudaannya secara alami dan hutan yang permudaan secara buatan. Hutan yang permudaannya secara alami adalah hutan yang dibentuk secara alami dari penyerbukan dimana biji dibawah oleh angin, air dan hewan, sedangkan hutan permudaan buatan yaitu hutan yang dibentuk oleh manusia dimana sengaja menyerbukan bunga serta menyebarkan biji untuk menumbuh kambali hingga terbentuk menjadi hutan.

3. Menurut susunan jenis hutan dapat dibedakan menjadi hutan sejenis atau hutan murni dan hutan campuran atau hutan tidak sejenis. Hutan sejenis yaitu hutan yang pepohonannya sebagian besar berasal dari satu jenis. Hutan sejenis dapat tumbuh secara alami baik karena sifat iklim dan tanah yang sulit maupun karena jenis pohon tertentu lebih agresip. Hutan campuran yaitu hutan yang pepohonannya tumbuh beragam jenis atau disebut juga hutan heterogen.

2.3. Suksesi

Vegetasi hutan merupakan kumpulan dari tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari beberapa jenis yang hidup bersama-sama pada suatu hamparan lahan. Di antara individu-individu penyusunnya terdapat interaksi yang erat baik di antara tumbuh-tumbuhan maupun dengan binatang-binatang yang hidup dalam vegetasi atau lingkungan itu. Dengan demikian vegetasi bukan hanya kumpulan dari individu tumbuhan saja, melainkan membentuk suatu kesatuan dimana individu-individu itu saling bergantung satu sama lain yang disebut suatu komunitas tumbuh-tumbuhan (Marsono, 1977). Kelompok tumbuh-tumbuhan ini menggambarkan suatu masyarakat yang merupakan bagian ekosistim di mana peristiwa-peristiwa transformasi, akumulasi dan arus energi berlangsung.

Menurut Soeseno dan Edris (1978), suksesi didefinisikan sebagai suatu perubahan masyarakat tumbuh-tumbuhan (jenis dan strukturnya) bersamaan dengan

perubahan tempat tumbuh. Perubahan ini akan berlangsung hingga mencapai keadaan klimaks, yaitu puncak dari proses suksesi tumbuhan, dengan terbentuknya masyarakat tumbuh-tumbuhan yang baik dan berada dalam suatu keseimbangan dinamis dengan habitatnya. Spur (1964), bahwa suksesi merupakan proses yang terjadi secara terus menerus sehingga terjadi banyak perubahan dalam vegetasi, tanah dan iklim mikro. Perubahan ini terjadi bersamaan dengan faktor-faktor yang berhubungan. Sehubungan dengan itu Whittaker (1970) yang dikutip oleh Hamzah dan Anwar (1979) menguraikan, bahwa suatu jenis yang dominan akan merubah keadaan tanah dan iklim mikro, yang memungkinkan masuknya jenis yang lain. Jenis-jenis ini akan hidup dan berkembang membentuk masyarakat dominan baru. Masyarakat tumbuhan ini dapat merubah keadaan tanah dan iklim mikro, sehingga berpeluang masuknya jenis yang baru lagi. Hal ini berlangsung terus menerus hingga tercapainya suatu tingkat klimaks. Odum (1971) menyatakan terjadinya perubahan atau pergantian masyarakat tumbuhan dalam proses suksesi disebabkan kecenderungan masyarakat tumbuhan pertama yang merubah lingkungan fisik sehingga terjadi kecocokan habitat bagi masyarakat tumbuhan lain, hingga tercapai keseimbangan lingkungan biotik dan abiotik tercapai.

Komposisi dan struktur suatu vegetasi merupakan fungsi dari tiap faktor, yaitu tumbuhan didaerah bersangkutan, baik habitat (iklim, tanah dan faktor pendukung lain), waktu dan ruang. Tumbuhan di suatu daerah menentukan species yang akan mampu hidup di habitat tersebut. Habitat akan melakukan seleksi terhadap jenis-jenis yang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan setempat. Sejalannya waktu, vegetasi akan kembali menuju ke keadaan yang stabil (klimaks) dan proses ini merupakan proses biologis yang disebut suksesi (Marsono, 1977). Suksesi merupakan penyusunan kembali dari asosiasi tumbuh-tumbuhan ataupun dari komponen-komponen jenis yang akhirnya terbentuk sebuah tipe vegetasi yang keadaan sesuai dengan lingkungannya (Mcilroy, 1976).

Masyarakat tumbuhan merupakan sebuah sistem yang tumbuh dan hidup, sebagai satu masyarakat yang dinamis. Masyarakat hutan yang terbentuk secara perlahan-lahan melalui beberapa tahap invasi oleh tumbuh-tumbuhan, adaptasi,

agregasi, persaingan dan penguasaan, reaksi terhadap tempat tumbuh dan stabilitas. Proses ini disebut suksesi ( Soerianegara dan Indrawan, 1976).

Manan (1975) membedakan suksesi atas dua bagian yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer merupakan suatu suksesi yang bermula dari suatu habitat yang tidak bervegetasi sebelumnya, sedangkan suksesi sekunder bermula dari suatu habitat yang tadinya telah ditumbuhi vegetasi tetapi akibat dari beberapa factor seperti bencana baik itu kebakaran, banjir, longsor, atau perladangan berpindah, yang merubah vegetasi aslinya rusak dan musnah sehingga muncul atau tumbuh jenis tumbuhan baru yang sesuai dengan kondisi terbuka.

2.4. Macam dan Tipe Suksesi

Berdasarkan proses terjadinya terdaapat dua macam suksesi (Clements,1936) yaitu: 1. Suksesi primer (prisere) adalah perkembangan vegetasi mulai dari

habitat tidak bervegetasi hingga mencapai masyarakat yang tidak stabil (klimaks)

2. Suksesi sekunder (subsere) adalah suksesi yang terjadi apabila klimaks atau suksesi yang normal terganggu atau rusak akibat kebakaran, perladangan berpindah, penebangan, pembalakan liar, pengembalaan dan kerusakan lainnya. Tipe suksesi berdasarkan habitatnya terdiri dari (1) hidrosere, suksesi yang terjadi di habitat air atau basah, (2) halosere, suksesi yang terjadi di tanah salinitas atau air masin, (3) xerosere, suksesi yang terjadi di habitat kering, (4) psamosere, suksesi yang tumbuh pada habitat tanah berpasir, (5) lithosere, suksesi yang tumbuh di permukaan bebatuan, (6) serule, suksesi miniature atau mikroorganisme (bakteri, jamur dan lainnya) yang tumbuh pada pohon mati, kulit pohon atau lainnya.

2.5. Proses Terjadinya Suksesi

Proses suksesi pada dasarnya terdiri dari tiga tahap (Indrawan, 2000) yaitu : (1) terbentuknya satu komunitas dalam proses suksesi, (2) perubahan masyarakat tumbuh-tumbuhan dalam proses suksesi, (3) perubahan lingkungan fisik dalam proses suksesi. Smith (1986) menyatakan proses suksesi terjadi melalui perubahan dan pembentukan suatu komunitas dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1. Tersedianya kesempatan berkoloni bahan bahan serbuan misalnya benih, buah dan spora-spora. Hal ini merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam perkembangan suatu komunitas tumbuhan pada suatu waktu tertentu.

2. Seleksi pada bahan-bahan yang tersisa secara alami di lingkungan tersebut. Benih yang berkoloni dan semai akan mulai hidup atau tumbuh pada habitat tersebut, hanya beberapa saja yang dapat toleran terhadap lingkungan dan dapat tumbuh dengan baik. Lingkungan dapat tidak baik untuk perkecambahan beberapa benih sehingga dapat menekan semai-semai tertentu sampai tidak tumbuh. Tingkat pertumbuhan ini sangat kritis, karena secara umum selang toleransi semai lebih sempit dari pada tumbuhan yang sudah dewasa. Lingkungan yang berbeda akan memberi tingkat suksesi yang berbeda pula

3. Modifikasi lingkungan oleh tumbuhan terjadi melalui dari tumbuhan berkoloni dan tumbuhan dihabitat kosong.

Menurut Soerianegara dan Indrawan (1998), proses suksesi terjadi melalui beberapa tahap yaitu:

a. Tingkat suksesi primer : dari vegetasi crypytogame, vegetasi rumput herba(semak kecil), vegetasi semak belukar, vegetasi perdu pohon hingga vegetasi hutan klimaks.

b. Tingkat vegetasi suksesi sekunder yaitu: suksesi dimana vegetasi tergantung tingkat kerusakan terjadi, dimana dimulai dari salah satu tingkatan paling bawah hingga mencapai klimaks, seperti vegetasi

rumput herba (semak kecil), vegetasi semak belukar, vegetasi perdu pohon, dan vegetasi klimaks.

2.6. Proses Terjadinya Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan merupakan suatu proses dimana api menjalar secara bebas dan membakar bahan bakar bervegetasi di dalam kawasan hutan berupa serasah, rumput, ranting, cabang, pohon yang telah mati, semak belukar, log, pohon mati yang masih berdiri, tungak pohon, dedaunan dan pohon-pohon (Brown dan Davis, 1973). Pembakaran terjadi melalui dua tahapan proses yaitu proses kimia dan proses fisika yang berlangsung secara cepat hingga memisahkan jaringan-jaringan tanaman menjadi unsur kimia diiringi dengan melepasnya energi panas (DeBano et al., 1998)

Menurut Brown dan Davis (1973), suatu reaksi kimia dimana proses pembakaran berlawanan dengan proses pembentukan bagian-bagian tanaman melalui fotosintesis :

Reaksi Fotosintesis

CO2 + H2O + Energi matahari (C6H12O6) + O2

Reaksi Pembakaran

(C6H12O6) + O2 + suhu penyulutan CO2 + H2O + Energi Panas

Kebakaran hutan terjadi apabila terdapat tiga komponen tersebut yang disebut segitiga Api DeBano et al., ( 1998).

Bahan Bakar Oksigen

Sumber Panas

Gambar 1. Segitiga Api ( DeBano et al., 1998)

Berdasarkan tahapannya, DeBano et al., (1998) mengolongkan proses pembakaran kedalam lima fase/ tahapan yang terdiri dari

1. Pra-penyalaan (Pre-ignition)

Pada fase prapenyalaan dehidrasi, destilasi, dan pirolisasi mulai dominan dan bahan bakar mulai terpanaskan oleh radiasi dan konveksi sehingga mencapai suhu > 100o

C maka uap air, bahan organic yang belum terbakar dan zat

ekstraktif yang volatile akan mendidih pada permukaan bahan bakar dan menguap ke udara.2. Penyalaan ( Flaming)

Pada fase penyalaan pirolisasi mempercepat proses oksidasi penyalaan dari gas-gas yang mudah terbakar, gas-gas yang mudah terbakar dan uap hasil pirolisis bergerak keatas permukaan bahan bakar, bersatu dengan oksigen akan terbakar selama fase penyalaan hingga menyebabakan temperature meningkat drastis dari 300o-500o

C

menjadi 1400oC

3. Pembaraan (Smoldering)

Fase pembaraan biasanya mengikuti fase penyalaan dimana proses pembakaran didominasi oleh laju penjalaran api yang lambat < 3 cm/ jam pada kebakaran bawah dan tanpa nyala api sehingga banyak gas yang bergabung kedalam asap. Fase pembaraan partikel hasil emisinya lebih besar dari fase penyalaan

4. Pemijaran (Glowing)

Pada pemijaran merupakan akhir dari pembaraan, sebagian besar gas volatile sudah dilepaskan dan O2 kontak langsung dengan permukaan bahan bakar

yang sudah menjadi arang. Hasil dari pemijaran seperti CO, CO2, dan abu

5. Fase Pemadaman (Extinction)

Kebakaran akan terhenti pada saat semua bahan bakar yang ada habis terbakar ataupun panas yang dihasilkan oleh oksidasi tidak lagi cukup untuk menguapkan sejumlah air dari bahan bakar yang masih basah.

2.7. Tipe dan Klasifikasi Kebakaran Hutan

Menurut Brown dan Davis (1973), tipe dan klasifikasi kebakaran terdiri dari tiga tipe kebakaran yaitu :

1. Kebakaran bawah ( ground fire)

Kebakaran bawah terjadi pada hutan gambut dimana api membakar bahan-bahan organik yang ada di bawah permukaan tanah atau lantai hutan yang umumnya berupa humus dan gambut. Kebakaran bawah berjalan sangat lambat karena tidak dipengaruhi oleh angin, sehingga sulit untuk mengetahui atau mendeteksi. Kebakaran bawah dapat dicirikan dengan adanya asap putih yang keluar dari bawah permukaan tanah. Karena kebakaran ini terjadi di bawah permukaan tanah, panas yang ditimbulkan oleh kebakaran bawah permukaan tanah dapat menyebabkan kerusakan dan kematian akar tanaman hutan yang selanjutnya menyebabkan kematian bagi tanaman hutan tersebut. 2. Kebakaran permukaan (surface fire)

Kebakaran permukaan merupakan kebakaran yang terjadi di atas permukaan tanah dengan mengkomsumsi bahan bakar yang terdapat di lantai hutan berupa serasah, ranting, bekas limbah pembalakan, semai, pancang dan lainnya yang berada dibawah tajuk pohon yang terdapat di atas permukaan tanah. Kebakaran permukaan sering terjadi di dalam tegakan hutan sekunder dan hutan alam. Kebakaran permuakaan merupakan proses awal menuju kebakaran tajuk, dimana terbakarnya tanaman perambat atau pemanjat yang menghubungkan sampai ke tajuk pohon akibat api loncat yang mencapai pohon tersebut. Kebakaran permukaan merupakan kebakaran yang sering terjadi, karena adanya penumpukan bahan bakar pada permukaan lantai hutan. Brown dan Davis (1973), menyatakan bahwa kebakaran permukaan merupakan sumber api membakar bahan bakar serasah permukaan, daun dan ranting yang jatuh, serta bahan bakar bervegetasi lain di atas lantai hutan. Proses kebakaran permukaan umumnya merupakan awal mulainya terjadi kebakaran yang akan menyebar luas mulai dari kebakaran permukaan hingga menuju kebakaran tajuk.

3. Kebakaran tajuk (crown fire)

Kebakaran tajuk terjadi akibat api bergerak dari satu tajuk pohon ke tajuk pohon lainnya dengan terbakarnya bahan bakar yang terdapat di tajuk pohon bersangkutan baik berupa daun, ranting bagian atas pohon, cangkang biji, dan lainnya. Kebakaran ini bermula sebagai lanjutan dari kebakaran permukaan dengan adanya pemanasan bahan bakar dan biasanya terjadi pada tegakan conifer, dengan kecepatan api menjalar sangat cepat dan sulit ditanggulangi.

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat PenelitianPenelitian dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2010 Di Desa Fatuquero, Kecamatan Railaco, Kabupaten Ermera,Timor - Leste

3.2. Bahan dan Alat Penelitian 3.2.1. Bahan

Objek yang diteliti adalah vegetasi hutan alam sekunder paska kebakaran semai, pancang, tiang,dan pohon. Jenis yang diamati dari marga Adina, Eucalyptus, Peperamia, Ficus, Alphitonia, Neolitsea, Macaranga, Eucalyptus, Albizia, Jamuju, Podocarpus, Eugenia, Fagraea, Vitex, dan Litsea. Untuk semai dan pancang dihitung jumlah populasinya, tiang dan pohon diukur tinggi dan diameter serta jumlah populasi jenis.

3.2.2. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pita meter, tali rapia, patok, parang, pengaris, tally sheet, alat tulis, kompas, dan kamera

3.3. Metode

Untuk mendapatkan gambaran tentang struktur dan komposisi jenis vegetasi yang terjadi pada hutan sekunder paska kebakaran, maka dibuat plot penelitian dengan menggunakan metode transek atau jalur dengan panjang jalur 100 m dan lebar 20 m.

Untuk mengetahui struktur dan komosisi jenis tegakan dilakukan analisa vegetasi dengan cara Nested Sampling yaitu pada petak besar mengandung plot-plot yang lebih kecil (Soerianegara dan Indrawan, 1988). Bagan jalur parameter pengamatan lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2

20 m 10 m A 2 m B 5 m 20 m 10 m C D 20 m Arah rintisan

Gambar 2. Bagan jalur coba parameter pengamatan pada hutan alam sekunder (Serianegara dan Indrawan, 1988)

Keterangan:

: Jalur rintis

Jalur A ( lebar 2 m) : plot pengamatan tingkat semai 2 m x 2 m Jalur B (lebar5 m) : plot pengamatan tingkat pancamg 5 m x 5 m Jalur C (lebar10 m) : plot pengamatan tingkat tiang 10 m x 10 m Jaur D (lebar20 m) : plot pengamatan tingkat pohon 20 m x 20 m 3.4. Pengumpulan Data Vegetasi

Pengamatan perkembangan suksesi dilakukan dengan mengamati semai, pancang, tiang, pohon yang terdapat pada annular-plot. Data yang dikumpulkan berupa data identitas pohon untuk semai dan pancang, dihitung jenis dan jumlah populasi sedangkan untuk tiang dan pohon diukur diameter, tinggi, serta jumlah populasi. Vegetasi yang diamati adalah semua jenis untuk semai dilakukan pada plot 2 m x 2 m, pancang pada plot 5 m x 5 m, tiang pada plot ukuran 10 m x 10 m, pohon pada plot ukuran 20 m x 20 m. Bagan petak pengamatan untuk hutan alami paska kebakaran pada hutan sekunder dan hutan sekunder utuh dapat dilihat pada Gambar 3

C D A B A B C D

Gambar 3. Bagan petak pengamatan (Soerianegara dan Indrawan, 1988)

Dalam menentukan tingkat perkembangan atau permudaan suksesi digunakan kriteria yang di berikan oleh Wyatt-Smith (1963) dalam Soerianegara dan Indrawan, (1976), sebagai berikut:

A. Petak ukur Semai adalah anakan permudaan yang mulai berkecambah hingga mencapai tinggi 1,5 m

B. Pancang adalah anakan permudaan alam yang tingginya lebih dari 1,5 m sampai pohon muda dengan diameter kurang dari 10 cm

C. Tiang adalah pohon muda dengan diameter 10 - 20 cm

D. Pohon inti adalah pohon dewasa dengan diameter lebih dari 20 cm

3.5. Analisa Data

Data hasil pengumpulan pada hutan alam paska kebakaran dan hutan alam tidak terbakar pada hutan sekunder diolah dan di hitung nilai penting berdasarkan tiap tinkatan jenis yang ada. Indeks nilai penting ditentukan melalui penjumlahan nilai kerapatan, dominasi serta frekuensi relatif suatu jenis tanaman. Adapun rumus indeks nilai penting adalah :

1. Nilai penting (Importance value) merupakan hasil jumlah dari kerapatan Relatif (KR), Frekuensi Relatif (FR), dan Dominasi Relatif (DR).

Untuk menentukan Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi Relatif (FR), dan Dominasi Relatif (DR) dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut (Soerianegara dan Indrawan, 1998):

1.1.Cara menghitung Kerapatan (K)

a. Kerapatan (K) dari suatu jenis adalah : K = Jumlah dari individu

Luas contoh b. Kerapatan Relatif (KR) adalah:

KR = Kerapatan suatu jenis x 100%

Kerapatan seluruh jenis 1.2.Cara menghitung Frekuensi (F)

a. Frekuensi (F) dari suatu jenis adalah:

F = Jumlah plot ditemukan suatu jenis Jumlah plot seluruh jenis b. Frekuensi Relatif (FR) adalah:

FR = Frekuensi dari suatu jenis x 100% Frekuensi seluruh jenis 1.3.Cara menghitung Dominasi (D)

a. Dominasi (D) dari suatu jenis adalah: D = Jumlah luas bidang dasar Luas petak contoh b. Dominasi Relatif (DR) adalah:

DR = Dominasi dari suatu jenis x 100% Dominasi seluruh jenis

Apabila jenis dari suku (famili) tertentu memiliki nilai penting tertinggi maka jenis atau famili yang dominan akan mencirikan keadaan hutan yang bersangkutan (Samingan, 1978). Menurut Curtis (1947) yang dikutip oleh Marsono (1977) nilai penting berkisar antara 0-300%

Untuk mengetahui dominasi jenis pada komunitas dari tingkat suksesi setelah paska kebakaran mengunakan indeks Simpson (Soerianegara dan Indrawan, 2002)

n

C = Σ ( ni )2 i=1 N

Dimana : C = indeks dominasi

Ni = nilai penting dari jenis ke i N = total nilai penting

3.7. Keragaman Jenis

Untuk mengetahui keragaman jenis yang ada dalam suatu komunitas dari tingkat suksesi digunakan rumus umum Shannon-Wiener dan indeks Simpson (Soerianegara dan Indrawan, 2002)

n

H = - Σ ( ni ) log ( ni ) i=1 N N

Dimana : H = indeks keragaman N = total nilai penting Ni = nilai penting jenis ke i

BAB IV

KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran UmumDesa Fatuquero merupakan salah satu desa dari 9 desa yang ada di Kecamatan Railaco, Desa Fatuquero berada di wilayah sebelah timur Kota Gleno, yang terletak pada ketinggian 700 meter dari permukaan laut mempunyai wilayah dengan luas 12,59 Km2 atau 12.590 m2 yang terbagi atas dua (2) Kampung, yaitu Kaitarhei dan Palimano

4.2. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Wilayah Desa Fatuquero secara geografis bagian Timur berbatasan dengan Desa Railaco Kraik, Barat berbatasan dengan Desa Talimoro-Kecamatan Ermera, Utara berbatasan dengan Desa Tocoluli, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lauala-Kecamatan Ermera, ( Penataan wilayah Kabupaten Ermera, Tahun 1990)

Keadaan topografi Desa Fatuquero Kecamatan Railako, merupakan daerah pegunungan, berbukit, bergelombang dengan kondisi topografi bervariasi mulai dari datar, agak terjal, curam sampai tegak terletak disebelah gunung Tumolelau. Desa Fatuquero di lewati oleh sungai Goumai yang merupakan jembatan besi pertama sebelum masuk ke pusat Kota Gleno ibu Kota Kabupaten Ermera.

4.3. Kondisi Vegetasi Hutan

Keadaan vegetasi suksesi di Desa Fatuquero didominasi oleh jenis Eucalyptus

alba, Eucalyptus urophylla,. Albizia falcataria Adapun beberapa jenis vegetasi lain

yang tumbuh seperti,famili Casuarinaceae, Sterculiaceae, Anacardiaceae, Moraceae, Meliaceae, lauraceae, Euphorbiaceae dan lain-lain. Tanaman kopi merupakan salah satu tanaman pavorit di desa ini yang secara ekonomi dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Pada dasarnya persentase pertumbuhan vegetasi hutan sangat rendah sehingga terdapat lahan terbuka luas yang di tumbuhi oleh rumput-rumputan atau savanna grass land yang terlihat secara luas akibat deforestasi, perladangan berpindah, kebakaran hutan sehingga perlu rehabilitasi dan penghijauan atau reboisasi kembali.

Secara garis besar wilayah Desa Fatuquero terbentuk dari batuan malihan dan batuan sedimen (Badan Pertanahan Nasional Timor-Timur,1990). Oleh karena itu susunan mineral dalam tanah berbeda tergantung jenis batuan yang dikandungnya. Batuan yang ada yaitu batuan vulkanik, batuan endapan, dan batuan metamorfosa. Bahan organik yang ada berkisar antara 3-5% tetapi sangat berpengaruh terhadap sifat fisik dan kimia tanah. Jenis tanah yang terdapat di desa ini antara lain Alluvial Coklat, Regosol Coklat, Asosiasi Litosol dan Regosol, Asosiasi Regosol dan Latosol, Brown Forest Soil

4.5. Iklim

Menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson (1951) termasuk dalam tipe D dengan curah hujan minimal yang terjadi pada bulan Juli yaitu 3,8 mm, dan curah hujan maksimal rata-rata terjadi pada bulan Maret yaitu 223.6 mm. Suhu udara minimum yaitu 22,7oC dan suhu udara maksimum rata-rata per hari 30,6oC.

4.6. Sosial Budaya

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Fatuquero masih mengolah lahan mengunakan cara tradisional sehingga hasil produksi yang dihasilkan masih sangat rendah. Umumnya pengolahan lahan di desa ini masih menerapakan cara-cara lama dengan pertanian berpindah-pindah dan belum menetap dengan membakar hutan. Hal ini dapat dilihat dari hasil produksi pertanian yang mereka hasilkan tergolong masih sangat rendah seperti jagung, singkong, ubi jalar dan padi.

Kegiatan pengarapan lahan secara berpindah menjadi kebiasaan masyarakat di desa ini, dimana mereka masih membakar lahan secara sembarangan dan membuka lahan-lahan baru untuk kegiatan perkebunan secara tradisional yang sampai sekarang belum dapat ditinggalkan.

4.7. Penduduk dan Mata Pencarian

Penduduk Desa Fatuquero, Kecamatan Railaco, Kabupaten Ermera berjumlah 1.226 jiwa dengan jumlah 222 kk, yang terdiri dari 617 orang pria, dan 609 wanita. Tingkat kependudukan dan pendidikan Desa Fatuquero dapat dilihat pada Tabel 1

Table 1. Tingkat Penduduk dan Tingkat Pendidikan

No Nama Kampung KK BH SD SMP SMA P.Tinggi Ket 1 Kaitarhei 62 98 96 32 23 -

2 Palimano 160 312 231 111 94 7 D3 = 4

S1 = 3

Total 222 410 327 143 117 7

Sumber : Data Statistik Kependudukan Tahun 2004 Keterangan:

KK = Kepala Keluarga BH = Buta Hurup SD = Sekolah Dasar

SMP = Sekolah Menengah Pertama SMA = Sekolah Menengah Atas PT = Perguruan Tinggi

Mata pencaharian penduduk di desa ini pada umumnya adalah bertani dengan persentase 85%, sisanya adalah pegawai pemerintah, pekerja swasta. Besarnya petani menunjukan besarnya jumlah masyarakat yang bergantung pada lahan pertanian dan areal hutan yang ada. Komoditi pertanian yang dihasilkan antara lain kopi, jagung, padi, dan sayur-sayuran hal ini ditunjang oleh keadaan lahan pertanian yang subur dan sumber air yang berlimpah dari hasil perkebunan yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil

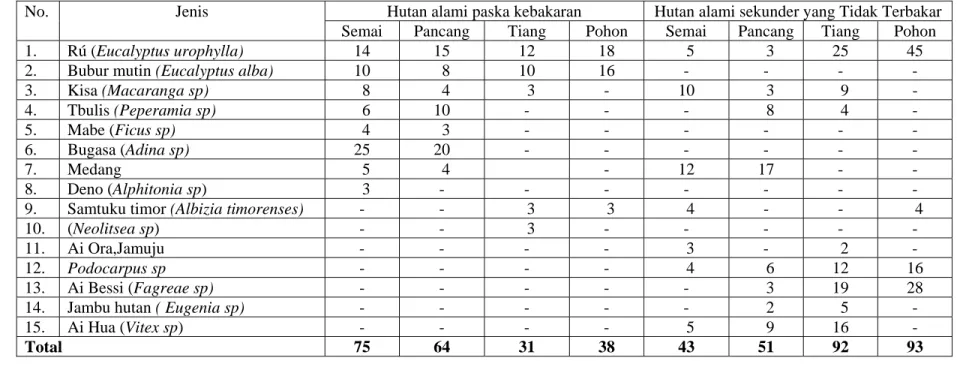

5.1.1. Komposisi Jenis dan Struktur

Komposisi jenis dan keadaan struktur hutan alam paska kebakaran pada hutan sekunder dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Kondisi paska kebakaran pada hutan sekunder 7 tahun setelah terbakar

Berdasarkan hasil analisa vegetasi yang dilakukan dengan metode transek terhadap semai, pancang, tiang dan pohon pada suksesi alami paska kebakaran pada hutan sekunder diperoleh bahwa species dari Adina sp, Eucalyptus

urophylla, Eucalyptus alba dan Macaranga sp dominan pada tingkat semai, pada

tingkat pancang dari Famili Adina sp, Eucalyptus urophylla, Peperamia sp,

Eucalyptus alba sedangkan untuk tingkat tiang dan pohon di dominasi oleh jenis

dari Eucalyptus urophyla, Eucalyptus alba dan Albizia timorensis yang akan mendominasi pada hutan sekunder tersebut.

Komposisi jenis dan struktur komunitas hutan tidak selalu sama di dalam perjalanan dan perubahan waktu, dimana hutan sekunder yang tidak terbakar merupakan suatu masyarakat tumbuhan yang dinamis yang selalu mengalami perkembangan. Fakta menunjukan bahwa pada kondisi lingkungan hutan untuk perkembangan suksesi alami paska kebakaran yang akan tumbuh adalah jenis pemula (pionir) yang tumbuh menempati kondisi lingkungan (habitat) yang sesuai.

Keadaan demikian dikemukakan oleh Richard (1964), bahwa komposisi floristic dari suatu areal yang kecil bisa berubah seiring perjalanan waktu. Dari kedua komunitas hutan tersebut bila dibandingkan tampak ada perbedaan baik dalam komposisi jenis maupun struktur komunitas hutan, pada tingkat pertumbuhan semai, pancang, dan tiang. Untuk mengumpulkan data dominasi jenis pada tiap tingkatan pertumbuhan (semai, pancang, tiang, dan pohon), dilakukan pengamatan tingkat jenis struktur komunitas suksesi alami hutan sekunder paska kebakaran dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Pengamatan tingkat jenis (semai, pancamg) pada suksesi paska kebakaran pada hutan sekunder

hutan sekunder dapat dilihat pada Gambar 6

Gambar 6. Kondisi hutan sekunder yang tidak terbakar

Pada hutan alam sekunder yang tidak terbakar species yang menempati komunitas hutan ini yaitu species dari Litsea sp, Macaranga sp, Vitex sp,

Eucalyptus urophylla yang terlihat dominan pada tingkat semai, dan tingkat

pancang didominasi oleh species dari Litsea sp, Vitex sp,Peperamia sp,

Podocarpus sp dan tingkat tiang didominasi oleh species dari Eucalyptus urophylla, Fagraea sp, Vitex sp, Podocarpus sp, serta untuk tingkat pohon di dominasi oleh species dari Eucalyptus urophylla. Fagraea sp, Podocarpus sp.

Komposisi jenis dan struktur komunitas hutan yang tidak terbakar terlihat pertumbuhannya sangat baik. Soerianegara dan Indrawan (1984) dalam Istomo (1994) menyatakan bahwa tumbuhan mempunyai korelasi dengan tempat tumbuh atau habitat dalam hal penyebaran jenis, kerapatan, dan dominasinya. Pengamatan kondisi tingkatan pertumbuhan jenis semai dan pancang pada struktur komunitas suksesi alami hutan sekunder tidak terbakar dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 7. Kondisi pertumbuhan tingkat semai pada hutan tidak terbakar

5.1.2. Dominasi Jenis Semai

Pengukuran indeks nilai penting (INP) dilakukan untuk mengetahui tingkat penguasaan jenis dalam suatu komunitas. Nilai INP yang tinggi dapat menunjukan suatu penguasaan atau dominasi yang tinggi pula. Soerianegara dan Indrawan (1984) menyatakan bahwa tumbuhan mempunyai korelasi dengan tempat tumbuh atau habitat dalam hal penyebaran jenis, kerapatan dan dominasinya.Penguasaan satu jenis dalam suatu komonitas apabila jenis yang bersangkutan berhasil menempatkan sebagian besar sumberdaya yang ada dibandingkan dengan jenis lainnya.

Berdasarkan hasil analisa vegetasi yang dilakukan menunjukkan beberapa jenis semai yang dominan paska kebakaran. Dari beberapa jenis dominan menunjukan tumbuhan pionir atau pemula yang pertama menempati kondisi lingkungan yang terbuka setelah terjadi kebakaran. Indeks Nilai Penting (INP) perkembangan setiap jenis pada suksesi alami paska kebakaran dan hutan sekunder yang tidak terbakar dapat di sajikan pada Tabel 2.

No. Jenis/ Nama Ilmiah Nama Daerah

Indeks Nilai Penting (%) Hutan Sekunder Paska Kebakaran Hutan Sekunder Tidak Terbakar 1. Adina sp Bugasa 60,00 -

2. Eucalyptus alba Bubur mutin 26,66 -

3. Peperamia sp Tbulis 18,00 - 4. Ficus sp Mabé 18,66 - 5. Alphitonia sp Deno 7,33 - 6. Neolitsea sp Medang 13.34 51,43 7. Macaranga sp Kisa 20,67 40,89 8. Eucalyptus urophylla Rú 35,34 23,39 9. Vitex sp - 29,27

10. Albizia timorensis Samtuku timor - 21,06

11. Jamuju Ai Ora - 12,85

12. Podocarpus sp Kreka - 21,06

Jumlah 200 199,95

Dari hasil data Tabel 2 diatas terlihat bahwa pada suksesi alami paska kebakaran pada hutan sekunder jenis yang mendominasi yaitu dari jenis Adina

sp dengan INP 60,00 %, Eucalyptus urophylla dengan INP 35,34%, Eucalyptus alba dengan INP 26,66%, Macaranga sp dengan INP 20,67%, Peperamia sp dan Ficus sp dengan INP 18,66%, Medang dengan INP 13,34%, dan Alphitonia sp

dengan INP 7,33% . Pada hutan alam sekunder yang tidak terbakar untuk tinkat semai didominasi oleh jenis Neolitsea sp dengan INP 51,43%, Macaranga sp dengan INP 40,89%, Macaranga sp dengan INP 29,27%, Eucalyptus urophylla dengan INP 23,39%, Podocarpus sp dan Albizia timorensis dengan INP 21,06%,Jamuju dengan INP 12,85%

5.1.3. Dominasi Jenis Tingkat Pancang

Dominasi perbandingan jenis untuk tingkat pancang pada suksesi alami paska kebakaran dan suksesi alami tidak terbakar pada hutan sekunder dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 : Indeks Nilai Penting (INP) tingkat pancang paska kebakaran pada hutan sekunder dan hutan sekunder tidak terbakar

No. Jenis Nama Daerah

Indeks Nilai Penting (%) Hutan Sekunder Paska Kebakaran Hutan Sekunder Tidak Terbakar 1. Adina sp Bugasa 57,34 -

2. Eucalyptus urophylla Ai-Rú 45,17 10,42

3. Peperamia sp Tbulis 28,67 33,86

4. Eucalyptus alba Ai-Bubur mutin 29,89 -

5. Macaranga sp Ai-Kisa 14,95 10,42 6. Neolitsea sp 14,95 56,05 7. Ficus sp Mabé 9,03 - 8. Vitex sp Ai-Hua - 40,36 9. Podocarpussp - 25,39 10. Fagraea sp Ai-Bessi - 14,97

11. Eugenia sp Koiabas fuik - 8,46

Jumlah 200 199,93

Berdasarkan data Tabel 3 dapat dilihat bahwa perkembangan suksesi alami paska kebakaran pada hutan sekunder yang menempati dan mendominasi adalah jenis dari Adina sp dengan Indeks Nilai Penting (INP) 57,34%, Eucalyptus

urophylla dengan INP 45,17%, Eucalyptus alba, dengan INP 29,89%, Peperamia sp dengan INP 28,67%, Macaranga sp dan Neolitsea sp dengan INP 14,95%,

serta Ficus sp dengan INP 9,03%.

Pada suksesi alami hutan sekunder tidak terbakar jenis yang mendominasi adalah jenis dari Neolitsea sp dengan INP 56,05%, Vitex sp dengan INP 40,36%,

Peperamia sp dengan INP 33,86%, Podocarpus sp dengan INP 25,39%, Fagraea sp dengan INP 14, 97%, Eucalyptus urophylla dan Macaranga sp dengan INP

10,42% serta Eugenia sp dengan INP 8,46%

5.1.4. Dominasi Jenis Untuk Tiang

Dominasi perbandingan jenis untuk tingkat tiang pada suksesi alami paska kebakaran pada hutan sekunder dan suksesi alami hutan tidak terbakar pada hutan sekunder dapat dilihat pada Tabel 4.

No. Nama Ilmiah Nama Daerah

Indeks Nilai Penting (%) Hutan Sekunder Paska Kebakaran Hutan Sekunder Tidak Terbakar

1. Eucalyptus urophylla Ai-Rú 119,30 80,71

2. Eucalyptus alba Ai-Bubur mutin 93,18 -

3. Albizia timorensis Ai-Samtuku timor 30,06 -

4. Litsea spp Bugasa 24,58 -

5. Macaranga sp Ai-Kisa 32,83 34,84

6. Vitex sp Ai-Hua - 45,30

7. Fagraea sp Ai-Bessi - 61,35

8. Podocarpus sp Ai-Kreka - 37,54

9. Eugenia sp Koiabas fuik - 15,94

10. Peperamia sp Tbulis - 16,87

11. Jamuju Ai-Orá - 7,38

Jumlah 299,95 299,93

Berdasarkan hasil data Tabel 4 diatas terlihat bahwa pada suksesi alami paska kebakaran pada hutan sekunder jenis yang mendominasi pada tingkat tiang yaitu dari jenis Eucalyptus urophylla dengan INP 119,30%, Eucalyptus alba dengan INP 93,18%, famili Litsea spp dengan INP 24,58%, Albizia timorenses dengan INP 30,06% . Pada hutan alam sekunder tidak terbakar untuk tinkat tiang didominasi oleh jenis Eucalyptus urophylla dengan INP 80,71%, Fagraea sp dengan INP 61,35%, Vitex sp dengan INP 45,30%, Podocarpus sp dengan INP 37,54%, Macaranga sp dengan INP 34,84%, Peperamia sp dengan INP 16,87%,

Eugenia sp dengan INP 15,94%, dan Jamuju dengan INP 7,38

5.1.5. Dominasi Jenis Untuk Pohon

Dominasi perbandingan jenis untuk tingkat pohon pada suksesi alami paska kebakaran dan suksesi alami tidak terbakar pada hutan sekunder dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Indeks Nilai Penting (INP) tingkat pohon pada suksesi alami paska kebakaran dan suksesi alami tidak terbakar pada hutan sekunder

No. Nama Ilmiah Nama Daerah

Indeks Nilai Penting (%) Hutan Sekunder Paska Kebakaran Hutan Sekunder Tidak Terbakar

1. Eucalyptus urophylla Ai-Rú 151,12 151.89

2. Fagraea sp Ai-Bessi - 78.01

3. Podocarpus sp Ai- Orá - 38.39

4. Macaranga sp Ai-Deno - 17.02

5. Albizia timorensis Ai-Samtuku timor 28,85 14.64

6. Eucalyptus alba Ai-Bubur mutin 120,00 -

Jumlah 299,97 299,95

Dari hasil data Tabel 5 diatas terlihat bahwa pada suksesi alami paska kebakaran pada hutan sekunder jenis yang mendominasi untuk tingkat pohon yaitu dari jenis Eucalyptus urophylla dengan INP 151,12%, Eucalyptus alba dengan INP 120,00%, Albizia timorenses dengan INP 28,85. Pada hutan alam tidak terbakar untuk tinkat pohon didominasi oleh jenis Eucalyptus urophylla dengan INP 151,89%, Fagraea sp dengan INP 78,01%, Podocarpus sp dengan INP 38,39%, Macaranga sp dengan INP 17,02%, dan Albizia timorensis dengan INP 14,64%.

Berdasarkan hasil dominasi jenis pada tingkatan baik semai, pancang, tiang, dan pohon tampak perbedaan pada suksesi hutan paska kebakaran dan suksesi hutan tidak terbakar. Indeks dominasi jenis pada kedua hutan tersebut tampak ada perbedaan pada tingkat semai, pancang, dan tiang. Hal ini diduga penyebaran jenis-jenis ini dapat dibawah oleh angin, burung dan hewan lainnya yang memakan biji-bijian atau buah sehingga jenis-jenis tertentu tidak muncul pada kondisi hutan paska kebakaran ataupun hutan tidak terbakar.

In suksesi histogram Gambar D paska k lebih tin dengan paska k lebih tin dengan kebakar dibandin jenisnya kebakar dibandin dominas De yang ter Indeks Dominasi ndeks domin alami tidak m yang dapa 8 : Histogra alami tid Dari Histogra kebakaran pa nggi diband nilai jenis kebakaran pa nggi diband nilai jenis d ran pada hut ngkan denga a yaitu 51,83 ran pada hu ngkan denga si jenis 103,7 engan demi rlalu tajam Semai 33,87 34,45 nasi jenis d k terbakar at dilihat pad am dominasi dak terbakar am diatas te ada hutan se dingkan deng dominan ya ada hutan se dingkan deng dominan yait tan alam se an suksesi a 3 Sedangkan utan sekund an suksesi a 79 kian histogr dari masing Pancang 35,38 5 3 Hutan Tidak dari vegetasi pada hutan da Gambar 8 jenis hutan pada hutan s erlihat bahw ekunder dom gan suksesi aitu 33,87. ekunder dom gan suksesi tu 35,38. Tin ekunder dom alami sekund n untuk ting der domina alami hutan ram tersebut g-masing tin g Tia 51,8 37,86 Terbakar P i suksesi ala n sekunder . alami paska sekunder wa tingkat s minasi jenis alami hutan Tingkat pan minasi jenis alami hutan ngkat tiang, minasi jenis

der tidak terb gkat pohon, asi jenih 12 sekunder ti t tidak men ngkat pertum ang 83 1 85,01 aska Kebakara ami paska k dapat dilu a kebakaran d semai pada dengan nila n sekunder ncang pada dengan nila n sekunder pada sukse 85,02 relati bakar yang pada sukses 26,91 relati dak terbaka nunjukan ada mbuhan, se Pohon 103,79 126,91 an kebakaran d ukiskan dala dan hutan suksesi alam ai 34,45 rela tidak terbak suksesi alam ai 37,86 rela tidak terbak si alami pas if lebih ting nilai domina si alami pas f lebih ting ar dengan ni anya fluktua ehingga seca Tingkat dan am mi atif kar mi atif kar ska ggi asi ska ggi ilai asi ara

menyelu alami pa komunita hutan pa mulai m bersama-komunita 5.1.7. K B dilakuka hutan sek Gambar D paska k dibandin keragam kebakar Keragaman Jenis uruh dapat d aska kebakar as suksesi al aska kebaka endekati dan -sama akan as hutan ters Keragaman Berdasarkan an pada suks kunder tidak 9 : Histogra hutan sek Dari histogr kebakaran pa ngkan denga man jenisnya ran pada hu Semai 1,86 1,91 Huta disimpulkan, ran pada hut lami hutan s aran dalam p n membentu n mencapai sebut tidak m Jenis analisis nila sesi alami pa k terbakar da am keragama kunder dan h ram diatas t ada hutan se an suksesi a a yaitu 1,8 utan sekund Pancan 1,87 an Tidak Terbak , bahwa dom tan sekunder sekunder tid perkembang uk komunita i keadaan mendapat gan ai indeks ke aska kebaka apat dilukisk an jenis huta hutan alami terlihat bahw ekunder kera alami hutan 87. Tingkat der keragam g T 1, 1,78 kar Pa minasi jenis r akan mend dak terbakar. gan suksesin as hutan seku klimaks su ngguan. eragaman, p ran hutan se kan pada hist

n alami pask sekunder tid wa tingkat s agaman jeni sekunder ti pancang p man jenis 1 Tiang ,88 1,41 aska Kebakara s pada kom dekati domin . Komunitas nya secara p under tidak uatu saat a pada hasil p ekunder dan togram dalam ka kebakaran dak terbakar semai pada is 1,91 relat dak terbaka ada suksesi 1,78 relatif Pohon 1,26 0,9 n munitas sukse nasi jenis pa s suksesi alam perlahan-lah terbakar ya apabila ked enelitian ya n suksesi alam m Gambar 9 n pada r suksesi alam tif lebih ting ar dengan ni i alami pas lebih rend 3 Tingkat esi ada mi han ang dua ang mi . mi ggi ilai ska dah

keragaman jenis yaitu 1,87. Tingkat tiang, pada suksesi alami paska kebakaran pada hutan alam sekunder keragaman jenis 1,41 relatif lebih rendah dibandingkan dengan suksesi alami sekunder tidak terbakar yang nilai keragaman jenis yaitu 1,88, untuk tingkat pohon, pada suksesi alami paska kebakaran pada hutan sekunder keragaman jenis 0,93 relatif lebih rendah dibandingkan dengan suksesi alami hutan sekunder tidak terbakar dengan nilai keragaman jenisnya 1,26.

5.2. Pembahasan

Suksesi alami terjadi menyusul adanya gangguan terhadap vegetasi atau komunitas hutan paska kebakaran membuka ruang yang cukup luas dalam vegetasi lingkungan hutan tersebut. Menurut Clementh, (1936) paska kebakaran tumbuhan pionir yang mengkolonisasi hutan pada awal suksesi alami mempengaruhi lingkungan setelah terjadi kebakaran, sehingga menciptakan kondisi ruang yang tidak menguntungkan bagi jenis-jenis pionir tersebut, tetapi malah menguntungkan bagi jenis pendatang baru, yang kemudian berhasil meningkatkan atau memenangkan komposisi dan menjadi dominan.

Whittaker (1970) yang dikutip oleh Hamzah dan Anwar (1979) menguraikan, bahwa suatu jenis yang dominan akan merubah keadaan tanah dan iklim mikro, yang memungkinkan masuknya jenis yang lain. Jenis-jenis ini akan hidup dan berkembang membentuk masyarakat dominan baru. Masyarakat tumbuhan ini dapat merubah keadaan tanah dan iklim mikro, sehingga berpeluang masuknya jenis yang baru lagi. Hal ini berlangsung terus menerus hingga tercapainya suatu tingkat klimaks.Paska kebakaran lantai hutan menjadi terbuka sehingga jenis-jenis pionir segera mengkolonisasi jenis pada hutan tersebut menjadi dominan, namun karena tanah mengalami erosi dan miskin hara maka jenis dominan tersebut tidak bertahan lama, karena didominasi oleh jenis akhir suatu suksesi yang terbentuk dalam kompetisi, terjadilah pergantian jenis pionir menjadi jenis akhir yang dominan.

Berdasarkan hasil data indeks nilai penting, dominasi jenis, dan keragaman jenis di atas menunjukan bahwa suksesi alami paska kebakaran pada hutan sekunder dan suksesi hutan sekunder tidak terbakar menandakan tumbuh-tumbuhan dengan

luas bidang dasar yang besar segera menguasai ruang tumbuh. Jenis yang mendominasi dapat berupa jenis yang paling banyak populasi jenisnya. Dengan jumlah populasi jenis banyak, berarti penguasaan ruang tumbuh juga banyak. Suatu jenis bisa berjumlah banyak berdasarkan Indeks Nilai Penting yang ada, tetapi mungkin hanya memberikan pengaruh yang kecil pada kondisi hutan paska kebakaran yang kecil. Dalam suatu hutan tumbuh-tumbuhan kecil (semai, pancang) bisa saja mempunyai populasi jenis yang banyak baik pada kondisi paska kebakaran maupun pada kondisi hutan yang tidak terbakar. Hal ini dapat dilihat dari sifat yang tampak dari komunitas hutan tersebut yang lebih ditentukan oleh sifat jenis tiang atau pohon-pohon yang besar yang jumlah indeks nilai penting, dominasi jenis dan keragaman jenis pada kedua hutan tersebut yang terbanyak.

Menurut Soekotjo (1975) apabila species tertentu mempunyai jumlah individu populasi jenis yang jarang, ada kemungkinan species tersebut akan mengalami kemusnahan kelak. Richard (1964) mengatakan paska kebakaran terjadi celah yang terbuka sehingga memudahkan pertumbuhan tumbuhan bawah akan lebih cepat karena adanya ransangan cahaya matahari. Pada hutan paska kebakaran dan hutan tidak terbakar tampak perbedaan baik pada indeks nilai penting, dominasi jenis dan keragaman jenis hal ini diduga disebabkan oleh keadaan lingkungan (habitat) yang berbeda. Paska kebakaran keadaan hutan lebih terbuka sedangkan pada hutan yang tidak terbakar keadaan lingkungan (habitat) tertutup olah tajuk pohon di atasnya, serasah pada lantai hutan sehingga menyebabkan tampak perbedaan pada keragaman jenis terutama pada tingkat semai.

Menurut Odum (1971) Keragaman jenis cenderung memuncak pada tingkat permulaan dan pertengahan dari tingkat suksesi akan menurun kembali pada tingkat klimaks. Dengan demikian bila membandingkan keadaan suksesi alami paska kebakaran dan hutan tidak terbakar pada hutan sekunder yang diteliti menunjukan tingkat dominasi jenis, keragaman jenis dari masing-masing populasi jenis untuk tingkat pertumbuhan menunjukan pola yang tidak teratur

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait suksesi alami paska kebakaran pada hutan sekunder, menunjukan bahwa selama suksesi, struktur komposisi jenis yang mendominasi pada hutan sekunder paska kebakaran tampak berubah pada tiap tingkat pertumbuhan baik semai, pancang, tiang dan pohon. Species yang cenderung menempati hutan alami paska kebakaran pada hutan sekunder untuk tingkat semai dan pancang adalah jenis dari Adina sp dengan INP 60,00% dan 50,34 % dan

Eucalyptus urophylla dengan INP 35,34% dan 45,17%, sedangkan species yang

menempati tingkat tiang dan tingkat pohon adalah jenis dari Eucalyptus urophylla dengan INP 119,3% dan 151,12%, untuk Eucalyptus alba dengan INP 93,18% dan 120,00%.

Pada hutan sekunder tidak terbakar jenis yang cenderung menempati untuk tingkat semai dan pancang adalah jenis dari Medang dengan INP 51,43%, dan 56,05%, Macaranga sp dengan INP 40,89%, Laban dengan INP 40,36%, Peperamia

sp dengan INP 33,86% dimana keempat jenis ini dominan pada tingkat semai dan

pancang, untuk tingkat tiang dan pohon jenis yang cenderung menempati adalah jenis dari Eucalyptus urophylla dengan INP 80,71%, 151,89%, Fagraea sp dengan INP 61,35%, 78,01%, Vitex sp dengan INP 45,30% dan Podocarpus sp dengan INP 38,39% untuk tingkat tiang dan pohon.

Jenis-jenis yang dominan pada tingkat tiang dan pohon diramalkan mampu bertahan sampai keadaan hutan mencapai klimaks apabila kondisi hutan tersebut tidak terganggu adalah jenis Eucalyptus urophylla, Eucalyptus alba, Fagraea sp,

6.2. Saran

Melalui penelitian ini dengan memperhatikan situasi keadaan komunitas suksesi alami paska kebakaran pada hutan sekunder yang relatif berubah seiringnya waktu, hal tersebut memberikan peluang komunitas hutan paska kebakaran dapat pulih suksesi alam mampu mencapai klimaks kelak apabila tidak diganggu oleh manusia, maka perlu pembinaan dan pengawasan yang intensif dari berbagai elemen, terhadap faktor-faktor yang dapat merusak vegetasi hutan tersebut.

Anonymous. 1980. Risalah Hutan Indonesia. Direktorat Jenderal Kehutanan. Direktorat Bina Program Kehutanan. Bogor. Hal 9-10

Anonymous, 2002. Fires in Indonesia, An Assesment of the Causes Sumarry of Research Findings 1998 Fires. CIFOR-ICRAF-USDA Forest Service

Anwar. A. 1984. Ekologi Ekosistem Sumatra. Gama University Press. Yogyakarta.

Brown, A. A and K. P. Davis. 1973 Forest Fire Control and Use . McGraw-Hill Book Company. New York, USA.

Clements. F. E. 1916. Plant Succession: an Analysis of Vegetation Carnegie Institution, Publication No 242. Wahsington, DC

Clements, F. E. 1936. Structure and Nature of Climaks. Journal of Ecology 70: 728-735.

De Bano, L. F., D. G. Neary and P. F. Ffolliott. 1998. Fire’s Effects on Ecosystem. John Weley and Sons. USA.303 pp

Hamzah, Z. dan A. Anwar. 1979. Pengaruh Konversi Tegakan Dengan Pinus

merkusii Terhadap Komposisi Tumbuhan Bawah. Lembaga Penelitian

Hutan. Bogor

Hamzah, Z. 1980. Tipe-tipe Hutan Indonesia. Majalah Kehutanan Indonesia No. 3 Tahun VII. Direktorat Jenderal Kehutanan, Jakarta.

Indrawan, A. 2000. Perkembangan Suksesi Hutan Alam Setelah Penebangan dalam Sistem TPTI Program Pasca Sarjana IPB. Bogor.

Istigoni, 2004. Simulasi Pengaruh Kemiringan Lereng Terhadap Kecepatan Penjalaran Api [skripsi] Progam Studi Budidaya Hutan Departemen Manejemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.

Istomo. 1994. Hubungan Antara Komposisi, Struktur dan Penyebaran Ramin (Gonystylus bancanus Miq. Kurz) Dengan Sifat-sifat Tanah gambut (studi Kasus di Areal HPH PT. Perhutani III Kalimantan Selatan). [Tesis]. Program Pasca Sarjana IPB. Tidak Diterbilkan.

Lumbanbatu, D. T. F. 1982. Ekologi Umum. Edisi IV. Departemen Biologi Perairan. Fakultas Perikanan, Institut Pertanian Bogor

Magnolia. 2004. Monitoring pemuliaan vegetasi hutan bekas terbakar menggunakan spot vegetasi multi-temporal studi kasus di Kalimantan Timur 1998-2000 [tesis] Program Pasca Sarjana IPB. Bogor.

Marsono, D. 1977. Diskripsi Vegetasi dan Tipe-Tipe Vegetasi Tropika. Bagian Penerbitan Yayasan Pembina Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Odum, P. W. 1971. Fundamentals of Ecological. 3rd ED. W. B. Sounder. College Publising. Philadelphia.

Oka, N. P. 1997. Suksesi vegetasi hutan pasca kebakaran. Puslitbang Biologi, LIPI, 18 November 1997. Cibinong.

Ruslan M. 1986. Studi perkembangan suksesi pada hutan alam sekunder Fakultas Kehutanan UNILAM Mendiangan Kalimantan Selatan.

Richard, P.W. 1964. The Tropical Rain Forest. An Ecological Study. The University Press, Combridge. Terjemahan. 180 Halaman

Samingan, T. 1978. Penuntun Pratikum Ekologi Umum. Sekolah Pasca Sarjana. Jurusan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup. Institute Pertanian Bogor

Sandlund, et al., 2001. The Enviromental Forum. A publication of CBNRM-ET Care International East Timor. Vol 2 Desember 2003. hal 10

Smith, D. M. 1986. The Practice of Silviculture. John Willey & Sons. New York. Soekotjo. 1975. Ekologi (Bahan Kuliah Pembinaan Hutan Tropika Basah) Bagian

Penerbitan Yayasan Pembina Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Hal 65.

Soekotjo. 1978. Ekologi Umum. Jilit I. Bagian Penerbitan Yayasan Pembina Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Soerianegara, I. 1971. Sistem-Sistem Silvikultur untuk Hutan Hujan Tropika Di Indonesia. Lembaga Penelitian IPB. Bogor.

Soerianegara, I dan A, Indrawan. 1976. Ekologi Hutan Indonesia. Lembaga Kerja Sama Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.

Soerianegara, I dan A, Indrawan. 1988. Ekologi Hutan Indonesia. Jurusan Manajemen Hutan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Soerianegara, I dan A, Indrawan. 1998. Ekologi Hutan Indonesia. Laboratorium Ekologi Hutan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Soerianegara I, Indrawan A. 2002. Ekosistem Hutan Indonesia. Laboratorium Ekologi Hutan. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Spur, H. S. 1964. Forest Ecology. The University of Michigan The Ronald Press Company. New York

Syaufina, L. Satyawan, D. Wahyudi, S. Setyorini, Y. Basuki, I. 2008. Kebakaran Hutan dan Lahan Di Indonesia. Ed Ke-1. Bayumedia Publishing. ISBN. 978-602-8299-02-2

Wiryono. 2009. Ekologi Hutan. Bengkulu. UNIB PRESS. ISBN. 978-979-9431-54-7

Lokasi penelitian