BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Aspek-Aspek Ergonomi Dalam Perancangan Stasiun kerja

Dalam suatu stasiun kerja problematika utama adalah pengaturan komponen-komponen yang terlibat dalam kegiatan produksi yaitu menyangkut material, mesin/peralatan kerja, perkakas-perkakas, fasilitas penunjang, lingkungan fisik kerja dan operator (manusia pelaksana kerja). Sistem produksi cenderung dirancang untuk lebih akomodatif terhadap mesin atau material dibandingkan untuk lebih menjamin manusia agar bisa lebih meningkatkan lagi kontribusinya sebagai penentu produktivitas. Dengan pendekatan ergonomis diharapkan sistem produksi bisa dirancang untuk melaksanakan kegiatan kerja tertentu dengan didukung oleh keserasian hubungan antara pekerja dengan sistem kerja yang dikendalikan. Dalam perancangan stasiun kerja, aspek yang harus diperhatikan antara lain : (Wingjosoebroto, Sritomo, 1995, hal 55).

1. Menyangkut perbaikan-perbaikan metode atau cara kerja dengan menekankan pada prinsip-prinsip ekonomi gerakan dengan tujuan pokok adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.

2. Kebutuhan akan data yang menyangkut dimensi tubuh manusia (data antropometri) yang akan menunjang didalam proses perancangan produk dengan tujuan untuk mencari keserasian hubungan antara produk dengan manusia yang memakainya.

3. pengaturan tata letak fasilitas yang diperlukan dalam suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari gerakan-gerakan kerja yang efisien seperti halnya dengan pengaturan gerakan material handling.

2.1.1 Sikap dan Posisi Kerja

Untuk menghindari sikap dan posisi kerja yang kurang nyaman, pertimbangan-pertimbangan ergonomi menyarankan hal-hal seperti : (Wingjosoebroto, Sritomo, 1995, hal 76).

1. Mengurangi keharusan operator untuk bekerja dengan sikap dan posisi membungkuk dengan frekuensi kegiatan yang sering atau jangka waktu yang lama.

2. Operator tidak seharusnya menggunakan jarak jangkauan maksimum yang bisa dilakukan. Pengaturan posisi kerja dalam hal ini dilakukan dalam jarak jangkauan normal. Untuk hal-hal tertentu operator harus mampu dan cukup leluasa mengatur tubuhnya agar memperoleh sikap dan posisi kerja yang lebih nyaman.

3. Operator tidak seharusnya duduk atau berdiri pada saat bekerja untuk waktu yang lama dengan kepala, leher, dada atau kaki berada dalam sikap atau posisi miring.

4. Operator tidak seharusnya dipaksa bekerja dalam frekuensi atau periode waktu yang lama dengan tangan atau lengan berada dalam posisi diatas level siku yang normal.

2.1.2 Antropometri dan Dimensi Ruang Kerja

Antropometri pada dasarnya akan menyangkut ukuran fisik atau fungsi dari tubuh manusia termasuk ukuran linier, berat, volume, ruang gerak, dan lain-lain. Data antropometri ini akan sangat bermanfaat didalam perencanaan peralatan kerja atau fasilitas-fasilitas kerja (termasuk disini perancangan ruang kerja).

Persyaratan ergonomic mensyaratkan agar supaya peralatan dan fasilitas kerja sesuai dengan orang yang menggunakannya khususnya yang menyangkut dimensi ukuran tubuh. Dalam menentukan ukuran maksimum atau minimum biasanya digunakan data antropometri antara 5% dan 95% percentile. Untuk perencanaan stasiun kerja data antropometri akan bermanfaat baik didalam memilih fasilitas-fasilitas kerja yang sesuai dimensinya dengan ukuran tubuh operator maupun didalam merencanakan dimensi ruang kerja itu sendiri.

2.1.3 Kondisi Lingkungan Kerja

Meskipun operator diharapkan mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi lingkungan fisik kerja yang bervariasi dalam hal temperatur, kelembaban, getaran, kebisingan dan lain-lain, akan tetapi stress akibat kondisi lingkungan fisik kerja akan

terus berakumulasi dan secara tiba-tiba bisa menyebabkan hal yang fatal. Adanya lingkungan fisik kerja yag bising, panas, bergetar, atau atmosfir yang tercemar akan memberikan dampak negative terhadaf kinerja maupun moral atau motivasi kerja operator.

2.1.4 Efisiensi Ekonomi Gerakan dan Pengaturan Fasilitas Kerja.

Perancangan sistem kerja haruslah memperhatikan prosedur-prosedur untuk mengekonomisasikan gerakan-gerakan kerja sehingga dapat memperbaiki efisinsi dan mengurangi kelelahan kerja. Beberapa ketentuan-ketentuan pokok yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi gerakan yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan stasiun kerja, antara lain : (Wingjosoebroto, Sritomo, 1995, hal 78).

1. Organisasi fasilitas kerja sehingga operator secara mudah akan mengetahui lokasi penempatan material, spare part, peralatan kerja, mekanisme control, atau display dan lain-lain yang dibutuhkan tanpa harus mencari-cari.

2. Buat rancangan fasilitas kerja (mesin, meja, kursi dan lain-lain) dengan dimensi yang sesuai data antropometri dalam range 5 sampai 95 percentil agar operator bisa bekerja dengan leluasa dan tidak cepat lelah.

2.1.5 Energi Kerja Yang Dikonsumsikan

Energi kerja yang dikonsumsikan pada saat seseorang melaksanakan kegiatan merupakan factor yang kurang begitu diperhatikan, karena dianggap tidak penting

bila mana dikaitkan dengan kinerja yang ditunjukkan. Meskipun energi dalam jumlah besar harus dikeluarkan untuk periode yang lama bisa menimbulkan kelelahan fisik, akan tetapi bahaya yang lebih besar justru kalau kelelahan menimpa pada mental manusia.

2.2 Kondisi Lingkungan Fisik Kerja Yang Mempengaruhi Aktivitas Kerja Manusia

Manusia tidak luput dari kekurangan, dalam arti kata segala kemampuannya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut bisa datang dari dirinya sendiri atau mungkin dari pengaruh luar. Salah satu faktor yang berasal dari luar adalah kondisi lingkungan kerja, yaitu semua keadaan yang terdapat disekitar tempat kerja seperti temperatur, kelembaban udara, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau-bauan dan warna. Hal ini aka berpengaruh secara signifikan terhadap hasil kerja manusia tersebut.

2.2.1 Temperatur

Tubuh manusia akan selalu berusaha mempertahankan keadaan normal dengan suatu sistem tubuh yang sempurna sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi diluar tubuh. Tetapi kemampuan untuk menyesuaikan dirinya dengan temperatur luar adalah jika perubahan temperatur luar

tubuh tersebut tidak melebihi 20% untuk kondisi panas dan 35% untuk kondisi dingin.

Menurut penyelidikan untuk berbagai tingkat temperatur akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda seperti berikut: (Wingjosoebroto, Sritomo, 1995, hal 85).

+ 49oC : Temperatur yang dapat ditahan sekitar 1 jam. Jauh diatas tingkat kemampuan fisik dan mental.

+ 30o C : Aktivitas mental dan daya tanggap mulai menurun dan cenderung untuk membuat kesalahan dalam pekerjaan. Timbul kelelahan fisik. + 24o C : Kondisi optimum.

+ 10o C : Kelakuan fisik yang extrem mulai muncul.

2.2.2 Kelembaban

Yang dimaksud kelembaban disini merupakan banyaknya air yang terkandung dalam udara. Keadaan dimana udara sangat panas dan kelembaban tinggi akan menimbulkan pengurangan panas dari tubuh secara besar-besaran dan mengakibatkan denyut jantung semakin cepat karena makin aktifnya peredaran darah untuk memenuhi kebutuhan akan oksigen.

2.2.3 Siklus Udara

Sebagaimana kita ketahui udara disekitar kita mengandung sekitar 21% oksigen, 0,03 karbon monoksida, dan 0,9 gas lainnya. Udara dikatakan kotor apabila kadar oksigen dalam udara tersebut telah berkurang dan terus bercampur dengan gas-gas dan bau-bauan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Dengan memberikan ventilasi yang cukup akan menggantikan udara yang kotor denagn yang bersih. Demikian juga dengan menaruh tanaman–tanaman akan mampu pula membantu memberikan kebutuhan akan oksigen yang cukup.

2.2.4 Pencahayaan

Pencahayaan sangat mempengaruhi menusia untuk melihat obyek secara jelas, cepat, tanpa menimbulkan kesalahan. Kemampuan mata untuk melihat obyek dengan jelas ditentukan oleh ukuran obyek, derajat kontras, lumnisi (brightness), serta lamanya waktu untuk melihat obyek tersebut. Pencahayaan yang kurang mengakibatkan mata menjadi cepat lelah karena mata akan melihat dengan cara membuka lebar-lebar. Hal ini dapat mengakibatkan lelahnya mental dan rusaknya mata.

2.2.4.1 Teknik Pncahayaan Langsung

Teknik pencahayaan langsung paling umum kita temui. Ini mudah dipahami karena naluri kita pada saat memasang lampu adalah mengarahkan cahaya ketitik

yang membutuhkannya (gelap). Jadi cahaya lampu langsung ke objek yang perlu diterangi, sehingga efisien. Akan tetapi pada pencahayaan langsung ini perlu diperhatikan kesilauan yang biasanya terjadi akibat mata dapat menatap langsung sumber cahaya. Di samping itu, jarak antara lampu dengan objek perlu juga diperhatikan agar panas tidak menggangu objek yang disinari.

2.2.4.2 Cahaya Buatan

Cahaya buatan adalah segala bentuk cahaya yang bersumber dari alat yang diciptakan oleh manusia seperti lampu pijar, lilin dan obor. Cahaya buatan sering secara langsung diartikan sebagai cahaya lampu.

Kontras adalah perbedaan antara luminan benda yang kita lihat dengan luminan permukaan disekitarnya. Semakin besar kontras, semakin mudah kita melihat atau mengenali benda. Diruang yang redup kontras semakin berkurang pula. Dari segi pengarahan cahaya dikenal istilah pencahayaan langsung (direct lighting) yaitu pencahayaan dengan mengarahkan sinar langsung kebidang kerja atau objek. Sedangkan pencahayaan tidak langsung (indirect lighting) yaitu pencahayaan dengan cara memantulkan sinar lebih dulu misalnya kelangit-langit dan kedinding. Jenis lampu digolongkan menjadi tiga jenis, antara lain : (Satwiko, Prasasto, 2004, hlm 69).

1. Lampu pijar (incandescent). Cahaya dihasilkan oleh filamen dari bahan tungsten (titik lebur>2200 C) yang berpijar karena panas. Efikasi lampu ini

rendah, hanya 8-10% energi menjadi cahaya. Sisanya terbuang sebagai panas. Untuk memperbaiki efikasinya, lampu tungsten diisi gas halogen, antara lain iodine, chlorine, bromin, dan fluorin dan disebut lampu tungsten halogen. Efikasi mencapai 17,5 lm/watt.

2. Lampu fluorescent. Cahaya dihasilkan oleh pendaran bubuk fosfor yang melapisi bagian dalam tabung lampu. Fosfor tersebut berpendar karena menyerap gelombang pendek cahaya ungu-ultra sebagai akibat lecutan listrik (terbentuk oleh loncatan elektron antar katode didalam tabung yang berisi uap merkuri bertekanan rendah dan argon). Ramuan bubuk menentukan warna cahaya yang dihasilkan. Lebih dari 25% energi dijadikan cahaya. Efikasinya antara 40-85 lm/watt. Efikasi (lumen per watt) lampu fluorescent 2-3 kali lebih baik dari lampu pijar.

3. Lampu HID (high-intensity discharge lamps). Cahaya dihasilkan oleh lecutan listrik melalui uap zat logam. Lampu merkuri menghasilkan cahaya dari lecutan listrik dalam tabung kaca atau kuarsa berisi uap merkuri bertekanan tinggi. Efikasi antara 40-60 lm/watt. Dibutuhkan waktu antara 3-8 menit untuk menguapkan merkuri sebelum menghasilkan cahaya maksimal. Perlu selang 5-10 menit sebelum dihidupkan kembali. Untuk memperbaiki efikasi dan warna, pada tabung lecutan listrik ditambahkan halida logam seperti thallium, indium, dan sodium. Karena itu sering disebut lampu metal halida. Walau efikasi bisa mencapai 70 lm/watt, umurnya berkurang hingga separuh.

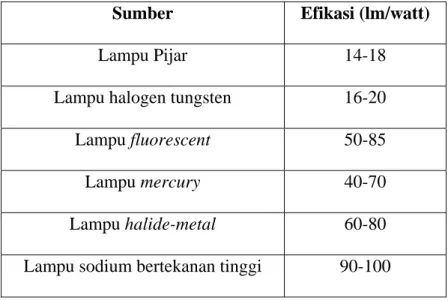

Tabel 2.1 : Perbandingan Efikasi (Efisiensi lampu).

Sumber Efikasi (lm/watt)

Lampu Pijar 14-18

Lampu halogen tungsten 16-20

Lampu fluorescent 50-85 Lampu mercury 40-70 Lampu halide-metal 60-80 Lampu sodium bertekanan tinggi 90-100

Sumber : Satwiko, Prasasto

Dalam pembicaraan kuantitatif cahaya, kita akan menemukan istilah-istilah sebagai berikut :

1. Arus cahaya (luminous flux, diukur dengan lumen) adalah banyak cahaya yang dipancarkan kesegala arah oleh sebuah sumber cahaya per satuan waktu (biasanya per detik).

2. Intensitas cahaya (ligh intensity, diukr dengan candela) adalah kuat cahaya yang dikeluarkan oleh sebuah sumber cahay kearah tertentu. Sebuah sumber cahay berintensitas 1 candela (1 lilin) mengeluarkan cahaya total kesegala arah sebanyak 12,57 lumen.

3. iluminan (diukur dengan lux, lumen/m2 ) adalah banyak arus cahaya yang datang pada satu unit bidang

4. Iluminasi adalah datangnya cahaya kesuatu obyek.

5. luminan adalah intensitas cahaya yang dipancarkan, dipantulkan, atau diteruskan oleh satu unit bidang yang diterangi. Diukur dengan candela/m2.

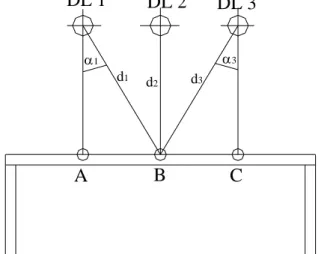

2.2.4.3 Metode Titik (Point to Point Methode)

Menghitung Iluminasi di satu titik oleh beberapa lampu. Menurut hukum Abney, iluminasi dapat dijumlahkan sebagai berikut : (Satwiko, Prasasto, 2004, hlm 94). ET = I1 + I2 + In

d12 Cos α1 d2 2 Cos α2 dn 2 Cos αn

Dimana : ET = Iluminasi Total, lux(lm/m2).

I1... In = Intensitas sumber cahaya kearah titik yang disinari, lm.

d1... dn = Jarak dari masing-masing lampu ke titik dibidang yang disinari, m. α1... αn = Sudut datang sinar masing-masing lampu.

A B C

α1 α3

d1 d

2 d3

DL 1 DL 2 DL 3

Gambar 2.1 : Iluminasi di satu titik oleh beberapa lampu.

2.2.4.4 Metode Lumen (Lumen Method)

Rumus untuk menghitung kuat penerangan : (Satwiko, Prasasto, 2004, hlm 95). E = L.N.CU.LLF/A

Dimana : E = Penerangan rata-rata, lux. L = Total lumen awal per luminer. N = Jumlah Luminer.

CU = koefisien penggunaan, biasanya antara 0,5-0,6. LLF = Faktor kehilangan cahaya.

LLF (Ligh-Loss Factor, Faktor Kehilangan cahaya) terdiri atas nonrecoverable

factor dan recoverable factor. Nonrecoverable factor terdiri atas : (Satwiko, Prasasto,

2004, hlm 99).

1. LAT (Luminare Ambient Temperature), suhu disekitar luminer. Diatas suhu 25o C lampu fluorescent akan kehilangan cahaya 1% setiap kenaikan suhu 1o C. Jika lampu beroperasi dilingkungan normal sesuai desain pabrik, maka LAT = 1. Pengertian lingkungan normal adalah sesuai arahan pabrik pembuat lampu tersebut.

2. VV (Voltage Variation), variasi tegangan listrik. Perubahan 1% pada tegangan listrik akan mempengaruhi lumen lampu pijar hingga 3%. Jika lampu dioperasikan pada voltase sesuai desinnya maka VV=1.

3. LSD (Luminaire Surface Depreciation), depresiasi permukaan luminare. Permukaan luminaire akan mengalami penurunan kualitas, seperti penutup berubah warna, reflector tergores, dan sebagainya yang akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas penerangan.

4. BF (Ballast Factor), faktor balas. Kadang balas yang digunakan dalam luminaire berbeda dengan yang tercantum dalam data teknis. Hal ini sering menyebabkan kekeliruan perhitungan.

Recoverable factor meliputi : (Satwiko, Prasasto, 2004, hlm 99).

1. LDD (Luminaire Dirt Depreciation), depresiasi cahaya akibat penimbunan kotoran pada luminer. LDD dipengaruhi oleh tipe luminer, kondisi atmosfir lingkungan dan waktu antara pembersihan luminer berkala.

2. RSDD (Room Surface Depreciation), depresiasi cahaya akibat penumpukan kororan dipermukaan ruang. Pencahayaan yang memanfaatkan pemantulan akan lebih mudah terpengaruh oleh penumpukkan kotoran (debu dan lain-lain) disbandingkan dengan pencahayaan yang mengutamakan cahaya langsung dari lampu. Tabel berikut dapat digunakan sebagai pedoman bila tidak ada data yang spesifik dari lampu bersangkutan. Tabel ini didasrkan pada periode pembersihan 24 bulan dilingkungan wajar (tidak sangat bersih maupun kotor).

Tabel 2.2 : Room Surface Dirt Depreciation

Pencahayaan langsung (direct lighting) 0,92 + 5%

Pencahayaan semi langsung (semi direct lighting) 0,87 + 8% Pencahayaan langsung tidak langsung (direct indirect lighting) 0,82 + 10%

Pencahayaan semi tidak langsung (semi indirect lighting) 0,77 + 12%

Pencahayaan tidak langsung (Indirect lighting) 0,72 + 17%

3. LLD (Lamp Lumen Depreciation), faktor depresiasi lumen yang tergantung pada jenis lampu dan waktu penggantiannya.

4. LBO (Lamp Burnout) Perkiraan jumlah lampu yang mati sebelum waktu penggantian yang direncanakan. LBO = (jumlah lampu yang masih hidup):(jumlah awal lampu yang digunakan). Bila lampu diganti seluruhnya secara bersamaan LBO = 1. Bila penggantian hanya pada lampu yang mati, maka LBO = 0,95.

Dari penjelasan diatas maka : (Satwiko, Prasasto, 2004, hlm 101). LLF = (LAT)(VV)(LSD)(BF))LDD)(RSDD)(LLD)(LBO)

2.2.5 Warna

Yang dimaksud disini adalah tembok ruangan dan interior yang ada disekitar tempat kerja. Warna ini selain berpengaruh terhadap kemampuan mata untuk melihat obyek, juga memberikan pengaruh yang lain terhadap manusia seperti : (Wingjosoebroto, Sritomo, 1995, hal 88).

1 Warna merah bersifat merangsang.

2 Warna kuning memberikan kesan luas, terang dan leluasa.

3 Warna hijau / biru memberikan kesan sejuk, aman, dan menyegarkan. 4 Warna gelap memberikan kesan sempit.

2.3 Perbaikan kondisi Lingkungan kerja

Kondisi lingkungan kerja yang ideal diharapkan mampu memberikan kondisi-kondisi kerja seperti : (Wingjosoebroto, Sritomo, 1995, hal 99).

1. Memperbaiki safety record.

2. Mengurangi ketidakdisiplinan kerja. 3. Meningkatkan kerja karyawan. 4. Meningkatkan produktivitas kerja.

Untuk maksud-maksud memperbaiki kondisi lingkungan kerja ini maka bisa dilaksanakan antara lain dengan jalan sebagai berikut : (Wingjosoebroto, Sritomo, 1995, hal 99).

1. Memperbaiki cahaya penerangan dilingkungan kerja.

2. Mengontrol temperatur ruangan dan juga derajat kelembabannya. 3. Memberi ventilasi yang cukup.

4. Mengontrol suara yang timbul dengan jalan menekan kebisingan. 5. Menciptakan area kerja yang rapi, bersih, tertib dan lain-lain.

6. Segera membuang sisa-sisa material kerja yang dapat membahayakan seperti debu, gas, uap dan lain-lain.

7. Menyediakan perlengkapan dan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja. 8. Mempertimbangkan segala aspek ergonomis dan prinsip-prinsip dari kerja

Untuk mendapatkan kondisi kerja yang baik yaitu yang memungkinkannnya dilakukan gerakan yang ekonomis, maka perlu diperhatikan faktor yang mempengaruhi, yaitu : (Wingjosoebroto, Sritomo, 1995, hal 100)

1. Penggunaan badan / anggota tubuh manusia serta gerakan-gerakannya. 2. Pengaturan letak area kerja.

3. Perancangan alat-alat dan perlengkapan kerja.

Secara umum didalam usaha mengembangkan metode kerja dan gerakan kerja ekonomis maka beberapa hal tersebut bisa dilaksanakan antara lain sebagai berikut : (Wingjosoebroto, Sritomo, 1995, hal 101).

1. Hilangkan gerakan-gerakan kerja yang tidak perlu yang justru memboroskan tenaga.

2. Kombinasikan beberapa aktivitas menjadi aktivitas yang memungkinkan dilaksanakan secara bersamaan.

3. Kurangi faktor kelelahan dengan memberi waktu istirahat dan waktu longgar yang lainnya.

4. Perbaiki pengaturan tempat kerja dan disain dari fasilitas / peralatan kerja yang ada.

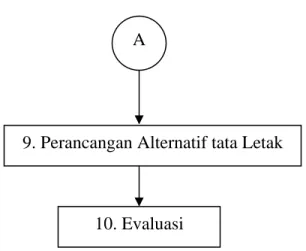

2.4 Perencanaan Tata Letak Secara Sistematis

Suatu pendekatan sistematis dan terorganisir untuk perencanaan tata letak fasilitas produksi lebih diintroduksikan oleh Richard Muther (1973) yang dikenal dengan

systematic Layout Planning (SLP). SLP banyak diaplikasikan untuk berbagai macam

persoalan meliputi antara lain problem produksi, transportasi, pergudangan, supporting services dan aktifitas-aktifitas yang dijumpai dalam perkantoran (office

layout). Secara singkat prosedur untuk melaksanakan SLP dapat dilihat dalam

gambar berikut : (Wignjosoebroto, Sritomo, 2003, hlm 88).

Data Masukan dan aktifitas

1. Aliran Material 2. Hubungan Aktifitas

3. String Diagram

4. Kebutuhan Luas Area 5. Luas Area Tersedia

6. Space Relation Diagram

7. Pertimbangan Modifikasi

8. Batasan-batasan praktis

Gambar 2.2 : Prosedur untuk Merencanakan Systematic Layout Planning

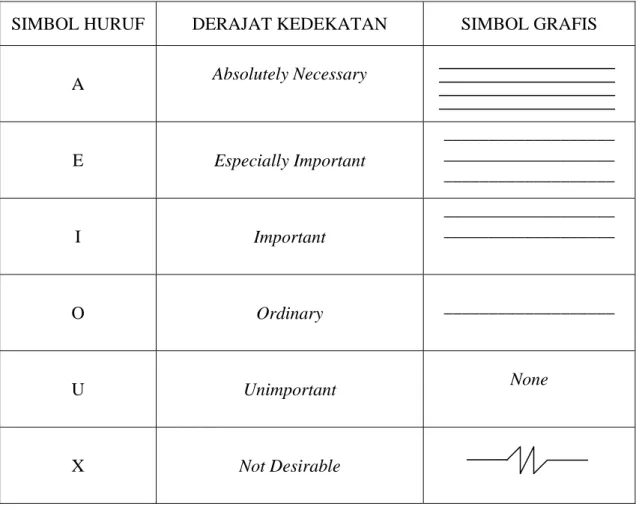

2.4.1 Analisa Hubungan Aktivitas Kerja ( Activity Relationship)

Activity Relationship chart (ARC) atau sering pula disebut sebagai Relation Chart (REL-Chart) bisa dipakai untuk memberi pertimbangan-pertimbangan kualitatif

didalam perancangan layout. REL-Chart akan memberikan pertimbangan mengenai derajat kedekatan (closenses) dari satu departemen terhadap departemen lainnya dengan ukuran-ukuran yang lebih bersifat kualitatif seperti : mutlak atau tidak mutlak harus berdekatan, cukup penting untuk diletakkan berdekatan dan lain-lain.

REL-Chart ini hampir mirip penggambarannya seperti from to chart hanya saja

disini angka-angka kuantitatif dalam bentuk bobot/volume material atau jarak pemindahan material seperti yang dijumpai dalam from to chart akan digantikan dengan suatu penilaian kualitatif mengenai derajat kedekatan seperti berikut :

9. Perancangan Alternatif tata Letak

10. Evaluasi A

SIMBOL HURUF DERAJAT KEDEKATAN SIMBOL GRAFIS A Absolutely Necessary E Especially Important ___________________ ___________________ ___________________ I Important ___________________ ___________________ O Ordinary ___________________ U Unimportant None X Not Desirable

Gambar 2.3 : Simbol-simbol REL-Chart

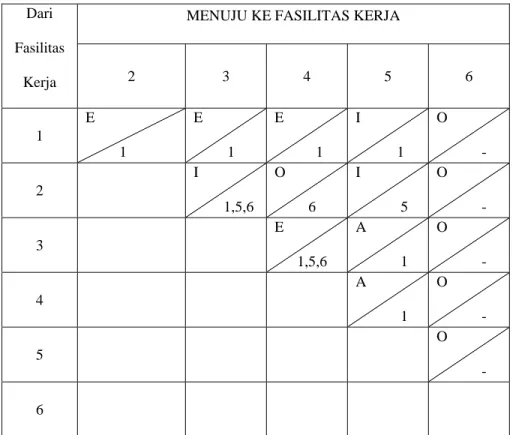

Untuk selanjutnya diberikan Suatu cantuh penggambaran REL-Chart yang manggambarkan hubungan aktifitas dari fasilitas-fasilitas (departemen) yang ada. Derajat hubungan aktivitas masing-masing fasilitas atau departemen tersebut dan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan dalam marik REL-Chart sebagai berikut:

Tabel 2.3 : Matrik REL-Chart

MENUJU KE FASILITAS KERJA Dari Fasilitas Kerja 2 3 4 5 6 1 E 1 E 1 E 1 I 1 O - 2 I 1,5,6 O 6 I 5 O - 3 E 1,5,6 A 1 O - 4 A 1 O - 5 O - 6 Keterangan : U 5,6

Derajat hubungan yang ingin ditunjukkan secara kualitatif

Alasan / pertimbangan dalam penetapan derajat hubungan yang dimaksud

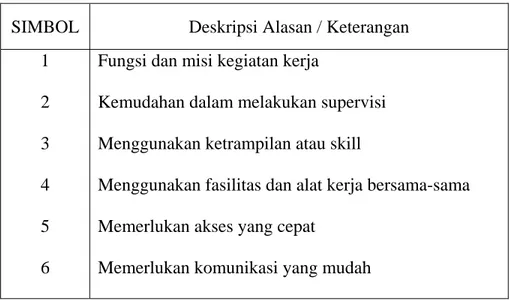

Tabel 2.4 : Keterangan Simbol-Simbol dan Deskripsi Alasan.

SIMBOL Deskripsi Alasan / Keterangan 1 2 3 4 5 6

Fungsi dan misi kegiatan kerja

Kemudahan dalam melakukan supervisi Menggunakan ketrampilan atau skill

Menggunakan fasilitas dan alat kerja bersama-sama Memerlukan akses yang cepat

Memerlukan komunikasi yang mudah

2.4.2 Penyusunan String Diagram

Langkah ini mencoba merangkum dimana posisi kelompok fasilitas kerja atau departemen akan diatur letaknya dan kemudian dihubungkan dengan garis sesuai dengan jarak pemindahannya. Garis akan digambarkan sesuai dengan derajat hubungan antara departemen satu dengan lainnya yang sudah dinilai terlebih dahulu. String diagram ini akan menggambarkan pengaturan dan penempatan fasilitas pada kondisi paling optimal (tanpa mempertimbangkan luasan area yang diperlukan. Penempatan dilaksanakan melalui metode trial & error. Pertama kali prioritas diberikan pada lokasi-lokasi yang memiliki derajat hubungan aktivitas A (4 garis lurus), kemudian berturut-turut aktivitas E (3 garis lurus), aktivitas I (2 garis lurus) dan seterusnya. Dari contoh matrik REL-chart yang telah dibuat untuk menunjukkan hubungan antara fasilitas-fasilitas dapat dibuat string diagramnya sebagai berikut :