BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi

Pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, maningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha.

Sektor pertanian di Indonesia mempunyai keunggulan komparatif, hal itu disebabkan oleh karena:

a. Indonesia terletak di daerah khatulistiwa sehingga perbedaan musim menjadi jelas dan periodenya agak lama.

b. Karena lokasinya di khatulistiwa maka tanaman cukup memperoleh sinar matahari untuk keperluan fotosintesisnya.

c. Curah hujan umumnya cukup memadai.

d. Adanya politik pemerintah yang sedemikian rupa sehingga mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor pertanian (Soekartawi dkk,1993).

Dengan memandang pentingnya dan besarnya peranan yang dapat diambil maka pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan sektor pertanian tersebut dengan cara:

a. Mengembangkan hasil pertanian.

b. Mengembangkan pangsa pasar dan hasil pertanian. c. Mengembangkan faktor produksi pertanian.

Menurut M.L. Jhingan (1994) peranan sektor pertanian pada pembangunan ekonomi terletak pada:

a. Menyediakan surplus pangan yang semakin besar pada penduduk yang semakin meningkat.

b. Meningkatkan permintaan akan produk industri, dan dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan sektor tersier.

c. Menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang-barang modal bagi pembangunan melalui ekspor hasil pertanian secara terus-menerus. d. Meningkatkan penghasilan masyarakat untuk dimobilisasi pemerintah. e. Memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

2.2 Kebijakan Pembangunan Pertanian 2.2.1 Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Pembangunan pertanian yang berhasil dapat diartikan kalau terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi dan sekaligus terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. (Soekartawi, 1995)

Untuk mencapai hal tersebut maka haruslah ada langkah-langkah kebijaksanaan yang harus diambil dalam pembangunan pertanian. Langkah-langkah kebijaksanaan yang harus diambil tersebut meliputi intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, yang intinya tercakup dalam pengertian Trimarta Pembangunan Pertanian yaitu kebijaksanaan usaha tani terpadu, komoditi terpadu, dan wilayah terpadu. Disamping itu juga harus diperhatikan tiga komponen dasar yang harus dibina yaitu petani, komoditi hasil pertanian dan wilayah pembangunan dimana kegiatan pertanian berlangsung. Pembinaan terhadap petani diarahkan sehingga menghasilkan peningkatan pendapatan petani. Pengembangan komoditi hasil pertanian diarahkan agar benar-benar berfungsi sebagai sektor yang menghsilkan bahan pangan, bahan ekspor, dan bahan baku bagi industri. Pembinaan terhadap wilayah pertanian ditujukan agar dapat menunjang pembangunan wilayah seutuhnya dan tidak terjadi ketimpangan antar wilayah. (Tricahyono, 1983)

2.2.2 Kaitan Antara Pembangunan Pertanian dan Pembangunan Ekonomi Menurut Sadono Sukirno pembangunan ekonomi adalah ” suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat secara terus-menerus dalam jangka panjang”. (Sukirno, 1982)

Dari defenisi diatas dapat dilihat bahwa pada umumnya pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting yaitu:

a. Suatu proses yang berarti perubahan secara terus-menerus. b. Usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita.

c. Kenaikan pendapatan perkapita itu harus berlangsung dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi tersebut perlu dipandang sebagai suatu proses agar saling berkaitan dan mempunyai hubungan antar faktor-faktor yang menghasilkan. Pembangunan ekonomi dapat dilihat dan pada akhirnya diketahui peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat dari satu tahap pembangunan ketahap berikutnya. Kesejahteraan yang meningkat dapat dilihat dari kenaikan pendapatan perkapita masyarakat. Agar proses pembangunan ini dapat menjadi wujud yang nyata, haruslah berlangsung secara berkesinambungan dan terus-menerus sehingga akhirnya dapat dilihat suatu pembangunan ekonomi ke arah yang positif. Akan tetapi pada prakteknya ada negara yang melihat laju pembangunan ekonominya dengan menggunakan tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto. Jika cara ini digunakan, maka ada beberapa hal yang tidak diperhatikan, misalnya pertambahan kegiatan ekonomi masyarakat, pertambahan penduduk, sehingga oleh para ahli ekonomi pengertian ini dibedakan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yaitu kenaikan dalam Produk Domestik Bruto tanpa memperhatikan apakah kenaikan itu lebih besar dari tingkat pertambahan penduduk, atau apakah perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak. Pembangunan dapat berarti kenaikan Produk Domestik Bruto melebihi tingkat pertambahan penduduk. Menurut Todaro tujuan pembangunan ada 3, yaitu:

1. Menciptakan keadaan yang dapat membantu pertumbuhan rasa harga diri melebihi pembangunan sistem dan lembaga sosial, politik dan ekonomi yang dapat mengembangkan rasa harga diri dan rasa hormat terhadap kemanusiaan.

2. Mempertinggi tingkat penghidupan bangsa, yaitu tingkat pendapatan dan konsumsi pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya nelalui proses pembangunan ekonomi.

3. Mengembangkan kebebasan penduduk untuk memilih dengan jalan memperluas rangkaian kesempatan untuk memilih, misalnya dengan menambah keanekaragaman jenis barang dan jasa yang tersedia.

Jadi melalui proses pembangunan ekonomi harus dapat mengangkat tingkat penghidupan bangsa dari segala aspek, bukan saja dalam peningkatan pendapatan, dan juga rasa harga diri sebagai manusia. Walaupun tingkat pendapatan tinggi tetapi tidak ada rasa aman, selalu dihantui perasaan takut, maka tidak dapat dikatakan terjadi pembangunan ekonomi. Untuk itu diperlukan intervensi pemerintah dalam menetapkan formulasi kebijaksanaan yang sesuai dengan tujuan transformasi ekonomi yang penting, baik dalam institusional maupun masyarakat dalam waktu yang sesingkat mungkin.

2.3 Perdagangan Internasional

2.3.1 Latar Belakang Perdagangan Internasional

Setiap negara memiliki karakteristik masing-masing yang membedakannya dengan negara lain baik ditinjau dari segi sumber daya alamnya, iklimnya, letak geografisnya, penduduknya, sumber daya manusianya, struktur ekonominya serta

situasi politiknya. Perbedaan-perbedaan itu mengakibatkan terjadinya perbedaan barang yang dihasilkan oleh masing-masing negara.

Karena itu timbul negara yang lebih unggul dan lebih istimewa dalam memproduksi hasil tertentu. Hal ini dimungkinkan karena ada barang yang hanya dapat diproduksi di daerah dan iklim tertentu atau karena negara tersebut memiliki kombinasi faktor-faktor produksi yang lebih baik dari negara lainnya, sehingga negara tersebut dapat menghasilkan barang yang lebih bersaing.

Namun adakalanya produksi dari suatu negara belum dapat dikonsumsi seluruhnya di dalam negeri, maka hal ini sejak berabad-abad yang lalu telah mendorong orang untuk memperdagangkan hasil produksi tersebut ke negara lain di luar batas negaranya. Perdagangan barang-barang dari suatu negeri, ke lain negeri di luar batas negaranya itulah yang dimaksud dengan perdagangan luar negeri (M.S.,2004:2)

Perdagangan internasional terjadi karena setiap negara dengan partner dagangnya mempunyai beberapa perbedaan, diantaranya perbedaan kandungan sumber daya alam, iklim, penduduk, sumber daya manusia, spesifikasi tenaga kerja, konfigurasi geografis, teknologi, tingkat harga, struktur ekonomi, sosial dan politik dan sebagainya. Dari perbedaan tersebut maka atas dasar kebutuhan yang saling menguntungkan, terjadilah proses pertukaran yang dalam skala luas dikenal sebagai perdagangan internasional (Halwani, 2002:17).

International busines / perdagangan internasional dapat didefenisikan sebagai

perbatasan menuju suatu negara tujuan (country of destination) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional (multinational corporation) untuk melakukan perpindahan barang dan jasa, perpindahan modal, perpindahan tenaga kerja, perpindahan teknologi dan perpindahan merk dagang (Waluya, 1995:3).

Pada proses awalnya perdagangan internasional merupakan pertukaran dalam arti perdagangan tenaga kerja dengan barang dan jasa lainnya, yang selanjutnya diikuti dengan perdagangan barang dan jasa sekarang (saat terjadinya transaksi) dengan kompetensi barang dan jasa dikemudian hari. Akhirnya berkembang hingga pertukaran antarnegara/internasional dengan aset-aset yang mengandung resiko seperti saham, valuta asing dan obligasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak, bahkan semua negara yang terkait didalamnya sehingga memungkinkan setiap negara melakukan diversifikasi atau penganekaragaman kegiatan perdagangan yang dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Dari keadaan tersebut, menunjukkan setiap negara mempunyai tingkat kapasitas produksi yang berbeda baik secara kuantitas, kualitas, dan jenis produksinya. Perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan timbulnya transaksi perdagangan internasional. Adapun sebab-sebab umum yang mendorong terjadinya perdagangan internasional (Halwani, 2002:18) adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya alam (natural resources) 2. Sumber daya modal (capital resources) 3. Tenaga kerja (human resources) 4. Teknologi

2.3.2Teori Perdagangan Internasional

Teori perdagangan internasional adalah teori-teori yang mencoba memahami mengapa sebuah negara mau melakukan kerja sama perdagangan dengan negara-negara lain. Teori-teori mengenai perdagangan internasional dapat digolongkan kedalam dua kelompok, yaitu teori-teori klasik dan teori-teori modern. Teori-teori klasik yang dikenal diantaranya teori keunggulan absolut (absolute advantages) yang dikembangkan oleh Adam Smith dan keunggulan komparatif (comparative

advantages) yang dikembangkan oleh David Ricardo. Sedangkan teori faktor

proporsi atau dekenal dengan sebutan H-O termasuk diantara teori-teori modern. a. Teori Keunggulan Absolut (absolute advantages)

Teori keunggulan absolut dikembangkan oleh Adam Smith sebagai perbaikan atas merkantilis. Menurut Smith, surplus perdagangan yang dipaksakan lewat merkantilis peroteksi dan pemberian monopoli akan mengorbankan efisiensi dan produktivitas. Sebab lewat perlindungan dan hak monopoli, pengusaha tidak terdorong untuk melakukan efisiensi dan inovasi. Akibatnya, produksi yang dihasilkan bukan saja jumlahnya menjadi lebih sedikit, tetapi harga jualnya yang semakin mahal, kualitasnyapun belum tentu baik. Dengan kata lain, harga yang harus dibayar dari kebijakan perlindungan seperti yang diusulkan merkantilis adalah kesejahteraan rakyat.

Sebaliknya, Smith amat yakin bahwa perdagangan akan meningkatkan kemakmuran bila dilaksanakan melalui mekanisme perdagangan bebas, para pelaku ekonomi diarahkan untuk melakukan spesialisasi berdasarkan

pertimbangan keunggulan absolut, yaitu keunggulan yang dilihat dari kemampuan produksi dengan biaya lebih rendah. Sebab bila biayanya lebih rendah, dengan input yang sama dapat dihasilkan output yang lebih banyak.

Bilamana keunggulan suatu negara dari negara lainnya dalam memproduksi suatu jenis barang disebabkan karena faktor alam, maka negara tersebut dikatakan mempunyai ”keunggulan mutlak” (absolute advantage). Misalnya karet hanya bisa tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia dan Malasyia, maka dalam memproduksi karet alam, Indonesia dan Malasyia mempunyai ”keunggulan mutlak” terhadap negara-negara lainya.

b. Teori Keunggulan Komparatif (comparative advantages)

Bilamana suatu negara dapat memproduksi suatu jenis barang lebih baik dan lebih murah disebabkan karena lebih baiknya kombinasi dari faktor-faktor produksi (alam, tenaga kerja, modal dan pengurusannya) maka negara tersebut dapat pula memperoleh ”keunggulan”. Ini disebabkan karena produktivitasnya yang tinggi, yang memungkinkan untuk memproduksi suatu jenis barang dengan biaya yang lebih rendah dari negara lainnya. Hal ini disebut sebagai ”keunggulan dalam perbandingan biaya”. (comparative

advantage cost).

Oleh karena produksi dari suatu negara belum tentu dapat dionsumsi seluruhnya di dalam negeri, atau mugkin juga suatu hasil produksi dari suatu negara sama sekali dapat dipergunakan untuk konsumsi di dalam negeri, maka hal ini semenjak berabad-abad yang lalu telah mendorong orang untuk

memperdagangkan hasil produksi dalam negeri ke lain negeri di luar batas negara itulah yang kita maksudkan dengan perdagangan luar negeri.

Dari sudut lain dapat pula dilihat, apakah kebutuhan di dalam negeri akan lebih baik diproduksi di dalam negeri, atau akan lebih menguntungkan kalau didatangkan dari luar negeri, dan sebaliknya menjual hasil produksi dalam negeri yang akan mendapat pasaran dan harga yang lebih baik di luar negeri.

Dalam perdagangan luar negeri, faktor perbandingan biaya produksi ini adalah penting sekali yang dalam bahasa asingnya disebut dengan istilah

comparative cost. Karena keunggulan-keunggulan yang ada pada suatu negara

dalam memproduksi suatu jenis barang, ataupun karena pertimbangan yang berhubungan dengan perbandingan biaya produksi.

c. Teori Hecksher-Ohlin

Di dalam kelompok teori-teori modern mengenai perdagangan internasional dikenal antara lain teori Hecksher dan Ohlin. Teori H-O ini disebut juga factor proportion theory atau teori ketersediaan factor. Dasar pemikiran dari teori ini adalah perdagangan internasional, misalnya antara Indonesia dan Jepang, terjadi karena biaya alternatif (opportunity cost) berbeda antara kedua negara tersebut, yang disebabkan oleh adanya perbedaan dalam jumlah faktor produksi (tenaga kerja, modal dan tanah) yang dimiliki oleh kedua negara tersebut. Indonesia memiliki tanah yang lebih luas dan

tenaga kerja dalam jumlah yang jauh lebih banyak dibanding Jepang. Sebaliknya, Jepang memiliki modal yang lebih banyak dari pada Indonesia.

Maka, sesuai dengan hukum pasar (permintaan dan penawaran), harga dari faktor-faktor produksi tersebut juga berbeda antara di Indonesia dan Jepang. Upah tenaga kerja dan harga tanah di Indonesia lebih murah dari pada di Jepang, sebaliknya harga modal di Indonesia lebih mahal dibandingkan di Jepang. Perbedaan harga faktor produksi tersebut belum tentu dapat mengatakan bahwa Indonesia lebih unggul atas Jepang dalam membuat suatu jenis barang. Hal ini tergantung pada tingkat intensitas pemakaian tenaga kerja, tanah dan modal dalam memproduksi barang tersebut. Intensitas pemakaian faktor produksi dapat diukur dengan rasio antara nilai faktor produksi dan nilai output. Jelas bahwa pertanian adalah jenis sektor yang proses produksinya lebih padat tenaga kerja dan tanah dibandingkan sektor industri manufaktur. Oleh karena itu, secara teori Indonesia memiliki keunggulan atas Jepang dalam menghasilkan komoditi-komoditi pertanian.

Jadi, menurut teori H-O ini, struktur perdagangan luar negeri dari suatu negara tergantung pada ketersediaan dan intensitas pemakaian faktor-faktor produksi dan yang terakhir ditentukan oleh teknologi. Suatu negara akan berspesialisasi dalam produksi dan mengekspor barang-barang yang input (faktor produksi) utamanya relatif banyak di negara tersebut dan mengimpor barang yang input utamanya tidak dimiliki oleh negara tersebut atau jumlahnya yang sangat terbatas.

2.3.3 Kebijakan Ekonomi Internasional

Dalam arti luas, kebijakan ekonomi internasional adalah tindakan atau kebijaksanaan ekonomi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah serta bentuk daripada perdagangan dan pembayaran internasional. Hal ini terkait dengan kebijakan fiskal dan moneter. Sedangkan dalam arti sempit, adalah tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung mempengaruhi perdagangan dan pembayaran internasional (Rosyidi, 2002:59). Menurut Rosyidi (2002), instrumen kebijakan ekonomi internasional terdiri dari:

a. Kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ini mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan (current account) dari neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor dan impor, kuota impor, subsidi, bilateral trade agreement, dan lain-lain.

b. Kebijakan pembayaran internasional. Menyangkut tindakan pemerintah terhadap rekening modal (capital account) dalam neraca pembayaran internasional, dalam bentuk pengawasan terhadap pembayaran internasional, seperti: exchange control, pengawasan lalu lintas jangka panjang, dan lain-lain.

c. Kebijakan bantuan luar negeri. Kebijakan ini terkait dengan bantuan luar negeri (grants) dan hutang (loans).

2.3.4 Beberapa Faktor Khusus Perdagangan Internasional

Sama halnya dengan perdagangan dalam negeri yakni melakukan transaksi “jual beli” maka dalam perdagangan luar negeri pun juga dilakukan aktivitas “jual” yang disebut dengan ekspor dan aktivitas ‘beli” yang lazim disebut impor.

Faktor pertama yang harus diperhatikan adalah faktor hasil (proceeds) dan biaya (cost). Barang-barang yang akan dijual ke luar negeri adalah barang yang biaya pembuatannya relatif murah bila dibandingkan dengan ongkos pembuatannya di luar negeri, dalam arti kata kalau diekspor akan dapat dijual dengan mendapatkan hasil penjualan yang menguntungkan.

Kedua faktor ini sudah tentu hanya dapat dilakukan dalam batas tertentu sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dari sudut pandang ini mudah dapat dipahami adakalanya suatu jenis barang ekspor harus diekspor sekalipun akan menderita rugi kalau dihitung dalam mata uang sendiri (misalnya dalam mata uang Rupiah), tetapi apabila pemerintah memerlukan dan mengutamakan penghasilan dalam bentuk valuta asing, maka ekspor harus dijalankan. Sebaliknya apabila pemerintah memandang sesuatu jenis barang tidak begitu diperlukan demi kesejahteraan rakyat banyak, maka pemerintah dapat pula membatasi jenis-jenis barang yang diimpor.

Setiap transaksi perdagangan luar negeri dapat dilihat baik sebagai transaksi impor maupun sebagai transaksi ekspor, yang dicatat dalam neraca pembayaran yang didalamnya terdapat neraca perdagangan yang memuat besarnya nilai ekspor dan

impor barang-barang dan jasa-jasa. Dalam neraca perdagangan dimuat hal-hal sebagai berikut:

a. Neraca perdagangan, yang memuat ekspor dan impor barang migas dan non-migas.

b. Neraca jasa, memuat transaksi jasa migas dan non-migas.

c. Transaksi berjalan, memuat jumlah antara neraca perdagangan dan neraca jasa. Jika bertanda (-) berarti terjadi defisit, sebaliknya jika bertanda (+) berarti surplus.

2.4 Ekspor

2.4.1 Pengertian Ekspor

Menurut pasal 1 ayat 9 (Bab I) UU No.32/1964, ekspor adalah pengiriman barang ke luar Indonesia dari peredaran. Ke luar Indonesia berarti ke luar dari daerah Pabean Indonesia atau keluar dari wilayah Yuridiksi Indonesia, keluar dari peredaran berarti keluar peredaran di luar daerah Pabean Indonesia dan di luar wilayah Yuridiksi Indonesia. (Purba, 1972:20)

Menurut Michael P. Todaro, ekspor adalah kegiatan perdagangan internasional yang memberikan rangsangan guna menumbuhkan permintaan dalam negeri yang menyebabkan tumbuhnya industri-industri pabrik besar, bersama dengan struktur politik yang tidak stabil dan lembaga sosial yang fleksibel. Dengan kata lain, ekspor mencerminkan aktivitas perdagangan antar bangsa yang dapat memberikan

dorongan dalam dinamika pertumbuhan perdagangan internasional, sehingga suatu negara yang sedang berkembang memilki kemungkinan untuk mencapai kemajuan perekonomian setara dengan negara-negara yang lebih maju.

Menurut G.M. Meier dan Baldwin, ekspor adalah salah satu sektor perekonomian yang memegang peranan penting melalui perluasan pasar antara beberapa negara dimana dapat mengadakan perluasan dalam sektor industri, sehingga mendorong sektor industri lainnya dari perekonomian. (Baldwin, 1965:313).

Ekspor sebagai bagian dari perdagangan internasional bisa dimungkinkan oleh berbagai kondisi, antara lain:

a. Adanya kelebihan produksi dalam negeri sehingga kelebihan produksi tersebut dapat dijual ke luar negeri.

b. Adanya permintaan luar negeri untuk suatu produk walaupun untuk dalam negeri masih kekurangan.

c. Adanya keuntungan yang lebih besar dari penjualan ke luar negeri dari pada penjualan di dalam negeri karena harga di pasaran dunia lebih menguntungkan.

d. Adanya barter dengan produk tertentu dengan produk lain yang diperlukan dan tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

2.4.2 Pelaksanaan Ekspor a. Cara-cara Pelaksanaan Ekspor

Pemasaran ekspor adalah penjualan suatu komoditi ke negara lain dengan kondisi yang sudah disesuaikan dengan keinginan dan selera pembeli di pasar sasaran ekspor. (M. S., 2003:63)

Menurut Lembaga Pendidikan Kejuruan Indonesia dalam Zulkarnain Djamin (Djamin, 1993:63), dalam melakukan pemasaran ekspor dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut:

1. Ekspor Biasa

Dalam hal ini barang-barang dikirim ke luar negeri sesuai dengan peraturan umum yang berlaku yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri untuk memenuhi suatu transaksi yang sebelumnya sudah diadakan dengan importir di luar negeri.

2. Barter

Barter adalah pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang-barang yang dubutuhkan di dalam negeri. Dalam hal ini berarti yang mengirimkan barang tidak menerima pembayaran dalam uang asing tetapi dalam bentuk barang. Barang dapat dijual di dalam negeri untuk mendapatkan kembali pembayarannya dalam mata uang rupiah.

3. Konsinyasi (consignment)

Konsinyasi adalah pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk dijual, sedangkan hasil penjualannya diperlakukan sama dengan hasil ekspor biasa. Dalam hal ini barang-barang akan dikirim ke luar negeri bukan untuk ditukarkan dengan barang

atau untuk memenuhi transaksi, melainkan dijual di pasar bebas atau diikutsertakan dalam lelang (comodities exchange).

b. Prosedur Ekspor

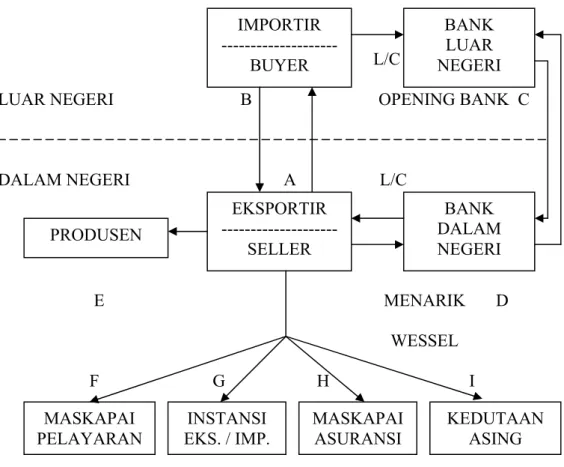

Adapun prosedur ekspor menurut Zulkarnain Djamin (Djamin, 1993:105) akan digambarkan dalam skema sebagai berikut:

L/C

LUAR NEGERI B OPENING BANK C

DALAM NEGERI A L/C

E MENARIK D WESSEL

F G H I

Gambar 2.1 Skema Prosedur Impor Keterangan:

1. Eksportir menerima order (pesanan) dari buyer di luar negeri (B - A). IMPORTIR --- BUYER BANK LUAR NEGERI EKSPORTIR --- SELLER BANK DALAM NEGERI PRODUSEN MASKAPAI PELAYARAN KEDUTAAN ASING MASKAPAI ASURANSI INSTANSI EKS. / IMP.

2. Buyer membuka L/C melalui Opening Bank - Cara Bank – Eksportir (B - C - D - A).

3. Eksportir menempatkan pesanan kepada leveransir/pemilik barang/produsen (A – E).

4. Eksportir menyelesaikan semua formalitas ekspor dengan semua instansi ekspor yang berwenang (A – G).

5. Eksportir memesan ruangan kapal (booking) dan mengeluarkan Shipping Order pada dek pelabuhan (A – F) dan mengurus B/L.

6. Menyiapkan faktur-faktur dan dokumen pengapalan lainnya. 7. Menentukan Asuransi Laut dengan Maskapai Asuransi (A – H).

8. Menyusun Consular –Iinvoice / dengan Trade councelor kedutaan negara importer (A – I).

2.4.3 Manfaat dan Peranan Ekspor

Secara umum, ada beberapa manfaat atau peranan yang dapat diperoleh dari kegiatan ekspor (Djamin, 1994:5), antara lain:

a. Keuntungan komparatif (comparative advantage), didasarkan pada hukum keuntungan komparatif yakni suatu negara akan mengekspor hasil produksi yang darinya terdapat keuntungan yang lebih besar dan mengimpor barang-barang yang darinya terdapat keuntungan yang lebih kecil.

b. Sektor ekspor menjadi sektor utama dalam meningkatkan perekonomian.

c. Ekspor merupakan sumber devisa bagi negara. Bila ekspor naik mengakibatkan penerimaan dalam negeri akan meningkat.

d. Ekspor menciptakan permintaan efektif yang baru, akibatnya permintaan barang-barang di pasar dalam negeri meningkat. Terjadinya persaingan mendorong industri-industri dalam negeri mencari inovasi yang ditujukan untuk menaikkan produktivitas.

e. Perluasan kegiatan ekspor mempermudah pembangunan, karena industri tertentu tumbuh tanpa membutuhkan investasi dalam kapital sosial sebanyak yang dibutuhkan seandainya barang-barang itu akan dijual di dalam negeri, misalnya karena sempitnya pasar dalam negeri akibat tingkat pendapatan riil yang rendah atau hubungan transportasi yang belum memadai.

2.5 Deskripsi Tanaman Karet 2.5.1 Defenisi dan Jenis Karet

Semua jenis karet adalah polimer tinggi dan mempunyai susunan kimia yang berbeda dan memungkinkan untuk diubah menjadi bahan-bahan yang bersifat elastis

kekuatan tensil, daya ukur maksimum, daya lentur (resilience) dan terutama pada proses pengolahannya serta prestasinya sebagai barang jadi.

Secara tradisional, karet alam diperdagangkan dalam bentuk lembaran yang mutunya dinilai dan diawasi secara visual. Ada enam tingkat yang berbeda dari lembaran karet asapan bergelombang: yaitu RSS 1 hingga RSS 6. Tingkat I (RSS1) adalah lembaran karet dagangan dengan jenis mutu tertinggi, diikuti oleh RSS 2, RSS 3, dan seterusnya. Namun, dalam dua dasawarsa terakhir pasaran RSS 1 lenyap, terutama bila dibandingkan dengan RSS 3 yang merupakan jenis karet standar untuk membuat ban. Selain diperdagangkan dalam bentuk lembaran, karet juga diperdagangkan dalam bentuk karet krep atau lembaran tipis (crepe).

2.5.2 Kebijakan Perkembangan Agribisnis Karet

Strategi pengembangan agribisnis karet nasional yang dipilih adalah bagaimana maningkatkan manfaat secara optimal agribisnis karet melalui perolehan nilai tambah dan peningkatan daya saing secara adil dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan aset-aset perkebunan yang sudah ada, sehingga strategi tersebut hendaknya didasari dari pemikiran-pemikiran yang inovatif, kreatif, proporsional dan profesional sehingga efektif dalam implementasinya. Agar diperoleh manfaat yang optimal dari pembangunan agribisnis perkaretan nasional, maka kebijakan pengembangan agribisnis diarahkan kepada: Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Mutu Karet.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman serta mutu karet secara bertahap, baik yang dihasilkan oleh petani kebun maupun perkebunan besar. Penerapan kebijakan peningkatan produktivitas dan mutu karet ditempuh antara lain melalui:

1. Peremajaan dan rehabilitasi tanaman karet secara bertahap (5%/ thn) dengan menggunakan klon unggul generasi ke-4 penghasil lateks dan kayu dengan penerapan teknologi secara tepat sehingga selama kurun waktu 20 tahun tanaman karet di Indonesia sudah dapat mencapai tingkat produktivitas yang optimal.

2. Pengembangan industri benih karet yang berbasis teknologi dan pasar dengan peran serta swasta dan masyarakat melalui model waralaba benih.

3. Perbaikan mutu bahan olah melalui sistem reward and punishment.

4. Optimasi pelaksanaan pengurangan produksi karet melalui koordinasi dengan pemerintah daerah sentra produksi karet.

5. Diversifikasi usaha melalui optimasi pemanfaatan lahan secara optimal sampai tahun ke-3 dapat diusahakan tanaman sela berupa tanaman semusim. Dengan mengatur pola tanam dapat diusahakan ternak dan tanaman hijauan,dan pada batas kebun juga dapat diusahakan tanaman jati.

6. Pelaksanaan peremajaan karet rakyat baik proyek maupun swadaya diusahakan secara berkelompok dalam satu hamparan sehingga lebih memudahkan dan efisien dalam pengolahan kayu karetnya, terutama dalam penjadwalan pembukaan lahan oleh pabrik mitra yang membeli kayu.

7. Pengembangan dan pemantapan kelembagaan petani dan usaha melalui berbagai bentuk pelatihan dan pendampingan.

2.6 Harga Ekspor Karet

2.6.1 Mekanisme Harga di Pasar

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya (kekuatan) tarik-menarik antara konsumen-konsumen dan produsen-produsen yang bertemu di pasar. Hasil netto dari kekuatan tarik-menarik tersebut adalah terjadinya harga untuk setiap barang (di pasar barang) dan untuk setiap faktor produksi (di pasar faktor produksi). Pada suatu waktu, harga suatu barang mungkin naik karena gaya tarik konsumen (kerana sesuatu hal) menjadi lebih kuat (yaitu para konsumen meminta lebih banyak barang tersebut). Sebaliknya harga suatu barang turun apabila permintaan para konsumen melemah (Boediono, 1982:8).

Sedangkan pengertian pasar itu sendiri menurut ilmu ekonomi adalah tempat dimana terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Barang yang ditransaksikan bisa berupa barang apapun, mulai dari beras, sayur-mayur, sampai ke jasa angkutan, uang dan tenaga kerja. Dan setiap barang ekonomi mempunyai pasar sendiri-sendiri. Di masing-masing pasar terjadi transaksi pasar untuk barang yang bersangkutan. Apabila terjadi suatu transaksi, maka ini berarti telah terjadi suatu persetujuan (antara pembeli dan penjual) mengenai harga transaksi dan volume transaksi bagi barang tersebut.

Dua aspek transaksi inilah (harga dan volume) yang menjadi pusat perhatian dalam menganalisa suatu pasar.

Dalam menganalisa suatu pasar, kita harus melihat secara konseptual (abstrak). Dalam arti, pasar adalah pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Kurva permintaan mewakili apa yang dikehendaki konsumen dan kurva penawaran menggambarkan apa yang diinginkan produsen. Jadi misalnya, pasar beras tidak lain adalah pertemuan antara kurva permintaan akan beras dengan kurva penawaran akan beras.

Kurva permintaan (demand curve) adalah gambar kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah permintaan akan sesuatu barang dan semua faktor-faktor yang mempengaruhinya (selain harga, faktor lain tidak berubah). Sedangkan hukum permintaan menjelaskan bahwa bila harga sesuatu barang naik ceteris paribus, maka jumlah yang diminta konsumen akan barang tersebut turun, begitu pula sebaliknya.

Kurva penawaran (supply curve) adalah kurva yang menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan produsen pada berbagai kemungkinan tingkat harga. Hukum penawaran menyatakan bahwa kurva penawaran mempunyai bentuk yang menaik dari kiri bawah ke kanan atas, artinya semakin tinggi harga jual suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang ditawarkan di pasar. Hal ini disebabkan karena harga yang lebih tinggi memberikan keuntungan yang lebih tinggi kepada produsen dan cenderung merangsang untuk memproduksi lebih banyak dan menarik produsen-produsen baru (Boediono, 1982:44).

2.3.2 Keseimbangan Pasar

Transaksi pasar terjadi apabila kedua belah pihak di pasar telah mencapai suatu persetujuan mengenai tingkat harga dan volume transaksi tersebut. Sebelum ada persetujuan dari kedua belah pihak, tidak akan terjadi transaksi. Persetujuan ini tercapai bila apa yang dikehendaki pembeli sama dengan apa yang dikehendaki penjual. Secara grafik, persetujuan ini tercapai apabila kurva permintaan berpotongan dengan kurva penawaran. Sebab, hanya pada posisi inilah apa yang dikehendaki pembeli persis sama dengan apa yang dikehendaki penjual. (Gambar 2.2)

P (harga) S P1 A B Pe E P2 C D D O Qe Q (volume) Gambar 2.2

Persetujuan tercapai pada posisi E dengan harga transaksi Pe dan volume transaksi Qe. Transaksi terjadi ketika pembeli membayar kepada penjual dengan harga Pe per unit barang dan penjual menyerahkan sebanyak Qe unit. Posisi ini diberi nama posisi ”keseimbangan pasar” atau equilibrium pasar. Disebut posisi ”keseimbangan” karena pada harga tersebut, jumlah yang ingin dibeli konsumen sama dengan jumlah yang ingin dijual produsen, tidak ada kelebihan atau kekurangan.

P1 bukan harga equilibrium karena pada harga tersebut jumlah yang

ditawarkan oleh produsen ke pasar lebih besar daripada jumlah yang diminta konsumen. Kelebihannya adalah AB yang merupakan stok produsen yang tidak bisa terjual. Oleh karena itu akan ada kecenderungan bagi produsen untuk menurunkan harga jualnya. Harga jual turun menyebabkan jumlah barang yang diminta konsumen naik. Harga akan turun dan berhenti sampai ke tingkat Pe karena pada tingkat harga

ini jumlah yang diminta konsumen persis sama dengan jumlah yang ditawarkan produsen (Qe).

Tidak ada kelebihan stok yang tak terjual, tidak ada kecenderungan baik bagi produsen atau konsumen untuk mengubah harga. Pe adalah harga equilibrium dan Qe

adalah volume equilibrium. Bila seandainya harga mula-mula pada P2, maka akan ada

kelebihan permintaan konsumen sebanyak CD, yang tidak terpenuhi karena barang habis. Akibatnya konsumen cenderung menawarkan harga yang lebih tinggi. Ini mengakibatkan penawaran oleh produsen lebih besar, dan seterusnya. Harga akan naik dan berhenti pada Pe.

2.6.3 Pergeseran Permintaan dan Penawaran

Pergeseran kurva permintaan ke kanan berarti adanya kenaikan permintaan akan barang tersebut. Kalau penawaran tidak berubah ini akan mengakibatkan kenaikan harga dan kenaikan jumlah yang terjual/terbeli. Sebaliknya akan terjadi penurunan harga bila ada penurunan permintaan, yaitu pergeseran kurva permintaan ke kiri. (Gambar 2.3) P S P S D D’ D’ D O Q O Q Gambar 2.3

Pergeseran Kurva Permintaan

Penurunan penawaran ditunjukkan oleh pergeseran ke kiri dari kurva penawaran dan ini biasanya mengakibatkan kenaikan harga pasar dan penurunan volume transaksi. Sebaliknya kenaikan penawaran (pergeseran ke kanan dari kurva penawaran) mengakibatkan penurunan harga pasar dan kenaikan volume transaksi. (Gambar 2.4)

P S’ P S D S D S’ O Q O Q Gambar 2.4

Pergesaran Kurva Penawaran

2.6.4 Pengaruh Harga Ekspor Terhadap Volume Ekspor

Menurut Pappas dan Mark Hirschey (1995:95) permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang rela ataupun yang mampu dibeli oleh konsumen selama periode tertentu berdasarkan kondisi tertentu. Dalam membahas permintaan suatu barang, tidak terlepas dari mempelajari tingkah laku konsumen, dimana seorang konsumen senantiasa ingin memaksimalkan kepuasan. Dengan demikian di pasar ada dua kekuatan yaitu produsen dan konsumen, proses selanjutnya melalui mekanisme pasar yaitu tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran diperoleh harga dan kuantitas yang disepakati. Dari sinilah analisis permintaan sangat penting dalam mengambil keputusan oleh produsen/pengusaha.

Menurut Pappas dan Mark Hirschey (1997:97) fungsi dari permintaan adalah hubungan antara jumlah barang yang diminta (Q) dan variabel-variabel yang mempengaruhinya, sedang kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan

hubungan antara jumlah barang yang diminta dan harga barang yang diminta. Sehingga model matematis fungsi permintaan secara sederhana adalah sebagai berikut:

Qx = f (Px) atau Qx = a - Px

Dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap tetap (ceteris paribus), dengan demikian diasumsikan bahwa permintaan terhadap suatu barang hanya dipengaruhi oleh harga barang tersebut. Variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan suatu barang antara lain:

1. Harga barang yang diminta (The Price of Goods X = Px) . Permintaan merupakan fungsi dari harga suatu barang. Apabila harga barang tersebut naik, maka permintaan akan turun. Sebaliknya apabila harga turun, maka permintaan akan naik.

2. Harga barang lain (The Price of Related Goods or Services = Pr). Dengan kondisi:

a. Hubungan barang substitusi. Pengaruh harga barang substitusi terhadap barang tersebut adalah bahwa apabila ada kenaikan harga barang pokok, maka permintaan terhadap barang substitusi naik. Hal ini disebabkan harga barang substitusi lebih mahal dibanding harga barang pokok.

b. Hubungan barang komplementer. Apabila harga barang komplementer turun, maka jumlah permintaan barang komplementer naik, sehingga berakibat permintaan terhadap barang pokok juga naik. Sebaliknya

apabila harga barang komplementer naik, maka jumlah permintaan barang komplementer turun, sehingga berakibat permintaan terhadap barang pokok juga turun.

3. Faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain yang berkaitan dengan permintaan suatu barang antara lain adalah faktor eksternal (peraturan pemerintah, kondisi ekonomi suatu negara/daerah, dan lain-lain).

Dari faktor-faktor diatas, maka permintaan suatu barang/jasa dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut:

Qdx = f (Px, Pr, O)

Dimana: Qdx = kuantitas permintaan barang atau jasa

Px = harga dari barang/jasa X

Pr = harga dari barang lain yang berkaitan O = faktor-faktor spesifik/lain

Dari kondisi diatas dapat dijelaskan bahwa permintaan terhadap suatu barang sangat dipengaruhi oleh banyak variabel. Masing-masing variabel akan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap permintaan-permintaan suatu barang/jasa. Variabel harga produk akan mempunyai pengaruh negatif terhadap permintaan konsumen. Harga barang lain (substitusi) akan mempunyai pengaruh positif terhadap permintaan konsumen.

2.7 Nilai Tukar (Kurs)

2.7.1 Pengertian Nilai Tukar (Kurs)

Dalam perdagangan internasional pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lain menjadi hal yang terpenting untuk mempermudah proses transaksi jual-beli barang dan jasa. Dari pertukaran ini, terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut, dan inilah yang dinamakan kurs. Jadi secara umum, kurs atau nilai tukar dapat diartikan sebagai harga suatu mata uang asing atau harga mata uang luar negeri terhadap mata uang domestik (Lindert, 1999).

Kurs adalah harga mata uang domestik terhadap mata uang asing dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang nilai tukar riil dari negara mitra dagang Indonesia. Nilai tukar rupiah digunakan sebagai proyeksi dari nilai tukar negara mitra dagang Indonesia (Syarief, 2003:4).

Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian terbuka mengingat pengaruhnya yang sedemikian besar bagi transaksi berjalan maupun terhadap variabel-variabel ekonomi lainnya. Kurs juga memerankan peranan sentral dalam perdagangan internasional.

Dalam mekanisme pasar, kurs dari suatu mata uang akan mengalami fluktuasi yang berdampak langsung pada harga barang-barang ekspor dan impor (Dominic, 1997). Perubahan yang dimaksud adalah:

1. Apresiasi, yaitu peristiwa menguatnya nilai tukar mata uang secara otomatis akibat bekerjanya kekuatan-kekuatan penawaran dan permintaan atas mata uang yang bersangkutan dalam sistem pasar bebas. Sebagai akibat dari

perubahan kurs ini adalah harga produk negara itu bagi pihak luar negeri makin mahal, sedangkan harga impor bagi penduduk domestik menjadi lebih murah.

2. Depresiasi, yaitu peristiwa penurunan nilai tukar mata uang secara otomatis akibat bekerjanya kekuatan penawaran dan permintaan atas mata uang yang bersangkutan dalam sistem pasar bebas. Sebagai akibat dari perubahan kurs ini adalah produk negara itu bagi pihak luar negeri menjadi murah, sedangkan harga impor bagi penduduk domestik menjadi mahal.

2.7.2 Pasar Valuta Asing

Kurs ditentukan oleh interaksi antara berbagai rumah tangga, perusahaan dan lembaga-lembaga keuangan yang membeli dan menjual valuta asing guna keperluan pembayaran internasional. Pasar yang memperdagangkan mata uang internasional disebut dengan pasar valuta asing (foreign exchange market).

Dengan kata lain, pasar valuta asing adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual dari berbagai mata uang asing (Krugman dan Obstfeld, 1992).

2.7.3 Keseimbangan Kurs

Keseimbangan nilai tukar pada dasarnya mempunyai fungsi ganda, pertama yaitu mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran yang akhirnya bermuara kepada tingkat kecukupan cadangan devisa yang dikelola oleh Bank Indonesia.

Pada umumnya, kurs ditentukan oleh perpotongan kurva permintaan pasar dan kurva penawaran dari mata uang asing tersebut. Permintaan valuta asing timbul terutama bila kita mengimpor barang-barang dan jasa-jasa dari luar negeri atau melakukan investasi dan pinjaman luar negeri.

Perbedaan tingkat kurs timbul karena beberapa hal:

Perbedaan antara kurs beli dan jual oleh para pedagang valuta asing/bank, dimana kurs beli adalah kurs yang dipakai apabila para pedagang valuta asing/bank membeli valuta asing, dan kurs jual apabila mereka menjual valuta asing. Selisih kurs jual dan kurs beli merupakan keuntungan bagi para pedagang.

Perbedaan kurs yang diakibatkan oleh perbedaan waktu pembayaran, dimana kurs TT (telegraphic transfer) lebih tinggi karena lebih cepat dibanding dengan kurs MT (mail transfer).

Perbedaan dalam tingkat keamanan dalam penerimaan hak pembayaran. Sering terjadi penerimaan hak pembayaran yang berasal dari bank asing yang sudah terkenal, kursnya lebih tinggi daripada bank lain yang belum terkenal.