DISTRIBUSI SARANG DAN JELAJAH HARIAN

ORANGUTAN SUMATERA REHABILITAN

(Pongo abelii Lesson, 1827)

DI STASIUN REINTRODUKSI ORANGUTAN SUMATERA

SUNGAI PENGIAN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

HERY SUDARNO

DEPARTEMEN

KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2010

HERY SUDARNO. Nests Distribution and Daily Range of Rehabilitant Sumatran Orangutans (Pongo abelii Lesson, 1827) at Station Pengian River Sumatran Orangutan Reintroduction, Tebo District, Province of Jambi. Advised by Prof. Dr. Ir. Hadi S. Alikodra, MS. and Dr. Ir. Agus P. Kartono, M.Si.

SUMMARY

Natural distibution of sumatran orangutans are limited in the province of Nanggroe Aceh Darussalam and province of North Sumatra, which population is easily disturbed. Large number of orangutans that live outside their habitat, both domesticated and for trading, need rehabilitation for sumatran orangutan. sumatran orangutan reintroduction station Sungai Pengian is place to rehabilitate sumatran orangutan from Natural Resources Conservation Center (BKSDA) confiscated. Study on nest distribution and daily range of sumatran orangutan rehabilitant is need to conduct to determine the distribution of orangutans rehabilitant.

Study was conducted on April until June 2009 at Pengian River Sumatran Orangutan Reintroduction Station, Tebo District, Province of Jambi. The purpose of this study was to determine the distribution of nests, daily range and orang-utan habitat constituent components sumatran orangutans rehabilitant. Data retrieval is done by following the path of transect to nest distribution of orangutans, orangutans daily range conducted by following the daily movements of individuals ranging from wake up in the morning until the orangutans back to the sleep in the nest.

Nests distribution of rehabilitant sumatran orangutan in secondary forest vegetation former fields (25 nests/ha) and former logging (18.1 nests/ha) higher than the primary natural forests (1.3 nests/ha). This related to the location that not to far from orangutan reintroduction and education center. Orangutan also prefer alluvial plains mainly in the surrounding the river. Average daily range of sumatran orangutans rehabilitant are 463.8 m/day (206–732 m/day) and the estimated area of rehabilitant sumatran orangutans used polygon method are 23.16 ha (7.41–51.38 ha). Daily and extensive range of sumatran orangutans rehabilitant is lower than wild orangutans because of rehabilitant orangutans still in the socialization and learning level, so the ability to explore and find food is still less than wild orangutans.

Keywords : Sumatran orangutans rehabilitant, nests distribution, daily range, Reintroduction Station

HERY SUDARNO. Distribusi Sarang dan Jelajah Harian Orangutan Sumatera Rehabilitan (Pongo abelii Lesson, 1827) di Stasiun Reintroduksi Orangutan Sumatera Sungai Pengian, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. Hadi S. Alikodra, MS. dan Dr. Ir. Agus P. Kartono, M.Si.

RINGKASAN

Penyebaran alami orangutan sumatera terbatas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, sehingga sangat mudah terganggu populasinya. Dengan banyaknya orangutan yang berada diluar habitatnya, baik yang dipelihara maupun diperdagangkan maka perlu dilakukan usaha untuk rehabilitasi orangutan. Stasiun Reintroduksi Orangutan Sumatera Sungai Pengian merupakan tempat rehabilitasi bagi orangutan sumatera hasil sitaan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA). Untuk mengetahui penyebaran orangutan rehabilitan maka dilakukan penelitian mengenai distribusi sarang dan jelajah harian orangutan sumatera rehabilitan.

Penelitian dilaksanakan April sampai Juni 2009 di Stasiun Reintroduksi Orangutan Sumatera Sungai Pengian, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan distribusi sarang dan jelajah harian orangutan sumatera rehabilitan serta komponen penyusun habitat orangutan sumatera rehabilitan.Pengambilan data dilakukan dengan mengikuti jalur transek untuk distribusi sarang orangutan, jelajah harian orangutan dilakukan dengan mengikuti pergerakan harian individu orangutan mulai dari orangutan bangun tidur di pagi hari sampai dengan orangutan tidur kembali di sarang.

Distribusi sarang orangutan sumatera rehabilitan lebih tinggi pada vegetasi hutan sekunder bekas ladang (25 sarang/ha) dan bekas tebangan (18,1 sarang/ha) dibanding hutan alam primer (1,3 sarang/ha). Hal ini terkait faktor lokasi hutan sekunder bekas ladang dan bekas tebangan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pusat reintroduksi dan digunakan untuk menyekolahkan orangutan, serta orangutan lebih menyukai tempat terutama dataran alluvial di sekitar daerah aliran sungai. Rata–rata jelajah harian orangutan sumatera rehabilitan 463,8 m/hari (206–732 m/hari) dan estimasi luas jelajah orangutan sumatera rehabilitan dengan metode polygon seluas 23,16 ha (7,41–51,38 ha). Jelajah harian dan luas jelajah orangutan sumatera rehabilitan lebih rendah dibanding orangutan liar karena orangutan rehabilitan masih dalam tahap sosialisasi dan belajar sehingga kemampuan menjelajah dan mencari makannya masih kurang dibanding orangutan liar.

Kata kunci : Orangutan sumatera rehabilitan, distribusi sarang, jelajah harian, Stasiun Reintroduksi

DISTRIBUSI SARANG DAN JELAJAH HARIAN

ORANGUTAN SUMATERA REHABILITAN

(Pongo abelii Lesson, 1827)

DI STASIUN REINTRODUKSI ORANGUTAN SUMATERA

SUNGAI PENGIAN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

HERY SUDARNO

Skripsi

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana kehutanan di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN

KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2010

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Distribusi Sarang dan Jelajah Harian Orangutan Sumatera Rehabilitan (Pongo abelii Lesson, 1827) di Stasiun Reintroduksi Orangutan Sumatera Sungai Pengian, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi adalah sebenar – benarnya hasil karya saya sendiri dengan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada institusi manapun. Sumber informasi dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini.

Bogor, Januari 2010

Hery Sudarno E34104064

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Ponorogo pada tanggal 22 Juni 1985 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan (Alm) Slamet Trenggono dan Hj. Siti Djuwariyah. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 1992 di MI Maarif Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pada tahun 1998 melanjutkan ke SLTP Negeri 1 Ponorogo dan lulus pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan ke SMU Negeri 1 Ponorogo dan pada tahun 2004 diterima di Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor melalalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di Organisasi Kemahasiswaan Unit Kegiatan Mahasiswa Uni Konservasi Fauna IPB (UKM UKF-IPB) pada tahun 2005 sampai sekarang dan menjadi Ketua Divisi Konservasi Primata pada periode 2006 – 2007. Penulis juga aktif menjadi volunteer di beberapa LSM lingkungan seperti Borneo Orangutan Survival (BOS Foundation) dan International Animal Rescue (IAR Indonesia). Penulis pernah melaksanakan kegiatan Praktek Pengenalan dan Pengelolaan Hutan (P3H) di CA Kamojang – CA Leuweung Sancang dan KPH Tasikmalaya. Selain itu, Penulis juga melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapang Profesi (PKLP) di Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul ”Distribusi Sarang dan Jelajah Harian Orangutan Sumatera Rehabilitan (Pongo abelii Lesson, 1827) di Stasiun Reintroduksi Orangutan Sumatera Sungai Pengian, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi” dibawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Hadi S. Alikodra MS. dan Dr. Ir. Agus P. Kartono M.Si.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya maka alhamdulillah penulis dapat menyeleseikan penelitian dan penulisan karya ilmiah yang berjudul ”Distribusi Sarang dan Jelajah Harian Orangutan Sumatera Rehabilitan (Pongo abelii Lesson, 1827) di Stasiun Reintroduksi Orangutan Sumatera Sungai Pengian, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi” dibawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Hadi S. Alikodra MS. dan Dr. Ir. Agus P. Kartono M.Si.

Skripsi membahas mengenai distribusi sarang dan jelajah harian orangutan sumatera rehabilitan serta komponen penyusun habitatnya di di Stasiun Reintroduksi Orangutan Sumatera Sungai Pengian, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi mengenai penyebaran orangutan hasil rehabilitasi dibutuhkan untuk mengetahui keberhasilan reintroduksi orangutan sumatera. Dengan seleseinya penelisan karya ilmiah ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Terima Kasih

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakangOrangutan sumatera (Pongo abelii) merupakan salah satu dari dua kera besar endemik Indonesia selain orangutan kalimantan (Pongo pygmaeus) yang keberadaanya terus terancam oleh pengurangan habitat. Sekitar empat dekade yang lalu, Pulau Sumatera hampir penuh ditutupi oleh hutan tropis. Sedangkan pada perkembangan hutan Indonesia saat ini,dimana orangutan bergantung, hutan telah berkurang lebih dari 80% pada 25 tahun terakhir, sebagian besar disebabkan oleh penebangan kayu dan konversi hutan menjadi lahan pertanian yang mengakibatkan jatuhnya populasi orangutan (Ellis et al, 2006). Orangutan sumatera memiliki status critically endangered dan orangutan kalimantan berstatus Endangered pada International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List of Threatened Species (IUCN, 2004). Meskipun kelangsungan hidup dari kedua spesies ini masih dalam pertanyaan, orangutan sumatera menghadapi dengan segera resiko kepunahannya (Ellis et al, 2006).

Penyebaran orangutan sumatera sangat terbatas, hanya di Sumatera bagian utara saja yaitu di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Berbeda dengan orangutan kalimantan yang tersebar luas diseluruh wilayah Kalimantan. Oleh karena itu dengan daerah penyebarannya yang terbatas, orangutan sumatera sangat mudah terganggu populasinya.

Meskipun dalam level rendah, perburuan dan perdagangan ilegal juga mengganggu populasi orangutan. Dengan semakin tingginya perdagangan orangutan maka tinggi pula jumlah orangutan yang berada diluar habitat alaminya baik yang dipelihara oleh masyarakat maupun dijadikan binatang sirkus di luar negeri. Usaha rehabilitasi orangutan diperlukan untuk menumbuhkan sifat liar dan alami orangutan bekas peliharaan manusia, setelah orangutan selesei dalam tahap rehabilitasi maka orangutan siap untuk dilepasliarkan kembali. Orangutan rehabilitan adalah orangutan hasil sitaan pemerintah baik yang jinak maupun semi liar yang telah selesei mengikuti program rehabilitasi untuk tujuan dilepaskan kembali ke habitat aslinya di hutan.

Stasiun Reintroduksi Orangutan Sumatera Sungai pengian merupakan tempat rehabilitasi bagi orangutan sumatera hasil sitaan pemerintah untuk tujuan

direintroduksi di kawasan hutan bekas konsesi HPH PT. Dalek Hutani Esa yang berbatasan langsung dengan kawasan ekosistem Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Delapan puluh ekor individu orangutan sumatera hasil rehabilitasi telah dilepaskan di kawasan hutan ini, untuk mengetahui penyebaran orangutan sumatera rehabilitan maka dilakukan penelitian mengenai distribusi sarang orangutan dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan reintroduksi orangutan sumatera di kawasan ini dilakukan dengan penelitian tentang jelajah harian orangutan sumatera rehabilitan.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menetukan distribusi sarang dan jelajah harian orangutan sumatera rehabilitan serta komponen penyusun habitat orangutan sumatera rehabiltan di Stasiun Reintroduksi Orangutan Sumatera Sungai Pengian Kabupaten Tebo Propinsi Jambi.

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai distribusi sarang dan jelajah harian orangutan sumatera rehabilitan sebagai acuan dalam kegiatan reintroduksi orangutan sumatera dan dapat mendukung perlindungan habitat orangutan sumatera di ekosistem kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Taksonomi Orangutan

Orangutan termasuk ke dalam Ordo Primata dan merupakan salah satu jenis dari anggota keluarga kera besar (Pongidae) yang berada di benua Asia yang masih hidup saat ini bersama-sama dengan Gorilla (Gorilla gorilla), Chimpanse (Pan troglodytes), dan Bonobo (Pan paniscus) yang ketiganya hidup di benua Afrika.

Didunia ini orangutan hanya terdapat di dua pulau, yaitu Pulau Sumatera dan Kalimantan. Pada sebuah lokakarya yang diselenggarakan pada bulan Maret tahun 2000, IUCN-Primate Specialist Group sepakat untuk membagi orangutan ke dalam dua jenis yang berbeda, yaitu Mawas atau Orangutan Sumatera (Pongo

abelii) dan Orangutan Kalimantan (Pongo Pygmaeus). Menurut hasil penelitian Genetika dan Taksonomi oleh Zhang dan Groves (2001) : Spesies Sumatera (Pongo abelii) adalah spesies terpisah dengan spesies Kalimantan (Pongo

pygmaeus), begitu pula secara ekologi dan life-history menurut Delgado dan van Schaik (2001).

Klasifikasi orangutan sumatera atau biasa disebut juga Mawas (P. abelii) menurut Groves (2001) adalah Kingdom Animalia, Filum Chordata, Subfilum Vertebrata, Klas Mamalia, Ordo Primata, Subordo Anthropoidea, Famili Pongidae, Genus Pongo, Spesies Pongo abelii Lesson, 1827.

2.2 Morfologi Orangutan

Menurut Supriatna dan Wahyono (2000), bahwa rambut orangutan sumatera (P. abelii) lebih terang bila dibandingkan dengan orangutan kalimantan (P. pygmaeus). Warna rambut coklat kekuningan, dan umumnya rambut agak tebal atau panjang. Anak orangutan yang baru lahir memiliki kulit muka dan tubuh berwarna pucat, dan rambutnya coklat sangat muda. orangutan memilki warna rambut dan kulit yang terus berubah sesuai dengan perkembangan umur. orangutan jantan dewasa memiliki ukuran tubuh dua kali lebih besar daripada betina, yaitu 125 cm – 150 cm. Jika di alam, orangutan jantan memilki berat tubuh berkisar antara 50 kg – 90 kg, sedangkan orangutan yang dipelihara dapat mencapai berat 150-an kg. untuk berat tubuh yang betina pada orangutan liar berkisar antara 30 kg – 50 kg dan dapat mencapai berat 70-an kg pada orangutan peliharaan.

Menurut MacKinnon (1972), hidung sangat pesek dan bibir atasnya tidak mempunyai parit bibir. Kupingnya yang berukuran kecil tidak ditumbuhi oleh rambut. Dahi orangutan muda masih ditumbuhi rambut tetapi lambat laun rambut tersebut tidak berkembang sejalan dengan pertambahan umurnya. Orangutan jantan dewasa mempunyai kantung suara (air sack) yang terdapat pada lehernya, dapat mengambil serta mengumpulkan beberapa liter udara. Kantung suara ini digunakan untuk membuat seruan panjang (long call).

Menurut Rijksen (1978), bentuk morfologi dan perilaku orangutan dapat digolongkan berdasarkan umur dan jenis kelamin. Untuk golongan betina dapat di bagi kedalam empat tahap (bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa) sedangkan untuk orangutan jantan terbagi dalam lima tahap (bayi, anak-anak, remaja, pra-dewasa, dewasa). Galdikas (1978) menggolongkan orangutan jantan dan betina dewasa ke dalam jantan/betina dewasa umur muda dan jantan/betina umur lanjut.

MacKinnon (1971) berpendapat bahwa, Bayi (infant). Umur antara 0 – 2,5 tahun dengan berat tubuh berkisar antara 1,5 kg – 6 kg. Bayi orangutan memiliki waran bulu jauh lebih terang, putih pada sekeliling mata dan bagian mulutnya, bercak-bercak putih meliputi seluruh kulitnya. Bayi orangutan sangat tergantung kepada induknya baik untuk mendapatkan makanan (menyusu) dan

pergerakannya (bayi akan selalu berpegang pada induknya pada saat berpindah dari pohon ke pohon).

Anak (juvenil). Umur antara 2,5 – 5 tahun dan memilki berat tubuh berkisar antara 5 kg – 20 kg. Kulit wajah lebih gelap dari yang bayi dan bercak-bercak putih semakin kabur. Biasanya anak masih berpindah bersama dengan induknya, tetapi tidak berpegangan lagi dengan induknya. Anak orangutan masih menggunakan sarang yang sama dan masih menyusu.

Remaja (adolescent). Umur antara 5 – 8 tahun dan memilki berat tubuh antara 15 kg – 30 kg. Wajah orangutan remaja masih lebih terang dari yang benar-benar dewasa dan masih memilki rambut yang panjang di sekitar mukanya. Pergeraknnya sudah lepas dari induknya dan kadang bergerak bersama-sama dengan induknya atau dengan individu lain. Orangutan remaja memiliki tingkat sosial yang tinggi. Betina remaja akan mencari jantan sebagai pasangan selama masa berahi seksual; jantan remaja sudah mulai berusaha melakukan kopulasi dengan betina remaja dan akan berpasangan dengan betina yang sangat sosial.

Jantan pra dewasa (Sub adult male). Umur antara 8 – 15 tahun dan memiliki berat tubuh yang berkisar antara 30 kg – 50 kg. Ukuran tubuh lebih besar dari yang betina tetapi lebih kecil dari jantan dewasa. Wajah sudah gelap dan terlihat bantalan pipi dan kantong suara mulai berkembang. Orangutan pra dewasa sudah mulai bersuara mirip dengan “long call” dan berpasangan dengan betina yang sangat sosial. Pada tahapan ini orangutan sudah dewasa secara seksual dan akan menghindari perjumpaan langsung dengan orangutan jantan dewasa.

Betina dewasa (Adult female). Orangutan betina dapat dikatakan dewasa pada umur 8 tahun keatas dan memiliki berat tubuh berksar antara 30 kg – 50 kg.wajah sangat gelap dan kadang memiliki janggut. Pada masa estrus akan selalu berpasangan dengan jantan. Orangutan betina dewasa kadang bergerak bersama betina lain. Biasanya telah beranak dan selalu diikuti anaknya.

Jantan dewasa (Adult male). Orangutan jantan dikatakan dewasa pada umur 15 tahun keatas dan memilki berat tubuh antara 50 kg – 90 kg. Ukuran tubuhnya sangat besar, memiliki bantalan pipi, kantung suara, berjanggut,dan memilki rambut yang panjang serta lebat. Orangutan jantan dewasa hidup soliter

kecuali pada saat berpasangan dengan betina masa berahi seksual. Jantan dewasa kerapkali menyuarakan “long call”.

2.3 Penyebaran dan Habitat Orangutan Sumatera

Kisaran distribusi spesies orangutan sumatera (P. abelii) di Pulau Sumatera terbatas di Utara Khatulistiwa, atau Utara Danau Toba terutama di Taman Nasional Gunung Leuser. Saat ini populasi orangutan sumatera terpecah menjadi empat sub populasi utama : (1) Subpopulasi wilayah sekitar aceh yaitu di sebelah barat Sungai Alas dan Sungai Wampu; (2) Subpopulasi di Hutan Lindung Dlok Sembelin dan Batu Ardan di Kabupaten Dairi dan kawasan hutan yang bersambungan di sebelah Timur S. Alas, yang membentang di sepanjang kaki-kaki bukit pesisir Barat dan Menurus sampai ke Pantai Sibolga; (3) Subpopulasi Tapanuli bagian tenggara di antara S. Asahan dan S. Barumun; (4) Subpopulasi di Anggolia, Angkola, dan Pasaman, semua daerah yang berada di sepanjang bagian barat kaki Bukit Barisan, dari hilir S. Batang Toru membentang ke arah selatan diantara Padang Sidempuan dan daerah sekitar Pariaman di Propinsi Sumatera Barat, sekitar 50 km di sebelah utara Padang.

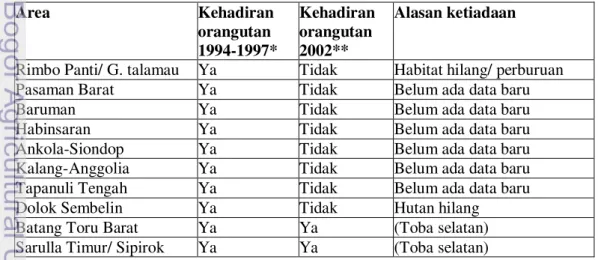

Keberadaan orangutan sumatera di beberapa unit habitat pada saat ini semakin hilang, hal ini berdasarkan laporan van Schaik (2004) lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 1. di bawah ini.

Tabel 1. Perhatian Unit Habitat yang mendukung populasi orangutan di Sumatera berdasarkan peninjauan Rijksen dan Meijaard (1999) dan di konfirmasi pada 2000-2002 di unit habitat bagian selatan Toba dari van Schaik et al, (2004)

Area Kehadiran orangutan 1994-1997* Kehadiran orangutan 2002** Alasan ketiadaan

Rimbo Panti/ G. talamau Ya Tidak Habitat hilang/ perburuan

Pasaman Barat Ya Tidak Belum ada data baru

Baruman Ya Tidak Belum ada data baru

Habinsaran Ya Tidak Belum ada data baru

Ankola-Siondop Ya Tidak Belum ada data baru

Kalang-Anggolia Ya Tidak Belum ada data baru

Tapanuli Tengah Ya Tidak Belum ada data baru

Dolok Sembelin Ya Tidak Hutan hilang

Batang Toru Barat Ya Ya (Toba selatan)

* Berdasarkan Rijksen dan Meijaard (1999)

** Berdasarkan Wich et al, 2003. Singleton data tidak dipubl., Van Schaik data tidak dipubl., Wich data tidak dipubl.

Orangutan dapat beradaptasi pada berbagai tipe primer dari hutan rawa, hutan dataran rendah, hutan Dipterocarpaceae, hingga ke hutan pegunungan dengan batas ketinggian 1800 m dpl (Rijksen, 1978). Sementara menurut Singleton et al, (2006) orangutan berkembang pada dataran rendah alluvial, dataran rawa, dan perbukitan yang landai. Kepadatan populasi orangutan menurun secara bertahap seiring naiknya ketinggian tempat, hingga hanya sedikit bahkan tidak ada populasi yang permanen pada ketinggian 1.000 samapai 1.200 m dpl. Populasi orangutan di wilayah ini tersebar dalam pola berkelompok di kaki-kaki bukit, dasar lembah, dan rawa pantai. Rawa pantai tampak sebagai lokasi yang ditempati orangutan dengan kepadatan tertinggi.

Hasil data survey dan pustaka diketahui bahwa orangutan dari berbagai lokasi yang ada di Sumatera dan Kalimantan lebih umum terdapat di dekat sungai-sungai kecil atau besar dan di dekat rawa-rawa. Kepadatan populasi tertinggi terdapat pada petak-petak hutan (alluvial) kecil di lembah-lembah sungai, hutan-hutan gambut (pasang surut) di dekat rawa-rawa, atau diantara sungai-sungai kecil. Mackinnon (1974) mencatat bahwa keanekaragaman jenis pohon di lembah-lembah adalah tinggi daripada di perbukitan. Kemungkinan perjumpaan dengan orangutan terjadi pada jarak yang lebih jauh dari 10 – 15 km dari anak sungai atau rawa yang perairannya terbuka. Orangutan jarang atau hampir tidak ada di hutan-hutan dataran rendah yang luas dan relative seragam dan begitu juga di jajaran pegunungan pada ketinggian tertentu. Berdasarkan hasil penelitian Rijksen (1978) di Ketambe, bahwa karakteristik habitat orangutan dicirikan dengan tidak adanya dominasi dari satu jenis pohon atau vegetasi, stratifikasi hutan terutama terdiri dari strata B atau C, dan pada lantai hutan terutama ditumbuhi herba.

Pada kondisi tanah yang selalu basah (berawa), habitat seperti ini pasti memiliki paling sedikit 40 jenis pohon penghasil makanan, dan paling sedikit 60 jenis jika dalam kondisi alluvial kering. Tetapi, habitat yang baik bagi orangutan tidak hutan yang hanya terdiri dari beberapa pohon saja. Sebagian besar pakan yang disukai orangutan merupakan buah dan daun yang berasal dari liana, yang dapat mencapai 17% dari semua tumbuhan makanan orangutan (Rijksen, 1978).

Liana juga merupakan alat utama bagi orangutan untuk bergerak dari pohon ke pohon.

2.4 Perilaku Orangutan 2.4.1 Aktifitas Harian

Orangutan merupakan satwa arboreal yang bergerak di tas pohon dengan keempat anggota tubuhnya. Orangutan jarang turun ke tanah, kecuali untuk mencari rayap. Daerah jelajah orangutan sumatera adalah 200 hingga 1000 ha, dengan daerah jelajah harian 800 hingga 1200 m (Supriatna, 2000). Persentase aktifitas orangutan menurut Rijksen (1978) adalah 47% untuk makan, 40% untuk beristirahat, 12% untuk menjelajah, dan sisanya untuk melakukan interaksi sosial.

Pola aktifitas harian orangutan sumatera (P. abelii) dibedakan menjadi dua, yaitu (1) Aktifitas yang dilakukan pagi hari, mulai dua jam sampai tiga jam setelah orangutan meninggalkan sarang tempat tidurnya dan (2) Aktifitas pada sore hari yang dilakukan mulai sekitar jam 3 sore. Aktifitas makan lebih banyak dilakukan pada pagi hari, aktifitas bergerak lebih banyak dilakukan pada sore hari dan aktifitas beristirahat banyak dihabiskan pada tengah hari (Rijksen, 1978).

Orangutan menggunakan keempat anggota gerak tubuhnya untuk dapat bergerak dari dahan ke dahan. Pergerakannya sangat lambat karena berat tubuh yang dimilikinya. Kakinya mampu berfungsi sebagai tangan. Bentuk pergerakannya dibedakan atas quadromanous scrambling, branchiation,

quadropedal/ walking tree sway dan climbing (Rijksen, 1978). Bentuk gerakan quadrumanous scrambling menempati 50% dari waktu jelajahnya. Orangutan hampir tidak pernah turun ke tanah. Mereka menggunakan lapisan antara 15 – 25 m di atas tanah hampir 70% dari seluruh waktu aktifitasnya, 20% dari waktunya menggunakan lapisan 25 m ke atas dan kurang 10 % di bawah ketinggian 15 m. Sistem komunikasi orangutan berlangsung dengan menggunakan suara (vocal

communication) dan gerak tubuh atau perbuatan (attractive communication). Orangutan akan banyak membuat bunyi dan reaksi lain, seperti ‘kiss hoot’ dan ‘kiss squeak’, merengut dengan wajah menyelidik, menjerit, menggoncang-goncangkan serta banyak mematahkan dahan-dahan yang ditujukan kearah

sumber gangguan yang dilihatnya. Reaksi ini terjadi bila ada gangguan dari manusia maupun makhluk lain selain manusia.

Orangutan minimal sekali dalam sehari membuat sarang untuk tidur. Kadang-kadang membuat sarang lebih dari satu kali dalam sehari, walaupun sarang yang dibuat sangat sederhana dan hanya digunakan untuk istirahat. Sarang istirahat yang sederhana ini dibuat relatif lebih tinggi letaknya daripada sarang untuk tidur. Pembuatan sarang relatif cepat, hanya memakan waktu beberapa menit saja.

2.4.2 Aktifitas Makan

Aktifitas makan adalah waktu yang digunakan seekor orangutan untuk menggapai, mengolah, mengekstraksi, memegang-megang, mengunyah dan menelan makanan dari sumber makanan (Galdikas, 1984). Sumber pakan terpenting adalah buah ara (Ficus Sp) yang berbuah sepanjang tahun. Selain itu orangutan juga memakan serangga seperti rayap dan telur burung.

Makanan pokok orangutan adalah buah. Berdasarkan data dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, komposisi persentase jenis makanan orangutan adalah buah (60%), daun (25%), kulit batang (15%), serangga (10%) dan lain-lain (2%). Selain itu, orangutan sangat menyukai madu dari lebah. Untuk melindungi mukanya dari serangan lebah, biasanya menggunakan ranting berdaun untuk menutupi mukanya. Orangutan merupakan satwa tipe pengumpul atau pencari makanan yang oportunis yaitu memakan apa saja yang dapat diperolehnya. Dalam melakukan aktifitas makannya, orangutan umumnya memilih jenis pakan yang paling disukainya. Pada saat musim buah orangutan dapat memilih makanan yang paling disukainya untuk dimakan, tetapi pada saat tidak musim buah orangutan memakan apa saja yang dijumpainya (Meijaard et al, 2001).

2.4.3 Perilaku Bersarang

Orangutan membuat sarang untuk tidur minimal satu kali dalam satu hari. Sarang terdistribusi secara acak dan lataknya tergantung pada beberapa pertimbangan seperti jaraknya dengan sungai, dengan pohon buah/ feeding tree,

keterlindungan dari matahari siang hari, angin malam hari, dan keterjangkauan pandangannya terhadap areal hutan (Mackinnon, 1974; Rijksen, 1978).

MacKinnon (1974) menyatakan bahwa pembuatan sarang berlangsung selama 2-3 menit dengan tahapan sebagai berikut :

1. Rimming, dahan ditekuk secara horisontal membentuk lingkaran sarang dan ditahan dengan cara melekukkan dahan lain.

2. Hanging, dahan ditekuk masuk ke dalam sarang membentuk mangkuk sarang.

3. Pillaring, dahan ditekuk kebawah untuk menopang lingkaran sarang dan memberi kekuatan ekstra.

4. Loose, dahan di patahkan dari pohon dan diletakkan di dasar sarang sebagai alas, atau di atas sarang sebagai atap.

Sarang yang sudah ada dapat digunakan kembali, dan terdapat kasus tertentu dimana sarang dibangun kembali oleh individu orangutan lain. Menurut Rijksen (1978) sarang biasanya dibangun sedemikian rupa, sehingga orangutan mendapatkan pemandangan yang luas dari hutan. Hal ini berlaku bagi orangutan sumatera maupun orangutan kalimantan.

MacKinnon (1974) berpendapat bahwa pada lokasi sumber makanan, sumber mineral (salt lick), dan karakteristik geografis tertentu seperti punggungan bukit, sarang banyak ditemukan pada lereng yang menghadap ke arah barat. Hal ini dapat terkait dengan arah sinar matahari, arah angin pada malam hari, dan pandangan yang luas yang diperoleh.

Orangutan biasanya pergi tidur 30 menit sebelum matahari terbenam, dan lebih awal lagi ketika cuaca buruk (MacKinnon, 1974). Pada hari-hari hujan, sarang yang digunakan untuk berteduh pada siang hari seringkali digunakan lagi untuk istirahat malam hari. Orangutan jarang terlihat meninggalkan sarangnya setelah hari gelap. Namun, intensitas cahaya bulan dapat menjadi faktor yang menentukan aktivitas Orangutan pada malam hari.

III. KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Letak dan Luas

Lokasi Stasiun Reintroduksi Orangutan Sumatera Sungai Pengian terletak di zona penyangga (buffer zone) sebelah selatan dari Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT). Secara administratif Stasiun Reintroduksi Orangutan Sumatera terletak di Dusun Semerantihan, Desa Suo-suo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Luas Areal stasiun reintroduksi orangutan yang telah disepakati adalah 2 ha untuk pembangunan seluruh fasilitas reintroduksi dan 200 ha untuk areal adaptasi orangutan. Kawasan ini merupakan areal bekas konsesi HPH PT. Dalek Hutani Esa. Program Reintroduksi Orangutan Sumatera berada di bawah naungan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Jambi dan Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh Riau.

3.2 Kondisi Fisik Kawasan 3.2.1 Aksesbilitas dan Fasilitas

Stasiun Reintroduksi Orangutan Sumatera Sungai Pengian terletak ± 245 km dari Ibukota Provinsi jambi. Lokasi stasiun dapat ditempuh menggunakan transportasi darat dengan waktu ± 8 jam perjalanan. Waktu tempuh ini dihitung setelah dilakukannya perbaikan jalan raya lintas ke stasiun reintroduksi.

Fasilitas yang terdapat di stasiun dalam rangka mendukung kegiatan program reintroduksi antara lain : kandang karantina, kandang sosialisasi, klinik, gudang logistik, gudang mesin, gedung administrasi/ kantor, dapur, dan tempat tinggal staf/ mess.

3.2.2 Topografi

Lokasi Stasiun reintroduksi orangutan terletak pada ketinggian 70 m dpl – 200 m dpl, dengan topografi lahan yang relatif datar sampai berbukit. Jenis tanah didominasi oleh podsolik merah kuning dari bahan induk batuan endapan dan batuan beku dengan fisiografi pegunungan lipatan.

3.2.3 Iklim dan Curah Hujan

Menurut tipe iklim Schmidt dan Ferguson kawasan ini termasuk tipe iklim B, dengan curah hujan rata-rata 2,577 mm per tahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober yang mencapai 347 mm dan terendah pada bulan Juli sebesar 83 mm.

Suhu udara rata-rata bulanan berkisar antara 25,6 – 27,7 ºC. Suhu bulanan maksimum terjadi pada bulan Agustus sebesar 33 ºC, suhu bulanan minimum terjadi pada bulan Januari sebesar 20,8 ºC sehingga kawasan ini memiliki udara yang relatif sejuk yang merupakan salah satu potensi pengembangan wisata.

Kelembaban udara cukup tinggi, yaitu antara 81 % sampai 90 %. Kelembaban udara maksimum hampir terjadi di sepanjang tahun kecuali bulan Juli. Sedangkan kelembaban minimum terjadi pada bulan Agustus sebesar 46%.

3.3 Kondisi Biotik Kawasan

Kawasan Stasiun reintroduksi orangutan mempunyai tipe ekosistem hutan hujan tropika dataran rendah (lowland tropical rain forest) karena memiliki iklim yang sangat basah, tanah kering, dan ketinggian dibawah 1000 m dpl, menempati suatu perbukitan yang cukup curam ditengah-tengah dataran rendah di bagian Timur Sumatera.

Berdasarkan perbedaan struktur tegakan, komposisi jenis dan fisiognominya, ekosistem taman nasional ini terdiri atas 4 macam, yaitu:

1. Hutan alam primer (Virgin forest), yaitu hutan hujan alami yang belum terganggu oleh aktivitas pembalakan kayu.

2. Hutan alam bekas tebangan (logged over-area), yaitu kawasan hutan yang telah mengalami gangguan berupa aktivitas penebangan, baik yang dilakukan oleh pemegang HPH maupun perambah hutan/penebang liar.

3. Semak belukar, yaitu kawasan yang telah dibuka untuk perladangan kemudian ditinggalkan. Kawasan ini juga sering disebut hutan sekunder karena di area ini terjadi suksesi sekunder.

3.3.1 Flora

Beberapa jenis tumbuhan komersil yang dapat ditemukan adalah Bulian (Eusideroxylon zwageri), Trembesu (Fragreia fragrans), Kulim (Scorodocarpus

borneensis), Keranji (Dialium laurinum), beberapa jenis dari famili Dipterocarpaceae seperti Meranti kunyit (Shorea macroptera), Meranti batu (Parashorea lucida), Mersawa (Anisoptera marginata). Terdapat juga beberapa tumbuhan obat dan berguna seperti Pasak bumi (Eurycoma longifolia), Akar tunjuk langit, Akar kunyit, Akar kelobosan (Rourea sp), kayu manau (Canarium

litorale), kemenyan (Stryrax benzoin), cabai tempala (Piper canium), lase putih, lumpang (Sterculia oblongata), dan palem batang isi (Arenga sp.)

Beberapa tumbuhan yang ada, juga diduga langka dan endemik yaitu cendawan muka rimau (Rafflesia hasseltii), salo (Johannestejsmania altifrons), mapau (Pinanga multiflorai), jernang (Daemonorops draco), rotan (Calamus

ciliaris, C.Exilis), pinang bancung (Nenga gajah), akar mendera (Phanera

kochiana), meranti (Shorea peltata), keduduk rimba (Baccaurea racemosa), pasak bumi (Eurycoma longifolia), dan kayu gaharu (Aquilaria malacensis). Cendawan muka rimau merupakan tumbuhan khas dan endemik Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

3.3.2 Fauna

Lokasi Stasiun reintroduksi yang merupakan buffer zone kawasan TNBT sangat kaya akan keanekaragaman satwaliar. Berdasarkan hasil pengamatan, informasi dari masyarakat lokal, dan peneliti yang pernah melakukan penelitian, diketahui satwaliar yang ditemukan sekitar 109 jenis satwaliar yang meliputi 32 jenis mamalia, 79 jenis burung, 3 jenis reptilia dan 2 jenis amfibi.

Beberapa jenis satwaliar yang teridentifikasi tersebut diantaranya merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Konservasi No. 5 tahun 1990 dan PP No. 7 tahun 1999, diantaranya yaitu Harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), Beruang madu (Helarctos malayanus), Kancil (Tragulus javanicus), Rusa sambar (Cervus unicolor), Napu (Tragulus napu), Gajah sumatera (Elephas maximus sumatrensis), Ungko tangan hitam (Hylobates

Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), Lutung (Presbytis cristata), dan Simpai (Presbytis malalophos).

Beberapa jenis burung antara lain burung Kuau raja (Argusianus argus), Julang (Rhyticeros corrogatus), Murai batu (Copsychus malabaricus), Beo (Gracula religiosa), dan Rangkong (Rhinoplax vigil).

IV. METODE PENELITIAN

4.1 Waktu dan Lokasi

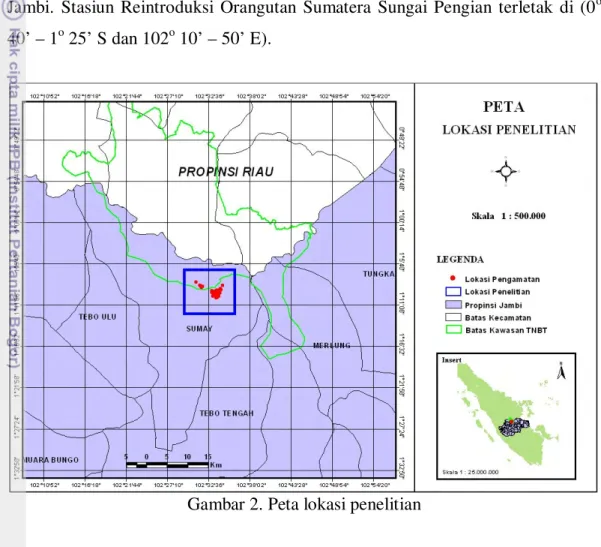

Penelitian dilaksanakan pada April 2009 sampai Juni 2009 di Stasiun Reintroduksi Orangutan Sumatera Sungai Pengian, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Stasiun Reintroduksi Orangutan Sumatera Sungai Pengian terletak di (0o 40’ – 1o 25’ S dan 102o 10’ – 50’ E).

Gambar 2. Peta lokasi penelitian

4.2 Alat dan Obyek Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta lokasi, kompas, tali tambang, meteran, golok, binokuler, kamera digital, Global Positioning System (GPS), alat pengukur waktu (jam tangan), alat tulis, tally sheet, pita jalur (flagging

tape), program software Arc View versi 3.3, Arc GIS versi 9.2. Obyek yang digunakan dalam penelitian adalah orangutan sumatera rehabilitan, sarang orangutan sumatera rehabilitan, dan komponen penyusun habitat orangutan sumatera rehabilitan.

4.3 Metode Pengumpulan Data 4.3.1 Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian meliputi :

a. Distribusi sarang orangutan sumatera rehabilitan yang ditemukan pada jalur pengamatan yaitu dengan mengambil posisi titiknya di GPS dan juga diambil parameter sarang yang lainnya seperti kelas sarang, posisi sarang, tinggi sarang, jarak sarang ke jalur, jenis pohon sarang, diameter dan tinggi total pohon sarang serta durasi pembuatan sarang orangutan.

b. Panjang jelajah harian orangutan sumatera rehabilitan.

c. Komponen penyusun habitat orangutan sumatera. Data diambil berdasarkan parameter karakteristik habitat yang terdiri dari :

i. Struktur dan komposisi vegetasi.

ii. Cover (penutupan tajuk dan tingkat kerapatan cover).

iii. Ketersediaan pakan yaitu potensi jenis pohon pakan orangutan sumatera. 4.3.2 Cara Pengumpulan Data

a. Distribusi Sarang Orangutan

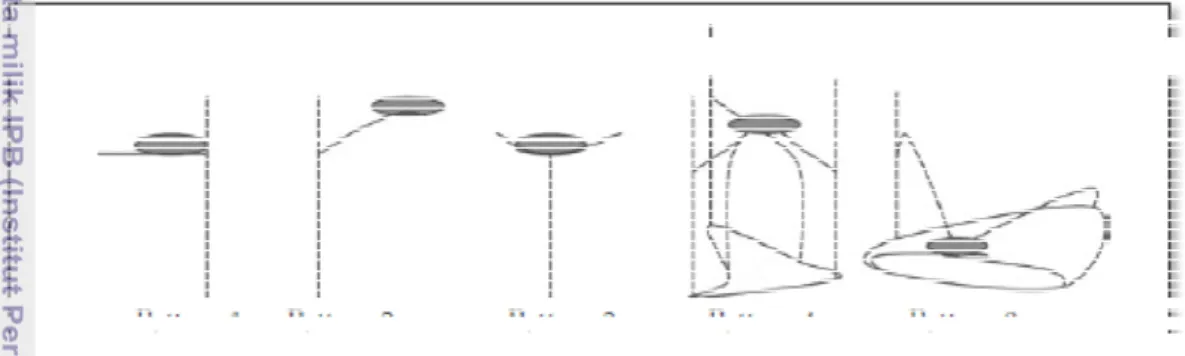

Untuk menentukan distribusi sarang orangutan dilakukan dengan mengikuti jalur transek permanen yang telah ada/ trail. Jalur trail ini tersebar di area stasiun reintroduksi orangutan dengan panjang jalur yang beragam. Pengamatan dilakukan pagi dan sore hari. Data yang diambil meliputi kepadatan sarang orangutan, kelas sarang orangutan yang dibagi ke dalam lima kelas sarang menurut van Schaik et al, 1995. Lima kelas sarang tersebut adalah :

Kelas 1 : Sarang baru, masih segar daun – daunya dan berwarna hijau.

Kelas 2 : Agak lama, daun – daunan masih menempel, bentuk asli sarang masih jelas dan tidak ada lubang yang terlihat di sarang.

Kelas 3 : Sudah lama, sebagian besar daun – daunan hilang dan lubang terlihat di sarang.

Kelas 4 : Daun – daunan sudah tidak ada dan lubang terlihat di struktur sarang. Kelas 5 : Cabang dan ranting masih ada tetapi bentuk asli sarang tidak terlalu

Dalam penentuan kelas sarang ini pengamat menggunakan empat kelas sarang orangutan, yaitu kelas 4 dan 5 dijadikan menjadi kelas sarang 4 hal ini karena parameter untuk kedua kelas sarang tersebut pada saat pengamatan dilapangan perbedaannya tidak terlalu jauh. Data lain yang juga diambil meliputi tinggi sarang orangutan dari permukaan tanah, tinggi pohon sarang orangutan, nama pohon sarang orangutan, titik koordinat sarang orangutan di GPS, dan posisi sarang orangutan di pohon dari batang utama. Untuk posisi sarang orangutan berdasarkan Wich et al, 2009 adalah

Gambar 3. Empat bentuk dasar posisi/pola sarang orangutan, dan posisi sarang yang tidak umum (Pattern 0)

Dalam penentuan posisi sarang orangutan ini pengamat hanya menggunakan empat posisi sarang yaitu posisi sarang 1 sampai 4, dan tidak memasukkan posisi 0 selain tidak ditemukan pada waktu pengamatan juga posisi 0 ini hanya tercatat satu sarang yaitu sarang orangutan kalimantan di Tuanan.

Untuk menentukan durasi pembuatan sarang orangutan dilakukan juga dengan mengikuti pergerakan harian orangutan dari bangun tidur sampai dengan orangutan kembali istirahat dengan lebih dahulu membangun sarang untuk tidurnya. Untuk durasi pembuatan sarang orangutan ini dihitung ketika dahan yang pertama mulai dipatahkan yang berfungsi sebagai struktur rangka sarang, biasanya ditandai dengan terdengarnya suara patahan kayu yang keras sampai dengan ketika orangutan mulai berbaring di sarangnya dan tidak kelihatan serta tidak terdengar lagi aktivitas orangutan yang mencolok.

b. Jelajah Harian Orangutan Sumatera Rehabilitan

Jelajah harian orangutan dilakukan dengan mengikuti pergerakan harian individu orangutan mulai dari orangutan bangun tidur di pagi hari sampai dengan orangutan tidur kembali di sarang. Pengamatan dilakukan mulai dari pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 18.30 WIB petang hari. Parameter yang diambil adalah panjang jelajah harian orangutan yang dilakukan dengan cara mengambil titik koordinat orangutan di GPS yaitu pada saat orangutan masih di sarangnya kemudian setiap dua jam sekali diambil titik koordinatnya lagi, jika dalam dua jam tersebut orangutan tidak berpindah tempat maka tidak diambil titik koordinatnya selanjutnya diambil terus titik koordinatnya sampai orangutan kembali tidur yaitu ditandai dengan orangutan membangun sarang.

c. Struktur dan Komposisi Vegetasi

Untuk mengetahui struktur vegetasi dan komposisi jenis dilakukan dengan cara analisis vegetasi. Analisis vegetasi dilakukan dengan cara sampling pada lokasi penelitian. Metode yang digunakan adalah metode garis berpetak yaitu dengan membuat petak-petak contoh di sepanjang jalur pengamatan. Ukuran petak adalah 20 m x 20 m untuk tingkat pertumbuhan pohon. Dalam petak dibuat sub plot berukuran 2 m x 2 m untuk tingkat pertumbuhan semai, 5 m x 5 m untuk tingkat pertumbuhan pancang dan 10 m x 10 m untuk tingkat pertumbuhan tiang. Data yang dikumpulkan untuk tingkat pertumbuhan pohon dan tiang adalah jenis pohon, diameter setinggi dada, tinggi bebas cabang dan tinggi total. Untuk tingkat pertumbuhan pancang dan semai meliputi jenis tumbuhan dan jumlah individu setiap jenis (Soerianegara dan Indrawan, 1998). Data yang diambil secara lebih lengkap dapat dilihat dalam lampiran 1. dan 2.

Gambar 4. Perencanaan analisis vegetasi dengan metode jalur berpetak 10m 10m A B C D A B C D Lintasan pengamatan 20m

Keterangan :

- Petak tingkat semai dan tumbuhan bawah (2 m x 2 m) - Petak tingkat pancang (5 m x 5 m)

- Petak tingkat tiang (10 m x 10 m) - Petak tingkat pohon (20 m x 20 m)

d. Cover

Data cover diambil bersamaan dengan pembuatan jalur atau petak contoh untuk analisis vegetasi. Data cover diperoleh melalui petak contoh yang telah dibuat. Data yang dikumpulkan meliputi tinggi total pohon, tinggi bebas cabang pohon, lebar tajuk, dan jarak antar pohon. Data yang diambil lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 3.

e. Ketersediaan Pakan Orangutan

Menganalisis jenis-jenis pohon yang menjadi sumber pakan bagi orangutan berdasarkan hasil analisis vegetasi. Selain itu juga dicatat berdasarkan hasil pengamatan di lapangan mengenai jenis tumbuhan apa saja yang menjadi sumber pakan orangutan.

4.3.3 Analisis Data

a. Kepadatan Sarang Orangutan

Pendugaan kepadatan sarang orangutan dapat dilakukan melalui pendekatan persamaan sebagai berikut (Kartono, 2000) :

w L x D n i i . . 2 1

∑

= = Keterangan :D = Kepadatan sarang orangutan dugaan (sarang/ satuan luas) xi = Jumlah sarang yang dijumpai pada kontak ke-i (sarang) L = Panjang transek jalur pengamatan (m)

w = Lebar kiri atau kanan jalur pengamatan (m)

i = Kontak pengamat dengan sarang

b. Analisis Vegetasi

Analisis vegetasi dilakukan untuk mengetahui komposisi dan dominansi suatu jenis vegetasi pada suatu komunitas. Dominansi dapat dilihat dari nilai Indeks Nilai Penting (INP) yang diperoleh dari penjumlahan nilai kerapatan relatif

(KR) dan frekuensi relatif (FR) untuk tingkat semai dan pancang, serta ditambah nilai dominansi relatif (DR) untuk tingkat tiang dan pohon (Soerianegara dan Indrawan, 1998). Persamaan yang digunakan adalah :

Jumlah individu jenis ke-i

Kerapatan jenis ke-i (Ki) =

Luas total petak contoh

Kerapatan suatu jenis

Kerapatan Relatif (KR) = x100%

Kerapatan seluruh jenis

Jumlah petak contoh ditemukan jenis ke-i Frekuensi jenis ke-i (Fi) =

Jumlah total petak contoh

Frekuensi suatu jenis

Frekuensi Relatif (FR) = x100% Frekuensi seluruh jenis

Luas bidang dasar jenis ke-i Dominansi jenis ke-i (Di) =

Luas total petak contoh

Dominansi suatu jenis

Dominansi Relatif (DR) = x100% Dominansi seluruh jenis

Indeks Nilai Penting (INP) = KR + FR + DR

Untuk mengetahui keanekaragaman jenis tumbuhan dapat menggunakan persamaan indeks Shannon-Wienner yaitu

ni ni

H’ =

N N

Keterangan :

H’ = Indeks Shannon-Wienner

ni = Jumlah individu atau nilai penting jenis ke-i S = Jumlah total jenis yang ditemukan

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil

5.1.1 Kondisi Habitat Orangutan Sumatera Rehabilitan

Secara umum lokasi penelitian merupakan wilayah hutan tropis dengan topografi perbukitan yang cukup curam dengan ketinggian berkisar antara 40 meter hingga 800 meter di atas permukaan laut. Namun karena sebelumnya kawasan ini merupakan bekas lahan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) maka membuat sebagian besar kawasan ini menjadi areal bekas tebangan dan areal bekas ladang yang dibuka oleh masyarakat. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka dalam penelitian ini, pada lokasi pengamatannya dibedakan berdasarkan tipe penutupan lahannya.

Tipe vegetasi yang ada dalam lokasi penelitian terdiri atas tiga tipe yaitu hutan alam primer, hutan sekunder bekas tebangan, dan hutan sekunder bekas ladang (semak belukar). Perbedaan tipe hutan ini dibagi berdasarkan perbedaan struktur tegakan dan komposisi jenisnya, dimana tipe hutan alam primer adalah hutan hujan tropis yang masih belum terganggu oleh aktivitas pembalakan kayu, jenis yang dominan umumnya berasal dari suku Dipterocarpaceae; untuk tipe hutan sekunder bekas tebangan adalah kawasan hutan yang telah mengalami penebangan, yang umumnya didominasi oleh jenis-jenis dari suku Euphorbiaceae; dan untuk hutan sekunder bekas ladang adalah kawasan yang telah dibuka untuk perladangan kemudian ditinggalkan pada periode berikutnya, jenis yang mendominasi umumnya berasal dari jenis-jenis pionir seperti dari genus Macaranga.

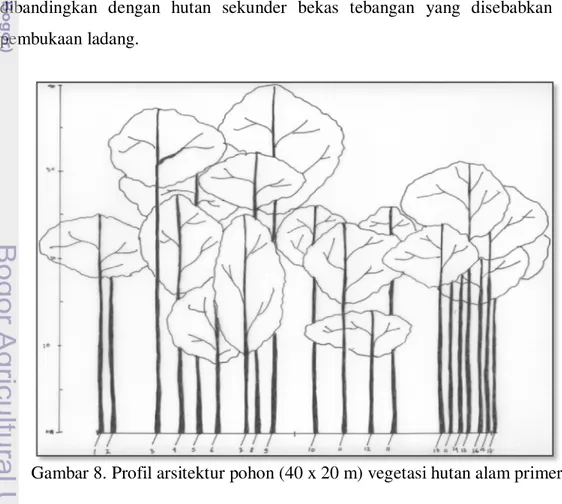

5.1.1.1 Struktur dan Komposisi Vegetasi a. Vegetasi Hutan Alam Primer

Hutan alam primer pada plot contoh analisis vegetasi terletak sekitar 6 km dari stasiun reintroduksi orangutan sumatera Sungai Pengian dan berada dalam kawasan TNBT. Hutan alam primer memiliki vegetasi yang rapat dan beragam dengan didominasi oleh pohon – pohon berdiameter besar. Berdasarkan hasil analisis vegetasi yang dilakukan pada petak contoh vegetasi hutan alam primer

didapatkan jumlah jenis untuk tingkat pohon sebanyak 38 jenis, tingkat tiang sebanyak 12 jenis, tingkat pancang sebanyak 21 jenis dan pada tingkat semai sebanyak 25 jenis.

Gambar 5. Vegetasi pohon di hutan alam primer

Pada tingkat pohon didapatkan jenis pohon yang mempunyai nilai INP tertinggi adalah tapus (Elateriospermum tapos) INP-nya 28,72 kemudian sihancing (Santiria rubiginosa) nilai INP-nya 28,0 selanjutnya meranti bunga (Shorea leprosula) INP-nya 23,07 dan kasai (Pometia pinnata) nilai INP-nya 18,91. Tingkat tiang nilai INP tertinggi pada lepang kayu (INP 40,3) kemudian kuduk biawak (Santiria incurvata) INP-nya 38,78 berikutnya tapus (INP 36,43) dan kulalui (Baringtonia scortechinii) INP-nya 35,09. Tingkat pancang yang mempunyai nilai INP tertinggi adalah karau (Canangium liporta) dengan INP 48,6 berikutnya kayu lintah (Ilex pletio brachieta) INP-nya 35,06 kemudian kayu minyak (Cinnamomum costata) INP-nya 24,96 dan kuduk biawak (INP 13,64). Tingkat semai dengan nilai INP tertinggi adalah karau dengan INP 42,92 selanjutanya kayu lintah INP-nya 24,1 kemudian kelumpang (Sterculia cordata) INP-nya 22,26 dan kayu minyak dengan INP 13,69. Indeks nilai penting (INP) untuk tingkat pohon, tiang, pancang, dan semai selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

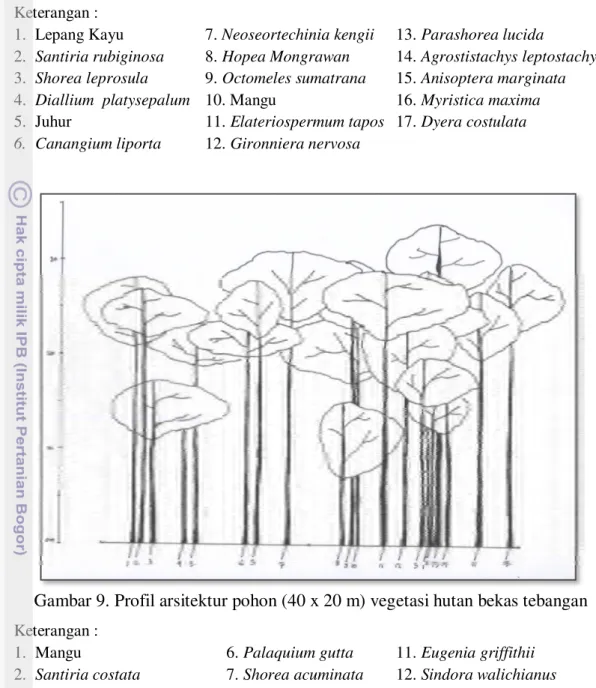

b. Vegetasi Hutan Sekunder Bekas Tebangan

Hutan sekunder bekas tebangan di lokasi penelitian merupakan kawasan hutan bekas HPH dengan luasan yang paling tinggi di bandingkan dengan hutan alam primer dan hutan sekunder bekas ladang. Pada vegetasi hutan bekas tebangan masih banyak juga ditemukan pohon komersial dengan diameter yang cukup besar seperti jenis meranti, jelutung, dan kempas. Akan tetapi pada bekas jalan logging yang mendominasi adalah jenis pionir dari genus Macaranga. Berdasarkan analisis vegetasi yang dilakukan pada plot contoh vegetasi hutan sekunder bekas tebangan didapatkan jumlah jenis pada tingkat pohon sebanyak 34 jenis, tingkat tiang sebanyak 19 jenis, tingkat pancang sebanyak 35 jenis dan tingkat semai sebanyak 30 jenis.

Gambar 6. Vegetasi pohon di hutan sekunder bekas tebangan

Pada tingkat pohon didapatkan jenis pohon yang mempunyai nilai INP tertinggi dengan nilai 28,59 adalah meranti bunga (Shorea leprosula), selanjutnya balam (Palagium oxelanum) INP-nya 28,53 kemudian ptaling (Ochanotachys amantaceae) INP-nya 19,75 dan tapus (Elateriospermum tapos) dengan INP 19,45. Pada tingkat tiang dengan INP tertinggi adalah karau (Canangium liporta) INP-nya 35,16 berikutnya siluk (Gironniera nervosa) dengan INP 34,68 untuk selanjutnya subilurah (Aporusa elmerii) INP-nya 25,04 dan meranti batu (Parashorea lucida) INP-nya 21,86. Pada tingkat pancang yang mempunyai nilai INP tertinggi adalah sebekal (Fordia johorensis) INP-nya 16,61 berikunya karau (INP 15,27) selanjutnya subilurah (INP 13,94) dan jenis lepang kayu dengan INP

10,3. Pada tingkat pertumbuhan semai yang mempunyai nilai INP tertinggi adalah karau dengan INP 27,49 selanjutnya jenis jirak (Adina minutiflora) dan rambutan pacat masing – masing dengan INP 15,34 serta berikutnya kepialan ayam (INP 13,45). Indeks nilai penting (INP) untuk tingkat pohon, tiang, pancang, dan semai selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

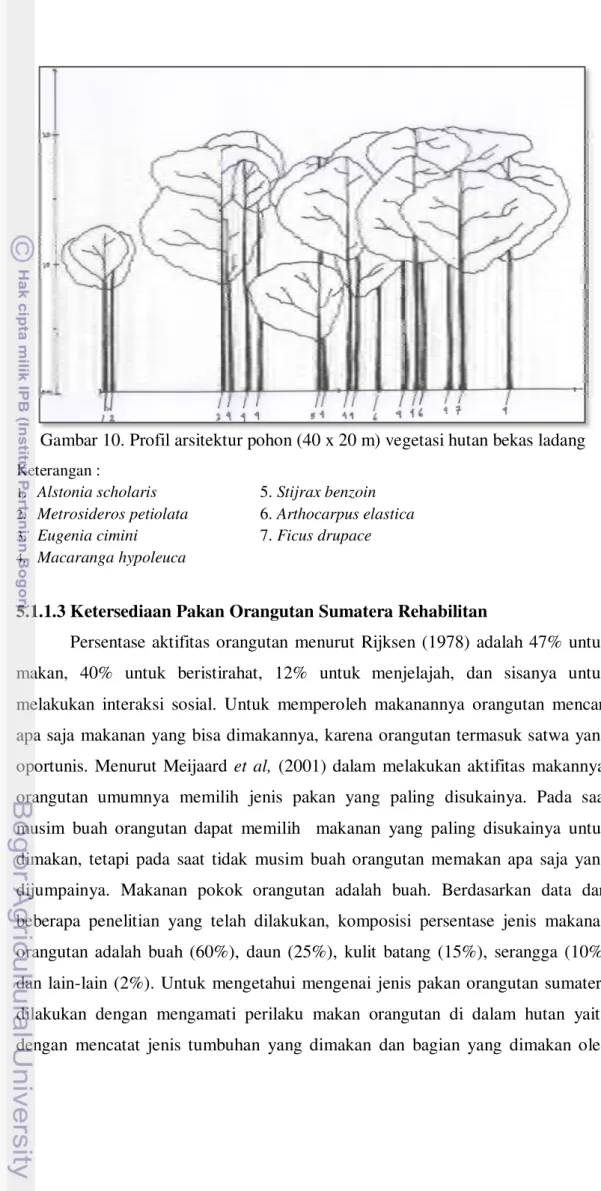

c. Vegetasi Hutan Sekunder Bekas Ladang

Habitat hutan sekunder bekas ladang dilokasi penelitian merupakan kawasan hutan yang telah ditebang sebelumnya kemudian oleh masyarakat dibuka untuk dijadikan ladang dan juga untuk ditanami karet sehingga sebagian sisa tanaman tersebut masih dapat dijumpai pada kawasan hutan ini. Hutan sekunder bekas ladang ini juga berbatasan langsung dengan ladang masyarakat yang membudidayakan tanaman seperti ketela pohon, karet, pisang. Berdasarkan analisis vegetasi yang dilakukan, didapatkan jumlah jenis pada tingkat pohon sebesar 17 jenis, tingkat tiang sebanyak 14 jenis, tingkat pancang sebanyak 20 jenis dan tingkat semai sebanyak 13 jenis.

Gambar 7. Vegetasi pohon di hutan sekunder bekas ladang

Pada tingkat pertumbuhan pohon didapatkan nilai INP tertinggi adalah mahang (Macaranga hypoleuca) INP-nya 108,15 kemudian genditi (INP 28,65) selanjutnya arou (Ficus drupace) INP-nya 21,58 dan medang (Litsea odorifera) dengan INP 19,41. Pada tingkat tiang dengan INP tertinggi adalah jenis mahang (INP 50,9) berikutnya gawal – gawal (Dillenia Albiflos) INP-nya 33,28 kemudian

sulai (Canarium rostata) INP-nya 32,01 dan jengkol dengan INP 19,16. Pada tingkat pancang didapatkan nilai INP tertinggi pada sebekal (Fordia johorensis) INP-nya 43,1 kemudian deransi dengan INP 24,49 selanjutnya karau (Canangium liporta) INP-nya 22,67 dan siluk (Gironniera nervosa) dengan INP 17,91. Pada tingkat semai yang mempunyai nilai INP tertinggi adalah sebekal (INP 44,57) kemudian medang INP-nya 27,9 selanjutnya karau dengan INP 23,9 dan deranti (INP 17,52). Indeks nilai penting (INP) untuk tingkat pohon, tiang, pancang, dan semai selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

5.1.1.2 Cover

Hasil analisis cover pada lokasi penelitian menunjukkan bahwa strata tajuk pada vegetasi hutan alam primer dan hutan sekunder bekas tebangan memiliki strata tajuk yang lengkap dan beragam dengan kanopi yang mencapai ketinggian diatas 30 m, sedangkan pada hutan sekunder bekas ladang tidak memiliki strata tajuk yang lengkap dengan ketinggian kanopi di bawah 25 m, karena pada hutan sekunder bekas ladang tingkat kerusakan habitatnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan hutan sekunder bekas tebangan yang disebabkan oleh pembukaan ladang.

Keterangan :

1. Lepang Kayu 7. Neoseortechinia kengii 13. Parashorea lucida

2. Santiria rubiginosa 8. Hopea Mongrawan 14. Agrostistachys leptostachya 3. Shorea leprosula 9. Octomeles sumatrana 15. Anisoptera marginata 4. Diallium platysepalum 10. Mangu 16. Myristica maxima 5. Juhur 11. Elateriospermum tapos 17. Dyera costulata

6. Canangium liporta 12. Gironniera nervosa

Gambar 9. Profil arsitektur pohon (40 x 20 m) vegetasi hutan bekas tebangan

Keterangan :

1. Mangu 6. Palaquium gutta 11. Eugenia griffithii

2. Santiria costata 7. Shorea acuminata 12. Sindora walichianus 3. Ochanotachys amantaceae 8. Kaki Nyamuk 13. Dipterocarpus gracilis 4. Dactylocladus pinnata 9. Sopat 14. Elateriospermum tapos

Gambar 10. Profil arsitektur pohon (40 x 20 m) vegetasi hutan bekas ladang

Keterangan :

1. Alstonia scholaris 5. Stijrax benzoin 2. Metrosideros petiolata 6. Arthocarpus elastica 3. Eugenia cimini 7. Ficus drupace 4. Macaranga hypoleuca

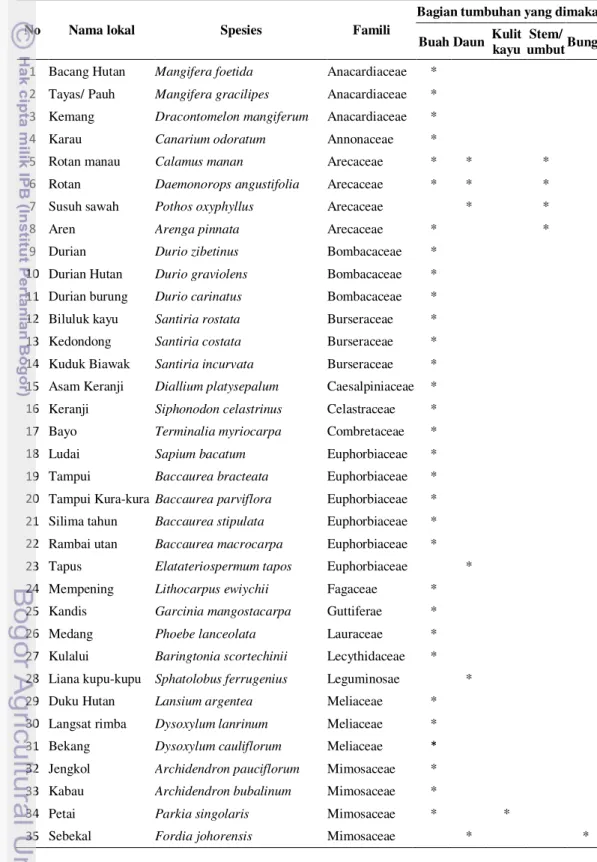

5.1.1.3 Ketersediaan Pakan Orangutan Sumatera Rehabilitan

Persentase aktifitas orangutan menurut Rijksen (1978) adalah 47% untuk makan, 40% untuk beristirahat, 12% untuk menjelajah, dan sisanya untuk melakukan interaksi sosial. Untuk memperoleh makanannya orangutan mencari apa saja makanan yang bisa dimakannya, karena orangutan termasuk satwa yang oportunis. Menurut Meijaard et al, (2001) dalam melakukan aktifitas makannya, orangutan umumnya memilih jenis pakan yang paling disukainya. Pada saat musim buah orangutan dapat memilih makanan yang paling disukainya untuk dimakan, tetapi pada saat tidak musim buah orangutan memakan apa saja yang dijumpainya. Makanan pokok orangutan adalah buah. Berdasarkan data dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, komposisi persentase jenis makanan orangutan adalah buah (60%), daun (25%), kulit batang (15%), serangga (10%) dan lain-lain (2%). Untuk mengetahui mengenai jenis pakan orangutan sumatera dilakukan dengan mengamati perilaku makan orangutan di dalam hutan yaitu dengan mencatat jenis tumbuhan yang dimakan dan bagian yang dimakan oleh

orangutan dan dilakukan juga dengan wawancara kepada staf pusat reintroduksi orangutan sumatera. Berdasarkan hasil tersebut jenis – jenis pakan orangutan sumatera rehabilitan adalah seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Jenis tumbuhan pakan orangutan sumatera rehabilitan di lokasi penelitian

No Nama lokal Spesies Famili

Bagian tumbuhan yang dimakan Buah Daun Kulit

kayu Stem/ umbut Bunga

1 Bacang Hutan Mangifera foetida Anacardiaceae *

2 Tayas/ Pauh Mangifera gracilipes Anacardiaceae *

3 Kemang Dracontomelon mangiferum Anacardiaceae *

4 Karau Canarium odoratum Annonaceae *

5 Rotan manau Calamus manan Arecaceae * * *

6 Rotan Daemonorops angustifolia Arecaceae * * *

7 Susuh sawah Pothos oxyphyllus Arecaceae * *

8 Aren Arenga pinnata Arecaceae * *

9 Durian Durio zibetinus Bombacaceae *

10 Durian Hutan Durio graviolens Bombacaceae *

11 Durian burung Durio carinatus Bombacaceae *

12 Biluluk kayu Santiria rostata Burseraceae *

13 Kedondong Santiria costata Burseraceae *

14 Kuduk Biawak Santiria incurvata Burseraceae *

15 Asam Keranji Diallium platysepalum Caesalpiniaceae *

16 Keranji Siphonodon celastrinus Celastraceae *

17 Bayo Terminalia myriocarpa Combretaceae *

18 Ludai Sapium bacatum Euphorbiaceae *

19 Tampui Baccaurea bracteata Euphorbiaceae *

20 Tampui Kura-kura Baccaurea parviflora Euphorbiaceae *

21 Silima tahun Baccaurea stipulata Euphorbiaceae *

22 Rambai utan Baccaurea macrocarpa Euphorbiaceae *

23 Tapus Elatateriospermum tapos Euphorbiaceae *

24 Mempening Lithocarpus ewiychii Fagaceae *

25 Kandis Garcinia mangostacarpa Guttiferae *

26 Medang Phoebe lanceolata Lauraceae *

27 Kulalui Baringtonia scortechinii Lecythidaceae *

28 Liana kupu-kupu Sphatolobus ferrugenius Leguminosae *

29 Duku Hutan Lansium argentea Meliaceae *

30 Langsat rimba Dysoxylum lanrinum Meliaceae *

31 Bekang Dysoxylum cauliflorum Meliaceae *

32 Jengkol Archidendron pauciflorum Mimosaceae *

33 Kabau Archidendron bubalinum Mimosaceae *

34 Petai Parkia singolaris Mimosaceae * *

No Nama lokal Spesies Famili

Bagian tumbuhan yang dimakan Buah Daun Kulit

kayu Stem/ umbut Bunga

36 Ipuh Antiaris toxicaria Moraceae * *

37 Cempedak hutan Arthocarpus kemando Moraceae *

38 Terap Arthocarpus elastica Moraceae * *

39 Grupel Arthocarpus gomezianus Moraceae * *

40 Aro Semantung Ficus oblongifolia Moraceae *

41 Arou Ficus drupace Moraceae *

42 Akar aro pencekik Ficus deltoidea Moraceae *

43 Ficus Ficus obscura Moraceae *

44 Ficus Ficus sundaica Moraceae *

45 Ficus Ficus altissima Moraceae *

46 Kepinis Sloetia elongata Moraceae *

47 Kulim Scorodocarpus borneensis Olacaceae *

48 Akar Keketen Drymoglossolum piloselloides Polypodiaceae *

49 Jirak Adina minutiflora Rubiaceae * *

50 Kelampayan Anthocephalus cadamba Rubiaceae *

51 Silanglungka Anthocepalus chinensis Rubiaceae *

52 Bidaro Dimocarpus longan Sapindaceae *

53 Kasai Pometia pinnata Sapindaceae *

54 Rambutan Nephellium lappaceum Sapindaceae *

55 Rambutan Hutan Nephellium junglandifolium Sapindaceae *

56 Poru Sandoricum spp Sapindaceae *

57 Bayur Pterospermum macrophylla Sterculiaceae *

58 Jelatang Laportea sinuata Urticaceae *

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar orangutan memakan bagian tumbuhan yang berupa buah. Jenis yang paling banyak dimakan adalah tumbuhan dari famili Moraceae dan Sapindaceae, hal ini karena pohon dari famili Moraceae dan Sapindaceae menghasilkan buah dengan rasa yang manis sehingga disukai oleh orangutan. Selain hal tersebut juga pohon jenis ficus dari famili Moraceae adalah jenis pohon yang berbuah hampir sepanjang tahun. Selain memakan tumbuhan, pada saat pengamatan juga dijumpai orangutan memakan madu dengan cara merusak sarang lebah yang menempel pada pohon kemudian mengambil madunya.

5.1.2 Kepadatan Sarang Orangutan Sumatera Rehabilitan

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada 12 jalur pengamatan sepanjang 19,5 km yang mewakili areal seluas 41,04 ha pada tiga tipe vegetasi

yang berbeda ditemukan sebanyak 102 sarang orangutan rehabilitan. Pada jalur X yaitu pada tipe vegetasi hutan sekunder bekas tebangan ditemukan jumlah sarang paling tinggi yaitu 37 sarang, sedangkan pada jalur RK-AN dan Jalur AS pada tipe vegetasi hutan alam primer tidak ditemukan sarang orangutan. Untuk kepadatan sarang orangutan per jalur, kepadatan tertinggi terdapat pada jalur Ld yaitu masing-masing nilainya adalah kepadatan sarang rata-rata sebesar 15,2 sarang per hektar dan kepadatan sarang maksimum sebesar 6,7 sarang per hektar.

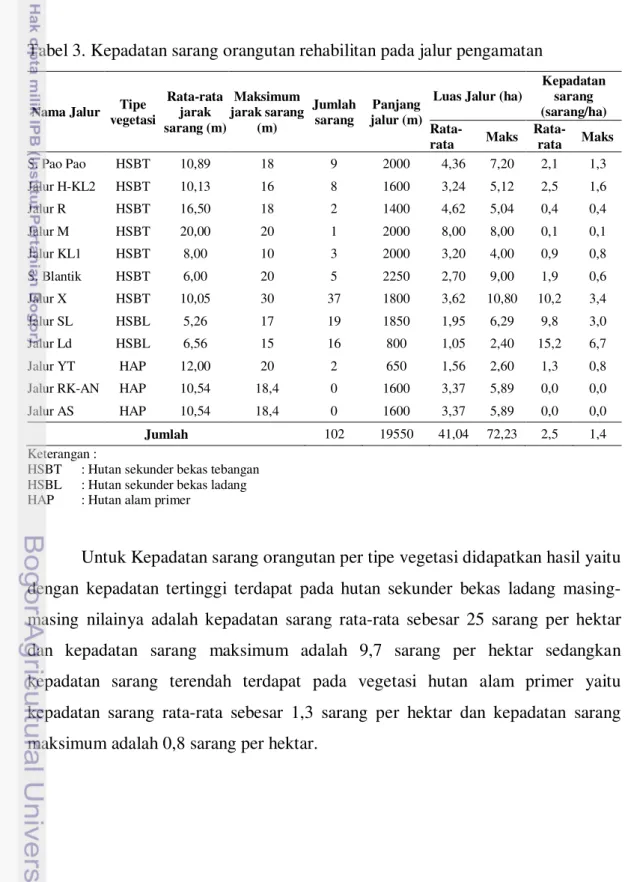

Tabel 3. Kepadatan sarang orangutan rehabilitan pada jalur pengamatan

Nama Jalur Tipe vegetasi Rata-rata jarak sarang (m) Maksimum jarak sarang (m) Jumlah sarang Panjang jalur (m)

Luas Jalur (ha)

Kepadatan sarang (sarang/ha) Rata-rata Maks Rata-rata Maks S. Pao Pao HSBT 10,89 18 9 2000 4,36 7,20 2,1 1,3 Jalur H-KL2 HSBT 10,13 16 8 1600 3,24 5,12 2,5 1,6 Jalur R HSBT 16,50 18 2 1400 4,62 5,04 0,4 0,4 Jalur M HSBT 20,00 20 1 2000 8,00 8,00 0,1 0,1 Jalur KL1 HSBT 8,00 10 3 2000 3,20 4,00 0,9 0,8 S. Blantik HSBT 6,00 20 5 2250 2,70 9,00 1,9 0,6 Jalur X HSBT 10,05 30 37 1800 3,62 10,80 10,2 3,4 Jalur SL HSBL 5,26 17 19 1850 1,95 6,29 9,8 3,0 Jalur Ld HSBL 6,56 15 16 800 1,05 2,40 15,2 6,7 Jalur YT HAP 12,00 20 2 650 1,56 2,60 1,3 0,8

Jalur RK-AN HAP 10,54 18,4 0 1600 3,37 5,89 0,0 0,0

Jalur AS HAP 10,54 18,4 0 1600 3,37 5,89 0,0 0,0

Jumlah 102 19550 41,04 72,23 2,5 1,4 Keterangan :

HSBT : Hutan sekunder bekas tebangan

HSBL : Hutan sekunder bekas ladang

HAP : Hutan alam primer

Untuk Kepadatan sarang orangutan per tipe vegetasi didapatkan hasil yaitu dengan kepadatan tertinggi terdapat pada hutan sekunder bekas ladang masing-masing nilainya adalah kepadatan sarang rata-rata sebesar 25 sarang per hektar dan kepadatan sarang maksimum adalah 9,7 sarang per hektar sedangkan kepadatan sarang terendah terdapat pada vegetasi hutan alam primer yaitu kepadatan sarang rata-rata sebesar 1,3 sarang per hektar dan kepadatan sarang maksimum adalah 0,8 sarang per hektar.

Hutan sekunder bekas ladang; 34,3% Hutan sekunder bekas tebangan; 63,7% Hutan alam primer; 2%

Persentase distribusi sarang

Tabel 4. Kepadatan sarang orangutan rehabilitan berdasarkan tipe vegetasinya

Tipe Vegetasi Jumlah sarang

Panjang Jalur (m)

Luas Jalur (ha) Kepadatan sarang (sarang/ha) Rata-rata Maks Rata-rata Maks

Hutan sekunder bekas tebangan 65 13050 29,74 49,16 18,1 8,1

Hutan sekunder bekas ladang 35 2650 3,00 8,69 25 9,7

Hutan alam primer 2 3850 8,31 14,38 1,3 0,8

Distribusi sarang orangutan sumatera rehabilitan di lokasi penelitian sebagian besar terdapat hutan sekunder bekas tebangan dan hutan sekunder bekas ladang, sedangkan di hutan alam primer terdapat sedikit penyebaran sarang orangutan. Sarang orangutan yang berada di hutan alam primer sudah masuk ke dalam kawasan TNBT, tetapi sebagian besar berada diluar kawasan taman nasional.

Gambar 12. Peta distribusi sarang orangutan sumatera rehabilitan

5.1.2.1 Kelas Sarang Orangutan Sumatera Rehabilitan

Sarang orangutan memilki durasi ketahanan sarang yang didasarkan atas umur sarang yang dibagi menjadi empat kelas sarang, mulai dari kelas satu yaitu sarang yang umurnya paling baru sampai kelas empat yaitu sarang yang memilki umur paling lama. Berdasarkan hasil pengamatan sarang orangutan yang ditemukan maka yang memiliki persentase paling tinggi adalah kelas sarang dua

16,7 52,9 24,5 5,9 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 % K e la s sa ra n g o ra n g u ta n Kelas Sarang 1 Kelas Sarang 2 Kelas Sarang 3 Kelas Sarang 4

dengan nilai sebesar 52,9% dan persentase terendah terdapat pada kelas sarang empat yaitu dengan nilai 5,9%.

Gambar 13. Persentase kelas sarang orangutan

5.1.2.2 Posisi Sarang Orangutan Sumatera Rehabilitan

Pada umumnya posisi sarang orangutan dekat dengan puncak pohon seperti pada Gambar 9. dapat dilihat pada hasil pengamatan bahwa orangutan membangun sarang sekitar empat meter dibawah puncak pohon dan biasanya dibangun pada beberapa posisi yang berbeda pada pohon. Bentuk dasar utama sarang orangutan ini diklasifikasikan dalam empat posisi. Pada pengamatan sarang orangutan yang dilakukan didapatkan bahwa posisi sarang dua memiliki persentase paling tinggi yaitu 53,9%, akan tetapi posisi sarang empat tidak mendapat nilai yaitu 0%.

19,6 53,9 26,5 0,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 % P o si si s a ra n g o ra n g u ta n Posisi Sarang 1 Posisi Sarang 2 Posisi Sarang 3 Posisi Sarang 4 23,1 18,95 0 5 10 15 20 25 T in g g i ( m )

Rata - rata tinggi pohon sarang dan tinggi sarang orangutan pada pohon

Tinggi Pohon Sarang Tinggi Sarang

Gambar 15. Persentase posisi sarang orangutan

Gambar 16. Perbandingan rata-rata tinggi pohon sarang dan tinggi sarang orangutan pada pohon.

5.1.2.3 Jenis Pohon Sarang Orangutan Sumatera Rehabilitan

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terdapat 47 jenis pohon yang digunakan oleh orangutan untuk membangun sarang. Jenis pohon yang digunakan oleh orangutan untuk membangun sarang yang paling tinggi persentasenya adalah pohon Barangan dan Silanglungka dengan nilai sebesar 6,86%, sedangkan untuk selanjutnya adalah pohon Bidaro, Kasai, dan Kelampayan dengan masing – masing nilainya sebesar 4,9%.

Tabel 5. Jenis pohon yang dipakai orangutan untuk membangun sarang.

Nama lokal Spesies Famili Persentase pohon sarang (%)

Barangan Castanopsis argentea Fagaceae 6,86

Silanglungka Anthocepalus chinensis Rubiaceae 6,86

Bidaro Dimocarpus longan Sapindaceae 4,90

Kasai Pometia pinnata Sapindaceae 4,90

Kelampayan Anthocephalus cadamba Rubiaceae 4,90

Genditi 3,92

Kemang Dracontomelon mangiferum Anacardiaceae 3,92

Medang Litsea odorifera Lauraceae 3,92

Mersawa Anisoptera marginata Dipterocarpaceae 3,92

Poru Sandoricum spp Meliaceae 3,92

Sigendel 3,92

5.1.2.4 Durasi Pembuatan Sarang Orangutan Sumatera Rehabilitan

Orangutan untuk kenyamanan tidurnya menggunakan sarang yang dibuat dengan menyusun dahan dan ranting serta menambahkan daun – daunan sebagai alasnya, sarang untuk tidur ini dibangun oleh orangutan sendiri tapi kadang – kadang orangutan membangun kembali sarang yang sudah ada atau menggunakan kembali sarang yang sudah ada, baik sarang orangutan tersebut maupun sarang individu orangutan lain. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan tercatat bahwa rata – rata durasi pembuatan sarang malam orangutan adalah 3 menit 51 detik, dengan durasi pembuatan sarang terpendek adalah 2 menit 15 detik dan durasi pembuatan sarang terpanjang adalah 5 menit 25 detik. Orangutan yang diamati tercatat paling awal membangun sarang pada pukul 16:48 WIB dan terakhir membangun sarang pada pukul 18:05 WIB.

Tabel 6. Durasi pembuatan sarang malam orangutan sumatera rehabilitan

Individu orangutan Kelas umur Jenis Kelamin Durasi pembuatan sarang (menit)

Mona Remaja Betina 2:37

Roberta Remaja Betina 5:25 5:13

Jenggo Remaja Jantan 4:39 3:33 4:53

Caroline Anakan Betina 4:02 2:47 2:14 2:35

Cut Anakan Betina 4:08 2:30 4:26 4:47

5.1.3 Jelajah Harian Orangutan Sumatera Rehabilitan

Dari total 18 hari pengamatan yang dilakukan, dapat ditentukan bahwa rata – rata jelajah harian orangutan sumatera rehabilitan adalah sejauh 463,8 m per hari. Sedangkan untuk jelajah harian terpendek adalah sejauh 206 m per hari dan jelajah harian terpanjang adalah sejauh 732 m per hari. Individu orangutan yang diamati kesemuanya adalah berjenis kelamin betina dan masih anakan yaitu berumur antara 4 – 5 tahun. Estimasi luas jelajah orangutan sumatera rehabilitan dengan metode polygon seluas 23,159 ha dengan luas jelajah terkecil 7,407 ha dan luas jelajah terbesar 51,377 ha. Panjang jelajah seekor orangutan dalam sehari sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pakannya di dalam hutan.

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Caroline Cut Winto

P a n ja n g je la ja h h a ri a n ( m )

Gambar 18. Panjang jelajah harian orangutan sumatera rehabilitan