PENGOLAHAN ZAT WARNA TEKSTIL RHODAMINE B MENGGUNAKAN BENTONIT TERPILAR TITANIUM DIOKSIDA (TiO2)

SKRIPSI

VRIDAYANI ANGGI LEKSONO

DEPARTEMEN KIMIA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENGOLAHAN ZAT WARNA TEKSTIL RHODAMIEN B

MENGGUNAKAN BENTONIT TERPILAR TITANIUM DIOKSIDA (TiO2)

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Sains Bidang Kimia

Pada Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Airlangga

Disetujui oleh :

Pembimbing I Pembimbing II

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

Judul : Pengolahan Zat Warna Tekstil Rhodamine B menggunakan Bentonit Terpilar Titanium Dioksida (TiO2)

Penyusun : Vridayani Anggi Leksono

NIM : 080810638

Tanggal Sidang : 19 Juli 2012

Disetujui oleh :

Pembimbing I, Pembimbing II,

Dr. Muji Harsini, M.Si Yanuardi Raharjo, S.Si., M.Sc NIP. 19640502 198903 2 002 NIK. 139 090 961

Mengetahui,

Ketua Program Studi S-1 Kimia/ Departemen Kimia Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Airlangga

PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI

Skripsi ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam

lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi

kepustakaan, tetapi pengutipan harus seijin penyusun dan harus menyebutkan

sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kuasaNya,

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan naskah skripsi dengan judul ”

Pengolahan Zat Warna Tekstil Rhodamine B menggunakan Bentonit

Terpilar Titanium Dioksida (TiO2) ” dengan lancar dan tepat waktu. Naskah

skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan akademis pendidikan

sarjana sains dalam bidang kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas

Airlangga.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Muji Harsini, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Yanuardi Raharjo,

S.Si., M.Sc selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan,

saran, dan nasihat dalam penyusunan naskah skripsi ini.

2. Drs. Yusuf Syah, M.S selaku dosen wali yang banyak memberikan informasi

dan saran kepada penulis dalam permasalahahan akademik.

3. Dra. Usreg Sri Handajani, M.Si selaku dosen penguji I dan Dr. Purkan, M.Si

selaku dosen penguji II yang telah memberikan informasi dan saran kepada

penulis hingga selesainya naskah skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen kimia yang telah mendidik dan memberikan dukungan

selama perkuliahan.

5. Ayah dan Ibu serta adik Anggun dan adik Alya yang telah memberikan

segalanya. Terima kasih untuk semangat, cinta, kasih sayang, dan doa yang

6. Sahabat terbaikku selama menempuh kuliah Siti Maryam dan KB (Asri

Zulchana, Ayu Eprilita, Nadya Aisya, Puji Lestari, Nourmalasari, Yan Polan,

Ryan Rachmawan, dan Jemmy Kurniajaya) yang selalu memberikan

semangat, bantuan, masukan, dan kebahagiaan.

7. Teman-teman terbaikku Ike Silviyanti, Haidy Okta, Deby Heruwati, Bela

Kharisma, terima kasih untuk semua masukan dan dukungan selama ini.

8. Rekanku Fatman Wandy, terima kasih untuk semua motivasi, doa, dan

semangat yang besar.

9. Teman-teman Kimia 2008 yang telah memberikan semangat dan selalu bisa

menghibur selama kuliah di Universitas Airlangga.

10. Karyawan dan karyawati FSAINTEK UNAIR dan petugas laboratorium, serta

pihak-pihak lain yang telah banyak membantu namun tidak bisa disebutkan

satu persatu.

11. Kakak-kakak alumnus Kimia (angkatan 2005, 2006, dan 2007), adik-adik

Kimia (angkatan 2009 dan 2010), serta semua pihak yang telah membantu

penyelesaian naskah skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam

penyusunan naskah skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik

dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penulisan naskah skripsi

ini agar bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, Juli 2012

Leksono, V. A., 2012, Pengolahan Zat Warna Tekstil Rhodamine B Menggunakan Bentonit Terpilar TiO2. Skripsi ini di bawah bimbingan Dr. Muji Harsini, M.Si. dan Yanuardi Raharjo, S.Si., M.Sc., Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga, Surabaya.

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian terhadap pengolahan zat warna tekstil rhodamine B menggunakan bentonit terpilar TiO2 yang bertujuan untuk mengetahui serta menentukan optimasi waktu, optimasi pH, kapasitas degradasi, dan adanya pengaruh berbagai macam perlakuan dalam proses degradasi ini . Proses degradasi dilakukan dalam suatu reaktor tertutup yang disinari 3 buah Lampu UV 3 x 8 watt. Larutan rhodamine B dan 0,5000 g bentonit terpilar TiO2, disinari dengan lampu UV selama waktu optimum pada pH 3 selama 2 jam dan pada pH 6 selama 3 jam. Untuk mengetahui adanya perubahan struktur pada bentonit, maka dilakukan karakterisasi menggunakan difraksi sinar-X (XRD) pada bentonit alam, Ti4+/bentonit, dan TiO2/bentonit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya sinar UV larutan rhodamine B dapat didegradasi, namun sangat lambat, yaitu sebesar 2,58 % pada pH 3 dan 1,37 % pada pH 6. Saat diberi penambahan bentonit terpilar TiO2 proses degradasi lebih efektif, yaitu menghasilkan persen degradasi pada pH 3 sebesar 93,24 % dan pada pH 6 sebesar 93,1 %. Dalam penelitian ini juga dilakukan degradasi berdasarkan perbedaan konsentrasi untuk mengetahui besarnya kapasitas degradasi bentonit/TiO2. Telah didapatkan konsentrasi kesetimbangan rhodamine B berada pada konsentrasi 75 ppm.

Leksono, V. A., 2012, processing textile dyes rhodamine B using bentonite pillared TiO2. This thesis under the guidance Dr. Muji Harsini, M.Si. and Yanuardi Raharjo, S.Si., M.Sc., Chemistry Department, Faculty of Science and Technology, University of Airlangga, Surabaya.

ABSTRACT

Processing of textile dye rhodamine B using bentonite pillared TiO2 has been studied which aims to identify and determine the time of optimization, optimization of pH, capacity degradation, and the influence of various treatments in this degradation process. The photodegradation process was carried out in a closed reactor equipped with three UV lamps 3 x 8 watt (Yumiko T8). Rhodamine B solution and 0,5000 g bentonite pillared TiO2 was irradiated with UV light while stiring with magnetic stirrer during the optimum at pH 3 is 2 hours and at pH 6 at 3 hours. To detect changes in the structure of the bentonite, the characterization performed using X-Ray Diffraction (XRD) on natural bentonite, Ti4+/bentonit, and TiO2/bentonite. The research results showed that the presence of UV light can degrade rhodamine B solution, but very slow, that is equal to 2,58 % at pH 3 and 1,37 % at pH 6. When given the addition of bentonite pillared TiO2 degradation process more effective, the percentage of degradation at pH 3 for 93,24 % and at pH 6 for 93,1 %. While the rhodamine B solution at a concentration of 75 ppm is the result of equilibrium based on the capacity of bentonite pillared TiO2 degradation.

DAFTAR ISI

2.3.1 Komposisi bentonit ... 10

2.3.2 Kegunaan bentonit ... 10

2.4 Titanium Dioksida (TiO2) ... 12

2.4.1 Semikonduktor TiO2 ... 13

2.4.2 Mekanisme fotokatalitik seminkonduktor TiO2 ... 14

2.5 Zat Warna Tekstil ... 15

2.5.1 Senyawa azo ... 16

2.5.2 Zat warna rhodaminE B ... 17

BAB 3 METODE PENELITIAN ... 20

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian ... 20

3.2 Bahan dan Alat Penelitian ... 20

3.2.1 Bahan-bahan ... 20

3.2.2 Alat-alat ... 20

3.3 Diagram Alir ... 21

3.4 Prosedur Penelitian... 22

3.4.1 Pembuatan larutan HCl 0,1 M ... 22

3.4.2 Pembuatan larutan HCl 6,0 M ... 22

3.4.3 Pembuatan larutan TiCl4 0,1 M ... 22

3.4.5 Pembuatan larutan rhodamine B 50 ppm ... 22

3.4.6 Pembuatan larutan standar rhodamine B... 23

3.4.7 Pembuatan dan karakterisasi bentonit terpilar TiO2 ... 23

3.4.7.1Preparasi bentonit alam ... 23

3.4.7.2Karakterisasi bentonit alam menggunakan (difraksi sinar-X) XRD ... 23

3.4.7.3Interkalasi bentonit alam dengan Ti4+ ... 24

3.4.7.4 Karakterisasi Ti4+/bentonit menggunakan difraksi sinar-X (XRD) ... 24

3.4.7.5 Pilarisasi bentonit dengan TiO2 ... 24

3.4.7.6 Karakterisasi bentonit terpilar TiO2 menggunakan (difraksi sinar-X) XRD ... 25

3.4.8 Penentuan panjang gelombang maksimum ... 25

3.4.9 Pembuatan kurva standar rhodamine B... 25

3.4.10 Penentuan waktu optimum degradasi rhodamine B ... 26

3.4.11 Penentuan pH optimum degradasi rhodamine B ... 26

3.4.12 Degradasi rhodamine B menggunakan bentonit/UV ... 27

3.4.13 Degradasi rhodamine B menggunakan TiO2/UV ... 27

3.4.14 Degradasi rhodamin e B menggunakan bentonit terpilar TiO2 ... 28

3.4.15 Degradasi rhodamin e B menggunakan bentonit terpilar TiO2/UV ... 28

3.4.16 Degradasi rhodamine B/UV ... 29

3.4.17Penentuan kapasitas degradasi TiO2/ bentonitterhadap rhodamine B ... 29

BAB4 HASIL DAN PEMBAHASAN ... 31

4.1 Pembuatan Bentonit Terpilar TiO2 ... 31

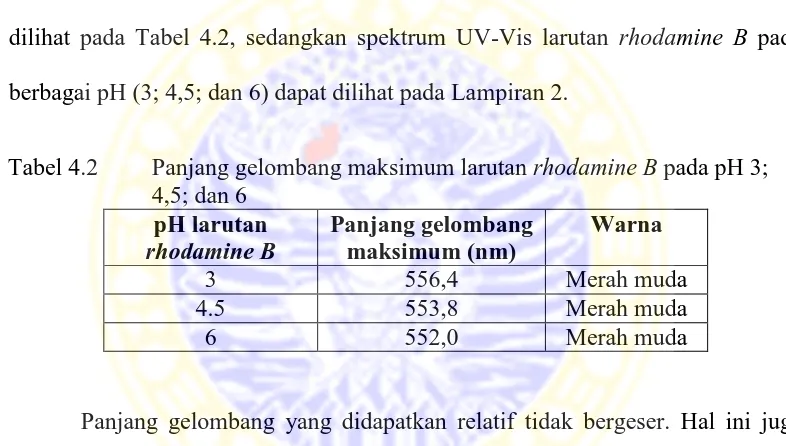

4.2 Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Larutan Rhodamine B ... 34

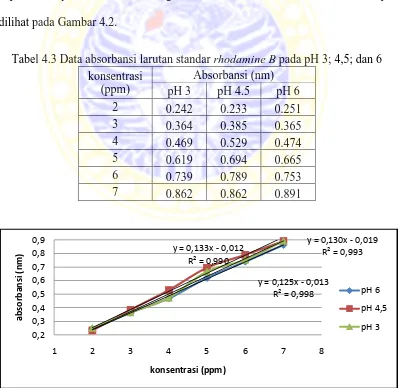

4.3 Pembuatan Kurva Kalibrasi Rhodamine B ... 35

4.4 Penentuan Waktu dan pH Optimum Degradasi Larutan Rhodamine B ... 36

4.5 Mempelajari Pengaruh Perlakuan Terhadap Hasil Degradasi .... 38

4.6 Penentuan Kapasitas Degradasi Bentonit/TiO2 terhadap Konsentrasi yang Berbeda... 41

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ... 44

5.1 Kesimpulan ... 44

5.2 Saran ... 44

DAFTARPUSTAKA ... 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar JudulGambar Halaman

Gambar2.1 Proses fotokatalitik ... 8

Gambar 2.2 Struktur TiO2 (a) anatase (b) rutile (c) brookit ... 13

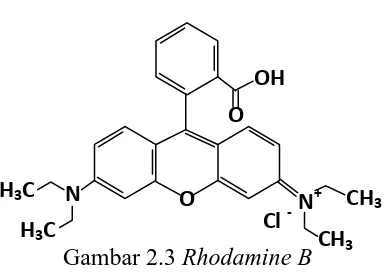

Gambar 2.3 Rhodamin B ... 18

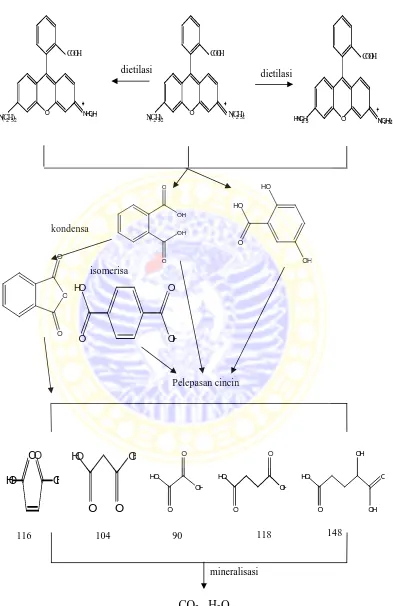

Gambar 2.4 Mekanisme degradasi rhodamin b ... 19

Gambar 3.1 Reaktor fotokatalitik... 20

Gambar 4.1 Hasil Analisa X-Ray Diffraction pada (a) bentonitalam, (b) bentonit/Ti4+, dan (c) bentonit/TiO2 ... 32

Gambar 4.2 Grafik kurva standar larutan rhodamin b pada pH 3; 4,5; dan 6 35 Gambar 4.3 Grafik hubungan antara waktu degradasi laruta nrhodamin b 50 ppm pada pH 3; 4,5; dan 6 menggunakan 0.5000 g bentonit terpilar TiO2 dan lampu UV 3 x 8 watt dengan persen degradasi ... 36

Gambar 4.4 Grafik hubungan antara pH dengan persen degradasi larutan rhodamin b 50 ppm pada pH 3; 4,5; dan 6 menggunakan 0.5000 g bentonit/TiO2 dan lampu UV 3 x 8 watt ... 38

Gambar 4.5 Grafik perbandingan hasil perlakuan larutan rhodamin b 50 ppm pada pH 3 dan pH 6 dengan 5 macam perlakuan ... 39

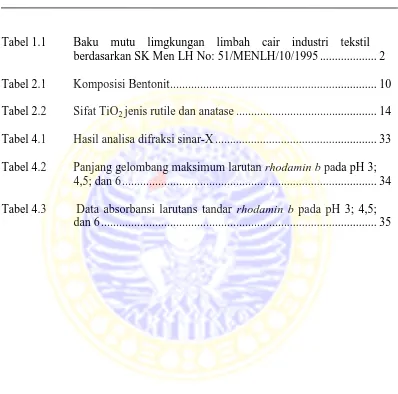

DAFTAR TABEL

Tabel JudulTabel Halaman

Tabel 1.1 Baku mutu limgkungan limbah cair industri tekstil

berdasarkan SK Men LH No: 51/MENLH/10/1995 ... 2

Tabel 2.1 Komposisi Bentonit ... 10

Tabel 2.2 Sifat TiO2 jenis rutile dan anatase ... 14

Tabel 4.1 Hasil analisa difraksi sinar-X ... 33

Tabel 4.2 Panjang gelombang maksimum larutan rhodamin b pada pH 3; 4,5; dan 6 ... 34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Judul Lampiran

Lampiran 1 Hasil Analisa X-Ray Diffraction

Lampiran 2 Panjang Gelombang Maksimum Rhodamin B

Lampiran 3 Data Persen Degradasi Rhodamin B pada pH 3 dan pH 6

Lampiran 4 Perhitungan Persen Degradasi Rhodamin B

Lampiran 5 Perhitungan Kapasitas Degradasi TiO2/bentonit terhadap Konsentrasi yang Berbeda

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mempunyai banyak wilayah perairan yang digunakan sebagai

kawasan industri, pariwisata, ataupun sekedar untuk tempat tinggal. Namun,

ternyata masih sangat kurang kesadaran masyarakat kita untuk tetap menjaga

kebersihan di lingkungan sekitar mereka. Semakin hari, pencemaran air di

Indonesia semakin memprihatinkan. Pencemaran air dapat diartikan sebagai suatu

perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air, seperti danau, sungai,

lautan, dan air tanah, akibat ulah manusia (Arifin, 2007). Dengan semakin

banyaknya industri tekstil di Indonesia, maka akan semakin banyak pula zat

warna tekstil yang digunakan. Salah satu penyebab pencemaran air adalah limbah

zat warna yang dipakai oleh industri tekstil. Adanya limbah pewarna tekstil di

wilayah perairan sangat membahayakan biota laut dan manusia. Limbah pewarna

tekstil dapat bersifat karsinogen, menimbulkan bau, dan menyebabkan proses

eutrofikasi. Eutrofikasi secara umum adalah pencemaran air yang disebabkan oleh

munculnya nutrien yang berlebihan ke dalam ekosistem air. Eutrofikasi

merupakan masalah lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah fosfat

(PO43-), khususnya dalam ekosistem air tawar. Air dikatakan eutrofik jika

konsentrasi total phosphorus (TP) dalam air berada dalam rentang 35-100 µg/L

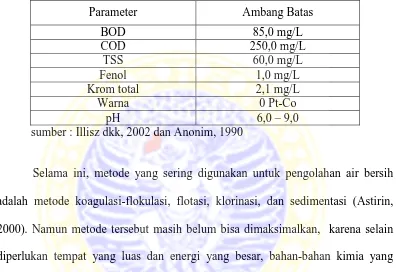

Parameter layak tidaknya hasil pengolahan limbah cair industri tekstil

ditentukan oleh beberapa parameter kualitas air buangan , terutama parameter

kualitas hasil pengolahan limbah yang disajikan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Baku mutu lingkungan limbah cair industri tekstil berdasarkan SK Men. LH No: 51/MENLH/10/1995

adalah metode koagulasi-flokulasi, flotasi, klorinasi, dan sedimentasi (Astirin,

2000). Namun metode tersebut masih belum bisa dimaksimalkan, karena selain

diperlukan tempat yang luas dan energi yang besar, bahan-bahan kimia yang

dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar dan memerlukan biaya yang tinggi,

bahkan seringkali membahayakan apabila dosis yang diberikan terlalu tinggi.

Dalam penelitian ini akan digunakan metode fotokatalis, yaitu salah satu metode

untuk pengolahan limbah cair, proses ini juga biasa disebut dengan Advanced

Oxidation Process (AOP), yaitu proses yang sangat cocok untuk mengoksidasi pewarna tekstil. Metode AOP ini didasarkan pada pembentukan radikal hidroksil.

Proses ini dimulai dengan penyerapan foton oleh semi konduktor seperti titanium

Titanium dioksida adalah fotokatalis yang paling banyak diteliti untuk

degradasi polutan organik dari air limbah. Katalis ini menguntungkan dari

semikonduktor lain karena stabilitas, tidak beracun, biaya rendah, dan

ketersediannya yang sudah komersil (Suwanchawalit dan Wongnawa, 2008;

Wang dkk, 2008). Titanium oksida banyak dilaporkan sebagai material

semikonduktor yang aktif sebagai fotokatalis. Aktivitas fotokatalis (fotoaktivitas)

TiO

2 dapat ditingkatkan melalui proses pemilaran pada material pendukung. Salah

satu yang dapat digunakan untuk kepentingan tersebut adalah bentonit alam.

Beberapa keuntungan diharapkan dari pemilaran TiO

2 pada bentonit alam antara

lain ketersediaan bentonit alam yang melimpah di Indonesia serta stabilitas yang

tinggi pada kondisi asam. Material TiO

2 terpilar pada bentonit alam memiliki

fungsi ganda yaitu sebagai adsorben (dari sifat bentonit yang berpori dan memiliki

kation yang dapat dipertukarkan) serta sebagai fotokatalis. Peranan fotokatalis

akan terlihat dari peningkatan kualitas hasil yang diperoleh berdasarkan

penurunan angka COD, angka total suspended solid (TSS) serta kadar ion sianida

dari limbah hasil olahan. Untuk dapat selanjutnya diterapkan pada skala industri,

perlu dilakukan pengujian efektivitas fotokatalis TiO

2/bentonit. Untuk

kepentingan tersebut, perlu diamati beberapa faktor yang berpengaruh pada

efektivitas adsorpsi-fotokatalis meliputi karakter fisika TiO

2/bentonit yang

digunakan berkaitan dengan kadar Titanium yang terpilar (Wijaya dkk, 2006).

Pada proses fotokatalitik konvensional, digunakan titanium dioksida

TiO2 dari suspensi. Pemisahan ini memerlukan waktu yang lama dan biaya yang

relatif mahal. Kedua, dalam sistem suspensi, penetrasi sinar UV menjadi sangat

terbatas karena adanya absorpsi yang kuat dari TiO2. Untuk mengatasi masalah ini

digunakanlah TiO2 yang telah diimmobilisasi pada suatu zat pendukung. Beberapa

peneliti telah melakukan immobilisasi TiO2 dengan karbon aktif untuk proses

fotodekomposisi propizamida didapatkan bahwa laju fotodekomposisi semakin

besar dengan adanya karbon aktif pada film fotokatalisis, sehingga dapat

mencapai jumlah yang optimal (Haarstrick dkk, 1996).

Fotokatalisis ini dilakukan terhadap zat warna tekstil yaitu rhodamine B.

Rhodamine B adalah salah satu zat pewarna yang dipakai untuk industri cat, tekstil, dan kertas yang sangat berbahaya (Subramani dkk, 2007). Limbah dari zat

warna rhodamine B ini dikhawatirkan akan mengkontaminasi perairan yang

nantinya juga akan dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Kontaminasi ini bisa dari

ikan-ikan yang mengkonsumsi air limbah dan kemudian ikan tersebut dikonsumsi

oleh manusia, bahkan bukan tidak mungkin jika masyarakat menggunakan air

tersebut untuk memasak.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian yang

bertujuan untuk mendegradasi zat warna tekstil, dalam penelitian ini digunakan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana optimasi waktu dan pH yang terjadi antara bentonit terpilar TiO2

dengan zat warna tekstil rhodamine B pada kondisi optimumnya?

2. Bagaimana kapasitas degradasi bentonit terpilar TiO2 terhadap konsentrasi

awal larutan rhodamine B?

3. Bagaimana pengaruh perlakuan UV, TiO2/UV, bentonit/UV, TiO2/ bentonit,

TiO2/bentonit/UV terhadap hasil degradasi larutan rhodamine B?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menentukan optimasi waktu dan pH yang terjadi antara

bentonit terpilar TiO2 dengan zat warna tekstil rhodamine B pada kondisi

optimumnya.

2. Mengetahui dan menentukan kapasitas degradasi bentonit terpilar TiO2

terhadap konsentrasi awal larutan rhodamine B.

3. Mengetahui dan menetukan pengaruh perlakuan UV, TiO2/UV, bentonit/UV,

TiO2/ bentonit, TiO2/bentonit/UV terhadap hasil degradasi larutan rhodamine

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan solusi alternatif

pengolahan limbah zat warna rhodamine B dengan cara fotodegradasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Fotodegradasi

Fotodegradasi merupakan proses peruraian suatu senyawa, biasanya

senyawa organik, dengan bantuan energi foton. Proses fotodegradasi memerlukan

suatu fotokatalisis yang umumnya merupakan bahan semikonduktor. Prinsip

fotodegradasi adalah adanya loncatan elektron dari pita valensi ke pita konduksi

pada logam semikonduktor apabila dikenai oleh suatu energi foton. Adanya

loncatan elektron ini menimbulkan adanya hole (lubang elektron) yang dapat

berinteraksi dengan pelarut air membentuk radikal •OH. Radikal ini bersifat aktif

dan dapat berlanjut untuk menguraikan senyawa organik target (Malldotti dkk,

2000).

Fotodegradasi berbeda dari oksidasi termal karena fotodegradasi selalu

dimulai dari penyerapan sinar UV. Kebanyakan polimer murni secara teoritis

mampu menyerap sinar UV secara langsung. Senyawa dalam jumlah kecil di

dalam sebuah polimer sebagai produk degradasi atau residual katalis sisa

polimerisasi dapat mempercepat proses penyerapan sinar UV. Karenanya

stabilisasi termal dan pengolahan yang efektif merupakan prasyarat untuk

stabilisasi polimer terhadap cahaya yang efektif dalam jangka waktu yang

2.2 Fotokatalitik

Fotokatalitik adalah suatu proses yang mengkombinasikan antara proses

fotokimia dan katalis, yang merupakan proses sintesis secara kimiawi dengan

melibatkan cahaya dan katalis. Peningkatan kecepatan reaksi akibat adanya katalis

yang mengabsorbsi energi cahaya UV. Reaksi yang diinduksi oleh sinar UV

tersebut terjadi pada permukaan suatu katalis. Adanya induksi ini menimbulkam

terjadinya eksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi (Gunlazuardi, 2001).

Pada proses fotokatalitik, ketika semikonduktor mengadsorpsi cahaya yang

berenergi sama atau lebih besar dari energi celah pitanya maka akan terjadi

pemisahan muatan atau fotoeksitasi dalam semikonduktor. Elektron (e) akan

tereksitasi ke pita konduksi dan meninggalkan lubang positif (h+) pada pita

valensi (Gerishcher, 1993) seperti pada gambar 2.1 dibawah ini.

Proses fotokatalitik banyak diaplikasikan untuk penghilangan atau

pendegradasian polutan cair menjadi senyawa yang lebih ramah lingkungan,

misalnya untuk pengolahan fenol. Suatu teknologi yang didasarkan pada iradiasi

fotokatalis semikonduktor seperti titanium dioksida (TiO2), seng oksida (ZnO)

atau cadmium sulfide (CdS) yang tergolong sebagai fotokatalis heterogen

(Hermann dkk, 1999). Fotokatalis heterogen didefinisikan sebagai proses katalisis

dimana satu atau lebih tahapan reaksi berlangsung dengan kehadiran pasangan

elektron-hole yang dihasilkan pada permukaan bahan semikonduktor yang

diiluminasi oleh cahaya pada tingkat energi yang sesuai. Adapun prosesnya dapat

dilakukan dalam berbagai media, yaitu organik murni fase cair dan larutan encer.

2.3 Bentonit

Istilah “Bentonite” pertama kali diperkenalkan oleh Knight pada tahun

1898, berselang satu tahun setelah menemukan sejenis lempung ini sebagai

“Taylorit”. Sementara istilah “Bentonite” diambil dari kata “Benton Shale”, yakni nama tempat lempung ini pertama kali ditemukan.

Ross dan Earl (1926) mendefinisikan bentonit sebagai batuan yang

tersusun oleh suatu lempung kristalin (seperti mineral lempung) yang terbentuk

akibat devitrifikasi yang diikuti dengan alterasi kimiawi suatu mineral yang

bersifat gelas (glassy) yang biasanya berupa tufa gelas atau abu vulkanik, dan

mengandung berbagai macam butiran kristal, seperti feldspar (umumnya ortoklas

dan oligoklas), biotit, kaca, piroksen, zircon, dan mineral-mineral lainnya seperti

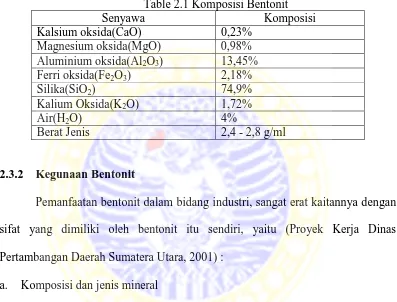

2.3.1 Komposisi bentonit

Berdasarkan hasil analisis terhadap sampel bentonit, diperoleh komposisi

bentonit adalah sebagai berikut (Proyek Kerja Dinas Pertambangan Daerah

Sumatera Utara, 2001) :

Table 2.1 Komposisi Bentonit

Senyawa Komposisi

Kalsium oksida(CaO) 0,23%

Magnesium oksida(MgO) 0,98%

Aluminium oksida(Al2O3) 13,45% Ferri oksida(Fe2O3) 2,18%

Silika(SiO2) 74,9%

Kalium Oksida(K2O) 1,72%

Air(H2O) 4%

Berat Jenis 2,4 - 2,8 g/ml

2.3.2 Kegunaan Bentonit

Pemanfaatan bentonit dalam bidang industri, sangat erat kaitannya dengan

sifat yang dimiliki oleh bentonit itu sendiri, yaitu (Proyek Kerja Dinas

Pertambangan Daerah Sumatera Utara, 2001) :

a. Komposisi dan jenis mineral

Untuk mengetahui komposisi dan jenis mineral yang terkandung dalam

bentonit, dilakukan pengujian dengan menggunakan Difraksi Sinar-X.

b. Sifat Kimia

Pengujian terhadap beberapa sifat kimia yang terkandung di dalam bentonit

c. Sifat Teknologi

Pemanfaatan terhadap beberapa sifat teknologi yang dimiliki bentonit

tersebut, yaitu antara lain adalah sifat pemucatan, sifat bagian suspense, sifat

mengikat dan melapisi untuk pembuatan makanan ternak dan industri logam.

d. Sifat Pertukaran Ion

Pengujian terhadap sifat pertukaran ion bertujuan untuk mengetahui seberapa

besar jumlah air (uap air) yang dapat diserap oleh bentonit, sehingga akan

tercapai kesetimbangan reaksi kimia yang diperlukan untuk proses

selanjutnya.

e. Daya Serap

Sifat daya serap yang dimiliki bentonit terjadi karena adanya ruang pori-pori

antar ikatan mineral lempung, serta ketidakseimbangan antara muatan listrik

dalam ion-ionnya. Daya serap tersebut pada umumnya berada pada ujung

permukaan kristal, serta diameter ikatan mineral lempung. Hal ini disebabkan

karena bentonit dapat digunakan sebagai bahan penyerap dalam berbagai

keperluan, baik dalam keadaan basah (suspense), maupun kering (tepung).

f. Luas Permukaan

Luas permukaan bentonit dinyatakan dalam jumlah luas permukaan kristal,

atau butir kristal bentonit yang berbentuk tepung, setiap gram massa bentonit

tersebut (m2/g). Semakin tinggi luas permukannya, maka semakin banyak

pula zat-zat yang terbawa atau melekat pada bentonit. Sifat ini dimanfaatkan

sebagai bahan pengisi (filler) dalam industri kertas (pulp), dan bahan

pengembang industri makanan dan plastik.

g. Kekentalan dan Suspensi

Sifat kekentalan dan daya serap yang tinggi sangat diharapkan terutama untuk

pengeboran minyak, eksplorasi, industri cat, dan industri kertas.

2.4 Titanium Dioksida (TiO2)

Titanium dioksida (TiO2) merupakan oksida logam Ti (Titanium) yang

paling banyak dijumpai (Greenwood dkk, 1997). Titanium dioksida dikenal

sebagai senyawa dioksida berwarna putih yang tahan karat, tidak berbau, tidak

beracun, stabil terhadap fotokorosi, serta ditemukan di alam dalam bentuk mineral

anatase, rutil, dan brookit. Berdasarkan sifatnya ini TiO2 telah lama digunakan

sebagai bahan pemberi warna putih pada makanan maupun produk kosmetik.

Konfigurasi elektron atom titanium (22Ti) adalah 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d2.

Sementara atom oksigen (8O) yaitu 1s2,2s2,2p4. Dapat dikatakan bahwa orbital

molekul TiO2 terbentuk antara ikatan kulit 3d Ti dengan kulit 2p O. Tingkat

energi kulit 3d menjadi daerah konduktif molekul sedangkan kulit 2p menjadi area

valensi molekul (Merck, 2000).

Titanium dioksida (TiO2) secara mikroskopis memiliki dua bentuk utama

yaitu kristal dan amorf (Gunlazuardi, 2001). Titanium dioksida amorf tidak

memiliki keteraturan susunan atom sehingga bahan tersebut tidak memiliki

keteraturan pita konduksi dan valensi, namun TiO2 amorf dikenal memiliki

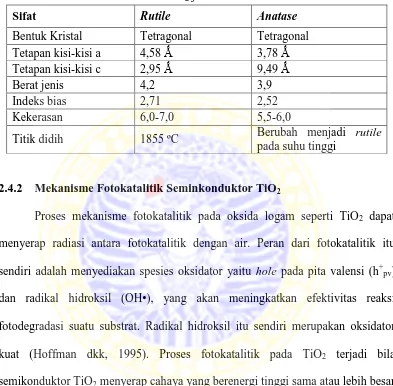

2.4.1 Semikonduktor TiO2

Seperti yang telah disinggung di atas, titanium dioksida dalam bentuk

kristal diketahui memiliki tiga fase kristal yang berbeda yaitu rutile, anatase, dan

brookite. Rutile dan anatase mempunyai struktur tetragonal. Sedangkan brookit

berstruktur heksagonal. Rutile merupakan bentuk kristal yang paling stabil

dibandingkan dua fase lainnya, oleh karena itu kristal jenis ini lebih mudah

ditemukan dalam bentuk yang paling murni (bijih). Anatase dikenal sebagai fase

kristal yang paling reaktif terhadap cahaya, eksitasi elektron ke pita konduksi

dapat dengan mudah terjadi apabila kristal ini dikenai cahaya dengan energi yang

lebih besar dari pada celah energinya. Kristal ini juga dapat terbentuk akibat

pemanasan TiO2 amorf pada suhu 400oC hingga 600oC. Sedangkan pemanasan

hingga 700oC akan menyebabkan kristal anatase bertransformasi menjadi rutile.

Brookite merupakan jenis kristal yang paling sulit diamati karena sifatnya yang

tidak mudah dimurnikan. Namun pada suhu yang lebih rendah, struktur kristal

anatase akan lebih stabil dibandingkan dengan yang lainnya (Greenwood dkk,

1997).

(a) (b) (c)

Gambar 2.2 Struktur TiO2 (a) anatase (b) rutile (c) brookit

Rutile dan anatase merupakan kristal TiO2 yang stabil, karena itu

memiliki aktivitas fotokatalisis yang baik. Tetapan kisi kristal dan sifat fisika dari

struktur anatase dan rutil telah disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 2.2 Sifat TiO2 jenis rutile dan anatase

2.4.2 Mekanisme Fotokatalitik Seminkonduktor TiO2

Proses mekanisme fotokatalitik pada oksida logam seperti TiO2 dapat

menyerap radiasi antara fotokatalitik dengan air. Peran dari fotokatalitik itu

sendiri adalah menyediakan spesies oksidator yaitu hole pada pita valensi (h+pv)

dan radikal hidroksil (OH•), yang akan meningkatkan efektivitas reaksi

fotodegradasi suatu substrat. Radikal hidroksil itu sendiri merupakan oksidator

kuat (Hoffman dkk, 1995). Proses fotokatalitik pada TiO2 terjadi bila

semikonduktor TiO2 menyerap cahaya yang berenergi tinggi sama atau lebih besar

dari energi celah yang dimilikinya sehingga elekron (e-) pada pita valensi (pv)

tereksitasi ke pita konduksi (pk) dan meninggalkan hole positif (h+) pada pita

valensi. Tahapan reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut :

1. Pembentukan pasangan pembawa muatan (e- dan h+) oleh foton

TiO2 + hv TiO2 (h+pv + e-pk)

Sifat Rutile Anatase

Bentuk Kristal Tetragonal Tetragonal

2. Rekombinasi kedua pembawa muatan dengan membebaskan energi panas

e-pk + (TiIVOH.)+ TiIVOH

h+pv + (TiIIIOH) TiIVOH

3. Inisiasi reaksi oksidasi oleh hole positif pada pita valensi

(TiIVOH.)+ + red TiIVOH + red .+

4. Inisiasi reaksi reduksi oleh elektron pada pita konduksi

e-tr + oks TiIVOH + oks.+

5. Reaksi fotokatalitik menghasilkan radikal pendegradasi senyawa organik dan

sel bakteri, dimana (TiIVOH·)+ akan mengoksidasi senyawa organik.

2.5 Zat Warna Tekstil

Zat warna tekstil, berdasarkan sumber diperolehnya dibedakan menjadi 2

(dua), yaitu :

a. Zat warna alam

Zat yang berasal dari hewan ataupun tumbuhan (akar, batang, daun, kulit, dan

bunga).

b. Zat warna sintesis

Adalah zat pewarna yang berasal dari bahan kimia.

Namun sebagian besar zat warna diperoleh dari produk tumbuhan. Karena di

dalam tumbuhan terdapat pigmen tumbuhan penimbul warna yang berbeda

tergantung pada struktur kimianya (Lemmens dkk, 1999). Molekul zat warna

merupakan gabungan dari zat organik tak jenuh dengan kromofor sebagai

kromofor adalah gugus yang menyebabkan molekul menjadi berwarna

(Manurung, 2004).

2.5.1 Senyawa azo

Salah satu pencemar organik yang bersifat non biodegradable adalah zat

warna tekstil. Zat warna tekstil umumnya dibuat dari senyawa azo dan turunannya

yang merupakan gugus benzena. Diketahui bahwa gugus benzena sangat sulit

didegradasi, kalaupun dimungkinkan dibutuhkan waktu yang lama. Senyawa azo

bila terlalu lama berada di lingkungan, akan menjadi sumber penyakit karena

sifatnya karsinogen dan mutagenik. Oleh karena itu perlu dicari alternatif efektif

untuk menguraikan limbah tersebut.

Zat warna azo adalah senyawa yang paling banyak terdapat dalam limbah

tekstil, yaitu sekitar 60 % - 70 % (Waite, 2006). Senyawa azo memiliki struktur

umum R─N═N─R’, dengan R dan R’ adalah rantai organik yang sama atau

berbeda. Senyawa ini memiliki gugus ─N═N─ yang dinamakan struktur azo.

Nama azo berasal dari kata azote, merupakan penamaan untuk nitrogen bermula

dari bahasa Yunani a (bukan) + zoe (hidup).

Senyawa azo dapat berupa senyawa aromatik atau alifatik. Senyawa azo

aromatik bersifat stabil dan mempunyai warna menyala. Senyawa azo alifatik

seperti dimetildiazin lebih tidak stabil. Dengan kenaikan suhu atau iradiasi, ikatan

nitrogen dan karbon akan pecah secara simultan melepaskan gas nitrogen dan

radikal. Dengan demikian, beberapa senyawa azo alifatik digunakan sebagai

inisiator radikal. Senyawa azo digunakan sebagai bahan celup, yang dinamakan

Beberapa zat warna azo dapat diurai secara anaerobik setelah diolah dengan

kondisi aerobik.

2.5.2 Zat Warna Rhodamine B

Rhodamine B merupakan zat warna golongan xanthenes dyes. Rhodamine B adalah bahan kimia yang digunakan untuk pewarna merah pada industri tekstil dan plastik. Untuk makanan, rhodamine B dan metanil yellow sering dipakai

mewarnai kerupuk, makanan ringan, terasi, kembang gula, sirup, biskuit, sosis,

makaroni goreng, minuman ringan, cendol, manisan, gipang, dan ikan asap.

Makanan yang diberi zat pewarna ini biasanya berwarna lebih terang dan

memiliki rasa agak pahit (Kusumawardani, 2008).

Rhodamine B adalah pewarna sintetis yang berasal dari metanlinilat dan dipanel alanin yang berbentuk serbuk kristal berwarna kehijauan, berwarna merah keunguan dalam bentuk terlarut pada konsentrasi tinggi dan berwarna merah

terang pada konsentrasi rendah. Rhodamine B sering disalahgunakan untuk

pewarna pangan (kerupuk,makanan ringan,es-es dan minuman yang sering dijual

di sekolah) serta kosmetik dengan tujuan menarik perhatian konsumen.

Rhodamine B (C28N31N2O3Cl) adalah bahan kimia sebagai pewarna dasar untuk berbagai kegunaan, semula zat ini digunakan untuk kegiatan histologi dan

sekarang berkembang untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan

Gambar 2.3 Rhodamine B

Rhodamine B termasuk senyawa atau molekul yang memberikan warna akibat adanya gugus kromofor, dimana gugus kromofor tersebut yaitu quinoid.

Kuantitas warna yang ditimbulkan rhodamine B sangat tajam, hal ini disebabkan

oleh adanya dua gugus auksokrom, dimana gugus auksokrom tersebut adalah

dimetil amin. Proses pembuatan zat warna sintetik biasanya melalui perlakuan

pemberian asam sulfat dan asam nitrat yang sering kali terkontaminasi oleh logam

berat seperti arsen, atau logam berat lain yang bersifat racun. Pada pembuatan zat

pewarna organik sebelum mencapai produk akhir harus melalui suatu senyawa

antara dulu, yang kadang-kadang berbahaya. Sering kali dalam proses reaksi

tersebut terbentuk senyawa baru yang berbahaya yang lebih tertinggal sebagai

residu dalam bahan pewarna tersebut.

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Zhong, dkk (2008), apabila zat warna

rhodamine B didegradasi menggunakan TiO2 maka akan melewati beberapa tahapan, yaitu kondensasi, isomerisasi, dan adanya pelepasan cincin yang setelah

melewati tahap akhir, mineralisasi, akan menjadi CO2 dan H2O. Mekanisme

degradasi dapat dilihat pada Gambar 2.4.

3.1 Tempat dan W

emen Kimia Fakultas Sains dan Teknolog

bulan Februari 2012 sampai Juni 2012.

Alat Penelitian an

n kimia yang digunakan pada penelitian ini a

,, HCl, rhodamine B, AgNO3, dan akua DM.

digunakan dalam penelitian ini adalah spektrofot

fuge (fisher scientific 22B), X-Ray Diffraction E-200), reaktor fotokatalitik, pH meter, lam

3.3 Diagram Alir

direndam dan diaduk selama 4 jam

dikalsinasi pada suhu 450°C selama 4 jam 150 g bentonit yang dikeringkan pada

suhu 120°C dan diayak dengan ayakan 100 mesh

450 ml larutan TiCl4 0,1 M

Karakterisasi menggunakan

difraksi sinar-X (XRD) Ti4+/bentonit

TiO2/bentonit

Degradasi rhodamine B dengan berbagai zat pendegradasi pada kondisi optimum

UV TiO2/UV bentonit/UV TiO2/bentonit TiO2/bentonit /UV

3.4 Prosedur Penelitian

3.4.1 Pembuatan larutan HCl 0,1 M

Diambil 4,2 ml larutan HCl 37 % dengan massa jenis sebesar 1,18 g/cc

dan dimasukkan ke dalam labu ukur 500 ml. Kemudian diencerkan dengan akua

DM hingga volume 500 ml.

3.4.2 Pembuatan larutan HCl 6,0 M

Diambil 50,0 ml larutan HCl 37 % dengan massa jenis sebesar 1,18 g/cc

dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian diencerkan dengan akua

DM hingga volume 100 ml.

3.4.3 Pembuatan larutan TiCl4 0,1 M

Diambil 5,6 ml larutan TiCl4 99 % dengan massa jenis sebesar 1,728

g/cc dituangkan dalam 4 ml larutan HCl 6,0 M.. Kemudian diencerkan dengan

akua DM hingga volume 500 ml dan di aduk dengan pengaduk magnit selama 2

jam.

3.4.4 Pembuatan larutan induk rhodamine B 1000 ppm

Ditimbang dengan tepat 1000 mg rhodamine B yang kemudian dilarutkan

dengan 500 ml akua DM dalam gelas beaker. Kemudian memindahkan larutan

rhodamine B ke dalam labu ukur 1000 ml dan diencerkan dengan akua DM sampai tanda batas.

3.4.5 Pembuatan larutan rhodamine B 50 ppm

Sebanyak 5,0 ml larutan induk rhodamine B 1000 ppm diencerken

Selanjutnya larutan ini dihomogenkan sehingga akan diperoleh laruan kontrol

rhodamine B dengan konsentrasi 50 ppm.

3.4.6 Pembuatan larutan standar rhodamine B

Dipipet larutan kontrol rhodamine B 50 ppm sebanyak 0,4; 0,6; 0,8; 1,0;

1,2; 1,4; dan 1,6 ml kedalam labu ukur 10 ml. Kemudian diencerkan dengan akua

DM dan dihomogenkan, sehingga diperoleh larutan standar rhodamine B dengan

konsentrasi 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ppm. Untuk pembuatan larutan standar pada pH

3 dan 4,5 sama dengan pembuatan larutan standar di atas (dengan pH 6). Hanya

saja sebelum diencerkan dengan akua DM, larutan standar tersebut diberikan

pengaturan pH dengan penambahan larutan HCl 0,1 M menggunakan pH-meter.

3.4.7 Pembuatan dan karakterisasi bentonit terpilar TiO2 3.4.7.1 Preparasi bentonit alam

Sebanyak kurang lebih 100 gram bentonit alam yang trlah dicuci dengan

akua DM dan disentrifugasi, digerus sampai halus dan diayak dengan ayakan 100

mesh setelah sebelumnya dioven selama 5 jam pada temperature 120°C,

kemudian dicuci dengan akua DM sampai bersih dan disaring dengan penyaring

vakum.

3.4.7.2 Karakterisasi bentonit alam menggunakan difraksi sinar-X (XRD)

Ditimbang 1 gram bentonit alam yang telah dipreparasi untuk diuji

karakterisasi menggunakan X-Ray Diffraction. Uji karakterisasi menggunakan

3.4.7.3 Interkalasi bentonit alam dengan Ti4+

Ditimbang 150 gram lempung bentonit alam yang telah dipreparasi dan

lolos ayakan 100 mesh. Kemudian ke dalam larutan bentonit dituangkan sedikit

demi sedikit larutan 450 ml TiCl4 0,1 M sambil diaduk dengan pengaduk magnit

selama 4 jam. Hasil interkalasi dipisahkan dengan penyaring vakum kemudian

dicuci beberapa kali dengan air bebas ion sampai terbebas dari ion klorida.

Pencucian dihentikan jika filtrat diuji dengan perak nitrat tidak menghasilkan

endapan putih. Lempung bentonit yang telah diinterkalasi dengan TiCl4

dikeringkan dalam oven pada suhu 120oC selama 5 jam.

3.4.7.4 Karakterisasi Ti4+/bentonit menggunakan difraksi sinar-X (XRD)

Ditimbang 1 gram bentonit yang telah melalui proses interkalasi dengan

Ti4+ untuk diuji karakterisasi menggunakan X-Ray Diffraction. Uji karakterisasi

menggunakan XRD bertujuan untuk perubahan struktur kristal bentonit yang telah

diinterkalasi dengan Ti4+.

3.4.7.5 Pilarisasi bentonit dengan TiO2

Lempung bentonit yang telah diinterkalasi dengan TiCl4 tersebut

dikeringkan kemudian digerus sampai halus dan diayak dengan ayakan 100 mesh.

Bentonit selanjutnya dikalsinasi pada suhu 450oC selama 4 jam. Proses kalsinasi

bertujuan untuk mengubah kation logam Ti4+ menjadi logam oksida TiO2.

3.4.7.6 Karakterisasi bentonit terpilar TiO2 menggunakan difraksi sinar-X (XRD)

Ditimbang 1 gram bentonit terpilar TiO2 untuk diuji karakterisasi menggunakan

X-Ray Diffraction. Uji karakterisasi menggunakan XRD bertujuan untuk perubahan struktur kristal bentonit yang telah terpilar TiO2.

3.4.8 Penentuan panjang gelombang maksimum

Larutan rhodamine B 10 ppm pada pH 3; 4,5; dan 6 diukur

absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada rentang panjang

gelombang 450-600 nm. Blanko yang digunakan adalah akua DM pada pH 6,

sedangkan untuk pH 3 dan 4,5 adalah akua DM yang telah disesuaikan pHnya

dengan penambahan HCl 0,1 M menggunakan pH-meter.

3.4.9 Pembuatan kurva standar rhodamine B

Larutan standar rhodamine B pada pH 3; 4,5; dan 6 yang telah dibuat

pada prosedur 3.4.8 diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV-Vis pada

panjang gelombang maksimum menggunakan blanko akua DM untuk pH 6 dan

akua DM yang telah diatur pHnya menggunakan HCl 0,1 M untuk pH 3 dan 4,5.

Dari data absorbansi yang diperoleh dibuat kurva yang kemudian ditentukan

persamaan garis regresi linier. Persamaan regresi linier secara umum adalah:

y = a + bx (3.1)

dimana sumbu y adalah absorbansinya dan sumbu x sebagai konsentrasi zat warna

rhodamine B dalam ppm.

3.4.10 Penentuan waktu optimum degradasi rhodamine B

Larutan rhodamine B yang telah dibuat dengan konsentrasi 50 ppm

sebanyak 500 ml pada variasi pH 3; 4,5; dan 6 dimasukkan ke dalam gelas beaker

1000 ml yang telah diberikan 0,5000 g TiO2/bentonit, kemudian disinari dengan

sinar UV dengan daya 3 x 8 watt selama 180 menit. Hasil degradasi pada menit

ke-5, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, dan 180 diambil 5,0 ml kemudian disentrifugasi

dan disaring menggunakan kertas saring untuk memisahkan larutan rhodamine B

dengan TiO2/bentonit. Kemudian diukur absorbansinya dengan spektrofotometer

UV-Vis menggunakan blanko akua DM untuk pH 6 dan akua DM yang telah

diatur pHnya menggunakan HCl 0,1 M untuk pH 3 dan 4,5. Data absorbansi yang

diperoleh dimasukkan dalam persamaan kurva standar rhodamine B untuk

mengetahui konsentrasi rhodamine B yang tersisa. Selanjutnya dibuat kurva

hubungan antara persen degradasi terhadap waktu degradasi.

3.4.11 Penentuan pH optimum degradasi rhodamine B

Larutan rhodamine B yang telah dibuat dengan konsentrasi sebesar 50

ppm sebanyak 500 ml dimasukkan ke dalam gelas beaker 1000 ml kemudian

dicampur dengan 0,5000 g bentonit terpilar TiO2. Selanjutnya dilakukan variasi

pH 3; 4,5; dan 6. Pengaturan pH tersebut dilakukan dengan penambahan HCl 0,1

M yang diukur menggunakan pH meter. Sebelum diiradiasi, larutan rhodamine B

didiamkan terlebih dahulu selama 15 menit agar homogen kemudian diradiasi

dengan lampu UV sebesar 3 x 8 watt sesuai dengan waktu optimum. Hasil

degradasi diambil 5,0 ml kemudian disentrifugasi dan disaring menggunakan

dapat diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV-Vis menggunakan

blanko akua DM untuk pH 6 dan akua DM yang telah diatur pHnya

menggunakan HCl 0,1 M untuk pH 3 dan 4,5. Nilai absorbansi yang diperoleh

dimasukkan ke dalam kurva standar rhodamine B untuk mengetahui konsentrasi

rhodamine B yang tersisa.

3.4.12 Degradasi rhodamine B menggunakan bentonit/UV

Larutan rhodamine B 50 ppm sebanyak 500 ml dimasukkan ke dalam

gelas beaker 1000 ml lalu dicampur dengan 0,5000 g bentonit. Larutan tersebut

diaduk dengan pengaduk magnit selanjutnya diiradiasi menggunakan sinar UV

pada kondisi optimum. Hasil degradasi diambil 5,0 ml kemudian disentrifugasi

dan disaring menggunakan kertas saring untuk memisahkan larutan rhodamine B

dengan TiO2/bentonit. Lalu larutan dapat diukur absorbansinya dengan

spektrofotometer UV-Vis menggunakan blanko akua DM untuk pH 6 dan akua

DM yang telah diatur pHnya menggunakan HCl 0,1 M untuk pH 3 dan 4,5. Nilai

absorbansi yang diperoleh dimasukkan ke dalam kurva standar rhodamine B

untuk mengetahui konsentrasi rhodamine B yang tersisa.

3.4.13 Degradasi rhodamine B menggunakan TiO2/UV

Larutan rhodamine B 50 ppm sebanyak 500 ml dimasukkan ke dalam

gelas beaker 1000 ml kemudian dicampur dengan 0,5000 g TiO2. Larutan

tersebut diaduk dengan pengaduk magnit selanjutnya diiradiasi menggunakan

sinar UV pada kondisi optimum. Hasil degradasi diambil 5,0 ml kemudian diukur

absorbansinya dengan spektrofotometer UV-Vis menggunakan blanko akua DM

pH 3 dan 4,5. Nilai absorbansi yang diperoleh dimasukkan ke dalam kurva standar

rhodamine B untuk mengetahui konsentrasi rhodamine B yang tersisa. 3.4.14 Degradasi rhodamine B menggunakan bentonit terpilar TiO2

Larutan rhodamine B 50 ppm sebanyak 500 ml dimasukkan ke dalam

gelas beaker 1000 ml kemudian dicampur dengan 0,5000 g bentonit terpilar TiO2.

Larutan tersebut diaduk dengan pengaduk magnit pada kondisi optimum tanpa

diiradiasi sinar UV. Hasil degradasi diambil 5,0 ml kemudian disentrifugasi dan

disaring menggunakan kertas saring untuk memisahkan larutan rhodamine B

dengan TiO2/bentonit. Lalu larutan dapat diukur absorbansinya dengan

spektrofotometer UV-Vis menggunakan blanko akua DM untuk pH 6 dan akua

DM yang telah diatur pHnya menggunakan HCl 0,1 M untuk pH 3 dan 4,5. Nilai

absorbansi yang diperoleh dimasukkan ke dalam kurva standar rhodamine B

untuk mengetahui konsentrasi rhodamine B yang tersisa.

3.4.15 Degradasi rhodamine B menggunakan bentonit terpilar TiO2/UV

Larutan rhodamine B 50 ppm sebanyak 500 ml dimasukkan ke dalam

gelas beaker 1000 ml kemudian dicampur dengan 0,5000 g bentonit terpilar TiO2.

Larutan tersebut diaduk dengan pengaduk magnit selanjutnya diiradiasi

menggunakan sinar UV pada kondisi optimum. Hasil degradasi diambil 5,0 ml

kemudian disentrifugasi dan disaring menggunakan kertas saring untuk

memisahkan larutan rhodamine B dengan TiO2/bentonit. Lalu larutan dapat diukur

absorbansinya dengan spektrofotometer UV-Vis menggunakan blanko akua DM

pH 3 dan 4,5. Nilai absorbansi yang diperoleh dimasukkan ke dalam kurva standar

rhodamine B untuk mengetahui konsentrasi rhodamine B yang tersisa. 3.4.16 Degradasi rhodamine B/UV

Larutan rhodamine B 50 ppm sebanyak 500 ml dimasukkan ke dalam

gelas beaker 1000 ml. Larutan tersebut diaduk dengan pengaduk magnit

selanjutnya diiradiasi menggunakan sinar UV pada kondisi optimum. Hasil

degradasi diambil 5,0 ml kemudian diukur absorbansinya dengan

spektrofotometer UV-Vis menggunakan blanko akua DM untuk pH 6 dan akua

DM yang telah diatur pHnya menggunakan HCl 0,1 M untuk pH 3 dan 4,5. Nilai

absorbansi yang diperoleh dimasukkan ke dalam kurva standar rhodamine B

untuk mengetahui konsentrasi rhodamine B yang tersisa.

3.4.17 Penentuan Kapasitas Degradasi Bentonit/TiO2 terhadap Konsentrasi yang Berbeda

Larutan kontrol rhodamine B pada pH optimum, dibuat dengan berbagai

macam variasi konsentrasi, yaitu 25, 50, 75, 100, 150, dan 200 ppm sebanyak 500

ml masing-masing dimasukkan ke dalam gelas beaker 1000 ml kemudian diatur

pada pH optimumnya. Larutan tersebut dicampur dengan 0,5000 g TiO2/bentonit.

Sebelum diirradiasi, terlebih dahulu larutan tersebut diaduk dengan pengaduk

magnit selama 15 menit agar rhodamine B dan TiO2/bentonit dapat homogen,

kemudian diirradiasi menggunakan lampu UV 3 x 8 watt sesuai dengan waktu

optimumnya. Hasil degradasi diambil sebanyak 5,0 ml kemudian disentrifugasi

dan disaring menggunakan kertas saring agar larutan rhodamine B dapat terpisah

dengan TiO2/bentonit, lalu diukur absorbansinya. Nilai absorbansi yang diperoleh

yang tersisa. Dari konsentrasi rhodamine B yang tersisa tersebut dihitung

selisihnya sehingga dapat diketahui kapasitas optimum larutan rhodamine B pada

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembuatan Bentonit Terpilar TiO2

Bentonit alam yang masih berbentuk batuan lunak dicuci menggunakan

akua DM selama beberapa kali untuk menghilangkan pengotor-pengotor, seperti

pasir dan kerikil, yang terdapat pada permukaan bentonit alam. Setelah proses

pencucian, bentonit alam ini berubah menjadi lempung lunak seperti bubur. Untuk

mendapatkan lempung bentonit alam yang murni maka lempung bentonit alam ini

desentrifugasi untuk memisahkannya dari akua DM dan pasir yang tersisa.

Lempung bentonit alam yang tepisah dari pengotornya dikeringkan dalam oven

selama 5 jam dengan suhu 120° C. lempung bentonit yang telah kering digerus

dan disaring dengan ayakan 100 mesh.

Sebanyak 150 g bentonit didispersikan ke dalam 450 ml larutan pemilar,

yaitu TiCl4, dan diaduk dengan menggunakan pengaduk magnet selama 4 jam.

Pada proses pemilaran ini akan terjadi pertukaran kation dalam bentonit (seperti

Na dan Ca) dengan kation Ti4+. Larutan pemilar dibuat dengan penambahan 5,6

ml TiCl4 9,01 M ke dalam 4 ml HCl 6,0 M, kemudian dilarutkan dengan akua DM

hingga volume 500 ml. Larutan ini harus didiamkan selama 2 jam, agar dapat

terhidrolisis sempurna (Yuan, dkk., 2006).

Setelah bentonit didispersikan ke dalam larutan TiCl4, larutan yang

mulanya tidak berwarna, berubah menjadi berwarna kuning. Untuk mendapatkan

menggunakan penyari

aring vakum dan dicuci berulang kali mengguna

ri ion klorida. Untuk mengetahui masih ada at

l interkalasi tersebut dilakukan pengujian filtrat

bentonit yang telah diinterkalasi dengan TiC

oven dengan suhu 120°C selama 4 jam. Setelah

diayak dengan ayakan 100 mesh dan dilanjutkan

anasan pada suhu 450° C selama 5 jam, yang

menjadi oksida logam TiO2. Hasil akhir inil

onit. Kemudian dilakukan uji karakterisasi

RD) terhadap bentonit alam, Ti4+/bentonit, dan

perubahan struktur bentonit sebelum dan se

. Hasil karakterisasi menggunakan XRD tersebut

erta Lampiran 1.

Difraktogram bentonit montmorillonit menunjukkan adanya puncak

karakteristik montmorilonit, yaitu pada d = 5.69477 dengan d001 = 15.50614 Å.

Selain adanya puncak bentonit, ada beberapa puncak yang menunjukkan

kandungan mineral lain, seperti adanyamineral kuarsa pada d = 20.88837 dengan

d001 = 4.24917 Å dan pada d = 26.64409 dengan d001 = 3.34288 Å, kemudian

mineral kristobalit pada d = 21.98366 dengan d001 = 4.03988 Å dan pada d =

31.94875 dengan d001 = 2.79891 Å (Grim, 1968). Pada Tabel 4.1 dijelaskan

tentang hasil XRD terhadap bentonit alam, bentonit/Ti4+, dan bentonit/TiO2.

Tabel 4.1 Hasil analisa difraksi sinar-X

Parameter Bentonit

Goenadi dalam Sekewael(2008), adanya pemanasan dalam montmorilonit dengan

temperatur di atas 100° C akan membuat struktur suatu zat berubah menjadi

sebuga puncak yang lebih rendah. Sedangkan berubahnya nilai d001 menunjukkan

bahwa terjadi perubahan kation dalam interlayer bentonit (Yahiaoui, et al., 2003).

Dalam hal ini perubahan kation terjadi karena adanya proses cation exchange

spesi Ti4+ dalam interlayer bentonit. Berdasarkan hasil karakterisasi tersebut,

diketahui bahwa telah terbentuk pilar TiO2 pada anatarlapis bentonit. Pilar TiO2

tersebut dapat membuat bentonit menjadi lebih stabil dan dapat digunakan sebagai

4.2 Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Larutan Rhodamine B

Larutan standar rhodamine B yang telah dibuat pada konsentrasi 10 ppm,

dengan pH tertentu (3; 4,5; dan 6), masing-masing diukur absorbansinya dengan

menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada rentang panjang gelombang

300-700 nm dengan menggunakan larutan blanko akua DM untuk pH 6 dan blanko

akua DM yang telah diatur pHnya dengan penambahan HCl 0,1 M untuk pH 3 dan

4,5. Data panjang gelombang maksimum larutan rhodamine B tiap pH dapat

dilihat pada Tabel 4.2, sedangkan spektrum UV-Vis larutan rhodamine B pada

berbagai pH (3; 4,5; dan 6) dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tabel 4.2 Panjang gelombang maksimum larutan rhodamine B pada pH 3; 4,5; dan 6

Panjang gelombang yang didapatkan relatif tidak bergeser. Hal ini juga

dapat dilihat dari warna larutan rhodamine B yang tetap berwarna merah muda.

Larutan rhodamine B dalam keadaan normal mempunyai pH 6, sehingga untuk

mengkondisikan larutan rhodamine B pada pH 4,5 dan 3 perlu ditambahkan

larutan asam, yaitu HCl. Adanya penambahan asam ini, dapat berakibat pada

panjang gelombang yang bergeser karena dengan bertambahnya ikatan rangkap

yang terkonjugasi, sehingga terjadi pergeseran kearah batokromik (Fessenden,

4.3 Pembuatan Kurva Kalibrasi Rhodamine B

Larutan standar rhodamine B yang telah dibuat dalam beberapa

konsentrasi (2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ppm), diukur absorbansinya dengan menggunakan

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang pada masing-masing pH

dengan larutan blanko akua DM untuk pH 6 dan blanko akua DM yang telah

diatur pHnya dengan penambahan HCl 0,1 M untuk pH 3 dan 4,5.. Dan dari data

absorbansi yang didapatkan digunakan untuk membuat kurva standar dan regresi

liniernya. Data absorbansi larutan standar rhodamine B pada pH 3; 4,5; dan 6

dapat dilihat pada Tabel 4.3, sedangkan kurva kalibrasi larutan rhodamine B dapat

dilihat pada Gambar 4.2.

Persamaan regresi linier tersebut digunakan untuk menetukan konsentrasi

larutan rhodamine B.

4.4 Penentuan Waktu dan pH Optimum Degradasi Larutan Rhodamine B

Untuk mengetahui waktu degradasi optimum, maka larutan kontrol

rhodamine B dengan konsentrasi 50 ppm dengan variasi pH 3; 4,5; dan 6 diambil sebanyak 500 ml dan ditambahkan 0,5000 g TiO2/bentonit, kemudian disinari

dengan sinar UV yang mempunyai daya 3 x 8 watt selama 180 menit. Hasil

degradasi pada menit ke-5, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, dan 180 diambil sebanyak

5,0 ml kemudian disentrifugasi dan disaring menggunakan kertas saring untuk

memisahkan larutan rhodamine B dengan TiO2/bentonit, lalu diukur

absorbansinya dengan spektrofotometer UV-Vis. Hasil absorbansi yang

didapatkan dimasukkan kedalam persamaan regresi linier yang sudah didapatkan

pada hasil 4.5 untuk mencari persen degradasi yang dihasilkan selama proses

degradasi tersebut. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, persen

degradasi yang didapatkan disajikan dalam sebuah grafik pada Gambar 4.3 berikut

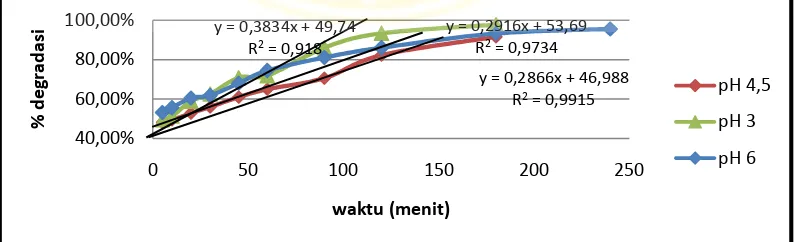

Gambar 4.3 Grafik hubungan antara waktu degradasi larutan rhodamine B 50 ppm pada pH 3; 4,5; dan 6 menggunakan 0,5000 g bentonit terpilar TiO2 dan lampu UV 3 x 8 watt dengan persen degradasi

Dapat dilihat bahwa persen degradasi pada grafik terus menanjak, namun

pada 2 jam terakhir kemampuan TiO2/bentonit untuk mendegradasi sudah mulai

berkurang. Hal ini dikarenakan adanya proses adsorbsi pada bentonit yang

mengakibatkan ketidakstabilan pada multilayernya, sehingga larutan rhodamine B

yang terserap akan terlepas kembali. Sehingga dapat diketahui bahwa waktu

optimum pada pH 6 adalah pada menit ke 180 walaupun pada menit ke 240 persen

degradasi tetap mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan lonjakan yang

dihasilkan antara menit ke 180, dan 240 sangat jauh. Melalui Tabel 4.3 di atas

dapat disimak bahwa dari menit ke 120 ke menit 180 menghasilkan persen

degradasi yang sangat besar (dengan selisih persen degradasi sebesar 7,9 %),

sedangkan dari menit ke 180 ke menit ke 240 hanya mengalami kenaikan sebesar

1,68%. Sehingga dalam rentang waktu yang sama (60 menit), pada menit ke 180

proses degradasi masih lebih optimal dibanding dengan menit ke 240. Dengan

alasan yang sama, penentuan waktu optimum pada pH 4,5 ada pada menit ke 120,

dan untuk pH 3 terletak pada menit ke 90.

Untuk mengetahui pH optimum degradasi larutan rhodamin b, maka

dilakukan variasi pH larutan. Variasi pH yang dipilih adalah variasi terhadap

trayek pH kerja rhodamin b, yaitu antara pH 4 – 5, sehingga dipilih tiga pH yang

berbeda, yaitu 3; 4,5; dan 6 (Suwannawong, dkk., 2010). Berdasarkan grafik pada

Gambar 4.3 dapat dilihat suatu garis yang linier (pada orde 1), sehingga pada garis

lurus tersebut dapat didapatkan persamaan regresi y = ax + b, dimana berdasarkan

harga a yang didapatkan akan dapat ditentukan pH yang paling optimum. Semakin

dimana harga a sebagai harga kecepatan. Pada grafik dapat dilihat bahwa harga a

yang paling besar ditunjukkan oleh pH 3, yaitu sebesar 0,3834. Sehingga

didapatkan bahwa pH optimum untuk mendegradasi rhodamin b ini berada pada

pH 3. Hal ini juga ditunjang dengan dengan Gambar 4.4 dibawah ini.

Gambar 4.4 Grafik hubungan antara pH dengan persen degradasi larutan rhodamin b 50 ppm pada pH 3; 4,5; dan 6 menggunakan 0,5000 g

TiO2/bentonit dan lampu UV 3 x 8 watt

Dari Gambar 4.4 dapat diketahui bahwa persen degradasi untuk pH 3; 4,5;

dan 6 berturut-turut adalah 97,8%, 91,48%, dan 93,28%. Dari hasil tersebut

diketahui bahwa kondisi optimumnya ditunjukkan pada pH 3. Larutan rhodamin b

lebih mudah didegradasi pada keadaan asam, karena adanya ion H+ yang

melepaskan kation-kation lain (Fe, Al, dan Mg) pada kisi-kisi struktur sehingga

turut larut dalam larutan yang mengakibatkan bentonit tersebut menjadi lebih

aktif.

4.5 Mempelajari Pengaruh Perlakuan Terhadap Hasil Degradasi

Pada prosedur ini dilakukan pemberian perlakuan yang berbeda pada

proses degradasi larutan rhodamine B 50 ppm sebanyak 500 ml yang disinari oleh

lampu UV 3 x 8 watt selama 3 jam pada pH 6 dan 2 jam pada pH 3. Perbedaan

waktu degradasi ini berdasarkan waktu optimum yang dijelaskan pada prosedur

4.4. Adapun perlakuan yang diberikan yaitu 500 ml larutan rhodamine B 50 ppm

dengan disinari UV, 500 ml larutan rhodamine B 50 ppm ditambahkan 0,5000 g

TiO2 dengan disinari UV, 500 ml larutan rhodamine B 50 ppm ditambahkan

0.5000 g bentonit dengan disinari UV, 500 ml larutan rhodamine B 50 ppm

ditambahkan 0,5000 g TiO2/bentonit tanpa disinari UV, dan 500 ml larutan

rhodamine B 50 ppm ditambahkan 0.5000 g TiO2/bentonit dengan disinari UV. Dari semua data setelah didegradasi di ambil sebanyak 5,0 ml kemudian

disentrifugasi dan disaring menggunakan kertas saring untuk memisahkan

rhodamine B dengan TiO2, bentonit, dan TiO2/bentonit (kecuali perlakuan dengan UV saja). Dan setelah diukur absorbansinya, data dimasukkan kedalam persamaan

regresi linier untuk mengetahui konsentrasi rhodamine B yang tersisa untuk dapat

dihitung nilai persen degradasinya. Dan data hasil perhitungan tersebut dapat

dilihat pada Gambar 4.5

Gambar 4.5 Grafik perbandingan hasil perlakuan larutan rhodamine B 50 ppm pada pH 3 dan pH 6 dengan 5 macam perlakuan

UV TiO2-UV bentonit-UV bentonit/TiO

2

bentonit/TiO 2-UV

pH 3 3,85 8,13 51,16 75,76 93,24

Berdasarkan grafik pada Gambar 4.5 diketahui bahwa semua perlakuan

dapat memberikan pengaruh degradasi larutan rhodamine B. Persen degradasi

paling rendah diberikan pada perlakuan larutan rhodamine B dengan UV saja,

yaitu 1,48% pada pH 3 dan 3,85 % pada pH 6. Sedikitnya persen degradasi yang

dihasilkan ini dikarenakan tidak adanya faktor pendukung dari material

fotokatalitik ataupun katalis.

Penambahan media fotokatalitik TiO2, dapat meningkatkan persen

degradasi sebesar 8,13 % pada pH 3 dan 37,49 % pada pH 6. Persen degradasi

pada pH asam lebih kecil dibanding persen degradasi pada pH 6 karena TiO2 lebih

mudah membentuk radikal secara optimum pada pH 4 – pH 8 (Hoffmann, et al.,

1995). Proses degradasi TiO2 terhadap larutan rhodamine B terjadi setelah TiO2

mengadsorpsi radiasi sinar UV sehingga terjadi eksitasi elektron dari pita valensi

ke pita konduksi yang akan menghasilkan e-, dan menyebabkan adanya

kekosongan (hole h+vb). Hole (h+vb) inilah yang akan bereaksi dengan TiO2 untuk

mengoksidasi larutan rhodamine B. sedangkan elektron yang ada pada permukaan

semikonduktor akan terjebak dalam hidroksida logam dan dapat bereaksi dengan

penangkap elektron yang ada dalam larutan (seperti H2O) untuk membentuk

radikal hidroksil (•OH) yang berfungsi mengoksidasi rhodamine B dalam larutan

(Lacheb, et al., 2002).

Bentonit yang berfungsi sebagai adsorben, mengadsorbsi larutan

rhodamine B sebesar 51,16 % pada pH 3 dan 20,28 % pada pH 6. Bentonit yang bermuatan negatif akan mengadsorpsi larutan rhodamine B dengan karena zat

muatan positif dalam struktur rhodamine B menjadi bertambah sehingga bentonit

akan mengadsorpsi rhodamine B lebih baik. Pada Lampiran 3 terdapat data persen

degradasi yang dilakukan oleh bentonit terpilar TiO2 yang menyatakan bahwa

persen degradasi pH 3 pada menit yang sama, yaitu 180 menit, lebih besar

dibandingkan dengan persen degradasi pH 6 pada menit ke-180.

Berdasarkan Gambar 4.5, hasil paling baik ditunjukkan oleh degradasi

larutan rhodamine B dengan TiO2/bentonit dengan disinari UV, yaitu 93,23%

pada pH 3 dan 93,11% pada pH 6. Hal ini dikarenakan adanya bentonit yang

berperan sebagai adsorben dan TiO2 sebagai media fotokatalitik, yang bekerja

secara bersamaan yang dibantu juga dengan sinar UV akan menghasilkan hasil

yang paling optimum. Selain itu pengaruh penambahan asam (HCl) pada saat

pengaturan pH yang membuat bentonit lebih stabil daripada keadaan awal.

Adanya penyinaran UV tampaknya memberikan pengaruh yang cukup besar

dalam proses degradasi ini. Hal ini juga terlihat dari persen degradasi yang

dihasilkan pada degradasi TiO2/bentonit tanpa adanya sinar UV yang memberikan

persen degradasi 75,76 % pada pH 3 dan 79,64 % pada pH 6.

4.6 Penentuan Kapasitas Degradasi TiO2/bentonit terhadap Konsentrasi

yang Berbeda

Dari larutan induk rhodamine B 1000 ppm dibuat dengan berbagai macam

variasi konsentrasi sebesar 25, 50, 75, 100, 150, dan 200 ppm dengan pH

optimum yaitu pH 3. Sebanyak 500 ml larutan rhodamine B dengan konsentrasi

diatas, ditambahkan sebanyak 0,5000 g TiO2/bentonit. Proses degradasi larutan

disinari sinar UV. Setelah itu diukur absorbansi sebelum didegradasi dan sesudah

didegradasi agar dapat diketahui selisih konsentrasi akibat proses degradasi ini.

Kurva hubungan antara konsentrasi awal dengan kapasitas penyerapan bentonit

terhadap rhodamine B dapat dilihat pada Gambar 4.6

Gambar 4.6 Grafik hubungan antara konsentrasi awal dengan kapasitas penyerapan larutan rhodamine b berbagai konsentrasi menggunakan 0.5000 g bentonit terpilar TiO2 dengan disinari sinar UV 3 x 8 watt selama 2 jam pada pH 3

Berdasarkan Gambar 4.6 tersebut terlihat bahwa semakin tinggi

konsentrasi rhodamine B semakin meningkat pula kapasitas bentonit menyerap

rhodamine B. Peningkatan terlihat sampai konsentrasi rhodamine B 75 ppm, namun demikian kapasitas telah menurun pada kenaikan konsentrasi yang lebih

besar. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi larutan rhodamine B dapat

terdegradasi dengan maksimal pada konsentrasi 75 ppm, pada konsentrasi ini pula

larutan rhodamine B mengalami konsentrasi kesetimbangan, sehingga apabila

terus dilakukan degradasi terhadap konsentrasi yang lebih besar lagi akan

mengalami kejenuhan (penurunan). Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah

bentonit/TiO2 pada larutan rhodamine B, sementara konsentrasi yang diberikan

juga semakin besar menyebabkan kemampuan TiO2 untuk melepaskan radikal

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Waktu optimum degradasi larutan rhodamine B 50 ppm adalah selama

180 menit.

Sedangkan pH optimum yang didapatkan dalam degradasi larutan

rhodamine B 50 ppm adalah pada pH 3 dengan waktu optimum 120 menit.

2. Kapasitas degradasi bentonit terpilar TiO2 terhadap konsentrasi awal

larutan rhodamine B yang didapatkan adalah pada konsentrasi 75 ppm.

Pada konsentrasi ini larutan rhodamine B telah mencapai konsentrasi

kesetimbangan, sehingga apabila proses degradasi dilanjutkan pada

konsentrasi lebih tinggi maka kapasitas konsentrasi akan menurun.

3. Pengaruh perlakuan terhadap hasil degradasi larutan rhodamine B 50

ppm hasil terbaik ditunjukkan pada degradasi larutan rhodamine B

menggunakan bentonit terpilar TiO2 dengan sinar UV, yaitu sebesar

93,24% pada pH 3 dan 93,1% pada pH 6.

5.2 Saran

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai cara untuk menanggulangi limbah

industri maupun rumah tangga yang berasal dari zat warna tekstil. Dengan adanya

tekstil, dalam penelitian ini rhodamine B, akan lebih optimal. Kemudian

diharapkan untuk kedepannya diadakan penelitian lebih lanjut mengenai

keefektifan adanya bentonit saja atau TiO2 saja dengan menggunakan variasi berat